1. 生涯とキャリア

高峰秀子は1924年に北海道函館市で生を受け、幼くして母親を亡くした後に東京で養育された。子役として映画界に足を踏み入れて以来、女優としてのキャリアを積み重ね、フリーランスとして巨匠監督たちとの協働を通じて日本映画界を代表する存在となった。私生活では映画監督の松山善三と結婚し、女優業と家庭生活を両立。1979年の引退後は文筆活動を中心に多岐にわたる分野で活躍し、豊かな晩年を過ごした。

1.1. 出生と幼少期

高峰秀子は1924年(大正13年)3月27日、北海道函館市に父・平山錦司と母・イソの長女として生まれた。生家は祖父の力松が経営する蕎麦屋料亭「マルヒラ砂場」で、祖父は他に「マルヒラ劇場」や「マルヒラカフェ」も経営する地元の実力者であった。兄に實、政二、隆三、弟に孝市郎がいた。

4歳の時、母が結核で逝去。かねてから秀子を養女にと望み、名付け親でもあった父の妹・志げの養女となり、東京へ移り住んだ。志げは17歳で函館に来た活動弁士・荻野市治と駆け落ちして結婚し、高峰秀子の名で女活弁士として活動していたが、後に夫婦ともに活弁を廃業。市治は旅回りの一座の興行ブローカーとなりほとんど家を空け、志げは内職の針仕事で生計を立てていた。

1.2. 子役時代

1929年(昭和4年)9月、階下の住人で松竹蒲田撮影所の俳優だった野寺正一の案内で、養父に連れられ蒲田撮影所を見学に訪れた。その日は野村芳亭監督の映画『母』の子役オーディションの日で、秀子は養父に促されて列の最後尾に並び飛び入りで参加。野村監督に選ばれ、ヒロインの川田芳子演じる母親の娘役で出演することとなった。同年10月1日付で松竹蒲田撮影所に入社し、志げの活弁時代の芸名をそのまま引き継ぎ「高峰秀子」と名乗った。12月1日に封切られた『母』は、鶴見祐輔原作の母もの映画で、浅草では45日間のロングランヒットを記録し、翌年にはアンコール上映されるほどの大ヒット作となった。初任給は35 JPYで、まもなく住居を鶯谷から撮影所近くの荏原郡蒲田町北蒲田に移した。

たちまち重宝された秀子は、五所平之助監督の『大東京の一角』、島津保次郎監督の『愛よ人類と共にあれ』、小津安二郎監督の『東京の合唱』などに出演し、人気子役となった。時には男の子の役も演じ、スタッフからは「秀坊」のニックネームで呼ばれた。五所監督は秀子を養子にと考えていたが、志げの反対で諦めたという。1931年(昭和6年)、蒲田の尋常小学校に入学したが、徹夜の撮影が多かったためほとんど学校には通えなかった。1932年(昭和7年)4月には明治座の新派公演『松風村雨』に借り出され、花柳章太郎・岡田嘉子と共演。この公演の『満州国』では溥儀の幼年時代を演じ、すでに謳われていた「天才子役」の名を一層高めた。

1934年(昭和9年)、作詞家の藤田まさとに可愛がられた秀子は、東海林太郎が『赤城の子守唄』の大ヒットを記念して日比谷公会堂で行った実演ステージに勘太郎役で出演した。これを機に秀子を気に入った東海林は養女にすることを熱望し、「歌とピアノをみっちり仕込む」と説得。秀子は志げとともに東海林家に移り住んだ。東海林の秀子に対する溺愛ぶりは尋常ではなく、秀子を片時も離さず、地方の公演先にまで連れていくほどで、東海林家へ入る時の条件だったピアノと歌のレッスンはお預けになり、撮影所にも通わないようになった。一方、志げは無給で女中がわりに働かされるという扱いを受け、それに耐えかねた秀子は志げを促し東海林家を出て、大森のアパートに引っ越した。これに激怒した藤田は東海林のために書いた「妻恋道中」「鴛鴦道中」を新人の上原敏に歌わせ、以降はほとんど東海林に曲を書かなくなった。

1936年(昭和11年)、松竹は撮影所を蒲田から大船に移転。12歳の秀子は子役から娘役への転換期にあったが、同年に五所監督のメロドラマ『新道』で田中絹代演じるヒロインの妹役という大役に抜擢された。田中からは実の妹のように可愛がられ、鎌倉山にあった「絹代御殿」と呼ばれる豪邸に泊まり込んで撮影所通いをするようになった。私生活では、函館大火で破産した祖父の力松一家が秀子を頼って上京し、千駄ヶ谷に家を借りて住まわせ、秀子の肩に9人の生活がかかることになった。

1.3. 東宝・新東宝時代

この頃、映画界から逃げ出したいという思いから宝塚歌劇団入りを考え、花柳章太郎と水谷八重子に相談したところ、水谷が宝塚音楽学校校長の小林一三に相談を持ちかけてくれ、無試験で入学を許可するという返事を貰った。しかし、翌1937年(昭和12年)早々にはP.C.L.企画課に務めていた藤本真澄から引き抜き交渉を受ける。引き抜きの条件は月給100 JPYと撮影所近くの家の提供、女学校へ進学させるというもので、それに承諾した秀子は同年1月に松竹を退社してP.C.L.に移籍した。4月には約束通り御茶ノ水の文化学院に入学した。

P.C.L.移籍第1作は、吉屋信子原作・山本嘉次郎監督の『良人の貞操』で、千葉早智子演じる邦子の妹・睦子を演じた。続いて横山隆一の連載漫画を原作とした『江戸っ子健ちゃん』で榎本健一と共演。同年9月にP.C.L.は東宝映画となり、以後も数々の作品に出演し、岸井明が命名した「デコ」の愛称で撮影所のペット的存在となった。1938年(昭和13年)には山本監督の『綴方教室』で主演する。これは当時のベストセラーとなった豊田正子の綴方集の映画化で、貧乏の中でも明るく強く生きる少女を演じて最初期の代表作とした。その一方、仕事の忙しさから文化学院への登校は月に2、3日程度となり、担任教師の河崎なつから「このさい、学校をとるか、仕事をとるかはっきり決めてほしい」と言われ、入学1年半にして退学を余儀なくされた。

東宝ではますます売れっ子となり、1939年(昭和14年)は9本の作品に出演。アイドルとしての人気も高まり、秀子の名前を冠した映画も作られた。『秀子の応援団長』では主題歌「青春グラウンド」を歌いレコードも発売されたが、B面の灰田勝彦が歌う挿入歌「燦めく星座」の方が人気となり、40万枚の大ヒットを記録した。『秀子の車掌さん』は後にコンビを組む成瀬巳喜男監督との初顔合わせ作品である。1940年(昭和15年)、豊田四郎監督の『小島の春』でハンセン病患者を演じた杉村春子の演技にショックを受け、今まで仕方なしにやっていた役者の仕事に本気で取り組もうと決意した。また、声楽家の奥田良三と長門美保に師事して発声を学び、戦中は音響設備のない戦地での慰問公演や歌手活動などを行った。

1941年(昭和16年)、山本監督の『馬』に主演。東北の四季折々の風景の中で、農家の少女と彼女の育てる仔馬の触れ合いをセミドキュメンタリーに描いた作品で、撮影には足かけ3年を費やしたが、撮影中に製作主任でB班監督の黒澤明と恋に落ちる。養母志げの反対で恋は実らなかったが、自伝『わたしの渡世日記』にこのエピソードが記されている。1945年(昭和20年)7月、山本監督の『アメリカようそろ』の撮影のため千葉県の館山に滞在し、洲崎航空隊での慰問公演終了後に終戦を迎えた。特攻隊員を扱った『アメリカようそろ』の製作は中止となっている。

1946年(昭和21年)、占領軍に接収されたアーニー・パイル劇場(元東京宝塚劇場)で、占領軍相手の慰問公演に出演するが、衣装がなくて困っていたところ、入江たか子が手持ちのコートをほどいて衣装に仕立ててくれたという。同年、佐伯清監督の『陽気な女』が戦後第1作となる。8月には日本劇場の『ハワイの夜』に灰田と共演してフラダンスを踊り大ヒットさせるが、東宝では10月に第2次東宝争議が発生した。ストに反対する大河内傳次郎に同調し、長谷川一夫、入江たか子、山田五十鈴、藤田進、黒川弥太郎、原節子、山根寿子、花井蘭子とともに十人の旗の会を結成して日本映画演劇労働組合(略称:日映演)傘下の東宝従業員組合を脱退した。翌1947年(昭和22年)3月には他の脱退者らと新東宝映画製作所が発足し、秀子は同社専属となった。新東宝での第1作は、萩原遼監督の『大江戸の鬼』で、続いて阿部豊監督の『愛よ星と共に』で16歳から35歳までの女の半生を演じ、次の千葉泰樹監督の『幸福への招待』でも薄幸の女を演じて、おとなの女優としてのイメージを印象づけた。

この頃に「高峰秀子後援会」が発足し、銀座カネボウビル内に事務所が開設されて機関誌『DECO』が発行された。新東宝が創立1周年を経ぬうちに、十人の旗の会のメンバーである原節子、山田五十鈴、入江たか子らが次々と脱退。これにより秀子は新東宝女優陣の中心となり、1949年(昭和24年)公開の『銀座カンカン娘』では主題歌も歌い、公開前に発売されたレコードは50万枚もの売上げを記録して大ヒットした。1950年(昭和25年)には阿部監督の『細雪』で花井蘭子、轟夕起子、山根寿子に続く末娘役を演じ、原作者の谷崎潤一郎とは家族を交えた形で、谷崎が亡くなるまで交流を続けた。同年には小津安二郎監督の『宗方姉妹』に田中絹代の妹役で出演している。同年11月、当時結婚を想定して交際していた会社の重役が後援会費を使い込み、他の女性と交際していた事が発覚したことから新東宝を退社した。

1.4. フリーランス期と巨匠監督との協働

1951年(昭和26年)、日本初の総天然色映画『カルメン故郷に帰る』に主演。この作品で初めて木下惠介監督とコンビを組んだ。同年6月、カンヌ国際映画祭への出席の話から転じて留学生としてフランスに渡り、6ヶ月間パリに滞在した。悪化していた志げとの関係や、フリーになってからの不安などから逃避でき、映画のことを忘れて自由を満喫できる好機であった。パリ滞在中は、渡辺一夫が学生時代に下宿していたアパートの一室を住まいとした。その時のこぼれ話は『つづりかた巴里』に詳しい。1952年(昭和27年)1月に帰国した。

当時、映画俳優が映画会社に所属しない例は稀有であったが、どの社にも属さずフリー俳優として活動を開始した秀子は、1953年(昭和28年)に映画会社が締結した五社協定に拘束されず、各社の作品に出演した(もっとも、東映と日活には結局一度も出演していない)。これにより名匠の作品にも数多く出演することが出来た。特に成瀬巳喜男と木下惠介の両監督のほとんどの作品に出演。成瀬作品には計17本出演しており、『稲妻』では、母親は同じだが父親が異なる4人兄妹の末娘を好演し、演技派女優としての力量を高めた。成瀬の代表作でもあり、秀子の代表作でもある『浮雲』では森雅之演じる不実な男に振り回されながらも離れられない女、『女が階段を上る時』では生活のために銀座のバーで雇われマダムをする女、『放浪記』では若き日の林芙美子を演じ、成瀬作品で次々と主役を飾った。映画史家のドナルド・リチーは、彼女が演じた役柄について「当時の多くの日本人女性と同じように、彼女たちは人生にもっと多くを求めていたが、それを手に入れることができなかった。戦争は終わったものの、女性たちは状況が好転したわけではないと感じていた。彼女たちは依然としてかなり不幸だった。だから、高峰が演じた役柄は時代の精神に合致し、あるいはその時代の精神を作り出したのかもしれない」と述べている。高峰自身は成瀬と木下の監督を比較して、「スタイルは異なるものの、彼らは不自然なものを嫌うという共通点がありました。私がやろうとしたのは、ニュースで見る女性たちのように自然であることですが、さらに現実味を増すためにドラマの要素を少し加えることでした」と説明している。

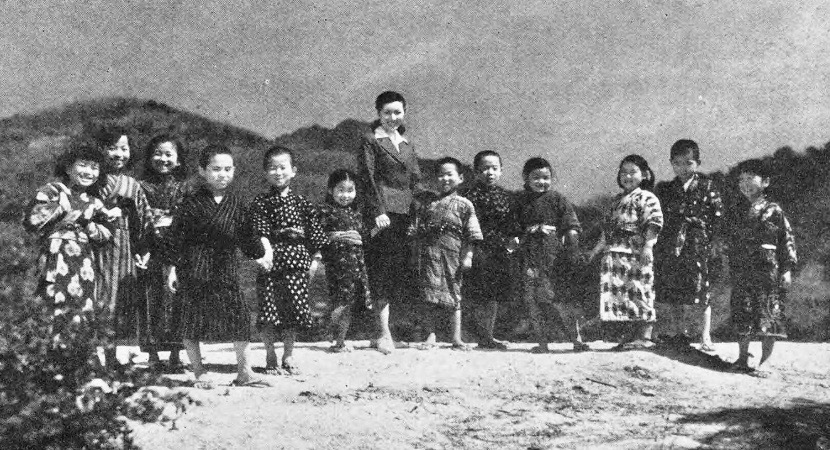

木下作品には計12本出演。『二十四の瞳』は『浮雲』と並ぶ秀子の代表作で、小豆島の分教場に赴任する新人教師を演じ、当時の女優賞を独占した。『喜びも悲しみも幾歳月』では佐田啓二と灯台守夫婦を演じ、主題歌とともに大ヒット。『風前の灯』ではこれまでのイメージとは正反対のダメ夫婦を佐田と演じた。戦乱に巻き込まれて過酷な運命に見舞われる農婦を演じた『笛吹川』では、18歳から85歳の老け役までを演じ、『永遠の人』でも20歳から49歳までを演じ分けた。『二人で歩いた幾春秋』でも佐田と道路工夫夫婦の半生を演じ、木下作品のヒロインとして活躍を続けた。

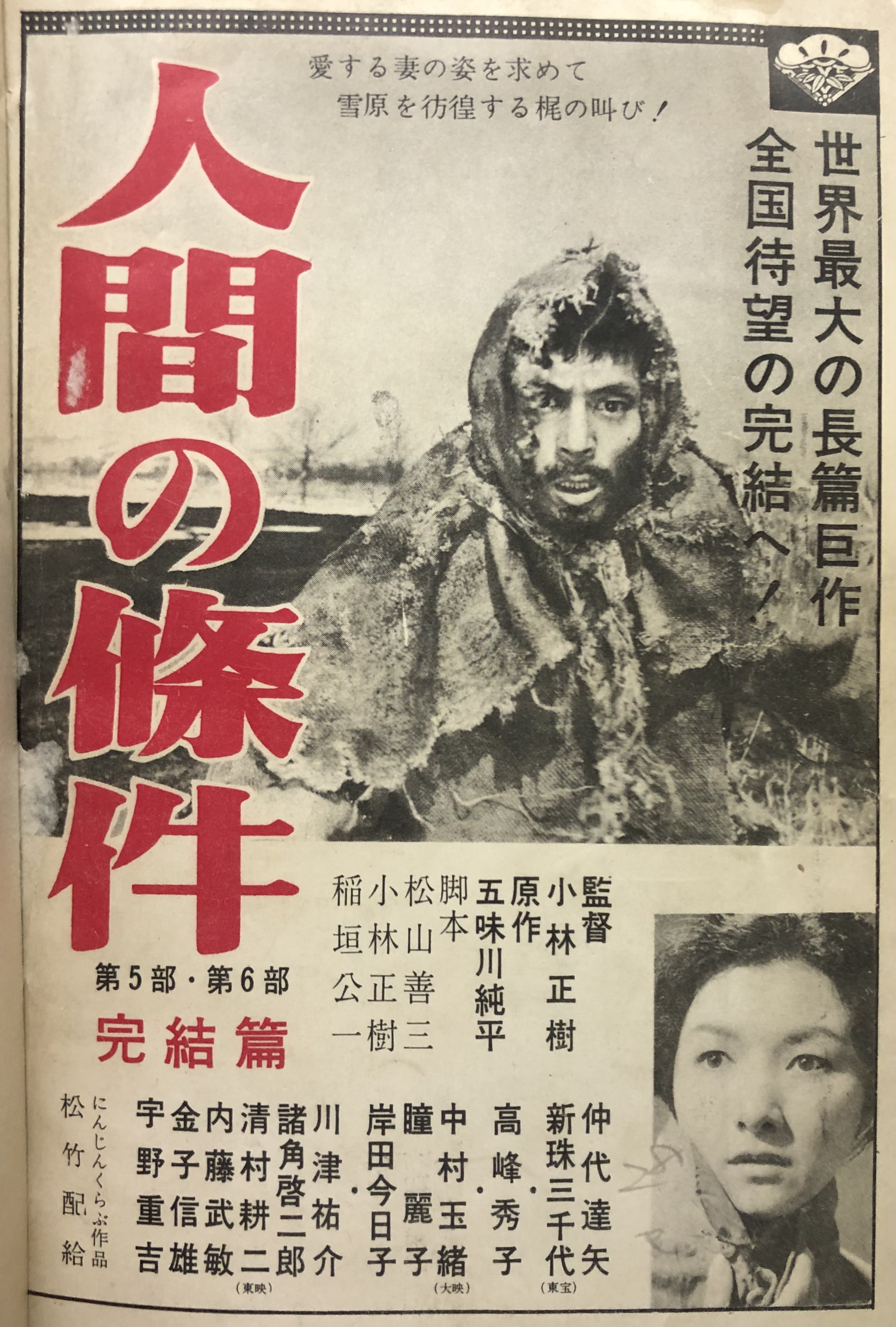

成瀬、木下監督以外の作品では、五所平之助監督の『煙突の見える場所』、豊田四郎監督の『雁』、野村芳太郎監督の『張込み』、稲垣浩監督の『無法松の一生』、小林正樹監督の『人間の條件 第5・6部』などに出演した。

1.5. 結婚と私生活

1955年(昭和30年)2月25日、当時木下の助監督をしており『二十四の瞳』の撮影で出会った松山善三との婚約を発表した。仲人は川口松太郎・三益愛子夫妻と木下惠介の3名だった。めでたい話が漏れてゴシップ扱いにされるのを嫌った木下が自ら報道各社に「松竹の木下ですが、うちの松山君と高峰秀子を結婚させますので取材に来てください」と電話をして関係者一同による記者会見を行い、これが芸能人の結婚記者会見のさきがけといわれている。3月26日に結婚式が行われた。

結婚後も女優業を続け、「仕事を持つ新しいスタイルの妻を創造したい」と語った。1961年(昭和36年)、松山の監督デビュー作『名もなく貧しく美しく』に主演。小林桂樹と聾唖者の夫婦を演じ、全篇を手話で通すという難役を抜群の演技力で演じのけた。その後も松山が監督した『われ一粒の麦なれど』『六條ゆきやま紬』などに主演した。

1965年(昭和40年)以降は映画出演が減少するも、増村保造監督の『華岡青洲の妻』では市川雷蔵演じる華岡青洲の母役、豊田監督の『恍惚の人』では森繁久彌演じるボケ老人を献身的に世話する嫁役で出演し、貫禄ある姿を見せた。テレビドラマにも、1968年(昭和43年)から出演するようになり、夫の松山脚本による『落日燃ゆ』や東芝日曜劇場で放送された『一筆啓上致します』『春の別れ』などに出演。その他、フジテレビの「小川宏ショー」内の「高峰秀子対談」コーナーの司会も務めた。舞台では、1972年(昭和47年)10月の紀伊国屋ホールでの反戦劇『ケイトンズヴィル事件の九人』に出演した。

結婚後、麻布十番近くの瀟洒ながらも質素な家に住んでいた。当初は西洋の教会建築を模した建物だったが、平成以降、老後に備えて小ぢんまりしたものに改装し、晩年はほとんど外部との接触を絶ち、早寝早起きの生活を楽しんでいたという。この時期、自宅にあった映画関係の資料やトロフィーの多くも記念館に寄贈している。また、軽井沢に別荘を所有していたが、同じく老後に備えて、収集していた骨董などとともに平成期に売却している。最晩年には、文藝春秋の編集者・ライターである斎藤明美を養女としている。

大の愛煙家であった。著書『おいしい人間』によれば、初めて煙草を吸ったのは22歳の時、映画『愛よ星と共に』のために煙草を吸う練習をしたとあり、「それ以来、相当なヘビースモーカーになり果てて今日に及んでいる」と書かれている。著書『コットンが好き』には、お気に入りの灰皿とライターの写真があり、高峰の文章と共に紹介されている。86歳での死因は肺がんであった。

交友関係では、『江戸っ子健ちゃん』で共演した子役の母親に「小さい頃不細工な子ほど、大きくなると可愛らしくなるらしいよ」と話しかけ、その子役が成長した際に「ママちゃん、スマン見込み違いだった」と話したというエピソードがある。その子役は中村メイコであり、高峰はメイコを妹分のように可愛がっていた。1959年(昭和34年)4月10日の皇太子と正田美智子との成婚パレードの生中継ではゲスト解説を務め、以来美智子妃との親交があった。『文藝春秋』で日本一の美人を決める対談企画があった際、高峰は「『美女』である以前に人柄や教養も含めた『美人』でないといけないという観点」から美智子妃を推し、企画で選出している。原節子が東宝へ移籍してからは原を「お姉ちゃん」と呼ぶ間柄であった。

市川崑は助監督時代に高峰の家に下宿していた縁があり、デビュー作から2本に主演。その後市川が大監督となってからの出演はないものの、エッセイでは「戦友」「崑ちゃんと呼ばせて欲しい」と記し、後述の東京オリンピック映画騒動の際には率先して擁護に当たるなど、変わらぬ友情を示した。街を歩いていてもファンに追いかけられるほどの人気であったが、ある日逃げ込んだ銀座の骨董品屋で骨董品の魅力に取り付かれる。以後骨董品集めが趣味となり、造詣が深い。「いい仕事してますね」のセリフで有名な中島誠之助も「姐さん」と呼ぶ長年の知己であり、一緒に骨董屋を開いていたこともある。この経緯は自伝『にんげん蚤の市』に詳しい。映画『馬』の長期ロケで山形県最上町に滞在した際に、高峰に一目惚れした少年がのちのケーシー高峰で、芸名も初恋の人たる彼女に由来する。

1.6. 引退と晩年

1979年(昭和54年)、木下監督の『衝動殺人 息子よ』に出演予定であった八千草薫が降板し、代役を依頼された。久々の映画出演に製作発表記者会見ではこれで引退かと質問され、「とっくに引退したつもりだったんですけどねえ」と答えている。製作中の後日、女優引退を発表し、これが最後の映画出演となった。

引退後は主にエッセイストとして活動したが、松山監督の映画『典子は、今』に助監督として参加したり、1994年(平成6年)放送のテレビドラマ『忍ばずの女』で脚本を書いたりもしている。2003年(平成15年)には映画『葉っぱのフレディ』で朗読を担当した。

2. 女優としての活動と業績

高峰秀子は、子役から大人の女優へと見事に成長し、日本映画史に名を刻む数々の業績を残した。その演技は多様な役柄をこなし、役柄に深く入り込むことで「百変化」とも称される独自の存在感を確立した。

2.1. 代表的な出演作品

高峰秀子は、子役時代から引退まで、幅広いジャンルの映画に出演し、多くの代表作を残した。

子役時代には、デビュー作の『母』(1929年)や、小津安二郎監督の『東京の合唱』(1931年)でその才能を発揮した。東宝時代には、山本嘉次郎監督の『綴方教室』(1938年)や、3年がかりで撮影された『馬』(1941年)で少女スターとしての地位を確立した。

新東宝時代には、主題歌も大ヒットした『銀座カンカン娘』(1949年)や、小津安二郎監督の『宗方姉妹』(1950年)に出演。フリーランスとなってからは、木下惠介監督との初のコンビ作で日本初の総天然色映画となった『カルメン故郷に帰る』(1951年)に出演した。

特に成瀬巳喜男監督と木下惠介監督との協働は、彼女のキャリアの頂点を築いた。成瀬作品では、不実な男に翻弄される女性を演じた『浮雲』(1955年)、生活のために銀座のバーで働くママを演じた『女が階段を上る時』(1960年)など、その「繊細でありながら機知に富んだペルソナ」が「成瀬の苦悩し、忍耐するヒロイン」に理想的であると評された。木下作品では、小豆島の教師を演じ、当時の映画賞を独占した『二十四の瞳』(1954年)、灯台守の妻を演じた『喜びも悲しみも幾歳月』(1957年)など、日本映画史に残る名作に主演した。

晩年の出演作としては、豊田四郎監督の『恍惚の人』(1973年)や、引退作となった木下惠介監督の『衝動殺人 息子よ』(1979年)がある。

2.2. 演技スタイルと役柄

高峰秀子は「子役出身に大女優・名優なし」というジンクス(これは日本だけでなく、シャーリー・テンプルなど海外でも同様の例が多い)を打ち破り、5歳で子役としてデビューした後、娘役へと成長し、さらに「女」を演じる大女優へと飛躍した。現存するフィルムでは、初出演作の『母』(2014年にDVD化)や『七つの海』で、その子役時代の演技を見ることができる。

その役柄は非常に幅広く、娘時代には可憐な役柄が多かったが(『婦系図』『その前夜』など)、戦後は、時代の先端を生きる職業婦人(『朝の波紋』)、国民的人気を博した女教師(『二十四の瞳』)、男との破滅的恋愛関係に溺れる女(『浮雲』)、意に沿わぬ相手との結婚生活をする妻(『永遠の人』)、聾唖者として社会の底辺に居ながらも強く生きる女性(『名もなく貧しく美しく』)、生活のためやむを得ず銀座のバーに勤めるママ(『女が階段を上る時』)、お妾さん(『妻として女として』)など、とても一人の女優が演じたとは思えないほど、様々な役を演じ、そのあらゆる役において見事な演技を披露した。

役者によっては個人の個性が前面に出てしまい、「何を演じても、誰それ自身」というタイプの俳優も少なくないが(例えば、笠智衆は、演技というよりは自身の個性そのものが魅力となっていた俳優であると、山田洋次もNHKの「山田洋次監督が選ぶ日本の名作100本」の中で指摘している)、高峰秀子の場合、その対極であり、まさに百変化とも言うべき、多様な役を、その役の性根をつかんで演じきった日本映画史上、稀有な名女優であった。晩年に至っても、舞台出演は極めて少なく、「映画でデビューし映画で引退した」と評される、日本映画史上最高の大女優・名女優として評価される存在である。

2.3. 出演作品

高峰秀子の主な出演映画は以下の通りである。

| 年 | 題名 | 役名 | 監督 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1929 | 『母』 | 春子 | 野村芳亭 | デビュー作 |

| 1930 | 『レヴューの姉妹』 | 肇 | ||

| 1930 | 『大東京の一角』 | 一郎 | 五所平之助 | |

| 1930 | 『麗人』 | 少年岩夫 | ||

| 1930 | 『父』 | お綱 | ||

| 1930 | 『姉妹篇 母』 | ゆき子 | ||

| 1931 | 『私のパパさんママが好き』 | みつ子 | ||

| 1931 | 『美わしき愛』 | お糸の実の娘 | ||

| 1931 | 『愛よ人類と共にあれ』 | 息子泰夫 | 島津保次郎 | |

| 1931 | 『暴風雨の薔薇』 | 晃一 | ||

| 1931 | 『女はいつの世にも』 | 太郎 | ||

| 1931 | 『姉妹 前後篇』 | 類子 | ||

| 1931 | 『一太郎やあい』 | きぬ | ||

| 1931 | 『東京の合唱』 | 長女 | 小津安二郎 | |

| 1931 | 『麗人の微笑』 | 洋一 | ||

| 1932 | 『情熱』 | 光子の娘 | ||

| 1932 | 『七つの海 前後編』 | 曽根百代 | ||

| 1932 | 『陽気なお嬢さん』 | 道子 | ||

| 1932 | 『天国に結ぶ恋』 | |||

| 1932 | 『不如帰』 | 道子 | ||

| 1932 | 『鼠小僧次郎吉 解決篇』 | 太郎吉 | ||

| 1933 | 『頬を寄すれば』 | 美也子 | ||

| 1933 | 『与太者と海水浴』 | 敏行 | ||

| 1934 | 『東洋の母』 | 静子の子供時代 | ||

| 1934 | 『ぬき足さし足』 | とし坊 | ||

| 1934 | 『その夜の女』 | 重子 | ||

| 1935 | 『母の愛』 | 春江 | ||

| 1935 | 『永久の愛』 | 秀子 | ||

| 1936 | 『新道 前篇朱実の巻』、『新道 後篇良太の巻』 | 京子 | 五所平之助 | |

| 1937 | 『花嫁かるた』 | 菊江 | ||

| 1937 | 『花籠の歌』 | 浜子 | ||

| 1937 | 『良人の貞操』 | 睦子 | 山本嘉次郎 | |

| 1937 | 『江戸っ子健ちゃん』 | ミーちゃん | ||

| 1937 | 『見世物王国』 | 秀ちゃん | ||

| 1937 | 『白薔薇は咲けど』 | 花屋の娘 | ||

| 1937 | 『お嬢さん』 | 失業した先生の娘 | ||

| 1938 | 『綴方教室』 | 正子 | 山本嘉次郎 | |

| 1938 | 『藤十郎の恋』 | 上村竹之亟 | ||

| 1938 | 『虹立つ丘』 | 逸子 | Toshio Ōtani | |

| 1938 | 『チョコレートと兵隊』 | 茂子 | ||

| 1939 | 『美はしき出発』 | 奈津子 | ||

| 1939 | 『娘の願ひは唯一つ』 | ひで子 | ||

| 1939 | 『ロッパの頬白先生』 | 秀代 | ||

| 1939 | 『忠臣蔵』 | 一力仲居あぐり | ||

| 1939 | 『樋口一葉』 | 大黒屋みどり | ||

| 1939 | 『われ等が教官』 | 秀子 | ||

| 1939 | 『その前夜』 | おつう | ||

| 1939 | 『花つみ日記』 | 篠原栄子 | ||

| 1939 | 『新篇丹下左膳 隻眼の巻』 | お春 | ||

| 1940 | 『秀子の應援團長』 | |||

| 1940 | 『そよ風父と共に』 | 秀子 | ||

| 1940 | 『釣鐘草』 | 弓子 | ||

| 1940 | 『エノケンの孫悟空』 | お姫様 | ||

| 1941 | 『昨日消えた男』 | お京 | ||

| 1941 | 『馬』 | 小野田いね | 山本嘉次郎 | |

| 1941 | 『阿波の踊子』 | お光 | ||

| 1941 | 『女学生記』 | 鎌田佐智子 | ||

| 1941 | 『秀子の車掌さん』 | おこまさん | 成瀬巳喜男 | 成瀬監督との初作品 |

| 1942 | 『武蔵坊弁慶』 | 牛若丸 | ||

| 1942 | 『希望の青空』 | 秀子 | ||

| 1942 | 『待って居た男』 | お雪 | ||

| 1942 | 『婦系図』 | 妙子 | ||

| 1943 | 『阿片戦争』 | 麗蘭 | マキノ正博 | |

| 1943 | 『愛の世界 山猫とみの話』 | 小田切とみ | ||

| 1943 | 『ハナ子さん』 | チヨコさん | ||

| 1943 | 『兵六夢物語』 | 怪童女 | ||

| 1943 | 『若き日の歓び』 | 高村裕子 | ||

| 1944 | 『おばあさん』 | 丸子 | ||

| 1944 | 『三尺左吾平』 | お妙 | ||

| 1945 | 『勝利の日まで』 | |||

| 1945 | 『北の三人』 | 松本よしえ | ||

| 1946 | 『陽気な女』 | 新井陽子 | 佐伯清 | 戦後第1作 |

| 1946 | 『浦島太郎の後裔』 | 龍田阿加子 | ||

| 1946 | 『明日を創る人々』 | 高峰 | 黒澤明、関川秀雄、山本嘉次郎 | |

| 1946 | 『或る夜の殿様』 | 妙子 | 衣笠貞之助 | |

| 1946 | 『東宝ショウボート』 | 靴磨きの少年 | ||

| 1947 | 『東宝千一夜』 | 高山秀子 | ||

| 1947 | 『大江戸の鬼』 | 萩原遼 | 萩原遼 | 新東宝での第1作 |

| 1947 | 『愛よ星と共に』 | 白河はるえ | 阿部豊 | |

| 1947 | 『幸福への招待』 | 椎名ヒサ | 千葉泰樹 | |

| 1948 | 『愛情診断書』 | 秋枝 | ||

| 1948 | 『花ひらく 真知子より』 | 曽根真知子 | ||

| 1948 | 『三百六十五夜』 | 小牧蘭子 | ||

| 1948 | 『虹を抱く処女』 | 北条あき子 | ||

| 1949 | 『春の戯れ』 | お花 | ||

| 1949 | 『グッド・バイ』 | 永井きぬ子 | ||

| 1949 | 『銀座カンカン娘』 | お秋 | 島耕二 | 主題歌も担当 |

| 1950 | 『処女宝』 | 真金 | ||

| 1950 | 『細雪』 | 妙子 | 阿部豊 | |

| 1950 | 『宗方姉妹』 | 満里子 | 小津安二郎 | |

| 1950 | 『戦火を越えて』 | 朱燕 | ||

| 1950 | 『佐々木小次郎』 | 琉球娘奈美 | ||

| 1951 | 『女の水鏡』 | 苗子 | ||

| 1951 | 『カルメン故郷に帰る』 | おきん | 木下惠介 | 日本初の総天然色映画、木下監督との初作品 |

| 1951 | 『我が家は楽し』 | 長女朋子 | 中村登 | |

| 1952 | 『朝の波紋』 | 瀧本篤子 | ||

| 1952 | 『東京のえくぼ』 | 峯京子 | ||

| 1952 | 『稲妻』 | 小森清子 | 成瀬巳喜男 | |

| 1952 | 『カルメン純情す』 | カルメン | 木下惠介 | |

| 1953 | 『煙突の見える場所』 | 東仙子 | 五所平之助 | |

| 1953 | 『明日はどっちだ』 | 光奴 | ||

| 1953 | 『雁』 | お玉 | 豊田四郎 | |

| 1954 | 『第二の接吻』 | 山内倭文子 | ||

| 1954 | 『女の園』 | 出石芳江 | 木下惠介 | |

| 1954 | 『二十四の瞳』 | 大石久子 | 木下惠介 | |

| 1954 | 『この広い空のどこかに』 | 泰子 | 小林正樹 | |

| 1955 | 『浮雲』 | 幸田ゆき子 | 成瀬巳喜男 | |

| 1955 | 『渡り鳥いつ帰る』 | 街子 | ||

| 1955 | 『遠い雲』 | 寺田冬子 | ||

| 1955 | 『くちづけ 第3話「女同士」』 | 金田朋子 | ||

| 1956 | 『新・平家物語 義仲をめぐる三人の女』 | 冬姫 | ||

| 1956 | 『子供の眼』 | 喜世子 | ||

| 1956 | 『妻の心』 | 富田喜代子 | 成瀬巳喜男 | |

| 1956 | 『流れる』 | 勝代 | 成瀬巳喜男 | |

| 1957 | 『雲の墓標より 空ゆかば』 | さち | ||

| 1957 | 『あらくれ』 | お島 | 成瀬巳喜男 | |

| 1957 | 『喜びも悲しみも幾歳月』 | 有沢きよ子 | 木下惠介 | |

| 1957 | 『風前の灯』 | 佐藤百合子 | 木下惠介 | |

| 1958 | 『張込み』 | 横川さだ子 | 野村芳太郎 | |

| 1958 | 『無法松の一生』 | 吉岡良子 | 稲垣浩 | |

| 1960 | 『女が階段を上る時』 | 矢代圭子 | 成瀬巳喜男 | |

| 1960 | 『娘・妻・母』 | 坂西和子 | 成瀬巳喜男 | |

| 1960 | 『笛吹川』 | おけい | 木下惠介 | |

| 1961 | 『名もなく貧しく美しく』 | 片山秋子 | 松山善三 | |

| 1961 | 『人間の條件 第5・6部』 | 避難民の女 | 小林正樹 | |

| 1961 | 『妻として女として』 | 西垣三保 | 成瀬巳喜男 | |

| 1961 | 『永遠の人』 | さだ子 | 木下惠介 | |

| 1962 | 『女の座』 | 石川芳子 | 成瀬巳喜男 | |

| 1962 | 『山河あり』 | 井上きしの | ||

| 1962 | 『二人で歩いた幾春秋』 | 野中とら江 | 木下惠介 | |

| 1962 | 『放浪記』 | 林ふみ子 | 成瀬巳喜男 | |

| 1962 | 『ぶらりぶらぶら物語』 | 桑田駒子 | 松山善三 | |

| 1963 | 『女の歴史』 | 清水信子 | 成瀬巳喜男 | |

| 1964 | 『乱れる』 | 森田礼子 | 成瀬巳喜男 | |

| 1964 | 『われ一粒の麦なれど』 | 根本倫子 | 松山善三 | |

| 1965 | 『六條ゆきやま紬』 | 六條いね | 松山善三 | |

| 1966 | 『ひき逃げ』 | 伴内国子 | 成瀬巳喜男 | |

| 1967 | 『続・名もなく貧しく美しく 父と子』 | 片山秋子 | 松山善三 | |

| 1967 | 『華岡青洲の妻』 | 於継 | 増村保造 | |

| 1969 | 『鬼の棲む館』 | 楓 | ||

| 1973 | 『恍惚の人』 | 立花昭子 | 豊田四郎 | |

| 1976 | 『スリランカの愛と別れ』 | ジャカランタ夫人 | ||

| 1976 | 『ふたりのイーダ』 | 須川菊枝 | ||

| 1976 | 『泣きながら笑う日』 | 中井雪子 | ||

| 1979 | 『衝動殺人 息子よ』 | 川瀬雪枝 | 木下惠介 | 最終出演作品 |

3. 文筆活動とその他の活動

高峰秀子は女優業だけでなく、文筆家としてもその才能を高く評価された。また、歌手活動や美術品収集など、多岐にわたる芸術的嗜好を持ち、その人生を豊かに彩った。

3.1. エッセイスト・作家として

秀子は、女優全盛期の時代から多くの本を出版し続けている。初の著書は1953年(昭和28年)に刊行された、パリ滞在のエッセイ『巴里ひとりある記』(映画世界社)で、以降『まいまいつぶろ』(同)、『私のインタヴュー』(中央公論社)、『瓶の中』(文化出版局)、『いっぴきの虫』(潮出版社)などのエッセイを上梓した。また、夫の松山善三との共著による『旅は道連れガンダーラ』(同)、『旅は道連れツタンカーメン』(同)などの旅行記、『台所のオーケストラ』(同)などの料理本も書いている。

子役生活のために小学校にも十分に通えない少女時代を送ったが、シナリオ読みや読書による独学で熱心に教養を蓄え、また松山との結婚後は、自宅で松山のシナリオ執筆を口述筆記するなどの機会も得て、筆力を育てた。

1975年(昭和50年)、『週刊朝日』誌上で『わたしの渡世日記』を連載。この本では関係者を実名で登場させ、国民的女優、かつ一人の女性としての半生を率直な態度で回想している。その内容に「本当に本人が書いているのか」という問い合わせが殺到したが、当時の週刊朝日の編集部では、「ゴーストライターを使っているなら、あんな個性的な文章にはなりません」と答えたという。翌年に朝日新聞社より上下巻で刊行され、当時のベストセラーになった。このエッセイで第24回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞している。

2013年(平成25年)養女の斎藤明美により、未発表だったエッセイが発見され、3月に新潮社から『旅日記 ヨーロッパ二人三脚』のタイトルで刊行された。この本は1958年(昭和33年)に夫と欧州を旅した際の旅行記で、自宅の書棚に保管されていたという。斎藤明美による多くの関連出版がある。

3.2. 歌手活動と芸術的嗜好

高峰秀子は女優業の傍ら、歌手としても活動した。主な楽曲には「煙草屋の娘」(1941年)、「森の水車」(1942年)、「歌え山彦」(1943年)などがある。特に『銀座カンカン娘』(1949年)の主題歌や、『カルメン故郷に帰る』(1951年)の主題歌は、映画とともに広く知られた。

また、絵画への造詣も深く、美術品収集も趣味としていた。新東宝時代の1949年(昭和24年)、銀座で開かれた絵の愛好会「チャーチル会」に参加し、翌1950年(昭和25年)の日本橋三越での名士余技絵画展に十号の『緑衣』を出品し、4700 JPYの売値がつけられた。この時、会の顧問をしていた画壇の巨匠梅原龍三郎の知遇を得た。それ以来40年にわたる親交が続き、梅原により高峰がモデルとなった多くの肖像画が描かれることとなった。初めて秀子を描いた肖像画は『カルメン故郷に帰る』のロケ中に軽井沢の別荘で描かれ、梅原は秀子の目が大きくなりすぎて似ずに何度も描き直したが、試行錯誤の後、目が大きいのではなく眼光が強いことに気付いたという。

1974年(昭和49年)3月、秀子は夫の発案で、最初の肖像画を東京国立近代美術館の梅原龍三郎コーナーに寄贈し、翌1975年(昭和50年)に紺綬褒章と木杯を受けた。1987年(昭和62年)には梅原との思い出を綴ったエッセイ『私の梅原龍三郎』(潮出版社)を刊行した。2005年(平成17年)11月には、梅原の絵画作品7点、宮本三郎作の1点、森田元子作の1点、堂本印象作の2点、計11点の肖像画を秀子本人が世田谷区に寄贈し、世田谷美術館に所蔵されている。

4. 社会・政治的関与

高峰秀子は、その芸術活動を通じて社会や政治的な出来事に対しても明確な姿勢を示し、発言や行動を通じて影響を与えた。

4.1. 芸術・演技への姿勢

高峰秀子は自然な演技を追求した自身の芸術観を持っていた。成瀬巳喜男監督や木下惠介監督との協働について、「スタイルは異なるものの、彼らは不自然なものを嫌うという共通点がありました。私がやろうとしたのは、ニュースで見る女性たちのように自然であることですが、さらに現実味を増すためにドラマの要素を少し加えることでした」と語っている。映画製作に対する真摯な姿勢は、後進の俳優やクリエイターにも大きな影響を与えた。映画『永遠の人』や『人間の條件』で共演した仲代達矢は、監督以外では唯一高峰の名を挙げ、「厳しい人で、たくさんのことを教えられた」と述懐している。

4.2. 社会・政治的発言と活動

高峰秀子は社会問題や政治的出来事に対しても積極的に関与した。1960年(昭和35年)6月4日、長野県庁広場で同県の安保阻止中央総決起大会が開かれた際、当時高峰主演の映画『笛吹川』のロケ撮影が長野市で行われていた。出演者の高峰、田村高廣、荒木道子、木下惠介監督は安保批判の会のメンバーとともに同大会に参加。高峰ら4人は壇上に立ち、「戦争はいやです。みなさんがんばってください」と訴えた。高峰はさらに大会終了後のデモ隊の先頭に立ち、市内を行進した。

1965年(昭和40年)、市川崑に撮影が依頼された映画『東京オリンピック』が、完成前の試写会で河野一郎(オリンピック担当国務大臣)が内容に疑問を投げるコメントを発したことをきっかけに大論争が巻き起こった際、高峰は「とってもキレイで楽しい映画だった。(文句をつけた河野は)頼んでおいてからひどい話じゃありませんか」「市川作品はオリンピックの汚点だなどと乱暴なことばをはくなんて、少なくとも国務相と名の付く人物のすることではない」と擁護コメントを雑誌や新聞に寄せた。高峰は直接河野に面会を求め、その席で高峰は市川と映画のすばらしさを訴えるとともに、河野が市川と面談するように依頼した。河野は談笑を交えて、「実は映画のことは少しもわからんのだ」と高峰に答えた。その後河野は高峰のとりもちで市川と面談を重ねた結果、制作スタッフの努力を認め、最終的に「できあがりに百パーセント満足したわけではないが、自由にやらせてやれ」と映画プロデューサーの田口助太郎に電話して矛を収めた。海外版の編集権などは市川に戻った。市川は後年の対談でもこの件を深く感謝している。

1967年(昭和42年)4月に行われた東京都知事選挙では美濃部亮吉の推薦人に名を連ねた。

1971年(昭和46年)2月10日、衆議院逓信委員会「放送に関する小委員会」に(本名の松山秀子として)参考人として招かれ、テレビ番組の低俗化問題や、当時問題となっていた視聴者参加番組の賞品の高騰に関する所見を語った。前年にフジテレビの『クイズ・キングにまかせろ!』の賞品として設けられた1000.00 万 JPYのマンションの所有権が独占禁止法に違反しているという告発があった問題などを受け、高峰は「暴力だとかエロだとか、そういうことが低俗になるかもしれませんけれども(略)クイズ番組をやっていて、何だかいろんな物をもらったり外国に行ったりする。あれが低俗の中の最も卑しい部類に入るのじゃないかと思う」と述べた。公正取引委員会と日本民間放送連盟は同年9月にすべてのクイズ番組の賞金・賞品の上限を100.00 万 JPYまでと申し合わせる規制ルールを設けた。

1972年(昭和47年)以前、国交のなかった中華人民共和国からの映画使節団が訪日した際、外務省からの依頼により夫妻でホスト役を担っていた。戦前の中国の大スターだった趙丹が江青の俳優時代を知っているという理由だけで江青に投獄された際には、ことある都度に知己を通じ「趙丹は元気にしているか」と呼び掛け続けて文化大革命による処刑を阻んだ。この経緯は『わたしの渡世日記』『いっぴきの虫』に詳しい。

5. 受賞歴と評価

高峰秀子は、その卓越した演技力と長年にわたる貢献により、国内外で数多くの賞を受賞し、批評家および大衆から高い評価を得た。

5.1. 主要な受賞歴

高峰秀子の主な受賞歴は以下の通りである。

- 毎日映画コンクール

- 1954年:女優主演賞(『二十四の瞳』『女の園』『この広い空のどこかに』『悪の愉しさ』)

- 1955年:女優主演賞(『浮雲』)

- 1957年:女優主演賞(『喜びも悲しみも幾歳月』『あらくれ』)

- 1961年:女優主演賞(『永遠の人』『名もなく貧しく美しく』)

- 2010年:特別賞(没後)

- ブルーリボン賞

- 1954年:主演女優賞(『二十四の瞳』『女の園』『この広い空のどこかに』)

- キネマ旬報ベスト・テン

- 1955年:主演女優賞(『浮雲』)

- 東南アジア映画祭

- 1956年:最優秀女優賞(『浮雲』)

- サンフランシスコ国際映画祭

- 1961年:主演女優賞(『名もなく貧しく美しく』)

- 芸術選奨

- 1962年:『名もなく貧しく美しく』『永遠の人』

- ロカルノ国際映画祭

- 1965年:最優秀女優賞(『乱れる』)

- 映団連永年勤続功労賞

- 1975年

- 紺綬褒章

- 1975年

- 日本エッセイスト・クラブ賞

- 1976年:『わたしの渡世日記』

- 日本アカデミー賞

- 1979年:優秀主演女優賞(『衝動殺人 息子よ』)

- 1996年:会長功労賞

- 2011年:会長特別賞(没後)

- 日本映画批評家大賞

- 1994年:ゴールデン・グローリー賞

- 「映画の日」特別功労章

- 2011年(没後)

- おおさかシネマフェスティバル

- 2011年:特別賞(没後)

- ゴールデングロス賞

- 2011年:特別功労賞(没後)

5.2. 批評的・大衆的評価

高峰秀子は「子役出身に大女優・名優なし」というジンクスを打ち破り、5歳から子役として活躍し、その後、娘役、そして「女」を演じる大女優へと成長した。その演技は非常に幅広く、娘時代には可憐な役柄が多かったが、戦後は時代の先端を生きる職業婦人、国民的人気を博した女教師、男との破滅的恋愛関係に溺れる女、意に沿わぬ相手との結婚生活をする妻、聾唖者として社会の底辺に居ながらも強く生きる女性、生活のためやむを得ず銀座のバーに勤めるママ、お妾さんなど、一人の女優が演じたとは思えないほど多様な役をこなし、そのあらゆる役において見事な演技を見せた。

役者によっては個人の個性が前面に出てしまい、「何を演じても、誰それ自身」というタイプの俳優も少なくないが、高峰秀子の場合、その対極に位置し、まさに百変化とも言うべき、多様な役を、その役の性根をつかんで演じきった日本映画史上稀有な名女優であった。晩年に至っても舞台出演は極めて少なく、「映画でデビューし映画で引退した」女優として、日本映画史上最高の大女優・名女優として評価されている。

2014年(平成26年)、『キネマ旬報』発表の「オールタイム・ベスト日本映画男優・女優」女優部門で第1位となった(男優第1位は三船敏郎)。また、2000年(平成12年)に同誌が発表した「20世紀の映画スター」読者選出の日本女優部門でも第1位を獲得している。

6. 影響と遺産

高峰秀子の活動は、その卓越した演技力と多岐にわたる才能を通じて、日本映画界、後世の俳優、そして文化全体に計り知れない影響を与え、その遺産は現代にも受け継がれている。

6.1. 日本映画界への影響

高峰秀子のキャリアは、日本映画の発展に大きく貢献した。子役から大人の女優へと見事に転身し、その長い活動期間を通じて、様々な時代の日本社会の姿をスクリーンに映し出した。彼女の出演作は、日本映画の黄金期を彩る重要な作品群であり、特に成瀬巳喜男や木下惠介といった巨匠監督たちとの協働は、日本映画史における傑作の数々を生み出した。彼女の存在は、映画製作の現場においても、その真摯な姿勢とプロ意識によって、多くのスタッフや共演者に影響を与えた。

6.2. 後世への影響

高峰秀子は、その演技、生き方、そして文筆活動を通して、後続の世代の俳優やクリエイターに多大なインスピレーションを与えた。彼女が子役出身の女優が成功しにくいというジンクスを打ち破ったことは、多くの若手俳優にとって希望となった。また、彼女の社会的な発言や行動は、芸術家が社会に対して果たすべき役割を示すものとして、後世の表現者たちに影響を与え続けている。

彼女の没後、生前の遺志を継いで、映画界に貢献した裏方スタッフへの表彰を行う「一本のクギを讃える会」が発足した。これは、映画製作における目に見えない努力を評価する高峰の精神が、後世に受け継がれる具体的な遺産となっている。

7. 記念と追悼

高峰秀子の没後、その功績を称え、後世に伝えるための様々な記念事業や追悼行事、関連展示会が行われている。

7.1. 没後の顕彰とプロジェクト

2012年(平成24年)3月27日、東宝スタジオで高峰秀子を偲ぶ会が開かれ、八千草薫、香川京子、宝田明、司葉子、中村メイコ、戸田菜穂、篠田正浩、野上照代、長山藍子ら約400人の関係者が参列した。この会では、生前の秀子の遺志を継いで、映画界に貢献した裏方スタッフへの表彰を行う「一本のクギを讃える会」の発足も発表された。

2024年(令和6年)には、高峰秀子生誕100周年を記念し「高峰秀子生誕100年プロジェクト」が始動した。その一環として、東京タワーでは大特別展「逆境を乗り越えた大女優 高峰秀子の美学」が開催され、自筆の原稿やイラスト、愛蔵品の数々や出演作のポスターなどが展示された。また、国立映画アーカイブでは「生誕100年 高峰秀子」として22作品の特集上映がされた。その他にも様々な展覧会やトークショー、上映会などが行われている。

8. 死去

高峰秀子は2010年(平成22年)12月28日午前5時28分、肺がんのため東京都渋谷区の病院で死去した。享年86歳。

9. 外部リンク

- [https://www.takamine-hideko.jp/ 高峰秀子生誕100年プロジェクト]

- [http://www.jmdb.ne.jp/person/p0117370.htm 高峰秀子 - 日本映画データベース]

- [http://www.kinenote.com/main/public/cinema/person.aspx?person_id=100709 高峰秀子 - KINENOTE]

- [https://www.tvdrama-db.com/name/p/23472 高峰秀子 - テレビドラマデータベース]

- [https://www2.nhk.or.jp/archives/jinbutsu/detail.cgi?das_id=D0009072441_00000 高峰秀子 - NHK人物録]

- [https://www.jiji.com/jc/d4?p=act001-jlp10271711&d=d4_ent 高峰秀子 1924年生まれ。「二十四の瞳」「カルメ...:日本の大女優 写真特集 - 時事ドットコム]

- [https://hon.bunshun.jp/articles/-/1945 女優として、エッセイストとして輝いた高峰秀子 - 文春写真館]