1. 生涯

ウマル・ハイヤームの生涯は、彼の学問的業績の広範さにもかかわらず、その詳細については不明な点が多い。しかし、現存する資料や伝承から、彼が中世イスラム世界の知的中心地を転々としながら、多岐にわたる分野で活躍したことがうかがえる。

1.1. 出生と幼少期

ウマル・ハイヤームは1048年5月18日、ホラーサーン地方の主要都市ニーシャープールで生まれた。ニーシャープールはかつてゾロアスター教の重要な中心地でもあった。彼の完全なアラビア語名は「アブール・ファトフ・ウマル・イブン・イブラーヒーム・アル=ハイヤーム」であり、「ハイヤーム」という姓はアラビア語で「天幕造り」を意味するため、彼の先祖が天幕造りの商売をしていたと推測されているが、これは確証があるわけではない。歴史家バイハキーはハイヤームと個人的な親交があり、彼の出生時のホロスコープの詳細を残しており、それによって現代の学者は彼の生年月日を特定できた。幼少期をニーシャープールで過ごし、当時セルジューク朝の主要都市であったこの地で成長した。

1.2. 教育

ハイヤームの天賦の才は幼い頃の師たちに認められ、彼らはハイヤームをホラーサーン地方で最も偉大な教師とされるイマーム・ムワッファク・ニーシャーブーリーのもとへ送った。ムワッファクは最高位の貴族の子弟を教育しており、ハイヤームは彼との間に長年にわたる固い友情を築いた。また、ハイヤームはイブン・スィーナーの弟子であったバフマニャールからも学んだ可能性がある。

ニーシャープールで科学、哲学、数学、天文学を学んだ後、1068年頃にはブハラ州を訪れ、その地にある有名な図書館「アーク」を頻繁に利用した。1070年頃にはサマルカンドに移り、同市の総督兼首席判事であったアブー・ターヒル・アブド・アル=ラフマーン・イブン・アラークの庇護のもとで、後に有名となる『代数学の論文』の執筆を開始した。ハイヤームはカラハン朝の統治者シャムス・アル=ムルク・ナスルからも手厚い歓迎を受け、バイハキーによれば、ナスルはハイヤームを「自分の玉座の隣に座らせるほど最大の敬意を示した」という。

1.3. ハイヤームと二人の学友

ウマル・ハイヤームと、後にセルジューク朝の宰相となるニザーム・アル=ムルク、そして暗殺教団の指導者となるハサニ・サッバーフの三人が、イマーム・ムワッファクのもとで学んだ同窓の友人であり、互いに成功を誓い合ったという「三人の学友」の逸話は有名である。しかし、ウマルの生年とニザーム・アル=ムルクの生年には30年ほどの開きがあり、親子以上の年齢差があることから、この逸話は歴史的事実としては確認されていない伝承に過ぎないとされている。

1.4. 初期キャリアと活動

サマルカンドでの『代数学の論文』の執筆から始まったハイヤームの初期キャリアは、彼の才能が各地の有力者によって認められ、その研究活動が支援されたことを示している。カラハン朝の統治者シャムス・アル=ムルク・ナスルの庇護を受けながら、彼は自身の数学的才能を磨き、後の大業の基礎を築いた。

1.5. セルジューク朝における活動

1073年から1074年にかけて、カラハン朝の領土に侵攻していたマリク・シャー1世との間で和平が締結された。ハイヤームは1074年5月、大宰相ニザーム・アル=ムルクからメルヴでマリク・シャーに面会するよう招かれ、マリク・シャーに仕えることになった。その後、ハイヤームはイスファハーンに天文台を建設し、ペルシア暦の改訂を目的とした精密な天文観測を行う科学者グループを率いるよう任命された。この事業は、おそらく1076年の天文台開所とともに始まり、1079年に終了したと考えられている。この時、ウマル・ハイヤームとその同僚たちは、1年の長さを365.24219858156日と報告した。これは、19世紀末の1年の長さが365.242196日、現在のそれが365.242190日であることと比較しても、驚異的な正確さであり、人の生涯で6桁目の小数点以下が変化することを考えると、傑出した成果であった。

1.6. 哲学的・宗教的探求

ハイヤームは自らをイブン・スィーナーの知的後継者と見なしていた。アル=バイハキーによれば、ハイヤームは死の直前までイブン・スィーナーの『治癒の書』における形而上学の章を読んでいたという。ハイヤームが著したとされる哲学論文は6編あり、そのうちの1編『存在について』(Fi'l-wujūdアラビア語)はペルシア語で書かれ、存在と普遍者との関係を扱っている。もう1編の『世界における矛盾の必然性、決定論と永続性』(Darurat al-tadād fi'l-'ālam wa'l-jabr wa'l-baqā'アラビア語)はアラビア語で書かれ、自由意志と決定論を扱っている。他の著作には『存在と必然性について』(Risālah fī'l-kawn wa'l-taklīfアラビア語)、『存在における超越に関する論文』(al-Risālah al-ulā fi'l-wujūdアラビア語)、『存在の普遍的原理の知識について』(Risālah dar 'ilm kulliyāt-i wujūdアラビア語)、『自然現象に関する要約』(Mukhtasar fi'l-Tabi'iyyātアラビア語)がある。

ハイヤームはかつて、当時の学者たちの状況について次のように述べている。

{{blockquote|我々は科学者が信用されず、科学研究に従事できる者がわずかしか残っていない時代の犠牲者である。我々の哲学者たちは真実と虚偽を混ぜ合わせることに時間を費やし、外面的な見せかけにしか興味がない。彼らのわずかな学識も物質的な目的のために使われている。真実を探求することに誠実で絶え間ない者、虚偽と見せかけとは無縁の者を見れば、彼らは嘲笑し、蔑むのである。}}

ハイヤームが生きた時代は、イブン・スィーナーによって体系化されたイスラーム哲学がもたらした科学的合理精神が衰退し、知的躍動が潰える時期であった。セルジューク朝の正統信仰となったアシュアリー派神学は、絶対的な神の前で人間の知的営為を一切認めず、神が定めた「神の慣習」に従って万物が運行するという予定論的な世界観を教義の中心に据えた。これにより、人間の自由意志は拘束され、知的営為は窒息させられる手段となった。ハイヤームは、イブン・スィーナーの知的遺産の最良の後継者として、このような知的閉塞が余儀なくされた時代に生きた高度な知識人であった。

また、ハイヤームの時代は、アシュアリー派神学の大学者ムハンマド・ガザーリーがギリシャ哲学批判を展開し、イスラーム世界における哲学的伝統に終焉を告げ、同時にイスラーム神秘主義が正統教義に組み込まれた時期でもあった。ガザーリーは、かつて神秘哲学的傾向を顕著に示すイブン・スィーナー晩年の大著『指示と勧告』に関する講義をハイヤームから受けたとされる人物である。ハイヤームが哲学的思惟の果てに到達した地点は、人間の理解には限界があるという根本的な懐疑の世界であった可能性がある。深い絶望の中で、「すべては、つかの間の、はかない、危ういものでしかない」という表現が生まれ、その結果、『ルバイヤート』の映し出す表現世界が、神以外の事物はすべて陽炎のごとしと説く神秘家たちの表現世界と重なり得ると考えられている。

1.7. メッカ巡礼

マリク・シャー1世の死後、そして大宰相ニザーム・アル=ムルクの暗殺(これはイスマーイール派のアサシン教団によるものとされる)によって、ハイヤームは宮廷での庇護を失い、その後すぐにメッカへのハッジに出発した。歴史家アル=キフティーによれば、この巡礼には、世間の懐疑の疑いを晴らし、敵対的な聖職者たちから向けられた異端(ゾロアスター教への共感や信奉を含む)の告発を論駁するために、信仰を公に示すという隠された動機があった可能性があると報告されている。故郷に帰還した後、彼は最も深い信念を隠し、朝晩礼拝所に通う厳格な宗教生活を送ったとされる。

1.8. 後期と死

晩年のハイヤームは、健康の衰えのため故郷ニーシャープールへの帰還が許され、その地では隠遁生活を送っていたようである。彼は1131年12月4日、83歳でニーシャープールにてその生涯を終え、現在のウマル・ハイヤームの霊廟に埋葬されている。

彼の弟子の一人であるニザーミー・アルーズィーは、1112年から1113年のある時期、ハイヤームがバルクに滞在中、アル=イスフィザーリー(ジャラーリー暦の共同研究者の一人)とともにいた際に、「私の墓は北風がバラをまき散らす場所に建つだろう」と予言したという話を伝えている。ハイヤームの死から4年後、アルーズィーはメルヴへ向かう街道沿いの、当時ニーシャープールの大きくよく知られた地区の墓地に彼の墓を発見した。ハイヤームが予見した通り、アルーズィーは墓が庭の壁の足元に位置し、その上を梨の木や杏の木が枝を伸ばし、その花びらが墓石を覆い隠すほどに落ちていたのを見つけたという。

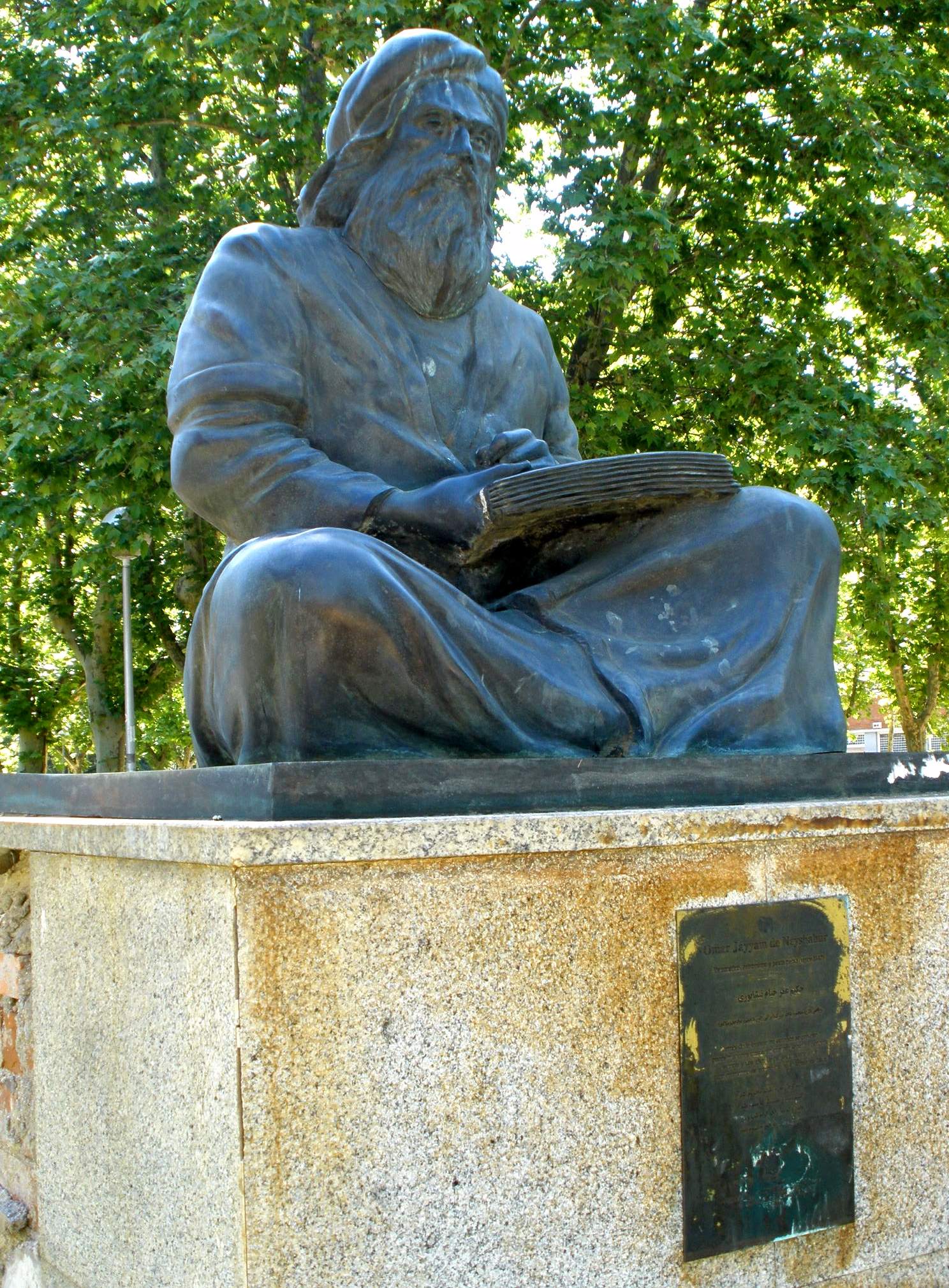

1.9. 墓所

ウマル・ハイヤームの墓所はイランのニーシャープールにあり、現在はウマル・ハイヤームの霊廟として知られている。彼の祖先の職業が天幕造りであったことから、その霊廟は天幕のような建築様式を特徴としている。霊廟の外壁には、彼の代表作である『ルバイヤート』の詩がタリーク体の書体で美しく刻まれており、建築と詩が一体となった芸術作品となっている。この墓所は、ハイヤームが予言した通り、庭の壁の下に位置し、梨や杏の木が花を散らす場所にあると伝えられている。霊廟はイマームザーデ・マフルーク・モスクから約100 mの距離に位置し、多くの訪問者が彼の知的な遺産に敬意を表するために訪れる場所となっている。

2. 数学における業績

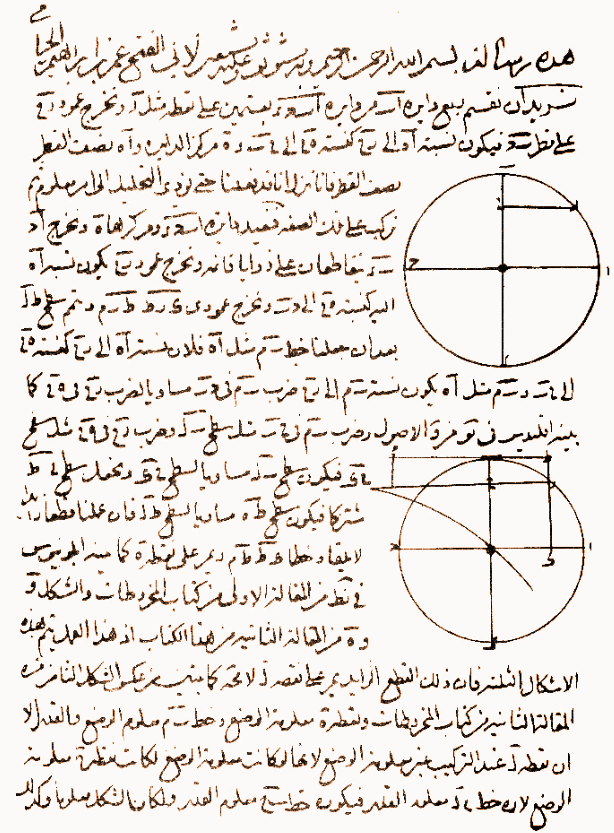

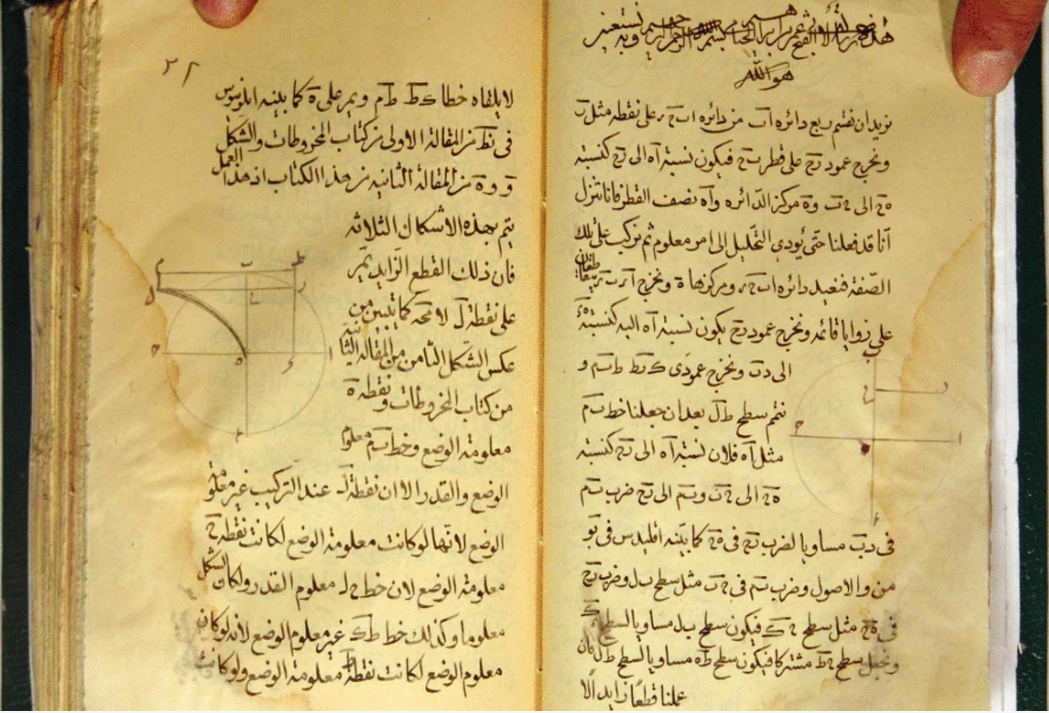

ウマル・ハイヤームは、その生涯において数学者として非常に著名であった。彼の現存する数学的著作には、1077年12月に完成した『ユークリッドの原論の難点に関する注釈』(Risāla fī Sharḥ mā Ashkal min Muṣādarāt Kitāb Uqlīdisアラビア語)、『円の四分円の分割に関する論文』(Risālah fī Qismah Rub' al-Dā'irahアラビア語)(日付は不明だが『代数学の論文』以前に完成)、そして最も重要な著作である『代数学の論文』(Risālah fi al-Jabr wa'l-Muqābalaアラビア語)(おそらく1079年に完成)がある。

彼はまた、二項定理と自然数のn乗根の抽出に関する論文も執筆したが、これは失われてしまった。

2.1. 幾何学的代数と三次方程式の解法

ハイヤームは、三次方程式の一般的な理論を考案した最初の人物であり、正の根に関する限り、あらゆる種類の三次方程式を幾何学的に解いた最初の人物であると考えられている。彼の『代数学の論文』には、三次方程式に関する彼の研究がまとめられている。この論文は3つの部分に分かれている。すなわち、(i) コンパスと直線定規で解ける方程式、(ii) 円錐曲線を用いて解ける方程式、そして(iii) 未知数の逆数を含む方程式である。

ハイヤームは、直線、正方形、立方体を含むすべての方程式について網羅的なリストを作成した。彼は3種類の二項方程式、9種類の三項方程式、7種類の四項方程式を考察した。一次および二次多項式については、幾何学的な構成によって数値解を提供した。彼は、次数を下げることができない14種類の三次方程式が存在すると結論付けた。これらの三次方程式については、コンパスと直線定規を用いて未知の線分を構成することができなかった。そこで彼は、円錐曲線の性質を用いて、あらゆる種類の三次方程式の幾何学的解法を提示した。例えば、2つの放物線の交点や、放物線と円の交点などによって、三次方程式の正の根を交点の横座標として決定した。

ハイヤームは、これらの三次方程式の算術的問題が未解決であることを認め、「おそらく我々の後に誰かがそれを知るようになるだろう」と付け加えた。この課題は16世紀まで未解決のままであり、ルネサンス期のイタリアでカルダーノ、デル・フェッロ、タルタリアによって三次方程式の代数的解法が一般的に発見された。

ハイヤームは次のように述べている。

{{blockquote|代数学は未知数を手に入れるためのトリックだと考える者は、無駄に考えたのである。代数学と幾何学が見た目には異なっているという事実に注意を払ってはならない。代数学はユークリッドの『原論』第2巻の命題5と6によって証明される幾何学的事実なのである。}}

実際、ハイヤームの業績は、代数学と幾何学を統一しようとする試みであった。代数方程式への徹底した幾何学的なアプローチから、ハイヤームはデカルトによる解析幾何学の発明の先駆者と見なされている。

『円の四分円の分割に関する論文』の中で、ハイヤームは代数学を幾何学に応用した。この著作では、主に円の四分円を2つの部分に分割し、分割点から円の垂直な直径に投影された線分が特定の比率をなすことが可能かどうかを調査することに専念した。彼の解法は、三次および二次項を含む方程式につながるいくつかの曲線構成を用いた。ハイヤームの方法と類似の解法は、メナイクモス以来散発的に現れ、10世紀の数学者アブー・アル=ジュードによってさらに発展させられていたものの、ハイヤームの著作は三次方程式を解く最初の体系的な研究であり、最初の厳密な方法と見なされている。1851年にハイヤームの代数学をフランス語に翻訳した数学者フランツ・ヴォープケは、彼の「一般化の力と厳密に体系的な手順」を賞賛した。

2.2. 平行線公準論

ハイヤームの著作『ユークリッドの原論の難点に関する注釈』の一部は、平行線公準を扱っている。ハイヤームのこの論文は、循環論法に基づかない、より直感的な公準に基づいた最初の公準の扱いであると見なされている。ハイヤームは、先行する数学者たちによるこの命題の「証明」の試みを論破した。その主な根拠は、彼らのそれぞれが、第五公準自体よりもはるかに容易に受け入れられるものではない何かを仮定していたという点であった。アリストテレスの見解を援用し、彼は幾何学における運動の利用を拒否し、それゆえイブン・アル=ハイサムによる異なる試みを退けた。ユークリッドの命題を彼の他の公準から証明することに数学者たちが失敗したことに不満を抱いたハイヤームは、その公準をすべての直角が互いに等しいとする第四公準と結びつけようと試みた。

ハイヤームは、サッケーリの四角形(ハイヤーム=サッケーリの四角形)の頂角について、鋭角、鈍角、直角の3つの異なる場合を考察した最初の人物であった。それらについていくつかの定理を証明した後、彼は直角仮説から第五公準が導かれることを示し、鈍角と鋭角の仮説は自己矛盾であるとして論破した。平行線公準を証明しようとする彼の詳細な試みは、非ユークリッド幾何学の可能性を明確に示した点で、幾何学のさらなる発展にとって重要であった。鋭角、鈍角、直角の仮説は、それぞれガウス・ボヤイ・ロバチェフスキーの双曲幾何学、リーマン幾何学、そしてユークリッド幾何学へと導くことが現在では知られている。

トゥースィーによるハイヤームの平行線に関する扱いの注釈は、ヨーロッパに伝わった。オックスフォード大学の幾何学教授ジョン・ウォリスは、トゥースィーの注釈をラテン語に翻訳した。非ユークリッド幾何学の最終的な発展における最初のステップと一般に考えられている著作(『Euclides ab omni naevo vindicatus』、1733年)を持つイエズス会幾何学者ジローラモ・サッケーリは、ウォリスの著作に精通していた。アメリカの数学史家デイヴィッド・ユージン・スミスは、サッケーリが「トゥースィーのものと同じ補題を使用し、図形の文字表記まで全く同じ方法で、同じ目的のためにその補題を使用した」と述べている。さらに彼は、「トゥースィーはそれをウマル・ハイヤームに帰するものと明確に述べており、本文から、後者が彼の着想源であったことが明らかである」と述べている。

2.3. 実数概念への寄与

このユークリッドに関する論文には、比例の理論と比の合成を扱ったもう一つの貢献が含まれている。ハイヤームは、比の概念と数の概念の関係について議論し、様々な理論的困難を明確に提起している。特に、彼は無理数の概念の理論的研究に貢献した。ユークリッドによる等しい比の定義に不満を抱いた彼は、比を表現する手段として連分数を用いて数の概念を再定義した。ユシュケヴィチとローゼンフェルドは、「無理量と数を同じ操作尺度に置くことで、[ハイヤームは]数論における真の革命を開始した」と主張している。同様に、D. J. ストライクは、ウマルが「実数の概念へとつながる数概念の拡張への道を歩んでいた」と指摘している。

2.4. 二項定理と根号抽出

ハイヤームは、彼の代数学に関する論文の中で、幾何学的図形に依存しない彼が発見した法則を用いて、自然数のn乗根の抽出について書いた本があったことに言及している。この本は、おそらく『算術の困難』(Mushkilāt al-Ḥisābアラビア語)と題されていたと考えられているが、現存していない。文脈に基づき、D. J. ストライクのような一部の数学史家は、ウマルが正の整数nに対する二項式の展開式を知っていたに違いないと信じている。

2乗の場合の展開はユークリッドの原論で明示されており、最大3乗の場合はインドの数学者によって確立されていた。ハイヤームは、一般的な二項定理の重要性に気づいた数学者である。ハイヤームが一般的な二項定理を知っていたという主張を裏付ける議論は、彼の根を抽出する能力に基づいている。ハイヤームの先駆者の一人であるアル=カラジーは、ヨーロッパでは後にパスカルの三角形として知られることになる二項係数の三角配置をすでに発見していた。ハイヤームはこの三角配列をイランで普及させたため、現在ではウマル・ハイヤームの三角形として知られている。

3. 天文学における業績

ウマル・ハイヤームは、天文学者としてもその名を知られていた。特に、セルジューク朝のスルタン、マリク・シャー1世の招きに応じて行った暦法改革は、彼の最も著名な業績の一つである。

3.1. ジャラーリー暦

1074年から1075年にかけて、ウマル・ハイヤームはスルタン・マリク・シャーからイスファハーンに天文台を建設し、イラン暦を改革するよう命じられた。ハイヤームの指揮のもと、8人の学者からなるチームが大規模な天文観測を行い、天文表を改訂した。

暦の再調整は、春分の正確な瞬間、すなわち太陽の中心が春分点を通過する瞬間を元旦と定めた。これは春の始まり、またはナウルーズを意味し、太陽がおひつじ座の最初の度数に入る日が正午前に来るように定められた。その結果としてできた暦は、マリク・シャーを讃えてジャラーリー暦と名付けられ、1079年3月15日に施行された。天文台自体は、マリク・シャーが1092年に死去した後、使われなくなった。

ジャラーリー暦は真の太陽暦であり、各月の長さは太陽が対応する黄道帯の星座を通過する時間に等しい。この暦法改革では、独自の33年閏年周期が導入された。アル=ハーズィーニーの著作が示すように、ハイヤームのグループは4年ごとと5年ごとの閏年をベースにした閏年システムを実施した。そのため、この暦は365日の通常年25年と、366日の閏年8年で構成されていた。

この暦は11世紀から20世紀にかけて大イラン全域で使用され続けた。1911年には、ジャラーリー暦はガージャール朝イランの公式国家暦となった。1925年には、この暦は簡素化され、月名が現代化され、現在のイラン暦が誕生した。ジャラーリー暦は、1582年のグレゴリオ暦よりも正確であり、グレゴリオ暦が3330年ごとに1日の誤差を生じるのに対し、5000年で1日の誤差しか蓄積しない。モーリッツ・カントールは、これをこれまでに考案された中で最も完璧な暦だと評価している。

3.2. 天文観測

ハイヤームとそのチームによる天文観測は極めて精密であった。彼らは1年の長さを365.24219858156日と測定した。これは、19世紀末の1年の長さが365.242196日、現在のそれが365.242190日であることを考えると、驚くべき正確さである。

彼の弟子の一人、ニザーミー・アルーズィーは、ハイヤームが占星術や占いをあまり信じていなかったことを証言している。「私は彼(ウマル・ハイヤーム)が占星術の予言を大いに信じているのを見たことがないし、そのような信念を持つ偉大な[科学者]を見たことも聞いたこともない。」ハイヤームはスルタン・サンジャルに宮廷占星術師として仕えていたが、天気予報を頼まれた際にはあまりうまく行かなかったとされる。ジョージ・サリバは、ハイヤームの生涯と業績に関する資料に用いられている「イルム・アル=ヌジューム」('ilm al-nujūmアラビア語)という用語が、しばしば占星術と誤訳されてきたと説明している。彼は続けて、「少なくとも10世紀半ば以降、ファーラービーの『科学の分類』によれば、この科学『イルム・アル=ヌジューム』は、すでに占星術を扱う部分と、理論的な数理天文学を扱う部分の2つに分かれていた」と述べている。

ハイヤームは、自身が描いた星の地図を持っていたが、それは現在失われている。彼はまた、当時の最高峰の学者であったムハンマド・ガザーリーを含む聴衆に対して、宇宙が地球の周りを回っているという当時の常識に反し、地球が自転していることを実演して証明したという伝承もある。回転する舞台を建造し、円形の部屋の壁に蝋燭で照らされた簡単な星図を配置することで、地球が自軸で回転し、それによって夜と昼を通してさまざまな星座が見えるようになることを示した。彼はまた、星が宇宙空間に固定された物体であり、もし地球の周りを動くとすれば、その巨大な質量のために燃え尽きてしまうだろうと詳述した。これらの理論は、数世紀後にキリスト教の天文学者たちによって受け入れられ、彼らに功績が帰された。

4. 詩と哲学

ウマル・ハイヤームの詩的遺産は、彼の多岐にわたる学問的業績の中でも特に広く知られている。彼の詩は「ルバイヤート」として知られ、その哲学的・宗教的思想を深く反映している。

4.1. ルバイヤート

「ルバイヤート」とは、ペルシア語で「四行詩」を意味する「ルバーイー」の複数形である。これは9世紀半ば以降のペルシア文学において、最古の独自の詩形とされている。ルバーイーは、長短の母音の配列に基づくアラビア語の韻律を土台とするペルシア詩の伝統的な韻律学において、「ハザジ」体の一部として説明される。しかし、ルバーイーの韻律自体はアラビア詩には存在しない。詩形としてのルバーイーは、4つの半句のうち、第1句、第2句、第4句が必ず脚韻を踏むが、4句すべてが脚韻するものもある。対句(2つの半句で1つの対句を形成)が2つのまとまりで詠まれるドベイティー(二行詩)もあるが、通常、四行詩とは韻律上区別される。ルバーイー韻律の4つの半句で、1つのまとまった詩的世界を生み出すように詠まれた詩形が四行詩(ルバーイー)であり、この四行詩を集めたものが四行詩集(ルバイヤート)である。

13世紀のペルシア詩韻律の研究書『ペルシア詩の韻律総論』は、ペルシア詩人ルーダキーによるルバーイー詩形の発見の経緯を伝えるとともに、ルバーイーという詩形が民謡としての要素が強い点も指摘している。近年の研究では、9世紀のルーダキーより少し前、スーフィーたちが音楽や詩を用いた集会「サマーウ」でルバーイーを好み、路地や市場で詠まれる民謡、あるいは「詠み人しらず」の詩として紹介していた事実が報告されている。ルバーイーは、古典定型詩の中でも、その短く簡潔な形態ゆえに、瞬時に転換する詩人の心の動きをそのまま詠いやすい詩形である。詩の形式上の取り決めに対して、詩の想念が優先する詩形ともいえる。詩的な経験は瞬時にルバーイーとなって詠われたのである。ルバーイーの集大成であるルバイヤートの芸術性は、ハイヤームの『ルバイヤート』によって最高度に高められたと言えるだろう。

ハイヤームは、宗教的偏見との軋轢を避けるため、『ルバイヤート』が出回らないように配慮した形跡があり、13世紀の文献には、ハイヤームの名前を冠して記録されたルバーイーは一つも残されていない。13世紀になってようやく、少数のルバーイーがハイヤームという名前とともに現れる。

現在においても真偽の定まらぬ「ハイヤーム作のルバイヤート」の中で、真作とされる最古のものは、13世紀初頭の神学者ラーズィーの『クルアーン』注釈書の中の一首と、神秘主義者ナジュムッディーン・ラーズィーの著作『下僕たちを導く者』に登場する二首とされる。ほぼ間違いなくハイヤーム作とされるこれらのルバーイーには、「誰も本当のことは語らぬ、どこから来てどこに去るかを」、あるいは「何人も創造主の意図は分からぬ」という神による創造への懐疑が如実に現れている。その主調低音には、隠された世界から現れる、この存在という意味自体を知ることは誰にもできないという思想が隠されている。

1092年には、マリク・シャー1世だけでなく、大宰相ニザーム・アル=ムルクの暗殺によって、ハイヤームは自身の大きな後ろ盾を失い、内的な世界に閉じこもった。彼は無数の抑圧と悲しみを感じ取り、一瞬の解放と忘却を求めて「ワイン」と「美女」を賛美し、古代イランの栄光に思いを馳せた。しかしながら、哲学的営為の果てに彼がたどり着いた地点が、人間の理解には限界があるという根本的な懐疑の世界であった可能性がある。哲学的思惟の限界と宗教的抑圧への深い絶望の中で、「すべては、つかの間の、はかない、危ういものでしかない」という表現が生まれたとすれば、結果として、『ルバイヤート』の映し出す表現世界が、真なる実在である神以外の事物はすべて陽炎のごとしと説く神秘家たちの表現世界と重なり得るであろう。

ハイヤームが優れた科学者であり、合理精神の体現者でありながら、自らの信条の本質を吐露したと思われる『ルバイヤート』に、神という実在を前にして自我を滅却し去る神秘主義詩の痕跡を少なからず読み取ることができるのは、ルバーイーという詩形が詩的経験の一瞬の閃きを表現するのに優れた形式であるという事実にも密接に関わっている。神以外のうつろな世界から、真なる絶対的な実在である神のみが存在する世界に没入することを目指す神秘主義者は、その修養の過程で、人間の心の動きのままに神を見る段階に達するとされる。個々の神秘家の心象のままに、神が神秘家の前に表出する体験を表現するのに、ルバーイーは特に適した詩形でもあった。神の無条件的存在を否定するかにみえるハイヤームを激しく批判しているアッタールのルバーイー作品の古写本をみると、そこに、ハイヤームの優れた四行詩として知られている詩が数点見出される、という研究者の報告がある。刻々と変化する自らの神秘的境地をルバーイーで表現したアッタールと、閉塞的な宗教風土での哲学的思惟を感じたハイヤームとの接点はルバーイーという詩形を通じて醇乎たる詩念をそのまま芸術へと高める能力にあったといえる。

ウマル・ハイヤームの詩への最古の言及は、ハイヤームと同時代の若い歴史家イマードゥッディーン・アル=イスファハーニー(1174年)によるもので、彼はハイヤームを詩人かつ科学者として明確に認識している。ファフル・アル=ディーン・ラーズィーは、自身の著作『クルアーンの誓約の秘密に関する警告』(約1160年)の中でハイヤームの詩の一つ(エドワード・フィッツジェラルドの初版における四行詩LXIIに相当)を引用している。また、ダーヤーは、自身の著作『下僕たちの見張り』(約1230年)の中で2つの四行詩を引用しており、そのうちの1つはラーズィーがすでに報告したものと同じである。さらに別の四行詩は歴史家ジュヴァイニー(『世界征服者の歴史』、約1226年 - 1283年)によって引用されている。1340年には、ジャジャルミーが著名なペルシア詩人たちのアンソロジーである『ムアニス・アル=アフラール』にハイヤームの13の四行詩を含めているが、そのうち2つは以前の文献からすでに知られていたものである。比較的後期の写本としては、1460年にシーラーズで書かれたボドリアン図書館のMS.オウスリー140があり、47葉に158の四行詩が収められている。この写本はウィリアム・オウスリー(1767年 - 1842年)が所有し、1844年にボドリアン図書館が購入した。

13世紀から14世紀の著者によるものとされる文献には、ハイヤームに帰せられる詩句が時折引用されているが、その真贋は疑わしく、懐疑的な学者たちは、この伝承全体が偽作である可能性を指摘している。ハンス・ハインリヒ・シャーダーは1934年に、確信を持って彼に帰せられる資料がないため、ウマル・ハイヤームの名前は「ペルシア文学史から削除されるべきである」とコメントした。フランソワ・デ・ブロワは、写本伝承の書誌を提示し、シャーダーの時代から状況は大きく変わっていないと悲観的に結論付けている。ハイヤームの死から30年後には、すでに5つの四行詩が『シンドバード・ナーメ』に引用されていることが確認されており、これらの詩がウマルの時代かそれ以降すぐに流通していたことを示している。しかし、デ・ブロワは、これがそれらの詩が彼の作品であることまでを意味しないと結論付け、ウマル・ハイヤームに詩を帰属させるプロセスが13世紀にはすでに始まっていたようだと述べている。エドワード・グランヴィル・ブラウンは、真正な四行詩と偽作を区別することの難しさに言及し、「ハイヤームが多くの四行詩を書いたことは確かであるが、いくつかの例外的な場合を除いて、彼に帰せられるそれらのいずれかを彼が書いたと断定することはほとんど不可能である」と述べている。

ペルシア語の四行詩に加えて、25のアラビア語の詩がハイヤームに帰せられており、これらはイマードゥッディーン・アル=イスファハーニー、シャハラズーリー(『魂の歓喜』、約1201年 - 1211年)、アル=キフティー(『学者の歴史』、1255年)、ハムダッラー・ムスタウフィー(『選ばれた歴史』、1339年)といった歴史家によって証言されている。

ジョン・アンドリュー・ボイルは、イブン・スィーナー、ガザーリー、トゥースィーを含む他の多くのペルシア人学者も時折四行詩を書いていたことを強調した。彼らは、ハイヤームにとっても詩は余暇の楽しみであった可能性があり、「これらの短い詩は、おそらく彼らの弟子たちの内輪を啓発したり楽しませたりするために、リラックスした瞬間に学者や科学者が作曲したものであったようだ」と結論付けている。

ハイヤームに帰せられる詩は、エドワード・フィッツジェラルドによる英訳(1859年)の極端な人気により、現代において彼の名声を大いに高めた。フィッツジェラルドの『ルバイヤート』は、ボドリアン写本の四行詩のゆるやかな翻訳を含んでおり、世紀末の時代に非常に成功し、1929年に編纂された書誌には300以上の異なる版がリストアップされており、それ以降もさらに多くが出版されている。

4.2. 哲学的思想

ハイヤームは自らをイブン・スィーナーの知的後継者と見なしていた。アル=バイハキーによれば、ハイヤームは死去する直前まで、イブン・スィーナーの著書『治癒の書』に収められた形而上学の章を読んでいたという。ハイヤームが著したと信じられている哲学論文は6編存在する。そのうちの一つ『存在について』(Fi'l-wujūdアラビア語)は、元々ペルシア語で書かれ、存在と普遍者との関係を扱っている。もう一つの論文『世界における矛盾の必然性、決定論と存続』(Darurat al-tadād fi'l-'ālam wa'l-jabr wa'l-baqā'アラビア語)はアラビア語で書かれ、自由意志と決定論について論じている。彼の他の著作の題名には、『存在と必然性について』(Risālah fī'l-kawn wa'l-taklīfアラビア語)、『存在における超越に関する論文』(al-Risālah al-ulā fi'l-wujūdアラビア語)、『存在の普遍的原理の知識について』(Risālah dar 'ilm kulliyāt-i wujūdアラビア語)、そして『自然現象に関する要約』(Mukhtasar fi'l-Tabi'iyyātアラビア語)がある。

ハイヤーム自身はかつて次のように述べている。

{{blockquote|我々は、科学者が信用されず、科学研究に従事できる者がわずかしか残っていない時代の犠牲者である。我々の哲学者たちは真実と虚偽を混ぜ合わせることに時間を費やし、外面的な見せかけにしか興味がない。彼らのわずかな学識も物質的な目的のために使われている。真実を探求することに誠実で絶え間ない者、虚偽と見せかけとは無縁の者を見れば、彼らは嘲笑し、蔑むのである。}}

4.3. 宗教的見解

ハイヤームの四行詩を文字通りに読むと、彼の人生に対する哲学的な態度は、厭世主義、ニヒリズム、エピクロス主義、運命論、そして不可知論の組み合わせとして解釈される。この見解は、アーサー・クリステンセン、ハンス・ハインリヒ・シャーダー、ジョン・アンドリュー・ボイル、エドワード・デニソン・ロス、エドワード・ヘンリー・ワインフィールド、ジョージ・サートンといったイラン学者によって支持されている。

一方で、ハイヤームの四行詩は神秘的なスーフィー詩としても解釈されてきた。J. C. E. ボーエンは、ハイヤームのアラビア語の詩もまた、「ハイヤームが歴史的に知られているような、深く思慮深い合理主義哲学者としての見解と完全に一致する悲観的な視点を表現している」と述べている。エドワード・フィッツジェラルドは、ハイヤームの作品に見出した宗教的懐疑主義を強調した。彼が『ルバイヤート』の序文で、「彼はスーフィーたちに憎まれ、恐れられていた」と主張し、いかなる神聖な寓話のふりも否定した。「彼のワインは本物のブドウの汁である。彼の酒場は、それが手に入る場所である。彼のサキは、彼のためにそれを注いだ肉体と血である。」と述べている。サデグ・ヘダーヤトはハイヤームの哲学が不可知論的な懐疑主義であるという最も著名な提唱者の一人であり、ヤン・リプカによれば、彼はハイヤームを無神論者とさえ見なしていた。ヘダーヤトは、1923年に「ハイヤームは人間の身体の変形と転換を信じていたが、独立した魂を信じていなかった。もし幸運なら、我々の身体の粒子はワインの壺を作るのに使われるだろう」と述べている。ウマル・ハイヤームの詩は、クリストファー・ヒッチェンズの『携帯用無神論者』のような新無神論の文脈でも引用されている。

アル=キフティー(約1172年 - 1248年)は、ハイヤームの哲学に対するこの見解を裏付けるかのように見える。彼の著作『学者の歴史』の中で、ハイヤームの詩は表面的にはスーフィー様式であるものの、反宗教的な意図で書かれたものであったと報告している。彼はまた、ハイヤームがかつて不信心の罪で告発されたが、信心深いことを証明するために巡礼を行ったことにも言及している。報告によると、故郷に戻った後、彼は最も深い信念を隠し、朝晩礼拝所に通う厳格な宗教生活を送った。

ハイヤームが『クルアーン』について述べた引用(84節)には、次のようなものがある。

{{blockquote|クルアーンよ!よかろう、私を試せ。忌まわしい誤謬に包まれた、愛しき古き書よ。信じよ、私もまたクルアーンを引用できる。不信心者こそクルアーンを最もよく知る。そして、蛆虫の脳味噌を持った飢えた狂信者のごとき汝らに、神は秘密を与え、私には与えなかったとでも思うのか?まあ、どうでもよい!それも信ずるがいい。}}

{{blockquote|上を見るな、そこに答えはない。祈るな、誰もあなたの祈りを聞いてはいない。神に近しいとは、遠きと同じほど近しい。そして、ここもただそこにあるものと同じ欺瞞にすぎない。}}

{{blockquote|人々は天国について語るが、天国はここ以外にない。人々は地獄について語るが、地獄はここ以外にない。人々は来世、未来の生について語るが、おお愛しき人よ、他の生はここ以外にない。}}

13世紀に書かれた彼に関する記述は、彼が「ギリシャ人のすべての知恵に通じており」、ギリシャ流に科学を学ぶ必要性を主張していたと示している。彼の散文作品のうち2つは、宝石と気候学について扱っており、権威あるものとされていた。この詩人であり天文学者は間違いなく不信心であり、彼の天文学がそうさせたのだろう。同時代の人物はこう書いている。「私は彼が占星術の予言を大いに信じているのを見たことがない。また、そのような信念を持つ偉大な(科学者)を見たことも聞いたこともない。彼はどの宗教宗派にも属していなかった。彼の著作の主題は信仰ではなく、不可知論である。彼は宗派間の争いと憎悪をどこにでも見ており、それらに加わることはなかった...」

ペルシアの小説家サデグ・ヘダーヤトは、ハイヤームが「若い頃から死ぬまで唯物論者、厭世主義者、不可知論者であり続けた」と述べている。ヘダーヤトは続けて、「ハイヤームはすべての宗教的質問を懐疑的な目で見ており、ムッラーたち、いわゆる宗教的な学者たちの狂信、偏狭さ、そして復讐心を憎んだ」と述べている。

『存在の原理の知識について』と題された著作の文脈では、ハイヤームはスーフィズムの道を支持している。チシリクは、ウマル・ハイヤームがスーフィズムを正統な宗教性に対する同盟者と見なしていた可能性を示唆している。他の評論家たちは、ハイヤームの詩が反宗教的な意図を持つことを認めず、ワインと酩酊への言及を、スーフィズムに一般的な伝統的な比喩的意味で解釈している。フランスの翻訳家J・B・ニコラは、ハイヤームの絶え間ない飲酒の勧めを文字通りに受け取るべきではなく、むしろ「ワイン」による恍惚とした陶酔が、悟りを開いた状態やバカーの神聖な恍惚の比喩として理解されるべきスーフィー思想の観点から見なされるべきだと主張した。ウマル・ハイヤームをスーフィーと見なす見解は、ビエラガード、イドリース・シャー、そしてドゥーガンによって擁護されており、ドゥーガンは快楽主義という評判をエドワード・フィッツジェラルドの翻訳の失敗に帰し、ハイヤームの詩は「深く秘教的」であると理解されるべきだと主張している。

一方で、モハンマド・アリー・フルーギやモジタバ・ミーノヴィーといったイランの専門家は、ウマル・ハイヤームがスーフィーであったという仮説を否定している。フルーギは、ハイヤームの思想は時にスーフィーのそれと一致していたかもしれないが、彼が正式にスーフィーであったという証拠はないと述べている。メフディ・アミンラザヴィは、「ハイヤームのスーフィー的解釈は、彼の『ルバーイート』を広範囲に読み込み、その内容を古典的なスーフィー教義に合わせるように引き伸ばすことによってのみ可能である」と述べている。さらにジョン・アンドリュー・ボイルは、ハイヤームが同世紀の著名なスーフィー神秘家たちに激しく嫌われていたことを強調している。これには、ルーミーの精神的指導者であったシャムス・タブリーズィーや、ウマル・ハイヤームを「不幸な哲学者、無神論者、唯物論者」と評したナジュム・アル=ディーン・ダーヤー、そして彼を同胞の神秘家としてではなく、来世での罰を待つ自由思想の科学者と見なしたアッタールが含まれる。

セイエッド・ホセイン・ナスルは、ウマル・ハイヤームの哲学を確立するために、彼の詩(多くはそもそも真贋が不確かである)を文字通りに解釈することは「還元的」であると主張している。代わりに、彼はハイヤームによるイブン・スィーナーの論文『統一に関する談話』(al-Khutbat al-Tawhīdアラビア語)の解釈的な翻訳を引用し、ハイヤームが神の唯一性に関して著者と一致する正統的な見解を表明していることを示している。ハイヤームの著作とされる散文作品は逍遙学派の様式で書かれ、明確に有神論的であり、神の存在や神義論といった主題を扱っている。ボーエンが指摘するように、これらの作品は、彼がスーフィズムの機微よりも形而上学の問題に関心を持っていたことを示している。ハイヤームの信仰、あるいはイスラムの慣習への適合の証拠として、アミンラザヴィは、彼の論文の中で彼が神とムハンマドを讃える挨拶と祈りを捧げていることに言及している。ほとんどの伝記的抜粋では、彼はイマーム、「信仰の保護者」(Ghīyāth al-Dīnアラビア語)、「真実の証拠」(Hujjat al-Haqqアラビア語)といった宗教的な敬称で言及されている。彼はまた、ハイヤームの信仰心を賞賛する伝記作家は一般的に彼の詩に言及することを避け、一方で彼の詩に言及する者はしばしば彼の宗教的性格を賞賛しないことにも言及している。例えば、他の伝記的記述よりも数年古いアル=バイハキーの記述は、ウマルを最期の時まで正統的な見解を公言した非常に信心深い人物として語っている。

既存のすべての文献的および伝記的証拠に基づいて、この問題はやや未解決のままであり、その結果、ハイヤームは鋭く対立する評価と批判を受けてきた。

5. その他の著作

ハイヤームは、数学や天文学以外の分野でもいくつかの短い著作を残している。

彼はアルキメデスの原理に関する短い論文(完全な題名は『金と銀の合金における二つの量の知ることにおける欺瞞について』)を著した。金に銀が混ざった合金について、彼は各元素の容量あたりの重さをより正確に測定する方法を記述している。これは、体積を正確に測定するよりも重さを正確に測定する方が容易であるため、合金を空気中と水中での両方で重さを量ることを含んでいる。金と銀の両方で同じことを繰り返すことで、金、銀、そして合金が水よりもどれだけ重いかを正確に知ることができる。この論文はアイエルハルト・ヴィーデマンによって広範に検討され、彼はハイヤームの解決策が、この主題を扱ったアル=ハーズィーニーやアル=ナイリーズィーのものよりも正確かつ洗練されていると信じた。

もう一つの短い論文は音楽理論に関するもので、彼は音楽と算術の関係について論じている。ハイヤームの貢献は、音階の体系的な分類を提供し、音符、短音階、長音階、そしてテトラコード間の数学的関係を議論したことであった。

6. 評価と影響

ウマル・ハイヤームの思想と業績は、後世に多大な影響を与え、その歴史的評価は多角的に行われている。

6.1. 同時代の評価

ウマル・ハイヤームに関する様々な伝記的記述は、彼を同時代において科学的知識と業績において比類なき人物と評している。多くの者は彼を「賢者の王」(ملك الحکماءMalik al-Ḥukamāアラビア語)という称号で呼んだ。シャハラズーリー(1300年没)は彼を数学者として高く評価し、「哲学の様々な分野においてイブン・スィーナーの後継者と見なされるべきである」と主張している。アル=キフティー(1248年没)は、彼の見解には同意しないものの、「自然哲学と天文学の知識において比類ない存在であった」と認めている。多くの伝記作家によって詩人として称えられているにもかかわらず、ジョン・アンドリュー・ボイルによれば、「ハイヤームが第一級の詩人としての地位を確立したのは、比較的後期の発展であると主張することは依然として可能である」とされている。

6.2. 西洋における受容

トーマス・ハイドは、1700年に『古代ペルシア人とその魔術師たちの宗教史』を著し、ハイヤームに注目し、彼の四行詩の一つをラテン語に翻訳した最初のヨーロッパ人であった。19世紀になるとオリエンタリズム運動とともに西洋でのペルシアへの関心が高まった。ヨーゼフ・フォン・ハンマー=プルグシュタルは1818年にハイヤームの詩の一部をドイツ語に翻訳し、ゴア・オウスリーは1846年に英語に翻訳したが、ハイヤームはエドワード・フィッツジェラルドの『ルバイヤート』(1859年)が出版されるまで西洋では比較的無名であった。フィッツジェラルドの作品は当初は成功しなかったが、1861年以降ウィットリー・ストークスによって普及され、ラファエル前派の芸術家たちに大いに賞賛された。1872年にはフィッツジェラルドの第三版が出版され、アメリカでの作品への関心が高まった。1880年代までに、この本は英語圏全体で非常に有名になり、多くの「ウマル・ハイヤーム・クラブ」が結成され、「世紀末ルバイヤート・カルト」が生まれた。ハイヤームの詩は多くの言語に翻訳されており、最近の翻訳の多くはフィッツジェラルドのものよりも文字通りである。

6.3. 文学・文化への影響

エドワード・フィッツジェラルドの翻訳は、故郷イランにおいてさえ、ハイヤームを詩人として再評価するきっかけとなった。サデグ・ヘダーヤトは、自身の著作『ハイヤームの歌』(1934年)の中で、ハイヤームの詩的遺産を現代イランに再導入した。

パフラヴィー朝のもと、建築家フーシャング・セイフーンによって設計された白い大理石の新しいウマル・ハイヤームの霊廟が彼の墓の上に建立された。1960年代にはテヘランのラレ公園にアブルハサン・サディーギによるハイヤームの像が建立され、同彫刻家による胸像がニーシャープールのハイヤーム霊廟近くに設置された。2009年には、イラン政府がウィーン国際センターにある国連ウィーン事務局に「学者のパビリオン」を寄贈し、落成式が行われた。2016年には、オクラホマ大学、ニーシャープール、イタリアのフィレンツェの3か所でハイヤームの像が除幕された。150人以上の作曲家が『ルバイヤート』をインスピレーションの源として利用しており、その最初期の作曲家はリザ・レーマンであった。

フィッツジェラルドはハイヤームの名を「テントメーカー」(テント職人)と訳し、英語化された「テントメーカーのウマル(Omar the Tentmaker)」という名前は、しばらくの間、英語圏の大衆文化に響き渡った。その結果、ネイサン・ハスケル・ドールは1898年に『テントメーカーのウマル:古きペルシアのロマンス』という歴史小説を出版した。また、ジョン・スミス・クラークによる『ニーシャープールのテントメーカーのウマル』は1910年に出版された歴史小説である。「テントメーカーのウマル」は、リチャード・ウォルトン・タリーによる1914年の東洋を舞台にした戯曲のタイトルでもあり、1922年にはサイレント映画化された。アメリカ合衆国のオマル・ブラッドレー将軍は、第二次世界大戦中に「テントメーカーのウマル」というあだ名を付けられた。

ハイヤームの多様な才能と知的な探求は、歴史を通じて多くのオスマンおよびトルコの作家を魅了した。学者たちはしばしばハイヤームを、彼自身の詩的才能と知的深さを高める手段と見なし、彼の著作からインスピレーションと評価を得た。多くのムスリム改革者にとって、ハイヤームの詩は、イスラム社会に蔓延する保守的な規範への反論となり、独立した思考と自由な生き方を許容する余地を与えた。アブドゥッラー・ジェヴデト、ルザ・テヴフィク・ボリュクバシュ、ヤヒヤ・ケマル・ベヤトゥルのような人物は、ハイヤームのテーマを利用して、彼らの進歩的なイデオロギーを正当化したり、彼らの生活におけるリベラルな側面を称賛したりし、彼をイスラムが現代の慣習と両立することを示す文化的、政治的、知的なロールモデルとして描いた。同様に、ナーズム・ヒクメト、サバハッティン・アイウボーウル、A.カディル、ギョクチェといったトルコの左翼詩人や知識人は、ハイヤームを自身の社会主義的世界観を擁護するために借用し、彼の声に人道的な響きを方言で与えた。1980年代以降、口語トルコ語におけるハイヤームの再評価は、彼を民衆の詩人へと変貌させ、多数の書籍や翻訳が彼の歴史的重要性再評価のきっかけとなった。一方で、ダーニシュ、テヴフィク、アブデュルバキ・ギョルプナルルといった学者たちは、ハイヤームの社会文化的イメージに関する歴史的認識の中で、真正な四行詩を識別するための史料批判を提唱した。

エドワード・フィッツジェラルドが英訳したウマル・ハイヤームの四行詩の中でも、「移ろう指(The Moving Finger)」として知られる四行詩は、英語圏で最も人気のあるものの一つである。

{{blockquote|移ろいし指、書き終え、

進みゆく。汝の信心も才智も、

一行たりとも書き戻させはせじ、

汝の涙もて、一語たりとも洗い流させはせじ。}}

アガサ・クリスティーが1942年に発表した小説『動く指』のタイトルは、エドワード・フィッツジェラルド訳の『ルバイヤート』に収録されたこの四行詩にインスパイアされたものである。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアも、自身の演説「ベトナムを越えて:沈黙を破る時」の中で、ウマル・ハイヤームのこの四行詩を引用している。

{{blockquote|「時間はその歩みを止めてくれるよう必死に叫ぶかもしれませんが、時間はどんな懇願にも頑なで、突き進んでいきます。数多くの文明の漂白された骨とごちゃ混ぜになった残骸の上に、『手遅れだ』という哀れな言葉が書かれています。私たちの警戒心や怠慢を忠実に記録する目に見えない生命の書があります。ウマル・ハイヤームは正しいのです。『移ろう指は書き、そして書き終えれば進みゆく。』」}}

また、ビル・クリントン第42代アメリカ合衆国大統領も、クリントン=ルインスキー・スキャンダルに関する謝罪演説の中でこの四行詩を引用している。

1934年にハロルド・ラムは歴史小説『ウマル・ハイヤーム』を出版した。フランス・レバノン人作家アミン・マアルーフは、自身の歴史小説『サマルカンド』の前半を、ハイヤームの生涯と彼の『ルバイヤート』の創作に基づいている。彫刻家エドゥアルド・チリーダは1980年代に、『ウマル・ハイヤームのテーブル』と題された4つの巨大な鉄製作品を制作した。

1970年には月のクレーター「ウマル・ハイヤーム」が彼の名誉を称えて命名され、1980年にはソ連の天文学者リュドミラ・ジュラヴリョーワによって発見された小惑星「3095 Omarkhayyam」も彼の名にちなんで命名された。

Googleは彼を記念して2つのGoogle Doodleを公開している。1回目は2012年5月18日の964回目の誕生日、2回目は2019年5月18日の971回目の誕生日であった。

6.4. 記念と追悼

ウマル・ハイヤームは、その多大な業績を讃えられ、現代においても様々な形で記念され、追悼されている。

彼の埋葬地であるニーシャープールには、パフラヴィー朝時代に建築家フーシャング・セイフーンによって設計された白い大理石の壮麗なウマル・ハイヤームの霊廟が建設された。この霊廟は、彼の祖先の職業である「天幕造り」にちなんで天幕のような形状をしている。また、霊廟の外部には、彼の代表作である『ルバイヤート』の詩がカリグラフィー(タリーク体)で刻まれ、その美しさを際立たせている。

イラン国内では、テヘランのラレ公園にアブルハサン・サディーギによるハイヤームの像が1960年代に建立され、ニーシャープールの霊廟近くにも同彫刻家による胸像が設置されている。国際的にも、2009年にはイランが国連ウィーン事務局に「学者のパビリオン」を寄贈し、その中にハイヤームの彫像が設置された。2016年には、アメリカのオクラホマ大学、ニーシャープール、そしてイタリアのフィレンツェの3か所で新たにハイヤームの像が除幕された。

彼の文学的功績を称え、150人以上の作曲家が『ルバイヤート』を音楽作品のインスピレーション源として利用しており、その最初期の作曲家はリザ・レーマンである。天文学的業績については、1970年に月のクレーター「ウマル・ハイヤーム」が、また1980年にはソ連の天文学者リュドミラ・ジュラヴリョーワによって発見された小惑星「3095 Omarkhayyam」が、それぞれ彼の名にちなんで命名されている。

ウェブ上でも、Googleは2012年と2019年の彼の誕生日にGoogle Doodleを公開し、その業績を広く世界に伝えている。また、2000年にはUNESCOによって「世界遺産的重要人物」の一人に認定されている。

7. 関連項目

- ルバイヤート

- 平行線公準

- イブン・スィーナー

- ニザーム・アル=ムルク

- ハサニ・サッバーフ

- ジャラーリー暦

- エドワード・フィッツジェラルド

- サデグ・ヘダーヤト

- スーフィズム

- 非ユークリッド幾何学

- 三次方程式

- 二項定理

- パスカルの三角形

- 天幕

- ルネ・デカルト

- タウヒード

- イマードゥッディーン・アル=イスファハーニー

- ウマル・ハイヤームの霊廟

- 3095 Omarkhayyam

- 動く指

- アミン・マアルーフ

- サマルカンド

- ウマル・ハイヤーム (クレーター)