1. 概要

スイス連邦、通称スイスは、中央ヨーロッパに位置する内陸国であり、永世中立を国是とする連邦共和国である。国土は雄大なアルプス山脈、中央高原、そしてジュラ山脈の3つの主要な地理的地域から成り、国民の大部分はチューリッヒ、ジュネーヴ、ベルン(事実上の首都)などの主要都市が位置する高原地帯に暮らしている。

スイスの歴史は古く、1291年の原初同盟にその起源を発する。ヴェストファーレン条約(1648年)による神聖ローマ帝国からの独立承認を経て、1815年のウィーン会議で永世中立国としての地位が国際的に認められた。1848年には現行の連邦憲法が制定され、直接民主制と連邦制を基盤とする独自の政治体制を確立した。国民発議(イニシアチブ)や国民投票(レファレンダム)が活発に行われ、市民の政治参加が重視されている。

経済的には、金融業、精密機械工業(特に時計産業)、化学・製薬業、そして豊かな自然を活かした観光業が主要な柱である。国民一人当たりの所得水準は世界トップクラスであり、高い国際競争力とイノベーション能力を誇る。社会的には、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の4つを公用語とする多言語国家であり、文化の多様性が特徴である。教育水準や医療福祉制度も充実している。

現代のスイスは、環境保護への意識が高く、再生可能エネルギーの利用推進や温室効果ガス排出削減目標を掲げるなど、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを積極的に行っている。一方で、移民統合や社会の公平性確保、国際社会における中立のあり方など、現代的な課題にも直面しつつ、民主主義と人権を尊重する国家としての役割を模索し続けている。

2. 国名と象徴

スイスの正式な国名は、国内の4つの公用語であるドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語でそれぞれ定められている。これらは、Schweizerische Eidgenossenschaftドイツ語(シュヴァイツェリッシェ・アイトゲノッセンシャフト)、Confédération suisseフランス語(コンフェデラシオン・シュイス)、Confederazione Svizzeraイタリア語(コンフェデラツィオーネ・ズヴィッツェラ)、Confederaziun svizraロマンシュ語(コンフェデラツィウン・ズヴィツラ)である。ドイツ語の「Eidgenossenschaft」は「誓約者同盟」を意味し、一般的な「連邦(Bund)」とは異なる歴史的背景を持つ。

これらの公用語表記の他に、硬貨や切手など複数の言語を併記するスペースがない場合に用いられるラテン語の国名としてConfoederatio Helveticaラテン語(コンフェデラティオ・ヘルヴェティカ、「ヘルヴェティア連邦」の意)がある。この「Helvetia」は、ローマ帝国時代以前に現在のスイス高原に居住していたケルト人のヘルウェティイ族に由来する。国のデータコード「CH」もこのラテン語名に基づいている。

通称も各言語で存在し、ドイツ語ではSchweizドイツ語(シュヴァイツ)、フランス語ではSuisseフランス語(シュイス)、イタリア語ではSvizzeraイタリア語(ズヴィッツェラ)、ロマンシュ語ではSvizraロマンシュ語(ズヴィツラ)と呼ばれる。英語ではSwitzerland英語(スウィツァランド)といい、16世紀から19世紀にかけてスイス人を指した古語「Switzer」と「land」を組み合わせたものである。日本語の「スイス」という呼称は、フランス語または英語の形容詞に由来する。

「Schweiz」という国名は、スイス建国の中心となったシュヴィーツ州に由来するとされる。この「Schwyz」という地名は、972年に古高ドイツ語のSuittes古高ドイツ語として初めて記録されており、「焼く」を意味するswedan古高ドイツ語(古ノルド語のsvíða古ノルド語「焦がす、焼く」に相当)と関連がある可能性があり、建設のために焼かれて開拓された森林地帯を指していたと考えられる。この名称は当初シュヴィーツ州が支配する地域に限定されていたが、1499年のシュヴァーベン戦争後、徐々に連邦全体を指す呼称として用いられるようになった。スイスドイツ語では、連邦を指す場合は定冠詞をつけてd'Schwiizスイスドイツ語、州や町を指す場合は単にSchwyzスイスドイツ語と区別される。

スイスの国旗は、赤地に白い十字(白十字)のデザインである。この白十字は、元々シュヴィーツ州のシンボルであったが、後にスイス連邦全体の象徴となった。国章も国旗と同様のデザインである。国歌は「スイスの賛歌」であり、アルプスの自然の美しさや自由、平和への願いを歌っている。ジャン=ジャック・ルソーが18世紀に作曲したとされるが、現在の歌詞は19世紀に書かれたものである。

3. 歴史

スイスの歴史は、先史時代の居住から始まり、ケルト系ヘルウェティイ族の定住、ローマ帝国による支配、中世の神聖ローマ帝国下での自治権獲得、近世の永世中立国としての地位確立、そして近現代の連邦国家としての発展と国際社会における役割の増大に至るまで、数多くの重要な出来事と社会変革を経て形成されてきた。

3.1. 先史時代と古代

スイス地域における人類の最も古い痕跡は約15万年前に遡る。知られている最古の農耕集落はゲヒリンゲンで発見され、紀元前5300年頃のものとされる。

初期の既知の部族は、ハルシュタット文化とラ・テーヌ文化を形成した。ラ・テーヌ文化はヌーシャテル湖北岸のラ・テーヌ遺跡にちなんで名付けられ、紀元前450年頃からの鉄器時代後期に発展・繁栄し、おそらく古代ギリシャやエトルリア文明の影響を受けていた。ラ・テーヌ文化の最も著名な部族の一つがヘルウェティイ族であり、主にスイス高原に居住し、東部地域にはラエティア人がいた。ゲルマン部族からの圧力を受け、紀元前58年、ヘルウェティイ族は裕福な貴族オルゲトリクスの影響を受け、より良い機会を求めてスイス高原を放棄し、西ガリアへ移住することを決定した。オルゲトリクスの謎の死の後も部族は移住を続けたが、現在のフランス東部で行われたビブラクテの戦いでユリウス・カエサルの軍隊に決定的な敗北を喫した。敗北後、ヘルウェティイ族はカエサルによって元の土地に戻ることを強制され、自治権と移動に厳しい制限を受けた。紀元前15年、後の第2代ローマ皇帝ティベリウスとその弟大ドルススはアルプスを征服し、ローマ帝国に統合した。ヘルウェティイ族が占めていた地域は、まずローマのガリア・ベルギカ属州の一部となり、その後ゲルマニア・スペリオル属州の一部となった。現代スイスの東部はローマのラエティア属州に統合された。紀元頃、ローマ人はアール川とロイス川の合流点近く、現在のヴィンディッシュの町付近にヴィンドニッサと呼ばれる大規模な野営地を維持していた。

紀元1世紀と2世紀はスイス高原の繁栄の時代であった。アヴァンティカム、ユリア・エクエストリス、アウグスタ・ラウリカなどの町は顕著な規模に達し、田園地帯には数百の農場(ヴィラ・ルスティカ)が設立された。

紀元260年頃、ライン川北方のアグリ・デクマテス地域の陥落により、現在のスイスは帝国の辺境地となった。アレマン人部族による度重なる襲撃はローマの町と経済の荒廃を引き起こし、住民はアウグスタ・ラウリカ近郊のカストルム・ラウラケンセのようなローマの要塞近くに避難することを余儀なくされた。帝国は北方国境にもう一つの防衛線(いわゆるドナウ・イラー・ライン・リーメス)を建設した。4世紀末、ゲルマン人の圧力が増大し、ローマ人は線形防衛構想を放棄せざるを得なくなった。スイス高原は最終的にゲルマン部族に開放された。

中世初期、4世紀末から、現在のスイス西部の範囲はブルグント王国のブルグント王の領土の一部であり、フランス語がこの地域にもたらされた。アレマン人は5世紀にスイス高原に、8世紀にアルプスの谷間に定住し、アレマニアを形成した。現在のスイスは当時、アレマニア王国とブルグント王国の間で分割されていた。6世紀には、504年のトルビアックの戦いにおけるクローヴィス1世のアレマン人に対する勝利と、その後のフランク人によるブルグント人の支配を受けて、全地域が拡大するフランク王国の一部となった。

6世紀、7世紀、8世紀を通じて、スイス地域はフランク人の覇権下(メロヴィング朝およびカロリング朝)にあったが、カール大帝による拡大の後、フランク王国は843年のヴェルダン条約によって分割された。現在のスイスの領土は、1000年頃に神聖ローマ帝国の下で再統一されるまで、中部フランク王国と東フランク王国に分かれていた。

10世紀、カロリング朝の支配が衰えると、マジャル人が917年にバーゼルを、926年にザンクト・ガレンを破壊した。これに対し、当時の東フランク王国の支配者ハインリヒ鳥捕り王は、これらの侵略から防衛するために主要な集落の要塞化を命じた。チューリッヒやザンクト・ガレンのような戦略的拠点を含む大きな村や町が要塞化された。この構想は、東スイスにおける初期の都市的要塞と都市政府の発展につながった。

1200年までに、スイス高原はサヴォイア家、ツェーリンゲン家、ハプスブルク家、キーブルク家の領地で構成されていた。一部の地域(ウーリ、シュヴィーツ、ウンターヴァルデン、後にヴァルトシュテッテンとして知られる)は、帝国が山岳路を直接支配するために帝国直属とされた。1263年に男性家系が断絶したことで、キーブルク家は1264年に没落した。ルドルフ1世(1273年に神聖ローマ皇帝)治下のハプスブルク家は、キーブルク家の土地に対する権利を主張し、併合して、その領土を東スイス高原に拡大した。

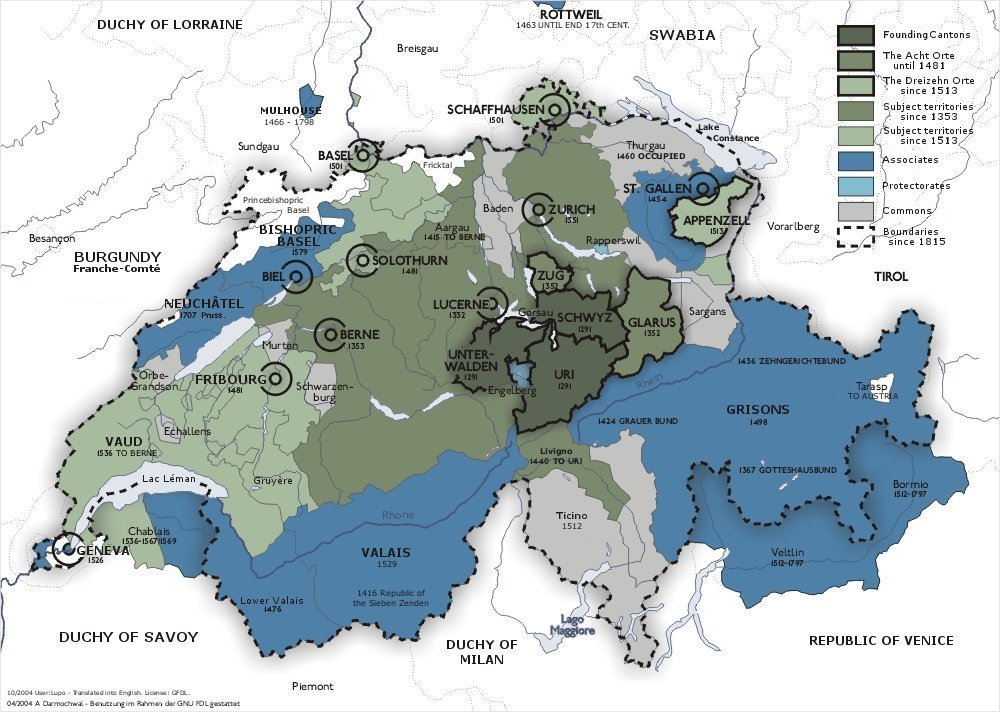

3.2. 古代スイス連邦

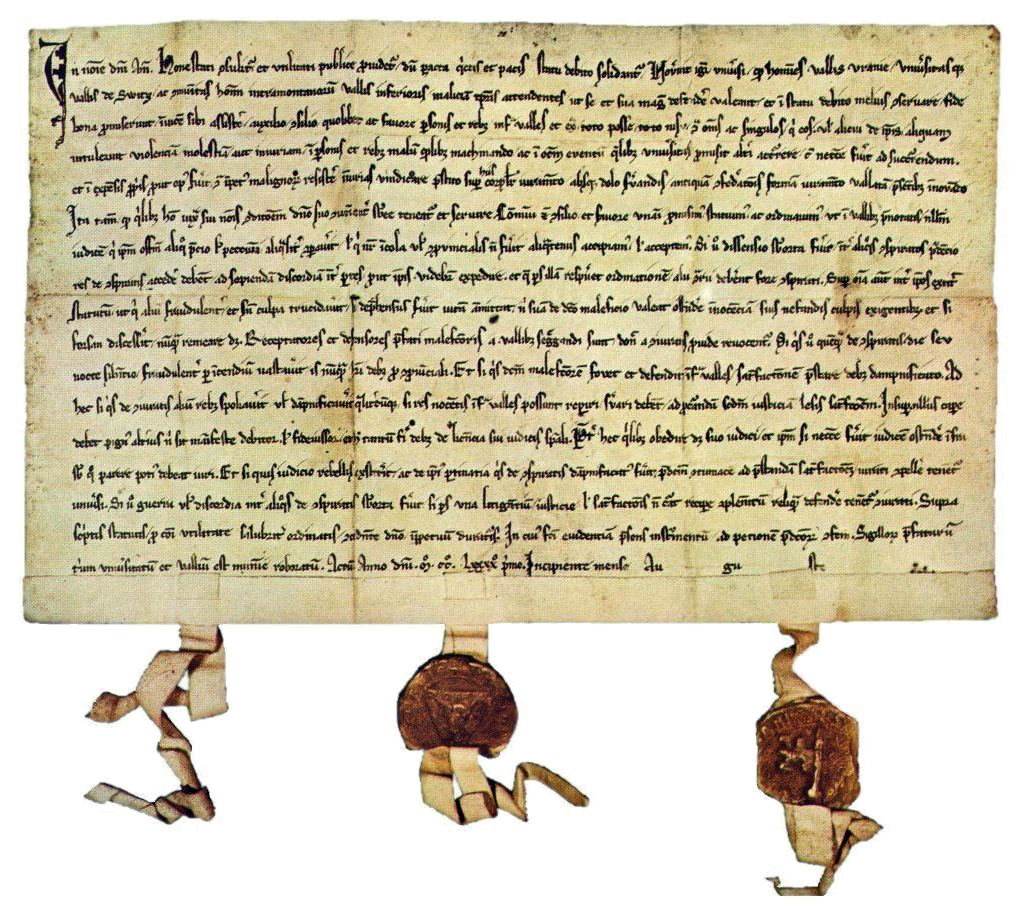

古代スイス連邦(Alte Eidgenossenschaftドイツ語)は、中央アルプス山脈の谷間の共同体間の同盟であった。この連邦は、共通の利益を管理し、山岳交易路の平和を確保する様々な州の貴族や都市貴族によって統治されていた。1291年の盟約者団憲章(ドイツ語: Bundesbrief)は、ウーリ、シュヴィーツ、ウンターヴァルデンの農村共同体の間で合意され、連邦の創設文書と見なされているが、同様の同盟は数十年前に既に存在していた可能性が高い。

1353年までに、最初の3つのカントンは、グラールス、ツークのカントン、およびルツェルン、チューリッヒ、ベルンの都市国家と合流し、15世紀末まで存続した8つの州からなる「旧連邦」を形成した。この拡大は連邦の権力と富の増大につながった。1460年までに、連邦軍はライン川からアルプス山脈、ジュラ山脈に至る南西部の領土の大部分を支配し、バーゼル大学が設立され(医学部を含む)、化学・医学研究の伝統が確立された。これは、ハプスブルク家に対する勝利(ゼンパッハの戦い、ネーフェルスの戦い)、1470年代のブルゴーニュ公シャルル豪胆公に対する勝利、そしてスイス傭兵の成功の後にさらに増大した。1499年のシュヴァーベン戦争における神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世のシュヴァーベン同盟に対するスイスの勝利は、神聖ローマ帝国内での事実上の独立をもたらした。1501年には、バーゼルとシャフハウゼンが旧スイス連邦に加盟した。

連邦はこれらの初期の戦争で無敵の評判を得たが、1515年のマリニャーノの戦いにおけるスイスの敗北により、連邦の拡大は頓挫した。これはスイス史のいわゆる「英雄的」時代の終わりを告げた。いくつかのカントンにおけるフルドリッヒ・ツヴィングリの宗教改革の成功は、1529年と1531年にカントン間の宗教紛争(カッペル戦争)を引き起こした。これらの内戦から100年以上経った1648年、ヴェストファーレン条約の下で、ヨーロッパ諸国はスイスの神聖ローマ帝国からの独立とその中立を承認した。

スイス史の近世において、都市貴族家系の権威主義の高まりは、三十年戦争後の金融危機と相まって、1653年のスイス農民戦争を引き起こした。この闘争の背景には、カトリックとプロテスタントのカントン間の対立が続いており、1656年の第一次フィルメルゲン戦争と1712年のトッゲンブルク戦争(または第二次フィルメルゲン戦争)でさらなる暴力が勃発した。

3.3. ナポレオン時代と連邦国家の成立

1798年、フランス革命政府はスイスに侵攻し、新たな統一憲法を押し付けた。これにより国の政府が中央集権化され、カントンは事実上廃止された。さらに、ミュルーズはスイスを離れ、ヴァルテッリーナ渓谷はチザルピーナ共和国の一部となった。ヘルヴェティア共和国として知られるこの新体制は非常に不人気であった。侵攻してきた外国軍が、何世紀にもわたる伝統を押し付け破壊し、スイスをフランスの衛星国に過ぎないものにした。1798年9月のニトヴァルデン蜂起に対するフランスの激しい弾圧は、フランス軍の圧政的な存在と、占領に対する地元住民の抵抗の一例であった。

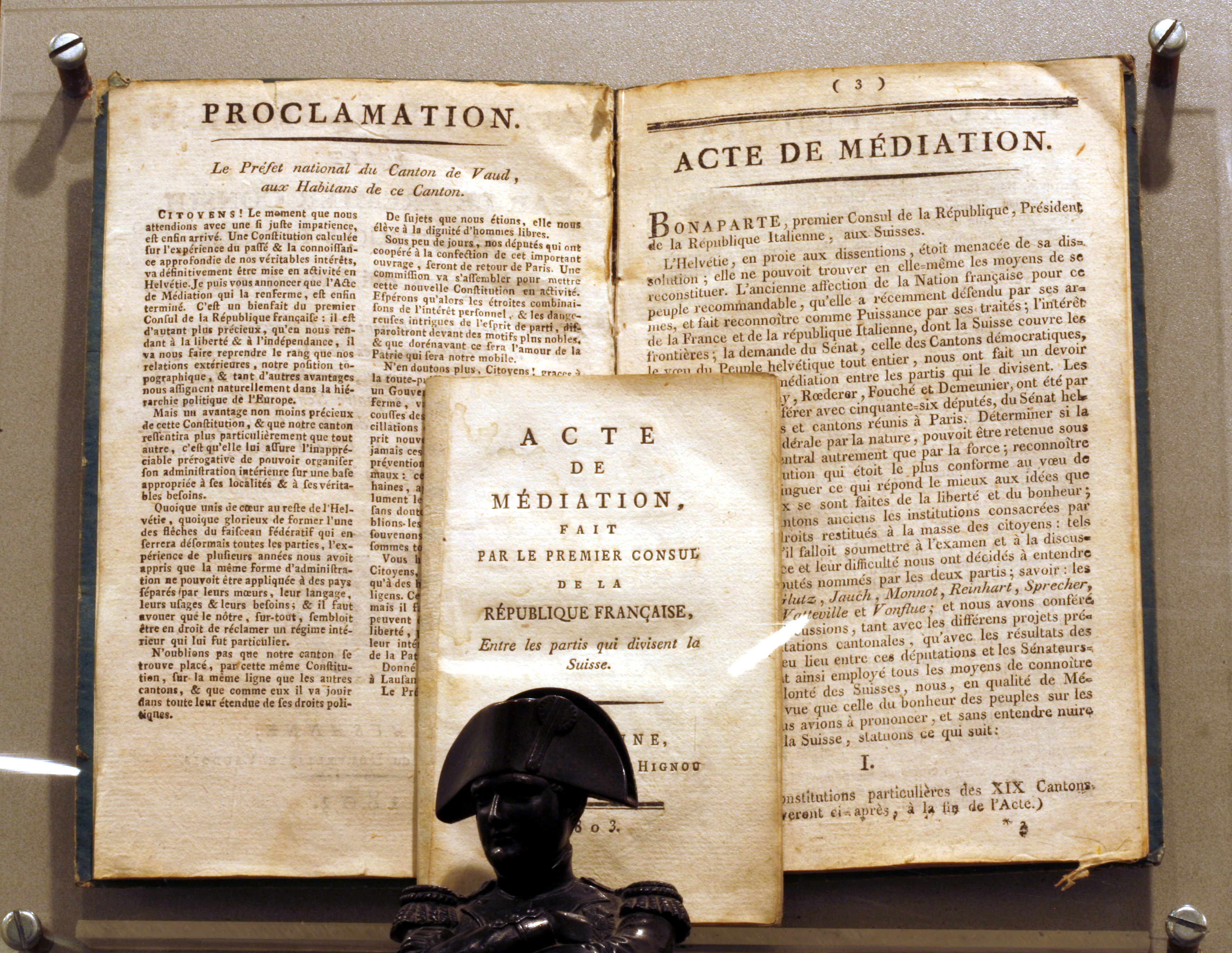

フランスとその対抗勢力との間で戦争が勃発すると、ロシア軍とオーストリア軍がスイスに侵攻した。スイス国民はヘルヴェティア共和国の名の下にフランスと共に戦うことを拒否した。1803年、ナポレオン・ボナパルトはパリで双方の主要なスイスの政治家を集めて会合を開いた。その結果が調停法であり、これによりスイスの自治権は大幅に回復され、19のカントンからなる連邦が導入された。これ以降、スイスの政治の多くは、カントンの自治の伝統と中央政府の必要性との間のバランスを取ることに費やされることになる。

1815年のウィーン会議はスイスの独立を完全に再確立し、ヨーロッパ列強はスイスの永世中立を承認した。スイス軍は1860年にガエータ包囲戦で戦うまで外国政府に仕えた。この条約により、スイスはヴァレー、ヌーシャテル、ジュネーヴのカントンの編入により領土を拡大することができた。その後、スイスの国境はわずかな調整しか行われなかった。

3.4. 近現代史

都市貴族への権力回復は一時的なものに過ぎなかった。チューリプッチ(1839年)のような繰り返される暴力的な衝突を伴う騒乱の時期の後、1847年に一部のカトリック系カントンが分離同盟(ゾンダーブント)を結成しようとした際にゾンダーブント戦争(分離同盟戦争)が勃発した。この戦争は1ヶ月も経たずに終結し、死傷者は100人未満で、そのほとんどが同士討ちによるものであった。ゾンダーブント戦争は、スイスの心理と社会に大きな影響を与えた。

この戦争は、ほとんどのスイス国民に統一と強さの必要性を確信させた。カトリック教徒であれプロテスタントであれ、自由主義者であれ保守主義者であれ、あらゆる階層のスイス国民が、カントンが経済的・宗教的利益を統合することでより多くの利益を得られることに気づいた。

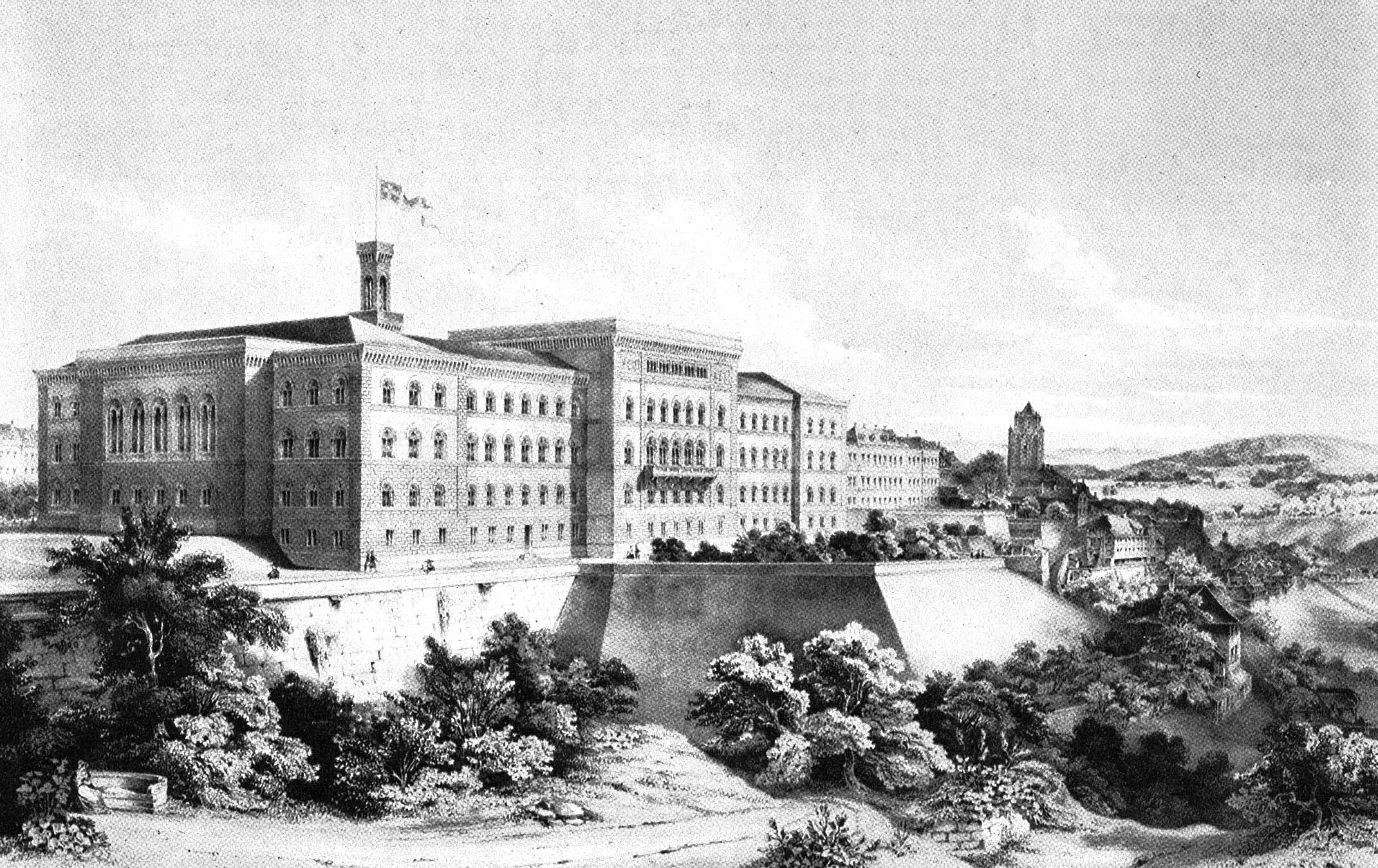

こうして、ヨーロッパの他の地域が1848年革命に見舞われる中、スイス国民はアメリカ合衆国憲法を大いに参考にした連邦制の憲法を起草した。この憲法は中央権力を規定しつつ、各カントンには地域問題に関する自治権を残した。カントンの権力を支持する人々(ゾンダーブント・カントーネ)に配慮し、国会は上院(全州議会、各カントン2名代表)と下院(国民議会、全国から選出される代表)に分かれた。いかなる修正にも国民投票が義務付けられた。この新憲法はスイスにおける貴族の法的権力を終焉させた。

単一の度量衡制度が導入され、1850年にはスイス・フランがスイスの単一通貨となり、1934年にはWIRフランがこれを補完した。憲法第11条は外国への軍隊派遣を禁じ、これにより外国勤務は終焉を迎えた。これは教皇庁への奉仕を期待するものであり、スイス人は依然として両シチリア王フランチェスコ2世に仕える義務を負い、1860年のガエータ包囲戦にはスイス衛兵がいた。

憲法の重要な条項の一つは、必要に応じて完全に書き換えることができるというものであり、これにより、一度に一つの修正を加えるのではなく、全体として進化することが可能となった。

この必要性は、人口増加とその後の産業革命が憲法の相応の修正を求める声につながったときに、すぐに証明された。初期の草案は1872年に国民によって否決されたが、修正が加えられ1874年に承認された。これにより、連邦レベルの法律に対する任意国民投票が導入された。また、防衛、通商、法的事項に関する連邦の責任も確立された。

1891年、憲法は直接民主制の非常に強力な要素をもって改正され、これは今日でも独特なものである。

3.4.1. 両世界大戦期

スイスは両世界大戦において侵攻を受けなかった。第一次世界大S戦中、スイスはソビエト連邦の革命家であり創設者であるウラジーミル・レーニンの亡命先であり、彼は1917年までそこに滞在した。スイスの中立性は1917年の短命に終わったグリム・ホフマン事件によって深刻に疑問視された。1920年、スイスは国際連盟に加盟した。国際連盟はジュネーヴに本部を置いており、スイスは軍事的要件を免除された後に加盟した。

第二次世界大戦中、ドイツは詳細な侵攻計画(タンネンバウム作戦)を作成したが、スイスは攻撃されることはなかった。スイスは、軍事的抑止力、ドイツへの譲歩、そして戦争中のより大きな出来事が介在したことによる幸運の組み合わせによって独立を維持することができた。戦争期間中の総司令官に任命されたアンリ・ギザン将軍は、軍隊の総動員を命じた。スイスの軍事戦略は、国境での静的防衛から、アルプス山中の強固で十分に備蓄された陣地(レデュイ・ナツィオナル)への組織的な長期的消耗戦と撤退へと変化した。スイスは双方にとって重要な諜報活動の拠点であり、しばしば枢軸国と連合国間の通信を仲介した。

スイスの貿易は連合国と枢軸国の双方によって封鎖された。ドイツへの経済協力と信用供与は、侵攻の可能性の認識と他の貿易相手国の利用可能性に応じて変化した。譲歩は、1942年にヴィシー・フランスを通る重要な鉄道路線が寸断され、スイス(およびリヒテンシュタイン)が枢軸国支配地域によって完全に世界から孤立した後、頂点に達した。戦争中、スイスはジュネーヴに本部を置く国際赤十字の援助を受け、30万人以上の難民を収容した。厳格な移民・亡命政策とナチス・ドイツとの金融関係は、20世紀末になって初めて論争を呼んだ。

戦時中、スイス空軍は双方の航空機と交戦し、1940年5月と6月に11機の侵入してきたルフトヴァッフェ機を撃墜し、その後ドイツからの脅迫を受けて政策を変更した後、他の侵入機を強制着陸させた。100機以上の連合国爆撃機とその乗組員が抑留された。1940年から1945年の間、スイスは連合国によって爆撃され、死者と物的損害が発生した。爆撃された都市や町には、バーゼル、ブルージオ、キアッソ、コルノル、ジュネーヴ、コブレンツ、ニーダーヴェニンゲン、ラフツ、ルナン、サメーダン、シャフハウゼン、シュタイン・アム・ライン、テーガーヴィレン、タイゲン、ヴァルス、チューリッヒが含まれる。連合国軍は、戦争法第96条に違反するこれらの爆撃は、航法ミス、機器の故障、気象条件、パイロットのミスによるものだと主張した。スイス側は、爆撃がスイスにナチス・ドイツとの経済協力と中立をやめさせる圧力をかけることを意図したものであるとの恐れと懸念を表明した。イギリスでは軍法会議が開かれた。アメリカは賠償金として6200万スイスフランを支払った。

難民に対するスイスの態度は複雑で物議を醸すものであった。戦争中、30万人の難民を受け入れた一方で、ナチスに迫害されたユダヤ人を含む数万人を拒否した。

戦後、スイス政府は「シュヴァイツァーシュペンデ」として知られる慈善基金を通じて信用を輸出し、ヨーロッパの復興を助けるためにマーシャル・プランに寄付した。これらの努力は最終的にスイス経済に利益をもたらした。

3.4.2. 冷戦と21世紀

冷戦期、スイス当局はスイスの核兵器製造を検討した。チューリッヒ工科大学のパウル・シェラーのような主要な核物理学者がこれを現実的な可能性とした。1988年、パウル・シェラー研究所が彼の名にちなんで設立され、中性子散乱技術の治療的利用を探求した。国防予算の財政問題と倫理的考慮により、実質的な資金は割り当てられず、1968年の核拡散防止条約が有効な代替案と見なされた。核兵器製造計画は1988年までに放棄された。スイスは1963年に欧州評議会に加盟した。

スイスは西側共和国の中で最後に女性に参政権を認めた国であった(リヒテンシュタイン公国は1984年に続いた)。一部のスイスのカントンは1959年にこれを承認したが、連邦レベルでは1971年に達成され、抵抗の末、最後のカントンであるアッペンツェル・インナーローデン準州(グラールスと並んで現存する2つのランツゲマインデの一つ)では1990年に達成された。連邦レベルで参政権を獲得した後、女性は急速に政治的重要性を増した。7人のメンバーからなる連邦参事会の最初の女性メンバーはエリーザベト・コップであり、1984年から1989年まで務めた。最初の女性大統領は1999年のルート・ドライフスであった。

1979年、ベルン州の一部地域がベルン州から独立し、新しいジュラ州を形成した。1999年4月18日、スイス国民とカントンは完全に改正されたスイス連邦憲法を賛成多数で可決した。

2002年、スイスは国際連合の正規加盟国となり、バチカン市国が完全な国連加盟権を持たない最後の広く承認された国家となった。スイスは欧州自由貿易連合(EFTA)の創設メンバーであるが、欧州経済領域(EEA)には加盟していない。欧州連合(EU)への加盟申請は1992年5月に行われたが、1992年12月にEEAを拒否して以来進展していない。EU問題に関するいくつかの国民投票が続いたが、国民の反対により加盟申請は撤回された。それにもかかわらず、スイスの法律は徐々にEUの法律に適合するように変化しており、政府は欧州連合と二国間協定を締結した。オーストリアが1995年に加盟して以来、スイスはリヒテンシュタインと共にEUに囲まれている。2005年6月5日、スイスの有権者は55%の賛成多数でシェンゲン協定への参加に合意し、この結果はEUの解説者によって支持の印と見なされた。2020年9月、スイス国民党(SVP)によって導入された、欧州連合からの人々の自由な移動を認める協定を終了するための投票を求める国民投票が行われた。しかし、有権者は移民の管理を取り戻そうとする試みを拒否し、約63%対37%の差で動議を否決した。

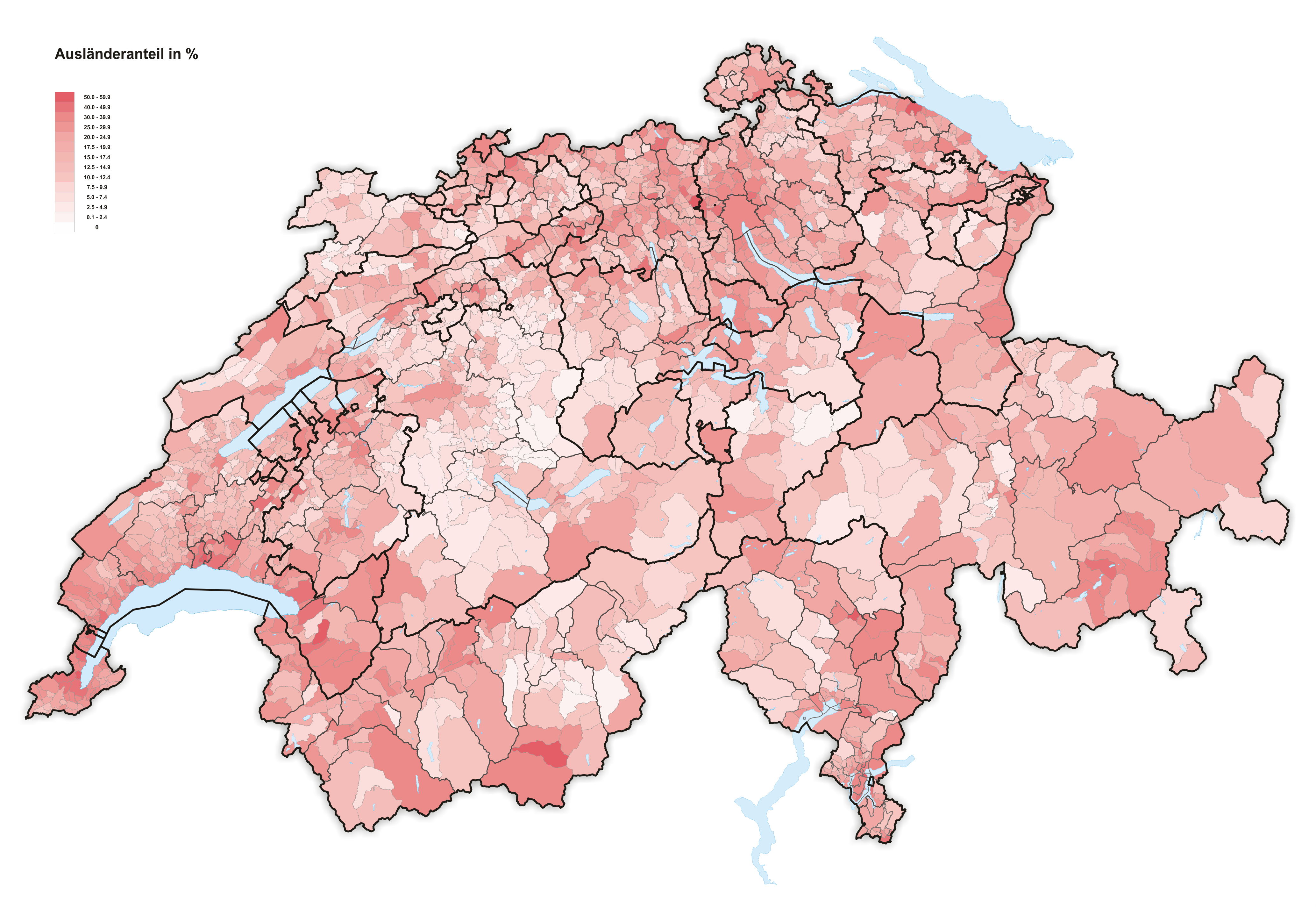

2014年2月9日、スイスの有権者の50.3%が、スイス国民党(SVP/UDC)が開始した移民制限の国民発議を承認した。この発議は主に農村部(賛成57.6%)と郊外グループ(賛成51.2%)、そして孤立した町(賛成51.3%)によって支持され、ティチーノ州では圧倒的多数(賛成69.2%)の支持を得たが、大都市中心部(反対58.5%)とフランス語圏(反対58.5%)では否決された。2016年12月、EU市民に対する割り当てを撤廃しつつも、スイス国内の求職者を優遇することを認めるEUとの政治的妥協が成立した。2020年9月27日、スイスの有権者の62%がSVPによる反自由移動国民投票を否決した。

4. 地理

スイスは西中央ヨーロッパのアルプス山脈の南北に広がり、その面積4.13 万 km2の中に多様な景観と気候を包含している。

スイスは北緯45度から48度、東経5度から11度の間に位置する。国土は主に3つの地形区に分けられる。南部のスイスアルプス、中央部のスイス高原(または中央高原)、そして西部のジュラ山脈である。アルプス山脈は国土の中南部を横断する山脈で、国土面積の約60%を占める。人口の大部分はスイス高原に居住している。スイスアルプスには多くの氷河があり、その面積は1063 km2に及ぶ。これらの氷河からは、ライン川、イン川、ティチーノ川、ローヌ川など、ヨーロッパ全土に四方八方に流れ込むいくつかの主要河川の源流が発している。水系網には、レマン湖(フランス語ではラック・レマン)、ボーデン湖(ドイツ語ではボーデンゼー)、マッジョーレ湖など、中央ヨーロッパおよび西ヨーロッパで最大級の淡水湖が含まれる。スイスには1500以上の湖があり、ヨーロッパの淡水貯蔵量の6%を占めている。湖と氷河は国土の約6%を占める。レマン湖は最大の湖であり、フランスと共有している。ローヌ川はレマン湖の主要な水源であり流出河川でもある。ボーデン湖は2番目に大きな湖であり、レマン湖と同様に、オーストリアとドイツとの国境でライン川の中間地点となっている。ローヌ川はフランスのカマルグ地方で地中海に注ぎ、ライン川はロッテルダムで北海に注ぐが、両河川の源流はスイスアルプスでわずか約22 kmしか離れていない。スイスの河川・小川の総延長65,000kmの90%は、洪水、地滑り、雪崩などの自然災害を防ぐために、直線化、ダム化、運河化、または地下化されている。スイスの飲料水の80%は地下水源から得られている。

標高4000 m以上の山が48座ある。最高峰はモンテ・ローザ(4634 m)であるが、マッターホルン(4478 m)が最も有名である。両山ともヴァレー州のペンニネアルプス山脈に位置し、イタリアとの国境にある。深い氷河谷であるラウターブルンネン谷の上にあるベルナーアルプス山脈の一部には、72の滝があり、ユングフラウ(4158 m)、アイガー、メンヒの山頂や、多くの絵のように美しい谷で知られている。南東部には長いエンガディン谷があり、サンモリッツを含む地域も有名である。隣接するベルニナアルプス山脈の最高峰はピッツ・ベルニナ(4049 m)である。

スイス高原は、より広大で起伏のある景観を持ち、一部は森林、一部は開けた牧草地で、通常は家畜の群れや野菜畑、果樹園が見られるが、依然として丘陵地帯である。大きな湖やスイス最大の都市がここにある。

スイスには2つの小さな飛び地がある。ビュージンゲン・アム・ホッホラインはドイツ領、カンピョーネ・ディターリアはイタリア領である。スイスには本土からの飛び地はない。

4.1. 地形と地質

スイスの地形は、大きく分けて南部のアルプス山脈、中央部のスイス高原、西部のジュラ山脈の3つの主要な地域に区分される。これらの地域はそれぞれ独特の地形的特徴と地質構造を有している。

アルプス山脈は、スイス国土の約60%を占める広大な山岳地帯であり、ヨーロッパアルプスの一部を構成する。モンテ・ローザ(スイス最高峰、4634 m)、マッターホルン(4478 m)、ユングフラウ(4158 m)など、標高4000 mを超える多数の高峰が連なっている。これらの山々は、プレートテクトニクスによるアフリカプレートとユーラシアプレートの衝突によって形成された褶曲山脈であり、主に片麻岩、花崗岩、石灰岩などから構成される。アルプス地域には、アレッチ氷河をはじめとする多くの氷河が存在し、U字谷、カール、モレーンといった典型的な氷河地形が顕著に見られる。これらの氷河は、スイスの重要な水資源の源となっている。

スイス高原は、アルプス山脈とジュラ山脈の間に広がる比較的平坦な丘陵地帯であり、国土面積の約30%を占める。標高は平均して400 mから700 m程度で、氷期の氷河作用によって堆積したモレーンや氷河堆積物によって形成された。主要な都市(チューリッヒ、ジュネーヴ、ベルンなど)や農耕地がこの地域に集中しており、スイスの経済・人口の中心地となっている。地質的には、第三紀および第四紀の堆積岩が主である。

ジュラ山脈は、スイスの北西部に位置し、フランスとの国境に沿って弓なりに伸びる山脈である。アルプス山脈に比べて標高は低く、最高峰でも1700 m程度である。主にジュラ紀の石灰岩からなり、褶曲や断層運動によって形成された特徴的な地形(背斜谷、向斜山など)が見られる。この地域は、カルスト地形も発達しており、鍾乳洞などが点在する。

これらの多様な地形と地質構造は、スイスの豊かな自然環境と景観の基盤となっている。

4.2. 気候

スイスの気候は全体的に温帯に属するが、地域によって大きな多様性が見られる。山岳地帯の氷雪気候から、南端部の地中海性気候に近い温暖な気候まで、変化に富んでいる。南部の一部の谷では、耐寒性のあるヤシの木も見られる。夏は温暖湿潤で、周期的に降雨があり、牧草地や放牧に適している。山岳地帯の湿度の低い冬は、数週間にわたり安定した天候が続くことがある。一方、低地ではこのような時期に逆転層が発生し、太陽が隠れてしまうこともある。

アルプスの南北で特徴的な気象現象としてフェーン現象があり、これはチヌーク風と同様の効果を持つ。フェーンは一年中いつでも発生する可能性があり、南斜面で降雨がある時期に、アルプス北側に予期せぬ暖かい風をもたらし、相対湿度の低い空気運ぶ。この現象はアルプスを挟んで双方向に作用するが、南からの風の方が急峻な斜面を吹き上がるため、より効果的である。南北に走る谷では最も顕著な効果が現れる。内陸のアルプス山脈の谷は、雲が山を越える際に多くの水分を失うため雨が少なく、乾燥した状態が続く。グラウビュンデン州のような広大なアルプス地域は、アルプス前縁部よりも乾燥しており、ヴァレー州の主要な谷と同様に、ブドウが栽培されている。

最も降水量が多いのはアルプス高地とティチーノ州であり、日照時間は長いものの時折激しい雨に見舞われる。降水量は年間を通じて比較的均等に分布し、夏にピークを迎える。秋は最も乾燥した季節であり、冬は夏よりも降水量が少ない。しかし、スイスの天候パターンは安定した気候システムではなく、年によって変動し、厳密で予測可能な周期はない。

4.3. 環境と生態系

スイスには、西ヨーロッパ広葉樹林とアルプス針葉樹混交林という2つの陸上エコリージョンが存在する。

スイスの多くの小さな谷は高い山々に隔てられており、しばしば独特の生態系を育んでいる。山岳地帯自体も、他の標高では見られない豊かな植物相を提供している。アルプス地域の気候的、地質的、地形的条件は、気候変動に対して特に脆弱な生態系を作り出している。環境パフォーマンス指数(EPI)によると、スイスは環境保護において高い評価を得ており、2014年には132カ国中1位、2020年には180カ国中3位、2024年には9位にランク付けされた。これは、環境公衆衛生における高いスコア、再生可能エネルギー源(水力発電および地熱発電)への強い依存、そして温室効果ガス排出量の抑制によるものである。国は2030年までに1990年比でGHG排出量を50%削減し、2050年までに排出量ゼロを目指すことを公約している。

しかし、スイスにおけるバイオキャパシティへのアクセスは世界平均よりもはるかに低い。2016年、スイスの国土内の一人当たりのバイオキャパシティは1.0ヘクタールであり、世界平均の1.6ヘクタールより40%少なかった。対照的に、2016年のスイスの消費は4.6ヘクタールのバイオキャパシティを必要とし、これはスイスの国土が供給できる量の4.6倍にあたる。残りは他国や(温室効果ガス排出による影響を受ける大気のような)共有資源から来ている。スイスの2019年の森林景観保全指数の平均スコアは3.53/10で、172カ国中150位であった。

4.4. 水資源

スイスはヨーロッパの分水嶺に位置し、「ヨーロッパの給水塔」とも呼ばれるほど豊富な水資源に恵まれている。国内には数多くの河川や湖沼が存在し、国民生活や経済活動、そして生態系にとって極めて重要な役割を果たしている。

主要な河川としては、ライン川、ローヌ川、イン川、ティチーノ川などが挙げられる。これらの河川は、スイスアルプスを源流とし、それぞれ北海、地中海、黒海へと注いでいる。特にライン川とローヌ川は、国際河川としてヨーロッパの広範囲にわたり水運や水資源供給に貢献している。スイス国内の河川網の総延長は約6.50 万 kmにも及ぶが、その約90%は洪水、地滑り、雪崩などの自然災害を防ぐために直線化、ダム化、運河化、または地下化されている。

代表的な湖沼には、レマン湖(フランスとの国境に位置するスイス最大の湖)、ボーデン湖(ドイツ、オーストリアとの国境に位置する)、ヌーシャテル湖、ルツェルン湖、チューリッヒ湖などがある。これらの湖は、飲料水、灌漑用水、工業用水として利用されるほか、景勝地として観光にも大きく貢献している。スイスには1500以上の湖があり、ヨーロッパ全体の淡水貯蔵量の約6%を占めている。

スイスの水利システムは高度に発達しており、水力発電は国内の主要な電力源の一つである。また、水質管理にも力が入れられており、多くの河川や湖沼で高い水質が維持されている。スイスの飲料水の約80%は地下水から供給されており、その保護は重要な課題となっている。

4.5. 都市化

スイスの人口の約85%は都市部に居住している。スイスは1930年から2000年にかけて、大部分が農村型の国から都市型の国へと変貌した。1935年以降の都市開発は、それ以前の2000年間に匹敵するほどのスイスの景観を占有した。都市のスプロール化は高原地帯、ジュラ山脈、アルプス山麓に影響を及ぼし、土地利用に関する懸念を引き起こしている。21世紀に入ってからは、都市部における人口増加は農村部よりも高くなっている。

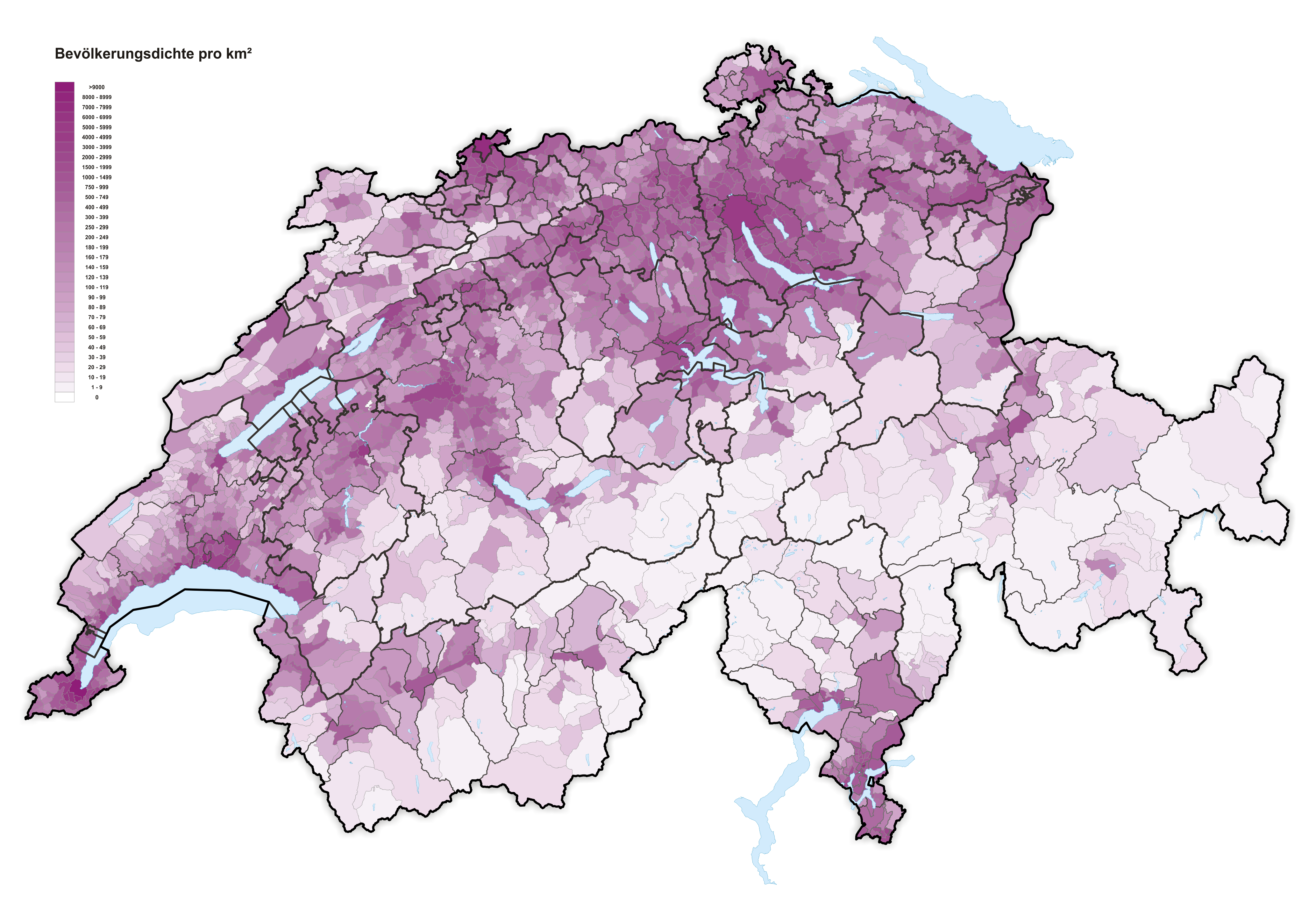

スイスには、相互に補完し合う大規模、中規模、小規模の都市が密なネットワークを形成している。高原地帯は人口密度が高く、1平方キロメートルあたり約400人で、景観には人間の存在を示す痕跡が途切れることなく見られる。最大の都市圏であるチューリッヒ、ジュネーヴ・ローザンヌ地域、バーゼル、ベルンの重要性は、その人口が示唆する以上に大きい。これらの都市中心部は、生活の質の高さで知られている。

2019年の平均人口密度は、1平方キロメートルあたり約215.2人であった。面積最大の州であるグラウビュンデン州は、全域がアルプス山中にあり、人口密度は1平方キロメートルあたり28.0人に低下する。大都市を州都とするチューリッヒ州では、人口密度は1平方キロメートルあたり926.8人である。

主要都市としては、経済・金融の中心地であるチューリッヒ、国際機関が集積するジュネーヴ、事実上の首都機能を担うベルン、化学・製薬産業の中心地であるバーゼル、そしてオリンピック運動の中心地であるローザンヌなどが挙げられる。これらの都市は、歴史的背景、地理的条件、経済構造などにおいてそれぞれ特色を持ち、スイスの多様な都市景観を形成している。

都市の発達過程においては、中世からの都市構造を保持しつつ、近代以降の産業化や交通網の発達に伴い、都市域が拡大してきた。現代スイス社会における都市化は、生活の利便性を高める一方で、交通渋滞、住宅価格の高騰、環境負荷の増大といった課題も生み出している。このため、持続可能な都市開発を目指した地域計画や交通政策が積極的に推進されている。

5. 政治

スイスは連邦共和国であり、その政治システムは議会統治制と直接民主制を特徴とする。1848年に採択されたスイス連邦憲法が現在の連邦国家の法的基礎となっており、その後1874年と1999年に全面的に改正された。憲法は個人の権利、公務への市民参加、連邦と州の権限分担、連邦の管轄権と権限を規定している。連邦レベルでは、立法府である連邦議会、行政府である連邦参事会、司法府である連邦裁判所の三権が分立している。

5.1. 連邦政府の構造

スイスの立法府は連邦議会であり、二院制を採用している。上院にあたる全州議会は46議席で構成され、各州から2名(準州からは1名)の議員が、各州の定める方式で選出される。下院にあたる国民議会は200議席で構成され、各州の人口比に基づき比例代表制で選出される。両院の議員の任期は4年で、非常勤(民兵制)である。両院が合同で会議を行う際は、連邦会議と呼ばれる。

行政府は連邦参事会であり、7名の連邦参事(閣僚に相当)から構成される合議制の機関である。連邦参事は連邦議会によって4年の任期で選出され、連邦参事会は連邦議会の監督下に置かれる。各連邦参事は連邦政府の各省庁を率いる。毎年、連邦参事の中から1名が連邦議会によって連邦大統領に選出される。大統領職は伝統的に連邦参事の間で輪番制となっており、大統領は政府を主宰し代表するが、他の連邦参事に対して追加的な権限を持つことはなく、同輩中の首席として各省の長としての職務を継続する。1959年以来、政府は主要4政党による連立政権であり、各政党の議席数は選挙民における支持率と連邦議会における代表議席数をおおむね反映している。この配分は「魔法の方式」と呼ばれる。2003年以降、連邦参事会の7議席は以下のように配分されている:

- 中央党:1議席

- スイス自由民主党:2議席

- スイス社会民主党:2議席

- スイス国民党:2議席

司法府の最高機関はローザンヌに置かれる連邦最高裁判所である。その役割は、州または連邦裁判所の判決に対する上訴を審理することである。裁判官は連邦議会によって6年の任期で選出される。

5.2. 直接民主制

直接民主制と連邦制は、スイス憲法に定められたスイスの政治システムの大きな特徴である。スイス国民は、地方自治体、州、連邦の3つの法的管轄権に従う。連邦レベルでは、国民の権利(Volksrechteフォルクスレヒテドイツ語、droits populairesドロワ・ポピュレールフランス語、diritti popolariディリッティ・ポポラーリイタリア語)には、連邦発議(イニシアチブ)と国民投票(レファレンダム)を提出する権利が含まれ、これらは議会の決定を覆す可能性がある。

スイスには3種類の連邦国民投票がある:

- 任意国民投票(任意レファレンダム):議会が可決した法律に異議を唱える。法律公布後100日以内に5万人の署名を集めるか、8つの州の反対が必要となる。有権者は単純多数決で法律の承認または否決を決定する。

- 義務的国民投票(義務的レファレンダム):連邦議会が可決したすべての憲法改正に必要とされる。憲法改正には二重の多数決、すなわち国民投票の過半数と州投票の過半数の両方が必要となる(6つの伝統的な半州はそれぞれ半票を持ち、他の20州は各1票を持ち、合計23州票となる。各票または半票は、その市民の投票に基づいて選ばれる)。

- 国民発議(イニシアチブ):市民によって提案される憲法改正である。請願が18ヶ月以内に10万人の有権者の署名を集めれば、国民投票が実施される。国民発議もまた、可決されるためには二重の多数決を必要とする。

連邦参事会および連邦議会は、国民発議に対して対案を付すことができる。両案が承認された場合、有権者はどちらを優先するかを示さなければならない。

5.3. 政党

スイスの政党システムは、多党制を特徴としており、多くの政党が連邦および州レベルで活動している。連邦レベルで主要な政党としては、以下のものが挙げられる。

- スイス国民党(SVP/UDC):保守的・右派ポピュリズム政党。移民規制強化、国家主権の維持、EUとの緊密化反対などを主張。国民議会における最大勢力。

- スイス社会民主党(SP/PS):中道左派・社会民主主義政党。社会正義、環境保護、労働者の権利擁護などを掲げる。

- スイス自由民主党(FDP/PLR):中道右派・自由主義政党。経済的自由、個人の責任、小さな政府などを重視。

- 中央党(Die Mitte/Le Centre):中道政党。旧キリスト教民主党(CVP)と旧市民民主党(BDP)が2021年に合流して結成。家族政策、社会的市場経済、環境と経済の両立などを目指す。

- スイス緑の党(Grüne/Les Verts):環境主義・左派政党。気候変動対策、生物多様性保護、社会正義などを訴える。

- 自由緑の党(GLP/PVL):中道・環境自由主義政党。環境保護と経済的自由の両立を目指す。

これらの政党は、連邦参事会(内閣)において「魔法の方式」と呼ばれる伝統的な議席配分に基づいて連立政権を形成してきた。これは、主要4政党(SVP、SP、FDP、Die Mitte(旧CVP))が、それぞれの国民議会における勢力比におおむね応じて閣僚ポストを分け合うというものである。このシステムは、スイスの政治的安定に貢献してきたが、近年ではSVPの台頭などにより、そのあり方について議論が生じることもある。

スイスの政治は、直接民主制の要素が強いため、政党の役割は他国と比べて相対的に小さいとされることもあるが、国民投票や国民発議のキャンペーンにおいては、各政党が重要な役割を果たしている。また、州レベルでは、地域ごとに異なる政党が影響力を持つことも珍しくない。

5.4. 対外関係及び国際機関

伝統的に、スイスは軍事的、政治的、あるいは直接的な経済的行動を伴う可能性のある同盟を避け、1515年の領土拡大の終焉以来、中立を保ってきた。その中立政策は、1815年のウィーン会議で国際的に承認された。スイスの中立性は時折疑問視されてきた。2002年、スイスは国際連合の正規加盟国となった。国民投票によって加盟した最初の国である。スイスはほぼすべての国と外交関係を維持しており、歴史的に他国間の仲介役を務めてきた。スイスは欧州連合の加盟国ではなく、スイス国民は1990年代初頭以来、一貫して加盟を拒否してきた。しかし、スイスはシェンゲン圏に参加している。

多くの中立政策のため、多くの国際機関がスイスに本部を置いている。ジュネーヴは赤十字社・赤新月社運動、ジュネーヴ諸条約の発祥の地であり、2006年以来、国際連合人権理事会の本部がある。スイスは国連への加盟が最も遅かった国の一つであるが、ジュネーヴのパレ・デ・ナシオンはニューヨークの本部に次ぐ国連の第二の拠点である。スイスは国際連盟の創設メンバーであり、本部も置かれていた。

国連本部のほか、スイス連邦は世界保健機関(WHO)、国際労働機関(ILO)、国際電気通信連合(ITU)、国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)を含む多くの国連機関、そして世界貿易機関や世界知的所有権機関を含む約200の他の国際機関をホストしている。ダボスで開催される世界経済フォーラムの年次総会は、スイスおよび外国のビジネスリーダーや政治リーダーを集め、重要な問題について議論する。国際決済銀行(BIS)の本部は1930年にバーゼルに移転した。

多くのスポーツ連盟や組織が国内にあり、バーゼルの国際ハンドボール連盟、ジュネーヴの国際バスケットボール連盟、ニヨンの欧州サッカー連盟(UEFA)、チューリッヒの国際サッカー連盟(FIFA)と国際アイスホッケー連盟、エーグルの国際自転車競技連合、そしてローザンヌの国際オリンピック委員会が含まれる。

スイスは2023年から2024年の期間、国際連合安全保障理事会のメンバーとなった。2024年の世界平和度指数によると、スイスは世界で6番目に平和な国である。

5.4.1. 欧州連合(EU)との関係

スイスは欧州連合(EU)の加盟国ではないが、二国間協定を通じてEUおよびヨーロッパ諸国との関係を維持している。スイスは国際競争力を高めるため、経済慣行をEUのそれとほぼ一致させてきた。EU加盟については、国民の間でかなりの否定的な感情が存在する。保守的なスイス国民党(国民議会における最大政党)がこれに反対しており、他のいくつかの政党も提唱していない。加盟申請は2016年に正式に撤回された。フランス語圏の西部地域と国内の他の都市部はEU支持の傾向が強いが、人口の大きな割合を占めてはいない。

外務省と経済省の下に統合局が運営されている。7つの二国間協定が貿易関係を自由化し、2001年に発効した。この最初の二国間協定には、人の自由な移動が含まれていた。2004年には、シェンゲン協定とダブリン規約を含む9分野を対象とする第二の一連の協定が署名された。

2006年、国民投票により、EU全体との良好な関係を支援するため、南欧および中欧諸国への10億フランの支援投資が承認された。ルーマニアとブルガリアの最近の加盟を支援するために3億フランを承認するには、さらなる国民投票が必要となる。

スイスは、銀行守秘義務を軽減し、税率をEUと同等に引き上げるようEUおよび国際的な圧力を受けてきた。準備協議には、電力市場、ガリレオ測位システムプロジェクトへの参加、欧州疾病予防管理センターとの協力、食品の原産地証明書の4分野が含まれていた。

スイスはシェンゲン圏のパスポートなしゾーンのメンバーである。陸路の国境検問所は物品の移動を監視するが、人の移動は監視しない。

6. 行政区画

スイスは26のカントン(州)から構成される連邦国家である。これらのカントンは、それぞれが独自の憲法、議会、政府、裁判所を持つなど、高度な自治権を有している。首都機能は事実上ベルンが担っているが、法律上の首都は定められていない。

26のカントンのうち、6つは歴史的な経緯から「準州」として扱われ、全州議会(上院に相当)への議員選出数が通常の州の2名に対して1名となるなど、一部で扱いが異なる。しかし、連邦憲法上はすべてのカントンが同等の地位にあるとされている。

各カントンは、さらに複数の基礎自治体(ゲマインデ)に分かれている。2018年時点で、スイス全体には2,222の基礎自治体が存在する。

事実上の首都機能を担うベルンは、ベルン州の州都であり、連邦議会や連邦政府の庁舎が置かれている。しかし、スイスには「首都」を法的に定める規定はなく、ベルンは「連邦都市(Bundesstadtドイツ語)」という位置づけである。これは、各カントンの平等を重んじるスイスの連邦主義を反映したものである。連邦の他の機関、例えばチューリッヒ工科大学はチューリッヒに、連邦最高裁判所はローザンヌに置かれるなど、連邦の機能は国内の複数の都市に分散されている。

6.1. カントン

スイスを構成する26のカントンは、それぞれ独自の歴史、文化、経済構造を持つ。以下に主要なカントンと基礎情報の一部を示す。

| カントン | ID | 州都 | カントン | ID | 州都 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アールガウ | 19 | アールアウ | *ニトヴァルデン | 7 | シュタンス | |||

| *アッペンツェル・アウサーローデン | 15 | ヘリザウ | *オプヴァルデン | 6 | ザルネン | |||

| *アッペンツェル・インナーローデン | 16 | アッペンツェル | シャフハウゼン | 14 | シャフハウゼン | |||

| *バーゼル=ラントシャフト | 13 | リースタル | シュヴィーツ | 5 | シュヴィーツ | |||

| *バーゼル=シュタット | 12 | バーゼル | ゾロトゥルン | 11 | ゾロトゥルン | |||

| ベルン | 2 | ベルン | ザンクト・ガレン | 17 | ザンクト・ガレン | |||

| フリブール | 10 | フリブール | トゥールガウ | 20 | フラウエンフェルト | |||

| ジュネーヴ | 25 | ジュネーヴ | ティチーノ | 21 | ベッリンツォーナ | |||

| グラールス | 8 | グラールス | ウーリ | 4 | アルトドルフ | |||

| グラウビュンデン | 18 | クール | ヴァレー | 23 | シオン | |||

| ジュラ | 26 | ドレモン | ヴォー | 22 | ローザンヌ | |||

| ルツェルン | 3 | ルツェルン | ツーク | 9 | ツーク | |||

| ヌーシャテル | 24 | ヌーシャテル | チューリッヒ | 1 | チューリッヒ | |||

- これらのカントンは半州として知られている。

各カントンの人口は、アッペンツェル・インナーローデン準州の16,003人からチューリッヒ州の1,487,969人まで、面積はバーゼル=シュタット準州の37 km2からグラウビュンデン州の7105 km2までと、大きな違いがある。

カントンの自治権の範囲は広く、教育、文化、警察、税制など多くの分野で独自の権限を持つ。連邦政府との関係においては、連邦憲法に定められた連邦の権限に属さない事項については、カントンが主権を有する。この強力な地方分権体制が、スイスの多様性と安定性を支える重要な要素となっている。

7. 国防

スイスの国防政策は、伝統的な武装中立を基本とし、国民皆兵制度に基づくスイス軍によって担われている。永世中立国でありながら、自衛のための強力な軍事力を保持することが特徴である。

7.1. 軍事組織及び兵役制度

スイス軍は陸軍と空軍から構成される。内陸国であるため海軍は存在しないが、国境を接する湖沼では武装した巡視艇が活動している。軍の主力は徴兵された国民であり、20歳から34歳(例外的に50歳まで)の男性に兵役義務がある。女性は任意で軍務に就くことができる。スイスの民兵制度では、兵士は軍から支給された装備品(全自動小銃を含む)を自宅で保管することが規定されている。

通常、男性は18歳で徴兵検査の通知を受け、約3分の2が兵役に適格と判定される。不適格者には代替役務の選択肢がある。毎年約2万人が新兵訓練所で18週間から21週間の訓練を受ける。2003年の国民投票で承認された「陸軍XXI」改革により、兵員数は40万人から約20万人に削減された。そのうち12万人が定期的な軍事訓練に参加する現役兵で、8万人が非訓練予備役である。2018年に開始された最新の軍改革「陸軍のさらなる発展(WEA)」では、2022年末までに兵員数を10万人に削減する計画であった。

軍の近代化も進められており、F/A-18 ホーネット戦闘攻撃機やモヴァグ ピラーニャ装甲兵員輸送車などの近代装備を保有している。スイスは、バーゼルに司令部を置くドイツ・フランス合同旅団や欧州合同軍には参加しておらず、北大西洋条約機構(NATO)の平和のためのパートナーシップには1996年に加盟した。

7.2. 武装中立政策

スイスの武装中立は、16世紀の領土拡大政策の終焉以来の伝統であり、1815年のウィーン会議で国際的に承認された。この政策は、自国の独立と領土保全を自らの軍事力で守りつつ、他国の紛争には一切関与しないというものである。国際法上、中立国は他国の戦争行為に加担せず、自国領土を交戦国の軍事目的に利用させない義務を負う。

現代の国際関係においても、スイスはこの武装中立政策を堅持している。歴史的には、第一次世界大戦および第二次世界大戦において中立を維持し、侵攻を免れた。第二次世界大戦中には、アンリ・ギザン将軍の指導の下、国境防衛からアルプス山中の要塞(レデュイ・ナツィオナル)への撤退と長期消耗戦へと軍事戦略を転換した。冷戦期には核兵器開発も検討されたが、倫理的配慮や核拡散防止条約などから断念された。

中立を維持するための努力として、スイスは強力な国防体制を構築し、国民皆兵制度によって高い防衛意識を国民に浸透させている。また、国際紛争の調停や人道支援活動にも積極的に貢献しており、国際連合平和維持活動にも参加しているが、武器の使用を伴わない後方支援や医療支援などに限定されることが多い。2002年には国際連合に加盟したが、中立政策は維持されている。

スイスの武装中立政策は、小国が国際社会で独自の地位を保ち、平和と安定に貢献する一つのモデルとして評価される一方で、現代の集団安全保障体制や国際協力のあり方との関連で、その意義や適用について議論がなされることもある。

8. 経済

スイスは安定的で競争力の高い経済構造を有し、主要産業には金融、精密機械、化学・製薬、観光などが挙げられる。高い国民所得、低い失業率、優れた国際競争力を誇る一方で、経済発展と社会福祉、環境保全のバランスにも配慮がなされている。

8.1. 経済概観

スイス経済は、国民一人当たりの所得水準が世界でもトップクラスであり、2011年には世界で最も裕福な国と評価された。名目国内総生産(GDP)では世界第20位、購買力平価(PPP)ベースでは第38位(2021年時点)である。失業率は歴史的に低く、2023年には2%と20年ぶりの低水準を記録した。国際競争力ランキングでは常に上位に位置し、2016年の世界経済フォーラムの報告書では世界第1位、2019年には第5位であった。イノベーション能力も高く評価されており、世界知的所有権機関(WIPO)のグローバル・イノベーション・指数では2019年から2024年まで連続して世界第1位となっている。

経済成長は1990年代から2000年代初頭にかけては緩やかであったが、その後は比較的安定している。ただし、スイス国内でも富の分配や社会格差は存在し、2015年には最も裕福な1%が富の35%を所有していたとの報告もある。約37%の住民しか持ち家を所有しておらず、これはヨーロッパで最も低い住宅所有率の一つである。物価水準は高く、特に住宅費と食料品価格はEU平均を大幅に上回る。

スイスには多くの大手多国籍企業が本社を置いており、グレンコア、ネスレ、ノバルティス、ロシュ、ABBなどがその代表例である。

8.2. 主要産業

スイス経済は、国際的に高い競争力を持つ複数の主要産業によって支えられている。これらの産業は、高度な技術力、革新性、そして強力なブランド価値を背景に、世界市場で重要な地位を占めている。

8.2.1. 金融業

スイスは世界有数の国際金融センターであり、特にプライベートバンキングと資産運用の分野で長い歴史と高い評価を誇る。UBSやクレディ・スイス(2023年にUBSが買収)といった大手銀行に加え、多数のプライベートバンクが存在し、世界中の富裕層の資産を管理している。スイスの金融機関は、顧客の守秘義務(銀行秘密)を厳格に守る伝統で知られてきたが、近年は国際的なタックス・ヘイヴン対策や資金洗浄防止の要請を受け、規制強化や情報公開の動きが進んでいる。金融市場の安定性と信頼性は依然として高く、国際的な金融取引において重要な役割を果たしている。しかし、その秘密主義は「腐敗している」との評価も受けており、倫理的な課題も指摘されている。

8.2.2. 精密機械及び時計産業

スイスの時計産業は世界的に有名であり、「スイス製(Swiss Made)」のラベルは高品質と精密技術の代名詞となっている。ロレックス、オメガ、パテック・フィリップ、スウォッチ・グループ傘下の多数のブランドなど、数多くの高級時計メーカーがスイスに本拠を置いている。その歴史は16世紀に遡り、ユグノー教徒の亡命者たちがもたらした技術が基盤となった。精密機械製造業も同様に高い技術力を誇り、医療機器、計測機器、工作機械などの分野で世界市場をリードしている。継続的な技術革新とブランド価値の維持が、これらの産業の国際競争力を支えている。

8.2.3. 化学及び製薬産業

スイスはノバルティスやロシュといった世界的な製薬企業の拠点であり、化学・製薬産業はスイス経済の重要な柱の一つである。高い研究開発能力と革新性を背景に、新薬開発や特殊化学品の分野で世界をリードしている。輸出額も大きく、スイスの総輸出額の約3分の1を占める。ライフサイエンス分野への投資も活発であり、バーゼル地域を中心に多くの研究機関やバイオテクノロジー企業が集積している。一方で、薬価問題や動物実験など、倫理的な課題も抱えている。

8.2.4. 観光産業

アルプス山脈の壮大な自然景観や美しい湖沼、歴史的な都市は、スイスを世界的な観光地として有名にしている。スキー、スノーボード、登山といったウィンタースポーツやハイキング、サイクリングなどのアクティビティが人気であり、四季を通じて多くの観光客が訪れる。ツェルマット、サンモリッツ、インターラーケンなどのリゾート地は国際的に知られている。観光産業はスイス経済に大きく貢献しており、特に山岳地域においては重要な収入源となっている。近年では、持続可能な観光への取り組みも進められており、環境負荷の低減と地域文化の保全を両立させる努力がなされている。

8.3. 労働市場及び税制

スイスの労働市場は、高い柔軟性と安定性を特徴としている。失業率は歴史的に低く、2023年には2%と20年ぶりの低水準を記録した。これは、高度な職業教育システム(徒弟制度など)と、労使間の協調的な関係に支えられている。労働者の権利も比較的よく保護されている。労働人口は約500万人で、そのうち約25%が労働組合に加入している(2004年時点)。外国人労働者の割合も高く、2015年には総人口の約29%を占めた。

税制は、連邦、州(カントン)、基礎自治体(ゲマインデ)の3段階で構成されており、それぞれが独自の課税権を持つ。これにより、州や基礎自治体ごとに税率が異なるという特徴がある。法人税率は比較的低く設定されており、多くの多国籍企業がスイスに地域統括本社や持株会社を置いている。このため、スイスはタックス・ヘイヴンの一つと見なされることもあるが、近年は国際的な批判を受け、税制の透明性向上や国際基準への適合を進めている。個人の所得税も、累進課税制度が採用されているものの、他のヨーロッパ諸国と比較して低い水準にある。

政府財政は比較的健全であり、GDPに対する税収の割合は他の先進国と比較して低い。連邦政府の主な歳入源は付加価値税と直接連邦税である。歳出の主な分野は社会福祉と金融・税務である。

2016年のスイスにおける月間総所得の中央値は6,502スイスフランであった。家賃、税金、年金保険料を支払い、商品やサービスに支出しした後、平均的な世帯は総所得の約15%を貯蓄に残している。人口の61%が平均所得を下回っていたが、所得格差は比較的低く、ジニ係数は29.7で、スイスは上位20カ国に入っている。2015年には、最も裕福な1%が富の35%を所有していた。富の不平等は2019年まで増加した。

人口の約8.2%が国の貧困ライン以下で生活しており、これは大人2人と子供2人の世帯で月収3,990スイスフラン未満と定義されている。さらに15%が貧困のリスクにさらされている。ひとり親家庭、義務教育後の教育を受けていない人々、失業中の人々が最も貧困ライン以下で生活する可能性が高い。仕事は貧困から抜け出す方法と考えられているが、約4.3%がワーキングプアと見なされている。スイスの10人に1人の仕事は低賃金と考えられており、スイスの労働者の約12%がそのような仕事に就いており、その多くは女性と外国人である。

8.4. 対外貿易

スイスは高度に発達した輸出志向型の経済を有しており、対外貿易はスイス経済の重要な柱である。主要な輸出品目は、化学製品(輸出総額の約34%)、機械・電子機器(約20.9%)、そして精密機械・時計(約16.9%)である。これらの製品は、高い技術力と品質を背景に、世界市場で高い競争力を有している。特に医薬品は化学製品輸出の大きな部分を占める。

主要な輸入品目は、同じく機械・電子機器、化学製品、自動車、エネルギー資源(石油など)、そして食料品である。スイスは資源小国であるため、多くの原材料やエネルギーを輸入に頼っている。

主な貿易相手国は、地理的にも経済的にも近接している欧州連合(EU)諸国であり、特にドイツ、フランス、イタリアが重要である。EU以外では、アメリカ合衆国や中華人民共和国、インドなどが主要な貿易相手国となっている。

スイスは伝統的に貿易収支で黒字を計上しており、これは高品質な製品やサービスの輸出が輸入を上回っていることを示している。また、欧州自由貿易連合(EFTA)の加盟国であり、EUとは多数の二国間協定を通じて緊密な経済関係を築いているほか、世界各国と積極的に自由貿易協定(FTA)を締結し、グローバル経済における貿易の自由化を推進している。

8.5. エネルギー政策

スイスのエネルギー政策は、エネルギーの安定供給、経済性、そして環境保全の3つの柱を基本としている。国内のエネルギー生産・消費構造において、水力発電と原子力発電が長らく中心的な役割を担ってきた。

水力発電は、豊富な水資源と山岳地形を活かしたスイスの主要な国産エネルギー源であり、総発電量の約56%(2011年時点)を占める。アルプス山脈を中心に多数の水力発電所が建設されており、再生可能エネルギーの中でも最も重要な位置を占めている。

原子力発電は、総発電量の約39%(2011年時点)を供給してきたが、2011年の福島第一原子力発電所事故を受けて、スイス政府は段階的な原子力発電からの脱却(脱原発)方針を決定した。新規の原子力発電所の建設は行わず、既存の発電所も寿命を迎え次第、順次閉鎖していく計画である。2016年の国民投票では、緑の党による脱原発加速案(賛成45.8%)は否決されたものの、脱原発の方針自体は維持されている。

再生可能エネルギーへの転換は、スイスのエネルギー政策における重要な目標の一つである。水力発電に加え、太陽光発電、風力発電、バイオマスエネルギーなどの導入が積極的に進められている。また、エネルギー効率の向上や省エネルギーの推進も重視されており、「2000ワット社会」構想(一人当たりの年間エネルギー消費量を2000ワットに抑えることを目指す)などが提唱されている。

エネルギー自給率の向上と環境負荷の低減は、スイスのエネルギー政策が直面する主要な課題である。化石燃料への依存度を低減し、気候変動対策に貢献するため、再生可能エネルギーのさらなる普及とエネルギー効率の改善に向けた取り組みが続けられている。

連邦エネルギー局(SFOE)は、連邦環境・運輸・エネルギー・通信省(DETEC)内のエネルギー供給とエネルギー利用を担当している。

9. 交通

スイスは、ヨーロッパ中央に位置する地理的条件から、古くから交通の要衝として発展してきた。国内の交通システムは高度に発達しており、特に鉄道網の充実度は世界的に知られている。公共交通の利用が促進され、環境への配慮も重視されている。

9.1. 鉄道交通

スイスの鉄道は、その定時性と効率性で高い評価を得ている。スイス連邦鉄道(SBB CFF FFS)が主要な幹線網を運営し、国内のほぼ全域をカバーしている。2023年には5,250kmの鉄道網で6億1400万人の乗客を輸送した。2015年には、スイス国民一人当たりの平均鉄道利用距離は2550 kmに達し、これは他のヨーロッパ諸国を大きく上回る。鉄道網のほぼ100%が電化されている。

主要路線に加え、BLS AGが第2位の標準軌鉄道会社として運行している。また、狭軌鉄道としては、世界遺産にも登録されている路線を含むレーティッシュ鉄道(RhB)や、ツェルマットとサンモリッツ/ダボスを結ぶ氷河特急をRhBと共同運行するマッターホルン・ゴッタルド鉄道(MGB)などが有名である。

アルプス山脈を貫くゴッタルドベーストンネル(全長57.1 km)は、世界最長・最深の鉄道トンネルであり、アルプトランジット計画(NRLA)の主要部分を構成する。これにより、アルプス越えの輸送能力が大幅に向上した。フランスのTGVやドイツのICEといった高速鉄道との連携も行われている。

また、ユングフラウ鉄道やゴルナーグラート鉄道など、山岳観光を目的とした登山鉄道も数多く存在し、スイスの観光産業に大きく貢献している。

9.2. 道路交通

スイスの道路網もよく整備されており、総延長1638 km(2000年時点)に及ぶ高速道路(アウトバーン)が国内の主要都市を結んでいる。高速道路の利用には、年間40スイス・フランのヴィニエット(通行料金ステッカー)の購入が必要である(乗用車およびトラック)。一般道も整備が行き届いており、地方の隅々までアクセスが可能である。

交通安全対策にも力が入れられており、厳しい交通規則や取り締まりが行われている。また、アルプス山脈を横断する重要な峠道(ゴッタルド峠、フルカ峠など)は、冬季には積雪のため閉鎖されることがある。

環境負荷軽減のための交通政策として、モーダルシフト(道路から鉄道への輸送転換)や公共交通機関の利用促進、低公害車の普及などが推進されている。

9.3. 航空交通

スイスの主要な国際空港は、チューリッヒ空港とジュネーヴ空港である。チューリッヒ空港はスイス最大の国際ハブ空港であり、2012年には2,280万人の旅客を取り扱った。ジュネーヴ空港も国際的な拠点空港として機能しており、2012年には1,390万人の旅客が利用した。その他、フランス領内にあるユーロエアポート・バーゼル=ミュールーズ空港、ベルン空港、ルガーノ空港、ザンクト・ガレン=アルテンハイン空港、シオン空港なども国内・国際線が就航している。

スイス インターナショナル エアラインズ(SWISS)は、スイスのフラッグ・キャリアであり、チューリッヒを主要ハブ空港として、ヨーロッパ域内および世界各地への路線網を展開している。同社はかつてのスイス航空の経営破綻後、2002年に設立され、現在はルフトハンザドイツ航空のグループ企業となっている。航空産業は、スイスの国際的なビジネスや観光において重要な役割を果たしている。

10. 科学技術

レオンハルト・オイラー(数学)

ルイ・アガシー(氷河学)

オーギュスト・ピカール(航空学)

アルベルト・アインシュタイン(物理学)

スイスは、その小規模な国土にもかかわらず、科学技術研究において世界的に高い評価を得ている国の一つである。特にライフサイエンス、物理学、情報技術などの分野で顕著な実績を上げており、多数のノーベル賞受賞者を輩出してきた。その中には、相対性理論で知られるアルベルト・アインシュタイン(1901年にスイス国籍取得)をはじめ、ウラジミール・プレローグ、ハインリヒ・ローラー、リヒャルト・エルンスト、エドモンド・フィッシャー、ロルフ・ツィンカーナーゲル、クルト・ヴュートリッヒ、ジャック・デュボシェなどがいる。全分野で100人以上の受賞者がスイスと何らかの関係を持っている。

代表的な研究機関としては、ジュネーヴ郊外(一部フランス領)に位置する欧州原子核研究機構(CERN)が挙げられる。CERNは素粒子物理学研究における世界最大の研究所であり、大型ハドロン衝突型加速器(LHC)を擁し、宇宙の成り立ちや物質の根源を探る最先端の研究が行われている。また、パウル・シェラー研究所(PSI)は、自然科学および工学科学における学際的な研究を行っている。

スイス発の特筆すべき発明としては、LSD(リゼルグ酸ジエチルアミド)、ジアゼパム(バリウム)、ベルクロ(面ファスナー)、そして走査型トンネル顕微鏡(発明者ゲルト・ビニッヒとハインリヒ・ローラーは1986年ノーベル物理学賞受賞)などがある。オーギュスト・ピカールは加圧水素気球で初めて成層圏に到達し、その息子ジャック・ピカールはアメリカのドン・ウォルシュと共に世界の海洋の最深部を探検した最初の一人となった。

スイス宇宙局は様々な宇宙技術・計画に関与している。1975年には欧州宇宙機関(ESA)の10の創設メンバーの一つとなり、ESA予算への貢献額は7番目に大きい。民間部門では、エリコン・スペースやマクソン・モーターズなどの企業が宇宙産業に参加している。

これらの成果は、質の高い教育制度、研究開発への積極的な投資、国際的な研究者ネットワーク、そして安定した経済・政治環境に支えられている。スイス政府はイノベーションを重視し、研究機関と産業界の連携を促進することで、科学技術の発展と社会への応用を積極的に推進している。

11. 社会

スイス社会は、その人口構成、多言語環境、宗教分布、教育制度、医療・福祉制度などにおいて多様な特徴を持つ。高い生活の質、社会の多様性と包摂性が重視される一方で、移民問題や高齢化といった現代社会共通の課題にも直面している。

11.1. 人口構成

スイスの総人口は、2023年時点で約900万人である。他の先進国同様、スイスの人口は産業化時代に急速に増加し、1800年から1990年の間に4倍になった後も成長を続けている。人口増加は主に移民によるもので、2035年まで続くと予測されている。ヨーロッパの多くの国と同様に、スイスも人口の高齢化に直面しており、出生率はほぼ人口置換水準に近い。スイスは世界で最も高齢化が進んでいる国の一つであり、平均年齢は44.5歳である。

2020年のCIAワールドファクトブックによると、スイスの民族構成はスイス人69.2%、ドイツ人4.2%、イタリア人3.2%、ポルトガル人2.5%、フランス人2.1%、コソボ人1.1%、トルコ人1%、その他16.7%となっている。欧州評議会の統計によれば、国内には約3万人のロマが存在するとされる。

2023年時点で、永住外国人はスイス人口の26.3%を占める。これらの大部分(83%)はヨーロッパ諸国出身者である。イタリア人が外国人人口全体の14.7%を占め、最大の単一グループであり、僅差でドイツ人(14.0%)、ポルトガル人(11.7%)、フランス人(6.6%)、コソボ人(5.1%)、スペイン人(3.9%)、トルコ人(3.1%)、北マケドニア人(3.1%)、セルビア人(2.8%)、オーストリア人(2.0%)、イギリス人(1.9%)、ボスニア・ヘルツェゴビナ人(1.3%)、クロアチア人(1.3%)が続く。スリランカからの移民(1.3%)は、その多くが元タミル人難民であり、アジア出身者(7.9%)の中で最大のグループである。

2021年の統計によると、15歳以上の永住人口の39.5%(2012年の34.7%から増加)にあたる約289万人が移民の背景を持っている。このうち、移民の背景を持たない者は59%(2012年は65%)、第一世代の移民は31%(2012年は28%)、第二世代の移民は8%(2012年は7%)、移民ステータス不明者は1%(2012年は0%)であった。移民の背景を持つ人口の38%(110万人)はスイス国籍を保有している。

2000年代には、国内外の機関が外国人嫌悪の増加と認識されるものについて懸念を表明した。ある批判的な報告に対し、連邦参事会は「残念ながらスイスには人種差別が存在する」としながらも、国内の外国人市民の割合の高さや、外国人のおおむね成功した統合がスイスの開放性を強調していると述べた。2018年に実施された追跡調査では、59%がスイスにおける人種差別を深刻な問題と考えていると報告された。連邦統計局によると、人種差別の標的にされたと主張する人口の割合は、2014年の10%から2018年にはほぼ17%に増加した。

都市と農村の人口分布については、人口の約85%が都市部に居住している。

11.2. 言語

{{legend|#f7c5b4|ドイツ語 (62.8%)}}

{{legend|#d9d4e9|フランス語 (22.9%)}}

{{legend|#b6ddc7|イタリア語 (8.2%)}}

{{legend|#fffcc8|ロマンシュ語 (0.5%)}}

スイスには4つの公用語がある。主にドイツ語(2016年に人口の62.8%が母語として話す)、西部ではフランス語(22.9%)、南部ではイタリア語(8.2%)である。第4の公用語であるロマンシュ語(0.5%)は、ロマンス諸語の一つで、南東部の三言語使用地域であるグラウビュンデン州で局地的に話されており、連邦憲法第4条によりドイツ語、フランス語、イタリア語と共に国語として指定されている。第70条では、当局がロマンシュ語を話す人々とコミュニケーションをとる場合の公用語として言及されている。しかし、連邦法やその他の公式文書はロマンシュ語で制定される必要はない。

2016年、15歳以上の永住者の間で家庭で最も話されている言語は、スイスドイツ語(59.4%)、フランス語(23.5%)、標準ドイツ語(10.6%)、イタリア語(8.5%)であった。家庭で話されるその他の言語には、英語(5.0%)、ポルトガル語(3.8%)、アルバニア語(3.0%)、スペイン語(2.6%)、セルビア・クロアチア語(2.5%)が含まれる。6.9%が家庭で別の言語を話すと報告した。2014年には、永住人口のほぼ3分の2(64.4%)が定期的に複数の言語を話すことを示した。

連邦政府は公用語でコミュニケーションをとる義務があり、連邦議会ではドイツ語、フランス語、イタリア語間の同時通訳が提供される。

それぞれの言語の公式な形とは別に、スイスの4つの言語地域には地域の方言形も存在する。各言語地域における方言の役割は劇的に異なる。ドイツ語圏では、スイスドイツ語の方言が20世紀後半以降、特にメディアにおいてより一般的になり、多くの人々にとって日常言語として使用されている一方、スイス標準ドイツ語は書記コミュニケーションにおいては方言の代わりにほぼ常に使用される(言語の二言語併用を参照)。逆に、フランス語圏では、地域のフランコ・プロヴァンス語方言はほぼ消滅しており(20世紀末時点でヴァレー州の人口の6.3%、フリブール州の3.9%、ジュラ州の3.1%しか方言を話していなかった)、イタリア語圏では、ロンバルド語方言の使用は主に家族内や気軽な会話に限定されている。

主要な公用語には、スイス以外では使用されない「ヘルヴェティズム」として知られる用語がある。ドイツ語のヘルヴェティズムは、大まかに言えば、スイス標準ドイツ語に特有で、標準ドイツ語や他のドイツ語方言には見られない多数の単語群である。これらには、スイス周辺の言語文化からの用語(ドイツ語の Billett はフランス語から)、別の言語の類似用語からの用語(イタリア語の azione は「行為」だけでなく、ドイツ語の Aktion から「割引」としても使用される)が含まれる。スイスフランス語は、一般的にフランスのフランス語に近いが、いくつかのヘルヴェティズムも含む。ヘルヴェティズムの最も頻繁な特徴は語彙、フレーズ、発音であるが、特定のヘルヴェティズムは構文や正書法において特殊であることを示している。包括的なドイツ語辞典であるドゥーデンには約3000のヘルヴェティズムが収録されている。現在のフランス語辞典、例えばプチ・ラルースには数百のヘルヴェティズムが含まれており、特にスイスフランス語では70(septante)と90(nonante)、そしてしばしば80(huitante)についてもフランスとは異なる用語を使用する。

他の公用語のいずれかを学ぶことはすべてのスイスの生徒にとって義務であるため、多くのスイス人は少なくともバイリンガルであるとされており、特に言語的少数派グループに属する人々はその傾向が強い。スイスの大部分がドイツ語圏であるため、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語を話す多くの人々がスイスの他の地域に移住し、またスイスの他の地域で生まれた非ドイツ語圏のスイス人の子供たちはドイツ語を話す。学校で他の公用語の一つを学ぶことは重要であるが、ほとんどのスイス人は、他の言語を話すスイス人とのコミュニケーションのために英語を学ぶ。英語は中立的なコミュニケーション手段と認識されているためである。英語はしばしば事実上のリングワ・フランカとして機能する。

11.3. 宗教

スイスは、連邦レベルでは国教を定めておらず、信教の自由が憲法で保障されている。しかし、ほとんどの州(ジュネーヴ州とヌーシャテル州を除く)は公認教会を認めており、それはカトリック教会またはスイス福音改革派教会である。これらの教会、そして一部の州では復古カトリック教会やユダヤ教の会衆も、信者の公式な税金によって資金提供されている。

キリスト教が多数派を占める。スイス連邦統計局による2018年から2020年の15歳以上を対象とした調査によると、宗教構成は以下の通りである:ローマ・カトリック34.4%、スイス・プロテスタント22.5%、その他のプロテスタント2.7%、東方正教会またはオリエント正教会2.6%、イスラム教5.4%、復古カトリック教会0.1%、その他のキリスト教コミュニティ0.3%。ヒンドゥー教の信者は0.6%、仏教徒は0.5%、ユダヤ教徒は0.2%であった。無宗教または宗教団体に所属しない者は29.4%を占め、その他の宗教を信仰する者は0.3%、不明は1.1%であった。

歴史的に、スイスはカトリックとプロテスタントがほぼ均等に分布し、複雑なモザイク模様を成していた。宗教改革期には、スイスは多くのプロテスタント宗教改革者の拠点となった。ジュネーヴは1536年、ジャン・カルヴァンが到着する直前にプロテスタントに改宗した。1541年、彼は自身の理想に基づいて「ジュネーヴ共和国」を設立した。それは国際的に「プロテスタントのローマ」として知られるようになり、テオドール・ド・ベーズ、ギヨーム・ファレル、ピエール・ヴィレなどの改革者を擁した。チューリッヒもほぼ同時期にフルドリッヒ・ツヴィングリとハインリヒ・ブリンガーの指導の下、もう一つの改革の拠点となった。再洗礼派のフェリクス・マンツとコンラート・グレーベルもそこで活動した。彼らには後に亡命してきたピエトロ・マルティーレ・ヴェルミーリとハンス・デンクが加わった。その他の中心地には、バーゼル(アンドレアス・カールシュタットとヨハネス・エコランパディウス)、ベルン(ベルヒトルト・ハラーとニクラウス・マヌエル)、ザンクト・ガレン(ヨアヒム・ファディアン)があった。ある州、アッペンツェルは、1597年に公式にカトリックとプロテスタントの地区に分割された。より大きな都市とその州(ベルン、ジュネーヴ、ローザンヌ、チューリッヒ、バーゼル)は、かつては主にプロテスタントであった。中央スイス、ヴァレー州、ティチーノ州、アッペンツェル・インナーローデン、ジュラ州、フリブール州は伝統的にカトリックである。

1848年のスイス憲法は、ゾンダーブント戦争で頂点に達したカトリック対プロテスタントの州の衝突の最近の印象の下、意識的に協調国家を定義し、カトリックとプロテスタントの平和的共存を可能にした。1980年の政教分離の完全分離を求める発議は、有権者の78.9%によって否決された。一部の伝統的にプロテスタントの州や都市は、今日ではわずかにカトリックが多数派となっており、これは1970年頃から、どの宗教団体にも所属しない少数派が着実に増加しているためである(スイス全体で21.4%、2012年)。特に伝統的にプロテスタントの地域、例えばバーゼル=シュタット(42%)、ヌーシャテル州(38%)、ジュネーヴ州(35%)、ヴォー州(26%)、またはチューリッヒ市(市:25%超、州:23%)でその傾向が強い。

11.4. 教育制度

スイスの教育制度は多様であり、スイス連邦憲法が学校制度の運営を各カントン(州)に委ねているため、州ごとに異なる特徴を持つ。公立学校と私立学校があり、多くの私立インターナショナルスクールも存在する。

初等教育の最低年齢は約6歳であるが、ほとんどのカントンでは4歳または5歳から無料の「幼稚園」を提供している。小学校は、学校によって4年生、5年生、または6年生まで続く。伝統的に、学校での最初の外国語は他のスイス公用語の一つであったが、2000年には一部のカントンで英語が最初の外国語に格上げされた。小学校の終わり、または中学校の初めに、生徒は能力に応じていくつかの(多くは3つの)セクションに分けられる。学習の速い生徒は、さらなる学習とマトゥーラ(大学入学資格試験)の準備のために上級クラスで教えられ、他の生徒はそれぞれのニーズに合わせた教育を受ける。

スイスには12の大学があり、そのうち10校はカントンレベルで維持され、通常は非技術系の科目を教えている。2019年の世界大学学術ランキングでは87位にランクされた。最大の大学はチューリッヒ大学で、約25,000人の学生が在籍している。チューリッヒ工科大学(ETHZ)とチューリッヒ大学は、2015年の世界大学学術ランキングでそれぞれ20位と54位にランクされている。

連邦政府は2つの研究所を後援している。1855年に設立されたチューリッヒのチューリッヒ工科大学(ETHZ)と、1969年に設立されたローザンヌのスイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)である(EPFLは以前はローザンヌ大学と関連があった)。

世界のトップ10のホテル学校のうち8校がスイスにある。さらに、様々な応用科学大学が存在する。ビジネスおよび経営学の研究では、ザンクト・ガレン大学(HSG)がQS世界大学ランキングで世界329位にランクされ、国際経営開発研究所(IMD)はオープンプログラムで世界第1位にランクされた。スイスは、オーストラリア(18%強)に次いで、高等教育における外国人学生の割合が2番目に高い(2003年時点でほぼ18%)。

ジュネーヴにあるジュネーブ高等開発研究国際問題研究所は、ヨーロッパ大陸で最も古い国際・開発研究の大学院である。その分野で最も権威のある大学院の一つとして広く認識されている。

11.5. 保健及び医療

スイス国民は民間の保険会社から医療保険を購入することが義務付けられており、保険会社はすべての加入希望者を受け入れる義務がある。医療制度の費用は世界でも最高水準にあるが、その医療成果は他のヨーロッパ諸国と比較しても良好であり、患者の満足度は概して非常に高いと報告されている。2012年の出生時平均余命は男性80.4歳、女性84.7歳で、世界最高水準である。しかし、GDPに占める医療費の割合は11.4%(2010年)であり、ドイツやフランス(11.6%)と同程度で、他のヨーロッパ諸国とも大きな差はないが、アメリカ合衆国(17.6%)よりは著しく低い。1990年以降、医療費は着実に増加している。

スイス人の6人に1人が精神疾患に苦しんでいると推定されている。

スイス嗜癖研究所が実施した調査によると、2020年には20歳から24歳の男性の14%、女性の6.5%が過去30日間に大麻を消費したと報告しており、排水中のコカイン使用量で測定されたヨーロッパの都市トップ10にスイスの4都市がランクインした(2018年の5都市から減少)。

11.6. 福祉制度

スイスは、包括的な社会保障制度を有する福祉国家として知られている。その制度は、老齢、障害、遺族、疾病、失業、家族など、人生における様々なリスクに対応するための多層的な仕組みから成り立っている。

老齢・遺族・障害年金(AHV/IV/EL):

スイスの年金制度の根幹を成すのは、老齢・遺族年金(AHV)と障害年金(IV)である。これらは国民皆保険であり、スイス国内に居住または就労するすべての人が加入義務を負う。保険料は労使折半で負担し、給付水準は加入期間や平均所得に応じて決定される。AHV/IVだけでは生活が困難な場合には、補足給付(EL)が支給される。

企業年金(BVG/LPP):

一定以上の所得がある被雇用者は、企業年金(BVG/LPP、職業年金とも呼ばれる)への加入も義務付けられている。これはAHV/IVを補完するものであり、老後の所得保障をより手厚くすることを目的としている。

失業保険:

失業保険は、失業した場合に一定期間、所得の一部を保障する制度である。保険料は労使折半で負担し、給付を受けるためには一定の就労期間などの条件を満たす必要がある。

疾病・傷害保険:

スイスでは、すべての居住者が民間の医療保険に加入することが義務付けられている(#保健及び医療の項を参照)。労働災害や職業病については、雇用主が加入する傷害保険によってカバーされる。

家族支援政策:

児童手当、出産手当、育児休業制度など、家族を支援するための様々な政策が実施されている。これらの政策は、州によって内容や給付水準が異なる場合がある。

スイスの福祉制度は、個人の自助努力と社会の連帯を組み合わせた「3本の柱」と呼ばれる考え方に基づいて構築されている。第1の柱がAHV/IV/EL(国の基礎保障)、第2の柱が企業年金(職業による保障)、第3の柱が個人年金(個人の自助努力による保障)である。

社会的弱者支援の取り組みとしては、上記の制度に加え、生活困窮者への社会扶助、障害者支援サービス、高齢者介護サービスなどが提供されている。これらのサービスは、州や基礎自治体が中心となって実施している。

12. 文化

スイスの文化は、その地理的な位置と歴史的背景から、多様性に富んでいる。ドイツ、フランス、イタリアという三大文化圏に隣接し、それぞれの言語圏が独自の文化的特徴を育んできた。この多様性は、伝統的な習慣、芸術、建築、音楽、食文化など、あらゆる側面に表れている。

12.1. 文学

スイスの文学は、主にドイツ語、フランス語、イタリア語の各言語圏でそれぞれ発展してきた。最も初期の文学形態は、言語の初期の優勢を反映してドイツ語であった。18世紀には、フランス語がベルンなどで流行し、フランス語を話す同盟国や属領の影響力が増した。

ドイツ語圏の古典的な作家としては、イェレミアス・ゴットヘルフ(1797年-1854年)やゴットフリート・ケラー(1819年-1890年)が挙げられる。より近年の作家としては、マックス・フリッシュ(1911年-1991年)やフリードリヒ・デュレンマット(1921年-1990年)がおり、デュレンマットの『Das Versprechen』(誓い)は2001年にジャック・ニコルソン主演でハリウッド映画化された。

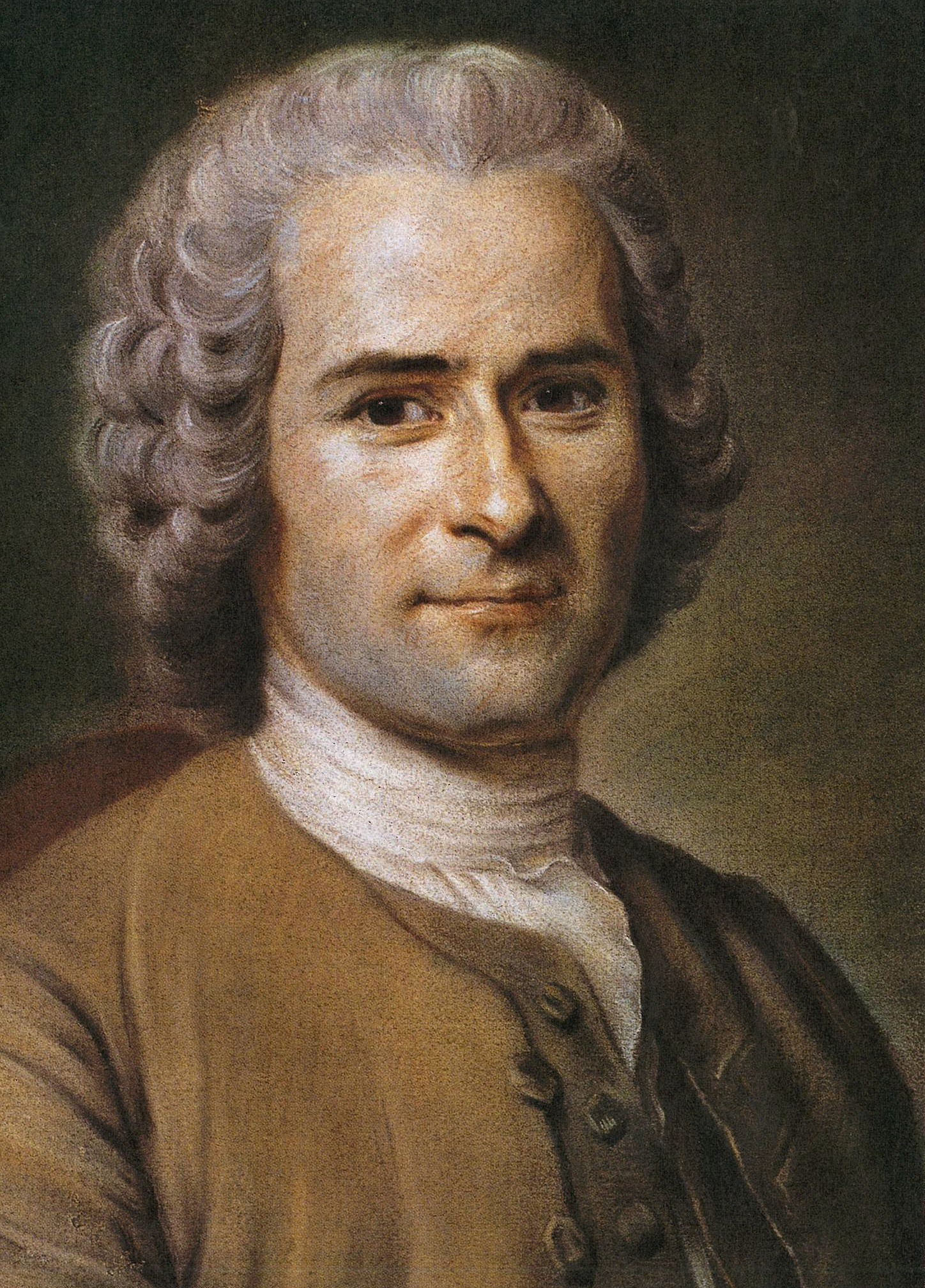

フランス語圏の著名な作家には、ジャン=ジャック・ルソー(1712年-1778年)やスタール夫人(1766年-1817年)がいる。近年の作家には、過酷な環境で生きる農民や山岳民の生活を描いたシャルル・フェルディナン・ラミュ(1878年-1947年)や、ブレーズ・サンドラール(本名フレデリック・ソーゼ、1887年-1961年)などがいる。イタリア語圏やロマンシュ語圏の作家も、その数に応じてスイス文学の風景に貢献している。

おそらく最も有名なスイス文学作品は、『アルプスの少女ハイジ』であろう。アルプスで祖父と暮らす孤児の少女の物語であり、最も人気のある児童文学の一つであり、スイスの象徴ともなっている。作者のヨハンナ・シュピリ(1827年-1901年)は、同様のテーマで多くの本を執筆した。

12.2. 芸術と建築

スイスの芸術は、中世の宗教美術からルネサンス、バロックを経て、近代・現代アートに至るまで多様な展開を見せている。著名な芸術家としては、アルベルト・ジャコメッティ(彫刻家、画家)、パウル・クレー(画家)、フェルディナント・ホドラー(画家)、ジャン・ティンゲリー(彫刻家)などが国際的に知られている。また、ダダイスム運動は第一次世界大戦中にチューリッヒで生まれた。

建築においては、アルプス地方特有のシャレー様式の木造家屋が伝統的な景観を形成している一方で、都市部ではロマネスク、ゴシック、ルネサンス、バロックといった歴史的な様式の教会や建造物が見られる。近代建築では、ル・コルビュジエ(スイス生まれ、フランスで活躍)が大きな影響を与え、彼の作品の一部はスイス国内にも残されている(サヴォア邸など)。現代建築においても、マリオ・ボッタなど国際的に活躍する建築家を輩出しており、革新的で質の高い建築物が国内外で評価されている。バーゼルには、ヘルツォーク&ド・ムーロンやレンゾ・ピアノといった著名な建築家による美術館や公共建築が集中している。

12.3. 音楽

スイスの音楽は、伝統音楽とクラシック音楽、そして現代音楽が共存し、多様な様相を呈している。

伝統音楽としては、ヨーデルやアルプホルンの演奏が特に有名である。ヨーデルは、アルプス地方の牧歌的な生活から生まれた独特の歌唱法であり、アルプホルンは木製の長い管楽器で、山々に響き渡るその音色はスイスの象徴の一つとされている。アコーディオンもまた、伝統的な民俗音楽において重要な役割を果たしている。

クラシック音楽の分野では、古くから作曲家や演奏家が活躍してきた。アルテュール・オネゲルは20世紀を代表する作曲家の一人である。また、ルツェルン音楽祭やヴェルビエ音楽祭といった国際的な音楽祭が開催され、世界中から著名な演奏家やオーケストラが集まる。

現代音楽においては、モントルー・ジャズ・フェスティバルが世界的に有名であり、ジャズのみならずロックやポップスなど多様なジャンルのアーティストが出演する。また、各都市で様々な音楽イベントやコンサートが開催され、国内外の音楽家が活動している。

12.4. 食文化

スイス料理は多面的である。チーズフォンデュ、ラクレット、レシュティといった料理はどこでも見られるが、各地域は気候や言語の違いに応じて独自の美食を発展させてきた。例えば、Zürcher Geschnetzeltesドイツ語(チューリッヒ風細切り肉料理)などがある。伝統的なスイス料理は、他のヨーロッパ諸国と同様の食材に加え、グリュイエールやエメンタールといった、グリュイエールやエメン谷で生産される独特の乳製品やチーズを使用する。高級レストランの数は多く、特にスイス西部で顕著である。

チョコレートは18世紀からスイスで製造されている。その評判は、コンチングやテンパリングといった近代技術の発明により品質が向上した19世紀末に高まった。もう一つの画期的な出来事は、1875年にダニエル・ペーターが固形ミルクチョコレートを発明したことである。スイス人は世界最大のチョコレート消費国である。

最も人気のあるアルコール飲料はワインである。スイスは、テロワールの大きな違いを反映した多様なブドウ品種で知られている。スイスワインは主にヴァレー、ヴォー(ラヴォー地区の葡萄畑)、ジュネーヴ、ティチーノ州で生産され、白ワインがわずかに多数を占める。スイスではローマ時代からブドウ畑が栽培されており、さらに古い起源の痕跡も見つかる。最も広まっている品種はシャスラ(ヴァレー州ではフェンダンと呼ばれる)とピノ・ノワールである。メルローはティチーノ州で生産される主要品種である。

12.5. スポーツ

スキー、スノーボード、登山は、スイスの自然を反映して最も人気のあるスポーツの一つである。ウィンタースポーツは地元住民や観光客によって楽しまれている。ボブスレーはサンモリッツで発明された。最初のワールドスキー選手権はミューレン(1931年)とサンモリッツ(1934年)で開催された。後者の町は1928年の第2回冬季オリンピックと1948年の第5回冬季オリンピックを主催した。最も成功したスキーヤーや世界チャンピオンには、ピルミン・ツルブリッゲンやディディエ・キュシュなどがいる。

スイスで最も注目されているスポーツはサッカーとアイスホッケーである。国際サッカー連盟(FIFA)と国際アイスホッケー連盟(IIHF)の本部はチューリッヒにある。その他多くの国際スポーツ連盟の本部もスイスにあり、例えば、国際オリンピック委員会(IOC)、IOCのオリンピック博物館、スポーツ仲裁裁判所(CAS)はローザンヌにある。

スイスは1954 FIFAワールドカップを主催し、オーストリアと共同でUEFA EURO 2008を主催した。スイス・スーパーリーグは国内のプロサッカーリーグである。ヨーロッパで最も標高の高い(海抜2000 m)サッカースタジアムであるオットマー・ヒッツフェルト・シュタディオンはスイスにある。

多くのスイス人がアイスホッケーを観戦し、ヨーロッパで最も観客動員数の多いリーグであるナショナルリーグの12チームのいずれかを応援している。2009年、スイスは10回目となるIIHF世界選手権を主催した。また、2013年と2018年には世界準優勝を果たした。多くの湖があるため、スイスはセーリングの魅力的な目的地となっている。最大の湖であるレマン湖は、2003年にヨーロッパチームとして初めてアメリカスカップで優勝し、2007年にタイトルを防衛したセーリングチームアリンギの本拠地である。

スイスのテニス選手ロジャー・フェデラーは、スポーツ史上最高の選手の一人と広く見なされている。彼はグランドスラムで通算20回優勝し、その中にはウィンブルドンでの記録的な8回の優勝も含まれる。彼はATPファイナルズで6回優勝した。彼はATPランキングで記録的な237週連続1位を保持した。彼は2004年、2005年、2006年、2007年、そして2009年を1位で終えた。同じスイスの選手であるマルチナ・ヒンギスとスタン・ワウリンカも複数のグランドスラムタイトルを獲得している。スイスは2014年にデビスカップで優勝した。

モータースポーツのレースコースやイベントは、1955年のル・マンでの惨事を受けてスイスで禁止されたが、ヒルクライムのようなイベントは例外であった。この国は、クレイ・レガツォーニ、セバスチャン・ブエミ、ジョー・シフェール、ドミニク・エガーター、世界ツーリングカー選手権で成功を収めたアラン・メニュ、2014年ル・マン24時間レース優勝者のマルセル・フェスラー、2015年ニュルブルクリンク24時間レース優勝者のニコ・ミュラーなど、成功したレーシングドライバーを輩出し続けた。スイスは、2007-08年にドライバーのニール・ジャニと共にA1GPワールドカップ・オブ・モータースポーツで優勝した。スイスのオートバイレーサートーマス・ルティは、2005年のMotoGP世界選手権125ccクラスで優勝した。2007年6月、スイス連邦議会の一院である国民議会は禁止解除を可決したが、他院である全州議会は変更を否決し、禁止は継続されている。

伝統的なスポーツには、スイスレスリングまたはSchwingenドイツ語(シュヴィンゲン)があり、これは農村部の中央カントンからの伝統であり、一部の人々からは国技と見なされている。ホルヌッセンはもう一つのスイス固有のスポーツであり、野球とゴルフを組み合わせたようなものである。Steinstossenドイツ語(シュタインシュトッセン)はスイス版の砲丸投で、重い石を投げる競技である。有史以前からアルプス山脈の住民の間でのみ行われており、13世紀にバーゼルで行われたと記録されている。これは1805年に初めて開催されたウンスプネン祭の中心であり、そのシンボルはUnspunnensteinドイツ語(ウンスプネンシュタイン)と名付けられた83.5kgの石である。

12.6. 祭りと祝祭日

スイスの祝祭日は、国全体で共通のものと、各州や地域によって定められているものがある。国民の祝日としては、8月1日の建国記念日が最も重要である。この日は、1291年の原初同盟締結を記念し、各地で花火やパレード、祝賀行事が行われる。

キリスト教に関連する祝日も多く、復活祭(移動祝祭日)、昇天祭(復活祭から40日後)、聖霊降臨祭(復活祭から50日後)、クリスマス(12月25日)、聖ステファノの日(12月26日)などが全国的に祝われる。聖金曜日は多くの州で祝日となっている。

これらに加え、各地域には独自の伝統的な祭りやカーニバルが存在する。例えば、バーゼルのカーニバル(ファスナハト)はスイス最大級のカーニバルであり、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている。また、ルツェルンのカーニバル、チューリッヒのゼクスロイテン(春の祭り)、各地のワイン祭りや収穫祭なども有名である。

夏には、モントルー・ジャズ・フェスティバルやパレオ音楽祭、ロカルノ国際映画祭など、国際的に知られる音楽祭や映画祭が開催され、多くの観光客を魅了する。これらの祭りや祝祭日は、スイスの豊かな文化と地域性を反映しており、国民の生活に彩りを与えている。

12.7. マスメディア

スイスのメディア環境は、報道の自由と表現の自由が憲法で保障されており、多様な情報源が存在する。主要な報道機関としては、スイス通信社(SNA/ATS)があり、3つの公用語(ドイツ語、フランス語、イタリア語)で国内および国際ニュースを配信し、スイス国内のほぼ全てのメディアおよび多くの外国メディアに情報を提供している。

新聞においては、ドイツ語圏では『ターゲス・アンツァイガー』や『ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥング』(NZZ)、フランス語圏では『ル・タン』などが影響力を持つ全国紙として知られている。これらに加え、各州や都市には地域に根差した地方紙が多数発行されており、それぞれの公用語で報道を行っている。

放送に関しては、公共放送であるスイス放送協会(SRG SSR)が中心的な役割を担っている。SRG SSRは、テレビおよびラジオの番組制作・配信を行い、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の各言語圏向けにそれぞれ独立したチャンネルを運営している。受信料制度によって運営されており、政治的に中立な報道と質の高い番組制作を目指している。民間放送局も存在するが、SRG SSRが市場において大きなシェアを占めている。

オンラインメディアも急速に発展しており、新聞社や放送局のウェブサイトに加え、独立系のニュースサイトやブログなども多様な情報を提供している。多言語国家であるスイスのメディアは、各言語圏の文化や視点を反映しつつ、国内の結束と相互理解を促進する役割も期待されている。

12.8. 世界遺産

スイス国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産と自然遺産が複数存在する。これらは、人類全体にとって普遍的な価値を持つと認められた貴重な財産である。

主な文化遺産としては、以下のものが挙げられる。

- ミュスタイアのベネディクト会聖ヨハネ修道院:カロリング朝時代のフレスコ画が残る修道院。

- ザンクト・ガレンの修道院:バロック様式の壮麗な図書館と聖堂を持つ修道院。

- ベルン旧市街:中世の都市構造を良好に保存する歴史地区。

- ベッリンツォーナ旧市街にある3つの城、防壁と塁壁:戦略的に重要な位置にあった3つの城塞群。

- ラヴォー地区の葡萄畑:レマン湖畔に広がる美しいブドウ畑の文化的景観。

- レーティッシュ鉄道アルブラ線・ベルニナ線と周辺の景観:アルプスの雄大な自然と調和した鉄道技術の傑作。

- ラ・ショー=ド=フォンとル・ロックル、時計製造業の都市計画:時計製造業の発展とともに形成された独特の都市計画。

- アルプス山脈周辺の先史時代の杭上住居群:新石器時代から青銅器時代にかけての湖畔集落の遺跡(複数国にまたがる)。

- ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-:近代建築の巨匠ル・コルビュジエによる作品群の一部(複数国にまたがる)。

主な自然遺産としては、以下のものがある。

- ユングフラウ-アレッチュのスイスアルプス:ヨーロッパアルプス最大級の氷河地帯を含む壮大な自然景観。

- サン・ジョルジョ山:三畳紀の海洋生物の化石が多数発見される重要な古生物学的遺跡。

- スイスの活発な地殻変動地域サルドナ:プレートテクトニクスによる地殻変動の様子を明瞭に示す地質学的特徴。

これらの世界遺産は、スイスの豊かな自然と文化の多様性を象徴しており、国内外から多くの観光客が訪れる。その保護と継承は、スイスにとって重要な責務とされている。

13. 関連人物

スイスの歴史、文化、科学、芸術、スポーツなど、各分野で重要な業績を残した、あるいは国際的に名声を得た代表的な人物を以下に紹介する。これらの人物の活動は、しばしば社会や人権、民主主義の発展にも影響を与えてきた。

- アルベルト・アインシュタイン(物理学者):相対性理論を提唱。ベルンで特許局員として勤務していた時期に重要な論文を発表。後にスイス国籍を取得。

- ジャン=ジャック・ルソー(哲学者、作家):社会契約論やエミールなどで知られ、フランス革命にも影響を与えた啓蒙思想家。ジュネーヴ出身。

- ル・コルビュジエ(建築家):近代建築の巨匠の一人。スイスのラ・ショー=ド=フォン生まれ。

- カール・グスタフ・ユング(精神科医、心理学者):分析心理学(ユング心理学)の創始者。

- アンリ・デュナン(実業家、社会活動家):赤十字社の創設者。第1回ノーベル平和賞受賞者。

- ヨハンナ・シュピリ(作家):児童文学『アルプスの少女ハイジ』の作者。

- フェルディナント・ホドラー(画家):スイスを代表する画家の一人。象徴主義やアール・ヌーヴォーの影響を受けた作品で知られる。

- アルベルト・ジャコメッティ(彫刻家、画家):実存主義的な作風で知られる20世紀を代表する彫刻家。

- ロジャー・フェデラー(テニス選手):グランドスラム通算20勝など、数々の記録を持つ伝説的なテニス選手。

- フルドリッヒ・ツヴィングリ(宗教改革者):スイスにおける宗教改革の中心人物の一人。チューリッヒで活動。

- ジャン・カルヴァン(宗教改革者):カルヴァン主義を創始。ジュネーヴで宗教改革を指導。

- ヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチ(教育実践家):近代教育学の父の一人。孤児や貧民の子女のための教育に尽力。

- マリオ・ボッタ(建築家):サンフランシスコ近代美術館などで知られる現代建築家。

- パウル・クレー(画家):バウハウスなどで教鞭をとり、抽象絵画の発展に貢献。

- オーギュスト・ピカール(物理学者、気球・潜水艇開発者):成層圏への到達や深海探査に成功。

これらの人物の活動や思想は、スイス国内だけでなく、国際的にも大きな影響を与えており、現代社会の様々な側面にその足跡を見ることができる。特に、人道主義、民主主義、科学技術の発展、芸術文化の振興といった分野におけるスイスの貢献は、これらの人物たちの業績と深く結びついている。