1. 初期生い立ちと背景 (1912-1945)

ジェームズ・キャラハンの政治家となる前の人生は、労働者階級の家庭環境、教育、そして第二次世界大戦中の英国海軍での兵役経験によって形成された。これらの経験は、彼の後の政治的信条とキャリアに深く影響を与えた。

1.1. 子供時代と教育

レナード・ジェームズ・キャラハンは1912年3月27日、イングランドのポーツマスに生まれた。彼の父ジェームズ・キャラハン(1877年 - 1921年)はアイルランドのジャガイモ飢饉から逃れてイングランドのコヴェントリーに移住したアイルランド系カトリックの織工の息子であり、ユダヤ系の母を持ち、母はシャーロット・ガートルード(旧姓カンディー、1879年 - 1961年)というバプテスト信徒であった。当時のカトリック教会が他教派との結婚を認めなかったため、父はカトリックを捨ててバプテスト教会でシャーロットと結婚した。父は1890年代に家出し、本名ギャログハンをキャラハンに変えてイギリス海軍に入隊した。最終的には最先任上級兵曹まで昇進し、1916年のユトランド沖海戦にも参加した経験を持つ。キャラハンにはドロシー・ガートルード(1904年 - 1982年)という姉がいた。

キャラハンが9歳の時、父は1921年に心臓発作で44歳で急逝した。これにより一家は収入を失い、一時的に慈善に頼る生活を余儀なくされた。しかし、1924年に初の労働党政権が発足し、夫の死が部分的に戦時の兵役によるものと認められ、母に週10シリング(当時の英国硬貨)の寡婦年金が支給されるようになったことで、一家の経済状況は改善された。

彼はポーツマス・ノーザン・セカンダリー・スクールで学び、1929年に上級オックスフォード資格を取得した。しかし、大学に進学する経済的余裕がなかったため、代わりに公務員試験を受けて合格した。

1.2. 初期のキャリアと労働組合活動

17歳のキャラハンは、ケント州メイドストーンの内国歳入庁で事務員として働き始めた。当初はファーストネームのレナードで知られていたが、1945年に政界入りしてからはミドルネームのジェームズ、またはジムと呼ばれるようになった。内国歳入庁での勤務中、彼は税務職員組合(AOT)に加入し、わずか1年で組合の事務局長に就任した。1932年には公務員試験に合格して上級税務官となり、同年にAOTのケント支部書記長に選出された。翌年にはAOTの全国執行評議会の一員となった。

1934年にロンドンの内国歳入庁に移り、1936年に組合の合併が行われると、内国歳入庁職員連盟(IRSF)の常勤組合役員および副書記長に任命され、公務員としての職務を辞任した。

IRSFでの組合活動を通じて、キャラハンは労働党全国執行委員会の議長であり、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの著名な学者であったハロルド・ラスキと接触を持つようになった。ラスキはキャラハンに議会への立候補を奨励し、後にロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでの学習や講義を何度か要請した。1938年7月、キャラハンはメイドストーンで、内国歳入庁勤務時代に知り合ったオードリー・モールトンと結婚した。

1.3. 第二次世界大戦中の兵役

第二次世界大戦が勃発した1940年、キャラハンはイギリス海軍への入隊を志願したが、当初は労働組合の役員は「指定職」とみなされ、入隊を拒否された。しかし、1942年にようやく王立海軍義勇予備隊に二等水兵として入隊が許可された。

昇進のための訓練中に受けた健康診断で結核に罹患していることが判明し、ポーツマス近郊のゴスポートにあるハスラー王立海軍病院に入院した。回復後、彼は退院し、ホワイトホールの海軍省で任務に就いた。彼は日本課に配属され、イギリス海軍向けの軍務マニュアル『The Enemy: Japan』を執筆した。その後、東インド艦隊に配属され、護衛空母HMS 『アクティビティ』に乗艦し、1944年4月に中尉に昇進した。

その後、キャラハンはインド洋に展開するHMS 『クイーン・エリザベス』に乗艦した。現在に至るまで、彼はイギリスの歴代首相の中で、イギリス軍の退役軍人であった最後の首相であり、唯一イギリス海軍に勤務した首相である。

海軍休暇中、キャラハンはカーディフ・サウスの庶民院議員候補に選出された。彼は地方党の投票で次点のジョージ・トーマスに11票差をつけ、12票で辛くも勝利した。キャラハンは、IRSF全国執行委員会のメンバーでスウォンジー出身の友人であるダイ・ニースの勧めを受けて、カーディフ・サウス選挙区に立候補した。ニースは地元の労働党書記であるビル・ヘッドンの知人でもあった。

欧州戦勝記念日(VEデー)の後、彼は他の将来の候補者たちと共に英国に戻り、総選挙に臨んだ。

2. 国会進出と初期の政治活動 (1945-1964)

1945年の国会進出から、クレメント・アトリー政権下での下級閣僚としての職務、野党時代の影の内閣での役割、そして労働党内の指導部争いへの参加と、彼の政治的キャリアは着実に進展した。

2.1. アトリー政権下での活動 (1947-1951)

1945年7月26日の総選挙で労働党が地滑り的勝利を収め、クレメント・アトリーが初の労働党単独過半数政府を率いて権力の座に就いた。キャラハンは1945年総選挙でカーディフ・サウスの議席を獲得し(以降、1987年に引退するまでカーディフ地域の議席を維持した)、現職の保守党議員アーサー・エヴァンズ卿を17,489票対11,545票で破った。彼は武装勢力の迅速な動員解除や新たな住宅建設計画といった公約を掲げて選挙運動を展開した。

当初、キャラハンは労働党の左派に属し、1945年にはアメリカ合衆国に批判的な立場を取り、英米借款の受け入れに反対する22人の反抗的な議員の一人として投票した。彼は左派労働党議員の「キープ・レフト」グループには加わらなかったが、1947年には、米国資本主義とソ連全体主義の代替となる「社会主義的外交政策」の確立を求める左派グループの他の20人の議員と共に書簡に署名した。

1947年10月、キャラハンは運輸省政務次官として初の政府の下級職に就き、アルフレッド・バーンズの下で働いた。キャラハンは道路交通安全の改善を担当し、特に横断歩道の導入と幹線道路でのキャッツアイの使用拡大を政府に働きかけた。1948年と1949年の港湾労働者のストライキを鎮圧するために政府が緊急権を行使したことにキャラハンは反対しなかったが、一般の港湾労働者の感情には共感し、ドック労働者制度の運用方法についてアトリーに抗議の手紙を書いた。

1950年2月からは海軍本部政務次官に転じ、欧州評議会の代表を務めた。彼は経済協力計画を支持したが、欧州軍設立計画には反対した。1950年に朝鮮戦争が勃発すると、キャラハンはイギリス海軍の再軍備のために割り当てられた資金の使途を決定する責任を負った。

2.2. 野党時代 (1951-1964)

労働党が1951年総選挙で敗北し政権を失った後も、キャラハンは労働党議員の間で人気が高く、影の内閣に選出され、その後29年間、野党時代も政権時代も党の幹部を務めた。彼はこの頃、労働党内の右派であるゲイツケル派に属すると見なされるようになったが、特定の派閥に深く関わることは避けた。

彼は運輸省担当の労働党スポークスマン(1951年-1953年)、燃料・動力省担当(1953年-1955年)、植民地省担当(1956年-1961年)、そして影の財務大臣(1961年-1964年)を務めた。1960年には党副党首の座を争ったが、ジョージ・ブラウンに敗れた。1963年1月にヒュー・ゲイツケルが死去すると、キャラハンはその後任として党首選挙に立候補したが、ハロルド・ウィルソンに敗れて3位に終わった。

3. ウィルソン政権下での主要ポスト (1964-1976)

ハロルド・ウィルソン政権下でキャラハンは、財務大臣、内務大臣、外務大臣という主要閣僚ポストを歴任し、英国の経済、社会、外交における重要な局面で指導的な役割を担った。

3.1. 財務大臣 (1964-1967)

1964年10月、保守党のアレック・ダグラス=ヒューム首相は総選挙を余儀なくされ、労働党が辛うじて過半数を獲得し、317議席対304議席で勝利した。ハロルド・ウィルソン率いる新労働党政府は直ちに経済問題に直面した。ウィルソンは就任後数時間以内にキャラハンを新財務大臣に任命した。

キャラハンの財務大臣としての在任期間は、最終的に避けられないポンドの切り下げを回避しようとする努力に特徴づけられた。前任のレジナルド・モールディング財務大臣は、選挙前の経済ブームを助長する財政拡張策を実施しており、国内需要を大幅に増加させたことで、輸入が輸出よりもはるかに速いペースで増加した。その結果、労働党が政権に就いた時、国際収支は8.00 億 GBPの赤字に直面し、ポンドは即座に投機的攻撃を受けた。ウィルソンとキャラハンは、ブレトン・ウッズ体制下での1949年の労働党政府による切り下げが、その政権の崩壊に寄与したという認識から、ポンドの切り下げに強く反対した。しかし、切り下げの代替策は、輸入を減らし、国際収支とポンドの価値を安定させるために経済需要を抑制する一連の緊縮財政措置であった。

就任からわずか10日後、キャラハンは食料品と原材料を除く輸入品に15%の追加関税を直ちに導入した。この措置は国際収支赤字への対処を目的としていたが、英国の国際貿易相手国との間で騒動を引き起こした。その反発が非常に激しかったため、政府は追加関税が一時的な措置であることを発表せざるを得なかった。キャラハンは後に自身の自伝で、国際収支問題に対処する中で急ぎすぎたため、外国政府との協議を怠ったことを認めている。

11月11日、キャラハンは初の予算案を発表し、所得税、揮発油税の増税、そして新たなキャピタル・ゲイン税の導入を発表した。これらの措置は、ほとんどの経済学者が国際収支とポンドの赤字を是正するために必要だと考えていた。労働党の公約に沿って、この予算には国家年金と寡婦年金の増額といった社会保障措置も含まれており、これがシティ(ロンドン金融街)や投機家から嫌われ、ポンドの売りを招いた。11月23日には、銀行貸出金利を2%から7%に引き上げることが決定され、大きな批判を呼んだ。この状況は、イングランド銀行総裁のクローマー卿が新労働党政府の財政政策に反対したことで、さらに困難になった。キャラハンとウィルソンが新たな総選挙の実施をちらつかせると、総裁は準備金と赤字を安定させるために30.00 億 GBPの融資を速やかに調達した。

1965年4月6日には2度目の予算案が発表され、キャラハンは経済をデフレ化し、国内の輸入需要を2.50 億 GBP削減する努力を発表した。その直後、銀行貸出金利は7%から6%に引き下げられた。一時的に経済と英国の金融市場は安定し、6月にはキャラハンがアメリカ合衆国を訪問し、リンドン・B・ジョンソン大統領や国際通貨基金(IMF)と英国経済の状況について話し合う機会が得られた。

7月にはポンドが極度の圧力にさらされ、キャラハンは経済の統制を示すために厳しい一時的措置を講じることを余儀なくされた。これには、現在のすべての政府建設プロジェクトの延期や、新たな年金計画の棚上げが含まれた。代替案はポンドの変動相場制導入か、切り下げであった。しかし、キャラハンとウィルソンは再び、ポンドの切り下げが新たな社会的・経済的問題を引き起こすとの考えから、これに断固として反対した。

政府は経済と細い過半数(1966年にはわずか1議席差にまで縮小していた)との両方で苦戦を続けた。2月28日、ハロルド・ウィルソンは3月31日の総選挙を正式に発表した。3月1日、キャラハンは庶民院に「小規模予算」を提出し、英国が十進通貨を導入するという歴史的な決定を発表した(実際にポンド、シリング、ペンスの制度から1ポンド=100ペンスの十進制度に移行したのは、1971年に保守党政府の下で行われた)。彼はまた、経済的困難に直面した低所得者が住宅ローンを維持できるようにする短期住宅ローン制度も発表した。その後間もなく、1966年総選挙で労働党は363議席を獲得し、保守党の252議席に対し97議席の多数を確保した。

キャラハンは5月4日に次の予算案を発表した。選挙前の「小規模予算」演説の際に、彼は議会に全面的な予算案を提出すると述べていた。彼の予算の主要な点は、選択的雇用税の導入であり、サービス産業にペナルティを課し、製造業を優遇するものであった。予算発表の12日後、全国船員組合が全国的なストライキを呼びかけ、ポンドが直面する問題はさらに増大した。追加のストライキにより国際収支赤字も拡大した。しかし、スイスの銀行からの33.00 億 GBPの融資が年末までに返済期限を迎えていた。7月14日、銀行貸出金利は再び7%に引き上げられ、7月20日にはキャラハンがさらなる増税と6ヶ月間の賃上げ凍結を含む10項目の緊急対策を発表した。1967年初めには、国際収支が均衡に向かい、経済は再び安定し始め、銀行貸出金利は3月に6%、5月に5.5%に引き下げられた。

このような状況下で、キャラハンはマイケル・フットを破り、労働党の会計係に就任した。

6月には、中東での六日戦争により、経済は再び混乱に陥った。クウェートやイラクなど複数のアラブ諸国が、英国が紛争でイスラエル側を支持したと非難し、英国に対する石油禁輸措置を発表した。これにより原油価格が高騰し、国際収支に壊滅的な影響を与えた。さらに、9月中旬には8週間にわたる全国港湾ストライキが経済を直撃した。しかし、最終的な打撃は、EECの報告書が、ポンドが準備通貨として維持できない可能性を示唆し、ポンドの切り下げが再び提案されたことであった。キャラハンは、中東危機がなければ英国は1967年に国際収支黒字に向かっていたはずだと指摘して反論した。しかし、切り下げの噂が広がり、世界市場でポンドの大量売りが始まった。

キャラハンは私的にウィルソンに、ポンドを救うのは難しいと打ち明けた。これは、政府経済局長官のアレック・ケアンスロスとの会談でさらに裏付けられた。ケアンスロスはポンドの価値を維持することは不可能であり、できるだけ早く切り下げるべきだと明確に告げた。IMFは30.00 億 USDの緊急融資を提案したが、ウィルソンとキャラハンは、IMFが経済政策に干渉することを許す条件がいくつか付帯していたため、これを拒否した。11月15日水曜日、従来の固定為替レート1ポンド=2.8 USDから、1ポンド=2.4 USDへの14.3%の切り下げを政府として決定するという歴史的な判断が下された。彼らは11月18日にこの決定を公表するつもりであった。しかし、公表に先立って、キャラハンは庶民院での質疑応答で難しい状況に陥った。ある一般議員ロバート・シェルドンが、英国が銀行から融資を受けるという噂に関する動議を提出したのである。キャラハンは庶民院に嘘をつきたくなかったが、同時に11月18日より前に切り下げ決定を公表することは、国にとって財政的に壊滅的な影響を与えるため避けたかった。彼は当初の質問に対して「噂にはコメントしない」と答えた。しかし、スタン・オーム議員から、切り下げはデフレよりも望ましいという追加の質問があり、これが大きな問題を引き起こした。キャラハンは「以前に切り下げについて述べたことに、何も追加も削除もない」と答えた。投機家たちは彼が切り下げを否定しなかった事実に飛びつき、ポンドを売り始めた。その後の24時間で、ポンドからの逃避により国は15.00 億 GBPを失った。

この状況は当時、大きな政治的論争となった。デニス・ヒーリーは自伝で次のように述べている。「今日では、為替レートはそれよりも大きな金額で継続的に変動するが、新聞の経済欄以外ではあまり注目されない。しかし、この切り下げが当時、いかに大きな政治的屈辱と映ったか、特にウィルソンとその財務大臣であったジム・キャラハンにとって、どれほどの屈辱であったかを理解することは難しいかもしれない。キャラハンは、正式な切り下げの2日前に一般議員の質問に不用意に答えたことで、個人的な苦痛を増した。この発言は英国に数億ポンドの損失をもたらした。」

切り下げ前に、ジム・キャラハンは記者会見や庶民院で公に切り下げを行わないと発表していたが、後にこれはポンドへの信頼を維持し、金融市場の動揺を避けるために必要だったと述べた。キャラハンは直ちに財務大臣の辞任を申し出たが、高まる政治的圧力がウィルソンにその辞任を受け入れさせた。ウィルソンはその後、内務大臣のロイ・ジェンキンスを財務大臣に移動させ、キャラハンは1967年11月30日に新たな内務大臣となった。

3.2. 内務大臣 (1967-1970)

内務大臣としてのキャラハンの在任期間は、北アイルランド問題の勃発と英国経済の悪化が特徴であった。彼はまた、物議を醸した1968年移民法の制定と、1968年人種関係法の成立に貢献した。

1968年移民法は、ケニア系アジア人の流入が間もなく国を圧倒するという保守党の主張に促された物議を醸す法律であった。この法律は1週間で庶民院を通過し、「英国との実質的なつながりがない」英国パスポート保持者に入国管理を課す新たな制度を確立した。キャラハンは回顧録『タイム・アンド・チャンス』で、移民法を導入することは不本意な任務であったが後悔はしていないと記している。彼はアジア人が「抜け穴を発見した」と述べ、BBCのインタビューで「この国の世論は非常に動揺しており、私が念頭に置いていたのは、この国における適切な秩序感をどのように維持し、同時にこれらの人々に対して正義を行うかという点であった。私は両方の考慮事項のバランスを取らなければならなかった」と語った。この法律の反対者である保守党議員イアン・ギルモアは、この法律は「黒人を締め出すために導入された。もし5,000人の白人入植者が入国しているケースであれば、大騒ぎしていた新聞や政治家(キャラハンを含む)はかなり喜んでいたであろう」と述べた。

また、同年に1968年人種関係法が可決されたことも重要であった。これにより、民族的背景に基づく雇用、住宅、教育の拒否が違法となった。この法律は当時、人種関係委員会の権限を拡大し、差別や不公平な態度に関する苦情を処理できるようにした。また、「調和のとれた共同体関係」を促進するための新たな監督機関である共同体関係委員会も設立された。この法案を議会に提出する際、キャラハンは「議会が我が国と我々の子供たちにとって、これほど社会的に重要な問題に直面することは滅多にない」と述べた。

3.2.1. 北アイルランド問題への介入(英国軍派遣決定)

内務大臣としてのキャラハンの在任期間は、北アイルランド紛争の勃発によって特徴づけられた。1921年のアイルランドの分離以来のすべての英国政府と同様に、ハロルド・ウィルソンの労働党政府も北アイルランドの内政に介入しないことを好んでいた。しかし、1969年8月、州のプロテスタントとカトリックコミュニティ間の宗派間暴力がエスカレートし、北アイルランド政府は英国政府に直接介入し、軍隊を派遣するよう要請せざるを得なくなった。この要請を受けて、内務大臣であったキャラハンが英国陸軍の軍隊を州に配備する決定を下した。

その見返りとして、キャラハンとウィルソンは、プロテスタント系準軍事組織Bスペシャルの段階的廃止とその代替となるアルスター防衛連隊(カトリック教徒の入隊も可能)の設立、選挙権改革や地方政府の境界線および住宅配分の改革など、カトリック教徒に対する差別の削減を目的とした様々な改革が州で実施されることを要求した。当初、英国軍は北アイルランドのカトリック教徒に歓迎されたが、1970年初めまでにはその関係は悪化し、IRA暫定派が出現し、「ザ・トラブルズ」として知られる数十年にわたる暴力的な紛争へと発展した。

3.2.2. 労働組合法案への反対

1969年、労働党と労働組合の結びつきの強力な擁護者であったキャラハンは、バーバラ・キャッスルの白書「作為の代わりに争いの場を(In Place of Strife)」に対する反対運動を、閣内が二分される中で成功させた。この白書には、ストライキ実施前の組合員投票の強制や、産業紛争における和解を強制する産業委員会の設立といった多くの提案が含まれていた。この10年後、キャラハンが労働組合改革に反対した行動は、「不満の冬」の期間中に彼に災いすることとなった。

3.3. 外務大臣 (1974-1976)

1970年総選挙で、エドワード・ヒースにウィルソン政権が予想外の敗北を喫した後、キャラハンは当初影の内務大臣となり、後に影の外務大臣に就任した。1973年には、保守党のアンソニー・バーバー財務大臣からの打診を受けて、IMFの専務理事に立候補することに同意したが、これはフランス政府に拒否された。

1974年2月の総選挙でウィルソンが勝利し、1974年3月に首相に復帰すると、キャラハンは外務大臣に任命された。

1974年7月にはキプロスで危機が発生した。ギリシャ軍事政権の支援を受けたクーデターが島で発生し、親ギリシャ派の傀儡指導者ニコラス・サンプソンが大統領に就任し、島をギリシャと統一すると脅迫した。直ちに島のギリシャ系とトルコ系住民の間で民族間の暴力が勃発し、トルコはトルコ系住民を保護するために島への侵攻を開始した。英国は1960年の保証条約の署名国として紛争に関与していた。英国は国連と共に軍隊を派遣し、トルコ軍のさらなる進攻を阻止した。キャラハンは停戦確保のための外交努力を主導し、両者に対し英国との三者会談に出席するよう求めた。7月22日に停戦が呼びかけられた。三者会談が始まり、8月には停戦を恒久的なものとし、国連が巡回する緩衝地帯をギリシャ系とトルコ系が支配する島の一部間に設ける合意が成立した。現在に至るまで、島は分断されたままである。

労働党は、英国の欧州共同体(EC)加盟条件を再交渉し、その条件でECに留まるかどうかの国民投票を行うという政策を掲げて政権に就いた。キャラハンはこれらの交渉を担当した。交渉が終了すると、キャラハンは内閣を率いて新条件を受諾可能と宣言し、1975年EC国民投票で「賛成」票を投じるキャンペーンを成功裏に支持した。キャラハンは以前は労働党内の欧州懐疑派に属していたが、交渉と国民投票を通じて親欧州派に転向した。1975年3月16日、彼はカーディフの自由都市名誉市民の称号を授与された。

1975年、キャラハンはウガンダに飛んだ。彼の目的は、ウガンダの独裁者イディ・アミンを批判する本を執筆したために死刑判決を受けていた英国人講師デニス・ヒルズを帰国させることであった。女王と首相双方による恩赦の嘆願の後、アミンはキャラハンが自らヒルズを英国に連れ帰るためにウガンダに赴くことを条件に、ヒルズの釈放に同意した。

また1975年には、アルゼンチンがフォークランド諸島の領有権を主張した。これに対し、キャラハンはHMS 『エンデュアランス』を諸島に派遣し、英国が諸島を防衛するというメッセージをアルゼンチンに送った。7年後の1982年、キャラハンはマーガレット・サッチャー政府が『エンデュアランス』を諸島から撤退させた決定を批判した。この決定が、同年のアルゼンチン侵攻の一因となった。

3.3.1. 労働党党首選出 (1976)

1976年の労働党党首選挙

1976年3月16日、首相に再任されてからわずか2年足らずで、ウィルソンは突然の辞任を発表した。これはほとんどの人々にとって驚きであったが、キャラハンは数日前にウィルソンから事前に知らされていた。キャラハンは、その後の党首選挙で最有力候補であった。64歳という最高齢の候補者ではあったが、最も経験豊富で、最も党内を分裂させない人物でもあった。労働党内のあらゆる層からの人気が、彼を労働党議員の投票で党首の座へと導いた。1976年4月5日、キャラハンは首相に就任した。

4. 首相在任期間 (1976-1979)

首相としてのキャラハンの在任期間は、英国が直面する経済的課題、社会的対立、政治的危機への対応に焦点が当てられた。特に、彼の政策が労働者の権利や社会的公平性に与えた影響が注目される。

キャラハンは、財務大臣、内務大臣、外務大臣という三つの主要な閣僚ポストすべてを首相就任前に経験した唯一の首相である。

首相就任後、キャラハンは直ちに内閣を改造した。アンソニー・クロスランドがキャラハンの前の職である外務大臣に就任し、マーリン・リースが内務大臣に就任した。キャラハンはロイ・ジェンキンスを欧州委員会委員長に指名した。キャラハンは関係が悪かったバーバラ・キャッスルを閣僚から外し、彼女の社会保障担当の職務をデヴィッド・エナルズに与えた。

4.1. 経済危機とIMF救済金融

キャラハンは英国経済が苦境にある時期に首相に就任した。経済は依然として1973年から1975年の世界的な不況から回復途上にあり、二桁インフレと失業率の上昇に悩まされていた。就任から数ヶ月以内に、彼の政府は財政危機に直面し、デニス・ヒーリー財務大臣はポンドの価値を維持するため、IMFに39.00 億 USDの大規模な融資を要請した。

IMFは融資の見返りに公共支出の大幅な削減を要求し、これは労働党支持者の間で困惑を引き起こした。内閣はこの問題で分裂し、トニー・ベンが率いる党左派は、融資の代替案として保護貿易主義を含む「代替経済戦略」を提案したが、この選択肢は最終的に却下された。厳しい交渉の結果、政府は提案された公共支出削減額を初年度の50.00 億 GBPから15.00 億 GBPに、その後2年間は年間10.00 億 GBPに減らすことに成功した。結果的には、この融資は不必要であったことが判明した。なぜなら、財務省による公共部門純貸付枠の過大評価に基づいており、政府は融資の半分しか引き出す必要がなく、1979年までに全額が返済されたからである。1978年までに経済状況は改善の兆しを見せ、失業率は低下し、インフレ率は一桁台にまで下がり、ヒーリーは1978年4月に拡張的な予算を導入することができた。

キャラハンはIMF危機に巧みに対処し、閣僚の辞任者を出さず、当初要求されたよりもはるかに少ない支出削減を交渉したことで広く評価された。

4.2. 少数派政府の運営と政治交渉

キャラハンの首相在任期間は、庶民院での少数派政府運営の困難に支配された。労働党は1974年10月の総選挙でわずか3議席の過半数を獲得していたが、1976年4月までには、補欠選挙での敗北や2人の議員が離脱してスコットランド労働党を結成したことなどにより、過半数を失っていた。これによりキャラハンは少数派政府を率いることになり、政権を維持するために小政党との取引を余儀なくされた。

1977年3月に自由党党首デヴィッド・スティールとの間で交渉された合意は、「自由党・労働党協定」(Lib-Lab pact)として知られ、翌8月まで続いた。その後、スコットランド国民党(SNP)やプライド・カムリを含む様々な小政党との合意が形成され、政府の寿命を延ばした。国民党は、政府を支持する見返りとして、それぞれの構成国への地方分権を要求した。

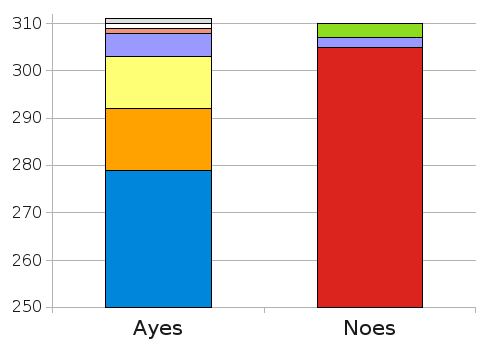

1979年3月にスコットランドとウェールズの地方分権に関する国民投票が行われた際、ウェールズの地方分権国民投票は圧倒的多数で反対票が投じられた一方、スコットランドの国民投票はわずかながら賛成多数であったが、有権者の40%の支持という必要なしきい値には達しなかった。労働党政府が提案されたスコットランド議会の設立を押し進めることを拒否したため、SNPは政府への支持を撤回した。これにより、1979年3月28日に保守党が発動したキャラハン内閣への不信任案が311対310の1票差で可決され、政府はついに倒れ、総選挙が実施されることとなった。

4.3. 主要政策と社会的影響

キャラハンの首相在任期間中、労働党が1974年にウィルソン政権下で採用した政策は概ね継続された。キャラハンは、労働組合との自主的な賃金抑制合意を通じてインフレーションを抑制しようとする「社会契約」の政策を継続した。ただし、1976年以降の公共支出削減により、政府がパッケージの一部として約束した給付増を実現することがより困難になった。

もう一つの政策継続は、政府の産業政策の中核をなす国家企業庁(NEB)であった。実際には、NEBの主な活動は、経営破綻した企業の救済となった。議会の過半数がないにもかかわらず、キャラハン政府は多くの分野で様々な改革を実施することができた。その中には、人種平等委員会を設立し、人種平等を促進した1976年人種関係法も含まれる。

1977年、キャラハン政府は造船業を国有化してブリティッシュ・シップビルダーズを設立し、航空機製造業を国有化してブリティッシュ・エアロスペースを設立した。

就任後1年目の1976年10月、キャラハンはオックスフォード大学のラスキン・カレッジで、国民が国の公立学校の教育の質について「正当な懸念」を抱いていることについて演説し、後に「大討論」として知られる論争を巻き起こした。この議論は、政府(省庁を通じて)の国営教育のカリキュラムや行政へのより大きな関与につながり、約10年後にナショナル・カリキュラムが最終的に導入されることとなった。また、首相就任当初、当時の義理の息子であるピーター・ジェイを駐米英国大使に任命し、物議を醸した。

4.4. 「不満の冬」 (Winter of Discontent)

1978年夏には、ほとんどの世論調査で労働党が最大5ポイントのリードを示しており、キャラハンが秋に選挙を呼びかけ、1983年秋まで2期目を務めるという期待が高まった。この頃までに経済は改善し始めていた。1978年は英国にとって経済回復の年であり、インフレ率は一桁台に低下し、失業率は1977年第3四半期のピークであった150万人から1年後には130万人に減少し、全般的な生活水準は8%以上上昇した。

1978年9月7日、彼は野党を巧妙に引き延ばし、同日の放送で選挙宣言をするものと見られていた。しかし、彼は選挙を翌年まで延期すると発表し、これはほぼ全世界を驚かせた。選挙を呼びかけないという彼の決定は、多くの人々に政治的舞台における彼の優位性の表れと見なされ、彼はその月の労働組合会議(TUC)で、古いミュージックホールスター、ベスタ・ヴィクトリアの歌「Waiting at the Church」を歌って政敵を嘲笑した。これはTUCには歓迎されたが、その後は「傲慢」の瞬間と解釈されている。キャラハンは、自分が選挙を約束したわけではないというメッセージを伝えようとしたのである。

キャラハンが1978年中に選挙を呼びかけなかったことは、後に政治的な誤算として広く認識されることとなった。実際、彼自身も後に、選挙を呼びかけなかったことは判断の誤りであったと認めている。しかし、1978年秋の労働党の私的な世論調査では、主要2政党の支持率はほぼ同程度であったことが示されていた。

長期的な経済問題に対処するキャラハンの方法は、4年間比較的成功裏に運用されてきた賃金抑制を伴うものであった。彼は5年目も経済をさらに改善させ、1979年に再選されることを賭け、賃上げを5%以下に抑えようと試みた。しかし、労働組合は継続的な賃金抑制を拒否し、1978年から1979年の冬にかけて発生した大規模なストライキ(「不満の冬」として知られる)で、より高い賃上げを獲得した。この産業不安により彼の政府は不人気となり、あるインタビューでのキャラハンの回答は事態をさらに悪化させた。1979年1月にグアドループ会議から英国に帰国したキャラハンは、「現在、国内で増大する混乱に鑑みて、あなたの大まかなアプローチは何ですか?」と尋ねられた。

キャラハンは「まあ、それはあなたの判断ですね。もしあなたが外から見れば、そしておそらくあなたは今、少し偏狭な見方をしているのかもしれませんが、世界の他の人々が、混乱が増大しているという見方を共有するとは思いません」と答えた。この回答は、『ザ・サン』紙に「Crisis? What Crisis?」(危機?何の危機?)という見出しで報じられた。キャラハンはまた、後に「不満の冬」について、「国を失望させた」と認めている。

4.5. 1979年総選挙と政権交代

1979年イギリス総選挙

「不満の冬」により、労働党の世論調査での支持率は劇的に低下した。冬以前のほとんどの世論調査では数ポイントのリードを保っていたが、1979年2月には少なくとも一つの世論調査で保守党が労働党を20ポイントリードしており、労働党が来る総選挙で敗北することは避けられないように見えた。

選挙戦が始まるにあたり、『デイリー・ミラー』紙と『ガーディアン』紙は労働党を支持したが、『ザ・サン』紙、『デイリー・メール紙、『デイリー・エクスプレス』紙、そして『デイリー・テレグラフ』紙は保守党を支持した。

1979年3月28日、庶民院はキャラハン内閣への不信任案を311対310の1票差で可決し、キャラハンは総選挙を5月3日に実施せざるを得なくなった。マーガレット・サッチャー率いる保守党は「Labour Isn't Working」というスローガンを掲げて選挙戦を戦った。キャラハンは世論調査でサッチャーよりも個人的な人気を維持していたにもかかわらず、保守党は総選挙で43議席の過半数を獲得し勝利した。労働党の得票数自体は1974年とほぼ同程度であったが、保守党は投票率の上昇から恩恵を受けた。

1979年の選挙戦中、キャラハンは世論の劇的な変化を察知し、私的に次のように述べた。

「政治において、おそらく30年に一度、潮流が大きく変わる時がある。その時、何を言おうと、何をしようと関係ない。国民が何を求めているか、何を受け入れているかが変化するのだ。今、そのような大きな変化が起こり、それはサッチャー氏のためであると私は考えている。」

1979年に政権を失った後、労働党はその後18年間野党にとどまることとなり、これは労働党の歴史上「荒野の時代」とまで言われる最も長い野党期間となった。

5. 野党党首時代 (1979-1980)

総選挙での敗北直後、キャラハンは党首を辞任することを望んだが、ある程度の安定をもたらし、デニス・ヒーリーの後継者としての選出を容易にするために、留任するよう説得された。キャラハンの17ヶ月間の野党党首としての在任中、労働党は党内左派と右派の派閥間の争いによって引き裂かれた。結果的に、1980年11月の党首選挙の後、左派がマイケル・フットを彼の後継者として選出し、彼は庶民院の平議員に戻った。

6. 後期生活と引退 (1980-2005)

国会議員としての長きにわたるキャリアを終えた後、キャラハンは貴族院議員として活動し、私生活では農業や家族との時間を大切にした。彼の最晩年は、イギリス政治における重要な証人としての役割も果たした。

6.1. 国会議員職引退と貴族院への進出

1982年、キャラハンは友人であるジェラルド・フォードと共に、年次AEIワールドフォーラムを共同設立した。1983年には、労働党の国防計画削減を批判した。同年、彼は庶民院で最も長く連続して議員を務めた人物として「議会の父」となった。

1987年、彼はガーター勲爵士に叙せられ、42年間の庶民院議員生活を経て1987年総選挙で引退した。彼は1945年の労働党地滑り的勝利で当選した議員の中で、最後まで残った数少ない議員の一人であった。その後間もなく、1987年11月5日に「サウスグラモーガン州カーディフ市のカーディフのキャラハン男爵」として一代貴族に叙せられ、貴族院議員となった。1987年には自伝『Time and Chance』を出版した。また、ウェールズ銀行の非常勤取締役も務めた。

彼の妻オードリーは、かつてグレート・オーモンド・ストリート病院の議長(1969年-1982年)を務めていたが、新聞で、J・M・バリーが病院に譲渡した『ピーター・パン』の著作権が1987年末(バリーの死後50年、当時の著作権期間)に期限切れとなることを指摘する投書を見つけた。1988年、キャラハンは貴族院で審議中であった著作権・意匠・特許法に、著作権の失効にもかかわらず病院に永久的なロイヤルティーの権利を与える修正案を提出し、政府によって可決された。

1980年代を通じて、キャラハン卿は登録された教育慈善団体であるジム・コンウェイ記念財団(JCF)の活動を支援した。彼は1981年に財団の初となる記念講演を行い、1990年にはJCFシンポジウムの議長を務めた。

トニー・ベンは自身の日記の1997年4月3日の記述で、1997年総選挙の選挙運動中に、労働党本部のボランティアからキャラハンに電話がかかり、彼が党でより積極的に活動する意思があるかどうか尋ねられたと記している。ベンによれば、次のようなやり取りがあったという。

「ある20代半ばの若い女性がジム・キャラハンに電話をかけて、『政治にもっと積極的に関わることを考えたことがありますか?』と尋ねた。するとキャラハンは『私は労働党の首相だったが、それ以上何ができるというんだ?』と答えた。」

BBCラジオ4の番組『The Human Button』で放送されたインタビューで、キャラハンは英国が核攻撃を受けた場合に報復命令を出すことについての意見を公に述べた唯一の首相となった。

「もしそれが不可欠な事態となった場合、それは抑止力が失敗したことを意味するだろう。なぜなら核兵器の価値は率直に言って抑止力としてのみだからだ」と彼は語った。「しかし、もし私がそのボタンを押す必要があると感じる地点にまで達したら、私はそれを行っただろう。もちろん、これについてはひどい疑念を抱いている。もし私がそのボタンを押した後も生きていたとしたら、決して自分を許すことはできなかっただろう。」

1999年10月、キャラハンは『The Oldie』誌に対し、自分が過去200年で最悪の首相と見なされても驚かないと語った。このインタビューで彼はまた、「不満の冬」については「私が責任を負わなければならない」とも述べている。

彼の最後の公の場での登場の一つは、2002年4月29日であった。90歳の誕生日を過ぎたばかりの彼は、当時の首相トニー・ブレアと、当時の存命中の他の3人の元首相(エドワード・ヒース、マーガレット・サッチャー、ジョン・メージャー)と共に、エリザベス2世の在位50周年記念行事の一環としてバッキンガム宮殿での夕食会に出席した。この際、彼の娘であり、1998年から2001年まで貴族院の院内総務を務めていたマーガレット・ジェイ男爵夫人も同席した。

6.2. 私生活

キャラハンの趣味にはラグビー(第二次世界大戦前はストリータムRFCでロックとしてプレー)、テニス、農業があった。彼は1938年7月にオードリー・エリザベス・モールトンと結婚した。二人は地元のバプテスト教会で日曜学校の教師をしていた時に出会った。彼らには1男2女の3人の子供がいた。

- マーガレット・ジェイ男爵夫人 - 最初にピーター・ジェイと結婚し、後にマイケル・アドラー教授と結婚。

- ジュリア - イアン・ハミルトン・ハバードと結婚し、ランカシャーに定住。

- マイケル - ジェニファー・モリスと結婚し、エセックスに定住。

1968年、キャラハンはイースト・サセックスリングマーに農場を購入し、引退後は妻と共にそこで専業農家として生活した。

キャラハンが成人になってからどの程度信仰を保持していたかについては疑問が残るが、バプテストの非国教徒的倫理は彼の公私にわたる生活に深く影響を与えた。キャラハンは労働組合の役員として働いていた時に神への信仰を失い、無神論者であったと主張されている。しかし、彼の息子マイケル・キャラハンはこれに異議を唱えている。「私の父、ジム・キャラハンは実践的なバプテストとして育ち、若い頃は日曜学校の教師でした。若くして社会主義を受け入れた彼は、新たな信念と教会の教えを両立させることに困難を感じましたが、バプテスト教会に残るよう説得されました。(中略)ちなみに、彼の自伝のタイトルは『Time and Chance』で、これはコヘレトの言葉9章11節からの引用です。」

6.3. 死去

キャラハンは2005年3月26日、92歳でイースト・サセックスのリングマーにある自宅で、大葉性肺炎、心不全、腎不全により死去した。彼は93歳の誕生日のわずか1日前、そして67年間連れ添った妻がアルツハイマー病で最期の4年間を療養施設で過ごした後、死去した11日後のことであった。彼は英国の歴代首相の中で最長寿を記録し、ハロルド・マクミランの記録を39日前に更新していた。キャラハンはエドワード・ヒース元首相の4ヶ月前に亡くなった。

キャラハン卿は火葬され、遺灰はロンドンのグレート・オーモンド・ストリート病院入り口近くにある『ピーター・パン』の像の周囲の花壇に散骨された。彼の妻はかつてこの病院の理事会議長を務めていた。

彼のガーター勲章のバナーは、彼の死後、ウィンザー城のセントジョージ礼拝堂からカーディフのランダフ大聖堂に移された。

7. 評価と遺産

ジェームズ・キャラハンの政治的キャリアと業績は、歴史的および社会的な評価において多角的な議論の対象となっている。ここでは、彼の肯定的な側面と批判的な視点をバランス良く提示し、後世への影響を分析する。

7.1. 肯定的な評価

キャラハンは、1976年のIMF危機を巧みに乗り切り、閣僚の辞任者を出すことなく、当初要求されたよりもはるかに少ない公共支出削減を交渉した手腕は高く評価されている。この経済運営は、当時の英国経済の安定に貢献した。彼は労働党内の右派に位置しながらも、労働組合との良好な関係を維持し、「布帽子の守護者」として労働者階級との強い絆を保ち続けた。これは、党内が左右に分断される中で、党の結束を保つ上で重要な役割を果たした。

外交面では、欧州共同体(EC)残留を巡る国民投票を成功に導き、英国の欧州統合への関与を維持した。また、キプロス危機における外交努力や、フォークランド諸島への英国軍艦派遣など、国際的な紛争解決や国益保護にも積極的に取り組んだ。特に1976年人種関係法の制定や教育改革の「大討論」開始は、社会の公平性と国民全体の福利向上に貢献した政策として評価される。

7.2. 批判と論争

キャラハンの政治キャリアは、その肯定的な側面とともに、多くの批判と論争の的となってきた。労働党左派からは、1976年のIMF融資受け入れとその後の公共支出削減が、伝統的な労働党の完全雇用へのコミットメントを放棄し、後のサッチャリズムの基礎を築いたとして「裏切り者」と見なされた。また、彼の厳格な賃金抑制政策が「不満の冬」を招いたと非難されている。一方、労働党右派からは、彼が左派に対抗できない弱い指導者であったとの不満も聞かれた。

多くのコメンテーターが一致して指摘するのは、1978年秋に総選挙を実施しなかったことが、キャラハンの政治的キャリアにおける最大の誤算であったという点である。彼自身も後にこの判断の誤りを認めている。この判断は、「不満の冬」の発生を許し、結果的に1979年総選挙での労働党の敗北、そしてその後の長期的な野党時代を招いたとされている。

7.3. 後世への影響

キャラハンの政治思想、政策、そしてリーダーシップは、後世の政治家や英国社会に複雑な影響を与えた。彼の指導下での労働党の敗北は、その後のマーガレット・サッチャーの登場と、新自由主義的改革の時代を切り開くことになった。一部の歴史家は、1970年代の労働党政権が、インフレーション、労働組合、北アイルランド問題、地方分権問題、欧州市場との関係などをコントロールできず、積極的な成果を出せなかったと評価している。この見方は、1979年にマーガレット・サッチャーに敗れたことで、労働党の「失敗」の印象を決定的に強めたというものである。

しかし、彼の政府で高官を務めたバーナード・ドノヒューは、キャラハンを前任のハロルド・ウィルソンよりも「頭一つ抜きん出た」、強力で効率的な行政官であったと評している。標準的な学術的伝記を著したケネス・O・モーガンは、彼の首相在任期間の中盤は概ね好意的であるとしつつも、初期と末期、そしてマーガレット・サッチャーの勝利後の彼の指導的役割における失敗を認めている。彼の政治的遺産は、英国が直面する経済的、社会的課題への対応の難しさ、そして労働党という政党が常に抱える内部対立という側面を浮き彫りにした。彼は、労働者の権利や社会保障といった労働党の伝統的価値を擁護しつつも、現実的な経済運営を追求したことで、後のトニー・ブレア率いるニュー・レイバーへの道筋を部分的に示したとも言える。

彼の紋章には、緑の地色に門扉が描かれており、これは彼の議会でのキャリアを表す。緑色は彼の農業への関心も示している。狼とオークの木はアイルランドのキャラハン氏族の紋章から採られている。リンファッド(船)は、第二次世界大戦中のイギリス海軍での兵役と、彼の家族の海軍とのつながりを象徴している。波頭の海竜もまた、海軍とのつながりを表すと同時に、彼が議会で代表を務めたカーディフ港との関係を示すウェールズの竜にも触発されている。

彼が授与された主要な栄典は以下の通りである。

- 枢密顧問官(PC)(1964年)

- ガーター勲爵士(KG)(1987年)

- カーディフのキャラハン男爵(1987年11月5日の勅許状による連合王国一代貴族爵位)

その他、カーディフ名誉市民(1974年)、ウェールズ大学名誉法学博士号(1976年)、シェフィールド名誉市民(1979年)、ドイツ連邦共和国功労勲章大十字章(1979年)、バーミンガム大学名誉法学博士号(1981年)、明星大学名誉法学博士号(1984年)、サセックス大学名誉法学博士号(1989年)、ポーツマス名誉市民(1991年)、スウォンジー名誉市民(1993年)、ウェストミンスター大学名誉法学博士号(1993年)、リヴァプール大学名誉法学博士号(1996年)などの名誉称号や勲章が授与された。