1. 概要

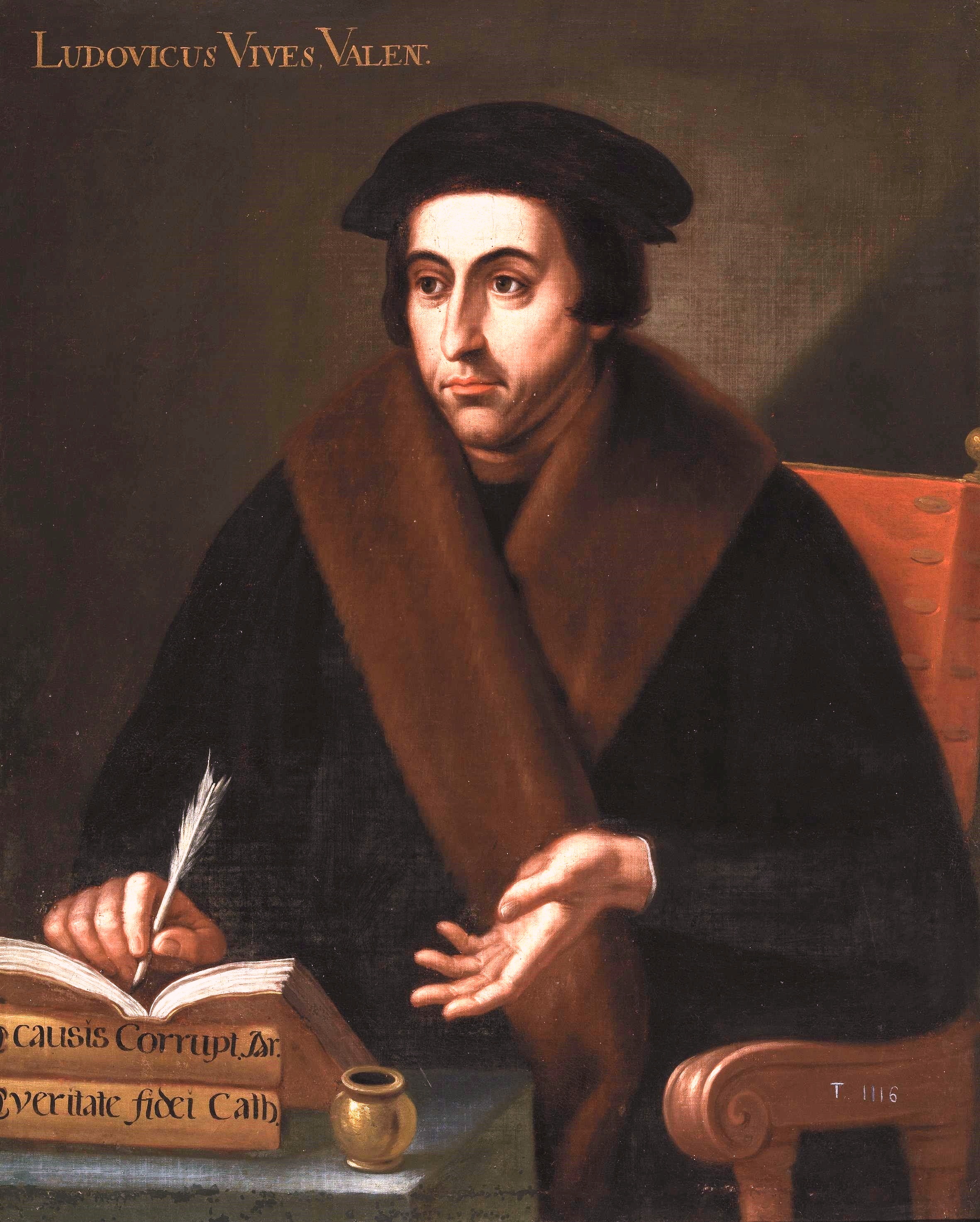

デジデリウス・エラスムス(Desiderius Erasmus Roterodamusラテン語、1466年または1469年10月28日 - 1536年7月12日)は、ネーデルラント出身のキリスト教人文主義者、カトリック司祭、神学者、哲学者である。純粋なラテン語文体を駆使した古典学者として知られ、「人文主義者の王者」や「キリスト教人文主義者の至宝」と称された。彼の広範な翻訳、著作、論文、祈り、書簡は、北方ルネサンスで最も影響力のある思想家の一人、そしてオランダおよび西洋文化における主要な人物の一人として評価されている。

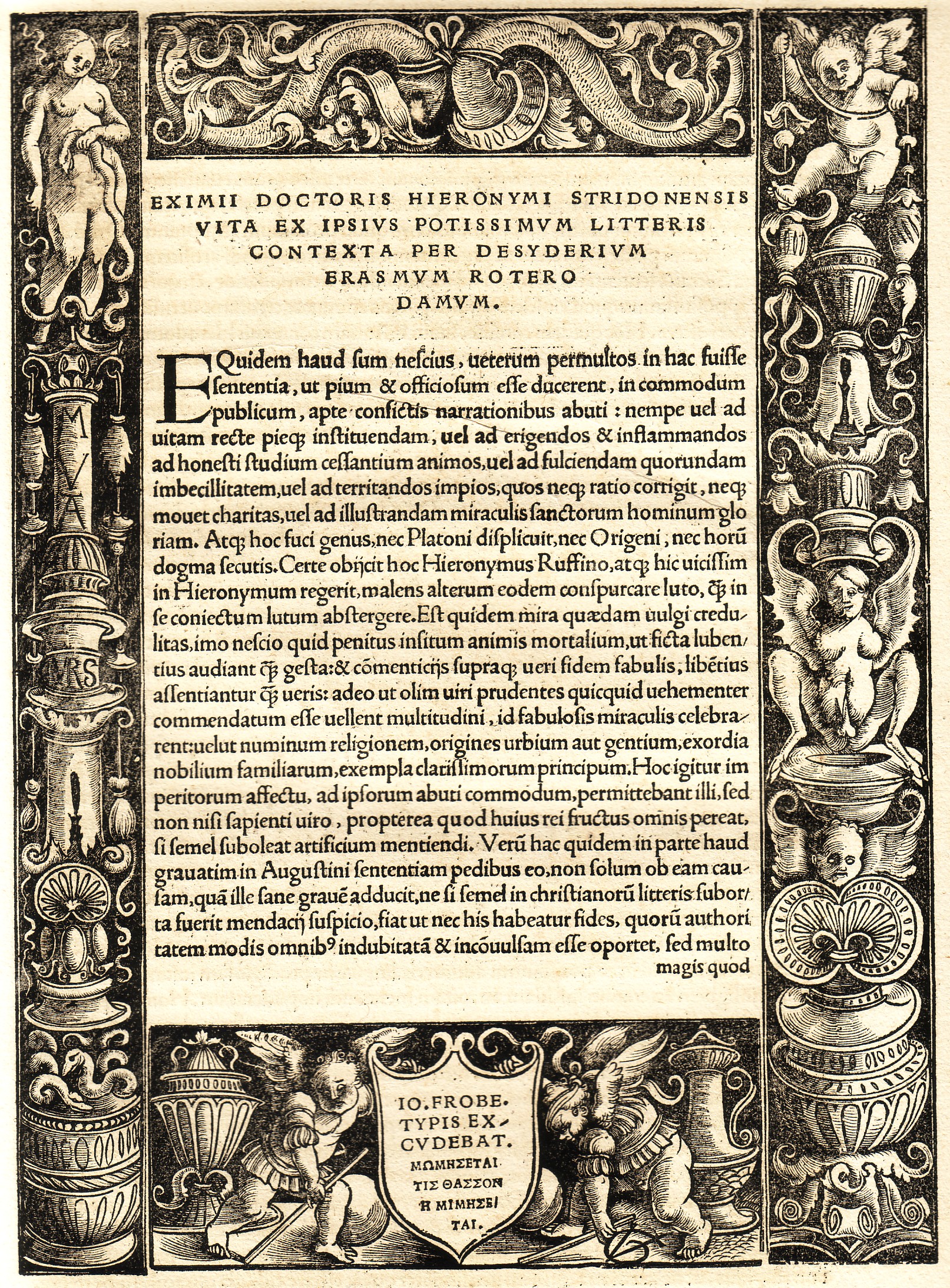

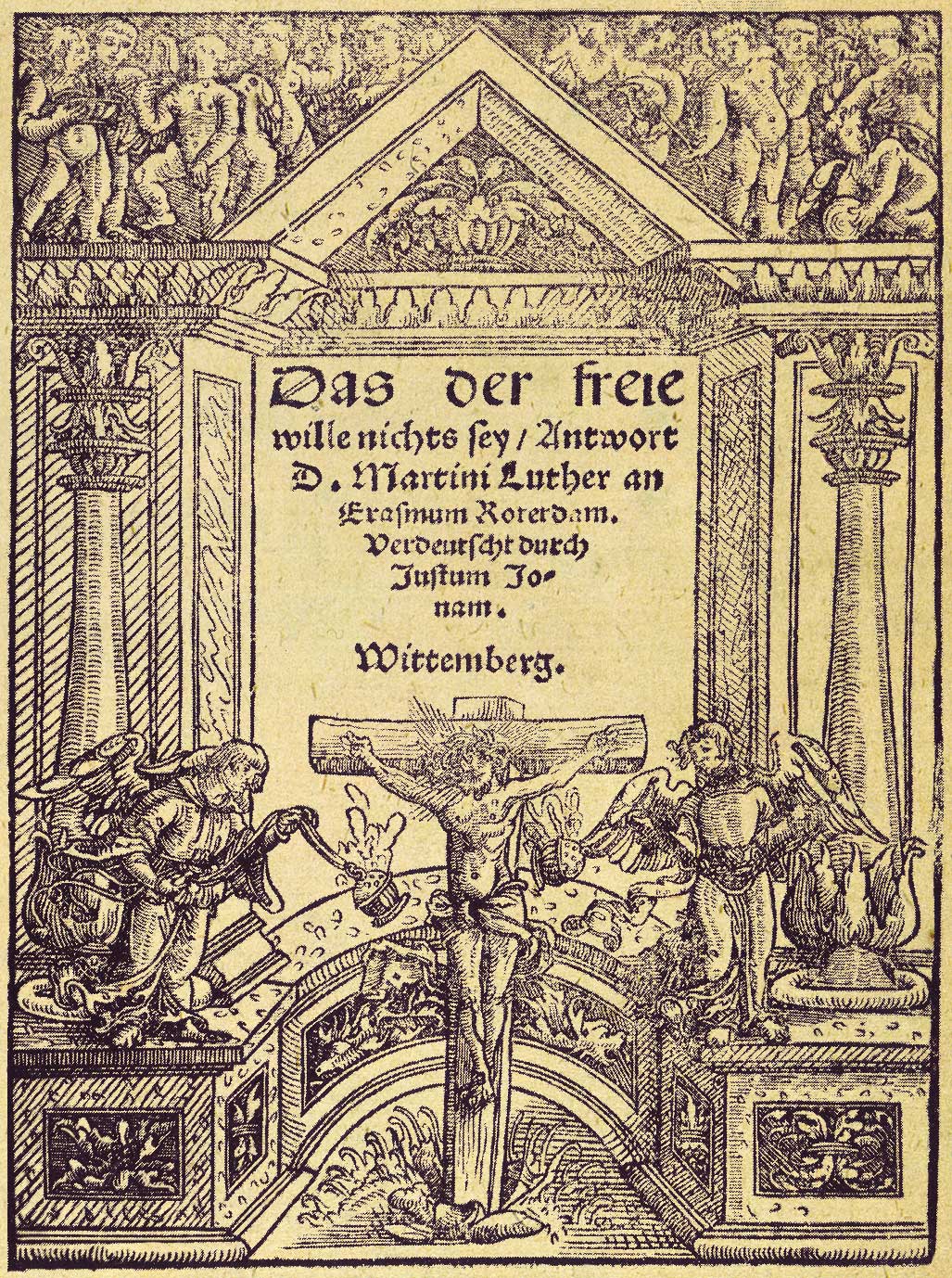

エラスムスは古典文献学の技法を駆使して、『新約聖書』の画期的なギリシア語・ラテン語学術版や教会博士の著作を注釈・解説付きで編集し、これらはプロテスタントの宗教改革とカトリックの宗教改革双方に即座に、かつ決定的な影響を与えた。また、『自由意志論』(De libero arbitrio diatribe sive collatioラテン語)、『痴愚神礼賛』、『平和の訴え』(Querela pacisラテン語)、『キリスト教戦士の要覧』(Enchiridion militis Christianiラテン語)、『児童の礼儀作法』(De civilitate morum pueriliumラテン語)、『豊富なる様式』(De copiaラテン語)など、多くの大衆的および教育的著作を残した。

彼はヨーロッパにおける進行中の宗教改革の時代に生きたが、カトリック教会内部の腐敗や不正を批判しつつも、終生カトリック教会の成員であり続け、教会内部からの改革を提唱した。エラスムスは平和的な融和と牧会的な寛容の宗教的・市民的必要性を主張する聖書的人文主義神学を築いた。彼は共働説という伝統的な教義を推進したが、マルティン・ルターやジャン・カルヴァンのような一部の著名な改革者たちはこれを拒否し、単独説の教義を支持した。彼の影響力のある「中道」(via mediaラテン語)的アプローチは、双方の党派を失望させ、時には怒らせることさえあった。彼は改革者たちの行動による社会的混乱を懸念し、自身の立場を冷静に維持した。

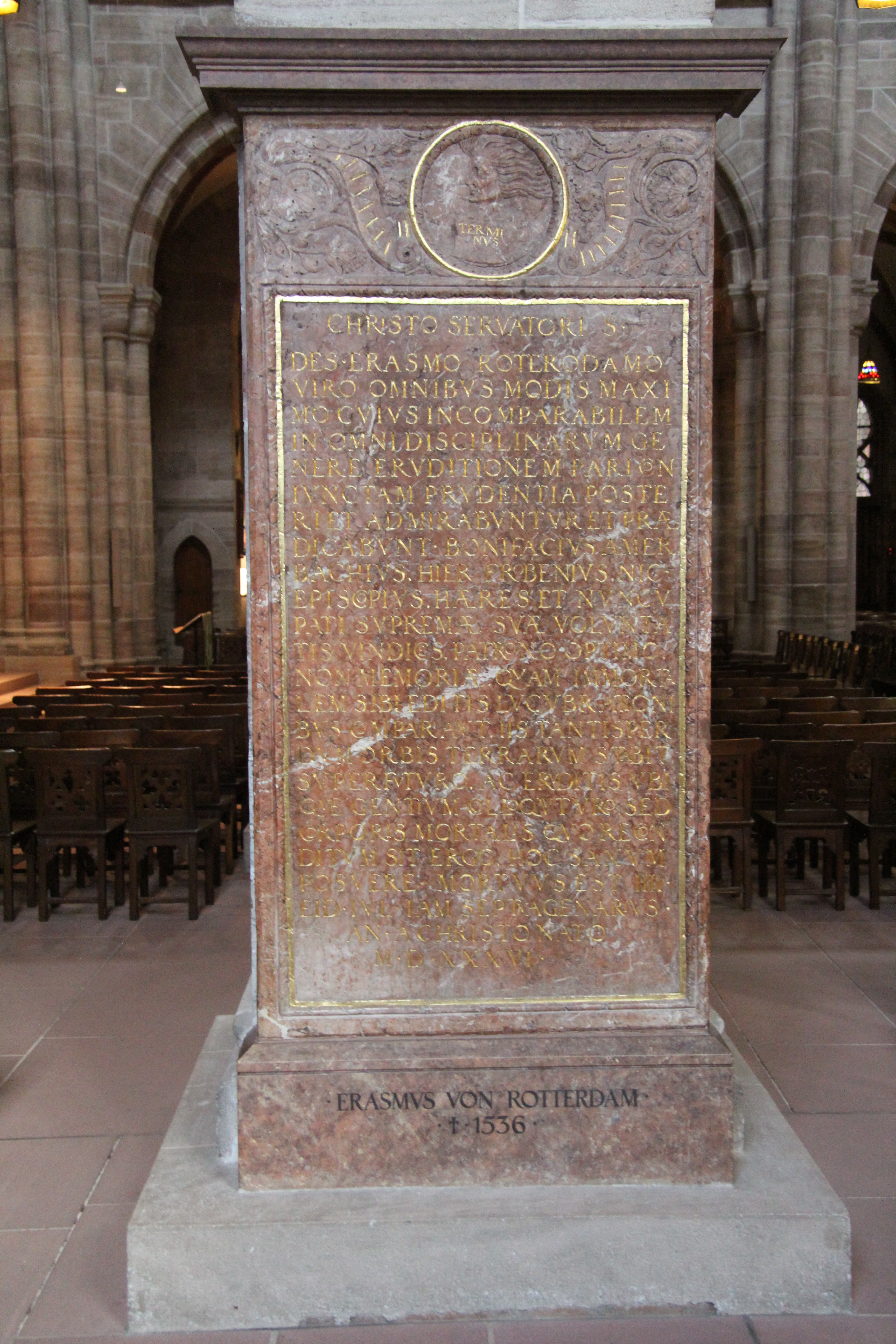

エラスムスは1536年7月12日にバーゼルで亡くなり、同地の旧バーゼル大聖堂に埋葬された。彼の思想は、後世のヨーロッパにおける自由主義的な伝統形成に多大な影響を与えた。

2. 生涯

デジデリウス・エラスムスの約70年の生涯は大きく四つの時期に分けられる。

- 第一に、中世的なオランダでの幼少期で、孤児となり貧困に陥った時期。

- 第二に、カノン(半修道士のようなもの)、書記、司祭、病弱な大学生、詩人志望、家庭教師として苦闘した時期。

- 第三に、1499年に改革派のイギリス人知識人(ジョン・コレットやトマス・モアなど)と接触し、その後フランスの急進的なフランシスコ会士ジャン・ヴィトリエ、さらにヴェネツィアのギリシア語を話すアルドゥス・マヌティウスの「新アカデミー」との交流を経て、学術的焦点と文学的生産性が増大し、遍歴を続けた盛期ルネサンスの時期。

- 第四に、黒い森に近いバーゼル(そしてカトリック難民としてフライブルク)で、彼の『新約聖書』とその後のルター主義への公然たる反対を通じて、ヨーロッパ思想の主要な影響者として財政的に安定した宗教改革の時期。

2.1. 幼少期と家族の背景

デジデリウス・エラスムスは、1460年代後半の10月27日か28日(「シモンとユダの祝日の前夜」)にロッテルダムで生まれたと伝えられている。彼の父親はカトリック司祭であったヘラルドゥス・ヘリエ(Gerardus Helye)で、1450年代か60年代の6年間ほどをイタリアで書記兼学者として過ごした可能性がある。母親はゼーフェンベルヘン出身の医師の娘であるマルハレータ・ロヘリウス(Margaretha Rogerius、オランダ語の姓Rutgersオランダ語をラテン語化した形)であった。彼女はヘラルドゥスの家政婦であった可能性もある。

エラスムスは私生児として生まれたが、1483年に両親がペストで早逝するまで、愛情深い家庭で最高の教育を受けて育った。彼にはピーテルという兄がいたが、一部の著述家はマルガレータが寡婦であり、ピーテルがエラスムスの異母兄弟であった可能性を示唆している。一方、エラスムス自身は彼を兄弟と呼んだ。私生児には法的な制約や社会的な機会の制限があった。エラスムス自身が1516年に書いた(1529年出版)架空の教皇秘書宛書簡『グルンニウスへの書簡』では、彼の両親は婚約していたものの、親族によって正式な結婚が阻まれたと記されている。父親はマルガレータが死亡したと誤って伝えられた後、聖職に就いたが、帰国後にマルガレータが生きていることを知ったという。しかし、多くの学者はこの記述に異論を唱えている。

1471年に彼の父親はウールデンの副司祭となり、1476年にはハウダの副司祭に昇進した。

エラスムスは、当時の若者が受けられる最高水準の教育を、一連の修道院または準修道院の学校で受けた。1476年、6歳(または9歳)の時、彼の家族はハウダに移り、後に彼の後見人となるピーテル・ウィンケルの学校に入学した(後見人はエラスムスとピーテルの遺産を浪費した可能性がある)。彼の出生年を1466年とする歴史家たちは、この時期にエラスムスがユトレヒトの聖歌学校に通っていたとしている。1478年、9歳(または12歳)の時、彼と兄のピーテルは、デヴェンターにあるネーデルラント最高のラテン語学校の一つに送られた。この学校はレブイヌス教会の聖職者団が運営していた。特筆すべき先達の生徒にはトマス・ア・ケンピスがいた。彼がそこに滞在する終わり頃には、学校の新しい校長であるアレクサンダー・ヘギウス(先駆的な修辞学者ルドルフ・アグリコラの書簡仲間)によってカリキュラムが刷新された。アルプス以北のヨーロッパで初めて、大学以外の初等教育段階でギリシア語が教えられ、エラスムスもここで学び始めた。彼の教育は1483年頃にペストが街を襲い、息子たちのために家を移した母親が感染症で亡くなったことで中断した。その後、父親も亡くなった。両親と20人の学友を失った後、彼は故郷(ロッテルダム?)に戻り、憐れみ深い寡婦ベルテ・ド・ヘイデンに支えられた。

1484年、14歳(または17歳)頃、彼と兄はスヘルトーヘンボスにある共同生活兄弟団が運営する、より安価な文法学校または神学校に入学した。エラスムスの『グルンニウスへの書簡』は、彼らを僧侶の候補者を選別・分類する「会議派の兄弟」と揶揄している。彼はそこで「新しい信心」(Devotio modernaラテン語)運動や、兄弟団の有名な書物『キリストにならう』に触れたが、宗教的な兄弟たちや教育者たちの厳しい規則や厳格な方法に反感を抱いた。二人の兄弟は聖職を拒否して大学に進むことで合意していたが、ピーテルがシュタインの聖アウグスティヌス修道会に入ったことで、エラスムスは裏切られたと感じた。この頃、彼は友人エリザベス・デ・ヘイデンに「私は難破し、冷たい水の只中で迷い、失われた」と悲しげに書いた。彼は四日熱マラリアに一年以上苦しんだ。最終的にエラスムスは1487年以前に、16歳(または19歳)頃に、同じ修道院に志願者として入った。

2.2. 修道生活と叙階

病弱で書物好きだったティーンエイジャーの孤児エラスムスは、貧困のために聖職者になることを余儀なくされ、1487年にハウダのごく近くのシュタインにある聖アウグスティヌス修道会の修道院に入会した。この「シオン支部」共同体は、大部分がより大きな修道院であるウィンデスハイム修道会の規則を借用しており、この修道会は共同生活兄弟団と歴史的な関係があったが、牧会者、神秘主義者、および反思弁的なスコラ学以降の神学者ジャン・ジェルソンやガブリエル・ビエルとも関係があった。これらはエラスムスとも関連する立場であった。1488年から1490年にかけて、周辺地域はフランシスコ男爵の継承戦争の軍隊によって激しく略奪され、その後飢饉に見舞われた。エラスムスは1488年後半に19歳(または22歳)で聖アウグスティヌス聖堂参事会修道士として誓願を立てた。歴史家のフランシス・エイダン・ガスケットは後に「一つだけはっきりしているのは、彼が宗教生活への召命を全く持っていなかったということである。彼のその後の生涯全体がこれを明確に示している」と記している。しかし、あるカトリックの伝記作家によれば、エラスムスは修道院で精神的な目覚めを経験したという。

宗教教団における特定の悪弊は、後に彼が西方教会を内側から改革しようと呼びかけた主要な対象の一つであり、特に未熟な少年たちの強制または騙しによる入会(『グルンニウスへの書簡』の架空の記述では彼らを「ドミニコ会、フランシスコ会、ベネディクト会の犠牲者」と呼んでいる)が問題視された。エラスムスは自身がこの階級に属していたと感じ、「自発的ではあるが自由ではない」形で入会したため、自身の誓願に道徳的に縛られているとは考えなかったものの、法的、社会的、名誉的にはそれを守る義務があると考え、自身の真の召命を探し続けた。

シュタイン滞在中、18歳(または21歳)のエラスムスは同僚の聖堂参事会修道士セルヴァティウス・ロゲールスに報われない恋をし、「情熱的な執着」(fervidos amoresラテン語)と呼ぶ関係を築いた。彼はロゲールスを「私の魂の半分」と呼び、「報酬のためでも、恩恵を求めるためでもなく、私はあなたに不幸せにも執拗に求愛しました。では何のためか?それは、あなたがあなたを愛する者を愛するためです」と書簡で述べた。この書簡は、彼が後の人生で一般的に見せた超然とした、はるかに抑制された態度とは対照的であるが、トマス・モア、ジョン・コレット、アンドレア・アンモニオのような深い男性の友情を形成し、維持する能力は持っていた。彼の存命中にエラスムスに対する性的な非難がなされることはなかった。彼の著作は、特筆すべきことに、男女間の結婚における穏やかな性欲を称賛している。

1493年、彼の優れたラテン語能力と文人としての評判により、修道院長は彼がカンブレーの司教アンリ・ド・ベルゲンのラテン語秘書として修道院を離れることを手配した。彼は1492年4月25日、または1495年4月25日に25歳(または28歳)でカトリック司祭に叙階された。いずれにせよ、彼は聖歌隊の司祭として積極的に長く働くことはなかったが、彼の多くの告解と懺悔に関する著作は、それらを授与した経験を示唆している。

1500年以降、彼はシュタインの修道院に戻ることを避け、食事と時間の制限が彼を死に至らしめると主張した。彼は他のアウグスティヌス修道会の共同体や、旅先で他の修道会の修道院に滞在したが、シュタインには戻らなかった。1504年にシュタインの修道院長となったロゲールスとエラスムスは長年文通を続け、ロゲールスはエラスムスが研究を終えたら戻るよう要求した。しかし、結局、修道院の図書館はハウダ地域で最も多くのエラスムスの出版物を所蔵することになった。

1505年、教皇ユリウス2世は、エラスムスに貧困の誓願からの特免を与え、特定の聖職禄を持つことを許し、彼の修道会(シオン支部)の管理や修道服の着用義務からも免除した。しかし、彼は終生司祭であり、形式的にはアウグスティヌス聖堂参事会修道士であり続けた。1517年には教皇レオ10世がエラスムスの「出生の欠陥」(私生児であること)に対する法的特免を与え、以前の特免を再確認し、48歳(または51歳)の彼に独立を許したが、依然として修道士として修道院長や大修道院長の職を務めることは可能であった。1525年には教皇クレメンス7世が健康上の理由から、四旬節や断食日に肉や乳製品を食べる特免を与えた。

2.3. 学術活動と遍歴

エラスムスは貧困、シュタイン修道院からの「脱走」(カンブレーへ)、教育(パリ、トリノへ)、汗かき病の流行からの逃避(オルレアンへ)、雇用(イングランドへ)、写本の探索、執筆(ブラバント)、王室顧問(ケルン)、後援、家庭教師と付添い(北イタリア)、人脈作り(ローマ)、自らによる出版物の印刷監督(パリ、ヴェネツィア、ルーヴェン、バーゼル)、そして宗教的狂信者からの迫害回避(フライブルクへ)といった様々な理由で、広く定期的に旅をした。彼は乗馬を楽しんだという。

2.3.1. 初期研究とイギリス滞在

1495年、アンリ司教の同意と手当を得て、エラスムスはパリ大学のモンテーギュ学寮で学ぶことになった。モンテーギュ学寮は改革の熱意の中心地であり、後にイグナティウス・デ・ロヨラ、ジャン・カルヴァンなども学んだが、エラスムスは寮長ジャン・スタンドンクの厳格な規律に不満を抱いた。当時のパリ大学はスコラ学の中心地であったが、すでにルネサンス人文主義の影響を受け始めていた。例えば、エラスムスはパリの詩人であり「人文科学教授」であったイタリアの人文主義者プブリオ・ファウスト・アンドレリーニと親密な友人となった。

この時期、エラスムスは排他的または過剰なアリストテレス主義やスコラ学に深い嫌悪感を抱くようになり、イギリスやスコットランドの貴族の子弟の家庭教師や付添いとして働き始めた。彼が卒業したという記録はない。

エラスムスは少なくとも三度イギリスに滞在した。その合間にはパリ、オルレアン、ルーヴェンなどで学んだ時期がある。

1499年、ウィリアム・ブラント (第4代マウントジョイ男爵)に招かれ、彼に同行してイギリスへ渡った。イギリスでの滞在は、ヘンリー8世治世下のイギリス思想界の指導者たちと生涯にわたる友情を築く上で実り多いものとなった。

1499年の最初のイギリス訪問中、彼はオックスフォード大学で学ぶか教えるかしたが、学位を取得した記録はない。エラスムスは特にジョン・コレットの聖書教授法に感銘を受けた。コレットはスコラ学よりも教会博士に近い方法を追求していた。人文主義者ジョン・コレットの影響で、彼の関心は神学へと向かった。コレットの思想の他の特徴でエラスムスに影響を与えた可能性のあるものとして、平和主義、改革志向、反スコラ主義、そして告解の秘蹟に対する牧会的な尊重がある。

これにより、イギリスからパリに戻った後、彼はギリシア語を intensively に学習し、より深いレベルで神学を研究できるようになった。

エラスムスは、後に修道士になることを検討していた若き法学生トマス・モアとも親友となった。モアの思想は14世紀フランスの神学者ジャン・ジェルソンの影響を受けており、その知性は強力な後援者であったジョン・モートン枢機卿(1500年没)によって培われた。モートンはイギリスの修道院改革を試みたことで有名であった。

エラスムスは、寛大な友人たちから学費のために十分な金銭を与えられ、ロンドンを去った。しかし、彼は友人たちから誤った法的な助言を受けていたため、イギリス税関の職員にすべての金銀を没収され、数ヶ月間続く夜の熱以外は何も残らなかった。

フランスとブラバント

イギリスへの最初の旅行の後、エラスムスは再び貧困の中でパリに戻り、学生のために『格言集』(Adagioラテン語)の編纂を始めた。その後、ペストから逃れるためにオルレアンへ移動し、さらにサン・ベルタン修道院(サン=トメール、1501-1502年)で半修道士的な生活、学術研究、執筆活動を行った。特に重要な影響を与えたのは、1501年にジャン・ヴィトリエという急進的なフランシスコ会士との出会いである。彼は過度な修道主義、儀式主義、断食に対するエラスムスの考えを強化し、エラスムスをオリゲネスに引き合わせた。

1502年、エラスムスはブラバントへ赴き、最終的にルーヴェンの大学に滞在した。1504年、彼はブラバント州の指導者たちによって、数少ない公開演説の一つを行うよう依頼された。これは美公フィリップ(ブルゴーニュ公であり、後にカスティーリャ王)に対する非常に長い正式な頌詞であった。前半は従来の過剰な賛辞であったが、後半は戦争の悲惨さ、中立と融和の必要性(隣国フランスとイングランドとの間で)、そして平和な統治者の素晴らしさ(真の指導者の勇気とは戦争をすることではなく、貪欲などを抑制することである)について強く論じた内容であった。これは後に『頌詞』(Panegyricusラテン語)として出版された。その後、エラスムスは1504年にパリに戻った。

2.3.2. イタリア滞在

1506年、エラスムスはイギリス国王の侍医の息子たちに同行し、家庭教師としてイタリアを経てボローニャへ向かった。途中でロレンツォ・ヴァッラの『新約聖書註解』(New Testament Notesラテン語)を発見したことは、彼のキャリアにおける重要な出来事であり、エラスムスが文献学を用いて新約聖書を研究するきっかけとなった。

1506年、彼らはトリノを通過し、エラスムスはトリノ大学から神学博士の学位(Sacra Theologiaラテン語)を37歳(または40歳)で取得する手はずを整えた。エラスムスは1年間ボローニャで家庭教師を務めた。冬には、教皇ユリウス2世が包囲していたボローニャに勝利して入場した際に、エラスムスもその場に居合わせた。

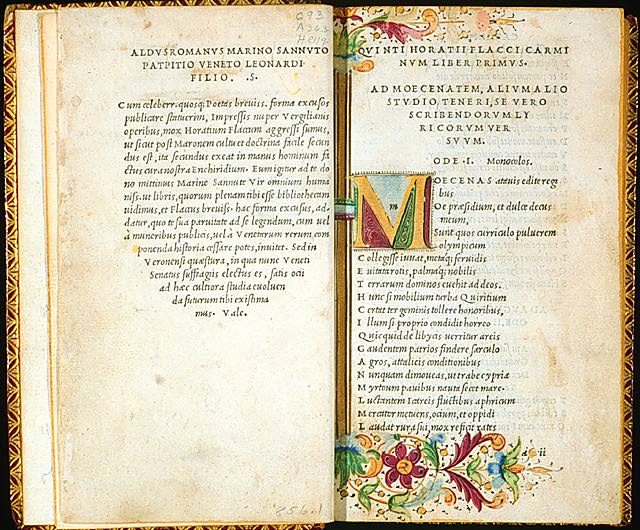

エラスムスはさらにヴェネツィアへ向かい、有名な印刷業者アルドゥス・マヌティウスのアルドゥス印刷所で『格言集』の増補版の作業を行い、どの写本を出版すべきかについて助言を与え、ギリシア語話者のアルドゥス「新アカデミー」(Neakadêmia現代ギリシア語)の名誉会員であった。アルドゥスからは、最終的な変更を加え、インクが乾き次第すぐに印刷されたページ校正をチェックし、修正するという、フロベン社で彼を生産的にさせた現場の作業方法を学んだ。アルドゥスは、エラスムスが他の誰よりも2倍の仕事をこなせると書いた。

1507年、彼の書簡によれば、彼はヴェネツィアの自然哲学者ジュリオ・カミーロと共にパドヴァで高度なギリシア語を学んだ。彼はスコットランドの貴族アレクサンダー・ステュアート (セント・アンドルーズ大司教)(24歳のセント・アンドルーズ大司教)の家庭教師兼護衛として、パドヴァ、フィレンツェ、シエーナを巡る仕事を得た。エラスムスは1509年にローマに到着し、いくつかの著名な図書館や枢機卿を訪れたが、イタリアの学者たちとの交流は予想よりも少なかった。

1509年、カンタベリー大司教ウィリアム・ウォーハムとマウントジョイ卿は、人文主義者によって教育された賢明で慈悲深い王(ヘンリー8世)が支配すると期待されるイギリスに彼を誘い戻した。ウォーハムとマウントジョイはエラスムスに旅費として10 poundを送った。スプリューゲン峠を経てアルプス山脈を越え、ライン川を下ってイギリスへ向かう旅の途中で、エラスムスは『痴愚神礼賛』の執筆を始めた。

2.3.3. 後期のヨーロッパ活動

1510年、エラスムスはモアのにぎやかな家に到着し、持病の回復のため寝たきりになりながらも、『痴愚神礼賛』を執筆した。この作品はベストセラーとなった。当時のモアはロンドンの副執事であった。

イタリアでの栄光ある歓迎の後、エラスムスは無一文で失業して帰国した。かつての友人や大陸の恩人たちとの関係は緊張し、教皇の戦争には辟易していたにもかかわらず、イタリアを離れたことを後悔した。通常、彼の書簡は膨大だが、この時期には「二つの失われた年」と呼ばれる空白期間があり、危険な、あるいは不満な意見の自己検閲のためかもしれない。彼は友人のアンドレア・アンモニオ(マウントジョイ卿のラテン語秘書、翌年にはヘンリー8世のラテン語秘書)と共にロンドンのオースティン修道院の敷地内の宿舎に滞在したが、家賃をめぐる修道士との意見の相違からトラブルになり、そこを出た。

彼は友人ジョン・コレットを助け、新たに設立されたセント・ポールズ・スクールのためにギリシア語の教科書を執筆し、教員を確保した。コレットが1512年に教会改革を求める悪名高い招集説教を行った際には、エラスムスも彼と連絡を取り合っていた。コレットの勧めで、エラスムスは『豊富なる様式』の執筆を開始した。

1511年、ケンブリッジ大学の総長であるジョン・フィッシャーは、エラスムスがレディ・マーガレット神学教授職に就く(またはそのための準備をする)よう手配したが、彼が実際にその職を受け入れたか、あるいは就任したかについては歴史家の間で意見が分かれている。彼はジェロームについて研究・講義を行い、ギリシア語を教えた。

エラスムスは1511年から1515年の間、主に大学で講義をしながらクイーンズ・カレッジに滞在した。慢性的な金銭不足にもかかわらず、彼はトマス・リナカーから3年間の集中的な昼夜を問わない学習によりギリシア語を習得し、友人たちに書簡で書籍や教師のための金銭を送るよう絶えず懇願した。

エラスムスは健康状態が悪く、特に暖房、清潔な空気、換気、隙間風、新鮮な食べ物、傷んでいないワインに気を配っていた。彼はイギリスの建物の隙間風について不平を述べた。彼はクイーンズ・カレッジが十分な良質のワインを提供できないことにも不平を言った(ワインはエラスムスが苦しんだ胆石のルネサンス期の薬であった)。クイーンズ・カレッジは16世紀においては珍しく人文主義を重視する機関であったため、クイーンズ・カレッジ旧図書館にはエラスムスの多くの初版が所蔵されており、その多くがこの時期に遺贈または購入によって取得されたもので、友人でありポーランドの宗教改革者ヤン・ワスキが署名したエラスムスの新約聖書翻訳も含まれている。

この時、モアは貧しい人々のための裁判官(マスター・オブ・リクエスト)であり、枢密顧問官でもあった。

フランドルとブラバント

エラスムスはブラバント滞在中に、何度かイギリスまたはイギリス領への短い訪問を行った可能性がある。1516年頃、エラスムスにとって幸いなことに、モアとカスバート・タンストールはブリュッセルまたはアントウェルペンに政府の任務で派遣された。モアは6ヶ月間、タンストールはそれより長く滞在した。彼らのサークルにはアントウェルペンのピーテル・ヒリスも含まれ、その家でトマス・モアはエラスムスの奨励を受けながら『ユートピア』(1516年出版)を執筆した。エラスムスは編集を手伝い、断片的な寄稿さえしたかもしれない。ケンブリッジ時代の旧友リチャード・サンプソンは、近隣のトゥルネー教区を運営する総代理であった。

1516年、エラスムスは神聖ローマ皇帝カール5世の名誉顧問官の職を受け入れ、年金10.00 万 USD以上が支給されたが、これはめったに支払われなかった。彼はまた、カールの弟である10代の将来の神聖ローマ皇帝フェルディナント1世の家庭教師も務めた。

1516年、エラスムスは彼の学術的なラテン語-ギリシア語の『Novum Instrumentum omne』の初版と注釈、ヒエロニムスの全集、そしてカールとフェルディナントのために『キリスト教君主の教育』(Institutio principis Christianiラテン語)を出版した。

1517年、彼は友人ヒエロニムス・ファン・ブスライデンの遺言により資金提供されたコレギウム・トリリンゲ(Collegium Trilingueラテン語)の設立を支持した。これはシスネロスのアルカラの三言語大学のモデルにならい、ヘブライ語、ラテン語、ギリシア語の研究のために設立された。ブラバントの元宰相で、現在はブルゴーニュの宰相であったジャン・ル・ソヴァージュに依頼され、エラスムスは『平和の訴え』を執筆した。

1517年、彼の親友アンドレア・アンモニオが汗かき病でイギリスで亡くなった。1518年、エラスムスはペストと診断されたが、危険にもかかわらず、フランドル人の友人であり出版者であったディルク・マルテンスのアントウェルペンの自宅で一ヶ月間看病され、回復した。

1518年までに、彼はパウルス・ボンバシウスに年収が15.00 万 USD以上を超え、さらに後援からの収入もあると報告した。1522年までに、彼の年収は20.00 万 USD以上であると報告した。

1520年、彼は金襴の陣にギヨーム・ビュデと共に参加した。これはおそらくトマス・モアやウィリアム・ウォーハムとの最後の会合となった。彼の友人、元教え子、そして古くからの文通相手は、新興の政治エリートであり、彼らと共にエラスムスも昇進していった。1524年までには、彼の弟子たちには、彼の言葉によれば、「(神聖ローマ皇帝)、イングランド王、フランス王、デンマーク王、ドイツのフェルディナント王子、イングランドの枢機卿、カンタベリー大司教、そしてイングランド、フランドル、フランス、ドイツだけでなく、ポーランドやハンガリーにも、数えきれないほどの君主、司教、学者、名誉ある人々」が含まれていた。

彼は1521年夏、ブリュッセル近郊のアンデルレヒトなど様々な場所に滞在した。

バーゼル (1521-1529)

1514年以降、エラスムスは定期的にバーゼルを訪れ、ヨハン・フローベンとの書籍印刷を調整した。彼はバーゼルの偉大な出版者ヨハン・フローベン、そして後にその息子ヒエロニムス・フローベン(エラスムスの代子)と永続的な関係を築き、合わせて200以上の著作を出版した。フローベン社は、専門家である学者校正者たちを擁し、彼らは輝かしいキャリアを築いていった。

フローベン社の事業に対する彼の最初の関心は、同社の『格言集』のフォリオ版(1513年)を発見したことによって喚起された。フローベン社の作品は、新しいローマン体(ブラックレターではない)やアルドゥス風のイタリック体、ギリシア語活字、そして余白や装飾的なイニシャルを用いた優雅なレイアウトで注目に値した。ハンス・ホルバイン(子)は、エラスムスの版のためにいくつかの木版のイニシャルを制作した。彼の多くの書籍の印刷は、アルザス人の友人でありギリシア語学者であったベアトゥス・レナヌスが監督した。

1521年、彼はバーゼルに定住した。彼はルーヴェンでの論争や敵意にうんざりしており、ルターとの論争にこれ以上巻き込まれることを恐れていた。彼はフロベン社の文芸監督となり、年金と利益配分と引き換えに、献呈文や序文を書いた。フロベン社の制作チームとは別に、彼は自身の住居を持ち、有能な家政婦、厩舎、そして最大8人の下宿人や有給使用人を抱えていた。彼らは助手、校正者、秘書、食事仲間、国際宅配人、介護者として働いた。彼の習慣として、地上階の窓際に座り、散歩する人文主義者たちと話すのを見たり、見られたりしやすくした。

フロベンとそのチームとの協力により、エラスムスが長年研究してきた新約聖書の文献学的注釈プロジェクト『アノテーションズ』(Annotationsラテン語)の範囲と野心は拡大し、軽く改訂されたウルガタ、ギリシア語本文、方法論に関するいくつかの啓発的な論文、そして大きく改訂されたウルガタも含まれるようになった。これらはすべて彼の『Novum Instrumentum omne』(Novum testamentum omneラテン語)としてまとめられ、ヨーロッパ中で海賊版が出回った。そして最終的に彼の増補版『パラフレーズ』が刊行された。

1522年、エラスムスの同胞であり、元教師(1502年頃)であり、ルーヴェン大学の友人であったアドリアヌス6世が予期せず教皇となった。アドリアヌス6世は6年間スペインの摂政(および大異端審問官)を務めていた。エラスムスやルターと同様、彼も共同生活兄弟団の影響を受けていた。彼はエラスムスをローマに誘おうとした。彼が多くのルター派の異論に応えようと望んだローマ・クーリアの改革は頓挫したが(部分的には聖座が破産していたため)、トレント公会議で再検討され、1523年に亡くなった。

ルターに対する民衆的で国家主義的な反応が勢いを増すにつれて、エラスムスが恐れ、ルターが距離を置いていた社会不安が顕在化し始めた。これにはドイツ農民戦争(1524年-1525年)、ドイツと低地諸国におけるアナバプテストの反乱、聖像破壊運動、そしてヨーロッパ全土での農民の過激化が含まれる。もしこれらが改革の結果であるならば、エラスムスはそれに巻き込まれなかったことに感謝した。しかし、彼はこの「悲劇」(エラスムスがこの問題をそう呼んだ)を始めたのは自分であると、ますます激しく非難されるようになった。

1523年、彼は貧困と失脚に苦しむ元アントウェルペンのラテン語秘書コルネリウス・グラフースに対し、新たに導入された異端審問から解放された際に財政的支援を行った。1525年、エラスムスの元教え子で、エラスムスの父の旧教会があったウールデンで奉仕していたヤン・デ・バッケル(ピストリウス)が、ネーデルラントで異端者として処刑された最初の司祭となった。1529年、彼のフランス語翻訳者であり友人であったルイ・ド・ベルカンが、ソルボンヌの神学者たちによって反ローマ異端者として有罪判決を受けた後、パリで火刑に処された。

フライブルク (1529-1535)

1529年初頭に、元助手であったヨハネス・エコランパディウスが主導する突然の激しい聖像破壊運動を伴う暴動が起こり、選挙で選ばれたカトリック市会議員が解任された。バーゼル市は1529年4月1日、カトリックのミサを最終的に禁止し、宗教改革を完全に採用した。

エラスムスは、バーゼルの他のカトリック司祭たち、アウグスティヌス・マリウス司教らと共に、1529年4月13日にバーゼルを離れ、船でカトリック大学都市フライブルクへ向かった。これは、元教え子であるオーストリア大公フェルディナント1世の保護下に入るためであった。エラスムスはトマス・モアに、当時の自身の虚弱な状態について多少劇的に書き送った。「彼らのような計画を容認するより、命を危険に晒す方がましだった。穏健な状態に戻る希望が少しでもあったからだ。」

1530年春、エラスムスは激しい痛みを伴う感染症、おそらく疔腫で3ヶ月間寝たきりとなり、彼には珍しく仕事ができないほどであった。彼はアウクスブルク帝国議会への出席を辞退した。これはアウクスブルク司教と教皇特使ロレンツォ・カンペッジョが彼を招待していたにもかかわらずである。彼は神学以外の理由で、カンペッジョとフィリップ・メランヒトンに対し、和解はもはや不可能であるという疑念を表明した。彼はカンペッジョに、「デウス・エクス・マキナのように神が突然現れ、人々の心を変えない限り、この途方もない悲劇から抜け出す道は見えない」と書き、後に「私を困らせるのは、彼らの教え、特にルターの教えそのものというよりも、福音を口実に、あらゆる点で私には不快な種類の人間が現れているという事実だ」と述べた。

彼は2年間、クジラの家の最上階に滞在し、その後別の賃貸料紛争の後、自分の家を買い取って改装し、そこへ学者/助手たちを寄宿生として迎え入れた。その中にはコルネリウス・グラフースの友人ダミアン・デ・ゴイスのような、迫害から逃れてきた者もいた。

彼の関節炎性痛風が進行したにもかかわらず、エラスムスは生産的な活動を続け、特に新たな大作である説教に関する手引書『エクレシアステス』と、死への準備に関する小著を執筆した。彼の家に5ヶ月間寄宿していたポルトガルの学者/外交官ダミアン・デ・ゴイスは、サーミ人の窮状やエチオピア教会に対するロビー活動を行い、エラスムスを海外宣教への意識をますます高めさせた。

トマス・ブーリンの驚くべき後援のもと、エラスムスはいくつかの重要な非政治的著作を執筆した。これには『詩篇22篇の三様の解説』(Ennaratio triplex in Psalmum XXIIラテン語)(1529年)、ルターに対抗する彼の教理問答書『信条の解説』(Explanatio Symboliラテン語)(1533年)が含まれ、これはフランクフルト・ブックフェアで3時間で完売した。また、『死への準備』(Praeparatio ad mortemラテン語)(1534年)は、エラスムスの最も人気があり、最も盗用された著作の一つとなる。

2.4. 死

体力が衰え始めたとき、彼は最終的にネーデルラント総督であったハンガリー女王マリア(元教え子フェルディナント1世とカール5世の妹)からの招きを受け、フライブルクからブラバントへ移住することを決意した。1535年、彼はバーゼルのフロベン出版社の敷地内へ戻り(エコランパディウスが亡くなり、宗教の私的な実践が可能になったため)、『エクレシアステス』などの最後の主要な作品の出版を進めたが、体はますます衰弱していった。

1536年7月12日、彼は赤痢の発作で亡くなった。「彼が生きた時代で最も有名な学者は、平和な繁栄と、名高く責任ある友人たちに囲まれて死んだ」。彼の友人であり伝記作家であるベアトゥス・レナヌスが記録した彼の最期の言葉は、どうやら「主よ、終わらせてください」(domine fac finemラテン語、これはメランヒトンと同じ最期の言葉である)であった後、「愛しき神よ」(Lieve Godオランダ語)であった。

彼はローマ・カトリック教会に忠実であり続けたが、伝記作家たちは彼を内部の人間と見なすべきか、外部の人間と見なすべきかで意見が分かれている。彼はカトリック教会の終油の秘跡を受けたかどうかは定かではない。当時の彼の死に関する報告書には、彼がカトリック司祭を求めたかどうかは記されていない。しかし、歴史家のヤン・ファン・ヘルヴァールデンによれば、これは外的なしるしは重要ではなく、重要なのは信者の神との直接的な関係であるというエラスムスの見解と一致する。ただし、ファン・ヘルヴァールデンは、「彼が儀式や秘跡を頭ごなしに否定したわけではなく、信仰と精神が神に調和していれば、司祭の儀式なしでも死にゆく者が救いの状態に達することができると主張した」と述べている。

彼はバーゼル大聖堂(かつての大聖堂)に盛大な儀式で埋葬された。プロテスタントの市当局は、驚くべきことに、彼の葬儀をエキュメニカルなカトリックのレクイエム・ミサとすることを許可した。

エラスムスは、自身の財産が修道会(シオン支部)や国家に reversion するのではなく、遺言を作成する許可を(オーストリア大公フェルディナント1世や皇帝カール5世から1530年に)受けていた。彼は約5000 florins(現代の価値で約50.00 万 USDから500.00 万 USD)という遺産を残し、その年間収入250 florins(約2.50 万 USDから25.00 万 USD)は貧しい人々への援助や学生の奨学金、あるいは結婚持参金として配分するよう指示した。彼は長年、約500冊の個人蔵書のほとんどをポーランドの人文主義者ヤン・ワスキに事前に売却していた。

彼自身は相続人または執行者としてボニファキウス・アマーバッハを指名し、約束された奨学金や貧しい人々への援助のための資金を配分するよう指示した。この基金からの受領者の一人には、後に聖書をラテン語とフランス語に翻訳し、西方キリスト教のカトリック、アナバプテスト、プロテスタント各派の断絶を修復するために働いた、貧しいプロテスタント人文主義者ゼバスティアン・カステリオーがいた。

友人たちの運命

1530年代、エラスムスの庇護者であったアロンソ・マンリーケ・デ・ララ異端審問総監が宮廷の信任を失い、自らの組織内で修道士神学者たちに権力を奪われると、スペインのエラスムス支持者にとって生活はより危険なものとなった。1532年、エラスムスの友人であるコンベルソのファン・デ・ベルガラ(シスネロスのラテン語秘書であり、コンプルテンセ多言語聖書の作業に携わり、ストゥニカによるエラスムス批判を出版した人物)がスペイン異端審問所に逮捕され、以前にもイグナティウス・デ・ロヨラを救出していたエラスムスの文通相手でもあるトレド大司教アロンソ3世フォンセカによって身請けされなければならなかった。

カトリックの聖職者階層には世代交代があった。1530年、改革派のフランス人司教ギヨーム・ブリソンネが死去した。1532年には、彼が長年慕ってきたイギリスの首座主教ウィリアム・ウォーハムが老齢で亡くなった。彼が「無比にして取り返しのつかない恩人」と呼ぶウォーハムについて、エラスムスはチャールズ・ブラントの息子に感動的な書簡を送った。同様に、枢機卿ジル・ド・ヴィテルボやスイスの司教フーゴ・フォン・ホーエンランデンベルクも死去した。1534年には、彼が信頼していなかった庇護者クレメンス7世(「無情なクレメンス」と呼ばれた)が亡くなり、彼の最近のイタリアの同盟者であるカエタン枢機卿(次期教皇の最有力候補であった)も死去し、古くからの同盟者であったロレンツォ・カンペッジョ枢機卿も引退した。

友人たちの死(1533年にピーテル・ヒリス、1534年にウィリアム・ブラント、1536年初頭にアラゴン王女キャサリン)が増えるにつれて、ルターや一部のルター派、そして有力なカトリック神学者たちがエラスムスへの個人的攻撃を再開したため、彼の書簡は、健康状態にもかかわらず、平穏なフライブルクから移住することを検討する中で、友情の状態や安全に関する懸念にますます焦点を当てるようになった。

1535年、エラスムスの友人であるトマス・モア、ジョン・フィッシャー司教、そしてブリジット会の修道士リチャード・レイノルズ (殉教者)は、かつて少年時代に出会ったエラスムスとモアが会ったヘンリー8世によって、親ローマ派の反逆者として処刑された。病気にもかかわらず、エラスムスはモア(とフィッシャー)の短い匿名伝記『誠実な解説』(Expositio Fidelisラテン語)を執筆し、フロベン社がダミアン・デ・ゴイスの勧めで出版した。

エラスムスの時代以降、彼の多くの翻訳者たちは、イギリス国教会、カトリック、改革派の宗派主義者や独裁者たちの手によって同様の運命をたどった。これにはマーガレット・ポール、ウィリアム・ティンダル、ミシェル・セルヴェが含まれる。その他、カール5世のラテン語秘書フアン・デ・バルデスのように、亡命して自らの地で亡くなった者もいた。

エラスムスの友人であり協力者であったカスバート・タンストール司教は、エリザベス1世のもとで首長令への宣誓を拒否したために、最終的に投獄されて死去した。エラスムスの文通相手であり、彼がパリとケンブリッジで十代の学生時代から知っていたスティーブン・ガーディナー司教は、後にプロテスタント主義を妨害したとしてエドワード6世のもとで5年間ロンドン塔に投獄された。ダミアン・デ・ゴイスは72歳でポルトガル異端審問所によって裁かれ、ほとんど独房に監禁され、最終的に修道院へ追放され、釈放後に殺害された可能性もある。彼の秘書ジルベール・クザンは、ピウス5世の個人的な命令で逮捕された直後、66歳で獄死した。

3. 思想と哲学

ヨハン・ホイジンガのような伝記作家は、エラスムスの多くの信念と彼の初期の経歴との間によく関連性を見出している。例えば、結婚状態と適切な結婚に対する尊重、司祭の結婚の支持、女性の結婚の機会改善への関心、無思慮な規則(特に修道院の食事規則)への反対、参加者にとって教育を魅力的なものにするという願望、古典言語への関心、貧困と精神的な絶望への恐怖、学問や労働をせずに乞食をする修道士への嫌悪、権威者から直接管理されることへの嫌悪、信徒主義、権威を持つ者がその責任を負うべきという必要性、慈悲と平和の重視、不必要な戦争、特に貪欲な君主間の戦争への怒り、死の自覚などである。

3.1. 思考様式

エラスムスは独特な思考様式を持っていたと、あるカトリックの歴史家は示唆している。それは、知覚においては広範で、判断においては機敏で、その皮肉においては混乱をもたらし、「人間繁栄への深く永続的な献身」を伴っていたという。「あらゆる分野において、彼の視点は本質的に牧会的なものであった」。

エラスムスは、一貫性や体系性を持たないものの、極めて重要な思想家であったとされている。特に、個別から一般への過度な拡張を避ける傾向があった。それにもかかわらず、彼は牧会神学的、修辞的神学者として、文献学的かつ歴史的なアプローチで聖書を解釈し、形而上学的なアプローチではなく、真剣に受け止められるべきである。彼にとって、「教義学はそれ自体として存在するのではなく、一方では聖書解釈、他方では道徳的行動として現れる場合にのみ意味を持つ」。そして彼は「文字通りの意味と比喩的な意味」に関心を持っていた。フランスの神学者ルイ・ブアイエは、「エラスムスは、誤解を疑うような聖書解釈からは何の教訓も得られない人々の一人であった」とコメントした。

ある神学者は「エラスムスは誰の期待も完全に満たさず、自分自身だけを満足させた」と書いた。彼は穏健で、分別があり、批判的であるときや極端なものを嘲笑するときでさえ建設的であると言われてきたが、異端の誹謗中傷に対しては神経質であった。

3.2. 表現様式

3.2.1. 皮肉

エラスムスはしばしば非常に皮肉な表現を用いた。特に彼の書簡においてその傾向が顕著であり、そのため文字通りに受け取ると、皮肉が込められている場合と異なる解釈をされることがあった。

- ウルリヒ・フォン・フッテンは、エラスムスが秘密裏にルター派であると主張したが、エラスムスは彼に対し、自分の公開書簡の皮肉を十分に読み取れていないとたしなめた。

- 対立する学者J.W.ウィリアムズは、エラスムスのアンドレア・アンモニオ宛の書簡「すべてのことにおいて、あなた自身の利益を基準とせよ」が、エラスムスに同情的な人々が主張するように、明白な冗談であったことを否定している。

- エラスムスがヨハン・ロイトリンの迫害について述べた「もしユダヤ人を憎むことがキリスト教的であるならば、我々は皆ここで十分にキリスト教徒である」という警句は、テオドール・ドゥンケルグルーンやハリー・S・メイによって、そのような憎悪を肯定するものとして文字通りに解釈されている。しかし、別の見方では、それは皮肉的であり、挑戦的なものであったと捉えられる。

彼はしばしば対話形式を用いて物議を醸す主題について論じ、直接自分に帰属するような明確な発言を避けた。マルティン・ルターにとって、彼は「ウナギ」のように滑らかで、回避的で、捕まえられない存在であった。

3.2.2. 豊富さ

エラスムスの文学理論である「豊富さ」(copiousness英語)は、豊かな格言、類推、比喩、象徴的な表現の大量の蓄積を是認する。これは(蓄積された知識を持つ教育された人々の間では)複雑な思想を圧縮して伝えることを可能にするが、現代の感性からすると、一部はステレオタイプを助長する可能性もある。

- エラスムスの広範な格言集である『格言集』は、彼と彼の同時代人がその後広く習慣的に使用する語彙を確立した。哲学者ハインツ・キンメルレによれば、エラスムスとルターの自由意志論争に関する多くの箇所を適切に理解するためには、エラスムスの『格言集』で与えられた様々な格言の解説を知る必要がある。

- エラスムスが「ユダヤ教」について書くとき、彼は最も頻繁に(常にではないが)ユダヤ人を指しているのではなく、むしろ彼の時代のカトリック信者、特に修道生活を送る人々の中で、第二神殿期のユダヤ教に例えて、内面的な敬虔さよりも過度な外面的な儀式を誤って推進する人々を指していた。

- 「ユダヤ主義とは、ユダヤ人の不信心を指すのではなく、食べ物、断食、衣服のような外面的な事柄に関する規定を指す。これらはある程度、ユダヤ人の儀式に似ている」。

- エラスムスがスペインの修道士たちに「ユダヤ化している」と反論したのは、スペイン異端審問における一部の修道士がコンベルソに対する致命的な迫害において顕著な役割を果たしていたことを考えると、特に鋭く大胆なものであったかもしれない。

テレンス・J・マーティンは、「エラスムス的なパターン」として、読者によって想定される「他者」(トルコ人、ラップランド人、インド人、アメリカ先住民、ユダヤ人、さらには女性や異端者)が、「キリスト教文化の失敗を露呈し、批判するための対照物を提供する」と指摘している。

- 1518年にジョン・フィッシャーに宛てた書簡で、エラスムスは次のように書いた。「君主たちの狡猾さとローマ・クーリアの厚顔無恥はこれ以上ない。そして、庶民の状態はまもなく、オスマン帝国の暴政の方がましだとさえ思われるようになるだろう。」

- 『トルコ人との戦争について』において、エラスムスは「トルコ人を殺すべきであって、人間を殺すべきではない」と擬人化して述べた。続けて「もし本当にトルコ人を排除したいのなら、まず私たちの心からもっと忌まわしいトルコ人の種を追い出すべきだ。それは貪欲、野心、権力欲、自己満足、不敬虔、浪費、快楽主義、欺瞞、怒り、憎悪、嫉妬である」。

3.3. 平和主義と戦争観

平和、平和的であること、そして平和を築くことは、家庭から宗教、政治に至るあらゆる領域において、エラスムスのキリスト教徒としての生き方に関する著作や彼の神秘主義神学の中心的特徴であった。「我々の宗教の総体は平和と一致である」。キリスト降誕の際、「天使たちは戦争の栄光を歌わず、勝利の歌でもなく、平和の賛歌を歌った」。

エラスムスは絶対的な平和主義者ではなかったが、政治的平和主義と宗教的融和主義を推進した。融和主義に関する注目すべき著作には、『調和について』(De Concordiaラテン語)、『トルコ人との戦争について』(De bello Turcicoラテン語)、『キリスト教君主の教育』、『教会の調和の回復について』(De Restauratione Ecclesiae Concordiaeラテン語)、そして『平和の訴え』などがある。エラスムスの平和構築の教会論は、教会の権威が、可能な限り排除的でない形で、好ましくは最小限の教義の発展によって宗教的紛争を解決する神聖な権限を持つと主張した。

『平和の訴え』では、平和の女神が、平和がキリスト教徒の生活の中心であり、キリストを理解するための鍵であると主張する。

{{blockquote|「私はあなた方に私の平和を与える、私はあなた方に私の平和を残す」(ヨハネ14:27)。彼が民に残すものを聞くか?馬でも、護衛でも、帝国でも、富でもない。では何か?彼は平和を与え、平和を残す。友人との平和、敵との平和を。|source=エラスムス『平和の訴え』}}

ある歴史家は彼を「16世紀の平和教育と平和文化の先駆者」と呼んだ。エラスムスの平和構築への強調は、歴史家ジョン・ボッシィが(イーモン・ダフィーが要約するように)述べる中世の信徒の霊性の典型的な関心事を反映している。「中世キリスト教は、本質的に暴力的な世界における平和の創造と維持に関心があった。『キリスト教』とは、中世ヨーロッパにおいて、イデオロギーでも制度でもなく、信仰者の共同体を意味し、その宗教的理想--絶えず熱望されたがめったに達成されなかった--は平和と相互の愛であった」。

戦争

歴史家たちは、「対立への言及はエラスムスの著作を赤い糸のように貫いている」と書いている。エラスムスは子供の頃に戦争を経験し、特にキリスト教徒の王たち、すなわち兄弟であるべきなのに戦争を始めない者たちの間の戦争を懸念していた。これは彼の著書『キリスト教君主の教育』のテーマである。彼の『格言集』には「戦争は経験したことのない者にとって甘い」(Dulce bellum inexpertisラテン語)というピンダロスのギリシア語からの格言が含まれている。

彼は金襴の陣を推進し、その場に立ち会った。彼の広範な書簡は、しばしば平和構築の問題に関連していた。彼は、教会が仲裁と調停によって平和を築く上で重要な役割を果たすと考え、教皇の職務は暴君的な君主や司教を抑制するために必要であると考えた。

彼は正戦論の実用的な有用性と濫用について疑問を呈し、正当な戦争は、やむを得ない最後の手段として避けられない場合にのみ行われるべきであり、「正当な戦争は、最後の手段として避けられない場合にのみ行われるべきである」とさらに限定した。敗北は、最後まで戦うよりも耐え忍ぶべきであるとされた。彼の『格言集』では、「正義の戦争よりも不利な平和の方が良い」と議論している。これはキケロとジョン・コレットの「不正な平和は最も正義の戦争よりも良い」に由来する。膨張主義は正当化されなかった。戦争のための税金は、貧しい人々への負担を最小限に抑えるべきである。彼は扇動がしばしば抑圧の原因となるため、それを非常に嫌った。

エラスムスは、当時のヨーロッパの重要な君主たち、中には教会の君主も含まれる、好戦的なやり方を非常に批判していた。彼はこれらの君主たちを腐敗し、貪欲であると描写した。エラスムスは、これらの君主たちが「国民を疲弊させ、抑圧することを目的としたゲームで共謀している」と信じていた。彼は友人であるトマス・モア、ベアトゥス・レナヌス、アドリアヌス・バルランダスに送った書簡でこの問題についてより自由に語った。彼の批判の特定の標的は、マクシミリアン1世であり、彼はマクシミリアン1世がネーデルラントとヘルダーラントとの平和条約締結を妨げたこと、そして国民から金を搾り取るために戦争を引き起こす他の計画を非難した。

彼は、1527年のポーランド王ジグムント1世のように、力のある地位にありながら隣国と平和交渉を行った君主たちに祝辞と賛辞の書簡を送り、それを出版するというアプローチをとった。

エラスムスは、オスマン帝国を倒すことができるとされる「普遍的君主」という構想に「絶えず一貫して」反対した。そのような普遍主義は「既存の政治的多元性よりも紛争を減らすという約束を持たなかった」。代わりに、彼は世俗と精神の両方の君主間の協調を主張した。精神的な君主は、その仲裁と調停によって「政治的多元性を脅かすのではなく、その擁護者として行動する」と彼は述べた。

3.4. 宗教的寛容と多元主義

エラスムスは、自由意志論の序文で、彼自身の融和的な性格を「生まれつきの秘密の傾向」と述べた。この傾向は、懐疑主義者の見解でさえも、不寛容な主張よりも好ましいと感じさせるほどであった。ただし、彼は無関心な事柄と、聖書に明確に記されていることや教会の権威によって絶対的に命じられていることとは厳密に区別した。調和は統一と同意を要求した。エラスムスは反宗派主義的であると同時に非宗派主義的であった。愛の法に従うためには、私たちの知性は謙虚で友好的でなければならない。彼は争いを「世俗的で、獣的で、悪魔的である」と呼び、教師やその信奉者を拒否する十分な理由であるとした。メランヒトンの見解では、エラスムスは信仰ではなく慈善を教えた。エラスムスの神学におけるキリスト教徒の調和の中心性は、マルティン・ルターや、例えば後のイギリスのピューリタンが、(プロテスタントの)真理が自然に不和と対立を生み出すと主張したことと対照的であった。

エラスムスのいくつかの著作は、個人的な意見に対する宗教的寛容とエキュメニズムの基礎を築いた。例えば、『自由意志論』でマルティン・ルターの特定の意見に反対する中で、エラスムスは、宗教的論争者はその言葉遣いにおいて節度を持つべきであると述べた。「なぜなら、この方法によって、あまりにも多くの議論の中で失われがちな真実が、より確実に認識されるかもしれないからである」。ゲーリー・レマーは、「キケロと同様に、エラスムスは、対話者間のより調和のとれた関係によって真実が促進されると結論付けている」と書いている。

ロレンツォ・カンペッジョ枢機卿への書簡で、エラスムスは外交的に寛容を訴えた。「もし宗派が一定の条件のもとで許容されるならば(ボヘミア人がそう主張するように)、それは確かに重大な不幸ではあるが、戦争よりも耐えられるだろう」。しかし、対立と流血を避けることへの同じ献身は、(反教皇主義的な)宗派に加わる誘惑に駆られる人々にも示されるべきであった。

{{blockquote|「おそらく、悪しき支配者は時には許容されるべきである。我々は、彼らが占めていると思う場所の記憶に、ある程度の敬意を払うべきである。彼らの称号には、我々に対してある程度の主張がある。もし治療法が病気よりも悪くなる可能性が本当にあるならば、事態を正そうとすべきではない。」|source=エラスムス『アルキビアデスのシレノス』(1517年)}}

異端と扇動に対する見解

エラスムスは、ルターとその支持者たちを異端の告発から守る初期の試みに携わっていた。エラスムスは『信仰の異端審問』(Inquisitio de fideラテン語)を書き、ルター派(1523年時点)が正式には異端ではないと述べた。彼は、一部の神学者たちが大学や異端審問で自らの見解を強制するために、すぐに異端だと叫ぶ傾向に抵抗した。

エラスムスにとって、罰せられるべき異端とは、キリストに関する本質的な教義に(すなわち冒涜を伴って)、悪意、堕落、頑固さをもって、分裂的、危険、かつ公然と扇動する行為を伴うものであった。テオドロス・ストゥディテスと同様に、エラスムスは私的な、あるいは平和的な異端、あるいは本質的でない事柄に関する異議に対しては死刑に反対した。「病人を治す方が、殺すよりも良い」。教会は信者を守り、異端者を改宗させ、あるいは癒す義務がある。彼はイエスの毒麦のたとえを引用した。

エラスムスの平和主義には、戦争を引き起こす扇動に対する強い嫌悪が含まれていた。

{{blockquote|「この(改革)運動の指導者たちが、もしキリストが彼らの目標であるならば、悪徳だけでなく、あらゆる悪の兆候さえも慎み、福音に少しもつまずきを与えず、許される行為であっても、それが適切でないとすれば、入念に避けるべきであった。何よりも、あらゆる扇動に警戒すべきであった。」|source=エラスムス『マルティン・ブーサーへの書簡』}}

エラスムスは、流血と戦争を防ぐために、暴力的な扇動者に対する死刑を容認した。彼は、国家が公共秩序にとって必要な危険な人物(異端者であろうと正統派であろうと)を処刑する権利があることを認めた。しかし(ノエル・ベダなどに宛てて)アウグスティヌスが暴力的であったドナトゥス派の処刑に反対していたことを指摘した。ヨハネス・トラップマンは、エラスムスがアナバプテストを弾圧することを支持したのは、彼らが為政者の言うことを聞かないことと、ミュンスターの反乱における犯罪的な暴力のためであり、彼らのバプテスマに関する異端的な見解のためではないと述べている。このような国家権力への譲歩にもかかわらず、エラスムスは宗教的迫害は不適切である(効果がない)として、依然として異議を唱えることができると示唆した。

外部者(ユダヤ人、トルコ人、奴隷など)に関する見解

彼の政治的著作のほとんどは、キリスト教圏内の平和に焦点を当てており、ほぼヨーロッパにのみ限定されていた。1516年、エラスムスは、「キリスト教徒の君主の役割は、異教徒でない限り誰もよそ者と見なさず、異教徒に対してさえ危害を加えないことである」と書いた。これは、外部者を攻撃しないこと、彼らの富を奪わないこと、彼らを政治的支配下に置かないこと、強制改宗をしないこと、彼らとの約束を守ることを意味する。

彼自身の時代と同様に、エラスムスはユダヤ教とイスラム教を、キリスト教から分離した宗教ではなく、キリスト教の異端(したがって正統派キリスト教の競争相手)と見なし、後者には包括的な用語である「半キリスト教徒」を用いた。

しかし、彼の著作における反ユダヤ主義的および反イスラム的偏見の程度と性質については、学術的な意見が大きく分かれている。歴史家ネイサン・ロンは、彼の著作がその含意において過酷で人種差別的であり、イスラムに対する軽蔑と敵意を持っていると結論付けている。

トルコ人

晩年の10年間、彼はオスマン帝国との戦争に関する公共政策論争に加わった。当時、オスマン帝国は西ヨーロッパに侵攻しており、特に彼の著書『トルコ人との戦争について』(1530年)では、教皇レオ10世が以前の数十年間に新たな十字軍による攻撃を推進していたことを「無謀で過剰」であると批判した。エラスムスは、侵攻するトルコ人が退廃したキリスト教圏に対する神の裁きであるというルターのレトリックを再構築したが、ルターのような宿命論は持ち込まなかった。エラスムスは、西欧の指導者たちを王国を脅かす偽善者であると非難しただけでなく、第五ラテラン公会議ですでに決定されていた対策を再構築した。それは、オスマン帝国の脅威に対するいかなる攻撃的戦争の前に、ヨーロッパの分裂した指導者たちによる、反拡張主義的な道徳改革が必要な統一的政治的ステップであり、もし誠実に行われるならば、内戦と外国との戦争の両方を防ぐかもしれないものであった。

ユダヤ人

エラスムスは、イエス、パウロ、そして初期教会の知的環境に対する、排他的にヘブライ語の影響よりも、むしろ強いヘレニズムの影響を認識し、擁護した。「キリスト教の教会が旧約聖書をあまりにも重視しなければよいのだが!」エラスムスにとって、「神の異なる書物に割り当てるべき相対的な重要性」は、「(キリストの)知識に多かれ少なかれ直接的に導くか」によって決まり、新約聖書、特に福音書に優先順位が置かれた。「エラスムスにとって、ユダヤ教は時代遅れであった。ヨハン・ロイトリンにとっては、ユダヤ教の何かがキリスト教にとって継続的な価値を持っていた。」彼が唯一出版したユダヤ教の書物は、1世紀のヘレニズム・ユダヤ教の『理性による統治について』、より一般的には『マカバイ記4章』の緩やかな翻訳であった。

エラスムスの遍在する反儀式主義は、割礼、食物、特定の祝日に関する初期教会の議論を、アンティオキアにおける初期のユダヤ系キリスト教徒による文化的な排他主義の現れとして扱った。

ピコ・デラ・ミランドラからヨハン・ロイトリンまで、多くの人文主義者がユダヤ神秘主義に興味を持っていたが、エラスムスはそれを嫌うようになった。「私は彼らを最も退屈な作り話に満ちた民族だと見ている。彼らはタルムード、カバラ、テトラグラマトン、光の門、言葉、言葉、言葉、とあらゆるものに一種の霧を広げている。私はスコトゥスとキリストが混ざり合うよりも、彼らのそのような屑と混ざり合う方がまだましだ。」

彼の『ローマ書パラフレーズ』で、エラスムスはパウロとして、終末の時に「すべてのイスラエル人が救済され」、キリストをメシアとして受け入れるだろうという「秘密」を表明した。「たとえ今、彼らの一部がそこから離れていても」。

いくつかの学者は、エラスムスのコメントが神学的な反ユダヤ主義を超えて、反ユダヤ主義的な政策のある程度の肯定や中傷にまで及ぶ事例を指摘しているが、これについては議論がある。

奴隷

奴隷制について、エラスムスは彼に特徴的な方法で、それを暴政という主題の下で軽く扱った。キリスト教徒は暴君であってはならず、奴隷所有はそれを必要とした。しかし、特に他のキリスト教徒を支配者として持つべきではないと彼は考えた。エラスムスは他にも奴隷制に対する断片的な議論をいくつか持っていた。例えば、不正な戦争で捕らえられた人々を奴隷にすることは正当ではないとした。しかし、奴隷制は彼が深く関心を持った主題ではなかった。しかし、「自然はすべての人を自由につくった」(そして奴隷制は強要された)という彼の信念は、アリストテレスの自然的奴隷論を拒否するものであった。

政治

エラスムスは、君主が人民の同意を得て統治するという考えを推進し、特に彼の著書『キリスト教君主の教育』(そしてトマス・モアを通じて『ユートピア』)でそれを強調した。彼は、入国する支配者がその義務を公式に告げられ、歓迎されるブラバントの慣習の影響を受けていたかもしれない。例えば、歓喜の入城は一種の契約であった。君主制は絶対的であってはならない。「暴政に陥るのを防ぐために、貴族制と民主主義を組み合わせることで抑制され、希薄化されるべきだ」と彼は述べた。同じ考慮事項が教会の君主にも適用された。

エラスムスは、人民からの愛を持たず、追従者に囲まれ、忠誠や平和を期待できない暴君と、キリスト教の君主を対比した。エラスムスの見解には、人民が暴君を排除できるという考えが暗黙のうちに含まれていたかもしれないが、これを明示的に主張すれば、扇動や反逆罪で重罪を負う可能性があった。エラスムスは通常、自身の政治的議論を、神学の師としての彼の職務として、キリスト教徒による、あるいはキリスト教徒間の個人的な信仰と道徳として表現できる範囲に限定した。

3.5. 教会改革への視点

3.5.1. 個人的な改革

エラスムスは、秘跡とその影響に対する適切な態度という観点から、改革プログラムの多くを表現した。特に、過小評価されていた洗礼と結婚の秘跡(『キリスト教徒の結婚の制度について』を参照)を、出来事というよりも召命と見なした点である。また、神秘的な聖体、実際的な告解、危険な終油の秘跡(『死への準備について』を執筆)、そして司教の下での司祭の説教の義務(『説教師』を参照)などである。歴史家たちは、エラスムスが、聖書を読み込むことの利点を、秘跡的な観点から称賛したことを指摘している。

秘跡

宗教改革の試金石は秘跡の教義であり、この問題の核心は聖体の遵守であった。エラスムスは、バーゼルのヨハネス・エコランパディウスが率いるサクラメンタリストたちが、エラスムスが自分たちと同様の意見を持っていると主張し、彼を分裂的で「誤った」運動に引き入れようとしていることを懸念していた。1529年にバーゼルで最終的にミサが禁止されると、エラスムスは他の追放されたカトリック聖職者と同様に、直ちにその都市を去った。

1530年、エラスムスは11世紀の異端者トゥールのベレンガリウスに対する正統派の論文アルジェリウスの新しい版を出版した。彼は献呈の辞を加え、聖体における奉献後のキリストの体の現存、一般に全実体変化と呼ばれるものに対する自身の信仰を肯定した。しかし、エラスムスは全実体変化のスコラ哲学的な定式化は言葉を限界まで引き延ばしていると感じた。

全体として、エラスムス自身が著者である彼が関心を持った奇跡的な真の変化は、パンの変化よりも、謙虚な参加者の内面の変化であった。エラスムスは秘跡についていくつかの注目すべき牧会的な書物やパンフレットを執筆したが、常に儀式や形式を透視し、その本質を見つめようとした。

- 結婚と賢明な結びつきについて

- 告解の準備と牧会的な励ましの必要性

- 死への準備と恐怖を和らげる必要性

- 司教の下での司祭の説教の義務の訓練と支援

- 洗礼と、信者が自分たちのために立てられた洗礼の誓願を自ら受け入れる必要性

3.5.2. カトリック改革

3.6. 哲学

エラスムスは哲学史において問題のある立場にいる。彼を哲学者と呼ぶべきか否かという点である。実際、彼を神学者と見なすべきかどうかも疑問視されている。エラスムス自身は、哲学者というよりも修辞学者(修辞学は論理学が確実性を提供できない問題について、最も真実らしいものを見つける議論の芸術)または文法学者であると見なしていた。彼は特に風刺家で修辞学者であるルキアノスの影響を受けていた。エラスムスの著作は、「知的文化を、物事に関する論理的論争から、テキスト、文脈、言葉に関する論争へと移行させた」。

3.6.1. 古典

エラスムスは、多くの古典哲学者の言葉、思想、モチーフをキリスト教のテーマの議論に用いてシンクレティズムを実践した。学者たちは、彼の思想の側面を、様々な形でプラトン主義(二元論)、キュニコス派(禁欲主義)、ストア派(アディアフォラ)、エピクロス主義(アタラクシア、徳としての快楽)、実在論/非意志主義、そしてイソクラテス的(修辞学、政治教育、混交主義)と特定している。しかし、彼のキリスト教化されたエピクロス主義は彼自身のものと見なされている。

エラスムスは、ある種の認識論的懐疑主義(キケロ主義的であり、デカルト的ではない)に共感していた。

{{blockquote|懐疑主義者とは、何が真実で何が偽であるかを知ることに無関心な者ではなく......最終的な決定を安易に下したり、自分の意見のために死ぬまで戦ったりせず、むしろ他の誰かが確実だと認めることを蓋然的だと受け入れる者である......私は懐疑主義から、聖書に述べられていることや、教会の権威によって我々に伝えられたことは明示的に除外する。|source=エラスムス}}

歴史家カーク・エッセリーは、エラスムスが初期の著作から晩年の著作に至るまで、「ストア派をその強硬な立場とアパテイアの提唱において、特に非キリスト教的であると定期的に非難していた」と指摘している。彼にとって、温かい愛情と適切に燃えるような心は、人間の誠実さの不可欠な要素であった。しかし、歴史家ロス・ディーリーは、エラスムスが他の「倒錯した感情」を非難することにストア派のルーツを見出している。

エラスムスは人間の三部構成について書いた。魂は自由意志の座である。

{{blockquote|肉体は純粋に物質的である。霊は純粋に神聖である。魂は...肉体の誘惑に抵抗するか屈するかによって、両者の間で前後に揺れ動く。霊は私たちを神とし、肉体は私たちを獣とし、魂は私たちを人間とする。|source=エラスムス}}

神学者ジョージ・ファン・クーテンによれば、エラスムスは「プラトンの『饗宴』とヨハネによる福音書の類似点を初めて指摘した」現代の学者であり、それは『エンキリディオン』で最初に、その後『格言集』で述べられ、他の学者の関心に400年先行している。

3.6.2. スコラ哲学批判

{{blockquote|エラスムスは虚弱な体に形而上学的な骨を持たず、スコラ神学の哲学的関心には真の感情を抱いていなかった。|source=ルイス・W・シュピッツ}}

彼は通常、アリストテレスに見られる形而上学、認識論、論理学の哲学、特にトマス・アクィナス以降の学派(スコラ学者)のカリキュラムと体系的な方法、そして彼が彼らの冷淡で非生産的なアリストテレス主義と見なすものを避けた。「アリストテレスとキリストに何の関係があるのか?」

{{blockquote|彼らは聖書のどんな文章でも、まるで蝋の鼻のように扱って、自分の利益に最も都合の良い形にこねくり回すことができる。|source=『痴愚神礼賛』}}

エラスムスは、学者がキリスト教の一致に対する侵害として哲学的派閥主義を避けるべきだと考え、「全世界をキリスト教化する」ために努力すべきだと述べた。実際、エラスムスは、スコラ哲学が参加者を即時的な道徳への適切な焦点から逸らすものだと考えた。彼は、「経験のない者にとっては甘い」と述べた。そして、「彼らがプラトン主義者を注釈から排除することで、啓示の美しさを窒息させている」と付け加えた。「彼らはアリストテレスで膨らんだ風船のような者たちで、理論的な定義、結論、命題で満たされたソーセージのようだ」。

それにもかかわらず、教会歴史家エルンスト・コールスは、エラスムスが過度のアリストテレス主義に懐疑的であったにもかかわらず、彼の思想とトマス・アクィナスの思想にはある種の近さがあると述べている。エラスムスは個人的にアクィナスの『神学大全』、『黄金の連鎖』、そしてパウロ書簡の注釈を所有していた。

3.6.3. 『キリストの哲学』(Philosophia Christi)

{{rquote|right|異教の世界で勇敢に行われ、見事に語られ、巧みに考えられ、勤勉に伝えられたすべてのものは、キリストが彼の社会のために準備されたものであった。|source=エラスムス『反蛮族論』}}

(同時代のイタリア人クリュソストム・ヤヴェッリの『キリスト教哲学』(Philosophia Christianaラテン語)とは混同しないこと。)

エラスムスは古代哲学を神学的かつ修辞的にアプローチした。その価値は、古典哲学がキリストの独自の教え(特に山上の垂訓)をどのように予言し、説明し、拡大したかという点にあった。これが『キリストの哲学』(philosophia Christiラテン語)である。

{{blockquote|キリストの教えの大部分は、特にソクラテス、ディオゲネス、エピクテトスといった一部の哲学者にも見られる。しかしキリストはそれをはるかに完全に教え、より良く実証した。|source=エラスムス『パラクレシス』}}

実際、キリストは「哲学そのものの父であった」(『反蛮族論』)。

有用な「哲学」は、実践的かつ道徳的なものに限定される(あるいは再定義される)必要があった。

{{blockquote|「哲学者」とは弁証術や科学に長けた者ではなく、幻想的な外観を拒否し、揺るがずに真実で善なるものを探し求め、それに従う者を意味することを理解しなければならない。哲学者であることは、実際にはキリスト教徒であることと同じであり、用語が違うだけである。|source=エラスムス『反蛮族論』}}

『エンキリディオン』、『キリスト教君主の教育』、『対話集』などの著作において、エラスムスは自身の『キリストの哲学』の概念を展開した。これは、精神的・倫理的・社会的・政治的・法的哲学として捉えられたイエスの教えに従って生きる人生を指す。

{{blockquote|天の教師キリストは地上に新しい民を築いた。...欺瞞のない目を持つこの民は、悪意も妬みも知らない。自ら自由意志で去勢し、肉体の中にありながら天使の生活を目指す彼らは、不純な肉欲を知らない。彼らは離婚を知らない。なぜなら、どんな悪にも耐え、善に変えるからだ。彼らは誓いを立てない。なぜなら誰も信用せず、誰も欺かないからだ。彼らは金銭欲を知らない。なぜなら彼らの宝は天にあるからだ。空虚な栄光に痒みを感じない。なぜなら彼らはすべてのことをキリストの栄光に帰するからだ。...これらは私たちの創始者の新しい教えであり、いかなる哲学の学派もこれまでに生み出したことのないものである。|source=エラスムス『真の神学の方法』}}

哲学者エティエンヌ・ジルソンの要約によれば、「彼が追求する非常に具体的な目標は、ギリシア哲学をキリスト教の外に追いやることである。中世はギリシア哲学をキリスト教に導入し、このキリスト教の知恵を腐敗させる危険を冒した」。

3.7. 神学

エラスムスが提唱した霊性の三つの重要な特徴は、融和、内在、そして「キリストの焦点」(scopus christiラテン語)である。

文学史家チェスター・チャピンの見解では、エラスムスの思考傾向は「伝統的な[カトリック]見解の慎重な甘化」に向かっていた。

3.7.1. 融和

歴史家マンフレート・ホフマンは、融和を「エラスムスの解釈学における最も重要な概念」と表現した。

エラスムスにとって、融和は普遍的な概念である。人間は互いに融和しなければならず、教会と融和しなければならず、逆もまた然りである。そして、キリストが弟子たちとの交流において、また受肉において人間を融和させた方法を模範とすべきである。これはひいては、三位一体内部の永遠の相互融和を反映するに過ぎない。そして、融和の主要なメカニズムは言語であり、それは現実と抽象の間の媒介となり、あらゆる種類の紛争を解決し、福音を伝えることを可能にする。彼の『新約聖書』において、エラスムスはヨハネ1章1節のギリシア語の「ロゴス」(logos現代ギリシア語)を、「初めに言葉があった」というよりも、「初めに言論があった」と訳した。ラテン語のsermoラテン語(談話、会話、言語)ではなくverbumラテン語(言葉)を用いることで、静的な原理よりも動的で対人関係的なコミュニケーションを強調した。「キリストは神の雄弁な言葉として受肉された」。彼は「言論」と呼ばれた。なぜなら、神はその本性においていかなる理性によっても理解されないが、彼を通じて我々に知られることを望んだからである。

融和の模範はパウロであり、「カメレオン」(あるいは「滑らかなイカ」)と呼ばれた人物である。そして、プロテウス自身よりも「変幻自在」であったキリストである。

クインティリアヌス(apte dicereラテン語)やグレゴリウス1世の『牧会者の手引き』に続き、エラスムスは、雄弁家、説教者、教師は「聴衆の特性に合わせてその談話を適応させる」べきだと記した。これにより、牧会は「芸術中の芸術」となった。エラスムスは、彼の元々の著作のほとんどが、風刺からパラフレーズまで、本質的に同じテーマを異なる聴衆のためにパッケージングしたものだと記している。

この観点から見れば、エラスムスがトマス・モアとトマス・ブーリン、そしてフィリップ・メランヒトンと教皇アドリアヌス6世の両者と友好的な書簡を交わしたことは、彼の神学の成果と見なすことができ、欺瞞的な不誠実や潜在的な後援者への追従とは異なる。同様に、これは彼の平和主義の神学的根拠と、彼自身の司祭から教会会議に至る教会の権威を、必要な調停役として捉える彼の見解を示している。

3.7.2. 内在

エラスムスにとって、キリストが受肉において人間を容認したことに加え、一種の「内在化」によって人間を容認した。現在、我々は復活を知っており、キリストは福音書によって啓示されているため、彼を実際に聞いた人々よりも、彼を読むことによって彼をよりよく知ることができる。これは私たちを変革するかもしれない。

福音書が事実上秘跡のようになるので、エラスムスにとってそれらを読むことは祈りの一形態となる。これは、単一の文章を孤立させて三段論法として用いることによって損なわれる。代わりに、新約聖書における文脈、ジャンル、文学的表現を理解することは、学術的なものよりも精神的な行為となる。エラスムスの神学は「修辞的神学」(theologia rhetoricaラテン語)と呼ばれてきた。

3.7.3. キリストの焦点

「スコプス」(Scopusラテン語)とは、統一的な参照点、航海の目標、あるいはテーマの整理原則である。彼の助手であり後に敵となったエコランパディウスによれば、エラスムスの規則は「聖書においてはキリスト以外に何も求めるべきではない」(nihil in sacris literis praeter Christum quaerendumラテン語)であった。

{{rquote|right|エラスムスが貢献するものは、形而上学的思弁における抑制の助言、永遠の神の言葉の啓示的広さへの強調、そして受肉したキリストを神の雄弁な言葉として考えることへの誘いである。しかし、中心的な衝動は、人間生活の変容のためのキリストの人間存在における完全な受肉の肯定である。それにより、エラスムスのキリストに関する考察の倫理的頂点は、キリストの他者への愛を模倣する責任、したがって個人的および社会的な平和の促進に焦点を当てている。|source=テレンス・J・マーティン『エラスムスのキリスト論』}}

ホフマンの言葉によれば、エラスムスにとって「キリストはすべての『スコプス』」である。「人間的側面と神聖な側面の両方の現実が交差する焦点」であり、したがって彼自身が聖書の解釈学的原理である。「中間は媒体であり、媒体は仲介者であり、仲介者は和解者である」。エラスムスの初期の『エンキリディオン』では、このスコプスを一般的な中世の用語である神への存在の上昇(垂直方向)で与えていたが、1510年代半ば以降は、キリストを中心とするコペルニクス的な惑星の周回(水平方向)や、目的地に向かうコロンブス的な航海のアナロジーに移行した。

一つの効果として、聖書解釈は、福音書におけるイエスの教えと交流から始めるべきであり、山上の垂訓を出発点とし、おそらく真福八端と主の祈りを優先すべきである。これは、平和構築、慈悲、柔和、清い心、義への飢え、霊的貧困などを、キリスト教と敬虔さ、そして真の神学の揺るぎない核心として特権化する。

山上の垂訓は、あらゆる正当な神学が構築されるべき公理であり、神学談話を支配する倫理、そして神学的な成果を検証するための規則を提供する。エラスムスの『キリストの哲学』は、第一福音書におけるイエスの主要かつ初期の教えを神学的方法論として扱っている。

例えば、「平和構築」はどんなキリスト教神学でもありうるテーマであるが、エラスムスにとっては、真福八端から、それは教会権威、三位一体など、他のすべての神学的概念を議論する際の出発点、参照点、終着点でなければならない。さらに、キリスト教神学は平和構築の目的のために、平和構築の形で「行われる」べきであり、分裂と戦争を促進する神学は、それ自体が反キリスト教的である。

3.7.4. 神秘神学

エラスムスにとってのもう一つの重要な概念は「十字架の愚かさ」であり(これは『痴愚神礼賛』で探求された)、真理は、精巧なスコラ学的な弁証法的かつ三段論法的哲学的議論があまりにも頻繁に生み出した冷淡な世界ではなく、あふれんばかりで、もしかしたら恍惚とした、愚かで、奇妙で、予想外で、そして表面上は私たちにとって忌まわしいものに属するという見解であった。これはエラスムスに過度の合理性への深い無関心と、代わりに言葉、修辞、神秘主義的、牧会的な、そして個人的/政治的な道徳的関心への強調を生み出した。

3.7.5. 神学著作

エラスムスは、学問的な神学者ではなく、福音主義者として執筆したと示唆する学者もいる。神学でさえも、「人物をキリストへと転換させる、変容させる言葉」であるとされた。エラスムスは、キリスト教を根本的に知的な体系とは考えていなかった。

{{blockquote|しかし、これらの古代の教父たちは、ユダヤ人や異教徒を論破した人々であったが、(私が言うには)言葉や三段論法よりも、彼らの生活や奇跡によって論破したのである。そして、彼らが改宗させた人々は、率直で、良心的な人々であり、複雑な推論の人工的な華々しさよりも、単純な常識をよく理解していた。|source=エラスムス『痴愚神礼賛』}}

歴史家ウィリアム・マックイグは、「彼が書いたどんな主題の著作でも、その根底には福音主義的な文学作品であった」とコメントした。

{{blockquote|私たちは四つの異なる、平行かつ補完的な研究分野を区別できる。第一に、『聖書テキスト』の確立と批判的解明。その傍らで、偉大な『教父注釈家』の著作の版。次に、これら二つの基礎研究から生まれた、適切な意味での『解釈学的な著作』。そして最後に、『方法論的な著作』であり、これは最初の段階では他の様々な研究への序文のようなものであったが、その代わり、研究が進むにつれてそれらによって培われ、拡大されていった。|source=ルイ・ブアイエ}}

これらの体系的な著作とは別に、エラスムスは特定の恩人や機会のために、多くの祈祷文、説教、エッセイ、ミサ、詩も作成した。これらはしばしばエラスムスとその恩人が同意するテーマであった。彼の思想は特にオリゲネスの影響を受けていた。

彼はしばしば、同時代のカトリックの慣習で、偶像崇拝、聖人、マリア、贖宥状、像、聖書に対する無知と空想的な聖書解釈、祈り、食事の断食、外的な儀式主義、権威、誓願、従順、ローマへの服従など、スキャンダルを招くカトリック教徒と善意のプロテスタントの両方に受け入れられるような、肯定的で穏健で迷信のないバージョンを考案するという課題を自らに課した。例えば、彼の『聖母マリアへの賛歌』(1503年)において、エラスムスは、受肉が広範囲に示唆されていたという彼のテーマを詳述した。これは、未洗礼の遠隔地の運命と恵み、そして古典哲学の位置に関する神学に影響を与える可能性があった。

{{blockquote|「あなたは確かに名高い女性である。天と地とすべての時代の継承が、あなたを賛美するために、比類なき音楽的調和をもって一つになる。...

前の時代には、異教徒の神託が不明瞭な謎であなたについて語った。[[エジプト]]の預言、アポロンの三脚、シビュラの書があなたを示唆した。学識ある詩人たちの口は、理解できない神託の中であなたの到来を予言した。...

旧約聖書と新約聖書は、二つのケルビムが翼を合わせ、一致した声で、繰り返しあなたを賛美する。...

このようにして、著述家たちはあなたを宣言するために敬虔に競い合った。一方は霊感を受けた預言者であり、他方は雄弁な教会の博士たちであり、どちらも同じ霊に満たされ、前者はあなたの誕生前に喜びの神託であなたの到来を予言し、後者はあなたが現れたときにあなたに祈りの賛辞を重ねた。」|source=エラスムス『聖母マリアへの賛歌』(1503年)}}

4. 主要著作

エラスムスは16世紀初頭において最も人気があり、最も印刷され、おそらく最も影響力のある著者であり、西欧のすべての国で読まれ、頻繁に翻訳された。1530年代までに、彼の著作はヨーロッパの書籍販売の10~20%を占めた。「疑いなく、彼は彼の時代で最も読まれた著者であった。」彼の膨大なラテン語とギリシア語の出版物には、翻訳、パラフレーズ、書簡、教科書、学校劇、注釈、詩、典礼、風刺、説教、祈祷文が含まれていた。彼の晩年の著作の多くは、カトリックとプロテスタントの神学的および文学的対立者からの攻撃に対する彼の初期の著作の弁護であった。

『エラスムスの著作目録』(2023年)は444項目(120ページ)に及ぶが、そのほとんどは彼の後半生からのものである。彼は通常、特定の古典文学ジャンル(苦情、論争、対話、頌詞、書簡、注釈、典礼、説教など)とその異なる修辞的慣習に従って本を書いた。彼のウルリヒ・フォン・フッテン宛のトマス・モアに関する書簡は、「真の現代的な意味での最初の伝記」と呼ばれてきた。

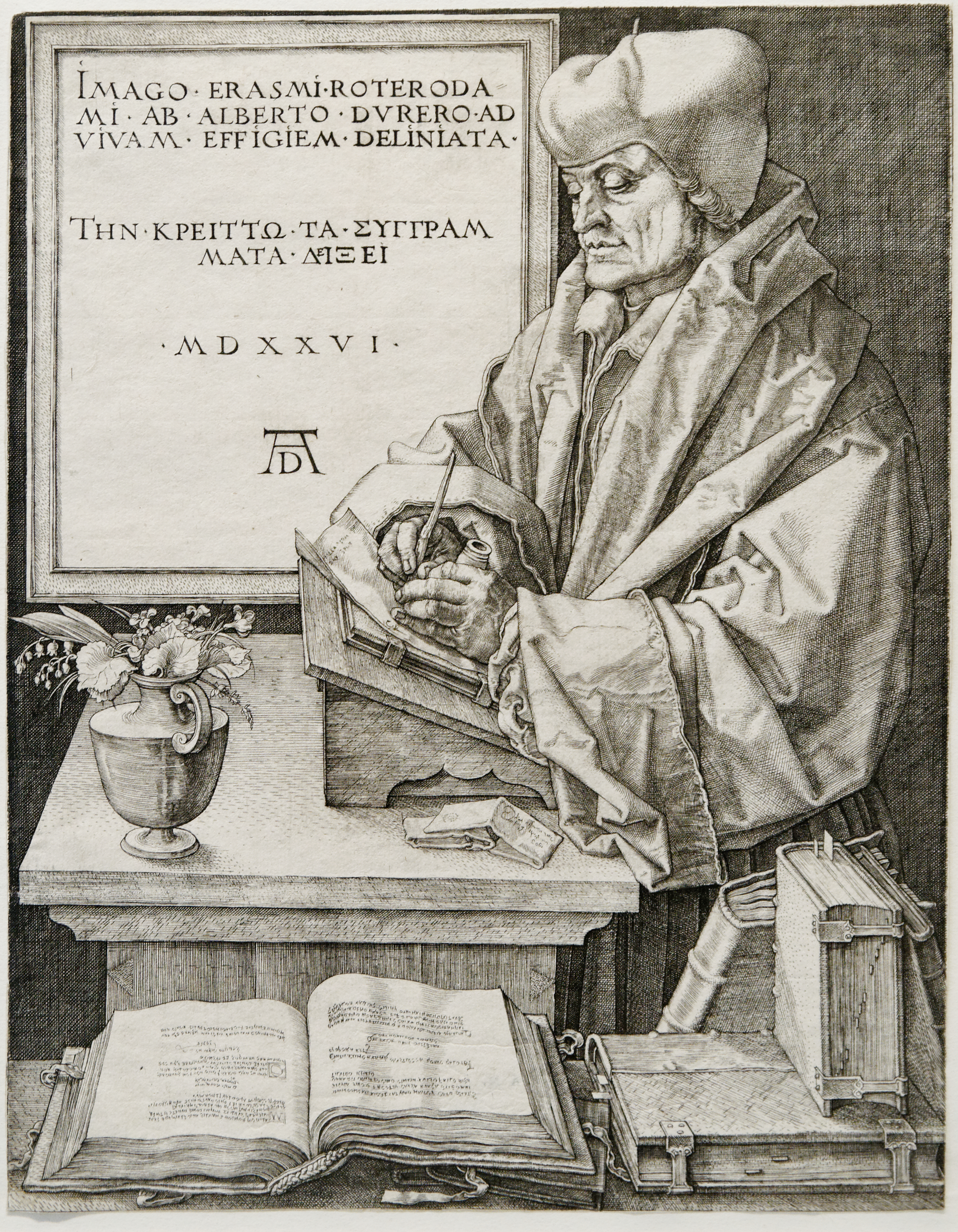

若い頃から、エラスムスは貪欲な読書家であった。エラスムスは1日に最大40通の書簡を執筆または返信し、通常早朝に起きて自分で書いた。彼は夕食後には仕事をしなかった。彼の執筆方法(『豊富なる様式』と『研究の方法』で推奨されている)は、読んでいるものについてテーマ別に分類したメモを取るというものであった。彼はこれらのコモンプレイスを箱に入れて持ち運び、新しい本を組み立てる際には、テーマごとにメモをたどり、使用したメモを消していった。この研究ノートの目録により、彼は同じテーマから織りなされる本を迅速に作成することができた。晩年、手先の器用さを失うと、秘書や筆記者を雇い、彼らが文章の組み立てや転写を行い、彼の最後の10年間は口述を記録した。書簡は通常、正式なものでない限り、彼自身の筆跡で書かれた。キャリアの大部分において、彼は机に向かって立ちながら執筆し、それはアルブレヒト・デューラーの肖像画にも描かれている。

4.1. 代表的な著作

エラスムスは、教育を受けた聴衆向けに、

- 人文主義的関心事の主題、すなわち「言語芸術、教育、聖書研究」について執筆した。「彼の著作はすべて文体の模範となった。......彼はテキスト批評の原則を先駆的に開拓した」。

- 牧会に関する主題、すなわち「人生の様々な段階にいるキリスト教徒、若者、夫婦、寡婦、死にゆく者、聖職者、神学者、修道士、君主、秘跡の参加者」のために執筆した。

彼はラテン語とギリシア語による『新約聖書』の広範な学術版、そして数多くの教会博士の全集で知られている。これらは、いわゆる公認本文プロテスタント聖書の基礎を形成した。

現代において永続的な人気を持つ唯一の著作は、彼の風刺作品と半風刺作品である。『痴愚神礼賛』、『ユリウスは天国から追放される』、そして『平和の訴え』である。しかし、彼の数千通に及ぶ書簡のような他の著作は、多岐にわたる分野の歴史家にとって重要な情報源であり続けている。

4.2. 新約聖書翻訳と学術的貢献

ギリシア語で最初に印刷された新約聖書はエラスムスによるものではなく、シスネロス枢機卿によるもので、コンプルテンセ多言語聖書の一部として印刷された。この部分は1514年に印刷されたが、旧約聖書部分の完成と教皇レオ10世の承認を待つため、1522年まで出版が延期された。この遅延により、エラスムスの新約聖書は1516年に先駆けて出版された。

エラスムスは何年もの間、二つのプロジェクト、すなわちギリシア語本文の作成と新しいラテン語新約聖書の作成に取り組んでいた。1512年、彼はラテン語新約聖書に着手した。彼は入手できるすべてのウルガタ写本を集めて批判版を作成し、その後ラテン語を修正した。彼は「パウロがローマの教会に話す際には、もう少し良いラテン語を使うべきだったのは当然だ」と述べた。このプロジェクトの初期段階では、彼はギリシア語本文について全く言及していなかった。

「ヒエロニムスの本文を修正するという幻影に、私の心はこれほど燃え上がっていた。まるで神々の一人に霊感を与えられたかのように感じた。私は膨大な数の古代写本を比較して修正作業をほぼ終え、これを多大な個人的費用をかけて行ったのだ。」

彼は後に、自分の作品を擁護する際に、ギリシア語本文を含めた理由を明らかにした。

「しかし、事実が叫んでいること、そして彼らが言うように、盲人にも明らかな一つのことがある。それは、翻訳者の不注意や注意不足のために、しばしばギリシア語の本文が誤って翻訳されてきたということだ。また、無知な書記によって真実でオリジナルの読みがしばしば破壊され、あるいは未熟で不注意な書記によって変更されてきたことは、私たちが日々目にするところである。」

したがって、彼はギリシア語本文を含めることで、能力のある読者が彼の作成したラテン語版の品質を検証できるようにした。しかし、最終的な作品を最初は『Novum Instrumentum omne』(「全ての新しい教え」)と呼び、次に『Novum Testamentum omneラテン語』(「全ての新しい聖約」)と呼んだことによって、彼はまた、一貫して教会新約聖書伝承の本質的な核心に匹敵するギリシア語とラテン語の版を提示していることを明確に示した。

一説には、エラスムスが新約聖書のギリシア語伝承とラテン語伝承を「同期」または「統合」したと言っても過言ではない。両者は正典伝承の一部であり、彼自身も両者が確実に同じ内容を提示していることを確認する必要性を感じていた。現代の用語で言えば、彼は両伝承を「互換性のあるもの」にした。これは、彼のギリシア語本文が単に彼のラテン語訳の基礎となっただけでなく、逆もまた同様であったという事実によって明らかである。例えば、ヨハネの黙示録の最後の6節が彼の手元にあったギリシア語写本にはなかったため、エラスムスはウルガタの本文をギリシア語に再翻訳した。エラスムスはまた、ギリシア語本文とその付随する注釈が混乱を招く場合や、ウルガタの読みをギリシア語本文よりも好む場合にも、ラテン語本文をギリシア語に翻訳した。

エラスムスは自身の著作を「編集されたというよりは、むしろ急いで印刷された」と見なし、その結果多くの転写ミスが生じた。彼が手元で見つけることができる書簡を比較した後、エラスムスは使用した写本(その中には筆記体写本2も含まれる)の行間に訂正を書き込み、それを校正刷りとしてフロベン社に送った。彼の性急な努力の結果は1516年に、バーゼルの友人であるヨハン・フローベンによって『Novum Instrumentum omne』として出版され、これはギリシア語新約聖書の最初の印刷版となった。エラスムスは完全な写本を持っていなかったため、複数のギリシア語写本を使用した。これらの写本のほとんどはビザンチン系の末期ギリシア語写本であり、エラスムスは現存する最古の写本をほとんど使用しなかった。彼はまた、利用可能なより古くより良い写本も無視した。

1519年の第二版では、より一般的な用語であるTestamentumラテン語がInstrumentumラテン語の代わりに使用された。この版はマルティン・ルターによって、ラテン語を理解できない人々のため彼のドイツ語訳聖書の基礎として使用された。全体として、第一版と第二版は3,300部を売り上げた。比較すると、コンプルテンセ多言語聖書はわずか600部しか印刷されなかった。これらの第一版と第二版の本文には、ヨハネの第一の手紙5章7-8節、いわゆる「ヨハネのコンマ」は含まれていなかった。エラスムスは、第三版の作成中に彼に提示された一つの写本以外には、どのギリシア語写本にもこれらの節を見つけることができなかった。その写本は現在、1520年のウルガタラテン語版の作成物と見なされており、ラテン語のヨハネの第一の手紙の写本にある5世紀の欄外語釈からその節を得た可能性が高い。1927年6月2日、カトリック教会は「ヨハネのコンマ」が議論の余地のあるものだと決定し、現代の学術翻訳にはほとんど含まれていない。

1522年の第三版は、ウィリアム・ティンダルによって最初の英語新約聖書(ヴォルムス、1526年)に使用され、ジュネーブ聖書や欽定訳聖書のような英語聖書翻訳者によって使用されたロベール・エティエンヌの1550年版の基礎となった。エラスムスは1527年に第四版を出版し、ギリシア語本文、ラテン語ウルガタ、そしてエラスムス自身のラテン語訳の並行する欄を含んでいた。この版には、ヒメネス枢機卿が主導した『ビブリア・コンプルテンシス』から、ヨハネの黙示録の最後の6節(第一版でラテン語からギリシア語に再翻訳したもの)のギリシア語本文も含まれていた。1535年、エラスムスは第五版(最終版)を出版したが、ラテン語ウルガタの欄はなく、それ以外は第四版に似ていた。他の人々がエラスムスのギリシア語新約聖書に基づいて出版したギリシア語新約聖書のその後の版は、『公認本文』として知られるようになった。

エラスムスは自身の著作を学問の擁護者と見なされた教皇レオ10世に献呈し、その著作をキリスト教の原則に対する彼の主要な奉仕と見なした。直後、彼は『新約聖書パラフレーズ』の出版を開始した。これはいくつかの聖書の巻の内容を一般向けに解説したものである。この著作は、彼のすべての著作と同様にラテン語で出版されたが、彼の支援を受けてすぐに他の言語にも翻訳された。

5. 論争と批判

5.1. マルティン・ルターとの論争

プロテスタントの宗教改革運動は、エラスムスの『新約聖書』第一版が刊行された翌年に始まり、エラスムスの性格を試すこととなった。当時は、後のプロテスタントとして知られることになる宗教運動とカトリック教会との間の問題があまりにも明確になり、多くの知識人が議論への参加を避けられなくなっていた。文学的栄光の絶頂期にあったエラスムスは、どちらかの側に立つことを避けられなかったが、公的な党派性は彼の信条、性格、習慣に反していた。聖職者の腐敗と濫用に対する彼のすべての批判において、彼は常に、教会やその教義を攻撃する意図はなく、教会の役人との対立を招くつもりもないと抗弁した。彼の風刺作品は笑われたが、彼の活動を妨害する者はほとんどいなかった。彼は、自分の著作が学識ある者や宗教界の支配的な勢力に認められていると信じていた。

エラスムスは、識字能力のない人々の間に多くの支持者を築くために、自らの書簡を利用することはなかった。彼は学者の言語であるギリシア語とラテン語で書くことを選んだ。彼の批判は、少数ながらもエリート層の読者に届いた。

5.2. 「偽の福音主義者たち」への批判

ルターが教会内の腐敗を批判したことについて、エラスムスはルターを「福音の真理の力強いラッパ」と描写し、ルターが要求する改革の多くが(例えば贖宥状の販売など)「緊急に必要であることは明らかだ」と同意した。彼はルターを大いに尊敬し、ルターもエラスムスの学識の優位性を賞賛して語った。ルターは、エラスムスの業績の自然な結果と見なされる仕事において協力を期待し、初期の書簡では、健全で合理的なキリスト教の大義のためにエラスムスが行ったすべてのことに対し限りない賞賛を表明し、ルター派に加わるよう促した。エラスムスは、そうすれば彼が人生の目的の一つと見なしていた健全な学問の大義が危うくなるだろうと主張し、関与を辞退した。独立した学者としてのみ、彼は宗教改革に影響を与えることができると信じていた。エラスムスが彼を支持することを拒否すると、「率直な」ルターは、エラスムスが臆病さや目的の欠如から責任を回避していることに怒りを覚えた。しかし、エラスムス側の躊躇は、勇気や確信の欠如からではなく、むしろ改革運動における秩序の乱れと暴力の増大に対する懸念から生じたのかもしれない。1524年、彼はフィリップ・メランヒトンに次のように書いた。

私はあなたの教会について何も知らない。少なくとも、そこには全体的なシステムを覆し、君主たちを善人悪人双方を抑制するために力を使うよう仕向けるであろう人々が含まれていることを私は恐れている。福音、神の言葉、信仰、キリスト、聖霊--これらの言葉は常に彼らの口から出る。しかし、彼らの生活を見れば、彼らは全く別の言語を話している。

教義上の論争においては融和的であろうと努めたが、両者からは相手の側に味方していると非難された。おそらく、彼の認識された影響力と、彼らが偽りのない中立と見なしたもののためだろう。彼はこれを平和構築のための「融和」と見なした。

私は意見の対立が私の本性とキリストの教えに反するため、嫌っている。この対立のどちらかの側が大きな損失なしに鎮圧されるとは思えない。

エラスムスは、サクラメンタリストが彼の見解が彼らと類似していると主張し、彼を彼らの分裂的で「誤った」運動に引き入れようとしたことを懸念した。

6. 私生活と健康

6.1. 健康

エラスムスは非常に病弱な人物であり、しばしば病床で仕事をした。ティーンエイジャーの頃に四日熱マラリアという致命的ではない型のマラリアにかかり、それは彼の生涯を通じて何度も再発した。彼は自身の生存を聖ジュヌヴィエーヴの執り成しに帰した。消化器系に問題を抱えており、魚、ビール、一部のワインに不耐性があった。これらは修道士の標準的な食事であった。彼は最終的に赤痢の発作で亡くなった。

ケンブリッジ滞在中、彼は病気だったが、おそらく汗かき病であった。ヴェネツィア滞在時からは腎臓結石を患い、晩年には痛風に苦しんだ。1514年、落馬して背中を負傷した。

1528年、彼は石の再発性のエピソードに苦しみ、「それによって彼はほとんど死にかけた」。

1529年、彼がバーゼルから退去する際は、風邪と熱のために遅れた。1530年、旅行中にいくつかの重篤な病気にかかり、数人の医師はそれを(彼の両親を死に至らしめた)ペストと診断したが、他の数人はペストではないと診断した。

彼のものとされる骨格の様々な病気が診断されている。これには膿疱性関節骨炎、梅毒またはフランベジア、腸性関節炎、脊椎関節炎などが含まれる。

6.2. 服装

エラスムスは、1505年と1517年に教皇の特免を受けるまでは、旅行中を除き、彼の修道会である聖アウグスティヌス聖堂参事会修道士の地域の習慣に応じた修道服を着用していた。一般的には、典礼の際には白または黒のカソックに麻とレースのロシェットを重ね、それ以外の時には白いsarotiumラテン語(スカーフ)(左肩にかける)、またはアルムツ(ケープ)、あるいは不対称な黒い羊毛のコープ(cacullaeラテン語)や長い黒いマントを着用していた。

1505年から、そして確かに1517年以降は、学者司祭の服装をした。彼は暖かく柔らかい衣類を好み、ある情報源によれば、寒さから身を守るために服に毛皮を詰めるように手配し、彼の修道服には通常首を覆う毛皮の襟が付いていたという。

エラスムスのすべての肖像画には、ニット製の学者の帽子が描かれている。

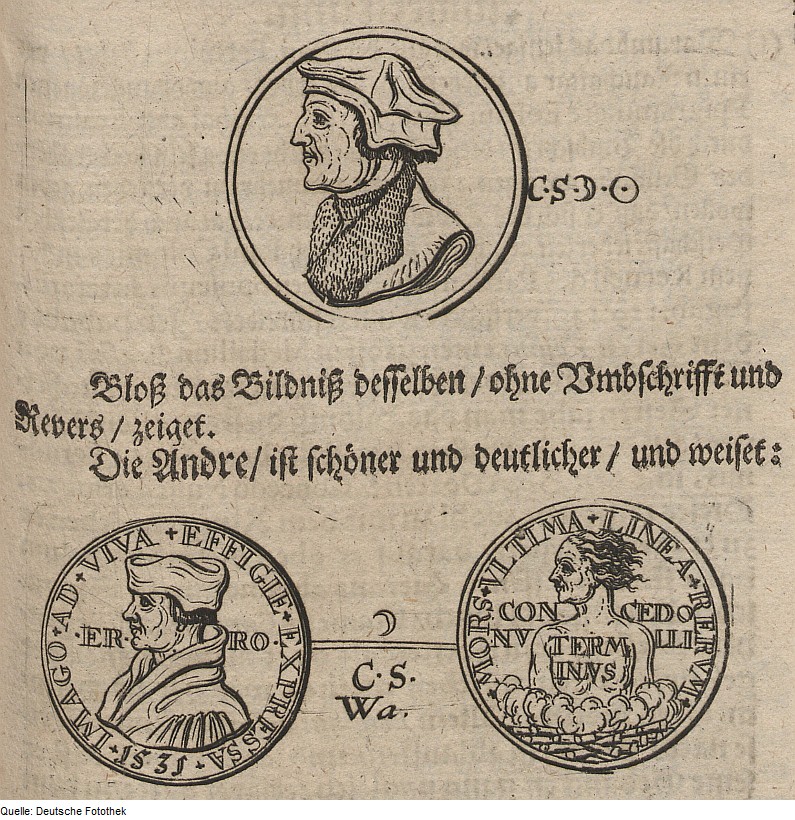

6.3. 印章指輪と個人的なモットー

エラスムスは個人的な象徴として、国境と境界のローマの神テルミヌスを選び、カーネリアンにテルミヌスが彫られたと思われるヘルマの印章指輪を身につけていた。このヘルマはローマで彼の教え子アレクサンダー・ステュアート (セント・アンドルーズ大司教)から贈られたもので、実際にはギリシアの神ディオニューソスを描いたものであった。この指輪は、フランドルの画家クエンティン・マサイスによる彼の肖像画にも描かれている。

ヘルマはフロベン社におけるエラスムスのブランドの一部となり、彼の墓石にも刻まれている。1530年代初頭、エラスムスはハンス・ホルバイン(子)によってテルミヌスとして描かれた。

彼は自身のモットーとして「誰にも譲らない」(Concedo Nulliラテン語)を選んだ。クエンティン・マサイスによるメダルの裏面にはテルミヌスのヘルマが描かれていた。メダルの円周には「エラスムスのより良い肖像は彼の著作に示される」や「長い人生の終わりを思え」、そしてホラティウスの「死は物事の究極の境界である」という言葉が刻まれ、モットーをメメント・モリとして再構築している。彼のモットーがルターの「我ここに立つ」に好意的な意味合いを持つという時代錯誤的な主張があったが、エラスムスはこれを否定した。

7. 遺産と評価

エラスムスは「人文主義者の王者」というあだ名を授けられ、「キリスト教人文主義者たちの栄光の冠」と呼ばれてきた。

{{blockquote|1570年代までに、「誰もが多かれ少なかれエラスムスを同化していた」。|source=クリストフ・オッカー}}

しかし、時には激しい批判を受け、その著作は抑圧され、専門知識は囲い込まれ、著作は誤解され、思想は悪魔化され、遺産は疎外された。彼は、存命中も死後も、カトリック教会によって異端と判断され、宣言されることはなかった。バジャドリード(スペイン)で1527年に行われた半秘密裁判では、彼が異端ではないことが判明し、彼は教皇や司教たちによって後援され、保護された。

7.1. 芸術的描写と記念碑

エラスムスは頻繁に、自身の肖像画やメダルを友人や後援者に贈った。

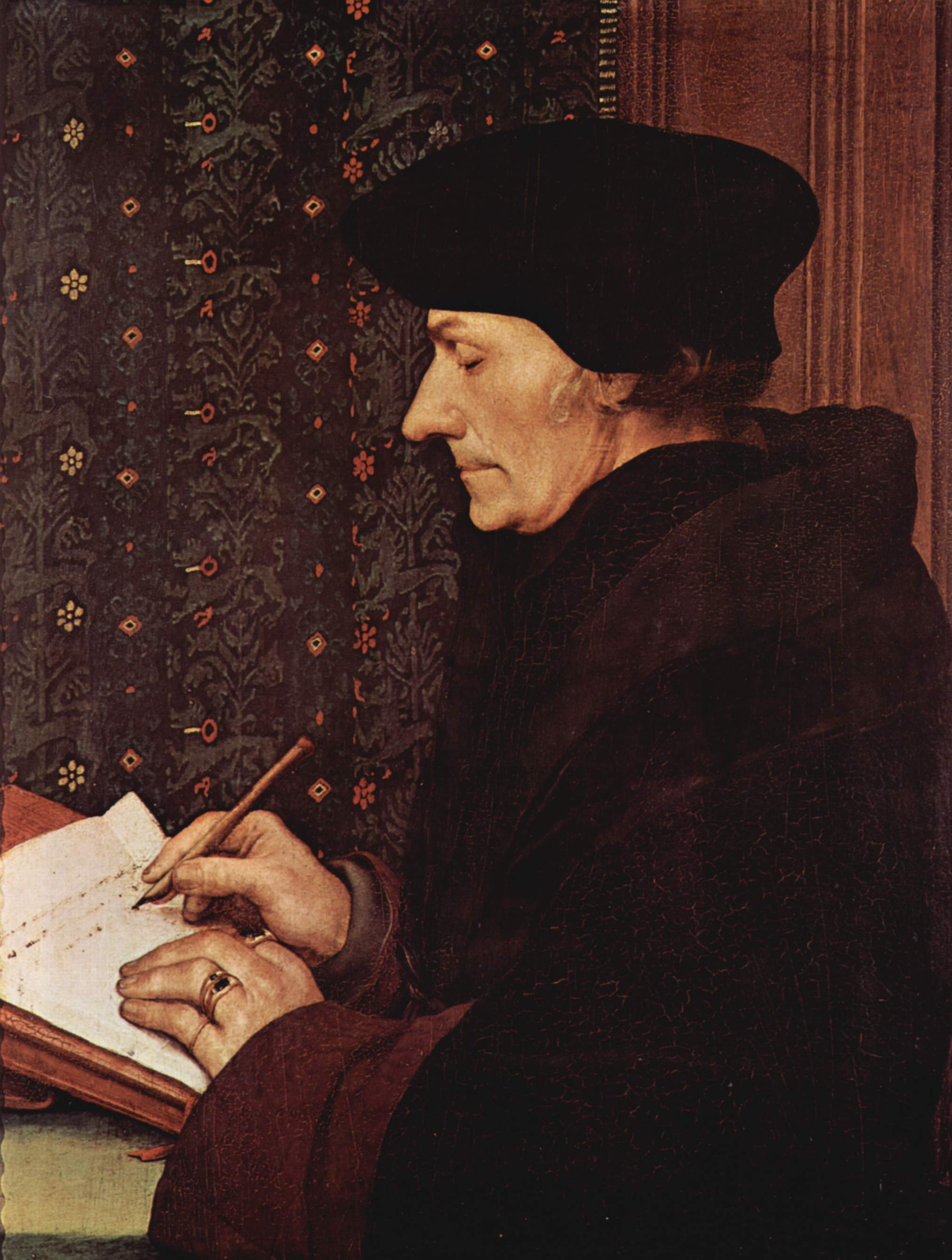

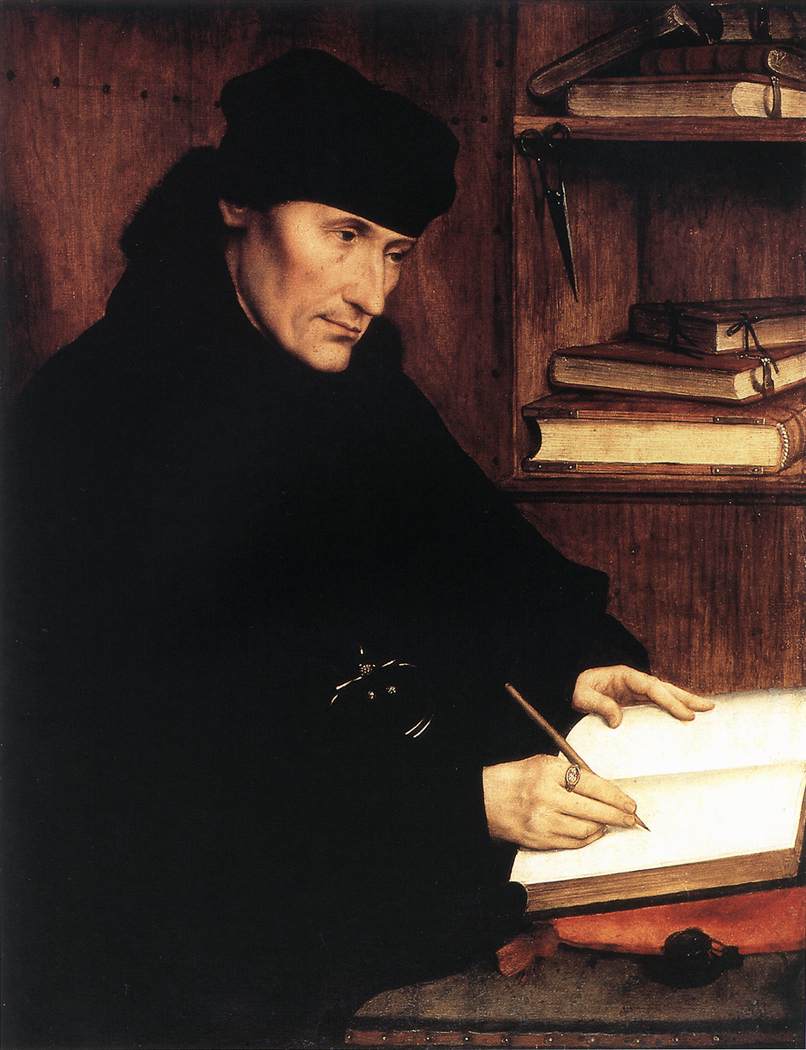

- ハンス・ホルバイン(子)は彼を少なくとも3回、おそらく7回も描いた。ホルバインによるエラスムスの肖像画の中には、他の画家による模写としてのみ現存するものもある。ホルバインの3つの横顔の肖像画、すなわち2つの(ほとんど同じ)横顔の肖像画と1つの3/4顔の肖像画は、すべて同じ1523年に描かれた。エラスムスはホルバインの肖像画を、カンタベリー大司教ウィリアム・ウォーハムのようなイギリスの友人への贈り物として使った。(ウォーハムへの書簡で、贈り物の肖像画についてエラスムスは、「もし神が彼をこの場所から召されるなら、エラスムスの一部でも持っていてほしい」と冗談を言った。)エラスムスはホルバインを芸術家としても人物としても好意的に語ったが、後に批判的になり、エラスムスが推薦した様々な後援者から、芸術的な目的よりも金銭的な利益のためにたかることを非難した。エラスムスの時代には、これらの肖像画が何十枚も模写された。ホルバインの1532年の横顔の木版画は、エラスムスを知る人々によって特に賞賛された。

- アルブレヒト・デューラーもまた、1526年の版画と予備的な木炭スケッチの形でエラスムスの肖像画を制作した。デューラーはエラスムスと3回会っている。版画に関しては、エラスムスは感銘を受けず、それが自分に似ていないと宣言した。おそらく、1525年頃に彼が腎臓結石でひどく苦しんでいたためだろう。それでも、エラスムスとデューラーは親密な友情を維持し、デューラーはエラスムスにルター派の大義への支持を求めることさえしたが、エラスムスは丁重に断った。エラスムスは芸術家について輝かしい頌詞を書き、彼を古代の有名なギリシアの画家アペレスになぞらえた。エラスムスは1528年の彼の死に深く心を痛めた。

- クエンティン・マサイスは、エラスムスの初期の肖像画を制作した。これには1517年の油絵(エラスムスの痛みが顔を歪ませたため、遅れて制作された)と、1519年のメダルが含まれる。

- 1622年、ヘンドリック・デ・カイザーは、1557年の石像、さらに1549年の木像に代わる、エラスムスの(金メッキされた)青銅製像を鋳造した。これはロッテルダムの広場に設置され、今日では聖ローレンス教会の屋外で見ることができる。これはオランダ最古の青銅像である。

- 1790年、ゲオルク・ヴィルヘルム・ゲーベルが記念メダルを鋳造した。

- イングランドのカンタベリー大聖堂には、1870年に設置されたエラスムスの像が北壁にある。

- 俳優ケン・ボーンズは、デイヴィッド・スターキーの2009年のドキュメンタリーシリーズ『ヘンリー8世:暴君の心』でエラスムスを演じている。

7.2. 影響力と認知度

- 欧州連合内の交換留学制度であるエラスムス計画は彼にちなんで名付けられた。

- オリジナルのエラスムス計画の奨学金は、ヨーロッパの学生が大学課程の最大1年間を他のヨーロッパ諸国の大学で過ごすことを可能にし、エラスムスの旅への衝動を記念している。

- 欧州連合は、後継のエラスムス・プラス計画を「主要な成果」と位置づけている。「2020年には、約64.00 万 人が海外で学び、訓練を受け、またはボランティア活動を行った。」

- 並行するエラスムス・ムンドゥス計画は、非ヨーロッパの学生をヨーロッパに誘致することを目的としている。

- エラスムス賞は、ヨーロッパの文化、社会、または社会科学分野における最も主要な表彰の一つである。2015年にはウィキペディアが受賞した。

- エラスムス講演は、著名なキリスト教徒(主にカトリック)およびユダヤ人の知識人が行う宗教テーマに関する年次講演である。特にヨゼフ・ラッツィンガー(後の教皇ベネディクト16世)が1988年に行ったものが有名である。

- 査読付きの年次学術誌『エラスムス研究』は1981年から発行されている。

- ロッテルダムにはエラスムス大学ロッテルダムがある。

- そこにはエラスムス哲学経済研究所(EIPE)があり、同研究所は『エラスムス哲学経済学ジャーナル』を発行している。

- エラスムス・ユニバーシティ・カレッジは、「国際的で学際的なリベラルアーツ・アンド・サイエンスの学士課程プログラム」である。

- 1997年から2008年まで、アメリカのノートルダム大学にエラスムス研究所が存在した。

- ルクセンブルクのエラスムスビルは、欧州司法裁判所(CJEU)の本部として1988年に最初の増築として完成した。このビルには、CJEUの一般裁判所の裁判官の執務室と3つの法廷がある。隣にはトマス・モアビルがある。

- ロッテルダムにはエラスムス橋がある。

- ケンブリッジ大学のクイーンズ・カレッジには、エラスムスタワー、エラスムスビル、そしてエラスムスルームがある。20世紀初頭まで、クイーンズ・カレッジには「エラスムスの栓抜き」とされる長さ0.33 mのコルクスクリューがあったとされている。1987年現在、同カレッジには今も「エラスムスの椅子」があるという。

- オランダとベルギーのいくつかの学校、学部、大学が彼の名にちなんで名付けられている。また、アメリカのニューヨーク州ブルックリンにあるエラスムス・ホール・ハイスクールも同様である。

7.3. 遺骨発掘

1928年、エラスムスの墓地が発掘され、遺骨が特定され検査された。1974年、わずかに異なる場所で遺骨が発掘され、エラスムス・メダルが発見された。両方の遺骨がエラスムスのものだと主張されているが、どちらも違う可能性もある。最初の骨は予想よりも背が高く、梅毒を患っていた。二番目の骨は報告された体格と年齢に一致したが、写真撮影中に誤って破損した。

7.4. 日本とのかかわり

1600年、現在の大分県臼杵市に漂着したオランダ船リーフデ号の旧名は「エラスムス号」であった。この船には、徳川家康の外交顧問として有名なウィリアム・アダムス(三浦按針)やヤン・ヨーステン(耶揚子、現在の東京都中央区八重洲の地名は彼にちなむ)が乗船していたことで有名である。リーフデ号の船尾には、エラスムスの木像が取り付けられていた。詳しい経緯は不明だが、船の旧名と関連していると推測されている。この像は、栃木県佐野市の龍江院という寺が所蔵し、「貨狄尊者」(かてきそんじゃ、「貨狄像」「貨狄観音」とも)の名で祀られていた(現在は東京都台東区上野公園の東京国立博物館に寄託中)。地元の人々の間では、このエラスムスの像が小豆婆の像だと信じられていたという逸話がある。

8. 関連項目

- エラスムス計画

- トマス・モア

- キリスト教人文主義

- 貨狄尊者

- ロッテルダム

- ヤン・ヨーステン