1. 概要

ルクセンブルク大公国は、西ヨーロッパに位置する立憲君主制国家であり、ベルギー、ドイツ、フランスに囲まれた内陸国である。首都は国名と同じルクセンブルク市で、欧州連合(EU)の主要機関の所在地の一つでもある。面積は約2586 km2、人口は約67万人(2024年1月現在)。世界で唯一の大公国であり、現大公はアンリ大公。

その歴史は963年にジークフリート伯がルクセンブルク城を築いたことに遡る。中世にはルクセンブルク家から神聖ローマ皇帝を輩出するなど隆盛を誇ったが、その後ブルゴーニュ公国、ハプスブルク家、フランスなどの支配を受けた。1815年のウィーン会議で大公国として成立し、オランダとの同君連合を経て1890年に完全に独立した。二度の世界大戦ではドイツに占領されたが、戦後は中立政策を放棄し、NATOや欧州連合の原加盟国としてヨーロッパ統合に積極的に貢献してきた。

政治体制は立憲君主制に基づく議院内閣制で、大公を国家元首とし、首相が行政府の長を務める。経済は非常に豊かで、一人当たりGDPは世界最高水準にある。かつては鉄鋼業が基幹産業であったが、現在は金融センターとしての地位を確立し、情報通信技術(ICT)産業も発展している。国境を越えて通勤してくる労働者が経済を支える重要な要素となっている。

社会は多文化・多言語であり、ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語が公用語として使用される。国民の約半数が外国籍であり、特にポルトガル系が多い。カトリックが伝統的に多数派であるが、信教の自由が保障されている。教育制度も多言語で行われ、医療・福祉制度も充実している。

文化的には、周辺国の影響を受けつつ独自の伝統を育んできた。首都の旧市街と要塞群はユネスコ世界遺産に登録されている。芸術、文学、音楽も盛んで、エドワード・スタイケン(写真家)などが国際的に知られている。

2. 国名

ルクセンブルクの正式名称は以下の通りである。

- ルクセンブルク語: Groussherzogtum Lëtzebuergグロウスヘルツォークトゥム・レツェブエシルクセンブルク語

- フランス語: Grand-Duché de Luxembourgグラン=デュシェ・ドゥ・リュクサンブールフランス語

- ドイツ語: Großherzogtum Luxemburgグロースヘアツォークトゥム・ルクセンブルクドイツ語

通称は各国語で以下のようになる。

- ルクセンブルク語: Lëtzebuergレツェブエシルクセンブルク語

- フランス語: Luxembourgリュクサンブールフランス語

- ドイツ語: Luxemburgルクセンブルクドイツ語

日本語での一般的な表記はルクセンブルク大公国(ルクセンブルクたいこうこく)、通称はルクセンブルクである。これは主にドイツ語読みに由来する。他に「ルクセンブルグ」と表記されることもある。

国名の由来は、963年にジークフリート伯が現在の首都の場所に築いた城塞「Lucilinburhucドイツ語」(「小さな城」または「小さな要塞」を意味する古高ドイツ語)に遡る。この名称が時代とともに変化し、「Lützelburg」(リュッツェルブルク)、そして現在の「Luxemburg」となった。この城塞を中心に都市が発展し、やがて国全体の名称として定着した。

3. 歴史

ルクセンブルクの歴史は、戦略的な位置にある小国が、ヨーロッパ列強の狭間で独立を維持し、発展を遂げてきた過程を示す。先史時代からの定住の痕跡が見られ、ローマ帝国、フランク王国の支配を経て、中世にはルクセンブルク家が神聖ローマ皇帝を輩出するほどの勢力を誇った。しかしその後は外国支配の時代が長く続き、19世紀に大公国として独立を達成した。20世紀には二度の世界大戦で中立を踏みにじられた経験から、戦後は積極的な国際協調とヨーロッパ統合の道を歩んでいる。

3.1. 古代および中世初期

現在のルクセンブルクにあたる地域には、旧石器時代(約3万5千年前)から人類が居住していた痕跡が発見されている。紀元前2世紀頃からは、ライン川とマース川の間にケルト人の部族が定住した。古代ローマ人はこの地域のケルト系部族を総称して「トレウェリ族」と呼んだ。ルクセンブルク国内からは、ティテルベリのオッピドゥム(ケルト系 fortified settlement)など、彼らの存在を示す多くの考古学的証拠が発見されている。

紀元前58年から51年にかけて、ガイウス・ユリウス・カエサルがガリア戦争でガリア全域とゲルマニアの一部(ライン川まで)を征服した際に、この地域もローマ帝国の版図に組み込まれ、その後約450年間、パクス・ロマーナ(ローマの平和)の下で比較的平穏な時代を過ごした。ガリアの他の地域と同様に、ルクセンブルクのケルト人もローマの文化、言語、道徳、生活様式を受け入れ、歴史家が後にガロ・ローマ文化と呼ぶ文明を形成した。この時代の遺物としては、ダルハイム・リキアクムのローマ遺跡や、ルクセンブルク国立歴史美術博物館に展示されているヴィヒテンのローマ時代のモザイクなどがある。

4世紀頃からゲルマン系のフランク人がこの地域に浸透し始め、西暦406年にはローマ帝国はこの地を放棄し、その後フランク王国の一部となった。この地域に定住したサリー・フランク人は、現代のルクセンブルク語の直接の祖先とされるモーゼル・フランケン語群の古フランク語をもたらしたと考えられている。

ルクセンブルクのキリスト教化は、通常7世紀末頃に遡る。この文脈で最も著名な人物は、ノーサンブリア出身の宣教師聖ウィリブロードである。彼は他の修道士と共に、西暦698年にエヒタナハ修道院を設立し、毎年エヒタナハの踊りの行進で記念されている。数世紀にわたり、この修道院は北ヨーロッパで最も影響力のある修道院の一つとなった。11世紀には、全体が金インクで書かれた重要な現存写本であるエヒタナハの黄金写本がここで制作された。いわゆる「皇帝の聖書」や「ハインリヒ3世の黄金福音書」もこの時期にエヒタナハで制作された。

3.2. ルクセンブルク伯領 (963年 - 1354年)

カロリング帝国が843年のヴェルダン条約を皮切りに何度も分割されると、現在のルクセンブルクの領土は、中部フランク王国(843年 - 855年)、ロタリンギア王国(855年 - 959年)、そして最終的にはロレーヌ公国(959年 - 1059年)の一部となり、ロレーヌ公国自体も神聖ローマ帝国の構成国家となった。

記録に残るルクセンブルクの歴史は、963年にアルデンヌ伯ジークフリート(またはジーゲフロイト)が、トリーアの聖マクシミン修道院との土地交換によって、ボックの岩上に位置する「ルシリンブルフック」(Lucilinburhuc、現在のルクセンブルク城)を獲得したことに始まる。この城を中心に町が徐々に発展し、ロレーヌ公国における戦略的に重要な国家の中心地となった。長年にわたり、この要塞はジークフリートの子孫によって拡張され、1083年にはその一人であるコンラート1世が初めて「ルクセンブルク伯」を名乗り、事実上、神聖ローマ帝国内の独立したルクセンブルク伯領を創設した。

13世紀半ばまでに、ルクセンブルク伯家はかなりの富と権力を獲得し、その領土をマース川からモーゼル川まで拡大した。金髪伯ハインリヒ5世の治世までには、ビットブルク、ラ・ロッシュ=アン=アルデンヌ、デュルビュイ、アルロン、ティオンヴィル、マルヴィル、ロンウィ、そして1264年には競合するヴィアンデン伯領(それに伴いザンクト・フィートとシュライデンも)が、直接併合されるか、ルクセンブルク伯領の属国となった。彼らの勢力拡大における唯一の大きな後退は1288年のことで、ハインリヒ6世とその3人の兄弟が、リンブルフ公国を自領に加えようとして失敗したヴォリンゲンの戦いで戦死した。しかし、この敗北にもかかわらず、ヴォリンゲンの戦いは、それまで主に相続、結婚、封土によって領土を拡大してきたルクセンブルク伯家に、以前は欠けていた軍事的名声をもたらすのに役立った。

ルクセンブルク伯家の隆盛は、ハインリヒ7世がローマ王、イタリア王となり、最終的に1312年に神聖ローマ皇帝に即位したことで頂点に達した。

3.3. ルクセンブルク公国と全盛期 (1354年 - 1443年)

ハインリヒ7世が皇帝に即位したことで、ルクセンブルク家は神聖ローマ帝国を統治するだけでなく、中央ヨーロッパの他の地域にも急速に影響力を拡大し始めた。

ハインリヒの息子、盲目王ヨハンは、ルクセンブルク伯であると同時にボヘミア王にもなった。彼はルクセンブルクの歴史と民間伝承において重要な人物であり続け、多くの中世史家によって騎士道の典型と見なされている。彼はまた、1340年にシューバーフォーエル(縁日)を創設したことや、1346年のクレシーの戦いでの英雄的な死でも知られている。盲目王ヨハンはルクセンブルクの国民的英雄とされている。

14世紀から15世紀初頭にかけて、さらに3人のルクセンブルク家出身者が神聖ローマ皇帝およびボヘミア王として君臨した。ヨハンの子孫であるカール4世、ジギスムント(ハンガリー王およびクロアチア王でもあった)、そしてヴェンツェル4世である。カール4世は、帝国の憲法構造の重要な側面を定めた永続的な勅令である1356年の金印勅書を作成した。ルクセンブルクは神聖ローマ帝国の独立した封土(伯領)であり続け、1354年にカール4世は、異母弟であるヴェンツェル1世を初代ルクセンブルク公として、ルクセンブルクを公国の地位に昇格させた。彼の親族が神聖ローマ帝国内や他の場所で権力を支配し拡大している間、ヴェンツェルは1364年にシニー伯領を併合し、それにより新しいルクセンブルク公国の領土は最大版図に達した。

この130年間、ルクセンブルク家は神聖ローマ帝国内および中央ヨーロッパにおける覇権を巡ってハプスブルク家と争っていた。1443年、ルクセンブルク家は王位を継承する男子相続人の不在を原因とする後継者危機に見舞われ、すべてが終わった。ジギスムントとゲルリッツのエリーザベトの両方に相続人がいなかったため、ルクセンブルク王朝のすべての所領はヨーロッパの貴族の間で再分配された。ルクセンブルク公国は、ブルゴーニュ公善良公フィリップの所領となった。

ルクセンブルク家が断絶し、ルクセンブルクがブルゴーニュ領ネーデルラントの一部となったことで、ルクセンブルクにおける約400年にわたる外国支配が始まった。

3.4. 外国支配の時代 (1443年 - 1794年)

1482年、フィリップ美公はハプスブルク領ネーデルラントとして知られるようになった全土を相続し、それとともにルクセンブルク公国も相続した。約320年間、ルクセンブルクは強力なハプスブルク家の所領であり続け、最初はオーストリア支配下(1506年 - 1556年)、次にスペイン支配下(1556年 - 1714年)、その後再びオーストリア支配下(1714年 - 1794年)に戻った。

ハプスブルク家の所領となったことで、ルクセンブルク公国は、当時のヨーロッパの多くの国々と同様に、ハプスブルク家領とフランス王国との間のヨーロッパ支配をめぐる多くの紛争に深く関与することになった。1542年、フランス王フランソワ1世はルクセンブルクを2度侵攻したが、カール5世率いるハプスブルク家は毎回公国を奪還することに成功した。

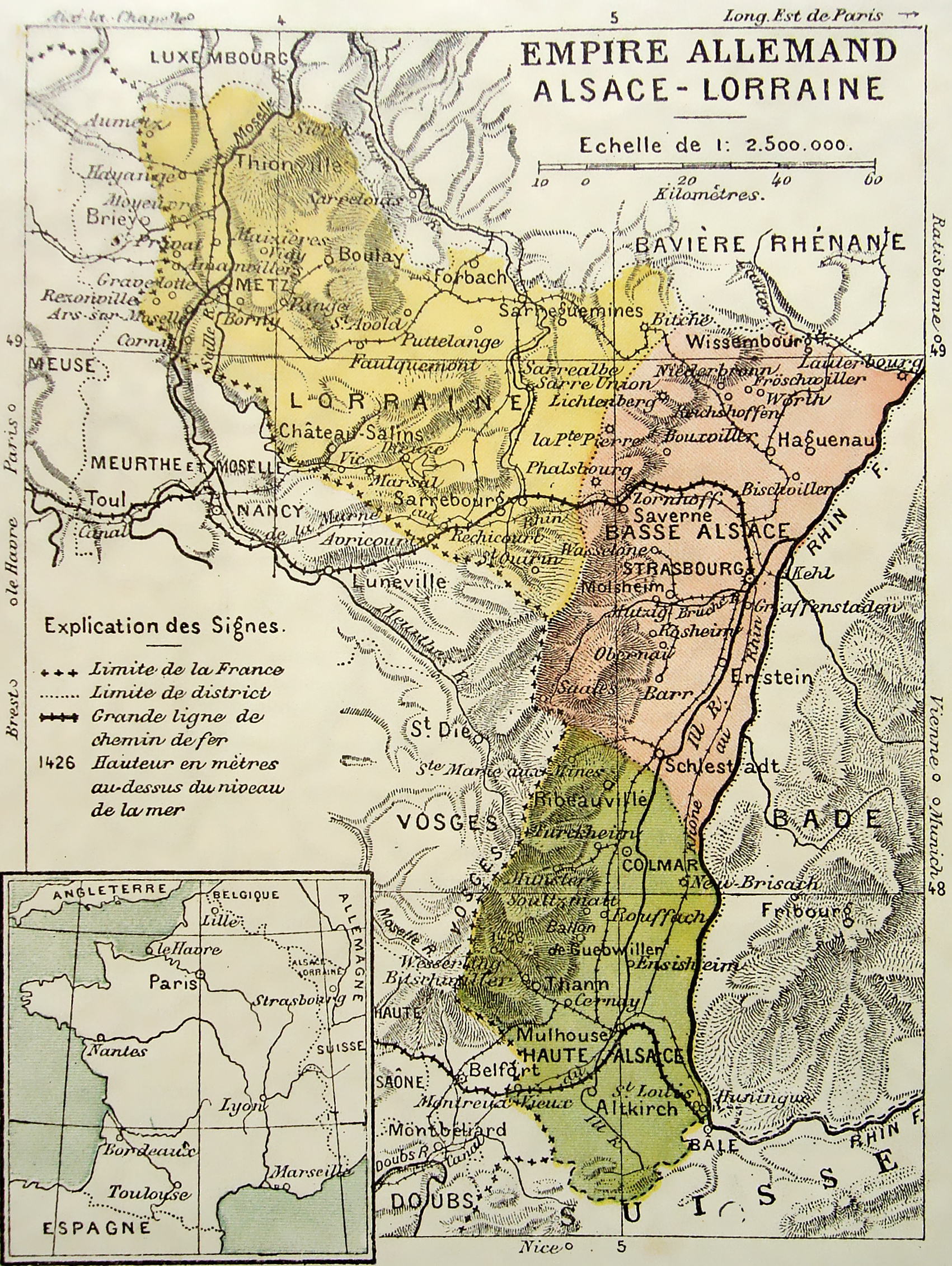

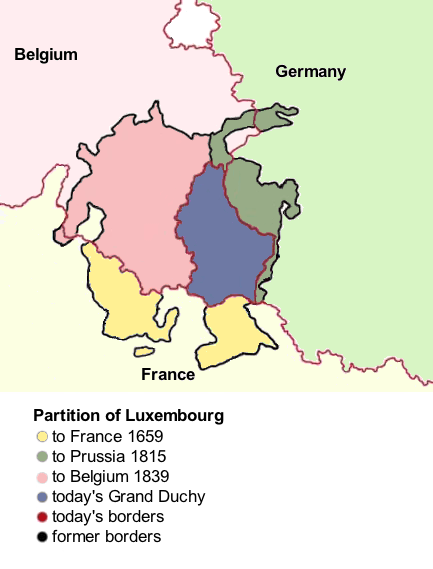

ルクセンブルクは1556年にスペイン領ネーデルラントの一部となり、1635年にフランスとスペインが戦争状態に陥った際、ピレネー条約が締結され、ルクセンブルクの最初の分割が決定された。この条約により、スペインはルクセンブルクの要塞であるステナイ、ティオンヴィル、モンメディおよびその周辺地域をフランスに割譲し、ルクセンブルクの面積は何世紀にもわたって初めて縮小された。

九年戦争中の1684年、フランスは再びルクセンブルクに侵攻し、公国を征服・占領したが、1697年にスペイン継承戦争の前哨戦においてブルボン家の支援を得るためにスペインに返還された。1701年に戦争が勃発すると、ルクセンブルクとスペイン領ネーデルラントはバイエルン選帝侯マクシミリアン2世エマヌエル知事下の親フランス派によって統治され、ブルボン側に与した。その後、公国は紛争中に親オーストリア連合軍によって占領され、1714年の紛争終結時にオーストリアに割譲された。

ルクセンブルク公国がスペイン、オーストリア、フランスの支配下を転々とする中で、それぞれの征服国は、長年にわたってルクセンブルク城が変化してきたルクセンブルクの要塞を強化・拡張することに貢献した。その一例として、フランスの軍事技術者ヴォーバン侯爵は、市街の周囲および高台の要塞を進化させ、今日でも見られる城壁を築いた。

この時代、外国支配はルクセンブルクの民衆に大きな影響を与えた。度重なる戦争と支配者の交代は、経済的な負担や徴兵、社会不安をもたらした。一方で、ヴォーバンのような技術者による要塞の近代化は、軍事技術の導入という側面もあったが、同時に民衆の生活空間を圧迫し、都市の発展を制約することもあった。

3.5. フランス革命とナポレオン時代 (1794年 - 1815年)

第一次対仏大同盟戦争中、革命フランスはオーストリア領ネーデルラントに侵攻し、それに伴いルクセンブルクも占領された。1793年から1794年にかけて、公国の大部分は比較的迅速に征服され、フランス革命軍はルクセンブルクの民間人や修道院に対して多くの残虐行為や略奪を行った。特に悪名高いのは、ディフェルダンジュとデュドランジュでの虐殺、そしてクレールフォンテーヌ修道院、エヒタナハ修道院、オルヴァル修道院の破壊である。しかし、ルクセンブルクの要塞はオーストリア軍が降伏するまで約7ヶ月間持ちこたえた。ルクセンブルクの長期にわたる防衛は、ラザール・カルノーに「ジブラルタルを除けば世界最高の要塞」と言わしめ、同市に「北のジブラルタル」という愛称をもたらした。

ルクセンブルクはフランスに併合され、フォレ県(Forêts、森林県の意)となり、旧公国のフランスへの編入は1797年のカンポ・フォルミオ条約で正式に認められた。

占領開始当初から、フランス語しか話さないルクセンブルクの新しいフランス人役人たちは、世俗主義の原則を含む多くの共和制改革を実施したが、これはカトリック教徒の多いルクセンブルクで激しい反発を招いた。さらに、フランス語が唯一の公用語として導入され、ルクセンブルク人はすべての公務から排除された。フランス軍が地元住民に対する兵役義務を導入すると暴動が発生し、1798年にはルクセンブルクの農民が反乱を起こす事態にまで発展した。フランスはこの反乱(Klëppelkrich、棍棒戦争)を迅速に鎮圧することに成功したが、この出来事は国の歴史的記憶と国民に深い影響を与えた。

しかし、この時代の多くの共和主義的思想はルクセンブルクに永続的な影響を残している。その多くの例の一つに、1804年に導入され今日でも有効なナポレオン法典の施行が挙げられる。フランス第一帝政下でのこれらの変革は、旧体制の特権を解体し、法の下の平等といった近代的な概念を導入したが、同時に伝統的な社会構造や宗教的価値観との間で摩擦を生み、住民生活に大きな変化と混乱をもたらした。

3.6. 大公国の成立と独立への道 (1815年 - 1890年)

1815年のナポレオン敗北後、ルクセンブルク公国は再興された。しかし、この領土は過去に神聖ローマ帝国およびハプスブルク領ネーデルラントの一部であったため、プロイセン王国とネーデルラント連合王国の両国が領有権を主張した。ウィーン会議において、列強はルクセンブルクを新たに形成されたドイツ連邦の加盟国とすることを決定したが、同時にネーデルラント国王ウィレム1世が同君連合の形で元首となることになった。プロイセンを満足させるため、ルクセンブルクの要塞をプロイセン軍が駐屯するだけでなく、ルクセンブルク領土の大部分(主にビットブルクとザンクト・フィート周辺地域)をプロイセン領とすることが決定された。これはルクセンブルク公国の面積が縮小された2度目の出来事であり、一般にルクセンブルクの第2次分割として知られている。この損失を補償するため、公国を大公国に昇格させることが決定され、これによりオランダ君主にルクセンブルク大公の追加称号が与えられた。しかし、1816年から1830年にかけて、ウィレム1世は公国の主権を無視し、ルクセンブルクを征服された国として扱い、高額な税金を課した。

1830年から1831年にかけてのベルギー独立革命の成功後、ベルギーはルクセンブルク大公国全土をベルギーの一部であると主張したが、ルクセンブルク大公でもあったオランダ国王およびプロイセンは、ルクセンブルクの強力な要塞に対する支配権を失いたくなかったため、ベルギーの主張に同意しなかった。この紛争は1839年のロンドン条約で解決され、ルクセンブルクの第3次分割が決定された。この時、国土の半分以上が縮小され、主にフランス語圏である西部(ただし、当時はルクセンブルク語圏であったアルロン周辺地域も含む)が新国家ベルギーに割譲され、これによりルクセンブルクは現代の国境線を持つことになった。1839年の条約はまた、残りのドイツ語圏のルクセンブルク大公国の完全な独立を確立した。

1842年、ルクセンブルクはドイツ関税同盟(Zollverein)に加盟した。これによりドイツ市場が開放され、ルクセンブルクの鉄鋼業の発展と、1855年から1875年にかけてのルクセンブルクの鉄道網の拡大がもたらされた。

1866年のルクセンブルク危機は、プロイセンとフランスの双方が他方がルクセンブルクとその強力な要塞に対する影響力を行使するのを見たくなかったため、両国間の戦争寸前まで至ったが、大公国の独立と中立は第2次ロンドン条約によって再確認され、プロイセンは要塞が解体されるという条件で最終的にルクセンブルク要塞から軍隊を撤退させることに同意した。これは同年に実現した。1870年の普仏戦争の際には、ルクセンブルクの中立は尊重され、フランスもドイツも国を侵略しなかった。

ヨーロッパ列強間の度重なる紛争の結果、ルクセンブルクの人々は徐々に独立意識を育み、19世紀には国民的覚醒が起こった。ルクセンブルクの人々は、周囲のより大きな国の一部ではなく、「ルクセンブルク人」として自らを称するようになった。この「我々は我々であり続けたい(Mir wëlle bleiwe wat mir sinn)」という意識は1890年に頂点に達し、完全な独立への最後のステップが踏み出された。後継者危機により、オランダ君主国はルクセンブルク大公の称号を保持しなくなった。ナッサウ=ヴァイルブルク家のアドルフに始まり、大公国は独自の君主家を持つことになり、完全な独立を再確認した。

3.7. 二つの世界大戦と戦間期 (1890年 - 1945年)

1914年8月、第一次世界大戦中、ドイツ帝国はフランスを破るためにルクセンブルクに侵攻し、その中立を侵犯した。しかし、ドイツによる占領にもかかわらず、ルクセンブルクはその独立と政治機構の多くを維持することを許された。ドイツがドイツ勝利の場合には大公国を併合する秘密計画(九月計画)を持っていたことを知らずに、ルクセンブルク政府は厳格な中立政策を追求し続けた。しかし、ルクセンブルク国民はドイツが良い意図を持っているとは信じず、ドイツがルクセンブルクを併合することを恐れていた。約3,700人のルクセンブルク人がフランス軍に従軍し、そのうち2,000人が戦死した。彼らの犠牲はゲレ・フラ(黄金の女性)記念碑で追悼されている。

戦後、マリー=アデライド女大公は多くの人々(フランス政府とベルギー政府を含む)からドイツと協力したと見なされ、彼女の退位と共和国樹立を求める声が高まった。ドイツ軍の撤退後、ルクセンブルク市とエシュ=シュル=アルゼットの共産主義者たちは、ドイツで出現していたようなソビエト労働者共和国を樹立しようとしたが、これらの試みはわずか2日間しか続かなかった。1918年11月、代議院で君主制廃止を求める動議が21対19(棄権3)で僅差で否決された。フランスは戦争中のルクセンブルク政府、特にマリー=アデライドの中立性に疑問を呈し、ルクセンブルクをフランスまたはベルギーに併合するよう求める声が両国で高まった。1919年1月、ルクセンブルク軍の一部隊が反乱を起こし、新共和国の軍隊であると宣言したが、フランス軍が介入し反乱を鎮圧した。それにもかかわらず、自国の軍隊に示された不忠はマリー=アデライドにとってあまりにも大きく、彼女は5日後に妹シャルロットに譲位した。同年、国民投票で、ルクセンブルク国民の77.8%が君主制維持に賛成し、共和国樹立を拒否した。この間、ベルギーはルクセンブルク併合を推進したが、そのような主張はすべてパリ講和会議で最終的に却下され、ルクセンブルクの独立が確保された。

1940年5月10日、ドイツのヴェーアマハトが「完全に正当化できない理由で」国に侵攻したことにより、ルクセンブルクの中立は再び侵犯された。第一次世界大戦とは対照的に、第二次世界大戦中のドイツによる占領下では、国はドイツ領として扱われ、隣接するナチス・ドイツのモーゼルラント大管区に非公式に併合された。今回は、ロンドンに拠点を置くルクセンブルク亡命政府が連合国を支援し、ノルマンディー侵攻に参加した少数の志願兵を派遣し、占領国内で複数のレジスタンス・グループが結成されたため、ルクセンブルクは中立を保たなかった。戦前の人口の2.45%が死亡し、ルクセンブルクの全建物の3分の1が破壊されるか甚大な被害を受けた(主にバルジの戦いによる)ため、ルクセンブルクは西ヨーロッパで最大の損失を被ったが、連合国の戦争努力への貢献は決して疑問視されなかった。ルクセンブルクのユダヤ人のうち約1,000人から2,500人がホロコーストで殺害された。

戦間期には、経済的困難と政治的不安定さが社会構造の変化を引き起こした。鉄鋼業の危機は失業問題を生み出し、労働運動が活発化した。また、ファシズムや共産主義といった新しいイデオロギーの影響も現れ、国内政治は左右両極の対立を深めた。これらの戦争と危機は、市民社会と人権に深刻な影響を与え、多くの市民が迫害や強制労働、戦闘の犠牲となった。

3.8. 戦後の発展とヨーロッパ統合 (1945年 - 現在)

大公国は1945年に国際連合の創設メンバーとなった。ルクセンブルク憲法に基づくルクセンブルクの中立的地位は1948年に正式に終了し、1949年4月にはNATOの創設メンバーにもなった。冷戦中、ルクセンブルクは西側諸国側での関与を継続した。50年代初頭には、少数の部隊が朝鮮戦争で戦った。ルクセンブルク軍はまた、ISAFを支援するためにアフガニスタンにも展開した。ルクセンブルクは、ヨジー・バーテルが1500メートル走で優勝した1952年のヘルシンキ夏季オリンピックで最初の金メダルを獲得した。

1950年代、ルクセンブルクは、1952年の欧州石炭鉄鋼共同体設立、その後の1958年の欧州経済共同体および欧州原子力共同体創設に続き、欧州諸共同体の6つの創設国の一つとなった。1993年、これらのうち前者2つは欧州連合に組み込まれた。ロベール・シューマン(EUの父の一人)、ピエール・ヴェルナー(ユーロの父と見なされる)、ガストン・トルン、ジャック・サンテール、ジャン=クロード・ユンケル(いずれも元欧州委員会委員長)といったルクセンブルクの政治家たちは、EUの形成と設立に大きく貢献した。1999年、ルクセンブルクはユーロ圏に加盟した。その後、同国は国際連合安全保障理事会の非常任理事国(2013年~2014年)に選出された。

20世紀初頭に「赤い大地」の豊富な鉄鉱石地帯を活用した鉄鋼業が、ルクセンブルクの工業化を牽引した。1970年代の鉄鋼業の衰退後、同国は世界的な金融センターとしての確立に注力し、評判の高い銀行ハブへと発展した。21世紀初頭以来、政府はルクセンブルク大学の設立や国家宇宙計画により、同国を知識経済へと発展させることに焦点を当ててきた。2020年、ルクセンブルクは国全体で公共交通機関を無料化した世界初の国となった。2023年12月19日、ルクセンブルクの代議院は、現行の投資税額控除を近代化する法律を採択した。これは2週間足らず後の2024年1月1日に発効した。

現代のルクセンブルクは、高い生活水準を誇り、国際社会において金融、ヨーロッパ統合、国際協力の分野で積極的な役割を果たしている。

4. 地理

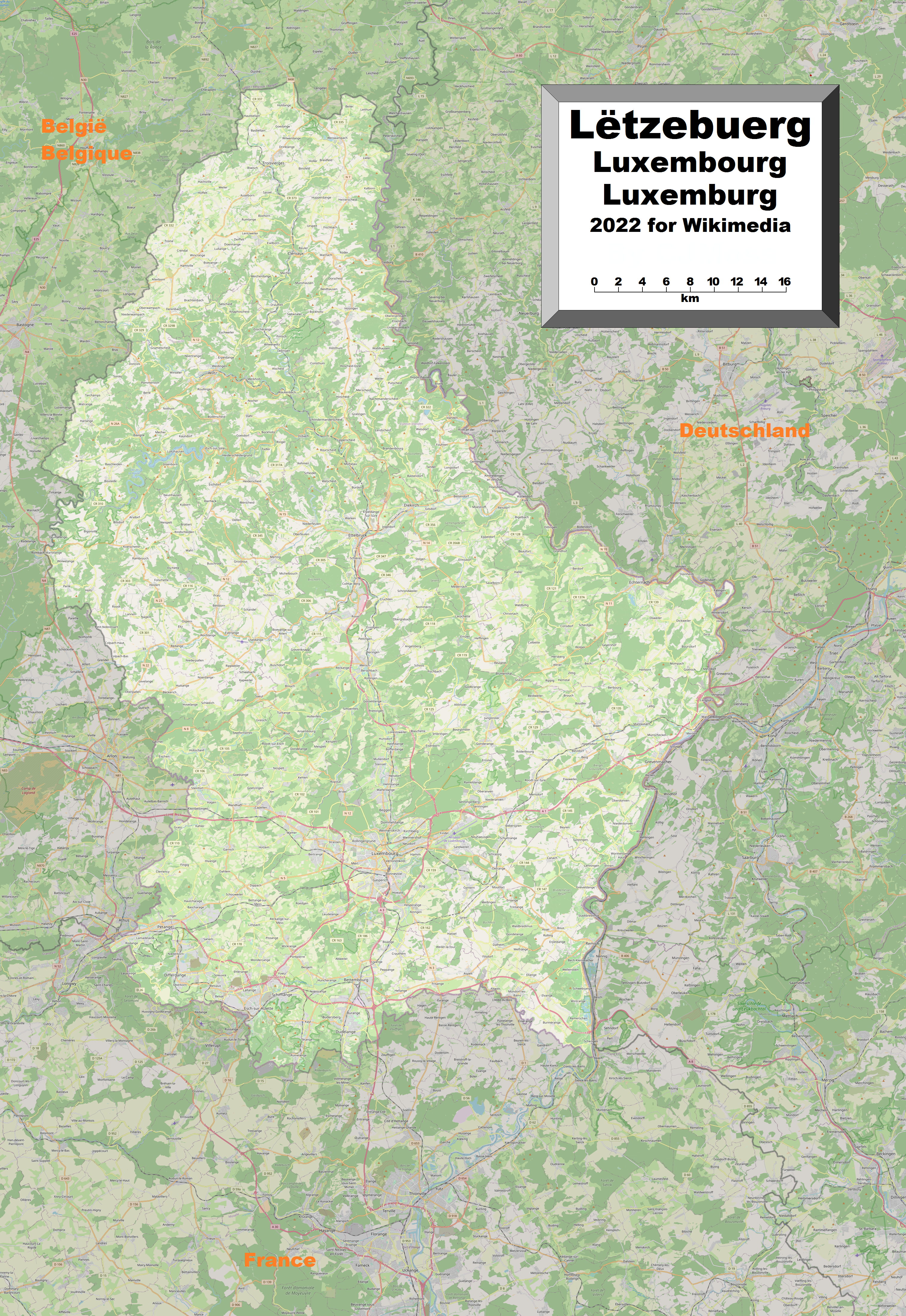

ルクセンブルクはヨーロッパで最も小さな国の一つであり、世界の194の独立国の中で面積では168位にランクされている。面積は約2586 km2で、南北に82 km、東西に57 kmである。北緯49度から51度、東経5度から7度の間に位置している。

東はドイツのラインラント=プファルツ州とザールラント州に、南はフランスのグラン・テスト地域圏(ロレーヌ)に接している。西と北はそれぞれベルギーのワロン地域、特にベルギーのリュクサンブール州とリエージュ州に接しており、その一部はベルギーのドイツ語共同体を構成している。

国の北側3分の1はエスリング(またはオエスリング)として知られ、アルデンヌ高原の一部を形成している。丘陵と低い山々が特徴で、ヴィルヴェルダンジュ近くのクナイフ(標高560 m)が最高地点である。他の山としては、フルダンジュ近くのブールプラッツ(559 m)やランブルック近くのナポレオンズガード(554 m)がある。この地域は人口が希薄で、人口5千人を超える町はヴィルツのみである。

国の南側3分の2はグートラントと呼ばれ、エスリングよりも人口密度が高い。また、より多様性に富み、5つの地理的準地域に分けることができる。ルクセンブルク中南部のルクセンブルク高原は、広大で平坦な砂岩層であり、ルクセンブルク市の所在地である。ルクセンブルク東部の小スイスは、岩がちな地形で森林が深い。モーゼル川流域は最も標高が低い地域で、南東の国境に沿って流れている。最南端および南西部の赤い大地は、ルクセンブルクの産業の中心地であり、ルクセンブルク最大の町の多くが位置している。

ルクセンブルクとドイツの国境は、モーゼル川、ザウアー川、ウール川の3つの川によって形成されている。その他の主要な川は、アルゼット川、アタート川、クレルヴ川、ヴィルツ川である。ザウアー川中流域とアタート川の谷は、グートラントとエスリングの境界を形成している。

4.1. 地形

ルクセンブルクの地形は、大きく北部と南部の二つの地域に分けられる。北部は「エスリング」または「オエスリング」と呼ばれ、アルデンヌ高原の一部をなす。この地域は標高が高く、起伏に富んだ丘陵地帯であり、森林も多い。最高地点はクナイフの丘で標高560 mである。主要な河川としては、クレルヴ川やヴィルツ川がこの地域を流れている。

南部は「グートラント」(良い土地の意)と呼ばれ、エスリングに比べて標高が低く、より平坦で肥沃な土地が広がっている。首都ルクセンブルク市もこの地域に位置する。グートラントはさらに、中央部のルクセンブルク高原、東部の「小スイス」と呼ばれる砂岩の奇岩地帯、南東部のモーゼル川流域、そして南西部の「赤い大地」と呼ばれる鉄鉱石の豊富な地域に分けられる。モーゼル川、ザウアー川、アルゼット川などがグートラントを流れる主要な河川である。モーゼル川流域はブドウ栽培に適しており、ワイン生産が盛んである。

4.2. 気候

ルクセンブルクは西岸海洋性気候(ケッペンの気候区分ではCfb)に属し、年間を通じて穏やかで湿潤な気候である。夏は温暖で、冬は比較的冷涼だが厳しくはない。北大西洋からの偏西風の影響を受け、天候は変わりやすい傾向がある。

年間の平均気温は、首都ルクセンブルク市で約8.6℃(1961年~2000年平均)。最も寒い月は1月で平均気温約0.2℃、最も暑い月は7月で平均気温約17.2℃である。

降水量は年間を通じて比較的一様で、年間降水量は約847.7 mmである。月別に見ると、2月が最も少なく(約59.6 mm)、11月が最も多い(約79.3 mm)。どの月も降水日数が月の半分以上を占めることが多い。相対湿度は年間平均で81%と高く、特に冬場は90%に達することもあるが、春から初夏にかけては73%程度に下がる。

北部のエスリング地方は南部よりも標高が高いため、気温はやや低く、降雪量も多い傾向がある。

4.3. 環境

ルクセンブルクは環境保護において世界的に高い評価を得ており、2012年の環境パフォーマンスインデックスでは評価対象132カ国中4位、2020年には180カ国中2位にランクされた。また、マーサー社による「世界で最も住みやすい都市ランキング」でも上位に位置している。

国は温室効果ガス(GHG)排出量を10年間で55%削減し、2050年までに排出量ゼロを達成することを目標としている。また、有機農業を5倍に増やす計画もある。しかし、2019年の森林景観保全指数の平均スコアは1.12/10で、172カ国中164位と低い評価であり、森林生態系の保全には課題が残る。

ルクセンブルクは、環境政策として、再生可能エネルギーの導入促進、エネルギー効率の改善、持続可能な交通システムの推進(2020年より公共交通機関無料化を実施)、生物多様性の保全などに力を入れている。主な環境問題としては、農業や交通に起因する水質汚染や大気汚染、廃棄物管理などが挙げられる。これに対し、国は厳しい環境基準を設定し、環境技術への投資を奨励している。持続可能な開発は国の重要な政策目標であり、経済成長と環境保護の両立を目指した取り組みが進められている。2024年には、環境パフォーマンスインデックスで世界2位にランクされている。

5. 政治

ルクセンブルクは、立憲君主制に基づく議院内閣制をとる代議制民主主義国家である。現行のルクセンブルク憲法は1868年10月17日に採択され、最高法規として国の統治構造を定めている。最後に改正されたのは2023年7月1日である。

国家元首はナッサウ=ヴァイルブルク家が世襲するルクセンブルク大公であり、現在はアンリ大公がその地位にある。大公は憲法および法律に従って主権を行使するが、1919年以降、主権は国民に存するとされている。大公は議会を解散する権限を持つが、その場合は3ヶ月以内に新たな選挙が行われなければならない。

民主主義指数では「完全な民主主義」国家として評価されている。民主主義の発展においては、国民の政治参加を重視しており、選挙権は18歳以上の国民に与えられ、投票は義務である。また、市民による請願や国民投票の制度も存在する。

5.1. 政府構造

ルクセンブルクの政府構造は、三権分立の原則に基づいている。

- 大公: 国家元首であり、象徴的な役割を担う。法律の公布、首相および大臣の任命・罷免、議会の召集・解散など、憲法に定められた権限を行使する。ただし、これらの権限は通常、政府の助言と副署に基づいて行使される。外交においては国を代表する。

- 議会(代議院): 一院制の立法府であり、定数は60議席。議員は4つの選挙区から直接選挙で選出され、任期は5年である。主な権能は、法案の審議・議決、予算の承認、政府の監督などである。

- 行政府(内閣): 首相を長とし、複数の大臣(閣僚)で構成される。首相および大臣は大公によって任命されるが、通常は議会選挙の結果に基づいて、議会の多数派から選ばれる。内閣は議会に対して責任を負い、国の行政全般を担う。首相は政府の方針を決定し、各大臣は所管する行政分野を担当する。

- 国務院(Conseil d'État): 大公によって任命される21人の一般市民で構成される諮問機関。主な役割は、法案の審議過程において代議院に対して意見を述べることである。国務院の意見は拘束力を持たないが、立法プロセスにおいて重要な影響力を持つ。

ルクセンブルクの政治システムは、安定性とコンセンサス形成を重視する特徴があり、連立政権が一般的である。

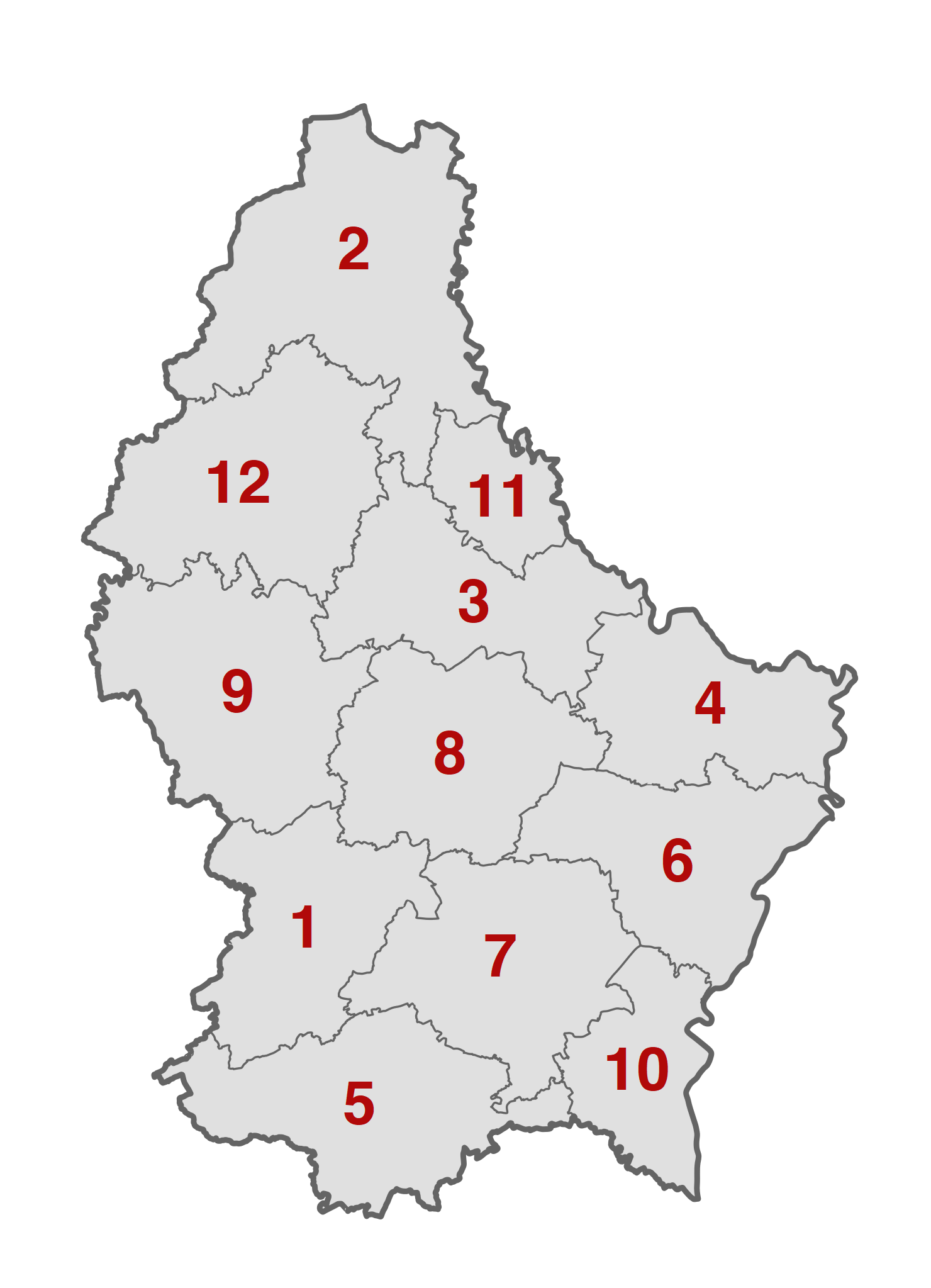

5.2. 行政区画

ルクセンブルクの行政区画は、12の州(Kantonenルクセンブルク語、cantonsフランス語、Kantoneドイツ語)と、その下位区分である100のコミューン(Gemengenルクセンブルク語、communesフランス語、Gemeindenドイツ語)から構成されている。コミューンは地方自治の基本的な単位であり、選挙で選ばれる首長と議会を持つ。12のコミューンは都市の地位を有しており、その中で最大の都市は首都であるルクセンブルク市である。

かつてはカントンの上位区分として3つの「広域行政区」(districtフランス語)が存在したが、2015年に廃止された。カントン自体は、現在では主に統計や選挙区割りなどのための地理的区分であり、独自の行政機能は持たない。

5.3. 司法

ルクセンブルクの司法制度は、大陸法体系に基づいており、フランス法の影響を強く受けている。司法権は行政府および立法府から独立しており、憲法によってその独立性が保障されている。

裁判所組織は以下のように構成されている。

- 治安裁判所(Justices de paixフランス語):エシュ=シュル=アルゼット、ルクセンブルク市、ディキルヒの3ヶ所に設置されており、比較的軽微な民事事件や刑事事件を扱う第一審裁判所である。

- 地方裁判所(Tribunaux d'arrondissementフランス語):ルクセンブルク市とディキルヒの2ヶ所に設置されており、より重大な民事事件や刑事事件を扱う第一審裁判所である。

- 高等司法裁判所(Cour supérieure de Justiceフランス語):ルクセンブルク市に設置されており、控訴院(Cour d'appelフランス語)と破棄院(Cour de cassationフランス語)から構成される。控訴院は地方裁判所の判決に対する控訴を審理し、破棄院は法律問題に関する最終審として機能する。

- 行政裁判所(Tribunal administratifフランス語)および行政控訴裁判所(Cour administrativeフランス語):行政事件を専門に扱う裁判所であり、いずれもルクセンブルク市に設置されている。

- 憲法裁判所(Cour constitutionnelleフランス語):法律の合憲性を審査する裁判所であり、ルクセンブルク市に設置されている。

ルクセンブルクの司法制度は、法の下の平等と人権の保障を重要な原則としている。被告人の権利保護、公正な裁判を受ける権利などが憲法および法律によって保障されている。また、欧州人権条約を国内法として受容しており、国民は欧州人権裁判所に提訴する権利を有する。

6. 軍事

ルクセンブルク軍は、陸軍のみで構成されており、総兵力は約1,150名程度と比較的小規模である。主な任務は、国土防衛、国際平和維持活動への参加、国内における災害救援や儀仗などである。1967年以降、徴兵制度を廃止し、完全志願制を採用している。

軍の最高司令官はルクセンブルク大公であるが、実際の指揮統制は国防大臣の管轄下にある文民統制である。軍の専門的なトップは防衛長官であり、大臣に対して責任を負い、通常は将官の階級を持つ。陸軍の主要な基地は、ディキルヒにある「グラン=デュック・ジャン兵舎軍事センター」(Centre militaire Caserne Grand-Duc Jeanフランス語)である。参謀本部は首都ルクセンブルク市の「État-Major」に置かれている。

ルクセンブルクは内陸国であるため海軍は保有していない。空軍については、NATOの早期警戒管制機(AWACS)17機がルクセンブルク籍の航空機として登録されている。また、ベルギーとの共同合意に基づき、両国はA400M軍用輸送機1機の費用を共同で負担している。

ルクセンブルクは、欧州合同軍に参加しており、旧ユーゴスラビアにおける国際連合保護軍(UNPROFOR)や和平履行部隊(IFOR)の任務に部隊を派遣した経験がある。また、ボスニア・ヘルツェゴビナにおけるNATOの安定化部隊(SFOR)任務にも小規模な部隊で参加した。アフガニスタンでは、ISAFを支援するためにルクセンブルク軍が展開された。軍はまた、クルド人のための難民キャンプ設置やアルバニアへの緊急物資供給など、人道救援活動にも参加してきた。

7. 対外関係

ルクセンブルクは、その小国という地理的条件と歴史的経緯から、国際協調と多国間主義を外交政策の基本方針としている。特に、ヨーロッパ統合の強力な推進国であり、欧州連合(EU)の原加盟国として、その発展に大きく貢献してきた。また、北大西洋条約機構(NATO)の加盟国として集団安全保障体制にも積極的に参加している。

経済的には、ベネルクス関税同盟(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)を通じて近隣諸国との緊密な関係を維持しつつ、EUの単一市場の恩恵を最大限に活用している。国際金融センターとしての地位を確立しており、外国からの投資誘致や国際的な経済ルール作りにも影響力を持つ。

ルクセンブルクは、国際連合(UN)、経済協力開発機構(OECD)、欧州安全保障協力機構(OSCE)など、多くの国際機関に加盟し、国際社会における法の支配、人権の尊重、持続可能な開発といった価値の推進に努めている。小国ながら、2013年から2014年にかけて国連安全保障理事会の非常任理事国を務めるなど、国際平和と安全の維持にも貢献している。

伝統的に親米・親NATOの外交政策を追求してきたが、同時に、ヨーロッパの自主性を重視する立場も示している。その外交は、対話と協調を重んじ、国際紛争の平和的解決を支持する姿勢を一貫してとっている。

7.1. 欧州連合における役割

ルクセンブルクは、欧州連合(EU)の歴史において極めて重要な役割を果たしてきた創設メンバー国の一つである。1951年の欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)設立に始まり、1957年のローマ条約による欧州経済共同体(EEC)および欧州原子力共同体(EURATOM)の設立にも積極的に関与した。これらの共同体は、現在のEUの基礎となっている。

ルクセンブルク市は、ブリュッセル、ストラスブールと並ぶEUの主要機関の所在地の一つであり、「ヨーロッパの首都」の一つと見なされている。具体的には、以下のEU機関がルクセンブルクに置かれている。

- 欧州司法裁判所(CJEU):EU法の統一的な解釈と適用を確保するEUの最高司法機関。

- 欧州会計監査院(ECA):EUの財政の適正性を監査する機関。

- 欧州投資銀行(EIB):EUの政策目標達成のためのプロジェクトに融資を行う金融機関。

- 欧州連合統計局(Eurostat):EU全体の統計データを提供する機関。

- 欧州議会事務局:欧州議会の運営を支える事務組織(本会議は主にストラスブールとブリュッセルで開催)。

また、ルクセンブルク出身の政治家からは、ロベール・シューマン(「EUの父」の一人、フランスの政治家だがルクセンブルク生まれ)、ガストン・トルン、ジャック・サンテール、ジャン=クロード・ユンケルといった欧州委員会委員長を輩出しており、EUの政策決定や統合深化に大きな影響を与えてきた。ピエール・ヴェルナー元首相は、経済通貨同盟と単一通貨ユーロ導入の構想(ヴェルナー計画)を提唱し、「ユーロの父」の一人とされる。

ルクセンブルクは、EU内において小国ながらも建設的な役割を担い、加盟国間の橋渡し役や、EUの基本条約改正交渉などにおいて積極的な発言を行ってきた。経済的には、EUの単一市場の恩恵を最大限に活用し、国際金融センターとしての地位を確立している。

7.2. 主要国との関係

ルクセンブルクは、地理的にドイツ、フランス、ベルギーという3つの主要国に囲まれており、これらの国々との関係は歴史的、経済的、文化的に非常に緊密である。

- ドイツ:歴史的にドイツ文化圏の影響を強く受けており、ドイツ語は公用語の一つである。経済的には、ドイツはルクセンブルクの最大の貿易相手国の一つであり、多くの越境労働者がドイツからルクセンブルクへ通勤している。両国はEUおよびNATOの枠組みの中で緊密に協力している。

- フランス:フランスもまた、ルクセンブルクに大きな歴史的・文化的影響を与えてきた国であり、フランス語は行政および司法の主要言語である。経済関係も深く、フランスは重要な貿易相手国であり、多くのフランス企業がルクセンブルクに進出している。フランスからの越境労働者も多数存在する。

- ベルギー:ベルギーとは特に密接な関係にあり、ベネルクス経済連合(1921年のベルギー・ルクセンブルク経済同盟が前身)を通じて経済統合を進めてきた。歴史的には、1839年のロンドン条約により、現在のベルギー領リュクサンブール州がルクセンブルク大公国から割譲された経緯がある。両国は言語(フランス語)や文化の面でも共通点が多い。

これらの隣接国との関係は、越境労働者の存在、交通インフラの連携、経済協力など、多岐にわたる。ルクセンブルクは、これらの国々との良好な関係を維持しつつ、ヨーロッパ統合の中での自国の役割を果たしている。

その他の主要国との関係では、米国とはNATOを通じた安全保障協力や経済関係が重要である。また、国際金融センターとして、イギリスやスイスなど他の金融ハブ国との関係も深い。

関係国の多様な立場への配慮としては、ルクセンブルクは小国として、大国間の利害調整や対話の促進に努めることが多い。特にEU内においては、各加盟国の立場を理解し、共通の利益を見出すための建設的な役割を果たすことを目指している。

7.2.1. 日本との関係

日本とルクセンブルクは、1927年に外交関係を樹立した。第二次世界大戦中は一時的に国交が断絶したが、戦後1953年に再開された。両国は皇室・大公室間の親密な交流を維持しており、経済、文化、科学技術など多岐にわたる分野で友好協力関係を発展させている。

経済関係では、日本にとってルクセンブルクは欧州における重要な金融・投資拠点の一つである。多くの日本企業がルクセンブルクに欧州統括拠点や金融子会社を設置しており、投資ファンドや金融サービス分野での協力が進んでいる。一方、ルクセンブルクからの対日投資も活発である。両国間には租税条約が締結されており、経済活動を円滑に進めるための法的枠組みが整備されている。

文化交流も盛んであり、音楽、美術、映画などの分野で相互に紹介が行われている。日本文化への関心も高く、日本語学習者も存在する。人的交流としては、観光客の往来や留学生の交換などが行われている。

主要な協力分野としては、金融サービス、宇宙産業(ルクセンブルクは宇宙資源探査などの分野で先進的な取り組みを進めている)、環境技術、研究開発などが挙げられる。両国は、国際場裏においても、法の支配、民主主義、人権といった共通の価値観に基づき、協力関係を維持している。

在ルクセンブルク日本国大使館は首都ルクセンブルク市に、駐日ルクセンブルク大使館は東京都千代田区に設置されている。

8. 経済

ルクセンブルク経済は、高い国民所得、安定した成長、低いインフレ率、そして高度なイノベーションを特徴とする。かつては鉄鋼業が中心であったが、現在は金融サービス業が経済の最大の柱となっており、世界有数の国際金融センターとしての地位を確立している。また、情報通信技術(ICT)、物流、宇宙産業なども成長分野として注目されている。失業率は伝統的に低いが、世界経済の動向や越境労働者の状況によって変動する。

8.1. 経済構造と特徴

ルクセンブルク経済の核心的な特徴は以下の通りである。

- 高い一人当たりGDP:購買力平価(PPP)ベースでも名目ベースでも、一人当たりGDPは世界最高水準にある。これは、高付加価値産業である金融サービス業の発展と、多数の越境労働者の貢献による部分が大きい。

- 低い失業率:伝統的に失業率は低い水準で推移しているが、2008年の世界金融危機以降は若干上昇する傾向も見られた。外国人労働者や若年層の失業問題が時折指摘される。

- 開放経済:貿易依存度が高く、外国直接投資(FDI)の受け入れにも積極的である。EU単一市場へのアクセスと地理的な利点が、国際ビジネスの拠点としての魅力を高めている。

- 外国投資誘致:有利な税制や安定した政治・経済環境を背景に、多国籍企業の地域統括拠点や金融機関の誘致に成功している。

- 越境労働者:労働力人口の大きな割合を、隣接するフランス、ベルギー、ドイツからの越境労働者が占めている。彼らはルクセンブルク経済の重要な担い手であるが、同時に交通渋滞や住宅価格の高騰といった社会的な課題も引き起こしている。

- 金融センター:プライベートバンキング、投資ファンド管理、保険・再保険などの分野で国際的に高い競争力を有する。

経済構造の課題としては、金融セクターへの過度な依存、それに伴う国際的な金融規制強化や税制変更のリスク、労働者の権利や社会公平性の確保などが挙げられる。特に、タックスヘイブン(租税回避地)としての批判や、国際的な税の透明性向上の動き(ルクセンブルク・リークス事件など)は、経済政策の見直しを迫る要因となっている。政府は経済の多角化を進め、ICT、宇宙産業、物流、ライフサイエンスなどの新たな成長分野の育成に努めている。

8.2. 主要産業

ルクセンブルク経済は、かつての鉄鋼業中心から、金融サービス業、情報通信技術(ICT)、物流など、より多様な産業構造へと転換してきた。これらの産業は、国の経済成長と国際競争力に大きく貢献している。

8.2.1. 金融業

ルクセンブルクは世界有数の国際金融センターであり、特に以下の分野で強みを持つ。

- 銀行業:プライベートバンキング、企業金融、カストディサービス(資産管理)などが盛んである。多くの国際的な銀行がルクセンブルクに拠点を置いている。

- 投資ファンド:ヨーロッパ最大の投資ファンド登録・管理拠点であり、UCITS(譲渡可能証券集合投資事業)ファンドを中心に世界中から資金を集めている。

- 保険・再保険:クロスボーダー保険サービスや再保険のハブとしての役割も大きい。

金融業の発展は、有利な税制、安定した法制度、多言語に対応できる高度な専門人材、EU単一市場へのアクセスなどが要因である。しかし、タックスヘイブン(租税回避地)としての側面や、資金洗浄対策、税の透明性向上といった国際的な圧力や議論にも直面しており、規制強化や国際基準への適合が進められている。ルクセンブルク・リークス事件は、その一端を象徴する出来事であった。

8.2.2. 鉄鋼業

ルクセンブルクの近代経済は、19世紀後半から20世紀にかけての鉄鋼業の発展とともに築かれた。南部の「赤い大地」と呼ばれる地域で産出される鉄鉱石を基盤に、アルセロール・ミッタル(旧アルセド、本社ルクセンブルク)のような世界的な鉄鋼メーカーが誕生した。鉄鋼業は長らく国の経済と雇用を支える基幹産業であった。

しかし、1970年代以降、国際競争の激化や産業構造の変化により、鉄鋼業の規模は縮小した。多くの製鉄所が閉鎖され、雇用も大幅に減少した。それでもなお、アルセロール・ミッタルは特殊鋼などの高付加価値製品を中心に生産を続けており、ルクセンブルク経済において一定の重要性を保っている。鉄鋼業の変遷は、地域社会の構造変化や労働条件の改善、環境問題への対応といった課題も伴ってきた。

8.2.3. 情報通信技術(ICT)およびメディア

ルクセンブルクは、ICTおよびメディア産業の育成にも力を入れている。

- 衛星通信:世界最大の衛星通信事業者の一つであるSES S.A.の本社がルクセンブルクにあり、同社は多数の通信衛星を運用し、世界中にテレビ放送やデータ通信サービスを提供している。

- 放送メディア:ヨーロッパ最大の民間放送グループの一つであるRTLグループもルクセンブルクを拠点としている。

- データセンターおよびクラウドサービス:地理的な利便性、安定したインフラ、データ保護に関する法制度などを背景に、多くのIT企業がデータセンターを設置し、クラウドサービスなどを提供している。

- フィンテック:金融業との連携により、金融技術(フィンテック)分野も成長している。

情報化社会の進展に伴い、サイバーセキュリティの確保、デジタル・デバイド(情報格差)の解消、プライバシー保護といった課題への対応も重要となっている。

8.2.4. その他の産業

- 化学・ゴム産業:グッドイヤーなどの国際的な企業が生産拠点を持ち、タイヤや工業用ゴム製品、特殊化学品などを製造している。

- 観光業:首都ルクセンブルク市の歴史的建造物群(ユネスコ世界遺産)、北部のアルデンヌ地方の自然、モーゼル川沿いのワイン産地などが観光客を惹きつけている。ビジネスツーリズムも盛んである。

- 農業:国土の約半分が農地や牧草地であるが、GDPに占める割合は小さい。主な産品は、酪農製品、肉牛、穀物など。モーゼル川流域では、リースリング種などのブドウを用いた白ワイン生産が伝統的に行われている。

- 物流:ヨーロッパの中心という地理的利点を活かし、航空貨物(カーゴルックス航空の本拠地)、道路輸送、鉄道輸送を組み合わせた物流ハブとしての機能強化が進められている。

これらの産業は、国の経済多角化と持続的な成長に貢献している。

8.3. 交通

ルクセンブルクは、その地理的な位置と経済的重要性から、よく整備された交通システムを有している。

- 道路:高速道路網(オートルート)が国内の主要都市および隣接国(ドイツ、フランス、ベルギー)と結ばれており、総延長は約165 kmに及ぶ。一般道も整備されているが、特に首都圏では朝夕の通勤時間帯を中心に交通渋滞が課題となっている。

- 鉄道:ルクセンブルク国鉄(CFL)が国内および国際列車を運行している。首都ルクセンブルク駅は国内鉄道網の中心であり、TGVによってパリやストラスブールなどと結ばれている。近隣国への国際列車も多数運行されている。

- 航空:ルクセンブルク=フィンデル空港が唯一の国際空港であり、旅客便および貨物便が就航している。ルクスエアがフラッグキャリアであり、貨物航空大手のカーゴルックス航空も同空港を拠点としている。

- 公共交通機関:2020年2月29日、ルクセンブルクは世界で初めて、国内のすべての公共交通機関(バス、トラム、鉄道)を無料化した。この政策は、交通渋滞の緩和、環境負荷の低減、公共交通の利用促進を目的としている。首都ルクセンブルク市では、2017年にトラム(路面電車)が再導入され、路線網が拡張されている。バス路線も国内全域をカバーしている。

一人当たりの自動車保有台数はヨーロッパでも高い水準にあるが、公共交通無料化により、その利用転換が進むことが期待されている。

8.4. 通信

ルクセンブルクは、高度に発展した情報通信インフラを有しており、国内全域で質の高い通信サービスが提供されている。

- 固定通信:光ファイバー網の整備が進んでおり、2010年に政府が発表した国家戦略では、2020年までに国内全域で1Gbpsの超高速ブロードバンド接続を実現することを目標としていた。2011年時点で次世代アクセス(NGA)網のカバレッジは75%に達していた。ケーブルテレビ網も広く普及している。

- 無線通信:携帯電話の普及率は高く、4G LTEサービスが広く提供されており、5Gの導入も進んでいる。公共Wi-Fiスポットも都市部を中心に整備されている。

- インターネット:インターネット普及率は非常に高く、2013年4月時点で、ルクセンブルクはダウンロード速度で世界第6位、ヨーロッパ第2位(平均32.46 Mbit/s)であった。国内には多数のデータセンターが設置されており、ヨーロッパにおけるICTハブの一つとしての地位を確立している。これは、中央ヨーロッパという地理的条件、安定した経済、比較的低い税制などが要因である。

- 国際接続性:ルクセンブルクは、AMS-IX(アムステルダム)、DE-CIX(フランクフルト)、LINX(ロンドン)など、ヨーロッパの主要なインターネットエクスチェンジ(IX)に冗長化された光ファイバー網で接続されている。また、国際データハブ事業者Ancotelの仮想ミートミールームサービス(vmmr)にも接続されており、世界中の主要な通信事業者やデータキャリアとの相互接続が可能である。

- フィンテック:金融技術(FinTech)のハブとしても成長しており、政府はルクセンブルク金融技術センター(Luxembourg House of Financial Technology, LHoFT)などのイニシアチブを支援している。

情報通信産業は自由化されており、複数の事業者が競争している。規制機関であるILR(Institut Luxembourgeois de Régulation)が、公正な競争条件の確保と消費者保護を監督している。デジタルデバイド(情報格差)の解消も課題の一つとして認識されており、全ての国民が情報通信技術の恩恵を受けられるような取り組みが進められている。

9. 社会

ルクセンブルク社会は、高い生活水準、多文化主義、多言語主義を特徴とする。人口の約半数が外国籍であり、国際的な環境が形成されている。社会福祉制度は充実しているが、住宅価格の高騰や交通渋滞、労働市場における格差など、いくつかの社会的課題も抱えている。

9.1. 人口

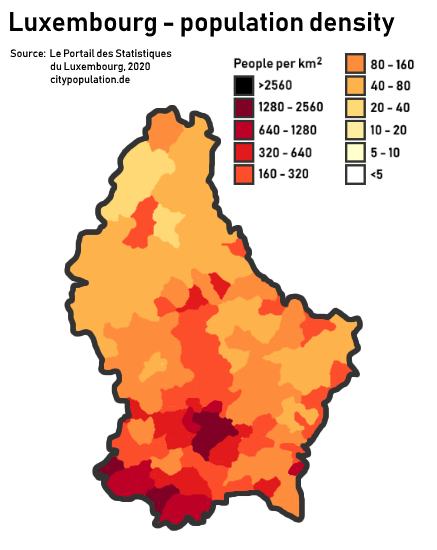

2024年1月現在のルクセンブルクの推定人口は672,050人である。ヨーロッパで最も人口の少ない国の一つであるが、同時にヨーロッパで最も人口増加率が高い国の一つでもある。この高い人口増加率は、主に移民の流入によるものである。

人口密度は1平方キロメートルあたり約255人で、ヨーロッパ平均と比較して高い部類に入る。都市化も進んでおり、人口の多くは首都ルクセンブルク市および南部の工業地帯に集中している。

年齢構成は、生産年齢人口(15~64歳)の割合が比較的高いが、他の先進国同様、少子高齢化の傾向も見られる。平均寿命は高く、男女ともに80歳を超えている。

統計局(STATEC)によると、2013年の人口は537,039人で、そのうち44.5%が外国籍または外国出身者であった。

9.2. 民族と移民

| 国 | 人数 |

|---|---|

| ポルトガル | 90,915 |

| フランス | 49,234 |

| イタリア | 25,116 |

| ベルギー | 18,889 |

| ドイツ | 12,480 |

| スペイン | 9,540 |

| ルーマニア | 6,828 |

| ウクライナ | 5,357 |

| ポーランド | 5,217 |

| インド | 5,091 |

ルクセンブルクの住民はルクセンブルク人と呼ばれる。20世紀を通じて、特にベルギー、フランス、イタリア、ドイツ、そしてポルトガルからの移民の流入により、移民人口が増加した。ポルトガル系は最大の移民グループを形成しており、2013年には約88,000人のルクセンブルク居住者がポルトガル国籍を有していた。

2013年の統計では、永住者537,039人のうち44.5%が外国出身者または外国籍であった。最大の外国民族グループはポルトガル人で、総人口の16.4%を占め、次いでフランス人(6.6%)、イタリア人(3.4%)、ベルギー人(3.3%)、ドイツ人(2.3%)であった。その他6.4%が他のEU出身者であり、残りの6.1%は他の非EU出身者(主に他のヨーロッパ諸国出身)であった。

ユーゴスラビア紛争以降は、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、セルビアからの移民も多く見られる。年間1万人以上の新規移民がルクセンブルクに到着しており、その多くはEU諸国および東ヨーロッパからの移民である。2000年には、ルクセンブルクには162,000人の移民がおり、総人口の37%を占めていた。1999年には、推定5,000人の不法移民がいたとされる。

ルクセンブルク政府は、多文化政策を推進し、移民の社会統合を支援するための様々なプログラムを提供している。しかし、言語の壁、文化の違い、住宅問題、労働市場における競争など、移民の社会統合と権利に関する課題も存在する。特に、高技能労働者と低技能労働者の間の格差や、特定の移民コミュニティにおける社会経済的困難などが指摘されることがある。

9.3. 言語

ルクセンブルクは、ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語の3つを公用語とする多言語国家である。1984年の言語法(Loi sur le régime des languesフランス語)により、ルクセンブルク語が唯一の国語と定められている。これはルクセンブルク人の母語または「心の言語」とされ、彼らが互いに話し言葉や書き言葉として一般的に使用する言語である。ルクセンブルク語は、隣接するドイツの方言とともに中部ドイツ語のモーゼル・フランケン語群に属し、国境を越えて大部分が相互に理解可能であるが、フランス語起源の単語も5,000語以上含んでいる。ルクセンブルク語の知識は帰化の基準の一つである。

ルクセンブルク語に加えて、フランス語とドイツ語は行政および司法の分野で使用され、これら3言語すべてがルクセンブルクの行政言語となっている。1984年に公布された法律第4条によれば、市民がルクセンブルク語、ドイツ語、またはフランス語で質問した場合、行政機関は可能な限り質問された言語で回答しなければならない。

ルクセンブルクは非常に多言語的である。2012年には、市民の52%がルクセンブルク語を母語とし、16.4%がポルトガル語、16%がフランス語、2%がドイツ語、13.6%がその他の言語(主に英語、イタリア語、スペイン語)を母語としていた。ルクセンブルクで最も一般的な母語ではないものの、フランス語は国内で最も広く知られている言語であり、2021年には市民の98%が高いレベルでフランス語を話すことができた。ルクセンブルク居住者の大多数は、第二言語または第三言語としてフランス語を話すことができる。2018年時点で、人口の多くは他の複数の言語を話すことができ、市民の80%が英語で、78%がドイツ語で、77%がルクセンブルク語で会話できると報告しており、これらの言語をそれぞれ第二、第三、または第四言語として挙げている。

3つの公用語はそれぞれ、日常生活の特定の分野で主要言語として使用されるが、排他的ではない。ルクセンブルク語はルクセンブルク人が互いに話し言葉や書き言葉として一般的に使用する言語であり、最近では同言語での小説や映画の制作が増加している。同時に、多数の外国人労働者(人口の約44%)は一般的に互いにルクセンブルク語を使用しない。

ほとんどの公務および書面によるコミュニケーションはフランス語で行われ、これはまた、公的な声明、広告表示、道路標識などが一般的にフランス語であることから、公衆とのコミュニケーションに最もよく使用される言語でもある。ナポレオン法典がルクセンブルク大公国の法制度に歴史的な影響を与えたため、フランス語はまた、立法の唯一の言語であり、一般的に政府、行政、司法の優先言語である。議会での討論は主にルクセンブルク語で行われるが、政府の書面によるコミュニケーションや公式文書(行政決定や司法決定、パスポートなど)は主にフランス語で、時にはドイツ語も加えて作成される。

職業生活は大部分が多言語であるが、民間企業の経営者はフランス語を自社の主要な作業言語(56%)とし、次いでルクセンブルク語(20%)、英語(18%)、ドイツ語(6%)と述べている。

ドイツ語はフランス語とともにメディアの多くで非常によく使用され、ほとんどのルクセンブルク人にとって第二言語と考えられている。これは主にドイツ語とルクセンブルク語の類似性が高いためであるが、小学校で子供たちに最初に教えられる言語(識字能力習得言語)でもあるためでもある。

ポルトガル系コミュニティが大きいため、ポルトガル語はルクセンブルクでかなり普及しているが、このコミュニティ内の関係に限られている。ポルトガル語に公的な地位はないが、行政機関は時折、特定の情報文書をポルトガル語で提供することがある。

ルクセンブルクは今日、大部分が多言語であるが、一部の人々は、ルクセンブルクが激しいフランス化の対象となっており、ルクセンブルク語とドイツ語が国内で消滅の危機に瀕していると主張している。これにより、ルクセンブルクは単一言語のフランス語圏の国になるか、せいぜい遠い将来にはフランス語と英語の二言語国家になる可能性がある。

9.4. 宗教

ルクセンブルクは世俗国家であるが、国家は特定の宗教を公認宗教として認めている。これにより、国家は宗教行政や聖職者の任命に関与する一方、国家が特定の運営費や給与を支払う。このような取り決めがなされている宗教は、カトリック教会、ユダヤ教、ギリシャ正教会、聖公会、ロシア正教会、ルター派、カルヴァン主義、メノナイト、そしてイスラム教である。

1980年以降、政府が宗教的信条や慣行に関する統計を収集することは違法とされている。CIAワールドファクトブックによる2000年の推計では、ルクセンブルク人の87%がカトリック教徒(大公家を含む)であり、残りの13%がプロテスタント、正教会、ユダヤ教徒、イスラム教徒、その他の宗教の信者または無宗教者である。ピュー研究所による2010年の調査によると、70.4%がキリスト教徒、2.3%がイスラム教徒、26.8%が無所属、0.5%がその他の宗教である。

2005年のユーロバロメーターの世論調査によると、ルクセンブルク市民の44%が「神が存在すると信じる」と回答し、28%が「何らかの霊魂または生命力が存在すると信じる」と回答し、22%が「いかなる種類の霊魂、神、または生命力も存在しないと信じる」と回答した。

9.5. 教育

ルクセンブルクの教育制度は、ルクセンブルク語、ドイツ語、フランス語の3言語で行われることが特徴である。小学校の最初の数年間はルクセンブルク語で授業が行われ、その後ドイツ語に移行する。中等教育(リセ)では、主要な教授言語はフランス語となる。中等教育を卒業するためには、これら3言語すべてに習熟していることが求められる。

これらの公用語に加えて、英語も義務教育で教えられており、国民の多くが英語を話すことができる。過去20年間で、特に金融セクターなどいくつかの分野で英語の重要性が高まっている。最大の移民コミュニティの言語であるポルトガル語も、人口の大部分によって話されているが、ポルトガル語圏コミュニティ以外では比較的少ない。

高等教育機関としては、ルクセンブルク大学が国内唯一の総合大学である。2014年には、私立の経営大学院であるルクセンブルク・スクール・オブ・ビジネスが設立され、2017年にルクセンブルク高等教育・研究省から認可を受けた。また、アメリカのマイアミ大学がディフェルダンジュにドリーボワ・ヨーロッパセンターというサテライトキャンパスを置いている。

教育の機会均等性は重視されており、ほとんどの学校は国によって運営され、授業料は無料である。義務教育は4歳から16歳までである。

9.6. 保健

ルクセンブルクは、国民皆保険制度に基づく質の高い医療制度を有している。公的医療保険は、国内の居住者および特定の条件下にある越境労働者を対象とし、医療費の大部分(通常80~90%)をカバーする。国民は自由に医師を選択することができる。

世界保健機関(WHO)のデータによると、ルクセンブルク政府の医療費支出は相当額に上り、国民一人当たりの医療費も高い水準にある(例:2010年時点でGDPの約7%を医療に支出)。これは、高度な医療技術の導入や、高齢化に伴う医療需要の増大などを反映している。

公衆衛生の水準は高く、平均寿命も長い。主要な健康指標(乳児死亡率、妊産婦死亡率など)も良好である。政府は、予防医療、健康増進、生活習慣病対策などにも力を入れている。

社会福祉制度も充実しており、失業保険、年金制度、家族手当、育児支援、障害者支援など、様々なセーフティネットが整備されている。医療サービスや福祉サービスへのアクセシビリティは概ね良好であるが、一部地域や特定のサービスについては、待ち時間や専門医不足といった課題も指摘されることがある。

9.7. 法律と治安

ルクセンブルクの法制度は、大陸法体系に属し、特にナポレオン法典の影響を強く受けている。成文法が主要な法源であり、憲法を頂点とする階層的な法構造を持つ。司法は独立しており、裁判所は公正な裁判の実施を担う。

全体的な治安状況は、他の西ヨーロッパ諸国と比較して良好であるとされる。犯罪率は比較的低いが、軽犯罪(スリ、置き引き、車上荒らしなど)は都市部や観光地で発生することがある。侵入窃盗や自動車盗も報告されている。近年では、麻薬関連犯罪や、近隣諸国からの組織的な財産犯の流入が懸念材料として挙げられることがある。

法執行においては人権尊重が重視されており、警察官の職務執行や被疑者の取り扱いに関する規定が整備されている。ただし、児童ポルノの定義の曖昧さや、非実在児童ポルノの合法性に関する問題点がNGOから指摘されたこともある。

ルクセンブルク警察は、国内の治安維持、犯罪捜査、交通取り締まりなどを担当している。

9.8. 人権

ルクセンブルクは、人権の尊重と保護を国家の基本原則の一つとして掲げており、憲法および国内法によって基本的な自由と権利が保障されている。また、欧州人権条約をはじめとする多くの国際人権条約を批准し、その遵守に努めている。

主要な人権状況は以下の通りである。

- ジェンダー平等:男女平等は法的に保障されており、政治、経済、社会の各分野で女性の地位向上と参画促進が図られている。しかし、依然として男女間の賃金格差や、意思決定職における女性の割合の低さなどの課題は存在する。

- 性的マイノリティ(LGBTQ+)の権利:同性結婚は2015年に合法化され、性的指向や性自認に基づく差別は法律で禁止されている。社会的な受容も比較的進んでいるが、一部には依然として偏見や差別が存在する可能性が指摘される。レインボー・ヨーロッパの国別ランキングでは高い評価を得ている。

- 移民の権利:人口の約半数が外国籍であるため、移民の権利保護と社会統合は重要な政策課題である。差別禁止法が整備され、移民の労働権や社会保障へのアクセスは保障されているが、言語の壁や文化の違いによる困難、一部の移民コミュニティにおける社会経済的格差などが課題として存在する。

- 信教の自由:憲法で保障されており、国家は特定の宗教を公認しているが、他の宗教や無宗教者の権利も尊重される。

- 表現の自由および報道の自由:概ね保障されている。

- 人身売買および強制労働:法律で禁止されており、政府は対策を講じている。

主要な人権関連の課題としては、上記の他に、ヘイトスピーチ対策、障害者の権利保障、受刑者の処遇、難民・庇護申請者の権利などが挙げられる。政府はこれらの課題に対応するため、関連法の整備や啓発活動、国際機関との協力などを進めている。市民社会組織やオンブズマン制度も、人権擁護において重要な役割を果たしている。

10. 文化

ルクセンブルクの文化は、隣接するドイツとフランスの文化から大きな影響を受けつつ、独自の伝統や特徴を育んできた。歴史的に農村社会であったことから、多くの民俗伝統が今も残っている。首都ルクセンブルク市を中心に、注目すべき博物館がいくつか存在する。これらには、ルクセンブルク国立歴史美術博物館(NMHA)、ルクセンブルク市立歴史博物館、新しいジャン大公近代美術館(Mudam)などがある。ディキルヒにある国立軍事史博物館(MNHM)は、特にバルジの戦いの展示で知られている。ルクセンブルク市の歴史的市街とその要塞群は、その要塞の歴史的重要性からユネスコ世界遺産に登録されている。

10.1. 芸術

ルクセンブルクは、小国ながらも国際的に知られる芸術家を輩出してきた。

視覚芸術の分野では、20世紀初頭から半ばにかけて活躍した画家テオ・ケルグ(Théo Kerg)、ジョゼフ・クッター(Joseph Kutter)、そして現代美術家のミシェル・マジェルス(Michel Majerus)などが挙げられる。彼らの作品は、表現主義、キュビスム、抽象絵画など、当時のヨーロッパの主要な美術動向を反映しつつ、独自のスタイルを追求した。

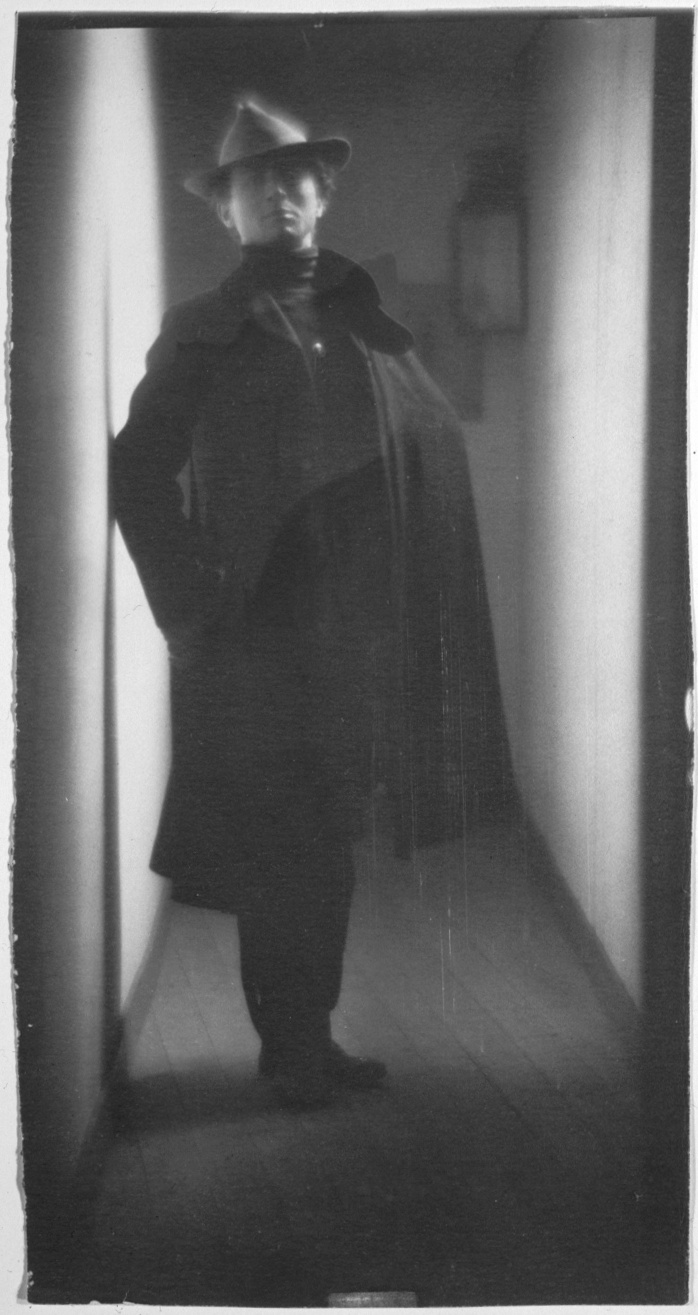

写真分野では、ルクセンブルク生まれのアメリカ人写真家エドワード・スタイケンが最も著名である。彼は20世紀の写真史において極めて重要な人物であり、ファッション写真、ポートレート、ドキュメンタリー写真など幅広い分野で活躍した。彼が企画した写真展「ザ・ファミリー・オブ・マン」は、ユネスコの世界の記憶に登録され、現在はクレルヴォーに常設展示されている。

彫刻では、クラウス・シトー(Claus Cito)が知られており、特にゲレ・フラ(Gëlle Fra、黄金の女性)として知られる第一次世界大戦の戦没者記念碑の彫像は、ルクセンブルクの象徴の一つとなっている。

現代アートも盛んであり、ジャン大公近代美術館(Mudam)などが国内外の現代美術作品を展示している。

10.2. 文学

ルクセンブルク文学は、その多言語環境を反映し、ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語で書かれた作品が存在する。

歴史的には、19世紀にルクセンブルク語の標準化と文学的利用の試みが始まり、エドモン・ド・ラ・フォンテーヌ(Edmond de la Fontaine、通称Dicks)やミシェル・レンツ(Michel Lentz)、ミシェル・ローダンジュ(Michel Rodange)などが、詩や戯曲、風刺文学を通じてルクセンブルク語文学の基礎を築いた。特にローダンジュの『キツネのレナール』(Renert oder de Fuuss am Frack an a Maansgréisst)は、ルクセンブルク語文学の古典とされている。

20世紀に入ると、フランス語やドイツ語で執筆する作家も増え、ニコラウス・ヴェルター(Nikolaus Welter)やバッティ・ウェーバー(Batty Weber)などが活躍した。

第二次世界大戦後は、戦争体験やアイデンティティ、社会問題をテーマにした作品が見られるようになった。現代のルクセンブルク文学は、多様な言語とテーマを扱い、国内だけでなく国際的にも注目される作家が現れている。例えば、ギ・ヘルミンガー(Guy Helminger)やジャン・ポール・ジェイコブス(Jean Portante)、アニス・コルツ(Anise Koltz)などが知られている。

多言語性はルクセンブルク文学の豊かさであると同時に、読者層の分断や翻訳の課題も抱えている。

10.3. 音楽

ルクセンブルクの音楽シーンは、その地理的な位置と多文化的な背景を反映し、多様性に富んでいる。

- 伝統音楽:ルクセンブルクの伝統的な民俗音楽は、隣接するドイツやフランスの民謡と共通する要素を持ちつつ、独自の旋律や楽器編成(アコーディオン、クラリネットなど)が見られる。踊りの伴奏としても用いられてきた。

- クラシック音楽:ルクセンブルク・フィルハーモニー管弦楽団は国際的に高い評価を得ており、首都のフィルハーモニー・ルクセンブルクを本拠地として活動している。作曲家としては、ローラン・メニガー(Laurent Menager)などが知られる。音楽教育も盛んで、音楽院が存在する。

- ポピュラー音楽:ロック、ポップス、ジャズ、電子音楽など、様々なジャンルの現代音楽が楽しまれている。国内の音楽フェスティバルやライブハウスでは、地元のアーティストだけでなく、国際的なアーティストも公演を行っている。ユーロビジョン・ソング・コンテストでは、ルクセンブルクは過去に5回優勝しており(ただし、ルクセンブルク人アーティストによる歌唱は少ない)、2024年に久しぶりに参加した。

- 軍楽隊:ルクセンブルク軍楽隊(Musique militaire grand-ducale)は、国の公式行事などで重要な役割を果たしている。

ルクセンブルクは、ラジオ・テレビ放送グループであるRTLグループの発祥の地でもあり、メディアを通じた音楽の普及にも影響を与えてきた。

10.4. 建築

ルクセンブルクの建築は、その長い歴史と地理的な位置を反映し、多様な様式が見られる。

- 歴史的建造物:

- ルクセンブルクの要塞:首都ルクセンブルク市の旧市街と要塞群は、中世から近代にかけての軍事建築の変遷を示す貴重な遺構であり、ユネスコ世界遺産に登録されている。特に、ボックの砲台や地下に広がるカズマット(砲郭)は有名である。

- 城:国内には、ヴィアンデン城、ボーフォール城、クレルヴォー城など、中世の城や城跡が数多く点在し、ロマネスク様式やゴシック様式の特徴を見ることができる。

- 教会建築:ルクセンブルクのノートルダム大聖堂(ゴシック様式とルネサンス様式の混合)や、各地のロマネスク様式、バロック様式の教会などがある。エヒタナハの聖ウィリブロード大聖堂はロマネスク様式の重要な例である。

- 伝統的家屋:地方には、石造りや木骨造りの伝統的な農家や家屋が見られ、地域の風土や生活様式を反映している。

- 近代建築:19世紀から20世紀初頭にかけては、ネオ・ゴシック様式やアール・ヌーヴォー様式の建物が建てられた。

- 現代建築:第二次世界大戦後、特に欧州機関の誘致や金融センターとしての発展に伴い、ルクセンブルク市を中心に多くの現代建築が建設された。フィルハーモニー・ルクセンブルク(クリスチャン・ド・ポルザンパルク設計)やジャン大公近代美術館(イオ・ミン・ペイ設計)などは、その代表例である。キルシュベルク地区には、EU機関の建物群やオフィスビルが立ち並び、現代的な都市景観を形成している。

近年では、持続可能性やエネルギー効率を考慮した建築も注目されている。

10.5. 食文化

ルクセンブルク料理は、その地理的な位置から、隣接するフランス料理、ドイツ料理、ベルギー料理の食文化の影響を強く受けている。伝統的な料理は、素朴でボリュームのある農家料理が基本であり、豚肉、ジャガイモ、豆類などがよく使われる。近年では、多くのイタリア系やポルトガル系の移民によって、これらの国の食文化も豊かに取り入れられている。

代表的な伝統料理としては、以下のようなものがある。

- ユッド・マット・ガールデボーネン(Judd mat Gaardebounenルクセンブルク語):豚の首肉の燻製をソラマメと一緒に煮込んだ料理で、ルクセンブルクの国民食とも言われる。

- クェッシェンタールト(Quetschentaartルクセンブルク語):プラムの一種であるクェッチェを使ったタルト。

- ブーネシュルップ(Bouneschluppルクセンブルク語):インゲン豆とジャガイモのスープで、ベーコンやソーセージが入ることもある。

- グロンペレキッシェルシャー(Gromperekichelcherルクセンブルク語):ジャガイモのパンケーキ、またはガレット。

- フェルケススルス(Fierkelsjelliルクセンブルク語):子豚のゼリー寄せ。

飲料としては、モーゼル川流域で生産される辛口の白ワイン(特にリースリング、ピノ・グリ、オーセロワなど)が有名である。また、国内にはいくつかのビール醸造所もあり、地ビールも楽しまれている。食後酒としては、プラムやリンゴなどから作られる蒸留酒(シュナップス)がある。

ルクセンブルクは、人口一人当たりのミシュラン星付きレストランの数が世界で最も多い国の一つであり、質の高いガストロノミーも体験できる。

10.6. スポーツ

ルクセンブルクのスポーツは、特定の国技に集中するのではなく、チームスポーツと個人スポーツの両方を含む多様な種目が楽しまれている。国民のスポーツへの参加は活発で、総人口約66万人に対し、10万人以上がいずれかのスポーツ連盟の登録メンバーである。

- サッカー:国内で最も人気のあるスポーツの一つ。ルクセンブルク・ナショナルディビジョンがトップリーグであり、サッカールクセンブルク代表も国際大会に参加している。ASジュネス・エシュが最多優勝回数を誇る。

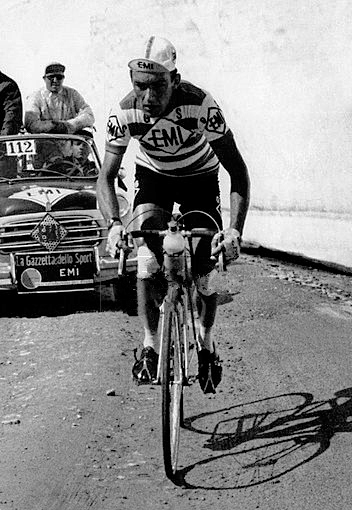

- 自転車競技:ルクセンブルクは伝統的に自転車競技が盛んであり、シャルリー・ゴール、フランソワ・ファベール、ニコラ・フランツ、アンディ・シュレク、フランク・シュレク兄弟など、多くの名選手を輩出してきた。ツール・ド・ルクセンブルクは主要な国際ロードレース大会の一つである。

- 陸上競技:ヨジー・バーテルは、1952年ヘルシンキオリンピックの男子1500mで金メダルを獲得し、ルクセンブルクにオリンピック史上唯一の金メダルをもたらした。

- テニス:ジル・ミュラーやアンヌ・クレマーなどが国際的に活躍した。

- アルペンスキー:マーク・ジラルデリは、ワールドカップで数多くの勝利を収めた名選手である(オーストリア出身だがルクセンブルク代表として活躍)。

その他、バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、水泳、体操なども人気がある。

主要なスポーツ施設としては、首都ルクセンブルク市の南部ガスペリヒにあるスタッド・ドゥ・ルクセンブルクがあり、サッカーやラグビーの代表戦、コンサートなどに使用される(収容人数:スポーツイベント時9,386人、コンサート時15,000人)。最大の屋内競技施設は、同市北東部キルシュベルクにあるコック(d'Coque)で、バスケットボール、ハンドボール、体操、バレーボールなどに使用され、2007年女子バレーボール欧州選手権決勝の会場にもなった(収容人数8,300人)。

10.7. メディア

ルクセンブルクのメディアは、その多言語環境を反映し、主にフランス語とドイツ語で提供されている。

- 新聞:最も発行部数が多いのは、ドイツ語の日刊紙『ルクセンブルガー・ヴォート』(Luxemburger Wortドイツ語)である。その他、フランス語の『ル・コティディアン』(Le Quotidienフランス語)、ドイツ語の『ターゲブラット』(Tageblattドイツ語)などがある。多言語国家であるため、一つの新聞にフランス語とドイツ語の記事が翻訳なしで混在することも珍しくない。英語やポルトガル語の出版物も存在するが、全国的なメディア調査は主にフランス語で行われるため、正確な読者数は把握が難しい。

- 放送:ルクセンブルクは、ヨーロッパにおけるラジオ・テレビ放送の歴史において重要な役割を果たしてきた。ラジオ・ルクセンブルク(Radio Luxembourg)は、かつてヨーロッパ広域に大きな影響力を持った商業ラジオ局であった。現在は、ヨーロッパ最大の民間放送グループの一つであるRTLグループがルクセンブルクを拠点としている。

- 衛星通信:世界有数の衛星通信事業者であるSES S.A.の本社もルクセンブルクにあり、同社はドイツやイギリスなどヨーロッパ主要国向けの衛星放送サービスを提供している。

- 映画:1988年に視聴覚投資に対する特別税制が導入されたことにより、ルクセンブルクにおける映画製作および共同製作は着実に成長している。国内には約30の登録製作会社が存在する。2014年には、ルクセンブルクが共同製作した『ミスター・ユブロ』がアカデミー短編アニメ賞を受賞した。

インターネットメディアも普及しており、ニュースサイトやオンラインプラットフォームが情報提供の重要な手段となっている。

10.8. 国の象徴

ルクセンブルクを代表する国の象徴には、以下のようなものがある。

- 国旗:赤、白、水色の横三色旗。オランダの国旗と似ているが、水色の色調がより明るい。このデザインは、13世紀のルクセンブルク伯の紋章に由来するとされる。

- 国章:大紋章と小紋章がある。中心的なモチーフは、銀と青の横縞の地に、金の爪と舌を持つ赤い王冠を戴いたライオン(ルクセンブルクのライオン)。このライオンは、13世紀のリンブルフ公ハインリヒ5世(ルクセンブルク伯としてはハインリヒ5世)の紋章に由来する。

- 国歌:『我らが祖国』(Ons Heemechtルクセンブルク語)。歌詞はミシェル・レンツ、作曲はジャン・アントワーヌ・ツィンненによる。ルクセンブルク語で歌われる。

- 王室歌:『ド・ヴィルヘルムス』(De Wilhelmusルクセンブルク語)。オランダの国歌『ヴィルヘルムス・ファン・ナッソウエ』と同じ旋律だが、歌詞は異なる。大公家の行事などで演奏される。

- 国の標語:『Mir wëlle bleiwe wat mir sinnルクセンブルク語』(「我々は我々であり続けたい」の意)。これは、歴史的に大国に翻弄されながらも独立を維持してきたルクセンブルクの国民精神を象徴する言葉である。

- ナショナルデー:6月23日。大公の公式誕生日として祝われる(実際の誕生日とは異なる場合がある)。

これらの象徴は、ルクセンブルクの歴史、文化、国民のアイデンティティを反映している。

10.9. 世界遺産

ルクセンブルク国内には、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産リストに登録されている文化遺産が1件存在する。

- ルクセンブルク市、その古い街並みと要塞群(1994年登録):首都ルクセンブルク市の旧市街と、中世から近代にかけて築かれた広大な要塞群が対象。ヨーロッパの歴史において戦略的に重要な拠点であったルクセンブルクの軍事建築の変遷と、歴史的な都市景観が評価された。特に、切り立った崖の上に築かれた城砦や、地下に広がるカズマット(砲郭)などが特徴的である。

また、ユネスコの世界の記憶には、ルクセンブルク出身の写真家エドワード・スタイケンが企画した写真展「ザ・ファミリー・オブ・マン」(2003年登録)が、無形文化遺産には「エヒタナハの踊りの行進」(2010年登録)がそれぞれ登録されている。

10.10. 祝祭日

ルクセンブルクの主要な国民の祝日および公休日は以下の通りである。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 (例) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Nouvel Anフランス語 | |

| 移動祝日 | イースターマンデー | Lundi de Pâquesフランス語 | 復活祭の翌月曜日 |

| 5月1日 | メーデー | Fête du Travailフランス語 | |

| 移動祝日 | ヨーロッパ・デー | Journée de l'Europeフランス語 | 5月9日 (2019年より公休日) |

| 移動祝日 | キリストの昇天 | Ascensionフランス語 | 復活祭の39日後の木曜日 |

| 移動祝日 | 聖霊降臨の月曜日 | Lundi de Pentecôteフランス語 | ペンテコステの翌月曜日 |

| 6月23日 | ナショナルデー (大公誕生日) | Nationalfeierdagルクセンブルク語 | |

| 8月15日 | 聖母の被昇天 | Assomptionフランス語 | |

| 11月1日 | 諸聖人の日 | Toussaintフランス語 | |

| 12月25日 | クリスマス | Noëlフランス語 | |

| 12月26日 | 聖ステファノの日 (第二クリスマス) | Saint Étienne / Deuxième jour de Noëlフランス語 |

この他に、地域ごとの宗教的な祭りや伝統行事に関連する休日が存在する場合がある。

11. 主要都市

ルクセンブルクの主要な都市は以下の通りである。

- ルクセンブルク市(Stad Lëtzebuergルクセンブルク語、Ville de Luxembourgフランス語、Luxemburg Stadtドイツ語):国の首都であり最大の都市。人口は約13万5千人(2023年)。モーゼル川の支流であるアルゼット川とペトリュス川の合流点に位置する。歴史的な旧市街と要塞群はユネスコ世界遺産に登録されている。国際金融センターとして、また欧州連合の主要機関の所在地としても重要である。文化施設も多く、ジャン大公近代美術館(Mudam)やフィルハーモニー・ルクセンブルクなどがある。

- エシュ=シュル=アルゼット(Esch-Uelzechtルクセンブルク語、Esch-sur-Alzetteフランス語、Esch an der Alzetteドイツ語):国内第2の都市で、南西部の「赤い大地」と呼ばれる鉄鋼業地帯の中心都市。人口は約3万7千人(2023年)。かつては鉄鋼業で栄えたが、現在は産業構造の転換が進み、ルクセンブルク大学の主要キャンパスの一つが置かれるなど、学術・文化都市としての側面も持つ。

- ディフェルダンジュ(Déifferdengルクセンブルク語、Differdangeフランス語、Differdingenドイツ語):エシュ=シュル=アルゼットの西に位置する工業都市。人口は約3万人(2023年)。鉄鋼業が主要産業であったが、近年は多角化が進んでいる。マイアミ大学のヨーロッパキャンパスがある。

- デュドランジュ(Diddelengルクセンブルク語、Dudelangeフランス語、Düdelingenドイツ語):国の南部に位置する工業都市。人口は約2万2千人(2023年)。鉄鋼業の歴史を持つが、現在はサービス業や軽工業も発展している。

これらの都市は、国の経済活動、文化、教育の中心的な役割を担っている。

12. 主要人物

ルクセンブルクの歴史、政治、経済、文化、スポーツなどの分野で重要な業績を残したり、影響を与えたりした主要な人物を以下に挙げる。人物の評価においては、民主主義や人権、社会進歩への貢献や影響も考慮する。

- ルクセンブルク家の君主たち:

- ハインリヒ7世:ルクセンブルク伯から神聖ローマ皇帝となり、ルクセンブルク家の名を高めた。

- 盲目王ヨハン:ボヘミア王としても知られ、騎士道精神の象徴とされるが、その戦役は民衆に負担を強いた側面もある。

- カール4世:神聖ローマ皇帝として金印勅書を発布し、ルクセンブルクを公国に昇格させた。文化振興にも貢献。

- シャルロット女大公:二つの世界大戦という困難な時期に国民を導き、戦後の復興と国家の安定に尽力。国民からの敬愛が篤かった。

- ジャン大公:シャルロット女大公の後を継ぎ、ルクセンブルクの経済発展とヨーロッパ統合への貢献を推進。

- アンリ大公:現大公。国の象徴として、また人道的活動にも関与。

- 政治家:

- ジョゼフ・ベッシュ:20世紀前半の首相。第一次世界大戦後の困難な時期の外交や、第二次世界大戦中の亡命政府を率いた。

- ピエール・ヴェルナー:複数回首相を務め、戦後の経済発展とヨーロッパ統合、特に経済通貨同盟(ユーロの原型)構想に貢献。「ユーロの父」の一人。

- ガストン・トルン:首相、欧州委員会委員長を歴任。ヨーロッパ統合の推進者。

- ジャック・サンテール:首相、欧州委員会委員長を歴任。ヨーロッパ統合を推進したが、欧州委員会委員長としては委員の不正疑惑により総辞職。

- ジャン=クロード・ユンケル:長期間首相を務め、その後欧州委員会委員長に就任。ユーロ導入やEUの安定に尽力したが、首相時代のルクセンブルク・リークス(タックスヘイブン問題)は批判も受けた。民主主義的プロセスや透明性の観点からは議論の余地がある。

- 芸術・文化:

- エドワード・スタイケン:ルクセンブルク生まれのアメリカの写真家。20世紀写真史の巨匠。「ザ・ファミリー・オブ・マン」展は人道的メッセージを発信。

- ヒューゴー・ガーンズバック:ルクセンブルク生まれのアメリカの編集者、作家。「サイエンス・フィクションの父」と呼ばれる。

- スポーツ:

- ヨジー・バーテル:陸上競技選手。1952年ヘルシンキオリンピック男子1500m金メダリスト。

- シャルリー・ゴール:自転車ロードレース選手。「アンヘル・オブ・ザ・マウンテン」と呼ばれ、グランツールで活躍。

- マーク・ジラルデリ:アルペンスキー選手。ワールドカップ総合優勝5回など輝かしい成績を残した。

これらの人物は、それぞれの分野でルクセンブルクの発展や国際的な認知度向上に貢献したが、その行動や政策が社会や人権に与えた影響については、多角的な評価が必要となる場合もある。