1. 生涯

ニコス・カザンザキスの生涯は、クレタ島の歴史的背景と彼の知的な探求、そして広範囲にわたる旅に強く影響されています。彼は、文学を通じて人間の精神的な自由と普遍的な真理を追求しました。

1.1. 幼少期と教育

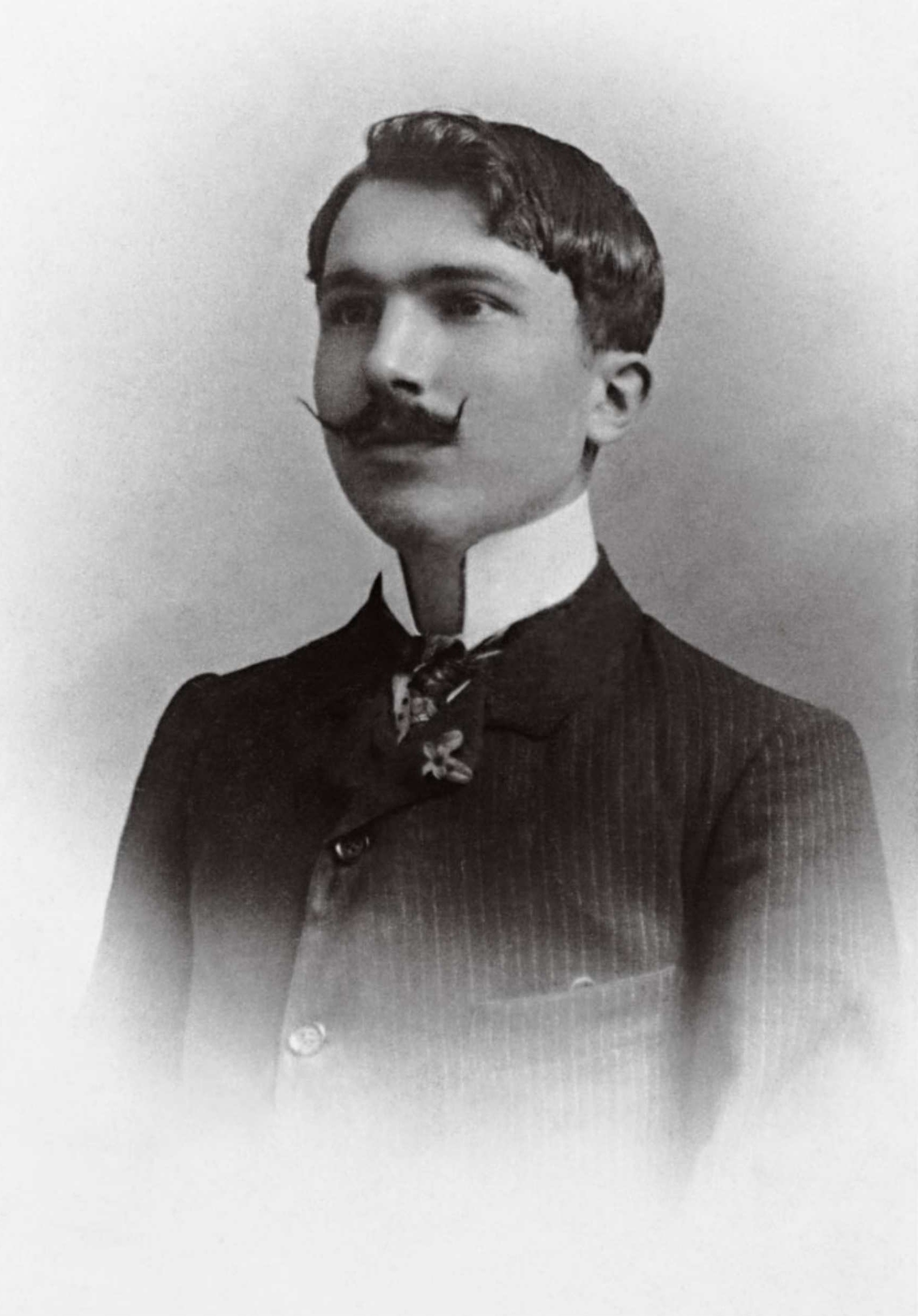

ニコス・カザンザキスは、1883年3月2日(ユリウス暦では2月18日)、当時まだオスマン帝国の支配下にあったクレタ島のイラクリオン(当時はカンディア)で生まれました。彼の家族はイラクリオン県ミルティア村に起源を持ち、父ミハリス・カザンザキスは穀物とワインの仲買人でした。イラクリオンの人口調査では彼の出生年が1881年と記載されていましたが、彼自身の手紙で1883年と訂正しています。1897年にオスマン帝国に対するギリシャ人の反乱が激化すると、家族は避難のためナクソス島へ移りました。

1.2. 学業と初期の活動

カザンザキスは1902年から1906年までアテネ大学で法学を学び、1906年には法学博士論文として「フリードリヒ・ニーチェにおける法と国家の哲学」と題する論文を執筆しました。学生時代からアテネの新聞でコラムを担当し、1906年には処女作『蛇と百合』をペンネーム「カルマ・ニルヴァーミ」で発表しました。また、1907年には戯曲『夜明け』が上演されています。同年、彼はパリのソルボンヌ大学に留学し、アンリ・ベルクソンの哲学から強い影響を受けました。彼の1909年の博士論文は、1906年の論文を再構成したもので、「フリードリヒ・ニーチェにおける法と都市の哲学」というフランス語のタイトルで発表されました。ギリシャに戻ってからは、哲学作品の翻訳に着手しました。1914年には作家のアンゲロス・シケリアノスと出会い、彼らの熱狂的な民族主義の影響もあり、ギリシャ正教文化が栄える地を2年間旅しました。

1.3. 結婚と家族

カザンザキスは1911年に学友であったガラテイア・アレクシウと結婚しましたが、1926年に離婚しました。その後、1924年にエレニ・サミウと出会い、1928年には恋愛関係に発展しました。二人は1945年に結婚し、エレニはカザンザキスの仕事の支援者となりました。彼女は原稿のタイピング、彼の旅への同行、そしてビジネス上の事務処理を担いました。二人はカザンザキスが1957年に亡くなるまで連れ添い、エレニ・サミウは2004年に死去しました。

1.4. 広範な旅行と思想的影響

1922年から1957年に死去するまでの間、カザンザキスは世界各地を広範囲に旅しました。彼はパリやベルリン(1922年-1924年)、イタリア、ロシア(1925年、1927年)、スペイン(1932年)に滞在し、その後はキプロス、アイギナ島、エジプト、シナイ山、チェコスロバキア、ニース(後に近隣のアンティーブに別荘を購入)、中国、日本などを訪れました。これらの旅は、カザンザキスを様々な哲学、イデオロギー、ライフスタイル、そして人々と接触させ、彼自身と彼の著作に深い影響を与えました。彼は友人への手紙の中で、ジークムント・フロイト、フリードリヒ・ニーチェの哲学、仏教思想、そして共産主義イデオロギーが彼の主要な影響源であったと記しています。

ベルリン滞在中、爆発的な政治情勢の中でカザンザキスは共産主義に出会い、ウラジーミル・レーニンの思想に傾倒しました。第一次世界大戦後の荒廃したヨーロッパにおいて、宗教では満たされないものを感じた彼は共産主義に希望を見出そうとしたのです。しかし、彼は共産主義者としては一貫せず、1925年と1927年の2度にわたるソビエト連邦訪問を通じて、ヨシフ・スターリンによる体制の台頭を目の当たりにし、ルサコフ事件の発生もあってソビエト型共産主義に幻滅しました。この頃、彼の初期の民族主義的な信念は、より普遍主義的なイデオロギーへと徐々に変化していきました。ジャーナリストとしては、1926年にスペイン首相のミゲル・プリモ・デ・リベラとイタリアの独裁者ベニート・ムッソリーニにインタビューを行っています。1927年のソビエト訪問時には、ソビエト政府の賓客として招かれていた日本の作家秋田雨雀と同行し、秋田の日記にもその記述が残されています。

1.5. 政治活動と公的活動

1912年に第一次バルカン戦争が勃発すると、カザンザキスはギリシャ陸軍に志願兵として従軍し、当時のエレフテリオス・ヴェニゼロス首相の秘書室で勤務しました。1919年にはギリシャ厚生省の局長として、第一次世界大戦後のカフカスや南ロシアにいた約15万人のポントス人を含むギリシャ人難民の帰還事業に取り組み、成功させました。しかし、翌年ヴェニゼロスの自由党が選挙で敗北したため、大臣職を辞任しパリへと向かいました。

第二次世界大戦中、ドイツがギリシャを占領した1941年から1944年にかけて、カザンザキスはアイギナ島で『その男ゾルバ』などの執筆を行いました。この間、彼はアテネで文献学者のイオアニス・カクリディスと共にホメロスの『イーリアス』を翻訳しています。1945年には非共産系の小規模な左翼政党の指導者となり、テミストクリス・ソフリス内閣で無任所大臣として一時的に入閣しましたが、翌年には辞任しました。同年、彼はギリシャ・ソビエト友好連合の創設メンバーの一人となりました。1946年にはユネスコの翻訳局長に就任しましたが、執筆に専念するため1947年に辞任しました。実際、彼の文学作品の多くはこの生涯最後の10年間に生み出されました。1946年、ギリシャ作家協会はカザンザキスとアンゲロス・シケリアノスをノーベル文学賞候補に推薦しました。

1.6. 死去

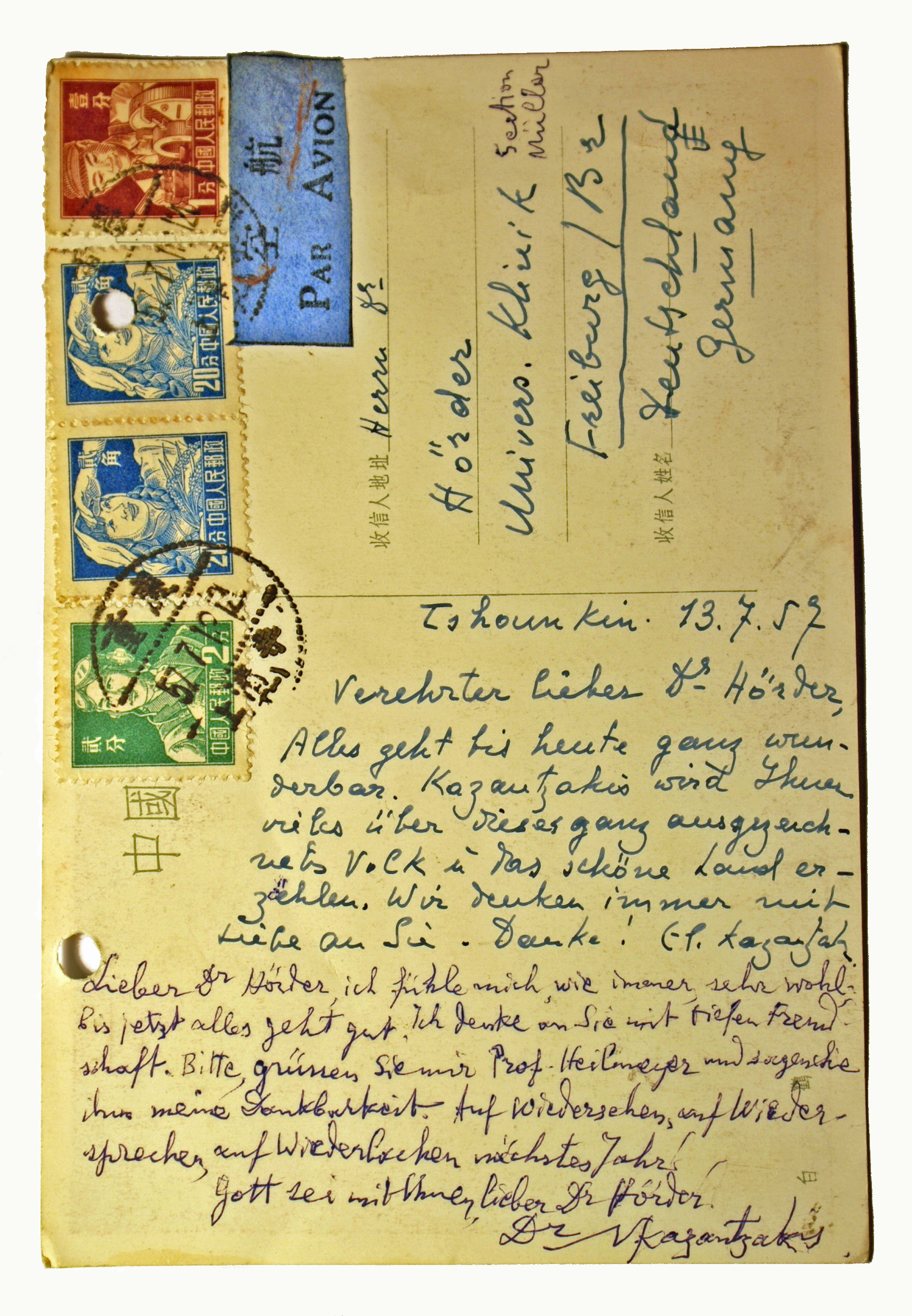

1957年晩年、白血病を患っていたにもかかわらず、カザンザキスは最後の旅として中国と日本へ向かいました。一説によると、中国滞在中に天然痘やコレラの症状があったためワクチンを接種したのですが、このワクチンが壊疽を引き起こしました。中国政府の費用負担で、彼はまずコペンハーゲン、次いでフライブルクへと移送されました。壊疽は治療されましたが、中国で重度のアジアかぜに感染しており、これが最終的に彼の死につながったとされています。この時、アルベルト・シュヴァイツァー博士との出会いもあったと伝えられています。

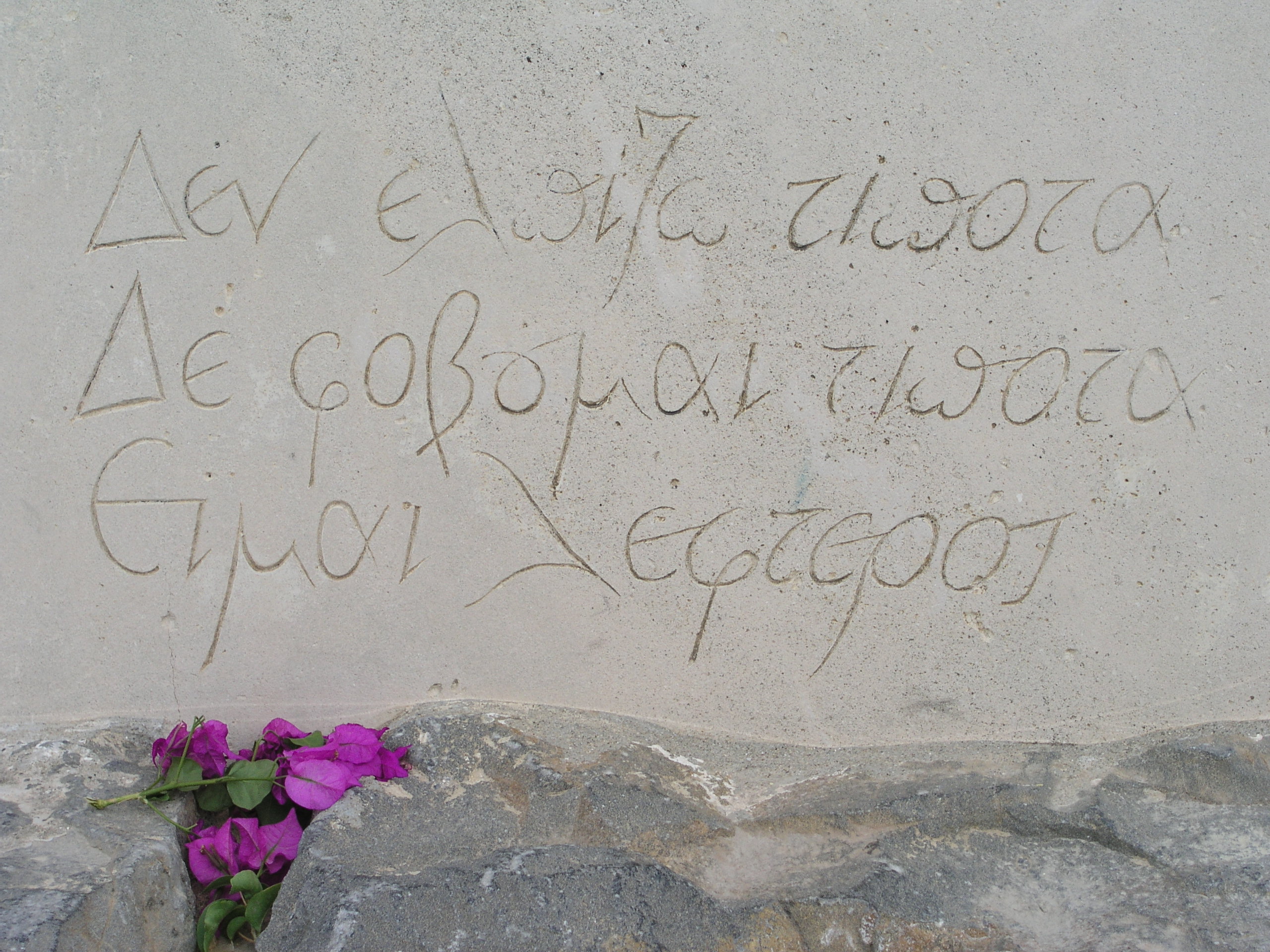

カザンザキスは1957年10月26日、74歳でドイツのフライブルク・イム・ブライスガウで死去しました。彼の遺体は故郷クレタ島のイラクリオンの城壁で最も高い場所にある「マルティネンゴの砦」に埋葬されました。そこからは、クレタの山々と海を一望できます。彼の墓碑銘には、「何も望まぬ。何も恐れぬ。我は自由なり。」(Δεν ελπίζω τίποτα. Δε φοβούμαι τίποτα. Είμαι λέφτερος.現代ギリシア語)と刻まれています。この簡潔ながらも哲学的な言葉は、少なくとも紀元2世紀にまで遡るキュニコス派の理想を表現したものです。

2. 文学と思想の軌跡

ニコス・カザンザキスの文学は、多様な思想的影響と彼自身の精神的探求が織りなす独特なものです。その作品群は、人間の存在、自由、そして救済への絶え間ない闘争を深く描いています。

2.1. 文学的特徴と主要なテーマ

カザンザキス文学の核心は、人間の自由と救済への闘争的姿勢を具現化している点にあります。彼はアンリ・ベルクソン、フリードリヒ・ニーチェ、仏教など多様な思想から影響を受けました。特にベルクソンからは、直感、個人的経験、そして合理的思考の組み合わせが世界を真に理解する鍵であるという考え方を学び、この合理性と非合理性の融合というテーマは、カザンザキスの後の多くの物語、登場人物、そして彼自身の哲学の中心となりました。

彼の作品、特に第二次世界大戦後に発表されたものは、ギリシャ文化の様々な側面を探求しています。宗教、民族主義、政治的信念、ギリシャ内戦、ジェンダーの役割、移民、そして一般的な文化的慣習や信仰といったテーマが織り交ぜられています。カザンザキスは、ギリシャが東洋にも西洋にも属さない、物理的かつ精神的に独自の場所を占めていると信じていました。学者ピーター・ビーンは、「カザンザキスは、ギリシャの特別な使命を、東洋の本能と西洋の理性との和解にあると見ていた」と述べており、これはカザンザキスの多くの小説に見られる論理と感情のバランスを取るベルクソン的なテーマと呼応しています。彼の作品では、筋書きの展開よりも思想の流れが強調されています。

2.2. 叙事詩

カザンザキスの代表的な叙事詩である『オディシーア:現代の続編』(Οδύσσεια現代ギリシア語)は、1924年に執筆が開始され、14年間の執筆と改訂を経て1938年に完成しました。この詩は、ホメロスの『オデュッセイア』の英雄オデュッセウスが、原典の物語の終わりに続く新たな旅に出る様子を描いています。ホメロスの『オデュッセイア』の構成を踏襲し、24のラプソディ(歌)に分かれ、33,333行から構成されています。

カザンザキス自身はこの詩が彼の集大成となる知恵と経験を宿しており、自身の最大の文学的達成であると考えていました。しかし、文学批評家の間では意見が分かれ、「一部は前例のない叙事詩として賞賛した一方、多くは単なる傲慢な行為と見なした」とされ、今日に至るまで学者の間でも評価は分かれています。『オディシーア:現代の続編』に対する共通の批判は、カザンザキスの作品、特に小説にも向けられる、過度に華美で比喩的な詩句への過度な依存でした。

2.3. 小説

カザンザキスの最も有名な小説の多くは、1940年から1961年の間に発表されました。これには『その男ゾルバ』(1946年、原題『アレクシス・ゾルバの生涯と時代』)、『キリストは再び十字架につけられる』(1948年)、『ミハリス隊長』(1950年、英訳題『自由か死か』)、『最後の誘惑』(1955年)、そして『グレコへの報告』(1961年)などが含まれます。

『その男ゾルバ』は、1917年にカザンザキスがヨルゴス・ゾルバスという男性と共同で鉱業と伐採事業に手を出し失敗した経験が基になっています。彼の作品の中で特に『ミハリス隊長』と『最後の誘惑』は、その内容、特に斬新なキリスト像の提示やギリシャ正教会の否定的な描写から、ギリシャ正教会やローマ・カトリック教会から激しい非難を浴び、禁書に指定される論争を巻き起こしました。これに対し、カザンザキスは教会の弾圧に対し「聖なる父たちよ、あなた方は私に呪いを与えたが、私はあなた方に祝福を与えよう。あなた方の良心が私と同じくらい清く、あなた方が私と同じくらい道徳的で敬虔であることを願う」と返答しました。これにより、一時期ギリシャ国内での出版が差し控えられましたが、1955年にはギリシャ王室の支援により『最後の誘惑』がギリシャで発刊されました。

この他に、処女作である『蛇と百合』(1906年)、未翻訳の「Broken Souls」(1908年)、同じく未翻訳の「The Ascent」(1946年、2022年刊行)、そしてフランス語で書かれた『石の庭』(1936年)などがあります。

2.4. 戯曲およびその他の著作

カザンザキスは小説や叙事詩の他にも多様なジャンルの作品を執筆しました。

- 戯曲:** 『夜明け』(1907年)、『喜劇』(1909年)は実存主義的なテーマを含み、第二次世界大戦後のジャン=ポール・サルトルやアルベール・カミュに先んじていました。『棟梁』(1909年)はギリシャの民俗神話に基づいています。その他、『背教者ユリアヌス』(1948年パリで初演)、『メリッサ』、『コウロス』、『クリストファー・コロンブス』(1969年)、『ソドムとゴモラ』(1976年)、『ブッダ』(1983年)、そして『オディシーア:悲劇』(2022年)などがあります。

- 旅行記:** 『スペイン』(1963年)、『日本・中国』(1963年、英題『Travels in China & Japan』)、『英国』(1965年)、『モレヤへの旅』(1965年、英題『Travels in Greece: Journey to the Morea』)、『旅する:イタリア、エジプト、シナイ、エルサレム、キプロス』(1975年)、『ロシア』(1989年)など、広範囲な旅の経験に基づいた旅行記を残しています。

- 随筆・回想録・哲学エッセイ:** 『禁欲』(1960年、原題は『神々の救世主たち:精神的修行』)、『饗宴』(1922年)、『グレコへの報告』(1965年)は自伝的小説の側面も持ちます。彼の博士論文『フリードリヒ・ニーチェにおける法と国家の哲学』(2007年)や、『苦悩する神:ガラテアとパパステファノへの書簡集』(1979年)、『キプロスの天使たち』(1976年)、『ドラマと現代人:エッセイ』(1976年)、『ホメロス的G.B.S.』(1975年)、『二つの夢』(1972年)、『ニコス・カザンザキス書簡選集』(2011年)などがあります。

- 詩:** 「Tertsines」(1932-1937年、未翻訳)や「キリスト」(1983年)があります。

- その他:** 『ロシア文学史』(1930年)のような学術的な著作も手掛けています。

2.5. 言語観と文体

カザンザキスが執筆活動を行っていた時代、ギリシャの「真面目な」芸術作品のほとんどは、古代ギリシャ語と現代の民衆ギリシャ語(デモティキ)を橋渡しするために作られた「純粋な」ギリシャ語であるカサレヴサで書かれていました。しかし、20世紀に入ると、新アテネ学派(またはパラミアン学派)の影響下で、作家たちの間でデモティキの使用が徐々に優勢になっていきました。

カザンザキスは友人や文通相手への手紙で、デモティキを選んだのは民衆の精神を捉え、彼の作品が一般のギリシャ市民の心に響くようにするためだと述べています。彼はまた、ギリシャの日常会話で使われる言語が芸術的で文学的な作品を生み出すことができると証明したかったのです。「なぜデモティキのあらゆる可能性を見せつけないのか?」と彼は問いかけました。さらに、カザンザキスは、ギリシャの農民を含む日常の人々の話し言葉を記録することが重要だと感じており、ギリシャ各地を旅する中で耳にした表現、比喩、慣用句を積極的に自身の文章に取り入れ、後世に残そうと努めました。執筆当時、一部の学者や批評家はカサレヴサで書かれていないという理由で彼の作品を非難しましたが、他方ではデモティキで書かれていることを高く評価しました。

批評家の中には、カザンザキスの文章がデモティキで書かれているにもかかわらず、あまりに華美で、難解な比喩に満ち、読みにくいと主張する者もいました。カザンザキス研究者のピーター・ビーンは、カザンザキスが使用した比喩や言葉は、彼がギリシャを旅する中で出会った農民たちから直接採られたものであると論じています。ビーンは、カザンザキスが人々の言語を保存しようとしていたため、その物語に真正な雰囲気を付与し、これらの表現が失われないようにするために、彼らの地方の比喩やフレーズを使用したと断言しています。彼の文体は詩的で比喩に富むと評価されています。

3. 哲学とイデオロギー

カザンザキスの思考体系は、彼の生涯を通じての精神的探求と社会政治的観察に深く根ざしています。彼は、伝統的な枠組みに囚われず、常に問い続ける姿勢を貫きました。

3.1. 宗教観とギリシャ正教会との関係

カザンザキスは非常に精神的な人物でしたが、特に自身のギリシャ正教の信仰との葛藤についてしばしば言及しました。幼少期にギリシャ正教徒として洗礼を受け、若い頃から聖人伝に魅了されていました。青年期には、ギリシャ正教にとって主要な精神的中心地であり、修道院の隠遁地であるアトス山への1ヶ月間の旅をしています。

カザンザキス研究者の大半は、宗教と精神性における真理の探求が彼の多くの作品の中心であり、『最後の誘惑』や『キリストは再び十字架につけられる』などの小説が、キリスト教倫理や価値観への問いかけに完全に焦点を当てているという点で意見が一致しています。ヨーロッパを旅する中で、彼は様々な哲学者、文化、そして仏教のような宗教から影響を受け、自身のキリスト教信仰について疑問を抱くようになりました。彼は決して無神論者を名乗ることはありませんでしたが、公然とした問いかけと批判は、一部のギリシャ正教会関係者や多くの批評家との対立を生みました。

学者たちは、カザンザキスと多くの聖職者や宗教的に保守的な文学批評家との間の困難な関係は、彼のこうした問いかけに由来すると推測しています。著者ダーレン・J・N・ミドルトンは、彼の著書『壊れたハレルヤ:ニコス・カザンザキスとキリスト教神学』の中で、「ほとんどのキリスト教作家が神の不変性、イエスの神性、そして神の恩寵による我々の救済に焦点を当てるのに対し、カザンザキスは神の可変性、イエスの人間性、そして我々の努力を通じた神自身の救済を強調した」と理論化し、カザンザキスが伝統的な正教会の信仰を異例に解釈していたことを強調しています。

多くの正教会聖職者はカザンザキスの作品を非難し、彼を破門する運動が開始されました。これに対する彼の返答は、「あなた方は私に呪いを与えた、聖なる父たちよ、私もあなた方に祝福を与えよう:あなた方の良心が私と同じくらい清く、そしてあなた方が私と同じくらい道徳的で敬虔であることを願う」というものでした。破門は正教会の最高指導部によって却下されましたが、彼の政治的および宗教的見解に対する多くのキリスト教当局からの絶え間ない非難の象徴となりました。

現代の学術研究は、カザンザキスが彼の小説や信念の内容で冒涜的であるとか冒涜的であるという考え方を却下する傾向にあります。これらの学者は、カザンザキスは、もしそうであったとしても、信仰と公然と格闘し、疑いを通して神とのより強く個人的なつながりを育んだキリスト教徒の長い伝統に従っていたと主張しています。さらに、ダーレン・J・N・ミドルトンなどの学者は、カザンザキスのキリスト教信仰の解釈が、カザンザキスが死去した後に普及した、より近代的で個人的なキリスト教の解釈に先立つものであったと主張しています。

3.2. 社会・政治観

カザンザキスは生涯を通じて、「目的としての社会主義と手段としての民主主義だけが、我々の生きる時代の恐るべき緊急の問題に対する公平な解決策を提供できる」という信念を繰り返し述べました。彼は、世界中の社会主義政党が互いの争いをやめて団結し、「社会主義民主主義」の計画がギリシャだけでなく文明世界全体で普及する必要があると見なしていました。彼が描く社会主義とは、「ある人による別の人への搾取を許さず」、「あらゆる自由を保障しなければならない」社会システムでした。

カザンザキスは、第二次世界大戦以前も以後も、ギリシャの右翼からは「不道徳な者」「ボリシェヴィキのトラブルメーカー」として「ロシアのエージェント」であると非難され、彼の書籍は排撃の対象となりました。彼はまた、ギリシャ共産党やソビエト連邦からは「ブルジョワ」思想家として不信感を抱かれていました。しかし、1957年の彼の死後、中国共産党は彼を「偉大な作家」であり「平和の信奉者」であるとして称賛しました。戦後、彼は一時的にギリシャの小規模な左翼政党の指導者となり、1945年にはギリシャ・ソビエト友好連合の創設メンバーの一人となりました。

4. 遺産と評価

ニコス・カザンザキスは、その生涯と作品を通じて、後世に多大な影響を与え、今日でも様々な観点から評価されています。

4.1. ノーベル文学賞ノミネート

カザンザキスは、9回もの異なる年にノーベル文学賞にノミネートされた経歴を持ち、これは彼が世界的に高い文学的評価を受けていたことを示しています。1946年には、ギリシャ作家協会が彼とアンゲロス・シケリアノスをノーベル文学賞候補に推薦しました。しかし、1945年にはギリシャ政府の妨害によりその推薦が実現しなかったとも言われています。実際に、彼は1947年と1950年には候補としてノミネートされていたことが判明しています。

最晩年の1957年には、アルベール・カミュにわずか1票差で受賞を逃しましたが、カミュは後に、カザンザキスの方が「私よりも100倍以上もノーベル文学賞を受賞するにふさわしかった」と述べています。

4.2. 映画化された作品

カザンザキスの小説はこれまでに複数回映画化され、その文学的影響力を広めてきました。

『キリストは再び十字架につけられる』は、アメリカの赤狩りでハリウッドを追われたジュールズ・ダッシン監督により、1957年にフランスで『宿命』(Celui qui doit mourirフランス語)として映画化されました。

彼の代表作『その男ゾルバ』は、1964年にギリシャ出身のマイケル・カコヤニス監督によって同名の映画として製作され、1965年には3つのアカデミー賞を獲得しました。豪放でありながら魅力的なゾルバはアンソニー・クインによって演じられ、世界的な成功を収めました。

マーティン・スコセッシ監督による『最後の誘惑』(The Last Temptation of Christ英語)は、製作構想から6年を経て1988年に映画化されましたが、その上映に際してはカトリック系団体などによる上映反対運動を招き、大きな社会的な波紋を呼びました。

また、2017年にはヤニス・スマラグディス監督によるカザンザキスの伝記映画『カザンザキス』(Καζαντζάκης現代ギリシア語)が公開されています。

4.3. 記念と追悼

ニコス・カザンザキスの功績を称えるため、様々な記念活動が行われています。2007年には、彼の没後50周年を記念して、額面10 EURのギリシャのニコス・カザンザキス記念硬貨が発行されました。この記念硬貨の表面には彼の肖像が、裏面にはギリシャの国章と彼の署名が刻まれています。

彼の故郷であるクレタ島にはニコス・カザンザキス博物館が設立され、彼の生涯と作品に関する資料が展示されています。また、クレタ歴史博物館内には「ニコス・カザンザキス・ページ」が設けられています。イラクリオンのヴェネツィア様式ロッジャには彼を称えるメダリオンが、そしてイラクリオンには彼の胸像が建立されています。パリのサマラー通り13番地には、カザンザキスを記念する銘板が設置されています。これらの記念碑は、彼が現代ギリシャ文化および世界文学に与えた永続的な影響を物語っています。

5. 主要著作リスト

ニコス・カザンザキスの主要な著作は多岐にわたり、様々なジャンルにわたって発表されました。以下にその一部をリスト形式で示します。

5.1. 叙事詩

- 1938年: 『オディシーア:現代の続編』(Οδύσσεια現代ギリシア語)

5.2. 小説

- 1906年: 『蛇と百合』(Όφις και Κρίνο現代ギリシア語)

- 日本語訳: 其原哲也 訳『蛇と百合』2018年、京緑社

- 1908年: 「Broken Souls」(Σπασμένες Ψυχές現代ギリシア語、未訳、雑誌『O Numas』で連載)

- 1930年: 『トダ・ラバ』(Toda Rabaフランス語、フランス語で執筆)

- 1936年: 『石の庭』(Le Jardin des rochersフランス語、フランス語で執筆)

- 日本語訳: 清水茂 訳『石の庭』1978年、読売新聞社

- 1940年: 『アレクサンドロス大王:小説』(子供向け)

- 1940年: 『クノッソス宮殿:小説』(子供向け)

- 1943年: 『その男ゾルバ』(Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά現代ギリシア語)

- 日本語訳: 秋山健 訳『その男ゾルバ』1967年、恒文社

- 1946年: 「The Ascent」(Ο Ανήφορος現代ギリシア語、未訳、2022年ディオプトラ社より初版刊行)

- 1948年: 『キリストは再び十字架につけられる』(Ο Χριστός ξανασταυρώνεται現代ギリシア語)

- 日本語訳: 藤下幸子・田島容子 訳『キリストは再び十字架にかけられる』2017年、教文館

- 1950年: 『ミハリス隊長』(Ο Καπετάν Μιχάλης現代ギリシア語)

- 日本語訳: 其原哲也 訳『ミハリス隊長』(抄訳、第一章前半)2022年、日本ギリシア語ギリシア文学会

- 1951年: 『最後の誘惑』(Ο τελευταίος πειρασμός現代ギリシア語)

- 日本語訳: 児玉操 訳『キリスト最後のこころみ』1982年、恒文社

- 1953年: 『兄弟殺し』(Οι Αδελφοφάδες現代ギリシア語)

- 日本語訳: 井上登 訳『兄弟殺し』1978年、読売新聞社

- 1956年: 『アシジの貧者』(Ο Φτωχούλης του Θεού現代ギリシア語)

- 日本語訳: 清水茂 訳『アシジの貧者』1981年、みすず書房

- 1957年: 『グレコへの報告』(Αναφορά στον Γκρέκο現代ギリシア語)

- 日本語訳: 藤下幸子 訳『グレコへの報告』(序章から数章分)2022年、日本ギリシア語ギリシア文学会

5.3. 戯曲

- 1907年: 『夜明け』(上演)

- 1909年: 『喜劇:一幕の悲劇』

- 1909年: 『棟梁』(Ο Πρωτομάστορας現代ギリシア語)

- 日本語訳: 福田耕佑 訳『棟梁・ラーヤー』2022年、京緑社

- 1948年: 『背教者ユリアヌス』(パリで初演)

- 1969年: 『三つの戯曲:メリッサ、コウロス、クリストファー・コロンブス』

- 1972年: 『クリストファー・コロンブス』

- 1976年: 『ソドムとゴモラ:戯曲』

- 1982年: 『二つの戯曲:ソドムとゴモラ、喜劇:一幕の悲劇』

- 1983年: 『ブッダ』

- 2022年: 『オディシーア:悲劇』

5.4. 旅行記

- 1963年: 『スペイン』

- 1963年: 『日本・中国』(Ταξιδεύοντας: Ιαπωνία-Κίνα現代ギリシア語)

- 日本語訳: 福田耕佑 訳、吉川弘晃 監修『日本旅行記』(『日本、旅する』、希日対訳)2024年、ディオプトラ出版

- 1965年: 『英国』

- 1965年: 『モレヤへの旅』(英題『Travels in Greece: Journey to the Morea』)

- 1975年: 『旅する:イタリア、エジプト、シナイ、エルサレム、キプロス』

- 1989年: 『ロシア』

5.5. 随筆・回想録

- 1922年: 『饗宴』(Συμπόσιον現代ギリシア語)

- 日本語訳: 福田耕佑 訳『饗宴』2020年、京緑社

- 1930年: 『ロシア文学史』(Ιστορία της Ρωσικής Λογοτεχνίας現代ギリシア語)

- 日本語訳: 福田耕佑 訳『ロシア文学史』(抄訳、序文 - 10章まで)2022年、東方キリスト教圏研究会

- 1944年: 『禁欲』(Ασκητική現代ギリシア語、英題『The Saviors of God: Spiritual Exercises』)

- 日本語訳: 福田耕佑 訳『禁欲』2018年、京緑社

- 1974年: 『饗宴』

- 1979年: 『苦悩する神:ガラテアとパパステファノへの書簡集』

- 1979年: 『キプロスの天使たち』

- 1983年: 『私を灰に燃やせ:抜粋』

- 2007年: 『フリードリヒ・ニーチェにおける法と国家の哲学』(彼の博士論文)

- 2011年: 『ニコス・カザンザキス書簡選集』

5.6. 翻訳作品

カザンザキスは、自身の創作活動と並行して、多くの著名な外国文学や哲学作品をギリシャ語に翻訳しました。彼の翻訳は、ギリシャに世界の思想を導入する上で重要な役割を果たしました。

- ダンテ・アリギエーリ『神曲』

- フリードリヒ・ニーチェ『ツァラトゥストラはこう語った』

- チャールズ・ダーウィン『種の起源』

- ホメロス『イーリアス』

- ホメロス『オデュッセイア』