1. 概要

ニジェール共和国は、西アフリカに位置する内陸国であり、広大な国土の大部分をサハラ砂漠が占める。首都はニアメ。歴史的には、マリ帝国、ソンガイ帝国、カネム・ボルヌ帝国などの古代帝国の影響下にあり、19世紀末からはフランスによる植民地支配を経験した。1960年の独立以降、ニジェールは度重なるクーデターと軍事政権による統治、そして民主化への困難な道のりを歩んできた。2023年のクーデターにより、再び軍事政権下に置かれ、民主主義と人権の状況は深刻な後退を見せている。

経済は農業と畜産が依然として中心であり、世界有数のウラン産出国でもあるが、慢性的な貧困、極めて高い人口増加率、気候変動による旱魃や砂漠化の進行、そして近年激化するジハーディストの反乱など、国民生活を脅かす多くの課題に直面している。社会は多様な民族で構成され、イスラム教が広く信仰されているものの、教育や保健医療の水準は依然として低く、特に脆弱な立場の人々の人権状況は厳しい。

本稿では、ニジェールの地政学的な位置づけ、独立後の複雑な政治過程における民主主義と人権の抑圧の歴史、経済発展の停滞とそれに伴う社会問題、そして国民生活に深刻な影響を与える環境問題について、民主主義の推進、人権の擁護、社会進歩の実現という観点から批判的に検証する。特に、頻発するクーデターや権威主義的統治が国民の基本的な権利や生活に与える負の影響、経済開発における社会的公正や労働者の権利の欠如、そして気候変動や紛争による最も脆弱な立場の人々への深刻な人道的影響に焦点を当てる。

2. 国名の由来

ニジェールの国名は、国土の南西部を流れるニジェール川に由来する。ニジェール川の名称の起源については諸説あるが、アレクサンドリアの地理学者プトレマイオスが、現在のアルジェリア南部に位置するワジ(涸れ川)である「ギル」(Girギル古代ギリシア語)と、その南にある「ニ=ギル」(Ni-Girニ=ギル古代ギリシア語、「下のギル」の意)について記述しており、これがニジェール川を指していた可能性がある。

現代の綴りである「Niger」が初めて記録されたのは、1550年のベルベル人学者レオ・アフリカヌスによるものであり、これはトゥアレグ語で「川の中の川」を意味する「(e)gărăw-n-gărăwăn」に由来する可能性がある。言語学者の間では、かつて誤って信じられていたように、ラテン語で「黒」を意味する「niger」に由来するものではないという点で広範な合意が得られている。

英語での標準的な発音は(Nigerニージェア英語)であるが、一部の英語圏メディアでは(Nigerナイジャー英語)も用いられる。

3. 歴史

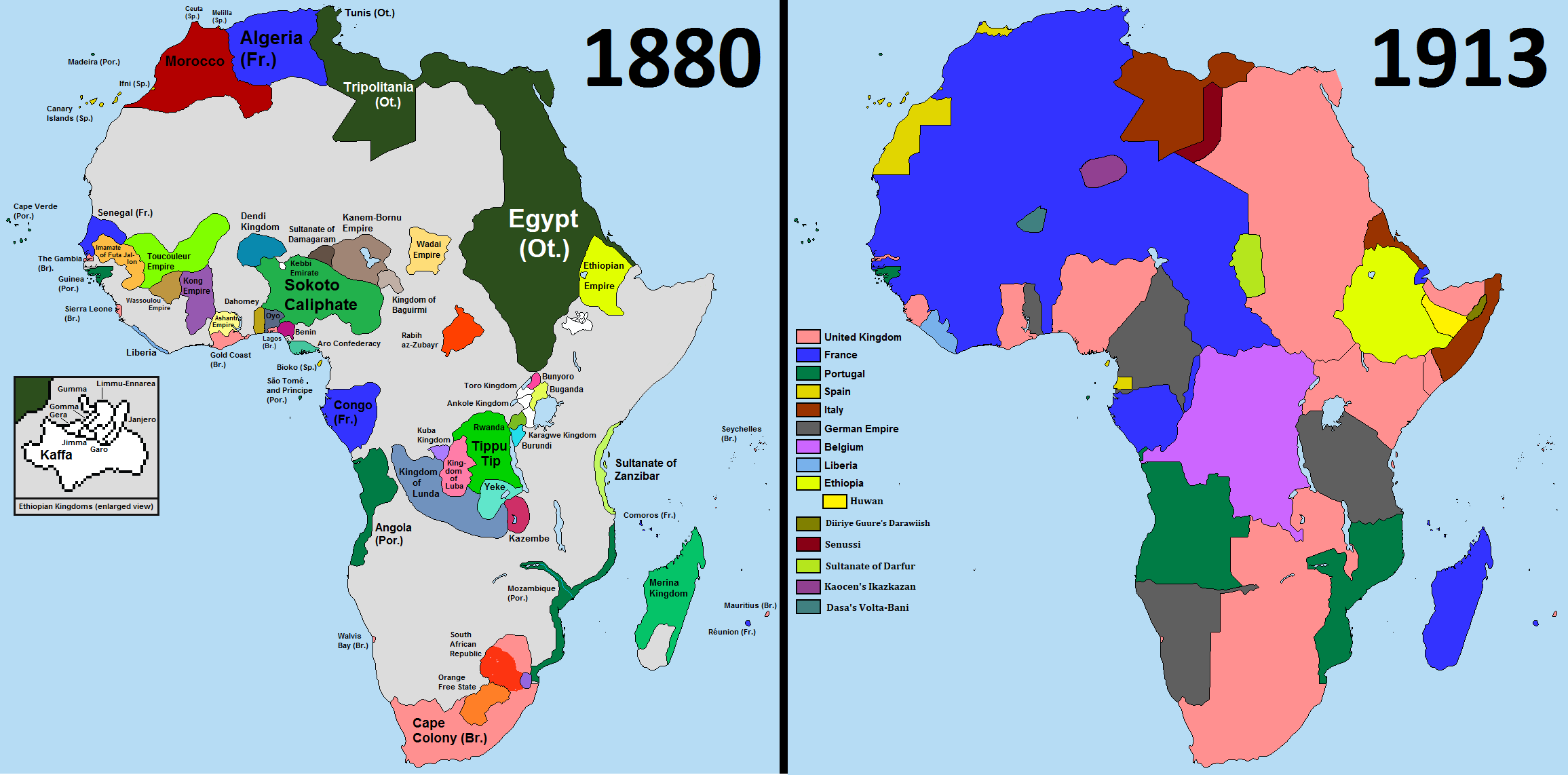

ニジェール地域の歴史は、先史時代の人類の居住から始まり、サハラ交易の隆盛と共にマリ帝国やソンガイ帝国などの諸帝国・王国が興亡を繰り返した。19世紀末からはフランスによる植民地支配を受け、20世紀半ばに独立を達成したが、その後はクーデターや軍事政権が頻発し、民主化への道は険しいものであった。これらの歴史的変遷は、ニジェールにおける民主主義の発展、人権状況、社会進歩に大きな影響を与え続けている。

3.1. 先史時代

ニジェール地域では、古くは紀元前28万年にも遡る石器が、北部アガデス州のアドラル・ブース、ビルマ、ジャドなどで発見されている。これらの発見物の一部は、中期旧石器時代のアテル文化やムスティエ文化に関連付けられており、これらの文化は紀元前9万年頃から紀元前2万年頃にかけて北アフリカで繁栄した。当時の人々は狩猟採集生活を送っていたと考えられている。先史時代のアフリカ湿潤期には、サハラ砂漠の気候はより湿潤で肥沃であり、考古学者はこれを「緑のサハラ」と呼び、狩猟や後の農業、牧畜に適した条件を提供していた。

新石器時代は紀元前1万年頃に始まり、タガラガル、テメット、ティン・ウファデネなどで見られる土器の導入、ウシの家畜化の広がり、石の墳丘墓への死者の埋葬など、多くの変化が見られた。紀元前4000年から紀元前2800年にかけて気候が変動し、サハラ砂漠は徐々に砂漠化し始め、人々の居住パターンは南方や東方へと変化した。農業が広まり、キビやモロコシの栽培、土器生産が行われた。この時代には鉄器や銅器も現れ、アザワグ、タケッダ、マレンデット、テルミット山塊などで発見されている。この時期に繁栄した文化としては、アドラル・ブースやゴベロを中心としたキフィ文化(紀元前8000年頃 - 紀元前6000年頃)や、その後のテネレ文化(紀元前5000年頃 - 紀元前2500年頃)があり、これらの遺跡からは人骨も発見されている。

社会は農業や埋葬習慣の地域差を伴いながら成長を続けた。この時代の文化としては、ブラ遺跡で鉄器や陶製の小像と共に埋葬された遺体が発見されたことにちなんで名付けられたブラ文化(紀元後200年頃 - 1300年頃)がある。新石器時代には、アイル山地、テルミット山塊、ジャド高原、イウェレン、アラカオ、タマコン、ツェルザイト、イフェルアン、マンマネ、そしてダブースのキリンなど、サハラの岩絵が隆盛を極めた。これらの岩絵は紀元前1万年から紀元後100年にかけてのもので、槍を持つ「リビア戦士」と呼ばれる人物像から、風景に描かれた多様な動物まで、様々な主題を描いている。

3.2. 植民地化以前の諸帝国と王国

少なくとも紀元前5世紀までには、現在のニジェール領はサハラ横断交易の地域となっていた。北部からのトゥアレグ族の部族に率いられ、ラクダが後の砂漠を横断する輸送手段として用いられた。何世紀にもわたり波状的に続いたこの移動は、南方へのさらなる移住とサハラ以南アフリカと北アフリカの住民の混血、そしてイスラム教の普及を伴った。これは7世紀のマグレブのイスラム征服によって助長され、人口の南方移動をもたらした。この時代、サヘル地域にはいくつかの帝国や王国が存在した。以下に、これらの主要な帝国や王国を概ね年代順に記述する。これらの国家の形成、発展、サハラ交易における役割、社会構造、文化的特徴は、ニジェール地域の歴史において重要な位置を占めている。

3.2.1. マリ帝国(13世紀 - 15世紀)

マリ帝国は、1230年頃にスンジャタ・ケイタ(在位1230年 - 1255年)によって建国されたマンディンカ族の帝国であり、1600年代まで存続した。『スンジャタ叙事詩』に詳述されているように、マリはソッソ帝国から離脱した地域として出現し、ソッソ帝国自体もそれ以前のガーナ帝国から分裂したものであった。その後、マリは1235年のキリナの戦いでソッソを破り、1240年にはガーナを破った。後のギニア=マリ国境地域を中心として、帝国は歴代の王の下で拡大し、サハラ横断交易路を支配するようになり、マンサ・ムーサ(在位1312年 - 1337年)の治世に最盛期を迎えた。この時点で、現在のニジェールのティラベリ州の一部がマリの支配下にあった。イスラム教徒であったマンサ・ムーサは1324年から1325年にかけてハッジを行い、帝国内でのイスラム教の普及を奨励したが、「ほとんどの一般市民は、新しい宗教の代わりに、あるいはそれと並行して、伝統的なアニミズム信仰を維持し続けたようである」。帝国は15世紀に、王位継承をめぐる内紛、弱い王、ヨーロッパの交易路の沿岸への移行、そして帝国の周縁部におけるモシ族、ウォロフ族、トゥアレグ族、ソンガイ族による反乱の組み合わせにより「衰退」し始めた。残存したマリ王国は1600年代まで存続した。

3.2.2. ソンガイ帝国(11世紀 - 16世紀)

ソンガイ帝国は、その主要な民族集団であるソンガイ族にちなんで名付けられ、マリのニジェール川湾曲部を中心としていた。ソンガイ族は7世紀から9世紀にかけてこの地域に定住し始め、11世紀までには(かつてのガオ王国の首都であった)ガオが帝国の首都となった。1000年から1325年にかけて、ソンガイ帝国は西隣のマリ帝国との平和を維持することに成功した。1325年、ソンガイはマリに征服されたが、1375年に独立を回復した。ソンニ・アリ王(在位1464年 - 1492年)の下で、ソンガイは拡大政策を採用し、アスキア・ムハンマド1世(在位1493年 - 1528年)の治世に最盛期を迎えた。この時点で、帝国はニジェール川湾曲部の中心地から拡大し、東方にも進出し、後のニジェール西部の大部分がその支配下に入り、1496年に征服されたアガデスも含まれていた。帝国はモロッコのサアド朝による度重なる攻撃に耐えることができず、1591年のトンディビの戦いで決定的に敗北し、その後、多くの小王国に分裂した。

3.2.3. アイル・スルタン国(15世紀 - 20世紀)

1449年頃、現在のニジェール北部に、スルタン・イリサワンによってアガデスを拠点とするアイル・スルタン国が建国された。かつてはハウサ族とトゥアレグ族が混住する交易拠点であったアガデスは、サハラ横断交易路における戦略的拠点として成長した。1515年、アイルはソンガイ帝国に征服され、1591年にソンガイ帝国が崩壊するまでその一部であった。その後の数世紀間、「スルタン国は内紛や氏族間の紛争によって衰退期に入ったようである」。19世紀にヨーロッパ人がこの地域を探検し始めた頃には、アガデスの大部分は廃墟と化しており、フランスに占領された(後述)。

3.2.4. カネム・ボルヌ帝国(8世紀 - 19世紀)

東方では、カネム・ボルヌ帝国が一定期間チャド湖周辺地域を支配した。この帝国は8世紀頃にザガワ族によって建国され、湖の北東にあるンジミを拠点としていた。王国は徐々に拡大し、1075年頃にマイ(王)・フンマイの下で始まったサイファワ朝の治世もその一環であった。王国は1200年代に最盛期を迎え、これは一部にはマイ・ドゥナマ・ディッバレミ(在位1210年 - 1259年)の努力によるものであり、いくつかのサハラ横断交易路の支配によって「より豊か」になった。この時期、ニジェール東部および南東部の大部分、ビルマやカオアルを含む地域がカネムの支配下にあった。イスラム教は11世紀からアラブ商人によって王国に導入され、その後数世紀にわたり改宗者を増やしていった。14世紀のブララ族による攻撃により、カネムはチャド湖の西方へ移動を余儀なくされ、そこでは後のニジェール=ナイジェリア国境に位置する首都ンガザルガムから統治されるボルヌ帝国として知られるようになった。ボルヌ帝国はマイ・イドリス・アローマ(在位1575年頃 - 1610年頃)の治世に「繁栄」し、カネムの「伝統的な領土」の大部分を再征服したため、この帝国は「カネム=ボルヌ」と呼ばれるようになった。17世紀から18世紀にかけて、ボルヌ王国は「衰退期」に入り、チャド湖の中心地へと縮小した。

1730年から1740年頃、マラム・ユヌス率いるカヌリ族の入植者の一団がカネムを離れ、ザンデールの町を中心とするダмагаラム・スルタン国を建国した。このスルタン国は、19世紀のスルタン・タニムネ・ダン・スレイマンの治世まで名目上ボルヌ帝国に従属していたが、タニムネは独立を宣言し、拡大期を開始した。スルタン国はソコト・カリフ国(後述)の進撃に抵抗することに成功し、その後1899年にフランスによって占領された。

3.2.5. ハウサ諸都市国家(15世紀 - 19世紀)

ニジェール川とチャド湖の間にはハウサ諸王国があり、後にニジェール=ナイジェリア国境となるハウサランドとして知られる文化言語地域を包括していた。ハウサ人は、土着の民と北方および東方からの移住民が混ざり合った結果、900年代から1400年代にかけて王国が建国された頃に独自の民族として出現したと考えられている。彼らは14世紀から徐々にイスラム教を受け入れ、時には他の宗教と並存し、習合的な形態へと発展した。アズナ族のような一部のハウサ族グループはイスラム教を完全に拒否した(ドゴンドゥッチ地域は依然としてアニミズムの拠点である)。ハウサ諸王国は単一の統一体ではなく、互いに多かれ少なかれ独立した王国のいくつかの連合体であった。その組織は階層的かつやや民主的であり、ハウサの王は国の有力者によって選出され、また彼らによって罷免されることもあった。ハウサ諸王国は、バヤジッダの伝説によれば、バウォの6人の息子によって建国された7つの国家として始まった。バウォはハウサの女王ダウラマとバグダッドから来たとされるバヤジッダ(一部の歴史家によればアブ・ヤズィド)の唯一の息子であった。7つの最初のハウサ国家(「ハウサ・バクワイ」とも呼ばれる)は、ダウラ(女王ダウラマの国)、カノ、ラノ、ザリア、ゴビール、カツィナ、そしてビラムであった。伝説の延長として、バウォは妾との間にさらに7人の息子をもうけ、彼らが「バンザ(非嫡出の)・バクワイ」と呼ばれる国々、すなわちザムファラ、ケッビ、ヌペ、グワリ、ヤウリ、イロリン、クワララファを建国したとされている。この枠組みに収まらない小国としては、ビルニン・コンニを中心としたコンニがあった。

サヘル全域で見られる牧畜民であるフラニ人(プル人、フルベ人などとも呼ばれる)は、1200年代から1500年代にかけてハウサランドに移住し始めた。18世紀後半、一部のフラニ人はそこで実践されていた習合的なイスラム教の形態に不満を抱いていた。また、ハウサのエリート層の腐敗に対する民衆の不満を利用し、フラニ人の学者ウスマン・ダン・フォディオ(ゴビール出身)は1804年にジハードを宣言した。ハウサランドの大部分を征服した後(独立を維持したボルヌ王国を除く)、彼は1809年にソコト・カリフ国を宣言した。一部のハウサ国家は南に逃れることで生き残り、例えばカツィナは後にニジェールとなる地域の南部にあるマラディに移住した。これらの生き残った国家の一部はカリフ国を悩ませ、戦争と小競り合いの時代が始まり、一部の国家(カツィナやゴビールなど)は独立を維持し、他方では新しい国家(テッサウア・スルタン国など)が形成された。カリフ国は、チャドを拠点とする軍閥ラービフ・アッ=ズバイルの侵攻によって「致命的に弱体化」するまで生き残ったが、最終的に1903年にイギリスに敗れ、その領土は後にイギリスとフランスによって分割された。

この時代の他の小王国には、1750年に建国されたザルマ人の国家であるドッソ王国があり、ハウサ諸国やソコト国家の支配に抵抗した。

3.3. フランス植民地時代(1900年 - 1960年)

19世紀、後にニジェールとして知られることになる地域を、マンゴ・パーク(1805年-1806年)、ウォルター・アウドニー-ディクソン・デナム-ヒュー・クラッパートン探検隊(1822年-1825年)、ハインリヒ・バルト(ジェームズ・リチャードソンおよびアドルフ・オーファーウェークと共に1850年-1855年)、フリードリヒ・ゲルハルト・ロルフス(1865年-1867年)、グスタフ・ナハティガル(1869年-1874年)、そしてパルフェ=ルイ・モンテイユ(1890年-1892年)など、いくつかのヨーロッパの探検家が旅した。

一部のヨーロッパ諸国は既にアフリカ沿岸に植民地を所有しており、19世紀後半には大陸内部に目を向け始めた。この「アフリカ分割」として知られるプロセスは、1885年ベルリン会議で頂点に達し、植民地勢力はアフリカを勢力圏に分割することを概説した。この結果、フランスはニジェール川上流域(現在のマリとニジェールの領土にほぼ相当)の支配権を獲得した。フランスはその後、現地での支配を現実のものとすることに着手した。1897年、フランスの士官マリウス・ガブリエル・カズマジュがニジェールに派遣された。彼は1898年にダмагаラム・スルタン国に到着し、スルタン・アマドゥ・クラン・ダガの宮廷があるザンデールに滞在した。彼は後に、ダガがチャドを拠点とする軍閥ラービフ・アッ=ズバイルと同盟することを恐れたため殺害された。1899年から1900年にかけて、フランスはフランス領コンゴからのジャンティル使節団、アルジェリアからのフーロー=ラミ使節団、そしてティンブクトゥからのヴーレ=シャノワーヌ使節団という3つの遠征隊を調整し、フランスのアフリカ植民地を結びつけることを目指した。3隊は最終的にクッスリ(カメルーン最北部)で合流し、クッスリの戦いでラービフ・アッ=ズバイル軍を破った。ヴーレ=シャノワーヌ使節団は「残虐行為によって汚され」、ニジェール南部を通過する際に略奪、強奪、強姦、そして地元住民の殺害を行ったことで「悪名高く」なった。1899年5月8日、女王サラウニアの抵抗への報復として、ヴーレ隊長とその部下はビルニン・コンニの村の全住民を殺害し、これは「フランス植民地史における最悪の虐殺の一つ」と見なされている。ヴーレとシャノワーヌの「残忍な」方法は「スキャンダル」を引き起こし、パリは介入を余儀なくされた。ジャン=フランソワ・クロッブ中佐がテッサウア近郊で使節団に追いつき、彼らの指揮権を解こうとした際に殺害された。クロッブのかつての士官であったポール・ジョアラン中尉とオクターヴ・メイニエ中尉は、ヴーレとシャノワーヌが殺害された反乱の後、最終的に使節団を引き継いだ。

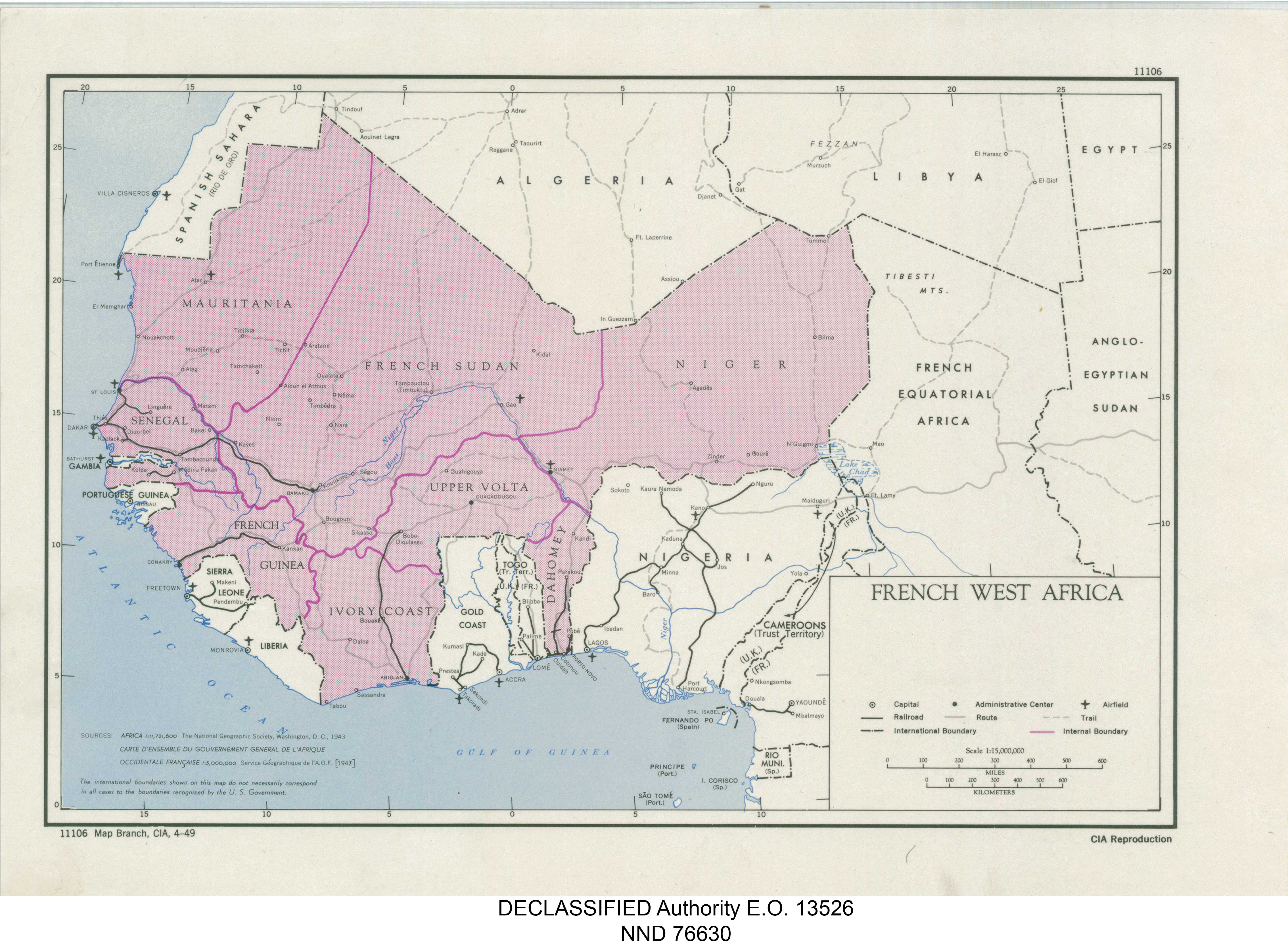

その後、1904年12月に上セネガル・ニジェール植民地(後のブルキナファソ、マリ、ニジェール)内にニジェール軍政領土が創設され、首都はニアメに置かれた。南のイギリス植民地ナイジェリアとの国境は1910年に最終決定され、1898年から1906年の間に両国間の条約によって大まかな境界線が既に合意されていた。軍政領土の首都は、ニジェール軍政領土が上セネガル・ニジェールから分離した1912年にザンデールに移されたが、1922年にニジェールがフランス領西アフリカ内の正式な植民地となった際にニアメに戻された。ニジェールの国境は段階的に策定され、1930年代までに後の位置に固定された。この期間に領土調整が行われ、ニジェール川以西の地域は1926年から1927年にかけてニジェールに編入され、1932年から1947年の上ボルタ(現在のブルキナファソ)解体時にはその領土の東部の大部分がニジェールに追加された。東部では、ティベスティ山地が1931年にチャドに割譲された。

フランスは概して間接統治の形態を採用し、フランスの覇権を認める限りにおいて、既存の現地構造を植民地統治の枠組みの中で存続させることを許可した。特にドッソ王国のザルマ人はフランスの支配に順応し、ハウサ人や他の近隣諸国の侵略に対する同盟者としてフランスを利用した。時と共に、ザルマ人はニジェールで「より教育を受け、西洋化された」グループの一つとなった。フランス支配に対する脅威と見なされた、ドッソ州のコブキタンダ反乱(1905年-1906年、盲目の聖職者アルファ・サイブー指導)、ニジェール渓谷のカルマ反乱(1905年12月-1906年3月、ウマルー・カルマ指導)は、後のハマリズムやハウカ運動と同様に武力で鎮圧された。南部の「定住民」を鎮圧することには「概ね成功」したものの、フランスは北部(アガデスのアイル・スルタン国を中心とする)のトゥアレグ族に対しては「かなり困難」に直面し、フランスは1906年までアガデスを占領することができなかった。トゥアレグの抵抗は続き、1916年から1917年にかけてアグ・モハメド・ワウ・テギッダ・カオセン指導によるカオセンの反乱で頂点に達し、フェザーンのセヌーシー教団の支援を受けた。反乱は暴力的に鎮圧され、カオセンはフェザーンに逃亡し、そこで後に殺害された。フランスによって傀儡のスルタンが擁立され、植民地北部の「衰退と周縁化」は、一連の旱魃によって悪化した。ニジェールは「ある種の僻地」であり続けたが、植民地時代にはラッカセイ栽培の導入など、限定的な経済開発が行われた。1913年、1920年、1931年の一連の壊滅的な飢饉の後、食糧安全保障を改善するための措置が導入された。

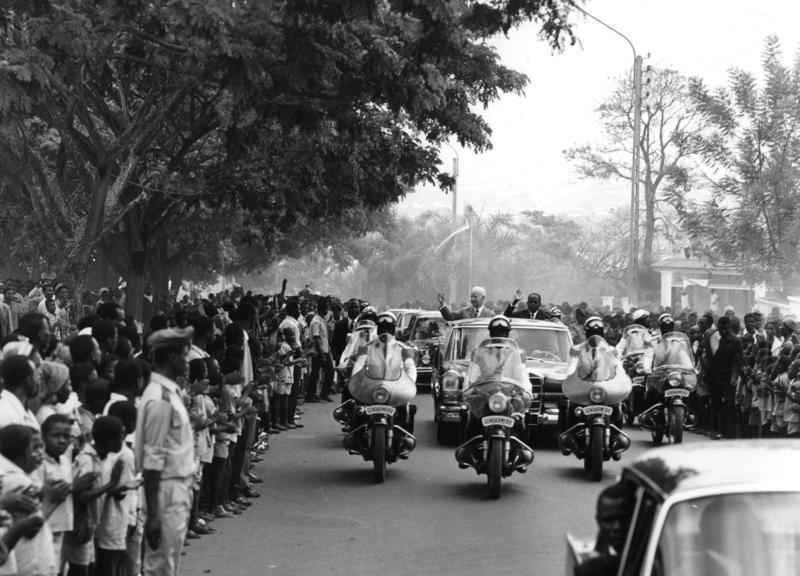

第二次世界大戦中、フランス本土がナチス・ドイツに占領されていた間、シャルル・ド・ゴールはブラザヴィル宣言を発し、戦後のフランス植民地帝国はより中央集権的でないフランス連合に置き換えられると宣言した。1946年から1958年まで続いたフランス連合は、植民地の住民に限定的なフランス市民権を与え、権力分権化と地方諮問会議への限定的な政治参加を認めた。この時期に、元教師アマニ・ディオリの指導の下、ニジェール進歩党・アフリカ民主連合(PPN、元々はアフリカ民主連合(RDA)の支部)が結成され、また、ジボ・バカリ率いる左翼のアフリカ社会主義運動・サワバ(MSA)も結成された。1956年7月23日の海外改革法(ロワ・カードル)と1958年12月4日のフランス第五共和政樹立に続き、ニジェールはフランス共同体内の自治国となった。1958年12月18日、アマニ・ディオリの指導の下、自治ニジェール共和国が正式に創設された。MSAは、過度に反フランス的であると見なされたため、1959年に禁止された。1960年7月11日、ニジェールはフランス共同体を離脱することを決定し、1960年8月3日の現地時間深夜に完全独立を果たした。こうしてディオリは同国初代大統領となった。

3.4. 独立以後(1960年 - 現在)

独立後のニジェールは、政治的不安定、頻発する軍事クーデター、民主化の試みと挫折、そして深刻な安全保障上の課題に直面してきた。各政権の動向は、国の民主主義、人権、社会進歩に大きな影響を与えてきた。

3.4.1. ディオリ政権と第一次軍政(1960年 - 1987年)

独立後の最初の14年間、ニジェールはアマニ・ディオリ大統領の下で単一政党による文民政権によって統治された。1960年代には教育制度の拡大と、限定的な経済開発および工業化が見られた。フランスとの関係は維持され、ディオリはアーリットにおけるフランス主導のウラン採掘開発を許可し、アルジェリア戦争ではフランスを支援した。他のアフリカ諸国との関係は、国境紛争を抱えるダホメ(ベナン)を除いて、概ね「良好」であった。この期間、ニジェールは一党制国家であり続け、ディオリは1963年の計画されたクーデターと1965年の暗殺未遂を乗り越えた。これらの活動のほとんどは、1964年に失敗に終わった反乱を起こしたジボ・バカリのMSA-サワバグループによって画策されたものであった。1970年代には、経済的困難、旱魃、そして食糧供給の広範な腐敗と管理不行き届きの告発が重なり、ディオリ政権を打倒するクーデターが発生した。このクーデターは、政治的抑圧や経済的苦境に対する国民の不満を背景に起こり、その後のニジェールの政治的安定に長期的な影響を与えた。

クーデターはセイニ・クンチェ大佐と「最高軍事評議会」という名の軍事グループによって画策され、クンチェは1987年に死去するまで国を統治した。軍事政府の最初の行動は食糧危機への対処であった。ディオリ政権の政治犯はクーデター後に解放されたが、この時期の政治的自由および個人の自由は全般的に悪化した。未遂クーデター(1975年、1976年、1984年)があり、それらは阻止され、首謀者は処罰された。人権状況は厳しく、反対意見は厳しく弾圧された。

クンチェは、主にアガデス州のウラン鉱山からの資金で「開発社会」を創設しようとした。国営企業が設立され、インフラ(建設および新しい道路、学校、保健センター)が建設されたが、政府機関には腐敗があり、クンチェはそれを罰することを躊躇しなかった。1980年代、クンチェは軍の支配を慎重に緩め始め、国家検閲のいくらかの緩和と政権の「文民化」の試みが行われた。経済ブームはウラン価格の暴落後に終わり、IMF主導の緊縮財政と民営化措置は一部のニジェール国民の反対を引き起こした。1985年、チンタバラデンでのトゥアレグの反乱は鎮圧された。クンチェは1987年11月に脳腫瘍で死去し、彼の参謀長であったアリ・サイブ大佐が後を継ぎ、4日後に最高軍事評議会議長として承認された。サイブ政権下でも、国民の基本的な権利は依然として制限されていた。

3.4.2. 第二共和政と民主化移行期(1987年 - 1993年)

サイブはクンチェ時代の最も抑圧的な側面(秘密警察やメディア検閲など)を縮小し、単一政党(国民社会開発運動、MNSD)の全体的な指導の下で政治改革のプロセスを導入し始めた。第二共和政が宣言され、新憲法が起草され、1989年の国民投票で採択された。アリ・サイブ将軍は、1989年12月10日の大統領選挙で勝利した後、第二共和政の初代大統領となった。

サイブ大統領の政治改革をコントロールしようとする努力は、複数政党制民主主義を導入するよう求める労働組合や学生の要求に直面して失敗した。1990年2月9日、ニアメでの暴力的に鎮圧された学生デモにより3人の学生が死亡し、これがさらなる民主化改革を求める国内外の圧力を高めた。サイブ政権は1990年末までにこれらの要求に応じた。一方、アガデス州では、武装したトゥアレグの一団がチンタバラデンの町を攻撃したことで再び問題が浮上し(一部では第一次トゥアレグ反乱の始まりと見なされている)、これが軍事弾圧を引き起こし、死者が出た(正確な数は議論があり、推定では70人から1,000人に及ぶ)。この移行期は、国民の民主主義と人権への渇望を示すものであったが、同時に政府による抑圧の可能性もはらんでいた。

1991年の国民会議は複数政党制民主主義をもたらした。7月29日から11月3日まで、国民会議は社会のあらゆる要素を集めて国の将来の方向性について勧告を行った。会議はアンドレ・サリフ教授が議長を務め、暫定政府の計画を策定した。これはその後1991年11月に設置され、1993年4月に第三共和政の制度が導入されるまで国政を管理した。国民会議の後、暫定政府は1989年憲法の以前の単一政党制を廃止し、より多くの自由を保障する憲法を起草した。新憲法は1992年12月26日の国民投票によって採択された。これに続き、大統領選挙が行われ、マハマヌ・ウスマンが1993年3月27日に第三共和政の初代大統領となった。ウスマン大統領の任期中には4回の政権交代と1995年の議会選挙、そして経済不況があった。

この期間、アガデス州での暴力は続き、ニジェール政府は1992年にトゥアレグ反政府勢力と休戦協定を結んだが、トゥアレグ内部の不和により効果はなかった。トゥブ族の不満分子が、トゥアレグ族と同様にニジェール政府が彼らの地域を無視したと主張して、国東部で新たな反乱が勃発した。1995年4月、トゥアレグ反政府勢力グループとの和平協定が調印され、政府は一部の元反政府勢力を軍に吸収し、フランスの援助を得て他の人々が生産的な市民生活に戻るのを支援することに合意した。この時期の民主化への努力は、経済的困難と民族間の緊張により複雑なものとなった。

3.4.3. 第三共和政と政治不安(1993年 - 1999年)

マハマヌ・ウスマン大統領の下で第三共和政が発足したが、連立政権は不安定であった。1993年から1996年にかけてのウスマン政権は、経済の低迷、4度の政権交代、そして1995年の議会選挙といった出来事に見舞われた。国内の政治的麻痺状態は軍の介入を招き、1996年1月27日、イブライム・バレ・マイナサラ大佐が率いるクーデターによってウスマン大統領は失脚し、第三共和政は終焉を迎えた。

マイナサラは軍当局者で構成される「救国国民評議会」を率い、6ヶ月間の移行期間を実施し、その間に憲法が起草され、1996年5月12日に採択された。

その後数ヶ月で大統領選挙運動が組織された。マイナサラは無所属候補として選挙運動に参加し、1996年7月8日の選挙で勝利したが、選挙期間中に選挙管理委員会が交代したため、この選挙は国内外で一部から不正と見なされた。一方、マイナサラはIMFと世界銀行が承認した民営化プログラムを推進したが、これは彼の支持者の一部を富ませ、労働組合の反対を受けた。1999年の不正な地方選挙の後、野党はマイナサラ政権との協力を一切停止した。状況不明の中(国外逃亡を試みていた可能性もある)、マイナサラは1999年4月9日にニアメ空港で暗殺された。このクーデターとマイナサラ政権は、ニジェールにおける民主的プロセスの後退を示し、人権侵害の懸念を高めた。

3.4.4. 第四・第五・第六共和政と相次ぐ政変(1999年 - 2010年)

マイナサラ大統領暗殺後、ダオダ・マラム・ワンケ少佐が政権を引き継ぎ、フランス式の半大統領制を持つ憲法を起草するための暫定的な国民和解評議会を設立した。これは1999年8月9日に採択され、同年10月と11月に大統領選挙と議会選挙が続いた。選挙は国際監視団によって概ね自由かつ公正であると認められた。その後、ワンケは政務から退いた。

1999年11月の選挙で勝利した後、タンジャ・ママドゥ大統領は1999年12月22日に第五共和政の初代大統領として就任した。ママドゥは第三共和政以来の軍事クーデターによって中断されていた行政改革と経済改革をもたらし、ベナンとの数十年にわたる国境紛争を平和的に解決した。2002年8月、ニアメ、ディファ、ンギグミの軍駐屯地内で騒乱が発生したが、政府は数日以内に秩序を回復することができた。2004年7月24日、地方選挙が実施され、それまで政府によって任命されていた地方代表が選出された。これらの選挙に続き大統領選挙が行われ、ママドゥは再選され、連続して選挙に勝利し軍事クーデターによって失脚しなかった共和国初の大統領となった。立法府と行政府の構成は、大統領の最初の任期とほぼ同様で、ハマ・アマドゥが首相に再任され、CDS党首のマハマヌ・ウスマンが国民議会(議会)議長に同僚によって再選された。

2007年までに、タンジャ・ママドゥ大統領と首相の関係は「悪化」し、6月に議会での不信任投票が可決された後、後者はセイニ・ウマルに交代した。タンジャ・ママドゥ大統領は、大統領任期を制限する憲法を改正することで自身の任期を延長しようとした。「タザルチェ」(ハウサ語で「居座り」)運動を支持する大統領任期延長の支持者たちは、野党の闘士や市民社会活動家で構成される反対派(「反タザルチェ」)によって対抗された。

北部では、2007年に「ニジェール正義運動」(MNJ)が率いる第二次トゥアレグ反乱が勃発した。多くの誘拐事件が発生したが、反乱は2009年までに「概ね不成功に終わった」。この地域の「劣悪な」治安状況が、イスラム・マグレブ諸国のアルカーイダ(AQIM)の構成員が同国に足場を築くことを許したと考えられている。これらの政変は、権力維持のための憲法改正の試みや、それに対する国民の抵抗が顕著であり、民主主義の脆弱性を示した。

2009年、タンジャ・ママドゥ大統領は、自身の任期延長を求める憲法改正国民投票の実施を決定したが、これは他の政党から反対され、国民投票は違憲であると判断した憲法裁判所の決定にも反するものであった。その後、ママドゥは憲法裁判所を解散し、非常事態権限を掌握した上で、国民投票により新憲法を改正・採択した。野党はこの国民投票をボイコットし、公式結果によれば、投票率68%、賛成92.5%で憲法は採択された。この憲法採択により、1999年憲法を停止し、タンジャ・ママドゥを大統領とする3年間の暫定政府を伴う大統領制の第六共和政が創設された。これらの出来事は政治的・社会的不安を引き起こした。

2010年2月のクーデターで、サル・ジボ率いる軍事政権が、タンジャの任期延長の試みに応じて設立された。ジボ率いる民主主義回復最高評議会は、1年間の移行計画を実行し、憲法を起草し、2011年に選挙を実施した。

3.4.5. 第七共和政(2010年 - 2023年)

2010年の憲法採択と翌年の大統領選挙に続き、マハマドゥ・イスフが第七共和政の初代大統領に選出され、その後2016年に再選された。憲法は、1年前に廃止された半大統領制を復活させた。2011年の彼に対するクーデター未遂は阻止され、首謀者は逮捕された。イスフの在任期間は、リビア内戦とマリ北部紛争の余波、アルカーイダとイスラム国によるニジェール西部の反乱、ナイジェリアのボコ・ハラムの反乱のニジェール南東部への波及、そして移民の通過国としてのニジェールの利用(しばしば人身密輸組織によって組織される)など、国の安全保障に対する脅威によって特徴づけられた。フランス軍とアメリカ軍は、これらの脅威に対抗するためにニジェールを支援した。この時期、ジハーディストの活動は激化し、多くの市民が犠牲となり、人道状況は深刻化した。

2019年12月10日、大サハラのイスラム国(IS-GS)に属する多数の戦闘員がイナテスの軍事拠点を攻撃し、70人以上の兵士を殺害し、他を誘拐した。この攻撃は、ニジェール軍が経験した中で最も致命的な単一事件であった。2020年1月9日、多数のIS-GS過激派がチナゴドラールのニジェール軍基地を襲撃し、少なくとも89人のニジェール兵士を殺害した。

2020年12月27日、イスフが辞任を発表した後、ニジェール国民は投票を行い、平和的な権力移譲への道を開いた。選挙ではどの候補者も絶対多数を獲得できなかったため、モハメド・バズムが39.33%で最も多くの票を獲得した。憲法に基づき、2021年2月20日に決選投票が行われ、選挙管理委員会によると、バズムが55.75%の票を獲得し、野党候補(元大統領)のマハマヌ・ウスマンが44.25%の票を獲得した。

2021年初頭のチョマ・バンゴウとザルームダレイエの虐殺と共に、IS-GSは民間人を大量に殺害し始めた。2021年3月21日、IS-GSの過激派がティリア周辺のいくつかの村を攻撃し、主に民間人141人を殺害した。

2021年3月31日、ニジェールの治安部隊は、首都ニアメの軍事部隊によるクーデター未遂を阻止した。大統領官邸で銃声が聞こえた。この攻撃は、新しく選出された大統領モハメド・バズムが就任宣誓を行う2日前に発生した。大統領警護隊はこの事件中に数人を逮捕した。2021年4月2日、バズムはニジェール大統領として就任宣誓を行った。しかし、この政権もまた、深刻な安全保障上の課題と人道的危機に直面し続けた。

3.4.6. 2023年クーデターと軍事政権(2023年 - 現在)

2023年7月26日深夜、軍によるクーデターがバズム大統領を打倒し、第七共和政および首相ウフムドゥ・マハマドゥ政権に終止符を打った。7月28日、アブドゥラハマネ・チアニ将軍が同国の事実上の国家元首として宣言された。元財務大臣アリ・ラミン・ゼインが新ニジェール首相として宣言された。

このクーデターはECOWASによって非難され、2023年ニジェール危機において、クーデター指導者が8月6日までにバズム政権を復帰させなければ軍事介入を行うと脅迫した。軍事介入なしに期限は過ぎたが、ECOWASは、以前ニジェールの電力の70~90%を供給していたナイジェリアからニジェールへのエネルギー輸出の削減を含む制裁を課した。11月、クーデターで政権を握ったマリ、ブルキナファソ、ニジェールの政府は、潜在的な軍事介入に対抗してサヘル諸国同盟を結成した。2024年2月24日、人道的および外交的理由から、ニジェールに対するECOWASのいくつかの制裁が解除され、ナイジェリアはニジェールへの電力輸出を再開することに合意した。

8月のECOWASの期限が迫る中、軍事政権はロシアのワグネル・グループに支援を要請したが、その結果としてワグネルの傭兵が同国に入国したという情報はなかった。10月、軍事政権はフランス軍を同国から追放し、この動きを旧植民地大国からの主権回復の一歩として提示した。12月には、フランスの利益を促進しているとして、フランコフォニー国際機関との協力を停止した。国連常駐調整官ルイーズ・オーバンも、国連事務総長アントニオ・グテーレスによる同国の国連総会参加を妨げる「不正な策略」があったとして、10月に追放された。10月、アメリカは政権交代をクーデターと公式に認定し、ニジェール=アメリカ間の軍事協力の大部分と数億ドルの外国援助プログラムを停止した。2024年4月、ロシアの軍事教官と装備が新しい軍事協定の下でニジェールに到着し始め、アメリカは、米軍兵士の同国駐留を許可していたニジェール=アメリカ協定の終了後、ニジェールから軍隊を撤退させることに合意した。このクーデターは、ニジェールの民主主義プロセスに深刻な打撃を与え、国際社会からの孤立を深め、国民生活に広範な影響を及ぼしている。

4. 地理

ニジェールは西アフリカの内陸国であり、サハラ砂漠とサブサハラ地域の境界に沿って位置している。南はナイジェリアとベナン、西はブルキナファソとマリ、北はアルジェリアとリビア、東はチャドと国境を接している。

ニジェールは北緯11度から24度、東経0度から16度の間に位置する。面積は126.70 万 km2で、そのうち300 km2が水域である。これはフランスの2倍弱の面積であり、世界で21番目に大きな国である。

ニジェールは7カ国と国境を接し、国境線の総延長は5697 kmである。最も長い国境は南のナイジェリアとの国境(1497 km)である。これに次いで東のチャドとの国境が1175 km、北北西のアルジェリアとの国境が956 km、マリとの国境が821 kmである。ニジェールは南西のさらに奥でブルキナファソと628 km、ベナンと266 kmの国境を有し、北北東ではリビアと354 kmの国境を有する。

ニジェールの最低地点はニジェール川で、標高は200 mである。最高地点はアイル山地のイドゥカル・ン・タゲス山で、標高は2022 mである。

ニジェールの地形は、主に砂漠の平原と砂丘であり、南部は平坦から起伏のあるサバンナ、北部は丘陵地帯となっている。国土の大部分は乾燥しており、特に北部は広大なサハラ砂漠の一部をなしている。中央部にはアイル山地があり、オアシス都市アガデスなどが存在する。南部は比較的降水量が多く、ニジェール川流域は農業が盛んである。南東端はチャド湖に面している。

4.1. 気候

ニジェールの気候は、主に砂漠気候(BWk, BWh)とステップ気候(BSh)に分けられる。国土の大部分を占める北部はサハラ砂漠の一部であり、極度に乾燥し、日較差が大きい砂漠気候である。南部はサヘル地帯に属し、短い雨季と長い乾季を持つステップ気候が広がる。

降水量は地域によって大きく異なり、南部では年間500 mmから750 mm程度であるが、北部では100 mmに満たない場所も多い。雨季は主に6月から9月にかけてであり、この時期に集中して雨が降る。気温は年間を通して高く、特に乾季の終わり(4月から5月)には40 °Cを超えることも珍しくない。

周期的な旱魃はニジェールの大きな問題であり、しばしば食糧危機を引き起こす。また、砂漠化の進行も深刻で、農地や牧草地の減少、水資源の枯渇など、住民の生活や経済に大きな影響を与えている。気候変動はこれらの問題をさらに悪化させる可能性があり、持続可能な開発への取り組みが急務となっている。

4.2. 生物多様性

ニジェールの領土には、サヘルアカシアサバンナ、西スーダンサバンナ、チャド湖浸水サバンナ、南サハラ草原と森林地帯、西サハラ山岳乾燥森林地帯という5つの陸上エコリージョンが含まれている。

北部は砂漠と半砂漠に覆われている。典型的な哺乳類相は、アダックス、シミターオリックス、ガゼル、そして山岳地帯のバーバリーシープなどである。これらの種を保護するために、北部にアイル・テネレ自然保護区が設立された。

南部は自然にはサバンナが優勢である。ブルキナファソとベナンとの国境地帯に位置するW国立公園は、西アフリカにおける野生生物にとって「最も重要な地域の一つ」であり、WAP(W-アルリ-ペンジャリ)複合体と呼ばれている。ここにはニシアフリカライオンの個体群と、キタアフリカチーターの最後の個体群の一つが生息している。

その他の野生生物には、ゾウ、スイギュウ、ローンアンテロープ、コーブアンテロープ、イボイノシシなどがいる。キタアフリカキリンはさらに北で見られ、最後の残存個体群が生息している。

4.3. 環境問題

ニジェールは、砂漠化の進行、周期的な旱魃、水資源の枯渇といった深刻な環境問題に直面している。これらの問題は、特に農業や牧畜に依存する脆弱な立場の人々の生活に大きな打撃を与え、食糧不安や貧困を悪化させる要因となっている。サハラ砂漠の拡大は、農地や牧草地の喪失を引き起こし、土地の生産性を低下させている。また、不適切な土地利用や森林伐採も砂漠化を加速させている。

周期的な旱魃は、農作物の不作や家畜の大量死をもたらし、食糧危機を頻発させている。水資源の枯渇も深刻で、特に地方部では安全な飲料水へのアクセスが限られており、水因性疾患のリスクを高めている。

これらの環境問題への対策として、植林活動、持続可能な土地管理方法の導入、水資源管理の改善などが国内外の支援を得て進められている。しかし、資金不足や技術的な課題、そして政情不安などが対策の進捗を妨げている。環境問題の解決は、ニジェールの持続可能な開発と国民生活の安定にとって不可欠な課題である。

5. 政治

ニジェールの政治体制は、2010年ニジェール憲法に基づく半大統領制の共和制であったが、2023年の軍事クーデターにより憲法は停止され、軍事政権(祖国防衛国民評議会)が統治している。クーデター以前は、大統領が国家元首であり、首相が政府の長を務め、複数政党制が採用されていた。しかし、独立以来、度重なるクーデターと軍事政権の樹立、そして民主化への試みが繰り返されてきた歴史を持つ。

近年の政治動向は、ジハーディストの反乱による治安悪化、経済的困難、そして頻繁な政変によって特徴づけられる。民主主義の発展は道半ばであり、人権状況や市民社会の活動も制限を受けることが多い。2023年のクーデターは、こうした不安定な政治状況をさらに悪化させ、国際社会からの孤立を招いている。

5.1. 政府機構

2023年のクーデター以前、ニジェールの政府機構は2010年ニジェール憲法に基づき、三権分立の原則に沿って構成されていた。

行政府:大統領が国家元首であり、国民の直接選挙で選出され、任期は5年であった。大統領は首相を任命し、首相が閣僚を率いて政府を運営していた。

立法府:一院制の国民議会が立法権を担っていた。議員は国民の直接選挙で選出され、任期は5年であった。

司法府:司法権は裁判所に属し、憲法裁判所、最高裁判所、控訴院、および下級裁判所から構成されていた。

しかし、2023年のクーデターにより、これらの憲法上の機関は機能停止または解体され、アブドゥラハマネ・チアニ将軍を議長とする軍事政権「祖国防衛国民評議会」がすべての権力を掌握している。軍事政権は暫定的な政府を任命したが、その正統性や権限の範囲は国際的に認められていない。クーデター後の統治体制は依然として流動的であり、民主主義への復帰の道筋は不透明である。

5.2. 対外関係

ニジェールは穏健な外交政策を追求し、西側諸国、イスラム世界、そして非同盟諸国と友好関係を維持してきた。国際連合およびその主要な専門機関に加盟しており、1980年から1981年には国連安全保障理事会の非常任理事国を務めた。旧宗主国であるフランスとは特別な関係を維持し、近隣の西アフリカ諸国とも緊密な関係を築いている。

ニジェールはアフリカ連合および西アフリカ通貨同盟の憲章メンバーであり、ニジェール川流域機構、チャド湖流域委員会、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)、非同盟運動、イスラム協力機構、そしてアフリカビジネス法調和機構(OHADA)にも加盟している。ニジェールの最西端地域は、マリとブルキナファソの隣接地域と共にリプタコ=グルメ機構の下に統合されている。

植民地時代から続くベナンとの国境紛争は、ニジェール川のレテ島などを巡るものであったが、2005年に国際司法裁判所によってニジェールに有利な形で解決された。

2023年のクーデター以降、ECOWASはニジェールに対する制裁を科し、軍事介入の可能性も示唆したが、実行には至らなかった。軍事政権はフランスとの軍事協定を破棄し、ロシアとの関係を強化する動きを見せており、地域の地政学的なバランスに変化が生じている。国際社会からの孤立が深まる中、ニジェールの外交政策は大きな転換期を迎えている。

5.3. 軍事

ニジェール軍(Forces armées nigériennes)は、大統領を最高司令官とするニジェールの軍隊および準軍事組織である。陸軍(Armée de Terre)、空軍(Armée de l'Air)、および国家憲兵隊(Gendarmerie nationale)や国家警備隊(Garde nationale)のような補助的な準軍事組織から構成される。準軍事組織は軍隊式に訓練され、戦時には一部の軍事的責任を負う。平時における彼らの任務は主に警察業務である。

軍隊は約12,900人の人員で構成され、うち憲兵隊3,700人、国家警備隊3,200人、空軍300人、陸軍6,000人である。ニジェール軍は長年にわたり数回の軍事クーデターに関与しており、直近では2023年に発生した。ニジェール軍はフランスおよびアメリカ合衆国と長年にわたる軍事協力の歴史を持つ。2013年以降、ニアメはアメリカの無人機基地の本拠地となっていた。2024年3月16日、ニジェール政府はアメリカ合衆国との軍事協力協定を「即時」破棄すると発表した。

クーデター後の軍事政権は、国内の治安維持と国境警備を主要任務としているが、ジハーディストの反乱や周辺国の不安定な情勢への対応に苦慮している。また、ECOWASによる軍事介入の可能性や、フランス軍の撤退、ロシアとの軍事協力の模索など、軍事面でも大きな変動期にある。

5.4. 司法制度と法執行

ニジェールの現行司法制度は、1999年の第四共和政樹立と共に確立された。1992年12月の憲法は、1996年5月12日の国民投票によって改正され、さらに1999年7月18日の国民投票によって現行版に改正された。これは、フランス植民地支配時代および1960年ニジェール憲法においてニジェールで確立されたナポレオン法典「糾問手続」に基づいている。控訴院は事実問題および法律問題を審査し、最高裁判所は法の適用および憲法問題を審査する。高等法院(HCJ)は、政府高官が関与する事件を扱う。司法制度には、民事刑事裁判所、慣習裁判所、伝統的調停、および軍事裁判所も含まれる。軍事裁判所は民事刑事裁判所と同等の権利を提供するが、慣習裁判所はそうではない。軍事裁判所は民間人を裁判にかけることはできない。

2023年のクーデター以降、憲法が停止され、軍事政権が司法権にも影響力を行使している可能性があり、法の支配や人権保障の現状については懸念が高まっている。

法執行は、主に内務省管轄の国家警察と、国防省管轄の国家憲兵隊によって担われている。国家警察は主に都市部での法執行を担当し、地方や農村部では国家憲兵隊がその役割を担う。国家警備隊も治安維持に関与している。しかし、広大な国土と国境線、そして武装勢力の活動などにより、法執行機関の能力は常に試練にさらされている。

6. 地方行政区分

ニジェールは7つの州(Région)と1つの首都特別区(District capitale de Niamey)に区分される。これらの州は、さらに合計36の県(Département)に細分化される。県はさらに、様々な種類のコミューンに分けられる。2006年現在、265のコミューンがあり、これには主要都市の行政単位である都市コミューン(communes urbaines)、人口希薄地域の地方コミューン(communes rurales)、そして大部分が人の住まない砂漠地帯や軍事区域のための行政ポスト(postes administratifs)が含まれる。

地方コミューンは公式の村や集落を含む場合があり、都市コミューンは地区(quartiers)に分けられる。ニジェールの行政区画は、1998年に始まった地方分権化プロジェクトの実施に伴い、2002年に改称された。それ以前は、ニジェールは7つの県、36の郡(Arrondissement)、そしてコミューンに区分されていた。これらの行政単位は、中央政府によって任命された役人によって管理されていた。これらの役職は、将来的には各レベルで民主的に選出された評議会に置き換えられる予定である。

2002年以前の県(州に改称)と首都特別区は以下の通りである:

- アガデス州

- ディファ州

- ドッソ州

- マラディ州

- タウア州

- ティラベリ州

- ザンデール州

- ニアメ (首都特別区)

6.1. 主要都市

ニジェールの主要都市は、その地理的条件と歴史的背景を反映して、主に国土の南部に集中している。

- ニアメ (Niamey):首都であり、最大の都市。国土の南西部に位置し、ニジェール川に面する。政治、経済、文化の中心地であり、人口は約100万人(2012年)。

- マラディ (Maradi):国土南部に位置する主要な商業都市。ハウサ人が多く居住し、ナイジェリアとの交易が盛ん。人口は約27万人(2012年)。

- ザンデール (Zinder):かつての首都であり、歴史的な中心地の一つ。国土南部に位置し、ハウサ文化の影響が強い。人口は約24万人(2012年)。

- タウア (Tahoua):国土の中南部に位置する。牧畜が盛んな地域であり、トゥアレグ族やフラニ族の文化も色濃い。人口は約12万人(2012年)。

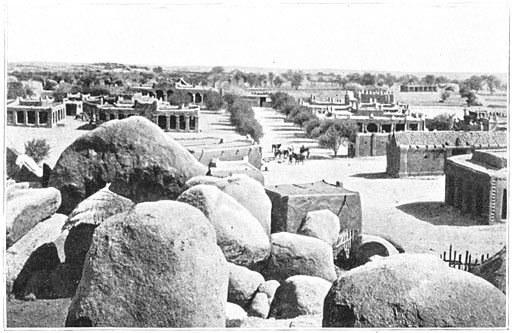

- アガデス (Agadez):国土中央部、アイル山地の麓に位置するオアシス都市。古くからサハラ交易の要衝として栄え、トゥアレグ文化の中心地。アガデス歴史地区はユネスコ世界遺産に登録されている。人口は約11万人(2012年)。

これらの都市は、それぞれの地域における行政、経済、文化の拠点としての役割を担っている。しかし、急速な都市化は、インフラ整備の遅れや環境問題などの課題も生み出している。

7. 経済

ニジェールの経済は、自給自足農業、牧畜、そして世界最大級のウラン鉱床に大きく依存している。しかし、周期的な旱魃、砂漠化、2.9%という高い人口増加率、そしてウランの世界需要の低下が経済を圧迫してきた。2021年、ニジェールはEUへのウランの主要供給国であり、次いでカザフスタン、ロシアであった。

国内総生産(GDP)は低く、一人当たり所得も世界で最も低い水準にある国の一つである。高い貧困率に苦しみ、経済の多くを海外からの援助に依存している。経済発展は、内陸国であるという地理的制約、低い教育水準、インフラの未整備、そして近年の政情不安や治安悪化によって大きく妨げられている。経済活動においては、社会的公正の確保、労働者の権利保護、そして環境問題への配慮が重要な課題となっている。

二つのトランスアフリカン自動車道がニジェールを通過している。

- アルジェ-ラゴス・ハイウェイ

- ダカール-ンジャメナ・ハイウェイ

ニジェールは、CFAフランという共通通貨と、西アフリカ諸国中央銀行(BCEAO)という共通の中央銀行を、西アフリカ通貨同盟の他の7つの加盟国と共有している。ニジェールはまた、アフリカビジネス法調和機構(OHADA)のメンバーでもある。

2000年12月、ニジェールは国際通貨基金の重債務貧困国(HIPC)プログラムの下で拡大債務救済の対象となり、同基金と貧困削減・成長ファシリティ(PRGF)に関する合意を締結した。拡大HIPCイニシアティブの下で提供された債務救済は、ニジェールの年間債務返済義務を大幅に削減し、基礎的医療、初等教育、HIV/AIDS予防、地方インフラ、およびその他の貧困削減を目的としたプログラムへの支出のための資金を解放した。

2005年12月、ニジェールがIMFから100%の多国間債務救済を受けたと発表された。これは、HIPCの下での残りの支援を除き、IMFに対する約8600.00 万 USDの債務免除を意味する。政府予算のほぼ半分は外国の援助資源から得られている。将来の成長は、石油、金、石炭、およびその他の鉱物資源の開発によって支えられる可能性がある。ウラン価格はここ数年でいくらか回復している。2005年の旱魃とイナゴの発生により、2005年3月から8月にかけて、最大250万人のニジェール国民が食糧不足に陥った。

ニジェールは2024年の世界イノベーション指数で137位にランクされた。

7.1. 農牧業

ニジェールの農牧業は、国民の大多数の生計を支える基幹産業であるが、厳しい自然環境と気候変動の影響を大きく受けている。主要な食糧作物は、乾燥に強いキビ(ミレット)、モロコシ(ソルガム)、キャッサバであり、主に天水農業に依存している。農業技術の水準は依然として低く、灌漑施設の整備も遅れているため、収穫量は降雨量に大きく左右される。近年は、より換金性の高い作物として、ラッカセイ、タマネギ、ササゲなども栽培されているが、その規模は限定的である。

牧畜業も経済的に重要であり、ウシ、ヒツジ、ヤギ、ラクダなどが飼育されている。特に北部の乾燥地帯やサヘル地帯では、遊牧が伝統的な生活様式として続けられている。しかし、牧草地の減少や水不足、家畜伝染病などが牧畜業の発展を妨げている。

気候変動による旱魃の頻発化や砂漠化の進行は、農牧業に深刻な打撃を与え、食糧不安を増大させている。持続可能な農牧業への転換、灌漑施設の整備、耐乾燥性品種の導入、家畜衛生の改善などが、食糧安全保障の確保と農村部の貧困削減に向けた重要な課題となっている。

7.2. 鉱業

ニジェールは豊富な鉱物資源に恵まれており、特にウランは世界有数の生産国として知られている。北部のアガデス州にあるアーリットやアクータの鉱山から産出されるウランは、国の主要な外貨獲得源であり、輸出総額の大きな割合を占めてきた。しかし、国際的なウラン価格の変動や、鉱山開発に伴う環境問題、地域社会への影響、労働条件などが課題となっている。

ウラン以外にも、金の採掘が近年活発化しており、特にブルキナファソとの国境に近いリプタコ地域で生産されている。また、石炭も産出され、国内の火力発電などに利用されている。さらに、東部では石油の探査・開発が進められており、将来的な経済多角化への期待が高まっている。

鉱業はニジェール経済にとって重要な役割を担っているが、その恩恵が国民全体に十分に行き渡っているとは言えない。資源開発に伴う利益の公平な分配、環境保全と地域住民の権利保護、そして鉱業労働者の安全と健康の確保が、持続可能な資源開発のための重要な課題である。

7.3. 交通

ニジェールは内陸国であるため、交通インフラの整備は経済発展にとって極めて重要である。しかし、広大な国土と厳しい地理的条件、そして資金不足により、交通網の整備は遅れている。

道路網:国内の主要な輸送手段は道路であるが、舗装率は低く、特に地方部では未舗装の道路が多い。首都ニアメと主要都市を結ぶ幹線道路は存在するものの、雨季には通行が困難になる場所もある。サハラ縦断道路の一部が国内を通過しており、国際的な物流ルートとしての役割も担っている。

航空輸送:ニアメ・ディオリ・アマニ国際空港が唯一の国際空港であり、近隣諸国やヨーロッパへの便が就航している。国内にはいくつかの地方空港があるが、定期便の運航は限られている。

水運:ニジェール川が国土の南西部を流れており、一部区間で限定的な水運が行われているが、乾季には水位が低下するため、年間を通じた安定的な輸送路とはなっていない。

鉄道:国内に鉄道は存在しない。かつて近隣諸国との接続を目指した計画もあったが、実現には至っていない。

内陸国であるニジェールにとって、近隣諸国の港湾へのアクセスは輸出入において不可欠である。主にベナンのコトヌー港が利用されているが、輸送コストの高さが経済の足かせとなっている。交通インフラの改善は、国内経済の活性化、地域間格差の是正、そして国際競争力の強化のために喫緊の課題である。

7.4. 貧困と食料安全保障

ニジェールは世界で最も貧しい国の一つであり、国民の多くが慢性的な貧困と食料不足に苦しんでいる。国連開発計画(UNDP)の人間開発指数(HDI)では常に最下位レベルに位置付けられている。

食料安全保障は極めて脆弱であり、周期的な旱魃、砂漠化の進行、そしてイナゴの大量発生などが農作物の不作を引き起こし、頻繁に食糧危機に見舞われる。特に、農業や牧畜に依存する農村部では、気候変動の影響を直接的に受けやすく、生活基盤が脅かされている。高い人口増加率も食料需給のバランスを圧迫する要因となっている。

栄養失調も深刻な問題であり、特に乳幼児や妊産婦の健康状態が悪影響を受けている。政情不安や治安の悪化は、人道支援活動を困難にし、食料アクセスをさらに悪化させる。

国内外の援助機関による食糧支援や栄養改善プログラムが実施されているが、根本的な解決には至っていない。持続可能な農業開発、気候変動への適応策の推進、水資源管理の改善、そして貧困層への社会保障制度の拡充などが、貧困削減と食料安全保障の確立に向けた重要な課題である。国民一人ひとりが尊厳を持って生きられる社会の実現には、これらの問題への包括的かつ長期的な取り組みが不可欠である。

8. 社会

ニジェール社会は、多様な民族構成、高い人口増加率、そして依然として厳しい生活環境といった特徴を持つ。教育や保健医療へのアクセスは限られており、特に農村部や女性、子供といった脆弱な立場の人々が困難に直面している。人権状況は、政情不安や貧困、伝統的慣習などにより、常に課題を抱えている。

8.1. 人口

2023年現在、ニジェールの人口は約2,700万人と推定されている。世界で最も高い合計特殊出生率(女性1人当たりの子供の数)を記録しており、人口増加率は極めて高い水準にある。この急激な人口増加は、食糧、水、教育、医療などの資源やサービスへの大きな圧力となっている。

年齢構成は非常に若く、人口の約半数が15歳未満である。これは「人口ボーナス」の可能性を秘めている一方で、若年層への教育機会の提供や雇用創出が追いついていない現状がある。

都市化も進んでいるが、依然として人口の大部分は農村部に居住している。都市部への人口流入は、スラムの形成や生活環境の悪化といった問題も引き起こしている。

高い人口増加率は、国の社会経済発展にとって大きな課題であり、家族計画の普及や女性の教育水準向上など、持続可能な人口管理への取り組みが求められている。

8.2. 民族

ニジェールは多様な民族集団から構成される多民族国家である。2001年の国勢調査によると、主要な民族構成は以下の通りである。

- ハウサ族 (Hausa):人口の55.4%を占める最大の民族集団。主に国土南部のナイジェリアとの国境付近に居住し、農業や商業を営む。ザンデールやマラディなどが主要な居住都市である。

- ジェルマ人 (Zarma) およびソンガイ族 (Songhai):合わせて人口の21%を占める。主に国土南西部のニジェール川流域に居住し、首都ニアメの多数派を形成する。歴史的にソンガイ帝国を築いた民族と関連が深い。

- トゥアレグ族 (Tuareg):人口の9.3%を占める。主に北部のサハラ砂漠地帯やアイル山地周辺に居住する遊牧民。独自の文化と言語(タマシェク語)を持つ。

- フラニ族 (Fula/Fulani、現地ではプル人とも):人口の8.5%を占める。広範囲に分布する遊牧民または半遊牧民。

- カヌリ族 (Kanuri Manga):人口の4.7%を占める。主に国土南東部のディファ州に居住する。

その他、トゥブ族 (Tubu、0.4%)、アラブ人 (ディファ・アラブ) (Arab、0.4%)、グルマンチェ族 (Gourmantche、0.4%) など、比較的小規模な民族集団も存在する。

これらの民族集団は、それぞれ独自の言語、文化、伝統を有しており、ニジェール社会の多様性を形成している。民族間の関係は概ね良好であるが、資源の競合や政治的な要因から時折緊張が生じることもある。少数民族の権利擁護や社会参加の促進は、国民統合と社会の安定にとって重要な課題である。

8.3. 言語

ニジェールの公用語は、植民地時代から引き継がれたフランス語である。フランス語は主に、正規の西洋式教育を受けた人々によって第二言語として話され、行政言語として機能している。ニジェールは1970年にフランコフォニー国際機関に加盟したが、2023年のクーデター後数ヶ月で同機関との協力を停止した。

ニジェールには10の公認された国語があり、すなわちアラビア語、ブドゥマ語、フルフルデ語、グルマンチェマ語、ハウサ語、カヌリ語、ザルマ語およびソンガイボロ・シネ語、タマシェク語(トゥアレグ諸語)、タサワク語、そしてテブ諸語である。これらの言語はそれぞれ、関連する民族集団によって主に第一言語として話されている。最も話者数の多いハウサ語とザルマ=ソンガイ語は、国内全域で第一言語または第二言語として広く話されている。

8.4. 宗教

ニジェールは世俗国家であり、国家と宗教の分離は2010年憲法の第3条と第175条によって保障されており、これらの条項は将来の改正または修正がニジェール共和国の世俗的性質を変更できないことを規定している。宗教の自由は同憲法の第30条によって保護されている。10世紀以来この地域に広まったイスラム教は、ニジェールの人々の文化と慣習を大きく形成してきた。イスラム教は最も支配的な宗教であり、2012年の国勢調査によると人口の99.3%がイスラム教を信仰し、0.3%がキリスト教、0.2%がアニミズム(伝統的な土着の宗教的信念)を信仰し、0.1%が無宗教である。

キリスト教はフランス植民地時代に宣教師によって国内に早くから確立された。ヨーロッパや西アフリカからの他の都市部のキリスト教外国人居住者コミュニティも存在する。近年、ニジェールでは宗教迫害が激化しており、キリスト教慈善団体オープン・ドアーズは現在、ニジェールをワールド・ウォッチ・リストでキリスト教徒であることの困難さが37番目に高い国としてリストアップしており、「この[...]国でキリスト教徒への圧力が高まっていることを反映している」と述べている。ニジェールのキリスト教徒とイスラム教徒の各代表によると、イスラム教徒とキリスト教徒の関係は概して友好的であった。

アニミズム実践者の数は議論の的となっている。19世紀後半になるまで、国の中南部の大半はイスラム教が到達しておらず、一部の農村地域の改宗は部分的であったにすぎない。イスラム教徒のコミュニティ(一部のハウサ地域や一部のトゥーブゥー族やウォダベ族の牧畜民の間)によってアニミズムに基づく祭りや伝統(ボリ信仰など)が実践されている地域がまだあり、これはイスラム教以前の宗教を維持しているいくつかの小規模なコミュニティとは対照的である。これらには、南南西部のドゴンドゥッチに住むハウサ語を話すマウリ族(または「アズナ」、ハウサ語で「異教徒」を意味する)コミュニティや、ザンデール近郊のカヌリ語を話すマンガ族が含まれ、どちらもイスラム教以前のハウサのマグザワ信仰のバリエーションを実践している。南西部には、ごく少数のブドゥマ族やソンガイ族のアニミズムコミュニティも存在する。過去10年間で、ニジェールのイスラム教徒コミュニティの間では習合的な実践はあまり見られなくなった。

8.4.1. イスラム教

ニジェールのイスラム教徒の大多数はスンニ派であり、7%がシーア派、5%がアフマディーヤ派、20%が無宗派である。イスラム教は15世紀から現在のニジェールに広がり始め、西方のソンガイ帝国の拡大と、マグレブおよびエジプトからのサハラ横断交易の影響の両方によってもたらされた。北方からのトゥアレグ族の拡大は、17世紀に彼らが極東のオアシスをカネム・ボルヌ帝国から奪取したことで頂点に達し、特徴的なベルベル人の慣習を広めた。

ザルマ人とハウサ人の地域は、18世紀から19世紀にかけてのフラニ人主導のスーフィー同胞団、特に今日のナイジェリアにあるソコト・カリフ国の影響を大きく受けた。ニジェールにおける現代のイスラム教の実践は、しばしばティジャニーヤ・スーフィー・同胞団と結びついているが、西部にハマリズムやニアシスト・スーフィー教団、極北東部にサヌーシー教団と結びついた少数派グループも存在する。

スンニ派イスラム内のサラフィー運動の信奉者の小規模な中心地が、過去30年間に首都およびマラディに出現した。これらのナイジェリアのジョスの同様のグループと連携した小グループは、1990年代の一連の宗教暴動の際に公の場で注目を集めた。

これにもかかわらず、ニジェールは法律で保護された世俗国家としての伝統を維持している。異教徒間の関係は非常に良好であると見なされており、国のほとんどで伝統的に実践されているイスラム教の形態は、他の信仰に対する寛容さと個人の自由に対する制限の欠如によって特徴づけられている。地元で生産されるビール・ニジェールのようなアルコール飲料は、国のほとんどで公然と販売されている。

8.5. 教育

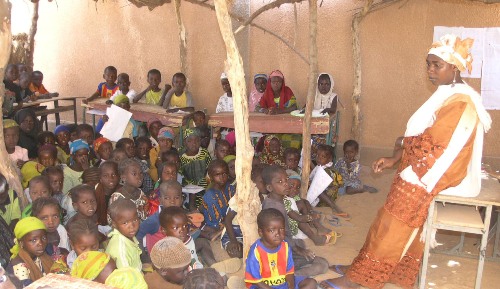

ニジェールの識字率は世界で最も低い水準にあり、2005年にはわずか28.7%(男性42.9%、女性15.1%)と推定されていた。2015年には19.1%とさらに低下している。ニジェールの初等教育は6年間義務教育である。しかし、初等学校の就学率と出席率は低く、特に女子において顕著である。1997年の初等教育総就学率は29.3%で、1996年の純就学率は24.5%であった。

初等学校を修了する子供たちの約60%は男子であり、女子の大多数は数年以上学校に通うことは稀である。子供たちは、特に作付け期や収穫期には、学校に通うよりも働くことを強制されることが多い。国の北部に住む遊牧民の子供たちは、学校へのアクセスがないことが多い。

国内の大学としては、1971年に設立された総合大学であるアブドゥ・ムムニ大学(旧ニアメ大学)や、イスラム大学であるサイ・イスラム大学が存在する。しかし、高等教育への進学率は依然として低い。教育の質の向上、教育機会の地域間格差の是正、特に女子教育の推進が、ニジェールの将来にとって重要な課題となっている。

8.6. 保健医療

ニジェールにおける子供の死亡率(1歳から4歳までの子供の死亡)は、国内の大部分の子供たちの健康状態が全般的に悪く、栄養が不十分であるため、高い(1,000人あたり248人)。セーブ・ザ・チルドレンによると、ニジェールは世界で最も高い乳児死亡率を記録している。

ニジェールはまた、世界で最も高い合計特殊出生率を記録しており(2017年の推定では女性1人あたり6.49人)、その結果、2020年にはニジェール人口のほぼ半分(49.7%)が15歳未満となった。ニジェールは、出生10万人あたり820人の死亡という世界で11番目に高い妊産婦死亡率を記録している。2006年には、10万人あたり3人の医師と22人の看護師しかいなかった。

清潔な飲料水は世界基準で見ても乏しく、都市部と農村部の間で大きな差がある。ニジェールは国連人間開発指数の最下位に位置している。人口の約92%がティラベリ地域の西側国境沿いの農村部に居住しており、特に気温が摂氏40 °Cを日常的に超える暑い季節には、清潔な水が慢性的に不足している。

国の首都ニアメの北西、ブルキナファソ国境に近い都市テラの住民3万人のうち、機能している公共水道インフラにアクセスできるのはわずか40%である。ニジェールの水道局であるSociété de Patrimoine des Eaux du Niger(SPEN)は、2018年にテラとその周辺地域に飲料水を供給するために10本の井戸を掘削し、浄水場を建設した。しかし、約1年後に給水が底をつき、浄水場は閉鎖を余儀なくされた。

オランダ政府からの寄付基金の援助を受け、欧州投資銀行はニジェールの水道局と協力して、ニジェールの水問題の解決策に取り組んでいる。世界銀行は、ニジェールをサブサハラアフリカの18の脆弱な地域の一つとして特定した。EU銀行は、このような地域への投資の歴史がある。

欧州投資銀行とニジェール水道局は、テラの水不足に対処するために2つの選択肢を検討している。最初の選択肢は、町の郊外にある貯水タンクを修理することである。もう一つの選択肢は、100 km以上東にあるニジェール川から水を処理して輸送することである。テラとニジェール川の間の村々も下水道を利用できるようになる。欧州投資銀行はまた、コスト削減の方法として再生可能エネルギーも検討する。

2024年の世界飢餓指数(GHI)では、ニジェールは十分なデータのある127カ国中121位にランクされた。ニジェールのスコア34.1は、深刻な飢餓レベルを示している。

2025年、世界保健機関によると、ニジェールはアフリカで最初、世界で5番目にオンコセルカ症を撲滅した国となった。

9. 文化

ニジェールの文化は多様性に富んでおり、20世紀初頭からフランス植民地主義が統一国家として形成した文化の交差点であることを示している。現在のニジェールは、植民地化以前の時代には4つの異なる文化地域から形成されていた。南西部のニジェール川流域はザルマ人とソンガイ族が支配し、ナイジェリアとの長い南部国境沿いには、主にソコト・カリフ国に抵抗した国々からなるハウサランドの北部周縁部が広がっていた。極東のチャド湖盆地とカオアルには、かつてカネム・ボルヌ帝国の一部であったカヌリ族の農民とトゥーブゥー族の牧畜民が住んでいた。そして広大な北部のアイル山地とサハラ砂漠には、トゥアレグ族の遊牧民がいた。

これらのコミュニティは、牧畜民のウォダベ族・フラニ族のようなより小さな民族グループと共に、それぞれ独自の文化的伝統を新しいニジェール国家にもたらした。独立後の歴代政府は共有の国民文化を築こうと試みてきたが、これは形成が遅れている。その理由の一部は、ニジェールの主要なコミュニティが独自の文化的歴史を持っていること、そしてハウサ人、トゥアレグ族、カヌリ族のようなニジェールの民族グループが、植民地主義下で導入された国境を越えるより大きな民族コミュニティの一部に過ぎないことである。

1990年代まで、政府と政治はニアメと周辺地域のザルマ人によって過度に支配されていた。同時に、ビルニン・コンニとメーヌ=ソロアの間のハウサ人の国境地帯の人口の多数派は、文化的にはニアメよりもナイジェリアのハウサランドに目を向けることが多かった。1996年から2003年の間、小学校の就学率は約30%であり、男子36%、女子わずか25%であった。追加の教育はマドラサを通じて行われている。

9.1. 祝祭と文化行事

ニジェールでは、伝統的な祭りやイスラム教に関連する祝祭が国民の生活において重要な役割を果たしている。これらはコミュニティの結束を強め、文化の継承に貢献している。

9.1.1. ゲレウォール祭り

ゲレウォール祭りは、タウア州のアバラクまたはアガデス州のインガルで開催される伝統的なウォダベ族の文化行事である。これは、ニジェールのウォダベ族(フラニ族)によって実践される毎年恒例の伝統的な求愛の儀式である。この儀式の間、精巧な装飾を施し、伝統的なフェイスペインティングで化粧をした若い男性たちが列をなして踊り歌い、結婚適齢期の若い女性たちの注目を集めようと競い合う。ゲレウォール祭りは国際的な魅力があり、ナショナルジオグラフィックのような著名な映画や雑誌でも取り上げられている。

9.1.2. キュル・サレ祭り

「ラ・キュル・サレ」(英語:Salt Cure)は、雨季の終わりを祝うために伝統的にアガデス州のインガルで開催される、トゥアレグ族とウォダベ族の遊牧民による毎年恒例の祭りである。3日間にわたり、祭りではトゥアレグ族のラクダ騎手によるパレードに続き、ラクダと馬のレース、歌、踊り、物語が披露される。

9.2. メディア

ニジェールは1990年代後半に多様なメディアを発展させ始めた。第三共和政以前、ニジェール国民は厳しく統制された国営メディアしか利用できなかった。現在、ニアメには多数の新聞や雑誌が存在する。『ル・サヘル』のように政府運営のものもあれば、政府に批判的なものも多い。ラジオは最も重要なメディアであり、テレビは多くの地方の貧しい人々の購買力を超えており、非識字が印刷メディアを大衆メディアにすることを妨げている。

国営放送局ORTNの国内および地方ラジオサービスに加えて、合計100以上の局を持つ4つの私営ラジオネットワークがある。そのうちの3つ、アンファニ・グループ、サルニア、テネレは、主要都市の都市型商業フォーマットFMネットワークである。また、国の7つの全地域に広がる80以上のコミュニティラジオ局のネットワークがあり、市民社会組織であるComité de Pilotage de Radios de Proximité(CPRP)によって運営されている。CPRP当局者によると、独立セクターのラジオネットワークは合わせて約760万人、つまり人口の約73%をカバーしていると推定されている(2005年)。

ニジェールのラジオ局の他に、BBCのハウサ語サービスは、国の広範な地域、特にナイジェリアとの国境に近い南部でFMリピーターで聴取されている。ラジオ・フランス・アンテルナショナルも、一部の商業局を通じて衛星経由でフランス語で再放送している。テネレFMはまた、同名の国内独立テレビ局を運営している。

国内レベルでは比較的自由であるにもかかわらず、ニジェールのジャーナリストたちは、地方当局からしばしば圧力を受けていると述べている。国営ORTNネットワークは、電気料金の追加料金を通じて部分的に、また直接補助金を通じて部分的に、政府に財政的に依存している。この部門は、1990年代初頭に独立機関として設立された通信高等評議会によって統治されており、2007年以降はダウダ・ディアロが長を務めている。国際人権団体は、少なくとも1996年以来、国家批判を罰するために規制と警察を利用しているとして政府を批判してきた。

9.3. スポーツ

ニジェールで最も人気のあるスポーツはサッカーである。サッカーニジェール代表は、通称「メナ」として知られ、国内および国際試合に出場している。国内リーグとしては、ニジェール・プレミアリーグがある。

伝統的なスポーツも盛んであり、特に競馬、ラクダレース、そして「ソロ」として知られる伝統的なレスリングは人気が高い。これらの伝統スポーツは、地域の祭りや文化行事と結びついて行われることが多い。

その他のスポーツとしては、バスケットボール、バレーボール、陸上競技なども行われている。国際大会への参加は限られているものの、近年はスポーツ振興への取り組みも見られる。ニアメには、スタッド・ジェネラル・セイニ・クンチェという多目的スタジアムがあり、サッカーの試合やその他のスポーツイベント、国家的行事などに使用されている。

9.4. 世界遺産

ニジェールには、ユネスコの世界遺産リストに登録された3つの遺産がある。

- アガデス歴史地区(文化遺産、2013年登録):サハラ砂漠の南縁に位置するオアシス都市アガデスは、古くからサハラ交易の重要な中継地として栄えた。泥レンガ造りの伝統的な建築物群、スルタンの宮殿、グランドモスクなどが残り、トゥアレグ族の文化と歴史を今に伝えている。

- W国立公園(自然遺産、1996年登録):ニジェール、ベナン、ブルキナファソの3カ国にまたがる広大な国立公園。ニジェール川流域のサバンナ地帯に位置し、多様な動植物が生息している。特に、ニシアフリカライオン、アフリカゾウ、カバなどの大型哺乳類や、多くの鳥類が見られる。

- アイル・テネレ自然保護区(自然遺産、1991年登録):国土中央部に広がるアイル山地と、その東に広がるテネレ砂漠からなる自然保護区。火山性の山々と広大な砂丘が織りなす独特の景観が特徴。アダックスやガゼルなどの希少な砂漠の動物や、独特の植物相が見られる。1992年に危機遺産リストに登録された。

これらの世界遺産は、ニジェールの豊かな自然と文化の多様性を示す貴重な財産であり、保護と持続可能な利用が求められている。