1. 概要

ベナン共和国(ベナンきょうわこく、{{Lang|fr|République du Bénin|レピュブリク・デュ・ベナン}})、通称ベナンは、西アフリカに位置する共和制国家である。国土は南北に長く、南はギニア湾に面している。憲法上の首都はポルトノボであるが、実質的な首都機能は最大都市コトヌーに置かれている。かつてはダホメ王国として知られ、奴隷貿易の中心地の一つであった。フランスによる植民地支配を経て1960年に独立。独立後は政情不安が続いたが、1990年に複数政党制へと移行し、アフリカにおける民主化のモデルケースとされた時期もあった。しかし近年は、パトリス・タロン政権下で権威主義化が進んでいるとの指摘もある。主要産業は綿花を中心とする農業であり、CFAフランを通貨としている。フランス語を公用語とし、多様な民族と言語、宗教が共存している。

2. 国名

ベナンの現在の公式国名は、フランス語で {{Lang|fr|République du Bénin|レピュブリク・デュ・ベナン}}、英語では Republic of Beninリパブリック・オブ・ベニーン英語と表記される。日本語の公式国名はベナン共和国であり、通称はベナンである。かつては「ベニン」とも表記されたが、現在では現地の発音に近い「ベナン」が一般的である。

フランス植民地時代の名称は「ダホメ」(Dahomey) であり、1960年の独立後の国名も「ダホメ共和国」であった。これらの名称は、この地域に存在したダホメ王国に由来する。「ダホメ」の語源については諸説あり、一説には、フォン語で「家」を意味する「ホメ」 (homey) と、王国の創始者とされる人物の名「ダアン」 (Daan) を組み合わせた「ダアンの家」に由来するとされる。別の説では、ある王子が土地を要求した際、土地の王であったダアンが「もし用心しなければ、お前は私の腹の上に家を建てるだろう」と述べたことにちなみ、後にその王子がダアンを破り、その埋葬地に家を建てたことから「ダンホメ・フエグベ」(ダンの腹の上の家)と名付けられ、それがダホメに転訛したとも言われる。

1975年11月30日、マチュー・ケレクによるマルクス・レーニン主義政権下で、国名は「ベナン人民共和国」に変更された。この「ベナン」という名称は、ナイジェリアにかつて存在したベニン王国および、国の南岸に広がるベニン湾にちなんで採用された。これは、「ダホメ」という名称が国土の南半分に居住するフォン人との関連が深すぎるという理由からであった。1990年に社会主義政策が放棄されると、国名は現在の「ベナン共和国」となった。

3. 歴史

ベナン地域の歴史は、古代の諸王国の興隆から始まり、ヨーロッパ諸国による奴隷貿易と植民地支配、独立後の政治的混乱と民主化への道のり、そして現代国家としての発展と課題に至るまで、複雑な変遷を辿ってきた。この過程で、社会構造や民衆の生活も大きく変化した。

3.1. 植民地化以前

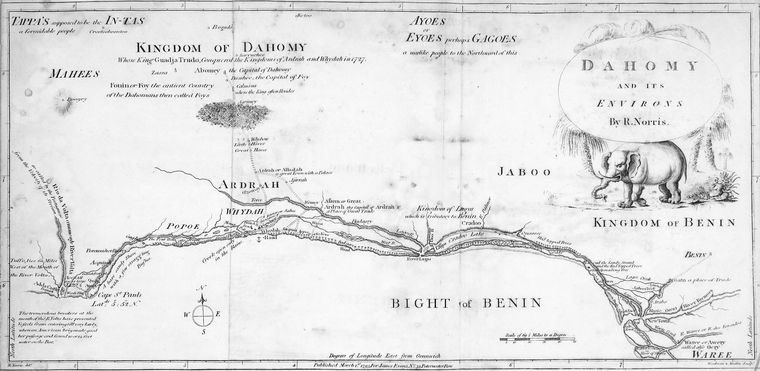

1600年以前の現在のベナン地域には、多様な政治体制と民族が存在していた。沿岸部には主にアジャ人の都市国家があり、ヨルバ人やグベ諸語を話す人々も含まれていた。内陸部にはバリバ人、マヒ人、ゲデヴィ人、カビエ人などの部族地域が広がっていた。ベナンの東に位置したオヨ王国は、この地域における軍事的強国であり、沿岸の諸王国や部族地域に襲撃を行い、貢納を強いていた。

17世紀から18世紀にかけて、主にフォン人によって構成されるダホメ王国がアボメイ高原に建国され、沿岸地域を征服し始めた。1727年までに、ダホメ王国のアガジャ王は沿岸都市のアラダとウィダーを征服した。ダホメ王国はオヨ帝国の朝貢国となり、オヨと同盟関係にあった都市国家ポルトノボとは対立したが、直接攻撃はしなかった。ダホメ王国の台頭、ポルトノボとの対立、そして北部地域の部族政治は、植民地時代および独立後も続くことになる。

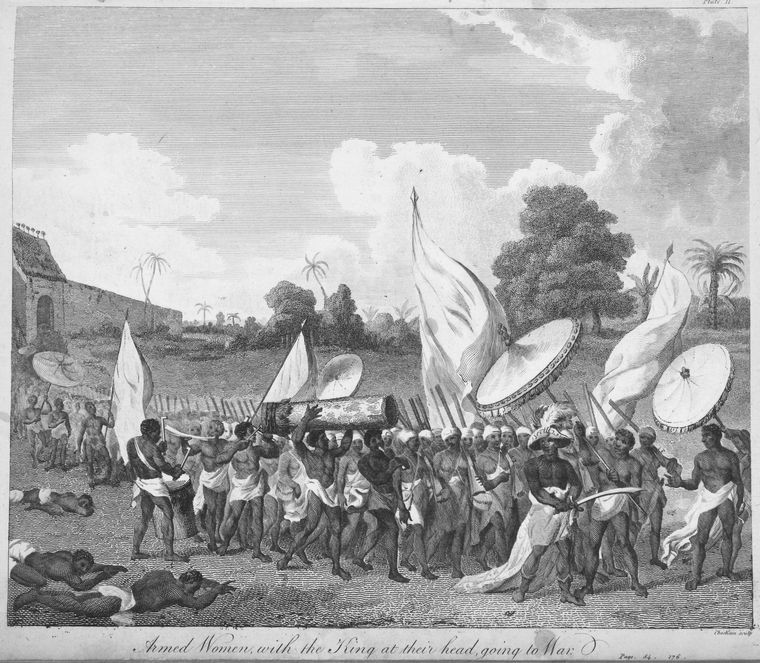

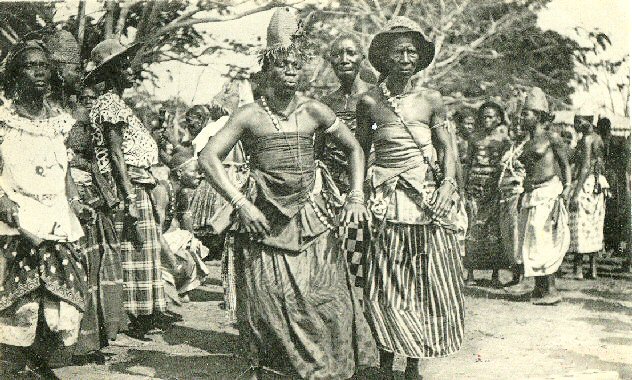

ダホメ王国では、若い人々は年長の兵士に弟子入りし、軍隊に加わる年齢になるまで王国の軍事慣習を教え込まれた。また、「アホシ」(王の妻たち)、「ミノ」(フォン語で「我々の母たち」)あるいは「ダホメのアマゾーン」と様々に呼ばれるエリート女性兵士部隊を組織した。このような軍備と武勇を重んじる姿勢から、ダホメ王国はヨーロッパの観察者やリチャード・バートンのような19世紀の探検家によって「黒いスパルタ」という異名で呼ばれた。

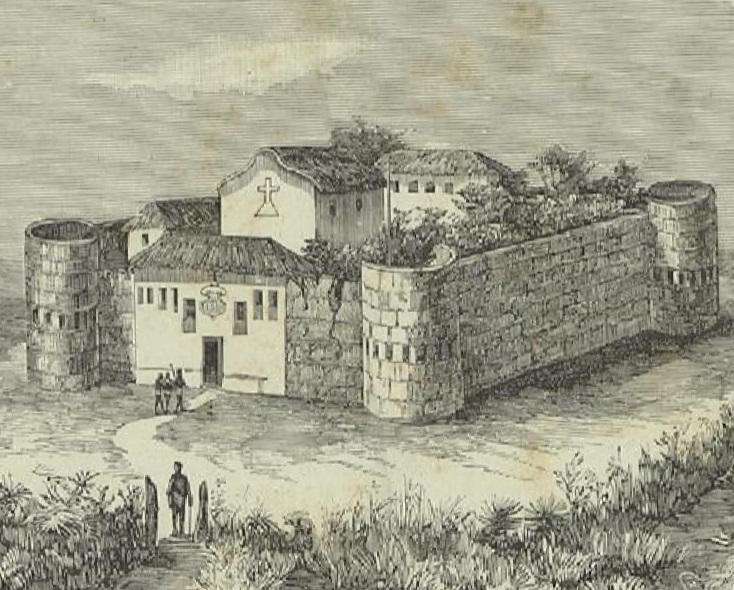

ダホメの王たちは、戦争捕虜を大西洋奴隷貿易で売りさばくか、「年次人身御供儀礼」として知られる儀式で殺害した。1750年頃には、ダホメ王はアフリカ人捕虜をヨーロッパの奴隷商人に売ることで、年間推定25万ポンドの収入を得ていた。この地域は奴隷貿易が盛んであったため「奴隷海岸」と呼ばれた。王国の戦闘で得た戦争捕虜の一部を斬首するという宮廷儀礼は、この地域から輸出される奴隷の数を減少させた。その数は1780年代には10年あたり10万2000人であったが、1860年代には10年あたり2万4000人にまで減少した。この減少の一因は、1807年にイギリスが大西洋奴隷貿易を禁止し、その後他の国々も追随したことにある。この減少は、奴隷制度をまだ廃止していなかったブラジルに向けて最後の奴隷船が現在のベナン共和国を出航した1885年まで続いた。首都ポルトノボ(ポルトガル語で「新しい港」)は、元々奴隷貿易の港として開発された。

ポルトガル人が求めた商品の中には、ベナンの職人が作った象牙の彫刻品があり、これらは塩入れ、スプーン、狩猟用の角笛などの形で、異国情緒あふれる工芸品として海外で販売された。もう一つの主要な商品はパーム油であり、1856年にはイギリスの会社によって約2500 tのパーム油が輸出され、その価値は112,500ポンドであった。

3.2. フランスによる植民地支配

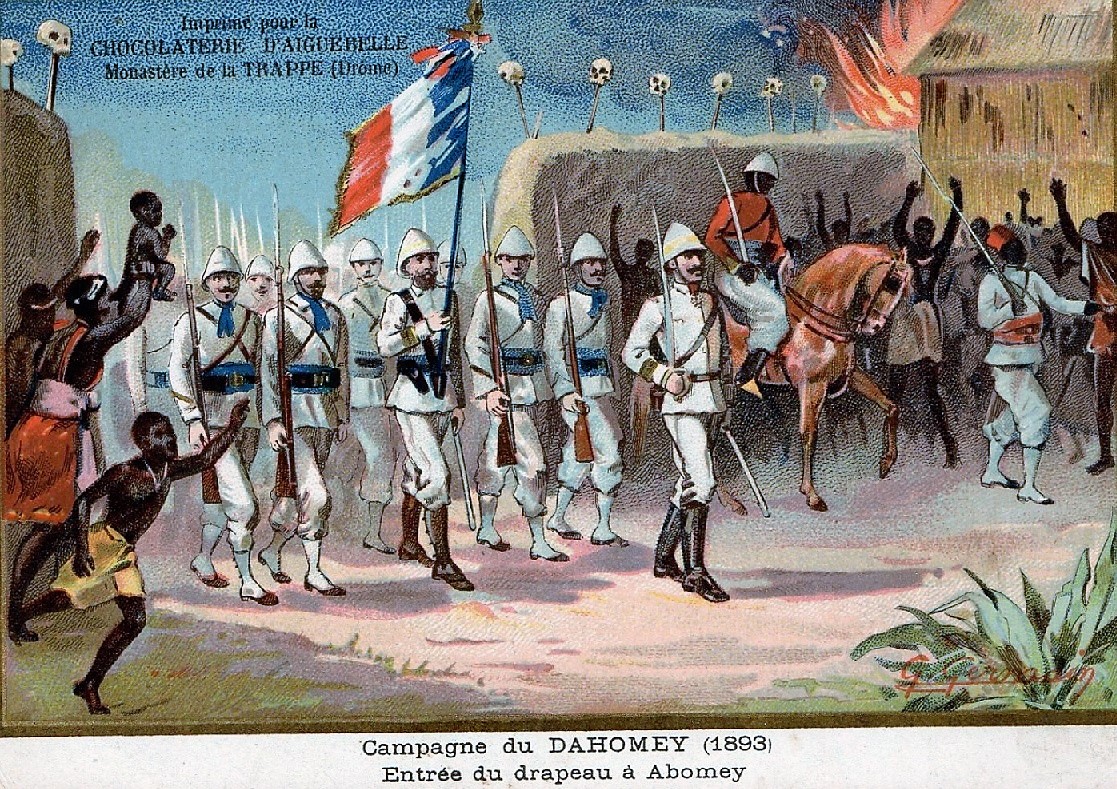

19世紀半ばまでに、ダホメ王国は「弱体化し始め、地域大国としての地位を失い」始めた。1892年、フランスはこの地域を占領した。1899年、フランスはフランス領ダホメと呼ばれる土地を、より広大なフランス領西アフリカ植民地地域に編入した。

フランスはダホメとその地域から利益を得ようとしたが、「大規模な資本主義的開発に必要な農業資源や鉱物資源に欠けているように見えた」。その結果、フランスはダホメを、将来的に開発価値のある資源が発見された場合の保留地のようなものとして扱った。

フランス政府は奴隷の捕獲と売買を非合法化した。かつての奴隷所有者たちは、奴隷に対する支配を土地、借地人、および血縁集団の構成員に対する支配として再定義しようとした。これは、「1895年から1920年にかけて集中的に、土地と労働力の支配の再分配をめぐる」ダホメ人たちの間の闘争を引き起こした。村々は土地や漁場の境界を再定義しようと努めた。宗教的紛争は、その根底にある土地と商業の支配をめぐる派閥闘争をほとんど覆い隠すことができなかった。各派閥は大家族の指導権をめぐって争った。

1958年、フランスはダホメ共和国に自治権を与え、1960年8月1日に完全独立を達成した。この日は独立記念日として毎年祝われる国民の祝日である。独立に導いた大統領はユベール・マガであった。

3.3. 独立以降

1960年の独立後、ベナン(当時はダホメ共和国)はクーデターと政権交代が頻発する不安定な時代を迎えた。ユベール・マガ、スル・ミガン・アピティ、ジャスティン・アホマデグベ、そしてエミール・デルラン・ザンスーといった政治家たちが国の指導的立場を争った。特にマガ、アピティ、アホマデグベの3名は、それぞれ国の異なる地域と民族を代表しており、彼らの間の対立は深刻であった。1970年の選挙が暴力によって混乱した後、この3名は大統領評議会を設立することに合意した。

1972年5月7日、マガはアホマデグベに権力を移譲した。しかし、同年10月26日、マチュー・ケレク中佐がこの三頭政治を打倒し、大統領に就任した。ケレクは当初、「外国のイデオロギーに国を縛り付けることはなく、資本主義も共産主義も社会主義も望まない」と述べた。しかし、1974年11月30日には、軍事革命評議会(CMR)の支配下で国が公式にマルクス主義国家となったことを宣言し、石油産業と銀行を国有化した。そして1975年11月30日、国名をベナン人民共和国に改称した。

ベナン人民共和国の政権は、その存続期間中にいくつかの段階を経た。それは、民族主義的な時期(1972年-1974年)、社会主義的な時期(1974年-1982年)、そして西側諸国への開放と経済自由主義を伴う時期(1982年-1990年)である。

1974年、政府は経済の戦略的部門を国有化し、教育制度を改革し、農業協同組合と新しい地方行政機構を設立し、「封建勢力」(部族主義を含む)を根絶するキャンペーンに着手するプログラムを開始した。政権は反対活動を禁止した。マチュー・ケレクは1980年に国民革命議会によって大統領に選出され、1984年に再選された。中国、北朝鮮、リビアと関係を確立し、彼は「ほぼ全ての」ビジネスと経済活動を国家管理下に置き、ベナンへの外国投資を枯渇させた。ケレクは教育の再編を試み、「貧困は宿命ではない」といった自身の格言を推進した。政権は、当初はソビエト連邦から、後にはフランスから核廃棄物を受け入れる契約を結ぶことで資金を調達した。

1980年代、ベナンは高い経済成長率(1982年に15.6%、1983年に4.6%、1984年に8.2%)を経験したが、ナイジェリアとの国境閉鎖が関税収入と税収の減少につながった。政府はもはや公務員の給与を支払うことができなくなった。1989年、政権が軍隊に支払う十分な資金がなかったため暴動が発生した。銀行システムは崩壊した。最終的に、ケレクはマルクス主義を放棄し、国民会議はケレクに政治囚を釈放し選挙を手配するよう強制した。マルクス・レーニン主義は国の統治形態として廃止された。

国の名称は1990年3月1日に正式にベナン共和国に変更され、新政府の憲法が完成した。

ケレクは1991年の選挙でニセフォール・ソグロに敗れ、選挙を通じて権力を失った最初のアフリカ本土の大統領となった。ケレクは1996年の選挙で勝利し権力に復帰した。2001年の選挙では、ケレクが再び勝利し、その後、彼の反対派は選挙不正を主張した。1999年、ケレクはアフリカ人が大西洋奴隷貿易で果たした実質的な役割について国民的謝罪を発表した。

ケレクと元大統領ソグロは、憲法の年齢および総任期制限により、2006年の選挙には立候補しなかった。2006年ベナン大統領選挙は、トーマス・ボニ・ヤイとアドリアン・ウンベジの間の決選投票となった。決選投票は3月19日に行われ、ボニが勝利し、4月6日に就任した。ボニは2011年に再選され、第1回投票で53.18%の票を獲得し、決選投票を回避するのに十分であった。彼は1991年の民主主義回復以来、決選投票なしで選挙に勝利した最初の大統領であった。

2016年3月の大統領選挙では、ボニ・ヤイは憲法により3期目の立候補が禁止されていたため、実業家のパトリス・タロンが第2回投票で65.37%の票を獲得し、投資銀行家で元首相のリオネル・ザンスーを破った。タロンは2016年4月6日に就任した。憲法裁判所が結果を承認した同日、タロンは「自己満足」と戦うために大統領の任期を1期5年に制限する計画について話し合い、「まず第一に憲法改正に取り組む」と述べた。彼は政府の規模を28人から16人に削減する計画であると述べた。2021年4月、パトリス・タロン大統領は再選され、投じられた票の86.3%以上を獲得した。選挙法の変更により、タロン大統領の支持者が議会を完全に支配することになった。

2022年2月、ベナンは史上最大のテロ攻撃であるW国立公園虐殺事件に見舞われた。

2022年2月20日、パトリス・タロン大統領は、植民地軍によって略奪されてから129年ぶりにフランスからベナンに返還された26点の神聖な美術品の展覧会を開会した。

4. 地理

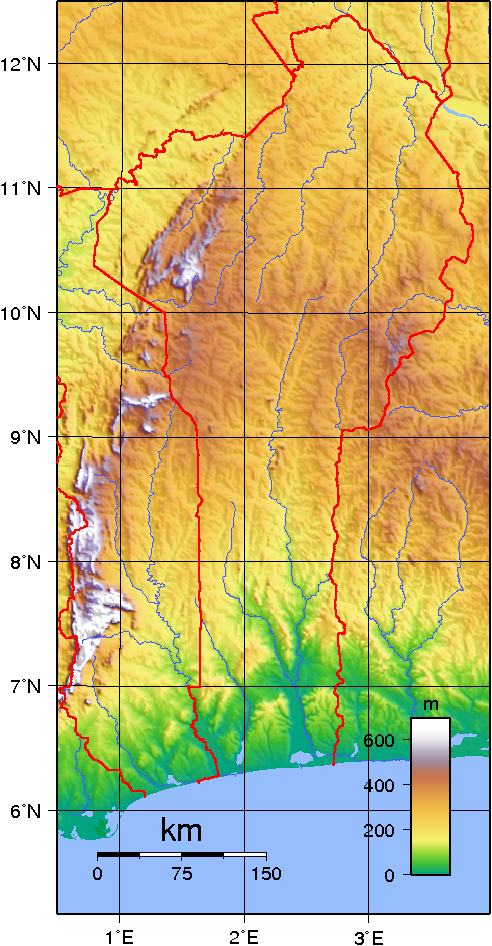

ベナンは西アフリカの南北に細長い国で、北緯6度から13度、東経0度から4度の間に位置する。西はトーゴ、北はブルキナファソとニジェール、東はナイジェリアと国境を接し、南はベニン湾に面している。北のニジェール川から南の大西洋までの距離は約650 kmである。海岸線の長さは121 kmだが、最も広い地点での国土の幅は約325 kmである。ベナンの国境内には、東ギニア森林、ナイジェリア低地森林、ギニア森林サバンナモザイク、西スーダンサバンナという4つの陸上エコリージョンが存在する。2018年の森林景観保全指数の平均スコアは5.86/10で、172カ国中93位であった。

4.1. 地形

ベナンは標高の変化が少なく、南から北へ4つの地域に大別できる。最も南は、低地で砂質の海岸平野(最高標高10 m)であり、幅は最大でも10 kmである。湿地帯であり、海とつながる湖や潟が点在している。海岸の後背地には、ギニア森林サバンナモザイクに覆われた南部ベナンの高原(標高20 mから200 m)が広がり、これらの高原はクーフォ川、ズー川、ウェメ川に沿って南北に走る谷によって分断されている。

この地理的特徴により、ベナンは気候変動に対して脆弱である。国民の大部分が海岸近くの低地に住んでいるため、海面上昇は経済と人口に影響を与える可能性がある。北部地域では、さらなる砂漠化が進行すると予測されている。

ニッキとサヴェ周辺には、標高400 mに達する岩がちな丘が点在する平坦な土地が広がっている。

北西部の国境に沿ってトーゴまで山脈が延びており、これがアタコラ山脈である。最高地点はソクバロ山で、標高は658 mである。ベナンには畑地、マングローブ、そして森林の残骸が見られる。その他の地域では、サバンナはとげのある低木で覆われ、バオバブの木が点在している。一部の森林は川岸に沿って広がっている。ベナンの北部および北西部には、W国立公園とペンジャリ国立公園があり、アフリカゾウ、ライオン、アンテロープ、カバ、サルなどが生息している。ペンジャリ国立公園は、隣接するブルキナファソのアルリ国立公園およびニジェールのW国立公園とともに、西アフリカにおけるライオンの重要な生息地の一つであり、推定246頭から466頭のライオンが生息しており、西アフリカで最大のライオン個体群を擁している。歴史的にベナンは絶滅危惧種であるリカオン(Lycaon pictus)の生息地であったが、このイヌ科動物は地域的に絶滅したと考えられている。

4.2. 気候

海岸地域の年間降水量は平均1300 mmである。ベナンには年に2回の雨季と2回の乾季がある。主要な雨季は4月から7月下旬までで、9月から11月にかけてはより短く、雨量の少ない雨季がある。主要な乾季は12月から4月までで、7月から9月にかけては涼しい乾季がある。熱帯の海岸沿いでは気温と湿度が高い。コトヌーでは、平均最高気温は31 °C、最低気温は24 °Cである。

サバンナや高原を北上しサヘル地帯に向かうにつれて気温の変動は大きくなる。ハルマッタンと呼ばれるサハラ砂漠からの乾燥した風が12月から3月にかけて吹き、草は枯れ、他の植生は赤茶色に変わり、細かい砂塵のベールが国を覆い、空は「曇りがち」になる。また、この時期は農民が畑で下草を焼く季節でもある。

ベナンの森林被覆率は総土地面積の約28%で、2020年には313.52 万 haの森林に相当し、1990年の483.52 万 haから減少している。2020年には、自然再生林が311.22 万 ha、植林された森林が2.30 万 haを占めていた。

4.3. 野生動物と自然保護

ベナンの野生動物は多様性に富み、国土の北部を中心に重要な自然保護区が設定されている。主要な哺乳類としては、ライオン、アフリカゾウ、アフリカスイギュウ、カバ、ローンアンテロープ、ハーテビースト、各種モンキーなどが挙げられる。鳥類も豊富で、数百種が記録されている。爬虫類ではナイルワニや各種のヘビ、トカゲが見られる。

最も重要な自然保護区は、北部に位置するW・アルリ・パンジャリ自然公園群である。これはニジェール、ブルキナファソと共有するユネスコ世界遺産であり、広大なサバンナと森林地帯を含んでいる。特にペンジャリ国立公園は、西アフリカにおけるライオンの最大の個体群の一つを擁し、アフリカゾウの重要な生息地でもある。その他、リカオンもかつては生息していたが、現在は地域的に絶滅したと考えられている。

これらの保護区は、密猟、違法伐採、農地の拡大といった脅威にさらされている。政府や国際機関、NGOは、これらの保護区の管理強化、地域住民との協力による持続可能な資源利用の促進、エコツーリズムの振興などを通じて、生物多様性の保全と自然環境の保護に取り組んでいる。しかし、資金不足や人的資源の制約、周辺地域の貧困などが課題となっている。気候変動もまた、生態系への影響を通じて、野生動物の生息環境を脅かす要因となっている。

5. 政治

ベナンの政治は、大統領を元首とする代表民主制共和制の枠組みの中で行われ、大統領は行政府の長でもある。複数政党制が採用されている。行政権は政府によって行使される。立法権は政府と議会の両方に与えられている。司法府は公式には行政府と立法府から独立しているが、実際にはタロン政権下でその独立性が徐々に損なわれており、憲法裁判所は彼の元個人弁護士が長を務めている。政治システムは、1990年のベナン憲法とその後の1991年の民主主義への移行に由来する。

ベナンは、イブラヒムアフリカ統治指数において、52のアフリカ諸国中18位にランクされ、安全保障と法の支配、参加と人権のカテゴリーで最高の評価を得ていた。しかし、2007年の国境なき記者団による世界報道自由度指数では169カ国中53位であったが、タロン大統領が就任した2016年には78位に、その後さらに113位にまで低下した。2005年の警察、ビジネス、政治腐敗の分析では、159カ国中88位タイと評価されている。

タロン大統領の就任以来、ベナンの民主主義システムは「侵食されている」。2018年、タロン政権は候補者擁立の新しい規則を導入し、登録費用を引き上げた。タロン派で固められた選挙管理委員会は、2019年の議会選挙から全ての野党を排除し、結果としてタロン支持者のみで構成される議会が誕生した。この議会はその後、大統領候補者がベナンの国会議員と市長の少なくとも10%の承認を得る必要があるように選挙法を変更した。議会とほとんどの市長職がタロン派によって支配されているため、彼は誰が大統領に立候補できるかをコントロールしている。これらの変更は国際的な監視団からの非難を招き、アメリカ政府が同国への開発援助を一部打ち切る事態に至った。

5.1. 政府構造

ベナンは大統領制を採る共和制国家である。国の元首であり行政府の長でもある大統領は、国民の直接選挙によって選出される。任期は5年で、3選は禁止されている。

立法府は一院制の国民議会である。議員定数は83名で、任期は4年。比例代表制によって選出される。国民議会は法律の制定、予算の承認、政府の監督などを行う。

行政府は大統領と内閣によって構成される。閣僚は大統領が任命する。

司法府は、憲法上、行政府および立法府から独立しているとされる。最高司法機関として最高裁判所が置かれ、その他に控訴裁判所、第一審裁判所などが存在する。また、憲法の解釈や選挙の合憲性などを判断する憲法裁判所が設置されている。しかし、近年のタロン政権下では司法の独立性に対する懸念が高まっている。

5.2. 民主主義と人権

1990年の国民会議を経て、1991年に複数政党制に基づく民主主義体制へと移行したベナンは、一時期「アフリカの民主主義の模範」と評価された。憲法には、表現の自由、集会の自由、結社の自由などの基本的な市民的自由が保障されている。選挙は定期的に実施されてきたが、近年その公正性や透明性に対する疑念が高まっている。

パトリス・タロン大統領が2016年に就任して以降、ベナンの民主主義と人権状況は後退しているとの指摘が国内外からなされている。主な懸念事項としては、以下の点が挙げられる。

- 野党の抑圧と選挙制度の変更: 選挙法の改正により、野党の候補者擁立が著しく困難になった。2019年の議会選挙では、野党が実質的に排除され、タロン大統領派の政党が全議席を独占した。2021年の大統領選挙でも、有力な対立候補の多くが立候補を阻まれ、タロン大統領が圧勝した。これらの選挙プロセスは、市民の政治参加の権利を著しく制限するものと批判されている。

- 報道の自由の制限: 政府に批判的なジャーナリストやメディアへの圧力が増しており、自己検閲が広がる傾向にある。国境なき記者団による世界報道自由度ランキングでは、ベナンの順位はタロン政権発足以降、大幅に低下している。

- 集会の自由の制限とデモの弾圧: 反政府的な集会やデモは厳しく制限され、治安部隊による過度な実力行使や参加者の逮捕が報告されている。

- 司法の独立性への懸念: 司法機関、特に憲法裁判所が政権の意向に沿った判断を下す傾向が強まっているとされ、法の支配や三権分立の原則が揺らいでいる。

- 人権活動家への圧力: 政府の政策や人権状況を批判する人権活動家や市民社会組織への監視や圧力が強まっている。

これらの状況に対し、アメリカ合衆国が開発援助を一部削減するなど、国際社会からも懸念の声が上がっている。少数派や脆弱な立場の人々の権利擁護についても、十分な進展が見られないとの指摘がある。かつての民主化の成果が損なわれ、権威主義的な傾向が強まっていることは、ベナンの将来にとって大きな課題となっている。

5.3. 軍事

ベナン軍({{Lang|fr|Forces Armées Béninoises|FAB}})は、陸軍(l'Armée de Terre)、海軍(la Marine Nationale)、空軍(la Force Aérienne)、そして国家憲兵隊(la Gendarmerie Nationale)から構成される。近年、北部の国境地帯でのイスラム過激派の脅威に対応するため、装備の近代化や訓練の強化を進めている。

総兵力は約12,000人程度と推定される。国防予算はGDP比で1%前後で推移している。主要な装備は、旧ソビエト連邦製やフランス製のものが多いが、近年は中国やトルコなどからも調達している。

ベナン軍は、国土防衛に加え、国内の治安維持(特に国家憲兵隊が担当)、災害救助、そして国際連合の平和維持活動(PKO)への参加といった役割を担ってきた。過去には、コートジボワール、コンゴ民主共和国、マリ共和国などのPKOミッションに部隊を派遣した実績がある。

文民統制は形式的には確立されているが、歴史的にクーデターが頻発した経緯もあり、軍の政治への影響力については常に注意が払われている。タロン政権下では、軍の幹部人事において大統領の意向が強く反映される傾向があるとされる。

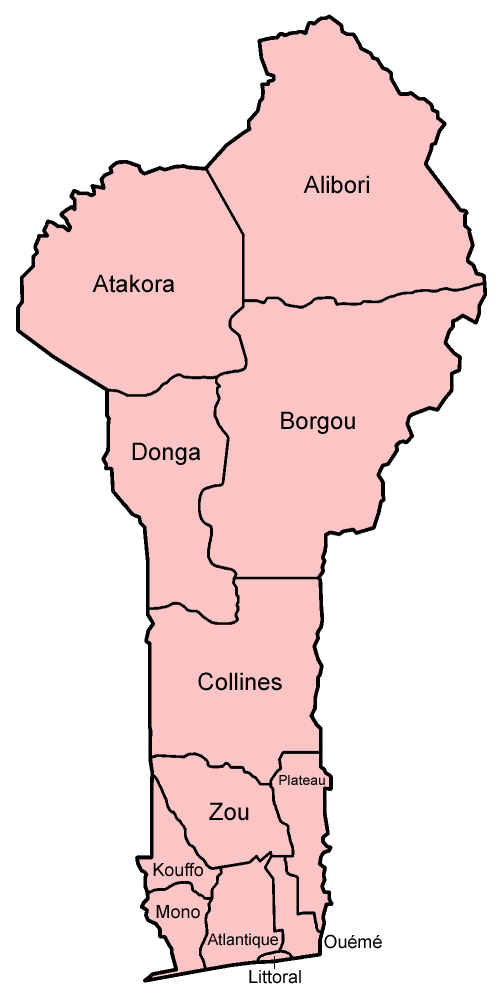

6. 行政区画

ベナンは12の県({{Lang|fr|départements|デパルトマン}})に分けられている。これらの県は、さらに77のコミューン({{Lang|fr|communes|コミューン}})に細分化される。1999年以前は6つの県であったが、行政効率の向上などを目的に分割され、現在の12県体制となった。

各県は以下の通りである(県都を括弧内に示す)。

# アリボリ県 (Alibori) - カンディ (Kandi)

# アタコラ県 (Atakora) - ナティティングー (Natitingou)

# アトランティック県 (Atlantique) - ウィダー (Ouidah)

# ボルグー県 (Borgou) - パラクー (Parakou)

# コリーヌ県 (Collines) - サヴァルー (Savalou)

# クッフォ県 (Couffo) - アプラウエ (Aplahoué)

# ドンガ県 (Donga) - ジュグー (Djougou)

# リトラル県 (Littoral) - コトヌー (Cotonou)

# モノ県 (Mono) - ロコッサ (Lokossa)

# ウェメ県 (Ouémé) - ポルトノボ (Porto-Novo)

# プラトー県 (Plateau) - サケテ (Sakété)

# ズー県 (Zou) - アボメイ (Abomey)

各県およびコミューンは、それぞれ独自の行政機能を持つが、中央政府の強い影響下にある。地理的には、北部の県はサバンナ気候で人口密度が低く、南部の県は熱帯雨林気候またはサバンナ気候で人口が集中している傾向がある。特にリトラル県(コトヌー)とウェメ県(ポルトノボ)は、国内の経済・政治の中心地であり、人口密度が極めて高い。

6.1. 主要都市

ベナンの都市化は南部沿岸地域に集中しており、憲法上の首都ポルトノボと事実上の首都コトヌーがその中心となっている。

| 順位 | 都市名 | 県 | 人口(2013年国勢調査) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | コトヌー | リトラル県 | 679,012 | 事実上の首都、経済の中心、国内最大の港湾都市。商業、金融、行政機能が集中。急激な都市化による交通渋滞、インフラ不足、スラム形成などの課題も抱える。 |

| 2 | ポルトノボ | ウェメ県 | 264,320 | 憲法上の首都、国民議会の所在地。歴史的な建造物が多く、文化的な中心地の一つ。ラグーンに面した都市。 |

| 3 | パラクー | ボルグー県 | 255,478 | 北部最大の都市、交通の要衝。鉄道の終点であり、ニジェールやナイジェリア北部への物資輸送の中継地。多様な民族が居住する商業都市。 |

| 4 | ゴドメイ (Godomey) | アトランティック県 | 253,262 | コトヌーの北西に隣接する衛星都市。急速な人口増加が見られる。 |

| 5 | アボメイ=カラヴィ (Abomey-Calavi) | アトランティック県 | 117,824 | コトヌーの北に位置し、アボメ・カラビ大学がある学術都市。住宅地としても発展。 |

| 6 | ジュグー | ドンガ県 | 94,773 | 北西部の主要都市、商業と農業の中心。アタコラ山脈への玄関口でもある。 |

| 7 | ボヒコン | ズー県 | 93,744 | ダホメ王国の古都アボメイへのアクセス拠点。鉄道駅があり、農産物の集散地。 |

| 8 | エクペ (Ekpè) | ウェメ県 | 75,313 | ポルトノボ近郊の都市。 |

| 9 | アボメイ | ズー県 | 67,885 | 旧ダホメ王国の首都。アボメイの王宮群はユネスコ世界遺産。歴史・文化観光の拠点。 |

| 10 | ニッキ (Nikki) | ボルグー県 | 66,109 | バリバ人の歴史的な中心地の一つ。伝統的な首長制が残る。 |

これらの主要都市は、国内の経済活動、文化、教育の中心である一方、急速な人口増加と都市化に伴う住宅不足、衛生問題、失業、インフラ整備の遅れといった社会問題にも直面している。特にコトヌーでは、気候変動による海面上昇や洪水のリスクも高まっている。

7. 国際関係

ベナンは国際連合、アフリカ連合、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)、フランコフォニー国際機関など、多くの国際機関に加盟しており、国際社会において積極的な役割を果たそうとしている。基本的な外交政策は、非同盟、近隣諸国との友好協力、そして国際協調を重視するものである。経済発展のために、欧米諸国や国際金融機関からの援助や投資を積極的に受け入れている。

7.1. 旧宗主国フランスとの関係

ベナンは1960年にフランスから独立したが、その後もフランスとは政治、経済、文化的に緊密な関係を維持している。フランスはベナンにとって最大の貿易相手国の一つであり、主要な援助供与国でもある。フランス語が公用語であるため、教育や行政においてもフランスの影響は大きい。両国間には多くの協力協定があり、安全保障、教育、文化交流などの分野で協力が行われている。

近年、植民地時代にフランスによって略奪された文化財の返還問題が注目されている。2021年には、フランス政府がアボメイの王宮群から持ち去られた26点の美術品をベナンに返還した。これは、アフリカ諸国における文化財返還の動きを象徴する出来事であり、両国関係の新たな側面を示している。しかし、依然として多くの文化財がフランス国内にあり、完全な解決には至っていない。

7.2. 周辺諸国との関係

ベナンはナイジェリア、トーゴ、ニジェール、ブルキナファソと国境を接しており、これらの周辺諸国との関係はベナンの安定と発展にとって極めて重要である。

- ナイジェリア: 東に隣接するナイジェリアは、人口・経済規模ともにアフリカ最大の国であり、ベナンにとって最も重要な隣国である。両国間の貿易は活発で、特にコトヌー港はナイジェリア向けの物資の重要な中継港となっている。しかし、ナイジェリア側の国境管理政策(密輸対策などによる国境封鎖など)がベナン経済に大きな影響を与えることもある。国境を越えた非公式貿易も盛んである。

- トーゴ: 西に隣接するトーゴとは、歴史的・文化的に近い関係にある。国境を越えた人々の往来や経済活動も活発である。

- ニジェールおよびブルキナファソ: 北に位置するこれらの内陸国にとって、コトヌー港は重要な海上輸送の窓口である。ベナンはこれらの国々との間で、道路や鉄道(ベナン・ニジェール鉄道輸送共同体)による輸送路を確保し、経済協力を進めている。ニジェールとはかつてニジェール川の中州であるレテ島の領有をめぐって対立し、国際司法裁判所で争われたが、現在は解決している。

これらの国々とは、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)の枠組みの中で、地域経済統合、安全保障協力(特にサヘル地域からのテロの脅威への対応)、自由な人の移動の促進などに取り組んでいる。しかし、国境管理、密輸、テロや過激派組織の活動といった共通の課題も抱えている。

7.3. 日本との関係

日本とベナンは1961年に外交関係を樹立した。1975年にベナンが社会主義政権(ベナン人民共和国)を樹立した際に一時国交が断絶したが、1990年の民主化に伴い国交を回復した。2010年にはコトヌーに在ベナン日本国大使館が開設され、ベナンも東京に駐日ベナン共和国大使館を置いている。

日本はベナンに対し、政府開発援助(ODA)を通じて経済協力を実施しており、主な分野は食糧援助、インフラ整備(道路、港湾、電力など)、教育、保健医療、農業開発などである。特に、人間の安全保障の観点から、基礎教育の質の向上、母子保健サービスの改善、地方の生活環境改善などに重点を置いた支援が行われている。

文化交流も行われており、日本の武道やポップカルチャーへの関心も一部で見られる。ベナン出身のタレント、ゾマホン・ルフィンが日本で活動し、母国に学校を建設するなどの活動を通じて、両国間の相互理解に貢献した。人的交流はまだ限定的であるが、日本のNGOやボランティアがベナンで活動する例もある。

貿易関係は、日本の対ベナン輸出が中古車や機械類、ベナンの対日輸出がごまやシアナッツなどと、まだ小規模である。日本企業によるベナンへの投資も限定的だが、西アフリカ市場へのゲートウェイとしてのコトヌー港の潜在性などに注目する動きもある。

両国関係の展望としては、ODAを通じた開発協力の継続に加え、民間経済関係の強化、文化・学術交流の促進などが期待される。

駐日ベナン共和国大使館

- 住所:東京都文京区春日一丁目11-14 S.I.ビル8階

- アクセス:東京メトロ南北線・丸ノ内線後楽園駅4a出口、または都営地下鉄三田線春日駅3番出口

8. 経済

ベナンの経済は、伝統的に農業に依存してきましたが、近年はサービス業も成長を見せています。綿花が主要な輸出品であり、近隣諸国との貿易も重要な役割を担っています。

ベナンの経済は、自給自足農業、綿花生産、および地域貿易に依存している。綿花は国内総生産(GDP)の40%、公式輸出収入の約80%を占めている。GDP成長率は2008年と2009年にそれぞれ5.1%と5.7%と推定された。成長の主な原動力は農業部門であり、綿花が主要輸出品である一方、サービス業は、ベナンの地理的位置により、隣接国との貿易、運輸、通過、観光活動が可能であるため、引き続きGDPの最大の割合を占めている。2017年のベナンのマクロ経済状況は全体として「良好」であり、成長率は約5.6%であった。経済成長は主に綿花産業やその他の換金作物、コトヌー港、電気通信によって牽引された。歳入源の一つはコトヌー港であり、政府は歳入基盤の拡大を目指している。2017年、ベナンは約28.00 億 USD相当の商品(米、肉・鶏肉、アルコール飲料、燃料プラスチック材料、専門鉱業・掘削機械、電気通信機器、乗用車、トイレタリー・化粧品など)を輸入した。主な輸出品は、繰綿、綿実粕・綿実、カシューナッツ、シアバター、食用油、木材である。

生物生産能力へのアクセスは世界平均よりも低い。2016年、ベナンの領土内の一人当たりの生物生産能力は0.9グローバルヘクタールであり、世界平均の一人当たり1.6グローバルヘクタールよりも少なかった。2016年、ベナンは一人当たり1.4グローバルヘクタールの生物生産能力を使用しており、これは彼らの消費のエコロジカル・フットプリントである。これは、ベナンが保有する生物生産能力の「ほぼ2倍弱」を使用していることを意味する。その結果、ベナンは生物生産能力の赤字状態にある。

成長をさらに促進するため、ベナンはより多くの外国投資を誘致し、観光に重点を置き、新しい食品加工システムと農産物の開発を促進し、新しい情報通信技術を奨励する計画である。土地保有制度、商事司法制度、金融セクターの改革によるビジネス環境改善プロジェクトは、2006年2月に署名されたベナンの3.07 億 USDのミレニアム・チャレンジ・アカウント助成金に含まれていた。

パリクラブと二国間債権者は対外債務状況を緩和しており、ベナンは2005年7月に発表されたG8債務削減の恩恵を受けている一方、より迅速な構造改革を求めている。「不十分な」電力供給は引き続きベナンの経済成長に「悪影響を及ぼしており」、政府は国内電力生産を増やすための措置を講じている。

ベナンの労働組合は正規雇用の労働者の最大75%を代表しているが、国際労働組合総連合(ITUC)は、インフォーマル経済において、女性の賃金平等の欠如、児童労働の使用、強制労働の継続的な問題など、進行中の問題が存在すると指摘している。ベナンはアフリカビジネス法調和機構(OHADA)のメンバーである。

コトヌーには国内唯一の海港と国際空港がある。ベナンは2車線のアスファルト舗装道路で隣国(トーゴ、ブルキナファソ、ニジェール、ナイジェリア)と接続されている。携帯電話サービスは国内全域で事業者を通じて利用可能である。ADSL接続は一部地域で利用可能である。ベナンは衛星接続(1998年以降)と単一の海底ケーブルSAT-3/WASC(2001年以降)によってインターネットに接続されている。2011年のアフリカ・コースト・トゥ・ヨーロッパケーブルの開始により、「高価格」の緩和が期待されている。

GDP成長率が20年間にわたり4%~5%で安定しているにもかかわらず、貧困は増加している。ベナンの国立統計経済分析研究所によると、貧困ライン以下で生活する人々の割合は2011年の36.2%から2015年には40.1%に増加した。

アフリカ系の人々を文化・経済的成長の理由でベナンに呼び戻そうとするブラックジット運動が始まっている。ベナン政府は現在、アフリカ系の人々への市民権付与に取り組んでいる。

社会公正の観点から見ると、ベナン経済は依然として大きな課題を抱えている。貧富の差は大きく、特に地方部では貧困が深刻である。労働者の権利保護も十分とは言えず、インフォーマルセクターで働く人々の多くは社会保障の対象外となっている。持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けては、貧困削減、飢餓の撲滅、質の高い教育の普及、ジェンダー平等、クリーンエネルギーへのアクセス改善などが重要な課題である。政府は国際社会からの支援を受けつつ、これらの課題に取り組んでいるが、成果が十分に現れているとは言い難い状況である。

8.1. 主要産業

ベナンの経済は依然として第一次産業、特に農業に大きく依存している。その他、商業を中心とするサービス業、小規模な製造業が存在する。

- 農業:GDPの約25-30%、雇用の約70%を占める基幹産業である。主要な換金作物は綿花であり、輸出収入の大きな柱となっている。綿花生産は国の経済政策においても重視されているが、国際価格の変動や気候変動の影響を受けやすい。その他、パーム油(アブラヤシ)、カシューナッツ、シアバター、パイナップルなどが生産・輸出されている。自給用の作物としては、トウモロコシ、キャッサバ、ヤムイモ、ソルガムなどが栽培されている。農業従事者の多くは小規模農家であり、伝統的な農法に依存しているため生産性は低い。労働者の権利については、特にプランテーションや大規模農場において、低賃金や劣悪な労働条件が問題となることがある。また、農薬の使用による環境汚染や健康被害も懸念される。

- サービス業:GDPの約50%を占め、経済成長の重要な推進力となっている。特にコトヌー港を中心とした貿易・運輸業が盛んである。コトヌー港は、ベナン国内だけでなく、ニジェールやブルキナファソといった近隣の内陸国にとっても重要な玄関口であり、通過貿易の拠点となっている。このため、港湾関連サービス、倉庫業、陸運業などが発達している。また、卸売・小売業、金融、通信、観光などもサービス業に含まれる。インフォーマルセクターにおける商業活動も活発である。

- 製造業:GDPに占める割合は比較的小さく、主に農産加工(綿実油、パーム油、食品など)、繊維、建設資材といった分野に限られる。国内市場向けの小規模な工場が中心であり、輸出志向型の工業化は進んでいない。労働集約的な産業が多く、労働者の権利保護や労働安全衛生の確保が課題となる場合がある。工業開発の遅れは、電力不足、インフラ未整備、技術力不足などが要因として挙げられる。

労働者の権利に関しては、労働組合の組織率は正規雇用者において比較的高いものの、インフォーマルセクターで働く多くの人々は労働法の保護を受けられず、不安定な雇用形態や低賃金に直面している。児童労働や強制労働も依然として問題視されている。環境への影響については、農業における森林伐採や土壌劣化、製造業における排水や排気ガスによる汚染などが懸念されるが、環境規制やその執行は十分とは言えない状況である。

8.2. 交通

ベナンの交通インフラは、経済発展と地域統合にとって重要な役割を担っているが、依然として多くの課題を抱えている。

- 道路:国内の主要な交通手段は道路輸送である。総延長は約6787 kmで、うち舗装されているのは約1357 kmである。主要都市間を結ぶ幹線道路は舗装されているが、地方の道路は未舗装のものが多く、雨季には通行が困難になることがある。西アフリカ横断沿岸道路がベナンを通過しており、東のナイジェリア、西のトーゴ、ガーナ、コートジボワールと結ばれている。この道路がリベリアとシエラレオネで完成すれば、さらに西の7つの西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)諸国へと続く。また、舗装道路がベナンを北上してニジェールと結び、そこからブルキナファソやマリへと通じている。道路網の整備と維持管理は重要な課題であり、国際的な援助も活用して進められている。

- 鉄道:ベナンの鉄道は、総延長578 kmの単線、軌間1000 mm(メーターゲージ)である。主要路線は、コトヌー港から北部のパラクーまでを結んでおり、ニジェール向けの貨物輸送に重要な役割を果たしている(ベナン・ニジェール鉄道輸送共同体)。老朽化した施設の近代化や、ニジェールおよびナイジェリアとの国際路線接続工事が進められている。ベナンはアフリカ鉄道プロジェクトにも参加する予定である。

- 港湾:コトヌー港はベナン唯一の国際貿易港であり、国内貨物だけでなく、ニジェール、ブルキナファソ、マリ、チャドといった内陸国向けの通過貨物も取り扱っている。港湾施設の拡張や効率化が進められているが、混雑や通関手続きの遅延などが課題となることもある。

- 空港:コトヌーにあるカジェフォウン空港が唯一の国際空港である。パリ、ブリュッセル、イスタンブールへの直行便のほか、アフリカ域内の主要都市(アクラ、ニアメ、モンロビア、ラゴス、ワガドゥグー、ロメ、ドゥアラなど)と結ばれている。国内線は限られている。

交通インフラの整備は、国内経済の活性化、地域格差の是正、国際競争力の強化にとって不可欠である。政府は、道路網の拡充、鉄道の近代化、港湾機能の強化、地方空港の整備などを計画しているが、資金調達や技術的な課題も多い。

8.3. 科学技術

ベナンの科学技術政策および研究開発(R&D)への投資は、依然として発展途上の段階にある。高等教育・科学研究省が科学政策の実施を担当し、科学技術研究国家総局が計画と調整を担っている。科学技術研究国家評議会および国立科学・芸術・文学アカデミーが助言的役割を果たす。資金支援は、ベナンの科学研究・技術革新国家基金から提供される。ベナン研究成果・技術革新促進庁が、研究成果の開発と普及を通じて技術移転を行っている。

ベナンは2024年のグローバル・イノベーション・インデックスで119位にランクされた。

規制の枠組みは、2006年に科学政策が策定されて以降進化しており、科学とイノベーションに関する新しい文書によって更新・補完されている。主なものとして、研究構造・組織の監視・評価マニュアル(2013年)、研究プログラム・プロジェクトの選定および科学研究・技術革新国家基金への競争的助成金申請マニュアル(2013年)などがある。

2015年時点でのベナンの科学研究優先分野は、保健、教育、建設・建材、運輸・貿易、文化・観光・工芸、綿花・繊維、食料、エネルギー、気候変動であった。

ベナンにおける研究開発の課題としては、研究のための組織的枠組みの不備(ガバナンスの弱さ、研究機関間の協力不足、研究者の地位に関する公式文書の不在)、人材の不適切な活用と研究者への動機付け政策の欠如、研究と開発ニーズのミスマッチなどが挙げられる。

2007年時点で、ベナンの研究者数は1,000人(実数)で、人口100万人あたり115人に相当する。主要な研究機関には、科学技術研究センター、国立農業研究所、国立教育訓練研究研修所、地質鉱山研究局、昆虫学研究センターなどがある。アボメ=カラヴィ大学は、応用数学の専門知識により、2014年に世界銀行の卓越拠点プロジェクトに参加するために選ばれた。

ベナンの研究開発投資レベルに関する利用可能なデータは不足している。2013年、政府はGDPの2.5%を公衆衛生に充てた。農業開発に関しては、2010年にGDPの5%未満を充てており、アフリカ連合加盟国が2003年の「マプト宣言」で合意したGDPの少なくとも10%をこの分野に充てるという目標には達していない。

研究成果に関しては、トムソン・ロイターのWeb of Scienceによると、ベナンは西アフリカで3番目に科学雑誌の出版密度が高い。2014年には人口100万人あたり25.5件の科学論文がこのデータベースに収録された。これはガンビア(65.0件)、カーボベルデ(49.6件)に次ぐもので、セネガル(23.2件)、ガーナ(21.9件)を上回る。このデータベースにおけるベナンの出版物量は2005年から2014年の間に86件から270件へと3倍以上に増加した。2008年から2014年の間、ベナンの主要な科学協力相手国はフランス(529件)、アメリカ合衆国(261件)、イギリス(254件)、ベルギー(198件)、ドイツ(156件)であった。

技術革新を通じた社会経済発展への貢献はまだ限定的であり、研究成果の産業への応用や、高度技術人材の育成が今後の課題である。

8.4. エネルギー

ベナンのエネルギー供給は、経済発展と国民生活の質の向上にとって重要な課題である。主要なエネルギー源は依然として伝統的なバイオマス(薪、木炭)であり、特に地方の家庭で調理などに広く利用されている。

電力に関しては、国内の発電能力が需要に追いついておらず、慢性的な電力不足に悩まされている。主な発電方式は火力発電であるが、燃料の多くを輸入に頼っている。水力発電も一部存在するが、開発の余地は大きい。電力供給の不安定さや高コストは、工業の発展や市民生活の大きな制約となっている。このため、隣国のガーナやコートジボワール、ナイジェリアからの電力輸入に大きく依存している状況である。特にナイジェリアからの電力供給は、同国の国内事情により不安定になることもあり、ベナンのエネルギー安全保障上の課題となっている。

政府は、国内の発電能力の向上、送電網の整備、エネルギーアクセスの改善に取り組んでいる。特に、未電化地域が多い地方部への電力供給拡大は喫緊の課題である。エネルギーアクセスにおける地域格差は大きく、都市部と地方部では電化率に著しい差が見られる。

再生可能エネルギーの導入も進められており、特に太陽光発電のポテンシャルが高いとされている。小規模な太陽光発電システムが地方の家庭や公共施設(学校、診療所など)で導入される例が増えている。政府は、国際的な支援を受けながら、大規模な太陽光発電所の建設も計画している。水力発電やバイオマス発電のさらなる活用も検討されている。

エネルギー需給に関する問題としては、国内資源の乏しさ、インフラ整備の遅れ、投資資金の不足、エネルギー効率の低さなどが挙げられる。エネルギー政策においては、供給の安定化、料金の適正化、再生可能エネルギーの比率向上、エネルギー効率の改善、そして国民全体のエネルギーアクセス向上を目指している。

9. 社会

ベナンの社会は、多様な民族、言語、宗教が共存する多文化社会である。人口構成は若年層が多く、急速な人口増加が社会経済に様々な影響を与えている。教育や保健医療の分野では改善が見られるものの、依然として多くの課題を抱えており、特に地方部や脆弱な立場の人々の間での格差が問題となっている。社会的包摂と格差是正は、持続可能な開発に向けた重要なテーマである。

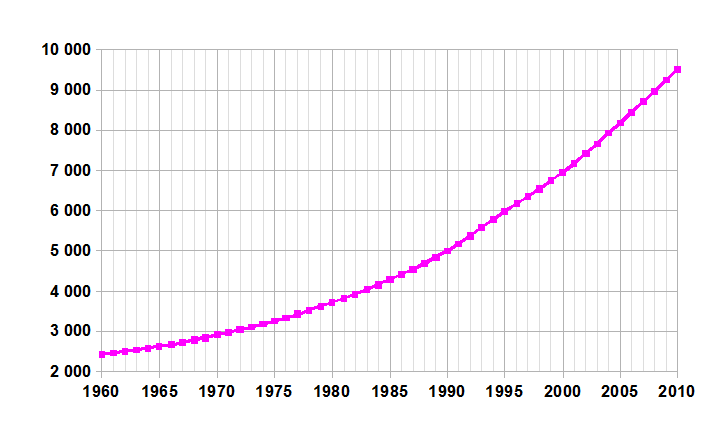

9.1. 人口

ベナンの総人口は、2023年時点で約1,370万人と推定されている。人口増加率は依然として高く、年間2.7%程度である。これは、高い出生率(女性一人当たりの合計特殊出生率は4.8人程度)と、徐々に低下しているものの依然として高い死亡率(特に乳幼児死亡率)に起因する。

年齢構成は典型的なピラミッド型で、若年層(15歳未満)が人口の約40%を占める一方、高齢者(65歳以上)の割合は低い。この若い人口構成は、将来の労働力供給の観点からは潜在的な力となる一方、教育、雇用、保健医療サービスへの大きな需要を生み出している。

都市部への人口集中が進んでおり、特にコトヌーを中心とする南部沿岸地域に人口が偏在している。農村部から都市部への人口移動は、都市における住宅問題、失業、インフラ不足などを深刻化させる要因の一つとなっている。

平均寿命は、2021年時点で約62歳(男性60歳、女性64歳)であり、改善傾向にはあるものの、依然として世界の平均を下回っている。乳児死亡率は出生1,000人あたり50人程度、5歳未満児死亡率は出生1,000人あたり75人程度と、こちらも改善は見られるものの高水準である。これらの人口統計学的特徴は、ベナンの社会経済開発にとって大きな課題であり、同時に政策立案における重要な考慮事項となっている。

9.2. 民族

ベナンには約42の異なる民族集団が居住しており、多民族国家を形成している。2013年の国勢調査によると、主要な民族集団とそのおおよその割合は以下の通りである。

- フォン人 (Fon) および関連集団(グン人など):約38.4%

- アジャ人 (Adja) および関連集団(ミナ人など):約15.1%

- ヨルバ人 (Yoruba):約12.0%

- バリバ人 (Bariba):約9.6%

- フラニ人 (Fula / Peul):約8.6%

- オタマリ人 (Otomari / Somba):約6.1%

- ヨア=ロクパ人 (Yoa-Lokpa):約4.3%

- デンディ人 (Dendi):約2.9%

- その他:約2.8%

- 特定不能/無回答:0.2%

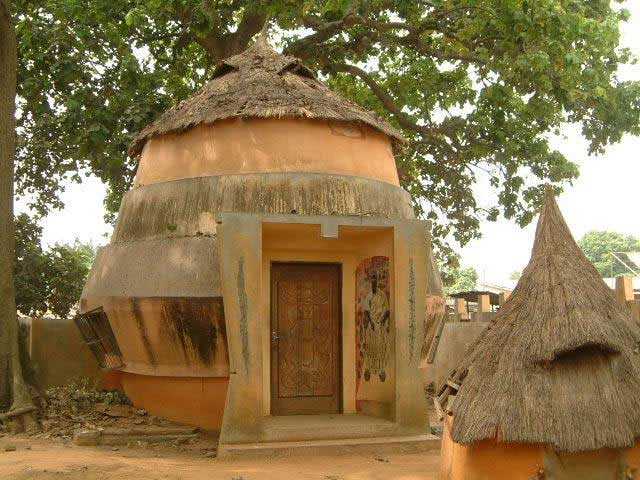

主に南部から中部に居住するフォン人が最大の民族集団であり、歴史的にダホメ王国を築いた。政治・経済・文化的に大きな影響力を持つ。南西部にはアジャ人、南東部のナイジェリア国境付近にはヨルバ人が多く住み、ナイジェリアのヨルバ人とも強い文化的・歴史的つながりを持つ。北東部には歴史的にボルグー王国を形成したバリバ人、北部で半遊牧生活を送るフラニ人、北西部のアタコラ山脈周辺にはタタ・ソンバと呼ばれる独特の城塞型住居で知られるオタマリ人が居住している。北部のニジェール川流域には商業に長けたデンディ人が住む。

これらの民族集団は、それぞれ独自の言語、文化、伝統、社会組織を持っている。一般的に民族間の関係は比較的良好であり、異民族間の結婚も珍しくない。しかし、政治や経済の分野においては、出身民族に基づく人脈や利害関係が影響力を持つこともあり、潜在的な対立要因となる可能性も指摘される。

マイノリティの権利状況については、憲法上は全ての国民の平等が保障されているものの、実際には教育や雇用の機会、政治参加などにおいて、一部の小規模な民族集団が不利な立場に置かれることがある。政府は国民統合を推進しているが、各民族の文化的多様性を尊重しつつ、全ての人々が平等に社会参加できるような環境整備が求められている。

9.3. 言語

ベナンの公用語はフランス語である。これはフランス植民地支配の歴史的遺産であり、行政、教育、メディア、ビジネスなどの公式な場面で広く使用されている。

しかし、国民の日常生活においては、各民族固有の言語が主に話されている。ベナンには50以上もの土着言語が存在すると言われ、その中でも話者人口の多い主要な言語としては以下のようなものがある。

- フォン語 (Fon):国内最大の民族集団であるフォン人の言語。南部から中部にかけて広く話され、事実上の共通語的な役割を果たす地域もある。

- ヨルバ語 (Yoruba):南東部のヨルバ人が話す言語。ナイジェリアのヨルバ語と方言関係にある。

- バリバ語 (Bariba):北東部のバリバ人が話す言語。

- デンディ語 (Dendi):北部のデンディ人が話す言語。ソンガイ諸語の一つで、商業のリンガ・フランカとしても用いられる。

- アジャ語 (Adja):南西部のアジャ人が話す言語。

- グン語 (Gun):ポルトノボ周辺で話されるフォン語に近い言語。

- オタマリ語 (Otomari / Ditammari):北西部のアタコラ山脈周辺のオタマリ人が話す言語。

- フルフルデ語 (Fulfulde):北部のフラニ人が話す言語。

これらの土着言語は、小学校の初期段階では教育言語として使用されることもあるが、高等教育に進むにつれてフランス語の重要性が増す。政府は、国民の識字率向上とコミュニケーション円滑化のために、主要な土着言語の標準化や教育への導入を試みているが、多言語状況は教育プログラムの策定や教材開発において課題となっている。また、フランス語を十分に習得できない人々にとっては、行政サービスへのアクセスや社会経済的な機会において不利になる場合がある。

多言語状況は、ベナンの文化的多様性を豊かにする側面がある一方で、国民統合や情報伝達の効率性といった点では課題ももたらしている。

9.4. 宗教

ベナンは多様な宗教が信仰されている国であり、信教の自由は憲法で保障されている。2020年のCIA World Factbookの推計によると、宗教構成は以下の通りである。

- キリスト教:約52.2%

- イスラム教:約24.6%

- アニミズム (ヴォドゥン教など伝統信仰):約17.9%

- その他 / 無宗教:約5.3%

キリスト教は国内で最も信者数の多い宗教であり、主に南部および中部に広まっている。その内訳は、カトリックが最も多く(約25.5%)、次いでプロテスタント諸派(メソジスト、ペンテコステ派など)、そしてセレスティアル教会のようなアフリカ発祥のキリスト教系新宗教も一定の信者を持つ。

イスラム教は、主に北部のアリボリ県、ボルグー県、ドンガ県、および南部のヨルバ人の間で広まっている。スンニ派が主流である。歴史的には、ソンガイ帝国やハウサ人の商人によって伝えられた。

伝統信仰では、土着の伝統的な信仰が実践されている。その代表的なものがヴォドゥン教(Voodoo、Vodun)であり、特にフォン人やエウェ人の間で深く根付いている。ヴォドゥンは、創造神マウ (Mawu) の下に多数の精霊(ヴォドゥン)が存在するとし、自然崇拝、祖先崇拝、儀礼、占いなどを特徴とする。南部の都市ウィダーはヴォドゥン信仰の中心地の一つとされる。その他、アタコラ地方のアニミズム信仰や、ヨルバ人のオリシャ信仰など、地域や民族によって多様な伝統信仰が存在する。

これらの宗教は、必ずしも排他的なものではなく、特にキリスト教やイスラム教の信者であっても、伝統信仰の要素を取り入れたり、併せて実践したりするシンクレティズム(宗教混淆)の傾向が見られる。

宗教は、ベナン社会や文化、個人の生活様式に大きな影響を与えている。宗教行事や祭りはコミュニティの重要な行事であり、社会的な結束を高める役割も果たしている。一般的に異なる宗教間の関係は寛容であり、宗教対立が深刻な社会問題となることは少ない。

9.5. 教育

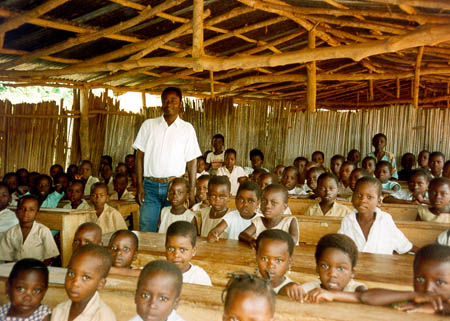

ベナンの教育制度は、フランスの制度を基盤としており、小学校6年、中学校(前期中等教育)4年、高校(後期中等教育)3年、大学(高等教育)という構成になっている。義務教育は小学校の6年間と定められている。教育言語は主にフランス語が用いられる。

2015年の識字率は38.4%(男性49.9%、女性27.3%)と推定されており、依然として低い水準にあるが、改善の努力が続けられている。初等教育の普遍化は達成されており、2013年には児童の半数(54%)が中等教育に在籍していた(ユネスコ統計研究所による)。

かつては学費が必要だったが、政府は学費を廃止し、2007年の教育フォーラムの勧告を実施している。政府は2009年以降、GDPの4%以上を教育に支出している。2015年には、教育への公的支出(全レベル)はGDPの4.4%に達した(ユネスコ統計研究所による)。この支出のうち、ベナンは高等教育にGDPの0.97%を充てた。

2009年から2011年にかけて、大学への進学率は18歳から25歳の年齢層の10%から12%に上昇した。高等教育への学生登録数は、2006年の50,225人から2011年には110,181人へと2倍以上に増加した。これらの統計には、学士、修士、博士課程のプログラムだけでなく、学位取得を目的としない高等教育後のディプロマコースの学生も含まれる。

主な高等教育機関としては、アボメ=カラヴィ大学(旧ベナン国立大学)、パラクー大学などがある。しかし、教育の質、教員不足、教材の不足、施設・設備の老朽化などが課題となっている。特に地方部では、学校へのアクセスが悪く、就学率が低い傾向にある。女子教育の推進も重要な課題であり、早婚や家事労働などの理由で女子の就学が妨げられるケースも依然として存在する。

政府は、国際機関や援助国の支援を受けながら、教育制度の改革、教員の養成、教育環境の改善、職業技術教育の振興などに取り組んでいる。日本のODAによる学校建設支援なども行われている。

9.6. 保健医療

ベナンの保健医療システムは、依然として多くの課題を抱えている。平均寿命は約62歳(2021年)、乳幼児死亡率は出生1,000人あたり50(2021年)、妊産婦死亡率は出生10万人あたり397(2017年)と、いずれも改善傾向にはあるものの、依然として高い水準にある。

主要な疾病としては、マラリアが最も深刻な問題であり、特に5歳未満の子供たちの主要な死亡原因となっている。HIV/AIDSの感染率は成人(15~49歳)で約1.13%(2013年推計)であり、対策が進められている。その他、呼吸器系感染症、下痢症、栄養失調なども一般的な健康問題である。

医療サービスへのアクセスは、特に地方部において限られている。医療施設や専門医の数は不足しており、都市部に集中している傾向がある。医薬品の供給も不安定な場合がある。公衆衛生政策としては、予防接種の普及、母子保健の向上、感染症対策、衛生環境の改善などが進められている。

1980年代には、国民の30%未満しかプライマリヘルスケアサービスにアクセスできなかった。バマコ・イニシアティブは、コミュニティベースのヘルスケア改革を導入することでこの状況を変え、より効率的で公平なサービス提供をもたらした。2015年時点で、ベナンは世界で26番目に妊産婦死亡率が高い国であった。2013年のユニセフの報告によると、女性の13%が女性器切除(FGM)を受けていた。これは人権侵害であり、深刻な健康被害をもたらすため、政府やNGOによって撲滅キャンペーンが行われている。

国際機関やNGOからの支援が、保健医療分野の改善に重要な役割を果たしている。しかし、持続的な資金確保、人材育成、インフラ整備、そして国民の健康意識の向上が、今後の大きな課題である。

9.7. 治安

ベナンの全般的な治安状況は、西アフリカ地域の中では比較的安定しているとされてきたが、近年、特に北部国境地域におけるイスラム過激派の活動拡大や、都市部での一般犯罪の増加により、懸念が高まっている。

主要な犯罪としては、強盗(特に路上強盗、ひったくり)、侵入窃盗、詐欺(特に外国人旅行者を狙ったクレジットカード詐欺や両替詐欺)、車両盗難などが報告されている。コトヌーなどの大都市では、夜間の外出や人気のない場所への立ち入りには注意が必要である。また、公共交通機関や市場など、人が多く集まる場所でのスリや置き引きにも警戒が求められる。

政府は警察力を増強し、パトロールを強化するなどして治安維持に取り組んでいる。しかし、警察官の数や装備、訓練は十分とは言えず、特に地方部では警察の対応が遅れることもある。

近年、特に懸念されるのは、ブルキナファソやニジェールと国境を接する北部地域(特にW国立公園周辺)における、アルカーイダやISILに関連する武装勢力の活動である。これらの勢力による襲撃事件や誘拐事件が報告されており、ベナン政府は軍を派遣して対策を強化しているが、状況は依然として不安定である。このため、これらの地域への渡航には極めて高い危険が伴う。

旅行者や居住者が注意すべき安全情報としては、日本国外務省や各国大使館が発出する渡航情報を確認し、危険とされる地域への立ち入りを避けること、夜間の単独行動を控えること、貴重品は目立たないように管理すること、不審な人物や勧誘には応じないことなどが挙げられる。

人権侵害や司法アクセスの問題点としては、依然として警察による過度な実力行使や、拘留施設における劣悪な環境、司法手続きの遅延などが指摘されることがある。また、伝統的な慣習に基づく私的制裁や、魔術信仰に関連した暴力事件なども散見される。

9.8. メディア

ベナンのメディア状況は、1990年代の民主化以降、大きな変化を遂げた。それまでは国営メディアが主流であったが、現在は民間による新聞、ラジオ、テレビ局が多数存在する。

- 新聞:日刊紙や週刊紙が複数発行されており、公用語であるフランス語のものが中心である。政府系、独立系、野党系など様々な論調の新聞が存在するが、発行部数は限られており、識字率の低さや経済的な理由から、国民全体への影響力はラジオほど大きくない。

- 放送:

- ラジオ:最も広く普及しているメディアであり、国民にとって主要な情報源となっている。国営ラジオ局(ORTB - Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin)のほか、多数の民間ラジオ局が存在し、都市部だけでなく地方部でも聴取可能である。フランス語に加え、フォン語、ヨルバ語など現地の言語でも放送が行われている。音楽番組、ニュース、討論番組、宗教番組など多様なコンテンツが提供されている。

- テレビ:国営テレビ局(ORTB)のほか、いくつかの民間テレビ局が存在する。衛星放送やケーブルテレビも普及しつつあるが、視聴は都市部が中心である。

- インターネットメディア:インターネットの普及率は徐々に上昇しており、オンラインニュースサイトやブログ、ソーシャルメディア(SNS)を通じた情報発信・受信が増加している。特に若年層を中心に、SNSが政治的・社会的な議論の場となることもある。

報道の自由については、憲法で保障されており、かつてはアフリカの中でも比較的自由度が高いと評価されていた。しかし、パトリス・タロン政権下(2016年~)では、政府に批判的なジャーナリストやメディアへの圧力、名誉毀損などを理由とした訴追、メディアライセンスの発行・更新における不透明さなどが指摘され、報道の自由が後退しているとの懸念が国内外から表明されている(国境なき記者団による世界報道自由度ランキングの低下など)。自己検閲の傾向も強まっているとされる。

メディアは、国民への情報提供、世論形成、政府の監視といった重要な役割を担っている。しかし、経済的な基盤の脆弱さ、ジャーナリストの専門性や倫理観の課題、そして政治的圧力などが、その健全な発展を妨げる要因となることもある。

10. 文化

ベナンの文化は、多様な民族の伝統と、フランス植民地時代の影響が融合して形成されている。特に、かつてのダホメ王国の宮廷文化や、ヴォドゥン教に代表される伝統信仰は、ベナン文化の重要な特徴をなしている。芸術、音楽、文学、食文化など、様々な側面で独自の文化が育まれてきた。文化の保護と振興は、国のアイデンティティを維持し、社会の結束を高める上で重要な課題と認識されている。

10.1. 芸術

ベナンの芸術は、豊かな歴史と多様な民族文化を背景に発展してきた。特に、視覚芸術の分野では、彫刻、織物、仮面などが国際的に高く評価されている。

- 伝統彫刻:ダホメ王国時代には、王の権威や歴史的出来事を象徴する木彫りの像やレリーフ、真鍮細工などが盛んに制作された。これらの作品は、力強い表現と精巧な技術で知られる。また、ヨルバ人のイベジ人形(双子の像)や、各民族の儀式で用いられる仮面や神像も重要な伝統芸術である。

- 織物:アプラウエ地方のインディゴ染めの布や、ダホメ王国の王宮で用いられたアップリケのタペストリーなどが有名である。これらは、幾何学模様や象徴的な図像が特徴的である。

- 仮面芸術:ヴォドゥン教の儀式やゲレデ祭り(ヨルバ人の祭り)などで使用される仮面は、精霊や神々、祖先などを表し、踊りとともに用いられる。多様な形態と色彩を持ち、高い芸術性を持つ。

- 舞台芸術:伝統的な音楽や舞踊、口承文学などが現代にも受け継がれている。ヴォドゥン教の儀式における音楽や踊りは、その複雑なリズムとダイナミックな動きで知られる。

- 現代美術:近年では、伝統的な技法やモチーフを取り入れつつ、現代的なテーマや表現方法を追求するアーティストも登場している。絵画、彫刻、インスタレーション、写真など、多様な分野で活動が見られる。シプリアン・トクダグバ、ロミュアルド・ハズメ、ジョルジュ・アデアグボなどが国際的に知られる現代美術家である。

ベナンは、2010年から「ビエンナーレ・ベナン」という国際的なアートイベントを開催しており、国内外のアーティストの交流の場となっている。

文化施設としては、ポルトノボのダ・シルヴァ美術館や、コトヌーのゾンゴウ美術館などがある。

植民地時代にフランスなどへ流出した文化財の返還問題は、長年の懸案事項であった。近年、この問題に進展があり、2021年にはフランスから26点の王宮美術品が返還され、大きな注目を集めた。これらの文化財は、ベナンの歴史とアイデンティティにとって極めて重要なものであり、国民の文化遺産への関心を高める契機となっている。

10.2. 文学

ベナンの文学は、豊かな口承文学の伝統と、フランス植民地時代以降に発展したフランス語による現代文学という二つの大きな流れを持つ。

- 口承文学:各民族には、神話、伝説、民話、ことわざ、叙事詩などが口頭で伝えられてきた。これらは、共同体の歴史、価値観、知恵を次世代に伝える重要な役割を担ってきた。特にダホメ王国の宮廷では、歴史を語り継ぐ専門の語り部が存在した。ヴォドゥン教の儀式における詠唱なども、口承文学の一形態と見なすことができる。

- 現代文学:20世紀初頭から、フランス語による創作活動が始まった。ベナン文学の先駆者とされるのがフェリクス・クーショロであり、彼が1929年に出版した小説『奴隷』(L'Esclave)は、アフリカ人作家によるフランス語小説の最初期の一つとされる。独立後は、植民地主義への批判、アイデンティティの探求、社会問題、伝統と近代化の葛藤などをテーマにした作品が多く書かれた。

主要な作家としては、詩人のポーラン・ジョアシャン、小説家のオランプ・ベリ=キナム、ジャン・プリヤ、劇作家のギ=オクロム・アメストゥツィなどが挙げられる。近年では、フロラン・クアオ=ゾティ、ジョゼ・プリヤといった新しい世代の作家も活躍している。

ベナン文学は、アフリカ文学全体のなかではまだ国際的な認知度が比較的低いものの、独自のテーマと表現でベナン社会を映し出し、国内外の読者に問いを投げかけている。文学は、社会の記憶を記録し、文化的アイデンティティを形成し、社会変革を促す力を持つものとして、その役割が期待されている。

10.3. 音楽

ベナンの音楽は、多様な民族の伝統音楽と、独立後に流入した様々なジャンルの音楽が融合して独自の発展を遂げてきた。アンジェリーク・キジョーは、アフリカ大陸で最も著名なスターの一人であり、国際的に活躍している。

- 伝統音楽:各民族が独自の音楽様式を持つ。ヴォドゥン教の儀式で用いられる太鼓のリズムや詠唱は特に知られ、複雑で力強いものである。また、日常生活の様々な場面(祭り、労働、冠婚葬祭など)で音楽が重要な役割を果たしている。伝統楽器には、各種の太鼓(タムタム)、木琴(バラフォン)、弦楽器(コラなど)、笛などがある。

- 現代ポピュラー音楽:独立後、ガーナのハイライフ、フランスのキャバレー音楽、アメリカのロックンロール、ファンク、ソウルミュージック、そしてコンゴのアフリカン・ルンバなどが流入し、これらが土着の音楽と融合して新しいスタイルが生まれた。

- イグナシオ・ブラジオ・オショは、ペドロ・グノナス・イ・ス・パンチョス、レ・ヴォルカン、ピコビー・バンド・ダボミーと並んで、独立後の最も影響力のあるミュージシャンの一人とされる。

- ネル・オリバーは、1976年にフランスでデビューし、アフリカ各地とアメリカの要素を取り入れた「アフロ・アクパラ・ファンク」を創り出した。

- オーケストル・ポリ・リズモ・ド・コトヌーは、50枚以上のアルバムをリリースしている大編成バンドで、「西アフリカ最高のダンス・バンド」「世界で最も偉大なファンクバンドの一つ」と国際的に高く評価されている。

- ギタリストのリオネル・ルエケは、アフリカの影響を取り入れたジャズを演奏し、国際的に活躍している。

- ガンベ・ブラス・バンドは、伝統的なヴォドゥ音楽をジャズやブラスバンドと融合させた音楽を発表している。

- 20世紀後半には、ジャマイカからレゲエが持ち込まれ、また若い世代を中心にヒップホップも人気となっている。

音楽フェスティバルも開催され、国内外のアーティストが集まる機会となっている。ベナンの音楽は、その多様性とダイナミズムで、アフリカ音楽シーンにおいて独自の存在感を示している。

10.4. 映画

ベナンの映画産業は、アフリカ全体で見るとまだ小規模であるが、独自の作品を生み出し続けている。

歴史的には、1960年代に活動したパスカル・アビカンロウがベナン映画の先駆者の一人とされる。彼は主にドキュメンタリー映画を制作し、ベナンや周辺国の社会や文化を記録した。1980年代にはフランソワ・オキオが活躍し、100本以上のドキュメンタリー映像やテレビ映画を制作したほか、脚本家やプロデューサーとしても活動した。

近年の映画監督としては、イドリス・クパキ(Si-Gueriki, la reine-mère 2002年)、ジャン・オドゥタン(Barbecue-Pejo 2000年、Pim-Pim Tché 2010年)、シルヴェストル・アムス(Un pas en avant - Les dessous de la corruption 2011年、Le Vendeur de rêves 2020年)などが知られている。彼らの作品は、社会問題、伝統と近代化、アイデンティティなどをテーマとし、国際映画祭で上映されることもある。

しかし、映画制作のための資金調達の困難さ、制作インフラの未整備、国内の映画館の少なさ、配給網の未発達などが、ベナン映画産業の発展を妨げる要因となっている。多くの映画制作者は、フランスなど国外の支援や共同製作に頼らざるを得ない状況である。

デジタル技術の普及により、低予算での映画制作が可能になりつつあり、若い世代の映画制作者の活動も期待されている。

10.5. 食文化

ベナンの食文化は、地域の産物と多様な民族の伝統が融合したもので、新鮮な食材と様々なソースが特徴である。一般的に肉は高価であり、植物油を多く使用する傾向がある。

- 主食:

- 南部ではトウモロコシが主食であり、トウモロコシ粉を練って作る「パット」(pâte、 pâte de maïs)が一般的である。これは日本の餅やアフリカのフフに似た食感で、手でちぎってソースにつけて食べる。

- 北部ではヤムイモが主食で、茹でたり、揚げたり、搗いてペースト状にした「ピレ」(igname pilée)として食べられる。

- その他、キャッサバ(ガリと呼ばれる粉や、フフ状のパットとして)、米、ソルガム、アワなども地域によって食べられる。

- 代表的な料理と食材:

- ソース:料理の味の決め手となる様々なソースがある。トマトベース、ピーナッツベース、オクラベース、葉物野菜を使ったものなどがある。唐辛子や香辛料もよく使われる。

- 魚介類:海岸部や湖沼地域では魚介類が豊富で、燻製にしたり、揚げたり、ソースで煮込んだりする。エビやカニも食べられる。

- 肉類:鶏肉が最も一般的。その他、ヤギ肉、牛肉、豚肉(北部の非イスラム地域)、そして「アグーチ」(agouti)と呼ばれるアフリカヤブネズミなどのブッシュミートも一部で食される。肉は揚げたり、串焼き(ブロシェット)にしたり、ソースで煮込んだりする。

- 野菜:トマト、タマネギ、ピーマン、ナス、オクラ、各種の葉物野菜などが使われる。

- 豆類:ササゲ(黒目豆など)がよく使われ、煮込み料理や揚げ物(アカラジェなど)にされる。

- 果物:マンゴー、オレンジ、バナナ、プランテンバナナ(揚げたり茹でたりする)、パイナップル、アボカド、パパイヤなどが豊富である。

- その他:クスクス(北部)、フフ、クリクリ(ピーナッツを揚げたスナック)、アロコ(プランテンバナナのフライ)など。

調理法としては、揚げる、煮込む、焼くといった方法が一般的である。パーム油やピーナッツ油がよく使われる。伝統的には屋外の土製のかまどで調理することもあった。

ベナンの食文化は、家族や共同体との絆を深める上で重要な役割を果たしており、祭りや祝い事には特別な料理が用意される。

10.6. スポーツ

ベナンで最も人気のあるスポーツはサッカーである。その他、バスケットボール、ゴルフ、自転車競技、野球、ソフトボール、テニス、ラグビーユニオンなども行われている。21世紀初頭には野球やテックボールが導入された。

- サッカー:国内にはベナン・プレミアリーグというプロサッカーリーグが存在する。ASドラゴンズFC・ド・ロエメがリーグ最多優勝を誇る。サッカーベナン代表は、まだFIFAワールドカップへの出場経験はないが、アフリカネイションズカップには過去4回出場しており、2019年大会では初めてグループリーグを突破し、ベスト8に進出する快挙を成し遂げ、国内を熱狂させた。著名な選手としては、イングランド・プレミアリーグやリーグ・アン(フランス)で活躍したステファン・セセニョンがいる。

- 陸上競技:国際大会で活躍する選手も少数ながら存在する。

- 伝統スポーツ:各地域には伝統的なレスリングや棒術などの格闘技も存在する。

スポーツ施設の整備はまだ十分とは言えず、特に地方部では競技を行う環境が限られている。政府はスポーツ振興にも力を入れようとしているが、資金不足などの課題もある。国際的な大会への参加や、国内リーグの活性化を通じて、スポーツ文化のさらなる発展が期待されている。

10.7. 祝祭日

ベナンの祝祭日は、国の独立や歴史的出来事を記念するもの、宗教に関連するもの、そして伝統的な祭りが融合している。以下は主要な祝祭日である。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記(フランス語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Jour de l'An | |

| 1月10日 | ヴォドゥンの日 | Fête du Vodoun | 伝統宗教の祝日。ヴォドゥン信仰の儀式や祭りが行われる。 |

| 移動祝祭日 | タバスキ(犠牲祭) | Tabaski (Aïd el-Kebir) | イスラム教の祝日。 |

| 移動祝祭日 | 復活祭月曜日 | Lundi de Pâques | キリスト教の祝日。 |

| 5月1日 | メーデー | Fête du Travail | |

| 移動祝祭日 | 主の昇天 | Ascension | キリスト教の祝日。 |

| 移動祝祭日 | 聖霊降臨祭月曜日 | Lundi de Pentecôte | キリスト教の祝日。 |

| 移動祝祭日 | 預言者生誕祭 | Maouloud (Mouloud) | イスラム教の祝日。 |

| 8月1日 | 独立記念日 | Fête de l'Indépendance | 1960年のフランスからの独立を記念。 |

| 8月15日 | 聖母の被昇天 | Assomption | キリスト教(カトリック)の祝日。 |

| 移動祝祭日 | ラマダン明けの祭り | Korité (Aïd el-Fitr) | イスラム教の祝日。ラマダン(断食月)の終了を祝う。 |

| 11月1日 | 諸聖人の日 | Toussaint | キリスト教(カトリック)の祝日。 |

| 12月25日 | クリスマス | Noël | キリスト教の祝日。 |

この他にも、各地域や民族ごとに行われる伝統的な祭り(収穫祭、成人式など)が多数存在する。これらの祝祭日は、国民のアイデンティティを確認し、社会的な結束を強める上で重要な役割を果たしている。

10.8. 世界遺産

ベナンには、ユネスコの世界遺産リストに登録されている文化遺産と自然遺産がある。

- アボメイの王宮群 (Royal Palaces of Abomey):1985年に登録された文化遺産。1625年から1900年まで続いたダホメ王国の12人の王たちが、首都アボメイに建設した宮殿群である。各王は先代の宮殿の隣に自らの宮殿を建て増ししていったため、広大な敷地に土壁の建造物が点在している。これらの宮殿は、王国の歴史、権力、文化、芸術、そしてヴォドゥン教信仰を伝える貴重な遺構である。特に、王の権威を象徴するレリーフ彫刻や、歴史的出来事を描いたアップリケのタペストリーなどが有名である。現在は博物館として公開されている部分もある。

- W・アルリ・パンジャリ自然公園群 (W-Arly-Pendjari Complex):2017年に、既存のニジェールの「W国立公園」をベナンとブルキナファソにまたがる形で拡大登録された自然遺産(国境を越える世界遺産)。ベナン国内では、北西部に位置するペンジャリ国立公園とW国立公園のベナン部分が含まれる。この広大なサバンナ地帯は、ライオン、アフリカゾウ、チーター、リカオン(絶滅危惧種)、カバ、アフリカスイギュウ、多種多様なアンテロープや鳥類など、西アフリカにおける生物多様性の重要なホットスポットとなっている。自然景観も豊かで、滝や断崖、森林などが点在する。この公園群は、生態系の保全とエコツーリズムの振興を目指して管理されているが、密猟や気候変動などの脅威にも直面している。

これらの世界遺産は、ベナンの豊かな文化と自然を象徴するものであり、その保護と持続可能な活用が重要な課題となっている。

10.9. 伝統的権威

ベナンには、植民地化以前から続く様々な部族や地域の伝統的指導者(王、首長など)が存在する。これらの伝統的権威は、現代の共和制国家ベナンにおいて公式な憲法上の役割や行政権を持つわけではない。彼らの地位は主に儀礼的なものであり、政治的・行政的な権力は中央政府および地方自治体が有している。

しかし、特に地方部においては、伝統的指導者たちは依然として地域社会において大きな影響力と尊敬を集めている。彼らは、土地問題の調停、紛争解決、地域の慣習や伝統の維持、宗教的儀式の執行など、コミュニティにおける重要な役割を担うことが多い。また、地域住民の意見をまとめ、政府や地方自治体に対してその声を届ける仲介者としての機能も果たしている。

ベナンの政治家たちは、選挙運動などの際に、これらの伝統的指導者たちの支持を取り付けようとすることが一般的である。伝統的指導者の支持は、地域住民の票に繋がる可能性があるため、彼らの影響力は無視できない。

「ベナン国王高等評議会」のような団体も存在し、これらの伝統的指導者たちの利益を代表し、政府との対話を行うこともある。

伝統的権威と現代国家の行政システムとの関係は、協力と緊張が混在する複雑なものである。政府は、伝統的指導者たちを地域社会の安定と発展のためのパートナーとして認識しつつも、その権力が国家の法制度や行政運営と衝突しないように注意を払っている。伝統的権威の存在は、ベナンの歴史と文化の継続性を示すものであると同時に、現代国家におけるその位置づけや役割について、常に議論の対象となっている。