1. 概要

ブルキナファソは、西アフリカに位置する内陸国であり、北はマリ、東はニジェール、南東はベナンとトーゴ、南はガーナ、南西はコートジボワールと国境を接しています。国土の大部分は広大な高原から成り、サバナ気候が支配的です。首都はワガドゥグー。人口は約2,300万人で、最大の民族集団はモシ人です。公用語はモレ語、ビサ語、ジュラ語、フラニ語(フラ語)で、実務言語としてフランス語と英語が使用されています。宗教はイスラム教徒が多数を占め、次いでキリスト教、伝統宗教となっています。

歴史的には、11世紀から13世紀にかけてモシ王国群が成立し、この地域を支配しました。19世紀末にフランスの植民地となり、フランス領西アフリカの一部となりました。1958年にフランス共同体内の自治共和国となり、1960年にオートボルタ共和国として独立しました。独立後は政情不安が続き、クーデターが頻発しました。1983年にトーマス・サンカラが政権を掌握し、国名をブルキナファソ(「高潔な人々の国」の意)に変更、社会主義的改革を進めましたが、1987年にブレーズ・コンパオレによるクーデターで暗殺されました。コンパオレ政権は27年間に及びましたが、2014年の民衆蜂起により崩壊しました。その後、民主化への移行が進められましたが、2015年以降、イスラム過激派の活動が活発化し、治安が悪化。2022年には軍事クーデターが相次ぎ、現在も軍事政権下にあります。

ブルキナファソの経済は農業が中心で、特に綿花と金が主要な輸出品です。しかし、貧困率は高く、国際的な援助に大きく依存しています。インフラ整備の遅れや、気候変動、治安悪化による食料不安も深刻な課題です。近年は、特に北部と東部を中心に人道危機が進行しており、多数の国内避難民が発生しています。

文化面では、多様な民族の伝統芸術、音楽、映画が豊かで、特にワガドゥグ全アフリカ映画祭(FESPACO)は国際的に知られています。スポーツではサッカーが最も人気があります。

2. 国名

ブルキナファソの現在の国名は、1984年8月4日に当時の大統領トーマス・サンカラによって、旧国名であるオートボルタ共和国から変更されました。「ブルキナファソ」(Burkina Fasoブルキナファソフランス語)という名称は、国内で話される主要な二つの言語から構成されています。「ブルキナ」(Burkinaブルキナモシ語)はモシ語で「高潔な人々」「正直な人々」「腐敗しない人々」を意味し、国民の誠実さへの誇りを表しています。一方、「ファソ」(ߝߊ߬ߛߏ߫ファソジュラ語)はジュラ語で「父の家」転じて「祖国」を意味します。したがって、国名全体としては「高潔な人々の国」または「正直な人々の祖国」と解釈することができます。国民を指す呼称である「ブルキナベ」(Burkinabèブルキナベフランス語)の接尾辞「ベ」(-bè)は、フラニ語で「女性または男性」(人々)を意味する複数形の接尾辞に由来します。

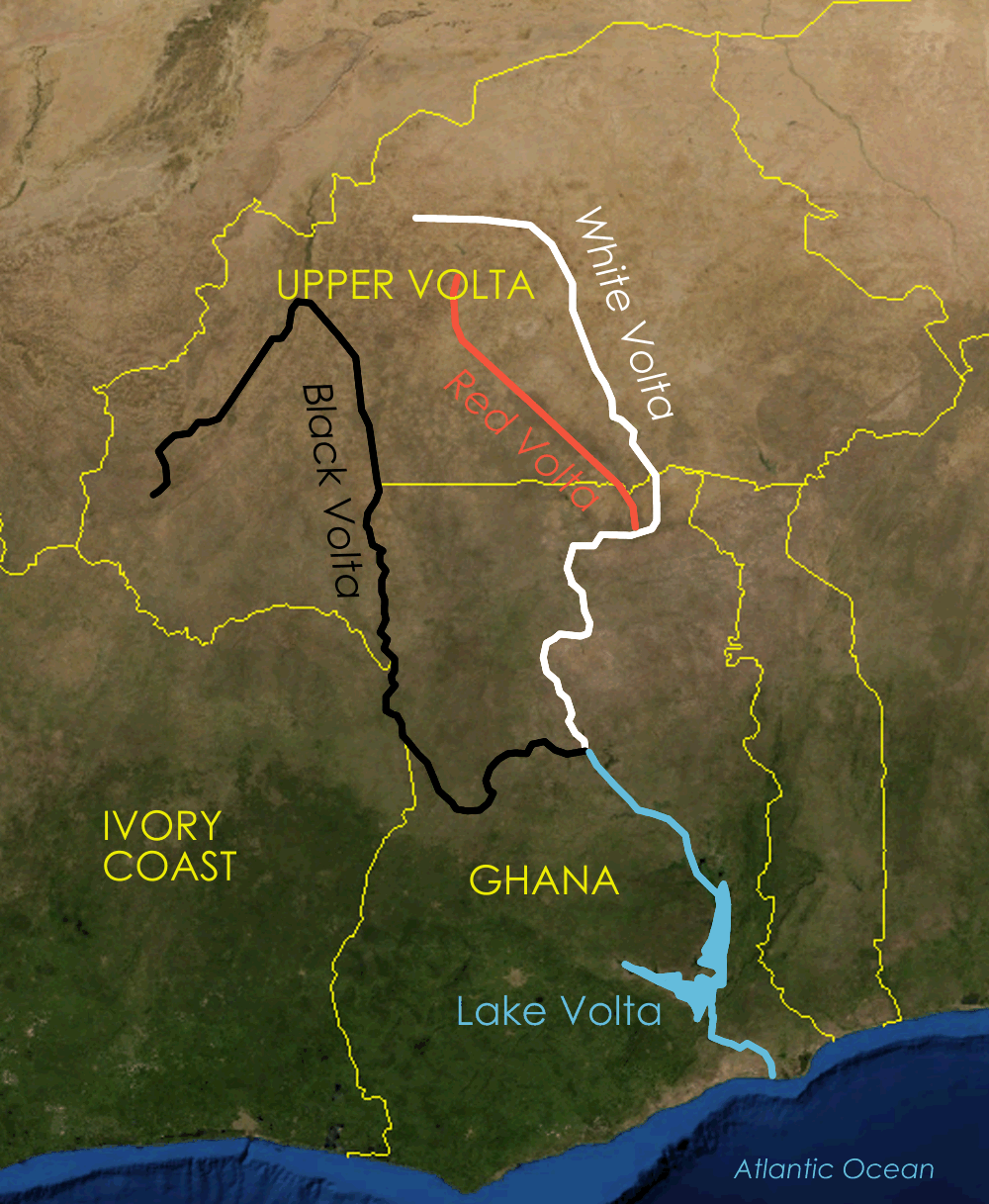

旧国名のオートボルタ(Haute-Voltaオートボルタフランス語、上ボルタ)は、国内を流れるヴォルタ川の上流に位置することにちなんで名付けられました。ヴォルタ川は、ムフン川(旧称:黒ヴォルタ川)、ナカンベ川(旧称:白ヴォルタ川)、ナジノン川(旧称:赤ヴォルタ川)の3つの主要な支流から成り立っており、これらの色は旧オートボルタ共和国の国旗の三色にも反映されていました。

3. 歴史

ブルキナファソの歴史は、先史時代の定住から始まり、モシ王国の興隆、フランスによる植民地化、独立後の度重なる政変、そして近年の民主化の試みとイスラム過激派による不安定化まで、複雑な道のりを辿ってきました。この地域は古くから交易の要衝であり、多様な民族と文化が交錯する場でした。

3.1. 初期の歴史とモシ王国

現在のブルキナファソ北西部には、紀元前14,000年から紀元前5,000年にかけて狩猟採集民が居住していました。1973年の考古学調査により、彼らが使用した石器(削器、鑿、鏃など)が発見されています。紀元前3600年から紀元前2600年の間には農耕集落が形成され、比較的恒久的な建造物の痕跡を残しています。鉄器時代に入ると、紀元前1200年頃にはサハラ以南アフリカで製鉄技術が発展し、道具や武器が作られるようになりました。ブルキナファソで発見された最古の製鉄遺跡は紀元前800年から紀元前700年に遡り、ブルキナファソの古代製鉄遺跡群としてユネスコの世界遺産に登録されています。紀元前3世紀から13世紀にかけては、現在のブルキナファソ南東部とニジェール南西部にブラ文化が存在しました。

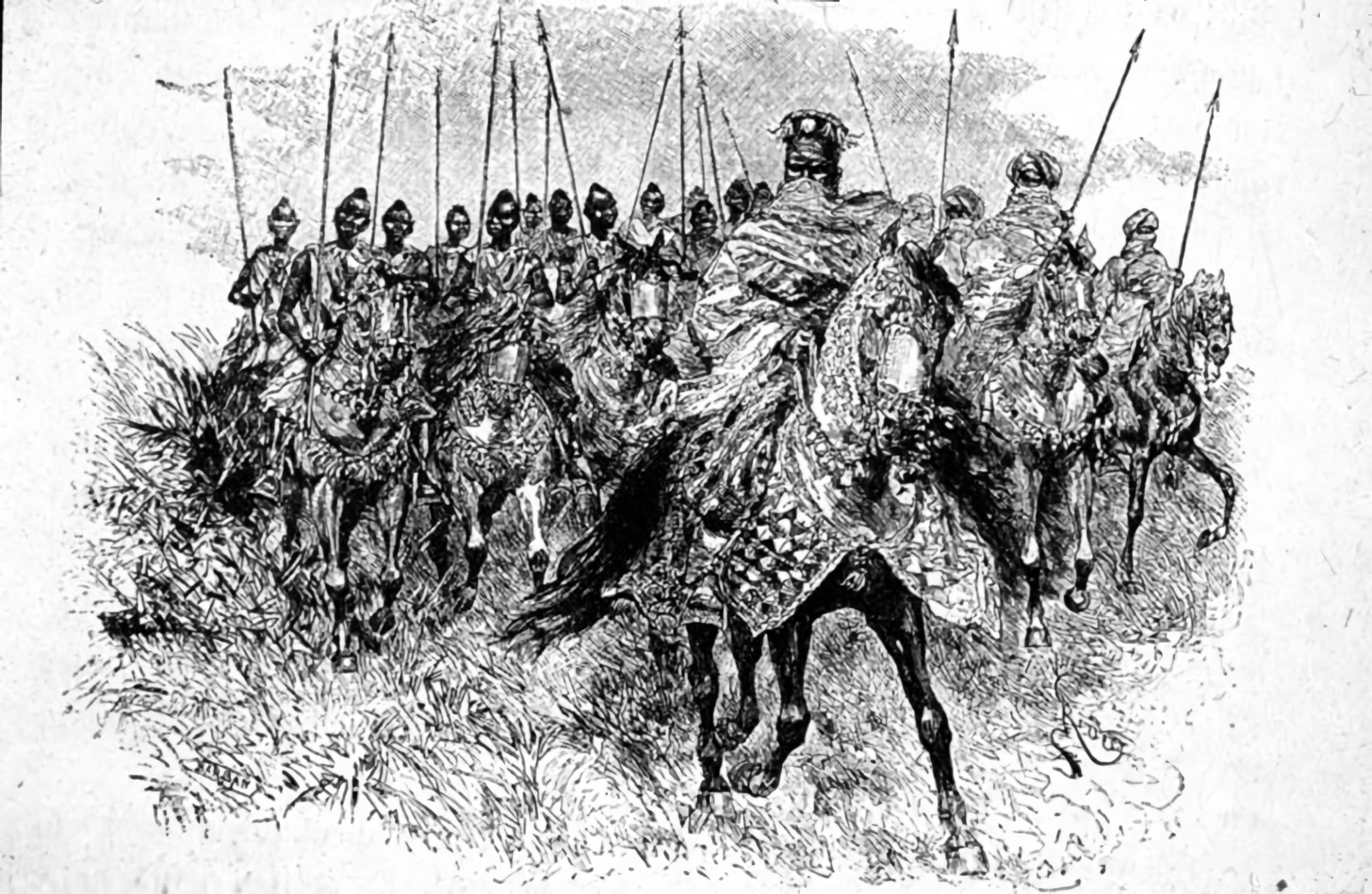

8世紀から15世紀にかけて、モシ人、フラニ人、ジュラ人など、現在のブルキナファソを構成する様々な民族集団が相次いでこの地域に移住してきました。特に11世紀頃から、ガーナ北部から移住してきたとされるモシ人が勢力を拡大し、ワガドゥグー、テンコドゴ、ヤテンガなど、いくつかの強力なモシ王国を建国しました。これらの王国は、騎馬戦術に長けた戦士階級に支えられ、サヘル地域の交易ルートを部分的に支配し、周辺のマリ帝国やソンガイ帝国としばしば衝突しました。14世紀から16世紀にかけて最盛期を迎えましたが、その後も地域の独立を保ち、19世紀末のフランスによる植民地化まで存続しました。モシ王国は高度に中央集権化された政治体制と複雑な社会階層を持ち、独自の文化を発展させました。

3.2. フランス植民地時代

19世紀末、アフリカ分割の競争が激化する中、フランスは西アフリカ内陸部への進出を本格化させました。1890年代初頭から、フランスの軍人たちが現在のブルキナファソにあたる地域への領有権を主張し始めました。フランス軍は現地の諸勢力と時には武力衝突し、時には同盟を結び条約を締結しました。1896年、フランスはモシ王国の中心都市ワガドゥグーを占領し、保護領としました。

東部と西部地域では、有力な指導者サモリ・トゥーレの抵抗に直面しましたが、1897年までにこれらの地域もフランスの支配下に入りました。1898年までには、ブルキナファソの大部分が名目上フランスに征服されましたが、多くの地域での支配は依然として不安定でした。1898年6月14日の英仏協定により、現在の国境線が画定されました。

1904年、ヴォルタ川流域の大部分が平定され、フランス領西アフリカの上セネガル・ニジェール植民地に編入されました。植民地行政と教育はフランス語で行われましたが、教育制度の普及は限定的でした。現地住民は厳しく差別され、例えばアフリカ人の子供が自転車に乗ったり、木から果物を採ったりすることは許されず、これらの「特権」は植民者の子供たちだけのものでした。これらの規則に違反すると、親が投獄されることもありました。

第一次世界大戦中には、この地域の住民がセネガル人歩兵大隊の一員としてヨーロッパ戦線に徴兵されました。1915年から1916年にかけて、現在のブルキナファソ西部とマリ東部の境界地域で、植民地政府に対する最大規模の武力抵抗の一つであるヴォルタ・バニ戦争が勃発しました。フランス政府は、植民地史上最大の遠征軍を派遣してようやくこの反乱を鎮圧しました。サヘル北部では、ドリ地域のトゥアレグ族とその同盟勢力が政府との休戦を破棄し、武力抵抗が続きました。

1919年3月1日、武力蜂起の再発を恐れたフランスは、行政効率の向上と経済的理由から、現在のブルキナファソの領域を上セネガル・ニジェール植民地から分離し、フランス領オートボルタ植民地を設立しました。植民地名は、域内を流れるヴォルタ川の上流に位置することに由来します。初代総督フランソワ・シャルル・アレクシス・エドゥアール・エスリングは、道路建設や輸出用綿花の栽培奨励を進めましたが、強制労働に基づく綿花政策は失敗し、植民地の歳入は停滞しました。1932年9月5日、オートボルタ植民地は解体され、フランス領コートジボワール、フランス領スーダン(現在のマリ)、フランス領ニジェールに分割されました。コートジボワールが最大の領域と人口、そしてワガドゥグー、ボボ・ディウラッソといった主要都市を獲得しました。

第二次世界大戦後、反植民地運動が高まる中、フランスはこの分割を撤回し、1947年9月4日、以前の境界線でオートボルタ植民地をフランス連合の一部として再建しました。

3.3. オートボルタ共和国 (1958年-1984年)

1958年12月11日、オートボルタはフランス共同体内の自治共和国となり、オートボルタ共和国(République de Haute-Voltaレピュブリック・ド・オートボルタフランス語)が成立しました。これは、1956年7月23日の基本法(ロワ・カードル)の制定に始まるフランス海外領土の組織再編の一環でした。そして、アフリカの年と呼ばれる1960年8月5日、オートボルタはフランスから完全独立を果たしました。

3.3.1. 独立初期と政治的混乱

独立後の初代大統領には、ヴォルタ民主同盟(UDV)の党首であったモーリス・ヤメオゴが就任しました。1960年憲法は、普通選挙による大統領と国民議会議員の選出(任期5年)を規定しましたが、ヤメオゴは政権獲得後すぐにUDV以外の全政党を非合法化しました。しかし、学生、労働組合、公務員による大規模なデモやストライキといった社会不安が高まり、1966年1月3日、サンゴール・ラミザナ中佐率いる軍部がクーデター(1966年オートボルタクーデター)を起こし、ヤメオゴ政権は崩壊しました。ラミザナは憲法を停止し、国民議会を解散、軍幹部からなる政府の首班に就任しました。

軍政は4年間続き、1970年6月14日に新憲法が国民投票で承認され、4年間の民政移管期間が設定されました。ラミザナは1970年代を通じて軍事政権または軍民混合政権の大統領として権力の座にあり続けました。彼の統治期間は、オートボルタと近隣諸国に壊滅的な影響を与えたサヘル DROUGHTと飢饉の始まりと重なりました。1976年憲法を巡る対立の後、1977年に新憲法が起草・承認され、ラミザナは1978年の自由選挙で再選されました。

しかし、ラミザナ政権は伝統的に強力な労働組合との間で問題を抱え、1980年11月25日、セイェ・ゼルボ大佐が無血クーデター(1980年オートボルタクーデター)でラミザナ大統領を追放しました。ゼルボ大佐は国家進歩復興軍事委員会(CMRPN)を最高統治機関として設立し、1977年憲法を廃止しました。

ゼルボ大佐もまた労働組合の抵抗に遭い、2年後の1982年11月7日、ジャン=バプティスト・ウエドラオゴ少佐と人民救済評議会(CSP)によるクーデター(1982年オートボルタクーデター)で失脚しました。CSPは政党や組織の活動を引き続き禁止しましたが、民政移管と新憲法制定を約束しました。

3.3.2. トーマス・サンカラと革命 (1983年-1987年)

人民救済評議会(CSP)内では右派と左派の間で内紛が起こりました。左派の指導者であったトーマス・サンカラ大尉は1983年1月に首相に任命されましたが、その後逮捕されました。サンカラの解放を目指すブレーズ・コンパオレ大尉らの動きは、1983年8月4日の軍事クーデター(1983年オートボルタクーデター)へと繋がり、サンカラが政権を掌握しました。

サンカラ政権は、「民主的人民革命」を掲げ、広範な社会経済改革に着手しました。その政策には、全国的な識字キャンペーン、農民への土地の再分配、200万人以上の子供たちへの予防接種、鉄道と道路の建設、教育への平等なアクセス、そして女性器切除、強制結婚、一夫多妻制の非合法化などが含まれました。1984年8月4日、サンカラの主導で国名はオートボルタから「高潔な人々の国」を意味するブルキナファソに変更されました。彼の政権は、国家革命評議会(CNR)が主導し、サンカラ自身が議長を務め、民衆による革命防衛委員会(CDR)を設立しました。

サンカラの外交政策は反帝国主義を掲げ、外国からの援助を拒否し、債務削減を訴え、全ての土地と鉱物資源を国有化し、国際通貨基金(IMF)や世界銀行の影響力を排除しようとしました。国内政策では、農業の自給自足を目指し、髄膜炎、黄熱病、麻疹に対する250万人の子供たちへの予防接種を通じて公衆衛生を推進しました。また、サヘル地域の砂漠化を食い止めるために1000万本以上の植樹を行いました。サンカラは全ての村に診療所を建設するよう呼びかけ、350以上のコミュニティが自力で学校を建設しました。

環境保護意識がまだ低かった1980年代において、サンカラは環境保護を優先事項と見なした数少ないアフリカの指導者の一人でした。彼は、森林火災、家畜の無許可放牧、違法な薪の伐採という3つの主要な問題に取り組みました。革命期間中の15ヶ月間で、国民の大部分が参加する開発プログラムの一環として、ブルキナファソに1000万本の木が植えられました。進む砂漠化と繰り返される干ばつに対処するため、サンカラは国を東西に横断する約50|km}}幅の森林帯の植樹も提案しました。1983年以前には約11億トンだった穀物生産量は、1987年には16億トンに増加すると予測されました。元国連食料権利特別報告者のジャン・ジグレールは、国が「食料自給を達成した」と述べています。

サンカラの革命は、民衆の動員と自力更生を重視し、ブルキナファソ社会に大きな変革をもたらしました。女性の権利向上や教育の普及、医療へのアクセス改善といった社会進歩の面では肯定的な評価が多い一方で、革命防衛委員会による抑圧や反体制派の弾圧など、民主主義や人権の観点からは批判的な側面も指摘されています。彼の統治は短期間でしたが、アフリカにおける自立と尊厳の象徴として、今日でも多くの人々に影響を与え続けています。

3.4. ブルキナファソ (1984年以降)

国名がブルキナファソに変更されて以降、国家は大きな政治的変動と社会経済的課題に直面してきました。トーマス・サンカラの革命的な試みは短期間で終わり、その後は長期政権とクーデターが繰り返され、近年ではイスラム過激派による治安悪化が深刻な問題となっています。

3.4.1. ブレーズ・コンパオレ長期政権 (1987年-2014年)

1987年10月15日、トーマス・サンカラの元同僚であったブレーズ・コンパオレが組織したクーデター(1987年ブルキナファソクーデター)により、サンカラと他12人の政府高官が暗殺されました。コンパオレがブルキナファソの大統領に就任し、2014年10月までその地位にありました。クーデター後、サンカラの死が知られていたにもかかわらず、一部の革命防衛委員会(CDR)は数日間にわたり軍に対する武力抵抗を行いました。ブルキナファソ国民の多くは、フランス外務省(ケ・ドルセー)がコンパオレを支援してクーデターを組織したと考えており、フランスのクーデター支援を示すいくつかの証拠も存在します。

コンパオレは、クーデターの理由の一つとして、近隣諸国との関係悪化を挙げました。彼は、サンカラが旧宗主国(フランス)や隣国コートジボワールとの外交関係を危うくしたと主張しました。クーデター後、コンパオレは直ちに国有化を覆し、サンカラの政策のほぼ全てを転換させ、国をIMFの傘下に戻し、最終的にはサンカラの遺産のほとんどを否定しました。

1989年のクーデター未遂疑惑の後、コンパオレは1990年に限定的な民主的改革を導入しました。1991年の新憲法の下、コンパオレは1991年12月の大統領選挙で無競争で再選されました。1998年の大統領選挙でも圧勝しました。2000年、憲法が改正され、大統領任期は5年に短縮され、連続再選は2期までに制限されました。この改正は2005年の選挙から適用されることになりました。もしそれ以前に可決されていれば、コンパオレの再選は阻止されていたでしょう。他の大統領候補者たちは選挙結果に異議を唱えましたが、2005年10月、憲法評議会は、コンパオレが2000年時点で現職大統領であったため、この改正は彼の2期目の任期が終わるまでは適用されないとの判断を下しました。これにより、彼は2005年の大統領選挙に出馬することが可能となり、2005年11月13日、分裂した野党のおかげで地滑り的勝利を収めました。

2010年の大統領選挙でもコンパオレは再選されました。総人口の10分の1にも満たない160万人のブルキナファソ国民しか投票しませんでした。

コンパオレ政権は、2010年から2011年のコートジボワール危機、2007年のトーゴ国内対話、2012年のマリ北部紛争など、いくつかの西アフリカの紛争で交渉役を務めました。しかし、彼の長期政権下では、汚職、人権侵害、報道の自由の抑圧などが指摘され、特に1998年のジャーナリスト、ノルベール・ゾンゴの暗殺事件は、政権に対する国内外の批判を高めました。経済的には、金生産の増加など一部成長も見られましたが、貧困問題は依然として深刻で、国民の不満は徐々に蓄積していきました。

3.4.2. 2014年ブルキナファソ反政府運動と暫定政権

2014年、ブレーズ・コンパオレ大統領が、自身の3選を可能にするための憲法改正を試みたことに反発し、大規模な反政府運動(2014年ブルキナファソ反政府運動)が発生しました。10月28日から首都ワガドゥグーで抗議デモが始まり、10月30日には一部のデモ隊が国会議事堂に放火し、国営テレビ局を占拠しました。ワガドゥグー国際空港は閉鎖され、国会議員は憲法改正案の採決を中断しました。同日午後、軍は全ての政府機関を解散させ、夜間外出禁止令を発令しました。

10月31日、コンパオレ大統領は辞任を表明し、コートジボワールへ亡命しました。軍部内での主導権争いの後、イザック・ジダ中佐が暫定的な国家元首に就任しましたが、彼が前大統領と近しい関係にあったことへの懸念から、野党、市民社会団体、宗教指導者らは民政移管のための計画を策定しました。この計画に基づき、11月17日、元外交官のミシェル・カファンドが暫定大統領に就任し、ジダ中佐は暫定首相兼国防大臣に任命されました。

この反政府運動は、長年の強権支配に対する国民の不満が爆発したものであり、多くの市民が民主化と政治改革を求めて立ち上がりました。運動の過程では治安部隊との衝突により死傷者も発生し、被害者やその家族は真相究明と責任者の処罰を求めました。暫定政権は、民政移管と公正な選挙の実施を主な任務としましたが、旧体制派の抵抗や社会経済的な課題にも直面しました。

3.4.3. 民主化移行の試みと不安定化 (2015年-2021年)

2014年の民衆蜂起と暫定政権樹立後、ブルキナファソは民主化への移行を目指しましたが、その道のりは平坦ではありませんでした。2015年9月16日、ブレーズ・コンパオレ前大統領に近い大統領警備隊(RSP)がクーデター(2015年ブルキナファソクーデター)を起こし、ミシェル・カファンド暫定大統領とイザック・ジダ暫定首相を拘束、国民民主評議会(CND)を新たな統治機構として宣言しました。しかし、国内外からの強い非難と、正規軍による反クーデターの動きを受け、クーデターは失敗に終わりました。9月22日、クーデター指導者のジルベール・ディエンデレ将軍は謝罪し、民政復帰を約束、翌23日にはカファンド暫定大統領とジダ暫定首相が職務に復帰しました。

このクーデター未遂事件は、旧体制派の影響力が依然として残っていることを示し、民主化プロセスの脆弱性を露呈させました。

2015年11月29日に行われた総選挙の結果、ロック・マルク・クリスチャン・カボレが第1回投票で53.5%の票を獲得して大統領に当選し、12月29日に就任しました。カボレ政権は民主主義の定着と治安回復を主要課題としましたが、2010年代半ばから隣国マリを拠点とするイスラム過激派の活動がブルキナファソ国内にも波及し始め、特に北部と東部でテロ攻撃が頻発するようになりました。

カボレ大統領は2020年11月22日の総選挙で再選されましたが、彼の政党である進歩のための人民運動(MPP)は議会で絶対多数を獲得するには至らず、127議席中56議席の確保に留まりました。旧コンパオレ大統領の政党である民主主義と進歩のための会議(CDP)は20議席で第2党となりました。

この期間、政府は治安対策に追われましたが、過激派の勢力拡大を抑えることはできず、国内避難民の急増や人道危機が深刻化しました。また、治安部隊による人権侵害の報告もあり、社会不安は増大しました。民主化への期待とは裏腹に、ブルキナファソは新たな不安定の時代へと突入していきました。

3.4.4. ジハーディストの反乱と安全保障危機

2010年代半ばから、ブルキナファソはサヘル地域で拡大するイスラム過激派勢力による反乱と深刻な安全保障危機に直面しています。イスラム国(IS)やアルカーイダと連携する複数の武装勢力が、マリやニジェールとの国境地帯を中心にブルキナファソ国内でも活動を活発化させています。

このジハーディストの反乱は2015年8月に始まり、当初は散発的な攻撃でしたが、次第に規模と頻度を増していきました。2016年1月には首都ワガドゥグーでホテルやレストランが襲撃され、30人が死亡する事件(2016年ワガドゥグー攻撃)が発生し、イスラーム・マグリブのアルカイーダ(AQIM)などが犯行声明を出しました。同年には、イブラヒム・マラム・ディッコ師が率いる新興勢力アンサル・イスラムが台頭し、特にスム県で活動を強化しました。

攻撃は軍や警察の拠点だけでなく、学校、教会、市場といった民間施設や一般市民も標的とし、誘拐や虐殺が多発しています。2019年には、国内の武力衝突は前年比で174%急増し、約1,300人の民間人が死亡、86万人が家を追われました。特にキリスト教徒を標的とした攻撃も増加しました。

2021年6月4日から5日にかけては、ソルハン村とタダリャット村で170人以上が殺害されるソルハンとタダリャットの虐殺が発生。同年8月20日にはゴルガジで80人が、11月14日にはイナタの憲兵隊が襲撃され兵士53人が死亡するなど、大規模な被害が続いています。

この暴力の連鎖は、数百万人に及ぶ国内避難民を生み出し、深刻な人道危機を引き起こしています。避難民は食料、水、医療、住居へのアクセスが困難な状況に置かれ、特に女性や子供たちは暴力や搾取のリスクに晒されています。ヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際人権団体は、武装勢力による残虐行為に加え、治安部隊による超法規的殺人やフラニ族を中心とした特定の民族集団への不当な扱いといった人権侵害も報告しており、事態の複雑化と悪化を招いています。

2023年には、カトリック司祭が武装勢力に殺害された直後、ドリの司教ローラン・ダビレが、国の約50%がイスラム主義者の支配下にあると主張しました。政府は治安回復に努めていますが、広範囲にわたる過激派の活動と複雑な社会経済的要因が絡み合い、安全保障の確立は極めて困難な状況が続いています。

3.4.5. 2022年の連続クーデターと軍事政権

2022年、ブルキナファソでは治安悪化と政府への不満を背景に、軍事クーデターが2度発生しました。

最初のクーデターは1月24日に起こり(2022年1月ブルキナファソクーデター)、ロック・マルク・クリスチャン・カボレ大統領が反乱兵士によって拘束・解任されました。軍部は「防衛と回復のための愛国運動」(MPSR)を名乗り、ポール=アンリ・サンダオゴ・ダミバ中佐が実権を掌握しました。1月31日、軍事政権は憲法を回復させ、ダミバを暫定大統領に任命しましたが、このクーデターを受け、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)とアフリカ連合(AU)はブルキナファソの加盟資格を停止しました。3月1日、軍政は3年間の移行期間を設ける憲章を承認し、その後に選挙を実施するとしていました。

しかし、ダミバ政権下でもジハーディストの反乱は続き、国の約40%が政府の統制外にあるとされました。2022年2月にはジボの包囲が始まり、6月にはセイテンガ県で100人から165人が殺害される事件が発生しました。政府は「軍事ゾーン」を設定し、民間人に退去を命じて掃討作戦を行おうとしましたが、治安状況の改善は見られませんでした。

このような状況下、9月30日に再びクーデターが発生し(2022年9月ブルキナファソクーデター)、ダミバ暫定大統領がイブラヒム・トラオレ大尉率いる部隊によって追放されました。トラオレ側は、ダミバがイスラム過激派の反乱に対処できなかったことをクーデターの理由として挙げました。ダミバは辞任し国外へ脱出、10月6日にトラオレ大尉が正式に大統領に就任し、アポリネール・ジョアシャン・キレム・ド・タンベラが暫定首相に任命されました。

トラオレ軍事政権は、治安回復を最優先課題とし、2023年4月13日には「総動員令」を発令し、国土の40%を占める反乱勢力支配地域奪還のため、あらゆる手段を講じる法的枠組みを整えました。しかし、4月20日にはカルマ村で迅速介入旅団による民間人の大量殺害(カルマ虐殺)が発生し、60人から156人が犠牲になるなど、軍による人権侵害も深刻な問題となっています。

国際社会はクーデターを非難し、早期の民政移管を求めていますが、軍事政権は治安回復を優先する姿勢を崩していません。フランスとの軍事協定を破棄し、ロシアとの関係を深める動きも見られ、地域情勢における新たな緊張要因となっています。人権状況は依然として厳しく、報道の自由や政治活動も制限されています。民政移管の具体的な道筋は不透明なままです。当初2024年7月に予定されていた民政移管は、2024年5月にイスラム過激派の活動による治安悪化を理由に5年延長され、2029年7月とされました。

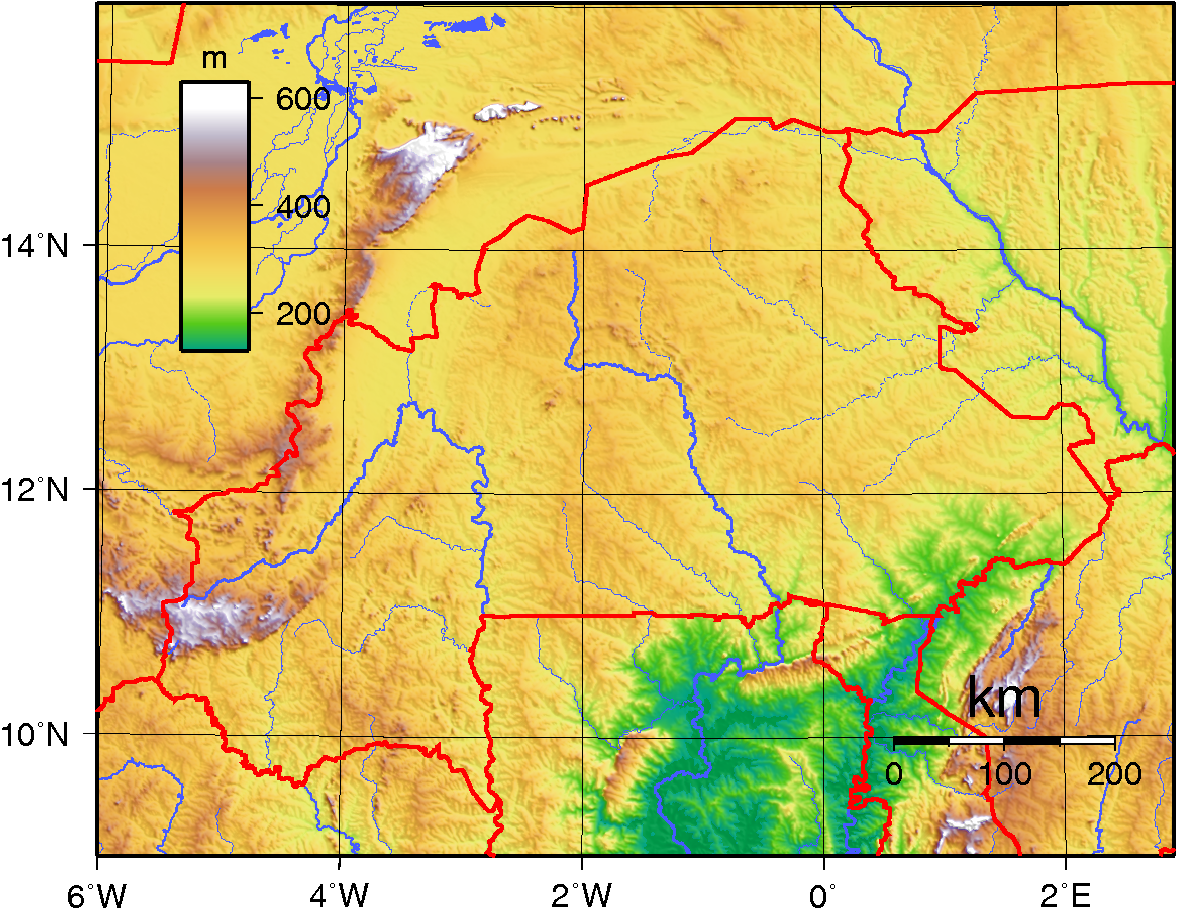

4. 地理

ブルキナファソは、主に北緯9度から15度(一部地域は15度以北)、西経6度から東経3度の間に位置する西アフリカの内陸国です。国土面積は約27.42 万 km2です。

4.1. 地形と地質

ブルキナファソの国土は、大きく二つの地形区に分けられます。国土の大部分は、先カンブリア時代の楯状地が侵食されてできた広大な準平原で、穏やかに起伏する地形が広がっています。所々に孤立した丘陵が見られることもあります。一方、国土の南西部は砂岩からなる山地を形成しており、国内最高峰のテナクル山(標高749 m)もこの地域にあります。この山地は、高さ最大150 mの断崖によって縁取られています。ブルキナファソの平均標高は約400 mで、最高地点と最低地点の標高差は600 m以内に収まります。そのため、ブルキナファソは比較的平坦な国と言えます。

4.2. 気候

ブルキナファソは主に熱帯気候に属し、明確に区別される二つの季節があります。雨季には国内で600 mmから900 mmの降雨がありますが、乾季にはサハラ砂漠からハルマッタンと呼ばれる高温乾燥した風が吹きます。雨季は通常5月か6月から9月までの約4ヶ月間続きますが、国土の北部ではより短くなります。

気候は大きく3つの地域帯に区分できます。

- サヘル地帯:北部に位置し、年間降水量は通常600 mm未満で、気温は5 °Cから47 °Cと変動が大きいです。この比較的乾燥した熱帯サバンナは、ブルキナファソの国境を越えてアフリカの角から大西洋まで広がり、北はサハラ砂漠、南はより肥沃なスーダン地域に接しています。

- スーダン・サヘル地帯:北緯11度3分から13度5分の間に位置し、降水量と気温に関して移行帯となっています。

- スーダン・ギニア地帯:さらに南に位置し、年間降水量は900 mmを超え、平均気温は比較的涼しくなります。

地理的条件と環境は、ブルキナファソの食料不安に寄与しています。サヘル地域に位置するため、世界で最も極端な気候変動を経験する地域の一つであり、深刻な洪水から極度の干ばつまで様々です。予測不可能な気候ショックは、ブルキナファソ国民が農業に依存し、それによって繁栄することを非常に困難にしています。気候はまた、作物をイナゴやコオロギなどの害虫の攻撃に対して脆弱にし、これらが作物を破壊し、食料生産をさらに阻害します。

4.3. 水系

ブルキナファソは、かつてオートボルタ(上ボルタ)と呼ばれていたように、3つの主要な河川が国土を横断しています。それらは、ムフン川(Mouhoun、旧称:黒ボルタ川)、ナカンベ川(Nakambé、旧称:白ボルタ川)、そしてナジノン川(Nazinon、旧称:赤ボルタ川)です。このうちムフン川は、南西に流れるコモエ川と共に、国内で年間を通じて水流がある二つの河川のうちの一つです。また、国土の27%はニジェール川流域に属しています。

ニジェール川の支流であるベリ川、ゴルオル川、グデボ川、ダルゴル川などは季節河川であり、年間4ヶ月から6ヶ月程度しか水流がありませんが、時には洪水を引き起こし氾濫することもあります。国内には多くの湖もあり、主要なものとしてはティングレラ湖、バム湖、デム湖などが挙げられます。また、ウルシ湖、ベリ湖、ヨンボリ湖、マルコイェ湖といった大きな池も存在します。水不足は、特に国土北部において頻繁に問題となります。

4.4. 天然資源と生態系

ブルキナファソの主要な鉱物資源には、金、マンガン、石灰石、大理石、リン鉱石、軽石、岩塩などがあります。

国土は主に二つの陸上生態地域に区分されます。北部はサヘル・アカシア・サバンナ、南部は西スーダン・サバンナです。これらの生態系には、アカシアの木々やバオバブ、様々な草本類が見られ、動物相としては、アフリカゾウ、ライオン、ヒョウ、アフリカスイギュウ、アンテロープのほか、多くの鳥類や爬虫類が生息しています。

国内には、W国立公園(ベナン、ニジェールと共有)、アーリー国立公園、レラバ・コモエ森林保護区、カバの湖(Mare aux Hippopotames)などの国立公園や保護地域があり、生物多様性の保全が図られていますが、森林伐採、密猟、気候変動による砂漠化の進行といった環境問題も深刻です。2020年時点で、森林被覆率は国土の約23%(621.64 万 ha)で、1990年の771.66 万 haから減少しています。自然再生林が大部分を占め、植林された森林はごく一部です。

5. 政治

ブルキナファソは、名目上、半大統領制の共和国であり、行政、立法、司法の三権分立に基づいています。しかし、歴史的にクーデターが頻発し、政治体制は不安定な状況が続いています。特に2022年以降は軍事政権下にあり、憲法に基づく通常の統治は停止または制限されています。

5.1. 政府構造と憲法

1991年6月2日に制定された憲法(複数回の改正を経ている)は、半大統領制の政府形態を規定していました。国家元首である大統領は国民の直接選挙で選出され、首相を任命し、閣僚評議会(内閣)を主宰します。首相は政府の長として行政を執行します。

立法府は、一院制の国民議会で構成され、議員は比例代表制で選出されます。任期は5年です。

司法府は、最高裁判所を頂点とし、その他に憲法評議会、会計検査院、高等司法裁判所などが存在します。

しかし、2022年1月のクーデターでカボレ大統領が追放され、憲法が停止されました。その後、軍事政権は一時的に憲法を回復させましたが、同年9月の再クーデターにより再び憲法は停止され、軍事指導者であるイブラヒム・トラオレ大尉が大統領に就任しました。トラオレ政権は、治安回復を優先課題とし、民政移管の時期を当初の2024年7月から2029年7月へと5年間延長することを発表しました。この期間、通常の憲政は機能しておらず、軍事政権の布告や決定が国の運営を規定しています。

5.2. 主要政党と選挙

ブルキナファソは、名目上複数政党制を採用しています。2014年のコンパオレ政権崩壊後、多くの政党が活動し、2015年と2020年には大統領選挙と国民議会選挙が実施されました。

主要政党としては、ロック・マルク・クリスチャン・カボレ元大統領が率いた進歩のための人民運動(MPP)、旧ブレーズ・コンパオレ政権の与党であった民主主義と進歩のための会議(CDP)、ゼフィリン・ディアブレが率いる進歩と改革のための連合(UPC)などがあります。

2015年の選挙ではMPPが勝利し、カボレが大統領に就任しました。2020年の選挙でもカボレが再選されましたが、MPPは議会で単独過半数を獲得できませんでした。

しかし、2022年のクーデター以降、軍事政権は政党活動を大幅に制限しています。選挙の実施は民政移管後とされており、それまでは通常の選挙プロセスは停止状態にあります。軍政下での政治活動の制約は、ブルキナファソの民主的発展に深刻な影響を与えています。

5.3. 人権

ブルキナファソにおける人権状況は、長年にわたる政治的不安定、貧困、そして近年深刻化しているジハーディストの反乱により、極めて憂慮すべき状態にあります。

主要な人権問題としては、以下のような点が挙げられます。

- 報道の自由と表現の自由の制限:ジャーナリストや人権活動家に対する脅迫、嫌がらせ、不当逮捕が報告されています。特に軍事政権下では、政府に批判的な報道が厳しく制限される傾向にあります。1998年のジャーナリスト、ノルベール・ゾンゴ暗殺事件は、未解決のまま国の報道の自由を象徴する事件となっています。

- 政治的抑圧:クーデター以降、政治活動の自由は著しく制約されています。反対派や政府批判者に対する弾圧が行われることもあります。

- 女性及び児童の権利:女性器切除(FGM)は法律で禁止されているものの、依然として一部地域で行われています。児童労働(特に鉱山や農業)、強制結婚、人身売買も深刻な問題です。女子の教育へのアクセスも、男子に比べて低い状況が続いています。

- 紛争地域における民間人の保護:ジハーディストの反乱が続く北部や東部では、武装勢力による民間人の殺害、誘拐、強制徴用が多発しています。また、治安部隊による超法規的殺人や、特定の民族集団(特にフラニ人)への不当な扱いといった人権侵害も報告されており、説明責任の欠如が問題視されています。これらの暴力により、数百万人が国内避難民となり、深刻な人道危機に直面しています。

- 司法へのアクセスと法の支配:司法制度は脆弱で、汚職や政治的干渉の影響を受けやすいとされています。紛争地域では、事実上、司法が機能していない場所も多く、 impunity(不処罰)が蔓延しています。

政府は人権状況の改善に取り組む姿勢を示してはいますが、治安危機と政治的不安定の中で、実効性のある対策は十分とは言えません。国際社会や人権団体は、ブルキナファソ政府に対し、人権侵害の調査と責任者の処罰、法の支配の確立、そして特に紛争下にある脆弱な立場の人々の保護を強く求めています。

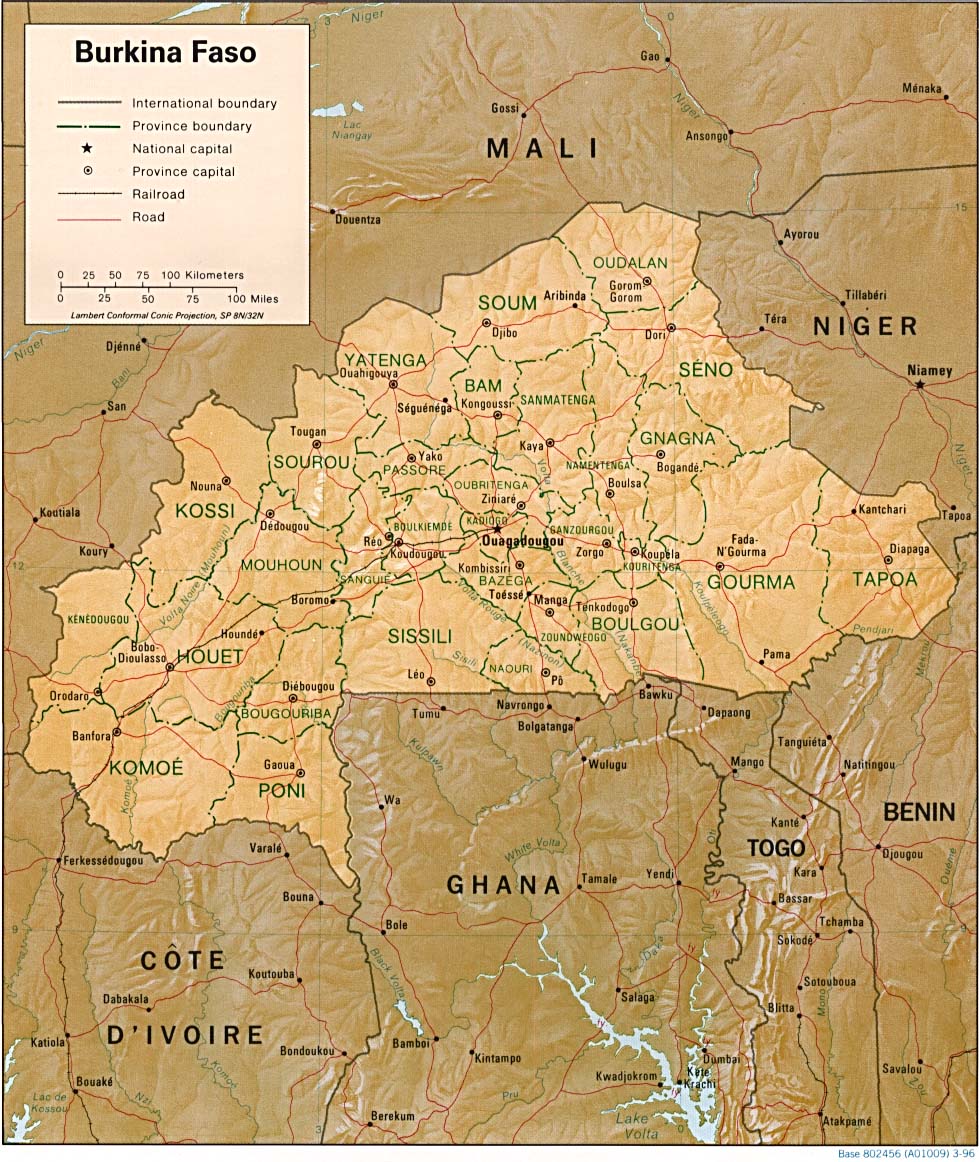

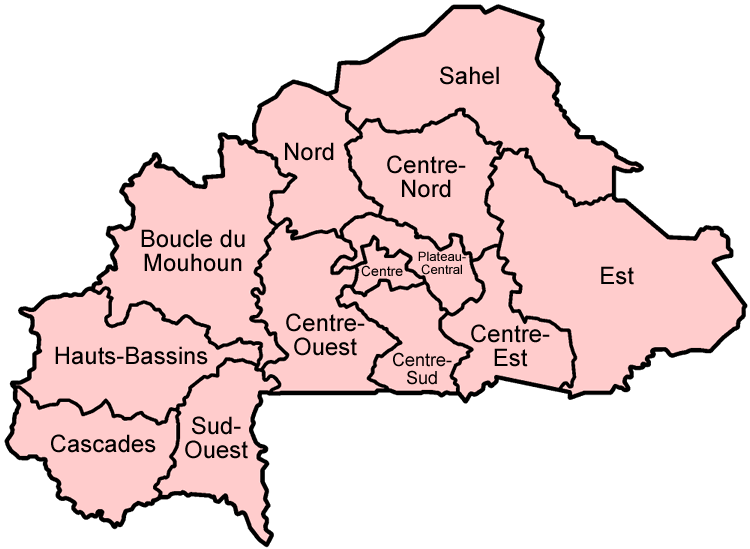

6. 行政区画

ブルキナファソの行政区画は、3階層構造になっています。最上位の行政単位として13の地方(régionレジオンフランス語)、その下に45の県(provinceプロヴァンスフランス語)、さらにその下に350のコミューン(communeコミューンフランス語、基礎自治体。2019年までは301の郡(départementデパルトマンフランス語)であったが、地方分権化の進展によりコミューンに再編された)が存在します。

各地方は知事によって統治されています。主要都市としては、首都ワガドゥグー(中部地方)、経済の中心都市ボボ・ディウラッソ(上流域地方)、クドゥグ(中西部地方)、ワヒグヤ(北部地方)、バンフォラ(カスカード地方)、カヤ(中北部地方)、ファダ・ングルマ(東部地方)などがあります。

- ブクル・デュ・ムウン地方 (Boucle du Mouhoun)

- カスカード地方 (Cascades)

- 中部地方 (Centre)

- 中東部地方 (Centre-Est)

- 中北部地方 (Centre-Nord)

- 中西部地方 (Centre-Ouest)

- 中南部地方 (Centre-Sud)

- 東部地方 (Est)

- 上流域地方 (Hauts-Bassins)

- 北部地方 (Nord)

- 中央大地地方 (Plateau-Central)

- サヘル地方 (Sahel)

- 南西部地方 (Sud-Ouest)

7. 軍事・治安

ブルキナファソの軍事組織は、陸軍、空軍、国家憲兵隊、そして人民民兵(25歳から35歳の民間人で構成されるパートタイムの民兵組織)から成ります。総兵力は約6,000人の志願兵で構成されています。装備は比較的軽装甲車両が中心で、近年のリベリアや他のアフリカ地域への介入を通じて戦闘経験を積んでいるとされますが、全体としては人員不足であり、装備も十分とは言えません。軍事支出はGDPの約1.2%を占めています。

警察組織としては、主に地方や国境警備を担当し国防大臣の管轄下にある国家憲兵隊と、内務・地方分権化省が管轄する市警察などがあります。これらの組織は、公共の秩序維持、犯罪捜査、国内の安全保障を担っています。

しかし、2015年以降、特に北部と東部を中心にイスラム過激派(イスラム国やアルカーイダ系)の活動が活発化し、ブルキナファソの治安は著しく悪化しています(ブルキナファソにおけるジハード主義者の反乱)。軍や警察の拠点、行政機関、学校、宗教施設、さらには一般市民を標的とした襲撃、誘拐、虐殺が頻発し、多数の死傷者と数百万人に上る国内避難民が発生しています。これにより広範な地域で人道危機が深刻化し、市民生活は大きな脅威に晒され、食料安全保障や医療アクセスといった基本的な人権も侵害されています。

2022年には、治安悪化への対応能力不足を理由に軍部によるクーデターが相次いで発生し、軍事政権が樹立されました。軍事政権は治安回復を最優先課題としていますが、過激派の勢力拡大を抑え込めておらず、依然として国土の広範囲が政府の統制外にあるとされています。治安部隊による人権侵害の報告もあり、事態は複雑化しています。

8. 国際関係

ブルキナファソは、独立以来、基本的な外交政策として非同盟を掲げつつ、現実的な国益を追求してきました。主要な国際機関としては、国際連合(UN)、アフリカ連合(AU)、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)、イスラム協力機構(OIC)、フランコフォニー国際機関などに加盟しています。しかし、2022年のクーデター以降、AUおよびECOWASからは加盟資格が停止されています。さらに2024年1月には、同様に資格停止処分を受けていたマリ、ニジェールと共にECOWASからの即時脱退を表明しました。これは、これらの軍事政権国家が地域機構からの圧力を拒否し、独自の連携を模索する動きと見られています。また、2023年12月には、開発と安全保障に関する協力枠組みであるG5サヘルからも、ニジェール、マリと共に「外国の利益に奉仕し、国民の利益を損なっている」との懸念を理由に脱退しました。

歴史的に旧宗主国であるフランスとは緊密な関係を維持してきましたが、2022年のクーデター以降、反仏感情の高まりと共にフランス軍の撤退を要求するなど、関係は急速に冷却化しています。一方で、ロシアとの軍事・経済協力に関心を示すなど、新たなパートナーシップを模索する動きも見られます。

周辺国との関係は、国境を接するマリやニジェールが同様にイスラム過激派の脅威にさらされているため、安全保障面での協力が不可欠ですが、これらの国々もクーデターによる政情不安を抱えており、連携は複雑な状況です。南側のコートジボワールやガーナは、伝統的にブルキナファソからの多くの労働移民を受け入れており、経済的な繋がりが深いです。

ブルキナファソは後発開発途上国であり、経済開発や人道支援において国際社会からの援助に大きく依存しています。しかし、近年の政情不安と治安悪化は、援助活動にも影響を与えています。

中国との関係では、ブルキナファソはかつて台湾(中華民国)と外交関係を持っていましたが、数度の断交と復交を経て、2018年5月に台湾と断交し、中国(中華人民共和国)と国交を回復しました。

8.1. 日本との関係

日本は1960年のオートボルタ共和国独立と同時に同国を承認しました。1979年より経済協力を開始し、当初は食糧援助や肥料供与が中心でしたが、徐々に水、教育、保健、農業、環境へと協力分野を拡大しています。貿易関係では、日本からの機械類や自動車の輸出が主で、日本の大幅な輸入超過となっています。ブルキナファソからの主要な輸入品はゴマであり、2016年には対日輸出の96.3%を占め、2017年には日本にとって最大のゴマ輸入相手国となりました。

2009年1月に在ブルキナファソ日本国大使館が開設され、経済協力に加え、文化交流も活発化しました。同国初の文部科学省国費留学生選考試験も2009年に行われるなど、人的交流も進んでいます。

スポーツ分野では、2010年から2013年にかけてサッカーブルキナファソ代表のウィルフリード・サヌがJリーグの浦和レッドダイヤモンズや京都サンガF.C.で活躍しました。また、2015年には野球選手のサンホ・ラシィナが高知ファイティングドッグスと契約し、ブルキナファソ初のプロ野球選手となりました。

- 在留日本人数:59人(2021年1月現在)

- 在日ブルキナファソ人数:178人(2019年12月現在)

9. 経済

ブルキナファソは、世界で最も開発の遅れた国の一つであり、国際連合によって後発開発途上国に分類されています。2022年の名目GDPは1.62 億 USDでした。経済は、国際援助と労働者からの送金に大きく依存しています。

9.1. 経済構造と動向

ブルキナファソの経済は、労働人口の約80%が従事する農業が中心です。しかし、農業は天候に左右されやすく、近年の気候変動やサヘル地域での砂漠化の進行、そして治安悪化により、食料安全保障は極めて脆弱な状況にあります。貧困率は依然として高く、2018年の世界銀行の報告によると、2014年時点で人口の40.1%が貧困ライン以下で生活しています。

2017年の経済成長率は6.4%でしたが、主に金の生産とインフラ投資の増加によるものでした。インフレ率は低く抑えられていましたが、財政赤字はGDPの7.7%に達しました。政府は財政赤字を補填するために、譲許的援助と地域市場での借入を組み合わせています。

経済発展に伴う課題として、労働者の権利保護の遅れ、社会的不平等の拡大、環境保全の必要性などが挙げられます。特に鉱業分野では、児童労働や劣悪な労働条件、環境汚染が問題視されています。政府は「国家経済社会開発計画」などを通じて経済発展を目指していますが、治安の悪化、政治的不安定、近隣諸国の情勢、石油価格の高騰(輸入)、金や綿花の価格変動(輸出)といったリスク要因が経済の先行きに不透明感を与えています。

ブルキナファソは西アフリカ諸国経済共同体通貨同盟(UEMOA)の加盟国であり、共通通貨CFAフランを使用しています。また、アフリカにおける事業法の調和のための機関(OHADA)の加盟国でもあります。

9.2. 主要産業

ブルキナファソ経済は、農業、牧畜業、鉱業が主要な柱となっています。

9.2.1. 農業・牧畜業

農業はGDPの約32%を占め、国民の大多数の生計手段です。主要な食糧作物はソルガム、キビ(トウジンビエ)、トウモロコシ、米などです。輸出用商品作物としては綿花が最も重要で、かつては「白い金」と呼ばれ主要な外貨獲得源でしたが、国際価格の変動や補助金問題の影響を受けています。近年ではゴマの生産も盛んで、重要な輸出品目となっています。その他、ラッカセイも栽培されています。

牧畜業も盛んで、牛、羊、ヤギなどが飼育され、国内消費だけでなく近隣諸国へも輸出されています。

しかし、気候変動による干ばつや洪水の頻発、土壌劣化、そして特に北部と東部における治安不安の拡大は、農業生産と牧畜業に深刻な打撃を与え、食料安全保障を脅かしています。農地へのアクセス制限、家畜の盗難、市場の機能不全などが問題となっています。

9.2.2. 鉱業

ブルキナファソは、近年、金の生産が急速に拡大し、アフリカ有数の金産出国となっています。金は現在、綿花を抜いて最大の輸出品目であり、国家経済にとって極めて重要な役割を担っています。2018年には記録的な55トンの金生産が見込まれました。その他、マンガン、亜鉛、銅、鉛、石灰石などの鉱物資源も存在し、開発が進められています。

鉱業の発展は外貨獲得と雇用創出に貢献する一方で、様々な問題も引き起こしています。小規模・手作業による採掘(アルティザナル採掘)が広範囲で行われており、そこでは危険な労働条件、児童労働、水銀など有害物質による環境汚染が深刻です。また、鉱山開発に伴う土地収用や利益配分を巡る地域社会との対立、治安悪化地域における武装勢力による鉱山支配なども問題となっています。政府は鉱業収入の透明性向上や持続可能な開発を目指していますが、課題は山積しています。

9.3. 社会基盤

国家の発展に不可欠な社会基盤(インフラストラクチャー)は、ブルキナファソにおいて依然として多くの課題を抱えています。

9.3.1. 運輸・交通

道路網は総延長約1.50 万 kmですが、舗装されているのは約2500 kmに過ぎず、特に地方では未舗装路が多く、雨季には通行が困難になることがあります。

鉄道は、コートジボワールのアビジャンとブルキナファソのカヤを結ぶアビジャン・ニジェール鉄道が唯一の路線で、首都ワガドゥグー、クドゥグ、ボボ・ディウラッソ、バンフォラなどを経由します。老朽化と輸送力の限界から、貨物輸送が主で、旅客輸送の重要性は低下しています。

航空輸送では、ワガドゥグー国際空港が主要な国際玄関口であり、西アフリカ各都市やパリ、ブリュッセル、イスタンブールなどへの定期便が就航しています。ボボ・ディウラッソ空港も国際空港ですが、便数は限られています。

未発達な交通インフラは、国内の経済活動や地域格差の是正、さらには治安維持活動においても大きな障害となっています。政府は国際的な支援を受けながら改善努力を続けていますが、広大な国土と資金不足から、進捗は緩やかです。

9.3.2. エネルギー

ブルキナファソの電力供給は依然として不十分で、特に地方では電化率が低い状況です。国内の発電能力は限られており、隣国からの電力輸入に大きく依存しています。主な発電源は火力発電ですが、燃料輸入コストが財政を圧迫しています。

このため、政府は再生可能エネルギー、特に豊富な日照量を利用した太陽光発電の開発に力を入れています。2017年には、ワガドゥグー近郊に西アフリカ最大級のザグトゥリ太陽光発電所(出力33メガワット)が運転を開始しました。しかし、依然として電力アクセスは限られており、これが国民生活の質の向上や産業発展の足かせとなっています。不安定な電力供給は、医療や教育といった公共サービスの提供にも影響を与えています。

9.3.3. 水資源管理と衛生

安全な飲料水へのアクセスは、特に地方や脆弱なコミュニティにおいて依然として大きな課題です。国家水道衛生局(ONEA)が都市部を中心に上水道供給と衛生施設の整備を担っていますが、地方部では井戸や河川水に依存している地域が多く、水因性疾患のリスクが高い状況です。ONEAは、運営の効率化やインフラ整備において一定の成果を上げており、アフリカの水道事業体の中でも比較的評価が高いとされています。しかし、料金支払い能力の低い層へのサービス提供や、インフラ拡大のための資金調達といった課題に直面しています。

衛生施設(トイレなど)の普及率も低く、特に農村部では屋外排泄が一般的です。これは、衛生環境の悪化や感染症の蔓延に繋がっています。政府や国際機関は、水供給と衛生環境の改善に向けたプロジェクトを推進していますが、急速な人口増加や気候変動による水資源の枯渇リスクなどが、これらの努力を困難にしています。

9.4. 科学技術

ブルキナファソにおける科学技術および研究開発(R&D)への投資は、依然として低い水準にあります。2009年のR&D支出はGDPの0.20%で、西アフリカでも最低レベルでした。2010年時点で、人口100万人当たりの研究者数(フルタイム換算)は48人で、これはサハラ以南アフリカの平均(2013年で20人)よりは高いものの、セネガルの361人と比較すると大幅に低い数値です。研究者の分野別構成は、保健分野が46%と最も多く、次いで工学16%、自然科学13%、農学9%、人文科学7%、社会科学4%となっています。

2011年、政府は科学研究革新省を設立し、科学技術振興への取り組みを強化する姿勢を示しました。2012年には「国家科学技術研究政策」を採択し、R&Dの発展、研究成果の応用と商業化を戦略目標として掲げました。特に食料安全保障と自給率向上のための農業・環境科学分野の能力強化、革新的で効果的かつアクセス可能な保健システムの推進が優先課題とされています。2014年には、世界銀行のプロジェクトの一環として、ワガドゥグーの国際水環境工学研究所に研究拠点(Center of Excellence)が設立されました。

その他、「技術・発明・イノベーション普及国家戦略」(2012年)や「国家イノベーション戦略」(2014年)といった補完的な政策も策定されています。2013年には科学技術イノベーション法が可決され、研究・イノベーション資金調達のための3つのメカニズム(国家教育研究基金、開発のための国家研究イノベーション基金、科学研究技術イノベーションフォーラム)が設立されました。

しかし、依然として資金不足、人材不足、研究インフラの未整備といった課題があり、科学技術が国の持続可能な開発に十分に貢献するには至っていません。

10. 社会

ブルキナファソの社会は、高い人口増加率、多様な民族構成、そして深刻な貧困と安全保障の危機といった特徴を持っています。これらの要素が複雑に絡み合い、国民生活に大きな影響を与えています。

10.1. 人口

ブルキナファソの推定人口は、2024年時点で約2,328万人です。人口増加率は依然として高く、合計特殊出生率は2014年時点で女性1人当たり5.93人と、世界でも非常に高い水準にあります。この結果、人口構成は極めて若く、若年層(15歳未満)が人口の大きな割合を占めています(2014年時点で中央値年齢17歳)。平均寿命は2016年時点で男性60歳、女性61歳と推定されています。

都市化も進行しており、特に首都ワガドゥグーへの人口集中が見られますが、依然として国民の多くは農村部で生活しています。高い出生率と若い人口構成は、教育、医療、雇用といった社会サービスへの大きな負担となると同時に、将来の労働力としての潜在性も秘めていますが、その潜在力を活かすための社会経済的基盤は脆弱です。

2009年の米国務省の人身売買報告書によると、ブルキナファソでは奴隷制度が依然として存在し、ブルキナファソの子供たちがしばしばその犠牲者となっています。サヘル地域の国々における奴隷制度は、一般的に、サハラ横断奴隷貿易に遡る長い歴史を持つ根深い制度です。2018年には、グローバル・スレイヴリー・インデックスによると、国内で推定82,000人が「現代の奴隷制」の下で生活していました。

| 人口推移 | |

|---|---|

| 年 | 人口(万人) |

| 1950 | 430 |

| 2000 | 1,160 |

| 2023 | 2,328 |

主な都市の人口 (2019年国勢調査)

| 都市 | 地方 | 人口(人) |

|---|---|---|

| ワガドゥグー | 中部地方 | 2,415,266 |

| ボボ・ディウラッソ | 上流域地方 | 904,920 |

| クドゥグ | 中西部地方 | 160,239 |

| サーバ | 中部地方 | 136,011 |

| ワヒグヤ | 北部地方 | 124,587 |

| カヤ | 中北部地方 | 121,970 |

| バンフォラ | カスカード地方 | 117,452 |

| プイテンガ | 中東部地方 | 96,469 |

| フンデ | 上流域地方 | 87,151 |

| ファダ・ングルマ | 東部地方 | 73,200 |

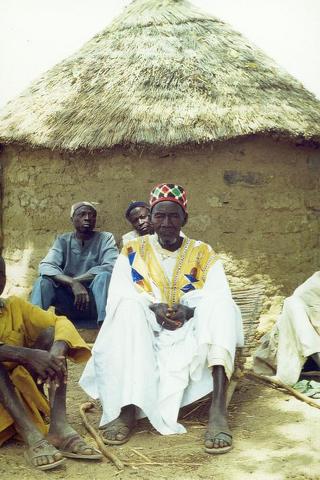

10.2. 民族

ブルキナファソは多民族国家であり、約60の異なる民族集団が存在します。最大の民族集団はモシ人で、人口の約40%から50%を占め、主に国土中央部の首都ワガドゥグー周辺に居住しています。モシ人は11世紀頃からこの地に王国を築き、歴史的に大きな影響力を持ってきました。

その他主要な民族集団としては、北部に多く居住するフラニ人(プル人、約9.3%)、東部のグルマンチェ人(約6.1%)、南部のビサ人(約3.2%)、グルンシ人、ロビ人、西部のボボ人(約1.4%)、サモ人、マルカ人、マンデ人などが挙げられます。

これらの民族集団はそれぞれ独自の言語、文化、社会構造を持っています。伝統的には平和的な共存関係にありましたが、近年のジハーディストの反乱と資源を巡る競争の激化は、一部地域で民族間の緊張を高める要因となっています。特に、牧畜を主とするフラニ人と農耕民との間の土地利用を巡る対立が、過激派組織によって利用されるケースも見られます。少数民族や紛争地域に住む脆弱な立場にある集団の人権状況は特に懸念されています。

10.3. 言語

ブルキナファソは多言語国家です。2023年12月、フランス政府との関係悪化を背景に、ブルキナファソ政府はモシ語(モレ語)、ビサ語、ジュラ語、フラニ語(フラ語)を公用語に格上げすることを発表しました。そして2024年1月、フランス語は公用語から英語と並ぶ「実務言語」へと地位が変更されました。

国内では推定69の言語が話されており、そのうち約60が土着の言語です。最も話者人口が多いのはモシ語(人口の約半分が使用)で、主に首都ワガドゥグーを含む中央部で話されています。

2006年の国勢調査によると、母語として話される言語の割合は、モシ語40.5%、フラニ語9.3%、グルマンチェ語6.1%、バンバラ語4.9%、ビサ語3.2%、ブワム語2.1%、ダガラ語2%、サン語1.9%、ロビリ語1.8%、リエレ語1.7%、ボボ語とセヌフォ語が各1.4%、ヌニ語1.2%、ダフィン語1.1%、タマシェク語1%、カッセム語0.7%、グイン語0.4%、ドゴン語、ソンガイ語、グルンシ語が各0.3%、その他多数の言語が存在します。

西部ではマンデ諸語が広く話され、特にジュラ語が優勢です。フラニ語は特に北部で広まっています。グルマンチェ語は東部、ビサ語は南部で話されています。この言語の多様性は、ブルキナファソの文化的多様性を豊かにする一方で、教育や行政におけるコミュニケーションの課題も生んでいます。

10.4. 宗教

ブルキナファソの宗教構成は、2019年の政府国勢調査によると、イスラム教が63.8%と最も多く、その大多数がスンナ派(特にティジャニーヤ派のスーフィー教団に属する者も多い)で、少数派としてシーア派も存在します。次にキリスト教が26.3%(うちカトリックが20.1%、プロテスタント諸派が6.2%)、伝統的固有信仰(ドゴン族の宗教など)が9.0%、その他が0.2%、無宗教が0.7%となっています。

1960年の独立時には伝統信仰が人口の約68.7%を占めていたのに対し、イスラム教徒の割合は20%未満、キリスト教徒も少数派でした。独立以降、イスラム教とキリスト教の信者数が大幅に増加し、特にイスラム教の拡大が顕著です。

宗教は一般的に平和的に共存しており、異なる宗教を信仰する家族も珍しくありません。宗教間の対話や協力も行われています。しかし、近年のジハーディストの反乱は、一部で宗教間の緊張を高める要因となっています。イスラム過激派は、キリスト教徒や穏健なイスラム教徒を標的とした攻撃を行っており、宗教施設が破壊される事件も発生しています。これにより、宗教的寛容の伝統が脅かされつつあるとの懸念も表明されています。南西部地方では伝統信仰を実践する人々が人口の48.1%を占め、国内で最もその割合が高い地域となっています。

10.5. 教育

ブルキナファソの教育制度は、初等教育(6年間)、前期中等教育(4年間)、後期中等教育(3年間)、そして高等教育から構成されています。初等教育と前期中仕事教育の10年間が義務教育とされています。教授言語は主にフランス語でしたが、近年の公用語変更に伴い、現地語の導入も進められています。

主要な教育指標を見ると、就学率は依然として低い水準にあり、特に女子の就学率は男子に比べて低く、地域差も大きいです。識字率は2008年時点で25.3%(1990年の12.8%から改善)と、世界で最も低いレベルの一つです。2018年の国際連合開発計画(UNDP)の人間開発報告書では、ブルキナファソの識字率は依然として低いと指摘されています。

教育環境における問題点としては、高い学費(特に中等教育以降)、教員不足、教材の不足、教室の過密、学校施設の不備などが挙げられます。また、近年の治安悪化により、特に北部や東部の紛争地域では多くの学校が閉鎖を余儀なくされ、子供たちの教育機会が奪われています。

政府は国際機関やNGOと協力し、就学率の向上(特に女子教育の推進)、教育の質の改善、教員養成、職業訓練の拡充などに取り組んでいます。民主的な市民を育成する上で教育が果たす役割は重要であると認識されていますが、多くの課題に直面しています。

主要な高等教育機関としては、ワガドゥグー大学(ジョゼフ・キ=ゼルボ大学)、ボボ・ディウラッソ工科大学、クドゥグ大学などがあります。首都ワガドゥグーにはいくつかの私立大学も存在します。また、アメリカ系の私立校であるワガドゥグー国際学校(ISO)もあります。

10.6. 保健・医療

ブルキナファソの保健医療状況は依然として厳しく、多くの課題を抱えています。2016年の平均寿命は男性60歳、女性61歳と推定されています。2018年の5歳未満児死亡率および乳児死亡率は、出生1,000人当たり76人でした。

主要な疾病としては、マラリア、下痢症、呼吸器感染症などが依然として多く、HIV/AIDSの成人有病率(15-49歳)は2012年時点で1.0%と推定されていますが、妊婦のHIV有病率は減少傾向にあると報告されています。2016年にはデング熱の流行があり、20人が死亡しました。

医療インフラは脆弱で、特に地方では医療施設や医療従事者が不足しています。2010年の医師密度は人口1,000人当たり0.05人でした。保健医療への政府支出はGDP比で低い水準にあり(2001年で3%)、医療アクセスにおける地域格差や社会的格差も大きいです。

女性器切除(FGM)は、伝統的な儀式として行われており、2005年のWHOの報告によると、ブルキナファソの少女と女性の推定72.5%がFGMを受けています。法律で禁止されているにもかかわらず、根絶には至っていません。

近年の治安悪化は、保健医療サービスの提供にも深刻な影響を与えています。紛争地域では医療施設が破壊されたり、医療従事者が避難したりすることで、医療アクセスが一層困難になっています。

10.7. 食料問題

ブルキナファソは慢性的な食料不足と栄養失調に苦しんでいます。世界飢餓指数(GHI)では、常に深刻な飢餓レベルにある国として位置付けられています(2023年時点で125カ国中111位、スコア28.6で「深刻」)。

特に5歳未満の子供たちの栄養状態は劣悪で、発育阻害(スタンティング)が人口の3分の1以上に見られます(2008-2012年)。急性栄養失調も深刻で、毎年数十万人の子供たちが生命の危機に瀕しています。微量栄養素の欠乏も蔓延しており、2010年の調査では女性の49%、5歳未満児の88%が貧血に苦しんでいます。乳児死亡の40%は栄養失調に起因するとされ、これは国の労働力にも影響を与えています。

食料不安の主な原因は、気候変動(干ばつ、洪水)、土壌劣化、農業技術の未発達、貧困、そして近年の治安悪化です。サヘル地域に位置するため、気候変動の影響を特に受けやすく、農業生産は極めて不安定です。治安悪化は、農地の放棄、市場へのアクセス遮断、家畜の盗難などを引き起こし、食料供給をさらに悪化させています。

国連世界食糧計画(WFP)や世界銀行、その他多くの国際機関やNGOが、食料援助、栄養改善プログラム、農業生産性向上支援、学校給食プログラムなどを実施しています。しかし、問題の根深さと規模の大きさから、持続可能な食料システムの構築は依然として大きな課題です。

11. 文化

ブルキナファソの文化は、国内に居住する約60の異なる民族集団の伝統と、フランス植民地時代の影響、そして独立後の国家建設の過程で育まれた現代的な要素が混ざり合って形成されています。口承伝承が重要な役割を果たし続けており、芸術、音楽、文学など多岐にわたる表現形態が見られます。

11.1. 美術・工芸

ブルキナファソの各民族は、仮面、彫刻、織物、陶器、宝飾品など、豊かな伝統芸術と工芸の遺産を持っています。特に仮面は、儀式や祭りで重要な役割を果たし、精巧なデザインと象徴的な意味合いで知られています。木彫りの像やブロンズ鋳造なども伝統的に行われてきました。

現代美術も活発で、特に首都ワガドゥグーには多くのアーティストが活動しています。絵画、彫刻、インスタレーションなど、多様な表現が見られます。

ブルキナファソは、隔年でワガドゥグー国際工芸見本市(SIAO, Le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou)を開催しており、これはアフリカ最大級の工芸品見本市の一つとして国際的に知られています。

11.2. 音楽

ブルキナファソの音楽は、国内の約60の民族集団それぞれの伝統音楽と、現代的なポピュラー音楽が共存しています。伝統音楽は、祭りや儀式、日常生活と密接に結びついており、ジェンベ、バラフォン、コラ、笛、太鼓など多様な楽器が用いられます。各民族が独自の音楽様式やリズム、歌を持っています。

現代ポピュラー音楽は、伝統音楽の要素を取り入れつつ、アフロビート、レゲエ、ヒップホップなど国際的なジャンルの影響も受けています。多くのブルキナファソの音楽家が国内外で活動しています。

11.3. 文学

ブルキナファソの文学は、豊かな口承文学の伝統に深く根ざしています。物語、ことわざ、詩、なぞなぞなどが世代から世代へと語り継がれてきました。フランス植民地時代の1934年には、ディム・ドロブソム・ウエドラオゴがモシ族の口承史を記録した『モシの格言、思想、なぞなぞ』を出版しました。

独立後、1960年代にはナチ・ボニやロジェ・ニキエマといった作家が登場し、口承伝承の影響を受けつつ、フランス語による創作活動が始まりました。演劇作品もこの頃から出版されるようになりました。1970年代以降、より多くの作家が作品を発表し、ブルキナファソ文学は発展を続けています。

近年では、スラム詩(Slam poetry)という新しい詩の朗読形式も人気を集めており、マリカ・ワタラ(Malika Ouattara)のような詩人が、献血、アルビニズム、COVID-19の影響といった社会問題への意識を高めるためにそのスキルを活かしています。

11.4. 映画

ブルキナファソの映画は、西アフリカ映画産業およびアフリカ映画全体において重要な位置を占めています。その発展の中心となっているのが、1969年に映画週間として始まったワガドゥグ全アフリカ映画祭(FESPACO)です。FESPACOは隔年で首都ワガドゥグーで開催され、アフリカ大陸最大の映画祭の一つとして国際的に認知されています。

イドリッサ・ウエドラオゴ、ガストン・カボーレ、ダニ・クヤテといったブルキナファソ出身の映画監督は国際的に知られ、多くの国際的な賞を受賞しています。彼らの作品は、アフリカの社会問題、文化、歴史をテーマにしたものが多く、高い芸術性とメッセージ性で評価されています。

ブルキナファソでは、「レ・ボボディウフ」のような人気のテレビシリーズも制作されており、ウエドラオゴ、カボーレ、ヤメオゴ、クヤテといった国際的に有名な映画監督もテレビシリーズの制作に携わっています。長年、汎アフリカ映画製作者連盟(FEPACI)の本部はワガドゥグーに置かれていました(2006年に事務局は南アフリカに移転しましたが、本部は依然としてワガドゥグーにあります)。

11.5. メディア

ブルキナファソの主要なメディアは、国営のテレビ・ラジオ放送局である「ブルキナ放送テレビ局」(RTB)です。RTBは中波(AM)と複数のFM周波数で放送しています。RTB以外にも、民間のスポーツ、文化、音楽、宗教専門のFMラジオ局が存在します。RTBは、首都ワガドゥグーから100kWの送信機を使用し、4.815MHzと5.030MHzでフランス語による短波ニュース放送(ラジオ・ナショナル・ブルキナ)を世界に向けて行っています。

独立系報道機関の発展は断続的です。1998年、調査報道ジャーナリストのノルベール・ゾンゴが兄弟、運転手、もう一人の男性と共に何者かに暗殺され、遺体は焼かれました。この事件は未解決のままです。しかし、独立調査委員会は後に、ゾンゴがブレーズ・コンパオレ大統領の弟フランソワ・コンパオレの運転手ダヴィッド・ウエドラオゴの死に関する調査報道のために政治的理由で殺害されたと結論付けました。この事件は、ブルキナファソにおける報道の自由に対する深刻な脅威として記憶されています。

ゾンゴの死後、事件の再調査やジャーナリストの処遇に関するいくつかの抗議行動が、政府の警察や治安部隊によって阻止または解散させられました。近年では、フェイクニュースの拡散も社会問題となっています。軍事政権下では、報道の自由はさらに制限される傾向にあります。

11.6. 食文化

ブルキナファソの料理(ブルキナファソ料理)は、西アフリカ料理の典型であり、ソルガム、キビ、米、トウモロコシといった穀物を主食としています。これらの穀物は、トー(Tô、穀物粉を湯で練ったもの)やフフ(Foufou)などの形で食されます。副菜としては、ラッカセイ、ジャガイモ、豆類、ヤムイモ、オクラなどがよく使われます。

動物性タンパク源としては、鶏肉、鶏卵、淡水魚が一般的です。

伝統的な飲料としては、バンジ(Bangi)またはヤシ酒(発酵させたヤシの樹液)、ズームクム(Zoom-koom、穀物と水から作られる乳白色の飲料で、ブルキナファソの国民的飲料とされることもある)、ドロ(Dolo、発酵させたキビから作られる地酒)などがあります。

危機時には、ブルキナファソ原産の豆類である「ザムネ」(Zamnè)が主食として、またはソースの材料として供されることがあります。

11.7. スポーツ

ブルキナファソでは多様なスポーツが行われており、サッカー、バスケットボール、自転車競技、ラグビーユニオン、ハンドボール、テニス、ボクシング、武術などが含まれます。

最も人気のあるスポーツはサッカーで、プロレベルでも、また全国の町や村で非公式にも楽しまれています。ナショナルチームは、伝説的な王女イェネンガの馬にちなんで「レ・エタロン」(Les Étalonsレゼタロンフランス語、「雄馬たち」の意)という愛称で呼ばれています。

ブルキナファソは1998年にアフリカネイションズカップを主催し、そのためにボボ・ディウラッソにオムニスポールスタジアムが建設されました。代表チームは、南アフリカで開催されたアフリカネイションズカップ2013で決勝に進出し準優勝という好成績を収めました。しかし、FIFAワールドカップへの出場経験はまだありません。国内リーグとしては、ブルキナファソ・プレミアリーグがあります。

バスケットボールも男女ともに人気のあるスポーツです。男子代表チームは、2013年にアフリカ大陸の主要なバスケットボール大会であるアフロバスケットへの出場権を獲得した際に最も成功を収めました。

陸上競技では、ユーグ・ファブリス・ザンゴが2020年東京オリンピックの男子三段跳で銅メダルを獲得し、ブルキナファソに初のオリンピックメダルをもたらしました。

クリケットもブルキナファソで人気が高まっており、クリケット・ブルキナファソが10クラブからなるリーグを運営しています。

11.8. 祝祭日・年中行事

ブルキナファソには、国の独立や歴史的出来事を記念する祝日と、多様な民族の伝統や文化を反映した年中行事があります。

主要な国の祝祭日としては、元日(1月1日)、メーデー(5月1日)、独立記念日(8月5日、1960年のフランスからの完全独立を記念)、共和国宣言記念日(12月11日、1958年の自治共和国成立を記念)、クリスマス(12月25日)などがあります。また、イスラム教の祝祭日である預言者生誕祭(マウリド)、ラマダーン明けの祭り(イード・アル=フィトル)、犠牲祭(イード・アル=アドハー、タバスキとも呼ばれる)も広く祝われます。キリスト教の復活祭、昇天祭、ペンテコステ、聖母被昇天の日、諸聖人の日も祝日です。

特徴的な文化行事としては、デドゥグで隔年開催される伝統的な仮面祭り「FESTIMA」(Festival International des Masques et des Arts)や、ボボ・ディウラッソで隔年開催される「ブルキナファソ国家文化週間」(SNC, La Semaine Nationale de la Culture)が挙げられます。SNCはブルキナファソで最も重要な文化活動の一つとされています。また、ワガドゥグーでは隔年でワガドゥグ全アフリカ映画祭(FESPACO)やワガドゥグー国際工芸見本市(SIAO)といった国際的なイベントも開催されます。

ウブリテンガ県のラオンゴでは、約35 kmの地点で隔年開催される「ラオンゴ花崗岩彫刻シンポジウム」も知られています。

| 日付 | 日本語表記 | 備考 |

|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | |

| 1月3日 | 1966年反乱記念日 | 1966年のクーデターを記念 |

| 3月8日 | 国際女性デー | |

| 変動あり | 復活祭 | 春分後の満月の次の日曜日 |

| 5月1日 | メーデー | |

| 変動あり | 主の昇天 | 復活祭から40日後 |

| 変動あり | ペンテコステ | 復活祭から50日後 |

| 8月4日 | 革命記念日 | 1983年のサンカラ革命を記念 |

| 8月5日 | 独立記念日 | 1960年のフランスからの完全独立 |

| 8月15日 | 聖母被昇天 | |

| 10月15日 | 国家改善運動の日 | 1987年のコンパオレクーデターを記念(現在は祝われていない可能性あり) |

| 11月1日 | 諸聖人の日 | |

| 12月11日 | 共和国宣言記念日 | 1958年の自治共和国成立を記念 |

| 12月25日 | クリスマス | |

| ヒジュラ暦第3月12日 | 預言者生誕祭(マウリド) | |

| ヒジュラ暦第10月1日頃 | ラマダン明けの祭り(イード・アル=フィトル) | |

| ヒジュラ暦第12月10日頃 | 犠牲祭(イード・アル=アドハー、タバスキ) |

11.9. 世界遺産

ブルキナファソには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件、自然遺産が1件存在します(2024年現在)。

- ロロペニの遺跡群(文化遺産、2009年登録):国内初の世界遺産。1000年以上の歴史を持つとされる石造りの囲壁遺跡で、サハラ横断貿易における金の採取や奴隷貿易に関連していたと考えられています。

- W・アルリ・パンジャリ自然公園群(自然遺産、1996年登録、2017年拡大):ニジェール、ベナンと共有する広大な自然保護区群の一部。サバンナ、森林、湿地など多様な生態系を有し、ライオン、ゾウ、チーター、リカオンなど多くの野生動物が生息しています。元々はニジェールのW国立公園のみが登録されていましたが、隣接するブルキナファソのアーリー国立公園とベナンのパンジャリ国立公園を含む形で拡大登録されました。

- ブルキナファソの古代製鉄遺跡群(文化遺産、2019年登録):国内5つの地域に点在する製鉄炉や鉱滓塚、住居跡などの遺跡群。少なくとも紀元前8世紀に遡るアフリカ最古級の製鉄技術の証拠とされ、この地域における鉄生産の長い歴史と社会への影響を示しています。

これらの世界遺産は、ブルキナファソの豊かな自然と文化、そして人類史における重要な技術革新を物語る貴重なものです。