1. 初期生い立ちと教育

ハインリヒ王子は、ドイツ皇帝フリードリヒ3世とヴィクトリア皇太子妃の間に生まれた。幼少期に海軍への関心を示し、後に海軍士官としての道を歩んだ。

1.1. 出生と家族

ハインリヒは、1862年8月14日にプロイセン王国のベルリンで、フリードリヒ3世(当時は皇太子)とヴィクトリア皇太子妃の間に第三子、次男として誕生した。母ヴィクトリアは、イギリス女王ヴィクトリアの長女にあたる。ハインリヒは、兄であり後のドイツ皇帝ヴィルヘルム2世(1859年1月27日生まれ)より3歳年下であった。彼が生まれた日は、プロイセンの「兵隊王」フリードリヒ・ヴィルヘルム1世の誕生日と同じであった。

知的な母親であったヴィクトリア皇太子妃は、子供たちに高い知性を要求したが、ハインリヒはこの期待に応えられなかった。母ヴィクトリアは、祖母ヴィクトリア女王への手紙で「ハインリヒは絶望的な怠け者だ」と記している。このため、ハインリヒは兄ヴィルヘルム2世や姉シャルロッテと共に、母親を嫌うようになったとされる。

1888年5月24日、ハインリヒは従妹にあたるヘッセン=ダルムシュタット大公女イレーネ(ヘッセン大公ルートヴィヒ4世の娘)と結婚した。結婚式には、当時病床にあった父フリードリヒ3世と母ヴィクトリア皇太子妃も列席した。夫妻には3人の息子が生まれた。

| 名前 | 生年月日 | 没年月日 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ヴァルデマール・ヴィルヘルム・ルートヴィヒ・フリードリヒ・ヴィクトル・ハインリヒ | 1889年3月20日 | 1945年5月2日 | リッペ=ビースターフェルト侯女カリクスタと結婚したが、子供はいなかった。血友病を患っていた。 |

| ヴィルヘルム・ヴィクトル・カール・アウグスト・ハインリヒ・ジギスムント | 1896年11月27日 | 1978年11月14日 | ザクセン=アルテンブルク公女シャルロッテと結婚し、子供がいた。 |

| ハインリヒ・ヴィクトル・ルートヴィヒ・フリードリヒ | 1900年1月9日 | 1904年2月26日 | 血友病を患い、頭をぶつけたことが原因で4歳で死去した。 |

息子たちのヴァルデマールとハインリヒは、二人とも血友病であった。この病気は、妻イレーネを通じて、両親双方の母方の祖母であるヴィクトリア女王から遺伝的に受け継がれたものである。

1.2. 教育と海軍入隊

ハインリヒは幼少期から海軍に強い関心を抱いていた。ポツダムの新宮殿の庭園で帆船模型を作って遊び、水兵としての素養を身に付けていった。1877年にカッセルのギムナジウムに入校した後、15歳でドイツ帝国海軍の士官候補課程に入った。

彼の海軍教育には、1878年から1880年にかけての2年間にわたる世界一周航海が含まれた。この航海中の1879年6月から翌年の4月まで、彼は士官候補生として日本に滞在している。1880年10月には海軍士官の適性検査(Seeoffizierhauptprüfung)に合格し、1884年から1886年にかけてドイツ海軍士官学校で専門教育を受けた。任官後も各国を訪問する機会が多く、後にこれらの海外訪問の経験を回顧録として出版している。

2. 海軍軍人としての経歴

ハインリヒ王子は、皇族という身分から若くして迅速に指揮官としての地位を確立し、ドイツ帝国海軍の要職を歴任した。

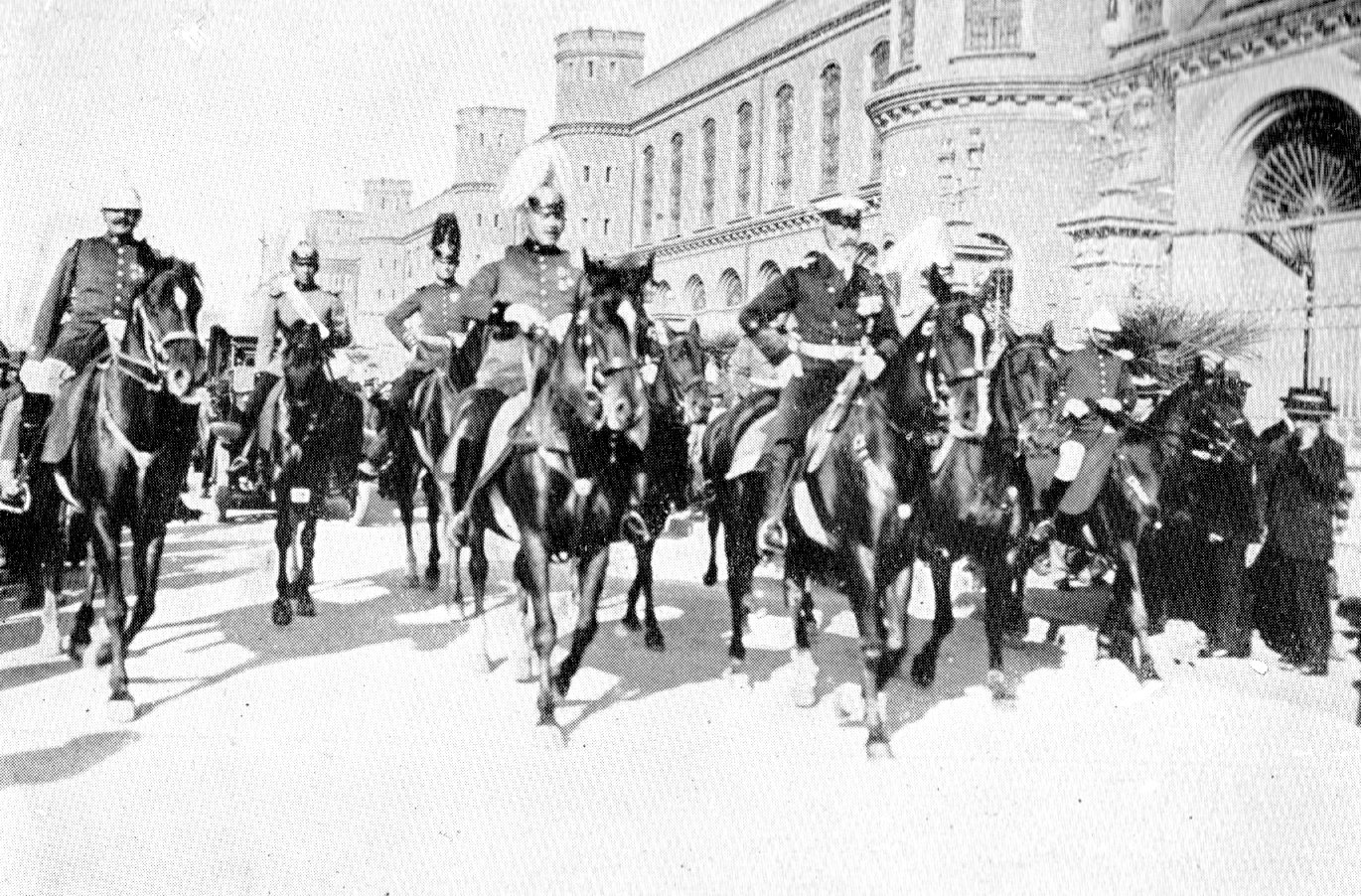

2.1. 初期指揮官としての活動

皇族という地位にあったため、ハインリヒは若年にもかかわらず迅速に指揮官に任命された。1887年には魚雷艇および第1水雷艇戦隊の指揮官を務め、翌1888年には皇室ヨット「SMY Hohenzollernドイツ語」の船長となった。1889年から1890年にかけては、巡洋艦「SMS Ireneドイツ語」、沿岸防衛艦「SMS Beowulfドイツ語」、鉄甲艦「SMS Sachsenドイツ語」、そして戦艦「SMS Wörthドイツ語」の艦長を歴任した。

2.2. 艦隊指揮官および海軍要職

1897年からは、ハインリヒ王子はいくつかの海軍部隊の指揮を執るようになった。これには、1898年に東アジア艦隊とともに膠州および青島地域のドイツの支配を確立・確保する作戦に参加した即席の艦隊も含まれる。この時期の王子の成功は、軍事的なものよりも外交的な側面に大きく見られた。彼は、清朝の宮廷で謁見を許された最初のヨーロッパの君主となった。

1899年には正式に東アジア艦隊司令長官に就任し、1901年1月に退任してドイツに帰国した。同年秋には第1艦隊司令官に就任した。1903年にはバルト海基地司令官となり、1906年から1909年にかけては大洋艦隊司令長官を務めた。1909年に大洋艦隊司令長官を退任した後、彼は海軍大提督に昇進し、ハンス・フォン・ケースターの後任として海軍監察総長に就任した。

2.3. 第一次世界大戦中の役割

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、ハインリヒ王子は新設されたバルト海艦隊司令長官に任命された。彼に与えられた戦力は、ロシア帝国のバルチック艦隊よりも遥かに劣っていたにもかかわらず、二月革命によってロシア帝国が崩壊するまで、ロシア海軍を完全に防衛側に追いやり、ドイツ沿岸への攻撃を阻止することに成功した。ロシアとの敵対行為が終了した後、彼の任務は終わり、ハインリヒ王子は現役を退いた。戦争の終結とドイツにおける君主制の解体により、ハインリヒ王子は海軍を離れた。

ハインリヒは第一次世界大戦中、ロシア海軍に対抗するため、空母の運用も計画していた。また、潜水艦や飛行機などの最新技術を高く評価し、積極的に兵器として導入していった。

2.4. 高位への昇進

ハインリヒ王子は、ドイツ帝国海軍で以下の主要な役職と階級を歴任した。

| 階級 | 昇進年月日 | 役職と活動 |

|---|---|---|

| ウンターロイテナント・ツア・ゼー (Unterleutnant zur See) | 1872年8月14日 | 基礎訓練、海軍士官学校(1877年 - 1878年) |

| ロイテナント・ツア・ゼー (Leutnant zur See) | 1881年10月18日 | 訓練航海、海軍士官学校(1878年 - 1882年) |

| カピテーンロイテナント (Kapitänleutnant) | 1884年10月18日 | 鉄甲コルベット「SMS Oldenburgドイツ語」副官(1886年) |

| コルヴェッテンカピテーン (Korvettenkapitän) | 1887年10月18日 | 第1水雷艇戦隊指揮官(1887年)、皇室ヨット「SMY Hohenzollernドイツ語」指揮官(1888年) |

| カピテーン・ツア・ゼー (Kapitän zur See) | 1889年1月27日 | 巡洋艦「SMS Ireneドイツ語」指揮官(1889年 - 1890年)、装甲沿岸防衛艦「SMS Beowulfドイツ語」指揮官(1892年)、鉄甲コルベット「SMS Sachsenドイツ語」指揮官(1892年 - 1894年)、前弩級戦艦「SMS Wörthドイツ語」指揮官(1894年 - 1895年) |

| コンタードミラール (Konteradmiral) | 1895年9月15日 | 第1戦艦戦隊第2師団指揮官(1896年 - 1897年)、巡洋艦戦隊第2師団指揮官(1897年 - 1899年) |

| ヴィツェアドミラール (Vizeadmiral) | 1899年12月5日 | 巡洋艦戦隊指揮官(1899年 - 1900年)、第1戦艦戦隊指揮官(1900年 - 1903年) |

| アドミラール (Admiral) | 1901年9月13日 | バルト海海軍司令官(1903年 - 1906年)、大洋艦隊司令長官(1906年 - 1909年) |

| グロスアドミラール (Großadmiral) | 1909年9月4日 | ドイツ帝国海軍監察総長(1909年 - 1918年)、バルト海艦隊司令長官(1914年 - 1918年) |

3. 個人的な生活と関心事

ハインリヒ王子は、その人柄や幅広い趣味、そして技術革新への深い関心から、多方面で活躍した。

3.1. 人柄と私生活

ハインリヒは兄ヴィルヘルム2世とは対照的に謙虚な性格で、兵士たちやドイツ北部の人々の間で人気があった。また、彼は他の兄弟よりも外交官としての素質があり、1902年にアメリカ合衆国を訪問した際には、アメリカの記者たちに好印象を与え、ドイツ系アメリカ人社会からも温かく歓迎された。

軍人としては現実主義者であり、潜水艦や飛行機などの最新技術を高く評価し、積極的に兵器として導入していった。彼はドイツ革命に公然と反対したが、家族の安全を優先してキールから脱出した。ヴァイマル共和政に移行した後は、家族と共にシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州のエッカーンフェルデ近郊、ヘメルマークに居を構え、モータースポーツやヨットを嗜みながら余生を送った。

3.2. 技術への関心と発明

ハインリヒは現代技術に献身的に取り組み、技術革新の実用的な価値を迅速に理解する能力を持っていた。彼は自動車に関心を持ち、自動車のワイパーを発明したと言われている。また、別の情報源によれば、自動車のホーンも彼が発明したとされる。

学術面では、1899年にシャルロッテンブルク工科大学(現在のベルリン工科大学)から名誉工学博士号(Doctor of Engineering honoris causa)を授与された。また、1902年3月のアメリカ訪問中には、ハーバード大学から名誉法学博士号(LL.D.)を授与されるなど、海外でも数多くの名誉ある称号を得た。

3.3. スポーツと趣味

ハインリヒは熱心なヨット愛好家として知られ、1887年に海軍将校のグループによって設立されたキールのヨットクラブの初期メンバーの一人となり、すぐにそのクラブのパトロンとなった。晩年になっても、彼はモータースポーツやセーリングを続け、レガッタでは非常に成功した参加者であった。彼は特に年配の船乗りたちの間で今も着用されている「プリンツ・ハインリヒ帽」を普及させた。

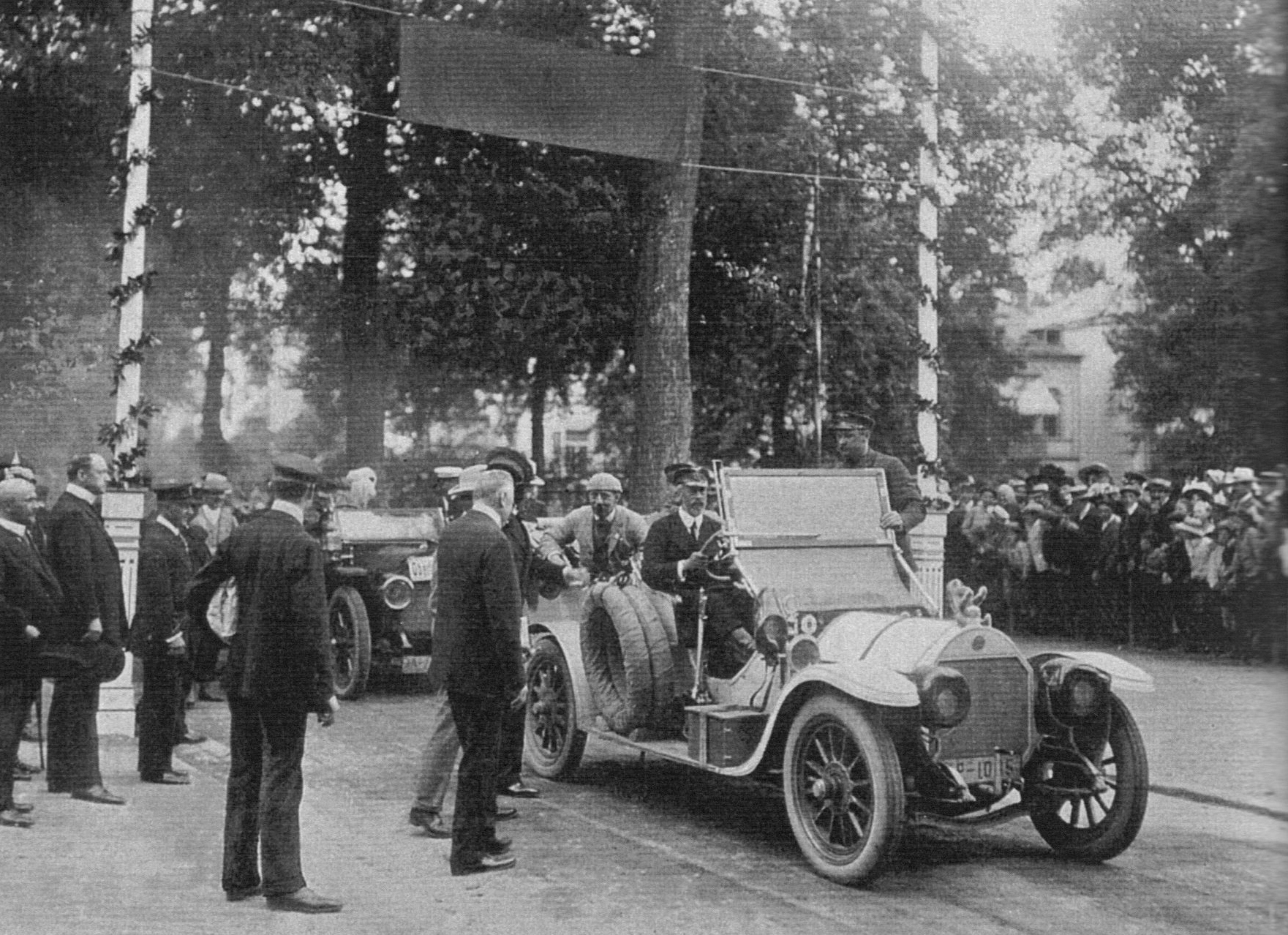

また、自動車にも興味を持ち、1908年には彼を称えて「プリンツ・ハインリヒ・ラリー」(Prinz-Heinrich-Fahrt)が設立された。これは以前のカイザープライスと同様に、後のドイツグランプリの先駆けとなるレースであった。ハインリヒと兄ヴィルヘルム2世は、帝国自動車クラブのパトロンを務めた。1911年から1914年にかけて、イギリスの自動車メーカーヴォクスホールは、1911年のレース参加のために最初に製造されたモデルC-10を、彼を称えて「ヴォクスホール・プリンス・ハインリヒ」と名付けた。

さらに、ハインリヒは飛行機にも強い興味を示し、1910年にはドイツで最初のパイロット免許の一つを取得している。

4. 外交活動と海外訪問

ハインリヒ王子は、ドイツ帝国の代表として様々な海外訪問を行い、特に中国と日本での外交的な出来事は彼のキャリアの中でも特筆すべきものである。

4.1. 中国訪問

1898年、ハインリヒ王子は東アジア艦隊と共同で膠州および青島地域のドイツの支配を強化・確保する作戦に参加した。この任務において、彼の成功は軍事的なものよりも外交的な側面に大きく表れた。彼は清朝の宮廷に招かれた最初のヨーロッパの君主となり、その外交手腕が高く評価された。

4.2. 日本訪問と「吹田事件」

ハインリヒ王子は、海軍士官候補生としての教育の一環で、1878年10月6日にコルベット艦「Prinz Adalbertドイツ語」に搭乗し、キール港を出港して世界一周の航海に出た。南米諸国を歴訪し、ハワイから太平洋を横断した後、1879年5月23日に横浜港に到着し、初来日を果たした。

5月26日、ドイツ語に堪能な北白川宮能久親王と外務省御用掛の蜂須賀茂韶が「プリンツ・アーダルベルト」に乗艦し、明治天皇の歓迎の意を伝達した。5月28日、ハインリヒは艦を降り、汽車で横浜駅から新橋駅へ向かい、そこから浜離宮内の迎賓館である延遼館へ案内された。翌29日、明治天皇に初謁見し、祖父ヴィルヘルム1世から預かった黒鷲勲章を明治天皇に贈呈した。これに対し、明治天皇からは旭日大綬章が贈られた。さらに翌30日には、謁見の返礼として明治天皇が延遼館を訪問し、花瓶や絹織物などをハインリヒに贈った。

その後、ハインリヒは日本各地を観光した。6月4日には、有栖川宮熾仁親王、北白川宮能久親王、右大臣岩倉具視、内務卿伊藤博文など、当時の日本を代表する要人たちが付き添い、歌舞伎を見学した。横浜のドイツ人居留地でも舞踏会など様々な催しが開かれ、ハインリヒは温かく歓迎された。

その後富士山登山も試みたが、当時のコレラの流行と夏の暑さを避けるため、一行は横浜港の「プリンツ・アーダルベルト」に戻った。避暑のためウラジオストクへ移動したが、そこでもコレラが流行していたため、再び日本に戻ることを余儀なくされた。乗組員たちは健康上の理由から、茹だるように暑い日本の夏を北の水域で過ごし、北海道の港町函館から当時の未開の北の島の内陸部へも分け入った。

9月17日、「プリンツ・アーダルベルト号」は再び横浜に入港した。9月末から10月にかけて日光を訪問し、10月15日には赤坂仮皇居で会席が設けられ、有栖川宮、北白川宮、宮内卿徳大寺実則、岩倉、外務卿井上馨などが列席した。

11月中旬には西日本を訪れ、京都御所などを見学し、嵐山では保津川下りを楽しみ、祇園や清水寺なども見物した。大津、坂本、宇治にも足を運んでいる。さらに12月にはハインリヒを乗せた「プリンツ・アーダルベルト」は長崎に向かい、1880年1月6日に長崎を離れた後、9日に神戸港に到着した。

#### 吹田事件

1880年2月7日、大阪府島下郡小路村(現・大阪府吹田市岸部北)の「禁猟制札の場所」であった釈迦ヶ池(吉志部神社の裏手)で、当時神戸に滞在していたハインリヒは、禁猟区域であるにもかかわらずお忍びでお供を連れて鴨猟をしていた。その場に居合わせた七尾村の井田元吉は、相手がプロイセン皇孫であることを知らずにハインリヒを殴打した。

この件に立腹したプロイセン王国側は、翌日、皇孫に対する不敬の振る舞いがあったとして、大阪府および外務省に抗議を申し入れ、外交問題へと発展した。交渉の結果、同月14日に大阪府庁と吉志部神社で「謝罪式」が行われ、関係者13名が処分されて事件は解決した。取り調べ処理を安易に済ませた巡査8名は不敬を犯したとして免職処分を受け、警部5名は1ヶ月の俸給停止処分を受けた。当時の日本国内におけるドイツ人(プロイセン人)の治外法権は、日普修好通商条約(1861年1月24日締結)に始まり、北ドイツ連邦創設後の条約(1869年2月20日締結)を経て、1871年のドイツ帝国との条約に継承されていた。

この吹田プロイセン皇孫遊猟事件について、政治史的側面からこれを捉え、日本における不平等条約下の弱腰外交の一例と位置づけ、これに対する批判の高まり、自由民権運動やナショナリズムの高揚の視点から研究が進められている。しかし、山中敬一の研究では、これを弱腰外交ではなく、条約改正を大きな支障なく進めていきたいという当時の日本政府の戦略であったと解釈しうる、と指摘している。また、この事件前、外務卿井上馨は、治外法権や領事裁判権の問題よりも関税自主権の回復に重きを置いていたが、この事件後には治外法権・領事裁判権を含む改正条約案を各国駐日公使に送付するようになるなど、治外法権・領事裁判権をめぐる列強各国との交渉を本格化させた。その後、紆余曲折はあったが、1894年の「日英通商航海条約」を経て、列強諸国との領事裁判権撤廃を達成するきっかけとなった。

一方、ハインリヒは事件後の4月2日に再び宮中を訪問した。明治天皇は大阪での事件について熱心に遺憾の意を表し、色々なことがあったかもしれないが、日本に良い思い出を抱いて帰国されるよう願った。ハインリヒは4月5日に横浜を出港し、次の訪問地である上海へと向かった。

ハインリヒは1899年に日本を再訪し、1912年には明治天皇の大喪儀にドイツ代表団の一員として参列している。

5. 名誉、勲章、学位

ハインリヒ王子は、その軍事的および外交的貢献により、国内外から多数の勲章、栄典、名誉学位を授与された。

5.1. ドイツ国内での栄典

- プロイセン王国:

- 黒鷲勲章騎士章(1872年8月14日)、頸飾(1881年)

- 赤鷲勲章大十字章(1872年)

- 王冠勲章1級騎士章(1872年8月14日)

- ホーエンツォレルン家勲章大司令官十字章(1872年8月14日)

- ヨハネ騎士団名誉法務騎士

- 長期勤務章

- プール・ル・メリット勲章(軍事)(1916年8月1日)、柏葉付(1918年1月24日)

- ホーエンツォレルン: ホーエンツォレルン侯家勲章1級名誉十字章

- アンハルト: アルブレヒト熊公勲章大十字章(1884年)

- バーデン:

- 忠誠家勲章騎士章(1881年)

- ベルトルト1世勲章騎士章(1881年)

- バイエルン: 聖フーベルトゥス勲章騎士章(1886年)

- ブラウンシュヴァイク: ハインリヒ獅子公勲章大十字章(1888年)

- エルネスティン公国群: ザクセン=エルネスティン家勲章大十字章(1885年)

- 自由ハンザ都市(ブレーメン、リューベック、ハンブルク):ハンザ十字章

- ヘッセン=ダルムシュタット:

- ルートヴィヒ勲章大十字章(1875年4月1日)

- 金獅子家勲章騎士章、頸飾付(1888年5月24日)

- 勇敢章

- メクレンブルク: ヴェンド王冠勲章大十字章、鉱石およびダイヤモンド冠付

- オルデンブルク: ペーター・フリードリヒ・ルートヴィヒ大公勲章大十字章、金冠付(1878年2月18日)

- ザクセン=ヴァイマル=アイゼナハ: 白鷲勲章大十字章(1882年)

- ザクセン:

- ルーの冠勲章騎士章(1882年)

- アルブレヒト勲章大十字章、冠および剣付

- ヴュルテンベルク: ヴュルテンベルク王冠勲章大十字章(1882年)

5.2. 海外での栄典と名誉学位

- オーストリア=ハンガリー: 聖イシュトヴァーン勲章大十字章(1872年)。オーストリア=ハンガリー帝国海軍(K.u.K. Kriegsmarine)名誉提督、名誉中将、名誉少将(1899年)

- ベルギー: レオポルド勲章大綬章

- ブラジル: 南十字星勲章大十字章

- ブルガリア: 聖アレクサンダー勲章大十字章

- 清朝: 双竜宝星1級2等

- デンマーク: エレファント勲章騎士章(1888年7月30日)

- フィンランド: 自由十字勲章大十字章(1918年)

- ギリシャ: 救世主勲章大十字章

- ハワイ: カラカウア勲章大十字章

- イタリア:

- 聖アヌンツィアータ最高勲章騎士章(1875年10月18日)

- 聖マウリッツィオ・ラザロ勲章大十字章(1875年10月18日)

- トスカーナ大公家: 聖ヨゼフ勲章大十字章

- ローマ教皇庁: キリスト最高勲章騎士章

- 日本: 大勲位菊花大綬章(1879年6月10日)

- 大韓帝国: 金尺大勲章大綬章(1904年)。1899年6月9日から6月20日まで大韓帝国を訪問し、高宗皇帝に朝鮮固有の武術を見たいと請願し、弓術を披露されると感嘆して自ら弓を射った。

- モンテネグロ: ダニーロ1世公勲章大十字章

- オランダ: オランダ獅子勲章大十字章

- オスマン帝国: オスマン勲章1級ダイヤモンド付

- ポルトガル:

- 二つの騎士団の帯勲章大十字章

- 塔と剣勲章大十字章

- ルーマニア: ルーマニアの星勲章大十字章

- ロシア:

- 聖アンドレイ勲章騎士章

- 聖アレクサンドル・ネフスキー勲章騎士章

- 白鷲勲章騎士章

- 聖アンナ勲章1級騎士章

- 聖スタニスラウス勲章1級騎士章

- セルビア: 白鷲勲章大十字章

- ジョホール: ジョホール王室勲章1級(1898年2月24日)

- シャム王国: チャクリー勲章騎士章(1899年12月24日)

- スペイン:

- 金羊毛勲章騎士章(1883年10月3日)

- 海軍功労十字章大十字章、白記章付(1903年)

- スウェーデン=ノルウェー:

- セラフィム勲章騎士章(1887年10月17日)

- 聖オーラヴ勲章大十字章、頸飾付(1888年8月1日)

- グレートブリテンおよびアイルランド連合王国:

- バス勲章名誉グランドクロス(文民)(1881年8月13日、1915年剥奪)

- ガーター勲章外国人騎士(1889年8月8日、1915年剥奪)

- ロイヤル・ヴィクトリアン・チェイン受章者(1902年8月9日、1915年剥奪)

- 海軍元帥名誉階級(1910年1月27日)、提督名誉階級(1901年9月13日)、中将名誉階級(1901年2月5日)

- ベネズエラ: 解放者勲章頸飾

これらの栄典に加え、1902年2月25日にはアメリカ訪問中にニューヨーク市の名誉市民権を、1902年3月10日にはフィラデルフィアの名誉市民権を授与された。

6. 晩年と死去

第一次世界大戦が終結し、ドイツ革命によって君主制が解体された後、ハインリヒ王子は海軍を離れた。彼は革命に公然と反対の立場を取ったが、家族の安全を優先してキールから脱出した。

その後は、家族と共にヴァイマル共和政下のシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州にあるエッカーンフェルデ近郊、ヘメルマーク(Schloss Hemmelmark)に居を構えた。晩年もモータースポーツやヨットを嗜み、高齢になってもレガッタで成功を収めるなど、活動的な生活を送った。

ハインリヒ王子は1929年4月20日、ヘメルマークで咽喉癌のため死去した。享年66歳。彼の遺体は1929年4月24日にヘメルマークのシュロス・ヘメルマークに埋葬された。

7. 評価と影響

ハインリヒ王子の生涯は、軍人としての功績だけでなく、技術やスポーツへの貢献、そして外交官としての役割など、多岐にわたる側面で評価されている。

7.1. 歴史的評価

ハインリヒ王子は、兄ヴィルヘルム2世とは対照的に、謙虚な人柄で知られ、兵士やドイツ北部の人々から広く人気を集めた。彼はまた、優れた外交官としての資質も持ち合わせていた。特に1902年のアメリカ合衆国訪問時には、現地の記者たちに好印象を与え、ドイツ系アメリカ人社会からも熱烈な歓迎を受けた。

軍人としては、現実主義的な姿勢を貫き、潜水艦や飛行機といった最新技術を高く評価し、それを積極的に兵器として導入した。第一次世界大戦中に、戦力的に劣勢であったバルト海艦隊を指揮し、ロシア海軍からのドイツ沿岸防衛に成功したことは、彼の軍事的才能を示すものとして評価されている。

7.2. 技術・スポーツ分野への貢献

ハインリヒ王子の技術への深い関心は、自動車のワイパーや自動車のホーンの発明といった具体的な貢献に結びついた。彼を称えて設立された「プリンツ・ハインリヒ・ラリー」は、ドイツにおけるモータースポーツの発展に重要な役割を果たし、後のドイツグランプリの礎となった。彼は兄ヴィルヘルム2世と共に帝国自動車クラブの後援者となり、自動車文化の普及に尽力した。また、イギリスのヴォクスホールが彼にちなんで「ヴォクスホール・プリンス・ハインリヒ」という自動車モデルを生産したことも、彼が自動車業界に与えた影響の大きさを示している。

ヨット愛好家としては、キールのヨットクラブのパトロンを務め、自らもレガッタで成功を収めた。彼が好んで着用し、後に水兵たちの間で流行した「プリンツ・ハインリヒ帽」は、今も彼のヨット文化への貢献を象徴している。さらに、1910年にパイロット免許を取得し、第一次世界大戦中に空母の運用を計画するなど、航空技術への先見の明も持ち合わせていた。これらの活動は、彼の好奇心と新技術への積極的な姿勢を示しており、各分野の発展に少なからぬ影響を与えたと言える。

8. 称号と記念

ハインリヒ王子の功績や趣味は、彼の名を冠する様々な形で後世に記憶されている。

- 「プリンツ・ハインリヒ・ラリー」(Prinz-Heinrich-Fahrt):1908年に彼の名を冠して設立された自動車ラリー。

- 「プリンツ・ハインリヒ帽」(Prinz-Heinrich-Mütze):彼が着用し、特に年配の船乗りたちの間で普及した軍帽。

- フュズィーア連隊「プリンツ・ハインリヒ・フォン・プロイセン」第35連隊(Fusilier-Regiment "Prinz Heinrich von Preußen" (Brandenburgisches) Nr 35):彼にちなんで命名された連隊。

- ジョージ・バロウズ・トーレイによって彼の肖像画が描かれた。