1. 生涯と背景

福島安正は、嘉永5年(1852年)10月27日に信濃国松本城下(現長野県松本市)で、松本藩士・福島安広の長男として生まれた。幼名は金重太郎。3歳の時に母を亡くしている。信濃福島氏は河内源氏村上氏流の末裔とされている。

慶応3年(1867年)、江戸へ出て講武所教師であった旗本鈴木邦三郎の家塾で学びながら、他所で鼓笛やラッパの訓練を受けた。明治元年(1868年)3月には和蘭式軍鼓撃方の免状を取得した。まもなく、官軍に従い北越戦争へ向かう松本藩兵として従軍していた父の要請で帰藩。狙撃隊に所属する傍ら、松本を通過する官軍各藩の宿営に赴いて鼓笛を学び、4藩の楽譜を折衷して松本藩楽隊制度を考案し、藩校の総世話役に抜擢された。

明治元年に藩主戸田光則に随従して上京した際には、開成学校で英学を学んだが、中途で帰藩。改めて提出した遊学願いが認められ、給費留学生として開成学校に通学を再開し、明治2年(1869年)には瓜生三寅の家塾、明治4年(1871年)には早稲田の北門社、次いで蘭疇社でも英学を修めた。

廃藩置県によって藩からの学資支給が打ち切られると、新暦1873年(明治6年)初めから日新真事誌社で翻訳に従事し、その後は勧学義塾で英語教師、大蔵官僚宅では家庭教師を務めて生計を立てた。この縁で司法卿江藤新平宅の家庭教師となり、同年4月には司法省十三等出仕(明法寮翻訳課)に補せられた。1874年(明治7年)9月にはその語学力を買われ、文官として陸軍省へ移籍した。1876年(明治9年)7月から10月にかけてアメリカ合衆国へ出張し、フィラデルフィア万国博覧会へ西郷従道に随行している。

2. 軍歴と海外活動

福島安正は、明治維新後の動乱期に軍人としてのキャリアをスタートさせ、情報収集と外交活動においてその才能を発揮した。彼は特に、その卓越した語学力と深い地理学の知識を活かし、日本の国際的な地位向上と安全保障に貢献した。

2.1. 戊辰戦争・西南戦争への従軍

福島安正は、明治維新期の混乱期に初期の軍事経験を積んだ。戊辰戦争(1868年 - 1869年)では、松本藩兵の一員として従軍している。その後、1877年の西南戦争では征討軍の筆記生として従軍し、山縣有朋の伝令使を務め、その明晰な頭脳と人当たりの良さから、若くして陸軍参謀本部への配属を勝ち取った。

2.2. 参謀本部での活動

1878年(明治11年)5月、福島安正は陸軍士官登用試験に合格し、陸軍中尉に任官した。同年12月には参謀本部長伝令使に就任し、1879年(明治12年)3月には陸軍教導団歩兵大隊付となった。同年12月、参謀本部管西局員に異動し、中国や朝鮮の実地調査を行った。1883年(明治16年)2月には陸軍大尉に昇進した。

2.3. 海外勤務と外交活動

1883年(明治16年)6月、福島安正は清国公使館付となり、海外での軍事外交官としての活動を開始した。1884年(明治17年)11月には参謀本部管西局員兼伝令使に就任。1885年(明治18年)2月から4月にかけて行われた天津条約の交渉では、随員として陪席した。

彼は陸軍大学校でドイツから来日したメッケルに学んだ経験を持つ。1886年(明治19年)から1887年(明治20年)にかけてインドやビルマ方面を広範囲に視察した。翌1887年には陸軍少佐に昇進し、ドイツのベルリン公使館に軍事駐在官として赴任した。ベルリンでは公使の西園寺公望と共に情報分析を行い、特にロシアのシベリア鉄道敷設に関する情報を報告した。

福島は10カ国語以上を流暢に操り、ベルリン滞在中にはドイツ社交界で人気を集めた。彼は腕力や身体能力を賭けるあらゆる種類の賭けに勝利し、その名を広めたとされる。後に、ロシアを横断する長距離乗馬の動機は、ドイツの騎兵将校たちとの酒席での賭けによるものだと主張したが、この話は創作である可能性が高い(福島は酒を飲まなかったという歴史家の主張もあり、賭けに勝ったかどうかは記録されていない)。福島は、1874年にロシアがトルキスタンへの国境を閉鎖したという知らせを受けて、ヒヴァへの壮大な乗馬旅行を行ったイギリスの騎兵将校フレデリック・グスタヴス・バーナビーを崇拝していた。福島もまた、バーナビーと同様に、ロシアがイギリスと日本双方にとって最大の敵であるという政治的見解を共有していた。

3. 主要な戦争への参戦と探検

福島安正は、日本の近代化と国際的な影響力拡大期において、主要な軍事衝突に深く関与し、その情報収集能力と探検家としての才能を遺憾なく発揮した。彼のシベリア横断馬車旅行は、軍事的な目的だけでなく、国民的英雄としての地位を確立するきっかけとなった。

3.1. 日清戦争

1893年(明治26年)2月に陸軍中佐に進級した福島安正は、1894年(明治27年)6月には京城公使館付となった。同年8月、第一軍参謀として日清戦争に出征し、軍事作戦において重要な役割を果たした。

1895年(明治28年)3月には陸軍大佐に昇進。同年9月には参謀本部編纂課長に就任し、その後の欧州・アジア旅行を経て、参謀本部第3部長、同第2部長を歴任した。

3.2. 義和団事件

明治33年(1900年)4月、陸軍少将に進級し西部都督部参謀長を兼務した。同年6月、義和団事件鎮圧のため、臨時派遣隊司令官として清国に派遣された。

同年9月から翌1901年(明治34年)6月まで、北清連合軍総司令官幕僚として作戦会議で司会を務めた。この際、彼は英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、北京官語を駆使して調停役を務め、多国籍軍の連携において中心的な役割を担った。1902年(明治35年)5月から11月までイギリスへ出張している。

3.3. 日露戦争

1904年(明治37年)2月、福島安正は大本営参謀に就任した。同年6月からの日露戦争では、満州軍総司令部参謀として、それまでの豊富な経験と知識を活かし、諜報部で手腕を振るった。特に、満州馬賊を率いて戦った「遼西特別任務班」や「満州義軍」の総指揮を行ったことは、一般にはあまり知られていない彼の功績である。

戦争中、福島は資金援助の交渉のため、カナダのサスカチュワン州を通過してニューヨークへ向かった。彼はサスカチュワン州レジャイナのすぐ東で特別列車を停車させ、大草原を眺めている。彼が停車した側線は、彼の栄誉を称えて「フクシマ」と名付けられた。

3.4. シベリア横断

1892年(明治25年)、福島安正はドイツのベルリンからロシアのウラジオストクに至る、大陸横断の馬車旅行を行った。この壮大な旅は、一般に「シベリア単騎横断」と呼ばれており、約1.40 万 kmから1.80 万 kmの距離を1年4ヶ月かけて踏破した。この旅行の目的の一つは、当時建設中であったシベリア鉄道の進捗状況を視察することと、沿道のインフラや指揮統制に関する情報収集を行うことであった。この旅の途中、1893年(明治26年)3月1日、満州に入る前に陸軍中佐に昇進した。

彼の1.40 万 km(または1.80 万 km)に及ぶ乗馬旅行の物語は、日本で彼を国民的英雄とし、その功績により勲三等を受勲した。アジア横断の旅から日本に帰国した後、福島は自身の馬を東京都上野動物園に寄贈し、これらの馬はすぐに有名な観光名物となった。

4. 公職と官職

福島安正は、1906年(明治39年)4月、参謀本部次長に就任し、同年7月には陸軍中将に進級した。1907年(明治40年)9月には、その軍功により男爵を叙爵され、華族となった。1908年(明治41年)12月には参謀次長(名称変更)に発令された。

1912年(明治45年)4月26日から1914年(大正3年)9月15日まで、彼は関東都督を務めた。1914年9月15日には陸軍大将に進級し、同時に後備役へと編入された。後備役編入後も、同年11月には帝国在郷軍人会副会長に就任するなど、引き続き公的な役割を担った。

5. 思想と哲学

福島安正は、その生涯を通じて剛健主義を掲げ、これを自身の哲学とした。晩年にはこの信条を実践し、全国での騎馬旅行を行うなど、積極的な活動を展開した。

彼は詩人でもあり、同じく詩人であった明石元二郎将軍とは良好な関係にあった。二人は親友というほどではなかったものの、アジア地域における日本の秘密情報機関の長期的ニーズについて意見を共有していた。福島は「散る花から昇る星へ」と題する詩を作曲しており、これは情報収集活動を通じて愛国者となった一人の娼婦を称えるものであった。

6. 人物・家族

福島安正は高野貞潔(幕臣)の娘である貞子と結婚した。

彼には五人の息子と一人の娘がいた。

- 長男:福島正一(陸軍少佐)

- 次男:福島次郎(陸軍中尉、日露戦争で戦死)

- 三男:福島三郎(日立製作所営業部長)

- 四男:福島四郎(陸軍中佐、父の遺言により家督を相続し襲爵)

- 五男:福島五郎(陸軍に入隊後、後に伊藤と改姓)

- 長女:福島操子(園田孝吉の息子である園田忠雄と結婚)

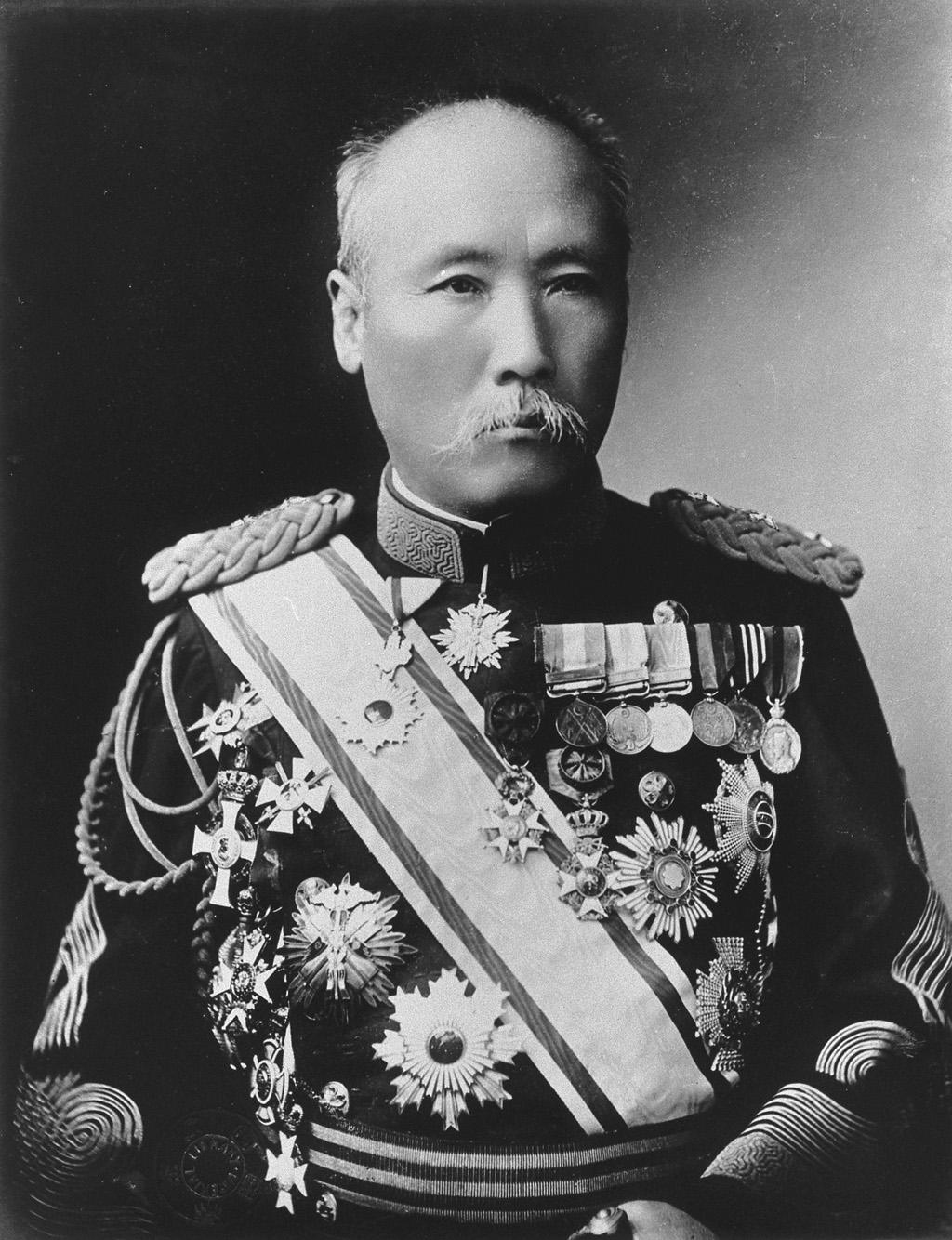

7. 栄典

福島安正は、その功績に対して日本国内外から数多くの栄典を授与された。

;位階

- 1890年(明治23年)7月3日 - 従六位

- 1893年(明治26年)4月11日 - 正六位

- 1895年(明治28年)11月15日 - 従五位

- 1900年(明治33年)7月10日 - 正五位

- 1905年(明治38年)7月20日 - 従四位

- 1910年(明治43年)8月10日 - 正四位

- 1913年(大正2年)8月20日 - 従三位

- 1914年(大正3年)9月30日 - 正三位

- 1919年(大正8年)2月19日 - 従二位

;勲章等

- 1889年(明治22年)11月22日 - 勲六等瑞宝章

- 1895年(明治28年)

- 10月18日 - 功四級金鵄勲章

- 11月18日 - 明治二十七八年従軍記章

- 1906年(明治39年)4月1日 - 功二級金鵄勲章・明治三十七八年従軍記章

- 1907年(明治40年)

- 9月21日 - 男爵

- 11月13日 - 勲一等瑞宝章

- 1914年(大正3年)9月15日 - 旭日大綬章

- 1915年(大正4年)11月10日 - 大礼記念章

;外国勲章佩用允許

- 1889年(明治22年)11月21日 - ザクセン王国:アルブレヒト勲章コムトゥール第二級

- 1892年(明治25年)3月30日

- ドイツ帝国:赤鷲第三等勲章

- ベルギー王国:レオポルド第四等勲章

- 1897年(明治30年)2月16日 - ガージャール朝ペルシア:獅子と太陽第二等勲章

- 1898年(明治31年)5月18日 - 大清帝国:第三等第一双龍宝星

- 1899年(明治32年)7月4日 - 大清帝国:第二等第三双龍宝星

- 1901年(明治34年)

- 10月25日 - プロイセン王国:星章附赤鷲第二等勲章

- 12月5日 - オランダ王国:オラニエ=ナッサウ勲章グロートオフィシール

- 12月25日 - ベルギー王国:レオポルド勲章グランオフィシエ

- 1902年(明治35年)

- 1月16日 - フランス共和国:レジオンドヌール勲章グラントフィシエ

- 4月23日 - ロシア帝国:神聖スタニスラフ剣附第一等勲章

- 1903年(明治36年)

- 3月28日 - スペイン王国:軍功勲章カバエロ・グランクロス

- 3月28日 - 大清帝国:第二等第一双龍宝星

- 5月9日 - 大英帝国:皇帝皇后両陛下戴冠記念章

- 5月16日 - オーストリア=ハンガリー帝国:戦闘飾章附鉄冠第一等勲章

- 6月8日 - ドイツ帝国:ドイツ軍隊東亜事変記念章

- 7月6日 - 大英帝国:バス勲章ナイトコマンダー

- 12月21日 - イタリア王国:王冠第二等勲章

- 1907年(明治40年)12月26日 - フランス共和国:カンボジア勲章グラントフィシエ

- 1908年(明治41年)8月22日 - 大清帝国:頭等第三双龍宝星

- 1910年(明治43年)

- 4月22日 - 大韓帝国:勲一等太極章

- 8月20日 - ブラウンシュヴァイク公国:ハインリヒ獅子公第一等勲章

- 1914年(大正3年)6月8日 - 中華民国:一等文虎勲章

8. 死と遺産

福島安正は1919年(大正8年)2月19日、東京市郊外の高田村(現東京都豊島区雑司が谷付近)の自宅で死去した。享年67。彼の墓所は東京都港区の青山霊園にある。

長野県松本市にある松本市博物館には、彼の遺品の一部が保存されており、その中には彼の乗馬鞭も含まれている。

福島安正の生涯と業績を扱った伝記作品には、太田阿山編の『福島将軍遺績』(東亜協会、1941年)、島貫重節の『福島安正と単騎シベリヤ横断』(上下、原書房、1979年)、坂井藤雄の『シベリア横断 - 福島安正大将伝』(葦書房、1992年)などがある。また、浅野晃の『こころの文庫 - 福島安正』(全日本家庭教育研究会)は、子供向けの副読本として刊行された。

9. 評価と歴史的再検討

福島安正は、明治維新から日露戦争に至る激動の時代において、日本陸軍の主要な情報将校として、また軍事外交官として顕著な功績を残した。彼の卓越した語学力と地理学の知識は、特に清、朝鮮、ロシア、インドなどアジア各地における情報収集活動において最大限に活かされ、日本の軍事戦略立案と外交交渉に不可欠な貢献をもたらした。

彼のシベリア横断などの探検活動は、単なる冒険に留まらず、当時建設中であったシベリア鉄道の軍事的・経済的価値の評価や、沿道の地理情報・住民動向の把握といった諜報目的を強く含んでいた。これらの情報は、その後の日清戦争や日露戦争における日本の優位性確保に大きく寄与したと考えられる。特に日露戦争においては、満州馬賊を指揮する「遼西特別任務班」や「満州義軍」の総指揮を執るなど、非正規戦における彼の役割は、当時の日本の大陸政策と密接に結びついていた。

このように、福島安正の軍歴と海外活動は、日本の近代国家としての発展、特に日本帝国主義の形成と東アジアにおける勢力拡大政策の推進において、情報面・戦略面で重要な役割を果たした。彼の活動は、当時の日本が目指した国家目標、すなわち軍事力と情報収集能力の強化による国際的地位の向上と領土的・経済的影響力の拡大に直結しており、その功績は日本国内では英雄視された。しかし、その一方で、彼の活動が当時の日本の拡張政策の一端を担い、その後の国際情勢、特に東アジアの安定に与えた影響については、歴史的再検討の対象となり得る。彼の剛健主義や軍事的信念は、日本の軍国主義的傾向を強化する一助となった可能性も指摘できる。