1. 生涯

秋山真之は、日本の近代化が進む中で海軍の要職を歴任し、その卓越した戦略眼と多岐にわたる才能で知られる。

1.1. 誕生と幼少期

秋山真之は1868年4月12日(慶応4年3月20日)、伊予国松山藩の下級武士である秋山久敬の五男として、松山城下の中徒町(現:愛媛県松山市)に生まれた。生家は貧しく、生まれた際には生活苦から寺に出される話も出たが、長兄の秋山好古が両親に懇願して思いとどまらせたという。母は松山藩士山口家の娘、貞(さだ)である。幼少期は腕白なガキ大将で、子供たちを率いて戦争ごっこをしたり、本を参考に花火を自作して打ち上げたりするほどであった。その腕白ぶりには母も手を焼くほどだったが、絵や水泳、かけっこも得意であり、一方で和歌を詠むなど文学的な才能も早くから見せていた。地元の漢学塾で学び、和歌も習った。親友の正岡子規とは幼少期からの友人であり、互いに文学への関心を育んだ。

1.2. 教育と初期のキャリア

真之は愛媛県松山中学校を5年で中退し、1883年(明治16年)に将来の太政大臣を目指して上京。受験準備のため共立学校(現:開成中学校・高等学校)で受験英語を学び、大学予備門(後の一高、現:東京大学教養学部)に入学した。しかし、秋山家の経済的苦境から、兄の好古に学費を頼っていた真之は、文学を志して帝国大学文学部に進む子規とは異なる道を選ばざるを得なかった。1886年(明治19年)、彼は海軍兵学校に17期生として入校し、海軍軍人の道を歩み始めた。

海軍兵学校は真之の在学中に築地から広島県江田島に移転し、海軍兵学校と改称された。真之は優秀な学生であり、1890年7月17日に88名の生徒中首席で卒業し、少尉候補生となった。彼の卒業は、アルフレッド・セイヤー・マハンの古典的研究『海上権力史論』の日本語訳版が刊行された数週間後のことであった。

卒業後、真之は海防艦「比叡」に少尉候補生として乗艦し、実地演習を重ねた。この期間中、座礁したオスマン帝国軍艦「エルトゥールル」の生存者送還(エルトゥールル号遭難事件)にも従事した。1892年5月23日に海軍少尉に任官すると、「龍驤」、「松島」、「吉野」といった様々な艦船での任務を経験し、太平洋、地中海、ヨーロッパ海域への展開も行った。日清戦争では通報艦「筑紫」に乗艦し、威海衛の戦いで偵察などの後援活動に参加した。戦後には巡洋艦「和泉」分隊士を務め、1896年1月には横須賀に転属し、日清戦争での水雷の活躍に注目して設置された海軍水雷術練習所(海軍水雷学校)で水雷術を学んだ。卒業後は横須賀水雷団第2水雷隊付となり、報知艦「八重山」に乗艦した。同年10月24日に海軍大尉に進級し、「八重山」分隊長となる。同年11月には軍令部諜報課員として満洲や朝鮮半島で労働者に扮して情報収集活動を行った。

1.3. アメリカ留学と研究

1897年6月26日から1899年12月27日まで、秋山は海軍大尉としてアメリカに駐在武官として派遣された。この時期は、アメリカ海兵隊と入植者によるハワイ王国の転覆を巡り、日米関係に緊張が高まっていた時期であった。

ニューヨークに到着した秋山は、アメリカ海軍兵学校または海軍大学校での研究について助言を得るため、アルフレッド・セイヤー・マハンに接触を試みたが、マハンは読書リストを渡す以上の協力を拒んだ。次に海軍次官補のセオドア・ルーズベルトに懇願したが、海軍大学校への入学は許可されなかった。

秋山の駐在期間は米西戦争の勃発と重なり、彼は観戦武官としてアメリカ艦隊に同行した。1898年6月にはサンティアゴ・デ・クーバのアメリカ軍による占領、7月にはハバナ港の封鎖を視察することができた。秋山はこれらの観測に関する詳細な報告書を日本に提出し、封鎖と上陸作戦における問題点を指摘した。この報告書「サンチャゴ・デ・クーバの役」(後に「極秘諜報第百十八号」と銘打たれる)における経験が、後の日露戦争における旅順港閉塞作戦の基礎となったとも指摘されている。駐在期間の終わりに、彼はワシントンD.C.の日本大使館で短期間の海軍武官を務めた。

1899年2月、日本大使の尽力により、秋山はアメリカ海軍の戦艦「ニューヨーク」に6ヶ月間乗艦する許可を得た。これにより、彼は北大西洋とカリブ海におけるアメリカの戦術と艦隊運用を直接観察することができた。この乗艦経験の結果、秋山はロードアイランド州ニューポートの海軍大学校でいくつかの講義に参加した。アメリカでの研究を終えた後、秋山は1899年12月27日から1900年5月20日までイギリスを訪問した。

1.4. 海軍大学校教官時代

1900年8月14日に日本に帰国した秋山は、海軍省軍務局第1課員、常備艦隊参謀となり、旗艦「常磐」に乗艦した。1901年10月1日に海軍少佐に昇進し、1902年7月17日には海軍大学校の教官、戦術教官に任命された。

海軍大学校では、スペイン-アメリカ戦争での観察に基づき、新しい戦略・戦術ドクトリンの理論を開発し、カリキュラム改革に着手した。彼は、仮想状況を用いた命令策定や現実的な緊急計画の立案をシミュレートする演習を導入し、ウォー・ゲームや図上演習の概念を導入した。講義では、ロシアを日本への主要な脅威と位置づけていた。

当時34歳であった秋山は、同年代または年長の士官たちに講義を行っていたが、その専門知識、専門性、そして人柄により、同僚たちから尊敬を集めた。1903年6月2日には、宮内省御用掛・稲生真履の三女である季子と築地の水交社で結婚した。彼は対露開戦論者として湖月会のメンバーとなり、日露開戦を積極的に推進した。

1.5. 日露戦争への参戦

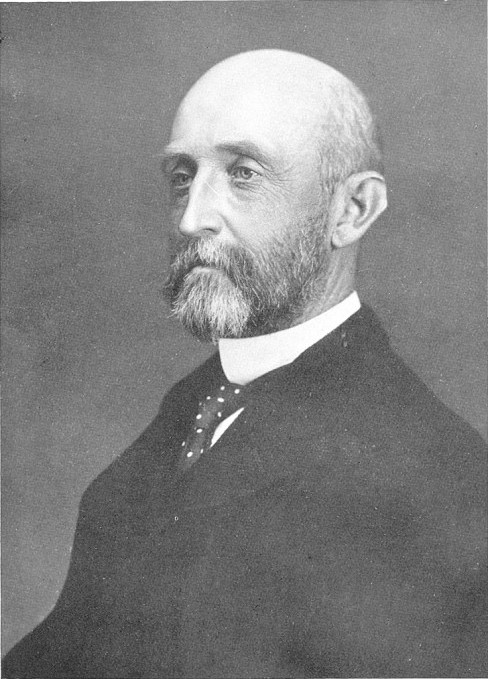

中央左より加藤、東郷、秋山

1904年2月10日の日露戦争開戦に伴い、同年9月1日に海軍中佐に昇進した秋山真之は、連合艦隊司令長官東郷平八郎の作戦担当参謀として、連合艦隊旗艦「三笠」に乗り込んだ。東郷は秋山を深く信頼し、常に自身の傍らに置いた。

秋山は、旅順口攻撃におけるロシア海軍旅順艦隊(太平洋艦隊)の撃滅と封鎖のための機雷敷設などの作戦立案において中心的な役割を果たした。また、黄海海戦の計画にも貢献した。

ロシアバルチック艦隊が回航してくると、秋山は迎撃作戦を立案し、日本海海戦での勝利に大きく貢献した。日本海海戦における日本海軍の目標は、ロシア艦隊を完全に破壊し、日本海におけるロシアの影響力を排除することであった。秋山は、敵前で艦隊の方向転換を行う「丁字戦法」という戦術を考案した。この戦術は、12世紀後半の古い書物『野島流古海賊戦術』に記述された、日本の海賊が用いた戦術から着想を得たものとされている。

日本が勝利した後、秋山はポーツマス条約の予備交渉における海軍代表に指名されたが、母親の急死によりその任を解かれた。

1.6. 戦後の活動と晩年

1905年12月の連合艦隊解散後は、海軍大学校の教官に復帰した。現場復帰後は、1908年2月20日に「三笠」副長に異動し、同年8月28日には巡洋艦「秋津洲」艦長として初の指揮官職を得た。同年9月25日に海軍大佐に進級し、その後も巡洋艦「音羽」、「橋立」、「出雲」、そして巡洋戦艦「伊吹」の艦長を歴任した。1911年3月11日には第1艦隊参謀長に異動し、1912年12月1日からは軍令部第1班長(後の軍令部第1部長)兼海軍大学校教官に任ぜられた。

1913年12月1日、海軍少将に進級した。その直後、1914年に軍艦建造を巡るシーメンス事件が発覚し、政府を揺るがす疑獄事件へと発展した。この事件により山本権兵衛内閣が総辞職し、大隈重信内閣が発足する混乱の中、秋山は汚職の疑いから完全に無縁であった数少ない高官の一人として、八代六郎海軍大臣によって軍務局長に指名され、国民の信頼回復に尽力した。彼は海軍将官会議議員も兼任し、軍艦建造のための臨時会議召集を働きかけ、予算成立に貢献した。同年11月には治罪法改正委員会が設置され、花井卓蔵らと論争を行った。1916年2月に軍令部出仕に転じたため、委員は鈴木貫太郎に引き継がれた。

軍務局長時代には、上海へも寄港する巡洋艦「音羽」に乗艦して中国を実地見聞し、留学生の受け入れなどを提言している。また、親友の犬塚信太郎らとともに孫文とも交流があったと言われ、非公式に革命運動を援助した。小池張造らと同志を集め、革命運動を支援する「小池部屋」を結成し、久原房之助など実業家にも働きかけた。1911年(明治44年)に辛亥革命で清朝が打倒され、中華民国が成立した後、1915年(大正4年)に袁世凱が皇帝に推戴されると、中国各地で反対運動が起こり、日本政府など諸外国も抗議した。この頃、川島浪速ら大陸浪人と参謀本部次長・田中義一らが主導した第二次満蒙独立運動にも、外務省政務局長になった小池とともに加わっている。その後、軍令部転出となったため、対中政策からは離れた。

(「対潮閣」小田原市)

1916年3月には、第一次世界大戦を視察するためにヨーロッパへ渡った。朝鮮半島からシベリア鉄道でロシア、フィンランドなど東欧を視察し、5月にはイギリスへ渡り、日本海海戦を観戦したペケナム中将、艦隊司令長官のジョン・ジェリコー提督らに歓迎された。フランス、イタリアに滞在した後、同年9月にはアメリカへ渡り、10月に帰国した。同年6月にはイギリス国王ジョージ5世から聖マイケル・聖ジョージ勲章ナイト・コマンダーを授与された。サー・真之として、彼はイギリス王族以外で初めてイギリスの君主からナイトの称号を受けた日本人であると報じられた。

帰国後の同年12月には第二水雷戦隊司令官になる。翌1917年7月には海軍将官会議議員に再任されるが、同年12月の中将進級と同時に待命となった。

海軍大学校教官時代に佐藤鉄太郎らが主宰していた研究会「天晴会」に勧誘されて経典を研究するようになり、晩年は霊研究や宗教研究に没頭した。軍人の信仰者が多かった日蓮宗に帰依するとともに、神道家川面凡児に師事して神道研究を行い、皇典研究会を設立した。海軍機関学校教官の浅野和三郎との縁で新宗教「大本」(当時の皇道大本)に入信し、綾部参り等を行ったものの、目的は信仰ではなく神道研究だったとされる。大本側の資料によれば、1916年12月14日に出口王仁三郎の招きで綾部に立ち寄り大本教主顧問となったが、1917年5月に喧嘩別れしたという。

1917年5月に虫垂炎を患い箱根にて療養に努めたが、翌1918年に再発。悪化して腹膜炎を併発し、2月4日、山下亀三郎の別邸である小田原の対潮閣にて死去した。49歳没(数え年では51歳と記述されることもある)。死去直前には教育勅語や般若心経を唱えていたという。彼の墓所は当初東京都港区の青山墓地にあったが、後に鎌倉霊園へ改葬された。

2. 戦略思想

秋山真之は、その卓越した海軍戦略思想と、それに影響を与えた文学的・宗教的関心によって、日本の軍事史において特異な存在であった。

2.1. 海軍戦略思想

秋山真之の海軍戦略思想は、アルフレッド・セイヤー・マハンの「海上権力史論」から大きな影響を受けている。マハンの思想を深く研究し、それを日本の地理的・政治的状況に適用することで、革新的な戦術理論を構築した。彼は、仮想敵国であるロシアを想定した戦略的思考を重視し、具体的な作戦計画に落とし込む能力に長けていた。

彼の戦略思想は、海軍大学校での教育改革にも現れている。彼はウォーゲームや図上演習を導入し、現実的な状況下での意思決定能力を養うことを重視した。また、米西戦争の観戦武官としての経験から得た知見を基に、新しい戦略・戦術ドクトリンを開発した。

秋山真之の著作には、彼の戦略思想が詳細に記されている。主なものとして、『兵語界説』、『海軍基本戦術』、『海軍応用戦術』、『海軍戦務』、『海軍用務令』、『海軍英文尺文例』、『軍談』などがある。これらの著作は、彼の理論的かつ実践的な思考を反映しており、日本の海軍戦略の発展に寄与した。

2.2. 文学・宗教的関心

秋山真之は、幼少期からの親友である俳人正岡子規との友情を通じて、文学、特に和歌に深い興味を持っていた。彼自身も和歌を詠むなど、文学的な素養を兼ね備えていた。

晩年になると、彼の関心は文学から宗教へと深く傾倒していった。彼は霊研究や宗教研究に没頭し、特に日蓮宗や大本といった新宗教運動に関心を寄せた。般若心経にも深く傾倒していたとされる。日本海海戦後、彼は「戦争で目撃した人の生死や戦争の勝敗について人知外の力を感じた」と語っており、これが彼の宗教的探求の背景にあったと考えられる。

戦後、彼は一時出家を願うほどであったが、友人に止められ断念した。代わりに、長男の大に僧侶になるよう教育を施した。しかし、彼の宗教的探求については、山本英輔大将が「秋山はあまりに理性的なため、理論で突き詰められない宗教にのめり込むことが出来なかったのだろう」と指摘するなど、様々な評価がある。また、晩年の宗教的傾倒は、精神的な不安定さを示すものと見る向きもあるが、長男の秋山大は「父は宗教に否定的であった」との言を残しており、その真意については議論がある。

3. 人物像と逸話

秋山真之は、その卓越した知性と同時に、数々の個性的な逸話で知られる人物であった。

彼の幼名は淳五郎、本名の真之は後漢の文人張衡の『思玄賦』の一節「何道真之淳粋兮」に由来するとされる。

幼少の頃は、多くの子供を引き連れて戦争ごっこをする腕白なガキ大将であった。本を参考に花火を作って打ち上げたりもした。あまりの腕白ぶりに、母の貞は「お前も殺して私も死ぬ」と言って涙を見せるほど手を焼いたという。一方で、絵や水泳、かけっこが得意であり、和歌も嗜んだ。朝、厠に行くのを面倒がって窓から放尿した際には「雪の日に北の窓あけシシすればあまりの寒さにちんこちぢまる」と詠んだという逸話も残されている。

海軍兵学校時代には、同校で野球チームを編成し、海軍野球の創始者となった。また、後輩から「猛勉強しているわけではないのになぜいつも成績がトップなのか」と聞かれた際には、「過去の試験問題を参考にすることと、教官のクセを見抜くことだ。また必要な部分は何回も説明することから試験問題を推測できる」と答えたという。

煎り豆が好物で、ポケットに忍ばせてよく食べていた。1904年11月23日付の母宛ての手紙には、「何か幸便あれば豌豆及空豆二三斗計りイリテ御送被下度候」とあり、エンドウマメとソラマメの2種を好んでいたことがわかる。

軍服の袖で鼻水を拭いたり、作戦を練り始めると入浴せずに数日過ごすなど、身なりを全く気にしない性格であったと伝えられる。また、人前で放屁や放尿をすることもあったという。これらについて、秋山の参謀を務めていた飯田久恒少佐は「この人は頭がいいから名参謀だが、普通だったら変人だ」と評したという。

アメリカからの帰国途中、賭博詐欺にあった際、イカサマだと気づいた真之は、リーダーの男を部屋に連れ込み「黙ってやらせておけばいい気になりおって。このままでは侍の名折れだ、金を返せ」と、語気鋭く短刀の鞘を払った。怯えた男は金を返して逃げ出したという。

日本海海戦出撃の際の報告電報の一節である「本日天気晴朗ナレドモ浪高シ」は、わずか13文字という驚異的な短さで、連合艦隊の出撃状況と旧式艦艇の出撃不可という詳細な情報を的確に伝えた名文として高く評価されている。モールス信号による電信では、わずかな途切れでも全く意味の異なる文章になるため、短い文章で多くのことを伝えることが重要とされていた。

「Z旗」の信号文「皇国ノ興廃コノ一戦ニ在リ。各員一層奮励努力セヨ」は秋山真之の作と広まっているが、これは高間省三の手紙文を模して加藤友三郎が作ったのではないかとも指摘され、秋山がオリジナルではないとする説も存在する。

日本海海戦で勝利を収めた後も、彼は冷静に国力を分析し、潜水艦と空軍の強化、そしてアメリカへの非戦を唱えたという。

真之は子供の名前を決める際、「一字名」「覚えやすく、書きやすい物」「シンメトリー」というルールを決めていた。

晩年は大本教に入信するなど、様々な宗教団体に関わり、精神的に不安定であったという見方もある。しかし、長男の秋山大は「父は宗教に否定的であった」との言を残している。

日本海海戦でロシア艦隊が降伏する際に降伏旗を揚げた際、秋山は東郷に「長官、敵は降伏しました、砲撃をやめましょうか?」と提案した。東郷が黙殺したため、「長官、武士の情けです」と発砲を中止するよう再度頼んだという逸話もある。

連合艦隊解散式における東郷平八郎の訓示(聯合艦隊解散之辞)の草稿も真之が起草したものとされている。この文章に感動した当時の米大統領セオドア・ルーズベルトは、全文英訳させて、米国海軍に頒布したという。これらのことから、彼は名文家・文章家としても知られており、後に「秋山文学」と高く評価されるようになる。

原敬は、1916年7月9日の日誌で、「小策国を誤る挙は、加藤外相時代にも属僚間に行われ居りて、外務の小池、陸軍の福田、海軍の秋山の三人連合して企画し」と、秋山が小池張造や福田雅太郎らとともに中国政策において「小策」を弄したと批判している。

4. 評価と影響

秋山真之は、その軍事的功績と、後の文化的な広がりによって、日本の歴史において重要な位置を占めている。

4.1. 軍事的評価

秋山真之の軍事的功績は、連合艦隊司令長官東郷平八郎から「智謀如湧」(ちぼうわくがごとし、知恵が泉のように湧き出る)と高く評価された。彼は、日露戦争における日本海海戦をはじめとする主要な海戦において、作戦立案の中心を担い、日本の勝利に決定的な貢献を果たした。特に、日本海海戦での「丁字戦法」は、彼の戦術的洞察力の象徴とされている。

秋山と縁が深かった山梨勝之進(兵25期次席)は、真之を「まあ普通の人ではない。のべつに頭が回転しているのです」と評している。また、高木惣吉(兵43期)は、真之(兵17期首席)と堀悌吉(兵32期首席)の2名を、帝国海軍史上屈指の英才と評している。

近年の研究では、真之の業績の一部に島村速雄の案と同じものも発見されているが、両者が同時期にイギリスで研究していたため、同じ作戦を思いついた可能性が指摘されている。

4.2. 文化的な影響

長らく秋山真之の功績は、東郷平八郎の影に隠れて一般には広く知られていなかった。しかし、1969年に島田謹二の『アメリカにおける秋山真之』が出版され、彼の人物像が紹介された。そして、1972年に司馬遼太郎が発表した歴史小説『坂の上の雲』で、秋山真之が兄の秋山好古、親友の正岡子規とともに主人公の一人として描かれたことで、彼は国民的な知名度を得ることになった。

『坂の上の雲』は、NHKによってテレビドラマ化され、2009年から3年間にわたって放送されたことで、その人気はさらに高まった。これにより、秋山真之の生涯や功績が広く大衆に知られるきっかけとなった。彼の生家である愛媛県松山市の秋山兄弟生誕地は、現在では観光地として多くの人々が訪れる場所となっている。

4.3. 批判と論争

秋山真之の行動や決定に対しては、いくつかの批判や論争も存在する。

「Z旗」の信号文「皇国ノ興廃コノ一戦ニ在リ。各員一層奮励努力セヨ」は秋山真之の作と広く信じられているが、これには異説がある。高間省三の手紙文を模して加藤友三郎が作成した可能性が指摘されており、秋山がオリジナルではないとする説も存在する。

また、原敬は、1916年7月9日の日誌で、秋山が小池張造や福田雅太郎らとともに中国政策において「小策」を弄したと批判しており、彼の政治的関与に対する否定的な見方もあった。

晩年の宗教的探求については、その真意や精神状態について様々な評価がある。海軍反省会において、野元為輝少将は、秋山真之が(性的に)遊びすぎて梅毒が頭にきて、結果、晩年の行動や言動がおかしくなったと清水光美中将から聞いた話として証言している。これは彼の晩年の行動に対する批判的な見方の一つである。

5. 関連項目

- 明治の人物一覧

- 愛媛県出身の人物一覧

- 大日本帝国海軍軍人一覧

- 河野氏

- 日本海海戦

- 坂の上の雲ミュージアム

- 秋山好古

- 正岡子規

- 東郷平八郎

- 加藤友三郎

- アルフレッド・セイヤー・マハン

- セオドア・ルーズベルト

- 孫文

- 袁世凱

- 小池張造

- 川島浪速

- 田中義一

- ウィリアム・クリストファー・ペケナム

- ジョン・ジェリコー (初代ジェリコー伯爵)

- 山本権兵衛

- 大隈重信

- 八代六郎

- 花井卓蔵

- 鈴木貫太郎

- 犬塚信太郎

- 久原房之助

- 佐藤鉄太郎

- 浅野和三郎

- 出口王仁三郎

- 野元為輝

- 清水光美

- 山本英輔

- 山梨勝之進

- 高木惣吉

- 堀悌吉

- 勝田主計

- 山路一善

- 白川義則

- 島田謹二

- 司馬遼太郎

- 秋山大

- 大石尚子

- 丁字戦法

- 和歌

- 駐在武官

- ウォー・ゲーム

- 連合艦隊

- 軍令部

- 軍務局

- 大本

- 日蓮宗

- 般若心経

- 教育勅語

- 武士道

- Z旗

- 聯合艦隊解散之辞

- 松山城 (伊予国)

- 東京大学

- 海軍兵学校 (日本)

- 海軍水雷学校

- アメリカ合衆国海軍大学校

- 旅順口攻撃

- 黄海海戦

- ポーツマス条約

- シーメンス事件

- 第一次世界大戦

- 辛亥革命

- 第二次満蒙独立運動

- 『坂の上の雲』

- 『日本海大海戦』

- 『海は甦える』

- 『日本海大海戦 海ゆかば』

- 『明治天皇と日露大戦争』

- 『日露戦争物語』

- 『金星のZ旗』

- 『兵語界説』

- 『海軍基本戦術』

- 『海軍応用戦術』

- 『海軍戦務』

- 『海軍用務令』

- 『海軍英文尺文例』

- 『軍談』