1. 概要

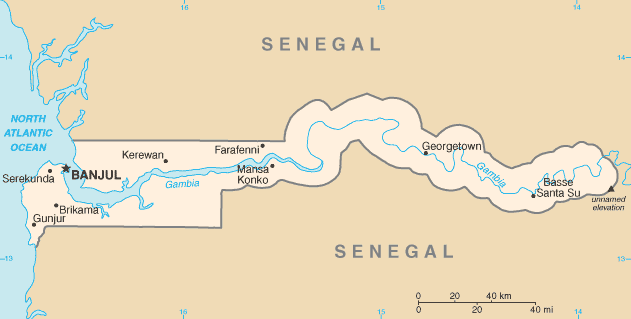

ガンビア共和国、通称ガンビアは、アフリカ大陸で最も小さな国であり、西アフリカに位置しています。国土はその大部分をセネガルに囲まれ、西側のみが大西洋に面しています。首都はバンジュールです。国の中心を流れるガンビア川に沿って東西に細長い国土を持ち、その地理的特徴が歴史、文化、経済に大きな影響を与えてきました。

古代にはマリ帝国の一部であり、その後ヨーロッパ諸国、特にポルトガルとイギリスによる奴隷貿易の拠点となりました。1965年にイギリスから独立し、初代大統領ダウダ・ジャワラのもとで民主主義体制を維持しましたが、1994年にヤヒヤ・ジャメによるクーデターが発生し、長期にわたる権威主義的統治が続きました。この時代には人権侵害や民主主義の後退が深刻な問題となりました。2016年の大統領選挙でアダマ・バロウが勝利し、ジャメの退陣を巡る憲政危機を経て、2017年にバロウ政権が発足しました。新政権は民主化改革、人権状況の改善、国際社会との関係修復に努めています。

経済は農業(特に落花生)、漁業、観光業に依存しています。社会は多様な民族で構成され、イスラム教が主要な宗教です。公用語は英語です。本項目は、中道左派的・社会自由主義的な視点に基づき、ガンビアの歴史的経緯、特に人権と民主主義の発展、そして社会正義の実現に向けた努力と課題に焦点を当てて記述します。

2. 国名

公用語である英語ではRepublic of The Gambiaガンビア共和国英語と表記され、通称はThe Gambiaザ・ガンビア英語です。日本語の公式表記はガンビア共和国、通称はガンビアです。

国名は国内を流れるガンビア川に由来します。マンディンカ語の「カンブラ」または「カンバア」 (Kambra/Kambaaカンブラ/カンバアmnd) が語源とされています。また、セレール族の長老が亡くなった際に叩かれる特別な種類のひょうたん「ガンバ」 (Gambaガンバセレール語) に由来するという説もあります。

英語での国名に定冠詞「The」が付くのは、15世紀にこの地に到達したポルトガル人が川を「リオ・ガンビア」(Rio Gâmbiaリオ・ガンビアポルトガル語)と呼んだのを英語に直訳した「The Gambia river」に由来し、長らくこの地域を「The Gambia」と呼称していたためです。1965年の独立時、同時期に独立したザンビア(Zambia)との混同を避けるため、当時のダウダ・ジャワラ首相がイギリス地名常任委員会に対し、定冠詞を付けた「The Gambia」を正式名称とするよう要請したことも理由の一つです。このように英称で定冠詞が付く国は、他にバハマ、フィリピン、オランダなど少数です。

1970年に共和国を宣言した後、国の正式名称は「ガンビア共和国」(Republic of The Gambiaガンビア共和国英語)となりました。ヤヒヤ・ジャメ政権下の2015年12月には「ガンビア・イスラム共和国」(Islamic Republic of The Gambiaガンビア・イスラム共和国英語)に変更されましたが、2017年1月29日、新たに就任したアダマ・バロウ大統領は、国民の約90%がイスラム教徒であるものの、キリスト教徒や伝統宗教の信者も存在するためイスラム共和国ではないとし、国名を「ガンビア共和国」に戻しました。

3. 歴史

ガンビア地域の歴史は古く、多様な民族と外部勢力の影響を受けながら形成されてきました。マリ帝国の一部であった時代から、ヨーロッパ人による奴隷貿易の拠点となり、その後イギリスの植民地支配を経て独立を達成しました。独立後は民主主義の試みとクーデターによる権威主義体制、そして再び民主化へと向かう激動の道のりを歩んでいます。

3.1. 初期の歴史とヨーロッパ人の進出

ガンビア地域に関する最古の記述は、9世紀から10世紀にかけてのアラブ人商人によるものです。10世紀には、イスラム教徒の商人や学者が西アフリカのいくつかの商業中心地にコミュニティを設立しました。彼らはサハラ横断交易路を確立し、奴隷、金、象牙などを輸出し、工業製品を輸入していました。

11世紀か12世紀までには、タクルール王国(北方のセネガル川中流域を拠点とした君主国)、古代ガーナ王国、ガオ王国などの支配者はイスラム教に改宗し、アラビア語に通じたイスラム教徒を宮廷に登用しました。14世紀初頭には、現在のガンビアの大部分はマリ帝国の一部となっていました。13世紀にはマリンケ族の商人がイスラム教を広め、18世紀まで強い影響力を持っていました。

15世紀半ば(1446年または1455年)、ポルトガル人が海路でこの地域に到達し、海外貿易を支配し始めました。数十年後には、当時まだガンビア川流域に影響を及ぼしていた内陸のマリ帝国と接触しています。しかし16世紀末にはマリはガンビア川流域を失い、サルムなどいくつかの王国がかわってこの地域に成立しました。また15世紀末以降、ガンビア川は内陸から金と奴隷を海岸部のヨーロッパ勢力へ輸出する主要ルートのひとつとなっていました。

1588年、ポルトガル王位継承権を主張していたアントニオ・デ・ポルトゥガルは、ガンビア川における独占交易権をイギリス商人に売却し、これはイングランド女王エリザベス1世の特許状によって確認されました。1618年、イングランド王ジェームズ1世は、ガンビアおよびゴールドコースト(現在のガーナ)との交易を行うイギリス企業に勅許を与えました。1651年から1661年にかけて、ガンビアの一部地域(ガンビア川のセント・アンドリューズ島(フォート・ヤコブを含む)、セント・メアリー島(現在のバンジュール)、フォート・ジリフリー)は、ポーランド・リトアニア共和国の封臣国家であったクールラント・ゼムガレン公国(現在のラトビア)のヤーコプ・ケトラー公によって購入され、その支配下に置かれました。これらの植民地は1664年に正式にイギリスに割譲されました。

17世紀後半から18世紀を通じて、イギリス帝国とフランス帝国は、セネガル川およびガンビア川地域における政治的・商業的覇権をめぐって絶えず争いました。1758年のセネガル占領後、オーガスタス・ケッペル率いる遠征隊が上陸し、イギリス帝国がガンビアを占領しました。1783年のヴェルサイユ条約により、イギリスはガンビア川の領有権を得ましたが、フランスは川の北岸にあるアルブレダに小さな飛び地を保持しました。この飛び地は最終的に1856年にイギリスに割譲されました。

3.1.1. 奴隷貿易

大西洋奴隷貿易が約3世紀にわたって行われた間、この地域全体から最大で300万人が奴隷として連れ去られた可能性があります。大西洋奴隷貿易が始まる以前に、部族間戦争によってどれだけの人間が奴隷として捕らえられたかは不明です。捕らえられた人々のほとんどは、他のアフリカ人によってヨーロッパ人に売られました。その中には部族間戦争の捕虜、未払いの借金のために売られた犠牲者、そして多くは単に誘拐の犠牲者でした。

当初、商人たちは人々をヨーロッパに送り、召使いとして働かせていましたが、18世紀になると西インド諸島や北アメリカでの労働市場が拡大しました。1807年、イギリスはその帝国全土で奴隷貿易を廃止しました。また、ガンビアにおける奴隷貿易を終わらせようとしましたが、成功しませんでした。大西洋でイギリス海軍の西アフリカ戦隊に拿捕された奴隷船もガンビアに送還され、奴隷だった人々はガンビア川上流のマッカーシー島で解放され、新たな生活を始めることが期待されました。イギリスは1816年にバサースト(現在のバンジュール)に軍事拠点を設立しました。

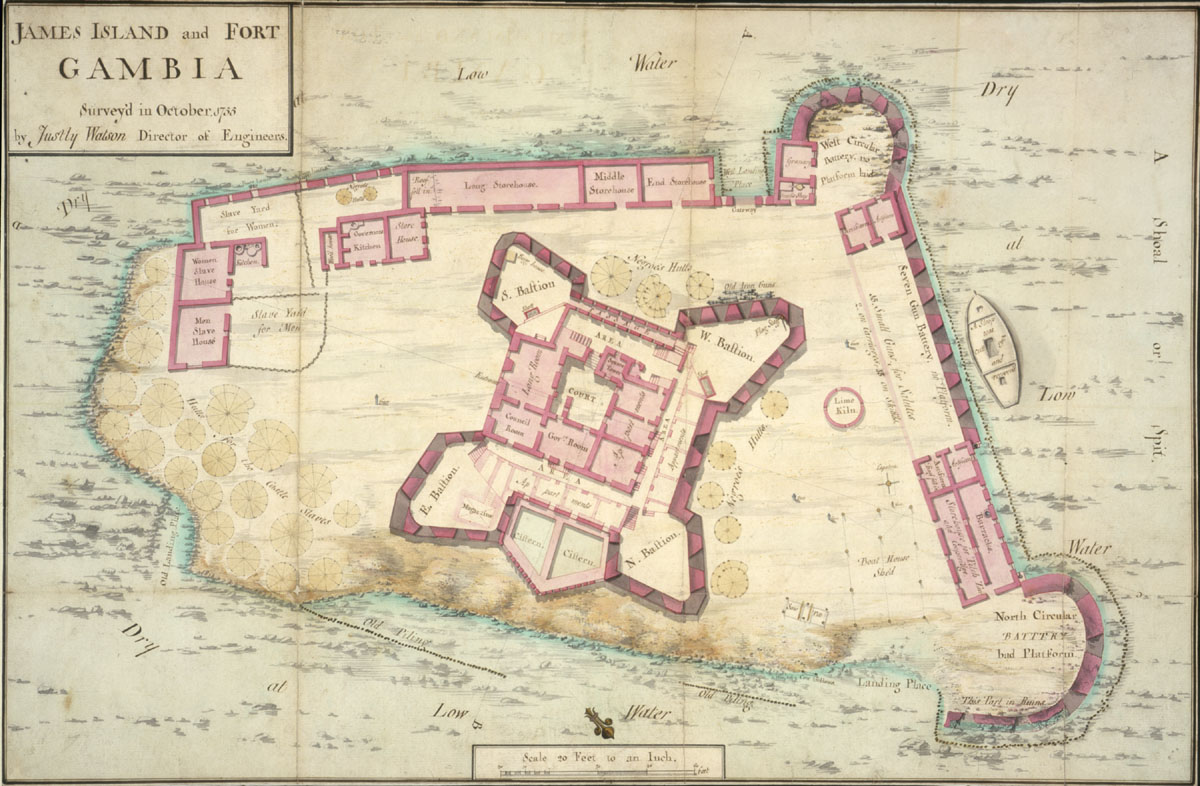

ガンビアにおける植民地支配時代の奴隷貿易の痕跡をとどめる遺構群は、「クンタ・キンテ島と関連遺跡群」としてユネスコの世界遺産に登録されています。

3.2. イギリス植民地時代 (1821年 - 1965年)

その後数年間、バサースト(現在のバンジュール)は時にシエラレオネのイギリス総督の管轄下に置かれました。1888年、ガンビアは独立した植民地となりました。

1889年のイギリスとフランスの間の協定により、植民地の境界が画定されました。1891年、英仏合同国境画定委員会は、土地が分割されることになる地元指導者たちの抵抗に直面しました。ガンビアはガンビア植民地・保護領と呼ばれるイギリスの直轄植民地となり、行政目的のために植民地(バンジュール市とその周辺地域)と保護領(残りの領土)に分割されました。ガンビアは1901年に独自の行政・立法評議会を設置し、徐々に自治へと進みました。奴隷制度は1906年に廃止され、イギリス植民地軍とガンビア先住民との間の短い紛争の後、イギリスの植民地支配は確固たるものとなりました。1919年には、巡回弁務官J・K・マッカラムとウォロフ族の女性ファトゥ・カーンの間のロマンチックな関係が行政を揺るがすスキャンダルとなりました。

第二次世界大戦中、一部のガンビア兵士は連合国側で戦いました。これらの兵士は主にビルマで戦いましたが、一部は故国に近い場所で亡くなり、ファジャラ(バンジュール近郊)にはコモンウェルス戦争墓地委員会の墓地があります。バンジュールにはアメリカ陸軍航空軍の飛行場があり、連合国の海軍輸送船団の寄港地となっていました。

第二次世界大戦後、憲法改正のペースが加速しました。1950年代後半になるとガンビアでも政治運動が盛んとなり、直轄植民地において民主党 (DP)や統一党 (UP)など、いくつかの政党が結党されました。1958年にはダウダ・ジャワラがマンディンカ族の支持により保護領地域を基盤とする初の政党である人民進歩党 (PPP)を結成しました。1960年には普通選挙制と国会が設置され、統一党のピエール・サン・ヌジエが首相に就任しました。1962年の総選挙の後、イギリスは翌年に完全な内政自治権を付与しました。この選挙ではPPPが勝利し、ジャワラが首相となり自治権を獲得しました。

ただし、このガンビア植民地は狭小であり、またフランスの一大拠点であるセネガルと隣接していることから、1866年から1876年にかけて両国はガンビアをフランスへ譲渡する領土交換の協議を行っていました。しかし代替地の折り合いがつかないままこの提案は立ち消えとなり、ガンビアはイギリス領のままとなりました。1902年にはバサーストのあるサントマリー島が植民地、残りのガンビア川流域が保護領となり、ガンビア植民地および保護領が成立しました。

3.3. 独立以後

1965年の独立以降、ガンビアは初代大統領ダウダ・ジャワラの下で比較的安定した民主主義を経験しましたが、経済問題や長期政権への不満からクーデターが発生し、ヤヒヤ・ジャメによる権威主義的な統治へと移行しました。ジャメ政権下では人権侵害が深刻化し、国際的に孤立しましたが、2016年の選挙とそれに続く憲政危機を経て、アダマ・バロウ新大統領の下で再び民主化への道筋がつけられました。

3.3.1. ダウダ・ジャワラ政権時代 (1965年 - 1994年)

ガンビアは1965年2月18日に独立を達成し、イギリス連邦内の立憲君主制国家となりました。エリザベス2世がガンビア女王として君臨し、ガンビア総督がその代理を務めました。その後まもなく、国民政府は国を共和制とするための国民投票を実施しました。この国民投票は憲法改正に必要な3分の2の賛成を得られませんでしたが、秘密投票、公正な選挙、市民権、自由の尊重を示すものとして国外で広く注目されました。

1970年4月24日、2度目の国民投票を経て、ガンビアはイギリス連邦内の共和国となりました。首相であったサー・ダウダ・ジャワラが大統領に就任し、行政の長として元首と政府の長の職務を兼任しました。これは彼が1962年から保持してきた地位でした。大統領サー・ダウダ・ジャワラは5回再選されました。

ジャワラ政権は民主主義を堅持し、選挙では常に勝利して政権を維持しました。しかし、経済の弱体化と有力政治家に対する汚職疑惑の後、1981年7月29日にクーデター未遂事件が発生しました。このクーデター未遂は、ジャワラ大統領がロンドンでチャールズ皇太子とダイアナ妃のロイヤルウェディングに出席中に起こり、クコイ・サンバ・サンヤンの社会主義革命労働党(SRLP)と、国の軍隊の大部分を構成する準軍事組織である野戦部隊のメンバーからなる、自称「国家革命評議会」を名乗る左翼のならず者グループによって実行されました。

ジャワラ大統領はセネガルに軍事援助を要請し、セネガルは7月31日に400人の軍隊をガンビアに派遣しました。8月6日までに約2,700人のセネガル軍が展開され、反乱軍を打ち破りました。クーデターとそれに続く暴力で500人から800人が死亡したとされています。

1981年のクーデター未遂事件の後、1982年にセネガルとガンビアは連合条約を締結しました。セネガンビア国家連合は、両国の軍隊を統合し、経済と通貨を統一することを目的としていました。しかし、ガンビアが自国よりはるかに巨大な勢力であるセネガルに飲み込まれて独立が失われることを恐れたため次第に関係は悪化し、1989年にガンビアは連合から恒久的に脱退しました。

ジャワラは民主主義と長期政権を維持し、1992年には6選を果たしたものの、長期政権による腐敗や経済の低迷によって国内の不満は高まりつつありました。

3.3.2. ヤヒヤ・ジャメ政権時代 (1994年 - 2017年)

1994年7月22日、当時29歳のヤヒヤ・ジャメ陸軍中尉率いる軍事暫定統治評議会(AFPRC)が無血のクーデターでジャワラ政権を転覆させ、野党の政治活動を禁止しました。ジャワラ大統領はセネガルへ亡命し、長期政権に終止符が打たれました。AFPRCは民主的な文民政府への復帰に向けた移行計画を発表しました。

1995年12月、暫定独立選挙委員会(PIEC)が国政選挙を実施するために設立され、1997年1月初旬までに改正憲法の国民投票、大統領選挙、国民議会選挙を監督しました。1997年には、PIECに代わって独立選挙委員会(IEC)が設立され、有権者登録、選挙および国民投票の実施を担当しました。

IECは2001年後半から2002年初頭にかけて次の5年ごとの選挙を組織し、ガンビアは大統領選挙、議会選挙、地方選挙の完全なサイクルを完了しました。外国の監視団はこれらを自由、公正、透明であると評価しました。クーデター中に就任した地位を継続するために選出されたヤヒヤ・ジャメ大統領は、2001年12月21日に再び就任宣誓を行いました。ジャメの愛国再建同盟(APRC)は、特に主要野党である統一民主党(UDP)が議会選挙をボイコットした後、国民議会で強力な過半数を維持しました。

ジャメ政権は権威主義的な統治を強め、人権侵害や民主主義の後退が深刻化しました。2008年には同性愛者に国外退去を求め、2009年には魔術師狩りを行って国内外から激しい非難を浴びました。

2013年10月2日、ガンビア内務大臣は、ガンビアがイギリス連邦から即時脱退すると発表し、48年間の加盟に終止符を打ちました。ガンビア政府は、「ガンビアはいかなる新植民地主義的機関のメンバーにもならず、植民地主義の延長を代表するいかなる機関の当事者にもならないと決定した」と述べました。2014年には突如英語を公用語から外すことを宣言しました。

2015年12月11日、ジャメ大統領は(法的権限なしに)一方的にガンビアをイスラム共和国と宣言し、憲法は世俗的なままであったにもかかわらず、これを国の植民地時代の過去からの脱却と呼びました。

2016年の大統領選挙に至る数ヶ月間は緊張状態にありました。主要野党である統一民主党(UDP)の青年指導者ソロ・サンデンが、悪名高い国家情報局(NIA)の拘留中に死亡しました。UDPの指導者であるウサイヌ・ダルボーと彼の党の多くの幹部メンバーは、ソロ・サンデンの生死を問わず釈放を要求したため投獄されました。ジャメ大統領は、諸政党の独立連合からアダマ・バロウ、ガンビア民主会議党からママ・カンデという野党指導者と対決しました。ガンビア高等裁判所は2016年7月、主要野党指導者で人権擁護者のウサイヌ・ダルボーに懲役3年の判決を下し、大統領選挙への出馬資格を剥奪しました。これにより、アダマ・バロウがUDPの候補として争うことになりました。

2016年12月1日の選挙後、選挙管理委員会はアダマ・バロウを勝者と宣言しました。22年間統治してきたジャメは、当初は2016年の選挙に敗れた後に辞任すると発表しましたが、その後結果を無効とし、新たな投票を要求し、憲法危機を引き起こし、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)連合による軍事介入を招きました。2017年1月20日、ジャメは辞任に同意し、国を離れると発表し、赤道ギニアへと亡命しました。

3.3.3. アダマ・バロウ政権時代 (2017年 - 現在)

西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)の軍事介入とヤヒヤ・ジャメの退陣以降、2017年1月にアダマ・バロウが大統領に就任しました。バロウ政権は、ジャメ政権下で損なわれた民主主義、人権、社会正義の回復と発展に向けた改革に着手しました。

まず、バロウ大統領はガンビアの国名から「イスラム」の称号を削除しました。2017年2月14日、ガンビアはイギリス連邦への復帰プロセスを開始し、2018年1月22日にパトリシア・スコットランド事務総長に再加盟申請書を正式に提出しました。ガンビアが1965年に独立して以来、初めてガンビアを訪問したイギリスの外務大臣となったボリス・ジョンソンは、イギリス政府がガンビアのイギリス連邦復帰を歓迎すると発表しました。ガンビアは2018年2月8日に正式にイギリス連邦に復帰しました。

2018年2月28日、女性の権利活動家であるジャハ・ドゥクレは、女性器切除(FGM)との闘いにおける功績により、ノーベル平和賞にノミネートされました。

バロウ政権は、ジャメ政権時代の経済的困難や国際的孤立からの脱却を目指し、主要な政策として民主化改革、司法改革、人権状況の改善、経済再建などを掲げました。真実・和解・賠償委員会(TRRC)を設置し、ジャメ政権下の人権侵害の真相究明と国民和解を進めています。

2021年12月4日、アダマ・バロウは大統領選挙で再選されました。2022年12月20日、ガンビア軍によるクーデター未遂事件が阻止され、兵士4人が逮捕されました。ガンビア軍はクーデター未遂があったことを否定しています。バロウ大統領が自身の警護や一部インフラの保護に外国軍隊を利用していることは、彼の人気を損なっています。

バロウ政権は、民主主義の定着、法の支配の確立、経済成長の促進、貧困削減、若者の雇用創出など、多くの課題に直面しながらも、国の再建と発展に取り組んでいます。

4. 地理

ガンビアはアフリカ大陸で最も小さな国であり、その国土はガンビア川を中心に東西に細長く延びています。西は大西洋に面していますが、それ以外の三方はセネガルに完全に囲まれています。

4.1. 地形と国境

ガンビアは非常に小さく狭い国で、その国境は蛇行するガンビア川を反映しています。北緯13度から14度、西経13度から17度の間に位置しています。

最も広い地点でも幅は50 km未満で、総面積は1.13 万 km2です。ガンビアの面積の約1300 km2(11.5%)は水域で覆われています。アフリカ大陸で最も小さな国です。比較すると、ガンビアの総面積はジャマイカ島よりわずかに大きいです。

セネガルはガンビアを三方から囲んでおり、西端には大西洋に面した80 kmの海岸線があります。

現在の国境は、1889年にイギリスとフランスの間で合意された後、画定されました。パリでのフランスとイギリスの交渉中、フランスは当初、イギリスにガンビア川の約321868 m (200 mile)を管理させました。1891年の国境標識の設置から始まり、パリ会議後、ガンビアの最終的な国境が決定するまでに約15年かかりました。その結果、一連の直線と円弧により、イギリスはガンビア川の南北約16093 m (10 mile)の地域を管理することになりました。

国土の最高点でも標高73mにすぎないなど非常に平坦な地形で、ガンビア川沿岸は、下流にはマングローブが、それより上流には森林が広がり、河道から離れた国土の大部分はサバンナ地帯となっています。

4.2. 気候

ガンビアは熱帯サバンナ気候(Aw)に属しています。短い雨季は通常6月から9月(または10月)まで続き、それ以外の時期(10月/11月から5月)は気温が低く、降水量が少ない乾季となります。ガンビアの気候は、隣国のセネガル、マリ南部、ギニア北部の気候とよく似ています。

首都バンジュールの気候データを以下に示します。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最高気温記録 (°C) | 37.2 | 38.9 | 40.6 | 41.1 | 41.1 | 37.8 | 33.9 | 33.3 | 34.4 | 37.2 | 35.6 | 35.6 | 41.1 |

| 平均最高気温 (°C) | 31.7 | 33.5 | 33.9 | 33.0 | 31.9 | 31.9 | 30.8 | 30.2 | 31.0 | 31.8 | 32.7 | 31.9 | 32.0 |

| 平均最低気温 (°C) | 15.7 | 16.6 | 17.9 | 18.8 | 20.3 | 22.9 | 23.6 | 23.3 | 22.6 | 22.2 | 18.8 | 16.2 | 19.9 |

| 最低気温記録 (°C) | 7.2 | 10.0 | 11.7 | 12.2 | 13.9 | 18.3 | 20.0 | 20.0 | 17.2 | 16.1 | 12.2 | 8.9 | 7.2 |

| 降水量 (mm) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 62.7 | 232.4 | 346.8 | 255.1 | 75.8 | 1.6 | 0.7 | 976.9 |

| 平均降水日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 60 |

| 平均相対湿度 (%) | 47 | 47 | 50 | 58 | 67 | 73 | 81 | 85 | 84 | 80 | 69 | 55 | 67 |

| 月間平均日照時間 | 207.7 | 237.3 | 266.6 | 252.0 | 229.4 | 201.0 | 182.9 | 189.1 | 183.0 | 217.0 | 246.0 | 210.8 | 2623.8 |

4.3. 野生生物

ガンビアには、ギニア森林サバンナモザイク、西スーダンサバンナ、ギニアマングローブの3つの陸上エコリージョンが存在します。2018年の森林景観保全指数の平均スコアは4.56/10で、世界172カ国中120位でした。ガンビアの野生生物は観光資源の一つともなっており、特に鳥類が豊富で、バードウォッチングが人気です。アブラヤシやバオバブなどの植物も見られます。国立公園や保護区が設定されており、ニウミ国立公園、キアンウェスト国立公園、ガンビア川国立公園(別名、バブーン諸島国立公園)などがあります。

5. 政治

ガンビアは共和制・大統領制を採用する立憲国家であり、三権分立(行政府、立法府、司法府)に基づき、複数政党制の民主主義を採用しています。しかし、その歴史は民主主義と権威主義の間で揺れ動いてきました。1965年の独立から1994年までは、サー・ダウダ・ジャワラ指導の下、比較的安定した多党制民主主義が維持されましたが、1994年のヤヒヤ・ジャメによる軍事クーデター以降、22年間にわたり権威主義的な統治が続き、人権状況の悪化や民主的プロセスの形骸化が深刻な問題となりました。2016年の大統領選挙でアダマ・バロウが勝利し、その後の憲政危機と西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)の軍事介入を経てジャメが退陣して以降、ガンビアは再び民主化への道を歩み始めています。2023年のV-Dem民主主義指数によると、ガンビアは世界179カ国中68位、アフリカ56カ国中11位にランクされています。

5.1. 統治機構

ガンビアの統治機構は、1996年に制定(その後改正)された現行憲法に基づいています。

行政府:大統領が元首であり、政府の長、そして軍の最高司令官を兼任します。大統領は国民による直接選挙で選出され、任期は5年です。現行憲法には再選制限はありませんでしたが、2018年時点で憲法改正が検討されており、2期までの任期制限や統治構造強化のための変更が期待されています。大統領は副大統領および閣僚を任命し、閣議を主宰します。首相職は1970年に廃止されました。行政権のほぼ全てが大統領に集中しており、内閣は大統領を補佐する執行機関としての役割を担います。

立法府:一院制の国民議会で構成されます。定数は58議席で、そのうち53議席は国民の直接選挙により選出され、残り5議席は大統領が任命します。議員の任期は5年です。

司法府:最高裁判所を頂点とする司法制度が確立されています。しかし、ジャメ政権下では「傭兵裁判官」の利用などにより司法の独立性が損なわれたとの批判がありました。バロウ政権下で司法改革が進められています。

民主的プロセスの機能については、ジャワラ政権時代には競争的政治が存在したものの、実質的にはジャワラ大統領を中心とした一党支配状態であったと指摘されています。ジャメ政権下では、野党への弾圧、メディア規制、人権侵害が横行し、民主的プロセスは著しく後退しました。バロウ政権は、市民の信頼回復、民族間の緊張緩和、民主制度の強化といった課題に直面しています。

5.2. 主要政党と選挙

ガンビアは複数政党制を採用しています。

ジャワラ政権時代には、ダウダ・ジャワラの人民進歩党 (PPP)が圧倒的な力を持っていました。他に統一党 (UP)、民主党 (DP)、イスラム会議党 (MCP)などがありましたが、PPPが1966年から1992年の選挙まで常に55%から70%の得票率で勝利し続けました。1970年代半ばには国民会議党 (NCP)が、1980年代には急進的な社会主義を掲げる独立と社会主義のための人民民主組織 (PDOIS)が登場しましたが、PPPの優位を崩すには至りませんでした。選挙制度自体は存在したものの、野党へのリソース配分の不平等、政府によるメディア統制、選挙不正の疑惑などが指摘されていました。

1994年のクーデター後、ヤヒヤ・ジャメは愛国再建同盟 (APRC)を結成し、国民議会で絶対多数を占め、強力な支配体制を敷きました。ジャメ政権下では野党の活動は厳しく制限され、野党勢力は分裂状態にありました。2005年に結成された民主主義と開発のための国民同盟 (NADD)も内紛により弱体化しました。

2016年の大統領選挙では、複数の野党が連合し(連合2016)、統一候補としてアダマ・バロウ(統一民主党 (UDP)出身)を擁立し、ジャメを破りました。2017年の国民議会選挙ではUDPが第一党となり、ジャメのAPRCは大きく議席を減らしました。

バロウ大統領は2021年の大統領選挙で再選されました。

選挙は、大統領選挙と国民議会議員選挙が定期的に実施されます。ジャメ政権下では選挙の公正性について国内外から多くの疑問が呈されていましたが、2016年の選挙以降は、国際的な監視の下でより公正な選挙運営が目指されています。

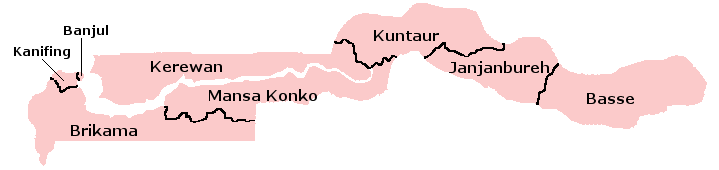

5.3. 行政区画

ガンビアは8つの地方行政区画 (local government areas, LGA)に分かれています。これには首都バンジュール(市として分類)も含まれます。これらの地方行政区画は、憲法第192条に基づき、独立選挙委員会によって設定されました。

| 名称 | 面積 (km2) | 国勢調査人口 | 行政中心地 | 郡 (district) の数 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2003年 | 2013年 (暫定) | ||||

| バンジュール (首都) | 12.2 | 35,061 | 31,301 | バンジュール | 3 |

| カニフィング | 75.6 | 322,735 | 382,096 | カニフィング | 1 |

| ブリカマ (旧ウェスタン管区) | 1,764.3 | 389,594 | 699,704 | ブリカマ | 9 |

| マンサ・コンコ (旧ロウアー・リバー管区) | 1,628.0 | 72,167 | 82,381 | マンサコンコ | 6 |

| ケレワン (旧ノース・バンク管区) | 2,255.5 | 172,835 | 221,054 | ケレワン | 7 |

| クンタウル (旧中央リバー管区西部) | 1,466.5 | 78,491 | 99,108 | クンタウル | 5 |

| ジャンジャンブレア (旧中央リバー管区東部) | 1,427.8 | 107,212 | 126,910 | ジャンジャンブレア | 5 |

| バセ (旧アッパー・リバー管区) | 2,069.5 | 182,586 | 239,916 | バセ・サンタ・ス | 7 |

| ガンビア合計 | 10,689 | 1,360,681 | 1,882,450 | バンジュール | 43 |

これらの地方行政区画は、さらに2013年時点で43の郡 (districts)に細分化されています。このうち、カニフィングとコンボ・セント・メアリー(ブリカマ地方行政区画とブリカマを行政中心地として共有)は、事実上、大バンジュール都市圏の一部となっています。

主要都市としては、首都バンジュール、最大の都市であるセレクンダ、ブリカマ、バカウ、ファラフェニ、ラミン、ネマ・クンク、バセ・サンタ・スなどがあります。

5.4. 人権

ガンビアの人権状況は、特にヤヒヤ・ジャメ前政権下で深刻な問題を抱えていました。アダマ・バロウ現政権下では改善に向けた努力がなされていますが、依然として多くの課題が残っています。

ジャメ政権下(1994年~2017年)では、反対派政治家、ジャーナリスト、人権活動家、そして一般市民に対する恣意的な逮捕、拘禁、拷問、強制失踪、超法規的殺害が横行しました。報道の自由は著しく制限され、政府に批判的なメディアやジャーナリストは弾圧の対象となりました。2004年のジャーナリスト、デイダ・ハイダラ殺害事件や、2006年以降行方不明となっているジャーナリスト、エブリマ・マネーの事件は、その象徴的な例です。

女性器切除(FGM)は広く行われており、世界保健機関(WHO)の推計では、ガンビアの女児・女性の約78.3%がFGMを経験しています。ジャメ政権は2015年にFGMを禁止する法律を制定しましたが、慣習として根強く残っており、その撲滅が課題となっています。女性の権利活動家ジャハ・ドゥクレは、FGM撲滅への貢献により2018年にノーベル平和賞にノミネートされました。

LGBTQ+の人々に対する権利は著しく制限されており、同性愛行為は違法とされ、最高で終身刑が科される可能性があります。ジャメ大統領は公然と反LGBTQ+の発言を繰り返し、厳しい弾圧を行いました。バロウ政権は、合意に基づく同性間の行為を訴追しないと約束しましたが、法律自体の撤廃には至っていません。

2000年には学生デモに対する治安部隊の発砲で多数の死傷者が出る事件も発生しました。

バロウ政権は2017年の発足以降、人権状況の改善を主要な公約の一つに掲げています。ジャメ政権下の人権侵害を調査するための真実・和解・賠償委員会(TRRC)が設置され、被害者の証言聴取や真相究明が進められています。政治犯の釈放、報道の自由の拡大、司法改革なども進められていますが、長年の権威主義体制下で培われた問題は根深く、完全な改善には時間がかかると見られています。国際社会はこれらの努力を評価しつつも、さらなる改革の進展を注視しています。特に、社会的弱者やマイノリティの権利擁護は、依然として重要な課題です。

6. 対外関係

ガンビアの外交政策は、歴史的経緯、地理的条件、および国内政治の変動に大きく影響されてきました。ダウダ・ジャワラ元大統領の任期中は、ほとんどの期間、非同盟政策を正式に追求し、イギリス、セネガル、その他のアフリカ諸国と緊密な関係を維持していました。1994年7月のクーデターは、ガンビアと西側諸国、特にアメリカ合衆国との関係を緊張させ、アメリカは2002年まで外国援助法第508条に基づき、ほとんどの非人道的援助を停止しました。1995年以降、ジャメ大統領はリビア(2010年に中断)、キューバなど、いくつかの追加の国々と外交関係を樹立しました。

ヤヒヤ・ジャメ政権下では、反西側・反イスラエル的な姿勢を強め、イランやベネズエラなどとの関係を強化しました。また、人権問題や民主主義の後退を理由に、欧米諸国との関係が悪化し、国際的に孤立する傾向にありました。2013年にはイギリス連邦から脱退し、台湾(中華民国)と断交して中華人民共和国と国交を樹立(2016年)するなど、外交政策の大きな転換も見られました。

アダマ・バロウ政権発足後は、国際協調路線へと回帰し、2018年にはイギリス連邦に復帰しました。近隣諸国との友好関係の維持、西側諸国との関係改善、国際機関における積極的な活動を基本方針としています。特に、地理的にガンビアを囲むセネガルとの関係は極めて重要です。

2019年11月、ガンビアはミャンマーにおけるロヒンギャへのジェノサイドを理由に、ミャンマーを国際司法裁判所に提訴し、国際的な注目を集めました。

6.1. セネガルとの関係

ガンビアは国土の三方をセネガルに囲まれており、両国は民族、文化、言語(ウォロフ語など)の多くを共有し、「セネガンビア」という地域名で総称されることもあります。この地理的近接性と歴史的背景から、両国関係は極めて密接でありながらも、時に緊張をはらんできました。

1981年のガンビアでのクーデター未遂事件の際、ダウда・ジャワラ大統領の要請を受けてセネガル軍が介入し、クーデターを鎮圧しました。これを機に両国関係は緊密化し、1982年には軍事・経済統合を目指すセネガンビア国家連合が結成されました。しかし、人口も国土もガンビアよりはるかに大きなセネガルによる吸収をガンビア側が懸念したことなどから、連合は国家主権や経済政策を巡る意見の対立が解消できず、1989年に解体されました。

ヤヒヤ・ジャメ政権下(1994年~2017年)では、セネガル南部のカザマンス地方の反政府勢力をガンビアが支援しているとの疑惑などから両国関係はしばしば緊張しました。国境管理や貿易摩擦も問題となりました。しかし、2016年末から2017年初頭にかけてのガンビアの憲政危機においては、セネガルが西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)軍の介入を主導し、ジャメの退陣とアダマ・バロウへの平和的な権力移譲を実現する上で決定的な役割を果たしました。バロウ政権発足後は、両国関係は大幅に改善されています。

2019年1月には、ガンビア川中流域のファラフェニとセネガル側を結ぶセンガンビア橋(ファラフェニ橋)が開通し、両国間の交通・物流の円滑化が期待されています。この橋の建設は、長年の懸案であったガンビア川によるセネガル国土の南北分断を解消するものであり、両国関係の深化を象徴する出来事とされています。

6.2. その他主要国との関係

イギリス:旧宗主国であり、独立後もイギリス連邦を通じて緊密な関係を維持していましたが、ヤヒヤ・ジャメ政権が2013年にイギリス連邦を「新植民地主義的機関」と批判して脱退したことで関係が悪化しました。アダマ・バロウ政権発足後の2018年にガンビアはイギリス連邦に復帰し、関係は修復されています。

アメリカ合衆国:1994年のクーデター以降、ジャメ政権の人権侵害や非民主的な統治を理由に関係は冷却化し、経済援助が削減されるなどの措置が取られました。バロウ政権下では関係改善が進んでいます。

中華人民共和国/台湾:ガンビアは1995年に台湾(中華民国)と国交を回復しましたが、ヤヒヤ・ジャメ大統領は2013年11月に「国家の戦略的利益のため」として台湾と断交し、2016年3月に中華人民共和国と国交を樹立しました。バロウ政権もこの方針を継続しています。

イラン、シリア、ベネズエラ:ヤヒヤ・ジャメ大統領は反米・反イスラエル路線をとり、これらの国々との関係を強化していました。

6.3. 国際機関

ガンビアは以下の主要な国際機関に加盟しています。

- イギリス連邦:1965年の独立と同時に加盟しましたが、2013年にヤヒヤ・ジャメ政権下で脱退。アダマ・バロウ政権下の2018年2月8日に再加盟しました。再加盟は、ガンビアの民主化と国際社会への復帰を象徴する出来事と見なされています。

- 西アフリカ諸国経済共同体 (ECOWAS):ガンビアはECOWASの積極的な加盟国であり、地域の平和と安全保障、経済統合の取り組みに貢献しています。特に、1990年代のリベリアやシエラレオネの紛争解決において、ECOWAS平和維持軍(ECOMOG)に部隊を派遣しました。2017年のガンビア憲政危機の際には、ECOWASが軍事介入を行い、アダマ・バロウへの平和的な権力移譲を実現しました。

- 国際連合 (UN):独立以来の加盟国であり、国連の諸活動に参加しています。ジャメ政権下では人権問題で国連から批判を受けることもありましたが、バロウ政権下では国連との協力関係を強化しています。

- イスラム協力機構 (OIC):国民の大多数がイスラム教徒であることから、OICのメンバー国としてイスラム諸国との連携を深めています。ガンビアは2022年にOIC首脳会議の開催国となる予定でしたが、準備の遅れから延期されました。

- アフリカ連合 (AU):前身のアフリカ統一機構(OAU)時代からの加盟国であり、アフリカ大陸の平和、民主主義、開発に関するAUの取り組みに積極的に関与しています。

- ガンビア川流域開発機構 (OMVG):ガンビア川流域の共同開発を目指し、1978年にガンビア、セネガル、ギニア、ギニアビサウの4カ国で設立されました。水資源管理、農業開発、インフラ整備などを目的としていますが、資金不足などから活動は停滞気味です。

これらの国際機関への参加を通じて、ガンビアは国際社会における発言権を確保し、経済発展、民主主義の推進、人権擁護といった国内課題の解決に向けた支援や協力を得ようとしています。

6.4. 日本との関係

日本とガンビアは1965年のガンビア独立と同時に外交関係を樹立しました。両国間の関係は概ね良好です。

- 外交使節:日本はガンビアに大使館を設置しておらず、在セネガル日本国大使館がガンビアを兼轄しています。一方、ガンビアも日本に大使館を設置していません。しかし、2015年には、名古屋市でガンビア料理店を営むガンビア出身の女性が在名古屋ガンビア共和国名誉総領事に任命され、名誉総領事館が開設されました。

- 経済協力:日本はガンビアに対し、主に政府開発援助(ODA)を通じて、食糧援助や草の根・人間の安全保障無償資金協力などを実施してきました。協力分野は、農業、水産、保健医療、教育など多岐にわたります。

- 貿易:2022年の日本の対ガンビア貿易額は、輸出が約2.7 JPY(中古車、機械類など)、輸入が約0.02 JPY(魚介類など)と、小規模です。

- 人的交流:2022年3月現在、ガンビアに在留する日本人の数は8人です。一方、2020年12月現在、日本に在留するガンビア人の数は98人です。

ヤヒヤ・ジャメ前政権下では、人権問題などから二国間関係がやや停滞した時期もありましたが、アダマ・バロウ政権発足後は、民主化の進展とともに協力関係の深化が期待されています。

7. 軍事

ガンビア国軍(Gambia Armed Forces, GAF)は、1985年にガンビアとセネガルの政治連合であるセネガンビア国家連合の規定に基づき設立されました。当初はイギリスの訓練を受けたガンビア国軍(Gambia National Army, GNA)と、セネガルの訓練を受けたガンビア国家憲兵隊(Gambia National Gendarmerie, GNG)で構成されていました。GNGは1992年に警察に統合され、1997年にヤヒヤ・ジャメ大統領がガンビア海軍(Gambian Navy, GN)を創設しました。2000年代半ばにガンビア空軍を創設する試みは最終的に失敗に終わりました。2008年、ジャメは特殊部隊からなる国家共和警備隊を創設しました。GNAの兵力は約900名で、2個歩兵大隊と1個工兵中隊からなり、フェレット装甲車やM8グレイハウンド装甲車を運用しています。GNは巡視船を装備しており、2013年には台湾から多数の新造船が寄贈されました。

1985年のGAF設立以来、国連およびアフリカ連合の平和維持活動に積極的に参加しており、ティア2の平和維持貢献国として分類され、国際協力センターからは平和維持における地域リーダーと評されています。1990年から1991年にかけてリベリアにECOMOGの一部として兵士を派遣し、その間にガンビア兵2名が死亡しました。その後、ECOMIL、UNMIL、UNAMIDにも部隊を派遣しています。

軍の最高指揮権は、1994年の無血クーデターでヤヒヤ・ジャメが権力を掌握して以来、大統領が保持しています。ジャメはまた、ガンビア国軍の日々の作戦を担当する最高位の軍人である国防参謀長の役職を創設しました。

1958年から1985年までガンビアには軍隊が存在しませんでしたが、警察の準軍事部門としてガンビア野戦部隊が存在しました。ガンビアの軍事的伝統は、1901年から1958年まで存在し、第一次世界大戦および第二次世界大戦で戦ったイギリス陸軍のガンビア連隊に遡ることができます。

2017年、ガンビアは国連の核兵器禁止条約に署名しました。

ガンビア国軍は、他国との間で多くの装備・訓練協定の受益者となってきました。1992年にはナイジェリア軍の分遣隊がGNAの指導を支援しました。1991年から2005年にかけては、トルコ軍がガンビア兵の訓練を支援しました。また、イギリスのロイヤル・ジブラルタル連隊やアメリカ合衆国のUS AFRICOMからの訓練チームも受け入れています。

クーデターへの関与の歴史としては、1981年のクーデター未遂、1994年のジャメによるクーデター、2014年のクーデター未遂、そして2022年のクーデター未遂事件が挙げられます。軍の民主的統制は、特にジャメ政権下で大きな課題であり、バロウ政権下でもその確立が求められています。

2024年の世界平和度指数によると、ガンビアは世界で82番目に平和な国とされています。

8. 経済

ガンビアは自由市場経済体制をとっており、伝統的な自給自足農業、輸出収入の歴史的なラッカセイ(ピーナッツ)への依存、港湾を中心とした再輸出貿易、低い輸入関税、最小限の行政手続き、為替管理のない変動為替レート、そして重要な観光産業を特徴としています。2018年のガンビアのGDPは世界銀行によると16億2400万米ドル、国際通貨基金によると2011年は9億7700万米ドルでした。2006年から2012年にかけて、ガンビア経済は年間GDPの5~6%の割合で成長しました。

経済開発においては、労働者の権利、環境への配慮、社会的公正といった側面も考慮される必要があります。

8.1. 主要産業

農業:GDPの約30%を占め、労働力の約70%を雇用しています。自給農業が中心で、コメやトウモロコシなどが栽培されています。主要な換金作物はラッカセイで、かつては輸出総額の大部分を占めていましたが、経済構造の変化とともにその比率は低下しています。ラッカセイ生産はGDPの6.9%、その他の作物は8.3%、畜産は5.3%を占めます。各産業における労働条件は、特に農業分野で不安定な場合があり、改善が求められています。

漁業:GDPの1.8%を占めています。ガンビア川や大西洋岸での漁業が行われ、国内消費および輸出に向けられています。近年、中国資本による魚粉工場が増加し、乱獲や環境汚染、地元漁民の生活への影響が懸念されています。

観光業:ガンビア経済の重要な柱の一つです。特にヨーロッパからの観光客に人気があり、ビーチリゾートや野鳥観察などが主な目的です。1970年代にアレックス・ヘイリーの小説『ルーツ』の舞台として注目されたことも、観光業発展の一因となりました。観光シーズンは主に乾季(冬)です。観光業は外貨獲得に貢献する一方で、季節性が高く、政情不安の影響を受けやすいという脆弱性も抱えています。地域社会への貢献としては、雇用創出や関連産業の活性化が挙げられますが、利益配分の公平性や環境負荷の低減が課題です。

再輸出貿易:低い関税と簡易な行政手続きを活かし、輸入品を隣国セネガルなどへ再輸出する貿易が盛んです。これはしばしば非公式な形で行われ、ガンビア経済の重要な部分を占めています。

その他:工業はGDPの約8%を占め、主に農業関連(ラッカセイ加工、パン屋、醸造所、皮なめし工場など)です。その他、石鹸、ソフトドリンク、衣料などの製造業があります。林業はGDPの0.5%です。2024年には初の太陽光発電所が開設されました。

8.2. 貿易

ガンビアの主要な輸出入品目、貿易相手国、貿易収支は以下の通りです。

かつてはイギリスとEUが主要な輸出市場でしたが、近年はセネガル、アメリカ合衆国、日本が重要な貿易相手国となっています。アフリカ内では、2007年にはセネガルが最大の貿易相手国であり、それ以前のギニアビサウやガーナと同等の重要性を持っていた状況とは対照的です。

輸入に関しては、デンマーク、アメリカ合衆国、中国が重要な供給国となっています。イギリス、ドイツ、コートジボワール、オランダもガンビアの輸入のかなりの部分を占めています。

2007年のガンビアの貿易赤字は3.31 億 USDでした。

2019年の輸出データによると、主要な輸出品目は木材(特にローズウッドなどの貴重材)、魚介類、ナッツ類(カシューナッツなど)、油脂などです。かつての主要輸出品であったラッカセイの割合は大幅に低下しています。輸入品目は、石油製品、米、自動車、医薬品、機械類など多岐にわたります。

再輸出貿易が盛んであるため、統計上の輸出入額が実際の国内生産・消費と必ずしも一致しない点に注意が必要です。

8.3. 交通

ガンビアの交通システムは、公営と民営が混在し、道路(舗装路と未舗装路)、水上交通、航空交通から構成されています。国内に鉄道はありません。

道路網:総延長は3742 kmで、そのうち舗装されているのは723 km、残りの3019 kmは未舗装です。国を二分するガンビア川の両岸に沿ってトランス・ガンビア・ハイウェイが走っています。

水上交通:ガンビア川は重要な輸送路であり、総延長390 kmの水路があります。バンジュール港が唯一の主要港で、ガンビア港湾局によって管理されています。3,000トン級の船舶が内陸のジャンジャンブレアまで航行可能です。ガンビア川を渡る手段としては、長らくフェリーが主でしたが、2019年にセンガンビア橋が開通し、両岸の往来が大幅に改善されました。

航空交通:国内唯一の国際空港は、首都バンジュールの約26 km南にあるバンジュール国際空港(ユンドゥム国際空港)です。全長3,600メートル、幅45メートルの滑走路を持ち、1989年にはNASAの資金援助により、スペースシャトルの非常時代替着陸地として改修されました。

9. 社会

ガンビア社会は、多様な民族構成、イスラム教中心の宗教生活、高い人口増加率、そして依然として残る貧困や保健医療、教育の課題などを特徴としています。伝統的な拡大家族制度や共同体意識が強く残る一方で、都市化やグローバリゼーションの影響も受けています。特にマイノリティや脆弱な立場の人々の状況改善は、社会全体の発展にとって重要な焦点です。

9.1. 人口構成

| ガンビアの人口推移 | |

|---|---|

| 年 | 人口(百万人) |

| 1950 | 0.27 |

| 2000 | 1.2 |

| 2021 | 2.22 |

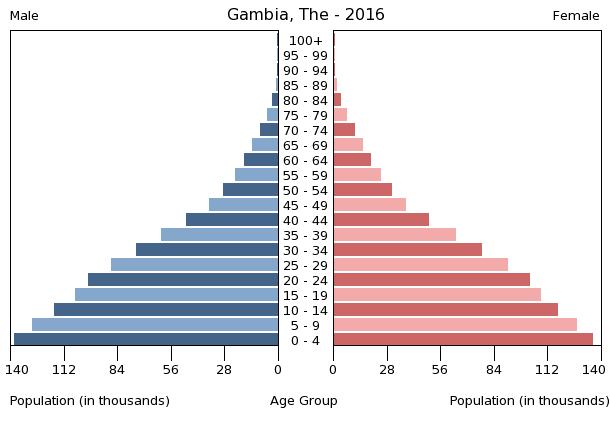

ガンビアの人口は急速に増加しており、1963年に31万6,000人だった人口は、2024年には276万9,075人に達しました。これは2013年から2.30%の人口増加率です。

2011年時点での都市化率は57.3%でした。2003年の国勢調査の暫定的な数値では、より多くの地域が都市部として宣言されるにつれて、都市部と農村部の人口格差が縮小していることが示されています。都市への移住、開発プロジェクト、近代化により、より多くのガンビア人が西洋の習慣や価値観に触れるようになっていますが、土着の服装や祝祭、そして拡大家族への伝統的な重視は、日常生活の不可欠な部分として残っています。

2010年の国連開発計画(UNDP)人間開発報告書では、ガンビアは169カ国中151位の人間開発指数であり、「低人間開発」カテゴリに分類されています。この指数は、平均余命、就学年数、一人当たりの国民総所得(GNI)などを比較したものです。

2013年の合計特殊出生率(TFR)は、女性一人当たり3.98人と推定されています。

9.2. 民族

ガンビアには多様な民族グループが共存しており、それぞれが独自の言語と伝統を保持しています。主要な民族はマンディンカ族 (人口の約34%)、フラニ族 (プラール族とも、約31%)、ウォロフ族 (約11%)、ジョラ族 (カロンカ族を含む、約9%)、サラフレ族 (ジャハンカ族とも、約7%)、セレール族 (約3%)、マンジャゴ族 (約2%)、バンバラ族 (約1%)、アク族 (クリオ族、約0.5%) などです。その他、トゥクロール族、バイヌンカ族などがおり、非アフリカ系住民(ヨーロッパ人やレバノン系など)も約0.23%を占めます。民族間の関係は概ね良好ですが、政治的な対立が民族間の緊張を高めることもあります。

9.3. 言語

英語が公用語であり、行政、教育、公式な場で使用されています。しかし、日常生活では各民族の言語が広く話されています。主要な現地語としては、マンディンカ語(人口の38%が第一言語)、プラール語(フラニ語の方言、21%)、ウォロフ語(18%)、ソニンケ語(9%)、ジョラ語(4.5%)、セレール語(2.4%)、マンジャク語およびバイヌク語(各1.6%)、ギニア・クレオール語(1%)などがあります。その他にも多くの言語が少数派によって話されています。ろう者の間ではガンビア手話が使用されています。

地理的な位置関係から、西アフリカの多くの国で公用語となっているフランス語の知識も比較的一般的です。2014年3月に当時のジャメ大統領が英語を公用語から外すと発表したことがありますが、具体的な動きはないままジャメ大統領は失脚し、英語はそのまま公用語として使用されています。

9.4. 宗教

ガンビア国民の約96.4%がイスラム教徒で、そのほとんどがスンナ派のマーリク派(スーフィズムの影響も受けている)です。キリスト教徒は約3.5%(主にローマ・カトリック)、伝統宗教の信者やその他の宗教の信仰者は約0.1%です。憲法第25条は、国民が選択したいかなる宗教を実践する権利も保護しており、イスラム教徒とキリスト教徒の間の結婚も一般的です。

イスラム教:ガンビアの商業活動のほとんどは、イード・アル=アドハー(犠牲祭)やイード・アル=フィトル(ラマダン明けの祭り)といった主要なイスラム教の祝祭日には停止します。アフマディーヤ運動も国内にかなりの信者がいます。また、主にレバノン系やその他のアラブ系移民によるシーア派イスラム教徒のコミュニティも存在します。南アジア系移民の大多数もイスラム教徒です。

ヤヒヤ・ジャメ前大統領は2015年にガンビアを「イスラム共和国」と宣言しましたが、これは憲法上の裏付けがなく、アダマ・バロウ現大統領によって2017年に撤回されました。この「イスラム共和国」宣言期間中、社会への具体的な影響としては、公務員の服装規定の変更(女性へのスカーフ着用奨励など)や、アルコール販売規制の強化などが試みられましたが、国民生活に大きな変化をもたらすには至りませんでした。

キリスト教:キリスト教徒コミュニティは人口の約4%を占めます。ガンビアの西部および南部に居住し、そのほとんどがローマ・カトリック教徒ですが、聖公会、メソジスト、バプテスト、セブンスデー・アドベンチスト教会、エホバの証人、および小規模な福音派の会衆なども存在します。

伝統宗教:セレール族の宗教のような土着の信仰がどの程度実践されているかは不明確です。セレール族の宗教は宇宙観を含み、ルーフと呼ばれる最高神への信仰があります。その宗教祭には「シュイ」、「ンボッセ」、「ランドゥ・ランド」などがあります。毎年、セレール族の宗教の信者は、シュイの占い儀式のためにセネガルのシネへの年間巡礼を行います。セレール族の宗教は、セネガンビアのイスラム社会にもかなりの影響を与えており、「トバスキ」、「ガモ」、「コリテ」、「ウェリ・コール」といったセネガンビアのイスラム教の祭りの名称は、セレール族の宗教からの借用語であり、これらは古代セレール族の祭りでした。セレール族と同様に、ジョラ族も独自の宗教的慣習を持っており、その中には「ブクート」という主要な宗教儀式があります。

その他の宗教:少数の南アジアからの移民により、ヒンドゥー教徒やバハイ教の信者も存在します。

9.5. 教育

ガンビアの憲法は、無償かつ義務的な初等教育を規定しています。しかし、資源と教育インフラの不足がこの実施を困難にしています。1995年の初等教育総就学率は77.1%、純就学率は64.7%でした。学費は長らく多くの子どもたちの就学を妨げていましたが、1998年2月、ヤヒヤ・ジャメ大統領は最初の6年間の学費の廃止を命じました。女子は初等学校の生徒の約52%を占めます。この数字は、文化的要因や貧困が親に女子を学校に通わせることを妨げている農村地域では低い可能性があります。学齢期の子どもの約20%がコーラン学校に通っています。

2015年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は50.8%(男性:61.8%、女性:41.6%)です。2018年の教育支出はGDPの2.4%でした。教育制度はイギリスの制度を基にしています。

高等教育:ガンビアにはいくつかの公立および私立の高等教育機関があります。最も古い高等教育機関の一つであるガンビア・カレッジは1978年に設立され、公衆衛生、教育、看護、農業の分野で証明書およびディプロマプログラムを提供しています。ガンビア大学は1999年に国民議会の法律によって設立されました。設立以来、UTGはさまざまな学部で学士、修士、博士課程を提供しています。大学はかつてカニフィングのMDIとブリカマのガンビア・カレッジにありましたが、2024年3月12日にファラバの新キャンパスが開校しました。また、世界250カ国以上から43万5千人以上の学生が在籍する高等教育機関である国際オープン大学(2020年1月まではイスラム・オンライン大学として知られていた)は、ガンビアにグローバル本部を置いています。

教育の現状と課題としては、依然として低い識字率、都市部と地方部、男女間の教育格差、教員の質と量、教育施設の不足などが挙げられます。

9.6. 保健

ガンビアの主要な保健指標は、依然として多くの課題を示しています。乳幼児死亡率や妊産婦死亡率は高く、平均寿命も比較的短い水準にあります。2024年の世界飢餓指数(GHI)では、ガンビアは127カ国中88位で、スコアは19.9であり、これは中程度の飢餓レベルを示しています。

医療サービスは、首都バンジュールや主要都市では比較的アクセスしやすいものの、地方部では医療施設や専門医が不足しており、質の高い医療へのアクセスが困難な状況です。貧困層にとっては医療費の負担も大きな問題です。

主要な疾病としては、マラリア、呼吸器感染症、下痢症などの感染症が多く見られます。HIV/AIDSの感染率は2%(2019年推定)です。2007年には当時のジャメ大統領が、ハーブや香辛料からなる薬湯をエイズ治療薬として制作し、患者に抗ウイルス薬治療を止めさせて自身が作った「治療薬」を服用するよう命じたことがあり、国内外の医療専門家から「患者たちに誤った希望を抱かせる」と非難されました。

公衆衛生上の課題としては、安全な水へのアクセス不足、衛生施設の不備、栄養不良などが挙げられます。特に、妊産婦や5歳未満の子どもの健康状態の改善が急務とされています。予防接種プログラムは実施されていますが、カバレッジの向上が求められています。

10. 文化

ガンビアはアフリカ大陸で最も小さな国ですが、その文化は非常に多様な影響の産物です。国境はガンビア川の両側に沿った狭い帯状の土地を縁取っており、この川は国の運命に不可欠な役割を果たし、地元では単に「川」として知られています。自然の障壁がないため、ガンビアは西アフリカ全域、特にセネガルに存在するほとんどの民族グループの故郷となっています。

ヨーロッパ人もガンビアの歴史において際立っています。なぜなら、ガンビア川は大陸の奥深くまで航行可能であり、この地理的特徴がこの地域を15世紀から17世紀にかけて奴隷貿易の最も収益性の高い場所の一つにしたからです(19世紀に奴隷貿易が非合法化された後は、その停止のための戦略的拠点ともなりました)。この歴史の一部は、アレックス・ヘイリーの著書とテレビシリーズ『ルーツ』で大衆化され、ガンビアが舞台となりました。

10.1. 音楽

ガンビアの音楽は、その内陸国境を完全に囲む隣国セネガルの音楽と音楽的に密接に関連しています。それは、ポピュラーな西洋音楽とダンスを、ウォロフ族とセレール族の伝統的な太鼓とダンス音楽である「サバール」と融合させています。グリオと呼ばれる伝統的な語り部兼音楽家が、歴史や物語をコラなどの楽器の演奏とともに伝承してきました。

10.2. 料理

ガンビア料理は、隣国セネガルの料理伝統に強く影響を受けており、地元の食材とフランス植民地料理を含む歴史的な影響が混ざり合っています。特に人気のある料理は、セネガルのドモダで、肉、ピーナッツペースト、野菜で作られた風味豊かなピーナッツシチューであり、ガンビアの家庭料理を代表するものです。セネガルのヤッサも広く楽しまれており、レモン、玉ねぎ、マスタードでマリネした魚や鶏肉が特徴で、他の多くの料理の土っぽさとは対照的なシャープな風味を提供します。ガンビア料理には通常、ラッカセイ、米、魚、肉、玉ねぎ、トマト、キャッサバ、サツマイモ、ナス、キャベツ、唐辛子、そしてガンビア川で女性たちが収穫するカキなどが使われます。

10.3. 文学

他の西アフリカ諸国と同様に、ガンビアには、伝統的な語り部であり音楽家でもあるグリオを含む口承文学の伝統があります。1960年代以降、英語によるガンビア文学が登場しました。レンリー・ピータースはこの文学の創始者と見なされており、著名な作家にはティジャン・サラー、ナナ・グレイ=ジョンソン、マリアマ・カーンなどがいます。アレックス・ヘイリーの小説で、アメリカの黒人奴隷を描いた『ルーツ』に登場するクンタ・キンテは、ガンビア出身の人物をモデルとしています。

10.4. メディア

ガンビアの憲法は言論・思想・報道の自由を定めています。しかし、ヤヒヤ・ジャメ前政権下では、これらの自由は著しく制限されていました。政府に批判的なジャーナリストは逮捕、拘束、国外追放の対象となり、2005年にはNGOの国境なき記者団によってジャメ大統領が「報道の自由の捕食者」のブラックリストに掲載されました。

2002年の法律は、ライセンスを発行しジャーナリストを投獄する権限を持つ委員会を設立しました。2004年には、名誉毀損や中傷に対する懲役刑を可能にし、すべての印刷および放送ライセンスを取り消し、メディアグループに元の費用の5倍で再登録を強制する追加の法律が制定されました。新聞編集者のデイダ・ハイダラは、2004年の法律が施行された数日後に不可解な状況下で射殺されました。クーデター未遂事件以降、ガンビアのジャーナリスト3人が逮捕されています。彼らは政府の経済政策を批判したか、元内務大臣と治安責任者が陰謀に加わっていたと述べたために投獄されたと示唆されています。

2010年12月、元「ジ・インディペンデント」紙編集長のムサ・サイディカンは、ナイジェリアのアブジャにあるECOWAS裁判所から20万米ドルの賠償金を授与されました。同裁判所は、彼が国家情報局で裁判なしに拘留されている間にガンビア政府が拷問を行ったとして有罪と認定しました。彼は2006年のクーデター未遂事件について知っていた疑いがあったようです。

国営のGRTSは、ガンビアで唯一の放送局です。日刊紙としては、政府系の『デイリー・オブザーバー』、独立系の『ザ・ポイント』、『トゥデイ』などがあります。独立系の『フォロヤ』は週に2、3回発行されています。

アダマ・バロウ現政権下では報道の自由は改善されつつありますが、依然として課題も残っています。

10.5. スポーツ

隣国セネガルと同様に、ガンビアで最も人気のある国民的スポーツはレスリングです。サッカーとバスケットボールも人気があります。ガンビアのサッカーは、FIFAとCAFの両方に加盟しているガンビアサッカー連盟(GFA)によって運営されています。GFAは、トップディビジョンのGFAリーグ・ファーストディビジョンを含む国内リーグや、ガンビア代表チームを運営しています。「スコピオンズ」の愛称で知られる代表チームは、FIFAワールドカップには出場経験がありませんが、アフリカネイションズカップには2021年大会で初出場し、グループリーグでチュニジア代表を破るなど快進撃を見せ、ベスト8の成績を収めました。2023年大会にも連続出場を果たしました。ホームスタジアムはインディペンデンス・スタジアムです。

ガンビアはCAF U-17選手権で2度優勝しており、1回目は自国開催の2005年、2回目は2009年のアルジェリア大会で、それぞれペルー(2005年)とナイジェリア(2009年)で開催されたFIFA U-17ワールドカップへの出場権を自動的に獲得しました。U-20代表も2007年(カナダ)と2023年(アルゼンチン)のFIFA U-20ワールドカップに出場しています。女子U-17代表も2012年にアゼルバイジャンで開催されたFIFA U-17女子ワールドカップに出場しました。

ガンビアはビーチバレーボールのナショナルチームも擁しており、2018年~2020年のCAVBビーチバレーボールコンチネンタルカップの男女両部門に出場しました。

10.6. 世界遺産

ガンビア国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件あります。

- クンタ・キンテ島と関連遺跡群 - (2003年登録) - 奴隷貿易の拠点であったジェームズ島(現クンタ・キンテ島)や関連する遺跡群。

- セネガンビアの環状列石 - (セネガルと共同登録、2006年登録) - ガンビア川流域とセネガルに広がる巨大な石のサークル群。

10.7. 祝祭日

ガンビアの主要な国民の祝日および宗教関連の祝祭日は以下の通りです。イスラム教関連の祝日はヒジュラ暦に基づくため、毎年日付が変わります。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day英語 | |

| 1月13日†(変動あり) | 預言者生誕祭 | Mawlidマウリドアラビア語 | †ヒジュラ暦第3月の12日 |

| 2月18日 | 独立記念日 | Independence Day英語 | 1965年の独立を記念 |

| 変動あり | 聖金曜日 | Good Friday英語 | キリスト教の祝日 |

| 変動あり | 復活祭月曜日 | Easter Monday英語 | キリスト教の祝日 |

| 5月1日 | メーデー | Labour Day英語 | |

| 7月22日 | 革命記念日 | Revolution Day英語 | 1994年のクーデターを記念(ジャメ政権時代に制定、現在は公式の祝日ではない可能性あり) |

| 変動あり† | コリテ(ラマダーン明けの祝日)(イード・アル=フィトル) | Koritehコリテウォロフ語 | †ヒジュラ暦第10月の1日~3日 |

| 8月15日 | 聖母の被昇天 | Assumption Day英語 | キリスト教の祝日 |

| 変動あり† | タバスキ(犠牲祭) (イード・アル=アドハー) | Tobaskiタバスキウォロフ語 | †ヒジュラ暦第12月の10日 |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day英語 |