1. 概要

マリ共和国は、西アフリカに位置する内陸国であり、広大な国土を有し、その地理、歴史、政治、経済、社会、文化は多様性に富んでいる。国土の北部はサハラ砂漠に覆われ、中央部には生命線であるニジェール川が流れ、南部は比較的降雨に恵まれたサバンナ地帯となっている。歴史的には、ガーナ帝国、マリ帝国、ソンガイ帝国といった強力な帝国がサハラ交易を通じて繁栄したが、16世紀末以降は衰退し、19世紀末にはフランスの植民地(フランス領スーダン)となった。1960年に独立を果たして以降、マリは社会主義的政策、軍事政権、そして1990年代初頭の民主化への移行という激動の時代を経験した。しかし、21世紀に入ると、北部でのトゥアレグ族の反乱やイスラム過激派の台頭、中部での民族間対立の激化、そして2020年以降相次ぐ軍事クーデターにより、深刻な紛争と政治的混乱に見舞われている。これらの混乱は、マリ国民の生活に甚大な影響を与え、深刻な人道危機や人権侵害を引き起こしており、民主主義の発展や社会的公正の実現は依然として大きな課題となっている。特に、紛争下におけるマイノリティや女性、子供といった脆弱な立場の人々の状況は極めて厳しい。本稿では、これらの側面にも光を当てながら、マリ共和国の全体像を概説する。

2. 国名

マリ共和国の正式な国名は、バンバラ語で Mali ka Fasojamanaマリ・カ・ファソジャマナバンバラ語である。一般的にはMaliマリフランス語と呼ばれる。この「マリ」という国名は、かつてこの地域に栄えたマリ帝国(13世紀~16世紀)に由来する。マリ帝国の名は、建国者スンジャタ・ケイタの出身民族であるマンディンカ族の言葉で「カバ」を意味するとされ、カバは力強さの象徴と考えられていた。また、「マリ」は「王の住む場所」という意味を持つという説もある。14世紀の旅行家イブン・バットゥータは、マリ帝国の首都も「マリ」と呼ばれていたと記録している。

現在のマリ共和国の領域は、フランス植民地時代には「フランス領スーダン」(Soudan françaisスーダン・フランセフランス語) と呼ばれていた。「スーダン」とは、アラビア語で「黒い人々の土地」を意味する「ビラード・アッ=スーダーン」に由来し、歴史的にサハラ砂漠南縁の広大な地域を指す名称であった。1960年にセネガルと共にマリ連邦としてフランスから独立したが、短期間で連邦が解体された後、単独で国家を樹立する際に、過去の偉大な帝国の名を受け継ぎ、現在の「マリ共和国」という国名に変更された。これは、国家のアイデンティティと歴史的連続性を強調する意図があったと考えられる。

3. 歴史

マリ地域の歴史は古く、先史時代から人々が居住していた。古代から中世にかけてはガーナ帝国、マリ帝国、ソンガイ帝国といった強大な帝国がサハラ交易を支配し、独自の文化や社会制度を発展させた。しかし、16世紀末のモロッコによる侵攻以降、この地域は政治的混乱期に入り、フランスによる植民地化へと進んでいった。20世紀半ばに独立を達成するも、その後はクーデターや軍事政権、そして21世紀に入ってからは深刻な内戦と政治不安に見舞われている。この歴史を通じて、民衆の生活様式や人権状況は大きく変動してきた。

3.1. 植民地以前の諸帝国

現在のマリ共和国の領域を含む西アフリカ地域には、古代から中世にかけて複数の強力な帝国が興亡した。これらの帝国は、サハラ砂漠を縦断するトランスサハラ交易(特に金と塩の交易)を掌握することで経済的繁栄を築き、独自の文化や社会制度を発展させた。

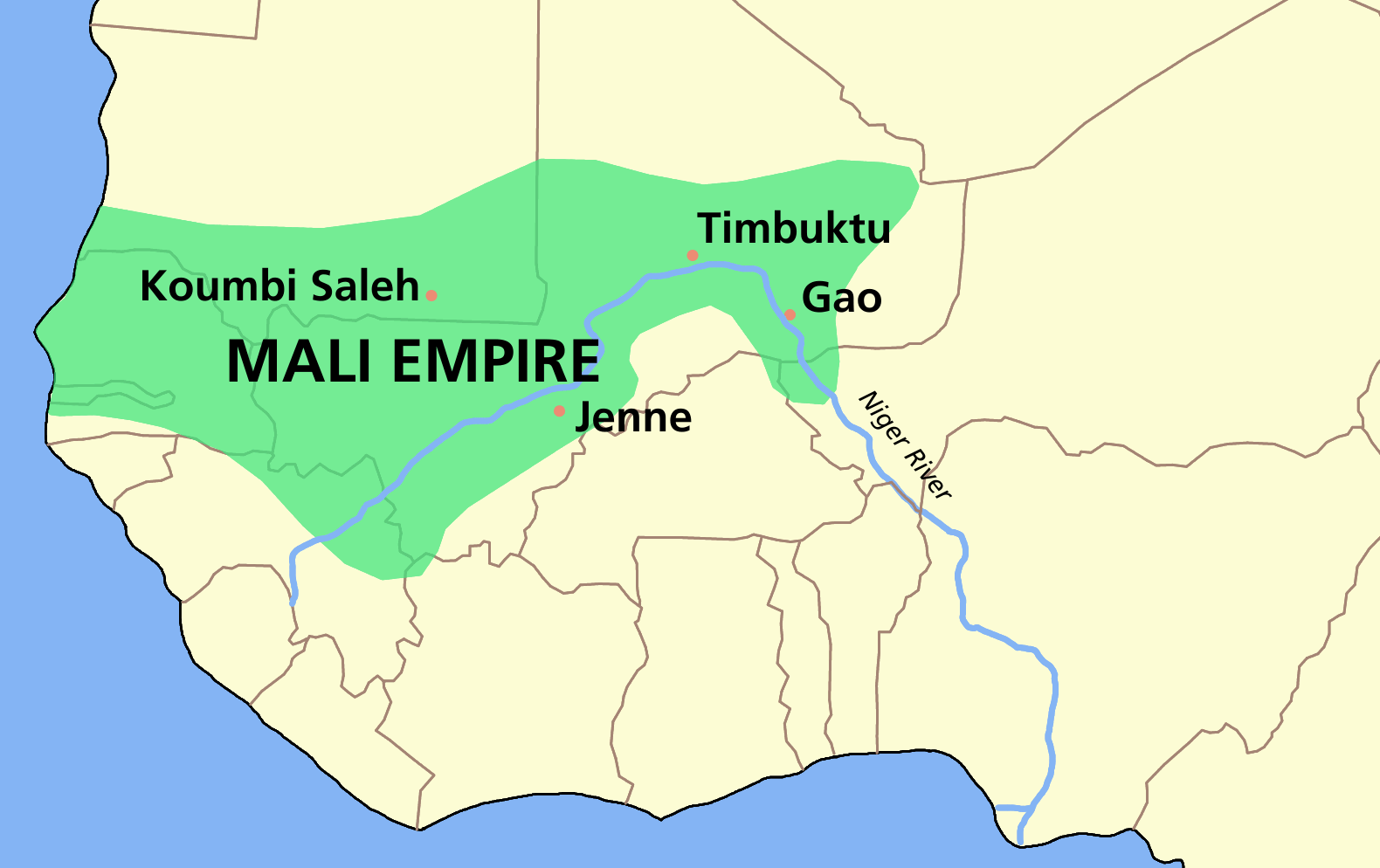

最も初期の主要な帝国の一つが、7世紀頃に現在のマリ西部に興ったソニンケ族のガーナ帝国である。ガーナ帝国は8世紀に最盛期を迎え、金や象牙を北アフリカのアラブ商人が運んでくる塩と交換することで富を蓄積した。しかし、サヘル地帯の乾燥化や、1076年のベルベル人イスラム王朝ムラービト朝による攻撃などにより衰退した。

ガーナ帝国の衰退後、13世紀初頭にはマンディンカ族の英雄スンジャタ・ケイタがニジェール川上流域にマリ帝国を建国した。マリ帝国は1235年にスス王国を破って覇権を確立し、ニジェール川中流域に広大な領土を築いた。最盛期の14世紀、特にマンサ・ムーサ王の治世下では、マリ帝国はアフリカで最も豊かで強力な国家の一つとなり、その富はマンサ・ムーサの豪華なメッカ巡礼を通じて広く知られるようになった。トンブクトゥやジェンネといった都市は、交易の中心地であると同時にイスラム学術の中心地としても栄え、サンコーレ大学など多くの高等教育機関が設立された。

15世紀後半になるとマリ帝国は内紛などにより衰退し、代わって東部のガオを拠点とするソンガイ族のソンガイ帝国が台頭した。ソンガイ帝国はスンニ・アリ王やアスキア・ムハンマド1世といった優れた指導者の下で領土を拡大し、マリ帝国の旧領の多くを支配下に収め、15世紀末から16世紀にかけて西アフリカ最大の帝国となった。ソンガイ帝国もまた、トンブクトゥやジェンネの学術・文化活動を保護し、イスラム法に基づく統治制度を整備した。

これらの帝国は、単に軍事力や経済力だけでなく、洗練された行政システムや法制度、そして高度な学術文化を有していた。しかし、帝国内の民族的多様性や広大な領土の統治の難しさ、後継者争いなどが、しばしば帝国の弱体化を招く要因ともなった。

3.2. モロッコ支配と小王国の時代

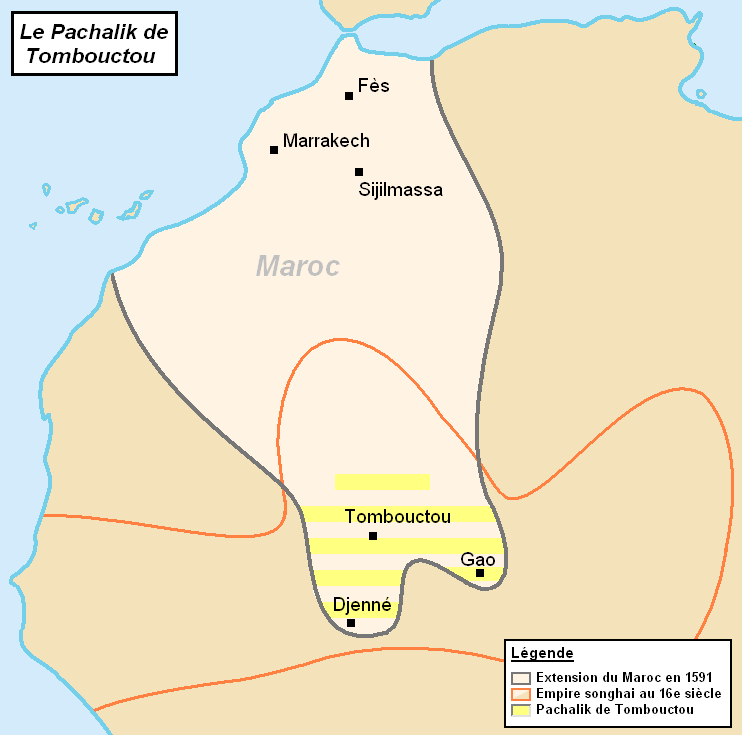

16世紀末、ソンガイ帝国は内部の王位継承争いにより国力が著しく低下していた。この機に乗じ、サハラ砂漠中央部のテガーザの岩塩鉱山の支配を巡ってソンガイ帝国と対立していた北アフリカのサアド朝モロッコが、1591年に火縄銃で武装した遠征軍を派遣した。ソンガイ帝国軍はトンディビの戦いでモロッコ軍に敗北し、首都ガオや交易都市トンブクトゥ、ジェンネが占領され、帝国は1592年に事実上滅亡した。

サアド朝モロッコは、占領したニジェール川中流域を「トンブクトゥ・パシャリク」として統治しようとした。当初、モロッコから派遣されたパシャ(太守)は軍事力と貢納によってこの地域を支配したが、本国からの距離が遠く、補給や連絡が困難であったため、次第にその支配力は弱体化した。特に、サアド朝の英主アフマド・マンスール・ザハビーが1603年に死去すると、モロッコ本国で内紛が頻発し、サハラ砂漠を越えてこの地域を効果的に統治し続けることが不可能になった。1612年には、現地に駐留していたモロッコ人兵士の子孫(アルマと呼ばれる)たちがサアド朝からの独立を宣言し、トンブクトゥを拠点に独自の政権を樹立した。彼らはその後も1833年頃まで存続したが、その支配領域はニジェール川湾曲部に限定され、かつてのソンガイ帝国のような広大な地域を統治する力はなかった。

ソンガイ帝国の崩壊とモロッコ支配の弱体化は、西アフリカの政治的空白を生み出し、17世紀以降、この地域では多数の小王国や首長国が乱立する時代となった。これらの小王国は、旧ソンガイ帝国の領域や周辺地域で、それぞれが地域の覇権を争った。例えば、セグーを拠点としたバンバラ族のバンバラ王国(18世紀初頭~19世紀半ば)はニジェール川中流域で勢力を拡大した。また、ニジェール内陸デルタではフラニ族によるマシーナ王国(19世紀初頭~19世紀半ば)がイスラム国家を樹立した。これらの小王国時代は、政治的な不安定さや度重なる紛争が特徴であり、社会経済状況も地域によって大きく異なった。サハラ交易は継続されたものの、かつての大帝国時代のような規模や安定性は失われた。

3.3. フランスによる植民地化

19世紀後半、ヨーロッパ列強によるアフリカ分割の波が西アフリカにも及ぶと、フランスは現在のマリ共和国の領域に対する植民地化を本格的に進めた。フランスは、既に植民地化していたセネガルを拠点として、セネガル川を遡上する形で内陸部へと軍事侵攻を開始した。

1880年には、フランスはカイを首都とするオー・セネガル植民地を設立。その後、軍事的制圧と並行して徐々に支配地域を東へと拡大し、1890年にはこの植民地を「フランス領スーダン」と改称した。「スーダン」とは、歴史的にサハラ砂漠南縁の広大な地域を指す名称である。フランスの侵攻に対して、サモリ・トゥーレが建国したワスルー帝国や、エルハジ・ウマール・トールのトゥクロール帝国などが激しい抵抗運動を展開したが、フランス軍の近代兵器の前に次々と制圧されていった。1904年には、フランス領スーダンの首都はニジェール川沿岸のバマコに移された。

フランスによる植民地統治下では、マリの社会経済構造は大きく変容した。フランスは、本国の産業に必要な綿花の栽培を奨励し、大規模なプランテーションが開発された。また、ニジェール内陸デルタでは「ニジェール局」(Office du Nigerオフィス・デュ・ニジェールフランス語) と呼ばれる国家事業によって大規模な灌漑施設が建設され、稲作が推進された。これらの農業開発は、一部地域に経済的利益をもたらした一方で、伝統的な農業システムや土地所有制度を破壊し、現地住民を強制労働に近い形で動員することもあった。

フランスの統治政策は、現地の伝統的な政治構造や文化にも大きな影響を与えた。伝統的首長はフランスの植民地行政の末端組織に組み込まれ、その権威はフランス総督に従属するものとなった。教育はフランス語で行われ、エリート層の育成が図られたが、その機会は限られていた。抵抗運動は散発的に続いたが、フランスは軍事力によってこれらを抑圧した。例えば、1915年から1916年にかけて発生したヴォルタ・バニ戦争では、フランス植民地軍によって多くの村が破壊された。これらの植民地支配は、マリの社会に深い傷跡を残し、後の独立運動の背景の一つとなった。

3.4. 独立と政治変動

第二次世界大戦後、世界的に民族自決の気運が高まると、フランス領スーダンでも独立運動が活発化した。1958年には、フランス共同体内の自治共和国「スーダン共和国」となった。そして1960年6月20日、隣国のセネガルと共にマリ連邦を結成し、フランスから独立を達成した。しかし、マリ連邦は内部の政治的対立から長続きせず、同年8月20日にセネガルが連邦から離脱した。これを受けて、スーダン共和国は9月22日に単独で主権国家として独立を宣言し、国名を「マリ共和国」と改めた。この日は現在、マリの独立記念日となっている。

3.4.1. マリ連邦と社会主義への道

独立後のマリ共和国の初代大統領には、独立運動の指導者であったモディボ・ケイタが就任した。ケイタ政権は、アフリカ社会主義を掲げ、一党独裁制を導入し、国家主導による経済建設を目指した。具体的には、主要産業の国有化、計画経済の導入、農業の集団化などを推進した。外交面では、非同盟を標榜しつつも、ソビエト連邦や中華人民共和国といった東側諸国との関係を強化し、旧宗主国であるフランスとは距離を置いた。

ケイタ政権の社会主義政策は、当初は教育の普及や医療サービスの拡充といった一定の成果を上げたものの、次第に経済の非効率性や官僚主義の弊害が露呈し始めた。農産物の生産は伸び悩み、国民生活は困窮した。また、一党独裁体制に対する不満も高まり、政治的自由の抑圧も行われた。これらの要因が重なり、1968年11月19日、ムーサ・トラオレ中尉率いる軍部による無血クーデターが発生し、ケイタ政権は崩壊した。

3.4.2. ムーサ・トラオレ軍事政権

1968年のクーデターによってモディボ・ケイタ政権を打倒し、権力を掌握したムーサ・トラオレは、軍事解放国民委員会(CMLN)を組織し、議長として国家元首となった。トラオレ政権は当初、ケイタ政権の社会主義政策を批判し、経済の自由化や西側諸国との関係改善を掲げたが、実態は長期にわたる軍事独裁体制であった。

政権初期、トラオレは経済再建を試みたが、1968年から1974年にかけて西アフリカを襲った深刻なサヘル大干ばつは、マリ経済に壊滅的な打撃を与え、数千人が飢餓で死亡した。経済は停滞し、国民生活は依然として困窮したままであった。

1974年には、ブルキナファソ(当時はオートボルタ)との間で、資源が豊富とされる国境地帯(アガシェ地帯)の領有権を巡るアガシェ地帯紛争が発生した。この紛争は1985年にも再燃し、両国間で軍事衝突が起きたが、国際司法裁判所の調停により解決された。

1979年、トラオレはマリ人民民主同盟(UDPM)を唯一の合法政党とする一党制国家を樹立し、自身が大統領に就任することで形式的な民政移管を行ったが、実質的な軍事独裁は継続された。政権末期には、国際通貨基金(IMF)の要求に応じた厳しい経済構造調整プログラムが導入され、国民の生活はさらに困窮した一方で、政権に近いエリート層は富を蓄積していると批判された。

トラオレ政権下では、人権抑圧も深刻であった。言論の自由や集会の自由は厳しく制限され、政権に批判的な学生運動や労働組合の活動は弾圧された。1970年代後半から数度のクーデター未遂事件も発生したが、トラオレはいずれも鎮圧し、反対勢力を徹底的に抑え込んだ。しかし、1980年代末になると、経済の長期停滞と政治腐敗、人権抑圧に対する国民の不満は限界に達し、複数政党制導入を求める民主化要求運動が全国的に高まっていった。これに対し、トラオレ政権は一部政治的自由化を認める姿勢を見せつつも、本格的な民主化には応じず、デモ参加者への武力弾圧を繰り返した。

3.4.3. 民主化への移行と政治的安定

ムーサ・トラオレ軍事独裁政権に対する国民の不満が高まる中、1990年には複数の反政府勢力が結集し、民主化を求める動きが本格化した。1991年1月、学生を中心とした平和的なデモが政府によって武力弾圧され、多数の逮捕者や拷問の犠牲者が出た。これをきっかけに、同年3月22日から3月26日にかけて、大規模な反政府デモと全国的なストライキ(「3月革命」または「レゼヴェヌマン」と呼ばれる)が発生した。首都バマコでは、学生や労働組合員らが参加したデモに対し、軍が無差別に発砲し、多数の死傷者が出た。

この事態に対し、軍内部でもトラオレ政権への反発が広がり、3月26日、アマドゥ・トゥマニ・トゥーレ中佐率いる一部の軍人がクーデターを決行し、トラオレ大統領を逮捕、その長期独裁政権は崩壊した。

クーデター後、トゥーレは国民救済移行委員会(CTSP)の議長に就任し、暫定政権を樹立。彼は速やかに民主化プロセスに着手し、反政府勢力や市民社会の代表者を含む国民会議を招集して、新しい民主的な憲法の起草を進めた。1992年1月には新憲法が国民投票で承認され、複数政党制が導入された。

同年に行われた大統領選挙では、マリ民主同盟(ADEMA)のアルファ・ウマル・コナレが当選し、マリ初の民主的に選出された大統領となった。コナレ大統領は1997年にも再選され、憲法上の任期制限に従い2期10年を務めた。コナレ政権下では、言論の自由や集会の自由が保障され、複数政党制に基づく議会制民主主義が比較的円滑に機能し、政治的な安定が保たれた。この時期、マリはアフリカにおける民主化のモデルケースの一つと見なされることもあった。

2002年の大統領選挙では、1991年のクーデターを指導し、その後軍を退役していたアマドゥ・トゥマニ・トゥーレが当選した。トゥーレ大統領の下でも、2000年代初頭まではマリの民主主義体制と政治的安定は概ね維持された。この時期は、経済成長や社会開発への取り組みも進められ、国際社会からの評価も高かった。しかし、この安定の裏では、北部におけるトゥアレグ族の不満や、貧困、格差といった問題が依然として存在しており、後の紛争の火種となっていった。

3.5. 21世紀の紛争と政治的混乱

2000年代以降、マリは深刻な紛争と政治的混乱の時代に突入した。長年にわたる北部トゥアレグ族の不満、イスラム過激派の台頭、中部における民族間対立の激化、そして相次ぐ軍事クーデターが国を揺るがしている。これらの危機は、マリの社会経済に甚大な影響を与え、深刻な人道状況を引き起こし、民主主義の基盤を脅かしている。国際社会も紛争解決と安定化に向けて様々な取り組みを行っているが、状況は依然として複雑かつ困難である。

3.5.1. 北部紛争 (2012年以降)

2012年1月、マリ北部においてトゥアレグ族の反政府武装組織「アザワド解放民族運動」(MNLA)が、リビア内戦でカダフィ政権側で戦って武器と戦闘経験を得た兵士を中心に蜂起した。MNLAは、マリ政府による長年の経済的・政治的周縁化、そして「アザワド」と呼ぶ地域の自治または独立を要求していた。彼らは短期間のうちにマリ軍を駆逐し、北部三州(キダル州、ガオ州、トンブクトゥ州)の主要都市を制圧した。2012年4月6日、MNLAは一方的に「アザワド国」の独立を宣言した。

しかし、この反乱はすぐにイスラム過激派組織に乗っ取られる形となった。MNLAと共闘していたアンサール・アッ=ディーン(AD)、イスラム・マグレブ諸国のアルカーイダ(AQIM)、西アフリカのタウヒードとジハード運動(MUJAO)といったイスラム過激派組織は、世俗的な独立を目指すMNLAと対立し、武力でMNLAを排除。北部三州を実効支配下に置き、厳格なシャリーア(イスラム法)に基づく統治を開始した。これにより、音楽の禁止、女性への服装の強制、公開処刑や手足切断といった残虐な刑罰、そしてトンブクトゥのスーフィー聖廟などの文化遺産の破壊が行われた。

この事態を憂慮した国際社会、特に旧宗主国であるフランスは、2013年1月、マリ暫定政府の要請を受ける形で軍事介入を開始した(セルヴァル作戦)。フランス軍は、チャド軍などアフリカ諸国の部隊と共に、イスラム過激派勢力を主要都市から掃討し、マリ政府による北部の支配権回復を支援した。セルヴァル作戦は短期間で一定の軍事的成功を収めたが、イスラム過激派勢力は完全に排除されたわけではなく、サハラ砂漠の広大な地域や周辺国に潜伏し、ゲリラ的な攻撃を継続するようになった。

紛争はマリ北部の住民に甚大な人道的影響をもたらした。数十万人が国内避難民となり、また近隣諸国へ難民として流出した。食糧不足、医療崩壊、教育の中断などが深刻化し、特に女性や子供に対する暴力や人権侵害が多発した。国際社会は人道支援活動を展開したが、治安の悪さから支援のアクセスは困難を極めた。

紛争解決に向けた和平プロセスも難航した。2015年には、マリ政府と一部の武装勢力との間でアルジェ合意が締結されたが、合意の履行は遅々として進まず、MNLAから分派したグループや他の武装勢力は合意に参加しないなど、和平への道は依然として険しい。北部ではその後も、国連マリ多次元統合安定化ミッション(MINUSMA)の部隊やマリ軍に対する攻撃、民族間の衝突が頻発しており、持続的な平和と安定の確立には至っていない。

3.5.2. 中部地域の紛争激化

2015年頃から、マリ中部、特にモプティ州やセグー州の一部において、紛争が急速に激化した。この地域の紛争は、北部紛争とは異なる様相を呈しており、主に農耕民(ドゴン族やバンバラ族など)と半遊牧民であるフラニ族(フルベ族とも呼ばれる)との間の、土地や水、牧草地といった資源を巡る伝統的な対立が根底にある。

気候変動による砂漠化の進行や人口増加が、これらの資源競争をさらに深刻化させた。これに乗じる形で、北部から南下してきたイスラム過激派組織(AQIMやISGSの関連組織など)が、特定のコミュニティ(特にフラニ族の一部)に接近し、武器や訓練を提供することで影響力を拡大した。彼らは、政府の統治が脆弱な地域で、既存の民族間対立を利用し、新たな兵士をリクルートしていった。

これに対し、農耕民コミュニティも自衛のために民兵組織(ドゴン族の「ダン・ナ・アンバサグー」など)を結成。これらの民兵組織は、フラニ族のコミュニティをイスラム過激派の協力者と見なし、報復攻撃を行うようになった。フラニ族の側も自衛組織を形成し、双方のコミュニティ間で暴力の応酬がエスカレートした。

この結果、中部地域では、村落への襲撃、家畜の略奪、住民の虐殺といった事件が頻発するようになった。特に、2019年のオゴサグ村虐殺事件や2020年のソバネ・クー村虐殺事件など、多数の民間人が犠牲となる大規模な暴力事件が発生し、国際社会に衝撃を与えた。これらの事件は、しばしば民族浄化の様相を呈し、コミュニティ間の不信感と憎悪を増幅させている。

マリ政府や国際部隊(MINUSMA、フランス軍バルハン作戦部隊など)は、中部地域の安定化に向けて軍事作戦や和解努力を行っているが、広大な地域、複雑な民族構成、そしてイスラム過激派の巧妙な浸透戦略の前に、効果的な対策を打ち出せていない。紛争の激化は、深刻な人道危機を引き起こし、多数の国内避難民を生み出し、農業生産や経済活動に壊滅的な打撃を与えている。中部地域の不安定化は、マリ全体の平和と安定にとって大きな脅威となっている。

3.5.3. 2020年代のクーデターと軍事政権

マリでは2020年代に入り、軍事クーデターが相次いで発生し、再び軍事政権下に置かれることとなった。これらのクーデターは、長期化する紛争、経済の低迷、政府の腐敗、そして民主的統治への不信感といった複合的な要因を背景に発生した。

最初のクーデターは2020年8月18日に発生した。当時、イブラヒム・ブバカール・ケイタ大統領(IBK)に対する大規模な抗議デモが数ヶ月にわたり続いていた。デモ隊は、治安状況の悪化、経済的苦境、そして政権の腐敗や縁故主義を批判していた。この状況下で、アシミ・ゴイタ大佐を中心とする一部の軍人が反乱を起こし、ケイタ大統領とブブ・シセ首相を拘束。ケイタ大統領は同日夜に辞任を表明した。軍部は「国民救済委員会」(CNSP)を設立し、ゴイタ大佐がその議長に就任した。

国際社会(特にECOWASやフランス)はクーデターを非難し、早期の民政移管を要求した。ECOWASはマリに対し経済制裁を科した。その圧力の下、2020年9月には元国防大臣のバ・ヌダウが暫定大統領、ゴイタ大佐が暫定副大統領に就任し、18ヶ月以内の民政移管を目指す移行政府が発足した。

しかし、この移行政府も長続きしなかった。2021年5月24日、ゴイタ暫定副大統領は、内閣改造を巡る対立から、ヌダウ暫定大統領とモクタール・ウアンヌ暫定首相を再び拘束し、解任した。これは「クーデターの中のクーデター」と評され、ゴイタ大佐自身が暫定大統領に就任した。

ゴイタ軍事政権は、民政移管のスケジュールを度々延期し、国際社会との関係が悪化した。ECOWASは追加の経済制裁を科したが、軍事政権はこれに反発。旧宗主国であるフランスとの関係は特に急速に悪化し、マリ政府はフランス軍の駐留協定を破棄し、フランスは2022年までにマリから完全に撤退した(バルハン作戦終了)。これと並行して、マリ軍事政権はロシアとの関係を急速に深め、ロシアの民間軍事会社ワグネル・グループの戦闘員がマリ国内で活動していると広く報じられている。軍事政権はワグネルの存在を公式には認めていないが、ロシアからの軍事教官の派遣は認めている。

国内では、軍事政権による報道の自由や集会の自由の制限、反体制派への圧力などが強まっており、人権状況の悪化や民主主義の後退が懸念されている。民政移管プロセスは依然として不透明であり、マリの政治的安定は見通せない状況が続いている。

4. 地理

マリ共和国は西アフリカの内陸に位置し、面積は約124.02 万 km2で、アフリカ大陸で8番目に大きな国である。北はアルジェリア、東はニジェール、南はブルキナファソとコートジボワール、南西はギニア、西はセネガルとモーリタニアに囲まれている。国土の大部分は平坦な地形であるが、北東部にはアドラル・デ・ジフォガス山地のような高原地帯も存在する。国の生命線ともいえるニジェール川が国土の南部から東部にかけて大きく蛇行しながら貫流しており、その流域に人口の大部分が集中している。

4.1. 地形と気候

マリの地形は大きく三つに区分される。

1. **サハラ砂漠地帯**: 国土の北部約3分の2を占める。広大な砂丘、岩石砂漠、礫砂漠が広がり、年間を通じて極めて乾燥し、降水量はほとんどない。タウデニの岩塩鉱床などがこの地域に存在する。

2. **サヘル地帯**: サハラ砂漠の南縁に広がる半乾燥地帯で、国土の中央部を東西に横断する。短い雨季(6月~9月頃)と長い乾季があり、年間降水量は 200 mm から 600 mm 程度。植生は主にアカシアなどの低木や草地からなるステップである。この地域は砂漠化の進行が深刻な問題となっている。

3. **スーダン・サバンナ地帯**: 国土の南部に広がる。サヘル地帯よりも降水量が多く、年間 600 mm から 1500 mm 程度。雨季はより長く、樹木が点在するサバンナ草原が広がり、農業に適している。マリの人口の大部分がこの地域に集中している。

マリの気候は、熱帯気候に属し、全体的に高温である。

- 北部**: 砂漠気候(BWh)で、年間を通じて降水量が極めて少なく、日中の気温は非常に高くなるが、夜間は放射冷却により気温が大きく下がることもある。

- 中部**: ステップ気候(BSh)で、雨季と乾季が明瞭。気温は年間を通じて高い。

- 南部**: サバナ気候(Aw)で、雨季(5月/6月~9月/10月)と乾季が明確に分かれる。雨季にはまとまった降雨があり、農業を支えている。

マリの生命線であるニジェール川は、ギニア高地に源を発し、マリ国内を大きく蛇行しながら東へと流れる。セグーからモプティを通りトンブクトゥ近郊に至る地域では、広大なニジェール内陸デルタを形成する。この内陸デルタは、雨季には広範囲にわたって氾濫し、肥沃な土壌をもたらし、漁業や稲作、牧畜にとって極めて重要な役割を果たしている。

近年の気候変動は、マリの環境と人々の生活に深刻な影響を及ぼしている。降水量の不安定化、干ばつの頻発、砂漠化の進行は、食糧生産の減少、水資源の枯渇、そして資源を巡るコミュニティ間の対立を招く一因となっている。

4.2. 天然資源

マリ共和国は、いくつかの重要な天然資源に恵まれているが、その開発は国の経済状況やインフラの未整備、そして近年の紛争により制約を受けている。

- 金**: マリ最大の鉱物資源であり、主要な輸出品目の一つである。金の採掘は主に国土の南西部(カイ州やシカソ州など)で行われている。大規模な工業的採掘と、小規模な手作業による採掘(アルティザナル採掘)の両方が行われている。金はマリの輸出収入の大部分を占め、国家経済にとって極めて重要であるが、一方でアルティザナル採掘に伴う環境破壊(水銀汚染など)や劣悪な労働条件、利益分配を巡る地域社会との対立といった問題も指摘されている。

- ウラン**: 北東部のキダル州ファレア地域などで有望な埋蔵量が確認されているが、本格的な商業生産には至っていない。ウラン開発は、経済的潜在力を持つ一方で、環境への影響や核拡散のリスク、そして紛争地域における資源管理の難しさといった課題を抱えている。

- リン鉱石**: ガオ州のティレムシ渓谷などで採掘されており、主に肥料の原料として利用される。国内消費及び近隣諸国への輸出が行われている。

- 岩塩**: 北部のタウデニには古くから知られる広大な岩塩鉱床があり、歴史的にサハラ交易の重要な商品であった。現在でも伝統的な方法で採掘が続けられ、キャラバンによって南部や周辺地域に運ばれている。

- 石灰石**: セメント製造の原料として、国内各地で採掘されている。

これらの天然資源の開発は、マリの経済発展に貢献する可能性を秘めているが、その利益が国民全体に公平に分配されるか、地域社会の持続可能な発展に繋がるか、そして環境への負荷を最小限に抑えられるかが重要な課題である。特に、紛争下においては、資源が武装勢力の資金源となるリスク(いわゆる紛争鉱物問題)も存在し、透明性の高い資源管理とガバナンスの強化が求められている。

4.3. 環境問題と生物多様性

マリ共和国は、サヘル地帯からサハラ砂漠にかけて広がる地理的特性から、厳しい環境問題に直面している。これらの問題は、気候変動、人口増加、不適切な土地利用などが複合的に絡み合って深刻化しており、国民の生活や国の持続可能な発展を脅かしている。

主な環境問題としては、以下のものが挙げられる。

- 砂漠化の進行**: 国土の大部分が乾燥・半乾燥地域にあり、サハラ砂漠の拡大(砂漠化)が深刻な問題である。過放牧、薪炭材の過剰な伐採、不適切な農耕方法などが主な原因とされ、土地の生産性の低下、植生の喪失、水資源の枯渇を引き起こしている。

- 森林破壊**: 特に南部や中部地域において、農地拡大のための開墾、薪炭材や建材としての樹木の伐採が進み、森林面積が急速に減少している。森林破壊は、土壌侵食、生物多様性の喪失、水源涵養能力の低下などを招く。

- 土壌侵食**: 森林破壊や不適切な耕作により、表土が雨や風によって流出しやすくなっている。これにより土地の肥沃度が低下し、農業生産に悪影響を与えている。

- 水質汚染**: 都市部における生活排水や産業排水の未処理、鉱山開発(特に金のアルティザナル採掘における水銀使用)による河川や地下水の汚染が懸念されている。ニジェール川など、国民の生活に不可欠な水源の汚染は、健康被害や生態系への影響をもたらす。

- ごみ問題**: 都市部を中心に、廃棄物処理システムの未整備から、ごみの不法投棄や野焼きが常態化しており、生活環境の悪化や公衆衛生上の問題を引き起こしている。

生物多様性に関しては、マリはサヘル特有の動植物相を有しているが、上記の環境問題や密猟などにより、多くの種が絶滅の危機に瀕している。国は、ブークル・デュ・バウレ国立公園などいくつかの国立公園や保護区を指定し、生物多様性の保全に努めているが、資金不足や管理体制の脆弱さ、そして近年の紛争による治安悪化が、その実効性を困難にしている。例えば、かつてはマリ北部に生息していたアフリカゾウの個体数は、密猟や生息地の破壊により激減している。

これらの環境問題の解決と生物多様性の保全は、マリの持続可能な開発目標(SDGs)達成にとっても不可欠であり、国際社会との連携や地域住民の参加による包括的なアプローチが求められている。

5. 政治

マリ共和国は、2020年と2021年の軍事クーデター以降、軍事政権による統治下にあり、政治体制は非常に流動的である。名目上は1992年制定(その後数度改正、2023年に新憲法採択)の憲法に基づく共和制、大統領制を採るが、実際には憲法機能の一部が停止または軍事政権の布告が優先される状況にある。以下は、本来の憲法上の規定と、近年の政治状況を踏まえた解説となる。

5.1. 政府構造

マリ共和国の伝統的な統治機構は、1992年に制定され、その後数度の改正(直近では2023年に新憲法が国民投票で承認)を経た憲法に基づいている。この憲法は、権力分立の原則(行政、立法、司法)を規定しているが、近年の軍事クーデターにより、その運用は大きく影響を受けている。

- 大統領**: 国家元首であり、伝統的には国民の直接選挙によって選出される。任期は5年で、再選は1回までとされていた(2023年憲法では詳細な規定を確認する必要がある)。大統領は、首相の任免、閣僚評議会(内閣)の主宰、法律の公布、軍の最高指揮権など、広範な権限を有する。しかし、2021年以降はクーデター指導者であるアシミ・ゴイタ大佐が暫定大統領を務めており、選挙による選出ではない。

- 首相および閣僚評議会(内閣)**: 首相は大統領によって任命され、政府の日常業務を遂行し、閣僚評議会を組織する。閣僚は大統領が首相の提案に基づいて任命する。閣僚評議会は、大統領と首相に対して連帯して責任を負う。軍事政権下では、首相や閣僚の任命も軍部の意向が強く反映される。

- 国民議会(Assemblée Nationale)**: 一院制の立法府であり、伝統的には国民の直接選挙によって議員が選出され、任期は5年。法律の制定、予算の承認、政府の活動の監視などを行う。しかし、2020年のクーデター以降、国民議会は解散され、現在は軍事政権が任命したメンバーで構成される暫定的な立法機関(国民移行評議会 - CNT)がその役割を担っている。

- 司法制度**: 憲法は司法の独立を保障している。司法制度は、最高裁判所(Cour Suprême)、憲法裁判所(Cour Constitutionnelle)、控訴院、第一審裁判所などで構成される。最高裁判所は、最終審として法律問題や行政問題を扱い、憲法裁判所は憲法適合性の審査や選挙に関する紛争などを管轄する。しかし、軍事政権下においては、司法の独立性が十分に機能しているかについては疑問が呈されることが多い。

2023年に国民投票で承認された新憲法では、大統領の権限強化、公用語の変更(フランス語から国民諸言語へ)、地方分権の推進などが盛り込まれているが、その完全な施行と民主的プロセスへの復帰は依然として不透明な状況である。

5.2. 近年の政治情勢と民主主義の課題

マリの政治情勢は、2020年と2021年に相次いで発生した軍事クーデター以降、極めて不安定な状況が続いている。アシミ・ゴイタ大佐率いる軍事政権が実権を掌握しており、民主主義体制への復帰は大きな課題となっている。

軍事政権は、当初18ヶ月以内の民政移管を約束したが、その後数度にわたりスケジュールを延期し、2024年2月に予定されていた大統領選挙も無期限延期となった。この民政移管プロセスの遅延は、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)や旧宗主国フランスをはじめとする国際社会からの強い批判を招き、ECOWASはマリに対し厳しい経済制裁を科した(ただし、制裁は2024年に一部緩和の動きも見られる)。マリは2024年1月にECOWASからの脱退を表明した。

国内の主要な政治勢力や政党の活動は、軍事政権下で大きく制約されている。伝統的な政党は影響力を失い、新たな政治運動や市民社会組織も、政権への批判的な活動に対しては抑圧的な対応を受けることがある。2024年4月には、軍事政権が全ての政党および政治的性格を持つ市民団体の活動を一時停止する法令を発布し、民主的空間のさらなる縮小が懸念されている。

軍事政権は、治安回復と国家再建を最優先課題として掲げているが、北部および中部における武装勢力の活動は依然として活発であり、治安状況の抜本的な改善には至っていない。また、軍事政権はロシアとの関係を急速に深めており、ロシアの民間軍事会社ワグネル・グループの戦闘員がマリ国内で活動しているとの疑惑が国際的に指摘されている(マリ政府はこれを否定し、ロシア人教官による訓練と説明)。

国内外からは、早期の民政移管と民主主義体制の回復を求める圧力が続いている。しかし、軍事政権は独自のロードマップを主張し、国民の支持を背景に(少なくとも表向きには)強硬な姿勢を維持している。

表現の自由、集会の自由、報道の自由といった基本的な権利の状況も悪化している。ジャーナリストや人権活動家に対する脅迫や拘束が報告されており、自己検閲の傾向も強まっている。2023年の新憲法では国民諸言語が公用語とされ、フランス語は実務言語に格下げされるなど、ナショナリズムの高揚も見られる。

マリにおける民主主義の将来は極めて不透明であり、軍事政権による統治の長期化、人権状況の悪化、そして国際的孤立の深化が懸念されている。

5.3. 対外関係

マリ共和国の対外関係は、近年の国内情勢の変動、特に2020年以降の軍事クーデターと軍事政権の樹立により、大きく変化している。伝統的には非同盟を基軸としつつも、旧宗主国フランスや西側諸国との関係が深かったが、現在はロシアとの関係強化が顕著となっている。

- フランスとの関係**: 旧宗主国であるフランスとは、独立後も経済、文化、安全保障の各面で緊密な関係を維持してきた。特に、2013年の北部紛争におけるフランスの軍事介入(セルヴァル作戦、その後のバルハン作戦)は、マリの国家崩壊を防ぐ上で重要な役割を果たした。しかし、2020年以降の軍事クーデターと民政移管プロセスの遅延を巡り、両国関係は急速に悪化。マリ軍事政権はフランスの内政干渉を批判し、フランス軍の駐留協定を破棄。フランスは2022年にマリから完全に撤退した。公用語からフランス語を格下げするなど、脱フランスの動きも強まっている。

- ロシアとの関係**: フランスとの関係が悪化する一方で、マリ軍事政権はロシアとの関係を急速に強化している。軍事協力が中心であり、ロシアからの武器供与や軍事顧問(マリ政府は「教官」と呼称)の派遣が行われている。ロシアの民間軍事会社ワグネル・グループの戦闘員がマリ国内でマリ軍と共に作戦に従事していると広く報じられているが、マリ・ロシア両政府はこれを公式には認めていない。このロシアへの接近は、西側諸国からの強い懸念を招いている。

- ECOWAS(西アフリカ諸国経済共同体)との関係**: マリはECOWASの加盟国であったが、クーデターと民政移管の遅延により、ECOWASはマリに対して度々経済制裁や加盟資格停止措置を科した。マリ軍事政権はこれに強く反発し、2024年1月には、同様に軍事政権下にあるブルキナファソ、ニジェールと共にECOWASからの即時脱退を表明した。この3カ国は「サヘル諸国同盟」を結成し、独自の地域協力を模索している。

- AU(アフリカ連合)との関係**: AUもクーデターに対しては非難声明を出し、マリの加盟資格を停止するなどの措置を取った。民政移管と憲法秩序の回復を求めている。

- 国際連合(UN)との関係**: マリには、2013年から国連マリ多次元統合安定化ミッション(MINUSMA)が展開されていたが、マリ軍事政権との関係悪化や活動への制約増大を理由に、マリ政府の要請に基づき2023年12月末をもって撤退した。国連は引き続き、マリの人道状況や人権問題に深い懸念を表明している。

- その他の国々**: アルジェリアは、マリ北部紛争の和平プロセス(アルジェ合意)において重要な仲介役を果たしてきたが、近年はマリ軍事政権との関係に緊張が見られる。アメリカ合衆国や欧州連合(EU)諸国は、軍事政権を批判し、民主主義と人権の尊重を求めており、マリへの援助を一部停止または見直している。中華人民共和国は、経済協力を中心に関係を維持している。

紛争解決やテロ対策における国際社会との連携は、フランス軍やMINUSMAの撤退により、新たな局面を迎えている。人権問題は、マリの外交関係において常に重要な要素であり、軍事政権下での人権状況の悪化は、西側諸国との関係改善を困難にしている。マリの外交政策は、国家主権の強調とパートナーシップの多角化を掲げているが、その実態は国際的な孤立を深めている側面もある。

5.3.1. 日本との関係

日本とマリ共和国は、マリが1960年に独立して以来、外交関係を樹立している。両国関係は概ね良好であり、日本はマリに対して経済協力(ODA)を中心に支援を行ってきた。

- 外交関係の歴史**: 日本はマリの独立と同時に国家承認を行い、外交関係を開始した。日本はダカール(セネガル)の在セネガル日本国大使館がマリを兼轄し、マリは東京に駐日マリ共和国大使館を設置している。

- 経済協力**: 日本の対マリODAは、主に基礎生活分野(水供給、食糧援助、保健医療、教育など)、農業開発、インフラ整備などを対象としてきた。例えば、地方における井戸掘削事業や学校建設、米増産支援、感染症対策などが実施されている。近年のマリ国内の政情不安により、一部の新規案件の実施は見合わされているものの、人道支援や既存プロジェクトの継続は行われている。

- 文化交流**: 文化面では、日本の伝統文化紹介やマリの音楽・芸術の紹介といった交流が、大使館や国際交流基金などを通じて散発的に行われている。日本の大学とマリの研究機関との学術交流も一部存在する。

- 在留邦人・在日マリ人**: マリに在留する日本人の数は、政情不安のため限定的であり、主に国際機関職員やNGO関係者などである。日本に在留するマリ人も少数であるが、ビジネスや留学などで滞在している。

- 近年の動向**: 2020年以降の軍事クーデターと軍事政権の樹立に対し、日本政府は深い懸念を表明し、平和的解決と早期の民政移管を求めている。他のG7諸国と同様に、民主主義と法の支配の回復を重視する立場を取っている。

マリの政情が安定し、民主的な統治が回復すれば、日本との経済協力や文化交流が再び活発化することが期待される。

5.4. 軍事

マリ共和国の軍隊は、正式にはマリ国軍(Forces Armées Maliennesフォルス・アルメ・マリエンヌフランス語 - FAMa)と呼ばれ、主に以下の組織から構成されている。

- 地上軍 (Armée de Terre)**: 最大の兵力を有し、国土防衛、国内の治安維持、国境警備を主な任務とする。歩兵、機甲、砲兵、工兵などの部隊から成る。

- 空軍 (Armée de l'Air)**: 輸送、偵察、近接航空支援などを任務とする。戦闘機、攻撃ヘリコプター、輸送機、練習機などを保有しているが、その規模や装備の近代化度は限定的である。近年、ロシアからの航空機供与が増えている。

- 国家憲兵隊 (Gendarmerie Nationale)**: 軍隊の一部でありながら、警察機能も併せ持つ。主に地方や農村部での治安維持、法執行、国境警備、重要施設の警備などを担当する。

- 共和国親衛隊 (Garde Nationale)**: 大統領府や政府機関の警備、儀仗任務などを担当する。地上軍と同様の歩兵装備を持つ。

- 兵員数および防衛予算**:

正確な兵員数は公表されていないが、推定で1万5千人から2万人程度とみられる。近年の紛争激化と軍備増強により、兵員数は増加傾向にある可能性がある。防衛予算もGDP比で増加しており、国家予算において大きな割合を占めている。

- 主要任務**:

マリ軍の主要任務は、国土の防衛、国内の治安維持、国境警備、そして北部および中部地域におけるイスラム過激派武装勢力やその他の反政府勢力との戦闘(対テロ作戦)である。

- 国際平和維持活動への参加**:

マリは過去に、アフリカ連合(AU)や国際連合(UN)の平和維持活動(PKO)に部隊を派遣した実績がある。しかし、自国の治安状況が悪化して以降は、国内任務が優先されている。

- 近年の軍事クーデターにおける役割**:

マリ軍は、2012年、2020年、2021年と、この10年あまりで3度の軍事クーデターを主導または関与しており、政治への影響力が極めて強い。特にアシミ・ゴイタ大佐を中心とする将校グループが、2020年以降の軍事政権の中核を担っている。

- 外国軍との連携**:

かつてはフランス軍(バルハン作戦)や国連マリ多次元統合安定化ミッション(MINUSMA)、EU訓練ミッション(EUTM Mali)などがマリ軍の訓練や作戦支援を行っていた。しかし、軍事政権との関係悪化により、フランス軍とMINUSMAは2022年から2023年にかけて撤退した。

現在、マリ軍事政権はロシアとの軍事協力を急速に深めており、ロシアからの武器供与や訓練支援を受けている。ロシアの民間軍事会社ワグネル・グループの戦闘員がマリ軍と共に作戦に従事していると広く報じられているが、マリ政府はロシア人「軍事教官」の存在のみを認めている。

マリ軍は、長引く紛争と装備・訓練の不足、そして政治への頻繁な介入により、多くの課題を抱えている。

6. 行政区分

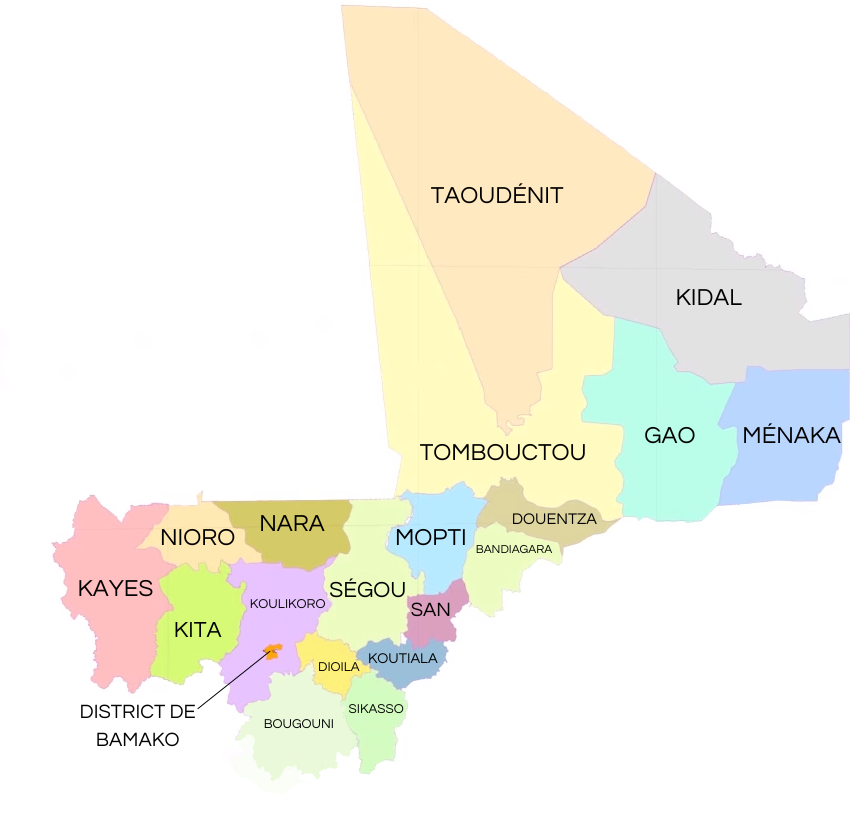

マリ共和国の地方行政制度は、中央集権的な性格を持ちつつも、地方分権化を進める努力がなされてきた。しかし、近年の政情不安や紛争により、地方行政機能は多くの地域で著しく低下している。行政区画は、歴史的に数度の再編を経ており、直近では2023年に大幅な再編が行われた。

6.1. 州および特別区

マリは、2023年の行政区画再編により、従来の10州(フランス語で Régionレジオンフランス語)と首都バマコ特別区から、**19州とバマコ特別区**に再編された。各州には州知事が中央政府から任命され、州の行政を担当する。州はさらに県(Cercleセルクルフランス語)、郡(Arrondissementアロンディスマンフランス語)、コミューン(Communeコミューンフランス語)といった下位区分に分けられる。コミューンは基礎自治体であり、市長と議会が選挙で選ばれる(ただし、軍政下での選挙実施状況は不透明)。

2023年以前の10州と首都バマコ特別区は以下の通りであった(括弧内は州都)。

1. カイ州 (Région de Kayes) - カイ

2. クリコロ州 (Région de Koulikoro) - クリコロ

3. シカソ州 (Région de Sikasso) - シカソ

4. セグー州 (Région de Ségou) - セグー

5. モプティ州 (Région de Mopti) - モプティ

6. トンブクトゥ州 (Région de Tombouctou) - トンブクトゥ

7. ガオ州 (Région de Gao) - ガオ

8. キダル州 (Région de Kidal) - キダル

9. タウデニ州 (Région de Taoudénit) - タウデニ (2016年設置)

10. メナカ州 (Région de Ménaka) - メナカ (2016年設置)

- バマコ特別区 (District de Bamako)

2023年の再編で新設された州は、主に既存の州から分割される形で設置された。この再編の目的は、行政サービスの住民への近接化、地方開発の促進、そして一部地域では和平合意に基づく自治権の拡大などが挙げられている。しかし、特に北部や中部では、紛争の影響で州政府の統治が十分に及んでいない地域も多い。

新設された州の具体的な名称と州都、人口、主要都市、行政機能の詳細は、公式な情報源の確認が必要となるが、報道によれば、例えばブグニ州、ディオイラ州、キタ州、ニオロ州、ナラ州、クーティアラ州、サン州、ドゥエンツァ州、バンディアガラ州などが新たに設置されたとされている。

6.2. 主要都市

マリ共和国には、首都バマコを中心に、歴史的、経済的、文化的に重要な都市がいくつか存在する。これらの都市は、それぞれの地域の中心として機能しているが、近年の紛争や経済停滞により多くの課題も抱えている。

- バマコ (Bamako)**: マリの首都であり、最大の都市。国土の南西部に位置し、ニジェール川の河畔に広がる。政治、経済、文化の中心地であり、人口は急速に増加し、2023年時点で400万人を超えると推定される。政府機関、大使館、国際機関の事務所、主要な商業施設や市場が集中している。歴史的には小さな村であったが、フランス植民地時代の1908年にフランス領スーダンの首府となり発展した。急激な都市化に伴うインフラ整備の遅れ、交通渋滞、失業、住宅不足などが課題となっている。

- シカソ (Sikasso)**: 南部のシカソ州の州都。マリ第2の都市であり、農業地帯の中心地として重要。特に綿花や果物、野菜の生産が盛んで、国内市場への供給拠点であると同時に、近隣のコートジボワールやブルキナファソとの交易も活発。歴史的には19世紀にケネドゥグ王国の首都として栄えた。

- セグー (Ségou)**: 中部のセグー州の州都で、ニジェール川中流域に位置する。マリ第3の都市。かつてバンバラ王国(18世紀)やトゥクロール帝国(19世紀)の首都が置かれた歴史を持つ。ニジェール川を利用した水運や漁業、そしてニジェール局による灌漑農業(特に米作)の中心地である。

- モプティ (Mopti)**: 中部のモプティ州の州都で、ニジェール川とその支流バニ川の合流点に位置する。「マリのヴェネツィア」とも呼ばれる水郷都市。ニジェール内陸デルタの玄関口であり、漁業、畜産、米作の中心地。また、バンディアガラの断崖(ドゴン人の地)やジェンネへの観光拠点でもあるが、近年の治安悪化により観光業は大きな打撃を受けている。

- トンブクトゥ (Tombouctou / Timbuktu)**: 北部のトンブクトゥ州の州都。サハラ砂漠南縁のニジェール川湾曲部に位置する伝説的な都市。中世にはマリ帝国やソンガイ帝国の下でサハラ交易の拠点、イスラム学術の中心地として黄金時代を築き、多くの学者や写本が集まった。ジンガレベル・モスクなど歴史的建造物が残るが、現代では小都市であり、砂漠化の進行や近年の紛争による文化遺産の危機に直面している。

- ガオ (Gao)**: 北東部のガオ州の州都。ニジェール川沿いに位置する。かつてソンガイ帝国の首都であり、アスキアの墓(世界遺産)がある。サハラ交易の重要な中継地であった。現在もマリ北東部の行政・経済の中心であり、ニジェール川水運の終着点の一つ。北部紛争ではイスラム過激派に一時占拠された。

これらの主要都市は、マリの多様な地域性と歴史を反映しており、それぞれが独自の文化と経済活動を有しているが、治安の回復、インフラ整備、経済開発、環境問題への対応といった共通の課題にも直面している。

7. 経済

マリ共和国の経済は、主に第一次産業(農業、畜産業、漁業)と鉱業(特に金)に依存しており、開発途上国の中でも特に貧しい国の一つに数えられる。長引く紛争、政治不安、気候変動の影響、そしてインフラの未整備が経済発展の大きな足かせとなっている。

7.1. 経済概況と社会格差

マリの国内総生産(GDP)は低く、一人当たりGDPも世界最低水準にある。国際通貨基金(IMF)や世界銀行などの国際機関からの財政支援や開発援助に大きく依存している。近年の紛争やクーデター、そしてECOWASによる経済制裁(一部解除されたものの)は、経済に深刻な打撃を与えた。インフレ率は食料品価格の高騰などにより不安定であり、失業率(特に若年層)も高い水準にある。

マリ社会は深刻な経済格差に直面している。

- 貧困**: 国民の半数近くが国際的な貧困ライン以下で生活しているとされ、特に農村部や紛争地域で貧困が深刻である。

- 所得格差**: 富は一部の都市部エリート層や政治・軍事関係者に集中しやすく、一般市民との所得格差が大きい。

- 地域間格差**: 首都バマコなどの都市部と地方、特に開発から取り残されがちな北部や中部地域との経済格差が著しい。これらの地域格差が、紛争の一因ともなっている。

- ジェンダー格差**: 女性は教育や雇用の機会が男性に比べて限られており、経済的自立が困難な状況にある。

社会経済的な課題としては、食糧安全保障の脆弱さ、高い乳幼児死亡率、低い識字率、医療アクセスや衛生環境の悪さなどが挙げられる。これらは経済発展を阻害するだけでなく、人々の生活の質を著しく低下させている。

7.2. 主要産業と社会・環境への影響

マリ経済は、農業、畜産業、漁業、そして鉱業という伝統的な産業に大きく依存している。これらの産業は多くの雇用を生み出している一方で、社会経済的、環境的な課題も抱えている。

7.2.1. 農業・畜産業・漁業

マリの労働人口の大部分が農業、畜産業、漁業に従事しており、これらの産業は食糧安全保障と国民経済の基盤となっている。

- 農業**:

- 主要農産物: 南部では綿花(主要な輸出作物の一つ)、米(特にニジェール内陸デルタや灌漑地域)、トウモロコシ、雑穀(ソルガム、ミレット)、ラッカセイ、マンゴーなどが栽培されている。北部や中部の乾燥地帯では、主に雑穀が栽培される。

- 灌漑農業の重要性: ニジェール川沿いやニジェール内陸デルタでは、大規模な灌漑施設(ニジェール局など)が整備され、米作を中心に集約的な農業が行われている。しかし、施設の老朽化や維持管理の課題もある。

- 気候変動の影響: 降雨パターンの変化、干ばつの頻発、砂漠化の進行は、農業生産に深刻な打撃を与え、食糧不安を増大させている。

- 紛争の影響: 北部および中部地域では、紛争による治安悪化で農民が土地を追われたり、農業活動が妨げられたりしており、生産量が大幅に減少している。

- 畜産業**:

- 伝統的な牧畜: 牛、羊、ヤギ、ラクダなどの牧畜が盛んで、特にフラニ族やトゥアレグ族といった遊牧・半遊牧民にとって重要な生業である。家畜は食肉、乳製品、皮革の供給源であり、重要な輸出品でもある。

- 遊牧民の生活: 遊牧民は、水や牧草を求めて広範囲を移動する伝統的な生活様式を持つが、気候変動による牧草地の減少、農耕民との土地利用を巡る対立、そして紛争による移動の制限といった課題に直面している。

- 漁業**:

- 内水面漁業: ニジェール川、特に広大なニジェール内陸デルタは豊かな漁場であり、ティラピアやナマズなど多様な淡水魚が漁獲される。ボゾ族やソモノ族など、漁業を専門とする民族も存在する。漁獲された魚は、国内で消費されるほか、燻製や干物にして近隣諸国へ輸出される。

- 課題: 過剰漁獲、違法漁具の使用、水質汚染、そして気候変動による水位の変動などが、漁業資源の持続可能性を脅かしている。

これらの第一次産業は、マリの経済と社会にとって不可欠であるが、気候変動への適応、持続可能な資源管理、紛争の影響からの回復、そして生産性向上と農民・牧畜民・漁民の生活改善が喫緊の課題である。

7.2.2. 鉱業

マリの鉱業は、特に金の生産が中心であり、国家経済における重要な外貨獲得源となっている。

- 金の生産**:

- 現状: マリはアフリカ有数の金産出国であり、金は輸出総額の大部分を占める。主に南西部(カイ州、クリコロ州、シカソ州など)に大規模な金鉱山が点在し、外国資本による工業的採掘が行われている。

- 主要鉱山: モリラ鉱山、ヤテレ鉱山、ルイロ鉱山、シラ鉱山、ファコラ鉱山などが知られている。

- 生産量と輸出: 金の生産量は国の経済状況を左右する重要な要素であり、国際的な金価格の変動にも影響を受ける。

- アルティザナル採掘: 大規模鉱山だけでなく、地域住民による小規模な手作業による金の採掘(アルティザナル採掘またはASM)も広範囲で行われている。これは多くの人々に収入機会を提供する一方で、労働安全衛生の欠如、児童労働、環境破壊(特に水銀汚染)、そして武装勢力の資金源となるリスクといった深刻な問題を抱えている。

- その他の鉱物資源**:

- ウラン: 北東部のキダル州ファレア地域などに有望な埋蔵量が確認されているが、治安状況やインフラの未整備から本格的な開発には至っていない。

- リン鉱石: ガオ州などで採掘され、主に肥料原料として利用される。

- 岩塩: 北部のタウデニでは古くから岩塩が採掘されており、伝統的なサハラ交易の重要な商品である。

- その他、鉄鉱石、ボーキサイト、マンガン、石灰石などの埋蔵も報告されているが、開発は限定的である。

- 鉱業がもたらす経済的利益と社会的・環境的課題**:

- 経済的利益: 鉱業(特に金)は、輸出収入、税収、雇用創出を通じてマリ経済に貢献している。

- 社会的・環境的課題:

- 環境破壊: 大規模鉱山開発に伴う景観破壊、水資源の大量消費、化学物質(シアン化合物など)による土壌・水質汚染。アルティザナル採掘における水銀汚染は特に深刻である。

- 労働条件: アルティザナル採掘現場では、危険な労働環境、低賃金、児童労働が横行している。

- 地域住民との軋轢: 土地収用、利益配分の不公平感、環境汚染などにより、鉱山会社と地域住民との間で対立が生じることがある。

- 紛争鉱物のリスク: 特に治安の不安定な地域では、鉱物資源が武装勢力の資金源となる可能性があり、紛争を助長する要因となりうる。

- ガバナンスの課題: 鉱業権の許認可や収益管理における透明性の欠如、汚職などが問題となることがある。

マリ政府は、鉱業を持続可能な形で発展させ、その利益を国民に還元することを目指しているが、そのためには環境・社会影響評価の徹底、労働者の権利保護、透明性の高い収益管理、そして地域社会との対話と共存が不可欠である。

7.3. エネルギー

マリのエネルギー事情は、電力アクセス率の低さ、発電能力の不足、そして輸入燃料への依存といった課題を抱えている。国民の多く、特に農村部では、依然として薪炭材や木炭といった伝統的なバイオマス燃料に大きく依存しており、これが森林破壊の一因ともなっている。

- 電力供給源の構成**:

- 水力発電: 主要な国内発電源であり、ニジェール川とその支流に建設されたダム(例:マナンタリダム、セリンゲダム)が電力供給の大きな柱となっている。しかし、降水量に左右されるため供給が不安定になることがある。

- 火力発電: 輸入された石油製品を燃料とするディーゼル発電所が、特に都市部や鉱山などで電力を供給している。燃料費が高く、環境負荷も大きい。

- 輸入電力: 近隣諸国(特にコートジボワールなど)から電力を輸入している場合もある。

- 発電能力と電力アクセス率**:

- 国内の総発電能力は、増大する需要に対して不足している。

- 電力アクセス率は依然として低く、2021年の世界銀行のデータでは約50%程度とされている。都市部(特に首都バマコ)と農村部の格差は著しく、農村部では電力アクセスがほとんどない地域も多い。

- 電力供給の不安定さ(停電の頻発)も、経済活動や市民生活の大きな障害となっている。

- エネルギー価格**:

- 電気料金は、特に輸入燃料に依存する火力発電のコストが高いため、国民や企業にとって負担となっている。政府による補助金が投入されることもあるが、財政的持続可能性が課題である。

- 再生可能エネルギー開発の可能性**:

- マリは太陽エネルギーのポテンシャルが非常に高い(年間を通じて日照時間が長い)ため、太陽光発電の開発が有望視されている。小規模な太陽光発電システムは、オフグリッド地域の電力供給源として導入が進められている。

- その他、風力発電やバイオマスエネルギー(農業廃棄物などを利用)の開発も検討されている。

- 再生可能エネルギーの導入は、エネルギー自給率の向上、燃料輸入コストの削減、温室効果ガス排出量の削減、そして地方の電化促進に貢献すると期待されている。しかし、初期投資コストの高さや技術的課題、政策的支援の必要性などが普及の障壁となっている。

エネルギー供給の安定化とアクセス率の向上は、マリの経済発展と国民生活の改善にとって喫緊の課題であり、水力発電の効率化、再生可能エネルギーの積極的な導入、そして送配電網の整備が求められている。

7.4. 交通・インフラ

マリの交通・インフラは、広大な国土、内陸国という地理的条件、そして長年の投資不足により、依然として未整備な状態にある。これが経済発展や地域間格差の是正、そして紛争解決における人道支援アクセスなどの大きな障害となっている。

- 道路網**:

- 舗装状況: 主要な都市間を結ぶ幹線道路の一部は舗装されているが、総延長に占める舗装率は低い。地方の道路の多くは未舗装であり、雨季には通行が困難になることが多い。

- 主要幹線: 首都バマコを中心に、セネガル(ダカール回廊)、コートジボワール(アビジャン回廊)、ブルキナファソ、ニジェールなど近隣諸国へ繋がる国際幹線道路が重要。しかし、これらの道路も維持管理が行き届かず、老朽化が進んでいる箇所が多い。

- 課題: 道路の質の低さ、地方へのアクセスの悪さ、治安悪化による通行の危険性などが、物流コストの増大や地域経済の停滞を招いている。

- 鉄道**:

- ダカール・ニジェール鉄道: 首都バマコからセネガルの首都ダカール港までを結ぶ唯一の鉄道路線。歴史的にマリの輸出入における重要な輸送手段であった。

- 現状と課題: 現在、マリ国内区間(クリコロ~バマコ~カイ~キディラ(セネガル国境))の運行は非常に限定的であり、老朽化、資金不足、運営上の問題から、その機能は大幅に低下している。かつては旅客輸送や貨物輸送(綿花、家畜など)を担っていたが、現在は道路輸送へのシフトが進んでいる。路線の近代化と再活性化が長年の課題となっている。

- 航空輸送**:

- 国際空港: バマコ・セヌー国際空港が主要な国際玄関口であり、アフリカ内外の都市と結ばれている。

- 地方空港: モプティ、トンブクトゥ、ガオなどにも空港があるが、主に国内線やチャーター便、軍事・人道支援目的で利用される。

- 課題: 国内線の便数は少なく、運賃も高いため、一般市民の利用は限定的。

- 河川水運**:

- ニジェール川: 特にクリコロからガオまでの区間は、雨季には重要な水路となり、旅客や貨物(食料品、建設資材など)の輸送に利用される。ニジェール内陸デルタ地域では、コミューン間の移動手段としても不可欠。

- 課題: 乾季には水位が低下し航行が困難になる。船舶の老朽化、港湾施設の未整備、航路標識の不足などが効率的な水運の妨げとなっている。

- 通信インフラ**:

- 固定電話: 普及率は非常に低い。

- 携帯電話: 近年急速に普及し、都市部だけでなく地方でもある程度利用可能。モバイルマネーなどのサービスも広がりつつある。

- インターネット: 普及率は依然として低いが、携帯電話網を通じたモバイルインターネットの利用者が増加している。都市部にはインターネットカフェも存在するが、回線速度や料金が課題。

- 課題: 地方と都市部のデジタルデバイドが大きい。

- 上下水道**:

- 安全な水へのアクセス率は依然として低く、特に農村部で深刻。都市部でも供給が不安定なことがある。

- 下水道システムは首都バマコの一部を除いてほとんど整備されておらず、多くの地域で排水処理が適切に行われていないため、公衆衛生上の問題を引き起こしている。

これらのインフラ整備は、マリの経済成長、貧困削減、そして国民生活の質の向上に不可欠であり、政府や国際社会による継続的な投資と適切な維持管理が求められている。

8. 社会

マリ共和国の社会は、多様な民族構成、若年層の多い人口構造、イスラム教の強い影響、そして教育や保健医療における深刻な課題を特徴とする。近年の紛争は、これらの社会構造にさらなる困難をもたらし、人権状況の悪化や社会問題の深刻化を招いている。

8.1. 人口

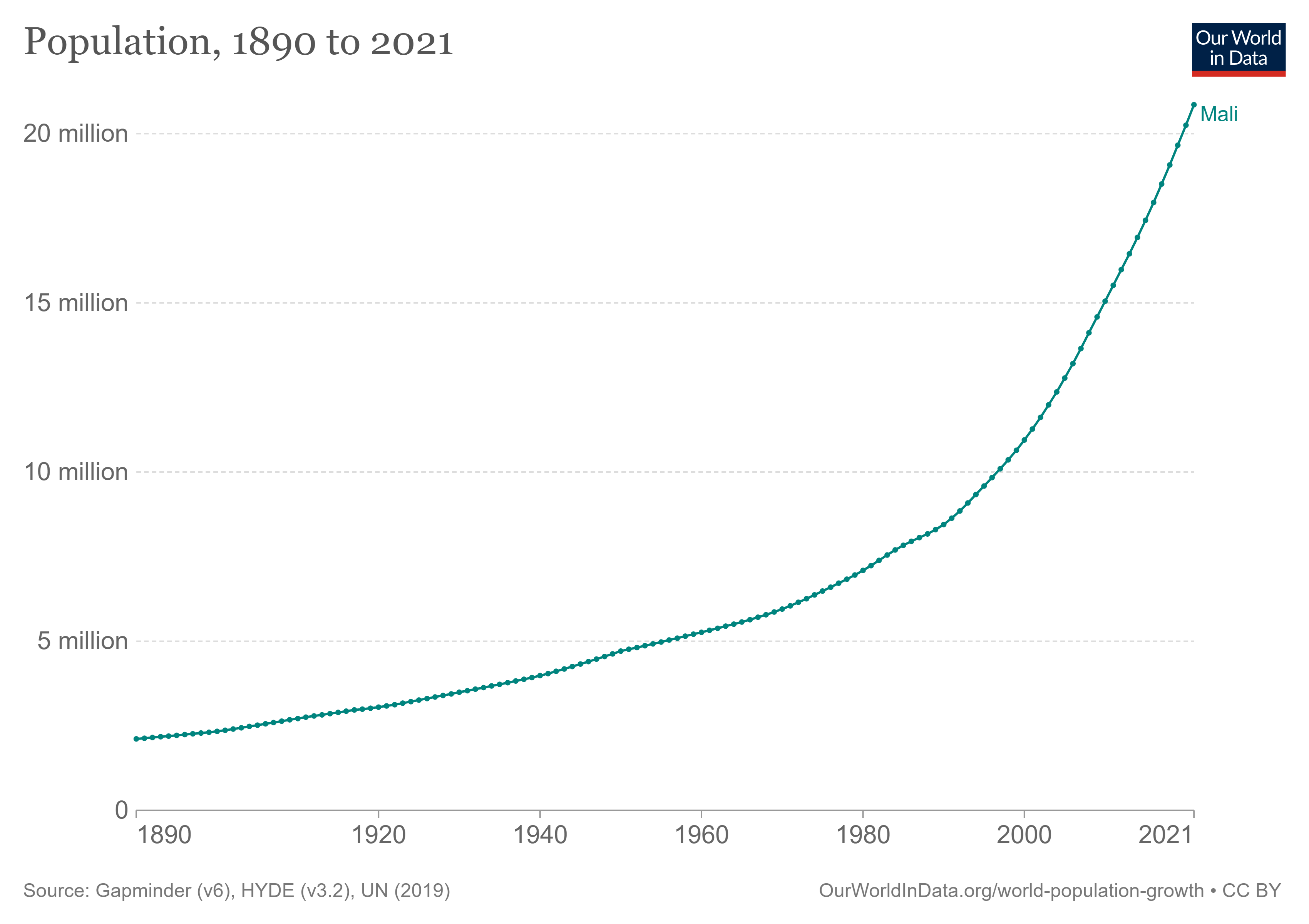

マリ共和国の人口は、高い出生率と比較的高い死亡率(特に乳幼児)を特徴とする典型的な開発途上国型の人口動態を示している。

- 総人口**: 2023年時点で約2,300万人と推定される。

- 人口増加率**: 年率3%近い高い人口増加率が続いており、将来的な人口圧力が懸念される。これは高い出生率に起因する。

- 年齢構成**: 人口構成は極めて若く、0歳から14歳までの若年層が人口の約45%以上を占めるピラミッド型の人口構造となっている。これは、将来の労働力供給のポテンシャルを示す一方で、教育、保健、雇用機会の提供といった面で大きな負担となる。高齢者(65歳以上)の割合は非常に低い(約3%)。

- 人口密度**: 国土面積が広大であるため、平均人口密度は比較的低い(1平方キロメートルあたり約18人)。しかし、人口分布は極めて偏っており、国土の南部に人口の大部分が集中し、ニジェール川流域や主要都市では人口密度が高い。北部のサハラ砂漠地帯は人口が希薄である。

- 都市化の進展**: 首都バマコをはじめとする都市部への人口集中が進んでいる。2023年時点で都市人口率は約45%と推定される。都市化は経済機会を求める人々の移動によるものだが、急激な都市化は住宅不足、インフラ未整備、失業といった都市問題を引き起こしている。

- 平均寿命**: 平均寿命は依然として低く、2021年の世界銀行データで約59歳である。これは、高い乳幼児死亡率、感染症の蔓延、栄養不良、医療アクセスの悪さなどが要因である。

- 出生率**: 合計特殊出生率は非常に高く、女性1人あたり5人以上の子どもを産む(2021年データで約5.7人)。これは、伝統的な価値観、避妊の普及の遅れ、乳幼児死亡率の高さ(多くの子どもを産むことで確実に子孫を残そうとする意識)などが影響している。

- 死亡率**: 一般死亡率、特に乳幼児死亡率(5歳未満児死亡率)が高い水準にある。マラリア、下痢症、呼吸器感染症などが主な死因である。

これらの人口動態は、マリの社会経済開発にとって大きな課題を提示している。高い人口増加率は、食糧、水、教育、保健、雇用といった基本的なサービスへの需要を増大させ、持続可能な開発を困難にしている。

8.2. 民族構成と民族間関係

マリ共和国は、多様な民族が共存する多民族国家である。各民族は独自の言語、文化、伝統、社会構造を有しており、歴史的に相互に影響を与え合いながらマリ社会を形成してきた。

主要な民族グループは以下の通り(人口比率はおおよその推定)。

- マンデ系諸族 (約50%)**:

- バンバラ族 (Bambara)**: 最大の民族グループで、人口の約30-35%を占める。主に国土南西部、首都バマコ周辺からセグーにかけて居住し、農耕を主たる生業とする。バンバラ語はマリで最も広く話される言語の一つである。

- マリンケ族 (Malinké/Maninka)**: バンバラ族と近縁で、主に西部(カイ州など)に居住。かつてのマリ帝国の中心となった民族。

- ソニンケ族 (Soninké/Sarakollé)**: 主に西部、モーリタニアやセネガルとの国境地帯に居住。歴史的にサハラ交易で活躍した。

マリのバンバラ族の結婚式。観光客が見守っている。

マリのフラニ族の子供たち - フラニ族 (Fulani/Peul/Fulbe) (約17%)**: 広範囲に分布するが、特にニジェール内陸デルタやサヘル地帯に多く居住する。伝統的に牛を中心とした牧畜を生業とする遊牧民または半遊牧民。

- ヴォルタ系諸族 (Voltaic) (約12%)**:

- ドゴン族 (Dogon)**: モプティ州のバンディアガラの断崖周辺に居住し、独特の宇宙観、仮面舞踊、建築様式で知られる農耕民族。

- ボボ族 (Bobo)**: 南東部、ブルキナファソとの国境地帯に居住する農耕民族。

- セヌフォ族 (Senufo)**: 南部、コートジボワールとの国境地帯に居住する農耕民族。

- ソンガイ族 (Songhai) (約6%)**: 主に東部、ニジェール川湾曲部(ガオ州、トンブクトゥ州)に居住する。かつてソンガイ帝国を築いた。農耕や漁業、交易に従事。

トゥアレグ族はマリ北部の遊牧民である。 - トゥアレグ族 (Tuareg/Tamasheq) (約3-5%)**: 北部のサハラ砂漠地帯に居住するベルベル系の遊牧民。独自の言語(タマシェク語)と文字(ティフィナグ文字)、社会構造を持つ。歴史的にサハラ交易を担い、独立心が強い。近年、中央政府との間で頻繁に紛争が発生している。

- ムーア人 (Maure/Arab)**: 北西部、モーリタニアとの国境地帯に居住するアラブ・ベルベル系の遊牧民または半定住民。ハッサニア・アラビア語を話す。

- 民族間関係**:

歴史的に、マリの各民族は交易や文化交流を通じて共存してきたが、土地や水、牧草地といった資源を巡る競争や、政治的・経済的権利の不均衡から、時として緊張関係や対立が生じてきた。

近年の紛争は、この民族間関係に深刻な影響を与えている。

- 北部紛争では、トゥアレグ族の一部が独立や自治を求めて中央政府と対立し、これが他の民族との関係にも影響を及ぼした。

- 中部地域では、農耕民(ドゴン族、バンバラ族)と遊牧民(フラニ族)との間の資源を巡る対立が、イスラム過激派の浸透と結びつき、民族間の暴力の応酬へとエスカレートした。フラニ族全体が過激派と同一視されるような偏見も生まれ、深刻な人権侵害が発生している。

- 歴史的なカースト制度(特に職能集団や奴隷の子孫に対する差別)の残滓も、一部地域では依然として社会問題となっている。

マリ政府や市民社会は、民族間の対話促進や和解、そして全ての民族が平等に権利を享受できる社会の実現を目指しているが、紛争の長期化や経済的困難が、その努力を困難にしている。多様な民族が共生し、互いの文化を尊重し合える社会の構築が、マリの平和と安定にとって不可欠な課題である。

8.3. 言語

マリ共和国は多言語国家であり、数十の異なる言語が話されている。2023年の新憲法により、長らく公用語であったフランス語の地位が変更され、複数の国民言語が公用語として定められた。

- 公用語 (Langues officielles)**: 2023年憲法により、以下の13の国民言語がマリの公用語とされた。

- バンバラ語 (Bambara)

- ボボ語 (Bobo)

- ボゾ語 (Bozo)

- ドゴン諸語 (Dogon)

- フルフルデ語 (Fulfulde / Fula / Peul)

- ハッサニア・アラビア語 (Hassaniya Arabic)

- カソンケ語 (Kassonké)

- マニンカ語 (Maninkakan / Malinké)

- ミニアンカ語 (Minyanka)

- セヌフォ語 (Sénoufo / Syenara)

- ソンガイ語 (Sonrhaï / Koyraboro Senni)

- ソニンケ語 (Soninké)

- タマシェク語 (Tamasheq / Tuareg)

- 実務言語 (Langue de travail)**: フランス語は、公用語の地位からは外れたものの、引き続き行政、教育、ビジネスなどの分野で実務言語として広く使用されている。

- 各言語の役割**:

- バンバラ語**: 最も話者人口が多く、特に首都バマコを中心とする南部から中部にかけて、民族を超えた共通語(リングワ・フランカ)としての役割を果たしている。人口の約80%がバンバラ語を理解するとも言われる。メディアや音楽でも広く使用される。

- フルフルデ語**: フラニ族によって話され、マリ全土の牧畜地域で広く使われる。

- ソンガイ語**: 北東部のガオ州やトンブクトゥ州で主に話される。

- タマシェク語**: 北部のトゥアレグ族によって話される。

- その他の国民言語も、それぞれの民族コミュニティ内で日常生活や文化伝承において重要な役割を担っている。

- 言語政策**:

- マリ政府は、国民言語の振興と教育における使用を推進する政策を掲げている。識字率の向上や初等教育における国民言語の導入などが試みられている。

- しかし、教材開発の遅れ、教員不足、そして多言語状況における標準化の難しさなど、多くの課題が存在する。

- フランス語は依然として高等教育や国際的なコミュニケーションにおいて重要な言語であり続けている。

- 識字率**:

- マリの識字率は依然として低く、特に女性や農村部で低い傾向にある。国民言語による識字教育の推進が、この状況を改善するための一つの鍵と考えられている。

多言語状況はマリの文化的多様性の豊かさを示す一方で、教育、行政、情報伝達といった面で課題も生じさせている。全ての言語が尊重され、国民が自身の言語で情報にアクセスし、教育を受けられる環境の整備が求められている。

8.4. 宗教

マリ共和国の宗教構成は、イスラム教が圧倒的多数を占めているのが大きな特徴である。

- イスラム教**: 国民の約90~95%がイスラム教徒であると推定されている。その大部分はスンニ派であり、特にマーリク法学派が主流である。マリにおけるイスラム教は、歴史的に西アフリカの伝統文化と融合しながら発展してきた特徴があり、スーフィズム(イスラム神秘主義)の影響も強い。多くの聖者廟が存在し、地域住民の信仰を集めてきた。日常生活の規範や社会慣習、文化活動(祭り、音楽、建築など)にイスラム教は深く浸透している。

- キリスト教**: 人口の約2~5%がキリスト教徒で、主にカトリックといくつかのプロテスタント諸派が存在する。主に南部の都市部や一部の民族グループ(例:ドゴン族の一部)に見られる。

- 伝統宗教(アニミズムなど)**: 人口の残りの数パーセントが、各民族固有の伝統的な宗教や信仰(一般的にアニミズムと総称される)を保持している。祖先崇拝、自然崇拝、精霊信仰などが含まれ、特に農村部ではイスラム教やキリスト教と共存・融合している場合も多い。例えば、ドゴン族の宇宙観や仮面祭りは、独自の伝統宗教に基づいている。

- 信教の自由と宗教間関係**:

- マリ憲法は信教の自由を保障しており、国家は世俗的であると規定されている。

- 歴史的に、異なる宗教を信仰するコミュニティ間の関係は概ね平和的で寛容であった。イスラム教徒とキリスト教徒、伝統宗教信者の間での結婚や相互の祭りへの参加なども見られた。

- 近年の課題**:

- 2012年以降のマリ北部紛争において、イスラム過激派組織(アンサール・アッ=ディーン、AQIM、MUJAOなど)が台頭し、厳格なシャリーアに基づく統治を試みた。これにより、スーフィー聖廟の破壊、音楽の禁止、女性への抑圧、異教徒や穏健派イスラム教徒への迫害といった事態が発生し、マリの伝統的な寛容なイスラムのあり方が脅かされた。

- 現在も、中部地域を中心にイスラム過激派の活動が続いており、宗教を隠れ蓑にした暴力や、異なる宗教・宗派間の対立を煽る動きが見られる。

- 宗教的寛容性の維持と、過激思想の蔓延防止が、マリ社会にとって重要な課題となっている。

宗教はマリの人々の精神生活において中心的な役割を果たしており、社会の結束や文化の形成に大きく貢献してきた。しかし、近年の紛争と過激派の台頭は、その平和的な共存関係に影を落としている。

8.5. 教育

マリ共和国の教育システムは、長年の資源不足、インフラの未整備、そして近年の紛争による影響により、多くの深刻な課題を抱えている。国民の識字率向上と教育機会の拡充は、国の発展にとって喫緊の優先事項の一つである。

- 教育制度の概要**:

- 学制: 基本的にフランスの教育制度をモデルとしており、初等教育(6年間)、前期中等教育(3年間)、後期中等教育(3年間)が一般的である。高等教育機関としては、バマコ大学(現在は複数の大学に分割・再編)や専門学校が存在する。

- 義務教育: 憲法上、初等教育から前期中等教育までの9年間が義務教育とされている。

- 教育言語: 長らくフランス語が主要な教育言語であったが、近年はバンバラ語などの国民言語を初等教育の一部に導入する試みもなされている。2023年新憲法では国民言語が公用語となったため、今後教育言語政策が変更される可能性がある。

- 就学率と識字率**:

- 初等教育の純就学率は、改善傾向にはあるものの依然として低く、特に女子や農村部、紛争地域で低い。2017年のデータでは約61%(男子65%、女子58%)であった。中途退学率も高い。

- 中等教育以上の就学率はさらに低い。

- 国民全体の識字率は低く、2021年のUNESCOの推計で成人(15歳以上)識字率は約35.5%である。男女差も大きく、女性の識字率は男性よりも著しく低い。

- 教育における課題**:

- 教育予算の不足: 国家予算に占める教育費の割合は十分とは言えず、教育資源の全般的な不足を招いている。

- 教育施設の不足と質の問題: 特に農村部では学校数が絶対的に不足しており、既存の学校も教室不足、教材不足、老朽化といった問題を抱えている。机や椅子、教科書が十分に行き渡らないことも多い。

- 教員の不足と質の課題: 資格を持つ教員の数が不足しており、特に地方への配置が困難。教員の給与水準や労働条件も厳しく、モチベーションの維持が難しい。教員養成プログラムの質の向上も求められている。

- カリキュラム: 現実の社会経済的ニーズや地域の文化的多様性に対応したカリキュラムへの改訂が求められている。

- 紛争の影響: 北部および中部地域では、紛争により多くの学校が破壊されたり、閉鎖に追い込まれたりしている。教員や生徒が避難を余儀なくされ、教育機会が奪われている。学校が武装勢力に占拠されたり、攻撃の対象となったりするケースもある。

- 貧困と児童労働: 家庭の貧困により、子どもたちが学用品を購入できなかったり、学費(公立は無料だが諸経費がかかる場合がある)を払えなかったり、あるいは家計を助けるために働かざるを得ず、学校に通えないケースが多い。

- 女子教育の障壁: 早婚の慣習、家事労働の負担、教育に対する伝統的な価値観(男子優先)、学校までの距離や通学路の安全性の問題などが、女子の就学を妨げる要因となっている。

マリ政府や国際機関、NGOは、これらの課題解決に向けて、学校建設、教員養成、教材開発、就学奨励キャンペーン(特に女子教育)などの取り組みを行っているが、問題の根は深く、状況の改善には長期的な努力と安定した社会環境が必要である。

8.6. 保健衛生

マリ共和国の公衆衛生状況は、依然として非常に厳しい。貧困、栄養不良、不衛生な生活環境、医療インフラの脆弱さ、そして近年の紛争が、国民の健康状態に深刻な影響を及ぼしている。

- 主要な保健指標**:

- 平均寿命: 約59歳(2021年、世界銀行)と世界的に低い水準にある。

- 乳幼児死亡率: 5歳未満児死亡率は1,000出生あたり約94人(2021年、UNICEF)と非常に高い。新生児死亡率も高い。

- 妊産婦死亡率: 10万出生あたり約577人(2020年、WHO)と高く、安全な出産環境へのアクセスが限られていることを示している。

- 主要な疾病とその対策**:

- マラリア: 最大の健康問題の一つであり、特に雨季に流行し、乳幼児の主要な死亡原因となっている。蚊帳の配布や予防薬の投与、早期診断・治療が対策の中心だが、薬剤耐性の問題も生じている。

- HIV/AIDS: 成人(15-49歳)のHIV感染率は約0.9%(2021年、UNAIDS)と、サハラ以南アフリカの中では比較的低いが、予防啓発や治療アクセスの向上が引き続き必要。

- 結核: 依然として主要な公衆衛生問題の一つ。

- 栄養失調: 特に乳幼児や妊産婦において、慢性的な栄養不良や急性栄養失調が蔓延している。食糧不安や不適切な食習慣、感染症などが原因。

- 下痢症、急性呼吸器感染症: 不衛生な水や環境、栄養不良などにより、乳幼児の主要な罹患・死亡原因となっている。

- 医療インフラとアクセス**:

- 医療施設: 病院や診療所の数は絶対的に不足しており、特に農村部では医療施設への物理的アクセスが極めて困難。既存の施設も、医薬品、医療機器、衛生用品などが慢性的に不足している。

- 医療従事者: 医師、看護師、助産師などの医療従事者の数も不足しており、都市部に偏在している。

- 医療アクセス: 地理的距離、交通手段の欠如、医療費の負担(公的医療保険制度は限定的)などが、医療サービスへのアクセスを妨げている。

- 紛争の影響: 北部および中部地域では、紛争により医療施設が破壊されたり、医療従事者が避難したりしており、医療サービスが崩壊状態にある地域も多い。人道支援団体による医療支援も、治安悪化により困難を極めている。

- 伝統医療**:

- 近代医療へのアクセスが限られているため、多くの人々、特に農村部では伝統医療(薬草療法、伝統的治療師など)が依然として重要な役割を果たしている。

- 女性器切除 (FGM)**:

- FGMはマリで広く行われている有害な伝統的慣習であり、少女や女性の健康に深刻な悪影響を及ぼしている。根絶に向けた啓発活動や法的規制の強化が求められているが、文化的な背景から根強い抵抗もある。

マリの保健衛生状況の改善には、基礎医療サービスの拡充、医療インフラの整備、医療従事者の育成と適切な配置、栄養改善プログラムの推進、母子保健の強化、そして安全な水と衛生環境の確保が不可欠である。また、紛争下における医療支援体制の再構築も喫緊の課題である。

8.7. 人権と社会課題

マリ共和国の人権状況は、長年にわたる政治的不安定、貧困、そして特に2012年以降の深刻な紛争と近年の軍事クーデターにより、極めて憂慮すべき状態にある。基本的な自由の制約、紛争に関連した重大な人権侵害、そして根深い社会構造的問題が山積している。

- 紛争に関連した人権侵害**:

- 北部および中部地域における紛争では、武装勢力(イスラム過激派、民族系民兵、自警団など)およびマリ国軍や関連外国部隊による、民間人の殺害、超法規的処刑、強制失踪、恣意的拘束、拷問といった重大な人権侵害が多数報告されている。

- 紛争当事者による性暴力(レイプ、性的奴隷など)も深刻な問題であり、特に女性や少女が標的となっている。

- 児童兵士の徴用・利用も、武装勢力によって行われている。

- これらの人権侵害に対する捜査や責任追及は十分に行われておらず、不処罰の文化が蔓延していると指摘されている。

- 司法アクセスの問題**:

- 司法制度は脆弱であり、資金不足、人材不足、汚職、そして紛争地域における機能不全により、国民が司法にアクセスすることは非常に困難である。

- 恣意的な拘束や長期の未決勾留が常態化しており、公正な裁判を受ける権利が十分に保障されていない。

- 表現・集会の自由の制約**:

- 軍事政権下において、政府に批判的なジャーナリスト、人権活動家、市民社会組織に対する圧力や脅迫、拘束が増加している。

- 報道機関に対する検閲や自己検閲の傾向も見られ、自由な情報流通が妨げられている。

- 平和的な集会やデモに対する制限も強化されている。2024年には、軍事政権が全ての政党および政治的性格を持つ市民団体の活動を一時停止する法令を発布した。

- 報道の自由の状況**:

- 「国境なき記者団」による世界報道自由度ランキングでは、マリの順位は近年大幅に低下しており、ジャーナリストが活動しにくい環境であることが示されている。

これらの人権侵害や基本的自由の制約は、民主主義の基盤を揺るがし、紛争の解決をさらに困難にしている。国際人権団体や国連は、マリ政府に対し、人権侵害の防止、責任追及、そして基本的自由の保障を強く求めている。

8.7.1. ジェンダー平等と女性の権利

マリにおけるジェンダー平等と女性の権利の状況は、依然として多くの深刻な課題を抱えている。伝統的な家父長制の価値観、差別的な法慣習、貧困、そして近年の紛争が、女性の地位向上と権利実現を阻んでいる。

- 法的地位と差別**:

- 憲法では男女平等を謳っているものの、家族法など一部の法律には、結婚、離婚、相続、財産所有において女性に不利な規定が残存している場合がある。

- 慣習法は、しばしば女性の権利をさらに制限する形で運用される。

- 政治・経済・社会参加**:

- 政治的意思決定の場における女性の代表性は極めて低い。国会議員や閣僚、地方行政の指導的立場に就く女性は少数である。

- 経済活動においても、女性は非公式セクターや小規模農業、零細商業に従事する割合が高く、正規雇用や高収入の職を得る機会は限られている。土地や生産手段へのアクセスも男性に比べて不利である。

- 社会生活全般において、女性の発言力や意思決定への参加は制約されがちである。

- 教育機会における男女格差**:

- 女子の就学率は男子に比べて依然として低く、特に中等教育以上ではその差が顕著になる。早婚、家事労働の負担、教育に対する伝統的な価値観(男子優先)、学校までの距離や安全性の問題などが、女子の就学を妨げる要因となっている。

- 識字率も女性の方が著しく低い。

- 女性に対する暴力**:

- ドメスティックバイオレンス(DV)や性的暴力は、家庭内および社会において広範囲に存在すると報告されているが、被害者が声を上げにくい社会文化的背景や、司法制度の機能不全から、加害者が処罰されることは稀である。

- 紛争下においては、武装勢力によるレイプや性的奴隷化といった戦術的な性暴力が横行し、女性や少女が深刻なトラウマを負っている。

- 早婚**:

- 児童婚・早婚の慣習は依然として根強く、特に農村部で顕著である。早婚は、女子の教育機会を奪い、健康リスク(若年妊娠・出産)を高め、経済的自立を困難にする。

- 女性器切除 (FGM)**:

- FGMはマリで広く行われている有害な伝統的慣習であり、法律で禁止されてはいるものの、根絶には至っていない。少女の健康に深刻かつ永続的な影響を及ぼす。

- 権利向上とジェンダー平等推進の取り組み**:

- マリ政府は、女性の権利向上とジェンダー平等に関する国内法を整備し、国家政策を策定する努力を行ってきた(例:クオータ制導入の試みなど)。

- 国内の女性団体やNGO、国際機関が、女性のエンパワーメント、教育支援、DV被害者支援、FGM廃絶キャンペーンなどの活動を展開している。

- しかし、これらの取り組みは、資金不足、社会的な抵抗、そして近年の政情不安により、十分な成果を上げるには至っていない。

紛争やクーデターによる社会全体の不安定化は、女性の権利状況をさらに悪化させる傾向がある。ジェンダー平等の達成と女性の権利保護は、マリの平和、民主主義、そして持続可能な開発にとって不可欠な要素である。

8.7.2. 現代的奴隷制と児童労働

マリ共和国では、歴史的背景を持つ世襲的奴隷制度の残存や、現代的な形態での人身売買、強制労働、そして広範な児童労働が深刻な人権問題として国際社会から指摘されている。

- 世襲的奴隷制度の残存**:

- マリの一部の地域、特に北部や西部の特定の民族コミュニティ(例:トゥアレグ族、ソニンケ族、フラニ族の一部)においては、歴史的に奴隷階層とされてきた人々の子孫が、依然として「奴隷」またはそれに近い身分として扱われ、無償労働や服従を強いられる慣習が残存していると報告されている。

- これらの人々は、土地所有の権利や教育、政治参加の機会を奪われ、社会的に周縁化されている。奴隷制度は法律で禁止されているものの、この慣習は根強く、政府による積極的な介入や被害者の保護は不十分であると批判されている。近年、奴隷制度に反対する活動家への脅迫や暴力事件も報告されている。

- 人身売買と強制労働**:

- マリは、人身売買の発生国、経由国、目的国となっている。国内では、貧困家庭の子どもたちが、家事労働、農業、鉱山労働、物乞いなどを強要される目的で売買されるケースがある。

- 国境を越えた人身売買も行われており、マリ人が近隣諸国やヨーロッパで性的搾取や強制労働の被害に遭う例や、逆に他国からマリへ連れてこられる例も報告されている。

- 特に金鉱山などでは、劣悪な条件下での強制労働が行われているとの指摘がある。

- 児童労働**:

- 児童労働はマリで広範に見られ、特に農業(綿花畑、カカオ農園など)、鉱業(金のアルティザナル採掘)、家事労働、露天商、物乞いなどの分野で深刻である。

- 原因としては、極度の貧困、教育機会の欠如、児童労働に対する社会的な認識の低さなどが挙げられる。

- 児童労働は、子どもの健全な発育を妨げ、教育を受ける権利を奪い、危険な労働環境による健康被害や搾取のリスクに晒す。

- 特に金のアルティザナル採掘現場では、子どもたちが危険な穴に入り、水銀などの有害物質に曝されながら長時間労働を強いられている実態が報告されている。

- 一部のコーラン学校(ダアラ)では、子どもたちが物乞いを強要される「タラベ」問題も存在する。

- 対策と課題**:

- マリ政府は、人身売買禁止法や児童保護法を制定し、国際条約を批准するなど、法的な枠組みを整備する努力は行っている。

- しかし、法の執行は不十分であり、捜査・訴追体制の脆弱さ、被害者保護シェルターの不足、そして問題の規模に対する資源の圧倒的な不足が課題となっている。

- 国際機関(ILO、UNICEFなど)や国内外のNGOが、啓発活動、被害者支援、児童労働からの子どもの救出と社会復帰支援などの活動を行っている。

- これらの問題の根絶には、貧困削減、教育機会の拡充、法執行能力の強化、そして社会全体の意識改革といった包括的かつ長期的な取り組みが必要である。

現代的奴隷制や児童労働は、マリにおける最も深刻な人権侵害の一つであり、その解決は国際社会からの支援とマリ政府自身の強いコミットメントが不可欠である。

8.7.3. 治安状況と市民生活への影響

マリ共和国の治安状況は、特に2012年以降、北部および中部地域を中心に著しく悪化しており、市民の日常生活、経済活動、そして人道支援アクセスに深刻な影響を及ぼしている。

- 武装勢力の活動**:

- 北部および中部地域では、アルカーイダやISIL(イスラム国)に関連する複数のイスラム過激派武装勢力が活動を継続している。これらの勢力は、マリ国軍や国際部隊(かつてはMINUSMAやフランス軍)に対する攻撃、検問所の設置、地元住民への支配の強制、誘拐、略奪などを行っている。

- 民族系の民兵組織や自警団も存在し、コミュニティ間の対立や報復攻撃に関与している。これにより、特定の民族グループ全体が標的とされる暴力事件が頻発している。

- テロ事件**:

- 都市部(首都バマコを含む)や地方の市場、公共施設、ホテルなどを狙ったテロ事件が散発的に発生している。これらは一般市民にも多数の死傷者を出している。

- 道路への即席爆発装置(IED)の設置も頻繁に行われ、軍隊だけでなく民間人の車両も被害に遭っている。

- 誘拐**:

- 外国人およびマリ人の富裕層や影響力のある人物を対象とした身代金目的の誘拐や、政治的目的の誘拐が、特に北部や中部で行われている。人道支援団体の職員も標的となることがある。

- 一般犯罪**:

- 都市部を中心に、強盗、窃盗、車両盗難、詐欺といった一般犯罪も増加傾向にある。特に経済的困窮や失業の増加が背景にあるとみられる。

- 道路での武装強盗(ロードバンディット)も、地方の幹線道路で発生しており、物流や人々の移動を危険に晒している。

- 市民生活への影響**:

- 治安悪化は、市民の移動の自由を著しく制限している。多くの人々が襲撃や誘拐を恐れて村から出られなくなったり、農作業や市場へのアクセスが困難になったりしている。

- 経済活動は停滞し、特に農業や牧畜、商業は大きな打撃を受けている。市場の閉鎖や交通網の寸断が、食料品価格の高騰や物資不足を引き起こしている。

- 教育や医療といった基本的な社会サービスへのアクセスも著しく困難になっている。多くの学校や診療所が破壊されたり、職員が避難したりして機能不全に陥っている。

- 国内避難民 (IDP)**:

- 紛争や治安悪化により、数十万人が故郷を追われ、国内避難民となっている。IDPキャンプや受入コミュニティでは、食糧、水、避難所、医療といった基本的なニーズが満たされない過酷な状況が続いている。

- 人道支援アクセスへの影響**:

- 治安の悪さやインフラの未整備、そして時には紛争当事者による妨害により、人道支援団体が支援を必要とする人々にアクセスすることが極めて困難になっている。支援従事者自身が攻撃や誘拐の対象となるリスクも高い。

マリ政府は、軍事作戦や治安対策を強化しているが、広大な国土、複雑な紛争要因、そして軍自身の能力不足から、治安状況の抜本的な改善には至っていない。市民の保護と安全の確保が、マリ政府にとって最優先課題の一つである。

9. 文化

マリ共和国は、その多様な民族構成と長い歴史を反映し、非常に豊かで多彩な伝統文化と現代文化を育んできた。特に音楽は国際的に高い評価を得ており、文学、食文化、建築、祝祭など、様々な文化的要素が国民の生活に深く根付いている。

9.1. 音楽

マリの音楽は、アフリカ大陸の中でも特に豊かで多様性に富み、国際的に高い評価を得ているジャンルの一つである。そのルーツは古く、歴史や物語、系譜を記憶し、音楽を通じて伝承する世襲の専門職「グリオ」(ジェリとも呼ばれる)の存在が大きい。

- 伝統音楽と楽器**:

- グリオは、王侯貴族の宮廷音楽家として、また社会の調停者や助言者として重要な役割を担ってきた。彼らが用いる伝統楽器には、21弦のハープリュートであるコラ、木製のリュートであるンゴニ、太鼓のジェンベ、木琴のバラフォンなどがある。これらの楽器を用いた演奏と歌唱は、複雑なリズムと旋律、そして即興性を特徴とする。

- 各民族もそれぞれ独自の音楽伝統や楽器(例:トゥアレグ族のイムザッド(一弦の擦弦楽器)など)を持っている。

- 国際的に著名な音楽家・グループ**:

- サリフ・ケイタ**: 「アフリカの黄金の声」と称される男性歌手。マリ帝国の王族の末裔でありながら、アルビノとして生まれ、伝統的なカースト制度の中で困難を経験したが、その卓越した歌唱力で国際的なスターとなった。マンデ音楽をベースに、ジャズやファンク、ロックなどの要素を取り入れた独自のサウンドを確立。

- アリ・ファルカ・トゥーレ**: 「砂漠のブルースマン」として知られるギタリスト、歌手。マリ北部ソンガイ地方の伝統音楽とアメリカのブルースを融合させた独自のスタイルでグラミー賞を複数回受賞。

- トゥマニ・ジャバテ**: 世界的に有名なコラ奏者。グリオの家系に生まれ、伝統的なコラ演奏の技術を高度に発展させるとともに、ジャズやフラメンコなど異ジャンルの音楽家とも積極的に共演し、コラの可能性を広げた。

- ティナリウェン**: マリ北部出身のトゥアレグ族のバンド。エレキギターを用いた独特の「デザート・ブルース」または「アッスーフ」と呼ばれる音楽スタイルで、トゥアレグ族の苦難や抵抗の歴史を歌い、国際的に高い評価を得てグラミー賞も受賞している。

- ウム・サンガレ**: マリ南部ワスル地方出身の女性歌手。ワスル地方の伝統音楽をベースに、女性の権利や社会問題を歌い、「ワスルの歌鳥」として知られる。

- その他、アマドゥ・エ・マリアム(盲目の夫婦デュオ)、ロキア・トラオレ(女性シンガーソングライター)、バセク・クヤテ(ンゴニ奏者)、ファトゥマタ・ジャワラ(女性シンガーソングライター、女優)など、数多くの才能ある音楽家が国際的に活躍している。

- 現代のポピュラー音楽**:

- 伝統音楽の要素を取り入れつつ、ヒップホップ、レゲエ、R&Bといった現代的なジャンルの音楽も若者を中心に人気がある。首都バマコには多くの音楽スタジオやライブハウスが存在し、新しい才能が育っている。

マリの音楽は、その精神性、社会的なメッセージ性、そして多様な文化の融合によって、国内外の人々を魅了し続けている。しかし、近年の紛争やイスラム過激派による音楽禁止令(一部地域)は、音楽活動に深刻な影響を与えている。

9.2. 文学

マリの文学は、音楽ほど国際的な知名度は高くないものの、豊かな口承文学の伝統と、植民地時代以降のフランス語による創作文学という二つの大きな流れを持っている。

- 口承文学の伝統**:

- マリには、各民族が育んできた多様な口承文学の伝統が存在する。これには、英雄叙事詩、神話、伝説、民話、ことわざ、詩などが含まれる。

- 特に、「グリオ」(ジェリ)と呼ばれる世襲の語り部・音楽家は、歴史的な出来事や王家の系譜、社会の教訓などを記憶し、音楽や語りを通じて世代から世代へと伝承する重要な役割を担ってきた。スンジャタ叙事詩(マリ帝国の建国者スンジャタ・ケイタの生涯を語る叙事詩)は、その代表的なものの一つである。

- これらの口承文学は、マリの人々の世界観、価値観、歴史認識を反映しており、文化の根幹を成すものである。

- 口承文学の記録と研究**:

- 20世紀に入り、マリの知識人や外国の研究者によって、これらの口承文学を記録し、研究する努力がなされてきた。その中でも、マリの著名な作家・歴史家であるアマドゥ・ハンパテ・バー(1900/1901-1991)は、「アフリカでは、老人が一人死ぬことは、図書館が一つ焼失するのと同じだ」という言葉で口承伝承の重要性を訴え、自ら多くの口承文学を収集・記録し、フランス語で作品として発表した。彼の著作は、マリの伝統文化を世界に紹介する上で大きな貢献を果たした。

- フランス語による創作文学**:

- フランス植民地時代以降、フランス語による教育が導入されると、マリ人作家によるフランス語での文学創作活動が始まった。

- 初期の作家としては、フィリ・ダボ・シソコ(詩人、政治家)などがいる。

- 独立後、より多様なテーマやスタイルで作品が書かれるようになった。

- ヤンボ・ウォロゲム**(1940-2017): 代表作『暴力の義務』(Le Devoir de violence, 1968年)は、アフリカの歴史における暴力や権力構造を批判的に描き、ルノードー賞を受賞したが、後に盗作疑惑が持ち上がり論争を呼んだ。

- マッサ・マカン・ジャバテ**(1938-1988): グリオの家系に生まれ、口承文学の要素を取り入れた小説や戯曲を執筆。代表作に『カディアトゥの副官』(Le Lieutenant de Kouta, 1979年)など。

- ムーサ・コナテ**(1951-2013): 推理小説や社会派小説、児童文学など幅広いジャンルで活躍。

- 現代のマリ文学では、独立後の社会の矛盾、政治腐敗、都市化の問題、伝統と近代の葛藤、紛争と平和といったテーマが取り上げられることが多い。女性作家によるジェンダー問題や女性の視点からの作品も登場している。

マリの文学は、豊かな口承の遺産を基盤としつつ、現代社会の課題と向き合いながら、独自の表現を模索し続けている。しかし、識字率の低さや出版インフラの未整備、そして近年の政情不安が、文学の発展にとっての課題となっている。

9.3. 食文化

マリの食文化は、地域の気候風土や入手可能な食材、そして多様な民族の伝統を反映しており、西アフリカ料理の一翼を担っている。主食は穀物であり、これに様々なソースや副菜を添えて食される。

- 主食**:

- 米 (riz)**: 特にニジェール川流域や南部で広く食べられる。蒸した米(チェブジェンに似た調理法もある)や、米粉を使った料理(例:ライスボール)などがある。

- ミレット (mil / petit mil)** および **ソルガム (sorgho)**: 乾燥に強い雑穀であり、サヘル地帯や北部で重要な主食。粉にして水で練ったものを蒸したり、粥にしたりして食べる。代表的なものにtôトーフランス語と呼ばれる練り物があり、様々なソースと共に食される。

- フォニオ (fonio)**: イネ科の雑穀で、栄養価が高い。

- その他、トウモロコシ粉やクスクス(主に北部)も食べられる。

- ソース (sauces)**:

- 主食に添えられるソースは、マリ料理の味の決め手となる。

- ピーナッツソース (sauce arachide / tigadèguèna)**: ピーナッツペーストをベースに、トマト、玉ねぎ、肉(鶏肉、牛肉、羊肉など)や魚を煮込んだ濃厚なソース。西アフリカ全域でポピュラー。

- オクラソース (sauce gombo)**: 刻んだオクラを使った、とろみのあるソース。

- バオバブの葉のソース (sauce feuille de baobab)**: バオバブの若葉を乾燥させて粉にし、それを使ったソース。

- その他、トマトベースのソース、玉ねぎベースのソース、様々な野菜(ナス、ニンジン、キャベツなど)や香辛料(唐辛子、ショウガ、ニンニクなど)を使ったソースがある。

- 副菜・その他の料理**:

- 肉料理**: 羊肉、鶏肉、牛肉、ヤギ肉などがよく使われる。グリル(ブロシェット)、煮込み料理、揚げ物など。

- 魚料理**: ニジェール川で獲れる淡水魚(ティラピア、ナマズ(キャプテン)など)を焼いたり、揚げたり、煮込んだりして食べる。干し魚や燻製魚も重要な保存食であり、ソースの出汁にも使われる。

- 野菜**: トマト、玉ねぎ、ナス、オクラ、カボチャ、サツマイモ、キャッサバなどがよく使われる。

- 豆類**: ニエベ豆(ササゲ)などが煮込み料理に使われる。

- 地域ごとの食文化の違い**:

- 北部では、遊牧民の食文化の影響で、乳製品(牛乳、ヤギ乳、ラクダ乳、ヨーグルト、バター)、ナツメヤシ、クスクスなどが食べられる。

- 南部では、米やトウモロコシを主食とし、より多様な野菜や果物が使われる。

- 日常の食事と祝祭日の料理**:

- 日常の食事は、家族や親族が集まって大皿から手で食べることが一般的。

- イスラム教の祝祭日(イード・アル=フィトル、イード・アル=アドハー(タバスキ))には、羊を屠ってご馳走を用意し、親戚や隣人と分かち合う習慣がある。結婚式などの祝い事にも特別な料理が作られる。

- 飲み物**:

- お茶 (thé)**: 「アタイヤ」または「ギニア茶」と呼ばれる緑茶に砂糖をたっぷり入れて煮出し、泡立てて飲む習慣が広く見られる。男性が客をもてなす際などに振る舞われることが多い。

- その他、ショウガのジュース(ジンジャンブル)、ハイビスカスのジュース(ビサップ)、バオバブのジュースなどが飲まれる。

マリの食文化は、素朴ながらも地域色豊かで、人々の生活に深く結びついている。しかし、近年の食糧価格の高騰や気候変動による生産量の不安定化は、食生活にも影響を及ぼしている。

- 主食に添えられるソースは、マリ料理の味の決め手となる。

9.4. スポーツ

マリ共和国では、他の多くのアフリカ諸国と同様に、サッカーが最も人気のあるスポーツである。その他にも、いくつかのスポーツが親しまれている。

- サッカー**:

- 国民的人気: サッカーはマリで圧倒的な人気を誇り、老若男女を問わず広く親しまれている。都市部でも農村部でも、空き地があれば子供たちがボールを蹴って遊んでいる光景が見られる。

- 国内リーグ: マリ・プルミエール・ディヴィジョン(Championnat du Mali de footballシャンピオナ・デュ・マリ・ド・フットボールフランス語)が国内トップリーグとして存在する。ジョリバAC(Djoliba AC)、スタッド・マリアン(Stade Malien)、レアル・バマコ(AS Real Bamako)などが強豪クラブとして知られる。

- 代表チーム: 「ワシ」(Les Aigles)の愛称で知られるサッカーマリ代表は、アフリカネイションズカップで準優勝(1972年)の経験があるなど、アフリカの中では比較的強豪国の一つに数えられる。FIFAワールドカップ本大会への出場経験はまだない。

- 著名選手: セイドゥ・ケイタ(元FCバルセロナなど)、フレデリック・カヌーテ(元セビージャFCなど、2007年アフリカ年間最優秀選手)、マアマドゥ・ディアッラ(元レアル・マドリードなど)、モハメド・シソッコ(元リヴァプールFC、ユヴェントスFCなど)といった選手がヨーロッパのトップリーグで活躍した。近年も多くのマリ人選手が海外のクラブでプレーしている。

- バスケットボール**:

- サッカーに次いで人気のあるチームスポーツの一つ。特に女子バスケットボールは強豪であり、マリ女子代表チームはアフリカ選手権で複数回の優勝経験があり、オリンピックや世界選手権への出場経験もある。ハンチェトゥ・マイガはWNBAでも活躍した著名な女子選手である。

- 伝統的なレスリング (La Lutte Traditionnelle)**:

- 西アフリカ各地で見られる伝統的な格闘技で、マリでも特に農村部で人気がある。収穫祭などの祭りの際に行われることが多い。

- 陸上競技**:

- 陸上競技も行われており、国際大会で活躍する選手も少数ながら存在する。

- その他**:

- ボクシング、柔道、空手といった格闘技も行われている。

- オワリ(アワレとも呼ばれるマンカラ系ボードゲーム)は、日常的な娯امیとして広く親しまれている。

スポーツは、マリの人々にとって重要な娯楽であると同時に、若者の健全育成や国民の一体感醸成にも貢献している。しかし、スポーツ施設の不足や指導者育成の課題、そして近年の政情不安が、スポーツの発展にとっての障害となることもある。

9.5. メディア

マリ共和国のメディア環境は、2012年以前の民主化時代には比較的自由度が高いと評価されていたが、近年の軍事クーデターと紛争の激化により、報道の自由やジャーナリストの活動環境は著しく悪化している。

- 新聞・雑誌**:

- 首都バマコでは、日刊紙や週刊誌がいくつか発行されている。主要な新聞には、国営の『L'Essorレソールフランス語』、民間の『Les Échosレゼコーフランス語』、『Info Matinアンフォ・マタンフランス語』、『Le Républicainル・レピュブリカンフランス語』などがある。

- しかし、印刷部数は限られており、識字率の低さや流通網の未整備から、特に地方への普及は限定的である。

- 経済的な困難から多くのメディアが経営難に直面しており、広告収入への依存度が高い。

- ラジオ**:

- マリで最も広く普及しているメディア媒体である。国営ラジオ局ORTM(Office de Radiodiffusion-Télévision du Maliオフィス・ド・ラジオリフュージョン・テレビジョン・デュ・マリフランス語)のほか、多数の民間ラジオ局やコミュニティラジオ局が存在する。

- 多様な言語(フランス語、バンバラ語、その他の国民言語)で放送されており、ニュース、音楽、宗教番組、討論番組、教育番組など内容は多岐にわたる。

- 識字能力を問わず情報にアクセスできるため、特に地方の住民にとって重要な情報源となっている。

- しかし、一部のラジオ局は政治的・宗教的な影響下にあるとも指摘されている。

- テレビ**:

- 国営テレビ局ORTMが全国放送を行っているほか、いくつかの民間テレビ局が存在する。

- 衛星放送やケーブルテレビを通じて、外国のチャンネルも視聴可能であるが、受信料や機器のコストから普及は都市部中心に限られる。

- インターネットとソーシャルメディア**:

- インターネットの普及率は依然として低いが、携帯電話網を通じたモバイルインターネットの利用者が急速に増加している。

- ソーシャルメディア(Facebook、WhatsApp、Twitter(現X)など)は、特に若者層を中心に情報交換や意見表明のプラットフォームとして利用されている。

- 一方で、ソーシャルメディアを通じた誤情報やヘイトスピーチの拡散も問題となっている。

- 報道の自由とジャーナリストの活動環境**:

- 2020年以降の軍事政権下で、報道の自由は著しく制限されている。「国境なき記者団」による世界報道自由度ランキングでは、マリの順位は大幅に低下した。

- 政府に批判的な報道を行うジャーナリストやメディアに対する脅迫、嫌がらせ、拘束、襲撃といった事件が報告されている。

- 特に紛争地域では、ジャーナリストが武装勢力や国軍双方から危険に晒され、取材活動が極めて困難になっている。

- 自己検閲の傾向も強まっており、自由で独立した報道が妨げられている。

- 軍事政権は、国家の安全保障や国民の結束を理由に、メディアに対する統制を強化する動きを見せている。

マリのメディアは、国民への情報提供、政府の監視、多様な意見の表明といった重要な役割を担うべきであるが、政治的圧力、経済的脆弱性、そして深刻な治安状況が、その機能を大きく損なっている。

9.6. 世界遺産

マリ共和国は、かつて西アフリカに栄えた諸帝国の中心地であり、その豊かな歴史と文化を反映する貴重な文化遺産を数多く有している。これらのうち、いくつかはユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の世界遺産リストに登録され、人類共通の財産として保護されている。

マリの世界遺産は以下の通りである(2024年現在)。

1. **ジェンネ旧市街** (Old Towns of Djenné)

- 登録年: 1988年

- 種別: 文化遺産

- 概要: ニジェール内陸デルタに位置するジェンネは、サハラ交易の重要な中継都市として、またイスラム学術の中心地として栄えた。特に有名なのは、日干し煉瓦で造られた世界最大の泥の建造物であるジェンネの大モスクである。旧市街には、伝統的なスーダン様式の土壁の家々が密集し、独特の景観を形成している。

- 危機遺産: 2016年に、地域の不安定な治安状況や都市化による圧力、建造物の維持管理の困難さなどを理由に、危機にさらされている世界遺産(危機遺産)リストに登録された。

2. **トンブクトゥ** (Timbuktu)

- 登録年: 1988年

- 種別: 文化遺産

- 概要: サハラ砂漠南縁のニジェール川湾曲部に位置するトンブクトゥは、「黄金の都」として知られ、マリ帝国やソンガイ帝国の下で学術、文化、交易の中心地として繁栄した。ジンガレベル・モスク、サンコーレ・モスク、シディ・ヤヒヤ・モスクという3つの偉大なモスクや、16の聖廟、そして数多くの貴重なイスラム写本(トンブクトゥ写本)が残されている。

- 危機遺産: 2012年に、マリ北部を占拠したイスラム過激派による聖廟の破壊や写本の危機などを理由に、危機遺産リストに登録された。

3. **バンディアガラの断崖(ドゴン人の地)** (Cliff of Bandiagara (Land of the Dogons))

- 登録年: 1989年

- 種別: 複合遺産(文化遺産と自然遺産の両方の価値を持つ)

- 概要: マリ中部に広がる壮大な砂岩の断崖地帯で、ドゴン族が断崖の斜面や麓に独特の村落を築き、伝統的な生活様式や文化、宗教儀式(仮面舞踊など)を維持している。断崖自体も自然景観として価値が高く、固有の動植物相も見られる。

4. **アスキアの墓** (Tomb of Askia)

- 登録年: 2004年

- 種別: 文化遺産

- 概要: ガオに位置する、15世紀末のソンガイ帝国の偉大な皇帝アスキア・ムハンマド1世の墓とされる建造物。高さ約17メートルのピラミッド型の独特な泥の構造物であり、西アフリカのサヘル地帯における記念碑的な土造建築の傑出した例とされる。モスクや墓地も含まれる。

- 危機遺産: 2012年に、地域の紛争と治安悪化による保護体制の脆弱化を理由に、危機遺産リストに登録された。

これらの世界遺産は、マリの輝かしい歴史と文化的多様性を象徴するものである。しかし、近年の紛争、イスラム過激派による破壊行為、気候変動、都市化の圧力、そして保護管理体制の脆弱さなどにより、多くの遺産が深刻な危機に直面している。国際社会とマリ政府は、これらの貴重な遺産を未来の世代に継承するため、保護と修復活動、そして地域の安定化に向けた努力を続けている。

9.7. 祝祭日

マリ共和国の祝祭日は、国の歴史的な出来事を記念する国民の祝日と、主にイスラム教に関連する宗教的祭日から構成される。キリスト教徒の人口も存在するため、キリスト教の主要な祝祭日も一部で祝われる。

- 主な国民の祝日**:

- 1月1日**: 元日 (Jour de l'an)

- 1月20日**: 軍隊記念日 (Fête de l'Armée) - マリ国軍の創設を記念する日。

- 3月26日**: 殉教者の日 (Journée des Martyrs) - 1991年の民主化運動(3月革命)において、ムーサ・トラオレ独裁政権の弾圧により犠牲となった人々を追悼する日。この日にトラオレ政権が崩壊した。

- 5月1日**: メーデー (Fête du Travail) - 国際的な労働者の日。

- 5月25日**: アフリカの日 (Journée de l'Afrique / Fête de l'Afrique) - 1963年のアフリカ統一機構(OAU、現在のアフリカ連合(AU)の前身)発足を記念する日。

- 9月22日**: 独立記念日 (Jour de l'Indépendance) - 1960年にマリ共和国がフランスから完全に独立を宣言した日。

- 主な宗教的祭日** (日付はイスラム暦に基づくため毎年変動する):

- ラマダン明けの祭り (Aïd el-Fitr / イード・アル=フィトル)**: イスラム教の断食月であるラマダンの終了を祝う祭り。2日間の祝日となることが多い。

- 犠牲祭 (Aïd el-Kébir / Aïd el-Adha / タバスキ)**: イブラーヒーム(アブラハム)が息子イスマーイール(イサク)を犠牲に捧げようとした故事を記念する祭りで、イスラム教最大の祭り。羊などを屠って家族や隣人と分かち合う。数日間の祝日となることが多い。

- 預言者ムハンマド生誕祭 (Maouloud / Mawlid an-Nabī)**: 預言者ムハンマドの誕生日を祝う日。

- 預言者ムハンマド昇天祭 (Laylat al-Qadr / Laylatoul Qadr)**: (厳密には昇天祭ではないが、ラマダン中の重要な夜として祝われることがある)

- キリスト教の祝祭日** (主にキリスト教徒コミュニティで祝われる):

- クリスマス (Noël)**: 12月25日。イエス・キリストの生誕を祝う日。

- イースター (Pâques)**: 春分の後の最初の満月の次の日曜日。イエス・キリストの復活を祝う日。聖金曜日やイースターマンデーも休日となることがある。

これらの祝祭日は、マリ国民にとって家族やコミュニティとの絆を深め、伝統文化や宗教的信仰を確認する重要な機会となっている。宗教的祭日は、共同での礼拝、ご馳走の準備、親戚訪問、慈善行為などが行われる。国民の祝日には、公式な式典やパレード、文化イベントが催されることもある。