1. 概要

ガーナ共和国(ガーナきょうわこく)、通称ガーナは、西アフリカに位置する共和制国家である。東はトーゴ、北はブルキナファソ、西はコートジボワールと国境を接し、南はギニア湾と大西洋に面している。首都はアクラである。国土面積は 23.96 万 km2 で、多様な生態系が広がり、沿岸のサバンナから熱帯雨林まで及ぶ。人口は約3,400万人(2024年時点)で、西アフリカでは2番目に人口の多い国である。ガーナは1957年にサハラ以南のアフリカで初めて主権を獲得した植民地であり、クワメ・エンクルマの指導の下で独立を達成した。

ガーナは多民族国家であり、多様な言語集団と宗教集団が存在する。最大の民族集団はアカン人であるが、多数派を形成するには至っていない。国民の多くはキリスト教徒(約71.3%)であり、約5分の1がイスラム教徒、約10分の1が伝統信仰を実践するか無宗教である。ガーナは立憲民主主義国家であり、大統領が国家元首と政府の長を兼ねる。1993年以来、アフリカ大陸で最も自由で安定した政府の一つを維持しており、医療、経済成長、人間開発の面でも比較的良好な実績を上げているため、西アフリカおよびアフリカ全体において大きな影響力を持っている。ガーナは国際問題にも深く関与しており、非同盟運動とアフリカ連合の創設メンバーであり、西アフリカ諸国経済共同体、G24、イギリス連邦のメンバーでもある。

2. 国名

ガーナの公式国名はガーナ共和国 (Republic of Ghanaガーナ共和国英語) である。通称はガーナ (Ghanaガーナ英語) である。日本語の表記は、ガーナ共和国。漢字表記では、加納と書かれることがある。

2.1. 語源

「ガーナ」という名称は、3世紀から12世紀にかけて西アフリカに存在した広大な帝国、ガーナ王国(当時の呼称はワガドゥ)に由来する。ワガドゥは、サハラ交易に従事していたアラブ人の貿易商によって「ガーナ」と呼ばれていた。「ガーナ」の呼称は、ワガドゥの支配者の称号であった「カヤ・マガン」に由来すると考えられており、これは「金の支配者」を意味する。ゴールド・コースト植民地が独立に向けて準備を進める中で、独立運動を指導し、初代首相、後に初代大統領となったクワメ・エンクルマは、ガーナ国民の間に団結と解放の意識を呼び起こすことを目指し、将来の国名を「ガーナ」とすることを決定した。この国名は、国民が共有する遺産と、かつてこの地域で繁栄した古代帝国のレガシーを強く想起させるものであった。それは、ガーナの人々が自治、進歩、そして尊厳とレジリエンスに満ちた未来への願望を凝縮したものであった。

また、アカン系諸民族は中世以降、中部ギニアの金産地を掌握し、アシャンティ王国、アクワム、デンキイラ、アキムなど、いくつかの王国を建国した。彼らの祖先は北方からやって来たワガドゥの末裔であるという伝説を持っている。そのため、独立時にガーナ共和国という国名が採用された背景には、アカン系民族が多数を占めるゴールド・コースト植民地における民族構成の影響もあったとされる。

3. 歴史

この地域が歴史的に注目されるのは、紀元前2000年紀のキンタンポ文化の出現からである。新石器時代後期に位置づけられるこの文化の人々は、森林とサバンナの境界地帯に住み、交易を行いつつも狩猟と採集によって生活していた。紀元2世紀頃からはハニ遺跡で製鉄が行われていたことが確認されている。

3.1. 古代・中世の諸王国

現在のモーリタニアとマリの一部を領土としていた内陸国として、ガーナ王国が8世紀から13世紀にかけて存在した。サヘル地域に居住していたアカン族が、現在のガーナを含むギニア湾西部の沿岸地域に移住してきたのは11世紀頃である。

ガーナで最初に現れた王国は、南部のボノマン(ボノ国)と北部のダゴンバ王国であり、ボノマンは11世紀頃からこの地域に存在していた。13世紀から16世紀にかけては、ベゴーをはじめとするいくつかの町がサハラ交易の一端を担ったと考えられているが、ボノ・マンソに見られるように、地域的な交易にとどまった町もあったとされる。また、西方からはアカン人、モシ人、エウェ人、ゲン人(ミナ・ゲン族、グベ人)などが移住し、先住民と対立した後、彼らを圧迫していった。17世紀以降、アカン系の様々な国家が、主に金取引を基盤として、かつてのボノマン地域から出現し始めたと考えられている。これらの国家には、ボノマン(ブロング=アハフォ州)、アシャンティ(アシャンティ州)、デンキイラ(中央州)、マンケシム王国(中央州)、アクワム(東部州)などがあった。19世紀までには、ガーナ南部の領土はアシャンティ王国の版図に含まれていた。アシャンティ王国の政府は、当初は緩やかな連合体として機能し、やがて首都クマシを中心とする専門的な官僚機構を持つ中央集権的な王国へと発展した。アカン人がヨーロッパ人と接触する以前、アカン人は主に金や金の延べ棒といった貴金属を中心とした経済を築き、アフリカの他の国家と交易を行っていた。

ガ・ダンメ人とエウェ人は、ナイジェリア南西部から西方へ移住した。エウェ人(かつてはドグボとして知られた)は、グベ語を話す同族(アジャ人、フォン人、フラ・フェラ人、オグン・グン人)と共にオヨ地域から移住し、その途上でベナン共和国のケトゥ、トーゴのタド、ベナン共和国のドグボ・ニイグボに定住し、最終的に現在のトーゴにある城壁都市ノツィエを分散の拠点とした。ノツィエからの分散は、当時の部族の君主であったアゴルコリ王(アゴ・アコリ)の圧政によって余儀なくされた。ガーナのエウェ人は、主に3つの方言、すなわちアンロ方言(沿岸部)、トング方言(ヴォルタ川沿い)、エウェドメ方言(丘陵地帯)を話す。ガ・ダンメ人は大アクラ州と東部州の一部を占め、エウェ人はヴォルタ州のほか、隣国のトーゴ、ベナン共和国、ナイジェリア(バダグリ周辺)にも見られる。

3.2. ヨーロッパ勢力との接触と植民地化

アカン人とヨーロッパ諸国の交易は、15世紀のポルトガル帝国との接触後に始まった。ヨーロッパ人との接触は、15世紀に交易のために黄金海岸地域に来たポルトガル人によるものであった。ポルトガル人はその後、金の入手に焦点を当てたポルトガル領黄金海岸(コスタ・ド・オウロ)を設立した。ポルトガル人はアノマンサ(永遠の飲み物の意)と呼ばれる沿岸の集落に交易所を建設し、そこをエルミナ(サン・ジョルジェ・ダ・ミナ)と改名した。1481年、ポルトガル王ジョアン2世はディオゴ・デ・アザンブジャにエルミナ城の建設を命じ、3年で完成させた。1598年までには、オランダ人も金取引に加わり、オランダ領黄金海岸(ネーデルラントセ・ベジッティンゲン・テル・キュステ・ファン・ギニア、「ギニア沿岸のオランダ領」の意)を設立し、コメンダ要塞とコルマンツィに要塞を建設した。1617年、オランダはポルトガルからエルミナ城を、1642年にはアシン(セント・アンソニー要塞)を占領した。

17世紀までには、スウェーデン(スウェーデン領黄金海岸を設立)やデンマーク=ノルウェー(デンマーク領黄金海岸を設立)を含む他のヨーロッパの貿易業者も金取引に加わった。ヨーロッパの貿易業者はこの地域における大西洋奴隷貿易にも関与した。商人たちによって30以上の要塞や城が建設された。ドイツ人はブランデンブルク領黄金海岸(グロス・フリードリヒスブルク)を設立した。

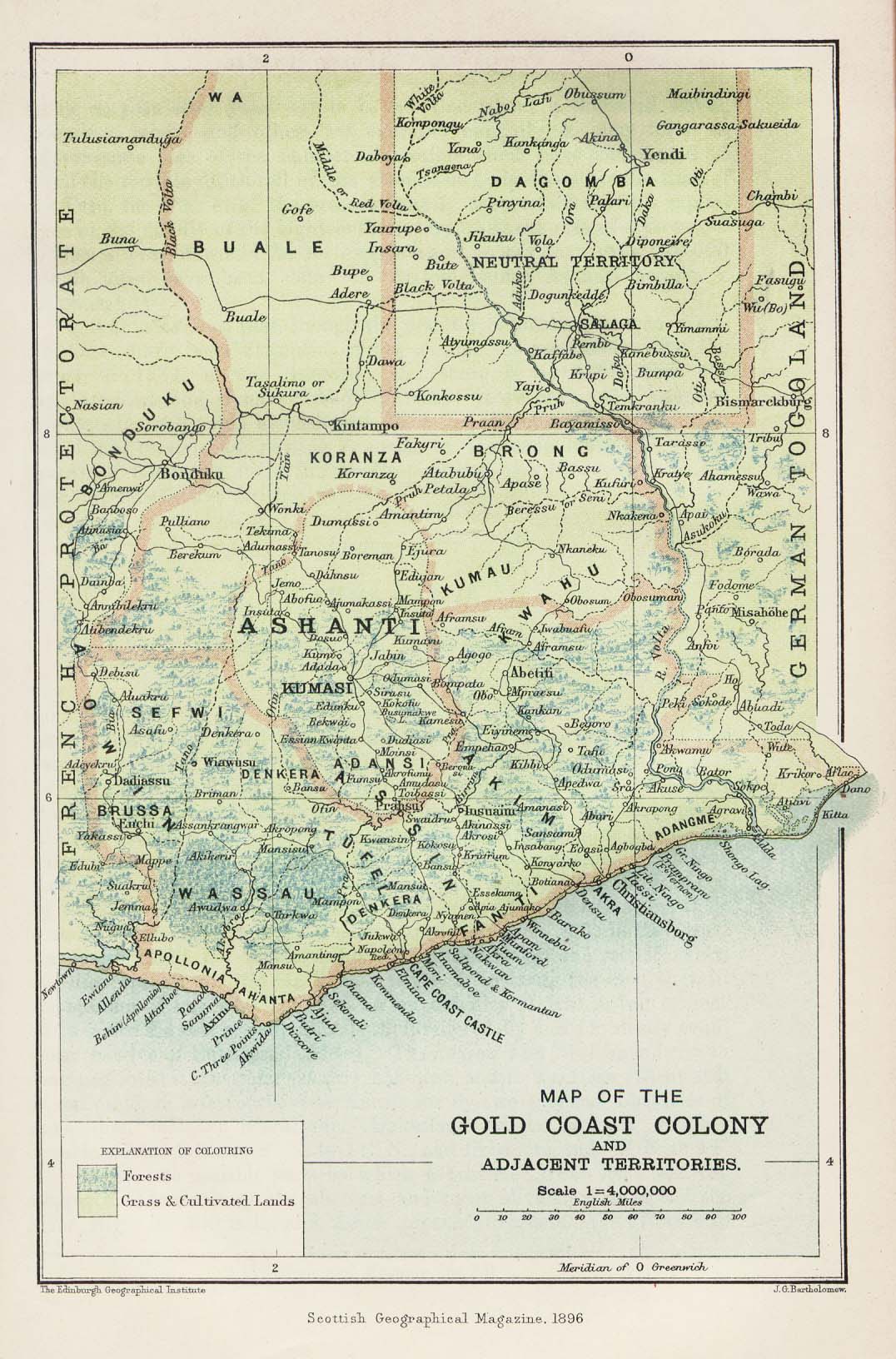

1874年、イギリスはこの国の一部の地域に対する支配を確立し、これらの地域にイギリス領黄金海岸の地位を与えた。イギリス植民地勢力とアカン人の諸王国との間で軍事衝突が発生した。アシャンティ王国は100年に及ぶアングロ・アシャンティ戦争においてイギリスを数度破ったが、最終的には1900年の黄金の床几戦争で敗北した。

15世紀のポルトガル人の到来を皮切りに、ヨーロッパ列強が進出し、黄金海岸を中心に金や奴隷の貿易が行われた。エルミナ城などの主要な要塞が建設され、植民地支配が進んだ。この過程で多くの人々が南北アメリカ大陸に奴隷として連行され、特に1776年に独立したアメリカ合衆国では、プランテーション農業などの労働力として使われた。奴隷貿易は19世紀に禁止されるまで続いた。

3.3. アシャンティ王国

17世紀、奴隷貿易で力を蓄え、ヨーロッパ人から購入した銃火器で周辺民族に対して優位に立ったアシャンティ人のオセイ・トゥトゥがアシャンティ王国を建国し、大いに繁栄した。王国は18世紀から19世紀初頭にかけて全盛期を迎え、海岸部のファンテや北部のダゴンバなどを支配下に収め、現在のガーナの版図の大部分を勢力下とした。しかし、19世紀初頭にイギリスをはじめとする各国が奴隷貿易を禁止すると、アシャンティの主力輸出品は金となった。アシャンティ王国の政府は、当初は緩やかな連合体として機能し、やがて首都クマシを中心とする専門的な官僚機構を持つ中央集権的な王国へと発展した。

3.4. イギリス植民地時代 (黄金海岸)

19世紀初頭、この地域の沿岸部にはケープ・コーストを拠点とするイギリス、エルミナを拠点とするオランダ、そしてデンマークの3か国が勢力を持っていた。このうち最も有力だったのはイギリスであったが、奴隷貿易の禁止と沿岸部のファンテ人の支配権をめぐってアシャンティ王国との関係が悪化し、1824年には第一次イギリス・アシャンティ戦争が勃発した。この戦争によってイギリスは沿岸部の支配権を確立し、1850年にはデンマークの砦を買収してさらに支配を固めた。しかし、この頃から再びアシャンティとの関係が悪化した。アシャンティはオランダ人と協力することでイギリスと対抗していたが、1872年にオランダがエルミナをはじめとするこの地方のすべての拠点をイギリスに売却し撤退したため、交易ルートが途絶し経済的に打撃を受けた。このため同年、第二次イギリス・アシャンティ戦争が勃発したが、イギリスは勝利を重ね、1874年にはアシャンティの首都クマシに入城し講和が締結された。この戦いの後、イギリスは沿岸部の開発を進め、一方アシャンティは権威が失墜し勢力は大幅に縮小した。

アフリカ分割が激化した1896年、イギリスは3度アシャンティに侵攻し、国王プレンペー2世を捕らえセーシェルへと流罪にした。この時点でアシャンティはイギリスの保護下に置かれたが、1900年にホジソン総督がアシャンティのレガリアである「黄金の床几」を要求したことで全土に及ぶ大反乱が勃発した(黄金の床几戦争)。この戦争でアシャンティは完全に滅亡し、イギリス領ゴールド・コーストは従来の沿岸部に加えアシャンティや北部などを併合した。イギリス領黄金海岸においては、従来の金や木材に加え、1879年にテテ・クワシによって持ち込まれたカカオ豆の栽培が急速に普及し、1911年には世界最大の生産国となった。こうした産品の輸出でゴールド・コースト経済は繁栄し、鉄道の敷設や学校の建設などが行われた。

3.5. 独立運動と独立

第二次世界大戦でイギリスは連合国の一員として勝利したものの、その国力は衰退し、これを受けて民族主義の気運が高まった。1947年、新たに結成された連合ゴールド・コースト会議(UGCC)は、「ビッグ・シックス」に率いられ、1946年のゴールド・コースト立法選挙に続き、「最短時間での自治」を要求した。ガーナの民族主義者であり、1957年から1966年までガーナ初の首相および大統領として国を率いたクワメ・エンクルマは、1949年に「今こそ自治を」をモットーとする会議人民党(CPP)を結成した。同党は非暴力的な抗議活動、ストライキ、イギリス当局への非協力を伴う「積極的行動」キャンペーンを開始した。この間、エンクルマは逮捕され、1年間の禁固刑を宣告された。ゴールド・コーストの1951年の総選挙で、彼は議会に選出され、刑務所から釈放された。1952年に首相となり、アフリカ人化政策を開始した。

1957年3月6日深夜、ゴールド・コースト、アシャンティ、北部準州、およびイギリス領トーゴランドは、ガーナ独立法に基づき、ガーナという国名の下、イギリス連邦内の一つの独立したドミニオンとして統一された。これは、サハラ以南のアフリカで初めて主権を獲得した植民地であった。現在のガーナの国旗(赤、金、緑の配色と黒い星)は、この統一に遡る。1960年7月1日、ガーナ憲法国民投票およびガーナ大統領選挙を経て、エンクルマはガーナを共和国と宣言し、大統領に就任した。3月6日は国の独立記念日であり、7月1日は共和国記念日として祝われている。

3.6. エンクルマ政権とパン・アフリカ主義

独立後のクワメ・エンクルマ政権は、社会主義的な開発路線を推進し、国内のインフラ整備や教育の普及に力を入れた。外交面では、パン・アフリカ主義を掲げ、アフリカ諸国の独立運動を支援し、アフリカ統一機構(OAU、現在のアフリカ連合)の設立に主導的な役割を果たした。また、非同盟運動にも積極的に参加し、国際社会におけるガーナの地位向上に貢献した。

しかし、エンクルマ政権は次第に権威主義的な傾向を強め、一党制を導入し、反対派を弾圧した。1964年の憲法改正により、ガーナは一党独裁国家となり、エンクルマは自身を終身大統領とした。このような強権的な統治は、民主主義や人権の観点から批判を浴び、国内の不満を高める要因となった。また、大規模な国家プロジェクトへの投資は財政を圧迫し、経済状況は悪化した。

3.7. 軍事政権と民主化

1966年2月24日、エンクルマがベトナム戦争終結支援のため中華人民共和国の周恩来と共にハノイを訪問中に、エマニュエル・クワシ・コトカ大佐とアクワシ・アフリファ准将が率いるガーナ軍がクーデター(「オペレーション・コールドチョップ」)を起こし、エンクルマ政権は転覆した。クーデター後、ジョセフ・A・アンクラー中将を議長とする国家解放評議会(NLC)が設立された。

その後、ガーナは経済不安の影響を受ける軍事政権と文民政権が交互に続く不安定な時代に入った。1969年には民政移管が実現し、コフィ・アブレファ・ブシアが首相に就任したが、1972年にイグナティウス・クツ・アチャンポン将軍によるクーデターで再び軍政に戻った。経済の低迷と政治不安が続き、幾度かの政変が発生した。

1979年、ジェリー・ローリングス空軍大尉がクーデターを起こし政権を掌握したが、短期間で民政移管を行った。しかし、1981年にローリングスは再びクーデターを実行し、臨時国家防衛評議会(PNDC)を樹立して軍政を敷いた。これにより憲法は停止され、政党活動は禁止された。経済はすぐに悪化したため、ローリングスは国際通貨基金(IMF)や世界銀行と構造調整計画を交渉し、多くの古い経済政策を変更した結果、1980年代半ばに経済成長は回復した。

国民の民主化要求の高まりを受け、1992年に複数政党制を認める新憲法が国民投票で承認され、同年の大統領選挙でローリングスが当選し、軍政から民政へ移行した。1996年の総選挙でもローリングスは再選された。ローリングス政権下では、経済自由化が進められる一方で、人権侵害や言論統制といった問題も指摘された。しかし、民主化への移行は、ガーナ社会に大きな変化をもたらし、市民社会の活性化や政治参加の拡大につながった。

1994年、ガーナ北部州でコンコンバ人と他の民族グループ(ナヌンバ人、ダゴンバ人、ゴンジャ人など)の間で部族紛争が発生し、1,000人から2,000人が死亡、15万人が避難した。

3.8. 21世紀以降

2000年の総選挙後、新愛国党(NPP)のジョン・クフォーが2001年1月7日にガーナ大統領に就任し、2004年にも再選された。これにより、第4共和制下で初めて、合法的に選出された国家元首兼政府の長から別の人物へ権力が移譲された。

2008年の総選挙では、与党候補のナナ・アクフォ=アドが国民民主会議(NDC)のジョン・アッタ・ミルズに僅差で敗れた。ミルズは自然死し、2012年7月24日に副大統領のジョン・ドラマニ・マハマが後任となった。2012年の総選挙後、マハマ自身が大統領となり、ガーナは「安定した民主主義国家」と評された。

2016年の総選挙の結果、ナナ・アクフォ=アドが2017年1月7日に大統領に就任した。彼は接戦となった2020年の選挙でも再選された。

2000年代以降、ガーナは政治的安定を維持し、持続的な経済成長を達成してきた。しかし、依然として貧困、地域間格差、汚職といった課題に直面している。2021年6月11日、森林破壊対策として、ガーナはグリーン・ガーナ・デーを開始し、国の熱帯雨林被覆を保護するための集中的な取り組みとして500万本の植樹を目指した。

2022年には深刻な経済危機に見舞われ、対外債務の債務不履行(デフォルト)に陥った。政府はIMFからの支援を受け、経済再建に取り組んでいるが、国民生活への影響は依然として大きい。この経済危機は、社会の脆弱な立場の人々に特に大きな打撃を与えており、人権状況への懸念も高まっている。

4. 地理

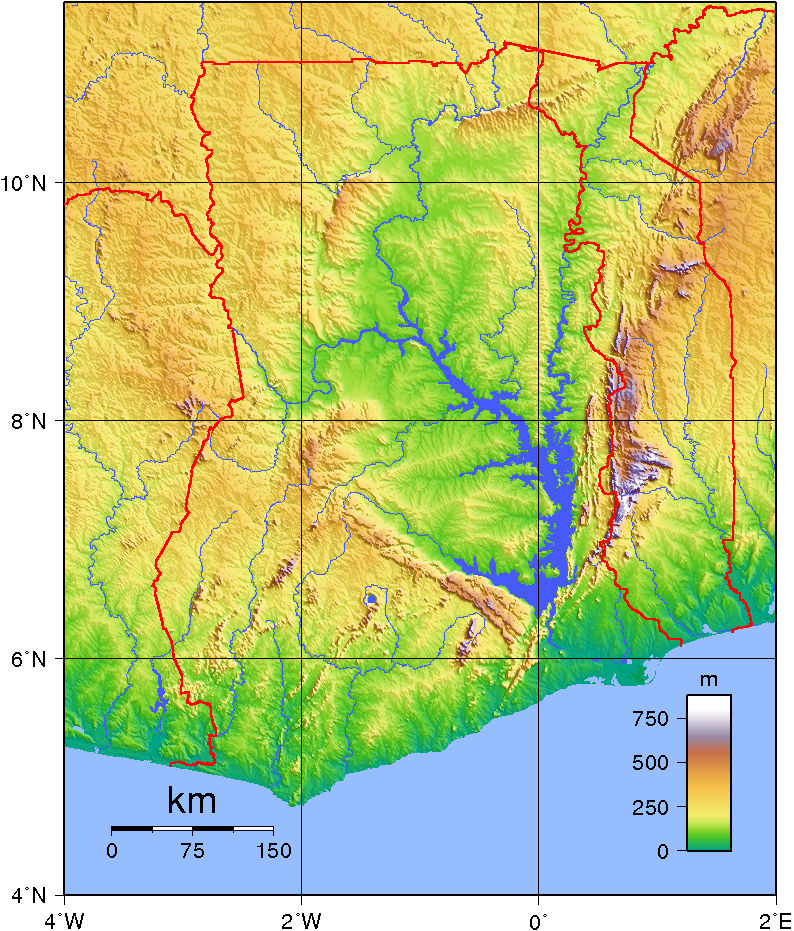

ガーナはギニア湾に面し、赤道のわずか数度北に位置している。国土面積は 23.85 万 km2 で、南には大西洋のギニア湾に面する 560 km の海岸線を持つ。ドディ島とボボワシ島は南海岸近くにある。緯度は北緯4度45分から11度、経度は東経1度15分から西経3度15分の間に位置する。本初子午線はガーナ、特にテマを通過している。ガーナは、本初子午線と赤道の交点(0度、0度。ガーナ南東岸沖約 614 km の大西洋上にある)に他のどの国よりも地理的に近い。

国土の大部分は、南部の沿岸低木地帯や森林と混在する草原に覆われており、森林は海岸から北へ 320 km、東へ最大約 270 km 広がっており、工業用鉱物や木材の採掘地となっている。ガーナには、東ギニア森林、ギニア森林サバンナモザイク、西スーダンサバンナ、中央アフリカマングローブ、ギニアマングローブの5つの陸上エコリージョンがある。

4.1. 地勢と水系

ガーナの地形は、主に海岸平野、アシャンティ高原、そして広大なヴォルタ盆地から構成される。海岸平野はギニア湾に沿って広がり、首都アクラを含む主要都市が位置する。内陸に入ると、アシャンティ高原が広がり、標高は比較的低いものの起伏に富んでいる。国土の中央部から北部にかけてはヴォルタ盆地が大部分を占め、平坦な地形が特徴である。

主要な河川としては、ヴォルタ川が最も重要である。ヴォルタ川は、白ヴォルタ川とその支流である黒ヴォルタ川がガーナ国内で合流し、南流してギニア湾に注ぐ。1965年に完成したアコソンボダムによって、ヴォルタ川中流域には世界最大の人造湖の一つであるヴォルタ湖が形成された。ヴォルタ湖は、表面積においても世界最大級であり、ガーナの水力発電や水運、漁業において重要な役割を果たしている。その他、タノ川やプラ川などの河川も存在する。

4.2. 気候

ガーナの気候は全体として熱帯気候に属し、主にサバナ気候(Aw)と熱帯モンスーン気候(Am)に分けられる。年間を通じて高温であり、季節は主に雨季と乾季によって特徴づけられる。

南西部、特にウェスタン州やアシャンティ州の一部は熱帯モンスーン気候で、年間降水量が多く、2つの雨季(おおむね4月~7月と9月~11月)がある。この地域は熱帯雨林が広がり、カカオなどの農産物栽培に適している。

一方、首都アクラを含む海岸部東部や、国土の中部から北部にかけてはサバナ気候である。海岸部東部は比較的降水量が少なく、年間を通じて乾燥した風(ハルマッタン)の影響を受けることもある。北部地域は雨季が1回(おおむね5月~10月)で、乾季はより長く明瞭である。北へ行くほど年間降水量は減少し、乾燥の度合いが強くなるが、最も少ない地域でも年間 1000 mm 程度の降水はある。

気温は地域差が小さく、年間を通じて日中の最高気温は 30 °C 前後、最低気温は 20 °C 台前半であることが多い。

4.3. 生態系と環境問題

ガーナは多様な生態系を有しており、南西部には生物多様性に富んだ熱帯雨林が広がる。この森林は、多くの固有種を含む動植物の生息地となっている。中部から北部にかけては、樹木が点在するサバンナが広がり、大型哺乳類などが生息している。沿岸部にはマングローブ林も見られ、海洋生態系と陸上生態系の移行帯として重要な役割を果たしている。

しかし、近年の森林破壊は深刻な問題となっている。主な原因は、農地拡大のための焼畑農業、木材の違法伐採、そして金の違法採掘(ガラムゼイ)である。特にカカオ栽培のための森林伐採や、燃料用木材の過剰な採取が森林面積の減少を加速させている。金の違法採掘は、森林破壊だけでなく、水質汚染や土壌汚染も引き起こし、地域社会の健康や生活に悪影響を与えている。

気候変動の影響も顕著であり、降雨パターンの変化、干ばつの頻発、海面上昇などが報告されている。これらは農業生産や水資源、沿岸地域の居住環境に深刻な脅威をもたらしている。

ガーナ政府は、国立公園や保護区の設定、植林活動(グリーン・ガーナ・デーなど)を通じて環境保全に取り組んでいるが、経済開発との両立や違法行為の取り締まりなど、多くの課題に直面している。これらの環境問題は、地域社会の生計手段や健康、文化にも直接的な影響を及ぼしており、持続可能な開発と環境保全のバランスが喫緊の課題となっている。

5. 政治

ガーナは大統領を中心とする共和制、立憲国家であり、議会制複数政党制を採用している。事実上、新愛国党(NPP)と国民民主会議(NDC)の二大政党が中心となって政治運営が行われている。1993年1月に軍事政権から第4共和制へ移行して以来、複数回の民主的な選挙による政権交代が平和裏に行われており、西アフリカにおける民主主義の模範国の一つと見なされている。現行憲法は1992年に制定されたもので、三権分立を定めている。

5.1. 政府構造

ガーナの政府は、行政権、立法権、司法権の三権分立に基づいている。

行政権は大統領が元首であり、行政府の長として掌握する。大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は4年、3選は禁止されている。大統領は副大統領および閣僚(閣僚評議会)を任命するが、閣僚の任命には国民議会の承認が必要である。首相職は現行憲法下では存在しない。

立法権は、一院制の国民議会が担う。議員は小選挙区制に基づき、国民の直接選挙によって選出される。定数は選挙ごとに変動する可能性があるが、近年は275議席である。議員の任期は4年である。国民議会は法律の制定、予算の承認、政府の監視などを行う。

司法権は裁判所に属し、その独立性は憲法で保障されている。最高裁判所を頂点とし、控訴裁判所、高等裁判所、地方裁判所などが設置されている。司法府は、憲法の解釈、法律の合憲性の審査、刑事事件および民事事件の審理を行う。

5.2. 主要政党と選挙

ガーナの政治は、1992年の民政移管以降、新愛国党(NPP)と国民民主会議(NDC)の二大政党によって主導されている。

- 新愛国党(New Patriotic Party, NPP):中道右派の政党で、自由民主主義と市場経済を志向する。アシャンティ州など南部のアカン系住民を主な支持基盤とする傾向がある。ジョン・クフォー、ナナ・アクフォ=アドなどがNPP出身の大統領である。

- 国民民主会議(National Democratic Congress, NDC):中道左派の政党で、社会民主主義的な政策を掲げることが多い。ヴォルタ州のエウェ人や北部地域の住民を主な支持基盤とする傾向がある。ジェリー・ローリングス(民政移管後)、ジョン・アッタ・ミルズ、ジョン・ドラマニ・マハマなどがNDC出身の大統領である。

これらの二大政党以外にも、人民国民会議(PNC)や、かつてクワメ・エンクルマが率いた会議人民党(CPP)などが存在するが、国政レベルでの影響力は限定的である。

大統領選挙および国民議会議員選挙は4年ごとに行われる。選挙は比較的自由かつ公正に行われていると国際社会から評価されており、数度の平和的な政権交代を実現している。しかし、選挙運動期間中の対立や、地域・民族的要因が投票行動に影響を与える傾向も見られる。ガーナの民主主義は着実に発展しているが、政治資金の透明性、汚職対策、選挙制度改革などが今後の課題として挙げられる。

6. 対外関係

ガーナは独立以来、非同盟の理想に専心し、非同盟運動の創設メンバーである。ガーナは国際的および地域的な政治・経済協力を支持しており、国際連合およびアフリカ連合の活発なメンバーである。

ガーナはアメリカ合衆国と強い関係を築いてきた。近年のアメリカ大統領のうち、ビル・クリントン、ジョージ・W・ブッシュ、バラク・オバマの3人と、副大統領のカマラ・ハリスがガーナを外交訪問している。多くのガーナの外交官や政治家が国際機関で役職を務めており、その中にはガーナの外交官で元国際連合事務総長のコフィー・アナン、国際刑事裁判所判事のアクア・クエニェヒア、そして元大統領のジェリー・ローリングスとジョン・クフォー(両者とも国連の外交官として活動)などがいる。

ガーナは、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)の主導的な立場にある国の一つであり、地域の安定と経済統合に積極的に貢献している。旧宗主国であるイギリスとは、イギリス連邦の枠組みを通じて密接な関係を維持している。

近年では、中国との経済関係が急速に拡大しており、インフラ整備や資源開発における重要なパートナーとなっている。しかし、中国からの投資に伴う債務問題や環境への影響、労働条件などについては、国内で議論や懸念も生じている。

日本との関係も良好であり、野口英世が黄熱病の研究中にガーナで亡くなった歴史的な繋がりや、経済協力、文化交流が続いている。

ガーナは、国際連合の持続可能な開発目標(SDGs)を開発アジェンダと予算に統合している。報告によると、SDGsは地方分権的な計画アプローチを通じて実施されており、これにより国連機関、伝統的指導者、市民社会組織、学界などの利害関係者の参加が可能になっている。17のSDGsは、とりわけ貧困を終わらせるための世界的な行動喚起であり、国内の国連とそのパートナーはそれらの達成に向けて取り組んでいる。ナナ・アクフォ=アド大統領によると、ガーナは「ミレニアム開発目標の目標1に含まれる貧困半減の目標を達成したサハラ以南アフリカ初の国」であった。

ガーナの外交政策は、パン・アフリカ主義の理念を継承しつつ、多角的なパートナーシップを通じて国益を追求し、国際社会における平和と発展に貢献することを目指している。人道問題や関係国の立場にも配慮したバランスの取れた外交を展開している。

6.1. 主要国・機関との関係

ガーナは、近隣アフリカ諸国、旧宗主国であるイギリス、アメリカ合衆国、中国など、主要な貿易・援助パートナー国と多岐にわたる関係を築いている。

- 近隣アフリカ諸国:西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)の主要メンバーとして、域内の平和維持活動、経済統合、民主化推進に積極的に関与している。コートジボワール、トーゴ、ブルキナファソといった隣接国とは、国境管理、貿易、安全保障面での協力が重要である。

- イギリス:旧宗主国として歴史的に深いつながりがあり、イギリス連邦の枠組みを通じて政治、経済、文化の各分野で緊密な関係を維持している。開発援助や教育分野での協力も活発である。

- アメリカ合衆国:民主主義、安全保障、経済開発の分野で重要なパートナーである。アメリカ国際開発庁(USAID)を通じた援助や、軍事協力、貿易・投資促進が行われている。過去には3人のアメリカ大統領(ビル・クリントン、ジョージ・W・ブッシュ、バラク・オバマ)と1人の副大統領(カマラ・ハリス)がガーナを訪問している。

- 中国:近年、貿易、投資、インフラ整備における最大のパートナー国の一つとなっている。道路、港湾、エネルギー施設などの建設プロジェクトへの融資や投資が活発だが、債務の持続可能性、環境への影響、労働問題、プロジェクトの透明性に関する懸念も指摘されている。

- 日本:経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)加盟国として、ガーナに対して長年にわたり政府開発援助(ODA)を実施してきた。特に、野口英世が黄熱病研究で貢献した歴史的背景から、保健医療分野での協力(野口記念医学研究所など)が象徴的である。インフラ整備、農業開発、人材育成などの分野でも協力関係がある。カカオ豆の主要な輸入相手国でもある。

- 国際機関:

- 国際連合(UN):積極的に活動に参加しており、過去にはコフィー・アナンが事務総長を務めた。PKOへの部隊派遣も行っている。

- アフリカ連合(AU):創設メンバーであり、アフリカ大陸の平和、安全保障、経済統合の推進に貢献している。

- 西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS):地域統合と紛争解決において主導的な役割を担っている。

- イギリス連邦:政治的価値観の共有や、経済・社会開発面での協力を推進している。

- 国際通貨基金(IMF)、世界銀行:経済改革や開発プロジェクトに関して、財政支援や政策助言を受けてきた。特に2022年の債務危機以降、IMFとの関係が注目されている。

ガーナはこれらの国々や機関との関係を通じて、自国の発展と国際社会への貢献を目指している。その際、人道問題への配慮や、関係国の多様な立場を尊重するバランスの取れた外交を心がけている。

7. 軍事

1957年、ガーナ軍(GAF)は本部、支援部隊、3個歩兵大隊、装甲車両を備えた偵察飛行隊で構成されていた。エンクルマ大統領は、アフリカ合衆国構想を支援するためにGAFを急速に拡大することを目指した。そのため、1961年に第4および第5大隊が設立され、1964年には当初1963年に編成された落下傘空挺部隊から第6大隊が設立された。今日、ガーナは地域大国であり、地域覇権国と見なされている。カナダ軍司令官ロメオ・ダレールは著書『悪魔との握手』の中で、GAFの兵士と軍人を高く評価した。

GAFの軍事作戦および軍事ドクトリンは、憲法、ガーナ軍事戦略法、およびGAFが署名者であるコフィー・アナン国際平和維持訓練センター協定において概念化されている。GAFの軍事作戦は、ガーナ国防省の後援および指揮の下で実行される。ガーナは比較的平和であり、地域で最も暴力の少ない国の一つと見なされることが多いが、過去には政治的暴力が発生しており、2017年には政治的不満に起因する事件が増加傾向にあった。

ガーナ軍は、陸軍、海軍、空軍から構成される。兵力規模は比較的小さいものの、専門性と規律の高さで評価されており、国際連合平和維持活動(PKO)への積極的な参加で知られている。特にアフリカ地域における紛争解決や安定化への貢献は国際的に認められている。

国防政策は、国の主権と領土保全の維持、国民の安全確保、そして地域の平和と安定への貢献を基本方針としている。近年は、テロリズムや海賊、サイバー攻撃といった新たな脅威への対応能力向上も課題となっている。軍事予算はGDP比で低い水準に抑えられており、経済状況の影響を受けやすい。主要装備は、西側諸国や中国などから調達している。

8. 行政区画

ガーナは2018年以降、16の州(region州英語)によって構成されている。これらの州はさらに県(district県英語)に分けられ、地方行政の単位となっている。

- アハフォ州 (Ahafo) - 州都: ゴアソ

- アシャンティ州 (Ashanti) - 州都: クマシ

- ボノ州 (Bono) - 州都: スンヤニ

- ボノ・イースト州 (Bono East) - 州都: テチマン

- セントラル州 (Central) - 州都: ケープ・コースト

- イースタン州 (Eastern) - 州都: コフォリドゥア

- グレーター・アクラ州 (Greater Accra) - 州都: アクラ

- ノース・イースト州 (North East) - 州都: ナレリグ

- ノーザン州 (Northern) - 州都: タマレ

- オティ州 (Oti) - 州都: ダンバイ

- サバンナ州 (Savannah) - 州都: ダモンゴ

- アッパー・イースト州 (Upper East) - 州都: ボルガタンガ

- アッパー・ウエスト州 (Upper West) - 州都: ワ

- ヴォルタ州 (Volta) - 州都: ホ

- ウェスタン州 (Western) - 州都: セコンディ・タコラディ

- ウェスタン・ノース州 (Western North) - 州都: ウィアウソ

各州には州大臣(Regional Minister)が中央政府から任命され、州の行政を担当する。県レベルでは、県知事(District Chief Executive)が任命され、県議会(District Assembly)と共に地方行政を担う。県議会議員の一部は公選で選ばれる。地方分権化が進められているが、依然として中央政府の権限が強い側面もある。2018年の州再編は、行政サービスの向上と地域開発の促進を目的として行われた。

8.1. 主要都市

ガーナにはいくつかの主要都市があり、それぞれが経済的・文化的な中心地として機能している。

- アクラ:ガーナの首都であり、グレーター・アクラ州の州都。人口は約200万人(都市圏を含めるとさらに多い)。政治、経済、文化の中心地であり、国内外の交通のハブでもある。コトカ国際空港や主要な港(テマ港)へのアクセスも良い。歴史的建造物、博物館、市場、ビーチなどがあり、観光客にも人気がある。

- クマシ:アシャンティ州の州都であり、ガーナ第2の都市。人口は約150万人。かつてのアシャンティ王国の首都であり、豊かな文化遺産を持つ。金やカカオの集散地としても重要であり、商業活動が活発である。ケジェティア市場は西アフリカ最大級の市場の一つ。

- タマレ:ノーザン州の州都であり、ガーナ北部における最大の都市。人口は約36万人。北部地域の商業、農業、教育の中心地である。モレ・ダグバニ族の文化が色濃く残る。

- セコンディ・タコラディ:ウェスタン州の州都。人口は約45万人。セコンディとタコラディという二つの町が合併してできた双子都市。タコラディ港は重要な貿易港であり、近年は沖合油田の開発拠点としても注目されている。

- スンヤニ:ボノ州の州都。人口は約20万人。農業が盛んな地域の中心都市。

- ワ:アッパー・ウエスト州の州都。北西部の中心都市。

- ケープ・コースト:セントラル州の州都。人口は約15万人。かつての植民地時代の行政中心地の一つであり、ケープ・コースト城などの奴隷貿易関連の史跡が多く残る。

- テチマン:ボノ・イースト州の州都。歴史的にボノマン国の中心地の一つであった。

- コフォリドゥア:イースタン州の州都。アクラ近郊の都市として発展している。

これらの都市は、それぞれの地域における経済活動、文化交流、行政サービスの拠点として、ガーナの発展に貢献している。

9. 経済

ガーナは工業用鉱物、炭化水素、貴金属を保有している。混合経済のハイブリッド化と新興市場を備えた、新興の指定されたデジタル経済国である。「ガーナ・ビジョン2020」として知られる経済計画目標があり、この計画では、ガーナが2020年から2029年の間にアフリカで最初の先進国となり、2030年から2039年の間に新興工業国となることを構想している。これには、同じG24メンバーでありサハラ以南アフリカの国である南アフリカ共和国(新興工業国)は含まれない。

ガーナ経済は、豊富な金埋蔵量と共に、中国の人民元と結びつきがある。2013年、ガーナ銀行は、国のガーナ・セディに加えて第二の国家貿易通貨として、ガーナの国有銀行およびガーナ国民に人民元をハードカレンシーとして流通させ始めた。

2012年から2013年にかけて、農村居住者の38%が貧困を経験していたのに対し、都市居住者ではわずか11%であった。都市部は、特に非公式貿易において雇用の機会が多く、一方、農村の貧困世帯のほぼすべて(94%)が農業部門に従事している。

2013年のガーナの国内総生産(GDP)は約442億ドルであった。一人当たりのGDPは1,729ドルで、世界平均の約2割程度と世界的に下位に留まっていたが、近年は原油の商業生産開始により著しい経済成長を遂げた時期もあった。しかし、2022年には深刻な経済危機に見舞われ、対外債務の債務不履行(デフォルト)に陥った。これに対し政府はIMFからの支援を受け経済再建に取り組んでいる。

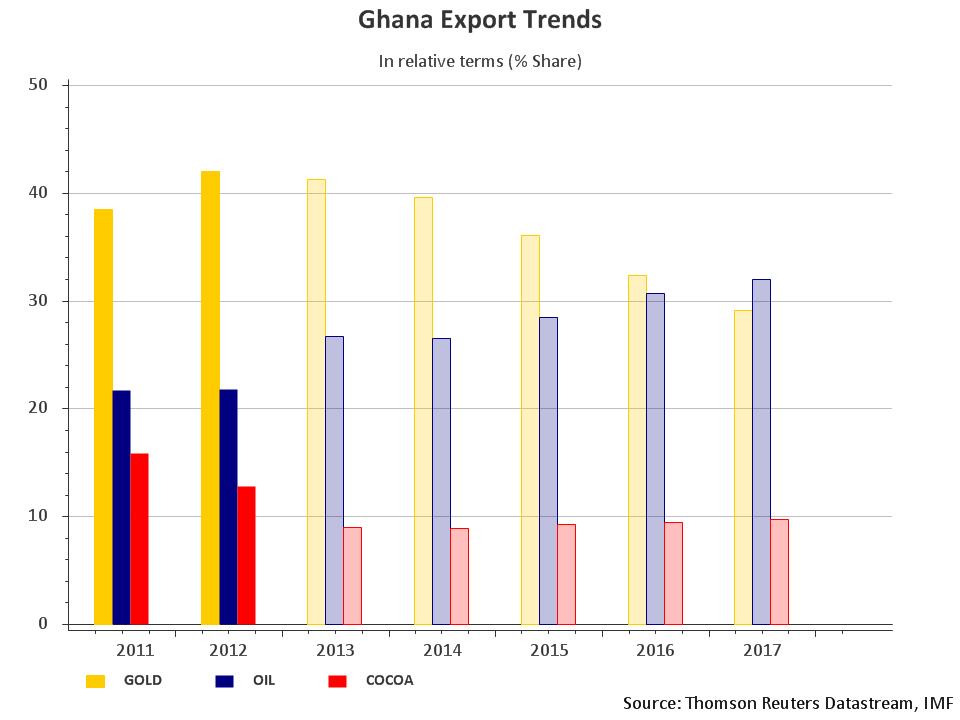

経済は伝統的に農業と鉱業などの第一次産業に依存してきた。特にカカオ豆は世界有数の生産量を誇り、主要な輸出品目の一つである。独立直後から債務超過に悩まされたが、1983年以降、構造調整計画を実施し経済再建に取り組んだ結果、1980年代後半から平均5%のGDP成長率を達成し、アフリカにおける構造調整の優等生と評価された。

2000年代に入ると、金やカカオの国際価格の低迷、主要輸入品である原油価格の高騰などにより経済は一時低迷した。2001年3月、拡大HIPC(重債務貧困国)イニシアティブ適用による債務救済を申請し、経済再建への努力を続けた結果、マクロ経済状況は改善し安定した時期もあった。

2015年および2016年の電力不足は「ドゥムソル」(持続的、不規則かつ予測不可能な停電)を引き起こし、再生可能エネルギーへの関心を高めた。2019年時点では電力は余剰となっていた。

ガーナの司法制度は、汚職、経済的不正行為、経済的透明性の欠如に取り組んでいる。トランスペアレンシー・インターナショナルの2018年腐敗認識指数によると、180カ国中、ガーナは78位で、スコアは41(0-9は非常に腐敗、90-100は非常にクリーン)であった。これは、公共部門の腐敗の認識レベルに基づいている。

経済発展が社会にもたらす影響として、労働者の権利、環境問題、社会的公正などが重要な課題となっている。特に、金の違法採掘(ガラムゼイ)による環境破壊や、児童労働の問題などが指摘されている。

9.1. 主要産業

ガーナ経済は、伝統的に第一次産業に大きく依存してきたが、近年はサービス業の成長も著しい。

- 鉱業:ガーナ最大の輸出品は金であり、古くから「黄金海岸」として知られてきた。2019年にはアフリカ最大の金産出国となった。その他、ダイヤモンド、ボーキサイト、マンガンなども産出する。2007年に沖合で大規模な油田(ジュビリー油田など)が発見され、2010年以降、原油および天然ガスの生産が始まり、新たな主要輸出品目となっている。ガーナ国営石油公社(GNPC)が炭化水素の探査と生産を監督している。

- 製造業:比較的小規模だが、食品加工、繊維、セメント、アルミニウム製錬(アコソンボダムの電力を利用)などが行われている。近年では、フォルクスワーゲンなどの外国企業による自動車組立工場の設立も見られる。また、ガーナ国営のデジタル技術企業Rlg Communicationsによるタブレットコンピュータやスマートフォンなどの消費者向け電子機器の製造も行われていた。

- サービス業:GDPの約半分を占める最大の産業セクターであり、近年成長が著しい。金融、保険、通信、運輸、観光、卸売・小売業などが主要な分野である。ガーナ証券取引所は、アフリカ大陸で5番目、サハラ以南アフリカで3番目に大きな証券取引所(2012年時点)であり、2013年にはサハラ以南アフリカで2番目に業績の良い証券取引所であった。

経済の多角化と持続可能な発展が課題であり、特に資源収入の適切な管理と国内産業の育成が求められている。

9.2. 農業・林業

農業は依然としてガーナ経済の重要な部門であり、労働力人口の約半数が従事している。主要な輸出品であるカカオ豆は、1879年にテテ・クワシによって導入されて以来、ガーナ経済を支えてきた。1911年には世界最大の生産国となり、その後もコートジボワールに次ぐ世界第2位の生産量を維持してきたが、天候不順や病害、違法な金採掘(ガラムゼイ)による農地減少、価格変動などの課題に直面している。特に2023年から2024年にかけての干ばつは収穫量に大きな打撃を与えた。カカオ生産の多くは小規模農家によって行われており、貧困や児童労働の問題も指摘されている。政府はコートジボワールと共にカカオ価格の安定化や農家への還元増加を目指す政策を進めている。

その他、輸出用農産物としてはカシューナッツ、シアバターの原料となるシアナッツ、アブラヤシ(パーム油)などがある。自給用作物としては、キャッサバ、ヤムイモ、タロイモ、プランテンバナナ、トウモロコシ、モロコシ、米などが栽培されている。

林業もかつては重要な産業であったが、過剰な伐採により森林面積は減少傾向にある。木材生産量の多くは国内向けの燃料用材であり、森林保全と持続可能な利用が課題となっている。違法伐採や農地拡大のための森林破壊も深刻である。

これらの農林業は、天候への依存度が高く、気候変動の影響を受けやすい。また、インフラの未整備、農産物加工技術の遅れ、市場アクセスの問題なども、生産性向上と農家所得安定の障害となっている。

9.3. 観光

観光業はガーナにとって4番目に大きな外貨獲得源であり、成長が期待される分野である。2011年には約108万7千人の観光客がガーナを訪れた。主な観光客は南米、アジア、ヨーロッパ、北米からであった。

ガーナの主要な観光資源としては、以下のようなものがある。

- 奴隷貿易関連の史跡:ケープ・コースト城やエルミナ城など、沿岸部に点在する城塞群は、ユネスコの世界遺産に「ヴォルタ州、グレーター・アクラ州、セントラル州、ウェスタン州の城塞群」として登録されている。これらは大西洋奴隷貿易の悲惨な歴史を伝える重要な遺跡であり、多くのアフリカ系アメリカ人やカリブ系の人々がルーツを訪ねて訪問する。

- 国立公園と自然保護区:カクム国立公園(キャノピーウォークが有名)、モレ国立公園(野生動物観察)、カクムロッジ・アンド・キャノピーウォークなどがあり、豊かな自然や野生動物と触れ合うことができる。また、キンタンポの滝や西アフリカ最大のウリの滝、ボスムトゥイ湖(隕石衝突によってできた湖)、世界最大の人工湖であるヴォルタ湖なども人気がある。

- 文化的魅力:アシャンティ王国の伝統文化が色濃く残るクマシや、アディンクラ・シンボルやケンテ布といった伝統工芸品、ハイライフやヒップライフといった独自の音楽ジャンル、多様な民族の祭り(ホモウォ祭りなど)も観光客を惹きつける。

- ビーチリゾート:大西洋に面した美しいビーチが点在し、ブスア・ビーチなどはサーフィンスポットとしても知られている。

ガーナ政府は観光インフラの整備やプロモーション活動を通じて、観光客誘致に力を入れている。「イヤー・オブ・リターン」(2019年)や「ビヨンド・ザ・リターン」といったキャンペーンは、アフリカ系ディアスポラの人々をターゲットに成功を収めた。

しかし、観光客向けの宿泊施設や交通手段の整備、サービスの質の向上、地方の観光資源開発などが今後の課題である。また、LGBTQ+の旅行者に対する社会的な受容度は低いとされており(Destination Prideスコアは22/100)、この点も課題の一つである。2024年の世界平和度指数では、ガーナは世界で55番目に平和な国と評価されている。

9.4. 科学技術

ガーナは1992年に携帯電話ネットワークを開始した。その後、インターネットに接続され、ADSLブロードバンドサービスが導入された。2024年のグローバル・イノベーション・インデックスでは99位にランクされた。

ガーナ宇宙科学技術センター(GSSTC)およびガーナ宇宙庁(GhsA)が宇宙探査および宇宙プログラムを監督している。GSSTCとGhsAは、2015年に国家安全保障観測衛星を軌道に打ち上げるために活動した。ガーナの年間宇宙探査支出は、科学技術研究を支援するためにGDPの1%であった。2012年、ガーナは南方科学技術持続的開発委員会(Comsats)の議長国に選出された。ガーナは、南アフリカ国立宇宙機関と宇宙探査で共同作業を行っている。

ガーナ政府は、科学技術分野の発展を国家開発の重要な柱と位置づけており、研究開発への投資、人材育成、関連機関の強化に取り組んでいる。特に、農業、医療、情報通信技術(ICT)、再生可能エネルギーなどの分野での技術革新が期待されている。しかし、研究資金の不足、研究者や技術者の流出、産業界との連携不足などが課題として挙げられる。

9.5. エネルギー

ガーナのエネルギー供給は、伝統的にアコソンボダムを中心とする水力発電に大きく依存してきた。1965年に完成したアコソンボダムは、ヴォルタ川に建設され、国内電力供給の大きな柱であるだけでなく、隣国(トーゴ、ベナン、コートジボワールなど)への電力輸出も行ってきた。その後、ブイダムやカポングダムなど他の水力発電所も建設された。

しかし、水力発電は旱魃の影響を受けやすく、近年の経済成長に伴う電力需要の増加に対応しきれない状況も生じている。2015年から2016年にかけては「ドゥムソル」と呼ばれる計画停電が頻発し、国民生活や経済活動に大きな影響を与えた。

この電力不足を背景に、火力発電への依存度が高まり、近年では沖合で発見された石油・天然ガス資源を利用した発電も行われている。ガーナ国営石油公社(GNPC)がこれらの炭化水素資源の探査・生産を監督している。

また、再生可能エネルギーの導入も進められており、太陽光発電を中心に政府の支援策が講じられている。しかし、導入コストや送電網の整備などが課題となっている。

2019年には一時的に電力供給が過剰となる状況も報告されたが、長期的な電力安定供給と、多様なエネルギー源への転換、エネルギー効率の改善が、ガーナの持続的な経済成長にとって重要な課題である。政府はアフリカで2番目の原子力発電所の建設も検討していた。

10. 交通

ガーナの主要な交通インフラと輸送システムは以下の通りである。

- 道路網:国内の主要な輸送手段は道路交通であり、都市間および地方を結ぶ道路網が整備されている。しかし、特に地方においては未舗装路も多く、雨季には通行が困難になる場合がある。幹線道路の整備や維持管理が課題となっている。都市部では交通渋滞も深刻化している。

- 鉄道:植民地時代に建設された鉄道網は、アクラ、クマシ、セコンディ・タコラディの3都市を結ぶ路線が中心であったが、老朽化が進み、近年では貨物輸送が主体となっている。2011年時点で、旅客列車はアクラ近郊の2路線(テマなど)のみの運行となっていた。鉄道網の近代化と延伸が計画されている。

- 港湾:主要な港としては、東部のアクラ近郊にあるテマ港と、西部のタコラディ港がある。テマ港はガーナ最大の港であり、コンテナ貨物や一般貨物を取り扱い、内陸国への玄関口ともなっている。タコラディ港は、木材、ボーキサイト、マンガンなどの輸出拠点であり、近年は沖合油田開発の支援基地としても重要性が増している。

- 空港:首都アクラにあるコトカ国際空港が、ガーナ唯一の国際空港であり、国内外の主要都市と結ばれている。アフリカの近隣諸国やヨーロッパ、北米、中東への航空路線が多数運航されている。国内線もいくつかの地方都市へ運航されている。

- 公共交通機関:都市内および都市間の公共交通は、「トロトロ」と呼ばれる乗り合いのミニバスや、大型バスが主体である。トロトロは安価で庶民の足として広く利用されているが、定時性や安全性に課題がある。

交通インフラの整備は、経済発展、地域間格差の是正、国民生活の向上にとって不可欠であり、ガーナ政府は道路、鉄道、港湾、空港の各分野で改善と近代化を進めている。

11. 社会

ガーナ社会は多様な民族、言語、宗教が共存する多文化社会である。伝統的な価値観と近代的な要素が混在し、都市部と農村部では生活様式や社会構造に違いが見られる。

11.1. 人口

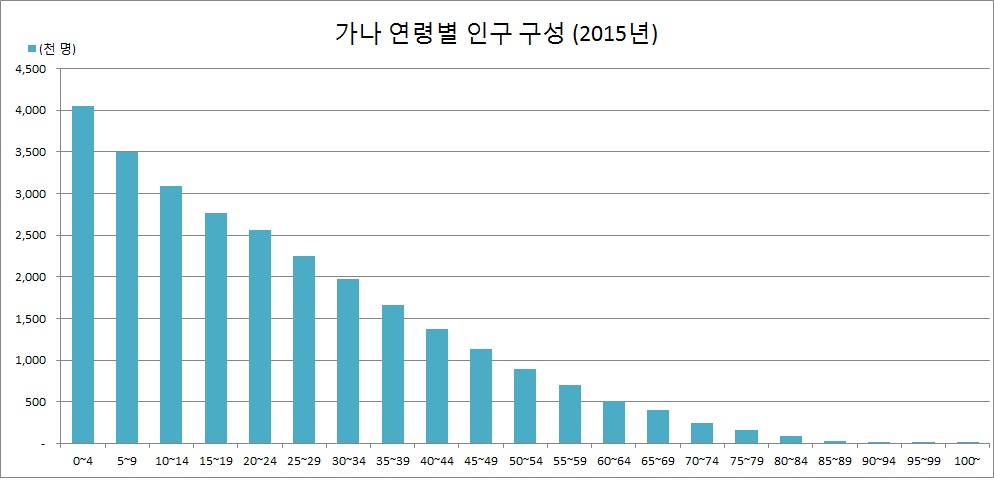

2024年時点の国連の報告によると、ガーナの総人口は約3,458万人である。2018年時点では、人口の約29%が15歳未満であり、15歳から64歳の人口が57.8%を占めていた。2024年の国連報告によると、ガーナ国民の年齢の中央値は21歳である。ガーナは世界総人口の0.42%を占めている。

人口増加率は比較的高く、若年層の割合が大きいピラミッド型の人口構成となっている。都市化も進行しており、特に首都アクラやクマシなどの主要都市への人口集中が見られる。人口密度は地域によって異なり、沿岸部やアシャンティ州で高い傾向がある。

近年の合法的な熟練労働者の移民(ガーナカード所持者)により、中国人、マレーシア人、インド人、中東系、ヨーロッパ系の少数の国民が存在する。2010年、ガーナ移民局は、ガーナに居住する多くの経済移民や不法移民を報告した。2010年のガーナの人口の14.6%(または310万人)が、主にナイジェリア人、ブルキナファソ市民、トーゴ市民、マリ市民であった。1969年、当時のコフィ・アブレファ・ブシア首相によって制定された「ガーナ外国人遵守命令」に基づき、国境警備隊は3ヶ月で300万人以上の外国人と不法移民を国外追放した。当時、彼らは人口の20%を占めていた。2013年には、違法鉱山労働者の大量国外追放があり、そのうち4,000人以上が中国国民であった。

| 都市 | 州 | 人口 |

|---|---|---|

| アクラ | グレーター・アクラ州 | 1,964,264 |

| クマシ | アシャンティ州 | 1,468,609 |

| タマレ | ノーザン州 | 360,579 |

| タコラディ | ウェスタン州 | 232,919 |

| スンヤニ | ボノ州 | 202,932 |

| テシエ | グレーター・アクラ州 | 176,597 |

| ケープ・コースト | セントラル州 | 143,015 |

| セコンディ | セントラル州 | 138,872 |

| オブアシ | アシャンティ州 | 137,856 |

| コフォリドゥア | イースタン州 | 130,810 |

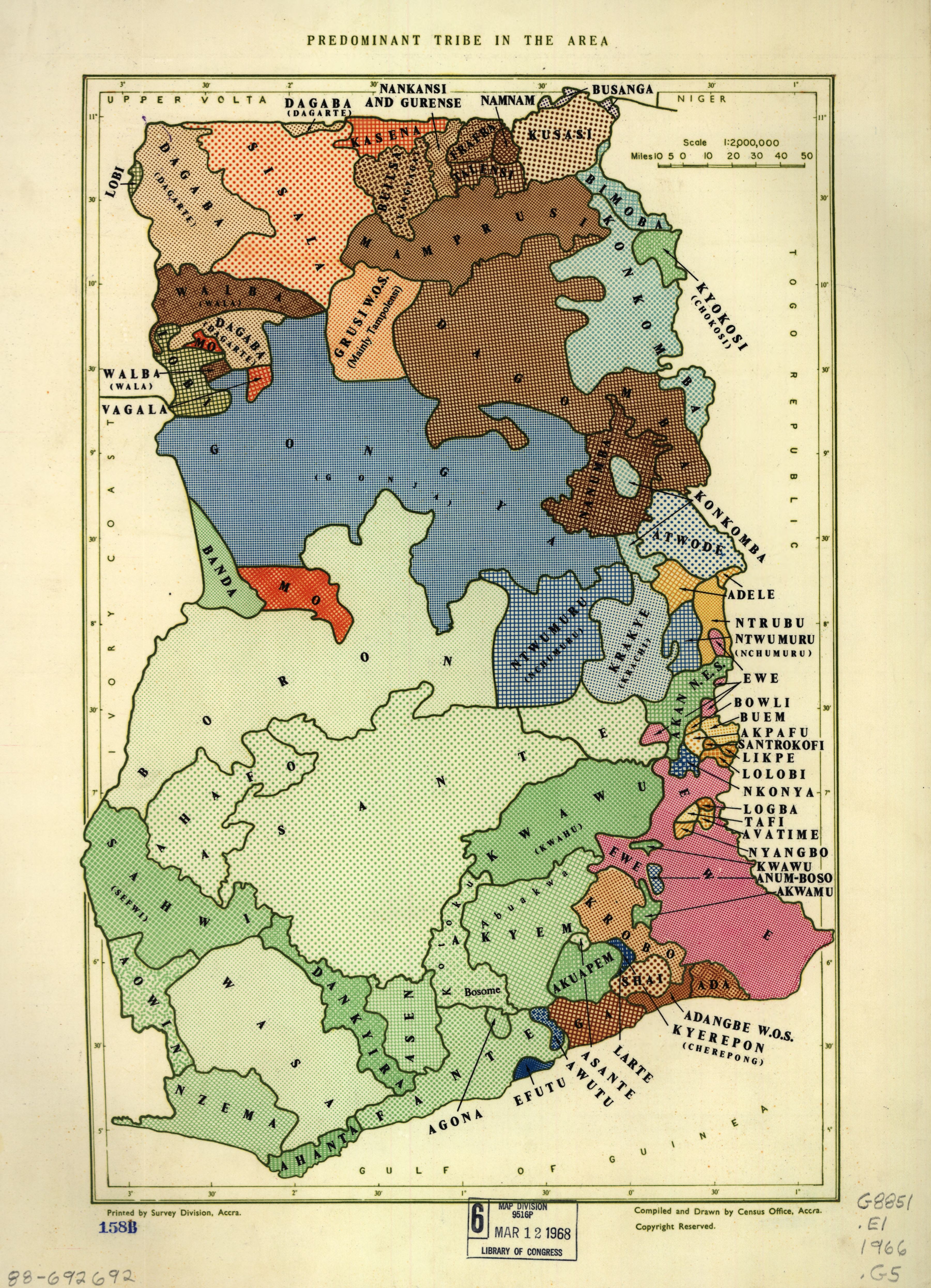

11.2. 民族

ガーナは多民族国家であり、2010年の国勢調査によると、主要な民族集団は以下の通りである。

- アカン人 (Akan):47.3%。最大の民族集団であり、アシャンティ人、ファンテ人、アキム人、クワフ人、アクアペム人、ンゼマ人、ボノ人、アブロン人、アクワム人、アハンタ人などを含む。主に南部および中部地域に居住。

- モレ・ダグバニ族 (Mole-Dagbani):18.5%。ダゴンバ人、マンプルシ人、ダガバ人、フラフラ人などを含む。主に北部地域に居住。

- エウェ人 (Ewe):13.9%。主に南東部のヴォルタ州に居住。

- ガ・ダンメ族 (Ga-Dangme):7.4%。ガ人とアダングメ人から構成される。主に首都アクラを含むグレーター・アクラ州に居住。

- グルマ人 (Gurma):5.7%。主に北東部に居住。

- グアン人 (Guan):3.7%。ゴンジャ人などを含む。国内各地に分散して居住。

- グルンシ人 (Grusi):2.5%。主に北部に居住。

- マンデ人 (Mande):1.1%。

- その他:1.4%。

これらの民族集団は、それぞれ独自の言語、文化、伝統を有している。一般的に民族間の関係は比較的良好であるが、土地や資源、首長位などをめぐる対立が時折発生することもある。特に北部では、1994年にコンコンバ人と他の民族グループ(ナヌンバ人、ダゴンバ人、ゴンジャ人など)の間で部族紛争が発生し、多数の死傷者と避難民を出した。マイノリティの権利保障や、民族間の融和促進が社会の安定にとって重要である。

11.3. 言語

ガーナの公用語は英語である。教育、行政、ビジネス、メディアなど、公的な場面で広く使用されている。

しかし、国民の日常生活においては、多様な地域言語が話されている。政府が公認し支援する言語(政府支援言語)は以下の11言語である。

- アカン諸語:アサンテ・トウィ、アクアペム・トウィ、ファンテ、ボノ(これらは相互理解度が高い)、およびンゼマ(上記とは相互理解度が低い)

- アダングメ語(ダンメ語)

- エウェ語

- ガ語

- グアン語

- カセム語

- モレ・ダグバニ諸語(ダガーレ語およびダグバンリ語)

これらのうち、アサンテ・トウィは最も話者人口が多い。

ガーナはフランス語圏の国々に囲まれているため、学校教育でフランス語が広く教えられており、商業や国際的な経済交流でも使用されている。2005年以降、ガーナはフランス語圏諸国の国際機関であるフランコフォニー国際機関の準加盟国となっている。2005年には、35万人以上のガーナの子供たちが学校でフランス語を学んでいた。それ以来、フランス語の地位はすべての中学校で必修言語へと段階的に更新されており、公用語の一つになる過程にある。

ガーナ・ピジン英語(クル英語、またはアカン語で「クルー・ブロフォ」とも呼ばれる)は、アクラや南部の町で話される西アフリカ・ピジン英語の一種である。「非教育」または「非制度化」ピジンと、「教育」または「制度化」ピジンの2種類に分けられ、前者は非教育者や非識字者に関連付けられ、後者は大学などの機関で習得・使用される。

11.4. 宗教

ガーナは信教の自由が憲法で保障されており、多様な宗教が信仰されている。2021年の国勢調査によると、主な宗教構成は以下の通りである。

- キリスト教:71.3%。国内で最も信者が多い宗教である。

- ペンテコステ派/カリスマ派:31.6%

- プロテスタント(メソジスト、長老派、聖公会など):17.4%

- カトリック:10.0%

- その他のキリスト教諸派:12.3%

- イスラム教:19.9%。主に北部地域に信者が多い。スンニ派が多数を占めるが、アフマディーヤ運動やシーア派の信者も存在する。

- 伝統信仰:3.2%。各民族固有の伝統的な宗教観や儀礼を実践する人々。

- 無宗教:

- その他:ヒンドゥー教など。

ガーナでは、異なる宗教間の関係は概して平和的であり、宗教的寛容性が社会に根付いている。キリスト教徒とイスラム教徒が同じコミュニティで共存し、互いの祭礼に参加することも珍しくない。宗教は、人々の日常生活や価値観、社会慣習に大きな影響を与えている。

11.5. 教育

ガーナの教育制度は、基礎教育、中等教育、高等教育の3段階で構成されている。「基礎教育」は11年間(4歳~15歳)で、幼稚園(2年間)、小学校(3年間の2モジュール)、中学校(3年間)に分かれる。中学校卒業時には基礎教育修了試験(BECE)が行われる。これに合格すると、中等教育サイクルに進むことができる。生徒は普通教育(高校が提供)と職業教育(技術高校または技術・職業訓練校が提供)のいずれかを選択する。高校は3年間で、西アフリカ統一高校修了資格試験(WASSCE)につながり、これが大学の学士課程入学の前提条件となる。技術専門学校は職業教育課程の生徒に開かれている。

学士号取得には4年間の学習が必要である。その後、1年または2年の修士課程、さらに最低3年の博士課程に進むことができる。技術専門学校の課程は2年または3年である。ガーナには教育大学も存在する。

主要な高等教育機関としては、ガーナ大学、クワメ・エンクルマ科学技術大学、ケープ・コースト大学などがある。

就学率は95%以上である。2010年の15歳~24歳の男女の識字率は81%で、男性は82%、女性は80%であった。教育制度は、特に大学部門において、毎年留学生を惹きつけている。

ガーナでは、6歳から始まる6年間の小学校教育が無料である。政府は主に、公立小学校と公立中学校からなる基礎教育に資金を提供している。高校は、2017/2018年度に無料化されるまで政府から補助金を受けていた。高等教育レベルでは、政府は公立大学、技術専門学校、教員養成大学に提供される資源の80%以上を資金提供している。無料義務普遍基礎教育(Fcube)の一環として、政府はすべての基礎教育学校に教科書や練習帳などの教材を供給している。高校には、政府がすべての教科書要件を供給している。私立学校は、私的供給者から教材を入手する。

教授言語は、初等教育から高等教育まで英語が用いられている。識字率の向上や教育の質の改善、地域間格差の是正などが課題となっている。

11.6. 保健・医療

ガーナは、国民皆保険制度である国民健康保険制度(NHIS)を導入しており、ガーナ国民を対象としている。医療提供体制はガーナ全土で一様ではなく、2012年には1,200万人以上のガーナ国民がNHISに加入していた。都市部は病院、診療所、薬局が比較的よく整備されており、200以上の病院が存在し、ガーナは医療観光の目的地ともなっている。

2021年の出生時平均寿命は、女性が68.6歳、男性が63.7歳であった。2013年の乳児死亡率は出生1,000人あたり39人であった。出生時平均寿命については情報源によって異なり、世界保健機関(WHO)は2016年生まれの男性を62歳、女性を64歳と推定した。合計特殊出生率は、2000年の3.99人から2010年には3.28人(都市部2.78人、農村部3.94人)に低下した。国連は、合計特殊出生率が1970年の6.95人から2000年には4.82人、2017年には女性1人あたり3.93人の出生に低下したと報告している。

2010年には、人口1,000人あたり医師0.1人、2011年時点では人口1,000人あたり病院ベッド数0.9床であった。2010年にはGDPの5.2%が保健医療に支出された。2020年、WHOはガーナがWHOアフリカ地域で医薬品規制制度「成熟度レベル3」(WHOの4段階分類で2番目に高い)を達成した2番目の国になったと発表した。

依然としてマラリア、HIV/AIDS、結核などの感染症が主要な健康問題であり、近年は生活習慣病も増加傾向にある。医療従事者の不足、地方における医療アクセス格差、医薬品の安定供給などが課題となっている。特に農村部では、伝統医療への依存度も依然として高い。

2012年時点で、15歳から49歳の成人におけるHIV/AIDSの有病率は1.40%と推定されていた。

11.7. 人権

ガーナの人権状況は、サハラ以南のアフリカ諸国の中では比較的良好と評価されているが、いくつかの課題も抱えている。

- LGBTの権利:同性愛行為は法律で禁止されており、社会的な差別や偏見も根強い。2013年のピュー研究所の調査によると、ガーナ人の96%が同性愛は社会に受け入れられるべきではないと考えている。近年、LGBTの権利擁護団体に対する弾圧や、反LGBT法案の提出など、権利状況が悪化する懸念が表明されている。

- 女性の権利:法律上は男女平等が保障されているが、慣習的な差別やジェンダーに基づく暴力が依然として存在する。特に農村部では、高齢女性が魔術を使ったとして告発される「魔女狩り」の慣習が残っており、告発された女性たちは「ウィッチキャンプ」と呼ばれる隔離されたコミュニティで生活することを余儀なくされている。これらのキャンプには約1,000人が収容されていると言われている。ガーナ政府はこれらのキャンプを閉鎖する意向を発表している。女性の政治・経済分野への参加も十分とは言えない。

- 児童労働:特にカカオ農園や鉱山、漁業、家事労働などの分野で児童労働が問題となっている。貧困や教育機会の欠如が背景にあり、政府や国際機関、NGOによる対策が進められているが、根絶には至っていない。

- その他:警察による暴力や拷問、刑務所の過密収容、報道の自由や表現の自由に対する制約(特に批判的なジャーナリストへの圧力)なども懸念事項として挙げられる。

ガーナ政府は人権委員会の設置や関連法の整備を通じて人権状況の改善に取り組んでいるが、伝統的慣習との対立や法執行の課題などが存在し、市民社会組織や国際人権団体からの監視と提言が続けられている。

11.8. 治安と犯罪

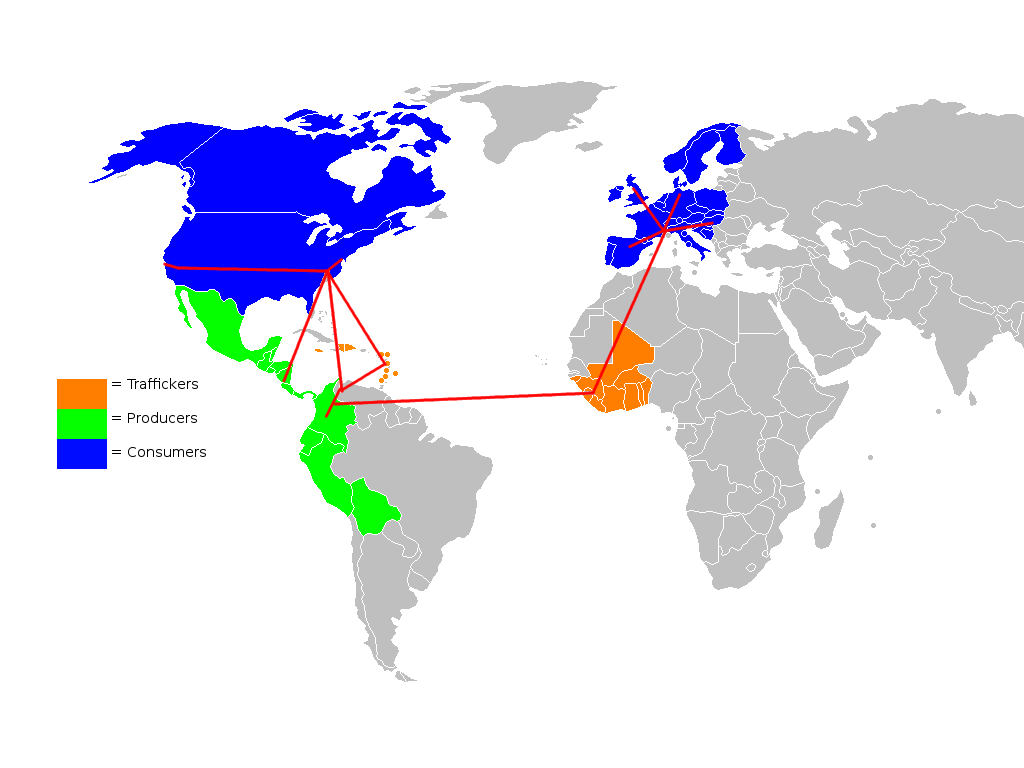

ガーナの治安状況は、西アフリカ地域の中では比較的安定しているとされている。しかし、都市部を中心に一般犯罪(スリ、置き引き、強盗など)の発生が見られ、特に外国人旅行者を狙った犯罪も報告されているため注意が必要である。

主要な犯罪の種類としては、上記の一般犯罪のほか、詐欺(特にアドバンスフィー詐欺やロマンス詐欺)、サイバー犯罪、麻薬密売(主に南米からヨーロッパへの経由地として利用される)、金の違法採掘に関連する犯罪などが挙げられる。国連薬物犯罪事務所の長官は2013年に、「西アフリカは国境管理の面で完全に弱く、コロンビアやラテンアメリカの巨大麻薬カルテルはヨーロッパへ到達する手段としてアフリカを選んだ」と述べた。

ガーナ警察サービス(GPS)および刑事捜査部(CID)が主要な法執行機関であり、犯罪の捜査、法と秩序の維持、国内の平和と安全の維持を担当している。ガーナ警察サービスには、軍事化された即応部隊や海上警察部隊を含む11の専門警察ユニットがある。ガーナ警察サービスは12の管区で活動しており、そのうち10管区はガーナの各州をカバーし、1管区はテマの港湾・工業地帯に特化し、12番目の管区は鉄道・港湾・港湾部である。

司法システムは、コモンローに基づいており、裁判所は独立性を保っているが、事件処理の遅延や収容施設の過密状態などが課題とされている。ガーナは、反逆罪、汚職、強盗、海賊行為、麻薬密売、レイプ、殺人に対して死刑を維持し、執行している。国連が採択した新たな持続可能な開発目標は、国際社会に対し、法の支配を促進し、すべての人々に対する司法への平等なアクセスを支援し、汚職を削減し、あらゆるレベルで効果的、責任ある、透明な制度を開発するよう求めている。

近年、隣国ブルキナファソなどサヘル地域の不安定化の影響を受け、北部国境地域におけるテロの脅威が高まっており、政府は対策を強化している。部族間の対立や土地をめぐる紛争が散発的に発生することもある。

12. 文化

ガーナの文化は、多様な民族集団の伝統が融合し、長い歴史の中で育まれてきた。植民地時代の影響やグローバル化の波も受けながら、独自の文化を発展させている。

12.1. 食文化

ガーナ料理は、キャッサバ、ヤムイモ、プランテンバナナ、トウモロコシ、米などを主食とし、これに多様なスープやシチューを添えて食べるのが一般的である。

- フフ (Fufu):茹でたキャッサバやプランテンバナナ、ヤムイモなどを臼で搗いて餅状にしたもの。ライトスープやピーナッツスープなどと共に食される、ガーナを代表する料理の一つ。

- バンク (Banku) と ケンケ (Kenkey):発酵させたトウモロコシの粉を練って蒸したもの。バンクは滑らかで、ケンケはトウモロコシの葉で包んで蒸される。グリルしたティラピアや唐辛子ベースのソース(シト)と共に食べることが多い。

- ジョロフライス (Jollof rice):トマト、タマネギ、スパイスで炊き込んだ米料理。西アフリカ全域で人気があり、ガーナ風ジョロフは特に有名。

- ワチェ (Waakye):米と豆(主に黒目豆)を一緒に炊き込んだもの。様々な付け合わせ(スパゲッティ、ガリ、フライドプランテン、卵、肉や魚のシチューなど)と共に供される。

- その他:オモトゥオ(米粉を練ったもの)、エト(ヤムイモやプランテンバナナを潰してパーム油と混ぜたもの)、レッドレッド(豆とパーム油のシチューにフライドプランテンを添えたもの)など、地域や民族によって様々な料理がある。魚は重要なタンパク源であり、ティラピア、イワシの稚魚の素揚げや燻製、ザリガニなどがよく使われる。

飲み物としては、ヤシ酒や、生姜を使ったソボロ、トウモロコシを発酵させたアサナなどが伝統的である。

12.2. 服飾

ガーナの服飾文化は、鮮やかな色彩と象徴的なデザインで知られている。

- ケンテ布 (Kente):アシャンティ族やエウェ族の伝統的な織物で、ガーナを代表する民族衣装。かつては王族や特別な儀式でのみ着用されたが、現在は広く祝祭事や正装として用いられる。様々な色や模様にはそれぞれ意味が込められており、歴史や社会的な地位、ことわざなどを表現する。主に木綿や絹の糸を使い、手織りで作られる。

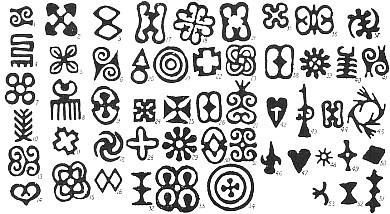

- アディンクラ (Adinkra):アカン族の伝統的なシンボルで、布地に型染めや刺繍で施される。それぞれのシンボルには、ことわざ、歴史的出来事、人間の態度、動植物、人工物などをモチーフにした名前と意味がある。これらのシンボルは、タトゥーとしての装飾機能だけでなく、伝統的な知恵や人生の側面、環境を伝えるメッセージを内包する対象物を表現している。

- アフリカン・プリント(ワックス・プリント、アンカラ):オランダのろうけつ染め(バティック)の技法を模倣して機械生産された布地が、19世紀後半に西アフリカに持ち込まれたのが起源とされる。アジアでは受け入れられなかったが、既に布地や織物の市場が確立されていた西アフリカ、特にガーナで顧客層が広がり、現地の伝統的なデザイン、色彩、模様を取り入れて変化した。現在ではアフリカ内外で「アンカラ」と呼ばれ、カリブ海地域の人々やアフリカ系アメリカ人の間でも人気がある。

- スモック(バタカリ、フゥグ):北部地域で主に男性が着用する手織りの上着。儀式や日常着として用いられる。

現代のガーナファッションは、伝統的な要素と現代的なスタイルが融合しており、国内外のファッションシーンで注目を集めている。ガーナ人デザイナーも国際的に活躍している。

12.3. 文学

ガーナは、口承文学の豊かな伝統を持つと同時に、植民地時代以降、英語による書き言葉の文学も発展してきた。

アィ・クウェイ・アーマーやアマ・アタ・アイドゥ、コフィ・アウノーといった作家は、アフリカ文学を代表する存在として国際的に知られている。彼らの作品は、植民地主義の遺産、独立後の社会変動、伝統と近代化の葛藤、ジェンダー、アイデンティティといったテーマを扱い、ガーナ社会の複雑な現実を描き出している。

詩の分野では、アトクウェイ・オカイなどが活躍している。近年では、若い世代の作家も登場し、多様なテーマやスタイルで作品を発表している。ガーナ文学は、英語圏アフリカ文学の中で重要な位置を占めており、国内外で読者を獲得している。

口承文学としては、物語、ことわざ、詩、歌などが各民族の間で受け継がれており、歴史や価値観、教訓を伝える重要な役割を果たしている。アナンセ(蜘蛛のトリックスター)の物語は特に有名である。

12.4. 音楽と舞踊

ガーナの音楽は、伝統音楽とポピュラー音楽の両方で非常に豊かで多様である。

- 伝統音楽:各民族が独自の楽器、リズム、歌を持つ。太鼓(トーキングドラム、アトゥンパンなど)、木琴(ギル)、弦楽器(ゴジェ、コロコ・リュートなど)、打楽器などが用いられる。宮廷音楽や、アソンコ音楽、アカン人のセペレワ音楽、ガ人のパンロゴなどが知られている。

- ハイライフ (Highlife):20世紀初頭に生まれたガーナを代表するポピュラー音楽ジャンル。ヨーロッパのブラスバンド音楽、カリブ海の音楽、ジャズ、そして地元の伝統音楽が融合して生まれた。E.T.メンサーなどが初期のハイライフを広めた。

- ヒップライフ (Hiplife):1990年代に登場した、ハイライフとヒップホップを融合させたジャンル。レジー・ロックストーンがパイオニアとされる。若者を中心に絶大な人気を誇り、ガーナの現代音楽シーンを牽引している。

- アフロビーツ (Afrobeats):ヒップライフからさらに発展し、ダンスホール、R&B、アゾントなどの要素を取り入れた、より広範なアフリカのポピュラー音楽の総称。ガーナのアーティストもこのジャンルで国際的に活躍している。

- ゴスペル音楽:キリスト教徒の間で非常に人気があり、多くのゴスペル歌手やグループが活動している。

舞踊もまた、ガーナ文化の重要な要素である。

- 伝統舞踊:アドワ(アシャンティ族)、アグバジャ(エウェ族)、ボロボボ(エウェ族)、パンロゴ(ガ族)、バマヤ(ダゴンバ族)など、各民族が儀式や祝祭で踊る多様な伝統舞踊がある。

- アゾント (Azonto):2010年代初頭にガーナで生まれ、世界的に流行したダンスと音楽のスタイル。

- ダンシング・ポールベアラーズ:沿岸部の町プラムプラム出身の葬儀サービスグループ。2017年にBBCの特集で取り上げられ、その映像はCOVID-19のパンデミックの際にインターネット・ミームとして広まった。

これらの音楽や舞踊は、ガーナの人々の生活や精神性を豊かに反映している。

12.5. メディア

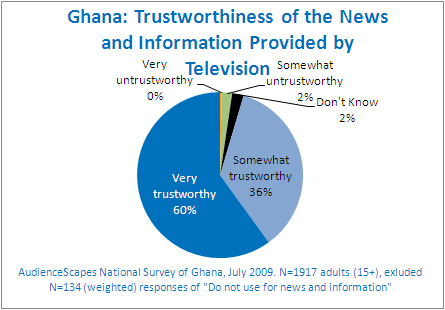

ガーナの1992年憲法第12章は報道の自由とメディアの独立を保障し、第2章は検閲を禁止している。独立後、軍事政権下では民間メディアは閉鎖され、メディア法は政府批判を妨げていた。報道の自由は1992年に回復し、2000年のクフォー選挙後、民間メディアと政府間の緊張は緩和された。クフォーは報道の自由を支持し、名誉毀損法を廃止し、メディアは責任を持って行動しなければならないと主張した。メディアはアフリカで「最も制約のない」ものの一つと評されている。

ガーナでは、新聞、ラジオ、テレビ、オンラインメディアなど多様なメディアが活動している。

- 新聞:日刊紙や週刊紙が多数発行されており、代表的なものには「デイリー・グラフィック」や「ガーニアン・タイムズ」などがある。

- ラジオ:最も普及しているメディアであり、国営放送(GBC)のほか、多数の民間FM局が存在する。地域言語による放送も行われている。

- テレビ:国営放送(GTV)のほか、民間のテレビ局も複数存在する。衛星放送やケーブルテレビも普及しつつある。

- 映画産業:かつては活発であったが、近年はナイジェリアの映画産業(ノリウッド)の影響力が強い。しかし、ガーナ独自の映画制作も続けられており、「ゴウッド」や「クマウッド」(クマシを拠点とするアカン語映画)と呼ばれる動きもある。1948年、情報サービス部にゴールドコースト映画ユニットが設立された。

- インターネット:インターネットの普及率は年々上昇しており、オンラインニュースサイトやソーシャルメディアが情報源として重要性を増している。

報道の自由度はアフリカ諸国の中では比較的高いと評価されているが、政府からの圧力やジャーナリストへの脅迫、経済的な困難などが課題として指摘されることもある。

12.6. 建築

ガーナの建築様式は、伝統的なものから植民地時代、そして現代的なものまで多様である。

- 伝統建築:地域や民族によって異なり、その土地の気候や素材を活かした様式が見られる。北部では、日干し煉瓦で作られた円形の小屋に草葺きの屋根を乗せた住居が一般的である。一方、南部では、中庭を囲むように複数の建物が隣接する様式が見られる。アシャンティ王国の伝統建築群は、その一部がユネスコの世界遺産に登録されている。

- 植民地時代の建造物:沿岸部には、ヨーロッパ列強によって建設された要塞や城(エルミナ城、ケープ・コースト城など)が多数残っており、これらも世界遺産に登録されている。これらの建造物は、奴隷貿易の拠点として使われた悲しい歴史を持つ一方で、当時のヨーロッパの建築技術を今に伝えている。

- 現代建築:首都アクラなどの都市部では、ポストモダン建築やハイテク建築の高層ビルや商業施設、住宅などが見られる。ガーナ人建築家による現代的なデザインも登場している。

ガーナには、城の中に博物館が設けられており、2つは要塞の中にある。軍事博物館やガーナ国立博物館では、特別展が開催されている。ガーナには、特定の地域を深く知ることができる博物館があり、いくつかの博物館では地理的な地域の伝統や歴史についての洞察を得ることができる。ケープ・コースト城博物館とセント・ジョージ城(エルミナ城)博物館ではガイド付きツアーが提供されている。クワメ・エンクルマ科学技術大学の科学技術博物館では、科学技術的に関心のある品々の展示を通じて、科学技術開発の領域を見学することができる。

12.7. スポーツ

ガーナで最も人気のあるスポーツはサッカーである。サッカーガーナ代表(愛称:ブラックスターズ)は、アフリカネイションズカップで4度の優勝経験を持ち、FIFAワールドカップにも2006年、2010年(ベスト8進出)、2014年、2022年に出場している。U-20サッカーガーナ代表は2009年にFIFA U-20ワールドカップで優勝し、U-17サッカーガーナ代表はFIFA U-17ワールドカップで2度優勝している。国内リーグのガーナ・プレミアリーグも人気があり、アサンテ・コトコSCやハーツ・オブ・オークといった強豪クラブがある。国際サッカー歴史統計連盟は、アサンテ・コトコSCを20世紀のアフリカのクラブとして選出した。

ボクシングも人気があり、過去に多くの世界チャンピオンを輩出している。3度の世界チャンピオンであるアズマー・ネルソン、同じく3度の世界チャンピオンであるナナ・コナドゥ、アイク・クォーティ、ジョシュア・クロッティなどが有名である。

ガーナはコモンウェルスゲームズにも参加しており、1954年大会以降(1986年大会を除く)毎回選手を派遣している。コモンウェルスゲームズでは57個のメダル(うち金メダル15個)を獲得しており、そのほとんどが陸上競技とボクシングである。

その他、陸上競技、バスケットボール、バレーボールなども行われている。

12.8. 祝祭日

ガーナの祝祭日は、国の歴史や文化、宗教に関連したものが定められている。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | |

| 1月7日 | 憲法記念日 | Constitution Day | 1993年の第4共和制発足を記念して2019年に制定。 |

| 3月6日 | 独立記念日 | Independence Day | 1957年のイギリスからの独立を記念。 |

| 聖金曜日 | 聖金曜日 | Good Friday | 復活祭前の金曜日。 |

| イースターマンデー | イースターマンデー | Easter Monday | 復活祭の翌日の月曜日。 |

| 5月1日 | メーデー | May Day (Workers' Day) | 国際的な労働者の日。 |

| 8月4日 | 創設者の日 | Founders' Day | ガーナ独立運動に貢献した「ビッグ・シックス」をはじめとする建国の父たちを称える日。 |

| 9月21日 | クワメ・エンクルマ記念日 | Kwame Nkrumah Memorial Day | 初代大統領クワメ・エンクルマの誕生日。 |

| 12月第1金曜日 | 農民の日 | Farmers' Day | ガーナの農民と漁師の勤勉さを称える日。 |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day | |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Boxing Day | |

| ヒジュラ暦第10月1日 | イード・アル=フィトル | Eid al-Fitr | ラマダン明けの祭り。 |

| ヒジュラ暦第12月10日 | イード・アル=アドハー | Eid al-Adha | 犠牲祭。 |

上記以外にも、各民族や地域ごとに行われる伝統的な祭り(例:ガ人のホモウォ祭りなど)が多数存在する。これらの祭りは、ガーナの文化的多様性を示す重要な行事となっている。

12.9. 世界遺産

ガーナ国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件存在する。

- ヴォルタ州、グレーター・アクラ州、セントラル州、ウェスタン州の城塞群(1979年登録):15世紀から18世紀にかけてヨーロッパ列強によって建設された城や要塞群。これらは、金貿易や大西洋奴隷貿易の拠点として使われた歴史を持ち、その悲劇を今に伝えている。代表的なものにエルミナ城やケープ・コースト城がある。これらの城塞は、ガーナの歴史だけでなく、4世紀にわたる世界の歴史を形作った。当初は金貿易、その後は奴隷貿易の中心地として機能し、ヨーロッパとアフリカの出会い、そしてアフリカ人ディアスポラの出発点を示す重要かつ感情的なシンボルである。

- アシャンティの伝統的建築物群(1980年登録):アシャンティ王国の伝統的な建築様式を伝える建物群。主にクマシ周辺に点在する首長や王族の住居や聖域などが含まれる。木材や日干し煉瓦を用い、精巧な彫刻や装飾が施されているのが特徴である。これらの建築物は、アシャンティ文化の豊かさと歴史的重要性を物語っている。

これらの世界遺産は、ガーナの歴史的・文化的な価値を国内外に示し、多くの観光客を惹きつけている。