1. 概要

本稿では、南アジアに位置するバングラデシュ人民共和国の地理的特徴、主要な歴史的出来事、政治体制、経済状況、社会構成、そして文化的核心について、中道左派・社会自由主義的視点を反映し、特に社会開発、人権、民主主義の進展、マイノリティや脆弱な立場の人々の状況に留意しながら概観する。バングラデシュは、インド、ミャンマーと国境を接し、南はベンガル湾に面する。人口は約1億7000万人を超え、世界で8番目に人口の多い国であり、都市国家を除けば最も人口密度の高い国の一つである。首都はダッカ。公用語はベンガル語である。歴史的には、イギリス領インド帝国の一部からパキスタンの飛び地(東パキスタン)を経て、1971年にバングラデシュ独立戦争と第三次印パ戦争を経て独立を達成した。豊かな水資源に恵まれ、かつては「黄金のベンガル」と称されたが、現在はインフラの未整備や行政の非効率性などからアジアの後発開発途上国の一つである。しかし、近年は縫製産業を中心に経済成長を遂げ、NEXT11の一つにも数えられている。

2. 国号

国名の「バングラデシュ」(বাংলাদেশバングラデシュベンガル語)は、ベンガル語で「バングラ」が「ベンガル(人)」を、「デシュ」が「国」を意味し、合わせて「ベンガル人の国」または「ベンガルの地」を意味する。この名称の語源は20世紀初頭に遡り、ラビンドラナート・タゴールによる『আজি বাংলাদেশের হৃদয়アジ・バングラデシェル・フリドイベンガル語』(1905年)やカジ・ノズルル・イスラムによる『নমো নমো নমো বাংলাদেশ মমノモ・ノモ・ノモ・バングラデシュ・モモベンガル語』(1932年)といったベンガルの愛国歌で使用された。1950年代からは、東パキスタンのベンガル民族主義者たちが政治集会でこの言葉を用いるようになった。

「バングラ」という言葉は、ベンガル地方およびベンガル語の両方を指す主要な呼称である。その起源は必ずしも明確ではないが、いくつかの説が提唱されている。一つは青銅器時代の原ドラヴィダ族の部族名に由来するという説、もう一つは鉄器時代のヴァンガ王国に由来するという説である。記録として確認できる最も古い「バングラ」の使用例は、西暦805年のネサリ銅板銘に見られる。「ヴァンガラ・デサ」(Vangaladesaヴァンガラ・デササンスクリット) という言葉は11世紀の南インドの記録に見られる。14世紀のベンガル・スルターン朝時代には、「バングラ」は公式な地位を獲得した。1342年、シャムスッディーン・イリヤース・シャーは自らを最初の「ベンガラのシャー」と宣言した。イスラム時代を通じて、「ベンガル」(بنگالバンガールペルシア語) がこの地域を指す最も一般的な名称となった。16世紀の歴史家アブル・ファズルは、その著書『آئین اکبریアイネ・アクバリーペルシア語』の中で、接尾辞「アール」(আলアルベンガル語)は、古代のラージャたちが丘の麓の低地に土を盛り上げて作った「アール」と呼ばれる堤防に由来すると記している。この記述は、グラム・フセイン・サリームの『رياض السلاطينリヤーズッ・サラティンペルシア語』にも見られる。

インド・アーリア語派の接尾辞「デシュ」(দেশデシュベンガル語)は、「土地」または「国」を意味するサンスクリット語の「デーシャ」(देशデーシャサンスクリット)に由来する。したがって、「バングラデシュ」は「ベンガルの土地」または「ベンガルの国」を意味する。

正式名称はバングラデシュ人民共和国(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশゴノプロジャトントリ・バングラデシュベンガル語、People's Republic of Bangladeshピープルズ・リパブリック・オブ・バングラデシュ英語)である。

2.1. 国の象徴

バングラデシュを象徴するシンボルには、国旗、国章、国歌などがある。

国旗は、緑色の背景に赤い円が描かれたデザインである。日本の日の丸に似ているが、日本の国旗の赤い円が中央にあるのに対し、バングラデシュの国旗では赤い円が旗竿寄りにやや偏って描かれている。このデザインは、緑が豊かな大地を、赤が昇る太陽と独立のために流された血を表すとされる。初代大統領ムジブル・ラフマンの娘であるシェイク・ハシナ元首相は、父が日本の国旗を参考にしたと証言している。

国章は、スイレンの花を中心に、その両脇を稲穂が囲み、上部にはコウマの葉が4つの星と共に描かれている。スイレンはバングラデシュの国花であり、国内の多くの河川や水域に見られる。稲穂は国の主要作物である米と農業の重要性を象徴し、コウマの葉はかつて国の経済を支えた主要作物であるコウマ(ジュート)を表している。4つの星は、建国の基本理念(ナショナリズム、世俗主義、社会主義、民主主義)を表しているとされる。

国歌は、ラビンドラナート・タゴール作詞作曲の『আমার সোনার বাংলাアマル・ショナル・バングラベンガル語』(我が黄金のベンガル)である。この歌は、ベンガルの自然の美しさ、文化、そして人々への愛情を謳っている。

その他、国の動物はベンガルトラ、国の鳥はシキチョウ、国の樹木はマンゴー、国の果物はパラミツ、国の魚はイリッシュ(ニシン科の魚)、国のモスクはダッカにあるバイトゥル・ムカロム、国の寺院はダッケシュワリ寺院、国の川はジャムナ川、国の山はケオクラドン山とされている。

3. 歴史

バングラデシュ地域の歴史は、古代文明の黎明期から始まり、様々な王朝の興亡、イスラム化、ヨーロッパ勢力の進出、イギリス植民地支配、パキスタンからの独立、そして現代国家の形成と政治的変動に至るまで、複雑でダイナミックな過程を経てきた。本節では、これらの主要な歴史的出来事と発展の軌跡を時代順に概観し、特に民衆生活、社会構造、人権、民主主義の進展に焦点を当てる。

3.1. 古代および中世初期

現在のバングラデシュを含むベンガル地域には、紀元前数千年前に遡る古からの文明が存在した。ドラヴィダ人、チベット・ビルマ語派の諸族、オーストロアジア語族の人々がこの地に定住したと考えられている。紀元前4世紀頃にはマウリヤ朝の支配下に入り、その後シュンガ朝、クシャーナ朝、グプタ朝といったインドの大帝国の影響を受けた。7世紀にはハルシャ・ヴァルдаナ王の帝国に組み込まれた。

これらの王朝の支配下で、ベンガル地域は仏教およびヒンドゥー教文化が花開いた。特にパーラ朝(8世紀中頃 - 12世紀)はベンガル地方に興った仏教王朝であり、その保護のもとで仏教美術や学問が栄えた。世界遺産にも登録されているパハルプールの仏教寺院遺跡群(ソーマプラ僧院)は、この時代の代表的な建造物である。当時の社会は、農業を基盤とし、河川交通を利用した交易も行われていた。パーラ朝の後、セーナ朝(11世紀末 - 13世紀初頭)が勃興し、ヒンドゥー教を保護した。この時代にはサンスクリット文学が隆盛し、カースト制度がより強固になったとされる。

3.2. イスラム化とベンガル・スルターン朝

12世紀末から13世紀初頭にかけて、ゴール朝の武将ムハンマド・バフティヤール・ハルジー率いるテュルク系イスラム勢力がベンガル地方に侵攻し、セーナ朝を破ってイスラム支配を確立した。これにより、ベンガル地域はデリー・スルターン朝の支配下に入った。イスラム教の伝播は、主にスーフィーと呼ばれるイスラム神秘主義の聖者たちの布教活動や、ムスリム商人との交易を通じて徐々に進んだ。

1342年、ファフルッディーン・ムバーラク・シャーがデリー・スルターン朝からの独立を宣言し、独立したベンガル・スルターン朝が成立した。この王朝は14世紀から16世紀にかけてベンガル地域を統治し、経済的繁栄と文化的発展を享受した。当時のベンガルは、米、砂糖、綿織物などの豊かな物産に恵まれ、中国や東南アジア、中東、ヨーロッパとの間で活発な交易が行われた。特にモスリン(極薄の綿織物)は高品質で知られ、海外で珍重された。この経済的繁栄を背景に、ベンガル・スルターン朝の君主たちは学問や芸術を保護し、ペルシア語文学やベンガル語文学が発展した。また、イスラム建築も盛んになり、多くのモスクや廟が建設された。この時期、イスラム教徒の人口も増加し、ベンガル社会におけるイスラム文化の影響力が強まった。

3.3. ムガル帝国とヨーロッパ勢力の台頭

16世紀後半、ムガル帝国がベンガル・スルターン朝を征服し、ベンガル地方はその一州(スーバ)として帝国に編入された。ムガル帝国統治下のベンガルは、帝国内で最も豊かで重要な州の一つと見なされ、「諸州の楽園」とも称された。首都ダッカ(当時はジャハーンギールナガルと呼ばれた)は、ベンガル太守(スーバダール)の拠点として政治・経済・文化の中心地として発展し、人口も増加した。この時期も、米、綿織物(特にモスリン)、絹、インディゴなどの生産と輸出が盛んであり、国内外の商人たちが集まる国際交易都市として繁栄した。ムガル建築様式のモスク、宮殿、城塞なども建設された。

15世紀末頃から、ポルトガル人をはじめとするヨーロッパの貿易商人がベンガル地方に来航し始めた。彼らは香辛料、綿織物、絹などを求めて交易拠点を築いた。17世紀に入ると、オランダ東インド会社、フランス東インド会社、そしてイギリス東インド会社などが相次いで進出し、ベンガルにおけるヨーロッパ勢力の競争が激化した。特にイギリス東インド会社は、他のヨーロッパ勢力との抗争や地元勢力との衝突を経て、徐々にその影響力を拡大していった。18世紀初頭にムガル帝国の弱体化が進むと、ベンガル太守は半独立的な地位を確立するようになったが、ヨーロッパ勢力の台頭は、その後のベンガルの運命に大きな影響を与えることになる。

3.4. イギリス植民地支配

1757年のプラッシーの戦いで、イギリス東インド会社はフランスとベンガル太守シラージュ・ウッダウラの連合軍を破り、ベンガルにおける支配権を確立した。これは、イギリスによるインド亜大陸全体の植民地化への決定的な一歩となった。東インド会社は当初、間接的な統治を行ったが、次第に直接的な支配を強め、徴税権を掌握し、地域の経済構造を自国に有利なように再編していった。この過程で、伝統的な手工業(特に綿織物産業)はイギリス本国の機械制工業製品との競争にさらされて衰退し(脱工業化)、農村経済は疲弊した。

1770年にはベンガル大飢饉が発生し、数百万人が餓死したと推定されている。これは、東インド会社の過酷な徴税や食糧管理の失敗が一因とされ、植民地支配が民衆生活に与えた深刻な影響を示す出来事であった。1857年のインド大反乱(セポイの反乱)の後、1858年にイギリスは東インド会社を解散し、インドをイギリス国王の直接統治下に置いた(イギリス領インド帝国)。

イギリス直轄統治時代には、インフラ整備(鉄道、電信など)が進められた一方で、土地制度の改革は一部の地主層(ザミーンダール)を利する結果となり、多くの農民は小作農としての苦しい生活を強いられた。教育制度も整備されたが、それは主に植民地行政を担う人材育成を目的としていた。このような状況下で、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ベンガル地方ではインド国民会議派やムスリム連盟を中心とする民族運動が徐々に高揚していった。

1905年、イギリスはベンガル分割令を発布し、宗教(ヒンドゥー教徒多数の西ベンガルとイスラム教徒多数の東ベンガル・アッサム州)を理由にベンガル州を分割しようとした。これは民族運動の分断を狙ったものであったが、激しい反対運動(スワデーシー運動)を引き起こし、1911年に撤回された。しかし、この分割とそれに伴う対立は、後のインド・パキスタン分離独立におけるベンガル分割の伏線となった。植民地支配は、経済的搾取だけでなく、社会構造や人々のアイデンティティにも深い傷跡を残し、独立後のバングラデシュが抱える多くの課題の根源となった。

3.5. パキスタン領時代

1947年、イギリス領インド帝国は解体され、宗教に基づいてインドとパキスタンが分離独立した。イスラム教徒が多数を占めるベンガル東部は、パキスタン・ドミニオンの一部(東ベンガル州、1955年以降は東パキスタン)として編入された。しかし、パキスタンは地理的に西パキスタンと東パキスタンに大きく隔てられており、両地域間には言語、文化、経済構造において大きな差異が存在した。

政治的にも経済的にも西パキスタンが主導権を握り、東パキスタンは多くの面で不公平な扱いを受けた。公用語問題では、人口の多数を占めるベンガル語話者の東パキスタンの意向が無視され、ウルドゥー語が唯一の国語とされようとした。これに対し、1952年に東パキスタンでベンガル語国語化運動(ベンガル語運動)が起こり、学生を含む多くの市民が警察の発砲により犠牲となった。この事件はベンガル民族意識を高揚させ、自治要求の出発点となった。

経済的にも、東パキスタンはパキスタンの外貨収入の大部分(主にジュート輸出による)を稼ぎ出していたにもかかわらず、開発予算の配分や政府支出において西パキスタンに比べて著しく不利益を被った。東パキスタンの経済学者たちは、パキスタン国内に二つの異なる経済圏が存在すると指摘し(二重経済論)、公正な資源配分を求めた。

文化的には、西パキスタン政府はベンガル文化をヒンドゥー的であるとして抑圧しようとし、ラビンドラナート・タゴールの作品の放送を禁止するなどした。これらの政治的・経済的・文化的な差別と対立は、東パキスタンにおける自治要求をますます強め、シェイク・ムジブル・ラフマン率いるアワミ連盟がその中心となった。アワミ連盟は、東パキスタンの完全な自治を求める「六か条要求」を掲げ、民主的権利の獲得を目指した。1970年のボーラ・サイクロンでは、東パキスタン沿岸部が壊滅的な被害を受けたが、中央政府の対応の遅れと不十分さが、東パキスタンの人々の不満をさらに増幅させた。

3.6. バングラデシュ独立戦争

1970年12月に行われたパキスタン総選挙で、シェイク・ムジブル・ラフマン率いるアワミ連盟が東パキスタンに割り当てられた議席の大多数を獲得し、パキスタン全体でも過半数を制した。これによりアワミ連盟は政権を樹立し新憲法を制定する権利を得たが、ズルフィカール・アリー・ブットー率いるパキスタン人民党と西パキスタンの軍事政権はこれを拒否した。権力移譲をめぐる交渉が決裂し、パキスタン軍は東パキスタンの民族主義運動を武力で鎮圧することを決定した。

1971年3月25日夜、パキスタン軍は「サーチライト作戦」を開始し、ダッカをはじめとする東パキスタンの主要都市で無差別の武力弾圧を開始した。学生、知識人、ヒンドゥー教徒、アワミ連盟支持者などが主な標的となり、多くの市民が殺害された。これに対し、シェイク・ムジブル・ラフマンは3月26日にバングラデシュの独立を宣言し(ムジブル本人は逮捕された)、バングラデシュ独立戦争が勃発した。アワミ連盟の指導者たちはインドのコルカタに亡命政府(バングラデシュ臨時政府)を樹立し、ムクティ・バヒニ(解放軍)と呼ばれるゲリラ部隊を組織してパキスタン軍に対する武力闘争を開始した。

戦争中、パキスタン軍とその協力者(ラザカル、アル・バドル、アル・シャムスなどの民兵組織)は、ベンガル人に対する大規模なジェノサイド(1971年バングラデシュ大虐殺)を行った。組織的な殺戮、レイプ、放火、略奪が横行し、推定で数十万人から300万人の市民が殺害され、20万人以上の女性が性的暴行の被害を受けたとされる。また、約1000万人の難民が隣国インドに避難し、深刻な人道危機が発生した。国際社会の反応は分かれたが、インドはバングラデシュの独立運動を強く支持し、難民を受け入れるとともに、ムクティ・バヒニへの軍事訓練や武器供与を行った。

1971年12月3日、パキスタンがインド空軍基地を先制攻撃したことを受け、第三次印パ戦争が勃発した。インド軍は直ちに東パキスタンに侵攻し、ムクティ・バヒニと共同でパキスタン軍を攻撃した。圧倒的な戦力差と国際的な孤立により、東パキスタンのパキスタン軍は急速に劣勢となり、12月16日にダッカでインド・バングラデシュ連合軍に無条件降伏した。これにより9ヶ月に及ぶ独立戦争は終結し、バングラデシュは独立を達成した。この戦争は、人権侵害と人道問題の観点から、20世紀後半における最も悲劇的な出来事の一つとして記憶されている。

3.7. 独立後の政治変動

バングラデシュの独立は多くの犠牲と困難の末に達成されたが、その後の道のりもまた平坦ではなかった。国家建設の初期段階から政治的不安定、クーデター、経済的困難、自然災害などが相次ぎ、民主主義の定着は容易ではなかった。この項では、独立後のバングラデシュが経験した主要な政治変動を時代ごとに概観する。

3.7.1. 初期政府とクーデター (1971年-1981年)

1971年12月16日の独立達成後、シェイク・ムジブル・ラフマン(通称バンガバンドゥ、ベンガルの友)が新国家の指導者となった。彼は当初大統領を務め、後に首相として実権を握り、社会主義的・世俗的な国家建設を目指した。1972年には憲法が制定され、ナショナリズム、社会主義、民主主義、世俗主義が国家の基本原則とされた。しかし、戦争で疲弊した経済の再建は困難を極め、食糧不足、インフレ、失業などが深刻な社会問題となった。また、アワミ連盟政権内での汚職や縁故主義も批判を浴びた。

1974年には大飢饉が発生し、多数の餓死者を出した。このような状況下で、ムジブル・ラフマン政権は次第に権威主義的な傾向を強め、1975年1月には憲法を改正して大統領制に移行し、自ら大統領に就任するとともに、バングラデシュ・クリシャク・スラミク・アワミ連盟(BAKSAL)による一党独裁体制を敷いた。

しかし、この強権的な体制は長続きせず、1975年8月15日、一部の陸軍将校によるクーデターが発生し、シェイク・ムジブル・ラフマンとその家族の大部分が殺害された。このクーデター後、フンダカル・ムシュタク・アハマドが大統領に就任したが、政情は依然として不安定で、同年11月には複数のクーデター未遂事件や軍内部の権力闘争が続いた。

この混乱を収拾し、1975年11月7日に軍の最高指導者として実権を握ったのが、陸軍参謀長であったジアウル・ラフマン少将である。彼は1977年に大統領に就任し、軍政を敷いた。ジアウル・ラフマンは、BAKSALを解体し複数政党制を復活させ、バングラデシュ民族主義党(BNP)を結成した。経済政策では自由化を進め、外国からの援助導入にも積極的であった。また、イスラム色を強め、憲法から「世俗主義」の文言を削除し、「アッラーへの絶対的信頼と信仰」という文言を加えた。しかし、ジアウル・ラフマン政権もまた、1981年5月30日にチッタゴンで発生したクーデター未遂事件の中で暗殺され、バングラデシュの初期の政治は再び混乱に陥った。この初期の政治的不安定は、民主主義の健全な発展を著しく阻害する要因となった。

3.7.2. 軍事政権と民主化への道 (1982年-1990年)

ジアウル・ラフマン大統領暗殺後、アブドゥス・サタール副大統領が大統領に昇格したが、政情不安と経済の混乱は続いた。このような状況下で、1982年3月24日、陸軍参謀長であったフセイン・モハンマド・エルシャド中将が無血クーデターを起こし、全権を掌握した。エルシャドは戒厳令を敷き、自ら戒厳司令官最高行政官に就任し、事実上の軍事政権を開始した。1983年12月には大統領に就任した。

エルシャド政権は、当初は治安回復や経済再建を掲げ、地方行政制度の改革(ウポジラ制度の導入など)やインフラ整備、国有企業の民営化などを進めた。外交面では、南アジア地域協力連合(SAARC)の設立に主導的な役割を果たした。しかし、その統治は強権的であり、野党の政治活動は厳しく制限され、報道の自由も抑圧された。1988年には憲法を改正し、イスラム教を国教と定めた。

エルシャドの長期にわたる軍事政権に対し、学生、労働者、知識人、そして主要野党であるアワミ連盟(シェイク・ハシナ党首)とバングラデシュ民族主義党(BNP、カレダ・ジア党首)を中心とする民主化運動が徐々に高まっていった。これらの勢力は、選挙の公正さや人権侵害に対する批判を強め、エルシャド退陣を要求するデモやストライキを繰り返した。

1980年代後半になると、民主化運動は全国的な広がりを見せ、勢いを増していった。特に1990年に入ると、学生を中心とする大規模な反政府運動が激化し、経済活動も麻痺状態に陥った。国際社会からの圧力も高まる中、エルシャドはついに退陣を決意し、1990年12月6日、最高裁判所長官シャハブッディン・アハメドに権力を移譲した。これにより、約9年間にわたるエルシャド軍事政権は終焉を迎え、バングラデシュは再び民主主義への道を歩み始めることになった。この1990年の民衆蜂起は、バングラデシュにおける民主主義回復の重要な転換点として記憶されている。

3.7.3. 文民政権の再開と政治対立 (1991年-2023年)

1990年のエルシャド軍事政権崩壊後、シャハブッディン・アハメド暫定大統領の下で、1991年2月に公正な議会総選挙が実施された。この選挙では、ジアウル・ラフマン元大統領の未亡人であるカレダ・ジア率いるバングラデシュ民族主義党(BNP)が勝利し、カレダ・ジアがバングラデシュ初の女性首相に就任した。その後、憲法改正により大統領制から議院内閣制へと移行し、文民政権が再開された。

しかし、民主化後のバングラデシュ政治は、主にBNPと、シェイク・ムジブル・ラフマン元大統領の娘であるシェイク・ハシナ率いるアワミ連盟(AL)の二大政党間の激しい対立によって特徴づけられた。この両党首は「二人のベグム(貴婦人)」と称され、彼女たちの個人的な対立感情も政治的対立を深刻化させる要因となった。政権は選挙のたびにBNPとALの間で交代したが、敗れた側は選挙結果を受け入れず、街頭での抗議活動(ホルタルと呼ばれるゼネストや交通封鎖)や議会ボイコットを繰り返すことが常態化した。これにより、政治的安定が損なわれ、経済発展や社会政策の推進にも悪影響が及んだ。

この期間、汚職問題も深刻化した。政治家や官僚による汚職が蔓延し、国の資源が不適切に分配され、経済成長の足かせとなった。国際的な透明性機関による腐敗認識指数では、バングラデシュは常に下位にランク付けされた。

2000年代後半に入ると、政治対立はさらに激化し、2007年には軍の支援を受けた選挙管理内閣が発足し、約2年間にわたり政治活動が制限される事態も発生した。この選挙管理内閣は汚職撲滅を掲げ、両主要政党の多くの政治家を逮捕・訴追したが、その手法には批判も伴った。

2008年12月の総選挙でアワミ連盟が圧勝し、シェイク・ハシナが首相に就任した。その後、ハシナ政権は長期にわたり政権を維持したが、その間、BNPをはじめとする野党勢力への弾圧、報道の自由や表現の自由の制限、司法への介入、治安機関による人権侵害(超法規的殺害や強制失踪など)が指摘され、民主主義の後退が深刻な懸念事項となった。特に、デジタルセキュリティ法などの法律が批判的な意見を封じ込めるために利用されたとの批判が国内外から上がった。選挙の公正性についても疑義が呈されることが多く、2014年と2018年の総選挙は野党のボイコットや不正疑惑の中で行われた。

経済面では、この時期に一定の成長を遂げ、特に縫製産業の発展が目覚ましかったが、その一方で貧富の格差拡大や労働者の権利問題なども課題として残った。2023年に至るまで、バングラデシュは民主主義の定着と政治的安定、人権擁護、汚職撲滅といった多くの課題を抱え続けていた。

3.7.4. 2024年学生蜂起と暫定政府

2024年、バングラデシュでは公務員採用におけるクオータ制度改革を求める学生を中心とした大規模な抗議運動(2024年バングラデシュクオータ制度改革運動)が発生した。この運動は、長年にわたるシェイク・ハシナ政権下での不満、特に若年層の雇用不安、汚職、そして民主的空間の狭まりといった問題が背景にあった。

当初、独立戦争の功労者の子孫などを対象とした公務員採用枠(全体の約3割)の維持を巡る高等裁判所の判決がきっかけとなり、学生たちはこのクオータ制度が能力主義に反し不公平であるとして、その撤廃や改革を求めてデモを開始した。シェイク・ハシナ首相(当時)がデモ参加者を批判的に言及したことが、学生たちの怒りをさらに煽り、運動は全国の大学に急速に拡大した。

7月中旬以降、デモは激化し、治安部隊との衝突が頻発した。政府はインターネット遮断や夜間外出禁止令の発令、実弾を含む強硬な鎮圧手段を用いたため、多数の死傷者(数百人以上と報じられた)と逮捕者を出す事態となった。この暴力的な対応は、国内外から強い批判を浴びた。

8月に入ると、学生運動はハシナ政権退陣を要求する広範な反政府運動へと発展し、野党勢力や一般市民も合流した。首都ダッカでは大規模なデモ行進が計画され、政府機能は麻痺状態に陥った。追い詰められたシェイク・ハシナ首相は、2024年8月5日に辞任を表明し、軍のヘリコプターで国外(インド)へ脱出した。これにより、約15年間にわたる長期政権は崩壊した。

ハシナ首相の辞任を受け、ワケル=ウズ=ザマン陸軍参謀長の仲介のもと、モハンマド・シャハブッディン大統領は野党や学生団体の代表らと協議し、暫定政府の樹立と次期総選挙の実施を発表した。学生団体や市民社会からは、グラミン銀行創設者でノーベル平和賞受賞者であるムハマド・ユヌスを暫定政府の首席顧問(首相格)とする声が上がり、ユヌス氏もこれを受諾した。8月8日、ユヌス氏は首席顧問に就任し、法律家、経済学者、学生代表などを含む顧問団からなる暫定政府が発足した。

暫定政府は、治安回復、政治的分断の修復、公正な選挙の実施、憲法改正、汚職追及、そして学生運動で犠牲になった人々のための正義の実現などを喫緊の課題として掲げている。この学生蜂起とそれに続く政変は、バングラデシュにおける民主化への強い希求と、積年の社会経済的矛盾が噴出した結果と見なされており、今後の国の行方を左右する重要な出来事となっている。

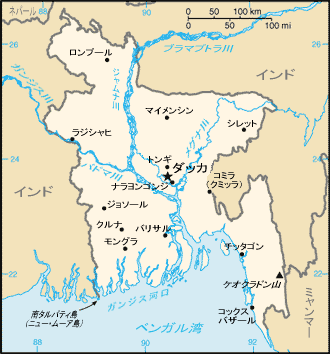

4. 地理

バングラデシュは、南アジアのインド亜大陸北東部に位置し、その国土の大部分は世界最大のデルタ地帯であるベンガルデルタによって形成されている。北、西、東の三方をインドと、南東部をミャンマーと国境を接し、南はベンガル湾に面している。国土面積は約14.85 万 km2である。地形的には極めて平坦であり、国土の大部分が海抜12 m以下である。このため、洪水やサイクロンによる浸水被害を受けやすい。北東部と南東部には一部丘陵地帯が存在するが、標高は比較的低い。主要な河川は、西から流れるガンジス川(現地名:ポッダ川)、北から流れるブラマプトラ川(現地名:ジョムナ川)、そしてこれらが合流した後に東から合流するメグナ川であり、これらの河川が複雑な水路網を形成している。この豊かな水系は農業に適した肥沃な土壌をもたらす一方、雨季には広範囲な洪水を引き起こす原因ともなっている。

4.1. 地形と水系

バングラデシュの地形は、主にガンジス川、ブラマプトラ川、メグナ川という三大河川とその無数の支流、分流によって形成された広大なデルタ地帯によって特徴づけられる。このベンガルデルタは、ヒマラヤ山脈から運ばれてくる膨大な量の土砂が長年にわたり堆積して形成されたものであり、世界で最も肥沃な地域の一つである。国土の大半は沖積平野であり、平均海抜は非常に低い。

これらの主要河川は、国内で複雑に絡み合いながら南流し、最終的にベンガル湾に注ぐ。ガンジス川は国内ではポッダ川と呼ばれ、ブラマプトラ川はジョムナ川と呼ばれる。これら二大河川は国内中央部で合流し、さらに下流でスルメグナ水系から流れてくるメグナ川と合流する。この合流地点は世界でも有数の広大な河口デルタを形成している。河川は、農業用水、飲料水、交通路、そして漁業資源として国民生活に不可欠な役割を果たしている。しかし、雨季には河川の氾濫が頻繁に起こり、広範囲な洪水被害をもたらす。

国土の北西部にはバリンド台地、中央部にはモドゥプール台地といった、やや標高の高い洪積台地が存在する。これらは古い時代の堆積物によって形成されている。また、国土の北東部(シレット管区)と南東部(チッタゴン管区およびチッタゴン丘陵地帯)には丘陵地帯が広がっている。チッタゴン丘陵地帯には、国内最高峰であるタジン・ドン(公式にはサカ・ハフォング、標高1052 mから1064 m程度)が存在する。これらの丘陵地帯は、森林資源や多様な先住民族文化を有している。

4.2. 気候

バングラデシュの気候は、典型的な熱帯モンスーン気候(ケッペンの気候区分では主にAwおよびAm)に属する。一年は大きく三つの季節に分けられる。

- 冬季(涼季):10月頃から3月頃まで。比較的乾燥しており、気温も穏やかで過ごしやすい。平均気温は摂氏15度から20度程度。降水量は少ない。

- 夏季(暑季):3月頃から6月頃まで。高温多湿となり、気温は摂氏30度を超える日が続く。特に4月と5月は最も暑く、時に摂氏40度以上に達することもある。この時期にはカルバイシャキと呼ばれる局地的な雷雨や突風が発生することがある。

- 雨季(モンスーン季):6月頃から10月頃まで。南西からの湿ったモンスーンの影響で、国全体の降水量の大部分(約80%)がこの時期に集中する。平均気温は摂氏25度から30度程度で、湿度が非常に高い。この大量の降雨と河川の増水により、毎年広範囲で洪水が発生する。

年間平均降水量は地域によって異なり、北西部では約1500 mm、北東部のシレット地方や南東部のチッタゴン地方では3000 mmから5000 mm以上に達する。

バングラデシュは、地理的な位置と地形的特徴から、自然災害に対して非常に脆弱である。

- サイクロン:特にベンガル湾で発生する熱帯低気圧(サイクロン)は、雨季の前後(4月~5月、10月~11月)に頻繁に襲来し、高潮、暴風、豪雨をもたらし、沿岸地域に甚大な被害を与える。過去には、1970年のボーラ・サイクロンや1991年のバングラデシュ・サイクロンなど、数十万人規模の死者を出す壊滅的なサイクロンも発生している。

- 洪水:雨季には、国内の降雨に加えて、ヒマラヤ山脈からの雪解け水や上流国(インド、ネパール、ブータン、中国)からの河川流入により、国土の約3分の1が慢性的に洪水に見舞われる。時には国土の3分の2以上が浸水する大規模な洪水も発生する。

- その他の自然災害:竜巻、雷雨、旱魃なども発生する。

これらの自然災害は、人命の損失だけでなく、農作物への被害、インフラの破壊、経済活動の停滞など、国家の発展にとって大きな障害となっている。

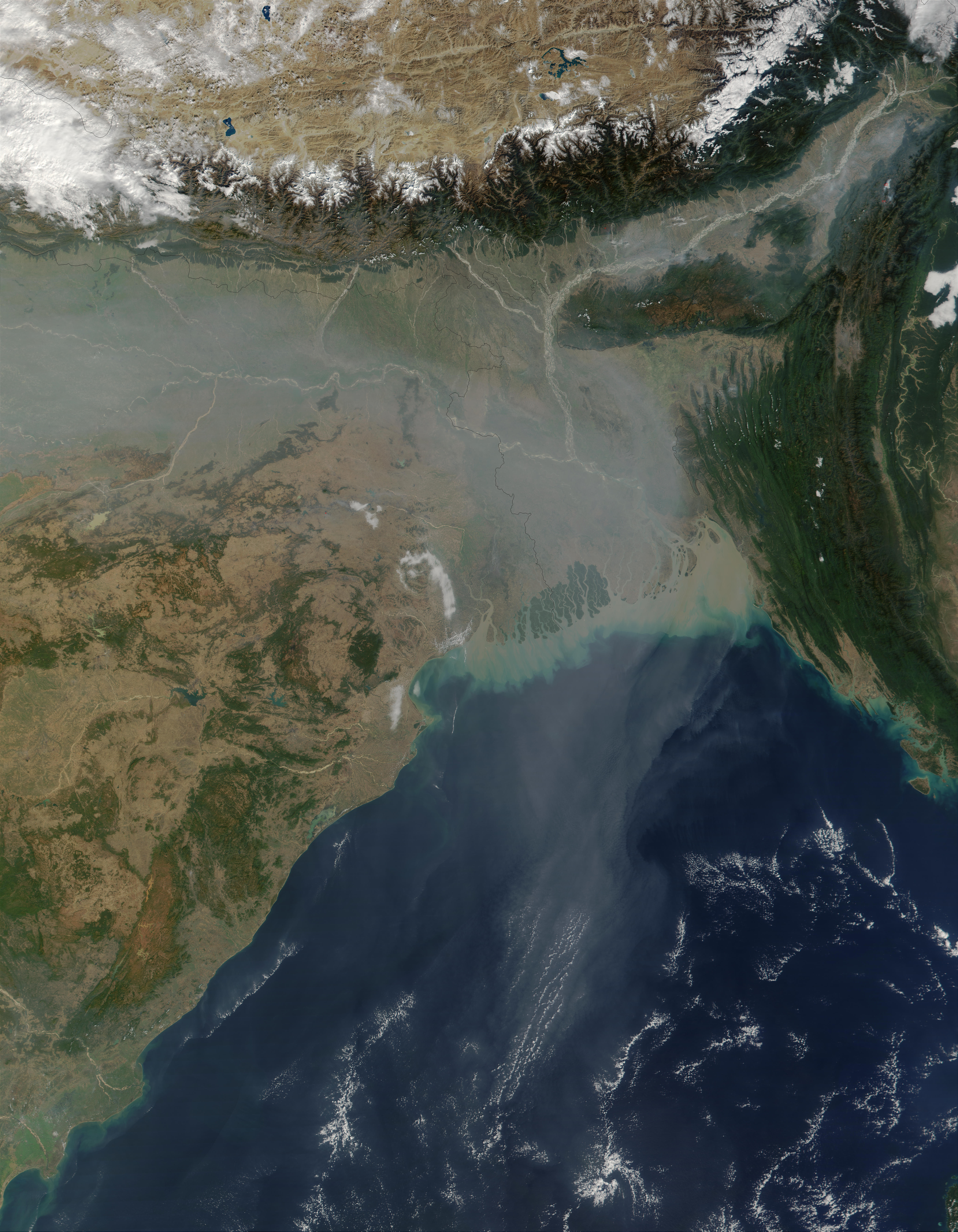

4.2.1. 気候変動と自然災害

バングラデシュは、地球規模の気候変動の影響を最も受けやすい国の一つとして国際的に認識されている。その脆弱性は、地理的な位置(低平なデルタ地帯)、高い人口密度、貧困、そして気候変動への適応能力の限界に起因する。

主な影響としては以下のようなものが挙げられる。

- 海面上昇:国土の大部分が海抜数メートルという低平なデルタ地帯であるため、地球温暖化による海面上昇は深刻な脅威である。わずかな海面上昇でも広大な土地が恒久的に浸水し、居住地や農地が失われる危険性がある。沿岸部では塩水が内陸に侵入し(塩害)、飲料水や農業用水の確保が困難になっている。

- 洪水とサイクロンの頻発・激甚化:気候変動により、モンスーン期の降雨パターンが変化し、より集中的な豪雨や予測困難な洪水が増加する可能性が指摘されている。また、海水温の上昇は、より強力なサイクロンの発生頻度を高め、高潮や暴風による被害を拡大させる恐ろしくがある。1世紀の間にベンガル湾地域では508回のサイクロンが発生し、そのうち17%がバングラデシュに上陸したとされている。

- 農業への影響:気温上昇、降雨パターンの変化、塩害、洪水や旱魃の頻発は、国の基幹産業である農業に深刻な打撃を与える。主要作物である米の生産量が減少し、食糧安全保障上の大きな課題となっている。

- 健康への影響:洪水や水質汚染による水系感染症(コレラ、赤痢など)の増加、熱波による健康被害、マラリアなどの媒介蚊による感染症の分布域拡大などが懸念される。

- 国内避жен民の発生:海面上昇や度重なる自然災害により、居住地を失う人々が増加し、「気候難民」として国内移住を余儀なくされるケースが増えている。これは都市部への人口集中を加速させ、新たな社会問題を引き起こしている。

バングラデシュ政府は、気候変動への適応策として、「バングラデシュ気候変動戦略行動計画」(BCCSAP)や「バングラデシュ・デルタ計画2100」(BDP2100)などを策定し、堤防建設、サイクロンシェルターの整備、塩害に強い作物の開発、早期警戒システムの強化などに取り組んでいる。また、国際社会に対しても、先進国による温室効果ガス排出削減の強化と、途上国への技術支援・資金援助の拡大を強く求めている。バングラデシュは、気候変動に脆弱な国々で構成される「気候脆弱性フォーラム」(CVF)の議長国を2度務めるなど、国際的な気候変動交渉においても積極的な役割を果たしている。

4.3. 生物多様性

バングラデシュは、インドマレー区に位置し、多様な生態系と豊かな生物多様性を有している。国内には、ガンジス川下流域湿潤落葉樹林、ミゾラム・マニプール・カチン雨林、シュンドルボン淡水湿地林、シュンドルボンマングローブ林という4つの主要な陸上生態地域区分が存在する。国土の大部分は肥沃な沖積平野であり、豊かな植生に覆われている。村落はしばしばマンゴー、パラミツ、竹、ビンロウ、ココヤシ、ナツメヤシなどの木々に囲まれている。国内には6000種以上の植物が生育し、そのうち5000種は顕花植物である。

主要な生態系と代表的な動植物:

- シュンドルボン:南西部の沿岸地域に広がる世界最大の単一マングローブ林であり、ユネスコ世界遺産(自然遺産)に登録されている。面積は約6000 km2に及び、多様な動植物の生息地となっている。代表的な動物としては、ベンガルトラ(国の動物)、ウンピョウ、イリエワニ、クロヒョウ、スナドリネコなどが挙げられる。また、多くの種類の鳥類、爬虫類、両生類、魚類、無脊椎動物が生息している。シュンドルボンは、南部、東部、西部の3つの保護区に分かれている。

- 丘陵地帯の森林:北東部のシレット地方や南東部のチッタゴン丘陵地帯には、常緑・半常緑の熱帯林が広がっている。これらの森林には、アジアゾウ、フーロックテナガザル、ツキノワグマ、サイチョウなどが生息している。

- 平野部の森林と湿地:中央部には、ガジプル、タンガイル、マイメンシン各県にまたがるサル(娑羅樹)林が分布している。また、シレット地方のハオールと呼ばれる広大な湿地帯は、独特の生態系を形成し、多くの渡り鳥の飛来地となっている。

- 河川と水域:ガンジス川、ブラマプトラ川、メグナ川などの主要河川や無数の湖沼、池は、多くの水生植物や魚類、そしてカワゴンドウやガンジスカワイルカといった水生哺乳類の生息地となっている。

- サンゴ礁:セントマーティン島は、国内唯一のサンゴ礁が存在する場所である。

国内には、約53種の両生類、139種の爬虫類、19種の海洋爬虫類、5種の海洋哺乳類、そして628種の鳥類が記録されている。シカの一種であるアクシスジカは南西部の森林地帯でよく見られる。その他、オオクロリス、ボウシラングール、ベンガルギツネ、サンバー、ジャングルキャット、インドコブラ、イノシシ、マングース、センザンコウ、ニシキヘビ、ミズオオトカゲなどが生息している。

生物多様性の現状と保全への取り組み:

バングラデシュの生物多様性は、人口増加、都市化、森林伐採、農地拡大、汚染、気候変動など、様々な要因によって脅かされている。過去1世紀の間に、インドサイやジャワサイ、インドクジャクなどが国内から絶滅した。急速な都市化は自然生息地を脅かしている。ダレシュワリ川の繊維産業による汚染やチャカリア・シュンドルボンズのエビ養殖は、学者によって「生態系破壊(エコサイド)」と評されている。

政府は、生物多様性保全のために、1995年に「バングラデシュ環境保全法」を制定し、湿地、森林、河川を含むいくつかの地域を「生態学的に危機的な地域」(Ecologically Critical Area)に指定している。また、国内には50の野生生物保護区が設置されている。シュンドルボン・トラ・プロジェクトやバングラデシュ・クマ・プロジェクトなどは、保全活動の主要な取り組みである。バングラデシュは、1994年5月3日に生物多様性条約を批准し、国家生物多様性戦略行動計画(NBSAP)の改定も進めている。しかし、法執行の弱さや資金不足などから、保全活動は依然として多くの課題を抱えている。

5. 政治

バングラデシュは、憲法に基づき単一国家であり、ウェストミンスター・システムに基づく議院内閣制の共和国である。普通選挙が行われ、名目上は代表民主制を採用している。政府は、行政、立法、司法の三権分立を基本とし、相互の抑制と均衡、説明責任、透明性の確保を目指している。独立以来、アワミ連盟(AL)とバングラデシュ民族主義党(BNP)が二大政党として政治を主導してきた。現在の政治状況は、2024年8月の学生蜂起によるシェイク・ハシナ政権の崩壊と、ムハマド・ユヌスを首席顧問とする暫定政府の樹立という大きな変動の直後であり、今後の民主化プロセスと政治的安定が注目されている。

5.1. 統治構造

バングラデシュの統治構造は、行政、立法、司法の三権に基づいている。

行政府:

行政府の長は首相であり、政府の活動全般を統括し、閣僚を任命・指揮する。首相は、国会議員の中から、議会で多数の支持を得られると大統領が判断した人物が任命される。内閣は首相と閣僚で構成され、国政の基本方針を決定し、各省庁を通じて政策を実行する。公務員制度が政策実施を補佐する。任期は通常5年である。

大統領は国家元首であり、儀礼的な役割を主に担う。国会によって選出され、任期は5年。主な権限には、議会で可決された法案への署名、政府の安定性と継続性の維持、バングラデシュ軍の最高司令官としての職務、全大学の総長としての職務などがある。

立法府:

立法府は、ジャティヤ・サンサド(国民議会)と呼ばれる一院制議会である。議員定数は350名で、そのうち300名は小選挙区制に基づき国民の直接選挙で選出される。残りの50議席は女性の政治参加促進のための留保議席であり、選挙結果に応じて各党に比例配分される。国会議員の任期は5年である。バングラдеシュ憲法第70条は、議員が所属政党の意向に反して投票することを禁じている。国会は議長によって運営され、議長は大統領権限継承順位において大統領に次ぐ地位にある。

司法府:

司法府は、法の解釈、紛争解決、正義の維持を担う。最高裁判所(バングラデシュ最高裁判所)が司法府の頂点にあり、上訴部(Appellate Division)と高等裁判所部(High Court Division)の二部で構成される。最高裁判所長官(バングラデシュ最高裁判所長官)が司法府の長であり、他の判事と共に職務を遂行する。司法府は、法律の合憲性を審査する権限(司法審査)を持ち、法的救済を提供する。憲法第111条により、判例の拘束力が支持されている。下級裁判所には、県裁判所や大都市裁判所があり、それぞれ民事裁判所と刑事裁判所に分かれている。裁判官不足により、多くの未処理案件を抱えていることが課題となっている。

5.2. 行政区画

バングラデシュの地方行政制度は、階層的な構造を持っている。最上位の行政区画は8つの管区(বিভাগビバーグベンガル語、Division)であり、それぞれ管区の中心都市の名前が付けられている。これらは、バリサル管区、チッタゴン管区、ダッカ管区、クルナ管区、マイメンシン管区、ラジシャヒ管区、ロンプール管区、シレット管区である。

管区の下には県(জেলাジェラベンガル語、Zila/District)が置かれている。現在、バングラデシュには64の県が存在する。県はさらに郡(উপজেলাウポジラベンガル語、Upazila/Sub-district)またはターナー(থানাターナーベンガル語、警察署管轄区域)に細分化される。全国には495の郡がある。

大都市圏を除く各警察署管轄区域(ターナー)の内部は、複数のユニオン(ইউনিয়ন পরিষদユニオン・ポリショッドベンガル語、Union Council)に分割されており、各ユニオンは複数の村(グラム)で構成されている。大都市圏では、警察署管轄区域はウォード(Ward)に分割され、ウォードはさらにモハッラ(Mahalla、近隣地区)に細分化される。

管区や県のレベルでは選挙で選ばれる公職者は存在せず、行政は政府から任命された官僚によって運営される。一方、各ユニオン(またはウォード)では、議長(チェアマン)と複数の議員(メンバー)を選出するための直接選挙が実施される。1997年には、各ユニオンにおいて女性候補者のために3議席(全12議席中)を留保する法律が制定された。

| 管区 | 管区都 | 設立年 | 面積 (km2) | 2021年人口 (予測値) | 人口密度 (人/km2、2021年) |

|---|---|---|---|---|---|

| バリサル | バリサル | 1993年1月1日 | 1.32 万 km2 | 9,713,000 | 734 |

| チッタゴン | チッタゴン | 1829年1月1日 | 3.39 万 km2 | 34,747,000 | 1,025 |

| ダッカ | ダッカ | 1829年1月1日 | 2.06 万 km2 | 42,607,000 | 2,069 |

| クルナ | クルナ | 1960年10月1日 | 2.23 万 km2 | 18,217,000 | 817 |

| マイメンシン | マイメンシン | 2015年9月14日 | 1.06 万 km2 | 13,457,000 | 1,271 |

| ラジシャヒ | ラジシャヒ | 1829年1月1日 | 1.82 万 km2 | 21,607,000 | 1,190 |

| ロンプール | ロンプール | 2010年1月25日 | 1.62 万 km2 | 18,868,000 | 1,166 |

| シレット | シレット | 1995年8月1日 | 1.26 万 km2 | 12,463,000 | 986 |

5.3. 外交

バングラデシュの外交政策は、憲法に謳われている「万国との友好、いずれの国とも敵対せず」という原則に基づいている。独立以来、国際社会における主権国家としての地位を確立し、平和と発展を追求してきた。バングラデシュは国際連合(1974年加盟)、イギリス連邦(1972年加盟)のメンバーであり、地域協力の枠組みにも積極的に参加している。

南アジア地域協力連合(SAARC)の設立を主導し、その事務局はダッカに置かれている。また、ベンガル湾多分野技術経済協力イニシアチブ(BIMSTEC)の本部もダッカにあり、この地域における経済協力や連結性強化に貢献している。イスラム諸国との連携も重視しており、イスラム協力機構(OIC)のメンバーである。さらに、経済発展途上国グループであるD-8の創設メンバーでもある。

バングラデシュは、気候変動問題に対して脆弱な国の一つとして、国際的な議論において積極的に発言しており、気候変動に脆弱な国々で構成される「気候脆弱性フォーラム」(CVF)の議長を過去に務めた経験を持つ。核不拡散、貿易政策、非伝統的安全保障問題(テロ、海賊、人身売買など)に関しても多国間外交を重視している。

近年では、南アジアと東南アジアを結ぶ地政学的な重要性から、インド太平洋地域における役割が注目されている。世界銀行などの支援を受けながら、地域内の貿易促進や交通インフラ整備にも力を入れている。

5.3.1. インドとの関係

インドはバングラデシュの最大の隣国であり、歴史的、地理的、経済的に極めて密接な関係にある。インドは1971年のバングラデシュ独立戦争においてバングラデシュの独立を支援し、両国関係の基礎となった。

しかし、独立後、両国間にはいくつかの懸案事項も存在する。主要なものとしては、ガンジス川やティスタ川などの国際河川の水資源配分問題、未画定の国境線(2015年に領土交換協定により大部分が解決)、インド側による国境付近でのバングラデシュ市民殺害事件、不法移民問題などが挙げられる。これらの問題は時に両国関係の緊張を高める要因となってきた。

経済的には、インドはバングラデシュにとって主要な貿易相手国の一つである。バングラデシュはインドから多くの工業製品や食料品を輸入しており、近年ではインドからの投資も増加している。両国は、南アジア自由貿易協定(SAFTA)の枠組みの下で貿易関係の強化を目指している。

地域安全保障においては、両国はテロ対策や国境管理などで協力関係にある。インド北東部の安定にとってバングラデシュの協力は不可欠とされている。近年、両国首脳間の相互訪問が活発に行われ、連結性向上プロジェクト(道路、鉄道、水路、エネルギー網)や文化交流も推進されている。全体として、インドとの関係はバングラデシュ外交の最重要課題の一つであり、協力と対立の側面を併せ持ちながら展開している。

5.3.2. パキスタンとの関係

バングラデシュとパキスタンの関係は、1971年のバングラデシュ独立戦争の歴史的経緯から複雑なものとなっている。独立戦争中、パキスタン軍によるジェノサイドや大規模な人権侵害が行われたとされ、バングラデシュ側はこの歴史に対するパキスタンの公式な謝罪と戦争犯罪人の処罰を長年求めてきた。しかし、パキスタン側はこの問題について十分な対応をしておらず、これが両国関係の大きな障害となっている。

また、独立時にパキスタン側に留まったベンガル人(いわゆる「立ち往生したパキスタン人」)の帰還問題や、両国間の資産分割問題も未解決のままである。

外交的には、両国は南アジア地域協力連合(SAARC)やイスラム協力機構(OIC)などの国際的な枠組みの中では協力関係にあるものの、二国間関係は冷え込んだ状態が続くことが多い。経済交流も限定的である。近年、パキスタン国内の政治変動やバングラデシュにおける戦争犯罪裁判の進展などが、両国関係に影響を与える要因となっている。歴史認識をめぐる溝は依然として深く、本格的な関係改善には双方の努力と時間が必要とされている。

5.3.3. ミャンマーとの関係

バングラデシュとミャンマーは南東部で国境を接しており、両国関係は主にロヒンギャ難民問題によって大きく左右されてきた。

ミャンマーのラカイン州に居住するイスラム系少数民族ロヒンギャは、ミャンマー政府から国籍を認められず、長年にわたり迫害を受けてきた。特に2016年から2017年にかけて、ミャンマー軍による大規模な掃討作戦が行われた結果、70万人以上のロヒンギャがバングラデシュ南東部のコックスバザール県に避難を余儀なくされた。これにより、バングラデシュは世界最大規模の難民キャンプを抱えることになり、深刻な人道的危機に直面している。

バングラデシュ政府は、人道的見地からロヒンギャ難民を受け入れてきたが、難民の長期滞在は国内の社会経済に大きな負担となっている。難民キャンプにおける過密な生活環境、食糧・水・医療サービスの不足、治安問題、そして地元住民との軋轢などが課題である。また、難民流入地域の環境破壊も懸念されている。

バングラデシュ政府は、ロヒンギャ難民の安全かつ尊厳あるミャンマーへの早期帰還を強く求めており、国際社会に対してもミャンマー政府への圧力強化と問題解決への協力を訴えている。国連や国際NGOも難民支援活動を行っているが、ミャンマー側の非協力的な姿勢やラカイン州の不安定な情勢により、帰還の見通しは立っていない。

ロヒンギャ問題以外では、両国間には国境管理、麻薬密輸対策、経済協力などの分野での関係も存在するが、ロヒンギャ問題が二国間関係全体の基調を決定づける最大の要因となっている。バングラデシュは、この問題の平和的かつ持続的な解決に向けて、国際社会との連携を強化しつつ、ミャンマーとの対話を継続する方針である。

5.3.4. 中国との関係

バングラデシュと中国の関係は、近年急速に深化しており、特に経済協力が中心となっている。中国はバングラデシュにとって最大の貿易相手国であり、また主要な兵器供給国でもある。

経済面では、中国はバングラデシュのインフラ整備プロジェクト(橋梁、道路、港湾、発電所など)に多額の投資や融資を行っている。中国が提唱する広域経済圏構想「一帯一路」にもバングラデシュは参加しており、両国間の連結性強化や経済発展への期待が高まっている。中国からの安価な製品の輸入はバングラデシュの消費市場を潤している一方、バングラデシュの対中貿易赤字は大きな課題となっている。バングラデシュは中国市場への輸出拡大を目指している。

外交・戦略面では、バングラデシュは「万国との友好」を原則としつつ、インドと中国という二つの大国との間でバランスの取れた外交を展開しようと努めている。中国は、バングラデシュを南アジアにおける重要なパートナーと位置づけ、影響力を拡大しようとしている。両国は防衛協力協定も締結しており、軍事演習や装備調達などで協力関係にある。

しかし、中国との急速な接近は、伝統的にバングラデシュと密接な関係にあるインドや、インド太平洋地域で中国の影響力拡大を警戒するアメリカなどから懸念の声も上がっている。バングラデシュは、大国間の地政学的競争に巻き込まれることなく、自国の国益を最大限に追求する外交が求められている。

5.3.5. 日本との関係

バングラデシュと日本は、1972年2月10日の外交関係樹立以来、伝統的に友好な協力関係を築いてきた。日本はバングラデシュの独立を早期に承認した国の一つであり、独立直後から一貫してバングラデシュの経済社会開発を支援してきた。

日本は、バングラデシュにとって最大の二国間政府開発援助(ODA)供与国の一つである。日本のODAは、電力・エネルギー、運輸・交通(橋梁、道路、港湾、都市交通)、防災、保健・医療、教育、農業、農村開発など、幅広い分野にわたっている。特に、ジャムナ多目的橋(バンガバンドゥ橋)、ダッカ都市交通整備(メトロレール)、マタバリ深海港開発などは、日本の支援による象徴的な大規模プロジェクトである。これらのインフラ整備は、バングラデシュの経済成長と国民生活の向上に大きく貢献してきた。

経済関係も緊密であり、日本企業によるバングラデシュへの投資も徐々に増加している。特に縫製産業や軽工業分野での進出が見られる。日本はバングラデシュにとって重要な輸出市場の一つでもある。両国は、経済連携協定(EPA)締結の可能性についても協議を進めている。

文化交流も活発に行われており、日本の伝統文化やポップカルチャーへの関心もバングラデシュで高まっている。また、多くのバングラデシュ人が日本に留学したり、技能実習生として働いたりしており、人的交流も深化している。

日本政府は、バングラデシュの民主主義の定着、人権状況の改善、法の支配の確立といった分野における努力も支持している。両国は、国際場裡においても、気候変動対策、防災、テロ対策、核軍縮・不拡散など、多くの地球規模課題において協力関係にある。2014年には両国関係が「包括的パートナーシップ」に格上げされ、2023年には「戦略的パートナーシップ」へとさらに強化された。

5.3.6. その他の国・国際機関との関係

バングラデシュは、インド、パキスタン、ミャンマー、中国、日本といった近隣・主要国との二国間関係に加え、世界の他の多くの国々や国際機関とも多様な関係を築いている。

アメリカ合衆国:アメリカはバングラデシュにとって重要な貿易相手国であり、主要な投資国の一つでもある。また、開発援助、防災、テロ対策、海洋安全保障などの分野でも協力関係にある。民主主義、人権、労働者の権利といった価値観を共有する一方で、バングラデシュ国内の人権状況や民主主義の後退については懸念を表明することもある。

欧州連合(EU)諸国:EUはバングラデシュにとって最大の輸出市場(特に縫製品)であり、経済的に極めて重要なパートナーである。EUもまた、開発援助、人権擁護、グッドガバナンスの推進といった分野でバングラデシュを支援している。「武器以外の全て」(EBA)協定により、バングラデシュ製品はEU市場へ無関税・無枠でアクセスできる。

中東諸国:サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェートなどの中東のイスラム諸国は、バングラデシュにとって重要な出稼ぎ労働者の受け入れ先であり、彼らからの送金は国の貴重な外貨収入源となっている。また、これらの国々からの開発援助や投資も行われている。宗教的・文化的なつながりも深い。

国際機関:バングラデシュは国際連合(UN)及びその専門機関(世界銀行、国際通貨基金(IMF)、世界保健機関(WHO)、ユニセフ(UNICEF)など)と緊密に協力している。これらの機関からの資金援助や技術協力は、貧困削減、保健・教育の向上、インフラ整備、災害対応、気候変動対策など、国の開発努力に不可欠である。また、アジア開発銀行(ADB)も主要な開発パートナーである。

これらの国々や国際機関との連携を通じて、バングラデシュは経済発展、社会開発、環境保護、人権擁護、そして国際社会における平和と安定への貢献を目指している。

5.4. 軍事

バングラデシュ軍は、陸軍、海軍、空軍の三軍から構成されている。その制度的枠組みは、イギリス軍および旧イギリス領インド軍を継承している。兵役は志願制である。2022年時点での現役兵力は、陸軍が約25万人、海軍が約2万4千人、空軍が約1万7千人と推定されている。

軍の主な任務は、国土防衛、主権維持、そして必要に応じた国内治安維持である。また、自然災害発生時には、救援活動や復旧支援において重要な役割を果たす。国防予算はGDP比で約1.3%(2021年)であり、約43.00 億 USDに相当する。

バングラデシュは、国際連合平和維持活動(PKO)への積極的な貢献で国際的に知られており、長年にわたり世界最大のPKO要員派遣国の一つである。これまでに多くの紛争地域や不安定地域に部隊や監視団を派遣し、国際の平和と安全の維持に貢献してきた。

バングラデシュ海軍は、ベンガル湾で最大級の海軍の一つであり、フリゲート、潜水艦、コルベットなどの艦艇を保有している。バングラデシュ空軍は、多目的戦闘機を含む小規模な航空機部隊を運用している。軍事装備の多くは中国から調達しているが、近年はインドとの防衛協力も強化されており、合同軍事演習、軍高官の相互訪問、テロ対策協力、情報共有などが行われている。

バングラデシュの戦略的重要性は、中国への近接性、ミャンマーとの国境、インド本土と北東インドの分離、そしてベンガル湾における海洋権益に起因する。2002年には中国と防衛協力協定を締結した。アメリカ合衆国も、バングラデシュとの間で地位協定(SOFA)、物品役務相互提供協定(ACSA)、軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の交渉を進めてきた。2019年、バングラデシュは国連の核兵器禁止条約を批准した。

過去には、軍部がクーデターによって政権を掌握した歴史(1975年、1982年など)があり、軍は国内政治において依然として一定の影響力を有している。しかし、1990年代以降の民主化プロセスの中で、軍の政治介入は抑制される傾向にある。

5.5. 人権と市民社会

バングラデシュにおける人権状況と市民社会の役割は、国の民主主義の発展と密接に関連している。

5.5.1. 人権状況

バングラデシュ憲法は、国民の基本的人権を保障しているが、実際の人権状況には多くの課題が存在する。国際的な人権団体や国内の監視機関からは、以下のような問題点が指摘されている。

- 表現の自由・報道の自由:政府に批判的なジャーナリストやメディア、人権活動家、野党関係者に対する圧力、脅迫、不当な逮捕・訴追が報告されている。特に、デジタルセキュリティ法(2023年にサイバーセキュリティ法に改正されたが懸念は残る)などが、表現の自由を萎縮させるために利用されているとの批判がある。

- 治安機関による人権侵害:警察や緊急行動大隊(RAB)などの治安機関による、超法規的殺人、拷問、強制失踪、恣意的拘束などが深刻な問題となっている。2021年12月には、アメリカ合衆国財務省がRABの司令官らに対し、これらの人権侵害を理由に経済制裁を科した。拷問は憲法で禁止されており、2013年には拷問及び保護下死亡(防止)法が制定されたが、実際には治安部隊による拷問が横行しているとされる。

- 労働者の権利:主要産業である縫製産業を中心に、低賃金、長時間労働、劣悪な労働環境、労働組合活動の制限などが問題視されている。過去には大規模な工場火災や崩落事故も発生し、多くの犠牲者を出した。

- 少数派民族や宗教的マイノリティの権利:チッタゴン丘陵地帯の先住民族(ジュマなど)や、ヒンドゥー教徒、キリスト教徒、仏教徒などの宗教的マイノリティは、土地問題、暴力、差別などに直面することがある。

- 女性や子供の権利:児童婚、ドメスティックバイオレンス、女性や子供に対する性的暴力、人身売買などが依然として深刻な社会問題である。

- LGBTの権利:同性愛は刑法第377条(イギリス植民地時代に制定)により違法とされており、社会的な偏見も根強い。トランスジェンダーやインターセックスのコミュニティ(ヒジュラー)は一部で認知されているが、性的指向や性自認に基づく差別は広く存在する。

- 司法制度の課題:司法の独立性が十分に確保されておらず、政治的影響を受けやすいとの指摘がある。また、裁判の遅延や、貧困層の司法アクセスが困難であることも問題である。

アムネスティ・インターナショナルは、過去にセイバー・ホセイン・チョウドリーやシャヒドゥル・アラムなどをバングラデシュの「良心の囚人」として認定したことがある。フリーダム・ハウスは、人権侵害、野党・メディア・市民社会への弾圧を批判している。2023年の世界奴隷指数によれば、2021年時点で推定120万人がバングラデシュで奴隷状態にあり、世界で最も高い水準の一つである。

5.5.2. 市民社会の役割

植民地時代から、バングラデシュには活発な市民社会が存在してきた。国内外の非政府組織(NGO)、人権団体、専門家団体、商工会議所、雇用者団体、労働組合などが、様々な分野で活動している。

市民社会組織は、民主主義の発展、人権擁護、貧困削減、教育・保健サービスの提供、環境保護、災害救援、マイクロクレジットを通じた女性のエンパワーメントなど、国の社会経済開発において重要な役割を担ってきた。特に、BRACのような大規模NGOは、その活動範囲と影響力において国際的にも高く評価されている。その他、法と調停センター(Centre for Law and Mediation)、オディカール(Odhikar)、バングラデシュ労働者安全同盟、バングラデシュ環境弁護士協会、バングラデシュ・ヒンドゥー・仏教・キリスト教統一評議会、戦争犯罪事実調査委員会などが著名な人権団体・イニシアティブとして活動している。

しかし近年、特にシェイク・ハシナ前政権下では、政府に批判的なNGOや市民活動家に対する監視や圧力、資金調達の制限、登録抹消の脅しなどが強まり、市民社会の活動空間が著しく制約されているとの懸念が国内外から指摘されていた。2007年に設立された国家人権委員会も、その独立性や実効性について課題が指摘されている。国内の人権侵害の70%が法執行機関によって行われているとの報告もある。

2024年の学生蜂起とその後の暫定政府樹立は、抑圧されていた市民社会のエネルギーが噴出した結果とも言え、今後の民主化プロセスにおいて市民社会がどのような役割を果たしていくかが注目される。

5.6. 汚職問題

バングラデシュ社会における汚職は、長年にわたり深刻な問題として存在し、経済発展、民主主義の健全な機能、そして国民生活に広範な悪影響を及ぼしている。

汚職の実態:汚職は、政府のあらゆるレベル、公共サービス部門、法執行機関、司法、ビジネス取引など、社会の多岐にわたって見られる。具体的には、賄賂の要求・授受、公金の横領、縁故主義、不正な契約、権力の乱用といった形をとる。特に、土地行政、教育、警察、水道供給などの公共サービス分野での汚職が国民生活に直接的な影響を与えていると指摘されている。政治家や高官が関与する大規模な汚職事件も度々報じられている。

経済発展への影響:汚職は、外国からの直接投資を妨げ、国内のビジネスコストを増大させ、公正な競争を歪める。公共事業プロジェクトにおいては、汚職によって予算が不適切に使用されたり、質の低い工事が行われたりする結果、インフラ整備が遅れ、経済成長の潜在力を削いでいる。また、税収の減少や不正な資本流出も引き起こす。

民主主義への影響:汚職は、政治システムへの信頼を損ない、法の支配を弱体化させる。選挙における不正行為や、政治資金の不透明な流れも汚職と関連している。市民の政治参加意欲を削ぎ、政治的不安定を助長する要因ともなる。

政府による汚職防止の取り組み:バングラデシュ政府は、汚職対策の重要性を認識し、いくつかの取り組みを行ってきた。2004年には独立した汚職防止委員会(ACC)が設立され、汚職事件の捜査、訴追、予防活動を行っている。特に、2006年から2008年にかけての選挙管理内閣の時期には、ACCは多くの有力政治家や官僚、ビジネスマンを汚職容疑で訴追し、一定の成果を上げた。しかし、その後の政権下では、ACCの独立性や実効性について疑問視する声も上がっている。

国際的な評価:国際的な透明性機関であるトランスペアレンシー・インターナショナルが発表する腐敗認識指数(CPI)において、バングラデシュは長年、世界で最も汚職が蔓延している国の一つとして下位にランク付けされてきた。2018年のCPIでは、180カ国中146位であった。近年、若干の改善は見られるものの、依然として深刻な状況にあることに変わりはない。

汚職問題の克服は、バングラデシュの持続的な経済発展と民主主義の定着にとって不可欠な課題であり、政府、市民社会、国際社会が一丸となって取り組む必要がある。

6. 経済

バングラデシュ経済は、近年急速な成長を遂げているものの、依然として多くの課題を抱える開発途上国経済である。国際連合からは後発開発途上国(LDC)に分類されているが、経済指標の改善により2026年を目途にLDCからの卒業が予定されている。

2023年時点での名目国内総生産(GDP)は世界で36番目、購買力平価(PPP)ベースでは24番目の規模を持つ。一人当たりGDPは依然として低い水準にあるが、過去数十年間で着実に増加している。労働力人口は約7,140万人(世界第7位)で、失業率は2023年時点で約5.1%である。海外で働くバングラデシュ人からの送金も重要な外貨収入源となっており、2024年には約270.00 億 USDに達した。通貨単位はタカ(BDT)。

経済成長は、特にシェイク・ハシナ前政権下で顕著であり、縫製産業の輸出拡大やインフラ投資、海外からの援助などが寄与した。しかし、この成長の恩恵は必ずしも均等に分配されておらず、貧富の格差拡大が社会問題となっている。また、高いインフレーション、慢性的な汚職、不十分な電力供給、改革の遅れなどが経済成長の制約要因として指摘されている。

6.1. 経済構造と主要産業

バングラデシュの経済構造は、伝統的に農業が中心であったが、近年は製造業とサービス業の比重が高まっている。2023年時点で、GDPに占める割合は、サービス業が約51.5%、工業が約34.6%、農業が約11%となっている。

農業:依然として最大の雇用部門であり、労働力人口の約半分が従事している。主要作物は米(世界第3位の生産国)、ジュート(かつての主要輸出品)、茶、小麦、サトウキビ、ジャガイモ、タバコ、果物などである。漁業も盛んで、内陸水面漁業と沿岸漁業が行われている。しかし、農業は気候変動や自然災害の影響を受けやすく、生産性の向上や農家の所得向上が課題となっている。

製造業:経済成長の牽引役となっており、特に縫製産業(RMG: Ready-Made Garments)が中心である。バングラデシュは世界第2位の衣料品輸出国であり、輸出収入の84%以上を占めている。この産業は数百万人の雇用(その多くが女性)を創出しているが、低賃金、劣悪な労働環境、労働者の権利侵害といった問題も指摘されている。経済発展に伴う社会格差の問題の一因ともなっている。

その他、皮革製品、医薬品、造船、鉄鋼、電子製品、食品加工なども成長しつつある。

サービス業:GDPの最大の割合を占め、運輸・通信、卸売・小売、金融・保険、不動産、公共サービスなどが含まれる。近年は情報技術(IT)関連サービスも成長の兆しを見せている。

労働市場:豊富な若年労働力が経済成長の源泉の一つであるが、質の高い雇用の創出が追いついていない。特に高等教育を受けた若者の失業率が高いことが問題となっている。非公式部門(インフォーマルセクター)で働く労働者も依然として多い。

民間部門がGDPの約80%を占め、国営企業の役割は縮小傾向にある。経済は、家族経営のコングロマリットや中小企業によって主に担われている。ベキシムコ、BRAC銀行、BSRM、GPHイスパット、グラミンフォン、サミット・グループ、スクエア・ファーマシューティカルズなどが主要な上場企業である。ダッカ証券取引所とチッタゴン証券取引所が国内の二大資本市場である。電気通信産業は世界で最も急成長している分野の一つであり、2024年11月末時点で携帯電話加入者数は1億8878万人に達している。

6.2. エネルギー

バングラデシュのエネルギー事情は、経済成長と人口増加に伴い需要が急速に拡大している一方で、供給体制や資源確保において多くの課題を抱えている。

主要なエネルギー源:

- 天然ガス:国内で最も重要なエネルギー源であり、発電の主要燃料となっている。国内に相当量の埋蔵量があるとされるが、探査の遅れや既存ガス田の生産量減少により、近年は液化天然ガス(LNG)の輸入に依存するようになっている。特に海洋鉱区には未開発のガス田が眠っている可能性が指摘されている。ロシアのウクライナ侵攻などの国際情勢は、LNG価格の高騰を通じて国内のガス不足を深刻化させた。

- 石炭:国内に石炭資源は存在するものの、環境への影響や技術的な問題から開発は限定的である。発電用に輸入石炭への依存度が高まっている。

- 石油:国内での生産はごく僅かで、ほぼ全量を輸入に頼っている。主に輸送用燃料として利用される。

電力:

2009年には日常的に1日に数回の停電が発生していたが、2022年までに電力供給率は100%を達成した。発電能力は2009年の5ギガワットから2022年には25.5ギガワットへと大幅に増加し、2041年までに50ギガワットを目指している。しかし、依然として電力供給の不安定さや送電ロス、燃料不足による発電制限などが課題である。発電の約半分は国営企業によるものだが、サミット・グループやオリオン・グループなどの民間企業の役割が増大している。シェブロンやゼネラル・エレクトリックなどのアメリカ企業は、国内天然ガス生産の約55%を供給し、発電プロジェクトへの主要投資家となっている。国内のガス火力発電設備の80%はアメリカ製のタービンを使用している。

再生可能エネルギー:

政府は再生可能エネルギーの導入を推進しており、特に太陽光発電が注目されている。バングラデシュは世界最大のオフグリッド太陽光発電プログラムを有し、約2000万人がその恩恵を受けている。また、風力発電やバイオマス発電の開発も進められている。バイオガスは有機肥料の生産にも利用されている。

原子力発電:

ロシアのロスアトム社の協力のもと、国内初のルプール原子力発電所が建設中である。2基の原子炉のうち、1号機は2025年の運転開始を目指している。

エネルギー安全保障の確立と、環境負荷の少ない持続可能なエネルギーシステムの構築が、今後のバングラデシュにとって重要な政策課題となっている。「パルキ」と呼ばれる電気自動車が国内生産に向けて開発中である。

6.3. 観光

バングラデシュの観光産業は、その豊かな自然景観、多様な文化遺産、歴史的建造物を背景に、成長の可能性を秘めているが、現状ではまだ十分に開発されているとは言えない。観光産業はGDPの約3.02%を占めている。2019年の国際観光収入は3.91 億 USDであった。

主要な観光資源:

- 史跡・文化遺産:

- パハルプールの仏教寺院遺跡群(ソマプラ僧院):ユネスコ世界遺産。8世紀に建てられた大規模な仏教僧院遺跡。

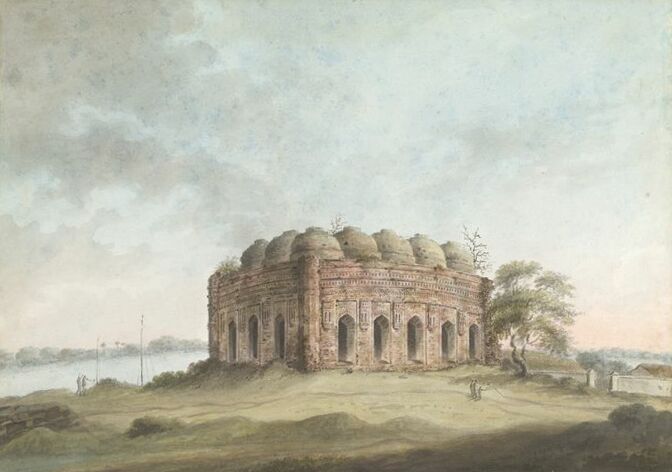

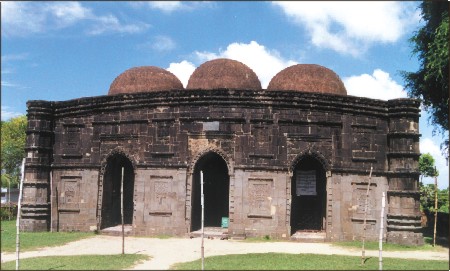

- バゲルハットのモスク都市:ユネスコ世界遺産。15世紀に建てられた多くのモスクが残る歴史都市。特にシャイト・ゴンブス・モスク(60ドームモスク)が有名。

- ラールバーグ城(ダッカ):ムガル帝国時代の未完の城塞。

- アサン・モンジル(ダッカ):かつてのダッカのナワブ(領主)の邸宅。ピンク色の美しい宮殿。

- その他、国内各地に古いモスク、寺院、宮殿、植民地時代の建造物などが点在する。

- 自然景観:

- シュンドルボン:ユネスコ世界遺産。世界最大のマングローブ林であり、ベンガルトラの生息地として知られる。ボートツアーなどが人気。

- コックスバザール:世界最長の天然砂浜海岸(約120 km)として知られる。

- シレット地方:茶畑が広がる丘陵地帯や、ハオールと呼ばれる湿地帯の美しい景観が楽しめる。

- チッタゴン丘陵地帯:少数民族の文化に触れることができる。

- セントマーチン島:国内唯一のサンゴ礁島。

- 文化・生活:

- リキシャ(人力車):ダッカなどの都市部で見られるカラフルな装飾が施されたリキシャは、バングラデシュの風物詩の一つ。

- 祭り:ポヘラ・ボイシャク(ベンガル暦の新年)や、イスラム教、ヒンドゥー教の祭りなど、年間を通じて様々な祭りが行われる。

- 伝統工芸品:ジャムダニ織り(モスリンの一種)、ノクシカタ(刺繍)、陶器など。

観光産業の現状と課題:

世界旅行ツーリズム協議会(WTTC)の2019年の報告によると、バングラデシュの旅行・観光産業は2018年に直接118万500人の雇用を創出し、これは国の総雇用の1.9%に相当する。同報告書によれば、バングラデシュには年間約12万5千人の外国人観光客が訪れる。国内観光がGDPの97.7%を占めている(2012年)。

観光客の多くは近隣諸国(特にインド)からであるが、欧米や東アジアからの観光客も徐々に増えている。

観光インフラ(宿泊施設、交通網、案内表示など)の未整備、観光情報の不足、治安への懸念、政治的不安定などが、観光産業発展の阻害要因となっている。政府は観光振興に力を入れ始めているが、持続可能な観光開発のためには、自然環境の保全、文化遺産の保護、地域住民への利益還元などを考慮した総合的な戦略が必要とされている。

6.4. 貿易と投資

バングラデシュの貿易は、輸出入ともに近年拡大傾向にあるが、慢性的な貿易赤字が課題となっている。

主要な輸出品目:

最大の輸出品目は既製服(縫製品)であり、輸出総額の80%以上を占める。これは、低廉な労働力を背景とした国際競争力の高さによるものである。その他、ジュート及びジュート製品、皮革・皮革製品、冷凍食品(エビなど)、茶、陶磁器、医薬品なども輸出されている。

主要な輸入品目:

主な輸入品目は、機械類・設備、石油製品、綿花(縫製品の原料)、鉄鋼、化学製品、食料品(小麦、砂糖、食用油など)、セメントなどである。

主要な貿易相手国:

外国からの直接投資(FDI):

政府は外国からの直接投資を積極的に誘致しており、投資環境改善のための政策を進めている。主な投資分野は、エネルギー(電力、ガス)、電気通信、縫製・繊維、医薬品、食品加工などである。投資国としては、中国、シンガポール、イギリス、アメリカ、オランダ、マレーシア、インドなどが挙げられる。

経済特区:

政府は輸出志向型産業の育成と外国投資誘致のため、国内各地に輸出加工区(EPZ)を設置・運営している。さらに、より広範な産業を対象とした経済特区(SEZ)の開発も進められている。これらの特区では、税制優遇措置やインフラ整備などが行われている。

今後の貿易・投資政策の方向性:

政府は、輸出産品の多角化(縫製品依存からの脱却)、新たな輸出市場の開拓、貿易手続きの簡素化、インフラ整備による物流効率の改善、そして投資環境の一層の改善を通じて、貿易赤字の削減と持続的な経済成長を目指している。地域経済統合の枠組み(SAFTA、BIMSTECなど)も活用し、近隣諸国との貿易・投資関係を強化する方針である。

6.5. 交通

バングラデシュの国内交通網は、その地理的特徴(広大なデルタ地帯、多数の河川)を反映して、道路、鉄道、水路、そして航空路がそれぞれ役割を担っているが、全体としてインフラの整備は経済発展の需要に追いついていない面がある。

道路:

国内の主要な輸送手段であり、旅客・貨物輸送の多くを担っている。国道、地方道、農村道などが整備されているが、道路状況は必ずしも良好ではなく、特に雨季には損傷しやすい。主要都市間を結ぶ幹線道路の多くは2車線であり、交通渋滞が慢性的な問題となっている。近年、高速道路や橋梁(例:パドマ橋)の建設など、大規模なインフラ整備プロジェクトが進められている。アジアハイウェイ1号線が国内を通過している。

鉄道:

バングラデシュ鉄道によって国営で運営されている。総延長は約2700 km。ブラマプトラ川(ジョムナ川)を境に、東側は軌間1000mm(メーターゲージ)、西側は1676mm(広軌)が主流であり、一部区間では両方の軌間が併設されている。旅客輸送と貨物輸送の両方を行っているが、施設の老朽化や運行効率の低さが課題である。都市間輸送や近郊輸送の改善のため、複線化や電化、新型車両の導入などが進められている。

水路:

国土に網の目のように広がる河川や水路は、伝統的に重要な交通手段であった。特に農村部や道路網が未発達な地域では、依然として人々の移動や物資輸送に不可欠である。雨季と乾季で水位が大きく変動するため、航行可能な区間も変化する。主要な河川港には、ダッカ、チッタゴン、クルナ、バリサル、ナラヤンガンジなどがある。フェリーサービスも重要な役割を果たしている。

航空路:

国内の主要都市間を結ぶ国内線と、国際線を運航している。主要な国際空港は、首都ダッカのシャージャラル国際空港と、第2の都市チッタゴンのシャーアマーナト国際空港である。国営航空会社のビーマン・バングラデシュ航空のほか、複数の民間航空会社が運航している。

交通インフラの課題とプロジェクト:

- 交通渋滞の深刻化(特にダッカなどの大都市)

- 道路・鉄道網の質的・量的な不足

- 公共交通機関の整備の遅れ

- 港湾施設の近代化と効率化

- 交通安全対策の不備

これらの課題解決のため、政府は外国からの援助や投資も活用し、ダッカ都市高速鉄道(MRT)、パドマ橋鉄道連結プロジェクト、マタバリ深海港開発プロジェクトなど、多くの大規模交通インフラプロジェクトを推進している。

7. 社会

バングラデシュの社会は、高い人口密度、イスラム教を主とする宗教的背景、ベンガル文化の伝統、そして急速な都市化と経済発展に伴う変化など、多様な要素によって特徴づけられる。

7.1. 人口

バングラデシュの人口は、2024年時点で約1億7356万人と推定され、世界で8番目に多い。国土面積が約14.85 万 km2であるため、人口密度は1平方キロメートルあたり約1,170人と、都市国家や小島嶼国を除けば世界で最も高い国の一つである。

かつては高い出生率による急激な人口増加が社会経済発展の大きな課題であったが、政府による家族計画の推進や教育水準の向上などにより、近年は出生率が大幅に低下し、人口増加率は鈍化している。2022年の合計特殊出生率は1.9と、人口置換水準(2.1)を下回っている。人口構成は若年層が多く、いわゆる「人口ボーナス期」にあるが、将来的には高齢化も課題となる。

民族構成は、ベンガル人が人口の99%を占める、民族的にほぼ均一な国家である。その他、南東部のチッタゴン丘陵地帯にはチャクマ人、マルマ人、トリプラ人など10以上の少数民族(先住民族、アディバシと呼ばれる)が居住しており、独自の文化や言語を持つ。これらの少数民族の権利保障や文化の保護は、長年の課題となっている。1975年から1997年にかけては、自治権を求める先住民族と政府軍との間でチッタゴン丘陵地帯紛争が発生した。1997年に和平協定が結ばれたが、完全な和平と権利回復には至っていない。また、ウルドゥー語を話すビハリ人(インド分割時に移住してきた人々の子孫)も少数ながら存在する。彼らは2008年に最高裁判所の判決によりバングラデシュ国籍を付与された。

2017年以降、ミャンマーでの迫害を逃れてきたロヒンギャ難民を70万人以上受け入れており、世界最大規模の難民キャンプを抱えていることも、人口動態と社会に大きな影響を与えている。

7.2. 主要都市

バングラデシュでは都市化が急速に進行しており、2023年時点で総人口の約40%が都市部に居住している。主要な大都市は、政治、経済、文化の中心地として機能している。

- ダッカ:首都であり、国内最大の都市。人口は2,000万人を超えるメガシティ(広域都市圏)。政治・行政の中心であると同時に、商業、金融、教育、文化の中心地でもある。旧市街の歴史的建造物群や活気ある市場、一方で深刻な交通渋滞、大気汚染、スラムなどの都市問題を抱えている。ダッカは北部市公社と南部市公社によって管理されている。

- チッタゴン:国内第2の都市であり、最大の港湾都市。ベンガル湾に面し、バングラデシュの国際貿易の玄関口として重要な役割を担っている。工業都市としても発展しており、造船、鉄鋼、石油精製などの産業が集積している。人口は約500万人(広域都市圏)。

- クルナ:南西部に位置する国内第3の都市。シュンドルボンへの玄関口であり、ジュート産業やエビ養殖などが盛ん。モンラ港を有する。

- ラジシャヒ:北西部に位置する主要都市。絹織物(ラジシャヒシルク)の生産で知られ、教育機関も集まっている。

- シレット:北東部に位置する。茶畑が広がる丘陵地帯にあり、スーフィー聖者の廟が多く、宗教的にも重要な都市。天然ガス資源も豊富。

- バリサル:南部に位置する河川港都市。米の集散地として栄えてきた。

- ロンプール:北部に位置し、比較的新しい管区都。

- マイメンシン:ダッカの北に位置する。

- その他、コミラ、ガジプール、ナラヤンガンジなども人口の多い主要都市である。

これらの都市では、市長選挙が行われる市公社(City Corporation)が行政を担っている。全国には12の市公社がある。都市化の進展は経済成長に貢献する一方で、インフラ整備の遅れ(住宅、交通、上下水道、電力など)、環境問題(ゴミ処理、水質汚染、大気汚染)、スラムの拡大、治安問題といった多くの課題も生み出している。政府はスマートシティ構想などを通じて、持続可能な都市開発を目指している。

| 都市 | 人口(人、2008年推計) | 大都市圏人口(人、2008年推計) |

|---|---|---|

| ダッカ | 7,000,940 | 12,797,394 |

| チッタゴン | 2,579,107 | 3,858,093 |

| クルナ | 855,650 | 1,388,425 |

| ラジシャヒ | 472,775 | 775,495 |

| シレット | 463,198 | |

| バリサル | 210,374 | |

| ロンプール | 251,699 |

7.3. 言語

バングラデシュの公用語であり、国民の99%以上が母語として使用する主要言語はベンガル語(バングラ語)である。ベンガル語はインド・ヨーロッパ語族のインド・アーリア語派に属し、サンスクリットから派生した言語で、独自のベンガル文字で表記される。ベンガル語は国内で広く話されており、方言連続体を形成し、地域によって多様な方言が存在する。標準的な口語ベンガル語(チョルト・バシャ)は、多くの国民が理解または話すことができる。

特に顕著な地域方言(あるいは独立した言語と見なされることもある)としては、南東部のチッタゴン地方で話されるチッタゴン語、南部ノアカリ県で話されるノアカリ方言、北東部のシレット地方で話されるシレット語などがある。

英語は、イギリス植民地時代の名残から、司法や教育、ビジネスの分野で重要な役割を果たしている。第二言語として広く通用し、全ての学校、大学で必修科目として教えられている。英語を主要な教授言語とする教育機関も多く存在する。

少数民族(先住民族)は、それぞれ独自の言語を話しているが、多くは消滅の危機に瀕している。主な少数民族言語には、東部インド・アーリア語派に属するチャクマ語(チャクマ人が使用)、ガロ語、マニプリ語(メイテイ語)、コク・ボロック語、ラカイン語などがある。オーストロアジア語族に属する言語としては、サンタル人が話すサンタル語が最も話者数が多い。

ウルドゥー語は、印パ分離独立時にインドから移住してきた非ベンガル系ムスリム(ビハリ人)や、旧ダッカの一部の住民によって母語として使用されている。しかし、1952年のベンガル語運動の歴史的経緯から、ウルドゥー語の使用は一般的に好意的には受け止められていない。

7.4. 宗教

バングラデシュは、憲法でイスラム教を国教と定めているが、同時に世俗主義を掲げ、すべての宗教に対する平等を保障し、信教の自由を認めている。国民の大多数は敬虔な信仰心を持っている。

イスラム教:

国民の約91.04%(2022年国勢調査)が信仰する、国内最大の宗教である。その大多数はスンナ派ムスリムであり、ハナフィー法学派が主流である。バングラデシュは、インドネシア、インド、パキスタンに次いで世界で4番目にムスリム人口の多い国である。イスラム教は、日常生活、文化、社会規範に深く浸透している。国内には多くのモスクがあり、宗教行事も盛んに行われる。

ヒンドゥー教:

国民の約7.95%(2022年国勢調査)が信仰する、国内第2の宗教である。バングラデシュのヒンドゥー教徒は、主にベンガル系ヒンドゥー教徒であり、世界で3番目に大きなヒンドゥー教徒コミュニティを形成している。歴史的にベンガル文化の重要な担い手であり、国内各地に寺院が存在し、ドゥルガー・プージャーなどの祭りが祝われる。しかし、過去には宗教的マイノリティとして差別や暴力の対象となることもあり、その権利擁護が課題となっている。

仏教:

国民の約0.60%(2022年国勢調査)が信仰する。主に南東部のチッタゴン丘陵地帯に住むチャクマ人やマルマ人などの少数民族(先住民族)と、沿岸部チッタゴンのベンガル系仏教徒によって信仰されている。彼らの多くは上座部仏教の信者である。かつてベンガル地方は仏教文化が栄えた地であり、パハルプールの仏教寺院遺跡群などの歴史的遺跡が残っている。

キリスト教:

国民の約0.31%(2022年国勢調査)が信仰する。主にローマ・カトリックと様々なプロテスタント諸派の信者が少数存在する。ポルトガル商人や宣教師によって16世紀末から17世紀初頭にかけて伝えられた。

その他:

約0.11%の国民が、アニミズムなどの伝統宗教を信仰するか、特定の宗教を信仰していない。

憲法は信教の自由を保障しているが、現実には宗教的マイノリティが社会的な差別や、時には過激派による暴力に直面することがある。宗教的寛容性と調和の維持は、バングラデシュ社会にとって重要な課題である。

7.5. 教育

バングラデシュ憲法は、全ての子供たちが無償かつ義務的な教育を受ける権利を保障している。教育は教育省が管轄し、初等教育および大衆教育省が初等教育と国費運営学校の地方レベルでの政策実施を担当している。

教育制度:

バングラデシュの教育制度は、主に以下の5段階に分かれている。

1. 初等教育(第1学年~第5学年):義務教育。公立学校では無償。修了時には初等教育修了(PEC)試験がある。

2. 前期中等教育(第6学年~第8学年):修了時には前期中等学校修了(JSC)試験がある。

3. 中期中等教育(第9学年~第10学年):修了時には中等学校修了(SSC)試験がある。この試験に合格すると後期中等教育への進学資格が得られる。

4. 後期中等教育(第11学年~第12学年):修了時には後期中等学校修了(HSC)試験がある。この試験に合格すると大学入学資格が得られる。

5. 高等教育(大学レベル):大学、専門学校など。

SSCとHSCの成績は、その後の進学や就職に大きく影響するため、国内は極度の学歴社会となっている。

識字率と就学状況:

2021年時点での成人識字率は76%(男性79%、女性71.9%)である。過去数十年間で識字率は大幅に向上したが、依然として地域差や男女差が存在する。初等教育の就学率は非常に高いが、中途退学率や教育の質の向上が課題となっている。

高等教育機関:

大学は、公立(政府所有で大学助成委員会から資金提供)、私立、そして国際機関によって運営される国際大学の3種類に大別される。国内には55の公立大学、115の私立大学、2つの国際大学がある。

- ダッカ大学:1921年設立の最も古い公立大学。

- バングラデシュ工科大学(BUET):工学教育の最高峰。

- チッタゴン大学:国内最大のキャンパスを持つ。1966年設立。

- バングラデシュ専門職大学(BUP):軍と提携する最大の公立大学。

- 国立大学:学生登録者数で世界第3位の規模を誇る。

- ダッカ・カレッジ:1841年設立の、インド亜大陸で最も古い教育機関の一つ。

医学教育は、39の政府系医科大学、6つの軍医科大学、68の私立医科大学によって提供されており、全て保健家族福祉省に所属している。

教育分野の課題:

- 教育格差:都市部と農村部、富裕層と貧困層の間での教育機会や質の格差。

- 教育の質の向上:教員の質、カリキュラム、教育設備などの改善。

- 高い中途退学率:特に女子生徒や貧困層において。

- 高等教育における研究活動の活性化。

- 産業界のニーズと教育内容のミスマッチ。

政府は、教育へのアクセス向上、質の改善、技術・職業教育の振興などを目指し、様々な教育改革プログラムを実施している。しかし、教育への政府支出はGDP比で世界的に見ても低い水準(約1.8%)にとどまっている。

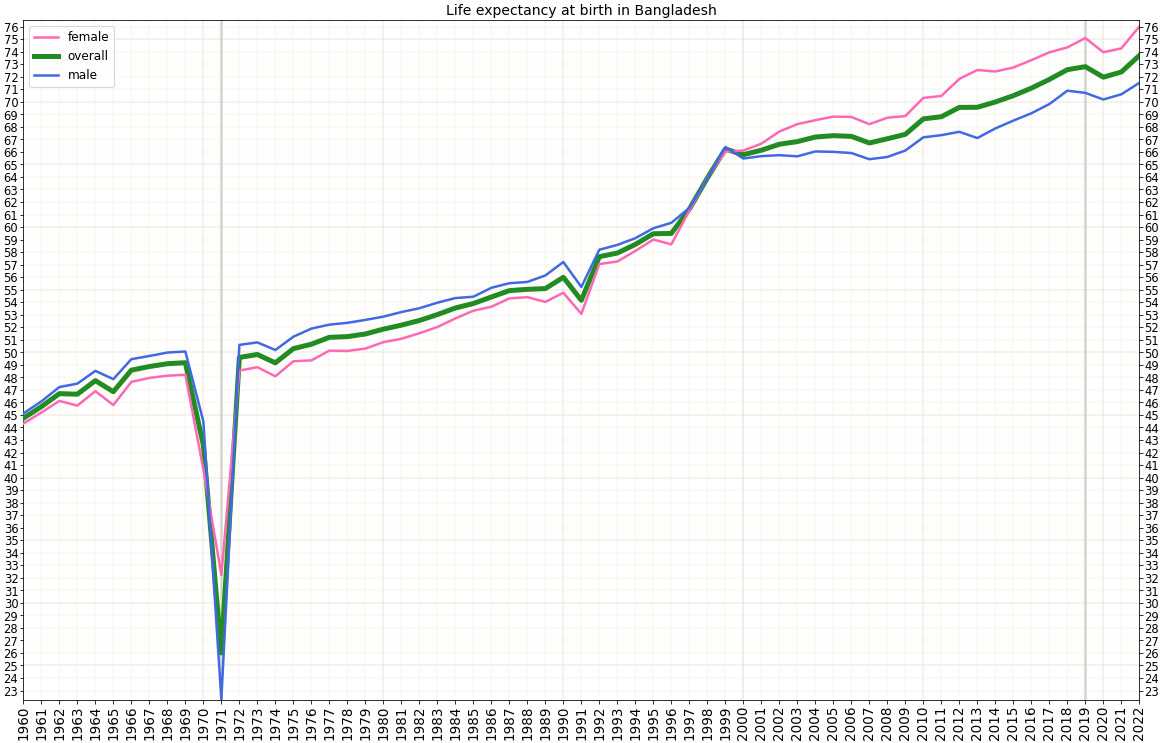

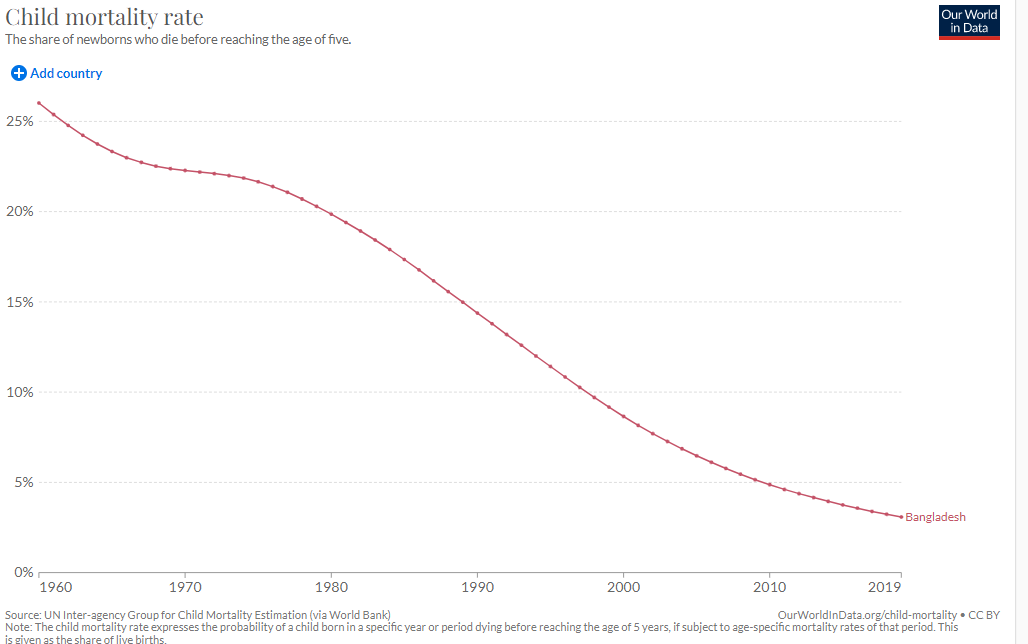

7.6. 保健

バングラデシュ憲法は、全ての国民に対する基本的な権利として医療サービスを保障している。保健家族福祉省が国内最大の制度的医療提供者であり、保健サービス部門と医療教育・家族福祉部門の2部門で構成されている。

主要な保健指標:

- 平均寿命:2022年時点で74歳(男性72歳、女性76歳)。過去数十年間で大幅に改善した。

- 乳児死亡率:出生1,000人あたり24人(2022年)。依然として高い水準にある。

- 5歳未満児死亡率:出生1,000人あたり29人(2022年)。

- 妊産婦死亡率:出生10万人あたり123人(2020年)。依然として高い。

医療サービスシステムと課題:

バングラデシュの医療制度は、経済成長と貧困削減に伴い改善されてきたものの、依然として多くの課題を抱えている。

- 医療従事者の不足:医師、看護師、助産師などの専門的な医療従事者が著しく不足している。2022年時点で、人口1万人あたりの医師数は約5.3人、看護師・助産師数は約6人。専門外科医は人口10万人あたり3人。

- 医療施設の不足と偏在:病院のベッド数は人口1,000人あたり約9床。都市部に医療資源が集中し、農村部や貧困地域ではアクセスが困難。

- 低い政府支出:医療への政府支出はGDP比で約2.36%(2021年)と低く、医療費の大部分(約73%)を患者の自己負担が占めている。これにより、貧困層の医療アクセスが著しく制限されている。

- 村医者の質:正式な訓練を受けた医療提供者は少なく、多くの地域で「村医者」と呼ばれる非正規の医療従事者が初期医療を担っているが、不適切な薬物処方や有害な治療が行われるケースも少なくない。

- 医薬品の品質管理:国内の医薬品産業は発展しているが、品質管理や偽造医薬品の問題が指摘されることがある。

- 海外への医療ツーリズム:国内の医療システムへの不信感から、経済的に余裕のある層は隣国インドなどに高度な医療を求めて渡航するケース(医療観光)が見られる。

主要な疾病と公衆衛生問題:

- 主な死因は、冠動脈疾患、脳卒中、慢性呼吸器疾患であり、成人男性の死因の62%、成人女性の死因の60%を占めている。

- 栄養失調は依然として深刻な問題であり、特に農村部や子供、女性に影響が大きい。5歳未満児の52%が貧血、41%が発育阻害、16%が消耗症、36%が低体重である。女性の4分の1が低体重で、約15%が低身長、半数以上が貧血に苦しんでいる。2024年の世界飢餓指数では127カ国中84位であった。

- 感染症:下痢性疾患、呼吸器感染症、結核、デング熱、チクングニア熱、マラリア(一部地域)などが主要な公衆衛生問題である。

- 生活習慣病:経済成長とライフスタイルの変化に伴い、糖尿病、高血圧、がんなども増加傾向にある。

- 水質汚染と大気汚染:安全な飲料水の確保が課題であり、2022年時点で安全に管理された飲料水サービスを利用できるのは人口の約60%。特に地下水のヒ素汚染は広範囲で見られ、2002年には飲料水の半分がヒ素で汚染されていると推定された。大気汚染も深刻で、特にダッカなどの都市部では健康被害が懸念される。世界銀行の推計では、2019年に大気汚染が原因で約8万~9万人が死亡し、GDPの約4~4.4%に相当する経済損失をもたらした。

政府は、保健医療サービスのアクセス改善、質の向上、予防医療の推進、母子保健の強化などを重点政策として掲げている。地域保健ワーカーは人口1,000人あたり約5人である。

7.7. ロヒンギャ難民問題

ミャンマーのラカイン州に居住するイスラム系少数民族ロヒンギャは、ミャンマー政府から国籍を認められず、長年にわたり差別と迫害の対象となってきた。特に2017年8月以降、ミャンマー軍による大規模な掃討作戦とそれに伴う暴力行為(殺害、レイプ、放火など)により、70万人を超えるロヒンギャが隣国バングラデシュ南東部のコックスバザール県へと避難を余儀なくされた。これは、それ以前からバングラデシュに滞在していたロヒンギャ難民と合わせ、合計で100万人規模の難民が密集する世界最大級の難民キャンプを形成するに至った。

受け入れ状況と人道的問題:

バングラデシュ政府は、国際的な非難を浴びるミャンマー政府の行動に対し、人道的見地から国境を開放し、ロヒンギャ難民を受け入れた。しかし、急増した難民の受け入れは、バングラデシュにとって大きな負担となっている。

- 難民キャンプの環境:コックスバザール県のクトゥパロンやバルカリなどの難民キャンプは、過密状態で、衛生環境も劣悪である。住居は竹やビニールシートで作られた簡素なものが多く、雨季には土砂崩れや洪水のリスクにさらされる。

- 食糧・水・医療:食糧、清潔な飲料水、医療サービスへのアクセスは依然として限られており、栄養失調や感染症の蔓延が懸念されている。国際機関やNGOが支援活動を行っているが、需要に追いついていない。

- 教育・雇用:難民の子供たちは適切な教育を受ける機会が乏しく、成人難民の就労も厳しく制限されているため、将来への展望が見えない状況が続いている。

- 安全・治安:キャンプ内では、犯罪、人身売買、麻薬取引などの問題も報告されており、特に女性や子供は脆弱な立場に置かれている。

社会的・経済的影響:

ロヒンギャ難民の大量流入は、バングラデシュのホストコミュニティ(受け入れ地域)にも大きな影響を与えている。

- 経済的負担:難民支援のための財政支出は、バングラデシュ政府にとって大きな負担となっている。

- 社会インフラへの圧力:地域の道路、水資源、森林などの環境資源への負荷が増大している。

- 物価上昇と雇用競争:地元住民との間で、物価の上昇や限られた雇用機会をめぐる競争が生じ、緊張関係を引き起こすこともある。

国際的な対応と解決への課題:

バングラデシュ政府は、ロヒンギャ難民の安全かつ尊厳あるミャンマーへの早期帰還を強く求めている。国際社会もミャンマー政府に対し、ロヒンギャへの暴力停止、人権侵害の責任追及、そして安全な帰還環境の整備を要求している。しかし、ミャンマー側の非協力的な態度やラカイン州の不安定な情勢により、帰還の目途は立っていない。国際司法裁判所(ICJ)や国際刑事裁判所(ICC)では、ミャンマー政府によるジェノサイドや人道に対する罪に関する捜査や審理が進められている。

ロヒンギャ難民問題は、バングラデシュ一国で解決できる問題ではなく、国際社会全体の持続的な関与と協力が不可欠である。人道的支援の継続とともに、ミャンマーにおける根本的な問題解決に向けた外交努力が求められている。

8. 文化

バングラデシュの文化は、数千年にわたる歴史の中で、土着の伝統、ヒンドゥー教、仏教、そしてイスラム教の影響を受けながら形成されてきた、豊かで多様なものである。言語、文学、音楽、舞踊、建築、美術、祝祭、食文化など、あらゆる側面にその独自性が表れている。

8.1. 祝祭日

バングラデシュでは、国民の祝日、宗教的な祭り、そして伝統的な民俗祭りが年間を通じて数多く祝われる。これらは人々の生活に彩りを与え、コミュニティの絆を強める重要な役割を果たしている。

国民の祝日:

- 言語運動記念日/国際母語デー(2月21日、শহীদ দিবসショヒド・ディボシュベンガル語):1952年のベンガル語国語化運動で犠牲になった人々を追悼する日。ユネスコにより国際母語デーとして認定されている。

- 独立記念日(3月26日、স্বাধীনতা দিবসシャディノタ・ディボシュベンガル語):1971年のパキスタンからの独立宣言を記念する日。

- メーデー(5月1日):国際的な労働者の日。

- 戦勝記念日(12月16日、বিজয় দিবসビジョイ・ディボシュベンガル語):1971年の独立戦争におけるパキスタン軍に対する勝利を記念する日。

- バンガバンドゥ演説記念日(3月7日):1971年のシェイク・ムジブル・ラフマンによる歴史的な独立への呼びかけ演説を記念する日。

宗教的な祭り:

- イスラム教の祭り:

- イード・アル=フィトル(断食明けの祭り):ラマダン(断食月)の終了を祝う最も重要な祭りの一つ。

- イード・アル=アドハー(犠牲祭):預言者イブラーヒームの信仰心を記念し、動物を犠牲として捧げる祭り。

- 預言者生誕祭(マウリド・アン=ナビー):預言者ムハンマドの生誕を祝う。

- アーシューラー:イスラム暦ムハッラム月10日に行われる追悼行事。

- シャベ・バラート(運命の夜):ラマダン前の重要な夜。

- シャベ・コドル(みいつの夜):ラマダン中の特に神聖な夜。

- ジュマトゥル・ビダ:ラマダン最後の金曜日。

- ヒンドゥー教の祭り:

- ドゥルガー・プージャー:女神ドゥルガーを讃える最大の祭り。華やかな飾り付けや行列が見られる。

- クリシュナ・ジャンマシュタミ:クリシュナ神の生誕を祝う祭り。

- サラスワティ・プージャー:学問と芸術の女神サラスヴァティーを祀る祭り。

- ラート・ヤートラー:山車を引く祭り。

- 仏教の祭り:

- ブッダ・プルニマ(仏誕祭):釈迦の生誕、悟り、入滅を記念する最も重要な祭り。

- キリスト教の祭り:

- クリスマス(ボロディン、偉大な日):イエス・キリストの生誕を祝う。

伝統的な民俗祭り:

- ポヘラ・ボイシャク(ベンガル暦の元旦、4月14日):ベンガル文化における最大の世俗的な祭り。人々は新しい服を着て、伝統音楽や舞踊、パレード(モンゴル・ショバジャトラなど)、特別な料理で新年を祝う。

- ナバンナ:新しい米の収穫を祝う祭り。

- パウシュ・パルボン:冬の収穫祭。ピタ(米粉で作った菓子)などが作られる。

- シャクライン:冬の終わりに凧揚げをして祝う祭り。

これらの祝祭日は、家族や友人が集まり、伝統的な食事を共にし、歌や踊りを楽しむ機会であり、バングラデシュの文化的多様性と社会的な結束を象徴している。

8.2. 文学

バングラデシュの文学、すなわちベンガル文学は、数千年以上の豊かな歴史と伝統を持つ。その源流は、8世紀から12世紀頃に書かれた仏教歌謡集『チャルヤ・パダ』にまで遡るとされ、これはベンガル語で書かれた現存最古の文献である。

中世のベンガル・スルターン朝時代には、アラビア文学やペルシア文学の影響を受けつつ、チャーンディーダースのような詩人による抒情詩や、クリッティヴァース・オझाによる『ラーマーヤナ』のベンガル語訳、カーシーラーム・ダースによる『マハーバーラタ』の翻訳、マーラーダル・バスによる『バーガヴァタ・プラーナ』の翻訳など、宗教文学や叙事詩が花開いた。ヴィジャイ・グプタ、シャー・ムハンマド・サギール、ザイヌッディーン、アブドゥル・ハキームなどもこの時期の重要な作家である。また、アラオルは中世を代表する多作な詩人とされる。

19世紀後半から20世紀初頭にかけてのベンガル・ルネサンスは、近代ベンガル文学に大きな影響を与えた。マイケル・マドゥスーダン・ドットはベンガル文学に無韻詩を導入した。ミール・モシャッロフ・ホセインは、著名な最初のベンガル人ムスリム作家である。ラロン・シャーは、スーフィズムとサーダナを実践するファキールであり、バウル音楽に影響を与えた。サラット・チャンドラ・チャットパーディヤーイは、ベンガル社会の特性について書いた。

ラビンドラナート・タゴールは、アジア人として、また非ヨーロッパ人として初めてノーベル文学賞を受賞した(1913年)。彼の詩、小説、戯曲、歌(タゴール・ソングス)は、ベンガル文学のみならず世界文学に大きな足跡を残した。バングラデシュの国歌『আমার সোনার বাংলাアマル・ショナル・バングラベンガル語』もタゴールの作品である。

カジ・ノズルル・イスラムは、「反逆の詩人」として知られ、植民地主義やファシズムに対する抵抗、社会的不正義への怒りを力強く表現した。彼はバングラデシュの国民詩人とされている。ジバナンダ・ダスは、タゴールとノズルルに次ぐ最も著名なベンガル詩人とされる。

ベーグム・ロケヤは、バングラデシュにおける先駆的なフェミニスト作家とみなされている。サイード・ムジュタバ・アリは、そのコスモポリタニズム的な視点で知られる。ジャシムッディンは、「ポッリ・コビ」(田園詩人)として親しまれた著名な詩人である。ファッルフ・アフマドは、「イスラム・ルネサンスの詩人」と評される。サイード・ワリウッラーは著名な小説家であった。

独立後のバングラデシュ文学では、シャムスル・ラーマンとアル・マフムードが20世紀後半を代表する二大詩人とされる。アーメド・ソファは、独立後最も重要な知識人とみなされている。ソフィア・カマルは主要なフェミニスト作家であった。フマユン・アーメドは、独立後のバングラデシュで最も人気のある作家であった。シャヒドゥル・ジャヒルは、マジックリアリズムの手法を用いたことで広く評価された。その他、アクタルッザマン・エリアス、シャウカット・オスマン、サイード・シャムスル・ホクなどが主要な作家として挙げられる。セリナ・ホセインは現代を代表する多作な女性作家である。ムハンマド・ジャファル・イクバルは、先駆的なサイエンス・フィクション作家である。アニスル・ホクは現代の人気作家である。

毎年開催されるエクシェイ書籍市やダッカ文学祭(バングラ・アカデミー主催)は、南アジア最大級の文学祭の一つであり、多くの作家や読者が集まる。

8.3. 建築

バングラデシュの建築は、その土地の文化、宗教、歴史と深く結びついており、ベンガル地方の建築およびより広範なインドの建築の一部を成している。

紀元前3世紀に遡るマハスタンガールの遺跡からは、ヒンドゥー教や仏教建築の痕跡が見つかっている。ワリ・バテシュワール遺跡で発見されたナンディパダやスワスティカの印章が押された石臼は、紀元前400年から紀元前100年の鉄器時代にこの地域にヒンドゥー教が存在したことを示している。8世紀の仏教国パーラ朝時代に建設されたソーマプラ僧院(現パハルプールの仏教寺院遺跡群)は、イスラム以前の時代の傑出した例である。その他、マイナモティのシャルバン・ビハールやビクラムプルのビクラムプル・ビハールなどの仏教僧院遺跡がある。近年の発掘調査では、イスラム以前の小規模な寺院の新たな証拠も発見されており、これらはこの地域のヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教の住民に利用されていた。

13世紀以降、イスラム勢力の到来とともにインド・イスラーム建築が発展した。特にベンガル・スルターン朝時代には、独特のモスク建築様式が生まれた。その代表例が、ユネスコ世界遺産に登録されているバゲルハットのモスク都市であり、中でもシャイト・ゴンブズ・モスク(60ドームモスク)が有名である。

ムガル帝国時代には、ベンガル地方にもムガル建築が広まった。ダッカの例としては、旧市街のバラ・カトラとチョト・カトラ、モハンマドプル・タナのサト・ゴンブズ・モスク、カーゾン・ホール内のムーサ・カーン・モスクなどが挙げられる。注目すべきムガル時代の城塞には、旧市街のラールバーグ城、ムンシガンジのイドラクプル城、そしてナラヤンガンジのハジガンジ城とソナカンダ城がある。カンタナガル寺院やダケシュワリ寺院は、中世後期のヒンドゥー寺院建築の優れた例である。

ベンガル地方のヴァナキュラー建築は、バンガロー様式の先駆けとして知られている。ソナルガオンのパナム・ナガールは、スルターン朝、ムガル帝国、イギリス、そして混成植民地様式の建築的影響を示している。イギリス統治時代にはインド・サラセン様式が隆盛し、ダッカ大学のカーゾン・ホール、チッタゴン裁判所ビル、ロンプール市庁舎、ラジシャヒ・カレッジなどがその例である。ザミーンダール(地主)階級は、この様式で多くの宮殿を建設した。例としては、アサン・モンジル、バリアティ・ザミーンダール・バリ、タジハット宮殿、ローズ・ガーデン宮殿、ウッタラ・ゴノババン(ディガパティア宮殿)、プティア・ラージバリ、ナトール・ラージバリ、モヘラ・ザミーンダール・バリなどがある。

ムジャルル・イスラムは、バングラデシュおよび南アジアにおける近代建築運動の先駆者と考えられている。ルイス・カーンは、シェール・エ・バングラ・ナガルの国会議事堂を設計した著名な外国人建築家である。

8.4. 視覚芸術・工芸・衣裳

バングラデシュにおける美術の記録された歴史は、紀元前3世紀にこの地域でテラコッタ彫刻が作られた時期に遡る。古典期には、パーラ朝とセーナ朝のもとで、特筆すべき彫刻的なヒンドゥー美術、ジャイナ美術、仏教美術が発展した。ベンガル・スルターン朝では、14世紀以降イスラーム美術が発展した。ムガル帝国時代には、上質なモスリンにペルシャ風のモチーフを織り込んだユニークなデザインであるジャムダニ織りがダッカで織られた。これは2013年にユネスコの無形文化遺産に登録された。バングラデシュはまた、その柔らかさと洗練されたデザインを生み出す能力で有名な高級シルクであるラジシャヒ・シルクも生産している。象牙、真鍮製品、陶器は、バングラデシュ文化に深く根ざしている。ベンガル地方で数世紀にわたりキルトに施されてきた刺繍の伝統であるノクシカタは、バングラデシュ全土で作られている。

バングラデシュにおける近代美術運動は、独立後の東ベンガルで、特にザイヌル・アベディンの先駆的な作品と共に形成された。その他の主要な画家には、SM・スルタン、モハンマド・キブリア、サフィウッディン・アハメド、シャハブッディン・アハメド、カナク・チャンパ・チャクマ、カユム・チョウドリー、ラシッド・チョウドリー、カムルル・ハサン、ラフィクン・ナビ、サイード・ジャハンギールなどがいる。

ノヴェラ・アハメドは、バングラデシュにおけるモダニズム彫刻の先駆者である。その他の著名な彫刻家には、ニトゥン・クンドゥ、サイード・アブドゥッラー・ハリド、ハミドゥッザマン・カーン、シャミム・シクデル、フェルドゥシ・プリヤバシニ、アブドゥル・ラッザクなどがいる。ダッカ大学美術学部がポヘラ・ボイシャク(ベンガル新年)に毎年開催するモンゴル・ショバジャトラ(新年パレード)は、2016年にユネスコの無形文化遺産に登録された。芸術の一形態としての写真は、21世紀に飛躍的な成長を遂げた。隔年で開催されるチョビ・メラ国際写真祭は、アジア最大の写真祭とされている。

ルンギは男性にとって最も一般的な普段着であり、一方クルタ(パンジャビ)とパジャマは祭りや休日に男性が着用する。国内で仕立てられたスーツ、ネクタイ、ズボンはフォーマルな場で慣習的に男性が着用し、伝統的なシェルワニとチュリダルは結婚式でターバンと共に着用される。女性は一般的にシャルワール・カミーズをドゥパッタ(オルナ)と共に着用し、サリーはよりフォーマルな場で着用される。一部の女性はイスラム服を着用する。

8.5. 舞台芸術

バングラデシュの舞台芸術は、音楽、舞踊、演劇など、多様なジャンルを含み、豊かな伝統と現代的な表現が共存している。

8.5.1. 音楽と舞踊

バングラデシュの音楽は、古典音楽、軽古典音楽、宗教音楽、そしてポピュラー音楽に大別される。古典音楽は、インド亜大陸共通の宗教音楽の形式、例えばヒンドゥスターニー音楽のジャンルであるドゥルパドやカヤールによって代表される。その他の主要な形式には、カッワーリーやキールタンがある。ラビンドラ・サンギート(タゴールの歌)やノズルル・ギーティ(ノズルルの歌)は依然として人気が高い。

土着の民族音楽は、18世紀にラロン・シャーによって広められたバウルの神秘的な伝統を特徴とし、ユネスコの無形文化遺産の傑作として登録されている。その他の土着の叙情詩に基づいた民族音楽の形式には、バティアリ、バワイヤ、ダマイル、カビガン、ジャリガン、サリガン、マルファティ、ゴンビラなどがある。

民族音楽には、エクタラ、ドタラ、ドール、バンスリ(笛の一種)、マンディラ、カンジャニ、サリンダ、カマク、ドゥグドゥギ、ジョリ、ジュンジュニ、マジラ(シンバルの一種)などの楽器が伴奏として用いられる。バングラデシュには、シタール、タブラ、サロード、サントゥールなどの楽器を使用するインド古典音楽の豊かな伝統がある。バングラデシュ・シルパカラ・アカデミーやチョヤノットのような音楽団体や学校は、ベンガル民族音楽の伝統保存に重要な役割を果たしてきた。

サビナ・ヤスミンとルナ・ライラは、国内で最も偉大な女性プレイバックシンガー二人とされている。もう一人の主要なプレイバックシンガーであるアンドリュー・キショールは、「プレイバックの王」とされている。アザム・カーンは、「ポップ・サムラート(皇帝)」および「ロック・グル」の愛称で呼ばれ、バングラデシュ・ロックの創始者の一人である。アユブ・バッチュやジェームスのような音楽家も全国的な人気を得ている。シャヤン・チョウドリー・アルノブは、インディー・ロックにおいて影響力のある人物である。21世紀の人気ポップシンガーには、ハビブ・ワヒドやタハサン・ラーマン・カーンなどがいる。影響力のあるヘヴィメタルバンドには、アートセルやウォーフェイズなどがある。

舞踊においては、カタック、バラタナティヤム、オリッシー、マニプリ舞踊など、様々なインド古典舞踊の形式に加え、国内各地で土着の舞踊伝統が形成されている。これらは祭礼や儀式、娯楽として演じられる。

8.5.2. 演劇

バングラデシュの演劇には、西暦4世紀に遡る歴史を持つ様々な形式が含まれる。これには、物語形式、歌と踊りの形式、仮面劇のような超人格形式、絵巻物を用いた公演、人形劇、そして行列形式などがある。ジャトラは、最も人気のあるベンガル民俗演劇の形式であり、農村部を中心に広く親しまれている移動劇団による野外演劇である。近代演劇も都市部を中心に発展しており、社会問題を扱った作品や実験的な作品も上演されている。

8.6. メディアと映画

バングラデシュにおける報道の歴史は、1860年にダッカで最初の印刷機が設立されたことに遡る。メディアは多様で競争的、商業的かつ収益性がある。

マスメディア:

新聞、テレビ、ラジオ、オンラインメディアが主要な情報源となっている。

- 新聞:多くの日刊紙が発行されており、ベンガル語紙と英語紙がある。主要な新聞社には、バングラデシュ・サンバッド・サングスタ(BSS)やBDnews24.comなどがある。印刷メディアは2番目に広く消費されており、新聞は私有で率直な意見を掲載している。代表的な新聞には、『ザ・デイリー・スター』、『ダッカ・トリビューン』、『ザ・フィナンシャル・エクスプレス』、『バングラデシュ・プラティディン』、『カレル・カント』、『プロトム・アロ』、『デイリー・イッテファク』、『ジュガントール』などがある。

- テレビ:最も人気のあるメディア消費形態である。国営のバングラデシュ・テレビジョン(BTV)が全国放送を行っている。その他、多くの民間テレビチャンネルが存在し、ニュース、ドラマ、娯楽番組などを放送している。民間テレビネットワークには、ATNバングラ、チャンネルi、NTV、RTV、エクシェイTV、エカットールTV、ジャムナTV、ソモイTVなどがある。インドのテレビドラマは特に、バングラデシュの衛星テレビにおいて「文化的覇権」を確立している。

- ラジオ:国営のバングラデシュ・ベタールがある。かつてはラジオ・フールティ、ラジオ・トゥデイ、ラジオ・アマル、ABCラジオなどの民間ラジオ局が人気だったが、ラジオの人気は著しく低下している。BBCニュース(BBCバングラ)、CNN、VOA、アルジャジーラなどの外国メディアも人気がある。

- オンラインメディア:インターネットの普及に伴い、ニュースサイトやソーシャルメディアを通じた情報発信・受信が急速に拡大している。

報道の自由:

憲法では報道の自由が保障されているが、実際には政府による検閲の試みやジャーナリストへの嫌がらせが問題となることがある。特にシェイク・ハシナ前政権下では、批判的なメディアやジャーナリストに対する圧力が強まったとされ、国際的な報道の自由度ランキングでは常に下位に位置していた。2024年の世界報道自由度指数では、180カ国中165位と、世界で最も低いランキングの一つであった。

映画産業(ダリウッド):

バングラデシュの映画産業は「ダリウッド」(ダッカとハリウッドを組み合わせた造語)として知られる。その歴史は、1898年にバイオスコープが上映されたことに始まる。1900年代にはダッカのナワブ家がいくつかのサイレント映画の製作を後援した。ダッカ初の常設映画館であるピクチャーハウスは1913年から1914年の間に営業を開始した。1929年に公開された『スクマリ』(良い娘)はバングラデシュで製作された最初の映画であった。『最後のキス』は1931年に公開された初の長編映画であった。1947年までに合計80の映画館がリストアップされた。東パキスタン初のベンガル語映画『ムク・オ・ムコシュ』(顔と仮面)は1956年に公開された。『アカシュ・アル・マティ』(空と大地)は1959年に公開された2番目のそのような映画であった。

バングラデシュ映画開発公社は、1957年から1958年にかけて東パキスタン映画開発公社としてダッカに設立され、総合的な映画製作スタジオとなった。ザヒル・ライハンはこの時期に影響力のある多くの映画を製作し、特に1961年の『ココノ・アシェニ』、1964年の『シャンガム』(パキスタン初のカラー映画)、1970年の『ジボン・テケ・ネオワ』が有名である。ダッカの映画産業は1960年代以降、ベンガル人ムスリム映画の拠点として位置づけられた。独立後初の映画『オラ・エガロ・ジョン』はチャシ・ナズルール・イスラムが監督し、1972年に公開された。産業のピーク時には、1996年から2003年の間に年間約80本の映画が製作されたが、その後その数は減少し続けている。

著名な監督には、カーン・アタウル・ラーマン、アラムギル・カビル、アムジャド・ホセイン、フマユン・アーメド、モルシェドゥル・イスラム、タンヴィール・モカッメル、タレク・マスード、サラフッディン・ラヴル、エナムル・カリム・ニルジャールなどがいる。タレク・マスードは、2002年のカンヌ国際映画祭で、自身の映画『マティール・モイナ』(土の鳥)でFIPRESCI賞を受賞した。映画協会はバングラデシュの映画発展に重要な役割を果たしてきた。

8.7. 食文化

バングラデシュの食文化は、その地理的位置、気候、そして歴史的背景から形成された豊かで多様なものである。隣接するインドの西ベンガル州と料理の伝統を共有しており、総称してベンガル料理と呼ばれる。

主食と主要な食材:

- 米(ভাতバートベンガル語):最も重要な主食であり、ほぼ毎食食べられる。白米が一般的。

- 魚(মাছマーチベンガル語):河川や池沼、そしてベンガル湾からもたらされる豊富な魚介類は、主要なタンパク源である。イリッシュ(ヒルーシャ・イリシャ、ニシン科の魚)は国の魚とされ、非常に人気が高い。特にマスタードオイルで調理した「ショルシェ・イリッシュ」は代表的な料理である。その他、ルイ(鯉の一種)、パンガシュ(ナマズの一種)、ティラピアなどもよく消費される。エビやカニ、干し魚(シュトゥキ)も重要な食材である。

- 野菜(সবজিショブジベンガル語):様々な種類の葉物野菜、ナス、ジャガイモ、カボチャ、ゴーヤ、オクラ、豆類などが豊富に使われる。

- 豆類(ডালダールベンガル語):レンズ豆、ひよこ豆などを使ったダールスープは、米と共に欠かせない料理である。

- 肉類:イスラム教徒が多数派であるため、牛肉、マトン(羊肉)、鶏肉、アヒル肉などが一般的に食される。

調理法と味付け:

- 香辛料:ターメリック、クミン、コリアンダー、チリパウダー、カルダモン、シナモン、クローブ、フェヌグリーク、ニゲラなどが多用される。有名なミックススパイスにはパンチフォロンがある。

- 調味料・ハーブ:タマネギ、ニンニク、ショウガ、青唐辛子、コリアンダーリーフ(パクチー)、ミントなどが風味付けに使われる。

- 油:マスタードオイルが伝統的に好まれるが、植物油も広く使われる。ギー(精製バター)も一部の料理に用いられる。

- その他:ココナッツミルク、マスタードペースト、マスタードシード、アチャール(漬物)、チャツネなども料理にアクセントを加える。

- 調理法としては、炒め物(バジ)、煮込み料理(タルカリ、カレー)、マッシュ料理(ボルタ)、炊き込みご飯(ビリヤニ、プラオ、テハリ、キチュリ)などがある。ムガル帝国時代の影響を受けた料理も多い。

地域ごとの特色ある料理:

- チッタゴン地方:「カラ・ブナ」(牛肉のスパイス煮込み)や「メズバン」(伝統的な宴会料理で、メズバニ・ゴーシュトというスパイシーな牛肉カレーが振る舞われる)が有名。

- シレット地方:「シャットコラ」と呼ばれる柑橘類を肉料理などの風味付けに用いる。「ビーフ・ハットコラ」が代表的。

- チッタゴン丘陵地帯の少数民族:タケノコを使った料理が人気。

- クルナ地方:「チュイ・ジャル」(ヒハツモドキ)という香辛料を肉料理に使うことで知られる。

デザート・菓子:

- ミシュティ(甘い菓子):ロスゴッラ、ラショマライ、チョムチョム、ションデッシュ、ミシュティ・ドイ(甘いヨーグルト)、カロジャム、ジャレビなど、種類が豊富。

- ピタ:米粉や果物などを使って作られる伝統的な蒸し菓子や揚げ菓子。冬によく食べられる。

- ハルヴァ、シェマイ(ヴェルミチェッリの一種)、ファールーダなども宗教的な祭りの際によく食べられる。

パン類:

ロティ、ナン、パラタ、ルチ、バカルカニなどが主なパンである。

飲み物:

温かいミルクティー(チャー)が最も一般的に飲まれ、人々が集まる際の中心となる。ボルハニ、マッタ、ラッシーなども伝統的に飲まれる人気のある飲み物である。

その他:

ケバブも広く人気があり、特にシークカバブ、チャプリカバブ、シャミカバブ、チキンティッカ、シャシリク、そして様々な種類のチャープ(肉のたたき焼き)がある。ストリートフードも人気があり、チョトポティ、ジャルムリ、シンガラ(サモサに似た揚げ物)、フチュカ(パニプリ)などがある。

8.8. スポーツ

バングラデシュでは、伝統的な固有のスポーツと、近代的な国際スポーツの両方が親しまれている。

伝統的スポーツ:

農村部では、カバディ、ボリ・ケラ(レスリングの一種)、ラティ・ケラ(棒術)、ノウカ・バイチ(ボートレース)といった伝統的なスポーツが依然として人気がある。特にカバディは国のスポーツ(国技)とされている。

近代スポーツ:

- クリケット:国内で最も人気のあるスポーツである。クリケットバングラデシュ代表は、1999年に初めてクリケット・ワールドカップに出場し、2000年にはテスト・クリケットを行う資格を得た。2015年のクリケット・ワールドカップでは準々決勝に進出し、2017年のICCチャンピオンズトロフィーでは準決勝に進出した。また、アジアカップでは3度(2012年、2016年、2018年)決勝に進出している。シャキブ・アル・ハサンは、スポーツ史上最も偉大なオールラウンダーの一人と広くみなされている。2020年2月9日、U-19クリケットバングラデシュ代表は、男子U-19クリケット・ワールドカップで優勝し、これは同国初のワールドカップ優勝となった。U-19代表は、2023年と2024年にACC U-19アジアカップで連続優勝も果たしている。2018年には、クリケットバングラデシュ女子代表が2018年女子トゥエンティ20アジアカップでクリケットインド女子代表を破り優勝した。

- サッカー:クリケットに次いで人気のあるスポーツである。国内プロリーグとしてバングラデシュ・プレミアリーグがある。サッカーバングラデシュ代表は、1971年の独立戦争中にシャディン・バングラ・フットボールチームとして結成されたのが始まりである。1973年に国際デビューし、1980年にはAFCアジアカップに出場した(南アジアからは2番目の出場国)。最も顕著な成績は、2003年の南アジアサッカー選手権での優勝と、1999年の南アジア競技大会での優勝である。サッカーバングラデシュ女子代表は、SAFF女子選手権で2022年と2024年に連続優勝している。

- その他のスポーツ:

- アーチェリー:バングラデシュのアーチェリー選手、エティ・カトゥンとロマン・サナは、2019年南アジア競技大会でアーチェリー全10種目(個人および団体)で金メダルを獲得した。

- チェス:非常に人気があり、国内には5人のグランドマスターがいる。その中でも、ニアズ・ムルシェドは南アジア初のグランドマスターであった。

- ホッケー、陸上競技、水泳、バドミントン、卓球、ボクシングなども行われている。

ナショナル・スポーツ・カウンシルが42のスポーツ連盟を統括している。

登山家のムーサ・イブラヒムは、2010年にバングラデシュ人として初めてエベレスト登頂に成功した。ワスフィア・ナズリーンは、バングラデシュ人として初めて七大陸最高峰およびK2登頂を果たした。