1. 概要

コソボ共和国(以下、コソボ)は、バルカン半島中西部に位置する内陸国であり、2008年にセルビアからの独立を宣言した。この独立は国際社会において一部の国々からは承認されているものの、セルビアやロシア、中華人民共和国など多くの国からは承認されておらず、領土問題および国家承認を巡る複雑な状況が続いている。コソボの面積は約1.09 万 km2、人口は約159万人(2024年国勢調査)で、その大多数をアルバニア系住民が占める。

地理的には山岳地帯と平野が広がり、大陸性気候の影響を受ける。歴史的には古代イリュリア人やダルダニア人の地であり、ローマ帝国、ビザンツ帝国、オスマン帝国、ユーゴスラビアなど様々な国家の支配を経てきた。特にオスマン帝国時代にはイスラム教が広まり、19世紀にはアルバニア民族主義の中心地となった。ユーゴスラビア時代にはセルビア共和国内の自治州であったが、1980年代末からの自治権縮小と民族対立の激化がコソボ紛争(1998年-1999年)へと発展した。紛争後、国連暫定統治下に置かれ、2008年に独立を宣言した。

政治体制は議会制共和国であり、大統領が国家元首、首相が政府の長を務める。外交的には欧米諸国との関係を重視し、欧州連合(EU)や北大西洋条約機構(NATO)への加盟を目指しているが、未承認国との関係正常化が課題である。経済はサービス業が中心で、鉱物資源も豊富だが、高い失業率や貧困問題に直面している。社会的にはアルバニア系住民とセルビア系住民の間の民族的緊張が依然として存在し、少数派民族の人権問題も指摘されている。文化的にはイスラム教とキリスト教(セルビア正教、カトリック)の影響を受けつつ、アルバニアの伝統文化が色濃く残っており、料理、音楽、建築などにその特徴が見られる。

2. 国名及び呼称

「コソボ」という地名は、南スラヴ語に由来し、セルビア語で「クロウタドリ」(kosセルビア語 (ラテン文字)、キリル文字表記:косセルビア語)を意味する単語の所有格形容詞である。これは、現在のコソボ東部に位置するコソボ平野(Kosovo Poljeセルビア語 (ラテン文字)、「クロウタドリの野」の意)の省略形であり、1389年のコソボの戦いの地として知られる。この平野の名前は、1877年にオスマン帝国によってコソボ州が設置された際に、より広範な地域を指す名称として初めて用いられた。

英語では一般的に「Kosovo」(コッソヴォー)と呼ばれる。アルバニア語では定形(明確な形)で Kosovaコソヴァアルバニア語、不定形(不明確な形)で Kosovëコソヴァアルバニア語と表記される。セルビアでは、歴史的なコソボ平野を中心とする東部を指して Kosovoセルビア語 (ラテン文字)(キリル文字表記:Косовоセルビア語)という用語が使われ、西部のメトヒヤ地域は Metohijaセルビア語 (ラテン文字)(アルバニア語では Rrafshi i Dukagjinitアルバニア語 と呼ばれる)として区別されるため、セルビア語ではコソボ全域を指して「コソボ・イ・メトヒヤ」(Косово и Метохијаセルビア語、コソボとメトヒヤ)と呼ぶ。ドゥカジニまたはドゥカジニ高原(アルバニア語: Rrafshi i Dukagjinitアルバニア語)はコソボ西部の別名であり、15世紀から16世紀にかけて首都をペヤに置いたドゥカキン州(Sancak-i Dukakinトルコ語)の一部として使用され、中世アルバニアのドゥカジニ家にちなんで名付けられた。

一部のアルバニア人は、現代のコソボの領域をカバーしていた古代の王国であり後のローマ属州であったダルダニア(Dardaniaアルバニア語)という名称でコソボを呼ぶことを好む。この名称は古代のダルダニ族に由来し、この部族名は「梨」(現代アルバニア語では dardhëアルバニア語)を意味する原始アルバニア語の dardāアルバニア語 に関連すると考えられている。コソボの元大統領イブラヒム・ルゴヴァは「ダルダニア」のアイデンティティを熱心に支持し、コソボ大統領旗と紋章はこの国民的アイデンティティに言及している。しかし、「コソヴァ」という名称はアルバニア系住民の間でより広く使用されている。ダルダニアの旗は、コソボ大統領の公的な紋章および旗として引き続き使用されており、同国の大統領府の機関で多用されている。

コソボ憲法によって定められた公式な国名は、アルバニア語で Republika e Kosovësアルバニア語、セルビア語で Република Косовоセルビア語 / Republika Kosovoセルビア語 (ラテン文字)(コソボ共和国)である。また、欧州連合の仲介によるプリシュティナとベオグラード間の交渉で合意された取り決め(「アスタリスク合意」と呼ばれる)の結果、コソボは一部の国際フォーラムや組織において「コソボ*」という名称で参加しており、その脚注には「この呼称は地位に関する立場を害するものではなく、国際連合安全保障理事会決議1244およびコソボ独立宣言に関するICJの意見に沿ったものである」と記されている。この取り決めは2012年2月24日に11項目の合意事項として合意された。

日本における呼称は「コソボ共和国」、通称「コソボ」であり、「コソヴォ」とも表記される。アルバニア語名に沿った「コソバ」ないし「コソヴァ」という表記はあまり使用されていない。

3. 歴史

コソボ地域の歴史は、古代の民族活動から始まり、ローマ帝国、ビザンツ帝国、ブルガリア帝国、セルビア王国、オスマン帝国、そしてユーゴスラビアという複雑な変遷を経て、21世紀の独立宣言に至る。各時代において、コソボは戦略的な要衝であり、多様な文化と民族が交錯する場であった。

3.1. 古代

コソボの戦略的な位置と豊富な天然資源は、人類の居住地の発展に好都合であり、その領域全体で特定された数百の考古学的遺跡によって強調されている。2000年以降、考古学的調査の増加により、以前は知られていなかった多くの遺跡が明らかになった。コソボにおける最も初期の記録された痕跡は石器時代に関連しており、ドリン川の水源近くのラディヴォイチェ洞窟、ヴィティ市のグルンチャル洞窟、ペヤ市のデマ洞窟とカラマカズ洞窟など、洞窟住居が存在した可能性が示されている。

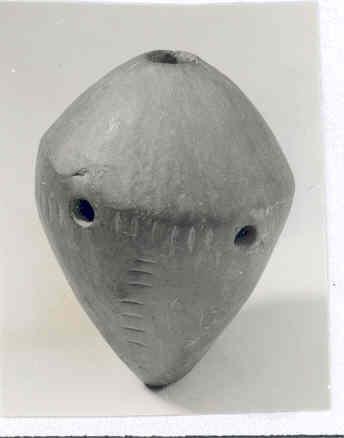

コソボで発見された組織的な集落の最も初期の考古学的証拠は、新石器時代のスタルチェヴォ文化とヴィンチャ文化に属する。ヴラシュニャとルニクは新石器時代の重要な遺跡であり、ヴラシュニャ近郊のムリジ・イ・コバイェスにある岩絵は、コソボにおける先史時代の芸術の最初の発見である。新石器時代のルニクでの発掘調査の発見物の中には、焼成粘土製のオカリナがあり、これはコソボで記録された最初の楽器である。

コソボにおける最初の考古学的調査は、第一次世界大戦中にオーストリア=ハンガリー軍によって、プリズレン地区内のネペルビシュティのイリュリア人の墳丘墓で行われた。

青銅器時代の始まりは、ロマイェ遺跡のようなコソボ西部の墳丘墓の存在と一致する。

ダルダニア人はコソボ地域における最も重要な古バルカン部族であった。コソボ、北マケドニアの一部、セルビア東部からなる広大な地域は、古典古代において彼らにちなんでダルダニア王国と名付けられ、東はトラキア・イリュリア接触地帯にまで及んだ。考古学的研究では、イリュリア人の名前はダルダニア西部に多く、トラキア人の名前は主にダルダニア東部に見られる。トラキア人の名前はダルダニア西部には見られず、一部のイリュリア人の名前が東部に出現する。したがって、彼らがイリュリア部族なのかトラキア部族なのかの特定は議論の対象となっており、両集団間の民族言語学的関係自体も大部分が不確かで議論されている。ダルダニアにおける支配層を含むイリュリア人の名前と南イリュリア人の名前との一致は、ダルダニアの一部がトラキア化したことを示唆している。ダルダニア人はローマ征服後も個性を保ち、社会的独立を維持し続け、ローマ時代における新しい集団の形成に重要な役割を果たした。

3.1.1. ローマ時代

ローマ支配下において、コソボは2つの属州に分かれており、西部はプラエヴァリタナに、現代の領土の大部分はダルダニア属州に属していた。プラエヴァリタナとイリュリアの残りの部分は紀元前168年にローマ共和国によって征服された。一方、ダルダニアは紀元前28年まで独立を維持し、その年にアウグストゥス治下のローマ人が共和国に併合した。ダルダニアはやがてモエシア属州の一部となった。ディオクレティアヌス帝の治世中に、ダルダニアは完全なローマ属州となり、現代のコソボ領土全体がモエシア管区の一部となり、その後4世紀後半にはイリュリクムの道の一部となった。

ローマ支配下では、主に鉱山や主要道路の近くに一連の集落が発展した。最も重要な集落はウルピアーナであり、現在のグラチャニツァ近郊に位置する。紀元1世紀に設立され、おそらく集住したダルダニア人のオッピドゥムから発展し、2世紀初頭のトラヤヌス帝の治世中にローマのムニキピウムの地位に昇格した。ウルピアーナはユスティニアヌス1世の治世中に特に重要となり、皇帝が地震で破壊された都市を再建し、「ユスティニアナ・セクンダ」と改名した後、その重要性を増した。

ローマ支配下でこの地域に発展した他の重要な町には、現在のポドゥイェヴァにあるヴェンデニス、おそらくヴシュトリ近郊のヴィキアーノ、そしてレポサヴィッチの重要な鉱山町であるムニキピウム・ダルダノルムがあった。他の考古学的遺跡には、コソボ西部のチフラク、クリナのドレスニク考古学遺跡、ヴシュトリのペストヴァ考古学遺跡、クロコットのクロコット=ヴェルバン考古学遺跡、ヴェルミツァとプリズレンの間のポスリシュテ考古学遺跡、ハニ・イ・エレジト近郊のパルデニツァ、そしてフェリザイ近郊のネロディメ・エ・ポシュトメとニカディンがある。これらの集落に共通するのは、リッスス-ナイッススのような道路の近くか、北コソボと東コソボの鉱山の近くに位置していることである。これらの集落のほとんどは最近発見され、発掘が進められている考古学遺跡である。

この地域はローマ支配下でキリスト教化されたことも知られているが、最初の3世紀のバルカン半島におけるキリスト教についてはほとんど知られていない。文献におけるキリスト教徒の最初の明確な言及は、ダルダニア出身のマケドニア司教ダクスが第1ニカイア公会議(325年)に出席した事例である。ダルダニアは4世紀に司教区を持ち、その所在地はウルピアーナに置かれ、535年にユスティニアナ・プリマが設立されるまでダルダニアの司教区の中心地であり続けた。ウルピアーナの最初の既知の司教は、セルディカ公会議のメンバーであったマケドニウスである。他の既知の司教には、パウルス(553年のコンスタンティノープル公会議)や、ユスティヌス1世によってエチオピアやイエメンに派遣され、異なるキリスト教グループ間の問題を緩和したグレゲンティウスがいる。

3.2. 中世

その後の数世紀において、コソボはローマ帝国、そして後のビザンツ帝国の辺境属州であり、その結果、支配者が頻繁に変わった。この地域は4世紀以降、襲撃が増加し、6世紀から7世紀にかけてのスラヴ人の移動で頂点に達した。地名学的証拠は、スラヴ人の入植以前にコソボでアルバニア語が話されていた可能性を示唆している。コソボの町や自治体の圧倒的多数がスラヴ語の地名であることは、スラヴ人の移動が既にコソボに住んでいた住民グループを同化させたか、あるいは追い出したことを示唆している。

コソボとモラヴァ渓谷最南端におけるスラヴ人の存在が、スラヴ人入植の最初の1、2世紀にはかなり弱かった可能性を示唆する興味深い議論がある。9世紀になって初めて、強力なスラヴ(あるいは準スラヴ)勢力がこの地域に拡大するのが観察される。一連の野心的な支配者の下で、ブルガリア人は現在のマケドニアとセルビア東部を西進し、850年代までにはコソボを占領し、セルビア公国の国境に迫っていた。

第一次ブルガリア帝国は9世紀半ばまでにコソボを獲得したが、ビザンツの支配は10世紀後半までに回復された。1072年、ブルガリアのゲオルギ・ヴォイテフの蜂起の指導者たちは、スコピエの中心地からプリズレンへ移動し、会議を開いてドゥクリャのミハイロ・ヴォイスラヴリェヴィチに援助を求めた。ミハイロは息子のコンスタンティン・ボディンを300人の兵士と共に派遣した。彼らが会った後、ブルガリアの有力者たちは彼を「ブルガリア皇帝」と宣言した。デメトリオス・ホマテノスは、1219年までプリズレンを管轄下に含めた最後のオフリドのビザンツ大主教である。ステファン・ネマニャは1185年から1195年にかけて白ドリン川沿いの地域を占領し、1219年にプリズレンが総主教区から教会的に分離されたことが、ネマニッチ朝支配確立の最終的な行為であった。コンスタンティン・イレチェクは、1216年から1236年までのオフリド大主教デメトリオスの書簡から、ダルダニアにはますますアルバニア人が住むようになり、スラヴ人の拡大以前にジャコヴァとプリズレン地域から拡大が始まったと結論付けた。

13世紀から14世紀にかけて、コソボはセルビア王国の政治、文化、宗教の中心地であった。13世紀後半、セルビア正教会大主教座はペヤに移され、支配者たちはプリズレンとスコピエの間に拠点を置いた。この間、何千ものキリスト教修道院や封建様式の要塞、城が建設され、ステファン・ドゥシャンはプリズレン要塞を一時的な宮廷の一つとして使用した。1371年にセルビア帝国が諸公国に分裂すると、コソボはブランコヴィチ家の世襲領地となった。14世紀後半から15世紀初頭にかけて、プリシュティナ近郊の最東端地域を含むコソボの一部はドゥカジニ公国の一部であり、後にアルバニア全公国の反オスマン連合であるレジャ同盟に組み込まれた。

コソボの中世建造物群は、デチャン、ペヤ、プリズレン、グラチャニツァにある4つのセルビア正教会と修道院からなる複合ユネスコ世界遺産である。これらの建造物は、中世セルビアの著名な王朝であるネマニッチ朝のメンバーによって設立された。

3.3. オスマン帝国時代

1389年、オスマン帝国がバルカン半島を北上する中、スルタン・ムラト1世率いるオスマン軍は、ラザル・フレベリャノヴィチ公率いるモラヴィア・セルビアを中心とするキリスト教連合軍とコソボの戦いで衝突した。両軍とも大きな損害を被り、戦いは膠着状態となり、当初はキリスト教側の勝利とさえ報じられたが、セルビア側の兵力は枯渇し、事実上のセルビア支配者たちはオスマン軍に匹敵する新たな軍勢を立てることができなかった。

コソボの様々な地域は、この初期の時代にオスマン帝国によって直接的または間接的に支配されていた。中世の町ノヴォ・ブルドはラザルの息子ステファン・ラザレヴィチの支配下にあり、彼は忠実なオスマン帝国の家臣となり、最終的にハンガリーの反オスマン連合に加わって1395年から96年に敗北したヴク・ブランコヴィチの失脚を招いた。プリシュティナとヴシュトリの村を含むヴクの領地のごく一部は、短期間、オスマン帝国の家臣として息子たちに与えられた。

1455年から57年までに、オスマン帝国はコソボ全域を直接支配下に置き、この地域は1912年まで帝国の一部であり続けた。この期間に、イスラム教がこの地域に導入された。1693年の大トルコ戦争中のオスマン軍によるウィーン包囲失敗後、コソボ、マケドニア、南セルビアに住んでいた多くのセルビア人がドナウ川とサヴァ川近くの北方に移住し、これは一部のキリスト教徒アルバニア人も含むセルビア人の大移動として知られる出来事の一つである。戦争後コソボに残ったアルバニア人とセルビア人は、地元住民に野蛮な報復を行ったオスマン軍とタタール軍の波に直面した。人口減少を補うため、トルコ人はコソボ広域地域への非スラヴ系ムスリム・アルバニア人の入植を奨励した。18世紀末までに、コソボは再びアルバニア人が多数派となり、ペヤ、プリズレン、プリシュティナは地元のムスリム住民にとって特に重要な町となった。

当初は進軍するトルコ人に頑強に抵抗していたアルバニア人首長たちも、最終的にはオスマン帝国を宗主国として受け入れるようになった。その結果としての同盟は、アルバニア人のイスラム教への集団改宗を促進した。オスマン帝国の臣民は(民族ではなく)宗教によって分けられていたため、イスラム教の普及はアルバニア人首長たちの地位を大いに高めた。数世紀前、コソボのアルバニア人は主にキリスト教徒であり、アルバニア人とセルビア人は概ね平和的に共存していた。オスマン帝国は、主に東方正教会を信仰するセルビア人よりも、主にアルバニア人であったローマ・カトリック教徒の改宗に対して、より計画的なアプローチをとっていたように見える。なぜなら、オスマン帝国は、競合する地域大国であるローマへの忠誠心から、後者をあまり好意的に見ていなかったからである。

3.3.1. 民族主義の台頭と自治運動

19世紀には、バルカン半島全域で民族的ナショナリズムが覚醒した。根底にある民族的緊張は、キリスト教徒セルビア人とイスラム教徒アルバニア人の間のより広範な闘争の一部となった。民族的なアルバニア民族主義運動はコソボを中心としていた。1878年にはプリズレン連盟(Lidhja e Prizrenitアルバニア語)が結成された。これはオスマン帝国下の全アルバニア人を自治とより大きな文化的権利のための共通の闘争に統一しようとした政治組織であったが、彼らは一般的にオスマン帝国の存続を望んでいた。同連盟は1881年に解体されたが、アルバニア人の間に民族的アイデンティティの覚醒を可能にし、その野心はセルビア人の野心と競合した。セルビア王国はかつて自国帝国の一部であったこの土地の編入を望んでいた。

現代のアルバニア・セルビア紛争のルーツは、1877年から1878年にかけてのアルバニア人追放にあり、これはセルビア公国に編入された地域からのものであった。1876年から1878年のセルビア・オスマン戦争中およびその後、主にアルバニア人である3万人から7万人のイスラム教徒がセルビア軍によってニシュ・サンジャクから追放され、コソボ州へ逃れた。オーストリアのデータによると、1890年代までにコソボの70%がイスラム教徒(ほぼ完全にアルバニア系)であり、30%未満が非イスラム教徒(主にセルビア人)であった。1901年5月、アルバニア人はノヴィ・パザル、シェニツァ、プリシュティナの都市を略奪し、一部を焼き払い、プリシュティナ近郊とコラシン(現在の北コソボ)で多くのセルビア人を殺害した。

1912年春、ハサン・プリシュティナ率いるアルバニア人はオスマン帝国に対して反乱を起こした。反乱軍にはオスマン軍内のアルバニア人兵士の波が加わり、彼らは自らの同胞と戦うことを拒否して軍を脱走した。反乱軍はオスマン帝国を破り、オスマン帝国は反乱軍の14の要求すべてを受け入れることを余儀なくされた。これらの要求は、帝国に住むアルバニア人の事実上の自治を予見していた。しかし、この自治は実現せず、反乱はオスマン軍内に深刻な弱点を生み出し、モンテネグロ、セルビア、ブルガリア、そしてギリシャをオスマン帝国に対する宣戦布告へと誘い込み、第一次バルカン戦争を開始させた。

第一次バルカン戦争におけるオスマン帝国の敗北後、1913年のロンドン条約が締結され、メトヒヤはモンテネグロ王国に、東コソボはセルビア王国に割譲された。バルカン戦争中、10万人以上のアルバニア人がコソボを去り、約5万人が戦争に伴う虐殺で殺害された。その後まもなく、1912年のセルビアによる州の接収から第二次世界大戦までの様々な時期に、コソボにおける協調的なセルビア人植民努力があり、この期間にコソボのセルビア人人口は約5万8000人増加した。

セルビア当局はコソボにおける新たなセルビア人入植地の創設を推進し、アルバニア人をセルビア社会に同化させることも図り、アルバニア人のコソボからの大量脱出を引き起こした。コソボから強制的に追放されたアルバニア人の数は6万人から23万9807人の間であり、マルコムは10万人から12万人と述べている。絶滅と追放の政策と並行して、1912年には早くもアルバニア人イスラム教徒とアルバニア人カトリック教徒をセルビア正教に改宗させる同化プロセスも行われた。これらの政策は、イリヤ・ガラシャニンとヨヴァン・ツヴィイッチの民族主義的イデオロギーに触発されたものと思われる。

1915年から16年の冬、第一次世界大戦中、コソボはセルビア軍の撤退を目撃し、コソボはブルガリアとオーストリア=ハンガリー帝国に占領された。1918年、連合国は中央同盟国をコソボから追い出した。

1922年4月26日からの新しい行政制度は、コソボを王国の3つの地区(オブラスト)に分割した:コソボ、ラシュカ、ゼタである。1929年、国はユーゴスラビア王国に変容し、コソボの領土はゼタ県、モラヴァ県、ヴァルダル県の間で再編成された。コソボの民族構成を変えるため、1912年から1941年にかけてベオグラード政府によってコソボへの大規模なセルビア人植民が行われた。コソボのアルバニア人は、ユーゴスラビアの他の非スラヴ民族や未承認のスラヴ民族と同様に、自国語で教育を受ける権利を否定された。なぜなら、王国はスラヴ系のクロアチア人、セルビア人、スロベニア人のみをユーゴスラビアの構成民族として認めていたからである。他のスラヴ人は3つの公認スラヴ民族のいずれかとして自認する必要があり、非スラヴ民族は少数派とみなされた。

アルバニア人や他のイスラム教徒は、主に1919年にアルバニア人地主を襲った土地改革によって、また直接的な暴力的措置によっても移住を余儀なくされた。1935年と1938年には、ユーゴスラビア王国とトルコの間で24万人のアルバニア人をトルコに追放する2つの協定が締結されたが、第二次世界大戦の勃発により追放は行われなかった。

1941年の枢軸国によるユーゴスラビア侵攻後、コソボの大部分はイタリア支配下のアルバニアに割り当てられ、残りはドイツとブルガリアによって支配された。民族間、イデオロギー、国際的所属を含む三次元的な紛争が続いた。アルバニア人協力者はセルビア人およびモンテネグロ人入植者を迫害した。推定は異なるが、ほとんどの著者は、第二次世界大戦中にコソボで3000人から1万人のセルビア人とモンテネグロ人が死亡したと推定している。さらに3万人から4万人、あるいは10万人ものセルビア人とモンテネグロ人、主に入植者が、コソボをアルバニア化するためにセルビアへ追放された。ユーゴスラビア指導者ヨシップ・ブロズ・チトーによる布告に続き、1945年8月の新法は、アルバニア人農民から土地を奪った植民者の帰還を認めなかった。戦時中、一部のセルビア人とモンテネグロ人はプリシュティナとミトロヴィツァの強制収容所に送られた。それにもかかわらず、これらの紛争は戦時中のユーゴスラビアの他の地域と比較して比較的低レベルであった。2人のセルビア人歴史家も、1万2000人のアルバニア人が死亡したと推定している。1964年にユーゴスラビア政府が行った公式調査では、1941年から1945年の間にコソボで約8000人の戦争関連死者が記録され、そのうち5489人がセルビア人またはモンテネグロ人、2177人がアルバニア人であった。一部の資料では、短命のイタリア政権によって最大7万2000人がアルバニアからコソボへの入植または再入植を奨励されたと指摘されている。政権が崩壊するにつれて、これは実現せず、歴史家や同時代の参考文献は、アルバニアからコソボへのアルバニア人の大規模な移住は枢軸国の文書には記録されていないことを強調している。

3.4. ユーゴスラビア時代

ユーゴスラビア時代において、コソボはセルビア内の自治州として位置づけられましたが、民族間の緊張と自治権を巡る対立が徐々に高まり、最終的には紛争へとつながる道筋を辿りました。本節では、その統治下の状況と、自治権縮小に至る経緯を詳述します。

3.4.1. ユーゴスラビア統治下のコソボ

現存する州は、1945年に「コソボ・メトヒヤ自治州」として形成され、1959年に最終的な境界が画定された。1945年まで、近現代においてコソボの名を冠する唯一の存在は、1877年にオスマン帝国によって創設された政治単位であるコソボ州であった。しかし、その境界は異なっていた。

民族アルバニア人とユーゴスラビア政府間の緊張は、民族的緊張だけでなく、特に隣国アルバニアとの関係に関する政治的イデオロギー的懸念からも重要であった。アルバニアのエンヴェル・ホッジャのスターリン主義政権の同調者がいるとの疑惑から、コソボのアルバニア人に対して厳しい抑圧措置が課された。1956年、プリシュティナで公開裁判が開かれ、コソボの多くのアルバニア人共産主義者がアルバニアからの潜入者として有罪判決を受け、長期の懲役刑を宣告された。セルビアの高位共産党幹部アレクサンダル・ランコヴィッチは、コソボにおけるセルビア人の地位を確保しようとし、コソボのノーメンクラトゥーラにおいて彼らに優位性を与えた。

この時期、コソボにおけるイスラム教は抑圧され、アルバニア人とイスラム教徒スラブ人は共にトルコ人と自己申告し、トルコへ移住するよう奨励された。同時に、セルビア人とモンテネグロ人がコソボの政府、治安部隊、産業雇用を支配した。アルバニア人はこれらの状況に憤慨し、1960年代後半に抗議し、コソボにおける当局の行動を植民地主義的であると呼び、コソボを共和国にするよう要求したり、アルバニアへの支持を宣言したりした。

1966年のランコヴィッチ失脚後、ユーゴスラビアにおける地方分権推進改革派の課題は、1960年代後半に権力の大幅な地方分権を達成し、コソボとヴォイヴォディナに実質的な自治権を創設し、イスラム教徒ユーゴスラビア国籍を承認することに成功した。これらの改革の結果、コソボのノーメンクラトゥーラと警察の大規模な刷新が行われ、セルビア人支配から民族アルバニア人支配へと大規模なセルビア人解雇を通じて移行した。不安に応えて、コソボの民族アルバニア人に対してさらなる譲歩がなされ、プリシュティナ大学をアルバニア語機関として創設することも含まれた。これらの変化は、セルビア人の間でユーゴスラビアにおける二級市民にされているという広範な恐怖を生み出した。1974年のユーゴスラビア憲法により、コソボは大幅な自治権を与えられ、独自の行政、議会、司法を持つことができ、また、集団大統領職とユーゴスラビア議会に議席を持ち、そこで拒否権を保持した。

1974年憲法の余波で、1978年のプリズレン連盟設立100周年記念の広範な祝賀とともに、コソボにおけるアルバニア民族主義の台頭に対する懸念が高まった。アルバニア人は、ユーゴスラビアにおける「少数派」としての地位が、ユーゴスラビアの「諸民族」と比較して二級市民にされていると感じ、コソボをユーゴスラビアの他の共和国と並ぶ構成共和国とするよう要求した。1981年のコソボの地位に関するアルバニア人の抗議活動は、ユーゴスラビア領土防衛隊がコソボに投入され、非常事態宣言が発令され、暴力と抗議活動の鎮圧という結果になった。1981年の抗議活動の余波で、共産党内で粛清が行われ、アルバニア人に最近与えられた権利(教育制度におけるアルバニア人教授とアルバニア語教科書の提供の終了を含む)が撤回された。

この地域のアルバニア人はヨーロッパで最も高い出生率を持っていたが、セルビアを含むユーゴスラビアの他の地域は出生率が低かった。都市化の進展と経済発展により、セルビア人がセルビアのより有利な不動産条件を求めて経済状況に応じて退去するにつれて、アルバニア人労働者のセルビア人多数派地域への定住が増加した。「ジェノサイド」や計画的嫌がらせの告発は、コソボの自治権を剥奪するための口実として信用を失っている。例えば、1986年にセルビア正教会は、コソボのセルビア人がアルバニア人の「ジェノサイド」計画の対象となっているという公式の主張を発表した。

警察の統計によって反証されたにもかかわらず、それらはセルビアの報道機関で広く注目され、さらなる民族問題と最終的なコソボの地位剥奪につながった。1981年3月から、プリシュティナ大学のコソボ・アルバニア人学生は、コソボをユーゴスラビア内の共和国とし、人権を要求する抗議活動を組織した。抗議活動は警察と軍隊によって残忍に鎮圧され、多くの抗議者が逮捕された。1980年代を通じて、ユーゴスラビア国家当局に対する暴力的な暴動が頻発し、コソボ・セルビア人や他の民族グループの移住がさらに増加するなど、民族的緊張は続いた。ユーゴスラビア指導部は、民族的差別と暴力からの保護を求めるコソボ・セルビア人の抗議を鎮圧しようとした。

3.4.2. 自治権の縮小と対立激化

1980年代末、スロボダン・ミロシェヴィッチ政権下のセルビア共和国はコソボの自治権を大幅に縮小した。これに対し、コソボのアルバニア系住民は非暴力的な分離独立運動を展開し、教育や医療、税制において独自の並行組織を設立した。しかし、セルビア側の弾圧は続き、1990年代半ばにはコソボ解放軍(KLA)のような武装勢力が台頭し、セルビアの治安部隊との衝突が頻発するようになった。

3.5. コソボ紛争

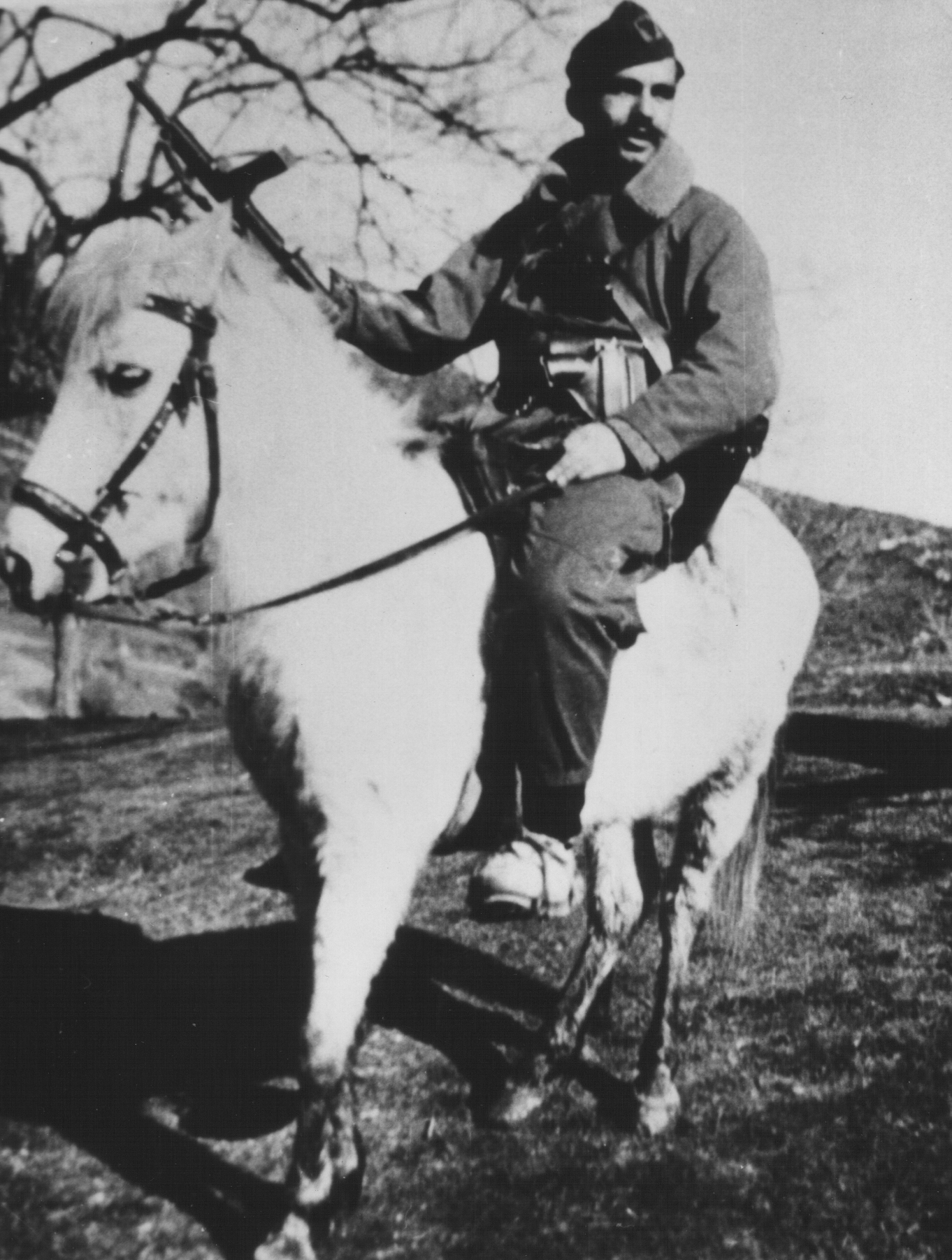

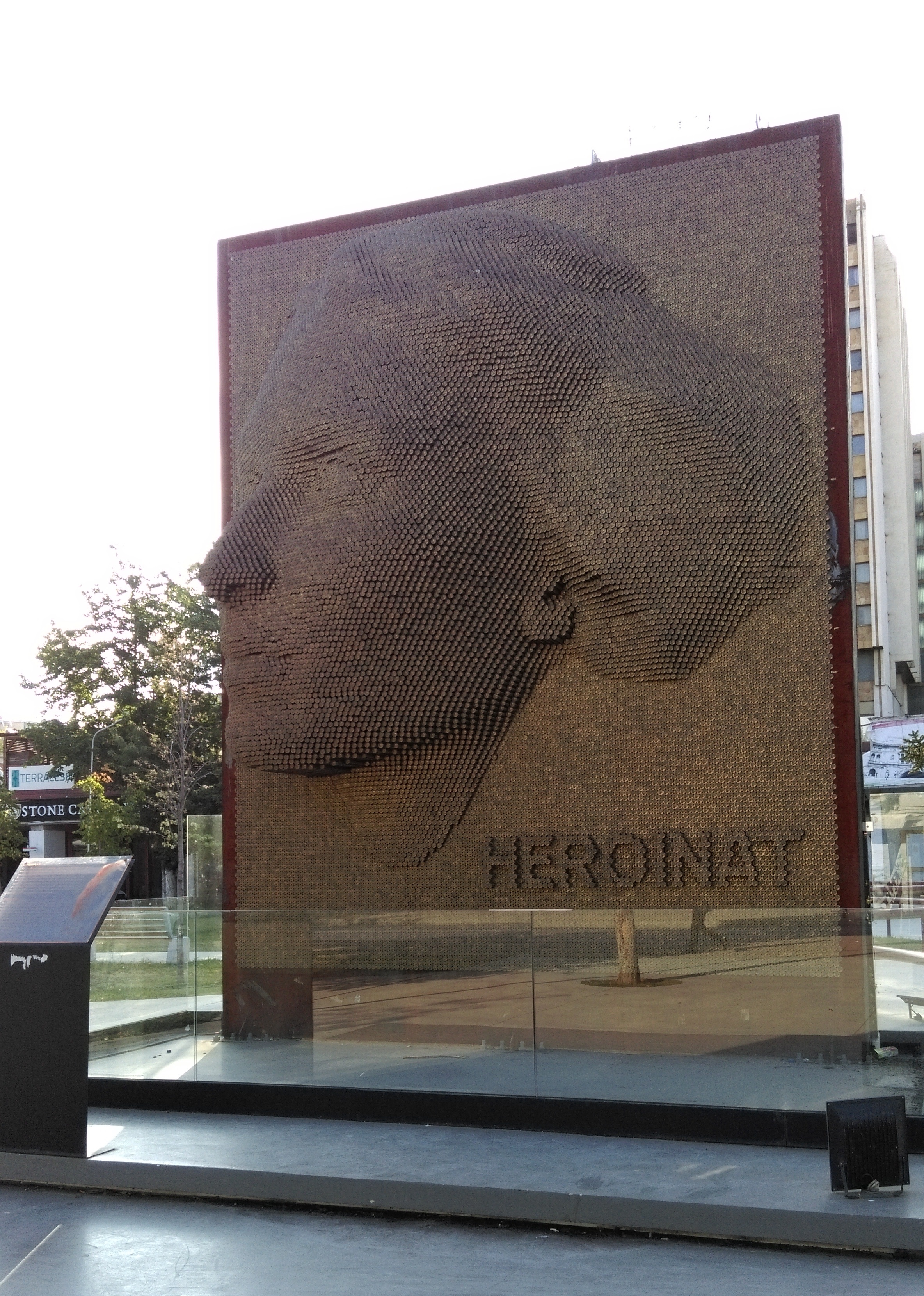

1998年、セルビア治安部隊とコソボ解放軍との間で本格的な武力紛争が勃発した。セルビア側によるアルバニア系住民への迫害や民族浄化作戦が国際社会の非難を浴び、多くの難民が発生した。国際社会は外交的解決を試みたが失敗し、1999年3月、北大西洋条約機構(NATO)はセルビア(当時はユーゴスラビア連邦共和国)に対する空爆を開始した。空爆は約78日間に及び、ユーゴスラビア軍はコソボからの撤退を余儀なくされた。

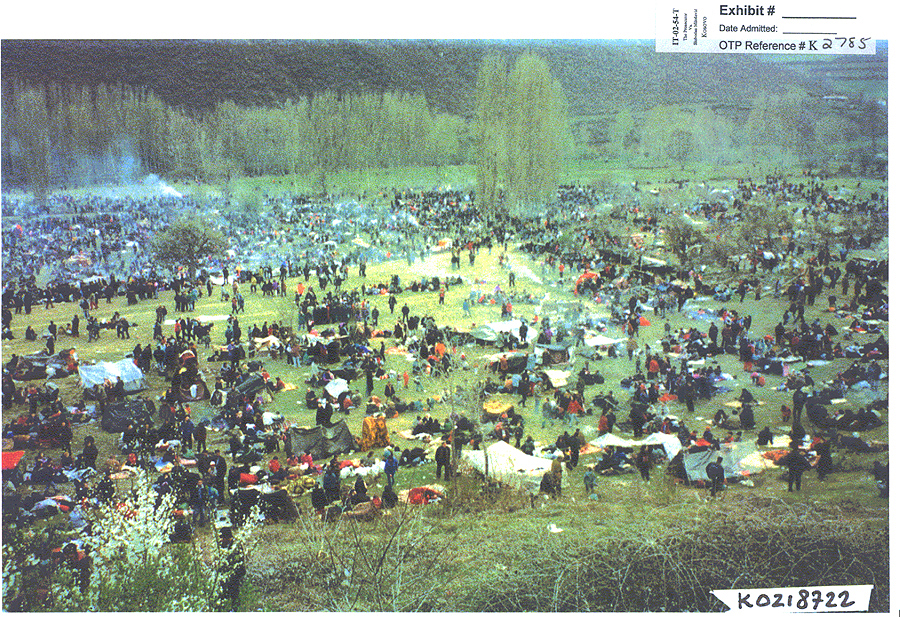

紛争中、84万8000人から86万3000人のアルバニア人がコソボから逃亡または強制的に追い出され、さらに59万人が国内避難民となった。一部の資料では、このアルバニア人の民族浄化は蹄鉄作戦として知られる計画の一部であり、「ミロシェヴィッチによるコソボ問題の最終解決策」と記述されていると主張している。しかし、この計画の存在と実行は証明されていない。

戦争中、9万人以上のセルビア人およびその他の非アルバニア人難民が州から逃亡した。1998年9月、セルビア警察は、KLAによって拉致され殺害されたと考えられる34人の遺体を、グロジャネ近郊のラドニッチ湖で回収した。これはラドニッチ湖虐殺として知られ、紛争中のKLAによる最も深刻な残虐行為であった。

6月までに、ミロシェヴィッチはコソボにおける外国軍の駐留と自軍の撤退に同意した。ユーゴスラビア軍撤退後の数日間で、8万人以上のセルビア人およびその他の非アルバニア人民間人(コソボに住んでいたと推定される20万人のほぼ半分)がコソボから追放され、残りの民間人の多くが虐待の犠牲者となった。コソボおよびその他のユーゴスラビア紛争後、セルビアはヨーロッパで最も多くの難民および国内避難民(コソボ・セルビア人を含む)を抱える国となった。

旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷(ICTY)は、コソボ戦争中に犯された犯罪を訴追した。ミロシェヴィッチを含む9人のユーゴスラビア高官が、1999年1月から6月の間に犯された人道に対する罪および戦争犯罪で起訴された。被告のうち6人が有罪判決を受け、1人が無罪となり、1人が裁判開始前に死亡し、1人(ミロシェヴィッチ)が裁判終了前に死亡した。戦後、KLAのメンバー6人がICTYによって人道に対する罪および戦争犯罪で起訴され、1人が有罪判決を受けた。

合計で約1万317人の民間人が戦争中に殺害され、そのうち8676人がアルバニア人、1196人がセルビア人、445人がロマおよびその他であり、さらに3218人の武装勢力メンバーが殺害された。

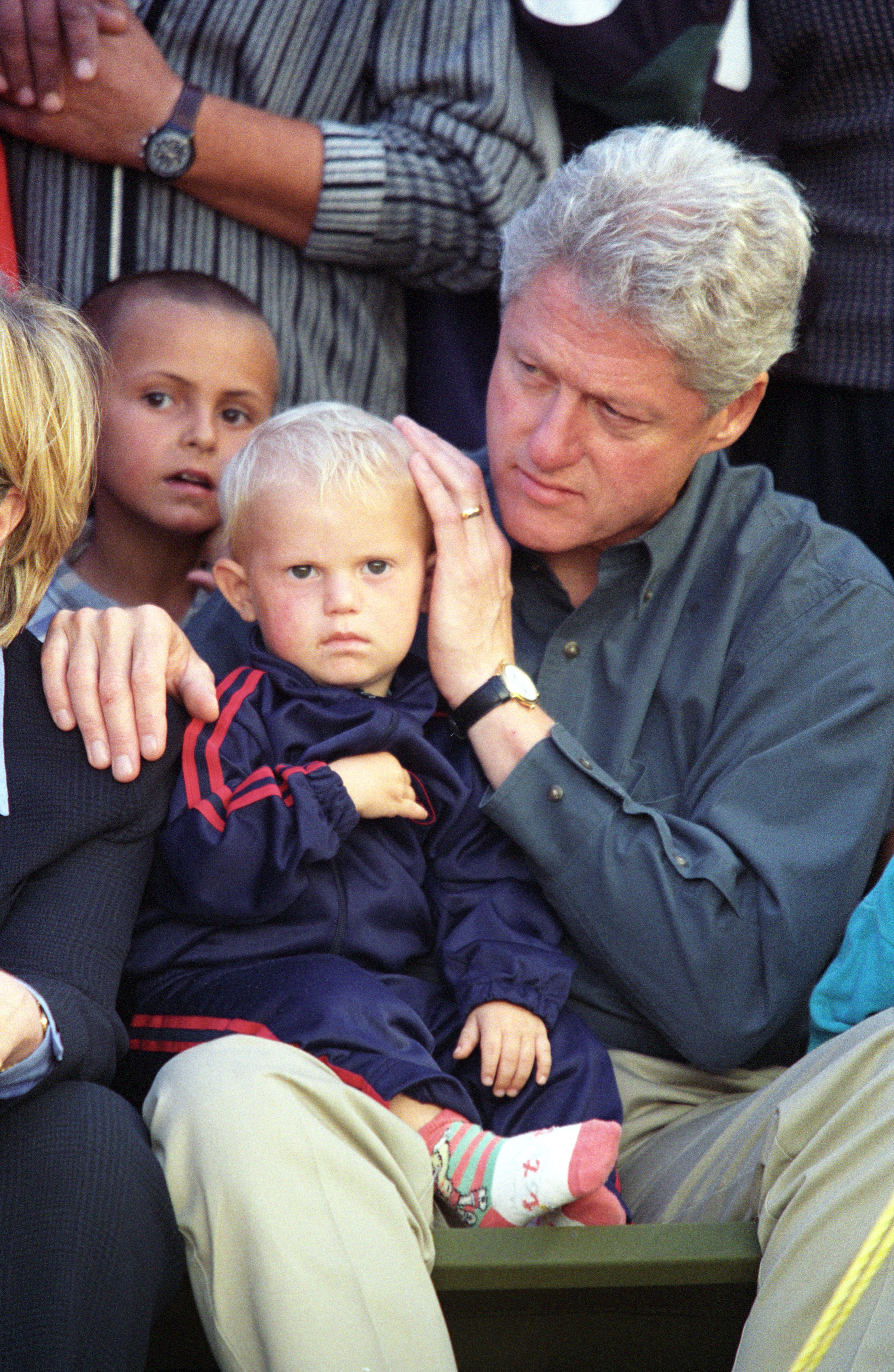

3.6. 国連暫定統治

紛争終結後、1999年6月10日、国連安全保障理事会は国際連合安全保障理事会決議1244を採択し、コソボを国際連合コソボ暫定行政ミッション(UNMIK)による暫定統治下に置き、NATO主導の平和維持部隊コソボ治安維持部隊(KFOR)を承認した。同決議は、コソボがユーゴスラビア連邦共和国内で自治権を持つことを規定し、ユーゴスラビア(後にセルビアが継承)の領土保全を再確認した。

セルビア軍がコソボから撤退した際に去ったセルビア人の数は、6万5000人から25万人と推定されている。紛争後のコソボ・アルバニア人社会では、戦時中のセルビア軍による以前の暴力に対する報復の呼びかけが公の文化を通じて広まった。何十万人ものコソボ・アルバニア人難民が故郷に戻った後、セルビアの文化遺産に対する広範な攻撃が始まった。2004年、コソボの将来の地位に関する長期にわたる交渉、社会政治的問題、民族主義的感情がコソボ暴動を引き起こした。アルバニア人11人とセルビア人16人が死亡し、900人(平和維持部隊員を含む)が負傷し、いくつかの家屋、公共建物、教会が損傷または破壊された。

コソボの最終的地位を決定するための国際交渉は、国連安保理決議1244に基づき、2006年に開始された。国連特使マルッティ・アハティサーリが主導した国連支援の協議は2006年2月に始まった。技術的な問題については進展が見られたものの、地位問題そのものについては双方の意見が真っ向から対立したままであった。

2007年2月、アハティサーリはベオグラードとプリシュティナの指導者に対し、地位解決案の草案を提出した。これは、州の「監視付き独立」を提案する国連安保理決議草案の基礎となった。アメリカ合衆国、イギリス、および安全保障理事会の他のヨーロッパメンバー国が支持する決議草案が提示され、そのような決議が国家主権の原則を損なうというロシアの懸念に対応するために4回書き直された。

安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして拒否権を持つロシアは、ベオグラードとコソボ・アルバニア人の双方に受け入れられない決議は支持しないと述べていた。協議開始当初、ほとんどのオブザーバーは独立が最も可能性の高い結果であると予想していたが、迅速な解決が望ましいとは限らないと示唆する者もいた。

国連での数週間にわたる議論の後、アメリカ、イギリス、および安全保障理事会の他のヨーロッパメンバー国は、ロシアの支持を得られなかったため、2007年7月20日にアハティサーリの提案を支持する決議草案を正式に「破棄」した。8月から、欧州連合(ヴォルフガング・イッシンガー)、アメリカ(フランク・G・ウィズナー)、ロシア(アレクサンダー・ボツァン=ハルチェンコ)の交渉担当者からなる「トロイカ」が、ベオグラードとプリシュティナの双方に受け入れられる地位の成果を目指す新たな努力を開始した。ロシアの反対にもかかわらず、アメリカ、イギリス、フランスはコソボの独立を承認する可能性が高いと見られていた。コソボ・アルバニア人指導者による独立宣言は、2008年セルビア大統領選挙(2008年2月4日)の終了まで延期された。EUとアメリカの政治家のかなりの部分が、時期尚早な宣言がセルビアにおける民族主義者候補トミスラヴ・ニコリッチへの支持を高めることを恐れていた。

2001年11月、欧州安全保障協力機構(OSCE)はコソボ議会の最初の選挙を監督した。その選挙後、コソボの政党は全党統一連立政権を形成し、イブラヒム・ルゴヴァを大統領に、バイラム・レジェピ(PDK)を首相に選出した。2004年10月のコソボ全域選挙後、LDKとAAKはPDKとOraを含まない新しい連立政権を形成した。この連立合意により、ラムシュ・ハラディナイ(AAK)が首相となり、イブラヒム・ルゴヴァは大統領の地位を維持した。PDKとOraはこの連立合意に批判的であり、それ以来、その政府を汚職で頻繁に非難してきた。

議会選挙は2007年11月17日に行われた。初期の結果を受けて、35%の票を獲得する見込みだったハシム・サチは、コソボ民主党(PDK)の勝利を宣言し、独立を宣言する意向を表明した。サチは、22%の票で第2位だった大統領ファトミル・セイディウのコソボ民主同盟と連立を組んだ。選挙の投票率は特に低かった。セルビア系少数民族のほとんどは投票を拒否した。

3.7. 独立宣言

コソボは2008年2月17日にセルビアからの独立を宣言した。2023年時点で、国際連合加盟国193か国のうち104か国がその独立を承認しており、セルビアを除く全ての近隣諸国も承認している。その後、10か国が承認を撤回したとセルビアは主張している。国連安全保障理事会の常任理事国の中では、米国、英国、フランスがコソボの独立を承認しているのに対し、ロシアと中国は承認していない。独立宣言以来、コソボは国際通貨基金(IMF)や世界銀行などの国際機関に加盟しているが、国連には加盟していない。

コソボのセルビア系少数民族は、独立宣言に概ね反対しており、これに応じてコソボ・メトヒヤ自治体共同体会議を結成した。この会議の設立はコソボ大統領ファトミル・セイディウによって非難されたが、UNMIKは、この会議が運営上の役割を持たないため深刻な問題ではないと述べている。

2008年10月8日、国連総会はセルビアの提案に基づき、国際司法裁判所(ICJ)に対し、コソボの独立宣言の合法性について勧告的意見を出すよう要請することを決議した。この勧告的意見は、国家がコソボを承認するか否かの決定を拘束するものではないが、2010年7月22日に出され、コソボの独立宣言は、一方的な独立宣言を禁止していない一般国際法の原則にも、特定の国際法、特に最終的地位プロセスを定義せず、またその結果を安全保障理事会の決定に留保していなかったUNSCR 1244にも違反していないと判断した。

2013年4月19日、両政府間である程度の和解が成立し、EUの仲介によるブリュッセル合意に達した。この合意により、コソボのセルビア系少数民族は独自の警察力と控訴裁判所を持つことが認められた。この合意はどちらの議会によってもまだ批准されていない。セルビアとコソボの大統領は、2023年2月27日にブリュッセルで、同年3月18日にオフリドで2回の会合を開き、両国関係正常化のためのEU支援による合意(パスポートやナンバープレートなどの相互承認を含む)を実施するための11項目の合意を作成し、合意した。

2021年から2023年にかけて、コソボでは多くの抗議デモが発生し、中には武器が使用され双方に死者が出るものもあった。負傷者の中にはNATO平和維持部隊員30人も含まれていた。2022年から23年のデモの主な原因は、2024年1月1日に両国が互いの車両登録プレートを承認したことで終結した。

4. 政治

コソボは複数政党制、議院内閣制の代表民主制を採用する共和国である。立法府、行政府、司法府の各機関によって統治されており、これらの機関はコソボ憲法に由来する。ただし、ブリュッセル合意までは、事実上、北コソボはセルビアの機関またはセルビアが資金提供する並行機関によって大部分が支配されていた。立法機能は、コソボ議会と各大臣の権限内の両方に与えられている。コソボ政府は行政権を行使し、政府の長である首相、副首相、および各省の大臣で構成される。司法府は、最高裁判所および下級裁判所、憲法裁判所、および独立した検察機関で構成される。また、憲法および法律によって定義された複数の独立機関、ならびに地方政府も存在する。すべての市民は法の下に平等であり、男女平等は憲法によって保証されている。憲法上の枠組みは、120議席の議会においてセルビア人に最低10議席、その他の少数民族に10議席を保証し、また政府におけるセルビア人およびその他の少数民族の議席も保証している。

大統領は国家元首として国民の統一を代表し、5年ごとに議会によって全議員の3分の2以上の多数による秘密投票で間接的に選出される。国家元首は主に代表的な責任と権限を負う。大統領は、法案を再考のために議会に差し戻す権限を持ち、外交および特定の公的任命において役割を担う。首相は議会によって選出される政府の長を務める。大臣は首相によって指名され、その後議会によって承認される。政府の長は領土の行政権を行使する。

汚職は大きな問題であり、同国の民主主義発展の障害となっている。政府によって汚職対策のために任命された司法関係者は、しばしば政府関係者である。さらに、犯罪を犯した著名な政治家や党幹部は、法律の欠如と政治的意思の欠如のために起訴されない。組織犯罪もまた、贈収賄、恐喝、ゆすりの慣行により経済への脅威となっている。

4.1. 政府構造

コソボの国家権力機関は、大統領、首相、そしてコソボ議会(Kuvendi i Kosovësアルバニア語)を中心に構成されている。大統領は国家元首であり、主に儀礼的な役割を担うが、法案拒否権や軍の最高指揮権も持つ。首相は行政府の長であり、閣僚を指名し、政府の政策を執行する。議会は一院制で、定数は120議席であり、そのうち20議席は少数民族(セルビア系10議席、その他少数民族10議席)のために留保されている。議員は比例代表制に基づいて4年任期で選出される。

4.2. 対外関係

コソボの外交政策は、プリシュティナのコソボ外務省を通じて行われる。2025年1月時点で、コソボ外務省によると国際連合加盟国193か国のうち115か国およびクック諸島、ニウエがコソボ共和国を承認している。欧州連合(EU)内では27か国中22か国が承認しており、EU拡大の潜在的候補国である。2022年12月15日、コソボはEU加盟を正式に申請した。

コソボは、国際通貨基金(IMF)、世界銀行、国際道路輸送連合(IRU)、地域協力評議会(RCC)、欧州評議会開発銀行(CEB)、ヴェニス委員会、欧州復興開発銀行(EBRD)など、いくつかの国際機関のメンバーである。2015年、コソボのユネスコ加盟申請は、加盟に必要な3分の2の多数票に3票足りなかった。23か国がコソボに大使館を置いている。コソボは海外に24の外交使節団と28の領事使節団を維持している。

アルバニアとの関係は、両国が同じ言語と文化を共有していることを考慮すると特別なケースである。アルバニア語はコソボの公用語の一つである。アルバニアは首都プリシュティナに大使館を置き、コソボはティラナに大使館を置いている。1992年、アルバニアはコソボ共和国を承認するために議会が投票した唯一の国であった。アルバニアはまた、2008年2月にコソボ共和国の承認を公式に発表した最初の国の一つであった。

2024年1月1日から、コソボ国民はシェンゲン圏内での180日間のうち最大90日間のビザ要件を免除されるようになった。

4.2.1. 国際的承認

コソボの独立宣言(2008年2月17日)に対する国際社会の反応は分かれている。2025年1月時点で、コソボ外務省は115の国際連合加盟国、クック諸島、ニウエ、そして中華民国(台湾)がコソボを国家として承認したと主張している。主要な承認国には、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、オーストラリア、トルコなどが含まれる。これらの国々は、コソボの独立がバルカン地域の安定化に寄与し、住民の自己決定権の行使であるとの立場を取ることが多い。

一方で、セルビアはコソボの独立を認めておらず、自国の領土の一部であるコソボ・メトヒヤ自治州と見なしている。セルビアの立場を支持する国々には、ロシア、中華人民共和国、スペイン、ギリシャ、ルーマニア、スロバキア、キプロス(最後の5カ国はEU加盟国)、インドなどがある。これらの国々は、主に国内の分離独立問題を抱えていること、国際法における国家主権と領土保全の原則を重視すること、あるいはセルビアとの伝統的な友好関係などを理由に、コソボの一方的な独立宣言に反対している。セルビア政府は、承認国のうち28カ国が承認を撤回し、3カ国が「凍結状態」にあるため、承認する国連加盟国は83カ国であると主張している。

国際司法裁判所(ICJ)は、2010年7月22日にコソボの独立宣言に関する勧告的意見を発表し、「コソボの独立宣言は一般国際法に違反するものではない」との見解を示した。この意見は法的拘束力を持たないが、コソボの独立を巡る国際的な議論に一定の影響を与えた。

コソボは国際通貨基金(IMF)、世界銀行などの国際機関に加盟しているが、ロシアと中国が拒否権を持つ国際連合安全保障理事会の承認が必要な国際連合への加盟は実現していない。

独立を承認している国・地域の一覧(コソボ外務省による、2025年1月時点)

(注:セルビアは一部の国が承認を撤回したと主張しており、論争がある。)

ヨーロッパ

- アルバニア (2008年2月18日)

- フランス (2008年2月18日)

- イギリス (2008年2月18日)

- ラトビア (2008年2月20日)

- ドイツ (2008年2月20日)

- エストニア (2008年2月21日)

- イタリア (2008年2月21日)

- デンマーク (2008年2月21日)

- ルクセンブルク (2008年2月21日)

- ベルギー (2008年2月24日)

- ポーランド (2008年2月26日)

- スイス (2008年2月27日)

- オーストリア (2008年2月28日)

- アイルランド (2008年2月29日)

- スウェーデン (2008年3月4日)

- オランダ (2008年3月4日)

- アイスランド (2008年3月5日)

- スロベニア (2008年3月5日)

- フィンランド (2008年3月7日)

- モナコ (2008年3月19日)

- ハンガリー (2008年3月19日)

- クロアチア (2008年3月19日)

- ブルガリア (2008年3月20日)

- リヒテンシュタイン (2008年3月25日)

- ノルウェー (2008年3月28日)

- リトアニア (2008年5月6日)

- サンマリノ (2008年5月12日)

- チェコ (2008年5月21日)

- マルタ (2008年8月22日)

- ポルトガル (2008年10月7日)

- モンテネグロ (2008年10月9日)

- 北マケドニア (2008年10月9日)

- マルタ騎士団 (2009年6月1日)

- アンドラ (2011年6月8日)

アジア

- トルコ (2008年2月18日)

- アフガニスタン (2008年2月18日)

- 中華民国(台湾)(2008年2月19日)

- 日本 (2008年3月18日)

- 韓国 (2008年3月28日)

- アラブ首長国連邦 (2008年10月14日)

- マレーシア (2008年10月30日)

- モルディブ (2009年2月19日)

- サウジアラビア (2009年4月20日)

- バーレーン (2009年5月19日)

- ヨルダン (2009年7月7日)

- カタール (2011年1月7日)

- オマーン (2011年2月4日)

- クウェート (2011年10月11日)

- ブルネイ (2012年4月25日)

- 東ティモール (2012年9月20日)

- パキスタン (2012年12月24日)

- イエメン (2013年6月11日)

- タイ (2013年9月24日)

- シンガポール (2016年12月1日)

- バングラデシュ (2017年2月27日)

- イスラエル (2020年8月4日)

アメリカ州

- コスタリカ (2008年2月18日)

- アメリカ合衆国 (2008年2月18日)

- ペルー (2008年2月22日)

- カナダ (2008年3月18日)

- コロンビア (2008年8月4日)

- ベリーズ (2008年8月7日)

- パナマ (2009年1月16日)

- ドミニカ共和国 (2009年7月10日)

- ホンジュラス (2010年9月3日)

- セントルシア (2011年8月19日)

- ハイチ (2012年2月10日)

- セントクリストファー・ネイビス (2012年11月28日)

- ドミニカ国 (2012年12月11日) (撤回主張あり)

- ガイアナ (2013年3月16日)

- エルサルバドル (2013年6月29日)

- グレナダ (2013年9月25日) (撤回主張あり)

- アンティグア・バーブーダ (2015年5月20日) (撤回主張あり)

- スリナム (2016年7月8日) (撤回主張あり)

- バルバドス (2018年3月9日)

アフリカ

- セネガル (2008年2月18日) (撤回主張あり)

- ブルキナファソ (2008年4月23日) (撤回主張あり)

- リベリア (2008年5月30日) (撤回主張あり)

- シエラレオネ (2008年6月11日) (撤回主張あり)

- ガンビア (2009年4月7日)

- コモロ (2009年5月14日) (撤回主張あり)

- マラウイ (2009年12月14日)

- モーリタニア (2010年1月12日)

- エスワティニ (2010年4月12日) (撤回主張あり)

- ジブチ (2010年5月8日)

- ソマリア (2010年5月19日) (撤回主張あり)

- ギニアビサウ (2011年1月10日) (撤回主張あり)

- 中央アフリカ共和国 (2011年7月22日) (撤回主張あり)

- ギニア (2011年8月12日) (撤回主張あり)

- ニジェール (2011年8月15日)

- ベナン (2011年8月18日)

- ガボン (2011年9月15日) (撤回主張あり)

- コートジボワール (2011年9月16日)

- ガーナ (2012年1月23日) (撤回主張あり)

- サントメ・プリンシペ (2012年3月13日) (撤回主張あり)

- チャド (2012年6月1日)

- ブルンジ (2012年10月16日) (撤回主張あり)

- タンザニア (2013年5月29日)

- エジプト (2013年6月26日) (凍結状態主張あり)

- リビア (2013年9月25日) (撤回主張あり)

- レソト (2014年2月11日) (撤回主張あり)

- トーゴ (2014年7月11日) (撤回主張あり)

- マダガスカル (2017年10月24日) (撤回主張あり)

オセアニア

- オーストラリア (2008年2月19日)

- マーシャル諸島 (2008年4月17日)

- ナウル (2008年4月23日) (撤回主張あり)

- サモア (2008年9月15日)

- ミクロネシア連邦 (2008年12月5日)

- パラオ (2009年3月6日) (2019年撤回後、2023年再承認)

- ニュージーランド (2009年11月9日)

- バヌアツ (2010年4月28日) (撤回主張あり)

- キリバス (2010年10月21日)

- ツバル (2010年11月18日)

- パプアニューギニア (2012年10月3日) (撤回主張あり)

- フィジー (2012年11月19日)

- トンガ (2014年1月15日)

- ソロモン諸島 (2014年8月13日) (撤回主張あり)

- クック諸島 (2015年5月18日)

- ニウエ (2015年6月23日)

4.3. 法律

コソボの司法制度は大陸法の枠組みに従い、通常の民事裁判所および刑事裁判所、ならびに行政裁判所で構成される。プリシュティナのコソボ司法評議会によって管理されるこの制度には、最高司法機関としての最高裁判所、憲法裁判所、および独立した検察機関が含まれる。2008年のコソボ独立後、コソボ警察が国内の主要な法執行責任を負った。

コソボの地位に関連する広範な問題をカバーするアハティサーリ案は、独立後のコソボに対する2つの形態の国際監督を導入した。これには、国際文民事務所(ICO)と欧州連合コソボ・法の支配ミッション(EULEX)が含まれる。ICOは計画の実施を監視し、拒否権を有していたが、EULEXは司法制度の発展に焦点を当て、逮捕および訴追権限を持っていた。これらの機関は、コソボの独立宣言および憲法の下で権限を与えられた。

ICOの法的地位は、事実上の状況とコソボの法律に依存し、コソボを承認した国々からなる国際運営グループ(ISG)によって監督されていた。セルビアおよび非承認国はICOを承認しなかった。当初の反対にもかかわらず、EULEXは2008年にセルビアと国連安全保障理事会から承認を得た。それはUNMIKのマンデートの下で運営され、運営上の独立性を持っていた。ICOは義務を履行した後、2012年に活動を終了したが、EULEXはコソボおよび国際法の下で引き続き活動している。その役割は延長され、主に監視に焦点を当て、責任は軽減されている。

ギャラップ社による世界の個人の安全を評価する法秩序指数スコア(2023年)による世界安全報告書によると、コソボは認識される安全性と法執行の有効性の点で世界トップ10カ国の中にランクインし、際立っている。

4.4. 軍事

コソボ治安部隊(KSF)は、コソボの領土保全、国家主権、および国民の安全保障上の利益を維持・保護する任務を負うコソボの国家安全保障部隊である。最高司令官であるコソボ大統領の下で機能するこの治安部隊は、性別や民族に関係なく、隊員の平等な保護を保証する無差別の原則を遵守している。コソボの顕著な課題は、近隣諸国との外交関係および国内の社会的・政治的安定と密接に関連する、持続的な紛争と社会の安全保障の分野で特定されている。

コソボ治安維持部隊(KFOR)は、北大西洋条約機構(NATO)主導のコソボにおける国際平和維持部隊である。その活動は、2009年に設立されたコソボ治安部隊が自立するまで段階的に縮小されている。KFORは、国際連合安全保障理事会がUNSC決議1244を採択した翌日の1999年6月12日にコソボに入った。キャンプ・ボンズティールは、コソボにおけるKFORの作戦本部である。それはコソボ南東部のフェリザイ近郊に位置する。これはアメリカ陸軍(U.S. Army)が率いる東部地域司令部であり、ギリシャ、イタリア、フィンランド、ハンガリー、ポーランド、スロベニア、スイス、トルコの軍隊によって支援されている。

2008年、NATOの指導の下、KFORとコソボ防護隊(KPC)はコソボ治安部隊の編成準備に着手した。2014年には、政府が2019年までに国防省を設立し、既存のコソボ治安部隊をコソボ軍に変革する決定を公式に発表するという重要な節目があった。この変革は、将来の同盟加盟というコソボの願望を反映し、軍隊をNATO加盟国に期待される高い基準に合わせることを意味する。その後、2018年12月、政府はコソボ治安部隊のマンデートを再定義する法律を制定し、軍への変革を実施した。同時に、国防省の設立が開始され、これらの進展をさらに確固たるものとし、新設された軍隊に必要なインフラと監督を確保した。

2023年、コソボ治安部隊は5000人以上のアクティブメンバーを擁し、多くのNATO諸国から取得した車両や兵器を使用している。KFORは国連のマンデートの下、コソボで活動を続けている。

5. 行政区画

コソボは、コソボ法および2013年のブリュッセル合意に基づき、セルビア系住民が多数を占める新たな基礎自治体の形成を規定した結果、7つの郡(rajonアルバニア語、okrugセルビア語 (ラテン文字))に分割されている。郡はさらに38の基礎自治体(komunëアルバニア語、opštinaセルビア語 (ラテン文字))に細分化される。コソボで最大かつ最も人口の多い郡は、首都をプリシュティナに置くプリシュティナ郡であり、面積は2470 km2、人口は477,312人である。

| 郡 | 中心都市 | 面積 (km2) | 人口 (2011年国勢調査) |

|---|---|---|---|

| ジャコヴァ郡 | ジャコヴァ | 1129 km2 | 194,672 |

| ジラン郡 | ジラン | 1206 km2 | 180,783 |

| フェリザイ郡 | フェリザイ | 1030 km2 | 185,806 |

| ペヤ郡 | ペヤ | 1365 km2 | 174,235 |

| プリシュティナ郡 | プリシュティナ | 2470 km2 | 477,312 |

| プリズレン郡 | プリズレン | 1397 km2 | 331,670 |

| ミトロヴィツァ郡 | ミトロヴィツァ | 2077 km2 | 272,247 |

6. 地理

コソボの地理は、山がちな地形、二つの主要な平野、そして大陸性と地中海性の影響を受ける多様な気候、豊かな生物相によって特徴づけられる。これらの地理的要因は、コソボの歴史、文化、経済に深く関わっている。

6.1. 地勢と水系

総面積1.09 万 km2と定義されるコソボは内陸国であり、東南ヨーロッパのバルカン半島中央に位置する。北緯42度から43度、東経20度から22度の間に位置する。最北端はベロベルダの北緯43度14分06秒、最南端はレステリツァの北緯41度56分40秒、最西端はボガの東経20度3分23秒、最東端はデシヴォイツァの東経21度44分21秒である。コソボの最高地点はジェラヴィツァの海抜2656 mであり、最低地点は白ドリン川の297 mである。

コソボの国境の大部分は山岳地帯と高地で占められている。最も顕著な地形的特徴は、呪われた山脈とシャル山脈である。呪われた山脈はディナルアルプス山脈の地質学的延長である。この山脈は、アルバニアとモンテネグロとの国境に沿って西に横切っている。南東部は主にシャル山脈であり、北マケドニアとの国境を構成している。山脈の他に、コソボの領土は主に2つの主要な平野、東のコソボ平野と西のメトヒヤ平野からなる。

さらに、コソボはドレニツァ、ドゥシュカヤ、ゴラク、ハス、ジャコヴァ高原、ラプ、ラプシャ、ルゴヴァなど、複数の地理的および民族誌的地域からなる。

コソボの水資源は比較的小さい。湖は少なく、最大のものはバトラヴァ湖、バドフツ湖、ガジヴォダ湖、ラドニッチ湖である。これらに加えて、コソボにはカルスト泉、温泉、鉱泉もある。コソボの最長の河川には、白ドリン川、南モラヴァ川、イバル川がある。イバル川の支流であるシトニツァ川は、完全にコソボ領内にある最大の河川である。ネロディメ川は、黒海とエーゲ海に注ぐヨーロッパで唯一の河川分岐の例である。

6.2. 気候

コソボの大部分は、西のアドリア海、南のエーゲ海、そして北のヨーロッパ大陸の陸塊への近接性に強く影響され、地中海性気候と高山気候の影響を受けた大陸性気候が主である。

最も寒い地域は西と南東の山岳地帯にあり、そこでは高山気候が卓越している。最も暖かい地域は主にアルバニアとの国境に近い最南端の地域で、そこでは地中海性気候が標準である。月平均気温は(1月の)0 °Cから(7月の)22 °Cの間で変動する。年間平均降水量は年間600 mmから1300 mmの範囲であり、年間を通じてよく分布している。

北東部では、コソボ平野とイバル渓谷はより乾燥しており、年間総降水量は約600 mmで、大陸性気団の影響をより強く受け、冬は寒く、夏は非常に暑い。南西部では、メトヒヤの気候地域はより地中海性の影響を受け、夏は暖かく、降水量はやや多く(700 mm)、冬には大雪が降る。西の呪われた山脈、南のシャル山脈、北のコパオニクの山岳地帯は高山気候を経験し、降水量が多く(年間900 mmから1300 mm)、夏は短く涼しく、冬は寒い。コソボの年間平均気温は9.5 °Cである。最も暖かい月は7月で平均気温は19.2 °C、最も寒いのは1月で-1.3 °Cである。プリズレンとイストグを除き、他の全ての気象観測所では1月の平均気温が0 °Cを下回った。

6.3. 生物多様性と環境

東南ヨーロッパに位置するコソボは、ヨーロッパおよびユーラシアから動植物種を受け入れている。森林はコソボに広範囲に分布し、地域の少なくとも39%を覆っている。植物地理学的には、北方生物地理区内のボレアル王国のイリュリア州にまたがっている。さらに、バルカン混合林、ディナル山脈混合林、ピンドス山脈混合林の3つの陸上エコリージョンに分類される。コソボの生物多様性は、2つの国立公園、11の自然保護区、その他103の保護地域で保全されている。プロクレティイェ国立公園とシャル山脈国立公園は、コソボにおける植生と生物多様性の最も重要な地域である。コソボの2019年の森林景観健全度指数の平均スコアは5.19/10で、172か国中107位であった。

植物相は1800種以上の維管束植物種を含むが、実際の数は2500種以上と推定されている。この多様性は、地質学と水文学の複雑な相互作用の結果であり、植物の生育のための多種多様な生息条件を生み出している。コソボはバルカン半島全体の表面積のわずか2.3%を占めるに過ぎないが、植生の点ではバルカン半島の植物相の25%、ヨーロッパの植物相の約18%を有している。動物相は広範な種で構成されている。山岳地帯の西部と南東部は、ヒグマ、オオヤマネコ、ヤマネコ、オオカミ、キツネ、パサン、ノロジカ、シカなど、いくつかの希少種または絶滅危惧種にとって素晴らしい生息地を提供している。合計255種の鳥類が記録されており、イヌワシ、カタジロワシ、コチョウゲンボウなどの猛禽類は主にコソボの山々に生息している。

コソボの環境問題には、大気汚染や水質汚染、気候変動、廃棄物管理、生物多様性の損失、自然保護に関連する広範な課題が含まれる。同国の気候変動に対する脆弱性は、気温の上昇、干ばつ、洪水、火災、降雨などの地質学的および水文学的ハザードなど、さまざまな要因によって影響を受ける。コソボは気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)、京都議定書、またはパリ協定の署名国ではない。その結果、同国は、気候変動を緩和し、その影響に適応するための国家の行動と戦略を概説する自主的なコミットメントである国が決定する貢献(NDC)を提出する義務を負っていない。しかし、2021年以降、コソボは日本の支援を受けて、自主的なNDCの策定プロセスに積極的に取り組んでいる。2023年、同国は2050年までにカーボンニュートラルを達成するというより広範な目標の一環として、温室効果ガス排出量を約16.3%削減するという目標を設定した。

7. 経済

コソボの経済は、サービス業が中心でありながら豊富な鉱物資源も有する移行期経済である。エネルギー供給の安定化、観光業の振興、交通インフラの整備が今後の経済発展に向けた主要課題となっている。

7.1. 経済概況と主要産業

コソボの経済は移行経済である。政治的混乱、セルビアによるコソボ従業員の解雇、そしてそれに続くユーゴスラビア紛争の複合的な結果に苦しんできた。海外からの援助が減少しているにもかかわらず、独立宣言以来、GDPは概ね成長してきた。これは2007年から2008年の金融危機とその後の欧州債務危機にもかかわらずであった。さらに、インフレ率は低い。ほとんどの経済発展は、貿易、小売、建設部門で起こっている。コソボはディアスポラからの送金、海外直接投資、その他の資本流入に大きく依存している。2018年、国際通貨基金は、人口の約6分の1が貧困ライン以下で生活しており、労働年齢人口の3分の1が失業しており、これはヨーロッパで最も高い率であると報告した。

コソボの最大の貿易相手国は、アルバニア、イタリア、スイス、中国、ドイツ、トルコである。ユーロが公式通貨である。コソボ政府は、アルバニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニアと自由貿易協定を締結している。コソボはUNMIKと合意したCEFTAのメンバーであり、近隣の非欧州連合諸国のほとんどと自由貿易を享受している。

コソボはサービス部門が支配的であり、GDPの54%を占め、人口の約56.6%を雇用している。工業はGDPの37.3%を占め、労働力の約24.8%を雇用している。停滞にはいくつかの理由があり、連続的な占領、政治的混乱、1999年のコソボ紛争などがある。農業はGDPのわずか6.6%しか占めていないが、2019年から0.5ポイント増加しており、アルバニアに次いでこの地域で最も高い農業雇用率であるコソボの労働力の18.7%を形成している。

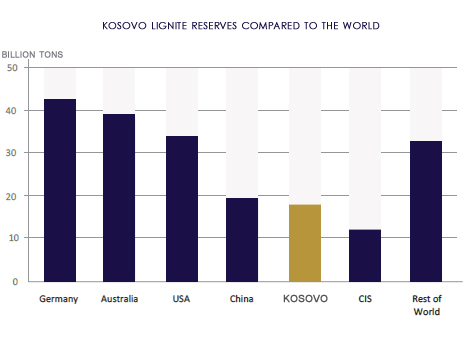

コソボには鉛、亜鉛、銀、ニッケル、コバルト、銅、鉄、ボーキサイトの豊富な埋蔵量がある。同国は世界で5番目、ヨーロッパで3番目に大きな褐炭埋蔵量を有する。鉱山鉱物局と世界銀行は、2005年にコソボが135億ユーロ相当の鉱物を有すると推定した。第一次産業は、中小規模の家族経営の分散型単位に基づいている。国土の53%が農地、41%が森林および林業用地、6%がその他である。

ワインは歴史的にコソボで生産されてきた。コソボのワイン産業の中心地はラホヴェツにある。主な栽培品種には、ピノ・ノワール、メルロー、シャルドネが含まれる。コソボはドイツとアメリカ合衆国にワインを輸出している。国営の4つのワイン生産施設は、「ワイナリー」というよりも「ワイン工場」であった。総ブドウ畑面積の約36%を占めるラホヴェツ施設のみが、年間約5000万リットルの生産能力を持っていた。ワイン生産の大部分は輸出向けであった。1989年のピーク時には、ラホヴェツ施設からの輸出量は4000万リットルに達し、主にドイツ市場に流通していた。

7.2. エネルギー

コソボの電力部門は、開発の可能性が最も大きい部門の一つと考えられている。コソボの電力部門は、豊富な褐炭を使用する石炭火力発電所に大きく依存しているため、バイゴラやキトカのウィンドファームなど、より多くの再生可能エネルギー源で発電を多様化する努力がなされている。

コソボとアルバニアの共同エネルギーブロックは、2019年12月に署名された合意の後、稼働している。この合意により、アルバニアとコソボはエネルギー備蓄を交換できるようになり、コソボにとって年間400万ユーロの節約になると予想されている。

7.3. 観光

コソボの自然の価値は、質の高い観光資源を代表している。コソボの観光の可能性の説明は、東南ヨーロッパのバルカン半島中央という地理的位置と密接に関連している。それは歴史的に古典古代にまで遡る交差点を表している。コソボは、中央ヨーロッパと南ヨーロッパ、そしてアドリア海と黒海の間の連絡路として機能している。コソボは一般的に、高い山、湖、峡谷、急峻な岩石層、川など、さまざまな地形的特徴に富んでいる。コソボの山岳地帯の西部と南東部は、冬の観光に大きな可能性を秘めている。スキーはシャル山脈内のブレゾヴィツァ・スキーリゾートで行われ、プリシュティナ国際空港(60 km)とスコピエ国際空港(70 km)に近接しているため、国際的な観光客に人気の目的地となっている。

コソボには、ウォータースポーツ、キャンプ、水泳の人気スポットであるバトラヴァ湖などの湖もある。その他の湖には、ウイマニ湖、レキナティ湖、ゼムラ湖などがある。

その他の主要な観光スポットには、首都プリシュティナ、歴史的な都市プリズレン、ペヤ、ジャコヴァ、そしてフェリザイやジランなどがある。

『ニューヨーク・タイムズ』は、2011年に訪れるべき41の場所にコソボを含めた。

7.4. 交通

コソボにおける旅客および貨物の道路輸送は、最も一般的な輸送形態である。コソボには2つの主要な高速道路がある。コソボとアルバニアを結ぶR7号線と、プリシュティナをハニ・イ・エレジトのマケドニア国境と結ぶR6号線である。R7.1号高速道路の建設は2017年に開始された。

R7号高速道路(アルバニア=コソボ高速道路の一部)は、コソボをドゥラスのアルバニアのアドリア海岸と結んでいる。プリシュティナからメルダレまでの残りの欧州ルート(E80)区間プロジェクトが完了すると、高速道路は現在の欧州ルート(E80)高速道路を通じてコソボをセルビアのニシュ近郊の汎ヨーロッパ回廊X(E75)と結ぶことになる。R6号高速道路は、E65の一部を構成し、この地域で建設された2番目の高速道路である。首都プリシュティナと北マケドニア国境のハニ・イ・エレジト(スコピエから約20 km)を結んでいる。高速道路の建設は2014年に開始され、2019年に完成した。

トラインコスは、プリシュティナ - フシェ・コソヴァ - ペヤ、およびプリシュティナ - フシェ・コソヴァ - フェリザイ - スコピエ(北マケドニア)(後者はマケドニア鉄道との共同運行)の2路線で毎日旅客列車を運行している。また、貨物列車も国内全域で運行されている。

コソボにはプリシュティナ国際空港とジャコヴァ空港の2つの空港がある。プリシュティナ国際空港はプリシュティナの南西に位置する。これはコソボ唯一の国際空港であり、コソボへの空路旅行者の唯一の入国港である。ジャコヴァ空港はコソボ紛争後、コソボ治安維持部隊(KFOR)によって、農業目的で使用されていた既存の飛行場の隣に建設され、主に軍事および人道支援便に使用された。地方政府および中央政府は、ジャコヴァ空港を官民パートナーシップの下で運営し、民間および商業空港に転換することを目指している。

8. 社会

コソボの社会は、長年にわたる歴史的変遷と近年の紛争の影響を色濃く反映している。人口の大多数を占めるアルバニア系住民と、セルビア系をはじめとする少数民族との関係は依然として複雑であり、人権問題や社会統合が重要な課題となっている。

8.1. 人口

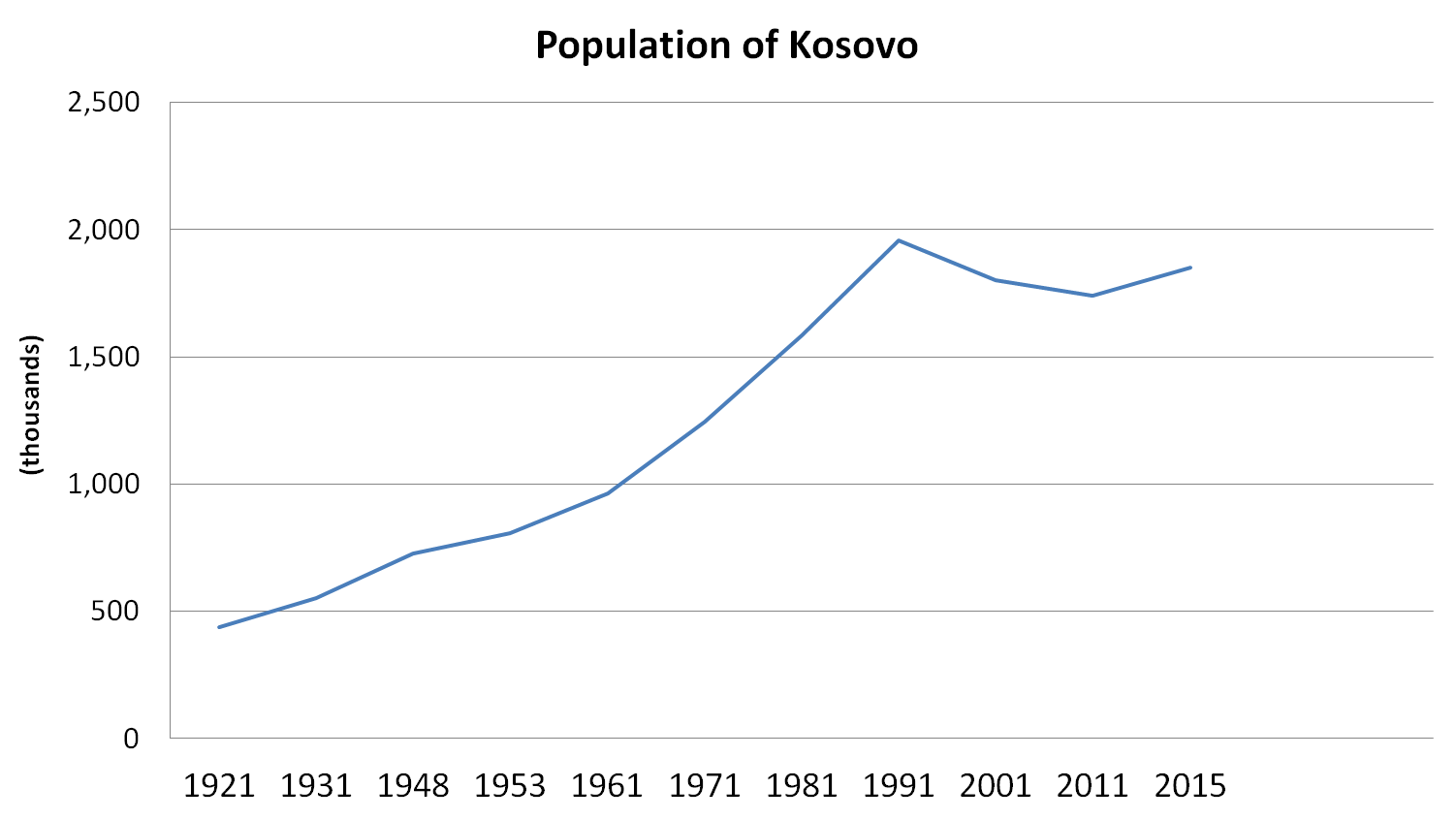

コソボ統計局は、2021年のコソボの人口を約177万4000人と推定した。2023年の出生時平均余命は79.68歳で、男性は77.38歳、女性は81.87歳であった。2023年の推定合計特殊出生率は女性1人当たり1.88人であった。コソボはバルカン半島で11番目に人口の多い国であり、世界の人口順リストでは148位にランクされている。同国の人口は20世紀を通じて着実に増加し、1998年には推定220万人に達したが、コソボ紛争とその後の移住により、コソボの人口は時間とともに減少した。

8.1.1. 民族構成

2019年、アルバニア人はコソボの人口の92%を占め、次いでセルビア人(4%)、ボスニア人(2%)、トルコ人(1%)、ロマ人(1%)、ゴラ人(1%未満)であった。アルバニア人はコソボのほとんどの地域で人口の大多数を占める。セルビア人は国の北部、およびグラチャニツァやシュテルプツェなど国の東部の他の自治体に集中している。トルコ人はプリズレンのすぐ北にあるマムシャ市で局地的に多数派を形成し、ボスニア人は主にプリズレン自体に位置している。ゴラ人は国の最南端、ドラガシュに集中している。ロマ人は国全体に広がっている。

世界幸福度報告書2024年版によると、様々な国の市民の幸福度を評価した結果、コソボは評価された143カ国中29位にランクされ、近隣諸国のセルビア(37位)、モンテネグロ(76位)、北マケドニア(84位)、アルバニア(87位)と比較して高い順位であった。

コソボのアルバニア人とセルビア人の関係は、19世紀のバルカン半島におけるナショナリズムの台頭以来、敵対的であった。ユーゴスラビアの共産主義時代、アルバニア人とセルビア人は強く和解しがたく、チトー時代の社会学的研究によると、アルバニア人とセルビア人は隣人や友人として互いを受け入れることはほとんどなく、民族間の結婚も少なかった。民族的偏見、ステレオタイプ、相互不信は、アルバニア人とセルビア人の間で数十年にわたり一般的であった。チトー時代の両コミュニティ間の不寛容と分離のレベルは、ユーゴスラビアのクロアチア人とセルビア人のコミュニティよりも悪いと社会学者によって報告されており、後者も緊張関係にあったが、互いにより緊密な関係をいくらか持っていた。

コソボ社会への計画的な統合とコソボ憲法における承認にもかかわらず、ロマ人、アシュカリ人、エジプト人コミュニティは、住宅、教育、保健、雇用、社会福祉において、依然として隔離や差別といった多くの困難に直面している。コソボ周辺の多くのキャンプには、依然として何千人もの国内避難民が収容されており、その全員が少数派グループやコミュニティの出身者である。ロマ人の多くは紛争中にセルビア側に味方し、アルバニア人の財産の広範な略奪や破壊に参加したと考えられているため、マイノリティ・ライツ・グループ・インターナショナルは、ロマ人が地元の地域外でアルバニア人から敵意に遭遇すると報告している。EUが資金提供した2020年の調査報告書によると、コソボの主要な民族グループ間には信頼関係が限られており、全体的な接触も少ないことが示されている。

| 順位 | 基礎自治体 | 人口 | 順位 | 基礎自治体 | 人口 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | プリシュティナ | 227,154 | 11 | リピャン | 54,974 | ||

| 2 | プリズレン | 147,428 | 12 | ドレナス | 48,054 | ||

| 3 | フェリザイ | 109,345 | 13 | スハレカ | 45,713 | ||

| 4 | ジラン | 82,901 | 14 | マリシェヴァ | 43,871 | ||

| 5 | ペヤ | 82,661 | 15 | ラホヴェツ | 41,777 | ||

| 6 | ジャコヴァ | 78,824 | 16 | スケンデライ | 40,632 | ||

| 7 | ポドゥイェヴァ | 71,018 | 17 | ヴィティナ | 35,549 | ||

| 8 | ミトロヴィツァ | 64,680 | 18 | イストグ | 33,066 | ||

| 9 | コソヴォ・ポリェ | 64,078 | 19 | クリナ | 30,574 | ||

| 10 | ヴシュトリ | 61,493 | 20 | ドラガシュ | 28,908 | ||

8.1.2. 言語

コソボの公用語はアルバニア語とセルビア語であり、各機関はこれら2つの公用語の平等な使用を保証する義務を負っている。地方公務員は職務上、2つの公用語のうち1つを話すことのみが義務付けられており、コソボ言語委員のスラヴィシャ・ムラデノヴィッチによると、全ての文書を両言語で提供している政府機関は存在しない。言語使用法は、プリズレン市において、そこに住むトルコ人コミュニティの規模に関わらず、トルコ語に公用語の地位を与えている。それ以外では、トルコ語、ボスニア語、ロマ語は、言語コミュニティが自治体の総人口の少なくとも5%を占める場合に、自治体レベルで公用語の地位を有する。アルバニア語は、全てアルバニア人、およびアッシュカリーおよびバルカン・エジプト人のような一部のロマ人によって第一言語として話されている。セルビア語、ボスニア語、トルコ語は、それぞれのコミュニティによって第一言語として話されている。

8.1.3. 宗教

コソボは国家宗教を持たない世俗国家であり、信教の自由、良心の自由、および宗教の自由はコソボ憲法で明示的に保証されている。コソボ社会は強く世俗化されており、南ヨーロッパで第1位、世界で第9位にランクされ、宗教および無神論に対する寛容さにおいて自由かつ平等であるとされている。

2011年の国勢調査では、コソボの人口の95.6%がイスラム教徒、3.7%がキリスト教徒(うち2.2%がローマ・カトリック、1.5%が東方正教会)と集計された。残りの0.3%の人口は、無宗教、他の宗教を信仰している、または適切な回答をしなかったと報告した。プロテスタントは、政府によってコソボの宗教団体として認識されているものの、国勢調査には代表されていなかった。この国勢調査は、主にセルビア正教徒であると自認するコソボのセルビア人によって、特に北コソボで大部分がボイコットされ、セルビア人人口は過小評価された。

イスラム教はコソボで最も広く信仰されている宗教であり、中世にオスマン帝国によって導入された。今日、コソボはトルコに次いでヨーロッパで2番目に人口に占めるイスラム教徒の割合が高い。コソボのイスラム教徒人口の大多数は、民族アルバニア人、トルコ人、そしてゴラ人やボスニア人のようなスラブ人である。

ローマ・カトリック教会の信者は主にアルバニア人であり、民族セルビア人は主に東方正教会に属している。2008年、コソボ・プロテスタント福音教会の首座主教であるプロテスタント牧師アルトゥール・クラスニチは、1985年以来「1万5000人もの」コソボ・アルバニア人がプロテスタントに改宗したと主張した。

コソボにおけるアルバニア人イスラム教徒とアルバニア人カトリック教徒のコミュニティ間の関係は良好であるが、両コミュニティともセルビア正教会コミュニティとはほとんど、あるいは全く関係がない。一般的に、アルバニア人は宗教ではなく言語によって民族性を定義するが、宗教はコソボおよび他の場所のスラブ人の間で際立ったアイデンティティの特徴を反映している。

| 宗教 | 割合 |

|---|---|

| イスラム教 (スンニ派が多数) | 95.6% |

| キリスト教 | 3.7% |

| - ローマ・カトリック | 2.2% |

| - 東方正教会 | 1.5% |

| 無宗教 | 0.1% |

| その他 | 0.1% |

| 不明 | 0.1% |

8.2. 保健

過去において、コソボが近代的な医療制度を発展させる能力は限られていた。1990年代の低いGDPは状況をさらに悪化させた。しかし、プリシュティナ大学医学部の設立は医療における重要な発展を示した。これはまた、専門的発展のためのより良い条件を可能にするさまざまな診療所の開設にもつながった。

現在では状況は変化し、コソボの医療制度は一次、二次、三次医療の3つのセクターに編成されている。プリシュティナの一次医療は13の家庭医療センターと15の外来診療ユニットに編成されている。二次医療は7つの地域病院に分散化されている。プリシュティナには地域病院がなく、代わりにコソボ大学臨床センターを医療サービスに利用している。コソボ大学臨床センターは12の診療所で医療サービスを提供しており、そこでは642人の医師が雇用されている。より低いレベルでは、医療施設に到達できないいくつかの脆弱なグループに対して在宅サービスが提供されている。コソボの医療サービスは現在、患者の安全、品質管理、および支援医療に焦点を当てている。

8.3. 教育

初等、中等、高等教育レベルの教育は主に公立であり、州によって支援され、コソボ教育・科学・技術省によって運営されている。教育は、初等中等教育と高等教育の2つの主要な段階で行われる。

初等中等教育は、就学前教育、初等および中等教育前期、中等教育後期、特別支援教育の4つの段階に細分される。就学前教育は1歳から5歳までの子供を対象としている。初等中等教育はすべての人に義務付けられている。これはギムナジウムや職業学校によって提供され、コソボで認められている少数民族の言語でも利用可能であり、授業はアルバニア語、セルビア語、ボスニア語、トルコ語、クロアチア語で行われる。第1段階(初等教育)は1年生から5年生まで、第2段階(中等教育前期)は6年生から9年生までである。第3段階(中等教育後期)は一般教育だけでなく、さまざまな分野に焦点を当てた専門教育も含まれる。期間は4年間である。しかし、生徒には高等教育または大学教育への応募の可能性が提供されている。コソボ教育・科学・技術省によると、一般教育を受けることができない子供たちは特別支援教育(第5段階)を受けることができる。

高等教育は大学やその他の高等教育機関で受けることができる。これらの教育機関は、学士号、修士号、博士号の課程を提供している。学生は全日制または定時制の学習を選択できる。

コソボの学生は、いくつかのPISAテストで非常に低い成績を収めており、この結果は教育制度に関する議論を引き起こしている。

8.4. メディア

コソボは、国境なき記者団がまとめた2023年の報道自由度指数報告書において、180か国中56位にランクされている。コソボのメディアは、ラジオ、テレビ、新聞、インターネットウェブサイトなど、さまざまな種類のコミュニケーションメディアで構成されている。メディアのほとんどは広告と購読料で成り立っている。IREXによると、ラジオ局は92局、テレビ局は22局ある。

9. 文化

コソボの文化は、その歴史的背景と地理的位置から、多様な要素が融合している。長年にわたるオスマン帝国の支配、セルビア文化との関わり、そしてアルバニア民族の伝統が、コソボ独自の文化を形成してきた。これには、建築、音楽、食文化、そして近年の紛争が残した記憶も含まれる。

9.1. 料理

コソボ料理は、バルカン料理、地中海料理、オスマン料理から派生した多面的な料理の影響によって特徴づけられる。この組み合わせは、コソボの多様な歴史的および文化的背景を反映するとともに、アルバニアの遺産を強調している。この伝統の最も重要な側面は、カヌンに明記されているおもてなしの原則であり、これが社会的相互作用や慣習のさまざまな側面を導いている。特に、「アルバニア人の家は神と客のものである」という概念は、客を敬意と寛大さをもって遇することへの高い敬意を強調している。フリは、特別な鍋(サッチと呼ばれる)で生地とクリームを層にして、数時間かけてゆっくりと焼き上げる独特の調理法で際立っている。肉、チーズ、またはほうれん草の混合物を詰めた風味豊かなパイであるピテは、コソボ全土で心のこもった食事としてよく楽しまれている。もう一つの人気料理はビュレクで、これは肉、ほうれん草、またはチーズなど、さまざまな材料を詰めることができる薄片状のペストリーであり、しばしば円形の鍋で調理される。ケバパは、伝統的に牛ひき肉と他の肉を混ぜて手で丸めたソーセージで、ニンニクや黒コショウなどのスパイスを混ぜて味付けされる。これらは通常、焼きたてのパン、生の玉ねぎ、そして料理を引き立てる人気の風味豊かな赤ピーマン、ナス、ニンニクのスプレッドであるアイヴァールと一緒に提供される。ペトゥラ、またはロクマとしても知られる揚げドーナツボールは、しばしば蜂蜜をかけたり砂糖をまぶしたりする。レチェルは、さまざまな果物から作られるフルーツプリザーブの一種で、パンに塗ったり、ペトゥラと一緒に提供されたりすることが多い。

バклаヴェは南ヨーロッパの伝統的なデザートで、ナッツを詰めたフィロペストリーの層に蜂蜜をかけたもので、お祝いの席でよく出される。もう一つの注目すべきデザートはトリレチェで、3種類の牛乳を混ぜたものに浸したスポンジケーキにキャラメルをかけたものである。コソボのコーヒー文化は、日常生活の活気に満ちた不可欠な側面を表しており、社会的相互作用や共同体の集まりの礎として機能している。コソボでは、コーヒーはもてなしとコミュニティを象徴し、地元の人々と訪問者の両方をつなぐ。しばしば伝統的なお菓子やペストリーが添えられ、コーヒーの準備には通常、細かく挽いたコーヒーを淹れるための伝統的なポットであるジェズヴェが使われる。この方法は、コーヒー準備の儀式的な性質を強調している。ホストはゲストに最高の淹れたてのコーヒーを提供することに誇りを持ち、もてなしの重要性を強調している。コーヒーを共有する行為は、個人間の有意義な会話を育み、人々は物語を語り、人生についての議論に従事する。

9.2. スポーツ

2008年の独立宣言以来、コソボは国際スポーツにおいて大幅な進歩を遂げてきた。同国のオリンピックへの初参加は2016年のオリンピックであり、そこで初のメダルを獲得するという画期的な出来事を達成し、現在までに合計5つのメダルを獲得している。コソボのヨーロッパ競技大会への参加は2015年に始まり、その間に同国は4つのメダルを獲得した。さらに、コソボは2018年に地中海競技大会への参加を開始し、合計10個のメダルを獲得するという成功を収めた。今後、コソボは2030年の大会を主催する予定であり、これは国際スポーツの分野における同国にとって重要な機会となる。ラウラ・ファズリウ、アキル・ジャコヴァ、ノラ・ジャコヴァ、マイリンダ・ケルメンディ、ロリアナ・クカ、ディストリア・クラスニキなどの著名な選手は、コソボのスポーツにおける功績において重要な役割を果たしており、特にマイリンダ・ケルメンディは同国初のオリンピック金メダルを獲得したことで知られている。柔道は国際大会におけるコソボの成功の礎となっており、さまざまな大会で同国のメダルの大部分を占めている。コソボ独立以前には、アジズ・サリフ、ヴラディミル・ドゥルコヴィッチ、ファフルディン・ユスフィ、ミルティン・ショシュキッチなどの著名な選手がユーゴスラビアを代表し、それによってコソボの多様な運動遺産に貢献した。

コソボは2016年に欧州サッカー連盟(UEFA)と国際サッカー連盟(FIFA)の両方で完全な加盟資格を達成し、これにより同国は国際サッカー大会への参加が可能になった。その結果、コソボ代表サッカーチームは、UEFAネーションズリーグ、UEFA欧州選手権、FIFAワールドカップなどの主要トーナメントの予選ラウンドに出場する資格を得た。チームの最高の功績は、UEFAネーションズリーグ2018-19シーズンであり、そこでリーグDグループの首位でトーナメントを終え、4勝2分けの無敗記録を維持し、より高い競争力のあるティアへの昇格を確保した。数人のコソボ・アルバニア人選手がさまざまなヨーロッパ諸国を代表することを選択しており、ロリク・ツァナ(アルバニア代表)やアドナン・ヤヌザイ(ベルギー代表)などの例が挙げられる。さらに、ヴァロン・ベーラミ、ジェルダン・シャチリ、グラニト・ジャカなどの選手から重要な貢献があり、彼らは皆スイス代表チームに極めて重要な貢献をしている。

9.3. 芸術と建築

コソボの建築は、新石器時代、青銅器時代、中世にまで遡る。今日まで残る建造物が示すように、さまざまな文明や宗教の存在に影響を受けてきた。

コソボには、13世紀から14世紀にかけての多くの修道院や教会があり、これらはセルビア正教の遺産を代表している。オスマン帝国時代の建築遺産には、15世紀、16世紀、17世紀のモスクやハマム(トルコ式風呂)が含まれる。その他の関心のある歴史的建築構造物には、18世紀から19世紀にかけてのクラ(塔状家屋)や、多くの橋、都市中心部、要塞などがある。一部の土着の建物はそれ自体が重要とは見なされないが、まとめて見るとかなりの関心を集める。1999年のコソボ紛争中、この遺産を代表する多くの建物が破壊または損傷された。ドゥカジニ地方では、少なくとも500のクラが攻撃され、そのほとんどが破壊または損傷された。

2004年、ユネスコはヴィソキ・デチャニ修道院をその顕著な普遍的価値から世界遺産として認定した。その2年後、この遺産は連続指名として拡張され、ペーチ総主教修道院、リェヴィシャの生神女教会、グラチャニツァ修道院の3つの宗教的建造物がコソボの中世建造物群の名称で追加された。これは4つのセルビア正教会と修道院で構成され、東方正教会のビザンチン建築と西洋のロマネスク建築の教会建築が融合してパレオロゴス朝ルネサンス様式を形成したものを代表している。

これらの記念碑は、特に2004年の民族暴力の際に攻撃を受けてきた。2006年、この地域における政治的不安定に起因する管理と保存の困難さから、この遺産は危機にさらされている世界遺産リストに登録された。

コソボの芸術は、体制のために長い間国際社会に知られていなかった。多くの芸術家は美術館で作品を展示することができなかったため、常に代替案を探し、さらには自ら行動を起こすことさえあった。1990年まで、コソボの芸術家は世界的に有名な多くの権威あるセンターで作品を発表していた。彼らは、創造された状況を考慮した芸術への独自のアプローチのために高く評価され、それによって彼らは際立ち、独創的であるとされた。

1979年2月、コソボ国立美術館が設立された。それはコソボにおける視覚芸術の最高の機関となった。コソボで最も著名な芸術家の一人であるムスリム・ムリキにちなんで名付けられた。エンジェル・ベリシャ、マサル・ツァカ、タヒル・エムラ、アブドゥラー・ゲルグリ、ヒスニ・クラスニチ、ニモン・ロカイ、アジズ・ニマニ、ラマダン・ラマダニ、エサット・ヴァラ、レンディタ・ゼチライは、コソボ生まれの数少ないアルバニア人画家の一部である。

9.4. 音楽

コソボの音楽は多様であるが、本格的なアルバニア音楽とセルビア音楽は依然として存在している。アルバニア音楽はチフテリの使用によって特徴づけられる。クラシック音楽はコソボでよく知られており、いくつかの音楽学校や大学で教えられてきた。2014年、コソボはイサ・コジャ監督の『スリー・ウィンドウズ・アンド・ア・ハンギング』で初めてアカデミー国際長編映画賞に映画を提出した。

ルニク村で発見された焼成粘土製のオカリナは、コソボで発見された最古の楽器であり、ヨーロッパで発見された最古のオカリナの1つと考えられている。ルニク・オカリナは少なくとも8000年前のものと考えられている。

過去には、コソボとアルバニア北部の叙事詩はラフタで歌われ、その後、旋律用の1弦とドローン用の1弦を持つ、より旋律的なチフテリアが使用された。コソボ音楽は、コソボにおける約500年間のオスマン帝国支配のためにトルコ音楽の影響を受けているが、コソボの民間伝承はその独創性と模範性を保持している。考古学的研究は、この伝統がいかに古いか、そしてバルカン半島の他の伝統音楽と並行してどのように発展したかを物語っている。紀元前5世紀に遡るルーツが、楽器を持った歌手の石の絵画に見られる。(フルートに似た楽器を持った「パニ」の有名な肖像画がある)。

現代音楽のアーティストであるリタ・オラ、デュア・リパ、エラ・イストレフィは、いずれもアルバニア人の出自であり、その音楽で国際的な評価を得ている。プリズレン出身の広く知られた音楽家の一人に、ギタリストのペトリット・チェクがおり、いくつかの国際的な賞を受賞している。

コソボのセルビア音楽は、独自の際立った音色と様々な西洋およびトルコの影響を受けた、より広範なバルカン半島の伝統の一部である伝統音楽の混合物である。コソボのセルビアの歌は、作曲家ステヴァン・モクラニャツによる12番目の歌の花輪のインスピレーションとなった。コソボのセルビア音楽のほとんどは教会音楽によって支配されており、歌われる叙事詩も独自に存在した。セルビアの民族楽器グズレもコソボで使用されている。

ヴィクトリヤは、1982年にアスカの一員としてユーゴスラビアを代表してユーロビジョン・ソング・コンテストに出場した唯一のコソボ出身のアーティストである。歌手のロナ・ニシュリウは2012年のユーロビジョン・ソング・コンテストで5位に入賞し、リンディタは2017年にアルバニアを代表して出場した。コソボ出身のセルビア人歌手数名も、ユーロビジョン・ソング・コンテストのセルビア国内選考に参加している。ネヴェナ・ボジョヴィッチはジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテストでセルビアを代表し、2013年にモイェ3のメンバーとして、そして2019年にソロとして2度ユーロビジョン・ソング・コンテストに出場した。

9.5. 映画

コソボの映画産業は1970年代に遡る。1969年、コソボ議会は映画の製作、配給、上映のための国家機関であるコソヴァフィルムを設立した。初代監督は俳優のアブドゥラフマン・シャラであり、その後、作家であり著名な詩人であるアゼム・シュクレリが就任し、彼の指揮の下で最も成功した映画が製作された。その後のコソヴァフィルムの監督は、ジェヴァル・コライ、エクレム・クリエジウ、ガニ・メフメタイであった。17本の長編映画、多数の短編映画、ドキュメンタリー映画を製作した後、この機関は1990年にセルビア当局に接収され解散した。コソヴァフィルムは1999年6月にユーゴスラビアがこの地域から撤退した後に再設立され、それ以来コソボの映画産業を復活させるために努力している。

国際ドキュメンタリー・短編映画祭は、コソボ最大の映画イベントである。この映画祭は8月にプリズレンで開催され、多くの国際的および地域の芸術家を魅了している。毎年開催されるこの映画祭では、3つの屋外映画館と2つの通常映画館で1日2回映画が上映される。映画以外にも、上映後の活気ある夜でよく知られている。映画祭の範囲内でさまざまなイベントが開催される:ワークショップ、ドクフォト展、映画祭キャンプ、コンサートなど、これらすべてが都市を魅力的な場所に変えている。2010年、ドクフェストは25の最高の国際ドキュメンタリー映画祭の1つに選ばれた。

コソボ出身のアルバニア系の国際的な俳優には、アルタ・ドブロシ、ジェームズ・ビベリ、ファルク・ベゴリ、ベキム・フェフミウなどがいる。プリシュティナ国際映画祭は、コソボのプリシュティナで毎年開催される最大の映画祭であり、バルカン地域内外の著名な国際映画作品を上映し、コソボ映画産業に注目を集めている。

映画『ショク』は、第88回アカデミー賞でアカデミー短編実写映画賞にノミネートされた。この映画は、コソボ紛争中の実話に基づいて、アカデミー賞にノミネートされた監督ジェイミー・ドノヒューが脚本・監督を務めた。『ショク』の配給会社はOuat Mediaであり、ソーシャルメディアキャンペーンはTeam Albaniansが主導している。