1. 生涯初期

ウラジーミル・キリロヴィチ大公の幼少期は、ロシア革命による家族の亡命と、帝位請求者としての父の活動の中で形成されました。彼は幼い頃から亡命生活を送り、その教育と初期の活動は、後のロマノフ家家長としての役割に影響を与えることになります。

1.1. 出生と幼少期

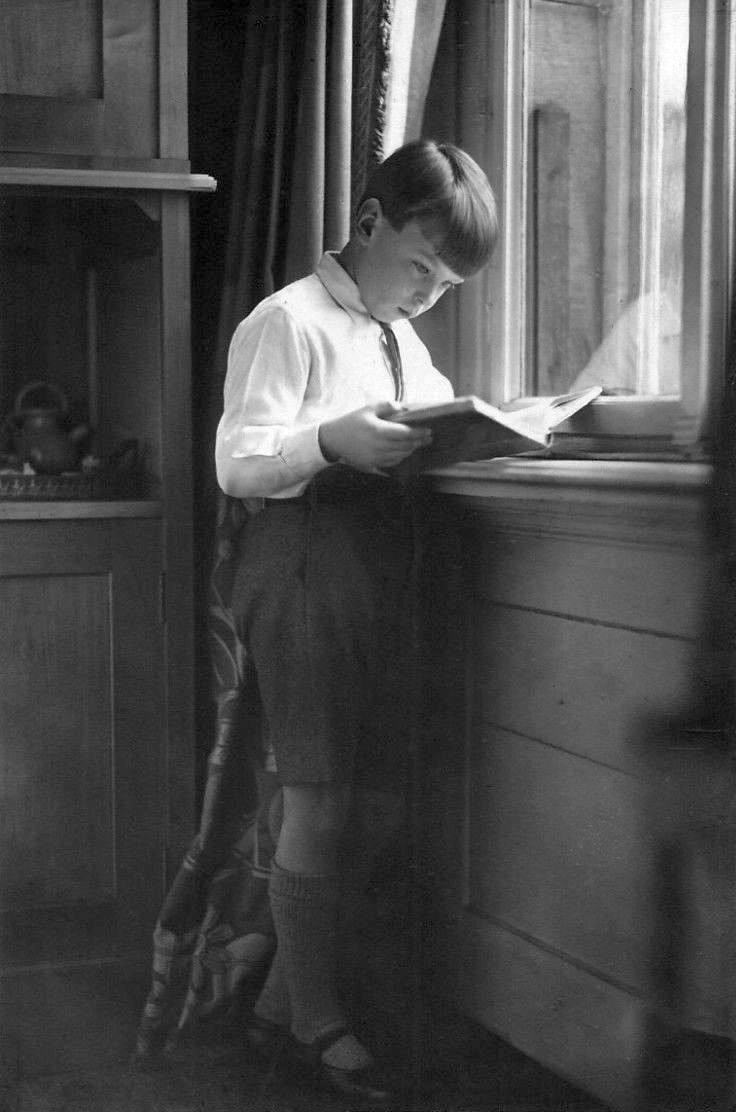

ウラジーミルは1917年8月30日(ユリウス暦では8月17日)に、フィンランド大公国(現在のフィンランド)のポルヴォーで生まれました。彼はロシア皇族のキリル・ウラジーミロヴィチ大公と、その妻であるザクセン=コーブルク=ゴータ公女ヴィクトリヤ・フョードロヴナの一人息子でした。両親は共に皇帝アレクサンドル2世の孫にあたる従兄妹同士でした。ウラジーミルは、大柄で端正な顔立ちの子供であり、曾祖父であるアレクサンドル3世に似ていると評されました。

彼の出生時には既にロシア革命が勃発し、ロシア帝国は崩壊していました。そのため、ウラジーミルは家族が避難していたフィンランドで誕生しました。ロシア帝室の家内法に従い、「ロシア公」の儀礼称号が与えられました。一家は1920年にフィンランドを離れ、ドイツのコーブルクに移住しました。1922年8月8日、父キリルは自身を「ロシア帝位の保護者」であると宣言し、さらにその2年後の1924年8月31日には「全ロシアの皇帝にして専制君主」の称号を名乗りました。これに伴い、ウラジーミルにはツェサレーヴィチ(皇太子)の称号と、「ロシア大公」の称号、そして「Его Императорское Высочествоイェゴー・インペラートルスコイェ・ヴィソチェストヴォロシア語」(殿下)の敬称が与えられました。1930年、ロマノフ一家はドイツを離れ、フランスのサン=ブリアック=シュル=メールに移住し、この地に「亡命宮廷」を設置しました。

1.2. 亡命生活と教育

1930年代、ウラジーミルはしばらくイギリスで生活し、ロンドン大学で学びました。これは彼にとって正規の教育機会であり、亡命生活の中で知識を深める重要な時期となりました。

1.3. 初期経歴と活動

学業を終えた後、ウラジーミルはリンカンシャーのブラックストーン農業機械工場で働きました。その後、彼はフランスに戻り、ブルターニュに土地を購入して地主として生活を始めました。これは亡命貴族としては珍しい、実社会での経験を積んだ時期でした。

1938年には、カルパト・ウクライナの摂政となるよう打診されましたが、ウラジーミルはこの申し出を拒否しました。彼は、その行動がロシアを解体することに繋がると考え、そのような支援は行わないと表明しました。この決定は、彼がロシアの領土保全に対する強い意志を持っていたことを示唆しています。

2. 帝位請求と第二次世界大戦

ウラジーミル・キリロヴィチ大公は、父の死後、ロマノフ家の家長としての地位を継承しました。第二次世界大戦中、彼は反共主義の立場を明確にしつつも、ナチス・ドイツからの協力要請を拒否し、困難な状況に直面しました。

2.1. ロマノフ家家長の主張

1938年10月12日に父キリル大公が死去すると、ウラジーミルはロシア帝室家長の地位を継承しました。この継承により、彼は自身をロシア帝位の正統な請求者であると主張することになります。

2.2. 第二次世界大戦中の行動

第二次世界大戦中、ウラジーミルはフランスのサン=ブリアック=シュル=メールで暮らしていました。1941年6月26日、彼は「ドイツとほとんど全てのヨーロッパ諸国が、24年間ロシア人民を奴隷化し抑圧してきた共産主義とボルシェビズムに対する十字軍を宣言したこの重大な時に、私は祖国の全ての忠実な息子たちに呼びかけます。ボルシェビキ政権を打倒し、祖国を共産主義の恐ろしい束縛から解放するために、力の限りを尽くしてください」という声明を発表しました。この声明は彼の強い反共産主義の姿勢を示すものでした。

しかし、1942年には、ナチス・ドイツが亡命ロシア人に対し、ソビエト連邦との戦争への協力を呼びかける宣言を出すようウラジーミルに要請しましたが、彼はこれを拒否しました。この拒否はナチスの報復を招き、ウラジーミルとその側近たちはコンピエーニュの強制収容所に収容されました。

1944年、ドイツ軍は連合国軍の海岸からの侵攻を恐れ、ウラジーミル一家を内陸へと移動させました。一家はまずパリへ、次いでヴィッテルへと連行されました。しかしヴィッテルも安全ではないと判断され、彼らはドイツ国内へ移送されました。ウラジーミルは1945年まで、長姉マリヤ・キリロヴナの夫であるライニンゲン侯カールが所有するバイエルンのアモールバッハにある城に軟禁されました。ドイツの敗戦後も、ウラジーミルは迫り来るソ連軍による捕縛を恐れ、オーストリアへと移動し、さらにリヒテンシュタインとの国境付近まで逃れました。彼は亡命ロシア人協力者のボリス・スミスロフスキー将軍の軍勢と共に国境を越えようとしましたが、リヒテンシュタインもスイスも入国ビザを発給せず、彼はアメリカ軍占領下のオーストリアに留まることを余儀なくされました。その後、彼の母方の叔母にあたるオルレアン=ボルボン公妃ベアトリス(エディンバラとザクセン=コーブルク=ゴータ公女ベアトリス)がスペインのビザを確保し、ウラジーミルは彼女と共にサンルーカル・デ・バラメーダで生活しました。

1952年、彼は西側諸国に対し、ソビエト連邦に対して戦争を遂行するよう呼びかけました。これは、彼の反共産主義思想が戦後も一貫していたことを示しています。

3. 戦後生活と継承権論争

第二次世界大戦終結後、ウラジーミル・キリロヴィチ大公は亡命地での生活を継続し、レオニーダ・バグラチオン=ムフランスカヤ公女との結婚はロマノフ家の家内法における正統性を巡る激しい論争を引き起こしました。この論争は彼の娘であるマリヤの継承権に直接的な影響を与え、ロマノフ家内部の亀裂を深めることになりました。

3.1. 戦後亡命地での生活

第二次世界大戦後、ウラジーミルは主にスペインのマドリードで過ごしました。しかし、フランスのブルターニュにある彼の地所やパリにも頻繁に滞在していました。

3.2. 結婚と正統性論争

1948年8月13日、ウラジーミルはスイスのローザンヌで亡命ロシア貴族の公爵令嬢であるレオニーダ・バグラチオン=ムフランスカヤ公女と結婚しました。この結婚は、ロマノフ家の帝位継承順位に大きな影響を与えるとして、すぐに論争の的となりました。

革命以前のロマノフ家の家内法では、ロマノフ家の人間と「王家または主権を持つ家系」の出身者との「身分相応な結婚」によって生まれた子供のみが、ロシア帝位の継承権と王朝としての地位を有すると定められていました。貴族以下の家系の者との結婚は貴賤結婚と見なされ、その結果生まれた子供には帝位継承権がないとされていました。

レオニーダの家系であるバグラチオン=ムフランスキー家は、かつてグルジアの王家であったバグラティオニ朝の分枝ではありました。しかし、彼女の直系の男系祖先は1505年以降、グルジアで王位を継承しておらず、彼女の属するムフラン家は1801年にグルジアがロシア帝国に併合された後、統治権を持たないロシア貴族として認知されていました。

ウラジーミルと彼の娘マリヤは、この結婚が身分相応であると主張しました。彼らの根拠は、1783年にロシアとグルジアの間で結ばれたゲオルギエフスクの和約にありました。この条約では、ロシア政府がグルジアを保護国とする代わりに、バグラチオン家の王族としての地位を保証していました。そしてウラジーミルは、1946年12月5日に自らロシア帝室家長としてこの取り決めを「確認」しました。しかし、最後のロシア皇帝であったニコライ2世は、1911年に同じバグラチオン家の公女タチアナ・コンスタンチノヴナ公女の結婚を貴賤結婚と見なしていました。この事実が、ウラジーミルによる解釈の矛盾を指摘する論拠となりました。

この論争は、ウラジーミルが持つロシア帝室家長および帝位請求者の地位が、一人娘のマリヤに正当に受け継がれるのか、それともロマノフ家の別の縁者に移るのかを決定する上で極めて重要でした。

1969年、ロマノフ家の他の主要な3つの分家の当主、すなわちコンスタンチン分家のフセヴォロド・イオアノヴィチ公、ニコライ分家のロマン・ペトロヴィチ公、ミハイル分家のアンドレイ・アレクサンドロヴィチ公は、ウラジーミルに書簡を送りました。彼らは、ウラジーミルの結婚が貴賤結婚であるため、妻レオニーダの地位は他のロマノフ家の公たちの妻よりも上位であるとは認められないと主張しました。これには、ロマン・ペトロヴィチ公がシェレメーチェワ伯爵夫人プラスコーヴィヤとの間に2人の息子を、アンドレイ・アレクサンドロヴィチ公がルッフォ・ディ・カラーブリア公女エリザベスとの間に2人の息子をそれぞれもうけていたにもかかわらず、その子供たちが家内法により継承権を持たないとされていた背景がありました。

1969年12月23日、ウラジーミルは、もし彼が男子の正統な継承者よりも先に亡くなった場合、娘のマリヤが「ロシア帝位の保護者」となるという、物議を醸す法令を発布しました。この宣言は、ウラジーミルが自分の直系子孫に帝位請求者の地位を受け継がせようとする試みと見なされ、他のロマノフ家の分家からは家内法に抵触する「違法な行為」であると非難されました。

3.3. ロシア訪問

1991年11月、ウラジーミルはサンクトペテルブルク市長のアナトリー・サプチャークからの招待を受け、生涯で初めて「祖国」ロシアを訪問しました。この訪問は、ロシア革命以降、ロシア帝室の人間が祖国を訪れる初の機会であり、歴史的な出来事として大きな注目を集めました。訪問中、彼は帝位を求めているとは明言しなかったものの、それを否定することもありませんでした。

4. 死去と死後の継承

ウラジーミル・キリロヴィチ大公の死去は、ロマノフ家の家長継承を巡る論争を再燃させることになりました。彼の死後、娘のマリヤが家長を主張しましたが、他のロマノフ家の分家からは異議が唱えられ、複雑な継承権の対立が表面化しました。

4.1. 死去と葬儀

1992年4月21日、ウラジーミルはアメリカ合衆国のフロリダ州マイアミにおいて、スペイン語圏の銀行家や投資家向けに講演を行っていた最中に心臓発作を起こし、急死しました。

彼の遺体はロシアに送還され、サンクトペテルブルクのペトロパヴロフスク要塞に埋葬されました。これは、ロシア革命以来、ロマノフ家の人間がこれほど丁重な扱いを受け、かつこの要塞に埋葬された初めての事例であり、大きな注目を集めました。しかし、当時の報道機関は、この壮大な葬儀を「君主制復帰への第一歩というよりは、サンクトペテルブルク市およびロシア当局がロマノフ家に対して負う義理」として慎重に報じました。また、政府の広報担当者はこれを「我々の贖罪の一端」と表現しました。

さらに、彼の墓石に刻む称号について問題が生じました。家内法の従来の解釈によれば、ウラジーミルはロシア皇帝の孫ではなく曾孫にあたるため、「ロシア大公」という称号の使用には異論がありました。これは、彼の生涯を通じて続いた正統性論争が、死後もなお続いていることを示唆するものでした。

4.2. ロマノフ家家長継承論争

ウラジーミルの死去後、彼が(自身が独断で)家内法に加えた新たな解釈に基づき、一人娘のマリヤ・ウラジーミロヴナがロシア帝室家長の座を引き継ぐことを主張しました。しかし、この主張は、ウラジーミルの生前から「ロマノフ家協会」の会長を務めていたロマノフ家のニコライ分家に属するニコライ・ロマノヴィチ・ロマノフ公によって異議を唱えられました。これにより、マリヤとニコライの二者がロマノフ家家長としての帝位請求者として並立することになり、継承権を巡る論争は深まりました。

また、ウラジーミルは1773年以来、ロシア帝室家長が兼ねていたホルシュタイン=ゴットルプ公の称号も有していました。ホルシュタイン=ゴットルプ公位にはサリカ法典に基づく相続規定が存在するため、彼の死後、この称号の継承についても議論が起こりました。一般的には、この称号はウラジーミルの又従弟にあたるポール・イリンスキー(パーヴェル・ドミトリエヴィチ・ロマノフ=イリンスキー公爵)が相続したと見なされています。ウラジーミルは、ホルシュタイン=ゴットルプ公の称号を実際に用いていた最後の人物でした。

5. 評価と遺産

ウラジーミル・キリロヴィチ大公は、ロシア革命以降の激動の時代において、ロマノフ家の正統性を主張し、その伝統を維持しようと努めた人物でした。彼の行動は、その象徴的な意味と同時に、様々な批判や論争も引き起こしました。

5.1. 歴史的評価

ウラジーミルは、ロシア革命によって帝政が崩壊した後も、ロマノフ家の家長としてその正統性を主張し続けた点で、ロマノフ家の亡命共同体にとって重要な象徴的意味を持っていました。彼は、旧体制の象徴として、また未来の君主制復興の可能性を体現する存在として見なされていました。特に彼の強固な反共主義の姿勢は、ソビエト連邦との対立構造において、多くの亡命ロシア人にとって精神的な支柱となりました。1991年のロシア訪問は、彼が生涯で初めて祖国を訪れた歴史的な出来事であり、ソ連崩壊後のロシア社会が過去の歴史、特にロマノフ家に対して向き合い始めた象徴として評価されています。

5.2. 批判と論争

ウラジーミルに対する批判は、主に彼の結婚と、それによって発生したロマノフ家の家内法に関する独断的な解釈、そしてそれに伴う継承権の問題に集中していました。レオニーダ・バグラチオン=ムフランスカヤ公女との結婚が「身分相応な結婚」であるか否かという論争は、ロマノフ家内の他の分家からの強い反発を招きました。彼らは、ウラジーミルがバグラチオン家の地位を恣意的に「確認」したことや、娘マリヤを「帝位の保護者」とする一方的な宣言が家内法に違反していると主張しました。

これらの行動は、ウラジーミルがロマノフ家の他の分家との関係を犠牲にしてでも、自身の直系にロマノフ家の家長としての地位を継承させようとした試みと見なされました。彼の選択は、ロマノフ家内の統一を損ない、結果として彼の死後もマリヤとニコライの間で家長継承を巡る論争が継続する原因となりました。また、彼がロシア皇帝の曾孫であるにもかかわらず「ロシア大公」を名乗り続けたことも、家内法上の問題として指摘され、彼の葬儀の際にも墓石の称号を巡って問題となりました。これらの論争は、彼が帝政復興という大義名分を掲げながらも、ロマノフ家内部の伝統や規範よりも自身の権威や直系の継承を優先したという批判に繋がっています。

6. 栄典

ウラジーミル・キリロヴィチ大公は、生前に以下の勲章を授与されています。

- プロイセン王室: 黒鷲勲章騎士

7. 系図

ウラジーミル・キリロヴィチ大公の祖先を示す系図は以下の通りです。

| 祖先 | |

|---|---|

| 8. ロシア皇帝アレクサンドル2世 | 9. ヘッセン=ダルムシュタット公女マリア |

| 4. ウラジーミル・アレクサンドロヴィチ大公 | 5. メクレンブルク=シュヴェリーン公女マリー |

| 2. キリル・ウラジーミロヴィチ大公 | 3. ザクセン=コーブルク=ゴータ公女ヴィクトリヤ・フョードロヴナ |

| 6. ザクセン=コーブルク=ゴータ公アルフレート | 7. マリア・アレクサンドロヴナ大公女 |

| 1. ウラジーミル・キリロヴィチ・ロマノフ大公 |