1. 概要

エスワティニ王国、通称エスワティニは、アフリカ南部に位置する内陸国であり、絶対君主制国家である。首都はムババーネ(行政)、ロバンバ(王都・立法)である。国土は西部の高地から東部の低地へと傾斜し、多様な気候と地形を持つ。主な民族はスワジ人で、公用語はスワジ語と英語である。

歴史的には18世紀半ばにスワジ王国が成立し、19世紀にはイギリスとボーア人の影響を受け、20世紀初頭にイギリスの保護領となった。1968年にスワジランド王国として独立し、ソブーザ2世の長期統治を経て、現在はムスワティ3世が国王として君臨している。2018年に国名をエスワティニに変更した。近年、民主化を求める声が高まり、2021年からは大規模なデモが発生し、政府による弾圧や人権侵害が報告されている。

政治体制は国王に強大な権力が集中する絶対君主制であり、政党活動は禁止されている。ティンクンドラ制と呼ばれる伝統的な選挙制度が採用されている。

経済は農業(特にサトウキビ)、林業、製造業が中心であるが、南アフリカ共和国への経済的依存度が高い。高い失業率、貧困、HIV/AIDSの蔓延といった深刻な社会問題を抱えており、国王一家の富裕な生活と国民の困窮との間の著しい格差も問題視されている。

文化的には、インクワラやウムランガ(リード・ダンス)といった伝統的な祭事が有名である。

2. 国名

国の正式名称は、スワジ語では Umbuso weSwatiniウムブソ・ウェスワティニスワジ語、英語では Kingdom of Eswatiniキングダム・オブ・エスワティニ英語である。通称は、スワジ語で eSwatiniエスワティニスワジ語、英語で Eswatini英語 となる。国民および形容詞は英語で Swazi英語 と表記される。

1968年9月6日にイギリスより独立した際の国名はスワジランド王国 (Kingdom of Swazilandキングダム・オブ・スワジランド英語) であった。これは「スワジ人の国」を意味するが、現地語である「スワジ」と英語の「ランド」を組み合わせた植民地時代からの呼称であるため、一部国民からの不満があった。

2018年4月19日、国王ムスワティ3世は、独立50周年記念式典および自身の誕生日を祝う演説において、国名を「エスワティニ王国」へと変更することを宣言した。エスワティニはスワジ語で「スワジ人の場所」または「スワジ人の故郷」を意味する。国名変更の理由としては、旧国名が英語の「スワジランド (Swaziland)」と「スイス (Switzerland)」と混同されやすかったことも挙げられている。同年5月30日に国際連合において改名が承認された。

日本国の法令上の国名変更は、国連での承認から遅れて2019年2月12日に閣議決定され、国会に提出された法案により「エスワティニ」へと変更された。

「エスワティニ」の漢字表記について、エスワティニと国交のある中華民国(台湾)では「史瓦帝尼(繁体字)」と表記される。旧称「スワジランド」は「史瓦濟蘭(繁体字)」であった。一方、国交のない中華人民共和国では、2021年2月時点でも旧称の漢字表記「斯威士兰(簡体字)」が使用されている。

3. 歴史

エスワティニの歴史は、古代の狩猟採集民の時代から始まり、バントゥー系諸族の移住、スワジ王国の形成、イギリス保護領時代を経て、1968年の独立、そして現代の民主化運動へと至る。この歴史は、地域の民族移動、植民地主義の影響、そして独立後の国家建設の努力と課題を反映している。

3.1. 古代及び部族形成

エスワティニ地域における人類の活動は、初期石器時代にあたる約20万年前に遡る。紀元前25000年頃から19世紀にかけて描かれた先史時代の岩絵が国内各地で発見されている。

この地域の最も初期の住民は、コイサン族の狩猟採集民であった。彼らは、バントゥー系諸族の大移動の際に、主にングニ諸族に取って代わられた。これらの人々は、東アフリカおよび中央アフリカのアフリカ大湖沼地域から移住してきた。紀元4世紀頃には農耕と鉄器使用の痕跡が見られる。現在のソト語やングニ諸語の祖先となる言語を話す人々は、遅くとも11世紀には定住を開始した。

3.2. スワジ王国の成立と拡大

スワジ人の祖先は、エスワティニに移住する前は「ングワネ人 (bakaNgwaneバカングワネスワジ語)」として知られ、ポンゴラ川のほとりに定住していた。それ以前は、現在のモザンビークのマプト近郊のテンベ川流域に居住していた。ヌドワンドウェ人との継続的な紛争により北へと追いやられ、ヌグワネ3世はムロシェニ丘陵の麓、現在のシセルウェニ地方に首都を築いた。ソブーザ1世(ンドゥングニェ)の統治下で、ングワネ人は現在のエスワティニ中心部にあるゾンボゼに首都を確立した。この過程で、彼らは「エマカンドザンビリ (Emakhandzambiliエマカンドザンビリスワジ語、「先に見つかった者たち」の意)」として知られる、古くからこの地に住んでいた氏族を征服し、王国に編入した。

エスワティニという国名は、後の国王ムスワティ2世に由来する。「カングワネ (KaNgwaneカングワネスワジ語)」はヌグワネ3世にちなんだエスワティニの別名であり、王家の姓は「ドラミニ (Dlaminiドラミニスワジ語)」であり、ンコシ・ドラミニと呼ばれる。「ンコシ」はエチオピア・セム諸語で「王」を意味する言葉と奇妙にも一致する。ムスワティ2世はエスワティニで最も偉大な戦う王であり、国土を現在の2倍にまで拡大した。エマカンドザンビリの諸氏族は当初、広範な自治権を与えられて王国に編入され、しばしば特別な儀式的・政治的地位も認められた。しかし、彼らの自治権はムスワティ2世によって大幅に縮小され、1850年代には一部の氏族が攻撃を受け服従させられた。ムスワティ2世はその権力をもってエマカンドザンビリの影響力を大幅に削減し、征服または避難民受け入れによってより多くの人々を王国に組み入れた。これらの後から来た人々は、スワジ人から「エマフィカムヴァ (Emafikamuvaエマフィカムヴァスワジ語)」として知られるようになった。

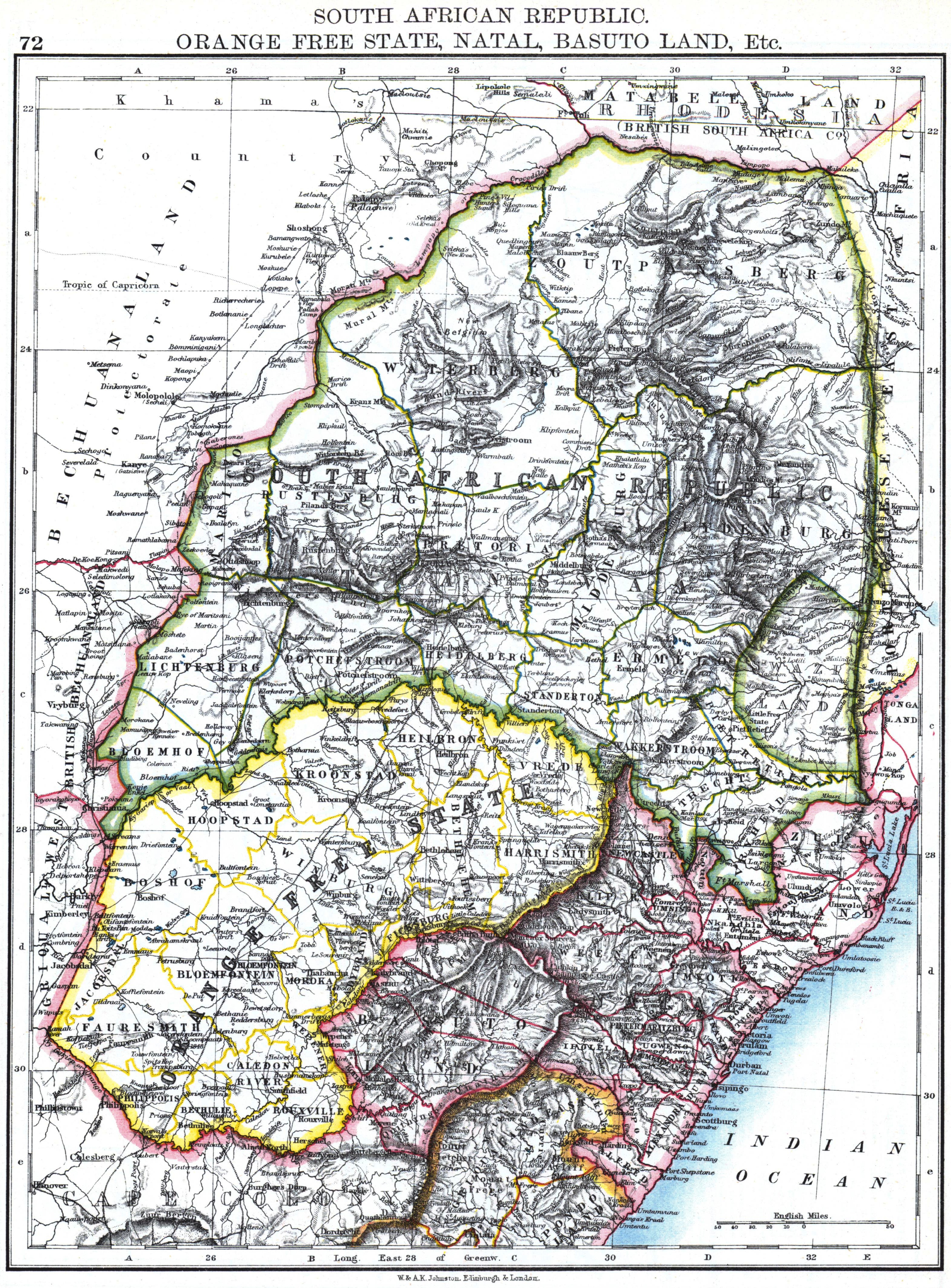

スワジ国家の自治は、19世紀から20世紀初頭にかけての南部アフリカにおけるイギリスとオランダ(ボーア人)の支配の影響を受けた。1881年、イギリス政府は、当時進行中だったアフリカ分割の最中にもかかわらず、スワジの独立を承認する条約に署名した。この独立は1884年のロンドン条約でも承認された。

国王ムバンゼニはヨーロッパ人に多くの利権を供与することで、複雑な土地所有形態を生み出した。これらの利権には、農業や放牧のための譲渡や賃貸が含まれていた。1890年、ムバンゼニの死後、スワジランド条約により、紛争のあった土地や鉱物資源の権利、その他の利権に関する紛争を決定するための最高裁判所が設立された。

スワジランドは1890年にイギリス、オランダ系共和国(トランスヴァール共和国)、スワジ人を代表する三者共同統治体制が敷かれた。1894年の条約により、スワジランドはトランスヴァール共和国の保護国となった。この体制はヌグワネ5世の治世下、1899年10月に第二次ボーア戦争が勃発するまで続いた。

ヌグワネ5世は第二次ボーア戦争勃発後の1899年12月、インクワラの儀式の最中に死去した。後継者であるソブーザ2世は生後4ヶ月であった。スワジランドは、1902年まで国内でイギリス軍とボーア軍の小競り合いが散発的に発生するなど、間接的に戦争に関与した。

3.3. イギリス保護領時代 (1906年~1968年)

1903年、第二次ボーア戦争におけるイギリスの勝利後、スワジランドはイギリスの「南部アフリカ高等弁務官統治領」の一つとなった。他にはバストランド(現レソト)やベチュアナランド保護領(現ボツワナ)があったが、スワジランド摂政女王ラボツィベニ・ムドゥリとの間で条件が合意されなかったため、正式な保護領とはならなかった。

1904年のスワジランド行政布告により、全ての利権を調査し、その境界を定める任務を負う委員会が設立された。この作業は1907年までに完了し、スワジランド利権分割布告により、スワジ人の単独使用および占有地域を確保するための利権分割委員が任命されることになった。この委員は、各利権の3分の1までを無償で収用する権限を持っていたが、3分の1を超える場合は補償金を支払う必要があった。最終的に、1910年に委員は作業を完了し、スワジランドの面積の約38%にあたる1,639,687エーカーをスワジ人のために確保した。その後、摂政女王はスワジ人に対し、トランスヴァールで働いて資金を稼ぎ、ヨーロッパ人からさらに土地を買い戻すよう奨励した。

領土の初期行政の多く(例えば郵便事業)は、1906年にトランスヴァール植民地が自治権を獲得するまで、南アフリカから行われていた。イギリスの高等弁務官は総督の機能の一部を担っていたが、スワジ人は居留地内で自治を行っており、この領土はイギリスの所有物とは見なされなかった。

ソブーザ2世の正式な戴冠は、ラボツィベニ摂政後の1921年12月に行われた。その後、1922年に彼は土地問題に関してロンドンの枢密院司法委員会への代表団を率いたが、不成功に終わった。

1923年から1963年にかけて、ソブーザ2世はスワジ居留地内の小規模事業者に免許を付与するためのスワジ商業アマドダを設立し、また教育におけるミッション系学校の優位に対抗するためにスワジ国立学校を設立した。彼の威光は時とともに増し、スワジ王室指導部はイギリス行政の弱体化する力と、スワジランドが南アフリカ連邦に編入される可能性に首尾よく抵抗した。

独立スワジランドの憲法は、1963年11月にイギリスによって公布され、それに基づき立法評議会と行政評議会が設立された。この動きは、国王のスワジ国民評議会(リココ)によって反対された。そのような反対にもかかわらず選挙は行われ、最初の立法評議会は1964年9月9日に構成された。1964年までに、スワジ人による占有のために確保された国土の面積は56%に増加した。立法評議会によって提案された当初の憲法への変更はイギリスに受け入れられ、下院(House of Assembly)と上院(Senate)を規定する新憲法が起草された。この憲法に基づく選挙は1967年に行われた。1967年の選挙後、スワジランドは1968年に独立を回復するまで保護国であった。

3.4. 独立以降 (1968年~現在)

1972年の選挙後、スワジランド憲法は国王ソブーザ2世によって停止され、その後国王は1982年に崩御するまで勅令によって国を統治した。この時点で、ソブーザ2世はスワジランド国王として約83年間在位しており、歴史上最も長く在位した君主となった。彼の死後、摂政政治が敷かれ、女王摂政ゼリウェ・ションウェが1984年まで国家元首を務めたが、リココによって解任され、王母ヌトンビ・トゥワラに取って代わられた。ヌトンビの息子であるムスワティ3世は、1986年にスワジランド国王兼ングウェニャマとして戴冠した。

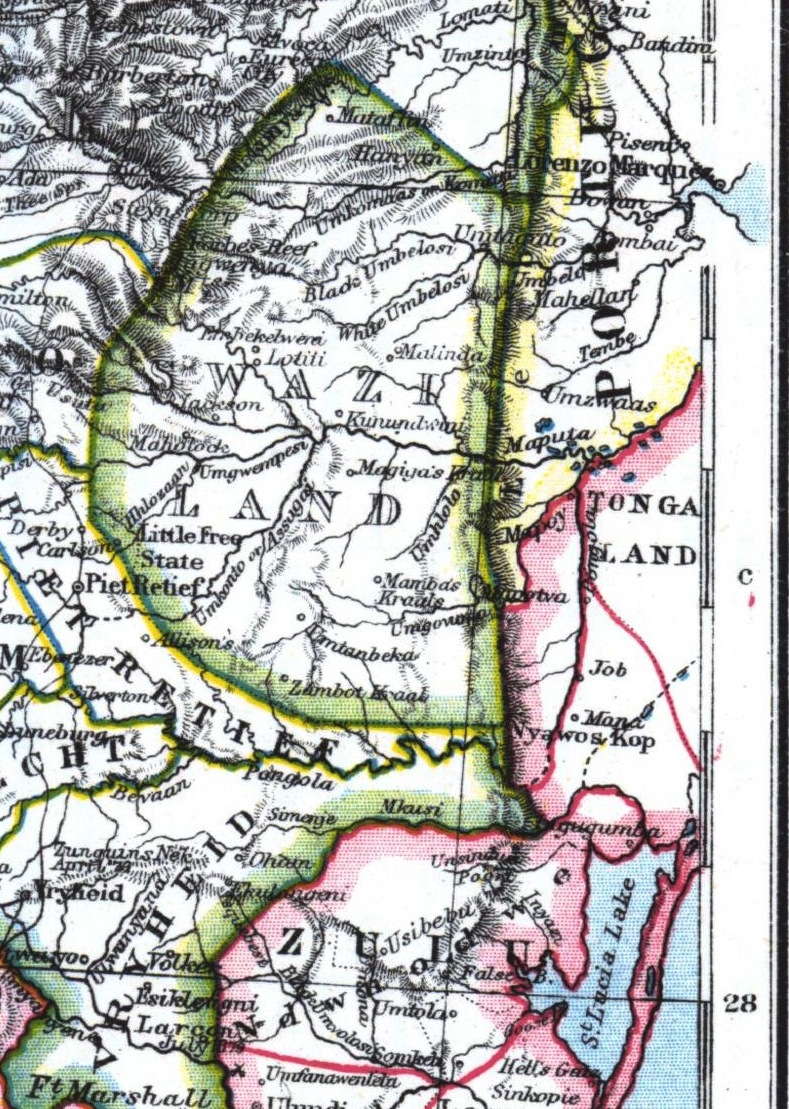

1982年に隣接する南アフリカ共和国の一部、正確にはズールー人のホームランドであるクワズールーの一部とスワジ人のホームランドであるカングワネの一部をスワジランドに割譲しようとする試みは実現しなかった。これにより、内陸国であるスワジランドは海へのアクセスを得るはずだった。この取引は南アフリカ政府とスワジランド政府によって交渉されたが、割譲される予定だった地域で住民の反対に遭った。この領土はソブーザ2世によってスワジ君主の伝統的な領土の一部として主張されており、南アフリカ政府はこの地域をモザンビークからのゲリラ侵入に対する緩衝地帯として利用することを望んでいた。(南アフリカ政府は、割譲の失敗に対し、カングワネの自治を一時的に停止することで対応した。)

1990年代には、国王に改革を導入するよう求める学生や労働者の抗議行動が増加した。これにより、憲法改革に向けた動きが始まり、2005年に現行のスワジ憲法が導入されるに至った。これは政治活動家の反対にもかかわらず行われた。現行憲法は政党の地位を明確に規定していない。この憲法下での最初の選挙は2008年に行われた。国会議員(MP)は55の選挙区(ティンクンドラとしても知られる)から選出された。これらのMPは5年間の任期を務め、2013年に終了した。2011年、スワジランドは南部アフリカ関税同盟(SACU)からの収入減少による経済危機に見舞われた。これにより政府は隣国南アフリカに融資を要請したが、政治改革を含む融資条件に合意しなかった。

この期間、スワジ政府に対し更なる改革を行うよう圧力が強まった。市民団体や労働組合による公の抗議行動がより一般的になった。2012年以降、SACUからの収入改善によりスワジ政府への財政的圧力は緩和された。憲法公布以来2番目となる新議会が2013年に選出された。その後、国王はバーナバス・シブシソ・ドラミニを3度目の首相に再任した。

3.4.1. 2018年の国名変更

2018年4月19日、ムスワティ3世国王は、スワジランド王国がエスワティニ王国に改名されたことを発表した。これは、スワジ独立50周年を記念し、スワジ語で「エスワティニ」という現地の呼称を反映したものであった。「エスワティニ」はスワジ語で「スワジ人の土地」を意味し、部分的には同様の名前を持つスイスとの混同を避けることも意図されていた。この国名変更は、国内外で様々な反応を引き起こしたが、政府は国のアイデンティティと文化遺産を強調するものとしてこれを推進した。国際機関や各国は徐々に新しい国名を採用し、地図や公式文書も更新された。

3.4.2. 2021年~2023年の民主化デモ

2021年6月、長年にわたる絶対君主制への不満と民主的改革の欠如を背景に、エスワティニ全土で民主化を求める大規模な抗議デモが発生した。直接的なきっかけは、政府が請願書の提出を禁止したと報じられたことであった。デモは急速に拡大し、国王ムスワティ3世に関連するとされる建物への放火や、警察・軍隊との衝突、略奪行為に発展した。ニューヨーク・タイムズ紙は、この混乱を「独立以来53年間で最も爆発的な市民不安」と報じた。

政府はデモに対し強硬な姿勢で臨み、治安部隊が実弾を発砲するなどして鎮圧にあたった結果、少なくとも20人以上が死亡し、多数の負傷者や逮捕者が出た。人権団体は、政府による過剰な武力行使や、恣意的な逮捕・拘束、拷問などの人権侵害を報告している。政府は、モバイルプロバイダーであるMTNやエスワティニ・モバイルの協力を得てインターネットを遮断し、国内からの信頼できる情報の流出を困難にした。国王が国外に逃亡したとの情報も流れたが、政府当局はこれを否定し、デモの終結を呼びかけた。

この民主化デモは、エスワティニにおける政治的自由の抑圧、貧困と不平等、国王一家の贅沢な生活に対する国民の怒りが噴出したものであり、主要な争点としては、立憲君主制への移行、首相公選制の導入、政党活動の自由化、人権尊重などが挙げられた。

国際社会からは、アフリカ連合(AU)、南部アフリカ開発共同体(SADC)、アメリカ合衆国、欧州連合(EU)などが懸念を表明し、対話による平和的解決と人権尊重を求めた。SADCは調停団を派遣したが、具体的な進展は見られなかった。

この一連のデモは、エスワティニ社会に深刻な影響を与えた。経済活動は停滞し、観光客は激減した。政府と民主化勢力との間の溝は深まり、政治的不安定が続いている。若者を中心に民主化への意識が高まった一方、政府による監視や抑圧も強化された。この出来事は、アフリカ最後の絶対君主制国家における民主主義と人権の発展の困難さを浮き彫りにし、今後の国のあり方について国内外に大きな問いを投げかけている。

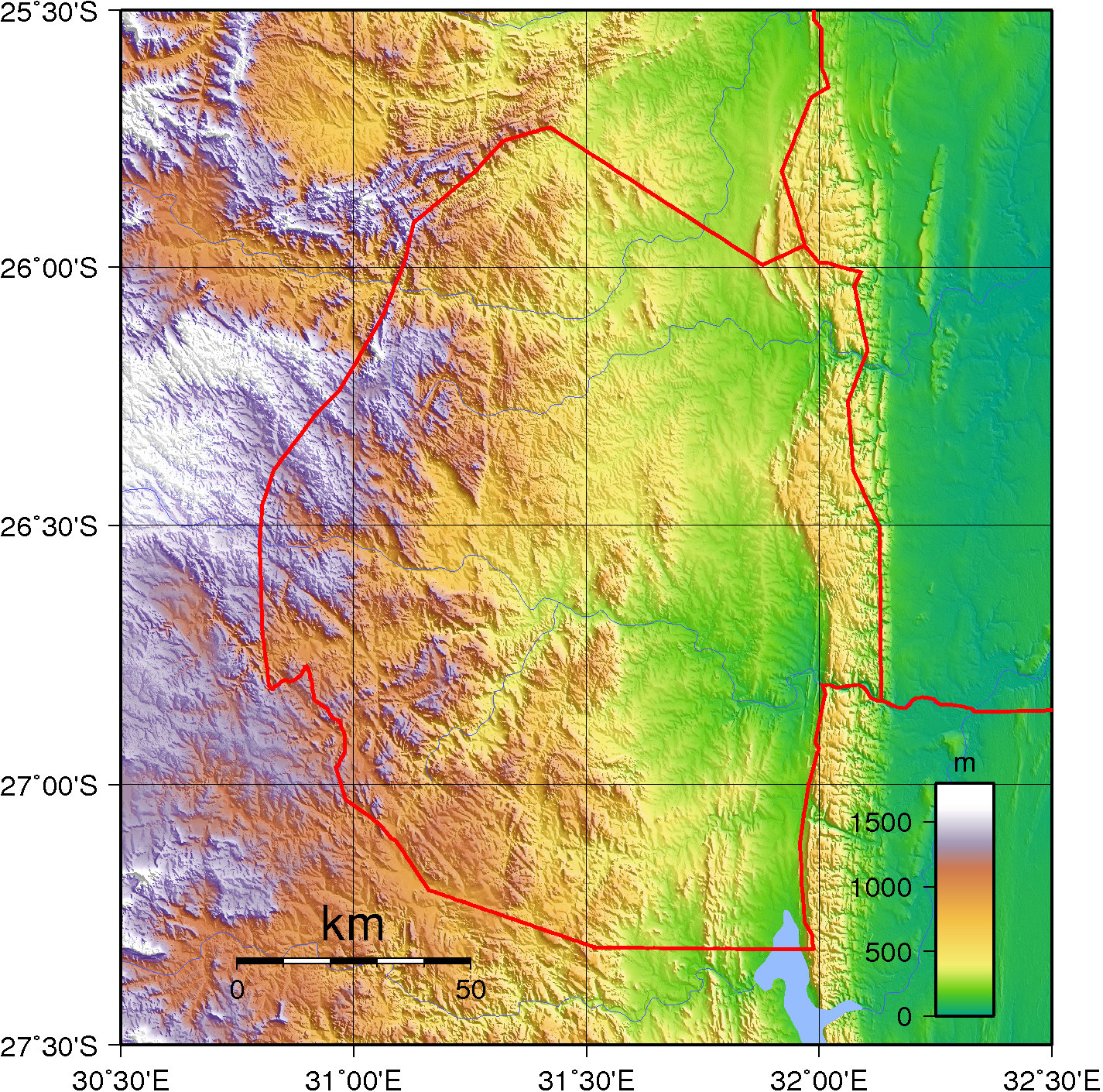

4. 地理

エスワティニはアフリカ南部に位置する内陸国であり、面積は約1.74 万 km2である。北、西、南、南東を南アフリカ共和国に、北東をモザンビークに囲まれている。南北の最大長は約200 km、東西の最大幅は約130 kmであり、アフリカで最も小さな国の一つである。国土は多様な地形と気候を有し、冷涼な山岳地帯のハイベルトから、暑く乾燥したローベルトまで変化に富んでいる。

4.1. 地形

エスワティニは、標高によって西から東へ帯状に4つの主要な地形区に分けられる。

- ハイベルト (Highveld):国の西部に広がる山岳地帯で、平均標高は1200 m。ドラケンスバーグ山脈の端に位置し、起伏に富んだ地形が特徴である。行政首都のムババーネはこの地域にある。

- ミドルベルト (Middleveld):ハイベルトの東に位置し、平均標高は約700 m。丘陵地帯が広がり、国内で最も人口が密集している地域である。主要な商工業都市であるマンジニが位置する。

- ローベルト (Lowveld):ミドルベルトのさらに東に広がる低地帯で、平均標高は約250 m。アカシアなどの低木が茂る典型的なアフリカのブッシュ地帯であり、草原も広がる。

- ルボンボ山脈 (Lubombo Mountains):国の東端、モザンビークとの国境沿いに南北に連なる山脈で、平均標高は約600 mである。この山脈は、イングワブマ川、大ウスツ川(またはマプト川)、ムブルジ川の3つの河川によって形成された渓谷で分断されている。

国土には主要な河川がいくつか流れており、西から東へと貫流している。主な河川には、コマチ川、ムブルジ川、大ウスツ川(マプト川)、イングワブマ川がある。これらの河川は国の水資源として重要である。

エスワティニには、マプタランド沿岸森林モザイク、ザンベジアン及びモパネ森林地帯、ドラケンスバーグ山地草原・低木林地といった3つの主要な生態系が存在する。2018年の森林景観健全性指数(Forest Landscape Integrity Index)の平均スコアは4.21/10で、世界172カ国中142位であった。

4.2. 気候及び気候変動

エスワティニは、ハイベルト、ミドルベルト、ローベルト、ルボンボ高原の4つの気候地域に分けられる。一般的に、雨は主に夏季(12月から3月)に降り、しばしば雷雨を伴う。冬は乾季である。年間降水量は西部のハイベルトで最も多く、1000 mmから2000 mmに達する。東に行くほど降水量は減少し、ローベルトでは年間500 mmから900 mmを記録する。気温の変動も、各地域の標高と関連している。ハイベルトの気温は温和で、不快なほど暑くなることは稀であるが、ローベルトでは夏季に気温が40 °C前後に達することがある。

ムババーネにおける季節ごとの平均気温は以下の通りである。

| 春 | 9月~10月 | 18 °C |

| 夏 | 11月~3月 | 20 °C |

| 秋 | 4月~5月 | 17 °C |

| 冬 | 6月~8月 | 13 °C |

エスワティニ政府は、気候変動が貧困、高いHIV罹患率、食糧不安といった既存の社会問題を悪化させ、国の発展能力を著しく制限するとの懸念を表明している(ビジョン2022による)。経済的には、気候変動はすでにエスワティニに悪影響を及ぼしている。例えば、2015年から2016年の干ばつは、砂糖およびソフトドリンク濃縮液の輸出(エスワティニ最大の経済輸出品)を減少させた。エスワティニの主要輸出品の多くは未加工の農産物であり、そのため気候変動に対して脆弱である。

4.3. 生物多様性及び保全

エスワティニは、国の豊かな生物多様性を保護する公式および非公式の保護区のスペクトラムを有している。これらの地域は国土の約5%を占める。エスワティニには820種以上の脊椎動物と2400種以上の植物が生息しており、多くの固有種も存在する。この多様性は、エスワティニが生物多様性保全にとって世界的に重要であることを示唆している。土地の劣化や他の土地利用への転換が生物多様性への主要な脅威であり、これにはプランテーション農業(合法および違法)、低木林の伐採、外来種および侵略種の拡散、持続不可能な資源採取などが含まれる。主要な土地の断片化も明らかである。

エスワティニは、生物の多様性に関する条約、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)、および気候変動に関する国際連合枠組条約の署名国である。国の生物多様性管理を担当する主要な政府省庁は3つあり、エスワティニ国家信託委員会、エスワティニ環境庁、そして農業協同組合省である。さらに、民間団体であるビッグゲームパークスが、野生生物とCITESを管理する狩猟法(Game Act)の管理を任されている。

国内には6つの公式保護区と10以上の非公式保護区がある。公式に官報掲載されている地域には、マロロチャ自然保護区、マンテンガ自然保護区、ムラウラ自然保護区、ムリワネ野生生物保護区、ムカヤ動物保護区、そしてレーン王立国立公園が含まれる。これらに加えて、多くの私有およびコミュニティの自然保護区があり、混合された統治構造を持つものもある。これらには、ドンベヤ動物保護区、ムブルジ動物保護区、シェウラ自然保護区、ポポニャネ滝自然保護区、ロイヤル・ジョジニ、IYSIS(イニョニ・ヤミ)、ングウェンピシ・ウィルダネス、シベベなどが含まれる。二次的または三次的な保全を行う他の団体や、ムロシンガ保護区とルボンボ保護区という2つのコンサーバンシーもある。その他には、エスワティニ自然史協会やエスワティニ狩猟牧場主協会がある。

2014年から2021年にかけて、エスワティニは「国家保護区システム強化」(SNPAS)プロジェクトに参加した。このプロジェクトは、国全体の生物多様性保全の成果と国家的な足跡を強化することを試みた。真正な保全管理を実践している保全支援対象地域の範囲を広げる努力の一環として、国際連合開発計画(UNDP)は2018年に非公式または非官報掲載の保全地域のための新しいカテゴリーを設立した。これらは現在OECM(Other Effective Conservation Measures、その他の効果的な保全措置)と呼ばれている。SNPASプロジェクトはこのOECM用語を採用し、2021年にエスワティニの非公式保全地域の認定を開始した。

エスワティニには507種の鳥類が確認されており、そのうち11種が世界的に絶滅の危機に瀕し、4種が外来種である。また、107種の哺乳類がエスワティニに自生しており、その中には絶滅寸前のミナミクロサイやその他7種の絶滅危惧種または危急種が含まれている。エスワティニは鳥類が豊富で、アフリカハゲワシ、ズキンハゲワシ、ミミヒダハゲワシ、ケープワシなどのハゲワシ類、ゴマバラワシ、ダルマワシ、カンムリクマタカなどの猛禽類、そしてアフリカハゲコウの最南端の営巣地がある。

5. 政治

エスワティニは、国王(ングウェニャマ)と王母(ヌドロブカティ)が共同で統治する絶対君主制国家である。国王は行政、立法、司法の三権の頂点に立ち、強大な権力を行使する。政党活動は禁止されており、議会は主に諮問的な役割を担う。近年、民主化を求める声が高まっているが、政府はこれを抑圧する傾向にある。

5.1. 政府形態と君主制

エスワティニは、憲法上の規定およびスワジの法と慣習に基づく絶対君主制国家である。国家元首は国王、または「ングウェニャマ」(文字通り「ライオン」の意)であり、現在は1982年に父王ソブーザ2世が崩御し、摂政期間を経た後、1986年に即位したムスワティ3世である。国の憲法によれば、ングウェニャマはスワジ国家の統一と永遠性の象徴である。伝統的に、国王は母(または儀式上の代理人)である「ヌドロブカティ」(文字通り「女象」の意)と共に統治する。かつては国王が行政の長、王母が精神的・国家的な長と見なされ、国王の権力と実質的に均衡を保っていたが、ソブーザ2世の長期統治の間に、ヌドロブカティの役割はより象徴的なものとなった。

国王は議会から首相を任命し、また、諮問評議会の助けを借りて、リバンドラ(議会)の下院議員の少数および上院議員の多数を任命する。国王は、特別な利益を代表するために議会に一部の議員を任命することが憲法で認められている。これらの特別な利益とは、選挙候補者であったが落選した市民や、候補者として立候補しなかった可能性のある市民である。これは議会における意見のバランスをとるために行われる。特別な利益には、特定の性別や人種の人々、障害を持つ人々、ビジネス界の重要なメンバー、市民社会、学者、および首長が含まれる場合がある。

5.2. 立法府 (議会)

スワジの両院制議会、またはリバンドラは、上院(30議席。10議席は下院により任命、20議席は国王により任命。任期5年)と下院(65議席。10議席は国王により任命、55議席は一般投票により選出。任期5年)で構成される。選挙は、国王による議会解散後、5年ごとに行われる。直近の選挙は2023年9月29日に行われた。投票は無所属で行われる。すべての選挙手続きは選挙・境界委員会によって監督される。

5.3. 司法府

エスワティニの司法制度は二元体制である。2005年憲法は、4つの地方判事裁判所、高等裁判所、および国王の支配から独立した控訴裁判所(最高裁判所)からなる西洋モデルに基づいた裁判所制度を確立した。加えて、伝統的裁判所(スワジ裁判所または慣習裁判所)が軽微な犯罪や伝統的なスワジの法と慣習の違反を扱う。裁判官は国王によって任命され、通常は南アフリカからの外国人である。最高裁判所は、以前の控訴裁判所に代わるもので、首席判事と少なくとも4人の他の最高裁判所判事で構成される。高等裁判所は、首席判事と少なくとも4人の高等裁判所判事で構成される。

歴代首席判事

- 1967年-1970年: イサドア・ヴィクター・エルガン卿

- 1970年-1972年: フィリップ・パイク卿

- 1972年-1973年-?: ローランド・ヒル

- ?-1974年-1983年-?: チャールズ・ネイサン

- 1985年-1991年: ニコラス・ロビン・ハナ

- 1998年-2002年: スタンリー・サパイア

- 2002年-2007年: ヤコブス・アナンデール(代行)

- 2007年-2010年: リチャード・バンダ

- 2010年-2015年: マイケル・ラモディベディ

- 2015年-現在: ベキ・マパララ

5.4. 選挙と政党

エスワティニでは、1968年9月6日の独立時にウェストミンスター・システムの憲法を採用した。しかし、1973年4月12日、国王ソブーザ2世は勅令によりこれを無効とし、行政、司法、立法の全権を掌握した。1978年に最初の下院議員選挙が、国王によって定められた選挙区であるティンクンドラ制度の下で行われた。国王が任命した選挙委員会が選挙を監督した。1993年の選挙までは、投票は秘密ではなく、有権者登録もなく、有権者は代表者を直接選出しなかった。代わりに、有権者は候補者のために指定されたゲートを通過することで選挙人団を選出し、役人がそれを数えた。

1996年7月、ムスワティ3世国王は、首長、政治活動家、労働組合員からなる憲法改正委員会を任命し、国民からの意見を聴取し、新憲法の草案を作成した。草案は1999年5月と2000年11月に意見公募のために公開されたが、エスワティニの市民社会組織や国内外の人権団体から強く批判された。2001年12月には新憲法を起草するための15人のチームが発表されたが、このチームのメンバーの何人かは王室に近い人物であると報じられた。

現行憲法は2005年に制定されたが、政党の活動は依然として禁止されている。候補者は全て無所属で立候補する。

選挙は、まず各首長区(チーフダム)で候補者の推薦が行われる。推薦日に、候補者の名前が挙手によって挙げられ、候補者は推薦を受諾または拒否する。受諾された場合、候補者はその首長区の少なくとも10人のメンバーの支持を得なければならない。推薦は、国会議員、選挙区長(Indvunaインドゥナスワジ語)、および選挙区実行委員会(Bucophoブコポスワジ語)の役職に対して行われる。最低候補者数は4人、最大は10人である。

第一次選挙も首長区レベルで行われ、秘密投票による。この選挙で、有権者はその首長区の実行委員会メンバー(ブコポ)を選出する機会を得る。国会議員志望者や選挙区長も各首長区から選出される。第二次および最終選挙は、ティンクンドラと呼ばれる様々な選挙区で行われる。首長区の第一次選挙で勝利した候補者は、インクンドラまたは選挙区レベルでの第二次選挙の候補者と見なされる。過半数の票を得た候補者が当選し、国会議員または選挙区長となる。

2023年のV-Dem民主主義指数によると、エスワティニは世界で9番目に低く、アフリカの選挙民主主義においては2番目に低いランクであった。

民主主義の発展と政治参加の観点から見ると、エスワティニの選挙制度と政党活動の禁止は、国民の政治的意思表明の自由を著しく制限している。ティンクンドラ制度は伝統的な地域共同体に基づくものだが、国王の影響力が強く、真の国民代表を選出するシステムとは言い難い。非公式な政治団体は存在するものの、その活動は厳しく監視されており、民主化を求める声はしばしば抑圧される。国際社会からも、より民主的で包括的な政治システムへの移行を求める声が上がっている。

6. 行政区画

エスワティニは4つの地方 (Region) に分かれている。各地方には複数の「ティンクンドラ (inkhundlaインクンドラスワジ語、単数形は tinkhundlaティンクンドラスワジ語)」が存在する。地方は地方行政官によって管理され、各インクンドラの選挙で選ばれたメンバーによって補佐される。地方自治体は、地域の開発レベルに応じて、構造の異なる農村評議会と都市評議会に分かれている。地方自治体には異なる政治構造があるが、実質的には都市評議会が自治体であり、農村評議会がティンクンドラである。自治体は12、ティンクンドラは55ある。各インクンドラには、その地域の様々な首長区から5年任期で選出される開発委員会(bucophoブコポスワジ語)がある。ブコポは、各首長区の関心事や懸案事項をすべてインクンドラに持ち込み、インクンドラの決定を首長区に持ち帰る。ブコポの議長はインクンドラで選出され、「indvuna ye nkhundlaインドゥナ・イェ・ンクンドラスワジ語」と呼ばれる。

都市部には3段階の政府があり、これらは市議会、町議会、町委員会である。この区分は町や都市の規模を考慮している。同様に、農村部にも3段階あり、地域レベルの地方行政、ティンクンドラ、首長区である。決定は、様々な小委員会の勧告に基づいて全体会議で行われる。町書記は、各地方評議会または町委員会の首席顧問である。宣言された都市部は12あり、2つの市議会、3つの町議会、7つの町委員会からなる。エスワティニの主要都市には、マンジニ、ムババーネ、ヌランガーノ、シテキがあり、これらは地方の首都でもある。

| 地方番号 | 地方 | 首都 | 面積 (km2) | 人口 (2017年国勢調査) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ホホ地方 | ムババーネ | 3,625.17 | 320,651 |

| 2 | マンジニ地方 | マンジニ | 4,093.59 | 355,945 |

| 3 | ルボンボ地方 | シテキ | 5,849.11 | 212,531 |

| 4 | シセルウェニ地方 | ヌランガーノ | 3,786.71 | 204,111 |

7. 国防

エスワティニの軍隊(ウムブトフォ・エスワティニ国防軍、Umbutfo Eswatini Defence Forceウムブトフォ・エスワティニ・ディフェンス・フォース英語)は、主に国内の抗議デモの際に動員され、一部国境警備や税関業務も担っている。この軍隊はこれまで外国との紛争に関与したことはない。国王は国防軍の最高指揮官であり、国防省の実質的な大臣でもある。国防軍の兵力は約3,000人で、陸軍が最大の構成要素である。小規模な空軍も存在し、主に国王の輸送、貨物や人員の輸送、捜索救助機能を持つ国土調査、国家非常事態時の動員などに使用されている。

8. 国際関係

エスワティニは、国際連合、イギリス連邦、アフリカ連合、東南部アフリカ市場共同体(COMESA)、および南部アフリカ開発共同体(SADC)の加盟国である。基本的な外交政策としては、非同盟と近隣諸国との友好関係維持を掲げている。

2024年時点で、アフリカにおいて中華民国(台湾)と外交関係を維持し、中華人民共和国とは国交を結んでいない唯一の国である。

8.1. 南アフリカ共和国との関係

エスワティニは地理的、経済的に南アフリカ共和国と密接な関係にある。歴史的にも、南アフリカの政治変動(特にアパルトヘイト時代)はエスワティニに大きな影響を与えてきた。両国は南部アフリカ関税同盟(SACU)の加盟国であり、エスワティニの貿易の大部分は南アフリカを経由または対象としている。通貨リランゲニも南アフリカランドとペッグしている。

一方で、南アフリカ国内の人権状況や社会問題、特にアパルトヘイト時代の亡命者の扱いや、民主化運動への南アフリカからの影響など、緊張関係が生じる要因も存在する。1980年代には、南アフリカ政府が自国内のバントゥースタンの一部をエスワティニに割譲しようとする計画があったが、反対により実現しなかった。

8.2. 中華民国(台湾)との関係

エスワティニは、アフリカにおいて中華民国(台湾)と外交関係を維持している数少ない国の一つである。この関係は、冷戦時代に遡り、台湾からの経済援助や技術協力が背景にある。両国は農業、医療、教育、インフラ整備など多岐にわたる分野で協力関係を築いている。台湾にとってエスワティニは、アフリカにおける重要な外交拠点の一つであり、国際社会における台湾の地位向上を訴える上で貴重な存在となっている。一方、エスワティニにとっては、台湾からの援助が経済発展や国民生活の向上に貢献している。近年、中国がアフリカ諸国への影響力を強める中で、この関係は国際的に注目されている。

8.3. その他の国及び国際機関との関係

エスワティニは、アメリカ合衆国や欧州連合(EU)とも外交関係を有しており、これらの国々から経済援助や貿易上の優遇措置を受けてきた。特にアメリカのアフリカ成長機会法(AGOA)やEUの砂糖輸入特恵は、エスワティニの繊維産業や砂糖産業の発展に貢献した。しかし、これらの特恵措置の縮小や終了は、エスワティニ経済にとって課題となっている。

国際機関においては、国際連合(UN)、アフリカ連合(AU)、南部アフリカ開発共同体(SADC)、イギリス連邦などで活動している。SADCを通じて地域の経済統合や紛争解決に関与しており、AUの枠組みの中でもアフリカ全体の課題に取り組んでいる。これらの国際機関や各国からの人道支援や開発協力は、エスワティニの社会経済開発、特にHIV/AIDS対策や貧困削減において重要な役割を果たしている。しかし、国内の人権状況や民主化の遅れに対しては、これらの国々や国際機関から懸念や批判の声も上がっている。

9. 経済

エスワティニ経済は多様性があり、農業、林業、鉱業がGDPの約13%、製造業(繊維、砂糖関連加工)が37%、そして政府サービスを中心とするサービス業が50%を占めている。しかし、南アフリカ共和国への経済的依存度が高く、国内には高い貧困率、失業率、不平等といった深刻な問題が存在する。国王一家に富が集中している一方で、多くの国民が貧困に苦しんでおり、この格差は社会不安の一因となっている。

9.1. 経済構造及び現況

エスワティニの経済は、隣国南アフリカ共和国の経済と非常に密接に連携しており、輸入品の90%以上を南アフリカから受け入れ、輸出の約70%を同国に送っている。国内総生産(GDP)は、2022年時点で約49.00 億 USD、一人当たり国民所得は2023年時点で約3860 USDである。

エスワティニは南部アフリカ関税同盟(SACU)の加盟国であり、SACUからの関税収入は政府歳入の大きな部分を占めている(過去には歳入の60%以上に達したこともある)。また、南アフリカで働く労働者からの送金も国内で得られる収入を実質的に補っている。

通貨はリランゲニ(SZL)で、南アフリカランドと等価でペッグされており、エスワティニの金融政策は実質的に南アフリカに従属している。

エスワティニの公的財政は、1990年代後半に、10年前の潤沢な黒字から悪化した。歳入の減少と歳出の増加が重なり、大幅な財政赤字が生じた。近年のSACU歳入の改善により財政状況は好転したが、公務員の人件費や公営企業のコスト管理は依然として課題である。

エスワティニの富の多くは国家と国王によって保有されており、土地や、国王の政府系ファンドであるティビヨ・タカ・ングワネが過半数を所有し、エスワティニ政府がさらに6.5%を所有するRES(ロイヤル・エスワティニ・シュガー)コーポレーションのような大企業が含まれる。

民間経済活動の多くは自給自足農業である。また、イギリス人入植者の子孫や、南アフリカで支払う賃金の3分の1で従業員を雇えるためエスワティニに進出してきた一部の南アフリカ人投資家など、15,000人のビジネスマンによって運営される民間企業も存在する。ムスワティ3世国王は国家予算の8%を公務費として受け取っている。警察は予算の5%、軍隊も同様である。

9.2. 主要産業

エスワティニ経済は、農業、製造業、サービス業の3つの主要部門で構成されている。特に砂糖と繊維は重要な輸出産業である。

9.2.1. 農業及び林業

エスワティニの農業は、国の経済と国民の生活にとって依然として重要な役割を果たしている。主要な商業作物はサトウキビであり、国の最大の輸出品の一つである。サトウキビ栽培は主に大規模なプランテーションで行われ、灌漑設備が整っている。しかし、サトウキビ産業は、農村コミュニティの強制立ち退き、児童労働、週60時間にも及ぶ長時間労働といった労働者の権利に関する問題を抱えていると指摘されている。国際労働組合総連合は、「過酷で不健康な労働条件、悲惨な賃金、そして組合結成の試みに対する暴力的な弾圧」に言及している。

その他、柑橘類(オレンジ、グレープフルーツなど)も重要な輸出品である。自給農業も広く行われており、人口の約75%がスワジ国民土地(SNL)での自給農業に従事している。SNLは、商業農場とは対照的に、生産性と投資が低いという問題を抱えている。主な自給作物はトウモロコシである。

林業も盛んで、特にハイベルト地域では大規模な植林が行われている。主な樹種はマツやユーカリであり、木材パルプや製材品として輸出される。

土地利用に関しては、大規模プランテーションのための土地収用や、伝統的な土地所有制度と近代的な土地利用との間の摩擦など、社会的な問題も存在する。

9.2.2. 鉱業

かつてエスワティニの鉱業は、鉄鉱石とアスベストが主要な鉱物であり、経済において重要な役割を担っていた。北西部のヌグウェニャには、世界最古の一つとされる鉄鉱山があったが、1970年代末に資源が枯渇し閉山した。また、アスベストも主要な輸出品であったが、健康への懸念から世界的に需要が減少し、生産は大幅に縮小した。

現在では、小規模な石炭採掘が行われている程度であり、鉱業が経済全体に占める割合は小さい。鉱業活動に伴う環境への影響、特に過去の鉱山跡地の汚染や修復の問題も考慮される必要がある。

9.2.3. 製造業

エスワティニの製造業は、主に農産加工と繊維産業に集中している。最大の輸出品である砂糖の精製は重要な産業であり、国内のサトウキビプランテーションと連携している。また、果物の缶詰や濃縮飲料の製造も行われている。

繊維産業は、特にアフリカ成長機会法(AGOA)などの貿易特恵を利用して発展し、主要な雇用創出源および外貨獲得手段となっていた。しかし、国際的な競争の激化や貿易特恵の変更により、近年は厳しい状況に直面している。

その他、木材加工や小規模な消費財の製造なども行われている。製造業の発展は、外国直接投資に大きく依存してきた側面があり、投資環境の整備が課題となっている。

9.2.4. サービス業

エスワティニのサービス業は、GDPの約半分を占める最大の経済部門である。その中でも政府サービスが大きな割合を占めている。公務員の数は比較的多く、人件費は国家財政の大きな部分を占めている。

金融サービスは、銀行、保険会社などが存在し、中央銀行が金融システムの安定を監督している。しかし、金融包摂の度合いはまだ低いとされている。

通信サービスは、固定電話、携帯電話、インターネットプロバイダーによって提供されている。近年、携帯電話の普及が進んでいるが、インターネットの普及率や通信速度には課題がある。

観光業もサービス業の重要な一部であり、国の自然景観や文化遺産を活かした観光開発が進められている(「観光」の項で詳述)。

小売業や卸売業も、国内経済において一定の役割を果たしている。

9.3. 経済問題と課題

エスワティニは、多くの深刻な経済問題と課題に直面している。

- 高い貧困率と不平等: 国民の大部分が貧困ライン以下で生活しており、所得格差も非常に大きい。特に国王とその周辺に富が集中している一方で、多くの国民は基本的なニーズを満たすことにも苦労している。この不平等は社会不安の一因ともなっている。

- 高い失業率: 特に若年層の失業率が高く、経済成長の恩恵が十分に雇用創出に結びついていない。

- HIV/AIDSの蔓延: 世界で最もHIV/AIDSの感染率が高い国の一つであり、労働力人口の減少、医療費の増大、孤児の増加など、経済社会全体に深刻な影響を与えている。

- 食料安全保障の問題: 農業生産性が低く、気候変動による干ばつなどの影響も受けやすいため、食料自給が困難な状況にある。

- 財政の健全性: 南部アフリカ関税同盟(SACU)からの関税収入に大きく依存しており、この収入が不安定な場合、財政状況が悪化しやすい。公務員人件費の高さや、非効率な公営企業も財政を圧迫する要因となっている。

- 経済の南アフリカ共和国への高い依存度: 貿易、通貨、投資の面で南アフリカへの依存が極めて高く、南アフリカ経済の変動が直接的な影響を及ぼす。

- 統治と汚職の問題: 絶対君主制の下で透明性や説明責任が欠如しており、汚職も経済発展の阻害要因となっているとの指摘がある。

これらの課題の解決には、経済構造の多角化、生産性の向上、貧困削減と格差是正のための政策、HIV/AIDS対策の強化、財政改革、そしてより民主的で透明性の高い統治体制の確立が求められる。社会的弱者への影響を考慮し、社会正義の観点からのアプローチが不可欠である。

10. 交通

エスワティニの交通網は、道路が主体であり、鉄道や航空輸送も国内及び近隣諸国との連絡に利用されている。内陸国であるため、港湾施設はない。

10.1. 道路及び鉄道

国内の道路網は、主要都市間や南アフリカ共和国、モザンビークとの国境を結ぶ幹線道路が整備されている。総延長は約3594 kmで、そのうち約1078 kmが舗装されている(2012年推定)。地方部では未舗装路も多い。公共交通としては、バスやミニバス(コンビ)が主要な移動手段となっている。

鉄道は、総延長301 kmの路線があり、主に貨物輸送に利用されている。南アフリカの鉄道網と接続しており、エスワティニ国内の鉱産物や農産物の輸送、さらには南アフリカやモザンビーク間の通過貨物輸送も行われている。旅客輸送は限定的である。主要な路線は、南アフリカの鉄道と連絡して国土東部を縦断する路線、途中のムパカからモザンビーク国境へ抜ける路線、プズモヤから中央部のマツァパまで伸びる路線からなる。特に南北縦断線は、南アフリカ北部から同国の主要貿易港であるダーバン港へと抜ける短絡線として重要な役割を担っている。

10.2. 航空

主要な国際空港は、マンジニの東約50 kmに位置するキング・ムスワティ3世国際空港(King Mswati III International Airportキング・ムスワティ3世・インターナショナル・エアポート英語、IATA: SHO、ICAO: FDSK)である。この空港は2014年に開港し、以前の主要空港であったマツァパ国際空港に取って代わった。キング・ムスワティ3世国際空港からは、主に南アフリカ共和国のヨハネスブルグへの定期便が運航されている。国内航空輸送はほとんどない。

キング・ムスワティ3世国際空港の建設に関しては、予想される利用量に対して過大かつ不要な投資であるとの批判もあった。

11. 社会

エスワティニの社会は、スワジ人の伝統文化とキリスト教の影響を強く受けている。高いHIV/AIDS感染率、貧困、教育や医療へのアクセスにおける格差など、多くの課題を抱えている。

11.1. 人口

エスワティニの総人口は、2023年時点で約120万人と推定される。人口増加率は比較的高いが、HIV/AIDSの蔓延により平均寿命が著しく低く、死亡率も高い水準にある。2018年時点での平均寿命は58歳で、世界で12番目に低い。

年齢構成は非常に若く、2018年時点で14歳以下の人口が全体の35%を占め、年齢の中央値は22歳である。人口密度は国土全体では比較的低いが、ミドルベルト地域に人口が集中している。

11.1.1. 主要都市

エスワティニの主要都市は以下の通りである。

- ムババーネ (Mbabaneムババーネ英語): 行政上の首都であり、ホホ地方に位置する。ハイベルト地域にあり、標高が高く冷涼な気候である。政府機関や各国大使館が集まっている。人口は約9万5千人(2017年推定)。

- マンジニ (Manziniマンジニ英語): マンジニ地方に位置し、国内最大の都市であり経済の中心地である。「ハブ・オブ・エスワティニ」とも呼ばれる。ミドルベルト地域にあり、商業、工業、交通の要衝となっている。人口は約11万人(2017年推定)。

- ヌランガーノ (Nhlanganoヌランガーノ英語): シセルウェニ地方の行政中心地。

- シテキ (Sitekiシテキ英語): ルボンボ地方の行政中心地。

- ロバンバ: 王都であり、議会や王宮が置かれている。歴史的・文化的に重要な都市である。

その他、ビッグ・ベンド、マルケルンス、ピッグズ・ピークなどの町がある。

11.2. 民族構成

エスワティニの住民の大多数はスワジ人であり、人口の約82.3%(2000年)を占める。スワジ人はバントゥー系民族のングニ諸族に属し、独自の言語と文化を持っている。

少数のズールー人も居住しており、スワジ人とは言語的・文化的に近い関係にある。また、イギリス系やアフリカーナー(ボーア人)系の子孫である白人アフリカ人も少数存在する。その他、モザンビークなどからの難民や移住者も少数ながらコミュニティを形成している。

絶対君主制の下では、少数民族の権利が十分に保障されているとは言い難い側面があり、政治参加や社会経済的機会において、多数派のスワジ人と比較して不利な立場に置かれる可能性も指摘されている。

11.3. 言語

エスワティニの公用語はスワジ語(siSwatiシスワティスワジ語またはSwaziスワジスワジ語)と英語である。スワジ語はバントゥー語群のングニ諸語に属し、国民の大多数の母語であり、日常生活で広く使用されている。学校教育でも教えられている。

英語は、行政、ビジネス、高等教育、メディアなどで広く使用されており、第二言語としての役割を担っている。

その他、国内では少数の人々によってズールー語(約76,000人)、ツォンガ語(約19,000人)などが話されている。アフリカーナー系住民の中にはアフリカーンス語を話す者もいる。ポルトガル語も、モザンビークからの移住者コミュニティや、一部の学校で第三言語として導入されている。

11.4. 宗教

エスワティニの主要な宗教はキリスト教であり、人口の約83%が何らかの形でキリスト教を信仰している。その中でも、プロテスタント諸派(聖公会を含む)およびアフリカ独自のキリスト教系教会(アフリカン・ジオニストなど)が多数を占め、キリスト教徒の約40%を構成する。カトリックも人口の約6%を占める。2012年7月18日、エリナ・ワムコヤがスワジランド聖公会主教に選出され、アフリカ初の女性主教となった(2021年死去)。

人口の約15%は伝統的なアフリカの土着信仰を実践している。これらの信仰は、祖先崇拝や自然崇拝を含み、キリスト教と混淆している場合も多い。

その他の非キリスト教宗教としては、イスラム教(人口の約2%)、バハイ教(約0.5%)、ヒンドゥー教(約0.2%)などが存在する。2013年には14家族のユダヤ人が居住していた。

エスワティニ王国は、イスラム法に基づく結婚契約など、民法に基づかない結婚を承認していない。

11.5. 教育

エスワティニの教育制度は、就学前教育、初等教育、中等教育(前期・後期)、高等教育から構成される。就学前教育は通常5歳以下の幼児を対象とし、保育園や地域のケアポイントの形で行われる。就学前教育へのアクセス率は約21.6%である。

初等教育は6歳から始まり、7年制である。7年生の終わりに初等教育修了試験があり、これは学校を通じて試験評議会によって実施される国内ベースの評価である。

中等教育は5年制で、3年間の前期中等教育と2年間の後期中等教育に分かれる。前期中等教育の終わりには公的外部試験(ジュニアサーティフィケート)があり、これを合格すると後期中等教育に進学できる。この試験はエスワティニ試験評議会が実施する。後期中等教育の終わりには、ケンブリッジ国際試験によって認定されたスワジランド一般中等教育修了証(SGCSE)および国際一般中等教育修了証(IGCSE)の公的試験を受験する。一部の学校では、上級学習(AS)プログラムを提供している。

公立学校は初等、中等、高等学校を含めて830校ある。また、認定された私立学校が34校、未認定の私立学校が14校ある。学校数が最も多いのはホホ地方である。初等教育は、主に1年生から4年生まで無償であり、孤児や脆弱な子供たちに対しても無償であるが、義務教育ではない。1996年の純初等学校就学率は90.8%で、初等レベルでの男女格差はなかった。1998年には、80.5%の子供が5年生に進級した。

識字率は2015年時点で87%である。しかし、教育の質や地域間の格差、貧困層の子弟の就学継続の困難さなどが課題として残っている。絶対君主制の下での教育内容の統制や、民主主義や人権に関する教育の不足も懸念される点である。

11.5.1. 高等教育

エスワティニの主要な高等教育機関には、エスワティニ大学(University of Eswatiniユニバーシティ・オブ・エスワティニ英語)、南部アフリカ・ナザレン大学(Southern African Nazarene Universityサザン・アフリカン・ナザレン・ユニバーシティ英語、SANU)、エスワティニ医科キリスト教大学(Eswatini Medical Christian Universityエスワティニ・メディカル・クリスチャン・ユニバーシティ英語、EMCU)がある。また、リムコックウィン創造技術大学のキャンパスがムババーネ郊外のシドゥワシニにある。

エスワティニ大学は国立大学であり、1982年に議会法によって設立され、クワルセニに本部を置き、ムババーネとルエンゴにもキャンパスを持つ。南部アフリカ・ナザレン大学は2010年にナザレン看護大学、神学大学、ナザレン教員養成大学が合併して設立され、マンジニに位置する。エスワティニ医科キリスト教大学は2012年に設立され、医学教育に重点を置いている。

教員養成機関としては、ヌグワネ教員養成大学とウィリアム・ピッチャー・カレッジがある。シテキのグッド・シェパード病院には看護助手養成カレッジがある。

技術・職業訓練機関としては、エスワティニ工科大学(SCOT)、マツァパのグワミレ職業商業訓練研修所、マンジニのマンジニ産業訓練センター、ヌランガーノ農業技術訓練センター、シテキ産業訓練センターなどがある。

その他、政府所有の経営開発研修機関であるエスワティニ経営行政研究所(SIMPA)や、ボツワナ、レソト、エスワティニの地域機関である開発経営研究所(IDM)がある。

11.6. 保健

エスワティニの保健指標は、依然として多くの課題を抱えている。平均寿命は2016年時点で男性55.1歳、女性59.9歳と低い水準にある。乳児死亡率は、2021年時点で出生1,000人あたり約40人と高い。

医療施設は、都市部には比較的整備された病院があるものの、地方部ではアクセスが困難な場合が多い。医師や看護師などの医療従事者の数も不足している。

主要な疾病としては、HIV/AIDSが最も深刻な問題である(「HIV/AIDSの状況」で詳述)。また、結核も依然として大きな公衆衛生上の課題であり、HIVとの重複感染も多い。その他、マラリア(特にローベルト地域)、下痢症、呼吸器感染症などが一般的な疾病である。

政府は国際機関やNGOと協力して保健医療サービスの改善に取り組んでいるが、財政的制約や人材不足、インフラの未整備などが障壁となっている。特に社会的弱者(貧困層、地方住民、HIV/AIDS患者など)の医療へのアクセス改善が急務である。

11.6.1. HIV/AIDSの状況

エスワティニは、世界で最もHIV/AIDSの感染率が高い国の一つである。2019年時点で、15歳から49歳の成人のHIV感染率は27.1%に達している。これは、この年齢層の成人の4人に1人以上がHIVに感染していることを意味する。

この高い感染率は、国の社会経済に深刻な影響を及ぼしている。労働力人口の減少、医療費の増大、孤児の増加、平均寿命の大幅な低下などが問題となっている。

政府は、世界保健機関(WHO)、国連合同エイズ計画(UNAIDS)、世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)などの国際機関やNGOと協力し、HIV/AIDS対策に積極的に取り組んでいる。主な対策としては、予防啓発活動、コンドームの配布、HIV検査とカウンセリングの推進、抗レトロウイルス療法(ART)の提供拡大などがある。ARTの普及により、HIV陽性者の平均余命は改善しつつあるが、治療へのアクセスや継続、薬剤耐性の問題などが課題として残っている。

HIV/AIDSに関連する偏見や差別も依然として存在し、感染者の社会参加や治療へのアクセスを妨げる要因となっている。女性や若年層、性的マイノリティなどが特に脆弱な立場に置かれている。

HIV/AIDSの克服は、エスワティニの持続的な発展にとって最重要課題の一つである。

12. 人権

エスワティニの人権状況は、国際的な人権基準から見て多くの深刻な問題を抱えている。絶対君主制の下で、政治的自由は著しく制限されており、民主主義を求める声はしばしば政府によって抑圧される。

- 政治的自由の制限: 政党活動は禁止されており、選挙はティンクンドラと呼ばれる伝統的な地域制度に基づいて行われるが、これは国王の強い影響下にあり、国民の真の代表を選出するものではないと批判されている。集会、結社、表現の自由は厳しく制限され、政府や国王を批判する者は脅迫、ハラスメント、恣意的な逮捕・拘束の対象となることがある。

- 民主化要求と政府の対応: 近年、特に2021年以降、民主化を求める大規模な抗議デモが発生しているが、政府は治安部隊を動員してこれを弾圧し、実弾発砲を含む過剰な武力行使により多数の死傷者が出ている。デモ参加者や人権活動家、ジャーナリストに対する恣意的な逮捕、拷問、不公正な裁判などが報告されている。

- 少数派の権利: LGBTの人々は法的な保護を受けられず、社会的な差別や偏見に直面している。同性愛行為は依然として犯罪とされている。民族的少数派や宗教的少数派の権利に関しても、十分な保障があるとは言えない。

- 女性の権利: 伝統的な慣習法の下で女性の地位は低く、土地所有や相続、政治参加において男性と不平等な扱いを受けることが多い。ジェンダーに基づく暴力も深刻な問題である。

- 労働者の権利: 労働組合の活動は制限されており、ストライキ権も厳しく制約されている。農業プランテーションや製造業における低賃金、長時間労働、劣悪な労働条件などが報告されている。

- 報道の自由: メディアは政府の強い統制下にあり、政府に批判的な報道は困難である。ジャーナリストは脅迫や検閲の対象となることがある。

国際社会からは、アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際人権団体が、エスワティニの人権状況に対して繰り返し懸念を表明し、政府に改善を求めている。しかし、政府はこれらの批判に対してしばしば反発し、内政干渉であると主張している。

13. 治安

エスワティニの全般的な治安状況は、比較的安定しているとは言えるものの、犯罪発生率は周辺諸国と比較して高い水準にある。特に、南アフリカ共和国やモザンビークとの国境地帯では、麻薬取引、違法な銃器の所持、自動車盗難などの組織犯罪が問題となっており、これらの国々からの犯罪者が流入する中継地点となっているとの指摘もある。

都市部(特にムババーネやマンジニ)では、強盗、空き巣、暴行、性犯罪などの一般犯罪に注意が必要である。夜間の住居侵入強盗事件や、それに伴う暴力被害も報告されている。旅行者は、夜間の一人歩きを避け、貴重品を見える場所に置かないなどの基本的な防犯対策を講じることが推奨される。

近年、民主化を求める政治的な抗議デモが頻発しており、これらが暴動に発展し、治安部隊と衝突する事態も発生している。2021年以降のデモでは、商店の略奪や放火、道路封鎖なども見られた。このようなデモや集会が行われている場所に近づかないことが重要である。

警察の対応能力や信頼性については、改善の余地があるとの指摘もある。

14. 文化

エスワティニの文化は、スワジ人の伝統的な社会構造、慣習、祭り、芸術、そしてスポーツなどに深く根ざしている。国王を中心とした伝統的な権威が社会の様々な側面に影響を与えている。

14.1. 伝統社会と生活

スワジ人の伝統的な社会単位は「ホームステッド」と呼ばれる家屋敷であり、通常、乾燥した草で葺いた蜂の巣状の小屋(indluインドルスワジ語)で構成される。一夫多妻制のホームステッドでは、各妻が自身の小屋と、葦の柵で囲まれた庭を持つ。寝室、調理場、貯蔵庫(ビール醸造用)の3つの建物があるのが一般的である。より大きなホームステッドには、独身男性の居住区や客人のための宿泊施設もある。

伝統的なホームステッドの中心には、大きな丸太を枝でつなぎ合わせて円形に囲った牛小屋(kraalクラールスワジ語またはsibayaシバヤスワジ語)がある。牛小屋は、富の貯蔵庫であり威信の象徴として、儀式的かつ実用的な重要性を持つ。ここには封印された穀物貯蔵穴も含まれる。牛小屋に面して、家長の母が住む「グレートハット」がある。

家長はホームステッドのすべての事柄の中心であり、しばしば一夫多妻である。彼は模範を示し、妻たちに家庭のすべての社会問題について助言し、家族の幸福を見守る。また、息子や近親者である若い少年たちと交流し、成長と男らしさへの期待について助言を与える。

サンゴマ(sangomaサンゴマスワジ語)は、特定の家族の祖先によって選ばれる伝統的な占い師・治療師である。サンゴマの訓練は「クウェトファサ(kwetfwasaクウェトファサスワジ語)」と呼ばれる。訓練の終わりには卒業式が行われ、地元のサンゴマたちが集まって祝宴と踊りを催す。サンゴマは、病気や死の原因を特定するなど、様々な目的で相談を受ける。その診断は、トランス状態を通じて自然の超自然力と交信する「クブラ(kubhulaクブラスワジ語)」というプロセスに基づいている。イニャンガ(inyangaイニャンガスワジ語、西洋医学でいう薬草医・薬剤師)は、病気の原因を特定するために骨を投げる技術(kushaya ematsamboクシャヤ・エマツァンボスワジ語)を持つ。

一夫多妻制は法的に認められており、現国王ムスワティ3世も多数の妻を娶っている。

14.2. 主要な祭事

エスワティニで最も重要な文化的行事はインクワラ(Incwalaインクワラスワジ語)である。これは、最も日が長い日(12月21日)に最も近い満月の4日後に開催される。インクワラはしばしば英語で「初穂祭」と訳されるが、国王による新穀の試食はこの長い祭りの多くの側面の一つに過ぎない。インクワラは「王権儀式」と訳すのが最も適切であり、国王が不在の場合はインクワラは行われない。他の者がインクワラを行うことは犯罪とされる。すべてのスワジ人はインクワラの公的な部分に参加することができる。行事のクライマックスはビッグ・インクワラの4日目である。主要な人物は、国王、王母、王妃と王子王女、王室総督(インドゥナ)、首長、連隊、そして「ベマンティ」または「水の人々」である。

エスワティニで最もよく知られた文化的行事は、毎年恒例のウムランガ(Umhlangaウムランガスワジ語、リード・ダンス)である。この8日間の儀式では、少女たちが葦を切り、王母に献上し、その後トップレスで踊る。これは8月下旬または9月上旬に行われる。子供のいない未婚の少女のみが参加できる。この儀式の目的は、少女の純潔を守り、王母への労働奉仕を提供し、共同作業を通じて連帯感を育むことである。王室は一般の未婚女性を少女たちの「インドゥナ」(隊長)に任命し、彼女がラジオを通じて毎年の儀式の日程を発表する。選ばれたインドゥナは、踊りの名手であり、王室の儀礼に精通していることが期待される。国王の娘の一人が儀式中に彼女の対応役を務める。今日のリード・ダンスは古代の儀式ではなく、古い「ウムチャワショ(umchwashoウムチャワショスワジ語)」という慣習が発展したものである。「ウムチャワショ」では、すべての若い少女が女性の年齢連隊に配置された。もし少女が結婚外で妊娠した場合、その家族は地元の首長に牛一頭の罰金を支払った。数年後、少女たちが結婚適齢期に達すると、彼女たちは王母への労働奉仕を行い、踊りと祝宴で終わった。国は2005年まで「ウムチャワショ」の儀式下にあった。

14.3. 芸術と工芸

エスワティニは手工芸品の産業が盛んなことでも知られている。エスワティニの公式な手工芸品ビジネスは2,500人以上を雇用しており、その多くは女性である。製品はユニークでエスワティニの文化を反映しており、家庭用品から芸術的な装飾品、複雑なガラス、石、木のアートワークまで多岐にわたる。

伝統音楽と踊りは、祭事や日常生活において重要な役割を果たしている。太鼓や角笛などの伝統楽器が用いられ、力強いリズムとコーラスが特徴である。

現代文学や芸術活動も徐々に発展を見せているが、絶対君主制下での表現の自由の制約が課題となることもある。

14.4. スポーツ

エスワティニで最も人気のあるスポーツはサッカーである。国内にはサッカーリーグ(エスワティニ・プレミアリーグ)があり、ナショナルチーム(サッカーエスワティニ代表)も存在するが、FIFAワールドカップやアフリカネイションズカップの本大会への出場経験はない。

その他、クリケットやラグビーユニオンも一部で行われている。

エスワティニはオリンピックには1972年大会から選手を派遣しているが、メダル獲得には至っていない。コモンウェルスゲームズでは、ボクシングやマラソンでメダルを獲得したことがある。

国内最大の競技場はソムホロロ国立競技場である。

15. 観光

エスワティニの観光は、南アフリカ共和国がアパルトヘイト政策下にあった時代に、南アフリカとは異なる政策(カジノの合法化など)を求めて訪れる観光客によって発展した。観光客は、南アフリカでは視聴できなかったテレビ番組、スポーツイベント、そしてギャンブルを目当てに訪れた。観光客数は1972年の89,015人から1989年には257,997人に増加した。アパルトヘイト撤廃後は、近隣諸国がより魅力的な観光地となったため、成長は鈍化した。

現在、エスワティニは、その伝統文化とサハラ以南アフリカ最後の絶対君主制国家としての地位を強調して観光客を誘致している。2003年に設立されたエスワティニ政府観光局は、王室の祝祭(ウムランガやインクワラなど)や国立公園・動物保護区を宣伝している。

主要な観光資源としては、以下のようなものがある。

- 自然景観と野生生物: ムリワネ野生生物保護区、レーン王立国立公園、マロロチャ自然保護区などでは、サイ、ゾウ、キリン、シマウマ、多種多様な鳥類など、アフリカの野生動物を観察できる。ハイキングやバードウォッチングも人気がある。

- 文化体験: 伝統的なスワジ人の村を訪れたり、ウムランガ(リード・ダンス)やインクワラといった壮大な伝統祭事を見学したりすることができる。手工芸品センターでは、スワジガラス、キャンドル、木彫り、織物などの購入も可能である。

- アドベンチャーツーリズム: ホワイトウォーターラフティング、マウンテンバイク、洞窟探検などのアクティビティも提供されている。

2006年、エスワティニは南アフリカとモザンビークと共にルボンボ・ルート協定に参加し、単一ビザでの越境旅行を可能にした。

しかし、近年の政治不安や民主化デモは、観光産業にも影響を与えている。

16. メディア

エスワティニの主要なメディアには、新聞、ラジオ、テレビ、そしてインターネットがある。しかし、報道の自由は著しく制限されており、政府によるメディア統制が強い。

- 新聞: 主要な日刊紙として「タイムズ・オブ・エスワティニ」と「エスワティニ・オブザーバー」がある。これらの新聞は、国王や政府に対してある程度の批判的報道を行うこともあるが、自己検閲も広く行われている。

- 放送: 国営のラジオ局(エスワティニ放送情報サービス - EBIS)とテレビ局(エスワティニTV)が主要な放送メディアである。これらは政府のプロパガンダを流す傾向が強い。民間のラジオ局も存在するが、その報道内容は政府の監視下にある。

- インターネット: インターネットの普及率は徐々に上昇しているが、まだ低い水準にある。ソーシャルメディアは、政府批判や民主化運動の情報交換の場として利用されることがあるが、政府はインターネット遮断や監視を行うことがある。

報道の自由に関しては、国際的な評価は非常に低い。政府や国王に批判的なジャーナリストは、脅迫、ハラスメント、逮捕の対象となることがある。メディア法は曖昧で、政府による恣意的な解釈や適用が可能となっている。このような状況は、国民が多様な情報にアクセスし、自由な意見を表明する権利を著しく侵害している。