1. 生い立ちと背景

マンネルヘイムは、フィンランドがロシア帝国の支配下にあった時代に、スウェーデン語を話す貴族の家系に生まれた。彼の家族は、18世紀後半にスウェーデンからフィンランドに移住してきた。

1.1. 家系と家族

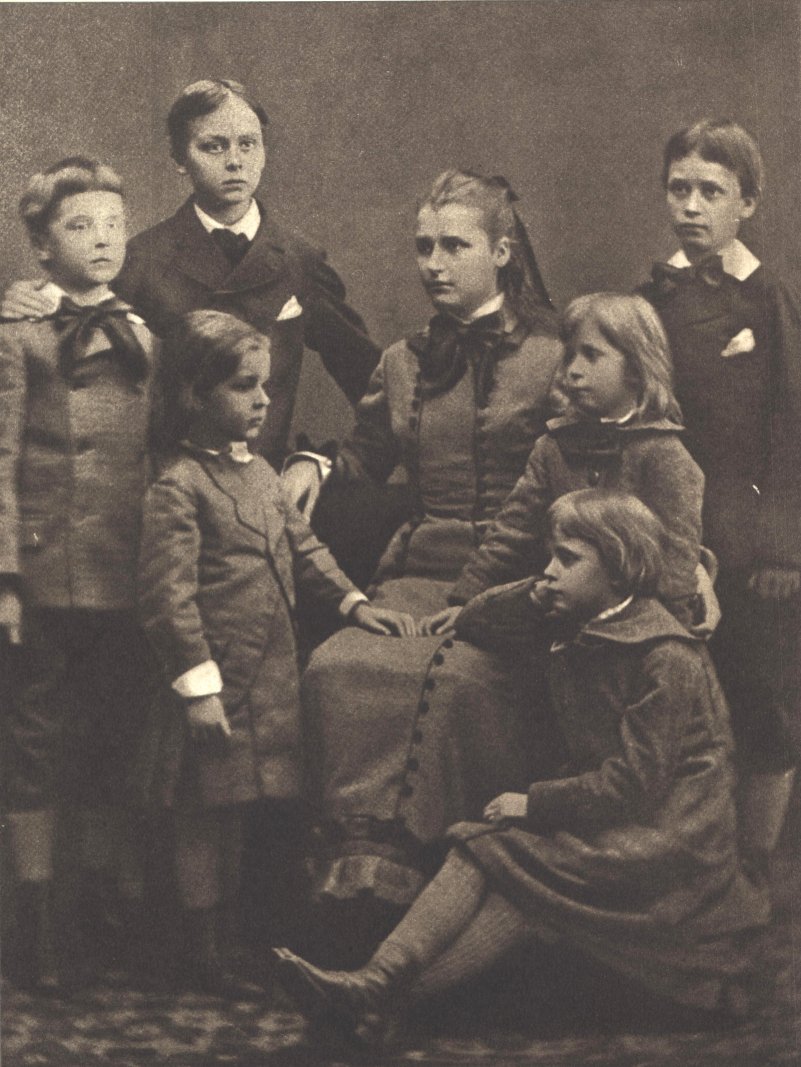

マンネルヘイム家は、元々はドイツの「マールハイン」という家系で、1693年にスウェーデン貴族となった。18世紀後半にフィンランドへ移住し、フィンランドが1809年にロシア帝国に割譲された後も、フィンランド大公国で重要な役割を担った。マンネルヘイムの曽祖父であるカール・エリック・マンネルヘイム伯爵(1759年-1837年)は、新しく自治権を得たフィンランド大公国の初代行政長官を務めた。この職は現代の首相の前身にあたる。彼の祖父であるカール・グスタフ・マンネルヘイム(1797年-1854年)は、昆虫学者であり法学者であった。

彼の父であるカール・ロベルト・マンネルヘイム伯爵(1835年-1914年)は、劇作家であり実業家でもあったが、どちらの分野でも成功は控えめだった。マンネルヘイムの母、ヘドヴィグ・シャルロッタ・ヘレネ・フォン・ユーリン(1842年-1881年)は、裕福な実業家ヨハン・フォン・ユーリン(1787年-1853年)の娘であった。

1.2. 幼少期と教育

カール・グスタフ・エミール・マンネルヘイムは、1867年6月4日にアスカイネン教区(現在のマスク)のロウヒサーリ荘園で生まれた。彼は家族の3番目の子供であり、男爵の称号を受け継いだ。

1880年、マンネルヘイムの父が愛人と共に家族を捨てて去り、翌年には母が亡くなった。母の死後、マンネルヘイムと7人の兄弟は母方の叔母ルイーズのもとで暮らすことになった。その後、母方の叔父であるアルベルト・フォン・ユーリン(1846年-1906年)が彼の法定後見人となり、後の学費を援助した。

マンネルヘイムは1882年にハミナ幼年学校に入学した。この学校は、貴族の子弟をロシア帝国陸軍の士官として教育する国立学校だった。彼は身長が1.93 mと、同級生の中でもひときわ高かった。しかし、1886年に無許可で学校を離れたため退学処分となった。その後、ヘルシンキ私立リセウムに通い、1887年6月に大学入学資格試験に合格した。1887年から1889年には、サンクトペテルブルクのニコラエフ騎兵学校に通った。1891年1月には、サンクトペテルブルクの近衛騎兵連隊に入隊した。

マンネルヘイムの母語はスウェーデン語であった。彼は流暢なドイツ語、フランス語、ロシア語を話すことができた。ロシア語はロシア帝国陸軍で勤務する中で習得した。また、多少の英語、ポーランド語、ポルトガル語、ラテン語、中国語も話せた。しかし、フィンランド語を本格的に学び始めたのは、フィンランド独立後のことであった。

2. 軍歴

マンネルヘイムの軍歴は、ロシア帝国陸軍での勤務から始まり、フィンランド内戦、冬戦争、継続戦争、ラップランド戦争における指揮官としての役割、そして最高司令官としての活動へと展開した。

2.1. ロシア帝国陸軍での勤務

マンネルヘイムは1904年まで帝国近衛騎兵連隊に勤務した。1896年にはニコライ2世の戴冠式に参加し、皇帝の玉座へと続く階段の麓で、正装の近衛騎兵連隊の制服を着用して4時間立ち続けた。マンネルヘイムは戴冠式を生涯のハイライトの一つと見なし、「言葉では言い表せないほど壮麗な」戴冠式での自身の役割を誇りに思っていた。

優れた騎手であり訓練された騎兵であったマンネルヘイムは、公務の一つとしてロシア軍のために馬を調達した。1903年には帝国近衛騎兵連隊の模範中隊の指揮官に任命され、騎兵連隊の乗馬訓練委員会のメンバーとなった。

1904年、マンネルヘイムは日露戦争にロシア帝国陸軍の現役兵として志願した。彼は満州の第52ネージン竜騎兵連隊に中佐の階級で転属となった。満州の平原での偵察パトロール中に初めて小競り合いに参加し、乗っていた馬を撃たれた。1905年の奉天会戦での勇敢な行動により大佐に昇進し、一時的に紅胡子と呼ばれる地元の民兵の非正規部隊を指揮し、内モンゴルへの偵察任務を行った。戦争中、マンネルヘイムは地元の山賊の一団を率いて敵の背後を突き、彼らを打ち破ることに成功した。

ロシア帝国陸軍で長い軍歴を重ねたマンネルヘイムは、ニコライ2世の廷臣にもなった。マンネルヘイムがサンクトペテルブルクに戻ると、秘密情報将校としてトルキスタンから北京への旅を依頼された。ロシア参謀本部は、清の改革と活動、そして西域への軍事侵攻の可能性について、正確な現地情報が必要だった。これは中央アジアの支配を巡るイギリスとの争いにおける潜在的な動きだった。

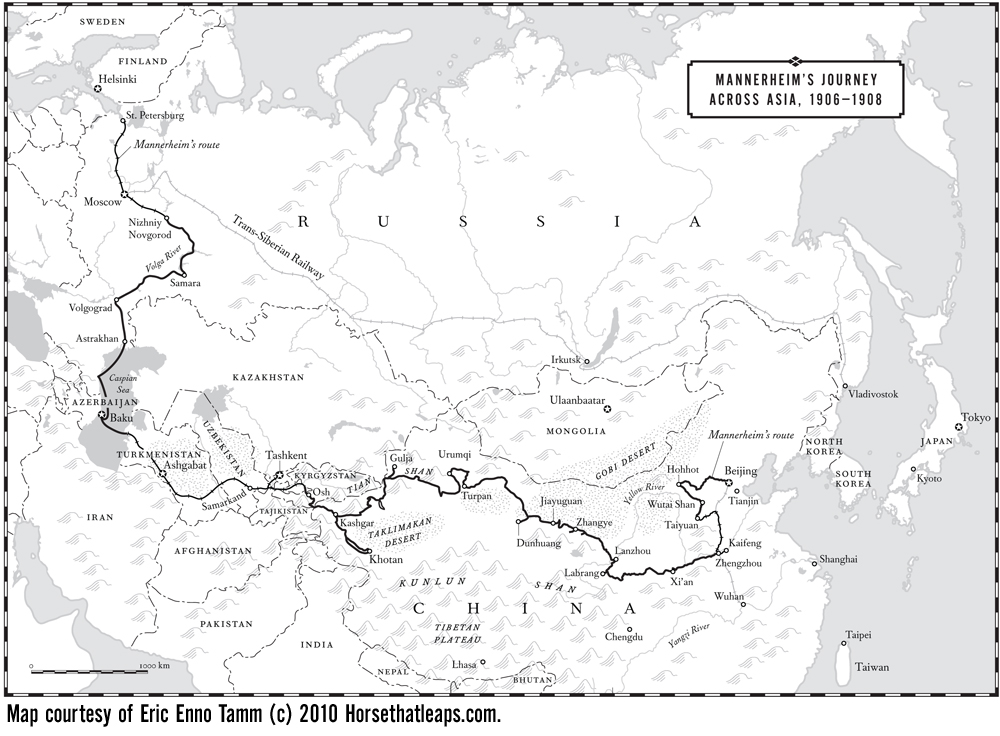

2.1.1. アジア横断旅行(1906年~1908年)

民族学者を装ったマンネルヘイムは、1906年7月にウズベキスタンのアンディジャンにあるトランスカスピ鉄道の終点から、サマルカンドでフランスの考古学者ポール・ペリオの探検隊に加わった。しかし、マンネルヘイムはペリオと衝突したため、探検の大部分は単独で行った。

コサック人の案内人、中国人通訳、ウイグル人料理人を含む小さなキャラバンを率いて、マンネルヘイムはまずホータンへ向かい、イギリスと日本のスパイを探した。カシュガルに戻った後、北上して天山山脈に入り、峠を調査し、漢民族に対する部族の姿勢を評価した。マンネルヘイムは省都ウルムチに到着し、その後東へ向かい甘粛省に入った。山西省の聖なる仏教の山である五台山で、マンネルヘイムはダライ・ラマ13世と会見した。彼はダライ・ラマにピストルの使い方を教えた。

彼は万里の長城に沿って進み、ユグル族として知られる謎の部族を調査した。省都蘭州から南下してチベット領に入り、ラブラン寺を訪れたが、排外主義的な僧侶たちに石を投げられた。1908年のチベットへの旅で、マンネルヘイムはダライ・ラマと会見した3人目のヨーロッパ人となった。マンネルヘイムは1908年7月に北京に到着し、日本とシベリア横断特急を経由してサンクトペテルブルクに戻った。彼の報告書は、中国の近代化について、教育、軍事改革、民族境界地域の植民地化、鉱業と産業、鉄道建設、日本の影響、アヘン喫煙などを詳細に記述していた。彼はまた、新疆へのロシア侵攻の可能性や、将来の中国との戦争における新疆の交渉材料としての役割についても論じた。このアジアへの旅は、彼に生涯にわたるアジア美術への愛着を残し、その後彼はアジア美術を収集した。

1909年にロシアに戻った後、マンネルヘイムは探検の成果をニコライ2世に報告した。多くの収集品が現在も博物館に展示されている。その後、マンネルヘイムはポーランドの第13ウラジミールウーラン連隊の指揮官に任命された。翌年には少将に昇進し、ワルシャワの皇帝陛下親衛ウーラン連隊の指揮官に就任した。次にマンネルヘイムは帝国随行員となり、騎兵旅団の指揮官に任命された。

第一次世界大戦が始まると、マンネルヘイムは独立近衛騎兵旅団(第23軍団)の指揮官としてオーストリア=ハンガリー戦線とルーマニア戦線で戦った。1914年12月、オーストリア=ハンガリー軍との戦闘で功績を挙げた後、聖ゲオルギイ勲章4級を授与された。1915年3月には、第12騎兵師団の指揮官に任命された。

1917年初頭、マンネルヘイムはフィンランドとサンクトペテルブルクを訪れる休暇を取り、二月革命の勃発を目の当たりにした。前線に戻った後、1917年4月に中将に昇進し(昇進は1915年2月に遡及)、1917年夏には第6騎兵軍団の指揮を執った。しかし、マンネルヘイムは新政府に革命を支持しないと見なされ、職務を解任された。彼は退役し、フィンランドに戻った。マンネルヘイムは、死ぬまでヘルシンキの自宅のリビングルームにニコライ2世の大きな肖像画を飾っており、ロマノフ家の打倒後もなぜ肖像画を飾っているのかと尋ねられると、常に「彼は私の皇帝だった」と答えていた。

2.2. フィンランド内戦における役割

1917年12月、フィンランドは十月革命で臨時政府を打倒したボリシェヴィキが支配するソビエト・ロシアからの独立を宣言した。ソビエトは様々な理由、主にフィンランドを制御できないため、分離を承認した。また、ロシア革命に倣った共産主義革命がフィンランドで起こることを期待していた。フィンランド議会はペール・スヴィンヒューを新しく独立した大公国の暫定政府の指導者に任命した。1918年1月、軍事委員会がフィンランド軍の強化を任務とし、当時は一部の地元組織の白衛軍に過ぎなかった。マンネルヘイムは委員会に任命されたが、その優柔不断さに抗議してすぐに辞任した。1月13日、彼は軍の指揮官に任命された。彼は24,000人の新兵を抱えていたが、ほとんどが未訓練だった。共産主義指導者クルレルヴォ・マンネル率いるフィンランド赤衛軍は30,000人の兵力を持ち、ソビエト・ロシアの支援を受けていた。さらにフィンランドには70,000人の赤軍兵士がいた。マンネルヘイムの軍隊は、銀行家から提供された1500.00 万 FIMの信用枠によって資金を調達した。彼の新兵は武器が少なかった。それでも彼は彼らをヴァーサに行進させた。ヴァーサには42,500人の赤軍兵士が駐屯していた。彼は多数の兵士でロシア軍駐屯地を包囲した。守備兵は最前列だけが武装していることに気づかず、降伏したため、切望されていた武器が手に入った。さらにドイツから武器が購入された。84人のスウェーデン人将校と200人のスウェーデン人下士官がフィンランド内戦(白軍の間では自由戦争として知られていた)に従軍した。他の将校は、ドイツでイェーガー大隊として訓練を受けたフィンランド人だった。1918年3月、彼らはフィンランドに上陸しヘルシンキを占領したドイツ軍の支援を受けた。

白軍の勝利後、両陣営が冷酷なテロ戦術を用いた激しい内戦を経て、マンネルヘイムは最高司令官を辞任した。彼は1918年6月にフィンランドを離れ、スウェーデンの親戚を訪ねた。ストックホルムで、マンネルヘイムは連合国の外交官と会談し、フィンランド政府の政策に反対していることを強調した。フィンランドの指導者たちはドイツが戦争に勝利すると確信しており、ドイツ皇帝の義弟であるフリードリヒ・カール・フォン・ヘッセンをフィンランド国王に宣言していた。その間、スヴィンヒューは新興王国の初代摂政を務めていた。マンネルヘイムと連合国との関係は、1918年10月にフィンランド政府が彼をイギリスとフランスに派遣し、イギリスとアメリカのフィンランド独立承認を得ようとした際に認識された。12月にはフィンランドに呼び戻され、フリードリヒ・カールが王位を放棄したため、彼に代わってマンネルヘイムが摂政に選出された。摂政として、マンネルヘイムはしばしば公式文書に自身の洗礼名のフィンランド語形である「クスター」を用いて署名した。これは、ロシア軍での経歴やフィンランド語の習得の困難さから彼の背景を疑う人々に対し、自身のフィンランド人としてのアイデンティティを強調するためであった。マンネルヘイムは自身の最後の洗礼名であるエミールを嫌い、C. G. マンネルヘイム、あるいは単にマンネルヘイムと署名した。親戚や親しい友人からはグスタフと呼ばれていた。

2.3. 最高司令官として

フィンランド国防評議会議長として、マンネルヘイムは当初からソ連との戦争に反対していた。ソ連がフィンランドに領土割譲を要求した際、彼はフィンランド軍がソ連の攻撃を撃退するほど強くないとして、フィンランド政府にこれらの要求に応じるよう勧告した。1939年にソ連との交渉が失敗し、差し迫った戦争を認識し、軍の装備と準備の不足を嘆いたマンネルヘイムは、1939年10月17日に軍事評議会を辞任し、フィンランド軍の最高司令官としてのみ職務に戻ることに同意すると宣言した。彼は1939年11月30日のソ連の攻撃後、72歳で正式に軍の最高司令官となった。娘ソフィーへの手紙で、彼は「私は最高司令官の責任を引き受けたくなかった。私の年齢と健康がそれを許さなかったが、共和国大統領と政府の要請に応じざるを得なかった。そして今、私は4度目の戦争の中にいる」と述べた。

彼は戦争が始まった日に国防軍に対し、しばしば物議を醸す最初の命令を発した。

: 共和国大統領は1939年11月30日、私を国の軍隊の最高司令官に任命した。勇敢なるフィンランド兵士諸君!私はこの任務に、我々の宿敵が再び我が国を攻撃している時に就く。指揮官への信頼は成功の第一条件である。諸君は私を知っており、私も諸君を知っている。そして、階級の誰もが死を覚悟して義務を果たす準備ができていることを知っている。この戦争は、我々の独立戦争の継続であり、最終章に他ならない。我々は家、信仰、そして国のために戦っているのだ。

彼らが配置した防御陣地はマンネルヘイム線として知られるようになった。

陸軍元帥マンネルヘイムは迅速にミッケリに司令部を組織した。彼の参謀長はアクセル・アイロ中将であり、彼の親友であるルドルフ・ワルデン将軍は1939年12月3日から1940年3月27日まで司令部の代表として内閣に派遣され、その後国防大臣となった。

マンネルヘイムは冬戦争と継続戦争のほとんどの期間をミッケリの司令部で過ごしたが、前線にも何度も訪れた。戦争の合間も、彼は最高司令官の地位に留まった。マンネルヘイムの主な任務は戦争を指揮することであったが、彼は兵士たちの戦う意志を強化し維持する方法も心得ていた。彼は次の言葉で有名である。

: 要塞、大砲、そして外国からの援助は、一人一人が自らが国の守護者であることを知らなければ何の役にも立たない。

マンネルヘイムはアドルフ・ヒトラー政権との関係を可能な限り形式的なものに保った。マンネルヘイムはヒトラーを真には評価していなかった。彼は当初、ヒトラーの権力掌握に興味を示したが、ドイツ訪問時にヒトラーがどのような「理想国家」を築いているかを認識した時点で、ヒトラーに対する彼の態度は否定的なものに変わった。彼はヒトラーのドイツでの台頭を、1917年のロシアにおけるボリシェヴィキの台頭と比較した。継続戦争前、ドイツはマンネルヘイムにフィンランドに駐留するドイツ軍80,000人の指揮権を提案した。マンネルヘイムは、自身とフィンランドをナチスの戦争目的に縛り付けないためにこれを辞退した。マンネルヘイムは、ソビエトの脅威のため、イデオロギー的理由ではなく実用的な理由で、ヒトラーのドイツとの協力と友愛の準備ができていた。1941年7月、フィンランドのカレリア軍はドイツの第163歩兵師団によって強化された。彼らは冬戦争後にソ連によって併合されたフィンランド領を奪還し、さらに進んで東カレリアを占領した。フィンランド軍は872日間続いたレニングラード包囲戦に参加した。

ソ連の指導者ヨシフ・スターリンはウィンストン・チャーチルに対し、フィンランドに宣戦布告するよう圧力をかけた。この決定は、チャーチルがマンネルヘイムと旧知の仲であったため、特にチャーチルにとっては困難なものであった。チャーチルは宣戦布告を遅らせ、マンネルヘイムに個人的な書簡を送り、過去の出会いを思い出し、差し迫った宣戦布告についてマンネルヘイムに警告した。マンネルヘイムはチャーチルの配慮に感謝し、自身の使命はフィンランドの安全を確保することであると応じた。

1942年6月20日、マンネルヘイムがポヴェンツァでフィンランド軍前線部隊を視察中、彼と彼の参謀はソ連の対戦車砲による直接射撃を受けた。一発の砲弾がマンネルヘイムの近くで爆発し、彼は証言によって塹壕か木の幹の陰に身を隠した。フィンランド軍の対砲兵射撃が攻撃者を無力化するまで、彼はそこに留まった。視察中にセクション指揮官であったアハティ・ペトラマー大尉は、飛散する破片によって指を失い、救護所に運ばれた後、マンネルヘイムによって少佐に昇進した。

2.4. 軍歴上の階級と所属

マンネルヘイムはロシア帝国陸軍とフィンランド国防軍の両方でキャリアを築き、様々な階級と役職を歴任した。

| ロシア帝国陸軍 | フィンランド軍 |

|---|---|

| 1888年: 下士官 | 1918年: 騎兵大将 |

| 1889年: 騎兵少尉 | 1933年: 陸軍元帥 |

| 1891年: 近衛騎兵少尉 | 1942年: フィンランド元帥 |

| 1893年: 近衛騎兵中尉 | |

| 1902年: 近衛騎兵大尉 | |

| 1904年: 中佐 | |

| 1905年: 大佐 | |

| 1911年: 少将 | |

| 1917年: 中将 |

| 役職 | 期間 |

|---|---|

| 白衛軍最高司令官 | 1918年1月 - 1918年5月 |

| フィンランド国防軍最高司令官 | 1918年12月 - 1919年7月 |

| 国防評議会議長 | 1931年 - 1939年 |

| フィンランド国防軍最高司令官 | 1939年 - 1946年 |

3. 政治経歴

マンネルヘイムの政治経歴は、フィンランド摂政としての活動、戦間期の多様な社会活動、そして大統領としての在任期間における主要な業績と直面した課題に分けられる。

3.1. フィンランド摂政

フィンランド内戦における白軍の勝利後、マンネルヘイムは最高司令官を辞任した。彼は1918年6月にフィンランドを離れ、スウェーデンの親戚を訪ねた。ストックホルムで、マンネルヘイムは連合国の外交官と会談し、フィンランド政府の親ドイツ政策に反対していることを強調した。フィンランドの指導者たちはドイツが戦争に勝利すると確信しており、ドイツ皇帝の義弟であるフリードリヒ・カール・フォン・ヘッセンをフィンランド国王に宣言していた。その間、スヴィンヒューは新興王国の初代摂政を務めていた。マンネルヘイムと連合国との関係は、1918年10月にフィンランド政府が彼をイギリスとフランスに派遣し、イギリスとアメリカのフィンランド独立承認を得ようとした際に認識された。12月にはフィンランドに呼び戻され、フリードリヒ・カールが王位を放棄したため、彼に代わってマンネルヘイムが摂政に選出された。摂政として、マンネルヘイムはしばしば公式文書に自身の洗礼名のフィンランド語形である「クスター」を用いて署名した。これは、ロシア軍での経歴やフィンランド語の習得の困難さから彼の背景を疑う人々に対し、自身のフィンランド人としてのアイデンティティを強調するためであった。マンネルヘイムは自身の最後の洗礼名であるエミールを嫌い、C. G. マンネルヘイム、あるいは単にマンネルヘイムと署名した。親戚や親しい友人からはグスタフと呼ばれていた。

マンネルヘイムはイギリスとアメリカからのフィンランド独立承認を確保した。1919年7月、新しい共和制憲法を承認した後、マンネルヘイムは議会を選挙人とする初代大統領選挙に立候補した。彼は国民連合党とスウェーデン人民党の支持を得た。彼はカールロ・ユホ・ストールベリに次いで2位に終わり、公的生活から引退した。

3.2. 戦間期の活動

戦間期、マンネルヘイムは公職に就かなかった。これは主に、彼がボリシェヴィキに対する冷酷な戦い、ロシア内戦中にフィンランドが白軍側で介入することを望んでいたとされること、そしてフィンランドの社会主義者たちが彼に反感を抱いていたため、中道および左派の多くの政治家から物議を醸す人物と見なされていたからである。彼らはマンネルヘイムをブルジョワジーの「白軍将軍」と見ていた。マンネルヘイムは、現代の政党政治がフィンランドや他の場所で原則的で質の高い指導者を生み出すことができるかどうか疑問を抱いていた。彼の悲観的な見解では、祖国の利益は、党派的利益のために民主主義の政治家によってあまりにも頻繁に犠牲にされていた。

彼はフィンランド赤十字社の総裁(1919年-1951年)を務め、国際赤十字委員会の理事を務め、マンネルヘイム児童福祉連盟(Mannerheimin Lastensuojeluliittoフィンランド語)を設立するなど、多忙な日々を送った。また、商業銀行であるLiittopankki-Unionsbankenの監査役会会長を務め、その後ヘルシンキ銀行との合併後も1934年までその銀行の監査役会会長を務め、ノキア社の取締役会のメンバーでもあった。彼はリーフ戦争(1925年-1926年)でフランス外人部隊に志願したが、拒否された。

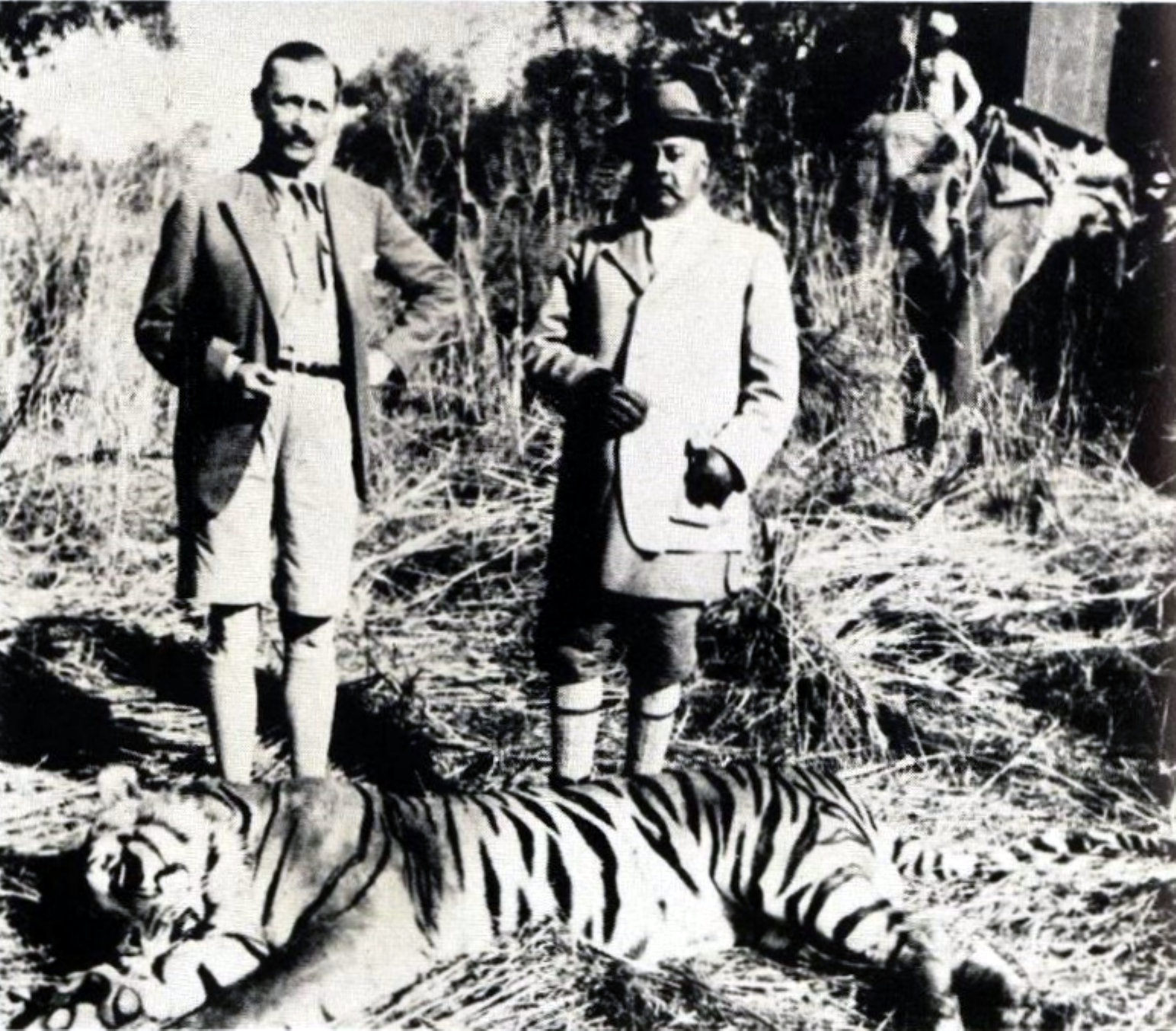

1920年代から1930年代にかけて、マンネルヘイムは再びアジアを訪れ、広範囲にわたる旅行と狩猟を行った。1927年の最初の旅行では、ソビエト連邦を避けるため、ロンドンからボンベイまで船でイギリス帝国を経由した。そこからイギリス領インドのラクナウ、デリー、カルカッタへ陸路で移動した。そこからさらにビルマへ向かい、ラングーンとマンダレーで1ヶ月を過ごした。その後、シッキムへ向かい、車と飛行機でフィンランドへ帰国した。

1936年の2度目の航海では、アデン保護領(南アラビアのイギリス領)からボンベイまで船で移動した。旅行と狩猟の遠征中、彼はマドラス、デリー、ネパールを訪れ、そこでラナ首相のジュッダ・シャムシェル・ジャン・バハドゥル・ラナからトラ狩りに招待された。同年、マンネルヘイムはイギリスを私的に訪問し、初めてウィンストン・チャーチル首相自身がマンネルヘイムに同行させた警備員が付き添った。しかし、マンネルヘイムは警備員の存在に悩まされたことが知られている。なぜなら、彼は主に宿命論者として運命を固く信じており、不慮の死という形でそれが起こるならば仕方がないと考えていた上、自身の権威を強く信頼していたからである。

1936年、マンネルヘイムはジョージ5世の葬儀でフィンランド政府を代表した。

1929年、マンネルヘイムは極右過激派からの事実上の軍事独裁者になるという懇願を拒否した。しかし、彼はラプア運動に対してある程度の支持を表明した。1931年にペール・スヴィンヒュー大統領が選出されると、彼はマンネルヘイムをフィンランド国防評議会の議長に任命し、戦争の場合にはフィンランド軍の最高司令官となるという書面による約束を与えた(スヴィンヒューの後継者キュオスティ・カッリオは1937年にこの約束を更新した)。1933年、マンネルヘイムは陸軍元帥(sotamarsalkkaフィンランド語、fältmarskalkスウェーデン語)の階級を授与された。この頃には、マンネルヘイムは、内戦の対立する両陣営間の和解と国家統一および防衛の必要性を促す彼の公的な発言によって、「白軍将軍」というよりも、一部の元社会主義者を含む国民から、無党派の人物として見られるようになっていた。彼は「15年前にその人物がどこに立っていたかを問う必要はない」と述べた。マンネルヘイムはフィンランドの軍事産業を支援し、スウェーデンとの軍事防衛同盟を締結しようと努力したが、それは叶わなかった。しかし、フィンランド軍の再軍備は彼の望むほど迅速かつ良好には進まず、彼自身も戦争には熱心ではなかった。彼は様々な内閣と多くの意見の相違を抱え、何度も辞表に署名した。

- 1920年の暗殺未遂事件**

内戦での敗北後、一部の赤衛軍兵士がマンネルヘイムの暗殺を企てた。暗殺を企てた者の一人、エイノ・ラヒャはサンクトペテルブルク国際赤軍将校学校の責任者であった。彼はこの目的のためにサンクトペテルブルクで8つのフィンランド赤衛軍グループを組織し、暗殺計画を開始した。この企ては1920年4月、マンネルヘイム将軍が参加する予定だったタンペレのハメーンカトゥでの白衛軍のパレード中に発生した。

グループは4月3日にハメーンカトゥのパークカフェに集まり、この段階でグループの一員であるカール・サロが射手として指名され、コルト製ピストルが渡された。しかし、サロの躊躇により暗殺は失敗した。群衆の中にいたサロの警護担当者であるアレクサンダー・ヴェックマンとアレクサンテリ・スオカスは、ワルサーとコルト製ピストルを装備していたが、サロを見失い、マンネルヘイムを撃つ時間もなかった。

4月6日、作戦リーダーのヴェックマンは、一週間以内にマンネルヘイムか戦争大臣兼ウーシマー県知事のブルーノ・ヤランダーのどちらかを暗殺しなければサロを殺すと脅した。この企ても失敗した。当局が情報を得たため、マンネルヘイムとヤランダーはヘルシンキの保存党の祝賀会には来なかった。サロはピストルを返却し、その後逃亡した。ヴェックマンとスオカスは2人の助手と共にソビエト連邦へ逃亡しようとしたが、4月21日の夜、ヘルシンキ-ヴィボルグ間の列車で逮捕された。サロは4月23日にエスポーで逮捕された。

3.3. フィンランド大統領として

1944年6月、陸軍元帥カール・グスタフ・エミール・マンネルヘイムは、ソ連の大規模攻勢がフィンランドを脅かす中、ドイツの支援を確保するためには、ドイツ外相ヨアヒム・フォン・リッベントロップが要求する協定に同意する必要があると考えた。しかし、その際もマンネルヘイムは協定から距離を置き、署名はリスト・リュティ大統領に委ねられたため、これはリュティ=リッベントロップ協定として知られるようになった。これにより、マンネルヘイムは1944年8月初旬にリュティ大統領の辞任と同時に協定を破棄することが可能となった。マンネルヘイムはリュティの後を継いで大統領に就任した。

ドイツが十分に弱体化し、ソ連の夏季攻勢が(ドイツとの6月協定のおかげで)タリ=イハンタラの戦いで膠着状態に陥ると、フィンランドの指導者たちはソ連との和平の機会を見出した。当初、マンネルヘイムに首相就任を説得しようとしたが、彼は自身の年齢と文民政府運営の経験不足を理由にこれを拒否した。次に提案されたのは、彼を国家元首に選出することであった。リスト・リュティが大統領を辞任し、議会がマンネルヘイムを摂政に任命するというものだった。摂政という称号の使用は、マンネルヘイムの選出が異例の状況であったことを反映するものであった。マンネルヘイムとリュティはともに同意し、リュティは8月1日に辞任届を提出した。フィンランド議会は1944年8月4日に特別法を可決し、マンネルヘイムに大統領職を授与した。彼は同日、宣誓を行った。

マンネルヘイムが大統領に就任してから1ヶ月後、継続戦争は厳しい条件で終結したが、最終的にはソビエト連邦と国境を接する他の国々に課せられた条件よりもはるかに緩やかなものであった。フィンランドは主権、議会制民主主義、そして市場経済を維持した。領土の損失は大きく、カレリアの一部とペツァモ全域が失われた。多くのカレリア難民が再定住する必要があった。戦争賠償も非常に重いものであった。フィンランドはまた、北部に撤退するドイツ軍とラップランド戦争を戦わなければならず、同時に自国の軍隊を動員解除する必要があったため、ドイツ軍を追い出すのがより困難になった。マンネルヘイムはヒャルマル・シーラスヴオ中将を軍の最高司令官に任命し、この行動を指揮させた。フィンランド国民が休戦の厳しい条件、ソ連主導の連合国管理委員会によるその実施、そして戦後復興の課題に直面する中で、マンネルヘイムだけがフィンランドをこれらの困難な時期に導くことができたという点で広く合意されている。

ソ連の要求を受け入れることを決定する前に、マンネルヘイムはヒトラーに直接書簡を送った。

: 我々のドイツ人戦友は永遠に我々の心に残るでしょう。フィンランドのドイツ軍は確かに外国の専制の代表者ではなく、助け手であり戦友でした。しかし、そのような場合でも外国人は、そのような機転を要する困難な立場にあります。過去数年間、ドイツ軍が北フィンランドの地元住民や当局に対して示した態度が、正しく友好的な関係のユニークな例として我々の歴史に残ることを保証できます...私は私の国民を戦争から導き出すことを私の義務と見なします。私は貴殿が寛大に供給してくださった武器をドイツに対して向けることはできませんし、そうするつもりもありません。私は、貴殿が私の態度を不承認であったとしても、私や他のすべてのフィンランド人と同じように、状況を悪化させることなく、我々の以前の関係を終わらせることを望み、努力されることを願っています。

マンネルヘイムの大統領としての任期は、彼にとって困難なものであった。彼は6年間の任期で選出されたが、1944年には77歳であり、要請されてしぶしぶ職務を引き受けた。頻繁な健康問題、連合国管理委員会の要求、そして戦争責任裁判によって状況は悪化した。彼は大統領任期の大半の間、委員会が彼を平和に対する罪で起訴するのではないかと恐れていた。しかし、そのようなことは起こらなかった。その理由の一つは、スターリンが元帥に抱いていた尊敬と賞賛である。スターリンは1947年、モスクワのフィンランド代表団に、フィンランド人は老元帥に多くを負っていると語った。マンネルヘイムのおかげで、フィンランドは占領されなかった。マンネルヘイムは管理委員会のいくつかの要求に対して批判的であったにもかかわらず、フィンランドの休戦義務を果たすために懸命に働いた。彼はまた、戦後のフィンランドにおける復興のさらなる必要性を強調した。

マンネルヘイムは1945年に健康問題を再発し、同年11月から1946年2月まで大統領の職務を医療休暇のため離れた。彼は健康回復のためポルトガルで6週間を過ごした。2月に戦争犯罪裁判の判決が発表された後、マンネルヘイムは辞任を決意した。彼は、自身が選出された職務を達成したと信じていた。戦争は終わり、休戦義務は果たされ、戦争責任裁判も終了した。

マンネルヘイムは1946年3月4日、健康の衰えと、自身が選出された職務が達成されたという見解を理由に大統領を辞任した。彼の後任には、保守派の首相ユホ・クスティ・パーシキヴィが大統領に就任した。

4. 私生活

マンネルヘイムの私生活は、結婚生活と娘たち、そして公に知られている個人的な側面で構成されている。

4.1. 結婚と娘たち

1892年、彼はロシア系セルビア人の裕福な貴族、アナスタシア・アラポヴァ(1872年-1936年)と結婚した。彼らには2人の娘がいた。アナスタシエ「スターシー」(1893年-1978年)とソフィア「ソフィー」(1895年-1963年)である。夫妻は1902年に別居し、1919年に離婚した。

5. 統治と国家統合に関する見解

マンネルヘイムは、戦間期に公職に就かなかった理由の一つとして、現代の政党政治がフィンランドや他の場所で原則的で質の高い指導者を生み出すことができるかどうか疑問を抱いていたことを挙げている。彼の悲観的な見解では、祖国の利益は、党派的利益のために民主主義の政治家によってあまりにも頻繁に犠牲にされていた。

しかし、彼は国家統合の重要性を強調し、内戦の対立する両陣営間の和解と国家統一および防衛の必要性を促す公的な発言を行った。彼は「15年前にその人物がどこに立っていたかを問う必要はない」と述べ、国民の融和を訴えた。

大統領としての任期中、彼は議会政治について学ぶ必要があった。彼は貴族政治的な見解から議会政治を完全に尊敬してはいなかったが、時には不本意ながらも共産党初の閣僚を任命することさえあった。彼は軍人であり、文民統制の原則に従ったが、フィンランドの中心人物であった。特に重大な問題はいつソ連と講和するかであった。早すぎればドイツの報復的な予防占領を招き、遅すぎればソ連にフィンランドが占領されるという状況の中で、マンネルヘイムは軍事力を蓄え、国の主権を守って平和へ導くという実用的なリーダーシップを追求した。

6. 晩年と死

大統領退任後、マンネルヘイムは回想録の執筆と健康回復に専念した。

6.1. 退任と回想録

大統領辞任後、フィンランド元帥マンネルヘイムはロホヤのキルクニエミ荘園を購入し、そこで引退生活を送るつもりだった。1946年6月に消化性潰瘍の手術を受け、同年10月には十二指腸潰瘍と診断された。1947年初頭には、健康回復と回想録執筆のため、スイスのモントルーにあるヴァルモン・サナトリウムへ行くことが勧められた。ヴァルモンはマンネルヘイムの残りの人生の主な居住地となったが、彼は定期的にフィンランドに戻り、スウェーデン、フランス、イタリアも訪れた。

マンネルヘイムは老齢で病弱であったため、回想録の一部しか自分で執筆できなかった。他の部分は口述筆記され、残りの部分はアラダール・パーソネン大佐、エリック・ハインリッヒス将軍、グランデル将軍、オレニウス将軍、マルトラ将軍、戦争史家ヴィルヤネン大佐など、マンネルヘイムの様々な助手によって彼の回想に基づいて執筆された。マンネルヘイムは、読める限り、回想録のタイプされた草稿を校正した。彼は自身の私生活についてはほとんど語らず、代わりにフィンランドの歴史、特に1917年から1944年までの期間に焦点を当てた。1951年1月にマンネルヘイムが致命的な腸閉塞を患った時、彼の回想録はまだ完成していなかった。それらは彼の死後に出版された。

6.2. 死去と葬儀

マンネルヘイムは1951年1月27日(フィンランド時間では1月28日)、スイスのローザンヌにある州立病院(現在のローザンヌ大学病院)で死去した。彼は1951年2月4日、ヘルシンキのヒエタニエミ墓地に、完全な軍事栄誉を伴う国葬で埋葬された。

7. 遺産と評価

マンネルヘイムは今日でもフィンランドで最も偉大な政治家として尊敬を集めている。これは、彼が党派政治に加わることを拒否したこと(ただし、彼の政治的傾向は左派よりも右派に近かった)、利己的な動機なしに常に祖国に奉仕すると主張したこと、前線に赴く個人的な勇気、70代後半になっても熱心に働く能力、そしてソ連によるフィンランド侵攻が起こる数年前にそれに備えた外交的な先見性によるものと考えられる。フィンランドは継続戦争中にナチス・ドイツと共闘し、枢軸国と協力していたにもかかわらず、連合国の多くの指導者たちはマンネルヘイムを尊敬していた。これには、当時のイギリス首相ウィンストン・チャーチルも含まれる。2017年にロンドンで開催された会議で、戦争史家のテリー・チャーマンは、スターリンの要求によりチャーチルがフィンランドに宣戦布告することは困難であったと述べた。これは、チャーチルとマンネルヘイムが以前から複雑でない協力関係にあったためであり、互いに深い敬意を抱きながら、当時の状況について丁寧で謝罪的な書簡を交わすことにつながった。

7.1. 国民的英雄と「フィンランドの父」

マンネルヘイムの誕生日である6月4日は、フィンランド国防軍によって国旗の日として祝われている。この決定は、1942年の彼の75歳の誕生日に、彼にフィンランド元帥の称号が授与されたことを記念して、フィンランド政府によって行われた。国旗の日は、全国的なパレードと、国防軍の隊員への表彰および昇進を伴って祝われる。マンネルヘイムの生涯と時代は、マンネルヘイム博物館に記念されている。フィンランドの首都で最も目立つ大通りは、元帥の存命中にすでに彼の栄誉を称えてマンネルヘイム通りと改称された。この通り沿いのカンッピ地区には、彼にちなんで名付けられたホテル・マルスキが建っている。マンネルヘイムの元狩猟小屋であり休憩所であった「元帥の小屋」(Marskin Majaフィンランド語)は、現在博物館とレストランの両方として機能しており、フィンランドのロッピにあるプネリア湖畔に位置している。

フィンランド各地には、マンネルヘイムを称える様々なランドマークがある。最も有名なのは、ヘルシンキのマンネルヘイム通りに、後に建設されたキアズマ現代美術館の前に位置するマンネルヘイムの騎馬像である。トゥルクとセイナヨキのマンネルヘイム公園には、彼の像がある。タンペレのマンネルヘイム像は、内戦で勝利した白軍の将軍を描いているが、市の数キロメートル離れた森の中に設置された(これはマンネルヘイムの内戦における役割をめぐる論争が残っていたためである)。その他、ミッケリやラハティにも像が建てられている。2004年12月5日、Suuret suomalaiset(偉大なフィンランド人)コンテストで、マンネルヘイムは史上最も偉大なフィンランド人に選ばれた。

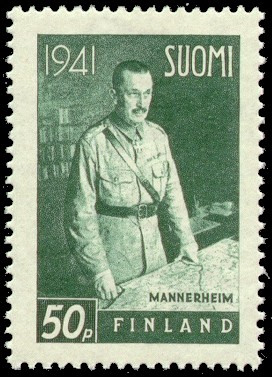

1937年から1967年にかけて、少なくとも5種類のフィンランドの切手または切手シリーズがマンネルヘイムを称えて発行された。1960年には、アメリカ合衆国が「フィンランドの解放者」としてマンネルヘイムを称え、マハトマ・ガンディーやシモン・ボリバルなどの著名な人物を含む自由の擁護者シリーズの一環として、通常の国内および国際第一種郵便切手(当時それぞれ4 centと8 cent)を発行した。

マンネルヘイムは、イルマリ・トゥルヤの1966年の戯曲と、マッティ・カッシラ監督による1970年の映画化作品『司令部』の主要人物として登場する。戯曲と映画の両方で、マンネルヘイムはヨエル・リンネによって演じられた。また、2001年のテレビ映画『Valtapeliä elokuussa 1940』ではアスコ・サルコラがマンネルヘイムを演じた。

8. 受賞歴と栄誉

マンネルヘイムは生涯で82の軍事および民事勲章を受章した。

| 勲章名 | 等級 | 授与国 | 授与年 |

|---|---|---|---|

| 聖アンナ勲章 | 3級、2級、1級 | ロシア帝国 | 1900年、1904年、1914年 |

| 聖スタニスラフ勲章 | 2級、1級 | ロシア帝国 | 1904年、1914年 |

| 勇敢の黄金の剣 | ロシア帝国 | 1906年 | |

| 聖ウラジーミル勲章 | 4級、3級、2級 | ロシア帝国 | 1909年、1914年、1916年 |

| 聖ゲオルギイ勲章 | 4級騎士 | ロシア帝国 | 1914年 |

| 鉄十字勲章 | 2級、1級 | ドイツ帝国 | 1918年 |

| 剣勲章 | 大十字司令官 | スウェーデン | 1918年 |

| 自由十字勲章 | 剣付き大十字 | フィンランド | 1918年 |

| セラフィム勲章 | 騎士 | スウェーデン | 1919年 |

| 象勲章 | 騎士 | デンマーク | 1919年 |

| レジオンドヌール勲章 | 騎士、将校、大十字 | フランス | 1902年、1910年、1939年 |

| 大英帝国勲章 | 騎士大十字(GBE) | イギリス | 1938年 |

| 自由十字勲章 | 剣とダイヤモンド付き大十字 | フィンランド | 1940年 |

| マンネルヘイム十字章 | 1級、2級 | フィンランド | 1941年 |

| ミハイ勇敢公勲章 | 1級 | ルーマニア | 1941年 |

| ハンガリー王国功労勲章 | 聖イシュトヴァーン聖冠付き大十字 | ハンガリー | 1942年 |

| クロアチア王ズヴォニミル王冠勲章 | 剣付き大十字 | クロアチア独立国 | 1942年 |

| ドイツ鷲勲章 | 星付き黄金大十字 | ナチス・ドイツ | 1942年 |

| 騎士鉄十字章 | 騎士鉄十字章、柏葉付騎士鉄十字章 | ナチス・ドイツ | 1942年、1944年 |

| 旭日章 | 勲一等旭日桐花大綬章 | 日本 | 1942年 |

| サヴォイア軍事勲章 | 大将校 | イタリア | 1942年 |

| フィンランド白薔薇勲章 | 襟章、剣とダイヤモンド付き大十字 | フィンランド | 1944年 |

| フィンランド獅子勲章 | 剣付き大十字 | フィンランド | 1944年 |

| エストニア赤十字勲章 | 大十字 | エストニア | 1933年 |

| 鷲の十字勲章 | 剣付き1級 | エストニア | 1930年 |

| ラトビア赤十字名誉十字章 | ラトビア | 1938年 | |

| ヴィティス十字勲章 | 2級2等 | リトアニア | 1933年 |

9. 著作

- C.G. Mannerheim, 『Across Asia From West to East in 1906-1908』(1969年)

- C.G. Mannerheim, 『The Memoirs of Marshal Mannerheim』(1953年)

10. 関連事項

- マンネルヘイム線

- マンネルヘイム十字章

- マンネルヘイム博物館

- マンネルヘイム公園

- マンネルヘイム通り

- 元帥の小屋

- マルスキン・リューッピ