1. 概要

ガボン共和国(ガボンきょうわこく、République gabonaiseレピュブリク・ガボネーズフランス語)、通称ガボン(Gabonガボンフランス語)は、中部アフリカのギニア湾に面する共和制国家である。首都はリーブルヴィル。国土の大部分を熱帯雨林が占め、石油、鉱物、森林といった天然資源に恵まれるが、富の分配の不均衡が課題となっている。

フランス植民地時代を経て1960年に独立。独立後はレオン・ムバ初代大統領、オマール・ボンゴ・オンディンバ、その息子アリー・ボンゴ・オンディンバによる長期政権が続いたが、2023年の軍事クーデターによりボンゴ家の支配は終焉し、暫定軍事政権が樹立された。政治的には複数政党制が導入されているものの、民主主義の発展や人権状況には課題が指摘される。経済は石油依存からの脱却と多角化が模索されている。社会的には多様な民族が共存し、フランス語が公用語である。キリスト教が主要宗教だが、伝統信仰も根強く残る。豊かな自然を背景とした国立公園でのエコツーリズムも推進されている。

2. 歴史

このセクションでは、ヨーロッパ人の到来以前の先住民社会から、フランスによる植民地時代、そして1960年の独立達成以降の現代に至るまでのガボンの主要な歴史的変遷を概観する。植民地化以前の社会構造、フランス統治下の変化、独立後のレオン・ムバ政権、オマール・ボンゴ長期政権、アリー・ボンゴ政権、そして2023年のクーデターと暫定政府樹立までの道のりを辿る。

2.1. 植民地化以前

ガボン地域に最初に居住していたのはピグミー系諸民族であり、後に移住してきたバントゥー系民族によって次第に同化・吸収されていった。ヨーロッパ勢力が到来する以前、これらの先住民は狩猟採集を中心とした生活様式を維持し、小規模なコミュニティを形成していた。

14世紀頃からバントゥー系民族の移住が活発化し、彼らは農耕や鉄器文化をもたらし、地域社会の構造を大きく変化させた。これにより、徐々に部族的なまとまりや首長国が形成され始めた。18世紀までには、ミエネ語を話す人々によるオルング王国がオゴウェ川河口付近に成立した。オルング王国は、ヨーロッパ人との交易拠点として発展し、特に奴隷貿易において重要な役割を果たした。しかし、1870年代に奴隷貿易が終焉を迎えると、王国も衰退していった。この他にも、地域ごとに様々な小規模な王国や部族連合が存在し、それぞれ独自の文化と社会システムを育んでいた。

2.2. フランス植民地時代

15世紀に最初のヨーロッパ人としてポルトガル人が到来した。ガボンの国名は、ポルトガル語で「マント」を意味する「Gabão」に由来するとされ、これはリーブルヴィル近郊のコモ川河口の形状がマントに似ていたためと言われる。その後、オランダ、イギリス、そしてフランスが進出してきた。17世紀になると、フランスがこの地域で影響力を強め始めた。

19世紀後半、フランスによる本格的な探検と占領が開始された。フランスの探検家ピエール・サヴォルニアン・ド・ブラザは、1875年にガボン・コンゴ地域への最初の探検隊を率い、フランスヴィル市を建設し、後に植民地総督となった。1885年のベルリン会議において、フランスによるガボン地域の領有が国際的に承認された。当時、この地域にはいくつかのバントゥー系民族グループが居住していた。

1910年、ガボンはフランス領赤道アフリカの一地域となり、この行政区分は1958年まで続いた。フランスの植民地統治下では、天然資源の収奪が進められる一方で、インフラ整備や教育は限定的であった。1920年代までは特許会社を通じた収奪的な経済運営が中心で、同化政策はほとんど行われなかった。アルベルト・シュヴァイツァーがランバレネで医療・伝道活動を行ったのはこの時代である。

第二次世界大戦中、ガボン植民地は当初ヴィシーフランス側についたが、1940年のガボンの戦いで自由フランス軍が占領し、連合国側に加わった。

戦後の1946年、ガボンはフランス本国議会に議席を獲得し、またガボン領域議会が設置された。この時期、レオン・ムバ率いる親仏派のガボン民主ブロック(BDG、後のガボン民主党 PDG)と、ジャン=イレール・オバメ率いる社会主義寄りの反仏派であるガボン民主社会同盟(UDSG)が二大政党として台頭した。特に、豊かなガボンが他の植民地に経済的に貢献することを嫌ったムバは、赤道アフリカ全体の連邦構想に強く反対し、これを解消に追い込んだ。

1958年11月28日、ガボンはフランス共同体内の自治共和国となり、ムバが初代首相に就任した。そして、1960年8月17日に完全独立を達成した。

2.3. 独立以降

1960年のフランスからの独立以降、ガボンは政治的、経済的、社会的に大きな変革を経験した。初代大統領レオン・ムバの時代から、オマール・ボンゴ・オンディンバによる長期政権、そしてその息子アリー・ボンゴ・オンディンバの時代を経て、2023年の軍事クーデターに至るまで、ガボンの現代史は権威主義的統治と民主化への模索、石油資源に依存した経済発展とその社会への影響によって特徴づけられる。

2.3.1. レオン・ムバ政権 (1960年 - 1967年)

1961年に選出されたガボンの初代大統領はレオン・ムバであり、オマール・ボンゴ・オンディンバ(当時はアルベール=ベルナール・ボンゴ)が副大統領を務めた。ムバ政権下では、独立後の国家体制の基礎が築かれたが、次第に権威主義的な傾向を強めた。報道は抑圧され、政治的デモは禁止され、表現の自由は制限された。他の政党は徐々に権力から排除され、憲法はフランスの制度に倣って改正され、大統領に権力が集中する体制が作られた。ムバ自身がその大統領職に就いた。

1964年1月、ムバが一党支配を確立するために国民議会を解散すると、軍事クーデターが発生し、ムバを権力の座から追放して議会制民主主義を回復しようと試みた。しかし、フランス軍が24時間以内に介入し、ムバを復権させた。数日間の戦闘の後、クーデターは終結し、反対派は投獄された。これに対し、国民の抗議行動や暴動が発生した。フランス政府は国際的な非難を意に介さず、フランス軍は首都郊外のド・ゴール基地に駐留し続けた。この出来事は、独立後もフランスがガボンに対して強い影響力を保持し続けることを示す象徴的な事件となった。ムバ政権は、国内の反対勢力を抑圧しつつ、フランスとの緊密な関係を維持することで権力基盤を固めた。

2.3.2. オマール・ボンゴ政権 (1967年 - 2009年)

レオン・ムバ大統領が1967年に死去すると、副大統領であったオマール・ボンゴ・オンディンバ(当時アルベール=ベルナール・ボンゴ、後にイスラム教に改宗しオマール・ボンゴ・オンディンバと改名)が大統領に就任した。1968年3月、ボンゴはBDG(ガボン民主ブロック)を解党し、新たにガボン民主党(PDG)を設立して一党制国家を宣言した。彼は、過去の政治的所属に関わらず全てのガボン国民に参加を呼びかけ、PDGを道具として、かつてガボンの政治を分断していた地域的・部族的な対立を解消し、政府の開発政策を支持する単一の国民運動を形成しようとした。

ボンゴは1975年2月に大統領に選出された。同年4月には副大統領職が廃止され、首相職が設置されたが、首相には大統領職の自動継承権はなかった。ボンゴは1979年12月と1986年11月にも7年任期の大統領として再選された。

1990年代に入ると、経済的不満と政治的自由化への希求が学生や労働者によるデモやストライキを引き起こした。労働者の不満に対し、ボンゴはセクターごとに交渉を行い、賃金譲歩を行った。彼はPDGを開放し、1990年3月から4月にかけて国民政治会議を開催し、ガボンの将来の政治システムについて議論することを約束した。PDGと74の政治組織がこの会議に参加した。参加者は実質的に、与党PDGとその同盟勢力、そして離脱したモレナ原理派やガボン進歩党からなる野党連合戦線の2つの緩やかな連合に分かれた。

1990年4月の会議では、国民元老院の創設、予算プロセスの地方分権化、集会と報道の自由、出国ビザ要件の廃止などの政治改革が承認された。複数政党制民主主義への政治システムの変革を指導する試みとして、ボンゴはPDG議長を辞任し、新首相カジミール・オイエ=ムバを首班とする暫定政府を樹立した。ガボン社会民主グループ(RSDG)と呼ばれたこの政府は、以前の政府よりも小規模で、内閣にはいくつかの野党の代表者も含まれていた。RSDGは1990年5月に暫定憲法を起草し、基本的な権利章典と独立した司法府を規定しつつ、大統領の強力な行政権を維持した。憲法委員会と国民議会によるさらなる検討を経て、この文書は1991年3月に発効した。

1990年4月の会議後もPDGへの反対は続き、1990年9月には2件のクーデター未遂事件が発覚し、未然に防がれた。野党指導者の死後にはデモが発生し、ほぼ30年ぶりとなる複数政党制による国民議会選挙が1990年9月から10月にかけて行われ、PDGが過半数を獲得した。1991年、ガボン議会は新憲法を採択し、複数政党制選挙へと移行した。

1993年12月の大統領選挙でオマール・ボンゴが51%の得票率で再選されると、野党候補は選挙結果の有効性を認めなかった。市民騒乱と暴力的な弾圧の後、政府と野党勢力の間で政治的解決に向けて努力する合意がなされた。これらの協議は1994年11月のパリ協定につながり、一部の野党指導者が国民統一政府に加えられた。しかし、この取り決めは崩壊し、1996年と1997年の議会選挙および地方選挙は、新たな党派対立の背景となった。PDGは議会選挙で勝利し、リーブルヴィルを含むいくつかの都市では1997年の地方選挙で野党の市長が選出された。

分裂した野党に直面し、オマール・ボンゴ大統領は1998年12月に容易に再選された。ボンゴの対立候補の一部は不正選挙として結果を拒否したが、一部の国際監視団は「多くの認識された不正にもかかわらず」結果を代表的なものと特徴づけた。2001年から2002年にかけて行われた議会選挙は、多くの小規模野党によってボイコットされ、運営上の弱点が批判された結果、PDGと同盟関係にある無所属議員が支配する国民議会が誕生した。2005年11月、オマール・ボンゴ大統領は6期目の当選を果たした。彼は再選されたが、反対派は投票プロセスに不正があったと主張した。彼の勝利発表後にはいくつかの暴力事件が発生した。国民議会選挙は2006年12月に行われた。投票の不正により争われたいくつかの議席は憲法裁判所によって覆され、2007年のその後の決選投票ではPDGが支配する国民議会が誕生した。

オマール・ボンゴ政権下では、石油収入を背景とした一定の経済発展が見られたものの、富の分配は不均等であり、縁故主義や汚職が蔓延した。人権状況は抑圧的であり、民主化の進展は遅々としていた。ボンゴ家は、フランスとの密接な関係(いわゆるフランサフリック)を背景に、クライエンテリズム(庇護主義)のネットワークを通じて権力を安定させたと指摘されている。長期政権は社会の閉塞感を生み、民主主義や人権を希求する声は抑圧されがちであった。

2.3.3. アリー・ボンゴ・オンディンバ政権 (2009年 - 2023年)

2009年6月8日、オマール・ボンゴ・オンディンバ大統領がバルセロナのスペインの病院で心停止により死去した後、ガボンは政治的移行期に入った。改正憲法に基づき、元老院議長のローズ・フランシーヌ・ロゴンベが2009年6月10日に暫定大統領に就任した。2009年8月30日に行われた大統領選挙は、オマール・ボンゴが候補者として立候補しなかったガボン史上初の選挙として歴史的な瞬間となった。オマール・ボンゴの息子で与党党首のアリー・ボンゴ・オンディンバを含む18人の候補者が乱立し、選挙は国内外から注目された。

憲法裁判所による3週間の厳格な審査の後、アリー・ボンゴが正式に勝者と宣言され、2009年10月16日に就任した。しかし、彼の勝利の発表は一部の野党候補者から懐疑的に受け止められ、国中で散発的な抗議行動を引き起こした。特にポールジャンティでは、選挙不正の疑惑が暴力的なデモにつながり、フランス領事館や地元の刑務所への襲撃を含む大きな物的損害が発生し、4人が死亡した。その後、治安部隊が展開され、3ヶ月以上にわたり夜間外出禁止令が施行された。

2010年6月、部分的な議会補欠選挙が行われ、オマール・ボンゴの死後、与党PDGから離反した議員を中心とする国民連合(UN)が台頭した。5つの空席をめぐる争いでは、PDGとUNの双方が勝利を主張し、大統領移行後の政治的緊張が続いていたことを浮き彫りにした。

2019年1月、兵士の一団がアリー・ボンゴ大統領に対するクーデター未遂事件を起こした。当初の混乱にもかかわらず、クーデターは最終的に失敗したが、ガボンの政治的安定が依然として課題に直面していることを浮き彫りにした。

この政治的変動の背景の中、ガボンは国際舞台で重要な成果を上げた。2021年6月、森林伐採と森林劣化に起因する排出量の削減に対して支払いを受けた最初の国となった。さらに、2022年6月、ガボンはトーゴと共にイギリス連邦に加盟し、多国間関与と協力へのコミットメントを示した。

アリー・ボンゴ政権下では、「緑のガボン」「サービス・ガボン」「産業ガボン」を三本柱とする国家近代化ビジョン「ガボン・エマージェント」が掲げられ、経済多角化や汚職撲滅、労働力近代化が目指された。しかし、依然として石油依存経済からの脱却は進まず、社会的不平等は深刻なままであった。民主主義の発展は限定的で、2016年の大統領選挙では僅差でアリー・ボンゴが再選されたが、不正疑惑を巡って大規模な抗議デモが発生し、治安部隊による弾圧で多数の死傷者が出たとされる。欧州議会は選挙結果の不透明性や人権侵害を非難する決議を採択した。

2.3.4. 2023年クーデターと暫定政府

2023年8月、総選挙でアリー・ボンゴが3期目の当選を果たしたと発表された直後、軍の将校らがクーデターによって権力を掌握したと発表し、選挙結果を取り消した。彼らはまた、司法府、議会、憲法制定会議を含む国家機関を解散した。このクーデターの背景には、ボンゴ家の56年間にわたる長期支配に対する国民の不満、選挙の信頼性への疑念、そして経済的困難があったとされる。

2023年8月31日、権力を掌握した軍将校らは、ボンゴ家の55年間の支配に終止符を打ち、ブリス・クロテール・オリギ・ンゲマ将軍を国の暫定指導者として指名した。2023年9月4日、ンゲマ将軍はガボンの暫定大統領として宣誓就任した。

暫定政府は、より自由な選挙を実施すると公約したが、具体的な日程は示されなかった。クーデターは市民社会や人権状況に複雑な影響を与えた。一部の市民はボンゴ政権の終焉を歓迎したが、軍事政権による統治は民主主義の後退であり、人権侵害のリスクを高めるとの懸念も表明された。クーデター後、ガボンはアフリカ連合から加盟資格を停止され、イギリス連邦からも部分的な加盟資格停止処分を受けた。2024年6月、軍事政権指導者のブリス・オリギ・ンゲマは、進行中の債務危機を解決するための広範な計画の一環として、ガボンが西側世界の同盟国となることをアメリカとフランスの指導者に保証した。

2024年10月、新憲法に関する国民投票が11月16日に実施されることが発表された。この新憲法案は国の統治体制を改革することを目的としている。

3. 政治

このセクションでは、ガボンの統治機構、議会の構成と役割、主要政党と選挙の動向、そして国内の行政区画について解説する。伝統的な大統領制とクーデター後の暫定政府体制、議会の機能、複数政党制下の政党政治の実態、そして地方行政の仕組みを詳述する。

3.1. 政府機構

クーデター以前のガボンは、1961年制定(1975年改正、1991年全面改正、2003年改正)の憲法に基づき、大統領を中心とする共和制を採用していた。

大統領は国民の直接選挙によって選出され、任期は7年であった。2003年の憲法改正により、大統領の再選制限は撤廃されていた。大統領は首相、内閣閣僚、そして独立した最高裁判所の裁判官を任命・罷免する権限を有していた。さらに、国民議会の解散、戒厳令の布告、法案の審議延期、国民投票の実施といった広範な権限も持っていた。

オマール・ボンゴ・オンディンバが1967年から2009年まで、その息子のアリー・ボンゴ・オンディンバが2009年から2023年のクーデターまで大統領職にあり、ボンゴ家による長期支配が続いていた。この間、大統領府に権力が集中し、行政、立法、司法の三権分立は形式的なものに留まる傾向があった。

アリー・ボンゴ・オンディンバ大統領は2009年10月、政府の効率化に着手した。汚職と政府の肥大化を削減するため、17の大臣級ポストを廃止し、副大統領職を廃止し、いくつかの省庁や局の所管を再編した。2009年11月、ボンゴ大統領は「ガボン・エマージェント」と呼ばれるガボン近代化のための新たなビジョンを発表した。このプログラムは、グリーン・ガボン、サービス・ガボン、産業ガボンの3つの柱を含んでいた。ガボン・エマージェントの目標は、ガボンが石油への依存度を減らし、汚職を排除し、労働力を近代化することであった。このプログラムの下で、未加工木材の輸出は禁止され、政府全体の国勢調査が実施され、長時間の昼休憩をなくすために就業時間が変更され、国営石油会社が設立された。

2023年8月のクーデターにより、アリー・ボンゴ政権は崩壊し、軍部主導の「制度移行・回復委員会」が権力を掌握した。暫定指導者としてブリス・クロテール・オリギ・ンゲマ将軍が就任し、新憲法の制定と民政移管を目指すとしている。このクーデターは、長期政権下での民主主義の形骸化や人権抑圧、経済格差に対する国民の不満が背景にあると指摘されており、今後の政治体制の再構築が注目される。

3.2. 議会

クーデター以前のガボンの議会は、両院制であり、国民議会(下院)と元老院(上院)で構成されていた。

国民議会は定数120議席(後に143議席に増加)で、議員は国民による直接選挙で選出され、任期は5年であった。元老院は定数102議席で、議員は地方議会や地域議会によって選出され、任期は6年であった。元老院は1990年から1991年の憲法改正で創設が規定されたが、実際に設置されたのは1997年の地方選挙後であった。元老院議長は大統領権限の継承順位において、大統領に次ぐ地位にあった。

立法過程においては、法案は国民議会と元老院の両院で審議・可決される必要があった。しかし、実際には大統領及び与党ガボン民主党(PDG)の影響力が強く、議会は行政の追認機関となる傾向が見られた。特に、PDGが議会で圧倒的多数を占めていたため、野党の役割は限定的であった。複数政党制導入後も、選挙制度や選挙運動における与党の優位性が指摘され、議会が国民の多様な意見を十分に反映しているとは言い難い状況が続いていた。

2023年のクーデターにより、議会は解散された。暫定政府は新たな選挙を通じて民政移管を行うとしているが、その時期や新しい議会の形態、権限については未定である。今後の政治改革において、議会が本来の立法機能と行政監視機能を取り戻し、国民の代表機関として実質的な役割を果たすことができるかどうかが、ガボンの民主主義の将来にとって重要な課題となる。

3.3. 主要政党と選挙

ガボンでは1990年に複数政党制が導入されたが、それ以前はガボン民主党(PDG)による一党支配体制であった。複数政党制移行後も、PDGは圧倒的な組織力と資金力を背景に、長らく与党として政権を維持し続けた。

PDGは、オマール・ボンゴ・オンディンバ大統領、そしてその息子であるアリー・ボンゴ・オンディンバ大統領の支持基盤であり、半世紀以上にわたりガボン政治の中心にあり続けた。

野党勢力は存在したものの、分裂や資金難、政府からの圧力などにより、PDGに対抗する強力な勢力を形成するには至らなかった。主な野党としては、ガボン進歩党(PGP)、林業労働者国民連合(RNB、後に国民連合(UN)などに再編)、民主共和同盟(ADERE)などがあったが、その多くは小規模であったり、PDG寄りの姿勢を見せたりすることもあった。

1990年から1991年にかけて複数政党制下での最初の議会選挙が行われた際、野党はまだ正式に合法化されていなかった。1991年1月、議会は野党の合法化に関する法律を満場一致で可決した。

オマール・ボンゴ大統領が1993年の選挙で再選された際、投票率はわずか51%で、選挙結果は争われた。社会的・政治的混乱が1994年のパリ会議と協定につながり、これが次期選挙の枠組みを提供した。地方選挙と議会選挙は1996年から1997年まで延期された。1997年には、数年前に提案されていた憲法改正が採択され、上院と副大統領職が創設され、大統領の任期が7年に延長された。

2009年10月、アリー・ボンゴ・オンディンバ大統領は政府の合理化に着手した。2011年1月25日、野党指導者のアンドレ・ムバ・オバメは、国民が本当に望む人物によって国が運営されるべきだと主張し、大統領職を宣言した。彼は自身の政府のために19人の大臣を選出し、そのグループ全体は他の数百人と共に国際連合本部で夜を明かした。1月26日、政府はムバ・オバメの党を解散させた。AU議長のジャン・ピンは、ムバ・オバメの行動は「正当な機関の完全性を損ない、またガボンの平和、安全、安定を危険にさらす」と述べた。内務大臣ジャン=フランソワ・ンドンゴは、ムバ・オバメとその支持者を反逆罪で告発した。国際連合事務総長の潘基文は、オンディンバを唯一の公式なガボン大統領として承認すると述べた。

2016年の大統領選挙は接戦となり、公式結果は非常に僅差であった。首都では抗議デモが発生し、大統領警護隊による野党本部への爆撃疑惑に至る弾圧が行われた。治安部隊によって50人から100人の市民が殺害され、1,000人が逮捕されたと報告されている。国際監視団は、一部の地区で不自然に高い投票率が報告されるなどの不正を批判した。国の最高裁判所はいくつかの疑わしい選挙区を無効としたが、投票用紙は破棄された。選挙は現職のオンディンバの勝利と宣言された。欧州議会は、選挙の不明確な結果を非難し、人権侵害に関する調査を求める2つの決議を発行した。

2023年の大統領選挙では、アリー・ボンゴが三選を果たしたと発表された直後に軍事クーデターが発生し、選挙結果は無効とされた。

選挙は、大統領選挙、国民議会議員選挙、地方選挙が定期的に実施されてきたが、その公正性についてはしばしば国内外から疑問が呈されてきた。特に、与党PDGによる選挙介入やメディア統制、野党候補への妨害などが指摘され、民主主義の発展と市民参加の観点からは多くの課題を抱えていた。有権者の投票率は選挙によってばらつきがあり、政治への不信感や無力感が市民の間に広がっていた側面も否定できない。2023年のクーデターは、このような長年の政治的閉塞感と民主主義の機能不全に対する不満が爆発した結果とも解釈できる。暫定政府は新たな選挙の実施を約束しているが、それが真に自由で公正なものとなり、市民の意思を反映したものとなるかどうかが、今後のガボンの民主主義の行方を左右するだろう。

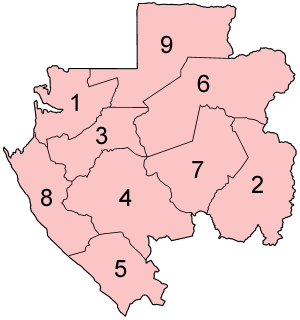

3.4. 行政区画

ガボンは9つの州 (provinceフランス語) に分かれており、州はさらに合計50の県 (départementフランス語) に細分化されている。各州の知事、県の知事 (préfetフランス語)、郡の長 (sous-préfetフランス語) は大統領によって任命される。

各州はそれぞれ独自の州都を持ち、地方行政の中心となっている。

以下に9つの州とその州都を列挙する。

# エスチュエール州 (Estuaire) - 州都: リーブルヴィル (Libreville)

# オートオゴウェ州 (Haut-Ogooué) - 州都: フランスヴィル (Franceville)

# モワイエン・オゴウェ州 (Moyen-Ogooué) - 州都: ランバレネ (Lambaréné)

# ングニエ州 (Ngounié) - 州都: ムイラ (Mouila)

# ニャンガ州 (Nyanga) - 州都: チバンガ (Tchibanga)

# オゴウェ・イヴィンド州 (Ogooué-Ivindo) - 州都: マコクー (Makokou)

# オゴウェ・ロロ州 (Ogooué-Lolo) - 州都: クラムトゥ (Koulamoutou)

# オゴウェ・マリティム州 (Ogooué-Maritime) - 州都: ポールジャンティ (Port-Gentil)

# ウォレウ・ンテム州 (Woleu-Ntem) - 州都: オイェム (Oyem)

各州は地理的、経済的、文化的にそれぞれ特徴がある。例えば、エスチュエール州は首都リーブルヴィルを擁し、政治・経済の中心地である。オゴウェ・マリティム州はポールジャンティを中心に石油産業が盛んであり、オートオゴウェ州はマンガンなどの鉱物資源が豊富である。内陸部の州は森林資源に恵まれ、農業も行われている。地方行政システムは中央集権的な色彩が強く、地方の自治権は限定的であると指摘されている。民主化の進展とともに、地方分権の推進と各地域の均衡ある発展が課題となっている。

4. 国際関係

このセクションでは、ガボンの主要な二国間関係と、国際機関における活動を概説する。旧宗主国フランスやアメリカ、中国との関係性、そして国際連合やアフリカ連合など、様々な国際的枠組みへの参加状況とその意義について述べる。

4.1. 主要国との関係

ガボンは独立以来、旧宗主国であるフランスと非常に緊密な関係を維持してきた。これは、初代のレオン・ムバ大統領以来、親フランス派の指導者が政権を担い、政治的、経済的、軍事的にフランスに大きく依存してきたためである。フランスはガボンにとって最大の貿易相手国の一つであり、主要な援助国でもある。フランス企業はガボンの石油、鉱業、林業などの主要産業に深く関与している。また、フランス軍はガボン国内に基地を維持し、地域の安定(フランスの影響力維持)に一定の役割を果たしてきた。しかし、この密接な関係は「フランサフリック」として知られる新植民地主義的な従属関係であるとの批判も絶えない。特に、フランスがガボンの内政に干渉し、非民主的な政権を支援してきたとの指摘がある。

アメリカ合衆国との関係も重要であり、特に経済分野での協力が進んでいる。アメリカはガボンの石油資源に関心を持ち、エネルギー安全保障の観点から関係を強化してきた。また、環境保護や民主化支援といった分野でも協力が行われている。

近年、中華人民共和国がアフリカ全体で影響力を増す中、ガボンとの関係も急速に深化している。中国はガボンのインフラ整備(道路、港湾、鉄道など)に多額の投資を行い、石油や鉱物資源の主要な輸入国となっている。この関係はガボン経済にとって重要性を増しているが、一方で中国からの融資に伴う債務問題や、中国企業の労働慣行、環境への影響などが懸念されている。また、中国製品の流入が国内産業に与える影響も課題となっている。

これらの主要国との関係において、ガボンは自国の国益を最大化しようと努めているが、しばしば大国の影響力の間でバランスを取る必要に迫られている。人権や民主主義の状況に関しては、フランスやアメリカから一定の圧力がかかることもあるが、経済的利益が優先される傾向も見られる。2023年のクーデター後、これらの主要国との関係がどのように変化するかが注目されている。暫定軍事政権は、西側諸国との同盟関係を維持する意向を示している。

4.2. 国際機関における活動

ガボンは多くの主要な国際機関に積極的に参加し、国際社会における自国の役割を果たそうと努めてきた。

国際連合(UN)には独立と同時に加盟し、その専門機関や関連機関(世界銀行、国際通貨基金(IMF)など)にも参加している。ガボンは2010年1月から2011年12月まで国連安全保障理事会の非常任理事国を務め、2010年3月には議長国も務めた。国連の枠組みの中で、平和維持活動や開発目標の達成に向けて貢献する姿勢を示している。

アフリカ連合(AU)(旧アフリカ統一機構(OAU))の原加盟国であり、アフリカの平和と安定、経済統合、民主化の推進といったAUの目標達成に向けて積極的に関与してきた。特に、中部アフリカ地域の紛争解決や調停において、オマール・ボンゴ元大統領が一定の役割を果たしたとされる。しかし、2023年の軍事クーデターを受け、AUはガボンの加盟資格を停止した。

中部アフリカ諸国経済共同体(ECCAS/CEEAC)及びその前身である中部アフリカ関税経済同盟(UDEAC)のメンバーであり、中部アフリカ経済通貨共同体(CEMAC)にも加盟している。これらの地域経済共同体を通じて、域内貿易の促進、経済統合の深化、共通通貨(CFAフラン)の維持に努めている。

イスラム協力機構(OIC)にも加盟している。これは、国内のイスラム教徒人口は少数派であるものの、イスラム諸国との連帯と協力を重視する外交政策の一環である。

1995年に一度脱退した石油輸出国機構(OPEC)には、2016年に再加盟した。石油産出国として、国際的な石油市場の安定と自国の石油収入の確保を目指している。

2022年6月には、旧フランス植民地でありながら、トーゴと共にイギリス連邦に加盟した。これは、外交関係の多角化と、英語圏諸国との連携強化を目指す動きと見られる。しかし、2023年のクーデター後、イギリス連邦はガボンを首脳会談などへの参加ができない部分的加盟停止処分とした。

この他にも、非同盟運動や、EU/ACP(アフリカ・カリブ海・太平洋諸国)間のロメ協定(現在はコトヌー協定)など、様々な国際的枠組みに参加している。これらの活動を通じて、ガボンは国際社会における発言力を高め、自国の開発と安定に資する外交を展開しようとしている。

5. 軍事

ガボン共和国軍は、陸軍、海軍、空軍、そして国家憲兵隊の4つの主要な部門から構成されている。総兵力は約5,000人の職業軍人である。これに加えて、大統領警護を任務とする約1,800人の警備隊が存在する。

ガボン軍の主な任務は、国土の防衛、国境警備、国内の治安維持、そして国際的な平和維持活動への参加である。装備は主にフランス製が多いが、近年は他の国からの調達も見られる。

国防予算は、国家予算の中で一定の割合を占めているが、その規模は周辺国と比較して突出して大きいわけではない。

対外軍事協力としては、伝統的に旧宗主国であるフランスとの関係が最も深い。フランス軍はガボン国内に基地を維持しており(ガボン・フランス軍)、ガボン軍の訓練や装備供与、共同演習などを通じて緊密な協力関係にある。この協力は、ガボン軍の能力向上だけでなく、フランスにとっては中部アフリカ地域における影響力維持の手段ともなっている。近年では、アメリカ合衆国との軍事協力も進んでおり、特に海上警備やテロ対策訓練などが行われている。

ガボン軍は、中央アフリカ共和国やコートジボワールなど、アフリカ地域の平和維持活動に部隊を派遣した実績がある。

2023年の軍事クーデターは、軍部が国家の政治的中心に躍り出るという異例の事態であった。クーデターを主導した「制度移行・回復委員会」は、国内の全ての治安・防衛当局を代表すると主張している。このクーデターが軍の組織や指揮系統、そして対外軍事協力関係にどのような影響を与えるかは、今後の情勢を見守る必要がある。

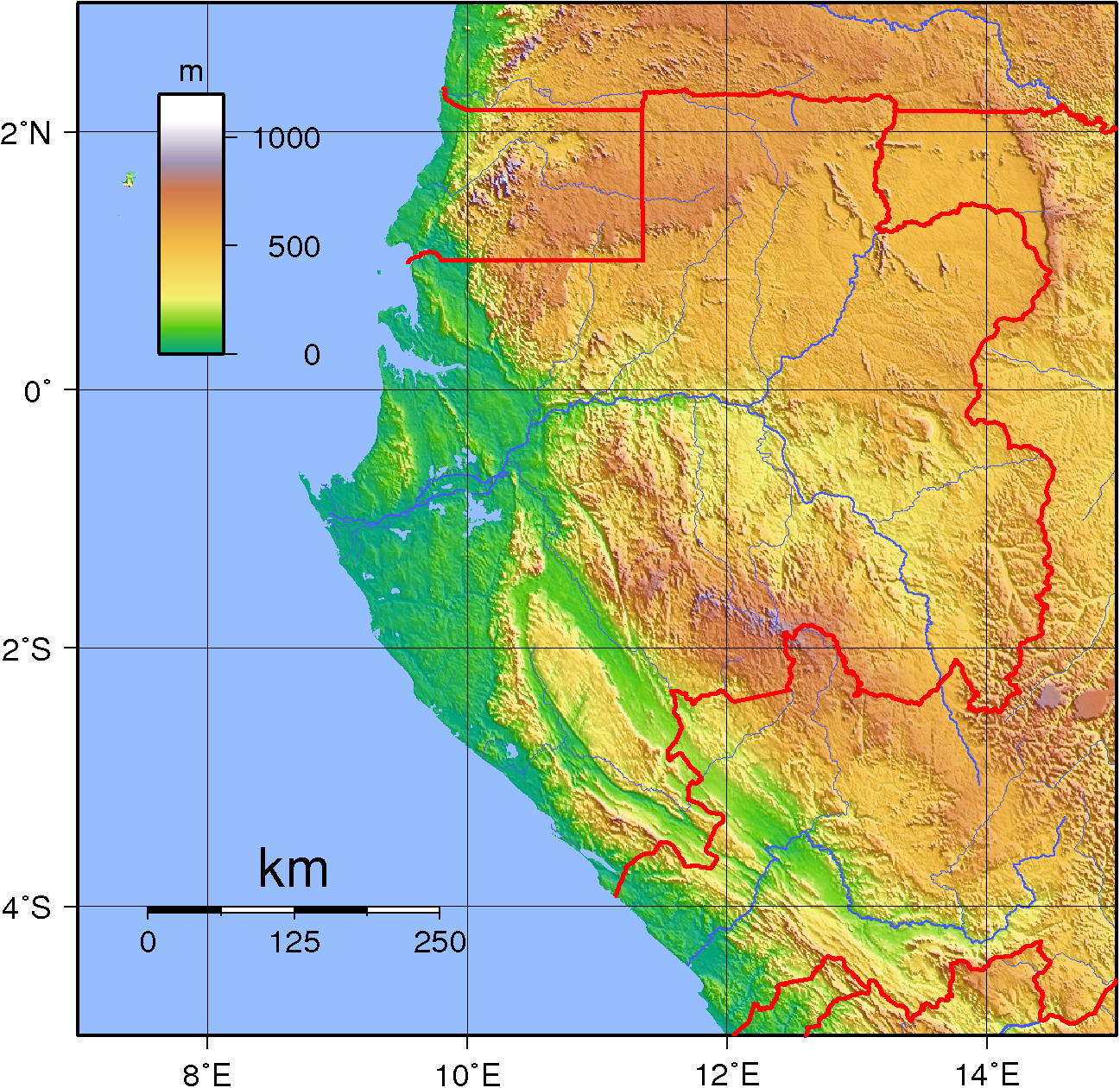

6. 地理

ガボンはアフリカ中央部の大西洋岸、赤道直下に位置し、北緯3度から南緯4度、東経8度から15度の間に広がる。国土面積は約26.77 万 km2である。北西は赤道ギニア、北はカメルーン、東と南はコンゴ共和国と国境を接し、西はギニア湾に面している。

ガボンの地形は主に3つの地域に分けられる。海岸沿いには幅20 kmから300 kmに及ぶ海岸平野が広がる。内陸部には山地があり、首都リーブルヴィルの北東にはクリスタル山脈が、中央部にはシャイユ山地が聳える。シャイユ山地には国内最高峰のイブンジ山(標高1575 m)が存在する。東部にはサバンナが広がっている。海岸平野は、世界自然保護基金(WWF)が定める大西洋赤道海岸林エコリージョンの一部を構成し、赤道ギニアとの国境にあるムニ川河口部などには中央アフリカマングローブの群生地が見られる。

気候は典型的な赤道直下気候(熱帯雨林気候)であり、国土の約89.3%が熱帯雨林に覆われている(2015年時点)。年間を通じて高温多湿で、明確な四季はなく、雨季と乾季に分かれる。

主要な河川はオゴウェ川で、全長は約1200 kmに及び、国内の広範囲を流域としている。

ガボンには3つの主要なカルスト地形地域があり、そこにはドロマイトや石灰岩の岩盤中に数百の洞窟が存在する。2008年の夏には、ナショナルジオグラフィック協会の探検隊がこれらの洞窟の一部を調査し記録した。

地質学的には、ガボンは主に始生代および古原生代の火成岩と変成基盤岩からなり、コンゴクラトンの安定した大陸地殻に属している。一部の地層は20億年以上前のものである。いくつかの岩石ユニットは、海洋性炭酸塩岩、湖沼性および大陸性堆積岩、そして過去250万年の第四紀に形成された未固結の堆積物や土壌に覆われている。超大陸パンゲア大陸の分裂によってリフト盆地が形成され、そこに堆積物がたまり、炭化水素(石油・天然ガス)が生成された。また、フランスの核燃料サイクルにウランを供給するためのウラン鉱山開発中に、1970年代にオクロの天然原子炉が発見された。これは地球上で唯一知られている天然の核分裂炉であり、約20億年前に活動していた。

6.1. 地形と地質

ガボンの地形は、海岸線から内陸部にかけて多様な特徴を示している。主要な地形要素としては、海岸低地、内陸高原、そしていくつかの山地が挙げられる。

海岸低地は、大西洋に沿って広がり、その幅は場所によって20 kmから300 kmと変化する。この地域は、河川の堆積作用によって形成された砂浜、潟、マングローブ林などが特徴である。特にオゴウェ川の河口部には広大なデルタ地帯が形成されている。

内陸高原は、海岸低地の東側に位置し、標高は概ね300 mから800 m程度である。この高原は、先カンブリア時代の古い結晶質岩石から成り立っており、長年の侵食作用によって起伏のある地形となっている。

山地としては、首都リーブルヴィルの北東に位置するクリスタル山脈、国土の中央部を占めるシャイユ山地が代表的である。シャイユ山地には、国内最高峰であるイブンジ山(1575 m)がある。これらの山地もまた、先カンブリア時代の古い岩石で構成されており、複雑な地質構造を持つ。南西部にはマヨンベ山地も存在する。

ガボンの地質は、主にアフリカクラトンの一部であるコンゴクラトンに属する、先カンブリア時代の結晶質基盤岩(花崗岩、片麻岩など)から成り立っている。一部の地域では、これらの基盤岩の上に、より新しい時代の堆積岩(砂岩、頁岩、石灰岩など)が重なっている。特に海岸沿いの堆積盆地には、中生代以降の堆積層が厚く分布し、これが石油や天然ガスの主要な貯留層となっている。東部のフランスヴィル盆地では、原生代の堆積岩中にウラン鉱床やマンガン鉱床が存在する。特筆すべきは、シャイユ山地周辺の原生代の地層中に、約20億年前に自然に核分裂連鎖反応が起きていた証拠であるオクロの天然原子炉が発見されている点である。

6.2. 気候

ガボンは赤道直下に位置し、国土の大部分が熱帯雨林気候(ケッペンの気候区分 Af)に属するが、一部地域(首都リーブルヴィルを含む北部や東部の一部)は熱帯モンスーン気候(Am)の特徴も示す。

年間を通じて高温多湿であり、平均気温は摂氏25度から27度程度で、年較差は小さい。

降水量は非常に多く、年間平均降水量は地域によって異なるが、おおむね1500 mmから3000 mm以上となる。首都リーブルヴィルの年間降水量は約2510 mmに達する。

明確な四季はなく、主に降水量のパターンによって二つの雨季と二つの乾季に分けられる。

- 大雨季:9月または10月から12月中旬頃まで。この時期は最も降水量が多い。

- 小乾季:12月中旬から1月または2月中旬頃まで。雨が少なくなるが、完全に止むわけではない。

- 小雨季:1月または2月中旬から5月中旬頃まで。再び降水量が増加する。

- 大乾季:5月中旬から9月または10月頃まで。最も乾燥する時期で、特に6月から8月にかけては雨がほとんど降らないこともある。

リーブルヴィルの場合、雨季である9月から5月にかけては毎月約300ミリの降雨があるが、乾季の6月から8月は3ヶ月で35ミリと極端に少なくなる。

湿度は年間を通じて高く、平均して80%を超えることが多い。熱帯雨林気候の特徴である、集中的な豪雨(スコール)が頻繁に発生する。

6.3. 水系

ガボンの水系は、国土の大部分を流域とするオゴウェ川が中心となっている。オゴウェ川は全長約1200 kmに及び、国内最大の河川である。その源流はコンゴ共和国にあり、ガボン国内を東から西へと貫流し、ポールジャンティの南で大西洋に注いでいる。オゴウェ川の流域面積はガボン国土の約8割を占め、国内の経済活動や住民生活にとって極めて重要な存在である。

オゴウェ川には多くの支流があり、主なものとしては、北部から合流するイヴィンド川(Ivindo River)やオフエ川(Offoué River)、南部から合流するングニエ川(Ngounié River)やロロ川(Lolo River)などが挙げられる。これらの河川もまた、それぞれの流域において水資源供給や交通路として機能している。

オゴウェ川下流域には広大なデルタ地帯が形成されており、多くの分流や湖沼、湿地帯が分布している。これらの地域は豊かな生態系を育んでおり、生物多様性のホットスポットとなっている。

主要な湖としては、オゴウェ川流域に点在する河跡湖や氾濫原湖がある。例えば、ランバレネ周辺には多くの湖が見られる。

これらの河川や湖沼は、飲料水、農業用水、漁業、水力発電、そして内陸水運のための重要な水資源となっている。特に、道路網が未発達な地域では、河川が唯一の交通手段となることも少なくない。しかし、近年の森林伐採や鉱山開発、都市化の進展は、水質汚染や流量の変化といった問題を引き起こしており、水資源の持続可能な管理が課題となっている。

6.4. 国立公園と自然保護

ガボンは、その豊かな生物多様性と広大な熱帯雨林を保護するため、積極的に国立公園制度を導入・推進している。2002年、当時のオマール・ボンゴ・オンディンバ大統領は、国土の約10%(後に約11%に拡大)を国立公園システムに指定することを発表した。これにより、合計13の国立公園が設立された。これらの国立公園の管理は、国立公園庁(Agence Nationale des Parcs Nationaux, ANPN)が担当している。

ガボンの国立公園は、多様な生態系を網羅しており、海岸線、マングローブ林、サバンナ、熱帯雨林、山岳地帯などが含まれる。代表的な国立公園としては、以下のようなものがある。

- ロペ国立公園:ガボン中央部に位置し、サバンナと森林が混在する景観が特徴。世界遺産(ロペ=オカンダ生態系と残存文化的景観)にも登録されており、ゴリラやチンパンジー、マルミミゾウなどの大型哺乳類が生息する。考古学的な遺跡も発見されている。

- ロアンゴ国立公園:大西洋岸に位置し、海岸、ラグーン、森林、サバンナが一体となったユニークな環境を持つ。クジラ、イルカ、ウミガメなどの海洋生物や、海岸を歩くゾウやカバの姿が見られることで知られる。

- ミンケベ国立公園:北東部に位置し、広大で手つかずの熱帯雨林が広がる。マルミミゾウの重要な生息地であり、大型類人猿も多数生息する。

- ムカラバ・ドゥドゥ国立公園:南西部に位置し、霊長類の多様性が特に高い。日本人研究グループによる大型類人猿の長期野外研究プロジェクトも行われている。

これらの国立公園は、生物多様性の保全だけでなく、エコツーリズムの振興を通じた持続可能な地域開発にも貢献することが期待されている。

しかし、ガボンの自然保護は多くの課題に直面している。違法な森林伐採、象牙やブッシュミート(野生動物の肉)を目的とした密猟、鉱物資源開発による環境破壊などが深刻な問題となっている。これらの問題に対処するため、政府は監視体制の強化や国際協力の推進、地域コミュニティとの連携を図っているが、その実効性が問われている。環境問題への取り組みは、しばしば地域住民の生活や伝統的な資源利用と衝突することもあり、保護と開発のバランス、そして地域社会の権利をいかに調和させるかが重要な課題である。ガボンは2018年の森林景観健全性指数で世界172カ国中9位(スコア9.07/10)と高い評価を得ているが、この豊かな自然を将来世代に引き継ぐための努力が継続的に求められている。

6.5. 野生動植物

ガボンは、アフリカ大陸でも有数の生物多様性を誇る国であり、その国土の大部分を占める熱帯雨林には多種多様な野生動植物が生息している。植物種は10,000種以上、樹木だけでも400種以上が確認されており、その森林はアフリカで最も密度が高く、原生的な状態を保っていると考えられている。

代表的な野生動物としては、以下のようなものが挙げられる。

- 哺乳類:

- マルミミゾウ:アフリカの森林ゾウの半数以上がガボンに生息すると言われ、特にミンケベ国立公園などに多く見られる。

- ニシローランドゴリラ:ガボンはゴリラの重要な生息地であり、1983年の推定では28,000頭から42,000頭が生息していたとされる。ロペ国立公園内にはゴリラ・チンパンジー研究ステーションがある。

- チンパンジー:ゴリラと同様に多数生息しており、2003年の推定では27,000頭から64,000頭とされている。

- マンドリル:鮮やかな色彩の顔を持つ大型のサルで、ガボンの森林を代表する種の一つ。

- ヒョウ(特にクロヒョウ):ガボンの国の象徴とされており、しばしば「ブラックパンサー」と呼ばれる。

- その他、多様なサル類(ガボンゲノンなど固有種も含む)、カバ、モリイノシシ、センザンコウ(特にオナガセンザンコウなど)などが生息している。

- 鳥類:604種が記録されており、ハイエリマミヤイロチョウなどの希少種も含まれる。

- 爬虫類・両生類:爬虫類は95種から160種、両生類は98種が確認されている。ワニや各種のヘビ、カエルなどが多様な環境に適応して生息している。

植物相も非常に豊かで、特に有用木材として知られるオクメはガボンの代表的な樹種である。国の花はホウオウボク(Delonix Regia)である。

ガボン政府は、これらの豊かな野生動植物とその生息環境を保護するため、前述の通り13の国立公園を設置するなど、積極的な保全策を講じている。しかし、人口増加に伴う森林伐採の進行や、象牙やブッシュミートを目的とした密猟は依然として深刻な脅威となっている。これらの野生動植物は、生態学的な価値が高いだけでなく、ガボンの文化や観光資源としても重要であり、その保護と持続可能な利用が求められている。

7. 経済

このセクションでは、ガボンの主要産業である石油・鉱業、林業、農業の現状と、貿易構造、エネルギー事情、そして経済政策とその課題について詳述する。天然資源に依存する経済の特徴と、持続可能な発展に向けた取り組みを概観する。

7.1. 主要産業

ガボン経済を支える核心産業は、石油、鉱業、林業であり、農業も一定の役割を担っている。これらの産業の現況と経済への貢献度を以下に記述する。

7.1.1. 石油・鉱業

ガボン経済の最大の柱は石油産業である。石油収入は政府予算の約46%、GDPの約43%、輸出の約81%を占める(2010年代のデータ)。石油生産は1956年に始まり、1970年代以降本格化し、国の経済を牽引してきた。主要な油田はポールジャンティ沖合の海底に位置し、ボードロア・マリン油田などが知られる。1997年には日量37万バレルのピークを迎えたが、その後は既存油田の老朽化などにより生産量は減少傾向にある。一部の推計では、ガボンの石油資源は2025年までに枯渇する可能性も指摘されており、「ポスト石油」時代への備えが急務となっている。2023年時点での原油生産量は日量約20万バレルであった。

石油に次いで重要な鉱物資源はマンガンである。東部のモアンダで産出され、その埋蔵量・生産量ともに世界有数であり、ガボンの主要な輸出品目の一つとなっている。モアンダ鉱山は、世界有数の富鉱として知られるオゴウェ鉱山会社(COMILOG)によって経営されている。

また、西部のムナナではかつてウランが採掘されていたが、国際市場での競争激化や鉱量枯渇により2001年に採掘は停止された。ただし、開発の試みは続いている。北東部のベリンガには世界最大級の未開発鉄鉱床の存在が示唆されているが、インフラ未整備などの理由から本格的な生産には至っていない。

これらの資源開発はガボン経済に大きな利益をもたらす一方で、環境破壊や地域社会への影響、労働者の権利といった問題も抱えている。特に石油採掘に伴う海洋汚染や、鉱山開発による森林破壊、地元住民の立ち退きなどが懸念される。労働者の安全衛生基準の遵守や、公正な労働条件の確保も重要な課題である。

7.1.2. 林業

ガボンは国土の約88.5%(2014年)が森林に覆われており、豊富な森林資源を基盤とした林業は、石油発見以前はガボン経済の柱であった。独立時の1961年には木材が輸出の58%を占めていた。現在でも木材は主要な輸出品目の一つであり、2009年時点でも輸出の8.4%を占めている。

主要な生産品目はオクメ材で、合板(ベニヤ板)の原料として世界的に有名である。その他、マホガニー材なども輸出されている。林業は主に沿岸部やオゴウェ川流域で行われ、伐採された木材は河川や鉄道を利用して輸出港へ運ばれる。

近年、持続可能な森林管理の重要性が認識され、政府は未加工木材の輸出を一部制限し、国内での加工を奨励する政策を打ち出している。また、森林認証制度の導入や、違法伐採の取り締まり強化も進められている。

しかし、林業労働者の労働条件は依然として厳しい場合が多く、安全対策の不備や低賃金などが問題となることがある。また、森林開発は、伝統的に森林に依存して生活してきたピグミー系などの先住民族の権利や生活様式に影響を与える可能性があり、彼らの権利保護と利益配分への配慮が求められている。

7.1.3. 農業

ガボンの農業は、主に国内消費向けの自給的農業が中心であり、経済全体に占める割合は比較的小さい。労働人口の約70%が農業に従事しているものの、GDPに占める割合は低いままである。

主要な農産物としては、キャッサバ、ヤムイモ、プランテン(料理用バナナ)といった熱帯性の根菜類やイモ類が主食として栽培されている。商品作物としては、カカオ、コーヒー、アブラヤシなどが栽培されているが、その規模は限定的である。

農業生産方式は伝統的な小規模農家によるものが多く、近代的な技術の導入は遅れている。そのため、食料自給率は低く、多くの食料品を輸入に頼っている状況にある。

政府は農業開発を経済多角化の一環として重視しており、生産性向上、食料安全保障の確立、農村部の所得向上を目指した政策を進めている。具体的には、小規模農家への支援、灌漑施設の整備、農業技術の普及、国内外からの投資誘致などが試みられている。持続可能な農業実践の導入や、環境負荷の低減も今後の課題である。

7.2. 貿易

ガボンの貿易は、主に石油を中心とする天然資源の輸出と、機械類や食料品などの輸入によって特徴づけられる。

主要輸出品目:

- 石油(原油):総輸出額の大部分(約80%以上)を占める最大の輸出品。

- 木材(オクメ材など):伝統的に重要な輸出品。丸太のほか、近年は製材や合板など加工品の輸出も増えている。

- マンガン鉱:世界有数の生産量を誇り、主要な輸出鉱産物。

- その他、かつてはウランも輸出されていた。農産物(カカオ、コーヒーなど)の輸出は少量である。

主要輸入品目:

- 機械類・輸送機器:石油・鉱業開発やインフラ整備に必要な設備、車両など。

- 食料品:国内生産が需要を満たせないため、米、小麦、肉類、乳製品などを多く輸入している。

- 化学製品:工業用薬品、医薬品、肥料など。

- 工業製品全般:衣料品、家電製品、日用品など。

主要貿易相手国:

- 輸出:中華人民共和国、アメリカ合衆国、フランス、インド、韓国などが主要な輸出先となっている。特に中国は近年、ガボンの最大の貿易相手国となっている。

- 輸入:フランス(旧宗主国であり、歴史的に経済的結びつきが強い)、中国、ベルギー、アメリカ合衆国、イタリア、カメルーンなどが主要な輸入元である。

貿易政策:

ガボンは、中部アフリカ経済通貨共同体(CEMAC)の加盟国であり、域内関税の撤廃や共通対外関税の導入など、地域経済統合を進めている。また、世界貿易機関(WTO)の加盟国として、多角的貿易体制の枠組みの中で貿易を行っている。

政府は輸出の多角化を目指しており、石油依存からの脱却を図るため、木材加工品や農産物、将来的には観光サービスなどの輸出促進に力を入れている。しかし、国内産業の競争力強化やインフラ整備の遅れなどが課題となっている。

7.3. エネルギー

ガボンのエネルギー供給は、国内に豊富に存在する石油、天然ガス、そして水力資源に大きく依存している。

石油:国内最大のエネルギー資源であり、発電用燃料や輸送用燃料として広く利用されている。石油生産は経済の柱であるが、国内消費も相当量に上る。

天然ガス:石油採掘に伴って産出される随伴ガスが主であり、近年その利用が進められている。火力発電や工業用燃料としての活用が期待されている。

水力:多くの河川と豊富な降水量に恵まれているため、水力発電のポテンシャルは高い。いくつかの水力発電所が稼働しており、国内の電力供給の重要な部分を担っている。さらなる開発計画も存在するが、環境への影響や建設コストが課題となる場合がある。

発電状況:電力供給は、水力発電と火力発電(主に石油や天然ガスを使用)の組み合わせによって行われている。しかし、電力インフラの老朽化や未整備により、特に地方部では電力供給が不安定な状況も見られる。

国内消費:エネルギー消費は、産業部門(特に石油・鉱業)、運輸部門、家庭部門が中心である。経済成長と人口増加に伴い、エネルギー需要は増加傾向にある。

エネルギー政策:政府は、エネルギー供給の安定化、国内資源の有効活用、そして近年では再生可能エネルギーの導入促進を政策目標として掲げている。石油依存からの脱却とエネルギー源の多様化は、経済の持続可能性にとって重要な課題である。太陽光発電などの再生可能エネルギープロジェクトも一部で進められているが、まだ規模は小さい。エネルギー効率の改善や、未電化地域への電力供給拡大も重要な政策課題である。

7.4. 経済政策と課題

ガボン政府は、石油依存経済からの脱却と持続可能な発展を目指し、様々な経済政策を推進してきた。しかし、依然として多くの課題に直面している。

主要経済政策:

- 経済多角化:石油収入に過度に依存する経済構造からの転換が最重要課題とされている。「ガボン・エマージェント(新興ガボン)」計画などを通じて、林業(木材加工)、鉱業(石油以外のマンガン、鉄鉱石など)、農業、漁業、観光、サービス産業といった分野の育成を目指している。

- 外国投資誘致:経済開発に必要な資金と技術を導入するため、外国からの直接投資を積極的に誘致している。投資環境の整備(法制度、税制優遇など)を進めているが、汚職や行政の非効率性が障害となることもある。

- インフラ開発:道路、港湾、鉄道、エネルギー供給網といった基礎インフラの整備が、産業発展と国民生活向上のために不可欠である。特に、未開発地域へのアクセス改善や、電力供給の安定化が重視されている。トランスガボン鉄道の近代化や、新たな港湾建設計画などがある。

- 民間セクター育成:国有企業の民営化や、中小企業の育成を通じて、民間主導の経済成長を促進しようとしている。

社会自由主義的観点からの課題:

- 貧困削減:一人当たりのGDPは比較的高いものの、富の分配は著しく不均衡であり、国民の約3分の1が貧困ライン以下で生活しているとされる。貧困層への支援、社会保障制度の拡充、教育や医療へのアクセス改善が急務である。

- 所得不均衡の是正:一部の富裕層に富が集中する構造を是正し、より公平な所得分配を実現する必要がある。累進課税の強化や、社会サービスへの再投資などが求められる。

- 雇用創出:高い失業率、特に若年層の失業は深刻な社会問題である。経済多角化を通じて、多様な雇用機会を創出し、労働者の技能向上を支援する必要がある。

- 汚職対策:汚職は経済発展を阻害し、社会の不平等を助長する大きな要因である。透明性の向上、法の支配の確立、汚職防止のための制度改革が不可欠である。

- 環境保護と持続可能な開発:豊富な天然資源の開発は、環境破壊のリスクを伴う。森林保全、生物多様性の保護、気候変動対策など、環境に配慮した持続可能な開発モデルへの転換が求められる。

- 労働者の権利保護:労働者の安全衛生、公正な賃金、結社の自由といった基本的な権利が保障され、搾取的な労働条件が改善される必要がある。

これらの課題を克服し、国民全体の福祉向上と持続可能な社会経済発展を実現するためには、強力な政治的リーダーシップ、実効性のある政策、そして市民社会の積極的な参加が不可欠である。

8. 交通

ガボンの交通システムは、国内の広大な熱帯雨林と比較的低い人口密度という地理的条件の影響を受けている。主要都市間や資源開発地域へのアクセスは一定程度確保されているものの、地方部では依然として交通インフラの未整備が課題となっている。

道路:国内の主要な交通手段であるが、総延長約9170 kmのうち、舗装されているのは約937 km(2004年時点)と限られている。主要都市間を結ぶ国道は存在するが、雨季には未舗装区間の通行が困難になることが多い。近年、中国などの援助により道路整備が進められている箇所もある。都市間はタクシーバス(乗り合いタクシー)が主な公共交通機関となっている。

鉄道:唯一の鉄道路線としてトランスガボン鉄道がある。首都リーブルヴィル郊外のオウェンド港から内陸のフランスヴィルまで、総延長約670 kmを結んでいる。主にマンガン鉱石や木材などの資源輸送に利用されるが、旅客輸送も行われている。かつてはモアンダからコンゴ共和国のムビンダまで世界最長のロープウェイであるCOMILOGロープウェイがマンガン鉱輸送を担っていたが、1986年にトランスガボン鉄道がモアンダまで延伸されたことで廃止された。

航空:広大な国土と陸上交通の未整備を補うため、国内航空網が比較的発達している。リーブルヴィル国際空港がハブ空港であり、ここから地方の主要都市へ国内線が運航されている。国際線は、アフリカ諸国やヨーロッパ(主にフランス)への便がある。航空会社としては、かつてエール・ガボン・インターナショナルがあったが、現在は複数の小規模な航空会社が運航している。

海運・水運:

- 海港:主要な国際貿易港は、首都近郊のオウェンド港と、経済の中心地であるポールジャンティ港である。オウェンド港はトランスガボン鉄道と接続し、主にマンガン鉱や木材の輸出拠点となっている。ポールジャンティ港は石油産業の拠点であり、木材輸出も行っている。

- 内陸水運:オゴウェ川が主要な内陸水路として利用されており、河口からンジョレまでは艀の航行が可能である。植民地時代には木材輸送の重要なルートであった。現在でも、道路網が未発達な地域では重要な交通手段となっている。

インフラ整備の取り組みと課題:

政府はインフラ整備を経済発展の優先課題の一つとしており、道路網の拡充、港湾施設の近代化、鉄道の改良などを進めている。しかし、資金調達の困難さ、広大な国土と厳しい自然条件、建設・維持管理コストの高さなどが課題となっている。特に地方部における交通アクセスの改善は、地域経済の活性化や住民生活の向上にとって不可欠であり、今後の継続的な投資と計画的な整備が求められる。

9. 人口と社会

このセクションでは、ガボンの人口動態、民族構成、使用言語、宗教分布、教育制度、そして保健医療の状況について解説する。多様な民族が共生する社会の姿と、国民生活に関わる基本的な社会基盤を概観する。

9.1. 人口

ガボンの総人口は、2023年時点で約240万人と推定されている。1950年には約50万人、2000年には約120万人であったことから、独立以降、特に近年において人口増加が著しい。しかし、国土面積(約26.77 万 km2)に対して人口が少ないため、人口密度は1平方キロメートルあたり約9人(2021年推定)と、アフリカ諸国の中でも非常に低い水準にある。歴史的・環境的要因により、1900年から1940年にかけては人口が減少した時期もあった。

近年の人口増加率は年間2%台前半で推移している。出生率は比較的高く、死亡率は低下傾向にある。平均寿命は、2021年時点で男性約65歳、女性約69歳である。

都市化率は高く、総人口の約90%(2023年推定)が都市部に居住している。首都リーブルヴィルとその周辺地域に人口が集中しており、次いでポールジャンティ、フランスヴィルなどの都市に人口が多い。

年齢構成は若年層が多く、生産年齢人口の割合も比較的高い典型的なピラミッド型であるが、少子高齢化の兆候も徐々に見られ始めている。

外国人居住者も多く、特に近隣のアフリカ諸国からの労働者が経済活動に従事している。

9.2. 民族

ガボンには約40以上の異なる民族集団が存在するとされ、多様な文化が共存している。これらの民族のほとんどはバントゥー系民族に属する。

最も人口が多い民族はファン人であり、主に北部から中部にかけて居住している。その他、主要な民族集団としては、南部に居住するプヌ人やエシラ人(シラ人)、ンゼビ人、中西部に居住するミエネ諸族(ンポングウェ人、オルング人など)、東部に居住するコタ人(バコタ人)、テケ人、オバンバ人(ムバマ人)、ドゥマ人(アドゥマ人)などが挙げられる。また、森林地帯にはピグミー系とされるバカ人やボンゴ人が少数ながら居住しており、彼らは狩猟採集を中心とした伝統的な生活様式を一部維持している。バカ人の話すバカ語は、ガボンで唯一の非バントゥー系言語である。

多くの民族はガボン全土に分散して居住しており、異なる民族間の接触、交流、そして通婚は一般的である。これにより、民族間の対立は比較的少ないとされるが、政治や経済の場面では特定の民族グループの影響力が指摘されることもある。

公用語であるフランス語の普及により、異なる民族間のコミュニケーションは円滑に行われている。しかし、各民族は独自の言語や文化、伝統を保持しており、その多様性はガボンの豊かな文化遺産を形成している。

少数民族であるピグミー系諸民族の権利保護や文化の尊重は、人権擁護の観点から重要な課題である。彼らは伝統的な生活様式が近代化の波にさらされる中で、土地へのアクセスや社会サービスからの疎外といった問題に直面している。政府やNGOによる支援活動も行われているが、十分とは言えない状況である。民族間の平等と共生、そして少数派の文化的多様性の保護は、ガボン社会の持続的な発展にとって不可欠な要素である。

9.3. 言語

ガボンの公用語はフランス語である。これはフランス植民地時代の遺産であり、独立後も教育、行政、ビジネス、メディアなど、社会のあらゆる場面で広く使用されている。国民の約80%がフランス語を話す能力を持ち、首都リーブルヴィルの住民の約30%はフランス語を母語としていると推定されている。

公用語であるフランス語に加えて、ガボンには40以上の先住民族言語が存在する。これらの言語のほとんどはバントゥー語群に属しており、各民族がそれぞれの言語を日常的に使用している。主要な先住民族言語としては、以下のようなものがある。

- ファン語:最も話者人口が多い言語の一つで、主に北部から中部にかけて話されている。

- プヌ語:南部に居住するプヌ人によって話される。

- ミエネ諸語(ンポングウェ語、オルング語など):沿岸部、特にリーブルヴィル周辺やポールジャンティ周辺で話される。

- ンゼビ語:南東部に居住するンゼビ人によって話される。

- テケ語:東部に居住するテケ人によって話される。

- コタ語:北東部に居住するコタ人によって話される。

これらの先住民族言語は、主に家庭内や地域コミュニティでのコミュニケーションに使用される。2013年の国勢調査では、ガボン国民の63.7%が何らかのガボン固有言語を話せると回答しており、農村部では86.3%、都市部では60.5%が少なくとも一つの国語を話せることがわかった。

ピグミー系とされるバカ人は、アダマワ・ウバンギ語派に属するバカ語を話しており、これはガボンで話される言語の中で唯一非バントゥー系の言語である。

政府はフランス語を公教育の主要言語としているが、近年では先住民族言語の保護と振興の重要性も認識されつつある。一部の学校では、試験的に先住民族言語を用いた教育プログラムが導入されている。しかし、多くの先住民族言語は話者数の減少や、若者世代への継承の困難さに直面しており、言語的多様性の喪失が懸念されている。ラジオ放送などでは、フランス語に加えて一部の主要な先住民族言語も使用されている。

言語的多様性の保護は、文化の継承とアイデンティティの尊重という観点から重要であり、教育における多言語主義の推進や、先住民族言語の研究・記録活動の支援などが求められている。

9.4. 宗教

アソシエーション・オブ・レリジョン・データ・アーカイブス(2015年)によると、ガボンの宗教構成は主にキリスト教であり、その内訳はローマ・カトリックが53.4%、その他のキリスト教宗派が25.7%である。次いでイスラム教が10.4%、伝統的なアニミズム信仰が3.2%、その他の宗教が6.0%、無宗教または無回答が1.4%となっている。

ガボンにおける主要な宗教はキリスト教であり、国民の大多数(約73%から79%)が何らかの形でキリスト教信仰を実践している。その中でもカトリック教会が最も大きな勢力(約53%)を持ち、次いでプロテスタント諸派が続く。

イスラム教も一定の信者を有し、国民の約10%から12%を占める。イスラム教徒の多くはスンニ派であり、外国人居住者(特に西アフリカ出身者)の間に信者が多い。元大統領オマール・ボンゴ・オンディンバはイスラム教に改宗しており、その影響で国内のイスラム教徒コミュニティの地位向上やモスク建設などが行われた。

これらの外来宗教と並行して、あるいは融合する形で、ブウィティ(Bwiti)などの伝統的な土着信仰も広く実践されている。ブウィティは、幻覚作用のある植物イボガの根を儀式で使用することで知られ、祖先崇拝や自然崇拝の要素を含む複雑な信仰体系を持つ。多くのガボン人がキリスト教やイスラム教を信仰しつつも、伝統信仰の儀礼に参加したり、その世界観を共有したりしている。人口の約10%が伝統信仰のみを実践しているとされる。

その他、少数の無宗教者や無神論者も存在する(約5%)。

ガボン憲法は信教の自由を保障しており、政府は概ねこの権利を尊重している。異なる宗教間の関係も比較的良好であり、宗教的対立が深刻な社会問題となることは少ない。宗教指導者たちは、しばしば社会の調和や道徳的価値の向上に貢献する役割を果たすと期待されている。宗教的祝祭日(クリスマス、イースター、イド・アル=フィトル、イード・アル=アドハーなど)は国民の祝日として定められているものもある。

9.5. 教育

ガボンの教育制度は、旧宗主国であるフランスの制度に大きな影響を受けており、教育省と高等教育・技術革新省の二つの省庁によって管轄されている。教育法により、6歳から16歳までの子供たちに対する教育が義務化されている。

就学前教育として、保育所(Crècheクレッシュフランス語)や幼稚園(Jardins d'Enfantsジャルダン・ダンファンフランス語)がある。

6歳になると、6年制の小学校(École Primaireエコール・プリメールフランス語)に入学する。小学校を修了すると、7年制の中等教育学校(École Secondaireエコール・スゴンデールフランス語)に進学する。この中等教育は、前期4年間(コレージュ)と後期3年間(リセ)に分かれている。計画されている卒業年齢は19歳である。

中等教育を修了し、バカロレア(大学入学資格試験)に合格すると、高等教育機関への進学が可能となる。ガボンには、オマール・ボンゴ大学(リーブルヴィル、1970年設立)をはじめとするいくつかの国立大学や、専門学校(技術学校、ビジネススクールなど)が存在する。

公用語であるフランス語が主要な教育言語として使用されている。政府は石油収入を学校建設、教員給与の支払い、地方を含む教育振興に充ててきた。

識字率は比較的高く、2012年時点で15歳以上の人口の識字率は82%であった。2002年の小学校総就学率は132%、2000年の純就学率は78%であった。就学率はアフリカ諸国の中で高い水準にあるが、教育の質や地域間格差といった課題も存在する。2001年時点で、小学校に入学した子供たちのうち69%が5年生まで進級する見込みであった。

教育システムにおける問題点としては、質の低い管理と計画、監督の欠如、資格の不十分な教員、過密な教室などが指摘されている。特に地方部では、教員不足、教材の不備、学校施設の老朽化などが深刻な問題となっている。また、高等教育を修了しても、国内の雇用機会が限られているため、若者の失業問題も課題である。

教育における機会均等の確保、特に女子教育の推進や、障害を持つ子供たちへの支援、貧困家庭の子供たちへの就学支援などが重要な政策課題とされている。政府は教育改革を進め、教育の質の向上と、経済社会のニーズに対応できる人材育成を目指している。

9.6. 保健

ガボンの保健医療システムは、公的機関と民間機関の両方によって提供されているが、依然として多くの課題を抱えている。アルベルト・シュヴァイツァーが1913年にランバレネに設立した私立病院は国際的に有名である。1985年までには、国内に28の病院、87の医療センター、312の診療所と調剤所が存在した。2004年時点で、人口10万人あたりの医師数は約29人と推定され、人口の約90%が医療サービスにアクセス可能であったとされる。

2000年には、人口の70%が安全な飲料水に、21%が適切な衛生設備にアクセスできていた。政府の保健プログラムは、ハンセン病、アフリカ睡眠病、マラリア、フィラリア症、腸内寄生虫、結核といった疾病対策に取り組んでいる。1歳未満の子供の予防接種率は、結核で97%、ポリオで65%であった。DPTワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風)と麻疹の予防接種率はそれぞれ37%と56%であった。ガボンにはリーブルヴィルに製薬工場があり、国内向けの医薬品を供給している。

合計特殊出生率は、1960年の5.8人から2000年には母親一人あたり4.2人に減少した。全出生の10%が低出生体重児であった。1998年時点での妊産婦死亡率は出生10万人あたり520人であった。2005年の乳児死亡率は出生1,000人あたり55.35人、平均寿命は55.02歳であった。2002年時点での総死亡率は住民1,000人あたり17.6人と推定された。

主要な疾病としては、マラリアが依然として最も深刻な健康問題の一つであり、特に乳幼児や妊婦が高いリスクにさらされている。HIV/AIDSの蔓延も課題であり、成人(15~49歳)の感染率は5.2%と推定されている。2009年時点で約46,000人がHIV/AIDSと共に生活しており、同年には約2,400人がAIDSにより死亡した(2003年の3,000人からは減少)。結核、呼吸器系感染症、下痢性疾患なども依然として多く見られる。

医療インフラは都市部に集中しており、地方部では医療施設や専門医へのアクセスが困難な場合が多い。公的医療機関は存在するものの、資金不足、医薬品や医療機器の不足、人材不足といった問題を抱えている。富裕層は私立病院や国外での治療を選択できるが、貧困層にとっては医療費の負担が重く、十分な医療を受けられないケースも少なくない。

公衆衛生の向上、特に安全な水の供給、衛生環境の改善、予防接種の普及、母子保健サービスの充実などが重要な課題である。特に、社会的弱者や脆弱な立場の人々(貧困層、地方住民、少数民族など)への医療提供体制の強化が求められている。2024年の世界飢餓指数(GHI)では、ガボンは十分なデータのある127カ国中78位で、GHIスコアは17.4であり、中程度の飢餓レベルを示している。

10. 文化

このセクションでは、ガボンの伝統芸術、音楽、文学、メディア、食文化、スポーツ、そして祝祭日といった多様な文化的側面を紹介する。口承伝統から現代の表現まで、ガボン社会を彩る文化の諸相を概観する。

10.1. 伝統と芸術

ガボンは多様な民族構成を反映し、豊かな口承伝統、神話、民俗文化が息づいている。各民族は独自の創世神話、英雄譚、教訓話などを持ち、これらは長老や語り部によって世代から世代へと語り継がれてきた。

特に有名なのは、ファン族の叙事詩「ムヴェット(Mvett)」である。これは、英雄的な戦士たちの冒険や宇宙観を語る壮大な物語であり、ハープのような弦楽器ムヴェットの演奏と共に吟唱される。

視覚芸術においては、仮面芸術が際立っている。ガボンの仮面は、儀式や祭礼において重要な役割を果たし、精霊や祖先、自然の力を象徴するものとして用いられる。各民族が独自の様式と意味を持つ仮面を制作しており、その造形美と精神性は国際的にも高く評価されている。

- ファン族の「ンゴルタン(N'goltang)」と呼ばれる白い顔の仮面は、死者の霊を表し、葬儀や追悼儀礼で使用される。

- プヌ族の白い化粧をした女性の顔を模した仮面「ムクジ(Mukudji)」は、美と優雅さを象徴し、儀式の踊りで用いられる。

- コタ族(バコタ族)の金属板で覆われた聖遺物箱の守護像「ンブル・ングールー(Mbulu Ngulu)」も、その抽象的で力強い造形で知られる。

彫刻では、人物像や動物像が木材や象牙などを用いて制作される。これらは、祖先崇拝や豊饒祈願、魔除けなどの目的で用いられることが多い。

工芸品としては、籠細工、陶器、織物、装身具などが各民族の伝統的な技術によって作られている。これらは日常生活で使用されるほか、儀礼や贈答用としても重要な意味を持つ。

これらの伝統芸術は、単なる美術品としてだけでなく、各民族の宇宙観、社会構造、宗教的信念を反映する文化的な象徴として、現代のガボン社会においてもその価値を保ち続けている。

10.2. 音楽

ガボンの音楽は、多様な民族の伝統音楽と、現代的なポピュラー音楽が共存し、それぞれ独自の発展を遂げている。

伝統音楽は、各民族の儀式、祭礼、労働、娯楽と密接に結びついている。歌と踊りが中心であり、複雑なリズムとポリフォニー(多声)が特徴的である。使用される楽器も多様で、以下のようなものが代表的である。

- 打楽器:様々な種類の太鼓(ドラム)がリズムの基盤をなし、儀式や踊りに不可欠である。

- 弦楽器:ンゴンビ(Ngombi)と呼ばれるハープや、ムヴェット(Mvett)と呼ばれるハープリュート(ファン族の叙事詩の伴奏に使われる)などがある。

- 体鳴楽器:バラフォン(木琴の一種)や、ガラガラ、鈴など。

現代ポピュラー音楽においては、近隣諸国のコンゴ・ルンバ、マコッサ(カメルーン発祥)、スークース(コンゴ発祥)などの影響を受けつつ、独自のスタイルが形成されてきた。1970年代以降、ピエール・アケンデンゲのような国際的に知られる音楽家が登場し、ガボンの音楽シーンを牽引した。彼の音楽は、伝統音楽の要素と現代的なサウンドを融合させたものであった。

ペイシェンス・ダバニー(元オマール・ボンゴ大統領夫人)も、歌手として国内外で成功を収めた。オリヴァー・ンゴマは、1990年代にズーク風の楽曲でアフリカ全土で人気を博した。

現代のガボンでは、アメリカやイギリスから輸入されたロックやヒップホップも若者を中心に人気がある。国内のアーティストたちも、これらのジャンルを取り入れつつ、ガボン独自のアイデンティティを表現しようと試みている。

首都リーブルヴィルなど都市部ではライブハウスや音楽フェスティバルも開催され、多様な音楽が楽しまれている。

10.3. 文学

ガボンの文学は、主に公用語であるフランス語で書かれており、20世紀後半以降、独立後の国家建設やアイデンティティの模索、社会批判といったテーマを扱う作品が登場してきた。

口承文芸の豊かな伝統(ファン族の叙事詩「ムヴェット」など)が、ガボン文学の基層には存在するが、近代的な文学作品の発展は、教育の普及と識字率の向上に伴って進んだ。

初期の代表的な作家としては、詩や小説を通じて植民地主義後のアフリカの状況を描いた人物たちが挙げられる。

近年では、女性作家の活躍も目覚ましい。アンジェール・ラウィリは、ガボンの政治家であったジョルジュ・ラウィリの一人娘であり、長年にわたってガボン文学の古典となった小説を3冊執筆し、国内で広く認知されている。彼女の作品は、現代ガボン社会における女性の立場や都市生活の葛藤などを描いている。その他、シャンタル・マガリエ・ムバゾオ=カッサやエドナ・メレイ=アピンダといった女性作家も、独自の視点から作品を発表している。

社会批評的なテーマを扱う作品も多く、政治腐敗、貧富の格差、環境問題といった現代ガボンが抱える課題が、小説や戯曲の中で取り上げられている。ジャニス・オツィエミは、ガボンを代表する犯罪小説作家として知られ、その作品はしばしば社会の暗部を鋭く描き出している。

ガボン文学は、フランス語圏アフリカ文学の一部として、アフリカ全体の文学的潮流と相互に影響を与え合いながら発展している。国内の出版事情は必ずしも良好とは言えないが、作家たちは国内外の文学賞やフェスティバルなどを通じて作品を発表し続けている。

10.4. メディア

ガボンのマスメディアは、新聞、放送(ラジオ、テレビ)、そして近年急速に普及しつつあるインターネットから構成されている。

新聞:日刊紙としては、政府系の「リュニオン」(L'Union)が最も発行部数が多く、影響力も大きい。その他、複数の私営の新聞や週刊誌が存在するが、多くは財政的制約から発行部数が限られたり、発行が不安定だったりする。野党系の新聞や独立系のメディアも存在するが、政府に批判的な報道を行う際には圧力を受けることもある。

放送:

- ラジオ:国営のラジオ・ガボン(Radio Gabon)が全国放送を行っており、フランス語及び主要な現地語で番組を提供している。その他、複数の民間ラジオ局やコミュニティラジオ局が存在する。1981年には、フランスとガボン政府、そして民間のヨーロッパメディアが参加する商業ラジオ局、アフリカNo.1(Africa No. 1)が放送を開始した。

- テレビ:国営のガボン・テレビジョン(Radiodiffusion-Télévision Gabonaise, RTG)が主要なテレビ局であり、フランス語と現地語で放送している。一部都市ではカラーテレビ放送が導入されている。その他、民間テレビ局もいくつか存在する。衛星放送の普及により、海外のチャンネルも視聴可能となっている。

2004年時点で、政府は2つのラジオ局を運営し、その他7局が民間で運営されていた。政府運営のテレビ局は2局、民間運営は4局であった。2003年には、人口1,000人あたりラジオ488台、テレビ308台と推定されていた。人口1,000人あたり約11.5人がケーブルテレビ加入者であった。

通信社:国営のガボン通信社(Agence Gabonaise de Presse, AGP)があり、日刊紙「ガボン・マタン」(Gabon-Matin、2002年時点での発行部数18,000部)を発行している。

インターネット:都市部を中心にインターネットの普及が進んでおり、ニュースサイトやソーシャルメディアの利用が増加している。2003年には、人口1,000人あたり22.4台のパソコンがあり、1,000人あたり26人がインターネットにアクセスしていた。これにより、情報へのアクセス手段は多様化しつつあるが、地方部では依然としてアクセスが限られている。国のトップレベルドメインは.gaである。

言論環境:ガボン憲法は言論の自由と報道の自由を保障しているが、実際には政府によるメディアへの影響力は依然として強い。政府を批判するメディアやジャーナリストは、名誉毀損訴訟やその他の法的措置の対象となることがあり、自己検閲が行われる傾向も見られる。国際的な報道の自由度ランキングでは、ガボンは必ずしも高い評価を得ていない。情報へのアクセスや表現の自由の確保は、民主主義の発展にとって重要な課題である。

10.5. 食文化

ガボンの食文化は、地元で採れる熱帯性の食材と、歴史的な背景からフランス料理の影響を強く受けているのが特徴である。

主食:キャッサバ(マニオク)、プランテン(料理用バナナ)、ヤムイモ、米などが主食として広く食べられている。キャッサバは、フフ(茹でて搗いたもの)や、バトン・ド・マニオク(葉に包んで蒸したもの)といった形で調理される。

代表的な料理:

- チキン・ムアンバ(Chicken Muamba):鶏肉をパームバター(パームナッツから採れる赤い油)、トマト、ニンニク、唐辛子、タマネギ、オクラなどと共に煮込んだ料理。濃厚な味わいが特徴で、しばしば「国民食」とも称される。

- 魚介料理:大西洋に面しているため、新鮮な魚介類が豊富である。焼き魚、煮魚、燻製魚などが一般的。エビやカニなどの甲殻類も用いられる。

- ブッシュミート:サル、ヤマアラシ、センザンコウ、イノシシなど、森林で獲れる野生動物の肉も伝統的に食されてきた。しかし、近年は野生動物保護の観点や衛生上の問題から、その消費には注意が払われている。燻製にして保存性を高めたものが多い。

- 野菜・果物:オクラ、ナス、ホウレンソウ、トマトなどの野菜が使われる。マンゴー、パパイヤ、パイナップル、バナナといった熱帯果物も豊富である。

- その他:ピーナッツソースを使った料理や、様々な葉物野菜を煮込んだ料理も見られる。

フランス料理の影響:都市部では、フランスパン、クロワッサン、ペストリーなどが日常的に食べられており、レストランではフランス料理の技法を取り入れた料理も提供される。ワインやチーズなども輸入されている。

調味料:唐辛子(ピリピリ)、ニンニク、ショウガ、タマネギなどがよく使われる。パーム油は調理に欠かせない。

伝統的な料理は家庭で作られることが多く、地域や民族によって食材や調理法にバリエーションがある。大都市では様々なアフリカ料理や国際的な料理を提供するレストランも見られる。

10.6. スポーツ

ガボンで最も人気のあるスポーツはサッカーである。サッカーガボン代表は1962年から国際試合に参加しており、アフリカの主要な大会であるアフリカネイションズカップにも複数回出場している。過去には、アフリカネイションズカップ2012(赤道ギニアと共催)およびアフリカネイションズカップ2017の開催国となった。国内リーグとしては、ガボン・シャンピオナ・ナシオナルD1が存在する。ガボン出身の最も著名なサッカー選手の一人に、ピエール=エメリク・オーバメヤンがおり、彼はヨーロッパのトップクラブで活躍し、国際的な名声を得ている。U-23代表チームは、2011 CAF U-23選手権で優勝し、2012年ロンドンオリンピックの男子サッカー競技に出場した。

オリンピックには、ガボンは1972年のミュンヘンオリンピックからほとんどの夏季大会に参加している。これまでに獲得した唯一のメダルは、2012年ロンドンオリンピックのテコンドー競技でアンソニー・オバメが獲得した銀メダルである。

バスケットボールも人気があり、バスケットボールガボン代表(愛称:パンサーズ)は、アフロバスケット2015で8位の成績を収めた。イスラエルのバスケットボールプレミアリーグでプレーするクリス・シルヴァはガボン出身である。

その他のスポーツとしては、陸上競技、ボクシング、柔道なども行われている。

ガボンはレクリエーションフィッシングの場としても知られ、特にアトランティックターポンを釣るには世界で最も良い場所の一つと考えられている。

2006年以来、ガボンはヨーロッパとアフリカのチームが参加するプロの1週間にわたる自転車レース、ラ・トロピカル・アミサ・ボンゴを主催している。

スポーツは、国民の娯楽としてだけでなく、若者の健全育成や国民の一体感醸成といった社会的役割も期待されている。

10.7. 祝祭日と公休日

ガボンでは、国の独立や宗教的行事、国際的な記念日などに関連する様々な祝祭日と公休日が定められている。これらは国民の生活において重要な意味を持ち、文化的な行事や家族との団欒の機会となっている。

以下は、主要な国の公休日である(日付が変動するものもある)。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記(フランス語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Nouvel An | |

| 復活祭月曜日 | イースターマンデー | Lundi de Pâques | 春分の日の後の最初の満月の次の日曜日の翌日(変動あり) |

| 5月1日 | メーデー(労働者の日) | Fête du Travail | |

| 聖霊降臨祭の月曜日 | ペンテコステマンデー | Lundi de Pentecôte | 復活祭から50日後の翌日(変動あり) |

| 8月15日 | 聖母被昇天の日 | Assomption | |

| 8月16日 | 独立記念日前夜祭 | Veille de la Fête Nationale | |

| 8月17日 | 独立記念日 | Fête Nationale (de l'Indépendance) | 最も重要な国民の祝日 |

| 11月1日 | 諸聖人の日 | Toussaint | |

| 12月25日 | クリスマス | Noël | |

| ヒジュラ暦第10月1日頃 | イード・アル=フィトル(断食明けの祭り) | Aïd el-Fitr (Fête du Ramadan) | イスラム教の祝日(変動あり) |

| ヒジュラ暦第12月10日頃 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) | Aïd el-Kébir (Tabaski) | イスラム教の祝日(変動あり) |

これらの公休日に加えて、地域や民族によっては独自の伝統的な祝祭が行われることもある。独立記念日には、軍事パレードや祝賀行事が全国各地で開催される。宗教的な祝祭日には、それぞれの宗教の信者たちが教会やモスクに集い、祈りを捧げる。これらの祝祭日は、ガボンの文化的多様性と国民的アイデンティティを反映する重要な機会となっている。