1. 概要

トーゴ共和国は、西アフリカに位置する共和制国家である。ガーナ、ベナン、ブルキナファソと国境を接し、南はギニア湾に面する。首都はロメ。国土面積は約5.70 万 km2、人口は約800万人を擁する。公用語はフランス語であるが、エウェ語やカビエ語をはじめとする多くの現地語も使用されている。主要な宗教はキリスト教であるが、伝統宗教やイスラム教も広く信仰されている。

トーゴの歴史は、11世紀から16世紀にかけての多様な部族の移住に始まり、16世紀から18世紀にかけてはヨーロッパの奴隷貿易の中心地「奴隷海岸」として知られた。1884年にドイツ帝国の保護領トーゴラントとなり、第一次世界大戦後はイギリスとフランスによって分割統治された。1960年、フランス領トーゴランドがトーゴ共和国として独立を達成した。独立後の政治は、シルバヌス・オリンピオ初代大統領の暗殺、ニャシンベ・エヤデマによる長期独裁政権、そしてその息子フォール・ニャシンベへの権力世襲と、クーデターや政治的混乱が繰り返されてきた。特にエヤデマ父子による長期政権は、人権侵害や民主化運動の抑圧といった問題を抱え、国内外からの批判を受けてきた。近年では、2017年の大規模な反政府デモや2024年の議院内閣制への移行を目指す憲法改正など、政治改革の動きも見られるが、民主主義の定着には依然として多くの課題を抱えている。

経済は農業とリン鉱石の採掘に大きく依存しており、後発開発途上国の一つに数えられる。綿花、コーヒー、カカオなどが主要な農産物である。インフラ整備の遅れや債務問題、高い失業率、貧困などが経済発展の足枷となっている。

トーゴは国際連合、アフリカ連合、イスラム協力機構、フランコフォニー国際機関、西アフリカ諸国経済共同体のメンバーであり、2022年にはイギリス連邦にも加盟し、国際社会との連携を深めようとしている。本文書では、トーゴの歴史、地理、政治、経済、社会、文化など多岐にわたる側面を、特に民主主義の発展、人権状況、社会経済的公正といった視点から詳述する。

2. 歴史

トーゴの歴史は、先史時代から現代に至るまで、多様な民族の移住、ヨーロッパ列強による植民地支配、独立後の政治的混乱と長期独裁、そして近年の民主化への模索といった複雑な過程を経てきた。本節では、これらの主要な歴史的出来事と発展の過程を時代順に記述する。

2.1. 独立以前

ヨーロッパ勢力の到来以前のトーゴ地域の状況から、ドイツ、そしてイギリス・フランスによる植民地時代を経て独立に至るまでの道のりを概観する。この時代は、奴隷貿易の悲劇、植民地支配による社会構造の変容、そして独立運動の萌芽といった重要な転換点を含んでいる。

2.1.1. 初期歴史と奴隷海岸

考古学的発見によれば、現在のトーゴにあたる地域には古くから部族が居住し、土器の製作や鉄の加工技術を持っていたことが示されている。「トーゴ」という名前は、エウェ語で「川の向こう」または「川辺の村」を意味する言葉に由来する。1884年にドイツのグスタフ・ナハティガルが沿岸の小村であるトーゴ村の族長と保護条約を結び、内陸進出の足がかりとしたため、拡大後の植民地にもこの小村の名前がそのまま用いられた。

11世紀から16世紀にかけて、西からはエウェ人が、東からはミナ人やフォン人などがこの地域に移住し、多くは沿岸部に定住した。この地域を領有する大規模な国家は存在しなかった。

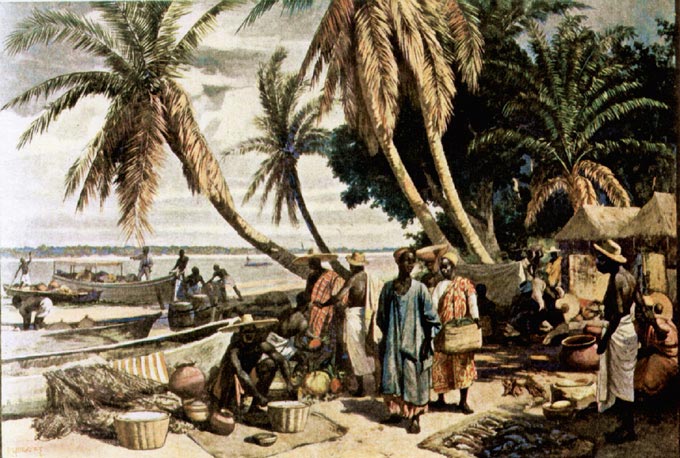

15世紀末にポルトガル人が到来して以降、16世紀から奴隷貿易が始まり、その後200年間にわたり、この沿岸地域はヨーロッパ人にとって奴隷狩りのための交易中心地となった。このため、トーゴおよび周辺地域は「奴隷海岸」として知られるようになった。海岸部にあるプティ・ポポ(現アネホ)は奴隷の積み出し港であり、初期にはポルトガルが、17世紀以降はフランスがたびたび進出を図った。

2.1.2. ドイツ植民地時代(トーゴラント)

1884年、トーゴヴィルにおいてムラパ3世との間で条約が締結され、ドイツ帝国は沿岸部の一定地域に対する保護領を宣言し、徐々に内陸部へと支配を拡大した。国境は、ドイツ軍による内陸部の占領と、フランスおよびイギリスとの協定締結後に画定された。1905年、この地域はドイツの植民地「ドイツ領トーゴラント」となった。

ドイツ植民地時代、現地住民は強制労働に従事させられ、綿花、コーヒー、カカオの栽培を強いられ、税金の支払いも義務付けられた。農産物の輸出のため、鉄道やロメ港が建設された。ドイツはカカオ、コーヒー、綿花の栽培技術を導入し、インフラ整備を進めたが、これはあくまでドイツ本国の利益を最大化するためのものであり、現地住民の生活向上や権利保障は著しく軽視された。ドイツの植民地統治は、しばしば「模範植民地」と称されることもあったが、その実態は現地住民の搾取と抑圧の上に成り立っていた。

2.1.3. 第一次世界大戦後(イギリス領とフランス領による分割統治)

第一次世界大戦が勃発すると、1914年8月、トーゴラント戦役において、ドイツ領トーゴラントは隣接するイギリスおよびフランスの植民地軍によって侵攻された。ドイツ軍は敗北し、同年8月26日に降伏した。1916年12月7日、英仏共同統治は崩壊し、トーゴラントはイギリス領とフランス領に分割され、それぞれイギリス領トーゴランドとフランス領トーゴランドが成立した。

1922年7月20日、国際連盟は、トーゴの西部をイギリスが、東部をフランスが統治することを委任する委任統治を承認した。1945年、トーゴはフランス議会に3人の代表を送る権利を得た。

第二次世界大戦後、これらの委任統治領は国際連合の信託統治領へと移行した。しかし、植民地支配が継続されたことに変わりはなかった。

1950年代に入りアフリカ諸国の独立が視野に入ってくると、分割されたトーゴランドの主要民族であるエウェ人は統合を主張した。しかし、1956年に行われたイギリス領トーゴランドの住民投票では、西隣のイギリス領黄金海岸との併合が可決され、1957年、イギリス領地域は後のガーナとなる英領黄金海岸と併合された。

一方、フランス領トーゴランドは1946年に現地議会が設立され、1956年の住民投票で自治権を獲得した。この頃には、南部エウェ人に基盤を置き完全独立を目指すシルバヌス・オリンピオのトーゴ統一委員会 (CUT) や、同じくエウェ人に基盤を置き親フランス派のニコラ・グルニツキーによるトーゴ進歩党 (PTP)、北部に基盤を置くアントワーヌ・メアチの北部首長人民同盟 (UCPN) といった政党も組織された。1958年の選挙ではトーゴ統一委員会が勝利し、議会で安定多数を占めた。

2.2. 独立以後

1960年にフランスから独立して以降の現代トーゴは、クーデター、長期独裁政権、そして民主化への困難な道のりといった激動の政治史を経験してきた。独立の希望も束の間、権威主義的な統治や軍事介入が相次ぎ、国民の権利や自由が制限される時期が長く続いた。

2.2.1. シルバヌス・オリンピオ政権とクーデター

1960年4月27日、フランス領地域が独立し、トーゴ共和国が建国された。1961年の最初の大統領選挙では、シルバヌス・オリンピオが初代大統領に就任し、野党がボイコットした選挙で100%の票を獲得した。1961年4月9日、トーゴ共和国憲法が採択され、国民議会が最高立法機関となった。

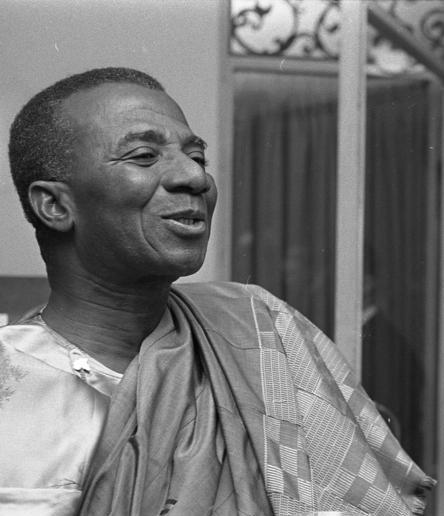

しかし、オリンピオ政権は次第に権威主義的な傾向を強め、1961年12月には反政府的な陰謀を準備したとして野党指導者らを逮捕し、野党の解散を命じる法令を発布した。オリンピオは、アメリカ合衆国、イギリス、西ドイツとの協力を確立することでフランスへの依存を減らそうと試みた。また、アルジェリア戦争後に動員解除され、トーゴ軍での地位を得ようとしたフランス軍兵士の努力を拒否した。これらの要因は、最終的に1963年1月13日の軍事クーデターにつながり、その中でオリンピオはニャシンベ・エヤデマ軍曹の指揮する兵士グループによって暗殺された。トーゴでは非常事態宣言が発令された。

軍部はニコラ・グルニツキー率いる暫定政府に権力を移譲した。1963年5月、グルニツキーが共和国大統領に選出された。新指導部はフランスとの関係発展政策を追求した。彼の主な目的は、南北間の分裂を緩和し、新憲法を公布し、複数政党制を導入することであった。しかし、新政府はグルニツキー率いる南部派とアントワーヌ・メアチ副大統領率いる北部派が対立し、再び機能不全に陥った。このクーデターとオリンピオ暗殺は、トーゴにおける民主主義の初期の試みを挫折させ、その後の長期にわたる軍事政権への道を開いた。人権状況は悪化し、政治的自由は著しく制限された。

2.2.2. ニャシンベ・エヤデマ長期政権

1967年1月13日、ニャシンベ・エヤデマ陸軍中佐は、ニコラ・グルニツキー大統領を無血クーデターで追放し、4月に自ら大統領に就任した。彼はトーゴ人民連合(RPT)を設立し、他の政党の活動を禁止し、1969年11月に一党制を導入した。エヤデマは1979年と1986年に再選された。1983年には民営化プログラムが開始され、1991年には他の政党の活動が許可された。

エヤデマ政権は38年間に及ぶ長期政権となり、その間、トーゴは一党独裁による強権的な支配下に置かれた。1970年代には主要産品であるリン鉱石の価格が上昇し、これを原資とした利益分配で支配体制はさらに強固なものとなった。しかし、1980年代に入るとリン鉱石の価格低落によってトーゴ経済は長期不況に陥り、国民の不満が高まった。

1990年からの民主化運動の高まりを受け、1991年7月には国民会議が開催され、民主化移行政府が設立された。実権はエヤデマ大統領から移行政府のジョセフ・コクー・コフィゴー首相に移ったかに見えたが、民主化勢力はエヤデマと激しく対立する一方で内紛を繰り返し、軍を掌握しているエヤデマの権力は徐々に回復していった。同年12月には大統領派の軍が反発して首相官邸を襲撃し、コフィゴー首相はエヤデマ派との連立を余儀なくされ、実権は再びエヤデマへと移った。

1993年、エヤデマは複数政党制下での選挙で再選されたが、この選挙やその後の1998年、2003年の選挙は不正が指摘され、欧州連合(EU)はこれらを権力掌握とみなし、パートナーシップを凍結した。エヤデマ政権下では、深刻な人権侵害や民主化運動の抑圧が常態化し、言論の自由、集会の自由は著しく制限された。多くの野党指導者や活動家が逮捕、投獄、あるいは亡命を余儀なくされた。2004年4月、ブリュッセルでEUとトーゴの間で協力再開に関する協議が行われたが、エヤデマの突然の死により、トーゴは新たな混乱期へと突入する。

2.2.3. フォール・ニャシンベ政権と政治的対立

2005年2月5日土曜日、ニャシンベ・エヤデマ大統領が心臓発作で死去した。38年間にわたる彼の統治は、近代アフリカ史において最も長く、「アフリカで最も長く奉職した指導者」として知られていた。トーゴ憲法では、大統領死去の際には国会議長ファンベア・オウアターラ・ナッチャバが、60日以内に実施される大統領選挙まで国の大統領になるはずであった。ナッチャバは国外におり、パリからのエールフランス機で帰国中だった。トーゴ軍(FAT)は国境を封鎖し、飛行機をベナンに着陸させた。権力の空白状態が作られた中で、議会は60日以内の選挙を義務付ける憲法条項を削除し、エヤデマの息子であるフォール・ニャシンベが大統領職を継承し、父の任期の残りを務めると宣言する投票を行った。

フォールは2005年2月7日に就任宣誓したが、この権力世襲はフランスを除く国際社会から強い非難を浴びた。アフリカ連合はこの政権交代を軍事クーデターと表現した。国際連合からも国際的な圧力がかかった。トーゴ国内では、この政権奪取に対する反対運動が暴動に発展し、国連によると400人から500人が死亡した。主に南部で都市や町で蜂起が発生した。アネホの町では、一般市民の蜂起に続き、政府軍による虐殺が報告された。

これに対し、フォール・ニャシンベは選挙の実施に同意し、2月25日に大統領を辞任、その後4月の大統領選挙への立候補を受諾した。2005年4月24日、ニャシンベは公式結果によると60%以上の票を獲得してトーゴ大統領に選出された。彼の主な対立候補は変化の力同盟(UFC)のエマニュエル・ボブ=アキタニであった。EUやその他の独立した監視がなかったため、選挙不正が疑われた。議会はボンフォー・アッバス副議長を就任式までの暫定大統領に指名した。2005年5月3日、フォール・ニャシンベが新大統領として就任宣誓し、EUは野党の主張を支持してトーゴへの援助を停止したが、アフリカ連合と米国は投票を「合理的に公正」と宣言した。ナイジェリア大統領でAU議長のオルシェグン・オバサンジョは、現政権と野党の間に連立政権を樹立するための交渉を試み、元ザンビア大統領ケネス・カウンダのAUトーゴ特使任命を拒否した。6月、ニャシンベ大統領は野党指導者エデム・コジョを首相に任命した。

ニャシンベ政権下でも、政治的対立は継続し、人権問題や民主化への課題は山積したままであった。2010年と2015年にもニャシンベは再選されたが、これらの選挙も野党から不正が指摘された。ニャシンベ一族による支配は半世紀以上に及び、トーゴにおける真の民主主義の実現は依然として遠い道のりとなっている。

2.2.4. 2017年以降の政治状況

2017年、ニャシンベ政権に対する大規模な反政府デモが発生した。国際連合は治安部隊によるデモ弾圧を非難し、ガンビアの外務大臣ウスサイヌ・ダルボーはニャシンベ大統領が辞任すべきだと発言した後、訂正を余儀なくされた。これらのデモは、ニャシンベ大統領の長期政権と、一族による支配に対する国民の不満が背景にあった。

2020年2月の大統領選挙で、フォール・ニャシンベは4期目の大統領に当選した。公式結果によると、彼は約72%の得票率で勝利し、18%の得票率だった元首相アグベヨメ・コジョを破った。野党側は不正選挙と不規則性を告発したが、結果は覆らなかった。

2020年5月4日、トーゴ軍大隊の司令官であったビタラ・マジョウルバが執務室で遺体で発見された。マジョウルバの死は、再選されたフォール・ニャシンベが4期目の就任宣誓を行った翌日に起こった。この事件の捜査が開始され、カダンガ・アバロ・フェリックス少将がマジョウルバ暗殺への関与と「国家内安保に対する陰謀」で起訴され、裁判にかけられた。

2019年には大統領の任期を2期までとする憲法改正が行われたが、改正以前の任期はカウントされないため、ニャシンベ大統領はさらに2期(2020年、2025年)の立候補が可能となった。2024年3月、ニャシンベ大統領は新たな憲法案を提示した。この新憲法における憲法改正の一つとして、トーゴは大統領制から議院内閣制へと移行し、大統領の権限を弱体化させて儀礼的な役割とし、議会の権限を強化し、首相の権限を強化してその役職名を「閣僚評議会議長」Président du Conseil des Ministresプレジドン・デュ・コンセイユ・デ・ミニストルフランス語と改称する。新役職の任期は6年で無期限に再任可能となる一方、大統領の任期は従来の5年から4年に短縮され、再任は1回のみとなる。2024年4月、トーゴ議会は新憲法案を賛成多数で可決し、2024年5月6日に新憲法が正式に採択された。この憲法改正に対し、野党はニャシンベ大統領が事実上の終身政権を目指すものとして強く反発している。

近年のトーゴにおける政治状況は、民主化への期待と権威主義体制の継続という緊張関係の中で揺れ動いており、市民社会の動向や国際社会の関与が今後のトーゴの政治改革の行方を左右する重要な要素となっている。

2.2.5. イギリス連邦への加盟

2022年6月、トーゴはイギリス連邦に加盟した。トーゴは、隣国のガボンと共に、ルワンダのキガリで開催された2022年イギリス連邦首脳会議で加盟が承認された。トーゴはかつてフランスの植民地であり、イギリスの植民地であった歴史はない。

加盟に先立ち、トーゴのロベール・デュセー外務大臣は、イギリス連邦への加盟により、新たな輸出市場、開発プロジェクトへの資金提供、トーゴ国民が英語を学び、新たな教育的・文化的資源にアクセスする機会が得られることを期待していると述べた。デュセー外相はまた、この加盟はトーゴが「外交的、政治的、経済的ネットワーク」を拡大し、「英語圏とのより緊密な関係を築く」ことを目指すものだと語った。

イギリス連邦への加盟は、トーゴにとって外交政策の多角化と国際社会におけるプレゼンス向上の試みと見なすことができるが、国内の民主主義や人権状況の改善が伴わなければ、国際的な評価を高めることは難しいという指摘もある。

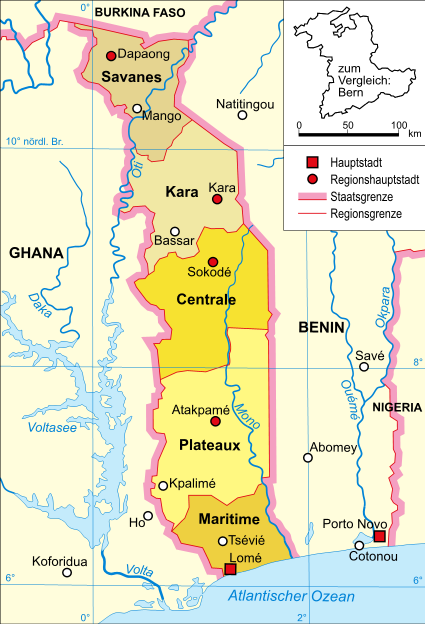

3. 地理

トーゴの地理的位置、国土面積、国境、主要な地形および自然環境の特徴を説明する。西アフリカに位置するトーゴは、南北に細長い国土を持ち、多様な地形と気候帯を有している。

3.1. 地形と海岸線

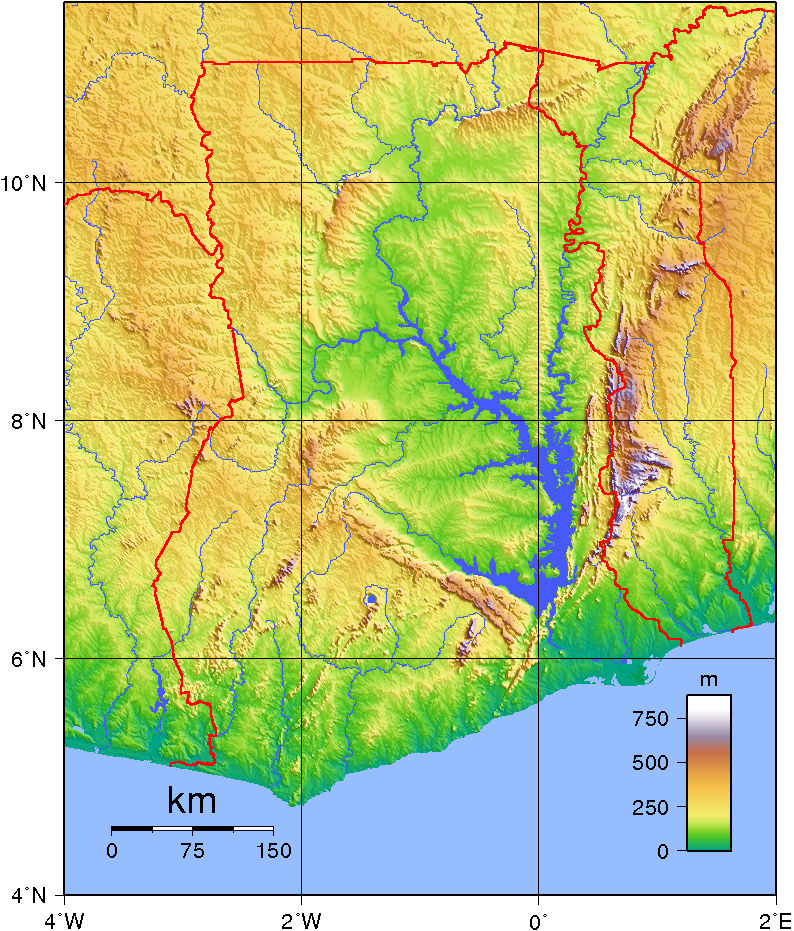

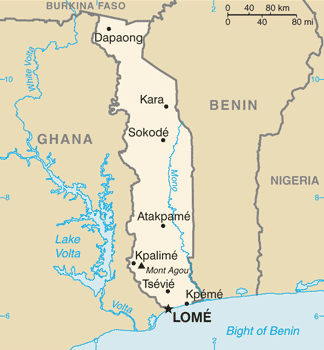

トーゴの国土面積は5.68 万 km2 (5672074 万 m2 (2.19 万 mile2))である。北緯6度から11度、東経0度から2度の間に位置する。西はガーナ、東はベナン、北はブルキナファソと国境を接している。

トーゴの国土は南北に約510 km延びているのに対し、東西の幅は広い部分でも約140 km、最も狭い部分では約45 kmしかなく、非常に細長い形状をしている。

南部のギニア湾に面した海岸線は、全長約56 km (56327 m (35 mile))で、砂浜と潟湖からなる。この海岸平野は標高が低く、沼沢地も点在する。

国土の中央部には、北東から南西方向にアタコラ山脈(トーゴ山地とも呼ばれる)が走っている。この山脈はそれほど標高が高くなく、国内最高峰であるアグー山も標高986 m (986 m (3235 ft))に過ぎない。アタコラ山脈を含む地域は丘陵地帯を形成している。

北部は、なだらかに起伏するサバナ(サバンナ)地帯が広がっている。

主要な河川としては、北から南に流れるモノ川があり、全長は約400 km (402335 m (250 mile))で、最終的にベニン湾に注ぐ。

3.2. 気候

トーゴの気候は全般的に熱帯気候であり、主にサバナ気候(ケッペンの気候区分ではAw)に属する。

年間平均気温は、沿岸部では約27 °C (英語原文では23℃の記述もあるが、多くの資料で27℃前後)、最北部の地域では約30 °C となる。北部はより乾燥した気候で、熱帯サバナの特徴が顕著である。

降水量は地域によって異なり、内陸部の丘陵地帯(アタコラ山脈周辺)が最も多く、北へ行くほど減少する傾向にある。しかし、北部でも少ない地域で年間約1000 mm程度の降水はある。最も降水量が少ないのは首都ロメ周辺の沿岸部で、年間約780 mm程度である。

トーゴには主に二つの季節、雨季と乾季がある。南部では雨季が2回あり、通常4月から7月と10月から11月にかけてであるが、降雨量はそれほど多くない。北部の雨季は通常5月から10月にかけてで、その後はハルマッタンと呼ばれるサハラ砂漠からの乾燥した熱風が吹く乾季となる。このハルマッタンは12月から1月にかけて影響を及ぼし、乾燥と砂塵をもたらす。

3.3. 生態系と自然保護区

トーゴには多様な生態系が存在し、主に3つの陸上生態地域に分類される。

- 東ギニア森林 (Eastern Guinean forests):主に南部の湿潤な地域に見られる。

- ギニア森林サバンナモザイク (Guinean forest-savanna mosaic):森林とサバンナが混在する移行帯で、国土の広範囲に分布する。

- 西スーダンサバンナ (West Sudanian savanna):北部のより乾燥した地域に広がるサバンナ。

沿岸部は沼地やマングローブ林が特徴的である。トーゴの森林景観健全度指数(Forest Landscape Integrity Index)の2019年の平均スコアは5.88/10で、172カ国中92位であった。これは、森林生態系がある程度人為的な影響を受けていることを示している。

生物多様性の保全のため、国内にはいくつかの国立公園および自然保護区が設立されている。

- ファザオ・マルファカッサ国立公園 (Fazao Malfakassa National Park):国内最大の国立公園で、多様な哺乳類や鳥類が生息する。

- ケラン国立公園 (Kéran National Park):北部に位置し、ゾウなどの大型哺乳類の保護を目的としている。

- フォス・オ・リオン国立公園 (Fosse aux Lions National Park):サバンナ地帯にあり、野生動物の生息地となっている。

- アブドゥライエ動物保護区 (Abdoulaye Faunal Reserve)

- クタマク (Koutammakou):バタマリバ人の文化的景観としてUNESCO世界遺産に登録されているが、自然環境も重要である。

これらの保護区は、トーゴの貴重な自然遺産と生物多様性を守る上で重要な役割を担っているが、密猟、森林伐採、農地拡大などによる脅威にも直面しており、保全努力の継続が求められている。

4. 政治

トーゴの政治体制は、長年にわたる権威主義的な支配と、近年における民主化への移行の試みが混在する複雑な状況にある。本節では、トーゴの政府形態、主要な国家機関、政党、選挙、人権状況、そして法の支配に関連する内容を、特に民主主義の発展と人権擁護の観点から詳述する。

4.1. 政府形態と主要機関

トーゴは共和制を採用する立憲国家である。伝統的に大統領の権限が強い大統領制であったが、2024年の憲法改正により議院内閣制への移行が定められた。

旧体制(大統領制):

大統領は国民による直接選挙で選出され、任期は5年であった。大統領はトーゴ軍の最高指揮官であり、法案発議権や議会解散権を有していた。行政権は大統領と政府によって行使され、政府の長である首相は大統領によって任命されていた。

2024年憲法改正と議院内閣制への移行:

2024年3月、フォール・ニャシンベ大統領は新憲法案を提示し、4月に議会で可決、5月6日に正式に採択された。この改正により、以下の大きな変更が加えられた。

- 政府形態が大統領制から議院内閣制に移行する。

- 大統領の役割は主に儀礼的なものとなり、権限が縮小される。

- 議会の権限が強化される。

- 首相に代わる新たな役職として「閣僚評議会議長」 (Président du Conseil des Ministresプレジドン・デュ・コンセイユ・デ・ミニストルフランス語) が設けられ、この役職が行政の長となる。閣僚評議会議長は議会選挙における多数派政党から選出される。

- 閣僚評議会議長の任期は6年で、再任回数に制限はない。

- 大統領の任期は従来の5年から4年に短縮され、再任は1回のみに制限される。また、大統領は国民による直接選挙ではなく、議会によって選出される。

この憲法改正は、大統領の権限を形式的に弱めつつ、ニャシンベ大統領自身が閣僚評議会議長として無期限に権力を維持することを可能にするものとして、野党や市民社会から強い批判を受けている。ニャシンベ家は1967年以来、半世紀以上にわたりトーゴを支配しており、この憲法改正が民主主義の発展に逆行するとの懸念が表明されている。

主要国家機関:

- 行政機関: 大統領(儀礼的元首)、閣僚評議会議長(行政の長)、および政府(閣僚評議会)。

- 立法機関: 国民議会。2024年の憲法改正以前は一院制(113議席、任期5年)であった。新憲法下での議会の構成や選挙制度の詳細は、今後の法整備によって明確化される。

- 司法機関: 裁判所。理論上は三権分立の一翼を担うが、実際には行政府の影響力が強く、司法の独立性は長年の課題となっている。

これらの機関の改革と、それが民主主義の発展に真に寄与するかどうかは、今後のトーゴの政治的安定と国民の権利保障にとって極めて重要である。

4.2. 主要政党と選挙

トーゴにおける政党政治は、長らくニャシンベ・エヤデマ前大統領率いるトーゴ人民連合(RPT) と、その後継政党である共和国連合(UNIR)による事実上の一党支配体制が続いてきた。複数政党制は1990年代初頭に導入されたものの、野党勢力は抑圧や分断により、政権交代を実現するには至っていない。

主要政党:

- 共和国連合 (Union for the Republic - UNIR): 現大統領フォール・ニャシンベが党首を務める与党。旧支配政党であるトーゴ人民連合(RPT)が2012年に改組して成立した。RPT時代から引き続き、議会で圧倒的多数を占めている。

- 変化の力同盟 (Union of Forces for Change - UFC): 主要な野党の一つ。歴史的にジルクリスト・オリンピオ(初代大統領シルバヌス・オリンピオの息子)が指導してきたが、近年は党内対立や政府との一部協力路線などにより、影響力に変化が見られる。

- その他、多数の小規模政党が存在するが、全国的な影響力を持つものは限られている。

選挙:

トーゴでは、大統領選挙と議会選挙が定期的に実施されている。

- 大統領選挙: 過去の選挙では、ニャシンベ・エヤデマ、そして息子のフォール・ニャシンベが一貫して勝利してきた。しかし、これらの選挙はしばしば野党や国際監視団から、不正行為、有権者登録の問題、選挙運動の不公正さ、投票結果の不透明さなどが指摘され、その正当性に疑問が投げかけられてきた。特に2005年の大統領選挙では、フォール・ニャシンベの当選を巡り大規模な抗議デモと暴力事件が発生し、多数の死傷者が出た。2020年の大統領選挙でもフォール・ニャシンベが4選を果たしたが、野党は不正を主張した。2024年の憲法改正により、大統領は議会によって選出されることになったため、今後の大統領選出プロセスは大きく変わることになる。

- 議会選挙: 議会選挙においても、与党UNIR(および前身のRPT)が常に過半数を獲得してきた。野党は選挙のボイコットや、選挙制度の不備(例:人口の少ない北部が人口の多い南部と同数の議員を選出できる比例代表制の運用など)を批判してきた。2024年4月29日に行われた直近の総選挙でも、与党UNIRが圧勝したと報じられている。

トーゴにおける選挙の公正性については、長年にわたり国内外から深刻な懸念が表明されている。選挙監視体制の不備、メディアの偏向、野党候補者への圧力、票の買収や改ざん疑惑などが繰り返し指摘されており、真の民主的な選挙プロセスの確立が喫緊の課題である。これらの問題が解決されない限り、トーゴ国民の政治的意思が正しく反映されることは難しく、政治的安定の障害となり続けるだろう。

4.3. 人権状況

トーゴにおける人権状況は、長年にわたり国際社会から厳しい目が向けられており、多くの深刻な問題が指摘され続けている。ニャシンベ・エヤデマによる長期独裁政権下、そしてその息子フォール・ニャシンベ現大統領の政権下においても、基本的な自由の制限や国家機関による人権侵害が報告されている。

フリーダム・ハウスによる評価では、トーゴは1972年から1998年、および2002年から2006年にかけて「自由ではない国」とされ、1999年から2001年、および2007年以降は「部分的に自由な国」と分類されている。

アメリカ合衆国国務省の2010年の報告書(それ以降も同様の傾向が指摘されている)によれば、トーゴにおける主要な人権問題には以下のようなものが含まれる。

- 治安部隊による過剰な力の行使と拷問: 治安部隊による拷問を含む過剰な力の行使が、死者や負傷者を出す事態に至っている。

- 当局者の不処罰: 人権侵害を行った当局者が処罰されず、責任を問われないケースが多い。

- 劣悪な収監状況: 刑務所の環境は過酷で生命を脅かすレベルであり、恣意的な逮捕や拘禁、長期にわたる公判前勾留も問題となっている。

- 司法への行政府の影響: 司法の独立性が損なわれ、行政府の意向が判決に影響を与えることがある。

- プライバシー権の侵害: 市民のプライバシー権が侵害されている。

- 表現の自由、集会の自由、報道の自由の制限: 政府に批判的な意見の表明や集会、報道活動が厳しく制限されている。ジャーナリストや人権活動家への脅迫や嫌がらせも報告されている。

- 公務員による汚職: 汚職が蔓延しており、法の支配を損なっている。

- 女性や子供に対する差別と暴力: 女性器切除(FGM)を含む児童虐待や子供の性的搾取、女性に対する差別や暴力が依然として存在する。

- 地域的・民族的差別: 特定の地域や民族グループに対する差別が存在する。

- 人身売買: 特に女性や子供を対象とした人身売買が問題となっている。

- 障害者に対する社会的差別: 障害を持つ人々に対する社会的な差別が見られる。

- 性的少数者(LGBT)に対する差別: 同性愛行為は法律で禁止されており、1年から3年の懲役刑が科される可能性がある。LGBTの人々に対する公的および社会的な差別が存在する。

- HIV感染者に対する社会的差別: HIVと共に生きる人々に対する社会的な差別がある。

- 強制労働: 子供を含む強制労働が行われている。

政府はこれらの問題に対処するためのいくつかの措置を講じていると主張しているが、実質的な改善は遅々として進んでいない。国際人権団体や市民社会組織は、トーゴ政府に対し、人権状況の具体的な改善、法の支配の確立、そして人権侵害の責任者の処罰を強く求めている。トーゴが真の民主主義国家へと発展するためには、これらの深刻な人権問題に正面から取り組み、全ての国民の権利と自由を保障することが不可欠である。

4.4. 法の支配と司法制度

トーゴにおける法の支配と司法制度は、長年にわたる権威主義的な統治の影響を受け、多くの課題を抱えている。国民の司法への信頼は低く、制度的な脆弱性が指摘されている。

法制度:

トーゴの法制度は、旧宗主国であるフランスの大陸法体系に強く影響を受けている。憲法を最高法規とし、各種法律、条例、慣習法などが存在する。しかし、法の適用や執行においては、しばしば政治的影響力や汚職が介在し、公平性や透明性が損なわれることがある。

司法の独立性:

憲法上は司法の独立が保障されているものの、実際には行政府、特に大統領府からの影響を受けやすいと広く認識されている。裁判官の任命や昇進、予算配分などにおいて、行政府の意向が強く反映される傾向があり、これが司法判断の公正さを損なう一因となっている。野党関係者や政府に批判的な人物に対する訴追や裁判において、政治的動機が疑われるケースも少なくない。

汚職問題:

汚職はトーゴ社会のあらゆるレベルに蔓延しており、司法制度も例外ではない。裁判官や検察官、司法職員による賄賂の要求や不正行為が報告されており、これが司法への信頼を著しく低下させている。汚職によって、経済力のある者や政治的コネクションを持つ者が法を逃れたり、不当に有利な判決を得たりする一方、貧困層や弱者は正当な法的保護を受けられないことが多い。

法執行機関:

警察や憲兵隊といった法執行機関は、法の執行と治安維持を担うが、しばしば権力乱用や人権侵害(過剰な力の行使、恣意的逮捕、拷問など)で批判を受けている。これらの機関内部の規律の欠如や、人権侵害に対する責任追及の甘さが問題視されている。また、法執行機関の職員も汚職に関与するケースがあり、市民からの信頼は低い。

市民の司法アクセス:

多くのトーゴ国民にとって、司法へのアクセスは依然として困難である。主な障壁としては、高額な訴訟費用、法的手続きの複雑さ、地理的なアクセスの問題(特に地方部)、そして司法制度自体への不信感が挙げられる。法的支援制度も十分に機能しておらず、経済的に困窮している人々は弁護士を雇うことができず、適切な法的代理を受けられないことが多い。

トーゴ政府は、司法改革の必要性を認識し、いくつかの取り組みを行っていると主張しているが、実質的な進展は限られている。法の支配を確立し、独立した公正な司法制度を構築することは、トーゴにおける民主主義の定着、人権保障、そして持続可能な社会経済発展にとって不可欠な前提条件である。国際社会や市民社会組織は、トーゴ政府に対し、司法改革の加速と、汚職防止へのより一層の努力を求めている。

5. 行政区画

トーゴは、地方行政制度として5つの州 (Régionレジオンフランス語) と、その下位行政単位である39の県 (Préfectureプレフェクチュールフランス語) および首都のロメ(コミューン)から構成されている。各州には州都が置かれ、地域の行政、経済、文化の中心となっている。

州は北から南へ以下の通りである。

| 州 | 州都 | 面積 (km2) | 人口(2022年国勢調査) | 県の数 |

|---|---|---|---|---|

| サバナ州 (Savanes) | ダパング (Dapaong) | 8,470 | 1,143,520 | 7 |

| カラ州 (Kara) | カラ (Kara) | 11,738 | 985,512 | 7 |

| 中央州 (Centrale) | ソコデ (Sokodé) | 13,317 | 795,529 | 5 |

| 高原州 (Plateaux) | アタクパメ (Atakpamé) | 16,975 | 1,635,946 | 12 |

| 沿岸州 (Maritime) | ロメ (Lomé) | 6,100 | 3,534,991 | 8 (ロメ・コミューンを含む) |

各州の主要都市と特徴:

- サバナ州: トーゴ最北端に位置する。州都はダパング。主にサバンナ気候で、農業が主要産業。ブルキナファソとの国境貿易も行われる。近年、ブルキナファソからのテロ組織の越境活動による治安悪化が懸念されている。

- カラ州: 北部に位置する。州都はカラ。ニャシンベ・エヤデマ前大統領の出身地に近いことから、彼の政権下で重点的に開発が進められた。農業のほか、小規模な鉱業も見られる。

- 中央州: 国土の中央部に位置する。州都はソコデで、トーゴ第二の都市。多様な民族が居住し、商業や交通の要衝となっている。

- 高原州: 国土の南中部に広がり、面積は5州の中で最大。州都はアタクパメ。コーヒーやカカオの栽培が盛んな農業地帯である。景勝地も多く、観光の潜在力も持つ。

- 沿岸州: トーゴ最南端に位置し、ギニア湾に面する。州都は首都でもあるロメ。人口が最も集中しており、政治・経済・文化の中心地である。ロメ港は西アフリカ地域の重要な貿易港となっている。

地方分権化の試みは進められているものの、中央政府の権限が依然として強く、地方行政の自立性や財政基盤の強化が課題となっている。各州間の経済格差も存在し、均衡の取れた国土開発が求められている。

6. 対外関係

トーゴの外交政策は、歴史的経緯や地政学的位置、経済的必要性など多様な要因に影響されながら展開されてきた。基本的には非同盟政策を掲げつつも、旧宗主国であるフランスやドイツとの関係を重視し、近年では中国や他の新興国との関係強化も図っている。地域協力にも積極的で、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)やアフリカ連合(AU)のメンバーとして活動している。しかし、国内の長年の権威主義体制や人権問題は、欧米諸国との関係においてしばしば緊張要因となってきた。

6.1. 近隣諸国との関係

トーゴは、西にガーナ、東にベナン、北にブルキナファソと国境を接しており、これらの近隣諸国との関係は、政治的安定、経済協力、社会文化交流の面で極めて重要である。

- ガーナ: 歴史的に、旧ドイツ領トーゴラントの分割に起因する領土問題や、エウェ人の民族分布を巡る緊張が存在した。特に独立初期から1980年代にかけては関係が悪化することもあったが、近年は比較的安定している。両国は西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)のメンバーとして経済協力の枠組みに参加している。国境を越えた非公式な交易も盛んであるが、国境管理や密輸の問題も存在する。

- ベナン: 同じく旧フランス植民地であり、言語や文化的な共通性も多い。両国間の関係は概ね良好で、経済的な結びつきも強い。モノ川流域の開発など、国境を跨る協力プロジェクトも存在する。

- ブルキナファソ: 北に隣接する内陸国であり、トーゴのロメ港はブルキナファソにとって重要な貿易ルートの一つとなっている。経済的な相互依存関係があり、地域インフラ整備(道路、鉄道など)における協力が重要である。近年、ブルキナファソ北部からトーゴ北部へのイスラム過激派組織の活動拡大が懸念されており、国境地域の安全保障協力が課題となっている。

これらの国々とは、ECOWASや西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA)といった地域機関を通じて、貿易の自由化、人の移動の円滑化、安全保障協力など、多岐にわたる分野での連携が進められている。しかし、国境地域の管理、難民問題、資源を巡る潜在的な対立、そして近年のサヘル地域における不安定化の影響など、克服すべき課題も依然として存在する。

6.2. 主要国・機関との関係

トーゴは、旧宗主国であるフランスやドイツとの歴史的なつながりを維持しつつ、近年では中国やアメリカ合衆国など他の主要国との関係も多角的に展開している。また、欧州連合(EU)や国際連合(UN)などの国際機関との連携も、国の発展や国際社会における地位向上にとって重要である。

- フランス: 旧宗主国であり、独立後も政治、経済、文化、軍事の各面で深い関係を維持している。フランスはトーゴにとって最大の援助国の一つであり、フランス語はトーゴの公用語である。しかし、フランスはトーゴの国内政治、特にニャシンベ政権の長期支配や人権問題に対して、時に批判的な立場を取ることもあり、両国関係は常に円滑というわけではない。2005年のフォール・ニャシンベへの権力世襲の際には、フランスがこれを事実上容認したと見なされ、他の国際社会から批判を浴びた。

- ドイツ: 第一次世界大戦までの旧宗主国であり、現在も経済協力や文化交流を通じて関係が続いている。ドイツはトーゴの開発援助において重要な役割を果たしている。

- 中国: 近年、アフリカ全体と同様にトーゴにおいても影響力を増している。中国はインフラ整備(道路、港湾、政府庁舎など)を中心に大規模な投資や援助を行っており、トーゴにとって重要な経済パートナーとなっている。2003年には中国の援助で新しい大統領府の建設が開始された。一方で、中国からの借款による債務問題や、中国企業の労働条件、環境への影響などが懸念されることもある。

- アメリカ合衆国: 民主化支援や人権問題に関心を示しつつ、経済協力や安全保障分野での関係を維持している。特にテロ対策や地域安定化において協力関係がある。

- 欧州連合(EU): トーゴにとって重要な貿易相手であり、開発援助の主要な提供者でもある。しかし、EUはトーゴの民主化の遅れや人権状況を厳しく監視しており、1993年以降、数度にわたり援助を停止または制限してきた。2007年の議会選挙後には一部協力を再開したが、依然として政治改革の進展を注視している。

- 国際連合(UN): トーゴは国連の加盟国として、平和維持活動や各種専門機関のプログラムに参加している。国連はトーゴの人権状況や民主化プロセスについて報告書を発表し、改善を促してきた。2017年にはトーゴは核兵器禁止条約に署名した。

- アフリカ連合(AU) および 西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS): トーゴはこれらの地域機関の積極的なメンバーであり、地域の平和と安定、経済統合に貢献することを目指している。ECOWASは、トーゴ国内の政治危機に際して仲介努力を行ったこともある。

トーゴの外交は、国内の政治状況と密接に関連しており、人権や民主主義に関する国際的な評価が、援助や投資、国際的地位に影響を与えている。

6.3. 日本との関係

日本とトーゴ共和国は、1960年のトーゴ独立と同時に外交関係を樹立した。両国関係は概ね良好であり、経済協力や文化交流を通じて友好関係を維持している。

外交関係と往来:

- 日本はトーゴに大使館を設置しておらず、在コートジボワール日本国大使館がトーゴを兼轄している。

- トーゴは東京の目黒区八雲に駐日トーゴ大使館を設置している。

- 2001年1月、森喜朗首相(当時)が日本の内閣総理大臣として初めてサハラ以南のアフリカ諸国を訪問した際、21世紀に向けた日本の対アフリカ協力基本方針を明らかにし、これがその後のトーゴを含むアフリカ諸国との関係強化の基礎となった。

- 要人の往来としては、トーゴ側からは大統領や閣僚がアフリカ開発会議(TICAD)などの機会に訪日している。

経済協力:

- 日本はトーゴに対し、長年にわたり政府開発援助(ODA)を実施してきた。援助は、農業開発、水産振興、保健医療、教育、インフラ整備(放送機材の提供など)など多岐にわたる。

- 特に食糧援助や、基礎生活分野での協力が中心となっている。

- 日本はトーゴから綿花、コーヒー、カカオ、魚介類(タコなど)を輸入している。

- 東日本大震災の際には、トーゴは国際熱帯木材機関(ITTO)を通じて日本への復興用木材の提供を行った。

文化交流:

- スポーツや文化を通じた交流も行われている。日本の武道や文化に対する関心もトーゴ国内で見られる。

在留邦人・在日トーゴ人:

- 在トーゴ日本人数は非常に少なく、2021年10月時点で3人。

- 在日トーゴ人数も限られており、2021年6月時点で42人。

両国関係は、日本の対アフリカ外交政策の一環として、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた協力や、国際場裡での連携強化を目指して進められている。トーゴの民主化や人権状況の進展は、両国関係のさらなる発展にとっても重要な要素となる。

7. 軍事

トーゴ軍、正式にはトーゴ国軍 (Forces armées togolaisesフォルス・アルメ・トゴレーズフランス語) は、陸軍、海軍、空軍、そして準軍事組織である国家憲兵隊から構成される。トーゴ軍は、独立後の政治においてクーデターや政権維持の手段としてしばしば重要な役割を果たしてきた歴史を持つ。

組織と兵力:

- 総兵力は、陸軍約9,000人、海軍約200人、空軍約250人とされる(資料により若干の差異あり)。国家憲兵隊も治安維持や国境警備において重要な役割を担う。

- 兵役制度は選抜徴兵制で、兵役期間は2年間とされている。

- 主要な軍事基地は、首都ロメのほか、テメジャ、カラ、ニャムトゥーグー、ダパングなどに存在する。

- 現在の参謀総長は、2009年5月19日に就任したティティクピナ・アチャ・モハメド准将である(就任時期に関する情報は出典に基づくが、現在も同職かは確認が必要)。

装備:

- 陸軍は、戦車(イギリス製スコーピオン軽戦車など)、装甲兵員輸送車(ロシア製BMP-2など)を保有。

- 海軍は、哨戒艇(アメリカから供与されたRPB-33ディフェンダー級など)を運用し、沿岸警備や排他的経済水域の監視にあたる。

- 空軍は、ダッソー/ドルニエ アルファジェット練習攻撃機などを装備している。

国防予算:

- 2005会計年度の軍事支出は、国の国内総生産(GDP)の1.6%に相当した。近年の正確な国防予算のデータは変動する可能性がある。

国内外での任務と政治的役割:

- 国内では、国防、治安維持、国境警備を主な任務とする。

- 国際的には、国際連合平和維持活動(PKO)に部隊を派遣しており、特に国際連合マリ多次元統合安定化ミッション(MINUSMA)などアフリカ地域での活動に参加している。

- 歴史的に、トーゴ軍は政治に深く関与してきた。1963年のシルバヌス・オリンピオ大統領暗殺クーデター、1967年のニャシンベ・エヤデマによるクーデター、そして2005年のエヤデマ死去に伴う息子フォール・ニャシンベへの権力移譲(事実上の軍事クーデターと批判された)など、軍は政権の樹立や維持に決定的な役割を果たしてきた。2005年の大統領選挙時には、軍による弾圧で数百人が死亡したとされる。

- エリート部隊である大統領警護隊は、リベリアの軍司令官で国際手配中の戦争犯罪人ベンジャミン・イェアテンによって訓練されたとの報道もある。

近年、トーゴ政府は軍の専門化や民主的文民統制の強化を試みているとされるが、軍の政治への影響力は依然として無視できない。軍が国民の信頼を得て、真に国家と国民の安全保障に貢献する組織となるためには、人権尊重の徹底と政治的中立性の確保が不可欠である。

8. 経済

トーゴ経済は、農業とリン鉱石を中心とする鉱業に大きく依存しており、依然として後発開発途上国の一つに数えられている。長年の政治不安、一次産品価格の変動、重い対外債務、インフラの未整備などが経済発展の足枷となってきた。国民の多くが貧困ライン以下の生活を強いられ、失業率も高い水準にある。本節では、トーゴの経済概観、主要産業、貿易、そして経済改革の試みと課題について、社会経済的な側面(貧困、格差、労働条件など)も考慮しつつ説明する。

8.1. 経済概観

トーゴ経済の全般的な特徴として、農業への高い依存度、限られた工業基盤、そしてサービス業(特にロメ港を中心とした運輸・商業)の重要性が挙げられる。

- 国内総生産(GDP)・国民所得:

- 2022年の国民総所得(GNI) は約88.00 億 USD。

- 2023年の一人当たりGNIは1030 USD。

- IMFによると、トーゴは世界で19番目に貧しい国の一つに数えられる(2024年時点)。

- インフレ率・失業率: これらの指標は経済状況により変動するが、一般的に高い失業率、特に若年層の失業が深刻な社会問題となっている。

- 主要な経済的課題:

- 債務問題: 重い対外債務が国家財政を圧迫している。

- インフラ不足: 道路、電力、水道などの基礎インフラが未整備であり、経済活動のボトルネックとなっている。

- 一次産品価格への依存: リン鉱石や農産物(綿花、コーヒー、カカオ)の国際価格の変動が経済に大きな影響を与える。

- 政治的不安定: 長年の政治不安や汚職が外国投資を妨げ、経済発展を阻害してきた。

- 貧困削減と持続可能な開発: 貧困は依然として深刻であり、人口の多くが基本的なサービスへのアクセスに苦しんでいる。政府は世界銀行や国際通貨基金(IMF)の支援を受け、経済改革や貧困削減プログラムを実施しようとしているが、その効果は限定的である。政治的混乱(1992年、1993年の官民ストライキなど)は改革プログラムを危うくし、税収基盤を縮小させ、経済活動を混乱させた。

- 地域経済における役割: トーゴは地域の商業および貿易センターとしての役割を果たしている。ロメ港は、近隣の内陸国(ブルキナファソ、ニジェール、マリなど)にとって重要な玄関口となっている。

- 通貨: 西アフリカCFAフランを使用。これは西アフリカ諸国中央銀行(BCEAO)が発行し、ユーロに固定されている。西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)は共通通貨「エコ」の導入を目指しているが、実現には至っていない。

- 国際的な評価: 2024年のグローバル・イノベーション・インデックスでは117位にランクされた。

1994年1月12日の通貨50%切り下げは、新たな構造調整への弾みとなった。これらの努力は、1994年の紛争終結と明白な政治的平穏への回帰によって促進された。進展は、政府の財政運営における透明性の向上(社会サービス支出の増加に対応するため)と、体制維持に依存してきた軍隊の規模縮小の可能性にかかっている。援助不足とカカオ価格の低迷により、1998年にはGDPが1%減少したが、1999年には成長が再開した。トーゴはアフリカビジネス法調和機構(OHADA)のメンバーである。

8.2. 主要産業

トーゴ経済は、農業、鉱業、そして小規模な製造業とサービス業によって支えられている。

8.2.1. 農業

農業はトーゴ経済の「屋台骨」であり、2012年にはGDPの28.2%を占め、2010年には労働人口の49%を雇用していた。国は基本的に食料生産において自給自足している。

- 主要農産物(食糧作物):

- 南部: トウモロコシ、キャッサバ

- 中部: ヤムイモ

- 北部: トウジンビエ、ソルガム

- その他: 米 (ジャスミンライスなど)

灌漑設備の購入資金や肥料の不足が農業生産を減少させている。

- 主要農産物(商品作物):

- 綿花: 主要な換金作物であり、輸出収入の重要な源。

- コーヒー

- カカオ

- ラッカセイ(ピーナッツ)

これらの作物は輸出収入の約30%を生み出している。

- 畜産業: 主に牛の飼育が行われている。

- 課題:

- 天候への依存度が高く、干ばつなどの影響を受けやすい。

- 伝統的な農法が中心で、生産性が低い。

- 灌漑設備の不足、肥料や改良種子へのアクセスが限られている。

- 農産物の価格変動リスク。

- 農村部の貧困と食料安全保障の脆弱性。

- 土地所有制度の問題や、農産物の流通・販売網の未整備。

農業セクターの近代化と生産性向上は、トーゴの貧困削減と経済発展にとって不可欠である。

8.2.2. 鉱業

鉱業は2012年にGDPの約33.9%を生み出し、2010年には労働人口の12%を雇用していた。

- リン鉱石: トーゴは世界第4位のリン鉱石埋蔵量を誇る。年間生産量は210万トン(資料により変動あり、かつてはより多かったが近年は減少傾向)。リン鉱石は主要な輸出品目であり、国の外貨獲得に大きく貢献してきた。しかし、国際価格の変動や、老朽化した施設の更新、環境問題などが課題となっている。

- 石灰石: セメント生産の原料となる。

- 大理石

- 塩

- 金: 2015年のトーゴの金生産量は16トンである。

- 鉄鉱石: 埋蔵が確認されており、一部で採掘が行われている。

鉱業開発は経済成長に貢献する一方で、環境汚染(水質汚染、土壌劣化など)や、地域社会への影響(立ち退き、補償問題など)、労働者の権利といった社会問題を引き起こす可能性も指摘されている。持続可能な鉱業開発のためには、環境・社会への配慮と、収益の透明かつ公正な分配が不可欠である。

8.2.3. 製造業及びその他の産業

トーゴの製造業はまだ小規模であり、主に国内市場向けの軽工業が中心である。

- 軽工業:

- セメント製造: 国内で産出される石灰石を利用。

- 繊維産業: 綿花を原料とする。

- 食品加工(醸造業など)

- 建設業: 都市開発やインフラ整備に伴い成長の潜在力がある。

- 観光業: 美しいビーチ、国立公園、伝統文化など観光資源は存在するが、インフラの未整備や政治的不安定さなどが発展を妨げている。

- サービス業: 商業、運輸(特にロメ港関連)、金融などが含まれる。ロメ港は近隣内陸国への中継貿易の拠点として重要である。

これらの産業は、雇用の創出や経済の多角化に貢献する可能性を秘めているが、そのためには投資環境の改善、技術力の向上、人材育成、そして安定した政治経済状況が必要となる。

8.3. 貿易

トーゴは、輸出入において特定の品目と貿易相手国に依存する傾向がある。ロメ港が地域の貿易ハブとしての役割を担っている。

- 主要輸出品目:

- リン鉱石

- 綿花

- コーヒー

- カカオ

- 再輸出品(ロメ港を経由して内陸国へ輸送される商品)

- セメント

- 主要輸入品目:

- 機械類、設備

- 石油製品

- 食料品

- 主要貿易相手国(輸出): (順位や割合は時期により変動)

- 主要貿易相手国(輸入): (順位や割合は時期により変動)

- フランス (21.1%)

- オランダ (12.1%)

- コートジボワール (5.9%)

- ドイツ (4.6%)

- イタリア (4.4%)

- 南アフリカ (4.3%)

- 中国 (4.1%)

- ヨーロッパ諸国、アジア諸国、アフリカ諸国

貿易収支:

トーゴは慢性的な貿易赤字を抱えていることが多い。一次産品の輸出価格の変動や、工業製品・燃料の輸入依存がその要因である。

地域経済共同体における役割:

トーゴは西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS) および 西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA) の加盟国であり、これらの枠組みの中で域内貿易の自由化や経済統合の恩恵を受けている。特にロメ港は、ECOWAS域内の内陸国にとって重要な貿易拠点としての地位を確立している。しかし、域内貿易の活性化のためには、非関税障壁の撤廃やインフラ整備のさらなる進展が求められる。

トーゴ経済の持続的な成長のためには、輸出産品の多角化、高付加価値化、そして貿易相手国の多角化が重要となる。

8.4. 経済改革と課題

トーゴ政府は、長年にわたり国際機関(世界銀行、国際通貨基金など)の支援を受けながら、経済改革に取り組んできた。しかし、その進捗は政治的不安定や構造的な問題により遅々としている。

主な経済改革の取り組み:

- 民営化: 国営企業の民営化を進め、効率性の向上と財政負担の軽減を目指してきた。対象分野には、リン鉱石、綿花、通信、水道などが含まれるが、計画通りに進んでいないケースも多い。特に綿花セクター、通信、水道供給の民営化プログラムは停滞している。

- 財政健全化: 歳入増加策(徴税強化など)と歳出削減努力を通じて、財政赤字の縮小と債務管理の改善を目指している。

- 貿易自由化と港湾活動の自由化: 貿易手続きの簡素化や港湾運営の効率化を進め、ロメ港の競争力を高めようとしている。

- 外国投資誘致政策: 投資環境の改善(法制度整備、インセンティブ付与など)を通じて、外国からの直接投資を呼び込もうとしている。

- 構造調整プログラム: IMFや世界銀行の指導のもと、マクロ経済の安定化や市場経済化を目的とした構造調整プログラムが実施されてきた。1994年のCFAフランの50%切り下げも、構造調整を再活性化する一助となった。

経済発展に伴う主要課題:

- 社会公平性・格差問題: 経済成長の恩恵が一部の層に集中し、貧富の格差が拡大している。都市部と農村部の格差も深刻である。

- 労働者の権利: 劣悪な労働条件、低賃金、労働組合活動への制約など、労働者の権利保護が不十分である。特に非公式セクターや一部の輸出志向型産業で問題が指摘されている。

- 環境問題: 鉱業開発(特にリン鉱石採掘)や農業拡大、都市化に伴う森林破壊、土壌劣化、水質汚染などの環境問題が深刻化している。環境規制の未整備や執行の甘さが背景にある。

- 高い失業率: 特に若年層の失業率が高く、社会不安の一因となっている。

- 汚職とガバナンス: 汚職が蔓延しており、経済活動のコストを増大させ、公正な競争を阻害している。政府の財政運営の透明性向上も課題である。

- インフラの未整備: 道路、電力、水道などの基礎インフラの不足が、産業発展や国民生活の質の向上を妨げている。

- 教育・医療へのアクセス: 教育や医療サービスへのアクセスが依然として限られており、人的資本の育成が遅れている。

- 食料安全保障: 気候変動や生産性の低さから、食料安全保障は依然として脆弱である。

トーゴの持続的な経済発展と国民生活の向上のためには、これらの構造的な課題に包括的に取り組み、経済改革を国民全体の利益に結びつける努力が不可欠である。そのためには、良好なガバナンス、法の支配の確立、人権尊重、そして市民社会の積極的な参加が求められる。

9. 交通

トーゴの交通インフラは、国の経済社会発展において重要な役割を担っているが、依然として多くの課題を抱えている。特に、首都ロメにあるロメ港は、トーゴ国内だけでなく、近隣の内陸国にとっても重要な貿易の玄関口となっている。

9.1. 道路

トーゴの道路網は、2000年時点で総延長7520 kmとされているが、2023年時点での更新データはない。国内には主要な高速道路(幹線道路)が2本存在する。

- 国道N1号線 (Highway N1): 首都ロメから北上し、ダパング市に至るトーゴ最長の幹線道路で、全長は約613 km。ダパングからは北に分岐しブルキナファソへ、さらに北西にマリへ、北東にニジェールへと繋がる国際回廊の一部を成す。

- 国道N2号線 (Highway N2): 首都ロメから東のアネホを結ぶ。

N2号線の延長線は、RNIE1号線、または西アフリカ横断沿岸高速道路であり、アネホからベナンのコトヌーへと繋がる。

これらの主要幹線道路は、国内の主要都市(ソコデ、カラなど)を結び、また近隣諸国との物資輸送や人的移動において中心的な役割を果たしている。西アフリカ横断沿岸高速道路は、トーゴを横断し、東はベナンとナイジェリア、西はガーナとコートジボワールへと接続する。将来的にはリベリアやシエラレオネ部分が完成すれば、さらに西の7つの西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)諸国へと延伸される計画である。

主要幹線以外のアスファルト舗装率はまだ低く、地方道や未舗装路の整備が遅れている。雨季には通行が困難になる道路も多く、地方の経済活動や住民生活に影響を与えている。道路の維持管理も課題であり、財源不足から十分な補修が行われていない場合がある。

9.2. 鉄道

トーゴの鉄道網は、2008年時点で総延長568 kmであり、2023年時点でも大きな変化はない。軌間は1000 mm(メーターゲージ)の狭軌である。列車は、1997年から1998年にかけて旧トーゴ鉄道網 (Réseau des Chemins de Fer du Togoレゾー・デ・シュマン・ド・フェール・デュ・トーゴフランス語) が再編・改称されて設立されたトーゴ国有鉄道会社 (Société Nationale des Chemins de Fer Togolaisソシエテ・ナショナル・デ・シュマン・ド・フェール・トゴレフランス語, SNCT) によって運営されている。

主要な路線は以下の通りである。

- ロメ - アネホ線

- ロメ - ブリタ線: 首都ロメから内陸部のブリタ(全長約276km)までを結び、主に鉱物資源(鉄鉱石など)や農産物の輸送に利用されている。

- ロメ - クパリメ線

- ハホトエ - クペメ鉄道: Compagnie Togolaise des Mines du Béninコンパニー・トゴレーズ・デ・ミンヌ・デュ・ベナンフランス語 (CTMB) によって運営されるリン鉱石輸送専用線。

トーゴの鉄道は、主に貨物輸送、特に鉱物資源の輸送に重点が置かれている。旅客輸送サービスは限られており、施設の老朽化や運行本数の少なさが課題となっている。鉄道網の近代化と延伸は、国内物流の効率化と経済発展に貢献する可能性があるが、多額の投資が必要となる。

9.3. 航空

トーゴには、2012年時点で合計8つの空港が存在し、そのうち2つが国際空港、6つが国内空港である。

- ロメ空港(ロメ・トコアン国際空港): 首都ロメに位置するトーゴ最大の国際空港であり、国内外の航空路線の中心となっている。近隣諸国政府との共同出資によって設立されたASKY航空のハブ空港でもある。ヨーロッパ(主にパリ)、アフリカ各都市への定期便が就航している。

- ニャムトゥーグー国際空港: 北部のニャムトゥーグーに位置する国際空港。主にニャシンベ・エヤデマ前大統領の政治的配慮から建設されたが、定期便の就航は限られており、利用は活発ではない。

国内航空網は十分に発達しておらず、地方都市間の航空輸送は一般的ではない。航空輸送は、国際的な旅客輸送と貨物輸送において重要な役割を担っている。

9.4. 水運

トーゴの水運は、主に海上輸送と限定的な内陸水運からなる。

- 海上輸送:

- ロメ港: 首都ロメにあるトーゴ唯一の大型コンテナ港であり、国の貿易活動の拠点である。水深が深く、大型船の入港が可能であるため、トーゴ自身の輸出入だけでなく、ブルキナファソ、マリ、ニジェールといった近隣の内陸国への中継貿易(トランジット貿易)においても極めて重要な役割を果たしている。ロメ港の効率化と拡張は、トーゴ経済および地域経済にとって重要課題である。

ロメ港のコンテナヤード - 内陸水運:

- 内陸水運は、主にモノ川で行われているが、航行可能な区間は限定的(2011年時点で約50 km)であり、降雨量に左右される季節運航が中心である。河川輸送は、国内の特定の地域における小規模な物資輸送に利用される程度であり、大規模な商業輸送にはあまり活用されていない。

水運インフラ、特にロメ港の機能強化は、トーゴの貿易競争力向上と経済成長に不可欠である。

10. 社会

トーゴ社会は、多様な民族構成、言語、宗教、そして依然として残る伝統的な生活様式と、都市化や近代化の波が混在する複雑な様相を呈している。高い人口増加率、保健医療や教育へのアクセスの課題、そして根深い貧困と格差は、トーゴ社会が直面する主要な問題である。本節では、トーゴの人口、民族、言語、宗教、保健、教育といった社会全般の特徴を、社会的公正やマイノリティの視点も踏まえて記述する。

10.1. 人口

| トーゴの人口推移 | |

|---|---|

| 年 | 人口(百万人) |

| 1950 | 1.4 |

| 2000 | 5.0 |

| 2022 | 8.68 |

2022年の国勢調査によると、トーゴの総人口は8,680,832人であった。これは、2010年の国勢調査時の6,191,155人、さらに1981年の2,719,567人と比較して大幅な増加を示しており、高い人口増加率が続いていることがわかる。1961年の独立から2003年までの間に人口は約5倍になった。

- 人口増加率・人口密度: 人口増加率は依然として高く、若い年齢層が人口の大部分を占める「人口ピラミッド」を形成している。人口密度は1平方キロメートルあたり約152人(2022年)であるが、地域差が大きい。人口の約65%は、農業や牧畜に従事する農村部の村落に居住している。

- 都市化率: 都市化も進行しており、特に首都ロメへの人口集中が著しい。2010年の国勢調査では、ロメ市の人口は837,437人、周辺のゴルフ県を含むロメ都市圏の人口は1,477,660人であった。

- その他の主要都市(2010年国勢調査): ソコデ (95,070人)、カラ (94,878人)、クパリメ (75,084人)、アタクパメ (69,261人)、ダパング (58,071人)、ツェヴィエ (54,474人)。

高い人口増加は、食料供給、雇用、教育、医療サービスなどの面で大きな社会経済的圧力となっている。若年層の失業問題は特に深刻であり、これが社会不安の一因ともなり得る。持続可能な開発のためには、人口問題への適切な対応と、人的資本への投資が不可欠である。

| 都市 | 州 | 人口 |

|---|---|---|

| ロメ | 沿岸州 | 1,477,658 |

| ソコデ | 中央州 | 117,811 |

| カラ | カラ州 | 94,878 |

| クパリメ | 高原州 | 75,084 |

| アタクパメ | 高原州 (トーゴ){{!}}高原州 | 69,261 |

| ダパング | サバナ州 | 58,071 |

| ツェヴィエ | 沿岸州 (トーゴ){{!}}沿岸州 | 54,474 |

| アニエ | 高原州 (トーゴ){{!}}高原州 | 37,398 |

| ノツェ | 高原州 (トーゴ){{!}}高原州 | 35,039 |

| シンカセ | サバナ州 (トーゴ){{!}}サバナ州 | 26,926 |

10.2. 民族

トーゴには約40の異なる民族集団が存在し、多様な文化が共存している。主要な民族集団としては以下のものが挙げられる。

- エウェ人 (Ewe): 南部に主に居住するトーゴ最大の民族集団で、人口の約32%(沿岸部では21%)を占める。ガーナ南東部にも多く居住している。

- カビエ人 (Kabye): 北部に主に居住し、人口の約22%を占める。ニャシンベ・エヤデマ前大統領およびフォール・ニャシンベ現大統領の出身民族であり、軍や政府の要職を占めることが多いとされてきた。

- テム人 (TemまたはKotokoli) および チャンバ人 (Tchamba): 中部地域に居住する。

- ワチ人 (Ouatchi): 人口の約14%を占める。エウェ人と文化的に近いとされることもあるが、フランスの植民地時代の研究では異なる民族とされた。

- ミナ人 (Mina): 主に沿岸部に居住する。

- モシ人 (Mossi)

- モバ人 (Moba) および バサール人 (Bassar)

- チョコシ人 (Tchokossi of Mango): 約8%。

これらの民族集団は、それぞれ独自の言語、文化、伝統、社会構造を持っている。トーゴの政治においては、しばしば民族間の対立やバランスが重要な要素となってきた。特に、独立後の政権運営において、南部出身のエウェ人と北部出身のカビエ人の間の権力闘争が顕著であった時期がある。

多民族社会における共生と国民統合は、トーゴにとって重要な課題である。少数派民族の権利保障や、全ての民族が政治・経済・社会の各分野で平等に参加できるような環境整備が求められている。民族間の対立を煽るような政治的言動を排し、多様性を尊重する文化を育むことが、国家の安定と発展に不可欠である。

10.3. 言語

トーゴは多言語国家であり、『エスノローグ』によれば国内では39の異なる言語が話されている。これらの言語の多くは、話者数が10万人未満のコミュニティで使われている。

- フランス語: 公用語である。植民地時代の影響により、行政、教育、立法、メディア、商業など公的な場面で広く使用されている。ただし、国民の大多数にとって母語ではなく、特に地方部では識字率やフランス語の運用能力に課題がある。

- エウェ語 (Ewe, Èʋegbeエウェベエウェ語): 南部で広くコミュニケーション言語として使用される主要な国民言語の一つ。1975年に国民言語として指定された。

- カビエ語 (Kabiyé): 北部で主に話される主要な国民言語の一つ。同じく1975年に国民言語として指定された。

- その他の現地語:

- テム語 (Tem): 北部のいくつかの町で、限定的に交易言語として機能する。

- ゲン語 (Gen)

- アジャ語 (Aja)

- モバ語 (Moba)

- ンチャム語 (Ntcham)

- イフェ語 (Ife)

- ダバニ語 (Dagomba)

- 北部のグル語群のモシ語やグルマンチェマ語なども話される。

「国民言語」とは、トーゴの文脈においては、公教育で推進され、メディアで使用される言語を指す。

2022年のイギリス連邦への加盟に伴い、トーゴ政府は国民が英語を学ぶ機会が増えることを期待している。

言語的多様性はトーゴ文化の豊かさを示すものであるが、一方で、教育や情報アクセスにおける言語の壁、少数言語の保護といった課題も存在する。公用語であるフランス語と主要な国民言語の普及に加え、多様な現地語の価値を認識し、共存を図ることが重要である。

10.4. 宗教

トーゴは憲法で信教の自由を保障する世俗国家である。国内では主にキリスト教、イスラム教、そして多様なアフリカの伝統宗教が信仰されている。

宗教構成(出典により割合は異なる):

- 2012年の米国政府の宗教自由報告書によると、2004年のロメ大学の推計では、伝統的アニミズムが33%、カトリックが28%、スンニ派イスラム教が20%、プロテスタントが9%、その他のキリスト教宗派が5%であった。残りの5%は特定の宗教グループに属さない人々であると報告された。同報告書は、「多く」のキリスト教徒とイスラム教徒が土着の宗教的慣習を続けていると指摘している。

- 2023年のCIAワールドファクトブックによると、キリスト教が42.3%(カトリック28%、プロテスタント9%、その他キリスト教5%)、イスラム教が14%、伝統信仰が36.9%、その他(ヒンドゥー教、ユダヤ教など)が1%未満、無宗教が6.2%となっている。

- Arda(Association of Religion Data Archives)の2020年の推計では、キリスト教が47.84%、イスラム教が18.36%、伝統信仰が33.43%、無宗教が0.23%、その他が1.14%である。

主要な宗教の特徴:

- キリスト教: 15世紀半ば、ポルトガルのカトリック宣教師の到来とともに広がり始めた。19世紀後半には、ドイツのブレーメン伝道協会の宣教師によってプロテスタントが導入された。トーゴのプロテスタントは「ブレマ」(ブレーメンの訛り)として知られた。第一次世界大戦後、ドイツ人宣教師が去ったことで、エウェ福音派教会の初期の自治が生まれた。カトリックとプロテスタントの各宗派が存在し、教育や医療などの社会サービスにおいても一定の役割を果たしている。

- イスラム教: 主にスンニ派が信仰されており、北部地域や特定の民族集団の間で影響力が強い。

- アフリカの伝統宗教: アニミズム(精霊信仰)、祖先崇拝、ブードゥー教(特に南部エウェ人の間で影響力が強い)など、多様な形態の伝統信仰が広く実践されている。これらの信仰は、日常生活、共同体の儀式、自然観と深く結びついている。キリスト教徒やイスラム教徒の中にも、伝統的な信仰や慣習を併せて実践している人々が多い。

信教の自由と宗教間関係:

憲法は信教の自由を保障しており、概ね尊重されている。イスラム教、カトリック、プロテスタントは国家によって公認されている。その他の宗教団体は、同様の恩恵を受けるためには宗教法人として登録する必要があるが、登録プロセスには長期間の遅延が生じることがあり、2021年初頭には約900件の申請が保留中であったと報告されている。

異なる宗教間の関係は概ね平和的であり、宗教的対立が深刻な社会問題となることは比較的少ない。ただし、一部の伝統信仰の実践(例えば、特定の儀式や慣習)が、近代的な法制度や人権の観点から議論を呼ぶこともある。

10.5. 保健

トーゴの保健状況は、多くの開発途上国と同様に、依然として多くの課題を抱えている。限られた医療資源、貧困、衛生環境の不備、そして特定の疾病の蔓延が国民の健康を脅かしている。

主要な保健指標:

- 平均寿命(2016年): 男性62.3歳、女性67.7歳。

- 乳幼児死亡率(2016年): 出生1,000人あたり43.7人。5歳未満児死亡率は出生1,000人あたり100人。

- 妊産婦死亡率(2015年): 出生10万人あたり368人(1990年の539.7人、2010年の350人からは改善傾向)。

- 医師数(2008年): 人口10万人あたり5人。医療従事者の不足は深刻である。

医療サービスへのアクセス:

- 医療サービスへのアクセスは、特に農村部や貧困層にとって依然として困難である。地理的な距離、交通手段の欠如、医療費の負担などが障壁となっている。

- 公的医療機関の施設や設備の老朽化、医薬品の不足も問題である。

- フランス開発庁(AFD)は、人口140万人の沿岸都市ロメの生活環境を改善するため、固形廃棄物管理サービスの近代化に取り組んでいる。このプロジェクトには、国際基準を満たす新しい埋立地の建設によるゴミ収集の強化が含まれている。

- 2024年、国民皆保険プログラムが開始され、6ヶ月以内に80万人が対象となり、国民社会保障基金と国民健康保険協会を通じて実施された。

主要な疾病:

- マラリア: 依然として最も一般的な疾病であり、特に子供たちの間で高い罹患率と死亡率を示している。

- HIV/AIDS: 2016年には、新規HIV感染者4,100人、AIDS関連死者5,100人と推定された。HIV陽性者数は10万人で、そのうち51%が抗レトロウイルス療法を受けていた。HIV陽性の妊婦のうち86%が母子感染予防のための治療または予防策を受けていた。

- 呼吸器感染症、下痢性疾患などの感染症も依然として大きな健康問題である。

- 生活習慣病も都市部を中心に増加傾向にある。

公衆衛生政策と課題:

- 政府は、国際機関やNGOと協力し、予防接種プログラムの推進、母子保健の改善、感染症対策などに取り組んでいる。

- しかし、保健予算の不足、医療人材の育成と定着、地方への医療サービスの拡充、衛生教育の普及などが喫緊の課題である。

- 女性器切除(FGM)の慣習は、2013年のUNICEFの報告によれば、トーゴの女性の4%が経験しており、周辺国と比較すると低い割合ではあるが、根絶に向けた取り組みが必要である。

- 人権測定イニシアチブ(HRMI)は、トーゴが所得水準に基づいて健康への権利について達成すべきことの73.1%を達成していると評価している。子供の健康権については93.8%、成人の健康権については88.2%を達成している。一方、リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)の権利については、達成すべきことの37.3%しか達成しておらず、「非常に悪い」カテゴリーに分類されている。これは、特に女性の健康と権利に関する課題が大きいことを示唆している。

社会的弱者(貧困層、農村部住民、女性、子供など)の健康問題の改善には、保健医療サービスへの公平なアクセスを保障し、貧困削減、教育水準の向上、衛生環境の改善といった包括的なアプローチが必要である。

10.6. 教育

トーゴにおける教育制度は、フランスの教育制度をモデルとしており、初等教育、中等教育、高等教育の段階から構成されている。教育は国の発展にとって不可欠な要素であるが、多くの課題に直面している。

学制:

- 初等教育: 6年間

- 中等教育: 前期中等教育(コレージュ)4年間、後期中等教育(リセ)3年間

- 高等教育: 大学3年(学士)、修士、博士課程

- 義務教育は、小学校・中学校の10年間とされているが、完全な実施には至っていない。飛び級および落第制度が存在する。

- 教授言語はフランス語である。

現状と課題:

- 就学率:

- 1996年の初等教育総就学率は119.6%、純就学率は81.3%であった。

- 2011年の純就学率は94%と改善が見られる。

- しかし、特に女子や農村部、貧困家庭の子供たちの間では、依然として就学率が低い、あるいは中途退学率が高いといった問題がある。

- 教育の質:

- 教員不足、特に資格のある教員の不足が深刻である。

- 農村部における教育の質の低さ。

- 教材や学習環境の未整備。

- 高い留年率と中途退学率。

- 識字率:

- 2015年のデータで66.5%であり、依然として改善の余地が大きい。男女間格差や地域間格差も存在する。

- 主要な教育機関:

- ロメ大学 (Université de Lomé): 国内最大の総合大学。

- カラ大学 (Université de Kara): 北部の主要な高等教育機関。

- その他、専門学校や私立の教育機関も存在する。

- 教育が社会経済発展に果たす役割:

- 教育は、人材育成、貧困削減、民主主義の促進、社会の近代化において極めて重要な役割を担う。

- しかし、教育制度が抱える課題(質の低さ、社会のニーズとの不一致など)が、その役割を十分に果たすことを妨げている。

- 高等教育を修了しても、国内での適切な雇用機会が不足しているため、頭脳流出も問題となっている。

トーゴ政府は、教育の普及と質の向上を目指し、国際機関やNGOと協力して様々な取り組みを行っている。これには、教員養成の強化、学校建設、教科書配布、女子教育の推進などが含まれる。しかし、限られた国家予算の中で、これらの課題に効果的に対処するためには、持続的な努力と資源の投入、そして教育改革への強い政治的意志が必要である。

11. 文化

トーゴの文化は、国内に存在する40以上の民族集団の多様な伝統と、フランス植民地時代の影響が融合した多層的な特徴を持っている。伝統的な音楽、舞踊、彫刻、染織物といった芸術形式は、各民族の宇宙観や社会生活と深く結びついており、現代においても人々の生活の中で息づいている。

11.1. 伝統文化と芸術

トーゴの伝統文化と芸術は、各民族グループの生活、信仰、歴史と密接に関連しており、豊かな多様性を示している。

- 伝統音楽と舞踊:

- 音楽と舞踊は、祭り、儀式、日常生活の重要な構成要素である。太鼓(ドラム)を中心とした打楽器アンサンブルが一般的で、複雑なリズムと力強い動きが特徴である。

- 各民族は独自の音楽スタイルや踊りを持っており、結婚式、葬式、収穫祭などの場で披露される。

- 彫刻:

- エウェ人の彫刻は、双子(イベジ)崇拝に関連する木像(イベジ像)で特に知られている。これらの像は、亡くなった双子の魂を宿すものとして大切に扱われる。

- 一般的にアフリカでよく見られる仮面よりも、彫像や狩りの獲物を模したトロフィーなどが用いられる傾向がある。

- クロトの木彫り職人は、「結婚の鎖」として知られる作品を制作する。これは、一つの木片から彫り出された輪で繋がれた二人の人物像である。

- 染織物:

- バティック(ろうけつ染め)は、クロトの工芸センターで制作されるものが有名で、様式化された色彩豊かな古代の日常生活の場面が描かれる。

- アサフンの織り手による儀式で用いられる腰布(ロインクロス)も知られている。

- 各民族は独自の織物や染物の技術、文様を持っており、衣服や装飾品として用いられる。

- 絵画:

- 画家のソーキー・エドルは、乾燥した風が吹き抜ける広大な不毛の地、そして人間や動物の足跡が残る大地にインスピレーションを得た作品で知られる。

- 造形作家のポール・アイは、「ゾタ」と呼ばれる一種の焼き絵技法を実践し、彼の記念碑的な作品は首都ロメを飾っている。

- 口承文学:

- 文字を持たなかった伝統社会において、物語、神話、ことわざ、歌などの口承文学は、歴史、知識、価値観を世代から世代へと伝える重要な手段であった。

- 語り部(グリオのような存在)が共同体の中で重要な役割を果たしてきた。

これらの伝統文化や芸術は、トーゴのアイデンティティを形成する上で不可欠な要素であり、その保存と振興が課題となっている。近代化やグローバル化の波の中で、伝統文化を次世代に継承していくための努力が求められている。

11.2. 食文化

トーゴの食文化は、西アフリカの伝統的な食材と調理法を基盤としつつ、旧宗主国であるフランスやドイツの影響も受けている。主食は地域によって異なり、多様なソースや煮込み料理が特徴的である。

- 主食:

- フフ (Fufu): キャッサバ、ヤムイモ、プランテン(料理用バナナ)などを搗いて作る、餅のような粘り気のある主食。西アフリカ一帯で広く食される。

- アグベリ (Akple) または バンク (Banku): 発酵させたトウモロコシ粉やキャッサバ粉から作る、フフに似た酸味のある主食。

- その他、米、トウモロコシ、ミレット(キビ)、ソルガムなども地域によって主食とされる。

- 代表的な伝統料理:

- ヤッサ (Yassa): 鶏肉または魚をタマネギ、レモン、マスタードなどでマリネして煮込んだ料理。セネガル発祥だが、西アフリカ広域で人気。

- 魚のソース煮込み: トマト、タマネギ、唐辛子、各種スパイスを使ったソースで魚を煮込んだもの。

- 各種肉(鶏肉、ヤギ肉、牛肉など)や魚を使ったシチューや煮込み料理。

- ピーナッツソースやオクラを使ったソースも一般的。

- 使用される食材:

- 穀物: トウモロコシ、米、ミレット、ソルガム

- 芋類: キャッサバ、ヤムイモ、タロイモ

- 野菜: トマト、タマネギ、ナス、オクラ、ピーマン、葉物野菜(ホウレンソウなど)

- 豆類: インゲン豆、バンバラ豆

- 肉類: 鶏肉、ヤギ肉、牛肉、羊肉、狩猟肉(ジビエ)

- 魚介類: 沿岸部では新鮮な魚、内陸部では干し魚や燻製魚も利用される。

- 調味料・香辛料: 唐辛子(チリペッパー)、ショウガ、ニンニク、パーム油、各種ハーブやスパイス。

- 屋台料理:

- バンバラ豆の揚げ物、オムレツ、串焼き(ブロシェット)、焼きトウモロコシ、焼きエビなどが人気。

- 飲み物:

- パームワイン(ヤシ酒)、ミレットビールなどの伝統的なアルコール飲料。

- ショウガを使った飲み物(ジンジャービアなど)。

トーゴの食生活は、共同体や家族との繋がりを重視する文化の中で育まれてきた。食事は人々が集い、語り合う大切な機会となっている。

11.3. スポーツ

トーゴにおいて最も人気のあるスポーツはサッカーであり、国民的な関心を集めている。その他にも様々なスポーツが行われている。

- サッカー:

- 国内プロリーグとしてトーゴ・シャンピオナ・ナシオナルが存在する。

- サッカートーゴ代表は、2006 FIFAワールドカップに初出場を果たしたが、グループリーグ3戦全敗で敗退した。

- アフリカネイションズカップには複数回出場しており、2013年大会ではベスト8に進出した。

- 最も著名なトーゴ人サッカー選手は、アーセナルFCなどで活躍したフォワードのエマニュエル・アデバヨールである。彼は2008年にアフリカ年間最優秀選手賞を受賞し、トーゴの国民的英雄とされている。

- バスケットボール: サッカーに次いで国内で2番目に盛んなスポーツとされている。

- カヌー:

- 2008年北京オリンピックのカヌー競技・スラローム男子カヤック1人乗りで、バンジャマン・ボクペティが銅メダルを獲得した。これはトーゴにとってオリンピック史上初のメダル獲得であり、歴史的な快挙となった。

- ビーチバレーボール: 男子代表チームが2018年-2020年CAVBビーチバレーボールコンチネンタルカップに出場した。

- その他のスポーツ: 陸上競技、ボクシング、柔道、ハンドボールなども行われている。

政府はスポーツインフラや施設の整備に投資しており、国際大会の誘致も試みている。スポーツは、国民の健康増進や青少年の健全育成、さらには国民的アイデンティティの高揚や国際交流の促進においても重要な役割を担っている。

11.4. マスメディア

トーゴのマスメディアは、ラジオ、テレビ、新聞(オンラインおよび印刷)、通信社などから構成される。しかし、報道の自由に関しては長年にわたり深刻な課題を抱えており、政府によるメディアへの圧力や統制が国際的に批判されてきた。

- 主要な報道機関:

- トーゴ通信社 (Agence Togolaise de Presse - ATOP): 1975年に設立された国営通信社。フランス通信社(AFP)と国際ニュースで提携している。

- トーゴ・テレビ (Télévision Togolaise - TVT): 国営テレビ局。

- その他、民間のラジオ局やテレビ局、新聞も存在するが、その多くは政府寄りであるか、あるいは政府からの圧力にさらされやすい状況にある。

- ラジオ: 国内で最も普及しているメディアであり、特に地方部においては重要な情報源となっている。公用語であるフランス語のほか、エウェ語やカビエ語などの現地語による放送も行われている。

- テレビ: 都市部を中心に普及が進んでいる。

- 新聞・雑誌: 発行部数は限られており、識字率の低さや経済的な理由から、広範な読者層を持つには至っていない。オンラインメディアの利用も徐々に広がっている。

- インターネット: インターネットの普及率は依然として低いが、特に都市部の若年層を中心に利用者が増加している。ソーシャルメディアも情報交換や意見表明の場として利用されるようになってきているが、政府による監視や規制の対象となることもある。

- 報道の自由に関する課題:

- 長年にわたり、ニャシンベ政権はメディアに対する厳しい統制を行ってきた。政府に批判的なジャーナリストやメディアへの脅迫、嫌がらせ、逮捕、そしてメディア機関の閉鎖などが報告されている。

- 自己検閲も広く行われている。

- 国境なき記者団などの国際的な報道の自由監視団体は、トーゴの報道の自由度を低く評価し続けている。

- 法律による規制(名誉毀損罪など)が、批判的な報道を封じ込めるために利用されることがある。

- メディアの経済的基盤が脆弱であるため、政府からの広告収入や支援に依存せざるを得ず、独立性を保つことが難しい。

トーゴにおける民主主義の発展のためには、政府からの不当な介入を受けない、自由で独立したマスメディアの存在が不可欠である。ジャーナリストの権利保護、メディアの多様性の確保、そして国民が多様な情報源にアクセスできる環境の整備が求められている。独立ジャーナリスト協会 (Union des Journalistes Independants du Togo) がロメに本部を置いている。

11.5. 世界遺産

トーゴには、2024年現在、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)の世界遺産リストに登録されている文化遺産が1件存在する。

- クタマク、バタマリバ人の土地 (Koutammakou, the Land of the Batammariba)

- 登録年: 2004年(2023年にベナン領内の関連地域を含む形で拡大登録)

- 種類: 文化遺産

- 概要: トーゴ北東部からベナン北西部にかけて広がるこの地域は、バタマリバ人(タンベルマ人とも呼ばれる)が築き上げてきた独特の文化的景観で知られる。「タキヤンタ」と呼ばれる泥でできた塔のような家屋群が特徴的で、これらの家屋は住居であると同時に、穀物倉、祭祀の場としての機能も持ち、バタマリバ人の宇宙観や社会構造、自然との調和を反映している。この文化的景観は、建築様式だけでなく、それを取り巻く儀式、伝統、信仰、そして土地利用のあり方を含めて評価されている。

この世界遺産は、トーゴの豊かな文化的多様性を示す貴重な財産であり、その保護と持続可能な管理が重要な課題となっている。観光資源としての活用と、地域住民の生活や伝統文化の尊重との両立が求められる。