1. 概要

コンゴ共和国は、中部アフリカに位置する共和制国家である。コンゴ川西岸に広がり、多様な地理環境を持つ。歴史的にはバントゥー系民族の王国が栄え、その後フランスによる植民地支配を経て1960年に独立した。独立後は社会主義体制や内戦を経験し、近年は長期政権下での政治運営が続いている。経済は石油資源に大きく依存するが、その恩恵の不均衡な分配、貧困、人権状況の懸念、民主主義の発展の遅れなどが長年の課題である。国内には多様な民族が共生し、それぞれ独自の文化を育んでいる。特に、社会開発の進展、基本的人権の擁護、民主主義の確立、そして少数派や脆弱な立場の人々の生活改善は、国家の安定と発展にとって喫緊の取り組みが求められている。

2. 国名

コンゴ共和国の正式名称は、フランス語でRépublique du Congoレピュブリック・デュ・コンゴフランス語、コンゴ語(キトゥバ語)ではRepubilika ya Kôngoレプブリカ・ヤ・コンゴコンゴ語と表記される。通称はコンゴ。首都名を冠してコンゴ・ブラザヴィルとも呼ばれる。国名は、国内を流れるコンゴ川に由来し、この川の名はかつて河口域を支配したコンゴ王国にちなむ。コンゴ王国の名は、その主要民族であるコンゴ人(バコンゴ人)に由来し、これは「狩人」を意味するとされる現地の言葉(コンゴ語で mukongoムコンゴコンゴ語 または nkongoンコンゴコンゴ語)から派生したものである。

フランス植民地時代は、フランス領コンゴ、その後1903年に中部コンゴ(Moyen-Congoモワイヤン=コンゴフランス語)として知られた。1960年の独立時には現在の「コンゴ共和国」であったが、1969年にマルクス・レーニン主義を掲げるマリアン・ングアビ政権下で国名を「コンゴ人民共和国」(République populaire du Congoレピュブリック・ポピュレール・デュ・コンゴフランス語)に改称した。1991年に複数政党制への移行とともに、国名も再び「コンゴ共和国」に戻された。

隣接するコンゴ民主共和国も、かつてコンゴ共和国(1960年-1964年)を正式名称としていた時期があり、混乱を避けるため両国はしばしば首都名を付して区別される。コンゴ共和国は「コンゴ・ブラザヴィル」、コンゴ民主共和国は「コンゴ・キンシャサ」と呼ばれる。コンゴ民主共和国がザイールと称していた時代(1971年-1997年)には、単に「コンゴ」と言うとコンゴ(人民)共和国を指すことが一般的であった。国際連合には「コンゴ」(Congoコンゴ英語)として加盟している。

3. 歴史

コンゴ共和国の歴史は、先住民族の時代から始まり、バントゥー系民族の到来と王国の形成、ヨーロッパ人との接触、フランスによる植民地支配、独立と社会主義国家の建設、内戦、そして現代の政治情勢へと展開してきた。特に独立後の政治変動は、国民生活や人権状況に大きな影響を与えてきた。

3.1. 初期の歴史と先住民の王国

紀元前1500年頃、バントゥー系民族の移動の過程で、この地域に元々居住していたピグミー系の人々は、新たに到来したバントゥー系部族によって次第に置き換えられたり、吸収されたりした。バコンゴ人は、現在のアンゴラ、ガボン、コンゴ民主共和国の一部を占める地域に居住したバントゥー系民族であり、これらの国々の民族的親和性や対立の基盤を形成した。

13世紀までには、コンゴ盆地西部には主要な国家連合が存在した。東部にはコンゴ・ディア・ンラザの7王国があり、最も古く強力であったと考えられ、ンスンディ、ムバタ王国、ムパング、そしておそらくクンディ王国やオカンガも含まれていた。これらの南にはムペンバがあり、現在のアンゴラからコンゴ川まで広がっていた。これにはムペンバ・カシやヴンダといった様々な王国が含まれていた。コンゴ川を挟んで西側には、ヴング(指導国)、カコンゴ、ンゴヨという3つの小国家からなる連合体があった。

コンゴ王国、ロアンゴ王国、そしてテケ王国(アンジク王国またはティオ王国とも呼ばれる)を含むいくつかのバントゥー系王国は、コンゴ盆地へと続く交易路を築いた。これらの王国は、地域内での権力構造、社会組織、そして後のヨーロッパ人との接触において重要な役割を果たした。

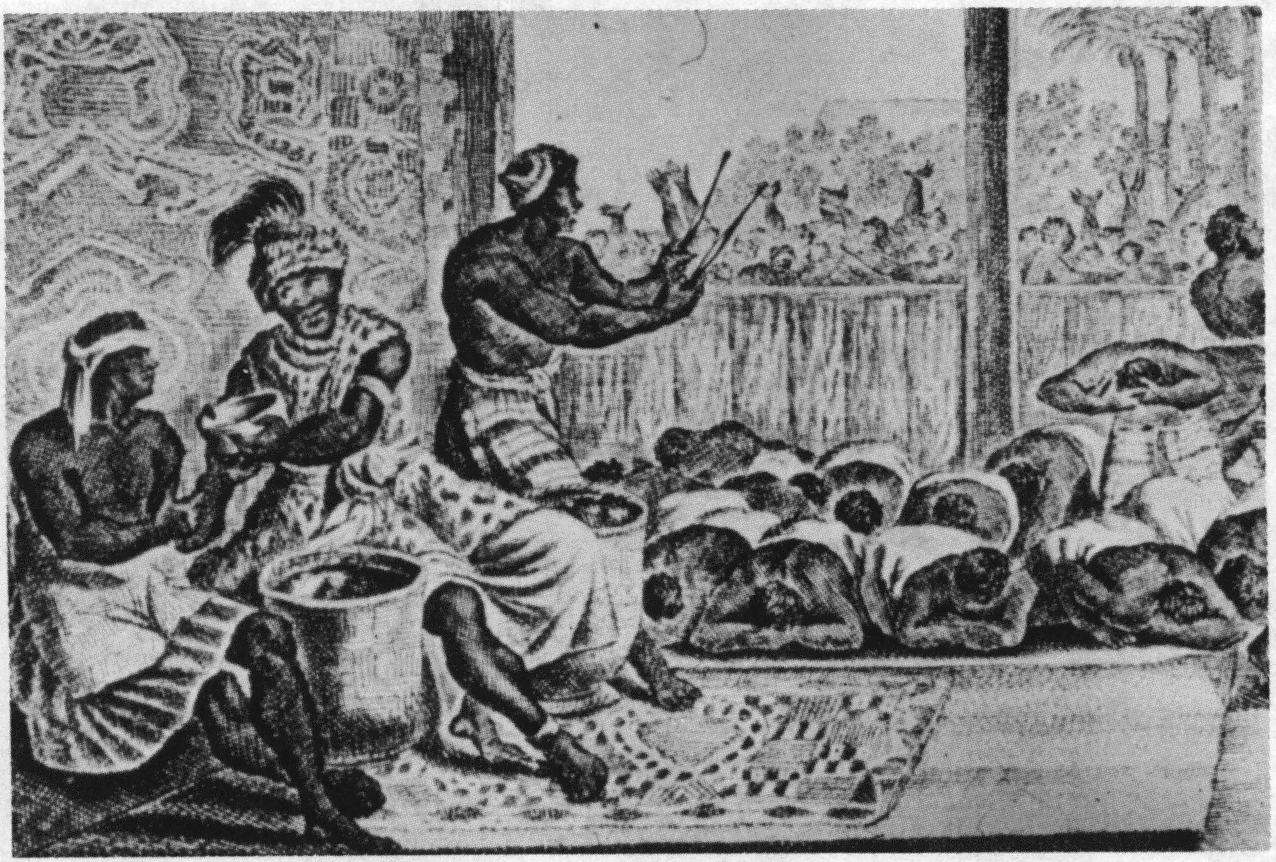

3.2. ヨーロッパ人の到来と交易

1483年または1484年に、ポルトガルの探検家ディオゴ・カンがコンゴ川河口に到達した。これにより、内陸のバントゥー系諸王国と、商品、製造品、そして奥地で捕らえられ奴隷とされた人々を取引するヨーロッパ商人との間で商業関係が急速に発展した。コンゴ地域は数世紀にわたり大西洋奴隷貿易の中心地の一つとなり、地域社会に深刻な影響を与えた。奴隷貿易は既存の社会構造を破壊し、人口減少を引き起こし、王国間の対立を激化させた。

19世紀になると、コンゴ川デルタ地帯へのヨーロッパ列強による直接的な植民地化が始まり、地域のバントゥー社会の力は次第に侵食されていった。

3.3. フランス植民地時代

19世紀後半、フランスは探検家ピエール・ブラザの活動を通じてこの地域への進出を本格化させた。1880年、ブラザはバテケ族のマココ王との間に条約を結び、コンゴ川北岸(現在のブラザヴィル周辺)をフランスの保護領とした。マココ王の死後、その未亡人であるンガリフル女王は条約の条項を支持し、植民地支配者にとって重要な同盟者となった。このコンゴ植民地は当初フランス領コンゴとして知られ、1903年には中部コンゴ(Moyen-Congoモワイヤン=コンゴフランス語)と改称された。

1908年、フランスは中部コンゴ、ガボン、チャド、ウバンギ・シャリ(後の中央アフリカ共和国)を統合し、フランス領赤道アフリカ(AEF)を組織した。フランスはブラザヴィルを連邦の首都に指定した。植民地支配初期の50年間における経済開発は、天然資源の採掘が中心であった。特に、第一次世界大戦後に開始されたコンゴ・オセアン鉄道の建設は、強制労働や過酷な労働条件により、少なくとも14,000人のアフリカ人労働者が命を落としたと推定されており、植民地支配の負の側面を象徴する出来事である。

第二次世界大戦中、ナチス・ドイツによるフランス占領下において、ブラザヴィルは1940年から1943年にかけて自由フランスの象徴的な首都として機能した。1944年のブラザヴィル会議は、フランスの植民地政策における改革期の到来を告げるものであった。コンゴは、フランス領赤道アフリカ内での地理的中心性とブラザヴィルが連邦首都であったことにより、戦後の植民地行政およびインフラ支出の拡大から恩恵を受けた。1946年のフランス第四共和政樹立憲法の採択後、コンゴは地方議会を持つこととなった。

3.4. 自治から独立へ

1958年にフランス第五共和政を樹立するフランス憲法の改正に伴い、フランス領赤道アフリカは解体され、各構成地域はフランス共同体内の自治共和国となった。この改革の中で、中部コンゴは1958年にコンゴ共和国となり、1959年には最初の憲法を公布した。

この時期、ジャック・オパンゴールを支持するムボチ人と、フランス領赤道アフリカで選出された初の黒人市長であるフルベール・ユールーを支持するラリ人およびコンゴ人との間の対立が激化し、1959年2月にはブラザヴィルで一連の暴動が発生したが、フランス軍によって鎮圧された。

1959年4月に選挙が行われた。コンゴが1960年8月15日に完全独立を達成する頃には、かつてユールーの政敵であったオパンゴールもユールー政権下で協力することに合意した。熱心な反共主義者であったユールーが、コンゴ共和国の初代大統領に就任した。政治的緊張がポワントノワールで非常に高かったため、ユールーは首都をブラザヴィルに移した。

3.5. 独立初期と社会主義時代

1960年8月15日、コンゴ共和国はフランスから完全に独立した。初代大統領フルベール・ユールーの政権は、労働組合や対立政党が扇動した3日間の蜂起(八月革命またはトロワ・グロリューズ)によって1963年に転覆した。コンゴ軍が国を掌握し、アルフォンス・マサンバ=デバを首班とする文民暫定政府を樹立した。

1963年憲法に基づき、マサンバ=デバは5年任期の大統領に選出された。マサンバ=デバ政権下で、国家は「科学的社会主義」を憲法上のイデオロギーとして採用した。1964年、コンゴは史上初めてオリンピックに1人の選手からなる公式チームを派遣した。1965年には、ソビエト連邦、中華人民共和国、北朝鮮、北ベトナムと国交を樹立した。マサンバ=デバ政権下で、コンゴは工業化を開始し、キンズンディの繊維工場、エトゥンビのパーム油農園、ベトゥの燐寸工場、ヨロの造船所など、大規模な生産施設が建設された。また、保健センターや学校(中学校および小学校)も設立され、国の就学率はブラックアフリカで最高となった。

しかし、1965年2月14日から15日の夜、共和国検事ラザール・マツコタ、最高裁判所長官ジョゼフ・プアブ、コンゴ情報庁長官アンセルム・マスエメの3人の公務員が誘拐され、うち2人の遺体が後にコンゴ川で発見される事件が発生し、政情不安を露呈した。マサンバ=デバ政権は、党の民兵部隊を訓練するために約100人のキューバ軍部隊を国内に招き入れた。これらの部隊は、1966年のクーデター未遂(後の大統領マリアン・ングアビに忠実な空挺部隊による)から政権を守るのに貢献した。しかし、マサンバ=デバ政権は、制度的、部族的、イデオロギー的な派閥を国内で和解させることができず、1968年9月の無血クーデターによって終焉を迎えた。

クーデターに参加したマリアン・ングアビは、1968年12月31日に大統領に就任した。1年後、ングアビはコンゴをアフリカ初の「人民共和国」であるコンゴ人民共和国と宣言し、国民革命運動をコンゴ労働党(PCT)に改称することを発表した。ングアビは1972年のクーデター未遂を乗り切ったが、1977年3月18日に暗殺された。その後、11人の党軍事委員会(CMP)が暫定政府を率いることとなり、ジョアキム・ヨンビ=オパンゴが大統領代行を務めた。2年後、ヨンビ=オパンゴは権力の座から追われ、ドニ・サスヌゲソが新大統領に就任した。

3.6. サスヌゲソ政権と複数政党制導入

ドニ・サスヌゲソは国を東側諸国に接近させ、ソビエト連邦と20年間の友好条約を締結した。長年にわたり、サスヌゲソは独裁体制を維持するために、恩顧主義よりも政治的抑圧に頼る必要があった。1991年のソビエト連邦の崩壊は、政権を支えていたソ連からの援助の終了をもたらし、サスヌゲソ政権は権力を放棄した。

1992年から1997年まで、複数政党制民主主義の時代にコンゴ初の選挙で選ばれた大統領となったパスカル・リスバは、国際通貨基金(IMF)の支援を受けて経済自由化のための経済改革を実施しようとした。1993年と1994年には第一次コンゴ内戦が発生した。1996年6月、IMFは3年間のSDR6950万(1.00 億 USD)の拡大構造調整ファシリティ(ESAF)を承認し、1997年にコンゴで内戦が勃発する直前に年間協定の更新を発表するところであった。

3.7. 内戦と政治不安

コンゴの民主化プロセスは、1997年にリスバとサスヌゲソが内戦で権力闘争を開始したことで頓挫した。1997年7月に予定されていた大統領選挙が近づくにつれ、リスバ陣営とサスヌゲソ陣営の間の緊張が高まった。6月5日、リスバ大統領政府軍はブラザヴィルのサスヌゲソの私邸を包囲し、サスヌゲソは自身の私兵(「コブラ」として知られる)のメンバーに抵抗を命じた。こうして、ブラザヴィルの一部を破壊または損傷させ、数万人の民間人の死者を出した4ヶ月間の紛争が始まった。10月、アンゴラ政府はサスヌゲソを権力の座に就けるためにコンゴへの侵攻を開始し、リスバ政権は崩壊した。その後、サスヌゲソは自身を大統領と宣言した。

この内戦は、市民生活に甚大な被害をもたらし、人権侵害も多発した。国際社会は和平への取り組みを促したが、政治的対立は根深く、安定には至らなかった。

3.8. 21世紀の情勢

2002年の選挙では、サスヌゲソが投票のほぼ90%を獲得して勝利した。彼の主要なライバル2人、リスバとベルナール・コレラは立候補を妨害された。残るライバルであったアンドレ・ミロンゴは支持者に選挙ボイコットを勧告し、その後レースから撤退した。2002年1月の国民投票で合意されたコンゴ共和国憲法は、大統領に新たな権限を与え、任期を7年に延長し、新たな二院制議会を導入した。国際監視団は、大統領選挙と憲法制定国民投票の組織運営に疑義を呈し、どちらもコンゴの一党独裁時代の組織運営を彷彿とさせるものであった。

大統領選挙後、プール県では政府軍とパストール・ントゥミ(フレデリック・ビツァング)率いる反政府勢力(ニンジャ)との間で戦闘が再燃した。紛争を終結させるための和平合意が2003年4月に署名された。

サスヌゲソは、2009年7月の大統領選挙でも勝利した。非政府組織であるコンゴ人権監視団によると、この選挙は「非常に低い」投票率と「不正および不規則性」によって特徴づけられた。2015年3月、サスヌゲソはさらに再選を目指す意向を発表し、10月の憲法改正国民投票の結果、2016年の大統領選挙への出馬が可能となる憲法改正が行われた。彼は一部で不正が疑われる選挙で勝利した。首都での暴力的な抗議行動の後、サスヌゲソは内戦時代のニンジャ反政府勢力が拠点としていたプール地方を攻撃したが、これは注意をそらすためのものと見られていた。これにより、ニンジャ反政府勢力が復活し、2016年4月に軍に対する攻撃を開始し、8万人が家を追われた。停戦合意は2017年12月に署名された。

サスヌゲソ大統領の長期政権は続いており、人権状況や民主主義の進展については、国際社会から依然として懸念が表明されている。石油収入への依存からの脱却や経済の多角化、貧困削減、社会開発の促進などが、21世紀のコンゴ共和国が直面する主要な課題である。

2023年には、オザラ=コクア国立公園の森林山塊が、そのサバンナ生態系と氷期後の森林の再植民化を理由に、ユネスコ世界遺産(自然遺産)に登録された。

4. 地理

コンゴ共和国は、中部アフリカの西海岸、赤道直下に位置する。北はカメルーンと中央アフリカ共和国、東と南はコンゴ川とその支流ウバンギ川を挟んでコンゴ民主共和国、西はガボン、南西はアンゴラの飛び地カビンダ州と接し、大西洋にも面している。国土面積は約34.20 万 km2である。自然景観は、北部ニアリの浸水林のサバンナ平原から、コンゴ川、マヨンベの険しい山々と森林、そして大西洋岸に沿った170 kmのビーチまで多岐にわたる。

4.1. 地形

コンゴ共和国の地形は多様性に富んでいる。南西部はクイルー=ニアリ川が主要な水系をなす海岸平野が広がる。内陸部は、南部と北部の2つの盆地に挟まれた中央高原から構成される。国土の南部にはシャイユ山地が横たわり、低い分水界を形成している。この分水界の南西部は主にクイルー川水系で、丘陵や山地が多く起伏が激しい。北西端には同国最高峰のナベンバ山(1020 m)がある。海岸近くにはマヨンベ山地が走り、そこから海岸までは狭い平野が広がる。

分水界の北東はコンゴ川流域であり、南部のバテケ高原からガボン国境にかけては山地が広がるものの、東部は広大なコンゴ盆地の一部で、高低差の少ない平坦な地形となっている。北部はコンゴ川の支流であるウバンギ川が、中部はコンゴ川本流がコンゴ民主共和国との国境をなしている。コンゴ川本流部の南端にはマレボ湖が存在し、コンゴ盆地と急流部の境界となっており、湖の北端には首都ブラザヴィルが位置する。

4.2. 気候

コンゴ共和国は赤道上に位置するため、気候は年間を通じてほぼ一定であり、平均日中気温は湿度の高い24 °C、夜間は一般的に16 °Cから21 °Cの間である。年間平均降水量は、南部のニアリ渓谷の1100 mmから中央部の2000 mm以上に及ぶ。乾季は6月から8月までであり、国土の大部分では雨季に2つの降雨極大期があり、1つは3月から5月、もう1つは9月から11月である。

気候変動の影響は、コンゴ共和国の環境や住民生活にも及んでおり、農業生産への影響や異常気象の増加などが懸念されている。

4.3. 生物多様性と環境

コンゴ共和国は豊かな生物多様性を誇り、主に4つの陸上エコリージョンに分類される:大西洋岸赤道森林、北西コンゴ低地林、西コンゴ湿地林、西コンゴ森林サバンナ移行帯。森林はますます開発圧力にさらされている。2018年の森林景観完全度指数(Forest Landscape Integrity Index)の平均スコアは8.89/10で、172ヶ国中12位であった。

主要な国立公園には、オザラ=コクア国立公園があり、そのサバンナ生態系と氷期後の森林の再定着が評価され、2023年にユネスコ世界遺産に登録された。また、北東部のサンガ県には、カメルーン、中央アフリカ共和国と共有するサンガ川流域の3か国保護地域があり、これもユネスコ世界自然遺産に登録されている。これらの地域は、ニシローランドゴリラ、マルミミゾウ、チンパンジーなど、多くの希少な動植物の生息地となっている。特に2006年から2007年にかけて行われた調査では、サンガ県ウェッソ地区を中心とする森林地帯に約125,000頭のニシローランドゴリラが生息している可能性が示唆された。

森林資源の保全は重要な課題であり、持続可能な森林管理や違法伐採対策が進められているが、依然として多くの課題を抱えている。環境問題としては、森林伐採、鉱物資源開発に伴う環境汚染、都市化による廃棄物問題などが挙げられる。持続可能な開発への取り組みは、国際的な支援を受けながら進められている。

5. 政治

コンゴ共和国の政治体制は、独立以来、クーデターや内戦、長期政権など複雑な変遷を遂げてきた。民主化への努力は続けられているものの、人権状況や報道の自由、汚職問題など、多くの課題を抱えている。

5.1. 政府と政治体制

コンゴ共和国は、半大統領制 共和制国家である。コンゴ共和国憲法に基づき、行政権は大統領と首相が率いる内閣(閣僚評議会)に、立法権は二院制議会(国民議会と元老院)に、司法権は裁判所にそれぞれ属するが、実際には大統領に権力が集中している。

現職大統領はドニ・サスヌゲソであり、1979年から1992年まで、そして1997年の内戦を経て再び大統領に就任し、長期政権を維持している。大統領は国民の直接選挙で選ばれ、任期は5年(2015年憲法改正以前は7年)。首相は、議会選挙の結果に基づいて大統領が任命する。

議会は、国民議会(下院、定数151議席、任期5年)と元老院(上院、定数72議席、任期6年、間接選挙)から構成される。

主要政党は、サスヌゲソ大統領率いる与党コンゴ労働党(Parti Congolais du Travailコンゴ労働党フランス語、PCT)であり、他にいくつかの小規模な友党が存在する。野党勢力も存在するが、PCTが圧倒的な議席数を占めており、事実上の一党優位体制となっている。主要な野党としては、社会民主主義パン・アフリカン連合(UPADS)、コンゴ民主統合発展運動(MCDDI)などがある。

サスヌゲソ政権下では、汚職が深刻な問題として指摘されており、フランスの捜査当局による資産調査では、110以上の銀行口座と多数の豪華な不動産がフランス国内で発見された。サスヌゲソ大統領はこれらの捜査を「人種差別的」「植民地的」と非難している。また、大統領の息子であるドニ・クリステル・サスヌゲソはパナマ文書に関連して名前が挙がっている。

2015年には、サスヌゲソ大統領の3期目の出馬を可能にするための憲法改正が国民投票で承認されたが、野党側はこれを不正と批判し、抗議デモが発生した。この過程で治安部隊との衝突により多数の死傷者が出たと報告されている。

民主主義の機能や法の支配、報道の自由に関しても国際的な懸念が表明されており、政治的自由が制限されているとの批判もある。

5.2. 対外関係

コンゴ共和国の外交政策は、旧宗主国であるフランスとの緊密な関係を基軸としつつ、近年では中華人民共和国との経済的結びつきを強化している。また、アフリカ連合(AU)や中部アフリカ諸国経済共同体(ECCAS)など地域機関のメンバーとして、アフリカ域内の平和と安定、経済協力にも積極的に関与している。国際連合(UN)や非同盟運動にも加盟しており、国際社会における発言力強化を目指している。

フランスとは、独立後も政治、経済、文化、軍事の各分野で深い関係を維持している。フランスは主要な経済援助国であり、多くのフランス企業がコンゴで活動している。一方、中国はインフラ整備や資源開発への投資を通じて影響力を増しており、コンゴにとって最大の貿易相手国の一つとなっている。

石油資源国として、石油輸出国機構(OPEC)にも2018年に加盟した。近隣諸国との関係では、特にコンゴ民主共和国との国境管理や難民問題などが課題となることがある。

国際関係は、国内の社会経済開発や人権状況にも影響を与えている。国際社会からの経済支援や投資は開発に不可欠である一方、人権状況や民主主義の進展に対する国際的な圧力も存在している。

5.3. 人権

コンゴ共和国の人権状況は、国内外の人権団体から多くの懸念が表明されている。特に、ピグミーなどの少数民族の権利問題、政治的自由の制限、報道の自由の欠如、司法制度の脆弱性、刑務所環境の劣悪さなどが指摘されている。

ピグミーの人々は、伝統的に差別や社会からの疎外に苦しんでおり、土地へのアクセス、教育、医療サービスなどの面で著しい不利益を被っている。一部では、ピグミーがバントゥー系民族の所有物のように扱われる「奴隷的関係」が存在するとも報告されている。2010年12月30日、コンゴ議会は先住民族の権利を促進・保護するための法律を採択したが、その実効性については疑問の声もある。

政治的自由に関しては、集会や結社の自由が制限されることがあり、政府に批判的な活動家やジャーナリストが嫌がらせや不当な拘束を受ける事例も報告されている。報道の自由も限定的で、多くのメディアが政府の影響下にあり、自己検閲も行われているとされる。

政府は人権状況の改善に取り組んでいると主張しているが、実質的な進展は遅れているとの評価が一般的である。社会正義と平等の観点からは、貧困層や女性、子供などの脆弱な立場の人々の権利保護も重要な課題となっている。

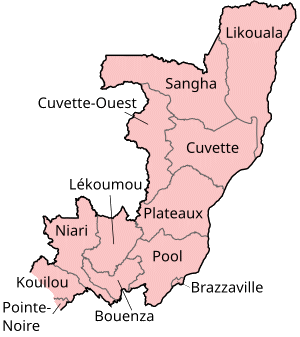

6. 行政区画

コンゴ共和国は、12の県(départementデパルトマンフランス語)に分かれている。県はさらにコミューン(都市部)および地区(郡部)に細分される。首都ブラザヴィルと経済の中心地ポワントノワールは、それぞれ単独で県を構成している。

以下は12県とその県庁所在地である。

- ブエンザ県 (県庁所在地: マディング)

- ブラザヴィル県 (県庁所在地: ブラザヴィル)

- キュヴェト県 (県庁所在地: オワンド)

- 西キュヴェト県 (県庁所在地: エウォ)

- クイル県 (県庁所在地: ロアンゴ) - ポワントノワール県が分離するまでは、ポワントノワールが県庁所在地であった。

- レクム県 (県庁所在地: シビティ)

- リクアラ県 (県庁所在地: アンフォンド)

- ニアリ県 (県庁所在地: ドリシー(旧ルボモ))

- プラトー県 (県庁所在地: ジャンバラ)

- ポワントノワール県 (県庁所在地: ポワントノワール)

- プール県 (県庁所在地: キンкала)

- サンガ県 (県庁所在地: ウェッソ)

各県は、地理的条件、人口、経済活動においてそれぞれ特徴を有している。

6.1. ブエンザ県

ブエンザ県は、コンゴ共和国南部に位置する。県庁所在地はマディング。主な経済活動は農業で、キャッサバ、ラッカセイ、トウモロコシなどが栽培される。鉱物資源も存在し、セメント産業の拠点がある。

6.2. ブラザヴィル県

ブラザヴィル県は、コンゴ共和国の首都ブラザヴィル市域からなる特別県である。コンゴ川下流のマレボ湖北岸に位置し、対岸にはコンゴ民主共和国の首都キンシャサがある。行政、商業、文化の中心地であり、国内最大の人口を擁する。主要なインフラとして、マヤマヤ空港や河川港がある。

6.3. キュヴェト県

キュヴェト県は、コンゴ共和国中央部に位置し、広大な森林地帯と多くの河川を有する。県庁所在地はオワンド。主要産業は林業と農業であり、漁業も行われている。コンゴ川とその支流が重要な交通路となっている。

6.4. 西キュヴェト県

西キュヴェト県は、キュヴェト県の西部に位置する。県庁所在地はエウォ。地理的には森林地帯が広がり、人口密度は低い。地域経済は林業、農業、狩猟に依存している。インフラ整備が遅れており、開発が課題となっている。

6.5. クイル県

クイル県は、コンゴ共和国南西部の沿岸部に位置する。県庁所在地はロアンゴ(2003年まではポワントノワール)。ポワントノワール県が分離したため、現在はポワントノワール市域を含まない。主な経済活動は、沖合の石油産業への近接性から関連サービス業が見られるほか、漁業、農業が行われている。

6.6. レクム県

レクム県は、コンゴ共和国南部に位置し、山岳地帯が多い。県庁所在地はシビティ。シャイユ山地が広がり、鉱物資源の潜在性が指摘されている。主な経済活動は農業であり、キャッサバ、バナナ、コーヒーなどが栽培される。交通アクセスは未発達な地域が多い。

6.7. リクアラ県

リクアラ県は、コンゴ共和国北東部に位置し、広大な熱帯雨林と湿地帯が広がる。県庁所在地はアンフォンド。ウバンギ川やサンガ川など多くの河川が流れ、河川交通が重要である。生物多様性が豊かで、先住民コミュニティも存在する。林業が主要産業の一つだが、地域開発は遅れている。

6.8. ニアリ県

ニアリ県は、コンゴ共和国南西部に位置し、国内有数の農業地帯である。県庁所在地はドリシー(旧ルボモ)。ニアリ川流域には肥沃な土地が広がり、サトウキビ、アブラヤシ、果物などが大規模に栽培されている。コンゴ・オセアン鉄道が県内を通過しており、交通の要衝でもある。

6.9. プラトー県

プラトー県は、コンゴ共和国中央部に位置し、バテケ高原が大部分を占める。県庁所在地はジャンバラ。主な経済活動は牧畜と農業(キャッサバ、トウモロコシなど)。多様な民族が居住しており、文化的多様性が見られる。

6.10. ポワントノワール県

ポワントノワール県は、コンゴ共和国の経済の中心地であるポワントノワール市域からなる特別県。大西洋に面し、国内最大の港湾施設であるポワントノワール港を有する。沖合油田の開発拠点であり、石油精製、石油化学などの工業が集積している。ブラザヴィルに次ぐ人口を擁するが、急速な都市化に伴う住宅問題やインフラ不足などの課題も抱えている。

6.11. プール県

プール県は、首都ブラザヴィルに隣接する県である。県庁所在地はキンカラ。地理的には丘陵地帯が多く、農業が盛んである。過去の内戦(特にニンジャ勢力との紛争)で大きな影響を受けた地域であり、和平後の復興と開発が進められている。

6.12. サンガ県

サンガ県は、コンゴ共和国北西部に位置し、カメルーン、中央アフリカ共和国と国境を接する。県庁所在地はウェッソ。広大な熱帯雨林が広がり、サンガ川流域の3か国保護地域(ユネスコ世界自然遺産)の一部を含むなど、生物多様性が極めて豊かである。主要産業は林業であり、カカオ栽培なども行われている。先住民であるピグミーのコミュニティが多く存在する。

7. 経済

コンゴ共和国の経済は、石油産業に大きく依存しており、その他の産業の育成と経済の多角化が長年の課題となっている。独立後の社会主義経済時代を経て、1990年代以降は市場経済への移行が進められたが、内戦による混乱や国際的な石油価格の変動により、経済成長は不安定なものとなっている。

7.1. 主要産業の概況

コンゴ共和国の経済は、石油が国家歳入と輸出の大部分を占める基幹産業である。2008年には、石油部門がGDPの65%、政府歳入の85%、輸出の92%を占めた。その他には、鉱業(ダイヤモンド、カリ鉱石など)、農業(キャッサバ、サトウキビなど)、林業が存在するが、石油産業に比べると経済全体への貢献度は低い。近年、経済の多角化を目指し、農業、林業、観光業などの振興が図られている。

7.2. 石油・鉱業

石油は主にポワントノワール沖の海底油田から産出され、国の経済を支える最大の柱である。生産量や埋蔵量はギニア湾岸諸国の中でも有数であり、2018年には石油輸出国機構(OPEC)に加盟した。しかし、石油収入への過度な依存は、国際価格の変動に経済が左右されやすい脆弱性をもたらしている。また、石油収入の分配の不透明さや、環境への影響も課題として指摘されている。石油以外の鉱物資源としては、カリ鉱石、鉄鉱石、金、リン鉱石、ダイヤモンドなどが確認されているが、本格的な開発は一部を除いて進んでいない。特にダイヤモンドについては、過去に紛争ダイヤモンドの密輸疑惑からキンバリー・プロセス認証制度への参加資格を一時停止された経緯がある(後に再加盟)。

7.3. 農林業

農業は、国民の多くが従事しているものの、その大部分は自給自足的な小規模農業である。主要な食糧作物はキャッサバ、ヤムイモ、プランテン(料理用バナナ)、トウモロコシなどである。換金作物としては、サトウキビ、アブラヤシ、カカオ、コーヒー、タバコ、ラッカセイなどが栽培されているが、生産量は限られており、食料自給率は低い。

林業は、広大な熱帯雨林を有するため潜在力は高いが、持続可能な管理や違法伐採対策が課題となっている。主にオクメ材やサペリ材などの高級木材が輸出されている。農林業は、地方の雇用創出や貧困削減に貢献する可能性を秘めているが、インフラ未整備や技術力不足などが発展を妨げている。

7.4. 経済改革と課題

独立後、コンゴ共和国は様々な経済発展戦略を試みてきた。社会主義経済時代には国家主導の工業化が進められたが、非効率性や国際環境の変化により行き詰まった。1990年代以降、市場経済への移行と民営化が進められ、国際通貨基金(IMF)や世界銀行などの国際機関からの支援を受けながら経済改革が実施された。

しかし、1990年代後半の内戦は経済に深刻な打撃を与え、復興には長い時間を要した。近年の課題としては、依然として高い石油依存からの脱却と経済の多角化、巨額の対外債務問題、高い失業率(特に若年層)、貧困削減、所得格差の是正、労働者の権利保護、ビジネス環境の改善(汚職対策、法制度の整備など)が挙げられる。政府はこれらの課題解決に向け、外国からの投資誘致や国内産業育成に取り組んでいる。

8. 交通

コンゴ共和国の交通インフラは、国内の連結性および国際的なアクセスにおいて重要な役割を担っているが、整備状況は地域によって大きな差がある。特に地方における道路網の未発達は、経済活動や住民生活の大きな制約となっている。

8.1. 鉄道

コンゴ共和国の主要な鉄道路線は、首都ブラザヴィルと主要港湾都市ポワントノワールを結ぶコンゴ・オセアン鉄道(CFCO)である。この鉄道は植民地時代の1930年代に建設され、内陸部と海岸を結ぶ重要な輸送手段として機能してきた。主に貨物輸送(木材、鉱産物、農産物など)と旅客輸送を担っている。しかし、老朽化や内戦による損傷、運営上の問題などから、近年その機能は低下している。

かつては、コンゴ・オセアン鉄道のモン・ベロ駅からガボンのムビンダ鉱山まで、マンガン鉱石輸送のための支線(コミログ線)が存在したが、ガボン国内のトランスガボン鉄道開通に伴い、国境を越える鉱石輸送は廃止された。ただし、コンゴ国内区間の一部は木材輸送などに利用されている。

鉄道は、地方経済の活性化や住民の移動に不可欠なインフラであるが、近代化と維持管理が喫緊の課題である。

8.2. 道路と水上交通

国内の道路網は、主要都市間を結ぶ幹線道路は一部舗装されているものの、地方へ向かう道路の多くは未舗装で、雨季には通行が困難になることが多い。道路の維持管理も十分ではなく、物流コストの増大や地域間格差の一因となっている。政府は道路インフラの整備に力を入れているが、広大な国土と財政的制約から遅々として進んでいない。

一方、コンゴ川およびその主要支流(ウバンギ川、サンガ川など)は、特に道路網が未発達な北部や東部において、重要な水上交通路となっている。河川輸送は、貨物(木材、農産物など)や旅客の移動に利用されている。首都ブラザヴィルはコンゴ川水運の終着点であり、内陸部からの物資の集散地となっている。

8.3. 航空と港湾

主要な国際空港は、首都ブラザヴィルのマヤマヤ空港と、経済の中心地ポワントノワールのポワントノワール国際空港である。これらの空港からは、アフリカ域内路線に加え、ヨーロッパ(主にフランス)への国際線が運航されている。国内線もいくつかの地方都市を結んでいるが、便数は限られている。

主要港湾は、大西洋に面するポワントノワール港である。同港はコンゴ共和国の貿易の玄関口であり、石油、木材、鉱産物などの輸出入拠点となっている。また、近隣の内陸国(中央アフリカ共和国、チャドなど)の外港としての機能も一部担っている。港湾施設の近代化と拡張が進められている。ブラザヴィルにも河川港があり、コンゴ川水運の拠点となっている。

9. 社会

コンゴ共和国の社会は、多様な民族構成、言語、宗教を特徴とする。人口は都市部に集中し、急速な都市化に伴う課題も顕在化している。教育や保健医療の分野では、改善の努力が続けられているものの、依然として多くの課題を抱えている。

9.1. 人口

2023年時点のコンゴ共和国の総人口は約597万人と推定されている。人口成長率は比較的高く、若年層の割合が大きいピラミッド型の人口構成となっている。人口密度は国土全体では低いが、南西部のブラザヴィルやポワントノワールといった都市部および両市を結ぶ鉄道沿線に人口が集中しており、北部の広大な熱帯雨林地帯は人口希薄である。

都市化率は高く、総人口の約70%が都市部に居住している。平均寿命は、近年の保健医療状況の改善により若干延びているものの、依然として世界の平均を下回っている。出生率も高い水準にある。

1997年の内戦以前には約9,000人のヨーロッパ人(主にフランス人)およびその他の非アフリカ人が居住していたが、内戦後はその一部のみが残っている。約300人のアメリカ合衆国からの移民がコンゴに居住している。

| 年 | 人口(百万人) |

|---|---|

| 1950 | 0.8 |

| 2000 | 3.2 |

| 2018 | 5.2 |

2011年から2012年の調査によると、合計特殊出生率は女性1人当たり5.1人であり、都市部で4.5人、農村部で6.5人であった。

9.2. 民族

コンゴ共和国は多民族国家である。主要な民族集団としては、人口の約半数を占めるコンゴ人(バコンゴ人)、北部に居住するテケ人(約17%)、ムボチ人(約13%)、サンガ人(約20%)などが挙げられる。コンゴ人の中では、ブラザヴィルやプール県に住むラリ人、ポワントノワール周辺や大西洋岸に住むヴィリ人などが主要なサブグループである。

少数民族としては、森林地帯に居住するピグミー(人口の約2%)が存在する。彼らは伝統的に狩猟採集生活を送り、独自の文化を持つが、差別や社会からの疎外、土地へのアクセス制限などの困難に直面しており、その権利擁護が重要な課題となっている。

民族間の関係は、歴史的経緯や政治的要因から複雑な側面を持ち、過去には民族対立が内戦の一因ともなった。社会統合と国民融和の促進が、国家の安定と発展にとって不可欠である。

9.3. 言語

公用語はフランス語である。フランス語は行政、教育、メディア、ビジネスなど公的な場面で広く使用されており、国民の多くが第二言語として習得している。

国民のコミュニケーション言語としては、主に2つのバントゥー系言語が重要な役割を果たしている。ブラザヴィル周辺や北部ではリンガラ語が、南部ではキトゥバ語(コンゴ語のクレオール化した方言、ムヌクツバ語とも呼ばれる)が広く通用している。

これら以外にも、国内には多数の地域言語が存在し、エスノローグによると62の言語が話されているとされる。これらの地域言語は、各民族の文化やアイデンティティと深く結びついている。

9.4. 宗教

コンゴ共和国ではキリスト教が最も広く信仰されており、国民の大多数(約85-90%)がキリスト教徒である。CIAワールドファクトブックによると、2007年時点でカトリックが33.1%、覚醒ルター派(リバイバル系)が22.3%、その他のプロテスタントが19.9%を占める。

イスラム教の信者は人口の約1.6%で、主に都市部への外国人労働者の流入によるものである。その他、伝統的なアニミズム信仰も一部地域で根強く残っており、キリスト教と混淆している場合もある。

憲法は信教の自由を保障しており、一般的に宗教的寛容性は高いとされるが、近年、一部新興宗教の活動が社会問題となるケースも見られる。

9.5. 教育

コンゴ共和国の教育制度は、フランスの制度をモデルとしている。公教育は理論上、16歳未満に対して無償かつ義務教育とされているが、実際には学用品費や施設維持費などの名目で費用が発生することがある。1991年には純初等教育就学率が79%であったが、内戦などの影響で2005年には44%まで低下した。その後、改善に向けた取り組みが進められている。2021年の識字率は男性85.9%、女性75.4%と推定される。

教育段階は、初等教育(6年間)、前期中等教育(4年間)、後期中等教育(3年間)からなる。高等教育機関としては、1971年に設立されたマリアン・ングアビ大学が国内唯一の総合国立大学であり、医学、法学、経済学、文学など多様な学部を有する。

教育における課題としては、教室不足、教材の質の低さ、教員の不足と質の向上、地方と都市部の教育格差などが挙げられる。特に内戦による教育インフラの破壊からの復興は依然として途上にある。政府は国際機関やNGOの協力を得ながら、教育環境の改善と教育の質の向上に努めている。

9.6. 保健医療

コンゴ共和国の保健医療状況は、依然として多くの課題を抱えている。2004年のGDPに占める公的保健支出は8.9%であったのに対し、民間支出は1.3%であった。一人当たりの保健支出も低い水準にある。

主要な保健指標を見ると、乳児死亡率や妊産婦死亡率は依然として高く、改善が必要である。主な疾病としては、マラリア、呼吸器感染症、下痢症などが一般的である。HIV/AIDSの蔓延も深刻な問題であり、2012年時点での15歳から49歳までの成人のHIV感染率は2.8%であった。

医療サービスへのアクセスは、特に地方において限られている。医師や看護師などの医療従事者の不足、医薬品の不足、医療施設の老朽化などが問題となっている。栄養不足も一部で見られ、特に子供たちの栄養改善が課題である。

女性性器切除(FGM)は、限られた地理的地域で行われている。

政府は、国際機関の支援を受けながら、保健医療システムの強化、感染症対策、母子保健の改善などに取り組んでいる。

9.7. 主要都市

コンゴ共和国の主要都市は、人口の大部分が南西部に集中する傾向を反映しています。以下は主要な都市です(人口は2023年国勢調査に基づく)。

- ブラザヴィル(ブラザヴィル県):首都であり、国内最大の都市。政治、行政、経済、文化の中心地です。コンゴ川下流、マレボ湖の北岸に位置し、人口は約2,138,236人。

- ポワントノワール(ポワントノワール県):大西洋に面する港湾都市で、経済のハブ。石油産業の拠点でもあり、国内第二の都市で、人口は約1,398,812人。

- ドリシー(ニアリ県):旧称ルボモ。ニアリ県の県庁所在地で、農業地帯の中心都市。コンゴ・オセアン鉄道の重要な中継点であり、人口は約178,172人。

- ンカイ(ブエンザ県):ブエンザ県の主要都市。サトウキビプランテーションと製糖工場で知られ、人口は約104,083人。

- ウェッソ(サンガ県 (コンゴ共和国)|サンガ県):サンガ県の県庁所在地。人口は約75,095人。

- キンテレ(プール県):プール県の都市。人口は約71,629人。

- オヨ(キュヴェト県):キュヴェト県の都市。人口は約63,598人。

- ベトゥ(リクアラ県):リクアラ県の都市。人口は約59,563人。

- ガンボマ(プラトー県 (コンゴ共和国)|プラトー県):プラトー県の都市。人口は約52,652人。

- オワンド(キュヴェト県):キュヴェト県の県庁所在地。人口は約48,642人。

これらの都市への人口集中は、住宅不足、インフラ未整備、雇用機会の不足、環境問題など、様々な都市問題を引き起こしています。地方都市の振흥とバランスの取れた国土開発が求められています。

10. 文化

コンゴ共和国の文化は、多様な民族の伝統とフランス植民地時代の影響が融合したものであり、文学、音楽、芸術などの分野で独自の発展を遂げている。

10.1. 文学と芸術

コンゴ共和国は、アフリカ文学において重要な作家を多数輩出している。特にソニー・ラブ=タンシは、ポストコロニアル文学の旗手として国際的に高く評価されており、その作品は人間の存在の不条理や権力の腐敗を鋭く描いている。彼の代表作『一つ半の生命』(1979年)は、アフリカ文学全体に大きな影響を与えた。その他、アラン・マバンク、エマニュエル・ドンガラ、アンリ・ロペス、ジャン=バティスト・タティ・ルタールなども著名な作家である。

伝統芸術としては、木彫りの仮面や彫像、テキスタイルなどが知られている。現代美術も盛んで、絵画や彫刻などの分野で国際的に活躍するアーティストも登場している。

10.2. 音楽

コンゴ共和国の音楽は、コンゴ・ルンバやスークースといったジャンルで世界的に知られている。これらの音楽は、隣国コンゴ民主共和国(旧ザイール)と共に発展し、アフリカ大陸全体、さらにはカリブ海地域やヨーロッパにも大きな影響を与えた。フランコ・ルアンボ、タブ・レイ・ロシュロー(コンゴ民主共和国の音楽家だが、コンゴ共和国でも絶大な人気を誇った)、パンファ・ボテロ、アユルス・マベレなどが代表的な音楽家として挙げられる。伝統音楽も各民族によって受け継がれており、現代音楽と融合した新しいスタイルも生まれている。

10.3. スポーツ

コンゴ共和国で最も人気のあるスポーツはサッカーである。サッカーコンゴ共和国代表は、アフリカネイションズカップ1972で優勝した経験を持つ。国内リーグとしてコンゴ・プレミアリーグが存在する。その他、バスケットボールや陸上競技なども人気がある。1964年の東京オリンピックに初めて参加して以来、継続的にオリンピックに選手を派遣しているが、メダル獲得経験はない。

10.4. 食文化

コンゴ共和国の食文化は、キャッサバ、プランテン(料理用バナナ)、ヤムイモ、トウモロコシなどを主食とし、これらをフフ(練り粥)や揚げ物、煮込み料理などにして食べるのが一般的である。副菜としては、魚(特に川魚)、鶏肉、羊肉、牛肉(あまり一般的ではない)、野生動物の肉(ブッシュミート)などが用いられる。野菜は、オクラ、ナス、ホウレンソウに似た葉物野菜(サカサカ、フンブワなど)がよく使われる。味付けには、唐辛子、タマネギ、ニンニク、トマト、パーム油などが用いられる。代表的な料理には、鶏肉や魚をピーナッツバターソースで煮込んだ「ムアンバ」、キャッサバの葉を煮込んだ「サカサカ」、魚の燻製を野菜と煮込んだ「リボケ」などがある。

10.5. メディア

コンゴ共和国のメディアは、新聞、ラジオ、テレビ、インターネットが存在する。ラジオは最も普及している情報源であり、特に地方では重要な役割を果たしている。国営放送局(Radiodiffusion Télévision Congolaise, RTC)がラジオとテレビを運営しているほか、民間の放送局も存在する。新聞は主にフランス語で発行されており、首都ブラザヴィルを中心に読まれている。

しかし、報道の自由は制限されており、政府に批判的な報道は困難な状況にあるとされる。国際的な報道の自由度ランキングでは低い評価を受けており、ジャーナリストへの圧力や自己検閲が問題視されている。識字率の低さや経済的な制約も、メディアの発展を妨げる要因となっている。

10.6. 世界遺産

コンゴ共和国には、以下のユネスコ世界遺産が存在する。

- サンガ川流域の3か国保護地域(自然遺産、2012年登録):カメルーン、中央アフリカ共和国と共有する広大な熱帯雨林地帯で、豊かな生物多様性を誇る。コンゴ共和国内では、ヌアバレ=ンドキ国立公園などが含まれる。

- オザラ=コクア国立公園の森林山塊(自然遺産、2023年登録):アフリカで最も古い国立公園の一つで、サバンナと森林がモザイク状に広がり、マルミミゾウやニシローランドゴリラなどの重要な生息地となっている。

これらの世界遺産は、コンゴ共和国の貴重な自然環境と生物多様性を象徴しており、その保護と持続可能な利用が国際的な課題となっている。

10.7. 祝祭日

コンゴ共和国の主要な祝祭日は以下の通りである。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記(フランス語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Jour de l'an | |

| イースターの日曜日の次の月曜日 | イースターマンデー | Lundi de Pâques | 年によって変動 |

| 5月1日 | メーデー | Fête du Travail | |

| イースターから39日後の木曜日 | キリストの昇天 | Ascension | 年によって変動 |

| イースターから49日後の日曜日およびその翌日 | ペンテコステ(聖霊降臨祭)および聖霊降臨祭の月曜日 | Pentecôte et Lundi de Pentecôte | 年によって変動 |

| 6月10日 | 国民最高会議記念日 | Fête de la commémoration de la Conférence Nationale Souveraine | 1991年の国民会議を記念 |

| 8月15日 | 独立記念日 | Fête Nationale / Fête de l'Indépendance | 1960年の独立を記念。聖母の被昇天の祝日でもある。 |

| 11月1日 | 諸聖人の日 | Toussaint | |

| 12月25日 | クリスマス | Noël |