1. 概要

ゲオルギイ・イヴァノヴィチ・グルジエフ(Георгий Иванович Гурджиевゲオルギイ・イヴァノヴィチ・グルジエフロシア語、1866年から1877年の間に生まれ、1949年に亡くなった)は、ギリシャ系アルメニア人の哲学者、神秘主義者、霊的教師、作曲家、そしてムーヴメンツの教師でした。彼は、人間は通常「催眠的な覚醒した睡眠」の状態にあり、自己を意識していないと教えましたが、より高次の意識状態へと覚醒し、人間としての本来の目的を果たすことが可能であると説きました。彼の教えの実践は「ワーク」(自己への取り組みを意味する)として知られ、ファキール、修道士、ヨーガ行者の伝統的な道に加えて、彼の弟子であるP.D.ウスペンスキーによって「第四の道」と呼ばれました。

グルジエフの教えは世界中で多くのグループの形成を促しました。1949年の彼の死後、パリにグルジエフ財団が設立され、彼の親密な弟子であったジャンヌ・ド・サルツマンが1990年に亡くなるまで、他の直弟子たちと協力して指導にあたりました。その後は彼女の息子であるミシェル・ド・サルツマンが2001年に亡くなるまで指導を引き継ぎました。現在、国際グルジエフ財団協会は、フランスのグルジエフ研究所、アメリカのグルジエフ財団、イギリスのグルジエフ協会、ベネズエラのグルジエフ財団などで構成されています。

2. 生涯

2.1. 出生と成長環境

ゲオルギイ・イヴァノヴィチ・グルジエフの正確な出生年は諸説あり、1866年から1877年の間とされています。現存する記録の多くは1877年を示唆していますが、グルジエフ自身は生徒との会話で1867年頃に生まれたと語っており、これは彼の姪であるルバ・グルジエフ・エヴェリットの証言とも一致し、1949年に撮影された写真やビデオとも符合します。彼の父方の叔父ヴァシリーの曾孫であるジョージ・キウルツィディスは、祖父アレクサンダー(1875年生まれ)がグルジエフは彼より約3歳年上だったと語っていたことを回想しており、これは1872年頃の出生を示唆しています。公式文書は一貫して彼の誕生日を12月28日と記録していますが、グルジエフ自身は旧正教のユリウス暦で1月1日、またはグレゴリオ暦で1月13日(1899年まで)、1月14日(1900年以降)に誕生日を祝っていました。フランスのアヴォンの墓地にある墓石には、1872年が刻まれています。

グルジエフは当時ロシア帝国領であったアルメニアのアレクサンドロポル(現在のギュムリ)で生まれました。彼の父イヴァン・イヴァノヴィチ・グルジエフはギリシャ人で、1870年代には多くの牛や羊を管理していた「アダシュ」という筆名を持つ著名なアシュグ(吟遊詩人)でした。長らくグルジエフの母はアルメニア人であるとされてきましたが、近年の研究では彼女もギリシャ人であった可能性が示唆されています。グルジエフ自身も、彼のドイツの書類ではギリシャ人であるとされており、母語はギリシャ語であったと頻繁に主張していました。しかし、多くの学者や彼の弟子たちは、彼の父がギリシャ人、母がアルメニア人であったと述べています。グルジエフ自身によれば、彼の父は1453年のコンスタンティノープルの陥落後にビザンツから移住してきたギリシャ系の家系で、当初はアナトリア中央部に移り、そこから最終的にカフカース地方のジョージアへ移住したとされています。グルジエフという姓は、ペルシャ語で「ジョージア人」を意味する「グルジ」に由来し、ロシア風の姓であるグルジエフは「ジョージア出身の男」を意味するとされています。

グルジエフは幼少期をカルスで過ごしました。カルスは1878年から1918年まで、オスマン帝国の敗北後に獲得されたロシア領ザカフカース州カルス州の行政の中心地でした。この地域は広大な草原と高山に囲まれ、移動する神秘家や聖人を尊重し、宗教的なシンクレティズムや改宗の歴史を持つ多民族・多宗教の住民が暮らしていました。カルス市とその周辺地域には、アルメニア人、カフカース・ギリシャ人、ポントス・ギリシャ人、ジョージア人、ロシア人、クルド人、トルコ人、そしてカフカース・ドイツ人、エストニア人、モロカン派、ドゥホボル派、プルグニー派、スボートニク派などの東欧・中央ヨーロッパのキリスト教徒コミュニティが混在していました。グルジエフは特にヤズィーディー共同体に言及しています。多民族社会で育ったグルジエフは、アルメニア語、ポントス・ギリシャ語、ロシア語、トルコ語に堪能になり、特にトルコ語は洗練されたオスマン語と方言を混ぜて話しました。後に彼は「いくつかのヨーロッパ言語を実用的に操る能力」を身につけました。

彼の初期の思想形成に影響を与えたのは、父イヴァン・イヴァノヴィチ・グルジエフと、町のカルス大聖堂の司祭で家族の友人であったボルシュ司祭でした。父は吟遊詩人でもあり、グルジエフの自伝的著作での記述によると、父からギルガメシュ叙事詩を聞かされたことが「失われた古代の叡智」への関心のひとつのきっかけとなったと語っています。若いグルジエフは様々な文献を熱心に読み、これらの著作や彼には説明できない現象を目の当たりにしたことで、科学や主流の宗教からは得られない、過去に人類に知られていた隠された真実が存在するという確信を抱くようになりました。

2.2. 探求と遍歴

青年期に入ると、グルジエフは真理と知識を求めて広範な地域を旅しました。彼自身の記述によれば、中央アジア、エジプト、イラン、インド、チベットなどを広く遍歴し、1912年にロシアに戻るまで各地を巡りました。彼は自身の教えの源泉について語ることはなく、かつては秘教的キリスト教であると述べ、聖書に見られる様々なたとえ話や記述に文字通りの意味ではなく心理的な意味を帰するとしました。彼の放浪の唯一の記録は、彼の著書『注目すべき人々との出会い』にありますが、これは一般的に信頼できる自伝とは見なされていません。例えば、ゴビ砂漠を竹馬で横断する冒険では、砂嵐が下で渦巻く中、グルジエフは砂丘の輪郭を見下ろすことができたと述べています。各章は「注目すべき人物」にちなんで名付けられており、その中には「真理の探求者たち」と呼ばれる団体のメンバーであるとされる人物もいました。

グルジエフの死後、ジョン・G・ベネットは彼の潜在的な情報源を調査し、これらの人物がグルジエフが言及した3種類の人間(身体に中心を持つタイプ1、感情に中心を持つタイプ2、精神に中心を持つタイプ3)を象徴していると示唆しました。グルジエフは、ダルヴィーシュ、ファキール、そしてエッセネ派の子孫と出会ったと記述しており、彼らの教えはサルムーンの修道院で保存されていたと述べています。この本にはまた、「砂以前のエジプト」の地図を巡る壮大な探求が描かれ、「サルムーン同胞団」との出会いで最高潮に達します。

グルジエフは、旅の資金を調達するために、移動修理店を経営したり、紙の花を作ったり、公園でスズメを捕まえて黄色に染めてカナリアとして売ったりするなど、様々な事業に従事したと記しています。また、評論家たちは、彼の旅の間にグレート・ゲームの一環として、ある程度の政治活動にも関与していたのではないかと推測しています。

グルジエフは、人間の精神に見られる各種の不可解な傾向の解明に資するものとして、催眠という現象に注目するようになりました。グルジエフは、この現象をめぐる卓越した知識と技量ゆえに「魔術師」を演じることもあったとされますが、この関心の背後には、顕在意識と下意識の間での分断と、両者間の隠れた関係を探るという目的がありました。それはまた、特に戦争や内乱などの状況下で顕著に現れる集団心理への脆弱性(暗示されやすさ)に関する研究でもありました。グルジエフは、この放浪の時代に好んで動乱の地に身を置いたのは、人間の集団心理の異常性をめぐる謎の解明を目指してのことであったと語っています。彼はここにおいて、自身の探求の目標が二つになったと述べています。

1. 人間にとっての生きることの意味と目的をあらゆる側面から究明し、それを正確に理解すること。

2. 人々を容易に「集団催眠」の支配下に陥れる要因としての「外部からの影響への弱さ」を人々から取り除くための手段なり方法なりをどんな代償を払ってでも見つけること。

グルジエフはその前半生において、三回にわたって被弾し、瀕死の重傷を負ったことを回想しています。それによれば、一回目は希土戦争 (1897年)の1年前のクレタ島で、二回目は1903年にイギリスによる侵攻を受ける1年前のチベットで、三回目は1904年に内乱のなかにあるザカフカース地方で起きたといいます。このような記述は危険な任務を想像させ、グルジエフが外部的な支援や政治的な保護にまったく頼らずにこれらの探検行を実現できたとも考えにくいため、アルメニア人あるいはギリシア人の民族運動との関係、イギリスとロシアとの間でのアジア支配をめぐるグレート・ゲームとの関係、あるいはダライラマ13世との関係でグルジエフが果たしたかもしれない役割については憶測が絶えず、複数の研究家が自説を発表していますが、決定的な確証には乏しいのが現状です。

2.3. ロシアでの活動

1912年の元旦、グルジエフはモスクワに到着し、いとこの彫刻家セルゲイ・メルクーロフや風変わりなラフミリエヴィッチなど、最初の生徒たちを引きつけました。同年、彼はサンクトペテルブルクでポーランド人のユリア・オストロフスカと結婚しました。1914年には、自身のバレエ『魔術師たちの闘争』を宣伝し、生徒たちによるスケッチ『真実の垣間見』の執筆を監督しました。

1915年、グルジエフはすでに神秘主義の分野で作家として名声を得ていたP.D.ウスペンスキーを生徒として受け入れました。1916年には、作曲家トーマス・ド・ハルトマンとその妻オルガも生徒となりました。この時点で、彼には約30人の生徒がいました。ウスペンスキーはすでに神秘的な主題に関する作家としての評判があり、東洋での自身の知恵の探求を行っていましたが、最終的には失望していました。この時期に教えられた「第四の道」の「システム」は複雑で形而上学的であり、一部は科学用語で表現されていました。この頃のグルジエフの講義は、後にウスペンスキーの著書『奇蹟を求めて』に収録され、一般に知られるようになった理論や概念の基礎となりました。

ロシアでの革命的な動乱の中、グルジエフは1917年にペトログラードを離れ、アレクサンドロポル(現在のアルメニアのギュムリ)にある家族の家に戻りました。十月革命の間、彼はカフカースのエッセントゥキに一時的な学習共同体を設立し、そこで少数のロシア人生徒たちと集中的に活動しました。グルジエフの長姉アンナとその家族も後に難民としてそこに到着し、5月15日にアレクサンドロポルで父がトルコ軍に射殺されたことを彼に伝えました。地域が内戦によってますます脅かされる中、グルジエフは「インダク山への科学的探検」を偽装する新聞記事をでっち上げました。科学者になりすまし、真鍮のリングが付いた赤い消防士のベルトを身につけたグルジエフは、14人の同行者(グルジエフの家族とウスペンスキーを除く)と共にエッセントゥキを去りました。彼らは列車でマイコープへ向かいましたが、敵対行為により3週間足止めされました。1919年の春、グルジエフは芸術家アレクサンドル・ド・サルツマンとその妻ジャンヌと出会い、彼らを生徒として受け入れました。ジャンヌ・ド・サルツマンの助けを得て、グルジエフはトビリシ歌劇場で彼の神聖舞踏(ムーヴメンツ)の最初の公開デモンストレーションを行いました(6月22日)。

1918年3月、ウスペンスキーはグルジエフから離れ、イギリスに定住し、独自に第四の道を教えるようになりました。この二人の間には、その後数十年にわたり非常に複雑な関係が続くことになります。ウスペンスキーはグルジエフの思想に強い執着を持っていましたが、グルジエフが主導する取り組みが現実的あるいは身体的な性格を増す中で、不満を募らせるようになりました。

2.4. ヨーロッパでの指導

1919年、グルジエフと彼の最も親しい生徒たちはジョージアのトビリシに移り、そこでグルジエフの妻ユリア・オストロフスカ、スティエルンヴァル夫妻、ハルトマン夫妻、そしてド・サルツマン夫妻が彼の教えを吸収し続けました。グルジエフは、まだ上演されていない自身のバレエ『魔術師たちの闘争』に集中しました。トーマス・ド・ハルトマン(数年前にロシア皇帝ニコライ2世の前でデビューしていました)はバレエの音楽に取り組み、オルギヴァンナ・ロイド・ライト(後にアメリカの建築家フランク・ロイド・ライトと結婚しました)はダンスの練習を行いました。ここでグルジエフは彼の最初の「人間の調和的発展のための研究所」を開設しました。

1920年5月下旬、ジョージアの政治的・社会的状況が悪化すると、彼の一行は黒海沿岸のバトゥミへ移動し、その後船でコンスタンティノープル(現在のイスタンブール)へ向かいました。グルジエフはペーラのクムバラジュ通りにアパートを借り、後にガラタ塔近くのアブドゥラティフ・イェメネジ通り13番地にも借りました。このアパートはメヴレヴィー教団(ジャラール・ウッディーン・ルーミーの教えに従うスーフィー教団)のハーンカー(スーフィーの道場)の近くにあり、グルジエフ、ウスペンスキー、トーマス・ド・ハルトマンはそこでセマの儀式、すなわち旋回するダーヴィッシュの儀式を目撃しました。イスタンブールでグルジエフは、後に彼の生徒となるジョン・G・ベネット大尉(当時オスマン帝国におけるイギリス軍事情報局の責任者)と出会いました。ベネットはグルジエフに対する印象を次のように述べています。

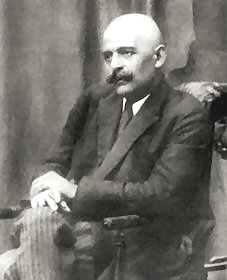

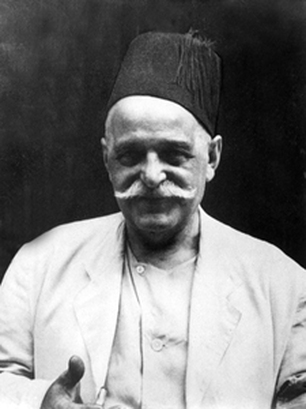

私がグルジエフに初めて会ったのは1920年の秋のことで、これほどふさわしい環境はなかったでしょう。グルジエフの中では、東洋と西洋が出会うだけでなく、人種や信条の区別を知らない世界観の中で、その違いは消滅していました。これが私の最初の、そして最も強い印象の一つとして残っています。カフカース・ギリシャ人である彼は、帝国宮廷の狭いサークルで生まれ育った人々に特有の、驚くほど純粋なアクセントでトルコ語を話しました。彼の容姿は、珍しいタイプの人々が多かったトルコにおいても十分に印象的でした。頭は剃り上げられ、巨大な黒い口ひげがあり、目はある瞬間には非常に薄く、別の瞬間にはほとんど黒に見えました。平均より低い身長でしたが、それでも彼は大きな肉体的な強さの印象を与えました。

1921年8月と1922年に、グルジエフは西ヨーロッパを巡り、ベルリンやロンドンなどの様々な都市で講演や自身のワークのデモンストレーションを行いました。彼はウスペンスキーの多くの著名な生徒たち(特に編集者A.R.オラージュ)の忠誠心を引きつけました。イギリス市民権の取得に失敗した後、グルジエフはパリ南部のアヴォンにあるフォンテーヌブロー城近くの「プリオーレ・デ・バス・ロージュ」に「人間の調和的発展のための研究所」を設立しました。かつては印象的でしたが、やや老朽化したこの邸宅は広大な敷地内にあり、グルジエフの親族や一部の白系ロシア人難民を含む数十人の側近が住んでいました。グルジエフは生徒たちに『現実世界からの眺め』の中で「この研究所は、人がキリスト教徒になるのを助けることができる」と語ったと引用されています。また、「ここにはロシア人もイギリス人も、ユダヤ人もキリスト教徒もいない。ただ一つの目的を追求する者、すなわち『なれる』者だけがいる」というアフォリズムが掲げられていました。

新たな生徒にはC.S.ノット、ルネ・ズベール、マーガレット・C・アンダーソン、そして彼女の被後見人であるフリッツ・ピータースなどがいました。グルジエフの教えに惹かれた知識人や中流階級の人々は、プリオーレの質素な宿泊施設と敷地内での重労働に戸惑うことがよくありました。グルジエフは、人々が肉体的、感情的、知的に発展する必要があるという彼の教えを実践しており、そのため講演、音楽、ダンス、肉体労働が組織されました。古参の生徒たちは、プリオーレの教えがロシアで教えられていた複雑な形而上学的「システム」とは異なることに気づきました。肉体的な苦難に加えて、生徒に対する彼の個人的な行動は激しいものでした。

グルジエフはベッドのそばに立っていて、私には完全に制御不能な怒りの状態に見えました。彼はオラージュに対して激怒しており、オラージュは窓の一つに縁取られて、無表情で非常に青ざめて立っていました... 突然、一瞬のうちにグルジエフの声が止まり、彼の全体の人格が変わり、私に満面の笑みを向けました-そして信じられないほど穏やかで内的に静かな表情で、私に立ち去るよう合図しました。その後、彼は衰えることのない力で罵倒を再開しました。これはあまりにも素早く起こったので、オラージュ氏でさえリズムの途切れに気づかなかったと思います。

この時期、グルジエフは1923年1月9日にキャサリン・マンスフィールドが結核でそこで亡くなった後、「キャサリン・マンスフィールドを殺した男」として悪名を得ました。しかし、ジェームズ・ムーアとウスペンスキーは、マンスフィールドは自分が間もなく死ぬことを知っており、グルジエフが彼女の最期の数日間を幸せで充実したものにしたと主張しています。彼女の死は偶然にも、グルジエフが生徒たちを指揮して学院の敷地に建設した「スタディハウス」の落成を祝う日でした。飛行船格納庫の廃材を利用して建設され、東洋風の絨毯や織物で飾り付けられたこの建物は、グルジエフが各地に伝わる様々な神聖舞踏を組み合わせて独特なものにまとめあげたものである「ムーヴメンツ」の練習と演舞に使われました。その演舞は、身体の複数の部分の独立した動きの統合や頭の働きと体の働きの協和を要し、特殊な芸術であるとともに心身の調和的発展に向けての挑戦となることが意図されていました。

2.5. アメリカへの訪問と晩年の活動

1924年以降、グルジエフは北米を訪問し、最終的にA.R.オラージュが以前教えていた生徒たちを受け入れました。1924年、パリからフォンテーヌブローへ一人で車を運転中に、彼は瀕死の自動車事故を起こしました。妻と母の看護により、彼は医学的な予想に反してゆっくりと痛みを伴う回復を遂げました。まだ療養中であったにもかかわらず、彼は8月26日に自身の研究所を正式に「解散」しました(実際には彼は「献身度の低い」生徒たちを解散させただけでした)。彼はこれを個人的な事業であると表現し、「将来的には、様々な正当な理由を口実に、私の人生をあまりにも快適にするすべての者たちを私の視界から排除する」と述べました。

怪我から回復し、まだ自分で書くには弱すぎた彼は、アルメニア語とロシア語を混ぜて彼の主著『すべてであり何ものでもない』の第一部である『ベルゼバブが孫に語った物語』を口述し始めました。この本は一般的に難解で分かりにくいとされており、読者にその意味を見つけるために「ワーク」を強いるものとされています。彼は数年かけてこの本の執筆を続け、思考をまとめるのに役立つと感じた騒がしいカフェで執筆しました。

グルジエフの母は1925年に亡くなり、妻は癌を患い1926年6月に亡くなりました。ウスペンスキーは彼女の葬儀に参列しました。作家のフリッツ・ピータースによれば、グルジエフは1925年11月から1926年春までニューヨークに滞在し、10.00 万 USD以上を集めることに成功しました。彼はアメリカへ6、7回渡航しましたが、その強引で無遠慮な金銭要求によって多くの人々を遠ざけました。

シカゴを拠点とするグルジエフ・グループは、ジャン・トゥーマーがプリオーレで1年間訓練を受けた後、1927年に設立されました。ダイアナ・ヒューバートはシカゴ・グループの常連メンバーであり、グルジエフが1932年と1934年にグループを数回訪問したことを自身の回想録に記録しています。

アメリカでの資金調達の努力にもかかわらず、プリオーレの運営は負債を抱え、1932年に閉鎖されました。グルジエフはパリで新しい指導グループを組織しました。これは「ザ・ロープ」として知られ、女性のみで構成され、その多くは作家であり、数人のレズビアンも含まれていました。メンバーにはキャスリン・ヒューム、ジェーン・ヒープ、マーガレット・C・アンダーソン、そしてエンリコ・カルーソーの未亡人ドロシーなどがいました。グルジエフはメンバーを通じてガートルード・スタインと知り合いましたが、彼女は一度も彼の追随者ではありませんでした。

1935年、グルジエフは『すべてであり何ものでもない』の執筆を中断しました。彼は計画された三部作の最初の二部を完成させていましたが、その後『第三部』の執筆を開始しました(これは後に『生は<私が存在し>て初めて真実となる』というタイトルで出版されました)。1936年、彼はパリのコロネル=ルナール通り6番地のアパートに定住し、残りの生涯をそこで過ごしました。1937年、彼の兄弟ドミトリーが亡くなり、「ザ・ロープ」は解散しました。

第二次世界大戦中、コロネル=ルナール通り6番地のアパートは非常に小さかったにもかかわらず、彼は戦争中ずっとそこで生徒たちのグループを教え続けました。訪問者たちは、彼の食料庫、あるいは「内なる聖域」が東洋の珍味の並外れたコレクションで満たされていたことや、彼がウォッカとコニャックで「愚者たち」に手の込んだ乾杯をしながら開いた夕食会について描写しています。長年肉体的に印象的な姿を見せていた彼は、この頃には腹が出ていました。彼の教えは、生徒たちとの個人的な交流を通じてより直接的に伝えられるようになり、生徒たちは彼が『ベルゼバブが孫に語った物語』で表現した思想を学ぶよう奨励されました。彼の個人的な事業(生涯のほとんどで東洋の絨毯やカーペットの取引を断続的に行うなど)は、困難な戦時下の状況に影響を受けた隣人たちに慈善的な救済を提供することを可能にし、また当局の注目を集め、一晩留置所で過ごすことにもなりました。

戦争後、グルジエフはかつての生徒たちとの再会を試みました。ウスペンスキーはためらいましたが、彼の死後(1947年10月)、彼の未亡人は残りの生徒たちにパリのグルジエフを訪ねるよう勧めました。ジョン・G・ベネットもイギリスから訪問し、25年ぶりの再会を果たしました。イギリスのウスペンスキーの生徒たちは皆、グルジエフは死んだと思っていました。彼らは、教えを学んだグルジエフがまだ生きていることをウスペンスキーが彼らに伝えていなかったため、ウスペンスキーの死後に初めて彼が生きていることを知りました。彼らは大いに喜び、リナ・ハンズ、バジル・ティリー、キャサリン・マーフィーを含む多くのウスペンスキーの生徒たちがパリのグルジエフを訪ねました。ハンズとマーフィーは『すべてであり何ものでもない』の出版のためのタイピングと再タイピングに協力しました。

グルジエフは1948年に二度目の自動車事故に遭いましたが、再び予想外の回復を遂げました。

私は死にかけている男を見ていました。これだけでは表現しきれません。車から出てきたのは死んだ男、死体でした。それなのに、それは歩いていました。私は幽霊を見た人のように震えていました。

鉄のような粘り強さで、彼は自分の部屋に着き、座って言いました。「今、すべての臓器が破壊された。新しく作らなければならない。」そして、ベネットに笑顔を向けて言いました。「今夜、夕食に来なさい。体を働かせなければならない。」彼が話すとき、激しい痛みの痙攣が彼の体を揺らし、耳から血が噴き出しました。ベネットは思いました。「彼は脳出血を起こしている。体を動かし続けさせたら、彼は死んでしまうだろう。」しかし、その後彼は考えました。「彼はこれらすべてをしなければならない。もし体が動くのを止めさせたら、彼は死ぬだろう。彼は自分の体に対する力を持っている。」

回復後、グルジエフは『ベルゼバブが孫に語った物語』の公式出版計画を最終決定し、ニューヨークへ2回渡航しました。彼はまた、有名なラスコー洞窟の先史時代の壁画を訪れ、その意義について生徒たちに解釈を伝えました。

2.6. 死

グルジエフは1949年10月29日、フランスのヌイイ=シュル=セーヌにあるアメリカン・ホスピタルで癌のため死去しました。彼の葬儀はパリのダル通り12番地にある聖アレクサンドル・ネフスキー・ロシア正教会大聖堂で行われました。彼はフォンテーヌブロー近郊のアヴォンの墓地に埋葬されています。

3. 私生活

グルジエフの子供であると公的に証明された証拠や文書はありませんが、以下の6人が彼の子供であるとされています。

- ニコライ・スティエールバル(1919年-2010年):母はレオニード・ロベルトヴィチ・ド・スティエールヴァルの妻エリザヴェータ・グリゴリエヴナ。

- ミシェル・ド・サルツマン(1923年-2001年):母はジャンヌ・ド・サルツマン。後にグルジエフ財団の代表を務めました。

- シンシー・ソフィア「ドゥシュカ」ハウワース(1924年-2010年):母はダンサーのジェスミン・ハウワース。彼女は後にグルジエフ・ヘリテージ・ソサエティを設立しました。

- イヴ・テイラー(1928年生まれ):母は彼の信奉者の一人であったアメリカの社交界の女性エディス・アンズリー・テイラー。

- セルゲイ・チャヴェルディアン:母はリリー・ガラムニアン・チャヴェルディアン。

- アンドレイ:母はゲオルギイとしか知られていない女性。

グルジエフには姪のルバ・グルジエフ・エヴェリットがおり、彼女は1950年代から1990年代にかけて約40年間、ロンドンのナイツブリッジで小さくも有名なレストラン「ルーバズ・ビストロ」を経営していました。また、彼の長姉アンナとその家族は、エッセントゥキに難民として到着していました。弟のドミトリーは1937年に亡くなっています。

4. 思想と教え

グルジエフの「思想」もしくは「教え」という言葉が使われますが、グルジエフ自身はこれをただ「私のアイデア」(my ideas英語)と呼んでいました。ロシア語でもこれは基本的に同じです。グルジエフの母国語の一つであるギリシャ語のιδέαイデア現代ギリシア語に由来し、「思想」もしくは「教え」というより、「世界観」もしくは「人間観」といった言い方に近い意味合いを持っています。

4.1. 主要な概念

グルジエフの教えの中心には、いくつかの核となる概念があります。

- ワーク(The Work)**: これは「自己への取り組み」を意味し、意識を向上させるための実践的な生活のあり方です。それは知的な追求ではなく、むしろ「自己想起」を可能にするために「今この瞬間」を生きる実践的な方法です。

- 自己想起(Self-remembering)**: 人間が自分自身を意識していない「催眠的な覚醒した睡眠」の状態にあるとグルジエフは教えました。自己想起とは、絶えず自分自身、自分の個性という感覚を持ち、それを認識することです。これは知的に表現できるものではなく、有機的な感覚であり、他の人々の中にいてもあなたを独立させるものです。この概念は、仏教の「気づき」や「マインドフルネス」(パーリ語の「サティ」、サンスクリット語の「スムリティ」に由来し、どちらも「思い出す」を意味する)に近いと主張する現代の研究者もいます。

- 覚醒した睡眠(Waking sleep)**: 人間は自分自身を意識していないため、絶えず思考、心配、想像が巡る「催眠的な覚醒した睡眠」の状態で人生を送っているとグルジエフは教えました。その結果、人は夢のような状態で世界を認識します。彼は、通常の覚醒状態にある人々は無意識のオートマトンとして機能しているが、人が「目覚め」、人間本来のあるべき姿になることは可能であると主張しました。

- 第四の道(Fourth Way)**: グルジエフは、地球上の既存の多くの宗教的・精神的伝統がその本来の意味と活力を失い、創始時に意図された方法で人類に奉仕できなくなったと主張しました。その結果、人間は古代の教えの真実を実現できず、ますますオートマトン化し、外部からの制御に弱くなり、第一次世界大戦のような集団精神病の行為が可能になったとしました。グルジエフによれば、残存する様々な宗派や学校は、人間を完全に統合された存在にするような一方的な発展しか提供できませんでした。これらの学校や宗派では、人間の三つの側面(感情、肉体、精神)のうち一つだけが発展する傾向があり、他の能力や「センター」(グルジエフがそう呼んだもの)を犠牲にすることが一般的でした。その結果、これらの方法は適切にバランスの取れた人間を生み出すことができませんでした。さらに、精神的な知識への伝統的な道(グルジエフはこれをファキールの道、修道僧の道、ヨーガ行者の道の三つに集約しました)を歩もうとする者は、世俗の生活を放棄する必要がありました。しかし、グルジエフは、ヨーロッパやアメリカに住む現代人の要求に適合する「第四の道」も説明しました。この道では、精神、身体、感情を別々に訓練するのではなく、これら三つすべてに働きかけ、それらの間の有機的なつながりとバランスの取れた発展を促進しました。

- センター(Centers)**: グルジエフは人間の知性、感情、身体をそれぞれ「センター」と呼び、これらが通常はバラバラに機能していると説明しました。

- 存在と知識(Being and knowledge)**: グルジエフの教えでは、知識だけでなく、その知識を「存在」として体現することの重要性が強調されました。

- 本質と人格(Essence and personality)**: 人間は生まれ持った「本質」と、後天的に形成される「人格」から成り立っており、通常は人格が支配的であるため、本質を覚醒させる必要があると説かれました。

- 同一化(Identifying)**: 外部の出来事や感情に無意識に巻き込まれ、自己を失う状態を指します。

- 超努力/余分な努力(Super-effort / Extra effort)**: 通常の努力では達成できない、意識的な変容に必要な特別な努力のことです。

4.2. 人間の潜在能力と意識

グルジエフは、人間は通常「眠り」の中で人生を送り、眠りの中で死んでいくと教えました。そのため、人は夢のような状態で世界を認識しています。彼は、通常の覚醒状態にある人々は無意識のオートマトンとして機能しているが、人が「目覚め」、人間本来のあるべき姿になることは可能であると主張しました。

自己開発の教えにおいて、グルジエフは、人間性の宇宙における位置と、その潜在的な可能性(人間としての自然な天賦の才能と見なされるが、めったに実を結ばないもの)を発展させることの重要性を取り上げました。彼は、より高次の意識レベル、より高次の身体、内的な成長と発展は現実的な可能性であるが、それらを達成するには意識的なワークが必要であると教えました。その目的は、何か新しいものを獲得することではなく、私たちが失ったものを取り戻すことでした。

グルジエフの教えでは、聖書や多くの宗教的祈りなどの様々な古代のテキストに明確な意味が与えられました。彼は、そのようなテキストには一般的に帰せられる意味とは非常に異なる意味があると信じていました。「眠るな」「目覚めよ、汝はその時を知らぬ」「天国は汝の内にある」などは、その本質が忘れ去られた教えを指し示す聖書の記述の例です。

グルジエフは、人々が白昼夢やうっかりを最小限に抑えるために、注意とエネルギーを様々な方法で強化し、集中させる方法を教えました。彼の教えによれば、この自己の内的な発展は、変化のさらなるプロセスの始まりであり、その目的は人々をグルジエフが信じるあるべき姿に変容させることです。彼は、文化によって異なり、しばしば矛盾し、偽善的であると描写する「道徳」を不信し、代わりに「良心」の重要性を非常に強調しました。

内的な注意をより集中的に行使できる条件を提供するために、グルジエフは生徒たちに「神聖舞踏」または「ムーヴメンツ」も教え、後にグルジエフ・ムーヴメンツとして知られるこれらをグループで共に実践しました。彼はまた、遠隔地の修道院などを訪れた際に聞いたものに触発され、彼の生徒の一人であるトーマス・ド・ハルトマンと共同でピアノのために作曲された多くの音楽作品も残しました。

グルジエフは、生徒たちの自己観察を促すために、「ストップ」運動などの様々なエクササイズを用いました。生徒たちを絶え間ない白昼夢から目覚めさせるための他の「ショック」は、常にいつでも起こり得るものでした。

4.3. 宇宙論と神秘主義

グルジエフの宇宙論は、宇宙の構造とそれを支配する法則に関する独自の見解を含み、新プラトン主義やロバート・フラッドのマクロコスモス的な音楽構造など、古代および秘教的な源泉と関連づけて解釈することができます。

彼の教えは、他の精神的伝統との類似性も指摘されています。例えば、ソクラテスやプラトンが強調した「汝自身を知れ」という考えは、グルジエフの教えにおける自己観察の実践に再び現れます。彼の自己規律と抑制に関する教えは、ストア主義の教えを反映しています。ヒンドゥー教や仏教における「執着」の概念は、グルジエフの教えでは「同一化」の概念として再登場します。彼の「三つの存在の食物」の記述はアーユルヴェーダと一致し、「時間は呼吸である」という彼の言葉は、ヴェーダ占星術の体系であるジョーティシュを想起させます。

しかし、グルジエフは若い頃にスーフィー教団でイスラム神秘主義を学んだとしていますが、弟子たちによって整理された彼の思想は、神と直接向き合うイスラム神秘主義とは明確に異なり、地上と天上の二世界を説き、グノーシス主義的なものとなっています。特に3世紀のキリスト教の聖職者ヴァレンティヌスの影響が大きいともいわれ、3、7といった特別な数字を重視し、音階を用いての教義の説明は、ピタゴラス的でもあります。インド・イラン学研究者の岡田明憲は、それ以上に特徴的なのが、常に弟子に「緊張」を強いる彼の修行システムが、著しく禅、特に臨済宗に似ていることであると指摘しています。この修行方法は、キャサリン・マンスフィールドやD.H.ローレンスといった著名人を含む、ヨーロッパの知識人を惹きつけました。彼の方法は、「自己意識を限界まで追い込み、それまでの世界観を破壊することで、『目覚め』を喚起するもの」でした。岡田明憲は、近代の神秘主義者たちの多くが、近代ヨーロッパ文化を否定して、近代ヨーロッパ文化の産物である「自己意識」によってその超克を企て、脱し得なかったが、グルジエフはいささか事情が異なると、その例外性を評価しています。

5. 方法論と実践

「ワーク」は知的な追求ではなく、むしろ「自己想起」を可能にするために「今この瞬間」を生きる実践的な方法です。グルジエフは、自身の生きた存在に加え、ミーティング、音楽、ムーヴメンツ(神聖舞踏)、著作、講義、そして革新的な形態のグループワークや個人ワークなど、様々な方法と素材を用いて弟子たちを目覚めさせました。これらの様々な方法の目的は、「歯車にスパナを差し込む」ことで、精神と身体の間に繋がりを作ることを可能にすることでした。これは言葉で語るのは簡単ですが、その意味を理解するには体験する必要があります。各個人は異なるため、グルジエフは画一的なアプローチをとらず、彼自身が発見したものを伝えるために様々な手段を用いました。ロシアでは彼の教えはごく少数のサークルに限定されていたと記述されていますが、パリや北米では数多くの公開デモンストレーションを行いました。

グルジエフは、自己知識を得るための伝統的な方法、すなわちファキール(苦痛を通じて)、修道僧(献身を通じて)、ヨーガ行者(学習を通じて)の方法は、それだけでは真の理解を達成するには不十分であると感じていました。彼は代わりに「ずる賢い男の道」を提唱し、それがさもなければ何年もの努力を要し、しかも真の成果が得られないかもしれない内的な発展を促す近道であるとしました。禅宗の歴史には、教師が様々な(時には非常に型破りな)方法を用いて、生徒に洞察の出現をもたらしたという、示唆に富む歴史的な類似点が見られます。

5.1. ムーヴメンツと聖なる舞踏

ムーヴメンツ、すなわち神聖舞踏は、グルジエフのワークの不可欠な部分を構成しています。グルジエフは時に自らを「ダンスの教師」と呼び、モスクワで『魔術師たちの闘争』というバレエを上演しようとした試みで、当初の世間の注目を集めました。

『現実世界からの眺め』の中で、グルジエフは次のように記しています。「ムーヴメンツの目的について尋ねるならば、身体の各姿勢には特定の内的状態が対応し、逆に、各内的状態には特定の姿勢が対応する。人間は、その人生において、いくつかの習慣的な姿勢を持ち、その間の姿勢に留まることなく、ある姿勢から別の姿勢へと移行する。新しい、慣れない姿勢をとることで、通常の状況とは異なる形で、内面を観察することができるようになる。」

ムーヴメンツのデモンストレーションの映像は、グルジエフ財団によって時折非公開で上映されており、ピーター・ブルック監督の映画『注目すべき人々との出会い』の劇中シーンでもいくつかの例が示されています。グルジエフが教えた数々の舞踏や体操は「グルジエフ・ムーヴメンツ」または単に「ムーヴメンツ」と総称され、伝達の過程で失われたものも多いですが、グルジエフ、ハルトマン、または別の作曲者による決定版の伴奏曲が用意された主要なレパートリーだけでも150近くが伝えられています。踊り手は6列に並び、これはエニアグラムの数列である142857に対応しているとされます。その演舞は、身体の複数の部分の独立した動きの統合や頭の働きと体の働きの協和を要し、特殊な芸術であるとともに心身の調和的発展に向けての挑戦となることが意図されていました。

5.2. 音楽

グルジエフの音楽は三つの異なる時期に分けられます。

「第一期」は、バレエ『魔術師たちの闘争』からの音楽や、1918年頃の初期のムーヴメンツのための音楽など、初期の作品です。

「第二期」の音楽は、グルジエフが最もよく知られるようになった作品であり、ロシア生まれの作曲家トーマス・ド・ハルトマンとの共同作業で書かれました。これはグルジエフ=ド・ハルトマン音楽と呼ばれています。1920年代半ばに遡るこの音楽は、カフカースや中央アジアの民俗音楽や宗教音楽、ロシア正教会の典礼音楽、その他の源流に根ざした豊かなレパートリーを提供しています。この音楽はしばしばプリオーレのサロンで初めて演奏され、多くの曲がそこで作曲されました。最近完成したショット社によるこのピアノレパートリーの4巻の出版以来、1923年から1924年のムーヴメンツのデモンストレーションのためにグルジエフとド・ハルトマンが準備した音楽のオーケストラ版を含む、豊富な新録音が出されています。これらの作品のソロピアノ版は、セシル・ライトル、キース・ジャレット、フレデリック・チウによって録音されています。

「最後の音楽期」は、グルジエフが第二次世界大戦中の占領下および戦後のパリのアパートで、1949年に亡くなるまで開催した夕食会でしばしば演奏された即興のハーモニウム音楽です。全体として、グルジエフはド・ハルトマンと共同で約200曲を作曲しました。2010年5月には、故ドゥシュカ・ハウワースの遺産から、ニール・ケンプファー・ストッカーによって38分間の未公開ソロピアノ音楽(アセテート盤)が購入されました。2009年には、ピアニストのエラン・シクロフがグルジエフ=ド・ハルトマンの共同作品(およびド・ハルトマンが10代の頃に作曲した初期のロマン派作品3曲)からなる『ラウダムス:ゲオルギイ・イヴァノヴィチ・グルジエフとトーマス・ド・ハルトマンの音楽』をリリースしました。1998年にはアレッサンドラ・チェレッティがグルジエフ=ド・ハルトマンによる18曲を収録した「ヒドゥン・ソース」をリリースしています。

イギリスのコンサートピアニストで作曲家のヘレン・パーキン(結婚後の姓はヘレン・エイディー)は、P.D.ウスペンスキーを通じてグルジエフと出会い、戦後初めてパリのグルジエフを訪れました。彼女と夫のジョージ・エイディーは1965年にオーストラリアに移住し、ニューポートのグルジエフ協会を設立しました。彼女がトーマス・ド・ハルトマンの音楽を演奏する録音はCDでリリースされています。しかし、彼女はムーヴメンツの教師でもあり、ムーヴメンツのための音楽も作曲しました。これらの音楽の一部は出版され、個人的に流通しています。

5.3. 精神的実践

「ワーク」は知的な追求ではなく、むしろ「今この瞬間」を生きる実践的な方法であり、自己意識(「自己想起」)を出現させることを目的とします。グルジエフは、自身の生きた存在を除き、ミーティング、音楽、ムーヴメンツ(神聖舞踏)、著作、講義、そして革新的な形態のグループワークや個人ワークなど、多くの方法と素材を用いて弟子たちを目覚めさせました。これらの様々な方法の目的は、「歯車にスパナを差し込む」ことで、精神と身体の間に繋がりを作ることを可能にすることでした。これは言葉で語るのは簡単ですが、その意味を理解するには体験する必要があります。各個人は異なるため、グルジエフは画一的なアプローチをとらず、彼自身が発見したものを伝えるために様々な手段を用いました。

グルジエフは、生徒たちの自己観察を促すために、「ストップ」運動などの様々なエクササイズを用いました。生徒たちを絶え間ない白昼夢から目覚めさせるための他の「ショック」は、常にいつでも起こり得るものでした。

6. 著作

6.1. 主な著作

グルジエフによる3冊の書籍は、彼の死後、アメリカで英語で出版されました。これらは『ベルゼバブが孫に語った物語』(1950年、E.P.ダットン社)、『注目すべき人々との出会い』(1963年、E.P.ダットン社)、そして『生は<私が存在し>て初めて真実となる』(E.P.ダットン社が私的に印刷し、1978年にトライアングル・エディションズ社が私的配布のために出版)です。この三部作はグルジエフのレゴミニズムであり、総称して『すべてであり何ものでもない』として知られています。「レゴミニズム」とは、グルジエフによれば、「遠い昔の出来事に関する情報を、イニシエートを通じて伝達する手段の一つ」です。彼の初期の講話を集めた本も、彼の生徒で個人秘書であったオルガ・ド・ハルトマンによってまとめられ、1973年に『現実世界からの眺め:モスクワ、エッセントゥキ、チフリス、ベルリン、ロンドン、パリ、ニューヨーク、シカゴでの初期の講話、生徒たちの回想による』として出版されました。

- 『来るべき善の先触れ』(1933年、1971年、1988年)

- 『グルジエフのミーティング記録 1941-1946年』(2009年)

- 『すべてであり何ものでもない』三部作:

- 『ベルゼバブが孫に語った物語』(1950年)

- 『注目すべき人々との出会い』(1963年)

- 『生は<私が存在し>て初めて真実となる』(1974年)

- 『現実世界からの眺め:モスクワ、エッセントゥキ、チフリス、ベルリン、ロンドン、パリ、ニューヨーク、シカゴでの初期の講話』(1973年)

- 『バレエのシナリオ:魔術師たちの闘争』(2014年)

- 『存在の探求:意識への第四の道』(2012年)

日本語版としては、以下のものが刊行されています。

- 『ベルゼバブの孫への話 - 人間の生に対する客観的かつ公平無私なる批判』浅井雅志訳、平河出版社

- 『注目すべき人々との出会い』星川淳訳、めるくまーる

- 『生は<私が存在し>て初めて真実となる』浅井雅志訳、平河出版社

- 『グルジェフ・弟子たちに語る』G.I.グルジェフ著、前田樹子訳、めるくまーる

6.2. 弟子たちの著作

グルジエフの思想は、当初は彼の生徒たちの著作を通じて広められました。その中で最もよく知られ、広く読まれているのはP.D.ウスペンスキーの『奇蹟を求めて:未知の教えの断片』であり、これは教えへの決定的な入門書として広く認識されています。他の人々はグルジエフ自身の著書を主要なテキストとして参照しています。

チャールズ・スタンリー・ノット、トーマス・ド・ハルトマンとオルガ・ド・ハルトマン、フリッツ・ピータース、ルネ・ドーマル、ジョン・G・ベネット、モーリス・ニコル、マーガレット・C・アンダーソン、ルイ・ポーエルなど、多くの人々がグルジエフと過ごした時間の逸話的な記述を出版しています。

ピーター・ブルック監督の長編映画『注目すべき人々との出会い』(1979年)は、グルジエフの同名の著書に大まかに基づいており、グルジエフのダンス、単に「エクササイズ」として知られ、後に「ムーヴメンツ」として広められたもののパフォーマンスで終わります。この映画はジャンヌ・ド・サルツマンとピーター・ブルックが脚本を書き、ブルックが監督を務め、ドラガン・マクシモビッチとテレンス・スタンプ、そして南アフリカの劇作家で俳優のアソール・フガードが出演しています。

グルジエフは『すべてであり何ものでもない』というシリーズタイトルの三部作を執筆しました。第一巻は、グルジエフの死の直前に完成し、1950年に最初に出版された第一部で、『ベルゼバブが孫に語った物語』と題されています。1238ページに及ぶこの長大な寓話的な作品は、ベルゼバブが孫に地球の存在たちと宇宙を支配する法則について説明する物語を語ります。それはグルジエフの深く考察された哲学のための広大な基盤を提供します。1992年には、一部のグルジエフの信奉者によって、『ベルゼバブの物語』の論争の的となる改訂版が代替の「版」として出版されました。

『ベルゼバブの物語』の最初の目次ページの向かいにある「親愛なる助言」のページで、グルジエフは、三つのシリーズを順にそれぞれ三回義務的に読むという彼自身のプログラムを提示し、「その時になって初めて、あなたは私の著作について、あなた自身に固有の公平な判断を形成できると期待できるでしょう。そしてその時になって初めて、あなたの理解に応じて、私が期待するあなた自身の特定の利益を得るという私の希望が実現されるでしょう」と結論付けています。

死後出版された第二部『注目すべき人々との出会い』(1963年)は、彼の初期の回想録として一見分かりやすい形で書かれていますが、一部には『千夜一夜物語』のような装飾や寓話的な記述も含まれています。彼の死後出版された第三部『生は<私が存在し>て初めて真実となる』は、未完成であるかのように書かれており、これもジャンヌ・ド・サルツマンによって編集されました。この本には、グルジエフの晩年における内的な葛藤の親密な記述や、彼の講義の一部が収録されています。グルジエフの思想と方法については膨大で増え続ける量の著作が書かれていますが、彼の挑戦的な著作こそが主要な情報源であり続けています。

P.D.ウスペンスキーによる関連著作:

- 『奇蹟を求めて』(1981年 浅井雅志訳)平河出版社

- 『人間に可能な進化の心理学』(1991年 前田樹子訳)めるくまーる

回想録・日記・書簡集:

- トーマス&オルガ・ド・ハルトマン『グルジエフと共に』前田樹子訳、めるくまーる

- フリッツ・ピータース『魁偉の残像』前田樹子訳、めるくまーる、その他『グルジエフの思い出』、『バランスの取れた人』

伝記・関連書籍:

- ジェームズ・ムーア『グルジエフ伝 神話の解剖』浅井雅志訳、平河出版社

- 前田樹子『エニアグラム進化論 グルジエフを超えて』春秋社

- K.R.スピース『グルジエフ・ワーク-生涯と思想』武邑光裕訳、平河出版(mindbooks)

- 郷尚文『覚醒の舞踏 グルジェフ・ムーブメンツ:創造と進化の図絵』市民出版社、2001年

7. 評価と影響

グルジエフの著作や活動に対する意見は分かれています。賛同者たちは、彼を西洋文化に新たな知識、すなわち確立された科学が提供するものを超える洞察を可能にする心理学と宇宙論をもたらしたカリスマ的な師と見なしています。OSHOは、グルジエフをこの時代で最も重要な精神的マスターの一人と評しました。一方で、一部の批評家は、彼を大きなエゴと絶え間ない自己顕示欲を持つ詐欺師であると主張しています。

7.1. 知的・文化的影響

グルジエフは、一部の芸術家、作家、思想家たちに大きな影響を与えました。彼らの中には、ウォルター・イングリッシュ・アンダーソン、ピーター・ブルック、ケイト・ブッシュ、ダービー・クラッシュ、ミュリエル・ドレイパー、ロバート・フリップ、キース・ジャレット、ティモシー・リアリー、キャサリン・マンスフィールド、デニス・ルイス、ジェームズ・ムーア、A.R.オラージュ、P.D.ウスペンスキー、モーリス・ニコル、ルイ・ポーエル、ロバート・S・ド・ロップ、ルネ・バルジャベル、ルネ・ドーマル、ジョージ・ラッセル、デヴィッド・シルヴィアン、ジャン・トゥーマー、ジェレミー・レーン、セリオン、P.L.トラヴァース、アラン・ワッツ、マイナー・ホワイト、コリン・ウィルソン、ロバート・アントン・ウィルソン、フランク・ロイド・ライト、ジョン・ゾーン、そしてフランコ・バッティアートなどがいます。

グルジエフは、東西の古代の教えに新たな生命と実践的な形を与えました。例えば、ソクラテスやプラトンが強調した「汝自身を知れ」という概念は、グルジエフの教えでは自己観察の実践として再登場します。彼の自己規律と抑制に関する教えは、ストア主義の教えを反映しています。ヒンドゥー教や仏教における「執着」の概念は、グルジエフの教えでは「同一化」の概念として再登場します。彼の「三つの存在の食物」に関する記述はアーユルヴェーダと一致し、「時間は呼吸である」という彼の言葉は、ヴェーダ占星術の体系であるジョーティシュを想起させます。同様に、彼の宇宙論は、それぞれ新プラトン主義やロバート・フラッドのマクロコスモス的な音楽構造に関する記述など、古代および秘教的な情報源と照らし合わせて「読む」ことができます。

近年注目を集めているグルジエフの教えの一側面は、エニアグラムの幾何学図形です。グルジエフの伝統の多くの生徒にとって、エニアグラムは依然として公案であり、挑戦的で完全に説明されることはありません。このバージョンのエニアグラムの起源を辿る多くの試みがあり、他の図形とのいくつかの類似点が見つかっていますが、エニアグラム図形を公に知らしめた最初の人物はグルジエフであり、その真の源を知っていたのは彼だけだったようです。他の人々は、主にオスカー・イチャーソ、クラウディオ・ナランホなどによって開発されたエニアグラム・オブ・パーソナリティと関連して、エニアグラム図形を性格分析に用いてきました。この応用のほとんどの側面は、グルジエフの教えやエニアグラムに関する彼の説明とは直接関連していません。

7.2. 主要な弟子たち

グルジエフの著名な弟子には以下のような人々がいます。

- P.D.ウスペンスキー**(1878年-1947年):ロシアのジャーナリスト、作家、哲学者。1915年にグルジエフと出会い、その後5年間彼のもとで学び、1921年にロンドンで自身の独立したグループを結成しました。ウスペンスキーは最初の「キャリア」グルジエフ主義者となり、残りの生涯をロンドンとニューヨークで独立した第四の道グループを率いました。彼はグルジエフとの出会いについて『奇蹟を求めて』を書き、これはグルジエフの初期のグループ実験に関する最もよく知られ、広く読まれている記述として残っています。

- トーマス・ド・ハルトマン**(1885年-1956年):ロシアの作曲家。彼と妻オルガは1916年にサンクトペテルブルクで初めてグルジエフと出会いました。彼らは1929年までグルジエフの親密な生徒であり続けました。その間、彼らはパリ近郊のグルジエフの「人間の調和的発展のための研究所」に住んでいました。1925年7月から1927年5月の間、トーマス・ド・ハルトマンはグルジエフが収集し、ムーヴメンツのエクササイズに使用した音楽の一部を採譜し、共同で作曲しました。彼らはピアノのために編曲された数百曲のコンサート音楽で共同作業を行いました。このコンサート音楽は、1950年代から1980年代にかけて私的に録音・出版されました。1998年には「ミュージック・オブ・グルジエフ/ド・ハルトマン」としてトーマス・ド・ハルトマンのピアノ演奏でトライアングル・レコーズから4枚のビニールディスクに49曲が収録され、その後1989年には56曲を収録した3枚組CDとして再リリースされました。より広範なコンピレーションは、1996年から2005年にかけてショット社から4巻の印刷譜として、また1997年から2001年にかけてショット/ヴェルゴから3人のコンサートピアニストによる9枚組CDとして「グルジエフ/ド・ハルトマン ピアノ音楽」というタイトルでリリースされました。

- オルガ・ド・ハルトマン**(旧姓アルカディエヴナ・ド・シューマッハー、1885年-1979年):プリオーレ時代にグルジエフの個人秘書を務め、その期間の彼の著作のほとんどの原稿を口述筆記しました。彼女はまた、著書『現実世界からの眺め』(1973年)に収録されたグルジエフの初期の講話を認証しました。ド・ハルトマン夫妻の回想録『グルジエフと共に』(初版1964年、第2版1983年、第3版1992年)は、彼らのグルジエフとの数年間を非常に詳細に記録しています。彼らのモントリオール・グルジエフ・グループ、文学および音楽の遺産は、引退したカナダの国立映画庁プロデューサーであるトム・デイリーによって管理されています。

- ジャンヌ・ド・サルツマン**(1889年-1990年):アレクサンドルとジャンヌ・ド・サルツマンは1919年にチフリスでグルジエフと出会いました。彼女は元々ダンサーであり、ダルクローズ・ユーリズミックスの教師でした。彼女は、ジェスミン・ハウワース、ローズ・メアリー・ノットと共に、グルジエフの振り付けによるムーヴメンツのエクササイズを伝達し、1953年に設立したニューヨークのグルジエフ財団、パリのグルジエフ研究所、ロンドンのグルジエフ協会、その他のグループを通じてグルジエフの教えを制度化する責任を負いました。彼女はまた、アメリカでトライアングル・エディションズを設立し、この出版社はグルジエフの死後出版されたすべての著作の著作権を主張しています。

- ジョン・G・ベネット**(1897年-1974年):イギリスの諜報員、多言語話者(英語、フランス語、ドイツ語、トルコ語、ギリシャ語、イタリア語に堪能)、技術者、産業研究ディレクター、作家、教師であり、特にグルジエフの教えに関する多くの著書で知られています。ベネットは1920年にイスタンブールでウスペンスキーとグルジエフの両方と出会い、1923年8月にはグルジエフの研究所で過ごし、1922年から1941年までウスペンスキーの生徒となり、グルジエフがまだ生きていることを知った後、1949年にはパリのグルジエフを頻繁に訪れた一人でした。彼の著書には『証人:探求の物語』(1974年)、『グルジエフ:新しい世界の創造』(1974年)、『パリの愚者たち:J.G.ベネットとエリザベス・ベネットの日記、1949年』(1991年)があります。

- A.R.オラージュ**(1873年-1934年):雑誌『ニュー・エイジ』で最もよく知られる影響力のあるイギリスの編集者。1921年にウスペンスキーのロンドンでの講話に出席し始め、1922年初めにグルジエフが初めてロンドンを訪れた際に彼と出会いました。その後すぐにオラージュは『ニュー・エイジ』を売却し、プリオーレのグルジエフの研究所に移り、1924年にはグルジエフによって研究所のニューヨーク支部の責任者に任命されました。1924年7月のグルジエフの瀕死の自動車事故と、その後の1924年からの長期間にわたる療養と数年間の集中的な執筆期間のため、オラージュは1931年までニューヨークに留まりました。この期間、オラージュはグルジエフの助手として、『ベルゼバブの物語』(1931年)と『注目すべき人々との出会い』(1963年)の英語タイプ原稿の編集を担当しました。この期間は、ポール・ビークマン・テイラーの著書『グルジエフとオラージュ:エリシオンの兄弟たち』(2001年)に詳細に記述されています。

- モーリス・ニコル**(1884年-1953年):ハーレー街の精神科医であり、カール・グスタフ・ユングのロンドンでの代理人。オラージュと共に、1921年のウスペンスキーのロンドンでの講話に出席し、そこでグルジエフと出会いました。妻キャサリンと娘と共に、グルジエフのプリオーレ研究所でほぼ1年間を過ごしました。1年後、ロンドンに戻ると、ニコルはウスペンスキーのグループに再合流しました。1931年、ウスペンスキーの助言により、彼はイギリスで自身の第四の道グループを開始しました。彼は『グルジエフとウスペンスキーの教えに関する心理学的解説』(ボストン:シャンバラ、1996年、サミュエル・ワイザー社、1996年)という6巻からなる百科事典的な記事シリーズで最もよく知られています。

- ウィレム・ナイランド**(1890年-1975年):オランダ系アメリカ人の化学者。1924年初頭、グルジエフが初めてアメリカを訪問した際に彼と出会いました。彼はグルジエフの研究所のニューヨーク支部の創設メンバーであり、1924年から1931年までオラージュのミーティングに参加し、1953年からはグルジエフ財団の創設メンバーであり、その形成期を通じて活動しました。1960年代初頭には、ニューヨーク州ウォーウィックに独立したグループを設立し、そこでミーティングのオープンリール録音を開始しました。これらの録音は、約2600本の90分オーディオテープからなる私設図書館に保管されています。これらのテープの多くは転写され、索引付けされていますが、未出版のままです。イルミス・B・ポポフの『ウィルヘルム(ウィレム)・ナイランドとのグルジエフ・グループワーク』(1983年)は、ナイランドのグループワークを概説しています。

- ジェーン・ヒープ**(1883年-1964年):アメリカの作家、編集者、芸術家、出版者。1924年のグルジエフのニューヨーク訪問時に彼と出会い、グリニッジ・ヴィレッジのアパートでグルジエフ研究グループを設立しました。1925年にはパリに移住し、グルジエフの研究所で学ぶためにパリでグループを再設立し、1935年にグルジエフが彼女をロンドンに送り、C.S.ノットが設立したグループを彼女が死ぬまで率い続けました。ジェーン・ヒープのパリのグループは、彼女が去った後、グルジエフの「ロープ」グループとなり、マーガレット・C・アンダーソン、ソリタ・ソラノ、キャスリン・ヒュームなど、グルジエフが最初の2冊の著書を編集する際に役立った数人の著名な作家が含まれていました。

- ケネス・マクファーレン・ウォーカー**(1882年-1966年):著名なイギリスの外科医であり、多作な作家。数十年間ウスペンスキーのロンドン・グループのメンバーであり、1947年にウスペンスキーが亡くなった後、パリのグルジエフを何度も訪れました。一般読者向けの多くの分かりやすい医学書の他に、彼はグルジエフの思想に関する最も初期の情報に基づいた記述である『アイデアとの冒険』(1951年)と『グルジエフの教えの研究』(1957年)を執筆しました。

- ヘンリー・ジョン・シンクレア、第2代ペントランド男爵**(1907年-1984年):1930年代から1940年代にかけてウスペンスキーの生徒でした。1949年にパリのグルジエフを定期的に訪れ、その後1953年にジャンヌ・ド・サルツマンがニューヨークにグルジエフ財団を設立した際に、アメリカ・グルジエフ財団の会長に任命されました。彼は1950年代半ばにカリフォルニアのグルジエフ財団を設立し、死ぬまでアメリカ財団支部の会長を務めました。ペントランドはまた、1974年にトライアングル・エディションズが設立された際にその会長にも就任しました。

7.3. 批判と論争

グルジエフの著作や活動に対する意見は分かれています。ルイ・ポーエルは、グルジエフが人々を「催眠的な眠り」に近い状態にある「眠っている」と主張したことを批判しました。グルジエフは、敬虔で善良で道徳的な人物も、他の人物と比べて「精神的に発達している」わけではないと、時には具体的に述べました。彼らは皆、等しく「眠っている」状態にあるとしました。

ヘンリー・ミラーは、グルジエフが自分自身を聖なる存在とは見なさなかったことを評価しましたが、フリッツ・ピータースの著書『少年時代のグルジエフ』に短い序文を書いた後、ミラーは、人間はグルジエフが自身の研究所に名付けたような「調和の取れた生活」を送ることを意図されていないと書きました。

『ベルゼバブが孫に語った物語』の中で、グルジエフは東西の主流宗教の創始者たちへの敬意と、後世の信者たちがそれらの宗教的教えをどう変質させたかへの軽蔑を表明しています。彼の「正統派の愚者」(православие дуракиorthodoxhydoorakiロシア語)や「異端派の愚者」(гетеродоксия дуракиheterodoxhydoorakiロシア語)に関する議論は、彼を宗教的歪曲の批判者として位置づけ、ひいてはそれらの伝統の一部からの批判の的となりました。グルジエフは、ウスペンスキーなどによって、主流の宗教、慈善活動、そして善悪の行為の価値全般を完全に無視したと解釈されることもありました。

ルイ・ポーエルは『ムッシュ・グルジエフ』(初版は1954年にパリのセイル社から出版)を執筆しました。インタビューでポーエルはグルジエフのワークについて次のように語っています。「2年間のエクササイズで、私は啓発され、同時に燃え尽きました。左目に血栓性中心静脈炎を患い、体重は45 kgまで落ちて病院のベッドにいました...恐ろしい苦悩と深淵が私に開かれました。しかし、それは私の過ちでした。」

歴史的な経緯として、グルジエフに由来する思想の広まりで大きな役割を果たしたのはウスペンスキーですが、1921年ごろから、グルジエフを離れ、グルジエフから学んだ知識を基に自ら教えるようになりました。また、グルジエフに由来する思想をアメリカに広めるうえで大きな役割を果たしたA.R.オラージュは1934年に急逝しましたが、C.ダリー・キングをはじめとする生徒たちの一派は、自分たちがオラージュを通じて学んだグルジエフの教えだけが本物であり、その後のグルジエフは認めないという姿勢をとりました。そのため、一般に「グルジエフ/ウスペンスキー思想」として知られているものと、グルジエフ自身の著作と講義録が伝えるものとの間には、隔たりがあります。ウスペンスキーは講義において、彼が説くところの教えの体系を「システム」と呼び、「それは自分に属するものではない。それだからこそ価値がある」と述べています。しかし、それをグルジエフに由来するものとして認めているのではなく、ウスペンスキーは、時空を越えての接触もありうる隠された「スクール」の実在という独自の考えを持ち出し、「システム」はそうした「スクール」に由来するものであり、そこからの教えの受け手としてグルジエフは不適格であったという説をもって、自分の立場の正当性を主張しました。これは後代にも影響し、「性格論のエニアグラム」の理論家であるヘレン・パーマーは、1991年に発行された著書で、これに似た説をもって、グルジエフは「資格がなかった」のでこれを伝えられなかったが、エニアグラム自体も性格論のエニアグラムも太古からの秘境的伝統に属するものであると主張し、オスカー・イチャーソからの理論の借用を否定することで、自分の立場の正当性を主張しました。ウスペンスキーは、最晩年において「システム」の行き詰まりを認めに至りましたが、目に見えない「スクール」との接触という夢は捨てず、作家のロドニー・コリンらがこれに強い影響を受けました。

7.4. 遺産と団体

グルジエフは、彼の死後、世界中で多くのグループの形成を促し、それらのグループは今日でも彼の思想に従って活動しています。グルジエフの思想に影響を受けた最大の組織であるグルジエフ財団は、1950年代初頭にジャンヌ・ド・サルツマンによって組織され、彼女と彼の仲間の弟子たちと協力して指導されました。グルジエフの他の弟子たちは独立したグループを結成しました。グルジエフの最も親しい生徒の一人であり、ニューヨークのグルジエフ財団の創設者であり評議員であったウィレム・ナイランドは、1960年代初頭に自身のグループを結成するために離れました。ジェーン・ヒープはグルジエフによってロンドンに送られ、1964年に亡くなるまでそこでグループを率いました。1929年にグルジエフの弟子となったルイーズ・ゴエプファート・マーチは、1957年に自身のグループを開始しました。独立して繁栄しているグループは、ジョン・G・ベネットとA.L.ステイヴリーによってオレゴン州ポートランド近郊で結成され、当初は彼らが率いました。

国際グルジエフ財団協会は、フランスのグルジエフ研究所、アメリカのグルジエフ財団、イギリスのグルジエフ協会、そしてベネズエラのグルジエフ財団で構成されています。

8. 映像作品

- 『注目すべき人々との出会い』(監督:ピーター・ブルック 製作:スチュアート・ライオンズ 原作:G・I・グルジエフ)(1979年/アメリカ)