1. 概要

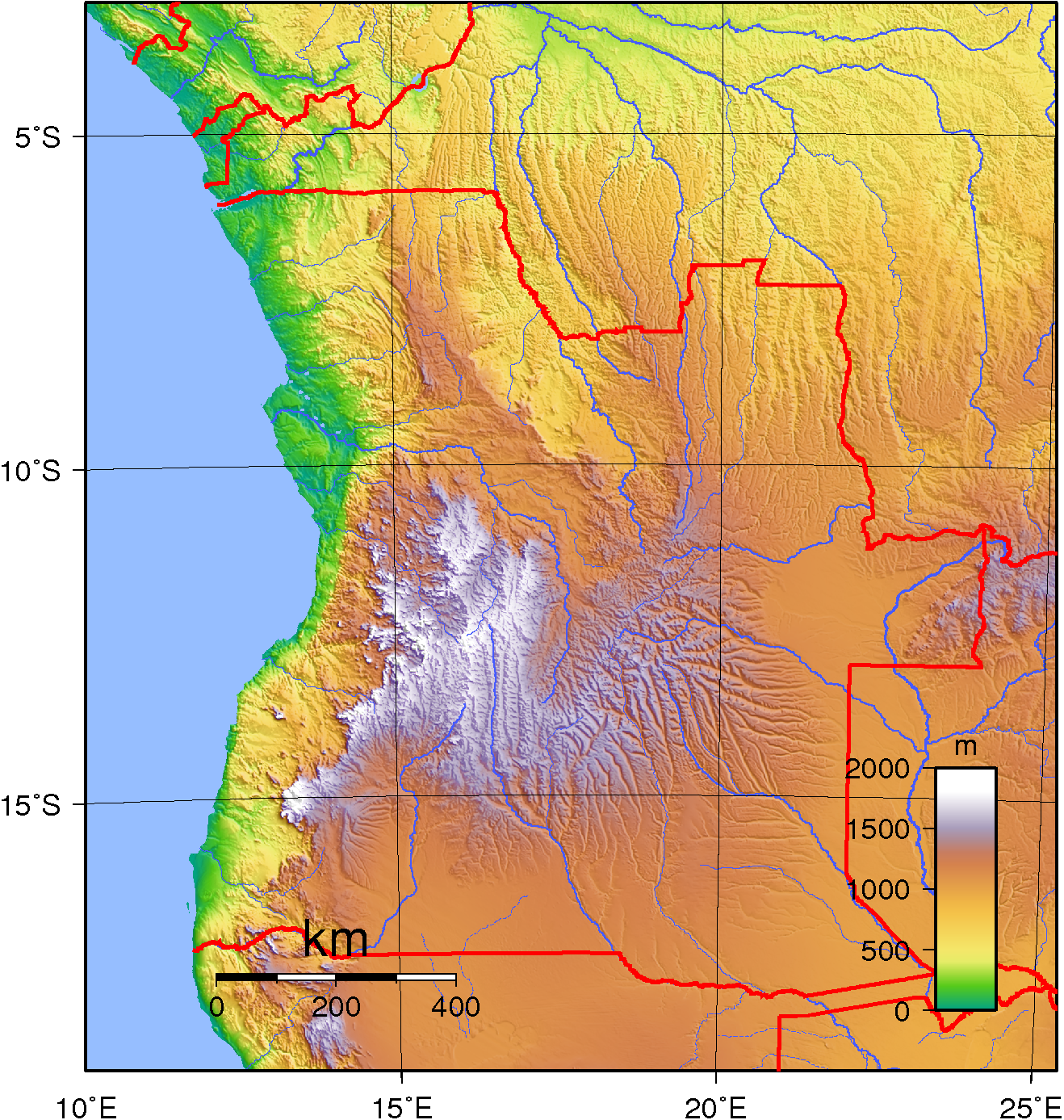

アンゴラ共和国、通称アンゴラは、南部アフリカの西中央海岸に位置する共和制国家である。東にザンビア、南にナミビア、北にコンゴ民主共和国と国境を接し、西は大西洋に面している。コンゴ民主共和国を挟んで飛地のカビンダが存在し、同地の北はコンゴ共和国と国境を接する。首都は最大の都市でもあるルアンダである。総面積、人口ともにポルトガル語圏ではブラジルに次いで2番目に大きく、アフリカ大陸全体では7番目に大きな国である。

アンゴラは旧石器時代から人類が居住しており、バントゥー系民族の移住後に複数の王国が形成された。特に14世紀以降はコンゴ王国が覇権を握った。15世紀末にポルトガル人が到来し、16世紀には海岸部の植民地化と奴隷貿易が始まった。内陸部の支配は20世紀初頭まで確立されず、現地住民による激しい抵抗が続いた。長期にわたる独立闘争(1961年-1974年)を経て、1975年に一党制のアンゴラ人民共和国として独立を達成したが、直後にアンゴラ解放人民運動 (MPLA)、アンゴラ全面独立民族同盟 (UNITA)、アンゴラ民族解放戦線 (FNLA) などの主要勢力間で内戦が勃発した。この内戦はソビエト連邦やキューバがMPLAを、アメリカ合衆国や南アフリカ共和国、ザイール(当時)がUNITAやFNLAを支援するなど、国際的な代理戦争の様相を呈し、2002年まで続いた。

内戦終結後、アンゴラは比較的安定した立憲共和制国家となり、豊富な石油やダイヤモンドなどの天然資源を背景に急速な経済成長を遂げた。中華人民共和国、欧州連合、アメリカ合衆国が主要な投資・貿易相手国である。しかし、経済成長の恩恵は一部の層に集中し、多くの国民は低い生活水準に留まっている。平均寿命は世界で最も低い水準にあり、乳幼児死亡率は依然として高い。人権状況、表現の自由、集会の自由、報道の自由、汚職、貧困、カビンダの紛争などが依然として重要な課題である。2017年に就任したジョアン・ロウレンソ政権は汚職撲滅を掲げているが、その実効性や政治的動機については様々な評価がある。

アンゴラは国際連合、アフリカ連合、ポルトガル語諸国共同体、南部アフリカ開発共同体の加盟国である。2023年現在、人口は約3,720万人と推定される。アンゴラ文化は、数世紀にわたるポルトガルの影響、特にポルトガル語とカトリック教会の普及と、多様な先住民の慣習や伝統が混淆したものとなっている。

2. 国名

アンゴラの正式名称は、ポルトガル語で República de Angolaレプブリカ・デ・アンゴーラポルトガル語 である。通称は Angolaアンゴーラポルトガル語 。コンゴ語では Ngolaンゴーラコンゴ語 と呼ばれる。

「アンゴラ」という国名は、ポルトガル植民地時代の名称 Reino de Angolaレイノ・デ・アンゴーラポルトガル語(アンゴラ王国)に由来する。この名称は、1571年のポルトガル人探検家パウロ・ディアス・デ・ノヴァイスの勅許状に初めて登場する。この呼称は、当時クアンザ川とルカラ川の間の高原地帯に存在したンドンゴ王国の王が保持していた称号「ンゴラ (ngolaンゴーラコンゴ語)」に由来する。ンドンゴ王国は名目上コンゴ王国の属国であったが、16世紀にはより大きな独立を求めていた。

1975年の独立から1992年までは、正式名称をアンゴラ人民共和国 (República Popular de Angolaレプブリカ・ポプラール・デ・アンゴーラポルトガル語) としていたが、1992年の憲法改正により現在のアンゴラ共和国となった。

日本語での公式表記は「アンゴラ共和国」、通称は「アンゴラ」である。

3. 歴史

アンゴラの歴史は、旧石器時代における初期の住民の活動に始まり、その後バントゥー系民族の移住と複数の王国の形成、特にコンゴ王国の台頭へと続く。15世紀末にはポルトガル人が到来し、植民地化と奴隷貿易が開始され、現地の激しい抵抗にもかかわらず20世紀初頭までに内陸部も支配下に置かれた。長期にわたる独立闘争の結果、1975年に独立を達成したが、直後に勃発した内戦は国家に深刻な打撃を与えた。21世紀に入り内戦は終結したが、依然として多くの政治的・経済的課題を抱えつつ、復興と発展の途上にある。

3.1. 初期の歴史と主要王国

現在のアンゴラに相当する地域には、旧石器時代から人類が居住していた。初期の住民は、主に狩猟採集生活を送っていたコイ族やサン族であった。彼らは牧畜や農耕を行わず、遊牧的な生活を営んでいた。

紀元前1千年紀に入ると、北方からバントゥー系民族が移住を開始した。彼らの多くは、現在のナイジェリア北西部やニジェール南部に起源を持つと考えられている。バントゥー系の人々は、バナナやタロイモの栽培技術、そして大規模な牛の牧畜をアンゴラ中央高原やルアンダ平原にもたらし、先住のコイ族やサン族を置き換えていった。アンゴラの地勢は変化に富み、厳しい地形、高温多湿な気候、そして多くの風土病の存在により、植民地化以前の部族間の交流は限定的であった。

移住者の定着後、いくつかの政治的まとまりが発展した。最もよく知られているのは、現在のアンゴラ北部を拠点としたコンゴ王国である。コンゴ王国は北方に勢力を拡大し、現在のコンゴ民主共和国、コンゴ共和国、ガボンにまでその影響力は及んだ。コンゴ王国は、アフリカ南西部および西アフリカ沿岸の他の都市国家や文明との交易路を確立した。その交易網はグレート・ジンバブエやムタパ王国にまで達したが、海洋を越えた交易はほとんど行われなかった。コンゴ王国の南にはンドンゴ王国があり、さらにその隣にはマタンバ王国が存在した。これらより小規模なカコンゴ王国は、後にコンゴ王国の属国となった。これらの国々の人々は、共通語としてコンゴ語を話していた。

3.2. ポルトガル植民地時代

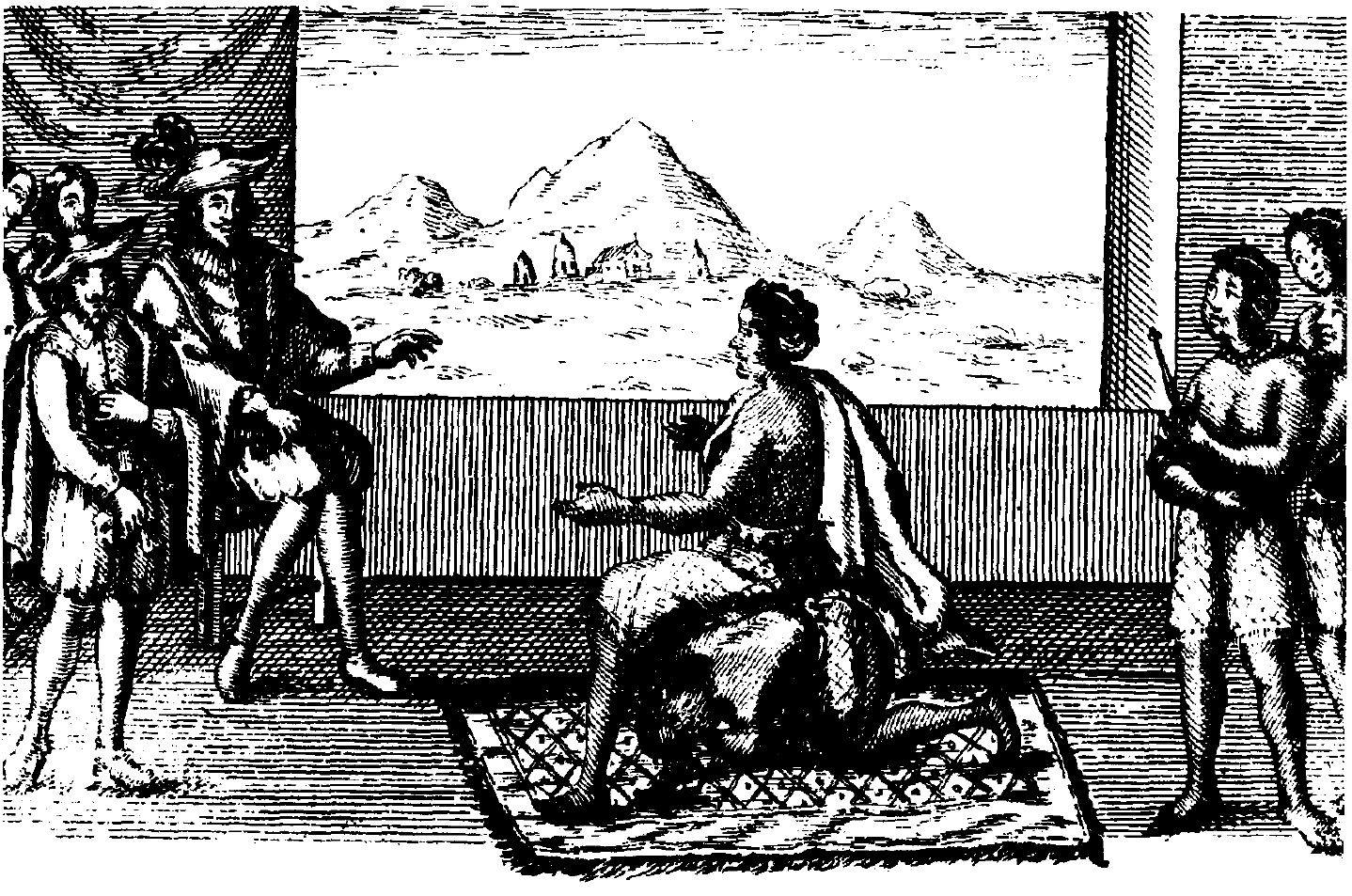

ポルトガルの大航海時代の探検家ディオゴ・カンは、1484年にこの地域に到達した。その前年、ポルトガルはコンゴ王国と関係を築いていた。当時のコンゴ王国は、北は現在のガボンから南はクアンザ川まで広がっていた。ポルトガルは、最初の主要な交易所をソヨに設置した。ソヨは現在、カビンダの飛地を除けばアンゴラ最北の都市である。

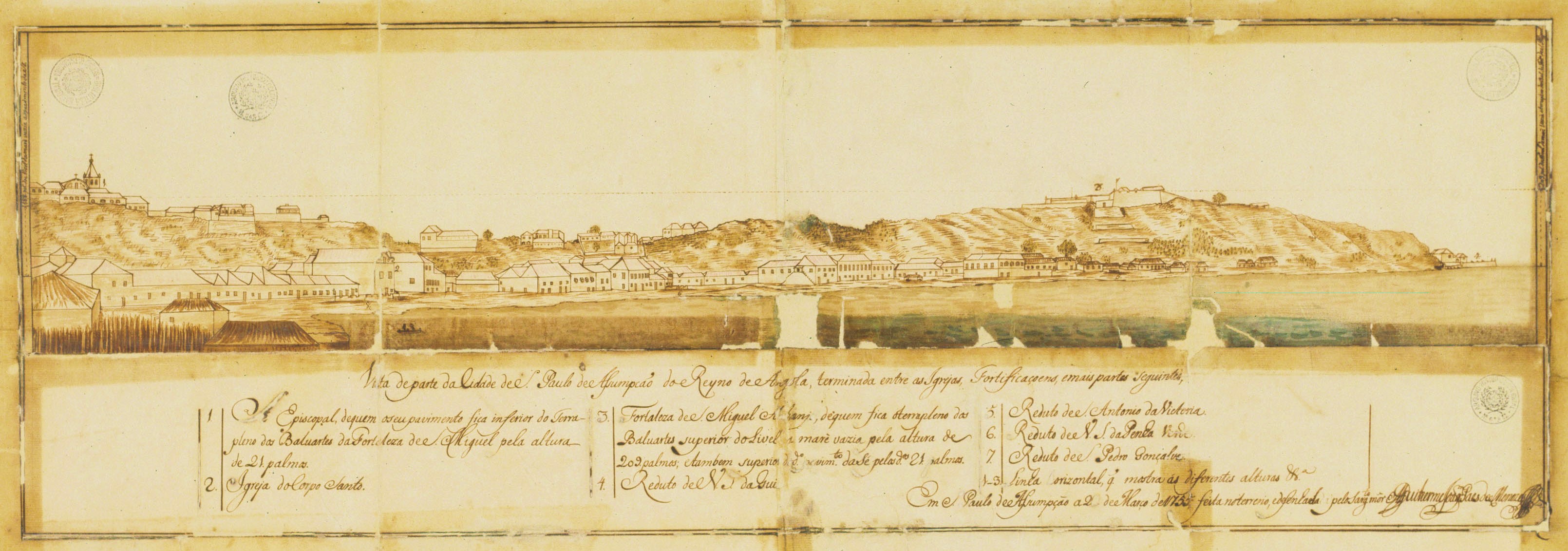

パウロ・ディアス・デ・ノヴァイスは、100家族の入植者と400人の兵士を伴い、1575年にサンパウロ・デ・ロアンダ(現在のルアンダ)を建設した。ベンゲラは1587年に要塞化され、1617年に町となった。権威主義的な国家であったコンゴ王国は、国王を中心に高度に中央集権化されており、近隣諸国を属国として支配していた。王国は銅、象牙、塩、皮革、そしてより小規模ながら奴隷を基盤とした強力な経済を有していた。封建的な奴隷制度からポルトガルとの資本主義的な奴隷制度への移行は、コンゴ王国の歴史において決定的な意味を持つことになった。

16世紀初頭にコンゴとポルトガルの関係が深まるにつれて、両王国間の貿易も増加した。貿易の大部分はヤシ布、銅、象牙であったが、奴隷の数も増加していった。コンゴは輸出する奴隷の数は少なかったが、ポルトガル人がサントメに砂糖栽培植民地を成功裏に発展させると、コンゴは島の商人やプランテーションにとって主要な奴隷供給源となった。アフォンソ王の書簡には、国内での奴隷の売買が記録されている。彼の記述には、戦争で捕らえられた奴隷のうち、どれがポルトガル商人に与えられたり売られたりしたかについても詳述されている。アフォンソは1540年代までコンゴ王国を拡大し続け、その国境を南と東に広げた。コンゴの人口拡大とアフォンソの初期の宗教改革が相まって、支配者は首都に権力を集中させ、王権を強化することができた。彼はまた、一部の貿易に対する王室独占を確立した。増大する奴隷貿易を管理するために、アフォンソと数人のポルトガル王は、外部奴隷貿易に関する共同独占を主張した。

奴隷貿易はますますコンゴの主要な、そしておそらく唯一の経済部門となった。コンゴ王国にとって大きな障害は、奴隷がヨーロッパ列強が喜んで取引する唯一の商品であったことだった。コンゴには効果的な国際通貨がなかった。コンゴの貴族は、国内通貨であるンジンブ貝で奴隷を買うことができ、それを奴隷と交換することができた。そして、その奴隷を売ることで国際通貨を得ることができた。16世紀から17世紀にかけて、この地域でヨーロッパ人が関心を持った唯一の商品が奴隷であったため、コンゴ経済は奴隷制が関与する部門(例えば武器産業)以外では多様化したり、後の産業革命期に工業化したりすることができなかった。王国における銃の生産と販売の増加は、奴隷貿易という顕著な問題によるものであり、それはますます暴力的な闘争となっていた。王や女王が外国製品と交換するために奴隷を売る必要性は常にあり、その欠如はポルトガルや後のオランダ共和国のようなヨーロッパ列強に対する影響力を持つことを妨げた。コンゴの王たちは、国内の反乱を鎮圧するためにヨーロッパ列強からの支援を得るためにこの影響力を必要とした。この状況は、ガルシア2世の治世中にますます複雑になり、彼はポルトガルをルアンダから追い出すためにオランダ軍の援助を必要としたが、ポルトガルはコンゴの主要な奴隷貿易相手国であった。

17世紀初頭までに、コンゴ人が外部から捕らえてくる外国人奴隷の供給は減少していた。政府は、比較的軽微な違反、権威主義体制や貴族に対するほぼすべての不服従に対して、自由生まれのコンゴ市民の奴隷化を承認し始めた。数人の村人が犯罪で有罪と判断された場合、村全体が奴隷にされることが比較的一般的になった。ガルシア2世の治世から生じた混乱と内紛は、彼の息子であり後継者であるアントニオ1世の治世へと続いた。彼は1665年のムブウィラの戦いで、貴族のかなりの部分とともにポルトガル人によって殺害された。植民者はその勢力を拡大していた。アントニオ1世の死後、コンゴ王国ではより広範な戦争が勃発した。鉄鉱石や木炭へのアクセスなど、銃工が武器産業を維持するために必要な安定性の多くが失われた。それ以降、この時期にはほぼすべてのコンゴ市民が奴隷にされる危険にさらされていた。多くのコンゴ人は銃の製造に長けており、新世界で植民者のためにその技術を利用できるように奴隷にされ、そこで鍛冶屋、鉄工、炭焼きとして働いた。

ポルトガルはアンゴラ沿岸に他のいくつかの入植地、砦、交易所を設立し、主にアンゴラの奴隷をアメリカ南部のプランテーションのために取引した。地元の奴隷商人は、主にヨーロッパからの工業製品と引き換えに、ポルトガル帝国に多数の奴隷を供給した。この大西洋奴隷貿易の一部は、1820年代のブラジルの独立後まで続いた。

ポルトガルのアンゴラにおける領土主張にもかかわらず、広大な内陸部の大部分に対する支配は最小限であった。16世紀、ポルトガルは一連の条約と戦争を通じて沿岸部の支配権を獲得した。ヨーロッパ人入植者の生活は困難で、進展は遅かった。ジョン・イリフは、「16世紀のアンゴラのポルトガル記録は、平均70年ごとに大飢饉が発生し、疫病を伴い、人口の3分の1または半分が死亡し、一世代の人口増加を破壊し、入植者を川の谷に押し戻したことを示している」と述べている。

ポルトガル王政復古戦争中、オランダ西インド会社は1641年に主要な入植地であるルアンダを占領し、地元の部族との同盟を利用して他のポルトガル領への攻撃を行った。サルヴァドール・デ・サ指揮下の艦隊が1648年にルアンダを奪還し、残りの領土の再征服は1650年までに完了した。コンゴ王国との新たな条約は1649年に締結され、ンジンガ女王のマタンバ王国およびンドンゴ王国との条約は1656年に続いた。1671年のプンゴ・アンドンゴの黒い岩の征服は、ルアンダからの最後の主要なポルトガル勢力拡大であり、1670年のコンゴ侵攻と1681年のマタンバ侵攻の試みは失敗した。植民地的前哨基地もベンゲラから内陸に拡大したが、19世紀後半までルアンダとベンゲラからの進出は非常に限定的であった。1800年代初頭の一連の政治的混乱によって弱体化したポルトガルは、アンゴラ領土の大規模な併合に着手するのが遅れた。

奴隷貿易は1836年にアンゴラで廃止され、1854年に植民地政府は既存のすべての奴隷を解放した。その4年後、ポルトガルによって任命されたより進歩的な政権が奴隷制度を完全に廃止した。しかし、これらの布告はほとんど施行されず、ポルトガルはイギリス海軍と、後にアフリカ封鎖として知られるようになったものからの援助に依存して、奴隷貿易禁止を実施した。これは、内陸部への新たな軍事遠征の連続と時期を同じくした。

19世紀半ばまでに、ポルトガルはその支配権を北はコンゴ川まで、南はモサンメデスまで確立した。1880年代後半まで、ポルトガルはアンゴラをモザンビークの植民地と結びつける提案を検討したが、イギリスとベルギーの反対によって阻止された。この時期、ポルトガルはアンゴラの様々な民族からの様々な形態の武力抵抗に直面した。

1884年から1885年のベルリン会議で植民地の境界が設定され、アンゴラにおけるポルトガルの主張の境界が画定されたが、多くの詳細は1920年代まで未解決のままであった。保護関税の結果、ポルトガルとそのアフリカ領土間の貿易は急速に増加し、開発の進展と新たなポルトガル移民の波をもたらした。

1925年、アメリカの博物学者であり探検家でもあるアーサー・スタナード・ヴァーネイによってアンゴラへの遠征が行われた。

1939年から1943年にかけて、ポルトガル軍は反乱と牛泥棒を非難したムクバル族に対する作戦を実行し、数百人のムクバル族が殺害された。この作戦中、3,529人が捕虜となり、そのうち20%が女性と子供で、強制収容所に投獄された。多くは栄養失調、暴力、強制労働により収容所で死亡した。約600人がサントメ・プリンシペに送られた。数百人がダンバの収容所にも送られ、そこで26%が死亡した。

3.3. 独立戦争

植民地法の下では、黒人アンゴラ人は政党や労働組合を結成することを禁じられていた。最初の民族主義運動は、第二次世界大戦後まで根付かず、主に西洋化されポルトガル語を話す都市部の階級(多くのメスチーソを含む)が先導した。1960年代初頭には、農村部の労働力におけるアドホックな労働運動から派生した他の団体もこれに加わった。アンゴラの民族自決要求の高まりに対処することをポルトガルが拒否したため、武力紛争が勃発し、1961年のバイシャ・デ・カサンジェの反乱で始まり、その後12年間続く長期のアンゴラ独立戦争へと徐々に発展した。紛争を通じて、ポルトガル政府と地元勢力との間の戦闘から、ポルトガル共産党によって様々な程度で支援された独自のパルチザンゲリラ部隊を持つ3つの戦闘的な民族主義運動が出現した。

アンゴラ民族解放戦線 (FNLA) は、ザイールのバコンゴ難民からメンバーを募集した。レオポルドヴィル (現在のキンシャサ) の特に有利な政治状況、そして特にザイールとの共通の国境から恩恵を受け、アンゴラの政治亡命者は、関連する家族、氏族、伝統からなる大規模な外国人コミュニティの間で権力基盤を築くことができた。国境の両側の人々は相互に理解可能な方言を話し、歴史的なコンゴ王国との共通の絆を享受していた。熟練したアンゴラ人は外国人としてモブツ・セセ・セコの国家雇用プログラムを利用できなかったが、一部は様々な収益性の高い民間事業の不在所有者の中間業者として仕事を見つけた。移住者は最終的に、アンゴラへの帰還が想定される際に政治権力を求める意図でFNLAを結成した。

1966年からアンゴラ中央部でポルトガルに対する主にオヴィンブンドゥ主導のゲリラ活動は、ジョナス・サヴィンビとアンゴラ全面独立民族同盟 (UNITA) によって先導された。UNITAは、友好的な国境からの地理的な隔絶、オヴィンブンドゥ人の民族的分裂、そして動員する機会がほとんどなかったヨーロッパのプランテーションにおける農民の孤立によって、依然として不利な立場に置かれていた。

1950年代後半、ルアンダの東およびデンボス丘陵地帯におけるマルクス・レーニン主義のアンゴラ解放人民運動 (MPLA) の台頭は、特別な意味を持つようになった。アンゴラ共産党による連合抵抗運動として結成されたこの組織の指導部は、主にアンブンドゥであり、ルアンダの公共部門の労働者を支持した。MPLAとそのライバルの両方がソビエト連邦または中華人民共和国からの物質的支援を受け入れたが、MPLAは強力な反帝国主義的見解を抱き、アメリカ合衆国とそのポルトガルへの支援を公然と批判した。これにより、MPLAは外交面で重要な地歩を築き、モロッコ、ガーナ、ギニア、マリ、アラブ連合共和国の非同盟政府からの支援を求めた。

MPLAは1961年10月に本部をコナクリからレオポルドヴィルに移転しようとし、当時はアンゴラ人民同盟 (UPA) として知られていたFNLAとその指導者ホールデン・ロベルトとの共通戦線を創設する努力を新たにした。ロベルトはこの申し出を断った。MPLAが最初に独自の反乱軍をアンゴラに潜入させようとしたとき、幹部たちはロベルトの命令によりUPAパルチザンによって待ち伏せされ壊滅させられた。これは、後にアンゴラ内戦を引き起こすことになる激しい派閥抗争の前例となった。

独立戦争を通じて、3つの対立する民族主義運動は、政治的および軍事的派閥主義、ならびにポルトガルに対するゲリラ活動を統一できなかったことにより、深刻な障害に直面した。1961年から1975年の間、MPLA、UNITA、FNLAはアンゴラの住民および国際社会における影響力を争った。ソビエト連邦とキューバは特にMPLAに同情的になり、同党に武器、弾薬、資金、訓練を供給した。彼らはまた、UNITAがMPLAと和解不可能な対立状態にあることが明らかになるまで、UNITAの過激派を支援した。

この独立戦争は、アンゴラ市民社会に深刻な影響を与えた。多くの市民が戦闘に巻き込まれ、あるいは避難を余儀なくされた。教育や医療などの基本的な社会サービスは崩壊し、経済活動も著しく停滞した。また、各勢力による人権侵害も報告されており、特に農村部では住民が強制労働や食糧徴発の対象となることもあった。独立闘争は、アンゴラ社会に深い傷跡を残し、その後の内戦へと続く混乱の種を蒔いたと言える。

3.4. 内戦

1974年のカーネーション革命に続くポルトガルのエスタド・ノヴォ体制の崩壊は、アフリカにおけるすべてのポルトガル軍事活動を停止させ、アンゴラ独立交渉が保留される間の停戦を仲介した。アフリカ統一機構に促され、ホールデン・ロベルト、ジョナス・サヴィンビ、そしてMPLA議長アゴスティーニョ・ネトは1975年1月初旬にモンバサで会談し、連立政権樹立に合意した。これは同月後半のアルヴォール合意によって批准され、総選挙と1975年11月11日の独立日が定められた。しかし、3つの派閥すべてが、ポルトガルの段階的な撤退を利用して様々な戦略的拠点を掌握し、より多くの武器を獲得し、過激派勢力を拡大することで停戦を続けた。多数の外部供給源、特にソビエト連邦とアメリカ合衆国からの武器の急速な流入、および民族主義政党間の緊張の高まりは、新たな敵対行為の勃発を煽った。アメリカとザイールの暗黙の支援を受けて、FNLAは軍事的優位性を得るためにアンゴラ北部に多数の軍隊を集結させ始めた。一方、MPLAは伝統的なアンブンドゥ人の拠点であるルアンダの支配を確保し始めた。1975年3月にFNLAがMPLAの政治本部を攻撃した後、ルアンダでは数ヶ月にわたり散発的な暴力が発生した。戦闘は4月と5月に市街戦で激化し、UNITAはその年の6月にMPLA部隊によって200人以上のメンバーが虐殺された後、関与するようになった。ソビエトからMPLAへの武器輸送の急増は、中央情報局 (CIA) が同様にFNLAとUNITAに相当な秘密援助を提供するという決定に影響を与えた。

1975年8月、MPLAはソビエト連邦に地上部隊の形での直接支援を要請した。ソビエトはこれを拒否し、顧問は派遣するが部隊は派遣しないと申し出た。しかし、キューバはより積極的で、9月下旬には約500人の戦闘員をアンゴラに派遣し、高度な兵器と物資も提供した。独立時には、国内には1000人以上のキューバ兵がいた。彼らはソビエトの航空機によって行われた大規模な空輸作戦によって補給を維持された。キューバとソビエトの軍事援助の持続的な増強により、MPLAは対立勢力をルアンダから追い出し、FNLAとUNITAを支援するための遅ればせながらのザイールと南アフリカ軍による介入を鈍化させることができた。FNLAは決定的なキファンゴンドの戦いの後に大部分が壊滅したが、UNITAは文官と民兵をルアンダから撤退させ、南部諸州に聖域を求めることに成功した。そこから、サヴィンビはMPLAに対する断固たる反乱キャンペーンを継続した。

1975年から1991年にかけて、MPLAは科学的社会主義の原則に基づいた経済・政治システムを実施し、計画経済とマルクス・レーニン主義の一党独裁体制を組み込んだ。野心的な国有化プログラムに着手し、国内の民間部門は本質的に廃止された。私企業は国有化され、「国家経済単位」(Unidades Economicas Estatais, UEE) として知られる国営企業の単一の傘下に組み込まれた。MPLAの下で、アンゴラはかなりの程度の近代的な工業化を経験した。しかし、汚職や不正も増加し、公的資源は非効率的に配分されるか、単に役人によって私的利益のために横領された。与党は1977年に毛沢東思想志向のアンゴラ共産主義組織 (OCA) によるクーデター未遂事件を乗り越えたが、これは数千人のOCA支持者が死亡する血なまぐさい政治的粛清の後に鎮圧された。

MPLAは1990年の第3回党大会でかつてのマルクス主義イデオロギーを放棄し、社会民主主義を新たな綱領と宣言した。その後、アンゴラは国際通貨基金 (IMF) に加盟し、外国投資を誘致するために市場経済に対する規制も緩和された。1991年5月にはUNITAとの間で和平合意であるビセッセ合意に達し、1992年9月に新たな総選挙が予定された。MPLAが選挙で大勝すると、UNITAは大統領選挙と議会選挙の両方の結果に異議を唱え、戦争に復帰した。選挙後、10月30日から11月1日にかけてハロウィーンの虐殺が発生し、MPLA軍が数千人のUNITA支持者を殺害した。

この内戦は、アンゴラの民主主義の発展と人権状況に壊滅的な影響を与えた。数百万人が家を追われ、数十万人が死亡または負傷した。経済は崩壊し、インフラは破壊された。両陣営による人権侵害が横行し、民間人は戦闘、地雷、飢餓、病気に苦しんだ。特に子供たちは兵士として徴用されたり、教育の機会を奪われたりするなど、深刻な影響を受けた。紛争は民族間の対立を煽り、社会の分断を深めた。国際社会の介入は、しばしば対立を悪化させ、和平への道のりを複雑にした。内戦終結後も、和解と復興は大きな課題として残った。

3.5. 21世紀

2002年2月22日、政府軍はモシコ州での小競り合いでサヴィンビを殺害した。UNITAとMPLAは4月にルエナ覚書に合意し、UNITAは武装解除に同意した。2008年および2012年の選挙により、MPLAが支配する一党優位政党制が確立し、UNITAとFNLAが野党となった。

アンゴラは深刻な人道危機に直面している。これは長期にわたる戦争、豊富な地雷原、そしてカビンダの飛地の独立を支持する政治的扇動(FLECによる長期にわたるカビンダ紛争の文脈で実行されている)の結果である。国内避難民のほとんどは現在、首都周辺のムセケス(スラム街)に不法居住しているが、アンゴラ国民の全般的な状況は依然として絶望的である。

2016年の旱魃は、過去25年間で南部アフリカ最悪の食糧危機を引き起こし、アンゴラの18州のうち7州で140万人に影響を与えた。食料価格は上昇し、急性栄養失調率は倍増し、95,000人以上の子供たちが影響を受けた。

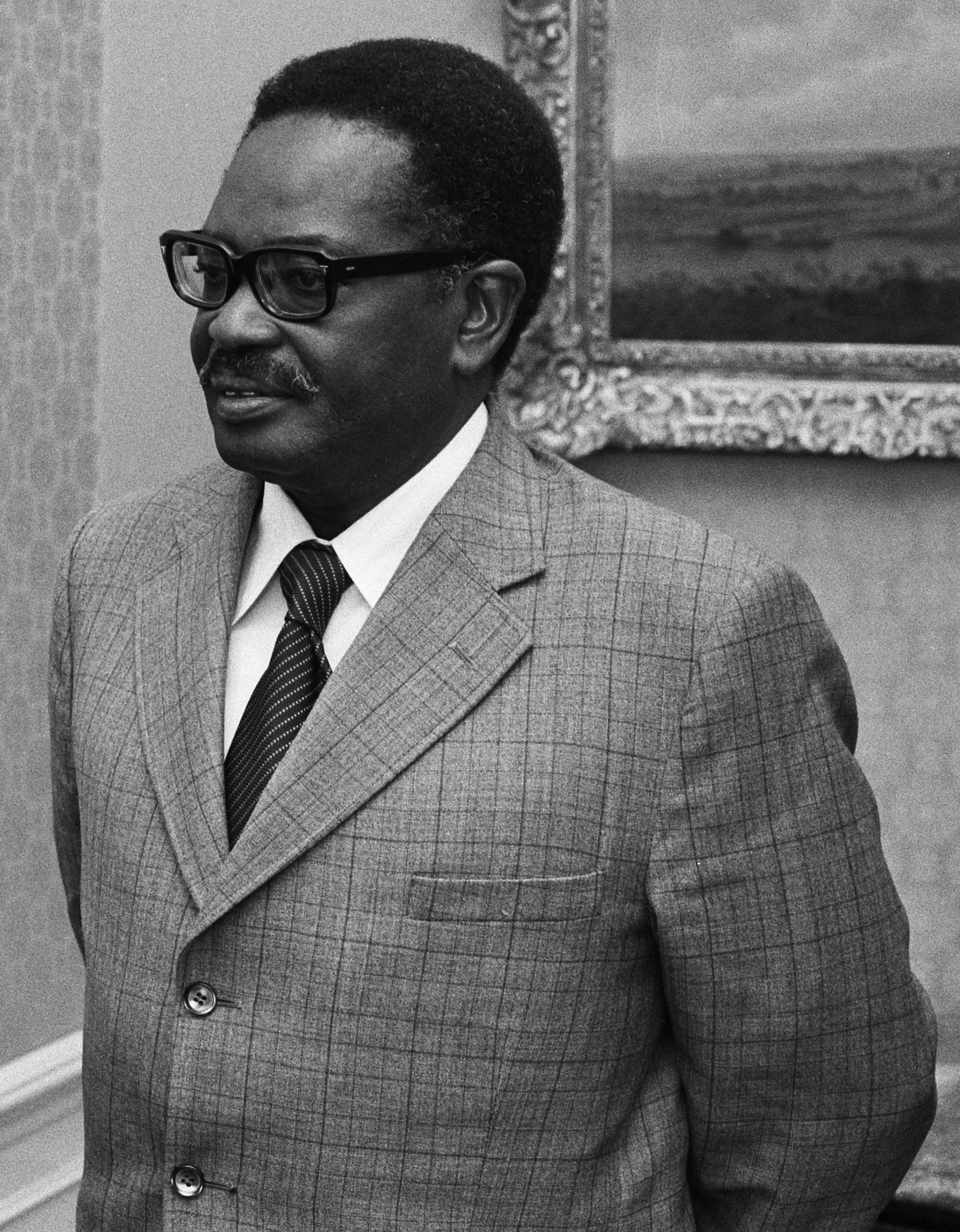

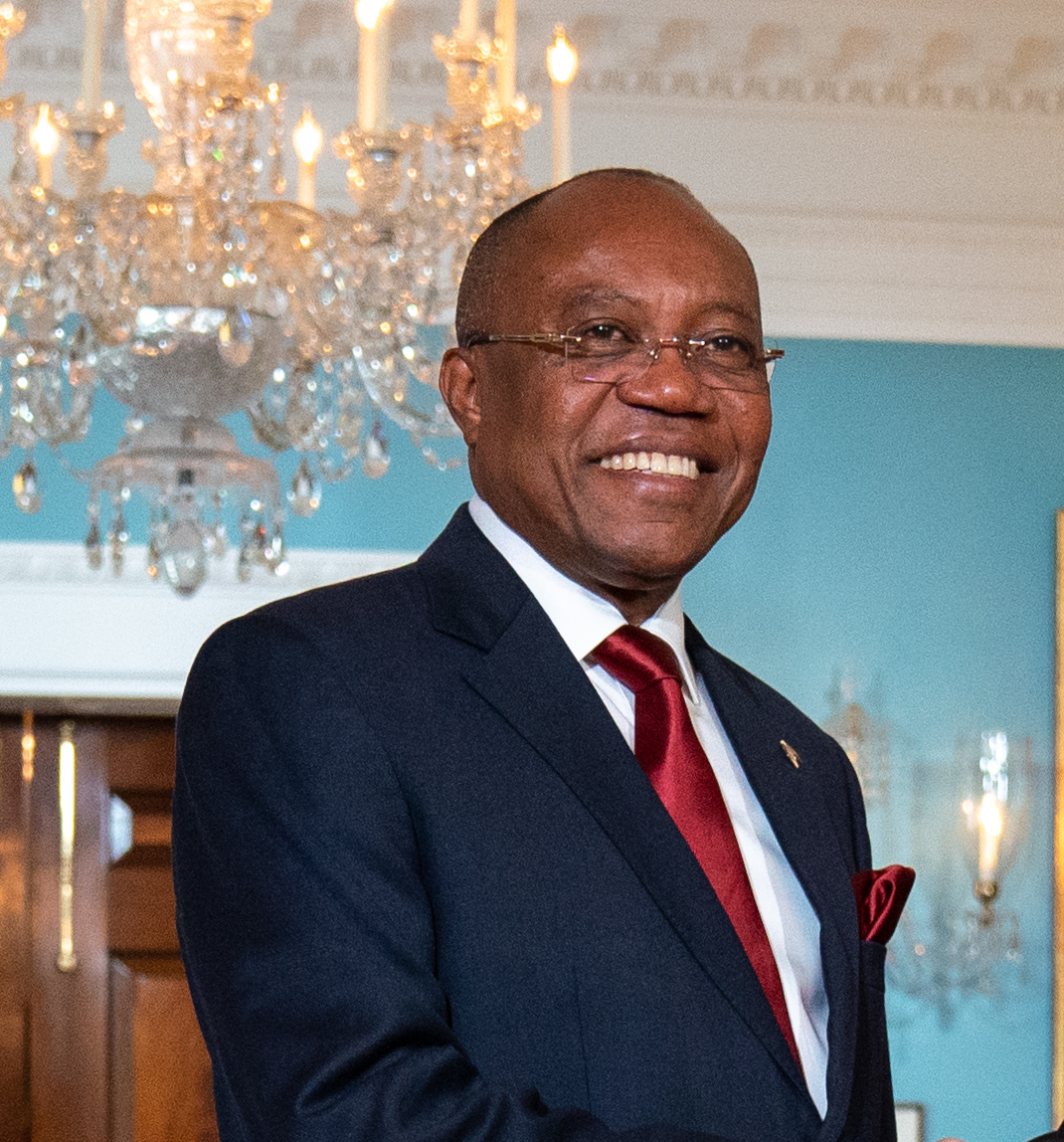

ジョゼ・エドゥアルド・ドス・サントスは38年間の統治の後、2017年にアンゴラ大統領を辞任し、ドス・サントスが選んだ後継者であるジョアン・ロウレンソが平和的に後を継いだ。ドス・サントス家の一部のメンバーは後に高レベルの汚職に関与していることが判明した。2022年7月、元大統領ジョゼ・エドゥアルド・ドス・サントスはスペインで死去した。

2022年8月、与党MPLAが選挙で再び過半数を獲得し、ロウレンソ大統領は2期目の5年間の任期を得た。しかし、この選挙はアンゴラ史上最も接戦となった。

21世紀に入り、内戦は終結したものの、カビンダ紛争は依然として低強度ながら継続しており、地域住民の人権や生活に影響を与えている。また、長年のMPLA政権下での汚職は深刻な社会問題であり、国の富が一部の権力層に集中し、貧富の差が拡大している。ロウレンソ政権は汚職撲滅を掲げているが、その成果は限定的であり、政治的意図を疑う声もある。貧困問題は依然として深刻で、特に地方部では医療や教育へのアクセスが困難な状況が続いている。人権状況については、表現の自由や集会の自由に対する制限が見られ、ジャーナリストや活動家への圧力も報告されている。民主的発展は道半ばであり、野党の活動は依然として制約されている。これらの課題の解決が、今後のアンゴラの安定と発展にとって不可欠である。

4. 地理

アンゴラは、広大な国土に多様な地形と気候を有し、それに伴い豊かな生態系と野生生物が見られる。しかし、気候変動の影響や長年の内戦による環境破壊も深刻な問題となっている。

アンゴラの面積は 124.67 万 km2 で、世界で22番目に広い国であり、マリとほぼ同じ大きさ、フランスや米国のテキサス州の約2倍の面積に相当する。国土の大部分は南緯4度から18度、東経12度から24度の間に位置している。

アンゴラは南にナミビア、東にザンビア、北東にコンゴ民主共和国と国境を接し、西は南大西洋に面している。

北部の沿岸飛地であるカビンダは、北にコンゴ共和国、南にコンゴ民主共和国と国境を接している。アンゴラは海上貿易に適した海岸線を有し、ルアンダ、ロビト、モサンメデス、ポルト・アレシャンドレの4つの天然港がある。これらの天然の入り江は、アフリカの典型的な岩がちな崖や深い湾とは対照的である。アンゴラの首都ルアンダは、国の北西部の大西洋岸に位置している。

アンゴラは2018年の森林景観健全性指数で平均スコア8.35/10を記録し、172カ国中23位にランクされた。2020年時点で、アンゴラの森林被覆率は総陸地面積の約53%に相当する 6660.74 万 ha であり、1990年の 7926.28 万 ha から減少している。2020年には、自然再生林が 6580.02 万 ha、植林された森林が 80.72 万 ha を占めていた。自然再生林のうち40%が原生林(人間の活動の明らかな兆候がない固有の樹種で構成される)であると報告されており、森林面積の約3%が保護地域内にあった。2015年には、森林面積の100%が公有であると報告されている。

4.1. 気候

熱帯アフリカの他の地域と同様に、アンゴラは明確に交互する雨季と乾季を経験する。北部では、雨季は通常9月から4月までの7ヶ月間続くことがあり、1月か2月に一時的に小康状態になることがある。南部では、雨季は11月と遅れて始まり、2月頃まで続く。乾季(カシンボ)は、しばしば朝霧が濃いのが特徴である。一般的に、降水量は北部で多く、どの緯度でも海岸沿いよりも内陸部で多く、標高とともに増加する。気温は赤道からの距離と標高とともに低下し、大西洋に近づくにつれて上昇する傾向がある。したがって、コンゴ川河口のソヨでは、年間平均気温は約26 °Cであるが、温暖な中央高原のウアンボでは16 °Cを下回る。最も涼しい月は7月と8月(乾季の半ば)であり、高地では時折霜が降りることもある。

気候変動により、アンゴラの年間平均気温は1951年以来1.4 °C上昇しており、今後も上昇し続けると予想されている。一方、降水量はより変動しやすくなっている。アンゴラは気候変動の影響を非常に受けやすい。洪水、侵食、旱魃、伝染病(例:マラリア、コレラ、腸チフス)などの自然災害は、気候変動に伴い悪化すると予想されている。海面上昇も、人口の約50%が居住するアンゴラの沿岸地域にとって重大なリスクとなっている。

2023年、アンゴラは1億7471万トンの温室効果ガスを排出し、これは世界総排出量の約0.32%に相当し、排出量で世界第46位であった。アンゴラは、国が決定する貢献 (NDC) において、2025年までに温室効果ガス排出量を14%削減し、国際的な支援を条件としてさらに10%削減することを約束している。世界銀行によると、アンゴラで気候変動に対するレジリエンスを達成するには、国の経済を石油への依存から多角化する必要がある。

4.2. 生態系と野生生物

アンゴラは多様な生態系を有しており、海岸線、マングローブ林、サバンナ、熱帯雨林、高原、砂漠など、変化に富んだ自然環境が見られる。これらの生態系は、多種多様な動植物の生息地となっている。

主要な動物相としては、アフリカゾウ、ライオン、ヒョウ、カバ、クロサイ、キリン、シマウマ、各種アンテロープ(クーズー、イランド、スプリングボックなど)、ハイエナ、ジャッカル、イボイノシシなどが挙げられる。鳥類も豊富で、ダチョウ、ハゲワシ、フラミンゴ、ペリカンなど多様な種が生息している。爬虫類では、ナイルワニ、各種のヘビやトカゲが見られる。

植物相も豊かで、バオバブ、アカシア、ミオンボ林を構成する樹種などが代表的である。特に南西部のナミブ砂漠の一部には、固有種のウェルウィッチア(奇想天外)のようなユニークな植物も自生している。

アンゴラにはいくつかの国立公園や自然保護区が設定されており、野生生物の保護が試みられている。主要なものには、イオナ国立公園、カメリア国立公園、キサマ国立公園、ルエンジ国立公園、ムパ国立公園などがある。しかし、長年の内戦による密猟やインフラの破壊、資金不足などにより、これらの保護区の管理は困難な状況にある。

環境問題としては、森林破壊(薪炭材の過剰な伐採、農地拡大のための焼畑農業)、土地劣化、砂漠化の進行、水質汚染、そして生物多様性の損失などが挙げられる。特に内戦終結後の経済復興に伴う無計画な開発や資源採掘は、環境への負荷を増大させている。象牙や絶滅危惧種の部位を目的とした密猟も依然として深刻な問題である。気候変動も、生態系へのさらなる圧力となることが懸念されている。これらの環境問題への対処と持続可能な開発の両立が、アンゴラの将来にとって重要な課題となっている。

5. 政治

アンゴラは三権分立に基づく共和制国家であるが、実際には大統領に権力が集中している。現行の憲法は2010年に採択されたものであり、市民の権利と義務を規定しているが、その実効性には課題も多い。長年のMPLA政権下では、汚職や人権侵害が問題視されており、カビンダ州の紛争も依然として続いている。

アンゴラ政府は、行政、立法、司法の三権分立に基づいている。行政府は大統領、副大統領、および閣僚評議会で構成される。

立法府は、220議席の一院制議会である国民議会で構成され、議員は比例代表制を用いて、州単位および全国単位の複数人区から選出される。数十年にわたり、政治権力は大統領職に集中してきた。

38年間の統治の後、2017年にドス・サントス大統領はMPLAの指導者から退いた。2017年8月の議会選挙で勝利した政党の指導者が、次期アンゴラ大統領となることになった。MPLAは、元国防大臣のジョアン・ロウレンソをドス・サントスの後継者として選出した。

政治的粛清と評される動きの中で、ロウレンソは自身の権力を強化し、ドス・サントス家の影響力を弱めるため、国家警察長官アンブロジオ・デ・レモスと情報機関長官アポリナリオ・ジョゼ・ペレイラを解任した。両者ともドス・サントス元大統領の盟友と見なされている。彼はまた、元大統領の娘であるイザベル・ドス・サントスを国営石油会社ソナンゴルのトップから解任した。2020年8月、アンゴラ元大統領の息子であるジョゼ・フィロメノ・ドス・サントスは、詐欺と汚職の罪で5年の実刑判決を受けた。

5.1. 憲法

2010年に採択されたアンゴラ憲法は、政府構造の大枠を定め、市民の権利と義務を規定している。法制度はポルトガル法と慣習法に基づいているが、脆弱で断片的であり、裁判所は140以上の自治体のうち12でしか機能していない。最高裁判所が上訴審として機能する。憲法裁判所は違憲審査権を持たない。18州の知事は大統領によって任命される。内戦終結後、政権は国内外から、より民主的で権威主義的でない体制への移行を求める圧力にさらされた。これに対する政権の反応は、その性格を実質的に変えることなく、多くの変更を実施することであった。

2010年に採択された新憲法は、大統領選挙を廃止し、議会選挙で勝利した政党の大統領候補と副大統領候補が自動的に大統領と副大統領になる制度を導入した。直接的または間接的に、大統領は国家の他のすべての機関を統制しているため、事実上の権力分立は存在しない。憲法学における分類では、この政府は権威主義体制の範疇に入る。

アンゴラ憲法は、市民の基本的な権利と自由を保障しているが、実際にはこれらの権利が十分に保護されていないとの批判がある。特に、表現の自由、集会の自由、報道の自由はしばしば制限され、政府に批判的なジャーナリストや活動家は圧力や嫌がらせを受けることがある。憲法が謳う民主的原則と、MPLAによる長期政権下での権力集中との間には乖離が見られ、憲法が民主的発展と人権保障に果たすべき役割は依然として大きな課題である。

5.2. 行政区画

{{main|アンゴラの行政区画|アンゴラの州|アンゴラの基礎自治体}}

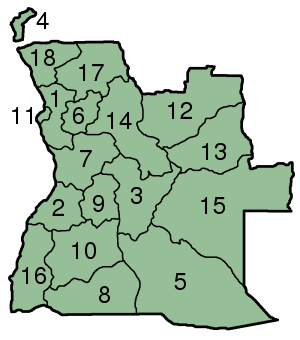

2024年9月現在、アンゴラは21の州 (províncias) と162の基礎自治体 (municípios) に分かれている。基礎自治体はさらに559のコムーナ (comunas, 郡区) に分かれている。各州の知事は大統領によって任命される。

| 番号 | 州名 | 州都 | 面積 (km2) | 人口 (2014年国勢調査) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ベンゴ州 | カシト | 3.14 万 km2 | 356,641 |

| 2 | ベンゲラ州 | ベンゲラ | 3.98 万 km2 | 2,231,385 |

| 3 | ビエ州 | クイト | 7.03 万 km2 | 1,455,255 |

| 4 | カビンダ州 | カビンダ | 7270 km2 | 716,076 |

| 5 | クアンド州 | マヴィンガ | ? | ? |

| 6 | クアンザ・ノルテ州 | ンダラタンド | 2.41 万 km2 | 443,386 |

| 7 | クアンザ・スル州 | スンベ | 5.56 万 km2 | 1,881,873 |

| 8 | クバンゴ州 | メノングエ | ? | ? |

| 9 | クネネ州 | オンジヴァ | 8.73 万 km2 | 990,087 |

| 10 | ウアンボ州 | ウアンボ | 3.43 万 km2 | 2,019,555 |

| 11 | ウイラ州 | ルバンゴ | 7.90 万 km2 | 2,497,422 |

| 12 | イコロ・エ・ベンゴ州 | カテテ | ? | ? |

| 13 | ルアンダ州 | ルアンダ | 2417 km2 | 6,945,386 |

| 14 | ルンダ・ノルテ州 | ドゥンド | 10.38 万 km2 | 862,566 |

| 15 | ルンダ・スル州 | サウリモ | 7.76 万 km2 | 537,587 |

| 16 | マランジェ州 | マランジェ | 9.76 万 km2 | 986,363 |

| 17 | モシコ・レステ州 | カゾンボ | ? | ? |

| 18 | モシコ州 | ルエナ | 22.30 万 km2 | 758,568 |

| 19 | ナミベ州 | モサンメデス | 5.71 万 km2 | 495,326 |

| 20 | ウイジェ州 | ウイジェ | 5.87 万 km2 | 1,483,118 |

| 21 | ザイーレ州 | ンバンザ=コンゴ | 4.01 万 km2 | 594,428 |

5.2.1. カビンダの飛地

面積約 7283 km2 のアンゴラ北部の州カビンダ州は、国の他の地域からコンゴ川下流に沿った幅約 60 km のコンゴ民主共和国の帯状地によって隔てられている点で特異である。カビンダは北と北東でコンゴ共和国と、東と南でコンゴ民主共和国と国境を接している。カビンダ市が主要な人口中心地である。

1995年の国勢調査によると、カビンダの推定人口は60万人で、そのうち約40万人が近隣諸国の国民である。しかし、人口推計は非常に信頼性が低い。主に熱帯雨林で構成されるカビンダは、硬材、コーヒー、カカオ、粗ゴム、パーム油を産出する。

しかし、最もよく知られている産品は石油であり、「アフリカのクウェート」というニックネームが付けられている。カビンダのかなりの沖合埋蔵量からの石油生産は、現在アンゴラ総生産量の半分以上を占めている。その沿岸の石油のほとんどは、1968年以降、ポルトガル統治下でカビンダ湾石油会社 (CABGOC) によって発見された。

ポルトガルが旧海外州アンゴラの主権を地元の独立グループ(MPLA、UNITA、FNLA)に引き渡して以来、カビンダの領土は、アンゴラ政府(アンゴラ国軍 FAA を展開)とカビンダ分離主義者に対抗する分離主義ゲリラ活動の焦点となってきた。このカビンダ紛争は依然として続いており、地域住民の人権や安全保障に深刻な影響を与えている。分離独立を求めるカビンダ解放戦線 (FLEC) は、石油資源の利益が地元に還元されていないことや、歴史的・文化的な違いを理由に武装闘争を行っており、政府軍との間で散発的な衝突が発生している。この紛争は、カビンダ州の経済発展を妨げ、住民の生活を不安定にしている。

5.3. 司法

アンゴラの司法制度は、最高裁判所を頂点とし、その下に州裁判所、基礎自治体裁判所が置かれている。また、憲法の解釈や合憲性の判断を行う憲法裁判所が存在する。法体系は主にポルトガル法と慣習法に基づいて構成されている。しかし、長年の内戦の影響や資源不足により、司法制度は多くの課題を抱えている。

現状として、裁判所は全国の基礎自治体のうちごく一部にしか設置されておらず、多くの国民にとって司法へのアクセスが困難である。裁判官や検察官、弁護士の数も不足しており、事件処理の遅延や質の低下が問題となっている。また、司法の独立性についても懸念があり、政治的な影響力や汚職が司法判断に影響を与える可能性が指摘されている。

法の支配の確立は、アンゴラの民主的発展と人権擁護にとって不可欠である。しかし、警察による超法規的殺人や拷問、不当な逮捕・拘留などが依然として報告されており、司法制度がこれらの人権侵害を効果的に抑制・訴追できていないという批判がある。特に貧困層やマイノリティ、地方住民は、法的な知識の不足や経済的な理由から、十分な法的保護を受けられないことが多い。

アンゴラ政府は司法改革を進めようとしているが、その進捗は遅い。司法アクセスの改善、司法官の研修強化、司法の独立性の確保、そして人権擁護における司法の役割強化が、今後の重要な課題である。

5.4. 軍事

アンゴラ軍 ({{lang|pt|Forças Armadas Angolanas|フォルサス・アルマダス・アンゴラナス|FAA}}) は、国防大臣に報告する参謀総長によって率いられている。陸軍 (Exércitoエゼルシートポルトガル語)、海軍 ({{lang|pt|Marinha de Guerra|マリーニャ・デ・ゲーラ|MGA}})、および空軍 ({{lang|pt|Força Aérea Nacional|フォルサ・アエレア・ナシオナル|FAN}}) の3つの部門がある。総兵力は107,000人、さらに10,000人の準軍事組織員がいる (2015年推定)。

装備には、ロシア製の戦闘機、爆撃機、輸送機が含まれる。訓練用のブラジル製EMB-312 トゥカーノ、訓練および爆撃用のチェコ製L-39 アルバトロス、およびC-212 アヴィオカー、シュド・アビアシオン アルエットIIIなどの様々な西側製航空機もある。少数のFAA職員がコンゴ民主共和国 (キンシャサ) に駐留しており、2023年3月にはM23の再燃によりさらに500人が派遣された。FAAはまた、南部アフリカ開発共同体 (SADC) のモザンビーク・カボ・デルガード州における平和ミッションにも参加している。

アンゴラ軍は、長年の内戦を通じてMPLAの軍事部門として発展し、現在も国内の治安維持や国境警備、そしてカビンダ州での紛争対応など、重要な役割を担っている。しかし、内戦終結後も軍の近代化や専門性の向上は課題であり、装備の老朽化や兵士の待遇改善も求められている。

文民統制の観点からは、大統領が軍の最高司令官であり、国防大臣を通じて軍を指揮する体制となっている。しかし、軍の政治的影響力は依然として大きいとの見方もある。また、軍による人権侵害の報告も散見され、特にカビンダ州での軍事作戦においては、民間人への被害や不当な扱いが懸念されている。軍の人権教育の徹底と、人権侵害に対する適切な調査・処罰システムの確立が重要である。

5.5. 警察と治安

アンゴラの警察組織は、アンゴラ国家警察 (Polícia Nacional de Angolaポリーシア・ナシオナル・デ・アンゴーラポルトガル語) であり、内務省の管轄下にある。主な任務は、国内の法と秩序の維持、犯罪捜査、交通取り締まり、国境警備などである。国家警察の部門には、公安、犯罪捜査、交通運輸、経済活動捜査検査、税務国境監視、機動隊、緊急介入警察などがある。国家警察は、作戦支援のためのヘリコプターを提供する航空隊を設立中である(2017年11月時点)。国家警察は犯罪捜査と法医学能力を開発している。推定される警察官の数は、巡回警察官6,000人、税務国境監視官2,500人、刑事捜査官182人、金融犯罪捜査官100人、経済活動検査官約90人である。

国家警察は、全戦力の能力と効率を高めるための近代化・開発計画を実施している。行政再編に加え、近代化プロジェクトには、新しい車両、航空機、装備の調達、新しい警察署と法医学研究所の建設、再編された訓練プログラム、都市部の警察官向けのAKMライフルから9mmUZIへの置き換えなどが含まれる。

国内の治安状況は、内戦終結以降、ある程度改善されたものの、依然として多くの課題を抱えている。都市部では、高い失業率や貧困を背景とした強盗、窃盗、車両盗難などの一般犯罪が多発している。特に首都ルアンダでは、貧富の差が大きく、富裕層を狙った犯罪も報告されている。地方では、地雷の残存やインフラの未整備が治安上のリスクとなっている。

警察活動における人権尊重は重要な課題である。警察官による過剰な力の行使、不当な逮捕・拘留、拷問などの人権侵害が依然として報告されている。汚職も警察組織内に蔓延しているとの指摘があり、市民の警察に対する信頼を損ねている。警察官の訓練強化、人権意識の向上、内部監察機能の強化、そして人権侵害に対する適切な調査と処罰が求められている。また、警察と地域社会との連携を強化し、信頼関係を構築することも、治安改善と人権擁護の両面で重要である。

5.6. 人権

アンゴラにおける人権状況は、依然として多くの課題を抱えている。長年の内戦とMPLAによる一党優位体制は、人権尊重の文化の醸成を妨げてきた。国際的な人権団体やアメリカ国務省の報告書は、アンゴラにおける主要な人権問題として、政府高官による汚職と不処罰、表現の自由、集会の自由、結社の自由、報道の自由の制限、そして警察やその他の治安部隊による拷問、殴打、超法規的殺人を含む残虐で過剰な刑罰を指摘している。

フリーダム・ハウスは、2014年および2024年の報告書でアンゴラを「自由でない」国に分類しているが、ジョアン・ロウレンソ政権下での自由度の向上も指摘している。2012年の議会選挙は、与党MPLAが70%以上の票を獲得したが、時代遅れで不正確な有権者名簿など、重大な欠陥があったと指摘されている。投票率は2008年の80%から60%に低下した。

モ・イブラヒム財団によるアフリカ統治指数では、アンゴラは常に下位にランクされており、特に市民参加、人権、持続可能な経済機会、人間開発の分野で低い評価を受けている。

具体的な人権問題としては、以下のような点が挙げられる。

- 表現の自由、報道の自由の制限: 政府に批判的なジャーナリストやメディアは、嫌がらせ、脅迫、法的訴追などの圧力を受けることがある。国営メディアは政府寄りの報道に偏っている。

- 集会・結社の自由の制限: 反政府的なデモや集会は、しばしば当局によって許可されなかったり、過剰な力で鎮圧されたりする。NGOの活動も監視や制限を受けることがある。

- 司法アクセスの問題: 司法制度は脆弱で、汚職や政治的影響を受けやすい。貧困層や地方住民は、法的な支援を受けることが困難である。

- マイノリティの権利: LGBTの人々に対する差別は依然として存在し、法律による保護は不十分である。民族的マイノリティやカビンダ州の住民は、政治的・経済的に疎外されているとの不満がある。2019年、アンゴラでは同性愛行為が非犯罪化され、政府は性的指向に基づく差別も禁止した。この採決は圧倒的多数(賛成155、反対1、棄権7)で行われた。

- 経済的・社会的権利: 豊富な天然資源にもかかわらず、貧富の差は著しく、多くの国民が貧困ライン以下の生活を強いられている。医療、教育、安全な水へのアクセスも依然として大きな課題である。

社会正義と平等の観点から、資源収入の公正な分配、汚職の撲滅、基本的な社会サービスの普遍的な提供、そしてすべての市民が政治的・経済的プロセスに平等に参加できるような改革が求められている。

6. 対外関係

アンゴラは、ポルトガル語諸国共同体の創設メンバー国であり、アフリカ大湖沼地域国際会議の議長国を務めるなど、地域および国際社会において一定の役割を果たしている。国際連合安全保障理事会の非常任理事国も複数回務めている。日本、中国、ポルトガル、アメリカ合衆国など主要国との二国間関係も維持・発展させており、特に経済分野での連携が深まっている。

アンゴラは、ポルトガル語が公用語である4大陸にまたがるポルトガル語諸国共同体 (CPLP)、別名ルゾフォニア連邦の創設メンバー国である。

2014年10月16日、アンゴラは総投票数193票中190票の賛成票を得て、2度目となる国連安全保障理事会の非常任理事国に選出された。任期は2015年1月1日に始まり、2016年12月31日に終了した。

2014年1月以来、アンゴラ共和国はアフリカ大湖沼地域国際会議 (CIRGL) の議長国を務めている。2015年、CIRGL事務局長ントゥンバ・ルアバは、アンゴラが12年間の平和の間に、特に社会経済的安定と政治軍事的側面で達成した著しい進歩により、組織のメンバーが従うべき模範であると述べた。

6.1. 日本との関係

日本とアンゴラは、1976年に外交関係を樹立した。内戦終結後、両国関係は経済を中心に発展している。日本はアンゴラにとって主要な貿易相手国の一つであり、主に原油や液化天然ガス (LNG) を輸入し、自動車や機械類を輸出している。日本の企業もアンゴラの石油・ガス開発プロジェクトに参画している。

経済協力の面では、日本はアンゴラの内戦後の復興支援として、インフラ整備(道路、橋梁、港湾など)、保健医療、教育、農業開発、地雷除去などの分野で政府開発援助 (ODA) を実施してきた。文化交流も徐々に進んでおり、学術交流やスポーツ交流などが行われている。在アンゴラ日本国大使館はルアンダに、駐日アンゴラ大使館は東京都世田谷区に設置されている。

両国は、国際場裏においても協調関係を維持しており、国連改革やアフリカの開発問題などで連携を図っている。今後、経済関係のさらなる深化や、人的・文化的交流の拡大が期待される。

6.2. 中華人民共和国との関係

アンゴラと中華人民共和国 (中国) の関係は、特に2002年のアンゴラ内戦終結以降、急速に深化してきた。中国はアンゴラにとって最大の貿易相手国であり、最大の原油輸出先でもある。アンゴラは中国にとってアフリカにおける主要な原油供給国の一つとなっている。

経済協力は、中国によるアンゴラへの大規模な融資とインフラ投資によって特徴づけられる。中国の政府系銀行は、アンゴラの内戦で荒廃したインフラ(道路、鉄道、橋、空港、住宅、病院、学校など)の再建のために巨額の融資を提供してきた。これらのプロジェクトの多くは中国企業が請け負い、多くの中国人労働者がアンゴラで働いている。この「石油担保融資」(オイル・フォー・ローン)と呼ばれるモデルは、アンゴラの急速なインフラ復興に貢献したが、一方でアンゴラの対中債務の増大、プロジェクトの質や透明性の欠如、環境への影響、地元雇用の創出不足などの問題も指摘されている。

政治的には、両国は相互内政不干渉の原則に基づき、良好な関係を維持している。アンゴラは「一つの中国」政策を支持しており、中国はアンゴラの主権と領土保全を尊重する立場をとっている。しかし、アンゴラ国内では、中国の影響力拡大に対する懸念や、中国人コミュニティと地元住民との間の摩擦も存在する。資源開発や建設プロジェクトに伴う環境破壊や、中国人労働者の流入による社会的な影響も問題視されることがある。また、中国からの安価な製品の流入が、国内産業の育成を妨げているとの批判もある。

近年、アンゴラ政府は対中依存度を低減し、経済の多角化を目指す動きも見せているが、依然として中国はアンゴラの経済・外交において極めて重要なパートナーである。

6.3. ポルトガルとの関係

アンゴラとポルトガルは、旧宗主国と旧植民地という歴史的なつながりを持つ。1975年のアンゴラ独立後、両国関係は複雑な時期を経たが、現在は政治、経済、文化の各分野で緊密な協力関係を築いている。

歴史的には、約5世紀にわたるポルトガルの植民地支配は、アンゴラの社会、文化、経済に深い影響を残した。ポルトガル語はアンゴラの公用語であり、カトリック信仰も広く普及している。独立戦争とそれに続く内戦は、両国関係に緊張をもたらしたが、1991年のビセッセ合意にはポルトガルも仲介役として関与した。

経済的には、ポルトガルはアンゴラにとって重要な貿易相手国であり、投資国でもある。多くのポルトガル企業がアンゴラで活動しており、特に建設、金融、小売などの分野で存在感を示している。逆に、アンゴラの富裕層や企業によるポルトガルへの投資も活発である。ポルトガルの経済危機時には、多くのポルトガル人が職を求めてアンゴラに移住した。

文化的には、言語、教育、メディアなどを通じて強いつながりがある。多くのアンゴラ人学生がポルトガルの大学で学んでおり、両国間の学術交流も盛んである。ポルトガル語諸国共同体 (CPLP) の枠組みの中でも、両国は緊密に連携している。

現代アンゴラにとって、ポルトガルとの関係は、歴史的な負の遺産を乗り越え、互恵的なパートナーシップを構築するという点で重要である。しかし、植民地時代の記憶や、経済的な不均衡、移民問題などが、時折両国関係に影を落とすこともある。

6.4. アメリカ合衆国との関係

アンゴラとアメリカ合衆国 (米国) の関係は、冷戦期にはイデオロギー対立の影響を強く受けた。アンゴラ独立後、MPLA政権がソ連やキューバの支援を受けたのに対し、米国は当初、FNLAやUNITAといった反MPLA勢力を支援した。そのため、両国が正式な外交関係を樹立したのは、冷戦終結後の1993年であった。

アンゴラ内戦終結後、両国関係は急速に改善し、経済的・政治的な結びつきが強まっている。米国はアンゴラにとって主要な原油輸出先の一つであり、米国の石油メジャーはアンゴラの石油開発に深く関与している。また、米国はアンゴラの民主化プロセスや市場経済化を支援しており、ガバナンス改善、人権擁護、保健医療、教育などの分野で援助を行っている。

政治的には、両国はテロ対策、地域紛争の解決、海上安全保障などの分野で協力関係を深めている。アンゴラは、アフリカ大湖沼地域やギニア湾の安定にとって重要な役割を果たす国として、米国から戦略的に重視されている。

しかし、アンゴラの人権状況や汚職問題は、依然として両国関係における懸案事項である。米国政府は、アンゴラ政府に対して、これらの問題の改善を求めている。また、中国のアンゴラにおける影響力拡大は、米国の対アンゴラ政策にも影響を与えている。米国は、アンゴラが特定の国に過度に依存することなく、バランスの取れた外交を展開することを期待している。

6.5. 主要国際機関との関係

アンゴラは、独立以来、様々な国際機関に加盟し、国際社会における役割を果たしてきた。主要な加盟機関と活動は以下の通りである。

- 国際連合 (UN): アンゴラは1976年に国連に加盟した。国連の枠組みの中で、平和維持活動、開発援助、人権擁護など、様々な分野で協力している。アンゴラは過去に国連安全保障理事会の非常任理事国を2度務めた(1993年-1994年、2003年-2004年、2015年-2016年)。国連の専門機関(WHO、UNICEF、UNDPなど)は、アンゴラ国内で保健、教育、貧困削減などのプロジェクトを実施している。

- アフリカ連合 (AU): アンゴラはAUの前身であるアフリカ統一機構 (OAU) の時代から加盟しており、AUの活動に積極的に参加している。AUの平和安全保障理事会 (PSC) のメンバーも務め、アフリカ大陸の紛争解決や平和構築に貢献しようとしている。

- 南部アフリカ開発共同体 (SADC): アンゴラはSADCの重要なメンバー国であり、南部アフリカ地域の経済統合、政治協力、安全保障協力に積極的に関与している。SADCの議長国を務めた経験もあり、地域の安定と発展に指導的な役割を果たすことが期待されている。SADCの枠組みで、近隣諸国とのインフラ連結プロジェクトや貿易自由化が進められている。

- ポルトガル語諸国共同体 (CPLP): アンゴラはCPLPの創設メンバー国の一つであり、ポルトガル語圏諸国との政治的、経済的、文化的連携を強化している。CPLPの議長国も務め、ポルトガル語の普及や文化交流の促進に貢献している。

これらの国際機関への参加を通じて、アンゴラは国際的な規範や人権基準の遵守を求められている。しかし、国内の人権状況やガバナンスの問題については、依然として国際社会からの懸念が表明されることもある。アンゴラ政府は、これらの批判に対応しつつ、国際社会との建設的な対話を継続することが求められている。

7. 経済

アンゴラは、豊富な石油やダイヤモンドなどの天然資源に恵まれ、特に内戦終結後は急速な経済成長を遂げている。しかし、その成長は石油部門に大きく依存しており、経済の多角化が課題である。また、富の分配は不均等で、多くの国民は依然として貧困状態にあり、汚職も深刻な問題となっている。持続可能な開発と国民生活の向上のためには、経済構造の改革、社会基盤の整備、そしてガバナンスの改善が不可欠である。

アンゴラはダイヤモンド、石油、金、銅、そして内戦中に激減したものの豊かな野生生物、森林、化石燃料を有する。独立以来、石油とダイヤモンドが最も重要な経済資源であった。小規模農家やプランテーション農業はアンゴラ内戦中に劇的に減少したが、2002年以降回復し始めている。

アンゴラの経済は近年、四半世紀にわたる内戦によって引き起こされた混乱から脱却し、アフリカで最も急成長している経済の一つであり、2005年から2007年の間に平均GDP成長率20%を記録した世界でも有数の急成長経済国となった。2001年から2010年の期間において、アンゴラは年平均GDP成長率11.1%で世界最高を記録した。

2004年、中国輸出入銀行はアンゴラに対して20.00 億 USDの信用供与枠を承認した。これはアンゴラのインフラ再建に使用され、同国における国際通貨基金 (IMF) の影響力を制限することを目的としていた。

中国はアンゴラの最大の貿易相手国であり、輸出先であり、また重要な輸入品の供給源でもある。二国間貿易は2011年に276.70 億 USDに達し、前年比11.5%増となった。中国の輸入(主に原油とダイヤモンド)は9.1%増の248.90 億 USDとなり、一方、中国のアンゴラへの輸出(機械・電気製品、機械部品、建設資材など)は38.8%急増した。石油の過剰供給により、無鉛ガソリンの現地価格は1ガロンあたり0.37 GBPとなった。

2021年現在、最大の輸入相手国は欧州連合であり、次いで中国、トーゴ、アメリカ合衆国、ブラジルであった。アンゴラの輸出の半分以上が中国向けであり、次いでインド、欧州連合、アラブ首長国連邦への輸出が続く。

アンゴラ経済は2005年に18%、2006年に26%、2007年に17.6%成長した。世界的な景気後退により、2009年の経済成長率は推定マイナス0.3%となった。2002年の和平合意によってもたらされた安全保障により、400万人の国内避難民の再定住が可能となり、その結果、農業生産が大規模に増加した。IMFによると、アンゴラの経済は2014年に3.9%成長すると予想されており、主に農業部門の非常に良好な業績に牽引された非石油経済の堅調な成長が、石油生産の一時的な減少を相殺すると見込まれていた。

アンゴラの金融システムはアンゴラ国立銀行によって維持され、ジョゼ・デ・リマ・マサノ総裁によって管理されている。デロイトが実施した銀行部門に関する調査によると、アンゴラ国立銀行 (BNA) が主導する金融政策により、2013年12月のインフレ率は7.96%に低下し、同部門の成長傾向に貢献した。アンゴラ中央銀行が発表した推計によると、主に民間部門の参加拡大に後押しされ、同国の経済は今後4年間で年平均5%成長するとされた。アンゴラは2024年の世界イノベーション指数で133位にランクされた。

国の経済は2002年に政治的安定を達成して以来、主に石油部門の急成長する収益により大幅に成長したが、アンゴラは巨大な社会的および経済的問題に直面している。これらは、1961年以降ほぼ絶え間ない武力紛争の結果であるが、破壊と社会経済的損害の最高レベルは、1975年の独立後、長期にわたる内戦中に発生した。しかし、高い貧困率と著しい社会的不平等は、主に、政治、行政、軍事、経済構造のあらゆるレベルにおける持続的な権威主義、「ネオ・パトリモニアル」な慣行、そして蔓延する汚職に起因する。主な受益者は、莫大な富を蓄積してきた(そして蓄積し続けている)政治、行政、経済、軍事の権力者である。

「二次的受益者」は、社会階級になろうとしている中間層である。しかし、人口のほぼ半分は貧困層と見なされなければならず、農村部と都市部の間には劇的な格差があり、都市部には人口の50%強が居住している。

2008年にアンゴラ国立統計研究所が実施した調査によると、国連の基準によれば、農村部では約58%が「貧困」に分類されなければならないが、都市部ではわずか19%であり、全体では37%であった。都市部では、公式に貧困と分類されている人々をはるかに超える大多数の家族が、様々な生存戦略を採用しなければならない。都市部では社会的不平等が最も顕著であり、ルアンダでは極端である。人間開発指数において、アンゴラは常に最下位グループにランクされている。

2020年1月、ルアンダ・リークスとして知られる政府文書の漏洩により、ボストン・コンサルティング・グループ、マッキンゼー・アンド・カンパニー、プライスウォーターハウスクーパースなどの米国コンサルティング会社が、元大統領ジョゼ・エドゥアルド・ドス・サントスの家族メンバー(特に娘のイザベル・ドス・サントス)がソナンゴルを不正に運営して私的利益を得るのを助け、会社の収益をフランスやスイスの虚飾プロジェクトに資金提供するのを手助けしていたことが明らかになった。パンドラ文書でのさらなる暴露の後、元将軍ディアスとド・ナシメント、そして元大統領顧問も、個人的利益のために多額の公金を不正流用したとして告発された。

地域間の巨大な格差は、アンゴラ経済にとって深刻な構造的問題を提起しており、経済活動の約3分の1がルアンダと近隣のベンゴ州に集中しているのに対し、内陸部のいくつかの地域は経済停滞、さらには後退に苦しんでいるという事実によって示されている。

社会的および地域的格差の経済的結果の一つは、アンゴラの海外民間投資の急増である。資産蓄積の大部分が行われているアンゴラ社会の小さな一部は、安全と利益の理由から資産を分散させようとしている。当面、これらの投資の最大のシェアはポルトガルに集中しており、そこでは銀行だけでなく、エネルギー、電気通信、マスメディアの分野におけるアンゴラの存在感(国家元首の家族を含む)が顕著であり、ブドウ園や果樹園、観光企業の買収も同様である。

アンゴラは、石油資源開発からの資金によって可能になった重要なインフラを更新した。ある報告によると、アンゴラ内戦終結からわずか10年余りで、アンゴラの生活水準は全体的に大幅に改善した。2002年にわずか46歳だった平均寿命は、2011年には51歳に達した。子供の死亡率は2001年の25%から2010年には19%に低下し、小学校に入学する生徒の数は2001年以来3倍になった。しかし、同時に、長い間国を特徴づけてきた社会的および経済的不平等は減少しなかったばかりか、あらゆる面で深化している。

700.00 億 AOA (約68.00 億 USD) に相当する資産ストックを持つアンゴラは、現在、ナイジェリアと南アフリカに次ぐ、サハラ以南アフリカで3番目に大きな金融市場である。アンゴラ経済大臣アブラアン・グルジェルによると、同国の金融市場は2002年以降緩やかに成長し、現在サハラ以南アフリカで3位を占めている。

2014年12月19日、アンゴラの資本市場が発足した。BODIVA (アンゴラ証券取引所・デリバティブ) は流通市場の公債市場を割り当てられ、2015年までに社債市場を開始すると予想されていたが、株式市場自体は2016年に取引を開始すると予想されていた。

7.1. 天然資源

エコノミスト誌は2008年に、ダイヤモンドと石油がアンゴラ経済の60%を占め、国の歳入のほぼすべてであり、その主要な輸出品のすべてであると報じた。成長はほぼ完全に、2005年後半に日量 1.4 Moilbbl/d (約 22.00 万 m3/d ) を超え、2007年までに日量 2 Moilbbl/d (約 32.00 万 m3/d ) に成長すると予想されていた石油生産の増加によって推進されている。石油産業の支配は、アンゴラ政府が所有するコングロマリットであるソナンゴル・グループに集約されている。2006年12月、アンゴラはOPECの加盟国として承認された。2022年、国の石油・ガス・バイオ燃料庁であるAgência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) によると、同国は日量平均116万5000バレルの石油を生産した。

アメリカの保守系シンクタンクであるヘリテージ財団によると、アンゴラからの石油生産は大幅に増加し、アンゴラは現在、中国にとって最大の石油供給国となっている。「中国はアンゴラ政府に3つの数十億ドル規模の信用供与枠を拡大した。2004年と2007年に中国輸出入銀行からそれぞれ20.00 億 USDの融資、そして2005年に中国国際基金から29.00 億 USDの融資があった。」

石油収入の増加は、汚職の機会も生み出した。最近のヒューマン・ライツ・ウォッチの報告によると、2007年から2010年にかけて政府の会計から320.00 億 USDが消えた。さらに、国営石油会社であるソナンゴルは、カビンダの石油の51%を支配している。この市場支配により、同社は政府が受け取る利益と支払う税金を決定することになる。外交問題評議会は、世界銀行がソナンゴルは納税者であり、準財政活動を行い、公的資金を投資し、利権者としてセクター規制当局であると述べたと述べている。この多岐にわたる業務プログラムは、利益相反を生み出し、ソナンゴルと政府との間の複雑な関係を特徴づけ、正式な予算プロセスを弱体化させ、国家の実際の財政スタンスに関する不確実性を生み出している。

2002年、アンゴラはシェブロン社が引き起こしたとされる油流出事故に対する賠償を要求し、自国海域で操業する多国籍企業に罰金を科したのはこれが初めてであった。

そのダイヤモンド鉱山での操業には、アンゴラで操업するアルロサなどの鉱山会社と国営エンディアマとの間のパートナーシップが含まれる。

アンゴラの生物生産能力へのアクセスは世界平均よりも高い。2016年、アンゴラは国内の領土内に一人当たり1.9グローバルヘクタールの生物生産能力を有しており、これは一人当たりの世界平均1.6グローバルヘクタールをわずかに上回っている。2016年、アンゴラは一人当たり1.01グローバルヘクタールの生物生産能力を使用しており、これが彼らの消費のエコロジカル・フットプリントである。これは、アンゴラが内包する生物生産能力の約半分を使用していることを意味する。結果として、アンゴラは生物生産能力の余剰を抱えている。

豊富な天然資源はアンゴラ経済の柱であるが、その恩恵は国民全体に公平に分配されていない。資源収入の多くは政府高官や一部の特権階級に集中し、汚職の温床となっている。これにより貧富の差は拡大し、多くの国民は依然として貧困に苦しんでいる。環境への影響も深刻で、石油採掘に伴う海洋汚染や、ダイヤモンド採掘による土地の荒廃、森林伐採などが問題となっている。持続可能な開発のためには、資源収入の透明性を高め、国民への還元を強化するとともに、環境保全への取り組みを強化する必要がある。

7.2. 農業

農業と林業は、アンゴラにとって潜在的な機会のある分野である。アフリカ経済見通し機構によると、「アンゴラは年間450.00 万 tの穀物を必要としているが、必要とするトウモロコシの約55%、米の20%、そして必要な小麦のわずか5%しか栽培していない」。

さらに、世界銀行は「アンゴラの豊富な肥沃な土地の3%未満しか耕作されておらず、林業部門の経済的可能性はほとんど未開発のままである」と推定している。

1975年の独立前、アンゴラは南部アフリカの穀倉地帯であり、バナナ、コーヒー、サイザル麻の主要輸出国であったが、30年にわたる内戦は肥沃な田園地帯を破壊し、地雷を散乱させ、何百万人もの人々を都市に追いやった。現在、同国は高価な食料輸入に依存しており、主に南アフリカとポルトガルから輸入している一方、農業の90%以上は家族経営および自給自足レベルで行われている。何千ものアンゴラの小規模農家が貧困に陥っている。

アンゴラ農業の主要作物は、キャッサバ、トウモロコシ、サツマイモ、豆類、バナナ、コーヒーなどである。伝統的な焼畑農業や天水農業が多く、生産性は低い。内戦の影響で農地の荒廃、インフラの破壊、地雷の残存などが大きな障害となっている。

食料安全保障は依然として大きな課題であり、国内生産だけでは国民の食料需要を満たせない。農村開発の遅れは、都市部への人口流入を加速させ、都市のスラム化や失業問題を引き起こしている。農業労働者の権利も十分に保護されておらず、低賃金や不安定な雇用、劣悪な労働条件が問題となっている。

農業の持続的な発展のためには、インフラ整備、農業技術の導入・普及、灌漑施設の整備、市場アクセスの改善、農民への金融支援、そして地雷除去などが不可欠である。また、土地所有制度の改革や、農産物の加工・流通システムの構築も重要な課題である。

7.3. 交通

アンゴラの交通は以下で構成される。

- 合計2761 kmの3つの独立した鉄道システム

- 7.66 万 kmの高速道路、うち1.92 万 kmが舗装済み

- 1,295kmの航行可能な内陸水路

- 5つの主要な港湾

- 243の空港、うち32が舗装済み

アンゴラは、ナミベ、ロビト、ソヨ、カビンダ、ルアンダの5つの主要港で港湾貿易を中心に行っている。ルアンダ港は5つの中で最大であり、アフリカ大陸で最も賑わう港の一つでもある。

2つのアフリカ横断自動車道がアンゴラを通過している:トリポリ・ケープタウン・ハイウェイとベイラ・ロビト・ハイウェイである。アンゴラの町や都市の外(場合によっては都市内も)の高速道路での移動は、四輪駆動車を持たない人には推奨されないことが多い(2022年2月時点)。アンゴラにはかつてはそれなりの道路インフラが存在したが、時間と戦争が路面に大きな打撃を与え、多くがひどい穴だらけで、壊れたアスファルトが散乱している。多くの地域では、ドライバーが路面の最悪の部分を避けるために代替路を設けているが、道路脇の地雷警告マーカーの有無には細心の注意を払う必要がある。アンゴラ政府は、国内の多くの道路の修復を請け負わせている。例えば、ルバンゴとナミベ間の道路は、最近欧州連合からの資金援助で完成し、多くのヨーロッパの主要道路に匹敵する。道路インフラの完成には数十年かかる可能性があるが、すでに相当な努力がなされている。

ルアンダの旧空港であるクアトロ・デ・フェベレイロ空港は、新しいアントニオ・アゴスティニョ・ネト博士国際空港に置き換えられる予定である。

交通インフラの未整備は、経済発展の大きな足かせとなっている。特に地方では道路網が劣悪で、農産物の市場への輸送や、医療・教育などの社会サービスへのアクセスが困難である。鉄道網も内戦で大きな被害を受け、復旧は一部にとどまっている。港湾や空港の近代化も進められているが、効率性や処理能力には依然として課題がある。交通インフラの整備は、地域格差の是正、経済の多角化、そして国民生活の向上にとって不可欠であり、環境への影響を考慮した持続可能な形での開発が求められる。

7.4. 情報通信

電気通信産業は、アンゴラの主要な戦略的分野の一つと考えられている。

2014年10月、光ファイバー海底ケーブルの敷設が発表された。このプロジェクトは、アンゴラを大陸のハブに変え、国内および国際的なインターネット接続を改善することを目的としている。

2015年3月11日、アンゴラの電気通信および情報技術に関する初のフォーラムが、「アンゴラの現在の状況における電気通信の課題」をモットーにルアンダで開催され、アンゴラおよび世界中の電気通信に関する時事問題についての議論を促進した。このフォーラムで発表されたこの分野の研究によると、アンゴラはアフリカで初めてLTE(最大400 Mbit/sの速度)をテストした電気通信事業者を有し、携帯電話の普及率は約75%である。アンゴラ市場には約350万台のスマートフォンがあり、国内には約2.50 万 kmの光ファイバーが敷設されている。

最初のアンゴラ衛星であるアンゴサット1は、2017年12月26日に軌道に投入された。カザフスタンのバイコヌール宇宙基地からゼニット3Fロケットで打ち上げられた。衛星はロシアのRSCエネルギア(国営宇宙産業ロスコスモスの子会社)によって製造され、ペイロードはエアバス・ディフェンス・アンド・スペースによって供給された。太陽光パネル展開中の搭載電源障害により、12月27日、RSCエネルギアは衛星との通信が途絶えたことを明らかにした。その後、衛星との通信を回復する試みは成功したが、衛星は最終的にデータ送信を停止し、RSCエネルギアはアンゴサット1が運用不能であることを確認した。アンゴサット1の打ち上げは、全国の電気通信を確保することを目的としていた。通信担当国務長官アリスティデス・サフェカによると、この衛星は電気通信サービス、テレビ、インターネット、電子政府を提供することを目的としており、「せいぜい」18年間運用されると予想されていた。

代替衛星であるアンゴサット2が追求され、2020年までに運用開始が期待されていた。2021年2月時点で、アンゴサット2は約60%完成しており、当局者は2022年7月頃までに打ち上げが期待されると報告した。アンゴサット2の打ち上げは2022年10月12日に行われた。

情報通信技術 (ICT) の普及は進んでいるものの、依然として都市部と地方部の格差が大きい。インターネットの利用料金は比較的高く、一般市民にとってはアクセスが容易ではない。情報へのアクセスは、民主主義の発展や市民社会の成熟にとって不可欠であるが、政府による検閲や監視の懸念も指摘されている。表現の自由を保障し、多様な情報が流通する環境を整備することが、今後の課題である。

7.5. 科学技術

アンゴラにおける科学技術分野の発展は、内戦終結後の国家再建と経済開発の中で徐々に進められている。政府は、持続可能な開発と国民生活の向上に貢献するものとして、科学技術の重要性を認識し始めている。

主要な研究機関としては、アゴスティーニョ・ネト大学などの高等教育機関に付随する研究センターや、各省庁傘下の専門研究機関が挙げられる。これらの機関では、農業、漁業、保健医療、エネルギー、環境、地質学などの分野で研究が行われている。しかし、研究資金の不足、研究人材の不足、研究インフラの未整備などが、研究活動の大きな制約となっている。

政府は、科学技術振興のための国家計画を策定し、研究開発への投資を増やす努力をしている。また、国際協力も積極的に活用しており、他国や国際機関との共同研究プロジェクトや技術移転が進められている。特に、石油・ガス産業に関連する技術開発や、再生可能エネルギー技術の導入に関心が集まっている。農業分野では、生産性向上や食料安全保障のための研究が重要視されている。保健医療分野では、感染症対策や公衆衛生改善のための研究が求められている。

しかし、科学技術の成果が実社会に十分に活用され、国民生活の向上に結びついているとは言い難い。研究機関と産業界との連携不足、技術移転システムの未整備、そして一般市民の科学技術リテラシーの低さなどが課題として挙げられる。持続可能な開発と国民生活の向上のためには、研究開発体制の強化に加え、科学技術教育の振興、イノベーションを促進する環境整備、そして研究成果を社会に還元する仕組みづくりが不可欠である。

8. 社会

アンゴラの社会は、多様な民族構成、言語、宗教を特徴とする。しかし、長年の内戦と経済格差は、教育、保健医療、ジェンダー平等、マイノリティの権利など、多くの社会問題を引き起こしている。市民社会の成熟と民主的プロセスへの参加も道半ばであり、社会全体の安定と発展には多くの課題が残されている。

8.1. 人口

アンゴラの人口は、2014年の国勢調査(1970年12月15日以来初めて実施された)の速報結果によると、24,383,301人である。2016年3月23日にアンゴラ国立統計研究所 (INE) が発表した公式データでは、アンゴラの人口は25,789,024人となっている。2023年の推定人口は約3,720万人である。

民族構成は、オヴィンブンドゥ人 (ウンブンドゥ語話者) が37%、アンブンドゥ人 (キンブンドゥ語話者) が23%、バコンゴ人が13%、その他32% (チョクウェ人、オバンボ人、ガングエラ人、シンドンガ人などを含む)、さらにムラート (ヨーロッパ系とアフリカ系の混血) が約2%、中国系が1.6%、ヨーロッパ系が1%となっている。アンブンドゥ人とオヴィンブンドゥ人の民族グループを合わせると、人口の過半数 (62%) を形成する。

2007年末時点で、アンゴラには12,100人の難民と2,900人の庇護希望者がいたと推定される。これらの難民のうち11,400人は、1970年代に到着したコンゴ民主共和国出身者であった。2008年時点で、推定40万人のコンゴ民主共和国人移民労働者、少なくとも22万人のポルトガル人、そして約25万9千人の中国人がアンゴラに居住していた。100万人のアンゴラ人が混血 (黒人と白人) である。また、4万人のベトナム人が同国に居住している。

2003年以降、40万人以上のコンゴ民主共和国からの移民がアンゴラから追放された。1975年の独立前、アンゴラには約35万人のポルトガル人コミュニティが存在したが、独立とその後の内戦で大多数が去った。しかし、近年、ポルトガルの債務危機とアンゴラの相対的な繁栄により、ポルトガル人の数は回復し、現在では約20万人が領事館に登録されている。中国人の人口は258,920人で、主に一時的な移民で構成されている。また、約5,000人の小規模なブラジル人コミュニティも存在する。ロマはポルトガルからアンゴラに追放された。

2007年時点で、アンゴラの合計特殊出生率は女性1人当たり5.54人で、世界で11番目に高い。

人口増加率は依然として高く、若年層の割合が大きいピラミッド型の人口構成となっている。都市化も急速に進んでおり、特に首都ルアンダへの人口集中が著しい。しかし、急激な都市化は、インフラ不足(住宅、水道、電気、交通など)、失業、スラムの拡大、犯罪増加といった深刻な社会問題を引き起こしている。地方では依然として貧困が深刻であり、医療や教育へのアクセスも限られている。

8.2. 民族

アンゴラは多民族国家であり、主にバントゥー系民族が多数を占める。主要な民族集団とその特徴は以下の通りである。

- オヴィンブンドゥ人 (Ovimbundu): 人口の約37%を占める最大の民族集団で、主に中央高原地帯(ウアンボ州、ビエ州、ベンゲラ州など)に居住している。伝統的に農業や交易に従事してきた。ウンブンドゥ語を話す。内戦時にはUNITAの主要な支持基盤であった。

- キンブンドゥ人 (Kimbundu): 人口の約23%を占め、主にルアンダ州、クアンザ・ノルテ州、マランジェ州などに居住している。歴史的にンドンゴ王国を形成し、ポルトガル植民地時代にはルアンダ周辺で早くからポルトガル文化と接触した。キンブンドゥ語を話す。MPLAの主要な支持基盤の一つである。

- バコンゴ人 (Bakongo): 人口の約13%を占め、主に北西部のウイジェ州、ザイーレ州、そしてカビンダ州に居住している。歴史的にコンゴ王国の主要な構成民族であり、国境を越えてコンゴ民主共和国やコンゴ共和国にも同胞が多く存在する。コンゴ語を話す。FNLAの主要な支持基盤であった。

- その他の民族集団: 上記の3大民族以外にも、チョクウェ人 (Lunda-Tchokwe)、オバンボ人 (Ovambo)、ガングエラ人 (Ganguela)、ニャネカ=フンベ人 (Nyaneka-Humbe)、ヘレロ人 (Herero)、サン人 (San) など、多様な民族集団が存在する。これらの小規模な民族集団は、それぞれ独自の言語や文化を持っている。

民族間の関係は、歴史的経緯や内戦の影響もあり、複雑な側面を持つ。内戦時には、主要な民族集団がそれぞれ異なる政治勢力を支持し、対立が深まった。内戦終結後は国民和解が進められているが、依然として民族間の不信感や、特定の民族集団への政治的・経済的利益の偏在に対する不満も存在する。

マイノリティ民族、特にサン人のような狩猟採集民は、土地へのアクセスや基本的な社会サービスからの疎外、差別などの問題に直面している。彼らの権利を保護し、社会参加を促進することが重要な課題である。アンゴラ政府は、すべての民族の文化的多様性を尊重し、国民統合を推進する政策を掲げているが、その実効性は十分とは言えない。

8.3. 言語

アンゴラの公用語はポルトガル語である。これは長年のポルトガル植民地支配の影響によるものである。教育、行政、ビジネス、メディアなど、公的な場面では主にポルトガル語が使用される。2014年の国勢調査によると、アンゴラ国民の71.1%がポルトガル語を第一言語または第二言語として使用しており、特に都市部ではポルトガル語の普及率が高い。39%の国民がポルトガル語を母語としている(2012年調査)。

ポルトガル語以外にも、アンゴラ国内では多数のバントゥー諸語に属する現地語が話されている。主要な現地語としては、以下のものがある。

- ウンブンドゥ語 (Umbundu): オヴィンブンドゥ人によって話され、話者数は最も多い。2014年の国勢調査では国民の23.0%が使用。

- キンブンドゥ語 (Kimbundu): キンブンドゥ人によって話される。同7.8%が使用。

- コンゴ語 (Kikongo): バコンゴ人によって話される。これには多くの変種が含まれる。同8.2%が使用。

- チョクウェ語 (Chokwe): チョクウェ人によって話される。同6.5%が使用。

- ニャネカ語 (Nyaneka): ニャネカ人によって話される。同3.4%が使用。

- ンガンゲラ語 (Ngangela): ンガンゲラ人によって話される。同3.1%が使用。

- フィオテ語 (Fiote): カビンダ州などで話されるコンゴ語の変種。同2.4%が使用。

- クワニャマ語 (Kwanyama): オバンボ人の一部によって話される。同2.3%が使用。

- ムフンビ語 (Muhumbi): ムフンビ人によって話される。同2.1%が使用。

- ルヴァレ語 (Luvale): ルヴァレ人によって話される。同1.0%が使用。

- その他の言語: 4.1%が使用。

これらの現地語は、主に各民族集団のコミュニティ内や家庭で話されている。政府は、いくつかの主要な現地語を「国語」として認定し、教育やメディアでの使用を限定的に認めているが、依然としてポルトガル語が優勢な状況にある。

言語的多様性の維持は、アンゴラの文化遺産にとって重要である。しかし、都市化や教育の普及に伴い、若い世代ではポルトガル語への傾斜が強まっている。現地語の記録、保存、そして教育現場での活用などが、今後の課題となる。また、公的な情報やサービスがポルトガル語に偏っていることは、ポルトガル語を十分に理解できない人々、特に地方の高齢者や一部の民族集団にとって、情報アクセスや社会参加の障壁となる可能性がある。

8.4. 宗教

アンゴラには約1,000の宗教コミュニティが存在し、そのほとんどがキリスト教である。信頼できる統計は存在しないが、人口の半数以上がカトリック教徒であり、約4分の1が植民地時代に導入されたプロテスタント諸派(中央高原およびその西の沿岸地域のオヴィンブンドゥ人の間では主に会衆派教会、ルアンダからマランジェにかけてのキンブンドゥ語圏ではメソジスト、北西部のバコンゴ人の間ではほぼ独占的にバプテスト教会、その他に分散してアドベンチスト、改革派教会、ルター派)を信仰していると推定される。

| 宗教 | 割合 (%) |

|---|---|

| ローマ・カトリック | 56.4 |

| プロテスタント | 23.4 |

| その他キリスト教 | 13.6 |

| 伝統宗教 | 4.5 |

| 無宗教 | 1.0 |

| その他 | 1.1 |

ルアンダとその周辺地域には、「シンクレティック」なトコイスト教会の中核が存在し、北西部にはコンゴ/ザイールから広まったキンバンギズムが点在している。独立以来、数百のペンテコステ派や同様のコミュニティが都市部(現在では人口の約50%が居住)に出現しており、これらのコミュニティ/教会のいくつかはブラジル起源である。

2008年時点で、米国務省はイスラム教徒の人口を8万人から9万人(人口の1%未満)と推定しているが、アンゴラ・イスラム共同体は50万人に近い数字を挙げている。イスラム教徒は主に西アフリカや中東(特にレバノン)からの移民で構成されているが、一部には地元の改宗者もいる。アンゴラ政府はイスラム教組織を法的に認めておらず、しばしばモスクを閉鎖したり、その建設を妨げたりしている。

宗教的規制と迫害のレベルを0から10のスコアで評価する調査(0は規制や迫害のレベルが低いことを示す)では、アンゴラは政府による宗教規制で0.8、社会による宗教規制で4.0、政府による宗教優遇で0、宗教的迫害で0と評価された。

1975年の独立以前は外国人宣教師が非常に活発であったが、1961年の反植民地闘争開始以来、ポルトガル植民地当局は宣教師が独立支持感情を煽っているとの考えに基づき、一連のプロテスタント宣教師を追放し、伝道所を閉鎖した。宣教師は1990年代初頭から帰国できるようになったが、内戦による治安状況のため、2002年までかつての内陸部の伝道所の多くを回復することはできなかった。

カトリック教会といくつかの主要なプロテスタント宗派は、活発に改宗活動を行う「新しい教会」とは対照的に、主に内向的である。カトリック教徒や一部の主要なプロテスタント宗派は、作物の種子、家畜、医療、教育の形で貧しい人々への援助を提供している。

憲法は信教の自由を保障しているが、実際には政府が特定の宗教団体(特にイスラム教や小規模な新興宗教)の活動を制限したり、登録を拒否したりする事例が報告されている。宗教団体は、社会福祉活動や教育、医療などの分野で重要な役割を果たしているが、一部の宗教団体が政治的な影響力を行使しようとする動きも見られる。宗教と政治の関係、そして異なる宗教間の共存は、アンゴラの社会安定にとって重要な要素である。

8.5. 教育

アンゴラの法律では、教育は8年間義務かつ無料であるが、政府の報告によると、校舎や教員の不足により、一部の生徒は就学していない。生徒はしばしば、教科書や学用品の費用を含む追加の学校関連費用を負担する責任がある。

1999年の初等教育総就学率は74%であり、データが入手可能な最新年である1998年の初等教育純就学率は61%であった。総就学率および純就学率は、正式に小学校に登録された生徒数に基づいており、必ずしも実際の出席状況を反映しているわけではない。農村部と都市部の間には、依然として就学率に大きな格差がある。1995年には、7歳から14歳の子供の71.2%が学校に通っていた。男子の方が女子よりも就学率が高いと報告されている。アンゴラ内戦(1975年-2002年)中には、全学校のほぼ半数が略奪・破壊されたと報告されており、これが現在の過密問題につながっている。

教育省は2005年に2万人の新しい教員を採用し、教員養成を引き続き実施した。教員は給与が低く、訓練が不十分で、過重労働(時には1日に2、3シフトを教える)である傾向がある。一部の教員は、生徒から直接支払いまたは賄賂を要求すると伝えられている。その他の要因、例えば地雷の存在、資源不足、身分証明書の欠如、健康状態の悪さなどが、子供たちが定期的に学校に通うことを妨げている。2004年に教育予算の配分は増加したが、アンゴラの教育制度は依然として極度に資金不足である。

UNESCO統計研究所の推計によると、2011年の成人識字率は70.4%であった。2015年には71.1%に上昇した。2001年現在、男性の82.9%、女性の54.2%が識字能力を有する。1975年のポルトガルからの独立以来、多くのアンゴラ人学生が二国間協定を通じて、毎年ポルトガルとブラジルの高校、高等専門学校、大学に入学し続けている。一般的に、これらの学生はエリート層に属している。

2014年9月、アンゴラ教育省は、全国300以上の教室のコンピュータ化に1600.00 万 EURを投資すると発表した。このプロジェクトには、「初等学校における新しい情報技術の導入と活用方法として、したがって教育の質の向上を反映するものとして」全国レベルでの教員研修も含まれている。

2010年、アンゴラ政府は、国民の情報と知識へのアクセスを容易にするために、国内のいくつかの州に分散してアンゴラ・メディア・ライブラリー・ネットワークの構築を開始した。各サイトには、書誌アーカイブ、マルチメディアリソース、インターネットアクセス付きコンピュータ、ならびに読書、研究、交流のためのエリアがある。この計画は、2017年までに各アンゴラ州に1つのメディアライブラリーを設立することを目指している。このプロジェクトには、固定メディアライブラリーで利用可能な様々なコンテンツを国内の最も孤立した住民に提供するために、いくつかのメディアライブラリーの実施も含まれている。現時点では、移動式メディアライブラリーはルアンダ州、マランジェ州、ウイジェ州、カビンダ州、ルンダ・スル州で既に運用されている。REMAに関しては、ルアンダ州、ベンゲラ州、ルバンゴ州、ソヨ州で現在メディアライブラリーが稼働している。

教育へのアクセスと質の向上は、アンゴラの将来にとって極めて重要である。しかし、依然として多くの子供たちが経済的な理由や地理的な制約から教育を受けられずにいる。教員の質と量、教育施設の不足、教材の不備なども深刻な問題である。特に女子教育や地方の教育への投資が求められている。教育は、貧困削減、健康改善、そして民主市民の育成に不可欠な要素であり、国家の持続的な発展の基盤となる。

8.6. 保健

コレラ、マラリア、狂犬病、そしてマールブルグ出血熱のようなアフリカ出血熱などの流行病は、国内のいくつかの地域で一般的な病気である。この国の多くの地域では、結核の発生率が高く、HIVの有病率も高い。デング熱、フィラリア症、リーシュマニア症、オンコセルカ症(河川盲目症)は、昆虫によって媒介される他の病気であり、この地域でも発生する。アンゴラは世界で最も高い乳幼児死亡率の一つであり、世界で最も低い平均寿命の一つである。2007年の調査では、アンゴラでは低い、または不十分なナイアシンの状態が一般的であると結論付けられた。人口保健調査 (DHS) は現在、アンゴラでマラリア、ドメスティックバイオレンスなどに関するいくつかの調査を実施している。

2014年9月、アンゴラがん対策研究所 (IACC) が大統領令により設立され、アンゴラの国民保健サービスに統合されることになった。この新しいセンターの目的は、腫瘍学における保健医療の確保、予防と専門治療のための政策実施、プログラム、計画である。このがん研究所は、アフリカの中部および南部地域における参照機関として想定される。

2014年、アンゴラは麻疹に対する全国的な予防接種キャンペーンを開始し、10歳未満のすべての子供を対象とし、国内の全18州を網羅することを目指した。この措置は、アンゴラ保健省が作成した麻疹撲滅戦略計画2014-2020の一環であり、定期予防接種の強化、麻疹症例への適切な対応、全国キャンペーン、国の定期予防接種カレンダーへの2回目のワクチン接種の導入、麻疹の積極的な疫学サーベイランスが含まれる。このキャンペーンは、ポリオとビタミンA補給に対する予防接種と同時に行われた。

2015年12月に始まった黄熱病のアウトブレイクは、同国では30年ぶりの最悪のものであった。2016年8月までに、アウトブレイクが沈静化し始めた頃には、約4,000人が感染した疑いがあった。最大で369人が死亡した可能性がある。アウトブレイクは首都ルアンダで始まり、18州のうち少なくとも16州に広がった。2024年の世界飢餓指数 (GHI) では、アンゴラの飢餓レベルは深刻で、127カ国中103位にランクされている。アンゴラのGHIスコアは26.6である。

アンゴラの保健医療システムは、依然として多くの深刻な課題に直面している。医療施設や医療従事者の不足、医薬品や医療機器の欠乏、そして医療サービスへのアクセスの不平等が大きな問題である。特に地方部では、医療サービスがほとんど提供されておらず、多くの人々が基本的な医療さえ受けられない状況にある。高い乳幼児死亡率や妊産婦死亡率、マラリアやHIV/AIDSなどの感染症の蔓延も深刻である。公衆衛生政策の強化、医療インフラの整備、医療従事者の育成、そして貧困層や脆弱な立場の人々への医療アクセスの改善が急務である。

9. 文化

アンゴラの文化は、長年にわたるポルトガルの影響と、多様な先住民族の伝統が融合したものである。ポルトガル語が公用語であり、カトリック教会が主要な宗教であるが、各民族固有の言語や伝統も保持されている。音楽、舞踊、文学、スポーツなど、様々な分野で独自の文化が育まれており、特にセンバやキゾンバといった音楽ジャンルは国際的にも知られている。

アンゴラの文化は、ポルトガル文化、特に言語と宗教、そしてアンゴラの先住民族の文化、主にバントゥー文化に大きな影響を受けてきた。

オヴィンブンドゥ人、アンブンドゥ人、バコンゴ人、チョクウェ人、ムブンダ人などの多様な民族コミュニティは、程度の差こそあれ、独自の文化的特徴、伝統、言語を維持しているが、現在人口の半分以上が住む都市部では、植民地時代から混合文化が出現しており、ルアンダでは16世紀の創建以来そうであった。この都市文化において、ポルトガルの遺産はますます支配的になっている。アフリカのルーツは音楽とダンスに明らかであり、ポルトガル語が話される様式を形成している。このプロセスは、現代のアンゴラ文学、特にアンゴラ人作家の作品によく反映されている。

2014年、アンゴラは25年ぶりにアンゴラ文化国家祭を再開した。この祭りはすべての州都で開催され、「平和と発展の要素としての文化」をテーマに20日間続いた。

9.1. メディア

アンゴラのメディア状況は、政府による強い統制と影響下にあると広く見なされている。国営メディア(テレビ、ラジオ、新聞)が主要な情報源であり、政府寄りの報道が多い。民間のメディアも存在するが、多くは政府と密接な関係を持つ個人や企業によって所有されており、独立した報道は限られている。

報道の自由は憲法で保障されているものの、実際には政府に批判的なジャーナリストやメディアに対する圧力、脅迫、法的措置などが報告されている。自己検閲も広く行われている。インターネットの普及率は徐々に向上しているが、依然として都市部に偏っており、情報アクセスにおけるデジタルデバイドが存在する。ソーシャルメディアは、市民が情報を交換し、意見を表明する新たなプラットフォームとして台頭しつつあるが、政府による監視や規制の動きも見られる。

メディアの社会的責任として、客観的で公正な情報提供、多様な意見の反映、政府の活動に対する監視機能などが求められるが、現状ではこれらの役割を十分に果たしているとは言い難い。民主主義の発展と市民社会の成熟のためには、メディアの独立性の確保、ジャーナリストの保護、そして市民の情報リテラシーの向上が不可欠である。メディアの所有構造の透明化や、多様な声が反映されるようなメディア環境の整備も重要な課題である。

9.2. 文学

ポルトガル語と現地の口承伝統を基盤とするアンゴラ文学は、植民地主義、独立戦争、内戦、そして現代社会の矛盾といったテーマを扱いながら発展してきた。

初期のアンゴラ文学は、ポルトガルによる植民地支配への抵抗や民族的アイデンティティの模索を主なテーマとしていた。独立運動の指導者でもあったアゴスティーニョ・ネト(初代大統領)は、詩人としても知られ、その作品はアンゴラ人民の苦難と解放への願いを力強く表現した。

独立後の内戦期には、戦争の悲惨さ、社会の混乱、そして平和への希求が文学の重要なテーマとなった。ジョゼ・ルアンディーノ・ヴィエイラは、キンブンドゥ語とポルトガル語を巧みに融合させ、都市の生活や民衆の声を生き生きと描いた作品で国際的な評価を得た。彼の作品は、しばしば口承文学の要素を取り入れ、アンゴラの文化的多様性を反映している。

ペペテラ(アルトゥール・カルロス・マウリシオ・ペスタナ・ドス・サントス)は、アンゴラを代表する現代作家の一人であり、その作品は歴史、政治、社会問題を鋭く風刺的に描いている。『マヨンベ』(1980年) は独立戦争を背景にした作品で、解放闘争に参加するゲリラたちの人間模様や葛藤を描き、国際的な注目を集めた。彼は1997年にポルトガル語圏で最も権威のある文学賞であるカモンイス賞を受賞した。

ジョゼ・エドゥアルド・アグアルーザは、ポストコロニアルのアンゴラ社会の複雑さや、グローバル化の影響、記憶と忘却といったテーマを詩的な筆致で描く作家である。彼の作品は多くの言語に翻訳されており、国際的な読者を獲得している。

現代のアンゴラ文学は、依然として過去の戦争の記憶や社会の矛盾と向き合いつつも、都市化の進展、グローバル化、ジェンダー、環境問題など、新たなテーマにも挑戦している。若い世代の作家も登場し、アンゴラ文学の多様性はさらに豊かになっている。

9.3. 音楽

アンゴラの音楽は、多様な民族の伝統音楽と、ポルトガルやブラジル、カリブ海地域など外部からの影響が融合して形成された、豊かでリズミカルな特徴を持つ。音楽は、アンゴラの人々にとって日常生活に不可欠な要素であり、祝祭、儀式、そして社会的なメッセージを伝える手段として重要な役割を果たしてきた。

- センバ (Sembaセンバポルトガル語): アンゴラを代表する音楽ジャンルであり、ダンスでもある。1950年代に都市部で発展し、アコースティックギター、パーカッション、アコーディオンなどを用いた哀愁漂うメロディと複雑なリズムが特徴である。歌詞はしばしば社会風刺や日常生活の出来事を歌う。センバはブラジルのサンバのルーツの一つとも言われる。代表的なアーティストには、ボンガ、リセウ・ヴィエイラ・ディアス、エリアス・ディア・キムエズなどがいる。

- キゾンバ (Kizomba): 1980年代にセンバから派生して生まれた、よりスローでロマンティックな音楽とダンスのジャンル。フランス領アンティル諸島のズークの影響も受けている。近年、ヨーロッパやラテンアメリカなど国際的に人気が高まっている。

- クドゥーロ (Kuduro): 1990年代にルアンダの郊外で生まれた、エネルギッシュでアップテンポなダンスミュージック。電子音楽の要素と伝統的なアフリカのリズムが融合し、しばしば挑発的でユーモラスな歌詞を伴う。若者を中心に人気があり、ポルトガルなどにも広まっている。

- 伝統音楽: 各民族集団は、それぞれ独自の伝統音楽と楽器を持っている。太鼓、マリンバ、親指ピアノ(カリンバなど)、弦楽器などが用いられ、儀式や祭り、労働歌など様々な場面で演奏される。

植民地時代や内戦時代には、音楽はしばしば抵抗の手段や民族的アイデンティティの表現として機能した。独立闘争を歌った曲や、平和を願うメッセージを込めた曲も多く作られた。現代においても、アンゴラの音楽家たちは、社会問題や政治に対する意見を音楽を通じて表明することがある。

9.4. 映画

アンゴラの映画産業は、ポルトガル植民地時代に始まり、独立後に発展の兆しを見せたものの、長年の内戦によってその成長は大きく妨げられた。内戦終結後、徐々に映画製作が再開され、国内および国際的な注目を集める作品も生まれている。

初期のアンゴラ映画としては、1972年にサラ・マルドロロ監督が国際共同製作した『サンビザンガ』が挙げられる。この作品は、独立闘争を背景に、政治犯の妻の苦難を描いたもので、カルタゴ映画祭で最高賞を受賞するなど、国際的に高い評価を得た。

独立後のMPLA政権下では、国営の映画製作機関が設立され、プロパガンダ映画やドキュメンタリー映画が製作された。しかし、内戦の激化とともに、映画製作は困難な状況に陥った。

内戦終結後の2000年代以降、若い世代の映画監督たちが登場し、アンゴラの現代社会が抱える問題(戦争の記憶、貧困、汚職、都市化など)をテーマにした作品を製作している。ゼゼ・ガンボア監督の『大いなるキランゴ (O Grande Kilapy)』(2012年) は、植民地時代の詐欺師の物語を通じて、当時の社会や人種関係を描いた作品で、国内外の映画祭で上映された。

アンゴラ映画産業が直面する課題としては、資金不足、技術者や俳優の不足、配給網の未整備、そして国内の映画館の少なさなどが挙げられる。政府による映画製作支援策も限定的である。しかし、デジタル技術の普及により、低予算での映画製作が可能になりつつあり、若手監督たちの創造的な活動が期待されている。

映画は、社会を映し出す鏡としての役割を担い、アンゴラの歴史、文化、そして現代社会の姿を国内外に伝える上で重要なメディアである。国際映画祭への参加などを通じて、アンゴラ映画の国際的な認知度を高める努力も続けられている。

9.5. スポーツ

アンゴラで最も人気のあるスポーツはサッカーである。サッカーアンゴラ代表は、2006年のFIFAワールドカップ・ドイツ大会に初出場を果たし、国民を熱狂させた。国内リーグであるジラボーラも人気がある。主要なクラブには、ペトロ・アトレティコ・ルアンダ、プリメイロ・デ・アゴストなどがある。

バスケットボールも非常に人気があり、アンゴラはアフリカ大陸における強豪国の一つである。男子代表チームは、FIBAアフリカ選手権(アフロバスケット)で過去11回の優勝を誇り、最多優勝記録を持つ。オリンピックやFIBAワールドカップにも常連として出場している。アンゴラにはアフリカで最も初期の競争力のあるリーグの一つがある。アトランタ・ホークスの選手であるブルーノ・フェルナンドは、現在アンゴラ出身の唯一のNBA選手である。

ハンドボールも人気があり、特に女子代表チームはアフリカ選手権で何度も優勝しており、オリンピックや世界選手権にも出場している。

その他、陸上競技、水泳、ボクシング、柔道なども行われている。アンゴラはオリンピックにも選手団を派遣しており、近年ではパラリンピックでの活躍も目立っている。

スポーツは、国民の娯 известныхや娯楽としてだけでなく、国民統合や国際交流を促進する上でも重要な役割を果たしている。しかし、スポーツ施設の不足、指導者の育成、そして資金不足などが、スポーツ振興における課題となっている。

9.6. 食文化

アンゴラの食文化は、地域の食材と伝統的な調理法を基盤とし、長年のポルトガル植民地支配の影響、さらにはブラジルやアフリカ他地域の食文化の影響も受けて形成された、多様で風味豊かな特徴を持つ。

- 主食: 主要な主食は、キャッサバ(マンジョカ)やトウモロコシの粉を湯で練って作る粥状の食べ物である。地域によって呼び名が異なり、北部ではfungeフンジポルトガル語(キャッサバ粉またはトウモロコシ粉)、南部ではpirãoピロンポルトガル語(トウモロコシ粉)と呼ばれることが多い。これらはおかずと共に手で丸めて食べられる。

- 代表的な料理:

- Muamba de galinhaムアンバ・デ・ガリーニャポルトガル語: アンゴラの国民食とも言える料理で、鶏肉をパーム油、オクラ、ニンニク、タマネギ、唐辛子などと共に煮込んだシチュー。フンジやご飯と一緒に供される。

- Caluluカルルポルトガル語: 乾燥した魚や肉(鶏肉、牛肉など)を、オクラ、ナス、トマト、タマネギ、パーム油などと共に煮込んだ料理。

- Feijão com óleo de palmaフェイジョン・コン・オーリオ・デ・パルマポルトガル語: 豆(主にインゲン豆)をパーム油で煮込んだ料理。フンジやご飯の付け合わせとして一般的。

- Gafanhotos de palmeiraガファニョトス・デ・パルメイラポルトガル語: ヤシの木に付くバッタを揚げたり炒めたりした料理。一部地域では珍味として食される。

- Mufeteムフェテポルトガル語: 焼いた魚(主にティラピアなど)に、豆の煮込み、茹でたキャッサバ、サツマイモ、調理用バナナ、そして唐辛子とタマネギのソースを添えた料理。沿岸部で人気がある。

- ポルトガルの影響: パン、米(アロス)、バカリャウ(干し鱈)、各種の煮込み料理(コジード)、菓子類(プリン、ケーキなど)は、ポルトガル料理の影響を強く受けている。

- 飲み物: 地元産のビール(クカ、ンゴラなど)、伝統的な発酵飲料(マロボ、キサンガなど)、ソフトドリンクが飲まれる。コーヒーも国内で生産されている。

食料事情は、依然として不安定な側面があり、特に地方では栄養不足の問題も存在する。伝統的な食材や調理法を活かしつつ、食料生産の向上と栄養改善に取り組むことが求められている。

9.7. 祝祭日

アンゴラには、歴史的、文化的、宗教的な背景を持ついくつかの国民の祝日および公的な休日が定められている。

| 日付 | 日本語表記 | ポルトガル語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Ano Novo | |

| 2月4日 | 武装闘争開始の日 | Dia do Início da Luta Armada de Libertação Nacional | 1961年のポルトガル植民地支配に対する武装闘争の開始を記念 |

| 3月8日 | 国際女性デー | Dia Internacional da Mulher | |

| 移動祝日 (3月下旬から4月上旬) | 聖金曜日 | Sexta-Feira Santa | キリスト教の祝日 |

| 4月4日 | 平和と国民和解の日 | Dia da Paz e da Reconciliação Nacional | 2002年の内戦終結を記念 |

| 5月1日 | メーデー (国際労働者の日) | Dia Internacional do Trabalhador | |

| 9月17日 | 国民的英雄の日 (ネトの日) | Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional | 初代大統領アゴスティーニョ・ネトの誕生日を記念 |

| 11月2日 | 万霊節 (死者の日) | Dia de Finados | |

| 11月11日 | 独立記念日 | Dia da Independência | 1975年のポルトガルからの独立を記念 |

| 12月25日 | クリスマス | Natal | キリスト教の祝日 |

この他に、変動する祝祭日としてカーニバル(告解の火曜日の前日と当日)がある。これらの祝祭日は、アンゴラ国民にとって国の歴史や文化を再認識し、共同体意識を育む重要な機会となっている。

9.8. 世界遺産

アンゴラには、2024年現在、ユネスコの世界遺産リストに登録されている文化遺産が1件存在する。

- ンバンザ=コンゴ、旧コンゴ王国の首都の残影 (Mbanza Kongo, Vestiges of the Capital of the former Kingdom of Kongo)

- 登録年: 2017年

- 種類: 文化遺産

- 概要: ンバンザ=コンゴは、14世紀から19世紀にかけて中央アフリカで強大な勢力を誇ったコンゴ王国の政治的・精神的中心地であった。この遺跡群には、王宮跡、聖堂跡(アフリカで最も古い教会の一つとされる)、王家の墓地、そして神聖な木などが含まれる。これらの遺跡は、ポルトガル人との接触以前のコンゴ王国の社会構造、宗教観、そしてその後のキリスト教化の過程、さらには大西洋奴隷貿易との関連など、重要な歴史的証拠を提供している。ンバンザ=コンゴは、ヨーロッパとアフリカの文化が長期間にわたり交流し、変容を遂げた場所として、顕著な普遍的価値を持つと評価されている。

アンゴラ政府は、国内の他の歴史的・自然的価値を持つ場所の世界遺産登録を目指しており、文化遺産の保護と活用に取り組んでいる。