1. 生涯と教育

ジョン・R・モットは、その幼少期から青年期にかけて、彼の後の広範な伝道活動とエキュメニカル運動の基盤となる教育と信仰的影響を受けた。

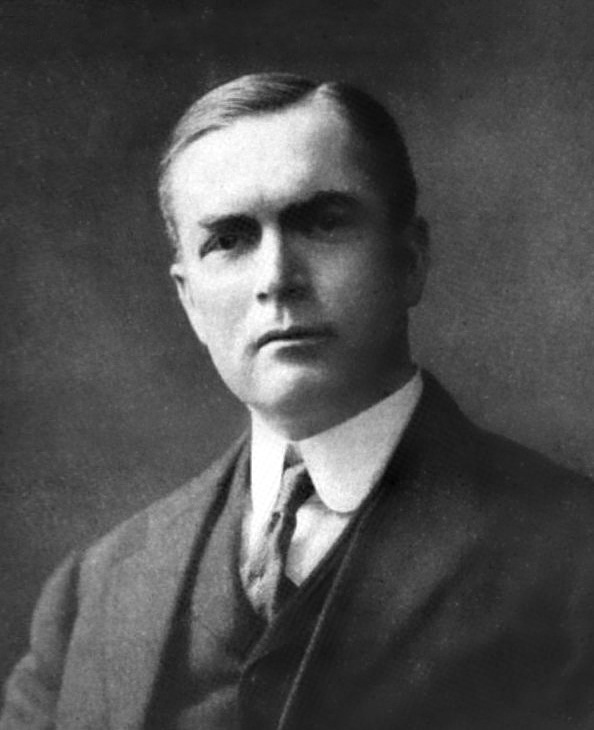

1.1. 誕生と幼少期

モットは1865年5月25日、ニューヨーク州リビングストン・マナーの農園で生まれた。同年9月、彼がわずか2ヶ月の時に、父ジョン・スティット・モートと家族全員でアイオワ州ポストビルへと移住した。彼は13歳でメソジスト教会に加わった。

1.2. 教育と初期の影響

16歳の時、家族を離れてメソジスト系のアッパー・アイオワ大学に入学し、4年間学んだ。ここでは歴史学を専攻し、弁論大会で受賞するほどの優れた学生だった。その後、コーネル大学に転入し、1888年に学士号を取得して卒業した。コーネル大学在学中の1885年、彼はJ・E・K・スタッド(チャールズ・スタッドの兄弟)の講演を聞き、政治家になるという夢を捨て、キリスト教の伝道活動に献身することを決意した。

また、マサチューセッツ州マウント・ハーモンで開催された大学生のための夏期学校で、ドワイト・ライマン・ムーディーやアーサー・タッパン・ピアソンの説教に深く感化され、改めて献身を表明した。この時の世界宣教のための祈り会が、1886年に設立された「国外宣教のための学生ボランティア運動」の母体となった。モットはコーネル大学のYMCA支部の副会長に選出され、卒業後にはアメリカ合衆国およびカナダのYMCAの書記となり、両国の全大学やカレッジを訪問した。

2. 経歴とエキュメニカル活動

ジョン・R・モットは、YMCAやWSCFといった主要なキリスト教組織において指導的な役割を果たすとともに、世界の宣教と教派間の協力を促進するためのエキュメニカル運動の発展に深く貢献した。

2.1. 初期キリスト教指導者としての活動

1889年にコーネル大学を卒業した後、モットはYMCAの活動を中心に、世界の学生キリスト教運動および世界教会運動の指導者として活躍した。彼は1881年から1915年まで国際YMCAの学生部責任者を務め、その後YMCA事務総長に選出された。1895年にはWSCFの設立を支援し、1895年から1920年まで同連盟の総書記を務めた。さらに1920年から1928年まではWSCFの議長を務め、1926年にはYMCA国際委員会議長にも選出された。

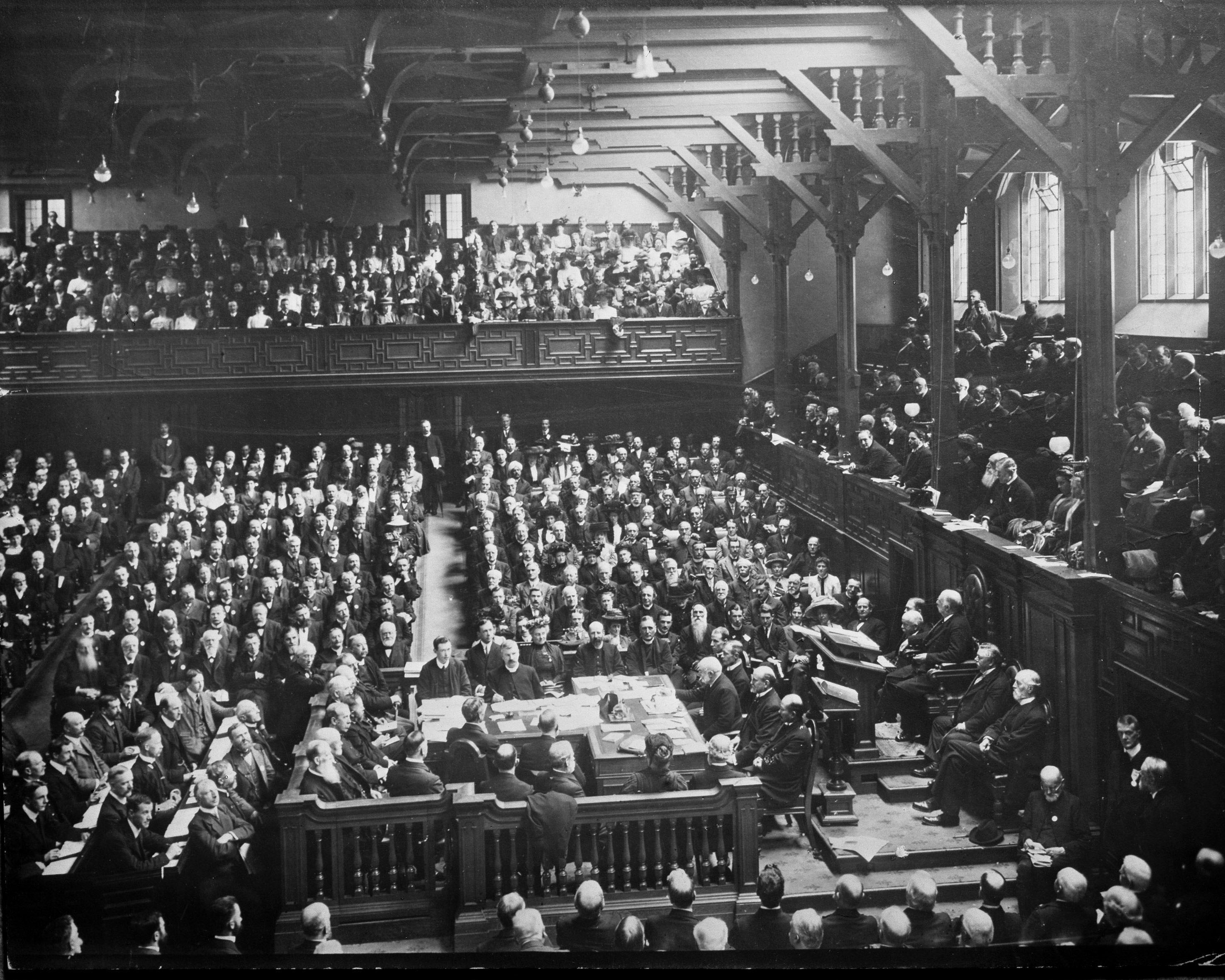

2.2. 世界宣教会議における役割

1910年、メソジスト教徒の信徒であるモットは、スコットランドのエディンバラで開催された1910年世界宣教会議の議長を務めた。この会議は、現代のプロテスタント宣教運動およびキリスト教エキュメニカル運動にとって重要な画期となった。会議の閉会後、彼は継続委員会を設置し、その委員長として会議の精神と成果を世界に伝え広めることに尽力した。この継続委員会の活動が、後のWCCへと発展していくこととなる。

2.3. エキュメニカル運動への貢献

モットは、キリスト教諸教派間の統一を育むための精力的な活動を行い、1948年のWCC設立にも深く関与した。その功績を称え、WCCは彼を終身名誉会長に選出した。彼は宣教活動、エキュメニカル運動、そして平和への貢献を通じて、一部の歴史家から「その時代において最も広く旅をし、最も普遍的に信頼されたキリスト教指導者」と評されている。1954年にエヴァンストンで開催されたWCCの会議には89歳で出席し、「もしジョン・モットが死んだなら、彼を伝道者として覚えよ」と発言した。

2.4. 国際平和への尽力とノーベル平和賞

モットは、国際平和と理解を促進するための活動にも尽力した。1912年には、豪華客船タイタニック号の無料乗船を提案されたものの、これを辞退してより簡素な客船SSラプランドを選んだという逸話がある。タイタニック号の沈没を知った時、彼は「主にはまだ我々にさせるべき仕事があるに違いない」と語ったと伝えられている。これは、彼の生涯における使命感の強さを示すエピソードである。

特に、第一次世界大戦中の1916年9月9日には、ニューヨーク市のビルトモアホテルで開かれたアメリカ合衆国-メキシコ合同委員会に参加した。この委員会には、アメリカ側からロバート・ランシング国務長官、フランクリン・ナイト・レーン内務長官、ジョージ・グレイ判事らが、メキシコ側からはルイス・カブレラ・ロバト、アルベルト・J・パニ、イグナシオ・ボニリャスといった高官が出席し、両国の関係改善に貢献した。この活動は、彼の外交的な平和推進への献身を示す一例である。

彼は第一次世界大戦後の困難な時期にも、ロバート・ハロウェル・ガーディナー3世と共に、ロシア革命後のロシア正教会やティホン総主教との関係を維持しようと努めた。

これらの国際平和推進への献身と、国際的なプロテスタントキリスト教学生組織の設立および強化を通じて平和を促進した功績が認められ、モットは1946年にノーベル平和賞をエミリー・グリーン・ボルチと共同で受賞した。この受賞は、第二次世界大戦後の援助活動への貢献も評価されたものとされる。

2.5. 世界的な活動とアジアにおける関わり

モットの国際的な活動は広範に及び、ヨーロッパでのエキュメニカル運動推進の後、1912年10月から1913年5月にかけてアジアを歴訪した。この期間に彼は、セイロン(現スリランカ)、インド、ビルマ(現ミャンマー)、マラヤ(現マレーシア)、中国、韓国、日本など、様々な国で計18回の地域・全国会議を開催した。

特に日本には合計10回も来日している。1913年には、エディンバラ宣教会議継続委員会の委員長として来日し、日本の教会指導者たちに協同伝道を提案し、さらに2.00 万 JPYを寄付した。日本の教会はこの提案を受け入れ、諸教派が協力し合う3年間の全国規模の伝道集会である「全国協同伝道」を計画した。この伝道は1914年から実施され、合計777,000人の会衆を動員し、27,000人の決心者を生み出した。これにより、大正時代の日本の教会は飛躍的な成長を遂げた。1925年と1926年の来日時には、日本の財界や政界の指導者を招いた集会でも講演を行い、大きな影響を与えた。その功績により、1929年には日本政府から勲一等瑞宝章が贈られた。

韓国へも複数回訪問しており、特に1907年2月6日には尹致昊の通訳を介して6,000人の信徒を前に説教を行い、将来の韓国が東洋のキリスト教国家(エルサレム)となるであろうと預言した。彼はまた、韓国のNCC設立を支援した。

3. 思想と著作

ジョン・R・モットの思想は、キリスト教の伝道、教派間の統一、そして国際社会におけるキリスト教の役割という三つの柱に集約される。彼の著作は、これらのビジョンを明確に伝え、キリスト教界に多大な影響を与えた。

3.1. 核心的な信念とビジョン

モットの核心的な信念は、全世界へのキリスト教伝道と、キリスト教諸教派間の協力および統一の重要性にあった。彼の最も有名なスローガンであり、著書のタイトルにもなっている「この世代における世界伝道(The Evangelization of the World in this Generation英語)」は、20世紀初頭の世界宣教運動の象徴的なメッセージとなった。彼は伝道者として、特に学生層への福音伝道に力を入れ、その活動を通じて国際的なキリスト教運動のネットワークを築き上げた。

3.2. 主要な著作

モットは、彼のビジョンと神学的・社会的哲学を明確に表現した多数の著書を出版しており、これらはキリスト教界に大きな影響を与えた。代表的な著作は以下の通りである。

- 『この世代における世界伝道』 (The Evangelization of the World in This Generation英語、1900年)

- 『キリスト教宣教の決定的時』 (The Decisive Hour of Christian Missions英語、1910年)

- 『教会の将来の指導者』 (The Future Leadership of the Church英語、1909年)

- 『世界学生キリスト教連盟』 (World Student Christian Federation英語、1920年)

- 『協力と世界宣教』 (Cooperation and the World Mission英語、1935年)

- 『行動のための統一メソジスト』 (Methodists United for Action英語、1939年)

- 『より広範な伝道』 (The Larger Evangelism英語、1945年)

- 『5つの十年間と今後の展望』 (Five decades and a forward view英語、1939年、自伝)

4. 私生活

ジョン・R・モットの私生活は、公的な活動の傍ら、家族との深い絆と、彼の人間性を垣間見せるいくつかの特筆すべきエピソードによって彩られている。

4.1. 家族と人間関係

モットは生涯で二度結婚した。最初の妻は教師のレイラ・エイダ・ホワイトで、1891年に結婚した。彼らには2人の息子と2人の娘がいた。娘のアイリーン・モット・ボースはインドでソーシャルワーカーとして活動し、インド最高裁判所のヴィヴィアン・ボース判事の妻となった。息子のジョン・リビングストン・モットは、インドでのYMCA活動への貢献が認められ、1931年にカイザー・イ・ヒンド勲章の銀章を受章した。もう一人の息子であるフレデリック・ドッジ・モットは、カナダで医療計画の分野で働き、WHOのカナダ代表を務めた。

レイラが1952年に死去した後、モットは1953年にアグネス・ピーターと再婚した。アグネスは、ジョージ・ワシントンの妻マーサ・カスティス・ワシントンの子孫にあたる人物であった。

4.2. 特筆すべきエピソード

モットは1912年にタイタニック号に乗船する機会を無料提供されたが、これを辞退し、より簡素な船であるSSラプランドに乗船した。この決断は、彼の仕事への献身と信仰を示すものとして広く知られている。彼はタイタニック号の悲劇を聞き、同行者とともに「良き主はまだ我々にさせるべき仕事があると確信している」と語ったという。

5. 晩年と死

ジョン・R・モットの晩年は、長年にわたる奉仕の集大成であり、彼が残した遺産が確固たるものとなった時期であった。

5.1. 引退と晩年

モットは、生涯を通じてキリスト教の宣教とエキュメニカル運動に尽力し続けた。1954年、89歳にしてWCCのエヴァンストン会議に出席し、その影響力を継続して示した。彼の膨大な文書や記録は、現在イェール大学神学部図書館に保管されており、その後の研究者や信仰者にとって貴重な資料となっている。

5.2. 死去

ジョン・R・モットは1955年1月31日、アメリカ合衆国フロリダ州オーランドで、89歳でその生涯を閉じた。

6. 遺産と評価

ジョン・R・モットは、20世紀のキリスト教界において最も影響力のある人物の一人として、その遺産は宣教、エキュメニカル運動、そして国際平和の分野に深く刻まれている。

6.1. 歴史的意義

モットは、キリスト教宣教とエキュメニカル運動の発展に多大な貢献をした。一部の歴史家からは、「その時代において最も広く旅をし、最も普遍的に信頼されたキリスト教指導者」と評されており、彼のリーダーシップがなければ、現代のWCCや国際的なキリスト教協力の枠組みは異なっていたかもしれない。彼の提唱した「この世代における世界伝道」は、多くの人々に影響を与え、20世紀の宣教活動を方向付けた。

日本における「全国協同伝道」の成功は、彼の協同伝道へのビジョンと、日本の教会への支援がもたらした具体的な成果であり、大正時代の日本の教会が飛躍するきっかけとなった。また、韓国における彼の預言は、同国のキリスト教の発展とアイデンティティ形成に重要な意味を与えた。

6.2. 肯定的な評価

ジョン・R・モットの業績は、国際社会とキリスト教界から高く評価されている。彼は、国際的なプロテスタント学生組織を設立・強化し、平和推進に貢献した功績が認められ、1946年にノーベル平和賞を共同受賞した。これは、第二次世界大戦後の困難な時期における彼の国際協力と人道支援への献身が評価されたものである。

また、1929年には日本政府から勲一等瑞宝章を授与されており、彼の日本における活動が日米間の国際理解と文化交流に貢献したことが評価された。さらに、彼は韓国のNCC設立を支援するなど、アジア各地のキリスト教発展にも積極的に貢献した。

6.3. 批判と論争

ジョン・R・モットの行動、決定、または思想に関連する特筆すべき批判的な視点や論争は、現存する資料からは確認されていない。

7. 賛辞と記念

ジョン・R・モットの多大な功績は、様々な栄誉や記念を通じて今日に伝えられている。

7.1. 栄誉と受賞

- ノーベル平和賞(1946年):国際的なプロテスタント学生組織を設立・強化し、平和推進に貢献した功績に対して。エミリー・グリーン・ボルチと共同受賞。

- 勲一等瑞宝章(1929年):日本政府より、彼の日本におけるキリスト教活動と国際貢献に対して授与された。

7.2. 記念施設と機関

2022年には、ジョン・R・モットの功績を称え、米国聖公会の典礼暦に公式に追加され、10月3日が彼の祝日と定められた。また、彼が幼少期を過ごしたアイオワ州ポストビルには、彼にちなんで名付けられたポストビルコミュニティ学区の高等学校がある。