1. 概要

パプアニューギニアは、オセアニアに位置するニューギニア島の東半分および周辺の島々から構成される立憲君主制国家である。インドネシアと陸路で国境を接し、南にはオーストラリアが位置する。首都はポートモレスビー。世界で3番目に大きな島国であり、その面積は46.28 万 km2に及ぶ。国際通貨基金 (IMF) によって開発途上国に分類されており、人口の約40%が自給自足農業に従事し、現金経済からは比較的独立した生活を送っている。2022年12月には、公式発表の人口約940万人に対し、実際の人口は1700万人に近いという報告もなされた。

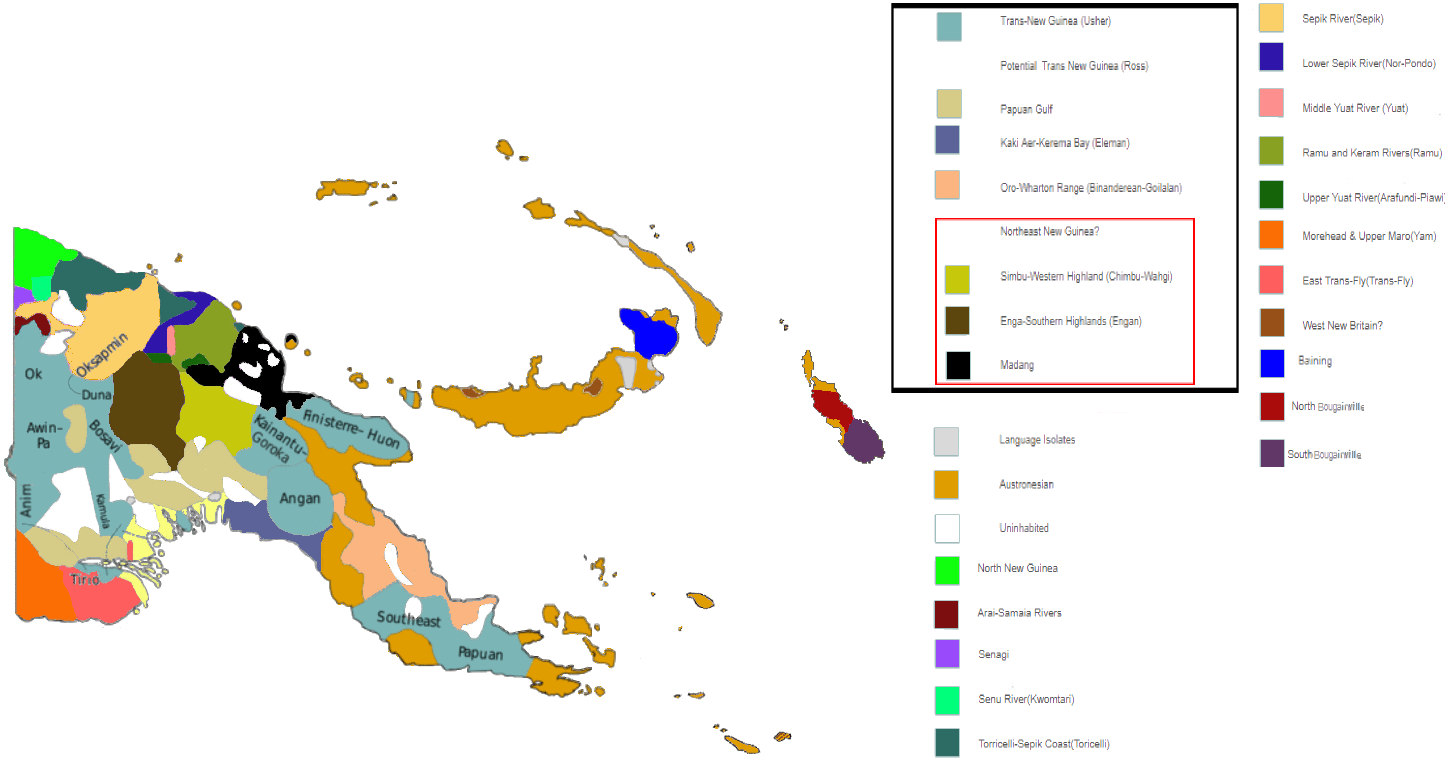

この国は世界で最も言語が多様な国として知られ、800を超える言語が存在する。また、都市化率は低く、2019年時点で都市部に住む人口は13.25%に過ぎず、国民の多くは伝統的な慣習に基づく共同体で生活している。この伝統的社会構造は憲法でも明確に承認されており、国家の重要な構成単位とされている。

パプアニューギニアの歴史は、約5万年前の人類の定住に始まり、独自の農耕文化を発展させてきた。19世紀以降、ヨーロッパ列強による植民地支配を受け、ドイツ領ニューギニアとイギリス領ニューギニア(後にパプア準州)に分割された。第一次世界大戦後は全域がオーストラリアの統治下に置かれ、第二次世界大戦では激しい戦闘の舞台となった。1975年に独立を達成し、英連邦王国の一員となった。独立後、ブーゲンビル島では分離独立運動に起因する深刻な紛争が発生したが、和平合意を経て自治政府が樹立され、現在は独立に向けた交渉が進行中である。

政治体制は立憲君主制および議院内閣制に基づいており、イギリス国王を国家元首とし、総督がその代理を務める。三権分立が確立されており、議会は一院制である。しかし、政治資金や部族意識に根差した選挙制度の課題、国内の治安問題、特に女性や子供に対する暴力、魔術信仰に関連する暴力(ソーサリー関連暴力)、性的少数者の権利といった人権問題も抱えている。

経済は鉱業(金、銅、石油、LNG)と農林水産業(コーヒー、カカオ、パーム油など)が主要な柱である。豊富な天然資源に恵まれている一方で、険しい地形やインフラ整備の遅れが経済開発の課題となっている。また、資源開発に伴う環境への影響や、富の公正な分配、慣習的な土地所有制度と開発との調和も重要な問題である。

社会的には、数多くの部族が独自の文化、言語、慣習を維持しており、世界で最も多様な文化を持つ国の一つである。「ワントク」と呼ばれる相互扶助の精神が社会の基盤となっている。しかし、教育水準や保健医療アクセスには地域格差があり、識字率の向上や感染症対策が課題である。

2. 国名

パプアニューギニアの国名は、その主要な構成地域である「パプア」と「ニューギニア」という二つの名称を組み合わせたものである。これらの名称は、それぞれ異なる歴史的背景と語源を持っている。

「パプア」(Papuaパプアトク・ピシン)という言葉は、マレー語の「pepuahププアマレー語」または「papuwahパプワマレー語」に由来するとされ、これはメラネシア系の人々の特徴である「縮れた髪」や「巻き毛」を指す言葉である。16世紀初頭、ポルトガルの探検家ジョルジェ・デ・メネゼスがニューギニア島西部に到達した際、現地住民の髪の特徴からこの地域を「パプアの島」(Ilhas dos Papuasイーリャス・ドス・パプアスポルトガル語)と名付けたとされる。この名称は主にニューギニア島の南側地域を指す言葉として定着した。

一方、「ニューギニア」(Niuginiニューギニトク・ピシン)という名称は、1545年にスペインの探検家イニゴ・オルティス・デ・レテスによって命名された。彼がニューギニア島北岸を探検した際、現地住民の外見がアフリカ西海岸のギニア地方の住民に似ていると感じたことから、「新しいギニア」(Nueva Guineaヌエバ・ギネアスペイン語)と名付けた。「ギニア」という言葉自体は、ポルトガル語の「Guinéギネーポルトガル語」に由来し、元々はアフリカの特定の地域やそこに住む黒色の肌を持つ人々を指す言葉であった。この名称は主にニューギニア島の北側地域および島全体を指す呼称として広まった。

このように、パプアニューギニアという国名は、島の異なる地域に対する歴史的な呼称と、それらの地域が行政的に統合されて国家を形成した経緯を反映している。国の公用語の一つであるトク・ピシンでは、国名は「Papua Niuginiパプア・ニューギニトク・ピシン」と表記される。

3. 歴史

パプアニューギニアの歴史は、数万年にわたる人類の定住から始まり、多様な部族社会の形成、ヨーロッパ人との接触、植民地支配、そして独立国家としての歩みへと続く。各時代において、民主主義の発展、人権状況の変化、社会の進歩と課題が複雑に絡み合いながら展開してきた。

3.1. 先史時代

パプアニューギニアにおける人類の歴史は非常に古く、考古学的証拠によれば、約4万2千年から4万5千年前に最初の移住者が到着したと考えられている。これらの初期の移住者は、アフリカからアジア南東部を経由してきた現生人類の子孫であり、初期の人類移動の波の一つであった。2016年のケンブリッジ大学の研究では、これらの人々が約5万年前に現在のオーストラリアとニューギニア島を含む古大陸サフル大陸に到達したことが示唆されている。約1万年前に海面が上昇しニューギニア島は孤立したが、オーストラリア先住民とパプア人はそれより早く、約3万7千年前に遺伝的に分岐したとされる。進化遺伝学者のスバンテ・ペーボは、ニューギニアの人々がゲノムの4%から7%をデニソワ人と共有していることを発見し、パプア人の祖先がアジアでこれらの旧人類と異種交配したことを示している。

ニューギニア高地では、約7千年前に独自に農耕が発展し、世界でも数少ない植物の独自栽培化が行われた地域の一つとなった。特にタロイモなどが栽培された。約2500年前(紀元前500年頃)には、オーストロネシア語族を話す人々がニューギニア島の沿岸地域へ大規模に移動してきた。この移動は、土器、ブタの導入、そして特定の漁労技術の伝播と関連付けられている。

18世紀には、ポルトガルの交易商人を通じて南アメリカ原産のサツマイモがモルッカ諸島経由でニューギニアにもたらされた。サツマイモは従来の主要作物であったタロイモよりも収穫量が多く、高地における農業と社会を根本的に変革し、人口の著しい増加をもたらした。

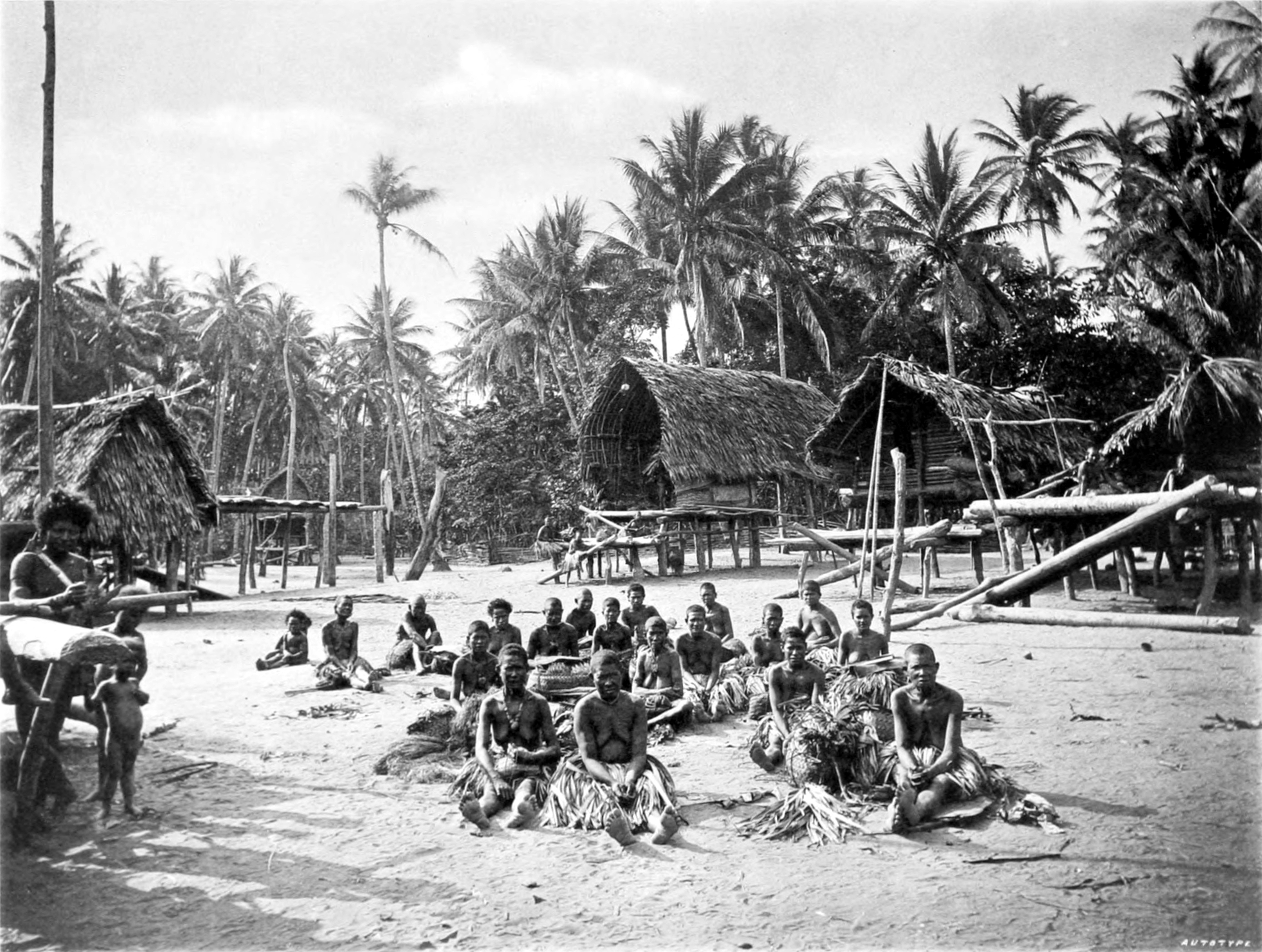

20世紀後半までに首狩りや食人の慣習はほぼ根絶されたが、過去には国内の多くの地域で、戦争に関連する儀式や敵の魂や力を取り込むための一環として行われていた。1901年には、パプア湾のゴアリバリ島で宣教師ハリー・ダウンシーが島のロングハウスで1万個の頭蓋骨を発見しており、これは過去の慣習の規模を示している。これらの慣習は、多様な部族社会がそれぞれ独自の文化と世界観を形成してきたことを物語っている。

3.2. ヨーロッパ人との接触と植民地時代

ニューギニア島に関するヨーロッパの知識は19世紀まで限られていたが、ポルトガルやスペインの探検家、例えばドン・ジョルジェ・デ・メネゼス(1526年-1527年頃)やイニゴ・オルティス・デ・レテス(1545年)は16世紀初頭に既にこの島に遭遇していた。東南アジアからの交易商人は、ゴクラクチョウの羽毛を求めて5000年前からニューギニアを訪れていた。

キリスト教の導入は、1847年9月15日にマリア会の宣教師グループがウッドラーク島に来島し、ウンボイ島に最初の伝道所を設立したことに始まる。しかし、翌年には撤退を余儀なくされた。5年後の1852年10月8日、教皇庁外国宣教会がウッドラーク島で再び伝道を開始したが、病気や現地住民の抵抗に直面した。

パプアニューギニアの国名が二重になっているのは、独立前の複雑な行政史に起因する。1884年以降、この地域は二つの植民地勢力によって分割された。ドイツ帝国は国の北半分をドイツ領ニューギニアとして数十年間にわたり統治し、一方、国の南半分はイギリスの保護領となった。

1888年、イギリスの保護領および隣接するいくつかの島々は、イギリス領ニューギニアとしてイギリスに併合された。1902年、パプアは事実上、新たにイギリスの自治領となったオーストラリアの権限下に移管された。1905年のパプア法可決に伴い、この地域は正式にパプア準州と改名され、1906年にオーストラリアによる行政が正式に開始された。

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、オーストラリア軍はドイツ領ニューギニアを占領し、戦時中支配下に置いた。戦争でドイツと中央同盟国が敗北した後、国際連盟はオーストラリアに対し、この地域を国際連盟委任統治領として統治することを承認し、これがニューギニア準州となった。

旧ドイツ領ニューギニアにオーストラリアの委任統治領を設立するのとは対照的に、国際連盟はパプアをオーストラリア連邦の外部領土と決定した。法的にはイギリスの領有のままであった。この法的地位の違いは、1949年までパプア(旧イギリス保護領パプア準州)とニューギニア(旧ドイツ領ニューギニア準州)が、いずれもオーストラリアの管理下にありながら、完全に別々の行政機関を持っていたことを意味する。これらの状況は、独立後の国の法制度の組織化の複雑さに寄与した。

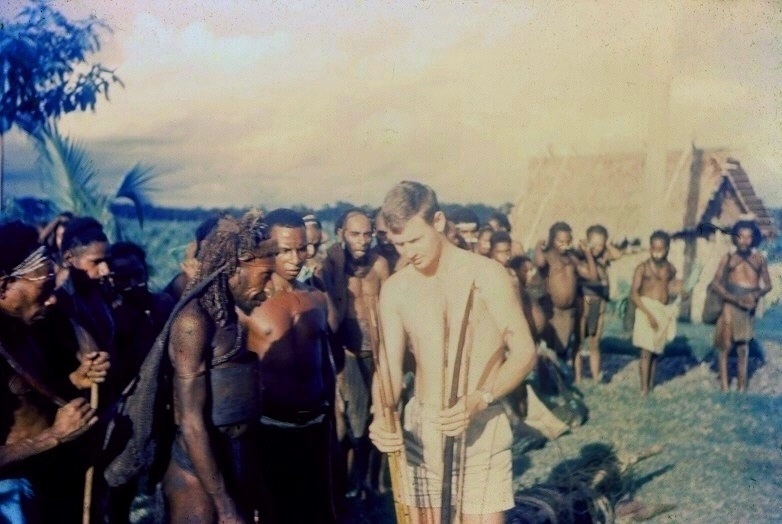

1930年代にはオーストラリア人によってニューギニア高地の渓谷が初めて探検され、100万人以上の住民がいることが判明した。

植民地支配は、先住民社会に深刻な影響を与えた。伝統的な社会構造や土地所有制度はしばしば無視され、プランテーション農業や鉱山開発のための労働力として住民が動員された。ヨーロッパからもたらされた新しい病気は、免疫を持たない先住民の間で流行し、人口減少を引き起こした地域もあった。一方で、キリスト教の布教は教育や医療の普及に一定の役割を果たしたが、伝統文化の変容や喪失にも繋がった。植民地政府による統治は、多様な部族社会を一つの行政単位にまとめようとする試みであったが、それはしばしば先住民の自治や権利を抑圧する形で行われた。

3.3. オーストラリア統治と独立

第一次世界大戦後、旧ドイツ領ニューギニアはオーストラリアの国際連盟委任統治領(ニューギニア準州)となり、旧イギリス領パプア(パプア準州)と共にオーストラリアによる統治が続いた。

第二次世界大戦中、ニューギニアの戦い(1942年-1945年)は、日本軍と連合軍との間の主要な軍事作戦の一つとなり、約21万6千人の日本、オーストラリア、アメリカの軍人が命を落とした。戦争はパプアニューギニアの人々にも甚大な被害と影響を与え、多くの住民が戦闘に巻き込まれたり、食糧不足や強制労働に苦しんだりした。

第二次世界大ชัน後、連合軍の勝利に伴い、パプアとニューギニアの二つの準州は行政的に統合され、パプアニューギニア準州となった。これは後に単に「パプアニューギニア」と呼ばれるようになった。オーストラリアは引き続きこの統合された地域を統治し、1949年には正式な行政連合となった。1951年には28議席からなるパプアニューギニア立法評議会が設立されたが、オーストラリア人行政官が多数を占め、パプアニューギニア人にはわずか3議席しか割り当てられなかった。オーストラリア軍人であったサー・ドナルド・クレランドがこの新しい評議会の初代行政官となった。

1964年、立法評議会は64議席からなるパプアニューギニア議会に置き換えられ、初めてパプアニューギニア人が過半数を占めることとなった。議席数は1967年に84、1971年には100へと増加した。この間、ブーゲンビル島ではオーストラリアの鉱山会社リオ・ティントによる搾取的な慣行が先住民土地所有者の間で極めて論議を呼び、補償要求が高まる中で、自治拡大を求めるブーゲンビル独立運動がオーストラリア統治に対する議論をパプアニューギニアとオーストラリア双方で活発化させた。

オーストラリア野党党首であったゴフ・ホイットラムは1970年と1971年にパプアニューギニアを訪問し、ガゼル半島のトライ人による更なる独立要求の中で、1972年初頭には準州の自治を提唱した。1972年7月の1972年パプアニューギニア総選挙で、マイケル・ソマレが初代パプアニューギニア人首席大臣に選出された。同年12月、ホイットラムが1972年オーストラリア連邦選挙で首相に選出されると、ホイットラム政権は1973年後半にソマレの下で自治政府を樹立した。

その後2年間で独立への議論がさらに進み、1975年9月16日を独立の日と定め、ホイットラム政権は1975年パプアニューギニア独立法を可決した。ホイットラムと当時のチャールズ皇太子が独立式典に出席し、ソマレは初代首相として国を率いることになった。

独立に至る過程では、徐々に現地住民の政治参加が拡大し、民主的な制度が導入されていった。しかし、長年の植民地支配は経済的・社会的な不平等を残し、独立後の国家建設における大きな課題となった。教育や医療の普及は限定的であり、人材育成も十分ではなかった。それでも、平和的な独立達成は、パプアニューギニアの民主主義の発展における重要な一歩であった。

3.4. ブーゲンビル紛争

ブーゲンビル島における分離独立運動とそれに伴う紛争は、パプアニューギニア独立後の歴史において最も深刻な出来事の一つである。この紛争は、資源開発を巡る経済的不満、環境破壊への懸念、そしてブーゲンビル住民の独自のアイデンティティ意識が複雑に絡み合って発生した。

背景

ブーゲンビル島は地理的にも文化的にもソロモン諸島に近く、住民の肌の色もパプアニューギニア本土の住民とは異なるなど、独自のアイデンティティが強かった。1970年代初頭、島のパングナで世界最大級の銅鉱山がブーゲンビル・カッパー社(リオ・ティントの子会社)によって開発された。この鉱山はパプアニューギニアの国家予算の大きな割合を占めるほどの経済的利益をもたらしたが、地元住民は環境破壊(土地、水、大気の汚染)の被害を被る一方で、利益の公正な配分を受けていないと感じていた。1975年から1976年にかけて一度、分離独立の動き(北ソロモン共和国)があったが、これはパプアニューギニア憲法の修正により、ブーゲンビルを含む18地区に準連邦的な州としての地位を与えることで一旦は沈静化した。

紛争の展開

しかし、不満は解消されず、1988年にフランシス・オナを中心とする土地所有者グループが鉱山の閉鎖と補償、そしてブーゲンビルの分離独立を要求し、ブーゲンビル革命軍(BRA)を結成して武力闘争を開始した。これに対しパプアニューギニア政府は国防軍を派遣して鎮圧を試み、紛争は泥沼化した。紛争は10年近くに及び、約2万人が犠牲になったと言われている。パプアニューギニア政府は島の封鎖を行い、医薬品や生活物資の供給が途絶えるなど、住民は深刻な人道危機に直面した。紛争中には、パプアニューギニア政府がイギリスの民間軍事会社サンドライン・インターナショナルと契約して傭兵を投入しようとしたことが発覚し(サンドライン事件)、国内外から大きな批判を浴び、当時の国防軍司令官が首相の退陣を求めるクーデター未遂騒ぎを起こすなど、政治的混乱も招いた。

和平協定と自治政府樹立

国際社会の仲介もあり、1997年に停戦合意が成立。その後、和平交渉が進められ、2001年に「ブーゲンビル平和協定」が締結された。この協定には、武器の放棄、紛争中の戦争犯罪に対する恩赦、ブーゲンビル自治政府の樹立、そして将来のブーゲンビルの政治的地位に関する住民投票の実施などが盛り込まれた。

2005年、ブーゲンビル自治政府が発足し、元BRA指導者の一人であるジョセフ・カブイが初代大統領に選出された。カブイ大統領は2008年に死去し、その後ジェームズ・タニス、ジョン・モミスらが大統領職を引き継いだ。

独立住民投票とその後

和平協定に基づき、2019年11月23日から12月7日にかけて、ブーゲンビルの将来の政治的地位を問う住民投票が実施された。投票の結果、有権者の98.31%という圧倒的多数が完全独立を支持した。この住民投票の結果は法的拘束力を持たないものの、パプアニューギニア中央政府とブーゲンビル自治政府との間で、独立に向けた協議が開始された。協議は現在も進行中であり、独立の具体的な道筋や時期については依然として交渉が続けられている。

ブーゲンビル紛争は、天然資源を巡る開発と先住民の権利、環境保護、そして民族自決の問題が複雑に絡み合った紛争であり、地域住民の生活と人権に甚大な影響を与えた。和平への努力は続けられているが、紛争の傷跡は深く、完全な和解と持続的な平和の確立には依然として多くの課題が残されている。

4. 地理

パプアニューギニアは、オセアニアのメラネシア地域に位置する島国であり、ニューギニア島の東半分とその周辺の多数の島々から構成されている。総面積は46.28 万 km2で、世界で54番目に大きな国であり、島国としては3番目の広さを持つ。国土は赤道直下から南緯12度、東経140度から160度の間に広がっている。排他的経済水域(EEZ)は240.23 万 km2に及ぶ。

4.1. 地形と地質

パプアニューギニアの地形は非常に多様で、起伏に富んでいる。国土の主体であるニューギニア島の東半分には、島の背骨のようにニューギニア高地と呼ばれる険しい山脈が連なっている。この山脈は、ビスマーク山脈やオーエンスタンレー山脈などから構成され、多くの人口を抱える高地地域を形成している。最高峰はウィルヘルム山(標高4509 m)である。高地は大部分が熱帯雨林に覆われている。ニューギニア島の南東部には、「鳥の尾」とも呼ばれる細長いパプア半島が突き出している。

低地や沿岸地域には広大な熱帯雨林が広がり、特にセピック川やフライ川の流域には大規模な湿地帯が存在する。これらの河川は、国内で最も大きな河川の一部であり、その他にもラム川、マーカム川、ムサ川、プアリ川、キコリ川、トゥラマ川、ワウォイ川などが主要な水系を形成している。

パプアニューギニアは環太平洋造山帯(リング・オブ・ファイア)に位置しており、複数の構造プレートが衝突する地点にある。地質学的に、ニューギニア島はインド・オーストラリアプレートの北への延長部分であり、オーストラリア大陸と一体の陸塊(サフル大陸またはメガネシアとも呼ばれる)の一部を形成している。オーストラリア部分とは、かつて氷期に海面が低かった時代には陸橋となっていたトレス海峡を横切る浅い大陸棚で繋がっている。インド・オーストラリアプレートが北上しユーラシアプレートと衝突することで、ヒマラヤ山脈、インドネシアの島々、そしてニューギニアの中央山脈が隆起した。中央山脈はオーストラリアの山々よりもはるかに新しく高いため、赤道近くにもかかわらず稀に氷河が存在する。

国内には多数の活火山があり、頻繁に噴火活動が見られる。国土の大部分は火山灰土壌に覆われており、これが豊かな植生を支える一因ともなっている。また、海岸線は複雑で、多くの湾や入り江があり、周辺にはサンゴ礁が発達している。主要な島々としては、ニューギニア本島の他に、ニューブリテン島、ニューアイルランド島、マヌス島、ブーゲンビル島などがある。

この険しい地形は、国内の交通インフラの整備を著しく困難にしており、多くの地域では空路が主要な交通手段となっている。

4.2. 気候

パプアニューギニアの気候は、国土の大部分が熱帯気候に属し、高温多湿である。年間を通じて気温の変化は少ないが、地域によって大きな差異が見られる。

低地および沿岸部では、年間の平均最高気温は摂氏30度から32度、平均最低気温は摂氏23度から24度程度である。湿度が非常に高く、特に雨季には蒸し暑さが厳しい。

一方、標高2100 mを超える高地では、より冷涼な気候となる。日中の気温は季節に関わらず摂氏22度を超えることが多いが、夜間には気温が大幅に下がり、霜が降りることも珍しくない。国土の最高地点付近では、赤道に近いにもかかわらず降雪が見られることもある。

降水量は全般的に多く、年間降水量が2000 mmを超える地域がほとんどである。特に山岳地帯の風上側では、年間5000 mmを超える雨が降る場所もある。雨季と乾季の区別は地域によって異なるが、一般的に北西モンスーンの影響を受ける12月から3月頃が雨季、南東貿易風の影響を受ける5月から10月頃が乾季とされることが多い。ただし、年間を通じて降雨がある地域も多い。

近年、パプアニューギニアにおいても気候変動の影響が懸念されている。海面上昇による沿岸低地の浸水リスク、異常気象(干ばつや豪雨)の頻発、サンゴ礁の白化現象などが報告されており、農業や漁業、国民生活への影響が危惧されている。

4.3. 生物多様性

パプアニューギニアは、オーストラリア区に属し、世界でも有数の生物多様性を誇る国の一つである。その独特で豊富な動植物相は、島の複雑な地形、多様な気候、そして孤立した環境によって育まれてきた。多くの未発見の動植物種が存在すると考えられている。

ニューギニア島で見られる鳥類や哺乳類の多くは、オーストラリアの対応種と遺伝的に近縁である。両地域に共通する顕著な特徴の一つは、カンガルーやポッサムを含む数種類の有袋類哺乳類の存在であり、これらは他の地域では見られない。

パプアニューギニア領内の他の多くの島々(ニューブリテン島、ニューアイルランド島、ブーゲンビル島、アドミラルティ諸島、トロブリアンド諸島、ルイジアード諸島など)は、かつてニューギニア島と陸橋で繋がったことがない。その結果、これらの島々は独自の動植物相を持ち、特にニューギニア島やオーストラリアに共通する陸棲哺乳類や飛べない鳥の多くを欠いている。

オーストラリアとニューギニア島は、古代の超大陸ゴンドワナ大陸の一部であり、白亜紀(6500万年から1億3000万年前)に分裂を始めた。オーストラリアは約4500万年前に南極大陸から最終的に分離した。全てのオーストラレーシアの陸地は、南ゴンドワナの植物相に由来する南極植物相(針葉樹のマキ属やナンヨウスギ属の松、広葉樹のミナミブナなど)の生育地である。これらの植物群はパプアニューギニアにも現存している。ニューギニア島は湿潤な熱帯に属し、多くのアジアからのインド・マレー熱帯雨林植物が狭い海峡を越えて広がり、古いオーストラリア植物相や南極植物相と混じり合っている。ニューギニア島は、13,634種の既知の維管束植物を有する、世界で最も植物相が豊かな島として特定されている。

パプアニューギニアには、以下のような多様な陸上生態域が含まれる:

- アドミラルティ諸島低地熱帯雨林 - 本島の北に位置する森林に覆われた島々で、独自の植物相が見られる。

- ニューギニア高地山岳熱帯雨林

- フォン半島山岳熱帯雨林

- ルイジアード諸島熱帯雨林

- ニューブリテン・ニューアイルランド低地熱帯雨林

- ニューブリテン・ニューアイルランド山岳熱帯雨林

- ニューギニアマングローブ

- 北ニューギニア低地熱帯雨林及び淡水湿地林

- 北ニューギニア山岳熱帯雨林

- ソロモン諸島熱帯雨林(ブーゲンビル島とブカ島を含む)

- 南東パプア熱帯雨林

- 南ニューギニア淡水湿地林

- 南ニューギニア低地熱帯雨林

- トロブリアンド諸島熱帯雨林

- トランスフライサバンナ及び草原

- 中央山系亜高山帯草原

2010年代初頭のオーストラリア主導の探検では、パプアニューギニアの森林で3種の新種の哺乳類(小型のワラビー、大きな耳を持つネズミ、トガリネズミのような有袋類)が発見された。また、テンキレ(スコットキノボリカンガルー)やワイマンキノボリカンガルーといった希少動物の写真や映像の撮影にも成功した。

しかし、この豊かな生物多様性は脅威に晒されている。1972年から2002年の間に、パプアニューギニアの熱帯雨林のほぼ4分の1が損傷または破壊された。森林伐採、プランテーション開発、鉱山開発などが主な原因である。森林景観保全指数(Forest Landscape Integrity Index)の2019年の平均スコアは8.84/10で、172カ国中17位であった。沿岸部にはマングローブ林が広がり、内陸部にはニッパヤシが生育し、大河の谷間にはサゴヤシが生育している。標高1006 m (3300 ft)以上の高地では、オーク、レッドシダー、マツ、ブナなどが優勢となる。パプアニューギニアは多様な爬虫類、固有の淡水魚、鳥類に富んでいるが、大型哺乳類はほとんどいない。環境保全のための取り組みが進められているが、持続可能な開発と自然保護の両立が大きな課題となっている。

4.4. 地震

パプアニューギニアは、太平洋を取り囲む環太平洋造山帯(リング・オブ・ファイア)に位置しており、複数の構造プレートが衝突し合う地帯にあるため、世界でも有数の地震多発国である。地震活動は頻繁で、時には大規模な被害を引き起こすことがある。

地質学的に、ニューギニア島はインド・オーストラリアプレートが北上して太平洋プレートや他の小さなプレートと衝突・沈み込みを起こす複雑な境界に位置している。このプレート運動が、国内の険しい山脈の形成や活発な火山活動、そして頻繁な地震の原因となっている。

過去には多くの大きな地震が発生し、甚大な被害をもたらしてきた。

- 1998年パプアニューギニア地震:1998年7月17日、マグニチュード7.0の地震がアイタペの北で発生した。この地震は高さ15メートル(50フィート)の津波を引き起こし、2,180人以上が死亡するという、同国史上最悪の自然災害の一つとなった。

- 2002年パプアニューギニア地震:2002年9月、マグニチュード7.6の地震がサンダウン州ウェワク沖で発生し、6人が死亡した。

- 2018年パプアニューギニア地震:2018年2月25日、マグニチュード7.5、深さ35キロメートルの地震がパプアニューギニア中央部(ヘラ州、南部高地州など)を襲った。この地震とそれに続く群発地震により、広範囲で地滑りが発生し、200人以上が死亡、家屋やインフラに大きな被害が出た。オセアニアや東南アジアの国々から直ちに援助が送られた。

- 2022年パプアニューギニア地震:2022年9月11日、マグニチュード7.6の地震が発生し、少なくとも7人が死亡、ラエやマダンといった主要都市でも強い揺れが観測され、首都ポートモレスビーでも感じられた。

- 2024年エンガ土砂災害:2024年5月24日、首都ポートモレスビーの北西約600キロメートルに位置するエンガ州カオカラム村で、午前3時頃に大規模な土砂崩れが発生した。この土砂崩れにより、2000人以上が生き埋めになったと報告され、建物や食料畑に大きな被害が出るとともに、国の経済的ライフラインにも大きな影響を与えた。パプアニューギニア政府の報告によれば死者は2000人を超え、21世紀最悪の地すべり災害の一つとなった。

これらの地震災害は、建物の倒壊、地滑り、液状化現象、そして津波といった形で被害をもたらす。特に地方部では、建物の耐震性が低いことや、救援活動が困難なことなどから、被害が拡大しやすい傾向にある。政府や国際機関は、防災教育の推進、耐震基準の強化、早期警戒システムの構築などの対策を進めているが、広大な国土と険しい地形で、その取り組みは容易ではない。

5. 政治

パプアニューギニアは、立憲君主制を採る英連邦王国の一国であり、議院内閣制に基づいた民主主義国家である。政治体制は、行政府、立法府、司法府の三権分立を基本としている。しかし、国内には部族間の対立や地域格差、汚職といった課題も存在し、政治運営の安定性や人権状況の改善が求められている。

5.1. 政府構造

.jpg)

チャールズ3世

2022年9月9日より

.jpg)

ボブ・ダダイ

2017年2月28日より

パプアニューギニアは英連邦王国であり、パプアニューギニア国王としてチャールズ3世を国家元首とする。国王の代理として、パプアニューギニア総督が置かれる。総督は、一院制の国民議会によって選出される。パプアニューギニアとソロモン諸島は、英連邦王国の中で総督が議会によって選出される唯一の国であるが、総督は依然として議会の投票に従って国王によって正式に任命される。

(cropped).jpg)

ジェームズ・マラペ

2019年5月30日より

パプアニューギニア憲法は、パプアニューギニア国民の代表として、行政府が議会に対して責任を負うことを規定している。首相は国民議会によって選出され、他の大臣は首相の助言に基づいて総督によって任命され、国の内閣として機能する国家行政評議会を形成する。国民議会は111議席を有し、そのうち22議席は22州の知事および首都区の知事が占める。国会議員の候補者は、前回の国政選挙から最大5年後に、首相が総督に国政選挙の実施を要請した際に投票される。

独立初期には、政党システムの不安定さから議会での不信任決議が頻繁に行われ、政権交代が相次いだが、国政選挙は5年ごとに行われるのみであった。近年、歴代政権は、国政選挙後18ヶ月以内および次回選挙の12ヶ月以内の不信任決議を禁止する法律を可決した。2012年には、最初の30ヶ月以内の不信任決議を禁止するための最初の2回(3回中)の読会が可決された。この不信任決議の制限は、安定性の向上をもたらしたと主張されているが、おそらく政府の行政部門の説明責任を低下させる代償を伴っている。

パプアニューギニアの選挙には多くの候補者が集まる。1975年の独立後、議員は単純小選挙区制で選出され、当選者はしばしば15%未満の得票率であった。2001年の選挙改革により、優先順位付連記投票制(LPV)、すなわち代替投票の一種が導入された。2007年パプアニューギニア総選挙はLPVを使用して行われた最初の選挙であった。

2002年の改正により、選挙で最多議席を獲得した政党の党首が、議会で必要な過半数を確保できれば、総督から組閣の要請を受ける。政党が明確なイデオロギーを持たないパプアニューギニアにおいて、このような連立政権を形成するプロセスには、最後の瞬間までかなりの「駆け引き」が伴う。ピーター・オニールは2012年7月の選挙後にパプアニューギニアの首相となり、東ニューブリテン州の元知事であるレオ・ディオンを副首相として政権を樹立した。

2011年には、議会選出の首相ピーター・オニール(多数の国会議員によって選出された)と、最高裁判所によって職務を維持していると判断されたサー・マイケル・ソマレとの間で憲政危機が発生した。議会と最高裁判所の対立は2012年7月の国政選挙まで続き、事実上最高裁判所長官を解任し、最高裁判所判事を議会のより大きな管理下に置く法律や、首相の年齢制限など他の多くの法律が可決された。対立は頂点に達し、副首相が公聴会中に警察に護衛されて最高裁判所に入り、表向きは最高裁判所長官を逮捕するためであった。一部の国会議員の間では、国政選挙をさらに6ヶ月から1年延期するよう強い圧力がかかっていたが、その権限は非常に疑わしかった。議会選出の首相と他の冷静な国会議員は、新しい選挙の令状発行の投票を、若干遅れたものの、選挙自体は予定通りに行われるようにし、それによって憲政危機の継続を回避した。

2019年5月、オニールは首相を辞任し、議会の投票によってジェームズ・マラペが後任となった。マラペはオニール政権の主要閣僚であり、彼の政府から野党陣営への離反が最終的にオニールの辞任につながった。デイビス・スティーブンが副首相、法務大臣兼司法長官に任命された。選挙準備の不備(選挙人名簿の更新不履行を含む)、不正行為、暴力などで監視団から広く批判された選挙の後、2022年7月、ジェームズ・マラペ首相のパング党が2022年パプアニューギニア総選挙で最多議席を獲得し、ジェームズ・マラペは連立政権の組閣を要請され、これに成功し、パプアニューギニア首相を続投した。2022年の選挙では、2人の女性が第11議会に選出され、そのうちの一人、ルフィナ・ピーターは中央州知事にも就任した。

民主的プロセスは形式的には機能しているものの、汚職、パトロン政治、部族間の対立が政治の安定とガバナンスの質に影響を与えている。人権擁護団体からは、選挙の公正さや政治資金の透明性、政府の説明責任の欠如などが指摘されている。

5.2. 法律

パプアニューギニアの法体系は、イギリス法(コモン・ロー)の伝統を汲んでおり、独立時に制定されたパプアニューギニア憲法を最高法規とする。憲法は、基本的人権、政府の構造、市民権などについて規定している。

一院制の国民議会は、ウェストミンスター・システムを採用する他の英連邦諸国と同様の方法で法律を制定する。内閣が集団で政府の方針に合意し、その後、特定の法律の実施を担当する政府部門に応じて、関連大臣が法案を議会に提出する。野党議員も法案を提出することができる。議会は法案を審議し、(憲法第110条1項に基づき)議長が議会が法案を可決したことを証明した時点で制定法となる。国王裁可は存在しない。

議会によって制定されたすべての通常法は、憲法と一致しなければならない。裁判所は、紛争が生じている事件だけでなく、紛争がなく法的な抽象的問題のみが存在する場合の照会においても、法律の合憲性について判断する管轄権を有する。発展途上国の中では珍しく、パプアニューギニアの司法府は著しく独立を保っており、歴代の行政府はその権威を尊重し続けてきた。

「基礎法」(パプアニューギニアのコモン・ロー)は、1975年9月16日(独立日)時点のイギリスのコモン・ローおよびエクイティの原則と規則、そしてその後のパプアニューギニア自身の裁判所の判例から構成される。裁判所は、憲法、そして後には「基礎法法」によって、伝統的共同体の「慣習」に留意するよう指示されている。裁判所は、どの慣習が国全体に共通であり、基礎法の一部として宣言されるべきかを決定することになっている。実際には、これは困難であることが判明し、大部分が無視されてきた。法律は、主にオーストラリアやイギリスなど海外の法域から採用されている。法廷での弁論は、他のコモン・ロー諸国と同様の対審方式に従う。

都市部で使用されるこの国内裁判制度は、より遠隔地にある村落裁判制度によって補完されている。村落裁判の基礎となる法律は「慣習法」である。慣習法は、各部族や地域の伝統的な規範や紛争解決方法を指し、土地所有、家族関係、軽微な紛争などにおいて重要な役割を果たしている。ただし、慣習法の内容は地域によって大きく異なり、成文化されていないため、その適用には困難が伴うこともある。

法の支配に関しては、司法の独立性は比較的高く評価されているものの、警察や行政機関における汚職、法の執行能力の不足、司法アクセスへの地理的・経済的障壁などが課題として指摘されている。特に、資源開発に関連する土地紛争や環境問題、部族間抗争、都市部での犯罪などにおいて、法の支配の徹底が求められている。

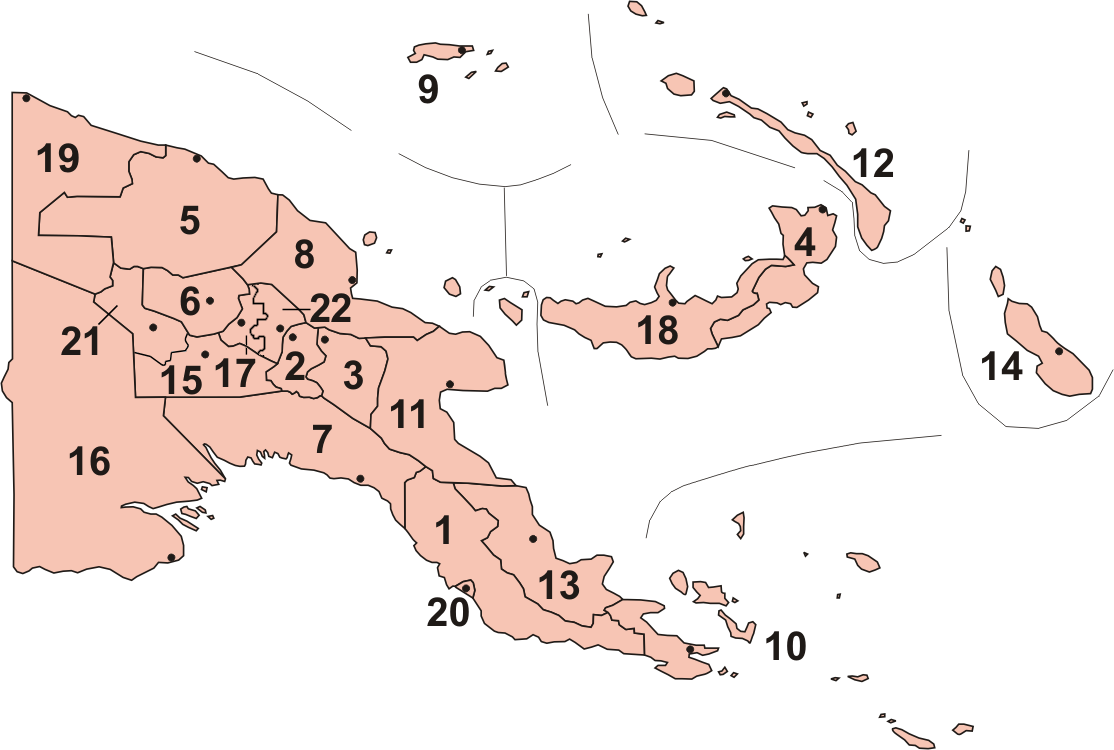

5.3. 行政区画

パプアニューギニアは、行政的に4つの地方 (Region) に大別され、さらに22の州レベルの行政単位に分かれている。これらの州レベルの行政単位は、20の州 (Province)、1つの自治州 (Autonomous Region of Bougainville)、そして1つの首都区 (National Capital District) から構成される。地方は主要な行政区画ではないが、政府、商業、スポーツ、その他の活動の多くの側面で非常に重要である。

各州は、さらに一つまたは複数の県 (District) に分割され、県は一つまたは複数の地方レベル政府 (Local-Level Government Area, LLG) に分割される。州は国の主要な行政区画である。州政府は中央政府の支部であり、パプアニューギニアは州の連邦ではない。

憲法は独立時の19州の名前を定めている。いくつかの州は名称を変更したが、これらの変更は正式な憲法改正なしには厳密には公式ではない(例:「オロ州」は一般的にその州を指すために使用される)。

2009年、議会は2つの追加州の創設を承認した。既存の南部山岳州の一部からなるヘラ州と、西部山岳州を分割して形成されたジワカ州である。ジワカ州とヘラ州は、2012年5月17日に正式に独立した州となった。ヘラ州とジワカ州の宣言は、両州に位置する国内最大の液化天然ガス(LNG)プロジェクトの結果である。

州レベルの行政単位は以下の通りである:

ブーゲンビル自治州は、ブーゲンビル平和協定に基づき、高度な自治権を有しており、独自の政府と議会を持っている。2019年11月23日に、ブーゲンビル自治州の独立に関する拘束力のない住民投票が行われた。2019年12月、自治州は圧倒的多数で独立に賛成票を投じ、97.7%が完全独立を、約1.7%がより大きな自治権の獲得に賛成した。

各州政府は、教育、保健、インフラ整備など、州内の行政サービスに責任を負っているが、財政的・人的資源の制約から、その機能は十分に果たせていない場合が多い。地方分権の推進と地方行政能力の向上が、国内の均衡ある発展のための重要な課題となっている。

5.4. 外交関係

パプアニューギニアは、イギリス連邦、太平洋共同体(SPC)、太平洋諸島フォーラム(PIF)、メラネシア・スピアヘッド・グループ(MSG)の加盟国である。1976年に東南アジア諸शंस国連合(ASEAN)のオブザーバー資格を、その後1981年には特別オブザーバーの地位を与えられた。また、アジア太平洋経済協力(APEC)のメンバーであり、ACP諸国の一員として欧州連合(EU)と連携している。

パプアニューギニアは、1992年の設立以来、小国フォーラム(FOSS)のメンバーである。

近隣諸国との関係では、旧宗主国であるオーストラリアとの関係が最も重要である。オーストラリアは最大の経済援助国であり、安全保障、経済、人的交流など多岐にわたる分野で緊密な協力関係にある。しかし、時にはオーストラリアの内政干渉と受け取られるような問題や、経済援助への依存からの脱却を目指す動きも見られる。

西側に国境を接するインドネシアとの関係も重要である。両国間には国境管理や西パプア問題(インドネシアによる統治下にあるニューギニア島西部における人権侵害や独立運動)といった課題が存在する。パプアニューギニア政府は公式にはインドネシアの西パプアに対する主権を支持しているが、国内には西パプア住民への同情や支援の声も存在する。西パプア問題は、インドネシアの治安部隊による人権侵害が報告されており、国際的な注目を集めている。

中国との関係も近年急速に拡大しており、経済援助や投資を通じて影響力を増している。一方で、中国からの借款問題や、国内の中国人コミュニティとの摩擦なども報じられている。

太平洋島嶼国との連携も重視しており、PIFやMSGを通じて、気候変動対策、海洋資源管理、地域安全保障などの共通課題に取り組んでいる。

国際社会においては、開発途上国や小島嶼国としての立場から、気候変動問題や持続可能な開発目標(SDGs)の達成に積極的に発言している。人権問題に関しては、国内の女性に対する暴力や部族間抗争、魔術告発に関連する暴力などが国際的な懸念事項となっており、政府はこれらの問題への対応を進めているが、依然として多くの課題を抱えている。関係国との間で生じる人権問題や紛争については、パプアニューギニアはしばしば中立的な立場を取ろうとするが、関連する様々な立場や影響を受ける人々の視点を考慮した外交政策が求められている。

5.5. 軍事

パプアニューギニアの国防は、パプアニューギニア国防軍(Papua New Guinea Defence Force, PNGDF)が担っている。PNGDFは、陸軍、海軍、空軍の三軍から構成されている。

- 陸軍部門 (Land Element):主要な戦力であり、ロイヤル・パシフィック諸島連隊の2個歩兵大隊、特殊部隊ユニット、工兵大隊、通信・医療などを担当する小規模な支援部隊、そして士官学校から成る。主な任務は国土防衛、国内の治安維持支援、災害救援、国際平和維持活動への参加などである。

- 航空部門 (Air Element):輸送機やヘリコプターを運用し、陸軍部隊の輸送、偵察、捜索救難などを任務とする1個飛行隊から成る。

- 海上部門 (Maritime Element):パシフィック級哨戒艇4隻、オーストラリアから供与された旧バリクパパン級揚陸艇3隻(うち1隻は練習船として使用)、そしてガーディアン級哨戒艇1隻から成る。さらに3隻のガーディアン級哨戒艇がオーストラリアで建造中であり、旧式のパシフィック級を置き換える予定である。主な任務は、広大な排他的経済水域(EEZ)における領海警備、漁業監視、密輸対策、海上輸送などである。海上部門は、国の広大な水域を監視するために衛星画像に大きく依存している。資金不足により哨戒艇が運用不能になることが多く、哨戒活動は一般的に効果的ではない。この問題は、より大型のガーディアン級哨戒艇が就役すれば部分的に是正される見込みである。

PNGDFの総兵力は比較的小規模であり、国防予算も限られている。主な脅威としては、国内の部族間抗争や国境を越えた不法活動、自然災害などが挙げられる。

国防政策の基本方針は、専守防衛、近隣諸国との友好関係維持、そして地域における平和と安定への貢献である。オーストラリアは、訓練、装備供与、技術支援など、PNGDFの能力向上において最も重要なパートナー国である。ニュージーランドやアメリカ合衆国なども、限定的ながら防衛協力を提供している。

近年、中国がパプアニューギニアを含む太平洋島嶼国への影響力を強める中で、パプアニューギニアの戦略的重要性に対する関心が高まっている。

5.6. 治安及び人権

パプアニューギニアの治安状況は、依然として多くの課題を抱えている。特に都市部では、高い失業率や貧困を背景とした強盗、性暴力、カージャックなどの犯罪が多発している。地方では、部族間の土地や資源を巡る争いが暴力的な抗争に発展することも珍しくない。これらの抗争では、伝統的な武器に加え、銃器が使用されることもあり、死傷者を出す深刻な事態となることもある。特に高地地方では部族間暴力が長年の生活様式であったが、銃器の増加により死者数が増加している。これらの銃器はインドネシア国境を越えた密輸や政府武器庫からの流出によるものと考えられている。2004年と2005年の監査では、1970年代から1990年代にかけてPNGDFに納入されたオーストラリア製のL1A1セルフローディングライフル5000丁のうち5分の1、M16自動小銃2000丁のうち半分しか政府武器庫で見つからなかった。弾薬の密輸や盗難もこれらの地域での暴力を増加させ、警察や軍はしばしば武器で劣勢に立たされ、遺体回収しかできない状況にある。村落での虐殺事件も増加しており、2024年2月にはエンガ州で一つの襲撃で69人の村人が殺害され、1980年代から90年代のブーゲンビル紛争以来最大の殺戮事件となった。

女性に対する暴力は、パプアニューギニアにおける最も深刻な人権問題の一つであり、世界で最も女性にとって危険な場所の一つと評されることもある。家庭内暴力、レイプ、ギャングレイプなどが高い割合で発生しており、被害者の多くが子供であるという報告もある。2013年のランセット誌の研究では、ブーゲンビル島の男性の27%がパートナー以外をレイプした経験があり、14.1%が集団レイプを行った経験があると報告している。ユニセフによると、報告されたレイプ被害者のほぼ半数が15歳未満であり、13%が7歳未満である。チャイルドファンド・オーストラリアの報告書は、元国会議員のキャロル・キドゥ女史を引用し、レイプ後に医療援助を求める人々の50%が16歳未満、25%が12歳未満、10%が8歳未満であると主張している。キャロル女史の地域開発大臣在任中、議会は家族保護法(2013年)とルカウティム・ピキニ法(2015年)を可決したが、家族保護規則は2017年まで承認されず、裁判所での適用が遅れた。

魔術信仰に関連する暴力(ソーサリー関連暴力)も依然として問題となっている。不幸な出来事や病気、死などを「魔術」や「妖術」のせいだと信じ、疑われた人物(多くは女性や高齢者、弱者)に対してリンチや殺害が行われる事件が後を絶たない。1971年の妖術法は「黒魔術」の実践に対して最高2年の禁固刑を科していたが、この法律は2013年に廃止された。パプアニューギニアでは年間推定50人から150人の「魔女」とされる人々が殺害されている。2015年には妖術・魔術告発関連国家行動計画(SNAP)が政府によって承認されたが、資金提供と適用は不十分である。

性的少数者(LGBT)の権利は法的に保障されておらず、同性愛行為は法律で禁止されている。社会的な差別や偏見も根強く、LGBTの人々は暴力やハラスメントの対象となることがある。

人身売買、特に女性や子供の性的搾取や強制労働を目的とした人身売買も報告されている。

人権擁護のための取り組みとして、政府は関連法の整備や啓発活動を行っているが、法の執行体制の弱さ、司法アクセスの困難さ、伝統的な慣習との衝突などが課題となっている。国内外の非政府組織(NGO)が、被害者支援、法的支援、人権教育などの活動を行っている。ヒューマン・ライツ・メジャメント・イニシアティブによると、パプアニューギニアの国家からの安全に関するスコアは10点満点中5.6点である。

王立パプアニューギニア警察隊

王立パプアニューギニア警察隊(Royal Papua New Guinea Constabulary, RPNGC)は、近年、内紛、政治的介入、汚職に悩まされている。独立直後から(そしてそれ以前から)、国家警察だけでは国全体の法と秩序を管理する能力を持つことはできず、効果的な地方レベルの警察・執行システム、特に村落裁判所判事サービスも必要であることが認識されていた。警察能力の弱さ、劣悪な労働条件、そしてそれらに対処するための勧告は、2004年の内務大臣への王立PNG警察隊行政審査の対象となった。2011年、アンソニー・ワガンビー警察長官は、職務遂行に対する支払いを要求する警察官を通報するよう国民に求めるという異例の措置をとった。2020年9月、ブライアン・ジャレド・クレイマー警察大臣はフェイスブックで自身の警察署を痛烈に批判し、その後国際メディアで報じられた。その投稿でクレイマー大臣は、王立PNG警察隊が広範な汚職を行っていると非難し、「ポートモレスビーの警察本部に拠点を置く幹部職員が、退職した同僚の年金基金から盗んでいた。彼らは組織犯罪、麻薬シンジケート、銃器密輸、燃料窃盗、保険金詐欺、さらには警察手当の不正使用に関与していた。彼らは警察の住宅、資源、福祉のために割り当てられた数千万キナを不正に使用した。また、幹部職員が警察の土地の窃盗を幇助した多くの事件も明らかにした」と主張した。デイビッド・マニング警察長官は別の声明で、彼の部隊には「制服を着た犯罪者」が含まれていると述べた。

6. 経済

パプアニューギニアは、豊富な天然資源に恵まれているものの、その経済構造は依然として多くの課題を抱えている。鉱業と農林水産業が経済の柱であるが、インフラの未整備、法制度の課題、土地所有制度の複雑さなどが持続可能な経済発展を妨げている。経済発展の恩恵が国民全体に公平に行き渡らず、環境への負荷も懸念されている。

6.1. 主要産業

パプアニューギニアの経済は、農林水産業と鉱業・エネルギー産業に大きく依存している。製造業の規模は比較的小さい。

国民の約85%が農業(自給自足農業および換金作物栽培)で生計を立てており、農業はGDPの約30%を占め続けている。鉱物資源(金、石油、銅など)は輸出収益の72%を占めている。

6.1.1. 農林水産業

パプアニューギニアの農林水産業は、国民の大多数の生活を支える基幹産業であると同時に、重要な輸出産業でもある。

農業:主要な換金作物として、コーヒー、カカオ、コプラ(乾燥ココナッツ)、パーム油が栽培されている。

- コーヒー:主に高地州で小規模農家によって生産され、主要な輸出農産物の一つである。品質の高さで知られるが、価格変動や病害虫の影響を受けやすい。

- カカオ:主に沿岸地域で小規模農家によって生産され、チョコレートの原料として輸出される。

- コプラ・パーム油:ココナッツから生産されるコプラとその加工品であるココナッツオイル、そしてアブラヤシから生産されるパーム油も重要な輸出品である。パーム油生産は近年、大規模なプランテーションと小規模農家の契約栽培(アウトグローワー)によって着実に増加しており、現在では主要な農業輸出作物となっている。しかし、パーム油プランテーションの拡大は、森林破壊や土地紛争、労働者の権利といった社会・環境問題を引き起こすこともある。

- その他、国内消費用にタロイモ、ヤムイモ、バナナ、サツマイモなどの伝統的な作物が広く栽培されている。また、茶(プランテーションで生産)やゴムも生産されている。

林業:広大な熱帯雨林は貴重な木材資源を産出するが、持続可能でない伐採や違法伐採が問題となっている。森林破壊は生物多様性の損失や土壌流出を引き起こし、地域社会の生活にも影響を与えている。持続可能な森林管理と、木材加工による付加価値の向上が課題である。

水産業:パプアニューギニアの広大な排他的経済水域(EEZ)は、マグロをはじめとする豊富な水産資源に恵まれている。マグロ漁は重要な輸出産業であり、外国船による入漁も行われている。沿岸漁業は地域住民の食料確保と収入源として重要であるが、乱獲や違法漁業、サンゴ礁の破壊などが懸念されている。持続可能な漁業管理と、国内での水産加工業の育成が求められている。

農林水産業の発展は、地域社会の経済的自立、貧困削減、食料安全保障に不可欠である。しかし、市場アクセスの悪さ、インフラの未整備、技術指導の不足、気候変動の影響などが、その発展を妨げる要因となっている。持続可能性を確保しつつ、生産性の向上と農家の収入向上を図るための政策が重要である。

6.1.2. 鉱業及びエネルギー

パプアニューギニアは、金、銅、石油、液化天然ガス (LNG) などの豊富な鉱物資源とエネルギー資源に恵まれており、これらは国の経済にとって極めて重要な役割を果たしている。

鉱業:

- 金:主要な輸出品目の一つであり、ポルゲラ金山やリアール金山などが大規模な金鉱山として知られている。金の価格変動は国の経済に大きな影響を与える。

- 銅:かつてはブーゲンビル島のパングナ銅山が世界最大級の銅鉱山であったが、紛争により閉鎖された。現在はオーケー・テディ鉱山などが銅を産出している。

- その他、銀、ニッケル、コバルトなどの鉱床も存在する。

1986年には、パプア褶曲衝上断層帯でイアギフ/ヘディニア油田が発見された。

鉱業開発は大きな経済的利益をもたらす一方で、深刻な環境問題や社会問題を引き起こしてきた。鉱山からの排水による河川汚染、森林破壊、土地収用を巡る地元住民との紛争、利益配分の不公平感などが問題となっている。特にオーケー・テディ鉱山では、過去に大規模な環境汚染が発生し、大きな社会問題となった。持続可能な鉱業開発のためには、環境影響評価の徹底、地元住民の権利尊重、透明性の高い利益分配メカニズムの確立が不可欠である。

エネルギー産業:

- 石油・天然ガス:石油は1990年代から、LNGは2010年代から本格的な生産が始まり、国の主要な輸出品目となっている。エクソンモービルが操業するPNG LNGプロジェクトは、国内最大級の民間投資プロジェクトであり、ヘラ州、南部山岳州、西部州でガス生産・処理施設を、ポートモレスビー北西に液化・貯蔵施設(年間690万トン能力)を有し、700 km以上のパイプラインで結ばれている。このプロジェクトには、パプアニューギニアの国営石油・ガス会社であるクムル・ペトロリアム・ホールディングス、日本のJX日鉱日石開発、パプアニューギニア政府の鉱物資源開発会社、ペトロミンPNGホールディングスなども参加している。フランスのトタルエナジーズと米国のインターオイル社(IOC)による第2の主要プロジェクトも進行中であり、IOCのアンテロープ・エルクガス田の権益の61.3%をトタルエナジーズが2013年12月に購入し、2016年から開発を開始し、LNG輸出のための液化プラント建設も計画されている。トタルエナジーズは別途、オイル・サーチ社とも共同操業契約を結んでいる。

- 水力発電:豊富な水資源を活かした水力発電が、国内の電力供給の主要な部分を占めている。

- 再生可能エネルギー:太陽光、風力、地熱などの再生可能エネルギーの開発も進められているが、まだ規模は小さい。

エネルギー産業の発展は、国の経済成長に大きく貢献する一方で、鉱業と同様に環境・社会への影響や、資源収入の公正な分配が課題となっている。政府は、資源収入を国民全体の利益に繋げるため、ソブリン・ウェルス・ファンドの設立などの方策を講じているが、その効果的な運用と、汚職の撲滅、そして非資源部門の育成を通じた経済の多角化が求められている。大規模な資源採掘プロジェクトが他の産業を圧迫する「オランダ病」の影響を避け、持続可能な開発を実現するための努力が続けられている。

6.2. 科学技術

パプアニューギニアの「ナショナル・ビジョン2050」は2009年に採択された。これにより、研究・科学技術評議会が設立された。2014年11月の会合で、同評議会は科学技術を通じた持続可能な開発に焦点を当てる必要性を再強調した。

「ビジョン2050」の中期的な優先事項は以下の通りである:

- 下流工程のための新興産業技術

- 経済回廊のためのインフラ技術

- 知識基盤技術

- 科学技術教育

- 2050年までにGDPの5%を研究開発に投資するという目標の達成(パプアニューギニアは2016年にGDPの0.03%を研究開発に投資した)。

2016年、パプアニューギニアの研究者のうち女性は33.2%を占めた。

トムソン・ロイターのウェブ・オブ・サイエンスによると、2014年、パプアニューギニアは太平洋島嶼国の中で最も多くの出版物(110件)を有し、次いでフィジー(106件)であった。パプアニューギニアからの科学出版物の10件中9件は、免疫学、遺伝学、バイオテクノロジー、微生物学に焦点を当てていた。また、10件中9件は、主にオーストラリア、アメリカ合衆国、イギリス、スペイン、スイスなど他国の科学者との共著であった。

2019年、パプアニューギニアは科学出版物のデータベースであるスコパス(エルゼビア)において、フィジー(303件)に次いで太平洋島嶼国の中で2番目に多い253件の出版物を有した。これらの出版物のうち49%を健康科学が占めた。2017年から2019年にかけてのパプアニューギニアの主要な科学協力相手国は、オーストラリア、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、インドであった。

林業はパプアニューギニアにとって重要な経済資源であるが、この産業は低度かつ半集約的な技術投入しか利用していない。その結果、製品範囲は製材、ベニヤ、合板、ブロックボード、モールディング、柱、支柱、木材チップに限られている。輸出される完成品はごくわずかである。自動化機械の不足と、現地技術者の訓練不足が、自動化機械や設計の導入における障害の一部となっている。

再生可能エネルギー源は総電力供給の3分の2を占めている。2015年、太平洋共同体事務局は、「フィジー、パプアニューギニア、サモアが大規模な水力発電プロジェクトで先行している一方で、太陽光、風力、地熱、海洋ベースのエネルギー源など、他の再生可能エネルギーオプションの展開を拡大する莫大な可能性がある」と指摘した。欧州連合は、2013年から2017年にかけて太平洋島嶼国における再生可能エネルギー開発スキル・能力プログラム(EPIC)に資金を提供した。このプログラムは、パプアニューギニア大学で2016年に認定された再生可能エネルギー管理の修士課程を開発し、同大学に再生可能エネルギーセンターの設立を支援した。

パプアニューギニアは、3726万ユーロ相当の「気候変動への適応と持続可能なエネルギー」プログラムの15の受益国の一つである。このプログラムは、2014年2月に欧州連合と太平洋諸島フォーラム事務局との間で協定が締結された結果である。他の受益国は、クック諸島、フィジー、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、ニウエ、パラオ、サモア、ソロモン諸島、東ティモール、トンガ、ツバル、バヌアツである。

情報通信技術(ICT)の普及は、教育、ビジネス、行政サービスの向上に不可欠であるが、国内のインフラ整備の遅れやコストの高さが課題となっている。政府はICT分野への投資を強化し、インターネットアクセスやモバイル通信網の拡大に努めている。

6.3. 土地所有制度

パプアニューギニアの土地所有制度は、国の経済開発、資源管理、そして先住民の権利に深く関わる複雑な問題である。国土の大部分、約97%が慣習的土地所有 (customary land tenure) の下にあり、法的に認められた先住民の伝統的な土地保有形態が支配的である。残りの約3%の土地は、国家による99年間のリースホールド(定期借地権)で私的に保有されるか、国有地となっている。自由保有権(fee simple)はパプアニューギニア国民のみが保有できる。

慣習的土地所有は、特定の部族や氏族 (クラン) が共同で土地を所有・管理する形態を指す。土地の権利は、口承や伝統的な慣習に基づいて世代から世代へと受け継がれる。土地は単なる経済的資源ではなく、文化的アイデンティティ、祖先との繋がり、社会関係の基盤として極めて重要な意味を持つ。そのため、土地の売買や譲渡は容易ではなく、部族やコミュニティの合意なしには行われないことが多い。

慣習的土地所有制度は、先住民の権利を保護する上で重要な役割を果たしてきた一方で、経済開発を進める上での障害となることもある。大規模な農業プロジェクト、鉱山開発、森林伐採などを行う際には、複雑な慣習的土地所有者を特定し、彼らとの間で合意を形成する必要がある。しかし、所有者の特定が困難であったり、部族内で意見が対立したり、補償や利益配分を巡って紛争が生じたりすることが少なくない。鉱業会社や林業会社と土地所有者グループ間の紛争は、企業が真の所有者と土地利用に関する契約関係を結んだかどうかという問題にしばしば発展する。慣習的財産(通常は土地)は遺言によって譲渡することはできず、故人の慣習に従ってのみ相続される。

政府は、慣習的土地所有制度を尊重しつつ、経済開発を促進するための法整備を進めている。2010年には土地法および土地グループ法人化法が改正され、国有地の管理改善、土地紛争解決メカニズムの整備、そして慣習的土地所有者が都市部や農村部の経済活動のために土地を開発しようとする場合に、資金調達やパートナーシップへのアクセスを容易にすることを目指している。土地グループ法人化法は、土地の取り決めが決定される前に、慣習的土地所有者をこれまで以上に具体的に特定し、彼らのより具体的な承認を必要とする。近年の大きな問題は、土地法のリース・リースバック条項を利用(あるいは悪用)した土地収奪であり、特に「特別農業ビジネスリース」(SABL)を用いて広大な慣習地を取得し、表向きは農業プロジェクトのためとしながら、ほぼすべての場合において、森林法のより厳格な要件(持続可能性要件への準拠、競争入札による確保、慣習的土地所有者の承認が必要)を回避して熱帯林資源を伐採するための裏口メカニズムとして利用されてきた。国民的な抗議を受け、これらのSABLは2011年半ばに設立された調査委員会の対象となり、その報告書は首相と議会への最初の提出を待っている状況である。

土地所有制度の改革は、パプアニューギニアの持続可能な開発にとって極めて重要な課題であり、先住民の権利保護と経済発展のバランスをどのように取るかが問われている。

6.4. 交通

パプアニューギニアの交通網は、その険しい山岳地形と広大な熱帯雨林によって大きく制約を受けている。国内の多くの地域、特に内陸部や島嶼部では、近代的な交通インフラの整備が遅れており、これが経済発展や地域間格差の要因の一つとなっている。

航空輸送:国内の主要な交通手段であり、特に長距離移動や貨物輸送において中心的な役割を担っている。首都ポートモレスビーは、国内の他の主要都市とは道路で結ばれておらず、多くの遠隔地の村落は小型飛行機か徒歩でしか到達できない。ジャクソン国際空港(ポートモレスビー)が主要な国際空港であり、国内各地へのハブ空港としても機能している。このほかにも国内線用の空港や、未舗装の滑走路を持つ小規模な飛行場が全国に578箇所点在している。国営航空会社のニューギニア航空が国内線および一部国際線を運航しているほか、複数の民間航空会社が地域路線を担っている。燃料不足により航空会社が運航停止に追い込まれる事態も発生している。

道路:全国的な道路網は整備されておらず、主要都市間を結ぶ幹線道路も一部区間に限られている。道路の多くは未舗装であり、雨季には通行が困難になることも多い。山岳地帯では地滑りによる道路の寸断も頻繁に発生する。道路整備の遅れは、農産物の市場への輸送や、教育・医療サービスへのアクセスを困難にし、地域経済の発展を妨げている。

海運:多数の島々からなるパプアニューギニアにとって、海運は重要な輸送手段である。主要な港湾としては、ポートモレスビー、ラエ、マダン、ラバウルなどがあり、国際貿易や国内の貨物輸送の拠点となっている。沿岸部や島嶼部では、小型船やカヌーが地域住民の日常的な交通手段として利用されている。

鉄道:パプアニューギニアには、公共の鉄道網は存在しない。かつて鉱山などで部分的に産業用の鉄道が敷設された例はあるが、一般旅客向けの鉄道はない。

交通インフラの整備は、パプアニューギニア政府にとって最重要課題の一つである。道路網の拡充、港湾施設の近代化、航空輸送の安全性向上などが進められているが、莫大な費用と地理的な困難さから、その進捗は緩やかである。地域間格差の是正と、持続可能な経済発展のためには、効率的で安全な交通網の確立が不可欠である。

7. 社会

パプアニューギニアの社会は、数多くの部族が共存する極めて多様な構造を持っている。それぞれの部族が独自の言語、文化、慣習を維持しており、これが国の大きな特徴となっている。一方で、急速な近代化と都市化の波は、伝統的な社会に変化をもたらし、様々な社会問題も引き起こしている。

7.1. 人口

パプアニューギニアは、世界で最も異質な国の一つである。2020年時点で推定895万人の住民がいる。

パプアニューギニアには何百もの民族グループが存在し、その大部分はパプア人として知られるグループであり、その祖先は数万年前にニューギニア地域に到着した。他の先住民族はオーストロネシア人であり、その祖先は4千年足らず前にこの地域に到着した。

現在、中国人、ヨーロッパ人、オーストラリア人、インドネシア人、フィリピン人、ポリネシア人、ミクロネシア人(最後の4つはオーストロネシア語族に属する)など、世界の他の地域からの多くの人々も居住している。1975年には約5万人の外国人(主にオーストラリア人と中国人)がパプアニューギニアに住んでいたが、そのほとんどは21世紀までに移住した。世界銀行のデータによると、2015年時点でパプアニューギニアの人口の約0.3%が国際移民で構成されている。

人口増加率は比較的高く、若年層の割合が大きい人口ピラミッドを形成している。人口の大部分は農村部に居住しており、伝統的な自給自足の生活を送っている人々が多い。平均寿命は、依然として他の多くの国々と比較して低い水準にある。

2020年から2021年にかけて、表向きはCOVID-19パンデミックを理由に国勢調査が延期されたため、衛星画像を用いた暫定的な評価が実施された。2022年12月、国連がサウサンプトン大学と共同で衛星画像と現地調査を用いて実施した調査に基づく報告書は、新たな人口推定値を1700万人とし、これは国の公式推定値のほぼ2倍であった。

主な民族構成は、メラネシア系が大多数を占めるが、地域によって多様なパプア系、ミクロネシア系、ポリネシア系のグループが存在する。それぞれの民族グループが独自の文化や言語を持っているため、国内の民族的多様性は極めて高い。

年齢構成は若年層が多く、生産年齢人口への移行が進んでいるが、高い失業率や雇用のミスマッチが課題となっている。人口分布は、ニューギニア高地や沿岸部の主要都市に集中している。

都市化の進展は緩やかであるが、首都ポートモレスビーやラエなどの主要都市への人口流入が続いており、都市部における住宅不足、スラム化、失業、犯罪などの社会問題を引き起こしている。

7.1.1. 都市化

パプアニューギニアの都市化率は、世界的に見ても低い水準にあり、人口の大部分は依然として農村部に居住している。2018年のCIAワールドファクトブックによると、都市人口の割合は13.2%で、ブルンジに次いで世界で2番目に低い。この低い都市化率の背景には、険しい地形による交通インフラの未整備、伝統的な自給自足経済への依存、そして強力な部族社会の絆などが挙げられる。

しかし、近年では首都ポートモレスビーや第二の都市ラエ、その他地方の中心都市への人口流入が徐々に進んでいる。これらの都市は、行政、商業、教育、雇用の中心地として機能しており、より良い生活や機会を求めて農村部から人々が移り住んでいる。

主な都市としては、以下の通りである(人口は推定値)。

- ポートモレスビー (首都区):約51万人。国の政治・経済の中心地であり、国際的な玄関口でもある。

- ラエ (モロベ州):約11万人。国内最大の港湾都市であり、工業の中心地でもある。

- マウントハーゲン (西部山岳州):約4万7千人。ニューギニア高地の中心都市の一つ。

- ココポ (東ニューブリテン州):約4万人。旧州都ラバウルが火山噴火で大きな被害を受けた後、州都となった。

- ポポンデッタ (オロ州):約2万8千人。

- マダン (マダン州):約2万7千人。美しい海岸線で知られる観光都市。

- アラワ (ブーゲンビル自治州):約3万3千人。ブーゲンビル紛争前は主要都市であったが、紛争で大きな被害を受けた。

- メンディ (南部山岳州):約2万6千人。

- キンベ (西ニューブリテン州):約1万8千人。

- ゴロカ (東部山岳州):約1万8千人。有名なゴロカショーが開催される文化の中心地。

都市化の進展は、経済発展や生活水準の向上に貢献する可能性がある一方で、急激な人口増加に対応できず、住宅不足、スラムの形成、失業、衛生問題、犯罪の増加といった都市問題を引き起こしている。特にポートモレスビーでは、これらの問題が深刻化しており、治安の悪化も懸念されている。政府は、都市計画の策定やインフラ整備、雇用創出などを通じて、これらの問題に対処しようとしているが、多くの困難に直面している。持続可能な都市開発と、農村部との均衡ある発展が今後の課題である。パプアニューギニアの都市化率は2.51%で、2015年から2020年までの都市人口の予測変化として測定されている。

7.1.2. 移民

パプアニューギニアにおける移民の歴史は、植民地時代に遡る。ヨーロッパ人、特にオーストラリア人が行政官、宣教師、実業家として移住してきた。また、アジアからも、主にプランテーション労働者や小規模商人として中国人が渡ってきた。

独立後も、一定数の外国人が専門技術者、ビジネス関係者、援助関係者として居住している。主な移民コミュニティとしては、依然としてオーストラリア人や中国人が大きな割合を占めている。その他、フィリピン人、インドネシア人、ヨーロッパ諸国からの移民も見られる。

中国人コミュニティは、特に小売業や小規模ビジネスにおいて顕著な存在感を示している。彼らは、植民地時代から移住してきた旧華僑と、近年新たにビジネスチャンスを求めてやってきた新華僑に大別される。一部では、中国人経営の商店が地元経済を圧迫しているとの反発や、中国人労働者の増加に対する不満から、反中国感情が高まり、暴動に発展した事例も報告されている(2009年の反中国暴動など)。

近年、アフリカ諸国との協力関係も存在し、パプアニューギニアはアフリカ・カリブ海・太平洋(ACP)フォーラムの一員である。国内には、アフリカ出身者が居住し、働いているコミュニティも存在する。

パプアニューギニア政府は、国内の労働市場や社会への影響を考慮し、移民政策を慎重に進めている。熟練労働者や投資家の受け入れには積極的な面もあるが、不法就労や移民を巡る社会問題への対策も求められている。

多文化共生はパプアニューギニア社会の重要な側面であり、異なる文化的背景を持つ人々が共存している。しかし、移民コミュニティと地元住民との間の誤解や摩擦を解消し、相互理解を深めるための努力が必要とされている。移民が社会に貢献し、パプアニューギニアの多様性を豊かにするためには、包摂的な社会の構築が不可欠である。

7.2. 言語

パプアニューギニアは、世界で最も言語が多様な国として知られており、820を超える固有言語が存在し、これは世界の総言語数の12%に相当する。しかし、これらの言語のほとんどは話者数が1,000人未満である。言語あたりの平均話者数はわずか7,000人であり、パプアニューギニアはバヌアツを除けば地球上で最も言語密度が高い国である。この驚異的な言語の多様性は、険しい山岳地帯や孤立した谷、島々といった地理的条件が、各コミュニティの分離を促し、それぞれ独自の言語を発展させてきた結果であると考えられている。

これらの固有言語は、大きく二つの語族に分類される。

- オーストロネシア語族:主に沿岸部や島嶼部で話されており、東南アジア島嶼部や太平洋の他の島々の言語と関連がある。

- 非オーストロネシア語(パプア諸語):オーストロネシア語族に属さない多数の言語の総称であり、非常に多様な系統からなる。ニューギニア島内陸部で主に話されている。最も話者数が多い固有言語はエンガ語で、約20万人の話者がおり、次いでメルパ語、フリ語と続く。

パプアニューギニアには、いくつかの公用語または共通語として認められている言語がある。

- 英語:憲法上の公用語であり、政府、教育、ビジネスの場面で公式に使用される。しかし、国民全体で広く話されているわけではない。

- トク・ピシン:英語ベースのクレオール言語であり、パプアニューギニアで最も広く使用されているリングワ・フランカ(共通語)である。議会での議論、情報キャンペーン、広告などで頻繁に使用され、週刊新聞『ワントク』もトク・ピシンで発行されている。旧ニューギニア地域(ニューギニア本島北岸、ニューギニア高地や島嶼部)で主に使われている。

- ヒリモツ語:モツ語ベースのピジン言語またはクレオール言語であり、主にパプア地方(ニューギニア島南東部)で使用される共通語である。

- パプアニューギニア手話:2015年に4番目の公用語として法的に認められた。

首都ポートモレスビーは、地理的にはモツ語(ヒリモツ語の基層言語)の地域に位置するが、国内各地からの移住者が多いため、トク・ピシンの使用が最も一般的であり、次いで英語が使われる。周辺の村落ではモツ語が母語として話されている。

多くの固有言語は話者数が非常に少なく、若い世代への継承が困難な状況にあり、消滅の危機に瀕している。言語の多様性を維持し、記録・保存していくことは、パプアニューギニアの文化遺産保護における重要な課題である。

7.3. 宗教

パプアニューギニアの憲法は、信教の自由、思想の自由、良心の自由を保障しており、これらの権利を制限する法律は採択されていない。政府および司法府は、この憲法上の権利を支持している。

2011年の国勢調査によると、国民の95.6%がキリスト教徒であると回答し、1.4%が非キリスト教徒、3.1%が無回答であった。宗教を持たないと回答した者は事実上皆無であった。宗教的シンクレティズム(習合)の度合いは高く、多くの国民がキリスト教信仰と伝統的な土着の宗教的慣習を融合させている。

| 宗教 | 割合 (%) |

|---|---|

| カトリック | 26.0 |

| パプアニューギニア福音ルーテル教会 | 18.4 |

| セブンスデー・アドベンチスト教会 | 12.9 |

| ペンテコステ派 | 10.4 |

| パプアニューギニア・ソロモン諸島合同教会 | 10.3 |

| 福音同盟パプアニューギニア | 5.9 |

| パプアニューギニア聖公会 | 3.2 |

| バプテスト | 2.8 |

| 救世軍 | 0.4 |

| クワト教会 | 0.2 |

| その他のキリスト教 | 5.1 |

| 非キリスト教 | 1.4 |

| 無回答 | 3.1 |

パプアニューギニアのキリスト教徒の多くはプロテスタントであり、総人口の約70%を占める。主なプロテスタントの教派としては、パプアニューギニア福音ルーテル教会、セブンスデー・アドベンチスト教会、多様なペンテコステ派の教団、パプアニューギニア・ソロモン諸島合同教会、福音同盟パプアニューギニア、そしてパプアニューギニア聖公会などがある。プロテスタント以外では、ローマ・カトリックが約25%の人口を擁する有力な少数派である。

国内には約5,000人のイスラム教徒が存在する。その大部分はスンナ派に属する。非伝統的なキリスト教会や非キリスト教の宗教団体も国内各地で活動している。パプアニューギニア教会協議会は、イスラム教徒と儒教の宣教師が非常に活発であると述べている。

伝統的な宗教は、多くの場合アニミズム(精霊信仰)である。一部には祖先崇拝の要素も見られるが、メラネシア社会の極端な異質性を考えると一般化は疑わしい。伝統的な部族の間では、「マサライ」と呼ばれる悪霊への信仰が広まっており、これらが人々を「毒し」、災厄や死を引き起こすと信じられている。また、「プリプリ」(妖術)の実践も行われている。

パプアニューギニアにおける最初のバハイ教徒は、1954年にオーストラリアからアドミラルティ島に到着したヴィオレッテ・ヘンケであった。パプアニューギニアのバハイ教コミュニティは急速に成長し、1969年には全国精神行政会(行政評議会)が選出された。2020年現在、パプアニューギニアには3万人以上のバハイ教徒がいる。2012年には、パプアニューギニアで最初のバハイ教礼拝堂を建設することが決定された。そのデザインは、パプアニューギニアのすべてのグループや文化に共通する特徴である編みかごをモチーフにしており、国全体の象徴となることが期待されている。9つの入り口は、ハウス・タンバラン(精霊の家)のデザインから着想を得ている。建設は2018年にポートモレスビーで開始された。

7.4. 教育

パプアニューギニアの教育制度は、初等教育、中等教育、高等教育の各段階から構成されているが、依然として多くの課題を抱えている。国民の識字率は低い水準にあり、特に女性や農村部においてその傾向が顕著である。教育機会の地域間格差も大きく、質の高い教育へのアクセスが困難な地域も多い。

教育の提供において、教会系の学校が大きな役割を果たしている。例えば、パプアニューギニア福音ルーテル教会は500校の学校を運営している。

初等教育は、コミュニティスクールやエレメンタリースクールで行われる。中等教育は、プロビンシャルハイスクール(前期中等教育)とナショナルハイスクール(後期中等教育)に分かれる。義務教育制度は確立されていない。

高等教育機関としては、6つの主要な大学が存在する。

- パプアニューギニア大学 (University of Papua New Guinea, UPNG):首都ポートモレスビーに本部を置く、国内で最も歴史のある総合大学。

- パプアニューギニア工科大学 (Papua New Guinea University of Technology, Unitech):ラエ近郊に位置する、工学・技術分野を中心とした大学。

- ゴロカ大学 (University of Goroka):東部山岳州にある、主に教員養成を目的とした大学。

- ディバインワード大学 (Divine Word University, DWU):カトリック教会(神言会)によって運営される、マダン州に本部を置く私立大学。

- パプアニューギニア天然資源環境大学 (Papua New Guinea University of Natural Resources and Environment, UoNRE):旧ヴダル大学。東ニューブリテン州にある、農林水産・環境分野を中心とした大学。

- パシフィック・アドベンチスト大学 (Pacific Adventist University, PAU):セブンスデー・アドベンチスト教会によって運営される、首都区にある私立大学。

これらの大学の他に、専門学校や職業訓練校なども存在する。

教育に関する主な課題としては、教員の不足と質の低さ、教材の不足、学校施設の老朽化、高い中退率、そして教育予算の不足などが挙げられる。特に地方の遠隔地では、これらの問題が深刻である。政府は、教育の普及と質の向上を目指し、学費無償化政策(Tuition Fee Free Policy)の導入や教員養成の強化などに取り組んでいるが、その効果は限定的である。

ヒューマン・ライツ・メジャメント・イニシアティブの報告によると、パプアニューギニアは、その所得水準に基づいて教育を受ける権利について、可能なはずのものの68.5%しか達成していない。

国民の識字率向上と、国の発展に必要な人材育成のためには、教育制度全体の改革と、教育への継続的な投資が不可欠である。

7.5. 保健医療

パプアニューギニアの保健医療状況は、依然として多くの課題を抱えており、国民の健康水準は他の多くの国々と比較して低い。平均寿命は2019年時点で男性63歳、女性67歳である。2014年の政府の保健医療支出は総政府支出の9.5%を占め、総保健医療支出はGDPの4.3%に相当した。2000年代初頭には人口10万人あたりの医師数は5人であった。

乳幼児死亡率や妊産婦死亡率は依然として高く、特に農村部や遠隔地では、基本的な医療サービスへのアクセスが困難な状況にある。2010年の妊産婦死亡率は出生10万人あたり250人であった。これは2008年の311.9人、1990年の476.3人と比較される。5歳未満児死亡率は出生1,000人あたり69人であり、5歳未満児死亡に占める新生児死亡の割合は37%である。パプアニューギニアにおける出生1,000人あたりの助産師数は1人であり、妊婦の生涯死亡リスクは94人に1人である。

医療施設は、都市部には総合病院があるものの、地方では診療所やヘルスセンターが中心となり、医薬品や医療機器の不足、医療従事者の不足が深刻である。特に専門医の数は極めて少ない。

主要な感染症としては、HIV/AIDS、マラリア、結核などが依然として大きな脅威となっている。

- HIV/AIDS:太平洋地域で最も感染率が高く、対策が急務である。特に性的暴力の蔓延や、性教育の遅れが感染拡大の要因となっている。

- マラリア:依然として多くの地域で流行しており、特に子供や妊婦が高いリスクに晒されている。蚊帳の普及や予防薬の投与が進められている。

- 結核:薬剤耐性結核の出現も問題となっており、早期発見と適切な治療が重要である。

その他、呼吸器系疾患、下痢症、皮膚病なども一般的な疾患である。近年では、生活習慣病(糖尿病、高血圧など)も増加傾向にある。

公衆衛生に関する政府の政策としては、予防接種の推進、母子保健サービスの向上、衛生教育の普及などが挙げられる。しかし、限られた予算、人材不足、地理的なアクセスの困難さなどから、これらの政策の効果は十分とは言えない。国際機関やNGOが、医療サービスの提供、人材育成、医薬品供給などの分野で支援活動を行っている。

ヒューマン・ライツ・メジャメント・イニシアティブによると、パプアニューギニアは、その所得水準に基づいて保健医療を受ける権利について、可能なはずのものの71.9%しか達成していない。国民全体の健康水準の向上と、持続可能な開発のためには、保健医療システム全体の強化と、予防医療への重点的な投資が不可欠である。

8. 文化

パプアニューギニアには1000を超える文化集団が存在すると推定されており、世界で最も文化的に多様な国の一つである。この多様性のため、多くの様式の文化的表現が生まれてきた。各集団は、芸術、舞踊、武具、衣装、歌、音楽、建築などにおいて、独自の表現形式を創造してきた。これらの文化集団のほとんどは独自の言語を持っている。人々は通常、自給自足農業に依存する村に住んでいる。一部の地域では、人々は狩猟や野生植物(ヤムイモの根やカルカなど)の採集を行い、食生活を補っている。狩猟、農業、漁業に長けた者は、大きな尊敬を集める。

貝殻は、一部の地域ではかつて通貨として使用されていたが、1933年に通貨としての使用は廃止された。しかし、この伝統は現地の慣習に今も残っている。一部の文化では、花嫁を迎えるために、花婿は一定数の金縁のハマグリの貝殻を婚資として持参しなければならない。他の地域では、婚資は貝貨、豚、ヒクイドリ、または現金で支払われる。それ以外の地域では、伝統的に花嫁が持参金を支払う。

高地の人々は、「シンシン」と呼ばれる色彩豊かな地元の儀式に参加する。彼らは自身をペイントし、羽毛、真珠、動物の皮で飾り付け、鳥、木、または山の精霊を表現する。時には、伝説的な戦いのような重要な出来事が、このような音楽祭で演じられる。

パプアニューギニアには、2008年に登録されたユネスコ世界遺産であるクックの初期農業遺跡がある。しかし、世界で最も広範な無形文化遺産の要素を持つにもかかわらず、同国はまだユネスコ無形文化遺産リストに登録された要素を持っていない。

8.1. 生活様式と慣習

パプアニューギニアの生活様式と慣習は、数千に及ぶ部族文化の多様性を色濃く反映している。伝統的な社会構造の基本単位は、多くの場合、拡大家族や氏族(クラン)であり、これらが土地所有、資源利用、社会秩序の維持において中心的な役割を担っている。

ワントク (Wantok):パプアニューギニア社会を理解する上で非常に重要な概念である。「ワントク」とは、トク・ピシンで「同じ言葉(を話す人々)」または「同じ部族の人々」を意味し、血縁や地縁、言語を共有する人々が互いに助け合い、支援し合う相互扶助のシステムを指す。ワントクの絆は非常に強く、都市部においても、同郷の人々が集まって生活し、経済的・社会的に支え合う姿が見られる。このシステムは、社会的なセーフティネットとして機能する一方で、縁故主義や部族対立の原因となることもある。

共同体主義:個人の権利よりも共同体の利益が優先される傾向が強い。土地は個人所有ではなく、氏族やコミュニティの共有財産と見なされることが多く、重要な決定は長老や指導者たちによる話し合いを通じて行われる。

儀礼と通過儀礼:人生の節目(誕生、成人、結婚、死など)には、各部族独自の儀礼や通過儀礼が執り行われる。これらの儀礼は、歌や踊り、供物、装飾などを伴い、部族の伝統や価値観を次世代に伝える重要な役割を果たしている。

結婚:結婚に関する慣習も部族によって大きく異なる。一部の地域では、花婿側が花嫁の家族に対して婚資(豚、貝貨、現金など)を支払う習慣がある。婚資の額は、花嫁の家柄や能力、地域の慣習によって決められる。一方で、花嫁側が持参金を用意する地域もある。伝統的には一夫多妻制が認められていた部族もあるが、キリスト教の影響や近代化に伴い、一夫一婦制が一般的になりつつある。

食文化:主食は地域によって異なり、高地ではサツマイモ(カウカウ)、低地や沿岸部ではタロイモ、ヤムイモ、サゴヤシなどが中心である。豚肉は儀礼や祭りの際に供される貴重な食材であり、その他、鶏肉、魚介類、野生動物、果物、野菜などが食される。伝統的な調理法としては、石蒸し焼き(ムム)が知られている。

その他:魔術や呪術への信仰も一部地域では根強く残っており、病気や不幸の原因を魔術のせいだと考える人々もいる。首狩りや食人の慣習は過去のものであるが、部族間の紛争は依然として発生することがある。

これらの生活様式や慣習は、近代化や都市化の波の中で変化しつつあるが、依然としてパプアニューギニアの人々のアイデンティティと社会生活の根幹を成している。

8.2. 芸術と音楽

パプアニューギニアの芸術と音楽は、その驚異的な文化的多様性を反映しており、各部族が独自の伝統的な様式を発展させてきた。これらは単なる装飾や娯楽ではなく、宗教的儀式、神話の伝承、社会的地位の表示、共同体の結束など、社会生活と密接に結びついている。

伝統美術:

- 木彫り:最も代表的な伝統美術の一つであり、特にセピック川流域の諸部族による精巧な木彫りは国際的にも高く評価されている。祖先の像、精霊の像、仮面、カヌーの飾り、家屋の柱などが作られ、それぞれに象徴的な意味が込められている。素材としては、地域の木材が用いられ、しばしば貝殻、羽毛、人間の髪の毛などで装飾される。

- 仮面:儀式や踊りに用いられる仮面は、多種多様なデザインと素材で作られる。祖先の霊や自然界の精霊、神話上の存在などを表現し、着用者に超自然的な力を与えると信じられている。

- 樹皮画(タパ):桑の木の皮などを叩いて薄く伸ばし、その上に顔料で文様を描いたもので、衣服や儀式の際の装飾品として用いられる。幾何学模様や動植物のモチーフが多く見られる。

- ボディペインティング:儀式や祭りの際に、顔や体に顔料で文様を描く。色やデザインには、部族や個人の地位、特定の意味が込められていることが多い。

- 装飾品:貝殻、動物の牙や骨、鳥の羽、植物の種子など、自然素材を用いたネックレス、腕輪、頭飾りなどが作られる。これらは美的な目的だけでなく、富や権力の象徴、魔除けとしても用いられる。

- ビルム:手編みの網袋で、食料や日用品の運搬、赤ん坊の子守りなど、日常生活に不可欠な道具であると同時に、色鮮やかな模様が施されたものは装飾品や贈答品としても用いられる。

伝統音楽・舞踊:

- 楽器:代表的な伝統楽器としては、ガラムート(スリットドラム、割れ目のある太鼓)やクンドゥ(片面太鼓、手持ちの太鼓)がある。その他、竹笛、パンパイプ、法螺貝なども用いられる。これらの楽器は、儀式や踊りの伴奏、合図などに使われる。

- 歌と踊り:各部族が独自の歌と踊りの伝統を持っている。これらは、神話の伝承、祖先への祈り、戦いの再現、収穫の祝いなど、様々な目的で行われる。踊り手は、精巧な衣装や仮面、ボディペインティングで身を飾り、集団で力強くリズミカルに踊る。

- シンシン:「シンシン」とは、トク・ピシンで歌や踊りの祭りを意味し、パプアニューギニア各地で定期的に開催される大規模な歌舞の祭典である。様々な部族が集まり、それぞれの伝統的な歌や踊りを披露し合う。特に、ゴロカ・ショーやマウントハーゲン・カルチュラルショーは国際的にも有名で、多くの観光客を魅了している。

これらの伝統的な芸術・音楽文化は、今もなおパプアニューギニアの人々の生活の中に息づいているが、近代化やグローバリゼーションの影響を受け、変容しつつある。伝統文化の保存と継承、そして現代的な表現との融合が、今後の文化政策における重要な課題となっている。

8.3. スポーツ

パプアニューギニアにおいてスポーツは文化の重要な部分を占めており、特にラグビーリーグは圧倒的な人気を誇る国民的スポーツである。

ラグビーリーグ:

国内で最も人気のあるスポーツであり、「国の宗教」とまで言われるほど熱狂的に支持されている。コミュニティが地理的に離れており、多くの人々が最低限の自給自足レベルで生活しているこの国において、ラグビーリーグは部族間抗争の代替として、地域の熱意を説明する方法として描写されてきた。多くのパプアニューギニア人が、国を代表したり、海外のプロリーグでプレーしたりすることで有名人となっている。毎年パプアニューギニアで熱狂的に祝われるオーストラリアのステート・オブ・オリジンシリーズでプレーしたオーストラリアのラグビーリーグ選手でさえ、国内で最もよく知られた人物の一人である。ステート・オブ・オリジンは、ほとんどのパプアニューギニア人にとって一年で最も重要な行事の一つであるが、その応援は非常に情熱的で、長年にわたり多くの人々がチームを応援する激しい衝突で亡くなっている。ラグビーリーグパプアニューギニア代表(愛称:クムルズ)は、通常、オーストラリア首相選抜XIII(NRL選手の選抜チーム)と毎年、通常はポートモレスビーで対戦する。

オーストラリアンフットボール:

ラグビーリーグほど人気はないが、オーストラリアンフットボールパプアニューギニア代表はオーストラリアに次いで世界第2位にランクされるなど、重要な位置を占めている。

サッカー:

サッカーも人気があり、国内リーグ(パプアニューギニア・ナショナル・サッカーリーグ)も存在する。サッカーパプアニューギニア代表は、OFCネイションズカップで準優勝(2016年)の実績がある。

クリケット:

特にパプア地方東部で人気がある。クリケットパプアニューギニア代表は国際大会にも出場している。1900年代初頭にロンドン宣教師協会の宣教師によってパプアニューギニアに導入された。国内競技連盟であるクリケットPNGは1973年に国際クリケット評議会に加盟した。クリケットPNGにはバラマンディス(男子)、ルイス(女子)、ガラムッツ(19歳以下)の3つの主要なナショナルチームがあり、バラマンディは2014年にワンデー・インターナショナル(ODI)に出場した。

その他のスポーツ:

ネットボール、ラグビーユニオン、バスケットボールなども国内で親しまれている。

オリンピックやコモンウェルスゲームズなどの国際総合競技大会にも選手を派遣しており、陸上競技や重量挙げなどでメダルを獲得した実績がある。スポーツは、国民のアイデンティティ形成や地域社会の活性化、国際交流において重要な役割を果たしている。

8.4. 大衆文化・メディア

パプアニューギニアの大衆文化とメディア環境は、国の多様な伝統文化と、近代的な情報技術の普及が混在する形で発展している。

新聞:

国内には、英語で発行される主要な日刊紙が2紙ある。

- ポスト・クーリエ (Post-Courier):最も歴史のある新聞の一つ。

- ザ・ナショナル (The National)

これらの新聞は、国内外のニュース、政治、経済、スポーツなどを報じている。また、トク・ピシンで発行される週刊新聞『ワントク』(Wantok Niuspepa) も広く読まれている。

テレビ:

- EMTV:国内で最も主要な商業テレビ局であり、ニュース、娯楽番組、スポーツ中継などを放映している。

- その他、衛星放送やケーブルテレビを通じて、海外のチャンネルも視聴可能である。

ラジオ:

- NBC PNG (National Broadcasting Corporation of Papua New Guinea):国営ラジオ局であり、英語、トク・ピシン、ヒリモツ語、そして各地方言語でニュース、教育番組、音楽などを放送している。広大な国土と多様な言語を持つパプアニューギニアにおいて、ラジオは依然として重要な情報伝達手段である。

- その他、民間ラジオ局やコミュニティラジオ局も存在する。

インターネットとソーシャルメディア:

インターネットの普及率は依然として低いものの、近年、特に都市部や若年層を中心に急速に拡大している。携帯電話網の整備に伴い、スマートフォンを通じたインターネットアクセスが増加している。Facebookなどのソーシャルメディアは、情報交換やコミュニケーションの手段として人気が高まっている。しかし、地方や遠隔地ではインターネットアクセスが限られており、情報格差の問題も存在する。

映画・音楽:

国内での映画製作はまだ小規模であるが、ドキュメンタリー映画などが制作されることがある。音楽は、伝統音楽と現代的なポップミュージックが共存しており、地元のアーティストによるレゲエやヒップホップなども人気がある。

メディアは、情報の伝達、国民の啓発、文化の振興において重要な役割を担っているが、報道の自由やメディアへの政治的圧力、ジャーナリストの養成などが課題として指摘されることもある。

8.5. 祝祭日

パプアニューギニアの祝祭日は、国の歴史、文化的・宗教的伝統を反映している。以下は主要な祝祭日である。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記(英語/トク・ピシンなど) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | |

| 移動祝祭日 | 聖金曜日 | Good Friday | 復活祭前の金曜日 |

| 移動祝祭日 | イースター・サタデー | Easter Saturday / Holy Saturday | 聖金曜日の翌日 |

| 移動祝祭日 | イースター・マンデー | Easter Monday | 復活祭の日曜日の翌日 |

| 6月第2月曜日(変動あり) | 国王公式誕生日 | King's Official Birthday | 実際のチャールズ3世の誕生日とは異なる。英連邦王国としての祝日。 |

| 7月23日 | 戦没者追悼記念日 | National Remembrance Day | 戦争で亡くなった人々を追悼する日。 |

| 8月26日 | 国民悔い改めの日 | National Repentance Day | 宗教的な意味合いを持つ祝日。 |

| 9月16日 | 独立記念日 | Independence Day | 1975年のオーストラリアからの独立を記念する最も重要な祝日。各地で祝賀行事が行われる。 |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day | キリスト教の重要な祝日。 |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Boxing Day | クリスマスの翌日。 |

これらの国の祝祭日に加えて、各州が独自の州の日(Province Day)を祝祭日として定めている場合がある。祝祭日には、政府機関や多くの企業が休みとなり、人々は家族と過ごしたり、地域の行事に参加したりする。独立記念日には、パレードや伝統舞踊、スポーツ大会などが盛大に催される。これらの祝祭日は、国民の結束を高め、国のアイデンティティを再確認する機会となっている。