1. 概要

ソロモン諸島は、南太平洋のメラネシアに位置する島国であり、6つの主要な島と900以上の小島から構成されています。総面積は約2.84 万 km2、人口は約72万人(2021年時点)で、首都は最大の島であるガダルカナル島のホニアラです。地理的にはオーストラリアの北東、パプアニューギニアの東に位置し、北にはナウル、東にはツバル、南東にはフィジー、南にはバヌアツと国境を接しています。

この諸島への人類の定住は少なくとも紀元前3万年から2万8800年前に遡り、その後ラピタ人などの移住者が先住民と混血し、現代のソロモン諸島民の祖先となりました。1568年にスペインの航海者アルバロ・デ・メンダーニャ・デ・ネイラがヨーロッパ人として初めて到達し、1893年にはイギリスの保護領となりました。第二次世界大戦中にはガダルカナル島の戦いをはじめとする日米間の激戦地となり、多大な犠牲者を出しました。1978年に英連邦王国の一員として独立を達成しましたが、独立後は政治的な不安定さが続き、特に人口の多いマライタ島と首都のあるガダルカナル島との間の民族対立が深刻化しました。この対立は2000年頃に激化し、2003年にはオーストラリアを中心とする地域支援ミッション(RAMSI)が介入して治安回復にあたりました。

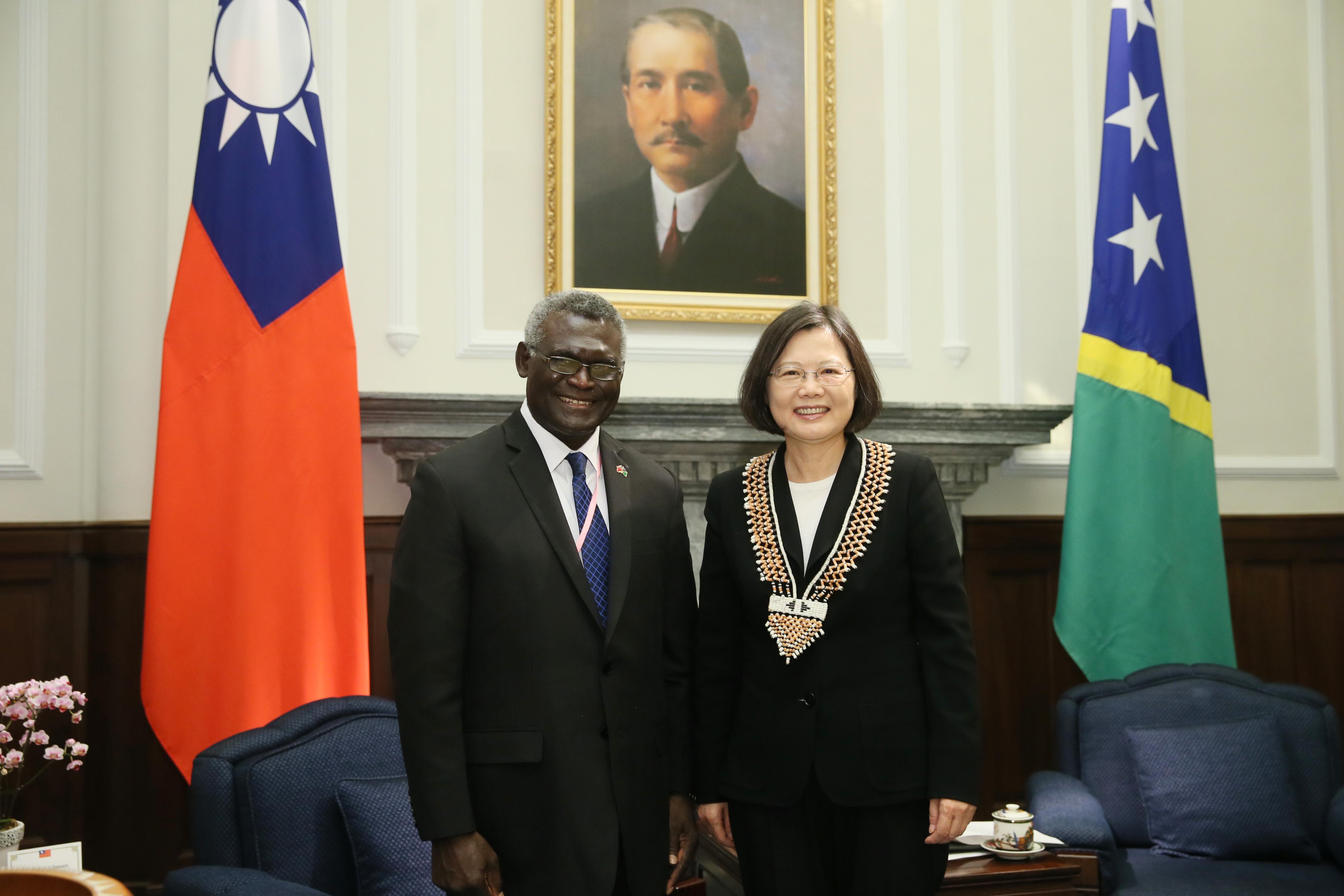

2019年、マナセ・ソガバレ政権は長年外交関係を維持してきた台湾(中華民国)と断交し、中華人民共和国と国交を樹立するという大きな外交政策の転換を行いました。この決定は国内で強い反発を招き、2021年には大規模な反政府暴動が発生するなど、国内政治の不安定要因となっています。経済は農業、林業、漁業といった第一次産業に大きく依存しており、後発開発途上国の一つとされています。多様な民族と言語を有するソロモン諸島は、民主主義の確立、人権状況の改善、持続可能な開発、そして気候変動への対応といった多くの課題に直面しています。

2. 国名

ソロモン諸島の公式名称は、Solomon Islands英語(ソロモン・アイランズ)です。この国名は、16世紀の大航海時代に由来します。1568年、スペインの航海者アルバロ・デ・メンダーニャ・デ・ネイラがヨーロッパ人として初めてこの諸島に到達し、ガダルカナル島で砂金を発見しました。メンダーニャは、この地が旧約聖書に登場するソロモン王の伝説的な黄金郷オフィルであると信じ、これらの島々を「ソロモン王の島々」(Islas Salomónスペイン語)と名付けたとされています。

植民地時代の大部分において、この地域の公式名称は「イギリス領ソロモン諸島保護領」 (British Solomon Islands Protectorate英語) でしたが、1975年に「ソロモン諸島」 (The Solomon Islands英語) に変更されました。1978年の独立に際して、ソロモン諸島憲法で定められた国名は、定冠詞「The」を含まない「ソロモン諸島」 (Solomon Islands英語) となりました。しかし、独立前の地域を指す場合や、国内外で非公式に使われる際には、依然として「The Solomons」という呼称や定冠詞付きの「the Solomon Islands」が用いられることもあります。

3. 歴史

3.1. 先史時代

ソロモン諸島への人類の最初の定住は、更新世にあたる約3万年から2万8000年前に遡ります。考古学的証拠によれば、これらの初期移住者はビスマーク諸島やニューギニア島からやって来たとされ、パプアニューギニアのブーゲンビル自治州にあるブカ島のキル洞窟でその痕跡が発見されています。当時、海水準は現在より低く、ブカ島とブーゲンビル島は南ソロモン諸島と陸続き(「グレーター・ブーゲンビル」)を形成していましたが、これらの初期移住者がどこまで南下したかは正確には不明です。

氷河期が終わり海水準が上昇した紀元前4000年から3500年頃、グレーター・ブーゲンビルは現在の多数の島々に分裂しました。その後、紀元前4500年から2500年頃の人類の居住を示す証拠がガダルカナル島のポハ洞窟やヴァツルマ・ポソヴィ洞窟で発見されています。これらの初期の住民の民族的出自は明らかではありませんが、ソロモン諸島で話されている他の言語とは系統の異なる独立した語族である中央ソロモン諸語の話者が、これらの初期移住者の子孫である可能性が考えられています。

紀元前1200年から800年頃になると、オーストロネシア語族のラピタ人が特徴的な土器を持ってビスマーク諸島から到来し始めました。彼らの痕跡はソロモン諸島全域および南東のサンタクルス諸島で発見されており、島々への定住は時期を違えて行われました。言語学的・遺伝学的証拠によれば、ラピタ人は既に人が住んでいたソロモン諸島の主要な島々を「飛び越え」、まずサンタクルス諸島に定住し、その後、逆方向に移住することで彼らの文化を主要な島々にもたらしたと考えられています。

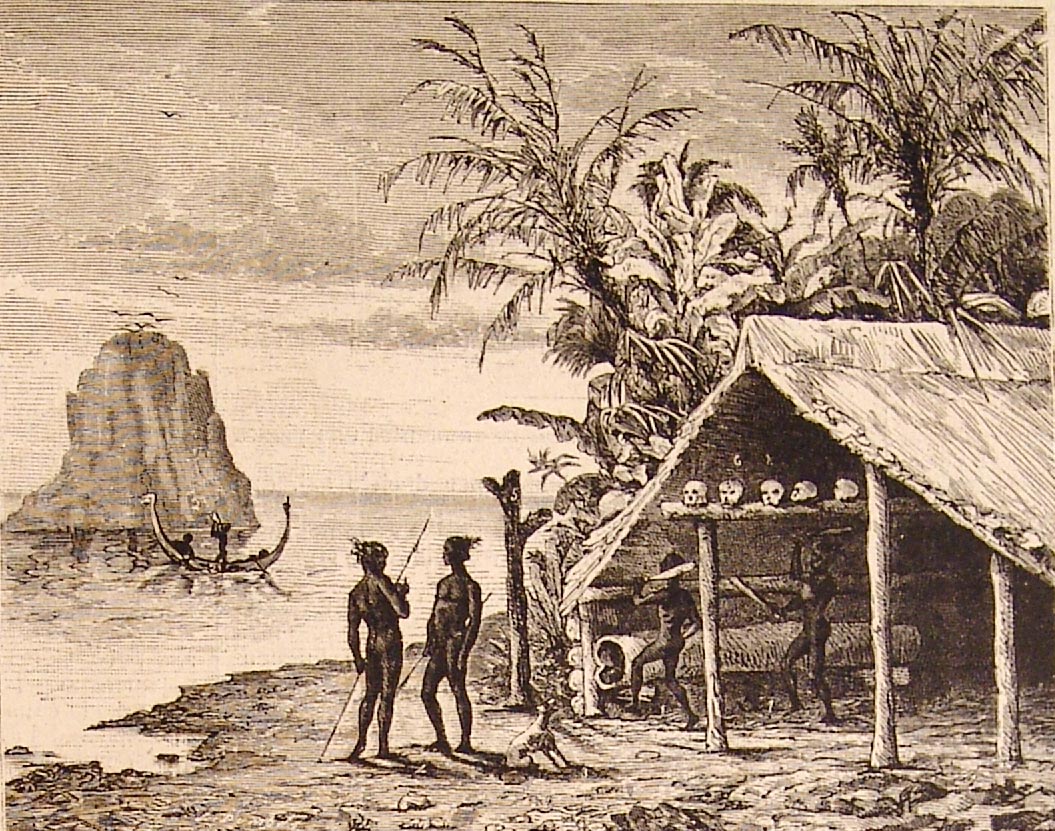

これらの人々はソロモン諸島の先住民と混血し、時を経て彼らの言語が優勢となり、ソロモン諸島で話されている60から70の言語のほとんどがオーストロネシア語族大洋州諸語派に属するようになりました。当時も現在と同様に、人々は小さな村落を形成し、自給自足農業を営んでいましたが、島々の間では広範な交易ネットワークが存在していました。西暦1000年から1500年頃の多数の古代の埋葬地や恒久的な集落の証拠が島々全体で発見されており、その中でも著名な例としては、ニュージョージア島南岸沖の島々を中心とするロヴィアナ文化複合体があり、そこでは13世紀に多数の巨石神殿やその他の構造物が建設されました。ヨーロッパ人が到来する以前のソロモン諸島では、首狩りや食人の風習があったことで知られています。

3.2. ヨーロッパ人の到来(1568年 - 1886年)

ソロモン諸島を最初に訪れたヨーロッパ人は、1568年にペルー副王領から航海してきたスペインの航海者アルバロ・デ・メンダーニャ・デ・ネイラでした。同年2月7日にサンタイサベル島に上陸したメンダーニャは、マキラ島、ガダルカナル島、マライタ島など、他のいくつかの島々を探検しました。ソロモン諸島の先住民との関係は当初友好的でしたが、時が経つにつれて悪化することが多くありました。その結果、メンダーニャは1568年8月にペルーへ帰還しました。

彼は数十年後の1595年に、島々を植民地化する目的でより大規模な船団を率いてソロモン諸島へ戻りました。彼らはサンタクルス諸島のネンドー島に上陸し、グラシオソ湾に小さな入植地を建設しました。しかし、先住民との関係悪化やスペイン人の間で流行した病気により多くの死者が出たため、入植は失敗に終わりました。メンダーニャ自身も同年10月に亡くなりました。新たな指揮官となったペドロ・フェルナンデス・デ・キロスは入植地の放棄を決定し、スペイン領フィリピンへ向かいました。キロスはその後1606年にこの地域に戻り、ティコピア島やタウマコ島を発見しましたが、この航海は主にテラ・アウストラリス(南方大陸)の探索を目的としてバヌアツへ向かうものでした。

1648年にアベル・タスマンが遠隔のオントンジャワ環礁を視認したのを除けば、1767年にイギリスの探検家フィリップ・カータレットがサンタクルス諸島、マライタ島、さらに北上してブーゲンビル島とビスマーク諸島を航海するまで、ヨーロッパ人がソロモン諸島へ航海することはありませんでした。フランスの探検家もソロモン諸島に到達し、1768年にルイ・アントワーヌ・ド・ブーガンヴィルがチョイスル島を命名し、1769年にはジャン=フランソワ・ド・スールヴィルが島々を探検しました。1788年、ジョン・ショートランドは、イギリスがオーストラリアのボタニー湾に新たに建設した植民地への補給船を指揮中に、トレジャリー諸島とショートランド諸島を視認しました。同年、フランスの探検家ジャン=フランソワ・ド・ラ・ペルーズがヴァニコロ島で難破しました。アントワーヌ・ブリュニー・ダントルカストー率いる救援探検隊がヴァニコロ島へ向かいましたが、ラ・ペルーズの痕跡は見つかりませんでした。ラ・ペルーズの運命は1826年まで確認されず、イギリスの商人ピーター・ディロンがティコピア島を訪れ、地元住民が所持していたラ・ペルーズの遺品を発見したことで明らかになりました。この発見は、1828年のジュール・デュモン・デュルヴィルによる航海で確認されました。

18世紀後半からは、イギリス、アメリカ、オーストラリアの捕鯨船が食料、木材、水を求めて島々を訪れるようになり、ソロモン諸島民との交易関係を築き、後には島民を船員として雇い入れました。島民と船員の関係は必ずしも良好ではなく、時には流血事件も発生しました。ヨーロッパ人との接触が増えたことによる波及効果として、現地住民が免疫を持たない病気の蔓延や、ヨーロッパの武器や技術を手に入れた沿岸部の集団とそうでない内陸部の集団との間の勢力バランスの変化がありました。19世紀後半には、タイマイの甲羅、ナマコ、コプラ、白檀を求める貿易商人がさらに多く訪れるようになり、時には半永久的な交易所を設置しました。しかし、1851年にベンジャミン・ボイドがガダルカナル島に建設しようとした植民地など、より長期的な入植の初期の試みは成功しませんでした。

1840年代から始まり、1860年代に加速したのが、島民をオーストラリア、フィジー、サモアの植民地へ労働者として募集(しばしば誘拐)する「ブラックバーディング」と呼ばれる行為でした。労働者の状況は劣悪で搾取的であり、地元島民はしばしば自分たちの島に現れたヨーロッパ人を暴力的に攻撃しました。ブラックバーディングの実態は、ジョー・メルビンやジャック・ロンドンといった著名な西洋の作家によって記録されています。

キリスト教の宣教師も1840年代からソロモン諸島を訪れるようになり、フランスのカトリック宣教師ジャン=バティスト・エパールがサンタイサベル島に伝道所を設立しようと試みましたが、1845年にエパールが島民に殺害された後、放棄されました。イギリス国教会の宣教師は1850年代から到着し始め、他の宗派もこれに続き、時を経て多数の改宗者を獲得しました。

3.3. 植民地時代(1886年 - 1978年)

3.3.1. 保護領の成立と初期統治

1884年、ドイツ帝国はニューギニア北東部とビスマーク諸島を併合し、1886年にはブーゲンビル島、ブカ島、チョイスル島、サンタイサベル島、ショートランド諸島、オントンジャワ環礁をカバーする北部ソロモン諸島にその支配を拡大しました。同年、ドイツとイギリスはこの取り決めを確認し、イギリスは南部ソロモン諸島に対する「勢力圏」を獲得しました。ドイツはこれらの島々にほとんど注意を払わず、ニューギニアに拠点を置くドイツ当局は1888年までこの地域を訪問しませんでした。

ドイツの進出と、ブラックバーディングとして知られる強制的な労働者募集慣行の行き過ぎを抑制するよう求める宣教師からの圧力により、イギリスは1893年3月に南部ソロモン諸島に対する保護領を宣言しました。当初はニュージョージア島、マライタ島、ガダルカナル島、マキラ島、モノ島、中央ンゲラ諸島が含まれていました。

1896年4月、植民地官吏のチャールズ・モリス・ウッドフォードがイギリスの代理副弁務官に任命され、翌年その地位が確認されました。植民地省は1897年2月17日にウッドフォードをソロモン諸島の駐在弁務官に任命しました。彼は、ソロモン諸島の海域で行われていたブラックバーディングを管理し、銃器の違法取引を阻止するよう指示されました。ウッドフォードは1896年に保護領の首都と宣言した小さな島ツラギ島に行政本部を設置しました。1898年と1899年には、レンネル島とベローナ島、シカイアナ環礁、サンタクルス諸島、およびアヌタ島、ファタカ島、テモツ島、ティコピア島などの離島が保護領に追加されました。1900年、1899年の三国共同統治条約の条項に基づき、ドイツはブカ島とブーゲンビル島を除く北部ソロモン諸島をイギリスに割譲しました。ブーゲンビル島は地理的にはソロモン諸島に属していましたが、ドイツ領ニューギニアの一部となりました。この時にショートランド諸島、チョイスル島、サンタイサベル島、オントンジャワ環礁がソロモン諸島の一部となりました。

資金不足のウッドフォード政権は、遠隔の植民地で法と秩序を維持するのに苦労しました。1890年代後半から1900年代初頭にかけて、ヨーロッパの商人や入植者が島民に殺害される事件が数多く発生しました。イギリスの対応は、イギリス海軍の軍艦を派遣して、殺人事件の責任があるとされる村々に対して懲罰遠征を行うというものでした。アーサー・ウィリアム・マハフィは1898年1月に副弁務官に任命されました。彼はギゾに拠点を置き、ニュージョージア島と近隣の島々での首狩りを抑制する任務を負っていました。

イギリス植民地政府は入植者によるプランテーションの設立を奨励しようとしましたが、1902年までに島々に居住していたヨーロッパ人入植者は約80人に過ぎませんでした。経済開発の試みは様々な結果に終わりましたが、リーバ・ブラザーズの子会社であるリーバーズ・パシフィック・プランテーションズ社は、多くの島民を雇用する収益性の高いコプラプランテーション産業を確立することに成功しました。小規模な鉱業と林業も開発されました。しかし、植民地は依然として未開発地域であり、教育、医療、その他の社会サービスは宣教師の管理下にありました。暴力事件も続き、最も注目すべきは、1927年に植民地行政官ウィリアム・R・ベルがマライタ島で、不人気な人頭税を施行しようとした際にクワオ族のバシアナによって殺害された事件(マライタ虐殺)です。報復襲撃で数人のクワオ族が殺害され、バシアナとその共犯者は処刑されました。

3.3.2. 第二次世界大戦

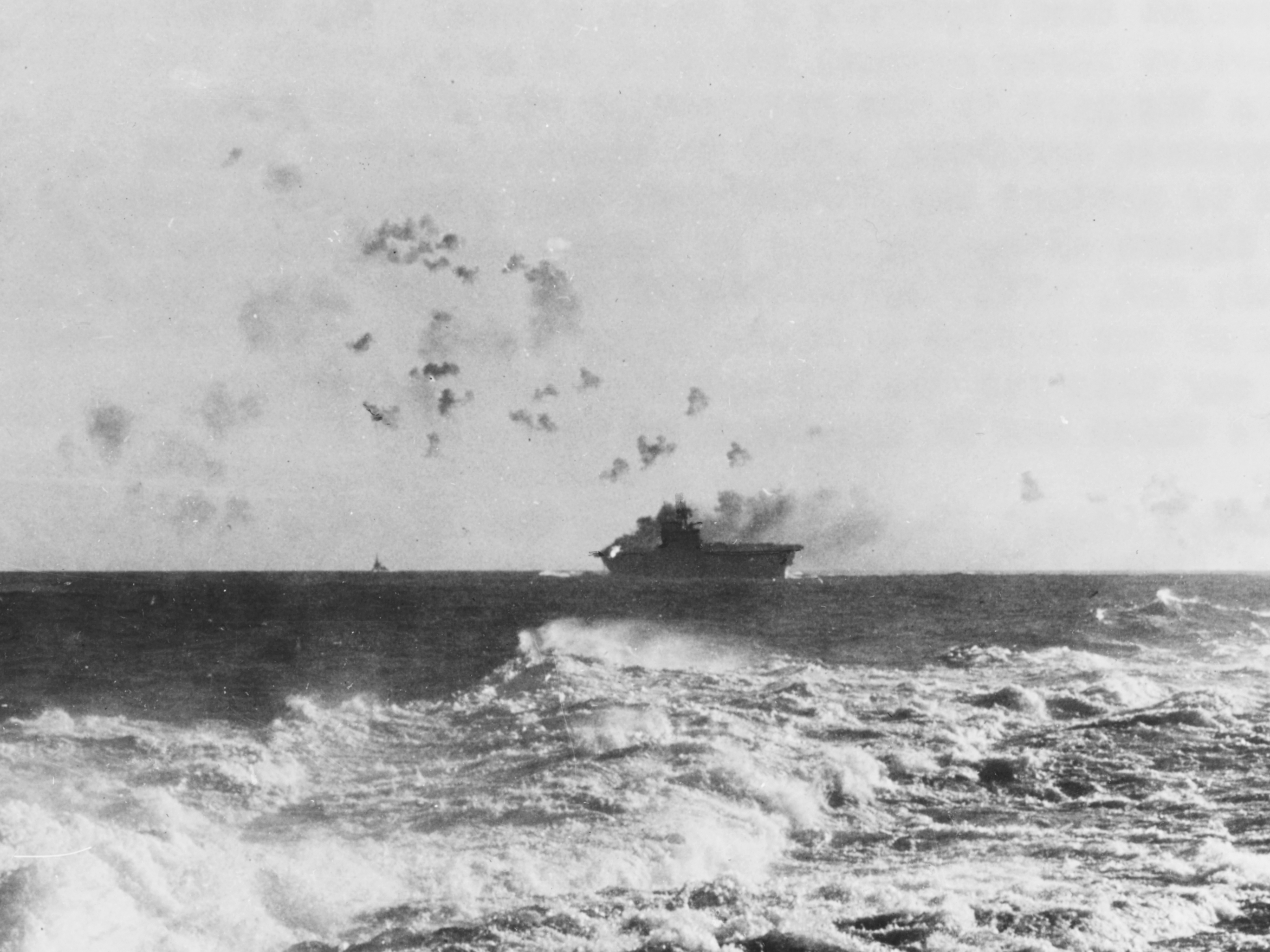

1942年から1943年末まで、ソロモン諸島は連合国軍と大日本帝国軍との間で主要な陸海空の戦闘(ソロモン諸島の戦い)の舞台となりました。1941年の日本による真珠湾攻撃後、日本と連合国の間で戦争が勃発し、日本は南方の側面を保護するため、東南アジアとニューギニアに侵攻しました。1942年5月、日本はMO作戦を開始し、ツラギ島とソロモン諸島西部の大部分を占領し、そこにはガダルカナル島も含まれ、飛行場の建設を開始しました。イギリス政庁は既にマライタ島のアウキに移転しており、ヨーロッパ系住民のほとんどはオーストラリアに避難していました。

連合国軍は1942年8月にガダルカナル島への反攻を開始し、続いて1943年にはニュージョージア島の戦いが行われました。これらはいずれも太平洋戦争における転換点となり、日本の進撃を阻止し、反撃に転じさせました。この紛争により、連合国軍、日本軍、そして民間人に数十万人の死者が出たほか、島々全体に甚大な破壊がもたらされました。ソロモン諸島の戦いでは、連合国軍は約7,100人の兵士、29隻の艦船、615機の航空機を失いました。一方、日本軍は31,000人の兵士、38隻の艦船、683機の航空機を失いました。

ソロモン諸島出身のコースト・ウォッチャーズは、情報提供や連合軍兵士の救助において重要な役割を果たしました。ガダルカナル島の戦いにおける連合軍司令官であったアメリカのウィリアム・ハルゼー提督は、コースト・ウォッチャーズの貢献を認め、「コースト・ウォッチャーズがガダルカナルを救い、ガダルカナルが南太平洋を救った」と述べています。さらに、約3,200人がソロモン諸島労働隊に、約6,000人がイギリス領ソロモン諸島保護領防衛隊に入隊し、アメリカ人との接触はいくつかの社会的・政治的変革をもたらしました。例えば、アメリカ軍はホニアラを広範囲に開発し、首都は1952年にツラギ島からホニアラに移転しました。また、ピジン言語はアメリカ人と島民とのコミュニケーションによって大きな影響を受けました。

3.3.3. 戦後と独立過程

1943年から44年にかけて、マライタ島を拠点とする首長アリキ・ノノオヒマエがマーシナ・ルール運動(別名:先住民評議会運動、文字通り「兄弟団支配」)を創設し、後に別の首長ホアシハウも参加しました。彼らの目的は、ソロモン諸島の先住民の経済的福祉を向上させ、より大きな自治権を獲得し、島民と植民地政庁との間の連絡役を務めることでした。この運動は特に元労働隊員の間で人気があり、戦後はその数が急増し、他の島々にも広がりました。運動の成長を警戒したイギリスは、1947年から48年にかけて「シラミ駆除作戦」を開始し、マーシナ・ルールの指導者のほとんどを逮捕しました。これに対しマライタ島民は市民的不服従運動を展開し、大規模な逮捕者を出しました。1950年、新たな駐在弁務官ヘンリー・グレゴリー=スミスが到着し、運動の指導者たちを釈放しましたが、不服従運動は続きました。1952年、新たな高等弁務官(後の総督)ロバート・クリストファー・スタッフォード・スタンレーが運動の指導者たちと会談し、島嶼評議会の設立に合意しました。同年後半、スタンレーは領土の首都を正式にホニアラに移転しました。1950年代初頭、島々の主権をオーストラリアに移譲する可能性がイギリスとオーストラリア政府によって議論されましたが、オーストラリアは領土管理の財政負担を負うことに消極的で、この案は棚上げされました。

植民地世界で脱植民地化の波が広がり、イギリスがもはや帝国の財政負担を負う意思も能力もなくなったため、植民地当局はソロモン諸島の自治に向けた準備を進めました。1960年に任命制の行政評議会とソロモン諸島立法評議会が設立され、1964年にはソロモン諸島民の代表が選挙で選ばれるようになり、1967年にはその範囲が拡大されました。1970年に新たな憲法が制定され、2つの評議会は1つのソロモン諸島統治評議会に統合されましたが、イギリス総督は依然として広範な権限を保持していました。これに対する不満から、1974年に新たな憲法が制定され、総督の残りの権限の多くが削減され、ソロモン・ママロニが初代首相となる首相職が創設されました。1976年、隣国パプアニューギニアがオーストラリアから独立した翌年、ソロモン諸島は完全な自治を達成しました。一方、西部諸島では不満が高まり、将来ホニアラやマライタ中心の国家で疎外されることを恐れ、西部離脱運動が形成されました。1977年にロンドンで開催された会議で、ソロモン諸島が翌年完全独立を達成することが合意されました。ソロモン諸島法1978の条項に基づき、国は女王陛下のドミニオンに併合され、1978年7月7日に独立を達成しました。初代首相はソロモン諸島統一党 (SIUP) のサー・ピーター・ケニロレアであり、エリザベス2世がソロモン諸島の女王となり、現地では総督が代表しました。

3.4. 独立以降(1978年 - 現在)

3.4.1. 初期の政治状況と経済発展の試み

ピーター・ケニロレアは1980年ソロモン諸島総選挙で勝利し、1981年まで首相を務めましたが、不信任決議により人民連合党 (PAP) のソロモン・ママロニに交代しました。ママロニは中央銀行と国営航空会社を設立し、国内の各島の自治権拡大を推進しました。ケニロレアは1984年の選挙で勝利し再び首相に就任しましたが、フランスからの援助金の不正使用疑惑が持ち上がり、エゼキエル・アレブアに交代するまでわずか2年の任期でした。1986年、ソロモン諸島は地域の協力と貿易の促進を目的としたメラネシア・スピアヘッド・グループの設立に貢献しました。

1989年の選挙で勝利した後、ママロニとPAPが政権に復帰し、ママロニは1990年代初頭から半ばにかけてソロモン諸島の政治を支配しました(フランシス・ビリー・ヒリーの1年間の首相在任期間を除く)。ママロニはソロモン諸島を共和国にする努力をしましたが、これらの試みは成功しませんでした。彼はまた、1988年に勃発した隣国ブーゲンビル内戦の影響に対処しなければならず、多くの難民がソロモン諸島に逃れてきました。パプアニューギニア軍が反乱軍を追跡してソロモン諸島領内に頻繁に侵入したため、パプアニューギニアとの間で緊張が生じました。1998年の紛争終結後、状況は沈静化し、関係は改善されました。一方、国の財政状況は悪化し続け、予算の多くはしばしば持続不可能なペースで行われる伐採産業からのものであり、ママロニが政治家のための「裁量資金」を創設したことは不正と汚職を助長しました。彼の支配に対する不満はPAPの分裂を引き起こし、ママロニは1993年の選挙でビリー・ヒリーに敗れましたが、ヒリーは後に多数派を失ったために総督によって解任され、ママロニは1994年に政権に復帰し、1997年までその地位に留まりました。過剰な伐採、政府の腐敗、持続不可能な水準の公共支出は増大し続け、国民の不満によりママロニは1997年の選挙で敗北しました。新首相バーソロミュー・ウルファアル(ソロモン諸島自由党)は経済改革を実行しようとしましたが、彼の首相在任期間はすぐに「緊張状態」として知られる深刻な民族紛争に巻き込まれました。

3.4.2. 民族紛争(1998年 - 2003年)

一般に「緊張状態」または「民族間の緊張」と呼ばれるこの初期の市民騒乱は、主にイサタブ自由運動(IFM、別名:ガダルカナル革命軍、イサタブ自由戦士)とマライタ鷲部隊(MEF、およびマラウ鷲部隊)との間の戦闘によって特徴づけられました。長年にわたり、マライタ島の人々は主にそこで得られるより大きな経済的機会に惹かれてホニアラやガダルカナル島に移住してきました。この大量の流入は、先住民であるガダルカナル島民(グアレとして知られる)との間に緊張を引き起こし、1998年後半にIFMが結成され、マライタ人入植者に対する脅迫と暴力のキャンペーンを開始しました。その後、何千人ものマライタ人がマライタ島またはホニアラに逃れ、1999年半ばにはガダルカナル島のマライタ人を保護するためにMEFが設立されました。

和平交渉の試みが何度か失敗した後、1999年後半、バーソロミュー・ウルファアル首相は4ヶ月間の非常事態を宣言し、オーストラリアとニュージーランドに支援を要請しましたが、この訴えは拒否されました。一方、ガダルカナル島の法と秩序は崩壊し、民族的に分裂した警察は権威を行使できず、多くの武器庫が民兵によって襲撃されました。この時点でMEFはホニアラを支配し、IFMはガダルカナル島の残りの地域を支配していました。

2000年6月5日、ウルファアルはMEFによって誘拐されました。MEFは、彼がマライタ人であるにもかかわらず、彼らの利益を保護するために十分な行動をとっていないと感じていました。ウルファアルはその後、解放と引き換えに辞任しました。以前ウルファアル政権で財務大臣を務めていたが、その後野党に加わったマナセ・ソガバレが、牧師レスリー・ボセトを23対21で破り、首相に選出されました。しかし、ソガバレの選出は、6人の国会議員(ボセトの支持者と考えられていた)が重要な投票のために議会に出席できなかったため、すぐに論争に包まれました。

2000年10月15日、タウンズビル和平合意がMEF、IFMの一部、そしてソロモン諸島政府によって署名されました。これに続いて2001年2月には、マラウ鷲部隊、IFM、ガダルカナル州政府、そしてソロモン諸島政府によってマラウ和平合意が署名されました。しかし、主要なグアレの民兵指導者であるハロルド・ケケはこの合意への署名を拒否し、グアレグループとの分裂を引き起こしました。その後、アンドリュー・テエが率いる合意のグアレ署名者は、マライタ人が支配する警察と合流して「共同作戦部隊」を結成しました。次の2年間、共同作戦部隊がケケと彼のグループを捕獲しようとして失敗したため、紛争はガダルカナル島南部の遠隔地であるウェザーコースト地域に移動しました。

2003年4月、キリスト教の7人の兄弟 - ロビン・リンゼイ兄弟とそのメラネシア同胞団の仲間たち - が、ガダルカナル島のウェザーコーストで反乱軍指導者ハロルド・ケケによって殺害されました。6人は、既に拷問され殺害されていたことが判明したナサニエル兄弟を探しに行っていました。緊張状態の間、ナサニエルは過激派グループと親交がありましたが、ハロルド・ケケは彼を政府のスパイだと非難し、殴り殺されました。彼は賛美歌を歌いながら亡くなったと報告されています。彼らは4月24日に英国国教会によって追悼されています。

2001年初頭までに経済は崩壊し、政府は破産状態に陥りました。2001年12月の新たな選挙では、アラン・ケマケザが彼の人民連合党と独立議員協会の支援を受けて首相の座に就きました。紛争の性質が変化するにつれて、法と秩序は悪化しました。ウェザーコーストでは暴力が続き、ホニアラの過激派はますます犯罪、恐喝、略奪に手を染めるようになりました。資金が到着する時期になると、財務省はしばしば武装した男たちに囲まれました。2002年12月、財務大臣ローリー・チャンは、一部の過激派宛の小切手に銃を突きつけられて署名させられた後、辞任しました。西部州でも地元住民とマライタ人入植者の間で紛争が勃発しました。無法状態、広範な恐喝、そして非効率的な警察により、ソロモン諸島政府は外部からの支援を正式に要請しました。この要請は議会で全会一致で支持されました。

2003年7月、オーストラリア主導の地域支援ミッション(RAMSI)の後援の下、オーストラリアと太平洋諸島の警察と軍隊がソロモン諸島に到着しました。オーストラリアとニュージーランドが主導し、他の約15の太平洋諸国からの代表者を含む2,200人の警察と軍隊からなる大規模な国際治安部隊が、ヘルペム・フレン作戦の下で翌月に到着し始めました。状況は劇的に改善し、暴力は終結し、ハロルド・ケケは部隊に投降しました。この紛争で約200人が死亡しました。この時期以来、一部の評論家は、この国を、地域の島や民族の忠誠心を乗り越えることのできる包括的な国民的アイデンティティを構築できなかった破綻国家と見なしてきました。しかし、他の学者は、それが「破綻国家」ではなく、未形成の国家、つまり独立後数十年経っても統合されなかった国家であると主張しています。さらに、カブタウラカ(2001年)やディネン(2002年)などの一部の学者は、「民族紛争」というレッテルは単純化しすぎていると主張しています。

3.4.3. 紛争後とRAMSIの役割

ケマケザは2006年ソロモン諸島総選挙で敗北し、スナイダー・リニが首相になるまで、2006年4月まで首相の座に留まりました。しかし、リニが中国のビジネスマンからの賄賂を使って国会議員の票を買ったという疑惑が、首都ホニアラで大規模な暴動を引き起こし、特に市のチャイナタウン地区に集中しました。少数派である中国系ビジネスコミュニティに対する反感が、市内のチャイナタウンの多くを破壊する結果となりました。中国は暴動から中国人を避難させるためにチャーター機を派遣しました。オーストラリアとイギリス国民の避難ははるかに小規模でした。オーストラリア、ニュージーランド、フィジーの警察と軍隊が追加派遣され、騒乱を鎮圧しようとしました。リニは最終的に議会での不信任決議案に直面する前に辞任し、議会はマナセ・ソガバレを首相に選出しました。

ソガバレは権威を確立するのに苦労し、国内のオーストラリアの存在にも敵対的でした。一度失敗した後、2007年に不信任決議で解任され、ソロモン諸島自由党のデレク・シクアに交代しました。2008年、真実和解委員会が設立され、「緊張」の時代の傷を調査し、癒す手助けをしました。シクアは2010年ソロモン諸島総選挙でダニー・フィリップに敗れましたが、汚職疑惑による不信任決議の後、フィリップは追放され、ゴードン・ダーシー・リロに交代しました。ソガバレは2014年の選挙後に政権に復帰し、2017年にRAMSI軍の国内からの撤退を監督しました。ソガバレは2017年に不信任決議で追放され、リック・ホウエニプウェラが政権を握りました。しかし、ソガバレは2019年の選挙で勝利した後、首相に返り咲き、ホニアラで暴動を引き起こしました。

3.4.4. 近年の情勢(親中国化と国内対立)

2019年、マナセ・ソガバレ首相は、ソロモン諸島が長年外交関係を維持してきた台湾(中華民国)との国交を断絶し、中華人民共和国(中国)との国交を樹立することを発表しました。この決定は、経済的利益を優先したものでしたが、国内では、特に伝統的に台湾との関係が深かったマライタ州を中心に強い反発を引き起こしました。野党や一部国民は、この外交方針の転換が拙速であり、中国からの影響力増大や国内の民主主義、人権状況への悪影響を懸念しました。

この親中政策への転換は、オーストラリアやアメリカ合衆国など、伝統的な友好国との関係にも緊張をもたらしました。これらの国々は、中国の太平洋地域における軍事的・経済的影響力の拡大を警戒しており、ソロモン諸島の動きを注視しています。

2021年11月には、首都ホニアラで大規模な反政府デモと暴動が発生しました。デモ隊はソガバレ首相の退陣を要求し、一部は国会議事堂に侵入しようとしました。特にチャイナタウンが標的となり、多くの中国系商店が略奪や放火の被害に遭いました。この混乱に対し、ソロモン諸島政府はオーストラリアに支援を要請し、2017年の二国間安全保障条約に基づき、オーストラリアの警察と国防軍が派遣されました。

2022年3月、ソロモン諸島は中国と警察協力に関する覚書(MOU)を締結し、さらに中国との間で安全保障協定を締結する過程にあると報じられました。この協定は、中国の軍隊や警察がソロモン諸島に駐留し、治安維持活動を行うことを可能にする内容が含まれているとされ、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカなどから地域の安全保障を不安定化させるものとして強い懸念が表明されました。中国は訓練用にレプリカ銃器をソロモン諸島警察に寄贈しました。同年4月、ソロモン諸島と中国は、ソロモン諸島の社会の安定と長期的な平和と安全を促進するための安全保障協力協定を正式に締結しました。ソガバレ首相は、この協定が地域の平和と調和を損なうものではなく、国内の治安状況を保護することを目的としていると述べました。中国側は、社会秩序維持に関する条項が最終合意にも維持されていることを確認しました。

2023年2月には、親台湾派で中国との緊密な関係に批判的だったマライタ州のダニエル・スイダニ首相が州議会での不信任決議によって解任されたことを受け、再び抗議デモが発生しました。

2024年5月、ジェレマイア・マネレがマナセ・ソガバレの後任としてソロモン諸島の新首相に選出されました。

こうした一連の動きは、ソロモン諸島が地政学的な要衝として、大国間の影響力争いの舞台となっていることを示しており、国内の政治的対立や社会不安とも深く結びついています。台湾との断交や中国との接近は、経済的利益をもたらす一方で、国の主権、民主主義、人権といった価値観に対する国内外からの懸念を高めています。

4. 政治

4.1. 政府構造

ソロモン諸島はイギリス連邦の加盟国であり、英連邦王国の一つです。国家元首はソロモン諸島の国王であり、現在はイギリス国王チャールズ3世がその地位にあります。国王の権能は、ソロモン諸島総督によって代行されます。総督は、国会の助言に基づき国王によって任命され、任期は5年です。

行政の長はソロモン諸島の首相であり、国会によって選出されます。首相は閣僚を選任し、内閣を組織します。各省庁は閣僚によって率いられ、省庁の職員を指揮する事務次官によって補佐されます。

国会は一院制で、定数は50議席です。議員は4年の任期で、小選挙区制によって選出されます。ただし、国会は任期満了前に、議員の過半数の賛成により解散されることがあります。選挙権は21歳以上の全ての国民に与えられています。

ソロモン諸島の政治は、政党の力が弱く、非常に不安定な連立政権によって特徴づけられます。不信任決議が頻繁に行われ、政府の指導者や閣僚の交代が頻繁に起こります。

4.2. 司法府

ソロモン諸島の司法制度は、その独立性と法の支配の確立が国家の安定にとって不可欠です。ソロモン諸島総督は、首相および野党指導者の助言に基づき、最高裁判所長官を任命します。その他の裁判官は、司法委員会の助言を受けて総督が任命します。現在の最高裁判所長官はサー・アルバート・パーマーです。

2014年3月以降、エドウィン・ゴールズブラウ判事がソロモン諸島控訴院長官を務めています。ゴールズブラウ判事は、以前にはソロモン諸島高等裁判所判事を5年間(2006年~2011年)務めた経験があり、その後、タークス・カイコス諸島の最高裁判所長官も務めました。

司法府の独立は憲法で保障されていますが、政治的干渉や資源不足といった課題も指摘されています。法の支配を確立し、国民の権利を保護するためには、司法制度の強化と国民の司法への信頼醸成が重要です。

4.3. 対外関係

ソロモン諸島は、国際連合、インターポール、イギリス連邦、太平洋諸島フォーラム、太平洋共同体、国際通貨基金、そしてアフリカ・カリブ海・太平洋(ACP)諸国(ロメ協定)の加盟国です。

2019年9月まで、ソロモン諸島は台湾(中華民国)を承認し、正式な外交関係を維持していた数少ない国の一つでした。しかし、同年9月にこの関係は断絶され、ソロモン諸島は中華人民共和国(PRC)を承認する方向に転換しました。この決定は、国内および国際社会に大きな波紋を広げました。

パプアニューギニアとの関係は、ブーゲンビル島の反乱からの難民流入や、ブーゲンビル内戦の反政府勢力を追うパプアニューギニア側勢力によるソロモン諸島北部諸島への攻撃などにより緊張しましたが、その後修復されました。1998年のブーゲンビル和平合意により武力による脅威は取り除かれ、両国は2004年の合意で国境業務を正常化しました。

2022年以降、ソロモン諸島と中国との関係は急速に深まり、ソロモン諸島は中国との間で、国内の騒乱を鎮圧するために中国の治安部隊を要請することを可能にする安全保障協定を締結しました。この動きは、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国などから、地域の安定を損なうものとして強い懸念が表明されています。ソロモン諸島は、すべての外国海軍艦艇の訪問を一時停止するなど、中国寄りの姿勢を強めています。

国際人権問題に関しては、2017年3月の国連人権理事会第34回通常会合において、バヌアツがソロモン諸島および他のいくつかの太平洋諸国の代表として共同声明を発表し、西パプアにおける人権侵害を提起しました。これは、国際西パプア議員連盟(IPWP)が、西パプアが1963年以来インドネシアによって占領されていると主張しているものです。この声明では、国連人権高等弁務官に対し報告書の作成を要請しました。インドネシアはバヌアツの主張を否定し、バヌアツはパプアの人々を代表しておらず、「そうであるかのように空想するのをやめるべきだ」と反論しました。この地域では、50年にわたるパプア紛争で10万人以上のパプア人が死亡したとされています。2017年9月の第72回国連総会では、ソロモン諸島、ツバル、バヌアツの首相が再び、インドネシア占領下の西パプアにおける人権侵害を提起しました。ソロモン諸島のこのような立場は、資源ナショナリズムやメラネシアの連帯といった要素も背景にあると考えられますが、大国間の地政学的な影響力争いの中で、その外交政策は複雑な様相を呈しています。

4.4. 軍事

第二次世界大戦中、現地で募集されたイギリス領ソロモン諸島保護領防衛隊はソロモン諸島での戦闘に参加した連合国軍の一部でしたが、独立以来、ソロモン諸島は正規の軍隊を保有していません。王立ソロモン諸島警察隊(RSIPF)の様々な準軍事組織は、2003年に地域支援ミッション(RAMSI)の介入を受けて解体・武装解除されました。RAMSIはオーストラリアの司令官が率いる小規模な軍事分遣隊を擁し、RAMSIの警察部隊の国内および国外の安全保障支援を担当していました。RSIPFは現在も2隻のパシフィック級哨戒艇(RSIPVアウキおよびRSIPVラタ)を運用しており、これらが事実上のソロモン諸島の海軍力を構成しています。

長期的には、RSIPFが国の防衛的役割を再開することが期待されています。警察隊は、総督によって任命され、警察・国家安全保障・矯正サービス大臣に責任を負う警察長官によって率いられています。

ソロモン諸島の警察予算は、4年間にわたる内戦のために逼迫していました。2002年12月にサイクロン・ゾーイがティコピア島とアヌタ島を襲った際には、オーストラリアがソロモン諸島政府に対し、救援物資を積んだ巡視艇「ラタ」の燃料および物資として約20.00 万 SBD(約5.00 万 AUD)を提供しなければなりませんでした。(RAMSIの活動の一部には、ソロモン諸島政府の予算安定化支援が含まれています。)

近年、中国との安全保障協力協定締結により、中国の軍事的影響力増大への懸念が国内外から出ており、地域の安全保障環境に変化をもたらす可能性が指摘されています。

4.5. 人権

ソロモン諸島では、教育、水へのアクセス、衛生状態、男女平等、家庭内暴力、LGBTの権利など、様々な人権問題が指摘されています。ソロモン諸島には、パリ原則に準拠した国内人権機関が存在しません。

同性愛はソロモン諸島では違法であり、最高で14年の懲役刑が科される可能性があります。

教育へのアクセスは依然として課題であり、特に地方や女子に対する機会の不平等が見られます。安全な水へのアクセスや適切な衛生施設の欠如は、健康問題や生活の質の低下に繋がっています。

ジェンダー不平等は根強く、特に家庭内暴力の発生率は非常に高い水準にあります。伝統的な慣習や社会規範が、女性の権利向上を妨げている側面も指摘されています。政府は家族保護法などを制定していますが、実効性の確保や社会全体の意識改革が求められています。

民主主義の発展という観点からは、政治腐敗、法の支配の脆弱性、民族間の緊張などが課題として挙げられます。少数派や社会的弱者の権利保護も十分とは言えず、人権擁護団体からは改善を求める声が上がっています。国際社会からの支援を受けつつ、人権状況の改善と民主主義の定着に向けた国内の主体的な取り組みが不可欠です。

5. 行政区分

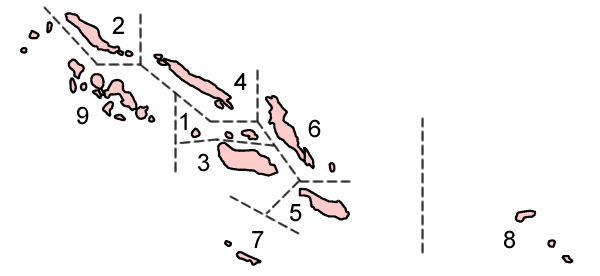

ソロモン諸島は、地方行政のために10の行政区域に分かれています。このうち9つは、選挙で選ばれた州議会によって運営される州であり、残りの1つは首都ホニアラで、ホニアラ町議会によって運営されています。

以下に各州と首都ホニアラの基本情報を示します。人口は2019年の国勢調査に基づいています。

| # | 州 | 州都 | 州首相 (2024年時点の情報に基づく) | 面積 (km2) | 人口 (1999年) | 人口 (2009年) | 人口 (2019年) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | {{flagicon image|Flag of Central Province Solomon Islands.png}} 中央州 | ツラギ | Polycarp Galaoke | 615 km2 | 21,577 | 26,051 | 30,318 |

| 2 | {{flagicon image|Flag of Choiseul.png}} チョイスル州 | タロ島 | Harrison Benjamin | 3837 km2 | 20,008 | 26,372 | 30,775 |

| 3 | {{flagicon image|Flag of Guadalcanal.png}} ガダルカナル州(首都ホニアラを除く) | ホニアラ | Francis Sade | 5336 km2 | 60,275 | 107,090 | 154,022 |

| 4 | {{flagicon image|Flag of Isabel Province Solomon Islands.png}} イサベル州 | ブアラ | Rhoda Sikilabu | 4136 km2 | 20,421 | 26,158 | 31,420 |

| 5 | {{flagicon image|Flag Makira and Ulawa.png}} マキラ・ウラワ州 | キレキレ | Julian Maka'a | 3188 km2 | 31,006 | 40,419 | 51,587 |

| 6 | {{flagicon image|Flag of Malaiita.png}} マライタ州 | アウキ | Martin Fini | 4225 km2 | 122,620 | 157,405 | 172,740 |

| 7 | {{flagicon image|Flag_of_Rennell_and_Bellona_Province.svg}} レンネル・ベローナ州 | ティゴア | Japhet Tuhanuku | 671 km2 | 2,377 | 3,041 | 4,100 |

| 8 | {{flagicon image|Temotu province flag.svg}} テモツ州 | ラタ | Clay Forau | 895 km2 | 18,912 | 21,362 | 25,701 |

| 9 | {{flagicon image|Flag of Western Province Solomon Islands.png}} 西部州 | ギゾ | Billy Veo | 5475 km2 | 62,739 | 76,649 | 94,106 |

| - | {{flagicon image|Flag of Honiara.svg}} 首都区域 | ホニアラ | Eddie Siapu (市長) | 22 km2 | 49,107 | 73,910 | 129,569 |

| ソロモン諸島 | ホニアラ | - | 2.89 万 km2 | 409,042 | 558,457 | 720,956 |

6. 地理

6.1. 地形と島々

ソロモン諸島は、多数の火山島とサンゴ礁からなる島嶼国です。主要な島々には、首都ホニアラが位置するガダルカナル島、人口の多いマライタ島、サンタイサベル島、チョイスル島、ニュージョージア諸島群、マキラ島(サンクリストバル島)などがあります。これらの多くは山がちで、熱帯雨林に覆われています。

ガダルカナル島にあるポポマナセウ山(標高2335 m)が国内最高峰です。多くの島は火山活動によって形成されており、活火山や休火山も存在します。ティナクラ山やカバチ海底火山は特に活動が活発な火山として知られています。

島の地形は多様で、険しい山岳地帯から海岸平野、マングローブ林、そして美しいサンゴ礁に囲まれたラグーンなどが見られます。地質学的には、太平洋プレートとオーストラリアプレートの境界近くに位置しており、地震活動が活発な地域でもあります。土壌は、火山性の豊かな土壌から比較的痩せた石灰岩質の土壌まで様々です。

6.2. 気候

ソロモン諸島の気候は、年間を通じて非常に湿度の高い熱帯海洋性気候(ケッペンの気候区分:Af)です。平均気温は摂氏26.5 °Cで、気温や天候の極端な変化はほとんどありません。6月から8月が比較的涼しい時期とされています。季節は明確ではありませんが、11月から4月にかけては北西の風が吹き、より頻繁な降雨や、時にはスコールやサイクロンをもたらします。年間降水量は約3050 mmです。

2021年の世界リスク報告書によると、ソロモン諸島は世界で最も災害リスクの高い国の中で第2位にランクされています。また、人為的な気候変動による世界的な海面上昇に対して最も脆弱な国の一つでもあります。

2023年、ソロモン諸島政府は、気候変動の危機に瀕している他の島嶼国(フィジー、ニウエ、ツバル、トンガ、バヌアツ)と共に、「化石燃料のない太平洋への公正な移行のためのポートビラ宣言」を発表しました。この宣言は、化石燃料の段階的廃止、再生可能エネルギーへの迅速かつ公正な移行、そして環境法の強化(エコサイド罪の導入を含む)を呼びかけるものです。

以下は首都ホニアラの気候データです。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最高気温記録 (°C) | 33.9 | 34.1 | 33.9 | 33.4 | 33.6 | 32.8 | 33.3 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 34.8 | 34.8 |

| 平均最高気温 (°C) | 30.7 | 30.5 | 30.2 | 30.5 | 30.7 | 30.4 | 30.1 | 30.4 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 30.5 |

| 日平均気温 (°C) | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 26.4 | 26.1 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 26.8 | 26.5 |

| 平均最低気温 (°C) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 23.0 | 22.7 |

| 最低気温記録 (°C) | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.1 | 20.5 | 19.4 | 18.7 | 18.8 | 18.3 | 17.6 | 17.8 | 20.5 | 17.6 |

| 降水量 (mm) | 277 | 287 | 362 | 214 | 141 | 97 | 100 | 92 | 95 | 154 | 141 | 217 | 2177 |

| 平均降水日数 (≥0.1 mm) | 19 | 19 | 23 | 18 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 15 | 18 | 197 |

| 平均相対湿度 (%) | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 75 | 73 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |

| 月間平均日照時間 (時間) | 186.0 | 155.4 | 198.4 | 192.0 | 210.8 | 198.0 | 186.0 | 204.6 | 192.0 | 226.3 | 216.0 | 164.3 | 2329.8 |

| 日平均日照時間 (時間) | 6.0 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.0 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 6.4 |

| 出典:ドイツ気象局 (Deutscher Wetterdienst) | |||||||||||||

6.3. 生態系

ソロモン諸島群島は、2つの異なる陸上エコリージョンの一部を構成しています。ほとんどの島々はソロモン諸島熱帯雨林エコリージョンに属し、これにはブーゲンビル島とブカ島も含まれます。これらの森林は林業活動による圧力を受けています。サンタクルーズ諸島は、隣接するバヌアツ群島と共にバヌアツ熱帯雨林エコリージョンの一部です。ソロモン諸島は2019年の森林景観完全性指数で平均スコア7.19/10を記録し、172カ国中48位にランクされました。ソロモン諸島には230種類以上のランやその他の熱帯の花が見られます。

ヴァングヌ島の南側にあるザイラ周辺の森林は、少なくとも3種の危急種の動物の生息地となっています。この地域の住民200人は、伐採や鉱業が行われないように森林を保護地域に指定しようと努めています。

6.3.1. 森林と生物多様性

ソロモン諸島は、その国土の大部分が豊かな熱帯雨林に覆われており、世界でも有数の森林被覆率を誇ります。これらの森林は、驚くほど多様な動植物相を育んでおり、多くの固有種が存在します。例えば、様々な種類の鳥類、爬虫類、両生類、昆虫、そして独特な植物群が見られます。

しかし、この貴重な生物多様性は、商業伐採、農地拡大、人口増加などによる森林破壊の脅威に晒されています。特に、持続不可能な方法で行われる伐採は、森林の生態系に深刻なダメージを与え、多くの生物種の生息地を奪っています。気候変動による影響も懸念されており、森林火災のリスク増加や生態系の変化などが予測されています。

ソロモン諸島政府や国際機関、NGOは、森林保全と生物多様性の保護に向けた取り組みを進めていますが、経済開発との両立や地域住民の生活との調和など、多くの課題に直面しています。持続可能な森林管理、保護区の設定、環境教育の推進などが、今後の重要な鍵となります。

6.3.2. サンゴ礁

ソロモン諸島は、世界でも有数のサンゴ礁地帯であり、「コーラル・トライアングル」と呼ばれる生物多様性のホットスポットの一部を形成しています。2004年に行われた海洋生物多様性のベースライン調査では、ソロモン諸島で474種のサンゴが確認され、うち9種は新種の可能性がありました。これは、インドネシア東部のラジャ・アンパット諸島に次いで世界で2番目に高いサンゴの多様性です。

これらのサンゴ礁は、多種多様な魚類、甲殻類、軟体動物など、数多くの海洋生物の生息地となっており、漁業資源の供給源としても極めて重要です。また、美しい景観は観光資源としても価値が高く、特にダイビングスポットとして人気があります。

しかし、ソロモン諸島のサンゴ礁は、地球温暖化に伴う海水温の上昇によるサンゴの白化、海洋酸性化、過剰な漁獲、沿岸開発による汚染、土砂の流入など、様々な脅威に直面しています。これらの影響により、サンゴ礁の生態系は深刻な危機に瀕しており、その保全と回復が急務となっています。

政府や地域コミュニティ、国際機関は、サンゴ礁保護区の設定、持続可能な漁業の推進、環境モニタリング、気候変動対策など、多角的な保護活動に取り組んでいます。

6.4. 自然災害

ソロモン諸島は、環太平洋造山帯に位置しているため、地震やそれに伴う津波が頻繁に発生する国の一つです。また、熱帯低気圧(サイクロン)の通り道にもあたり、強風や豪雨による被害も受けやすい地理的条件にあります。

過去の主要な自然災害事例としては、以下のようなものがあります。

- 2007年ソロモン諸島地震: 2007年4月2日、西部州沖でマグニチュード8.1の巨大地震が発生し、大規模な津波を引き起こしました。特にギゾ島などが大きな被害を受け、死者52人、900棟以上の家屋が倒壊し、数千人が家を失いました。この地震では、ラノンガ島の一部が最大70 m隆起し、海岸線が変化するなどの地殻変動も観測されました。

- 2013年ソロモン諸島地震: 2013年2月6日、サンタクルーズ諸島沖でマグニチュード8.0の地震が発生し、最大1.5メートルの津波が観測されました。少なくとも9人が死亡し、多くの家屋が破壊されました。

これらの地震・津波災害は、多くの人命を奪い、家屋やインフラに甚大な被害をもたらすだけでなく、沿岸部の生態系にも影響を与えます。

ソロモン諸島政府は、国家災害管理事務所(NDMO)を中心に、災害対策に取り組んでいますが、広大な島嶼国であるため、情報伝達や救援活動の展開には困難が伴います。早期警戒システムの整備、防災教育の推進、避難計画の策定、そして国際社会からの支援が、災害リスクの軽減と復興支援において重要な役割を果たしています。

6.5. 水と衛生

ソロモン諸島では、安全な淡水資源へのアクセス不足と不十分な衛生施設が、国民の健康と生活の質を脅かす恒常的な課題となっています。特に地方部や貧困層においては、この問題が深刻です。

国連のミレニアム開発目標(MDGs)の一つとして、安全な水と衛生施設へのアクセスを持たない人々の割合を半減させることが掲げられましたが、ソロモン諸島では依然として多くの人々が困難な状況に置かれています。ユニセフの報告によれば、首都ホニアラの最貧困コミュニティでは適切な排泄場所へのアクセスが不足しており、ソロモン諸島の学校の約70%が安全で清潔な飲料水、洗浄水、排泄施設へのアクセスがないと推定されています。学齢期の子供たちが安全な飲料水を利用できないことは、コレラや腸チフスといった致命的な病気に罹患する高いリスクをもたらします。

パイプ式の飲料水を利用できるソロモン諸島民の数は2011年以降減少傾向にあり、一方で非パイプ式の水を利用する人々の数は2000年から2010年にかけて増加しました。その後、非パイプ式の水を利用する人々の数は2011年以降一貫して減少しています。

ソロモン諸島政府は、国際機関や援助国(世界銀行、欧州連合、オーストラリア政府など)からの支援を受け、「ソロモン諸島第二次地方開発プログラム」(2014年~2020年)などを通じて、地方の村々にインフラやその他の重要なサービスを提供する取り組みを進めてきました。このプログラムでは、雨水貯留システムや貯水槽の設置などが支援され、農民や他の農業セクターも奨励されました。しかし、広大な島嶼国であること、財政的な制約、そして気候変動による水資源への影響など、課題は依然として多く残されています。

7. 経済

ソロモン諸島の経済は、農業、林業、漁業といった第一次産業に大きく依存しており、後発開発途上国の一つに数えられています。一人当たりの国内総生産(GDP)は低く、国民の多くが自給自足的な生活を営んでいます。経済発展は、地理的な分散、インフラの未整備、自然災害のリスク、そして過去の民族紛争の影響など、多くの課題に直面しています。また、近年の中国との関係強化は、経済援助や投資をもたらす一方で、債務問題や環境への影響、労働者の権利といった側面からの懸念も生じています。

7.1. 経済構造と現状

ソロモン諸島の一人当たり国内総生産(GDP)は600米ドルであり、後発開発途上国に分類されます。労働力人口の75%以上が自給自足農業と漁業に従事しています。ほとんどの工業製品と石油製品は輸入に頼らなければなりません。島の面積のわずか3.9%が農業に利用されており、78.1%が森林に覆われているため、ソロモン諸島は世界で森林被覆率の高い国の中で103位にランクされています。

ソロモン諸島政府は2002年までに支払い不能に陥りました。2003年のRAMSIの介入以降、政府は予算を再編成しました。主要な援助国はオーストラリア、ニュージーランド、欧州連合、日本、そして2019年までは台湾でした。近年の中国との国交樹立後は、中国からの経済支援が増加しています。

経済は依然として外国からの援助に大きく依存しており、財政の持続可能性、経済多角化、民間セクターの育成、雇用創出が重要な課題となっています。

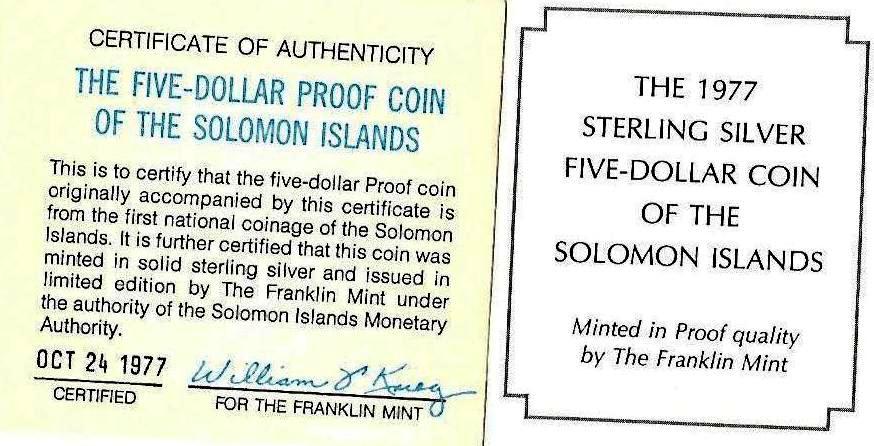

7.2. 通貨

ソロモン諸島の公式通貨はソロモン諸島ドル(ISO 4217コード:SBD)です。1977年に導入され、それまで使用されていたオーストラリア・ドルと等価で置き換えられました。通貨記号は「SI$」ですが、他のドル記号「$」を使用する通貨と混同する恐れがない場合は、「SI」という接頭辞は省略されることがあります。ソロモン諸島ドルは100セントに補助単位が分けられています。

特定の州や遠隔地では、伝統的および儀式的な目的のために、地元の貝貨が依然として重要な役割を果たしています。一部の地域では、取引にも使用されることがあります。貝貨は太平洋諸島で広く使用されていた伝統的な通貨であり、ソロモン諸島では主にマライタ島とガダルカナル島で製造されていますが、ホニアラ中央市場などで購入することも可能です。遠隔地では、あらゆる種類の貨幣の代わりに物々交換が頻繁に行われています。

7.3. 主要産業

7.3.1. 農業

ソロモン諸島の農業は、国民の大多数の生計を支える基幹産業であり、自給自足的な側面と換金作物の生産という二つの顔を持っています。

主要な換金作物としては、ココナッツ(およびその加工品であるコプラ)、カカオ、パーム油などがあります。2017年には317,682トンのココナッツが収穫され、世界第18位の生産国となりました。輸出の24%はコプラが占めています。カカオ豆は主にガダルカナル島、マキラ島、マライタ島で栽培され、2017年には4,940トンが収穫され、世界第27位の生産国でした。パーム油は2017年に285,721トンが生産され、世界第24位の生産国です。しかし、コプラやカカオの生産と輸出の成長は、多くのココナッツの木やカカオの木が老齢化していることによって妨げられています。

自給自足用の作物としては、タロイモ(2017年:45,901トン)、米(2017年:2,789トン)、ヤムイモ(2017年:44,940トン)、バナナ(2017年:313トン)などが多くの家庭で栽培されています。また、タバコ(2017年:118トン)や香辛料(2017年:217トン)も生産されています。

農業は、天候不順や病害虫、市場価格の変動、インフラの未整備といった課題に直面しており、持続可能な農業技術の導入や農産物の付加価値向上が求められています。

7.3.2. 林業と木材輸出

ソロモン諸島の経済において、林業と木材輸出は長年にわたり重要な役割を果たしてきました。豊富な森林資源は、外貨獲得の主要な手段の一つとなっています。しかし、1998年に熱帯材の世界価格が急落するまでは木材が主要輸出品目でしたが、その後も経済における重要性は依然として高い状況です。2022年の時点でも、丸太が国の輸出の3分の2を占め、その額は25億ソロモン諸島ドル(約3億800万米ドル)を超えています。

一方で、持続不可能な伐採が深刻な問題となっています。過剰な伐採は、森林破壊、土壌浸食、生物多様性の喪失といった環境問題を引き起こし、地域住民の生活にも影響を与えています。違法伐採や不適切な森林管理も指摘されており、政府は規制強化や持続可能な森林経営の推進に取り組んでいますが、実効性の確保が課題です。

木材輸出による経済的利益と環境保護との両立は、ソロモン諸島にとって喫緊の課題であり、国際的な協力や認証制度の導入なども含めた多角的なアプローチが求められています。また、伐採権益をめぐる汚職や、労働者の権利保護といった社会的な側面も考慮に入れる必要があります。

7.3.3. 漁業

ソロモン諸島の広大な排他的経済水域(EEZ)は、マグロ(カツオ、キハダマグロなど)をはじめとする豊富な水産資源に恵まれており、漁業は国の経済にとって重要な産業の一つです。漁業は、国内消費のための食料供給源としてだけでなく、輸出による外貨獲得源としても貢献しています。

主要な漁獲対象であるマグロは、国内外の漁船によって漁獲されています。国内には、日本の合弁会社であったソロモン・タイヨ社が運営していた国内唯一の魚缶詰工場がありましたが、民族紛争の影響で2000年半ばに閉鎖されました。その後、現地経営で再開されましたが、マグロの輸出は一時中断していました。現在では、輸出も再開され、水産加工業の発展も目指されています。

しかし、ソロモン諸島の漁業は、資源管理の課題に直面しています。乱獲による資源枯渇の懸念や、違法・無報告・無規制(IUU)漁業の問題も指摘されています。持続可能な漁業を確立するためには、科学的根拠に基づいた資源評価、適切な漁獲規制、監視体制の強化、そして国際的な協力が不可欠です。また、小規模漁民の生活向上や、漁業から得られる利益の公平な分配も重要な課題となっています。

7.3.4. 鉱業

ソロモン諸島は、金、鉛、亜鉛、ニッケル、ボーキサイトなどの鉱物資源に恵まれていますが、その多くは未開発の状態にあります。

ガダルカナル島のゴールドリッジ鉱山では1998年に金の採掘が開始されましたが、2000年代初頭の民族紛争や2006年の暴動の影響で閉鎖と再開を繰り返しています。現在も再開に向けた交渉が行われるなど、鉱業開発の動きがあります。

レンネル島では、2011年から2021年にかけてボーキサイト鉱山が操業していましたが、複数回の流出事故を起こし、深刻な生態学的被害を残して閉山しました。この事例は、鉱業開発が環境に与える潜在的な負の影響を示しています。

鉱業は、経済発展への貢献が期待される一方で、環境破壊、土地紛争、地域住民への利益還元、労働者の権利といった多くの課題を伴います。持続可能な鉱業開発のためには、厳格な環境基準の適用、透明性の高い契約、地域社会との十分な協議、そして環境保全への配慮が不可欠です。

7.3.5. 観光業

ソロモン諸島は、美しい自然環境、豊かな海洋資源、そして多様な文化を有しており、観光業は将来有望な産業の一つとして期待されています。特に、手付かずのサンゴ礁が広がる海でのダイビングやシュノーケリング、第二次世界大戦の戦跡巡り、バードウォッチング、サーフィン、そして伝統文化に触れる体験などが観光客を惹きつけています。

しかし、観光客の受け入れ状況はまだ限定的です。2017年にソロモン諸島を訪れた観光客は26,000人で、世界で最も観光客が少ない国の一つでした。政府は2019年末までに観光客数を30,000人、2025年末までに年間60,000人に増やすことを目標としていましたが、2019年には28,900人、2020年には新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響で4,400人にまで減少しました。

観光産業の発展には、いくつかの制約要因があります。主要なものとしては、国際的な知名度の低さ、航空路線の少なさ、宿泊施設や交通手段といった観光インフラの未整備、そして国内の治安や政治情勢の不安定さなどが挙げられます。

政府は観光振興策を進めており、インフラ整備やプロモーション活動に力を入れていますが、持続可能な観光開発のためには、環境保護との両立、地域社会への利益還元、そして文化遺産の保全といった視点も重要となります。

7.4. エネルギー

ソロモン諸島の主要なエネルギー源は、依然として輸入された化石燃料(主にディーゼル燃料)に大きく依存しており、これは電力供給コストの高さや環境負荷の増大といった問題を引き起こしています。特に地方の島々では電力供給が不安定であったり、全く供給されていなかったりする地域も少なくありません。

こうした状況を改善するため、ソロモン諸島政府は再生可能エネルギーの導入を積極的に推進しています。豊富な日照時間を活かした太陽光発電は特に有望視されており、家庭用ソーラーシステムや小規模な太陽光発電所の設置が進められています。また、水力発電や風力発電、バイオマスエネルギーの活用も検討されています。

南太平洋応用地球科学委員会(SOPAC)の再生可能エネルギー開発チームは、再生可能エネルギー・エネルギー効率パートナーシップ(REEEP)の資金提供を受け、地域社会が現金で多額の資金を調達することなく、太陽光、水力、風力などの再生可能エネルギーにアクセスできるようなスキームを開発しました。このスキームでは、現金でソーラーランタンを購入できない島民は、代わりに農作物で支払うことができます。

エネルギー効率の改善や送電網の近代化も重要な課題です。国際機関や援助国からの支援を受けながら、持続可能で安定したエネルギー供給体制の確立に向けた取り組みが進められています。これにより、国民生活の向上、経済活動の活性化、そして気候変動対策への貢献が期待されています。

8. 社会

8.1. 人口

2019年11月の国勢調査によると、ソロモン諸島の総人口は721,455人でした。2023年半ばの公式推計では734,887人となっています。

人口増加率は比較的高く、若年層の割合が大きい人口ピラミッドを形成しています。性別構成については、若干男性が多い傾向にあります(男性約37万人に対し、女性約35万6千人)。

人口分布は均等ではなく、首都ホニアラが位置するガダルカナル島や、人口の多いマライタ島に集中しています。都市部への人口流入も続いており、都市化に伴う住宅問題や雇用問題なども発生しています。一方、多くの人々は依然として地方の村落で伝統的な生活様式を維持しています。

平均寿命や乳幼児死亡率などの保健指標は、他の先進国と比較して依然として改善の余地があり、人口の健康状態の向上が課題となっています。

8.2. 民族

ソロモン諸島の住民の大多数は、民族的にメラネシア人であり、人口の約95.3%を占めています。彼らはソロモン諸島の先住民であり、多様な部族や言語集団に分かれています。

メラネシア人に次いで多いのがポリネシア人で、人口の約3.1%を構成しています。彼らは主に、地理的にソロモン諸島の主要な島々から離れた「ポリネシアン・アウトライアー」と呼ばれる島々(レンネル島、ベローナ島、ティコピア島、アヌタ島、シカイアナ環礁、オントンジャワ環礁など)に居住しています。

ミクロネシア人も少数ながら存在し、人口の約1.2%を占めています。彼らの多くはギルバート諸島(現在のキリバス)からの移民の子孫です。

その他、少数のヨーロッパ人や華人なども居住しています。

このような多民族構成は、ソロモン諸島の文化の多様性の源泉であると同時に、歴史的には民族間の緊張や対立の原因ともなってきました。特に、ガダルカナル島の先住民とマライタ島からの移住者との間の対立は、1990年代末から2000年代初頭にかけて深刻な民族紛争(「テンションズ」)を引き起こしました。

8.3. 言語

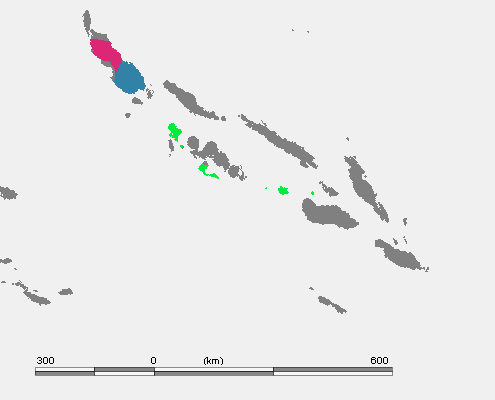

赤:北ブーゲンヴィル語族、青:南ブーゲンヴィル語族、緑:中央ソロモン語族、灰色:オーストロネシア語族

ソロモン諸島の公用語は英語ですが、日常的に英語を流暢に話せる国民は人口の1~2%程度に過ぎません。しかし、英語を基盤としたクレオール言語であるソロモン諸島ピジン語(Pijinピジンpis)が、事実上のリングワ・フランカ(共通語)として、国民の大多数によって現地の固有言語と共に話されています。このピジン語は、パプアニューギニアで話されているトク・ピシンと密接に関連しています。

ソロモン諸島には非常に多くの固有言語が存在し、その数は74言語とされていますが、そのうち4言語は既に消滅しています(Ethnologue, Languages of the Worldによる)。これらの固有言語の大部分はオーストロネシア語族に属し、特に中央部の島々では南東ソロモン諸語群の言語が話されています。

一方、ポリネシア諸語は、南部のレンネル島とベローナ島、極東のティコピア島、アヌタ島、ファツタカ島、北東のシカイアナ環礁、そして北部のオントンジャワ環礁(ルアニウア)で話されています。キリバスからの移民(イ=キリバス)はギルバート語を話します。

オーストロネシア語族に属さない言語としては、パプア諸語の一部とされる中央ソロモン諸語(ビルア語、ラヴカレヴェ語、サヴォサヴォ語、トウオ語など)があり、これらは独立した語族を形成しています。

このように、ソロモン諸島は世界でも有数の言語的多様性を持つ国の一つであり、言語は各コミュニティのアイデンティティと文化の重要な要素となっています。

8.4. 宗教

ソロモン諸島の宗教は、国民の約92%がキリスト教を信仰しており、キリスト教が社会のあらゆる側面に深く浸透しています。主要なキリスト教の宗派は以下の通りです。

- 聖公会:35%

- カトリック:19%

- 南洋福音教会:17%

- 合同教会(メソジスト/長老派):11%

- セブンスデー・アドベンチスト教会:10%

その他のキリスト教宗派としては、エホバの証人、新使徒教会(約80教会)、そして末日聖徒イエス・キリスト教会などがあります。

キリスト教徒以外では、人口の約5%が伝統的な土着信仰を続けています。これらの信仰は、祖先崇拝や自然崇拝など、地域によって多様な形をとっています。

残りの約3%は、イスラム教やバハイ教などの少数宗教の信者です。最近の報告によると、ソロモン諸島のイスラム教徒は約350人で、その中にはアフマディーヤ・イスラム教団のメンバーも含まれています。

宗教は、ソロモン諸島の社会生活において重要な役割を果たしており、多くの祝祭日や行事が宗教的背景を持っています。

8.5. 保健

ソロモン諸島の保健状況は、依然として多くの課題を抱えています。平均寿命は、2007年時点で女性が66.7歳、男性が64.9歳でした。1990年から1995年の合計特殊出生率は女性1人当たり5.5人でした。一人当たりの政府の保健支出は99米ドル(購買力平価)でした。健康寿命は60歳です。

主要な疾病としては、マラリアとデング熱が依然として大きな問題です。2018年には59,191件のマラリア感染が確認され、そのうち59.3%(35,072件)が三日熱マラリア、26.7%(15,771件)が熱帯熱マラリアでした。また、小規模な研究では、296人の女性のうち20%がクラミジア・トラコマチスに感染していると報告されました。

2021年の世界保健機関(WHO)によると、死因のトップは虚血性心疾患で、次いで脳卒中、糖尿病でした。その他、ジカウイルスやデング熱も流行しています。デング熱は1982年にホニアラで初めて報告され、2013年の流行では初めて死者が報告されました。その後、ソロモン諸島では2015年に最初のジカウイルスのアウトブレイクが記録されました。

医療サービスへのアクセスは、特に地方や離島において限られており、医療施設や専門医の不足が深刻です。乳幼児死亡率も依然として高い水準にあり、感染症対策や母子保健の向上が急務となっています。

政府は、国際機関や援助国からの支援を受けながら、保健システムの強化、疾病予防、プライマリ・ヘルスケアの充実に努めていますが、地理的な制約や財政的な困難が大きな障壁となっています。

8.6. 教育

ソロモン諸島の教育は義務教育ではなく、学齢期の子供たちのうち初等教育を受けられるのは約60%に留まっています。首都を含む各地に幼稚園がありますが、無料ではありません。

1990年から1994年にかけて、初等学校の総就学率は84.5%から96.6%に上昇しました。しかし、2001年時点で初等学校の出席率は不明です。教育人的資源開発省は教育施設の拡充と就学率の向上を計画していましたが、これらの活動は政府の資金不足とプログラムの連携の悪さによって妨げられてきました。政府予算に占める教育費の割合は、1990年の13.2%から1998年には9.7%に減少しました。

男性の教育達成度は女性よりも高い傾向にあります。2015年の成人識字率は84.1%(男性88.9%、女性79.23%)でした。

南太平洋大学は、太平洋の12の島嶼国にキャンパスを持っており、ソロモン諸島ではガダルカナル島にキャンパスがあります。

人権測定イニシアチブ(HRMI)によると、ソロモン諸島は国の所得水準に基づいて教育の権利に関して達成すべき水準の70.1%しか達成していません。HRMIは教育の権利を初等教育と中等教育の権利に分けて評価しており、ソロモン諸島の所得水準を考慮すると、初等教育では資源(所得)に基づいて可能な水準の94.9%を達成していますが、中等教育ではわずか45.4%しか達成していません。

教育へのアクセスの改善、教育の質の向上、そして特に女子教育の推進が、ソロモン諸島の将来の発展にとって重要な課題となっています。

8.7. ジェンダー不平等と家庭内暴力

ソロモン諸島は、世界で最も家族内暴力および性的暴力(FSV)の発生率が高い国の一つであり、15歳から49歳の女性の64%がパートナーによる身体的および/または性的虐待を報告しています。これは、ソロモン諸島社会における深刻な人権問題であり、社会自由主義的価値観に照らして極めて憂慮すべき状況です。

2011年に発表された世界保健機関(WHO)の報告書によれば、「ジェンダーに基づく暴力(GBV)の原因は複数あるが、主にジェンダー不平等とその現れに起因する」とされています。同報告書はさらに、「ソロモン諸島では、GBVは大部分が常態化しており、男性の73%と女性の73%が、特に不貞行為や『不服従』(女性が社会が課すジェンダー役割を果たさない場合など)を理由とした女性への暴力は正当化できると考えている。例えば、時折性行為を拒否できると考えていた女性は、親密なパートナーからGBVを経験する可能性が4倍高かった。男性は、暴力の受容性とジェンダー不平等をGBVの主な理由として挙げており、ほぼ全員が女性パートナーを『しつけの一環』として殴打したと報告しており、女性が『(彼らに)従うことを学ぶ』ことで状況を改善できると示唆している」と指摘しています。

ソロモン諸島におけるジェンダー不平等のもう一つの要因は、伝統的な婚資(花嫁代償金)の慣習です。具体的な慣習はコミュニティによって異なりますが、婚資の支払いは財産権に類似したものと見なされ、男性に女性の所有権を与えると考えられています。男性性のジェンダー規範は、男性が妻を「支配」すること(しばしば暴力によって)を奨励する傾向があり、一方で女性は婚資が男性から離れることを妨げていると感じています。2013年にWHOが発表した別の報告書も同様に暗い状況を描写しています。

2014年、ソロモン諸島は国内の家庭内暴力を抑制することを目的とした家族保護法2014を公式に施行しました。医療制度や刑事司法制度においても多くの介入策が開発・実施されていますが、これらはまだ初期段階にあり、主に西洋のプロトコルに基づいています。そのため、これらのモデルが効果的であるためには、ソロモン諸島における家庭内暴力に対する文化的認識を変えるための時間とコミットメントが必要です。

ジェンダー不平等の解消と家庭内暴力の根絶は、ソロモン諸島における人権尊重と社会正義の実現に向けた最重要課題の一つであり、法制度の整備と実効性の確保、教育を通じた意識改革、被害者支援体制の強化、そして伝統的慣習の見直しなど、多角的なアプローチが求められています。

9. 文化

9.1. 伝統文化

ソロモン諸島の伝統文化は、多様な民族集団がそれぞれに育んできた慣習、信仰、社会構造の総体です。その中でも、いくつかの共通してみられる概念や特徴があります。

「ワントク (Wantok)」は、ピジン語で「同じ言葉(one talk)」を意味し、同じ言語を話す人々、血縁関係にある人々が広範な家族支援システムの一部であり、互いに助け合うことが期待されるという重要な社会的概念です。このワントク・システムは、ソロモン諸島の社会における相互扶助の基盤となっています。

「カスタム (Kastom)」もまたピジン語で、伝統的な信念、慣習、儀式、そして伝統的な土地所有の概念などを指す包括的な言葉です。カスタムは、人々の日常生活、社会秩序、紛争解決などに深く関わっています。

マライタ島のランガランガ・ラグーンで製造される貝貨は、マライタ島だけでなくソロモン諸島全域で伝統的に使用されてきた通貨です。この貝貨は、磨かれた小さな貝殻の円盤に穴を開け、紐に通して作られます。儀式や結婚の際の結納品、紛争解決の際の賠償など、様々な社会的・経済的取引に用いられてきました。

ソロモン諸島ではサラサバテイガイ(Tectus niloticus英語)が採取され、伝統的に真珠のボタンや宝飾品などに加工されてきました。

これらの伝統文化は、近代化の波の中で変化しつつも、ソロモン諸島の人々のアイデンティティと社会の結束を維持する上で重要な役割を担い続けています。

9.2. 文学

ソロモン諸島の文学は、口承文学の豊かな伝統を基盤としつつ、近代以降、英語やピジン語による創作活動も行われています。伝統的な物語、神話、伝説は、各部族の歴史、価値観、世界観を反映しており、語り部によって世代から世代へと受け継がれてきました。

近代文学においては、ソロモン諸島出身の作家たちが、植民地主義の経験、独立後の国家建設の課題、民族間の緊張、都市化と伝統文化の葛藤といったテーマを扱った作品を発表しています。

代表的な作家としては、小説家のジョン・サウナナやレックスフォード・オロタロア、詩人のジュリー・マキニなどが挙げられます。彼らの作品は、ソロモン諸島の社会や文化を国内外に紹介するとともに、国民のアイデンティティ形成にも寄与しています。

しかし、出版インフラの未整備や識字率の課題など、文学活動の発展にはいくつかの制約もあります。それでも、若い世代の作家たちの台頭や、地域文学への関心の高まりなど、今後の発展が期待されています。

9.3. メディア

ソロモン諸島のメディアは、新聞、ラジオ、テレビ、そして近年急速に普及しつつあるインターネットから構成されています。情報アクセスは、地理的な制約やインフラの整備状況によって地域差があります。

新聞

日刊紙としては「ソロモン・スター (Solomon Star)」があります。また、日刊のオンラインニュースサイトとして「ソロモン・タイムズ・オンライン (Solomon Times Online)」があります。週刊紙には「ソロモンズ・ボイス (Solomons Voice)」と「ソロモン・タイムズ (Solomon Times)」、月刊紙には「アグリカルサ・ニュース (Agrikalsa Nius)」と「シチズンズ・プレス (Citizen's Press)」があります。

ラジオ

ラジオは、言語の違い、識字率の低さ、そして国内一部地域でのテレビ信号受信の困難さから、ソロモン諸島で最も影響力のあるメディアです。ソロモン諸島放送協会 (SIBC) が公共ラジオサービスを運営しており、全国放送の「ラジオ・ハッピーアイルズ (Radio Happy Isles 1037 AM)」と「ワントクFM (Wantok FM 96.3)」、そして地方局の「ラジオ・ハッピーラグーン (Radio Happy Lagoon)」と、以前は「ラジオ・テモツ (Radio Temotu)」がありました。商業FM局としては、ホニアラにZ FM (99.5MHz、ホニアラ以外でも広範囲で受信可能)とPAOA FM (97.7MHz、アウキでは107.5MHzでも放送) があり、コミュニティFMラジオ局としてゴールドリッジFM (88.7MHz) があります。

テレビ

ソロモン諸島全土をカバーするテレビサービスはありませんが、9州のうち4州の6つの主要センターで一部視聴可能です。衛星テレビ局は受信できます。ホニアラには、ソロモン・テレコム社が運営する無料のHDデジタルテレビ、アナログテレビ、オンラインサービス「テレコム・テレビジョン・リミテッド」があり、ABCオーストラリアやBBCワールドニュースなど、多くの地域および国際テレビサービスを再放送しています。住民は、衛星テレビを再送信できるデジタル有料テレビサービス「SATSOL」にも加入できます。

その他

2022年初頭時点で、ソロモン諸島のインターネット利用者は約229,500人でした。それ以前の2019年の国勢調査では、12歳以上の225,945人が携帯電話を所有しており、その大部分はホニアラ出身者でした。

メディアは、情報提供、教育、娯楽の手段としてだけでなく、民主主義の発展や国民的議論の促進においても重要な役割を担っています。

9.4. 音楽

ソロモン諸島の音楽は、伝統的なメラネシア音楽と現代のポピュラー音楽が共存し、多様な表現形態を持っています。

伝統的なメラネシア音楽には、グループおよびソロのボーカル、スリットドラム、そしてパンパイプのアンサンブルが含まれます。特にパンパイプはソロモン諸島を代表する楽器の一つで、竹で作られた様々なサイズのパイプを組み合わせて演奏され、複雑でリズミカルなメロディーを生み出します。これらの伝統音楽は、儀式、祝祭、日々の生活の中で重要な役割を果たしてきました。

竹製楽器を使った音楽は1920年代に人気を博しました。

1950年代には、エドウィン・ナナウ・シトリが「ウォークアバウト・ロング・チャイナタウン」を作曲し、この曲は政府によってソロモン諸島の非公式な「国歌」として言及されています。

現代のソロモン諸島のポピュラー音楽には、様々な種類のロックやレゲエ、そして地元の要素を取り入れた「アイランド・ミュージック」が含まれます。これらの音楽は、若者を中心に人気があり、ラジオやライブ演奏を通じて広く親しまれています。伝統音楽の要素と現代的なサウンドを融合させた新しい音楽スタイルも生まれており、ソロモン諸島の音楽シーンは活気に満ちています。

9.5. スポーツ

ソロモン諸島で最も人気のあるスポーツはサッカーです。サッカーソロモン諸島代表はOFCネイションズカップで準優勝(2004年)の経験があるなど、オセアニア地域では強豪の一角を占めています。国内リーグのソロモン諸島・Sリーグも存在します。

フットサルも非常に人気があり、フットサルソロモン諸島代表(愛称:クルクル)はオセアニア地域で圧倒的な強さを誇り、FIFAフットサルワールドカップにも複数回出場しています。クルクルのキャプテン、エリオット・ラゴモは、2009年7月のニューカレドニア戦で試合開始3秒でゴールを決め、公式フットサル試合における史上最速ゴール記録を樹立しました。

ビーチサッカーも盛んで、ビーチサッカーソロモン諸島代表(愛称:ビリキキ・ボーイズ)は、オセアニア予選を何度も制し、FIFAビーチサッカーワールドカップの常連国となっています。ビリキキ・ボーイズは2010年時点で世界ランキング14位と、オセアニアのチームとしては最も高いランクに位置していました。

ラグビーユニオンも行われており、ラグビーソロモン諸島代表は1969年から国際試合を行っています。ラグビーワールドカップのオセアニア予選にも参加していますが、本大会出場経験はありません。

ソロモン諸島は2023年パシフィックゲームズの開催国となりました。

その他、バスケットボール、バレーボール、ネットボール、陸上競技なども行われています。

9.6. 祝祭日

ソロモン諸島の主要な国民の祝日と公休日は以下の通りです。これらは、国の歴史、文化、宗教に関連する重要な日を示しています。

| 日付 | 日本語表記 | 英語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | |

| 移動祝祭日 | 聖金曜日 | Good Friday | 復活祭前の金曜日 |

| 移動祝祭日 | イースターマンデー | Easter Monday | 復活祭の翌日の月曜日 |

| 移動祝祭日 | 聖霊降臨祭の翌月曜日 | Whit Monday | 復活祭から50日後の月曜日 |

| 6月の第2土曜日の次の月曜日(年による) | 国王公式誕生日 | Queen's (King's) Official Birthday | 英国国王の公式誕生日を祝う |

| 7月7日 | 独立記念日 | Independence Day | 1978年の独立を記念 |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day | |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Boxing Day |

これらの祝祭日には、宗教的な儀式、文化的な催し、スポーツイベントなどが開催され、国民にとって重要な休息と祝賀の機会となっています。

10. 交通およびインフラ

10.1. 航空交通

ソロモン諸島の主要な国際空港は、首都ホニアラ近郊にあるホニアラ国際空港(旧称:ヘンダーソン国際空港)です。この空港は、オーストラリア、フィジー、パプアニューギニア、バヌアツなど、近隣諸国との国際線が就航しており、国の空の玄関口となっています。

国営航空会社であるソロモン航空が、これらの国際路線に加え、国内の20以上の空港への路線を運航しています。国内線は、各州の主要な島々や遠隔地のコミュニティを結ぶ重要な交通手段ですが、多くの国内空港は滑走路が短く、未舗装(草地)であるため、小型機のみが離着陸可能です。

観光振興のため、ソロモン航空は2019年にブリスベンとムンダ間の週一回の直行便を導入しました。

航空交通は、特に島嶼間の迅速な移動や、医療搬送、観光客の輸送において重要な役割を担っていますが、運航コストの高さや天候による影響、インフラの老朽化などが課題となっています。

10.2. 道路交通

ソロモン諸島の道路網は、特に首都ホニアラのあるガダルカナル島を除けば、十分に整備されているとは言えません。多くの島々では、舗装された道路は限られており、未舗装の道路が一般的です。これにより、雨季には通行が困難になることもあります。鉄道は存在しません。

ガダルカナル島では、ホニアラから西部のランビ(約58 km)までと、東部のアオラ(約75 km)までの主要な道路があります。これらの道路は、沿岸部のコミュニティを結び、物資輸送や人々の移動に利用されています。

公共交通機関としては、バスが一部地域で運行されていますが、固定された時刻表はなく、運行も不定期であることが多いです。ホニアラ市内には明確なバスターミナルは存在せず、中央市場前などが主要なバスの乗降場所となっています。

道路インフラの未整備は、経済活動の妨げとなるだけでなく、教育や医療へのアクセスを困難にするなど、国民生活にも影響を与えています。政府は道路網の整備と改善に取り組んでいますが、広大な国土と財政的な制約から、進捗は限定的です。

10.3. 海上交通

多くの島々から成るソロモン諸島において、海上交通は島嶼間の人流・物流を支える最も重要な手段です。首都ホニアラの港からは、各州の主要な島々や多くのコミュニティへ向かうフェリーや貨物船が運航されています。

定期的なフェリーサービスは、特に人口の多い島々(例:ガダルカナル島からマライタ島のアウキへ、ツラギ島経由など)を結んでいます。高速カタマラン船も一部路線で運航されており、移動時間の短縮に貢献しています。

しかし、多くの地域では、小型のボートやカヌーが依然として日常的な交通手段として利用されています。天候に左右されやすく、安全性にも課題がある場合があります。

主要な港湾としては、ホニアラ港が国内最大の港であり、国際貿易の拠点ともなっています。その他、各州の州都や主要な町にも港があり、地域経済を支えています。

海上交通の安全性向上、港湾施設の近代化、そして効率的な輸送ネットワークの構築が、ソロモン諸島の経済発展と国民生活の向上にとって不可欠です。