1. 概要

バヌアツ共和国(バヌアツきょうわこく)は、南太平洋のメラネシアに位置する島嶼国家である。83の火山島から成るこの国は、オーストラリア北東約1750 km、ニューカレドニア北東約540 kmに位置する。首都はエファテ島にあるポートビラである。

バヌアツの歴史は、数千年前にメラネシア人が最初に定住したことに始まる。ヨーロッパ人による最初の接触は1606年のスペイン探検隊であり、その後18世紀後半からイギリスとフランスによる植民が進行した。1906年には英仏共同統治領ニューヘブリディーズが成立した。第二次世界大戦を経て、1970年代に独立運動が高まり、1980年7月30日にバヌアツ共和国として独立を達成した。初代首相にはウォルター・リニが就任した。

政治体制は議会制民主主義に基づく共和国であり、大統領が国家元首、首相が行政府の長を務める。経済は農業、観光業、オフショア金融サービス、牧畜業を主要な柱としているが、自然災害の影響を受けやすく、外国からの援助にも依存している側面がある。社会はメラネシア系の住民が大多数を占め、公用語はビスラマ語、英語、フランス語であるが、100を超える多様な現地語も使用されている。キリスト教が主要な宗教であるが、伝統信仰やジョン・フラム運動のようなカーゴ・カルトも存在する。

文化的には、伝統的な慣習「カスタム」が生活に根付いており、砂絵やナゴール(ランドダイビング)などが国際的に知られている。バヌアツは自然災害のリスクが高い国であり、サイクロン、地震、火山活動が頻繁に発生するが、環境保護政策にも積極的に取り組んでいる。国際的には、国際連合、イギリス連邦、フランコフォニー国際機関、太平洋諸島フォーラムなどに加盟し、特に西パプア問題などについて積極的な発言を行っている。

2. 国名

バヌアツの正式名称は以下の通りである。

- Ripablik blong Vanuatuリパブリック・ブロン・バヌアツビスラマ語

- Republic of Vanuatuリパブリック・オブ・バヌアツ英語

- République du Vanuatuレピュブリック・デュ・ヴァヌアトゥフランス語

日本語での公式表記はバヌアツ共和国、通称はバヌアツである。「ヴァヌアツ」という表記も用いられることがある。中国語では「瓦努阿图中国語」と表記され、「瓦中国語」と略される。

国名「バヌアツ」は、この地域のいくつかのオーストロネシア語族の言語に見られる「土地」または「故郷」を意味する単語 vanua (プロト・オーストロネシア語の *banua に由来)と、「立つ」を意味する単語 tu (プロト・オセアニア語の *tuqur に由来)を組み合わせたものである。これら二つの単語を合わせることで、この国の独立した地位を伝えている。つまり、「我々の土地」「独立した土地」といった意味合いを持つ。

3. 歴史

バヌアツの先史時代から現代に至るまでの主要な歴史的出来事と社会の変遷は、先住民の文化形成、ヨーロッパ列強による植民地化、そして独立国家としての歩みと課題を特徴としている。この過程では、先住民の権利や文化の尊重、民主主義の確立、社会経済開発が重要なテーマとなっている。

3.1. 先史時代

ヨーロッパ人による植民が始まる以前のバヌアツの歴史は、文字による記録が存在しないこと、そして考古学的調査が限られていることから、大部分が不明である。バヌアツの不安定な地質と気候も、多くの先史時代の遺跡を破壊したり隠したりした可能性が高い。1980年代以降に収集された考古学的証拠は、バヌアツの島々には約3000年前、紀元前1100年から紀元前700年の間に最初の入植者が住み着いたという説を裏付けている。これらはほぼ確実にラピタ文化の人々であった。かつてバヌアツがこの文化の影響をほとんど受けていないという考えが広まっていたが、ここ数十年で北部のバンクス諸島から南部のアネイチュム島に至るまで、群島のほとんどの島々にある多数の遺跡で発見された証拠によって覆された。

著名なラピタ遺跡には、エファテ島のテオウマ、マレクラ島沖のウリピヴ島とヴァオ島、そしてアオレ島のマクエがある。いくつかの古代埋葬地が発掘されており、特にエファテ島のテオウマには94体の遺骨を含む大規模な古代墓地がある。また、エファテ島および隣接するレレパ島とエレトカ島には、16世紀から17世紀にかけてロイ・マタ(または複数の世代にわたって異なる人物が保持した称号)と呼ばれる首長に関連する遺跡が存在する。ロイ・マタは地元の氏族を統一し、平和の時代を築き、統治したと言われている。ロイ・マタに関する物語は地元の口承伝承に由来し、考古学的遺跡で発見された数世紀前の証拠と一致している。2008年、ロイ・マタ首長の領地(Chief Roi Mata's Domain)はバヌアツ初の世界遺産(文化遺産)としてUNESCOに登録された。

ラピタ文化の直接の起源は北西にあり、ソロモン諸島およびパプアニューギニアのビスマルク諸島にあるが、2016年にポートビラ近郊で発見された3000年前の骨格のDNA研究によると、一部はフィリピンや台湾から直接到来し、途中で短期間しか滞在しなかった可能性が示唆されている。彼らはヤムイモ、タロイモ、バナナなどの作物、そしてブタやニワトリなどの家畜を持ち込んだ。彼らの到来は、陸ワニ(Mekosuchus kalpokasi)、陸ガメ(Meiolania damelipi)、そして様々な飛べない鳥類の種の絶滅と時を同じくしている。ラピタ文化の居住地は、最も広範囲に及んだ時期には東はトンガやサモアにまで達していた。

時が経つにつれて、ラピタ文化はその初期の統一性の多くを失い、その正確な理由は不明だが、ますます断片化した。数世紀にわたり、バヌアツの陶器、集落、埋葬習慣はすべて、より地域化された方向に進化し、長距離貿易や移住のパターンは縮小した。それにもかかわらず、いくつかの限られた長距離貿易は継続し、同様の文化的慣習や後期様式の品物もフィジー、ニューカレドニア、ビスマルク諸島、ソロモン諸島で見つかっている。バヌアツ中部および南部での発見物、例えば特徴的な石斧などは、東方のポリネシア人とのいくつかの交易関係、そしておそらくは人口移動を示している。

やがて、ラピタ人はビスマルク諸島やメラネシアの他の地域から来た移住者と混血したか、あるいはその先駆者として行動し、最終的に現代のニ・バヌアツに典型的なより濃い肌の色を生み出したと考えられている。言語学的には、ラピタ人のオーストロネシア語は維持され、バヌアツの100を超える多数の固有言語はすべて、オーストロネシア語族のオセアニア語派に属するものとして分類されている。この言語の極端な多様性は、継続的な移住の波、多数の分権化され一般的に自給自足の共同体の存在、互いに支配することのできない人々の集団間の敵対関係、そして島内および島間の移動とコミュニケーションを妨げたバヌアツの困難な地理など、多くの要因から生じた。地質学的記録はまた、紀元200年頃にアンブリム島で巨大な火山噴火が起こったことを示しており、これは地域住民を壊滅させ、さらなる人口移動を引き起こした可能性が高い。一部の地域では食人の習慣が広まっていた。

1452年から1453年にかけて、海底火山クワエが複数回にわたり大噴火を起こし、世界の歴史に大きな影響を与えたとされる。

3.2. ヨーロッパ人の到来と初期接触 (1606年-1906年)

バヌアツの島々がヨーロッパ人と最初に接触したのは1606年4月、ポルトガル人の探検家ペドロ・フェルナンデス・デ・キロスが、スペイン帝国のためにカヤオを出航し、バンクス諸島を通過し、ガウア島(彼がサンタ・マリアと呼んだ島)に短期間上陸した時である。さらに南下を続けたキロスは最大の島に到着し、そこをLa Austrialia del Espíritu Santoスペイン語(聖霊の南方大陸)と名付け、自分がテラ・アウストラリス(オーストラリア)に到着したと信じた。スペイン人は島の北側にあるビッグベイに「ヌエバ・ヘエルサレム」という短命な植民地を建設した。

キロスは友好的な関係を意図していたが、ニ・バヌアツとの関係は数日のうちに暴力的なものとなった。スペイン人のその後の接触の試みは、島民が逃亡するか、探検家を待ち伏せに誘い込むという結果に終わった。キロスを含む乗組員の多くも健康状態が悪く、キロスの精神状態も悪化していた。植民地は1ヶ月後に放棄され、キロスは南方大陸の探索を続けた。

ヨーロッパ人が再びこの地を訪れたのは1768年で、フランスの探検家ルイ・アントワーヌ・ド・ブーガンヴィルが5月22日にこれらの島々を航行し、グレート・キクラデス諸島と名付けた。ブーガンヴィルが考案した様々なフランス語の地名のうち、ペンテコスト島だけが残っている。フランス人はアンバエ島に上陸し、先住民と平和的に交易を行ったが、ブーガンヴィルは後に攻撃を受け、乗組員が立ち去り航海を続ける前にマスケット銃で威嚇射撃を行う必要があったと述べている。1774年7月から9月にかけて、イギリスの探検家ジェームズ・クック船長がこれらの島々を広範囲に探検し、スコットランド西岸沖のヘブリディーズ諸島にちなんでニューヘブリディーズ諸島と名付け、この名称は1980年の独立まで続いた。クックはニ・バヌアツに贈り物をし、暴力を控えることで、概して友好的な関係を維持することに成功した。

1789年、ウィリアム・ブライと残りの乗組員は、バウンティ号の反乱の後、ティモール島への帰還航海の途中でバンクス諸島を通過した。ブライは後にこれらの島々に戻り、後援者であるジョゼフ・バンクスにちなんで命名した。

捕鯨船は、この島々への最初の定期的な訪問者の中に含まれていた。記録されている最初の訪問は1804年2月の「ローズ号」であり、最後に知られている訪問は1887年のニューベッドフォード船「ジョン・アンド・ウィンスロップ号」であった。1825年、商人ピーター・ディロンがエロマンガ島で白檀を発見した。白檀は中国で香として高く評価され、茶と交換できたため、入植者の流入ラッシュを引き起こしたが、1830年に移民のポリネシア人労働者と先住民ニ・バヌアツとの衝突の後、終焉した。さらに多くの白檀がエファテ島、エスピリトゥサント島、アネイチュム島で発見され、好況と不況を繰り返したが、1860年代半ばまでに供給はほぼ枯渇し、貿易はほぼ停止した。

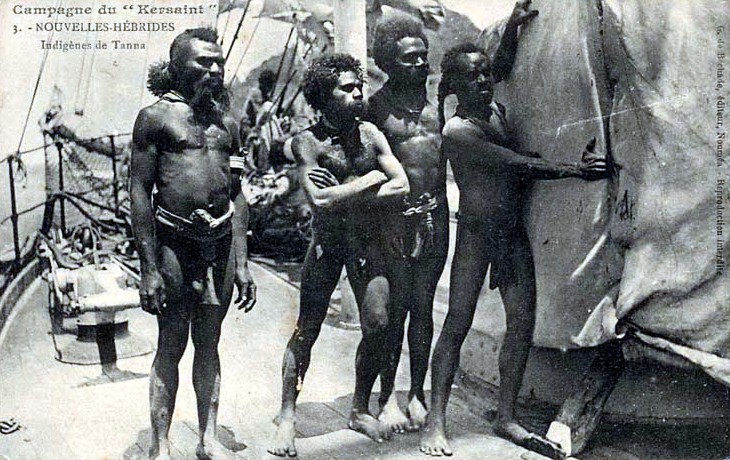

1860年代、オーストラリア、フィジー、ニューカレドニア、サモア諸島の農園主たちは労働者を必要としており、「ブラックバーディング」と呼ばれる長期的な年季奉公貿易を奨励した。労働貿易の最盛期には、いくつかの島の成人男性人口の半数以上が海外で働いていた。このため、また労働者がしばしば直面した劣悪な条件や虐待、そして先住民ニ・バヌアツが免疫を持たない一般的な病気の導入により、バヌアツの人口は深刻に減少し、現在の人口は接触以前の時代と比較して大幅に減少している。貿易に対する監視が強化されたことで徐々に縮小し、オーストラリアは1906年にさらなる「ブラックバード」労働者を禁止し、続いてフィジーとサモアがそれぞれ1910年と1913年に禁止した。

1839年以降、カトリックとプロテスタントの両方の宣教師が島々に到着した。当初、彼らは敵意に直面し、特に1839年にエロマンガ島でロンドン伝道協会のジョン・ウィリアムズとジェームズ・ハリスが殺害されたことは注目に値する。それにもかかわらず、彼らは布教を続け、多くの改宗者を生んだ。ヨーロッパ人の当惑をよそに、ニ・バヌアツはキリスト教と伝統的なカスタム信仰を融合させた。英国国教会のメラネシアミッションも、若い改宗者をニュージーランドとノーフォーク島でのさらなる訓練のために連れて行った。長老派の宣教師はアネイチュム島で特に成功したが、タンナ島ではそれほど成功せず、1840年代から60年代にかけて宣教師は地元住民によって繰り返し島から追い出された。宣教師たちが持ち込んだ病気と死の波が、敵対的な反応の一因であった可能性がある。

他のヨーロッパ人入植者も、綿のプランテーションのための土地を求めてやって来た。最初の入植者は1865年にタンナ島に来たヘンリー・ロス・ルウィンであった(彼は後に放棄した)。アメリカ南北戦争の終結後、国際的な綿花価格が暴落すると、彼らはコーヒー、カカオ、バナナ、そして最も成功したココナッツに切り替えた。当初、オーストラリアからのイギリス臣民が入植者の большинствоを占めていたが、イギリス政府からの支援がほとんどなかったため、彼らはしばしば入植地を成功させるのに苦労した。

フランス人農園主も到着し始め、1880年にエファテ島にフェルディナン・シェヴィラールが到着し、その後、ジョン・ヒギンソン(猛烈な親仏派のアイルランド人)による1882年のCompagnie Caledonienne des Nouvelles-Hébrides(CCNH)の設立に続いて、より多くのフランス人が到着し、すぐにフランス臣民に有利な状況となった。フランス政府は1894年にCCNHを買収し、フランス人の入植を積極的に奨励した。1906年までに、フランス人入植者(401人)はイギリス人(228人)をほぼ2対1で上回っていた。

3.3. 植民地時代:ニューヘブリディーズ共同統治領 (1906年-1980年)

イギリスとフランスは、ニューヘブリディーズ諸島(現在のバヌアツ)を共同で統治する体制を敷いた。この時代は、政治、経済、社会構造に大きな変化をもたらし、住民の生活にも深い影響を与えた。二重の行政システムは非効率であり、先住民の権利はしばしば軽視されたが、一方で教育や医療の近代化も進められた。

3.3.1. 初期 (1906年-1945年)

フランスとイギリスの権益が島々で錯綜し、そこに蔓延していたほぼ無法状態は、両国のいずれかまたは両方に領土併合を求める請願をもたらした。1887年10月16日の条約は、フランスとイギリスの市民を保護することのみを目的とした英仏共同海軍委員会を設立したが、国内の先住民問題に対する管轄権は主張しなかった。入植者とニ・バヌアツの間の敵対行為は日常茶飯事であり、しばしば疑わしい状況で購入された土地をめぐる紛争が中心であった。ニューカレドニアのフランス人入植者からは島々を併合するよう圧力がかかっていたが、イギリスは彼らの影響力を完全に手放すことを望まなかった。

その結果、1906年にフランスとイギリスは島々を共同で統治することに合意した。これは英仏共同統治領(Anglo-French Condominium)と呼ばれ、二つの別個の政府、法律、司法、財政制度が共同裁判所でのみ一つになるという独特の統治形態であった。土地の収奪とプランテーションでのニ・バヌアツ労働者の搾取は急速に進んだ。最悪の虐待を抑制し、宣教師の支援を得るために、共同統治領の権限は1914年の英仏議定書によって拡大されたが、これが正式に批准されたのは1922年であった。これによりいくらかの改善は見られたものの、労働虐待は続き、ニ・バヌアツはどちらの国の市民権も取得できず、公式には無国籍であった。資金不足の共同統治領政府は機能不全に陥り、行政の重複が効果的な統治を困難にし、時間を要するものにした。教育、医療、その他のそのようなサービスは宣教師の手に委ねられた。

1920年代から1930年代にかけて、(当時フランス領インドシナの一部であった)ベトナムからの年季奉公人がニューヘブリディーズのプランテーションで働くためにやって来た。1929年までに、ニューヘブリディーズには約6,000人のベトナム人がいた。1940年代には、劣悪な労働条件と、プランテーション所有者よりも彼らの窮状に同情的だった連合軍兵士の社会的影響により、彼らの間でいくつかの社会的・政治的混乱があった。ほとんどのベトナム人は1946年と1963年に送還されたが、今日でもバヌアツには小さなベトナム人コミュニティが残っている。

第二次世界大戦は群島に計り知れない変化をもたらした。1940年のナチス・ドイツによるフランス陥落により、イギリスは島々でより大きな権限を得ることができた。オーストラリア軍は、日本軍による侵攻の可能性からオーストラリアを守るため、マレクラ島に2,000人規模の部隊を駐留させた。1941年12月7日の日本軍による真珠湾攻撃の後、アメリカ合衆国は連合国側として参戦した。日本軍はすぐにメラネシア全域に急速に進撃し、1942年4月までに現在のパプアニューギニアとソロモン諸島の大部分を占領し、ニューヘブリディーズはさらなる進撃の最前線となった。これを阻止するため、1942年5月から米軍が島々に駐留し、エファテ島とエスピリトゥサント島に飛行場、道路、軍事基地、その他多くの支援インフラを建設した。太平洋戦争中、アメリカ軍は現在バヌアツ領のエスピリトゥサント島を基地化し、日本軍と珊瑚海海戦やソロモン諸島の戦いなどを展開した。

配備のピーク時には、約5万人のアメリカ人が2つの軍事基地に駐留し、約4万人の先住民人口を上回り、さらに数千人の連合軍兵士が何らかの時点で島々を通過した。約200人からなる小規模なニ・バヌアツ部隊(ニューヘブリディーズ防衛隊)がアメリカ人を支援するために設立され、さらに数千人がバヌアツ労働隊の一員として建設および保守作業に従事した。アメリカ人の存在は、滞在中、英仏当局を事実上脇に追いやった。アメリカ人のニ・バヌアツに対するより寛容で友好的な態度、非公式な習慣、相対的な豊かさ、そして(人種隔離された部隊ではあったが)ある程度の平等をもって奉仕していたアフリカ系アメリカ人兵士の存在は、植民地的優越性の根底にある精神を著しく損なった。

戦時中のバヌアツは、ジェームズ・A・ミッチェナーの小説『南太平洋物語』の舞台となった。

1943年にソロモン諸島が成功裏に再占領されると、ニューヘブリディーズは戦略的重要性を失い、アメリカ軍は1945年に撤退し、装備の多くを格安価格で売却し、残りはエスピリトゥサント島のミリオンダラー・ポイントと呼ばれる場所に海中投棄した。アメリカ軍の急速な展開と撤退は、「カーゴ・カルト」、特にジョン・フラムのそれの成長につながり、ニ・バヌアツは伝統的な価値観に戻りつつアメリカ軍の存在の側面を模倣することで「カーゴ」(すなわち大量のアメリカ製品)が彼らに届けられることを期待した。一方、共同統治領政府は帰還したが、人員不足と資金不足のため、その権威を再確立するのに苦労した。

3.3.2. 独立運動と自治 (1945年-1980年)

第二次世界大戦後、脱植民地化がヨーロッパの帝国を席巻し始め、1950年代から共同統治領政府はいくらか遅ればせながら近代化と経済開発のキャンペーンを開始した。病院が建設され、医師が養成され、予防接種キャンペーンが実施された。不十分だった宣教師運営の学校制度が引き継がれて改善され、初等教育の就学率は1970年までにほぼ普遍的になるまで大幅に増加した。プランテーションに対する監視が強化され、労働者の搾取が取り締まられ、ニ・バヌアツはより高い賃金を得るようになった。

牧畜、商業漁業、マンガン鉱業などの新しい産業が設立された。ニ・バヌアツは徐々に経済界や教会内でより多くの権力と影響力のある地位を占めるようになった。それにもかかわらず、イギリスとフランスは依然として植民地の政治を支配しており、1957年に設立された諮問評議会にはニ・バヌアツの代表者がいくらか含まれていたが、ほとんど権力を持たなかった。

経済開発は意図しない結果をもたらした。1960年代、多くの農園主が牧畜のために広大な低木地を囲い込み、伐採し始めたが、これはニ・バヌアツによって共同所有のカスタムの土地と見なされることが多かった。エスピリトゥサント島では、1966年にブルク酋長とジミー・スティーブンスによって、さらなる土地の伐採とニ・バヌアツ主導の緩やかな経済開発に反対する綱領でナグリアメル運動が設立された。この運動は多くの支持者を得たため、当局による弾圧が行われ、1967年にブルクとスティーブンスは逮捕された。釈放後、彼らは完全独立を要求し始めた。1971年、ウォルター・リニ神父は別の政党、ニューヘブリディーズ文化協会を設立し、後にニューヘブリディーズ国民党(NHNP)と改名した。これもまた、独立達成と土地収用に反対することに焦点を当てていた。NHNPが最初に注目を集めたのは1971年で、外国国民による土地投機の急増の後、共同統治領政府が介入を余儀なくされた時であった。1960年代、バヌアツの人々は自治と独立を要求し始めたが、英語系とフランス語系の島民が対立した。

一方、フランス人入植者、そしてフランス語を話すニ・バヌアツと混血のニ・バヌアツは、より緩やかな政治発展を綱領とする2つの別個の政党を設立した。エスピリトゥサント島を拠点とするMouvement Autonomiste des Nouvelles-Hébrides(MANH)と、エファテ島を拠点とするUnion des Communautés des Nouvelles-Hébrides(UCNH)である。これらの政党は言語的・宗教的路線で連携した。NHNPは英語を話すプロテスタントの党と見なされ、植民地から完全に撤退したいイギリスの支援を受けていた。一方、MANH、UCNH、ナグリアメル運動などは(総称して「穏健派」として知られる)、カトリックでフランス語を話す人々の利益と、より緩やかな独立への道を代表していた。フランスはこれらのグループを支援した。なぜなら、フランスは、特に独立運動を抑圧しようとしていた鉱物資源の豊富な植民地ニューカレドニアで、この地域における影響力を維持することに熱心だったからである。1974年、タンナ島ではイギリス主導の独立に反感を抱いていたフランス人の農園主アントワーヌ・フォルネリがジョン・フラム運動の支持者らと共にタンナ国としての分離独立を試みたものの、正式な独立宣言を行う前に治安部隊によって逮捕された。1975年にはサント島を中心とした島々でナグリアメル連邦として分離独立の宣言も起きた。

一方、経済開発は続き、1970年代初頭には多くの銀行や金融センターが開設され、この地域のタックスヘイブンとしての地位を利用した。ポートビラでは小規模な建設ブームが起こり、深海埠頭の建設後、クルーズ船観光が急速に成長し、1977年までには年間到着者数が4万人に達した。このブームは都市化を促進し、ポートビラとルーガンビルの人口は急速に増加した。

1974年11月、イギリスとフランスは会談し、一部は普通選挙、一部は様々な利益団体を代表する任命者に基づいて、植民地にニューヘブリディーズ代表議会を創設することに合意した。最初の1975年ニューヘブリディーズ総選挙は1975年11月に行われ、NHNPが全体的に勝利した。穏健派は結果に異議を唱え、ジミー・スティーブンスは離脱して独立を宣言すると脅した。共同統治領の常駐委員は議会の開会を延期することを決定したが、両陣営は解決策に合意することができず、抗議と反対抗議を引き起こし、その一部は暴力に発展した。紛争地域での協議といくつかの新たな選挙の後、議会は最終的に1976年11月に召集された。NHNPは1977年にバヌア・アク党(VP)と改名し、強力な中央政府の下での即時独立と島々の英国化を支持した。一方、穏健派は、より緩やかな独立への移行と連邦制度、さらにフランス語の公用語としての維持を支持した。

1977年3月、ロンドンで英仏とニ・バヌアツの合同会議が開催され、新たな議会選挙と後の1980年の独立住民投票の実施が合意された。VPはこの会議とその後の11月の1977年ニューヘブリディーズ総選挙をボイコットした。彼らは多くの地域を事実上支配する並行的な「人民臨時政府」を設立し、穏健派や共同統治領政府との暴力的な衝突を引き起こした。1980年に入るとバヌアツの独立を求める声が高まり、タンナ島で再びタフェアン共和国として独立運動が起きたが、これはイギリス軍の制圧で分離独立運動は終結した。

最終的に妥協が成立し、新憲法の下で国民統一政府が樹立され、1979年11月に新たな1979年ニューヘブリディーズ総選挙が実施され、VPが楽な過半数で勝利した。独立は1980年7月30日に予定された。予想よりも成績が悪かった穏健派は結果に異議を唱えた。

緊張は1980年を通じて続いた。いくつかの島でVPと穏健派の支持者の間で暴力的な衝突が発生した。エスピリトゥサント島では、アメリカのリバタリアニズム組織フェニックス財団から資金提供を受けたジミー・スティーブンス率いるナグリアメル運動と穏健派の活動家が1月に島の政府を掌握し、独立したベマラナ共和国を宣言したため、VP支持者は逃亡し、中央政府は封鎖を実施した。同年8月21日にはエスピリトゥサント島のフランス語系住民が独立に反対して分離運動が起き、ベマラナ共和国を名乗った。5月、タンナ島で穏健派の反乱が未遂に終わり、その過程で指導者の一人が射殺された。イギリスとフランスは7月にベマラナ分離主義者を阻止するために軍隊を派遣した。独立に対して依然として曖昧な態度をとっていたフランスは、事実上軍隊を無力化し、エスピリトゥサント島での法と秩序の崩壊を招き、大規模な略奪が発生した。

3.4. 独立以降 (1980年-現在)

ニューヘブリディーズは、バヌアツと改名され、1980年7月30日にウォルター・リニ首相の下で計画通り独立を達成し、儀礼的なバヌアツの大統領が常駐委員に取って代わった。フランスは政情不安を理由に最後まで独立に反対の立場であったが、これにより事実上、英仏の共同統治下から独立し、大統領を国家元首とする「バヌアツ共和国」として出発した。英仏軍は8月に撤退し、リニはパプアニューギニアから軍隊を呼び寄せ、ジミー・スティーブンスのベマラナ分離主義者に対する短期間の「ココナッツ戦争」を引き起こした。PNG軍はすぐにベマラナの反乱を鎮圧し、スティーブンスは9月1日に降伏し、後に投獄された。リニは1991年まで政権を維持し、英語圏主導の政府を運営し、1983年と1987年の選挙で勝利した。

外交面では、リニは非同盟運動に参加し、南アフリカのアパルトヘイトとあらゆる形態の植民地主義に反対し、リビアやキューバとの関係を確立し、ニューカレドニアにおけるフランスの存在とフランス領ポリネシアでの核実験に反対した。リニの強力な権力掌握に対する反対が高まり、1987年に彼がアメリカ訪問中に脳卒中で倒れた後、バヌア・アク党(VP)の一部がバラク・ソペの下で離党して新党(メラネシア進歩党、MPP)を結成し、アティ・ジョージ・ソコマヌ大統領がリニを失脚させようと試みた。これは失敗し、リニはVPの同僚に対してますます不信感を抱き、不忠と見なした者を解任した。1991年の社会主義国家の相次ぐ崩壊に伴ってウォルター・リニは党内外から批判が高まり、1991年に解任された。

そのような人物の一人、ドナルド・カルポカスはその後VP党首を宣言し、党を二つに分裂させた。1991年9月6日、不信任投票によりリニは権力の座から追放された。カルポカスが首相となり、リニは新党、国民統一党(NUP)を結成した。一方、経済は不況に陥り、リニの共産主義国家との接近によって外国人投資家や外国援助が遠のき、政治的混乱によって観光客数が減少し、さらにバヌアツの主要輸出品であるコプラの価格暴落が追い打ちをかけた。その結果、フランス語圏の穏健政党連合(UMP)が1991年バヌアツ総選挙で勝利したが、過半数を形成するのに十分な議席は得られなかった。そのため、リニのNUPとの連立が組まれ、UMPのマキシム・カルロ・コーマンが首相に就任した。

1991年の総選挙以来、バヌアツの政治は不安定で、分裂的な連立政権が続き、不信任投票の行使により首相が頻繁に交代した。民主主義体制全体は維持され、バヌアツは平和で比較的繁栄した国家であり続けている。1990年代のほとんどの期間、UMPが政権を握り、首相の座はUMPのライバルであるコーマンとセルジュ・ボホールの間で交代し、UMPは経済に対してより自由市場的なアプローチを導入し、公共部門を削減し、フランス語を話すニ・バヌアツの機会を改善し、フランスとの関係を更新した。政府は、連立相手であるNUPの分裂や1993年から1994年にかけての公務員内部での一連のストライキに苦しみ、後者は解雇の波で対処された。金融スキャンダルはコーマンとボホールの両方を悩ませ、後者は外国人にバヌアツのパスポートを販売する計画に関与していた。

1996年、ボホールとジャン=マリー・レイエ大統領は、給与紛争をめぐってバヌアツ機動隊に短期間誘拐された後、無傷で解放された。1998年、金融不正の疑惑を受けて貯蓄者がバヌアツ国家退職基金から資金を引き出そうとした際にポートビラで暴動が発生し、政府は短期間の非常事態を宣言した。1998年には、経済パフォーマンスの改善と政府の汚職撲滅を目的とした包括的改革プログラムが制定された。1998年バヌアツ総選挙では、UMPはドナルド・カルポカス率いるVPに敗れた。彼はわずか1年で辞任し、不信任投票の脅威にさらされ、1999年にMPPのバラク・ソペに取って代わられたが、彼自身も2001年に不信任投票で失脚した。政治的不確実性にもかかわらず、バヌアツ経済はこの時期も成長を続け、バヌアツ産牛肉の高い需要、観光、外国人労働者からの送金、そしてアジア開発銀行(1997年)とアメリカのミレニアムチャレンジ基金(2005年)からの大規模な援助パッケージに支えられた。バヌアツは2003年にOECDの「非協力的タックスヘイブン」リストから削除され、2011年に世界貿易機関に加盟した。2006年7月には環境NGO「地球の友」とシンクタンク「新経済財団」が「地球上で最も幸せな国」に選んだ。

VPのエドワード・ナタペイは2001年に首相に就任し、2002年バヌアツ総選挙で勝利した。2004年バヌアツ総選挙では、ボホールとUMPが政権に返り咲いた。彼は中国・台湾紛争において台湾を承認するという秘密協定をめぐって多くの支持を失い、就任から5ヶ月も経たないうちに不信任投票で失脚し、ハム・リニに取って代わられた。リニは承認を中華人民共和国に戻し、中国はバヌアツ政府への主要な援助供与国であり続けている。2010年代には中華人民共和国に接近することで多額の投資を引き出すことに成功。これにより首相官邸や大型の会議場、スポーツ施設、港湾などの建設が行われ、インフラの充実が図られた。2007年、タンナ島とアンブリム島からの移民の間でポートビラで暴力的な衝突が発生し、2人が死亡した。リニは2008年バヌアツ総選挙で敗北し、ナタペイが政権に返り咲き、バヌアツ政治は混乱期に入った。野党によるナタペイ失脚の試みが不信任投票によって頻繁に行われたが、失敗に終わったものの、2009年11月に手続き上の技術的な問題で短期間解任され、その後最高裁判所長官によってその措置は覆された。人民進歩党(PPP)のサト・キルマンは2010年12月に別の不信任投票でナタペイを追放した。彼は2011年4月にボホールのUMPによって同様の方法で解任された。これは技術的な点で無効とされ、彼は首相に復帰した。その後、最高裁判所長官が彼の勝利を覆した。ナタペイは10日間政権に返り咲いたが、議会が再びキルマンを可決した。キルマンは2年間政権を維持したが、2013年3月に追放された。

新政権は緑の連合が初めて政権を握ったものであり、新首相のモアナ・カルカセス・カロシルは、非ニ・バヌアツとしては初めてその地位に就いた(カロシルはフランスとタヒチの混血であり、バヌアツの帰化市民である)。カロシルは自国での外交旅券販売の見直しに着手した。彼はまた、西パプア独立運動への支持を表明した。この動きへの支持は、元首相のキルマンとカルロ・コーマンによっても表明された。カロシルは2014年に別の不信任投票で追放され、VPがジョー・ナトゥマンの下で返り咲いたが、彼自身も翌年、キルマン主導の不信任投票で追放された。一方、国は2015年にサイクロン・パムによって壊滅的な被害を受け、16人が死亡し、甚大な破壊が生じた。

2015年の汚職捜査により、元首相モアナ・カルカセス・カロシルを含むキルマン政権の多数の議員が贈収賄で有罪判決を受けた。彼の権威は著しく弱体化し、キルマンは2016年バヌアツ総選挙でシャーロット・サルウェイの変革のための再統一運動(RMC)に敗れた。サルウェイは、サイクロン・ハロルドと世界的なCOVID-19のパンデミックの余波に対処する中で、偽証罪の申し立ての中で2020年バヌアツ総選挙で敗北し、ボブ・ロウマンの下でVPが返り咲いた。バヌアツは、2020年11月に最初のCOVID-19症例を記録し、コロナウイルスの発生を経験した地球上で最後の場所の1つであった。2023年10月、バヌアツは太平洋諸国で初めて子宮頸がんを撲滅することを目指した。

2024年12月17日、首都ポートビラのあるエファテ島の沖合約30 km、深さ57 kmを震源とするマグニチュード7.3の地震が発生した。この地震により、エファテ島のほぼ全ての家屋が損壊し、アメリカ大使館などが入居するビルも倒壊するなど、甚大な被害が出た。少なくとも19人が死亡し、200人以上が負傷したと報告されている。国際連合人道問題調整事務所は、バヌアツの人口の3分の1に相当する11万6000人が直接的な影響を受けたと推定している。翌2025年1月14日に予定されていた総選挙の投票、開票日は同年1月16日に変更された。

4. 地理

バヌアツは、83の比較的小さく、地質学的に新しい火山起源の島々から成るY字型の群島であり(うち65島が有人)、最北端と最南端の島の間は約1300 kmある。これらのうち2島(マシュー島とハンター島)は、フランスの特別共同体であるニューカレドニアの一部としてフランスも領有権を主張し、実効支配している。国土は南緯13度から21度、東経166度から171度の間に位置する。

バヌアツの総面積は約1.23 万 km2であり、そのうち陸地面積は非常に限られている(約4700 km2)。ほとんどの島は急峻で、土壌は不安定であり、恒久的な淡水はほとんどない。2005年の推定では、土地のわずか9%が農業に利用されている(7%が永年作物、2%が耕作可能地と見なされる)。海岸線はほとんどが岩がちで、裾礁があり、大陸棚はなく、急速に海の深みに落ち込んでいる。

4.1. 地形と主な島

バヌアツは800kmにわたって北北西から南南東に連なる83の火山島からなり、それらはニューヘブリディーズ諸島と呼ばれる。そのうち、住民が居住する島は約70である。

最大の島はエスピリトゥサント島(3947 km2)。同島のタブウェマサナ山 (1878m) がバヌアツの最高地点ともなっている。最大の町は、エファテ島にある首都ポートビラ(人口約5万人)、2番目はエスピリトゥサント島のルーガンビル(人口約1万8千人、2020年国勢調査)。

バヌアツの島の約半分は火山島で、険しい山の周りに平地が僅かにある。特にアンブリム島、タンナ島、ロペヴィ島、アンバエ島の火山は活火山として活動が継続している。残りは、サンゴ礁からなる島である。バヌアツの火山は、太平洋プレートがオーストラリアプレートに潜り込むサブダクション帯によるものであり、環太平洋火山帯の一部をなしている。

最も南に位置する2つの無人島、マシュー島とハンター島は、フランスの海外領土ニューカレドニアとの間で領有問題を抱えている。

主な島は以下の通りである。

- トーレス諸島

- ヒウ島

- バンクス諸島

- モタ島(シュガーローフ島)

- エスピリトゥサント島 - 最大の島

- マレクラ島

- アンブリム島

- ペンテコスト島

- エピ島

- アンバエ島(アオーバ島とも)

- ガウア島

- バヌア・ラバ島

- マエウォ島

- マロ島

- エファテ島 - 首都ポートビラ

- ングナ島

- エロマンガ島

- タンナ島

- アニワ島

- フツナ島

- アネイチュム島(アナトム島とも)

- マシュー島(無人島、ニューカレドニアと領有権係争中)

- ハンター島(無人島、ニューカレドニアと領有権係争中)

4.2. 気候

バヌアツの気候は熱帯性で、約9ヶ月間は暖かく雨の多い天候が続き、サイクロンの可能性があり、3~4ヶ月間は南東からの風を特徴とする涼しく乾燥した天候となる。水温は冬の22 °Cから夏の28 °Cまで変化する。4月から9月までは涼しく、10月からは日差しが強くなり湿度も高くなる。日中の気温は20 °Cから32 °Cの範囲である。南東の貿易風は5月から10月にかけて吹く。

バヌアツは雨季が長く、ほぼ毎月かなりの降雨がある。最も雨が多く暑い月は12月から4月で、サイクロンシーズンでもある。最も乾燥する月は6月から11月である。年間平均降水量は約2360 mmであるが、北部の島々では4000 mmにも達することがある。WorldRiskIndex 2021によると、バヌアツは世界で最も災害リスクが高い国の中で第1位にランクされている。

4.3. 動植物

熱帯雨林に覆われているにもかかわらず、バヌアツには陸生の動植物種が比較的少ない。固有種のオオコウモリ、Pteropus anetianusが生息している。オオコウモリは熱帯雨林と木材の再生に重要な役割を果たしており、様々な在来樹木の花粉を媒介し、種子を散布する。彼らの食物は蜜、花粉、果実であり、一般的に「フルーツバット」と呼ばれている。南太平洋全域でその数は減少している。

19種の在来爬虫類には、エファテ島のみに生息するメクラヘビの一種(Indotyphlops braminus)が含まれる。フィジーイワナ(Brachylophus fasciatus)は1960年代に外来種として導入された。コウモリは11種(うち3種はバヌアツ固有)、陸鳥および水鳥は61種が生息している。小型のナンヨウネズミは在来種と考えられているが、大型の種は家畜化されたブタ、イヌ、ウシとともにヨーロッパ人と共に到来した。バヌアツの一部の島々のアリの種は、E.O.ウィルソンによって記録されている。

この地域には4,000種以上の海洋性軟体動物と、多様な海洋魚類が生息している。イモガイやオニダルマオコゼは人間に致命的な毒を持つ。アフリカマイマイは1970年代に侵入したばかりだが、すでにポートビラ地域からルーガンビルまで広がっている。バヌアツのマングローブには3頭またはおそらく4頭の成体のイリエワニが生息しており、現在のところ繁殖個体群は存在しない。これらのワニは、島嶼列がワニが一般的なソロモン諸島やニューギニアに近いことから、サイクロンの後に北部の島々に到達したと言われている。

バヌアツの人口(2008年時点で年間2.4%増加と推定)は、農業、放牧、狩猟、漁業のための土地と資源への圧力を増大させている。バヌアツの世帯の90%が漁業を行い魚を消費しており、これが村の近くでの集中的な漁獲圧力を引き起こし、沿岸魚種の枯渇を招いている。植生は豊かであるが、ほとんどの島で森林伐採の兆候が見られる。島々は、特に高価値の木材が伐採され、広範囲な焼畑農業が行われ、ココナッツプランテーションや牧場に転換されており、現在では土壌浸食や地すべりの増加の証拠が見られる。多くの高地の流域は森林伐採され劣化しており、淡水はますます希少になっている。適切な廃棄物処理、ならびに水質汚染および大気汚染は、都市部や大きな村の周辺で厄介な問題になりつつある。さらに、産業における雇用機会の欠如と市場へのアクセスの困難さが相まって、農村部の家族を自給自足または自立の様式に閉じ込め、地域の生態系に多大な圧力をかけている。この国は2019年の森林景観保全指数の平均スコアが8.82/10で、172カ国中世界で18位にランクされた。

4.4. 自然災害

バヌアツは、その地理的位置と地質学的特性から、サイクロン、地震、火山活動といった自然災害が頻繁に発生する国である。これらの災害は、バヌアツの社会経済に大きな影響を与え、防災対策が常に重要な課題となっている。

バヌアツは比較的頻繁に地震に見舞われる。1909年から2001年の間に発生したマグニチュード7以上の58件の地震のうち、調査されたものはほとんどない。1999年11月の大地震とその後の津波は、北部のペンテコスト島に広範囲な被害をもたらし、数千人が家を失った。2002年1月の別の大地震は、首都ポートビラとその周辺地域に広範囲な被害をもたらし、これも津波を伴った。2007年8月2日にはマグニチュード7.2の別の地震が発生した。最近では、2024年12月17日にマグニチュード7.3の大地震が発生し、首都ポートビラを含むエファテ島で甚大な被害をもたらし、多数の死傷者が出た。

バヌアツには、ロペヴィ山、ヤスール山、そしていくつかの海底火山を含む複数の活火山がある。火山活動は一般的で、大規模な噴火の危険が常に存在する。2008年11月には近隣の海底火山でマグニチュード6.4の噴火が発生したが死傷者はなく、1945年にも噴火が起きている。

熱帯低気圧(サイクロン)もバヌアツに大きな影響を与える。2015年3月、サイクロン・パムはカテゴリー5の非常に強い勢力でバヌアツの大部分を襲い、全ての島で死者と広範囲な被害をもたらした。2015年3月17日時点で、国連は公式の死者数を11人(エファテ島から6人、タンナ島から5人)、負傷者を30人と発表した。バヌアツの土地大臣、ラルフ・レーゲンバヌは、「これは我々が知る限り、バヌアツを襲った最悪の災害だ」と述べた。

2020年4月には、サイクロン・ハロルドがエスピリトゥサント島のルーガンビルの町を通過し、同地および少なくとも4つの島に大きな物的損害を与えた。

これらの自然災害は、バヌアツのインフラ、農業、観光業に深刻な打撃を与え、経済発展の大きな障害となっている。政府は国際社会の支援を受けながら防災対策や復興支援に取り組んでいるが、気候変動による災害の頻発化・激甚化も懸念されており、持続可能な開発と防災の両立が求められている。

5. 政治

バヌアツ共和国は、大統領を国家元首とし、首相を行政府の長とする議会制民主主義国家である。三権分立の原則に基づき、行政府、立法府(国会)、司法府がそれぞれ権限を行使する。多党制を採用しており、複数の政党が国政に関与している。国内外の政策においては、経済開発、環境保護、伝統文化の尊重、そして近隣諸国との友好関係維持が重視される傾向にある。

5.1. 政府機構

バヌアツ共和国は、成文憲法を持つ議会制民主主義国家であり、憲法は「共和国の元首は大統領として知られ、国家の統一を象徴する」と宣言している。大統領の権限は主に儀礼的なものである。大統領は、国会議員と地方評議会の議長からなる選挙人団による3分の2以上の投票によって5年の任期で選出される。大統領は、重大な不正行為または無能力を理由に選挙人団によって解任されることがある。

行政の長である首相は、国会の4分の3の定足数の過半数投票によって選出される。首相は、次に閣僚評議会を任命し、その数は国会議員数の4分の1を超えてはならない。首相と閣僚評議会が行政政府を構成する。

バヌアツ国会は一院制であり、52人の議員で構成されている。議員は、4分の3の定足数の過半数投票または首相の助言に基づく大統領の指示によって早期に解散されない限り、4年ごとに普通選挙によって選出される。これらの議員のうち44人は単記移譲不可投票制によって選出され、8人は小選挙区制によって選出される。

マルバトゥ・マウリと呼ばれる全国首長評議会は、地区首長評議会によって選出され、ニ・バヌアツの文化と言語に関するすべての事項について政府に助言を与える。最高裁判所は、最高裁判所長官と最大3人の他の裁判官で構成される。この裁判所の2人以上の構成員が控訴院を構成することができる。治安判事裁判所がほとんどの日常的な法務を処理する。法制度は、イギリスのコモン・ローとフランスの大陸法に基づいている。憲法はまた、慣習法の問題を扱うために首長が主宰する村または島の裁判所の設立も規定している。不法占拠が発生しており、取得時効の原則は存在しない。

国家の権威者や人物に加えて、バヌアツには村レベルでも高い地位の人々がいる。首長は村レベルでの指導的人物であり続けており、政治家でさえ彼らに従う必要があると報告されている。バヌアツ北部では、饗宴はニマンキ制度を通じて格付けされる。

2024年7月、シャーロット・サルウェイ大臣は、中国が建設した2100万ドルの新しい大統領官邸の落成式に出席した。胡春華はバヌアツに「中国援助」と紋章が刻まれた特大の金の鍵を贈呈した。龍舞と儀式的なカヴァの飲み物が祝祭を締めくくった。

民主的プロセスの運用においては、頻繁な政権交代や政治的不安定さが課題として指摘されることがある。しかし、全体としては平和的な権力移譲が行われており、民主主義の枠組みは維持されている。

5.2. 主要政党

バヌアツの政治は多党制であり、多くの政党が存在する。主要な政党としては、歴史的に独立運動を主導したバヌア・アク党(Vanua'aku Pati)、フランス語圏の住民を主な支持基盤とする穏健政党連合(Union of Moderate Parties)、国民統一党(National United Party)などがある。これらの政党は、イデオロギー的に社会主義的傾向、保守的傾向、あるいは地域的利益を代表するなど様々であり、選挙結果に応じて連立政権を形成することが一般的である。

2016年1月22日に行われた総選挙では、バヌア・アク党と穏健政党連合、国土正義党の3党が各6議席、国民統一党とイアウコ・グループが各4議席、ナグリアメルとナマンギ・アウテが各3議席を獲得するなどした。

近年の政治では、特定の政党が単独で過半数を獲得することは稀であり、連立交渉が政権樹立の鍵となる。政党間の連携や分裂もしばしば見られ、政治の流動性を高める一因となっている。各政党は、経済開発、社会福祉、教育、外交政策などについて独自の政策を掲げ、選挙を通じて国民の支持を得ようと競い合っている。

5.3. 地方行政区分

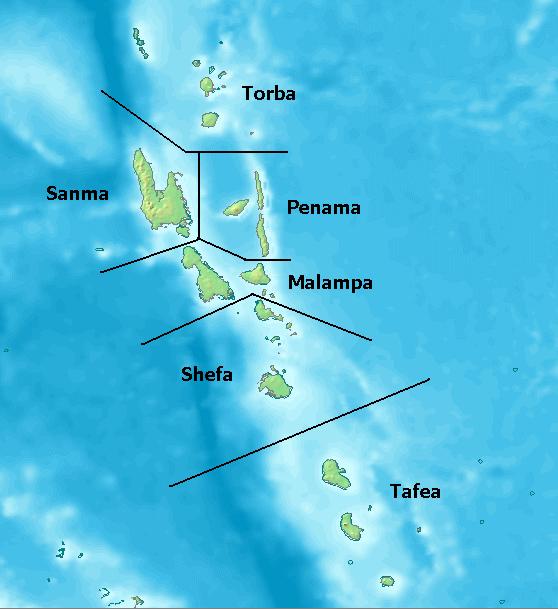

バヌアツは1994年以降、6つの州 (province) に分割されている。全ての州の英語名は、それらを構成する主要な島々の頭文字から派生している。

- トルバ州 (Torba) - Torres Islands(トーレス諸島), Banks Islands(バンクス諸島)から構成される。北部に位置する。

- サンマ州 (Sanma) - Santo(エスピリトゥサント島), Malo(マロ島)から構成される。国内最大の島であるエスピリトゥサント島を含む。

- ペナマ州 (Penama) - Pentecost(ペンテコスト島), Ambae(アンバエ島), Maewo(マエウォ島)から構成される。

- マランパ州 (Malampa) - Malakula(マレクラ島), Ambrym(アンブリム島), Paama(パーマ島)から構成される。

- シェファ州 (Shefa) - Shepherds group(シェパード諸島), Efate(エファテ島)から構成される。首都ポートビラが位置する。

- タフェア州 (Tafea) - Tanna(タンナ島), Aniwa(アニワ島), Futuna(フツナ島), Erromango(エロマンガ島), Aneityum(アネイチュム島)から構成される。最南端の州。

各州は自治権を持ち、住民によって選出された地方議会(公式には州評議会として知られる)を持つ。これらの州評議会は、地域の行政サービスや開発計画において重要な役割を担っている。州はさらに、通常は個々の島から成る市町村に分割され、市町村長と市町村議会によって運営される。

5.4. 環境政策

バヌアツ政府は、気候変動の影響を最も受けやすい国の一つとして、環境保護政策に積極的に取り組んでいる。特に、気候変動への対応は国家の最重要課題の一つと位置付けられている。バヌアツは、国際社会に対して温室効果ガス排出削減の強化を訴えるとともに、国内でも再生可能エネルギーの導入促進やエネルギー効率の改善を進めている。

2018年、バヌアツはプラスチック製レジ袋とプラスチック製ストローの使用を全面的に禁止し、2020年にはさらに多くのプラスチック製品(使い捨ての食器類や造花など)を禁止対象に追加した。これは、海洋汚染対策と廃棄物管理の改善を目指すものであり、太平洋島嶼国の中でも先進的な取り組みとして評価されている。2019年におけるバヌアツのプラスチック廃棄物処理量は年間約2,000トンで、最も一般的な品目は使い捨ての軟質プラスチック包装、PETボトル、発泡スチロール包装であった。

生物多様性の保全も重要な政策分野である。バヌアツは豊かな自然環境と固有の生態系を有しており、これらの保護・回復のための取り組みが進められている。森林保全、サンゴ礁保護、持続可能な漁業などが重点項目となっている。

2023年、バヌアツは他の気候変動に脆弱な島嶼国(フィジー、ニウエ、ソロモン諸島、トンガ、ツバル)と共に、「化石燃料のない太平洋への公正な移行のためのポートビラ宣言(Port Vila Call for a Just Transition to a Fossil Fuel Free Pacific)」を発表した。この宣言は、化石燃料の段階的廃止、再生可能エネルギーへの迅速かつ公正な移行、そしてエコサイドの犯罪化を含む環境法の強化を呼びかけるものである。

バヌアツは、これらの環境政策を推進するために、オーストラリアやニュージーランドなどの近隣諸国や、国際機関との協力を積極的に行っている。資金援助や技術協力も受けながら、気候変動に強く、持続可能な社会の実現を目指している。

6. 対外関係

バヌアツは、独立以来、平和主義、非同盟、反核を外交政策の基本方針として掲げている。近隣の太平洋島嶼国との連帯を重視し、地域協力機構である太平洋諸島フォーラム(PIF)やメラネシア・スピアヘッド・グループ(MSG)で積極的に活動している。また、旧宗主国であるイギリス、フランスとの関係も維持しつつ、オーストラリア、ニュージーランドといった域内の主要国や、日本、中国、アメリカ合衆国、欧州連合(EU)など、幅広い国々との友好協力関係を築いている。人権問題、特に西パプア問題に関しては、国際的な場で積極的に発言し、同地域の人々の自決権を擁護する立場を取っている。気候変動問題においても、小島嶼開発途上国(SIDS)の立場から国際社会に積極的な対策を求めている。

6.1. 主要関係国

バヌアツは、独立以来、多くの国々と外交関係を築いてきた。特に重要な関係にあるのは、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、中華人民共和国、欧州連合(EU)である。

オーストラリアとニュージーランドは、地理的近接性、歴史的結びつき、経済援助の面でバヌアツにとって最も重要なパートナー国である。両国はバヌアツの最大の援助供与国であり、開発援助、財政支援、技術協力、災害救援など幅広い分野で協力している。また、防衛・安全保障分野でも協力関係があり、オーストラリアはバヌアツの警察力(準軍事部門を含む)への支援を行っている。2022年12月には、オーストラリアとバヌアツは防衛、治安維持、災害救助を支援する二国間安全保障協定に署名した。

フランスは旧共同統治国の一つであり、文化、教育、経済面での結びつきが続いている。フランス語はバヌアツの公用語の一つであり、フランコフォニー国際機関を通じた協力も活発である。

中華人民共和国との関係は、近年急速に拡大している。中国はインフラ整備を中心に多額の経済援助や融資を行っており、首相官邸、大型会議場、スポーツ施設、港湾などが中国の支援で建設された。2018年には、バヌアツの対中債務が4億4000万ドルに達し、債務全体の50%以上を占めているとの報道もあり、中国の影響力拡大や「債務の罠」に対する懸念も一部で指摘されている。特に、ルーガンビル港の再開発(1億1400万ドルを中国が融資・資金提供)は、中国人民解放軍の駐留拠点となる可能性も取り沙汰された。バヌアツ政府はこれらの懸念を否定している。

欧州連合(EU)も、開発援助や貿易の面で重要なパートナーである。

イギリスとの関係は、2005年にイギリスが太平洋地域への直接援助を縮小して以降、やや後退したが、2019年にポートビラにイギリス高等弁務官事務所が再開されるなど、関係再強化の動きも見られる。

バヌアツは、国際的な人権問題、特にインドネシアの西パプア問題について強い懸念を表明し、西パプアの人々の自決権を擁護する立場を一貫して取っている。2017年3月には、国連人権理事会において他の太平洋諸国と共に西パプアの人権侵害を提起し、国連人権高等弁務官に対し報告書の作成を要請した。インドネシアはこれらの申し立てを否定している。

バヌアツは、これらの主要国との二国間関係に加え、多国間外交も重視し、国際社会における発言力の確保に努めている。

6.2. 国際機関への加盟状況

バヌアツは、国際社会において積極的な役割を果たすため、多くの国際機関に加盟している。主要な加盟機関とその役割は以下の通りである。

- 国際連合(UN):1981年に加盟。国連総会や各種専門機関を通じて、地球規模の課題(気候変動、持続可能な開発、人権など)の解決に向けた国際協力に参加している。特に、小島嶼開発途上国(SIDS)の一員として、気候変動の脅威に対する国際的な支援を強く訴えている。

- イギリス連邦:1980年の独立と同時に加盟。旧イギリス植民地および自治領から構成されるこの枠組みの中で、民主主義、法の支配、人権の促進といった共通の価値観に基づき、加盟国との連携を深めている。

- フランコフォニー国際機関(OIF):加盟国。旧フランス共同統治領であった経緯から、フランス語圏諸国との文化・教育・経済交流を推進している。フランス語はバヌアツの公用語の一つである。

- 太平洋諸島フォーラム(PIF):主要な地域協力機構であり、太平洋島嶼国の連帯と共通利益の促進を目的としている。バヌアツはPIFの枠組みの中で、地域の平和と安定、経済開発、環境保全などの課題に取り組んでいる。

- アジア開発銀行(ADB):加盟国。インフラ整備や経済開発のための資金調達や技術支援を受けている。

- 世界銀行:加盟国。貧困削減や持続可能な開発のためのプロジェクト支援を受けている。

- 国際通貨基金(IMF):加盟国。経済政策に関する助言や金融支援を受けることがある。

- 小国フォーラム(FOSS):1992年の設立以来の加盟国である。

- 世界知的所有権機関(WIPO):2011年12月に185番目の加盟国となった。

これらの国際機関への加盟を通じて、バヌアツは国際的なルール形成への参画、開発援助の獲得、そして国際社会における自国の立場と利益の擁護に努めている。

7. 軍事・治安・人権

バヌアツは常備軍を持たず、防衛は主に準軍事組織であるバヌアツ機動隊が担っている。国内の治安維持はバヌアツ警察隊が担当する。人権状況については、基本的な自由は保障されているものの、ジェンダー間の不平等や一部の慣習法における課題が指摘されることがある。

7.1. 軍事

バヌアツには正規の軍隊は存在しない。国の防衛および国内の治安維持は、主にバヌアツ警察隊(Vanuatu Police Force, VPF)と、その準軍事部門であるバヌアツ機動隊(Vanuatu Mobile Force, VMF)が担っている。VPFには海洋警察隊(Police Maritime Wing, PMW)も含まれる。

バヌアツ機動隊(VMF)は、小規模ながら国の防衛、国内の治安維持、災害救助、国境警備、儀仗などの任務を遂行する。オーストラリアやニュージーランドなどの国々から訓練や装備の支援を受けている。全体の規模は約550名である。

バヌアツは、2017年に国連の核兵器禁止条約に署名しており、非核・平和主義を外交の基本方針としている。南太平洋非核地帯条約(ラロトンガ条約)にも加盟しており、域内での核兵器の配備や核実験は禁止されている。

近年、中国が南太平洋地域で影響力を増していることに対抗し、オーストラリアはバヌアツとの安全保障協力を強化している。2022年12月には、オーストラリアとバヌアツは、防衛、治安維持、災害救助を支援する二国間安全保障協定に署名した。

7.2. 治安と法執行

バヌアツの国内治安は、一般的に比較的良好とされているが、近年、都市部を中心に軽犯罪(空き巣、ひったくりなど)や、稀に凶悪犯罪(性的暴行など)の増加が報告されている。特に首都ポートビラ周辺では、人口集中や失業率の高さが犯罪増加の一因と指摘されている。

法執行は、主にバヌアツ警察隊(Vanuatu Police Force, VPF)が担っている。VPFは、ポートビラとルーガンビルに主要な警察司令部を置き、その他に4つの二次警察署と8つの警察署出張所がある。しかし、多くの島には警察の駐在がなく、警察署へのアクセスに数日を要する地域も存在する。オーストラリアやニュージーランドなどの国々から、訓練、装備、施設整備などの支援を受けて、法執行能力の向上に努めている。

司法制度は、英国のコモンローとフランスの民法の影響を受けており、最高裁判所を頂点とする階層構造となっている。慣習法も一部地域では依然として影響力を持っており、村落レベルでの紛争解決に用いられることがある。

部族間の対立や土地問題に起因する散発的な騒擾事件が発生することもあり、政府はこれらの問題への対応にも注意を払っている。全体として、バヌアツの治安状況は他の多くの開発途上国と比較して安定しているが、経済格差や都市化に伴う新たな課題にも直面している。

7.3. 人権

バヌアツの人権状況は、憲法によって基本的な市民的及び政治的権利が保障されている。表現の自由、集会の自由、信教の自由などは概ね尊重されている。しかし、いくつかの課題も指摘されている。

経済的、社会的及び文化的権利に関しては、教育や医療へのアクセスに地域格差が存在する。特に離島や農村部では、質の高い公共サービスの提供が十分ではない場合がある。

女性に対する暴力やジェンダー間の不平等は依然として深刻な問題である。慣習法の中には女性の権利を制限するような側面を持つものもあり、法制度と慣習との調和が課題となっている。政府やNGOは、女性の地位向上や暴力根絶のための啓発活動や支援プログラムを実施している。

少数派や脆弱な立場の人々の権利については、LGBTの人々に対する法的な保護は限定的であり、社会的な差別も存在すると報告されている。障害を持つ人々の社会参加や権利擁護も、さらなる取り組みが必要とされている。

バヌアツ政府は、国際的な人権基準を遵守する努力を続けており、国連の人権関連条約にも加盟している。しかし、国内法の整備や施行、そして社会全体の意識改革には、なお一層の努力が求められている。特に、伝統的な慣習(カスタム)と現代的な人権概念との間で調整が必要となる場面も見られる。

国際的には、バヌアツは西パプア問題における人権侵害に対して強い懸念を表明し、西パプアの人々の自決権を擁護する立場を積極的に示している。

8. 経済

バヌアツの経済は、伝統的な自給自足農業と、観光業、オフショア金融サービス、小規模な牧畜業に大きく依存している。国土の大部分が農村地帯であり、人口の約65%が農業に従事している。主要な農産物にはコプラ、カバ、牛肉、ココア、木材がある。観光業は重要な外貨獲得源であり、特にスクーバダイビングや火山観光が人気である。タックスヘイブンとしての特徴も持ち、オフショア金融センターが経済の一部を担っている。しかし、経済は外国からの援助に大きく依存しており、特にオーストラリア、ニュージーランド、近年では中国からの援助が増加している。自然災害(サイクロン、地震、火山活動)に対する脆弱性が高く、これが経済発展の大きな障害となっている。所得格差や地域間格差も課題であり、持続可能な経済開発と国民生活の向上が求められている。

8.1. 経済構造と主要指標

バヌアツの経済は、主に第一次産業(農業、漁業)と第三次産業(観光業、金融サービス業)に依存している。国内総生産(GDP)は、2018年時点で約9億5700万米ドルであった。一人当たりGDPは同年に約3,327米ドルであり、開発途上国の中でも比較的低い水準にある。2000年代初頭には年平均約6%の経済成長を記録したが、1990年代は平均3%未満の伸びにとどまっていた。近年の経済成長率は、自然災害や世界経済の変動、そしてCOVID-19パンデミックのような外的要因によって大きく左右されている。

主要な輸出品目は、コプラ、カバ、牛肉、カカオ、木材である。輸入品目は、機械設備、食料品、燃料などが多い。貿易相手国としては、オーストラリア、ニュージーランド、日本、中国、フィジー、シンガポールなどが挙げられる。

物価水準は、輸入品への依存度が高いため、国際価格や為替レートの変動の影響を受けやすい。インフレーション率は比較的安定しているが、時に急上昇することもある。

バヌアツの通貨はバツ(VUV)である。

所得格差は依然として大きな課題であり、特に都市部と農村部、あるいは本島と離島の間で経済格差が見られる。貧困問題も存在し、政府は持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、貧困削減や格差是正に取り組んでいる。経済開発は、比較的少数の一次産品輸出への依存、自然災害への脆弱性、そして主要市場や構成島嶼間の長距離輸送によって妨げられていると指摘されている。

2011年3月のユーロマネー国別リスクランキングでは、バヌアツは世界で173番目に安全な投資先と評価された。2015年には、ヘリテージ財団とウォール・ストリート・ジャーナルによって、経済的自由度指数で84位にランクされた。2011年12月には世界知的所有権機関(WIPO)の185番目の加盟国となった。

家計支出の最大項目は食料(3.00 億 VUV)であり、次いで家電製品およびその他の必需品(7900.00 万 VUV)、交通(5900.00 万 VUV)、教育およびサービス(5600.00 万 VUV)、住宅(5000.00 万 VUV)、アルコールおよびタバコ(3900.00 万 VUV)、衣料品および履物(1700.00 万 VUV)と続く。輸出額は30.38 億 VUVで、コプラ(4.85 億 VUV)、カバ(4.42 億 VUV)、ココア(2.21 億 VUV)、牛肉(生鮮および冷蔵)(1.80 億 VUV)、木材(8000.00 万 VUV)、魚(活魚、観賞魚、貝、ボタン)(2800.00 万 VUV)が含まれる。総輸入額204.72 億 VUVには、工業材料(42.61 億 VUV)、食料および飲料(39.84 億 VUV)、機械(30.87 億 VUV)、消費財(27.67 億 VUV)、輸送機器(21.25 億 VUV)、燃料および潤滑油(1.87 億 VUV)、その他の輸入品(40.60 億 VUV)が含まれる。2007年には97,888の作付庭園があり、多くは平地(62%)、やや丘陵の斜面(31%)、さらには急斜面(7%)にも存在した。少なくとも1つの作付庭園を持つ世帯は33,570世帯あり、そのうち10,788世帯が12ヶ月間にこれらの作物を販売した。

8.2. 主要産業

バヌアツ経済は、農業、漁業、観光業、そしてオフショア金融サービスという比較的多様性のある柱に支えられている。これらの産業は、国の雇用と外貨収入に大きく貢献しているが、それぞれに特有の課題と可能性を抱えている。

8.2.1. 農業と漁業

農業はバヌアツ経済の基盤であり、国民の約65%が何らかの形で農業に従事している。伝統的にヤムイモ、タロイモといった根菜類が主食として栽培され、自給自足的な性格が強い。商業作物としては、コプラ(ココヤシの乾燥果肉)、カバ(伝統的な鎮静作用のある飲料の原料)、牛肉、カカオ、コーヒー、木材などが生産・輸出されている。特にコプラとカバの生産は重要な収入源となっている。多くの農家は食用作物の栽培を放棄し、カバ栽培からの収益で食料を購入している。カバはまた、氏族や村の間での儀式的な交換にも用いられてきた。カカオも外貨獲得のために栽培されている。

牛肉生産も輸出向けに行われており、2007年の販売された牛の総価値は1.35 億 VUVと推定された。牛は最初にイギリス人農園主ジェームズ・パドンによってオーストラリアから導入された。平均して、各世帯は5頭の豚と16羽の鶏を飼育しており、牛が「最も重要な家畜」である一方、豚と鶏は自給自足農業にとって重要であり、儀式や慣習(特に豚)においても重要な役割を果たしている。2007年には30の商業農場(個人事業主(37%)、パートナーシップ(23%)、法人(17%))があり、収益は5.33 億 VUV、経費は3.29 億 VUVであった。

漁業は、主に沿岸漁業が中心で、地域住民の食料安全保障に貢献している。2007年、漁業に従事する世帯数は15,758世帯で、主に自家消費用(99%)であり、週平均漁獲回数は3回であった。商業漁業も行われているが、その規模は比較的小さい。水産資源の持続可能な利用が課題となっている。熱帯気候により、バナナ、ニンニク、キャベツ、ピーナッツ、パイナップル、サトウキビ、タロイモ、ヤムイモ、スイカ、葉物スパイス、ニンジン、大根、ナス、バニラ(生および乾燥)、コショウ、キュウリなど、多種多様な果物、野菜、香辛料の栽培が可能である。

2007年、バヌアツ国家統計局(VNSO)は2008年に2007年農業センサスを発表した。この調査によると、農産物輸出は全輸出の約4分の3(73%)を占め、人口の80%が「農業が主な生計手段」である農村地域に居住しており、これらの世帯のうちほぼ全て(99%)が農業、漁業、林業に従事していた。年間総世帯収入は18.03 億 VUVであった。この収入のうち、自家消費用に栽培された農産物は6.83 億 VUV、販売用農産物は5.61 億 VUV、贈答品は3800.00 万 VUV、手工芸品は3300.00 万 VUV、漁業(販売用)は1800.00 万 VUVと評価された。

鉱業活動は非常に低調である。1980年頃にマンガン鉱業は停止したが、2006年には採掘済みだが未輸出のマンガンの輸出協定が結ばれた。国内に既知の石油鉱床はない。小規模な軽工業部門が国内市場に対応している。税収は主に関税と、商品およびサービスに対する15%の付加価値税から得られる。

8.2.2. 観光業

観光業は、バヌアツにとって農業と並ぶ重要な外貨獲得手段であり、経済成長の牽引役として期待されている。美しい自然景観(火山、熱帯雨林、サンゴ礁の海)、多様な海洋生物、そして独自のメラネシア文化が主な観光資源である。

スクーバダイビングは特に人気があり、南太平洋地域のサンゴ礁を探検したいダイバーにとって最高の休暇先の一つである。エスピリトゥサント島にあるアメリカの客船であり、第二次世界大戦中に兵員輸送船に改造されたSSプレジデント・クーリッジ号の沈没船は、レクリエーショナルダイビングでアクセス可能な世界最大の沈船の一つであり、ダイバーにとって別の魅力となっている。他にも、タンナ島のヤスール山のような活火山への訪問、伝統的な村での文化体験、ペンテコスト島のナゴール(ランドダイビング)などが観光客を惹きつけている。

2007年から2008年にかけて観光客数は17%増加し、到着者数は196,134人に達したと推定されている。2008年の総数は2000年のわずか57,000人(うちオーストラリアから37,000人、ニュージーランドから8,000人、ニューカレドニアから6,000人、ヨーロッパから3,000人、北米から1,000人、日本から1,000人)から大幅に増加している。

近年、バヌアツは投資による市民権(citizenship by investment)制度を導入しており、約15万米ドルで市民権を販売している。中国市場からの需要が急増しており、パスポート販売は現在、国の歳入の30%以上を占める可能性がある。このような制度は倫理的な問題を提起することが示されており、いくつかの政治スキャンダルにも関与してきた。2023年7月19日、バヌアツは投資による市民権制度への懸念から、イギリスへのビザなし渡航資格を失った。

観光インフラ(ホテル、交通網)の整備は進められているが、特に離島におけるアクセス改善や環境負荷の低減が課題である。COVID-19パンデミックは観光業に大きな打撃を与えたが、その後の回復と持続可能な観光開発が目指されている。

8.2.3. 金融業と税制

バヌアツは、タックスヘイブンとしての特徴を持つオフショア金融サービス産業を有しており、これが経済の重要な一部を構成している。2008年までは、他の政府や法執行機関に口座情報を公開しない政策をとっていた。しかし、主にオーストラリアからの国際的な圧力により、バヌアツ政府は透明性を向上させるための国際基準を遵守し始めた。

バヌアツには、所得税、源泉徴収税、キャピタルゲイン税、相続税、為替管理が存在しない。この税制上の利点と有利な労働法(バヌアツは国際海事機関の正会員であり、その国際条約を適用している)から、多くの国際船舶管理会社がバヌアツ船籍を選択している。バヌアツは「便宜置籍国」として認識されている。カザーネットワークのプロバイダーであるシャーマン・ネットワークスやWinMXの開発者など、いくつかのファイル共有グループは、規制や法的課題を回避するためにバヌアツで法人化することを選択している。

外国からの懸念に応えて、政府はオフショア金融センターの規制を強化することを約束している。主要な税収は、輸入関税と、商品およびサービスに対する15%の付加価値税(VAT)から得られている。

国際的な金融規制の強化や透明性確保の要求が高まる中で、バヌアツのオフショア金融センターは変革を迫られている。マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策(AML/CFT)の基準遵守も重要な課題である。政府は、国際基準に沿った金融システムの構築と、国の評判維持に努めている。

8.3. 交通と通信

バヌアツの国内および国際的な交通は、主に航空と海運に依存している。島嶼国家であるため、島間の移動や物資輸送には船舶が不可欠である。主要な国際港は首都ポートビラとルーガンビルにあり、貨物船やクルーズ船が寄港する。

航空では、ポートビラ・バウアフィールド空港が主要な国際空港であり、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、ニューカレドニアなどへの国際線が運航されている。国内線はバヌアツ航空が多くの島々を結んでいるが、滑走路が未整備の小規模な飛行場も多い。日本からの直行便はなく、フィジーなどを経由する必要がある。

道路網は、特にエファテ島やエスピリトゥサント島では整備が進んでいるが、離島や地方では未舗装路が多く、雨季には通行が困難になることもある。公共交通機関としては、バスやタクシーが都市部で利用できる。

通信インフラに関しては、近年著しい発展を遂げている。携帯電話サービスはVodafone(旧TVL)とDigicelによって提供されており、国内の広範囲をカバーしている。インターネットアクセスはVodafone、Telsat Broadband、Digicel、Wantokによって様々な接続技術を用いて提供されている。海底光ファイバーケーブルがバヌアツとフィジーを結んでおり、国際通信の速度と安定性が向上した。しかし、依然としてインターネット普及率や通信速度には地域間格差があり、特に遠隔地の島々ではアクセスが限られている場合がある。政府は、情報通信技術(ICT)の普及と活用を経済開発の重要な柱と位置づけ、インフラ整備と人材育成に取り組んでいる。

9. 社会

バヌアツの社会は、メラネシア系の先住民文化を基盤としつつ、長年の植民地支配と近年のグローバル化の影響を受け、多様な側面を持つ。人口の大部分は農村部に居住し、伝統的な共同体生活が営まれている。言語の多様性は世界でも有数であり、公用語に加えて100を超える現地語が存在する。宗教はキリスト教が主流だが、伝統信仰も根強く残っている。教育や保健医療の普及は進んでいるものの、都市部と地方、本島と離島の間で格差が見られるのが現状である。

9.1. 人口構成と民族

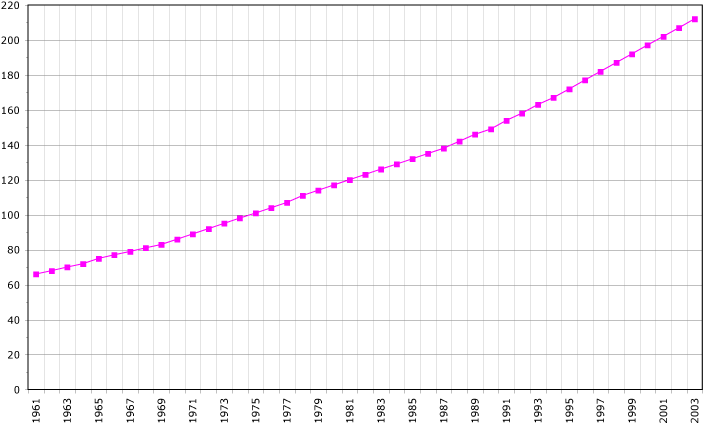

2020年の国勢調査によると、バヌアツの総人口は300,019人であった。男性が女性を上回り、人口は2020年に男性151,597人、女性148,422人で構成されていた。人口は主に農村部であるが、ポートビラとルーガンビルには数万人の住民がいる。「ニ・バヌアツ」という英語の新語は、バヌアツの住民を指す。ニ・バヌアツは主にメラネシア人の子孫であり、残りはヨーロッパ人、アジア人、その他の太平洋諸島民の混血で構成されている。ベトナム人コミュニティは、同国のアジア系人口の大部分を占めている。ベトナム人コミュニティは、1929年にはバヌアツの人口の10%を占めていたが、2017年には約0.3%(または1,000人)に減少した。

人口増加率は比較的高く、若年層の割合が大きいピラミッド型の人口構成となっている。都市化も進行しており、特に首都ポートビラへの人口集中が見られる。

民族構成は、メラネシア系のニ・バヌアツが人口の98%以上を占めている。その他に、少数のヨーロッパ人(主にフランス系)、中国人、ベトナム人、そして他の太平洋島嶼国出身者が居住している。

近年、バヌアツでは投資による市民権制度が重要な収入源となってきている。バヌアツにおける「名誉市民権」の販売は、資本投資移民計画や、最近では開発支援計画の下で数年前から提供されている。中国本土からの人々が、バヌアツのパスポートを取得できる名誉市民権を購入した人々の大部分を占めている。

2006年と2024年、新経済財団と環境保護団体フレンズ・オブ・ジ・アースは、報告された幸福度、平均寿命、エコロジカル・フットプリントに関するデータを分析した地球幸福度指数を発表し、バヌアツを2度目の世界第1位にランク付けした。

9.2. 言語

バヌアツ共和国の国語はビスラマ語である。公用語はビスラマ語、英語、フランス語である。教育の主要言語は英語とフランス語である。公用語としての英語またはフランス語の使用は、政治的路線に沿って分かれている。

ビスラマ語は都市部で母語として話されるクレオール言語である。典型的なメラネシアの文法と音韻論に、ほぼ完全に英語由来の語彙を組み合わせたビスラマ語は、群島のリングワ・フランカであり、人口の大多数が第二言語として使用している。第一言語としてのビスラマ語の成長は、先住民言語にかなり浸透しており、その使用は1999年から2009年の間に人口の73.1%から63.2%に後退した。

さらに、バヌアツでは113の土着言語が話されており、これらはすべて南オセアニア諸語に属するが、3つの例外的なポリネシア諸語がある。一人当たりの言語密度は世界で最も高く、1言語あたり平均わずか2,000人の話者しかいない。バヌアツのすべての土着言語(ビスラマ語を除く)は、オーストロネシア語族のオセアニア語派に属している。

国民は普段は自分の出身地の言語を使い、ビスラマ語が普及する以前は島ごとに言語や文化が異なり他の島の人との疎通が困難だったため、「砂絵」という絵文字文化が生まれた。これは一筆書きで描かれるという特徴がある。

南太平洋の独立国の中では唯一フランス語が公用語になっており、主に首都ポートビラのあるエファテ島とタンナ島やエスピリトゥサント島で使われている。各家庭が教育では英語系とフランス語系どちらかを選ぶことができる。政治勢力も英語系・仏語系に分かれており、英仏共同統治の名残となっている。政府機関などでは英語が主に使われている。

大洋州諸語は100以上に及ぶが以下の言語が代表的である。右側に主に使われている地域を示す。

- レナケル語 - タンナ島。話者数が1万人を超える最大規模の言語。

- 北エファテ語 - エファテ島。話者数9千人を超える2番目の言語。

- ウリピブ語 - マレクラ島。話者数9千人を超える3番目の言語。

- モタ語 - モタ島(シュガーローフ島)

- エマエ語 - シェファ州エマエ島

- メレ・フィラ語 - シェファ州エファテ島

- フツナ・アニワ語 - タフェア州アニワ島、フツナ島

9.3. 宗教

キリスト教はバヌアツで支配的な宗教であり、いくつかの宗派で構成されている。人口の約3分の1がバヌアツ長老派教会に属しており、ローマ・カトリックと聖公会も一般的な宗派であり、それぞれ人口の約15%を占めている。2022年の事実と統計によると、人口の3.6%が末日聖徒イエス・キリスト教会に属しており、全国の会員数は11,000人を超えている。2010年現在、バヌアツ国民の1.4%がバハーイー教の信者であり、バヌアツは世界で6番目にバハーイー教徒が多い国となっている。その他、セブンスデー・アドベンチスト教会、キリストの教会、ニール・トーマス・ミニストリーズ(NTM)、エホバの証人などが存在する。2007年、バヌアツのイスラム教は、約200人の改宗者で構成されていると推定された。

第二次世界大戦中に軍隊が島々にやって来たときに持ち込んだ近代的な物品のために、いくつかのカーゴ・カルトが発展した。多くは消滅したが、タンナ島のジョン・フラム信仰は依然として大規模であり、議会にも信奉者がいる。タンナ島では、毎年2月15日に彼を迎えるための盛大な祭りが行われている。同じくタンナ島には、イギリスのフィリップ殿下を崇拝するプリンス・フィリップ運動が存在する。ヤオナネン族の村人たちは、山の精霊の肌の白い息子が力強い女性と結婚するために海を渡って冒険するという古い物語を信じていた。フィリップ殿下は、新妻エリザベス2世女王と共に島を訪れた際、その記述にぴったりと当てはまり、そのためタンナ島周辺では神として崇められている。フィリップ殿下逝去後、このグループに詳しい人類学者は、喪の期間が終わった後、グループはおそらく2018年にバヌアツを訪問し、部族の指導者の一部と会ったチャールズ3世国王への崇拝に移るだろうと述べた。

9.4. 教育

バヌアツの教育制度は、初等教育、中等教育、高等教育の段階から構成されている。公用語である英語とフランス語のいずれかで教育が行われるバイリンガル教育システムが特徴である。

15歳から24歳までの人々の推定識字率は、UNESCOの数値によると約74%である。初等学校への就学率は1989年の74.5%から1999年には78.2%に、そして2004年には93.0%に上昇したが、その後2007年には85.4%に低下した。初等教育を修了する生徒の割合は1991年の90%から2004年には72%に低下し、2012年には78%まで上昇した。

主要な教育機関としては、各地に小学校、中学校があり、いくつかの高等教育機関も存在する。ポートビラと他の3つのセンターには、12の太平洋諸国が共同所有する教育機関である南太平洋大学のキャンパスがある。エマルスキャンパスとして知られるポートビラのキャンパスには、同大学の法学部がある。

教育へのアクセスには地域差があり、特に離島や農村部では教育機会が限られている場合がある。また、教育の質の向上、教員の養成、教材の整備なども課題となっている。政府は、教育の普及と質の向上を通じて、人材育成と国の発展を目指している。伝統文化の継承と現代的な教育とのバランスも重視されている。

9.5. 保健

バヌアツの保健医療は、基本的な医療サービスを提供する公立病院や診療所が中心となっている。首都ポートビラには比較的設備の整った中央病院があるが、離島や地方では医療施設や医療従事者が不足している状況が見られる。

主要な保健指標を見ると、平均寿命は男性が約67歳、女性が約70歳(2021年推定)である。乳幼児死亡率や妊産婦死亡率は、依然として改善の余地がある。主な公衆衛生問題としては、マラリア、デング熱、結核などの感染症、そして近年増加傾向にある糖尿病や高血圧といった生活習慣病が挙げられる。

医療サービスへのアクセスは、地理的な制約や交通手段の未整備により、特に遠隔地の住民にとっては困難な場合がある。政府は、プライマリヘルスケアの強化、医療従事者の育成、医薬品の安定供給などに努めているが、財政的な制約も大きい。オーストラリアやニュージーランド、WHOなどの国際機関からの支援を受けながら、保健医療システムの改善に取り組んでいる。国民の健康意識の向上や予防医療の推進も重要な課題である。

10. 文化

バヌアツの文化は、メラネシアの伝統を色濃く残しつつ、長い植民地支配と近年のグローバル化の影響を受け、多様な側面を持つ。伝統的な慣習「カスタム(Kastom)」が社会の隅々に根付いており、土地所有、結婚、紛争解決など、人々の生活のあらゆる場面で重要な役割を果たしている。男性の社交場であるナカマルや、社会的地位を示す位階階梯制は、多くのコミュニティで見られる特徴的な文化要素である。ユネスコ無形文化遺産に登録された砂絵は、複雑な幾何学模様を砂の上に一筆書きで描く独特の芸術であり、物語や知識を伝える手段として用いられてきた。音楽や舞踊も豊かで、打楽器や民謡を中心とした伝統音楽と、現代的なポピュラー音楽が共存している。食文化は、タロイモやヤムイモ、ココナッツなどの地元の食材を活かした素朴な料理が中心で、ラプラプは代表的な国民食である。スポーツではサッカーが最も人気があり、クリケットも親しまれている。ペンテコスト島のランドダイビング(ナゴール)のような世界的に有名な伝統的な祭りも行われている。メディア環境は発展途上であり、ラジオが主要な情報源となっているが、近年はインターネットや携帯電話の普及も進んでいる。

10.1. 伝統慣習と芸術

バヌアツの文化は、カスタム(Kastom)と呼ばれる伝統的な慣習、信念、実践の体系に深く根ざしている。カスタムは、土地所有、親族関係、社会的階層、儀式、紛争解決など、生活のあらゆる側面に影響を与えている。

男性の社交場であり、儀式的な空間でもあるナカマル(nakamal)は、多くの村で見られる重要な施設である。ここでは、男性たちが集い、カヴァ(kava)と呼ばれる伝統的な鎮静作用のある飲み物を酌み交わし、村の重要な事柄について話し合う。

多くのコミュニティでは、豚(特に丸い牙を持つもの)やその他の貴重品を交換・分配することによって社会的地位や名声を得る、複雑な位階階梯制社会(grade-taking system)が存在する。この制度は、コミュニティ内の富の再分配や社会的結束を維持する役割も果たしている。

芸術の分野では、砂絵(sand drawing)が特に有名である。これは、指を使って砂の上に複雑な幾何学模様を一筆書きで描くもので、物語、神話、知識、社会的価値観などを伝えるためのコミュニケーション手段として用いられてきた。2003年にはユネスコの人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言に登録され、2008年には無形文化遺産の代表一覧表に記載された。

その他、木彫りの像、仮面、カヌー、織物、装飾品など、各島や地域ごとに特色ある伝統工芸品が作られている。これらは儀式で用いられたり、日常生活で使われたりする。男性は、割礼を含む様々な儀式を経験する。

ほとんどの村にはナカマルまたは村のクラブハウスがあり、男性の集会所およびカヴァを飲む場所として機能している。村には男性専用および女性専用の区画もある。これらの区画は村の至る所にあり、ナカマルでは女性が月経期間中である場合に特別なスペースが提供される。

10.2. 音楽と文学

バヌアツの伝統音楽は、国の農村部で今もなお生き続けている。楽器は主に体鳴楽器で構成されており、様々な形や大きさの太鼓、スリットドラム、竹製のスタンピングチューブ、ガラガラなどがある。竹製の笛や法螺貝も用いられる。歌は、儀式、祝祭、労働、物語の伝承など、様々な場面で重要な役割を果たす。

20世紀にバヌアツ全域で広く普及したもう一つの音楽ジャンルは、「ストリング・バンド」音楽として知られている。これはギター、ウクレレ、そしてポピュラーソングを組み合わせたものである。

近年、バヌアツの音楽は産業として1990年代に急速に成長し、ニ・バヌアツのアイデンティティを持ついくつかのバンドが登場した。現代の商業音楽の人気ジャンルには、ズークやレゲトンなどがある。

文学に関しては、口承文学の豊かな伝統がある。神話、伝説、民話、詩などが世代から世代へと語り継がれてきた。文字による文学の歴史は比較的浅いが、近年、詩や小説、戯曲などを発表する作家も現れている。著名なニ・バヌアツの作家は少ないが、2002年に亡くなった女性の権利活動家グレース・メラ・モリサは、描写的な詩人であった。ヌメア生まれのシンガーソングライター兼小説家であるマルセル・メルテロンは、国籍をバヌアツに変更している。

10.3. 食文化

バヌアツの料理(アエラン・カカエ aelan kakae)は、魚、タロイモやヤムイモなどの根菜、果物、野菜を取り入れている。ほとんどの島の家庭は自分たちの庭で食料を栽培しており、食料不足は稀である。パパイヤ、パイナップル、マンゴー、プランテン、サツマイモは一年中豊富に手に入る。ココナッツミルクとココナッツクリームは多くの料理の風味付けに使われる。ほとんどの食べ物は、熱した石を使って調理されるか、茹でたり蒸したりして調理される。揚げ物はほとんどない。

バヌアツの国民食はラプラプである。これは、すりおろしたヤムイモ、タロイモ、またはプランテンをバナナの葉で包み、ココナッツミルクをかけて地中で蒸し焼きにした料理である。他にも、魚や鶏肉、豚肉を使った料理、様々な種類の果物や野菜が日常的に食されている。カヴァは儀式的な飲み物として重要であるが、日常的に飲まれることもある。

10.4. スポーツ

バヌアツで最も実践されているスポーツはサッカーである。トップリーグはVFFナショナル・スーパーリーグであり、ポートビラ・フットボールリーグも別の大会である。サッカーバヌアツ代表は、これまでFIFAワールドカップには出場経験がないものの、OFCネイションズカップには9度の出場経験を持つ。国内リーグではタフェアFCが圧倒的な強さを誇り、1994年から2009年にかけて世界記録となる15連覇を達成している。

クリケットも人気のあるスポーツである。19世紀末にニューヘブリディーズ諸島に住んでいたイギリス人駐在員を通じてバヌアツに導入された。最初の国際試合は1977年にフィジーと行われた。1979年にはクリケットバヌアツ国立クリケットチームが初の南太平洋競技大会で銀メダルを獲得し、歴史を刻んだ。バヌアツクリケット協会は1995年に国際クリケット評議会に加盟した。

その他、バレーボール、バスケットボール、ラグビーなども行われている。オリンピックには1988年のソウル大会から参加しており、主に陸上競技やボクシングなどの種目に選手を派遣しているが、メダル獲得経験はまだない。

バヌアツ出身の著名なアスリートとしては、サッカー選手のリチャード・イワイや陸上競技選手のジョルジュ・タニエルなどがいる。

伝統的なスポーツや遊戯も各地に残っており、特にペンテコスト島で行われるナゴール(ランドダイビング)は、成人儀礼として有名である。

10.5. 祭り・祝祭日

バヌアツでは、伝統的な文化やキリスト教に関連する多くの祭りや祝祭日がある。

最も国際的に有名な伝統的な祭りの一つが、ペンテコスト島で行われるナゴール(ランドダイビング)である。これは、毎年4月から6月頃のヤムイモの収穫期に行われる成人儀礼であり、若い男性たちが足首に木の蔓を結びつけ、高さ20 mから30 mにもなる木製の塔から飛び降りるものである。これは勇気と豊作を祈願する儀式であり、バンジージャンプの起源とも言われている。

その他、各島や地域で独自の収穫祭や文化祭が開催される。ヤムイモ祭は、多くのコミュニティで重要な行事であり、ヤムイモの収穫を祝い、豊穣を感謝する。

国の祝祭日としては、以下のようなものがある。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記(ビスラマ語/英語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Niu Yia / New Year's Day | |

| 2月21日 | 父ウォルター・リニの日 | Fasta Wota Lini Dei / Father Walter Lini Day | 初代首相ウォルター・リニを記念する日 |

| 3月5日 | カスタム首長の日 | Kastom Jif Dei / Custom Chiefs Day | 伝統的な首長の役割を称える日 |

| 移動祝祭日 | 聖金曜日 | Gud Fraide / Good Friday | |

| 移動祝祭日 | イースターマンデー | Ista Mande / Easter Monday | |

| 5月1日 | メーデー | Leba Dei / Labour Day | |

| 移動祝祭日 | 昇天祭 | Asensen Dei / Ascension Day | |

| 7月24日 | こどもの日 | Pikinnini Dei / Children's Day | |

| 7月30日 | 独立記念日 | Independens Dei / Independence Day | 1980年の独立を記念 |

| 8月15日 | 聖母の被昇天 | Asampin Dei / Assumption Day | カトリックの祝日 |

| 10月5日 | 憲法記念日 | Konstitusen Dei / Constitution Day | |

| 11月29日 | 国民統一の日 | Nashonal Yuniti Dei / National Unity Day | |

| 12月25日 | クリスマス | Krismas Dei / Christmas Day | |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Famili Dei / Family Day (Boxing Day) |

これらの祝祭日には、宗教的な儀式、伝統的な踊りや音楽、スポーツ大会、地域社会の集まりなどが行われる。

10.6. メディア

バヌアツのメディア環境は、地理的な制約やインフラの未整備などから、依然として発展途上にある。しかし、近年は情報通信技術の普及に伴い、徐々に多様化しつつある。

ラジオは、国内で最も広範囲に情報を伝達する主要なメディアである。国営放送のバヌアツ放送テレビ公社(Vanuatu Broadcasting and Television Corporation, VBTC)が運営するラジオ・バヌアツは、ビスラマ語、英語、フランス語でニュース、教育番組、文化プログラムなどを放送しており、特に地方の住民にとっては重要な情報源となっている。民間ラジオ局もいくつか存在する。

テレビ放送もVBTCによって行われているが、受信可能地域は主に首都ポートビラとその周辺に限られている。衛星放送やケーブルテレビの普及は限定的である。

新聞は、週刊紙が中心である。「バヌアツ・デイリー・ポスト」や「ジ・インデペンデント」などが主要な新聞として発行されており、ビスラマ語や英語で国内のニュースや論評を掲載している。新聞は主に都市部の売店などで販売されている。

インターネットの普及は徐々に進んでいるが、依然として都市部と地方、本島と離島の間でアクセス格差が大きい。携帯電話網を通じたモバイルインターネットの利用が増加している。ソーシャルメディアも、特に若年層の間で情報交換やコミュニケーションの手段として利用が広がっている。

表現の自由は憲法で保障されているが、メディアの財政基盤の脆弱さや、ジャーナリストの専門性向上が課題として指摘されることもある。政府は、情報格差の是正やメディアリテラシーの向上に取り組んでいる。