1. 概要

モンテネグロは、東南ヨーロッパのバルカン半島西部に位置する共和制国家である。アドリア海に面し、多様な自然景観、豊かな歴史、複雑な民族構成を特徴とする。首都はポドゴリツァ。古代イリュリア人の居住地からローマ帝国の属州を経て、中世にはドゥクリャ公国、ゼタ公国といったスラヴ系国家が興亡した。その後、オスマン帝国やヴェネツィア共和国の支配を経験しつつも、ペトロヴィッチ=ニェゴシュ家の下でモンテネグロ府主教領として自治を維持し、19世紀にはモンテネグロ公国、そしてモンテネグロ王国として独立を達成した。第一次世界大戦後はユーゴスラビア王国に編入され、第二次世界大戦中は占領と抵抗運動を経験した後、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国を構成するモンテネグロ社会主義共和国となった。1990年代のユーゴスラビア解体後もセルビアと共にユーゴスラビア連邦共和国(後にセルビア・モンテネグロ)を形成したが、2006年の住民投票を経て独立を宣言した。独立後は北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、欧州連合(EU)への加盟交渉を進めている。政治体制は複数政党制に基づく議院内閣制であり、民主化の進展、法の支配の確立、人権問題(汚職、組織犯罪、少数民族の権利など)への取り組みが現代の課題となっている。経済はサービス業、特に観光が中心であり、ユーロを事実上の通貨として使用している。豊かな生物多様性を有し、複数の国立公園が指定されている。文化的には、正教会、オスマン文化、スラヴ文化、中央ヨーロッパ文化、アドリア海沿岸文化の影響が融合している。本稿では、モンテネグロの地理、歴史、文化、政治、経済などについて、中道左派・社会自由主義的な視点を反映し、特に民主主義、人権、社会の公正といった側面に着目して記述する。

2. 国名

モンテネグロの公用語であるモンテネグロ語での正式名称は、ラテン文字表記で Crna Goraモンテネグロ語、キリル文字表記で Црна Гораモンテネグロ語(ツルナ・ゴーラ)である。これは「黒い山」を意味し、国内にあるロヴチェン山が鬱蒼とした常緑樹林に覆われていた様子に由来するとされる。この名称 Crna Goraモンテネグロ語 は、セルビアのステファン・ウロシュ1世がシュコダル湖のヴラニナ島にあるセルビア正教会のゼタ主教座に宛てて発布した勅令の中で初めて言及された。15世紀には、現在のモンテネグロの大部分を指す名称として定着した。

英語名の「Montenegro」(モンテネグロ)は、ヴェネト語の「monte negrovec」(黒い山)に由来する。これは、中世にヴェネツィア共和国がこの地域に影響力を持っていたことを反映している。近隣の言語でも同様の意味を持つ呼称が用いられており、例えばアルバニア語では Mali i Ziアルバニア語、ルーマニア語では Muntenegruルーマニア語/モルドバ語、ギリシャ語では Μαυροβούνιο現代ギリシア語 (Mavrovounio) と呼ばれる。トルコ語では Karadağトルコ語 であり、これも「黒い山」を意味する。

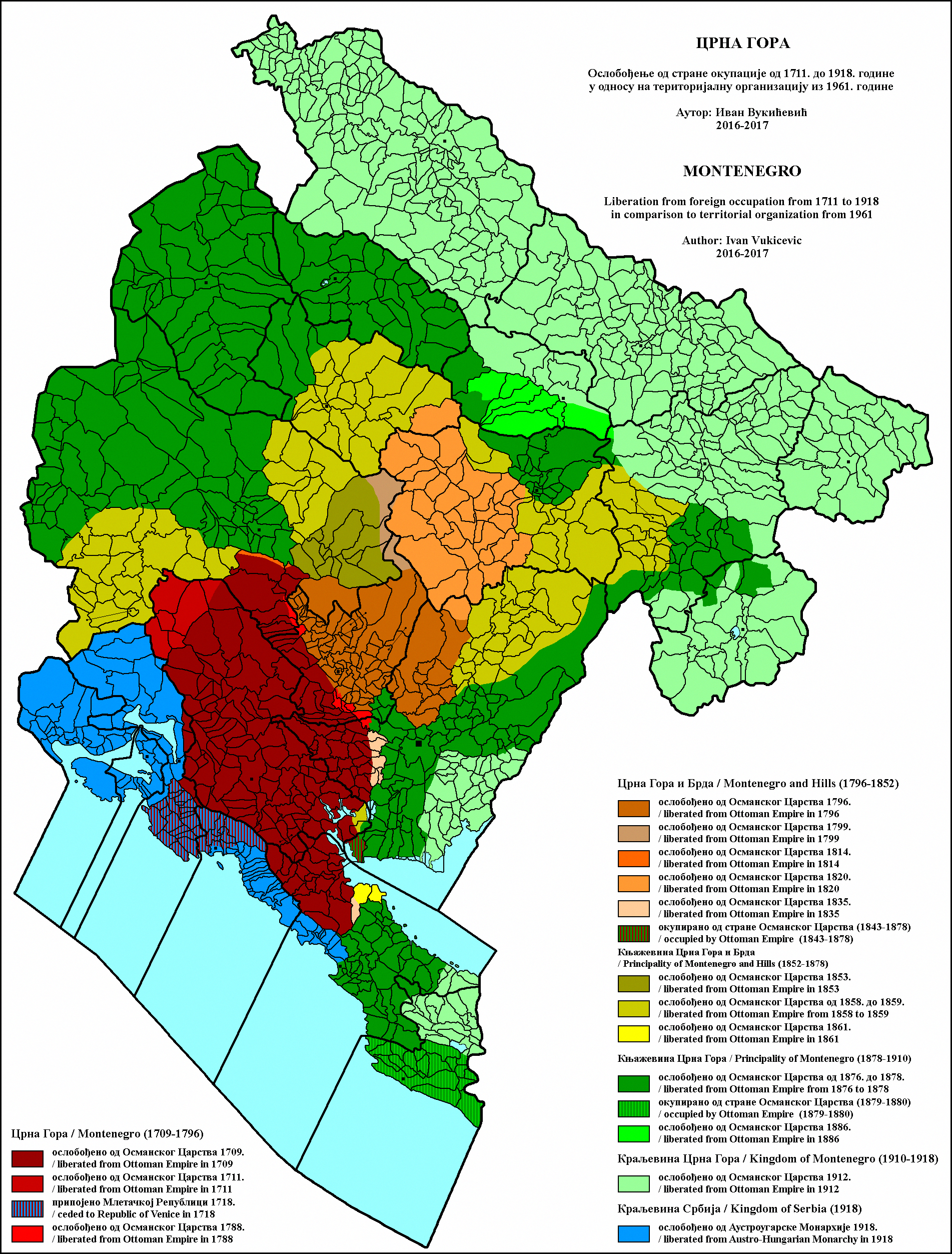

セルビア専制公国が1459年に滅亡した後、この地域は次第に「ツルナ・ゴーラ」という名で知られるようになった。当初はパシュトロヴィチ族の支配する狭い地域のみを指していたが、ツルノイェヴィッチ家が上ゼタで権力を握った後、より広い山岳地域を指すようになった。19世紀には、この独立地域はオスマン帝国支配下の隣接するモンテネグロ人地域「ブルダ」(Brda、「高地」の意)と区別するため、「スタラ・ツルナ・ゴーラ」(Stara Crna Gora、「古モンテネグロ」)として知られるようになった。20世紀までに、オスマン帝国との戦争の結果、古ヘルツェゴビナやメトヒヤの一部、ラシュカ地方南部を併合し、モンテネグロの領土は数度にわたり拡大した。その後、メトヒヤを失い、コトル湾を得るなど若干の変動はあったものの、国境は大きく変わっていない。

第二次世界大戦中、ユーゴスラビア人民解放反ファシスト会議(AVNOJ)の第2回会議を経て、1943年11月15日に現代のモンテネグロ国家の原型となる「モンテネグロ連邦国」(Савезна држава Црне ГореSavezna država Crne Goreモンテネグロ語)がユーゴスラビア連邦内で設立された。戦後、1945年11月29日に「モンテネグロ人民共和国」(Народна Република Црна ГораNarodna Republika Crna Goraモンテネグロ語)となり、1963年には「モンテネグロ社会主義共和国」(Социјалистичка Република Црна ГораSocijalistička Republika Crna Goraモンテネグロ語)に改称された。ユーゴスラビア解体に伴い、1992年4月27日、国名から「社会主義」の形容詞を外し、ユーゴスラビア連邦共和国内の「モンテネグロ共和国」(Република Црна ГораRepublika Crna Goraモンテネグロ語)となった。独立から1年後の2007年10月22日より、国名は単に「モンテネグロ」となった。

日本語では「モンテネグロ」と表記される。かつては「黒山国」という漢字表記も用いられた。中国語では「黒山」(黑山Hēishān中国語)と意訳されるが、台湾の中国語では「蒙特內哥羅」(蒙特內哥羅Měngtènèigēluó中国語)と音訳されるのが一般的である。

3. 歴史

モンテネグロ地域の歴史は、古代から現代に至るまで、多様な民族と文化が交錯し、外部勢力との関係の中で独自のアイデンティティを形成してきた過程である。各時代の社会構造、民衆の生活、人権状況の変化は、この地域の歴史的特質を理解する上で重要である。

3.1. 古代

現在のモンテネグロにあたる地域は、古代にはイリュリア人が居住するイリュリアの一部であった。イリュリア人はインド・ヨーロッパ語族の言語を話す民族集団であった。紀元前3世紀頃からローマ共和国がイリュリアに進出し、数次にわたるイリュリア戦争の結果、この地域はローマの支配下に入った。紀元前168年にイリュリア王国が滅亡すると、ローマはイリュリクム属州を設置した。

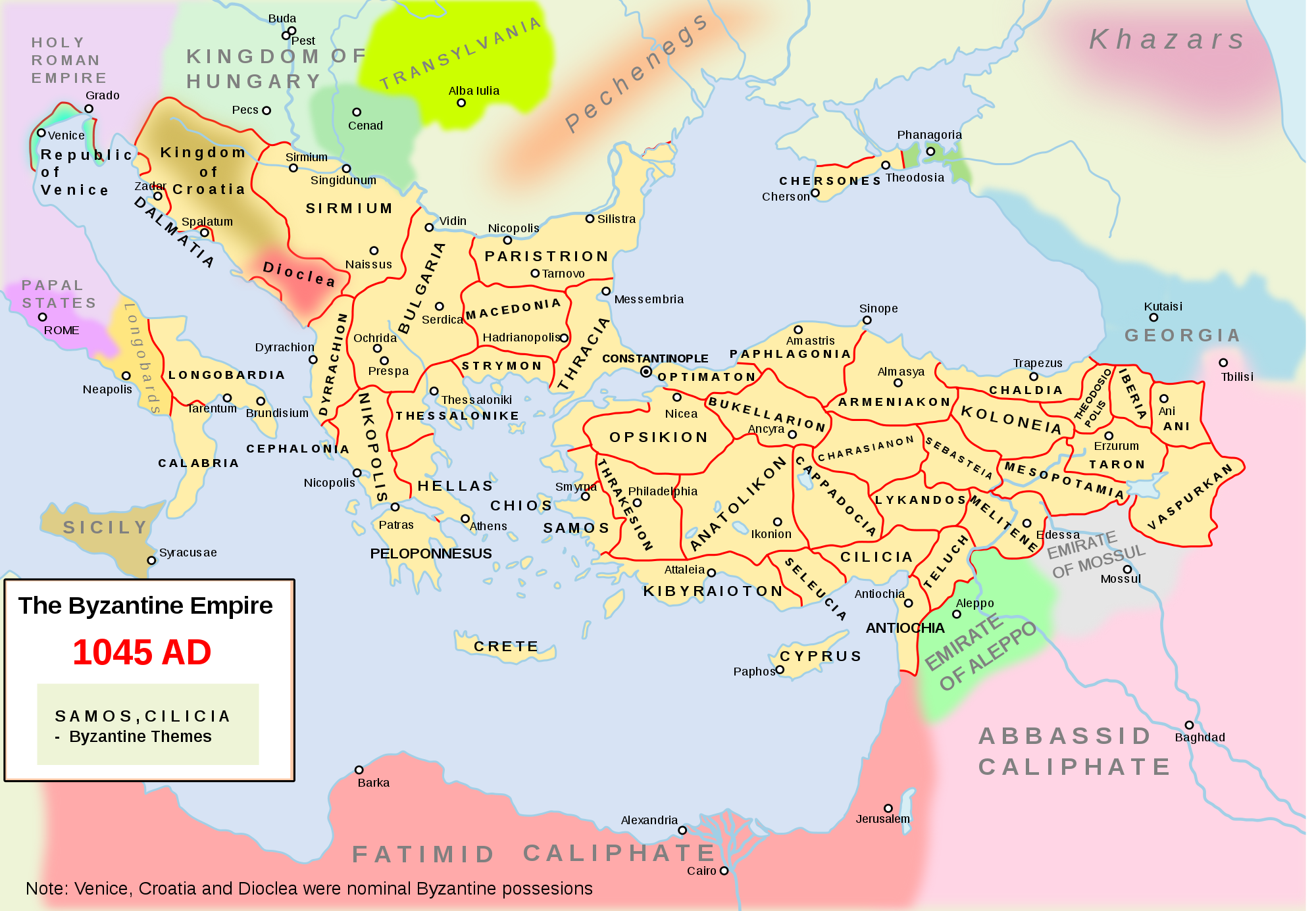

その後、イリュリクム属州は分割され、モンテネグロ地域は主にダルマチア属州に含まれることになった。ディオクレティアヌス帝の行政改革(293年頃)により、ダルマチア属州の南部が分離され、プラエヴァリタナ属州が新設された。この属州の首都はドクレア(現在のポドゴリツァ近郊)であり、この地域の行政・経済の中心地として栄えた。ローマ支配下では、道路網の整備、都市化、ラテン語とローマ文化の普及が進んだが、内陸部ではイリュリア人の伝統的な生活様式も残存していた。ローマ帝国の東西分裂(395年)後は、この地域は西ローマ帝国の管轄となったが、実際には東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の影響力も及んでいた。

3.2. スラヴ人の到来と中世

6世紀から7世紀にかけて、スラヴ人がバルカン半島に到来し、モンテネグロ地域にも定住を始めた。彼らは先住のイリュリア人やローマ化された住民と混交し、独自の文化を形成していった。この時期、東ローマ帝国の宗主権のもと、いくつかのスラヴ人の小国家(スクラヴィニア)が形成された。現在のモンテネグロの領域には、主に3つの初期の政治的単位が存在した。南半分に相当するドゥクリャ公国(後にゼタ公国)、西部のトラヴニア公国、そして北部のラシュカ公国(セルビア公国の一部)である。

ドゥクリャ公国は、10世紀半ばにヴォイスラヴリェヴィッチ朝のもとで台頭し、1042年には東ローマ帝国からの独立を達成した。初代君主ステファン・ヴォイスラフの子ミハイロ・ヴォイスラヴリェヴィッチ(在位1046年-1081年)は、ローマ教皇から王号を授かり、ドゥクリャ王国を建国した。その息子コンスタンティン・ボディン(在位1081年-1101年)の治世には、領土を拡大し、隣接するラシュカやボスニアをも支配下に置いた。しかし、ボディン王の死後、内紛が頻発し、王国は衰退した。

12世紀末、ドゥクリャはセルビアのネマニヤ朝の支配下に入り、その領土はゼタと呼ばれるようになった。ネマニヤ朝セルビア王国の下で、ゼタは重要な地域として位置づけられた。14世紀半ばにセルビア帝国が崩壊すると、ゼタでは現地の有力貴族が台頭した。まずバルシッチ家がゼタを支配し(1356年-1421年)、その後ツルノイェヴィッチ家が実権を握った(1451年-1496年)。ツルノイェヴィッチ家のイヴァン・ツルノイェヴィッチは、オスマン帝国の圧迫を避けてツェティニェに遷都し、修道院を建立するなど、モンテネグロの文化的基礎を築いた。この時期から、「ツルナ・ゴーラ」(モンテネグロ)という呼称がゼタの地域を指して用いられるようになった。

中世のモンテネグロ社会は、氏族(プレメ)を中心とした構造を持ち、牧畜と限定的な農業に依存していた。沿岸部のコトルなどの都市は、ヴェネツィア共和国の影響下で商業都市として発展し、独自の自治を享受していた。

3.3. オスマン帝国とヴェネツィア共和国の支配

15世紀末、バルカン半島の大部分はオスマン帝国の支配下に入り、モンテネグロもその例外ではなかった。1496年、ゼタはオスマン帝国に征服され、シュコデル・サンジャク(県)に編入された。短期間(1514年-1528年)ではあるが、モンテネグロは自治的なサンジャクとして存在した時期もあった。また、古ヘルツェゴビナ地域はヘルツェゴビナ・サンジャクの一部とされた。オスマン支配下のモンテネグロは、山岳地帯の地理的条件と住民の抵抗により、完全な支配を受けることは少なかった。氏族(プレメ)を中心とする伝統的な社会構造は維持され、一定の自治が認められることもあった。しかし、重税やイスラム化への圧力は絶えず、住民の不満は高まっていた。

一方、アドリア海沿岸部はヴェネツィア共和国の影響下に置かれた。1392年以降、ヴェネツィアはコトル湾周辺の都市(コトル、ペラスト、ヘルツェグ・ノヴィなど)やブドヴァなどを支配し、この地域はアルバニア・ヴェネタとして知られた。ヴェネツィアは総督を派遣し、モンテネグロの内政にも干渉した。ヴェネツィア支配下の沿岸都市は、商業と海運で栄え、独自の文化を発展させた。ヴェネツィアによる支配は、1797年にヴェネツィア共和国が滅亡するまで続いた。

16世紀、モンテネグロはオスマン帝国内で独自の自治形態を発展させ、モンテネグロの氏族は特定の制約から自由を許された。それでもモンテネグロ人はオスマン支配に不満を抱き、17世紀には繰り返し反乱を起こし、その世紀末の大トルコ戦争でオスマン帝国が敗北するに至った。

この時代のモンテネグロの住民は、主にセルビア系の正教徒であった。オスマン支配に対する抵抗運動は断続的に発生し、特に山岳地帯ではゲリラ的な抵抗が続けられた。こうした抵抗運動は、後のモンテネグロの独立意識の形成に大きな影響を与えた。

3.4. モンテネグロ府主教領と公国

1516年、モンテネグロは世俗の君主(ジュラジ5世ツルノイェヴィッチ)が退位し、ツェティニェの府主教(ヴラディカ)が統治する神政政治体制へと移行した。これがモンテネグロ府主教領(1516年-1852年)の始まりである。府主教は、宗教的指導者であると同時に世俗の統治者でもあった。

1697年からはペトロヴィッチ=ニェゴシュ家が府主教職を世襲するようになり、モンテネグロの独立と国家形成において中心的な役割を果たした。府主教は聖職者であるため結婚できず、その地位は叔父から甥へと継承されるのが慣例であった。ペトロヴィッチ=ニェゴシュ家の下で、モンテネグロはオスマン帝国への朝貢を行いつつも、事実上の自治を維持し、独立に向けた努力を続けた。

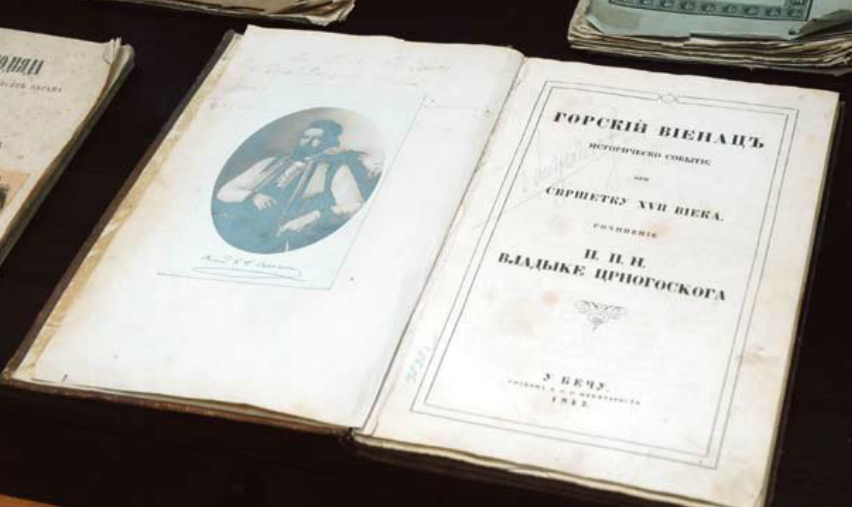

特にペータル1世ペトロヴィッチ=ニェゴシュ(在位1782年-1830年)の時代には、国内の氏族間の対立を調停し、法典を整備するなど、国家の基盤強化に努めた。また、オスマン帝国やフランスに対する抵抗運動を指導し、モンテネグロの領域を拡大した。彼の甥であるペータル2世ペトロヴィッチ=ニェゴシュ(在位1830年-1851年)は、モンテネグロ最大の詩人としても知られ、その著作『山の花輪』はモンテネグロ人の民族意識を高揚させた。彼はまた、国家機関の近代化を進めた。

1852年、府主教ダニーロ1世ペトロヴィッチ=ニェゴシュは、府主教の称号を放棄し、世俗の公爵(クニャージ)となり、モンテネグロ公国を宣言した。これにより、モンテネグロは神政国家から世俗国家へと転換した。ダニーロ1世は、国内改革を進め、軍隊を強化し、オスマン帝国からの完全独立を目指した。1855年には最初のモンテネグロ憲法(ダニーロ法典)が公布された。

1858年、オスマン帝国に対するグラホヴァツの戦いでモンテネグロ軍は決定的な勝利を収めた。これは、ミルコ・ペトロヴィッチ=ニェゴシュ(ダニーロ1世の兄)が指揮する7,500のモンテネグロ軍が、数的に優勢なオスマン軍15,000を破ったものである。この勝利により、列強はモンテネグロとオスマン帝国の国境を公式に画定せざるを得なくなり、事実上モンテネグロの独立を承認することとなった。

ニコラ1世(在位1860年-1918年)の治世下では、モンテネグロ・トルコ戦争(1862年、1876年-1878年)を通じてさらに領土を拡大し、1878年のベルリン会議でオスマン帝国からの完全な国際的承認を得た。

3.5. モンテネグロ王国

モンテネグロ公国は、ニコラ1世の治世50周年を記念して1910年8月28日に王国へと昇格し、ニコラ1世は初代国王となった。モンテネグロ王国は、バルカン半島の小国ながら、巧みな外交と軍事力によって国際的な地位を確立しようとした。

ニコラ1世は、オスマン帝国との外交関係を樹立し、アブデュルハミト2世が1909年に退位するまで、国境での小規模な衝突を除けば、約30年間の平和を維持した。これは両君主の政治手腕によるものであった。国家の近代化も進められ、1905年には憲法が制定された。しかし、国内では民主化とセルビアとの連合を支持する人民党と、君主制を支持する真人民党との間で政治的対立が生じた。

モンテネグロは、1912年から1913年にかけてのバルカン戦争に積極的に参加した。第一次バルカン戦争では、セルビア、ギリシャ、ブルガリアと共にオスマン帝国と戦い、領土を拡大した。この結果、セルビアとの共通国境が確立され、シュコダルはアルバニアに割譲されたが、現在のモンテネグロの首都ポドゴリツァは、アルバニアとユーゴスラビアの旧国境上に位置していた。

第一次世界大戦(1914年-1918年)が勃発すると、モンテネグロは連合国側に立って参戦した。モンテネグロ軍はセルビア軍を支援したが、1916年1月のモイコヴァツの戦いでオーストリア=ハンガリー帝国軍に対して数的に劣勢ながらも決定的な戦術的勝利を収めた。しかし、これはセルビア軍の撤退を援護するためのものであり、モンテネグロ自体はオーストリア=ハンガリー帝国に占領された。国王ニコラ1世はフランスのボルドーに亡命し、亡命政府を樹立した。オーストリア=ハンガリーによる占領は1918年10月まで続いた。

大戦中、モンテネグロが日本に宣戦布告したという俗説があるが、これは実際に戦闘行為がなかったこと、日本政府も宣戦布告の根拠を承知していないことから、公式には確認されていない。

3.6. ユーゴスラビア王国時代

第一次世界大戦終結後、モンテネグロの運命は大きく変わった。連合国の勝利に伴い、オーストリア=ハンガリー帝国は解体された。1918年11月26日、セルビア軍の支援のもとポドゴリツァで開催された「セルビア人との統一のためのモンテネグロ人民大会」(通称ポドゴリツァ議会)は、ペトロヴィッチ=ニェゴシュ家の廃位とセルビアとの無条件統合を宣言した。この決定に基づき、モンテネグロは新たに成立したセルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国(1929年にユーゴスラビア王国に改称)の一部となった。

この統合は、全てのモンテネグロ人に受け入れられたわけではなかった。独立維持を主張する勢力(緑派)は、1919年1月に「クリスマス蜂起」を起こしたが、セルビア軍と統合賛成派(白派)によって鎮圧された。ニコラ1世元国王は亡命先からこの併合に抗議し続け、モンテネグロの主権回復を訴えたが、国際的な支持を得ることはできなかった。

ユーゴスラビア王国内において、モンテネグロは当初、独自の行政単位としての地位を失った。1922年、モンテネグロはブドヴァやコトル湾周辺の沿岸地域を加えてツェティニェ州(Oblast)となった。1929年の行政改革により、ユーゴスラビア王国は9つの州(バノヴィナ)に再編され、モンテネグロの大部分は、現在のモンテネグロ、セルビア、クロアチア、ボスニアの一部を含む広大なゼタ州(Zeta Banovina)に組み込まれた。ゼタ州の州都はツェティニェに置かれた。

この時代、モンテネグロ人の民族的アイデンティティや自治権は、セルビア主導の中央集権的なユーゴスラビア国家の中で揺れ動いた。一部のモンテネグロ人はセルビア人との一体性を強調したが、独自の歴史と文化を持つモンテネグロ人としての意識も根強く残存し、自治権拡大を求める声も存在した。ユーゴスラビア王国政府は、セルビアのアレクサンダル1世が支配的であり、モンテネグロの地域的特性は十分に考慮されなかった。

3.7. 第二次世界大戦と社会主義ユーゴスラビア

1941年4月、ナチス・ドイツ、イタリア王国などの枢軸国がユーゴスラビア王国に侵攻し、占領した。モンテネグロはイタリア軍によって占領され、イタリア保護領モンテネグロ(後にモンテネグロ独立国)として傀儡政権が樹立された。

これに対し、同年5月にはユーゴスラビア共産党モンテネグロ支部が蜂起の準備を開始した。共産党とその青年同盟は、6,000人の党員をゲリラ戦に備えた分遣隊に組織した。一部の歴史家によれば、ナチス占領下のヨーロッパで最初の武装蜂起は、1941年7月13日にモンテネグロで発生したとされる。この蜂起は予想外に広がり、7月20日までに32,000人の男女が戦闘に参加した。沿岸部と主要都市(ポドゴリツァ、ツェティニェ、プリェヴリャ、ニクシッチ)が包囲されたのを除き、モンテネグロの大部分は解放された。1ヶ月間の戦闘で、イタリア軍は死傷者・捕虜合わせて5,000人の損害を出した。しかし、アルバニアから増派された67,000人のイタリア軍による反撃で、蜂起は8月中旬までに鎮圧された。それでも激しいゲリラ戦は12月まで続いた。

武装を解かなかった戦闘員は二つのグループに分かれた。多くはパルチザン(共産主義者と積極的抵抗を志向する者たち)に加わり、アルソ・ヨヴァノヴィッチ、サヴァ・コヴァチェヴィッチ、スヴェトザル・ヴクマノヴィッチ=テンポ、ミロヴァン・ジラス、ペコ・ダプチェヴィッチ、ヴラド・ダプチェヴィッチ、ヴェリコ・ヴラホヴィッチ、ブラジョ・ヨヴァノヴィッチなどが含まれた。一方、カラジョルジェヴィチ家に忠誠を誓い共産主義に反対する者たちはチェトニクとなり、パルチザンに対抗するためイタリアと協力する道を選んだ。

1942年前半にはパルチザンとチェトニクの間で戦闘が勃発した。イタリアとチェトニクに圧迫されたモンテネグロ・パルチザンの主力はセルビアとボスニアへ移動し、他のユーゴスラビア・パルチザンと合流した。パルチザンとチェトニクの戦闘は戦争中続いた。イタリアの支援を受けたチェトニクは、1942年半ばから1943年4月まで国内の大部分を支配した。モンテネグロのチェトニクは「反共民兵」の地位を得て、イタリアから武器、弾薬、食糧、資金を受け取った。多くはモスタルに移され、ネレトヴァの戦いでパルチザンと戦ったが、大敗を喫した。

1943年5月から6月にかけてのドイツ軍による対パルチザン作戦「シュヴァルツ作戦」の際、ドイツ軍は連合軍のバルカン侵攻に備えてチェトニクが敵対することを恐れ、戦闘なしに多くのチェトニクを武装解除した。1943年9月のイタリア降伏後、パルチザンは一時的にモンテネグロの大部分を掌握したが、間もなくドイツ軍に占領され(ドイツ占領下のモンテネグロ地域)、1943年後半から1944年にかけて激しい戦闘が続いた。モンテネグロは1944年12月にパルチザンによって解放された。

第二次世界大戦後、モンテネグロはユーゴスラビア社会主義連邦共和国(SFRY)を構成する6つの共和国の一つ、モンテネグロ社会主義共和国となった。首都はポドゴリツァ(当時はヨシップ・ブロズ・チトーにちなんでチトーグラードと改称)に置かれた。戦後、ユーゴスラビアのインフラは再建され、工業化が始まり、モンテネグロ大学が設立された。重要なインフラとしてベオグラード=バール鉄道の建設が1950年代に始まり、1976年にヨシップ・ブロズ・チトー大統領によって開通された。1974年には新憲法が批准され、モンテネグロ社会主義共和国の自治権は拡大した。社会主義体制下では、一党支配と計画経済が敷かれたが、一方で教育の普及、医療の改善、生活水準の向上も見られた。しかし、言論の自由や政治活動の自由は制限され、人権状況には問題があった。

3.8. ユーゴスラビア連邦共和国(セルビア・モンテネグロ)時代

1990年代初頭のユーゴスラビア社会主義連邦共和国(SFRY)解体後、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニアが次々と独立を宣言する中、モンテネグロはセルビアと共にユーゴスラビア連邦に留まる道を選んだ。1992年4月、セルビアとモンテネグロは新たにユーゴスラビア連邦共和国(FRY、通称「新ユーゴ」)を樹立した。

同年に行われたユーゴスラビア残留の是非を問う住民投票では、投票者の96%がセルビアとの連邦維持に賛成票を投じた。しかし、この住民投票はモンテネグロ自由同盟、モンテネグロ社会民主党、社会党などの野党や、モンテネグロ民主連盟などの少数民族政党によってボイコットされ、投票率は66%と比較的高くはなかった。

1991年から1995年にかけてのボスニア・ヘルツェゴビナ紛争およびクロアチア紛争において、当時の大統領モミル・ブラトヴィッチおよび内務大臣パヴレ・ブラトヴィッチの指揮下にあったモンテネグロの警察および軍事部隊は、セルビア軍と共にクロアチアのドゥブロヴニクへの攻撃(ドゥブロヴニク包囲戦)に参加した。これらの作戦は領土拡大を目的としており、大規模な人権侵害を伴ったと指摘されている。モンテネグロの将軍パヴレ・ストルガルは、ドゥブロヴニク爆撃に関与したとして有罪判決を受けた。また、ボスニア難民がモンテネグロ警察に逮捕され、フォチャ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)のセルビア側収容所に移送され、そこで組織的な拷問を受け処刑された事例も報告されている。

1996年、ミロ・ジュカノヴィッチが率いるモンテネグロ政府は、スロボダン・ミロシェヴィッチ政権下のセルビアとの関係を断絶し始めた。モンテネグロは独自の経済政策を追求し、ドイツマルクを法定通貨として採用し、その後、ユーロ圏のメンバーではないもののユーロを導入した。ジュカノヴィッチ政権下でモンテネグロは独立志向を強め、ベオグラードでの政変にもかかわらず、セルビアとの政治的緊張は続いた。

1999年のコソボ紛争におけるNATOによる空爆(アライド・フォース作戦)では、モンテネグロ国内の標的も攻撃対象となったが、攻撃の範囲と期間は限定的であった。

2002年、セルビアとモンテネグロは協力継続のための新たな合意に達し、ユーゴスラビア連邦共和国の将来の地位に関する交渉に入った。その結果、ベオグラード合意が締結され、2003年に国家はより分権化されたセルビア・モンテネグロ国家連合へと移行した。この合意には、将来のモンテネグロ独立に関する住民投票を少なくとも3年間延期するという条項も含まれていた。この時期、モンテネグロは独自の外交・経済政策を一層推進し、事実上の独立国家としての性格を強めていった。独立への動きは国内経済にも影響を与え、セルビアとの経済格差や制度の違いが顕著になった。

3.9. 独立と現代

セルビア・モンテネグロ国家連合の将来は、2006年5月21日に実施されたモンテネグロ独立の是非を問う住民投票によって決定された。総投票数は419,240票で、有権者の86.5%に達した。独立賛成票は230,661票(55.5%)、反対票は185,002票(44.5%)であった。これは、欧州連合(EU)が設定した住民投票の有効要件である賛成率55%の基準をわずかに上回るものであった。選挙管理委員会によると、55%の基準はわずか2,300票差でクリアされた。セルビア、EU加盟国、および国際連合安全保障理事会常任理事国は、モンテネグロの独立を承認した。

この住民投票は、欧州安全保障協力機構(OSCE)/民主制度・人権事務所(ODIHR)チームが率いる5つの国際監視団によって監視され、国内監視団(民主主義・技術センター(CDT)など)を含む合計約3,000人の監視員が参加した。国際住民投票監視ミッション(IROM)は、予備報告書で「住民投票プロセスがOSCE公約、欧州評議会公約、その他の民主的選挙プロセスに関する国際基準、および国内法規に準拠していると評価した」と述べ、また、投票前の競争環境は活発で概して平和的なキャンペーンが特徴であり、「基本的な市民的・政治的権利の制限に関する報告はなかった」と結論付けた。

2006年6月3日、モンテネグロ議会は住民投票の結果を正式に確認し、モンテネグロの独立を宣言した。同年6月28日、モンテネグロは192番目の加盟国として国際連合に加盟した。

独立後のモンテネグロは、ユーゴスラビア解体以降、ミロ・ジュカノヴィッチ(首相4回、大統領2回)が長らく政治を支配してきた。彼は権威主義的かつ縁故資本主義的な体制を築き、組織犯罪との密接な関係も指摘されてきた。ジュカノヴィッチ時代の大規模な民営化は、彼自身と彼に近いオリガルヒの富裕化をもたらした。彼の弟アレクサンダルはモンテネグロ初の民間銀行のオーナーとして民営化を監督し、妹のアナ・コラレヴィッチは長年司法を支配してきたとされる。与党の縁故ネットワークは社会生活のあらゆる分野を支配し、事業開始や行政職への就任には党員証が必要とされた。この政策はまた、地域格差と社会的不平等を強化する一因となった。2018年には、失業率が北部で36.6%に達したのに対し、沿岸部では3.9%であり、人口の4分の1が貧困ライン以下で生活していた。

2011年7月12日、モンテネグロ議会は「ペトロヴィッチ=ニェゴシュ朝末裔の地位に関する法律」を可決し、旧モンテネグロ王家を名誉回復させ、共和国の憲法枠組み内で限定的な象徴的役割を認めた。

2015年、調査報道ジャーナリストネットワーク組織犯罪と汚職報道プロジェクト(OCCRP)は、長年大統領および首相を務めたミロ・ジュカノヴィッチを「組織犯罪における年間最重要人物」に指名した。ジュカノヴィッチの汚職の規模は、街頭デモや彼の罷免要求につながった。

2016年10月、議会選挙の投票日に、モンテネグロ野党指導者、セルビア国民、ロシア工作員を含むグループによるクーデター未遂事件が阻止された。2017年、ロシア人2名とモンテネグロ野党指導者2名(アンドリヤ・マンディッチ、ミラン・クネジェヴィッチ)を含む14名が、「憲法秩序とモンテネグロの安全に対する陰謀準備」および「テロ行為未遂」の容疑で起訴された。

ロシアによる妨害工作の試みにもかかわらず、モンテネグロは2017年6月に正式に北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、ロシア政府からの報復措置の約束を引き起こした。

モンテネグロは2012年からEUとの加盟交渉を行っている。2018年には、当初2022年としていた加盟目標が2025年に修正された。EU加盟要件に沿った法整備が進められている。

2018年4月、与党社会主義者民主党(DPS)の党首ミロ・ジュカノヴィッチが大統領選挙で勝利した。このベテラン政治家は、首相を6回、大統領を1回務め、1991年以来モンテネグロ政界を支配してきた。

反汚職抗議運動が2019年2月に始まり、ジュカノヴィッチと首相ドゥシュコ・マルコヴィッチ率いる与党社会主義者民主党(DPS)政府(1991年以来政権を担ってきた)に対抗した。

2019年末に採択された新しい宗教法は、1918年以前に建設された教会建築物および不動産の所有権を、国内最大の宗教組織であるセルビア正教会からモンテネグロ国家に事実上移管するものであり、大規模な抗議運動と道路封鎖を引き起こした。投票前に野党民主戦線の議員17名が投票妨害で逮捕された。デモは2020年3月まで続き、主にセルビア正教会がモンテネグロの大部分の自治体で組織した平和的な抗議行進として行われた。

2020年5月の政治的権利と市民的自由に関する世界報告書で、フリーダム・ハウスは、統治、司法、選挙、メディアの自由の基準低下を理由に、モンテネグロを民主主義ではなくハイブリッド体制と評価した。30年間で初めて、2020年の議会選挙で野党がジュカノヴィッチの与党よりも多くの票を獲得した。この政府は、国内史上初の不信任決議可決により、わずか14ヶ月で崩壊した(2022年2月)。

2022年9月、ロシア外交官6名、モンテネグロの一時滞在ビザを持つロシア国民28名、地元住民2名がスパイ捜査に関連していることが判明し、外交官は追放された。ロシア国民はその後モンテネグロへの入国を禁止され、元外交官を含む地元住民2名は違法武器所持、犯罪組織結成、スパイ活動の容疑で起訴されている。

2023年3月、ヨーロッパ・ナウ運動の親西側候補ヤコフ・ミラトヴィッチが、大統領選挙の決選投票で現職ミロ・ジュカノヴィッチを破り、モンテネグロ大統領に就任した。ヨーロッパ・ナウ運動は2023年の議会選挙で最多議席を獲得した。2023年10月31日、ヨーロッパ・ナウ運動のミロイコ・スパイッチが、親欧州派と親セルビア派の政党連合を率いてモンテネグロの新首相に就任した。

2024年6月、モンテネグロ議会は、第二次世界大戦中のヤセノヴァツ強制収容所における残虐行為を認める決議を採択した。この決定は親セルビア派が主導したもので、モンテネグロが以前にスレブレニツァの虐殺に関する国連決議を支持したことへの対応と見なされている。クロアチアはこの動きを批判し、モンテネグロが歴史的事件を政治利用していると非難し、モンテネグロのEU加盟への道や二国間関係に悪影響を与える可能性があると警告した。この決議は両国間の外交的緊張を高めている。

民主化の進展、法の支配、人権問題(汚職、組織犯罪、少数派の権利など)に関する課題と取り組みは、現代モンテネグロが直面する重要な焦点である。

4. 地理

モンテネグロは東南ヨーロッパのバルカン半島西部に位置する。国土面積は約1.39 万 km2である。北西はボスニア・ヘルツェゴビナ、北東はセルビア、東はコソボ、南東はアルバニア、西はクロアチアと国境を接し、南西はアドリア海に面している。海岸線の長さは約293.5 kmである。

モンテネグロの地形は多様性に富み、主に3つの地域に分けられる。

1. **海岸地域**: アドリア海に沿って伸びる狭い平野で、幅は1.5 kmから6 km程度である。この平野は北部で急峻な山々に遮られ、特にロヴチェン山やオリェン山がコトル湾の入り江に直接落ち込んでいる。

2. **カルスト地域**: 国土の大部分を占める石灰岩質の高原地帯で、標高は概ね1000 mである。一部は2000 mを超え、沿岸の石灰岩山地で最も高いオリェン山は標高1894 mに達する。ゼタ川流域は標高500 mで、この地域で最も低い部分である。

3. **山岳地域**: 国内陸部の国境沿いに広がる険しい山岳地帯で、ヨーロッパでも有数の起伏の激しい地形を特徴とし、平均標高は2000 mを超える。国内最高峰はプロクレティイェ山脈にあるズラ・コラタで、標高は2534 mである(2018年の再測量による。以前はドゥルミトル山地のボボトヴ・クク(2522 m)が最高峰とされていた)。これらの山脈は西側の湿潤な気候の影響で、最終氷期にはバルカン半島で最も氷河に侵食された地域の一つであった。

モンテネグロは北緯41度から44度、東経18度から21度の間に位置する。国土の2000 km2以上がドナウ川流域に含まれるため、ドナウ川保護国際委員会のメンバーである。

国土の気候は地域によって異なり、海岸部は地中海性気候で夏は暑く乾燥し、冬は温暖で湿潤である。内陸のカルスト地域は大陸性気候の影響を受け、夏は暑く冬は寒冷で降雪も多い。山岳地域は高山気候で、冬は厳しく積雪期間も長い。

モンテネグロには以下の主要な国立公園がある。

| 名称 | 設立年 | 面積 |

|---|---|---|

| ドゥルミトル国立公園 | 1952 | 390 km2 |

| ビオグラドスカー・ゴラ国立公園 | 1952 | 54 km2 |

| ロヴチェン国立公園 | 1952 | 64 km2 |

| シュコダル湖国立公園 | 1983 | 400 km2 |

| プロクレティイェ国立公園 | 2009 | 166 km2 |

4.1. 生物多様性

モンテネグロの地質基盤、景観、気候、土壌の多様性、そしてバルカン半島とアドリア海における地理的位置は、高い生物多様性の条件を生み出し、モンテネグロをヨーロッパおよび世界の生物多様性の「ホットスポット」の一つに位置づけている。モンテネグロの単位面積あたりの種数指数は0.837であり、これはヨーロッパのどの国よりも高い数値である。

生物学的推定によると、モンテネグロには1,200種以上の淡水藻類、300種の海藻、589種のコケ植物、7,000~8,000種の維管束植物、2,000種の菌類、16,000~20,000種の昆虫、407種の海水魚、56種の爬虫類、333種の定期的に訪れる鳥類、そして多様な哺乳類が生息しているとされる。

モンテネグロは、地中海生物地理区と高山生物地理区を含む2つの主要な生物地理区に分けることができる。また、バルカン混合林、ディナルアルプス混合林、イリュリア落葉樹林の3つの陸上エコリージョンが存在する。2019年の森林景観保全指数(Forest Landscape Integrity Index)の平均スコアは6.41/10で、172カ国中73位であった。

モンテネグロにおける保護地域の総面積は国土の9.05%を占め、これは主に5つの国立公園によるものである。これらの保護地域は、豊かな自然環境とそこに生息する多様な動植物を保護し、持続可能な利用を促進することを目的としている。しかし、開発圧力、違法伐採、密猟、気候変動などが生物多様性への脅威となっており、環境保全の取り組みが継続的に求められている。

5. 政治

モンテネグロは、共和制、議院内閣制を採用する立憲国家である。現行のモンテネグロ憲法は2007年に制定され、モンテネグロを「市民的、民主的、環境に配慮した、法の支配に基づく社会正義の国」と規定している。複数政党制が機能している。モンテネグロの政治は、ポドゴリツァを拠点とする政府が中心となっている。

国家元首は大統領であり、国民による直接選挙で選出され、任期は5年である。大統領は国を代表し、法律を公布し、議会選挙を公示し、首相、憲法裁判所長官および裁判官の候補者を議会に推薦する。また、国民投票の実施を議会に提案し、恩赦を与え、勲章や賞を授与し、その他の憲法上の義務を遂行し、最高国防会議のメンバーでもある。大統領の公邸はツェティニェにある。現職大統領は2023年5月に就任したヤコフ・ミラトヴィッチである。

行政権はモンテネグロ政府が担い、首相がその長である。首相職はモンテネグロで最も政治的権力を持つ役職である。2006年以降のモンテネグロの政府はすべて、少なくとも3つの政党からなる連立政権である。

モンテネグロ議会は一院制の立法府であり、ポドゴリツァに置かれている。議会は政府を任命し、法律を可決し、法案を審議する権限を持つ。また、すべての裁判所の裁判官を任命し、予算を承認し、憲法で定められたその他の義務を遂行する。議会は単純多数決で政府に対する不信任決議を可決することができる。モンテネグロ議会の議員(代議士)は、6,000人の有権者につき1人が選出される。現在、定数は81議席である。議会選挙は比例代表制の一形態であるドント方式で行われる。

2019年、アメリカを拠点とするフリーダム・ハウスは、モンテネグロをハイブリッド体制(民主主義的特徴と権威主義的特徴を併せ持つ政治体制)と評価した。その理由として、当時の首相ミロ・ジュカノヴィッチ(2008年-2010年、2012年-2016年)による国家乗っ取り、権力乱用、強権的手法を挙げた。ジュカノヴィッチは、セルビア・モンテネグロ連合の解体前後を含め、大統領職を含む多くの政府高官職を歴任した。2021年、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットの民主主義指数(EDI)はモンテネグロを「欠陥のある民主主義」と宣言し、2023年現在もEDIによってそのように見なされている。

ジュカノヴィッチの親欧州・親NATOの社会主義者民主党(DPS)は、2020年の議会選挙で僅差で敗北し、同党の30年間の支配に終止符が打たれた。主にセルビア民族主義政党で構成される親セルビア派の「モンテネグロの未来のために」(ZBCG)会派が、ズドラヴコ・クリヴォカピッチ首相の下で政府を樹立した。クリヴォカピッチ政権は、わずか14ヶ月で不信任投票により崩壊した。

2022年4月、ドリタン・アバゾヴィッチ首相率いる新しい少数派政権が、親欧州派と親セルビア派の穏健政党を結集させた。しかし、この政権もわずか113日で不信任投票により崩壊した。モンテネグロが議会の信任を得られる政府を見つけることができなかったため、アバゾヴィッチは2023年6月11日の議会選挙後にスパイッチ内閣が組閣されるまでその職に留まった。この選挙では、ミロイコ・スパイッチ率いるヨーロッパ・ナウ党が最多議席を獲得した。2023年10月、「モンテネグロの未来のために」からの閣外協力を得て、ミロイコ・スパイッチが新首相に就任した。

5.1. 行政区分

モンテネグロは、25の基礎自治体(オプシュティナ、opštinaモンテネグロ語 (ラテン文字))に分かれている。各基礎自治体は、複数の都市や町を含むことができる。歴史的には、国の領土はナヒヤ(nahijaモンテネグロ語 (ラテン文字))に分割され、モンテネグロ社会主義共和国の初期には郡(srezモンテネグロ語 (ラテン文字))に分割されていた。

統計局によって統計目的で設計されたモンテネグロの地方区分には、行政機能はない。他の組織(例:モンテネグロサッカー協会)は、同様の地方区分の一部として異なる基礎自治体を使用していることに注意が必要である。

以下に、統計上の地方区分とそれに属する基礎自治体、面積、人口(2011年国勢調査に基づく)を示す。

北部地方

| 基礎自治体 | 面積 | 人口 | ||

|---|---|---|---|---|

| Km2 | 順位 | 総数 | 順位 | |

| アンドリイェヴィツァ | 283 | 12 | 5,117 | 10 |

| ベラネ | 544 | 6 | 28,305 | 3 |

| ビイェロ・ポリェ | 924 | 2 | 46,676 | 1 |

| グシニェ | 486 | 8 | 13,108 | 6 |

| コラシン | 897 | 3 | 8,420 | 8 |

| モイコヴァツ | 367 | 11 | 8,669 | 7 |

| ペトニツァ | 173 | 13 | 6,686 | 9 |

| プラヴ | 486 | 7 | 13,549 | 5 |

| プルジネ | 854 | 4 | 3,286 | 12 |

| プリェヴリャ | 1,346 | 1 | 31,060 | 2 |

| ロジャイェ | 432 | 10 | 23,312 | 4 |

| シャヴニク | 553 | 5 | 2,077 | 13 |

| ジャブリャク | 445 | 9 | 3,599 | 11 |

中央地方

| 基礎自治体 | 面積 | 人口 | ||

|---|---|---|---|---|

| Km2 | 順位 | 総数 | 順位 | |

| ツェティニェ | 899 | 3 | 16,757 | 4 |

| ダニロヴグラード | 501 | 4 | 17,678 | 3 |

| ニクシッチ | 2,065 | 1 | 72,824 | 2 |

| ポドゴリツァ | 1,399 | 2 | 187,085 | 1 |

| トゥジ | 236 | 5 | 12,096 | 5 |

沿岸地方

| 基礎自治体 | 面積 | 人口 | ||

|---|---|---|---|---|

| Km2 | 順位 | 総数 | 順位 | |

| バール | 598 | 1 | 42,368 | 1 |

| ブドヴァ | 122 | 5 | 19,170 | 5 |

| ヘルツェグ・ノヴィ | 235 | 4 | 30,992 | 2 |

| コトル | 335 | 2 | 22,799 | 3 |

| ティヴァト | 46 | 6 | 14,111 | 6 |

| ウルツィニ | 255 | 3 | 20,265 | 4 |

5.2. 対外関係

モンテネグロの外務省は、他の国家行政機関、大統領、議会議長、およびその他の関連する利害関係者と協力して、外交政策の優先事項とそれらの実施に必要な活動を定義する任務を負っている。

国の主要な外交政策目標は、欧州連合(EU)への加盟であり、これはセルビアからの独立以来のモンテネグロ外交の焦点となっている。2023年6月、新たに選出されたミラトヴィッチ大統領は、モンテネグロが2027年または2028年までにEUに加盟することを期待していると述べた。

モンテネグロは2017年6月5日に北大西洋条約機構(NATO)に加盟した。これは、ロシアからの反発や国内の一部反対にもかかわらず達成された。NATO加盟は、モンテネグロの安全保障政策の重要な柱と見なされている。

モンテネグロは、国際連合(UN)、世界貿易機関(WTO)、欧州安全保障協力機構(OSCE)、欧州評議会、中欧自由貿易協定(CEFTA)など、多くの国際機関のメンバーである。また、地中海連合の創設メンバーでもある。

近隣諸国との関係は、概して良好である。セルビアとは独立後、複雑な関係が続いた時期もあったが、近年は協力関係が進んでいる。クロアチアとは、プレヴラカ半島の国境問題が解決済みであり、良好な二国間関係を維持している。ボスニア・ヘルツェゴビナ、アルバニア、コソボとも安定した関係を築いている。ただし、コソボの独立承認をめぐってはセルビアとの間で緊張が生じたこともある。

中華人民共和国とは、一帯一路構想を通じて経済的な結びつきを強めているが、インフラ整備のための巨額の融資が債務問題を引き起こす懸念も指摘されている。

モンテネグロは、国際社会における責任ある一員として、地域の安定と協力、そして自国の民主的発展と経済的繁栄を目指して外交活動を展開している。国際関係が国内の人権や社会状況に与える影響についても、市民社会や国際機関からの注目が集まっている。

5.3. 法

モンテネグロの法体系は、大陸法を基礎としている。現行のモンテネグロ憲法は、2007年10月19日にモンテネグロ憲法議会によって採択され、同年10月22日に公布された。この憲法は、モンテネグロを市民的、民主的、環境に配慮した、社会正義と法の支配に基づく主権国家と定義している。

司法府は、最高裁判所を頂点とする階層構造を持つ。最高裁判所は法律の統一的適用を監督する。その他に、公行政に関する紛争を扱う行政裁判所、軽微な民事・刑事事件を扱う基礎裁判所、より重大な事件や上訴を扱う高等裁判所、そして下級裁判所の決定を審査する控訴裁判所がある。

憲法裁判所は、憲法を保護するために法律や公的機関の行為が憲法に適合するかどうかを審査する独立した機関である。

モンテネグロの裁判官は、司法評議会によって任命され、67歳まで務める。大統領は司法評議会の推薦に基づいて裁判官を任命する。また、モンテネグロ人権・自由擁護者(オンブズマン)は、議会によって6年の任期で任命され、人権と社会正義の保護を確保する。

モンテネグロの殺人発生率は比較的低く、近年は人口10万人あたり1.5~2.0件程度で推移している。

人工妊娠中絶は、妊娠最初の10週間以内であれば、本人の要請により合法である。

性的指向およびジェンダー・アイデンティティに基づく差別は、雇用、商品およびサービスの提供、教育、保健サービスにおいて禁止されている。モンテネグロにはまた、性的指向およびジェンダー・アイデンティティを非差別の根拠として含むヘイトクライムおよびヘイトスピーチに関する法律が存在する。2021年7月15日以降、同性カップルはライフパートナーシップとして関係を登録することが可能になった(同性パートナーシップ制度)。

法の支配の確立は、モンテネグロのEU加盟交渉における重要な課題の一つであり、司法改革、汚職対策、組織犯罪対策などが進められている。しかし、これらの分野における課題は依然として残っており、市民社会や国際機関からの監視と圧力が続いている。

5.4. 治安

モンテネグロの法執行は、主に内務省の管轄下にある複数の機関によって行われている。主要な法執行機関は、国家警察である警察局であり、犯罪捜査、公序良俗の維持、一般的な法執行を担当している。地方自治体レベルでは、自治体警察(コムナルナ・ポリツィヤ)がそれぞれの自治体内で地方条例の執行、特に交通規制や軽微な公序良俗問題への対応を支援している。

モンテネグロの民間警備会社は活動しているが、容疑者の逮捕や拘留を行う法的権限は有していない。

国家安全保障に関しては、国家安全保障局(ANB)が防諜および国内の安全保障を担当している。また、インターポール・モンテネグロ支部は、国境を越えた犯罪に対抗するため国際機関と協力している。警察内の特殊部隊、例えば特殊対テロユニット(SAJ)は、組織犯罪、テロリズム、およびリスクの高い作戦に対処する。

国境警備に関しては、EUとの間で2023年7月に発効した協定により、EUのFrontexの国境管理職員がモンテネグロ国内で活動し、モンテネグロの非EU国境における地元国境警察の活動を支援することが許可されている。

緊急サービスは、医療サービス、消防隊、捜索救助隊を含み、これらは緊急事態局によって調整される。救急医療サービスは地方の保健機関によって運営されているが、保健省の監督下にある。

モンテネグロは違法薬物密輸の経由地となっており、国内でも薬物犯罪が問題となっている。組織犯罪も依然として治安上の課題であり、特に沿岸部や国境地域での活動が報告されている。日本人が事件や事故に巻き込まれた場合、在セルビア日本国大使館が兼轄しているため、迅速な援護活動が困難となる可能性がある。過去には首都ポドゴリツァでの恐喝被害、コトル市での窃盗被害などが報告されている。

5.5. 軍事

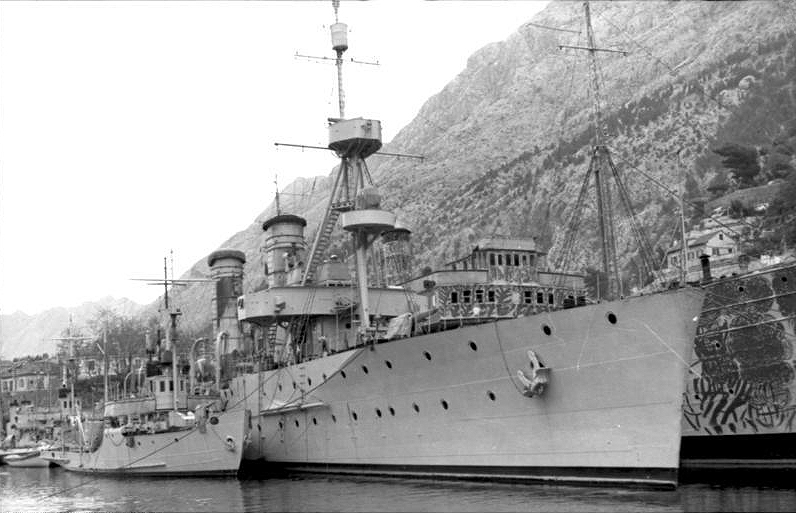

モンテネグロ軍は、モンテネグロ陸軍、モンテネグロ海軍、モンテネグロ空軍の3つの専門的な軍種で構成されている。モンテネグロ軍は国防省によって管理され、参謀総長によって統制される。モンテネグロ大統領は軍の最高司令官であり、軍の構成員は大統領に対して忠誠を宣誓する。軍はモンテネグロを防衛し、世界の安全保障上の利益を促進し、国際平和維持活動を支援する任務を負っている。

モンテネグロは北大西洋条約機構(NATO)の加盟国であり、アドリア海憲章のメンバーでもある。政府は、国際連合やNATOを通じた平和維持活動、例えば国際治安支援部隊(ISAF)などへの軍の参加を計画してきた。

2024年の世界平和度指数によると、モンテネグロは世界で35番目に平和な国と評価されている。兵役は徴兵制ではなく、志願制である。軍の規模は比較的小さく、2018年時点で約2,350人の現役兵士がいるとされている。

NATO加盟後、モンテネグロ軍はNATO基準に合わせた近代化と再編を進めている。これには、装備の更新、訓練の強化、他加盟国軍との相互運用性の向上が含まれる。また、サイバーセキュリティやハイブリッド脅威への対応能力の強化も課題となっている。

6. 経済

モンテネグロの経済は、主にサービス産業を基盤とし、市場経済への移行の後期段階にある。国際通貨基金(IMF)によると、2019年のモンテネグロの名目国内総生産(GDP)は約54.24 億 USDであった。2019年の購買力平価(PPP)ベースのGDPは125.16 億 USD、一人当たりでは2.01 万 USDであった。ユーロスタットのデータによると、2018年のモンテネグロの一人当たりGDPはEU平均の48%であった。

モンテネグロは2007年に中欧自由貿易協定(CEFTA)に加盟し、2012年からは欧州自由貿易連合(EFTA)との自由貿易協定を結んでいる。モンテネグロ中央銀行はユーロシステムの一部ではないが、同国は「ユーロ化」しており、一方的にユーロを自国通貨として使用している(モンテネグロとユーロ参照)。モンテネグロは2024年のグローバル・イノベーション・インデックスで65位にランクされ、2023年の75位から上昇した。

主要産業は観光業であり、アドリア海沿岸の美しい自然景観や歴史的都市が多くの観光客を惹きつけている。特に夏季には、ブドヴァ、コトル、ヘルツェグ・ノヴィなどが賑わう。山岳地帯のドゥルミトル国立公園なども人気がある。農業では、タバコ、ブドウ、オリーブ、野菜などが生産されている。工業はアルミニウム精錬、鉄鋼、食品加工などが中心だが、規模は比較的小さい。

経済成長は近年、観光業の好調や外国直接投資に支えられてきたが、一方で高い公的債務、貿易赤字、失業率(特に若年層)といった課題も抱えている。中国からのインフラ投資(特に高速道路建設)は、債務問題を引き起こすリスクも指摘されている。EU加盟に向けた経済改革が進められており、法の支配の強化、汚職対策、ビジネス環境の改善などが求められている。

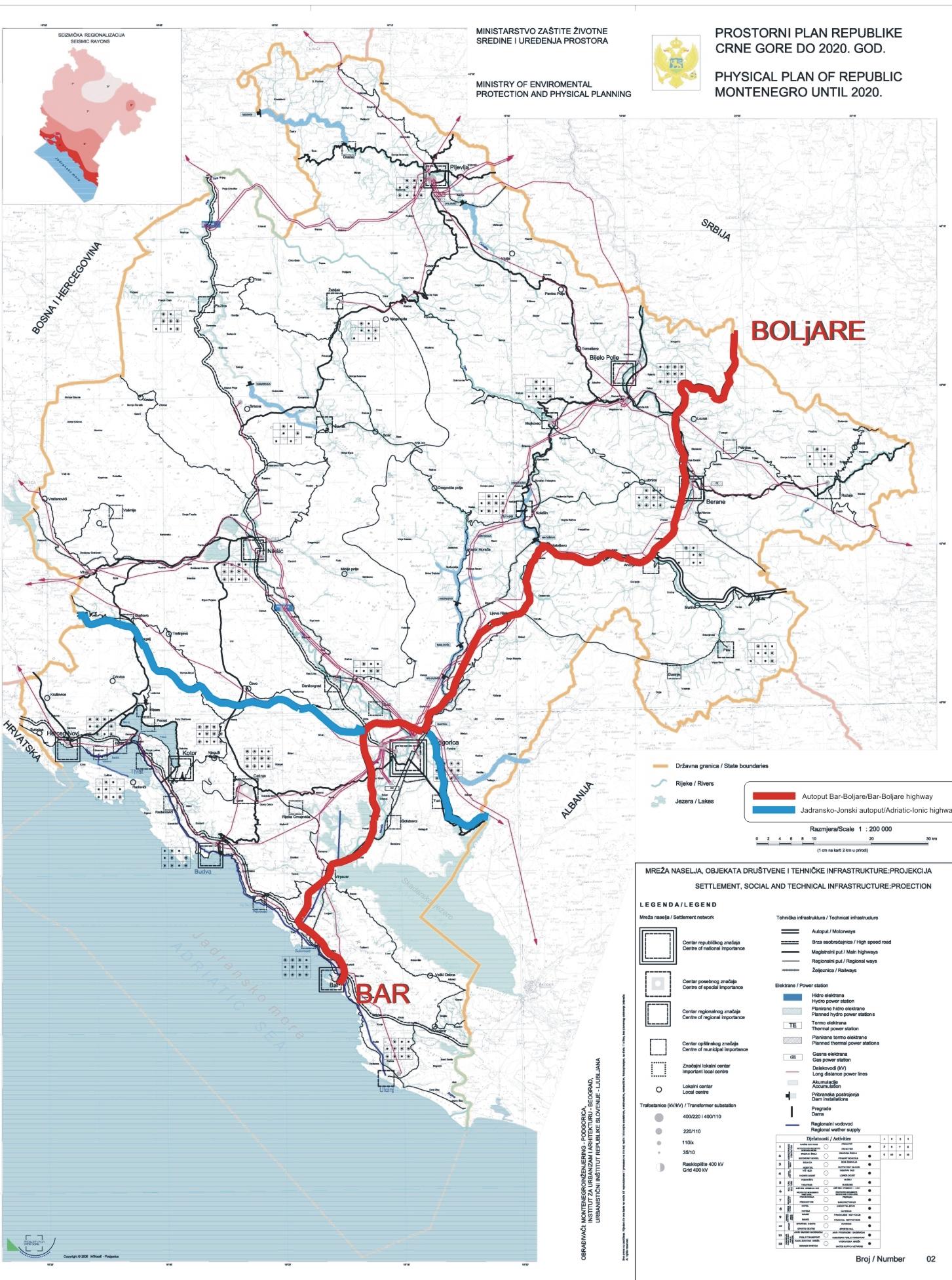

6.1. 社会基盤

モンテネグロの道路インフラは、西ヨーロッパの基準には達していない。完全な高速道路基準を満たす道路は存在しないが、新しい高速道路の建設は、均一な経済発展とモンテネグロを魅力的な観光地として開発するために国家的な優先事項とされている。モンテネグロを通過する欧州自動車道路はE65号線とE80号線である。

モンテネグロの鉄道網の基幹は、セルビアへの国際接続を提供するベオグラード=バール鉄道である。国内支線であるニクシッチ=ポドゴリツァ鉄道は、数十年にわたり貨物専用線として運行されていたが、2012年に再建と電化を経て旅客輸送を開始した。ポドゴリツァからアルバニア国境へ向かうもう一つの支線、ポドゴリツァ=シュコダル鉄道は現在使用されていない。

モンテネグロには、ポドゴリツァ空港とティヴァト空港の2つの国際空港がある。

バール港はモンテネグロの主要な港である。当初1906年に建設されたが、第二次世界大戦中にほぼ完全に破壊された。再建は1950年に始まった。年間500万トン以上の貨物を処理する能力を備えているが、赤字で運営されており、能力を大幅に下回っている。ベオグラード=バール鉄道の再建と提案されているベオグラード=バール高速道路により、操業レベルが能力に戻ることが期待されている。2023年には、ガス輸入を受け入れるためにバール港にLNGターミナルを設置する計画がある。

エネルギー供給に関しては、水力発電が主要な電力源であるが、輸入にも依存している。再生可能エネルギー(風力、太陽光)の導入も進められている。通信インフラは比較的整備されており、携帯電話やインターネットの普及率は高い。

6.2. 観光

モンテネグロの観光業は経済の重要な柱であり、多様な観光資源に恵まれている。2022年には合計210万人の観光客がモンテネグロを訪れ、1240万泊を記録した。外国人観光客の大部分は、近隣諸国のセルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、そしてロシアから来ている。

アドリア海沿岸は、全長295 kmに及び、そのうち72 kmがビーチで構成され、保存状態の良い多くの古代都市が存在する。最も人気のあるビーチには、ヤズ・ビーチ、モグレン・ビーチ(ブドヴァ)、ベチチ・ビーチ、スヴェティ・ステファン・ビーチ、ヴェリカ・プラジャ(ウルツィニ)などがある。一方、人気の古代都市には、ヘルツェグ・ノヴィ、ペラスト、コトル、ブドヴァ、ウルツィニなどがある。特にコトルの自然と文化歴史地域はUNESCO世界遺産に登録されており、中世の城壁都市と美しいコトル湾の景観が魅力である。

『ナショナルジオグラフィック・トラベラー』誌(10年に一度編集)は、モンテネグロを「一生に一度は訪れたい50の場所」の一つに選んでいる。モンテネグロの海岸沿いの町スヴェティ・ステファンは、かつて同誌の表紙を飾ったこともある。モンテネグロの海岸地域は、世界の観光客の間で偉大な「発見」の一つと考えられていた。2010年1月、『ニューヨーク・タイムズ』紙は、ヴェリカ・プラジャ、アダ・ボヤナ島、ウルツィニのホテル・メディテランを含むモンテネグロのウルツィニ南岸地域を、世界ランキングの一環として「2010年に行くべきトップ31の場所」の一つに選んだ。

山岳地帯も人気があり、ドゥルミトル国立公園(UNESCO世界遺産)では、ハイキング、スキー、ラフティング(タラ川渓谷)などが楽しめる。ビオグラドスカー・ゴラ国立公園はヨーロッパに残る数少ない原生林の一つであり、シュコダル湖国立公園はバルカン半島最大の湖で、野鳥の宝庫として知られる。

モンテネグロ政府は、観光インフラの整備、サービスの質の向上、観光地の多様化(エコツーリズム、アドベンチャーツーリズム、文化観光など)を通じて、観光業のさらなる発展を目指している。持続可能な観光と地域社会への利益還元、環境保護との両立が課題となっている。

7. 社会

モンテネグロの社会は、その歴史的経緯と地理的条件から、多様な民族、言語、宗教が共存する多文化社会としての特徴を持つ。人口は約62万人(2023年)と小規模ながら、社会構造は複雑である。社会の近代化が進む一方で、伝統的な価値観や地域間の格差も依然として存在している。社会的公正の実現、マイノリティの包摂、教育・保健システムの質の向上などが、現代モンテネグロ社会の重要な課題である。

7.1. 民族

モンテネグロは多民族国家であり、特定の民族が絶対多数を占めてはいない。2023年の国勢調査によると、主な民族構成は以下の通りである。

- モンテネグロ人: 41.1%

- セルビア人: 32.9%

- ボシュニャク人: 9.4%

- アルバニア人: 5.0%

- ロシア人: 2.0%

- その他(ロマ、クロアチア人、ウクライナ人、ベラルーシ人、トルコ人など): 9.6%

モンテネグロ人とセルビア人の区分は、歴史的、文化的、政治的背景から流動的であり、自己認識によって変動することがある。両者は言語的にも文化的にも極めて近く、同じ正教会を信仰する者が多い。ボシュニャク人は主にイスラム教を信仰し、サンジャク地方に多く居住する。アルバニア人は主に南東部に居住し、イスラム教徒とカトリック教徒がいる。

多文化共生はモンテネグロ社会の重要な理念とされているが、民族間の緊張が皆無というわけではない。特にユーゴスラビア解体後の紛争や政治的変動期には、民族的アイデンティティが政治的に利用されることもあった。少数民族の権利保障は、憲法および法律で定められており、議会における議席確保や母語教育の権利などが含まれる。しかし、実際には差別や社会経済的格差が存在するという指摘もあり、これらの課題への取り組みが継続的に求められている。

2024年の世界飢餓指数(GHI)によると、モンテネグロはGHIスコアが5未満の22カ国の一つであり、飢餓レベルは低いと評価されている。

7.2. 言語

モンテネグロの公用語はモンテネグロ語である。モンテネグロ語は、セルビア・クロアチア語(または中央南スラヴ語群)の標準形の一つであり、イェ方言を基盤とする。文字はラテン文字とキリル文字が憲法上同等とされているが、実際にはラテン文字の使用が優勢である。

公用語のモンテネグロ語に加えて、セルビア語、ボスニア語、アルバニア語、クロアチア語も公式に使用が認められている地域や状況がある。これらの言語は、少数民族の権利として保護されており、教育や行政、メディアなどで使用されている。

2024年の国勢調査によると、母語話者の割合は以下の通りである。

- セルビア語: 43.18%

- モンテネグロ語: 34.52%

- ボスニア語: 6.98%

- アルバニア語: 5.25%

- ロシア語: 2.36%

セルビア語を母語とする人が最も多く、次いでモンテネグロ語となっている。この背景には、モンテネグロ人とセルビア人の民族的・言語的近接性や、歴史的にセルビア語が教育や行政で広く用いられてきた経緯がある。言語政策は、多言語主義と少数言語の保護を基本としつつも、モンテネグロ語の標準化と普及も進められている。

7.3. 宗教

モンテネグロは歴史的に多文化の交差点に位置し、何世紀にもわたってキリスト教徒とイスラム教徒の人口の間で独自の共存関係を形成してきた。宗教はモンテネグロ人の生活において重要な役割を果たしており、信教の自由は憲法で保障されている。

2024年の国勢調査によると、主な宗教分布は以下の通りである。

- 正教会: 71.1%

- イスラム教: 19.9%

- カトリック: 3.2%

- 無宗教: 2.7%

- その他: 0.3%

- 無回答: 2.2%

正教会が最も優勢な宗教であり、その大部分はセルビア正教会に属している。セルビア正教会のモンテネグロおよび沿海府主教区とブディムリャおよびニクシッチ主教区が国内の主要な教区である。セルビア正教会は、モンテネグロの正教徒の約90%が所属する最大かつ最も人気のある教会である。一方で、1993年にセルビア正教会から分離して設立されたモンテネグロ正教会も存在し、国内の正教徒の残りの約10%が所属しているが、コンスタンティノープル総主教庁からの公式な承認は受けておらず、他のカノン的な正教会とは聖体拝領関係にない。近年、教会の財産問題や管轄権をめぐり、セルビア正教会とモンテネグロ政府およびモンテネグロ正教会との間で緊張関係が生じたこともある。

イスラム教は国内で2番目に大きな宗教であり、主にボシュニャク人とアルバニア人によって信仰されている。モンテネグロはヨーロッパでイスラム教徒の割合が最も高い国の一つであり、スラブ諸国の中ではボスニア・ヘルツェゴビナと北マケドニアに次いで3番目に高い。2012年には、イスラム教を公式な宗教として認める議定書が調印され、軍事施設、病院、寮、社会施設でハラール食品が提供されること、イスラム教徒の女性が学校や公的機関でスカーフを着用することが許可されること、金曜日の集団礼拝(ジュムア)のためにイスラム教徒が休暇を取る権利が保障されることなどが定められた。

カトリックは主に沿岸部のクロアチア人や一部のアルバニア人によって信仰されており、バール大司教区(セルビア首座主教が管轄)とコトル司教区(クロアチア・カトリック教会の一部)に分かれている。ヴォイスラヴリェヴィッチ朝の時代から、カトリックはモンテネグロ地域に固有の宗教であった。

ボスニア戦争中、宗教グループ間に緊張があったにもかかわらず、モンテネグロは主に宗教的寛容と信仰の多様性に対する住民の視点により、かなり安定していた。宗教機関は権利を保証されており、国家とは分離している。

7.4. 教育

モンテネグロの教育制度は、就学前教育、初等教育、中等教育、高等教育から構成される。義務教育は、6歳から15歳までの9年間の初等教育である。

- 初等教育**: 9年制で、6歳から始まる。基礎的な読み書き計算能力に加え、幅広い科目を学ぶ。

- 中等教育**: 初等教育修了後、生徒は一般中等教育を提供するギムナジウム(4年制)か、職業中等教育を提供する職業学校(3年制または4年制)に進学する。ギムナジウムは大学進学を目指す生徒が多く、職業学校は特定の職業技術を習得することを目的とする。

- 高等教育**: 主要な高等教育機関はモンテネグロ大学であり、ポドゴリツァに本部を置き、複数の学部に分かれている。その他に、私立大学や専門学校も存在する。ボローニャ・プロセスに準拠した学位体系(学士、修士、博士)が導入されている。

教育言語は主にモンテネグロ語であるが、少数民族が多く居住する地域では、アルバニア語やセルビア語による教育も行われている。

教育改革が進められており、カリキュラムの近代化、教育の質の向上、教育機会の均等化などが目標とされている。しかし、地域による教育格差、教員の待遇改善、教材の不足などが課題として指摘されている。特に、農村部や少数民族が多く住む地域では、教育環境の整備が遅れている場合がある。また、高等教育においては、研究活動の活性化や国際的な連携強化が求められている。

7.5. 保健

モンテネグロの保健医療システムは、公的医療機関と民間医療機関から構成される。国民皆保険制度が導入されており、全ての国民が基本的な医療サービスを受ける権利を有する。

- 公的医療機関**: 国立病院、地域のヘルスセンター、診療所などがあり、プライマリケアから専門医療まで提供している。資金は主に社会保険料と国家予算によって賄われている。

- 民間医療機関**: 近年、民間クリニックや専門病院が増加しており、特定の医療サービスやより迅速なアクセスを提供している。

主要な健康指標については、平均寿命は男性約74歳、女性約79歳(2021年推定)である。乳児死亡率は比較的低い水準にある。主な死因は、循環器系疾患、悪性新生物(がん)、呼吸器系疾患などであり、これは他のヨーロッパ諸国と同様の傾向である。

医療サービスへのアクセスは、都市部では比較的良好であるが、農村部や山間部では地理的な制約や医療資源の偏在により、アクセスが困難な場合がある。専門医の不足や医療機器の老朽化も課題として指摘されている。

政府は、医療インフラの近代化、医療従事者の育成と確保、予防医療の推進、健康格差の是正などを通じて、保健医療システムの質の向上と効率化を目指している。EU加盟に向けた取り組みの一環として、EU基準に合わせた制度改革も進められている。

8. 文化

モンテネグロの文化は、その地理的 położenie と歴史的経緯から、多様な文明の影響を受けて形成された。最も重要な影響を与えたのは、正教会文化、オスマン帝国(トルコ)文化、スラヴ文化、中央ヨーロッパ文化、そしてアドリア海の海洋文化(特にヴェネツィア共和国のようなイタリアの一部)である。

モンテネグロには、ロマネスク建築以前、ゴシック、バロック期からの重要な文化的・歴史的遺産が数多く存在する。モンテネグロの沿岸地域は、コトルの聖トリプン大聖堂、聖ルカ聖堂(800年以上)、シュクルピェラの岩礁の聖母、サヴィナ修道院などの宗教的建造物で知られている。中世の修道院には、芸術的に重要なフレスコ画が多数残されている。

文化的な側面の一つに、「人間性と勇壮さ」を意味する「Čojstvo i Junaštvo」という倫理的理想がある。これは、モンテネグロ人の伝統的な価値観や行動規範を象徴するものである。

モンテネグロ人の伝統的な民族舞踊は、オロ(鷲の踊り)であり、円になって踊り、中央で男女のペアが交代で踊り、最後にはダンサーが互いの肩の上に立って人間のピラミッドを形成する。

文学では、ペータル2世ペトロヴィッチ=ニェゴシュの叙事詩『山の花輪』が最も有名であり、モンテネグロ人の民族意識の形成に大きな影響を与えた。現代文学も活発であり、国内外で評価される作家も輩出している。

音楽は、伝統的な民俗音楽から現代のポピュラー音楽まで多様である。伝統楽器にはグスレなどがある。美術は、中世のフレスコ画やイコンから、近代・現代の絵画、彫刻まで幅広い。

建築は、沿岸部のヴェネツィア様式の石造りの町並み、内陸部の伝統的な家屋、オスマン帝国時代の影響を受けたモスクや橋、そして社会主義時代の近代建築など、多様な様式が見られる。

8.1. メディア

モンテネグロのメディアは、テレビ、雑誌、新聞などがあり、国営企業と営利企業の両方によって運営されている。これらのメディアは、広告収入、購読料、その他の販売関連収入に依存している。モンテネグロ憲法は言論の自由を保障している。モンテネグロのメディアシステムは、国の他の分野と同様に、変革の途上にある。

主要なテレビ局には、公共放送であるモンテネグロラジオ・テレビジョン(RTCG)のほか、民間のテレビ局(TV Vijesti、Prva crnogorska televizijaなど)がある。新聞では、『Vijesti』、『Dan』、『Pobjeda』(国営)などが主要紙である。ラジオ局も公共放送と民間放送が存在する。

報道の自由度については、国際的な評価機関によって様々な見解が示されている。政府からの政治的圧力やメディア所有の集中、ジャーナリストへの攻撃などが課題として指摘されることがある。特に、汚職や組織犯罪に関する調査報道を行うジャーナリストが脅迫や暴力を受ける事件も報告されており、メディアの独立性とジャーナリストの安全確保が重要な課題となっている。一方で、オンラインメディアやソーシャルメディアの普及により、情報発信の多様化も進んでいる。EU加盟交渉の過程で、メディアの自由と多元主義の確保は重要な項目の一つとされている。

8.2. スポーツ

モンテネグロのスポーツは、主に水球、サッカー、バスケットボール、ハンドボール、バレーボールといったチームスポーツを中心に展開されている。その他の人気スポーツには、ボクシング、テニス、水泳、柔道、空手、陸上競技、卓球、チェスなどがある。

水球は最も人気のあるスポーツであり、国の国技と見なされている。男子代表チームは世界のトップランクチームの一つであり、2008年にスペインのマラガで開催されたヨーロッパ水球選手権で金メダルを獲得し、2009年にポドゴリツァで開催されたFINA男子水球ワールドリーグでも金メダルを獲得した。コトルを本拠地とするモンテネグロのチームPVKプリモラツ・コトルは、2009年にクロアチアのリエカで開催されたLENユーロリーグでヨーロッパチャンピオンになった。モンテネグロは2016年のオリンピック男子水球で4位に入賞した。

サッカーは2番目に人気のあるスポーツである。サッカーモンテネグロ代表は2006年に設立され、UEFA EURO 2012のプレーオフに出場し、これが最高の成績となっている。バスケットボールモンテネグロ代表は、ユーゴスラビア代表の一員として多くのメダルを獲得した実績で知られている。2006年、モンテネグロ独立後、モンテネグロバスケットボール連盟はこのチームと共に国際バスケットボール連盟(FIBA)に加盟した。モンテネグロはユーロバスケットに2度出場している。

女子スポーツでは、女子ハンドボール代表チームが最も成功しており、2012年夏季オリンピックで銀メダルを獲得し、これが同国初のオリンピックメダルとなった。これに続き、2012年ヨーロッパ女子ハンドボール選手権で優勝し、ヨーロッパチャンピオンとなった。ŽRKブドゥチノスト・ポドゴリツァはEHF女子チャンピオンズリーグで2度優勝している。モンテネグロは2022年ヨーロッパ女子ハンドボール選手権の開催国の一つであり、3位に入賞した。

オリンピックでは、上記のハンドボール女子の銀メダルが唯一のメダル獲得となっている(2024年夏季大会終了時点)。

8.3. 食文化

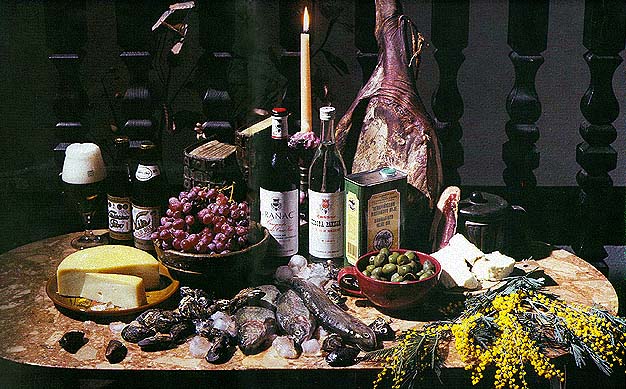

モンテネグロの食文化は、その地理的条件と歴史的背景を反映し、多様な影響を受けて形成された。主要な影響は、レヴァント地方およびトルコ料理からもたらされたもので、サルマ、ムサカ、ピラフ、ピタ、ギバニッツァ、ブレク、チェヴァピ、ケバブ、ジュヴェチュ、そしてバクラヴァやトゥルンバのようなトルコ風菓子などがある。ハンガリー料理は、シチューやサタラシュ(野菜の煮込み)に影響を与えている。一方、中央ヨーロッパ料理の影響は、クレープ、ドーナツ、ジャム、多くの種類のビスケットやケーキ、そして様々な種類のパンの普及に見られる。

モンテネグロ料理は地域によっても異なり、沿岸地域の料理は北部の高原地域の料理とは異なる。沿岸地域は伝統的に地中海料理を代表し、魚介類が一般的な料理である。モンテネグロのアドリア海沿岸の伝統料理は、内陸部とは異なり、イタリア料理の大きな影響を受けている。

代表的な料理としては、以下のようなものがある。

- カチャマク (Kačamak)**: トウモロコシ粉やジャガイモを煮て作る、ポレンタに似た濃厚な粥状の料理。チーズやカイマク(濃厚なクリーム)を添えて食べられることが多い。

- ポパラ (Popara)**: 古くなったパンを牛乳や水で煮て、チーズやカイマクと混ぜて作る伝統的な朝食。

- プルシュト (Pršut)**: ニェグシ村産のものが特に有名で、豚のもも肉を塩漬けにし、乾燥・燻製させた生ハム。

- ニェグシュキ・ステルク (Njeguški stek)**: プルシュトとチーズを豚肉や子牛肉で巻いて揚げたり焼いたりした料理。

- ヤプラツィ (Japraci)**: ブドウの葉やキャベツの葉でひき肉と米を包んで煮込んだ料理。ドルマの一種。

- チチヴァラ (Cicvara)**: トウモロコシ粉とカイマク、チーズを練り合わせて作る濃厚な料理。

- リブリャ・チョルバ (Riblja čorba)**: 魚のスープ。特にシュコダル湖周辺では鯉やウナギを使ったものが名物。

- ラム肉のサチュ焼き (Jagnjetina ispod sača)**: サチュと呼ばれる鉄製のドーム型の蓋を使い、炭火でじっくりと焼き上げたラム肉。非常に柔らかく風味豊か。

- チーズ**: ニェグシュキ・シル(Njeguški sir、ニェグシ村のチーズ)、プリェヴァリスキ・シル(Pljevaljski sir、プリェヴリャのチーズ)など、地域ごとに特色のあるチーズが作られている。

- ワイン**: ヴラナツ(赤ワイン用のブドウ品種)やクルスタチュ(白ワイン用のブドウ品種)が有名。

- ラキヤ (Rakija)**: バルカン半島で広く飲まれる蒸留酒。ブドウやプラムなどから作られる。

食習慣としては、家族や親族との食事を大切にする文化があり、祝祭日には伝統的な料理が並ぶ。 hospitality(おもてなし)の精神も豊かである。