1. 生い立ちと背景

ポール・クローデルは、家族や教育、そして人生を決定づける宗教的な回心を通じて、その後の文学と外交のキャリアを形成した。

1.1. 出生と家族

クローデルは1868年8月6日、フランス北部のエーヌ県にあるヴィルヌーヴ=シュル=フェール村で生まれた。父ルイ・プロスペルは抵当取引や銀行取引に従事する公務員(収税官)であり、母ルイーズ・セルヴォーはシャンパーニュ地方のカトリック農家・聖職者の家系出身であった。彼は4人兄弟の末子であり、姉には著名な彫刻家であるカミーユ・クローデルがいる。幼少期は父の転勤に伴い各地を転々とした。

1.2. 教育と宗教的体験

幼少期をシャンパーニュ地方で過ごした後、1881年に両親がパリへ転居したのに伴い、リセ・ルイ=ル=グランで学んだ。1884年にバカロレアに合格し、哲学級に進級すると、級友のロマン・ロランと共にコンサートに通い、文学に親しんだ。1885年にはパリ大学法学部へ進学した。

10代の頃は無信仰であったが、1886年のクリスマスの日にパリのノートルダム大聖堂で晩課の合唱を聴いている最中に18歳で回心を経験した。「一瞬にして、私の心は触れられ、私は信じた」と彼は語り、この体験以降、生涯にわたり熱心なカトリック教徒であり続けた。また、この時期にアルチュール・ランボーの詩集『イリュミナシオンフランス語』や『地獄の季節フランス語』を読み、強い影響を受けた。彼は「創造の壮大な計画を、叙情的かつ劇的な詩を通じて啓示する」ことを目指した。さらに、パリ政治学院でも学んだ。

2. 外交官としての経歴

クローデルは修道院に入ることを検討したが、最終的にはフランス外務省の外交官としての道を歩み、1893年から1936年までその職務に就いた。この間、彼は世界各地でフランスの利益を代表し、その見識を深めた。

2.1. 主要な赴任地と活動

クローデルの外交官としてのキャリアは多岐にわたり、世界各地の主要都市に赴任した。

- 1893年3月から12月にかけて、アメリカに赴任し、ニューヨーク副領事、次いでボストン領事事務取扱を務めた。

- 1895年7月から1909年8月までの長期間は清国に滞在し、上海領事館、福州副領事館事務取扱、漢口副領事館事務代理、福州領事、北京公使館一等書記官、天津領事館事務取扱、天津領事を歴任した。1900年の一時帰国中にはリギュジェの聖マルティン修道院で過ごし、ベネディクト会への入会を検討したが延期された。1905年から1906年にはフランスで休暇を取り、結婚した。外交官としての立場から、キャリア初期には外務省の許可が必要であったため、匿名またはペンネームで作品を発表していた。このため、1909年までは作家としての知名度は低かった。しかし、同年、ヌーヴェル・レヴュー・フランセーズ(NRF)の創刊メンバー、特に友人であったアンドレ・ジッドが彼の作品を高く評価し、創刊号に彼の詩『Hymne du Sacre-Sacrementフランス語』が彼の名で掲載された。これは許可を得ていなかったため騒動となったが、外務省のフィリップ・ベルトロは批判を無視するよう助言し、これがNRFとクローデルの長きにわたる協力関係の始まりとなった。彼は中国に関する著作も多く、その決定版である『東方所観フランス語』は1914年に出版された。

- 第一次世界大戦勃発前のヨーロッパでは、1909年12月にプラハ、1911年10月にフランクフルト、1913年10月にハンブルクに赴任した。この時期、彼はヘレラウの演劇祭やジャック・コポーの思想に関心を持っていた。

- 1914年8月から1915年10月まで外務省本省勤務。

- 1915年10月から1916年7月まで、経済特使としてローマに滞在した。

- 1917年1月から1918年12月までブラジルのリオデジャネイロで二等全権公使を務め、第一次世界大戦中の南米からフランスへの食料供給を監督した。このブラジル赴任中、ダリウス・ミヨーが彼の秘書を務め、ミヨーはクローデルのいくつかの戯曲に付随音楽を作曲した。

- 1919年7月から1921年3月までデンマークのコペンハーゲンで一等全権大使を務めた。

- 1921年11月19日から1927年2月17日まで日本に駐在し、駐日フランス大使を務めた(詳細は後述)。

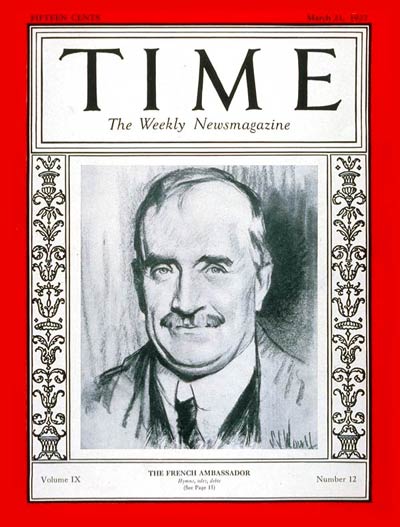

- 1927年3月から1933年4月までアメリカ合衆国のワシントンD.C.で駐米フランス大使を務め、1933年には外交団長となった。

- 1934年5月から1935年6月までベルギーのブリュッセルで駐ベルギー・フランス大使を務めた。

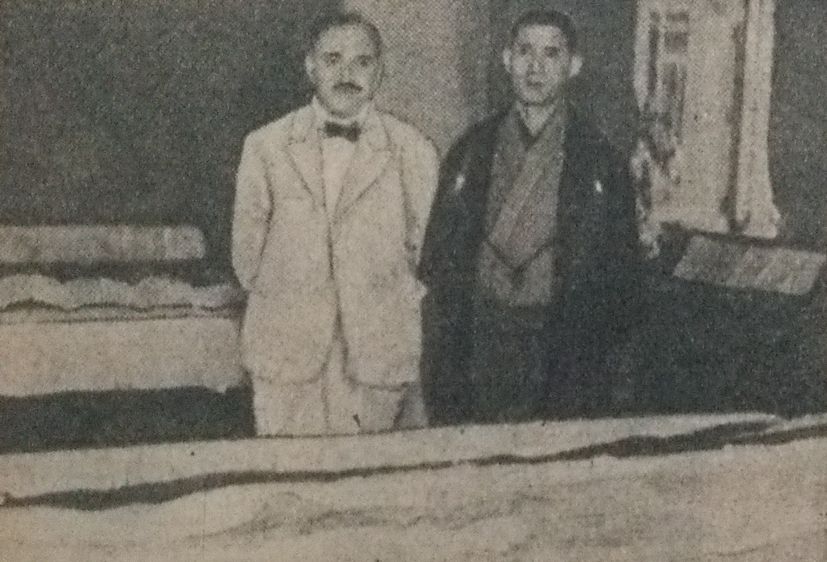

2.2. 駐日大使時代の活動

クローデルが駐日大使を務めた1921年(大正10年)から1927年(昭和2年)の時期は、日仏間に大きな係争案件は少なかった。彼は、東アジアでの利権拡大を巡って英米から孤立しつつあった日本に同情的であり、日本の対中権益拡大とフランスの対インドシナ権益拡大を相互に認め合う姿勢を示した。また、ワシントン会議で主力艦の保有が制限された日本が航空戦力を増強するだろうと予測し、フランス製航空機の売り込みを図るなど、国際的な商才も発揮した。

姉カミーユのジャポニスムへの傾倒から日本美術に感化されていたクローデルは、公務の合間を縫って日本各地を積極的に見聞した。東京、京都、大阪、福岡では学生を相手に講演を行った。

彼は舞楽(『春庭花』、『納曽利』など)、文楽、歌舞伎(『仮名手本忠臣蔵』、『石切梶原』など)、能(『道成寺』、『翁』、『隅田川』、『砧』など)を観劇した。また、大徳寺、大覚寺、龍安寺、長谷寺、二条城、三千院、名古屋城などを巡り、狩野派の襖絵を鑑賞した。画家では冨田溪仙、山元春挙、竹内栖鳳、歌舞伎役者の五代目中村福助、長唄の四世杵屋佐吉らと親交を深めた。

改造に2度、新潮に1度、フランス語の記事を日本語訳付きで寄稿した。日本の書店からは、詩集『聖女ジュヌヴィエーヴフランス語』(冨田溪仙画、1000部限定の特装版、うち12部は蒔絵を施した豪華版で日本の皇室と当時のフランス大統領に2部ずつ進呈された)、詩画集『四風帖フランス語』、その第2版である『雉橋集フランス語』、第3版である『百扇帖フランス語』を出版した。舞踊詩劇『女と影フランス語』を書き、これは帝国劇場で七代目松本幸四郎や五代目中村福助らによって上演された。

関東大震災に際しては、自ら被災しながらも救助活動を指揮し、病院と託児所を仮設した。彼はまた、配給の行列に静かに並び、自分の順番をじっと待ち続ける日本人の整然とした姿に驚き、手記に次のように記している。

「被災者たちを収容する巨大な野営地で暮らした数日間・・・、私は不平の声ひとつ耳にしなかった。唐突な動きや人を傷つける感情の爆発で周りの人を煩わせたり迷惑をかけたりしてはならないのだ。同じ小舟に乗り合わせたように人々は皆じっと静かにしているようだった。」

1924年(大正13年)3月7日には、渋沢栄一と協力して日仏会館を発足させた。1925年には大作『繻子の靴フランス語』を書き上げた。1926年には稲畑勝太郎と共に関西日仏学館(後のアンスティチュ・フランセ日本・京都)の設立を推進したが、1927年10月22日の開館時には、彼はすでに駐米大使としてアメリカへ向かう船上にあった。

アンリ・モンドールによると、後年の1943年11月23日に開かれたある公爵夫人の夜会にて、クローデルは日本人について次のように語ったとされる。

「私が、決して粉砕されることのないようにと希う一つの民族がある。それは日本民族だ。あれほど興味ある太古からの文明は消滅してはならない。あの驚くべき発展が日本以上に当然である民族はない。日本人は貧乏だが、しかし高貴だ。人口があれだけ多いのに。」

3. 文学活動と作品

クローデルの文学活動は、彼の深い信仰と独自の詩的探求によって特徴づけられる。彼は多岐にわたるジャンルで膨大な作品を残し、その多くは彼のカトリック的世界観を反映している。

3.1. 文学世界と影響

クローデルはしばしばステファヌ・マラルメを自身の師と称した。彼の詩学は、マラルメのそれに、世界を啓示的な宗教的テクストと見なす思想を加えたものと解釈されている。彼は伝統的な韻律を排し、独自の自由詩形式である「クローデル風詩形フランス語(verset claudelien)」を開発した。これはウォルト・ホイットマンの実験的な詩作の影響を受けたものであり、シャルル・ペギーやアンドレ・スピールも同様の詩形に取り組んでいた。ただし、ジャン・グロジャンはウルガタ聖書の影響については異論を唱えている。彼は、詩の韻律は人間の呼吸に従うべきだと主張した。

ベトナムの資料によれば、クローデルは印象派最後の詩人、あるいは懐古的で宗教的な傾向を持つ詩人と見なされている。彼自身は聖書を座右の書とし、自身の全作品が「新しい聖書」を構成すると語っていた。彼は「人々がどうあるべきか」というテーマに関心を抱き、説教師としての役割を担った。

3.2. 主要な戯曲

クローデルの戯曲は、その複雑な構成と壮大なスケールゆえに、当初は上演が困難であったが、後年にその演劇的価値が認められ、20世紀演劇を代表する作品として評価されるようになった。彼の戯曲の舞台設定は、中世フランスや16世紀スペイン領南米など、ロマンティックで遠い時代や場所が選ばれる傾向があり、情熱的で強迫的な人間愛の場面が描かれることも多い。

代表的な戯曲には以下のものがある。

- 『黄金の頭フランス語』(1890年初稿、1901年二稿刊行。1924年初演、1959年コメディ・フランセーズでジャン=ルイ・バロー演出により上演された。)

- 『都市フランス語』(1893年初稿、1901年二稿刊行。1955年アヴィニョン演劇祭でジャン・ヴィラール演出により初演された。)

- 『乙女ヴィオレーヌフランス語』(1892年初稿、1901年二稿刊行。1959年初演。)

- 『交換フランス語』(1901年初稿刊行。1914年ヴィユ・コロンビエ劇場でジャック・コポー演出により初演。1951年二稿執筆、同年初演。)

- 『七日目の休日フランス語』(1901年刊行。1928年ワルシャワで初演、1965年フランスで初演。)

- 『真昼に分かつフランス語』(1906年刊行。1921年初演。この作品は、彼が中国滞在中に経験したロザリー・ヴェッチ夫人との恋愛関係から生まれた。)

- 『人質フランス語』(1911年刊行。1914年初演。)

- 『堅いパンフランス語』(1918年刊行。1925年ドイツで初演、1949年フランスで初演。)

- 『マリアへのお告げフランス語』(『乙女ヴィオレーヌ』の改作。1912年初稿刊行、同年初演。犠牲、献身、聖化をテーマとし、ハンセン病を患う中世フランスの若い農婦の物語を通じて描かれる。)

- アイスキュロスの『オレステイア』三部作の翻訳と再構築作品として、ダリウス・ミヨー作曲の『アガメムノンフランス語』(1896年刊行、1963年初演)、『供養する女たちフランス語』(1920年刊行、1935年ブリュッセルでイダ・ルビンシュタイン主演により初演)、『慈しみの女神たちフランス語』(1920年刊行、1963年ベルリンで初演)がある。

- 『辱しめられた神父フランス語』(1920年刊行。1928年ドイツで初演、1945年改訂版刊行、1946年初演。)

- 『プロテウスフランス語』(ミヨー作曲。1914年刊行、1926年二稿刊行。1929年オランダで初演、1937年フランスで初演。)

- 『1914年のクリスマスの夜フランス語』(1915年刊行、1917年初演。)

- 『熊と月フランス語』(人形劇、ミヨー作曲。1919年刊行。1948年アルジェリアで初演、1951年フランスで初演。)

- 『男とその欲望フランス語』(ミヨー作曲。1917年刊行。1921年スウェーデン・バレエにより初演。)

- 『女と影フランス語』(杵屋佐吉作曲。1922年初稿、1923年二稿。同年帝国劇場で初演、1948年パリで初演。)

- 『繻子の靴フランス語』(1925年から1929年にかけて刊行。人間と神の愛、そして憧憬を探求する作品で、スペイン帝国の黄金世紀を舞台としている。1943年、アルテュール・オネゲル作曲によりコメディ・フランセーズで上演された。1987年にはアヴィニョン演劇祭で完全版が初演された。)この作品も、ロザリー・ヴェッチ夫人との恋愛関係から生まれた。

- 『クリストファ・コロンブスの書物フランス語』(マックス・ラインハルトの依頼による、ミヨー作曲。1929年刊行。1930年ベルリン国立歌劇場で初演。)

- 『ロアール=エ=シェール県での会話フランス語』(1935年刊行。1973年パリで上演。)

- 『火刑台上のジャンヌ・ダルクフランス語』(オネゲル作曲。1939年刊行、同年オルレアン市立劇場でイダ・ルビンシュタイン主演により初演。)

- 『知恵の司、または饗宴の寓話フランス語』(能の翻案、ミヨー作曲。1926年刊行。1950年イタリアで初演、1969年パリで上演。)

- 『トビーとサラの物語フランス語』(1942年初稿、1953年二稿刊行。同年チューリッヒでドイツ語版が初演、1967年アヴィニョン演劇祭で上演。)

3.3. 詩と詩集

クローデルは詩劇の他にも叙情詩を多く著した。

- 『嫡流の詩フランス語』(1905年刊行)

- 『詩神讃歌フランス語』(1905年刊行)

- 『東方所観フランス語』(1900年初版、1907年改訂版、1952年増補版刊行)

- 『五大頌歌フランス語』(1907年執筆、1910年刊行)

- 『三声による頌歌フランス語』(1913年刊行)

- 『彼方のミサフランス語(付)時の奉献』(1919年刊行)

- 『戦争詩歌フランス語』(1922年刊行)

- 『聖者詩符フランス語』(1925年刊行)

- 『四風帖フランス語』(俳諧的詩集。1926年刊行、冨田溪仙画)

- 『雉橋集フランス語』(俳諧的詩集。1926年刊行、冨田溪仙画)

- 『百扇帖フランス語』(俳諧的詩集。1927年刊行、冨田溪仙画、有島生馬書。1942年フランス版刊行)

- 『都々逸フランス語』(1945年刊行)

ボシュティアン・マルコ・トゥルクの博士論文(2011年のモノグラフ『Paul Claudel et l'Actualité de l'êtreフランス語』)では、中世哲学、特にトマス・アクィナスの思想がクローデルの詩作、特に『五大頌歌フランス語』に与えた影響が考察されている。

3.4. その他の著作

クローデルは評論、紀行文、日記、書簡集など、多様な著作活動を行った。

- 評論・紀行

- 『詩法フランス語』(1907年刊行)

- 『アルチュウル・ランボオ著作集の序文フランス語』(1912年執筆)

- 『立場と提言フランス語 I』(詩論・作家論。1928年刊行。巻中の「フランス詩に関する省察と提言」は1925年執筆。)

- 『朝日の中の黒い鳥フランス語』(日本印象記。1927年刊行、藤田嗣治画。普及版は1929年刊行。)

- 『オランダ絵画序説フランス語』(1935年刊行)

- 『立場と提言フランス語 II』(詩論・作家論。1934年刊行)

- 『形象と寓話フランス語』(1936年刊行)

- 『接触と環境フランス語』(1940年刊行されたが、ドイツ占領軍により廃棄処分とされ、1947年に再刊行された。)

- 『眼は聴くフランス語』(絵画論。1946年刊行)

- 『ポール・クローデル「雅歌」に問うフランス語』(聖書注解。1948年刊行)

- 『エンマウスフランス語』(聖書注解。1949年刊行)

- 『イザヤ福音書フランス語』(聖書注解。1951年刊行)

- 『ポール・クローデル「黙示録」に問うフランス語』(聖書注解。1952年刊行)

- 『青龍の徴の下でフランス語』(中国論。1948年刊行)

- 往復書簡集

- ジャック・リヴィエールとの往復書簡(1926年刊行)

- アンドレ・ジッドとの往復書簡(1899年-1926年、1949年刊行)

- アンドレ・シュアレスとの往復書簡(1904年-1938年、1951年刊行)

- ガブリエル・フリゾーおよびフランシス・ジャムとの往復書簡(1897年-1938年、1952年刊行)

- この他にも、ダリウス・ミヨー、オーレリアン・リュニェ=ポー、ジャック・コポー、シャルル・デュラン、ルイ・ジューヴェ、ジャン=ルイ・バロー、ガストン・ガリマール、ロマン・ロランらとの往復書簡集が没後に公開されている。

- 外交書簡集

- 『外交書簡集 東京フランス語』(1921年-1927年、1995年刊行)

- 『La crise:外交書簡集 アメリカフランス語』(1927年-1932年、1993年刊行)

- 日記

- 『Journalフランス語』I巻(1904年-1931年、1968年刊行)

- 『Journalフランス語』II巻(1931年-1955年、1969年刊行)

4. 思想と哲学

クローデルの思想と哲学は、彼の深いカトリック信仰に根差しており、その芸術観や社会・政治的見解に大きな影響を与えた。

4.1. カトリック信仰と芸術

クローデルは1886年の回心以降、生涯にわたり熱心なカトリック教徒であり続けた。彼の詩劇の多くは、その敬虔なカトリック信仰を表現している。彼にとって、世界は啓示的な宗教的テキストであり、すべての作品は神を賛美する歌であった。彼は聖書を座右の書とし、自身の全作品が「新しい聖書」を構成すると語るほど、信仰が創作の源泉であった。彼の作品は、形式や題材においても日常的な尺度を超越し、神への賛美を追求した。

4.2. 社会・政治的見解

クローデルは旧来の保守主義者であり、当時の保守的なフランスに蔓延していた反ユダヤ主義の傾向を共有していた。1940年のフランスの戦い後には、フィリップ・ペタン元帥がフランスの傷ついた体を立て直し、救済したことを称賛する詩「Paroles au Maréchalフランス語」を発表した。カトリック教徒として、彼は反教権主義的なフランス第三共和政の崩壊に満足感を抱いていた。

しかし、彼の日記からはナチズムに対する一貫した軽蔑が明らかである。彼は早くも1930年にはナチズムを「悪魔的」「サタンと結びついている」と非難し、共産主義とナチズムをゴグとマゴグになぞらえていた。1935年には世界ユダヤ人会議に公開書簡を送り、ニュルンベルク法を「忌まわしく愚か」と非難した。

第二次世界大戦中、1940年のフランスの戦いの後、彼はアルジェリアに渡り、自由フランスへの奉仕を申し出たが、返答はなかったためブラングに戻った。彼はヴィシー政権を支持していたものの、アルフレッド・ボードリヤール枢機卿のナチス・ドイツとの協力政策には異を唱えた。1940年10月にヴィシー政府によって義理の娘の姉妹の夫であるポール=ルイ・ワイラーが逮捕された際、クローデルは彼のためにヴィシーにかけあったが、無駄に終わった。ワイラーは(当局がクローデルの援助を疑ったものの)脱出し、ニューヨークへ逃れた。クローデルは1941年12月、イザイア・シュワルツに書簡を送り、ヴィシー政権が制定したユダヤ人に関する法令に反対を表明した。これに対し、ヴィシー当局は彼の家を捜索し、彼を監視下に置いた。

最終的に、彼はシャルル・ド・ゴールと自由フランス軍を支持し、1944年のパリ解放時にはド・ゴールに捧げる勝利の頌歌を発表した。1942年には、対独協力への「汚染」を理由にアカデミー・フランセーズからの入会勧誘を拒否したが、1946年4月4日、ルイ・ジレの後任としてアカデミー・フランセーズ会員に選出された。これは、1935年にクロード・ファレールが優先された際の、ややスキャンダラスな落選に続くものであった。彼は異なる6年間でノーベル文学賞にノミネートされている。

5. 個人的な人生

クローデルの個人的な人生は、公的なキャリアや文学活動と同様に、複雑な側面を持っていた。

5.1. 結婚と子供

中国滞在中、クローデルはロザリー・ヴェッチ(旧姓シュチボル=リルスカ、1871年-1951年)と長期間にわたる関係を持った。彼女はフランシス・ヴェッチの妻であり、4人の子供がいたが、1900年にマルセイユから香港への船旅でクローデルと出会った。関係が終焉した1905年2月には、彼女はクローデルの子を妊娠していた。ロザリーとクローデルの間に生まれた娘、ルイーズ・マリー・アニェス・ヴェッチ(1905年-1996年)はブリュッセルで生まれた。この恋愛関係は、後に彼の戯曲『真昼に分かつフランス語』や『繻子の靴フランス語』の着想源となった。

1906年3月15日、一時帰国中にレーヌ・サント=マリー=ペラン(1880年-1973年)と結婚した。彼女はノートルダム・ド・フルヴィエール大聖堂の完成で知られるリヨンの建築家、ルイ・サント=マリー・ペランの娘であった。彼らには2人の息子と3人の娘、合わせて5人の子供がいた。

5.2. 姉カミーユ・クローデルとの関係

彫刻家である姉カミーユ・クローデルとの関係は、彼の人生における痛ましい側面の一つである。ポールは、オーギュスト・ロダンの愛人であった姉に経済的援助をしていた。しかし、姉がロダンと別れて精神を病んで以降、ポールが上海勤務となったことで、二人が会う回数は激減した。

1913年3月、ポールは姉カミーユを精神病院に入院させた。彼女はその後30年間、精神病院に留まり、ポールが彼女を訪れたのはその間わずか7回であった。記録によれば、カミーユは精神的な錯乱を経験していたものの、芸術作品に取り組む際には明晰であったことが示されている。医師たちは家族に対し、彼女が施設にいる必要はないと説得を試みたが、家族は彼女をそこに留め置いた。

この物語は、ミシェル・デボルデの2004年の小説『La Robe bleueフランス語』や、ジャン=シャルル・ド・カステルバジャックがマレヴァ・ギャランテールのために2010年に書いた歌「La soeur de Paulフランス語」の題材となっている。

6. 後年と引退後の生活

1935年に外交官を退官した後も、クローデルは活発な執筆活動を続け、フランス文学界の重鎮として晩年を過ごした。

1927年にイゼール県モレステルのブラング城を購入し、1935年の退官後はそこを主な居住地としたが、冬はパリで過ごした。1936年には心臓を病んだ。1939年にはピウス12世の即位式にフランス政府代表として出席し、同年ケンブリッジ大学から名誉博士号を授与された。また、幼馴染みであったロマン・ロランとの交友関係もこの頃に復活した。

1940年にはドイツ占領軍に監視され、彼の著書『接触と環境フランス語』は出版後すぐに廃棄処分となった。1941年にはナチスによるユダヤ人迫害に抗議の意を表明した。1942年には、その対独協力への「汚染」を理由にアカデミー・フランセーズからの入会勧誘を拒否した。1943年にはジャン=ルイ・バローと『繻子の靴フランス語』の上演について協議し、短縮版の上演台本を執筆、同年11月25日からコメディ・フランセーズで上演された。以降、バローは彼を頼るようになった。

1944年の解放後にはシャルル・ド・ゴールと交流を持った。1946年にはフランソワ・モーリアックの呼びかけとド・ゴールの後押しを受け、アカデミー・フランセーズ会員となった。1947年には心臓発作を起こした。1948年にはド・ゴールの依頼により、国家評議会の会員となった。

1951年10月17日、レジオンドヌール勲章大十字章を受章した。同年、かつての愛人であったロザリー・ヴェッチ夫人が死去した。晩年は衰弱が進む中でも、執筆、旅行、演劇活動などを精力的に続けた。

7. 評価と遺産

ポール・クローデルは、その文学的業績と複雑な思想、そして私生活の両面から、多角的に評価されている。

7.1. 文学的な評価

クローデルは「20世紀前半におけるフランス文学の最も重要な存在の一人」と評されている。イギリスの詩人W・H・オーデンは、彼の詩「In Memory of W. B. Yeats英語」(1939年)の中で、ポール・クローデルの重要性を認めている。ジョージ・スタイナーは著書『The Death of Tragedy英語』において、クローデルをアンリ・ド・モンテルラン、ベルトルト・ブレヒトと並び、20世紀の「劇の三巨匠」の一人と称した。

彼の戯曲は、その複雑さ、構造、規模ゆえに、観客からの肯定的な評価を得るまでに時間を要したが、近年になってその演劇的真価が認められ、今日では20世紀演劇を代表するフランス作家の一人に数えられている。彼の遺作の上演は没後も続き、1987年のアヴィニョン演劇祭におけるアントワーヌ・ヴィテーズ演出による『繻子の靴フランス語』完全版の初演は大きな話題となった。毎年夏には、ブラング城でポール・クローデル協会による故人を偲ぶ催しが開かれている。

7.2. 批判と論争

クローデルは、その保守的な政治的立場、反ユダヤ主義的な態度、ヴィシー政権への支持、そして姉カミーユ・クローデルの精神病院への入院における彼の役割など、様々な側面で批判と論争の対象となってきた。彼の思想や行動には矛盾する点も多く、これらは彼の遺産を評価する上で常に議論の的となっている。

8. 死

ポール・クローデルは1955年2月23日、パリの自宅で86歳で死去した。死の4日前まで、コメディ・フランセーズでの『マリアへのお告げ』の上演に関わっていた。同年2月28日には、パリのノートルダム大聖堂で国葬が執り行われ、同年9月4日には、彼が晩年を過ごしたブラング城の一角に埋葬された。