1. 概要

マーシャル諸島共和国は、太平洋の中西部に位置するミクロネシアの島嶼国家である。29の環礁と5つの単独島から成り、国土の大部分が海であるという特徴を持つ。首都はマジュロ環礁にあり、人口の約半分が集中している。先史時代にはミクロネシア人が定住し、独自の航海術や社会を築いた。16世紀以降、スペイン、ドイツ、日本、そしてアメリカ合衆国による支配を経験し、特に第二次世界大戦後はアメリカの信託統治下に置かれ、大規模な核実験の舞台となった。この核実験は、住民の強制移住、深刻な健康被害、環境汚染をもたらし、今日に至るまでその影響は続いている。1986年にアメリカとの自由連合盟約に基づき独立を達成したが、経済的にはアメリカからの財政支援に大きく依存している。政治体制は、議院内閣制と大統領制を混合した形態をとり、伝統的な首長制度も一定の影響力を有する。現代のマーシャル諸島は、核問題の解決、気候変動による海面上昇の脅威への対応、経済的自立といった多くの課題に直面している。本稿は、マーシャル諸島の歴史、地理、政治、経済、社会、文化を概観するとともに、特に核実験による人道的影響、人権状況、民主主義の発展、そして気候変動が住民の生活や文化、国家の存続に与える影響といった社会自由主義的な視点を重視して記述する。

2. 歴史

マーシャル諸島の歴史は、ミクロネシア人の初期の定住から始まり、ヨーロッパ人との接触、列強による植民地支配、アメリカの信託統治と核実験、そして独立と現代の課題へと展開する。各時代における社会経済的変化、住民生活への影響、特に人権や民主主義の観点からの出来事を記述する。

2.1. 初期歴史と外部世界との接触

言語学的および人類学的研究によれば、マーシャル諸島の最初のオーストロネシア人の入植者はソロモン諸島から来たとされている。放射性炭素年代測定によると、ビキニ環礁には紀元前1200年頃には人が住んでいた可能性があるが、試料が確実な層序的状況から収集されなかった可能性や、古い流木試料が結果に影響を与えた可能性もある。他の環礁での考古学的発掘調査では、マジュロ環礁のローラ村やクェゼリン環礁で紀元1世紀頃の人間の居住の証拠が見つかっている。

オーストロネシア人入植者は、ココナツ、ジャイアントスワンプタロイ(iarajイアラジマーシャル語)、パンノキなどの東南アジアの作物、そして家畜化されたニワトリをマーシャル諸島全域に導入した。彼らは、季節的な漁業キャンプにココナツを残し、数年後に永住することで島々に種をまいた可能性がある。南の島々は北よりも雨が多く、湿潤な南部の共同体は豊富なタロイモとパンノキで生活していたのに対し、北部の住民はタコノキとココナツで生活する可能性が高かった。南部の環礁はおそらくより大きく、より密な人口を支えていたであろう。

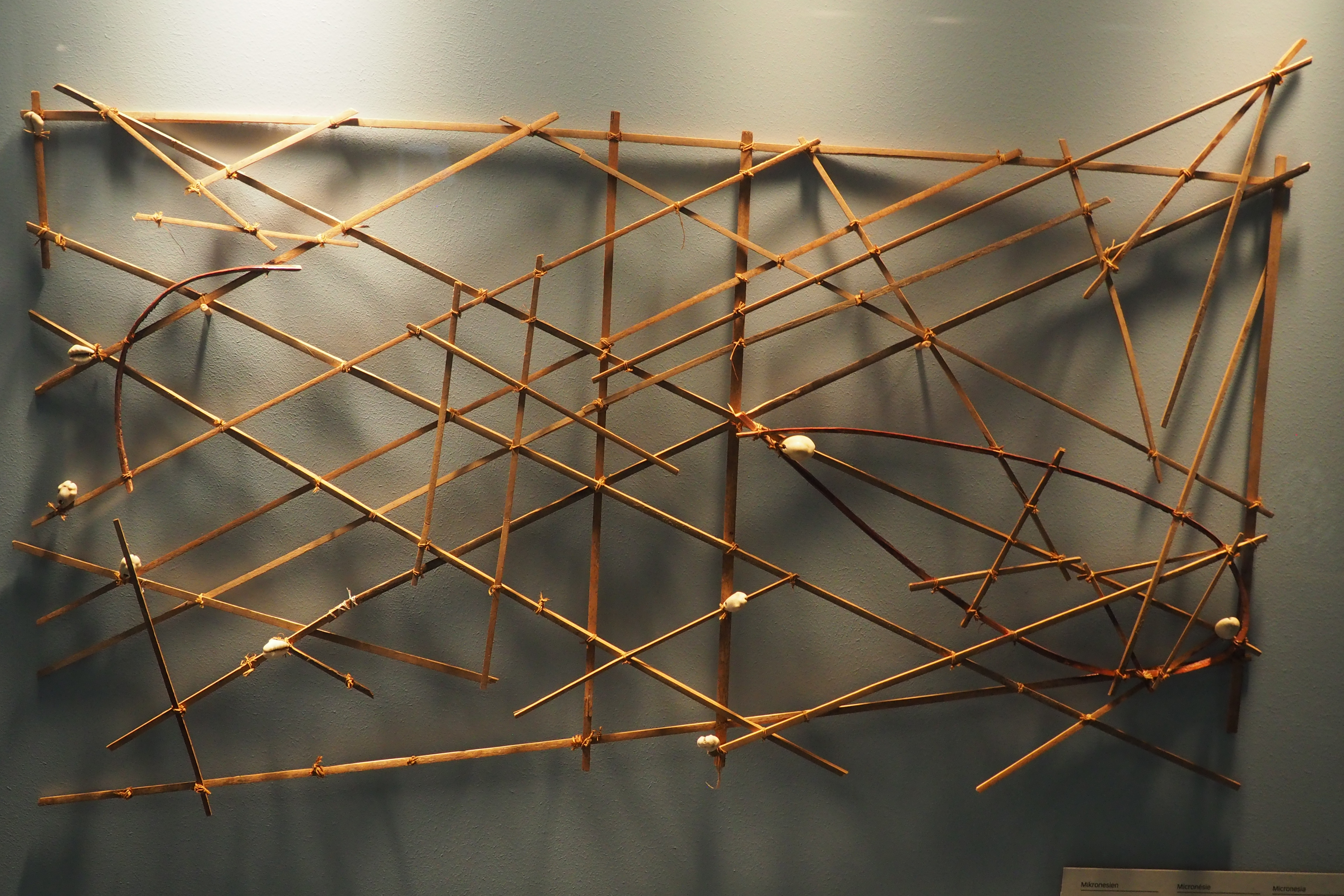

マーシャル人はパンノキの材木とココナツ繊維のロープで作られたワラップ(walapワラップマーシャル語、大型カヌー)で島々の間を航海した。彼らは星を使って方向を定め、初期のコースを設定したが、水平線の下にある低いサンゴ環礁の位置を決定するために海のうねりの乱れを解釈する操舵技術も開発した。彼らは、環礁の海底斜面の周りでうねりが屈折することに気づいた。異なる方向からの屈折したうねりが交わると、顕著な乱れパターンが生じ、マーシャル人の操舵手はそれを読んで島の方向を決定することができた。人類学者によるインタビューでは、一部のマーシャル人船乗りは、視覚と船の動きの変化を感じることの両方でカヌーを操縦したと述べている。船乗りたちはまた、うねりのパターンを地図化するためにスティックチャートを発明したが、西洋の航海図とは異なり、マーシャル人のスティックチャートは学生を教えるための道具であり、航海に出る前に相談するためのものであった。航海士は出航時に海図を持参しなかった。

1817年にロシアの探検家オットー・フォン・コツェブーがマーシャル諸島を訪れたとき、島民はまだ西洋の影響をほとんど受けていなかった。彼は、マーシャル人が茅葺きの小屋に住んでいたが、彼らの村にはミクロネシアの他の地域で見られるような大きな華やかな集会所はなかったと観察している。彼らは、床敷きと衣服の両方に使われる織物マットを除いて、家具を持っていなかった。マーシャル人は耳に穴を開け、刺青をしていた。彼は、マーシャル人の家族が、頻繁な飢饉による人口計画の一形態として、3人目の子供が生まれた後に間引きを実践していたことを知った。彼はまた、マーシャル人のイロイジ(首長)がかなりの権威とすべての財産に対する権利を持っていたと指摘したが、ポリネシア人の平民の状態よりもマーシャル人の平民の状態についてより好意的な見方をしていた。マーシャル諸島の2つの島群、ラタック列島とラリック列島は、それぞれ最高首長、またはイロイジラプラプによって統治され、個々の島のイロイジに対する権威を持っていた。

ヨーロッパ人による探検は、1526年8月21日、スペインの探検家アロンソ・デ・サラサールがマーシャル諸島を初めて視認したことに始まる。彼は「サンタ・マリア・デ・ラ・ビクトリア」号を指揮中、緑色の礁湖を持つ環礁を発見したが、これはタオンギ環礁であった可能性がある。強い潮流と船の錨を下ろすには水深が深すぎたため、乗組員は上陸できず、船は2日後にグアムへ向かった。

1528年1月2日、アルバロ・デ・サアベドラ・セロンの遠征隊が無人島(おそらくアイリンギナ環礁)に上陸し、そこで補給を行い6日間滞在した。近隣の島から来た原住民がスペイン人と短時間接触した。この遠征隊は、刺青をしていた原住民にちなんで、これらの島々を「ロス・ピンタドス」(Los Pintadosロス・ピンタドススペイン語、彩られた者たち)と名付けた。その後のマーシャル諸島を探検したスペイン人には、ルイ・ロペス・デ・ビリャロボス、ミゲル・ロペス・デ・レガスピ、アロンソ・デ・アレリャノ、アルバロ・デ・メンダーニャ・デ・ネイラなどがいるが、16世紀のスペインの航海日誌における座標や地理的記述は時として不正確であり、彼らが視認し訪れた具体的な島々については不確実性が残る。

1565年7月6日、スペイン船「サン・ヘロニモ」号は、船の操舵手ロペ・マルティンが反乱を起こした後、ウジェラング環礁でほぼ難破した。反乱者たちがウジェラングで補給している間に、数人の乗組員が船の支配権を取り戻し、マルティンと他の26人の反乱者をマーシャル諸島に置き去りにした。16世紀後半までに、アメリカ大陸とフィリピンの間を航海するスペインのガレオン船は北緯13度の航路を守り、グアムで補給するようになり、スペインの船乗りたちが危険な海域にある不採算の島々と見なしていたマーシャル諸島を避けるようになった。

イギリスの船長ジョン・マーシャルとトーマス・ギルバートは1788年にこれらの島々を訪れた。彼らの船は、イギリスからニューサウスウェールズ州のボタニー湾へ囚人を運ぶファースト・フリートの一部であり、広州へ向かう途中でギルバート諸島とマーシャル諸島を通過した。1788年6月25日、イギリス船はミリ環礁で島民と平和的な交流を行い、交易を行った。彼らの出会いは、1568年のメンダーニャ遠征以来、ヨーロッパ人とマーシャル人の最初の接触であった可能性がある。その後の航海図や地図は、ジョン・マーシャルにちなんでこれらの島々を命名した。

1820年代から1850年代にかけて、マーシャル諸島民は西洋の船に対してますます敵対的になった。これは、船長たちが窃盗に対して行った暴力的な処罰や、太平洋のプランテーションで奴隷として売るためのマーシャル人の誘拐が原因である可能性がある。最も初期の暴力的な遭遇の一つは1824年2月に起こり、ミリ環礁の住民がアメリカの捕鯨船「グローブ」号の置き去りにされた船員たちを虐殺した。同様の遭遇は1851年と1852年にも起こり、エボン環礁、ジャルート環礁、ナムドリック環礁でマーシャル人による3つの別々の船への攻撃が発生した。

2.2. 植民地時代

ヨーロッパ列強によるマーシャル諸島の「発見」、領有権主張、そして植民地化の過程、各植民地時代の主要政策と社会経済の変化について記述する。特に、植民地支配がマーシャル社会の伝統的な構造や住民の生活に与えた影響、そして人権侵害の側面に焦点を当てる。

1857年、アメリカン・ボードは2家族を派遣し、エボン環礁に伝道教会と学校を設立した。1875年までに、宣教師たちは5つの環礁に教会を設立し、200人以上の島民に洗礼を授けた。ある旅行者は、1870年代半ばまでにエボンのほとんどの女性が西洋の衣服を着用し、多くの男性がズボンを履いていたと記している。

1859年、アドルフ・カペルと別の商人がエボンに到着し、ドイツの会社ホフシュレーガー&シュターペンホルストのために交易所を設立した。1863年に同社が倒産すると、カペルはポルトガル人の元捕鯨船員アントン・ホセ・デブルムと提携し、コプラ貿易会社カペル商会を設立した。1873年、同社は本社をジャルート環礁に移した。ジャルートは、強力なイロイジであり、南部ラリック諸島の最高首長の後継者として争われていたカブアの本拠地であった。1870年代には、ドイツ、ハワイ、ニュージーランド、アメリカ合衆国からの他の様々な会社がマーシャル諸島でコプラ貿易に従事した。1885年までに、ドイツの会社ヘルンスハイム商会とドイツ南海諸島貿易プランテーション会社が貿易の3分の2を支配した。

マーシャル人と西洋人との接触は、インフルエンザ、麻疹、梅毒、腸チフスなど、西洋の病気の時として致命的な流行をもたらした。アルコールへのアクセスの増加は、一部のマーシャル人コミュニティで社会問題を引き起こし、いくつかの環礁では、銃器を手に入れたライバルのイロイジ間で紛争が勃発した。

2.2.1. ドイツ保護領 (1885年~1914年)

1875年、イギリス政府とドイツ政府は、西太平洋を勢力圏に分割するための一連の秘密交渉を行った。ドイツの勢力圏にはマーシャル諸島が含まれていた。1878年11月26日、ドイツの軍艦アリアドネ号はジャルートに停泊し、ラリック列島におけるドイツ帝国の「最恵国待遇」を認めるよう首長たちと条約交渉を開始した。交渉2日目、バーソロミュー・フォン・ヴェルナー艦長は部下に軍事デモンストレーションを命じ、後に「これまでに見たことのない島民にヨーロッパ人の力を見せる」ことを意図していたと述べた。11月29日、ヴェルナーはカブアと他の数人のラリック列島のイロイジと条約を締結し、ジャルートにドイツの燃料補給基地を確保し、環礁の港の自由な使用を保証した。

1885年8月29日、ドイツの宰相オットー・フォン・ビスマルクは、ドイツの経済界からの度重なる請願を受け、マーシャル諸島を保護領として併合することを承認した。ドイツの砲艦ナウティルス号は10月13日にジャルートに寄港し、支配権を掌握した。10月15日、イロイジのカブア、ロアーク、ネル、ラガジメ、ラウナは、ドイツ領事館でドイツ語とマーシャル語で保護条約に署名した。マーシャル語のテキストでは5人の首長の間に序列の区別はなかったが、ドイツ語のテキストでは、カブアとロアークの間で最高首長の地位をめぐる紛争が続いていたにもかかわらず、カブアをマーシャル諸島の王として認めていた。ドイツ海兵隊の一隊がジャルートにドイツ帝国の国旗を掲げ、マーシャル諸島の他の7つの環礁でも同様の式典を行ったが、一部の親米的なイロイジは、1886年半ばにドイツ海軍の武力で脅されるまでドイツの保護領を承認することを拒否した。ナウルは、1886年4月の英独宣言を受けて、1888年にマーシャル諸島ドイツ保護領に編入された。

ドイツの商社は株式会社であるヤルート会社を設立し、植民地の行政資金を担当した。マーシャル諸島のコプラ貿易の3分の2を支配することに加えて、同社は商業許可料と年間人頭税を徴収する権限を持っていた。同社はまた、すべての新しい法律や条例について協議を受ける権利を持ち、すべての植民地行政職員を指名した。同社のライセンス料と法的優位性は、アメリカとイギリスの競争相手を追い出し、ドイツの太平洋植民地における独占を生み出した。イギリス政府は、ヤルート会社に利益をもたらす規制が英独宣言の自由貿易条項に違反すると抗議した。1906年3月31日、ドイツ政府は直接支配を引き継ぎ、マーシャル諸島とナウルをドイツ領ニューギニア保護領の一部として再編した。ドイツの統治は、コプラ生産を奨励し、経済基盤を整備したが、同時に伝統的な土地所有制度や社会構造に変化をもたらし、マーシャル社会における不平等を拡大させる側面もあった。

2.2.2. 日本統治時代 (1914年~1944年)

第一次世界大戦が勃発すると、1914年9月29日に大日本帝国海軍がエニウェトク環礁を、9月30日にジャルート環礁を侵攻した。占領軍は10月3日にジャルートに駐留した。1919年のパリ講和会議において、赤道以北のドイツの太平洋植民地は国際連盟の委任統治制度の下で日本の南洋委任統治領となった。ドイツは1919年6月28日のヴェルサイユ条約調印によりマーシャル諸島を日本に割譲した。

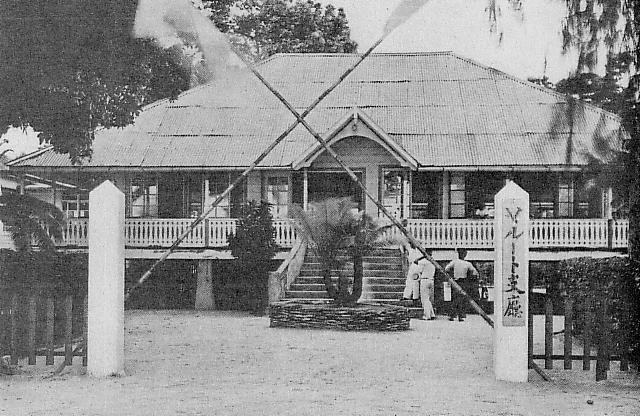

日本海軍は1914年後半から1921年まで島々を統治した。文民政府である{{nihongo|南洋庁|南洋廳|なんようちょう}}は1922年4月にパラオに本部を設置し、第二次世界大戦までマーシャル諸島を統治した。日本の調査では、マーシャル諸島の価値は主に戦略的なものであり、将来の南方拡大を可能にするためであると判断された。マーシャル諸島はまた、日本統治時代にも主要なコプラ生産地であり続け、{{nihongo|南洋貿易会社|南洋貿易会社|なんようぼうえきかいしゃ}}がヤルート会社の事業を引き継ぎ、ドイツの植民地インフラを基盤として構築した。南洋委任統治領の他の地域では日本人入植者が多く、北マリアナ諸島やパラオでは人口の過半数が日本人となったが、マーシャル諸島では日本人入植者は日本統治時代を通じて1,000人未満の少数派であり続けた。これは、島々が日本から遠く、ミクロネシアで最も経済的潜在力が限られていたためである。

1933年3月27日、日本は国際連盟からの脱退の意向を表明し、1935年に正式に脱退したが、南洋委任統治領の領土は引き続き支配した。日本の軍事計画立案者は当初、マーシャル諸島を広範な要塞化には遠すぎて防御不可能であるとして軽視していたが、日本が長距離爆撃機を開発するにつれて、島々はオーストラリア、イギリス植民地、アメリカ合衆国を攻撃するための前線基地として有用になった。1939年と1940年に、海軍はクェゼリン環礁、マロエラップ環礁、ウォッジェ環礁に軍用飛行場を建設し、ジャルートには水上飛行機施設を建設した。

太平洋戦争が勃発すると、アメリカ合衆国太平洋艦隊はマーシャル・ギルバート諸島奇襲を実行し、1942年2月1日にジャルート、クェゼリン、マロエラップ、ウォッジェを攻撃した。これらは日本領土に対する最初のアメリカ軍の空襲であった。アメリカ合衆国はギルバート・マーシャル諸島の戦い中の1944年1月31日にマーシャル諸島に侵攻した。アメリカ軍はマジュロとクェゼリンを同時に侵攻した。1944年秋までに、アメリカ軍はジャルート、マロエラップ、ミリ、ウォッジェを除くマーシャル諸島のすべてを支配した。アメリカ軍の作戦がミクロネシアを通過し、琉球列島へと進むにつれて、日本が保持していた4つの環礁は補給路を断たれ、アメリカ軍の爆撃にさらされた。守備隊は1944年後半に食糧が不足し始め、飢餓と病気による高い死傷者を出した。

日本統治下では、漁業、燐鉱石採掘などの産業が振興され、日本語教育が導入された。しかし、第二次世界大戦が近づくと、マーシャル諸島は軍事基地化され、住民の生活は大きな影響を受けた。戦争末期には、多くの島民が強制労働に従事させられ、食糧不足や米軍の攻撃に苦しんだ。日本の統治は、マーシャル社会の近代化を進めた側面もあるが、同時に伝統文化の抑圧や、戦争による住民の犠牲といった負の遺産も残した。

2.3. アメリカの信託統治と核実験

第二次世界大戦後、マーシャル諸島はアメリカ合衆国による太平洋諸島信託統治領に編入された。この時代は、冷戦下におけるアメリカの核戦略と深く結びつき、マーシャル諸島の人々にとって悲劇的な出来事の連続であった。特に、核実験は住民の生活、健康、文化、環境に破壊的な影響を与えた。

2.3.1. 太平洋諸島信託統治領の運営

1947年、アメリカ合衆国は国際連合安全保障理事会との協定に基づき、マーシャル諸島を含むミクロネシアの大部分を太平洋諸島信託統治領として統治することになった。アメリカの統治下で、限定的ながら政治、経済、社会開発が進められた。しかし、その一方で、アメリカの戦略的利益が優先され、マーシャル諸島の自治や住民の福祉は二の次にされることが多かった。1965年には、太平洋諸島の自治拡大計画の一環としてミクロネシア議会が設立され、自治に向けた動きや政治意識が高まり始めた。マーシャル諸島は、独自の憲法を制定し、1979年5月1日には自治政府が発足した。

2.3.2. 核実験とその影響

1946年から1958年にかけて、アメリカ合衆国はマーシャル諸島を太平洋核実験場として利用し、ビキニ環礁やエニウェトク環礁などで67回の核実験を実施した。1946年にクロスロード作戦が開始され、ビキニ環礁の住民は故郷からの強制移住を余儀なくされた。

1952年11月1日(現地時間)、世界初の水素爆弾である「マイク」がエニウェトク環礁で実験され、周辺地域に大規模な放射性降下物(死の灰)をもたらした。特に1954年3月1日にビキニ環礁で行われたキャッスル作戦の「ブラボー」実験は、予想をはるかに超える規模の爆発(広島型原爆の約1000倍)となり、広範囲に深刻な放射能汚染を引き起こした。日本のマグロ漁船「第五福竜丸」が被災した事件は国際的にも大きな注目を集めたが、マーシャル諸島民の被害はさらに深刻であった。ロンゲラップ環礁やウトリック環礁などの住民は、実験について何ら知らされず、高濃度の放射性降下物に直接さらされた。

これらの核実験は、マーシャル諸島の住民に壊滅的な影響を与えた。

- 健康被害: 放射線被曝による急性放射線症、火傷、甲状腺癌やその他の癌、白血病、先天性異常などが多発した。これらの健康被害は世代を超えて続いており、住民は今なお苦しんでいる。

- 強制移住と生活破壊: 汚染された島々からの強制移住は、住民の伝統的な生活様式、文化、コミュニティを破壊した。移住先での生活は困難を極め、食糧不足や不適切な住環境に苦しんだ。

- 環境汚染: 島々の土壌、水、海洋生態系は深刻に汚染され、伝統的な食料源であった魚介類や農作物の多くが摂取できなくなった。

- 補償問題と核廃棄物: アメリカ政府は、核実験による被害に対する補償を行ってきたが、その額や対象範囲は十分とは言えず、多くの被害者が未だに正当な補償を受けられていない。また、核実験で生じた大量の放射性廃棄物は、エニウェトク環礁のルニット島にある「ルニット・ドーム」と呼ばれるコンクリート施設に封じ込められているが、ドームの老朽化や海面上昇による放射性物質漏洩の懸念が高まっている。

核実験は、マーシャル諸島の人々に対し、健康、生活、文化、環境のあらゆる側面で取り返しのつかない損害を与えた人道上の大惨事であり、その影響は今日まで続いている。

2.4. 独立と現代

1979年の自治政府発足後、マーシャル諸島は完全独立への道を歩み始めた。1986年にアメリカ合衆国との間で自由連合盟約(コンパクト)が締結され、マーシャル諸島は独立国家となった。この盟約により、マーシャル諸島は国防と安全保障をアメリカに委ねる一方、財政援助と、マーシャル国民のアメリカへの自由な移住と就労の権利を得た。信託統治は1990年12月22日の国際連合安全保障理事会決議683によって正式に終了し、1991年には国際連合に加盟した。

独立後のマーシャル諸島は、民主主義国家としての体制を整備してきた。しかし、政治は伝統的な首長(イロイジ)の影響力が依然として強く、政治腐敗も問題となることがあった。1999年には、汚職疑惑を背景に、世襲の首長であったイマタ・カブア大統領が退陣し、平民出身のケーサイ・ノートが大統領に就任するという変化も見られた。

現代のマーシャル諸島は、多くの課題に直面している。

- 核問題の継続: 核実験による健康被害や環境汚染は未だに解決されておらず、被害者への十分な補償や医療支援、ルニット・ドームの安全性確保が急務である。

- 気候変動: 海面上昇は、国土の大部分が低地であるマーシャル諸島にとって国家存亡に関わる深刻な脅威である。高潮被害、淡水資源の塩水化、国土の水没などが現実のものとなりつつあり、国際社会への支援要請と国内での適応策が模索されている。

- 経済的自立: アメリカからの財政援助への依存度が高く、持続可能な経済発展が大きな課題である。漁業、観光、農業などが主要産業だが、その規模は小さい。

- 人口流出: 自由連合盟約に基づき、多くのマーシャル国民がより良い生活や医療を求めてアメリカ(特にアーカンソー州やハワイ州)へ移住しており、国内の過疎化や人材流出が懸念されている。2010年のアメリカ国勢調査では、アーカンソー州に4,000人以上、ハワイ州に7,000人以上のマーシャル人が居住している。

民主主義の定着度については、定期的な選挙が行われ、政権交代も実現しているが、伝統的権威との関係や、市民社会の成熟度など、課題も残る。人権状況については、核実験被害者の権利、気候変動による生存権の脅威などが特に重要な問題として認識されている。

2018年2月、マーシャル諸島は独自の暗号通貨「ソブリン」(SOV)を法定通貨として承認する法律を可決し、世界で初めて自国発行の暗号通貨を法定通貨とする国となった。

2020年1月、建国時の大統領アマタ・カブアの息子であるデイヴィッド・カブアが新しい大統領に選出された。前任のヒルダ・ハイネは選挙で敗れた。

近年では、スペースX社がクェゼリン環礁のオメレク島からファルコン1ロケットの打ち上げを5回実施するなど、宇宙関連の活動も行われている。

3. 地理

マーシャル諸島は、太平洋の赤道よりやや北、国際日付変更線の西側に位置する。多数の環礁と島々から構成される島嶼国家であり、その地形、自然環境、気候は独特である。しかし、地球温暖化に伴う気候変動は、この低平な国にとって深刻な脅威となっている。

3.1. 地形と自然環境

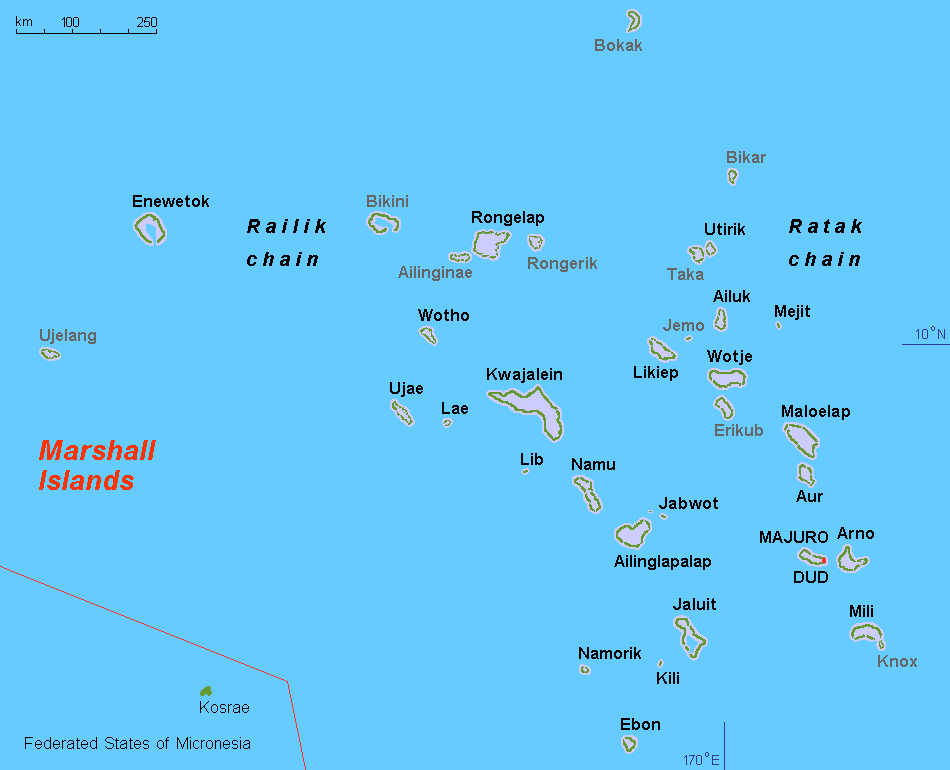

マーシャル諸島は、ハワイとオーストラリアのほぼ中間に位置し、海底から隆起した古代の海底火山の上に形成されている。国土は29の環礁と5つの単独島から成り、これらは東側のラタック列島(「日の出」の意)と西側のラリック列島(「日没」の意)という2つの主要な列島に分かれている。これら2つの列島はほぼ平行に北西から南東に連なっており、総面積は約194249108 万 m2 (75.00 万 mile2) (約190.00 万 km2) の海域に広がるが、陸地面積は約181299168 m2 (70 mile2) (約180 km2) に過ぎない。各列島は15から18の島や環礁を含んでいる。国土の97.87%が水域であり、これは主権国家の中で陸地に対する水域の割合が最も大きいことを意味する。環礁とは、サンゴ礁が輪の形に発達し、中央に礁湖(ラグーン)を抱える地形である。島々は非常に低平で、平均海抜はわずか2.1 m (7 ft) (約2.1 m) である。

土壌はサンゴ由来の石灰質で、一般に肥沃ではない。植生はココヤシ、パンノキ、タコノキなどが中心である。マーシャル諸島の海はサンゴ礁が非常によく発達しており、豊かな海洋生態系を育んでいる。多様な魚類、サンゴ、その他の海洋生物が生息し、伝統的に島民の生活を支えてきた。

2011年10月、マーシャル諸島政府は、約200.00 万 km2の海域をサメ保護区として設定すると宣言した。これは世界最大のサメ保護区であり、世界のサメ保護海域を270.00 万 km2から460.00 万 km2に拡大するものである。保護水域では、すべてのサメ漁が禁止され、混獲されたサメもすべて放流されなければならない。しかし、マーシャル諸島がこの保護区を実効的に管理できるかについては疑問の声も上がっている。

マーシャル諸島には約70種の鳥類が確認されており、そのほとんどは海鳥または渡り鳥である。陸鳥は人間によって持ち込まれたイエスズメのみである。海鳥にはクロアジサシやシロアジサシなどが含まれ、約15種が国内で繁殖している。海洋生物としては、約300種の魚類(うち250種がサンゴ礁魚類)、アオウミガメ、タイマイ、オサガメ、ヒメウミガメなどのウミガメ、そして少なくとも22種のサメ(ヨシキリザメ、クロトガリザメ、オナガザメ、ヨゴレなど)が生息している。節足動物としては、サソリ(Liocheles australasiaeラテン語、Isometrus maculatusラテン語)、クモ(Dictis striatipesラテン語、マーシャル諸島固有のハエトリグモ属Jaluiticolaラテン語)、ヨコエビ(Talorchestia spinipalmaラテン語)、ゴキブリ、バッタ、コオロギ、そしてヤドカリやヤシガニなどが知られている。

3.2. 気候

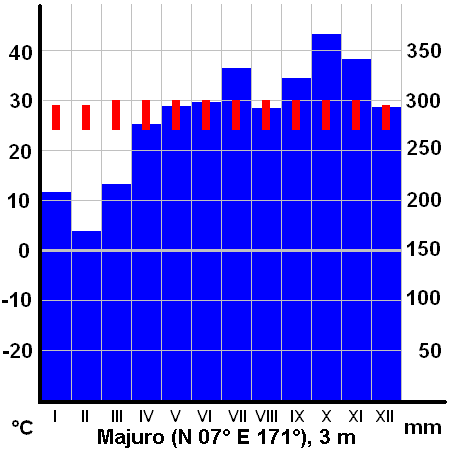

マーシャル諸島の気候は熱帯海洋性気候であり、一年を通じて高温多湿である。平均気温は年間を通して摂氏27度前後で変動が少ない。乾季は12月から4月、雨季は5月から11月とされる。北東貿易風の影響を強く受ける。降水量は地域によって異なり、一般に南部の環礁ほど多く、北部の環礁は乾燥する傾向がある。南部の環礁では年間約2.5 m (100 in) (約2500 mm) 以上の降雨があるのに対し、北部の環礁ではその半分程度の約1.3 m (50 in) (約1250 mm) である。このため、特に北部の島々では干ばつの脅威が常に存在する。また、マーシャル諸島は台風(熱帯低気圧)の発生域にあたり、台風が西のマリアナ諸島やフィリピンに向かって発達しながら通過することがある。

3.3. 気候変動の影響

地球温暖化に伴う気候変動は、マーシャル諸島にとって国家の存立を揺るしかねない最も深刻な脅威の一つである。主な影響は以下の通りである。

- 海面上昇: 国土の大部分が海抜の低いサンゴ礁の島々で構成されているため、海面上昇は国土の水没、海岸侵食、高潮被害の頻発化と深刻化を直接的にもたらす。太平洋の島嶼周辺の海面は、1993年以降、年間3.4 mmのペースで上昇しており、これは世界平均の2倍以上である。クェゼリン環礁では、海面が1 m上昇すると建物の37%が恒久的に浸水するリスクがあり、エベイエ島ではそのリスクはさらに高く、同じシナリオで建物の50%が浸水すると予測されている。マジュロ環礁でも、海面が1 m上昇すると一部が恒久的に浸水し、特に環礁の東部は大きなリスクにさらされる。2 mの海面上昇では、マジュロのすべての建物が恒久的に浸水するか、高い浸水リスクにさらされる。

- 淡水資源の危機: 低平なサンゴ島では、レンズ状淡水層と呼ばれる地下の淡水資源が貴重な水源であるが、海面上昇や高潮によって塩水が侵入し、淡水の塩水化が進行している。これは飲料水や農業用水の確保を困難にし、住民の生活を脅かす。

- サンゴ礁の白化: 海水温の上昇や海洋酸性化により、サンゴ礁の白化現象が頻発し、豊かな海洋生態系が破壊されつつある。これは漁業資源の減少や観光への打撃にも繋がる。

- 生活・文化・国土への影響: これらの気候変動の影響は、マーシャル諸島民の生活基盤、伝統文化、そして国土そのものの存続可能性を根本から脅かしている。住民の強制移주や「気候難民」の発生も現実的な問題となっている。

マーシャル諸島政府は、国際社会に対して気候変動対策の強化を訴えるとともに、国内での適応策(海岸堤防の建設、雨水貯留施設の整備、耐塩性作物の導入など)や緩和策(再生可能エネルギー導入目標の設定など)に取り組んでいる。2020年の一人当たりCO2排出量は2.56トンであった。政府は2050年までにネットゼロ排出を目標とし、2010年比で温室効果ガスを2025年に32%、2030年に45%、2035年に58%削減することを約束している。しかし、小島嶼開発途上国であるマーシャル諸島単独での対応には限界があり、国際的な支援と協力が不可欠である。気候変動問題は、マーシャル諸島にとって人権問題、安全保障問題であり、国家の存亡をかけた戦いとなっている。

3.4. 主要な環礁と島

マーシャル諸島は29の環礁と5つの単独島から構成され、そのうち24の環礁・島に人が住んでいる。人が住んでいない環礁は、生活条件の悪さ、降雨量の不足、あるいは核汚染が原因である。主要な環礁と島には以下のようなものがある。

- マジュロ環礁: 首都マジュロが位置する。政治、経済、人口の中心地であり、約2万8千人(2011年)が居住する。国際空港や港湾施設も整備されている。

- クェゼリン環礁: 世界最大級の礁湖を持つ環礁。アメリカ軍のロナルド・レーガン弾道ミサイル防衛試験場があり、マーシャル諸島経済にとって重要な賃貸料収入源となっている。民間人の居住区であるエベイエ島は過密な人口を抱えている。

- ジャルート環礁: ドイツおよび日本統治時代の行政の中心地であった歴史を持つ。

- ビキニ環礁: アメリカによる大規模な核実験の場となり、深刻な放射能汚染により住民は強制移住させられた。現在は一部区域で限定的な帰島が試みられているが、依然として居住は困難である。2010年に「ビキニ環礁核実験場」として世界遺産に登録された。

- エニウェトク環礁: ビキニ環礁と同様に核実験の場となり、ルニット・ドームに放射性廃棄物が封じ込められている。

- ロンゲラップ環礁: 核実験「キャッスル・ブラボー」で深刻な放射性降下物被害を受けた。住民は避難と帰還を繰り返している。

- ウチリック環礁: ロンゲラップ環礁と同様に「キャッスル・ブラボー」で被曝被害を受けた。

- ミリ環礁: 多くの島々からなる大きな環礁。

- アルノ環礁: マジュロ環礁に近く、比較的大きな人口を抱える。

人が住んでいない主な環礁には、アイリンギナ環礁、ビカール環礁(ビカール)、ボカック環礁、エリカブ環礁、ジェモ島、ナディクディク環礁、ロンゲリック環礁、トケ環礁、ウジェラング環礁などがある。

3.5. 領有権問題

マーシャル諸島共和国は、アメリカ合衆国の非自治的領域であるウェーク島(マーシャル語名: Ānen Kioアーネン・キオマーシャル語 または Enen-kioエネンキオマーシャル語)に対する領有権を主張している。この主張は、歴史的・文化的な繋がりや口承伝説に基づいているとされる。ウェーク島は1899年以来アメリカ合衆国によって統治されており、アメリカはこの領有権主張を認めていない。

4. 政治

マーシャル諸島の政治体制は、議院内閣制の要素と大統領制の要素を併せ持つ混合制であり、1979年に制定された憲法に基づいている。政府は三権分立(立法、行政、司法)の構造をとる。伝統的権威であるイロイジ(首長)からなるイロイジ評議会も、特に土地問題や伝統慣習に関して諮問的な役割を担っている。民主主義の発展度合いや人権状況、統治における課題も存在する。

4.1. 政府構造

- 大統領: 国家元首であり、行政府の長を兼ねる。議会(ニティジェラ)の議員の中から、議員による選挙で選出される。任期は4年。大統領は閣僚を議会の承認を得て指名する。

- 内閣: 大統領と、大統領が指名し議会が承認した10人の大臣で構成される。行政各部門を分担する。

- 議会(ニティジェラ): 一院制で、定数は33議席。議員は、24の選挙区から国民の普通選挙(18歳以上)によって選出される(首都マジュロ環礁からは5名選出)。任期は4年。立法権を有する。

- 司法府: 最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、伝統権利裁判所から構成される。司法権の独立が憲法で保障されている。

1979年の憲法制定以来選出された5人のマーシャル諸島大統領のうち4人が伝統的な最高首長であった。2016年1月には、ヒルダ・ハイネ上院議員が議会によってマーシャル諸島初の女性大統領に選出された。前大統領のカステン・ネムラは就任2週間後に不信任決議で失職した。

4.2. 主要政党と選挙

マーシャル諸島には複数の政党が存在するが、その活動は比較的緩やかで、個人的なつながりや地域的基盤が重視される傾向がある。主要な政党としては、アエロン・ケイン・アド(AKA)、統一人民党(UPP)、キエン・エオ・アム(KEA)、統一民主党(UDP)などがある。AKAとUDPが連立政権を担うことが多い。

国政選挙は4年ごとに行われる。近年では、2019年の総選挙の結果、デイヴィッド・カブアが大統領に選出された。政治的安定性は概ね保たれているものの、経済問題や気候変動対策、核問題などが常に主要な政治課題となっている。

2024年現在のニティジェラ(議会)の主な議員構成(政党別、一部)は以下の通り(注:政党の流動性や無所属議員も多いため、状況は変化しうる):

- アエロン・ケイン・アド(AKA)

- 統一民主党(UDP)

- キエン・エオ・アム(KEA)

- 統一人民党(UPP)

- 無所属(IND)

(以下は過去の代表的な議員の例であり、現在の議席状況を正確に反映するものではない)

- アイリングラップ環礁: クリストファー・ロヤック (AKA), アルフレッド・アルフレッド・ジュニア (IND)

- アイルック環礁: メイナード・アルフレッド (UDP)

- アルノ環礁: マイク・ハルファティ (KEA), ジェジュアドリック・H・アントン (IND)

- オール環礁: ヒルダ・ハイネ (AKA)

- エボン環礁: ジョン・M・シルク (UDP)

- エニウェトク環礁: ジャック・J・アディング (UPP)

- ジャバット島: ケーサイ・ノート (UDP)

- ジャルート環礁: カステン・ネムラ (IND), デイジー・アリック・モモタロウ (IND)

- キリ島: エルドン・H・ノート (UDP)

- クェゼリン環礁: マイケル・カブア (AKA), デイヴィッド・ポール (政治家) (KEA), アルビン・ジャックリック (KEA)

- ラエー環礁: トーマス・ハイネ (AKA)

- リブ島: ジェラコジ・ジェリー・ベジャン (AKA)

- リキエップ環礁: リアンダー・リアンダー・ジュニア (IND)

- マジュロ環礁: シャーウッド・M・ティボン (KEA), アンソニー・ミューラー (KEA), ブレソン・ウェイス (UDP), デイヴィッド・クレイマー (政治家) (KEA), カラニ・カネコ (KEA)

- マロエラップ環礁: ブルース・ビリモン (IND)

- メジット島: デニス・モモタロウ (AKA)

- ミリ環礁: ウィルバー・ハイネ (AKA)

- ナムドリック環礁: ワイズリー・ザクラス (IND)

- ナムー環礁: トニー・アイセイア (AKA)

- ロンゲラップ環礁: ケネス・ケディ (IND)

- ウジャエ環礁: アトビ・リクロン (IND)

- ウチリック環礁: アメンタ・マシュー (KEA)

- オトー環礁: デイヴィッド・カブア (AKA)

- ウォッジェ環礁: リトクワ・トメイン (UPP)

4.3. 行政区画

マーシャル諸島は、24の有人環礁および島を単位とする地方行政区画に分かれている。これらの行政区画は、それぞれの島または環礁に対応しており、各地方自治体は住民サービスや地域開発などの機能を持つ。

有人環礁・島(選挙区に対応):

# アイリングラップ環礁

# アイルック環礁

# アルノ環礁

# オール環礁

# エボン環礁

# エニウェトク環礁/ウジェラング環礁

# ジャバット島

# ジャルート環礁

# キリ島/ビキニ環礁/エジット島

# クェゼリン環礁

# ラエー環礁

# リブ島

# リキエップ環礁

# マジュロ環礁 (首都)

# マロエラップ環礁

# メジット島

# ミリ環礁

# ナムドリック環礁

# ナムー環礁

# ロンゲラップ環礁

# オトー環礁

# ウジャエ環礁

# ウチリック環礁

# ウォッジェ環礁

4.4. イロイジ評議会

イロイジ評議会(Council of Iroij英語)は、マーシャル諸島の伝統的指導者であるイロイジ(首長)およびイロイジラプラプ(大首長)12名で構成される諮問機関である。憲法により、伝統的慣習、土地所有権、その他の伝統に関連する事項について議会や内閣に助言を行う権限が与えられている。イロイジ評議会は立法権を持たないが、マーシャル社会における伝統的権威の象徴であり、特に土地問題や文化的な慣習に関しては、現代政治においても一定の影響力を有している。

5. 対外関係と国防

マーシャル諸島の外交政策は、アメリカ合衆国との自由連合盟約を基軸としつつ、国際社会における主権国家としての地位を確立し、気候変動問題や核問題といった国家的課題への国際的理解と支援を求めることに重点を置いている。人権問題への取り組みや、関係国の立場、影響を受ける当事者の視点を考慮したバランスの取れた外交を目指している。

5.1. アメリカとの自由連合盟約

マーシャル諸島の主権、安全保障、経済の根幹をなすのが、アメリカ合衆国との自由連合盟約(Compact of Free Associationコンパクト・オブ・フリー・アソシエーション英語、略称: COFA)である。この盟約は1983年に署名され、1986年に発効した。

主要な規定は以下の通りである。

- 経済援助: アメリカはマーシャル諸島に対して大規模な財政支援(コンパクトマネー)を提供する。この援助は、政府運営、教育、医療、インフラ整備などに充てられる。当初の援助期間は2023年に終了予定だったが、同年にさらに20年間延長された。

- 国防責任: アメリカはマーシャル諸島の国防と安全保障に関して全面的な責任と権限を有する。マーシャル諸島は独自の軍隊を持たない。アメリカはマーシャル諸島の領土、領空、領海へのアクセス権を持つ。

- 移民の権利: マーシャル諸島国民は、ビザなしでアメリカ合衆国に入国し、居住、就労、就学する権利を有する(ただし、特定の犯罪で有罪判決を受けた場合は強制送還の対象となる)。この規定により、多くのマーシャル国民がアメリカへ移住している。

- 外交: マーシャル諸島は主権国家として独自の外交を行うことができるが、国防・安全保障に関連する事項についてはアメリカと協議する必要がある。

歴史的経緯としては、第二次世界大戦後のアメリカによる信託統治から独立への移行プロセスの中で交渉された。マーシャル諸島にとっては、経済的安定と安全保障の確保が主な目的であったが、同時にアメリカへの依存構造を生み出すことにもなった。この盟約は、マーシャル諸島の政治、経済、社会に広範かつ深刻な影響を与え続けており、その評価は一様ではない。経済的恩恵がある一方で、アメリカの戦略的利益(特にクェゼリン環礁のミサイル実験場維持)が優先されることへの批判や、国民の大量流出、財政的自立の困難さといった課題も指摘されている。

5.2. 国際機関への加盟と活動

マーシャル諸島は1991年9月17日に国際連合(UN)に加盟した(国際連合安全保障理事会決議704および国際連合総会決議46/3に基づく)。国連においては、特に気候変動問題と核兵器廃絶、核実験被害者の権利擁護を積極的に訴えている。気候変動に対して脆弱な小島嶼開発途上国(SIDS)の立場から、先進国に対して温室効果ガス排出削減の強化と、適応・緩和策への支援を強く求めている。また、核実験の経験から、核兵器の非人道性を訴え、核軍縮・不拡散の取り組みを支持している。

地域協力機構としては、太平洋諸島フォーラム(PIF)の重要なメンバー国である。2021年2月には、事務局長選挙をめぐる対立から、キリバス、ナウル、ミクロネシア連邦とともにPIFからの脱退を表明したが、その後関係改善により脱退は撤回された。その他、太平洋共同体(SPC)にも1983年から加盟している。

2015年4月28日、マーシャル諸島船籍の貨物船「MVマースク・ティグリス」がホルムズ海峡付近でイラン海軍に拿捕される事件が発生した。この事件を受け、アメリカはマーシャル諸島との防衛義務について再検討すると表明した。

2017年3月、国際連合人権理事会において、バヌアツがマーシャル諸島を含む他の太平洋諸国を代表し、インドネシアによる西パプアでの人権侵害を指摘する共同声明を発表し、国連人権高等弁務官に対し報告書の作成を要請した。

5.3. 主要国との関係

- アメリカ合衆国: 自由連合盟約に基づく最も重要な関係国。経済援助、安全保障、国民の移住など、あらゆる面で深い繋がりがある。

- 日本: 歴史的に委任統治時代からの繋がりがあり、現在も経済協力や漁業分野での関係が深い。日本はマーシャル諸島にとって主要な援助国の一つである。2021年には、オーストラリアとともにマーシャル諸島の法執行能力強化のための主要な開発プロジェクトへの資金提供を決定した。2023年、マーシャル諸島議会は日本の原発処理水の海洋放出に懸念を示す決議を可決した。

- 中華民国(台湾): マーシャル諸島は中華民国(台湾)と外交関係を持つ数少ない国の一つであり、相互に大使館を設置している。台湾からの経済援助や技術協力も受けている。2019年には台湾との二国間貿易協定に署名し、2023年に承認された。

- オーストラリア: 太平洋地域における重要なパートナー国であり、経済協力、海洋安全保障、気候変動対策などで連携している。オーストラリアはマーシャル諸島警察の巡視船「RMIS ロモール」を提供した22隻の太平洋フォーラム級哨戒艇供与国の一つである。

- ニュージーランド: オーストラリアと同様に、太平洋地域における協力関係にある。

5.4. 国防

マーシャル諸島は独自の軍隊を保有していない。国防は、アメリカ合衆国との自由連合盟約に基づき、アメリカ合衆国が全面的に責任を負っている。これは、マーシャル諸島の領土保全、外部からの武力攻撃に対する防衛をアメリカ軍が行うことを意味する。クェゼリン環礁には、アメリカ軍のロナルド・レーガン弾道ミサイル防衛試験場が置かれており、これはアメリカのミサイル防ゆ衛戦略において重要な拠点となっている。

国内の治安維持は、マーシャル諸島警察(Marshall Islands Police Departmentマーシャルアイランズ・ポリス・デパートメント英語)が担当している。マーシャル諸島警察の一部門であるマーシャル諸島海上保安局(Republic of Marshall Islands Sea Patrolリパブリック・オブ・マーシャルアイランズ・シー・パトロール英語)は、160トンの巡視船「RMIS ロモール」を運用し、漁業保護や捜索救難などの任務にあたっている。自由連合盟約の規定により、「ロモール」の任務は民間のものに限定されている。

6. 経済

マーシャル諸島の経済は、サービス業が中心であり、特にアメリカ合衆国からの財政支援(自由連合盟約に基づくコンパクトマネー)への依存度が非常に高いという特徴を持つ。天然資源に乏しく、輸入が輸出を大幅に上回る構造となっている。経済発展に伴う労働者の権利、環境問題、社会的公平性といった側面も重要な課題である。

6.1. 経済構造と主要指標

- 国内総生産(GDP): 2016年時点で約1.80 億 USDと推定され、実質成長率は1.7%であった。一人当たりGDPは約3300 USDであった。

- 経済構造: サービス業がGDPの大部分を占め、政府関連の活動が大きな割合を占める。第一次産業(農業、漁業)と第二次産業(小規模な製造業)の割合は小さい。

- インフレ率・失業率: これらの指標は経済状況によって変動する。

- 貿易: 2013年の輸出額は約5370.00 万 USD、輸入額は約1.34 億 USDと、大幅な貿易赤字である。主要輸出品はコプラ、魚介類(主にマグロ)、工芸品など。輸入品は食料品、機械類、燃料、消費財など多岐にわたる。

国際通貨基金(IMF)は2016年中頃、漁業部門の改善により、2015会計年度のマーシャル諸島経済が約0.5%拡大したと報告した。記録的な漁業ライセンス料により、GDPの3%の黒字が記録された。2016年初頭の干ばつの影響がインフラプロジェクトの再開によって相殺されるため、2016会計年度には成長率が約1.5%、インフレ率が約0.5%に上昇すると予想された。

6.2. 主要産業

6.2.1. 農業と漁業

農業は小規模な農家が中心で、主に自給自足的な性格が強い。最も重要な商業作物はコプラ(ココヤシの乾燥胚乳)であり、輸出も行われている。その他、ココナツ、パンノキ、タコノキ、バナナ、タロイモ(iarajイアラジマーシャル語)、タシロイモなどが栽培されている。家畜は主にブタとニワトリである。農業生産は、限られた耕作地、土壌の質の低さ、熟練した農業従事者の不足などから、発展が遅れている。

漁業はマーシャル諸島経済にとって極めて重要である。広大な排他的経済水域(EEZ)を有し、特にマグロ資源が豊富である。外国漁船への入漁許可料収入は政府の重要な財源となっている。マジュロは世界で最も活発なマグロ積み替え港の一つであり、2015年には704回の積み替えで合計444,393トンが扱われた。また、マジュロにはマグロ加工工場(パンパシフィックフーズ社)があり、主にアメリカ向けにバンブルビーブランドで加工マグロを輸出している。1999年には民間企業が400人以上(主に女性)を雇用するマグロのロイン加工工場を建設したが、2005年に閉鎖された。

持続可能な資源管理、地域住民への利益配分、漁業労働者の労働条件などが課題となっている。

6.2.2. 海運業(便宜置籍)

マーシャル諸島は、国際海運業界において便宜置籍船国として重要な役割を果たしている。1990年にマーシャル船籍制度が始まり、アメリカに本拠を置くインターナショナル・レジストリーズ社(IRI)との合弁事業を通じて管理されている。IRIは世界の主要な海運センターにオフィスを構えている。2017年時点で、マーシャル船籍はパナマに次いで世界第2位の規模であった。マーシャル船籍の船舶は、マーシャル諸島の個人や企業が所有する必要はない。

この制度は、船舶登録料収入などを通じて国家財政に貢献している。しかし、2015年の「MVマースク・ティグリス」拿捕事件の後、アメリカはマーシャル諸島を防衛する条約上の義務は、外国所有のマーシャル船籍船舶には及ばないと発表した。また、マーシャル船籍のタンカーによる洋上での石油積み替えの結果、マーシャル諸島は国内に石油精製能力がないにもかかわらず、統計上アメリカからの原油の最大輸入国の一つとなっている。便宜置籍船制度に関連する国際的な規制や、環境保護、労働基準、安全基準の遵守といった責任も伴う。

6.3. アメリカからの援助と財政

アメリカ合衆国政府からの援助は、マーシャル諸島経済の支柱である。改正された自由連合盟約の条件に基づき、アメリカは2013年まで年間5770.00 万 USD、その後2023年まで年間6270.00 万 USDの援助をマーシャル諸島共和国(RMI)に提供することを約束した。この期間が終了すると、アメリカとRMIの拠出金からなる信託基金が、恒久的な年間支払いを開始する。このコンパクトマネーは、政府運営、教育、医療、インフラ整備など、国家の基本的な機能維持に不可欠である。しかし、この高い援助依存は、マーシャル諸島の財政的自立を妨げているという指摘もある。援助の透明性や効果的な活用、そして将来的な財政自立に向けた道筋をつけることが重要な課題である。

所得税は8%と12%の2段階、法人税は歳入の3%である。マーシャル諸島は国際労働機関(ILO)に2007年に加盟しており、労働法は国際基準に準拠することを目指している。

6.4. 通貨

マーシャル諸島の公式通貨はアメリカ合衆国ドル(USD)である。過去には、独自の暗号通貨「ソブリン」(Sovereignソブリン英語、SOV)を法定通貨として導入する計画が2018年に発表された。これは、国が独自に発行する暗号通貨を法定通貨とする世界初の試みとして注目されたが、その後の具体的な進展や普及状況については情報が限られている。

6.5. 運輸・交通

マーシャル諸島の国内および国際的な交通は、航空路と海上交通が中心である。

- 航空路: 首都マジュロにあるマジュロ国際空港(アマタ・カブア国際空港)が主要な国際空港である。また、クェゼリン環礁にはブコholtz陸軍飛行場がある。その他、小規模な空港や滑走路が各環礁に点在している。航空会社としては、ユナイテッド航空、ナウル航空、マーシャル諸島航空、アジア・パシフィック・エアラインズなどが就航している。

- 海上交通: 主要な港湾施設はマジュロにあり、国際貨物船や漁船などが入港する。島嶼間の移動や物資輸送には、政府運営の船舶や民間の小型船が利用されている。

- 陸上交通: 道路網は主にマジュロやエベイエ島などの人口密集地で整備されているが、他の離島では未整備な場合が多い。

7. 社会・国民

マーシャル諸島の社会は、ミクロネシア系の伝統文化と、長年にわたる外国統治、特にアメリカ文化の影響が混在している。人口構成、言語、宗教、教育、保健医療などの側面から、マーシャル社会の特徴と課題を記述する。社会的マイノリティや脆弱な立場の人々の生活実態、権利保障の状況にも配慮する。

7.1. 人口統計と分布

| 年 | 人口 |

|---|---|

| 1920 | 9,800 |

| 1925 | 9,644 |

| 1930 | 10,412 |

| 1935 | 10,446 |

| 1958 | 13,928 |

| 1967 | 18,925 |

| 1973 | 24,135 |

| 1980 | 30,873 |

| 1988 | 43,380 |

| 1999 | 50,840 |

| 2011 | 53,158 |

| 2021 | 42,418 |

マーシャル諸島の歴史的な人口に関する正確な数値は不明である。1862年には、島の人口は約10,000人と推定されていた。1960年には約15,000人であった。2021年の国勢調査では、居住者数は42,418人で、そのうち23,156人(約54.6%)が首都マジュロに住んでいた。人口の77.7%がマジュロまたは第二の都市中心地であるエベイエ島の都市部に住んでいた。この数字には、他の場所に移住したマーシャル諸島出身者は含まれていない。アメリカとの自由連合盟約により、彼らは自由にアメリカ合衆国に移住し、そこで働くことが許可されている。アーカンソー州スプリングデールには、約4,300人のマーシャル諸島出身者が移住しており、これは故郷の島以外でマーシャル諸島出身者が最も集中している地域である。

総人口は緩やかな増加傾向にあったが、近年は国外への移住により減少に転じている。年齢構成は若年層が多いピラミッド型であるが、少子高齢化の兆候も見られる。平均寿命は、他の先進国と比較すると短い。人口密度は、特にマジュロやエベイエ島で非常に高い。これらの都市部への人口集中は、住宅不足、衛生問題、失業などの社会問題を引き起こしている。一方、離島では過疎化が進行し、伝統的な生活様式の維持が困難になっている。アメリカなどへの海外移住は、経済的理由やより良い教育・医療へのアクセスを求める動きが背景にある。特に核実験による健康不安や気候変動による将来への懸念も移住を後押ししている可能性がある。

2010年には、土地不足のため死者を埋葬する場所を見つけるのが困難になっていると指摘された。解決策の一つとして、同じ区画に別の遺体を埋葬する二重墓が作られている。

7.2. 民族・言語・宗教

マーシャル諸島の住民のほとんどはマーシャル人である。2021年の国勢調査によると、民族構成はマーシャル人が95.6%、その他が4.4%である。マーシャル人はミクロネシア人の起源を持ち、数千年前にアジアからマーシャル諸島に移住したと考えられている。少数のマーシャル人は、アジア人(主に日本人)やヨーロッパ人(主にドイツ人)の祖先を持つ。また、大多数はポリネシア人やメラネシア人の祖先も持つ。

公用語はマーシャル語と英語である。マーシャル語はオーストロネシア語族大洋州諸語に属する言語で、国民の日常生活で広く使用されている。英語は政府、教育、ビジネスの場面で広く使用されている。日本の委任統治時代の影響で、一部の高齢者には日本語を理解する人もいる。

宗教は、2021年9月の国勢調査によると、人口の約96.2%がマーシャル諸島の14のキリスト教宗派のいずれかを信仰している。信者数が1,000人を超える宗派には、マーシャル諸島連合キリスト教会(UCCCMI)(47.9%)、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド(14.1%)、カトリック教会(9.3%)、末日聖徒イエス・キリスト教会(5.7%)、マーシャル諸島フルゴスペル教会(5%)、ブコット・ナン・ジーザス(3%)が含まれる。残りの宗派は主にプロテスタント教会とエホバの証人であった。回答者の2.7%にあたる1,128人が、国勢調査票に記載された14宗派以外の宗教に属すると回答した。回答者の1.1%にあたる444人が無宗教であると主張した。マジュロにはバハーイー教のコミュニティとイスラム教のコミュニティもある。同国唯一のモスクはアフマディーヤ運動と連携している。

カトリック司祭であるA・エルドランド神父(ドイツ帝国ヒルドルプの聖心宣教会所属)は、1904年から1914年にかけてジャルート環礁に滞在した。マーシャル文化と言語に関する広範な研究の後、1914年に376ページに及ぶ島々に関するモノグラフを出版した。同じく聖心宣教師であるH・リンケンス神父は、1904年と1911年に数週間マーシャル諸島を訪れた。1912年には、カトリック宣教活動とマーシャル諸島の人々に関する小規模な著作を出版した。カトリック教徒は、1993年に教皇ヨハネ・パウロ2世によって教皇勅書「Quo expeditius」を通じて創設された、マジュロの被昇天の聖母大聖堂に本部を置くマーシャル諸島使徒座知牧区の管轄下にある。

7.3. 教育

マーシャル諸島の人権測定イニシアチブ(HRMI)によると、同国は所得水準に基づいて教育権について達成すべきことの66.1%しか達成していない。HRMIは教育権を初等教育と中等教育の両方の権利に分けて分析している。マーシャル諸島の所得水準を考慮すると、同国は初等教育で資源(所得)に基づいて可能なはずのことの65.5%を、中等教育で66.6%を達成している。

教育省が島々の教育機関である。マーシャル諸島公立学校システムがマーシャル諸島の公立学校を運営している。

1994年から1995年の学年度には、同国には103の小学校と13の中等学校があった。私立の小学校は27校、私立の高校は1校あった。キリスト教団体が私立学校のほとんどを運営していた。

歴史的にはマーシャル人の人口はまず英語で教えられ、後にマーシャル語の指導が行われたが、島々の文化遺産を維持し、子供たちがマーシャル語で書けるようにするため、1990年代にこれが逆転した。現在、英語教育は3年生から始まっている。クリスティン・マクマリーとロイ・スミスは「グローバリゼーションの病:社会経済的移行と健康」の中で、これが子供たちの英語能力を弱める可能性があると書いている。

初等教育から高等教育までの教育制度が整備されている。初等教育は義務教育であり、就学率は比較的高いが、離島における教育アクセスや教育の質には課題がある。識字率は高い水準にある。高等教育機関としては、マーシャル諸島短期大学(CMI)と南太平洋大学の分校がマジュロにある。

教育内容においては、核実験の歴史とその影響を次世代に伝えるための取り組みも行われている。しかし、教材の不足や教員の専門性など、課題も多い。教育機会の均等、特に離島の子供たちへの質の高い教育の提供、そして社会経済的ニーズに対応した職業訓練の充実などが求められている。

7.4. 保健医療

マーシャル諸島の保健医療は、多くの課題を抱えている。主な生活習慣病としては、糖尿病、心臓病、高血圧などが高い罹患率を示しており、食生活の欧米化や運動不足が背景にあるとされる。感染症については、結核などが依然として問題となっている。

医療施設は、マジュロとエベイエ島に主要な病院があるが、離島では診療所が中心で、医療従事者や医薬品の不足、専門医療へのアクセスの困難さといった地域格差が大きい。平均寿命は、他の先進地域と比較して短い。

特に深刻なのは、核実験による長期的な健康影響である。甲状腺疾患、各種の癌、白血病、先天性異常などが多発しており、被ばく者とその子孫は世代を超えて健康不安に苦しんでいる。被ばく者への医療支援プログラムは存在するが、十分な医療サービスや精神的ケアの提供には至っていない。医療費の負担も大きな問題である。

気候変動による健康影響(熱中症、感染症の拡大など)も懸念されている。保健医療システムの強化、生活習慣病対策、核関連疾患への専門的対応、そして離島における医療アクセスの改善が急務である。

8. 文化

マーシャル諸島の文化は、ミクロネシアの伝統を基盤としつつ、長年の外国統治やグローバリゼーションの影響を受けて変容してきた。伝統的な航海術、工芸、音楽、舞踊は今も受け継がれているが、若い世代への継承が課題となっている。

8.1. 伝統文化

マーシャル諸島民は、かつては星、波、風を読み解く高度な伝統航海術(スティックチャートの使用を含む)を持つ優れた航海者であった。彼らは、パンノキ材とココナッツ繊維のロープで作られたアウトリガーカヌー(ワラップ)を巧みに操り、広大な太平洋を航海した。これらの古代の技術は現在衰退しつつある。

工芸品としては、タコノキの葉などを用いた独特な編み物(jaki-edジャキエドマーシャル語やkiliキリマーシャル語、日本では「アミモノ」「ニナ」とも呼ばれるマットやバスケットなど)が有名で、その緻密な文様と高い技術は国際的にも評価されている。木彫りも伝統工芸の一つである。

口承文学(神話、伝説)も豊かで、世代から世代へと語り継がれてきた。伝統的な音楽と踊り(jibepジベップマーシャル語など)は、共同体の儀式や祭りの際に披露され、重要な社会的役割を果たしてきた。

8.2. スポーツ

マーシャル諸島で人気のあるスポーツには、バレーボール、バスケットボール(主に男子)、野球、ソフトボールなどがある。サッカーも普及しつつあり、国内には小規模なクラブリーグが存在し、サッカーマーシャル諸島代表も組織されているが、国際サッカー連盟(FIFA)には未加盟である。マーシャル諸島は、世界で唯一、国内サッカー協会を持たない国である。

オリンピックには、2008年の北京オリンピックから参加しており、それ以降の夏季大会にも選手を派遣している。2020年東京オリンピックでは、2人の水泳選手がマーシャル諸島を代表した。野球・ソフトボールは一つの競技連盟の下で運営されており、2012年のミクロネシアゲームズで銀メダルを獲得するなど、国際大会でも実績がある。

8.3. メディアと通信

国内で発行されている主要な新聞としては、マーシャル語と英語のバイリンガル週刊紙「マーシャル諸島ジャーナル」(The Marshall Islands Journalザ・マーシャル・アイランズ・ジャーナル英語)がある。これは1980年から発行されている。かつてはマーシャル語の新聞「Loan Ran Keinロアン・ラン・ケインマーシャル語」が1953年から1954年にかけて発行されていた。

ラジオ放送局はAM局とFM局が複数存在する。AM局には、V7ABマジュロ(ラジオ・マーシャルズ、全国放送)やAFNクェゼリン(米軍放送)などがある。FM局には、V7ADマジュロ、V7AAウリガ、BBCワールド(マジュロ)などがある。最新の局は2016年に放送を開始したPower 103.5である。

テレビ放送は、国営のMBC-TVがある。ケーブルテレビも利用可能で、CNN、CNBC、BBCなどの国際ニュースも視聴できる。クェゼリン環礁では米軍放送(AFRTS)もテレビサービスを提供している。

電話、ケーブルテレビ(MHTV)、FAX、携帯電話、インターネットサービスは、マーシャル諸島国家電気通信局(NTA)によって提供されている。NTAは政府が大きな所有権を持つ民間企業である。インターネットや携帯電話の普及率は向上しつつあるが、依然として都市部と離島との間で情報格差が存在する。

8.4. 祝祭日

| 日付 | 日本語表記 | 英語表記 | マーシャル語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | ||

| 3月1日 | 核被害者追悼記念日 | Nuclear Victims' Remembrance Day | キャッスル・ブラボー核実験で被曝した被害者を追悼する日 | |

| 5月1日 | 憲法記念日 | Constitution Day | ||

| 7月第1金曜日 | フィッシャーマンズ・デー | Fisherman's Day | スポーツフィッシングのトーナメント大会開催 | |

| 9月第1金曜日 | 労働者の日 (リジェンバールの日) | Labor Day (Rijerbal Day) | Rijerbal | |

| 9月最終金曜日 | 文化の日 (マニットの日) | Culture Day (Manit Day) | Manit | |

| 11月17日 | 大統領の日 | President's Day | ||

| 11月第3木曜日 | 感謝祭 (カモロル・デー) | Thanksgiving Day (Kamolol Day) | Kamolol | |

| 12月第1金曜日 | ゴスペル・デー | Gospel Day | ||

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day |