1. 初期生活と教育

瀬島龍三は、軍人の家系に生まれ、幼少期から厳格な軍事教育を受け、その後の軍人としての基礎を築いた。

1.1. 出生と家族背景

瀬島龍三は、1911年(明治44年)12月9日、富山県西砺波郡松沢村鷲島(現在の小矢部市鷲島)の農家で、村長を務めていた父・瀬島龍太郎せじま りゅうたろう日本語の後備役歩兵少尉の三男として生まれた。父・龍太郎は、日露戦争では乃木希典将軍のもとで従軍した経歴を持つ。

1.2. 軍事教育

1924年(大正13年)に北陸で行われた陸軍特別大演習を見たことをきっかけに、東京陸軍幼年学校を受験し合格。砺波中学校(現・富山県立砺波高等学校)を中退して東京陸軍幼年学校に入校し、陸軍士官学校予科を経て、1932年(昭和7年)に陸軍士官学校本科第44期を315名中次席で卒業し、恩賜の銀時計を拝受した。同期のトップは騎兵科の原四郎であった。同年10月に陸軍歩兵少尉に任官し、富山歩兵第35連隊第1大隊第1中隊附となる。

1938年(昭和13年)12月8日には陸軍大学校第51期を51名中首席で卒業し、恩賜の軍刀を拝受した。御前講演のテーマは「日本武将ノ統帥ニ就テ」であった。これらの軍事教育を通じて、瀬島は卓越した戦略的思考力と作戦立案能力を培い、後の軍歴においてその才能を発揮することとなる。

2. 軍歴

瀬島龍三は、大日本帝国陸軍士官として、戦前期から太平洋戦争、そしてシベリア抑留に至るまで、日本の軍事史の重要な局面に関与した。

2.1. 戦前期および初期の軍務

陸軍大学校卒業後、1939年(昭和14年)1月15日に関東軍隷下の第4師団参謀として満州へ赴任し、同年5月15日には第5軍(司令官・土肥原賢二陸軍中将)参謀となった。同年11月には参謀本部幕僚附(作戦課)に補され、間もなく参謀に昇格して開戦前は対ソ作戦を担当した。翌1940年(昭和15年)には関東軍特種演習(関特演)の作戦立案にあたった。

2.2. 太平洋戦争中の作戦活動

1941年(昭和16年)12月8日に太平洋戦争が開戦。開戦を意味する暗号「ヒノデハヤマガタ」は、瀬島参謀が考案したものである。開戦後は南東太平洋方面における作戦を担当し、ガダルカナル奪回作戦やニューギニア作戦の戦略を指導した。1945年(昭和20年)7月に関東軍参謀に転じるまで、参謀本部部員(作戦課)として陸軍の中枢に身を置き、前線に出される多くの作戦命令を起案した。

瀬島は、岡田啓介(元首相、海軍大将)と連絡を保っていた。岡田は瀬島の舅である松尾伝蔵の義兄にあたり、戦争の早期終結のために動いていたとされる。1944年(昭和19年)12月から翌年2月まで、「瀬越良三」の変名を用いて、外交伝書使としてモスクワへ出張した。

1945年(昭和20年)1月15日に島村矩康大佐が戦死すると、その後任に瀬島が選ばれ、同年2月には連合艦隊参謀を兼務した。同年3月、同期一選抜の一人として中佐に進級した。菊水作戦(同年4月 - 6月)に際し、南九州に出張し月末まで、連合艦隊参謀として同僚である千早正隆(海兵58期)と共に本土決戦準備のため日本各地を調査した。特に、高知県沿岸を決号作戦における米軍の上陸予想地点として、第55軍の作戦指導に熱心に取り組んだ。瀬島は、迫水久常(鈴木貫太郎内閣の内閣書記官長)と親戚関係にあることを千早に打ち明け、迫水を通じて鈴木貫太郎首相に戦局の実情を訴えたという。

1945年(昭和20年)7月1日、関東軍参謀に補され、満州へ赴任した。前任者は皇族である竹田宮恒徳王陸軍中佐であった。同年8月15日の日本の降伏後の8月19日、ジャリコーウォでソ連軍と停戦交渉を行った。日本側の参加者は、関東軍総参謀長秦彦三郎中将、作戦主任瀬島中佐、在ハルビン日本総領事宮川舩夫。ソ連側の参加者は、極東ソビエト赤軍総司令官アレクサンドル・ヴァシレフスキー元帥、第一極東方面軍司令官キリル・メレツコフ元帥、同軍司令部軍事会議委員シュチコフ大将であった。

2.3. シベリア抑留

停戦交渉後、瀬島は軍使として内地に帰還することも可能であったが、1945年(昭和20年)9月5日、関東軍総司令官山田乙三大将や総参謀長秦彦三郎中将らとともに捕虜となった。その後、瀬島はソ連のハバロフスクの第45特別地区(将校収容所)に送られ、11年間抑留されることとなる。このとき、ジュネーブ条約において労働の義務のない将校であるにもかかわらず強制労働を強いられ、建築作業に従事させられた。瀬島は高橋旅団に配属されたが、特別な技術もなく肺炎を患い体が衰弱していたため、外での労働は無理と判断され、班長の高橋重隆の配慮で左官の仕事が宛がわれた。後にこのときのことを「佐官が左官になった」と諧謔として述懐している。抑留中は陸軍将校のため、日本国内では公職追放となった。

この間、連合国側から極東国際軍事裁判に証人として出廷することを命じられ、1946年9月17日に草場辰巳中将、松村知勝少将とともにウラジオストクから空路東京へ護送され、訴追側証人として出廷した。ソ連側は極東国際軍事裁判で昭和天皇の戦争責任を証言させる意図があったとされる。瀬島によれば、ソ連側は瀬島らに自分らの主張に沿った証言をさせようと家族との面会の話を持ち出し、瀬島自身はこれを断ったとしているが、ソ連側の計らいにより瀬島は家族と面会している。出廷に当たって瀬島は草場辰巳、松村知勝、樺太庁長官大津とともにソ連将校らと供述内容について事前に打ち合わせを行っている。瀬島は訊問調書で1944年以降の守勢計画と異なり1941年・1942年の計画では日本陸軍が対ソ戦準備を実行して攻撃計画を持っていたと証言し、被告弁護人側からの「作戦計画は有事の際のペーパー上の用兵作戦計画に過ぎないのではないか」との質問を否定した。裁判後シベリアに戻され1950年代後半に入るまで抑留生活を余儀なくされた。その頃の詳細については、瀬島は長く明らかにせず、語り出したのは第二次臨調の委員に就任してからだとされる。

保阪正康は、関東軍がソ連によるシベリア抑留を了承していたかどうかなど、瀬島でないと答えられない疑問について何度聞いてもほとんど答えず史実に対して不誠実であったことを指摘している。また、1947年(昭和22年)末から1950年(昭和25年)4月までの間どこの収容所にいたかを語っておらず、モンゴルのウランバートルにあった第7006俘虜収容所に、種村佐孝、朝枝繁春、志位正二らとともに収容されていたとみられている。

3. 戦後経歴と事業活動

シベリア抑留から帰国後、瀬島龍三は実業家として伊藤忠商事を舞台に目覚ましいキャリアを築き、日本の経済界に大きな影響を与えた。

3.1. 伊藤忠商事でのキャリア

1956年(昭和31年)、シベリア抑留から帰還した瀬島は、アメリカの要請を受けた日本の警察などにより、舞鶴港で1週間にわたり拘禁尋問を受けた。設立直後の自衛隊に入るよう原四郎から再三の誘いを受けたが、長女の反対のため断念した。また、砺波中学校の同級生であり元郵政相の片岡清一から、政界入りの誘いもあった。

瀬島はシベリアからの復員兵の就職斡旋に奔走し、1958年に伊藤忠商事に入社する。入社前に瀬島は入社面接を拒否し、その代わりに手紙を送っている。面接を拒否した理由は「そこまで落ちぶれたくないというプライドだった」と後に語っている。契約内容は嘱託採用、給与は係長待遇、契約は毎年更新という内容だったが、妻の清子はこれを喜び、採用通知書を神棚に飾った。

入社時の伊藤忠商事の社長は小菅宇一郎だったが、ある日小菅に呼び出された瀬島は「この会社には商売をする者は腐る程います。だから瀬島さんは商売はしなくていい。この先、日本も世界も大きく変わってゆく中で、あなたには商社としてどう進んでいけばいいのか?そういう観点から助言や補佐をしてもらいたい」と伝えられた。元軍人でビジネス用語に不慣れだった瀬島は「こりゃ金利を覚えないでいいな」との笑い話を残している。

1960年、伊藤忠商事航空機部長になる。入社3年目の1961年(昭和36年)には業務本部長に抜擢され、翌1962年(昭和37年)に取締役業務本部長、半年後に常務となる。瀬島は伊藤忠の企業計画チームを率い、軍隊式の報告手法を導入し、社内に「瀬島機関」と呼ばれる部下たちのグループを形成した。瀬島自身は、この名称がマスコミの造語であるとしている。その後も、同社がかかわる様々な案件で重要な役割を果たし、1968年(昭和43年)に専務、1972年(昭和47年)副社長、1977年(昭和52年)副会長と昇進し、1978年(昭和53年)には会長に就任した。

1981年(昭和56年)に相談役、1987年(昭和62年)に特別顧問に就き、2000年(平成12年)に伊藤忠商事特別顧問を退任した。この間、防衛庁防衛研究所の戦史叢書「大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯」の執筆協力も行った。1972年11月にはハーバード大学ジョン・F・ケネディー・スクール・オブ・ガバメントにて「一九三〇年代より大東亜戦争までの間、日本が歩んだ途の回顧」という講演を行った。

3.2. 主要な事業と国際関係

瀬島は伊藤忠の石油産業への進出を主導し、1971年にはゼネラルモーターズといすゞの提携を仲介した。また、1972年の中国への伊藤忠参入において、3人の主要人物の一人となり、同社を中国とビジネスを行う最初の日本企業の一つとした。瀬島は安宅産業との合併においても重要な役割を果たした。

4. 政治および顧問としての活動

瀬島龍三は、伊藤忠商事でのキャリアを終えた後も、政界に進出し、歴代首相の顧問として行政改革や公営企業の民営化など、日本の公共部門の改革に多大な影響を与えた。

4.1. 各代首相への助言と政策諮問

瀬島は田中角栄とは田中が1971年(昭和46年)、第3次佐藤栄作内閣時代の通産大臣だったとき知り合ったとされる。また、児玉誉士夫は源田実に紹介され知り合ったといわれる。実権のない伊藤忠会長だった1978年、永野重雄日本商工会議所会頭に請われ、日本商工会議所特別顧問、東京商工会議所副会頭に抜擢された。瀬島はそれまで財界活動はしていなかったが、以後、財界活動を活発に行うようになり、永野の参謀として太平洋経済協力委員会やASEANの民間経済会議などに出席した。

1980年代には、中曽根康弘元首相をはじめとする歴代首相の顧問として、政策決定過程に深く関与した。1981年(昭和56年)、永野や鈴木善幸首相、宮澤喜一、福田赳夫、田中角栄らの推薦、あるいは永野と中曽根康弘行政管理庁長官から依頼を受け、第二次臨時行政調査会(土光臨調)委員に就任した。土光敏夫会長のもとで参謀役として働き、「臨調の官房長官」と称され、中曽根政権(1982年~1987年)のブレーンとして、政財界に影響力を持つようになった。

彼は小渕恵三、宮澤喜一、橋本龍太郎といった首相にも助言を与え続けた。1998年には、財務省改革を検討する委員会の委員長に任命された。また、亜細亜大学理事長や千鳥ケ淵戦没者墓苑奉仕会会長も務めた。

4.2. 公営企業の民営化と改革への貢献

瀬島は、NTTや国鉄の民営化において、行政調査会委員として土光敏夫会長を補佐し、その実現に貢献した。

これらの改革は、日本の公共部門の効率化と財政再建に寄与したとされる一方で、民営化に伴う雇用問題やサービス提供の公平性など、社会的な影響についても議論の対象となった。

5. 思想、見解、および論争

瀬島龍三の歴史観、戦争責任論、そして右翼活動への関与は、彼の公的な役割と相まって、社会に大きな影響を与え、多くの論争を引き起こした。社会自由主義の視点から見ると、彼の思想や行動は、日本の民主主義の成熟、人権意識、そして近隣諸国との関係において、複雑な側面を提示している。

5.1. 歴史観と戦争責任

瀬島は、晩年にフジテレビの番組『新・平成日本のよふけ』に出演し、自らの人生や日本のこれからについて語った。この中で太平洋戦争について、個々の局面においては判断ミスがあったことを認め、戦火の拡大、日本国民及び周辺諸国への被害の拡大、敗戦についての責任の一端は自分にあるとの発言をした。しかし一方で、計画戦争ではなくアメリカに石油を止められた「窮鼠猫をかむ」という防衛戦争であり、ABCD包囲網やハル・ノートといった状況下では真珠湾攻撃しかなく、あの状況に日本を追い込んだのはアメリカの強硬政策であると開戦については不可避であったとの認識を示した。

彼は、1996年の回顧録で大東亜戦争を振り返り、「政治的、経済的な情報を含む国力の総合的な判断を無視した。こういった情報が不足しており、民族の性格上、合理的かつ客観的な判断をせず、心情的、希望的な判断へと流れていった」と書いている。また、日独伊三国同盟の締結についても、「断じて実施すべきではなかった」と述懐している。

シベリア抑留については、「日本の軍人や民間人の帰国を規定したポツダム宣言(9条)違反であり、日ソ中立条約を破っての対日参戦とともに、スターリンの犯罪であった」と述べている。さらに、日ソ平和条約(日露平和条約)締結の場合、シベリア抑留についてのソ連(ロシア)からの陳謝が必要であり、それが平和条約の原点になると述べている。

5.2. 韓国との関係

瀬島は1980年代、韓国の軍事政権指導者たちと緊密な関係を築いた。サムスン創業者李秉喆は1980年に瀬島を韓国に招き、全斗煥や盧泰愚に「軍人の先輩」として助言を与えるよう要請した。瀬島は、中曽根首相と全斗煥大統領の歴史的な会談(1983年)の仲介役を務めた。全斗煥には民心収拾策の一環として万国博覧会やオリンピック誘致を、盧泰愚には財閥と高位官僚が支援する保守大連合を通じた内閣制改憲を助言したとされる。

このような関係は、当時の韓国における民主化運動が抑圧されていた状況下で、日本の著名な実業家が軍事独裁政権に助言を与えていたことに対し、社会自由主義の観点からは批判的な見解が示されることがある。

5.3. ソ連との関係およびスパイ疑惑

1945年8月19日、瀬島はジャリコーウォでソ連軍と停戦交渉を行った。この交渉の際、日本人労力提供について密約が交わされたという説が刊行されたが、瀬島は否定している。瀬島は1996年の著書『幾山河』で「『密約説』を唱える人たちは、明確な根拠を示して欲しい」と述べている。また、瀬島は、停戦協定の際の極東ソ連軍総司令官アレクサンドル・ヴァシレフスキーと関東軍総参謀長秦彦三郎にはこのような密約を結ぶ権限がなかったと反論している。またロシア側資料からそのような密約を証明できる証拠はペレストロイカの情報開示後も全く発見されてはいない。

2002年、政治学者である田久保忠衛が、モスクワのロシア国立社会政治史文書館で「国家防衛委員会決議No.9898CC「日本人捕虜五十万人の受入、収容、労働利用に関する決議」(1945年8月23日付)を確認した。このスターリンが自ら署名した文書には、「労働のためにやって来る捕虜の受入、収容、労働利用の実施を行うよう次の人民委員に命ずる」と強制労働命令について明記されており、この文書によって極東ソ連軍の権限でなく、ソ連中央政府からの命令であったことが判明しており、密約説は否定された。この命令の背景にはスターリンの北海道北半分の占領要求をアメリカが拒否していたことあったとみられている。野地二見によれば、密約説とは、「瀬島ら関東軍参謀が天皇を助ける為のバーターとして一般市民を売ったと強制労働収容所の被害者に思い込ませ洗脳させるソ連の工作であった」と述べている。

瀬島がソ連のスパイであったという疑惑も浮上した。1954年の「ラストボロフ事件」の際、ソビエト連邦代表部二等書記官だったユーリー・ラストヴォロフが亡命先のアメリカのCIAでの証言において、瀬島を含む11人に「厳格にチェックされた共産主義者の軍人を教育した」「これらの人物は共産主義革命のため、モンゴルのウランバートルに存在した第7006俘虜所において特殊工作員として訓練された」と証言した(ほかには朝枝繁春、志位正二、種村佐孝、平沢道則などの名前が挙げられた)。内閣安全保障室長の佐々淳行も、瀬島が伊藤忠の平社員時代からラストボロフ事件に関与しており、その後の中曽根政権時代の東芝機械ココム違反事件に至るまで関与していたと証言している。このラストヴォロフのCIAでの証言はアメリカやイギリスなど西側諸国でも報道され、日本でもこの事件以降、瀬島を「かくれ共産主義者で、ソ連工作員」とみなす論が松本清張はじめ多数存在する。

また、ソ連の対日工作責任者であったイワン・コワレンコは「シベリア抑留中の瀬島龍三が日本人抑留者を前にして『天皇制打倒!日本共産党万歳!』と拳を突き上げながら絶叫していた」と証言し、「瀬島氏はソ連のスパイではないのか」との問いには「それはトップシークレット」とのみ回答している。國民新聞社の山田惠久によれば、1979年10月にレフチェンコ事件に関する記事によれば、レフチェンコはコード名「クラスノフ」の瀬島龍三と直接コンタクトを取ったことはないとしながらも、ソ連の対日工作責任者であったイワン・コワレンコと瀬島が深い仲だと証言している。

5.4. 右翼活動と思想

瀬島は企業家という職名を隠れ蓑に、各種右翼活動の支援者としての役割を果たした。例えば、彼は「韓国の植民地化は当然の措置」と評価し、神風自爆攻撃を「自発的」であったと擁護した。

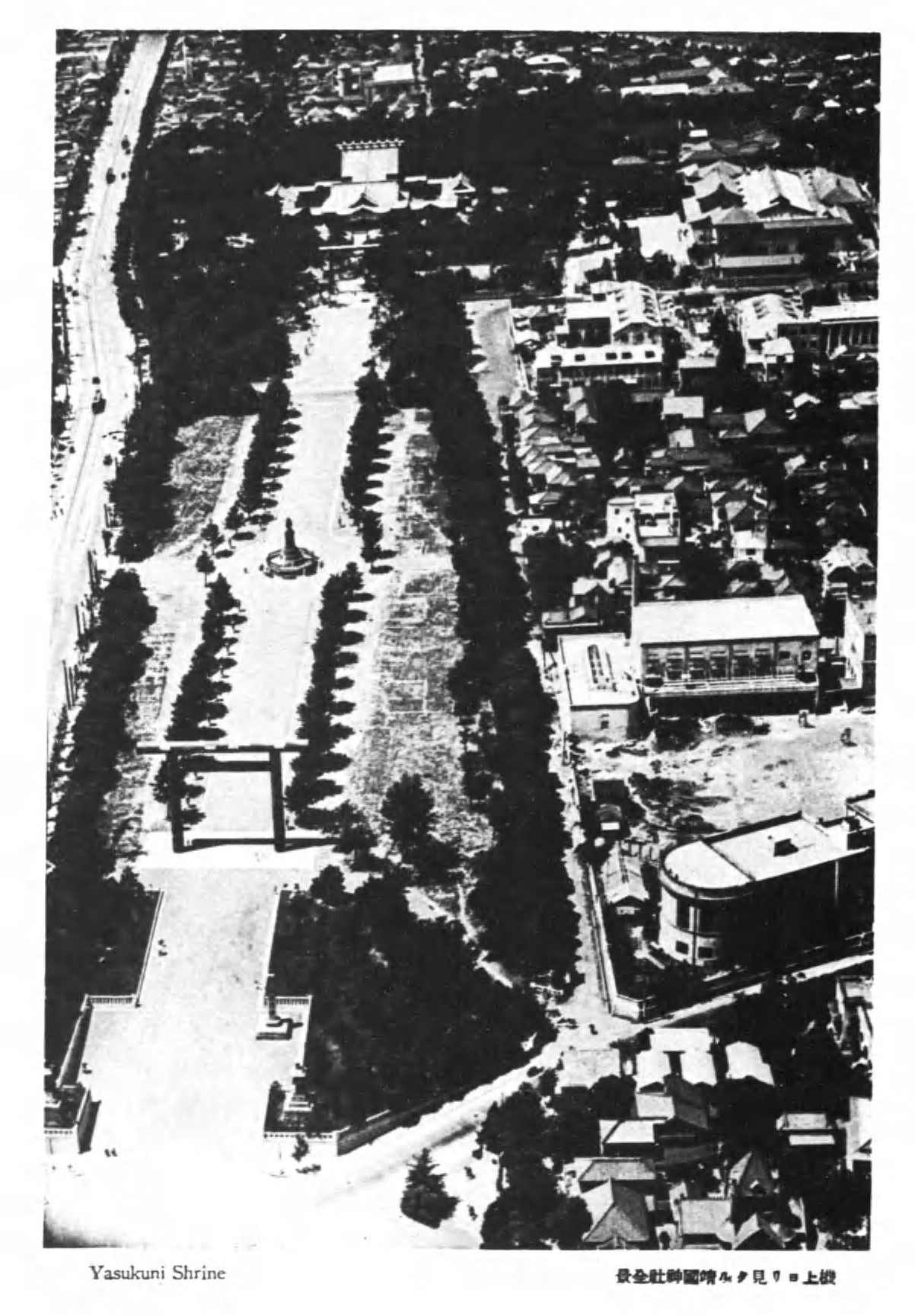

1997年には、瀬島が率いる委員会が、東京裁判で唯一有罪判決に反対したインド人判事ラダ・ビノード・パールの記念碑を靖国神社に建立した。これは、日本の戦争責任を相対化しようとする歴史修正主義的な動きと見なされ、社会自由主義の観点からは、近隣諸国との和解を阻害する行為として批判される。彼は日本の戦争責任を否定している新しい歴史教科書をつくる会の支援者でもあった。

また、彼は満州軍将校であった朴正煕が最も尊敬した人物として知られており、全斗煥、盧泰愚も舞台裏で彼の助言を受けていたとされる。これらの軍事独裁政権との関係は、民主主義や人権を重視する立場から、彼の思想的傾向を示すものとして批判的に捉えられる。

6. 私生活と家族

瀬島龍三の私生活は、公的な活動の陰に隠れがちだが、その家族関係は日本の近代史の重要な人物たちと複雑に絡み合っていた。

妻の清子(1916-2007)は、松尾伝蔵(陸軍歩兵大佐。二・二六事件に際し、義兄である岡田啓介首相の身代わりとなって反乱部隊に殺害された)の長女で、岡田啓介の姪にあたる。1935年に陸軍将校だった龍三と結婚した。父親殺害の際は、龍三が満州駐在中だったため福井の実家におり、母親とともに上京した。岡田啓介の娘婿である迫水久常とは妻同士が従姉妹の関係である。

娘に繁代と淑子がおり、繁代の夫・緒方威(1935年生)は、鹿児島県出身で、東京大学法学部卒業後伊藤忠商事に入社し、同社重役を経て半導体製造・電子システムのイノテック会長を務めた。繁代との間に三女をもうけた。

弟の瀬島利四夫は、松尾新一(松尾伝蔵の長男で清子の兄、妻の喜与は迫水久常の妹)とともに東京ピアノ工業(イースタイン)を興し、2代目社長を務めた。

2007年6月21日、妻の清子が老衰で90歳にて死去。それから3ヶ月足らず後の9月4日、老衰のため東京都調布市の私邸において95歳にて死去した。死後、従三位が贈られた。同年10月17日には、築地本願寺において、伊藤忠商事と亜細亜学園主催による合同葬が執り行われた。

7. 瀬島龍三の著作

瀬島龍三は、自身の軍歴、シベリア抑留経験、そして戦後の実業家・政治顧問としての活動を振り返る多くの著書を執筆している。これらの著作は、彼の思想や歴史観を知る上で貴重な資料となっている。

- 『幾山河 瀬島龍三回想録』(産経新聞ニュースサービス、1995年)

- 『祖国再生 : わが日本への提案』(PHP研究所、1997年)

- 『大東亜戦争の実相』(PHP研究所〈PHP文庫〉、2000年)

また、共著として以下の作品がある。

- 「大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯」全5巻(防衛庁防衛研究所、1973年 - 1974年)

- 『戦略なき国家に明日はない : 戦後50年の日本の検証と今後の行方を示唆』(加藤寛共著、日本政経文化社、1995年)

- 『91歳の人生論 : 「本分」を極める生き方とは?』(日野原重明共著、扶桑社、2003年)

- 『瀬島龍三 日本の証言 : 新・平成日本のよふけスペシャル』(番組スタッフ編、フジテレビ出版、2003年)

8. 瀬島龍三に関連する作品

瀬島龍三の波乱に満ちた生涯は、多くの創作物の題材となってきた。これらの作品は、彼の人物像を多様な角度から描き出している。

- 山崎豊子の小説『不毛地帯』の主人公・壱岐正中佐は、瀬島龍三の人生から着想を得ているとされる。山崎豊子自身は、主人公の軍人から捕虜収容所を経て戦後の企業家になるという経緯のみを瀬島の人生から借りたとしているが、世間では瀬島がモデルであるというイメージが定着している。この小説は、映画化や2度のテレビドラマ化もされている。

- 韓国のテレビドラマ『第五共和国』には、瀬島をモデルとした人物が登場し、韓国の軍事政権指導者との関係が描かれている。

- コミックス「ゴルゴ13」(作:さいとう・たかを、出版:小学館)単行本 第103巻収録「第323話 モスクワの記憶」には、瀬島龍三をモデルに創作された元関東軍副参謀長・政財界フィクサー「二階堂洋介」が登場する。

- 瀬島は、東映の岡田茂に依頼して「昭和天皇」の映画を製作しようとしたことがある。これは当時、東映が『二百三高地』や『大日本帝国』『海ゆかば』といった戦争大作を次々製作していたため、その仕上げとしての意味で、笠原和夫の力を入れた脚本は書き上がっていた。しかし宮内庁の反対を受けて頓挫したという。瀬島は岡田からの要請で『二百三高地』の監修を行なっている。

- 『沈まぬ太陽』の登場人物・龍崎一清のモデルであるともいわれ、『二つの祖国』では実名の記述が見られる。

9. 評価と遺産

瀬島龍三の生涯は、軍人、実業家、そして政治顧問という多岐にわたる顔を持ち、その活動は日本の近代史に深く刻まれている。彼に対する評価は、その功績を称賛する声と、その言動や思想に対する批判的な見解が混在し、多角的な人物像を提示している。

9.1. 肯定的な評価

瀬島は、軍事的な戦略家としてその能力を高く評価されている。阿南陸相の義弟で軍事課の竹下正彦中佐によれば、瀬島の案文は手を入れる必要がないほど完璧で、無修正のまま班長、課長、部長、参謀総長の判子が押されたほどで、竹下は「瀬島君は作戦課の若手課員だったが、我々は陰で瀬島参謀総長と自嘲気味に呼んでいました」と語っている。瀬島は「私は起案する前に上司の意図がどこにあるかをじっくり考え、私情を入れずに起案していたので、結果的にフリーパスになっただけですよ」と答えている。秦郁彦は、このような瀬島は同じ作戦課出身でも独断専行の横紙破りを重ねた辻政信とは対照的としている。

実業家としては、伊藤忠商事の経営においてその有能さを発揮し、同社の成長に大きく貢献した。特に、石油産業への進出や中国市場への参入、ゼネラルモーターズといすゞの提携仲介など、国際的な事業展開において重要な役割を果たした。

政治顧問としては、中曽根康弘元首相をはじめとする歴代首相のブレーンとして、NTTや国鉄の民営化など、日本の行政改革に貢献した。晩年には、安倍首相の「美しい国」づくりという提唱を評価し、地球温暖化対策やクリーンエネルギーの増加、豊かな水の保護などを提案し、最期の最期まで国のために尽くす姿勢を示した。

9.2. 批判と論争

瀬島龍三の生涯は、その功績の裏で、特に戦争責任、右翼思想、ソ連との関係、そしてスパイ疑惑といった点において、継続的な批判と論争の対象となってきた。社会自由主義の観点からは、これらの論争は、彼の行動が日本の民主主義、人権、そして国際関係に与えた影響を深く考察する上で不可欠な要素である。

戦争責任については、彼が太平洋戦争の主要な作戦立案に深く関与していたにもかかわらず、その責任を明確に認めず、戦争を不可避な「防衛戦争」と位置づけていた点に批判が集まる。個々の局面での判断ミスは認めたものの、開戦そのものの責任を回避する姿勢は、歴史修正主義的な傾向として指摘される。日本海軍史研究家の戸高一成は、「海軍では、瀬島龍三の名前を聞いただけで「あいつは嘘つきだから」と即座に反応するような人もかなりいました。「瀬島龍三の言うことは、俺は信用しない」と、直接言う人がいたのです」と書いている。

保阪正康は、瀬島がしばしば自らを大物に見せるトリックを使い、たとえば山崎豊子の小説『不毛地帯』の主人公は実際には複数の人間を総合して造形したものであるのに、同作の影響によって瀬島だけがモデルであるとのイメージが世間に定着していったことを指摘している。野地二見は「瀬島を批判する評論家たちは、参謀本部での作戦計画は開戦から終戦まで、まるで瀬島が全て計画し、それが敗戦に導いたかのように思ったりしている。これこそが瀬島認識の根本的誤解であり、とんでもない瀬島大参謀神話の元になっている。これは陸軍の統帥の中枢である参謀本部の伝統、組織、能力、そして作戦・計画作成の実態について、あまりにも無知と言わねばならない」と批判し、作戦課での一少佐でしかない瀬島は自ら計画を作り決定する立場ではなかったし、記録役という班長補佐役の仕事を通じて各作戦計画について知ることができたに過ぎないと述べている。

右翼思想と活動は、彼の最も強い批判点の一つである。「韓国の植民地化は当然の措置」という発言や、神風特攻を「自発的」と擁護する姿勢は、日本の過去の侵略行為を正当化し、植民地支配下の犠牲者の視点を軽視するものとして、特に近隣諸国や人権団体から強い非難を浴びた。靖国神社にラダ・ビノード・パール判事の記念碑を建立したことも、東京裁判の判決を相対化し、日本の戦争責任を曖昧にしようとする試みと見なされている。

ソ連のスパイ疑惑は、彼のシベリア抑留中の行動や、戦後の対ソ関係における役割に疑問を投げかけるものであった。ユーリー・ラストヴォロフやイワン・コワレンコといった元ソ連関係者の証言は、瀬島がソ連の工作員であった可能性を示唆しており、これが事実であれば、彼の戦後の公的な活動の背後に、別の意図があったのではないかという疑念を生じさせる。

田中清玄は入江相政侍従長から直接聞いた話として、「先の大戦において私の命令だというので、戦線の第一線に立って戦った将兵達を咎めるわけにはいかない。しかし許しがたいのは、この戦争を計画し、開戦を促し、全部に渡ってそれを行い、なおかつ敗戦の後も引き続き日本の国家権力の有力な立場にあって、指導的役割を果たし戦争責任の回避を行っている者である。瀬島のような者がそれだ」という昭和天皇の発言を自著に記している。この発言は、瀬島に対する最高権力者からの厳しい批判として、彼の戦争責任に関する議論に重い意味を投げかけている。