1. 概要

雍仁親王妃勢津子(やすひとしんのうひ せつこ、1909年 - 1995年)は、日本の皇族であり、大正天皇の次男である秩父宮雍仁親王の妃である。旧名は松平節子。旧会津藩主松平容保の孫という名門の家系に生まれ、幼少期を海外で過ごし、英語に堪能であった。1928年に雍仁親王と結婚して秩父宮妃となり、夫婦仲は円満であったものの、子には恵まれなかった。皇族として公務を精力的にこなし、特に1937年には国王ジョージ6世の戴冠式に参列するため西ヨーロッパを巡啓した。第二次世界大戦中は日本が枢軸国側に参戦したことに深い悲しみを覚えたとされる。夫の薨去後は、結核予防会総裁を55年間にわたり務めるなど公衆衛生の向上に貢献し、日英協会などの名誉職を通じて国際親善にも尽力した。皇太子明仁親王(当時)と正田美智子(当時)の結婚に際しては、伝統的な皇室のあり方と変化する社会への適応の間で葛藤を抱えながらも、最終的には賛成票を投じた。その生涯は、日本の皇室が激動の昭和時代を経験する中で、伝統と変化の波に直面した一人の皇族としての姿を示している。

2. 幼少期と家族背景

勢津子妃の幼少期における出生地、多様な居住地、そして家族構成と名門の血筋について詳述します。また、結婚に至るまでの教育、特に海外での学びに焦点を当てます。

2.1. 出生と家族構成

勢津子妃は1909年9月9日、イギリスのサリー州にあるウォルトン・オン・テムズで誕生しました。生後数か月で日本に帰国し、その後は父の任地である中国の北京、天津、そしてアメリカのワシントンD.C.にある領事館や大使館で少女時代を過ごしました。

彼女の父は外交官および政治家として活躍した松平恆雄(1877年 - 1949年)です。恆雄は1924年に駐アメリカ合衆国大使、1928年に駐イギリス大使を歴任し、その後は1936年から1945年、そして1946年から1947年にかけて宮内大臣を務めました。母は鍋島信子(1886年 - 1969年)で、鍋島家の出身です。

勢津子妃の父方の祖父は、会津藩最後の藩主であり、徳川氏の支流である会津松平家の当主であった松平容保(1836年 - 1893年)です。母方の祖父は、かつて佐賀藩主を務めた侯爵鍋島直大(1846年 - 1921年)です。母の姉にあたる伊都子(1882年 - 1976年)は、香淳皇后の叔父である梨本宮守正王と結婚しており、その娘には李方子(後に李垠の妃となる)がいます。

このように、勢津子妃は形式上は平民として生まれましたが、その父方および母方の両家は、日本の皇室と密接な姻戚関係を持つ名門の華族(貴族)の家柄でした。彼女の兄である松平一郎は東京銀行の会長を務め、徳川宗家第17代当主徳川家正の娘である豊子と結婚し、その実子の一人が徳川宗家第18代当主の徳川恒孝です。また、義理の姉妹である高松宮妃喜久子とは、勢津子妃の祖父松平容保と喜久子妃の祖父徳川慶喜が又従兄弟の関係であるため、四従姉妹の関係にあたります。

2.2. 教育と結婚前の活動

勢津子妃は1925年から1928年にかけて、父が駐米大使であった期間にアメリカのワシントンD.C.にあるシドウェル・フレンズ・スクールで教育を受け、同校を卒業しました。この留学経験により、彼女は英語に堪能となり、外国人に対しても流暢な英語でスピーチを行うことができました。彼女はいわゆる帰国子女として知られています。

女子学習院初等科3年の時には、伯爵樺山愛輔の次女である白洲正子と同級生となり、以降二人は生涯にわたる友人関係を築きました。白洲正子によれば、勢津子妃は物事に寛容で、学業に熱心な人物であったと評されています。両家は非常に親密な関係にあり、樺山愛輔は後に貞明皇后の内意を受け、雍仁親王と節子の婚姻を取り持つことになります。

香淳皇后の結婚において宮中某重大事件が発生し、香淳皇后の実家である久邇宮家との間に確執があったことから、貞明皇后は第二皇子である雍仁親王の妃選びに特に熱心でした。貞明皇后は、節子妃が出産可能な健康な女性であることに大きな期待を寄せていました。

結婚以前に雍仁親王と節子妃に面識があったという「ロマンス」も報じられましたが、後年、勢津子妃自身が自著でこれを否定しています。

3. 秩父宮妃時代

このセクションでは、勢津子妃と秩父宮雍仁親王との結婚、皇室における公務と役割、そして当時の皇位継承問題や戦時下の生活について解説します。

3.1. 秩父宮雍仁親王との結婚

1928年1月18日に天皇から勅許が下り、同年9月28日、昭和天皇の弟である秩父宮雍仁親王との婚儀が執り行われました。この婚儀の模様を伝える当時の写真も多く残されています。当時の皇室典範では、皇族の妃は皇族または華族である必要がありましたが、勢津子妃の父、松平恆雄は平民の身分でした。そのため、彼女は皇族に嫁ぐために、一旦叔父の松平保男(子爵、海軍少将)の養女となり、華族としての身分を得てから結婚に臨みました。これにより、彼女は子爵の娘という立場となりました。

また、秩父宮雍仁親王と勢津子妃は、佐賀藩初代藩主である鍋島勝茂の子孫であるため、8番目のいとこ同士(八従兄弟)にあたります。

「逆賊」や「朝敵」の頭目とされた松平容保の孫である勢津子妃の皇室への入輿は、旧会津藩の士族の復権に繋がるものと捉えられ、会津の人々にとっては並々ならぬ感激をもたらしました。大正天皇の4人の皇子(昭和天皇、雍仁親王、高松宮宣仁親王、三笠宮崇仁親王)のうち、三笠宮妃百合子を除く3人の親王妃(香淳皇后、勢津子妃、高松宮妃喜久子)は、いずれも大物佐幕派(久邇宮朝彦親王、松平容保、徳川慶喜)の孫であり、本人たちもこれを冗談として語り合ったと言われています。

成婚に際しては、雍仁親王の実母である貞明皇后の名「節子(さだこ)」と同字を避けるため(避諱)、皇室にゆかりの深い伊勢と会津松平家ゆかりの会津から一字ずつ取り、同音異字の勢津子に改名されました。

同年10月17日、勢津子妃は初めての宮中祭祀である神嘗祭に出席しました。夫妻はその日のうちに東京を発ち、伊勢神宮や伏見桃山陵に拝礼しました。11月10日には京都御所で執り行われた昭和天皇の即位の礼にも参列しました。

夫婦の間には子供はいませんでした。勢津子妃の唯一の妊娠は、1935年末に青森県弘前市の陸軍歩兵第31連隊に勤務中の雍仁親王のもとで懐妊兆候が確認されましたが、翌1936年2月の二・二六事件発生直後、厳寒の列車で弘前から東京への移動を余儀なくされたことが体に障り、流産という結果になりました。しかし、記録によれば、夫妻の結婚生活は愛情と幸福に満ちたものであったとされています。

3.2. 皇室での役割と公務

結婚後、勢津子妃は皇室の一員として公式の義務と公務を熱心に果たしました。1937年には天皇の名代として雍仁親王がイギリスのジョージ6世国王の戴冠式に出席するため、数か月にわたる西ヨーロッパ巡啓に同行しました。夫妻はウェストミンスター寺院で行われた戴冠式に参列した後、スウェーデンとオランダをそれぞれグスタフ5世国王とウィルヘルミナ女王の賓客として訪問しました。巡啓の終盤、雍仁親王がニュルンベルクでアドルフ・ヒトラーと会見した際、勢津子妃はスイスに滞在していました。

勢津子妃はアメリカとイギリスに深い愛情を抱いており、特にイギリス好きとして知られていました。そのため、日本が第二次世界大戦で枢軸国側に参戦した際には、深く悲しんだと伝えられています。彼女はイギリス王室から特に好意を寄せられ、チャールズ皇太子(当時)は彼女を「日本の祖母」と呼んでいたとされています。

1939年、香淳皇后の令旨により結核予防会が設立され、勢津子妃は初代総裁に就任しました。これは、彼女のその後の公的な活動の重要な柱となります。

3.3. 皇位継承問題と戦時下の生活

勢津子妃が雍仁親王と結婚した1928年(昭和3年)当時、昭和天皇と香淳皇后には皇女が2人いるのみで、まだ皇子が誕生していませんでした。そのため、雍仁親王は皇位継承順位第1位にありました。

当時の宮中では、女官制度の廃止や、天皇・皇后が自らの子女を手元で養育することに対する反発も少なからず存在しました。秩父宮夫妻の結婚の翌日には、皇太后(貞明皇后)が勢津子妃に対し、頻繁に和服を着用して参内するよう声をかけています。

1929年9月14日、第三皇女である孝宮和子内親王の誕生に先立ち、皇太后は皇后に安産祈願の贈り物として鯛を贈りました。その2週間後、秩父宮夫妻の結婚一周年の祝いには、雍仁親王のお印である若松にちなんだ「松」の下で、松平家ゆかりの鶴ヶ城(会津若松城)にちなんだ「鶴」が遊ぶ姿を、皇太后自身が育てた真綿で象って贈っています。さらに皇太后は、秩父宮夫妻が子に恵まれることへの期待を寄せる二首の和歌を詠みました。

当時、雍仁親王は「スポーツの宮様」として国民的な人気が高く、天皇・皇后に男子が誕生しないこともあり、一時は雍仁親王を後継者に推す動きも見られました。しかし、最終的に1933年(昭和8年)に天皇・皇后の第五子として継宮明仁親王(後の明仁上皇)が誕生したことで、皇位継承問題は解決しました。

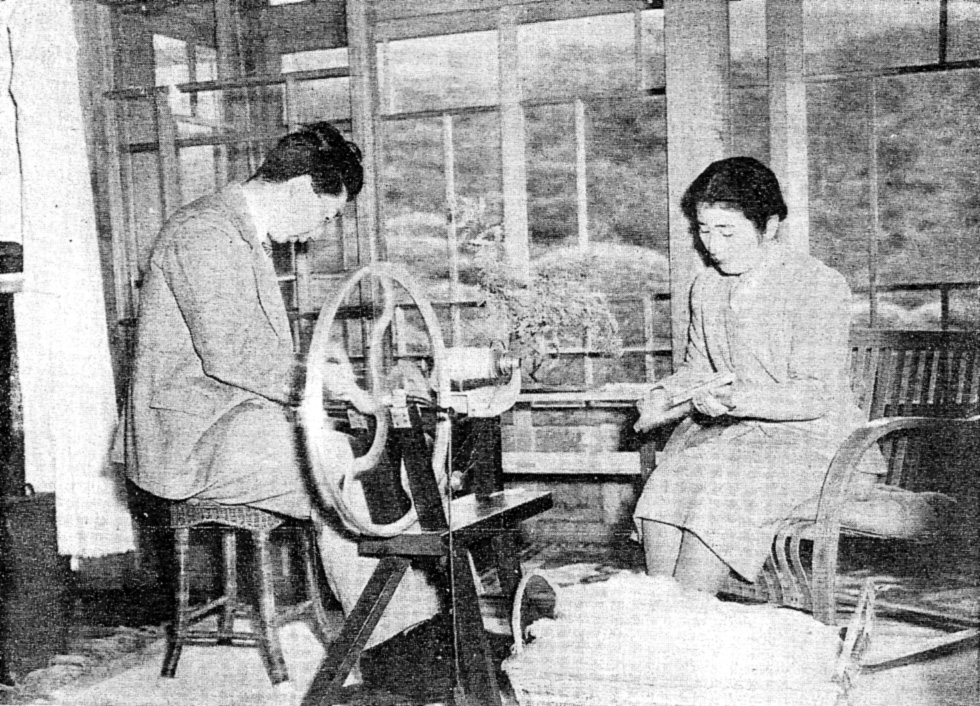

1937年(昭和12年)、天皇の名代として雍仁親王がイギリスのジョージ6世国王の戴冠式に出席するため、英国をはじめ訪欧に同行しました。1939年(昭和14年)には香淳皇后の令旨により、勢津子妃を総裁とする結核予防会が設立されます。しかし皮肉にも翌年、雍仁親王が結核を発病してしまいました。勢津子妃は総裁就任にあたり結核について学び、雍仁親王の様子が結核の初期症状に似ていることに気づきますが、医師の診断でもなかなか断定は出来ず、病気の発見が遅れてしまいました。翌1941年(昭和16年)からは、雍仁親王の療養のため静岡県御殿場市で生活を送り、ここで終戦を迎えました。夫の雍仁親王の代わりに公務を務めたり、看病を続けましたが、雍仁親王は1953年(昭和28年)1月4日に肺結核により50歳で薨去しました。

4. 未亡人としての生活と晩年

秩父宮雍仁親王の薨去後、勢津子妃が宮家の当主として果たした公的活動、社会貢献、そして晩年における薨去と秩父宮家の終焉について記述します。

4.1. 公的活動と社会貢献

夫である雍仁親王の薨去後、勢津子妃は宮家の当主として公務に励みました。彼女は結核予防会総裁を、会の創立から1994年(平成6年)に秋篠宮妃紀子に引き継ぐまで、55年間という長きにわたり務めました。その間、1957年(昭和32年)には結核予防会秩父宮記念診療所を開設するなど、日本の結核対策に多大な貢献をしました。

また、日英協会、日瑞協会の名誉総裁、日本赤十字社の名誉副総裁を務めるなど、広範な社会奉仕活動に従事しました。これらの名誉職を通じて、勢津子妃は度重なる海外訪問を行っています。1962年(昭和37年)にはイギリスとスウェーデン(途中フランスとデンマークにも立ち寄りました)、1967年(昭和42年)には日英協会創立75周年を記念してイギリスを訪問しました。さらに、1970年(昭和45年)には李垠の葬儀参列のため韓国を、1974年(昭和49年)、1979年(昭和54年)、1981年(昭和56年)にはそれぞれイギリスを、そして1985年(昭和60年)にはネパールを訪問するなど、国際親善にも尽力しました。

4.2. 薨去と宮家の終焉

勢津子妃は1986年(昭和61年)に心筋梗塞を発症し、それ以降は車椅子での生活を送るようになりました。1995年(平成7年)8月25日、85歳で薨去しました。彼女の葬儀は豊島岡墓地で行われ、夫である雍仁親王と同じ墓所に埋葬されました。

勢津子妃の薨去により、秩父宮家は絶家となりました。彼女の遺言により、1996年(平成8年)には御殿場別邸が御殿場市に遺贈され、整備を経て2003年(平成15年)に秩父宮記念公園として開園しました。また、秩父宮家の多くの遺品は、皇居内にある三の丸尚蔵館に寄贈され、公開されています。

5. 評価と影響

勢津子妃の生涯における肯定的評価と、特に公衆衛生や国際親善への貢献を論じます。また、一部の行動や見解、特に美智子妃との結婚を巡る論争についても批判的な視点から考察します。

5.1. 肯定的評価と貢献

勢津子妃は、その生涯と活動を通じて多方面にわたり肯定的に評価されています。特に、結核予防会総裁として55年間にわたり公衆衛生の向上に貢献したことは、彼女の最も顕著な社会貢献の一つです。結核という国民病に対する意識啓発や、予防活動の推進に果たした役割は大きく、多くの人々の健康に寄与しました。

また、イギリスへの深い愛情と堪能な英語能力を活かし、日英協会などの名誉職を通じて、国際親善、特にイギリスとの関係増進に多大な貢献をしました。彼女の海外訪問は、戦後の日本が国際社会に復帰し、友好関係を築く上で重要な役割を果たしました。これらの活動は、皇室の国際的な役割を広げ、日本のイメージ向上にも寄与したと評価されています。

5.2. 批判と論争

勢津子妃の行動や見解に対しては、特に皇太子明仁親王(当時)と正田美智子(当時、後の上皇后美智子)の結婚を巡る問題で批判的な視点が存在します。彼女は香淳皇后、高松宮妃喜久子と共に、この結婚に反対の立場をとっていました。この反対は、美智子氏が平民出身であることへの懸念から生じたもので、彼女の母である松平信子も強く反対していました。松平信子は、柳原白蓮(勢津子妃の義父、大正天皇の生母である柳原愛子の姪)と共に、右翼団体を動員して正田家に対し結婚辞退を迫ったとされています。

この反対の背景には、戦後の旧皇族の臣籍降下や華族制度の廃止など、日本の上流社会が経験した「没落の流れ」に対する危機感がありました。彼女たちは、平民出身者との結婚が、伝統的な皇室の権威や格式をさらに低下させる象徴と捉えていたのです。松平信子は、女子学習院の同窓会組織「常盤会」の会長を務め、旧皇族や旧華族の婦人の代表を自認しており、娘の勢津子妃と共に反美智子派の旧皇族・旧華族婦人の中心的存在であり続けました。

しかし、最終的に勢津子妃は皇室会議において、皇族議員の一人として皇太子夫妻の結婚に賛成票を投じています。このことは、彼女が個人的な感情や伝統的な価値観と、時代とともに変化する皇室のあり方、そして国民の意思との間で葛藤を抱えながらも、最終的には皇室の安定と国民との融和を優先した姿勢を示していると解釈できます。

6. 逸話

- 1971年にイギリスのJ.ハークネス社から捧げられたオレンジピンクの薔薇に「プリンセスチチブ」という名が付けられています。

- 夫の秩父宮雍仁親王は日本アルプスを好み、肺結核に罹病する前は頻繁に登山に訪れていました。現地でのガイドは「上高地の常サ」こと内野常次郎(1884年 - 1949年)が務めるのが恒例でした。山の主である常次郎は勢津子妃を「オカミサン」と呼んで周囲をハラハラさせましたが、秩父宮は逆に「常さん、おかみさんでいいよ」と言ったとされています。

- 吉行あぐりが長年のかかりつけの美容師でした。勢津子妃の薨去まで、顧客と美容師としての良好な関係が続きました。

- 勢津子妃は生涯を通じて、自身を会津人であるというアイデンティティを強く意識していたとされます。司馬遼太郎が祖父松平容保を描いた小説『王城の護衛者』が雑誌に掲載されると、彼女はすぐにそれを読み、「祖父の立場を初めて公平に書いてくれた」旨の感謝の言葉を、会津松平家当主の松平保定を通じて司馬に伝えています。

- 彼女の歌碑がJR根岸線 磯子駅前にあります。これは1970年5月に建立されました。

7. 著作

勢津子妃は、自身の生涯や思い出に関する書籍を著しました。

- 『銀のボンボニエール』(主婦の友社、1991年) ISBN 4-07-937190-X

- 文庫版:『銀のボンボニエール-親王の妃として』(講談社+α文庫、1994年) ISBN 4-06-256071-2

- この自叙伝は、ドロシー・ブリットンにより『The Silver Drum: A Japanese Imperial Memoir英語』として英訳され、死後に出版されました。

- 『思い出の昭和天皇 おそばで拝見した素顔の陛下』(光文社カッパ・ブックス、1989年12月) - 共著

- 『秩父宮談話集 皇族に生まれてⅡ』(渡辺出版、2008年) ISBN 4-902119-07-2

- この本には「アメリカの思い出」などが収録されています。元版は柳澤健が聞き手となった『御殿場清話』(世界の日本社、1948年)の一部です。

8. 栄典

勢津子妃は、国内外から数々の勲章や名誉称号を受章しています。

- 勲一等宝冠章(宝冠大綬章) - 1928年9月28日

- 紀元二千六百年祝典記念章 - 1940年8月15日

- Dame Grand Cross of the Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George英語(聖マイケル・聖ジョージ勲章デイム・グランド・クロス) - 1978年10月9日、エリザベス2世女王の代理としてマーガレット王女より授与。

- Member of the Royal Order of the Seraphim英語(セラフィム勲章) - 1969年4月8日、スウェーデン国王グスタフ6世アドルフより授与。

- Honorary Dame Grand Cross of the Order of the British Empire英語(大英帝国勲章デイム・グランド・クロス) - 1962年7月23日授与。

9. 家系

勢津子妃の父方および母方の血統、そしてその家系図を詳細に示します。

9.1. 父方の血統

勢津子妃の父方の血統は、以下の通り、父から息子へと受け継がれてきた直系です。

なお、新田氏と徳川氏・松平氏の間に確証のある繋がりが存在するかどうかは、いまだに議論の余地があります。継体天皇以前の系譜は現代の歴史家にとっては不明瞭ですが、伝統的には神武天皇まで父系を遡るとされています。

1. 神武天皇(伝統的に系譜を遡る)

2. 継体天皇(約450年 - 534年)

3. 欽明天皇(509年 - 571年)

4. 敏達天皇(538年 - 585年)

5. 押坂彦人大兄皇子(約556年 - 生没年不詳)

6. 舒明天皇(593年 - 641年)

7. 天智天皇(626年 - 671年)

8. 志貴皇子(生没年不詳 - 716年)

9. 光仁天皇(709年 - 786年)

10. 桓武天皇(737年 - 806年)

11. 嵯峨天皇(786年 - 842年)

12. 仁明天皇(810年 - 850年)

13. 文徳天皇(826年 - 858年)

14. 清和天皇(850年 - 881年)

15. 貞純親王(873年 - 916年)

16. 源経基(894年 - 961年)

17. 源満仲(912年 - 997年)

18. 源頼信(968年 - 1048年)

19. 源頼義(988年 - 1075年)

20. 源義家(1039年 - 1106年)

21. 源義国(1091年 - 1155年)

22. 源義重(1114年 - 1202年)

23. 新田義兼(1139年 - 1206年)

24. 新田義房(1162年 - 1195年)

25. 新田政義(1187年 - 1257年)

26. 新田政氏(1208年 - 1271年)

27. 新田基氏(1253年 - 1324年)

28. 新田朝氏(1274年 - 1318年)

29. 新田義貞(1301年 - 1338年)

30. 新田義宗(1331年? - 1368年)

31. 徳川親季?(生没年不詳)(推定)

32. 徳川有親(生没年不詳)

33. 松平親氏(生没年不詳 - 1393年?)

34. 松平泰親(生没年不詳 - 14世紀後半?)

35. 松平信光(約1404年 - 1488年/89年?)

36. 松平親忠(1430年代 - 1501年)

37. 松平長親(1473年 - 1544年)

38. 松平信忠(1490年 - 1531年)

39. 松平清康(1511年 - 1536年)

40. 松平広忠(1526年 - 1549年)

41. 徳川家康(初代徳川将軍)(1543年 - 1616年)

42. 徳川頼房(初代水戸藩主)(1603年 - 1661年)

43. 松平頼重(初代高松藩主)(1622年 - 1695年)

44. 松平頼豊(1680年 - 1735年)

45. 松平頼恭(1715年 - 1761年)

46. 徳川宗武(田安徳川家初代当主)(1716年 - 1771年)

47. 徳川宗翰(5代水戸藩主)(1728年 - 1766年)

48. 徳川治紀(6代水戸藩主)(1751年 - 1805年)

49. 松平義和(9代高須藩主)(1776年 - 1832年)

50. 松平義建(10代高須藩主)(1800年 - 1862年)

51. 松平容保(9代会津藩主)(1836年 - 1893年)

52. 松平恆雄(1877年 - 1949年)

53. 松平節子(1909年 - 1995年)

勢津子妃の家系図を以下に示します。

| 勢津子 | 父: 松平恆雄 | 祖父: 松平容保(会津藩主) | 曾祖父: 松平義建(高須藩主) |

|---|---|---|---|

| 曾祖母: 古森氏 | |||

| 祖母: 川村名賀 | 曾祖父: 川村源兵衛 | ||

| 曾祖母: - | |||

| 母: 松平信子 | 祖父: 鍋島直大(佐賀藩主・侯爵) | 曾祖父: 鍋島直正(佐賀藩主) | |

| 曾祖母: 筆姫(田安徳川家) | |||

| 祖母: 鍋島榮子 | 曾祖父: 広橋胤保 | ||

| 曾祖母: 米(家女房) |

10. 関連項目

- 秩父宮妃賜杯競輪

- 秩父宮妃記念杯競走

- 李方子

- 松平佳子

- 徳川恒孝