1. 概要

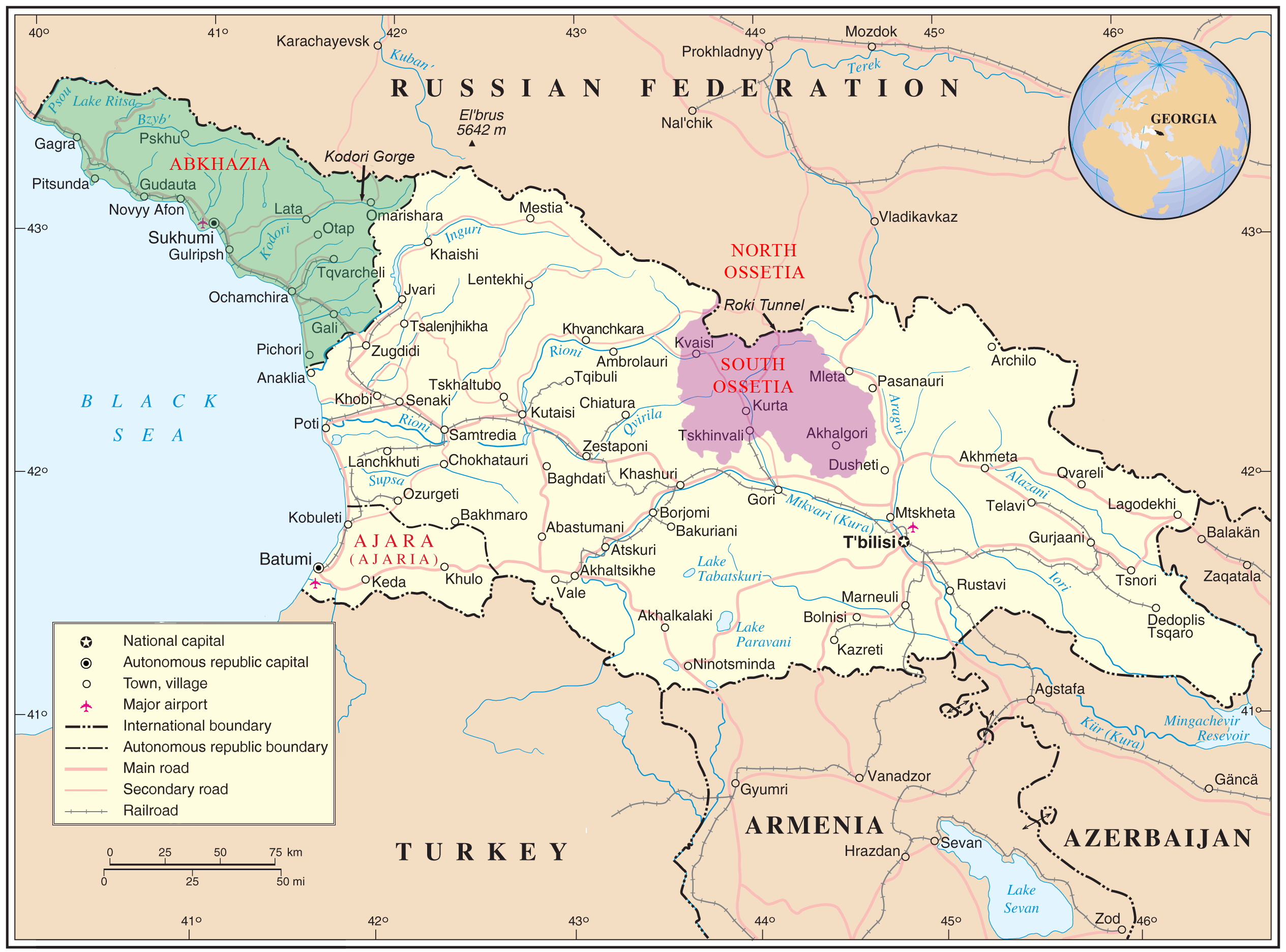

アブハジアは、黒海東岸、カフカース山脈南西麓に位置する、国際的に承認されていない事実上の独立国家である。面積約8665 km2、人口約24万5千人(2011年推定)、首都はスフミ。ジョージアは自国領土内の自治共和国と見なしているが、1992年から1993年のアブハジア戦争を経てジョージアは実効支配を失った。この戦争ではジョージア系住民の民族浄化が行われ、多数の難民が発生するなど深刻な人道問題が生じた。2008年の南オセチア紛争後、ロシアがアブハジアの独立を承認し、以降、ニカラグア、ベネズエラ、ナウル、シリアも承認しているが、国際社会の大多数はジョージアの領土一体性を支持している。ロシアはアブハジアに軍事的・経済的に強い影響力を持ち、その主権や民主主義の発展、人権状況には多くの課題が指摘されている。

2. 名称

アブハジアは、多様な言語で異なる名称を持つ。アブハズ語ではАԥсныアプスニアブハズ語と呼ばれ、これは一般に「魂の土地」または「魂の国」と解釈されることが多いが、文字通りの意味は「死すべき者たちの国」であるともされる。この名称は7世紀のアルメニア語文献に「プシン(Psin)」または「アプシリアン(Apsilian)」として初めて現れた可能性がある。

グルジア語(ジョージア語)ではაფხაზეთიアプハゼティグルジア語と呼ばれる。ロシア語の名称Абхазияアブハージヤロシア語および日本語を含む多くの西欧言語での呼称「アブハジア」は、このグルジア語名に由来する。ミングレル語ではაბჟუაアブジュアxmfまたはსააფხაზოサアプハゾxmfと呼ばれる。

初期のイスラム教徒の資料では、「アブハジア」という用語は一般的にジョージアの領土を意味するために使用されていた。ビザンツ時代のジョージアやアルメニアの年代記(例:レオンティ・ムロヴェリによる『グルジア王の生涯』、ホヴハンネス・ドラシャナケルツィによる『アルメニアの歴史』)では、ラジカ(グルジア語資料ではエグリシ)の後継国家と見なされ、この新しい政体は一部でエグリシと呼ばれ続けた。

アブハジア共和国憲法では、「アブハジア共和国」と「アプスニ」の名称は同等であり、互換的に使用できると規定されている。20世紀以前の英語の資料では、この地域は時折「Abhasia」と表記されることもあった。

3. 歴史

アブハジア地域の歴史は古代に遡り、様々な王国の興亡、帝国の支配、そして近代における独立運動と紛争を経て現在に至る。

3.1. 古代と中世

紀元前9世紀から紀元前6世紀にかけて、現在のアブハジアの領域は古代コルキス王国の一部であった。紀元前6世紀頃には、ギリシャ人が黒海沿岸、特に現在のピツンダ(ピティウント)やスフミ(ディオスクリアス)に交易植民地を建設した。古典時代の著述家たちは、この地域に居住していた多様な民族と言語について記録を残している。アッリアノス、大プリニウス、ストラボンなどは、黒海東岸の現代アブハジアにあたる地域にいたアバスゴイ人やモスホイ人について記述している。この地域は紀元前63年にラジカ王国(エグリシ王国)に編入された。

東方の伝承によれば、熱心党のシモンは宣教旅行中にアブハジアで亡くなり、ニコプシスに埋葬されたとされる。彼の遺骸は後にアナコピア(現在の新アトス)に移された。

ローマ帝国は紀元1世紀にラジカを征服したが、ローマの支配は港湾部に限定されていた。アッリアノスによれば、アバスゴイ人やアプシラエ人は名目上ローマの臣民であり、ディオスクリアスには小規模なローマの前哨基地があった。アバスゴイ人はエジプトに駐留したローマ軍の補助部隊「アラ・プリマ・アバスゴルム」で勤務した可能性がある。4世紀以降、ラジカはある程度の独立を回復したが、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の影響圏内に留まった。アナコピアは公国の首都であった。この地域は大部分がキリスト教化されており、ピティウスには大司教座が置かれていた。ピティウスの府主教ストラトフィルスは325年の第1ニカイア公会議に参加した。

6世紀半ば、ビザンツ帝国と隣接するサーサーン朝ペルシャがアブハジアの覇権を巡って争った(ラジカ戦争)。この戦争中、アバスゴイ人はビザンツ帝国に反乱を起こし、サーサーン朝の援助を求めたが、反乱は将軍ベッサスによって鎮圧された。

736年、マルワーン2世率いるウマイヤ朝軍のアバスギアへの侵攻は、レオン1世がラジカおよびイベリアの同盟軍と共に撃退した。レオン1世はカヘティのミリアンの娘と結婚し、その後継者であるレオン2世はこの婚姻同盟を利用して770年代にラジカを獲得した。

アラブ・カリフ国に対する防衛の成功と東方での新たな領土獲得は、アバスギアの君主たちにビザンツ帝国からのさらなる自治を要求する力を与えた。778年頃、レオン2世はハザールの助けを借りてビザンツ帝国からの独立を宣言し、首都をクタイシに移した。この時期、グルジア語がギリシャ語に代わって識字と文化の言語となった。

アブハジア王国は850年から950年にかけて繁栄し、10世紀末から11世紀初頭にかけてアブハジアと東ジョージア諸国がバグラト3世の統治する単一のジョージア王国に統合されることで終焉を迎えた。

タマル女王の治世中、ジョージアの年代記はアブハジアのエリスダヴィ(公)としてオタゴ2世・シャルヴァシッゼに言及している。彼は、19世紀までアブハジアを統治することになるシャルヴァシッゼ家の最初の代表者の一人であった。

1240年代、モンゴル帝国はジョージアを8つの軍事行政区(トゥメン)に分割した。現代のアブハジアの領土は、ツォトネ・ダディアニが統治するトゥメンの一部を形成した。

3.2. オスマン帝国時代

16世紀、ジョージア王国が小王国や公国に分裂した後、名目上はイメレティ王国の臣下であったアブハジア公国が出現し、シャルヴァシッゼ家によって統治された。1453年、オスマン帝国軍は初めてスフミを攻撃し、1570年代にはそこに守備隊を置いた。17世紀を通じて攻撃を続け、アブハジアに貢納を課すに至った。

オスマン帝国の影響力は18世紀にスフミに要塞が建設されるとともに著しく増大し、アブハジアの支配者や他の多くのアブハズ人がイスラム教に改宗した。それにもかかわらず、アブハズ人とトルコ人の間の紛争は続いた。アブハジアにおけるイスラム教の普及は、1641年にオスマン帝国の旅行家エヴリヤ・チェレビによって初めて記録された。これにもかかわらず、イスラム化は一般大衆よりも社会の上層部でより顕著であった。チェレビはその著作の中で、アブハジア公国の主要な部族であるチャチ族が、カルトヴェリ語(ジョージア語)群の一つであるミングレル語を話していたと記している。

アブハジアは1801年にロシア帝国の保護を求めたが、1810年にロシアによって「自治公国」と宣言された。その後、ロシアは1864年にアブハジアを併合し、ロシアがイスラム教徒のアブハズ人をオスマン帝国領に追放する中でアブハズ人の抵抗は鎮圧された。

3.3. ロシア帝国時代

19世紀初頭、ロシア人とオスマン帝国が地域の支配権を争う中、アブハジアの支配者たちは宗教的対立の中で立場を二転三転させた。ロシアとの関係構築の最初の試みは、1801年に東ジョージアが拡大するロシア帝国に編入された直後の1803年、ケレシュ・アフメド=ベイ・シャルヴァシッゼ公によってなされた。しかし、1808年にケレシュ=ベイが息子のアスラン=ベイ・シャルヴァシッゼによって暗殺された後、短期間、アブハジアでは親オスマン的感情が優勢となった。1810年7月2日、ロシア海軍歩兵はスフム=カレを急襲し、アスラン=ベイをキリスト教に改宗してジョージと名乗った彼のライバルであり兄弟でもあるセフェル・アリ=ベイ・シャルヴァシッゼに置き換えた。アブハジアは1810年に自治公国としてロシア帝国に加わった。しかし、セフェル=ベイの支配は限定的であり、多くの山岳地帯は以前と同様に独立していた。セフェル=ベイは1810年から1821年まで統治した。次の露土戦争(1828年-1829年)はロシアの立場を著しく強化し、主に宗教的対立に沿ったアブハズエリートのさらなる分裂につながった。クリミア戦争(1853年-1856年)中、ロシア軍はアブハジアから撤退せざるを得なくなり、1822年から1864年まで統治したミハイル・シャルヴァシッゼ公(ハムド=ベイ・シャルヴァシッゼ=チャチバ)は、表向きオスマン側に寝返った。

その後、ロシアのプレゼンスは強化され、西カフカースの高地住民は1864年に最終的にロシアに征服された。この厄介な地域で親ロシア的な「緩衝地帯」として機能していたアブハジアの自治は、もはやツァー政府には不要となり、シャルヴァシッゼ家の支配は終焉を迎えた。1864年11月、ミハイル公(ハムド=ベイ)は権利を放棄し、ロシアのヴォロネジに移住することを余儀なくされた。同年後半、アブハジアはスフム=カレ特別軍管区としてロシア帝国に編入され、1883年にはクタイシ県の一部としてオクルグ(管区)に改編された。アブハズ人口の40%にも達すると言われる多数のイスラム教徒アブハズ人が、1864年から1878年にかけて、カフカースの他のイスラム教徒住民と共にオスマン帝国に移住した。この過程はムハージリズムとして知られる。

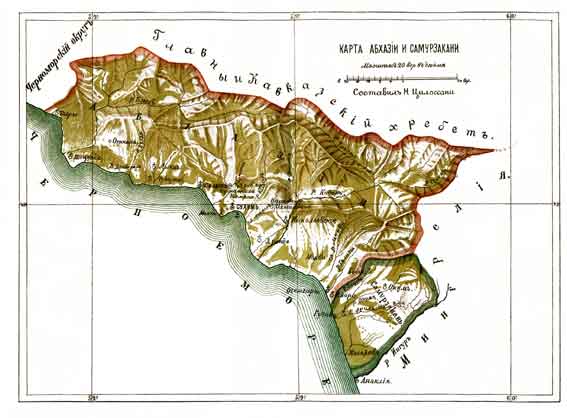

地域の広大な領域が無人となり、その後多くのアルメニア人、ジョージア人、ロシア人などがアブハジアに移住し、空いた土地の多くに再定住した。一部のジョージア人歴史家は、ジョージア系の部族(スヴァン人やミングレル人)がコルキス王国の時代からアブハジアに居住していたと主張している。ロシア当局の公式決定により、アブハジアとサムルザカノの住民はロシア語で学習し祈祷しなければならなかった。1878年の大規模な追放の後、アブハズ人は少数派となり、公式に「有罪の民」とされ、ロシア化に真剣に反対できる指導者を持たなかった。

1898年3月17日、ロシア正教会のジョージア=イメレティ教会会議部は、命令第2771号により、再びジョージア語での教育と宗教儀式の実施を禁止した。アブハジアとサムルザカノのジョージア系住民による大規模な抗議が続き、そのニュースはロシア皇帝にも届いた。1898年9月3日、聖務会院は命令第4880号を発布し、信徒がミングレル人(すなわちジョージア人)である教区では教会儀式と教会教育の両方をジョージア語で行い、アブハズ人の教区では古代教会スラヴ語を使用するよう命じた。スフミ地区では、この命令は42教区のうち3教区でしか実行されなかった。テド・サホキアはロシア当局に対し、教会儀式と教育にアブハズ語とジョージア語を導入するよう要求した。公式の対応は、テド・サホキアと彼がアブハジアで活動していた「ジョージア党」の指導者たちに対する刑事事件の提起であった。

3.4. ジョージア民主共和国時代(1918年 - 1921年)

ロシアでの十月革命後、南カフカースにザカフカース委員部が設立され、徐々に独立への道を歩み始めた。ザカフカースは1918年4月9日にザカフカース民主連邦共和国としてロシアからの独立を宣言した。1918年5月8日、ボリシェヴィキがアブハジアで権力を掌握し、地元のアブハズ人民評議会を解散させた。評議会はザカフカース当局に援助を要請し、当局はグルジア人民防衛隊を派遣して5月17日に反乱軍を破った。

1918年5月26日、ジョージアはザカフカース連邦からの独立を宣言し、連邦はまもなく解体された。1918年6月8日、アブハズ人民評議会はグルジア国民評議会と条約を締結し、ジョージア民主共和国内におけるアブハジアの自治的地位を確認した。グルジア軍はこの地域で別のボリシェヴィキ反乱を鎮圧した。1918年に別のボリシェヴィキ反乱とトルコの遠征が敗北した後も、アブハジアはジョージアの一部であり続けた。ロシアの将軍であり白軍の指導者の一人であったアントーン・デニーキンはアブハジアの領有権を主張しガグラを占領したが、グルジア軍は1919年4月に反撃し同市を奪還した。デニーキンの義勇軍は最終的に赤軍に敗れ、ボリシェヴィキ・ロシアは1920年5月にジョージアと協定を結び、アブハジアをジョージアの一部として承認した。

1919年、アブハズ人民評議会の最初の選挙が行われた。評議会はジョージア内の自治地域であることを支持し、1921年2月の赤軍のグルジア侵攻まで続いた。

3.5. ソビエト連邦時代

この時代、アブハジアの政治的地位は大きく変動し、社会主義体制下での発展と抑圧政策が繰り返された。

3.5.1. アブハジア社会主義ソビエト共和国(1921年 - 1931年)

1921年、ボリシェヴィキの赤軍がジョージアに侵攻し、短命の独立を終結させた。アブハジアは、グルジア・ソビエト社会主義共和国(グルジアSSR)と関連する「条約共和国」という曖昧な地位を持つアブハジア社会主義ソビエト共和国(SSRアブハジア)となった。この時期のアブハジアは、名目上は独立した共和国であったが、実際にはグルジアSSRとの緊密な連携の下に置かれ、その政治、経済、社会状況はモスクワとトビリシ双方の影響を強く受けた。独自の憲法(1925年採択)を持ち、アブハズ語が公用語の一つとして認められていたものの、ソビエト中央政府の方針により、その自治権は徐々に制限されていった。経済的には、集団化が進められ、伝統的な農業構造が変化した。

3.5.2. アブハズ自治ソビエト社会主義共和国(グルジアSSR内、1931年 - 1991年)

1931年、ヨシフ・スターリンはアブハジアをグルジアSSR内の自治共和国(アブハズ自治ソビエト社会主義共和国、アブハズASSR)に格下げした。名目上の自治にもかかわらず、アブハジアはソビエト中央当局からの強力な直接支配下に置かれた。アブハズ語での出版物は減少し、最終的には完全に停止された。アブハズ人の学校は1945年から1946年にかけて閉鎖され、アブハズ人の子供たちはグルジア語で学ぶことを強要された。これは1938年に全ソビエト社会主義共和国で開始された広範なソビエト教育改革の一環であった。グルジア共産党の決定により、再編された新しいアブハズ学校ではアブハズ語の教育が必修科目として維持された。大粛清(1937年-1938年)では、支配層エリートがアブハズ人から排除され、1952年までには228人の党および政府高官、企業経営者の80%以上がグルジア民族であった。これらの地位にはアブハズ人が34人、ロシア人が7人、アルメニア人が3人残るのみであった。グルジア共産党指導者カンディド・チャルクヴィアニはアブハジアのグルジア化を支持した。グルジアSSRの他の地域からの農民世帯がアブハジアに移住させられ、これには組織的なグルジア民族の入植も含まれていた。1947年から1952年の間に約9,000の農家がアブハジアの人口希薄地域に入植させられ、自力で生活することを余儀なくされた。

スターリンの死とラヴレンチー・ベリヤの処刑後、抑圧政策は緩和され、アブハズ人は共和国の統治においてより大きな役割を与えられた。他の多くの小規模な自治共和国と同様に、ソビエト政府は文化、特に文学の発展を奨励した。アブハズASSRは、ソ連内の自治共和国の中で唯一、その憲法において主要民族の言語(この場合はアブハズ語)を公用語の一つとして確認した共和国であった。

第二次世界大戦後、アブハズASSRは民族アブハズ人によって支配され、彼らはグルジア人に比べて自治共和国内でより多くの地位を占めていた。ソビエト時代後期には、民族アブハズ人がアブハズ最高会議の議席の41%を占め、共和国閣僚の67%が民族アブハズ人であった。さらに、彼らは自治共和国内のより下位の公職でさらに大きな割合を占めていた。アブハジア共産党第一書記も民族アブハズ人であった。これら全ては、アブハズ人が地域の人口のわずか17.8%を占め、グルジア人が45.7%、その他の民族(ギリシャ人、ロシア人、アルメニア人など)が36.5%であったにもかかわらずのことであった。

3.6. ソビエト連邦解体とアブハジア紛争

ソビエト連邦の解体の過程で、アブハジアとジョージアの間の民族対立が激化し、アブハジアの分離独立に至る一連の出来事が起こった。

3.6.1. 紛争の背景と独立宣言

1980年代後半、ソビエト連邦が崩壊し始めると、ジョージアの独立への動きを巡ってアブハズ人とジョージア人の間の民族的緊張が高まった。多くのアブハズ人はこれに反対し、独立したジョージアが彼らの自治権を排除することを恐れ、代わりにアブハジアを独自のソビエト共和国として設立することを主張した。ペレストロイカの開始に伴い、アブハズ民族主義者のアジェンダはより急進的かつ排他的になった。1988年、彼らはアブハジアの以前の連邦共和国としての地位の回復を要求し始めた。これは、アブハジアを別の連邦共和国に従属させることが彼らの発展を十分に保証しないと考えられたためである。彼らは、1931年にアブハジアの主権が縮小された際に侵害されたと主張する、レーニン主義の民族自決権の伝統に言及して要求を正当化した。1988年6月、アブハズの独自性を擁護するマニフェスト(アブハズの手紙として知られる)がソビエト指導者ミハイル・ゴルバチョフに送られた。

ジョージア・アブハズ間の紛争は1989年7月16日にスフミで暴力的になった。多くのジョージア人が、アブハズの大学ではなくジョージアの大学に入学しようとした際に殺害または負傷した。数日間の暴力の後、ソビエト軍が市内の秩序を回復した。

1990年3月、ジョージアは主権を宣言し、1921年以降ソビエト政府によって締結された条約を一方的に無効にし、それによって独立に近づいた。ジョージア共和国は、ゴルバチョフによって呼びかけられたソビエト連邦の更新に関する1991年3月17日の全連邦国民投票をボイコットした。しかし、アブハジアの人口の52.3%(ほぼすべての非ジョージア系住民)が国民投票に参加し、圧倒的多数(98.6%)で連邦の維持に投票した。アブハジアのほとんどの非ジョージア系住民は、後にジョージアの人口の大多数によって支持されたジョージアの独立に関する3月31日の国民投票をボイコットした。数週間以内に、ジョージアは1991年4月9日、元ソビエト反体制派ズヴィアド・ガムサフルディアの下で独立を宣言した。ガムサフルディアの下では、アブハジアの状況は比較的穏やかであり、アブハズ派とジョージア派の間で権力分担協定がすぐに結ばれ、アブハズ人に地方議会での一定の過剰代表権が与えられた。

ガムサフルディアの支配はすぐに、テンギズ・キトヴァニの指揮下にある武装反対グループによって挑戦され、1992年1月の軍事クーデターで彼を国外に追いやった。ガムサフルディアは、元ソビエト・グルジアの指導者でありソビエト外相であったエドゥアルド・シェワルナゼに取って代わられ、彼は国家元首となった。1992年2月21日、ジョージアの支配的な軍事評議会は、ソビエト時代の憲法を廃止し、ジョージア民主共和国の1921年憲法を復活させると発表した。多くのアブハズ人はこれを彼らの自治的地位の廃止と解釈したが、1921年憲法には地域の自治に関する規定が含まれていた。1992年7月23日、共和国最高評議会のアブハズ派はジョージアからの事実上の独立を宣言したが、この会議はジョージア系議員によってボイコットされ、この動きは他のどの国からも承認されなかった。アブハズ指導部は、ジョージア人役人を事務所から追放するキャンペーンを開始し、このプロセスには暴力が伴った。その間、アブハズ指導者ウラジスラフ・アルジンバは強硬なロシアの政治家や軍エリートとの関係を強化し、ジョージアとの戦争の準備ができていると宣言した。この状況に対応するため、ジョージアの新指導者エドゥアルド・シェワルナゼは、1991年12月のクーデターで追放された元大統領ズヴィアド・ガムサフルディアの支持者と彼の政府との間でジョージア内戦が続いていた西ジョージアへの旅行を中断した。シェワルナゼは、アブハズ派がアブハジアの大多数の住民の意見を考慮せずに決定を下したと発表した。

この過程で、少数民族の権利や自決権の問題は、アブハズ側からは自治権拡大と独立の正当化の根拠として強調された一方、ジョージア側からは領土一体性の原則が主張され、しばしば対立の火種となった。国際社会の反応は限定的であり、紛争の激化を招く一因ともなった。

3.6.2. アブハジア戦争(1992年 - 1993年)

1992年8月、グルジア国家警備隊が捕虜となったグルジア人高官を解放し、鉄道線を再開するためにアブハジアに侵攻したことで戦争が勃発した。最初に発砲したのはアブハズ軍であった。アブハズ分離主義政府はロシア軍基地があったグダウタに撤退した。UNHCRはグダウタでのグルジア人に対する民族的暴力行為を報告した。当時アブハズ側は比較的非武装であり、グルジア軍は比較的少ない抵抗で首都スフミに進軍することができ、その後、民族に基づいた略奪、暴行、殺害を行った。

アブハズ軍の敗北は、カフカース山岳民族連合と自称する組織からの敵対的な反応を招いた。この組織は、チェルケス人、アバザ人、チェチェン人、コサック、オセット人の要素を含む北カフカースの多くの運動を統合する包括的グループであり、ロシアからの数百人の義勇兵や傭兵(当時まだ無名だったシャミル・バサエフも含む。彼は後に反モスクワのチェチェン分離主義者の指導者となった)も含まれていた。彼らはアブハズ分離主義者の側に立ってグルジア政府と戦った。ロシア軍は北カフカースの過激派がロシア・グルジア国境を越えてアブハジアに入るのを妨げなかった。バサエフの場合、彼と彼の大隊のメンバーがアブハジアに来たとき、彼らはロシア軍から訓練を受けたと示唆されており(他の人々はこれに異議を唱えているが)、これが別の動機である可能性を示している。1992年9月25日、ロシア最高会議(議会)はグルジアを非難し、アブハジアを支持し、グルジアへの武器・装備の供給停止とアブハジアへのロシア平和維持部隊の展開を求める決議を可決した。これは、ウラジスラフ・アルジンバと会談し、アブハジアがグルジアの一部であることにそれほど確信がないと主張したロシアの民族主義的政治家セルゲイ・バブーリンによって後援された。10月、アブハズと北カフカースの準軍事組織は、停戦を破った後、ガグラに対する大規模な攻勢を開始し、グルジア軍を共和国の広大な地域から追い出した。シェワルナゼ政権は、ロシアが「グルジアからその固有の領土とグルジア・ロシア国境地帯を切り離す」目的で反乱軍に秘密の軍事支援を与えていると非難した。1992年は、反乱軍がスフミ北西のアブハジアの大部分を支配することで終わった。

紛争は1993年7月まで膠着状態にあったが、アブハズ分離主義民兵がグルジア支配下のスフミへの攻撃を試みたが失敗に終わった。彼らは首都を包囲し激しく砲撃し、シェワルナゼはそこに閉じ込められた。交戦当事者は7月末にソチでロシア仲介の停戦に合意した。しかし、停戦は1993年9月16日に再び破られた。アブハズ軍はアブハジア外部からの武装支援を受けて、スフミとオチャムチレを攻撃した。国連安全保障理事会による即時敵対行為停止の呼びかけとアブハズ側による停戦違反の非難にもかかわらず、戦闘は続いた。10日間の激しい戦闘の後、スフミは1993年9月27日にアブハズ軍によって占領された。シェワルナゼは何があっても市内に留まると誓った後、かろうじて死を免れた。しかし、彼が滞在していたホテルが分離主義者の狙撃兵に銃撃されたため、考えを変えて逃亡を決意した。アブハズ、北カフカースの過激派、およびその同盟者は、市内に残っていたグルジア系住民に対して多数の残虐行為を犯し、これはスフミ虐殺と呼ばれている。大量殺戮と破壊は2週間続き、数千人が死亡・行方不明となった。

グルジア政府が第二の脅威に直面する中、アブハズ軍はアブハジアの残りの地域を急速に制圧した。その脅威とは、ミングレリア(サメグレロ)地域における失脚したズヴィアド・ガムサフルディアの支持者による蜂起であった。アブハジア東部の小さな地域、アブハジア上部のコドリ渓谷のみがグルジアの支配下に残った(2008年まで)。

戦争中、双方で重大な人権侵害が報告された。グルジア軍は戦争の第一段階で「アブハズ住民を家から追い出し、恐怖を与え、略奪する目的で」略奪と殺人を犯したと非難されており(ヒューマン・ライツ・ウォッチによる)、一方グルジアはアブハズ軍とその同盟者がアブハジアでグルジア人の民族浄化を行ったと非難しており、これはヨーロッパ安全保障協力機構(OSCE)のブダペスト(1994年)、リスボン(1996年)、イスタンブール(1999年)の首脳会議でも認識されている。戦争は市民生活に壊滅的な影響を与え、経済基盤は破壊され、数万人が家を追われた。人権侵害は双方で行われ、国際的な非難を浴びた。

3.6.3. ジョージア系住民の民族浄化と人道問題

1992年のアブハジア戦争以前、ジョージア人はアブハジアの人口のほぼ半分を占めていたが、アブハズ人は人口の5分の1未満であった。戦争が進むにつれて、故郷を離れることを望まない数十万人のジョージア系住民に直面したアブハズ分離主義者たちは、アブハジアにおけるジョージア系住民を追放し排除するために民族浄化のプロセスを実行した。約5,000人が殺害され、400人が行方不明となり、最大25万人のジョージア系住民が家を追われた。国際危機グループによると、2006年時点で20万人強のジョージア人がジョージア本土で避難生活を送っていた。

民族浄化作戦には、ロシア人、アルメニア人、ギリシャ人、穏健派アブハズ人、その他アブハジアに住む少数民族も含まれていた。ジョージア系住民が所有する2万軒以上の家屋が破壊された。数百の学校、幼稚園、教会、病院、歴史的建造物が略奪され破壊された。民族浄化と大量追放の結果、アブハジアの人口は1989年の52万5千人から21万6千人に減少した。アブハズ指導者によるジョージア系住民に対するポグロムは、戦争終結後も1995年2月まで続いた。

約25万人のジョージア人難民のうち、約6万人が1994年から1998年にかけてアブハジアのガリ地区に帰還したが、1998年にガリ地区で戦闘が再開されると数万人が再び避難民となった。それにもかかわらず、1998年以降、4万人から6万人の難民がガリ地区に帰還しており、これには停戦ラインを毎日越えて通勤する人々や、農業サイクルに合わせて季節的に移動する人々も含まれる。ガリ地区のジョージア人居住地域における人権状況は、しばらくの間不安定なままであった。国際連合やその他の国際機関は、アブハズの事実上の当局に対し、「帰還の権利および差別的法律などの国際人権基準と両立しない措置の採択を差し控えること...そしてガリにおける恒久的な国際人権事務所の設立に協力し、国連文民警察をこれ以上遅滞なく受け入れること」を無益に要請し続けてきた。ガリ地区の主要な役人は、その支援スタッフがジョージア系であるにもかかわらず、事実上すべてアブハズ系である。

この民族浄化は、国際社会から広範な非難を浴びた。多くの国々や国際機関が、加害者の責任追及と難民の安全な帰還を求めたが、実効性のある措置は限られた。被害者の視点から見ると、故郷を追われた苦しみ、家族や財産を失った悲しみ、そして将来への不安は計り知れないものであった。人道支援活動も行われたが、政治的対立がその効果を妨げることも少なくなかった。

3.6.4. 戦後状況と2008年南オセチア紛争への介入

1994年のモスクワ停戦協定以降、独立国家共同体(CIS)平和維持軍(主にロシア軍)と国際連合グルジア監視団(UNOMIG)がアブハジアに展開し、停戦監視と平和維持活動に従事した。しかし、アブハジアの最終的な地位問題は未解決のままであり、ジョージア側はアブハジアを自国領土と主張し続け、アブハズ側は独立を追求した。この間、散発的な武力衝突やゲリラ活動が発生し、特にジョージア系住民が多く帰還していたガリ地区では緊張が高かった。

経済的には、アブハジアはロシアへの依存を深めていった。ロシア・ルーブルが事実上の通貨となり、ロシアからの財政支援やロシア人観光客が経済の柱となった。一方、ジョージアはアブハジアに対する経済封鎖を続け、国際社会もアブハジアの独立を承認しなかったため、アブハジアは孤立状態に置かれた。

2000年代に入り、ジョージアではバラ革命(2003年)により親西欧派のミヘイル・サアカシュヴィリ政権が誕生し、アブハジアや南オセチアといった分離独立地域の再統合を強く掲げた。これにより、ジョージアとアブハジア、そしてアブハジアを支援するロシアとの間の緊張が再び高まった。

2008年8月、ジョージア軍が南オセチアに侵攻したことをきっかけに南オセチア紛争が勃発すると、ロシア軍は南オセチアに介入するとともに、アブハジア方面でも軍事行動を開始した。アブハズ軍もロシア軍と連携し、当時ジョージア側が唯一実効支配していたアブハジア領内のコドリ渓谷上流部(アブハジア上部)に侵攻し、同地域を完全に制圧した。この紛争の結果、ロシアは2008年8月26日にアブハジアと南オセチアの独立を承認し、両地域との軍事・経済協力を強化した。これに対し、ジョージアはロシアとの国交を断絶し、アブハジアと南オセチアを「ロシアによる被占領地域」と宣言した。国際社会の多くはロシアの独立承認を非難し、ジョージアの領土一体性を支持する立場を表明した。UNOMIGとOSCEの監視団は活動を終了せざるを得なくなり、1994年の停戦協定も事実上無効となった。

3.6.5. 2008年紛争以降の政治変動と現在

2008年の南オセチア紛争とそれに続くロシアによるアブハジア独立承認は、アブハジアの政治状況に大きな変化をもたらした。ロシアとの間で友好協力相互援助条約が締結され、ロシア軍基地がアブハジア領内に恒久的に設置されるなど、ロシアへの依存が一層深まった。経済的にもロシアからの財政支援が不可欠となり、国境管理やインフラ整備もロシアの協力のもとで行われている。

国内政治においては、独立承認後も不安定な状況が続いた。2009年、当時のセルゲイ・バガプシュ政権とロシアとの間で締結された一連の協定に対し、野党や退役軍人団体から「主権を損なうものであり、ジョージアという植民地支配者をロシアという別の植民地支配者に置き換えるものだ」との批判が高まり、抗議デモが発生した。当時の副大統領であったラウリ・ハジムバは、野党の批判に同意する形で辞任した。

2014年春には、アレクサンドル・アンクヴァブ大統領に対し、野党勢力が政府の解任と急進的な改革を求める最後通牒を突きつけた。同年5月27日、スフミ中心部で野党支持者約1万人が大規模デモを行い、アンクヴァブ大統領の庁舎がラウリ・ハジムバ率いる野党グループによって襲撃され、アンクヴァブはグダウタへの逃亡を余儀なくされた(アブハジア革命)。野党側は貧困がデモの原因であると主張したが、主な争点はアンクヴァブ大統領のガリ地区に住むジョージア系住民に対する寛容な政策であり、これがアブハズ人の民族的アイデンティティを危うくする可能性があると野党は主張した。アンクヴァブの逃亡後、人民議会は議長ヴァレリー・ブガンバを大統領代行に任命し、同年8月24日に大統領選挙の早期実施を決定した。アンクヴァブは正式に辞任を表明したが、反対派を非道徳的で憲法違反であると非難した。その後、ラウリ・ハジムバが大統領に選出され、2014年9月に就任した。

2014年11月、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、アブハジア軍をロシア軍の一部として正式化する動きを見せ、ハジムバ大統領と条約を締結した。ジョージア政府はこの合意を「併合への一歩」として非難した。

その後も大統領の交代が続き、政情不安は解消されていない。民主化の進展については、複数政党制が機能しているものの、メディアの自由や市民社会の活動には制約が見られるとの指摘がある。人権状況に関しては、特にガリ地区のジョージア系住民の権利保障が依然として課題であり、移動の自由、財産権、母語教育などが十分に確保されていないとの報告がある。ロシア国籍の取得が進む一方で、アブハジア国籍を持たない住民の法的地位も問題となっている。

アブハジアは依然として国際社会の大多数から独立を承認されておらず、ジョージアとの紛争も未解決のままである。ロシアへの経済的・軍事的依存はアブハジアの自立性を損なっているとの批判もあり、地域の将来は不透明な状況が続いている。2021年12月には、領土内で騒乱が発生した。

4. 法的地位と国際的承認の現状

アブハジア、トランスニストリア、南オセチアは、旧ソビエト連邦地域における「凍結された紛争」地帯である。これらの3つの「国家」は互いに友好関係を維持し、民主主義と民族の権利のための共同体を形成している。

アブハジアの法的地位は、ジョージアとアブハジア分離主義勢力、そして国際社会の間で大きな争点となっている。ジョージアはアブハジアを自国領土の不可分の一部と見なしており、その立場は国連加盟国の大多数によって支持されている。一方、アブハジア共和国を名乗る事実上の政府は独立を主張している。

4.1. 独立宣言と国際社会の反応

アブハジアは1992年7月23日にジョージアからの独立を宣言し、1994年11月26日に新憲法を採択して主権を改めて主張した。しかし、この一方的な独立宣言は国際社会の広範な承認を得ていない。

2008年の南オセチア紛争後、ロシアが同年8月26日にアブハジアの独立を承認した。これに続き、ニカラグア(2008年9月)、ベネズエラ(2009年9月)、ナウル(2009年12月)、シリア(2018年5月)がアブハジアの独立を承認した。ナウルの承認は、ロシアからの5000万ドルの人道支援の見返りであったと報じられている。

これら5つの国連加盟国以外では、同じく一部の国のみから承認されている南オセチア、国際的に未承認の沿ドニエストル共和国がアブハジアの独立を承認している。かつてバヌアツ(2011年承認、2013年撤回)とツバル(2011年承認、2014年撤回)も承認していたが、後に撤回した。また、事実上崩壊したアルツァフ共和国も2006年に承認していた。

国際連合、欧州連合(EU)、北大西洋条約機構(NATO)、ヨーロッパ安全保障協力機構(OSCE)などの主要な国際機関や、アメリカ合衆国、日本を含む多くの国々は、アブハジアをジョージアの一部としており、ジョージアの領土保全を支持する立場を表明している。国連は、紛争の平和的解決と全ての国内避難民の帰還を繰り返し求めている。

4.2. ジョージアの立場と占領地法

ジョージア政府は、アブハジアを自国の不可分な領土と見なし、アブハジア自治共和国としてその法的地位を規定している。ジョージアは、アブハジアの現状をロシアによる軍事占領と見なしており、2008年10月に「被占領地域法」を制定した。この法律は、アブハジアおよび南オセチアへの立ち入りや経済活動を厳しく制限するもので、ジョージア政府の許可なくこれらの地域に入境したり、経済活動を行ったりすることを違法としている。

ジョージア政府は、アブハジア問題の解決策として、ジョージアの国家の枠内での広範な自治権の付与や、連邦制の導入などを提案してきたが、アブハズ側はこれを拒否している。ジョージアは、国際社会に対し、ロシアへの圧力強化とジョージアの領土保全への支持を求め続けている。

4.3. ロシア連邦編入の試みと論争

1992年から1993年のアブハジア戦争以来、アブハジアの分離主義政府およびロシア政府からは、アブハジアをロシア連邦の一部とするいくつかの提案がなされてきた。これらは、ジョージア政府およびアブハジア自治共和国亡命政府によって反対されている。初期の提案の一つは戦争前の1989年3月、アブハズの民族ナショナリスト組織アイドゥギララが、アブハジアをロシア・ソビエト連邦社会主義共和国の一部とするよう求めるリフヌイ声明を発した時であった。これは、アブハジアの分離主義者と地元ジョージア系住民との間のアブハジア紛争の出発点と考えられている。戦後、1993年11月18日、戦争終結とアブハジアにおけるジョージア人の民族浄化の1ヶ月後、アブハジアの指導者ウラジスラフ・アルジンバはロシア連邦への参加に関する住民投票の実施を提案した。2001年には、アブハジアの首相アンリ・ジェルゲニアも同様の願望を表明し、アブハジアはロシアへの参加準備を進めており、その問題に関する住民投票を行う予定であると述べた。

2022年10月、ロシアのテレビでのインタビューで、アブハジア大統領アスラン・ブジャニヤは、アブハジアがロシア海軍を受け入れ、ロシア・ベラルーシ連邦国家に参加する用意があると宣言した。しかし、ベラルーシはアブハジアを主権国家として承認しておらず、ジョージアの一部と見なしているため、この提案は非現実的であると批判されている。

2023年8月、ロシア安全保障会議副議長ドミートリー・メドヴェージェフもこれらの提案への支持を表明し、ジョージアがNATOへの加盟の可能性によって「緊張を高めている」と非難し、アブハジアと南オセチアがロシアに参加する「正当な理由」があると述べた。メドヴェージェフはまた、ジョージアが領土保全を回復したいという願望を嘲笑し、「ジョージアはロシアの一部としてのみ統一できる」と述べた。

ジョージアは、アブハジアのロシア連邦および連邦国家への参加提案を批判した。2014年、ジョージア外務省は声明を発表し、ロシア・アブハジア統合条約を事実上の併合であると呼んだ。これらの動きは、アブハジアの主権とジョージアの領土一体性を巡る国際的な論争をさらに複雑化させている。

4.4. 中立的地位のパスポート

ジョージアはアブハジアの全住民を自国民と見なしているが、住民の多くは自身をアブハズ市民と認識している。

2011年夏、ジョージア議会は、アブハジアおよび旧南オセチア自治州の住民に対し、中立的な身分証明書および渡航文書を発行するための法改正案を採択した。この文書は、海外渡航を可能にし、ジョージア国内に存在する社会的利益を享受することを認めるものであった。この新しい中立的な身分証明書および渡航文書は「中立的パスポート」と呼ばれた。このパスポートにはジョージアの国家シンボルは表示されていない。

アブハジアの外相であったヴャチェスラフ・チリクバは、この中立的パスポートを批判し、その導入を「受け入れられない」と述べた。一部のロシア旅券を所持するアブハジア住民は、シェンゲン圏のビザ発給を拒否されていた。

2013年5月時点で、中立的文書は、日本、チェコ共和国、ラトビア、リトアニア、スロバキア、アメリカ合衆国、ブルガリア、ポーランド、イスラエル、エストニア、ルーマニアによって承認されていた。

ロシアのメディアによると、アブハジア共和国大統領アレクサンドル・アンクヴァブは、中立的パスポートを受け入れた国際機関に対し、「いわゆる中立的パスポートを提案する国際機関はアブハジアを去ることになるだろう」と外務省指導部との会合で述べ、脅迫したと報じられた。

5. 政治と政府

アブハジアの政治は、事実上の独立国家であるアブハジア共和国と、ジョージア側が正統な政府と見なすアブハジア自治共和国(亡命政府)という二重構造になっている。

5.1. アブハジア共和国(事実上の政府)

アブハジアは大統領制 共和制であり、第2代大統領はセルゲイ・バガプシュであった。バガプシュは、深刻な分裂を招いた2004年10月の大統領選挙を経て政権に就いた。次の選挙は2009年12月12日に行われ、バガプシュは総投票数の59.4%を獲得して大統領に再選された。彼の副大統領であったアレクサンドル・アンクヴァブは、2011年5月29日に前大統領が死去した後、大統領代行に任命され、その後2011年8月26日の選挙で自身の権利で当選するまでその職を務めた。

立法権は、35人の選挙で選ばれた議員で構成される人民議会に帰属する。最後の議会選挙は2022年3月に行われた。アブハズ人以外の民族(アルメニア人、ロシア人、ジョージア人)は議会での代表が不十分であると主張されている。

1992年から1993年の戦争からの難民のほとんど(主にジョージア系民族)は帰還できず、そのため政治プロセスから排除されてきた。

アブハジア当局者は、ロシア連邦に海外での利益代表の責任を与えたと述べている。ロシアはアブハジアにおいて主要な軍事的・経済的プレゼンスを有しており、両国関係は非対称的であり、アブハジアはロシアに大きく依存していると評されている。アブハジアの国家予算の半分はロシアからの資金援助によるものであり、その国家構造の多くはロシアと統合されており、ロシア・ルーブルを使用し、その外交政策はロシアと協調しており、国民の大多数はロシアのパスポート発行政策の結果としてロシアのパスポートを所持している。

コロラド大学ボルダー校が2010年に発表した調査によると、アブハジアの人口の大多数は独立を支持しており、少数派がロシア連邦への参加を支持している。ジョージアとの再統一への支持は非常に低い。ジョージア系民族の間でさえ、ほぼ50%がアブハジアが独立国家として留まることを好み、彼らの20%未満がジョージアへの復帰が必要であると考えている。これは、彼らのほとんどが現状に適応しているためである。アブハズ系民族の間では、ジョージアとの再統一への明確な支持は約1%であり、同様の数字がロシア系およびアルメニア系民族の間でも見られる。

5.1.1. 政治体制および主要機関

アブハジア共和国は、強力な大統領権限を持つ大統領制を採用している。大統領は国家元首であり、行政府の長も兼ねる。任期は5年で、再選は1期まで認められている。

人民議会が一院制の立法府であり、定数は35議席、議員の任期は5年である。選挙は小選挙区制で行われる。

司法府は、憲法裁判所、最高裁判所、下級裁判所から構成される。

アブハジアの政治は、長らく紛争の影響とロシアへの強い依存関係のもとにあり、民主的プロセスや市民参加の度合いについては課題が指摘されている。選挙は定期的に実施されているものの、野党勢力やメディアに対する圧力、ジョージア系住民の政治参加の制限などが国際的な懸念材料となっている。人権団体からは、法の支配の確立、司法の独立、表現の自由の保障などが不十分であるとの報告がなされている。

5.1.2. ロシアとの法制度調和

2014年、アブハジア分離主義共和国とロシア連邦は「同盟及び戦略的パートナーシップ条約」をロシアと締結した。この条約に基づき、2020年11月、アブハジアはロシアとの「共通の社会経済空間の形成」に関するプログラムを開始し、アブハズの法律及び行政措置を社会、経済、保健、政治の各分野でロシアの基準により近づけることを目指した。2024年8月15日、ロシアのドミトリー・ヴォルヴァチ経済開発副大臣は、アブハジアの法制度とロシアの法制度との調和プロセスが「ほぼ完了した」と述べた。この法制度調は、アブハジアのロシアへの事実上の編入をさらに進めるものとして、ジョージア政府や国際社会から強い懸念が表明されている。

5.2. アブハジア自治共和国(ジョージア側の亡命政府)

ジョージアがアブハジアの正統な政府として承認しているのは、アブハジア自治共和国政府であり、これは亡命政府として機能している。この親ジョージア政府は、2006年7月から2008年8月の戦闘で追われるまで、アブハジア領内のコドリ渓谷上流部に拠点を維持していた。この政府はまた、1992年から1993年のアブハジア戦争とその後の民族浄化の結果、アブハジアを離れることを余儀なくされた約25万人の国内避難民(IDP)の問題にも部分的に責任を負っている。現在の政府首班はルスラン・アバシゼである。

アブハジア戦争中、アブハジア自治共和国政府(当時は「アブハジア閣僚評議会」のジョージア派)は、アブハズ分離主義勢力が地域の首都スフミを制圧した後、アブハジアを離れ、ジョージアの首都トビリシに移転し、そこで約13年間、アブハジア亡命政府として活動した。この期間、タマズ・ナダレイシュヴィリが率いるアブハジア亡命政府は、アブハズ問題に対して強硬な姿勢で知られ、紛争の解決は分離主義に対するジョージアの軍事的対応によってのみ達成できるとの意見を頻繁に表明していた。その後、ナダレイシュヴィリ政権はいくつかの内部論争に関与し、新しい議長としてイラクリ・アラサニアがジョージア大統領ミヘイル・サアカシュヴィリによってアブハジア和平交渉の特使に任命されるまで、アブハジアの政治に積極的に関与していなかった。

6. 対外関係

アブハジアの対外関係は、その未承認国家としての地位により極めて限定的であり、主にロシアとの関係に大きく依存している。

6.1. ロシアとの関係

ロシアは2008年8月26日にアブハジアの独立を承認して以来、アブハジアにとって最も重要なパートナー国である。両国間では政治、軍事、経済の各分野で緊密な協力関係が築かれている。

- 政治的支援:ロシアはアブハジアの独立を国際的に擁護し、アブハジア政府を外交的に支援している。

- 軍事的支援:ロシアはアブハジアと軍事同盟を結び、アブハジア領内にロシア軍基地(第7軍事基地)を駐留させている。これはアブハジアの安全保障をロシア軍が担う形となっており、ジョージアや西側諸国からはジョージアの領土の一体性を侵害するものとして批判されている。

- 経済的支援:アブハジアの国家予算の大部分はロシアからの財政支援に依存している。ロシアからの投資、観光客の誘致、エネルギー供給などもアブハジア経済にとって不可欠である。アブハジア国内ではロシア・ルーブルが主要通貨として流通している。

- パスポート発給:ロシアは多くのアブハジア住民に対してロシア国籍とパスポートを発給しており、これにより住民はロシア国内での移動や就労、社会保障の恩恵を受けることが可能となっている。しかし、これはアブハジアの主権を曖昧にし、ロシアへの編入を意図した動きであるとの批判もある。

これらの包括的な関係は、アブハジアがロシアの強い影響下にあり、その主権が制約されているという見方を生んでいる。

6.2. ジョージアとの関係

アブハジア紛争後も、ジョージアとアブハジアの関係は依然として対立状況にある。ジョージアはアブハジアを自国領土の一部と見なしており、アブハジアの独立を承認していない。

- 交渉過程:紛争解決のため、国際的な仲介(主に国連やOSCE)による交渉が断続的に行われてきたが、アブハジアの最終的な地位に関する双方の立場の隔たりは大きく、実質的な進展は見られていない。ジュネーブ国際議論が主要な協議の場となっている。

- 国境問題:ジョージアとアブハジアの間の「行政境界線」(アブハズ側は「国境」と主張)は厳しく管理されており、住民の自由な往来は制限されている。特にイングナ川沿いの境界線は緊張が高い。

- 難民帰還問題:アブハジア紛争により発生した数十万人のジョージア系難民・国内避難民の帰還問題は、最も深刻な人道的課題の一つである。ジョージア及び国際社会は難民の無条件かつ安全な帰還を要求しているが、アブハズ側は消極的であり、帰還はごく一部に留まっている。

- 人道的問題:紛争の影響を受けた住民、特にガリ地区などに残るジョージア系住民の人権状況(教育、言語、移動の自由など)は依然として懸念されている。

紛争解決に向けた努力は続けられているものの、双方の不信感は根深く、平和的共存への道は険しい。

6.3. その他の国家および国際機関との関係

アブハジアの独立を承認しているのは、ロシア、ニカラグア、ベネズエラ、ナウル、シリアの5つの国連加盟国と、南オセチア、沿ドニエストル共和国といった事実上の独立地域のみである。これらの国々とは外交関係を結び、限定的な協力関係を築いている。

国際連合(UN)、欧州安全保障協力機構(OSCE)、欧州連合(EU)などの主要な国際機関は、アブハジアをジョージアの一部と見なし、その独立を承認していない。これらの機関は、ジョージアの領土一体性を支持し、紛争の平和的解決、人権尊重、難民帰還などを求める立場を一貫して表明している。

- 国連:かつては国際連合グルジア監視団(UNOMIG)を派遣し停戦監視を行っていたが、2008年の紛争とロシアによる独立承認後、その活動は終了した。現在は、ジュネーブ国際議論などを通じて外交的解決を促している。

- OSCE:紛争解決プロセスや人権状況の監視に関与してきたが、アブハジア側からの協力が得られにくい状況にある。

- EU:ジョージアの領土一体性を強く支持し、ロシアの行動を批判している。EU監視団(EUMM)がジョージア側で活動しているが、アブハジア領内への立ち入りは認められていない。

アブハジアは、これらの国際機関や西側諸国から経済制裁や外交的孤立を受けており、国際社会との関係構築は極めて困難な状況にある。

7. 地理および気候

アブハジアはジョージアの西端に位置し、面積は約8665 km2である。北と北東はカフカース山脈を境にロシア連邦と接し、東と南東はジョージアのサメグレロ=ゼモ・スヴァネティ州と、南と南西は黒海に面している。

7.1. 地形

アブハジアの地形は多様性に富み、黒海沿岸の低地から北部の極めて山がちな地域まで広がる。大カフカース山脈が地域の北境を走り、その支脈であるガグラ山脈、ブジピ山脈、コドリ山脈などが地域をいくつもの深く、水量の豊富な谷に分けている。アブハジアの最高峰は北東部と東部にあり、いくつかは標高4000 mを超える。アブハジアの景観は、沿岸の森林や柑橘類のプランテーションから、地域の北部にある万年雪や氷河まで多岐にわたる。アブハジアの複雑な地形設定は、領土の大部分を大規模な人間開発から免れさせてきたが、耕作された肥沃な土地では、茶、タバコ、ワイン、果物が生産され、地元農業部門の主力となっている。世界で最も深い洞窟として知られるヴェロフキナ洞窟は、アブハジア西部のカフカース山脈に位置する。2018年3月現在の最新の測量では、この洞窟系の垂直範囲は最高地点と最低探査地点の間で2212 mと測定されている。低地地域はかつてオーク、ブナ、シデの広大な林で覆われていたが、現在は伐採されている。

7.2. 気候

アブハジアの黒海への近接性とカフカース山脈の盾としての役割により、この地域の気候は非常に穏やかである。共和国の沿岸地域は亜熱帯気候であり、ほとんどの地域で年平均気温は約15 °C、1月の平均気温は氷点下を下回らない。標高が高い地域の気候は、海洋性山岳気候から寒冷で夏のない気候まで様々である。また、カフカース山脈の風上斜面に位置するため、アブハジアは降水量が多いが、内陸に進むにつれて湿度は低下する。年間降水量は、沿岸部で1200 mmから1400 mm、高山地域では1700 mmから3500 mmに及ぶ。アブハジアの山岳地帯ではかなりの量の雪が降る。

環境問題としては、気候変動による海面上昇や異常気象のリスク、森林伐採や不適切な土地利用による土壌浸食などが懸念されている。また、紛争によるインフラの破壊や経済的困難が、環境保全への取り組みを難しくしている側面もある。

7.3. 主要な河川と湖沼

アブハジアはカフカース山脈に源を発する小さな川によって豊かに灌漑されている。これらの主要なものには、コドリ川、ブジピ川、ガリズガ川、グミスタ川がある。プスォウ川はロシアとの国境をなし、イングリ川はアブハジアとジョージア本土との境界となっている。山岳地帯のアブハジアには、いくつかの周氷河湖や火口湖が存在する。リツァ湖はそれらの中で最も重要である。これらの河川や湖沼は、飲料水、農業用水、水力発電の源として、また豊かな生態系を育む場として重要である。

8. 行政区画

1) ガグラ

2) グダウタ

3) スフミ

4) グルリプシ

5) オチャムチラ

6) トクアルチャリ

7) ガリ

アブハジア共和国は7つの地区(ラヨン)に分かれており、それぞれの地区名は主要都市にちなんで名付けられている:ガグラ、グダウタ、スフミ、オチャムチラ、グルリプシ、トクアルチャリ(トクヴァルチェリ)、ガリ。これらの地区は、1995年にオチャムチラ地区とガリ地区の一部から創設されたトクアルチャリ地区を除き、ソビエト連邦崩壊時からほとんど変わっていない。

共和国大統領は、地区議会に選出された者の中から地区長を任命する。村には選挙で選ばれた議会があり、その長は地区長によって任命される。

ジョージアの法律に基づく行政区画は、新しいトクアルチャリ地区を除いて上記のものと同一である。ジョージア側はトクアルチャリ地区を承認しておらず、オチャムチラ地区とガリ地区の一部として扱っている。

9. 軍事

アブハジア共和国軍は、アブハジア共和国の軍事組織である。アブハジア軍の基盤は、1992年初頭に設立された民族アブハズ人の国家警備隊によって形成された。その兵器のほとんどは、グダウタにあった旧ロシア空挺師団基地から供給されたものである。アブハジア軍は主に陸軍であるが、小規模な海軍および空軍部隊も保有している。

アブハジア軍の構成は以下の通りである:

- アブハジア陸軍:常備軍は約5,000人とされるが、有事の際には予備役や準軍事要員を動員して最大50,000人まで増強可能とされている。正確な兵員数や装備の種類は検証不可能である。

- アブハジア海軍:スフミ、オチャムチラ、ピツンダに基地を置く3個師団から構成されるが、ロシア沿岸警備隊がその領海を巡視している。

- アブハジア空軍:少数の戦闘機とヘリコプターからなる小規模な部隊である。

ロシアは、アブハジア領内の第7軍事基地の一部として独自の軍事部隊を展開している。これらの部隊はロシアの第49諸兵科連合軍に従属していると報告されており、地上部隊と防空資産の両方を含んでいる。

アブハジアにおける軍事化は、地域住民の生活や人権に影響を与えている。ロシア軍の駐留や軍事演習は、住民の移動の自由を制限し、土地利用に関する紛争を引き起こすことがある。また、紛争状態が継続していることによる徴兵制度や軍事支出の増大は、アブハジアの経済や社会に負担をかけている。人権団体からは、軍隊内での人権侵害や、軍事活動による市民への被害に対する懸念も表明されている。

10. 経済

アブハジアの経済は、2014年11月に公表された二国間協定に概説されているように、ロシアと統合されている。同国は通貨としてロシア・ルーブルを使用し、両国は共通の経済・関税同盟を共有している。アブハジアは、2008年の南オセチア戦争とそれに続くロシアによるアブハジア独立承認以来、緩やかな経済的好転を経験している。アブハジアの国家予算の約半分は、ロシアからの援助金で賄われている。

経済発展は社会の公正性や環境に複雑な影響を与えている。ロシアからの投資や観光収入は一部地域や産業に集中しやすく、経済格差を拡大させる可能性がある。また、観光開発やインフラ整備に伴う環境負荷も懸念される。紛争による長年の経済停滞と国際的孤立は、持続可能な開発や公正な富の分配を困難にしており、これらの課題への取り組みが求められている。

10.1. 主要産業

アブハジアの中核的な産業分野は、観光業と農業である。

- 観光業:ソビエト連邦時代から保養地として知られ、黒海沿岸の美しい自然や温暖な気候を活かした観光が主要な外貨獲得手段となっている。主な観光客はロシアからであり、2007年には約100万人の観光客が訪れたとされる。しかし、インフラの老朽化や国際的な認知度の低さ、政情不安などが観光業のさらなる発展を妨げている。

- 農業:主な農産物には、茶、柑橘類(特にウンシュウミカン)、タバコ、ヘーゼルナッツ、ワイン用ブドウなどがある。ソビエト時代には集団農場が中心であったが、紛争後は小規模な個人経営が増えている。生産性は低く、輸出もロシアやトルコなど一部の国に限られている。

その他、小規模な食品加工業や建設業などがある。

10.2. 対外貿易

アブハジアの対外貿易は、その政治的地位と経済構造を反映し、極めて限定的である。主要な貿易相手国は圧倒的にロシアであり、次いでトルコとなっている。2012年上半期には、ロシアが貿易総額の64%、トルコが18%を占めた。

主な輸出品は、柑橘類、ヘーゼルナッツ、ワイン、茶などの農産物である。輸入品は、燃料、食料品、工業製品、医薬品など、生活必需品の多くをロシアからの輸入に頼っている。

1996年に独立国家共同体(CIS)によって課された経済制裁は公式には依然として有効であるが、ロシアは2008年3月6日にこれを「時代遅れであり、地域の社会経済発展を妨げ、アブハジアの人々に不当な困難を引き起こしている」として、もはや参加しないと発表した。ロシアは他のCIS加盟国にも同様の措置を講じるよう求めたが、トビリシからの抗議と他のCIS諸国からの支持の欠如に直面した。

国際的な承認の欠如とジョージアによる経済封鎖は、アブハジアの対外貿易の発展を著しく阻害している。

10.3. ロシアへの経済的依存

アブハジア経済はロシアへの依存度が極めて高い。

- 財政支援:アブハジアの国家予算の半分以上がロシアからの直接的な財政支援によって賄われている。この支援は、年金、公務員の給与、インフラ整備などに充てられている。

- 投資:ロシア企業による観光施設やインフラへの投資が経済活動の重要な部分を占めている。

- エネルギー供給:電力の多くは、アブハジアとジョージア(本土)の間のイングナ川に位置し、両者が共同で運営するイングリダム水力発電所から供給されているが、ロシアからのエネルギー供給も重要である。

- 貿易:ロシアはアブハジアの最大の貿易相手国であり、輸出入の大部分を占めている。

- 通貨:ロシア・ルーブルがアブハジアの事実上の通貨として流通している。

このロシアへの強い経済的依存は、アブハジアの経済的自立性を著しく損なっており、政治的な意思決定においてもロシアの影響力を強める要因となっている。経済の多角化や新たな貿易相手国の開拓が課題であるが、国際的な孤立状態が続いているため、その実現は困難である。

10.4. 暗号通貨マイニングとエネルギー問題

2010年代後半から、アブハジアでは暗号通貨のマイニング産業が一時的に活発化した。比較的安価な電力料金がマイナー(採掘者)を引き付けたが、電力インフラの脆弱さが露呈し、深刻なエネルギー危機を引き起こした。

マイニングによる電力消費の急増は、冬季の暖房需要期などにおいて大規模な停電を頻発させ、国民生活に大きな影響を与えた。アブハジア政府は当初、マイニングを新たな収入源として期待していた側面もあったが、エネルギー危機と国民からの批判を受け、規制に乗り出さざるを得なくなった。

政府はマイニング活動の一時的または恒久的な禁止、電力料金の引き上げ、違法なマイニング施設の摘発などの措置を講じた。しかし、規制の実効性や、エネルギー問題の根本的な解決には至っていない。この問題は、アブハジアのエネルギーインフラの脆弱性と、経済多角化の難しさを浮き彫りにする事例となっている。

11. 社会

アブハジア社会は、紛争とそれに伴う人口変動、民族問題、そして国際的な孤立によって複雑な様相を呈している。

11.1. 人口

2011年の国勢調査によると、アブハジアの人口は240,705人であった。ジョージア統計局は、2003年に約179,000人、2005年(ジョージアでそのような推計が公表された最後の年)に約178,000人と推定していた。ブリタニカ百科事典は2007年の人口を180,000人と推定し、国際危機グループは2006年のアブハジアの総人口を157,000人から190,000人の間(または1998年のUNDPによる推定では180,000人から220,000人の間)と推定していた。

1989年のソ連時代の国勢調査では約525,000人であったが、1992年から1993年のアブハジア紛争とその後のジョージア系住民の追放により、人口は半分以下に激減した。人口密度は希薄である。近年の人口動態は、ロシアへの一部住民の流出や低い出生率などにより、依然として不安定な状況にある。

11.2. 民族構成

アブハジアの民族構成は、アブハジア紛争の中心的な役割を果たしてきた。1992年から1993年のジョージアとの戦争は、1989年の国勢調査で525,061人を数えた共和国の人口の半分以上の追放と逃亡をもたらした。アブハジアの人口は、1992年から1993年の戦争後も民族的に非常に多様である。現在、アブハジアの人口は主に民族アブハズ人(2011年の国勢調査によると50.7%)、ロシア人、アルメニア人、ジョージア人(主にミングレル人)、ギリシャ人で構成されている。その他の民族には、ウクライナ人、ベラルーシ人、オセット人、タタール人、トルコ人、ロマ、エストニア人などが含まれる。

1920年代初頭、ギリシャ人はこの地域で重要な少数民族(5万人)を構成し、中央アジアに追放された1945年まで主要な民族グループであり続けた。ソビエト連邦下では、ロシア人、アルメニア人、ジョージア人の人口は、特にヨシフ・スターリンとラヴレンチー・ベリヤの支配下での大規模な強制移住により、アブハズ人の人口よりも急速に増加した。

1989年の国勢調査時、アブハジアのジョージア系人口は239,872人で、人口の約45.7%を占め、アルメニア系人口は77,000人であった。民族浄化と1992年から1993年の戦争による人々の逃亡のため、ジョージア系人口、そしてそれより少ない程度でロシア系およびアルメニア系人口は大幅に減少した。2003年にはアルメニア人がアブハジアで2番目に大きな少数民族グループを形成し(ジョージア人に僅差)、44,869人を数えた。2011年の国勢調査時までに、ジョージア人は46,455人の人口で2番目に大きな少数民族グループを形成した。公式の数字にもかかわらず、非公式の情報源は、アブハズ人とアルメニア人のコミュニティはほぼ同数であると推定している。

シリア内戦の余波で、アブハジアはアブハズ人、アバザ人、チェルケス人の祖先を持つ数百人のシリア人に難民の地位を与えた。アルメニア人コミュニティの増加に直面して、この動きは、しばしば彼らの領土で少数派であった支配的なアブハズ人が、主要民族に有利なように人口バランスを傾けたいという願望に関連している。

紛争は民族構成に劇的な変化をもたらし、アブハズ人の割合が相対的に増加した一方、ジョージア系住民の多くが難民・国内避難民となった。少数民族の権利保障は、特にジョージア系住民に関して、依然として大きな課題である。

11.3. ディアスポラ

19世紀半ば、ロシア帝国によるカフカース征服に抵抗した後、ムハージルーンとして知られる何千人ものアブハズ人がオスマン帝国に追放された。今日、トルコは世界最大のアブハズ人ディアスポラ・コミュニティの本拠地となっている。その規模の推定値は様々で、ディアスポラの指導者たちは100万人と主張し、アブハズ側の推定では15万人から50万人の範囲である。このディアスポラは、アブハズの文化や言語の維持に貢献しているほか、アブハジアの独立運動を支援する動きも見られる。アブハジア政府はディアスポラとの連携強化に努めている。

11.4. 宗教

アブハジアの住民の大多数はキリスト教徒(東方正教会(アブハジア正教会も参照)およびアルメニア使徒教会)であり、少数派としてスンニ派イスラム教徒がいる。アブハズ固有信仰は近年、力強い復興を遂げている。ごく少数のユダヤ教、エホバの証人、および新宗教の信者が存在する。エホバの証人の組織は1995年以来公式に禁止されているが、その法令は現在施行されていない。

アブハジアとジョージア双方の憲法によれば、すべての宗教の信者は法の下に平等である。

2003年に行われた調査によると、回答者の60%が自身をキリスト教徒、16%がイスラム教徒、8%が無神論者または無宗教、8%がアブハズの伝統宗教またはペイガニズムの信者、2%がその他の宗教の信者、6%が未定と回答した。

信教の自由は憲法で保障されているものの、グルジア正教会とアブハジア正教会の間の対立や、一部少数宗教に対する社会的な圧力が存在するとの報告もある。

11.5. 言語

アブハジア憲法第6条では、「アブハジア共和国の公用語はアブハズ語とする。ロシア語は、アブハズ語と同様に、国家およびその他の機関の言語として承認される。国家は、アブハジアに居住するすべての民族集団に対し、母語を自由に使用する権利を保障する」と規定されている。

アブハジアで話されている言語は、アブハズ語、ロシア語、ミングレル語、スヴァン語、アルメニア語、ギリシャ語である。自治共和国は2007年にアブハズ語をアブハジアの唯一の国家語と定める法律を可決した。そのため、アブハズ語は立法評議会および執行評議会の議論(ロシア語との間の翻訳あり)に必要な言語であり、すべての雑誌および新聞のテキストの少なくとも半分はアブハズ語でなければならない。

アブハズ語の公的地位にもかかわらず、アブハジアにおける他の言語、特にロシア語の優位性は非常に大きく、専門家は2004年にそれを「消滅危機言語」と呼んだ。ソビエト時代には、学校での言語教育はアブハズ語で始まるが、必修教育の大部分はロシア語に切り替わっていた。共和国政府はアブハズ語のみの初等教育の導入を試みているが、施設や教材の不足により成功は限定的である。ジョージア語話者が多い地域の小学校は、2016年にジョージア語からロシア語に切り替えられた。

アブハズ語はユネスコによって消滅の危機に瀕する言語としてリストアップされており、その保存と振興は喫緊の課題である。ロシア語は行政、教育、メディアで広く使用されており、事実上の共通語となっている。少数民族言語の権利保障も重要であり、特にガリ地区のジョージア系住民のミングレル語やジョージア語による教育の機会は制限されている。

11.6. 国籍および民族問題

アブハジアにおける国籍および民族問題は、紛争の歴史と深く結びついており、依然としてデリケートで複雑な状況にある。人権の観点からは、全ての住民の権利が平等に保障されるべきであるが、現実には多くの課題が存在する。

11.6.1. ロシア国籍の取得

ソビエト連邦崩壊後、多くのアブハジア住民はソビエト時代のパスポートを保持し続け、最終的にはそれを利用してロシア国籍を申請した。2002年以前は、ロシアの法律では、新たに独立した国家の国民になっていない旧ソビエト連邦の住民が市民権を申請することを認めていた。手続きは非常に複雑であった。2002年5月31日に採択されたロシアの新しい国籍法は、居住地に関係なく旧ソビエト連邦の市民のための簡素化された国籍取得手続きを導入した。アブハジアと南オセチアでは、申請プロセスはさらに簡素化され、人々は家を離れることなく申請することができた。ロシア当局と密接な関係を持つロシアの非政府組織が、彼らの書類を近くのロシアの都市に持ち込んで処理した。

アブハジア人は2002年にロシアのパスポートを大量に取得し始めた。アブハジアのロシア人コミュニティ会議という公的組織が、アブハジア人のソビエト時代の渡航書類を収集し始めたと報告されている。その後、それらはロシア外務省の役人がソチ市に特別に設置した領事部に送られた。確認後、アブハジア人の申請者にはロシア国籍が付与された。2002年6月25日までに、アブハジアの推定15万人が新しいパスポートを取得し、すでにロシア国籍を所有していた5万人に加わった。スフミ当局は、公式にはロシア国籍登録プロセスに関与していなかったが、公然とそれを奨励した。政府高官は、2002年5月にアブハジアの首相アンリ・ジェルゲニアがモスクワを訪問した際、プーチン政権がパスポート取得に同意したと内々に語った。

この「パスポート化」はトビリシで怒りを引き起こし、すでに不安定だったロシアとの関係を悪化させた。ジョージア外務省は、アブハジア人はジョージア国民であると主張し、パスポート割り当てを「前例のない違法なキャンペーン」と呼ぶ声明を発表した。エドゥアルド・シェワルナゼ大統領は、ロシアのカウンターパートであるウラジーミル・プーチンに説明を求めると述べた。ニノ・ブルジャナゼ国会議長は、今後のOSCE議会でこの問題を提起すると述べた。

2011年2月1日は、ソビエト連邦のパスポートがロシア・アブハジア国境を越えるのに有効だったポストソビエト時代の最後の日であった。アブハジアのパスポート・ビザサービスのスタッフによると、新しい書類を取得する機会がなかったソビエトパスポートを持った主に高齢者が約2千人から3千人残っていた。これらの人々はロシア国籍を取得できなかった。しかし、彼らはまずアブハジア国内パスポートを取得し、その後ロシアを訪問するための旅行パスポートを取得することができる。

このロシア国籍の広範な取得は、アブハジア住民のロシアへの移動や経済活動を容易にする一方で、アブハジアの主権を曖昧にし、ジョージアとの対立を深める要因となっている。

11.6.2. ジョージア系住民の地位

2005年、アブハジア東部地区のジョージア系住民を統合する必要性を理由に、当時のアブハジア指導部はガリ、オチャムチラ、トクアルチャリ地区の住民への市民権付与に対し、態度を軟化させる兆しを見せた。

アブハジアの市民権法によれば、民族アブハズ人は居住地に関わらずアブハズ市民になることができる。民族アブハズ人でない者は、1999年10月の独立法採択前に少なくとも5年間アブハジアに居住していれば市民権の資格がある。この規定は、1992年から1993年の武力紛争の結果アブハジアを逃れ、その後ガリ地区に戻ったジョージア系住民がアブハズパスポートを取得する際の法的ハードルを作ることを目的としていた。アブハジアの法律は、アブハジア市民がロシア以外のいかなる他国との二重国籍を持つことを禁じている。

ガリ地区に戻り、アブハズパスポートの取得を希望するジョージア系住民は、アブハジア法に基づき、ジョージア市民権を放棄したことを証明する文書の提出を含む長時間を要する手続きを経なければならない。バガプシュ大統領は、ガリのジョージア人を「ジョージア化されたアブハズ人」と見なす傾向があった。バガプシュによれば、これらは実際には、スターリンとベリヤの支配下で頂点に達したアブハジアのジョージア化の長い過程で「ジョージア化」された民族アブハズ人であった。そのため、彼の公式演説では、彼らが自身をアブハズ人ではなくジョージア人であると考えているという事実を無視して、ガリのジョージア人をしばしばアブハズ人の人口推計に加えていた。

2013年初頭、ジョージア系住民へのパスポート発行プロセスはアブハズ野党グループの厳しい監視下に置かれ、この問題は分離地域の国内政治の中心的な議題の一つとなり、パスポート発行は5月に中断された。野党は、東部地区のジョージア系住民への市民権付与を含む「大規模な」パスポート発行は「主権と領土保全を失う」リスクを伴うと主張した。アプスニプレスによると、アブハズ安全保障会議書記のスタニスラフ・ラコバは、「我々はアブハジアの完全なジョージア化のプロセスに直面している」と述べた。

2013年半ばの報告によると、ガリのジョージア人学校の校長は、スフミ当局から学校をロシア語教育機関に転換するよう命じられた。

2013年9月18日、アブハジア共和国議会は、内務省のパスポート事務所に対する「徹底的な」調査を実施し、パスポート配布における不正行為が発見された場合には、それらの違反を「違法に発行されたパスポートの無効化」のために内務省に付託するよう検察庁に指示する決議を採択した。アブハズ当局者は、ガリ、オチャムチラ、トクアルチャリ地区の多数の住民が、ジョージア市民権を保持したままアブハズパスポートを受け取っており、これは「アブハズ市民権法違反」にあたると発表した。アブハズ当局者によると、2008年8月のロシアによるアブハジア独立承認以降に発行された約23,000を含む、26,000以上のパスポートがガリ、トクアルチャリ、オチャムチラ地区で配布された。これらの政治的議論は、主にガリ地区に居住するアブハジアのジョージア系住民の間で、彼らがアブハジア市民権を剥奪され、再びアブハジアを離れることを余儀なくされるのではないかという懸念を引き起こした。

2013年10月、アレクサンドル・アンクヴァブはスタニスラフ・ラコバの解任を命じる文書に署名した。文書には決定の理由は記載されていなかったが、ラコバはガリに住むジョージア人への市民権付与に関する自身の政治的立場に関連していると見ていた。ラコバは、アブハズ安全保障理事会のデータによると、ガリの地元住民129人がアブハジアと戦ったと主張した。地元の政党や市民団体の調整評議会は、ラコバの解任について懸念を表明した。彼らは、彼を解任することで、大統領は「違法なプロセスを合法化した」 - ジョージア国民にアブハジアのパスポートを与えること - と主張した。

これらの問題は、ガリ地区を中心に居住するジョージア系住民の法的地位、市民権、教育および言語使用に関する困難な状況を浮き彫りにしており、彼らの人権状況は依然として国際的な監視の対象となっている。

11.7. 教育

19世紀まで、アブハジアの若者は主に宗教学校(イスラム教徒はマドラサ、キリスト教徒は神学校)で教育を受けていたが、裕福な家庭の少数の子供たちは外国へ留学する機会があった。アブハジアで最初の近代的な教育機関(学校と大学の両方)は19世紀末から20世紀初頭にかけて設立され、20世紀半ばまで急速に成長した。20世紀半ばまでに、スフミは大規模な教育機関(高等教育機関と技術職業教育訓練(TVET)カレッジの両方)とアブハジアで最大の学生コミュニティの本拠地となった。例えば、大学生の数は1920年代の数十人から1980年代には数千人に増加した。

公式統計データによると、アブハジアには12のTVETカレッジがあり(2019年推定)、主に首都で若者に教育と職業訓練を提供しているが、すべての主要な地区センターにもいくつかのカレッジがある。独立した国際的な評価によれば、これらのカレッジは約20の異なる専門分野で訓練を行い、毎年1000人から1300人の若者(16歳から29歳)を引き付けている(2019年推定)。主要なカレッジは以下の通りである。

- アブハズ国立大学(1979年設立):独自のキャンパスを持ち、8学部42学科で構成され、約3300人の学生が学んでいる(2019年推定)。

- アブハズ多産業カレッジ(1959年設立)(1959年から1999年まではスフミ貿易・調理学校)

- スフミ州立カレッジ(1904年設立)(1904年から1921年まではスフミ実科学校、1921年から1999年まではスフミ産業技術学校)

- スフミ美術カレッジ(1935年設立)

- スフミ医科カレッジ(1931年設立)

教育言語は、アブハズ語とロシア語が中心であるが、アブハズ語の教材不足や教員不足が課題となっている。特にガリ地区のジョージア系住民にとっては、母語による教育の機会が制限されていることが人権上の懸念事項とされている。

12. 文化

アブハジアの文化は、カフカース地方の伝統と、長年にわたる他文化との接触を反映した独自のものである。

12.1. 伝統と文学

アブハズ人の伝統的な行動規範である「アプスアラ」は、客のもてなしに関して非常に厳格である。その原則の一つは、たとえ客がホストに対して罪を犯したとしても、客を尊重することである。

書かれたアブハズ語文学は比較的最近、20世紀初頭に現れた。しかし、アブハズ人は他のカフカース民族と共通のナルト叙事詩(神話上の英雄に関する一連の物語)を共有している。アブハズ語アルファベットは19世紀に作成された。アブハズ語で最初の新聞である『アブハジア』は、ドミトリー・グリアによって編集され、1917年に発行された。

最も有名なアブハズの作家としては、主にロシア語で執筆したファジリ・イスカンデルや、詩人であり作家でもあるバグラト・シンクバが挙げられる。彼らの作品は、アブハズ人の生活、歴史、文化的アイデンティティを描写し、国内外で評価されている。

12.2. メディア

アブハジアのメディア状況は、その政治的地位と密接に関連している。主要な報道機関は、事実上のアブハジア共和国政府の強い影響下にあり、政府寄りの報道が中心となる傾向がある。

- 新聞:アブハズ語とロシア語で発行されるいくつかの新聞がある。主要なものには「レスプブリカ・アブハジア」や「アプスニ」などがある。

- 放送:国営のテレビ局(アブハズテレビ)とラジオ局があり、アブハズ語とロシア語で放送を行っている。ロシアのテレビチャンネルも広く視聴されている。

- オンラインメディア:近年、独立系のニュースサイトやブログも登場しているが、その活動は制約を受けることがある。

報道の自由に関しては、国際的な監視団体から懸念が表明されている。政府に批判的な報道に対する圧力や、ジャーナリストの活動の制約などが報告されている。情報の多様性や客観性の確保が課題とされている。

13. スポーツ

サッカーはアブハジアで最も人気のあるスポーツである。その他の人気スポーツには、バスケットボール、ボクシング、レスリングなどがある。アブハジア国立バスケットボールチームは、2015年5月27日にトルコ領北キプロス共和国バスケットボールチームと初の試合を行い、アブハジアチームが76-59で勝利した。アブハジアのバスケットボールチーム「アプスニ」は、クラスノダール地方のロシアバスケットボールリーグ3部に所属している。

アブハジアには、アブハジア・プレミアリーグと呼ばれる独自のアマチュアサッカーリーグがあるが、国際的なサッカー連盟には加盟していない。合計で2つのリーグに19のアブハジアサッカークラブが存在する。2016年には、国際的に承認されていない地域のサッカー大会であるCONIFAワールドフットボールカップを主催し、優勝した。

2000年代初頭以来、テニスはアブハジアの学齢期の子供たちの間で人気が高まっている。スフミ出身の何人かのテニス選手は、ロシアの国内大会に参加し、ロシアの旗の下で主要な国際大会に出場している。例えば、テニス選手のアレン・アヴィズバは2016年にデビスカップに出場し、アミナ・アンシュバは2017年にトルコでの国際大会で銀メダルを獲得した。実際、Tennisportal.ruの公式情報によると、アミナ・アンシュバのキャリア最高の成果は、2021年の女子ランキングで278位であった。

国際的なスポーツ大会へのアブハジアとしての公式参加は、その未承認国家としての地位により困難である。選手たちは個人として、あるいはロシアなど他国の代表として国際大会に出場することがある。