1. 概要

ナウル共和国は、太平洋南西部に位置する小さな島国であり、ミクロネシア地域に属する。その歴史は、先住民の伝統的な生活様式から始まり、ヨーロッパ人による「発見」、ドイツによる植民地化、そして第一次・第二次世界大戦を経てイギリス、オーストラリア、ニュージーランドによる委任統治・信託統治へと変遷した。1968年に独立を達成した後、ナウルは豊富なリン鉱石資源によって一時は世界でも有数の一人当たり国民総所得を誇る国となったが、資源の枯渇と国家信託基金の運用失敗により深刻な経済危機に直面した。この経済危機は、タックスヘイブン化の試みや、オーストラリアの域外難民認定申請処理センターの受け入れといった政策転換を促したが、これらは国際的な論争や人権問題を引き起こした。

ナウルの地理は、隆起したサンゴ礁の島であり、中央台地(トップサイド)は長年のリン鉱石採掘によって広範囲にわたり荒廃し、独特の石灰岩尖塔群(ピナクル)地形を形成している。この採掘活動は、島の生態系や土壌に深刻な影響を与え、環境問題はナウルが直面する主要な課題の一つである。

政治体制は大統領制共和制であり、一院制の議会を持つ。公式な政党組織は未発達で、政治的連携は血縁関係に大きく依存する傾向がある。司法制度は最高裁判所を頂点とし、過去にはオーストラリア高等法院への上訴が可能であったが、現在はその関係は解消されている。

ナウル経済はリン鉱石に極度に依存してきた歴史を持ち、その枯渇は国家経済の破綻を招いた。現在は、二次的なリン鉱石採掘や漁業、そしてオーストラリアからの財政援助、難民受け入れ施設の運営などが主な収入源となっているが、依然として経済的脆弱性は高い。観光業の発展も模索されているが、インフラや環境問題が制約となっている。

社会面では、ナウル人の伝統文化が西洋文化の影響を受けつつも一部残存している。公用語はナウル語と英語である。国民の多くはキリスト教を信仰している。教育制度は整備されているが、経済危機の影響を受けている。保健医療に関しては、輸入食品への依存や生活様式の変化から、世界的に見ても極めて高い肥満率とそれに伴う2型糖尿病などの生活習慣病が深刻な社会問題となっている。農耕に適した土地はリン鉱石採掘により著しく減少し、食料自給率は低い。

国際関係においては、特にオーストラリアとの結びつきが強く、財政援助や国防支援を受けている一方で、その従属的な立場も指摘される。中華人民共和国と中華民国(台湾)の間で外交承認を変更してきた歴史があり、これは経済的援助を目的としたものと見られている。また、太平洋諸島フォーラム(PIF)などの地域協力機構にも加盟しているが、近年は他のミクロネシア諸国と共にPIFの運営に関して意見の相違を見せる場面もあった。ナウルの難民認定申請処理センターの運営は、収容されている難民の人権状況に関して国際的な批判を浴びており、ナウルの人道的側面における課題を浮き彫りにしている。

このように、ナウル共和国は、資源に翻弄された歴史を持ち、経済的自立、環境再生、国民の健康改善、そして国際社会における人権尊重といった多岐にわたる課題に直面しながら、国家の持続可能な発展を目指している。

2. 歴史

ナウルの歴史は、ミクロネシア系およびポリネシア系民族による初期の定住から始まり、ヨーロッパ人による「発見」と植民地化、二度の世界大戦とそれに続く委任・信託統治、そして独立とリン鉱石による繁栄、その後の資源枯渇による経済危機と現代の課題へと繋がる。特に、植民地支配とリン鉱石採掘は、ナウルの社会と環境に不可逆的な影響を与えた。

2.1. 先史時代と初期の定住

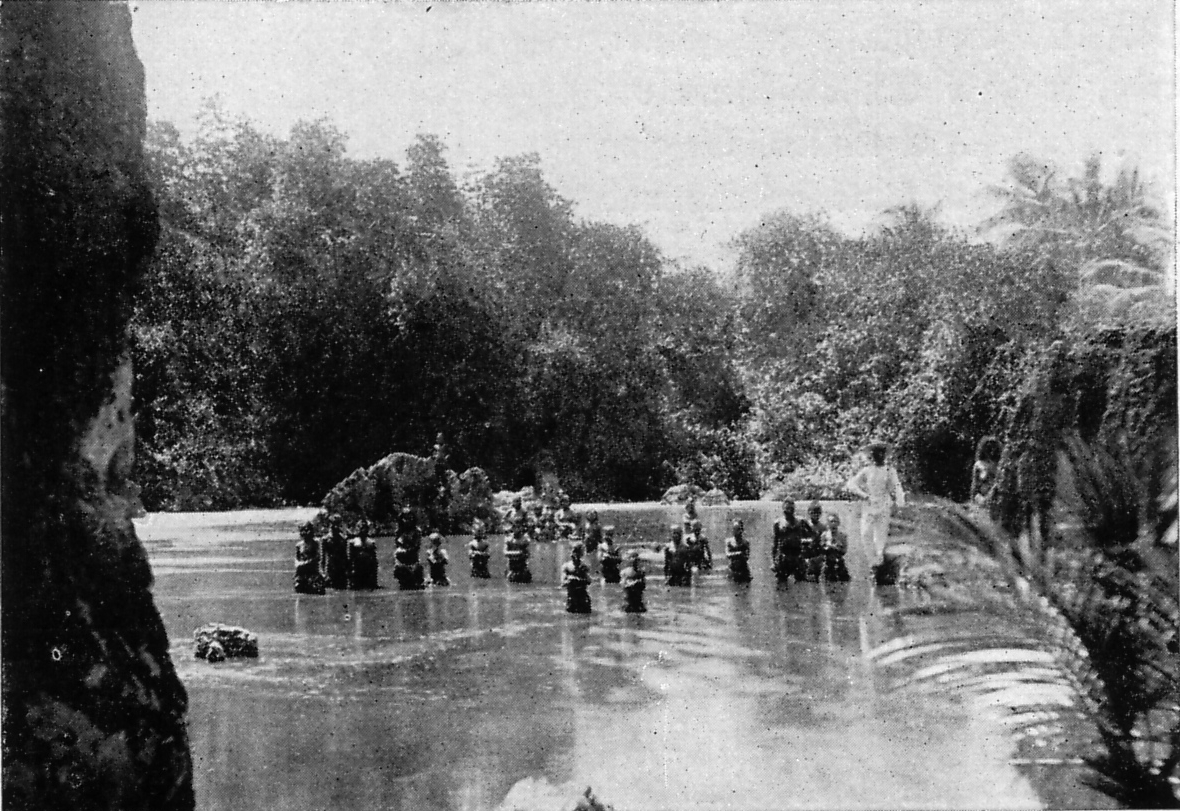

ナウル島に最初に人類が定住したのは、少なくとも3000年前であり、ミクロネシア系の民族がカヌーで渡来したと考えられている。その後、ポリネシア系の影響も受けたとされる。ナウルの先史時代については比較的知られていないが、島は長期間孤立していたと考えられ、それが住民の間で独特のナウル語が発達した要因とされている。伝統的に、ナウルには12の氏族または部族が存在し、これは現在の国旗に描かれる12個の星によって象徴されている。伝統的に、ナウル人は母系制で家系を辿った。住民は水産業を営んでおり、特にサバヒーの稚魚(ナウル語で「イビジャ」)を捕獲し、淡水に慣らさせてブアダ礁湖で養殖することで、安定した食料源としていた。その他、ココナッツやタコノキの実などが現地の食生活を支えていた。ナウルという名称は、ナウル語で「私は浜辺へ行く」を意味する「Anáoeroナウル語」に由来する可能性がある。

2.2. ヨーロッパ人による発見と植民地化

1798年、イギリスの捕鯨船「ハンター号」の船長ジョン・ファーンが、西洋人として初めてナウル島を視認し、その美しい外観から「プレザント島(Pleasant Island英語)」と名付けた。1826年以降、ナウル人は食料や真水を求めて寄港する捕鯨船や貿易船のヨーロッパ人と定期的に接触するようになった。帆船時代に寄港した最後の捕鯨船は1904年のことであった。

この頃から、ヨーロッパ船からの脱走兵が島に住み着くようになった。島民は食料をヤシ酒や銃器と交換した。これらの銃器は、1878年に始まった10年間に及ぶナウル内戦で使用された。

1888年、イギリスとの協定に基づき、ドイツ帝国はナウルを併合し、行政管理のためドイツ領ニューギニアのマーシャル諸島保護領に編入した。ドイツ人の到来は内戦を終結させ、島には首長(王)が立てられた。最も広く知られた首長はアウェイダ王である。ギルバート諸島からのキリスト教宣教師も1888年に到着した。ドイツ人入植者はこの島を「ナワド(Nawodoドイツ語)」または「オナウェロ(Onaweroドイツ語)」と呼んだ。ドイツはナウルを約30年間統治した。15歳のナウル人少女と結婚したドイツ人商人ロバート・ラッシュは、1890年に任命された最初の行政官であった。

1900年、探鉱家のアルバート・フラー・エリスによってリン鉱石が発見された。太平洋燐酸塩会社(Pacific Phosphate Company英語)はドイツとの合意に基づき1906年にリン鉱石の採掘を開始し、1907年に最初の積荷を輸出した。

2.3. 委任統治と信託統治

第一次世界大戦が勃発すると、1914年にオーストラリア軍がナウルを占領した。1919年、連合国はイギリス国王ジョージ5世が国際連盟の委任統治下で施政権者となることで合意した。1919年にイギリス、オーストラリア、ニュージーランドの三国政府間で締結されたナウル島協定は、島の行政および政府間組織であるイギリス燐酸塩委員会(British Phosphate Commission英語、略称:BPC)によるリン鉱石資源の採掘を規定した。国際連盟委任統治の条件は1920年に策定された。

20世紀初頭、島はインフルエンザの流行と植民地支配による紛争を経験し、ナウル先住民の死亡率は18%に達した。1923年、国際連盟はオーストラリアにナウルの委任統治権を与え、イギリスとニュージーランドが共同受託国となった。1940年12月6日から7日にかけて、ドイツの仮装巡洋艦「コメート」と「オリオン」がナウル近海で5隻の補給船を撃沈した。「コメート」はその後、ナウルのリン鉱石採掘地域、石油貯蔵施設、および船積用カンチレバーを砲撃した。

1942年8月25日、日本軍がナウルを占領した。日本軍は2つの飛行場を建設したが、1943年3月25日に初めて爆撃を受け、ナウルへの食料供給が妨げられた。日本軍は1,200人のナウル人をチューク諸島(当時のトラック諸島)へ労働者として強制連行した。チューク諸島もまた日本軍に占領されていた。太平洋の島々から日本の本土へと進む連合軍の飛び石作戦の一環としてナウルは迂回され、放置された。ナウルは1945年9月13日に日本軍から奪還され、司令官副田久幸がオーストラリア陸軍およびオーストラリア海軍に島を降伏した。降伏はオーストラリア陸軍第一軍司令官ヴァーノン・スターディー中将を代表するジョン・ロールストーン・スティーブンソン准将が、軍艦「HMAS ディアマンティナ」上で受け入れた。日本軍の捕虜となっていたナウル人のうち、生き残った745人をチューク諸島から帰還させる手配がなされた。彼らは1946年1月にBPCの船「トリエンザ」でナウルへ送還された。

1947年、国際連合によって信託統治が設立され、オーストラリア、ニュージーランド、イギリスが受託国となった。これらの取り決めに基づき、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドは共同施政権者となった。ナウル島協定は、最初の行政官がオーストラリアによって5年間任命され、その後の任命は三国政府によって決定されることを規定していた。しかし、実際には行政権はオーストラリア単独によって行使された。

1948年のナウル暴動は、中国人のグアノ採掘労働者が賃金と労働条件を巡ってストライキを起こした際に発生した。オーストラリア政庁は非常事態宣言を発令し、現地警察と地元民およびオーストラリア人職員からなる武装義勇軍を動員した。この部隊は短機関銃やその他の火器を使用し、中国人労働者に向けて発砲、2人が死亡し16人が負傷した。約50人の労働者が逮捕され、そのうち2人は拘留中に銃剣で刺殺された。捕虜を銃剣で刺した兵士は起訴されたが、後に傷は「偶発的に負ったもの」であるとして無罪となった。この事件に対し、ソ連政府と中国政府は国連でオーストラリアに対して公式に抗議した。

2.4. 独立

1964年、ナウルの人口をオーストラリアのクイーンズランド州沖合にあるカーティス島に移住させる案が提案された。当時、ナウルはオーストラリア、イギリス、ニュージーランドの企業によってリン鉱石が広範囲に採掘されており、景観が著しく損なわれ、1990年代には島が居住不可能になると考えられていた。島の再生は財政的に不可能と見なされていた。1962年、オーストラリア首相ロバート・メンジーズは、採掘に関与した三国にはナウル国民のための解決策を提供する義務があると述べ、彼らのための新しい島を見つけることを提案した。1963年、オーストラリア政府はカーティス島(ナウルよりかなり大きかった)の全土地を取得し、ナウル人に島の自由保有権を与え、ナウル人はオーストラリア人になると提案した。ナウル人をカーティス島に移住させる費用は1000万オーストラリア・ポンドと見積もられ、これには住居とインフラ、そして牧畜、農業、漁業の設立が含まれていた。しかし、ナウル国民はオーストラリア国民になることを望まず、カーティス島に対する主権を与えられ、独立国家として自らを確立することを望んだが、オーストラリアはこれに同意しなかった。ナウルはカーティス島への移住案を拒否し、代わりにナウルで鉱山を運営する独立国家となることを選択した。

ナウルは1966年1月に自治を獲得し、2年間の憲法制定会議を経て、1968年1月31日に初代大統領ハマード・デロバートの下で独立を達成した。1967年、ナウル国民はイギリス燐酸塩委員会の資産を購入し、1970年6月にはその管理権が地元所有のナウル燐酸塩公社(NPC)に移管された。鉱山からの収入により、ナウル国民は世界で最も裕福な人々の仲間入りを果たした。1989年、ナウルはオーストラリアの島嶼管理、特にリン鉱石採掘による環境破壊の修復を怠ったとして、オーストラリアを国際司法裁判所に提소した。「特定リン鉱石埋蔵地:ナウル対オーストラリア」事件は、ナウルの採掘済み地域の再生に関する法廷外和解につながった。

COVID-19パンデミックへの対応として、2020年3月17日にナウルで非常事態宣言が発令された。感染拡大を最小限に抑えるためのこの宣言は、ライオネル・エンギメア大統領によって30日間の期間で署名された。

2.5. 独立後の発展と危機

独立後、ナウルはリン鉱石の輸出によって空前の経済的繁栄を謳歌した。1960年代後半から1980年代にかけて、ナウルは世界で最も高い一人当たり国民所得を誇る国の一つとなり、国民は税金なし、医療費無料、教育費無料といった手厚い福祉を享受した。この「黄金時代」は、ナウル政府が設立したナウル燐酸塩ロイヤルティ信託(Nauru Phosphate Royalties Trust英語)によって海外投資が行われ、将来の収入源を確保する試みもなされた。

しかし、1990年代に入るとリン鉱石資源は枯渇し始め、ナウル経済は急速に悪化した。さらに、信託基金の運用失敗が追い打ちをかけた。例えば、1993年に資金提供したロンドンのミュージカル「レオナルド・ザ・ミュージカル:愛の肖像(Leonardo the Musical: A Portrait of Love英語)」は興行的に大失敗し、多額の損失を出した。また、不動産投資の失敗や、国営航空会社ナウル航空の唯一のボーイング737型機が差し押さえられるなど、財政破綻は深刻な状況に陥った。この経済危機は、国民の生活水準の急激な低下、高い失業率、そして健康問題の悪化(特に2型糖尿病の蔓延)といった形で、ナウル社会に大きな影響を与えた。

経済再建のため、ナウル政府は様々な策を講じた。1990年代にはタックスヘイブン化を試み、外国からの資金誘致を図ったが、これは資金洗浄(マネーロンダリング)の温床となり、金融活動作業部会(FATF)から「非協力国」としてリストアップされる結果を招いた。その後、規制強化により2005年にはリストから除外された。

2001年からは、オーストラリアとの間で、同国への亡命希望者を収容するナウル地域処理センターを運営する見返りに財政援助を受けるという、いわゆる「パシフィック・ソリューション」を開始した。この政策はナウルにとって重要な収入源となったが、収容施設の劣悪な環境や人権問題が国際的な批判を浴び、ナウルのイメージを損なう一因ともなった。一部の専門家は、オーストラリアへの過度な依存から、ナウルをオーストラリアの「衛星国」と見なすようにもなった。

近年では、二次的なリン鉱石採掘(残存資源の採掘)や、深海資源開発(特にマンガン団塊の採掘計画)など、新たな経済の柱を模索する動きが見られる。政治的には、依然として不安定な状況が続くこともあったが、国家運営の透明性向上や財政規律の回復に向けた努力も続けられている。環境問題への取り組み、特に採掘による荒廃地の再生は、依然としてナウルの大きな課題である。

3. 地理

ナウル島は、太平洋南西部に位置する楕円形の島で、面積は21 km2である。赤道から南へ約55.95 kmの位置にある。

3.1. 地形と環境

ナウル島は、主にサンゴ礁が隆起して形成された島である。島の周囲は裾礁に囲まれており、干潮時には露出し、多数のピナクル(岩礁の尖塔)が見られる。このサンゴ礁の存在が、大型船が接岸できるような本格的な港の建設を妨げてきたが、サンゴ礁内の水路を通じて小型ボートは島へアクセス可能である。海岸から内陸へ150 mから300 mほどの幅を持つ肥沃な海岸沿いの平地が広がる。

島の中心部は「トップサイド」と呼ばれる石灰岩質の台地であり、かつては高品質のリン鉱石(phosphate rock英語)が豊富に埋蔵されていた。ナウルの最高地点はこの台地上にあるコマンド・リッジで、海抜71 mである。

ナウルは、キリバスのバナバ島、フランス領ポリネシアのマカテア島と並び、太平洋における三大リン鉱石島の一つであった。しかし、1世紀以上にわたる大規模な露天掘りによるリン鉱石採掘の結果、島のリン鉱石資源はほぼ完全に枯渇した。中央台地における採掘は、高さ15 mにも達するギザギザの石灰岩ピナクルが林立する不毛な地形を残した。採掘によりナウルの国土の約80%が荒廃し、居住不可能となり、また周囲の排他的経済水域にも影響を及ぼし、流出したシルトやリン酸塩により海洋生物の40%が死滅したと推定されている。

島内には川はなく、ブアダ礁湖は内陸湖であり、水の流入や流出はない。

3.2. 気候

ナウルの気候は、赤道に近いことと海洋の影響により、年間を通じて高温多湿である。ナウルは11月から2月にかけてモンスーンの雨季に見舞われる。年間降水量は非常に変動が大きく、エルニーニョ・南方振動の影響を受け、過去には数回の大規模な干ばつも記録されている。ナウルの日中の気温は30 °Cから35 °Cの範囲であり、夜間の気温は約25 °Cでかなり安定している。

島には恒常的な河川や小川は存在しない。水は屋根の集水システムから集められるか、リン鉱石を積みに来た船が帰りにバラスト水として運んでくるものに依存している。

3.3. 生態系

植生の乏しさとリン鉱石採掘の影響により、島の動物相は貧弱である。多くの固有の鳥類は生息地の破壊により姿を消したり、希少種となったりした。島には約60種の維管束植物が自生しているが、固有種は存在しない。ココナッツ栽培、鉱業、そして外来種の導入により、自生植生は深刻な撹乱を受けている。

在来の陸上哺乳類は存在しないが、在来の昆虫、陸ガニ、そして固有種であるナウルセンニョムシクイを含む鳥類が生息している。ナンヨウネズミ、ネコ、イヌ、ブタ、ニワトリは船によってナウルに持ち込まれた。サンゴ礁の海洋生物の多様性は、島を訪れる観光客にとって釣りを人気の活動にしており、スクーバダイビングやシュノーケリングも同様に人気がある。

4. 政治

ナウルは大統領制共和制であり、議会の信任に基づいて大統領が選出される議院内閣制の要素も持つ政治体制である。議会は一院制で19議席から成り、議員の任期は3年である。

4.1. 政府構造と議会

ナウルの大統領は、デイヴィッド・アデアンであり、19議席からなる一院制のナウル議会を率いている。大統領は国家元首であると同時に行政府の長でもあり、その地位を維持するためには議会の信任を必要とする。全19議席は3年ごとに選挙で選ばれる。議会は議員の中から大統領を選出し、大統領は5人から6人の閣僚からなる内閣を任命する。2021年の国民投票の結果、帰化した市民およびその子孫は国会議員になることが禁止された。

ナウルには政党の公式な構造が存在せず、候補者は通常、無所属で立候補する。現在の議会議員19人のうち15人が無所属である。ナウルの政治で活動してきた主要な政党としては、ナウル党、ナウル民主党、ナウル第一党、中央党などがある。しかし、政府内の連携は、政党所属よりもむしろ拡大家族の絆に基づいて形成されることが多い。

1992年から1999年まで、ナウルにはナウル島評議会(Nauru Island Council、NIC英語)として知られる地方自治制度が存在した。これは1951年に設立されたナウル地方政府評議会の後継組織であった。この9名の議員からなる評議会は、地方自治サービスを提供することを目的としていた。NICは1999年に解散され、全ての資産と負債は中央政府に帰属することとなった。ナウルの土地所有制度は特異であり、全てのナウル国民は島内の全土地に対して一定の権利を有し、土地は個人および家族グループによって所有される。政府および法人組織は一切土地を所有しておらず、土地を利用するためには地権者と賃貸契約を結ばなければならない。非ナウル人は島内の土地を所有することはできない。

4.2. 司法

ナウルの最高裁判所は、首席判事を長とし、憲法問題に関して最高の権限を持つ。その他の事件は、2名の判事からなる上訴裁判所に上訴することができる。議会は裁判所の判決を覆すことはできない。歴史的には、上訴裁判所の判決はオーストラリア高等法院に上訴することができたが、これは稀であり、ナウル政府が一方的に取り決めを終了させた後、2018年3月12日にオーストラリアの裁判所の管轄権は完全に終了した。下級裁判所としては、地方裁判所と家庭裁判所があり、いずれも最高裁判所の登記官でもある常駐判事が長を務める。その他に、公共サービス上訴委員会と警察上訴委員会の2つの準司法機関があり、いずれも首席判事が議長を務める。

4.3. 行政区分

ナウルは14の行政区画に分かれており、これらは8つの選挙区にまとめられ、さらに村に分けられる。最も人口の多い地区はデニゴムドゥ地区で、1,804人の住民がおり、そのうち1,497人が「ロケーション」と呼ばれるナウル共和国リン鉱石公社の集落に居住している。以下の表は2011年の国勢調査による各地区の人口を示している。

| 番号 | 地区名 | 旧称 | 面積 (ha) | 人口 (2011年) | 村の数 | 人口密度 (人/ha) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | アイウォ | Aiue | 110 | 1,220 | 8 | 11.1 |

| 2 | アナバー | Anebwor | 150 | 452 | 15 | 3.0 |

| 3 | アネタン | Añetañ | 100 | 587 | 12 | 5.9 |

| 4 | アニバレ | Anybody | 310 | 226 | 17 | 0.7 |

| 5 | バイチ | Beidi, Baiti | 120 | 513 | 15 | 4.3 |

| 6 | ボエ | Boi | 50 | 851 | 4 | 17.0 |

| 7 | ブアダ | Arenibok | 260 | 739 | 14 | 2.8 |

| 8 | デニゴムドゥ | Denikomotu | 118 | 1,804 | 17 | 15.3 |

| 9 | エウァ | Eoa | 120 | 446 | 12 | 3.7 |

| 10 | イジュウ | Ijub | 110 | 178 | 13 | 1.6 |

| 11 | メネン | Meneñ | 310 | 1,380 | 18 | 4.5 |

| 12 | ニボク | Ennibeck | 160 | 484 | 11 | 3.0 |

| 13 | ウアボエ | Ueboi | 80 | 318 | 6 | 3.0 |

| 14 | ヤレン | Moqua | 150 | 747 | 7 | 4.0 |

| - | ナウル | Naoero | 2,120 | 10,084 | 169 | 4.8 |

5. 対外関係

ナウルは1968年の独立後、イギリス連邦に特別加盟国として参加し、1999年に正加盟国となった。1991年にアジア開発銀行(ADB)、1999年に国際連合(UN)に加盟した。その他、南太平洋地域環境計画(SPREP)、太平洋共同体(SPC)、南太平洋応用地球科学委員会(SOPAC)のメンバーである。2021年2月、ナウルはマーシャル諸島、キリバス、ミクロネシア連邦と共に、ヘンリー・プナの太平洋諸島フォーラム(PIF)事務局長選出を巡る対立から、PIFからの正式脱退を表明した。

5.1. 主要国・地域との関係

ナウルは軍隊を保有しておらず、文民統制下の小規模な警察力が存在する。オーストラリアは両国間の非公式な合意に基づき、ナウルの防衛責任を負っている。2005年9月のオーストラリアとナウルの間の覚書は、ナウルに対し財政援助と技術支援(予算作成のための財務長官、保健・教育に関する顧問を含む)を提供するものである。この援助は、ナウルがオーストラリアへの入国申請を処理中の亡命希望者を収容することと引き換えに行われる。ナウルはオーストラリア・ドルを公用通貨として使用している。

ナウルは国際連合の加盟国としての立場を利用し、一つの中国政策の下で承認対象を台湾(公式には中華民国、ROC)と中国(公式には中華人民共和国、PRC)の間で変更することにより、双方から財政支援を得てきた。2002年7月21日、ナウルはPRCと外交関係を樹立する協定に署名し、この行動に対してPRCから1.30 億 USDを受け取った。これに対し、[[ナウルと中華民国の関係|ROCは2日後にナウルとの外交関係を断絶}}した。ナウルはその後、2005年5月14日にROCとの関係を再構築し、PRCとの外交関係は2005年5月31日に正式に断絶された。2024年1月15日、ナウルはROCとの関係を断絶し、PRCとの外交関係を再構築した。

2008年、ナウルはコソボを独立国として承認し、2009年にはロシア、ニカラグア、ベネズエラに次いで4番目の国として、ジョージアから分離独立したアブハジアと南オセチアを承認した。この承認の結果、ロシアはナウルに5000.00 万 USDの人道援助を行うと報じられた。2008年7月15日、ナウル政府はロシアから受け取った900.00 万 USDの開発援助金を財源とする港湾改修計画を発表した。ナウル政府は、この援助はアブハジアと南オセチアの承認とは無関係であると主張した。

アメリカ合衆国の大気放射測定(ARM)プログラムは、島に気候監視施設を運営している。

5.2. 日本との関係

第二次世界大戦中、ナウルは日本軍に占領され、島民の一部がチューク諸島へ強制連行されるなど、不幸な歴史を持つ。戦後、日本はナウルに対し経済協力を行ってきた。独立後のナウルは、リン鉱石の輸出により経済的に豊かになった時期があり、ナウル航空はかつて日本の鹿児島や那覇にも乗り入れていた。しかし、リン鉱石の枯渇と経済危機により、これらの路線は廃止された。

近年、日本の鳥取県との間でユニークな交流が生まれている。2021年、ナウル共和国政府観光局日本事務所が、鳥取県知事平井伸治のキャッチフレーズ「スタバ(スターバックス)はないけどスナバ(鳥取砂丘)はある」を借用して公式Twitterで発信したことがきっかけとなり、両者の間で友好的なやり取りが交わされた。平井知事はこれに対し、「すナウル共和国連合」の設立を提案するなど、ユーモラスな形で交流を深めようとする動きが見られた。

ナウル共和国政府観光局日本事務所は、日本語の公式Twitterアカウントを通じて情報発信を行っており、2020年10月の開設から短期間で多くのフォロワーを獲得するなど、日本国内でのナウルに対する関心を高める一助となっている。また、公式グッズのオンラインショップも運営されている。

外交的には、日本はナウルを国家承認しており、駐フィジー日本国大使館がナウルを兼轄している。経済的困難や環境問題など、ナウルが抱える課題に対し、日本を含む国際社会からの支援が続けられている。

5.3. 国際機関への加盟状況

ナウルは以下の主要な国際機関および地域協力体への加盟している。

- 国際連合(UN) - 1999年加盟

- イギリス連邦 - 1968年特別加盟、1999年正加盟

- 太平洋諸島フォーラム(PIF) - 加盟国であるが、2021年に他のミクロネシア諸国と共に事務局長選出を巡り一時脱退を表明したが、2022年に手続きを中断。

- アジア開発銀行(ADB) - 1991年加盟

- 国際再生可能エネルギー機関(IRENA)

- 国際通貨基金(IMF) - 2016年加盟

- アフリカ・カリブ海・太平洋諸国機構(OACPS)

- 南太平洋地域環境計画(SPREP)

- 太平洋共同体(SPC)

- 南太平洋応用地球科学委員会(SOPAC)

これらの機関を通じて、ナウルは気候変動対策、持続可能な開発、経済協力などの分野で国際社会との連携を図っている。

5.4. 難民政策と論争

ナウルの外交政策において、オーストラリアとの協定に基づくナウル地域処理センター(Nauru Regional Processing Centre英語)の運営は、経済的側面と人道的側面の両方から大きな注目を集めている。この施設は、オーストラリアを目指す亡命希望者を収容し、その申請を処理するために2001年に初めて設置され、その後「パシフィック・ソリューション」と呼ばれるオーストラリアの政策の一環として断続的に運営されてきた。

ナウル政府にとって、このセンターの運営はオーストラリアからの財政援助と引き換えであり、経済的に困窮する同国にとって重要な収入源となってきた。しかし、センターの運営状況、特に収容されている難民や亡命希望者の処遇、生活環境、医療へのアクセス、精神衛生状態などは、アムネスティ・インターナショナルや国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を含む国際人権団体や国際機関から厳しい批判を繰り返し受けてきた。

報道によれば、収容者の中には長期収容による精神的苦痛から自傷行為や自殺企図に至るケースも報告されており、特に子供たちの間であきらめ症候群(resignation syndrome英語)と呼ばれる深刻な心的外傷反応が見られることも問題視された。これらの状況は「太平洋のグアンタナモ」とも揶揄され、オーストラリア政府およびナウル政府の責任が問われてきた。

ナウル政府は、センターの運営は国内法および国際的義務に則って行われていると主張し、主権国家としての対応であるとの立場を示してきた。しかし、施設への外部からのアクセス制限や情報の透明性の欠如は、疑惑を深める要因ともなった。2023年半ばには一時的に収容者がゼロになったと報じられたが、2024年には再び少数の亡命希望者が収容されているとの情報もある。

この難民政策は、ナウルの国際的評価に影響を与え、経済的利益と人道的責任の間のジレンマを浮き彫りにしている。被害者の視点や人権問題を重視する立場からは、収容者の早期の恒久的解決策と、国際基準に合致した人道的処遇の確保が強く求められている。

6. 軍事

ナウルは正規の軍隊を保有していない。国内の治安維持は、文民統制下にある小規模なナウル警察(Nauru Police Force英語)が担当している。防衛に関しては、ナウルとオーストラリアの間の非公式な合意に基づき、オーストラリアがその責任を負っている。この取り決めは、ナウルの地政学的な位置と小国としての制約を考慮したものである。警察力は、通常の法執行活動、国境警備、および国内の秩序維持に限定されており、軍事的な能力は有していない。

7. 経済

ナウル経済は、20世紀後半にリン鉱石の輸出によって一時的に世界最高水準の一人当たり国民総所得を達成したが、資源の枯渇とともに深刻な危機に見舞われた。その後の経済は、外国からの援助、特にオーストラリアによるナウル地域処理センター関連の支援や、漁業権収入、そして近年では二次的なリン鉱石採掘や深海資源開発の模索に依存している。

7.1. かつてのリン鉱石経済の好況

1960年代から1980年代にかけて、ナウルはリン鉱石輸出により空前の経済的繁栄を経験した。この時期、ナウルの一人当たり国民所得は世界でも最高水準に達し、国民は税金なし、医療費・教育費無料といった手厚い福祉を享受した。国営のナウル燐酸塩公社(Nauru Phosphate Corporation英語、NPC)が採掘と輸出を独占し、得られた莫大な収益はナウル燐酸塩ロイヤルティ信託(Nauru Phosphate Royalties Trust英語)を通じて海外投資にも回された。この時期のナウルは「太平洋のクウェート」とも称され、国民は豊かな生活を送っていた。

7.2. 経済危機と多角化の試み

1990年代以降、主要なリン鉱石資源の枯渇により、ナウル経済は深刻な危機に陥った。かつて巨額の資産を保有していたナウル燐酸塩ロイヤルティ信託は、放漫経営や不適切な投資(例:ロンドンのミュージカル「レオナルド・ザ・ミュージカル」への投資失敗)、海外不動産(メルボルンのナウル・ハウスなど)の損失や売却により、その価値を大幅に減少させた。国営航空会社ナウル航空の機材差し押さえや運航停止も経済の混乱を象徴する出来事であった。その結果、ナウルは財政破綻状態に陥り、国民生活は困窮した。高い失業率(一時は90%とも言われた)も深刻な問題となった。

経済再建のため、ナウルは様々な多角化策を試みた。1990年代にはタックスヘイブン化を進め、オフショア銀行業務や便宜置籍船登録を誘致したが、これは資金洗浄(マネーロンダリング)の温床となり、金融活動作業部会(FATF)から「非協力国・地域」に指定される事態を招いた(後に規制強化により解除)。2001年からは、オーストラリアの難民認定申請者を収容するナウル地域処理センターの運営を引き受け、その見返りとしてオーストラリアから多額の財政援助を受けるようになった。これはナウル経済にとって重要な収入源となったが、人権問題など多くの論争を引き起こした。

近年では、残存する二次的なリン鉱石の採掘が限定的に行われているほか、深海資源開発への期待が高まっている。特に、ナウルが後援する企業ノーリ社(Nauru Ocean Resources Inc.、NORI英語、カナダのザ・メタルズ・カンパニーの子会社)は、クラリオン・クリッパートン海域におけるマンガン団塊の探査・採掘権を有しており、これが将来の経済の柱となる可能性が模索されている。しかし、深海採掘には環境への影響が懸念されており、その実現には多くの課題が残る。OECDによる税の透明性に関する評価は改善され、「概ね準拠」と評価されるなど、国際的な信用回復に向けた努力も続けられている。ナウルの2017-2018年度予算では、歳入1.29 億 AUD、歳出1.29 億 AUDが見込まれ、緩やかな経済成長が予測された。

7.3. 観光

ナウルの観光産業は、国の経済への貢献度は低いのが現状である。主な観光資源としては、第二次世界大戦の戦跡(日本軍の砲台跡など)、独特のピナクル地形、そしてブアダ礁湖周辺の自然などが挙げられる。また、ダイビングや釣りといったマリンアクティビティも潜在的な魅力とされる。

しかし、観光業の発展には多くの課題が存在する。まず、国際的なアクセスの悪さが挙げられる。ナウル国際空港への定期便は限られており、特に日本からの直行便はない。島内の宿泊施設(メネン・ホテルなど)も数が少なく、インフラ整備も十分とは言えない。さらに、長年のリン鉱石採掘による環境破壊は景観に大きな影響を与えており、観光地としての魅力を損なっている側面もある。

政府は観光振興を経済多角化の一環として位置づけているものの、本格的な発展には至っていない。持続可能な観光のあり方や、環境再生との両立が今後の課題となる。

8. リン鉱石産業と環境破壊

ナウル経済の根幹を長らく支えてきたリン鉱石産業は、島に未曾有の富をもたらした一方で、その環境と社会に甚大かつ不可逆的な影響を及ぼした。これは「資源の呪い」の典型例とも言え、持続可能性と環境正義の観点から多くの課題を残している。

8.1. 採掘の歴史と方法

ナウルにおけるリン鉱石の発見は1900年、地質学者のアルバート・フラー・エリスによるものであった。商業的な採掘は1906年にイギリスの太平洋燐酸塩会社(Pacific Phosphate Company英語)によって開始され、ドイツ植民地政府との合意のもと進められた。第一次世界大戦後、ナウルがイギリス、オーストラリア、ニュージーランドの共同委任統治領となると、イギリス燐酸塩委員会(British Phosphate Commission英語、BPC)が採掘事業を引き継いだ。独立後は、1970年に設立された国営のナウル燐酸塩公社(Nauru Phosphate Corporation英語、NPC、後にRONPhos英語)が事業を運営した。

採掘は主に島の中心部である「トップサイド」と呼ばれる台地で行われ、その方法は露天掘りであった。表土を剥ぎ取り、その下に堆積する高品質のリン鉱石を機械で掘り出すというもので、大規模かつ効率的に採掘が進められた。

8.2. 環境への影響

広範なリン鉱石採掘は、ナウルの環境に壊滅的な影響を与えた。

- 国土の荒廃: 国土の約80%にあたる中央台地が採掘対象となり、植生が完全に失われ、不毛の地と化した。採掘後には、高さ数メートルから15 mにも達する無数の石灰岩の尖塔群(ピナクル)が林立する特異な景観が残された。このため、島の中央部は居住も農業も不可能な状態となっている。

- 表土の流失と土壌劣化: 表土が剥ぎ取られたことで、雨による土壌流出が深刻化した。残された土地も地力が著しく低下し、農業生産は極めて困難になった。

- 生態系の破壊: 固有の動植物が生息していた森林が失われ、多くの種が絶滅または絶滅の危機に瀕した。特にナウルセンニョムシクイのような固有種の鳥類は大きな影響を受けた。生物多様性は著しく損なわれた。

- 海洋汚染: 採掘に伴う粉塵やリン酸塩を含む排水が海に流れ込み、サンゴ礁を含む海洋生態系に悪影響を与えた。一説には海洋生物の40%が死滅したとも言われる。

- 水資源への影響: 表土の喪失は雨水の涵養能力を低下させ、地下水への影響も懸念されている。

これらの環境破壊は、ナウルの持続可能な発展にとって最大の障害の一つとなっている。

8.3. 社会経済的影響

リン鉱石産業は、ナウル社会と経済にも多大な影響を及ぼした。

- 「資源の呪い」: 一時的な経済的繁栄は、長期的な経済発展の視点を欠いた歳出拡大や、国民の労働意欲の低下を招いたとされる。国家財政はリン鉱石収入に完全に依存し、産業の多角化は進まなかった。

- 伝統的生活様式の変化: 伝統的な自給自足の生活は、金銭経済への移行とともに急速に失われた。食生活も輸入食品に大きく依存するようになり、健康問題(肥満、糖尿病など)の遠因となった。

- 経済構造の歪み: リン鉱石収入が途絶えた後の経済的脆弱性は極めて高く、高い失業率、財政破綻、海外資産の喪失といった深刻な事態を招いた。

- 健康問題: 環境悪化や食生活の変化は、国民の健康状態に悪影響を及ぼし、特に2型糖尿病の有病率は世界で最も高い水準にある。

- 不平等と依存: 経済危機後は、オーストラリアからの財政援助や難民受け入れ施設の運営収入への依存度が高まり、経済的自立が困難な状況が続いている。

これらの負の遺産は、ナウルの現代社会が抱える多くの問題の根源となっている。

8.4. 回復への努力と課題

リン鉱石採掘によって破壊された地域の環境回復は、ナウルにとって長年の悲願である。

- 過去の取り組み: 独立前から、採掘後の土地の再生に関する議論はあったが、技術的・財政的困難から大きな進展はなかった。

- 国際司法裁判所での訴訟と和解: 1989年、ナウル政府は、信託統治下のオーストラリアが環境修復の責任を果たさなかったとして、国際司法裁判所(ICJ)に提訴した。この訴訟は1993年に和解に至り、オーストラリアはナウルに対し総額1.07 億 AUDの補償金を支払うことに合意した。この資金の一部は環境再生のために使われることになった。

- 現在の努力: 「トップサイド」と呼ばれる採掘跡地の再生計画は続けられているが、広大な面積と特殊な地形のため、再生は容易ではない。植林活動や土壌改良の試みが部分的に行われているが、全面的な回復には至っていない。近年では、二次的なリン鉱石採掘(残存資源の回収)も行われており、これがさらなる環境負荷となる可能性も指摘されている。

- 課題:

- 環境的課題: 荒廃した土地の生態系を再生し、生物多様性を取り戻すことは極めて困難である。土壌の回復には長い時間を要する。

- 技術的課題: ピナクル地形の平坦化や、客土による農地化には高度な技術と莫大な費用が必要となる。

- 財政的課題: 環境再生に必要な資金は依然として不足しており、国際的な支援が不可欠である。

- 社会的課題: 国民の環境意識の向上や、持続可能な開発への理解を深めることも重要である。

ナウルの環境回復は、経済的自立と並ぶ国家の最重要課題であり、国際社会の協力のもと、長期的な視点での取り組みが求められている。

9. 社会

ナウルの社会は、人口構成、言語、宗教、教育、保健といった側面から特徴づけられる。リン鉱石経済の興亡は、これらの社会構造にも大きな影響を与えてきた。社会福祉と公正の観点から、特に健康問題や経済格差が課題となっている。

9.1. 人口構成

ナウルの総人口は、2018年時点で約11,000人である。過去にはリン鉱石産業の労働力としてキリバスやツバルからの移民労働者が多く居住しており人口は多かったが、2006年にはリン鉱石採掘の大規模な人員削減に伴い、1,500人以上の移民労働者が本国へ送還されたため人口が減少した。

民族構成は、ナウル人が人口の大部分(約58-60%)を占め、その他に他の太平洋諸島系住民(約24-26%)、ヨーロッパ系(約8%)、中国系(約8%)などが居住している。ナウル人は伝統的に12の母系的血縁集団に分かれているが、血縁関係や相続には父系的な特徴も見られる。

人口密度は非常に高く、西欧化された国としては南太平洋で最も高い部類に入る。人口の多くは海岸沿いの地域とブアダ礁湖周辺に集中している。

9.2. 言語

ナウルの公用語は、ミクロネシア諸語に属する固有の言語であるナウル語と、英語である。ナウル人の96%が家庭でナウル語を使用している。英語は政府、商業、教育の場で広く使用されており、ナウル語が国外では通用しないため、国際的なコミュニケーションでは英語が不可欠である。多くのナウル人はナウル語と英語の両方を話すことができる。

9.3. 宗教

ナウルで主に信仰されている宗教はキリスト教である。2011年の国勢調査によると、主要な宗派はナウル会衆派教会(35.71%)、ローマ・カトリック(32.96%)、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド(12.98%)、バプテスト(1.48%)などである。憲法は信教の自由を保障している。しかし、政府は末日聖徒イエス・キリスト教会やエホバの証人といった一部の宗教団体の活動を制限してきた。これらの信者の多くは、政府所有のナウルリン鉱石公社に雇用されている外国人労働者である。カトリック教徒は、キリバスのタラワに司教座を置くタラワ・ナウル教区(ローマ・カトリック)の管轄下にある。

9.4. 教育

ナウルの識字率は96%と高い水準にある。教育は6歳から16歳までの子供たちに義務付けられており、さらに2年間の非義務教育課程(11年生と12年生)が提供されている。島には3つの小学校と、ナウル中等学校(Nauru Secondary School英語)およびナウル・カレッジ(Nauru College英語)の2つの中等学校がある。南太平洋大学(USP)のナウル分校も設置されており、1987年にこのキャンパスが建設されるまでは、学生は通信教育か海外留学で高等教育を受けていた。2011年からは、オーストラリアのニューイングランド大学が島で活動を開始し、約30人のナウル人教師が教育準学士号取得のために学んでいる。このプロジェクトは、オーストラリア外務貿易省の資金提供を受けている。

かつてあった地域の公共図書館は火災で焼失した。1999年時点では新しい図書館は建設されておらず、移動図書館サービスも提供されていなかった。図書館施設がある場所としては、南太平洋大学ナウル分校、ナウル中等学校、カイザー・カレッジ、アイウォ小学校などがある。ナウル・コミュニティ図書館は、2018年5月に正式に開館した南太平洋大学ナウル分校の新校舎内にある。

9.5. 保健

ナウルの公衆衛生は多くの課題を抱えている。太平洋島嶼国・地域(PICTs)の中でも子供の死亡率が高い地域の一つであり、2020年のUNICEFの調査によると2.9%であった。2009年時点での平均寿命は男性60.6歳、女性68.0歳であった。

9.5.1. 肥満と主な疾患

ナウルは、平均ボディマス指数(BMI)において世界で最も肥満の割合が高い国の一つである。男性の97%、女性の93%が過体重または肥満であると報告されており、2012年の肥満率は71.7%であった。太平洋諸島における肥満は一般的な問題である。

ナウルは世界で最も2型糖尿病の有病率が高く、人口の40%以上が罹患している。その他、ナウルで深刻な食生活関連の問題としては、腎臓病や心血管疾患が挙げられる。また、ナウルの喫煙率は世界で最も高い水準にあり、2022年には48.3%であった。これらの健康問題は、伝統的な食生活から輸入された加工食品中心の食生活への急激な変化、運動不足、そしてリン鉱石枯渇後の経済的困窮によるストレスなどが複合的に絡み合っていると考えられている。高い有病率は医療財政を圧迫し、社会全体の生産性低下にも繋がっており、健康格差の是正と予防医療の推進が急務である。

9.6. 食生活と農業

歴史的に、ナウル先住民は自給自足農業を行い、ココナッツ、パンノキ、バナナ、タコノキ、パパイヤ、グアバなどを栽培し、食料の多くをまかなっていた。リン鉱石採掘のために移住してきた多くの外国人労働者の影響で、彼らの国々で主食とされていた様々な種類の果物や野菜も栽培されるようになった。かつて「トップサイド」と呼ばれるリン鉱石が採掘される高台の土壌は非常に豊かで、作物の栽培に適していた。

しかし、長年のリン鉱石採掘により国土の約90%が荒廃し、耕作可能な土地は著しく減少した。現在ナウル人の多くが住む海岸沿いの土地は、サンゴ由来の粗い質感でアルカリ性が強く、土壌が浅いため、世界でも有数の痩せた土地となっている。2011年には、自家菜園を持つか作物栽培に関わる世帯はわずか13%であった。リン鉱石採掘活動によりナウルの土壌の大部分が失われ、必要な土壌を輸入に頼らざるを得ない状況である。民族植物学的研究によれば、リン鉱石採掘による栽培可能な植物種の減少は、植物が文化的アイデンティティの大きな部分を占め、生活の中で多岐にわたる用途(太平洋島嶼文化では平均して植物1種につき7つの用途)を持つ先住民ナウル人が土地に対して感じる繋がりに大きな影響を与えている。

今日、ナウル住民は食料のほぼ全てを輸入に頼っており、主に米や砂糖などの加工食品中心の食生活となっている。一部の研究者は、採掘が停止した後も土壌の再生は起こらないだろうと推測している。加工食品や輸入食品への依存は、「文化的、歴史的、社会的要因」とともに、国民の健康に大きな影響を与えている。2012年から2013年にかけて実施された家計収入支出調査(HIES)によると、ナウル人の食料貧困発生率は、「成人1人1日あたり2,100キロカロリーの摂取を含む」食料貧困ライン(FPL)に基づけば0である。

しかし、HIESはナウルが食料貧困の点では良好であるとしながらも、人口の24%および世帯の16.8%が、衣類、住居、教育、交通、通信、水、衛生、保健サービスといった基本的ニーズに関する貧困ラインを下回っていることを明らかにした。これは太平洋諸国の中で最も悪い貧困指数である。2017年には、ナウル人の半数が年間9000 USD(約1.17 万 AUD)で生活していた。水資源は極めて限られており、世界保健機関(WHO)が1人1日あたり50リットルを推奨しているにもかかわらず、島は1人1日あたり32リットルの淡水しか供給できていない。地下水の多くは、鉱業排水、トイレ、その他の商業・家庭廃棄物の投棄によって汚染されており、ナウル人は輸入水(その価格は輸送のための燃料価格と密接に関連して変動する)と雨水貯留に依存している。衛生施設へのアクセスは限られており、住民の66%しか信頼できるトイレを利用できず、人口の3%は依然として屋外排泄を行っている。学校は、信頼できるトイレや生徒が使用できる飲料水がないため、頻繁に閉鎖を余儀なくされている。長期にわたる不登校問題や、難民・亡命希望者の子供たち、および障害を持つ子供たちの教育へのアクセスは、ナウルの教育部門にとって依然として懸念事項である。

10. 交通

ナウルの交通網は、島内交通と国際交通に大別される。小さな島国であるため、国内交通は限定的だが、国際交通は生活物資の輸入や人的交流に不可欠である。

10.1. 航空

ナウルの空の玄関口は、島内唯一の空港であるナウル国際空港である。旅客サービスは、国営航空会社のナウル航空が提供している。ナウル航空は、オーストラリアのブリスベンへ週4便運航しているほか、フィジーのナンディやキリバスのボンリキなど、他の目的地へも限定的に就航している。

過去には、リン鉱石による好景気を背景に、日本の鹿児島や那覇を含む太平洋各地の都市に就航していた時期もあったが、経済危機とそれに伴う機材の差し押さえ(ボーイング737)などで運航が大幅に縮小・中断された歴史がある。2006年10月、中華民国(台湾)からの財政支援を受けて、「アワー航空(Our Airline英語)」として運航を再開し、その後再び「ナウル航空」に社名を戻した。ナウル航空の運航状況は、国の経済状態や国際関係に大きく左右される傾向がある。

10.2. 海上及び陸上

海上輸送は、ナウルの物資輸送の生命線である。主要な港湾施設としては、アイウォ地区にあるナウル国際港(旧アイウォ船だまり)がある。この港は、かつては小型船しか接岸できなかったが、日本やアジア開発銀行などの支援により近代化・拡張工事が進められ、より大型の船舶の受け入れが可能となった。この港湾改良プロジェクトは、COVID-19パンデミックによる技術的・物流的問題で遅延したが、ナウルの貿易にとって極めて重要なインフラである。

陸上交通については、島を一周する約19 kmの舗装道路が幹線道路となっている。総延長は約30 kmである。島内には公共交通機関としてのバスなどは発達しておらず、住民の主な移動手段は自家用車やバイク、自転車である。かつてはリン鉱石運搬のために、採掘場から積み出し港まで約4 kmの鉄道が敷設されていたが、リン鉱石産業の衰退とともにその役割を終え、現在は運行されていない。

11. 文化

ナウルの文化は、伝統的なミクロネシア・ポリネシア系の要素と、その後のヨーロッパやアジアからの影響、そして近年のグローバル化の波が混ざり合って形成されている。リン鉱石による経済的繁栄と衰退は、文化面にも大きな変化をもたらした。

11.1. 伝統文化と現代の変化

ナウルの伝統的な生活様式は、12の母系制の氏族(部族)に基づく社会構造と密接に関連していた。各氏族は独自のトーテムや慣習を持っていたとされる。伝統音楽としては、「リーゲン(reigenナウル語)」と呼ばれる合唱形式の歌があり、儀式や祝祭の場で歌われた。舞踊も重要な文化的表現であり、魚の動きを模倣した「フィッシュダンス」や、男性が演じる「フリゲートバードダンス」、棒を使った「ドゴロパ(dogoropaナウル語)」などが知られている。これらの伝統芸能は、特に祝祭の際に披露される。

しかし、西洋文化の流入、特にキリスト教の布教は、伝統的な信仰や慣習に大きな影響を与えた。また、リン鉱石による経済的繁栄は、伝統的な自給自足の生活様式から貨幣経済へと急激に移行させ、食生活や価値観にも変化をもたらした。植民地支配と現代の西洋の影響により、固有の文化の多くは失われつつある。古い慣習はほとんど保存されていないが、伝統音楽、芸術、工芸、漁法の一部は今も実践されている。

アンガム・デー(Angam Day英語、10月26日)は、ナウル独自の重要な記念日である。これは、第一次世界大戦後の人口調査で民族存続に必要な1,500人を下回ったナウルの人口が、1932年に1,500人に回復したことを祝う日で、ナウル人のアイデンティティと回復力を象徴している。

11.2. スポーツ

ナウルで最も人気のあるスポーツはオーストラリアンフットボールであり、国の代表チームスポーツと見なされている。国内には8チームからなるリーグが存在し、ナショナルチーム「チーフス」は国際大会でも上位にランクされる実力を持つ。

もう一つの国技と見なされるスポーツは重量挙げであり、オリンピックやコモンウェルスゲームズでは、この競技でメダルを獲得した歴史がある。その他の人気スポーツとしては、バレーボール、ネットボール、釣り、テニスなどがある。

バスケットボールナショナルチームは、1969年のパシフィックゲームズに出場し、ソロモン諸島代表とフィジー代表を破った。

ラグビーユニオン(特に7人制ラグビー)も近年人気が高まっており、ナウル代表チームは2015年のパシフィックゲームズで国際デビューを果たし、同年のオセアニアセブンズチャンピオンシップにも出場した。

サッカーは、オーストラリアンフットボールやラグビーの人気に押され、マイナースポーツであり長らく活動が停滞していたが、2024年時点でナショナルチームの結成準備が進められているとの報道がある。

11.3. メディア

ナウルには日刊の新聞は存在しないが、隔週刊の出版物として「ムウィネン・コ(Mwinen Koナウル語)」がある。国営のテレビ局としてナウル・テレビジョン(NTV)があり、ニュージーランドやオーストラリアの番組を放送している。また、国営の非商業ラジオ局としてラジオ・ナウルがあり、ラジオ・オーストラリアやBBCの番組を放送している。政府は週刊紙「ナウル・ポスト」と隔週紙「ブレティン」をナウル語および英語で発行しており、海外の新聞も広く購読されている。

インターネットの普及率は2011年時点で54.0%であるが、ITインフラが脆弱なため政府公式サイトに接続できないこともあり、職員はGmailなど民間のサービスを業務に使用していると報告されている。過去には通信機器の故障によって国全体が音信不通になった事例もある。

11.4. 祝祭日

ナウルの主な国民の祝日とその意義は以下の通りである。

| 日付 | 日本語表記 | 英語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | |

| 1月31日 | 独立記念日 | Independence Day | 1968年のこの日に独立したことに由来 |

| 聖金曜日 | 聖金曜日 | Good Friday | 復活祭前の金曜日(変動祝日、3月または4月) |

| イースターマンデー | 復活祭後の月曜日 | Easter Monday | 復活祭の翌日の月曜日(変動祝日、3月または4月) |

| 5月17日 | 憲法記念日 | Constitution Day | 1968年のこの日に憲法が制定されたことに由来 |

| 8月21日 | 部族の日 | Day of the Tribes | 公務員休暇 |

| 9月25日 | 国際青少年デー | National Youth Day | 国民の健康増進(肥満率低下)を目的に制定 |

| 10月26日 | アンガム・デー | Angam Day | 第一次世界大戦後、民族存続の危機(人口1,500人割れ)から回復し、1932年のこの日に人口が1,500人に達したことを記念 |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day | |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Boxing Day |