1. 概要

オーストリア共和国は、中央ヨーロッパに位置する連邦共和制国家であり、豊かな自然環境、複雑な歴史、活発な政治・経済、多様な社会、そして世界的に名高い文化を有する国である。国土の大部分をアルプス山脈が占め、美しい景観とウィンタースポーツの適地として知られる一方、ドナウ川流域には肥沃な平野が広がる。古代にはケルト人が居住し、ローマ帝国の属州を経て、中世にはバーベンベルク朝、そしてハプスブルク家による6世紀以上にわたる支配の中心地となった。ハプスブルク家の下で神聖ローマ帝国の皇帝位をほぼ世襲し、広大なハプスブルク帝国を築き上げ、オーストリア=ハンガリー帝国として第一次世界大戦までヨーロッパの主要列強の一つであった。

第一次世界大戦の敗北により帝国は解体し、第一共和国が成立したが、政治的・経済的不安定の中でオーストロファシズム体制を経てナチス・ドイツに併合された。第二次世界大戦後、連合国による分割占領を経て、1955年にオーストリア国家条約によって完全な主権を回復し、永世中立国を宣言した。この中立政策は冷戦期におけるオーストリアの国際的役割を特徴づけたが、欧州連合(EU)加盟後はそのあり方が変化しつつある。

政治体制は議院内閣制を基本とする連邦共和制であり、大統領を国家元首とし、連邦首相が行政を率いる。オーストリア国民党やオーストリア社会民主党などの主要政党が政治を担ってきた。経済は高度に発展した社会的市場経済であり、製造業、サービス業、そして観光産業が主要な柱である。特に観光は、アルプスの自然や歴史的都市、音楽祭などが国内外から多くの人々を惹きつけている。

社会的には、ドイツ語を公用語とするオーストリア人が多数を占めるが、歴史的経緯からスロベニア系、クロアチア系、ハンガリー系などの少数民族も存在し、近年は移民の増加により多文化化が進んでいる。教育制度は充実しており、高等教育機関も多数存在する。福祉国家としての側面も持ち、国民皆保険制度や社会保障制度が整備されているが、社会格差や移民統合は現代的課題の一つである。

文化面では、特にクラシック音楽の分野でモーツァルト、ハイドン、シューベルト、ヨハン・シュトラウス親子などを輩出し、「音楽の都」ウィーンは世界的な文化中心地である。美術、建築、文学、哲学の分野でも多くの偉大な才能を生み出してきた。こうした豊かな文化遺産は、シェーンブルン宮殿やザルツブルクの歴史地区など、多くの世界遺産にも反映されている。オーストリアは、その歴史的遺産を基盤としつつ、現代ヨーロッパにおける民主主義、人権、環境保護、社会的公正といった価値を追求し、国際社会において独自の役割を果たしている。

2. 国名

オーストリア共和国の正式名称はドイツ語で Republik Österreichレプブリーク・エースターライヒドイツ語 であり、通称は Österreichエースターライヒドイツ語 である。この「Österreich」という国名は、古高ドイツ語の Ostarrîchiオスタリッヒ古高ドイツ語 に由来し、「東方の領域」または「東の国」を意味する。この名称が初めて記録に現れるのは、996年に発行されたいわゆる「オシュタールリッヒ証書」であり、当時のオーストリア辺境伯領を指していた。この言葉は、おそらく中世ラテン語の Marchia orientalisマルキア・オリエンタリスラテン語(東方辺境領)がバイエルン地方の方言に翻訳されたものと考えられている。

オーストリアは976年にバイエルン公国から分かれて設置された辺境伯領であった。「Austria」という国名は、このドイツ語名称をラテン語化したもので、12世紀に初めて記録された。当時、オーストリアのドナウ川流域(現在のオーバーエスターライヒ州およびニーダーエスターライヒ州)は、バイエルン公国の最東端に位置していた。

チェコ語ではオーストリアを Rakouskoラコウスコチェコ語 と呼ぶが、これは国境近くの町であるラープス・アン・デア・ターヤ(Raabs an der Thayaラープス・アン・デア・ターヤドイツ語)の名に由来するとされる。

2.1. 由来と「狭義のオーストリア」

国名「Österreich」の語源は「東の国」を意味し、フランク王国時代に東方からの脅威に備えて設置された「オストマルク」(Ostmarkオストマルクドイツ語、「東方辺境領」)に由来する。この「マルク」とは「辺境地域」や「防衛地域」を意味し、デンマーク(Danmarkダンマルクデンマーク語)の国名にも含まれる語である。

歴史的に「狭義のオーストリア」とは、かつてのオーストリア大公国の領域を指し、現在のオーストリア共和国の領土のうち、旧ザルツブルク大司教領(現在のザルツブルク州)、ケルンテン地方(ケルンテン州)、シュタイアーマルク地方(シュタイアーマルク州)、チロル地方(チロル州)などは含まれていなかった。時代が下るにつれて、オーストリア大公の称号を持ち、同大公領を世襲してきたハプスブルク家(後のハプスブルク=ロートリンゲン家)が統治する領土全体を漠然と「オーストリア」と呼ぶようになった。1804年のオーストリア帝国成立時においても、「オーストリア」の地理的範囲は具体的に定義されなかった。

第一次世界大戦後の1918年にオーストリア=ハンガリー帝国が解体され、ウィーンを首都としてドイツ人が多数を占める地域で「国民国家オーストリア」が建国された際、この国名は元々一地方の名称であったものが国家全体の名称として採用された形となった。現在のオーストリアの行政区画では、かつてのオーストリア大公領の主要部分はオーバーエスターライヒ州とニーダーエスターライヒ州に分割継承されている。

ドイツ語の「Österreich」に含まれる「Reich」(ライヒ)という語は、しばしば日本語で「帝国」と訳されるが、フランスのドイツ語名が現在でも「Frankreich」(フランクライヒ、フランク人の国)であるように、本来は「国」「領域」「世界」といったより広い意味を持つ。

2.2. オーストリア家(ハプスブルク家)との関係

オーストリアを長らく統治してきたハプスブルク家およびその後継であるハプスブルク=ロートリンゲン家は、国際的に「オーストリア家」(Haus Österreichハウス・エースターライヒドイツ語、Casa de Austriaカサ・デ・アウストリアスペイン語、Maison d'Autricheメゾン・ドートリッシュフランス語、House of Austriaハウス・オブ・オーストリア英語)としても知られている。このため、同家の成員はハプスブルクやハプスブルク=ロートリンゲンといった家名の代わりに、「オーストリアの」を意味する各国の言語表現で呼ばれることが一般的であった。例えば、フランス王妃マリー・アントワネットはフランス語で Marie-Antoinette d'Autricheマリー=アントワネット・ドートリッシュフランス語 と称された。

興味深いことに、「オーストリア家」という呼称は、スペイン系ハプスブルク家(Casa de Austriaカサ・デ・アウストリアスペイン語)をも含む場合がある。例えば、フランス王ルイ14世の王妃マリー・テレーズ・ドートリッシュ(スペイン名:María Teresa de Austriaマリア・テレサ・デ・アウストリアスペイン語)は、スペイン・ハプスブルク家の王女であるが、フランス語でもスペイン語でも「オーストリアの」と付されている。これは、ハプスブルク家が広大な領土を支配し、ヨーロッパ各地の王家と婚姻関係を結んでいた歴史的背景を反映している。

2.3. オーストラリアとの混同

オーストリア(Austriaオーストリア英語)は、オセアニアに位置するオーストラリア(Australiaオーストラリア英語)と国名が似ているため、しばしば混同されることがある。「オーストリア」の語源であるドイツ語の「Österreich」の「Öster-」は「東」を意味するが、ラテン語化される際に同源のラテン語「auster-」(南)に置き換えられたという説がある。一方、「オーストラリア」はラテン語の「terra australis」(南の土地)に由来する。つまり、偶然にも両国名はラテン語の「auster」(南)に関連する可能性があるが、地理的には全く異なる位置にある。

日本では、オーストリア大使館とオーストラリア大使館を間違える人が後を絶たず、東京都港区元麻布にあるオーストリア大使館には、同区三田にあるオーストラリア大使館への地図が掲示されているほどである。2005年の2005年日本国際博覧会(愛知万博)では、オーストリア・パビリオンで配布された冊子で、この混同を避けるために「オーストリ」ア(鳥)と「オーストラ」リア(虎)と覚えるよう呼びかけるユーモラスな試みもなされた。

この混同は日本だけでなく、英語圏、ロシア語圏、トルコ語圏など多くの言語で見られ、聞き間違いを防ぐために「ヨーロッパの」といった形容詞を付加して区別することもある。オーストリアの土産物屋では、オーストラリアの「カンガルーに注意」の道路標識に「NO KANGAROOS IN AUSTRIA(オーストリアにカンガルーはいません)」と書き加えたTシャツなどが人気商品となっている。

ただし、フランス語(オーストラリア: Australieオーストラリフランス語、オーストリア: Autricheオトリッシュフランス語)やチェコ語(オーストラリア: Austrálieアウストラーリエチェコ語、オーストリア: Rakouskoラコウスコチェコ語)のように、発音や表記が明確に異なるため混同が生じにくい言語もある。

2006年10月、駐日オーストリア大使館商務部は、オーストラリアとの混同を避けるため、国名の日本語表記を「オーストリア」から「オーストリー」に変更すると発表した。これは19世紀から1945年まで使われていた「オウストリ」という表記に基づくとされたが、大使館本体や日本政府による公式な国名変更要請はなされず、公式表記は「オーストリア」のままであることが確認された。その後、大使館商務部も「オーストリア」の表記を主に使用するようになり、「オーストリー」の使用は企業の判断に委ねる形となっている。

3. 歴史

オーストリアの歴史は、古代のケルト人の居住から始まり、ローマ帝国時代、中世のバーベンベルク朝、そして長きにわたるハプスブルク家の支配を経て、二度の世界大戦と冷戦を経験し、現代の共和国へと至る。この過程で、国家体制は幾度も変遷し、社会文化も大きく発展した。特に、民主主義の発展、人権意識の向上、社会の進歩といった側面は、各時代の出来事と深く結びついている。本節では、これらの歴史的変遷を概観し、その原因、展開、結果、そして後世への影響を考察する。

3.1. 古代と中世

現在のオーストリアにあたる地域には、ローマ帝国以前の時代から様々なケルト人の部族が定住しており、紀元前6世紀頃にはハルシュタット文化の中心地となっていた。実際、ハルシュタットの町はヨーロッパにおけるケルト人の考古学的証拠が最も古くから見つかる場所の一つである。ケルト人のノリクム王国は、現在のオーストリアの大部分とスロベニアの一部を含んでいたが、紀元前16年にローマ帝国によって征服され、ノリクム属州とされた。この属州は476年まで続いた。現在のオーストリア領土のうち、ノリクム属州に含まれなかった地域は、東部オーストリアの一部を包含するパンノニア属州と、現在のフォアアールベルク州およびチロル州の一部を含むラエティア属州に分割されていた。東部オーストリアのペトロネル=カルヌントゥムは、パンノニア・スペリオルとして知られるようになった地域の重要な軍営地であり、後には首都となった。カルヌントゥムは、約400年間にわたり5万人の人口を擁していた。

西ローマ帝国の滅亡後、この地域はまずゲルマン系のルギー族によって侵攻され、彼らの「ルギランド」の一部となった。487年、現在のオーストリアの大部分は、オドアケルによって征服され、彼のイタリア王国に編入された。493年までには、ゲルマン系の東ゴート族がこの地を征服し、東ゴート王国を建国した。東ゴート王国の滅亡後は、アレマン人、バイエルン族、スラヴ人、アヴァール人が侵入した。

フランク王国の王カール大帝は788年にこの地域を征服し、植民を奨励するとともにキリスト教を導入した。東フランク王国の一部として、現在のオーストリアの中核地域はバーベンベルク家に託された。この地域は marchia Orientalisマルキア・オリエンタリスラテン語(東方辺境伯領)として知られ、976年にレオポルト・フォン・バーベンベルクに与えられた。

オーストリアという名称が初めて記録に現れるのは996年のことで、Ostarrîchiオスタリッヒ古高ドイツ語(オシュタールリッヒ)と記され、バーベンベルク辺境伯領を指していた。1156年、プリヴィレギウム・ミヌスによりオーストリアは公国の地位に昇格した(オーストリア公国)。1192年、バーベンベルク家はシュタイアーマルク公国も獲得した。1246年、フリードリヒ2世の死によってバーベンベルク家の家系は断絶した。

その結果、ボヘミア王オタカル2世がオーストリア、シュタイアーマルク、ケルンテンの各公領を実質的に支配した。彼の支配は、1278年のマルヒフェルトの戦いでドイツ王ルドルフ1世に敗れたことで終焉を迎えた。以後、第一次世界大戦に至るまで、オーストリアの歴史は、その支配王朝であるハプスブルク家の歴史とほぼ同義であった。

3.2. ハプスブルク朝初期と大公国

14世紀から15世紀にかけて、ハプスブルク家はオーストリア公国の周辺に他の州を次々と獲得し始めた。1438年、オーストリア公アルブレヒト5世が、義父である皇帝ジギスムントの後継者として選ばれた。アルブレヒト自身の治世はわずか1年であったが、これ以降、唯一の例外を除き、神聖ローマ皇帝はハプスブルク家が占めることとなった。1453年、皇帝フリードリヒ3世の下でオーストリアはオーストリア大公国に昇格し、ハプスブルク家の権威はさらに高まった。

ハプスブルク家は世襲領から遠く離れた領土も獲得し始めた。1477年、皇帝フリードリヒ3世の唯一の息子である大公マクシミリアンは、ブルゴーニュ公国の女子相続人マリー・ド・ブルゴーニュと結婚し、これによりネーデルラントの大部分をハプスブルク家にもたらした。1496年、マクシミリアンの息子フィリップ美公は、カスティーリャとアラゴンの女子相続人狂女王フアナと結婚し、スペインとそのイタリア、アフリカ、アジア、新世界の領土をハプスブルク家にもたらした。

1526年、モハーチの戦いの後、ボヘミアとオスマン帝国に占領されていなかったハンガリーの一部がオーストリアの支配下に入った。オスマン帝国のハンガリーへの拡大は、二つの帝国の間で頻繁な紛争を引き起こし、特に1593年から1606年の長期トルコ戦争で顕著であった。トルコ軍はシュタイアーマルクに20回近く侵攻し、そのうちのいくつかは「焼き討ち、略奪、数千人の奴隷化」として記録されている。1529年9月下旬、スレイマン1世は最初のウィーン包囲を開始したが、オスマン帝国の歴史家によれば、早期の冬の到来による降雪のため失敗に終わった。

3.3. ハプスブルク帝国と近代

レオポルト1世の長い治世(1658年 - 1705年)において、1683年にポーランド王ヤン3世ソビエスキの指揮の下でウィーンをトルコ軍から防衛した第二次ウィーン包囲の成功に続き、大トルコ戦争が勃発した。この戦争の結果、1699年のカルロヴィッツ条約により、ハンガリーの大部分がオーストリアの支配下に入った。

カール6世は、ハプスブルク家の断絶を目前にして、帝国が前年に得た多くの領土を放棄した。彼は、1713年の国事詔書の承認と引き換えに、領土と権威において具体的な譲歩を厭わなかった。これにより、彼の娘マリア・テレジアが後継者として認められた。プロイセンの台頭とともに、ドイツにおけるオーストリア・プロイセン二重主義が始まった。オーストリアは、プロイセンおよびロシアと共に、1772年と1795年の3回のポーランド分割のうちの最初と3回目に参加した。

この時代から、オーストリアはクラシック音楽の発祥地となり、ヨーゼフ・ハイドン、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン、フランツ・シューベルトなど、様々な作曲家を輩出した。

オーストリアはその後、フランス革命政府との戦争に従事したが、当初はナポレオン・ボナパルトの手によって相次ぐ敗北を喫し、これは1806年の旧神聖ローマ帝国の終焉を意味した。その2年前、オーストリア帝国が成立していた。1792年から1801年にかけて、オーストリア軍は75万4700人の死傷者を出した。1814年、オーストリアはフランスに侵攻し、ナポレオン戦争を終結させた連合軍の一員であった。

オーストリアは1815年のウィーン会議において、大陸の4つの支配的な大国の一つとして、また承認された列強として台頭した。同年、オーストリアを議長国とするドイツ連邦が設立された。未解決の社会的、政治的、国家的紛争のため、ドイツ諸邦は統一ドイツを目指す1848年革命によって揺り動かされた。

統一ドイツの様々な可能性としては、大ドイツ、大オーストリア、あるいはオーストリアを全く含まないドイツ連邦などが考えられた。オーストリアはドイツ語圏の領土を、後に1848年のドイツ帝国となるものに明け渡す意思がなかったため、新たに形成された帝国の帝冠はプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世に предлагался。1864年、オーストリアとプロイセンはデンマークと共同で戦い、シュレースヴィヒ公国とホルシュタイン公国のデンマークからの独立を確保した。しかし、両公国をどのように管理するかについて合意できなかったため、1866年に普墺戦争を戦った。ケーニヒグレーツの戦いでプロイセンに敗れたオーストリアは、ドイツ連邦を離脱し、もはやドイツ政治に参加しなくなった。

3.4. オーストリア=ハンガリー帝国

1848年のハンガリー革命の敗北後、1867年のアウスグライヒ(大妥協)は、フランツ・ヨーゼフ1世の下で、オーストリア帝国とハンガリー王国の二重主権を規定した。この多様な帝国のオーストリア=ハンガリー支配には、ドイツ人、マジャル人、クロアチア人、チェコ人、ポーランド人、ルシン人、セルビア人、スロバキア人、スロベニア人、ウクライナ人など、様々な集団が含まれており、大規模なイタリア人およびルーマニア人コミュニティも存在した。

その結果、民族主義運動が台頭する時代において、オーストリア=ハンガリー帝国の統治はますます困難になり、拡大された秘密警察への相当な依存を必要とした。しかし、オーストリア政府はいくつかの点で融和的であろうと最善を尽くした。例えば、チスライタニア(オーストリア側)の法律や条例を公布する「帝国法律官報(Reichsgesetzblattライヒスゲゼッツブラットドイツ語)」は8言語で発行され、すべての民族集団は自国語の学校に通い、国家機関で母語を使用する権利を有していた。

ゲオルク・フォン・シェーネラーのような様々な社会的サークルの多くのオーストリア系ドイツ人は、オーストリア系ドイツ人の間で民族的ドイツ人のアイデンティティを強化し、オーストリアをドイツに併合すること(アンシュルス)を期待して、強力な汎ドイツ主義を推進した。カール・ルエーガーのような一部のオーストリア人は、自身の政治目標を推進するためのポピュリズムの一形態として汎ドイツ主義を利用した。ビスマルクの政策はオーストリアとドイツ系オーストリア人をドイツから排除したが、多くのオーストリアの汎ドイツ主義者は彼を偶像化し、ドイツ皇帝ヴィルhelm Iの好きな花として知られる青いヤグルマギクをボタンホールに飾り、ドイツ国旗の色(黒、赤、黄)の円形章と共に身につけた。これらは多民族帝国への不満を示す方法として、オーストリアの学校では一時的に禁止された。

オーストリアのドイツからの排除は、多くのオーストリア人に自らの国民的アイデンティティに関する問題を引き起こし、社会民主党指導者オットー・バウアーをして「我々のオーストリア的性格とドイツ的性格の間の葛藤」であると述べさせた。オーストリア=ハンガリー帝国は、ドイツ系オーストリア人と他の民族グループとの間に民族的緊張を引き起こした。多くのオーストリア人、特に汎ドイツ運動に関与した人々は、民族的ドイツ人のアイデンティティの強化を望み、帝国が崩壊し、それによってオーストリアのドイツへの併合が可能になることを期待した。

多くのオーストリアの汎ドイツ民族主義者は、1897年のカジミール・バデーニ伯爵の言語令に激しく抗議した。この法令は、ボヘミアにおいてドイツ語とチェコ語を公用語とし、新しい政府高官に両言語の流暢さを要求するものであった。これは実際には、ほとんどの中流階級のチェコ人がドイツ語を話したが、その逆は成り立たなかったため、公務員はほぼもっぱらチェコ人を雇用することを意味した。ウルトラモンタニズムのカトリック政治家や聖職者がこの改革を支持したことは、「ローマからの離脱運動」の開始を引き起こした。この運動はシェーネラーの支持者によって開始され、「ドイツ人」キリスト教徒にローマ・カトリック教会を離れるよう呼びかけた。

3.5. 第一次世界大戦と第一共和国

オスマン帝国で第二次立憲時代が始まると、オーストリア=ハンガリー帝国は1908年にボスニア・ヘルツェゴビナを併合する機会を得た。1914年にボスニア系セルビア人ガヴリロ・プリンツィプによってサライェヴォでオーストリア大公フランツ・フェルディナントが暗殺されたことは、オーストリアの主要な政治家や将軍たちによって、皇帝にセルビアへの宣戦布告を説得するために利用され、それによって第一次世界大戦の勃発を危険にさらし、引き起こし、最終的にはオーストリア=ハンガリー帝国の解体につながった。第一次世界大戦では100万人以上のオーストリア=ハンガリー兵士が死亡した。

1918年10月21日、帝国議会(オーストリア帝国の議会)の選出されたドイツ人議員がウィーンでドイツ=オーストリア臨時国民議会(Provisorische Nationalversammlung für Deutschösterreichプロヴィゾリシェ・ナツィオナールフェアザムルング・フュア・ドイチュエースターライヒドイツ語)として会合した。10月30日、議会は「国家評議会(Staatsratシュターツラートドイツ語)」と呼ばれる政府を任命することにより、ドイツ=オーストリア共和国を設立した。この新政府は皇帝からイタリアとの計画された休戦協定の決定に参加するよう招かれたが、この事業には参加しなかった。

これにより、1918年11月3日、戦争終結の責任はもっぱら皇帝とその政府に委ねられた。11月11日、旧政府と新政府の大臣から助言を受けた皇帝は、もはや国務に関与しないと宣言した。11月12日、ドイツ=オーストリアは法律により、自らを民主共和国であり、新しいドイツ共和国の一部であると宣言した。「国家評議会」を「連邦政府(Bundesregierungブンデスレギールングドイツ語)」に、「国民議会」を「国民議会(Nationalratナツィオナールラートドイツ語)」に改称する憲法は、1920年11月10日に可決された。

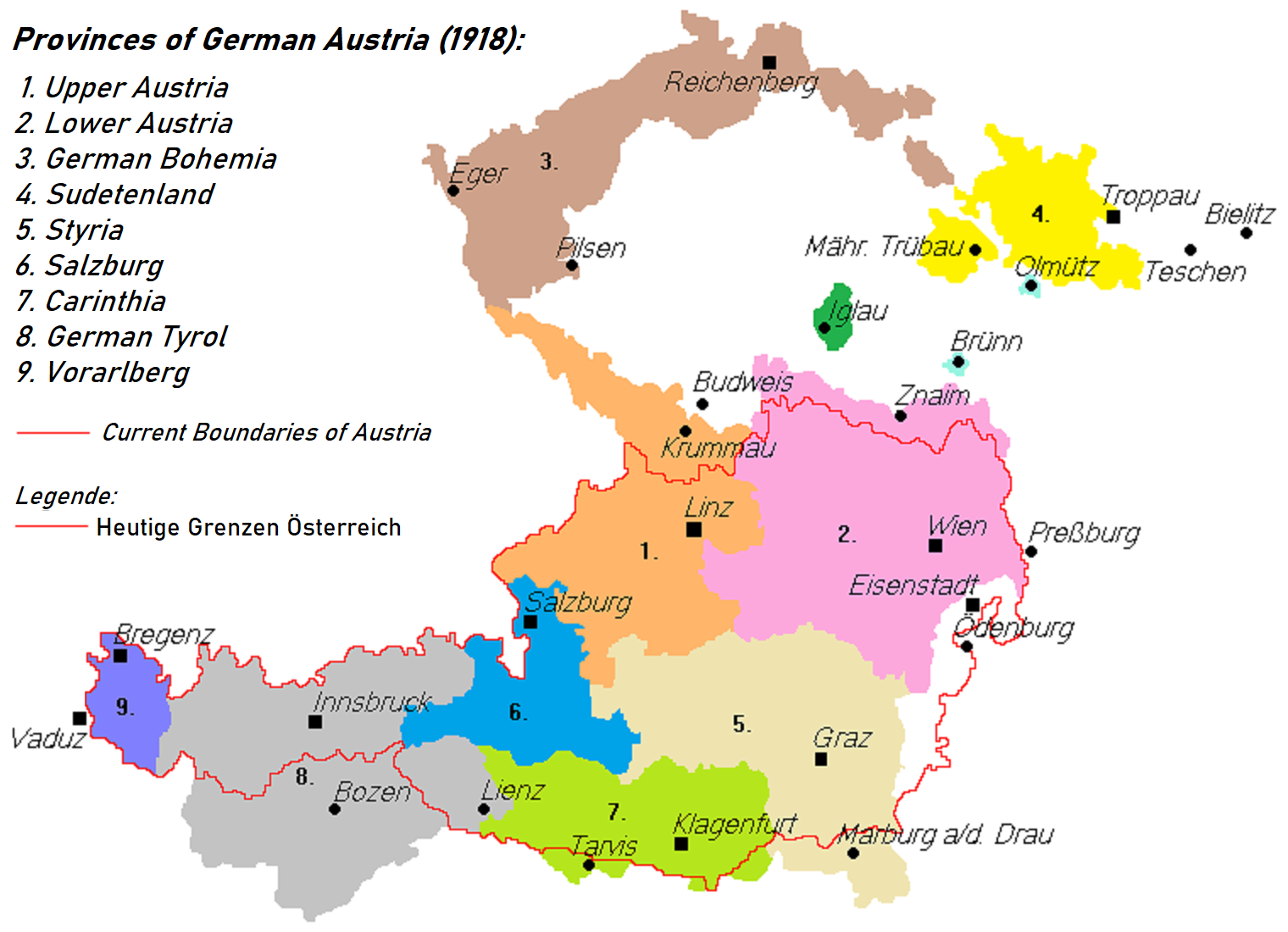

1919年のサン=ジェルマン条約(ハンガリーにとっては1920年のトリアノン条約)は、1918年11月に大部分が確立されていた中央ヨーロッパの新しい秩序を確認し、統合し、新しい国家を創設し、他の国家を変更した。かつてオーストリア=ハンガリー帝国の一部であったオーストリアのドイツ語圏は、主にドイツ語を話す南チロルを除き、ドイツ=オーストリア共和国(ドイツ語: Republik Deutschösterreichレプブリーク・ドイチュエースターライヒドイツ語)と名付けられた残存国家に縮小された。オーストリアをドイツに併合したいという願望は、オーストリアとドイツのあらゆる社会層が共有する一般的な意見であった。11月12日、ドイツ=オーストリアは共和国と宣言され、社会民主党のカール・レンナーを臨時首相に指名した。同日、共和国は「ドイツ=オーストリアは民主共和国である」(第1条)および「ドイツ=オーストリアはドイツ帝国(Reichライヒドイツ語)の不可欠な部分である」(第2条)と述べる暫定憲法を起草した。サン=ジェルマン条約とヴェルサイユ条約は、オーストリアとドイツの間の統合を明確に禁じた。これらの条約はまた、ドイツ=オーストリアに国名を「オーストリア共和国」と改称することを強制し、その結果、最初のオーストリア第一共和国が誕生した。

300万人以上のドイツ語を話すオーストリア人が、新たに形成された、または拡大されたチェコスロバキア、ユーゴスラビア、ハンガリー、イタリアの各州で少数派として新しいオーストリア共和国の外で生活することになった。これらには、南チロル州とドイツ系ボヘミアの州が含まれていた。ドイツ系ボヘミアとズデーテン地方の地位は、後に第二次世界大戦で役割を果たすことになった。

オーストリアとユーゴスラビア王国の間の国境は、1920年10月のケルンテン住民投票で解決され、旧オーストリア=ハンガリー帝国のケルンテン公国の領土の大部分がオーストリアに割り当てられた。これにより、国境はカラヴァンケン山脈に設定され、多くのスロベニア人がオーストリアに残ることになった。

3.6. 戦間期と第二次世界大戦

第一次世界大戦後のオーストリアは経済的困難と政治的混乱に見舞われ、オーストロファシズム体制を経て、最終的にはナチス・ドイツによる併合へと至る激動の時代を経験した。

戦後、インフレがオーストリアの通貨であったクローネの価値を下げ始めた。1922年秋、オーストリアは国際連盟の監督下で国際融資を受けた。融資の目的は、破産を回避し、通貨を安定させ、オーストリアの一般的な経済状態を改善することであった。この融資は、オーストリアが独立国家から国際連盟による管理下に移ることを意味した。1925年、シリングが導入され、クローネを10,000対1のレートで置き換えた。後に、その安定性から「アルプスのドル」というニックネームが付けられた。1925年から1929年にかけて経済は短い好況を享受したが、ブラックチューズデーの後にほぼ崩壊した。

オーストリア第一共和国は1933年まで続き、首相エンゲルベルト・ドルフースが、彼が「オーストリア議会の自己排除」と呼んだものを利用して、イタリア・ファシズムに近い独裁政権を樹立した。当時二大政党であった社会民主党と保守党は、それぞれ準軍事組織を持っていた。社会民主党の「共和国防衛同盟」は非合法化されたが、1934年2月12日から15日にかけてオーストリア内戦が勃発した際にも依然として活動していた。

1934年2月、「防衛同盟」のメンバー数名が処刑され、社会民主党は非合法化され、多くのメンバーが投獄されるか亡命した。1934年5月1日、オーストロファシストはドルフースの権力を固める新憲法(「5月憲法」)を制定したが、7月25日、彼はオーストリア・ナチスによる7月蜂起未遂事件で暗殺された。

彼の後継者クルト・シュシュニックは、オーストリアが「ドイツ国家」であるという事実を認め、オーストリア人は「より良いドイツ人」であると信じていたが、オーストリアが独立を維持することを望んでいた。彼は1938年3月9日に、オーストリアのドイツからの独立に関する国民投票を3月13日に実施すると発表した。

3.6.1. ナチス支配

1938年3月12日、オーストリア・ナチスが政府を掌握し、ドイツ軍が国を占領したため、シュシュニックの国民投票は実施されなかった。1938年3月13日、オーストリアの「アンシュルス」(併合)が公式に宣言された。2日後、オーストリア生まれのアドルフ・ヒトラーは、ウィーンのヘルデンプラッツで、彼の故郷を「残りのドイツ帝国」と「再統一」すると発表した。彼は1938年4月にドイツとの統合を確認する国民投票を実施した。

ドイツ(最近併合されたオーストリアを含む)で議会選挙が1938年4月10日に行われた。これらはナチス支配下の帝国議会(ライヒスターク)への最後の選挙であり、有権者が813議席の帝国議会のための単一のナチス党リストと、最近のオーストリア併合(アンシュルス)を承認するかどうかを問う単一問題の国民投票の形をとった。ユダヤ人、ロマ人、シンティ人は投票を許可されなかった。選挙の投票率は公式には99.5%で、98.9%が「賛成」と投票した。ヒトラーの故郷であるオーストリアの場合、4,484,475人の選挙人の99.71%が公式に投票し、賛成票は99.73%であった。ほとんどのオーストリア人がアンシュルスを支持したが、オーストリアの一部、特にオーストリア最大のユダヤ人人口を抱えるウィーンでは、ドイツ兵が常に花と喜びで歓迎されたわけではなかった。それにもかかわらず、投票結果を取り巻くプロパガンダ、操作、不正にもかかわらず、多くのオーストリア人とドイツ人の両方が、すべてのドイツ人を一つの国家に統一するという長年の悲願の達成と見なしたため、アンシュルスを遂行したヒトラーに対する大規模な真の支持があった。

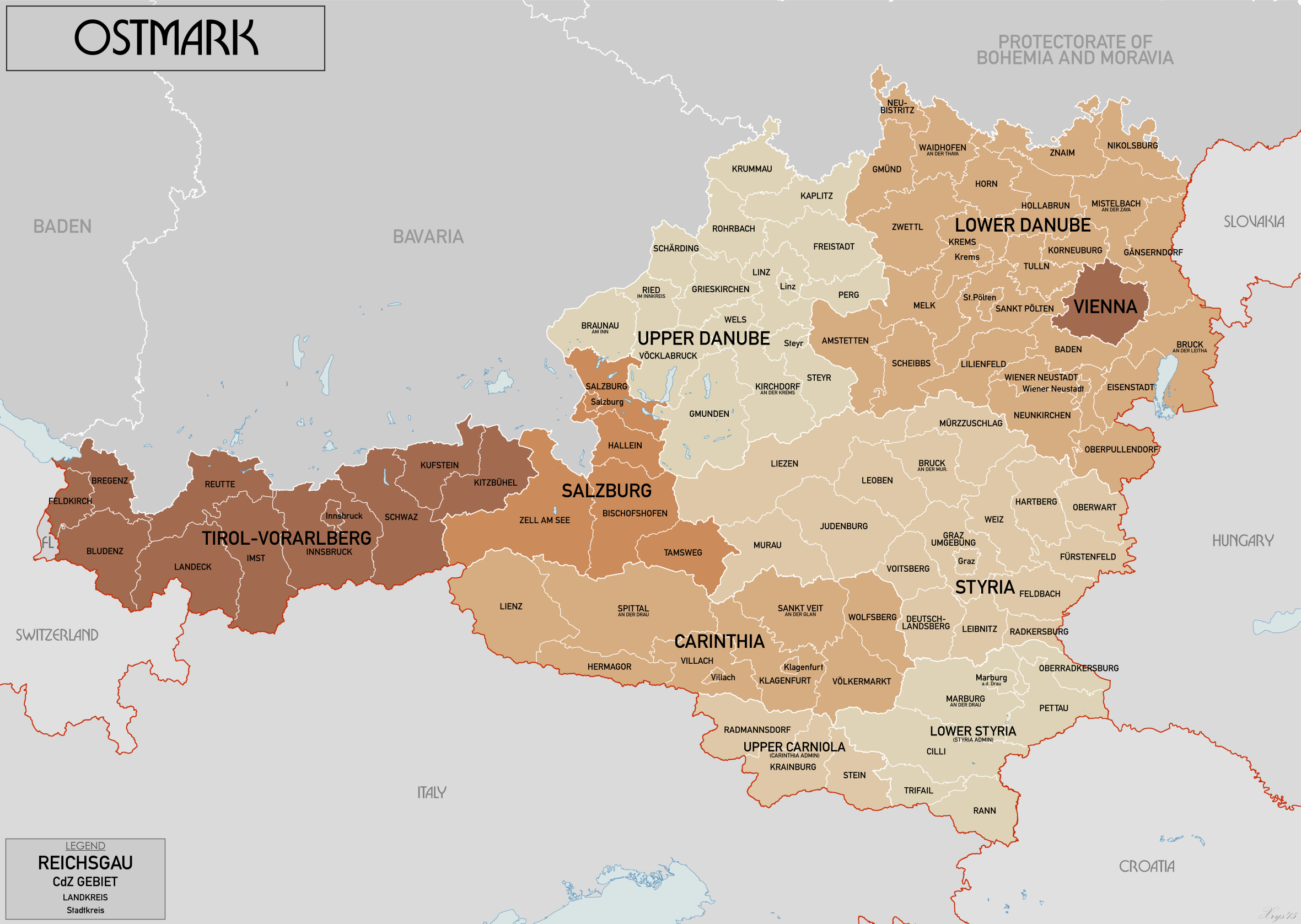

1938年3月13日、オーストリアは第三帝国に併合され、独立国としての存在を終えた(アンシュルス)。ユダヤ系オーストリア人の富のアーリア化は、3月中旬にいわゆる「野生の」(すなわち超法規的な)段階で直ちに始まり、まもなく法的かつ官僚的に構造化され、ユダヤ市民が所有していた資産が彼らから剥奪されるようになった。当時、オーストリアで育ったアドルフ・アイヒマンはウィーンに移送され、ユダヤ人を迫害するよう命じられた。1938年11月のポグロム(「水晶の夜」)の間、ウィーン、クラーゲンフルト、リンツ、グラーツ、ザルツブルク、インスブルック、およびニーダーエスターライヒ州のいくつかの都市で、ユダヤ人およびシナゴーグなどのユダヤ人施設が暴力的な攻撃を受けた。ナチスの猛烈な反対者であり、オーストリア=ハンガリー最後の皇太子であり、オーストリアの何百もの場所の名誉市民であり、シュシュニックによって君主制の選択肢として部分的に構想されていたオットー・フォン・ハプスブルクは、当時ベルギーにいた。彼はアンシュルスに反対の声を上げ、その後ナチス政権に追われる身となり、彼の財産は没収され、捕らえられれば即座に射殺されたであろう。1938年、ナチスはオーストリアを「オストマルク」と改名し、1942年までその名称であったが、その後「アルプスおよびドナウ帝国大管区群(Alpen- und Donau-Reichsgaueアルペン・ウント・ドナウ・ライヒスガウエドイツ語)」と改名された。

オーストリア人は第三帝国の人口のわずか8%に過ぎなかったが、アドルフ・ヒトラー、エルンスト・カルテンブルンナー、アルトゥル・ザイス=インクヴァルト、フランツ・シュタングル、アロイス・ブルンナー、フリードリヒ・ライナー、オディロ・グロボクニクなど、最も著名なナチスの一部はオーストリア出身であった。また、SSのメンバーの13%以上、ナチスの絶滅収容所のスタッフの40%がオーストリア人であった。帝国大管区(ライヒスガウ)では、主要なマウトハウゼン強制収容所のほかに、すべての州に多数の付属収容所があり、そこでユダヤ人やその他の囚人が殺害、拷問、搾取された。当時、この地域は連合軍の航空機の作戦半径外にあったため、軍需産業は強制収容所の囚人の強制労働によって大幅に拡大され、これは特に戦闘機、戦車、ミサイルの製造に関して当てはまった。

オーストリアの抵抗運動グループのほとんどは、すぐにゲシュタポによって粉砕された。ウィーンのゲシュタポ本部を爆破するカール・ブリアンを中心とするグループの計画は発覚したが、後に処刑された司祭ハインリヒ・マイヤーを中心とする重要なグループは連合国と接触することに成功した。このいわゆるマイヤー・メスナーグループは、V1飛行爆弾、V2ロケット、ティーガー戦車、航空機(Bf 109、Me 163 コメートなど)が製造されていた軍需工場に関する情報を連合国に送ることができた。この情報は、クロスボウ作戦とハイドラ作戦の成功に重要であり、これらはいずれもオーヴァーロード作戦開始前の準備任務であった。アメリカの諜報機関(OSS)と接触していたこの抵抗グループは、すぐにアウシュヴィッツなどの大量処刑や強制収容所に関する情報を提供した。グループの目的は、ナチス・ドイツをできるだけ早く戦争に敗北させ、独立したオーストリアを再建することであった。

3.7. 連合軍占領

ウィーンは1945年4月13日、ソ連のウィーン攻勢中に、第三帝国の完全崩壊直前に陥落した。侵攻してきた連合国、特にアメリカ軍は、東アルプス山脈のオーストリア領土で大部分が行われることになっていた、いわゆる「アルプス要塞作戦」を計画していた。しかし、帝国の急速な崩壊のため、それは実現しなかった。

カール・レンナーとアドルフ・シェルフ(オーストリア社会党[社会民主党および革命的社会主義者])、レオポルト・クンシャック(オーストリア国民党[旧キリスト教社会人民党])、およびヨハン・コプレニヒ(オーストリア共産党)は、1945年4月27日の独立宣言によってオーストリアの第三帝国からの離脱を宣言し、同日、勝利した赤軍の承認とヨシフ・スターリンの支援を受けて、レンナー国家宰相の下でウィーンに臨時政府を樹立した。(この日は公式に第二共和国の誕生日とされている。)4月末には、西部および南部オーストリアの大部分がまだナチス支配下にあった。1945年5月1日、1934年5月1日に独裁者ドルフスによって廃止された1920年の連邦憲法法が再び有効と宣言された。1939年から1945年までのオーストリアの軍事死者総数は26万人であった。オーストリアのユダヤ人ホロコースト犠牲者総数は65,000人であった。約14万人のユダヤ系オーストリア人が1938年から39年にかけて国外に逃亡していた。何千人ものオーストリア人が重大なナチス犯罪に関与しており(マウトハウゼン=グーゼン強制収容所だけでも数十万人が死亡)、この事実は1992年にフランツ・ヴラニツキー首相によって公式に認められた。

第二次世界大戦後、連合軍占領下のオーストリアは軍事占領地域に分割された。オーストリアは連合国オーストリア委員会によって統治された。1943年のモスクワ宣言で規定されたように、連合国によるオーストリアの扱いは微妙な違いが見られた。

社会民主党、保守党、共産党から成るオーストリア政府は、ソ連占領区に囲まれたウィーンに置かれた。このオーストリア政府は、カール・レンナーがスターリンの傀儡である可能性への懸念にもかかわらず、1945年10月に第二次世界大戦の連合国によって承認された。1946年7月26日、オーストリア議会は最初の国有化法を可決し、約70の鉱業および製造会社がオーストリア国家によって接収された。財産保護経済計画省(Ministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanungミニステリウム・フュア・フェアメーゲンスジッヒェルング・ウント・ヴィルトシャフツプラーヌングドイツ語)は、ペーター・クラウラント大臣(ÖVP党)の指揮の下、国有化産業の指導を担当した。

3.8. 独立

1955年5月15日、長年にわたる協議の末、そして冷戦の影響を受けながら、オーストリアは第二次世界大戦の連合国との間でオーストリア国家条約を締結することにより、完全な独立を回復した。1955年10月26日、すべての占領軍が撤退し、オーストリアは議会法により「永世中立」を宣言した。この日は現在、オーストリアの建国記念日であり、祝日となっている。

チロル州の地位は、オーストリアとイタリアの間の未解決問題であった。今日に至るまで、オーストリアの都市には、失われたとされるオーストリア領土を記念して「南チロル広場(Südtiroler Platzズュートティローラー・プラッツドイツ語)」と名付けられた20の広場が存在する。南チロル独立運動によるテロ行為は1950年代と1960年代に記録されている。イタリア中央政府によってチロルには広範な自治権が付与された。

第二共和国の政治体制は、1945年に再導入された1920年と1929年の憲法に基づいている。この体制は「プロポルツ」によって特徴づけられ、政治的に重要なポストのほとんどがオーストリア社会民主党(SPÖ)とオーストリア国民党(ÖVP)のメンバー間で比例配分された。強制的な会員制を持つ利益団体「会議所」(労働者、実業家、農民など)は相当な重要性を増し、通常、立法過程で協議されたため、広範な合意を反映しない法律はほとんど可決されなかった。

1945年以来、単独政権による統治は2度行われた。1966年から1970年(ÖVP)と1970年から1983年(SPÖ)である。他のすべての立法期間において、SPÖとÖVPの大連立か、「小連立」(これら2つのうちの1つと小政党)が国を統治した。

元国際連合事務総長であるクルト・ヴァルトハイムは、1986年から1992年までオーストリア大統領に選出された。彼は第二次世界大戦中にドイツ国防軍の将校であり、戦争犯罪で告発された。

1994年の国民投票で3分の2の多数の賛成を得て、同国は1995年1月1日に欧州連合の加盟国となった。

主要政党であるSPÖとÖVPは、オーストリアの軍事的中立の将来の地位について反対意見を持っている。SPÖは公には中立的役割を支持しているが、ÖVPはEUの安全保障政策へのより強力な統合を主張しており、一部のÖVP政治家(例:1997年のヴェルナー・ファ斯拉ベント(ÖVP))は将来のNATO加盟も排除していない。実際には、オーストリアはEUの共通外交・安全保障政策に参加し、平和維持活動や平和創造任務に参加しており、NATOの「平和のためのパートナーシップ」のメンバーとなっている。憲法もそれに応じて改正された。2011年にリヒテンシュタインがシェンゲン圏に加盟して以来、オーストリアの近隣諸国はいずれもオーストリアとの国境管理を行っていない。

4. 地理

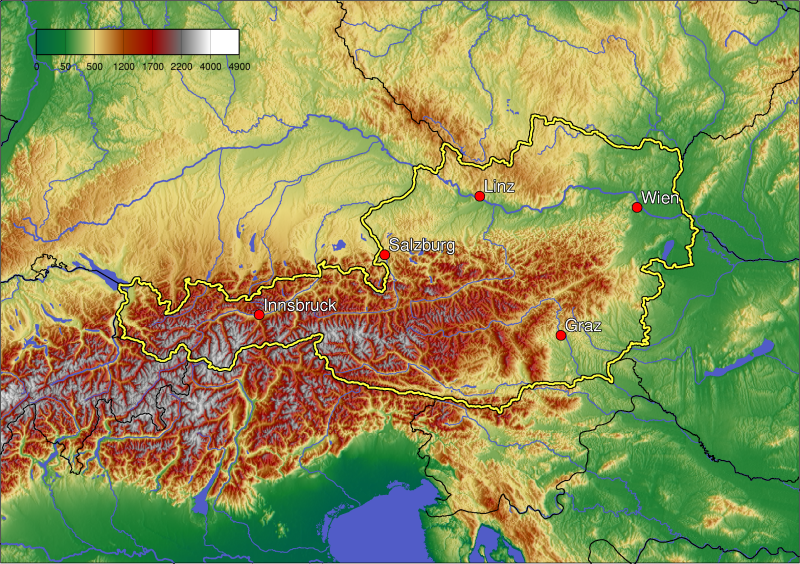

オーストリアはアルプス山脈に位置するため、大部分が山岳地帯である。中央東アルプス山脈、北部石灰岩アルプス山脈、南部石灰岩アルプス山脈はすべて一部がオーストリア国内にある。オーストリアの総面積(8.39 万 km2)のうち、低地と見なせるのは約4分の1に過ぎず、国土の32%のみが標高500 m未満である。オーストリア西部のアルプス山脈は、国の東部ではいくらか低地や平野に変わる。

オーストリアは北緯46度から49度、東経9度から18度の間に位置する。

国土は5つの地域に分けることができ、最大のものは国土総面積の62%を占める東アルプス山脈である。アルプス山麓のオーストリア丘陵地帯とカルパティア山脈山麓は国土の約12%を占め、東部の丘陵地帯とパンノニア低地周辺地域は国土総面積の約12%を占める。アルプスよりはるかに低い第二の山岳地域は北部に位置する。オーストリア花崗岩高原として知られ、ボヘミア山塊の中央部に位置し、オーストリアの10%を占める。ウィーン盆地のオーストリア部分は残りの4%を占める。

オーストリアでは、森林被覆率は国土総面積の約47%であり、これは2020年には389.92 万 haの森林に相当し、1990年の377.57 万 haから増加した。2020年には、自然再生林が222.75 万 ha、植林された森林が167.15 万 haを占めた。自然再生林のうち2%が原生林(人間の活動の明確な兆候がない自生樹種で構成される)であると報告され、森林面積の約23%が保護地域内にあった。2015年には、森林面積の18%が公有、82%が私有、0%がその他または不明の所有形態であると報告された。

植物地理学的には、オーストリアは北方圏内の中央ヨーロッパ州に属する。WWFによると、オーストリアの領土は、中央ヨーロッパ混交林、パンノニア混交林、アルプス針葉樹混交林、西ヨーロッパ広葉樹林の4つのエコリージョンに細分化できる。オーストリアは2018年の森林景観完全性指数の平均スコアが3.55/10で、172カ国中149位であった。

4.1. 地形と自然環境

オーストリア国土の大部分(62%)はアルプス山脈が占めており、東アルプス山脈、特にチロル中央アルプス山脈、ホーエ・タウエルン山脈、ニーデレ・タウエルン山脈、北部石灰岩アルプス山脈、南部石灰岩アルプス山脈、ウィーンの森などが主要な山脈である。オーストリアの最高峰はホーエ・タウエルン山脈にあるグロースグロックナー山(標高3798 m)である。

平野部は国土の東部、特にドナウ川沿いに広がっており、ウィーン盆地やパンノニア平原の西端部が含まれる。主要な河川は、ドイツから流れ込み、スロバキア、ハンガリーへと抜けるドナウ川であり、国内の多くの河川(イン川、エンツ川、ムール川、ドラウ川など)がドナウ川に合流するか、あるいはその支流である。

湖沼も多く、最大のものはハンガリーとの国境にあるノイジードル湖である。その他、景勝地として名高いザルツカンマーグート地方にはヴォルフガング湖、ハルシュタット湖などがあり、ケルンテン州にはヴェルター湖がある。

オーストリアには6つの国立公園(ホーエ・タウエルン国立公園、ノイジードラー・ゼー=ゼーヴィンケル国立公園、ドナウ=アウエン国立公園、カルカルペン国立公園、ターヤタール国立公園、ゲゾイゼ国立公園)があり、その他多くの自然保護区が設定されている。これらの地域では、高山植物、森林、湿地など多様な生態系が見られ、アイベックス、マーモット、イヌワシなどの野生動物や、エーデルワイスをはじめとする希少植物が生息・生育している。

4.2. 気候

オーストリアの大部分は、湿潤な西風が卓越する冷涼/温帯気候帯に属する。国土のほぼ4分の3がアルプス山脈に占められているため、高山気候が卓越している。東部のパンノニア平原およびドナウ川流域では、気候は大陸性の特徴を示し、アルプス地域よりも降水量が少ない。オーストリアは冬期(-10 °C~0 °C)は寒冷であるが、夏季の気温は比較的高く、平均気温は20℃台半ばで、2013年8月には最高気温40.5 °Cを記録した。

ケッペンの気候区分によれば、オーストリアには以下の気候タイプが存在する:西岸海洋性気候(Cfb)、湿潤大陸性気候(冷涼/温暖夏型)(Dfb)、亜寒帯気候/亜高山気候(Dfc)、ツンドラ気候/高山気候(ET)、および氷雪気候(EF)。ただし、オーストリアは非常に寒冷で厳しい冬を経験することがあるが、ほとんどの場合、南スカンジナビアや東ヨーロッパなどのやや類似した気候帯と同程度の寒さであることに注意が必要である。また、高地では、夏は通常、谷間/低地よりもかなり涼しい。アルプス周辺で見られる亜寒帯気候およびツンドラ気候は、ヨーロッパのこの地域に対する海洋の影響もあって、他の場所で通常見られるよりも冬ははるかに暖かい。

オーストリアの気候変動は、1880年以来すでに2℃近くの気温上昇を引き起こしており、気温はさらに上昇し、熱波がより一般的になると予想されている。極端な降水イベントがより頻繁になり、関連する洪水や地すべりがオーストリアの電力供給の安全保障を脅かす可能性がある。オーストリアの山岳地域は気候変動に非常に敏感であり、降雪量の減少、早期の融雪、氷河の損失を経験している。

5. 政治

オーストリアは連邦共和制国家であり、その政治体制は1920年に制定され、1929年に改正、1945年に再施行された連邦憲法に基づいている。三権分立(立法、行政、司法)が確立されており、9つの連邦州で構成されている。主要な政治勢力としては、中道右派のオーストリア国民党(ÖVP)と中道左派のオーストリア社会民主党(SPÖ)が伝統的に大きな影響力を持ってきたが、近年はオーストリア自由党(FPÖ)や緑の党なども勢力を拡大している。対外関係においては、第二次世界大戦後の永世中立政策が長らく基本であったが、欧州連合(EU)加盟後はEUの共通外交・安全保障政策にも積極的に関与している。国防はオーストリア連邦軍が担い、徴兵制が維持されている。

5.1. 政府構造と憲法

オーストリアは連邦共和制国家であり、その政治体制は1920年に制定され、1929年に改正、1945年に再施行された連邦憲法に基づいている。三権分立が明確に規定されており、立法権は議会、行政権は政府、司法権は裁判所がそれぞれ担う。

国家元首は連邦大統領(Bundespräsidentブンデスプレジデントドイツ語)であり、国民の直接選挙によって選出される。任期は6年で、再選は1回のみ可能である。大統領は首相の任免、議会の解散、法律の認証などの権限を持つが、実際の政治運営は主に連邦政府が行う。

行政の最高責任者は連邦首相(Bundeskanzlerブンデスカンツラードイツ語)であり、通常、国民議会選挙後に第一党の党首が大統領によって任命される。首相は各省大臣を任命し、連邦政府(内閣)を組織する。連邦政府は国民議会に対して責任を負い、国民議会の不信任決議によって解任され得る。

立法府であるオーストリア議会は二院制を採用している。下院にあたる国民議会(Nationalratナツィオナールラートドイツ語)は定数183議席で、国民の直接選挙(比例代表制)によって選出される。任期は5年。国民議会は法案審議の中心であり、予算の議決権も持つ。上院にあたる連邦議会(Bundesratブンデスラートドイツ語)は、9つの連邦州議会から州の人口比に応じて派遣される代表(現在61議席)で構成される。連邦議会は国民議会が可決した法案に対して異議を申し立てる権利を持つが、国民議会は再議決によってこれを覆すことができる(ただし、州の権限に関わる法案や憲法改正については連邦議会の同意が必要)。

憲法の主要な内容には、基本的人権の保障、連邦制の原則、民主主義の原則、法治国家の原則などが含まれる。憲法改正には国民議会の3分の2以上の多数による議決が必要とされる。

司法府の頂点には憲法裁判所(Verfassungsgerichtshofフェアファッスングスゲリヒツホーフドイツ語)があり、法律や命令の合憲性を審査する権限を持つ。憲法裁判所は、個人の権利侵害に対する憲法訴願も扱う。その他、最高裁判所(Oberster Gerichtshofオーバーシュター・ゲリヒツホーフドイツ語)が民事・刑事事件の最終審を管轄し、行政裁判所(Verwaltungsgerichtshofフェアヴァルトゥングスゲリヒツホーフドイツ語)が行政行為の適法性を審査する。

5.2. 主要政党

オーストリアは多党制の政治システムを採用しており、複数の政党が国政および地方政治で活動している。伝統的に大きな影響力を持ってきたのは、中道右派のオーストリア国民党(Österreichische Volksparteiエースターライヒッシェ・フォルクスパルタイドイツ語、略称ÖVP)と、中道左派のオーストリア社会民主党(Sozialdemokratische Partei Österreichsゾツィアールデモクラーティシェ・パルタイ・エースターライヒスドイツ語、略称SPÖ)である。これらの二大政党は第二次世界大戦後、長期間にわたり連立政権を組むか、あるいは単独で政権を担ってきた。

近年では、右派ポピュリズムを掲げるオーストリア自由党(Freiheitliche Partei Österreichsフライハイトリヒェ・パルタイ・エースターライヒスドイツ語、略称FPÖ)が勢力を拡大し、連立政権に参加することもあった。FPÖは移民排斥や欧州連合(EU)懐疑主義を主張し、国内外で議論を呼んできた。

環境保護や社会正義を重視する緑の党(Die Grünen - Die Grüne Alternativeディー・グリューネン - ディー・グリューネ・アルターナティーヴェドイツ語)も、特に都市部で支持を広げ、国政や州政治において一定の役割を果たしている。2020年からは国民党との連立政権に参加している。

その他、経済的自由主義を掲げるNEOS - 新オーストリアと自由フォーラム(NEOS - Das Neue Österreich und Liberales Forumネオス - ダス・ノイエ・エースターライヒ・ウント・リベラーレス・フォールムドイツ語)のような比較的新しい政党も議席を獲得している。

各政党はそれぞれ独自の理念、歴史的背景、支持基盤を持ち、選挙結果や政策課題に応じて連携したり対立したりしながら、オーストリアの政治を形成している。2006年の国民議会選挙以降、政治情勢はより流動的になり、連立政権の組み合わせも多様化している。2017年の選挙では国民党が第一党となり、自由党との連立政権が発足したが、不祥事(イビサ事件)により2019年に崩壊。その後の選挙を経て、2020年からは国民党と緑の党による連立政権が続いている。2021年10月にはセバスティアン・クルツ首相が汚職疑惑で辞任し、アレクサンダー・シャレンベルク外相が後任となったが、彼も短期間で辞任し、2021年12月からはカール・ネハンマーが首相を務めている。

5.3. 対外関係

オーストリアの対外政策は、歴史的に永世中立を基本としてきた。1955年のオーストリア国家条約による主権回復と同時に宣言されたこの中立政策は、冷戦期において東西両陣営の緩衝地帯としての役割を果たす上で重要であった。しかし、ソビエト連邦の崩壊と1995年の欧州連合(EU)加盟以降、中立の定義は再評価され、EUの共通外交・安全保障政策(CFSP)への参加や、北大西洋条約機構(NATO)の平和のためのパートナーシップ(PfP)への参加など、より積極的な国際関与が見られるようになった。ただし、外国軍基地の国内設置を許可しないという憲法上の規定は維持されている。

オーストリアは、特に中央ヨーロッパおよび西バルカン諸国との関係を重視しており、これらの地域の安定と発展、EU統合を支持している。ドイツ、イタリア、スイス、チェコ、スロバキア、ハンガリー、スロベニア、リヒテンシュタインといった隣接国とは緊密な経済的・文化的関係を有する。

国際機関との関係では、ウィーンには国際連合ウィーン事務局(UNOV)をはじめ、国際原子力機関(IAEA)、石油輸出国機構(OPEC)、欧州安全保障協力機構(OSCE)など多くの国際機関の本部や事務所が置かれており、国際会議の開催地としても重要な役割を担っている。オーストリアは経済協力開発機構(OECD)の原加盟国でもある。

人道的課題への取り組みもオーストリア外交の重要な柱であり、国際的な人道支援や難民受け入れ、人権擁護活動に積極的に関与している。近年では、EU内での移民・難民政策をめぐる議論や、ウクライナ情勢など、複雑な国際問題への対応が求められている。2022年12月には、ブルガリアとルーマニアのシェンゲン圏加盟に対して一時的に拒否権を行使し、両国との間で外交的摩擦が生じたが、その後、2024年1月からの両国の部分的なシェンゲン圏加盟を認めることで合意した。

オーストリアは、国連の核兵器禁止条約にも署名しており、これはNATO加盟国の多くが反対している立場とは異なる。

5.4. 軍事

オーストリアの国防は、オーストリア連邦軍(Bundesheerブンデスヘーアドイツ語)が担っている。連邦軍は主に徴兵制度によって人員を確保しており、18歳に達し適格と判断されたすべての男性は6ヶ月間の義務兵役を務め、その後8年間の予備役義務を負う。16歳以上の男女は志願兵として入隊することも可能である。良心的兵役拒否は法的に認められており、これを主張する者は代わりに9ヶ月間の制度化された市民役務(Zivildienstツィヴィールディーンストドイツ語)に従事する義務がある。1998年からは、女性志願兵も職業軍人になることが許可されている。

連邦軍の主要部門は、陸軍(Landstreitkräfteラントシュトライトクレーフテドイツ語)、空軍(Luftstreitkräfteルフトシュトライトクレーフテドイツ語)、国際任務部隊(Internationale Einsätzeインターナツィオナーレ・アインゼッツェドイツ語)、特殊部隊(Spezialeinsatzkräfteシュペツィアールアインザッツクレーフテドイツ語)から成る統合軍(Streitkräfteführungskommandoシュトライトクレーフテフュールングスコマンドドイツ語、SKFüKdo)、ならびに統合任務支援コマンド(Kommando Einsatzunterstützungコマンド・アインザッツウンターシュトゥッツングドイツ語、KdoEU)および統合指揮支援センター(Führungsunterstützungszentrumフュールングスウンターシュトゥッツングスツェントルムドイツ語、FüUZ)である。オーストリアは内陸国であるため、海軍は存在しない。

2012年におけるオーストリアの国防費はGDPの約0.8%であった。陸軍の兵力は約26,000人で、そのうち約12,000人が徴集兵である。国家元首であるオーストリア大統領が名目上の最高司令官であるが、実際の指揮権は国防大臣(2020年5月時点ではクラウディア・タナー)が持つ。

冷戦終結後、特にオーストリアと旧東側諸国(ハンガリーおよび旧チェコスロバキア)を隔てていた厳重に警備された「鉄のカーテン」が取り除かれて以降、オーストリア軍は国境警備隊を支援し、不法移民による国境越えを阻止する任務にあたってきた。この支援は、ハンガリーとスロバキアが2008年にEUのシェンゲン圏に加盟し、事実上条約国間の「国内」国境管理が廃止されたことで終了した。一部の政治家はこの任務の延長を求めているが、その合法性については激しく議論されている。オーストリア憲法によれば、軍隊は主に国土防衛や自然災害後のような国家非常事態時の援助など、限られた場合にのみ展開できる。補助的な警察力として例外的に使用されることがある。

永世中立国としての地位に基づき、オーストリアは国連主導の平和維持活動やその他の人道支援任務に積極的に参加してきた伝統がある。特に、オーストリア軍災害救援部隊(AFDRU)は、民間の専門家(救助犬ハンドラーなど)と密接な関係を持つ完全志願制の部隊であり、迅速(標準展開時間は10時間)かつ効率的なSAR部隊として評価されている。現在、オーストリア軍のより大きな派遣団がボスニア・ヘルツェゴビナやコソボに展開している。2024年の世界平和度指数によると、オーストリアは世界で3番目に平和な国である。

6. 行政区分

オーストリアは9つの連邦州(Bundesländerブンデスレンダードイツ語)から構成される連邦共和国である。各連邦州は、独自の州憲法、州議会、州政府を持ち、教育、文化、地域計画など広範な自治権を有する。連邦州の下には、郡(Bezirkeベツィルケドイツ語)および憲章都市(Statutarstädteシュタトゥタールシュテッテドイツ語)が置かれている。郡はさらにゲマインデ(市町村)に細分化される。憲章都市は、郡とゲマインデの両方の権能を併せ持つ。首都ウィーンは、都市であると同時に一つの連邦州でもあるという特殊な地位にある。

6.1. 州

オーストリアは以下の9つの連邦州(Bundesländerブンデスレンダードイツ語)から構成されている。各州は独自の州都を持ち、それぞれが歴史的、文化的、経済的に特徴を有している。

| 連邦州 | 州都 | 面積 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ブルゲンラント | アイゼンシュタット | 3965 km2 | 291,942 | 73.6 | 104.54 億 EUR | 3.49 万 EUR |

| ケルンテン | クラーゲンフルト | 9536 km2 | 561,077 | 58.8 | 247.55 億 EUR | 4.36 万 EUR |

| ニーダーエスターライヒ | ザンクト・ペルテン | 1.92 万 km2 | 1,665,753 | 86.9 | 717.57 億 EUR | 4.19 万 EUR |

| ザルツブルク | ザルツブルク | 7154 km2 | 549,263 | 76.8 | 333.30 億 EUR | 5.89 万 EUR |

| シュタイアーマルク | グラーツ | 1.64 万 km2 | 1,237,298 | 75.4 | 561.52 億 EUR | 4.46 万 EUR |

| チロル | インスブルック | 1.26 万 km2 | 746,153 | 59.0 | 393.28 億 EUR | 5.12 万 EUR |

| オーバーエスターライヒ | リンツ | 1.20 万 km2 | 1,465,045 | 122.3 | 767.80 億 EUR | 5.07 万 EUR |

| ウィーン | 415 km2 | 1,867,582 | 4,500.0 | 1109.92 億 EUR | 5.66 万 EUR | |

| フォアアールベルク | ブレゲンツ | 2601 km2 | 388,752 | 149.5 | 235.88 億 EUR | 5.83 万 EUR |

各州は、教育、文化、社会福祉、地域計画、環境保護、建設、狩猟など、連邦政府から委譲された広範な自治権を持つ。しかし、国の規模が比較的小さいため、10の議会(連邦議会と9つの州議会)を維持することが効率的かどうかについては議論がある。

6.2. 主要都市

オーストリアには歴史的、文化的、経済的に重要な都市が多数存在する。

首都ウィーンは人口約190万人(2024年時点)を擁する国内最大の都市であり、政治、経済、文化の中心地である。かつてのハプスブルク帝国の首都として栄華を誇り、現在も国際連合ウィーン事務局をはじめとする多くの国際機関が置かれている。音楽、美術、建築の分野で世界的に有名であり、多くの観光客が訪れる。

シュタイアーマルク州の州都グラーツは、人口約29万人を擁するオーストリア第二の都市である。美しい旧市街はユネスコ世界遺産に登録されており、大学都市としても知られる。

オーバーエスターライヒ州の州都リンツは、人口約21万人を擁し、ドナウ川沿いの工業都市として発展してきた。近年は文化都市としての側面も強め、「アルス・エレクトロニカ・センター」などが有名である。

ザルツブルク州の州都ザルツブルクは、人口約15万5千人を擁し、作曲家ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの生誕地として、また映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台としても世界的に知られる。旧市街は世界遺産に登録されており、ザルツブルク音楽祭は国際的に高い評価を得ている。

チロル州の州都インスブルックは、人口約13万人を擁し、アルプス山脈に囲まれた風光明媚な都市である。冬季オリンピックを2度開催しており、ウィンタースポーツの拠点として人気が高い。「黄金の小屋根」などの歴史的建造物も有名である。

これらの主要都市のほか、クラーゲンフルト(ケルンテン州都)、フィラッハ、ウェルス、ザンクト・ペルテン(ニーダーエスターライヒ州都)、ドルンビルンなども各地域の経済・文化の中心となっている。

7. 経済

オーストリアは高度に発展した社会的市場経済体制を有し、国民一人当たりのGDPは世界でもトップクラスに位置する。産業構造は、高品質な製品を生み出す製造業、金融や情報通信などのサービス業、そして豊かな自然と文化遺産を活かした観光産業が主要な柱となっている。地理的にヨーロッパの中央に位置することから、東西ヨーロッパを結ぶ交通・物流の拠点としても重要な役割を果たしている。労働者の権利は手厚く保護されており、労働組合の影響力も比較的強い。環境問題への意識も高く、再生可能エネルギーの導入などが積極的に進められている。一方で、富の分配や社会的公平性に関する課題も存在し、持続可能な経済発展と社会的公正の両立が求められている。

7.1. 経済構造と特徴

オーストリアは、社会的市場経済を基盤とし、高い生活水準を誇る国である。2023年の名目GDPは約4770.00 億 EUR、一人当たりGDPは約5.20 万 EURと推定されている。歴史的にドイツとの経済的結びつきが強いが、1995年の欧州連合(EU)加盟以降は他のEU諸国との関係も深化し、単一市場へのアクセスやユーロ導入(1999年)の恩恵を受けてきた。

主な経済指標としては、比較的低い失業率(2023年時点で約5%)、安定した物価上昇率(ただし近年は高進)、そして堅調な輸出が挙げられる。製造業においては、機械、自動車部品、鉄鋼、化学製品などが国際競争力を持ち、中小企業(ミッテルシュタント)が経済の屋台骨を支えている。サービス業もGDPの大きな割合を占め、特に金融、観光、情報通信が重要である。

経済成長は、輸出志向の産業構造と、比較的安定した国内需要によって支えられてきた。しかし、グローバル経済の変動、エネルギー価格の高騰、労働力不足、そして気候変動対策の必要性などが、今後の経済運営における課題となっている。また、富の分配や地域間の経済格差、社会的公平性の確保も重要な政策課題である。2008年の金融危機時には、ヒポ・アルペ=アドリア銀行が政府による救済を受けるなど、金融システムの脆弱性が露呈した経験もある。

7.2. 主要産業

オーストリアの経済は多様な産業分野によって支えられている。

製造業はオーストリア経済の重要な柱であり、特に機械製造、自動車および自動車部品、鉄鋼業、化学工業、電子工業が高い技術力と国際競争力を有している。これらの産業は輸出志向が強く、ドイツをはじめとする欧州市場を中心に世界各国へ製品を供給している。労働者の技能水準は高く、職業訓練制度も充実している。環境基準は厳しく、持続可能な生産プロセスへの移行が進められている。

サービス業もGDPの大きな割合を占めており、その中でも金融、保険、情報通信、卸売・小売、運輸、不動産業などが主要な分野である。特に首都ウィーンは、中東欧地域における金融センターとしての役割も担っている。観光業もサービス業の重要な一部門である(詳細は別項)。近年は、IT関連サービスやビジネスサービスも成長を見せている。

農林業は、国土面積に占める割合は比較的小さいものの、高品質な農産物や林産物の生産を通じて地域経済に貢献している。特に有機農業の推進に積極的であり、EU内でもその割合が高い。ワイン生産も盛んで、特に白ワインは国際的に評価されている。林業は、豊富な森林資源を背景に、製材や製紙業の原料供給源となっている。

これらの主要産業は、相互に関連しあいながらオーストリア経済全体の発展を支えている。労働者の権利は手厚く保護されており、環境規制も厳しい水準にある。

7.3. 観光産業

オーストリア経済において、観光産業は極めて重要な位置を占めており、GDPの約9%(2007年時点)に貢献している。2007年には、国際観光収入で世界第9位(189.00 億 USD)、国際観光客到着数では世界第12位(2080万人)を記録した。

主要な観光資源としては、アルプス山脈の壮大な自然景観(スキー、ハイキング、登山など)、歴史的な都市(ウィーン、ザルツブルク、インスブルックなど)の美しい街並みや文化遺産、モーツァルトゆかりの地やザルツブルク音楽祭に代表される音楽・芸術イベントなどが挙げられる。夏は湖畔リゾートやハイキング、冬はスキーを中心としたウィンタースポーツが盛んである。

政府はオーストリア政府観光局を通じて、積極的な観光プロモーションを展開している。近年は、持続可能な観光(エコツーリズム)やウェルネスツーリズムにも力を入れている。観光産業の発展は、雇用創出や地域経済の活性化に大きく貢献する一方で、自然環境への負荷や観光客の集中による地域社会への影響といった課題も抱えており、これらのバランスを取りながら持続的な発展を目指す政策が進められている。

7.4. 交通及びインフラストラクチャー

オーストリアはヨーロッパ中央部に位置するため、交通網が高度に発達している。

道路網は、総延長約20.00 万 kmに及び、主要都市間を結ぶ高速道路(Autobahn)や連邦道(Bundesstraße)が整備されている。ただし、山岳地帯が多いため、トンネルや橋梁の建設・維持には多額の費用を要する。

鉄道網は、オーストリア連邦鉄道(ÖBB)が主体となって運営されており、国内主要都市および近隣諸国との国際列車が多数運行されている。特にウィーン中央駅は国際的なハブ駅となっている。観光客向けの景勝ルートや登山鉄道も人気がある。

航空網では、ウィーン国際空港が最大のハブ空港であり、ヨーロッパ内外の多くの都市と結ばれている。その他、ザルツブルク、インスブルック、グラーツ、リンツ、クラーゲンフルトにも国際空港がある。

水運は、ドナウ川が国際河川として重要な役割を果たしており、貨物輸送や観光クルーズに利用されている。

エネルギー供給において、オーストリアは水力発電の割合が非常に高く、国内電力消費の半分以上を賄っている。その他、風力、太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーの導入も積極的に進められており、再生可能エネルギーによる電力供給率は60%を超える。1978年の国民投票の結果、原子力発電所の稼働は行われていない。

通信インフラも整備されており、ブロードバンドインターネットの普及率は高い。

水資源は豊富で、質の高い水道水が供給されている。

これらの社会基盤施設は、国民生活および経済活動を支える上で不可欠であり、環境負荷の低減や効率的な管理体制の構築が継続的な課題となっている。

8. 社会

オーストリアの社会は、比較的高い生活水準、充実した社会保障制度、そして豊かな文化的多様性によって特徴づけられる。人口の大部分はオーストリア人であるが、歴史的経緯や近年の移民増加により、多民族・多文化的な側面も強まっている。公用語はドイツ語(オーストリアドイツ語)であるが、地域によっては少数民族言語も使用されている。宗教は伝統的にローマ・カトリックが多数派を占めてきたが、近年は世俗化や宗教の多様化が進んでいる。教育制度は幼稚園から大学まで整備されており、高等教育への進学率も高い。国民皆保険制度に基づく医療サービスや、年金、失業手当などの社会福祉システムは充実しているが、高齢化社会への対応や社会的格差の是正、移民の社会的統合などが現代的な課題となっている。

8.1. 人口

オーストリアの総人口は、2024年4月時点で約917万人(オーストリア統計局による推計)である。首都ウィーンの人口は200万人を超え、国内総人口の約4分の1を占めている。ウィーンは文化的な魅力と高い生活水準で知られている。

人口密度は国全体で1平方キロメートルあたり約109人だが、山岳地帯が多いため、居住可能地域ではより高くなる。人口増加率は近年、移民の流入によりプラスで推移している。2017年の合計特殊出生率は女性1人あたり1.52人で、人口置換水準(2.1人)を下回っている。1873年には4.83人であったことを考えると大幅な低下である。2015年には、出生の42.1%が未婚の女性によるものであった。

平均寿命は2016年時点で81.5歳(男性78.9歳、女性84.3歳)である。2020年における平均年齢は44.5歳で、世界で14番目に高齢な人口構成となっている。オーストリア統計局は、移民の影響により、人口は2080年までに1055万人に増加すると予測している。

8.2. 民族

歴史的に1945年以前、オーストリア人は民族的にはドイツ人と見なされ、自らもそう認識していたが、この国民的アイデンティティは第一次世界大戦後の数十年間、そして第二次世界大戦後にはさらにオーストリア・ナショナリズムによって異議を唱えられた。オーストリアは996年から1806年まで東フランク王国(ドイツ王国)および神聖ローマ帝国の一部であり、1815年から1866年の普墺戦争までは主にドイツ語圏の39の主権国家からなる緩やかなドイツ連邦の一部であった。普墺戦争の結果、ドイツ連邦は解体され、プロイセン主導でオーストリアを除く北ドイツ連邦が創設された。1871年にドイツが国民国家として統一された際、オーストリアはそれに含まれなかった。第一次世界大戦とオーストリア君主制の崩壊後、新共和国の政治家たちは国名を「ドイツ=オーストリア共和国」と宣言し、それがドイツ共和国の一部であるとした。両国の統一は、広大なドイツ国家の創設を防ぐため、第一次世界大戦の戦勝国が敗戦国に課した条件の一つとして、1919年のサン=ジェルマン条約によって禁じられた。1938年、オーストリアはナチス・ドイツの一部となった。第二次世界大戦とナチズムの出来事の後、オーストリアは1945年4月27日にドイツからの独立を宣言し、それ以来、オーストリアの国民的アイデンティティがオーストリアで広まり、今日ではオーストリア人は自らをドイツ人ではなく、オーストリア民族と見なしている。

今日のオーストリア人は、国民性として、あるいは近隣のドイツ人、リヒテンシュタイン人、ドイツ語を話すスイス人と密接に関連する均質なゲルマン系民族集団として説明されることがある。今日、人口の91.1%がオーストリア民族と見なされている。

トルコ人はオーストリア最大の移民グループであり、セルビア人がそれに僅差で続く。セルビア人はオーストリアで最大の民族グループの一つを形成し、約30万人が居住している。歴史的に、セルビア人移民はオーストリア=ハンガリー帝国時代に、ヴォイヴォディナが帝国の支配下にあった時期に移住した。第二次世界大戦後、セルビア人の数は再び拡大し、今日ではコミュニティは非常に大規模である。オーストリア・セルビア協会は1936年に設立された。今日、オーストリアのセルビア人は主にウィーン、ザルツブルク、グラーツで見られる。

オーストリアの非オーストリア系住民の残りの多くは、周辺諸国、特に旧東側諸国出身者である。外国人労働者(Gastarbeiterガストアルバイタードイツ語)とその子孫、およびユーゴスラビア紛争やその他の紛争からの難民も、オーストリアで重要な少数派グループを形成している。1994年以来、ロマとシンティはオーストリアで公式に認められた少数民族である。

ケルンテン州には推定13,000人から40,000人のスロベニア人(ケルンテン・スロベニア人)が、またブルゲンラント州にはクロアチア人(約30,000人)とマジャル人が少数民族として認められており、1955年のオーストリア国家条約(Staatsvertragシュターツフェアトラークドイツ語)に基づき特別な権利を有している。

8.3. 言語

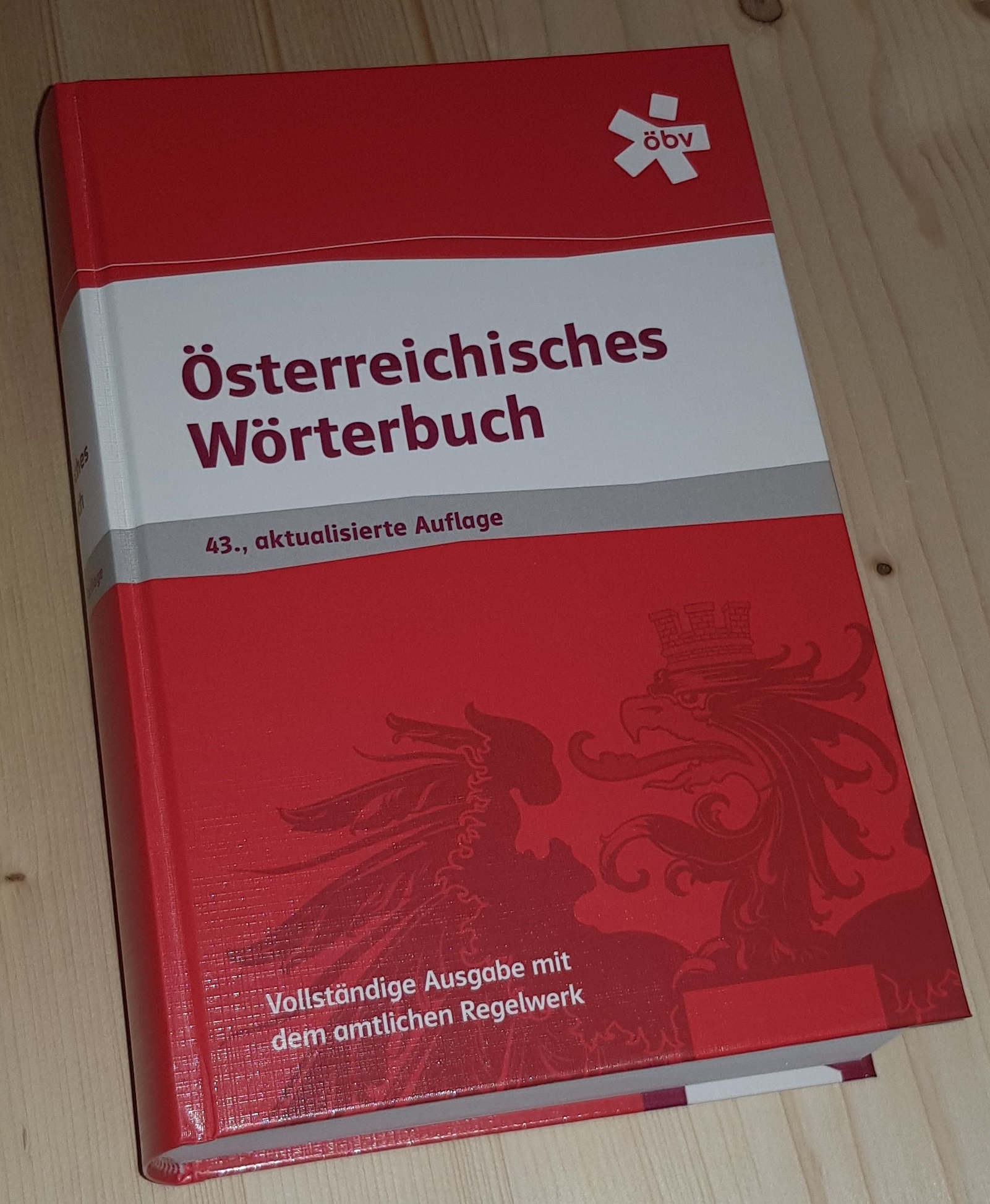

オーストリアの公用語は、1920年の連邦憲法第8条に基づき、ドイツ語である。オーストリアで書かれ、通常使用されるのはオーストリアドイツ語であり、これは標準ドイツ語の一変種である。オーストリアドイツ語は、1951年に教育・科学・研究省が『オーストリア語辞典』(Österreichisches Wörterbuchエースターライヒッシェス・ヴェルターブーフドイツ語)を出版して以来、主に教育、出版物、公的発表、ウェブサイトで使用される形で標準化されている。しかし、オーストリアで実際に話されている日常言語は、学校で教えられるオーストリアドイツ語ではなく、バイエルン語およびアレマン語の方言である。これらは上部ドイツ語に属する現地方言であり、互いに、またオーストリア以外のドイツ語方言話者にとっても理解度が異なる場合がある。全体として、ドイツ語の諸言語または方言は人口の88.6%によって母語として話されており、これにはオーストリアに居住するドイツ生まれの市民2.5%が含まれる。次いで多いのはトルコ語(2.28%)、セルビア語(2.21%)、クロアチア語(1.63%)、英語(0.73%)、ハンガリー語(0.51%)、ボスニア語(0.43%)、ポーランド語(0.35%)、アルバニア語(0.35%)、スロベニア語(0.31%)、チェコ語(0.22%)、アラビア語(0.22%)、ルーマニア語(0.21%)である。

オーストリアの連邦州であるケルンテン州には、先住のスロベニア語話者の少数民族がかなりおり、最東端の連邦州であるブルゲンラント州(旧オーストリア=ハンガリー帝国ハンガリー側の一部)には、ハンガリー語話者およびクロアチア語話者の少数民族がかなり存在する。ブルゲンラント・クロアチア語、ハンガリー語、およびスロベニア語は、ケルンテン州とブルゲンラント州の一部でドイツ語と並んで公用語としても認められている。

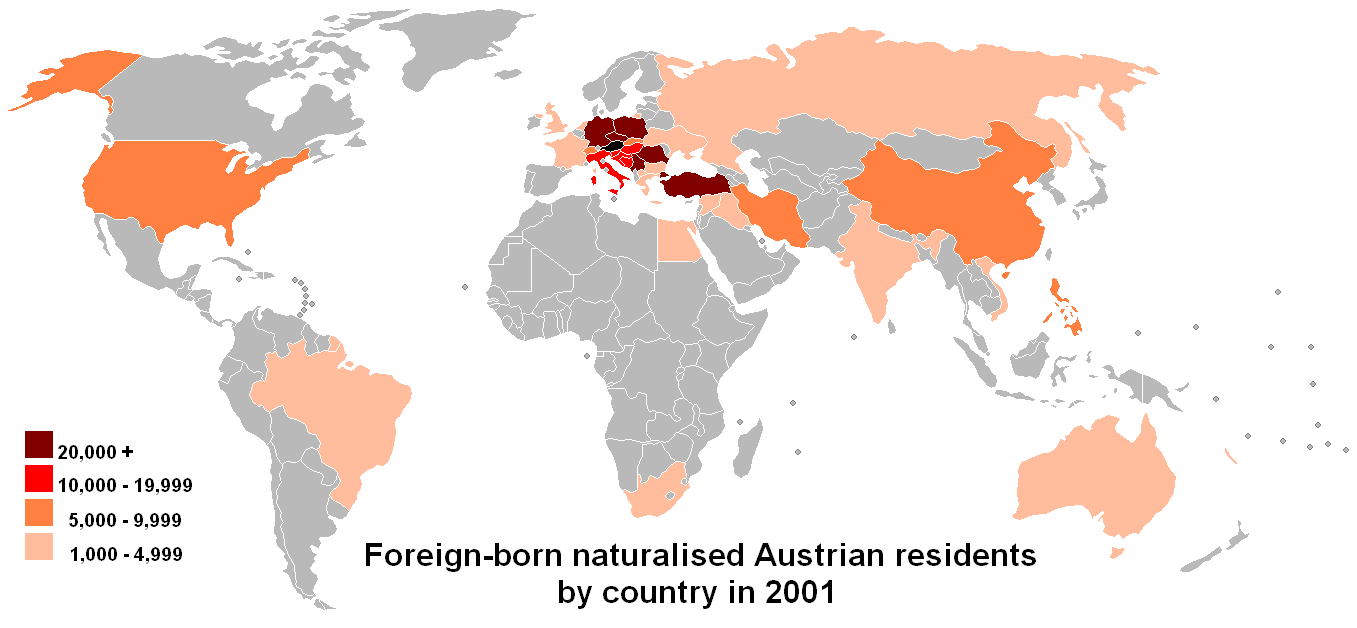

オーストリア統計局が2001年に発表した国勢調査情報によると、オーストリアには合計710,926人の外国籍者が居住していた。このうち、最大のものは旧ユーゴスラビア出身の283,334人(うちセルビア語話者135,336人、クロアチア語話者105,487人、ボスニア語話者31,591人。合計272,414人のオーストリア居住母語話者、加えてスロベニア語話者6,902人、マケドニア語話者4,018人)であった。

8.4. 宗教

2021年のオーストリア統計局の調査によると、オーストリアの宗教構成は以下の通りである:ローマ・カトリックが55.2%、東方正教会が4.9%、プロテスタントが3.8%、復古カトリック教会が0.1%、その他のキリスト教宗派が4.2%、イスラム教が8.3%、仏教が0.3%、ヒンドゥー教が0.1%、ユダヤ教が0.1%、その他の宗教が0.7%、そして無宗教が22.4%であった。

オーストリアは歴史的に、ローマ・カトリックを擁護したハプスブルク君主国の中心地として、ローマ・カトリックが強い国であった。16世紀には、プロテスタント宗教改革(1517年開始)がヨーロッパ全土に広まるにつれて多くのオーストリア人が他の宗派(特にルター派)に改宗したが、ハプスブルク家は早くも1527年に対抗宗教改革の措置を制定し、オーストリアの福音主義を厳しく弾圧した。プロテスタントのままであったオーストリア人は少数派にとどまった。少なくとも1970年代以降、ハプスブルク君主制の崩壊とオーストリアの連邦共和国への変革から数十年後、キリスト教(正教会を除く)の継続的な衰退と他の宗教の増殖があり、このプロセスは特に大規模な外国人および移民人口を抱えるウィーンで顕著であった。

2001年には、オーストリアの人口の約74%がローマ・カトリック教徒として登録されていたが、約5%がプロテスタントであった。オーストリアのキリスト教徒は、ローマ・カトリック教徒もプロテスタントも、教会に義務的な会員費(所得によって計算され、約1%)を支払う義務があり、この支払いは「教会税(Kirchenbeitragキルヒェンバイトラークドイツ語)」と呼ばれる。

20世紀後半から、信者数と教会出席者数は減少している。2023年のデータでは、カトリック教会の会員数は463万8千人で、オーストリア総人口の約50%であるが、日曜日の教会出席者数はわずか34万7千人で、オーストリア総人口の3.7%であった。また、ルター派教会は2001年から2016年の間に74,421人の信者を失った。

2001年の国勢調査では、人口の約12%が無宗教であると申告した。教会の情報によると、この割合は2015年までに20%に増加し、2021年にはさらに22.4%(199万7700人)に増加した。残りの人口のうち、2001年には主にトルコ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ出身の様々なイスラム教徒コミュニティのメンバーとして約34万人が登録されていた。イスラム教徒の数は2016年までの15年間で2倍の70万人に増加し、2021年には74万5600人に達した。2021年には、オーストリアの住民のうちさらに43万6700人(主にセルビア人)が東方正教会の会員であり、26,600人が仏教徒、10,100人がヒンドゥー教徒、約21,800人が活動的なエホバの証人、5,400人がユダヤ教徒であった。

ユーロバロメーター2010年版によると:

- オーストリア市民の44%が「神が存在すると信じている」

- 38%が「何らかの霊魂または生命力が存在すると信じている」

- 12%が「いかなる霊魂、神、または生命力も存在しないと信じている」

8.5. 教育

オーストリアの教育は、一部はオーストリアの連邦州に、一部は中央政府に委ねられている。学校教育は9年間義務であり、通常15歳までである。

就学前教育(オーストリアドイツ語で Kindergartenキンダーガルテンドイツ語 と呼ばれる)は、ほとんどの連邦州で無料で、3歳から6歳までのすべての子供たちに提供されており、任意ではあるが高い利用率のため、子供の教育の通常の一部と見なされている。クラスの最大人数は約30人で、各クラスは通常、資格のある教師1人とアシスタント1人によって世話をされる。

初等教育、または Volksschuleフォルクスシューレドイツ語(国民学校)は4年間続き、6歳から始まる。クラスの最大人数は30人だが、15人という低い場合もある。一般的に、クラスは4年間を通じて1人の教師によって教えられ、教師と生徒の間の安定した絆は子供の幸福にとって重要であると考えられている。読み書き算盤(3Rs)が授業時間の大部分を占め、プロジェクト作業に割り当てられる時間は英国よりも少ない。子供たちは個別に作業し、クラスのすべてのメンバーが同じ作業計画に従う。能力別のクラス編成(ストリーミング)はない。

標準的な出席時間は午前8時から午後12時または午後1時までで、1時間ごとに5分または10分の休憩がある。子供たちは1年生から毎日宿題を与えられる。歴史的に昼食時間はなく、子供たちは家に帰って食事をしていた。しかし、働く母親の数が増加したため、小学校ではますます授業前および午後のケアが提供されるようになっている。

中等教育は主に2種類の学校で構成され、その入学は小学校の成績によって決定される生徒の能力に基づいている。ギムナジウムはより能力の高い子供たちを対象とし、最終学年でマトゥーラ試験が行われ、これが大学入学の要件となる。ハウプトシューレ(Hauptschuleハウプトシューレドイツ語)は生徒を職業教育だけでなく、様々な種類の高等教育(HTL = 高等技術教育機関、HAK = 商業アカデミー、HBLA = 経済ビジネスのための高等教育機関など)にも備えさせる。これらの高等教育機関への入学もマトゥーラにつながる。一部の学校は、ギムナジウムとハウプトシューレで利用可能な教育を組み合わせることを目指しており、Gesamtschulenゲザムトシューレンドイツ語(総合学校)として知られている。さらに、英語学習の重要性が認識されたことにより、一部のギムナジウムではバイリンガルコースが提供されており、言語能力が高いと見なされた生徒は修正されたカリキュラムに従い、授業時間の一部が英語で行われる。

小学校と同様に、ギムナジウムの授業は午前8時に始まり、昼食または午後早くまで短い休憩を挟んで続き、子供たちは遅い昼食のために家に帰る。年長の生徒は、通常学校で食べる昼食休憩の後、さらに授業に出席することが多い。初等レベルでは、すべての生徒が同じ作業計画に従う。宿題と頻繁なテストが非常に重視される。年度末の成績証明書(Zeugnisツォイグニスドイツ語)で満足のいく成績を収めることが、次の学年に進級(aufsteigenアウフシュタイゲンドイツ語)するための前提条件である。必要な基準を満たさなかった生徒は、夏休みの終わりにテストを再受験する。それでも成績が満足のいくものでなかった生徒は、その学年を再履修(sitzenbleibenジッツェンブライベンドイツ語)する必要がある。

生徒が1学年以上再履修することは珍しくない。最初の2年間を修了した後、生徒は「ギムナジウム」(芸術にやや重点を置く)または「レアルギムナジウム」(科学にやや重点を置く)として知られる2つのコースのいずれかを選択する。多くの学校が両方のコースを提供しているが、一部はそうではないため、一部の子供たちは12歳で再び転校する。14歳になると、生徒はこれら2つのコースのいずれかに留まるか、職業コースに変更するかを選択でき、場合によってはさらに転校することもある。

オーストリアの大学制度は、最近までマトゥーラ試験に合格したすべての学生に開かれていた。2006年の法案により、医学などの研究分野で入学試験が導入されることが許可された。2001年には、すべての公立大学に対して1学期あたり363.36ユーロの義務的な授業料(Studienbeitragシュトゥーディエンバイトラークドイツ語)が導入された。2008年以降、すべてのEU学生に対しては、特定の期間(通常は研究の予想期間に加えて2学期の猶予期間)を超えない限り、授業料は無料となっている。期間を超過した場合、1学期あたり約363.36ユーロの授業料が請求される。年間給与が約5000ユーロ以上の学生など、授業料のさらなる例外もいくつか適用される。いずれの場合も、学生自治会と保険のために20.20ユーロの義務的な料金が請求される。

8.6. 保健及び福祉

オーストリアは、健康指数0.9、平均寿命81歳を誇るが、依然として健康に関する多くの問題に直面している。その一例として、オーストリア人の5人に2人が慢性疾患を抱えている。癌も国内で大きな問題となっており、2019年には約21,500人がこの疾患で死亡し、肺癌が癌による死因の第一位であった。これは、喫煙、食生活のリスク、アルコール摂取、運動不足、大気汚染など、国内人口におけるいくつかの危険因子と関連している可能性が高い。オーストリアの死亡者の40%がこれらの要因によって引き起こされていると推定されている。

EUで最も費用のかかる医療サービスの一つがオーストリアにある。2019年、一人当たりの医療費はEUで3番目に高かった。自己負担医療費はEU平均よりも高い。

8.6.1. 医療従事者

人口1,000人あたり5.2人の医師を擁するオーストリアは、OECD諸国の中で最も医師密度が高い国の一つである。全体として、国内には271の病院があり、合計45,596人の医師がいる(2017年データ)。その約54%が病院で(もっぱら、または主に)勤務している。オーストリアはEUで2番目に医師数が多いにもかかわらず、医師のかなりの割合が退職年齢(55歳以上)に達しており、そのためCOVID-19感染の重症化リスクが高い可能性がある。

オーストリアの看護師数は、資格の定義とその国際比較における解釈に関して、近年議論の対象となっている。2018年に新しい必須医療専門家登録制度が設立された。しかし、2020年初頭のCOVID-19パンデミックの発生により、強制登録は停止された。これは、パンデミックが2022年春後半に終息するまで、長期監督における専門的活動が登録なしで引き続き可能であることを意味する(パンデミックなしの移行はまだ定義されていない)。

9. 文化

オーストリアは、ハプスブルク帝国の中心地として長年培われてきた豊かで多様な文化遺産を有する。特に音楽の分野では、「音楽の都」ウィーンを中心に、モーツァルト、ハイドン、シューベルト、シュトラウス親子といった世界的な作曲家を輩出し、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団やウィーン国立歌劇場は国際的に高い評価を得ている。美術ではクリムトやシーレ、建築ではオットー・ワーグナーなどが知られ、歴史的な宮殿や教会から現代建築に至るまで、見事な建造物が多く残る。文学、哲学、科学の分野でも多くの偉人を輩出しており、フランツ・カフカ(チェコ出身だがプラハ・ドイツ文学)、シュテファン・ツヴァイク、ジークムント・フロイト、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインなどがその代表例である。食文化も豊かで、ヴィーナー・シュニッツェルやザッハートルテといった伝統料理や、カフェ文化、ワインなどが親しまれている。

9.1. 音楽

オーストリアのヨーロッパ大国としての過去とその文化的環境は、芸術の様々な形態、特に音楽への広範な貢献を生み出した。オーストリアは、ヨーゼフ・ハイドン、ミヒャエル・ハイドン、フランツ・リスト、フランツ・シューベルト、アントン・ブルックナー、ヨハン・シュトラウス父、ヨハン・シュトラウス息子といった多くの有名な作曲家、そしてアルノルト・シェーンベルク、アントン・ヴェーベルン、アルバン・ベルクといった新ウィーン楽派のメンバーの生誕地である。ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、当時神聖ローマ帝国の独立した教会公国であり、後にオーストリアの一部となったザルツブルクで生まれ、モーツァルトのキャリアの多くはウィーンで費やされた。

ウィーンは長い間、音楽革新の重要な中心地であった。18世紀および19世紀の作曲家たちは、ハプスブルク家の庇護によりこの都市に引き寄せられ、ウィーンをヨーロッパのクラシック音楽の首都にした。バロック時代には、スラブおよびハンガリーの民俗音楽形式がオーストリア音楽に影響を与えた。

ウィーンの文化センターとしての地位は16世紀初頭に高まり始め、リュートなどの楽器を中心に展開された。ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは人生の大半をウィーンで過ごした。モーツァルトに帰属される現在のオーストリアの国歌は、第二次世界大戦後、ヨーゼフ・ハイドンによる伝統的なオーストリア国歌(神よ、皇帝フランツを守り給え)に代わるものとして選ばれた。

オーストリアのヘルベルト・フォン・カラヤンは、35年間にわたりベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者を務めた。彼は一般的に20世紀で最も偉大な指揮者の一人と見なされており、1960年代から彼の死までヨーロッパのクラシック音楽界で支配的な人物であった。

9.2. 美術と建築

オーストリアの美術と建築は、その長い歴史の中で多様な様式を生み出し、多くの著名な芸術家や建築家を輩出してきた。

美術においては、19世紀末から20世紀初頭にかけてウィーンで活躍したグスタフ・クリムトやエゴン・シーレが国際的に有名である。クリムトはアール・ヌーヴォー様式を代表する画家の一人であり、金箔を多用した装飾的な作品で知られる。シーレは表現主義的な作風で、人間の内面や苦悩を描いた。その他、フェルディナンド・ゲオルク・ヴァルトミュラーやハンス・マカルトなども重要な画家である。写真家ではインゲ・モラスやエルンスト・ハースが知られている。

建築においては、バロック時代にヨハン・ベルンハルト・フィッシャー・フォン・エルラッハがウィーンのカールス教会やシェーンブルン宮殿(初期案)などを設計し、壮麗な空間を創造した。19世紀末から20世紀初頭にかけては、オットー・ワーグナーが近代建築の先駆者として活躍し、ウィーン郵便貯金局などを設計した。アドルフ・ロースは装飾を排した機能主義的な建築を提唱し、ハンス・ホラインは1985年にプリツカー賞を受賞するなど、現代建築においてもオーストリアは重要な足跡を残している。

歴史的な宮殿(シェーンブルン宮殿、ホーフブルク宮殿、ベルヴェデーレ宮殿など)、教会(シュテファン大聖堂など)、そして公共建築物など、各時代の様式を反映した重要な建築遺産が国内各地に点在している。

9.3. 文学

オーストリアは、その豊かな歴史と文化を背景に、数多くの重要な作家や文学作品を生み出してきた。

プラハ出身であるがプラハ・ドイツ文学を代表するフランツ・カフカは、その不条理で実存的な作風で20世紀文学に大きな影響を与えた。彼の作品は、現代社会における個人の疎外感や不安を深く掘り下げている。

シュテファン・ツヴァイクは、伝記文学や心理描写に優れた小説で国際的な名声を得た。彼の作品は、ヨーロッパ文化の危機や人間の内面葛藤を鋭く描いている。ローベルト・ムージルの長編小説『特性のない男』は、オーストリア=ハンガリー帝国末期の社会と精神状況を壮大なスケールで描いた未完の大作であり、20世紀の最も重要な小説の一つとされる。

フランツ・グリルパルツァーは19世紀のオーストリアを代表する劇作家であり、ライナー・マリア・リルケやゲオルク・トラークルは象徴主義や表現主義の詩で知られる。アダルベルト・シュティフターは自然描写に優れた作家であり、カール・クラウスは辛辣な社会風刺で知られた。

現代オーストリア文学においては、2004年にノーベル文学賞を受賞したエルフリーデ・イェリネクが、フェミニズム的視点から社会や権力構造を批判する実験的な作品で注目されている。ペーター・ハントケやトーマス・ベルンハルトも、独自の文体とテーマで国際的に評価の高い作家である。

これらの作家たちの作品は、オーストリアの歴史、社会、文化を多様な視点から描き出し、ドイツ語文学のみならず世界文学に貢献している。

9.4. 映画と演劇

オーストリアは映画および演劇の分野でも豊かな歴史と伝統を持つ。

映画においては、オーストリア出身の監督や俳優が国際的に活躍してきた。初期の映画製作者としてはサシャ・コロヴラートが先駆的役割を果たした。ビリー・ワイルダー、フリッツ・ラング、ジョセフ・フォン・スタンバーグ、フレッド・ジンネマンらは、オーストリア出身でありながらハリウッドで大きな成功を収めた。戦後のオーストリア映画では、ヴィリ・フォルストやエルンスト・マリシュカ、フランツ・アンテルなどがドイツ語圏で人気を博した。現代では、ミヒャエル・ハネケ監督が『白いリボン』でカンヌ国際映画祭パルム・ドールやゴールデングローブ賞外国語映画賞を受賞するなど、国際的に高い評価を得ている。オーストリア出身の映画監督でアカデミー賞を受賞した最初の人物はシュテファン・ルツォヴィツキーである。俳優では、ペーター・ローレ、ヘルムート・バーガー、クルト・ユルゲンス、センタ・バーガー、オスカー・ウェルナー、クラウス・マリア・ブランダウアーなどが知られる。ヘディ・ラマーやアーノルド・シュワルツェネッガーはアメリカ合衆国市民権を取得し、国際的な映画スターとなった。シュワルツェネッガーはカリフォルニア州知事も務めた。クリストフ・ヴァルツは『イングロリアス・バスターズ』や『ジャンゴ 繋がれざる者』での演技でアカデミー助演男優賞を2度受賞した。

演劇においては、ウィーンのブルク劇場がドイツ語圏で最も重要な劇場の一つとして知られ、長い伝統と高い上演水準を誇る。マックス・ラインハルトは、独創的で壮大な舞台演出で知られる演劇界の巨匠であった。オットー・シェンクは舞台俳優としてだけでなく、オペラ演出家としても高い評価を得ている。ザルツブルク音楽祭など、国際的な演劇祭も開催されている。

9.5. 科学と哲学

オーストリアは多くの国際的に評価の高い科学者たちの揺籃の地であった。その中には、19世紀の著名な科学者であるルートヴィヒ・ボルツマン、エルンスト・マッハ、ヴィクトール・フランツ・ヘス、クリスチャン・ドップラーなどがいる。20世紀には、リーゼ・マイトナー、エルヴィン・シュレーディンガー、ヴォルフガング・パウリによる核研究と量子力学への貢献が、1920年代から1930年代にかけてこれらの分野の発展の鍵となった。現代の著名な量子物理学者には、量子光学と量子情報における重要な発展で名高いアントン・ツァイリンガーとペーター・ツォラーがいる。

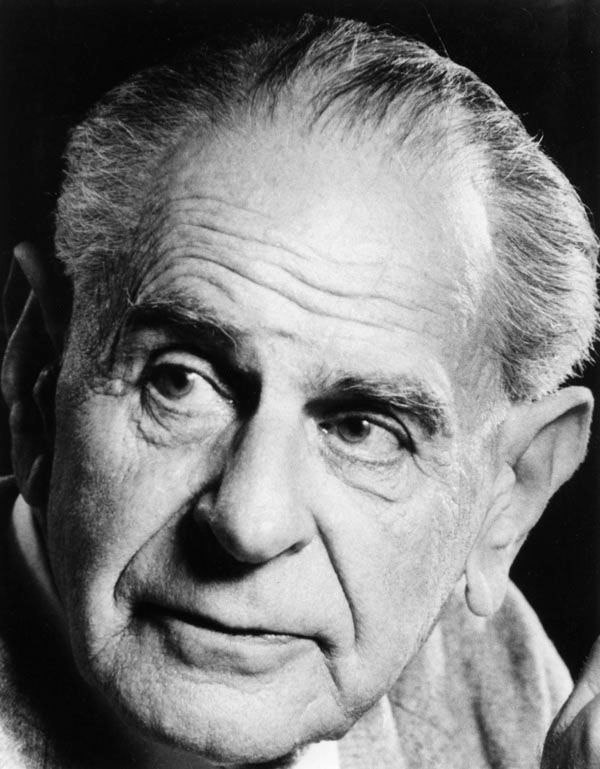

物理学者に加えて、オーストリアは20世紀の最も注目すべき哲学者二人、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインとカール・ポパーの生誕地であった。彼らに加えて、生物学者のグレゴール・メンデルとコンラート・ローレンツ、数学者のクルト・ゲーデル、そしてエンジニアのフェルディナント・ポルシェやジークフリート・マルクスもオーストリア人であった。ベルタ・フォン・ズットナーはノーベル平和賞を受賞した最初の女性であり、最初のオーストリア人受賞者となった。

オーストリア科学の焦点は常に医学と心理学であり、中世のパラケルススに始まる。テオドール・ビルロート、クレメンス・フォン・ピルケ、アントン・フォン・アイゼルスベルクのような著名な医師たちは、19世紀のウィーン医学派の業績の上に築き上げてきた。オーストリアは、精神分析の創始者であるジークムント・フロイト、個人心理学の創始者であるアルフレッド・アドラー、心理学者のポール・ワッツラウィックとハンス・アスペルガー、そして精神科医のヴィクトール・フランクルの故郷であった。オーストリアは2024年のグローバル・イノベーション・インデックスで17位にランクされた。

オーストリア学派経済学は、経済理論の主要な競争的方向性の一つとして著名であり、オーストリアの経済学者カール・メンガー、ヨーゼフ・シュンペーター、オイゲン・フォン・ベーム=バヴェルク、ルートヴィヒ・フォン・ミーゼス、フリードリヒ・ハイエクに関連している。その他の注目すべきオーストリア生まれの亡命者には、経済人類学者のカール・ポランニー、経営思想家のピーター・ドラッカー、社会学者のポール・フェリックス・ラザースフェルド、科学者のグスタフ・ノッサル卿がいる。

9.6. 食文化

オーストリア料理は、旧オーストリア=ハンガリー帝国の料理に由来する。オーストリア料理は主に、何世紀にもわたって受け継がれてきた宮廷料理(Hofkücheホーフキュッヘドイツ語)の伝統である。牛肉と豚肉のバランスの取れたバリエーションと、数え切れないほどの野菜のバリエーションで有名である。また、パン屋の「メールシュパイゼン(Mehlspeisenメールシュパイゼンドイツ語)」の伝統もあり、ザッハートルテ、通常アプリコットジャムやカスタードで満たされたドーナツである「クラプフェン(Krapfenクラプフェンドイツ語)」、リンゴで満たされた「アプフェルシュトゥルーデル」、Topfenトップフェンドイツ語 と呼ばれるチーズカードの一種で満たされた「トプフェンシュトゥルーデル(Topfenstrudelトップフェンシュトゥルーデルドイツ語)」、そして「ミリラムシュトゥルーデル(Millirahmstrudelミリラムシュトゥルーデルドイツ語)」(ミルククリームシュトゥルーデル)などの特別な珍味を生み出した。

地域の伝統料理に加えて、ハンガリー料理、チェコ料理、ポーランド料理、ユダヤ料理、イタリア料理、バルカン料理、フランス料理の影響を受けており、これらの料理や調理法がしばしば借用されてきた。したがって、オーストリア料理はヨーロッパで最も多文化的かつ文化横断的な料理の一つである。

典型的なオーストリア料理には、ヴィーナー・シュニッツェル、シュヴァインスブラーテン(豚肉のロースト)、カイザーシュマーレン、クネーデル、ザッハートルテ、ターフェルシュピッツなどがある。また、ケルントナー・カースヌーデルン(Kärntner Kasnudelnケルントナー・カースヌーデルンドイツ語)は、トプフェン、ジャガイモ、ハーブ、ペパーミントを詰めた生地のポケットで、茹でてバターソースで供される。カースヌーデルンは伝統的にサラダと共に供される。アンズタケ料理も人気がある。砂糖ブロックディスペンサーのペッツは、マナーシュニッテンと同様にオーストリアで発明された。オーストリアはモーツァルトクーゲルとコーヒーの伝統でも有名である。年間一人当たり8kg以上を消費し、世界で6番目にコーヒー消費量が多い。

ビールは0.2 L(プフィフ、Pfiffプフィフドイツ語)、0.3 L(ザイデル、Seidelザイデルドイツ語、クライネス・ビア、kleines Bierクライネス・ビアドイツ語、またはグラス・ビア、Glas Bierグラス・ビアドイツ語)、0.5 L(クリューゲル、Krügerlクリューゲルドイツ語、グローセス・ビア、großes Bierグローセス・ビアドイツ語、またはハルベ、Halbeハルベドイツ語)の単位で販売される。祭りでは、バイエルン風の1 Lの「マース(Maßマースドイツ語)」と2 Lの「ドッペルマース(Doppelmaßドッペルマースドイツ語)」も提供される。最も人気のあるビールの種類はラガー(オーストリアではメルツェン、Märzenメルツェンドイツ語として知られる)、自然に濁ったツヴィックルビア(Zwicklbierツヴィックルビアドイツ語)、小麦ビールである。クリスマスやイースターなどの祝日にはボックビールも入手できる。

最も重要なワイン生産地域は、ニーダーエスターライヒ州、ブルゲンラント州、シュタイアーマルク州、ウィーンである。グリューナー・ヴェルトリーナー種のブドウは、オーストリアで最も注目すべき白ワインのいくつかを提供し、ツヴァイゲルトは最も広く栽培されている赤ワイン用ブドウである。

オーバーエスターライヒ州、ニーダーエスターライヒ州、シュタイアーマルク州、およびケルンテン州では、シードルまたはペリーの一種であるモスト(Mostモストドイツ語)が広く生産されている。

通常アルコール度数60%までのシュナップスまたはフルーツブランデーが飲まれ、オーストリアではアプリコットやナナカマドの実など、さまざまな果物から作られる。オーストリアには約20,000軒ある小規模な個人経営のシュナップス蒸留所の製品は、「ゼルプストゲブランター(Selbstgebrannterゼルプストゲブランタードイツ語)」または「ハウスブラント(Hausbrandハウスブラントドイツ語)」として知られている。

アルムドゥードラーなどの地元のソフトドリンクは、アルコール飲料の代替として国中で非常に人気がある。もう一つの人気のある飲み物は、コカ・コーラとオレンジファンタのオリジナルフォーミュラ、または地元でより有名なフルカーデとのミックスである、いわゆる「シュペーツィ(Speziシュペーツィドイツ語)」である。世界で最も売れているエナジードリンクであるレッドブルは、オーストリアの起業家ディートリヒ・マテシッツによって導入された。

9.7. 世界遺産

オーストリアには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産および自然遺産が多数存在する。これらの遺産は、オーストリアの豊かな歴史、文化、そして美しい自然景観を反映している。

代表的な文化遺産としては、ウィーンのシェーンブルン宮殿とその庭園群、ウィーン歴史地区、ザルツブルク市街の歴史地区、ハルシュタット=ダッハシュタイン・ザルツカンマーグートの文化的景観、グラーツ市歴史地区とエッゲンベルク城、ヴァッハウ渓谷の文化的景観、ハンガリーと共同のフェルテー湖/ノイジードラー湖の文化的景観、アルプス山脈周辺の先史時代の杭上住居群(複数国共同)がある。

自然遺産としては、カルパティア山脈とヨーロッパ他地域のブナ原生林(複数国共同)が登録されている。

これらの世界遺産は、その普遍的価値と重要性が認められており、保護・保存活動が進められている。多くの遺産は人気の観光地ともなっており、オーストリアの文化・自然の魅力を世界に伝えている。

9.8. 祝祭日

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Neujahrノイヤールドイツ語 | |

| 1月6日 | 公現祭(三聖王祭) | Heilige Drei Königeハイリゲ・ドライ・ケーニゲドイツ語 | |

| 移動祝日 | 復活祭の日曜日 | Ostersonntagオスターゾンタークドイツ語 | |

| 移動祝日 | 復活祭の月曜日 | Ostermontagオスターモンタークドイツ語 | |

| 5月1日 | メーデー(労働の日) | Tag der Arbeitターク・デア・アルバイトドイツ語 | |

| 移動祝日 | キリストの昇天(主の昇天祭) | Christi Himmelfahrtクリスティ・ヒンメルファールトドイツ語 | 復活祭から39日後の木曜日 |

| 移動祝日 | 聖霊降臨祭(聖霊降臨の日曜日) | Pfingstsonntagプフィングストゾンタークドイツ語 | |

| 移動祝日 | 聖霊降臨祭の月曜日 | Pfingstmontagプフィングストモンタークドイツ語 | |

| 移動祝日 | 聖体の祝日 | Fronleichnamフロンライヒナムドイツ語 | 聖霊降臨祭から11日後の木曜日 |

| 8月15日 | 聖母の被昇天 | Mariä Himmelfahrtマリア・ヒンメルファールトドイツ語 | |

| 10月26日 | 建国記念日 | Nationalfeiertagナツィオナールファイアタークドイツ語 | 1955年に永世中立を宣言した日 |

| 11月1日 | 諸聖人の日 | Allerheiligenアラーハイリゲンドイツ語 | |

| 12月8日 | 無原罪の御宿りの祝日 | Mariä Empfängnisマリア・エンプフェングニスドイツ語 | |

| 12月24日 | クリスマスイブ | Heiliger Abendハイリガー・アーベントドイツ語 / Weihnachtenヴァイナハテンドイツ語 | 公式の祝日ではないが、多くの企業や店舗が午後から休業 |

| 12月25日 | クリスマス(第一降誕祭) | Christtagクリストタークドイツ語 / Erster Weihnachtstagエアスター・ヴァイナハツタークドイツ語 | |

| 12月26日 | 聖ステファノの日(第二降誕祭) | Stefanitagシュテファニタークドイツ語 / Zweiter Weihnachtstagツヴァイター・ヴァイナハツタークドイツ語 |

上記以外にも、各州独自の祝日や、特定の宗教グループのみに適用される祝日が存在する。

10. スポーツ

オーストリアでは、アルプス山脈の恩恵を受けたウィンタースポーツが特に盛んであり、国際大会でも多くの成功を収めている。また、サッカーも国民的な人気スポーツの一つである。その他、モータースポーツやテニスなど、多様なスポーツが親しまれている。

10.1. 主要スポーツ

オーストリアで特に人気のあるスポーツは、アルペンスキー、サッカー、アイスホッケーなどである。アルペンスキーは国の代名詞とも言えるほどで、数多くのオリンピックメダリストやワールドカップチャンピオンを輩出している。サッカーは国内リーグ(ブンデスリーガ)がプロリーグとして運営され、国民的な関心を集めている。アイスホッケーも人気が高く、オーストリア・アイスホッケーリーガは中央ヨーロッパでも有数のリーグとされている。これらのスポーツは、オーストリアのスポーツ文化の中核をなし、多くの国民に親しまれている。

10.1.1. サッカー

オーストリアにおけるサッカーは、オーストリアサッカー協会(ÖFB)によって統括されている。国内プロリーグであるオーストリア・ブンデスリーガは1911年に創設され、長い歴史を持つ。SKラピード・ウィーン、FKアウストリア・ウィーン、FCレッドブル・ザルツブルク、SKシュトゥルム・グラーツなどが強豪クラブとして知られる。特にレッドブル・ザルツブルクは近年、国際大会でも実績を残している。

サッカーオーストリア代表は、過去にはFIFAワールドカップで好成績を収めた古豪である。1934年大会では4位、1954年大会では3位、1978年大会では7位に入った。近年は国際舞台での大きな成功からは遠ざかっていたが、UEFA欧州選手権には2008年大会(スイスと共催)で初出場を果たし、2020年大会では初めてグループリーグを突破しベスト16に進出した。

ダヴィド・アラバなど、国際的に活躍する選手も輩出している。サッカーはオーストリアで最も人気のあるチームスポーツの一つであり、多くのファンに支えられている。

10.1.2. ウィンタースポーツ

オーストリアは、その山がちな地形と豊富な降雪量から、ウィンタースポーツが非常に盛んな国である。「ウィンタースポーツ強国」として国際的に認知されており、冬季オリンピックでは常にメダル獲得数の上位に名を連ねる。

特にアルペンスキーは国民的スポーツであり、アンネマリー・モザー=プレル、フランツ・クラマー、ヘルマン・マイヤー、トニー・ザイラー、ベンヤミン・ライヒ、マルリース・シルト、マルセル・ヒルシャーなど、数多くの伝説的な選手を輩出してきた。これらの選手は、オリンピックやアルペンスキー・ワールドカップで輝かしい成績を収めている。

スキージャンプも人気が高く、アルミン・コグラー、アンドレアス・フェルダー、エルンスト・フェットーリ、アンドレアス・ゴルトベルガー、アンドレアス・ビドヘルツル、トーマス・モルゲンシュテルン、グレゴア・シュリーレンツァウアーなどが世界トップレベルのジャンパーとして活躍した。

スノーボードも若者を中心に人気があり、国際大会で活躍する選手もいる。その他、ボブスレー、リュージュ、スケルトンといったそり競技も盛んで、イグルスには常設のトラックがあり、1964年と1976年のインスブルック冬季オリンピックではボブスレーとリュージュの競技会場となった。

オーストリアは、2012年冬季ユースオリンピックの開催地でもあった。

10.1.3. モータースポーツ

オーストリアはモータースポーツにおいても重要な足跡を残している。フォーミュラ1(F1)では、過去に何度もオーストリアグランプリが開催されており、現在はレッドブル・リンク(旧A1リンク、さらにその前はエステルライヒリンク)がその舞台となっている。オーストリア出身のF1ドライバーとしては、3度のワールドチャンピオンに輝いたニキ・ラウダが最も有名である。彼はフェラーリとマクラーレンの両チームでチャンピオンを獲得した唯一のドライバーである。その他、ゲルハルト・ベルガーやヨッヘン・リント(死後に1970年のワールドチャンピオン)なども著名なオーストリア人F1ドライバーである。

近年では、オーストリアの飲料メーカーであるレッドブルがF1チーム「レッドブル・レーシング」を所有し、2010年から2013年にかけてコンストラクターズチャンピオンシップを4連覇、さらに2021年からは日本のホンダ製パワーユニットを搭載して再び選手権を連覇するなど、大きな成功を収めている。

二輪モータースポーツでは、オーストリアのオートバイメーカーであるKTMが特にオフロードレース(モトクロス、エンデューロ、ラリーレイド)で世界的に高い評価を得ている。ダカール・ラリーの二輪部門では18連覇という偉業を達成した。近年はロードレース世界選手権のMotoGPクラスにも参戦し、存在感を高めている。

国内にはザルツブルクリンクなどのサーキットもあり、様々なカテゴリーのレースが開催されている。

10.2. 国際大会への参加と開催

オーストリアは、オリンピックをはじめとする主要な国際スポーツ大会に積極的に選手団を派遣し、数多くのメダルを獲得してきた。特に冬季オリンピックにおいては、アルペンスキーやスキージャンプなどの種目で常に強豪国として注目される。これまでにヘルマン・マイヤー(アルペンスキー)、トニー・ザイラー(アルペンスキー)、トーマス・モルゲンシュテルン(スキージャンプ)など、多くのオリンピックチャンピオンを輩出している。夏季オリンピックでは、セーリング、柔道、カヌーなどでメダル獲得の実績がある。

また、オーストリアは国際的なスポーツ大会の開催国としても豊富な経験を持つ。特筆すべきは、チロル州の州都インスブルックで、1964年(第9回)と1976年(第12回)の2度にわたり冬季オリンピックが開催されたことである。1976年大会は、当初開催予定だったアメリカのデンバーが住民投票で開催を返上したため、急遽インスブルックが代替開催地となった。さらにインスブルックは、2012年に史上初の冬季ユースオリンピックの開催地ともなった。

サッカーにおいては、スイスと共同でUEFA EURO 2008を開催した。これらの大会開催は、オーストリアのスポーツインフラの整備や国際的な知名度向上に貢献している。