1. 概要

ブルネイ・ダルサラーム国(以下、ブルネイと略す)は、ボルネオ島の北西岸に位置する立憲君主制の国家である。正式名称はマレー語で「Negara Brunei Darussalamヌガラ・ブルネイ・ダルッサラームマレー語」といい、「平和の国ブルネイ」を意味する。豊富な石油と天然ガス資源に恵まれ、国民は高い生活水準を享受しており、税金が存在せず、教育費や医療費も無料であるなど、充実した社会福祉制度が特徴である。しかし、この経済モデルは資源収入に大きく依存しており、持続可能性が課題となっている。政治体制は国王(スルタン)が絶対的な権力を持つ絶対君主制であり、1962年以来非常事態宣言が継続されている。イスラム教が国教であり、国家哲学「ムラユ・イスラム・バラジャ(マレーイスラム君主制、MIB)」が社会の隅々に影響を与えている。近年、シャリーア(イスラム法)に基づく刑法の導入が進められ、人権や信教の自由に関して国際社会から懸念の声が上がっている。ブルネイは、これらの経済的・社会的な課題に対し、伝統と近代化の調和を図りつつ、国家の将来像を模索している。

2. 国号

ブルネイの正式名称は、マレー語でNegara Brunei Darussalamヌガラ・ブルネイ・ダルッサラームマレー語、ジャウィ文字(アラビア文字のマレー語表記)ではنڬارا بروني دارالسلامヌガラ・ブルネイ・ダルッサラーム(ジャウィ文字)マレー語と表記される。Negaraネガラマレー語はマレー語で「国」を意味し、Darussalamダルッサラームマレー語はアラビア語のdārダールアラビア語(家、土地)とas-salāmアッ=サラームアラビア語(平和)に由来し、「平和の家」または「平和な土地」を意味する。このDarussalamダルッサラームマレー語という名称は、15世紀に第3代スルタンとなったシャリフ・アリがイスラム教を国教として確立し、その普及を促進するために付与したとされる。

国際的には、英語の公式名称としてBrunei Darussalamブルネイ・ダルサラーム英語が用いられる。略称はBruneiブルネイマレー語であり、英語でも同様にBruneiブルネイ英語(英語での発音はブルーナイまたはブルーネイに近い)と呼ばれる。日本語の表記は「ブルネイ・ダルサラーム国」、通称は「ブルネイ」である。中国語では「文萊ウェンライ中国語」または「汶萊ウェンライ中国語」と表記され、「汶ウェン中国語」と略されることもある。

「ブルネイ」という国名の語源については諸説ある。建国者とされるアワン・アラック・ベタタール(後の初代スルタン、ムハンマド・シャー)が、現在のブルネイ川河口付近に上陸した際に「Baru nah!バル・ナーマレー語」(「これだ!」または「ここだ!」の意)と叫んだことに由来するという伝説がある。また、サンスクリット語のvaruṇaヴァルナサンスクリット(वरुणヴァルナ(デーヴァナーガリー文字)サンスクリット、ヴァルナ神または「船乗り」の意)が転訛して14世紀に「バルナイ (Barunai)」となり、それがブルネイになったという説や、マレー語のbuniブニマレー語(亜麻)やbuah nyiurブア・ニュルマレー語(ココナッツ)から転じたという説もある。

歴史的には、中国の文献では「婆利 (Po-li)」、「渤泥 (Po-ni, Puni)」、「文莱 (Bunlai)」などと記録されている。アラブの文献では「Dzabaj」や「Randj」として知られていた。これらの呼称は、ブルネイが古くから海上交易の要衝であったことを示唆している。

3. 歴史

ブルネイの歴史は、ボルネオ島北西部に形成された初期の海洋交易国家から、イスラム教スルタン国としての黄金時代、ヨーロッパ勢力の進出による衰退、イギリス保護領時代、そして日本占領を経て独立国家として再生し、21世紀の課題に直面するまでの複雑な道のりを辿ってきた。

3.1. 初期歴史

ブルネイの初期の歴史は、ボルネオ島北西部における海洋交易国家の形成に遡る。考古学的発見によれば、この地域は紀元前2000年から紀元1000年にかけて存在した「海の翡翠ロード」と呼ばれる交易ネットワークの一部を成していた。7世紀頃には、スマトラ島を拠点とする仏教国スリウィジャヤ王国の支配下にあった「ヴィジャヤプラ (Vijayapura)」という名の都市国家が存在したと考えられている。ヴィジャヤプラは、それ以前に現在のカンボジアにあった扶南の残存勢力によって築かれたともいわれる。アラブの文献では、このブルネイを指すヴィジャヤプラを「スリブザ (Sribuza)」として記録している。

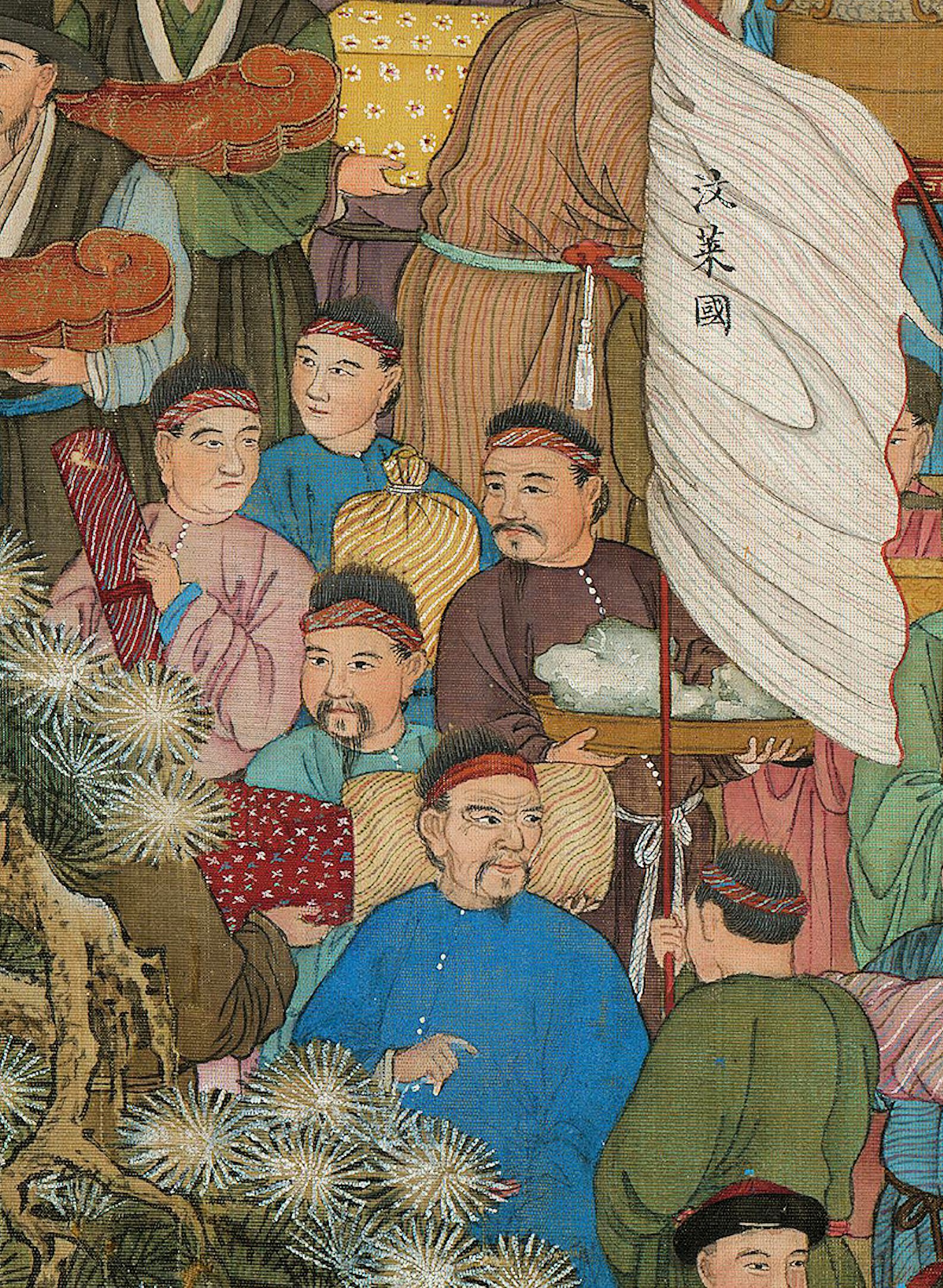

中国の史料には、977年に「ポニ (Boni, 渤泥)」の支配者が中国皇帝に使節を送ったという記録があり、これがボルネオ島における独立王国の初期の記録の一つとされている。13世紀の中国の官僚であった趙汝适は、その著書『諸蕃志』の中で、ポニには100隻の軍船があり交易を守り、王国は非常に豊かであったと記述している。14世紀には、ジャワ島を拠点とするヒンドゥー教国マジャパヒト王国の影響下にあり、1365年に書かれたジャワの叙事詩『ナーガラクルターガマ』には、「バルネ (Barune)」としてマジャパヒトの朝貢国の一つに数えられている。1369年には、同じくマジャパヒトの旧属国であったスールー王国が反乱を起こし、ポニを攻撃して首都を略奪した。マジャパヒトの艦隊がスールーを撃退したが、ポニはこの攻撃で弱体化した。15世紀初頭には、中国・明の提督鄭和がブルネイを訪れ、中国人が活発に交易を行う主要な貿易港を築いた。この頃、南京にはポニ国王の墓が築かれており、中国との密接な関係がうかがえる。

3.2. スルタン国の成立と発展

14世紀後半から15世紀初頭にかけて、ブルネイにイスラム教が伝来し、マジャパヒト王国から独立してスルタン国が成立した。伝承によれば、ジョホール出身のアワン・アラック・ベタタールが初代スルタン、ムハンマド・シャー(在位1368年頃 - 1402年)として即位したとされる。その後、メッカ出身のシャリーフであったシャリフ・アリが第3代スルタン(在位1425年 - 1432年)となり、ブルネイのイスラム化を一層進めた。

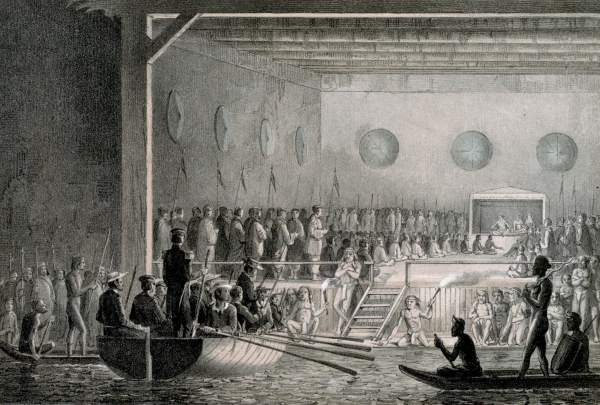

15世紀から17世紀にかけて、ブルネイ・スルタン国は黄金時代を迎えた。第5代スルタン、ボルキア(在位1485年 - 1524年)の治世下では、海上貿易を通じて国力を高め、その支配領域は現在のサラワク州、サバ州、スールー諸島、さらにはフィリピンのマニラにまで及んだとされる。1521年には、フェルディナンド・マゼランの探検隊の生き残りがブルネイを訪れ、その繁栄ぶりを記録している。

しかし、16世紀後半になるとヨーロッパ勢力の進出が始まり、ブルネイの勢力にも影響が出始める。1578年には、スペインとの間でカスティリャ戦争が勃発した。この戦争は、ブルネイ王室内の継承争いにスペインが介入したことが一因であり、スペイン軍は一時的に首都コタ・バトゥを占領した。しかし、疫病の流行によりスペイン軍は撤退を余儀なくされ、ブルネイは独立を維持した。この時期、オスマン帝国がアチェを保護領とし、東南アジアのイスラム教国に援軍や技術者を派遣しており、ブルネイにもトルコ人などが来航していた記録がある。

3.3. ヨーロッパ勢力の介入と衰退

カスティリャ戦争後、ブルネイは徐々に衰退の道を辿る。17世紀には王位継承をめぐる内紛(ブルネイ内戦、1660年 - 1673年)が発生し、国力をさらに消耗した。この内戦の解決に際し、スールー王国に援助を求めた結果、サバ州北東部を割譲したとされる。

18世紀以降、オランダやイギリスといった西欧列強の東南アジアへの進出が本格化し、ブルネイの伝統的な交易網は打撃を受け、経済基盤も揺らいだ。19世紀に入ると、イギリス人冒険家ジェームズ・ブルックがブルネイ国内の反乱鎮圧に協力した見返りとして、1841年にサラワクの統治権を獲得し、「白人王(ホワイト・ラジャ)」としてサラワク王国を建国した。ブルック家はその後もブルネイの領土を侵食し続け、ブルネイは次々と領土を失っていった。また、イギリスの北ボルネオ会社もブルネイからサバの権利を獲得し、勢力を拡大した。

3.4. イギリス保護領時代

相次ぐ領土失喪とブルック家や北ボルネオ会社の圧迫に直面したスルタン・ハシム・ジャリルル・アラム・アクマディンは、1888年にイギリスと保護領条約を締結し、ブルネイはイギリスの保護国となった。これにより、ブルネイの内政はスルタンが保持するものの、外交権はイギリスが掌握し、イギリスの同意なしに領土の割譲や貸与ができないことになった。しかし、1890年にサラワクがブルネイのリンバンを併合した際、イギリスはこれを阻止しなかった。

1906年には、イギリスはブルネイとの間で追加協定を結び、イギリス人駐在官制度を導入した。駐在官はスルタンの顧問として内政全般に関与し、その助言は宗教と慣習に関する事項以外ではスルタンが従うべきものとされた。これにより、イギリスはブルネイの行政に対し強い影響力を持つようになった。

この時代、当初はプランテーション農業が開発の中心であったが、1929年にセリアで大規模な油田が発見されると、ブルネイの経済は一変した。石油収入は国の財政を潤し、その後のブルネイの発展の基礎となった。石油開発は、イギリス・マレーシア石油会社(後のブルネイ・シェル石油)が担った。

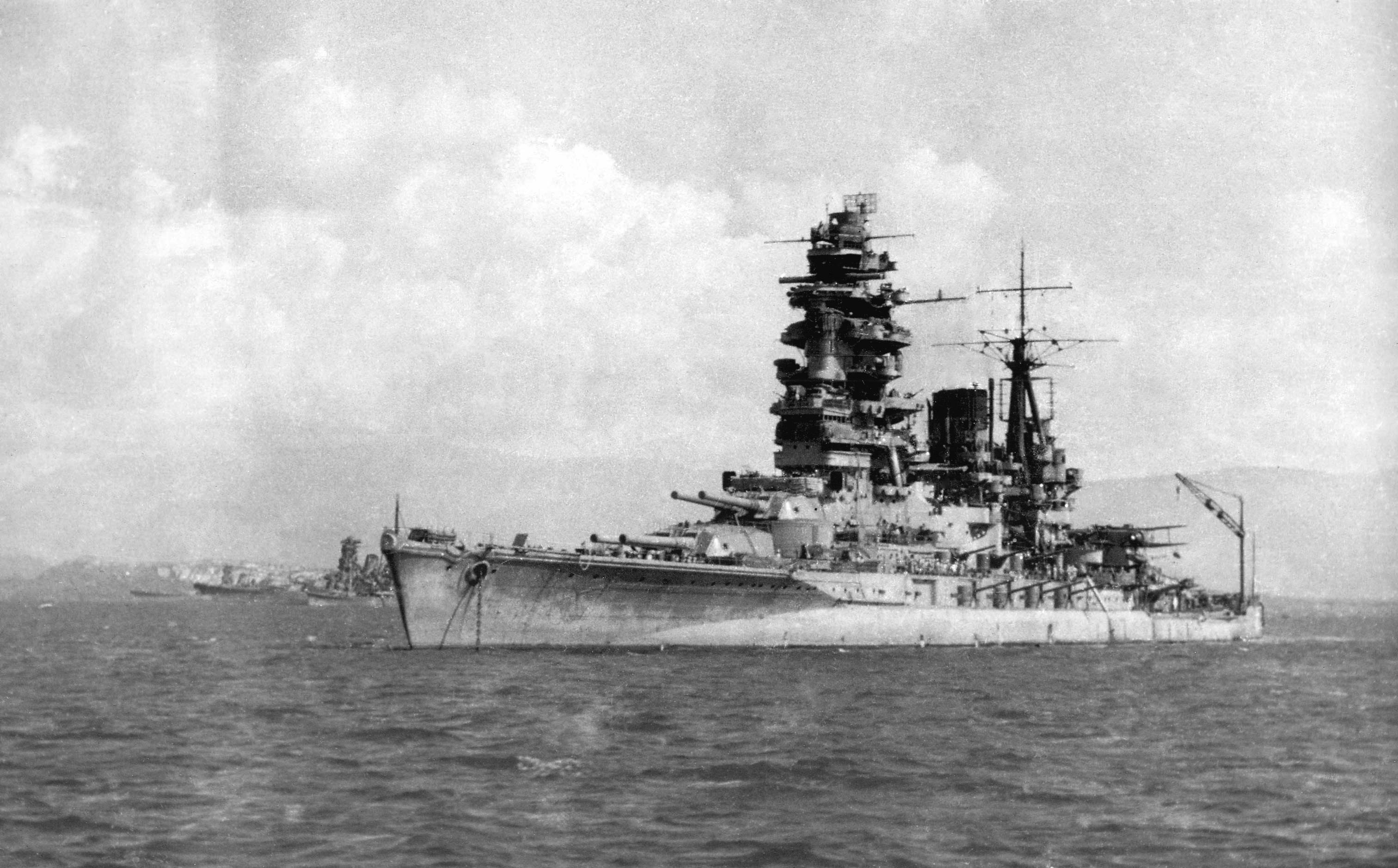

3.5. 日本占領時代

1941年12月、太平洋戦争が勃発すると、日本軍は資源確保を目的としてイギリス領ボルネオに侵攻し、同月16日にはブルネイを占領した。日本軍はスルタン・アフマド・タジュディンの地位を認め、行政は日本軍政下で行われた。旧イギリス政庁の官僚であったイブラヒム・ビン・ジャアファルが日本軍政下の首席行政官に任命された。

日本占領時代には、日本語教育が奨励され、日本発行の軍票(通称バナナマネー)が流通したが、戦局の悪化と共に激しいインフレーションを引き起こした。住民生活は、食糧や医薬品の不足により困難を極めた。ブルネイの石油施設は、侵攻前にイギリス軍によって一部破壊されたが、日本軍は生産再開を試みた。また、日本軍はブルネイ国際空港の滑走路を建設した。

1945年6月、連合国軍(主にオーストラリア軍)がボルネオ島に上陸を開始し(オペレーション・オーボエ・シックス)、ブルネイも戦闘の末に解放された。多くの建物が戦闘で破壊された。同年9月10日、ラブアン島で日本軍は正式に降伏した。

3.6. 第二次世界大戦後と独立

第二次世界大戦後、ブルネイはイギリス軍政下に入り、その後民政に復帰した。1946年には初の政党としてブルネイ青年戦線 (BARIP) が結成されたが、長くは続かなかった。スルタン・オマール・アリ・サイフディン3世(在位1950年 - 1967年)の指導の下、1953年からは国家開発計画が開始され、石油収入を元にインフラ整備、教育、医療の充実が図られた。特に医療面では、世界保健機関(WHO)の協力も得て風土病であったマラリアの撲滅に成功した。

1959年、ブルネイは新憲法を制定し、外交と国防を除く内政自治権を獲得した。イギリス人駐在官制度は廃止され、高等弁務官が置かれた。しかし、1962年にブルネイ人民党(PRB)が武装蜂起(ブルネイ動乱)を起こした。この反乱は、マレーシア連邦への参加に反対し、ボルネオ三州(ブルネイ、サラワク、北ボルネオ)による独立国家の樹立を目指すものであったが、スルタンの要請を受けたイギリス軍(主にグルカ兵)によって鎮圧された。この事件は、ブルネイがマレーシア連邦への参加を見送る大きな要因となり、また、これ以降ブルネイでは非常事態宣言が発令され、現在に至るまで2年ごとに更新されている。

1967年、オマール・アリ・サイフディン3世は息子のハサナル・ボルキアに譲位した。1971年にはイギリスとの間で条約が改定され、完全な内政自治を達成したが、外交はイギリスが、軍事は両国が共同で管轄することになった。この協定に基づき、イギリス軍グルカ部隊がブルネイに駐留するようになった。

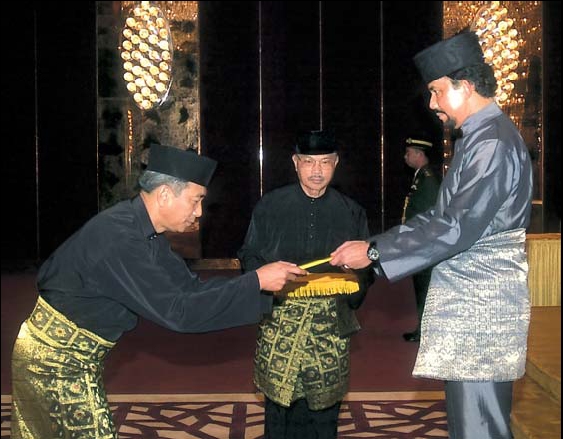

長年の交渉を経て、1984年1月1日、ブルネイはイギリスから完全独立を果たした。スルタン・ハサナル・ボルキアは独立宣言を読み上げ、ブルネイ・ダルサラーム国が誕生した。同年、ブルネイは東南アジア諸国連合(ASEAN)および国際連合に加盟した。

3.7. 21世紀

21世紀に入り、ブルネイは豊富な石油・ガス資源を背景とした経済的安定を享受する一方で、資源依存からの脱却と経済の多角化、そして社会のイスラム化という課題に直面している。

2013年10月、スルタン・ハサナル・ボルキアは、イスラム法(シャリーア)に基づく新しい刑法を段階的に導入することを発表した。この刑法は2014年から施行が始まり、2019年4月には窃盗罪に対する手足切断刑や、同性愛行為、姦通、冒涜罪などに対する石打ちによる死刑を含む厳格な規定が完全に施行された。このシャリーア刑法の導入に対しては、国連をはじめとする国際社会や人権団体から、その残虐性やLGBTQ+の権利、信教の自由の侵害に対する深刻な懸念と批判が表明された。これに対しスルタンは、死刑執行のモラトリアム(一時停止)をシャリーア刑法にも適用する考えを示唆している。

経済面では、国家長期開発計画「ワワサン・ブルネイ2035(Brunei Vision 2035)」を掲げ、教育水準の向上、生活の質の改善、持続可能で多様な経済の実現を目指している。しかし、石油・ガス価格の変動は依然としてブルネイ経済に大きな影響を与えている。

国際社会においては、ASEANの積極的なメンバーとして地域の安定と協力に貢献しており、数度にわたり議長国も務めている。

4. 地理

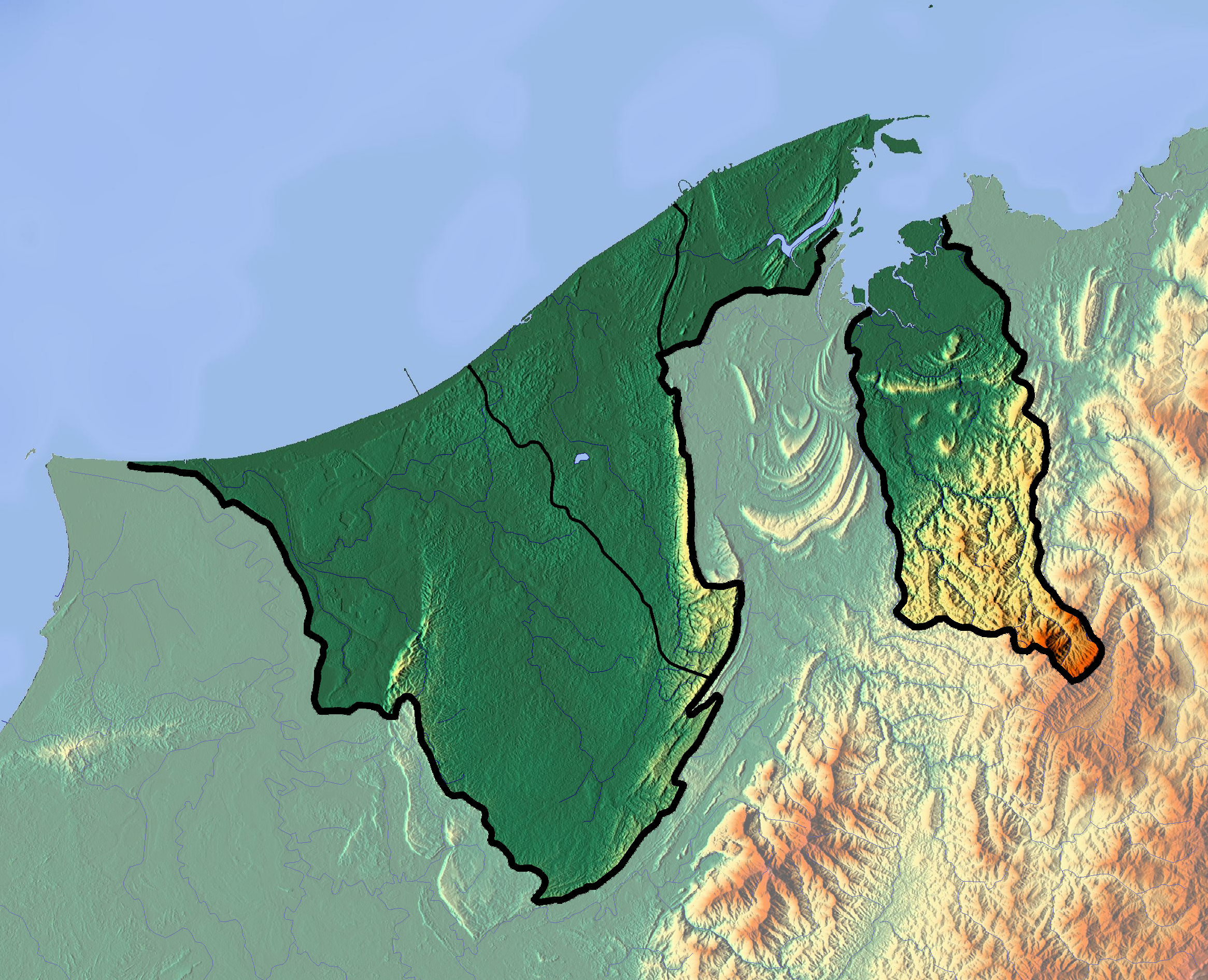

ブルネイはボルネオ島の北西岸に位置し、国土の大部分がマレーシアのサラワク州に囲まれている。サラワク州のリンバン地区によって国土は東西に二分されており、西側のブルネイ・ムアラ地区、ツトン地区、ブライト地区に人口の大部分が集中し、東側のテンブロン地区は山がちで人口は少ない。

4.1. 地形と気候

ブルネイの国土面積は約5765 km2で、日本の三重県とほぼ同じ広さである。北側は南シナ海に面し、約161 kmの海岸線を有する。陸地の国境線は全てマレーシアのサラワク州と接しており、その総延長は約381 kmである。

国土は概して平坦な低地が多いが、東部のテンブロン地区は山岳地帯であり、ブルネイの最高峰であるパゴン山(標高1850 m)もこの地区にある。国内には西からテンブロン川、ブルネイ川、ツトン川、ブライト川という4つの主要な河川が流れており、それぞれの流域がほぼ各行政地区の領域に対応している。

ブルネイ全土が熱帯雨林気候(ケッペンの気候区分:Af)に属し、年間を通じて高温多湿である。平均気温は摂氏26度から28度程度で、年間の気温差は小さい。降水量が多く、特に10月から1月にかけての北東モンスーン期に雨量が増加する。年間平均降水量は地域によって異なり、沿岸部で約2500 mm、内陸部では4000 mmを超える場所もある。

4.2. 自然環境と生態系

ブルネイは豊富な森林資源に恵まれており、2020年時点での森林被覆率は国土の約72%、面積にして約38.00 万 haに達する。その多くは原生的な熱帯雨林であり、生物多様性が非常に豊かである。ボルネオ島固有の動植物が多く生息しており、ボルネオオランウータン、テングザル、マレーグマなどの哺乳類や、多様な鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類が見られる。

政府は環境保護にも力を入れており、国土の広範囲を国立公園や森林保護区に指定している。特に有名なのは、東部のテンブロン地区にあるウル・テンブロン国立公園で、手つかずの熱帯雨林が広がり、キャノピーウォークなどが整備されている。

しかし、石油・ガス開発による環境への影響や、気候変動に伴う海面上昇、豪雨の頻発といった課題も抱えている。持続可能な開発と環境保全の両立が今後の重要なテーマである。

5. 政治

ブルネイは、国王(スルタン)が絶対的な権力を持つ立憲君主制国家である。国家哲学「ムラユ・イスラム・バラジャ(マレーイスラム君主制、MIB)」が政治・社会体制の根幹を成している。

5.1. 政府構造

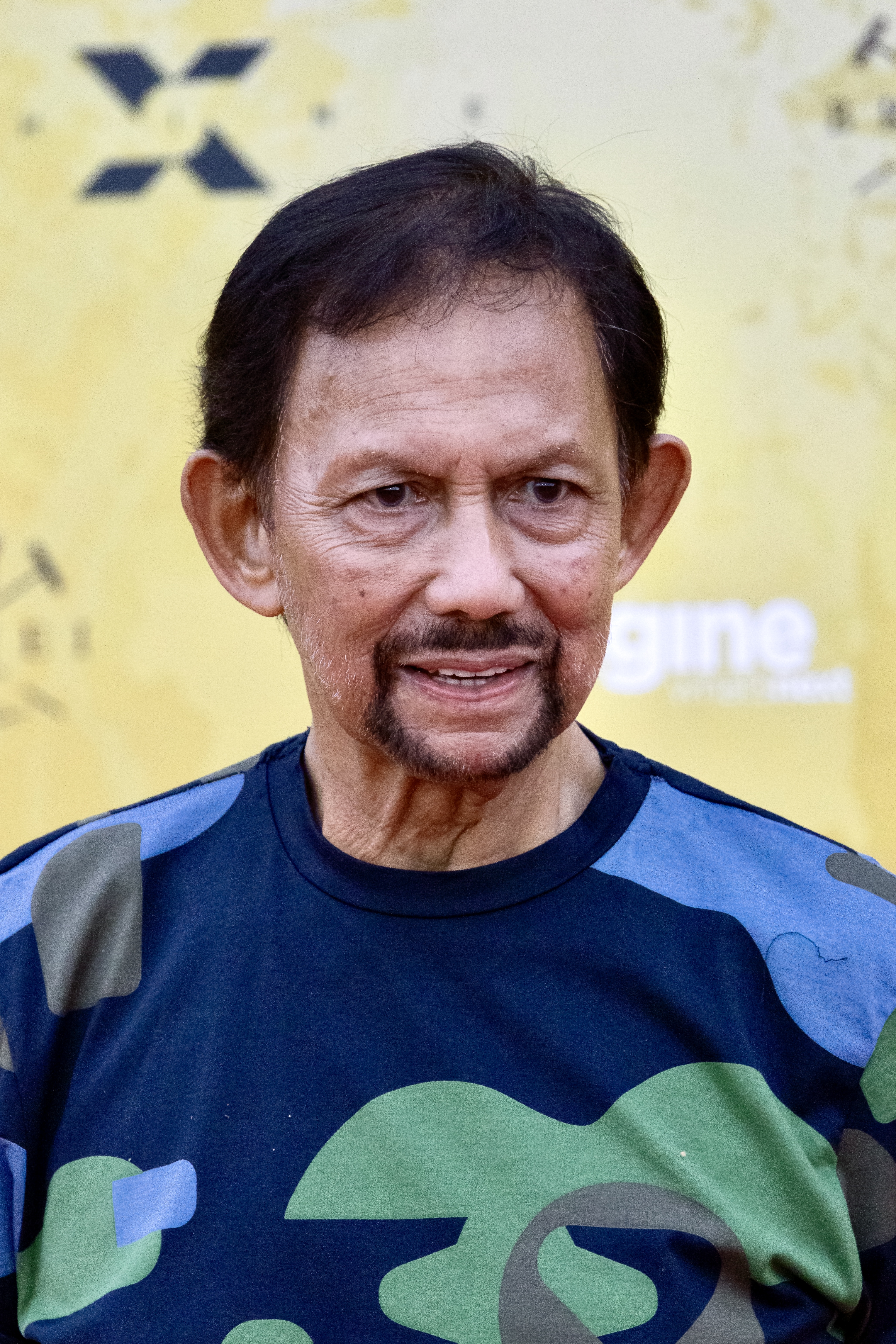

ブルネイの元首であり行政府の長は国王(スルタン)である。現国王はハサナル・ボルキア(1967年即位)であり、首相、国防大臣、財務大臣、外務大臣を兼任し、絶大な権力を行使している。内閣の閣僚は国王によって任命され、国王に助言を行う。

立法府としては、立法評議会(Majlis Mesyuarat Negaraマジュリス・ムシュアरात・ヌガラマレー語)が存在する。1970年以降、議員は選挙ではなく国王による任命制となっている。1984年の独立以降、立法評議会は活動を停止していたが、2004年9月に再開された。憲法改正により公選議員枠も設けられたが、実質的には国王の諮問機関としての性格が強い。

司法府は、イギリスのコモン・ロー(慣習法)に基づく裁判所と、イスラム法(シャリーア)に基づく裁判所の二元体制となっている。

1962年のブルネイ動乱以降、ブルネイでは非常事態宣言が発令され、その後2年ごとに更新され続けており、現在も宣言下にある。これにより、政府は広範な権限を有し、政治活動や集会の自由は厳しく制限されている。

5.2. スルタン

ブルネイのスルタンは、国の元首であり、行政、立法、司法の三権、さらには軍事および宗教上の最高権威者として、ブルネイの政治・社会において中心的な役割を担っている。現スルタンであるハサナル・ボルキアは、1967年に父オマール・アリ・サイフディン3世から譲位を受けて即位した。

スルタンの権限は広範にわたり、法律の制定・施行、閣僚や高官の任命、恩赦の決定など、国政のあらゆる重要事項に関する最終決定権を有する。王位は世襲制であり、ボルキア家が代々継承している。

王室は、豊富な石油・ガス収入を背景に莫大な富を有しており、その一部は国民への手厚い社会福祉(教育費・医療費無料、住宅補助など)を通じて還元されている。これにより、王室は国民から高い敬愛と支持を得ているとされるが、一方で富の集中や政治権力の独占に対する潜在的な不満も指摘されている。

5.3. ムラユ・イスラム・バラジャ (MIB)

ムラユ・イスラム・バラジャ(Melayu Islam Berajaムラユ・イスラム・バラジャマレー語、MIB)は、ブルネイの国家哲学であり、国家のアイデンティティを形成する三つの柱、すなわちマレーの言語・文化・慣習(Melayuムラユマレー語)、イスラム教の教義と価値観(Islamイスラムマレー語)、そして君主制(Berajaバラジャマレー語)の不可分な統合を意味する。この理念は1984年の独立時に公式に国家哲学として採択され、それ以来、ブルネイの政治、法律、教育、社会規範、日常生活のあらゆる側面に深く浸透している。

MIBは、ブルネイ社会の安定と調和を維持し、伝統的な価値観を保護することを目的としている。教育カリキュラムにもMIBの理念が組み込まれ、国民は幼少期からこの哲学を教え込まれる。しかし、MIBを重視するあまり、非マレー系民族や非イスラム教徒の権利が制約されたり、民主主義的な価値観や表現の自由が抑制されたりするとの批判も存在する。

5.4. 政党

ブルネイにおける政党活動は極めて限定的である。1962年のブルネイ動乱以降、政治的安定を優先する政府の方針のもと、政党の役割は大幅に縮小された。現在、いくつかの政党が登録されてはいるものの(例:ブルネイ国民団結党 - Parti Perpaduan Kebangsaan Brunei, PPKBパルティ・プルパドゥアン・クバンサアン・ブルネイマレー語、人民意識党 - Parti Kesedaran Rakyat, PAKARパルティ・クセダラン・ラキャットマレー語)、定期的な国政選挙は行われておらず、これらの政党が実質的な政治活動を行う機会はほとんどない。

立法評議会の議員は国王によって任命されるため、政党が議席を獲得して政策決定に関与するという一般的な議会制民主主義の仕組みは存在しない。事実上、国王を中心とした王政が政治を主導しており、政党の存在感は希薄である。このような状況は、国民の政治参加の機会を制限し、多様な意見が政策に反映されにくいという課題を抱えている。

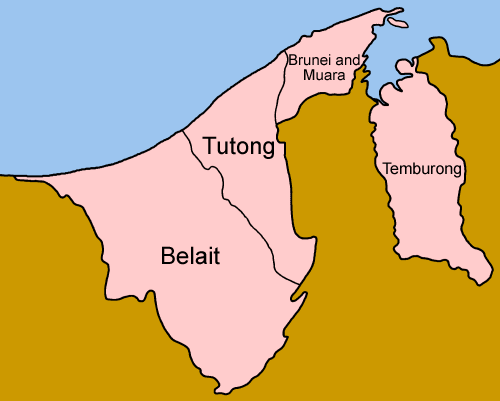

6. 行政区画

ブルネイは、4つの地区(Daerahダエラマレー語、ダエラ)に分けられている。これらの地区はさらに下位の行政単位である郡(Mukimムキムマレー語、ムキム)と村(Kampungカンポンマレー語、カンポン)に区分される。

ブルネイの4つの地区は以下の通りである。

- ブルネイ・ムアラ地区 (Daerah Brunei dan Muaraダエラ・ブルネイ・ダン・ムアラマレー語):首都バンダルスリブガワンを含む、国内で最も人口が多く、政治・経済の中心となっている地区。

- ブライト地区 (Daerah Belaitダエラ・ブライトマレー語):ブルネイ最大の地区で、石油・ガス産業の中心地。主要都市はクアラブライトとセリア。

- ツトン地区 (Daerah Tutongダエラ・ツトンマレー語):ブルネイ・ムアラ地区とブライト地区の間に位置し、農業が比較的盛ん。主要都市はプカン・ツトン。

- テンブロン地区 (Daerah Temburongダエラ・テンブロンマレー語):マレーシアのサラワク州によってブルネイ本土から隔てられた飛び地。広大な熱帯雨林が広がり、自然保護区が多い。主要都市はバンガル。

各地区は地区長(District Officer)によって管理され、郡は郡長(Penghulu)、村は村長(Ketua Kampung)によって統治される。

6.1. 主要都市

ブルネイの都市は、首都バンダルスリブガワンが政治・経済・文化の中心として際立っているほか、石油産業に関連する都市が経済的に重要な役割を担っている。

- バンダルスリブガワン (Bandar Seri Begawanバンダル・スリ・ブガワンマレー語):ブルネイの首都であり、ブルネイ・ムアラ地区に位置する。人口は約10万人(2019年都市圏)。国王の宮殿であるイスタナ・ヌルル・イマン、壮麗なスルターン・オマール・アリ・サイフディーン・モスク、ジャミ・アサール・ハサナル・ボルキア・モスクなどがあり、ブルネイの政治、宗教、文化の中心地である。世界最大級の水上集落カンポン・アイールもこの都市の一部を構成している。

- クアラブライト (Kuala Belaitクアラ・ブライトマレー語):ブライト地区の行政の中心都市で、ブルネイ第2の都市。人口は約3万人。ブライト川の河口に位置し、石油・ガス産業の拠点の一つとなっている。

- セリア (Seriaセリアマレー語):ブライト地区に位置する、ブルネイの石油産業発祥の地であり、現在もその中心地。「石油の町」として知られる。ブルネイ・シェル石油の本社機能の一部がある。人口は約3万人。

- ムアラ (Muaraムアラマレー語):ブルネイ・ムアラ地区に位置する主要な港湾都市。ブルネイ唯一の深水港があり、輸出入の拠点となっている。

7. 対外関係

ブルネイは、独立以来、東南アジア諸国連合(ASEAN)を中心とした多国間外交と、近隣諸国および主要国との二国間関係をバランス良く推進している。その外交政策は、国家主権の相互尊重、友好関係の維持、内政不干渉、地域の平和と安定の促進を基本原則としている。

7.1. 主要な二国間関係

ブルネイは、歴史的背景や地理的近接性、経済的相互依存性から、いくつかの国々と特に緊密な関係を築いている。

- イギリス:旧宗主国であり、独立後も緊密な関係を維持している。国防面での協力が特筆され、イギリス軍のグルカ兵部隊がブルネイに駐留し、主に石油施設の警備やブルネイ軍との共同訓練に従事している。経済的、文化的な結びつきも強い。

- シンガポール:小国という共通点や、経済的・戦略的利益の一致から、非常に緊密な友好協力関係にある。両国間には通貨等価交換協定があり、ブルネイ・ドルとシンガポール・ドルは相互に等価で流通している。軍事面でも協力関係が深く、ブルネイはシンガポール軍の訓練施設を提供している。

- マレーシア:地理的にブルネイを囲む形で隣接しており、歴史的、文化的に深いつながりがある。経済関係も活発である。一方で、過去にはリンバン地区の領有権をめぐる問題が存在したが、2009年に両国間で国境画定に関する合意がなされた。

- インドネシア:同じASEAN加盟国であり、イスラム教徒が多数を占める国として、宗教的・文化的な親近感がある。経済協力や人的交流が進んでいる。

- フィリピン:ASEAN加盟国としての協力関係に加え、農業分野などでの二国間協力も行われている。ブルネイには多くのフィリピン人労働者が就労している。

7.1.1. 日本との関係

ブルネイと日本は、1984年1月1日のブルネイ独立と同時に外交関係を樹立して以来、良好な二国間関係を維持・発展させてきた。

経済関係は特に緊密であり、日本はブルネイにとって長年にわたり最大の貿易相手国の一つである。ブルネイの主要輸出品である液化天然ガス(LNG)と原油の最大の輸出先が日本であり、日本のエネルギー安全保障にとってブルネイは重要な供給国となっている。1972年には、三菱商事が出資するブルネイ液化天然ガス会社(BLNG)が日本へのLNG輸出を開始し、これはブルネイ経済の発展に大きく貢献した。日本からは、自動車や機械類、電子部品などがブルネイに輸出されている。

経済協力の面では、かつて日本はブルネイに対して技術協力などを実施していたが、ブルネイの経済発展に伴い、現在は二国間の経済連携や投資促進が中心となっている。

文化交流も行われており、人的往来や学術交流、スポーツ交流などが両国関係の深化に寄与している。

特に懸案事項は見当たらないが、エネルギー資源価格の変動が二国間貿易に影響を与える可能性や、ブルネイの経済多角化政策における日本企業の参画などが今後の焦点となる。

7.2. 国際機関における活動

ブルネイは、独立以来、国際社会における責任ある一員として、様々な国際機関に積極的に参加し、その役割を果たしている。

- 東南アジア諸国連合(ASEAN):1984年1月7日に加盟。ASEANを外交の cornerstone(礎石)と位置づけ、地域の平和、安定、繁栄に貢献している。2001年、2013年、2021年には議長国を務め、地域協力の推進に指導力を発揮した。

- 国際連合(UN):1984年9月21日に加盟。国連憲章の原則を遵守し、国際平和と安全の維持、開発、人権などの分野で国際協力に努めている。

- イスラム協力機構(OIC):1984年1月に加盟。イスラム諸国との連帯を深め、共通の課題に取り組んでいる。

- イギリス連邦:1984年1月1日の独立と同時に加盟。歴史的なつながりを背景に、民主主義、人権、法の支配といった価値を共有する国々との協力を推進している。

- アジア太平洋経済協力(APEC):1989年に加盟。アジア太平洋地域の持続的な経済成長と繁栄を目指し、貿易・投資の自由化・円滑化、経済・技術協力に積極的に関与している。2000年には議長国を務めた。

- 世界貿易機関(WTO):1995年1月1日に原加盟国として参加。多角的貿易体制の維持・強化に貢献している。

- ブルネイ・インドネシア・マレーシア・フィリピン東ASEAN成長地域(BIMP-EAGA):1994年の設立メンバーであり、この準地域協力の枠組みを通じて、ボルネオ島およびミンダナオ島などにおける経済開発を推進している。

7.3. 領土問題

ブルネイは、いくつかの領土問題を抱えているが、いずれも平和的解決を模索する姿勢を基本としている。

- 南シナ海のスプラトリー諸島(南沙諸島):ブルネイは、南シナ海に浮かぶスプラトリー諸島の一部の島嶼および岩礁(主にルイサ礁とその周辺)について排他的経済水域(EEZ)および大陸棚の権利を主張している。他の主張国(中国、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシア)と比較して、ブルネイの主張範囲は限定的であり、軍事的な動きを伴わず、国際法に基づく平和的な解決を支持する穏健な立場をとっている。ASEANが推進する「南シナ海における関係国の行動宣言(DOC)」の完全かつ効果的な実施と、より実効性のある「行動規範(COC)」の早期策定を支持している。

- マレーシアとのリンバン地区問題:ブルネイは、サラワク州に属するリンバン地区について、歴史的にブルネイ固有の領土であるとして、その割譲の経緯に疑義を呈し、領有権を主張してきた。リンバン地区はブルネイの国土を東西に分断しており、ブルネイにとって重要な問題であった。2009年にブルネイとマレーシアは、陸上および海上の国境画定に関する交換公文に署名し、リンバン問題は解決したと広く報道された。この合意には、ブルネイがリンバンに対する主張を取り下げる代わりに、マレーシアがブルネイ沖の石油・ガス鉱区におけるブルネイの権利を認める内容が含まれていたとされる。しかし、その後もブルネイ政府の一部からは、リンバンに対する主張を完全に放棄したわけではないとの見解が示されることもあり、問題の完全な終結については見解が分かれる場合がある。

8. 軍事

ブルネイは、小規模ながらも近代化されたブルネイ王国軍(Angkatan Bersenjata Diraja Bruneiアンカタン・ブルスンジャタ・ディラジャ・ブルネイマレー語、RBAF)を擁し、国土防衛、領海・排他的経済水域の警備、石油・ガス施設の保護、国際平和維持活動への貢献などを主な任務としている。国防政策は、専守防衛を基本としつつ、近隣諸国との防衛協力や、イギリスなど伝統的な友好国との連携を重視している。

8.1. 軍備と組織

ブルネイ王国軍は、陸軍、海軍、空軍の三軍から構成される。兵力は志願制で、主にマレー系国民から採用される。総兵力は約7,000人。

- 陸軍 (Tentera Darat Diraja Bruneiテントラ・ダラット・ディラジャ・ブルネイマレー語, RBLF):約4,900人の兵力を有し、3個歩兵大隊、1個支援大隊、1個機甲偵察中隊などを基幹とする。主要装備は、小火器、装甲兵員輸送車、偵察車両などである。

- 海軍 (Tentera Laut Diraja Bruneiテントラ・ラウト・ディラジャ・ブルネイマレー語, RBLN):約1,000人の兵力を有し、主に沿岸警備、排他的経済水域の巡視、海上交通路の安全確保を任務とする。主要艦艇は、ダルサラーム級やイジュティハド級などの哨戒艦艇が中心である。

- 空軍 (Tentera Udara Diraja Bruneiテントラ・ウダラ・ディラジャ・ブルネイマレー語, RBAirF):約1,100人の兵力を有し、ヘリコプター部隊が主力である。ベル 212、S-70iブラックホークなどのヘリコプターを保有し、輸送、捜索救難、近接航空支援などの任務にあたる。固定翼機としては、CN-235輸送機などを運用しているが、戦闘機は保有していない。

- その他:統合軍訓練センター、国防士官学校などがある。

国防予算は、GDP比で見ると比較的高水準を維持しており、装備の近代化や兵士の訓練に充てられている。

8.2. 駐留外国軍

ブルネイには、歴史的経緯と二国間協定に基づき、イギリス軍のグルカ兵部隊が駐留している。この部隊は、主にセリアの石油施設近郊に駐屯している。

- 役割:主な任務は、ブルネイ国内の石油・ガス施設の警備、ブルネイ王国軍との共同訓練、地域の安定維持への貢献、そしてイギリスの東南アジアにおけるプレゼンス維持である。

- 規模:部隊の規模は約1,000人から1,500人程度で、1個歩兵大隊に相当する。

- 駐留背景:ブルネイがイギリスの保護領であった時代からの継続的な関係であり、独立後もブルネイ政府の要請と費用負担により駐留が継続されている。ブルネイにとっては、国防力の補完や、より大規模な軍隊を持つ近隣諸国に対する抑止力としての意味合いもある。

- ブルネイ国防への影響:グルカ部隊の駐留は、ブルネイの国防能力を補強し、兵士の訓練水準向上にも寄与している。また、イギリスとの防衛協力を通じて、ブルネイの安全保障環境の安定に貢献している。

9. 法律及び人権

ブルネイの法制度は、イギリスのコモン・ローとイスラム法(シャリーア)が併存する二元的な特徴を持つ。近年、シャリーアの適用範囲が拡大しており、特に刑法分野における厳格な規定の導入は、人権の観点から国際的な注目と議論を呼んでいる。

9.1. 司法制度

ブルネイの司法制度は、主に二つの系統から成り立っている。一つは、イギリス植民地時代に導入されたコモン・ローに基づく民事・刑事裁判所であり、もう一つは、イスラム教徒の個人的な事項(結婚、離婚、相続など)を扱うシャリーア裁判所である。

裁判所の階層構造は、下級裁判所(Magistrates' Court)、中間裁判所(Intermediate Court)、高等裁判所(High Court)、控訴裁判所(Court of Appeal)から構成される。特定の民事事件については、最終的な上訴審としてロンドンの枢密院司法委員会に上訴する道も残されている。

シャリーア裁判所は、従来、主にイスラム教徒の家族法や相続法に関連する事件を扱ってきたが、2014年からのシャリーア刑法(Sharia Penal Code Order, 2013)の段階的導入により、その管轄範囲が刑事事件にも拡大している。この二元的司法制度の運用、特にシャリーア刑法の適用が、ブルネイにおける法の支配や人権保障にどのような影響を与えるかが注目されている。

9.2. シャリーア法の導入

ブルネイ政府は、2013年10月にイスラム法(シャリーア)に基づく新しい刑法(Syariah Penal Code Order, 2013)を導入すると発表し、2014年5月から段階的に施行を開始、2019年4月3日にはその全ての規定が完全に施行された。この刑法は、イスラム教徒だけでなく、特定の状況下では非イスラム教徒や外国人にも適用される。

導入の背景には、スルタン・ハサナル・ボルキアによるイスラム教の教義遵守の強化、国内の道徳的秩序の維持、そしてイスラム国家としてのアイデンティティの確立といった目的があるとされる。

シャリーア刑法の主な内容には、以下のような厳格な刑罰が含まれる。

- 窃盗罪:初犯で右手の手首切断刑、再犯で左足切断刑。

- 強盗罪:手足切断刑または死刑。

- 飲酒(イスラム教徒):鞭打ち刑。

- 婚前交渉・婚外交渉:鞭打ち刑、または既婚者の場合は石打ちによる死刑。

- 同性愛行為(特に男性間):石打ちによる死刑。

- 冒涜罪、背教罪:死刑。

このシャリーア刑法の施行に対し、国際連合、アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際人権団体、欧米諸国政府などから、その残虐性、国際人権基準との不適合、信教の自由や表現の自由、LGBTQ+の権利の侵害に対する強い批判と懸念が表明された。特に、石打ちや手足切断といった刑罰は「拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰」を禁じる国際法に違反すると指摘されている。

国際的な批判の高まりを受け、2019年5月、スルタンはシャリーア刑法に基づく死刑の執行については、既存のコモン・ロー下の死刑と同様にモラトリアム(執行猶予)を適用するとの声明を発表した。しかし、鞭打ち刑や手足切断刑などの他の刑罰に関する懸念は依然として残っている。

9.3. 女性と児童の人権

ブルネイにおける女性と児童の人権状況は、法制度上の保障と社会慣習、そしてシャリーア法の影響が複雑に絡み合っている。

女性の法的地位に関しては、教育や雇用の機会は比較的開かれているものの、指導的地位への進出は依然として男性が中心である。政治参加も限定的である。婚姻や家族に関する事項はシャリーア法の影響を強く受け、一夫多妻制(最大4人まで)が条件付きで認められている。離婚、親権、相続において女性の権利が男性と同等に保障されているかについては、議論の余地がある。性的いやがらせを禁止する法律は存在するが、夫婦間の強姦は明示的には犯罪とされていない。ただし、2010年のイスラム家族法改正および既婚女性法により、配偶者による性的暴行からの保護が規定され、保護命令違反には罰金または禁固刑が科される。

児童の権利に関しては、政府は児童保護に努めているとされる。14歳未満の女児との性交は強姦罪とされ、厳罰が科される。児童の搾取やポルノからの保護も法律で定められている。しかし、国籍法は血統主義(両親の国籍に基づく)を採用しており、無国籍の両親から生まれた子供は、教育や医療サービスへのアクセスが困難になる場合がある。シャリーア法の下では、特定の条件下で児童婚が認められる可能性があり、この点も人権擁護の観点から懸念されている。

中道左派・社会自由主義的な視点からは、女性と児童の権利が完全に保障され、社会のあらゆる場面で平等な機会が与えられるよう、法制度の整備と社会慣習の改善、そしてシャリーア法の適用における人権配慮が求められる。

9.4. LGBTQ+の権利

ブルネイにおけるLGBTQ+(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィアなど)の人々の人権状況は、国際的に見ても極めて厳しい。

同性愛行為はブルネイの法律で違法とされている。2019年4月に完全施行されたシャリーア刑法の下では、男性間の性行為(ソドミー)は最高で石打ちによる死刑、女性間の性行為は鞭打ち刑または禁固刑の対象となる。この規定は、LGBTQ+の人々に対する深刻な人権侵害であるとして、国際社会から激しい非難を浴びた。俳優のジョージ・クルーニーらがブルネイ政府系資本のホテル利用をボイコットする運動を呼びかけるなど、広範な抗議活動が展開された。

この国際的な圧力に対し、2019年5月、スルタン・ハサナル・ボルキアは、シャリーア刑法における死刑の執行について、既存のコモン・ロー下の死刑と同様にモラトリアム(執行猶予)を適用する意向を示した。しかし、死刑以外の刑罰(鞭打ち、禁固など)の規定は依然として有効であり、同性愛行為が犯罪であるという法的立場も変わっていない。

LGBTQ+のコミュニティは、法的な迫害や社会的な差別、偏見に直面しており、公然とした活動は不可能である。性的指向や性自認を理由とする差別からの保護も存在しない。このような状況は、個人の尊厳と基本的な人権を著しく侵害するものであり、国際的な人権基準に照らして早急な改善が求められている。

9.5. 宗教の自由

ブルネイの国教はイスラム教(スンニ派シャーフィイー学派)であり、国家哲学「ムラユ・イスラム・バラジャ(MIB)」の中核を成している。憲法は信教の自由を保障しているものの、実際にはイスラム教が優遇され、他の宗教の活動には多くの法的・社会的制約が存在する。

非イスラム教徒(主に仏教徒やキリスト教徒)は、私的な空間や登録された礼拝施設内での宗教活動は許可されているが、公共の場での布教活動や、イスラム教徒を他の宗教に改宗させる試みは固く禁じられている。イスラム教徒が他の宗教に改宗することは、シャリーア法の下では背教罪とみなされ、死刑を含む厳しい刑罰の対象となる可能性がある。

クリスマスなどの非イスラム教の祝祭は公休日として認められているが、公共の場での大規模な祝賀行事や宗教的シンボルの表示(例えば、クリスマスの装飾など)は、2014年以降、宗教省によって禁止または厳しく制限されている。非イスラム教の宗教書物の輸入や宗教施設の建設・修繕も、政府の厳格な管理下にあり、許可を得ることは容易ではない。

このような状況は、信教の自由や宗教的表現の自由に関する国際的な人権基準に照らして多くの課題を抱えており、特に少数派宗教コミュニティの権利が十分に保障されていないとの懸念が指摘されている。

9.6. 動物の権利

ブルネイは、動物保護に関していくつかの先進的な取り組みを行っている。特筆すべきは、2013年にアジアで初めて国全体としてサメのヒレ(フカヒレ)漁およびその製品の販売と輸入を禁止したことである。これは、海洋生態系の保護とサメの乱獲防止に向けた重要な一歩として国際的に評価された。

ブルネイは国土の大部分が熱帯雨林に覆われており、豊かな生物多様性を有している。政府はセンザンコウなどの絶滅危惧種の保護にも力を入れており、密猟対策や啓発キャンペーンが行われている。森林保護区や国立公園の指定を通じて、野生動物の生息地の保全にも努めている。

しかし、動物福祉全般に関する包括的な法制度や、家畜や実験動物の扱いに関する規定については、まだ改善の余地があるとの指摘もある。環境保護と経済開発のバランスを取りながら、動物の権利と福祉を向上させるための継続的な努力が求められる。

10. 経済

ブルネイの経済は、豊富な石油と天然ガス資源に大きく依存している。これらの資源からの収入により、国民一人当たりのGNI(国民総所得)はアジアでもトップクラスであり、充実した社会福祉制度が維持されている。しかし、資源依存型経済は国際的なエネルギー価格の変動に脆弱であり、将来的な資源枯渇に備えた経済の多角化が長年の課題となっている。

10.1. 主要産業

ブルネイの経済を支える最大の柱は、石油および天然ガス産業である。これらの資源はGDPの約半分、輸出収入のほぼ全てを占めている。日量約16万7000バレルの原油と、日量約2530万立方メートルの液化天然ガス(LNG)を生産しており、LNGの主要な輸出先は日本である。これらの産業は、ブルネイ・シェル石油(BSP)が中心となって操業している。

石油・ガス資源の将来的な枯渇を見据え、政府は経済多角化を推進している。主な取り組みとしては、以下のような分野がある。

- 観光業:手つかずの熱帯雨林を活かしたエコツーリズムや、イスラム文化に触れる文化観光の振興。

- 金融業:イスラム金融のハブとしての地位確立を目指し、ブルネイ国際金融センター(BIFC)を設立。

- 農業:食料自給率の向上、特に米の生産拡大に力を入れている。また、ハラール食品産業の育成も重要な柱であり、輸出市場の開拓も目指している(2009年に国家ハラールブランド「ブルネイ・ハラール」を開始)。

- その他:情報通信技術(ICT)、水産養殖、中小企業育成なども経済多角化の一環として推進されている。

2020年時点でのブルネイの電力生産は大部分が化石燃料に依存しており、再生可能エネルギーの割合は1%未満である。

10.2. 経済動向と開発計画

ブルネイ経済は、原油価格の国際市場における変動に大きく左右される傾向がある。一人当たりの国民総所得(GNI)は世界でも高水準にあるが、国内の失業率、特に若年層の失業率は課題となっている。物価は比較的安定している。

国家の長期的な発展ビジョンとして、「Wawasan Brunei 2035ワワサン・ブルネイ2035マレー語」が掲げられている。これは、2035年までにブルネイを「教育水準が高く、技能を身につけた国民によって知られ、生活の質が高く、ダイナミックで持続可能な経済を持つ国」にすることを目指すものである。このビジョン達成のため、教育改革、経済構造改革、民間セクターの育成、行政効率の向上などが推進されている。

具体的な経済指標としては、GDP成長率は原油価格や生産量に連動しやすく、近年は多角化の遅れから低迷することもある。政府は財政支出を通じて経済を下支えしているが、石油収入への依存からの脱却が急務である。

10.3. 貿易と投資

ブルネイの貿易構造は、石油・天然ガスに大きく偏っている。

- 主要輸出品:原油、液化天然ガス(LNG)。

- 主要輸入品:機械類、輸送機器、食料品、工業製品、化学製品。食料品の多くを輸入に頼っている。

- 主要貿易相手国:輸出では、日本、韓国、オーストラリア、インドなどが主要な相手国である。輸入では、シンガポール、マレーシア、中国、アメリカ合衆国などが多い。

外国直接投資(FDI)の誘致は、経済多角化の重要な手段と位置付けられている。政府は、ハラール産業、情報通信技術(ICT)、観光、金融などの分野への投資を奨励しており、税制優遇措置やインフラ整備を進めている。しかし、国内市場の規模が小さいこと、労働力確保の難しさ、許認可手続きの煩雑さなどが投資環境の課題として指摘されることもある。

ブルネイ政府は、石油・天然ガス収入を原資とする政府系ファンドであるブルネイ投資庁(Brunei Investment Agencyブルネイ投資庁英語、BIA)を運営している。BIAは、これらの資金を国内外の様々な資産に投資し、将来の世代のための収益確保を目指している。

11. 社会基盤

ブルネイは豊富な石油・ガス資源を背景に、国民生活を支える社会基盤の整備を進めてきた。特に交通網や通信インフラは比較的高度に発展しているが、公共交通機関の整備などには課題も残る。

11.1. 交通

ブルネイの陸上交通は、自動車への依存度が非常に高い。道路網は比較的よく整備されており、総延長は約3713 km(2019年)に達し、そのうち約87%が舗装路である。ムアラからクアラブライトまでを結ぶ約135 kmの高速道路は、主要な幹線道路となっている。2020年には、ブルネイ本土と飛び地のテンブロン地区を結ぶ全長約30 kmのテンブロン橋(正式名称:スルタン・ハジ・オマール・アリ・サイフディン橋)が開通し、国内の連結性が向上した。

一方で、公共交通機関の整備は十分とは言えず、バス路線は存在するものの運行本数やエリアが限定的である。タクシーも都市部以外では捕まえにくい。そのため、国民一人当たりの自動車保有台数は世界でもトップクラスに高く、1人あたり0.48台(2.09人に1台)に達している。これは、公共交通の未発達に加え、ガソリン価格が政府の補助金により非常に安価に抑えられていること、所得水準が高いことなどが背景にある。

国内に鉄道は存在しない。

11.1.1. 航空

ブルネイの空の玄関口は、首都バンダルスリブガワン近郊にあるブルネイ国際空港(BWN)である。これが国内唯一の国際空港であり、近年、旅客ターミナルの拡張・改修工事が行われ、年間旅客処理能力が150万人から300万人へと増強された。

国営航空会社であるロイヤルブルネイ航空が、ブルネイ国際空港をハブとして、東南アジア、東アジア、中東、オーストラリア、イギリス(ロンドン)などへの国際線を運航している。また、セリアには石油産業関連の利用が主であるアンドゥキ飛行場がある。

11.1.2. 海運

ブルネイの主要な港湾は、ムアラ港である。この港は、ブルネイの輸出入貨物の大部分を取り扱うコンテナターミナルや、一般貨物バース、クルーズ船ターミナルなどを備えている。主に原油、LNG、工業製品、食料品などが取り扱われる。

このほか、首都バンダルスリブガワンのカンポン・アイール(水上集落)への交通手段として水上タクシーが重要な役割を果たしている。また、飛び地であるテンブロン地区へは、スピードボートが主要な交通手段となっている。

11.2. 通信

ブルネイにおける情報通信技術(ICT)インフラは比較的整備されている。

固定電話の普及率は一定水準にあるが、近年は携帯電話の急速な普及に伴い、その重要性は相対的に低下している。携帯電話の普及率は非常に高く、人口の大部分がスマートフォンを所有している。

インターネット接続環境も整備が進んでおり、ブロードバンド回線(光ファイバー、ADSLなど)が普及している。都市部を中心にWi-Fiスポットも増えている。

主要な通信事業者としては、国営のテレコム・ブルネイ(TelBru、現Unified National Networks (UNN)傘下)、DSTコミュニケーションズ(DST Communications)、プログレシフ・セルラー(Progresif Cellular)などがある。政府は、国家ビジョン「ワワサン・ブルネイ2035」の一環として、ICTインフラのさらなる高度化とデジタル経済の推進に取り組んでいる。

11.3. 金融

ブルネイの金融システムは、ブルネイ通貨金融庁(Autoriti Monetari Brunei Darussalamアウトリティ・モネタリ・ブルネイ・ダルサラームマレー語、AMBD)が中央銀行としての役割を担い、監督している。AMBDは2011年に設立され、通貨(ブルネイ・ドル)の発行、金融政策の運営、金融機関の監督、金融システムの安定維持などを任務としている。ブルネイ・ドルは、シンガポール・ドルと等価交換協定を結んでおり、両国内で相互に流通可能である。

国内には、地元の主要銀行であるブルネイ・イスラム銀行(Bank Islam Brunei Darussalamバンク・イスラム・ブルネイ・ダルサラーム英語、BIBD)やバイドゥリ銀行(Baiduri Bankバイドゥリ銀行英語)のほか、スタンダードチャータード銀行、メイバンクといった外資系銀行が営業している。HSBCは2017年に、シティバンクは2014年にブルネイから撤退した。

ブルネイはイスラム金融の発展にも力を入れており、BIBDは国内最大のイスラム銀行としてシャリーア原則に基づいた金融商品やサービスを提供している。政府は、ブルネイを国際的なイスラム金融センター(Brunei International Financial Centre、BIFC)として発展させる構想も推進している。

ブルネイには独自の証券取引所は存在しない。

12. 人口と社会

ブルネイの社会は、マレー文化とイスラム教の強い影響下にあり、豊富な石油収入を背景とした高い生活水準と手厚い社会福祉制度を特徴とする。一方で、民族構成の多様性や、外国人労働者の存在、急速な近代化に伴う社会変化も見られる。

12.1. 人口統計

ブルネイの総人口は、2023年時点で約45万8千人と推定されている。人口密度は1平方キロメートルあたり約80人と比較的低い。

主な人口動態指標(概数、近年の傾向)は以下の通りである。

- 出生率:1000人あたり約15人

- 死亡率:1000人あたり約4人

- 自然増加率:比較的高い

- 年齢構成:若年層(0-14歳)が約20%、生産年齢人口(15-64歳)が約75%、高齢者(65歳以上)が約5%と、若い人口構成であるが、平均寿命の延伸とともに高齢化も徐々に進みつつある。

- 男女比:男性がやや多い。

- 都市化率:約78%と高く、人口の大部分が都市部(特に首都バンダルスリブガワン周辺)に集中している。

- 平均寿命:約75-78歳と、アジア諸国の中でも比較的高い水準にある。

豊富な石油収入を背景とした無料の医療・教育制度、各種補助金など、手厚い社会福祉が国民の高い生活水準を支えている。

12.2. 民族構成

ブルネイは多民族国家であり、主要な民族グループは以下の通りである。

- マレー系:総人口の約65-70%を占める最大の民族グループ。ブルネイ憲法では、ブルネイ・マレー、ベライト (Belait)、ビサヤ (Bisaya)、ドゥスン (Dusun)、ケダヤン (Kedayan)、ルン・バワン (Lun Bawang)、ツトン (Tutong) の7つの部族が「マレー系 (Puak Melayu)」として公認されている。これらはブルネイの先住民族であり、言語や文化において密接な関係を持つ。

- 中国系:総人口の約10%を占める。主に19世紀から20世紀初頭にかけて移住してきた人々とその子孫であり、商業・経済分野で重要な役割を果たしている。多くは仏教やキリスト教を信仰している。国籍取得に関しては、一定の条件が課せられている。

- その他の先住部族:イバン人など、上記7部族以外の先住民族も少数ながら存在する。

- 外国人労働者:建設業、サービス業、家事労働などの分野で、多くの外国人労働者が就労している。主な出身国は、インドネシア、フィリピン、バングラデシュ、インド、ネパールなどである。外国人労働者はブルネイの労働力人口の大きな部分を占めているが、社会統合や権利保障の面で課題も指摘されている。

12.3. 言語

ブルネイの公用語は標準マレー語(Bahasa Melayu Piawaiバハサ・ムラユ・ピアワイマレー語)であり、ラテン文字(Rumiルミマレー語)とジャウィ文字(アラビア文字を改良したマレー語表記文字)の両方が公式に使用される。

しかし、国民の日常生活で最も広く話されているのは、ブルネイ・マレー語(Bahasa Melayu Bruneiバハサ・ムラユ・ブルネイマレー語)である。これは標準マレー語と高い類似性を持つものの、発音、語彙、文法において独自の特徴を有しており、他地域のマレー語話者にとっては理解が難しい場合がある。

英語も広く通用しており、ビジネス、高等教育、政府機関などで第二言語として重要な役割を果たしている。学校教育では、初等教育から英語とマレー語による二言語教育が行われている。

中国系住民の間では、福建語、客家語、広東語など、様々な中国語の方言が話されている。

その他、ドゥスン語、イバン語、ツトン語といった少数民族の言語もそれぞれのコミュニティで使用されている。

宗教的な場面、特にイスラム教の儀式や教育においては、アラビア語が使用される。

12.4. 宗教

ブルネイの国教はイスラム教であり、国民の大多数(約82.1%、2021年国勢調査)がイスラム教徒(主にスンニ派のシャーフィイー学派)である。イスラム教は、国家哲学「ムラユ・イスラム・バラジャ(MIB)」の中核をなし、ブルネイの法律、政治、教育、文化、社会規範、国民の日常生活のあらゆる側面に深い影響を与えている。

その他の宗教としては、仏教(約6.3%)、キリスト教(約6.7%)が主に中国系住民や一部の先住民族、外国人居住者の間で信仰されている。また、伝統的な土着信仰を実践する人々や無宗教・不可知論者なども少数ながら存在する(合わせて約4.9%)。

ブルネイ憲法は信教の自由を保障しているが、実際にはイスラム教が国教として優遇されており、他の宗教の活動には多くの制約が課されている。例えば、イスラム教徒が他の宗教に改宗することは固く禁じられ、シャリーア法の下では背教罪として厳罰の対象となり得る。非イスラム教徒による布教活動や、公共の場での宗教的シンボルの表示も厳しく制限されている。

12.4.1. イスラム教

イスラム教は、ブルネイ社会の根幹を成す宗教であり、人々の精神的な支柱であると同時に、生活規範や社会秩序の基盤となっている。

- 社会的役割:国家哲学「ムラユ・イスラム・バラジャ(MIB)」の三本柱の一つとして、イスラム教の価値観は政治、法律、教育、文化のあらゆる面に浸透している。政府はイスラム教の教義に基づいた政策を推進し、国民の道徳観の形成にも大きな影響を与えている。

- 宗教教育制度:公立学校ではイスラム教の科目が必修となっており、幼少期からイスラム教の教えが教えられる。また、専門的な宗教教育を行う宗教学校(マドラサ)も存在する。

- 主要なイスラム記念日及び行事:ラマダーン(断食月)明けのイド・アル=フィトル(ハリラヤ・アイディルフィトリ)、犠牲祭であるイード・アル=アドハー(ハリラヤ・アイディルアドハ)、預言者ムハンマドの生誕祭(マウリド・アン=ナビー)、イスラム暦の新年(アワル・ムハッラム)などは重要な祝祭日であり、国全体で祝われる。

- モスクの重要性:モスクは、日々の礼拝の場であるだけでなく、宗教教育、地域社会の交流、福祉活動など、コミュニティセンターとしての役割も担っている。スルターン・オマール・アリ・サイフディーン・モスクやジャミ・アサール・ハサナル・ボルキア・モスクなどは、国の象徴的な建造物でもある。

- シャリーア法の社会的適用:イスラム法(シャリーア)は、個人の信仰生活のみならず、家族法(結婚、離婚、相続など)、金融(イスラム金融)、食品(ハラル認証)、服装規定、社会道徳など、広範な分野で適用されている。近年では、シャリーア刑法の導入・施行により、その影響はさらに拡大している。

12.4.2. その他の宗教

ブルネイにおけるイスラム教以外の宗教コミュニティは、主に仏教徒とキリスト教徒から構成される。これらの少数派宗教は、信教の自由が憲法上は保障されているものの、実際には多くの法的・社会的制約の中で活動している。

- 現状:仏教徒の多くは中国系住民であり、国内にはいくつかの仏教寺院が存在する。キリスト教徒も主に中国系住民や一部の先住民族、外国人居住者であり、カトリック教会やプロテスタントの教会がある。

- 礼拝施設:既存の礼拝施設の維持や修繕は可能だが、新たな宗教施設の建設許可を得ることは非常に困難である。

- 宗教活動の自由と制約:宗教活動は、基本的に登録された礼拝施設内や私邸に限定される。公共の場での布教活動や、イスラム教徒を他の宗教に改宗させることは固く禁じられている。宗教的な出版物の輸入や配布も厳しく管理されている。クリスマスなどの主要な宗教的祝祭は公休日として認められているが、公共の場での大規模な祝賀や宗教的シンボルの表示は制限される傾向にある。

- 非ムスリムの生活:非ムスリムは、ブルネイの社会規範や法律(ハラル食品の規定、公共の場での飲酒禁止など)を尊重することが求められる。イスラム教徒との結婚に際しては、非ムスリム側がイスラム教に改宗する必要がある。

これらの制約は、国際的な信教の自由の基準に照らして、少数派宗教コミュニティの権利を十分に保障していないとの懸念を生んでいる。

12.5. 教育

ブルネイ政府は、豊富な石油・ガス収入を背景に、国民の教育水準向上に多大な投資を行っており、教育は基本的に無償で提供されている。国家の長期ビジョン「ワワサン・ブルネイ2035」においても、高度な知識と技能を持つ人材の育成が重要な柱とされている。

- 学制:ブルネイの学制は、就学前教育(1-2年)、初等教育(6年間)、中等教育(前期3年間、後期2-3年間)、そして高等教育(大学、専門学校など)から構成される。

- 義務教育:初等教育6年間と中等教育前期3年間を合わせた9年間が義務教育とされている。

- 主要大学:国内の主要な高等教育機関としては、ブルネイ・ダルサラーム大学(UBD)、ブルネイ工科大学(UTB)、スルタン・シャリフ・アリ・イスラム大学(UNISSA)などがある。これらの大学は、国内外からの学生を受け入れ、様々な分野で教育・研究活動を行っている。

- 宗教教育:イスラム教が国教であるため、公立学校のカリキュラムにはイスラム教の科目が必修として組み込まれている。また、専門的な宗教教育を行う私立の宗教学校(マドラサ)も存在する。

- 教育政策:政府は、英語とマレー語の二言語教育を推進しており、初等教育段階から両言語での授業が行われる。情報通信技術(ICT)教育の導入や、STEAM教育(科学・技術・工学・芸術・数学)の重視など、現代社会のニーズに対応した教育改革も進められている。

- インターナショナルスクール:外国人駐在員の子弟や、一部のブルネイ国民のために、いくつかのインターナショナルスクールが設置されており、国際的なカリキュラムに基づいた教育を提供している。

- 教育費支援:授業料は、幼稚園から大学まで基本的に無料である。さらに、教科書代や制服代の一部補助、奨学金制度など、政府による手厚い経済的支援が行われている。

12.6. 保健

ブルネイは、国民皆保険制度に近い形で、政府が手厚い医療サービスを提供している。国民は、ほぼ無料または極めて低い自己負担で質の高い医療を受けることができる。

- 国民医療サービス体制:保健省が管轄し、全国に病院、保健センター、診療所が配置されている。一次医療は地域の保健センターや診療所が担い、専門医療や入院治療は総合病院が提供する。

- 主要病院及び医療施設:首都バンダルスリブガワンにあるラジャ・イステリ・ペンギラン・アナク・サレハ病院(RIPAS病院)が国内最大かつ最高水準の総合病院であり、各専門分野の医療を提供している。その他、各地区にも地区病院や私立病院、専門クリニックが存在する。

- 公衆衛生水準:上下水道の整備、定期的な予防接種プログラムの実施、感染症対策などにより、公衆衛生の水準は比較的高い。乳児死亡率や妊産婦死亡率も低い水準に抑えられている。

- 主要疾病の現状:感染症は概ね抑制されているが、一方で、食生活の欧米化や運動不足などを背景に、糖尿病、高血圧、心血管疾患といった生活習慣病が増加傾向にある。政府はこれらの疾病予防のための啓発活動や健康増進プログラムにも力を入れている。

- 政府の医療費支援政策:国内で対応が困難な高度な専門治療や手術が必要な場合、政府の費用負担により、患者をシンガポールやマレーシアなど国外の医療機関に送る制度も存在する。

12.7. 福祉

ブルネイは、豊富な石油・ガス収入を財源として、「揺りかごから墓場まで」と言われるほど包括的で手厚い社会福祉制度を国民に提供している。これは、スルタンによる国民への恩恵という形を取り、社会の安定と国民の生活満足度向上に寄与している。

- 無償教育・医療:幼稚園から大学までの教育費は基本的に無料であり、医療サービスも国民はほぼ無料または極めて低い自己負担で受けることができる(前述の「教育」「保健」セクション参照)。

- 住宅補助:国民が住宅を取得しやすくするために、政府は低利の住宅ローン制度や、手頃な価格の公営住宅の供給を行っている。

- 老齢年金:一定年齢に達した国民には、老齢年金が支給される。

- 食料補助金:米や砂糖といった基礎的な食料品や、ガソリンなどの生活必需品に対して、政府は補助金を支給し、価格を低く抑えている。

- その他の支援:障害者支援、寡婦・孤児支援、生活困窮者支援など、様々な形の社会的セーフティネットが整備されている。

これらの福祉制度は、ブルネイ国民の高い生活水準を支える重要な要素となっているが、その財源の大部分を石油・ガス収入に依存しているため、将来的な資源枯渇や国際エネルギー価格の変動に対する脆弱性が課題として指摘されている。経済の多角化と持続可能な福祉財政の確立が、今後のブルネイにとって重要なテーマである。

13. 文化

ブルネイの文化は、マレー文化を基層とし、イスラム教の価値観が深く浸透している点に最大の特徴がある。地理的に近接するマレーシアやインドネシアのマレー文化と多くの共通点を持つ一方で、より保守的で伝統を重んじる傾向が見られる。王室への敬意、家族や地域社会との強い絆、宗教的慣習の遵守などが、ブルネイ人の日常生活や社会規範を形成している。

13.1. 伝統と生活様式

ブルネイの伝統と生活様式には、マレー系民族の慣習とイスラム教の教えが色濃く反映されている。

- 価値観:王室に対する深い敬意と忠誠心は、ブルネイ社会の根幹を成す価値観の一つである。また、親や年長者を敬う孝行の精神、謙虚さ、礼儀正しさ、客人をもてなす心などが重視される。集団の調和を重んじ、個人よりも家族やコミュニティの利益を優先する傾向がある。

- 家族制度:拡大家族の絆が強く、数世代が同居したり近居したりすることも珍しくない。家族間の助け合いや長老の意見を尊重する慣習が根強く残っている。

- 伝統衣装:男性の正装は「バジュ・ムラユ」と呼ばれる上衣とズボンで、腰には「サンピン」という布を巻き、頭には「ソンコック」という帽子をかぶる。女性の正装は「バジュ・クルン」というゆったりとした上衣とスカートで、頭には「トゥドン」と呼ばれるスカーフ(ヒジャブの一種)を着用することが一般的である。これらの伝統衣装は、祝祭日や公式行事、金曜日の集団礼拝などで広く着用される。

- 禁酒文化:イスラム教の教えに基づき、ブルネイではアルコールの販売および公共の場での飲用が法律で禁止されている。非イスラム教徒は、個人的な消費のために一定量のアルコールを国外から持ち込むことが許可されているが、その場合も私的な空間での飲用に限られる。

- 生活慣習:日常生活においては、イスラム教の五行(信仰告白、礼拝、喜捨、断食、巡礼)が重視される。1日5回の礼拝の時間が生活のリズムに影響を与え、ハラール(イスラム法で許されたもの)の食事規定が守られる。男女間の交流に関しても、イスラム教の規範に基づいた慎み深さが求められる。

- マンディ・ベラワット (Mandi Berawatマンディ・ベラワットマレー語):ブルネイ人の間で慣習的に行われる儀式の一つで、病気治療や悪霊払いなどを目的とした沐浴儀礼。

13.2. 食文化

ブルネイの食文化は、マレー料理を基本としつつ、中国料理、インド料理、さらには近隣のボルネオ島先住民族の食文化の影響を受けて多様性に富んでいる。イスラム教国であるため、食事はハラール(イスラム法で許されたもの)であることが原則となる。

- アンブヤット (Ambuyatアンブヤットマレー語):ブルネイを代表する最もユニークな伝統料理。サゴヤシの幹から採れるデンプンをお湯で溶いて作る、半透明で粘り気のある餅のような食べ物。味はほとんどなく、数種類の酸味や辛味のあるタレ(cacahチャチャマレー語、チャチャと呼ばれる)に、「チャンダス」という竹製の箸のようなもので絡め取って食べる。ブルネイ人にとってはソウルフードであり、共同で食べることで親睦を深める料理でもある。

- その他の代表的な料理:

- Nasi Katokナシ・カトックマレー語(ナシ・カトック):鶏肉の揚げ物、サンバル(チリソース)、ご飯がセットになったシンプルで安価な国民食。

- Nasi Lemakナシ・レマッマレー語(ナシ・レマッ):ココナッツミルクで炊いたご飯に、サンバル、揚げた小魚(イカン・ビリス)、ピーナッツ、ゆで卵などを添えた料理。マレーシアやシンガポールでも一般的。

- Rendangルンダンマレー語(ルンダン):牛肉や鶏肉をココナッツミルクと香辛料で長時間煮込んだ料理。

- 魚介類のグリルや煮込み料理、鶏肉や牛肉を使った各種カレー料理も人気がある。

- 食材:主食は米。魚介類、鶏肉、牛肉(ハラール処理されたもの)、野菜、果物(ドリアン、ランブータン、マンゴスチンなど熱帯の果物が豊富)がよく使われる。豚肉はイスラム教徒には禁忌であり、市場やレストランでも一般的には提供されない。

- 食事作法:伝統的には右手を使って食事をするが、現代ではスプーンやフォークも広く用いられる。食事の際は年長者を敬い、先に料理を取ってもらうなどの配慮が見られる。

13.3. 芸術

ブルネイの芸術は、マレー文化とイスラム教の伝統を色濃く反映しており、工芸、建築、音楽、舞踊など多岐にわたる。王室の庇護のもとで発展してきた分野も多い。

- 伝統音楽:代表的なものに「グリンタンガン (gulintanganグリンタンガンマレー語)」がある。これは、小型のゴング数個を横に並べた旋律楽器を中心に、太鼓や他の打楽器と共に演奏されるアンサンブル音楽である。祝祭や儀式、伝統舞踊の伴奏などに用いられる。

- 伝統舞踊:「アダイアダイ踊り (Tarian Adai-adaiタリアン・アダイアダイマレー語)」は、漁師の生活や舟を漕ぐ様子などを表現した集団舞踊である。「ザピン (Zapinザピンマレー語)」は、アラブ文化の影響を受けたマレー世界の伝統舞踊で、ブルネイでも踊られる。

- 工芸:

- カイン・テヌン (Kain Tenunanカイン・テヌナンマレー語):金糸や銀糸をふんだんに使って織り上げられる豪華な手織物。王族の衣装や儀式用の布として用いられ、ブルネイを代表する伝統工芸品である。

- 銀細工 (Kerja Perakクルジャ・ペラマレー語):精巧な銀製品も有名で、食器や装身具、装飾品などが作られる。

- クリス (Kerisクリスマレー語):波打つ刃を持つ伝統的な短剣で、武器としてだけでなく、儀礼用や社会的地位の象徴としても重要視される。

- 籠細工 (Anyamanアニャマンマレー語):竹や籐(ラタン)を使った籠やマットなどの編組品も、日用品や装飾品として作られている。

- 現代美術:絵画や彫刻などの現代美術の分野では、伝統的なモチーフやイスラム美術の要素を取り入れた作品が見られる。政府も若手芸術家の育成や活動支援を行っている。

- 建築:ブルネイの建築は、壮麗なモスクや王宮にその特徴がよく表れている。

- スルターン・オマール・アリ・サイフディーン・モスク:首都バンダルスリブガワンの象徴的なモスクで、黄金のドームと大理石のミナレットが美しい。

- ジャミ・アサール・ハサナル・ボルキア・モスク:国内最大のモスクで、現スルタンによって建設された。精緻な装飾が施されている。

- イスタナ・ヌルル・イマン:現スルタンの公式の王宮であり、世界最大級の住居用宮殿として知られる。

- カンポン・アイール:ブルネイ川に浮かぶ伝統的な水上家屋群。高床式の木造家屋が密集し、独自の生活文化を形成している。

ブルネイの芸術は、その歴史的背景と文化的アイデンティティを強く反映しており、国民の誇りとなっている。

13.3.1. 伝統芸能

ブルネイの伝統芸能は、マレー文化とイスラム教の影響を受けつつ、地域の生活や信仰に根差した多様な形態を持つ。

- 伝統舞踊:

- アダイアダイ踊り (Tarian Adai-Adaiタリアン・アダイアダイマレー語):ブルネイ・マレーの漁師たちの日常生活や、舟を漕ぐ様子、魚を捕る喜びなどを表現した快活な集団舞踊。男女が対になって踊ることが多い。

- アライ・スカップ (Alai Sekapアライ・スカップマレー語):主にドゥスン族に伝わる踊りで、婚礼などの祝祭の場で披露される。リズミカルな足踏みや手拍子が特徴。

- ザピン (Zapinザピンマレー語):アラブ文化に起源を持つマレー世界の伝統舞踊。ブルネイでも人気があり、宗教的な行事や祝祭で踊られる。優雅な手の動きとステップが特徴で、ガンブス(アラブ起源の弦楽器)や太鼓の伴奏で演じられる。

- 民俗音楽:伝統舞踊の伴奏として、グリンタンガン(ゴングと太鼓のアンサンブル)や、レバナ(枠太鼓の一種)、ガンブスなどが用いられる。歌謡も存在し、生活や恋、教訓などを歌ったものがある。

- シラット (Silatシラットマレー語):マレー世界共通の伝統武術。ブルネイにも独自の流派が存在し、護身術としてだけでなく、精神修養や文化継承の一環としても行われている。祝祭や行事で演武が披露されることもある。

これらの伝統芸能は、国の祝祭日や公式行事、地域の祭りなどで上演され、ブルネイの文化遺産として大切に継承されている。

13.3.2. 現代芸術と博物館

ロイヤル・レガリア博物館

ブルネイ博物館 ブルネイにおける現代美術の活動は、伝統文化やイスラム美術の要素を取り入れつつ、徐々に発展を見せている。政府も文化芸術振興の一環として、芸術家の育成や展覧会の開催などを支援している。絵画、彫刻、インスタレーションアート、デジタルアートなど、多様な表現方法が試みられているが、国内のアーティストの数はまだ限られている。

ブルネイの文化や歴史を伝える主要な博物館としては、以下のものがある。- ロイヤル・レガリア博物館 (Muzium Alat Kebesaran Dirajaムジウム・アラット・クブサラン・ディラジャマレー語): 首都バンダルスリブガワンの中心部に位置する。現スルタン、ハサナル・ボルキアの即位関連の品々、王室の儀式用具、各国からの豪華な贈答品、ブルネイ王国の歴史を示す資料などが展示されている。特に、スルタンの即位パレードで使用された巨大な御車は圧巻である。

- ブルネイ博物館 (Muzium Bruneiムジウム・ブルネイマレー語): ブルネイの考古学、民族学、自然史、伝統工芸などに関する幅広いコレクションを所蔵・展示している。イスラム美術のギャラリーや、石油・ガス産業に関する展示もある。ブルネイの歴史と文化を総合的に理解する上で重要な施設である。

- マレー技術博物館 (Muzium Teknologi Melayuムジウム・テクノロジ・ムラユマレー語): ブルネイ川沿いのコタ・バトゥに位置し、カンポン・アイール(水上集落)の伝統的な家屋や、古来からの漁労、農業、金属加工、織物などのマレー人の伝統技術を再現・展示している。

これらの博物館は、ブルネイの豊かな文化遺産を保存し、国内外に紹介する役割を担っている。

13.4. メディア

ブルネイのメディア環境は、政府の強い影響下にあり、報道の自由は限定的である。

- 新聞:主要な日刊紙として、英語紙の「ボルネオ・ブレティン (Borneo Bulletinボルネオ・ブレティン英語)」と、マレー語紙の「メディア・プルマタ (Media Permataメディア・プルマタマレー語)」がある。これらはブルネイ・プレス社によって発行されている。2006年から2016年までは独立系の英字新聞「ブルネイ・タイムズ (The Brunei Timesザ・ブルネイ・タイムズ英語)」も発行されていたが、現在は廃刊している。新聞の内容は概して政府の方針に沿ったものが多く、政府や王室に対する批判的な報道は稀である。

- 放送:国営放送局であるラジオ・テレビジョン・ブルネイ(RTB)が、複数のテレビチャンネル(RTBプルダナ、RTBアネカ、RTBスクマインデラなど)とラジオ局(ナショナルFM、ピリハンFM、ヌル・イスラムFMなど)を運営している。番組内容は、ニュース、宗教番組、教育番組、娯楽番組など多岐にわたるが、政府の広報的役割も担っている。

- ケーブルテレビ・民間ラジオ:マレーシアのASTRO社と提携したケーブルテレビサービス「クリスタル-ASTRO」や、民間ラジオ局「クリスタルFM」も存在するが、コンテンツは政府の規制を受ける。

- インターネットとソーシャルメディア:インターネットの普及率は高く、国民の間でソーシャルメディア(Facebook、Instagram、WhatsAppなど)も広く利用されている。しかし、オンライン上の言論についても、政府は名誉毀損や社会不安を煽る内容に対して法的措置を取ることがあり、自己検閲の傾向が見られる。

国際的な報道の自由度ランキングでは、ブルネイは常に下位に位置付けられており、ジャーナリストの活動や市民の表現の自由に対する制約が指摘されている。

13.5. スポーツ

ブルネイでは、他の多くの東南アジア諸国と同様にサッカーが最も人気のあるスポーツである。国内にはブルネイ・スーパーリーグというトップリーグが存在し、サッカーブルネイ代表チームも国際大会に参加しているが、FIFAワールドカップやAFCアジアカップの本大会出場経験はない。

バドミントンやセパタクローも東南アジアで広く親しまれているスポーツであり、ブルネイでも競技者や愛好家がいる。伝統武術であるシラットは、スポーツとしても行われ、国内大会や国際大会でブルネイの選手が活躍することもある。

その他、ネットボールは女性に人気があり、ゴルフ、ボウリング、水泳なども楽しまれている。

ブルネイは、東南アジア競技大会(SEA Games)やアジア競技大会、オリンピック(夏季)などの国際総合競技大会にも選手団を派遣している。1999年には東南アジア競技大会の開催国となった。メダル獲得は、特にオリンピックではまだないが、東南アジア競技大会などでは複数のメダルを獲得している。

政府は国民の健康増進とスポーツ振興のために、スポーツ施設の整備や競技力向上プログラムへの支援を行っている。

13.6. 祝祭日

ブルネイの祝祭日は、国家的な記念日、スルタンに関連する祝日、そしてイスラム教の宗教的行事に基づいたものが中心となっている。イスラム暦に基づく祝日は、太陽暦では毎年日付が変動する。

| 日付 (太陽暦またはイスラム暦) | 日本語表記 | 現地語表記 (マレー語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Hari Tahun Baharu Masihiハリ・タフン・バル・マシヒマレー語 | 太陽暦 |

| 2月23日 | 建国記念日(独立記念日) | Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalamハリ・クバンサアン・ヌガラ・ブルネイ・ダルサラームマレー語 | 1984年の独立を記念 |

| 5月31日 | ブルネイ王国軍記念日 | Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Bruneiハリ・ウラン・タフン・アンカタン・ブルスンジャタ・ディラジャ・ブルネイマレー語 | |

| 7月15日 | スルタン誕生日 | Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalamハリ・クプトラアン・クバワ・ドゥリ・ヤン・マハ・ムリア・パドゥカ・スリ・バギンダ・スルタン・ダン・ヤン・ディプルトゥアン・ヌガラ・ブルネイ・ダルサラームマレー語 | 現スルタンの誕生日 |

| イスラム暦第10月1日・2日 | ハリラヤ・アイディルフィトリ(断食明け大祭) | Hari Raya Aidilfitriハリ・ラヤ・アイディルフィトリマレー語 | ラマダーン明けの祝祭 |

| イスラム暦第12月10日-13日頃 | ハリラヤ・アイディルアドハ(犠牲祭) | Hari Raya Aidiladhaハリ・ラヤ・アイディルアドハマレー語 | |

| イスラム暦第1月1日 | イスラム暦新年 | Awal Tahun Hijrahアワル・タフン・ヒジュラマレー語 | ヒジュラ暦の元日 |

| イスラム暦第3月12日 | 預言者ムハンマド生誕祭 | Maulidur Rasulマウリドゥル・ラスルマレー語 | |

| イスラム暦第7月27日 | イシャラー・ミクラージ(預言者昇天祭) | Israk dan Mikrajイスラ・ダン・ミクラージマレー語 | |

| イスラム暦第9月17日 | ヌズール・アル・コーラン(コーラン啓示の祝日) | Nuzul Al-Quranヌズール・アルクルアーンマレー語 | ラマダーン期間中 |

| 変動(主に1月下旬~2月中旬) | 旧正月 | Tahun Baharu Cinaタフン・バル・チナマレー語 | 中国系住民のための祝日 |

| 12月25日 | クリスマス | Hari Krismasハリ・クリスマスマレー語 | キリスト教徒のための祝日 |

上記以外にも、ラマダーン月の初日なども公休日となる場合がある。祝日が金曜日または日曜日に重なった場合は、振替休日が設定されることがある。