1. 概要

南オセチア、公式には南オセチア共和国・アラニヤ国(Республикӕ Хуссар Ирыстон - Паддзахад Аланиレスプブリカ・フッサール・イルィストン - パッザハード・アラーニオセット語、Республика Южная Осетия - Государство Аланияレスプブリカ・ユージナヤ・オセーチヤ - ガスダールストヴァ・アラーニヤロシア語)は、南コーカサスに位置する事実上の独立国である。ジョージアは、1990年に解体された旧南オセチア自治州を参照して、この地域を「旧南オセチア自治州」と呼称し、ジョージアの不可分な領土と見なしている。非公式には「ツヒンヴァリ地域」(ცხინვალის რეგიონიツヒンヴァリス・レギオニグルジア語)とも呼ばれる。首都はツヒンヴァリであり、人口約56,500人(2022年推定)、面積は約3900 km2である。そのうち約33,000人が首都ツヒンヴァリに居住している。

1922年にソ連当局によって設置された南オセチア自治州は、1991年にグルジア・ソビエト社会主義共和国からの独立を宣言した。これに対しジョージア政府は南オセチアの自治権を廃止し、武力による支配の再確立を試みたため、1991年から1992年にかけての南オセチア紛争が勃発した。その後も2004年、そして2008年の南オセチア紛争(ロシア・ジョージア戦争)と武力衝突が繰り返され、特に2008年の紛争ではロシア軍の介入により、南オセチアはジョージアの支配から完全に離脱し、事実上の独立を達成した。この紛争の結果、ジョージア系住民の民族浄化が行われたとの疑惑も指摘されており、多くの難民・国内避難民が発生した。

現在、南オセチアの独立を承認している国連加盟国はロシア、ベネズエラ、ニカラグア、ナウル、シリアの5カ国のみである。ジョージアおよび国際社会の大多数は、南オセチアをロシア軍による占領地と見なしている。南オセチアはロシアからの軍事的、政治的、財政的支援に大きく依存しており、ロシアへの編入を求める動きも存在する。

2. 歴史

南オセチア地域の歴史は、古代のアラン人のカフカースへの移動と定住に始まり、ロシア帝国、ソビエト連邦による統治を経て、ジョージアからの独立を求める紛争へと展開した。特に2008年の南オセチア紛争は、地域の地政学的な状況を一変させ、今日に至るまでその影響は続いている。このセクションでは、これらの歴史的変遷を、社会的影響や人権の観点を含めて概観する。

2.1. 古代および中世

オセット人の起源は、イラン系民族の遊牧民であるアラン人に遡ると考えられている。8世紀には、カフカース北部にアラン人の統一王国が出現し、当時の資料ではアラニヤと呼ばれていた。しかし、1239年から1277年頃にかけて、アラニヤはモンゴル帝国、次いでティムールの軍勢によって征服され、アラン人の多くが虐殺された。生き残ったアラン人はカフカース中央部の山岳地帯へ逃れ、次第に山脈を越えて南下し、ジョージア王国の領内へと移住していった。1326年に遡るシリア・ネストリウス派の文字で書かれたオセット語の墓碑銘がザカゴリ村で発見されている。

17世紀になると、カバルダ公国の圧力を受けたオセット人は、北カフカースからカルトリ王国への第二次移住を開始した。南カフカースの山岳地帯に移住したオセット人の農民は、しばしばジョージア人封建領主の土地に定住した。カルトリ王国のジョージア王はオセット人の移住を許可した。駐ジョージアロシア大使ミハイル・タチシチェフによると、17世紀初頭には既に大リアフヴィ川の水源地付近に少数のオセット人が居住していた。1770年代には、かつてないほど多くのオセット人がカルトリに住んでいた。

この時代は、1772年にジョージアを訪れたヨハン・アントン・ギュルデンシュテットの旅行記に記録されている。このバルト・ドイツ人の探検家は、現在の北オセチア共和国を単にオセチアと呼び、カルトリ(現在の南オセチアの地域)はジョージア人が住み、山岳地帯にはジョージア人とオセット人の両方が住んでいると記述している。ギュルデンシュテットはまた、カルトリの最北端の国境は大コーカサス山脈であるとも記している。18世紀末までに、現在の南オセチア領内におけるオセット人の最終的な居住地は、クダロ(ジェジョラ川河口)、大リアフヴィ川峡谷、小リアフヴィ川峡谷、クサニ川峡谷、グダ(テトリ・アラグヴィ川河口)、およびトルソ(テレク川河口)であった。

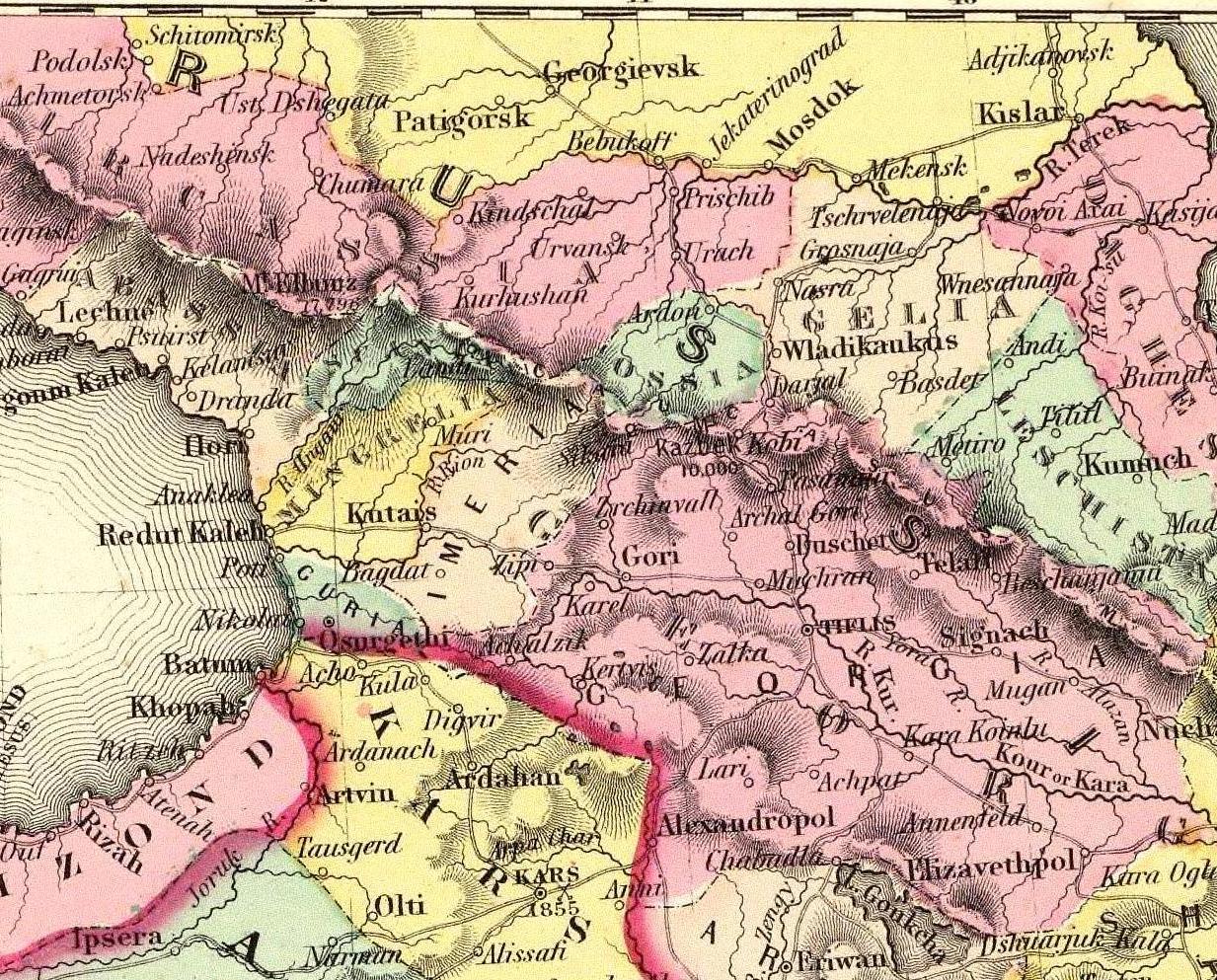

2.2. ロシア帝国統治時代

現在の南オセチアを含むジョージアのカルトリ・カヘティ王国は、1801年にロシア帝国によって併合された。しかし、オセット人は新政権への服従を拒否し、自らを独立していると見なした。1821年から1830年にかけて南オセチアの併合段階が始まり、1830年にパウエル・レンネンカンプによって南オセチアが征服されることで終結した。1830年までに、オセチアは完全にロシアの支配下に置かれた。オセット人のジョージア地域への移住は19世紀から20世紀にかけても続き、ジョージアがロシア帝国の一部であった時代には、トリアレティ、ボルジョミ、バクリアニ、カヘティにもオセット人の集落が出現した。

2.3. ソビエト連邦時代

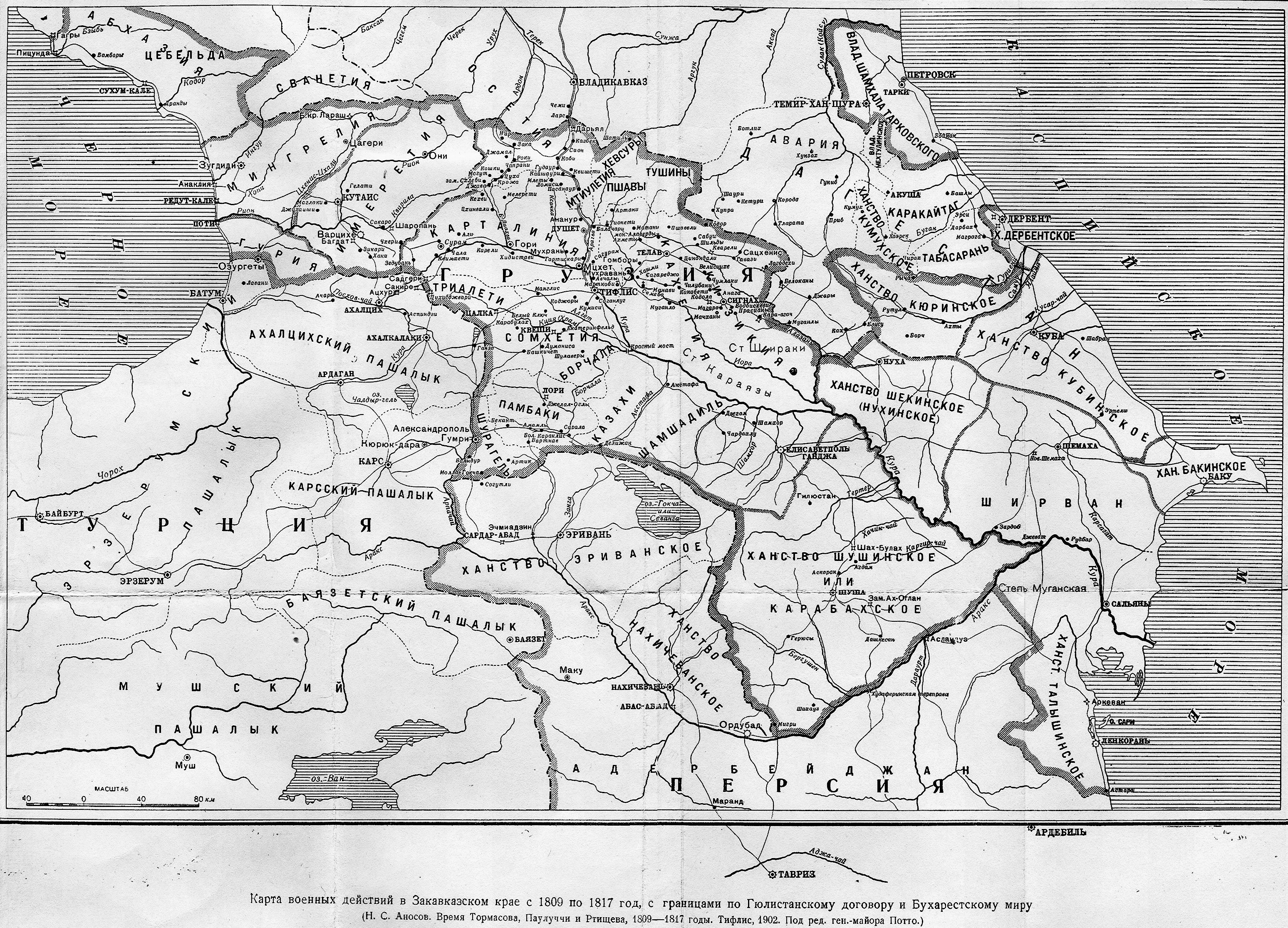

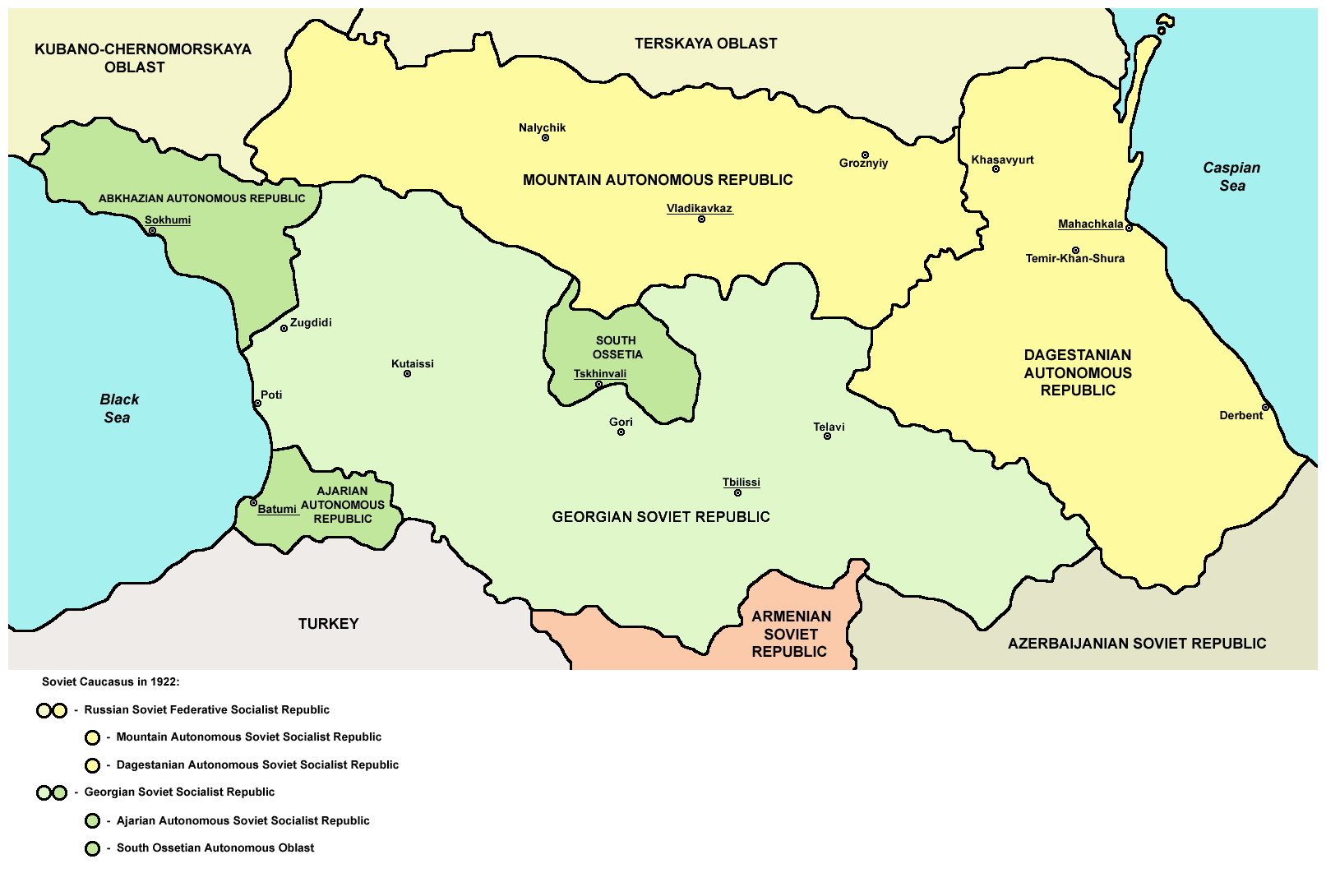

ソビエト連邦成立後、南オセチア地域は大きな政治的・社会的変革を経験した。特に、1922年の南オセチア自治州の設立は、その後の地域の運命を大きく左右する出来事であった。自治州時代を通じて、ソビエトの民族政策や中央政府の統制は、住民の生活やジョージア人との民族関係に複雑な影響を与えた。

2.3.1. 南オセチア自治州の成立背景と過程

ロシア革命後、現在の南オセチア地域はグルジア民主共和国の一部となった。1918年、シダ・カルトリ(内ジョージア)に住む土地を持たないオセット人農民の間で紛争が始まった。彼らはボリシェヴィズムの影響を受け、耕作していた土地の所有権を要求したが、これに対してメンシェヴィキ政府は法的所有者であるジョージア系貴族を支持した。オセット人は当初、中央政府の経済政策に不満を抱いていたが、緊張は間もなく民族紛争へと発展した。最初のオセット人蜂起は1918年2月に起こり、3人のジョージア人王子が殺害され、その土地がオセット人に接収された。ティフリス(現在のトビリシ)中央政府は国家警備隊を派遣して報復したが、ジョージア部隊はオセット人と交戦した後、撤退した。その後、オセット人反乱軍はツヒンヴァリを占領し、ジョージア系民間人への攻撃を開始した。1919年と1920年の蜂起では、オセット人はソビエト・ロシアから秘密裏に支援を受けたが、それでも敗北した。オセット側の情報源によると、1920年の蜂起鎮圧により5,000人のオセット人が死亡し、その後の飢餓と伝染病により13,000人以上が死亡したとされる。

1921年の赤軍によるジョージア侵攻後に成立したソビエト・ジョージア政府は、カフカース局(ソビエト連邦共産党中央委員会のカフカース事務所)からの圧力により、1922年4月にザカフカースのオセット人のための自治行政単位として南オセチア自治州(AO)を創設した。一部には、この地域はロシア侵攻以前には独立した存在ではなかったため、ボリシェヴィキがグルジア民主共和国との戦いにおけるオセット人の忠誠心と地方分離主義者への支持の見返りとしてこの自治権を与えたと考える向きもある。南オセチア自治州の行政境界線の画定は非常に複雑な過程であり、ジョージア住民からの度重なる抗議にもかかわらず、多くのジョージア人の村が南オセチア自治州に含まれた。ツヒンヴァリ市はオセット人が多数派ではなかったが、南オセチア自治州の首都とされた。ティフリス県のゴリ郡とドゥシェティ郡の一部に加えて、クタイシ県(西ジョージア)のラチャ郡の一部も南オセチア自治州に含まれた。これらの領域は全て歴史的にジョージア固有の土地であった。

北カフカースの歴史的なオセチアは、1924年に北オセチア自治州が創設されるまで独自の政治的実体を持っていなかった。

2.3.2. 自治州時代(1922年 - 1990年)

南オセチア自治州時代、オセット人は独自の言語(オセット語)を持っていたが、ロシア語とグルジア語が行政・公用語であった。ソビエト時代のジョージア政府の統治下で、オセット人はオセット語の使用や学校での教育を含む少数民族としての文化的自治を享受していた。1989年には、グルジア・ソビエト社会主義共和国内のオセット人の3分の2が南オセチア自治州外に居住していた。

この時代、主要な政治的出来事としては、ソビエト中央政府の政策に基づく地方行政の運営や、時折見られる民族間の緊張が挙げられる。社会経済的には、ソビエト連邦全体の経済計画の影響を受けつつも、地域特有の農業を中心とした経済が維持されたが、工業化の遅れやインフラ整備の不十分さから、経済的停滞も見られた。ジョージア人との民族関係は、表面的には安定していたものの、ソビエトの民族政策や歴史的経緯から潜在的な対立要因を抱えていた。文化政策においては、オセット文化の振興がある程度認められた一方で、ソビエト・イデオロギーに基づく統制も行われた。ソビエト中央政府の統制は、住民の日常生活のあらゆる側面に及び、政治的自由や経済活動の自由は著しく制限されていた。

2.4. ジョージア・オセチア紛争

南オセチアの独立要求とジョージアとの間で発生した民族紛争は、ソビエト連邦末期の民族主義の高揚を背景に始まり、数次にわたる武力衝突を経て、地域の不安定化と深刻な人道的影響をもたらした。紛争の各段階において、マイノリティや脆弱な立場の人々が特に大きな困難に直面した。

2.4.1. 紛争の勃発と展開(1989年 - 1992年)

1980年代末、ジョージア人とオセット人の双方でナショナリズムが高まる中で、地域の緊張が高まり始めた。それ以前は、1918年から1920年の出来事を除けば、グルジアSSR南オセチア自治州の2つのコミュニティは互いに平和に暮らしていた。両民族は通常の交流があり、ジョージア人とオセット人の間の結婚も多かった。

南カフカースにおけるオセット人の存在をめぐる論争は、紛争の原因の一つであった。ジョージアの歴史学では、オセット人の南カフカース(ジョージア)への集団移住は17世紀に始まったと考えているが、オセット人は古くからこの地域に居住していたと主張しており、これは利用可能な資料では裏付けられていない。一部のオセット人歴史家は、オセット人の祖先の現代の南オセチアへの移住は13世紀のモンゴル侵攻後に始まったと認めているが、1990年代のある南オセチアの事実上の外務大臣は、オセット人がこの地域に初めて現れたのは17世紀初頭に過ぎないと述べている。1921年のロシア侵攻後に創設されたため、南オセチアはソビエト時代を通じてジョージア人によって人工的な創造物と見なされていた。

南オセチア人民戦線(アダモン・ニハス)は1988年に創設された。1989年11月10日、南オセチア地域評議会はジョージア最高会議に対し、同地域を「自治共和国」の地位に格上げするよう要請した。南オセチア当局による南オセチア自治州の南オセチア自治ソビエト社会主義共和国への転換決定は、紛争をエスカレートさせた。11月11日、この決定はジョージア議会であるグルジア・ソビエト社会主義共和国最高会議によって取り消された。ジョージア当局は同州の第一党書記を解任した。

ジョージア最高会議は1990年夏に地方政党を禁止する法律を採択した。南オセチア地域評議会はこれをアダモン・ニハスに対する動きと解釈し、その後1990年9月20日にソビエト連邦内の南オセチア・ソビエト民主共和国を宣言する「国家主権宣言」を可決した。オセット人はその後のジョージア議会選挙をボイコットし、12月に独自の選挙を実施した。

1990年10月、ジョージアの議会選挙ではズヴィアド・ガムサフルディアの「円卓」ブロックが勝利した。1990年11月10日、南オセチア自治州は、グルジアSSRからの独立とソビエト連邦(ソ連)内の主権共和国としての「南オセチア・ソビエト民主共和国」の建国を一方的に宣言した。これに対し、ジョージア政府は12月11日、南オセチアの自治権を剥奪し、同地域に非常事態を宣言、軍を派遣した。ガムサフルディアはオセット人の自治権廃止を「彼ら(オセット人)はここジョージアに国家を持つ権利はない。彼らは少数民族だ。彼らの故郷は北オセチアだ...。ここでは彼らは新参者だ」と正当化した。

1991年1月5日、ジョージア国家警備隊がツヒンヴァリに進入し、1991年から1992年の南オセチア戦争が勃発した。この戦争は、制御不能な民兵による国際人道法の全般的な無視を特徴とし、双方が残虐行為を報告した。ソビエト軍は1991年1月にミハイル・ゴルバチョフの命令により停戦を促進した。1991年3月と4月には、ソビエト内務省軍が双方の民兵を積極的に武装解除し、民族間の暴力を抑止していると報じられた。ガムサフルディアは、ソビエト指導部がジョージアをソビエト連邦から離脱させないために南オセチアの分離主義を助長していると主張した。ジョージアは1991年4月に独立を宣言した。

この戦争の結果、約10万人のオセット人が南オセチアとジョージア本土から逃れ、その多くは国境を越えて北オセチアへ避難した。さらに2万3千人のジョージア人が南オセチアからジョージアの他の地域へ逃れた。多くの難民が北オセチアのプリゴロドヌイ地区へ向かった。1944年、多くの南オセチア人が、ヨシフ・スターリンによってイングーシ人が追放された北オセチアの地域へ再定住させられた。1990年代、旧イングーシ領土への南オセチア人の新たな移住の波は、オセット人とイングーシ人の間の紛争を煽った。

1991年4月29日、南オセチア西部は1991年ラチャ地震に見舞われ、200人以上が死亡し、数万人が家を失った。

1991年末、ガムサフルディアに対する批判者への不寛容さと政治権力の集中を図る試みにより、ジョージア国内で彼に対する反対意見が高まっていた。1991年12月22日、クーデターの後、ガムサフルディアとその支持者は、国家警備隊に支援された反対派によってトビリシのいくつかの政府庁舎に包囲された。その後の激しい戦闘により200人以上の死傷者を出し、ジョージアの首都中心部は廃墟と化した。1月6日、ガムサフルディアとその支持者数名は亡命のため市外へ逃亡した。その後、暫定政府であるジョージア軍事評議会がジャバ・イオセリアーニ、テンギズ・キトヴァニ、テンギズ・シグアの3人によって結成され、1992年3月、彼らは元ソビエト大臣であったエドゥアルド・シェワルナゼをジョージア国家評議会の統制を引き継ぐためにジョージアへ招いた。

1992年1月19日に南オセチアで独立住民投票が実施され、「南オセチアは独立国であるべきか」と「1991年9月1日のロシアとの再統合に関する南オセチア議会の決定に同意するか」という2つの問いが有権者に提示された。両提案とも承認されたが、その結果は国際的に承認されなかった。それにもかかわらず、南オセチア地域評議会はその後「国家独立法」を可決し、1992年5月29日に南オセチア共和国の独立を宣言した。

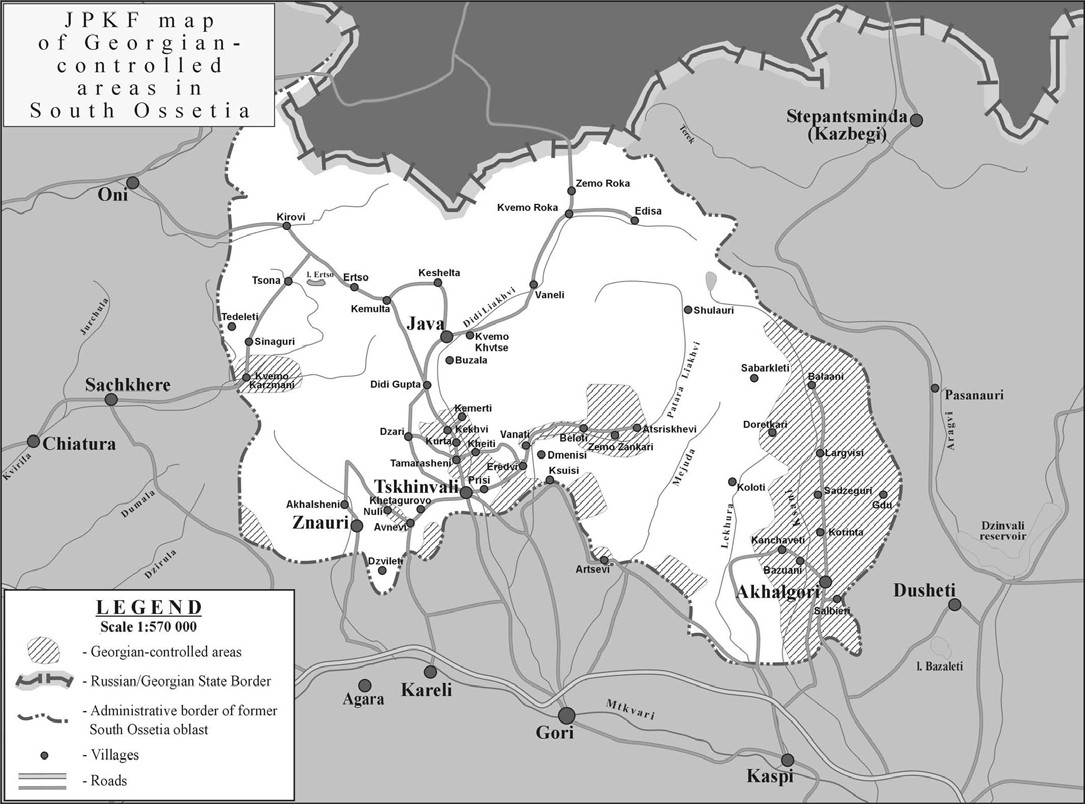

戦闘は1992年6月24日にロシアの仲介によるソチ合意で停戦に至った。この合意には武力行使を避ける義務が含まれ、ジョージアは南オセチアに対する制裁を課さないことを約束した。ジョージア政府は、アハルゴリの町を含む南オセチアのかなりの部分の支配を維持した。オセット人、ロシア人、ジョージア人からなる合同平和維持軍が設立された。1992年11月6日、欧州安全保障協力機構(OSCE)は平和維持活動を監視するためにジョージアにミッションを設置した。それから2004年半ばまで、南オセチアは概ね平和であった。

この時期、紛争による人権侵害や避難民問題は深刻であった。戦闘により数千人が死傷し、多くの家屋が破壊された。民族間の憎悪が煽られ、双方の住民が恐怖の中で生活することを余儀なくされた。停戦後も避難民の帰還は進まず、多くの人々が故郷を追われたままの状態が続いた。

2.4.2. 1992年停戦後の状況(1992年 - 2008年以前)

1992年のソチ停戦協定以降、2008年の大規模紛争勃発前までの南オセチアは、いわゆる「凍結された紛争」状態にあった。ロシア、ジョージア、南北オセチアの代表からなる合同管理委員会(JCC)と、ロシア、ジョージア、北オセチア(ロシア連邦内)の兵士からなる合同平和維持軍(JPKF)が設置され、OSCEの監視下で停戦が維持された。

しかし、平和維持軍の活動にもかかわらず、地域の緊張は断続的に高まった。特に2003年のバラ革命でジョージアの大統領に就任したミヘイル・サアカシュヴィリは、国内の分離独立地域の再統合を公約に掲げ、南オセチアに対する強硬姿勢を強めた。2004年には、ジョージア側が南オセチアの主要な収入源であったエルグネティの闇市場(ロシアからの密輸品が取引されていた)を閉鎖しようとしたことなどをきっかけに、大規模な武力衝突が発生した。この衝突では、ジョージア兵の拘束、ジョージア系住民が住む村への砲撃などが発生し、多数の死傷者が出た。8月13日に停戦合意が成立したが、その後も違反が繰り返された。

ジョージア政府は、ロシアによる南オセチアへの経済的・政治的影響力の増大や、南オセチア側の非正規武装勢力の存在に抗議し、平和維持軍の中立性に疑問を呈し、その国際化を要求した。アメリカやEUもこのジョージアの立場を一部支持したが、ロシアと南オセチア側はこれに反発し、状況は改善されなかった。

この不安定な状況は住民生活に深刻な影響を与え続けた。境界線付近では移動の自由が制限され、経済活動も停滞した。双方の住民は常に新たな紛争勃発の恐怖に晒され、特にジョージア系住民とオセット系住民が混住する地域では緊張が高かった。人道支援団体の活動も制限され、住民は十分な支援を受けられない状況にあった。

2.4.3. 2008年南オセチア紛争(ロシア・ジョージア戦争)

2008年4月以降、ジョージアとロシア間の緊張は再び高まり始めた。8月1日、ジョージアの平和維持部隊を輸送していた車両が爆弾攻撃を受け、5人のジョージア軍人が負傷した。南オセチア側がこの事件を引き起こしたとされ、これが敵対行為の開始となり、報復として数人の南オセチア民兵が攻撃された。南オセチア分離主義勢力は8月1日からジョージア側の村々への砲撃を開始し、これに対しジョージア軍も応戦した。

8月7日夜、ジョージアのミヘイル・サアカシュヴィリ大統領は一方的な停戦と和平交渉をテレビ演説で呼びかけた。しかし、南オセチア紛争地域内のジョージア系集落への攻撃が激化し、ジョージア軍もこれに応戦、8月8日未明には南オセチアの首都ツヒンヴァリとその周辺地域に対する大規模な軍事作戦を開始した。ジョージア側は、市民殺害を容認しない姿勢を示すためツヒンヴァリの制圧を目指したと述べた。一部ロシアメディアやジョージア情報機関によると、ジョージア軍の作戦開始前に、ロシア正規軍の一部がすでにロキトンネル経由で南オセチア領内に侵入していたとされる。

ロシアはジョージアによる「南オセチアへの侵略」を非難し、8月8日、「平和執行作戦」を口実に大規模な陸・空・海からのジョージア侵攻を開始した。ロシア軍はジョージア国内の標的に対しても空爆を行った。アブハジア軍も8月9日にジョージアが支配していたコドリ渓谷を攻撃し、第二戦線を開いた。ツヒンヴァリは8月10日までにロシア軍によって制圧された。ロシア軍は停戦合意後も、ジョージアの都市であるズグディディ、セナキ、ポティ、ゴリを占領した。ロシア黒海艦隊はジョージア沿岸を封鎖した。

この紛争では、南オセチア人によるジョージア人に対する民族浄化が行われ、ツヒンヴァリ周辺のジョージア人の村々は戦後破壊された。戦争により19万2千人が避難し、多くは戦後帰還できたものの、1年後も約3万人のジョージア人が避難民のままであった。南オセチア指導者エドゥアルド・ココイトゥイは、ジョージア人の帰還を許可しないと述べたと報じられた。民間人の犠牲は甚大で、双方の地域で家屋やインフラが破壊され、多くの住民が家を失った。特にジョージア系住民が住む村落では、略奪や焼き討ちが横行したとの報告がある。

フランスのニコラ・サルコジ大統領の仲介により、8月12日に停戦合意が成立した。8月17日、ロシアのドミートリー・メドヴェージェフ大統領は翌日からのロシア軍のジョージアからの撤退開始を発表した。8月26日、ロシアはアブハジアと南オセチアを独立国家として承認した。これに対しジョージア政府はロシアとの外交関係を断絶した。ロシア軍は10月8日にアブハジアと南オセチアに隣接する緩衝地帯から撤退し、欧州連合(EU)監視団が緩衝地帯の権限を引き継いだ。戦後、ジョージアはアブハジアと南オセチアをロシアが占領するジョージアの領土と見なしている。

2009年9月30日、EUが後援した「ジョージア紛争に関する独立国際事実調査団」は、数ヶ月にわたる相互の挑発行為があったものの、「敵対行為は、2008年8月7日から8日の夜にかけて開始された、ツヒンヴァリ市および周辺地域に対するジョージアの大規模な軍事作戦によって始まった」と結論づけた。

この戦争は、地域の地政学的バランスを大きく変え、ロシアの影響力を強化する一方、ジョージアのNATO加盟の動きを停滞させた。また、紛争地域における人道状況の悪化は国際的な懸念を引き起こし、多くの国々がジョージアの領土保全を支持する一方で、ロシアの行動を非難した。

2.5. 2008年紛争以後

2008年の紛争後、南オセチアの政治状況はロシアによる独立承認とそれに続く国際社会の反応によって大きく変化した。ロシアは南オセチアとの間に軍事的・経済的な協力関係を強化し、事実上の保護国化した。一方、ジョージアおよび国際社会の大多数は南オセチアの独立を承認せず、ジョージアの領土保全を支持する立場を維持している。

南オセチア内部では、ロシア連邦への編入を求める動きが複数回見られた。2015年には編入に関する住民投票が提案されたが、ロシア側の慎重な姿勢もあり実現には至らなかった。2016年にも同様の提案が選挙戦でなされたが、無期限延期となった。2017年4月9日には、南オセチアの公式名称に関する住民投票が実施され、投票者の4分の3以上が南オセチア憲法の改正を支持し、「南オセチア共和国」と「アラニヤ国」の名称を法的に同等とすることが決定された。

2020年から2021年にかけては、イナル・ジャビエフ殺害事件をきっかけに、当時のアナトリー・ビビロフ政権に対する大規模な抗議デモが発生した。ジャビエフは野党の有力メンバーであり、南オセチア警察による拷問死が報じられたことで、数ヶ月にわたる抗議行動と複数の閣僚の解任につながった。

2022年3月26日、ビビロフ大統領は、ロシアによるウクライナ侵攻を支援するため、南オセチア軍部隊が派遣されたと発表した。さらに同月30日には、南オセチアがロシア連邦への編入に向けた法的手続きを開始すると発表した。ロシアの政治家はこれに肯定的な反応を示し、ロシア法が外国(の一部)の連邦への参加を認めていると述べ、住民投票による「オセット人民の意思表示」の必要性を強調した。ビビロフ大統領は、ロシアへの編入に関する住民投票と、北オセチアとの統合に関する2回目の投票を行う計画であるとし、2022年4月7日にそのための選挙手続きを開始した。5月13日には、編入に関する住民投票を7月17日に実施することが予定された。

しかし、2022年南オセチア大統領選挙でビビロフが敗北し、新大統領となったアラン・ガグロエフは、5月30日にこの住民投票を中断した。ガグロエフは2022年8月、ジョージアとの間の検問所を月に10日間開放すると発表した。

2024年3月には、南オセチア議会議長がロシア政府と編入について協議を行っており、合意が得られれば住民投票を実施する意向であると述べた。

これらの動きは、南オセチアがロシアへの依存を深める一方で、地域の不安定要素であり続けていることを示している。ジョージアとの対立は依然として解決されておらず、住民の人権状況や生活環境の改善も大きな課題となっている。

3. 地理

南オセチアは、アジアとヨーロッパの接点であるカフカース地方に位置する非常に山がちな地域である。大コーカサス山脈の南斜面とその麓を占め、それらは南オセチアのほぼ中央に位置する地理的な高原であるイベリア平原の一部である。リヒ山脈が南オセチアの西側の地理的境界を形成しているが、南オセチアの北西角は山脈の西側に位置している。

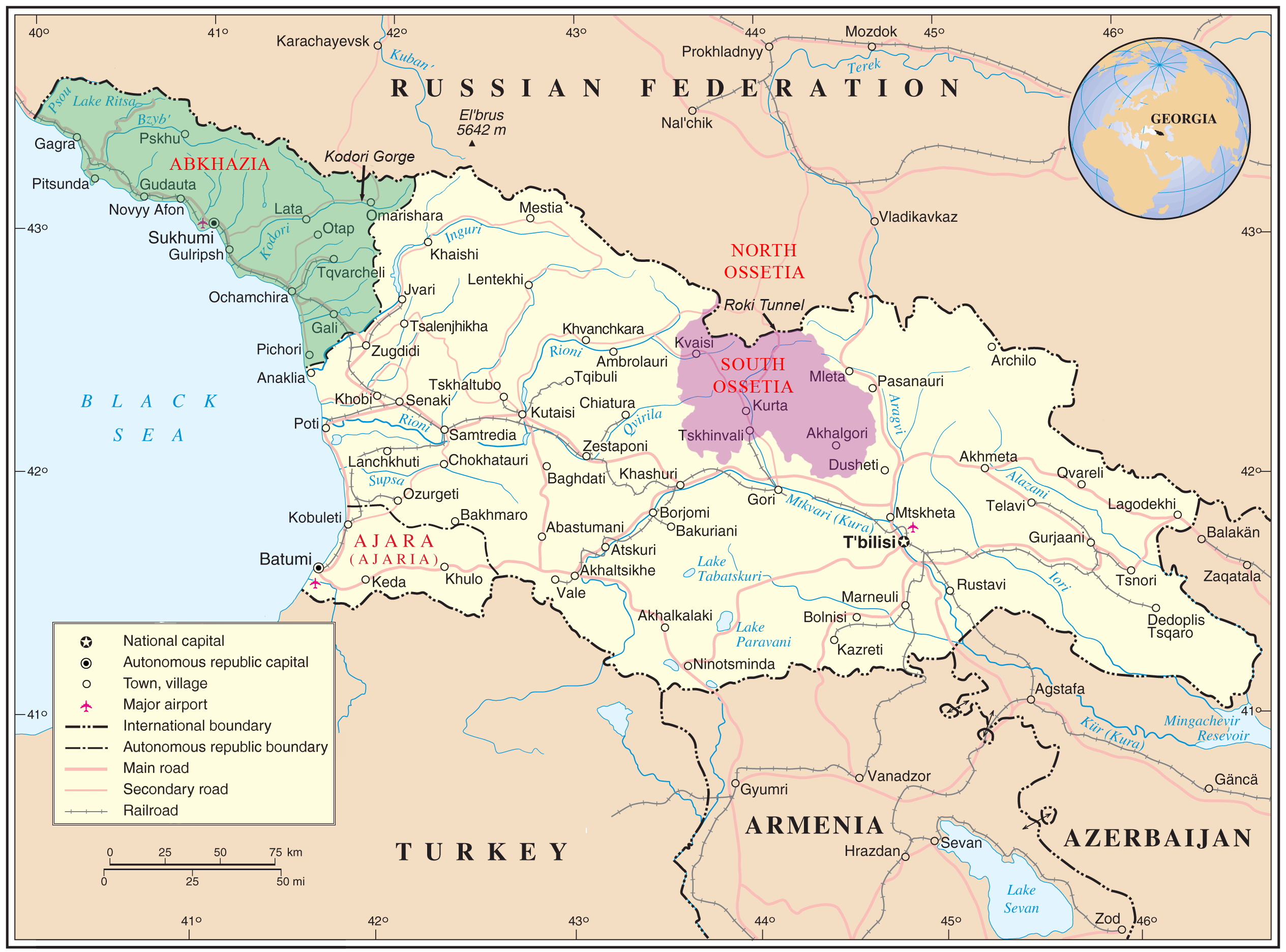

大コーカサス山脈は、南オセチアとロシアとの北の国境を形成している。南オセチアからロシアへ山脈を貫く主要な道路は、1986年に完成したロキトンネルを通るトランスKAMハイウェイのみであり、これは北オセチア共和国へと続いている。南オセチアにあるトランスKAM区間は、名目上はジョージアのS10号線の一部であるが、トビリシが実質的にその部分を管理していない。ロキトンネルは、ロシアと南オセチア間のカフカース山脈を通る唯一の直接ルートであるため、2008年の南オセチア紛争においてロシア軍にとって不可欠であった。

南オセチアの面積は約3900 km2であり、山々によって人口の多い北オセチア(ロシア国内の共和国)から隔てられ、南はジョージアのムトクヴァリ川(クラ川)近くまで広がっている。南オセチアの89%以上が海抜 1000 m 以上に位置し、最高地点はハラツァ山(3938 m)である。

大コーカサス山脈に存在する約2,000の氷河のうち、約30%がジョージア国内にある。大リアフヴィ川流域の10の氷河とリオニ川流域の少数の氷河が南オセチアに位置している。

南オセチアの大部分はクラ川流域にあり、その北西部は黒海流域にある。リヒ山脈とラチャ山脈がこれらの2つの流域を分ける分水嶺として機能している。南オセチアの主要な河川には、大リアフヴィ川と小リアフヴィ川、クサニ川、メジュダ川、トリドン川、サルタニス運河、プツァ川などがある。

国境をパトロールするロシア軍は、この地域の境界を「忍び寄る占領」によって拡大していると報じられており、これは彼らがグルジア支配地域に一度に数フィートずつ秘密裏に前進していることを意味する。

3.1. 地形

南オセチアは、大コーカサス山脈の南斜面に位置し、その地形は山岳が中心である。主要な山としては、国内最高峰のハラツァ山(3938 m)が挙げられる。国内を流れる主要な河川には、大リアフヴィ川、小リアフヴィ川、クサニ川などがあり、これらの河川は山岳地帯を源流とし、南へと流れている。湖沼は少なく、小規模なものが多い。この山がちな地形は、住民の居住地を谷間や比較的標高の低い地域に限定し、交通や経済活動にも大きな制約を与えている。同時に、豊かな自然景観や水源をもたらしている。

3.2. 気候

南オセチアの気候は、東からの亜熱帯気候の影響と西からの地中海性気候の影響を受けている。大カフカース山脈が北からの寒気の障壁として機能することで現地の気候を穏やかにしており、その結果、高地であっても北カフカースよりも温暖である。南オセチアの気候帯は、黒海からの距離と標高によって決定される。ジョージア東部の平野は、より大陸性の気候をもたらす山々によって黒海の影響から遮られている。

山麓地帯や山岳地帯(大カフカース山脈を含む)は、涼しく湿潤な夏と雪の多い冬を経験し、多くの地域で積雪が2メートルを超えることがよくある。南オセチア西部の黒海からの湿った気団の進入は、しばしばリヒ山脈によって遮られる。南オセチアで最も雨の多い時期は一般的に春と秋であり、冬と夏の月は最も乾燥する傾向がある。標高は南オセチアにおいて重要な役割を果たし、1500 m以上の気候条件は、それより低い地域よりもかなり寒冷である。2000 m以上の地域では、夏の間でも霜が降りることが頻繁にある。

南オセチアの1月の平均気温は約4 °C、7月の平均気温は約20.3 °Cである。南オセチアの年間平均降水量は約598 mmである。一般的に、南オセチアの大部分で夏の平均気温は20 °Cから24 °C、冬の平均気温は2 °Cから4 °Cである。湿度は比較的低く、南オセチア全域の年間平均降水量は500 mmから800 mmであるが、高山地域や高地には独特の微気候が存在する。高地では、降水量がジョージア東部の平野部の2倍になることもある。高山気候は約2100 mから始まり、3600 m以上では一年中雪と氷が存在する。

この気候は、農業においては穀物、果物、ブドウなどの栽培を可能にしているが、冬の厳しさや山岳地帯の気象条件は、作物の種類や栽培期間に影響を与える。住民の生活様式も、季節ごとの気候変動に適応したものとなっており、特に冬期の暖房や食料備蓄が重要となる。

4. 政治

南オセチア共和国は、事実上の独立国家として独自の政治体制を敷いているが、その民主主義の発展状況や市民社会の役割には多くの課題が存在する。国際的な承認が極めて限定的であること、ジョージアとの紛争状態が継続していること、そしてロシアへの強い依存が、政治運営に大きな影響を与えている。このセクションでは、南オセチアの政府構造、主要な政治勢力、そして行政区画について概説する。

4.1. 政府構造

南オセチアは、憲法によれば大統領制の共和国である。大統領は国家元首であり、行政府の長も兼ねる。大統領は国民の直接選挙によって選出され、任期は5年、連続2期までとされている。

行政府は、大統領が任命する首相および閣僚からなる内閣によって構成される。首相は政府の日常業務を統括し、大統領を補佐する。

立法府は、一院制の議会(34議席)である。議員は国民の直接選挙によって選出され、任期は5年。17議席が小選挙区制、17議席が比例代表制の混合選挙制度で選出される。議会は法律の制定、予算の承認、政府の監督などを行う。

司法府は、裁判所制度によって構成される。最高裁判所を頂点とし、下級裁判所が設置されているが、その独立性や機能については外部からの評価が限定的である。

実際には、南オセチアの政治はロシアの影響を強く受けており、重要な政策決定においてロシアの意向が反映されることが多い。

4.2. 主要政党と政治状況

南オセチアでは複数の政党が活動しているが、その多くは親ロシア的な立場をとっている。主要政党としては、現職大統領アラン・ガグロエフが所属する「ニハス党」、前大統領アナトリー・ビビロフが率いた「統一オセチア」、そして伝統的に影響力を持つ「統一党」などがある。過去の選挙では、これらの親ロシア派政党が議席の大部分を占めてきた。

政治状況は、ロシアからの経済的・軍事的支援に大きく依存しており、国内の政治的安定性もロシアとの関係に左右されることが多い。2020年から2021年にかけては、イナル・ジャビエフの拷問死事件をきっかけに、当時のビビロフ政権に対する大規模な抗議デモが発生し、政治的混乱が生じた。

反対派の活動や言論の自由については、国際的な人権団体から懸念が表明されることがある。政府に批判的なメディアやジャーナリストに対する圧力、集会の自由の制限などが報告されており、民主主義の発展における課題とされている。選挙の公正性についても、国際的な監視団の受け入れが限定的であるため、外部からの評価は難しい。

4.3. 行政区画

南オセチアは、4つの地区(ラヨン)と1つの共和国直轄市から構成されている。

- ズナウル地区 (Знауыры районオセット語 / ყორნისის რაიონიグルジア語): 南西部に位置。中心都市はズナウル。

- ツヒンヴァリ地区 (Цхинвалы районオセット語 / ცხინვალის რაიონიグルジア語): 南部に位置。首都ツヒンヴァリ市を除く周辺地域を管轄。

- ドザウ地区 (Дзауы районオセット語 / ჯავის რაიონიグルジア語): 北部に位置し、ロシアとの国境であるロキトンネルを有する。中心都市はクヴァイサ(事実上の行政中心地はジャヴァ)。

- レニンゴル地区 (Ленингоры районオセット語 / ახალგორის რაიონიグルジア語): 東部に位置。ジョージア側ではアハルゴリ地区と呼ばれる。2008年の紛争前は一部がジョージアの支配下にあった。中心都市はレニンゴル(アハルゴリ)。

- ツヒンヴァリ市 (Цхинвалツヒンヴァルオセット語 / ცხინვალიツヒンヴァリグルジア語): 首都であり、どの地区にも属さない共和国直轄市。

各地区は、それぞれの地理的特徴や人口規模に応じて、さらに小さな行政単位(村議会など)に分かれている。人口の多くは首都ツヒンヴァリおよびその周辺に集中している。レニンゴル地区は、2008年の紛争後に南オセチアが全域を実効支配下に置いたが、依然としてジョージア系住民が多く居住しており、複雑な状況にある。

5. 軍事

南オセチアの軍事力は、独自の南オセチア共和国軍と、国内に駐留するロシア連邦軍によって構成されている。両者は緊密な協力関係にあり、南オセチアの安全保障は実質的にロシアに大きく依存している。

南オセチア共和国軍は、陸軍部隊を主体とし、少数の空軍部隊(ヘリコプターなど)を保有しているとされる。正確な兵力や装備の詳細は公表されていないが、2017年の時点で一部部隊がロシア軍に編入されたと報じられている。徴兵制が敷かれている。2008年の紛争ではジョージア軍と交戦し、その後もロシア軍との合同演習を頻繁に実施している。2022年のロシアによるウクライナ侵攻の際には、一部部隊がロシア側として派遣された。

ロシア連邦軍は、南オセチアの独立承認後、同国内に第4親衛軍事基地を設置し、大規模な部隊を駐留させている。この基地はツヒンヴァリに司令部を置き、ジャヴァ近郊のウガルダンタ村などにも訓練場や部隊を展開している。推定される駐留兵力は3,000人から3,500人規模とされ、戦車、装甲車、火砲、防空システムなど近代的な装備を有している。さらに、ロシア連邦保安庁(FSB)の国境警備隊が、ジョージアとの事実上の境界線沿いに約20ヶ所の「軍事化された国境警備基地」を設置し、約1,500人の要員を配置して国境管理を行っている。

南オセチアとロシアは、2015年に「同盟・統合条約」を締結し、軍事分野での協力を一層深化させている。これには、合同防衛・安全保障空間の創設、南オセチア軍部隊のロシア軍への編入、ロシア軍による南オセチア軍の訓練・装備供与などが含まれる。この条約に基づき、南オセチアの安全保障はロシアが担うことになっており、有事の際にはロシア軍が南オセチアを防衛する体制がとられている。南オセチア当局によると、約450人の南オセチア市民がロシア第4軍事基地で雇用されている。

このようなロシアとの軍事的一体化は、南オセチアの事実上の独立を支える一方で、ジョージアや国際社会からは、ロシアによる南オセチアの占領と併合の動きであると強く批判されている。

6. 国際的地位と対外関係

南オセチアの国際的地位は極めて複雑であり、事実上の独立国家として機能しているものの、国際社会の大多数からはジョージアの一部と見なされている。その外交関係はロシアへの強い依存を特徴とし、ジョージアとの対立が継続している。このセクションでは、南オセチアの独立宣言と国際的承認の現状、ジョージアおよびロシアとの関係、その他の国や国際機関との関わりについて、地域住民や国際政治への影響を考慮しつつ説明する。

6.1. 独立宣言と国際的承認の現状

南オセチアは、1990年9月20日に「南オセチア・ソビエト民主共和国」としてジョージアからの主権を宣言し、1991年12月21日に「南オセチア共和国」として独立を宣言した。しかし、この独立宣言はジョージア政府によって承認されず、武力紛争へと発展した。2008年の南オセチア紛争後、同年8月26日にロシアが南オセチアの独立を国家承認した。

2024年現在、南オセチアの独立を承認している国連加盟国は以下の5カ国である。

これらの国々は、主にロシアとの政治的・経済的関係や、西側諸国への対抗意識から承認に至ったと考えられている。かつてツバルも2011年に承認したが、2014年にジョージアとの関係を理由に撤回した。

国連非加盟の事実上独立した地域では、以下の地域が南オセチアを承認している。

- アブハジア(2006年以前に相互承認、2008年紛争後に確認)

- 沿ドニエストル共和国(1994年またはそれ以前に相互承認)

- アルツァフ共和国(2006年相互承認、2023年に事実上消滅したが、南オセチア側の承認は継続している可能性がある)

- サハラ・アラブ民主共和国(2010年事実上承認)

- ドネツク人民共和国(2015年承認、2022年ロシアに併合)

- ルガンスク人民共和国(2014年承認、2022年ロシアに併合)

国際連合、欧州連合(EU)、NATO、OSCEなど、国際社会の大多数は南オセチアの独立を承認しておらず、ジョージアの領土保全を支持する立場を一貫して表明している。これらの国や機関は、南オセチアの独立宣言を国際法違反とみなし、紛争の平和的解決とジョージアの主権回復を求めている。この国際的な未承認は、南オセチアの経済発展や国際社会への参加を著しく困難にしている。

6.2. ジョージアとの関係

南オセチアとジョージアの関係は、独立を巡る数十年にわたる紛争によって特徴づけられる。ジョージアは南オセチアを自国領土の不可分の一部(シダ・カルトリ州の一部、通称「ツヒンヴァリ地域」)と見なしており、南オセチアの独立を承認していない。一方、南オセチアは自らを主権国家と主張し、ジョージアからの完全な分離を目指している。

領土紛争の核心的な争点は、主権、国境線の画定、そして紛争によって発生した数十万人の難民・国内避難民の帰還問題である。南オセチア側は、ジョージアによる過去の「侵略」と民族的抑圧を理由に独立を正当化し、ロシアの軍事的・経済的支援を頼りに実効支配を維持している。ジョージア側は、国際法に基づき自国の領土保全を主張し、ロシアによる南オセチアの「占領」を非難している。

国境線(行政境界線)は確定しておらず、ジョージア側が実効支配する地域と南オセチア側が実効支配する地域が複雑に入り組んでいたが、2008年の紛争以降、南オセチア側が旧南オセチア自治州のほぼ全域を支配下に置いた。しかし、境界線付近では依然として緊張が続き、ロシア国境警備隊による「国境画定作業」と称するフェンスや標識の設置がジョージア側の農地や集落を分断し、住民の生活や移動の自由を著しく制限している。これにより、農地の耕作や親族との往来が困難になり、人権侵害の報告も絶えない。

難民・国内避難民問題も深刻である。1990年代初頭の紛争および2008年の紛争で、多数のジョージア系住民が南オセチアから、またオセット系住民がジョージアの他地域から追放された。ジョージア政府は避難民の安全な帰還を要求しているが、南オセチア側はジョージア系住民の帰還に否定的であり、帰還はほとんど進んでいない。この問題は、両地域の和解と安定の大きな障害となっている。

公式な対話は、ジュネーブ国際会議などの場で断続的に行われているが、具体的な進展は見られていない。

6.2.1. ジョージアの立場と占領地域法

ジョージア政府は、南オセチアを自国領土のシダ・カルトリ州の一部、通称「ツヒンヴァリ地域」と見なし、その独立を一切承認していない。ジョージアの公式な立場は、南オセチアはロシア連邦によって不法に占領されているジョージアの領土であるというものである。

この立場に基づき、ジョージア議会は2008年10月23日に「ジョージア被占領地域法」を採択した。この法律の主な内容は以下の通りである。

- 対象地域:** アブハジア自治共和国および旧南オセチア自治州の領域(ツヒンヴァリ地域)を「被占領地域」と定義する。

- ロシアの責任:** これらの地域における軍事占領、人権侵害、ジョージア国民および外国人に与えられた物質的・精神的損害について、ロシア連邦が全責任を負うと規定する。

- 法的地位:** 被占領地域で活動する事実上の国家機関および当局者を違法と見なす。

- 移動制限:** 外国人が被占領地域へ立ち入る際は、ジョージア政府が管理する検問所を経由しなければならない。南オセチアへはゴリ地区から入る必要がある。これに違反した場合、罰金または禁固刑が科される。ただし、ジョージアの国益、紛争の平和的解決、非占領化、人道的目的などに資する特別な場合には許可が与えられることがある。

- 経済活動の制限:** ジョージアの法律に基づく許可、ライセンス、登録を必要とするあらゆる経済活動(起業家活動、非起業家活動)を禁止する。また、航空、海上、鉄道による通信、国際的な通過輸送、鉱物資源探査、送金も禁止される。この経済活動に関する規定は1990年に遡って適用される。

- 不動産取引の無効:** 被占領地域内での不動産取引は、ジョージアの法律に反して行われた場合、無効とされる。

- 法律の有効期間:** ジョージアの管轄権が被占領地域で完全に回復されるまで有効とする。

この法律は、南オセチアへの国際的なアクセスを制限し、経済活動を困難にすることで、その孤立を深める一方、ジョージアの主権を国際的に再確認する目的がある。しかし、実際には南オセチアの住民生活にさらなる困難をもたらし、人道支援活動の妨げになっているとの批判もある。

6.3. ロシアとの関係

南オセチアとロシア連邦の関係は、単なる友好国という枠を超え、軍事的、政治的、経済的に極めて緊密であり、南オセチアの事実上の存立基盤となっている。この関係は、ロシアによる2008年の独立承認と、その後の「同盟・統合条約」の締結によって決定的なものとなった。しかし、この強い依存構造は、南オセチアの主権や地域の安定、人権状況に複雑な影響を及ぼしている。

6.3.1. ロシアによる支援と影響力

ロシアは南オセチアに対し、多岐にわたる支援を提供している。

- 軍事的保護:** ロシアは南オセチアに第4親衛軍事基地を設置し、数千人規模の部隊を駐留させている。また、ロシア連邦保安庁(FSB)の国境警備隊がジョージアとの事実上の境界線を管理し、南オセチアの「国境」警備を担っている。これにより、南オセチアはジョージアからの軍事的脅威に対してロシアの保護下に置かれている。

- 政治的支援:** ロシアは国際舞台で南オセチアの立場を擁護し、独立承認国を増やすための外交努力を行っている(ただし成果は限定的)。また、南オセチアの政府機関の運営や法制度の整備においても、ロシアの専門家やアドバイザーが関与しているとされる。

- 財政的援助:** 南オセチアの国家予算の大部分(報道によれば90%以上、2021年には83%)はロシアからの財政支援によって賄われている。これには、直接的な予算補助、インフラ整備(道路、エネルギー供給網など)、社会保障費の肩代わりなどが含まれる。ロシアからの資金がなければ、南オセチアの国家機能は維持できない状態にある。

これらの支援と引き換えに、ロシアは南オセチアの政治・経済・社会全般に広範な影響力を行使している。南オセチアの外交政策はロシアと歩調を合わせることが常であり、内政においてもロシアの意向が強く反映される。経済的にも、貿易やエネルギー供給はロシアに完全に依存しており、自立的な経済発展は困難な状況にある。

このロシアへの強い依存は、南オセチアの主権を名目的なものにしているとの批判がある。また、ロシアの軍事的プレゼンスは地域の緊張を高め、ジョージアとの対立を固定化させる要因となっている。人権状況に関しても、ロシアの影響下で言論の自由や政治活動が制限されているとの懸念が国際人権団体から指摘されている。一方で、ロシアからの支援がなければ住民の生活が成り立たないという現実もあり、南オセチアの指導部や住民の一部はロシアとの統合を望む声を上げている。

6.3.2. ロシア連邦への編入の試みと議論

南オセチアでは、過去から現在に至るまで、ロシア連邦への編入(または北オセチア共和国との統合による「統一オセチア」の実現)を求める動きが繰り返し見られる。これは、オセット民族の統一願望、ロシアへの経済的・安保的依存、そしてジョージアとの対立といった要因が背景にある。

- 2008年紛争直後:** 紛争終結とロシアによる独立承認直後、南オセチア議会副議長がロシアへの編入の可能性を示唆したが、当時のエドゥアルド・ココイトゥイ大統領は独立を維持する意向を表明するなど、意見の揺れが見られた。

- 2012年、2014年:** ロシア連邦への編入に関する住民投票の実施が議論されたが、実現には至らなかった。

- 2015年:** ロシアと「同盟・統合条約」を締結。これは事実上の編入に向けたステップと見なされた。レオニード・チビロフ大統領(当時)は、国名を「南オセチア・アラニヤ共和国」に変更し、ロシア連邦への編入を問う住民投票を実施する意向を示した。

- 2016年:** チビロフ大統領は再び住民投票の実施を示唆したが、ロシア側の慎重な姿勢もあり、2017年の大統領選挙後まで延期された。

- 2017年:** 国名変更(「南オセチア共和国・アラニヤ国」へ)の住民投票は可決されたが、編入に関する投票は行われなかった。新大統領となったアナトリー・ビビロフは編入に積極的な姿勢を見せた。

- 2022年:** 2022年ロシアのウクライナ侵攻の最中、ビビロフ大統領は3月30日にロシア編入のための法的手続きを開始すると発表し、7月17日に住民投票を実施する大統領令に署名した。しかし、5月の大統領選挙でビビロフが敗北し、編入に慎重なアラン・ガグロエフが新大統領に就任すると、この住民投票は「ロシア側との協議が終わるまで」として中断された。

- 2024年:** 3月、南オセチア議会議長が、ロシア政府と編入について協議しており、合意が得られれば住民投票を実施する意向であると述べた。

これらの編入の試みや議論は、南オセチア内部のロシアへの強い帰属意識と、ロシア側の地政学的な計算が絡み合って発生している。ロシア側は、編入を公式に支持する発言と、時期尚早として慎重な姿勢を見せる場合があり、国際情勢やジョージアとの関係を考慮して対応を変えていると見られる。

編入が実現した場合、国際法上はジョージアの領土の一部をロシアが併合することになり、国際社会からの更なる非難と制裁を招く可能性が高い。また、地域の不安定化を一層進めることにも繋がる。住民投票が提案されるたびに、ジョージア政府は強く反発し、国際社会もその動向を注視している。

6.4. その他の国・国際機関との関係

南オセチアとロシアおよびジョージア以外の国々や主要な国際機関との関係は、その未承認国家という立場から極めて限定的である。

独立を承認している5カ国(ロシア、ベネズエラ、ニカラグア、ナウル、シリア)とは外交関係を樹立し、大使館(またはそれに準ずる代表部)を相互に設置している場合もある。これらの国々とは、政治的・経済的な協力関係の構築が試みられているが、地理的な隔たりや経済規模の小ささから、その実質的な効果は限定的である。

その他の国々(承認国を除く)は、南オセチアを独立国家として承認しておらず、ジョージアの領土保全を支持する立場を取っている。これらの国々は、南オセチアの事実上の当局との公式な接触を避けており、経済制裁や渡航制限を課している場合もある。

主要な国際機関との関係も同様である。

- 国際連合(UN):** 国連は南オセチアの独立を承認しておらず、一貫してジョージアの主権と領土保全を支持する決議を採択している。国連人道問題調整事務所(OCHA)や国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などの機関は、紛争の影響を受けた住民への人道支援活動を行っているが、南オセチア当局の協力が得られにくい場合もある。

- 欧州連合(EU):** EUも南オセチアの独立を承認せず、ジョージアの領土保全を強く支持している。EUはロシアによる南オセチアの実効支配を「占領」と見なし、非難している。2008年の紛争後、EU監視ミッション(EUMM Georgia)をジョージア側に派遣し、停戦合意の履行状況や行政境界線付近の情勢を監視しているが、南オセチア領内への立ち入りは認められていない。EUはまた、紛争の平和的解決を目指すジュネーブ国際会議の共同議長を務めている。

- 欧州安全保障協力機構(OSCE):** OSCEは紛争初期から関与し、平和維持活動の監視や紛争解決プロセスの促進に努めてきた。しかし、2008年の紛争後、南オセチアにおけるOSCEミッションの活動は事実上停止された。OSCEもジョージアの領土保全を支持している。

- 北大西洋条約機構(NATO):** NATOも南オセチアの独立を承認せず、ジョージアの主権と領土保全、そして将来的なNATO加盟への願望を支持している。NATOはロシアの南オセチアへの軍事介入と独立承認を強く非難している。

これらの国際機関は、人道状況の改善や信頼醸成措置を通じて、紛争の影響を受けた住民を支援しようと試みているが、南オセチアの事実上の当局やロシア側の非協力的な態度により、その活動はしばしば制約を受けている。

7. 経済

南オセチアの経済は、長年の紛争、国際的な孤立、未整備なインフラ、そしてロシアへの極端な財政的依存によって特徴づけられる。伝統的な農業が中心であるものの、経済基盤は脆弱であり、住民の生活水準の向上や社会公正の実現には多くの課題を抱えている。

7.1. 主要産業と現況

南オセチアの経済は主に農業に依存しているが、耕作されている土地は国土の10%未満である。主要な農産物は穀物(小麦など)、果物(リンゴ、ブドウなど)、そして畜産(牛、羊など)である。林業も行われている。首都ツヒンヴァリ周辺には小規模な工業施設も存在するが、その多くは食品加工など軽工業に限られる。

1990年代の紛争以降、南オセチア経済は深刻な打撃を受けた。2002年に発表された研究によると、南オセチアのGDPは1500万米ドル(一人当たり250米ドル)と推定されていた。2017年には、南オセチア行政府の推定でGDPは約1億米ドルに達したとされる。しかし、2007年第4四半期の南オセチアの貧困ラインは月額3,062ルーブルであり、これはロシアの平均を23.5%下回る水準であったが、南オセチア住民の所得は比較にならないほど低い。

人口の大部分は自給自足農業で生計を立てている。南オセチア当局は、小麦の作付面積を2008年に130ヘクタールから1,500ヘクタールへと10倍以上に増やすことで、小麦粉の国内生産を増やし、輸入への依存を減らす計画を立てた。2008年の小麦収穫量は2,500トンと見込まれた。南オセチア農業省は2008年にトラクターを数台輸入し、2009年にはさらなる農業機械の納入を予定していた。

2008年のロシア・ジョージア戦争以前、南オセチアの工業は22の小規模工場で構成され、2006年の総生産額は6,160万ルーブルであった。2007年には7工場しか稼働していなかった。2009年3月の報告では、ほとんどの生産施設が遊休状態にあり、修繕が必要であるとされた。成功している工場でさえ、労働者不足、負債、運転資金不足に悩まされている。地元最大の企業の一つはエマルプロヴォド工場で、従業員は130人である。

2021年末時点で、就業者数は20,734人、失業者登録数は2,449人であり、労働年齢人口(男性18~65歳、女性18~60歳)は34,308人であった。

失業率は依然として高く、特に若年層の雇用機会の不足は深刻な社会問題となっている。労働者の権利についても、労働組合の活動が活発でなく、労働条件や賃金水準に関する保護が十分でないとの指摘がある。紛争や国際的な孤立は、外国からの投資を妨げ、市場へのアクセスを制限し、経済発展の大きな足かせとなっている。

7.2. ロシアへの経済的依存

南オセチア経済は、ロシアからの財政支援に全面的に依存している。2008年の紛争以降、この依存構造はさらに強固なものとなった。ロシアからの支援は、主に以下の形で提供される。

- 直接的な予算補助:** 南オセチアの国家予算の大部分(報道によれば一時期99%近く、2021年時点で約83%)は、ロシアからの直接的な財政移転によって賄われている。2021年の統計では、総予算88億ルーブル(約1億300万ドル)に対し、ロシアからの財政支援は73億ルーブル(約8500万ドル)であった。

- インフラ投資:** 道路、橋、エネルギー供給網(電力線、ガスパイプライン)、公共施設などのインフラ整備プロジェクトの多くが、ロシアの資金提供によって実施されている。例えば、2021年にはロシアから南オセチアへの予備電力供給線が稼働開始し、その建設費用は13億ルーブル(約1700万ドル)以上であった。

- 社会保障費の肩代わり:** 年金やその他の社会保障給付の一部が、ロシアの予算から補填されている。

- 貿易・エネルギー供給:** 食料品、燃料、消費財の多くをロシアからの輸入に頼っており、貿易相手国としてもロシアが圧倒的なシェアを占める。天然ガスなどのエネルギー供給もロシアに依存している。

この絶対的な経済的依存は、南オセチアの経済的自立を著しく困難にしている。ロシアからの支援が途絶えれば、国家機能の維持や住民生活が立ち行かなくなるリスクを常に抱えている。また、ロシアの経済状況の変動が南オセチア経済に直接的な影響を与える。

経済構造もロシアへの依存を前提としたものとなっており、国内産業の育成や多様化が進んでいない。主要な収入源の一つであったロキトンネル(ロシアとジョージアを結ぶ)の通行料収入も、紛争や国境管理の厳格化により以前ほどの重要性は失われている。

2022年から2025年にかけての南オセチアの社会経済開発プログラムもロシアによって資金提供されており、その目標は2025年までに南オセチアがロシアの北カフカース連邦管区の社会経済指標に到達することである。

このような状況は、南オセチアの経済的脆弱性を高め、ロシアの政治的影響力を一層強固なものにしている。

7.3. 通貨

南オセチアで事実上の法定通貨として流通しているのは、ロシア・ルーブル(RUB)である。日常生活における商取引や給与の支払いなどは全てロシア・ルーブルで行われている。

過去には、南オセチア独自の記念通貨として「ザリン」(зӕринzarīnオセット語)が発行されたことがある。これらは主に記念品や収集家向けのものであり、実際の流通通貨としての機能は持っていない。ザリン硬貨には、20、25、50ザリンの種類があり、また100ザリンのバー(地金型硬貨)も存在する。これらは純銀(.925)または純金(.999)で作られており、南オセチアの歴史における重要な出来事や人物がデザインされている。

また、「南オセチア・ルーブル」と呼ばれる通貨も公式通貨の一つとされているが、これもザリン同様、実際の流通よりも儀礼的な目的や収集家向けの意味合いが強い。南オセチア・ルーブルはロシア・ルーブルと等価とされ、1、5、10、20、50コペイカ硬貨、および1、2、5、10、50、100ルーブル硬貨が鋳造されているが、紙幣は発行されていない。これらの硬貨もロシア・ルーブルと互換的に使用されることがあるが、流通量はロシア・ルーブルに比べてはるかに少ない。

実質的には、南オセチアの経済はロシア・ルーブルに完全に依存しており、金融政策もロシア中央銀行の影響下にあると言える。

8. 社会

南オセチアの社会は、長年の紛争と国際的な孤立の中で、複雑な人口構成、民族問題、言語、宗教といった特徴を抱えている。特に、少数派集団の権利や社会統合の状況、紛争による社会構造の変化は、地域の安定と発展における重要な課題である。

8.1. 人口構成

南オセチア紛争以前は、人口の約3分の2がオセット人、25~30%がグルジア人であった。南オセチア東部のアハルゴリ周辺地域は主にグルジア人が、中央部と西部は主にオセット人が居住していた。山がちな北部は人口が希薄であった。

1990年代初頭の紛争および2008年のロシア・ジョージア戦争は、南オセチアの人口構成に劇的な変化をもたらした。これらの紛争により、多数のグルジア系住民が南オセチアから追放され、ジョージア本土への難民・国内避難民となった。一方で、ジョージアの他地域に住んでいた一部のオセット系住民が南オセチアへ移住する動きも見られた。

ジョージア側の2002年の国勢調査は、当時ジョージアが実効支配していた地域(アハルゴリ地区のグルジア人居住地域やツヒンヴァリ周辺のグルジア人コミュニティなど)のみを対象としており、南オセチア全域をカバーしていなかった。いくつかの推計によると、2007年には南オセチアに47,000人のオセット人と17,500人のグルジア人がいたとされる。

2008年の戦争中、ジョージア当局者によると15,000人のグルジア人がジョージア本土へ移動し、南オセチア当局者によると30,000人のオセット人が北オセチアへ避難し、合計500人の南オセチア市民が死亡したとされる。

南オセチア当局が実施した2015年の国勢調査によると、総人口は53,532人で、そのうちオセット人が48,146人(89.9%)、グルジア人が3,966人(7.4%)、ロシア人が610人(1.1%)、アルメニア人が378人(0.7%)、その他が431人(0.8%)であった。ジョージア当局はこのデータの正確性に疑問を呈している。出生率や就学状況に基づく推計では、人口は約39,000人、2009年の独立した推計では26,000人ともされている。

南オセチア統計局によると、2022年1月1日時点の推定人口は56,520人で、そのうち33,054人が首都ツヒンヴァリに居住している。

これらの人口統計の変化は、紛争による民族構成の変動と、特にグルジア系住民の激減という深刻な社会変容を示している。避難民の帰還問題は未解決のままであり、地域の民族バランスは大きく変化した。社会の分断や不信感は根強く、民族間の和解と共生は大きな課題である。

| 国勢調査年 | オセット人 | グルジア人 | ロシア人 | アルメニア人 | ユダヤ人 | その他 | 合計 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||

| 1926 | 60,351 | 69.1% | 23,538 | 26.9% | 157 | 0.2% | 1,374 | 1.6% | 1,739 | 2.0% | 216 | 0.2% | 87,375 |

| 1939 | 72,266 | 68.1% | 27,525 | 25.9% | 2,111 | 2.0% | 1,537 | 1.4% | 1,979 | 1.9% | 700 | 0.7% | 106,118 |

| 1959 | 63,698 | 65.8% | 26,584 | 27.5% | 2,380 | 2.5% | 1,555 | 1.6% | 1,723 | 1.8% | 867 | 0.9% | 96,807 |

| 1970 | 66,073 | 66.5% | 28,125 | 28.3% | 1,574 | 1.6% | 1,254 | 1.3% | 1,485 | 1.5% | 910 | 0.9% | 99,421 |

| 1979 | 65,077 | 66.4% | 28,187 | 28.8% | 2,046 | 2.1% | 953 | 1.0% | 654 | 0.7% | 1,071 | 1.1% | 97,988 |

| 1989 | 65,232 | 66.2% | 28,544 | 29.0% | 2,128 | 2.2% | 984 | 1.0% | 397 | 0.4% | 1,242 | 1.3% | 98,527 |

| 2015 | 48,146 | 89.9% | 3,966 | 7.4% | 610 | 1.1% | 378 | 0.7% | 1 | 0.0% | 431 | 0.8% | 53,532 |

8.2. 言語

南オセチアの公用語は、オセット語とロシア語である。

オセット語は、インド・イラン語派の東群に属する言語で、オセット人の母語である。ソビエト時代には独自の文字(当初ラテン文字、後にキリル文字)が開発され、教育や出版物で使用されてきた。現在も家庭や地域社会で広く話されているが、ロシア語の影響も受けている。

ロシア語は、ソビエト時代から行政、教育、メディアなどの分野で広く使用されており、現在も第二公用語としての地位を確立している。ロシアとの緊密な関係から、ロシア語の重要性は高く、多くの住民がロシア語を理解し話すことができる。高等教育や専門分野ではロシア語が主に使用される傾向がある。

教育における言語政策としては、初等教育からオセット語とロシア語の両方が教えられている。しかし、教材の不足や教員の質の確保などの課題も指摘されている。

かつてはグルジア語を話すグルジア系住民も多く居住していたが、紛争の結果、その数は大幅に減少し、グルジア語の使用範囲も限定的となった。少数民族言語の話者の権利については、公式な保護政策が明確でなく、特に紛争の影響を受けたグルジア系住民の言語権は懸念される状況にある。

8.3. 宗教

南オセチアの住民の大多数は、キリスト教の東方正教会を信仰している。オセット人、グルジア人(少数)、ロシア人の多くがこれに該当する。

歴史的に、この地域はグルジア正教会の影響下にあったが、南オセチアの独立宣言とロシアとの関係強化に伴い、宗教的な管轄権を巡っても複雑な状況が生じている。南オセチアの正教会組織の一部は、ロシア正教会との関係を深めようとする動きを見せているが、グルジア正教会は依然として南オセチアを自らの管轄区域と見なしている。このため、教会組織の帰属や聖職者の任命などを巡って対立が見られることがある。

宗教施設としては、各地に正教会の教会や修道院が存在する。一部の歴史的な教会は、紛争によって損傷を受けたり、アクセスが困難になったりしている。

信教の自由に関しては、憲法上は保障されているものの、事実上、東方正教会の優位性が認められている。イスラム教徒のコミュニティも少数ながら存在し、主に北カフカースからの移住者やその子孫で構成されるが、その活動は目立たない。その他の宗教宗派の活動は極めて限定的である。紛争や政治的緊張が、宗教間の対話や協力を妨げている側面もある。

9. 文化

南オセチアの文化は、オセット人の伝統的な生活様式、ロシア文化、そしてカフカース地方の多様な文化要素が混じり合った特徴を持つ。長年の紛争と国際的な孤立は、文化活動にも影響を与えているが、地域住民は独自の文化的アイデンティティを維持しようと努めている。

9.1. 教育

南オセチアの教育制度は、初等教育、中等教育、高等教育から構成されている。教育は主にオセット語とロシア語で行われる。

主要な高等教育機関としては、首都ツヒンヴァリにある南オセチア国立大学が挙げられる。この大学は、人文科学、社会科学、自然科学など複数の学部を有し、地域の知識人や専門家の育成を担っている。しかし、教材の不足、教員の確保、研究設備の老朽化などの課題に直面している。2008年のロシア・ジョージア戦争後、南オセチアの大学進学希望者の多くをロシアの高等教育機関に進学させようとする試みがあった。

教育における言語問題は重要な課題の一つである。オセット語とロシア語のバイリンガル教育が推進されているが、オセット語の教材開発や標準化、ロシア語の教授レベルの維持などが求められている。また、かつてジョージア語で教育を受けていた住民への対応も課題となっている。

ロシアの教育システムからの影響は大きく、教科課程や教科書、評価基準などにおいてロシアの基準が参考にされたり、部分的に導入されたりしている。ロシアの大学との学術交流や学生交換プログラムも行われている。

紛争や経済的困難は、教育環境にも影響を与えており、学校施設の修繕や近代化、教育資材の確保が十分でない場合がある。国際的な支援も限定的であるため、教育の質の向上は大きな課題となっている。

9.2. スポーツ

南オセチアで人気のあるスポーツ種目としては、サッカー、レスリング、ボクシングなどが挙げられる。特にレスリングは、カフカース地方全体で盛んな格闘技であり、南オセチアからも優れた選手が輩出されている。

事実上のナショナルチームとして、サッカー南オセチア代表が存在する。このチームは、FIFAやUEFAには加盟していないため、公式な国際大会への参加資格はない。しかし、未承認国家や少数民族のサッカーチームが参加する国際大会であるCONIFAヨーロッパサッカーカップなどには参加しており、2019年には同大会で優勝を果たした。これは、南オセチアにとって数少ない国際的なスポーツの舞台となっている。

国内では、サッカーリーグやその他のスポーツ大会が開催されているが、その規模やレベルは限定的である。スポーツ施設の整備も十分とは言えず、選手の育成環境にも課題がある。ロシアとのスポーツ交流は比較的盛んに行われており、ロシアの大会に参加したり、ロシアからの指導者を受け入れたりすることがある。

9.3. 祝祭日

南オセチアでは、独自の国家の祝祭日が定められており、これらは地域の歴史的背景や文化的アイデンティティを反映している。

主要な祝祭日としては、以下のようなものがある。

- 共和国の日(独立記念日):** 9月20日。1990年の南オセチアによる主権宣言を記念する日であり、最も重要な国家の祝日とされている。首都ツヒンヴァリでは軍事パレードや祝賀行事が行われる。

- 戦勝記念日**: 5月9日。旧ソ連諸国と同様に、第二次世界大戦におけるナチス・ドイツに対する勝利を祝う。

- 国際女性デー**: 3月8日。

- 元旦**: 1月1日。

- クリスマス (東方正教会暦)**: 1月7日。

これらの祝祭日には、公式な式典のほか、伝統的な音楽や踊り、スポーツイベントなどが催され、地域住民の文化的な結束を高める機会となっている。また、オセット人の伝統的な宗教的祝祭や季節の行事も、一部地域では引き続き行われている。

これらの祝祭は、南オセチアが独自の国家としてのアイデンティティを強調し、国民意識を醸成するための重要な手段となっている。

10. 人権状況と論争

南オセチアにおける人権状況は、長年にわたる紛争、国際的な孤立、そしてロシアの強い影響力の下で、深刻な懸念を抱えるものとなっている。特に、ジョージア・オセチア紛争の過程および現在の統治下において、様々な人権問題が指摘されている。

2008年のロシア・ジョージア戦争に関連しては、双方の戦闘行為による民間人の死傷、家屋やインフラの破壊が多数報告された。特に、紛争中および紛争後に、南オセチア内のジョージア系住民が居住する村々が焼き討ちや略奪に遭い、多くの住民が強制的に避難させられた。国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチやアムネスティ・インターナショナルは、南オセチア側民兵組織や一部ロシア軍部隊によるジョージア系住民に対する「民族浄化」に相当する行為があったと指摘し、戦争犯罪の可能性について調査を求めた。ジョージア系住民の財産の破壊、暴力行為、移動の自由の著しい制限などが報告されている。

紛争の結果発生した数十万人の難民および国内避難民の帰還問題は依然として未解決である。ジョージア政府は避難民の安全かつ尊厳ある帰還を求めているが、南オセチアの事実上の当局はジョージア系住民の帰還に対して極めて消極的であり、帰還できた者はごく少数にとどまっている。彼らの元の住居や土地は、しばしば破壊されたり、他者に占有されたりしている。

人道支援団体や国際監視団の南オセチア領内へのアクセスも厳しく制限されている。EU監視ミッション(EUMM Georgia)は、ジョージア側からの監視活動は行っているものの、南オセチア領内への立ち入りは認められていない。これにより、現地の人権状況を独立して検証することが困難になっている。

報道の自由や政治的自由に関しても懸念がある。南オセチアのメディアは事実上の当局の強い統制下にあり、政府に批判的な報道はほとんど見られない。野党や市民社会組織の活動も活発ではなく、集会の自由や表現の自由が十分に保障されているとは言えない状況である。政府関係者や治安部隊による人権侵害の申し立てがあっても、独立した調査や責任追及の取り組みは不十分であるとの指摘が多い。2020年には、野党活動家イナル・ジャビエフが警察施設で拷問死したとされる事件が発生し、大規模な抗議デモに発展したが、真相究明や責任者の処罰は十分に行われていない。

境界線付近の住民は、ロシア国境警備隊による「国境画定」作業により、農地へのアクセスを奪われたり、予告なく拘束されたりする事案が頻発しており、生活と安全が脅かされている。

これらの人権問題に対し、国際社会からは繰り返し懸念が表明されているが、南オセチアの事実上の当局およびそれを支援するロシアは、これらの批判を内政干渉として退けることが多い。紛争の影響を受けた脆弱な立場の人々の状況改善や、過去の人権侵害に対する責任追及は、地域の持続的な平和と和解にとって不可欠な課題であるが、その道のりは依然として険しい。