1. 概要

サハラ・アラブ民主共和国(الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطيةアル=ジュムフーリーヤ・アル=アラビーヤ・アッ=サフラーウィーヤ・アッ=ディームクラーティーヤアラビア語、República Árabe Saharaui Democráticaレプブリカ・アラベ・サアラウイ・デモクラティカスペイン語、Sahrawi Arab Democratic Republic英語、SADR)は、アフリカ北西部のマグリブ地域に位置する西サハラ全域の領有を主張する、部分的に承認された国家である。旧スペイン領サハラであったこの地域は、1975年にスペインが領有権を放棄した後、1976年2月27日に西サハラの独立を目指すポリサリオ戦線によって独立が宣言された。しかし、モロッコも同様に西サハラの領有権を主張し、紛争が長年続いている。

現状では、サハラ・アラブ民主共和国政府は西サハラ領土の東部約20-25%(「自由地域」または「解放区」と呼ばれる)を実効支配している一方、モロッコが鉱物資源が豊富な沿岸部を含む残りの約80%を実効支配し、「南部諸州」として自国の一部と位置付けている。サハラ・アラブ民主共和国の憲法上の首都はモロッコ支配下にあるアイウン(スペイン語名: El Aaiúnスペイン語、アラビア語名: العيونラユーンアラビア語)であるが、臨時首都としてまずビル・ラフルーが、その後ティファリティがその役割を担っている。ただし、政府機能の多くは、アルジェリア南西部のティンドゥフにあるサハラウィ難民キャンプ内のラブニに置かれている。

サハラ・アラブ民主共和国は、サハラウィー人の民族自決権の実現を核心的な目標として掲げている。長年にわたる西サハラ紛争は、国際連合(国連)の仲介による停戦(1991年)と国際連合西サハラ住民投票ミッション(MINURSO)の設置に繋がったが、住民投票の実施は有権者資格をめぐる対立などから頓挫しており、2020年には停戦が破棄され、再び緊張が高まっている。この紛争は、数十万人のサハラウィ難民を生み出し、彼らは過酷な環境下での生活を余儀なくされている。モロッコ支配地域および難民キャンプ双方における人権状況は、国際的な懸念事項となっている。

サハラ・アラブ民主共和国は、アフリカ連合(AU)の正規加盟国であるが、国連には未加盟である。国際的な承認状況は流動的であり、複数の国が承認と撤回を繰り返している。日本政府はサハラ・アラブ民主共和国を国家として承認しておらず、西サハラ問題については国連の枠組みの下で当事者間の交渉による平和的解決を支持する立場をとっている。本項では、サハラ・アラブ民主共和国の歴史、政治体制、国際関係、社会、文化などについて、社会自由主義、人権、そして民主的発展を重視する視点から詳述する。

2. 国名

正式名称は、アラビア語ではالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطيةアル=ジュムフーリーヤ・アル=アラビーヤ・アッ=サフラーウィーヤ・アッ=ディームクラーティーヤアラビア語、スペイン語ではRepública Árabe Saharaui Democráticaレプブリカ・アラベ・サアラウイ・デモクラティカスペイン語である。公式の略称として、アラビア語ではج.ع.ص.د.アラビア語が、スペイン語ではRASDスペイン語が用いられる。英語ではSahrawi Arab Democratic Republic英語と表記され、その略称SADR英語も広く使われている。

国名に含まれる「サハラウィ」(Ṣaḥrāwīサハラウィアラビア語 (ラテン文字))は、アラビア語で「砂漠の住民」または「砂漠出身者」を意味する形容詞であり、名詞صحراءサフラーッアラビア語(砂漠)に由来する。この呼称は、西サハラ地域の先住民族であるサハラウィー人を指す。

日本はサハラ・アラブ民主共和国を国家として承認していないため、公式の日本語国名は存在しない。しかし、外務省は公式文書やウェブサイトで「サハラ・アラブ民主共和国」という呼称を使用している。その他、「サハラウィ・アラブ民主共和国」という表記も見られる。報道などでは、政府や指導部を指して「ポリサリオ戦線」、その支配地域を「ポリサリオ戦線支配地域」または「砂の壁以東の地域」と呼ぶこともある。単に「西サハラ」という語が、この独立を主張する国家を指して用いられる場合もあるが、一般的には係争地全体の地理的名称として使われることが多い。

2019年に横浜で開催された第7回アフリカ開発会議(TICAD7)に同国代表団が参加した際には、英語で「SAHRAWI REPUBLIC英語」(サハラウィ共和国)という国名プレートが使用された。

3. 歴史

サハラ・アラブ民主共和国が位置する西サハラ地域は、古くからベルベル人系の遊牧民が暮らす土地であったが、19世紀末以降、ヨーロッパ列強によるアフリカ分割の中でスペインの勢力圏となった。その後、20世紀半ばには独立運動が起こり、スペイン撤退後の領有権をめぐって複雑な紛争へと発展した。

3.1. スペイン植民地時代

西サハラ地域に対するヨーロッパの関心は古く、1476年にはスペイン人がカナリア諸島の対岸に交易拠点サンタ・クルス・デ・マル・ペケーニャを設立したが、これは1524年に撤退している。本格的な植民地化の動きは19世紀後半に始まる。1884年、スペインはボハドール岬からブランコ岬(現在のヌアディブ)に至る沿岸地域を保護領とすることを宣言し、これは同年のベルリン会議で列強に追認された。20世紀初頭には、スペインとフランスとの間の協定(1900年、1904年)によって、現在のモーリタニアとの境界や西サハラの北部国境が画定された。これらの協定により、経緯線に沿った直線的な国境線が引かれた。

スペインは1916年までにケープ・ジュビーを支配下に置き、1920年にはブランコ岬にラ・グエラを設立した。1924年には、西サハラはリオ・デ・オロとサギア・エル・ハムラの二つの行政区域から成る「スペイン領サハラ」として正式に編制された。しかし、スペインの支配は当初沿岸部に限定されており、内陸部への進出は遅れ、1934年になってようやく西サハラ内陸部を実効支配下に置いた。

1956年に隣国モロッコがフランスから独立すると、西サハラの状況は変化し始める。翌1957年、モロッコは国連において西サハラの領有権を主張した。同年11月には、モロッコ解放軍(ALN)とスペイン軍との間でイフニ戦争が勃発した。この戦争の結果、スペインはケープ・ジュビーを含む南部地域(タルファヤ地方)をモロッコに割譲した(イフニ本体は1969年に返還)。

1960年代に入ると、モーリタニアも西サハラに対する領有権を主張し始めた。1963年、西サハラは国連の非自治地域リストに掲載された。そして1964年、西サハラのブーカラーで大規模なリン鉱石の鉱床が発見されると、この地域の戦略的・経済的重要性は飛躍的に高まり、領有権をめぐる周辺国の関心は一層強まった。1966年12月、国連総会は決議2229(XXI)を採択し、スペイン領サハラの住民の民族自決権を再確認するとともに、統治国であるスペインに対し、先住民の希望に沿い、モーリタニア政府、モロッコ政府およびその他の利害関係者と協議の上、できるだけ早期に住民投票を実施するよう要請した。

しかし、スペインの支配に対するサハラウィ住民の不満は高まり、1970年6月17日には、エル・アアイウン(アイウン)でムハンマド・バシリ率いるハラカト・タハリール(サギア・エル・ハムラとリオ・デ・オロ解放運動)による平和的な反政府デモが発生した(ゼムラ蜂起)。これに対しスペイン植民地当局は武力で弾圧し、多数の死傷者と逮捕者を出す事態となった。この事件は、サハラウィ人の独立運動が武装闘争へと傾斜する大きな転換点となった。

3.2. 西サハラ紛争

スペインの植民地支配の終焉が近づくにつれ、西サハラの領有権をめぐる対立は先鋭化し、地域の不安定化を招いた。サハラウィ人の独立運動組織であるポリサリオ戦線と、領有権を主張するモロッコおよびモーリタニアとの間で武力紛争が発生し、国際社会の関与を求める複雑な問題へと発展した。

3.2.1. 独立宣言と初期の紛争 (1975年-1991年)

ゼムラ蜂起の弾圧後、サハラウィ人の独立運動は新たな段階に入った。1973年5月10日、エル・ワリ・ムスタファ・サイード、ブラヒム・ガリ、ムハンマド・アブデルアズィーズらを中心とするサハラウィの学生や知識人たちは、モーリタニア領内でポリサリオ戦線(サギア・エル・ハムラとリオ・デ・オロ解放人民戦線)を結成した。ポリサリオ戦線は当初から武装闘争による独立達成を掲げ、結成直後からスペイン軍に対するゲリラ攻撃を開始した。1974年8月にはエル・ワリが書記長に選出され、ポリサリオ戦線は徐々に西サハラの辺境地帯で影響力を拡大していった。

1975年は西サハラの運命を決定づける重要な年となった。同年5月、国連の西サハラ訪問団は、住民の大多数が独立を支持しているとの報告を提出した。10月12日には、アイン・ベン・ティリ(モーリタニア領内)でサハラウィの諸部族代表者会議が開かれ、ポリサリオ戦線をサハラウィ人民の唯一正当な代表として承認する決議が採択された(国民統一の日)。10月16日、国際司法裁判所(ICJ)は、西サハラの法的地位に関する勧告的意見を発表し、モロッコおよびモーリタニアと西サハラの歴史的なつながりを認めつつも、それが住民の自決権を妨げるほどの領土主権を構成するものではないとの判断を示した。

この勧告的意見に対し、モロッコはこれを自国の主張を支持するものと解釈し、1975年11月6日、国王ハサン2世の呼びかけで約35万人の非武装のモロッコ市民が西サハラに向けて越境行進を行う「緑の行進」を実行した。国際的な圧力を受けたスペインは、同年11月14日、モロッコおよびモーリタニアとの間でマドリード協定を締結した。この協定に基づき、スペインは1976年2月26日までに西サハラから撤退し、同地域の行政権をモロッコとモーリタニアに暫定的に移譲することになった(ただし、主権の移譲は明記されなかった)。

スペインの撤退期限が迫る中、モロッコ軍とモーリタニア軍は西サハラに進駐を開始した。これに対し、ポリサリオ戦線は激しく抵抗し、多くのサハラウィ住民が戦闘を逃れてアルジェリア領内のティンドゥフ周辺へ避難し、難民キャンプが形成された。1976年2月27日、スペインが西サハラにおけるプレゼンスの終了を国連に通告した翌日、ポリサリオ戦線はビル・ラフルーにおいて一方的にサハラ・アラブ民主共和国の独立を宣言し、エル・ワリが初代大統領に就任した。3月5日にはビル・ラフルーで最初の政府が樹立され、同地は臨時首都とされた。

独立宣言後、サハラ・アラブ民主共和国は直ちにモロッコおよびモーリタニアとの間で本格的な西サハラ戦争に突入した。1976年4月、モロッコとモーリタニアは西サハラを分割統治する協定を結び、北部の3分の2をモロッコ領、南部の3分の1をモーリタニア領とした。しかし、ポリサリオ戦線はアルジェリアの支援を受けながらゲリラ戦を展開し、特にモーリタニア軍に大きな打撃を与えた。1976年6月、エル・ワリ大統領はモーリタニア首都ヌアクショットへの攻撃作戦中に戦死し、ムハンマド・アブデルアズィーズが後任となった。

ポリサリオ戦線の攻勢と国内の経済的困窮により、1978年7月、モーリタニアで軍事クーデターが発生した。新政権は西サハラからの撤退を決定し、1979年8月5日、アルジェでポリサリオ戦線との間に和平協定を締結し、西サハラの領有権主張を放棄した。モーリタニアが撤退した地域(旧リオ・デ・オロ南部)には直ちにモロッコ軍が進駐し、西サハラ全域の支配を目指した。これにより、紛争はサハラ・アラブ民主共和国(ポリサリオ戦線)とモロッコとの間の直接対決の様相を呈した。

モロッコは、ポリサリオ戦線のゲリラ攻撃から実効支配地域を防衛するため、1980年から数次にわたり「砂の壁(ベルム)」と呼ばれる長大な防御壁を建設した。この壁は総延長約2700 kmに及び、塹壕、鉄条網、監視塔、そして膨大な数の地雷によって固められている。壁の建設により、ポリサリオ戦線の活動は大きく制約され、戦線は膠着状態に陥った。

この紛争は多くの人道的影響をもたらした。数十万人のサハラウィ住民が故郷を追われてアルジェリアの難民キャンプでの長期にわたる避難生活を強いられ、家族の離散や生活基盤の喪失といった苦難に見舞われた。また、戦闘による犠牲者も双方に出た。国際社会は紛争の平和的解決を模索したが、当事者間の立場の隔たりは大きく、容易には進展しなかった。

3.2.2. 1991年の停戦と和平プロセス

1980年代後半に入ると、国際社会による和平への働きかけが強まった。特にアフリカ統一機構(OAU、現 AU)と国際連合(UN)が積極的に仲介に乗り出した。1988年8月、モロッコとポリサリオ戦線は、国連事務総長とOAU議長が提示した和平案(解決計画)を原則的に受諾した。この計画は、停戦の実施と、西サハラの最終的な帰属を決定するための住民投票の実施を柱とするものであった。

これを受けて、1991年4月29日、国連安全保障理事会は決議690を採択し、停戦の監視と住民投票の実施を任務とする国際連合西サハラ住民投票ミッション(United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara英語、MINURSO)の設立を決定した。同年9月6日、国連の仲介による正式な停戦が発効し、15年以上にわたる武力紛争はいったん終結した。

MINURSOは、当初1992年初頭に住民投票を実施する予定であったが、投票資格を持つ「住民」の定義と特定をめぐってモロッコとポリサリオ戦線の間で深刻な対立が生じた。モロッコは、西サハラに居住するモロッコ人入植者や、歴史的に西サハラと繋がりを持つとされるモロッコ国内の部族民にも投票権を与えるべきだと主張したのに対し、ポリサリオ戦線は、スペイン植民地時代の1974年に行われた国勢調査に基づくサハラウィ住民とその子孫に限定すべきだと主張した。この有権者認定作業は困難を極め、和平プロセスは長期にわたり停滞した。

この間、いくつかの和平案が提示された。1997年には、元米国務長官ジェイムズ・ベイカーが国連事務総長個人特使に任命され、仲介努力を行った。同年に締結されたヒューストン合意では、有権者特定問題に関する一定の進展が見られたものの、最終的な解決には至らなかった。

2000年、ベイカー特使は最初の和平案(ベイカー計画I)を提示した。これは、西サハラに広範な自治権を付与し、モロッコの主権下に置くという内容であったが、ポリサリオ戦線が独立の選択肢を排除しているとして拒否した。2003年には、修正案であるベイカー計画II(「西サハラ人民の自決のための和平計画」)が提示された。これは、西サハラを5年間の暫定自治期間を経て、完全独立、現状維持(自治)、モロッコへの統合のいずれかを選択する住民投票を実施するというものであった。この案は国連安保理で支持され、ポリサリオ戦線も受諾したが、モロッコが独立の選択肢が含まれていることを理由に拒否したため、これも実現しなかった。

ベイカー特使の辞任後も、国連はマンハセット交渉(2007年-2008年)など、当事者間の直接交渉を数度にわたり仲介したが、モロッコが提案する自治案と、ポリサリオ戦線が主張する独立を含む住民投票の実施との間で溝は埋まらず、和平プロセスは依然として膠着状態が続いた。この間、MINURSOのマンデートは繰り返し延長され、停戦監視活動は継続されたものの、住民投票という本来の目的は達成されないまま年月が経過した。

3.2.3. 2020年以降の紛争再燃

1991年の停戦合意は約29年間維持されたが、西サハラ南西端のゲルゲラト緩衝地帯における緊張が引き金となり、2020年11月に破綻した。ゲルゲラトは、モロッコが実効支配する西サハラとモーリタニアを結ぶ唯一の幹線道路が通過する戦略的要衝である。ポリサリオ戦線は、この道路が停戦協定違反であると主張し、長年抗議活動を行ってきた。

2020年10月下旬、サハラウィの民間人活動家らがゲルゲラトの道路を封鎖し、モロッコとモーリタニア間の通行を妨害した。これに対し、モロッコは11月13日、道路の通行を確保するとして軍事作戦を開始し、緩衝地帯に軍を派遣した。ポリサリオ戦線はこれを停戦協定の重大な違反であるとして強く反発し、同日、停戦の終了と「戦争状態の再開」を宣言した。これにより、1991年以来続いていた停戦は事実上崩壊し、両者の間で再び武力衝突が発生する事態となった。

紛争再燃後、ポリサリオ戦線はモロッコ軍の陣地や「砂の壁」沿いの拠点に対する攻撃を断続的に行っていると主張している。一方、モロッコ側は紛争の規模を限定的なものとしており、双方の発表には隔たりがある。戦闘は主に散発的な砲撃や小規模な襲撃が中心とみられるが、正確な状況把握は困難である。

国際社会は紛争の再燃に懸念を表明し、関係当事者に対し最大限の自制と対話による解決を求めている。国連事務総長は、停戦の回復と政治プロセスの再開を繰り返し呼びかけている。2021年10月には、新たな国連事務総長個人特使としてスタファン・デ・ミストゥーラが任命され、和平交渉の再開に向けた努力が続けられている。

紛争の再燃は、現地の住民の生活や人権状況に深刻な影響を与えている。モロッコ支配地域では、独立派の活動家やジャーナリストに対する弾圧が強化されるとの懸念があり、表現の自由や集会の自由が一層制約される可能性がある。また、難民キャンプでは、将来への不安や不満が高まり、人道状況の悪化も懸念されている。特に若年層の間では、平和的解決への期待が薄れ、武力闘争への支持が再燃する可能性も指摘されている。

4. 政治

サハラ・アラブ民主共和国(SADR)の政治体制は、亡命政府という特殊な状況下で運営されており、ポリサリオ戦線がその中核を担っている。憲法上は複数政党制や市場経済を志向する民主主義国家を目指しているが、現状は独立達成と領土回復が最優先課題とされ、ポリサリオ戦線による一党指導体制に近い形をとっている。民主的発展への取り組みは、主にポリサリオ戦線の党内民主主義の推進や、難民キャンプにおける自治組織の運営を通じて行われているが、亡命政府としての制約や紛争の長期化が大きな課題となっている。

4.1. 政府構造

サハラ・アラブ民主共和国の政府構造は、三権分立の原則に基づいているとされるが、亡命政府であるため多くの機関は完全には機能していない。

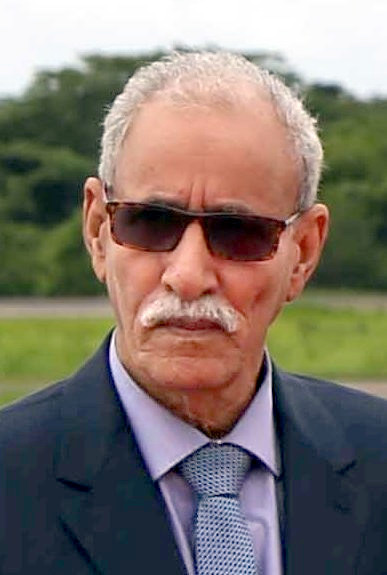

大統領は国家元首であり、ポリサリオ戦線の書記長が兼任する(憲法第51条)。2016年5月に前任のムハンマド・アブデルアズィーズが死去した後、同年7月よりブラヒム・ガリが大統領を務めている。大統領は首相を任命し(第53条)、軍の最高指揮権を持つ。

首相は政府の長であり、閣僚評議会(内閣)を率いる。現在の首相は2020年1月13日に任命されたブチャラヤ・ハモウディ・ベユンである。閣僚は首相が選定し、大統領が任命する(第64条)。各省庁がそれぞれの行政サービスや機能を分担するが、その活動範囲は主にティンドゥフの難民キャンプ内や解放区に限られる。

立法府は、サハラ国民評議会(Consejo Nacional Saharauiスペイン語、SNC)である。一院制で、定数は53議席(ポリサリオ戦線の資料による)。議員はポリサリオ戦線の党大会で選出されるか、または地域や職能団体からの代表で構成される。現在の議長はハンマ・サラマ。国民評議会の役割は、憲法改正や法律制定、政府の監督などであるが、実際には諮問的機能やコンセンサス形成の場としての性格が強い。しかし、過去には死刑制度の廃止を憲法に盛り込んだり、1999年には内閣不信任案を可決したりするなど、一定の影響力を行使した例もある。

司法府は、裁判所、控訴院、最高裁判所から構成されるとされる。裁判官は大統領によって任命される。司法制度も主に難民キャンプ内で限定的に運営されている。2012年の報告書ではサハラウィ弁護士会の存在が言及されており、2016年には同協会(サハラウィ法律家連合の名称)が政治的・市民的権利の実施を求める報告書を発表している。

亡命政府の多くの部門は完全には機能しておらず、憲法上の役割と実際の運営との間に乖離が見られる。また、ポリサリオ戦線の組織とSADRの政府機関は密接に結びついており、両者の権限や機能が重複している部分も多い。

4.2. 憲法

サハラ・アラブ民主共和国の憲法は、独立宣言以来、数度にわたる改正を経て現在に至っている。最新の憲法は2015年12月にポリサリオ戦線の第14回党大会で採択されたものである。

憲法の主な内容は以下の通りである。

- 国家の性格: SADRを「自由で、独立し、主権を有する国家」と規定し、その体制は共和制、民主主義、社会正義の原則に基づくとされる。

- 基本的人権: 思想・良心の自由、表現の自由、集会の自由、結社の自由、信教の自由など、広範な基本的人権を保障している。また、男女平等や児童の権利も明記されている。

- 統治構造: 大統領を国家元首とし、首相が行政を率いる議院内閣制に近い要素と、大統領に強い権限を与える大統領制の要素を併せ持つ。立法府としてサハラ国民評議会、司法府として各級裁判所を設置することが定められている。

- 国家のアイデンティティ: サハラウィ人民を「イスラム教徒であり、アフリカ人であり、アラブ人である」と定義している(第6条)。イスラム教を国教とし、法源の一つとすることが規定されている(第2条)。また、公用語はアラビア語である(第3条)。

- 領土: 西サハラ全域をSADRの領土と主張している。首都はアイウン(ラユーン)と定められている(第4条)。

- ポリサリオ戦線との関係: 「国家主権が完全に回復するまで」という条件付きで、ポリサリオ戦線が「サハラウィ人民が政治を行うことを許された唯一の政治的枠組み」であると規定している(第32条)。独立達成後は複数政党制への移行が予定されている。

- 経済体制: 市場経済の原則を導入することが示されている。

- 外交方針: 国際連合憲章の原則、アフリカ連合構成憲章、国際人道法を尊重し、パン・アラブ主義の地域的変種として「大マグレブ」構想へのコミットメントを宣言している。

憲法の一部の条項には、独立達成までの暫定的な措置に関する規定が含まれている。例えば、大統領はポリサリオ戦線の書記長が兼任し、ポリサリオ戦線が国家運営において主導的な役割を果たすことなどが定められている。独立達成後には、これらの暫定規定は廃止され、憲法に定められた本格的な統治体制へ移行することになっている。

4.3. ポリサリオ戦線

ポリサリオ戦線(Frente Polisarioスペイン語、正式名称: サギア・エル・ハムラとリオ・デ・オロ解放人民戦線)は、西サハラの独立とサハラ・アラブ民主共和国(SADR)の樹立を目指すサハラウィ人の民族解放運動組織である。

創設背景と理念: 1970年のゼムラ蜂起がスペイン植民地当局によって武力弾圧された後、平和的な独立運動に限界を感じたサハラウィの学生や知識人らによって、1973年5月10日に設立された。創設の中心人物には、エル・ワリ・ムスタファ・サイード、ブラヒム・ガリ、ムハンマド・アブデルアズィーズらがいる。当初の理念は、スペインからの独立と、モロッコやモーリタニアなど周辺国の領土的要求を排除したサハラウィ人による国家の樹立であった。社会主義的傾向も有していたが、近年はより現実的な路線へと転換し、憲法では民主主義と市場経済を掲げている。

組織構造: 最高意思決定機関は、数年に一度開催される党大会(Congreso Popular Generalスペイン語)である。党大会では、書記長(Secretario Generalスペイン語)および国民事務局(Secretariado Nacionalスペイン語、政治局に相当)のメンバーが選出される。書記長はポリサリオ戦線の最高指導者であり、現在はブラヒム・ガリが務めている。国民事務局が日常的な政策決定を行い、その下に各分野を担当する部門が置かれている。軍事部門としてサハラ人民解放軍(SPLA)を有する。

政治的役割とSADRにおける影響力: ポリサリオ戦線は、SADRの建国主体であり、現在もSADR政府と一体となって国家運営を担っている。SADR大統領はポリサリオ戦線書記長が兼任し、政府の主要閣僚や国民評議会議員の多くもポリサリオ戦線のメンバーである。憲法上も、独立達成までの期間はポリサリオ戦線が唯一の政治的枠組みとして規定されており(第32条)、SADRにおけるその影響力は絶対的である。国際的には、国連をはじめとする国際社会において、サハラウィ人民の正当な代表として交渉や外交活動を行っている。また、アルジェリアのティンドゥフにある難民キャンプの運営も実質的に担っており、住民に対する行政サービスや教育、医療などを提供している。

長年にわたる紛争と亡命生活の中で、ポリサリオ戦線はサハラウィ人の民族的アイデンティティと独立への意志を維持する上で中心的な役割を果たしてきた。しかし、和平プロセスの停滞や難民キャンプでの生活の長期化は、組織内部での不満や世代間の意識の違いといった課題も生じさせている。

5. 法的地位と国際関係

西サハラの法的地位は国際法上未確定のままであり、サハラ・アラブ民主共和国(SADR)の国際的な立場も複雑である。この地域は国連によって非自治地域とみなされ、その最終的な地位は住民の自決によって決定されるべきとされている。

5.1. 西サハラの法的地位

西サハラは、1963年以来、国際連合(UN)の非自治地域リストに掲載されている。これは、同地域がまだ民族自決権を行使しておらず、その最終的な政治的地位が決定されていないことを意味する。かつての宗主国であるスペインは、1976年に西サハラからの撤退と行政権の放棄を国連に通告したが、国連は依然としてスペインを法律上の管理国(Administering Powerアドミニスタリング・パワー英語)とみなしている見解もある。しかし、スペイン自身はこの責任を放棄したと主張している。

1975年10月16日、国際司法裁判所(ICJ)は、国連総会の要請に基づき、西サハラの法的地位に関する勧告的意見を発表した。ICJは、西サハラの諸部族とモロッコおよびモーリタニアの間に歴史的な法的関係が存在したことを認めつつも、これらの関係は「西サハラの領土主権を構成するものではなく、したがって、自己決定権の原則の適用を妨げるものではない」と結論付けた。この勧告的意見は、西サハラ住民の自決権の重要性を強調するものとして解釈されている。

国連は一貫して西サハラ問題を脱植民地化の問題と捉え、住民投票を通じたサハラウィ人民の自決権の行使を支持してきた。しかし、モロッコは西サハラを自国の歴史的領土の一部(「南部諸州」)であると主張し、その主権を譲らない立場をとっている。このため、西サハラの法的地位は依然として国際的な論争の的となっている。

5.2. 国際的な承認状況

サハラ・アラブ民主共和国(SADR)の国際的な承認状況は、その樹立以来、大きく変動してきた。ポリサリオ戦線は国連によってサハラウィ人民の正当な代表とみなされているが、SADRとしての国家承認は一部の国に限られている。

SADRは、特にアフリカ諸国やラテンアメリカ諸国を中心に、一時は国連加盟国84カ国および南オセチア(国連未加盟)から国家承認を得ていた。しかし、モロッコの強力な外交攻勢や経済的影響力、あるいは承認国内の政権交代などにより、多くの国が承認を撤回または凍結した。2024年時点で、SADRを国家として承認し、外交関係を維持している国連加盟国は40数カ国程度とみられる。

承認の地理的分布には偏りがあり、アラブ連盟加盟国でSADRを承認している国はアルジェリア、リビア、シリア、イエメンなど少数である。一方、アフリカ連合(AU)加盟国の多くはSADRを承認しており、これがSADRのAU加盟(1982年)とモロッコのAU一時脱退(1984年)に繋がった(モロッコは2017年にAU再加盟)。

地政学的には、冷戦時代には東側諸国や非同盟運動諸国の一部がSADRを支持する傾向があった。アルジェリアは一貫してSADRの主要な支援国であり、SADR政府の活動拠点を提供している。南アフリカ共和国もアパルトヘイト後の政権がSADRを承認し、重要な支持国となっている。

近年では、2020年にアメリカ合衆国がイスラエルとモロッコの国交正常化の見返りとして西サハラにおけるモロッコの主権を承認し、国際的な注目を集めた。この動きは、SADRの承認状況に一定の影響を与える可能性も指摘されているが、多くの国は依然として国連決議に基づく住民自決の原則を支持している。

5.2.1. SADR承認国

2024年時点でサハラ・アラブ民主共和国(SADR)を公式に承認し、外交関係を維持している国連加盟国(および南オセチア)は以下の通りである。ただし、承認状況は流動的であるため、最新の情報とは異なる場合がある。多くの国はアルジェのSADR大使館を通じて外交関係を処理しており、またSADRもいくつかの国に大使館や代表部を置いている。

アフリカ(アフリカ連合加盟国が多い)

- アルジェリア(1976年承認) - 最大の支援国。SADR政府の活動拠点。

- アンゴラ(1976年承認)

- ウガンダ(1979年承認)

- エチオピア(1979年承認)

- ガーナ(1979年承認、一時凍結後2011年再開)

- ケニア(2005年承認、一時凍結後2014年再開)

- シエラレオネ(1980年承認、一時凍結後2011年再開)

- ジンバブエ(1980年承認)

- タンザニア(1978年承認)

- ナイジェリア(1984年承認)

- ナミビア(1990年承認)

- ボツワナ(1980年承認)

- 南アフリカ共和国(2004年承認)

- モザンビーク(1976年承認)

- モーリシャス(1982年承認、一時撤回後2015年再承認)

- リベリア(1985年承認、一時撤回後2012年再承認)

- ルワンダ(1976年承認)

- レソト(1979年承認)

- リビア(1980年承認)

- マリ(1980年承認) - 外交関係なし

- モーリタニア(1984年承認) - 外交関係なし

アメリカ大陸

- ウルグアイ(2005年承認)

- エクアドル(1983年承認、一時撤回後2006年再承認)

- キューバ(1980年承認)

- コロンビア(1985年承認、一時凍結後2022年再承認)

- ニカラグア(1979年承認、一時凍結後2007年再開)

- パナマ(1978年承認、一時停止後2016年再開)

- ベネズエラ(1982年承認)

- ベリーズ(1986年承認)

- ペルー(1984年承認、一時凍結後2021年再開)

- ボリビア(1982年承認)

- ホンジュラス(1989年承認、一時撤回後2013年再承認)

- メキシコ(1979年承認)

- コスタリカ(1980年承認) - 外交関係凍結、承認は継続

- トリニダード・トバゴ(1986年承認) - 外交関係なし

アジア・オセアニア

- 東ティモール(2002年承認)

- バヌアツ(1980年承認、一時撤回後2008年再承認)

- ベトナム(1979年承認) - 2016年SADRへ大使派遣

- ラオス(1979年承認)

- 北朝鮮(1976年承認)

- カンボジア(1979年承認) - 2006年事実上撤回も、2021年時点で外交関係あり

- イエメン(1977年承認) - 外交関係なし

- イラン(1980年承認) - 外交関係なし

- シリア(1980年承認) - 外交関係なし

ヨーロッパ

- 南オセチア(2011年承認) - 国連未加盟

5.2.2. 承認撤回・凍結国

過去にサハラ・アラブ民主共和国(SADR)を承認したものの、その後承認を撤回、または外交関係を凍結・停止した主な国々(一部)は以下の通りである。これらの国々の多くは、モロッコとの二国間関係や経済的要因、あるいは国内の政権交代などを理由に政策を変更している。

- アフガニスタン(1979年承認、2002年撤回)

- アルバニア(1987年承認、2004年撤回)

- アンティグア・バーブーダ(1987年承認、2010年撤回)

- インド(1985年承認、2000年撤回)

- エスワティニ(1980年承認、1997年撤回)

- エルサルバドル(1989年承認、1997年撤回。2009年再承認、2019年再度撤回)

- ガイアナ(1979年承認、2020年撤回)

- カーボベルデ(1979年承認、2007年凍結。2009年再開後、2019年モロッコ支持表明)

- キリバス(1981年承認、2000年撤回)

- ギニアビサウ(1976年承認、1997年撤回。2009年再承認、2010年再度撤回)

- グアテマラ(1986年承認、1998年凍結。2002年SADR承認を否定)

- グレナダ(1979年承認、2010年撤回)

- コンゴ共和国(1978年承認、1996年撤回)

- サントメ・プリンシペ(1978年承認、1996年撤回)

- ザンビア(1979年承認、2011年撤回。2012年再承認、2018年再度撤回)

- ジャマイカ(1979年承認、2016年撤回)

- スリナム(1982年承認、2016年撤回)

- セーシェル(1977年承認、2008年撤回)

- 赤道ギニア(1978年承認、1980年撤回)

- セルビア(ユーゴスラビアとして1984年承認。後継国セルビア・モンテネグロが2004年撤回)

- セントクリストファー・ネイビス(1987年承認、2010年撤回)

- セントビンセント・グレナディーン(2002年承認、2013年凍結)

- セントルシア(1979年承認、1989年撤回。2010年改めて撤回表明)

- ソロモン諸島(1981年承認、1989年撤回)

- チャド(1980年承認、1997年撤回。再開後、2006年再度撤回)

- ツバル(1981年承認、2000年撤回)

- トーゴ(1976年承認、1997年撤回)

- ドミニカ国(1979年承認、2010年撤回)

- ドミニカ共和国(1986年承認、2002年凍結)

- ナウル(1981年承認、2000年撤回)

- ハイチ(2006年承認、2013年撤回)

- バルバドス(1988年承認、2013年凍結)

- パプアニューギニア(1981年承認、2011年撤回)

- パラグアイ(2000年承認、同年凍結。2008年再開、2014年一時停止)

- ブルンジ(1976年承認、2006年凍結。2008年再開、2010年撤回)

- ブルキナファソ(1984年承認、1996年撤回)

- ベナン(1976年承認、1997年一時停止)

- マダガスカル(1976年承認、2005年凍結)

- マラウイ(複数回承認と撤回を繰り返す。最後は2017年撤回)

このリストは完全ではなく、承認状況は予告なく変更されることがある。

5.2.3. 日本の対応

日本政府は、モロッコによる西サハラ領有権を公式には認めていない一方で、サハラ・アラブ民主共和国(SADR)の国家承認も行っていない。日本の基本的な立場は、西サハラ問題の解決は国際連合(UN)の枠組みの下、当事者間の交渉により、平和的かつ恒久的に達成されるべきであるというものである。日本政府は、国連の仲介努力、特に国際連合西サハラ住民投票ミッション(MINURSO)の活動を支持している。

SADRはアフリカ連合(AU)の正規加盟国であるため、日本がAUと共催するアフリカ開発会議(TICAD)へのSADRの参加をめぐっては、外交上の問題が生じてきた。

- 2017年8月にモザンビークの首都マプトで開催されたTICAD閣僚会合では、SADR代表団が会場に入ろうとした際、これを阻止しようとするモロッコ代表団との間で小競り合いが発生し、全体会合が一時中止に追い込まれる事態となった。当時の河野太郎外務大臣は、SADRの扱いについてアフリカ側に調整を依頼していたと説明した。

- 2018年10月に東京で開催されたTICAD閣僚会合では、日本側はAUの旗と名札のみを用意し、SADRを除く54カ国分の椅子しか準備しないという対応をとった。しかし、「日本が承認していない『国』と自称する主体が会場にいたとしても、日本の立場に影響を与えない」との建前で、SADR代表団(アルジェリアの旅券で入国し、AU代表団の一員として参加)の出席を事実上黙認した。モロッコ代表団は反発し、会議冒頭のみ参加して途中退席した。

- 2019年8月に横浜で開催された第7回TICAD首脳会合(TICAD7)でも、日本はSADRを招待しなかったが、AU側の招待によりSADR代表団は参加した。会場には「SAHRAWI REPUBLIC英語」と書かれた国名プレートが用意された。日本政府は、SADRの参加は日本の国家承認の立場に影響しないと改めて表明した。外務省の高橋克彦中東アフリカ局長(当時)は、「日本は西サハラを国家として承認しておらず、今後も承認しない」と述べたとモロッコ側メディアが報じ、モロッコ政府はこれを歓迎した。一方、SADRのモハメド・サーレム・ウルド・サーレク外相は、多国間会議の場で承認問題を出すのは不適切であると日本側の対応を批判した。

- 2024年8月に横浜で開催されたTICAD閣僚会合でも同様の状況となり、SADR代表が自国名義のプレートを置こうとしたところ、モロッコ代表がこれを阻止しようとし、アルジェリア代表も加わって乱闘寸前となる騒ぎが報じられた。

日本政府は、SADRを「日本が国家承認していない主体」と位置付けており、TICADの公式な参加国・地域数にも含めていない。

市民社会レベルでは、日本国内にも西サハラ問題に関心を持つNGOや市民グループが存在し、サハラウィ難民支援や問題解決に向けた啓発活動などを行っている。

5.3. 国際機関における地位

サハラ・アラブ民主共和国(SADR)は、一部の国際機関には加盟しているものの、国際連合(UN)には未加盟であり、その国際的な地位は限定的である。

アフリカ連合(AU): SADRは、AUの前身であるアフリカ統一機構(OAU)に1982年に正規加盟国として承認された。この加盟は、OAU内部で大きな論争を呼び、SADRの加盟に抗議してモロッコは1984年にOAUを脱退した。モロッコは2017年にAUに再加盟し、現在はSADRとモロッコが共にAU加盟国となっている。SADRはAUの首脳会議や各種委員会に積極的に参加し、アフリカ大陸における自国の立場を主張している。また、アフリカ大陸自由貿易協定(AfCFTA)の批准国でもある。

国際連合(UN): SADRは国連の加盟国ではない。西サハラ地域は国連によって非自治地域とみなされており、その最終的地位は住民の自決によって決定されるべきとされている。ポリサリオ戦線は、国連からサハラウィ人民の代表として認められており、国連総会第四委員会(特別政治・非植民地化委員会)などで意見を述べる機会を与えられている。国連は国際連合西サハラ住民投票ミッション(MINURSO)を現地に派遣し、停戦監視と住民投票準備活動を行っているが、住民投票は実現していない。

その他の国際機関・枠組み:

- 非同盟運動(NAM): SADRはゲストとして会議に参加している。

- 新アジア・アフリカ戦略的パートナーシップ(NAASP): SADRはゲストとして会議に参加しているが、モロッコの反対に直面することもある。

- ラテンアメリカ・カリブ海政党常設会議(COPPPALスペイン語): SADRは2006年の会議に参加した。

- 中米議会(PARLACENスペイン語): 2010年の開会会議にSADR駐ニカラグア大使が参加した。

- COPPPALとアジア政党国際会議(ICAPP英語)の合同会議: 2012年にメキシコシティで開催された会議にSADR代表団が参加した。

一方、SADRはアラブ連盟やアラブ・マグレブ連合(UMA)には加盟していない。これらの機関にはモロッコが加盟国として参加している。

5.4. 国連の役割と住民投票問題

国際連合(UN)は、西サハラ問題の平和的解決において中心的な役割を担ってきたが、その取り組みは多くの困難に直面している。特に、住民投票の実施は長年にわたり実現されていない。

国際連合西サハラ住民投票ミッション(MINURSO): 1991年4月の国連安保理決議690に基づき設立された。主な任務は、同年9月に発効した停戦の監視と、西サハラの最終的地位を決定するための自由で公正な住民投票を実施・監督することである。MINURSOは軍事監視要員、文民警察、文民スタッフから構成され、西サハラ全域およびアルジェリアのティンドゥフ難民キャンプ周辺に展開している。停戦監視活動は概ね成功裏に継続されてきたが(2020年の停戦破棄まで)、住民投票の実施という核心的な任務は達成されていない。

住民投票実施の遅延原因: 住民投票が遅延している最大の原因は、投票権を持つ「有権者」の資格認定をめぐるモロッコとポリサリオ戦線との間の根深い対立である。

- ポリサリオ戦線は、1974年にスペイン植民地当局が実施した国勢調査に記載されたサハラウィ住民とその子孫に有権者資格を限定すべきだと主張している。

- 一方、モロッコは、1974年の国勢調査に含まれなかったサハラウィ部族民や、1975年の「緑の行進」以降に西サハラに移住したモロッコ人入植者、および西サハラに歴史的繋がりを持つとされるモロッコ国内の居住者にも投票権を認めるべきだと主張している。

この有権者特定作業はMINURSOによって進められたが、双方の主張の隔たりは大きく、合意に至らなかった。

過去に提示された和平案:

- 解決計画(Settlement Plan英語、1988年合意、1990年詳細化): 国連とアフリカ統一機構(OAU)が提示した最初の包括的和平案。停戦と、独立かモロッコへの統合かを選択する住民投票の実施を柱としていた。MINURSOはこの計画に基づいて設立された。

- ヒューストン合意(1997年): 国連事務総長個人特使ジェイムズ・ベイカーの仲介で、有権者特定基準に関するいくつかの点で合意が得られたが、実施段階で再び頓挫した。

- ベイカー計画I(2000年): 西サハラに広範な自治権を付与しつつモロッコの主権下に置くという内容。住民投票で独立の選択肢を排除していたため、ポリサリオ戦線が拒否。

- ベイカー計画II(「西サハラ人民の自決のための和平計画」、2003年): 西サハラを5年間の暫定自治領とし、その後、独立、現状維持(自治)、モロッコへの統合のいずれかを選択する住民投票を実施するという内容。この案は国連安保理で支持され、ポリサリオ戦線も受諾したが、モロッコが独立の選択肢が含まれることを理由に最終的に拒否した。

住民の自決権への影響: 住民投票の遅延と和平プロセスの停滞は、西サハラ住民、特に数十年にわたり難民キャンプでの生活を強いられているサハラウィ難民の民族自決権の行使を妨げ続けている。国際法上認められた自決権が長期間にわたり実現されない状況は、人道的観点からも深刻な問題であり、地域の不安定要因ともなっている。国際社会は、当事者間の交渉再開と、相互に受諾可能な政治的解決策の模索を粘り強く求めている。

6. 人権

西サハラ問題は、長年にわたり深刻な人権問題を引き起こしている。紛争の影響は、モロッコが実効支配する西サハラ地域と、アルジェリア領内のティンドゥフにあるサハラウィ難民キャンプの双方に及んでおり、特に表現の自由、集会・結社の自由の制限、恣意的拘禁、拷問・虐待の疑惑などが国際的な人権団体から報告されている。社会的弱者や少数派の人権状況も懸念される。この項目では、社会自由主義と人権擁護の観点から、これらの問題に焦点を当てる。

6.1. モロッコ実効支配地域における人権状況

モロッコが実効支配する西サハラ地域(いわゆる「南部諸州」)では、サハラウィ人の独立を支持する活動家や人権擁護家、ジャーナリストに対する人権侵害が長年にわたり報告されている。

表現の自由、集会・結社の自由の侵害: モロッコ当局は、西サハラの独立や住民自決を主張する意見表明、平和的なデモや集会、独立派団体の結成などを厳しく制限している。独立を支持するスローガンを掲げたり、サハラ・アラブ民主共和国の旗を振ったりする行為は、治安部隊による過剰な実力行使や逮捕の対象となることが多い。独立系のメディアやNGOの活動も著しく制約されており、国際的な人権団体やジャーナリストの同地域への立ち入りも制限されることがある。

恣意的拘禁や拷問・虐待の疑惑: 独立派の活動家やデモ参加者が、令状なしに逮捕されたり、長期間にわたり裁判なしに拘禁されたりする事例が報告されている。また、拘禁施設における拷問や虐待の疑惑も根強く、自白の強要や非人道的な扱いが国際人権団体から指摘されている。これらの疑惑に対するモロッコ当局による十分な捜査や責任者の訴追は行われていないとされる。

公正な裁判を受ける権利の侵害: 逮捕された独立派活動家の裁判においては、国際的な公正な裁判の基準が満たされていないとの批判がある。弁護人との接見交通権の制限、拷問によって得られた自白に基づく有罪判決、上訴の機会の不備などが問題視されている。特に、2010年に発生したグデイム・イジク抗議キャンプの解体に関連して逮捕されたサハラウィ活動家たちの裁判は、国際的に多くの批判を浴びた。

これらの人権状況に対し、モロッコ政府は、法と秩序の維持に必要な措置であるとし、人権侵害の指摘については否定するか、個別の事例として対応していると主張している。しかし、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)や特別報告者、アムネスティ・インターナショナル、ヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際人権団体は、モロッコ支配下の西サハラにおける人権状況の改善と、独立した監視メカニズムの設置を繰り返し求めている。

6.2. 難民キャンプにおける人権状況

アルジェリア南西部のティンドゥフ県にあるサハラウィ難民キャンプは、1975年から1976年にかけて西サハラ紛争から逃れたサハラウィ住民によって形成され、現在も約9万人(UNHCR、2018年推定)から17万人以上(アルジェリア政府およびポリサリオ戦線発表)の人々が生活している。これらのキャンプはポリサリオ戦線によって管理・運営されている。

生活環境と人道支援: キャンプはサハラ砂漠の過酷な自然環境下にあり、水や食料、医療、教育などの基本的なサービスは、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、世界食糧計画(WFP)、各種NGOなどからの国際的な人道支援に大きく依存している。長年にわたる避難生活は、栄養不足、衛生問題、医療アクセス不良といった課題を抱えており、特に女性、子供、高齢者などの脆弱な立場にある人々の生活は厳しい。近年の国際的な援助削減は、状況をさらに悪化させている。

キャンプ内での自治と人権: ポリサリオ戦線はキャンプ内で独自の行政、司法、教育、医療システムを運営しており、一定の自治が行われている。住民は選挙を通じて代表者を選出し、キャンプ運営に関与しているとされる。教育システムは整備され、識字率は比較的高い。

しかし、キャンプ内における人権状況については、いくつかの懸念も指摘されている。

- 表現・移動の自由の制限: ポリサリオ戦線の方針に批判的な意見表明や、キャンプからの自由な移動が制限されているとの報告がある。特に、モロッコ支配地域への帰還を希望する者や、ポリサリオ戦線指導部と異なる意見を持つ者に対する圧力や嫌がらせが問題視されることがある。

- 人道支援物資の流用疑惑: 一部の国際機関やモロッコ政府からは、国際社会から提供された人道支援物資がポリサリオ戦線幹部によって不正に流用されているとの疑惑が提起されているが、ポリサリオ戦線はこれを否定している。正確な実態把握のため、支援物資の配給プロセスの透明性向上が求められている。

- 外部からの独立した監視の困難さ: キャンプへのアクセスはアルジェリア政府とポリサリオ戦線の管理下にあり、独立した人権団体やメディアによる自由な調査活動が困難な場合がある。

ポリサリオ戦線は、難民キャンプが戦争状態下での一時的な避難場所であり、限られた資源の中で最大限の努力をしていると主張している。しかし、数世代にわたる難民生活の長期化は、住民の権利擁護と将来展望の確保という点で、国際社会による継続的な関与と支援、そしてキャンプ運営の透明性と説明責任の向上が不可欠であることを示している。

6.3. 国際社会の懸念と報告

西サハラの人権状況については、長年にわたり国際社会から強い懸念が表明されており、多くの国際人権団体や国連関連機関が報告書を発表し、改善を求める勧告を行ってきた。

アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際的な人権NGOは、モロッコ実効支配地域における独立派活動家や人権擁護家に対する弾圧、表現・集会・結社の自由の侵害、恣意的拘禁、拷問や虐待の疑惑、不公正な裁判などを継続的に報告している。これらの団体は、モロッコ政府に対し、国際人権基準の遵守、人権侵害の疑惑に対する独立した調査、責任者の訴追、そして被害者への救済を求めている。また、ティンドゥフの難民キャンプにおける人権状況についても、表現の自由の制限や外部からの独立した監視の必要性などを指摘することがある。

国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)および国連の特別報告者(拷問に関する特別報告者、表現の自由に関する特別報告者など)も、西サハラの人権状況に関する調査や報告を行ってきた。これらの報告書では、モロッコ支配地域における人権侵害の事例が具体的に指摘され、モロッコ政府に対する改善勧告がなされている。国連は、西サハラにおける持続的かつ独立した人権監視メカニズムの必要性を繰り返し強調している。国際連合西サハラ住民投票ミッション(MINURSO)のマンデートに人権監視を含めるべきとの議論も長年続いているが、モロッコの反対などにより実現していない。

これらの報告書や勧告は、国際社会における西サハラ問題への関心を高め、人権状況の改善に向けた外交努力を促す上で重要な役割を果たしている。しかし、具体的な改善は遅々として進んでおらず、多くの人権問題が未解決のまま残されているのが現状である。紛争当事者双方に対し、国際人権法および国際人道法を遵守し、住民の権利を保護するための具体的な措置を講じることが強く求められている。

7. 地理

西サハラはアフリカ大陸の北西岸に位置し、北はモロッコ(およびモロッコが主張する国境)、東はアルジェリア、南はモーリタニアと接し、西は大西洋に面している。サハラ・アラブ民主共和国が領有を主張する領土は、この西サハラ全域に及ぶ。

7.1. 地形と気候

西サハラの地形は、広大なサハラ砂漠の一部をなし、概して平坦で乾燥している。国土の大部分は、岩石砂漠(ハマダ)や砂礫砂漠(レグ)、砂丘が広がる砂漠地帯である。

- 海岸平野: 大西洋に沿って、狭い海岸平野が南北に伸びている。この地域は比較的標高が低く、いくつかの主要都市が位置する。

- 内陸台地: 海岸平野から東に向かうと、徐々に標高を増し、広大な台地状の地形となる。平均標高は約200 mから400 m程度である。東部や北東部には、一部標高700 mを超える高地も見られる(最高地点は約805 m)。

- サギア・エル・ハムラ: 北部には、サギア・エル・ハムラと呼ばれる涸れ川(ワジ)があり、断続的に水が流れることがある。この周辺は比較的植生が見られる地域もある。

- リオ・デ・オロ: 南部はリオ・デ・オロ(「金の川」の意)と呼ばれる地域で、こちらも大部分が砂漠である。

気候は、典型的な砂漠気候(ケッペンの気候区分 BWh)であり、極度に乾燥している。

- 降水量: 年間降水量は極めて少なく、多くの地域で50 mm未満である。場所によっては数年間雨が降らないこともある。降雨は主に冬季に集中するが、不規則で予測困難である。

- 気温: 気温の日較差および年較差が大きい。夏は酷暑となり、日中の気温は40 °Cを超えることも珍しくない。一方、冬は比較的温暖であるが、夜間には気温が大きく下がり、10 °C前後になることもある。沿岸部では、寒流であるカナリア海流の影響で、内陸部よりも気温が穏やかで、霧が発生しやすい。

- 風: 年間を通じて北東からの貿易風(ハルマッタン)が卓越する。特に春先には、砂塵嵐(シロッコ)が発生しやすく、視界不良や健康被害をもたらすことがある。

このような厳しい自然環境のため、農業に適した土地はごく限られており、オアシス周辺でのナツメヤシ栽培や小規模な野菜栽培が見られる程度である。伝統的に遊牧が主要な生業であった。

7.2. 実効支配地域と「壁」

西サハラの領土は、1980年代にモロッコが建設した長大な防御壁、通称「砂の壁」(ベルム、Bermバーム英語)によって分断されている。この壁は、砂や石を盛り上げて作られた全長約2700 kmに及ぶ構造物で、塹壕、鉄条網、監視所、そして膨大な数の対人地雷や対戦車地雷が敷設されている。

モロッコ実効支配地域: 壁の西側はモロッコが実効支配しており、西サハラ全土の約80%を占める。この地域には、主要都市であるアイウン(ラユーン)、ダフラ、スマラ、ブーカラーのリン鉱石鉱山、そして大西洋岸の豊かな漁場が含まれる。モロッコはこの地域を「南部諸州」と呼び、大規模なインフラ投資やモロッコ人入植者の移住を進めている。

サハラ・アラブ民主共和国(ポリサリオ戦線)実効支配地域: 壁の東側および南東側の一部は、サハラ・アラブ民主共和国(ポリサリオ戦線)が実効支配しており、「自由地域(Free Zoneフリー・ゾーン英語)」または「解放区(Liberated Territoriesリベレイテッド・テリトリーズ英語)」と呼ばれている。この地域は西サハラ全土の約20%を占めるが、人口は希薄で、主に遊牧民が居住し、ポリサリオ戦線の軍事拠点も点在する。地形は概して平坦な砂漠地帯である。臨時首都の役割を果たすティファリティや、かつての臨時首都ビル・ラフルーもこの地域に位置する。

「砂の壁」は、単なる軍事境界線であるだけでなく、サハラウィ社会を物理的に分断し、家族の離散や移動の自由の制限といった人道的問題も引き起こしている。壁周辺の地雷原は、住民や家畜にとって深刻な脅威となっている。

7.3. 主要都市と臨時首都

サハラ・アラブ民主共和国が領有を主張する西サハラには、いくつかの主要な都市や集落が存在するが、その多くはモロッコの実効支配下にある。

主張上の首都:

- アイウン(El Aaiúnスペイン語、アラビア語: العيونラユーンアラビア語): サハラ・アラブ民主共和国憲法で首都と定められている(第4条)。西サハラ最大の都市であり、経済・行政の中心地であるが、現在はモロッコが実効支配している。

臨時首都および主要拠点(自由地域内):

- ティファリティ(Tifaritiスペイン語、アラビア語: تيفاريتيアラビア語): 現在、サハラ・アラブ民主共和国の事実上の臨時首都とされている。自由地域の北東部に位置し、ポリサリオ戦線はここに議会施設や居住区を建設し、独立記念式典などの重要な行事を開催している。小規模な病院や学校も存在する。

- ビル・ラフルー(Bir Lehlouスペイン語、アラビア語: بئر الحلوビール・ラフルーアラビア語): かつての臨時首都であり、1976年にサハラ・アラブ民主共和国の独立が宣言された歴史的な場所である。ティファリティの北東に位置する。現在もポリサリオ戦線の重要な拠点の一つである。

- その他、自由地域内には、メヘアーズ(Mehairesスペイン語)、ドゥガジ(Dougajスペイン語)などの小さな集落や軍事拠点が存在するが、人口は希薄である。

モロッコ実効支配下の主要都市:

- ダクラ(Dakhlaスペイン語、旧称: Villa Cisnerosスペイン語、アラビア語: الداخلةアッ=ダーヒラアラビア語): 大西洋に面した港湾都市で、漁業と観光が盛ん。

- スマラ(Smaraスペイン語、アラビア語: سمارةスマラアラビア語): 内陸部に位置する歴史的な宗教・交易都市。

- ブーカラー(Bou Craaスペイン語、アラビア語: بوكراعブークラーアアラビア語): 世界最大級のリン鉱石鉱床があり、その採掘拠点となっている。

サハラ・アラブ民主共和国政府の行政機能の多くは、実際にはアルジェリア領内のティンドゥフにあるサハラウィ難民キャンプ内のラブニ(Rabouniスペイン語)に置かれている。

8. 軍事

サハラ・アラブ民主共和国の国防は、その軍事組織であるサハラ人民解放軍(SPLA)が担っている。SPLAはポリサリオ戦線の軍事部門であり、西サハラの独立と領土保全を主な任務としている。

8.1. サハラ人民解放軍

サハラ人民解放軍(Ejército de Liberación Popular Saharauiエヘルシート・デ・リベラシオン・ポプラル・サハラウイスペイン語、ELPS、または Sahrawi People's Liberation Armyサハラウィ・ピープルズ・リベレーション・アーミー英語、SPLA)は、ポリサリオ戦線の軍事部門として1973年に創設された。当初はスペイン植民地支配に対する武装闘争を行い、スペイン撤退後は西サハラの領有権を主張するモロッコおよびモーリタニア(1979年まで)と交戦した。

兵力規模: 正確な兵力は不明であるが、過去の推定では数千人から1万人程度とされている。2008年時点では1万2千人との報道もある。兵士の多くは、アルジェリアのティンドゥフにある難民キャンプ出身のサハラウィ人である。

主要装備: 主に旧ソ連製やロシア製の兵器で構成されている。これらは主にアルジェリアや、過去にはリビアから供与されたものと考えられている。

- 戦車: T-54/55、T-62

- 装甲戦闘車両: BMP-1歩兵戦闘車、BTR-60装甲兵員輸送車、BRDM-2偵察戦闘車、EE-9カスカベル装甲車

- 火砲: 各種野砲、多連装ロケット砲(BM-21、BM-30など)

- 対空兵器: SA-6、SA-7、SA-8、SA-9などの地対空ミサイル。これらは過去にモロッコ空軍のF-5戦闘機を撃墜する戦果を挙げたとされる。

- その他: 対戦車ミサイル、小火器など。

一部には、モロッコ軍やモーリタニア軍から鹵獲した西側製の装備(Eland装甲車、Ratel IFV、AMX-13軽戦車、SK-105軽戦車など)も含まれる。

編成および主な作戦活動: サハラ人民解放軍は、いくつかの軍管区に分かれて編成されているとされる。伝統的にゲリラ戦術を得意とし、機動性に富んだ小部隊による奇襲攻撃や待ち伏せ攻撃を多用してきた。1991年の停戦までは、「砂の壁」沿いでモロッコ軍と頻繁に交戦した。2020年11月の停戦破棄以降は、再び「砂の壁」沿いのモロッコ軍拠点に対する散発的な攻撃を行っていると主張している。

サハラ人民解放軍は、2005年11月3日にジュネーブ・コール(武力紛争における人道規範遵守を非国家主体に促すNGO)の地雷禁止宣言書に署名し、保有する対人地雷の廃棄を開始した。一方、モロッコは対人地雷全面禁止条約(オタワ条約)に署名していない。紛争中、双方によって広範囲に地雷が使用されたが、停戦後はMINURSOの監督下で一部の地雷除去作業が行われている。

9. 経済

サハラ・アラブ民主共和国(SADR)が実効支配する「自由地域」と、モロッコが実効支配する西サハラ地域とでは、経済構造や主要な経済活動が大きく異なる。西サハラ全体としては、リン鉱石や漁業資源に恵まれているが、その恩恵の配分や資源開発のあり方は、紛争と占領という状況下で多くの問題を抱えている。経済開発に伴う環境問題、労働者の権利、社会的公正といった側面からの視点が重要となる。

9.1. 通貨と主要経済活動

通貨:

- サハラ・アラブ民主共和国実効支配地域(自由地域): 公式通貨としてサハラ・ペセタ(Peseta Saharauiペセタ・サハラウイスペイン語)が存在するが、これは主に記念硬貨として発行される象徴的なものであり、実体経済ではほとんど流通していない。実際には、隣国アルジェリアの通貨であるアルジェリア・ディナールや、モーリタニアの通貨であるモーリタニア・ウギアが主に使用されている。

- モロッコ実効支配地域: モロッコ・ディルハムが法定通貨として使用されている。

主要経済活動:

- サハラ・アラブ民主共和国実効支配地域(自由地域): この地域は広大であるが人口は希薄で、経済基盤は非常に脆弱である。

- 遊牧: ラクダやヤギを中心とした伝統的な遊牧が主要な生業である。

- 限定的な農業: オアシス周辺で、ナツメヤシや小規模な野菜栽培が行われる程度である。

- 資源開発: ポリサリオ戦線は石油探査契約を外国企業と結んだことがあるが、実際の探査活動や生産は行われていない。

- 経済活動の大部分は、アルジェリアのティンドゥフにある難民キャンプにおける国際援助に依存した経済や、小規模な商業活動と関連している。

- モロッコ実効支配地域: モロッコ政府による大規模な投資が行われ、経済活動は比較的活発である。

- リン鉱石採掘: ブーカラーには世界最大級のリン鉱石鉱床があり、モロッコ国有企業によって採掘され、主要な輸出品となっている。しかし、この資源開発は、西サハラが国連の非自治地域であることから、その合法性や利益の還元をめぐって国際的な論争の的となっている。ポリサリオ戦線は、これを「占領下資源の略奪」であると非難している。

- 漁業: 西サハラ沖の大西洋は世界有数の豊かな漁場であり、イワシ、タコ、イカなどが豊富に獲れる。モロッコはこの漁業資源を重要な収入源としており、外国(特にEU)との間で漁業協定を締結している。これらの協定が西サハラ海域を含むことについては、法的・倫理的な問題が指摘され、欧州司法裁判所が一部協定を無効とする判決を下したこともある。

- 農業: ダフラ周辺では、海水淡水化プラントを利用した大規模なトマトやメロンなどの輸出向け農業が行われている。

- 観光業: モロッコ政府は観光開発も進めており、特にダフラはカイトサーフィンなどのマリンスポーツの適地として知られる。

- 再生可能エネルギー: 広大な砂漠を利用した太陽光発電や風力発電のプロジェクトも進められている。

西サハラ全体の経済は、これらの天然資源に大きく依存しているが、その管理と利益配分をめぐる問題は、紛争解決の重要な争点の一つとなっている。サハラウィ人の経済的権利の保障や、持続可能な開発のあり方が問われている。

10. 社会

サハラウィ社会は、伝統的な部族構造、イスラム教の価値観、そして長年にわたる紛争と避難生活によって深く影響を受けてきた。人口構成は複雑で、先住のサハラウィ人、モロッコからの入植者、そして周辺国に離散した難民など、多様な集団が西サハラ地域に関わっている。

10.1. 人口

西サハラ地域の人口に関する正確な統計は、紛争や政治的状況により非常に把握が困難である。各種機関による推定値には幅がある。

西サハラ全体の人口: 2022年の国連推定では約61万2千人、他の資料では約50万人から60万人程度とされている。

サハラウィ先住民: サハラウィ先住民の正確な人口は不明である。その多くは、1975年以降の紛争により故郷を追われ、主に以下の場所に居住している。

- アルジェリア・ティンドゥフ県の難民キャンプ: UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は登録難民数を約9万人(食糧支援対象者)としているが、アルジェリア政府やポリサリオ戦線は約16万人から17万人以上と主張している。これらのキャンプは数十年にわたり存在し、数世代がここで生まれ育っている。

- サハラ・アラブ民主共和国実効支配地域(自由地域): 推定約3万人(2008年、ノルウェー難民評議会)。主に遊牧民である。

- モーリタニア: 約2万6千人(2008年、ノルウェー難民評議会)。多くは国境地帯に居住する。

- モロッコ実効支配地域: モロッコ支配地域内にも多くのサハラウィ住民が暮らしているが、その正確な数は不明。

- その他、スペインなど海外にディアスポラとして暮らすサハラウィ人も存在する。

モロッコ人入植者: 1975年の「緑の行進」以降、モロッコ政府は自国民の西サハラへの移住を奨励してきた。現在、モロッコ実効支配地域には多数のモロッコ人入植者が居住しており、一部の推計では、同地域の人口の少なくとも3分の2を占めるとされる(2015年時点)。国際法上、占領国による自国民の被占領地への移住はジュネーヴ第4条約第49条で禁止されており、この入植政策は国際的な批判の対象となっている。

人口構成の変動は、将来の住民投票における有権者資格問題と密接に関連しており、紛争解決の大きな障害の一つとなっている。

10.2. 言語

西サハラ地域では、歴史的経緯から複数の言語が使用されている。

アラビア語:

- 現代標準アラビア語: サハラ・アラブ民主共和国憲法(第3条)では唯一の公用語と定められている。行政、教育、メディアなどで公式に使用される。モロッコ実効支配地域でも公用語の一つである。

- ハッサニア語({{lang|ar|حسانية|Ḥassānīya|ハッサニーヤ}}): サハラウィ人の主要な日常口語であり、アラビア語の方言の一つである。西サハラだけでなく、モーリタニア、モロッコ南部、アルジェリア南西部、マリ北部などでも話されている。豊かな詩や物語の伝統を持つ。

スペイン語: スペイン植民地時代の影響により、第二言語として広く使用されており、サハラ・アラブ民主共和国では事実上の作業言語としての地位も持つ。教育(特に難民キャンプや海外留学組)、メディア、外交などの分野で使用される。2018年にサハラ・アラブ民主共和国のブラヒム・ガリ大統領は、SADRがスペイン語を公用語(の一つ)とする世界唯一のアラブ国家であると述べたことがある。セルバンテス文化センターの推定では、約2万人のサハラウィ人が限定的ながらスペイン語の能力を有するとされる。

ベルベル語: 歴史的にはベルベル系の住民もいたが、現在はアラビア語(ハッサニア語)話者が圧倒的多数を占める。一部の地域や部族でベルベル語の変種が話されている可能性はあるが、その使用状況は限定的とみられる。

多言語状況は、サハラウィ文化の多様性と、外部世界との複雑な関係性を反映している。

10.3. 宗教

西サハラの住民の大多数はイスラム教を信仰しており、そのほとんどがスンナ派のマーリク法学派に属している。サハラ・アラブ民主共和国憲法(第2条)においても、イスラム教は国教であり、法の源泉であると規定されている。宗教はサハラウィ人の日常生活や社会規範、文化に深く根付いている。

イスラム教の教えは、家族関係、社会道徳、年中行事などに大きな影響を与えている。モスクは礼拝の場であると同時に、地域社会の集会所としての役割も果たす。ラマダーン(断食月)やイード・アル=フィトル(断食明けの祭り)、イード・アル=アドハー(犠牲祭)などのイスラム教の祝祭日は、住民にとって重要な行事である。

スペイン植民地時代には、カトリック教会も一定の存在感を持っていた。当時、西サハラには約2万人のスペイン人カトリック教徒が居住し、人口の約3割を占めていた。現在でも、モロッコ実効支配地域のアイウンには聖フランシスコ・デ・アシス大聖堂が、ダフラにはカルメル山の聖母教会が存在し、主にスペイン系の住民を中心とする少数のカトリック教徒(約300人)が信仰を続けている。

サハラウィ社会は宗教的に比較的均質であり、CIAワールドファクトブックによれば、ほぼ全てのサハラウィ人がイスラム教徒であるとされており、世界で最も宗教的に均質な国の一つとなっている。その他の少数派宗教の存在については、特筆すべき情報は見当たらない。

10.4. 難民キャンプでの生活

1975年から1976年にかけての西サハラ戦争の勃発以来、数十万人のサハラウィ住民が故郷を追われ、隣国アルジェリア南西部のティンドゥフ周辺に設置された難民キャンプでの長期にわたる避難生活を余儀なくされている。これらのキャンプは、アイウン、アウセルド、スマラ、ダフラといった西サハラの主要都市の名を冠した4つの主要キャンプ(ウィラーヤ)と、行政管理の中心であるラブニ地区から構成されている。

日常生活: 難民キャンプは、年間を通じて高温乾燥し、砂嵐が頻発するサハラ砂漠の過酷な自然環境下に位置する。住居の多くは、日干しレンガやテントで作られており、厳しい気候条件への対応は困難である。水は給水車によって配給されるが慢性的に不足しており、衛生状態も良好とは言えない。食料、医薬品、衣類など生活必需品の多くを国際的な人道支援に依存している。キャンプ内では、小規模な商店や市場も形成され、限られた物資の取引が行われている。女性は家庭や地域社会において重要な役割を担い、伝統文化の維持にも努めている。

教育システム: ポリサリオ戦線は、国際機関やNGOの支援を受けながら、キャンプ内で独自の教育システムを運営している。初等・中等教育が提供され、識字率は比較的高いとされる。教科書はアラビア語とスペイン語で書かれ、サハラウィの歴史や文化も教えられている。優秀な生徒は、アルジェリア、キューバ、スペインなどの外国へ留学する機会も与えられてきた。しかし、教材や教員の不足、施設の老朽化といった課題も抱えている。

保健医療環境: 各キャンプには基本的な診療所や小規模な病院が設置され、ポリサリオ戦線の保健部門や国際NGOの医療スタッフが活動している。しかし、医薬品や医療機器は慢性的に不足しており、専門的な治療や高度な医療を受けることは困難である。栄養不良、貧血、呼吸器疾患、消化器感染症などが一般的な健康問題として挙げられる。特に、乳幼児死亡率や妊産婦死亡率は依然として高い水準にある。

国際援助への依存問題: 難民キャンプの運営と住民の生活は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、世界食糧計画(WFP)、ユニセフ(UNICEF)、赤十字社、そして多くの国際NGOからの人道支援によって成り立っている。しかし、近年、世界各地で頻発する他の人道危機の影響や、援助国の財政事情などにより、サハラウィ難民への支援は削減傾向にある。食糧配給量の削減は、住民の栄養状態を悪化させ、社会不安を高める要因ともなっている。援助への長期的な依存は、住民の自立を困難にし、将来への希望を奪うことにも繋がっている。

半世紀近くに及ぶ難民生活は、サハラウィ社会に深刻な影響を与えている。故郷への帰還の目途が立たない中での閉塞感、若年層の失業問題、伝統的な生活様式の変容など、多くの課題を抱えながらも、サハラウィの人々は独自のコミュニティを維持し、民族自決の権利を求め続けている。

11. 文化

サハラウィ文化は、アラブ、ベルベル、そしてかつての宗主国スペインの要素が混じり合った独特の様相を呈している。過酷な砂漠環境で育まれた遊牧民の伝統、イスラム教の価値観、そして独立闘争と難民生活という近現代史が、その文化形成に大きな影響を与えてきた。

11.1. 国民の祝祭日

サハラ・アラブ民主共和国(SADR)では、イスラム教の宗教的祝祭日に加え、独立闘争や国家建設に関連する独自の国家的記念日が祝われる。これらの祝祭日は、サハラウィ人民の民族的アイデンティティと独立への意志を再確認し、歴史的な出来事を記憶に留めるための重要な機会となっている。憲法(第142条、143条)でもこれらの記念日が規定されている。

宗教的記念日(イスラム暦に基づくため、日付は毎年変動する)

| 日本語表記 | アラビア語表記例 | 備考 |

|---|---|---|

| イスラム新年 | رأس السنة الهجرية (ラアス・アッ=サナ・アル=ヒジュリーヤ) | ヒジュラ暦の元日 |

| 預言者生誕祭(マウリド) | المولد النبوي الشريف (アル=マウリド・アン=ナバウィー・アッ=シャリーフ) | 預言者ムハンマドの生誕を祝う日 |

| イード・アル=フィトル(断食明けの祭り) | عيد الفطر (イード・アル=フィトル) | ラマダーン(断食月)の終了を祝う祭り |

| イード・アル=アドハー(犠牲祭) | عيد الأضحى (イード・アル=アドハー) | ハッジ(メッカ巡礼)のクライマックスを祝い、動物を犠牲として捧げる祭り |

国家的記念日

| 日付 | 日本語表記 | 備考 |

|---|---|---|

| 2月27日 | 独立記念日 | 1976年にサハラ・アラブ民主共和国の独立が宣言された日。 |

| 3月8日 | 最初の殉教者の日 | 1974年に独立闘争における最初の殉教者が出たことを記憶する日。 |

| 5月10日 | ポリサリオ戦線設立記念日 | 1973年にポリサリオ戦線が設立された日。 |

| 5月20日 | 革命記念日(武力闘争開始の日) | 1973年にポリサリオ戦線がスペインに対する武力闘争を開始した日。 |

| 6月9日 | 殉教者の日 | 1976年にポリサリオ戦線創設者で初代大統領のエル・ワリ・ムスタファ・サイードが戦死した日。 |

| 6月17日 | ゼムラ蜂起記念日 | 1970年にアイウンで発生した反スペイン植民地支配の蜂起を記念する日。 |

| 10月12日 | 国民統一の日 | 1975年にアイン・ベン・ティリで開催された会議で、サハラウィ諸部族がポリサリオ戦線の下での団結を誓ったことを記念する日。 |

これらの祝祭日には、各地(特に難民キャンプや自由地域)で記念式典、集会、文化行事、スポーツ大会などが開催される。

11.2. スポーツ

サハラ・アラブ民主共和国(SADR)におけるスポーツ活動は、紛争や難民生活という厳しい状況下で、主にサッカーを中心に行われている。スポーツは、サハラウィの人々にとって、娯楽であると同時に、民族的アイデンティティの表現や国際社会へのアピールの手段ともなっている。

サッカーサハラ・アラブ民主共和国代表: サハラウィサッカー連盟(Federación Saharaui de Fútbolスペイン語、FSF)によって組織されるナショナルチームが存在する。FSFは国際サッカー連盟(FIFA)およびアフリカサッカー連盟(CAF)には未加盟であるため、公式な国際大会への参加資格はない。しかし、独立サッカー連盟(CONIFA)やWorld Unity Football Alliance(WUFA)といった、FIFA未加盟の代表チームなどが参加する国際組織には加盟している。

代表チームは、主にSADRを国家承認している国々のチームや、ヨーロッパのクラブチーム(過去にはフランスのル・マンFCなど)と親善試合を行ってきた。また、CONIFAワールドフットボールカップなどの非公式な国際大会にも参加している。

その他のスポーツ: サッカー以外にも、陸上競技、バレーボール、バスケットボールなどが難民キャンプ内の学校や地域コミュニティで行われている。

2015年にコンゴ共和国のブラザヴィルで開催されたアフリカ競技大会には、SADRが初めて主要な国際スポーツイベントに招待されたが、最終的に13人の選手団はコンゴの組織委員会によって競技への参加を認められなかった。

スポーツ活動は、特に難民キャンプの若者たちにとって、困難な生活の中での希望や目標を与えるものとして重要な役割を果たしている。また、国際的なスポーツイベントへの参加や交流は、西サハラ問題への関心を高める機会ともなり得る。

11.3. メディア

サハラ・アラブ民主共和国(SADR)およびポリサリオ戦線は、国内外に向けて情報を発信するための独自のメディアを運営している。これらのメディアは、主にアラビア語とスペイン語で提供されており、独立闘争の正当性、難民問題、人権状況などを訴える上で重要な役割を担っている。

公式メディア:

- サハラプレスサービス(Sahara Press Service英語、SPS): SADRの公式通信社。1999年設立。アラビア語、スペイン語、フランス語、英語でニュースを配信している。ウェブサイトを通じて、SADR政府やポリサリオ戦線の声明、活動報告、国際情勢に関する記事などを提供している。

- RASD TV(RASD TVスペイン語): SADRの公式テレビチャンネル。衛星放送やインターネットを通じて、ニュース、ドキュメンタリー、文化番組などを放送している。アラビア語とスペイン語が主に使用される。

- サハラ・アラブ民主共和国国営ラジオ(Radio Nacional de la República Árabe Saharaui Democráticaスペイン語): SADRの公式ラジオ局。短波放送やインターネットを通じて、ニュース、音楽、文化プログラムなどを放送している。

新聞・雑誌:

- 『الصحراء الحرةアラビア語』(Esahra Elhoraアッ=サフラー・アル=フッラアラビア語 (ラテン文字)、「自由なサハラ」の意): ポリサリオ戦線の機関紙。1975年創刊。

これらの公式メディアは、ポリサリオ戦線の主張やSADR政府の活動を広報する役割が強い。

独立系メディア・その他: 難民キャンプ内やディアスポラのコミュニティでは、ブログやソーシャルメディアを通じた情報発信も行われているが、組織的な独立系メディアの活動は限定的である。一方、モロッコ実効支配地域では、メディアはモロッコ政府の強い影響下にあり、SADRやポリサリオ戦線に批判的な報道が中心となっている。モロッコ国営放送局が運営するラユーンTV(Laayoune TV英語)などが存在する。

国際的なジャーナリストやメディアが西サハラ地域(特にモロッコ支配地域や難民キャンプ)で自由に取材活動を行うことは、依然として困難が伴う場合がある。

11.4. 映画

西サハラ問題やサハラウィ人の状況は、これまで多くのドキュメンタリー映画や一部の劇映画の題材として取り上げられてきた。これらの映画は、紛争の歴史的背景、難民キャンプでの過酷な生活、人権侵害の実態、そして独立への願いなどを国際社会に伝える上で重要な役割を果たしている。

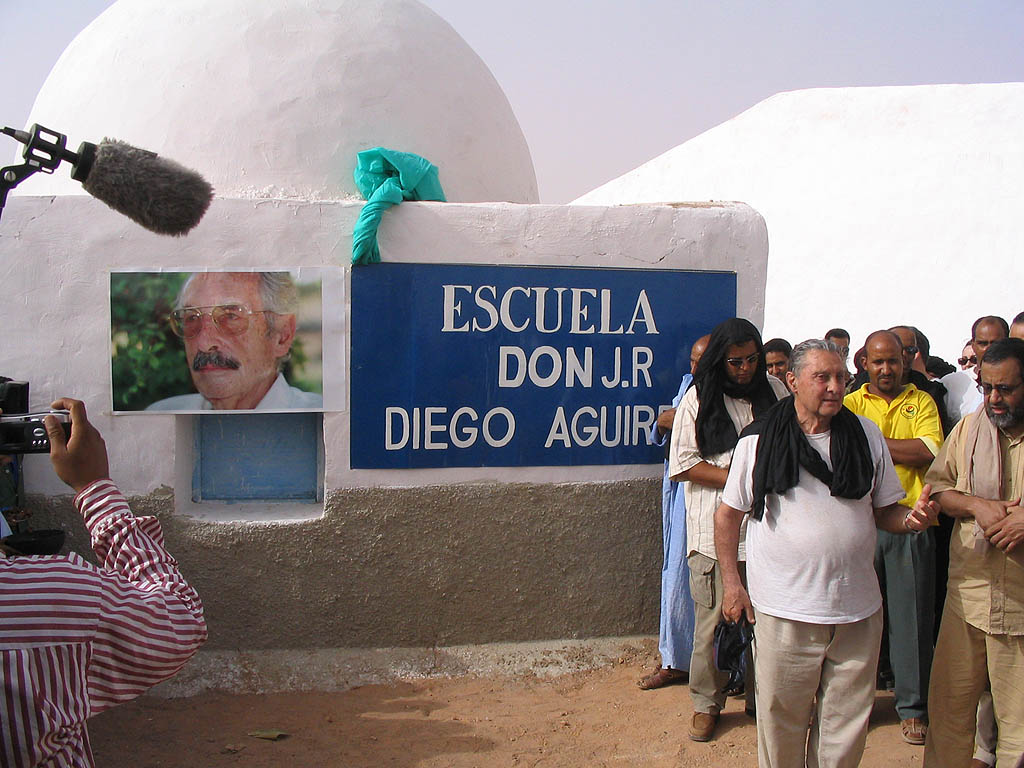

FiSahara(サハラ国際映画祭): 西サハラ問題に関連する最も著名な文化行事の一つが、毎年アルジェリアのティンドゥフにあるサハラウィ難民キャンプで開催される国際映画祭「FiSahara」である。2003年に始まり、世界各地から映画監督、俳優、ジャーナリスト、人権活動家などが参加する。この映画祭は、娯楽を提供するだけでなく、サハラウィ難民の現状に対する国際的な関心を高め、文化交流を促進することを目的としている。屋外の巨大スクリーンで映画が上映され、ワークショップや討論会なども行われる。スペインの著名な俳優であるハビエル・バルデムやペネロペ・クルスなども過去に参加し、支援を表明している。

著名な作品には以下のようなものがある(これらは一例であり、多くの作品が存在する)。

- 『Hijos de las nubes, la última coloniaイホス・デ・ラス・ヌベス、ラ・ウルティマ・コロニアスペイン語』(雲の子ら、最後の植民地、2012年): ハビエル・バルデム製作総指揮のドキュメンタリー。西サハラ問題の政治的複雑さと人道的側面を描き、ゴヤ賞最優秀ドキュメンタリー映画賞を受賞した。

- その他、サハラウィ人自身が制作した短編映画や、難民キャンプの若者たちが映像制作を学ぶワークショップなども行われている。

これらの映画や文化活動は、政治的なメッセージを発信するだけでなく、サハラウィ文化の維持・発展や、困難な状況にある人々に希望と表現の場を与えるという点でも意義深い。