1. 概要

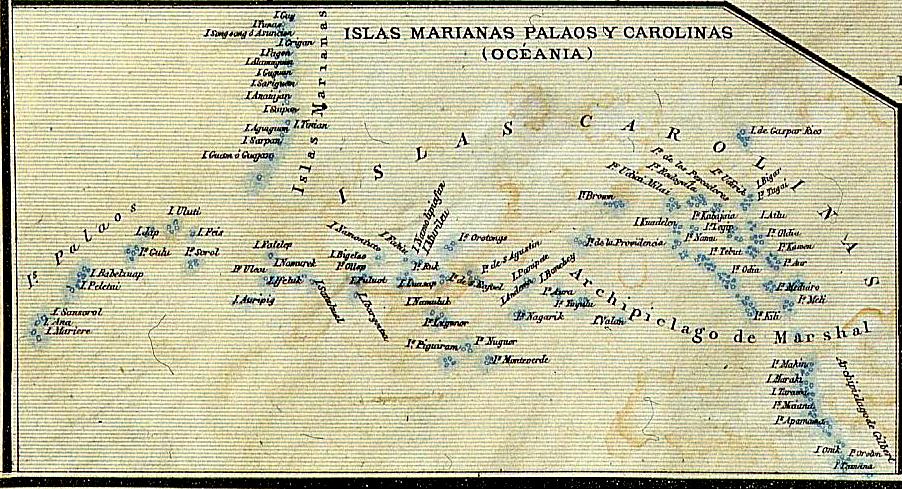

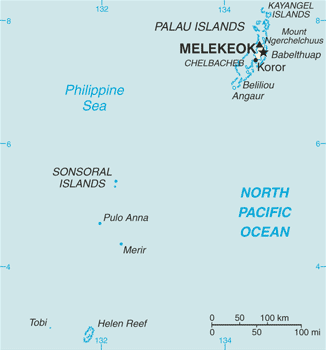

パラオ共和国、通称パラオは、太平洋西部に位置するミクロネシア地域の島嶼国家である。約340の島々から構成され、フィリピンの東方、インドネシア 西ニューギニアの北方に位置する。首都はバベルダオブ島のマルキョク州にあるマルキョクであり、2006年に旧首都コロールから遷都した。パラオの歴史は、約3000年前の海洋東南アジアからの移住に始まり、スペイン、ドイツ、日本による植民地支配、そしてアメリカによる信託統治を経て、1994年にアメリカとの自由連合盟約の下で独立を達成した。政治体制は大統領制共和国であり、アメリカが国防、財政支援、社会サービスへのアクセスを提供する。経済は主に観光業、自給自足的農業、漁業に依存し、国民総生産のかなりの部分を外国からの援助が占めている。公用語はパラオ語と英語であり、文化的にはミクロネシア、メラネシア、アジア、西洋の要素が混在している。パラオは、植民地支配の歴史を踏まえ、独立後は民主主義の定着、人権保障の向上、そして環境保護への積極的な取り組みを進めている国家である。

2. 国名

パラオの公式国名は、パラオ語で Beluu ęr a Belauパラオ語 、英語では Republic of Palau英語 である。通称は、パラオ語で Belauパラオ語、英語で Palau英語 である。日本語の表記は「パラオ共和国」、通称「パラオ」である。漢字では「帛琉」と表記され、「帛」と略されることがある。

2.1. 語源

「パラオ」という名称は、スペイン語の Los Palaosスペイン語 に由来し、ドイツ語の Palauドイツ語 を経て英語に入ったとされる。英語での古称は「ペリュー諸島 (Pelew Islands英語)」であった。

パラオ語での国名「ベラウ (Belauパラオ語)」は、パラオ語で「村」を意味する beluuパラオ語 (究極的にはオーストロネシア祖語の *banua に由来) から来ているという説や、創世神話に関連する「間接的な返事」を意味する aibebelauパラオ語 から来ているという説がある。

一部では、国名の由来がマレー語で「島」を意味する「Pulauマレー語」であるという説もあるが、これはパラオ語の語源とは直接的な関連が薄いと考えられている。

3. 歴史

パラオの歴史は、初期の定住から複数の外国勢力による統治を経て、最終的に独立国家へと至る複雑な道のりを辿ってきた。各時代はパラオ社会、住民の権利、生活様式、そして民主主義の発展に深い影響を与えた。

3.1. 初期の歴史

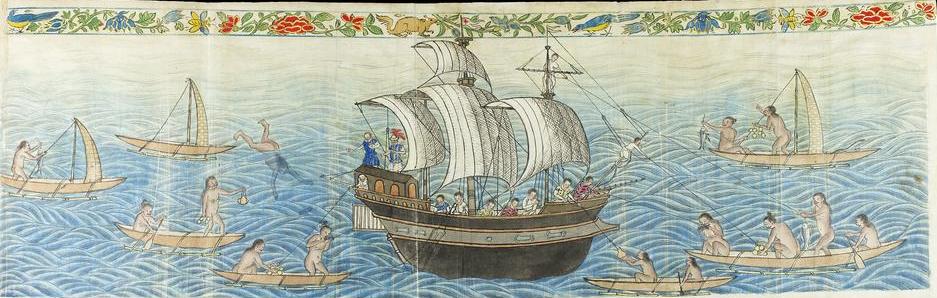

パラオには紀元前3千年紀から紀元前2千年紀にかけて、フィリピンまたはインドネシアからの移住者によって初めて人が住み着いたと考えられている。考古学的証拠は、これらの初期の住民が独自の社会構造と生活様式を発展させたことを示している。ソンソロールは、カロリン諸島の一部であり、早くも1522年にスペイン人によって視認された。これはフェルディナンド・マゼランの世界周航の旗艦であったトリニダード号が、北緯5度付近で二つの小島を発見し、「サン・フアン」と名付けたことによる。

1696年12月、カロリン諸島からの一群の船員がフィリピンのサマール島、ギワン付近に漂着し、そこでヨーロッパ人宣教師パブロ・クラインと出会った。船員たちは小石を使ってクラインにおおよその島々の位置と大きさを示そうとし、クラインはこの情報をもとにパラオ地域の最初のヨーロッパの地図を作成した。クラインはこの地図を、島々の名前、人々の文化、そして彼らとの経験を詳述した手紙と共に、イエズス会総長に送った。

3.2. ヨーロッパ勢力との接触と植民地支配

16世紀以降、パラオはスペインやドイツといったヨーロッパ列強による「発見」と植民地統治の対象となった。この時代は、パラオ社会に大きな変革をもたらし、住民の生活や権利に深刻な影響を及ぼした。

3.2.1. スペイン統治時代 (1574年~1899年)

クラインの地図と手紙は、新たな島々への大きな関心を呼び起こした。アンドレス・セラーノ神父によって書かれた別の手紙が1705年にヨーロッパに送られ、本質的にクラインによって与えられた情報を複製した。これらの手紙は、1700年、1708年、1709年にスペイン領フィリピンからパラオへの3度のイエズス会による旅行の試みが失敗に終わる結果となった。島々は、1710年11月30日にフランシスコ・パディージャ率いるイエズス会探検隊によって初めて訪れられた。探検は、母船サンティシマ・トリニダード号が嵐によってミンダナオ島に流されたため、ジャック・デュ・ベロンとジョセフ・コルティルの2人の司祭がソンソロールの海岸に置き去りにされる結果となった。1711年にグアムから彼らを救うために別の船が送られたが転覆し、さらに3人のイエズス会司祭が死亡した。これらの任務の失敗により、パラオは元々のスペイン語名である Islas Encantadasスペイン語(魔法にかけられた島々)と名付けられた。

18世紀にはイギリスの貿易商がパラオを定期的に訪れるようになり(イギリス東インド会社の郵便船アンテロープ号は1783年にウーロン島沖で難破し、リー・ブー王子のロンドン訪問につながった)、19世紀にはスペインの影響力が拡大した。

パラオは、Palaosスペイン語 の名で、1898年のマロロス会議に含まれた。これはフィリピンで最初の革命議会であり、植民地主義者からの完全な独立を望んでいた。パラオはスペイン領フィリピンに本部を置くスペイン領東インドの一部であった。パラオは議会に1人の任命議員を擁し、カロリン諸島全体で唯一、非植民地フィリピン議会で高い代表権を与えられた島嶼群となった。議会はまた、パラオがそのような道を追求したい場合に備えて、パラオの民族自決権を支持した。

しかし、1885年にパラオは正式にスペイン領東インドの一部となり、スペインによる統治が始まった。この期間、カトリックの布教が進められたが、同時に外部から持ち込まれた天然痘などの疫病や、現地住民への搾取により、パラオの人口は激減したとされる。スペインの統治政策は、パラオの伝統的な社会構造や文化に変容をもたらし、先住民の権利はしばしば軽視された。

3.2.2. ドイツ統治時代 (1899年~1914年)

1898年の米西戦争におけるスペインの敗北後、1899年のドイツ・スペイン条約により、パラオを含むカロリン諸島はドイツ帝国に売却され、ドイツ領ニューギニアの一部として管理された。ドイツはパラオでココナッツやタピオカの栽培、アンガウル島でのリン鉱石採掘といった経済開発政策を推進した。これによりプランテーション農業や鉱山開発が進められたが、その利益は主にドイツ側に渡り、パラオ人労働者はしばしば過酷な労働条件に置かれた。資源開発は環境にも影響を与え、伝統的な土地利用との間で摩擦が生じることもあった。この時代の社会変化は、パラオ社会に新たな経済システムを導入する一方で、伝統的な生活様式を揺るがすものでもあった。

3.3. 日本統治時代 (1914年~1945年)

第一次世界大戦から第二次世界大戦終結までの間、パラオは日本の統治下に置かれた。この時代は、パラオの近代化が進む一方で、戦争の惨禍にも巻き込まれることとなった。

3.3.1. 南洋庁設立と統治政策

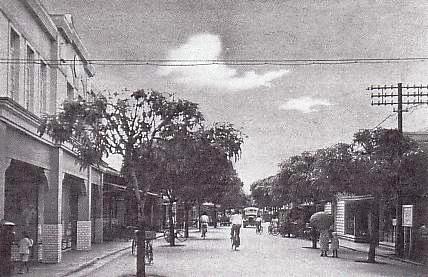

第一次世界大戦が勃発すると、1914年に日本はドイツからパラオを占領した。戦後、1919年のパリ講和会議を経て、1920年にパラオは日本の国際連盟委任統治領(南洋群島)の一部となった。日本の統治下で、コロールには南洋庁の本庁が置かれ、パラオは南洋群島の行政の中心地となった。

日本は、道路、水道、電気、病院、学校などの社会資本整備を進め、貨幣経済への移行を促進した。多くの日本人がパラオに移住し、1943年6月末時点では、パラオ支庁管内の住民33,960人のうち、日本人(内地人および朝鮮半島出身者)が27,486人を占めた。

教育面では、パラオ人のための公学校が設立され、日本語教育や日本式の教育が行われた。しかし、教育内容は日本人子弟が通う小学校とは異なり、修業年限も短く設定されるなど、差別的な側面も存在した。皇民化政策の一環として、日の丸掲揚、君が代斉唱、教育勅語の奉読などが奨励され、パラオ人の文化的アイデンティティに影響を与えた。南洋庁の官僚としてパラオに赴任した作家の中島敦は、現地住民への近代教育のあり方について個人的な疑問を抱いていたとされる。

パラオ人の政治参加は限定的であり、経済活動においても日本人が主導権を握ることが多かった。

3.3.2. 太平洋戦争と影響

1933年に日本が国際連盟を脱退した後も、委任統治は継続された。日本はパラオを軍事的に重視し、海軍基地などを建設した。第二次世界大戦(太平洋戦争)が激化すると、パラオは日本軍の重要な拠点となり、特に1944年にはアメリカ軍との間で激しい戦闘(ペリリューの戦い、アンガウルの戦いなど)が行われた。これらの戦いで日米双方に多くの死傷者が出た。ペリリューの戦いではパラオ民間人の死者は出なかったとされるが、戦争はパラオ社会に大きな被害をもたらし、住民の生活基盤を破壊した。一部のパラオ人は、本人の事前の了承のもと、「パラオ挺身隊」などに軍属として動員されることもあった。

1945年8月の日本の降伏により、日本の統治は終焉を迎えた。

3.4. アメリカ信託統治時代 (1947年~1994年)

第二次世界大戦後、パラオは国際連合の決定に基づき、1947年にアメリカ合衆国を施政権者とする太平洋諸島信託統治領の一部となった。アメリカは当初、パラオを軍事戦略上の拠点と見なす一方で、住民の伝統的生活様式を維持するためとして社会経済開発には消極的で、これは「動物園政策」とも批判された。しかし、1960年代に入ると政策転換が行われ、平和部隊の派遣や教育、医療、産業分野での技術指導が開始された。

この時代、パラオでは自治能力の育成が進められ、独自の議会や行政機関が設立された。しかし、経済的にはアメリカからの援助に大きく依存する状況が続いた。独立に向けた動きの中で、1978年の住民投票ではミクロネシア連邦への参加を否決し、独自の道を歩むことを選択した。

3.5. 独立

1979年にパラオは非核憲法を住民投票で可決したが、これはアメリカの軍事戦略と相容れない部分があり、独立への道のりは複雑なものとなった。数度の住民投票と憲法改正を経て、1981年1月1日に自治政府「パラオ共和国」が発足し、憲法が施行された。

1982年にはアメリカとの間で、パラオが内政・外交権を、アメリカが安全保障を担当し、アメリカ軍が駐留する見返りに財政援助を行うという自由連合盟約(コンパクト)に合意した。しかし、この盟約の承認には憲法の非核条項との整合性が問題となり、複数回の住民投票でも承認に必要な票数を獲得できなかった。

冷戦終結後の1992年、住民投票で非核条項をコンパクトにおいてのみ凍結することが決定され、コンパクト承認の可決条件も緩和された。そして1993年、8回目の住民投票でついにコンパクトが承認された。これにより、1994年10月1日にパラオは自由連合盟約国として正式に独立を果たし、国連による信託統治は終了した。これは太平洋諸島信託統治領の中で最後の独立となった。同年、パラオは国際連合に加盟した。

独立後のパラオは、民主主義の定着と人権保障の進展に努め、クニオ・ナカムラ大統領(日系)などの指導者の下で国家建設を進めた。2005年には「ミクロネシア・チャレンジ」を主導し、環境保護にも積極的に取り組んでいる。2009年には世界初のサメ保護区を設立し、2012年にはロックアイランド群がユネスコ世界遺産に登録された。2015年には水資源の80%を保護する法案を可決し、2017年には入国者に環境保護を誓約させる「パラオ誓約」を導入した。

国際関係においては、2021年2月に他のミクロネシア諸国と共に太平洋諸島フォーラムからの脱退を表明したが、後にこの決定を撤回している。

4. 地理

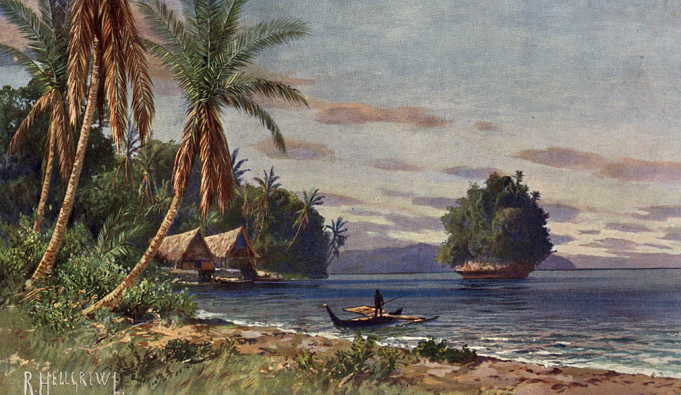

パラオは多数の島から成り、火山島とサンゴ礁の島が特徴である。気候は熱帯雨林気候で年間を通じて高温多湿であり、豊かな自然環境の保全に国家として取り組んでいる。

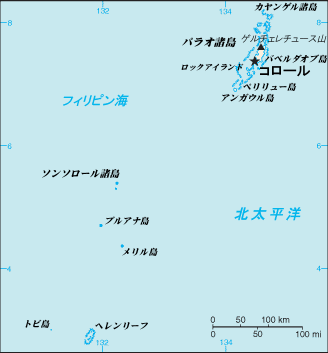

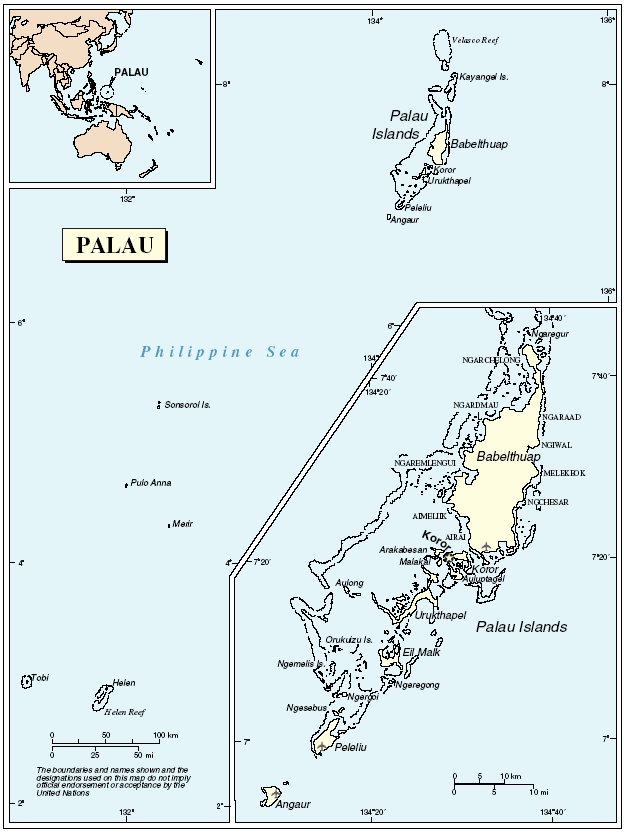

4.1. 地形及び主要な島々

パラオの国土は、北部のカヤンゲル環礁から南西部のハトホベイ州に属するトビ島やヘレン環礁まで、広範囲に点在している。

主要な島としては、最大の面積を持つバベルダオブ島、旧首都であり現在も経済・人口の中心であるコロール島、第二次世界大戦の激戦地となったペリリュー島、リン鉱石の採掘で知られたアンガウル島などがある。これらのうち、バベルダオブ島、コロール島、ペリリュー島は比較的近接しており、一つの大きな堡礁内に位置している。バベルダオブ島とコロール島は橋(日本・パラオ友好の橋)で結ばれている。

パラオの地形的特徴として最も有名なのが、コロール島の南西に広がるロックアイランド群(パラオ語でChelbachebパラオ語)である。これは約200から300の石灰岩の島々からなり、マッシュルームのような独特の形状をしている。多くは無人島であり、美しいラグーンと共に2012年にユネスコ世界遺産(複合遺産)に登録された。

バベルダオブ島は、山がちで森林に覆われ、マルキョク(首都)、ロマン・トメトゥチェル国際空港が位置する。島の周囲にはマングローブ林が発達している。

コロール島は、パラオで最も人口が集中する都市であり、商業施設やホテルなどが集まっている。

南西諸島と呼ばれるソンソロール州やハトホベイ州に属する島々は、主要な島々から約600 km離れた場所に位置する小規模な環礁や島々である。

4.2. 気候

パラオは全域が熱帯雨林気候(ケッペンの気候区分 Af)に属し、年間を通じて高温多湿である。年平均気温は約28 °Cと安定しており、季節による気温差は小さい。

年間降水量は平均して約3800 mmと非常に多く、特に6月から10月にかけて降雨量が増加する傾向があるが、年間を通じて雨が降る。スコール性の雨が多いが、晴天の時間も長い。平均湿度は82%と高い。

パラオは台風の主な進路からは外れており、強力な台風の直撃は比較的稀である。しかし、近年では2012年の台風ボーファや2013年の台風ハイヤン(ヨランダ)のように、大きな被害をもたらす台風が襲来した例もある。

気候変動の影響として、海面上昇や異常気象の頻発が懸念されており、低地の浸水や水資源への影響が問題となっている。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均最高気温 °C (°F) | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 31.3 | 31.4 | 31.0 | 30.6 | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.4 | 31.1 |

| 日平均気温 °C (°F) | 27.3 | 27.2 | 27.5 | 27.9 | 28.0 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 27.7 | 27.7 | 27.9 | 27.7 |

| 平均最低気温 °C (°F) | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 24.4 | 24.5 | 24.2 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.2 |

| 平均降水量 mm (インチ) | 271.8 | 231.6 | 208.3 | 220.2 | 304.5 | 438.7 | 458.2 | 379.7 | 301.2 | 352.3 | 287.5 | 304.3 |

| 平均降水日数 | 19.0 | 15.9 | 16.7 | 14.8 | 20.0 | 21.9 | 21.0 | 19.8 | 16.8 | 20.1 | 18.7 | 19.9 |

| 平均月間日照時間 | 198.4 | 194.9 | 244.9 | 234.0 | 210.8 | 168.0 | 186.0 | 176.7 | 198.0 | 179.8 | 183.0 | 182.9 |

| 出典: 香港天文台 | ||||||||||||

4.3. 環境

パラオは豊かな生物多様性を誇り、その保全に熱心に取り組んでいる国の一つである。陸上にはパラオ熱帯湿潤林エコリージョンが広がり、2019年の森林景観保全指数では8.09/10と評価され、世界172ヶ国中27位にランクされた。国内の森林被覆率は世界第5位である。海洋環境も同様に豊かで、多様なサンゴ礁、魚類、海洋哺乳類が生息している。

しかし、パラオの環境はいくつかの脅威に直面している。地球温暖化に伴う海面上昇は、低地の浸水、沿岸植生の破壊、農業への影響、そして既に十分とは言えない水供給の悪化を引き起こす重大な問題である。サンゴの白化現象も深刻化している。また、違法漁業(ダイナマイト漁など)、コロール州における不適切な廃棄物処理施設、パラオラグーンでの広範な砂およびサンゴの浚渫も懸念されている。2019年の一人当たりの二酸化炭素排出量は60トンと世界で最も高く、その大部分は輸送によるものとされているが、この点についてはさらなる詳細な分析が必要である。排水処理や、肥料・殺生物剤からの有害廃棄物の処理も課題となっている。

イリエワニ(Crocodylus porosus)はパラオの固有種であり、マングローブ林やロックアイランドの一部に生息している。この種は一般的に非常に危険とされているが、パラオの近代史において致命的な人間への襲撃は1965年12月28日に1件発生したのみである。この襲撃はワニ駆除プログラムとワニ皮取引につながり、1980年代まで続いた。1990年代以降の管理・保護プログラムにより、パラオのワニ個体数は安定している。

4.3.1. 自然保護区及び海洋保護政策

パラオは環境保護において先進的な取り組みを行っている。1956年にはゲルケウィド島野生生物保護区が設立された。2005年、当時のトミー・レメンゲサウ・ジュニア大統領は、近海沿岸水の30%と森林地の20%を2020年までに保全するという地域環境イニシアチブ「ミクロネシア・チャレンジ」を主導した。このイニシアチブには、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、アメリカ領のグアムと北マリアナ諸島も参加し、太平洋の海洋面積の約5%、海岸線の7%を占める広大な地域を対象としている。

2009年9月25日、パラオは世界初のサメ保護区を設立し、その排他的経済水域(EEZ)内での商業的なサメ漁を禁止した。この保護区は約60.00 万 km2の海域をカバーし、これはフランスの国土面積に匹敵する。当時のジョンソン・トリビオン大統領は国連総会でこの保護区を発表し、世界的なサメ漁禁止を提唱した。この取り組みにより、パラオは2012年に世界未来会議から「海洋生態系保護の世界的リーダー」として未来政策賞を受賞した。

2015年には、パラオは水資源の80%を公式に保護し、これを達成した最初の国となった。この水資源保護は、2年足らずで国の経済に著しい増加をもたらしたとされる。2017年には、世界で初めて「パラオ誓約(Palau Pledge)」として知られるエコプロミスを制定し、外国人訪問者のパスポートにスタンプする形で環境保護への協力を求めている。

これらの自然保護区や海洋保護政策は、国立公園の指定、海洋保護区(サメ保護区を含む)の管理、環境保全関連法規の整備、そして国際協力を通じて実施されている。地域社会の参加と、保全活動から得られる利益の公正な配分も重視されている。ロックアイランド群と南ラグーンは2012年にユネスコ世界遺産に登録されており、その価値が国際的にも認められている。

5. 政治

パラオの政治は大統領制共和国であり、三権分立を基本とする。国内は16の州に分かれ、国防はアメリカ合衆国に依存しつつ、独自の海洋法執行機関を持つ。

5.1. 政府構造

パラオの政治体制は大統領制であり、パラオの大統領が国家元首と行政府の長を兼ねる。大統領と副大統領は国民の直接選挙によって選ばれ、任期は4年である。

立法府は二院制の国民議会(パラオ語: Olbiil Era Kelulauパラオ語)で構成される。上院(元老院)は13議席、下院(代議院)は16議席で、いずれも議員の任期は4年である。

司法府は、最高裁判所、一般裁判所、土地裁判所から構成される。最高裁判所は第一審部と上訴部を持ち、最高裁判所長官がこれを率いる。裁判官は終身任期で、大統領が指名し、国民議会の承認を得て任命される。

パラオは1981年に憲法を採択し、この憲法に基づいて統治が行われている。また、各州の伝統的な最高位の首長たちで構成される首長評議会が存在し、伝統法や慣習に関して大統領に助言を行う。

現在の政治課題としては、アメリカからの財政援助が2025年に終了することに伴う財政自立化や、COVID-19パンデミック以降に減少した観光客の誘致などが挙げられている。権力分立とチェック・アンド・バランスの機能は憲法上保障されているが、その実効性については継続的な注視が必要である。

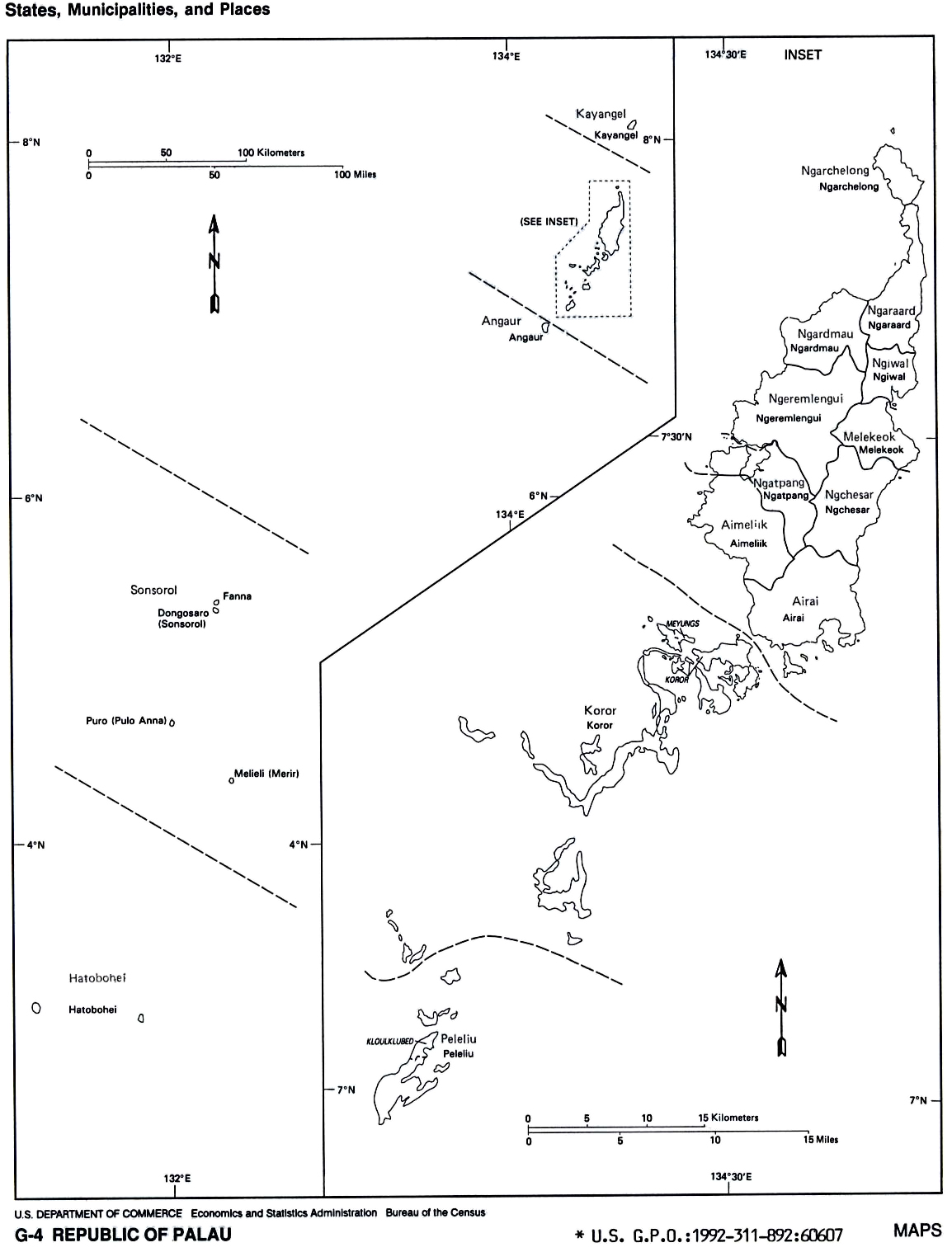

5.2. 行政区画

パラオは16の州 (state) に分かれている(1984年までは「市町村 (municipality)」と呼ばれていた)。各州は独自の憲法と州政府(州知事が首長)を持ち、一定の自治権を有するが、中央政府との関係や財政的依存度には差がある。

以下は各州の名称、面積(平方キロメートル)、2015年および2020年の国勢調査に基づく人口、そして簡単な注釈である。

| 州旗 | 州名 | 面積 (km2) | 人口 (2015年) | 人口 (2020年) | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| カヤンゲル州 | 1.7 | 54 | 41 | カヤンゲル環礁の島々から成る | |

| アルコロン州 (Ngarchelong) | 11.2 | 316 | 384 | バベルダオブ島の北端 | |

| ガラルド州 (Ngaraard) | 34 | 413 | 396 | バベルダオブ島の北端、アルコロン州の南 | |

| ガラツマオ州 (Ngardmau) | 34 | 185 | 238 | バベルダオブ島の西側 | |

| アルモノグイ州 (Ngaremlengui) | 68 | 350 | 349 | バベルダオブ島の西側 | |

| ガスパン州 (Ngatpang) | 33 | 282 | 289 | バベルダオブ島の西側 | |

| オギワル州 (Ngiwal) | 17 | 282 | 312 | バベルダオブ島の東側 | |

| マルキョク州 | 26 | 277 | 318 | バベルダオブ島の東側、首都マルキョクを含む | |

| エサール州 (Ngchesar) | 43 | 291 | 319 | バベルダオブ島の東側 | |

| アイメリーク州 | 44 | 334 | 363 | バベルダオブ島の南西部 | |

| アイライ州 | 59 | 2,455 | 2,529 | バベルダオブ島の南東部、国際空港がある | |

| コロール州 | 60.52 | 11,444 | 11,199 | コロール島、アラカベサン島、マラカル島、及び南西のロックアイランド群とエイルマルク島を含む | |

| ペリリュー州 | 22.3 | 484 | 470 | ペリリュー島とその北の小島(特にゲルケウィド島)を含む | |

| アンガウル州 | 8.06 | 119 | 114 | アンガウル島、ペリリュー島の南12km | |

| ソンソロール州 | 3.1 | 40 | 53 | ソンソロール島、ファンナ島、プロアンナ島、メリール島を含む | |

| ハトホベイ州 | 0.9 | 25 | 39 | トビ島と(無人の)ヘレン環礁を含む |

歴史的に、パラオのロックアイランドはコロール州の一部とされてきた。

5.3. 国防及び安全保障

パラオは独自の軍隊を保有しておらず、国防はアメリカ合衆国との自由連合盟約(COFA)に基づき、アメリカが責任を負っている。この盟約により、アメリカ軍は50年間パラオの島々へのアクセス権を認められている。アメリカ海軍の役割は最小限で、少数のシービー(建設工兵)の駐留に限定されている。アメリカ沿岸警備隊がパラオの領海を巡視している。

近年、アメリカはインド太平洋地域における戦略的プレゼンスを強化しており、その一環としてパラオとの安全保障協力を深めている。パラオ政府は、国内にアメリカ空軍の大規模な高周波レーダー施設(超水平線レーダーシステム)の建設に合意しており、これは1.00 億 USD以上の費用がかかり、2026年に運用開始予定である。

パラオの安全保障政策は、国家主権の維持と、アメリカへの安全保障依存との間でバランスを取るという課題を抱えている。特に、中国の影響力が増大する太平洋地域において、パラオの地政学的な重要性が高まっている。

5.4. 海洋法執行

パラオは広大な排他的経済水域(EEZ)を有しており、その面積は約60.00 万 km2に及ぶ。このEEZの管理と海洋資源の保護は、パラオの海洋法執行機関である海洋法執行局(Division of Marine Law Enforcement)が担当している。

同局は、密漁者や無許可の漁船を発見するため、2隻の長距離巡視船「ケダム」と「レメリクII」を運用している。これらは主に日本やオーストラリアからの援助によって供与されたものである。沿岸作戦にはより小型のボートが使用される。これらの法執行活動の拠点はコロールに置かれている。

パラオの海洋法執行は、違法・無報告・無規制(IUU)漁業対策、海洋環境の保全、そして世界的に有名なサメ保護区の維持に重点を置いている。国際的なパートナーシップや技術支援も活用しながら、限られた資源の中で広大な海域の監視と法執行能力の向上に努めている。

6. 対外関係

パラオはアメリカ合衆国や日本、中華民国(台湾)と緊密な関係を維持し、国際機関にも積極的に参加しているが、その外交にはアメリカへの依存や歴史的背景が影響している。

6.1. アメリカ合衆国との関係

パラオとアメリカ合衆国の関係は、自由連合盟約(COFA)を基盤とする特殊なものである。この盟約に基づき、アメリカはパラオの国防に責任を持ち、多額の財政援助を提供し、パラオ国民はアメリカの社会保障サービスへのアクセスやアメリカ軍への入隊資格などを有する。

アメリカはパラオに大使館を設置しているが、両国関係の多くは、アメリカ内務省島嶼局が所管する盟約資金によるプロジェクトに関連している。例えば、盟約の一環として、パラオにはアメリカの郵便番号(96939および96940)が付与され、アメリカ合衆国郵便公社による通常の郵便配達が行われている。

国際政治の舞台では、パラオは国連総会決議においてアメリカと歩調を合わせることが多い。財政援助はパラオ経済の重要な柱であるが、その社会的影響や経済的自立への課題も指摘されている。一部には、アメリカへの強い依存関係から、パラオの主権が事実上制限されているとの見方(実質的な保護国ではないかという議論)も存在する。アメリカの影響はパラオの社会、経済、政治プロセスに大きな変化をもたらしており、完全な独立国家としての地位や、近代国家建設の成功例として全面的に評価するには議論の余地があるとの意見もある。

6.2. 日本との関係

パラオと日本の関係は、第一次世界大戦後の日本の委任統治時代に遡る深い歴史的背景を持つ。現在、両国は外交関係を有し、経済援助、文化交流など多岐にわたる分野で友好協力関係を築いている。

日本はパラオにとって主要な援助国の一つであり、コロール・バベルダオブ橋(通称:日本・パラオ友好の橋)の建設(旧橋崩落後の再建)をはじめとする多くのインフラ整備プロジェクトを支援してきた。文化交流も活発で、パラオには多くの日系パラオ人がおり、政財界で重要な役割を担っている者もいる。日本語はアンガウル州で公用語の一つとして認められており、年配者を中心に日本語話者も存在する。

2015年には、第二次世界大戦終結70周年を記念し、当時の天皇明仁(現 上皇明仁)と皇后美智子(現 上皇后美智子)がペリリュー島を訪問し、戦没者を慰霊した。この訪問は、両国の歴史認識と今後の友好関係を考える上で重要な出来事となった。

日本とパラオの関係は良好であるが、過去の統治に対する歴史認識や、今後の互恵的な協力関係のあり方については、継続的な対話と理解が求められる。

6.3. 中華民国(台湾)との関係

パラオは、中華民国(台湾)を国家として承認し、外交関係を維持している数少ない国の一つである。両国は経済協力関係を深めており、台湾はパラオに対して農業、漁業、医療、インフラ整備などの分野で支援を行っている。また、国際社会において相互に支持し合う関係にある。台湾は、パラオが国際連合や国連気候変動会議などの国際的な場で活動するための財政的支援も提供している。

パラオは、台湾が主催する台湾・太平洋同盟国首脳会議にも参加しており、両国間のハイレベルな交流が続けられている。この関係は、中国大陸との外交関係を持つ国が増える中で、台湾にとって重要な外交的足場となっている。

6.4. 大韓民国との関係

大韓民国(韓国)とパラオは1995年3月に外交関係を樹立した。両国間の交流協力は、経済、文化、観光などの分野で進められている。韓国からの観光客もパラオを訪れており、人的交流も行われている。韓国は、在フィリピン韓国大使館がパラオを兼轄している。

6.5. その他の国及び国際機関との関係

パラオは、周辺の太平洋島嶼国との連携を重視しており、太平洋諸島フォーラム(PIF)のメンバーである(一時脱退したが後に復帰)。東南アジア諸国連合(ASEAN)のオブザーバーとしての地位も有している。

国際連合(UN)には1994年に加盟し、気候変動、海洋保全、持続可能な開発などの地球規模の課題解決に向けて積極的に発言・行動している。1981年に世界初の非核憲法を制定し、2017年には国連の核兵器禁止条約に署名するなど、核軍縮・不拡散の取り組みにも関与している。

漁業資源管理においては、ナウル協定のメンバー国として、域内諸国と協力している。

2009年6月、パラオはアメリカのグアンタナモ収容所に拘束されていたウイグル人最大17人の受け入れを発表した。これは人道的配慮とアメリカからの費用補償を伴うものであったが、最終的に受け入れられたのは少数に留まった。

気候変動問題はパラオにとって喫緊の課題であり、他の小島嶼開発途上国(SIDS)と共に国際社会に強力な対策を訴えている。海洋保全に関しても、自国の広大なEEZの保護を通じてリーダーシップを発揮しようとしている。これらの分野における国際協力の重要性は、パラオの外交政策において常に強調されている。

7. 経済

パラオ経済は観光業、農業、漁業に支えられ、アメリカ合衆国からの財政援助に大きく依存している。国内交通は道路と海路が主で、国際交通は空路が中心である。

7.1. 主要産業

パラオ経済の最も重要な牽引役は観光業である。特にスクーバダイビングやシュノーケリングが人気で、豊かな海洋環境、サンゴ礁、そして第二次世界大戦の沈船などが主な観光資源となっている。2022年4月、パラオは国の自然環境と伝統文化の保護を目的とした責任ある観光プログラム「オラウ・パラオ (Ol'au Palauパラオ語)」を開始した。持続可能な観光の推進と、観光収益の地域住民への還元が重視されている。

農業は主に自給自足型であり、タロイモ、キャッサバ、ヤムイモなどが栽培されている。漁業も重要な産業であり、特にマグロ漁が盛んである。

政府は最大の雇用主であり、アメリカからの財政援助に大きく依存している。2000年から2001年の会計年度には、ビジネス客と観光客の到着数は約5万人であった。

7.2. 貿易及び投資

パラオの主な輸出品はマグロであり、コプラ(乾燥ココナッツ)や手工芸品も少量輸出される。輸入品は機械類、燃料、食料品、工業製品など多岐にわたる。主要な貿易相手国は、アメリカ合衆国、グアム、日本、シンガポール、韓国などである。

外国からの投資は主に観光関連産業に向けられている。パラオの船舶登録制度は、世界の商業船隊に占める割合は0.001%未満と小さいものの、2019年には最終航海船籍のほぼ60%を占めた。これは、船舶会社が船舶の廃船に伴う環境影響や労働条件に関する責任を回避するためにこの登録制度を利用している可能性を示唆している。

国民一人当たりの所得はミクロネシア地域全体と比較して2倍である。太平洋地域における航空路の拡大、東アジア主要国の経済成長、そして外国からのインフラ開発への資金提供意欲により、主要な観光部門の長期的な見通しは大幅に強化されている。

7.3. 財政及び通貨

パラオの政府財政は、アメリカ合衆国からの自由連合盟約に基づく財政援助や、その他の国々からの経済援助に大きく依存している。使用通貨はアメリカ合衆国ドル (USD) である。

税制については、所得税は9.3%、15%、19.6%の3段階の累進課税となっている。法人税率は4%である。2023年1月1日からは、パラオ物品サービス税(PGST)が導入された。これはパラオで販売または消費されるほとんどの商品、サービス、その他の品目に適用される10%の広範な税である。固定資産税は存在しない。

経済援助への依存体質からの脱却と財政的自立の達成が、パラオ経済の長期的課題である。また、富の公正な分配も社会的な関心事となっている。

2006年11月、パシフィック貯蓄銀行が公式に破産を発表した。2006年12月13日、『パラオ・ホライズン』紙は641人の預金者が影響を受けたと報じた。そのうち398人は預金額が5,000ドル未満で、残りは5,000ドルから200万ドルの範囲であった。12月12日、影響を受けた79人が補償を受けた。トリビオン大統領は、「支払い資金はパラオ政府の台湾からの借款の残額から拠出された」と述べた。当初パラオの開発支援のためだった総額100万ドルのうち、破産時には95万5,000ドルが残っていた。トリビオン大統領は台湾政府に対し、残額をローンの返済に充てるよう要請した。台湾はこの要請に同意した。補償には、口座に4,000ドル未満しか持っていなかった人々も含まれた。

7.4. 交通

パラオの交通システムは、国内交通と国際交通に大別される。島嶼国家であるため、海上交通と航空交通が重要な役割を担っている。

7.4.1. 国内交通

パラオ国内の道路網は、主要な島であるバベルダオブ島とコロール島を中心に整備されている。バベルダオブ島には、島を一周する「コンパクト・ロード」と呼ばれる幹線道路があり、アメリカの援助で建設された。この道路の完成により、島内各地へのアクセスが大幅に改善された。コロール島とバベルダオブ島は、日本の無償資金協力によって建設されたコロール・バベルダオブ橋(通称:日本・パラオ友好の橋)で結ばれている。この橋は、1996年に崩落した旧橋に代わって2002年に開通したもので、両島間の交通およびライフラインの重要な結節点となっている。

自動車は右側通行であるが、日本から輸入された右ハンドルの日本製中古車が多く走行している。制限速度は時速40 km/h(約25mph)である。公共バスの運行はなく、タクシーはコロールで利用可能だが、メーター制ではなく料金は交渉制である。レンタカーも利用できる。

主要な島々の間の交通は、主に自家用ボートや州営のフェリーに依存している。ペリリュー島やアンガウル島へは、国内航空便や州営ボートが運航されている。

7.4.2. 国際航空交通

パラオの主要な国際玄関口は、バベルダオブ島(アイライ州)にあるロマン・トメトゥチェル国際空港 (ROR) である。

ユナイテッド航空がグアムとの間でほぼ毎日、ヤップ島との間で週1便を運航している。大韓航空はソウル(仁川)との間で週3便、チャイナエアラインは台北(桃園)との間で週2~4便を運航している。

2024年5月からは、ナウル航空がオーストラリアのブリスベンとの間で週1便の直行便を開始した。

過去には、デルタ航空が東京(成田)との直行便を運航していたが、2018年に廃止された。日本航空なども、日本の主要都市(成田、中部、関西)から年間数十回のチャーター便を運航することがある。

貨物船、軍用船、クルーズ船は、コロール島外のマラカル島にあるマラエハカ港に寄港することが多い。

7.5. 情報通信

パラオの有線通信は、パラオ国立通信公社 (PNCC) が主に提供している。光ファイバーケーブルが敷設され、インターネット接続環境は改善されつつあるが、依然として回線速度や料金の面で課題が残る地域もある。携帯電話サービスもPNCCが提供しており、4G LTEネットワークが主要な島々をカバーしている。

インターネット普及率は向上しているが、都市部と地方、あるいは島嶼間の情報格差(デジタルデバイド)の問題も指摘されている。

放送メディアとしては、テレビ放送局(例:Roll 'Em Productions/Island Cable Television (ICTV))やラジオ放送局(例:WWFM Eco Paradise FM 89.5MHz)が存在する。ケーブルテレビを通じて、海外のチャンネル(NHKやCNNなど)も視聴可能である。

新聞は、「パラオ・ホライズン (Palau Horizon)」、「ティア・ベラウ (Tia Belau)」、「アイランド・タイムズ (Island Times)」などが発行されている。

8. 社会

パラオの社会は、パラオ人を中心に多民族が共生し、パラオ語と英語が公用語である。キリスト教が主要宗教であり、教育制度は初等から高等教育まで整備されているが、医療面では専門医不足などの課題がある。

8.1. 人口

2023年時点でのパラオの総人口は約21,779人と推定されている。人口密度は比較的低いが、人口の大部分は旧首都コロール州に集中している。近年の人口増加率は緩やかであり、一部には海外への移住も見られる。年齢構成は比較的若い層が多いが、少子高齢化の兆候も現れ始めている。

1970年代以降、数百人規模での海外移住が続いており、特に1972年以降に大規模な海外移住が始まった。移住先としては、アメリカ合衆国本土、ハワイ、グアムなどが多い。

| 年 | 人口 |

|---|---|

| 1958 | 8,987 |

| 1970 | 11,210 |

| 1980 | 12,116 |

| 1990 | 15,122 |

| 1995 | 17,225 |

| 2000 | 19,129 |

| 2005 | 19,907 |

| 2015 | 17,661 |

| 2020 | 17,614 |

8.1.1. 民族構成

パラオの住民の約73%は、メラネシア系とオーストロネシア系の混血であるパラオ先住民である。その他、多くのアジア系コミュニティが存在する。フィリピン人は最大のアジア系グループであり、スペイン植民地時代に遡る歴史を持つ第二の民族グループを形成している。かなりの数の中国人と韓国人も居住している。また、日本人の血を引く、または純粋な日本人の子孫であるパラオ人も少数ながら存在する。日系パラオ人は全人口の25%を占めるとも言われている。アジア出身のパラオ人の多くは20世紀後半に移住し、多くの中国人、バングラデシュ人、ネパール人が未熟練労働者や専門家としてパラオに来た。少数のヨーロッパ人やアメリカ人も居住している。

パラオ社会は多文化共生を目指しているが、異なる民族グループ間での経済的格差や社会的統合の課題も存在する。少数派の権利保障は、パラオの民主主義と社会正義の観点から重要なテーマである。

8.1.2. 言語

パラオの公用語はパラオ語と英語である。ただし、ソンソロール州とハトホベイ州の2州では、それぞれの現地語であるソンソロール語とトビ語もパラオ語と共に公用語として認められている。

日本語は、一部の年配のパラオ人によって話されており、アンガウル州では公用語の一つとして採用されている。これは、20世紀前半の日本の委任統治時代の影響を反映している。パラオ語には、日本語からの多くの借用語(例:「ダイジョウブ」「デンワ」「ベントウ」など)が取り入れられ、日常的に使用されている。

信託統治時代の教育制度を引き継いでいるため、英語はパラオの教育制度における主要科目であり、人口の大多数が第二言語として英語を使用している。フィリピン語(タガログ語)も、フィリピン系住民のコミュニティを中心に広く話されているが、公用語ではない。

言語の多様性を維持し、特に少数言語を次世代に継承していくことは、パラオの文化政策における課題の一つである。

8.1.3. 宗教

パラオにおける主要な宗教はキリスト教であり、2020年の国勢調査によると、人口の46.9%がローマ・カトリック、25.9%がプロテスタント(主に福音派)、5.0%がセブンスデー・アドベンチストを信仰している。

その他、伝統的なパラオの信仰とキリスト教、そして占いなどが融合した土着の新宗教であるモデクゲイ教が5.1%を占めている。イスラム教の信者は4.9%、末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教)は0.9%である。残りの11.4%はその他の宗教または無宗教である。

スペイン、ドイツ、日本の各統治時代には、それぞれの国から宣教師が派遣され、布教活動が行われた。スペインとドイツはカトリックとプロテスタントを、日本は神道と仏教を伝えた。日本の統治時代には、日本人移住者の間で大乗仏教と神道が主要な宗教であった。しかし、第二次世界大戦での日本の敗戦後、残った日本人の多くはキリスト教に改宗し、一部は仏教を信仰し続けたが、神道の儀式は行われなくなった。

パラオ憲法は信教の自由を保障しており、異なる宗教間の関係は概ね良好である。

8.2. 教育

パラオの教育制度は、アメリカの信託統治時代の影響を強く受けており、初等教育から高等教育までの機会が提供されている。義務教育は16歳までとされている。

学制は、小学校(1年生から8年生)、高校(9年生から12年生)が基本である。国内には公立小学校が15校、私立小学校が2校、公立高校が1校(パラオ高校)、私立高校が4校存在する(2020年時点)。

高等教育機関としては、コロール州にパラオ地域短期大学 (Palau Community College, PCC) があり、職業訓練コースや準学士号を取得できるプログラムを提供している。PCCは、観光、海洋科学、ビジネス、教育など、パラオの社会経済的ニーズに応じた多様な分野をカバーしている。

PCC卒業後、さらに学士号や修士号、専門職学位を目指す学生の多くは、アメリカ合衆国本土、ハワイ、グアムなどの大学へ留学する。サンディエゴ州立大学や南太平洋大学を通じた遠隔教育プログラムも利用可能である。

教育政策においては、教育の機会均等、教育の質の向上、そしてパラオの伝統文化や言語の継承を重視した教育の取り組みが課題となっている。

8.3. 保健医療

パラオの主要な医療施設は、コロール州にあるベラウ国立病院 (Belau National Hospital) であり、80床の病床を有する。この病院が国内の中心的医療機関として機能し、一般的な内科、外科、産婦人科、小児科などの診療科に加え、救急医療も提供している。

しかし、高度な専門医療や特定の疾患の治療に関しては、国内での対応が困難な場合があり、その際は台湾、フィリピン、あるいはハワイなど、海外の医療機関へ搬送して治療を受ける必要がある。例えば、皮膚科医や眼科専門医は国内に常駐しておらず、糖尿病性眼疾患に対するVEGF薬物療法などは行えず、訪問するアメリカの眼科医によるレーザー手術が行われている。特定の脳出血などもベラウ国立病院では治療できず、台湾への緊急空輸が必要となる。

公衆衛生政策は、生活習慣病の予防、感染症対策、母子保健の向上などに重点を置いている。主な健康問題としては、糖尿病、高血圧、肥満といった生活習慣病の増加が指摘されている。

医療サービスへのアクセスにおいては、特に離島の住民や経済的に困難な状況にある人々にとって、地理的・経済的な障壁が存在する。医療アクセスの格差解消や、脆弱な立場の人々への配慮は、保健医療分野における重要な課題である。

9. 文化

パラオ文化は母系制の伝統社会を基盤とし、独自の食文化、スポーツ、芸術を持つ。ロックアイランド群と南ラグーンはユネスコ世界遺産に登録されており、多様な祝祭日が存在する。

9.1. 伝統社会及び慣習

パラオ社会は、非常に厳格な母系制の伝統に従っている。母系制の実践は、葬儀、結婚、相続、伝統的な称号の継承など、パラオの伝統のほぼすべての側面に見られる。女性が土地の所有権や氏族の財産を管理し、男性は氏族の代表者として政治的な役割を担うことが多い。

各村には伝統的な首長制度が存在し、首長(男性は Rubakパラオ語、女性は Bilungパラオ語)が村の意思決定や紛争解決において重要な役割を果たす。これらの首長は、母系のクラン(氏族)から選ばれる。

伝統的な集会所であり、男性の社交場、工房、宿泊施設としても機能した「バイ (Baiパラオ語)」は、パラオの建築様式を象徴するものである。バイの破風や梁には、神話や歴史的な出来事を描いた精巧な彫刻や絵画が施される。

葬儀や結婚の風習もパラオ独自の文化的特徴を色濃く残しており、親族間の絆や共同体の結束を再確認する重要な儀礼となっている。これらの儀礼では、伝統的な踊りや歌が披露され、パラオ独自のビーズ貨幣 (Udoudパラオ語) が交換されることもある。

9.2. 食文化

パラオの伝統的な食文化は、地元で採れるタロイモ、キャッサバ、ヤムイモなどの芋類、そして豊富な魚介類を主食としてきた。これらの食材は、茹でたり、焼いたり、ココナッツミルクで煮込んだりして調理される。

外来文化の影響も受けており、特に日本統治時代には米や醤油、味噌などが持ち込まれ、現代のパラオ料理にも取り入れられている。また、アメリカ統治時代以降は、缶詰や加工食品も普及した。

パラオの特色ある料理としては、コウモリを丸ごとココナッツミルクで煮込んだ「フルーツバットのスープ」が知られているが、現在は希少であり、主に観光客向けに提供されることが多い。その他、タピオカを原料としたデザート「タマ (tamaパラオ語)」などがある。

飲み物としては、ヤシの木から採れる樹液を発酵させたアルコール飲料(ヤシ酒)や、カヴァの根から作られる伝統的な鎮静作用のある飲み物がある。また、ビンロウの実(アレカナッツ)をキンマの葉と石灰と一緒に噛む習慣も広く見られる。

9.3. スポーツ

パラオでは様々なスポーツが行われており、国民の健康増進や国際交流の手段として重要視されている。

9.3.1. 野球

パラオで最も人気のあるスポーツの一つが野球である。野球は1920年代の日本統治時代に伝えられ、以来、国内リーグが組織されるなど、広く親しまれてきた。パラオ代表チームは、ミクロネシアゲームズやパシフィックゲームズなどの国際大会で金メダルを獲得するなど、ミクロネシア地域では強豪として知られている。2022年6月20日には、左翼手のブライ・マドリスがピッツバーグ・パイレーツでメジャーリーグデビューを果たし、パラオ人初のMLB選手となった。

9.3.2. サッカー

サッカーもパラオで行われているスポーツであり、国内にはパラオサッカーリーグが存在する。サッカーパラオ代表はパラオサッカー協会によって組織されているが、国際サッカー連盟(FIFA)には加盟していないため、FIFAワールドカップなどの公式国際大会への出場資格はない。

9.3.3. オリンピックへの参加

パラオは2000年のシドニーオリンピックから夏季オリンピックに参加しており、以来、毎回選手団を派遣している。主な出場種目は、陸上競技、競泳、レスリング、ウエイトリフティングなどである。メダル獲得には至っていないが、国際的なスポーツの祭典への参加を通じて、パラオの存在をアピールしている。

パラオと台湾の協力により、2023年にベラウ・オマル・マラソンが開始された。

9.4. マスメディア及び芸術

パラオのマスメディアは、新聞、ラジオ、テレビを通じて情報提供と娯楽の役割を担っている。新聞には「パラオ・ホライズン (Palau Horizon)」、「ティア・ベラウ (Tia Belau)」、「アイランド・タイムズ (Island Times)」などがある。ラジオ局には、FM放送の「WWFM Eco Paradise FM」(エフエム東京などが設立に協力)などがあり、国内外のニュースや音楽番組を放送している。テレビ放送は、主にケーブルテレビを通じて行われ、ローカル番組のほか、海外のチャンネルも視聴可能である。

パラオの伝統芸術としては、精巧な木彫りが有名である。特に「ストーリーボード」と呼ばれる、神話や伝説、歴史的な出来事を板に彫り込んだものは、パラオを代表する工芸品として知られている。その他、貝殻や種子を使ったアクセサリー、パンダナスなどの植物繊維を用いたウィービング(編み物)も盛んである。

伝統音楽や舞踊もパラオ文化の重要な要素であり、儀式や祭りの際に披露される。男性による力強い踊りや、女性による優雅な踊りがあり、歌と共に物語を伝えたり、共同体の結束を高めたりする役割を果たしてきた。

日本統治時代の影響で、映画や日本の歌謡曲などもパラオの娯楽文化の一部となっている。

9.5. 世界遺産

パラオには、2023年現在、ユネスコ世界遺産に登録された遺産が1件存在する。

- ロックアイランド群と南ラグーン (Rock Islands Southern Lagoon) - 2012年に文化遺産と自然遺産の両方の価値が認められる複合遺産として登録された。この遺産は、コロール州の南に広がる445の無人の石灰岩の島々からなり、マッシュルームのような独特の形状をした島々、ターコイズブルーのラグーン、多様なサンゴ礁、そして多くの海洋生物種が生息する豊かな生態系を特徴とする。また、島々には古代の村の遺跡や岩絵なども残されており、人類の歴史と海洋環境との関わりを示す文化的価値も有している。

この他にも、パラオには世界遺産暫定リストに記載されている候補地がいくつかある。

- オウバラン・ラ・ゲベデック(ゲベデックの棚田) (Ouballang ra Ngebedech (Ngebedech Terraces))

- イメオン保護地域 (Imeong Conservation Area)

- ヤペアセ石切り場跡 (Yapease Quarry Sites)

- テトゥ・エル・バッド(石棺)(Tet el Bad (Stone Coffin))

これらの遺産は、パラオの自然の美しさと文化の豊かさを示すものであり、保護と持続可能な利用が求められている。

9.6. 祝祭日

パラオ共和国の主要な国民の祝日および法定休日は以下の通りである。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day英語 | |

| 3月15日 | 青年の日 | Youth Day英語 | |

| 5月5日 | 敬老の日 | Senior Citizens Day英語 | |

| 6月1日 | 大統領の日 | President's Day英語 | |

| 7月9日 | 憲法記念日 | Constitution Day英語 | パラオ憲法が制定された日 |

| 9月 第1月曜日 | 労働者の日 | Labor Day英語 | |

| 10月1日 | 独立記念日 | Independence Day英語 | アメリカとの自由連合盟約に基づき独立した日 |

| 10月24日 | 国連の日 | United Nations Day英語 | |

| 11月 第4木曜日 | 感謝祭 | Thanksgiving Day英語 | アメリカの習慣に倣う |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day英語 |

この他、州によっては独自の祝日を設けている場合がある。例えば、ペリリュー州は、2015年の天皇明仁・皇后美智子(当時)の訪問日である4月9日を「天皇皇后両陛下ご訪問の日」として州の祝日に制定した。