1. 概要

エリトリア国は、アフリカの角に位置する国家である。紅海に面した戦略的に重要な立地にあり、長い海岸線と多数の島嶼を有する。地理的には、中央高原地帯、海岸平野、西部低地といった多様な地形を持ち、気候も地域によって大きく異なる。生物多様性も豊かである。

歴史的には、古代のプント国やアクスム王国といった文明が栄えた地であり、中世にはメドレ・バフリ王国が成立した。近世以降はオスマン帝国、エジプトの支配を経て、19世紀末にイタリアの植民地(イタリア領エリトリア)となった。第二次世界大戦後はイギリスの軍政下に置かれ、その後エチオピアとの連邦を経て併合された。これに対し、約30年に及ぶエリトリア独立戦争が展開され、1993年に独立を達成した。しかし、独立後もエチオピア・エリトリア国境紛争やティグレ紛争への介入など、不安定な情勢が続いている。

政治体制は、イサイアス・アフェウェルキ大統領率いる民主正義人民戦線(PFDJ)による事実上の一党独裁体制であり、独立以来、全国規模の選挙は実施されていない。国際社会からは、報道の自由の制限、恣意的拘禁、拷問、国民皆兵制に伴う無期限の国家奉仕義務など、深刻な人権侵害が指摘されており、多くの難民が発生している。

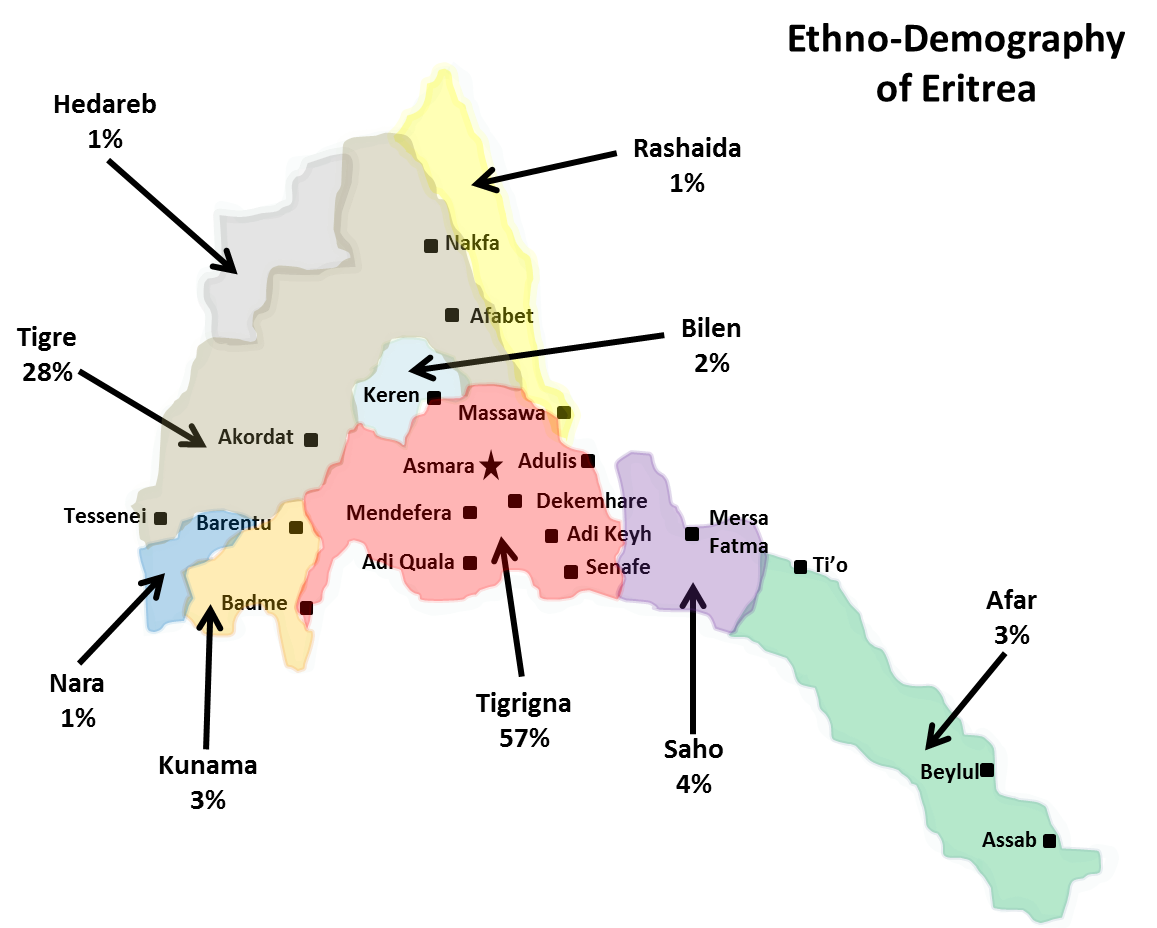

経済は農業と鉱業が主要産業であるが、紛争や政治体制の影響を受け、依然として厳しい状況にある。国民生活は貧困や格差の問題を抱えている。社会面では、ティグリニャ人やティグレ人など9つの主要民族が共存し、ティグリニャ語やアラビア語などが使用されている。宗教はキリスト教エリトリア正教会とイスラム教が主要なものであるが、信教の自由は制限されている。教育や保健医療の分野でも多くの課題を抱えている。

文化的には、独自のコーヒー・セレモニーや多様な民族音楽、舞踊、世界遺産に登録された首都アスマラのモダニズム建築群など、豊かな文化遺産を有する。しかし、表現の自由の制約は文化活動にも影響を与えている。本稿では、これらのエリトリアに関する多岐にわたる情報を、特に社会問題、人権、民主主義の発展、少数派や脆弱な立場の人々の状況に焦点を当て、中道左派・社会自由主義的な視点から詳述する。

2. 国名

エリトリア国の正式名称は、ティグリニャ語ではሃገረ ኤርትራハゲレ・エルトラティグリニャ語(Hagere Ertra)、アラビア語ではدولة إرترياダウラト・イリトリヤーアラビア語(Dawlat Iritriyā)である。英語ではState of Eritreaステート・オブ・エリトリア英語と表記される。通称は、ティグリニャ語でኤርትራエルトラティグリニャ語(Ertra)、アラビア語でإرترياイリトリヤーアラビア語(Iritriyā)、英語でEritreaエリトリア英語である。日本語表記はエリトリア国、通称エリトリア。

「エリトリア」という国名は、古代ギリシア語で「赤」を意味するἐρυθρόςエリュトロス古代ギリシア語(erythros)に由来し、紅海を指す「エリュトゥラー海」(Ἐρυθρὰ Θάλασσαエリュトゥラー・タラッサ古代ギリシア語、Erythra Thalassa)から採られた。この名称は、1890年にイタリア王国がこの地域を植民地化し、イタリア領エリトリア(Colonia Eritreaコロニア・エリトレーアイタリア語)を成立させた際に初めて公式に採用された。その後、イギリスによる軍政期、エチオピアによる併合期を経て、1993年の独立住民投票および1997年の憲法(未施行)によって再確認された。

3. 歴史

エリトリア地域の歴史は、人類の進化における重要な記録を含む先史時代に始まり、古代にはプント国やアクスム王国といった独自の文明が栄えた。中世にはメドレ・バフリ王国が地域を支配し、その後オスマン帝国やエジプトの影響下に置かれた。19世紀末にはイタリアの植民地となり、第二次世界大戦後はイギリスの軍政を経てエチオピアに編入された。これに対し、約30年に及ぶ独立戦争が展開され、1993年に独立を達成したが、その後もエチオピアとの国境紛争など、困難な道を歩んでいる。

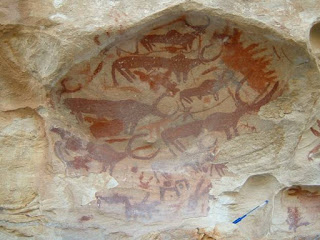

3.1. 先史時代

エリトリアで発見された人類の遺骸は100万年前のものと年代測定されており、人類学的研究はこの地域が人類の進化に関する重要な記録を含んでいる可能性を示唆している。イタリアの人類学者は、エリトリアの考古学遺跡で「ブヤの女性(Madam Buya)」として知られる化石を発見した。これは、これまで発見された中で最も古いヒト科の化石の一つであり、初期のホモ・エレクトスと古風なホモ・サピエンスとの間の進化の重要な段階を示し、可能性のある繋がりを表している。彼女の遺骸は100万年前のものとされている。これは同種の中で最も古い骨格の発見であり、初期のヒト科動物と最初期の現生人類との間の繋がりを提供する。エリトリアのダナキル砂漠の一部は、人類進化の観点から主要な場所であり、ホモ・エレクトスから現生人類への進化の他の痕跡を含んでいる可能性があると考えられている。

最終間氷期には、エリトリアの紅海沿岸は初期の現生人類によって占められていた。この地域は、一部の学者が初期人類が旧世界の他の地域を植民地化するために使用したと示唆するアフリカ脱出ルート上にあったと考えられている。1999年、エリトリア、カナダ、アメリカ、オランダ、フランスの科学者で構成されるエリトリア研究プロジェクトチームは、マッサワ南方のズラ湾近く、紅海沿岸で12万5000年以上前の石器や黒曜石の道具が発見された旧石器時代の遺跡を発見した。これらの道具は、初期人類がアサリやカキなどの海洋資源を採取するために使用したと考えられている。

バルカ川渓谷で発見された紀元前8000年に遡る道具は、この地域における人類定住の最初の具体的な証拠を提供するものと思われる。研究はまた、エリトリアの多くの民族グループがこれらの地域に最初に居住したことを示している。

3.2. 古代

エリトリア地域における古代は、エジプトの記録に登場するプント国との交易、オナ文化やガシュ・グループといった初期の考古学的文化、紀元前10世紀頃に成立したダムト王国、そして広大な交易網を築きキリスト教を受容したアクスム王国へと至る、多様な文化と王国の興亡が見られた時代である。

3.2.1. プント国及び初期文化

紀元前2000年頃、エリトリアの一部は、紀元前25世紀に初めて言及されたプント国の一部であった可能性が高い。プント国は金、芳香性樹脂、アフリカン・ブラックウッド、黒檀、象牙、野生動物を生産・輸出することで知られていた。この地域は、古代エジプトの交易遠征の記録、特にハトシェプスト女王が統治を開始した直後の紀元前1469年頃に途絶えていた交易路を再確立した際の、よく記録されたプントへの遠征によって知られている。

アスマラ近郊のセンベル遺跡での発掘調査では、古代のアクスム王国以前の文明の証拠が発見された。このオナ都市文化は、東アフリカで最も古い牧畜および農業共同体の一つであったと考えられている。遺跡の人工物は紀元前800年から紀元前400年の間に年代付けられており、紀元前1千年紀半ばのエリトリアおよびエチオピア高原の他のアクスム以前の集落と同時期である。

中央エリトリアのアゴルダトおよびその近郊での発掘調査では、ガシュ・グループとして知られる古代のアクスム以前の文明の遺構が発見された。紀元前2500年から紀元前1500年の間に年代付けられた陶器が発見されている。

3.2.2. ダムト王国

ダムト王国(Dʿmtダムトゲエズ語)は、現在のエリトリアおよびエチオピア北部において紀元前10世紀から紀元前5世紀にかけて存在した王国である。イェハに巨大な寺院複合施設が存在することから、この地域が王国の首都であった可能性が高い。エリュトゥラー海案内記においてコロエの町としてしばしば特定されるコハイトや、マタラは、南部エリトリアにおける古代ダムト王国の重要な都市であった。

ダムト王国は灌漑計画を発展させ、鋤を使用し、雑穀を栽培し、鉄製の道具や武器を作った。紀元前5世紀にダムト王国が崩壊した後、高原はより小さな後継王国によって支配されるようになった。これは、1世紀にこれらの政体の一つであるアクスム王国が台頭し、この地域を再統一するまで続いた。

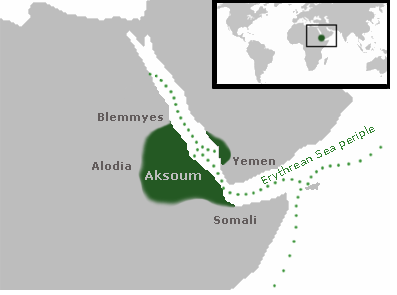

3.2.3. アクスム王国

アクスム王国は、エリトリアとエチオピア北部を中心とした交易帝国であった。紀元前4世紀頃の原アクスム鉄器時代から成長し、紀元1世紀までに隆盛を極め、おおよそ100年から940年まで存在した。中世の『アクスムの書』(Liber Axumaeリベル・アクスーマエゲエズ語)によれば、アクスムの最初の首都マザベルは、クシュの息子イティオピスによって建設された。首都は後にエチオピア北部のアクスムに移された。王国は早ければ4世紀には「エチオピア」という名前を使用していた。

アクスム人は、キリスト教以前の時代に宗教的目的を果たした多くの大きな石碑(ステッレ)を建立した。これらの花崗岩の柱の一つであるアクスムのオベリスクは、高さ27 m (90 ft)(27 m)で、世界最大のそのような構造物である。エザナ王(在位320年頃 - 360年頃)の下で、アクスムは後にキリスト教を受容した。

キリスト教は、現代エリトリアで最初に採用された世界宗教であり、国内最古の修道院であるデブレ・シナ修道院は4世紀に建設された。これはアフリカおよび世界で最も古い修道院の一つである。2番目に古い修道院であるデブレ・リバノス修道院は、5世紀後半または6世紀初頭に設立されたと言われている。元々はハム村にあったが、ハム高原の下の崖の端にあるアクセス困難な場所に移された。その教会には、デブレ・リバノスが宗教的権力の重要な座であった13世紀に遡る金属で覆われた聖書である「黄金の福音書」が収められている。

7世紀には、メッカからの初期のイスラム教徒(少なくともイスラム教の預言者ムハンマドの教友たち)が、クライシュ族による迫害から逃れるために王国に避難した。この旅はイスラム史において第一次ヒジュラとして知られている。彼らは、アフリカ最初のモスクであると言われるマッサワのサハーバ・モスク(教友たちのモスク)を建設したと伝えられている。

アクスム王国は『エリュトゥラー海案内記』において、古代世界中に輸出された象牙の重要な市場として言及されている。当時、アクスムはアドゥリス港も統治していたゾスカレスによって支配されていた。アクスムの支配者たちは、独自のアクスム硬貨を鋳造することによって貿易を促進した。

3.3. 中世 (メドレ・バフリ)

アクスム王国の衰退後、エリトリア高地はキリスト教のザグウェ朝の支配下に置かれ、その後、エチオピア帝国の影響圏に入った。この地域は当初、「マセレ・バフリ」(海の間の土地、すなわち紅海とメレブ川の間の土地)として知られていた。マセレ・バフリの沿岸地域全体は、スルタン・バドレイ・イブン・サアド・アッディーンの治世中、アダル・スルタン国の支配下にあった。その後、この地域はエチオピア皇帝ザラ・ヤコブによって再征服され、沿岸高地の行政はキリスト教の州であるメドレ・バフリ(ティグリニャ語で「海の土地」の意、メレブ川の対岸、現在のエチオピアにあるシャイアなどの一部地域も含む)に再編され、バフリ・ネガシュ(「海の王」の意)という称号を持つ総督によって統治された。首都をデバルワに置き、州の主要な県はハマシエン、セラエ、アケレ・グザイであった。

エリトリアを訪れたことを記録した最初の西洋人は、1520年のポルトガルの探検家フランシスコ・アルヴァレスであった。彼の著書には、ティグレ州の地方勢力、アクスム王国、そしてバルナガイス(海沿いの土地の領主)に関する最初の記述が含まれている。当時エリトリアの海岸は、ポルトガル人が小さな植民地を持っていたティグレ地方への連絡路であり、したがってポルトガルの同盟国である内陸エチオピアへの連絡路を保証するものであった。マッサワはまた、1541年にクリストヴァン・ダ・ガマの軍隊が上陸し、最終的に1543年のワイナ・ダガの戦いでアダル・スルタン国を破った軍事作戦の舞台となった。

1557年までに、オスマン帝国は現在のエリトリア北東部のすべてをその後20年間にわたって占領し、その地域はマッサワからスーダンのスアキンまで広がっていた。この領土はオスマン帝国の総督領となり、ハベシュ・エヤレトとして知られるようになった。マッサワはこの新しい州の最初の首都となった。都市が経済的に二義的な重要性を持つようになると、行政首都はすぐに紅海を越えてジェッダに移された。トルコ人は1559年にハマシエンの高地部分を占領しようとしたが、激しい抵抗に遭い撤退した。彼らはバフリ・ネガシュと高地軍によって押し戻された。1578年、彼らは権力闘争のために同盟を変えたバフリ・ネガシュ・イセハクの助けを借りて高地に拡大しようとした。エチオピア皇帝サルサ・デンゲルは、北部諸州への襲撃に対応して1588年にトルコ人に対して懲罰遠征を行い、伝えられるところによれば1589年までに、彼らは再び軍隊を海岸に撤退させることを余儀なくされた。

オスマン帝国は最終的に16世紀の最後の四半世紀に追放された。しかし、彼らは1800年代後半まで海岸線の支配を維持した。エリトリア中央高地はその後、ティグレの領主の家臣領となり、彼らはエチオピア家の支配的なアムハラ分家とはめったに良好な関係ではなかった。

1734年、アファール人の指導者ケダフはエチオピアにムダイト朝を設立し、後にエリトリアの南部デンケル低地も含まれるようになり、したがって南部デンケル低地をアウッサ・スルタン国に編入した。16世紀にはオスマン帝国も到来し、紅海地域に進出し始めた。

エリトリアの植民地化以前の時代には、地理的に隔てられた4つの異なる地域があり、そのため互いの接触は限られていた。これらの地域は次のように統治されていた:高地のアビシニア人(ティグリニャ語を話すキリスト教徒)、西部の遊牧民ティグレ族とベニ・アメル族(スーダンのフンジ王国と密接に関連)、マッサワのアラブ系イスラム教徒、そして2つの沿岸地域に見られる牧畜民のアスア・スルタン国。これらの分裂したグループは、開発と革新を妨げる限定的な交流から、現在のエリトリアの政治的および経済的発展を妨げ、国家の強さに不平等を生み出した。

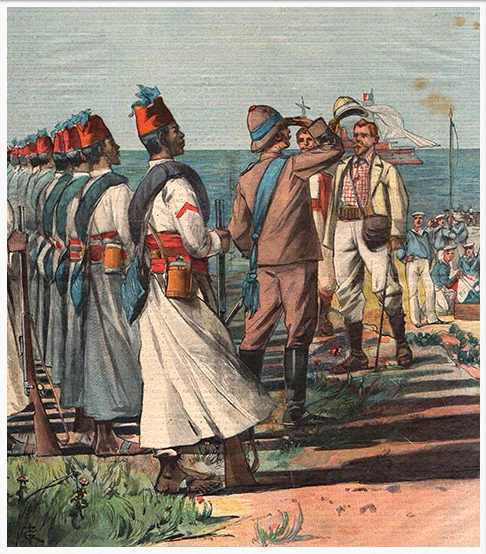

3.4. イタリア植民地統治

現在のエリトリアの国境は、アフリカ分割の間に確立された。1869年11月15日、地元の支配者であった首長が、アッサブ湾周辺の土地を、ルバッティーノ海運会社を代表してイタリアの宣教師ジュゼッペ・サペートに売却した。この地域は、最近完成したスエズ運河によって導入された航路沿いの石炭補給基地として機能した。1882年、イタリア政府は商業所有者から正式にアッサブ植民地を取得し、1885年2月にエジプト人がエリトリアから撤退した後、マッサワとエリトリアの沿岸低地の大部分を含むように支配を拡大した。

ガラバトの戦いでエチオピア皇帝ヨハンネス4世が1889年に死去した後の権力の空白に乗じて、オレステ・バラティエリ将軍はエリトリア沿岸の高地を占領し、イタリアはイタリア王国の植民地であるイタリア領エリトリアの設立を宣言した。同年署名されたウッチャリ条約において、南エチオピアの王国シェワのメネリク2世(当時はメネリク王)は、財政援助とヨーロッパの武器弾薬への継続的なアクセスの保証と引き換えに、彼のライバルたちの土地であるボゴス、ハマシエン、アケレ・グザイ、セラエのイタリアによる占領を認めた。その後のライバル王たちに対する勝利と皇帝メネリク2世としての即位(在位1889年~1913年)により、この条約は全領土に対して正式に拘束力を持つものとなった。

1888年、イタリア政権は新しい植民地で最初の開発プロジェクトを開始した。エリトリア鉄道は1888年にサアティまで完成し、1911年には高地のアスマラに到達した。アスマラ・マッサワ間ロープウェイは当時世界最長であったが、後に第二次世界大戦中にイギリスによって解体された。主要なインフラプロジェクトの他に、植民地当局は農業部門に多大な投資を行った。彼らはまた、アスマラとマッサワの都市設備の提供を監督し、特に警察や公共事業部門で多くのエリトリア人を公務員として雇用した。同時に何千人ものエリトリア人が軍隊に入隊し、リビアでの伊土戦争、および第一次エチオピア戦争と第二次エチオピア戦争に従軍した。

さらに、イタリア領エリトリア政権は、ボタン、食用油、パスタ、建設資材、食肉加工、タバコ、皮革、その他の日用品を生産する多くの新しい工場を開設した。1939年には約2,198の工場があり、従業員のほとんどはエリトリア市民であった。産業の確立はまた、都市部に居住するイタリア人とエリトリア人の数を増加させた。領土内のイタリア人の数は5年間で4,600人から75,000人に増加し、エリトリア人が産業に関与するにつれて、貿易と果物プランテーションは全国に拡大し、一部のプランテーションはエリトリア人によって所有された。

1922年、イタリアでのベニート・ムッソリーニの権力掌握は、イタリア領エリトリアの植民地政府に大きな変化をもたらした。「イル・ドゥーチェ」が1936年5月にイタリア帝国の誕生を宣言した後、イタリア領エリトリア(エチオピア北部の地域で拡大)とイタリア領ソマリランドは、征服されたばかりのエチオピアと合併して新しいイタリア領東アフリカ(Africa Orientale Italianaアフリカ・オリエンターレ・イタリアーナイタリア語)となった。このファシズム時代は、「新しいローマ帝国」の名の下の帝国拡大によって特徴づけられた。エリトリアはイタリア政府によってイタリア領東アフリカの産業の中心地として選ばれた。

1935年以降、アール・デコ建築がアスマラで広く採用された。イタリア人は、イタリアが第二次世界大戦に関与するまでしか停止しなかった建設ブームの中で、400以上の建物を設計した。これらには、フィアット・タリエロビルやインペロ劇場が含まれていた。2017年、この都市は世界遺産に登録され、ユネスコは「折衷的で合理主義的な建築様式、明確に定義されたオープンスペース、映画館、店舗、銀行、宗教施設、公私のオフィス、産業施設、住居を含む公共および民間の建物」を特徴とすると説明した。

3.5. イギリス軍政期

1941年のケレンの戦いを通じて、イギリスはイタリア人を追放し、国の行政を引き継いだ。経済的には、イギリス統治の10年間はエリトリア経済の大幅な再編が見られた。1945年まで、イギリスとアメリカは戦時中のニーズと中東の連合国を支援するためにイタリアの設備と熟練労働者に依存していた。イタリアのかなりの関与によって煽られたこの経済ブームは、戦争が終わるまで続いた。しかし、紛争終結直後、エリトリア経済は地元の都市住民に深刻な影響を与えた不況と恐慌に直面した。何千人もの人々を雇用していた戦争工場は閉鎖され、イタリア人は本国送還され始めた。さらに、1936年から1945年の間に設立された多くの小規模製造工場は、ヨーロッパと中東の工場との激しい競争のために閉鎖を余儀なくされた。

イギリスは、連合国軍がその運命を決定できるまで、エリトリアをイギリス軍政下に置いた。エリトリアの地位に関する連合国間の合意がないまま、イギリスの統治は第二次世界大戦の残りの期間と1950年まで続いた。戦後直後、イギリスはエリトリアを宗教共同体の境界線に沿って分割し、一部をイギリス植民地のスーダンに、一部をエチオピアに併合することを提案した。1947年にイタリアとの平和条約が締結された後、国際連合は植民地の運命を決定するために調査委員会を派遣した。

3.6. エチオピア連邦への編入及び併合

1950年代、皇帝ハイレ・セラシエ1世下のエチオピア帝国封建政権は、エリトリアとイタリア領ソマリランドの併合を目指した。彼はパリ講和会議と国連の第1回会期でフランクリン・D・ルーズベルトに宛てた書簡で両領土の領有権を主張した。国連では、旧イタリア植民地の運命に関する議論が続いた。イギリスとアメリカは、第二次世界大戦中の支援の報酬として、西部州を除くエリトリア全土をエチオピア人に割譲することを望んだ。エリトリア諸党の独立ブロックは、エリトリアの主権問題を解決するために直ちに住民投票を実施するよう国連総会に一貫して要求した。

国連調査委員会は1950年初頭にエリトリアに到着し、約6週間後にニューヨークに戻って報告書を提出した。2つの報告書が提出された。パキスタンとグアテマラが提出した少数派報告書は、信託統治期間後にエリトリアが独立することを提案した。ビルマ、ノルウェー、南アフリカ連邦がまとめた多数派報告書は、エリトリアをエチオピアに編入することを求めた。

1950年12月の国連決議390A(V)の採択後、アメリカ合衆国の働きかけにより、エリトリアはエチオピアと連邦を形成した。この決議は、エリトリアとエチオピアが皇帝の主権の下で緩やかな連邦構造を通じて結びつくことを求めた。エリトリアは独自の行政・司法構造、独自の新しい国旗を持ち、警察、地方行政、課税を含む国内問題の管理権を持つことになっていた。連邦政府(実質的には既存の帝国政府)は、外交(商業を含む)、防衛、財政、運輸を管理することになっていた。この決議はエリトリア人の独立の願いを無視したが、国民の民主的権利とある程度の自治を保証した。

3.7. 独立戦争

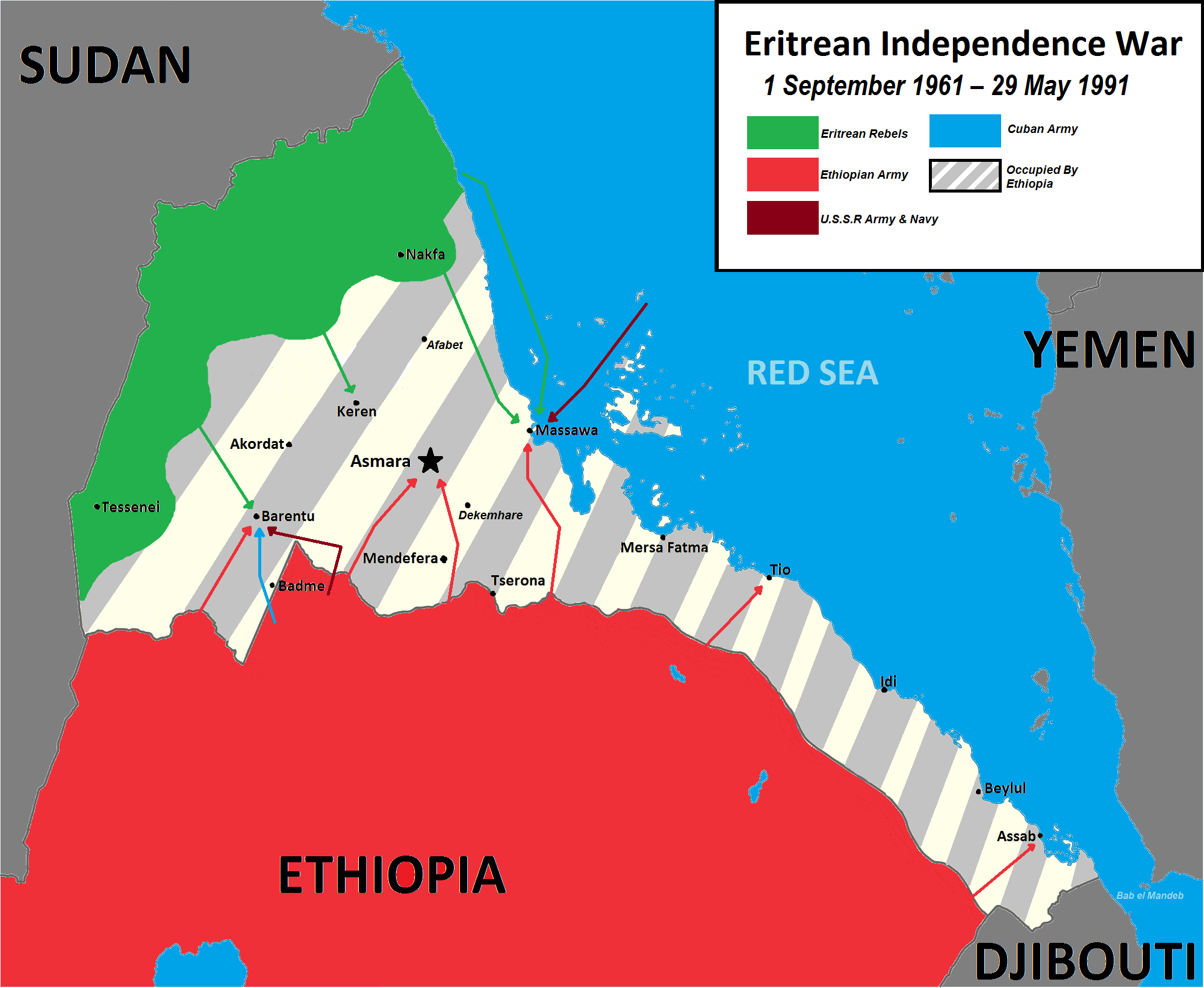

1958年、エリトリア人のグループがエリトリア解放運動(ELM)を設立した。この組織は主にエリトリアの学生、専門家、知識人で構成されていた。それは、帝国エチオピア国家の中央集権政策に対する抵抗を育成することを目的とした秘密の政治活動に従事した。1961年9月1日、ハミド・イドリス・アワテの指導の下、エリトリア解放戦線(ELF)は独立のための武力闘争を開始した。1962年、皇帝ハイレ・セラシエ1世は一方的にエリトリア議会を解散し、領土を併合した。その後のエリトリア独立戦争は、エリトリア人民解放戦線(EPLF、ELFの後継組織)がエリトリアでエチオピア軍を破り、エチオピア反乱軍連合がエチオピアの首都アディスアベバを制圧するのを助けた1991年まで、連続するエチオピア政府に対して30年間続いた。

1980年代、エリトリア相互機関コンソーシアム(EIAC)と呼ばれる非政府組織が、エリトリア解放運動のための開発プロジェクトを支援した。

国連(UNOVERと呼ばれる)が監督したエリトリアでの住民投票で、エリトリア国民が圧倒的多数で独立に賛成票を投じた後、エリトリアは1993年に独立を宣言し、国際的な承認を得た。EPLFは権力を掌握し、ナショナリスト路線に沿った一党独裁国家を樹立し、さらなる政治活動を禁止した。2020年現在、選挙は行われていない。1993年5月28日、エリトリアは182番目の加盟国として国際連合に加盟した。

3.8. 独立後の現代史

1993年の独立宣言以降、エリトリアは政治的・経済的・社会的に多くの課題に直面している。1998年から2000年にかけてエチオピアとの間で国境紛争が勃発し、両国関係は悪化した。しかし、2018年には歴史的な和平合意が締結され、関係改善の兆しが見られた。一方で、近年ではエチオピアのティグレ州紛争へのエリトリア軍の介入が国際的な懸念を呼んでいる。国内的には、一党支配体制が続き、人権状況や民主化の遅れが指摘されている。

3.8.1. エチオピア・エリトリア国境紛争

1998年5月から2000年6月まで続いたエチオピア・エリトリア国境紛争は、両国間で未確定であった国境線、特にバドメ周辺地域の領有権を巡る対立が主な原因であった。紛争は大規模な武力衝突に発展し、双方に多くの死傷者を出した。国際社会の仲介努力により、2000年6月に停戦合意が成立し、同年12月にはアルジェで包括的な和平協定(アルジェ合意)が署名された。この合意に基づき、国境画定委員会が設置され、2002年には国境線に関する最終的かつ拘束力のある裁定が下されたが、エチオピア側がバドメの裁定結果受け入れを拒否したため、完全な履行には至らず、両国間の緊張状態が続いた。紛争地域には国際連合エチオピア・エリトリア派遣団(UNMEE)が展開し、停戦監視活動を行った。

3.8.2. 2018年和平合意と関係変化

長らく対立関係にあったエリトリアとエチオピアは、2018年に歴史的な転換期を迎えた。エチオピアで新たに首相に就任したアビィ・アハメドが、アルジェ合意と国境画定委員会の裁定を完全に受け入れる用意があると表明したことが大きな契機となった。これに応じる形で、同年7月9日、エリトリアのイサイアス・アフェウェルキ大統領とアビィ首相はエリトリアの首都アスマラで首脳会談を行い、戦争状態の終結、外交関係の再開、経済・人的交流の促進などを内容とする共同宣言に署名した。これにより、約20年間にわたる両国間の敵対関係に終止符が打たれ、国境の再開や航空便の運航再開など、具体的な関係正常化の動きが進んだ。この和平合意は国際社会から高く評価され、アビィ首相は2019年のノーベル平和賞を受賞した。しかし、その後のティグレ紛争における両国の協調関係は、和平のあり方について新たな議論を呼んでいる。

3.8.3. ティグレ紛争への介入

2020年11月、エチオピア北部のティグレ州で同州を拠点とするティグレ人民解放戦線(TPLF)とエチオピア連邦政府との間でティグレ紛争が勃発すると、エリトリア軍はエチオピア政府軍を支援する形で紛争に介入した。エリトリアはTPLFを長年の敵対勢力と見なしており、紛争初期からティグレ州に派兵し、TPLF勢力の掃討作戦に参加した。エリトリア軍の介入は、紛争の長期化と人道状況の悪化を招いた一因とされ、国際社会から強い非難を浴びた。特に、エリトリア兵による民間人への虐殺、略奪、性的暴力などの深刻な人権侵害が多数報告され、国連や人権団体から調査と責任追及を求める声が上がった。エリトリア政府は当初、紛争への関与を否定していたが、後に派兵の事実を認めた。紛争終結後も、エリトリア軍のティグレ州からの完全撤退や、紛争中の人権侵害に対する責任問題が課題として残っている。

4. 地理

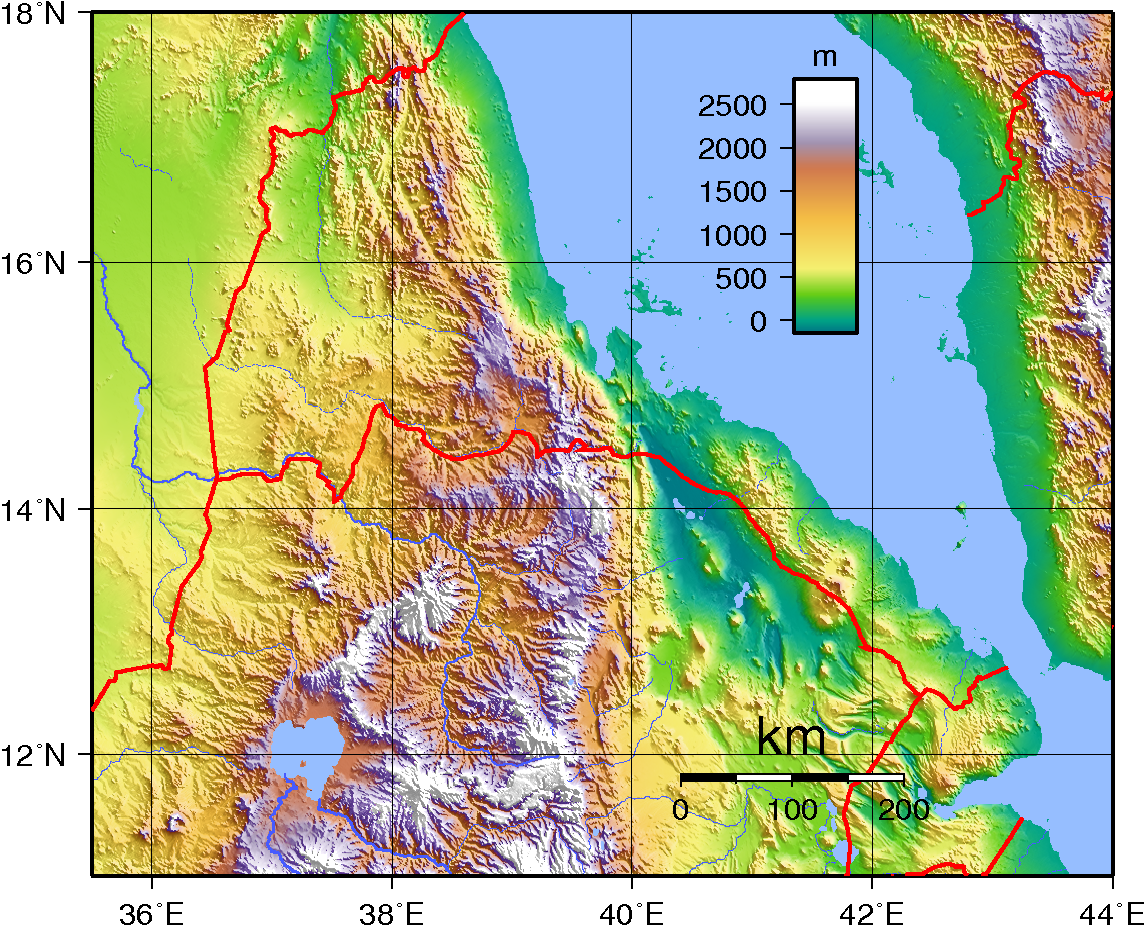

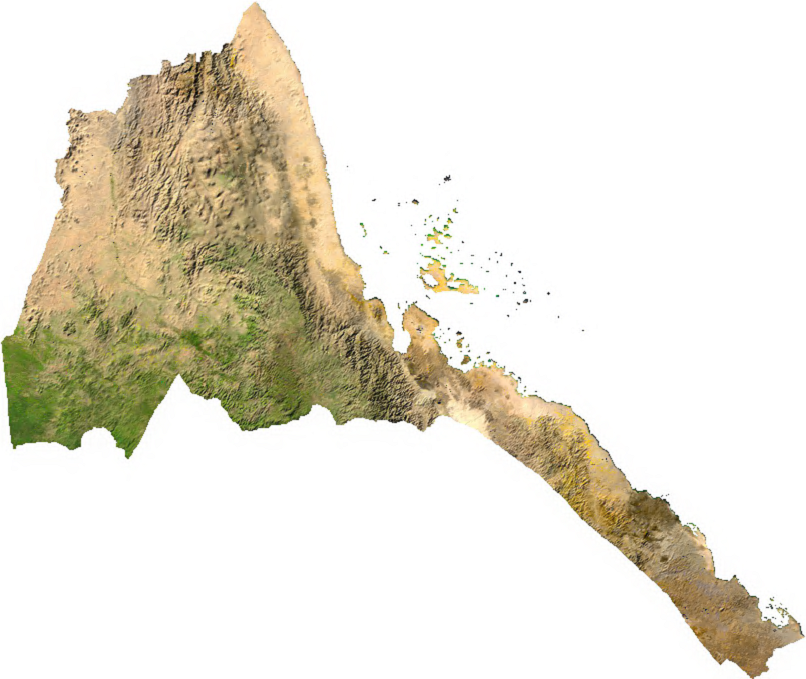

エリトリアは東アフリカに位置する。北東および東は紅海、西はスーダン、南はエチオピア、南東はジブチと国境を接している。エリトリアは北緯12度から18度、東経36度から44度の間に位置する。国土の総面積は約11.76 万 km2であり、ダフラク諸島およびハニーシュ群島のいくつかの島々を含む。

国土は実質的に東アフリカ大地溝帯の支脈によって二分されている。紅海の南端に位置するエリトリアは、地溝帯の分岐点の本拠地である。ダフラク諸島とその漁場は、砂漠質の乾燥した海岸線沖に位置する。

エリトリアは3つの生態域に分けることができる。高温乾燥の海岸平野が海岸沿いに広がる。海岸平野は西部では狭く、東に向かって広がる。これらの海岸低地はジブチ乾燥低木地生態域の一部である。より涼しく肥沃なエリトリア高原は標高3000 mに達し、エチオピア高原の北への延長であり、エチオピア山地草原森林の故郷である。ここでの生息地は、フィルフィル・ソロモナの亜熱帯雨林から南部高地の険しい崖や峡谷まで様々である。フィルフィルは年間1100 mm以上の降雨量がある。高地の東側には急峻な断層崖があり、これは東アフリカ大地溝帯の西壁である。高地の西斜面はより緩やかで、内陸の低地に下っている。エリトリア南西部はアトバラ川によって排水され、北西に流れてナイル川に合流する。高地の北西斜面はバルカ川によって排水され、北に流れてスーダンに入り紅海に注ぐ。エリトリア西部は、エリトリアからセネガルまでサハラ砂漠の南を横切って広がるサヘル・アカシア・サバンナの一部である。

エリトリアのアファール盆地またはダナキル低地は、3つの構造プレートが互いに引き離されている三重会合点の推定位置である。国の最高地点であるエンバ・ソイラはエリトリア中央部に位置し、海抜3018 mである。エリトリアは国土南東部で火山活動がある。2011年にはナブロ山が噴火した。

国の主要都市は、首都アスマラと南東部の港町アッサブ、そして東部のマッサワ、北部の町ケレン、中央部の町メンデフェラである。

降雨パターンの地域的な変動と降水量の減少が知られており、これが土壌侵食、洪水、干ばつ、土地劣化、砂漠化を引き起こす可能性がある。エリトリアは、地球環境ファシリティ内の14カ国からなる選挙区の一部であり、国際機関、市民社会組織、民間部門と提携して、国の持続可能な開発イニシアチブを支援しながら地球環境問題に取り組んでいる。2006年、エリトリアは、自国の海岸全域を環境保護区にする世界初の国になると発表した。1347 kmの海岸線と、350以上の島々を取り巻くさらに1946 kmの海岸線が政府の保護下に置かれる。

4.1. 地形及び地質

エリトリアの地形は大きく分けて、国土中央部を南北に貫くエリトリア高原、紅海沿岸に広がる海岸平野、そして西部に位置する西部低地の3つに区分される。

エリトリア高原は、エチオピア高原の北端部にあたり、平均標高は約2000 mに達する。国内最高峰のエンバ・ソイラ山(3018 m)もこの高原地帯に位置する。首都アスマラもこの高原上にあり、比較的冷涼な気候に恵まれている。高原の東縁は急峻な崖となって海岸平野へと落ち込んでいる。

海岸平野は、北西部のスーダン国境から南東部のジブチ国境まで紅海沿いに細長く延びている。特に南東部のダナキル低地(アファールトライアングルの一部)は海抜以下となる地点も存在し、極めて乾燥した砂漠気候となっている。この地域は火山活動も活発である。

西部低地は、高原地帯からスーダン国境に向かって緩やかに傾斜する平原であり、バルカ川やガシュ川(エチオピア領内ではメレブ川)といった河川が流れている。これらの河川は雨季にのみ水が流れる季節河川が多い。

地質学的には、エリトリアはアフリカ大地溝帯の北東端に位置しており、地殻活動が活発な地域である。このため、地震や火山活動が見られる。国の基盤岩は先カンブリア時代の変成岩や花崗岩類からなり、これらを中生代や新生代の堆積岩、火山岩が覆っている。鉱物資源としては、金、銅、亜鉛、カリ塩などが知られている。

4.2. 気候

エリトリアの気候は、その多様な地形的特徴と熱帯地域における位置によって形成される。高地と低地の景観と地形の多様性は、気候の多様性をもたらす。高地は年間を通じて温暖な気候である。ほとんどの低地地帯の気候は乾燥および半乾燥である。降雨量と植生タイプの分布は、国全体で著しく異なる。エリトリアの気候は、季節的および高度の違いによって変化する。

温度変動に基づいて、エリトリアは大きく3つの主要な気候帯に分けることができる。温暖帯、亜熱帯気候帯、および熱帯気候帯である。

その物理的多様性のため、エリトリアは「一日に四季」を体験できる数少ない国の一つである。高地(海抜3000 mまで)では、最も暑い月は通常5月で、気温は30 °Cに達するが、冬は12月から2月にかけて発生し、夜間の気温は10 °Cまで下がることもある。首都アスマラは一年中快適な気温である。

低地および沿岸地域では、夏は6月から9月までで、気温は40 °Cに達することがある。低地の冬は2月から4月までで、気温は21 °Cから35 °Cの間である。

2022年の分析では、エリトリアが地球温暖化の環境的影響に適応し、それを回避するために予想される費用は高額になるとされた。

4.3. 生物多様性

エリトリアにはいくつかの哺乳類種と、560種の鳥類からなる豊かな鳥類相が生息している。エリトリアには多数の哺乳類が生息しており、126種の哺乳類、90種の爬虫類、19種の両生類が記録されている。強制的な規制により、エリトリア全土でその数は着実に増加している。今日一般的に見られる哺乳類には、アビシニアノウサギ、アフリカヤマネコ、セグロジャッカル、アフリカンゴールデンウルフ、ジェネット、ジリス、オジロスナギツネ、ソエメリングガゼル、イボイノシシなどがある。ドルカスガゼルは沿岸平野やガシュ・バルカ地方で一般的である。

ライオンはガシュ・バルカ地方の山々に生息していると言われている。ディクディクは多くの地域で見られる。絶滅危惧種のアフリカノロバはダナキル地方で見られることがある。その他の地域の野生生物には、ブッシュバック、ダイカー、クーズー、クリップスプリンガー、アフリカヒョウ、オリックス、ワニなどがいる。ブチハイエナは広範囲に分布し、かなり一般的である。

歴史的には、アフリカゾウの小さな個体群が国内の一部地域を徘徊していた。しかし、1955年から2001年の間には象の群れの目撃報告はなく、独立戦争の犠牲になったと考えられていた。2001年12月、ガシュ川の近くで、10頭の幼獣を含む約30頭の群れが観察された。象はオリーブヒヒと共生関係を形成しているように見えた。ヒヒは象が掘った水場を利用し、象は木のてっぺんからのヒヒの鳴き声を早期警戒システムとして利用しているようである。エリトリアには約100頭のアフリカゾウが残っていると推定されており、これは東アフリカゾウの中で最も北に生息するものである。

絶滅危惧種のリカオン(Lycaon pictus)は以前エリトリアで発見されたが、現在は国全体から絶滅したと見なされている。ガシュ・バルカでは、ピラミッドスナクサリヘビなどのヘビが一般的である。パフアダーやアカドクハキコブラは広範囲に分布しており、高地でも見られることがある。沿岸地域では、一般的な海洋生物にはイルカ、ジュゴン、ジンベエザメ、ウミガメ、カジキ、メカジキ、オニイトマキエイなどがいる。国内では500種の魚類、5種のウミガメ、8種以上のクジラ類、そしてジュゴンが記録されている。

エリトリアには、様々な昆虫、カエル、哺乳類、ヘビ、植物など、エリトリアでのみ見られる多くの種も生息している。エリトリアでは海洋植物や海草を含む700以上の植物が記録されている。エリトリアの26%は耕作可能地である。エリトリアには、熱帯および亜熱帯の草原、サバンナ、低木地、砂漠、乾燥低木地、熱帯および亜熱帯の湿潤広葉樹林、マングローブ林など、多様な生息地がある。

エリトリアの国立公園はすべて保護されており、これにはダフラク海洋国立公園、ナクファ野生生物保護区、ガシュ・セティット野生生物保護区、セメナウィ・バハリ国立公園、ヨブ野生生物保護区が含まれる。

5. 政治

エリトリアの政治は、民主正義人民戦線(PFDJ)による事実上の一党支配体制下にあり、独立以来、複数政党制に基づく選挙は実施されていない。憲法は1997年に制定されたものの施行されておらず、大統領が強大な権力を有している。国際社会からは、人権状況の悪化や民主的プロセスの欠如が厳しく批判されている。

5.1. 政府と政治体制

エリトリアは、大統領を国家元首とする共和制国家である。しかし、実質的には民主正義人民戦線(PFDJ)による一党独裁制が敷かれており、イサイアス・アフェウェルキが1993年の独立以来、大統領職にあり続けている。

1997年にエリトリア憲法が制定されたが、現在に至るまで施行されていない。この憲法は、複数政党制、三権分立、基本的人権の保障などを定めているが、実際にはこれらの原則は機能していない。国民議会は名目上の立法機関であるが、PFDJの党員および大統領によって任命された議員で構成され、その活動は極めて限定的である。行政権は完全に大統領に集中しており、内閣は大統領の諮問機関としての役割しか果たしていない。司法もまた大統領の強い影響下にあり、独立性は確保されていない。

このような権力集中と民主的制度の欠如は、国内外から強い批判を浴びている。特に、報道の自由の制限、反対意見の抑圧、恣意的拘禁などが深刻な問題として指摘されている。

5.2. 選挙

エリトリアでは、1993年の独立以来、大統領選挙や全国規模の総選挙は一度も実施されていない。1997年に制定された憲法には選挙に関する規定が含まれているが、憲法自体が施行されていないため、これらの規定は実効性を持たない。

地方選挙は過去に数回実施されたことがあるが、2003年から2004年を最後に、これも行われていない。政府は、国家の安全保障やエチオピアとの国境問題などを理由に選挙の延期を正当化してきたが、国際社会や人権団体からは、民主的プロセスの欠如であり、国民の参政権を侵害しているとの批判が絶えない。

選挙の不在は、民主正義人民戦線(PFDJ)による一党支配体制を永続させる要因の一つとなっており、政治的な多元性や国民による政権選択の機会が奪われている状況にある。

5.3. 人権

エリトリアの人権状況は、国際社会から極めて深刻な懸念が表明されている。政府は一党独裁制を敷き、国民の基本的な自由や権利を厳しく制限している。

主な人権問題として指摘されているのは以下の点である。

- 報道の自由の欠如:独立系メディアは存在せず、全てのメディアは政府の統制下にある。政府に批判的なジャーナリストは弾圧され、多数が拘束されている。

- 恣意的拘禁と政治犯:令状なしの逮捕や長期間の未決拘禁が横行している。政府に批判的な人物や、特定の宗教団体の信者、徴兵逃れを試みた者などが政治犯として扱われ、劣悪な環境下に置かれている。

- 拷問と非人道的な扱い:拘禁施設における拷問や虐待が広く行われているとの報告が多数ある。裁判なしの処刑も懸念されている。

- 国民皆兵制と強制労働:18歳以上の男女に課される国民奉仕義務は、しばしば無期限に延長され、兵役だけでなく政府プロジェクトでの強制労働に従事させられる。これは「現代の奴隷制度」とも批判され、多くの若者が国外脱出を選ぶ主な原因となっている。

- 信教の自由の制限:政府が公認する4つの宗教(エリトリア正教会、カトリック教会、プロテスタント・ルーテル教会、イスラム教スンニ派)以外の宗教活動は厳しく制限され、信者は迫害の対象となっている。

- 移動の自由の制限:国民の国外渡航は厳しく制限され、国内移動にも許可が必要な場合がある。

これらの人権侵害に対し、国連人権理事会は調査委員会を設置し、エリトリア政府による「人道に対する罪」に相当する可能性のある行為が行われていると報告している。エリトリア政府はこれらの指摘を「政治的な動機に基づくもの」として否定しているが、国際的な孤立を深める一因となっている。深刻な人権状況は、多数のエリトリア難民が国外へ流出する大きな要因であり、国際的な難民問題を引き起こしている。

6. 行政区画

エリトリアは6つの州(ゾバ)に分けられ、各州はさらに地区(準州)に細分化されている。

エリトリアは、行政的に6つの州(ዞባゾバティグリニャ語)に区分される。これらの州は、地理的条件や集水域を基に1996年に再編されたものである。

| 州 | 面積 (km2) | 州都 |

|---|---|---|

| 中央州 (ዞባ ማእከልゾバ・マエケルティグリニャ語) | 1300 km2 | アスマラ |

| アンセバ州 (ዞባ ዓንሰባゾバ・アンセバティグリニャ語) | 2.32 万 km2 | ケレン |

| ガシュ・バルカ州 (ዞባ ጋሽ ባርካゾバ・ガシュ・バルカティグリニャ語) | 3.32 万 km2 | バレンツ |

| 南部州 (ዞባ ደቡብゾバ・デブブティグリニャ語) | 8000 km2 | メンデフェラ |

| 北紅海州 (ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪゾバ・セメナウィ・ケイバハリティグリニャ語) | 2.78 万 km2 | マッサワ |

| 南紅海州 (ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪゾバ・デブバウィ・ケイバハリティグリニャ語) | 2.76 万 km2 | アッサブ |

各州はさらに複数の地区(ንኡስ ዞባヌウス・ゾバティグリニャ語、準州とも訳される)に分かれている。州都は各州の行政、経済、文化の中心となっている。首都アスマラは中央州に属する。

6.1. 主要都市

エリトリアの主要都市には、首都であり最大の都市であるアスマラのほか、歴史的な港湾都市マッサワ、紅海南部の港湾都市アッサブ、西部の農業・商業の中心地ケレン、南部の行政中心地メンデフェラなどがある。

- アスマラ:国の政治・経済・文化の中心であり、標高約2300 mの高原に位置する。イタリア植民地時代に建設されたモダニズム建築が多く残り、2017年には「アスマラ:アフリカのモダニズム都市」としてユネスコ世界遺産に登録された。

- マッサワ:紅海に面した主要な港湾都市で、歴史的に重要な交易拠点であった。オスマン帝国時代やイタリア植民地時代の建築物が残る旧市街と新市街からなる。

- アッサブ:紅海の南端、バブ・エル・マンデブ海峡近くに位置する港湾都市。かつてはエチオピア向けの主要港であったが、国境紛争以降その役割は低下した。近年、アラブ首長国連邦の軍事拠点が置かれたこともある。

- ケレン:アンセバ州の州都で、農産物の集散地として栄える商業都市。多様な民族が共存する。

- メンデフェラ:南部州の州都で、古代アクスム王国時代の遺跡に近い。

これらの都市は、エリトリアの歴史、文化、経済においてそれぞれ重要な役割を担っている。

7. 対外関係

エリトリアは国際連合およびアフリカ連合の加盟国である。ブラジルおよびベネズエラと共にアラブ連盟のオブザーバー国でもある。国連行政予算問題諮問委員会(ACABQ)の議席を有している。また、国際復興開発銀行、国際金融公社、国際刑事警察機構(インターポール)、非同盟運動、化学兵器禁止機関、常設仲裁裁判所、東南部アフリカ港湾管理協会、世界税関機構のメンバーシップも保有している。

エリトリア政府は以前、エリトリアとエチオピア間の国境を画定する拘束力のある国境決定の履行を促進する上でのAUの指導力不足を理由に、アフリカ連合への代表派遣を撤回していた。2011年1月以降、エリトリア政府はテスファアレム・テクレ氏をAUへの特使として任命している。

ジブチおよびイエメンとの関係は、それぞれドゥメイラ諸島およびハニーシュ群島を巡る領土紛争により緊張状態にある。

2019年5月28日、アメリカ合衆国はエリトリアを、イラン、北朝鮮、シリア、ベネズエラも含む「テロ対策非協力国リスト」から除外した。さらに、その2ヶ月前には、アメリカ議会代表団が14年ぶりにエリトリアを訪問した。

ベラルーシ、シリア、北朝鮮と共に、エリトリアはロシアを含まない4カ国の一つとして、ロシアによる2022年のウクライナ侵攻を非難する国連総会決議に反対票を投じた。

エリトリアは、自国に関する西側メディアの報道が文脈を無視し、時には捏造され、ほとんどの場合、政権交代の物語を構築するために利用されていると主張している。また、人道的な外国援助の受け入れを拒否するなど、アフリカ諸国に対する西側の議題に従わないことで標的にされていると主張している。エリトリアは自立を目指しており、2005年以降、援助は真の経済発展の妨げになると見なし、外国援助を拒否している。2006年だけでも、エリトリアは2.00 億 USDの外国援助を断った。同年、世界銀行からの1.00 億 USDの融資も拒否した。

西側諸国による中傷キャンペーンを通じた意図的な悪魔化を非難するだけでなく、エリトリアは制裁や、エチオピアのグループティグレ人民解放戦線(TPLF)を通じた西側支援の対エリトリア戦争の標的にされているとも見なしている。また、西側諸国が意図的に多くのエリトリア人に政治亡命を許可することで、エリトリア人を国外に誘い出していると非難している。

7.1. エチオピアとの関係

エチオピアとの未画定の国境は、エリトリアが現在直面している主要な対外問題である。エリトリア独立のための30年にわたる戦争の後、エリトリアとエチオピアの関係は慎重な相互寛容から、1998年5月から2000年6月にかけての敵対行為の勃発につながる致命的な対立へと転じ、双方で約7万人の命が奪われた。国境紛争には数億ドルの費用がかかった。1998年から2000年にかけてのエチオピア・エリトリア国境紛争は、特にバドメとザランベッサ周辺での大規模な国境紛争を含み、最終的に2018年に解決された。

戦後の意見の不一致は、緊張の高まりと新たな戦争の脅威の期間によって中断される膠着状態をもたらした。この膠着状態により、エリトリア大統領は国連に対し、大統領が国連安全保障理事会に送った11通の書簡をもってエチオピアに対する行動をとるよう促した。この状況は、エリトリアとエチオピアの指導者が互いの国の反対勢力を支援し続ける努力によってさらにエスカレートした。2011年、エチオピアはエリトリアがアディスアベバでのアフリカ連合サミットで爆弾を仕掛けたと非難し、これは後に国連の報告書によって裏付けられた。エリトリアはこれらの主張を否定した。

両国間の平和条約は2018年7月9日に署名された。翌日、彼らはエチオピア・エリトリア国境紛争を正式に終結させる共同宣言に署名した。

2020年、エリトリア軍はティグレ戦争においてエチオピア政府側で介入した。2021年4月、エリトリアは自国軍がエチオピアで戦闘していることを認めた。

7.2. 周辺国との関係

エリトリアは、スーダン、ジブチ、イエメンといった周辺国と複雑な関係を抱えている。

- スーダン:歴史的に国境を接するスーダンとは、独立当初は比較的良好な関係にあったが、その後、互いに反政府勢力を支援しているとの非難の応酬があり、関係が悪化した時期もあった。近年は、地域情勢の変化に伴い、関係改善の動きも見られる。特に、南スーダンの独立やエチオピアとの和平合意後、経済協力や安全保障面での連携が模索されている。

- ジブチ:ジブチとは、ドゥメイラ諸島の領有権を巡る国境紛争を抱えており、2008年には武力衝突が発生した。カタールの仲介により停戦合意が結ばれたが、領土問題は未解決のままであり、両国関係の緊張要因となっている。

- イエメン:紅海を挟んで向かい合うイエメンとは、ハニーシュ群島の領有権を巡って1995年に武力紛争(ハニーシュ群島紛争)が発生した。国際仲裁裁判所の裁定により、大部分の島がイエメン領とされたことで紛争は終結したが、両国間の漁業権や海洋安全保障に関する問題は依然として存在する。イエメン内戦の際には、エリトリアがサウジアラビア主導の連合軍にアッサブ港の利用を許可したと報じられ、地域的な力学の変化を示唆した。

これらの周辺国との関係は、エリトリアの外交政策および地域の安定にとって重要な要素であり続けている。

7.3. その他の国々及び国際機関との関係

エリトリアは、主要国や国際機関との間で多岐にわたる関係を構築しているが、その関係性は一様ではない。

- アメリカ合衆国:独立当初は比較的良好な関係であったが、エリトリア国内の人権状況や民主化の遅れ、地域紛争への関与などを理由に、関係は冷却化した。アメリカはエリトリアに対し、人権侵害を理由とした制裁を科したこともある。ただし、近年では対話の動きも見られる。

- ロシア:エリトリアはロシアとの関係を強化しており、2022年のウクライナ侵攻を巡る国連総会決議ではロシアを支持する数少ない国の一つであった。軍事協力や経済協力の可能性が模索されている。

- 中国:中国はアフリカ諸国への影響力を強めており、エリトリアとも経済協力を中心に関係を深めている。「一帯一路」構想への参加や、インフラ整備支援などが行われている。

- 欧州連合(EU):EUはエリトリアの人権状況や国民奉仕制度に対して強い懸念を表明しており、開発援助の一部を停止するなどの措置を取ってきた。一方で、難民問題や地域の安定化に関して対話を継続する姿勢も見せている。

- 国際連合(UN):エリトリアは国連加盟国であるが、人権理事会などから国内の人権状況について厳しい勧告や報告を受けており、これに対して反発することも多い。UNMEE(国連エチオピア・エリトリア派遣団)の活動終了後も、国境問題や地域紛争に関して国連の関与が求められる場面がある。

- アフリカ連合(AU):エリトリアはAU加盟国であるが、エチオピアとの紛争解決におけるAUの役割に不満を表明し、一時的に活動を停止したこともある。近年は再びAUの枠組みに関与する姿勢を見せている。

- 日本:日本はエリトリアの独立を承認し、外交関係を樹立している。経済協力は限定的であるが、国際会議の場などを通じて交流がある。2020年時点でエリトリアには1人の日本人が在留し、日本には47人のエリトリア人が在留している。

エリトリアの外交政策は、国家主権の維持と内政不干渉の原則を重視する傾向があり、国際社会からの批判に対しては強い姿勢で臨むことが多い。

8. 軍事

エリトリア国防軍(EDF)は、エリトリア国の公式な軍隊である。エリトリアの軍隊はアフリカで最大級の一つである。国防政策の根幹には、国民皆兵を基本とする徴兵制度(国民奉仕)があり、これが社会に大きな影響を与えている。

8.1. エリトリア国防軍

エリトリア国防軍(Eritrean Defence ForcesEDF英語)は、エリトリア陸軍、エリトリア海軍、エリトリア空軍の三軍から構成される。独立戦争を戦い抜いたエリトリア人民解放戦線(EPLF)が母体となっており、国家の防衛、主権の維持、および国内の安全保障を主要な任務としている。

兵力については正確な公式発表は少ないが、常備軍と、国民奉仕制度を通じて動員される多数の予備役により、人口比で大規模な軍事力を維持しているとされる。主要装備は、独立戦争時の鹵獲品や旧ソ連製、中国製のものが多いが、近年では新たな調達も行われていると見られる。

エリトリア国防軍は、エチオピアとの国境紛争やティグレ紛争など、独立後も複数の武力紛争に関与してきた。また、国内においては、国民奉仕制度を通じてインフラ建設などの国家プロジェクトにも動員されることがある。その組織運営や兵士の処遇、特に国民奉仕制度のあり方については、国際的な人権団体から批判を受けることも多い。

8.2. 国民奉仕 (徴兵制)

エリトリアの国民奉仕制度(National Serviceナショナル・サービス英語)は、1995年に導入された義務的な徴兵制度である。公式には、18歳以上の男女は最低18ヶ月間(軍事訓練6ヶ月、高校最終学年の学業と並行して12ヶ月)の奉仕が義務付けられている。この制度は、国家主権の保護、国民的誇りの涵養、規律ある国民の育成を目的として導入された。

しかし、1998年のエチオピア・エリトリア国境紛争以降、この奉仕期間はしばしば「国家危機」を理由に無期限に延長されるようになった。多くの国民が数年から十数年にわたり、時には50歳近くまで低賃金で兵役や政府管轄の農場、建設現場、鉱山などでの労働に従事させられている。ある調査では、逃亡した徴兵経験者の平均奉仕期間は6.5年、中には12年以上奉仕した者もいた。

この制度は、良心的兵役拒否を認めておらず、兵役の拒否や忌避は厳しく罰せられる。国際人権団体からは、この無期限の国民奉仕が強制労働に等しく、深刻な人権侵害であるとの批判が絶えない。また、若者の教育機会や職業選択の自由を奪い、将来への希望を失わせるとして、多くの若者が国外へ難民として流出する主要な原因の一つとなっている。政府は、国家建設と防衛のために必要な制度であると主張しているが、その運用実態は国内外から厳しい監視の目に晒されている。

9. 経済

エリトリア経済は、長年の紛争と政治体制の影響を受け、依然として厳しい状況にある。主要産業は農業と鉱業であるが、天候不順や国際価格の変動に左右されやすい。一人当たりGDPは低く、国民の多くは貧困ライン以下で生活している。政府は自力更生を掲げ外国からの援助を制限しているが、経済成長は停滞しており、国民生活への影響は深刻である。

9.1. マクロ経済動向

エリトリアのマクロ経済は、長年にわたる紛争、国際的孤立、そして政府による経済統制の影響を強く受けている。国内総生産(GDP)の成長率は不安定であり、一部鉱業分野での好況期を除いては低迷が続いている。国際通貨基金(IMF)の2020年の推計では、エリトリアのGDPは約21億ドル、購買力平価(PPP)ベースでは約64億ドルであった。2016年から2019年にかけては年間7.6%から10.2%の成長を示した時期もあったが、これは主にビシャ鉱山の本格稼働などによるものであった。しかし、その後の世界経済の変動や新型コロナウイルス感染症の影響もあり、成長は鈍化している。

物価は、食料品や燃料の供給不足、外貨不足などにより高い水準で推移することが多い。失業率に関する信頼できる公式統計は乏しいが、特に若年層の失業は深刻な問題とされている。無期限の国民奉仕制度が、労働市場の歪みを生み出し、生産性の向上を妨げているとの指摘もある。

国民の貧困は依然として深刻な課題であり、所得格差も大きいとされる。食料安全保障の脆弱性や、基本的な社会サービスへのアクセスの困難さが、国民生活に大きな影響を与えている。政府は自力更生(Self-reliance)を経済政策の柱としているが、その成果は限定的であり、経済の構造改革や国際社会との協調が今後の課題とされている。

9.2. 主要産業

エリトリア経済は、農業、鉱業、そして小規模な製造業が主要な柱となっている。しかし、これらの産業は、長年の紛争、インフラの未整備、そして政府による経済統制の影響を受け、潜在能力を十分に発揮できていない。労働者の権利保護や環境への配慮といった側面は、国際社会からの懸念事項の一つである。

9.2.1. 農業

農業はエリトリア経済の基盤であり、労働人口の大部分(約80%)が従事しているが、GDPに占める割合は約20%(2021年)程度である。主要な農産物には、ソルガム、アワ、オオムギ、コムギ、豆類、野菜、果物、ゴマ、アマなどがある。また、ウシ、ヒツジ、ヤギ、ラクダなどの畜産も行われている。

耕作方法は伝統的な天水農業が中心であり、降雨量に大きく左右されるため、生産は不安定である。特にエリトリア独立戦争やその後のエチオピア・エリトリア国境紛争により、農地の荒廃やインフラの破壊が進み、農業生産は大きな打撃を受けた。独立後、政府は食料自給率の向上を目指し、ダム建設(大小合わせて数百基が建設されたとされる)や灌漑施設の整備を進めているが、依然として食糧不足は深刻な課題である。

持続可能な農業への発展のためには、近代的な農法の導入、水資源の効率的な利用、市場アクセスの改善、そして農民への技術支援などが不可欠である。しかし、無期限の国民奉失制度による労働力不足や、政府による経済統制が、農業分野の発展を妨げているとの指摘もある。食糧安全保障の確保は、エリトリアにとって最重要課題の一つであり続けている。

9.2.2. 鉱業

鉱業は、近年のエリトリア経済において重要な外貨獲得源となっている。主要な鉱物資源としては、金、銅、亜鉛、カリ塩(塩化カリウム)などが確認されている。

特に、カナダのネフサン・リソーシズ社(現在は中国の紫金鉱業傘下)が開発したビシャ鉱山は、2010年代初頭から金、その後銅、亜鉛を生産し、国の輸出収入に大きく貢献した。また、オーストラリアや中国の企業も、銅、亜鉛、コルーリ鉱山でのカリ塩開発などに投資を行っている。

鉱業部門の成長は一時的に国の経済成長率を押し上げたが、国際的な鉱物価格の変動や、外国企業との契約条件、利益配分の透明性などが課題として指摘されることもある。また、鉱山開発に伴う環境への影響や、地域住民への利益還元、労働者の権利保護といった側面についても、国際的な基準に照らした適切な管理が求められている。政府は鉱物資源のさらなる開発に期待を寄せているが、持続可能で公正な開発が実現できるかどうかが今後の焦点となる。

9.2.3. 製造業

エリトリアの製造業は、経済全体に占める割合は比較的小さいものの、国内需要の一部を満たし、雇用創出の面で一定の役割を担っている。主要な分野としては、食品加工(飲料、パスタ、缶詰など)、繊維・衣料、セメント、皮革製品、石鹸、塩などが挙げられる。

イタリア植民地時代には、アスマラを中心に一定の工業基盤が築かれたが、その後の紛争や経済政策の変動により、多くの工場が操業停止や規模縮小を余儀なくされた。独立後、政府は国内産業の再建と育成を目指してきたが、資本不足、技術力の低さ、インフラの未整備、外貨不足による原材料調達の困難さなどが発展の足かせとなっている。

特に食品加工や繊維産業は、国内の農産物や綿花を利用できる可能性があるが、農業生産の不安定さが影響している。セメント産業は、国内の建設需要に対応するために重要視されている。

製造業の本格的な発展のためには、投資環境の改善、技術移転の促進、労働者のスキル向上、そして安定した電力供給や輸送インフラの整備が不可欠である。国内市場が小さいことから、将来的には輸出競争力のある製品開発も視野に入れる必要がある。

9.3. エネルギー

エリトリアのエネルギー供給は、依然として多くの課題を抱えている。主要な電力源は輸入された化石燃料(主にディーゼル)に依存しており、発電コストが高く、供給も不安定である。国内の発電能力は限られており、特に地方部では電力へのアクセスが困難な状況が続いている。

2001年の年間石油消費量は約37万トンと推定されている。エリトリアには国内の石油生産はなく、エリトリア石油公社が国際競争入札を通じて購入している。米国商務省によると、陸上および沖合の石油および天然ガス探査の機会が存在するが、これらの見通しはまだ実現していない。

政府は再生可能エネルギー(太陽光発電、風力発電、地熱発電など)の開発に関心を示しており、いくつかの小規模なプロジェクトが実施されている。太陽光発電製造企業の成長により、風力エネルギー、太陽光発電、水力発電の利用はわずかに増加している。しかし、本格的な導入には多額の投資と技術協力が必要である。

エネルギー供給の不安定さは、産業の発展や国民生活の質の向上を妨げる要因の一つとなっている。また、化石燃料への依存は、環境負荷の観点からも懸念される。持続可能で安定したエネルギー供給体制の確立は、エリトリアの経済社会開発にとって喫緊の課題である。

9.4. 観光

エリトリアの観光産業は、豊かな自然景観、独自の文化遺産、そしてユネスコ世界遺産に登録された首都アスマラのモダニズム建築群など、多くの潜在的な魅力を持っている。しかし、長年の政治的孤立や国内の人権状況、移動制限などにより、その発展は大きく制約されてきた。

主要な観光資源としては、以下のものが挙げられる。

- アスマラ:イタリア植民地時代のアール・デコや未来派建築が保存状態良く残る。「アフリカの小さなローマ」とも称される。

- ダフラク諸島:紅海に浮かぶ諸島で、手つかずの自然と美しいサンゴ礁が残り、ダイビングやシュノーケリングの適地とされる。

- マッサワ:歴史的な港湾都市で、オスマン帝国時代やイタリア植民地時代の面影を残す。

- コハイトやマタラなどの考古遺跡:古代アクスム王国時代の遺跡が点在する。

- エリトリア鉄道:イタリア植民地時代に建設された山岳鉄道で、壮大な景色の中を走る蒸気機関車の旅は観光客に人気がある。

1997年まで観光はエリトリア経済の2%を占めていた。1998年以降、産業からの収益は1997年の水準の4分の1に減少した。2006年には、国のGDPの1%未満を占めた。エリトリアは世界観光機関の加盟国であり、同機関は2002年の同国の国際観光収入を7300万米ドルと計算した。2015年の情報源によると、ほとんどの観光客はエリトリア系ディアスポラのメンバーである。全体の訪問者数は近年着実に増加しており、2016年現在の年間訪問者数は14万2000人であった。

政府は「2020年エリトリア観光開発計画」と題する20年間の観光開発計画を開始し、国の豊かな文化・自然資源を強化することを目指している。エリトリアは多くの観光見本市に参加し、国の観光を宣伝している。

しかし、観光客向けのインフラ(宿泊施設、交通網など)は依然として未整備な部分が多く、外国人観光客の受け入れ体制も十分とは言えない。持続可能な観光開発と、それによる地域社会への貢献、そして国のイメージ改善が今後の課題である。国の航空会社であるエリトリア航空は、2023年7月現在、定期便を運航していない。海外からの訪問者は、エチオピア航空やトルコ航空などの代替手段を利用して入国している。

9.5. 交通

エリトリアの交通網は、道路、鉄道、港湾、空港からなる。長年の紛争により大きな被害を受けたが、独立後は復旧と整備が進められている。

- 道路:国内の主要都市間を結ぶ幹線道路が整備されているが、地方部では未舗装路も多い。最も重要なプロジェクトの一つは、マッサワとアッサブを結ぶ500km以上の沿岸高速道路の建設であった。道路は等級(一級、二級、三級)によって分類されている。

- 鉄道:エリトリア鉄道は、イタリア植民地時代の1887年から1932年にかけて建設された軌間950 mmの狭軌鉄道である。マッサワ港から首都アスマラを経由し、内陸部のアゴルダトまでを結んでいた。第二次世界大戦や独立戦争で大きな被害を受け、1978年には全線が運行停止となった。独立後、修復作業が進められ、2003年にはマッサワ - アスマラ間が再開通した。現在は主に観光客向けの蒸気機関車が不定期に運行されているが、車両の老朽化と限定的な利用可能性のため、現在の運行は非常に限られている。

- 港湾:主要な港は紅海に面したマッサワ港とアッサブ港である。マッサワ港は歴史的に重要な交易港であり、アッサブ港はかつてエチオピア向けの主要港であった。

- 空港:主要な国際空港は首都アスマラにあるアスマラ国際空港である。その他、マッサワやアッサブにも空港がある。

戦争中であっても、エリトリアは新しい道路をアスファルト舗装し、港を改良し、戦争で損傷した道路や橋をウェフリ・ワルサイ・イカアロ計画の一環として修復することで、交通インフラを発展させた。

国内の連結性向上、経済発展、地域格差の是正のためには、交通インフラのさらなる整備と近代化が不可欠である。

10. 社会

エリトリア社会は、多様な民族構成、複数の主要言語、そしてキリスト教とイスラム教という二大宗教を特徴とする。しかし、長年の紛争、権威主義的な政治体制、そして深刻な人権問題が、社会の安定と発展に大きな影を落としている。特に、無期限の国民奉仕制度は若者の未来を奪い、大量の難民流出を引き起こしている。教育や保健医療へのアクセスも依然として大きな課題であり、国民の生活水準の向上は道半ばである。

10.1. 人口統計

エリトリアの人口に関する正確な公式統計は乏しく、情報源によって推定値に大きな幅がある。政府による公式な国勢調査は独立以来実施されていない。国連の推計では350万人程度とする一方、他の情報源では640万人程度とするものもある。

2020年時点での年齢構成は、15歳未満が41.1%、15歳から65歳までが54.3%、65歳以上が4.5%とされ、若年層の割合が高い人口ピラミッド構造となっている。高い出生率と比較的若い人口構成は、将来的な労働力供給の可能性を示す一方で、教育、雇用、保健医療サービスへの需要増大という課題ももたらしている。

平均寿命は、1960年の39.1歳から2020年には66.44歳へと大幅に改善したが、依然として世界の平均水準には達していない。乳幼児死亡率や妊産婦死亡率も改善傾向にはあるものの、依然として高い水準にある。

深刻な人権状況や無期限の国民奉仕制度などを背景に、多くの国民、特に若年層が国外へ流出しており、難民・移民問題は深刻である。2018年末時点で、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は約50万7300人のエリトリア人が国外に避難していると推定している。この人口流出は、国内の労働力不足や社会の活力低下を招き、将来の社会福祉政策にも大きな影響を与える可能性がある。

10.2. 民族構成

エリトリア政府は9つの主要な公認民族グループを認めている。独立した国勢調査はまだ実施されていないが、最大の民族グループはティグリニャ人で、人口の約55%を占めるとされる。次いでティグレ人が約30%を占める。これらの2つの民族は主にセム語派の言語を話す。

残りの民族グループの多くは、アフロ・アジア語族のクシ語派に属する言語を話すコミュニティで構成されており、サホ人(4%)、アファール人(4%)、ビリン人(3%)などが含まれる。また、ナイル・サハラ語族に属する言語を話すナイル系民族も存在し、エリトリアではクナマ人(4%)とナラ人(2%)がこれにあたる。その他、紅海沿岸部に居住するアラブ系のラシャイダ人(1%)や、ベジャ人(2%)などがいる。

各民族はそれぞれ独自の言語と文化、伝統を有しているが、多くの場合、複数の言語を解する人々も少なくない。政府は公式には全ての民族の平等を謳っているが、少数民族の権利保障や、民族間の公平性、政治参加の機会均等については、依然として課題が残されている。特に、一党支配体制の下では、特定の民族グループが政治的・経済的に優位な立場にあるとの指摘もなされることがある。民族間の調和と共存は、エリトリアの社会安定にとって重要な要素である。

10.3. 言語

エリトリアは多言語国家であり、憲法は「全てのエリトリアの言語の平等」を確立しているため、公式な公用語は定められていない。しかし、実際にはティグリニャ語、アラビア語、そして英語が実務言語として広く使用されている。

- ティグリニャ語:国内で最も話者数が多い言語であり、主にティグリニャ人によって話される。政府の行政文書や教育、メディアなどで主要な言語として用いられている。

- アラビア語:特にイスラム教徒のコミュニティで広く使用され、宗教教育や商業活動においても重要な役割を果たしている。また、歴史的な繋がりから、政府機関でも使用されることがある。

- 英語:高等教育や一部の技術分野、国際的なコミュニケーションにおいて使用される。

- イタリア語:旧植民地時代の言語であり、政府によって公認された地位はないものの、一部の年配者や商業の場面で話されることがある。アスマラにはイタリア政府運営の学校が存在したが、2020年に閉鎖された。エリトリアの母語話者はイタリア語の言語を吸収し、多くのティグリニャ語の単語と混ざったイタリア語のバージョン、エリトリア・イタリア語を話した。

これらに加え、エリトリア政府が公認する9つの民族言語(ティグリニャ語、ティグレ語、アファル語、ベジャ語(ヘダレブ語)、ビリン語、クナマ語、ナラ語、サホ語、そしてアラビア語の方言であるラシャイダ語)があり、初等教育においてはこれらの母語による教育が推進されている。少数民族言語の保護と教育における使用状況は、言語的多様性の維持と文化継承の観点から重要であるが、実際にはティグリニャ語とアラビア語の使用が優勢であるとの指摘もある。新しく認識されたダフリク語を話す小グループも存在する。

10.4. 宗教

エリトリアで信仰されている二大宗教はキリスト教とイスラム教である。しかし、各宗教の信者数については議論がある。ピュー研究所によると、2020年時点で人口の62.9%がキリスト教、36.6%がイスラム教、0.4%がアフリカの伝統宗教を信仰していた。残りはユダヤ教、ヒンドゥー教、仏教、その他の宗教(各0.1%未満)、または無宗教(0.1%)であった。アメリカ合衆国国務省は、2019年時点で人口の49%がキリスト教、49%がイスラム教、2%がその他の宗教(伝統信仰やアニミズムを含む)を信仰していると推定している。世界宗教データベースは、2020年には人口の47%がキリスト教徒、51%がイスラム教徒であったと報告している。キリスト教はこの国で実践されている最も古い世界宗教であり、最初のキリスト教修道院であるデブレ・シナ修道院は4世紀に建設された。

2002年5月以降、エリトリア政府はエリトリア正教会(オリエンタル・オーソドックス)、イスラム教スンニ派、エリトリアカトリック教会(管区教会)、そして福音ルター派教会を公式に認めている。他のすべての信仰や宗派は登録手続きを経る必要がある。とりわけ、政府の登録制度では、宗教団体が礼拝を許可されるために会員の個人情報を提出する必要がある。

エリトリア政府は、確立された宗教の「改革された」または「過激な」バージョンと見なすものに反対している。そのため、イスラム教やキリスト教の過激な形態とされるもの、エホバの証人、その他多数のプロテスタント福音派の宗派は登録されておらず、自由に礼拝することができない。1994年以来、3人のエホバの証人が他の51人と共に投獄されていることが知られている。政府は特にエホバの証人を厳しく扱い、配給カードや労働許可証を拒否している。エホバの証人は1994年10月の大統領令により市民権と基本的な公民権を剥奪された。

2017年の信教の自由に関する報告書で、米国務省はエリトリアを「特に懸念される国」(CPC)に指定した。

10.5. 教育

エリトリアの教育制度は、就学前教育、初等教育、中等教育(前期・後期)、高等教育の5段階で構成されている。初等・中等教育レベルの生徒数は約127万人である。全国には約824の学校、2つの主要大学(アスマラ大学(現在は運営停止)およびエリトリア工科大学)、そしていくつかの中小規模の単科大学や専門学校が存在する。

エリトリア工科大学(EIT)は、アスマラ郊外のヒンブルティ町近く、マイ・ネフヒに位置する工科大学である。科学、工学技術、教育の3つのカレッジがある。2003年から2004年の学年度には約5,500人の学生で始まった。EITはアスマラ大学が再編された後に開校された。教育省によると、この機関は首都アスマラ以外の地域における高等教育の均等な配分を達成するための多くの努力の一つとして設立された。したがって、同様の単科大学が国内の他の地域にも設立されている。エリトリア工科大学は、科学、工学、教育における主要な国内高等教育機関である。アスマラ大学は国内最古の大学で、1958年に開校された。

2018年時点で、エリトリアの成人識字率は全体で76.6%(男性84.4%、女性68.9%)である。15歳から24歳の若年層の識字率は全体で93.3%(男性93.8%、女性92.7%)である。

エリトリアの教育は、公式には6歳から13歳までの子供たちに義務付けられている。統計によると、学齢期の子供たちの70%から90%が小学校に通い、約61%が中学校に通っている。生徒と教師の比率は高く、小学校で45:1、中学校で54:1である。1教室あたりの平均生徒数は、小学校で63人、中学校で97人である。

エリトリアにおける教育の障壁には、伝統的なタブー、学費(登録料および教材費)、そして低所得世帯の機会費用などがある。また、無期限の国民奉仕制度が若者の教育機会を奪っているとの指摘や、教育内容における思想統制の可能性も懸念されている。教育機会の均等性、教育の質の向上、そして自由な学術環境の確保が、エリトリアの教育における重要な課題である。

10.6. 保健医療

エリトリアは医療において著しい改善を達成しており、特に児童の健康に関するミレニアム開発目標(MDG)を達成目標どおりに進めている数少ない国の一つである。出生時平均寿命は1960年の39.1歳から2020年には66.44歳に上昇し、母子死亡率は劇的に低下し、医療インフラは拡大した。

世界保健機関(WHO)は2008年に平均寿命を63歳弱と発表し、この数字は2020年には66.44歳に増加した。予防接種と子供の栄養は、多部門的なアプローチで学校と緊密に連携して取り組まれており、はしかの予防接種を受けた子供の数は7年間で40.7%から78.5%へとほぼ倍増し、低体重児の有病率は1995年から2002年にかけて12%減少した(深刻な低体重の有病率は28%減少)。保健省の国立マラリア予防ユニットは、1998年から2006年の間にマラリアによる死亡率を最大85%、症例数を92%削減したと記録している。エリトリア政府は女性器切除(FGM)を禁止し、この慣行は苦痛を伴い、女性を生命を脅かす健康問題のリスクにさらすと述べている。

しかし、エリトリアは依然として多くの課題に直面している。医師の数は1993年の人口1000人あたり0.2人から2004年には0.5人に増加したが、これは依然として非常に低い。マラリアと結核は一般的である。15歳から49歳までのHIV有病率は2%を超えている。合計特殊出生率は女性一人当たり約4.1人である。妊産婦死亡率は1995年から2002年にかけて半分以上減少したが、依然として高い。同様に、熟練した医療従事者による出産数は1995年から2002年にかけて倍増したが、依然としてわずか28.3%である。新生児の主な死因は重度の感染症である。一人当たりの医療費は低い。医療システムへのアクセス、特に地方部における医療サービスの提供、医薬品や医療機器の不足、そして医療従事者の育成と確保が、国民の健康権保障における重要な課題である。

11. 文化

エリトリアの文化は、国内に居住する9つの主要民族それぞれの伝統と、イタリア植民地時代の影響、そして独立闘争の経験などが融合して形成された、多様性に富むものである。音楽、舞踊、食文化、生活様式など、様々な側面でその独自性が表れているが、表現の自由の制約は文化活動にも影響を与えている。

11.1. 食文化

エリトリアの伝統的な料理の典型は、インジェラ(テフなどの穀物の粉を発酵させて薄く焼いたクレープ状の主食)に、しばしば牛肉、鶏肉、羊肉、または魚を含むスパイシーなシチュー(ワットまたはツェビと呼ばれる)を添えたものである。全体的に、エリトリア料理は隣国エチオピアの料理と非常によく似ているが、エリトリア料理は海岸沿いに位置するため、エチオピア料理よりも魚介類を多く使う傾向がある。エリトリア料理はまた、エチオピア料理よりも食感が「軽い」ことが多い。同様に、味付けされたバター(ニテルキベ)や香辛料の使用を控えめにし、トマトを多く使う傾向がある(例えば、ツェビ・ドルホという珍味)。

さらに、植民地時代の歴史から、エリトリアの料理にはエチオピア料理よりもイタリアの影響が多く見られ、パスタの使用が増え、カレー粉やクミンの使用も多い。イタリア領エリトリア料理は、多数のイタリア人がエリトリアに移住したイタリア王国植民地時代に実践され始めた。彼らはパスタの使用をイタリア領エリトリアにもたらし、それは今日のアスマラで食べられる主要な食品の一つである。イタリア領エリトリア料理が登場し、一般的な料理は「ベルベレ風味のトマトソースパスタ」(pasta al sugo e berbereパスタ・アル・スーゴ・エ・ベルベレイタリア語)、ラザニア、「ミラノ風カツレツ」(cotoletta alla Milaneseコトレッタ・アッラ・ミラネーゼイタリア語)である。

コーヒーに加えて、地元のアルコール飲料も楽しまれている。これらには、発酵させた大麦から作られる苦い飲み物ソワ(sowa)や、発酵させた蜂蜜酒ミエス(mies)などがある。

11.1.1. コーヒー・セレモニー

エリトリアの文化で最も認識しやすい部分の一つが、コーヒー・セレモニーである。コーヒー(ゲエズ語でቡን ブン)は、友人を訪ねるとき、祭りや祝賀の際、あるいは日々の生活の定番として提供される。コーヒー・セレモニーの間、いくつかの伝統が守られる。コーヒーは3回に分けて供される。最初の淹れ方または1杯目はティグリニャ語でアウェル(「最初」の意味)、2杯目はカライ(「2番目」の意味)、そして3杯目はベレカ(「祝福される」の意味)と呼ばれる。この儀式は日本の茶道にも似て、精神的な要素や教養を含む文化的な習慣であり、他者への感謝ともてなしの精神を表す。主に女性が執り行い、結婚前の女性が身につけるべき作法の一つとされている。冠婚葬祭や大切な客を迎える際などに行われる。客の前でコーヒーの生豆を焙煎するところから始まり、香を焚き、客はパンやポップコーン(ファンディシャ)などを食べながら待つ。全工程には1時間半から2時間以上かかることもある。

11.2. 音楽と舞踊

エリトリアの9つの民族グループはそれぞれ、独自の音楽スタイルとそれに付随する舞踊を持っている。ティグリニャ人の間で最もよく知られている伝統的な音楽ジャンルはグアイラである。エリトリアの民族音楽の伝統楽器には、弦楽器のクラール、太鼓のケベロ、ベゲナ、マシンコ、そしてワタ(ヴァイオリンの遠い/基本的な親戚)などがある。人気のあるエリトリアのアーティストには、力強い声と広い声域で知られるティグリニャ人歌手ヘレン・メレスがいる。その他の著名な地元ミュージシャンには、クナマ人歌手デハブ・ファイティンガ、ルース・アブラハ、ベレケト・メンギステアブ、故イェマネ・ゲブレミカエル、故アブラハム・アフェウェルキなどがいる。

舞踊はエリトリア社会において重要な役割を果たしている。9つの民族グループには多くの活気ある踊りがある。踊りのスタイルは民族グループによって異なり、例えばビレン族やティグレ族は肩を揺らしながら円を描いて回転し、踊りの終わりに向かう。これはティグリニャ族とは異なり、彼らは最初に反時計回りに回転して踊り、後に速いペースの踊りに変わり、同時に円形の回転を崩す。クナマ族の踊りには儀式が含まれており、これらには「トゥカ(通過儀礼)」、「インドダ(雨乞いの祈り)」、「サンガ・ネナ(平和的調停)」、「シャッタ(忍耐力と勇気の披露)」などがある。これらはしばしば速いペースで特徴づけられ、太鼓のビートが伴う。しかし、政府による文化政策や表現の自由の制約が、現代の音楽活動に影響を与えている可能性も指摘される。

11.3. 文学と芸術

エリトリアには豊かな口承文学の伝統があり、各民族が独自の物語、詩、ことわざなどを継承してきた。現代文学においては、独立戦争やその後の社会をテーマにした作品が見られるが、作家の活動環境や表現の自由は厳しい状況にある。政府による検閲や、批判的な内容に対する圧力などが存在し、自由な創作活動が制約されているとの指摘がある。

視覚芸術の分野では、絵画や彫刻などが見られる。伝統的なモチーフを用いた作品のほか、現代的な表現を試みる芸術家もいる。著名なビジュアルアーティストとしてはマイケル・アドナイ、アメリカ合衆国へ移住し精力的に活動を続けるイェギザウ・マイケル、ドイツのデュッセルドルフに在住するアロン・メジオンなどがいる。しかし、芸術家が自由に作品を発表し、社会的なメッセージを発信するための環境は十分とは言えない。アスマラには国立博物館があるが、文化財の保存や研究体制の充実も課題である。

11.4. スポーツ

エリトリアで最も人気のあるスポーツはサッカーと自転車競技である。自転車競技はエリトリアで長い伝統があり、植民地時代に初めて導入された。複数ステージの自転車イベントであるツアー・オブ・エリトリアは1946年に初めて開催され、最近では2017年に開催された。

男女のナショナルサイクリングチームはアフリカ大陸で1位にランクされており、男子チームは2023年2月時点で世界ランキング16位である。エリトリアナショナルサイクリングチームは多くの成功を収めており、アフリカ大陸自転車選手権を数年連続で優勝している。2013年、女子チームはアフリカ大陸自転車選手権で初めて金メダルを獲得し、2015年に2度目、2019年に3度目の金メダルを獲得した。男子チームは、2010年から2022年の間の過去12年間でアフリカ大陸自転車選手権で8回金メダルを獲得している。

エリトリアには国内に500人以上のエリートサイクリスト(男女)がいる。エリトリア出身の20人以上のライダーが国際的なサイクリングチームとプロ契約を結んでいる。ダニエル・テクレハイマノとメルハウィ・クドゥスは、2015年ツール・ド・フランスでアフリカ出身として初めて同レースに出場した選手となった。2022年、ビニヤム・ギルマイはアフリカ人ライダーとして初めてヘント~ウェヴェルヘムとジロ・デ・イタリアのグランツールのステージの両方で優勝した。複数回アフリカ大陸女子チャンピオンに輝いたモサナ・デベサイは、2020年東京オリンピックでエリトリアを代表し、アフリカ人女性サイクリストとして初めてオリンピックに出場した。これらのエリトリア人サイクリストの功績は、エリトリアを自転車競技の世界ランキングのトップに押し上げるのに貢献した。

エリトリアの選手は、他のスポーツでも国際舞台でますます成功を収めている。エリトリアの陸上選手ゼルセナイ・タデッセは、以前ハーフマラソンの世界記録を保持していた。ギルメイ・ゲブレスラシエは、2015年世界陸上競技選手権大会のマラソンで優勝し、エリトリア人として初めて世界陸上競技選手権で金メダルを獲得した。エリトリアは、2018年2月25日に2018年平昌オリンピックで冬季オリンピックに初出場した。エリトリアチームは、アルペンスキー選手として出場した旗手のシャノン=オグバニ・アベダによって代表された。

エリトリア男子および女子ナショナルサッカーチームは、世界統括団体FIFAの加盟協会であるにもかかわらず、現在世界ランキングを持っていない。

11.5. 世界遺産 (アスマラ)

2017年7月8日、首都アスマラ全域がユネスコ世界遺産に登録された。登録は第41回世界遺産委員会会議中に行われた。

この都市には、イタリア領エリトリア時代に建設された何千ものアール・デコ、未来派、モダニズム建築、合理主義建築の建物がある。19世紀には小さな町だったアスマラは、1889年から急速に成長を始めた。この都市はまた、主に未来派やアール・デコに影響を受けた「急進的な新しいデザインを実験する」場所となった。都市計画家、建築家、エンジニアは主にヨーロッパ人であったが、先住民のメンバーは主に建設労働者として使われ、アスマリノ(アスマラ市民)は今でも自分たちの都市の遺産と一体感を持っている。

この都市は20世紀初頭のほとんどの建築様式を示している。聖母ロザリオ教会のようにネオロマネスク建築のものもある。アール・デコの影響は都市全体に見られる。キュビスムのエッセンスはアフリカ年金ビルや建物の小さなコレクションに見られるかもしれない。フィアット・タリエロビルは、イタリアで流行し始めたばかりの未来派のほぼ頂点を示している。近年、いくつかの建物は機能的に建設されており、時にはいくつかの都市の雰囲気を損なうことがあるが、アスマラは非常に近代的な都市であるため、それらはアスマラに適合している。

オペラハウス、ホテル、映画館など多くの建物がこの時期に建設された。著名な建物には、アール・デコのインペロ劇場(1937年開業、専門家によってアール・デコ様式の建物の世界で最も優れた例の一つと見なされている)、キュビスムのアフリカ年金、折衷的なエリトリア正教会のエンダ・マリアム大聖堂とアスマラ劇場、未来派建築のフィアット・タリエロビル、新古典主義建築のアスマラ市庁舎などがある。

ユネスコの声明には次のように書かれている。「それは20世紀初頭の初期モダニズム都市計画の例外的な例であり、アフリカの文脈におけるその適用である。」これらの建築遺産の保存と活用は、エリトリアの文化政策における重要な課題の一つである。

11.6. 祝祭日

エリトリアの祝祭日は、独立や解放闘争に関連する国の記念日と、主要な宗教(キリスト教エリトリア正教会およびイスラム教)に基づく宗教的記念日から構成される。グレゴリオ暦で閏年の前年は1日遅くなる場合がある。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | ሓዲሽ ዓመትハディシュ・アメットティグリニャ語 | |

| 1月7日 | エリトリア正教会のクリスマス | ልደትリデットティグリニャ語 | |

| 1月19日 | 神現祭 (ティムカット) | ጥምቀትティムケットティグリニャ語 | |

| 移動祭日 | 預言者生誕祭 (マウリド・アン=ナビー) | مولد النبيマウリド・アン=ナビーアラビア語 | イスラム教の祝祭 |

| 2月10日 | フェンキルの日 | ፈንቅልフェンクルティグリニャ語 | フェンキル作戦の成功を記念 |

| 3月8日 | 女性の日 | መዓልቲ ኣነስቲマアルティ・アネスティティグリニャ語 | |

| 移動祭日 | エリトリア正教会の聖金曜日 | ዓርቢ ስቅለትアルビ・スクレットティグリニャ語 | |

| 移動祭日 | エリトリア正教会の復活大祭 (ファシカ) | ፋሲካファシカティグリニャ語 | |

| 5月1日 | メーデー | ||

| 5月24日 | 独立記念日 | መዓልቲ ናጽነትマアルティ・ナツィネットティグリニャ語 | 1991年のエチオピアからの独立を記念 |

| 6月20日 | 殉教者の日 | መዓልቲ ስውኣትマアルティ・スワアットティグリニャ語 | |

| 移動祭日 | イード・アル=フィトル (ラマダン明けの祝祭) | عيد الفطرイード・アル=フィトルアラビア語 | イスラム教の祝祭 |

| 9月1日 | 革命の日 | ባሕቲ መስከረምバフティ・メスケレムティグリニャ語 | エリトリア独立戦争開始を記念 |

| 移動祭日 | イード・アル=アドハー (犠牲祭) | عيد الأضحىイード・アル=アドハーアラビア語 | イスラム教の祝祭 |

| 12月25日 | クリスマス | ልደትリデットティグリニャ語 | 非正教会のキリスト教宗派による |