1. 国名と語源

ジブチの正式名称は、ジブチ共和国(République de Djiboutiレピュブリク・ドゥ・ジブティフランス語、جمهورية جيبوتيジュムフーリーヤ・ジーブーティーアラビア語)である。公用語のフランス語では Djiboutiジブティフランス語、アラビア語では جيبوتيジーブーティーアラビア語 と表記される。アファル語では Yibuutiイブーティアファル語 または Gabuutiガブーティアファル語、ソマリ語では Jabuutiジャブーティソマリ語 と呼ばれる。英語での公式表記は Republic of Djiboutiリパブリック・オブ・ジブーティ英語、通称は Djiboutiジブーティ英語 である。日本語の表記は、ジブチ共和国、通称ジブチである。

国名は首都であるジブチ市に由来するが、その語源については複数の説が存在し、民族によって異なる解釈がなされている。

一つの説では、アファル語の gaboutiガブーティアファル語(「皿」の意)に由来するとされ、これはこの地域の平坦な地理的特徴を指している可能性がある。別の説では、同じくアファル語の gaboodガブードアファル語(「高台」「台地」の意)に関連付けられる。

また、古代エジプトの月の神であるトート(エジプト語でDjehutiジェフティエジプト語またはDjehutyジェフティーエジプト語)にちなんで、「テフティの地」または「トートの地」を意味するという説もある。

日本で紹介されることがある説として、「ダウ船は着いたのか」という意味であるというものがある。これは、ジブチの主要港であるジブチ港にアラビアのダウ船の出入りが多かったことに由来するとされる。

歴史的には、フランスによる統治下で異なる名称が用いられた。1862年から1894年まで、タジュラ湾の北側の地域は「オボック」と呼ばれた。1897年から1967年まではフランス領ソマリランド(Côte française des Somalisコート・フランセーズ・デ・ソマリフランス語)、1967年から1977年の独立まではフランス領アファル・イッサ(Territoire français des Afars et des Issasテリトワール・フランセーズ・デ・ザファール・エ・デ・ジッサフランス語)として知られていた。

2. 歴史

本節では、ジブチ地域の先史時代から現代に至るまでの歴史的変遷を概観する。具体的には、先史時代、古代におけるプント国との関連、イスラム教の伝来と中世のスルターン国の興隆、近世のアウッサ・イマーム国時代、フランス植民地時代、そして独立以降のジブチ共和国の歩みを詳述する。

2.1. 先史時代

バブ・エル・マンデブ海峡地域は、初期のヒト亜族が東アフリカから南アジアや東南アジアへ向かう南方沿岸ルートの主要な通過点であったとしばしば考えられている。

ジブチ地域には新石器時代から人類が居住していた。言語学者によると、最初のアフロ・アジア語族の話者集団は、ナイル渓谷または近東のいずれかにある家族の提案された原郷(「元々の故郷」)からこの時期にこの地域に到着した。他の学者は、アフロ・アジア語族はアフリカの角で現地発生し、その後話者がそこから分散したと提案している。

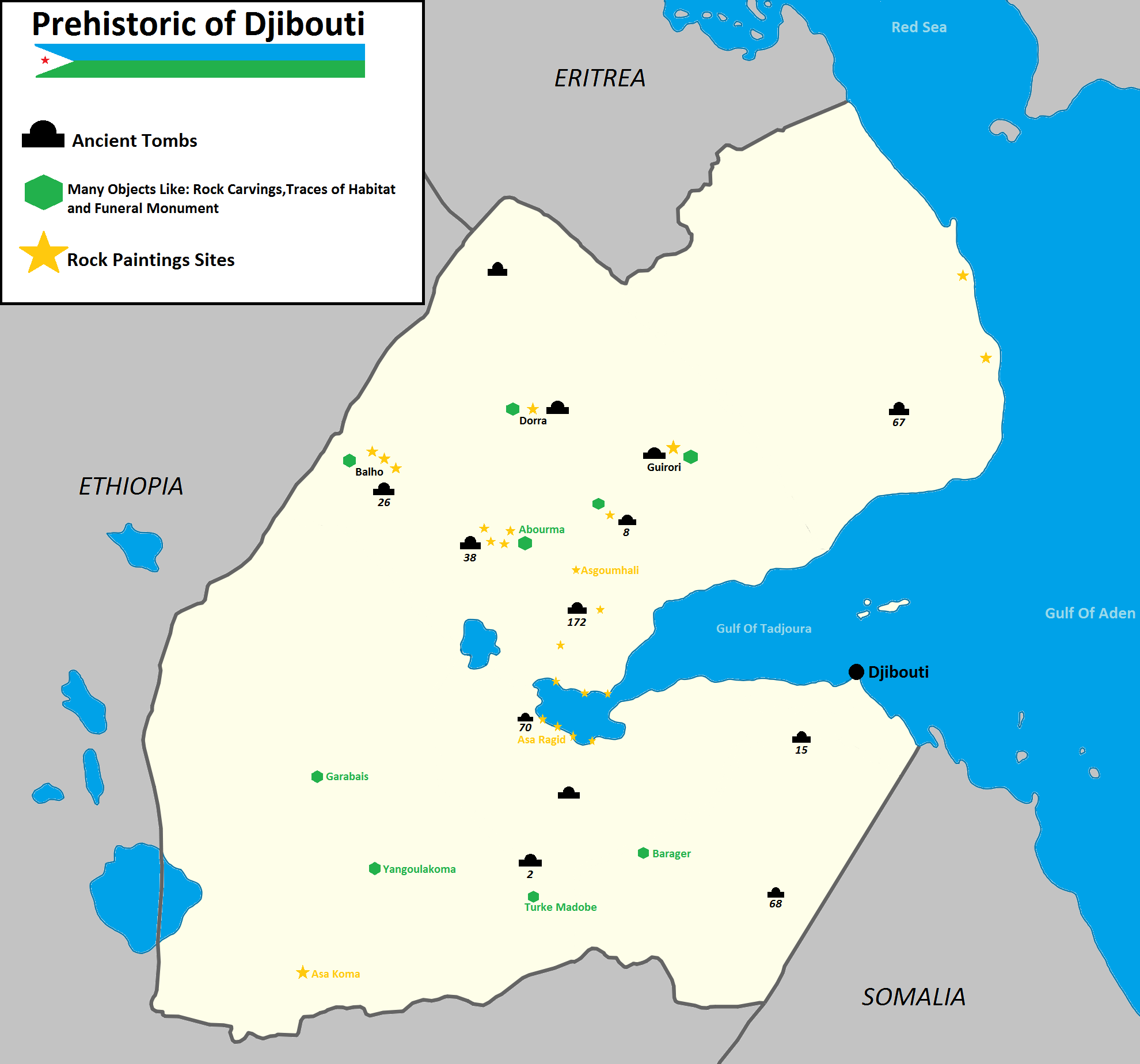

約300万年前の打製石器がアッベ湖地域で収集されている。ゴバード平原(ディキルとアッベ湖の間)では、絶滅した象であるパレオロクソドン・レッキの遺骸も発見されており、近くで発見された玄武岩の道具を使って明らかに解体されていた。これらの遺骸は紀元前1.4万年に遡るとされる。その後、同様の遺跡がホモ・エルガステルの仕業である可能性が高いと特定された。1990年代には、ジブチ市の南15km、ダメルジョグとロヤダの間のゴンブルタで、アシュール文化(紀元前80万年~40万年)の石器製作遺跡が発掘された。最終的に、ゴバードでは紀元前10万年に遡るホモ・エレクトスの顎が発見された。悪魔島(グベ・エル・カラブ)では、6000年前の貝殻を開けるために使われた道具が発見されている。グベ・エル・カラブの底部の地域(ダンカレロ、悪魔島の近く)では、円形の石造構造物や彩色された土器の破片も発見されている。以前の調査官はまた、ダガドレ・ワディの谷から、古い形態のホモ・サピエンスに帰属され、約25万年前に遡る断片的な上顎骨を報告している。

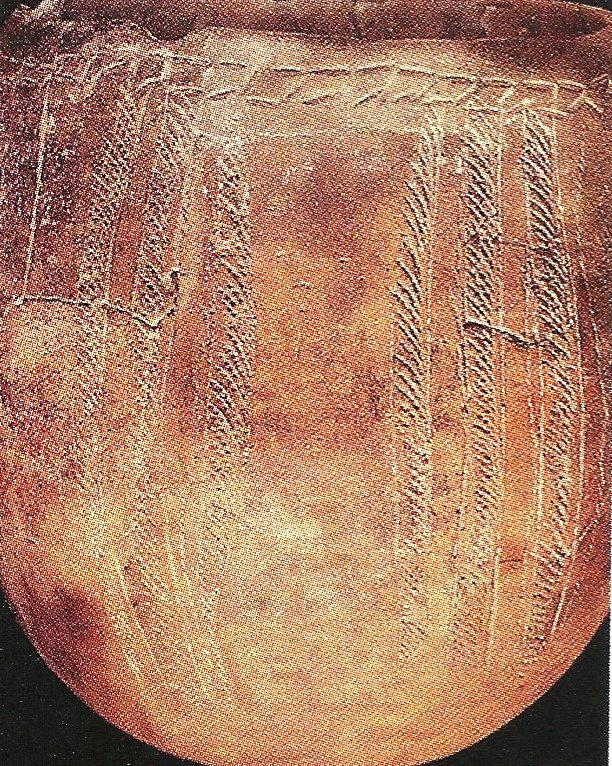

紀元前2千年紀半ば以前の土器が、ゴバード平野の内陸湖地域であるアサ・コマで発見されている。この遺跡の土器は、南アラビアのマライバのサビール文化第1期の陶器と類似性を持つ、点刻や刻線による幾何学文様が特徴である。アサ・コマでは同様に長角でこぶのない牛の骨も発見されており、約3500年前には家畜化された牛が存在したことを示唆している。ドラとバルホでは、アンテロープやキリンと思われる岩絵も見つかっている。紀元前4千年紀に遡るハンドガでは、家畜化された牛を持つ初期の遊牧民が使用した黒曜石の細石器や無文土器が出土している。

ワクリタ遺跡は、アフリカの角のジブチ、ゴバードの構造的窪地にあるワジに位置する小さな新石器時代の集落である。2004年の発掘調査では豊富な陶器が出土し、この地域の新石器時代の文化的様相を定義することができ、これは近くのアサ・コマ遺跡でも確認された。動物相の遺骸は、アッベ湖近くの新石器時代の集落における漁労の重要性を裏付けるだけでなく、ウシの飼育の重要性、そしてこの地域で初めてヤギ・ヒツジの牧畜の証拠も示している。放射性炭素年代測定により、この居住地は紀元前2千年紀初頭のものであり、アサ・コマと同様の範囲であることがわかった。これら2つの遺跡は、この地域における牧畜の最も古い証拠であり、この地域における新石器時代社会の発展をよりよく理解するための手がかりを提供する。

紀元前4000年まで、この地域は今日知られている気候とは大きく異なり、おそらく地中海性気候に近い気候の恩恵を受けていた。ゴバードには湖があり、アッサル湖とアッベ湖はより大きく、実際の水域に似ていたため、水資源は豊富であった。したがって、人間は採集、漁労、狩猟によって生活していた。この地域には、ネコ科動物、アフリカスイギュウ、ゾウ、サイなど、非常に豊かな動物相が生息しており、例えばバルホの洞窟壁画の動物寓話がそれを証明している。紀元前3千年紀と2千年紀には、少数の遊牧民が湖の周りに定住し、漁労と牧畜を営んでいた。この時代の18歳の女性の埋葬、狩猟された動物の骨、骨角器、小さな宝石などが発掘されている。紀元前約1500年までに、気候はすでに変化し始めており、淡水源はより乏しくなっていた。彫刻にはヒトコブラクダ(乾燥地帯の動物)が描かれており、その中には武装した戦士が乗っているものもある。定住民は今や遊牧生活に戻った。この時代の墓を納めた様々な形の石の積石塚が、領土全体で発掘されている。

2.2. 古代 (プント国)

プント国への最も初期に記録された古代エジプトの遠征は、エジプト第5王朝のサフラー王(紀元前25世紀)によって組織され、アンテュウ(没薬の一種)とプント人を積んで帰還した。しかし、プント国からの金は、エジプト第4王朝のクフ王の時代にはすでにエジプトにあったと記録されている。

その後、エジプト第6王朝、エジプト第11王朝、エジプト第12王朝、エジプト第18王朝の時代に、さらに多くのプント国への遠征が行われた。第12王朝では、プント国との交易は『難破した船乗りの物語』という大衆文学で称賛された。

メンチュヘテプ3世(第11王朝、紀元前2000年頃)の治世中、ハンヌという名の役人がプント国への1回または複数回の航海を組織したが、彼自身がこれらの遠征に参加したかどうかは不明である。第12王朝のファラオであるセンウセレト1世、アメンエムハト2世、アメンエムハト4世の交易使節団もまた、謎の多いプント国への往復航海に成功していた。

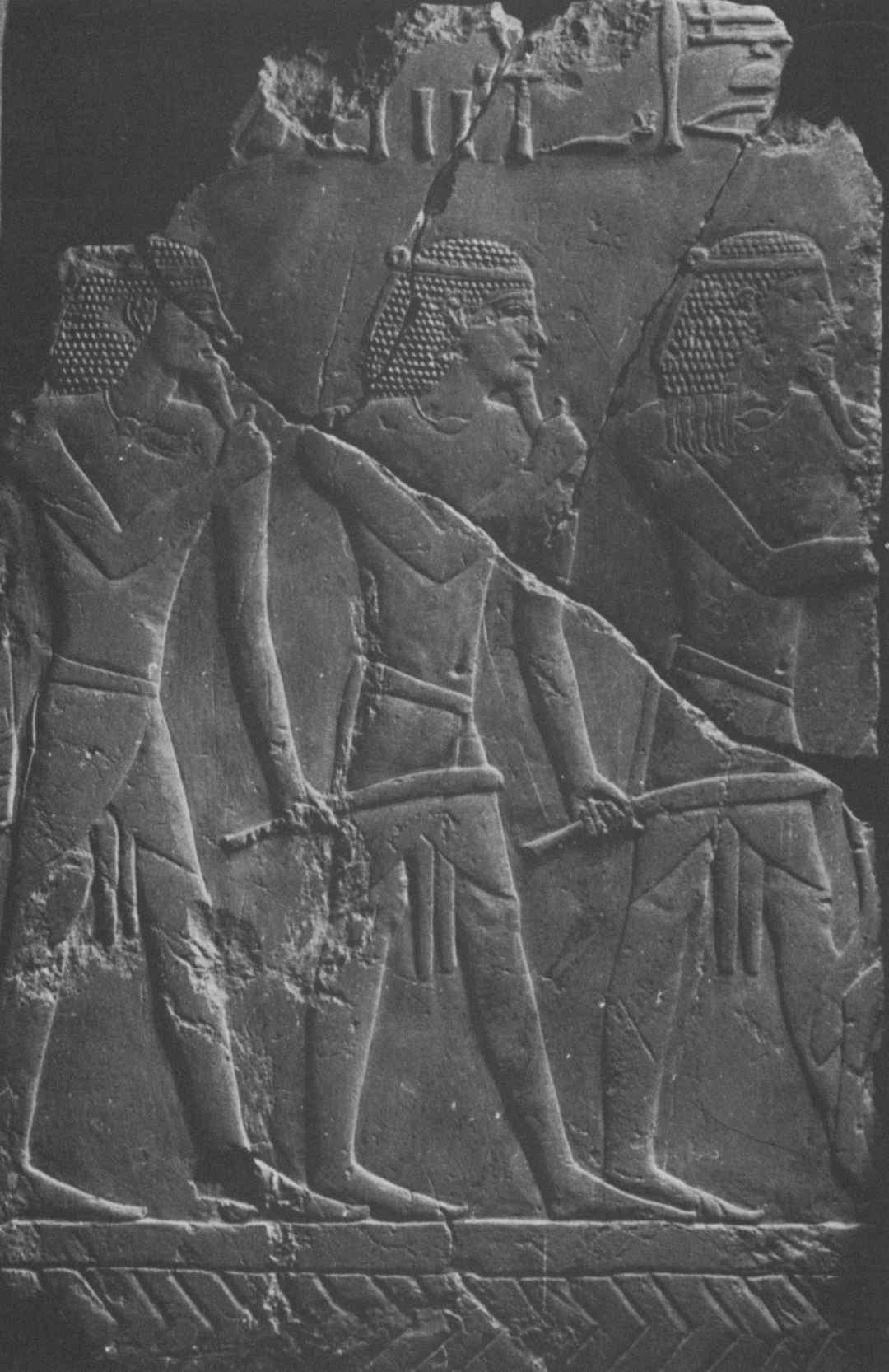

エジプト第18王朝時代、ハトシェプスト女王はアカバ湾の先端と南方のプント国までの地点との間の交易を促進するために紅海艦隊を建設し、ヌビアの金と引き換えにカルナックに葬儀用品を運んだ。ハトシェプスト女王自身が、プント国へ航海した最も有名な古代エジプトの遠征を行った。彼女の芸術家たちは、島の王族、住民、住居、様々な樹木について多くを明らかにし、そこが「神々の国、日の出の方向にある東方の遠い地域で、宗教的目的のための産物に恵まれている」場所であり、商人たちが金、象牙、黒檀、乳香、芳香樹脂、動物の皮、生きた動物、アイメイク用の化粧品、香木、シナモンを持ち帰ったことを示している。紀元前15世紀のハトシェプスト女王の治世中、船は瀝青、銅、彫刻されたお守り、ナフサ、その他の陸路で運ばれ死海を下ってアカバ湾の先端にあるエラトまで運ばれた物品を入手するために定期的に紅海を横断し、そこで乳香や没薬と合流し、海路と紅海東岸に沿って北上する山々を通る交易路に沿って陸路で北上した。

エチオピア北部、ソマリランド、エリトリア、スーダンの紅海沿岸とともに、ジブチは古代エジプト人がプント国(または「神の国」を意味するタ・ネチェル)として知っていた領土の最も可能性の高い場所と考えられている。プント国に関する最初の言及は紀元前25世紀に遡る。プント人は、第5王朝のファラオ・サフラーと第18王朝の女王ハトシェプストの治世中に古代エジプトと密接な関係を持っていた民族であった。ディール・エル=バハリの神殿壁画によると、当時のプント国はパラフ王とアティ女王によって統治されていた。

2.3. 中世 (イスラム教の伝来とスルターン国)

アダル(アウダル、アドル、アデルとも)は、その首都であるゼイラを中心としていた。それは9世紀初頭に地元のソマリ族によって設立された。ゼイラは世界中から商人を魅了し、都市の富に貢献した。ゼイラは古代都市であり、ヒジュラの直後にイスラム教を受け入れた世界で最も初期の都市の一つであった。ゼイラの2つのミフラーブを持つマスジド・アル=キブラタインは7世紀に遡り、最も古いモスクである。9世紀後半、アラブのイスラム教徒の学者であり旅行家でもあるヤアクービーは、アダル王国は小さく裕福な王国であり、ゼイラはその世紀の初めに遡る王国の本部として機能していたと書いている。

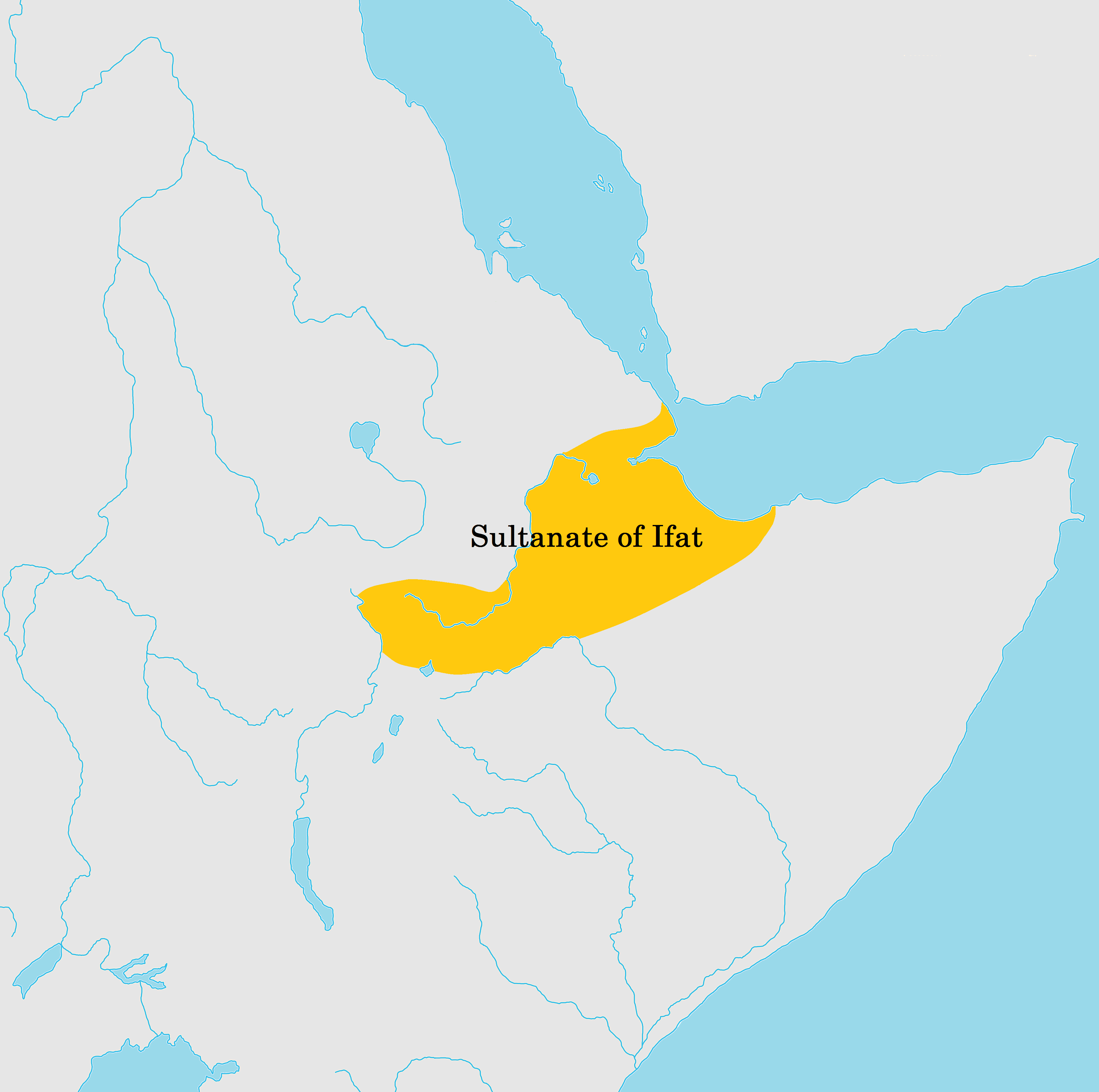

アダルに関する最も初期の言及は、1288年7月のマフズーミー朝崩壊後であり、この時「アリ・バジユ」がアダルとモラへの遠征を率い、アダルとモラの領主を殺害することで終結し、勝利したスルターンはアダルとモラを自身の王国に併合した。アダルはまた、1295年にマルコ・ポーロによって、アビシニアと絶えず紛争状態にある国家として言及されている。14世紀のアラブの歴史家アル=ウマリーによると、アダルはビクルザール、マフズーミー朝(シェワ)、クウェルゴラ、シミ、ジャム、ラボオとともにイファト・スルターン国の建国地域の一つであった。

中世には、エチオピア帝国の東にあるイスラム教徒が住む低地部分を曖昧に示すために使用された。現在のジブチ・エチオピア国境のアワッシュ川の北からアッベ湖に向かう地域、およびソマリア沿岸のシェワとゼイラの間の領土も含まれていた。アダル内の地区には、フバト、ギダヤ、ハルガヤが含まれていた。時にはハディア・スルターン国も含まれていた。この地域は主に現代のアウダルに位置し、ゼイラを首都としていたが、アバサやダカールのような内陸の町も支配し、南東のハラール高原や西の現代のジブチまで広がっていた。

ワラシュマ朝は学者たちによってイファト・スルターン国の創設者と見なされている。イファトは、後にスルターン・ウマル・ワラシュマとして知られるようになるウマル・イブン・ドゥニャ=ハワズが自身の王国を切り開き、北部ハラールゲに位置するシェワ・スルターン国を征服したときに初めて出現した。1288年、スルターン・ワリ・アスマはフバト、ゼイラ、および地域の他のイスラム国家に彼の支配を成功裏に課した。タデッセ・タムラトは、スルターン・ワラシュマの軍事行動を、イクノ・アムラク皇帝が同時期に高原のキリスト教徒の領土を統合しようとしていたのと同様に、アフリカの角のイスラム教徒の領土を統合する努力として説明している。

1320年、キリスト教徒の君主とイスラム教徒のイファト指導者の間で紛争が始まった。この紛争はエジプトのアン=ナースィル・ムハンマドによって引き起こされた。マムルーク朝の支配者アン=ナースィル・ムハンマドはコプト教徒を迫害し、コプト教会を破壊していた。エチオピア皇帝アムダ・セヨン1世は、もし彼がエジプトでのキリスト教徒の迫害を止めなければ、彼の支配下にあるイスラム教徒に報復し、ナイル川の流れを変えることによってエジプトの人々を飢えさせると警告する使節をマムルーク朝の支配者に送った。パンクハーストによれば、2つの脅威のうち、ナイル川の転換は空虚な脅威であり、エジプトのスルターンはそれがそうである可能性が高いと認識したため、それを無視した。エチオピア人がナイル川を改ざんするかもしれないという恐れは、それにもかかわらず、何世紀にもわたってエジプト人に残ることになったとパンクハーストは述べている。

サブ・アド=ディン1世の反乱は独立を達成するための試みではなく、イスラム教徒のエチオピアの皇帝になるための試みであった。アムダ・セヨンの王室年代記には、サブ・アド=ディンが次のように宣言したと記されている。

「私は全エチオピアの王になりたい。私は彼らの法に従ってキリスト教徒を支配し、彼らの教会を破壊するだろう...私はアクスマ(エチオピア)の王がするように、エチオピアのすべての州に総督を指名するだろう...私は教会をモスクに変えるだろう。私はキリスト教徒の王を服従させ、私の宗教に改宗させるだろう。私は彼を地方総督にし、もし彼が改宗を拒否すれば、私は彼をワルジェケ(すなわちワルジ族)と呼ばれる羊飼いの一人に引き渡し、彼をラクダの番人にさせるだろう。彼の妻であるジャン・マンゲシャ女王については、私は彼女にトウモロコシを挽かせるだろう。私は彼の王国の首都であるマラデ(すなわちテグレット)に私の住居を置くだろう。」

実際、最初の侵攻の後、サブ・アド=ディンはファタガルやアラマレのような近隣の州だけでなく、北方のダモット、アムハラ、アンゴット、インデルタ、ベゲムデル、ゴジャムのような遠方の州にも総督を任命した。彼はまた、イスラム教徒が使用するがエチオピア正教徒には禁止されている興奮剤であるカートを首都に植えると脅した。

1376年、スルターン・サアド・アド=ディン2世(サアド・アド=ディン・アブドゥル・ムハンマドとも呼ばれる)が兄の後を継いで権力を握り、アビシニアのキリスト教徒軍への攻撃を続けた。彼は皇帝を支持したザランやハディヤのような地域の首長を攻撃した。モルデチャイ・アビルによれば、サアド・アド=ディン2世のエチオピア帝国に対する襲撃は主にヒットアンドラン型であり、それが東方のイスラム教徒の支配を終わらせるというキリスト教徒の支配者の決意を固めた。15世紀初頭、おそらくダウィト1世であったエチオピア皇帝は、これに対応するために大軍を集めた。彼は周辺地域のイスラム教徒を「主の敵」と決めつけ、イファトに侵攻した。多くの戦争の後、イファトの軍隊は1403年にハラール高原で敗北し、スルターン・サアド・アド=ディンはその後ゼイラに逃亡し、そこでエチオピア兵が彼を追跡した。アル=マクリーズィーは次のように語っている。

「アムハラ人はサアド・アッディーンを海の半島であるゼイラまで追跡し、そこで彼は避難した。アムハラ人は彼をそこに包囲し、水を奪った。ついに不信心者の一人が彼らに彼に到達する方法を示した。彼らが彼に出くわしたとき、戦いが起こった。そして3日後、水がなくなった。サアド・アッディーンは額を負傷して地面に倒れ、そこで彼らは剣で彼を突き刺した。しかし、彼は神のために倒れ、幸福に死んだ。」

サアド・アッディーンの死後、「イスラム教徒の力は衰えた」とマクリーズィーは述べており、その後アムハラ人はその国に定住し、「荒廃したモスクから教会を作った」。イスラム教徒は20年以上も迫害されたと言われている。どのエチオピア皇帝がこの遠征を行ったかについては、資料によって意見が異なる。中世の歴史家アル=マクリーズィーによると、1403年にダウィト1世皇帝はアダル・スルターン国のスルターンであるサアド・アド=ディン2世をゼイラまで追跡し、そこでスルターンを殺害し、ゼイラの街を略奪した。しかし、別の同時代の資料では、サアド・アド=ディン2世の死を1410年とし、イシャク皇帝が殺害したとしている。彼の子供たちとワラシュマ朝の残りの者たちはイエメンに逃亡し、1415年まで亡命生活を送った。

1415年、サアド・アド=ディン2世の長男であるサブ・アド=ディン3世は、父の王位を回復するためにアラビアでの亡命からアダルに戻った。彼はイエメンからハラール高原に戻った後、自らを「アダルの王」と宣言し、ダカールに新しい首都を設立した。サブ・アド=ディン3世とその兄弟たちは、「失われたアムハラ支配」を回復しようとしていた無名の指揮官が率いる2万人の軍隊を破った。勝利した王はその後首都に戻ったが、多くの信者たちにキリスト教徒に対する戦争を継続し拡大するよう命じた。エチオピア皇帝テウォドロス1世は、サアド・アド=ディンの相続人がアフリカの角に戻った際に、アダル・スルターン国によってまもなく殺害された。サブ・アド=ディン3世は自然死し、弟のマンスール・アド=ディン・オブ・アダルが後を継ぎ、彼はソロモン朝帝国の首都と王宮に侵攻し、ダウィト1世皇帝をイェダヤに追いやり、アル=マクリーズィーによると、そこでスルターン・マンスールはソロモン朝軍を破り、皇帝を殺害した。その後、彼はモカの山々に進軍し、そこで3万人のソロモン朝軍に遭遇した。アダル軍は敵を包囲し、2ヶ月間、閉じ込められたソロモン朝兵を包囲し続け、マンスールに有利な休戦が宣言された。この時期、アダルは拡大するキリスト教徒のアビシニア王国に対するイスラム教徒の抵抗の中心地として台頭した。アダルはその後、以前イファト・スルターン国が支配していたすべての領土、およびレオ・アフリカヌスによると、バブ・エル・マンデブ海峡からグアルダフィ岬までの東方の土地を統治することになった。アダルは14世紀に、ソマリとアファルの沿岸部のイスラム教徒と、アビシニア王アムダ・セヨン1世のキリスト教徒軍との間の戦いの文脈で名前が言及されている。アダルは元々、西アウダル地域の港湾都市ゼイラに首都を置いていた。当時の政体は、ワラシュマ朝が統治するより大きなイファト・スルターン国内の首長国であった。

I.M.ルイスによると、この政体は、同様に設立された南のベナディール地域のモガディシュ・スルターン国も支配していた、ソマリ化されたアラブ人またはアラブ化されたソマリ人からなる地方王朝によって統治されていた。この建国期以降のアダルの歴史は、隣接するエチオピア帝国との一連の戦いによって特徴付けられることになる。最盛期には、アダル王国は現代のジブチ、ソマリランド、エリトリア、エチオピアの大部分を支配していた。ジブチ市とロイヤダの間には、多数の人型および男根型の石碑がある。これらの構造物は、エチオピア中部のティヤでも見られるように、垂直な平板で縁取られた長方形の墓に関連付けられている。ジブチ・ロイヤダの石碑の年代は不明であり、そのうちのいくつかはT字型の記号で装飾されている。さらに、ティヤでの考古学的発掘調査では墓が出土している。1997年現在、この地域では118基の石碑が報告されている。ハディア地区の石碑とともに、これらの構造物は地元住民によって「イェグラグン・ディンガイ」または「グランの石」として認識されており、これはアダル・スルターン国の支配者であるイマーム・アフマド・イブン・イブラヒム・アル=ガジー(アフマド「グレイ」または「グラン」)にちなんでいる。

イマーム・アフマド・イブン・イブラヒム・アル=ガジーは、アフリカの角北部の中世アダル・スルターン国の軍事指導者であった。1529年から1543年にかけて、彼はエチオピア・アダル戦争と呼ばれる「フトゥーフ・アル=ハバシュ」(アビシニア征服)と呼ばれる遠征に着手し、キリスト教徒のアビシニアの4分の3をイスラム帝国の支配下に置いた。アファル人、ハラリ人(ハルラ人)、ソマリ人からなる軍隊を率いたアル=ガジーの軍隊は、古代エチオピア王国をほぼ絶滅させ、イスラム教への改宗を拒否したエチオピア人を虐殺した。14年の間に、イマームは国の中心部を征服し、キリスト教国に大混乱をもたらした。バハリ・ネガシュは、ゲラウデウォス皇帝とポルトガル軍に加わり、決定的なワイナ・ダガの戦いに参加した。そこで、伝承によれば、イマーム・アフマドは、イスラム教徒の戦列に単独で突撃し死亡したジョアン・デ・カスティーリョという名のポルトガルのマスケット銃兵によって胸を撃たれたという。負傷したイマームはその後、エチオピアの騎兵隊長アズマッチ・カリテによって斬首された。イマームの兵士たちは彼の死を知ると、戦場から逃亡した。この紛争は、オロモ人が青ナイル川の南にある歴史的なガファト人の地ウェレガを征服し移住し、東のハラールの城壁まで進出し、新しい領土を確立する機会を提供した。

2.4. 近世 (アウッサ・イマーム国)

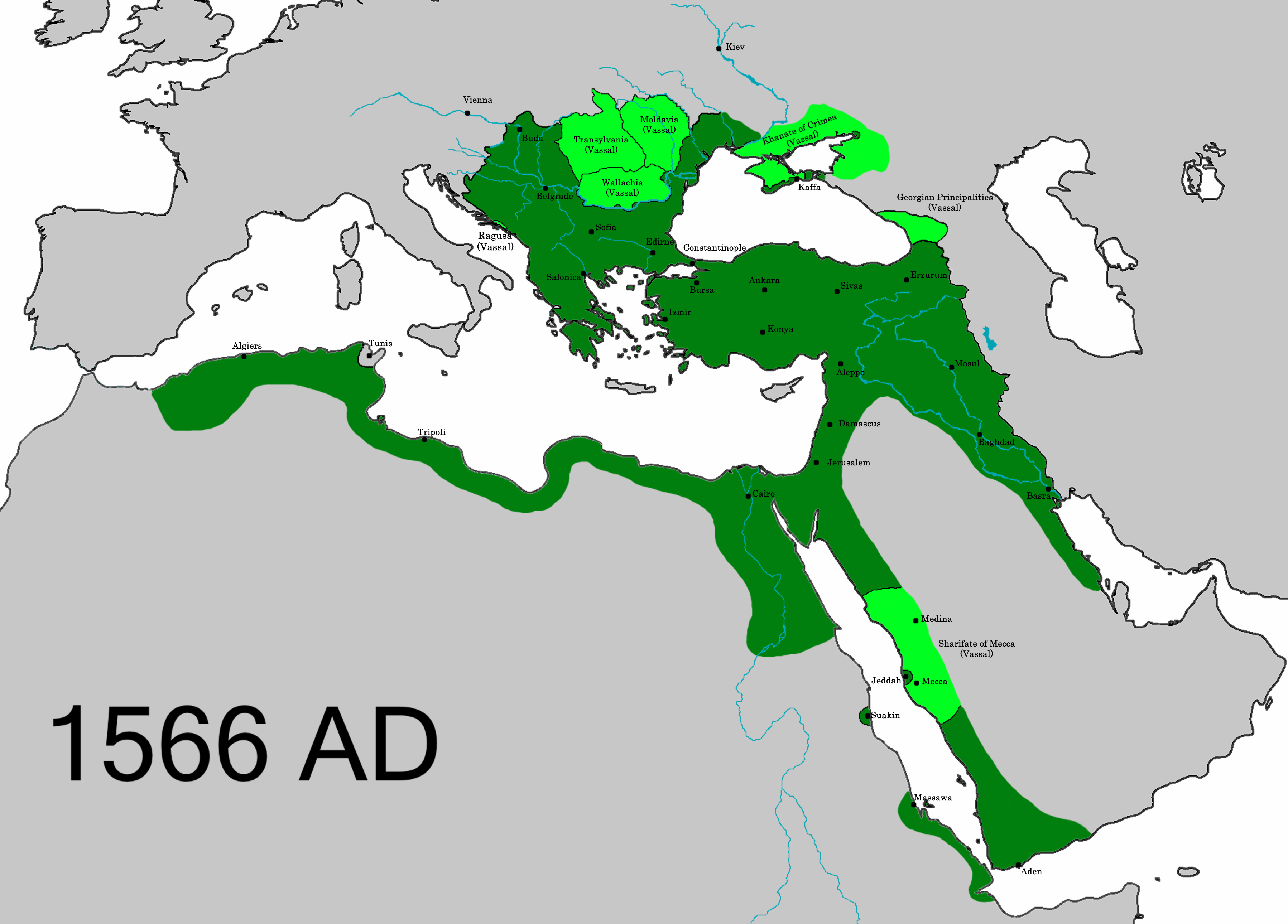

1550年、ヌール・イブン・ムジャーヒドがハラールのエミールとなり、事実上のアダル支配者となった。彼は現存する防御壁を建設してハラールを要塞化した。1559年、彼はエチオピア帝国への侵攻を率い、ファタガルの戦いでゲラウデウォス皇帝を殺害した。同時に、ハラールへのエチオピア軍の攻撃を撃退し、その結果スルターン・バラカート・イブン・ウマル・ディンが死亡し、ワラシュマ朝が終焉した。その後、オロモ人がアダルに侵攻し、ヌールの軍隊はハザロの戦いで敗北したが、都市の城壁は深刻な飢饉状態にあったものの、都市を安全に保った。ヌールは1567年に亡くなり、アビシニアのウスマーンが後を継いだ。彼がオロモ人と結んだ平和条約は、彼の失脚につながった。彼の後継者であるムハンマド・イブン・ナースィルはエチオピアへの遠征を試みたが、ウェビ川の戦いで敗北し殺害され、アダルの侵略は終焉を迎えた。ムハンマドの後継者であるマンスール・イブン・ムハンマドはオロモ人と戦ったが失敗し、後にアサイタとゼイラを再征服した。ヌールの死とワラシュマ朝の君主の失脚は権力闘争を引き起こし、ムハンマド・ガサは1576年にイマームの称号を得て首都をアサイタに移し、アウッサ・イマーム国を設立した。アウッサ・イマーム国はその後1世紀にわたって衰退し、最終的にアファル人の手に落ちた。17世紀には、ハルラ人とドバの住民がアファル人のアイデンティティに統合され、アウッサ・スルターン国の出現につながった。エンリコ・チェルッリは、アダルの没落を、サルサ・デンゲル下のエチオピア帝国とは異なり、部族間の分裂を克服できなかったことに帰し、その結果、遊牧民の部族間で継続的な闘争が生じた。アダル・スルターン国の崩壊は、アウッサ、タジュラ、ラハイトのような複数の残存国家の形成につながった。

マムルーク朝エジプトがオスマン帝国に征服されたことは、これらの新たなトルコの征服者を恐れたアラブ人商人を警戒させ、彼らはアダルの海岸へ向かうことを選んだ。これに続いて、同じ敵から逃れてきたインドの商人もいた。オスマン帝国はこの突然の大移動に気づき、急いでゼイラを占領し、税関とバブ・エル・マンデブ海峡を巡視するガレー船を設置した。17世紀までに、オスマン帝国がゼイラから撤退を余儀なくされると、町とその周辺地域、例えばタジュラは、モカとサナアの支配者の支配下に入り、彼らはその領土をサイイド・アル=バールという名のサナアの商人に貸し与えていた。ゼイラはその後、エミールによって統治された。モルデチャイ・アビルは、このエミールが「サヒルの全域に対する漠然とした権威を主張していたが、その実権は町の城壁をはるかに超えるものではなかった」と示唆している。大砲とマッチロック銃で武装した少数の傭兵に助けられ、総督は、この地域に侵入した内陸の分裂した遊牧民と、アデン湾の盗賊の両方からの侵入を撃退することに成功した。タジュラは完全な独立を主張したが、スルターンが地元の総督から年俸を受け取っていたため、ゼイラに従属していると見なされていた。アブバクル・パシャは、アルフォンス・フルーリオ・ド・ラングル副提督に、サナアのイマームがまだイエメン沿岸を支配していた頃、タジュラに送られた兵士たちがいつの日か市の住民によって虐殺されたと説明した。モカの総督はその後、彼らを復讐するために新たな分遣隊を派遣した。これらの報復を受けるよりも、市は毎年、市で開かれる定期市の際に、ゼイラの総督が徴収する責任を負うことになる永久年金をイマームに支払うことを約束することを選んだ。タジュラのワズィール、マハメッド・マハメッドは、オスマン帝国がタジュラに対して政治的権利を行使したことは一度もなかったにもかかわらず、フダイダのトルコ人パシャのためにそれを更新した。モハメド・アル=バールは後に、ゼイラとその属領(サヒル)の総督としてシャルマルケ・アリ・サレハに引き継がれた。1861年6月、フランスはシャルマルケ・アリ・サレハが、元フランス領事代理でありシャルマルケのライバルであるアファル人の奴隷商人アブバクル・パシャの支持者であったアンリ・ランベールの暗殺に関与したとして非難した。フダイダのトルコ人パシャとアデンのイギリス領事館はシャルマルケが無実であると信じていたが、彼と彼の支持者の一部は逮捕され、フランス海軍に引き渡された。裁判は当初イスタンブールで計画されていたが、後にジェッダに移された。

エジプトのムハンマド・アリーパシャは、イエメン、ハラール、タジュラ湾(ゼイラとベルベラを含む)を支配するようになった。総督アブー・バクルは、サガロのエジプト守備隊にゼイラへの撤退を命じた。巡洋艦セーニュレ号はエジプト軍が出発した直後にサガロに到着した。アデンのイギリス代理人フレデリック・マーサー・ハンター少佐が、ゼイラにおけるイギリスとエジプトの利益を保護し、その方向へのフランスの影響力のさらなる拡大を防ぐために軍隊を派遣したにもかかわらず、フランス軍は砦を占領した。1884年4月14日、哨戒艦ランフェランの指揮官は、タジュラ湾におけるエジプトの占領について報告した。哨戒艦ル・ヴォードルイユの指揮官は、エジプト人がオボックとタジュラの間の内陸部を占領していると報告した。エチオピア皇帝ヨハンネス4世は、エジプトとの戦闘を停止し、エチオピアとソマリランド沿岸からのエジプト軍の撤退を許可するという協定をイギリスと締結した。エジプト守備隊はタジュラから撤退した。レオンス・ラガルドは翌夜、タジュラに哨戒艦を配備した。

2.5. フランス植民地時代

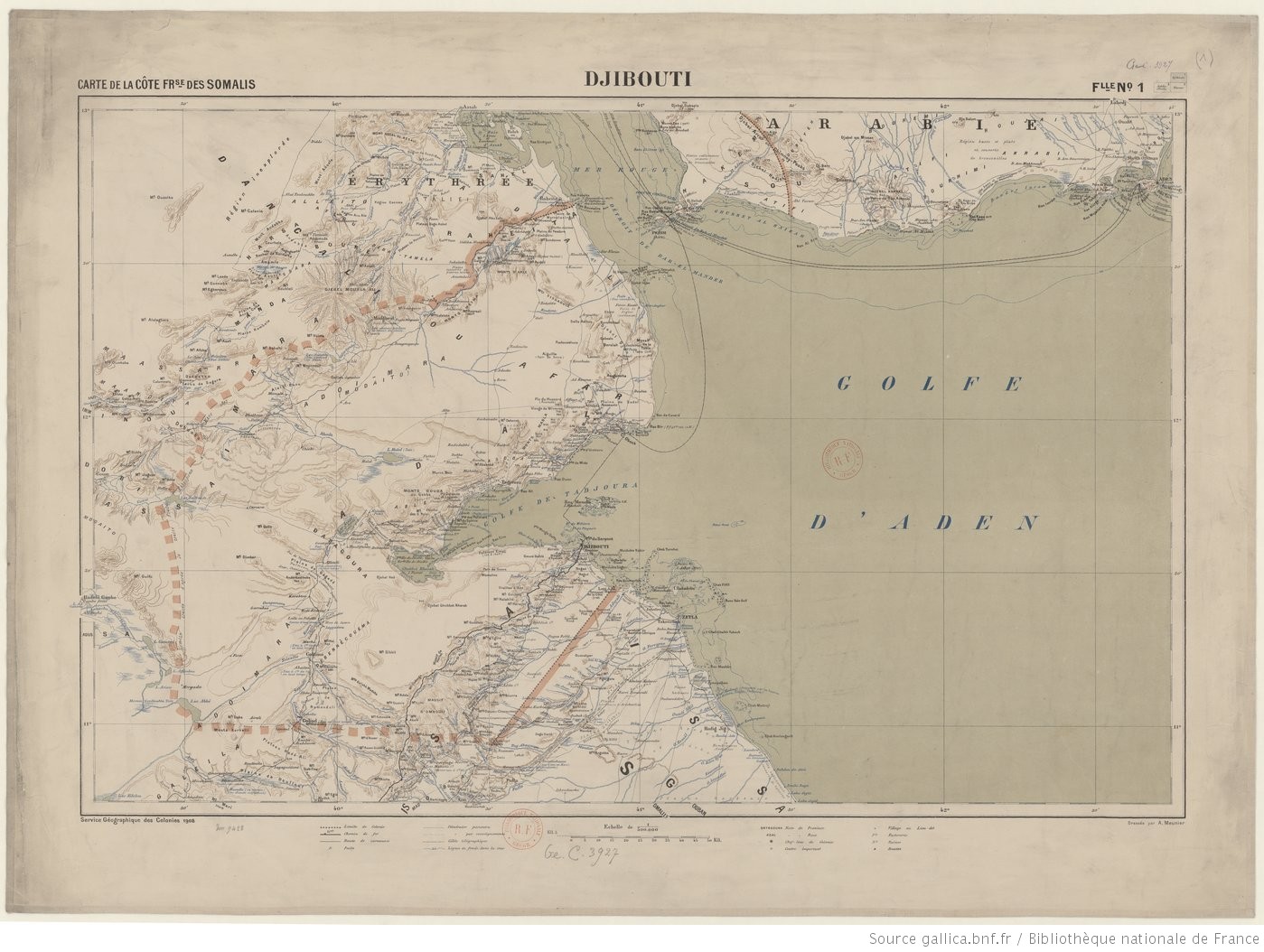

現在のジブチ国家の境界は、アフリカ分割の時代にアフリカの角における最初のフランス植民地として確立された。1862年3月11日、アファル人のスルターン、ライエタ・ディニ・アフメットがパリで署名した協定は、アファル人がオボック周辺の土地を売却するという条約であった。フランスは蒸気船のための石炭補給基地に関心があり、これは1869年のスエズ運河開通時に特に重要になるものであった。(それまでフランス船は湾の対岸にあるイギリス領アデン港で石炭を購入しなければならず、戦争の場合には賢明でない依存関係にあった。)その後、この条約はフルーリオ・ド・ラングル船長によってタジュラ湾の南部を植民地化するために利用された。1885年3月26日、フランスはイッサ人と別の条約を締結し、後者はフランスの保護領となった。

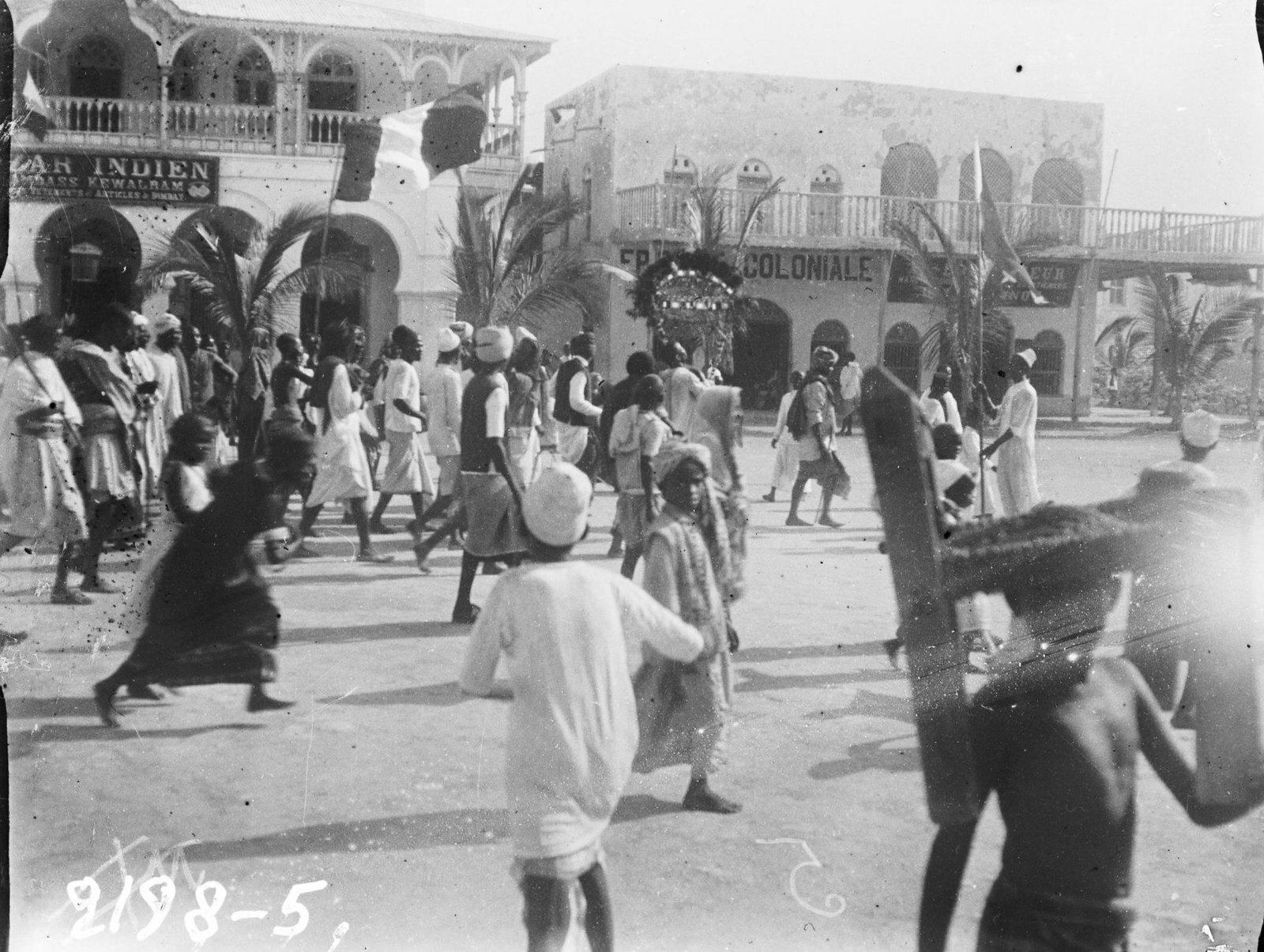

それは1883年から1887年の間に設立され、支配的なソマリ人とアファル人のスルターンがそれぞれフランス第三共和政と条約を締結した後であった。1889年にロシア帝国の冒険家ニコライ・イワノビッチ・アチノフがサガロに植民地を設立しようとした試みは、わずか1ヶ月後にフランス軍によって速やかに阻止された。1894年、レオンス・ラガルドはジブチ市に恒久的なフランス政庁を設立し、この地域をフランス領ソマリランドと名付けた。西のエチオピアへの帝国エチオピア鉄道の建設は、ジブチ港を15,000人のブームタウンに変えたが、当時エチオピアでそれを超える唯一の都市はハラールであった。

ディレ・ダワへの鉄道線路完成後、人口は減少し、元の会社は倒産し政府の救済が必要となったが、この鉄道連絡により、この領土はゼイラ(当時はイギリス領ソマリランド)で行われていた隊商貿易を急速に凌駕し、南部エチオピアやハラールを経由するオガデンからのコーヒーその他の商品の主要港となった。

2.5.1. フランス領ソマリランド

1896年にフランス領ソマリランドが成立し、同年オボックからタジュラ湾の南側に位置するジブチ市への遷都が行われた。ジブチ・エチオピア鉄道は1894年に着工され、1902年にはディレ・ダワまでが開通し、1917年にアディスアベバまで全通した。オボック時代にはこの植民地はさほどの重要性を持たなかったが、鉄道建設と港湾整備によってジブチ港はエチオピアの海への窓口となり、植民地の重要性は高まった。

1916年5月11日、マダガスカルで第6ソマリ行進大隊がフランス領ソマリ海岸からの新兵で編成され、6月にフランスに到着すると第1ソマリ狙撃兵大隊と改名された。当初は中継部隊として意図されていたが、ソマリ兵の戦闘意欲に応えて、大隊の将校たちは1916年10月のドゥオモン砦攻略作戦にRICM(海兵歩兵戦車連隊)と共に参加させた。その際立った役割により、大隊の各中隊はクロワ・ド・ゲール勲章を授与され、RICMの旗はレジオンドヌール勲章を受けた。1916年12月までに戦闘部隊として再編された大隊は、1917年5月にシュマン・デ・ダムで戦い、その後、マルメゾン、第三次エーヌ会戦、第二次マルヌ会戦などの重要な戦闘に参加し、複数の感状とクロワ・ド・ゲール四つ編み章着用権を獲得した。派遣された2,434人の狙撃兵のうち、517人が戦死し、1,200人がヨーロッパで負傷した。

1930年代半ばのイタリアによる第二次エチオピア戦争とエチオピア占領後、フランス領ソマリランドのフランス軍とイタリア領東アフリカのイタリア軍との間で国境紛争が絶え間なく発生した。1940年6月、第二次世界大戦初期にフランスが陥落し、植民地は枢軸国寄りのヴィシー(フランス)政府によって統治された。

イギリス軍とイギリス連邦軍は、東アフリカ戦線で隣接するイタリア軍と戦った。1941年、イタリア軍は敗北し、フランス領ソマリランドのヴィシー・フランス軍は孤立した。ヴィシー・フランス政権はイタリア崩壊後も1年以上植民地を維持し続けた。これに対し、イギリス軍はジブチ市の港を封鎖したが、地元のフランス人が通過する船団に関する情報を提供するのを防ぐことはできなかった。1942年、約4,000人のイギリス軍が市を占領した。フランス領ソマリランドの第1ソマリ狙撃兵大隊は、1944年のフランス解放に参加した。

1947年の時点でフランス領ソマリの総人口は96,100人であり、内24,500人がアファル人であった。1945年の第二次世界大戦終結後、「アフリカの年」こと1960年ごろを境に、アフリカ諸国の独立が進んだが、フランス領ソマリでは独立を支持するソマリ系のイッサ人と、フランス領にとどまることを望むエチオピア系のアファル人の対立のために独立問題は進まず、フランスの海外県に留まっていた。

1958年、隣国ソマリアが1960年に独立する前夜、ジブチでフランスとの残留か独立国となるかを決定するための国民投票が実施された。国民投票は、かなりの規模のアファル族とフランス人居住者による賛成票が合わさったこともあり、フランスとの継続的な関係を支持する結果となった。また、広範な不正投票の疑惑もあった。反対票を投じた人々の大多数は、政府評議会副議長のマフムード・ハルビが提案したように、統一ソマリアへの参加を強く支持していたソマリ人であった。ハルビは2年後、不審な状況下で飛行機事故で死亡した。

2.5.2. フランス領アファル・イッサ

1966年、フランスは、フランス領ソマリランドに独立を認めるべきであるという国際連合の勧告を拒否した。同年8月、当時のフランス大統領シャルル・ド・ゴールによる同領土への公式訪問も、デモと暴動に見舞われた。抗議行動に対し、ド・ゴールは別の国民投票を命じた。

1967年、同領土の運命を決定するための2回目の住民投票が実施された。当初の結果は、フランスとのより緩やかな関係の継続を支持するものだった。投票も民族間で分かれ、ソマリ人居住者は一般的に独立に投票し、最終的にはソマリアとの統一を目指し、アファル人は主にフランスとの関係維持を選択した。この国民投票もまた、フランス当局による不正投票の報告によって損なわれた。住民投票の直後、旧フランス領ソマリランド(Côte française des Somalisコート・フランセーズ・デ・ソマリフランス語)はフランス領アファル・イッサ(Territoire français des Afars et des Issasテリトワール・フランセーズ・デ・ザファール・エ・デ・ジッサフランス語)に改称された。住民投票結果の発表は、数人の死者を含む市民暴動を引き起こした。フランスはまた、国境沿いの軍事力を増強した。

1960年代、独立闘争はソマリ沿岸解放戦線(FLCS)によって主導され、彼らはフランス人職員を主な標的とした武力闘争を行った。FLCSは、ソマリアやエチオピアからフランス領ソマリランドへの国境を越えた作戦をいくつか開始し、フランスの標的を攻撃していた。1975年3月24日、ソマリ沿岸解放戦線は、フランス本土で終身刑に服役していたFLCSメンバー2人との交換を目的として、駐ソマリアフランス大使ジャン・ゲリーを誘拐した。彼は南イエメンのアデンで2人のFLCSメンバーと交換された。FLCSはアフリカ統一機構(OAU)によって民族解放運動として承認され、OAUはその資金調達に参加した。FLCSは、ソマリア政府の影響を受けた可能性のある「大ソマリア」への統合の要求と、領土の単純な独立の要求の間でその要求を進展させた。1975年、アフリカ人民独立同盟(LPAI)とFLCSはウガンダのカンパラで会合し、その後数回の会合を経て、最終的に独立の道を選択し、ソマリアとの緊張を引き起こした。

1976年、フランスからのジブチ独立を求めていたソマリ沿岸解放戦線のメンバーは、ロヤダへ向かう途中のバス乗っ取り事件をめぐって国家憲兵隊治安介入部隊(GIGN)と衝突した。この事件は、ジブチにおけるフランスの植民地支配を維持することの困難さを示し、領土の独立における重要な一歩となった。フランスにとって成功裏に終わるであろう3回目の国民投票の可能性はさらに薄れていた。大陸におけるフランス最後の前哨基地である植民地を維持するための法外な費用もまた、フランスが領土を維持しようと試みるであろうというオブザーバーの疑念を強める要因であった。

1975年にはアファル人に有利だった市民権法が改正されイッサ人の政治参加が拡大した結果、1977年の住民投票においては独立派が多数を占め、同年6月27日にジブチ共和国は独立を宣言した。

2.6. ジブチ共和国 (独立以降)

1977年5月8日、フランス領アファル・イッサで3回目の独立住民投票が実施された。それ以前の住民投票は1958年と1967年に行われ、独立を否決していた。この住民投票はフランスからの独立を支持した。有権者の98.8%という地滑り的な支持がフランスからの離脱を支持し、ジブチの独立記念日を公式に画定した。1958年の住民投票で賛成票を投じる運動を展開したイッサ人(ソマリ系)の政治家ハッサン・グレド・アプティドンが、同国初代大統領(1977年~1999年)に就任した。

最初の1年間で、ジブチはアフリカ統一機構(現アフリカ連合)、アラブ連盟、および国際連合に加盟した。1986年、この新興共和国は、地域開発組織である政府間開発機構(IGAD)の創設メンバーにも名を連ねた。オガデン戦争中、影響力のあるイッサ人政治家たちは、ジブチの国境が紅海からディレ・ダワまで広がる大ジブチまたは「イッサランド」を構想した。その夢は、ソマリ軍がエチオピアから敗走した戦争の終盤に打ち砕かれた。

グレド大統領は首相には必ずアファル人を任命したものの、与党・進歩人民連合の一党独裁制を敷き、多数派であるイッサ人の優位は続いたため民族対立はおさまらなかった。

2.6.1. ジブチ内戦

1990年代初頭、政府代表をめぐる緊張が、ジブチの与党進歩人民連合(PRP)と野党統一民主回復戦線(FRUD)との間の武力紛争につながった。この膠着状態は、2000年に与党と野党の間で権力分有合意が締結されたことで終結した。

この内戦は主にアファル人の多い北部で戦われたが、経済の要であるジブチ港への影響はほとんどなかった。グレド大統領は脱部族政策を打ち出すとともに複数政党制と大統領の直接選挙制を導入したものの、野党各党がボイコットを行ったため進歩人民連合の全議席独占は変わらなかった。野党の非難の中グレドは1993年に4選され、1994年には統一民主回復戦線の穏健派と政府の和平が実現して両党連立政権が発足した。

その後、グレド大統領の後継であるイスマイル・オマル・ゲレが1999年に大統領に当選、統一民主回復戦線急進派との和平も2001年に成立して内戦が終結した。

2021年4月、1977年のフランスからの独立以来2番目のジブチ大統領であるイスマイル・オマル・ゲレが、5期目の再選を果たした。

3. 地理

3.1. 位置と地形

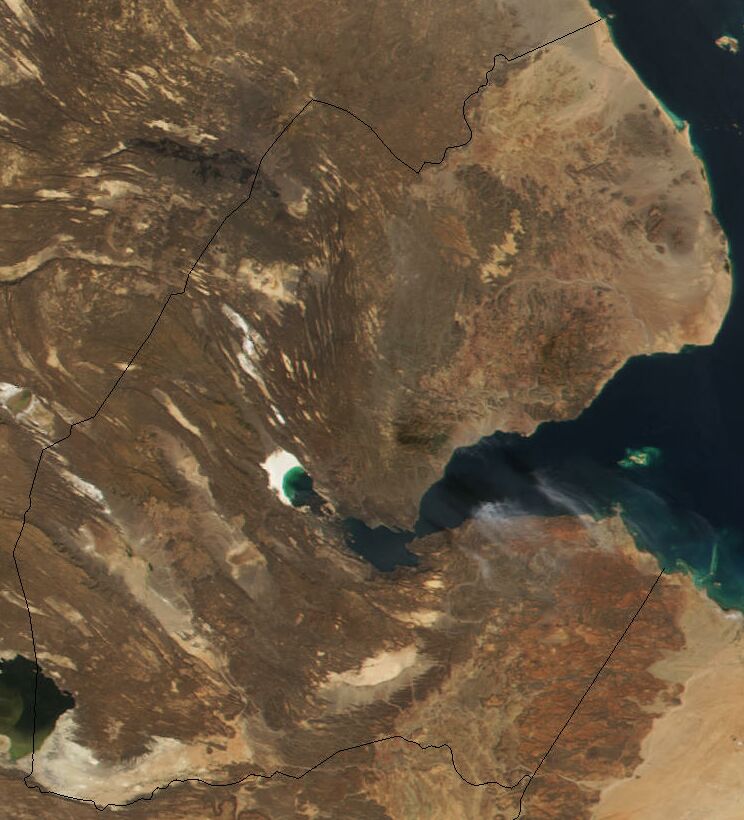

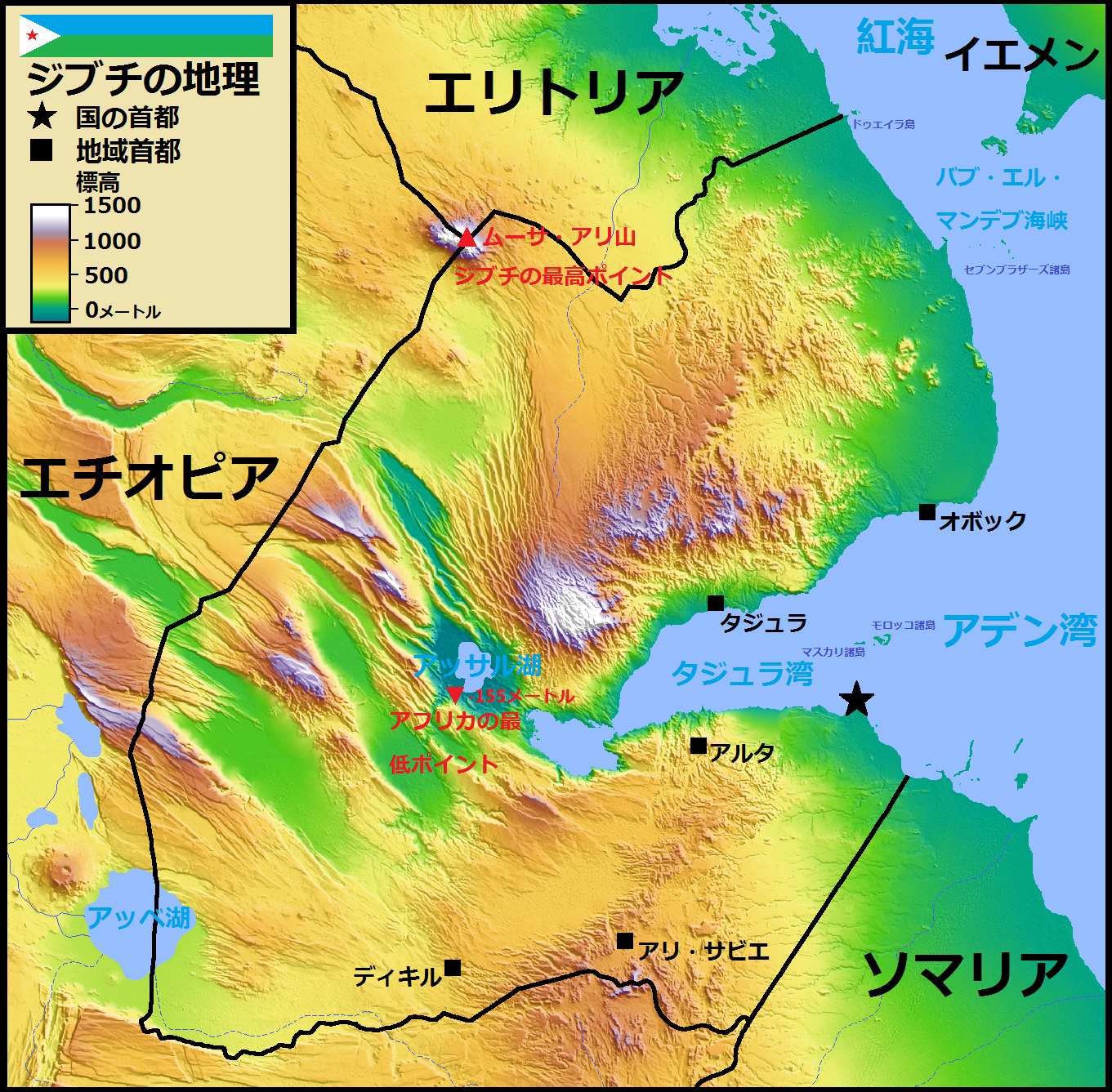

ジブチはアフリカの角に位置し、アデン湾とバブ・エル・マンデブ海峡に面し、紅海への南の入り口にあたる。北緯11度から14度、東経41度から44度の間に位置し、大地溝帯の最北端にあたる。ジブチにおいて、アフリカプレートとソマリプレートの間のリフトがアラビアプレートと出会い、地質学的な三重会合点を形成している。この三重会合点におけるテクトニクス相互作用により、アフリカで最も標高の低いアッサル湖が形成され、地球上で2番目に低い陸上の窪地(ヨルダンとイスラエルの国境沿いの窪地に次ぐ)となっている。

同国の海岸線は314 kmに及び、地形は主に高原、平野、高地からなる。ジブチの総面積は2.32 万 km2である。国境は575 kmに及び、そのうち125 kmをエリトリアと、390 kmをエチオピアと、60 kmをソマリランドと共有している。ジブチはアラビアプレート上の最南端の国である。

ジブチには標高1000 mを超える8つの山脈がある。ムーサ・アリ山脈は国内で最も高い山脈とされ、エチオピアとエリトリアとの国境にある最高峰は標高2028 mである。グラン・バラ砂漠は、アルタ州、アリ・サビエ州、ディキル州のジブチ南部に広がっている。その大部分は比較的標高が低く、1700 m未満である。

極地は、北はラス・ドゥメラとエリトリアとの国境が紅海に入る地点(オボック州)、東はラス・ビルの北の紅海沿岸部、南はアス・エラ町の西のエチオピアとの国境地点、西はエチオピアの町アファンボのすぐ東のエチオピアとの国境地点である。

ジブチの大部分はエチオピア乾燥草原・低木林エコリージョンの一部である。例外は紅海沿岸の東側の帯状地で、エリトリア沿岸砂漠エコリージョンの一部である。

国土のかなりの部分は岩石砂漠であるが、中央部には大バラ砂漠と呼ばれる土砂漠が存在する。地表の流水はほぼ存在せず、植生は基本的にワジの周辺やわずかなオアシスなどに限られるが、タジュラ市の北の標高1,500mほどの地帯にはダイの森国立公園(Forêt de Day)と呼ばれる森林地帯が、タジュラ湾沿いの海岸にはマングローブ林が存在する。

1991年11月から東京農業大学がジブチ農業省と共にジブチ国内で砂漠緑化事業を行っていた。塩湖としては国土中央部のアッサル湖のほかに、国土の西南端にはアッベ湖が存在する。周辺のアファル人はキャラバンを組んでこれらの塩湖から採取される塩を交易し、貴重な現金収入を得ていた。

3.2. 気候

ジブチの気候は世界平均よりも著しく温暖で、季節変動も著しく少ない。日平均最高気温は、高地を除き、32 °Cから41 °Cの範囲である。例えば、ジブチ市では、4月の午後の平均最高気温は28 °Cから34 °Cの範囲である。しかし、標高1535 mから1600 mのアイロラフでは、夏の最高気温は30 °C、冬の最低気温は9 °Cである。標高500 mから800 mの高地では、6月から8月の最も暑い時期には海岸部と同程度かそれよりも涼しい。12月と1月は最も涼しい月で、平均最低気温は15 °Cまで下がることもある。ジブチは高温半乾燥気候(BSh)または高温砂漠気候(BWh)であるが、最高標高地点では気温はかなり穏やかになる。年間降水量は130mm程度しかないが、一方で特に沿岸部において湿度は非常に高くなっている。

ジブチの気候は、北東部の沿岸地域では乾燥気候、中部、北部、西部、南部の地域では半乾燥気候である。東部沿岸では、年間降水量は5 mm未満であり、中央高地では、降水量は約8 mmから16 mmである。内陸部は沿岸地域よりも著しく湿度が低い。

| 都市 | 7月 (°C) | 7月 (°F) | 1月 (°C) | 1月 (°F) |

|---|---|---|---|---|

| ジブチ市 | 41/31 | 107/88 | 28/21 | 83/70 |

| アリ・サビエ | 36/25 | 96/77 | 26/15 | 79/60 |

| タジュラ | 41/31 | 107/88 | 29/22 | 84/72 |

| ディキル | 38/27 | 100/81 | 27/17 | 80/63 |

| オボック | 41/30 | 105/87 | 28/22 | 84/72 |

| アルタ | 36/25 | 97/78 | 25/15 | 78/60 |

| ランダ | 34/23 | 94/73 | 23/13 | 74/56 |

| ホルホル | 38/28 | 101/81 | 26/17 | 79/62 |

| アリ・アデ | 38/27 | 100/82 | 26/16 | 80/61 |

| アイロラフ | 31/18 | 88/66 | 22/9 | 71/49 |

3.3. 野生生物

この国の動植物は厳しい景観の中に生息しており、森林は国土総面積の1パーセントにも満たない。野生生物は主に3つの地域に分布しており、北部の山岳地帯から南部と中央部の火山性高原、そして沿岸地域へと至る。

ほとんどの野生生物種は国の北部、ダイの森国立公園の生態系に見られる。平均標高1500 mのこの地域には、標高1783 mのゴダ山塊が含まれる。そこは3.5 km2のエンピツビャクシン林で覆われており、多くの木は高さ20 mに達する。この森林地帯は、絶滅の危機に瀕し固有種であるジブチシャコ(鳥類)や、最近注目された別の脊椎動物であるプラティセプス・アファレンシス(ナミヘビ科のヘビ)の主な生息地である。また、ツゲやオリーブの木など、国内で確認されている総種の60%を占める多くの木本植物や草本植物も含まれている。

ジブチの野生生物の生物多様性に関する国別プロファイルによると、同国には820種以上の植物、493種の無脊椎動物、455種の魚類、40種の爬虫類、3種の両生類、360種の鳥類、66種の哺乳類が生息している。ジブチの野生生物は、アフリカの角の生物多様性ホットスポットおよび紅海とアデン湾のサンゴ礁ホットスポットの一部としてもリストされている。哺乳類には、ソエメリングガゼルやペルツェルンガゼルなど、数種のアンテロープが含まれる。1970年代初頭から施行されている狩猟禁止措置の結果、これらの種は現在よく保護されている。その他の特徴的な哺乳類には、グレビーシマウマ、ハマドリアヒヒ、ハンターカモシカなどがある。危急種であるイボイノシシもダイ国立公園で見られる。沿岸水域にはジュゴンやアビシニアジェネットが生息しているが、後者についてはさらなる研究による確認が必要である。アオウミガメやタイマイは沿岸水域におり、そこでは営巣も行われている。アフリカ北東部チーター(学名:Acinonyx jubatus soemmeringii)はジブチでは絶滅したと考えられている。

4. 政治

4.1. 政府構造

ジブチは共和制、大統領制をとる立憲国家である。現行憲法は1992年9月4日に制定されたもの。

国家元首である大統領は、国民の直接選挙により選出され、かつては任期は6年で3選が禁止されていたが、2010年に大統領の任期を5年に短縮する代わりに再選制限が撤廃された。首相と閣僚は大統領が任命する。現在の大統領はイスマイル・オマル・ゲレであり、ジブチ政治における卓越した人物であり、国家元首兼軍最高司令官である。大統領は、彼が任命した首相(現在はアブドゥルカデル・カミル・モハメド)の補佐を受けて行政権を行使する。閣僚評議会(内閣)は大統領に対して責任を負い、大統領が議長を務める。

司法制度は、第一審裁判所、高等控訴裁判所、最高裁判所からなる。法制度は、フランスの大陸法と、ソマリ人およびアファル人の慣習法(シール)が融合したものである。

国民議会(旧称:代議院)は国の立法府であり、5年ごとに選出される65人の議員で構成される。一院制ではあるが、憲法は元老院の創設を規定している。

直近の選挙は2018年2月23日に行われた。ジブチは一党優位政党制であり、進歩人民連合(RPP)が1979年の創設以来、立法府と行政府を支配している(同党は議席の絶対多数を占める大統領多数連合の一部として統治している)。野党は(限定的な)自由を認められているが、主要野党である国民救済連合は、政府によるメディア統制と野党候補者の抑圧を理由に、2005年と2008年の選挙をボイコットした。

政府はソマリ系のイッサ・ディル氏族によって支配されており、彼らはソマリ氏族、特にガダブルシ・ディル氏族の支持を得ている。同国は1990年代末に10年にわたる内戦から脱却し、政府と統一民主回復戦線(FRUD)が2000年に和平条約を締結した。FRUDのメンバー2人が内閣に加わり、1999年の大統領選挙以降、FRUDはRPPを支持する運動を展開している。

ゲレ大統領は1999年にハッサン・グレド・アプティドンの後を継いで就任した。ゲレは2005年4月8日の単独候補による選挙後、2期目の6年間の任期に就任した。彼は投票率78.9%で100%の票を獲得した。2011年初頭、ジブチ市民は長期政権に対する一連の抗議行動に参加したが、これはより広範なアラブの春のデモに関連していた。ゲレは同年末の大統領選挙で投票率75%で80.63%の票を獲得し、3期目の再選を果たした。野党グループは、ゲレの再出馬を認める憲法改正をめぐって投票をボイコットしたが、アフリカ連合の国際監視団は概ね選挙を自由かつ公正なものと評した。

2013年3月31日、ゲレは長年首相を務めたディレイタ・モハメド・ディレイタを、前大統領多数連合(UMP)議長のアブドゥルカデル・カミル・モハメドに交代させた。2014年12月、与党大統領多数連合は国民救済連合との間で枠組み合意にも署名し、これにより野党議員の議会入りと国家選挙管理機関の改革への道が開かれた。

民主主義の発展状況は限定的であり、人権団体からはゲレ大統領の強権的な政治手法や長期政権について批判の声も上がっている。表現の自由や報道の自由も制限されており、野党や市民社会の活動は困難な状況にある。

4.2. 対外関係

ジブチの外交は、ジブチ外務・国際協力省が所管している。ジブチはソマリア、エチオピア、フランス、アメリカ合衆国の政府と緊密な関係を維持している。また、アフリカ連合、国際連合、非同盟運動、イスラム協力機構、アラブ連盟の活動にも積極的に参加している。2000年代以降、ジブチ当局はトルコとの関係も強化している。

ジブチは1992年の設立以来、小国フォーラム(FOSS)のメンバーである。

日本との関係では、二国間関係が存在し、経済協力や自衛隊の拠点設置などが行われている。日本ジブチ地位協定は、自衛隊の活動に関する取り決めを定めているが、その内容については日本側に有利な不平等条約であるとの批判もある。

地政学的には、紅海とアデン湾を結ぶバブ・エル・マンデブ海峡に面する戦略的要衝に位置するため、多くの国々が軍事拠点を設置しており、これがジブチの国際関係における重要な要素となっている。

4.3. 軍事

ジブチ軍は、ジブチ陸軍、ジブチ海軍、ジブチ空軍、国家憲兵隊(GN)から構成される。2011年現在、兵役に服することができる人員は、16歳から49歳の男性170,386人、女性221,411人であった。ジブチは2011年現在、年間3600万米ドル以上を軍事費に費やしている(ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)データベースで141位)。独立後、ジブチにはフランス人将校が指揮する2個連隊があった。2000年代初頭、伝統的な師団ではなく、より小規模で機動的な部隊に再編することで防衛能力を最大限に高める軍隊組織のモデルを外部に求めた。

ジブチ軍が関与した最初の戦争は、フランスの支援を受けたジブチ政府と統一民主回復戦線(FRUD)との間のジブチ内戦であった。この戦争は1991年から2001年まで続いたが、FRUDの穏健派が、政府軍が反乱軍支配地域の大部分を占領するという大規模な軍事的後退を被った後、政府と和平条約に署名したことで、ほとんどの敵対行為は終結した。急進派グループは政府との戦闘を続けたが、2001年に独自の和平条約に署名した。戦争は政府の勝利に終わり、FRUDは政党となった。

IGAD地域機関の本部として、ジブチはソマリア和平プロセスに積極的に参加し、2000年にアルタ会議を主催した。2012年のソマリア連邦政府樹立後、ジブチ代表団はソマリア新大統領の就任式に出席した。

近年、ジブチは訓練技術、軍事指揮・情報構造を改善し、国連平和維持活動への協力や、公式に要請のあった国への軍事援助提供において、より自立するための措置を講じている。現在はソマリアとスーダンに展開している。

4.3.1. 外国軍の駐留

フランス軍は、ジブチが独立を獲得した後も同国に駐留を続けている。最初は1977年6月の日付の暫定議定書の一部として、フランス軍の駐留条件を定め、防衛協定を構成した。フランスとジブチの間の新たな防衛協力条約は2011年12月21日にパリで署名され、2014年5月1日に発効した。この条約とその安全保障条項により、フランスはジブチ共和国の独立と領土保全へのコミットメントを再確認した。独立前と同様に、1962年、フランス外人部隊の部隊である第13外人半旅団(13 DBLE)がアルジェリアからジブチに移され、そこでのフランス守備隊の中核を形成した。2011年7月31日、第13外人半旅団はジブチを離れ、アラブ首長国連邦へ移駐した。

アデン湾と紅海を隔て、スエズ運河へのアプローチを支配するバブ・エル・マンデブ海峡によるジブチの戦略的位置は、外国軍基地にとって望ましい場所となっている。キャンプ・レモニエはフランス軍によって放棄された後、2002年9月にアメリカ中央軍に貸与された。このリース契約は2014年にさらに20年間更新された。イタリア国家支援軍事基地もジブチに位置している。同国はまた、唯一の海外日本の自衛隊基地および中国の支援基地を擁している。

外国軍基地の受け入れは、ジブチ経済の重要な部分を占めている。アメリカはキャンプ・レモニエの賃貸料として年間6300万ドルを支払っており、フランスと日本はそれぞれ年間約3000万ドル、中国は年間2000万ドルを支払っている。これらの賃貸料の支払いは、2017年のジブチのGDP総額23億米ドルの5%以上を占めた。

近年、ソマリア沖・アデン湾で急増・多発している「ソマリア沖の海賊」問題は国際社会にとって重大な脅威となっている。海賊行為の対処のための活動では、日本の自衛隊も「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」に基づき、2017年2月時点でP-3C哨戒機2機と隊員約170人が派遣されている。当初は米軍、欧州連合(EU)部隊の協力を得て活動していたが、2011年7月7日、自衛隊の海外拠点がジブチ国際空港近くに開設された。自衛隊にとっては事実上初の海外基地となる。この拠点は海賊対策のほか、ジブチ軍駐屯地に出向いての兵士への道路整備重機の操作指導などアフリカ諸国との軍事交流にも使われている。警備強化のため2017年度、施設敷地は18ha拡張される計画である。

2015年1月18日、現地を訪問した防衛大臣・中谷元が海賊対策だけでなくテロ対策など幅広い活動が出来るように法整備を進める考えを示した。

2015年2月末には、これらの国際的な海賊対策を行う国連加盟国合同軍第151合同任務部隊の司令官として、日本人(海自)が着任する事が発表された。旧軍時代を含めても日本国籍の者が多国籍軍の指揮を任された事はなく、史上初の日本人多国籍軍司令官だといえる。

かねてからセーシェルなどアフリカに軍事拠点を設けることを検討し、国のシンボルであるジブチ人民宮殿と大統領府などを建設してジブチと強い関係を構築してきた中華人民共和国も海賊対策(中国のソマリア沖海賊対策)やアフリカにおけるPKOの補給・休息を理由として、ジブチに中国人民解放軍初の海外基地を開設した。この基地開設を宣言した2017年7月11日に、駐留部隊を載せた揚陸艦「井崗山」と半潜水艇「東海島」の2隻が広東省湛江を出港。8月1日にジブチ国防相らを招いて進駐式を開いた。中国の基地は約36haと自衛隊より広く、高さ10m程度の塀や監視塔で防備されている。基地に隣接するドラレ港では中国企業が開発に携わっており、同港の親会社の株式は招商局集団が所有することから隣接する基地と同様の中国の対アフリカ戦略を担ってるとする見方もある。

これに関連し中国軍人を撮影したなどの疑いで、自衛官がジブチの警察当局に拘束される事件が現地で発生している。

中国と日本もアメリカと同様に基地を恒久化している。

4.4. 人権

フリーダム・ハウスは2011年の「世界の自由」報告書で、ジブチを以前の「部分的に自由」から格下げし、「自由でない」とランク付けした。

2019年の米国務省「人権慣行に関する国別報告書」によると、ジブチの重大な人権問題には、政府職員による不法または恣意的な殺害、政府職員による恣意的な拘留、過酷で生命を脅かす刑務所環境、プライバシーへの恣意的または不法な干渉、ジャーナリストの不当な逮捕または訴追、名誉毀損罪、平和的集会および結社の自由の権利への実質的な干渉、重大な汚職行為、女性や少女に対する暴力(女性器切除/FGMを含む)とそれに対する政府の訴追・責任追及の不備が含まれる。また、不処罰が問題であり、政府が治安部隊であろうと政府の他の部署であろうと、虐待を犯した職員を特定し処罰するための措置を講じることはめったにないと述べている。

表現の自由や報道の自由は著しく制限されており、政府に批判的なジャーナリストや活動家はしばしば嫌がらせや逮捕の対象となる。野党の活動も厳しく監視され、集会の自由も制限されることが多い。

特に、大統領周辺の権力集中や、長期政権による民主主義の後退が懸念されている。少数派民族であるアファル人に対する差別や、労働者の権利侵害なども報告されている。

これらの人権問題に対し、国際社会からの批判や改善要求がなされているが、ジブチ政府は内政干渉であるとして反発することも少なくない。

4.5. 行政区画

ジブチは6つの行政州に区分され、ジブチ市も公式な州の一つである。さらに20の準県(地区)に細分化される。

| 州 | 面積 (km2) | 人口 2009年国勢調査 | 人口 2024年国勢調査 | 州都 |

|---|---|---|---|---|

| アリ・サビエ州 | 2,200 | 86,949 | 76,414 | アリ・サビエ |

| アルタ州 | 1,800 | 42,380 | 48,922 | アルタ |

| ディキル州 | 7,200 | 88,948 | 66,196 | ディキル |

| ジブチ州 | 200 | 475,322 | 776,966 | ジブチ市 |

| オボック州 | 4,700 | 37,856 | 37,666 | オボック |

| タジュラ州 | 7,100 | 86,704 | 50,645 | タジュラ |

5. 経済

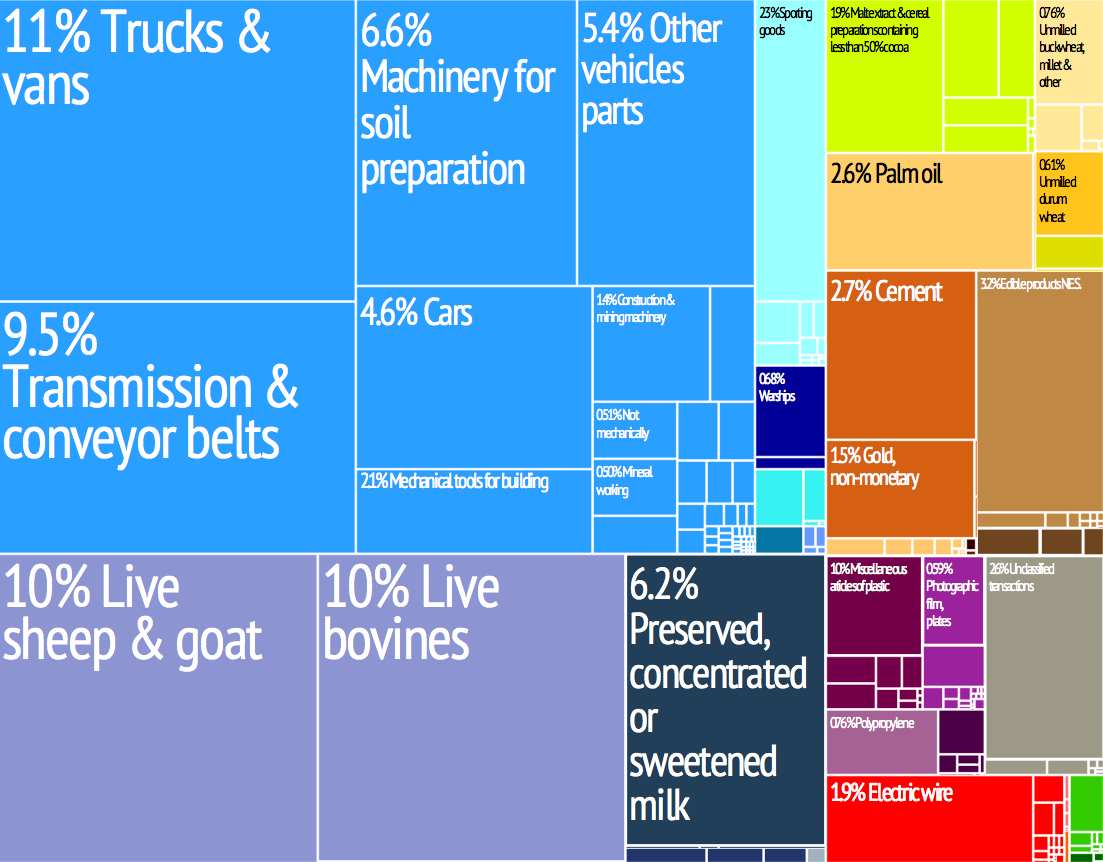

5.1. 主要産業と貿易

ジブチの経済は主にサービス部門に集中している。商業活動は、同国の自由貿易政策と紅海の通過点としての戦略的立地を中心に展開している。降雨量が限られているため、野菜と果物が主要な生産作物であり、その他の食料品は輸入に頼っている。2013年のGDP(購買力平価)は25億500万ドルと推定され、実質成長率は年間5%であった。一人当たり所得は約2,874ドル(PPP)である。サービス部門がGDPの約79.7%を占め、次いで工業が17.3%、農業が3%であった。

2013年現在、ジブチ港のコンテナターミナルが国の貿易の大部分を扱っている。港湾活動の約70%は、隣国エチオピアからの輸入品とエチオピアへの輸出品で構成されており、エチオピアはこの港を主要な海上輸送路として依存している。2018年現在、エチオピアの通過貨物の95%がジブチ港で扱われていた。同港はまた、国際的な燃料補給センターおよび積み替えハブとしても機能している。2012年、ジブチ政府はDPワールドと協力して、国の通過能力をさらに発展させることを目的とした第3の主要港であるドラレ・コンテナターミナルの建設を開始した。3億9600万ドルのプロジェクトで、年間150万個の20フィートコンテナユニットを収容する能力を持つ。

ジブチは2011年3月のユーロマネー国別リスクランキングで、世界で177番目に安全な投資先とランク付けされた。直接外国投資の環境を改善するため、ジブチ当局は様々な非営利団体と協力して、同国の商業的可能性を強調することを目的とした多くの開発プロジェクトを開始した。政府はまた、企業の税負担を軽減し、消費税の免除を認めるなど、高い金利とインフレ率を対象とした新しい民間部門政策を導入した。

さらに、多様な分野への投資を通じてより多くの雇用機会を創出することにより、推定60%の都市部の失業率を引き下げる努力がなされてきた。特に、通信インフラの構築や小規模事業の支援による可処分所得の増加に資金が投入されている。成長の可能性から、GDPの約15%を占める漁業・農産加工部門も2008年以降、投資が増加している。

小規模な工業部門を拡大するため、OPEC、世界銀行、地球環境ファシリティの支援を受けて、2018年までに完成予定の56メガワットの地熱発電所が建設されている。この施設は、繰り返される電力不足を解決し、エネルギーに対するエチオピアへの依存を減らし、ディーゼル発電のための高価な石油輸入を削減し、それによってGDPを支え、債務を削減することが期待されている。

ジブチのソルト・インベストメント社(SIS)は、ジブチのアッサル湖地域にある豊富な塩を工業化するための大規模な事業を開始した。年間400万トンの能力で操業するこの淡水化プロジェクトは、輸出収益を引き上げ、より多くの雇用機会を創出し、地域の住民により多くの淡水を供給した。2012年、ジブチ政府はまた、鉱石ターミナルの建設のために中国港湾工程有限責任公司のサービスを利用した。6400万ドルの価値があるこのプロジェクトにより、ジブチは年間さらに5,000トンの塩を東南アジア市場に輸出することが可能になった。

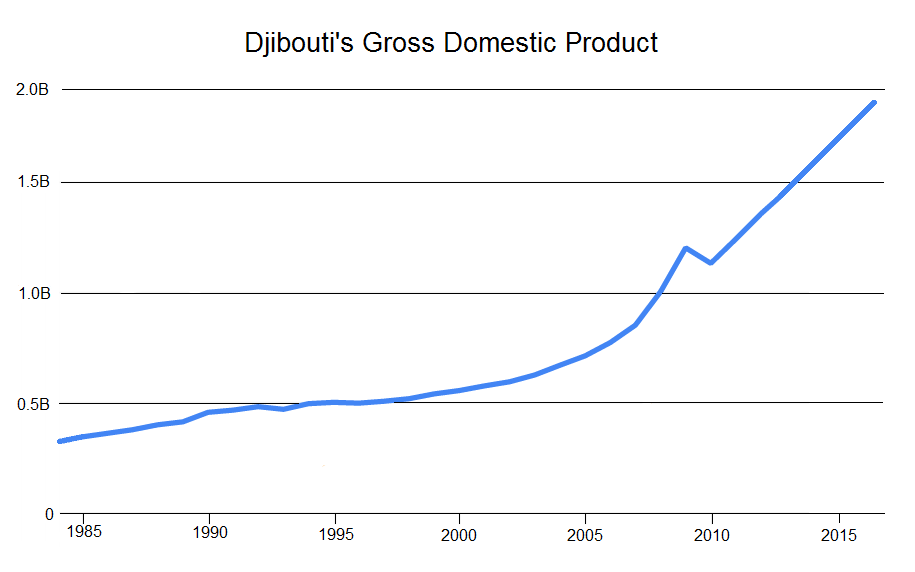

ジブチの国内総生産は、1985年の3億4100万米ドルから2015年の15億米ドルへと、年平均6%以上拡大した。ジブチ・フランはジブチの通貨である。これは、同国の金融当局であるジブチ中央銀行によって発行されている。ジブチ・フランは米ドルにペッグされているため、一般的に安定しており、インフレは問題ではない。これは、同国への投資への関心の高まりに貢献している。

2010年現在、ジブチでは10の従来型銀行とイスラム銀行が営業している。そのほとんどはここ数年以内に進出したものであり、ソマリアの送金会社ダハブシルやスイス・フィナンシャル・インベストメンツの子会社であるBDCDなどが含まれる。銀行システムは以前、インドスエズ銀行と商業産業銀行(BCIMR)の2つの機関によって独占されていた。堅固な信用・預金部門を確保するため、政府は商業銀行に金融機関の株式の30%を保有することを義務付けており、国際銀行には最低3億ジブチ・フランの初期資本が義務付けられている。また、保証基金の創設によって融資も奨励されており、これにより銀行は適格な中小企業に対し、多額の預金やその他の担保を最初に要求することなく融資を発行できる。

サウジアラビアの投資家はまた、ジブチを経由してアフリカの角とアラビア半島を28.5 kmの海上橋(角の橋と呼ばれる)で結ぶ可能性を模索していると報じられている。投資家のタレク・ビン・ラーディンがこのプロジェクトに関与しているとされている。2010年6月、プロジェクトの第1段階は遅延した。

IMFの推計によると、2013年のジブチのGDPは14億5千万ドルである。一人当たりのGDPは1,593ドルで世界平均の約15%に留まるが、隣接するエチオピアやエリトリアが500ドル台なのと比べると高い水準にある。通貨のジブチ・フランはアメリカ合衆国ドルと完全固定相場制を取っており、また外貨規制が存在せず交換が自由であることはジブチ経済の強みの一つとなっている。1986年の輸入額は1.9億ドル、輸出額は0.2億ドルと、輸入額のほうが圧倒的に多い状況となっている。

ジブチは、ジブチ港の貿易とジブチ・エチオピア鉄道の収益に依存する典型的な中継貿易国家である。ジブチ港はエチオピアの海上貿易のほとんどを担っている。かつてエリトリアがエチオピア領だった時代は同国内のアッサブ港が貿易港として開発されたためジブチの重要性はやや減じていたが、それでも1991年の時点でエチオピアの輸出の50%、輸入の25%はジブチを経由していた。さらに1998年に勃発したエチオピア・エリトリア国境紛争によって両国の国交は断絶し、再びジブチ港の重要性は高まった。エチオピア貿易以外でも、紅海の入り口に存在する要衝であるため港湾サービスの需要は大きい。長年自由港として機能しており、2006年以降は湾岸諸国や中国からの多額の投資が流入した。2010年代に入ってから中国の経済的進出が著しく、2016年には老朽化が進んでいたジブチ・エチオピア鉄道が電化の上アディスアベバ・ジブチ鉄道として開業し、2018年にはアフリカ最大の自由貿易区であるジブチ国際自由貿易区が一部完成した。

農業は未発達で食料自給率は極めて低い。農業人口は約12万人、国民の25%程を占めるものの、可耕地面積は国土の0.5%に当たる100,60ヘクタールほどであり、食料自給率も約3%しかない。鉱業はほぼ存在せず、わずかにアッサル湖などの塩湖やタジュラ湾で生産される塩と、わずかな石灰が存在するのみである。2013年度の輸出は1.20 億 USD、輸入は5.60 億 USDであり、貿易相手国としては輸出はエチオピアが最も大きく総輸出の35%を占め、フランスの20%が続く。輸入はフランスが30%を占め、アラブ首長国連邦が18%で続く。

経済開発における社会的公平性や持続可能性については、依然として大きな課題を抱えている。富の偏在や高い失業率、貧困問題は深刻であり、外国からの投資や援助に大きく依存する経済構造は脆弱性を内包している。

5.2. 交通

交易立国であるジブチにおいて、ジブチ港はまさしく国の基礎であり、多額の投資が行われ整備されている。2017年にはジブチ港の西10 kmに新港区であるドラレ多目的港が開港した。

ジブチ・アンブリ国際空港はジブチ市にあり、同国唯一の国際空港であり、定期便およびチャーター便で多くの大陸間路線を運航している。エア・ジブチはジブチのフラッグキャリアであり、同国最大の航空会社である。

新しく電化された標準軌のアディスアベバ・ジブチ鉄道は2018年1月に運行を開始した。その主な目的は、エチオピア内陸部とジブチのドラレ港間の貨物サービスを促進することである。

カーフェリーはタジュラ湾をジブチ市からタジュラまで通過する。ジブチ市の西にはドラレ港があり、ジブチの主要港である。ドラレ港は新しいアディスアベバ・ジブチ鉄道の終着駅である。一般貨物と石油輸入を扱うドラレ港に加えて、ジブチ(2018年)には、ばら積み貨物と家畜の輸出入のための他の3つの主要港、タジュラ港(カリ)、ダメルジョグ港(家畜)、グベ港(塩)がある。エチオピアの輸出入のほぼ95%がジブチの港を経由している。

ジブチの高速道路システムは、道路分類に従って命名されている。主要道路と見なされる道路は、完全にアスファルト舗装されており(全長にわたって)、一般的にジブチのすべての主要都市間の交通を担っている。主要貿易相手国であるエチオピアとの間には国道と鉄道が1本ずつ走っている。主要ルートとなっている国道はジブチ市から南西に走り、ムールドで北西へと向きを変えてガラフィでエチオピアへと抜けるが、整備されたエチオピア国内の道路と異なりジブチ国内の国道は荒れた状態となっており、アディスアベバ・ジブチ間の所要時間は20時間程度となっている。これに対し鉄道は、1902年に開通したジブチ・エチオピア鉄道がジブチ市からまっすぐ南西に、アリ・サビエを通ってデウェレでエチオピアへと抜けており、長らくメインの輸送ルートとなっていたものの老朽化が進んで道路輸送がメインとなっていた。これを改善するため、2016年には完全電化のアディスアベバ・ジブチ鉄道が開業し、両国首都間の所要時間は8時間にまで短縮された。

ジブチは、中国沿岸からアドリア海北部地域までを結び、中央ヨーロッパおよび東ヨーロッパへの接続を持つ21世紀海のシルクロードの一部である。

5.3. メディアと通信

ジブチの電気通信は通信省の管轄下にある。

ジブチ・テレコムは電気通信サービスの唯一のプロバイダーである。主にマイクロ波無線中継ネットワークを利用している。首都には光ファイバーケーブルが敷設されているが、地方は無線ローカルループ無線システムで接続されている。携帯電話のカバレッジは主にジブチ市とその周辺地域に限定されている。2015年現在、23,000本の電話主回線と312,000本の携帯電話回線が使用されていた。SEA-ME-WE 3海底ケーブルは、ジェッダ、スエズ、シチリア、マルセイユ、コロンボ、シンガポール、さらにその先まで運用されている。電話衛星地球局には、1つのインテルサット(インド洋)と1つのアラブサットがある。メダラブテルは地域のマイクロ波無線中継電話ネットワークである。

ジブチ国営ラジオテレビは国営の全国放送局である。唯一の地上波テレビ局と、AM1、FM2、短波0の2つの国内ラジオネットワークを運営している。放送メディアのライセンス供与と運営は政府によって規制されている。映画館には首都のオデオンシネマがある。

2012年現在、215のローカルインターネットサービスプロバイダーがあった。インターネットユーザーは約99,000人(2015年)であった。インターネット国別トップレベルドメインは.djである。

主要な印刷新聞は政府所有である。フランス語の日刊紙「ラ・ナシオン」、英語の週刊紙「ジブチ・ポスト」、アラビア語の週刊紙「アル=カルン」である。国営通信社、ジブチ通信社もある。非政府系ニュースサイトは海外に拠点を置いている。例えば、「ラ・ヴォワ・ド・ジブチ」はベルギーから運営されている。

報道の自由は著しく制限されており、政府に批判的な報道は検閲の対象となることが多い。

5.4. 観光

ジブチの観光は、同国の成長経済部門の一つであり、年間8万人未満の観光客が訪れる産業であり、そのほとんどが同国の主要海軍基地に駐留する兵士の家族や友人である。観光客数は増加傾向にあるが、到着ビザの停止が検討されており、これが観光客の成長を制限する可能性がある。

インフラストラクチャーにより、観光客が個人で旅行することは困難であり、プライベートツアーの費用は高額である。2018年1月にアディスアベバからジブチへの鉄道路線が再開されて以来、陸路での旅行も再開された。ジブチの2つの主要な地質学的驚異であるアッベ湖とアッサル湖は、同国の主要な観光地である。この2つの場所は、多くの人が訪れない辺鄙な場所を求めて毎年何百人もの観光客を魅了している。

その他の観光資源としては、ダイの森国立公園、タジュラ湾でのダイビングやシュノーケリング、ムチャ島やマスカリ島などがある。首都ジブチ市には、中央市場、ハマウディ・モスク、大統領官邸などの見どころがある。

観光産業の発展のためには、インフラ整備、観光資源の保護と開発、人材育成、広報活動の強化などが課題となっている。

5.5. エネルギー

ジブチの設備発電能力は、重油およびディーゼル発電所から126MWである。2002年の発電量は232GWh、消費量は216GWhであった。2015年現在、一人当たりの年間電力消費量は約330キロワット時(kWh)であり、さらに人口の約45%は電力へのアクセスがなく、同国の電力部門における未充足需要のレベルは著しい。ジブチの需要の65%を満たすエチオピアからの水力発電輸入の増加は、同国の再生可能エネルギー供給を増強する上で重要な役割を果たすであろう。地熱の可能性は特に日本で関心を集めており、13の潜在的なサイトがあり、アッサル湖近くの一つのサイトですでに建設を開始している。グラン・バラでの太陽光発電所(ソーラーファーム)の建設により、50MWの容量が生み出される。

ジブチは、国内の電力需要の多くを隣国エチオピアからの輸入に依存している。国内の発電は主に火力発電であり、コストが高く環境負荷も大きい。再生可能エネルギーとしては、地熱発電や太陽光発電の開発が進められているが、まだ初期段階である。エネルギーの安定供給と価格の抑制、再生可能エネルギーへの転換が今後の課題である。

6. 社会

6.1. 人口

| 年 | 人口 |

|---|---|

| 1950 | 62,001 |

| 1955 | 69,589 |

| 1960 | 83,636 |

| 1965 | 114,963 |

| 1970 | 159,659 |

| 1977 | 277,750 |

| 1980 | 358,960 |

| 1985 | 425,613 |

| 1990 | 590,398 |

| 1995 | 630,388 |

| 2000 | 717,584 |

| 2005 | 784,256 |

| 2010 | 850,146 |

| 2015 | 869,099 |

| 2018 | 884,017 |

| 2024 | 1,066,809 |

ジブチの人口は、2024年5月20日に実施された国勢調査によると1,066,809人であった。これは多民族国家である。現地人口は20世紀後半に急速に増加し、1955年の約69,589人から2015年には約869,099人に増加した。総人口、人口増加率、年齢構成、都市化の状況など、人口統計学的な特徴を持つ。

ジブチの人口は比較的若く、年齢の中央値は低い。高い出生率と平均寿命の伸長により、人口は増加傾向にある。都市部、特に首都ジブチ市への人口集中が著しく、都市化が急速に進んでいる。

6.2. 民族

ジブチに自生する2つの最大の民族グループは、ソマリ人(60%)とアファル人(35%)である。ソマリ氏族の構成要素は、主にイッサ(33%を占める)で構成され、次にガダブルシ(15-20%)とイサック(13.3-20%)が続く。ジブチの人口の残りの5%は、主にイエメン系アラブ人、エチオピア人、ヨーロッパ人(フランス人とイタリア人)で構成されている。現地住民の約76%は都市居住者であり、残りは牧畜民である。ジブチはまた、近隣諸国からの多くの移民や難民を受け入れており、ジブチ市はその国際的な都市性から「紅海のフランス領香港」と呼ばれている。ジブチのアフリカ東海岸という立地は、ソマリ人、イエメン人、エチオピア人が湾岸諸国や北アフリカへ向かう途中でこの国を通過する地域的な移住のハブとなっている。ジブチはイエメンから大量の移民を受け入れている。

イッサ人は主に南部に、アファル人は主に北部に居住している。歴史的に両民族間には緊張関係があり、1990年代には内戦も経験したが、近年は比較的安定している。各民族は独自の言語、文化、伝統を有しており、これらがジブチの多様な社会を形成している。政府は民族融和を政策として掲げているが、依然として民族間の経済格差や政治的影響力の差などが課題として残る。

6.3. 言語

ジブチは多言語国家である。現地住民の大多数はソマリ語(60%)とアファル語(35%)を第一言語として話す。これらはそれぞれソマリ族とアファル族の母語である。両言語は、より大きなアフロ・アジア語族のクシ語派に属する。北部ソマリ語は、国内および隣接するソマリランドで話される主要な方言であり、ソマリアで話される主要な方言であるベナディリ・ソマリ語とは対照的である。ジブチには2つの公用語がある:アラビア語とフランス語である。

アラビア語は宗教的に重要である。正式な場では、現代標準アラビア語で構成される。口語では、約59,000人の現地住民がタイズ・アデン方言アラビア語(ジブチ・アラビア語としても知られる)を話す。フランス語は法定の国語として機能する。これは植民地時代から受け継がれたものであり、主要な教育言語である。約17,000人のジブチ人が第一言語としてフランス語を話す。移民の言語には、オマーン・アラビア語(38,900人)、アムハラ語(1,400人)、ギリシャ語(1,000人)が含まれる。

教育現場ではフランス語が主要な教授言語として用いられる一方、アラビア語も宗教教育や一部の学校で教えられている。ソマリ語とアファル語は、家庭や地域社会で広く使用されるが、公的な文書や高等教育での使用は限定的である。メディアでは、これら4言語全てが使用されている。

6.4. 宗教

ジブチの人口は主にイスラム教徒である。イスラム教は国民の約98%(2022年現在約891,000人)によって信仰されている。2012年現在、人口の94%がイスラム教徒であり、残りの6%の住民はキリスト教徒であった。ピュー研究所によると、イスラム教徒の内訳は、スンナ派が約87%、無宗派のイスラム教徒が約8%、その他のイスラム教徒が約3%、シーア派が約2%である。

イスラム教はこの地域に非常に早くから入ってきた。迫害されたイスラム教徒の一団が、イスラム教の預言者ムハンマドの勧めで紅海を渡ってアフリカの角に避難したためである。1900年、植民地時代の初期には、この地域には実質的にキリスト教徒はおらず、フランス領ソマリランドの数少ないカトリックミッションの学校や孤児院から来た信者は約100~300人程度であった。ジブチ憲法はイスラム教を唯一の国教と定めており、またすべての信仰の市民の平等(第1条)と宗教実践の自由(第11条)も規定している。ほとんどの地元のイスラム教徒はスンナ派を信仰し、シャーフィイー学派に従っている。無宗派のイスラム教徒は主に様々な学派のスーフィー教団に属している。2008年の国際宗教自由報告書によると、イスラム教徒のジブチ人は別の信仰に改宗したり、別の信仰を持つ人と結婚したりする法的権利を持っているが、改宗者は家族や氏族、あるいは社会全体から否定的な反応に遭遇する可能性があり、しばしばイスラム教に戻るよう圧力をかけられる。

ジブチのカトリック司教区は、2006年には約7,000人と推定される少数の地元のカトリック人口に奉仕している。

信教の自由は憲法で保障されているものの、イスラム教が社会生活に大きな影響力を持っている。キリスト教徒は主に外国人居住者や一部の地元住民で構成される。

6.5. 保健

出生時の平均余命は、男女ともに約64.7歳である。出生率は女性一人当たり2.35人である。ジブチには、人口10万人あたり約18人の医師がいる。

2010年のジブチの出生10万人あたりの妊産婦死亡率は300人であった。これは2008年の461.6人、1990年の606.5人と比較される。5歳未満児死亡率(出生1,000人あたり)は95人であり、5歳未満児死亡に占める新生児死亡の割合は37%である。ジブチにおける出生1,000人あたりの助産師数は6人であり、妊婦の生涯死亡リスクは93人に1人である。

ジブチの女性と少女の約93.1%が女性器切除(FGM、時に「女子割礼」とも呼ばれる)を受けており、これは主にアフリカ北東部と近東の一部に固有の結婚前の慣習である。1994年に法的に禁止されたものの、地域文化に深く根付いているため、この処置は依然として広く行われている。地域社会の女性によって奨励され実行されるFGMは、主に濫交を抑止し、暴行からの保護を提供することを目的としている。ジブチの男性人口の約94%もまた、イスラム教への adherence と一致する数値である割礼を受けていると報告されており、アフリカの角で支配的な法学派であるシャーフィイー派は男女の割礼を要求している。

主な疾病としては、マラリア、結核、下痢性疾患、呼吸器感染症などがあげられる。HIV/AIDSの罹患率も依然として課題である。医療インフラは都市部に集中しており、地方では医療アクセスが困難な場合が多い。医療人材の不足も深刻な問題である。政府は保健医療制度の改善に取り組んでいるが、財政的制約や地理的条件などから多くの課題を抱えている。

6.6. 教育

教育はジブチ政府にとって優先事項である。2009年現在、年間予算の20.5%を学校教育に割り当てている。

ジブチの教育制度は当初、限られた生徒層に対応するために策定された。そのため、学校制度は主にエリート主義的であり、現地の状況やニーズには不向きなフランス植民地時代のパラダイムをかなり引き継いでいた。

1990年代後半、ジブチ当局は国家教育戦略を改定し、行政官、教師、保護者、国会議員、NGOが参加する広範な協議プロセスを開始した。このイニシアティブは注意が必要な分野を特定し、それらを改善する方法に関する具体的な勧告を作成した。政府はその後、2000年から2010年の期間に教育部門を近代化することを目的とした包括的な改革計画を準備した。2000年8月、公式の教育計画法を可決し、今後5年間のための中期開発計画を策定した。基本的な学術制度は大幅に再構築され、義務教育化された。現在は小学校5年間と中学校4年間で構成されている。中等学校もまた、入学には基礎教育修了証が必要である。さらに、新法は中等レベルの職業指導を導入し、国内に大学施設を設立した。

教育計画法と中期行動戦略の結果、教育部門全体で実質的な進展が見られた。特に、就学率、出席率、在学率はすべて、地域差はあるものの、着実に増加している。2004年から2005年、2007年から2008年にかけて、小学校における女子の純就学率は18.6%上昇し、男子は8.0%上昇した。同期間の中学校における純就学率は、女子で72.4%、男子で52.2%上昇した。中等教育レベルでは、純就学率の増加率は女子で49.8%、男子で56.1%であった。

ジブチ政府は特に、新しい教室の建設や教科書の供給など、教育機関のインフラと教材の開発・改善に力を入れている。高等教育レベルでは、資格のある教員の育成と、学校に通っていない若者に職業訓練を奨励することにも重点が置かれている。2012年現在、ジブチの識字率は70%と推定されている。

国内の高等教育機関にはジブチ大学がある。2007年のジブチの就学率は男性が29.0パーセント、女性が21.9パーセントと世界的に見ても低い水準であったが、2016年の就学率は男女とも約80%に改善した。教育制度は小学校5年・中学校4年・高校が3年または4年・大学が4年であり、義務教育は小学・中学校の9年間である。

6.7. 主要都市

ジブチの主要都市には、首都であり最大の都市であるジブチ市のほか、国内第2の都市であるアリ・サビエ、港湾都市のタジュラとオボック、内陸の交通の要衝であるディキルなどがある。

- ジブチ市:国の政治・経済・文化の中心であり、人口の大部分が集中している。主要な港湾施設や国際空港があり、国際貿易の拠点となっている。

- アリ・サビエ:南部に位置し、エチオピアとの国境に近い。鉄道の要衝であり、商業も盛んである。アファル人とイッサ人の双方が居住している。

- タジュラ:タジュラ湾に面した歴史ある港町。かつては奴隷貿易や武器取引の拠点であった。現在は漁業や観光が主要産業。独特の白い家並みが特徴的。

- ディキル:内陸南西部に位置する。農牧業が盛んな地域の中心都市であり、交通の結節点でもある。

- オボック:紅海に面した北東部の港町。フランスが最初に植民の足がかりとした場所であり、歴史的に重要。漁業が主産業。

これらの都市は、それぞれの地理的条件や歴史的背景に応じて、異なる経済的役割と文化的特徴を持っている。

7. 文化

7.1. 伝統生活と芸術

ジブチの服装は、この地域の暑く乾燥した気候を反映している。ジーンズやTシャツのような西洋の衣服を着ていない場合、男性は通常、腰に巻く伝統的なサロンのような衣服であるマカウィスを着用する。多くの遊牧民は、膝くらいまでの長さの、ゆったりと巻かれた白い綿のローブ(トーベと呼ばれる)を着用し、その端を肩にかける(ローマのトーガによく似ている)。

女性は通常、ディラックを着用する。これは、綿またはポリエステル製の長く、軽く、透き通ったヴォイルのドレスで、フルレングスのスリップとブラジャーの上に着用する。既婚女性はシャシュと呼ばれるヘッドスカーフを着用する傾向があり、しばしばガルバサールとして知られるショールで上半身を覆う。未婚または若い女性は必ずしも頭を覆うわけではない。男性のジェラバ(ソマリ語ではジェラビヤード)や女性のジルバブのような伝統的なアラビアの衣服も一般的に着用される。祭りなどの行事では、女性はマグレブのベルベル人部族が着用するものと同様の特殊な宝飾品や頭飾りで身を飾ることがある。

ジブチの独創的な芸術の多くは、主に歌を通して口頭で伝えられ保存されている。イスラム、オスマン、フランスの影響の多くの例も、漆喰細工、慎重に作られたモチーフ、カリグラフィーを含む地元の建物に見られる。

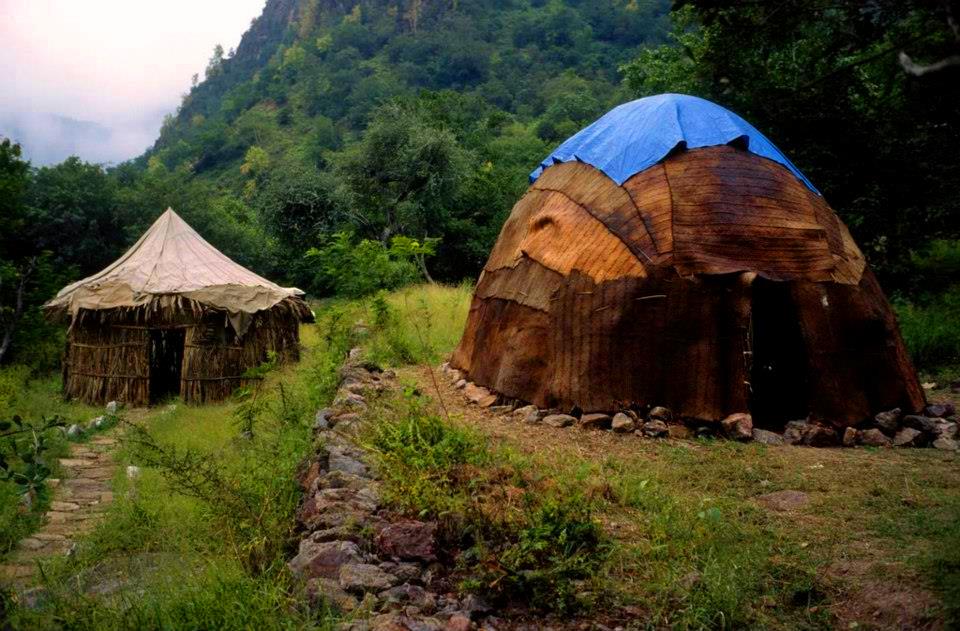

各民族は独自の伝統的な住居様式(遊牧民のアファル人は移動式の「アリ」と呼ばれる小屋、イッサ人は定住型の「アカル」と呼ばれる家など)を持ち、生活様式も異なる。社会慣習としては、イスラム教の影響が強く、家族や氏族の絆が重視される。口承文学は豊かで、詩や物語が世代から世代へと語り継がれている。音楽や舞踊も民族ごとに特色があり、祝祭日や儀式で披露される。

7.2. スポーツ

ジブチで最も人気のあるスポーツはサッカーである。同国は1994年にFIFAのメンバーになったが、アフリカネイションズカップおよびFIFAワールドカップの予選ラウンドには2000年代半ばにのみ参加している。2007年11月、ジブチ代表チームは2010 FIFAワールドカップの予選ラウンドでソマリア代表チームを1-0で破り、ワールドカップ関連で初めての勝利を収めた。国内にはサッカーリーグがあり、代表チームも国際大会に参加している。

近年、世界アーチェリー連盟はジブチアーチェリー連盟の設立を支援しており、東アフリカおよび紅海地域でのアーチェリーの発展を支援するために、アルタに国際アーチェリー訓練センターが設立されている。

その他、陸上競技も人気があり、特に中長距離走では国際的に活躍する選手も輩出している。

7.3. 食文化

ジブチ料理は、ソマリ料理、アファル料理、イエメン料理、フランス料理が混ざり合ったものであり、さらにいくつかの南アジア料理(特にインド料理)の料理の影響も受けている。地元の料理は一般的に、サフランからシナモンに至るまで、多くの中東のスパイスを使用して調理される。半分に開いてタンドリー風のオーブンで調理されることが多い焼きイエメン魚は、地元の珍味である。スパイシーな料理には、伝統的な「ファーファー」または「スープ・ジブティエンヌ」(スパイシーな煮込み牛肉スープ)から、イェタケルト・ウェット(スパイシーな野菜の煮込み)まで、多くのバリエーションがある。シャロワ(「ハルウォ」と発音)またはハルヴァは、イード・アル=フィトルのお祝いや結婚披露宴などのお祭り行事の際に食べられる人気の菓子である。ハルヴァは、砂糖、コーンスターチ、カルダモンパウダー、ナツメグパウダー、ギーから作られる。食感と風味を高めるためにピーナッツが加えられることもある。食後、家は伝統的に香(クンシ)または乳香(ルバーン)を使用して香りがつけられ、これらはダブカードと呼ばれる香炉の中で準備される。

主食は、米、クスクス、パン(特にフランスパン)、トウモロコシの粉を練った「スクデフカリス」など。ヤギ肉や羊肉、魚介類もよく食される。飲料としては、コーヒーや紅茶が一般的。カートを噛む習慣も広く見られる。

7.4. 祝祭日

ジブチの主要な国民の祝日および宗教的な祝祭日には、以下のようなものがある。

西暦に基づく祝祭日:

- 1月1日:元日

- 5月1日:メーデー(Fête du Travail労働者の日フランス語)

- 6月27日:独立記念日(Fête de l'Indépendance独立記念日フランス語) - 1977年の独立を記念。

イスラム暦に基づく祝祭日(日付は毎年変動する):

- ムハッラム1日:イスラム暦新年

- ラビー・アル=アウワル12日:預言者ムハンマド生誕祭

- ラジャブ27日:預言者ムハンマド昇天祭(イスラー・ワル・ミラージュ)

- シャウワール1日: イード・アル=フィトル(断食明けの祭り) - ラマダン明けを祝う。

- ズー=ル=ヒッジャ10日:イード・アル=アドハー(犠牲祭) - メッカ巡礼の終わりに祝われる。

これらの祝祭日には、家族や親戚が集まり、特別な料理を食べたり、モスクで礼拝したりするなどの慣習がある。官公庁はこれらの祝日のほか、毎週金曜日がイスラム教の集団礼拝日であるため休日となる。

8. 概要

ジブチ共和国、通称ジブチは、アフリカの角に位置する国家である。北にエリトリア、西と南にエチオピア、南東にソマリア(ソマリランドと国境を接する)と国境を接し、東は紅海とアデン湾に面している。首都はジブチ市。面積は約2.32 万 km2、人口は約106万人(2024年)。

戦略的要衝であるバブ・エル・マンデブ海峡に臨む地理的条件から、古来より交易の中継地として栄えた。古代にはプント国との関連が指摘され、中世にはイスラム教が伝来し、イファト・スルターン国やアダル・スルターン国などのイスラム国家が興隆した。19世紀後半からはフランスの植民地支配下に置かれ、フランス領ソマリランド、後にフランス領アファル・イッサと呼称された。1977年に独立を達成し、初代大統領にはハッサン・グレド・アプティドンが就任した。その後、イスマイル・オマル・ゲレが大統領職を継ぎ、長期政権を維持している。独立後は、主要民族であるイッサ人とアファル人の対立からジブチ内戦を経験したが、現在は和平が成立している。

政治体制は大統領制の共和制であり、進歩人民連合(RPP)を中心とする与党連合が長年政権を担っている。民主化の進展や人権状況については国際社会から懸念も示されている。その地理的重要性から、アメリカ合衆国、フランス、中華人民共和国、日本などが軍事拠点を設置しており、国の経済や国際関係に大きな影響を与えている。

経済は、ジブチ港を中心とする港湾サービス業と外国軍基地の賃料収入に大きく依存している。エチオピアにとって主要な輸出入港としての役割を担い、アディスアベバ・ジブチ鉄道がその物流を支える。農業は乾燥した気候のため未発達であり、食料の多くを輸入に頼っている。

社会は、主にソマリ語を話すイッサ人とアファル語を話すアファル人から構成される多民族国家である。公用語はフランス語とアラビア語。国民の大多数はイスラム教を信仰している。教育や保健医療の整備は依然として課題である。

文化的には、伝統的な遊牧民の生活様式やイスラム文化、フランス植民地時代の影響などが混在している。サッカーが人気のスポーツであり、独自の食文化も有する。