1. 概要

タジキスタン共和国は、中央アジアに位置する共和制国家であり、豊かな歴史と多様な文化を持つ。国土の大部分を山岳地帯が占め、パミール高原はその象徴である。タジク人が主要民族であり、公用語はタジク語(ペルシア語の一方言)である。ソビエト連邦の崩壊後、1991年に独立を達成したが、その後深刻な内戦を経験した。内戦終結後は、エモマリ・ラフモン大統領による長期政権下で一応の安定を回復し経済成長も見られるものの、権威主義的な統治手法、人権状況の悪化、民主主義の後退といった課題が国内外から指摘されている。経済的には、アルミニウム生産、綿花栽培、そして国外出稼ぎ労働者からの送金に大きく依存しており、依然として中央アジアで最も貧しい国の一つである。社会的には、高い識字率を維持しつつも、教育や医療の質、地域格差、ジェンダー平等などの問題に直面している。外交面では、ロシアとの強い結びつきを維持しつつ、中国の影響力が増大しており、またアフガニスタンとの国境問題や近隣諸国との水資源を巡る対立など、安全保障上の懸念も抱えている。本文書は、これらの側面を中道左派的、社会自由主義的な視点から分析し、タジキスタンの現状と課題を多角的に記述する。

2. 国名

正式国名は、Ҷумҳурии Тоҷикистонジュムフリイ・トジキストンタジク語(タジク語で「タジキスタン共和国」の意)。通称は Тоҷикистонトジキストンタジク語。

国名は、主要民族であるタジク人の名称に、ペルシア語で「場所」や「国」を意味する接尾辞「-ستان-スタンペルシア語」が付いたもので、「タジク人の国」または「タジク人の土地」を意味する。「タジク」という言葉の語源については複数の説が存在する。有力な説の一つは、中期ペルシア語の Tāzīkターズィークパフラヴィー語 に由来し、これは元々7世紀に中央アジアのトランスオクシアナ地方に移住したアラブの一部族 Ṭayyi'タイイアラビア語 を指すアラビア語の民族名に対するテュルク語の呼称であったとされる。後に、この言葉はアラブ人、そしてアラブ人からイスラム教を受け入れたペルシア語を話すイラン系の人々を指すようになったといわれる。また、中国の唐王朝がイスラム帝国を指した「大食(タージー)」も同源と考えられている。別の説では、タイ語の資料に見られるように「非テュルク系」を意味するともされる。

タジキスタン国内では、アラビア語、タジク語、ペルシア語で「王冠」を意味する تاجタージアラビア語 と関連付け、「冠を戴く人々の国」という解釈が通説として語られることもある。しかし、アメリカ議会図書館の1997年の調査によれば、「タジク」という言葉の起源を明確に特定することは困難であるとされている。これは、20世紀における中央アジアの初期住民がテュルク系かイラン系かという政治的論争にこの用語が巻き込まれたためである。現代のタジク人は、古代中央アジアの東イラン系住民、特にソグド人やバクトリア人の子孫であると学術的には結論付けられている。

英語での表記は、1991年以前はロシア語のТаджикистанタジキスタンロシア語からの翻字により Tadjikistan や Tadzhikistan とされることが多かった。これは、ロシア語には/dʒ/(ヂャ行の音)を表す単一の文字がなく、джジェーロシア語 (dzh) が用いられたためである。

3. 歴史

タジキスタンの地域は、先史時代から現代に至るまで、多様な民族と文化が交錯する「文明の十字路」として複雑な歴史を歩んできた。古代にはアケメネス朝ペルシア帝国の一部となり、その後アレクサンドロス大王の支配を経て、イスラム化が進んだ。タジク人の民族的アイデンティティ形成に重要な役割を果たしたサーマーン朝の時代を経て、モンゴル帝国を含むテュルク・モンゴル系諸王朝の支配を受けた。19世紀にはロシア帝国の勢力下に入り、20世紀にはソビエト連邦の構成共和国(タジク・ソビエト社会主義共和国)となった。ソ連崩壊に伴い1991年に独立を達成したが、その後深刻な内戦を経験した。内戦終結後はエモマリ・ラフモン大統領による長期政権が続き、21世紀に入っても権威主義的な体制と人権問題が課題となっている。

3.1. 古代からイスラーム化まで

タジキスタン地域には、少なくとも紀元前4千年紀に遡る文化が存在した。代表的なものとして、青銅器時代のバクトリア・マルギアナ複合(オクサス文明)、アンドロノヴォ文化、そしてユネスコの世界遺産にも登録されているサラズムの原始都市遺跡が挙げられる。この地域は、仏教、ネストリウス派キリスト教、ヒンドゥー教、ゾロアスター教、マニ教など、様々な信仰と文化を持つ人々によって統治される王国の本拠地でもあった。

記録に残る最古の歴史は、紀元前500年頃に遡り、現在のタジキスタンの大部分がアケメネス朝ペルシア帝国の一部であったとされる。一部の著述家は、紀元前7世紀から6世紀にかけて、ザラフシャン川流域を含むタジキスタンの一部地域が、アケメネス朝に編入される前にカッンボージャ族(古代インドの文献に現れる部族)の領域を形成していた可能性を示唆している。

紀元前4世紀、アレクサンドロス大王による征服後、この地域は彼の大帝国の後継国家であるグレコ・バクトリア王国の一部となった。タジキスタン北部(ホジェンドやパンジケントといった都市)はソグディアナの中心地であり、紀元前150年頃にスキタイ人や月氏といった遊牧民の侵入を受けた。シルクロードがこの地域を通過し、漢の武帝(紀元前141年-紀元前87年)の時代の中国の探検家張騫の遠征後、漢帝国とソグディアナの商業関係が繁栄した。ソグド人は交易を促進する上で重要な役割を果たし、農民、絨毯職人、ガラス職人、木彫り職人としても活動した。

1世紀には月氏の部族連合であるクシャーナ朝がこの地域を支配し、4世紀まで統治した。この時代には、仏教、ネストリウス派キリスト教、ゾロアスター教、マニ教が広まった。その後、遊牧民のエフタルがこの地域に進出し、8世紀にはアラブ人がイスラームを広めた。この地域は、中国、北方の草原地帯、そしてイスラーム世界の中心部を結ぶ商業の交差点としての役割を果たし続けた。

3.2. サーマーン朝

サーマーン朝(819年-999年)は、この地域におけるペルシア系勢力の支配を回復し、サマルカンドやブハラといった都市を拡大させた。これらの都市はイラン文化の中心地となり、この地域はホラーサーンとして知られた。サーマーン朝はホラーサーンとトランスオクシアナに中心を置き、最大版図は現在のアフガニスタン、イランの一部、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、キルギス、カザフスタンの一部、パキスタンに及んだ。

サーマーン朝は、サーマーン・フダーを祖とするイラン系の地方領主の家系で、当初はアッバース朝の総督としてこの地域を統治していた。ヌーフ、アフマド、ヤフヤー、イルヤースの4兄弟がサーマーン朝の国家を築いた。892年、イスマーイール・サーマーニー(892年-907年)はサーマーン朝の国家を統一し、封建的な制度を終焉させるとともに、アッバース朝からの独立を達成した。

サーマーン朝の時代は、ペルシア語とペルシア文化の復興期であり、ペルシア文学や科学が花開いた。ルーダキーをはじめとする多くの詩人や学者が活躍し、サマルカンドやブハラは学術の中心地として栄えた。この時代は、タジク人の民族的アイデンティティ形成において極めて重要な役割を果たし、タジク文化の黄金時代と見なされている。

3.3. テュルク・モンゴル系諸王朝の支配

サーマーン朝の衰退後、999年にカラハン朝がトランスオクシアナを征服し、1211年まで支配した。カラハン朝の到来は、中央アジアにおけるイラン系からテュルク系への支配的な影響力の転換を決定づけたが、カラハン朝自身も徐々にこの地域のペルソ・イスラーム文化に同化していった。その後、ガズナ朝やセルジューク朝、そしてホラズム・シャー朝といったテュルク系王朝がこの地域に影響を及ぼした。

13世紀初頭、チンギス・カン率いるモンゴル帝国が中央アジアを席巻し、ホラズム・シャー朝を滅ぼした。ホジェンド、ブハラ、サマルカンドといった都市は破壊され、多くの住民が虐殺された。タジキスタン地域はモンゴル帝国のチャガタイ・ハン国の一部となった。

14世紀後半、ティムールが台頭し、ティムール朝(1370年-1507年)を建国した。サマルカンドを首都とし、広大な帝国を築き上げた。ティムール朝の時代は、ティムール・ルネサンスと呼ばれる文化的な繁栄期であり、建築、天文学、数学、絵画などが発展した。

16世紀初頭、ウズベク系のシャイバーニー朝がティムール朝を破り、トランスオクシアナを支配下に置いた。彼らはブハラ・ハン国を建国し、タジク人が多く居住する地域はその支配下に入った。その後、ブハラ・ハン国はいくつかの王朝交代を経て、18世紀にはブハラ・アミール国(ブハラ・ハン国の後継国家)となり、北部タジキスタンの一部はコーカンド・ハン国の支配も受けた。この時代、政治的な分裂や社会経済的な停滞が見られた。

3.4. ロシア帝国時代

19世紀、ロシア帝国はグレート・ゲームとして知られる中央アジアへの領土拡大を開始した。1864年から1885年にかけて、ロシアは徐々にロシア領トルキスタン全域を支配下に収めた。タジキスタン地域は、主にブハラ・アミール国とコーカンド・ハン国によって支配されていたが、ロシアの侵攻によりその状況は変化した。コーカンド・ハン国は1876年にロシアに併合され、その領土の一部(現在のタジキスタン北部)はロシア領トルキスタンに組み込まれた。一方、ブハラ・アミール国は1868年にロシアの保護国となり、内政自治権は維持したが、外交権はロシアに握られた。

ロシア帝国は、中央アジアの綿花供給に関心を持ち、穀物栽培から綿花栽培への転換を試みた。これはロシアの繊維産業にとって重要であった。ロシアの支配は、一部の地域でインフラ整備(鉄道建設など)をもたらしたが、当初はロシア人の影響力は限定的であった。

この時期、中央アジア全域でジャディード運動と呼ばれるイスラーム改革運動・近代化運動が起こった。ジャディードたちは教育改革や社会改革を主張し、必ずしも反ロシア的ではなかったが、キリスト教を主体とするロシア帝国は、この運動を潜在的な脅威と見なしていた。

20世紀初頭には、コーカンド・ハン国に対する反乱(1910年-1913年)が発生し、ロシア軍が鎮圧に介入した。さらに、第一次世界大戦中の1916年には、強制的な徴兵に対する反発から中央アジア各地で大規模な反乱(1916年中央アジア反乱)が起こり、ホジェンドでもロシア兵に対する襲撃事件が発生した。

3.5. ソビエト時代

ロシア革命(1917年)後、中央アジアではボリシェヴィキの支配に抵抗するバスマチ運動(イスラーム系住民による反ソビエト武装蜂起)が広範に展開された。タジキスタン地域もその舞台となり、ボリシェヴィキ軍との間で4年間にわたる激しい戦闘が繰り広げられた。多くの村やモスクが破壊され、住民は弾圧された。

ソビエト政権は、宗教を抑圧する世俗化政策を強力に推進した。1928年から1941年にかけての反宗教キャンペーンでは、イスラーム、キリスト教、ユダヤ教などの信仰が抑圧され、多くのモスク、教会、シナゴーグが閉鎖された。

行政区画の再編も行われた。1920年には、旧ブハラ・アミール国領にブハラ人民ソビエト共和国が成立した。1924年、ソビエト政府は中央アジアの「民族境界画定」を行い、ウズベク・ソビエト社会主義共和国の一部としてタジク自治ソビエト社会主義共和国(タジクASSR)が設立された。そして1929年12月5日、タジクASSRはウズベクSSRから分離し、ソビエト連邦を構成するタジク・ソビエト社会主義共和国(タジクSSR)に昇格した。しかし、この民族境界画定はタジク人にとって大きな文化的中心地であったサマルカンドやブハラがウズベクSSR領内に残されるという、後々まで禍根を残す結果となった。

ソビエト時代には、急進的な社会変革が強行された。1927年から1934年にかけて、農業集団化と綿花生産の拡大が、特に南部地域で強行された。これは農民に対する暴力と「人民の敵」としての強制移住を伴い、バスマチ運動の再燃を招いた。一方で、灌漑設備の拡充や一部の工業化も進められた。

スターリンによる大粛清(1927年-1934年および1937年-1938年)はタジキスタンにも及び、タジク共産党のあらゆるレベルから約1万人が追放・処刑された。追放された者の後任にはロシア人が送り込まれ、ロシア人が党の要職を占めるようになった。1926年から1959年の間に、タジキスタン人口に占めるロシア人の割合は1%未満から13%に増加した。

第二次世界大戦では、約26万人のタジク市民が赤軍兵士としてナチス・ドイツ、フィンランド、大日本帝国と戦い、6万人から12万人が犠牲になったとされる。戦後、農業と工業のさらなる発展が試みられた。フルシチョフ政権下での処女地開墾運動はタジキスタンにも影響を与えたが、生活水準、教育、工業の発展は他のソビエト共和国に比べて遅れていた。1980年代には、タジキスタンはソ連内で家計貯蓄率、高所得世帯の割合、人口1000人あたりの大学卒業者率が最も低い水準にあった。

1980年代後半、ゴルバチョフ政権によるペレストロイカとグラスノストの進展に伴い、タジク人の間で民族主義的な感情が高まり、権利拡大を求める声が強まった。1990年にはドゥシャンベで最初の大きな騒乱(1990年ドゥシャンベ騒乱)が発生した。

3.6. 独立以降

ソビエト連邦の崩壊という激動の中で、タジキスタンは1991年9月9日に独立を宣言したが、その後すぐに深刻な内戦に突入した。この内戦は、地域の氏族間の対立や政治勢力間のイデオロギー的対立が複雑に絡み合い、多くの犠牲者と難民を生んだ。1997年の和平合意により内戦は終結したが、エモマリ・ラフモン大統領による長期政権が確立され、21世紀に入っても権威主義的な統治と人権問題、近隣諸国との国境紛争などが課題として残っている。

3.6.1. 独立宣言と内戦

1990年2月、困難な社会経済状況、住宅不足、若者の失業などを背景に、首都ドゥシャンベや他の都市で暴動やストライキが始まった。

民族主義者、民主化を求める反対派、そして独立支持者がこれらの動きに加わり、共和国の独立と民主的改革を要求し始めた。イスラーム主義者も権利の尊重と独立を求めて活動を活発化させた。ソビエト指導部は内務軍をドゥシャンベに導入して騒乱を鎮圧しようとした。

1991年9月9日、ソビエト連邦が崩壊する中で、タジキスタンは独立を宣言した。しかし、独立直後の1992年5月、様々な政治勢力間の対立が激化し、タジキスタン内戦が勃発した。

この内戦は、主に地域の氏族間の忠誠心によって区別される派閥間の争いであった。ガルム地方やゴルノ・バダフシャン自治州の地域グループが、自由民主主義的改革派とイスラーム主義者の連合体(後にUTOとして知られる)を形成し、ホジェンド地方やクリャーブ地方出身者が多数を占めるラフモン・ナビエフ初代大統領の新政府に対して蜂起した。

内戦は1997年6月まで続き、10万人以上の死者、120万人以上の国内外の難民・避難民を出したとされる。迫害や貧困の増大により、50万人以上の住民が西側諸国や他の旧ソ連構成共和国へ経済的機会を求めて流出した。ナビエフ大統領は1992年9月7日に武力によって辞任を強要され、この紛争の初期にエモマリ・ラフモン(当時はラフモノフ)が権力の座に就いた。

3.6.2. 内戦後から21世紀

1997年6月27日、国連の仲介(特に国連事務総長特別代表ゲルト・メレンの尽力)により、ラフモン政権と野党連合(UTO)の間で和平合意が締結され、内戦は終結した。この合意では、UTOに閣僚ポストの30%が保証された。しかし、1999年の大統領選挙ではラフモンが98%の得票率で再選され、2006年の選挙でも79%の得票で勝利し3期目を開始したが、これらの選挙は野党や国際監視団(OSCEなど)から不正や非民主的との批判を受けた。ラフモン政権はその後も長期にわたり、憲法改正を通じて大統領の任期制限を事実上撤廃し、権力を強化していった。

ラフモン政権下では、メディアの検閲や抑圧、反対派への弾圧が続き、人権状況は国際的に厳しく批判されている。ヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際人権団体は、報道の自由の欠如、ウェブサイトのブロッキング、ジャーナリストへの妨害、集会の自由の制限などを報告している。また、「過激化対策」として、男性の髭を剃らせたり、女性のヒジャブ着用を制限したりする政策も行われた。2020年のエコノミスト・インテリジェンス・ユニットによる民主主義指数では、タジキスタンは160位で「権威主義体制」と評価された。2019年7月には、タジキスタンは中国の新疆ウイグル自治区におけるウイグル人処遇を擁護する共同書簡に署名した国の一つとなった。

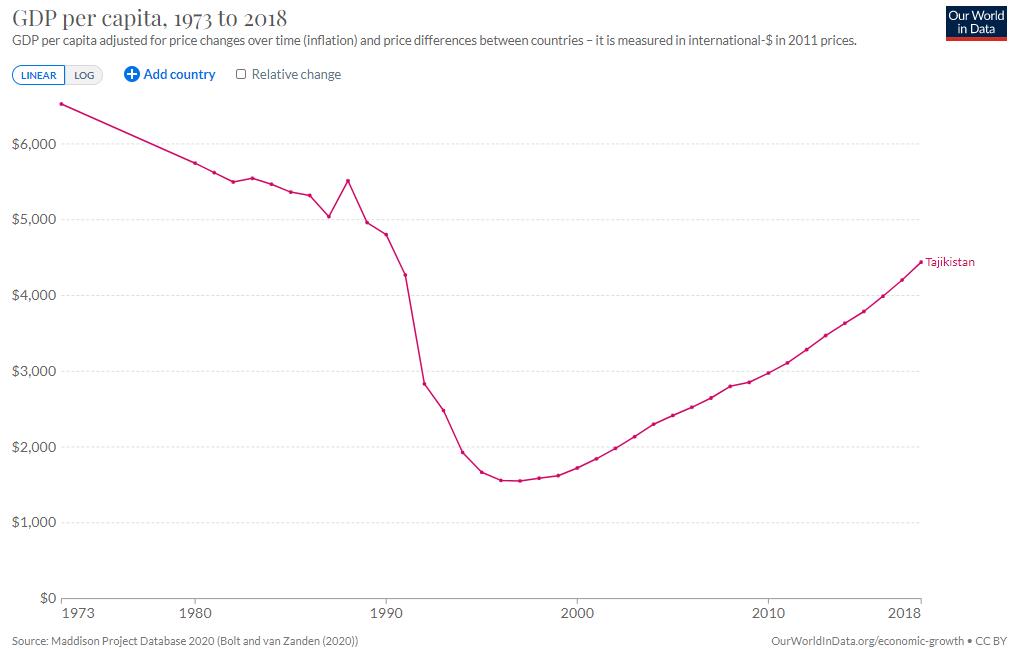

経済面では、内戦終結後、外国援助や海外出稼ぎ労働者からの送金に支えられて一定の成長を遂げた。しかし、依然として貧困は深刻で、経済はロシア経済の動向や一次産品(アルミニウム、綿花)の価格に大きく左右される脆弱性を抱えている。

安全保障面では、アフガニスタンとの長い国境が常に不安定要因となっている。2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降、フランス軍がNATOのISAF支援のためにドゥシャンベ空港に駐留したことがあり、アメリカ軍も定期的に合同訓練を実施してきた。ロシアはタジキスタン国内に軍事基地を維持し、2005年夏まではロシア国境警備隊がタジク・アフガン国境の警備に当たっていた。2010年には東部のラシュト渓谷でイスラーム過激派によるとされる待ち伏せ攻撃で多数の政府軍兵士が死亡する事件が発生し、2012年にはゴルノ・バダフシャン自治州で武力衝突が起きた。2015年には、内務省の特殊警察部隊(OMON)司令官であったグルムロド・ハリモフ大佐がISILに離反する事件も発生した。2021年のアフガニスタンにおけるターリバーン復権後は、タジキスタンは国境警備の強化を迫られ、CSTOに支援を要請した。また、キルギスとは未画定の国境線を巡り、水資源や土地利用を原因とする衝突が頻発しており、2021年4月や2022年9月には大規模な武力衝突が発生し、多数の死傷者を出した。2011年には、パミール高原の一部領土約1000 km2を中国に割譲する国境条約が批准された。

4. 地理

タジキスタンは中央アジアに位置する内陸国であり、面積は約14.26 万 km2で、中央アジアでは最小の国である。国土の大部分が山岳地帯であり、特に東部はパミール高原が広がり、国の半分以上が標高3000 mを超える。低地は北部のフェルガナ盆地の一部と、南部のコファルニホン川およびヴァフシュ川の渓谷地帯に見られ、これらの河川はアムダリア川を形成する。首都ドゥシャンベはコファルニホン渓谷を見下ろす南斜面に位置する。

4.1. 地形

タジキスタンの地形は、国土の90%以上が山地で占められていることが最大の特徴である。東部には「世界の屋根」とも呼ばれるパミール高原が広がり、イスモイル・ソモニ峰(7495 m、旧ソ連最高峰)、アブアリ・イブン・シノ峰(7134 m、旧レーニン峰)、コルジェネフスカヤ峰(7105 m)といった7000メートル級の高峰が聳え立つ。主要な山脈としては、パミール山脈(科学アカデミー山脈、トランス・アライ山脈などを含む)、アライ山脈、そして天山山脈の一部が挙げられる。

低地は限定的で、主に以下の地域に分布する。

- 北部:フェルガナ盆地の南西部。比較的肥沃で人口が密集しており、ホジェンドなどの主要都市がある。

- 南西部:コファルニホン川、ヴァフシュ川、パンジ川の渓谷地帯。これらはアムダリア川の集水域を形成し、重要な農業地帯となっている。首都ドゥシャンベは、コファルニホン川流域のヒサール盆地に位置する。

以下は、タジキスタンの主要な高峰の一部である。

| 山名 | 高さ (m) | 位置 |

|---|---|---|

| イスモイル・ソモニ峰(最高峰) | 7495 m | ゴルノ・バダフシャン自治州北西部、キルギス国境南 |

| アブアリ・イブン・シノ峰(旧レーニン峰) | 7134 m | 北部国境、トランス・アライ山脈内、イスモイル・ソモニ峰北東 |

| コルジェネフスカヤ峰 | 7105 m | イスモイル・ソモニ峰北方、ムクス川南岸 |

| 独立峰(旧革命峰) | 6974 m | ゴルノ・バダフシャン自治州中央部、イスモイル・ソモニ峰南東 |

| 科学アカデミー山脈の最高地点 | 6785 m | ゴルノ・バダフシャン自治州北西部、南北に連なる |

| カール・マルクス峰 | 6726 m | ゴルノ・バダフシャン自治州、カラコルム山脈北稜のアフガニスタン国境付近 |

| ガルモ峰 | 6595 m | ゴルノ・バダフシャン自治州北西部 |

| マヤコフスキー峰 (Mayakovskiy Peak) | 6096 m | ゴルノ・バダフシャン自治州南西端、アフガニスタン国境付近 |

| コンコード峰 (Concord Peak) | 5469 m | 南部国境、カラコルム山脈北稜 |

| クズルアート峠 | 4280 m | 北部国境、トランス・アライ山脈内 |

4.2. 気候

タジキスタンの気候は、主に大陸性気候に分類されるが、国土の大部分が山岳地帯であるため、標高によって著しく異なる。低地では亜熱帯性や半乾燥性の特徴も見られる。

- 気温:

- 低地(フェルガナ盆地、南西部渓谷):夏は非常に暑く乾燥し、気温が40 °Cを超えることもある。冬は比較的穏やかだが、氷点下になることも珍しくない。首都ドゥシャンベの1月の平均気温は約-3 °C、7月の平均気温は約25 °Cである。

- 山岳地帯:標高が上がるにつれて気温は大幅に低下する。夏は涼しく、冬は非常に寒冷で厳しい。パミール高原では極寒となる。

- 降水量:

- 降水量は地域と標高によって大きく異なり、一般的に山岳地帯で多く、渓谷部では少ない。

- 冬には特に山岳部で降雪が多く、これが氷河や河川の水源となる。

- 南部の低地は乾燥している地域が多い。

- 季節: 四季が明確である。夏は暑く乾燥し、冬は寒く雪が多い。春と秋は比較的短い。

ケッペンの気候区分によれば、タジキスタンには高山気候(ET、EF)、砂漠気候(BWk)、ステップ気候(BSk)、温暖冬季少雨気候(Cw)、地中海性気候(Cs)など、多様な気候区が分布している。

4.3. 水系

タジキスタンは豊富な水資源に恵まれており、その多くは山岳地帯の氷河や雪解け水に由来する。

- 主要河川:

- アムダリア川:中央アジアの主要河川の一つで、パンジ川とヴァフシュ川の合流によって形成される。南部国境の一部をなす。

- パンジ川:アムダリア川の主要な支流で、アフガニスタンとの国境の大部分を形成する。

- ヴァフシュ川(スルホブ川):アムダリア川のもう一つの主要な支流で、ヌレークダムなどの大規模水力発電所が建設されている。

- ザラフシャン川:タジキスタン北部(パンジケントなど)を流れ、ウズベキスタンへと続く。

- シルダリア川:その源流と支流がタジキスタン北部(フェルガナ盆地)に位置する。

- バルタン川(ムルガブ川):パミール高原を流れる。

タジキスタンには全長10 kmを超える河川が900以上存在する。- 湖沼:

- 天然湖:カラクル湖(パミール高原にある広大な高山湖)、サレス湖(地震と地滑りによって形成された堰き止め湖)、イスカンデクル湖、ゾルクル湖、クリカロン湖群など。

- 貯水池:ヌレーク貯水池(ヴァフシュ川、世界有数の高さを誇るダム)、カイラックム貯水池(シルダリア川、「タジクの海」とも呼ばれる)。

国土の約2%が湖沼で占められている。

- 氷河:

- 特にパミール高原には広範囲に氷河が分布し、その数は1万を超えるとも言われる。代表的なものに、極地以外では世界最長級のフェドチェンコ氷河がある。

- 氷河は河川の重要な水源であり、下流域(アラル海流域を含む)の水供給に不可欠である。近年の気候変動による氷河の融解が懸念されている。

これらの水資源は、農業(灌漑)や水力発電にとって極めて重要であり、同時に近隣諸国との間で国境を越える水資源の利用を巡る問題も抱えている。

4.4. 生態系と自然保護

タジキスタンの多様な地形と気候は、豊かな生態系を育んでいる。

- 主要な生態地域:

- アライ・西天山草原

- ギッサロ・アライ開放森林地

- パミール高山砂漠・ツンドラ地域

- バドギズ・カラビル半砂漠

- パロパミサス乾燥森林地

- 動植物:

- 標高差と気候の多様性により、多様な動植物が生息・生育している。

- 山岳生態系には、ジュニパーの森林、高山草原などが広がり、多くの固有種が見られる。

- 代表的な動物には、ユキヒョウ、マルコポーロヒツジ、アイベックス、ヒグマ、オオカミなどがいる。鳥類も豊富である。

- パミール地域は生物多様性のホットスポットとして重要である。

- 環境問題:

- 土壌劣化と汚染:ソビエト時代の農業政策(化学肥料や農薬の過剰使用、綿花モノカルチャー)による負の遺産。灌漑による塩害。

- 水資源管理:灌漑のための過剰な水利用、アラル海への影響。農業排水や産業排水による水質汚染。気候変動による氷河融解と水利用可能性の変化。

- 一部地域における森林伐採と過放牧。

- 廃棄物処理問題(特に都市部)。

- 鉱業活動による環境負荷。

- 自然保護への取り組み:

- 保護地域:国立公園(例:タジク国立公園 - ユネスコ世界自然遺産)、自然保護区(ザポヴェードニク)、自然公園など。

- 生物多様性保全と環境保護のための政府の政策努力や国際協力。

- ただし、資金不足や法執行の困難さといった課題も抱えている。

5. 政治

タジキスタンは1994年制定の憲法に基づき、大統領制の共和制をとる。しかし、独立以来エモマリ・ラフモン大統領による長期政権が続いており、権力分立や民主主義の原則は形骸化しているとの批判が強い。行政、立法、司法の各権能は名目上分離されているものの、実際には大統領府の強い影響下に置かれている。野党の活動は著しく制限され、人権状況も国際的に懸念されている。

5.1. 政府構造

タジキスタンの政治体制は、1994年11月に採択(その後数回改正)された憲法に基づく大統領制共和制である。

- 行政府:

- 大統領:国家元首であり、行政の最高責任者。国民の直接選挙で選出される。憲法上、首相、閣僚、裁判官の任命権、軍の最高指揮権、外交政策の決定権など、強大な権限を持つ。

- 首相:大統領が任命し、政府(閣僚会議)を率いる。

- 閣僚会議:大統領が任命し、議会の承認を得て組閣される。法律や政策の執行を担当する。

- 立法府:

- 最高会議(Маҷлиси Олӣマジュリシ・オリタジク語):両院制の議会。

- 国民議会(Маҷлиси миллӣマジュリシ・ミリータジク語、上院):定数33議席。うち25議席は地方議会(州、ドゥシャンベ市、共和国直轄地の市・郡)から間接選挙で選出(各5議席)、8議席は大統領が任命する。元大統領は終身上院議員となる。

- 人民代表議会(Маҷлиси намояндагонマジュリシ・ナモヤンダゴンタジク語、下院):定数63議席。任期5年。小選挙区比例代表併用制で選出され、41議席が小選挙区、22議席が政党名簿比例代表(5%の阻止条項あり)で選ばれる。

- 機能:法律制定、国家予算の承認、条約の批准、政府の監督など。

- 司法府:

- 最高裁判所、憲法裁判所、最高経済裁判所、軍事裁判所、地方裁判所などで構成される。

- 上位裁判所の裁判官は、大統領の指名に基づき議会が承認(または大統領が指名し国民議会が承認)する。

- 司法の独立性については、政治的影響を受けやすいとの指摘が多い。

実際には、権力分立は名目的なものに留まり、大統領府が絶大な権力を行使している。

- 最高会議(Маҷлиси Олӣマジュリシ・オリタジク語):両院制の議会。

5.2. 大統領

タジキスタンの大統領は、憲法上、国家元首であり、憲法と法律の遵守、国民の権利と自由、国家の独立、主権、領土保全の保証者とされる。軍の最高司令官であり、国内外の政策の基本方針を決定する。首相、閣僚、中央機関の長、地方行政長官、上位裁判所の裁判官を任命・解任する権限を持つ。また、特定の状況下では議会を解散することも可能であり、国民投票や法律を発議する権限も有する。大統領は国民の直接選挙で選出され、任期は7年である。

現職のエモマリ・ラフモン大統領は、1992年11月に国家元首(最高会議議長)に就任し、1994年11月の大統領選挙で当選して以来、現在に至るまで政権を維持している。その長期政権は、数度の憲法改正(特に2003年および2016年の国民投票による改正で、ラフモン自身は「民族の指導者」として任期制限の対象外とされた)や、野党勢力の抑圧、メディアおよび司法への統制を通じて強化されてきた。ラフモン大統領は政治のあらゆる分野で圧倒的な影響力を持ち、広範な後援ネットワークと個人崇拝的な傾向も見られる。

ラフモン大統領の統治については、国内外で評価が分かれる。一部からは内戦後の国家安定をもたらしたと評価される一方、権威主義的な手法、真の政治的競争の欠如、不正が指摘される選挙(OSCEなどの国際監視団報告)については広く批判されている。特に、言論・報道・集会・信教の自由の制限、政治的反対派や活動家、批判的なジャーナリストへの迫害といった人権問題は深刻であり、国際人権団体から継続的に懸念が表明されている。汚職や縁故主義の問題も指摘されており、真の民主主義発展を妨げているとの見方が強い。

5.3. 議会

タジキスタンの立法府は、最高会議(Маҷлиси Олӣマジュリシ・オリタジク語)と呼ばれる両院制の議会である。

- 国民議会(Маҷлиси миллӣマジュリシ・ミリータジク語、上院):

- 構成:定数33議席。うち25議席は、各州、ドゥシャンベ市、共和国直轄地の市・郡の地方代表議会(マジュリス)によって間接選挙で選出される(各行政単位から5名ずつ)。残りの8議席は大統領が任命する。また、元大統領は終身の上院議員となる資格を持つ。

- 機能:下院が可決した法律の承認、大統領の指名に基づく上位裁判所の裁判官の選出・罷免、検事総長の任命・罷免の承認などを行う。

- 人民代表議会(Маҷлиси намояндагонマジュリシ・ナモヤンダゴンタジク語、下院):

- 構成:定数63議席。任期は5年。小選挙区比例代表併用制により選出される。41議席は小選挙区制で、22議席は政党名簿による比例代表制(阻止条項あり、例:5%)で選ばれる。

- 機能:主要な立法機関であり、法律の採択、国家予算の承認、国際条約の批准、国民投票の実施、首相および政府プログラムの承認などを行う。

- 立法過程: 通常、法案は下院に提出され、可決されると上院に送付されて承認を求める。上院で承認され、大統領が署名すると法律として成立する。大統領は拒否権を持つが、両院の3分の2以上の多数決で再可決されれば覆すことができる。

- 選挙制度:

- 人民代表議会の選挙は上記の通り併用制で行われる。

- 選挙に関しては、国際監視団(OSCEなど)から、真の競争の欠如、選挙違反、与党に有利な行政資源の乱用などが度々指摘されており、公正性に疑問が呈されている。

実際には、議会も大統領府の強い影響下にあり、立法府としての独立した機能は限定的であると見なされている。

5.4. 主要政党

タジキスタンにおける政党状況は、エモマリ・ラフモン大統領率いるタジキスタン人民民主党(PDPT)による一党優位体制が長年にわたり続いている。野党の活動は著しく制限されており、政治的多元主義は名目的なものに留まっている。

- タジキスタン人民民主党(Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонヒズビ・ハルキイ・デモクラティイ・トジキストンタジク語、PDPT):

- ラフモン大統領が党首を務める与党であり、圧倒的な政治勢力を持つ。

- イデオロギー的には中道、国家主義的とされ、ラフモン政権の政策を支持する。

- 議会や政府のポストの大部分を支配している。

- タジキスタン共産党(Ҳизби коммунистии Тоҷикистонヒズビ・コムмуニスティイ・トジキストンタジク語、CPT):

- ソビエト時代の共産党の後継政党。

- かつては主要政党の一つであったが、その影響力は大幅に低下した。依然として議会に少数の議席を維持している。

- 一般的には、多くの問題で政府に同調的、あるいは忠実な野党と見なされている。

- タジキスタン・イスラム復興党(Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистонヒズビ・ナフザティ・イスロミイ・トジキストンタジク語、IRPT):

- かつて中央アジアで唯一公式に登録されていた主要な宗教政党であった。内戦時にはタジキスタン野党連合(UTO)の主要勢力であり、戦後の権力分有にも参加した。

- イスラーム的価値観の社会・政治における役割拡大を主張していた。

- 当局からの圧力を受け続け、2015年に「過激派組織」として活動を禁止された。多くの指導者が逮捕されるか亡命した。

- IRPTの禁止は、タジキスタンの政治的多元主義を著しく後退させたと評価されている。

- その他の政党:

- 農業党、経済改革党、社会党、民主党、社会民主党などが存在する。

- これらの多くは小規模で影響力が限定的であり、一部は親政府的、あるいは名目的な「衛星政党」と見なされている。

- 真の野党は、登録や選挙参加において大きな障害に直面している。

選挙においては、人民民主党が一貫して圧倒的多数の議席を獲得している。野党はしばしば、不公正な選挙環境、メディアへのアクセスの欠如、不正投票などを訴えているが、状況の改善には至っていない。

5.5. 人権

タジキスタンにおける人権状況は、国際人権団体(ヒューマン・ライツ・ウォッチ、アムネスティ・インターナショナルなど)、国連人権機関、および西側諸国政府から一貫して深刻な懸念が表明されている。エモマリ・ラフモン大統領の長期政権下で、権威主義的な統治が強化され、市民的及び政治的自由は著しく制限されている。

- 表現の自由及びメディア:

- 深刻な制限下にあり、主要メディアは国家の統制下にある。

- 検閲が常態化し、独立系ウェブサイトやソーシャルメディアは頻繁にブロッキングされる。

- 政府に批判的なジャーナリストやブロガーに対する嫌がらせ、脅迫、投獄が後を絶たない。

- 名誉毀損や侮辱罪が、反対意見を封じ込めるために利用されることがある。

- メディアの多元性は極めて乏しい。

- 信教の自由:

- 憲法上は保障されているものの、実際には大幅に制限されている。

- 国家は宗教団体を厳しく管理し、聖職者の任命にも介入する。

- 宗教教育、宗教文献の輸入・出版、礼拝所の建設などが制限される。

- 公的機関におけるヒジャブ着用禁止や、男性の長い髭に対するキャンペーンなど、「非伝統的」とされるイスラームの慣行が標的にされることがある。

- 未登録の宗教活動は禁止され、一部の少数派宗教団体や非伝統的イスラーム集団(サラフィー主義者、エホバの証人など)は迫害の対象となることがある。18歳未満の子供の公的宗教活動への参加は(葬儀を除き)禁止されている。

- 政治的自由:

- 政治的反対派は抑圧され、主要な野党(タジキスタン・イスラム復興党など)は活動を禁止された。

- 選挙は真の競争を欠き、国際基準を満たしていないとの批判が絶えない。

- 集会及び結社の自由は厳しく制限され、抗議活動はしばしば強制的に解散させられ、参加者は報復措置に直面する。

- 拷問及び不当な処遇:

- 法執行機関や拘留施設における拷問や不当な処遇が蔓延しており、自白強要のために用いられることが多い。加害者が処罰されることは稀である。

- 適正な法の手続き及び公正な裁判:

- 司法の独立性は欠如しており、政治的動機に基づくと疑われる裁判が行われることがある。弁護人へのアクセスも限定的である。

- その他の問題: ドメスティックバイオレンス、女性に対する差別、LGBTの権利(同性愛は非犯罪化されているが、社会的スティグマや差別は根強い)。綿花栽培における強制労働(歴史的及び現在進行形の懸念)。

タジキスタン政府はこれらの批判に対し、問題の存在を否定したり、限定的な改革を約束したりするものの、実質的な改善はほとんど見られない。2019年には、タジキスタンが中国の新疆ウイグル自治区における人権侵害を擁護する共同書簡に署名したことは、自国の人権状況と合わせて国際的な批判を浴びた。

6. 軍事

タジキスタン共和国軍(Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонクヴァホイ・ムサッラヒ・ジュムフリイ・トジキストンタジク語)は、陸軍、空軍及び防空軍、機動軍(緊急対応部隊)から構成される。また、国家親衛隊及び国境警備隊(国家保安委員会隷下だが軍と密接に連携)も存在する。兵役は成人男性に対する義務制である。

兵力規模は比較 Küçükであり、現役兵力は約1万5千人から2万5千人と推定され、これに国境警備隊が加わる。装備は主にソビエト連邦時代のものであり、ロシアや中国からの供与や購入により一部近代化が進められている。戦車、装甲兵員輸送車、火砲、少数の戦闘機やヘリコプターを保有する。

国防政策は、特にアフガニスタンとの国境警備、テロ対策、国内の安定維持に重点を置いている。安全保障面でロシアに大きく依存しており、集団安全保障条約機構(CSTO)の加盟国である。

国際的な軍事協力としては、ロシアが最も強力なパートナーであり、第201軍事基地が国内(ドゥシャンベ、ボクタールなど)に恒久的に駐留している。中国との軍事協力も増大しており、合同演習、軍事援助に加え、アフガニスタン国境(ワハーン回廊)に近いゴルノ・バダフシャン自治州に中国軍の施設が存在するとの報道もある。アメリカ合衆国とはテロ対策、国境警備、訓練などで協力関係にあり、過去にはアフガニスタン作戦のためにタジキスタンの施設を利用した。インドはアイニ空軍基地を再建し、プレゼンスを維持している。その他、CSTO加盟国やNATO(平和のためのパートナーシップ)とも協力関係にある。

外国軍の駐留状況としては、ロシアの第201st軍事基地、報道されている中国軍施設、インドのアイニ空軍基地におけるプレゼンスが挙げられる。かつてはフランス空軍もドゥシャンベに分遣隊を駐留させていた。

7. 対外関係

タジキスタンの外交政策は、国家の主権と安全保障の確保、経済発展の促進、近隣諸国との友好関係の維持、そして主要大国とのバランス外交を基本方針としている。独立国家共同体(CIS)、上海協力機構(SCO)、集団安全保障条約機構(CSTO)、イスラム協力機構(OIC)、経済協力機構(ECO)などの国際・地域組織に加盟し、多国間外交も展開している。しかし、権威主義的な国内政治や人権状況は、西側諸国との関係において制約要因となることがある。

7.1. 主要国との関係

タジキスタンは、地政学的な位置と経済的依存構造から、特にロシアと中国との関係が重要である。

- ロシア: 戦略的同盟国であり、安全保障上の主要な保証国である。政治、軍事、経済の各分野で強いつながりを持つ。ロシアはタジキスタン国内に第201軍事基地を駐留させ、CSTOを通じて軍事協力を深化させている。経済的には、主要な貿易相手国であり、タジク人出稼ぎ労働者の最大の受入国(送金はタジキスタン経済に不可欠)でもある。ロシア語は依然として広く使用され、歴史的・文化的な結びつきも深い。ただし、タジキスタンのロシアへの依存構造や出稼ぎ労働者の待遇問題、ラフモン大統領による時折のロシアに対する主張(2022年のプーチン大統領への発言など)は、両国関係の複雑な側面を示している。

- 中国: 近年、急速に重要性を増しているパートナーである。経済面では、「一帯一路」構想の下で大規模な投資を行い、インフラ整備(道路、トンネルなど)に深く関与している。主要な債権国であり、貿易相手国でもある。政治面では、SCO加盟国として協力関係にあり、タジキスタンの安全保障を支持している。安全保障協力も進展しており、中国軍の施設が国内に存在するとも報じられている。2011年には、パミール高原の一部領土を中国に割譲する国境画定条約が批准された。一方で、中国への債務持続可能性や過度な依存に対する懸念も存在する。

- アメリカ合衆国: 9.11アメリカ同時多発テロ事件以降、安全保障協力、テロ対策、国境管理(特にアフガニスタン国境)を中心に協力関係を発展させてきた。経済、安全保障、民主化支援などの援助も行っている。しかし、タジキスタンの人権状況や民主主義の後退については懸念を表明している。過去にはアフガニスタン作戦のためにタジキスタンの空域や施設を利用した。

- イラン: 言語的・文化的に強い親近性を持つ(共にペルシア語圏)。歴史的には内戦時にタジキスタン野党連合(UTO)を支援したが、その後は和平プロセスに関与した。経済協力(サングトゥーダ第2水力発電所建設など)も行われている。ただし、タジキスタン政府はイランの影響力やイスラーム主義グループへの支援を警戒することがあり、関係が緊張することもある。

- ウズベキスタン: 歴史的に国境問題、水資源、タジキスタン国内のウズベク人少数派、ウズベキスタン国内のタジク人少数派(サマルカンド、ブハラ問題)などを巡り複雑な関係にあった。しかし、シャフカト・ミルジヨエフがウズベキスタン大統領に就任して以降、関係は大幅に改善し、国境画定が進展し、貿易や交通網の連携が拡大している。

- アフガニスタン: 長大で管理の難しい国境を接しており、麻薬密売、過激派の越境、難民流入、ターリバーン政権の動向など、常に主要な安全保障上の懸念事項である。タジキスタンは過去に反ターリバーンの北部同盟勢力を支援しており、2021年以降のターリバーン政権に対しても批判的な立場をとることが多い。国境警備や麻薬対策での協力が行われている。

- キルギス: 未画定の国境線、土地や水資源を巡る紛争が原因で、国境地帯での衝突や緊張が頻発している。近年、大規模な武力衝突により多数の死傷者が出ている。

- インド: 戦略的パートナーシップを構築しており、インドはアイニ空軍基地に軍事的プレゼンスを持つ。安全保障、テロ対策での協力に加え、経済・開発援助も行っている。

- トルコ: 文化的(タジキスタンはイラン系だが、トルコはテュルク評議会(現テュルク諸国機構)の中心国)、経済的、教育的なつながりがある。

- EU: パートナーシップ・協力協定を締結しており、援助供与国でもある。人権、貿易、安全保障に関する対話が行われている。

8. 地方行政区分

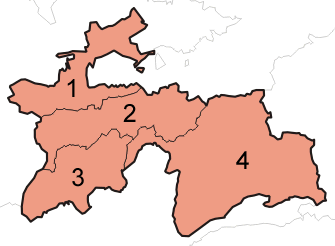

タジキスタンは単一国家であり、その地方行政は主に2つの州(вилоятヴィロヤトタジク語)、1つの自治州(вилояти мухторヴィロヤティ・ムフトールタジク語)、そして首都を含む共和国直轄地によって構成される。

- ソグド州(Вилояти Суғдヴィロヤティ・スグドタジク語):タジキスタン北部に位置し、フェルガナ盆地の一部を含む。州都はホジェンド。歴史的に発展した地域であり、農業と工業が盛んである。

- ハトロン州(Вилояти Хатлонヴィロヤティ・ハトロンタジク語):タジキスタン南西部に位置する。州都はボクタール(旧クルガン・テッパ)。主要な農業地帯である。

- ゴルノ・バダフシャン自治州(Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонヴィロヤティ・ムフトリ・クヒストニ・バダフションタジク語、略称GBAO):タジキスタン東部の広大な山岳地帯(パミール高原)を占める。州都はホログ。人口は希薄だが、独自のパミール諸語や文化を持つパミール人が多く居住する。

- 共和国直轄地(Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣノヒヤホイ・トベイ・ジュムフリタジク語、略称RRP):首都ドゥシャンベ周辺を含む中央地域。特定の州都を持たず、中央政府によって直接管轄される複数の地区(郡)から成る。

- ドゥシャンベ市(Душанбеドゥシャンベタジク語):首都であり、行政上は州と同格の特別な地位を持つ。

これらの第一級行政区画は、さらに地区または郡(ноҳияノヒヤタジク語、複数形:ноҳияҳоノヒヤホタジク語)、そして町(шаҳракシャフラクタジク語)や村落共同体(ҷамоати деҳотジャモアティ・デホトタジク語)、村(деҳаデハタジク語またはқишлоқキシュロクタジク語)といった下位の行政単位に分けられる。

| 行政区分 | ISO 3166-2 | 中心都市 | 面積 (km2) | 人口 (2019年) |

|---|---|---|---|---|

| ソグド州 | TJ-SU | ホジェンド | 2.54 万 km2 | 2,658,400 |

| 共和国直轄地 | TJ-RR | ドゥシャンベ(事実上の行政中心) | 2.86 万 km2 | 2,122,000 |

| ハトロン州 | TJ-KT | ボクタール | 2.48 万 km2 | 3,274,900 |

| ゴルノ・バダフシャン自治州 | TJ-GB | ホログ | 6.42 万 km2 | 226,900 |

| ドゥシャンベ市 | TJ-DU | ドゥシャンベ | 124.6 km2 | 846,400 |

(人口データは2019年の統計による)

9. 経済

タジキスタンは、タジキスタン内戦終結後、一定の経済成長を達成したものの、依然として中央アジアで最も貧しい国の一つである。経済は、海外出稼ぎ労働者(主にロシア)からの送金、アルミニウム生産、綿花栽培に大きく依存しており、外的ショックに対して脆弱な構造となっている。2000年代には平均9.6%の高いGDP成長率を記録したが、貧困、失業、地域格差は依然として深刻な課題である。世界貿易機関(WTO)には2013年に加盟した。通貨はソモニ(Сомонӣソモニタジク語)。

9.1. 経済構造

タジキスタンの経済は、サービス業(主に商業と運輸)、工業(アルミニウム精錬が中心)、農業(綿花と穀物)が主要な柱となっている。しかし、経済活動の大きな部分が海外出稼ぎ労働者からの送金に依存しており、2019年にはGDPの約29%を占めた。この高い送金依存度は、送金先の国(主にロシア)の経済状況や為替レートの変動にタジキスタン経済が大きく影響されることを意味する。

一人当たりのGDPは依然として低く、国民の約半数が1日1.25 USD未満で生活しているとの推計もある(2000年代後半)。食糧不安や栄養失調も、特に農村部や脆弱な立場の人々の間で問題となっている。世界食糧計画(WFP)によると、2023年には栄養失調率が30%に達すると予測された。

主要な貿易相手国は、ロシア、中国、カザフスタン、トルコ、ウズベキスタンなどである。輸出品目はアルミニウム、綿花、電力、果物、植物油が中心であり、輸入品目は石油製品、機械類、食料品が多い。

経済的課題としては、高い貧困率、地域格差、汚職、脆弱なガバナンス、対外債務(特に中国に対する)の増大、インフラの未整備、環境悪化(土壌劣化、水資源問題)などが挙げられる。国際的な援助や投資(中国の「一帯一路」構想など)も経済に影響を与えている。

9.2. 主要産業

タジキスタンの経済を構成する主要な産業分野は、農業、鉱工業、そしてエネルギー産業である。サービス業もGDPの大きな割合を占めるが、ここでは第一次・第二次産業を中心に記述する。

9.2.1. 農業

農業は、特に農村部における雇用の重要な源泉であり、食糧安全保障にも関わる基幹産業の一つである。

- 主要農産物:

- 綿花: 「白い金」とも呼ばれ、ソビエト連邦時代から主要な換金作物であった。現在も重要な輸出品目の一つであるが、作付面積は減少傾向にある。主な栽培地域は南西部のハトロン州と北部のソグド州である。強制労働の懸念(歴史的および現在も)、水資源の大量消費、価格変動といった問題を抱えている。

- 穀物: 小麦(主食)、米、大麦、トウモロコシなどが栽培される。国内自給率の向上が課題である。

- 果物・野菜: アンズ、ブドウ、リンゴ、メロン、スイカ、トマト、タマネギ、ジャガイモなどが生産される。輸出の可能性も秘めている。

- 畜産: 羊、ヤギ、牛などが飼育され、肉、乳製品、羊毛などを供給する。

- 農業技術と政策: 土地改革(脱集団化)後、小規模農家が中心となっているが、土地利用権は複雑な場合がある。灌漑への依存度が高く、特に綿花栽培や低地では不可欠だが、灌漑インフラの老朽化が問題となっている。機械化のレベルは低く、多くの地域で伝統的な農法が用いられている。政府は綿花モノカルチャーからの脱却、食糧安全保障の強化、生産性向上、金融・市場アクセスの改善などを目指す政策を進めている。

- 課題: 土壌劣化(塩害、浸食)、水不足と非効率な水利用、気候変動の影響(干ばつ、氷河融解)、資金・良質な種子や肥料・近代技術へのアクセスの限界、農村部の貧困などが挙げられる。

9.2.2. 鉱業・工業

タジキスタンは多様な鉱物資源に恵まれているが、その開発はインフラの未整備などにより制約を受けている。

- 主要鉱物資源:

- アルミニウム: 原料となるボーキサイトは国内で産出されず、輸入アルミナに依存しているが、アルミニウム精錬は主要産業である。

- 金: 重要な鉱物資源であり、タジク・中国合弁企業(ザラフシャンなど)や他の企業によって採掘されている。

- 銀: 金や多金属鉱床に伴って産出される。

- アンチモン: 世界有数の生産国の一つであり、アンゾブ鉱山などが知られる。

- 石炭: 亜炭および一部の瀝青炭の豊富な埋蔵量があり、発電や工業用に利用される。

- その他金属: 鉛、亜鉛、水銀、タングステン、ビスマスなど。ウラン鉱床もソビエト時代から知られている。

- 建設資材: 石灰岩、石膏、大理石なども産出する。

- 工業部門:

- アルミニウム精錬: 国営のタジク・アルミニウム会社(TALCO)がトゥルスンゾдаで操業しており、国内最大の工業企業であり、主要な電力消費部門、そして重要な輸出収入源である。ただし、旧式の技術、環境への影響、水力発電の供給状況への依存といった問題を抱える。

- 鉱業・選鉱業: 金、銀、アンチモン、石炭などの採掘が行われている。

- 軽工業: 食品加工(果物、野菜、乳製品、肉類)、繊維工業(綿花加工、衣料品)、建設資材製造など。

- 化学工業(小規模)。

- 開発と課題: ソビエト時代に設立された多くの工場は老朽化し、競争力を失っている。TALCOのような少数の大企業への依存度が高い。投資、技術更新、多角化の必要性が指摘されている。輸送やエネルギーといったインフラの制約も大きい。

- 労働条件と環境への影響: 鉱業や重工業はしばしば危険な労働条件と結びついており、安全基準の向上が求められる。TALCO(フッ化物排出)やその他の産業活動による環境汚染(鉱業による水質汚染、土地撹乱など)も問題となっている。環境規制に関する政府の取り組みや国際基準の導入が進められている。

9.2.3. エネルギー

タジキスタンのエネルギー供給は、豊富な水資源を活かした水力発電に大きく依存している。

- 水力発電の優位性: 山岳地形と多数の河川(ヴァフシュ川、パンジ川、ザラフシャン川など)により、膨大な水力発電ポテンシャルを有する。電力生産の90%以上(2001年には97.7%)を水力発電が占める。

- 主要な水力発電所:

- ヌレークダム: ヴァフシュ川に建設された高さ300 mのダムで、世界最高クラス。発電能力は約3000MW。電力システムの根幹をなす。

- サングトゥーダ第一水力発電所: ヴァフシュ川にあり、ロシアの投資で建設された(約670MW)。

- サングトゥーダ第二水力発電所: ヴァフシュ川にあり、イランの投資で建設された(約220MW)。

- バイパザ水力発電所: ヴァフシュ川にある。

- カイラックム水力発電所: シルダリア川にある。

- ログン・ダム: ヴァフシュ川に建設中の巨大ダム。完成すれば高さ335 mで世界一となり、発電能力も約3600MWに達する見込み。エネルギー安全保障と電力輸出を目指すが、建設費用、環境・社会への影響、下流国(ウズベキスタン)の懸念などから論争もある。

- エネルギー需給問題:

- 季節変動: 夏期(氷河融解期)は余剰電力が発生する一方、冬期は河川流量の減少と暖房需要の増大により電力不足に陥る。

- 特にドゥシャンベ以外では、冬期に計画停電が頻繁に実施される。

- インフラの老朽化、送電ロスも問題である。

- TALCOアルミニウム精錬所による大量の電力消費。

- その他のエネルギー源:

- 石炭: 冬期の電力不足を補うため、火力発電所(ドゥシャンベ第二火力発電所など、中国の支援で近代化)で使用される。

- 天然ガス・石油: 国内生産は限定的で、輸入に依存している。

- 輸出ポテンシャルと地域協力:

- CASA-1000プロジェクト: タジキスタンとキルギスの夏期の余剰電力をアフガニスタン経由でパキスタンへ輸出する計画。

- ログン・ダムなどが完成すれば、さらなる電力輸出の可能性がある。

- 環境持続可能性と将来展望: 水力発電は再生可能エネルギーだが、大規模ダムは環境・社会への影響(住民移転、生態系変化、地震リスクなど)を伴う。気候変動による氷河融解と水流量の変化は、水力発電の信頼性に影響を与える。エネルギー効率の改善、エネルギーミックスの多様化(太陽光発電、風力発電の潜在性)が必要である。

9.3. 海外労働者送金

海外(主にロシア)で働くタジク人労働者からの送金は、タジキスタン経済にとって極めて重要な位置を占めている。

- 規模と経済的重要性:

- タジキスタンは世界で最も送金依存度の高い国の一つである。

- 送金額はGDPの非常に大きな割合を占め、2019年には約29%、2014年には49%に達したとの報告もある。

- 数十万から百万人以上のタジク人が海外(主にロシアの建設業やサービス業)で働いていると推定される。

- 経済的影響:

- 肯定的側面: 主要な外貨獲得源であり、国際収支を支える。消費を刺激し、多くの家庭の貧困を緩和し、生活水準を向上させる。経済の安定に大きく貢献している。

- 否定的側面: 受入国(特にロシア)の経済状況や為替レートの変動に対して、経済が非常に脆弱になる。適切に管理されなければ「オランダ病」のような影響も起こりうる。熟練労働者の頭脳流出。

- 労働移住に関連する社会問題:

- 出稼ぎ労働者自身が直面する問題:

- しばしば劣悪な労働条件、低賃金、搾取、差別、劣悪な住環境に直面する。

- 法的地位の問題、強制送還の危険性。

- 健康リスク、医療へのアクセスの欠如。

- 本国に残された家族が直面する問題:

- 社会的コスト:「残された家族」(父親不在で育つ子供たち)、夫婦関係の破綻、心理的ストレス。

- 女性への負担増(家計管理、農業、育児を一人で担う)。

- 帰国した移住者の再統合の困難さ、特に失業した場合。

- 移住者が持ち帰る感染症(HIV/AIDS、性感染症など)の蔓延。

- 政府の政策: 移住の規制、移住者の権利保護、送金の円滑化、国内雇用の創出による移住への依存度低減などを目指す努力が行われているが、その効果はしばしば限定的である。

- 出稼ぎ労働者自身が直面する問題:

9.4. 麻薬密売問題

タジキスタンは、世界最大のアヘン生産国であるアフガニスタンと長い国境を接しており、アフガニスタン産麻薬(ヘロイン、アヘン、ハシシなど)がロシアやヨーロッパ市場へ密輸される主要な経由地となっている。

- 問題の規模:

- 大量の麻薬が密輸されており、押収率も高い(2006年にはヘロイン・アヘンの押収量で世界第3位と報告された)。

- 国内消費のためのケシ栽培も一部で行われているとの報告もある。

- 政府の対策:

- 大統領直属の麻薬取締庁(DCA)が設置されている。

- 国境警備の強化(国際的な支援も受けている)。

- 法執行機関による取締り、押収、逮捕。

- 麻薬密売・使用に対する法整備。

- 国際協力:

- 国連薬物犯罪事務所(UNODC)、ロシア、アメリカ、EU、CSTO、SCOなどと協力している。

- 訓練、機材供与、情報共有。

- 国境管理プロジェクトへの支援。

- 社会的・経済的影響:

- 汚職: 麻薬資金は汚職の主要な源泉であり、政府や法執行機関に浸透する可能性がある。法の支配を蝕む。

- 国内での薬物使用と依存症の増加、特に若者の間で深刻。関連する健康問題(注射による薬物使用を通じたHIV/AIDSの蔓延など)。

- 組織犯罪や過激派との関連(潜在的な資金源)。

- 刑事司法制度や医療制度への負担。

- 国家のイメージや発展への悪影響。

10. 交通

タジキスタンの交通インフラは、山岳地形という地理的制約から発展が遅れており、国内および国際的な接続性において多くの課題を抱えている。主要な輸送手段は道路であり、鉄道網は限定的、航空輸送は国際移動において重要である。

10.1. 道路

タジキスタンの国内輸送において道路は最も重要な役割を担っており、旅客輸送の90%以上、国内貨物輸送の80%以上を占める。総延長は約2.78 万 kmとされるが、その状態は様々で、主要幹線道路は改善が進んでいるものの、多くの地方道や山岳道路は劣悪な状態にある。

- 課題:

- 国土の大部分を占める山岳地形は、道路建設と維持管理を困難かつ高コストなものにしている。

- 地すべり、雪崩、地震による被害を受けやすい。

- 冬季には高地の峠が積雪により長期間閉鎖されることがある。

- 主要幹線道路と国際回廊:

- M34号線(欧州ルートE123号線の一部):ドゥシャンベ - アイニ - ホジェンド - ウズベキスタン国境を結ぶ、主要な南北連絡路。

- M41号線(パミール・ハイウェイ):ドゥシャンベ - ホログ - ムルガブ - キルギス国境(オシ方面へ)を結ぶ。世界で最も標高の高い国際道路の一つであり、ゴルノ・バダフシャン自治州にとって不可欠な生命線である。

- ドゥシャンベ - クルマ峠 - 中国国境(カラコルム・ハイウェイに接続)。

- アフガニスタンとの接続:ドゥシャンベ - ボクタール - ニージニー・ピャンジ(タジク=アフガン友好橋)など、パンジ川には複数の橋が建設されている。

- 近年の開発: 国際的な資金援助(アジア開発銀行、世界銀行、中国など)により、道路改修や建設が積極的に進められている。特に、高地の峠をバイパスし、年間を通じた交通を確保するための主要トンネルの建設が注目される。

- アンゾブ・トンネル(ウシュトゥール・トンネル):ドゥシャンベとソグド州を結ぶ。

- シャルシャリスタン・トンネル:ドゥシャンベ - ホジェンド間の道路にある。

- シャルシャル・トンネル、チョルマグザク・トンネル(ハトロン・トンネル/オゾディ・トンネル):ドゥシャンベ - クリャーブ - ホログ間の道路にある。

道路交通の安全性は依然として懸念材料である。

10.2. 鉄道

タジキスタンの鉄道網は限定的であり、総延長は約680 kmである。軌間はロシア広軌(1520 mm)で、大部分が非電化(ディーゼル機関車が主力)の単線である。

- 主要路線と接続性: 鉄道網はいくつかの独立した路線から成り、国内で完全に接続されているわけではない。

- 南部区間:首都ドゥシャンベとヒサール盆地やヴァフシュ渓谷の工業地帯(トゥルスンゾダ、ボクタール、ヤヴァンなど)をウズベキスタン(テルメズ)へ接続し、さらにトルクメニスタン、カザフスタン、ロシアへと繋がる。これが主要な国際連絡路である。

- 北部区間:ソグド州にあり、ホジェンドをウズベキスタンの鉄道網に接続する。

- ボクタール=クリャーブ線:ハトロン州のクリャーブを南部鉄道網に接続する。

- 輸送における役割: 主に貨物輸送、特に国際貿易(綿花、アルミニウムなどのバルク貨物、輸入燃料など)に利用される。旅客輸送は限定的で、主にロシア方面(ウズベキスタン、カザフスタン経由)や一部の国内路線で運行されている。

- 課題と開発: インフラの老朽化と近代化の必要性。国際接続の大部分をウズベキスタン経由に依存していること。国内の南北鉄道網の接続や、アフガニスタン、中国、イランへの新路線建設計画が議論されているが、資金的・地理的課題に直面している。中国=キルギス=ウズベキスタン鉄道計画が実現すれば、将来的にはタジキスタンにも接続する可能性がある。

10.3. 航空

内陸国であるタジキスタンにとって、航空輸送は国際的な移動に不可欠な手段である。また、道路網が脆弱な国内の遠隔地へのアクセスにも重要な役割を果たしている。

- 空港:

- 主要国際空港:

- ドゥシャンベ国際空港(DYU):最大の空港であり、国内航空会社のハブ空港。ロシア、中央アジア諸国、トルコ、UAE、中国、イラン、ドイツ、インドなどの主要都市と結ばれている。

- ホジェンド空港(LBD):第2の規模の空港で、ソグド州の玄関口。主にロシアへの便が運航されている。

- クリャーブ空港(TJU)、ボクタール国際空港(KQT):国際線は主にロシア向けで限定的。国内線も運航。

- 国内空港:ホログ空港(遠隔地のゴルノ・バダフシャン自治州にとって重要)、パンジケント空港など。その他、小規模な飛行場が各地に点在する。

- 2009年の統計では、国内に26の空港があり、うち18が舗装滑走路を持ち、2つは3000 m以上の滑走路を有していた。

- 航空会社:

- 国内航空会社:

- タジク・エア(国営、歴史的なnational carrierだが、運航規模は大幅に縮小されたり、運休したりすることがある)。

- ソモン・エア(民間、現在タジキスタンの主要な国際航空会社)。

- 外国航空会社もタジキスタンに乗り入れている(例:ターキッシュエアラインズ、フライドバイ、アエロフロート、S7航空、中国南方航空、カムエアなど)。

- 航空交通: 山岳地帯で陸路国境の通行が困難なことや、鉄道網が限定的であることから、国際旅客輸送において不可欠である。国内線は、特に道路が寸断されやすいゴルノ・バダフシャン自治州(ホログ)など、首都ドゥシャンベと遠隔地を結ぶ上で重要である。

- 開発: 国際的な支援を受け、空港インフラの近代化(ドゥシャンベ空港やホジェンド空港の新ターミナル建設など)が進められている。航空安全基準の向上も図られている。

- 国内航空会社:

- 主要国際空港:

11. 社会

タジキスタンの社会は、伝統的な価値観とソビエト時代の影響、そして独立後の変化が混在している。人口は急速に増加しており、若年層が多い。民族構成はタジク人が多数を占めるが、ウズベク人などの少数民族も居住する。公用語はタジク語だが、ロシア語も広く通用する。イスラム教が主要な宗教だが、政府による統制も強い。教育水準は高いが、質の課題や地域格差も存在する。保健医療サービスは改善の余地が大きい。

11.1. 人口

タジキスタンの人口は、2024年8月の世界銀行のデータによると約1070万人を超え、中央アジアおよび旧ソ連構成共和国の中で最も人口増加率が高い国の一つである(2014年には2.42%と報告されている)。高い出生率がこの急速な人口増加の主な要因である。

- 年齢構成: 人口構成は非常に若く、子供や若年層の割合が高い。これは教育、雇用、社会サービスへの大きな需要を生み出している。

- 平均寿命: 2020年の平均寿命は約69歳と推定されている。

- 都市化: 都市化率は比較的低く、約27-30%程度である。首都ドゥシャンベが最大の都市であり、その他ホジェンド、ボクタール、クリャーブなどが主要な都市中心地である。人口の大部分は依然として農村部に居住している。

- 人口密度と分布: 人口は渓谷部や低地に集中しており、広大な山岳地帯は人口希薄である。

- 人口移動: 大規模な労働力移住が特徴であり、多くのタジク人が主にロシアへ出稼ぎに出ている。また、独立後にはロシア人、ウズベク人、ドイツ人などの少数民族の国外流出が見られた。

| 年 | 人口(百万人) |

|---|---|

| 1926 | 0.83 |

| 1950 | 1.5 |

| 2000 | 6.2 |

| 2021 | 9.75 |

(出典:英語・インドネシア語版Wikipediaの情報に基づく。直近の数値は世界銀行データによる)

11.2. 民族

タジキスタンの民族構成は、2010年の国勢調査によると以下の通りである。

- タジク人: 全人口の84.3%を占める主要民族。イラン系民族で、ペルシア語の一方言であるタジク語を話す。主にイスラム教スンナ派を信仰するが、パミール人はイスマーイール派(シーア派の一派)が多い。国内全域に分布する。

- ウズベク人: 13.8%を占める最大の少数民族。主にウズベキスタンと国境を接する北部および西部、そして一部の南部地域に居住する。テュルク系のウズベク語を話す。主にイスラム教スンナ派を信仰する。

- キルギス人: 0.8%を占める少数民族。主にゴルノ・バダフシャン自治州(ムルガブ地区)やキルギスとの国境地帯に居住する。キルギス語を話す。主にイスラム教スンナ派を信仰する。

- ロシア人: 独立後に大幅に減少し、0.5%を占める。主にドゥシャンベなどの都市部に集中する。ロシア正教会を信仰する。

- パミール人: ゴルノ・バダフシャン自治州に居住する東イラン系の諸民族(シュグニー人、ルシャン人、ワハン人、イシュコシム人など)の総称。それぞれ独自のパミール諸語を話す。主にイスラム教イスマーイール派を信仰する。公式にはタジク人に含まれることが多いが、独自の文化的アイデンティティを持つ。

- ヤグノビ人: ザラフシャン渓谷に居住する少数民族で、古代ソグド語の直系の子孫であるヤグノビ語を話す。イスラム教スンナ派を信仰する。

- その他の少数民族:タタール人、トルクメン人、カザフ人、朝鮮人(ソビエト時代に強制移住させられた人々の子孫)、ドイツ人(大幅に減少)などが少数ながら存在する。

民族間の関係は概ね平和的であるが、歴史的な緊張や内戦時には民族的側面も存在した。少数民族の権利(言語、文化、教育、政治参加など)の保障は憲法で定められているが、実際には課題も多い。氏族や地域的アイデンティティも社会において依然として重要な役割を果たしている。

11.3. 言語

タジキスタンの公用語はタジク語であり、インド・ヨーロッパ語族のイラン語派に属し、ペルシア語の一方言と見なされる。ソビエト連邦時代からキリル文字(タジク文字)で表記されており、政府、教育、メディアで広く使用されている。ペルソ・アラビア文字への移行も議論されることがある。

ロシア語は、憲法で「民族間共通語」として規定されており、特に都市部や高齢者・知識層の間で広く通用する。ビジネス、高等教育、一部メディアでも使用され、歴史的経緯やロシアへの出稼ぎ労働、情報アクセスといった観点から依然として重要な言語である。「タジキスタン・ロシア語」と称される独自の方言も存在する。2009年の言語法により公的場面でのタジク語使用が強化されたが、ロシア語学習熱は依然として高い。

少数民族の言語としては、ウズベク語がウズベク人コミュニティで広く話されている。キルギス語もキルギス人コミュニティで使用される。ゴルノ・バダフシャン自治州では、タジク語とは異なる東イラン系のパミール諸語(シュグニー語、ルシャン語、ワハン語、イシュコシム語、バルタング語など)が話されているが、これらは公式には独立した言語として認められていないものの、明確な文化的特徴を持つ。古代ソグド語の子孫であるヤグノビ語は、ヤグノビ人によって話されており、消滅の危機に瀕している。その他、パルヤ語(ロマ系集団のインド・アーリア語)、パシュトゥー語、トルクメン語なども小規模なコミュニティで話されている。

教育においては、タジク語、ロシア語、一部地域ではウズベク語による教育が行われている。その他の少数民族言語の教育支援は限定的である。

11.4. 宗教

タジキスタンは憲法上世俗国家であり、信教の自由を保障しているが、実際には政府による宗教活動への強い統制が存在する。国民の大多数(約98%)はイスラム教徒である。

- イスラム教:

- スンナ派: 国民の約85-95%を占める多数派であり、特にハナフィー法学派が2009年以降政府によって公式に認知されている。

- シーア派:

- イスマーイール派: 主にゴルノ・バダフシャン自治州のパミール人が信仰しており、人口の約5%あるいはそれ以上を占めるとされる。精神的指導者はアーガー・ハーンである。

- 十二イマーム派: ごく少数である。

イード・アル=フィトル(ラマダン明けの祭り)とイード・アル=アドハー(犠牲祭)は国の祝日となっている。

- その他の宗教:

- キリスト教: 人口の約1-2%を占める少数派。

- ロシア正教会: 最大のキリスト教宗派で、主にロシア系住民が信仰する。中央アジア府主教管区ドゥシャンベ・タジキスタン教区に属する。

- プロテスタント諸派: バプテスト、ルター派、アドベンチスト、ペンテコステ派、エホバの証人など。

- カトリック: 小規模なコミュニティが存在する。

- ユダヤ教: ブハラ・ユダヤ人が紀元前2世紀から居住していた歴史を持つが、独立後の移住により人口は激減し、現在は数百人程度と推定される。ドゥシャンベにはシナゴーグがある。

- ゾロアスター教: この地域に古くから存在した宗教で、少数の信者がいる。

- 仏教: 歴史的には存在したが、現在の信者はごく僅かである。

- バハイ教: 小規模なコミュニティが存在する。

政府の宗教政策は、特に「過激主義的」または「外来的」と見なされるイスラム教の慣行を対象とした強い統制を特徴とする。国家宗教問題・伝統儀式規制委員会が宗教団体を管理し、未登録の宗教活動は禁止されている。宗教教育、宗教文献の輸入・出版、礼拝所の建設も制限される。18歳未満の子供の公的宗教活動への参加(葬儀を除く)は禁止されている。また、女性のヒジャブ着用や男性の長い髭に対するキャンペーンなど、「非伝統的」とされるイスラムの装いに対する規制も行われている。タジキスタン・イスラム復興党、ヒズブ・タフリール、サラフィー主義者、エホバの証人(一時的に)など、一部の団体は活動を禁止された。これらの規制は、国際社会から信教の自由の侵害として批判されている。

- キリスト教: 人口の約1-2%を占める少数派。

11.5. 教育

タジキスタンの教育は、ソビエト連邦時代からの遺産である無料教育制度により、国の経済的困難にもかかわらず高い識字率(15歳以上で99.8%、2011年推定)を維持している。

- 教育制度: 初等・中等教育は11年制(6歳から17歳まで)で、義務教育となっている。これには初等教育(1~4年生)、基礎中等教育(5~9年生)、後期中等教育(10~11年生、普通中等学校、リツェイ、ギムナジウム、職業技術学校など)が含まれる。高等教育機関には大学や専門学校があり、学士課程(通常4年)、修士課程、博士課程が設置されている。就学前教育も存在する。

- 主要な大学・教育機関:

- タジク国立大学(ドゥシャンベ)

- ホジェンド国立大学

- タジク国立法経政大学(ホジェンド)

- タジク工科大学(ドゥシャンベ)

- タジク国立医科大学(ドゥシャンベ)

- タジク農業大学(ドゥシャンベ)

- ホログ国立大学

- ロシア・タジク(スラブ)大学(ドゥシャンベ)

- 中央アジア大学(ホログ、ドゥシャンベにキャンパス)

- 教育言語: 主にタジク語とロシア語。一部の学校ではウズベク語も使用される。高等教育や専門分野ではロシア語が依然として重要である。外国語としては英語、ドイツ語、フランス語などが教えられている。ロシア語は小学校1年生から必修となっている。

- 課題:

- 教育の質:時代遅れのカリキュラム、最新の教科書や教材の不足、教員不足(低賃金、頭脳流出)。

- 教育へのアクセス:地域格差。特に農村部における女子教育(ユニセフによると、貧困やジェンダーバイアスにより約25%の女子が初等教育を修了できない)。

- 資金不足:教育への公的支出はGDPの3.5~4.1%(2005年~2012年)と比較的低く、国連は「深刻に不十分」と指摘している。

- 教育制度における汚職(入学や成績に関するものなど)。

- 教育成果と労働市場のニーズの不一致。

- 政府の政策: カリキュラム改革、教員養成の改善、アクセス向上、インフラ近代化などの努力が続けられているが、資金的制約が大きい。

2024年のWIPOによるグローバル・イノベーション・インデックスでは107位にランクされており、イノベーション・エコシステムの課題を示している。

11.6. 保健

タジキスタンの保健医療は、ソビエト連邦時代から続く国家主導のシステムを基盤としているが、多くの課題に直面している。

- 主要な保健指標:

- 平均寿命:約69~70歳(2020年)。

- 乳児死亡率:出生1,000人あたり約30人と比較的高く(2018年)、妊産婦死亡率も懸念材料である。

- 熟練した医療従事者による出産介助率:大幅に改善し、約96%に達している。

- 医療制度:

- 主に国営で、病院、総合診療所(ポリクリニック)、農村診療所(FAP)のネットワークから成る。

- 課題:慢性的な資金不足(公的医療支出はGDPの1%程度(2004年)と低い)、インフラの老朽化、医薬品や最新医療機器の不足、医療従事者の低賃金(頭脳流出の原因)、自己負担診療の常態化。

- 医療サービスへのアクセス:都市部と農村部、地域間の格差が大きい。特にゴルノ・バダフシャン自治州は遠隔地であるため困難が伴う。

- 医師数や病院ベッド数は、他の低所得国と比較して人口比では比較的高いものの、質や配分に問題がある。

- 主要な健康問題と疾病:

- 感染症:呼吸器感染症(肺炎、結核)、下痢性疾患。ワクチンで予防可能な疾患のリスク(例:2010年のポリオ集団発生では457人以上が罹患し29人が死亡)。HIV/AIDS(注射による薬物使用、労働移住と関連)。

- 非感染性疾患(NCDs):心血管疾患、がん、糖尿病が増加傾向にある。

- 栄養失調と微量栄養素欠乏症、特に子供と女性の間で深刻。貧血。

- 環境衛生問題(一部地域での劣悪な衛生状態、安全でない飲料水)。

- 公衆衛生問題: 妊産婦と子供の健康が優先課題。水と衛生。健康教育と増進。

- 政府の保健政策: プライマリーヘルスケア、母子保健、感染症対策に焦点を当てた国家保健戦略。効率、質、財政の改善を目指す医療改革。国際援助やパートナーシップが保健分野で重要な役割を果たしている。

2021年夏にはCOVID-19の流行が深刻化し、大統領の姉妹が死亡したとの報道もあった。一方、2023年にはWHOからマラリア撲滅国として認定された。

12. 科学技術

タジキスタンは、中世イスラーム黄金時代にはイブン・スィーナー(アヴィケンナ)やビールーニー、ウマル・ハイヤームといった世界的な学者を輩出した(ただし、彼らはより広範なペルシア文化圏・中央アジア文化圏の人物として認識されることが多い)。近代的な科学技術機関はソビエト連邦時代に設立された。

- 現状:

- タジキスタン科学アカデミーが主要な政府系研究機関であり、様々な分野の研究所を擁する。

- 大学でも研究が行われている(2011年には大学に6,707人の研究者が在籍し、うち2,450人が学位を有していた)。

- 課題:慢性的な資金不足、科学者の頭脳流出、研究インフラの老朽化、研究と産業界の連携の弱さ、特許出願数の低迷(1994年の193件から2011年には5件に減少したとの報告あり)。

- 主要な研究分野:

- 自然科学:地質学(鉱物資源関連)、地震学(地震多発地域)、生物学(生物多様性、高山生態系)、天体物理学(例:ヒッサール天文台)。

- 農学:作物改良、畜産、土壌科学。

- 医学。

- 工学、IT、新技術分野の研究は限定的。

- 政府の政策: 2030年までの国家開発戦略などにおいて、科学技術開発は優先事項とされている。主な目標は、エネルギー安全保障、通信・輸送インフラ開発、食糧安全保障、生産的雇用の拡大などである。科学技術部門の改革、資金調達改善、若手研究者の誘致などが試みられている。

- 国際協力: ロシア、中国、その他のCIS諸国、アメリカ、ヨーロッパの研究機関や国際機関(ユネスコ、ISTCなど)との協力が行われている。共同研究プロジェクトへの参加や交流プログラムも実施されている。

WIPOのグローバル・イノベーション・インデックス(2024年)では107位であり、イノベーション・エコシステムの課題を示している。

13. 文化

タジキスタンの文化は、古代ペルシア文明に深く根ざし、イランやアフガニスタンと多くの文化的特徴を共有している。同時に、テュルク系文化やソビエト連邦時代の影響も受けており、地域ごとの多様性(低地と山岳部、パミール地方の独自の文化など)も見られる。ソビエト時代には、演劇や文学が奨励され、著名な小説家や劇場が生まれた。タジク人の知識人は、タジク語とアラビア語・ペルシア語との関連性を調整し、タジク語をより洗練されたものにした。

13.1. 伝統文化

タジキスタンの伝統文化は、言語、口承文学、音楽、舞踊、工芸、衣食住、慣習など多岐にわたる。

- 言語と口承文学: タジク語(ペルシア語の一方言)が民族的アイデンティティの中心である。豊かな口承文学の伝統があり、叙事詩(例:『グルグリ』)、ダスタン(物語詩)、民話、ことわざ、なぞなぞなどが語り継がれている。ハーフィズと呼ばれる物語詩の語り手も重要な役割を担う。

- 音楽と舞踊:

- 伝統音楽:シャシュマカーム(ウズベク人と共有する古典音楽の伝統で、ユネスコ無形文化遺産)、ファラク(パミール地方の哀歌・宗教歌)。結婚式、仕事、子守唄など様々な場面で歌われる民謡。伝統楽器には、ドゥタール、ルバーブ、タンブール(リュート類)、ドイラ(枠太鼓)、ナイ(笛)、スルナイ(オーボエの一種)などがある。

- 舞踊:伝統舞踊は地域によって異なり、しばしば表現豊かで物語性を持つ。集団舞踊や即興のソロダンスが見られる。

- 工芸:

- 刺繍:特にハトロン地方で有名なチャカン刺繍(ユネスコ無形文化遺産)は、衣服や家庭用品に用いられる。スザニ(大型の刺繍壁掛け)も知られる。

- 織物:絨毯(ギラム、パラス)、フェルト製品(ナマド)。

- 木彫り:建築物の細部装飾、家庭用品。

- 陶器:釉薬をかけたものとかけていないものがある。

- 宝飾品製作。

- 衣服: 伝統衣装は、特に女性や農村部、祭りの際などに今でも着用される。

- 男性:チャパン(中綿入りの上着)、クルタ(シャツ)、トケ(ドッピ、刺繍帽)。

- 女性:クルタ(しばしば鮮やかな色で刺繍が施されたドレス)、シャルヴァール(ズボン)、ルモール(頭巾)、特別な場合には手の込んだ頭飾り。チャカン刺繍が多用される。

- 慣習と伝統: 強い家族と共同体の絆。年長者への敬意。メフモンナヴォズィ(客のおもてなし)を非常に重んじる。誕生、割礼、結婚、葬儀といった人生の節目は、特定の儀式や祝祭によって特徴づけられる。ナウルーズ(ペルシアの新年)は主要な伝統的祝祭である。

- 伝統的住居(ホナ):地域によって異なる。低地では中庭のある家屋が見られる。パミール地方の家屋は、チョルホナ(5本の柱で支えられた中央の天窓)など独特の建築様式を持つ。

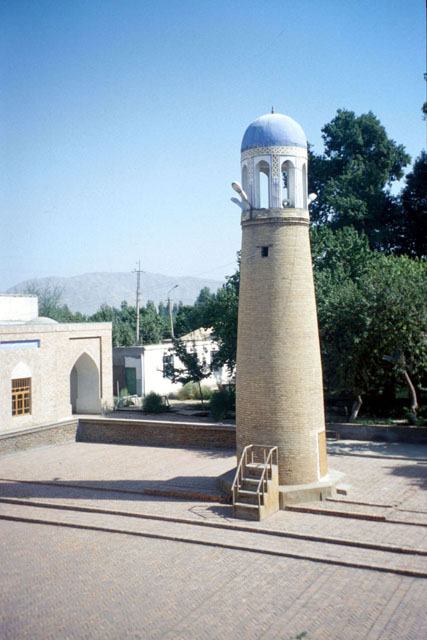

ドゥシャンベのティーハウスは、1988年に姉妹都市であるアメリカ合衆国コロラド州ボルダー市へ寄贈されたものである。

13.2. 食文化

タジキスタンの食文化は、中央アジアの他の国々と共通する要素が多いが、独自の料理や食習慣も持つ。

- 主食:

- パン(нонノンタジク語):全ての食事の中心であり、種類も豊富。多くはタンドゥール(танӯрタヌールタジク語)と呼ばれる伝統的な窯で焼かれる。代表的なものにノン・イ・タンドゥーリがある。

- 米:特にプロフ(オシュ)に使われる。

- 麺類:ラグマン(肉や野菜と麺を炒めたり、スープにしたりする料理で、中央アジア全域で見られる)。

- 代表的な料理:

- プロフ(ошオシュタジク語またはпалавパラヴタジク語):国民食。米を羊肉や牛肉、ニンジン、タマネギ、ヒヨコマメ、レーズン、香辛料などと共に炊き込んだ料理。地域ごとに多くのバリエーションがある。

- クルトーブ(қурутобクルトーブタジク語):タジキスタン特有の料理。ファティール(平たいパン)を層状にし、クルト(乾燥塩チーズ)を水で溶いたソースに浸し、炒めたタマネギや野菜、時には肉を乗せたもの。

- シュルボ(шӯрбоシュルボタジク語):肉と野菜のスープ。

- マントゥ(мантуマントゥタジク語):肉とタマネギを詰めた蒸し餃子。

- サムブーサ(самбӯсаサムブーサタジク語):肉やカボチャなどを詰めた三角形の焼きパイ。

- カバブ(кабобカバブタジク語):串焼き肉。

- その他一般的な食材・飲み物:

- 果物とナッツ:アンズ、ブドウ、メロン、ザクロ、リンゴ、クルミ、アーモンドなどが豊富。ドライフルーツやナッツは一般的な間食である。

- 茶(чойチョイタジク語):緑茶(чойи кабудチョイ・カブドタジク語)が最も一般的で、一日中飲まれる。紅茶も飲まれる。チョイホナ(чойхонаチョイホナタジク語、喫茶店・茶室)は伝統的な社交の場である。

- 乳製品:ヨーグルト(ҷурғотジュルゴットタジク語)、クルト(乾燥塩チーズボール)、カイマク(凝固クリーム)。

- 食事の習慣: 客のおもてなし が重視され、客には食べ物や茶が振る舞われる。食事はしばしば茶、パン、果物、菓子から始まり、スープ、主菜と続く。プロフは祝祭の際の最後の主菜として出されることが多い。伝統的には、ダスタルハン(床や低いテーブルに敷く食卓布)の上で食事をする。

13.3. 文学

タジク文学は、古代ペルシア文学の豊かな伝統を継承し、ソビエト連邦時代を経て現代に至るまで独自の発展を遂げてきた。

- 古典期(ペルシア文学と共有される遺産):

- ルーダキー(アブー・アブドゥッラー・ジャアファル・ルーダキー、9世紀-10世紀):ペルシア詩の父と称される。現在のタジキスタンのパンジケント地域出身。カシーダ、ガザル、ルバーイヤートなどを詠んだ。

- フェルドウスィー(アブル・カースィム・フェルドウスィー、10世紀-11世紀):ペルシア民族叙事詩『シャー・ナーメ』(王書)の作者。高く評価されている。

- ウマル・ハイヤーム、ルーミー、ハーフェズ、サアディー、ジャーミーなど、他の古典ペルシア詩人たちの作品もタジク文化遺産の一部である。

- ソビエト時代:

- ソビエトの枠組みの中で、近代タジク文学が発展した。表記はキリル文字に移行した。

- サドリディン・アイニー(1878年-1954年):著名な作家、詩人、学者。近代タジク文学の創始者と見なされる。小説『ドフンダ』、『奴隷たち』、回想録、詩などを執筆し、社会変革、革命、タジク人のアイデンティティなどをテーマにした。

- アブルカシム・ロフティ(1887年-1957年):詩人、政治活動家。

- ミルゾ・トゥルスンゾダ(1911年-1977年):詩人、公人。愛国心、国際主義、社会問題などをテーマにした作品を残し、その名は国家賞にも冠されている。

- その他の作家:サティム・ウルグゾダ、ジャロル・イクロミ、ロイク・シェラリなど。

- ジャンル:小説、短編小説、詩、戯曲。社会主義リアリズムのテーマが一般的であったが、タジクの歴史や文化の探求も見られた。

- 独立以降:

- 新たなテーマ:民族的アイデンティティ、内戦、社会問題、歴史の再評価など。

- 課題:経済的困難、出版機会の限定。

- 現代作家:独立タジキスタンにおける文学の発展への努力が続けられている。

13.4. 音楽・映画・舞台芸術

タジキスタンの音楽、映画、舞台芸術は、豊かな伝統とソビエト時代の影響、そして独立後の新たな模索を反映している。

- 音楽:

- 伝統音楽・民俗音楽:シャシュマカーム(ユネスコ無形文化遺産)、ファラク(パミール地方の音楽)。多様な地方様式が存在する。ポップ・フォーク音楽も人気がある。

- ポピュラー音楽:エストラーダ(ソビエト風ポップス)、伝統音楽と西洋音楽の影響を融合した現代的なポップミュージック。

- 主要な音楽家:ズィクルッロ・ハキモフ、ダヴラトマンド・ホロフ(ファラクの歌い手)、ニギナ・アモンクロヴァ、シャブナム・スラヨ(ポップ歌手)など。

- 映画(タジクフィルム - Тоҷикфилмトジクフィルムタジク語):

- ソビエト時代:タジクフィルム撮影所は1930年代に設立された。長編映画、ドキュメンタリー、アニメーションなどを製作。ソビエト・イデオロギーを反映した作品が多かったが、タジクの歴史や文化を扱ったものもあった。

- 著名な監督:ボリス(ベシオン)・キミヤガロフ(『ルスタムとスフラブ』、『シアヴシュの伝説』など、シャー・ナーメに基づく作品)、タヒル・サビロフ、ダヴラト・フドナザーロフなど。

- 著名な作品:『パミールの子ら』、『皮を剥ぐ男』など。

- 独立以降:内戦、経済的困窮、国家からの資金援助の喪失により、映画産業は深刻な危機に直面し、製作本数は激減した。

- 現代映画:一部で復興の動きが見られる。インディペンデント映画作家が登場し、他国との共同製作も行われている。社会問題、現代生活、歴史的テーマなどが扱われる。

- 著名な現代監督:ジャムシェド・ウズモノフ、ノシール・サイドフなど。

- 課題:資金不足、旧式機材、配給網の限定。

- 演劇:

- ソビエト時代:専門的な劇場(オペラ、バレエ、演劇)が設立された。ロシア語とタジク語の劇団が存在した。演目には世界の名作、ソビエト演劇、タジク人劇作家の作品などが含まれた。アイニ記念タジク国立オペラ・バレエ劇場(ドゥシャンベ)、ロフティ記念タジク国立アカデミー演劇劇場などが代表的。

- 独立以降:映画と同様の課題(資金不足、観客減少)に直面している。伝統を維持し、新たな作品を開発する努力が続けられている。

- その他の舞台芸術: 人形劇、サーカスなど。

- ソビエト時代:タジクフィルム撮影所は1930年代に設立された。長編映画、ドキュメンタリー、アニメーションなどを製作。ソビエト・イデオロギーを反映した作品が多かったが、タジクの歴史や文化を扱ったものもあった。

13.5. 世界遺産

タジキスタン国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産と自然遺産が存在する。

1. サラズムの原始都市遺跡

- 種別:文化遺産

- 登録年:2010年

- 概要:紀元前4千年紀から3千年紀に遡る考古遺跡。初期の農耕集落、金属精錬、工芸、そしてインダス文明からメソポタミア、イラン高原に至る地域との文化・交易のつながを示す証拠が発見されている。ザラフシャン渓谷に位置し、中央アジアにおける初期の都市化を浮き彫りにする。

2. タジク国立公園(パミールの山々)

- 種別:自然遺産

- 登録年:2013年

- 概要:パミール山脈の広大な地域(250万ヘクタール以上)をカバーする。イスモイル・ソモニ峰やレーニン峰といった高峰、フェドチェンコ氷河などの氷河、高山砂漠、草原などが含まれる。ユキヒョウやマルコポーロヒツジといった希少種・絶滅危惧種を含む豊かな生物多様性を誇る。その地質学的特徴と手付かずの山岳生態系が高く評価されている。

(注:上記は提供された情報源に基づき確認された世界遺産である。新たな登録があった場合は、別途確認が必要となる。)

13.6. 祝祭日

タジキスタンでは、国の独立や歴史的出来事を記念する祝日、伝統的な季節の祭り、そしてイスラム教に関連する祝祭日が祝われる。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記(タジク語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 新年 | Соли Навソリ・ナヴタジク語 | |

| 3月8日 | 国際女性デー(母の日) | Рӯзи Модаронルージ・モダロンタジク語 | 国内では「母の日」として祝われることが多い |

| 3月20日 - 3月22日 | ナウルーズ | Наврӯзナヴルーズタジク語 | ペルシア暦の新年。春の到来を祝う伝統的な祭りで、特別な料理、音楽、踊り、ゲームが行われる。最も重要な祝日の一つ。 |

| 5月9日 | 戦勝記念日 | Рӯзи Ғалабаルージ・ガラバタジク語 | 第二次世界大戦におけるナチス・ドイツに対する勝利を記念。 |

| 9月9日 | 独立記念日 | Рӯзи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонルージ・イスティクロリヤティ・ダヴラティ・ジュムフリイ・トジキストンタジク語 | 1991年の独立を記念。 |

| 11月6日 | 憲法記念日 | Рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонルージ・コンスティトゥツィヤイ・ジュムフリイ・トジキストンタジク語 | 1994年の憲法採択を記念。 |

| イスラム暦シャウワール月1日 | イード・アル=フィトル(ラマダン明けの祭り) | Иди Рамазонイディ・ラマゾンタジク語 | ラマダン(断食月)の終了を祝う。 |

| イスラム暦ズー・アル=ヒッジャ月10日 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) | Иди Қурбонイディ・クルボンタジク語 | ハッジ(大巡礼)のクライマックス。 |

13.7. スポーツ

タジキスタンでは、レスリングの一種であるグシュティギリが国技とされている。また、馬に乗って行うブズカシも人気があり、ナウルーズの際には競技が行われる。

サッカーも人気があり、タジキスタンサッカー連盟(TFF)によってサッカータジキスタン代表が組織されている。FIFAワールドカップへの出場経験はないが、AFCアジアカップには2023年大会で初出場し、ベスト8という好成績を収めた。国内リーグとしてはタジク・リーグがある。

オリンピックには、独立後の1996年アトランタ大会から参加しており、これまでにアンドレイ・アブドゥバリエフ(陸上競技・ハンマー投、1992年バルセロナ大会、EUN選手として金メダル)、ユスプ・アブドサロモフ(レスリング、2008年北京大会、銀メダル)、ラスル・ボキエフ(柔道、2008年北京大会、銅メダル)、ディルショド・ナザロフ(陸上競技・ハンマー投、2016年リオデジャネイロ大会、金メダル)、そして2024年パリオリンピックで3つの銅メダル(ボクシング2、柔道1)を獲得している。

国内にはサフェド・ダラというスキーリゾートも存在する。ホログは、バンディが行われた場所としては世界で最も標高が高い場所として知られる。