1. 概要

Кыргыз Республикасыクルグズ・レスプブリカスキルギス語、通称キルギスは、中央アジアに位置する共和制国家である。首都はビシュケク。かつての正式国名はキルギスタン(キルギス語・ロシア語: Кыргызстанクルグズスタンキルギス語、Кыргызстанキルギスタンロシア語)であり、改称以降も現地語での通称として公式に認められている。

キルギスは、旧ソビエト連邦の構成国であり、独立国家共同体(CIS)の一員である。人口は約700万人で、その大多数をキルギス人が占め、次いでウズベク人とロシア人が主要な少数民族として存在する。

国語はキルギス語であり、2000年からはロシア語も公用語として採用されている。これらの言語は法的な地位が異なる。人口の約90%がイスラム教徒であり、その大部分はスンナ派である。文化的には、テュルク系の伝統に加え、イランやモンゴル帝国、そしてロシアからの影響を受けている。

キルギスの歴史は2000年以上に及び、多様な文化と帝国が交錯してきた。地理的には山岳地帯に位置し孤立してきたが、シルクロードの一部として、また他の交易路として、いくつかの偉大な文明の十字路となってきた。様々な部族や氏族が居住し、時には突厥、ウイグル帝国、契丹などの外部勢力の支配を受けた。13世紀にはモンゴル帝国に征服され、その後独立を回復したが、カルムイク人、満州人、ウズベク人の侵略を受けた。1876年にロシア帝国の一部となり、ロシア革命後はキルギス・ソビエト社会主義共和国としてソビエト連邦に組み込まれた。ソ連末期のミハイル・ゴルバチョフによる民主化改革の中、1990年に独立派のアスカル・アカエフが大統領に選出された。1991年8月31日、キルギスはモスクワからの独立を宣言し、民主的な政府が樹立された。1991年のソ連崩壊後、キルギスは国民国家としての主権を獲得した。

独立後、キルギスは公式には単一議会制共和国であったが、チューリップ革命後は次第に大統領の権力が強まり、半大統領制を経て2021年には大統領制へと移行した。この間、国内では民族紛争、反政府運動、経済的困難、暫定政府の樹立、政治的対立が繰り返されてきた。

2010年キルギス騒乱後は、中央アジアでは比較的民主的な政権運営が評価される時期もあった。しかし、2020年キルギス反政府運動を機に政権を掌握したサディル・ジャパロフ大統領は、貧困層への支援などで高い支持を得る一方、自身への権力集中を進めているとの指摘もある。イギリスのエコノミスト・インテリジェンス・ユニットによる民主主義指数では、2020年まで「混合政治体制」と分類されていたが、ジャパロフ政権下の2021年以降は順位を下げ「独裁政治体制」と分類されている。

人間開発指数では117位(2022年)に位置する開発途上国であり、中央アジアでは隣国タジキスタンに次いで貧しい国の一つである。経済は金、石炭、ウランといった鉱物資源や、水力発電に大きく依存している。

国際的には、独立国家共同体(CIS)、ユーラシア経済連合(EAEU)、集団安全保障条約機構(CSTO)、上海協力機構(SCO)、イスラム協力機構(OIC)、テュルク諸国機構(OTS)、テュルク文化国際機関(TÜRKSOY)、国際連合(UN)などに加盟している。

近年、隣国タジキスタンとの国境問題を巡り、2021年4月や2022年9月には武力衝突が発生し、多数の死傷者を出す事態となっている。両国間の国境線は約半分が未確定であり、水資源の分配などを巡る住民間の対立が軍事衝突に発展しやすい状況にある。

2. 国名

キルギスの正式名称は、キルギス語でКыргыз Республикасыクルグズ・レスプブリカスキルギス語、ロシア語でКыргызская Республикаキルギースカヤ・リスプーブリカロシア語である。一般的な通称として、キルギス語ではКыргызстанクルグズスタンキルギス語、ロシア語ではКыргызстанキルギスタンロシア語またはКиргизияキルギージヤロシア語が用いられる。

「キルギス」という名称は、テュルク諸語で「40」を意味するкыркクルクキルギス語に由来するとされ、伝説的な英雄マナスが40の氏族を統合したという叙事詩『マナス』に言及していると考えられている。したがって、「キルギス」は「我々は40(の氏族)」を意味する。9世紀初頭、ウイグル人は中央アジア(キルギスを含む)、モンゴル、そして現在のロシアと中国の一部を支配していた。ペルシア語の接尾辞「-stan-スタンペルシア語」は「~の場所」または「~の国」を意味する。

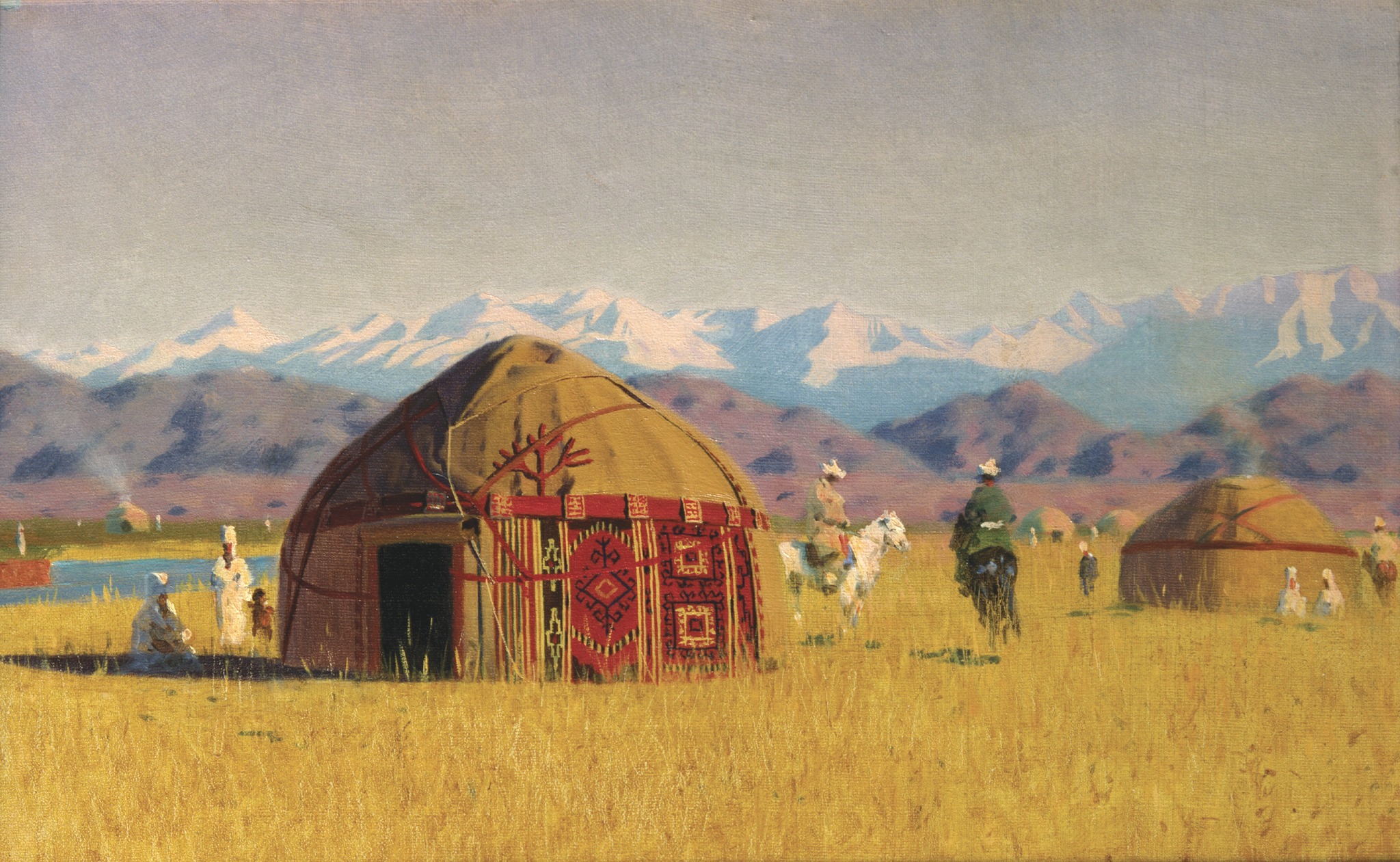

国旗に描かれた40本の光条を持つ太陽は、これらの40の部族を象徴し、太陽の中心にある図形は、中央アジアの草原地帯で遊牧民が伝統的に使用してきた移動式住居であるユルトの木製の頂部構造(түндүкトゥンドゥクキルギス語)を表している。

1991年の独立時には、キルギス語の国名をКыргызстан Республикасыクルグズスタン・レスプブリカスキルギス語としたが、1993年に憲法を改正し、正式国名を現行のКыргыз Республикасыクルグズ・レスプブリカスキルギス語に改めた。ただし、国名変更後も旧称のКыргызстанクルグズスタンキルギス語は通称として公式に認められている。

公式の英語表記はKyrgyz Republic英語であり、通称はKyrgyzstan英語である。国民や形容詞はKyrgyzstani英語となる。

日本語での表記は「キルギス共和国」であり、通称は「キルギス」である。これはロシア語表記の「Киргизキルギスロシア語」に由来する。独立時に、キルギスのロシア語および英語表記はキルギス語の自称に基づいてКыргызクルグズロシア語、Kyrgyzクルグズ英語に改められたが、日本語では引き続きキルギスと呼称されている。

3. 歴史

キルギスの歴史は、古代から現代に至るまで、中央アジアの広大な地域における民族移動、帝国の興亡、そして外部勢力との関わりの中で形成されてきた。

3.1. 古代と中世

キルギス人の祖先は、シベリアを流れるエニセイ川上流域に居住していたテュルク系民族と考えられている。中国の史書では「堅昆」などとして記録されている。紀元前201年頃には、匈奴の支配下に入ったとされる。その後、突厥、唐、ウイグル(回鶻)などの支配を経験した。9世紀にはウイグルを破り、一時的に勢力を拡大したが、その後は再び分散し、モンゴル高原から中央アジアの各地へ移動した。

この時期、キルギス人は遊牧生活を送りながら、シルクロード交易にも関与していた。叙事詩『マナス』はこの時代の民族の記憶を伝えるものとされ、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている。この叙事詩は、マナスという名の戦士が9世紀に散らばった部族を一つの国家に統一した物語を軸に展開される。

10世紀頃から、キルギス人は現在のキルギス共和国の領域でもある天山山脈方面へも移住し、この地域で約200年間にわたり影響力を維持した。しかし、12世紀にはモンゴル系の勢力拡大により、その支配領域はアルタイ山脈やサヤン山脈周辺に縮小した。

3.2. モンゴル帝国時代とその後

13世紀初頭、チンギス・カン率いるモンゴル帝国が興隆すると、キルギス人は1207年に平和的にその支配下に入った。モンゴル帝国時代、イシク・クル湖周辺はシルクロードの重要な中継地として、多くの商人や旅行者が行き交った。

モンゴル帝国の分裂後、この地域はチャガタイ・ハン国などのモンゴル系国家の支配下に置かれた。16世紀には、キルギス民族の多くが現在のキルギス共和国の領域に移住してきたとされる。その後、17世紀にはモンゴル系のジュンガル、18世紀半ばには清朝(満州人主導)、19世紀初頭にはウズベク系のコーカンド・ハン国の支配を受けるなど、外部勢力の影響が続いた。1842年には、キルギス人の諸部族がコーカンド・ハン国から離脱し、Ормон ханオルモン・ハンキルギス語を指導者とするКара-Кыргыз хандыгыカラ・キルギス・ハン国キルギス語を樹立したが、1854年のオルモン・ハンの死後、この国家は分裂した。

3.3. ロシア帝国統治時代とソビエト時代

19世紀後半、ロシア帝国の南下政策により、中央アジアへの進出が本格化した。1865年、現在のキルギス北部がロシア帝国に併合され、1867年にはトルキスタン総督府が設置された。1876年、コーカンド・ハン国全体がロシア帝国に併合され、キルギス人居住地域は「キルギジア」としてロシア帝国領に組み込まれた。ロシアの支配に対しては多くの反乱が発生し、一部のキルギス人はパミール高原やアフガニスタンへ移住した。また、1916年に中央アジアで起きた反ロシア蜂起(1916年中央アジア反乱)が鎮圧された後、多くのキルギス人が中国へ避難した。

ロシア革命後、1919年にこの地域でソビエト権力が樹立され、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国(RSFSR)内にカラ=キルギス自治州が設置された(「カラ・キルギス」という呼称は、ロシア人がキルギス人を同じく「キルギス」と呼ばれていたカザフ人と区別するために20世紀半ばまで使用した)。1925年にはキルギス自治州に改称、1926年にはキルギス自治ソビエト社会主義共和国となった。そして1936年12月5日、ソビエト連邦構成共和国の一つであるキルギス・ソビエト社会主義共和国が成立した。

ソビエト時代、特にロシア内戦後の新経済政策(NEP)期(おおよそ1928年まで)には、ボルシェヴィキは標準化された税制を導入しようとし、遊牧生活を抑制するために遊牧民に高い税金を課し、中央アジア地域を5つの国民国家に分割した。キルギスでは文化、教育、社会生活が大きく発展し、識字率が大幅に向上した。経済的・社会的発展も顕著であった。ヨシフ・スターリン政権下では、キルギスの民族的アイデンティティに重点が置かれた。ソビエト国家は、家父長制の親族関係に基づく社会組織である部族主義と戦った。これは近代国家の概念と矛盾するためであった。以前は国民的制度や意識を知らなかった地域にとって、国家建設のプロセスは、先住民の視点から見れば困難で両義的なものであった。

1920年代末までに、ソビエト連邦は五カ年計画を策定し、工業化と農業集団化を中心とし、産業の新しい労働者を養うために必要な巨大な「コルホーズ」集団農場システムを創設した。計画が迅速性を重視したため、大きな経済的・文化的変化が起こり、それが紛争を引き起こした。キルギスでは、ロシア人入植者が最良の牧草地を獲得し、カザフ人、キルギス人、トルクメン人といった遊牧民の多くに困難をもたらした。彼らは農業に適さない土地への定住を余儀なくされた。これらの変化は不穏を引き起こし、1928年から1932年にかけて、遊牧民や農民は受動的抵抗などの方法でこれらの政策に同意しないことを明らかにし、キルギス地域ではゲリラ的反対運動も起こった。この地域は、集団化による死者数が他のどの地域よりも比較的多かった。

1980年代後半のグラスノスト初期には、キルギスの政治情勢にほとんど影響はなかった。しかし、共和国の報道機関はより自由な立場を取り、作家同盟による新しい出版物『リテラトゥールヌイ・キルギスタン』を創刊することが許可された。非公式な政治団体は禁止されたが、1989年に深刻な住宅危機に対処するために出現したいくつかのグループは活動を許可された。

1989年の最後のソビエト国勢調査によると、北部都市フルンゼ(現在のビシュケク)の住民のうち、キルギス人はわずか22%であり、60%以上がロシア人、ウクライナ人、その他のスラブ人であった。首都人口の約10%がユダヤ人であった(これは、ユダヤ自治州を除けば、ソビエト連邦のほとんどの場所で非常にユニークな事実であった)。

1990年6月、オシ州(キルギス南部)でウズベク人とキルギス人の間に民族的緊張が生じた。ここではウズベク人が人口の少数派を形成していた。ウズベク人の集団農場を住宅開発のために収用しようとする試みがオシ騒乱を引き起こした。非常事態宣言と夜間外出禁止令が導入され、北部キルギスの集団農場労働者の家庭に生まれた5人兄弟の末っ子であるアスカル・アカエフが同年10月に大統領に選出された。その頃までには、キルギス民主運動(KDM)は議会で支持を得る重要な政治勢力へと発展していた。1990年12月15日、最高ソビエトは共和国の名称をキルギスタン共和国に変更することを可決した。翌年1月、アカエフは新しい政府機構を導入し、主に若く改革志向の政治家からなる新内閣を任命した。1991年2月、首都フルンゼの名称は革命前の名称であるビシュケクに戻された。

これらの独立への政治的動きにもかかわらず、経済的現実はソビエト連邦からの離脱に反対するように作用しているように見えた。1991年3月のソビエト連邦維持に関する国民投票では、有権者の88.7%がソビエト連邦を「更新された連邦」として維持する提案を承認した。それにもかかわらず、分離独立派は同年8月にキルギスの独立を強行した。

1991年8月19日、国家非常事態委員会がモスクワで権力を掌握した際(ソ連8月クーデター)、キルギスでアカエフを追放する試みがあった。クーデターが翌週に失敗した後、アカエフと副大統領ゲルマン・クズネツォフはソビエト連邦共産党(CPSU)からの辞任を発表し、全ビューローと書記局も辞任した。これに続き、最高ソビエトは1991年8月31日にソビエト連邦からの独立を「キルギスタン共和国」として宣言した。

2013年のギャラップ社の世論調査によると、キルギス人の62%がソビエト連邦の崩壊は国に害をもたらしたと回答し、利益をもたらしたと回答したのはわずか16%であった。

3.4. 独立と現代

キルギスは1991年8月31日に独立を宣言し、同年10月、アカエフが無投票で新独立共和国の大統領に直接投票で選出され、95%の票を得た。同月、他の7共和国の代表者と共に、彼は経済共同体条約に署名した。1991年12月8日、ソビエト連邦の創設共和国のうち3つ(ロシア、ベラルーシ、ウクライナ)の新しい指導者たちは、1922年連邦条約を非難し、連邦の消滅を宣言し、代わりに独立国家共同体(CIS)を設立するベロヴェーシ合意に署名した。

1991年12月21日、キルギスは他の中央アジア4共和国(タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、カザフスタン)と共にアルマ・アタ議定書に合意し、アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタン、モルドバ、ウクライナと共に正式にCISに加盟した。最終的に、キルギスは1991年12月25日に完全な独立を達成した。翌日の1991年12月26日、ソビエト連邦は消滅した。1992年、キルギスは国際連合と欧州安全保障協力機構(OSCE)に加盟した。1993年5月5日、新憲法の採択に伴い、国名は「キルギスタン共和国」から「キルギス共和国」に変更された。

独立以来、キルギスは真に自由な報道機関の創設や活発な政治的反対勢力の育成などの発展を遂げてきた。

2005年3月の議会選挙後、「チューリップ革命」として知られる民衆蜂起が発生し、同年4月4日にアカエフ大統領は辞任に追い込まれた。野党指導者たちは連立政権を樹立し、クルマンベク・バキエフ大統領とフェリックス・クロフ首相の下で新政府が発足した。この抗議活動中、首都は略奪された。

政治的安定は依然として得られず、組織犯罪と関連するとされる様々なグループや派閥が権力闘争を繰り広げた。2005年3月に選出された75人の国会議員のうち3人が暗殺され、別の議員も2006年5月10日、殺害された兄の議席を補欠選挙で獲得した直後に暗殺された。これら4人全員が、大規模な違法ビジネスに直接関与していたと噂されていた。

2010年4月6日、タラス市で政府の腐敗と生活費の高騰に抗議するデモの後、市民騒乱が発生した。抗議行動は暴徒化し、翌日にはビシュケクに拡大した。デモ隊はバキエフ大統領の執務室や国営ラジオ・テレビ局を襲撃した。内務大臣モルドムサ・コンガンティエフが殴打されたという情報も錯綜した。4月7日、バキエフ大統領は非常事態を宣言した。警察と特別サービスは多くの野党指導者を逮捕した。これに対し、デモ隊は首都ビシュケクの内務保安本部(旧KGB本部)と国営テレビチャンネルを制圧した。キルギス政府関係者の報告によると、首都での警察との血なまぐさい衝突で少なくとも75人が死亡、458人が入院した。少なくとも80人が警察との衝突の結果死亡したと報じられている。

元外務大臣ローザ・オトゥンバエヴァ(キルギス社会民主党)が率いる暫定政府が樹立され、2010年4月8日までに首都の国営メディアと政府施設を掌握したが、バキエフは辞任していなかった。

バキエフ大統領は故郷のジャララバードに戻り、2010年4月13日の記者会見で辞任の条件を述べた。2010年4月15日、バキエフは妻と2人の子供と共に国を離れ、隣国カザフスタンへ飛んだ。国の暫定指導者たちは、バキエフが出発前に正式な辞任状に署名したと発表した。

ダニヤル・ウセノフ首相は、ロシアが抗議行動を支援したと非難したが、この非難はロシア首相ウラジーミル・プーチンによって否定された。野党メンバーはまた、米国が管理するマナス空軍基地の閉鎖を要求した。ロシア大統領ドミートリー・メドヴェージェフは、ロシア国民の安全を確保し、キルギス国内のロシア関連施設周辺の警備を強化して、起こりうる攻撃から保護するための措置を命じた。

2010年キルギス南部民族衝突は、2010年6月11日、国内第2の都市オシで、主要な2つの民族グループであるウズベク人とキルギス人の間で発生した。この衝突は、国が内戦に向かうのではないかという懸念を引き起こした。

暫定指導者のオトゥンバエヴァは、ロシア大統領ドミートリー・メドヴェージェフに書簡を送り、状況を収拾するためにロシア軍の派遣を要請した。メドヴェージェフの報道官ナタリア・チマコワは書簡への返答で、「これは内紛であり、現時点ではロシアがその解決に参加する条件はない」と述べた。衝突により食料やその他の必需品が不足し、2010年6月12日時点で200人以上が死亡、1,685人が負傷した。しかし、ロシア政府は、この困難な国に人道支援を送ると述べた。

地元の情報源によると、2つの地元ギャング間で衝突があり、暴力が市内に広がるのに時間はかからなかった。また、軍隊が市内に進入するキルギス系ギャングを支援したとの報告もあったが、政府はこれらの疑惑を否定した。

暴動は近隣地域にも広がり、政府は南部ジャララバード地域全体に非常事態を宣言した。状況を収拾するため、暫定政府は治安部隊に射殺許可の特権を与えた。ロシア政府は、ロシアの施設を保護するために大隊を派遣することを決定した。

オトゥンバエヴァは、バキエフの家族が「暴動を扇動した」と非難した。AFP通信は「街全体を覆う煙のベール」と報じた。隣国ウズベキスタンの当局は、少なくとも3万人のウズベク人が暴動から逃れるために国境を越えたと述べた。オシは2010年6月14日に比較的平穏を取り戻したが、ジャララバードでは散発的な放火事件が発生した。ウズベク人が暴徒による襲撃を恐れて家を出ることをためらったため、地域全体が依然として非常事態下に置かれていた。国際連合は状況を評価するために特使を派遣することを決定した。

暫定政府の副長官であるテミル・サリエフは、局地的な衝突があり、政府が状況を完全に制御することは不可能だと述べた。彼はまた、暴力を抑えるための十分な治安部隊がいないと付け加えた。メディア各社は2010年6月14日、ロシア政府がキルギス政府の要請を検討していると報じた。同日(6月14日)、集団安全保障条約機構(CSTO)の緊急会議が開催され、暴力終結を支援するために同機構が果たしうる役割について議論された。

キルギス政府によると、民族間の暴力は2010年6月15日までに沈静化し、キルギス大統領ローザ・オトゥンバエヴァは同日記者会見を開き、暴力を鎮圧するためにロシアが軍隊を派遣する必要はないと宣言した。2010年6月15日までに少なくとも170人が死亡したが、国際赤十字委員会のパスカル・メイゲ・ワグナー氏は、公式の死者数は過小評価であると述べた。国連高等弁務官はジュネーブで記者団に対し、証拠は暴力が計画的に行われたことを示唆していると語った。

ウズベク系住民は、保護の保証が得られなければオシの石油貯蔵所を爆破すると脅した。国際連合は、攻撃は「組織的、標的型、計画的」であったと考えていると述べた。キルギス当局者はメディアに対し、ジャララバードでの暴力の背後にいると疑われる人物が拘束されたと語った。

2010年8月2日、キルギス政府委員会が衝突の原因調査を開始した。元国会議長アブディガニ・エルケバエフ率いる国家委員会のメンバーは、オシ州カラスー地区のマディ、シャーク、クズル・クシュタクといった主にウズベク系住民が住む村の人々と会談した。この国家委員会は、多くの民族グループの代表者を含み、大統領令によって設立された。

ローザ・オトゥンバエヴァ大統領はまた、2010年8月に、衝突を調査するための国際委員会が結成されると述べた。国際委員会は広範な調査を実施し、「2010年6月キルギス南部事件に関する独立国際調査委員会報告書(KIC)」を作成した。報告書は、「事件の2ヶ月前に権力を掌握した暫定政府は、キルギス南部における民族間関係の悪化を認識しなかったか、あるいは過小評価した」と述べている。KICは、「暫定政府には、治安部隊が市民騒乱の状況に対処するために適切に訓練され、適切に装備されていることを保証する責任があった」が、必要な措置を講じることができなかったと結論付けた。

2017年、アルマズベク・アタンバエフ大統領の後任として、ソーロンバイ・ジェーンベコフが大統領に就任した。

2020年10月4日の議会選挙における不正疑惑を発端とする抗議デモ(2020年キルギス反政府運動)が激化し、ジェーンベコフ大統領は10月15日に辞任した。首相のサディル・ジャパロフが大統領代行となり、2021年1月の大統領選挙で圧勝し、正式に大統領に就任した。

2021年4月、水紛争が、1991年の独立以来キルギスとタジキスタンの間で最も深刻な国境衝突の一つにエスカレートした。

2021年4月の国民投票で、有権者の大多数が、大統領権限を大幅に強化する新憲法を承認した。

2022年9月、キルギスとタジキスタンの国境の大部分で、大砲の使用を含む武力衝突が勃発した。

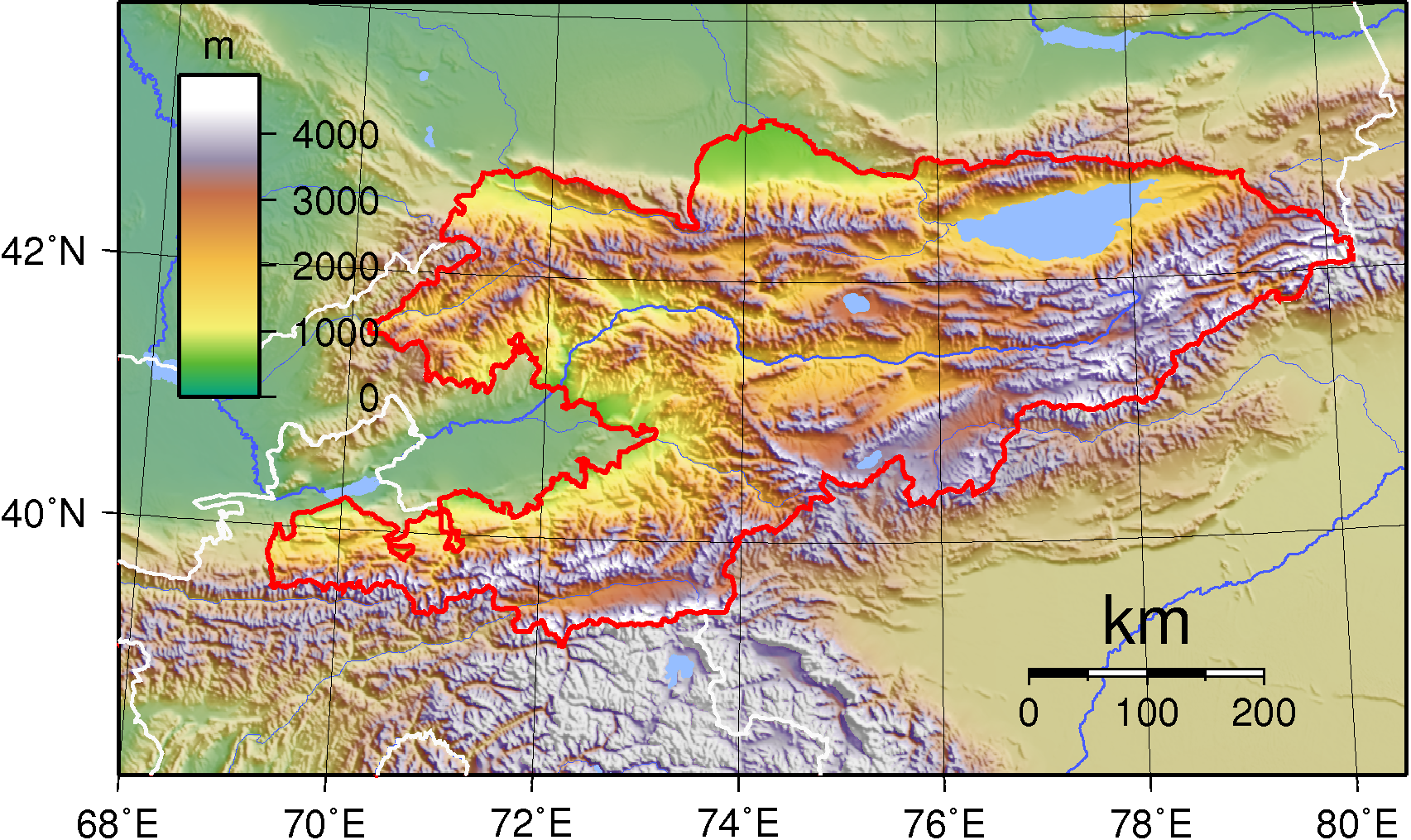

4. 地理

キルギスは中央アジアの内陸国であり、カザフスタン、中国、タジキスタン、ウズベキスタンと国境を接している。国土の大部分は山岳地帯であり、国土の80%以上を天山山脈が占めているため、「中央アジアのスイス」と称されることもある。残りは谷や盆地で構成されている。

4.1. 地形と気候

キルギスの地形は山岳が支配的である。国土の主要部分は、天山山脈とパミール・アライ山脈の一部によって構成されている。最高峰は中国との国境に位置するポベーダ山(ジェンギシュ・チョクス)で、標高は7439 mであり、地質学者には世界で最も北にある7000 m峰と見なされている。冬の豪雪は春の洪水を引き起こし、下流に深刻な被害をもたらすことが多い。山からの雪解け水は水力発電にも利用される。

気候は地域によって大きく異なる。南西部の低地にあるフェルガナ盆地は亜熱帯気候で、夏は非常に暑く、気温は40 °Cに達する。北部の山麓地帯は温帯気候であり、天山山脈の気候は標高に応じて乾燥した大陸性気候から極地気候まで変化する。最も寒い地域では、冬の気温が氷点下になる日が約40日間続き、一部の砂漠地帯でもこの期間中は継続的に雪が降る。低地では、気温は1月の約-6 °Cから7月の約24 °Cの範囲である。

キルギスには7つの陸上生態系が存在する:天山山脈針葉樹林、アライ・西天山ステップ、ギッサロ・アライ疎開林、天山山麓乾燥ステップ、パミール高山砂漠・ツンドラ、天山山地ステップ・草原、中央アジア北部砂漠。2019年の森林景観健全性指数の平均スコアは8.86/10で、172ヶ国中13位であった。

4.1.1. 氷河と気候変動

キルギスは多くの氷河を有しており、これらは地域の重要な水源となっている。しかし、近年の地球温暖化の影響により、氷河の融解が加速しており、将来的な水資源の枯渇や、氷河湖決壊洪水のリスク増加が懸念されている。気候変動はまた、農業生産や生態系にも影響を与えている。

4.2. 主な湖沼と河川

キルギスで最大の湖は、北東部の天山山脈に位置するイシク・クル湖である。これはチチカカ湖に次いで世界で2番目に大きな山岳湖である。主要な河川には、ナルイン川があり、西に流れてフェルガナ盆地を通りウズベキスタンへと至る。ウズベキスタン国内で、同じくキルギスを源流とする主要河川カラダリヤ川と合流し、シルダリヤ川を形成する。シルダリヤ川はかつてアラル海に注いでいたが、現在ではタジキスタン、ウズベキスタン、カザフスタン南部での綿花栽培のための灌漑用水として大量に取水されるため、海まで到達しないことが多い。チュイ川もまた、キルギスを短く通過した後、カザフスタンへと流れる。

最低地点はカラダリヤ川の132 mである。

4.3. 飛地と囲繞地

キルギス領内にはウズベキスタンの4つの飛地と、タジキスタンの2つの飛地が存在する。逆に、キルギスもウズベキスタン領内にバラク村という小さな飛地(人口627人)をフェルガナ盆地に持っている。この村はウズベキスタン領に囲まれており、キルギスのオシからウズベキスタンのホジャバードへ向かう道の途中に位置し、キルギス・ウズベク国境から北西に約4 kmの場所にある。バラク村は行政的にはキルギスのオシ州カラスウ地区の一部である。

ウズベキスタンの飛地には、ソフ地区(面積325 km2、1993年人口42,800人、推定70,000人。住民の99%はタジク人、残りはウズベク人)とシャヒマルダン(面積90 km2、1993年人口5,100人。住民の91%はウズベク人、9%はキルギス人)、そしてチョン・カラ(長さ約3 km、幅約1 km)とジャンギ・アイイル(直径わずか2 kmから3 kmの土地)という小さな領域がある。チョン・カラはソフ川沿いにあり、ウズベク国境とソフ飛地の間に位置する。ジャンギ・アイイルはバトケンの東約60 km、ハルミオン近くのキルギス・ウズベク国境の北側突出部にある。

タジキスタンの飛地には、ヴォルフ(面積95 km2から130 km2、推定人口23,000~29,000人、95%がタジク人、5%がキルギス人。17の村からなり、イスファラの南約45 km、カラフシン川右岸に位置する)とカイラガチ(またはロラゾール。キルギスのカイラガチ鉄道駅近くの小さな集落)がある。これらの飛地の存在は、国境管理や住民の生活において複雑な問題を引き起こすことがある。

5. 政治

キルギスは、独立以来、政治体制の変動を経験してきた。現在は、大統領を元首とする共和制を採用しており、権力分立の原則に基づき、行政、立法、司法の三権が分立している。しかし、民主化の過程は不安定であり、しばしば政治的混乱や社会不安が発生している。

5.1. 政治体制と統治機構

キルギスの統治機構は、大統領、首相(現在は閣僚会議議長)、議会(ジョゴルク・ケネシ)、そして司法府から構成される。

1993年憲法では、一院制の民主共和国と規定された。行政権は大統領と首相が担い、議会は一院制であった。司法権は最高裁判所、地方裁判所、検事総長から成る。

2002年3月、南部のアクスィ地区で、野党政治家の恣意的逮捕に抗議する5人が警察に射殺され、全国的な抗議運動が勃発した。アスカル・アカエフ大統領は憲法改正プロセスを開始し、当初は政府、市民、社会の代表者が幅広く参加する公開対話が行われたが、2003年2月の国民投票は不正投票が問題視された。この国民投票で承認された憲法改正により、大統領の権限が強化され、議会と憲法裁判所の権限が弱体化した。

2005年のチューリップ革命後、議院内閣制への移行が試みられたが、その後、大統領の権限が再び強化される傾向が見られた。2010年の騒乱後、新憲法が採択され、大統領の権限が制限され、議会の役割が強化された。しかし、2020年の政変後、2021年には再び憲法が改正され、大統領の権限が大幅に強化される大統領制へと移行した。

大統領は国民の直接選挙で選出され、任期は6年で再選は禁止されている。大統領は国家元首であり、行政の最高責任者として閣僚会議議長(首相格)や閣僚を任命する。

立法府であるジョゴルク・ケネシ(最高評議会)は、一院制の議会であり、定数は90議席である。議員は比例代表制と小選挙区制の混合によって選出される。

司法府は、最高裁判所を頂点とし、憲法裁判所や地方裁判所などが存在する。司法の独立は憲法で保障されているが、実際には政治的影響を受けやすいとの指摘もある。

民主的制度の運用においては、選挙の公正性、報道の自由、人権擁護などが課題となっている。

5.2. 主要政党と近年の政情

キルギスでは多党制が採用されており、多くの政党が存在するが、政党システムは流動的で、離合集散が繰り返されている。主要な政党としては、キルギス社会民主党、アタ・メケン社会党、レスプブリカ・アタ・ジュルト党、ビル・ボル党などがあったが、2020年の政変以降、メケンチル党、ブトゥン・キルギスタン党などが影響力を増している。

近年の政情は、2005年のチューリップ革命、2010年キルギス騒乱、そして2020年キルギス反政府運動といった大規模な政治的激変によって特徴づけられる。これらの政変は、主に汚職、権威主義的な統治、経済格差、社会的不満などを背景に発生した。

チューリップ革命では、アカエフ大統領が追放され、クルマンベク・バキエフが大統領に就任した。しかし、バキエフ政権もまた汚職や権力乱用が問題視され、2010年の騒乱で崩壊した。その後、ローザ・オトゥンバエヴァを暫定大統領とする政権が発足し、新憲法採択と議会選挙、大統領選挙が実施された。アルマズベク・アタンバエフ、ソーロンバイ・ジェーンベコフと大統領が続いたが、2020年10月の議会選挙結果を巡る不正疑惑から大規模な反政府運動が発生し、ジェーンベコフ大統領は辞任に追い込まれた。この混乱の中、サディル・ジャパロフが首相、そして大統領代行となり、2021年1月の大統領選挙で勝利し、正式に大統領に就任した。

ジャパロフ政権は、貧困対策や汚職撲滅を掲げ、国民の高い支持を得ているが、一方で憲法改正を通じて大統領権限を大幅に強化し、権威主義的な傾向を強めているとの批判もある。政治的安定性の確保、民主的プロセスの確立、そして経済再建がキルギスの喫緊の課題となっている。これらの政治変動は、民主主義の発展、人権状況、社会政策に大きな影響を与えている。

5.3. 人権

キルギスにおける人権状況は、独立以来、改善と後退を繰り返してきた。民主化への努力が見られる一方で、依然として多くの課題が存在する。

民主主義指数では、キルギスは「ハイブリッド体制」に分類されており、2020年には167ヶ国中107位であった。フリーダム・ハウスによる2021年の「世界の自由度」報告書では、「自由ではない」と評価され、スコアは28/100であった(2020年は「部分的に自由」で39/100)。

主要な人権問題としては、以下の点が挙げられる。

- 民族的少数派の権利:特に南部におけるキルギス人とウズベク人の間の民族対立は、2010年のオシ騒乱で深刻化し、多くの死傷者と避難民を出した。ウズベク系住民に対する差別や司法手続きにおける不公正が報告されている。人権活動家アジムジャン・アスカロフの事件は、この問題の象徴的な事例とされる。彼は2010年に終身刑を宣告され、国際的な批判を浴びた。

- 言論・報道・集会の自由:憲法ではこれらの自由が保障されているものの、実際には政府に批判的なメディアやジャーナリスト、NGOに対する圧力や嫌がらせが報告されている。2024年2月には、独立系調査報道機関Kloopがキルギスの裁判所によって閉鎖を命じられ、国内外から批判を浴びた。名誉毀損を理由とした訴訟や、インターネット上の情報規制の動きも見られる。集会の自由も、時には当局によって制限されることがある。

- LGBTの権利:LGBTに対する sociais差別や偏見は根強く、法的保護は不十分である。2014年には、「非伝統的な性的関係に対する肯定的態度の形成」を禁止する、いわゆる「反同性愛プロパガンダ法案」が議員によって提出され、国際的な懸念を引き起こした。LGBT活動家に対する暴力や脅迫も報告されている。

- 女性の権利:男女同権は法的に保障されているものの、実際にはドメスティックバイオレンス、人身売買、そして伝統的慣習とされるアラ・カチュー(誘拐婚)などの問題が依然として存在する。アラ・カチューは、誘拐された女性が強制的に結婚させられる深刻な人権侵害であり、法的には禁止されているが、特に地方では後を絶たない。女性の政治参加や経済的機会も限定的である。2013年には、「道徳性の向上と遺伝子プールの保護」を目的として、23歳未満の女性が親または保護者なしに海外渡航することを禁止する法律が議会で可決された。

- 司法制度と拷問:司法の独立性に対する懸念や、拘留施設における拷問や非人道的な扱いの報告が続いている。法の支配の確立、司法改革、そして拷問の根絶が重要な課題である。

国際社会からは、キルギスの人権状況について、国連人権理事会や各種NGOから定期的に勧告や報告がなされている。政府は人権擁護のための国内法制度の整備を進めているが、その実効性には課題が残る。社会リベラルな価値観に基づき、人権擁護と民主的発展の観点から現状を分析すると、法の支配の強化、市民社会の活動スペースの確保、そして全ての市民の権利が等しく尊重される社会の実現に向けた継続的な努力が求められる。

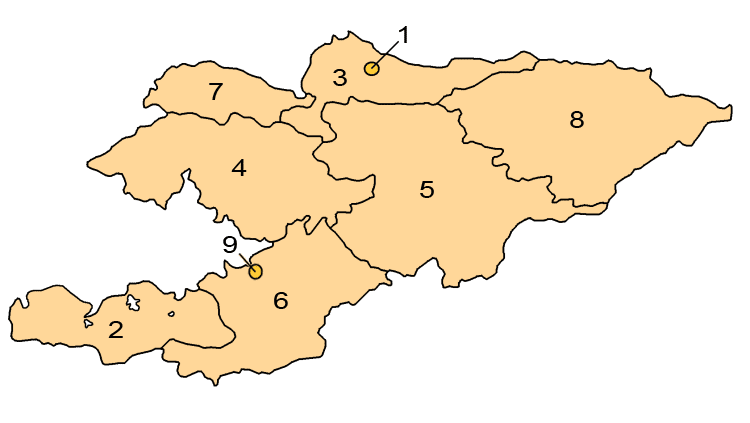

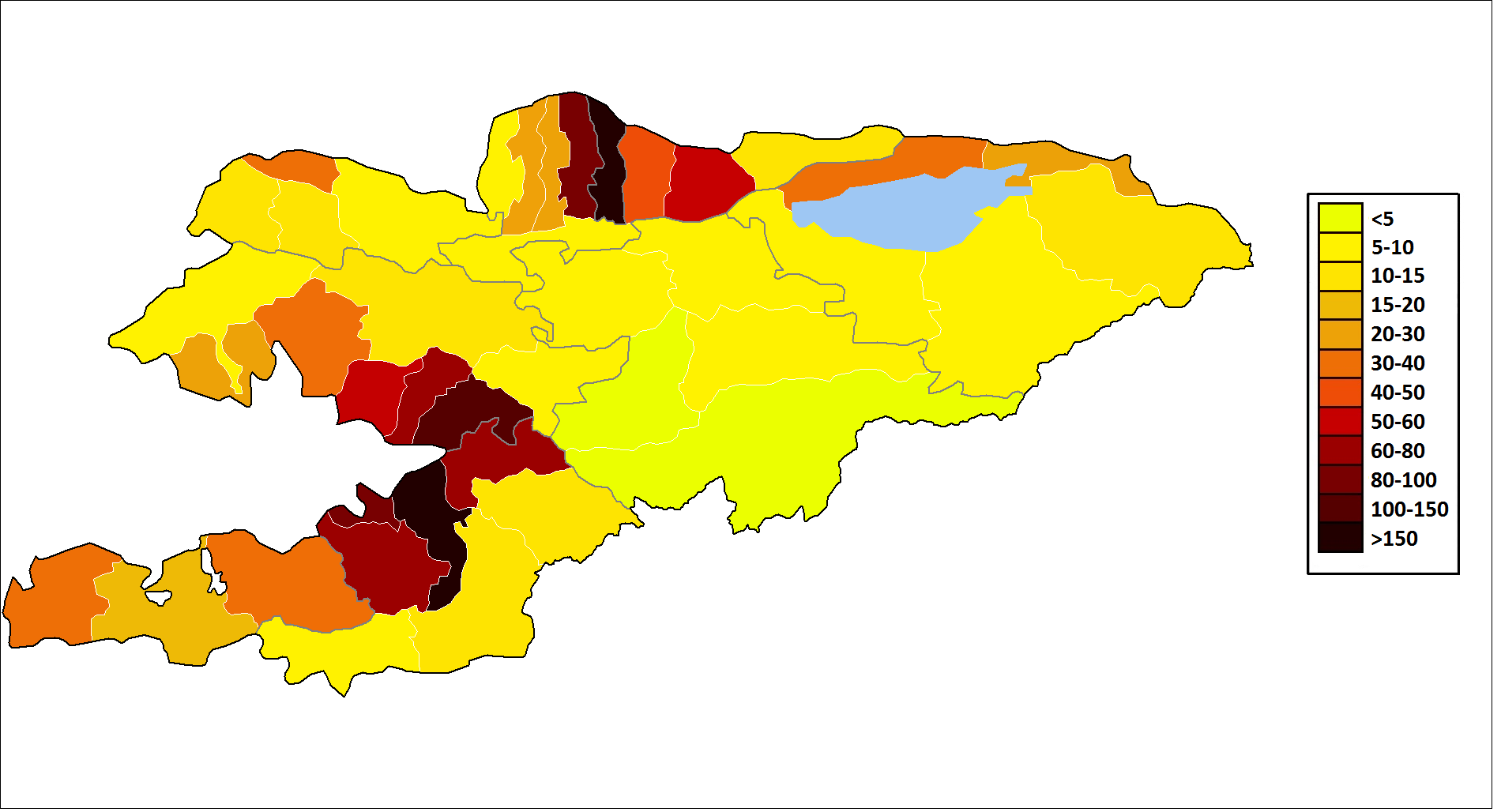

6. 地方行政区分

キルギスは7つの州(облустарオブルスタルキルギス語)と、州と同格の地位を持つ2つの特別市(ビシュケクとオシ)によって構成されている。各州は、大統領によって任命されるアキム(知事)によって統治される。州はさらに複数の地区(райондорライオンドルキルギス語、または аймактарアイマクタルキルギス語)に分けられ、地区のアキムは州のアキムによって任命される。地区はさらに、全ての農村集落を含むайыл өкмөтүアイウル・オクモトゥキルギス語(農村自治体)や、自治体政府を持たない村落に細分化される。

州と特別市、およびその下位区分は以下の通り。

# ビシュケク特別市

## レーニン地区

## オクチャブリ地区

## ペルヴォマイ地区

## スヴェルドロフ地区

# バトケン州

## バトケン地区

## カダムジャイ地区

## レイレク地区

# チュイ州

## アラメジン地区

## チュイ地区

## ジャイル地区

## ケミン地区

## モスクワ地区

## パンフィロフ地区

## ソクルク地区

## イシク・アタ地区

# ジャララバード州

## アクスィ地区

## アラ・ブカ地区

## バザール・コルゴン地区

## チャトカル地区

## ノーケン地区

## スザク地区

## トグズ・トロ地区

## トクトグル地区

# ナルイン州

## アク・タラ地区

## アト・バシ地区

## ジュムガル地区

## コチコル地区

## ナルイン地区

# オシ州

## アライ地区

## アラヴァン地区

## チョン・アライ地区

## カラ・クルジャ地区

## カラスウ地区

## ノーカト地区

## ウズゲン地区

# タラス州

## バカイ・アタ地区

## カラ・ブーラ地区

## マナス地区

## タラス地区

# イシク・クル州

## アク・スウ地区

## イシク・クル地区

## ジェティ・オグズ地区

## トン地区

## チュプ地区

# オシ特別市

6.1. 主要都市

キルギスの主要な都市は、国の政治、経済、文化の中心地として機能している。

- ビシュケク:キルギスの首都であり、最大の都市。人口は約107万人(2021年推定)。国の北部、チュイ州に位置し、政治、経済、文化、教育の中心地である。ソビエト時代にはフルンゼと呼ばれていた。工業が発展しており、多様な民族が暮らす国際都市でもある。

- オシ:国内第2の都市で、南部地域の中心。人口は約32万人(2021年推定)。フェルガナ盆地の東部に位置し、ウズベキスタンとの国境に近い。3000年以上の歴史を持つ古都であり、かつてはシルクロードの重要な交易拠点であった。スレイマン山はユネスコの世界遺産に登録されている。

- ジャララバード:ジャララバード州の州都。人口は約12万人(2021年推定)。フェルガナ盆地の北東部に位置し、農業が盛んな地域である。鉱泉で知られ、療養地としても利用される。

- カラコル:イシク・クル州の州都。人口は約8万人(2021年推定)。イシク・クル湖の東端に位置する。ロシア帝国時代に建設された都市で、ドゥンガン人のモスクやロシア正教会の教会など、多様な文化の影響が見られる。観光拠点としても重要である。

- トクマク:チュイ州に位置する都市。人口は約7万人(2021年推定)。かつて西突厥の首都スイアブがあった場所に近いとされる。付近にはブラナの塔などの歴史遺跡がある。

- ウズゲン:オシ州に位置する古都。人口は約6万人(2021年推定)。カラハン朝時代の建築物群が残っている。

- ナルイン:ナルイン州の州都。人口は約4万人(2021年推定)。標高2000 mを超える高地に位置し、ナルイン川沿いにある。中国へ向かう交通の要衝である。

- バルイクチ:イシク・クル州に位置する都市。人口は約4万人(2021年推定)。イシク・クル湖の西端に位置し、交通の結節点であり、湖の港湾都市としての機能も持つ。

- タラス:タラス州の州都。人口は約4万人(2021年推定)。タラス川流域に位置し、農業が主要産業である。タラス河畔の戦いの故地としても知られる。

7. 軍事

キルギス共和国軍は、ソビエト連邦崩壊後に設立された。その構成は、陸軍、空軍、国内軍、国家親衛隊、および国家国境警備隊から成る。

キルギス軍は、かつてアメリカ軍と協力関係にあり、アメリカ軍は2014年6月まで首都ビシュケク近郊のマナス国際空港にあるマナス通過センターを賃借していた。近年、キルギス軍はロシアとの関係強化を進めており、11.00 億 USD相当の近代化協定に署名し、ロシア軍との合同演習への参加を増やしている。

国家安全保障庁は軍と協力し、ソビエト時代の前身であるKGBと同様の目的を果たしている。同庁は、「アルファ」として知られるエリート対テロ特殊部隊を監督しており、これはロシアやウズベキスタンなど他の旧ソ連諸国でも使用されている名称である。警察は、国境警備隊と共に内務省の指揮下にある。

キルギスは、集団安全保障条約機構(CSTO)の加盟国であり、ロシアや他の中央アジア諸国と共に合同軍事演習を実施するなど、地域安全保障協力に積極的に参加している。国防政策は、主に国境防衛、テロ対策、そして国内の安定維持に重点を置いている。

8. 治安

キルギス国内の治安状況は、依然として注意が必要なレベルにある。統計上の犯罪発生件数は年間約3万件とされているが、実際には届け出がなされていない事件も多いと見られている。殺人や強盗といった凶悪犯罪も日常的に発生しており、外国人が被害者となるケースも報告されている。

特に注意すべき点として、以下のようなものが挙げられる。

- 一般犯罪:公共交通機関やバザール(市場)でのスリ、路上での強盗や置き引きが頻発している。特に夜間の一人歩きや人通りの少ない場所は避けるべきである。

- 組織犯罪:麻薬取引や人身売買など、組織犯罪グループの活動も見られる。これらの犯罪組織は、国境を越えて活動している場合もある。

- 国境地域の不安定性:特にウズベキスタンやタジキスタンとの国境地帯は、国境線が複雑に入り組んでいる上、一部未確定な区間も存在するため、緊張が高い地域となっている。これらの地域では、イスラム過激派組織の越境ルートや麻薬密輸ルートとして利用されることがあり、過去には外国人誘拐事件も発生している(1999年のキルギス日本人誘拐事件など)。2021年と2022年にはタジキスタンとの国境で大規模な武力衝突が発生した。

- 政治的不安定に伴う治安悪化:過去の政変時(2005年、2010年、2020年)には、デモや暴動が発生し、略奪や破壊行為が行われるなど、一時的に治安が極度に悪化した。政治情勢の変動には常に注意が必要である。

- 汚職:警官など官憲による賄賂の要求も報告されており、トラブルに巻き込まれないよう慎重な対応が求められる。

政府は治安対策に取り組んでいるが、経済的困難や社会不安が犯罪の温床となっている側面もある。市民生活への影響としては、防犯意識の向上が求められるほか、夜間の外出を控えるなどの自己防衛策が必要とされている。特に外国人旅行者は、目立ちやすいため標的になりやすいことを認識し、貴重品の管理や行動に十分注意する必要がある。

9. 国際関係

キルギスは、地政学的にロシア、中国、そして中央アジアの近隣諸国との関係が極めて重要である。独立以来、バランスの取れた多方位外交を基本方針としてきたが、近年はロシアと中国の影響力が増大している。

9.1. 主要国・国際機関との関係

- ロシア:ロシアはキルギスにとって最も重要な戦略的パートナーであり続けている。キルギスはロシア主導の集団安全保障条約機構(CSTO)およびユーラシア経済連合(EAEU)の加盟国である。ロシアはキルギスにカント空軍基地を駐留させており、軍事的・経済的影響力が強い。多くのキルギス国民がロシアへ出稼ぎ労働者として渡っており、彼らからの送金はキルギス経済にとって重要な収入源となっている。

- 中国:中国はキルギスにとって最大の貿易相手国の一つであり、大規模なインフラ投資(「一帯一路」構想など)を通じて経済的影響力を増している。しかし、中国からの融資による債務問題や、中国人労働者の流入、ウイグル族の人権問題などが、キルギス国内で反中感情を引き起こす要因となることもある。キルギスは上海協力機構(SCO)の原加盟国であり、中国とはテロ対策や経済協力で連携している。

- アメリカ合衆国:アメリカはかつてアフガニスタンでの軍事作戦支援のため、キルギスのマナス国際空港にマナス通過センターを設置していたが、2014年に閉鎖された。その後も、民主化支援や経済協力を通じて関係を維持しているが、ロシアや中国と比較すると影響力は限定的である。

- 近隣の中央アジア諸国(カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、トルクメニスタン):これらの国々とは、経済、文化、安全保障の各分野で協力関係にある。しかし、国境問題(特にタジキスタンとの間)、水資源の利用、民族問題などが時折緊張の原因となることもある。

- 国際機関:キルギスは国際連合(UN)、欧州安全保障協力機構(OSCE)、イスラム協力機構(OIC)、テュルク諸国機構(OTS)など、多くの国際機関に加盟し、国際社会との協調を図っている。これらの機関を通じて、経済開発、人権擁護、民主化支援などを受けている。

これらの国際関係は、キルギスの主権、経済発展、国内の人権状況、そして地域の安定に複雑な影響を与えている。大国間の勢力バランスの中で、自国の国益を最大限に追求することがキルギス外交の課題となっている。

9.2. 日本との関係

日本は、キルギスが1991年12月28日に国家として承認し、翌1992年1月26日に外交関係を樹立した。日本は2003年1月27日に、キルギスは2004年4月にそれぞれ大使館を設置した。

日本はキルギスに対し、独立以来、政府開発援助(ODA)を通じて経済社会開発を支援してきた。支援分野は、運輸インフラ整備(道路、空港)、保健医療、教育、農業、人材育成など多岐にわたる。首都ビシュケクには、日本の支援によりキルギス日本人材開発センター(KRJC)が設立され、ビジネス人材の育成や日本式経営の紹介、両国間の文化交流の拠点となっている。

経済関係では、日本の対キルギス貿易額は大きくないものの、日本企業による投資や技術協力の可能性が模索されている。特に、観光、IT、農業分野などでの協力に関心が寄せられている。

文化交流も活発に行われており、日本の伝統文化やポップカルチャーがキルギスで紹介される機会が増えている。また、キルギスからも芸術団の来日公演や留学生の受け入れなどが行われている。

両国は、民主主義、市場経済、法の支配といった価値観を共有しており、国際場裡においても協調することが多い。日本は、中央アジア地域の安定と発展のために、キルギスの民主化努力や経済改革を支持している。今後の展望としては、経済協力の深化、人材育成支援の継続、文化・人的交流の更なる促進が期待される。

10. 経済

キルギスの経済は、独立以来、ソビエト連邦時代の経済システムからの移行と市場経済化の過程で多くの困難に直面してきた。山岳地帯が国土の大部分を占めるため、農業と鉱業が依然として重要な役割を担っている。近年はサービス業の成長も見られるが、依然としてロシアへの出稼ぎ労働者からの送金に大きく依存している。

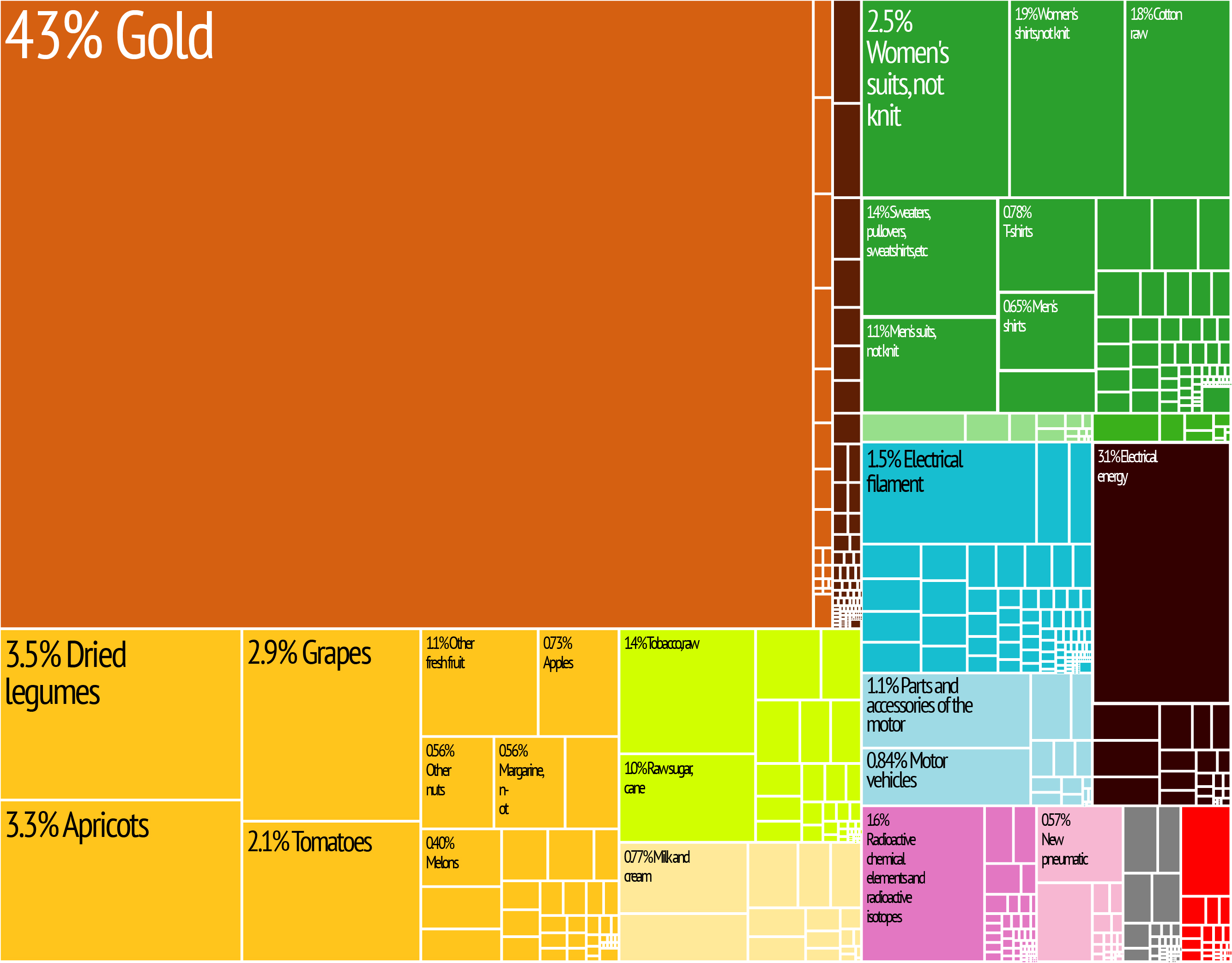

10.1. 経済構造と主要産業

キルギス経済は、農業、鉱業、サービス業が主要な柱となっている。世界銀行によると、2022年のGDPに占める産業別割合は、農業が約12%、工業が約30%(うち鉱業が約9%、製造業が約14%)、サービス業が約48%であった。

- 農業:就労人口の大きな割合を占める伝統的な産業である。主な作物は、小麦、ジャガイモ、テンサイ、綿花、タバコ、野菜、果物などである。牧畜も盛んで、羊、牛、馬などが飼育され、羊毛、肉類、乳製品が生産されている。ソ連崩壊後、集団農場から個人経営への移行が進んだが、農業インフラの老朽化や市場アクセスの問題、気候変動の影響などが課題となっている。

- 鉱業:キルギス経済にとって重要な外貨獲得源である。最も重要な鉱物は金であり、特にクムトール鉱山は世界有数の金鉱山の一つである。その他、石炭、アンチモン、水銀、ウランなどの鉱物資源も存在する。鉱業部門は外国からの投資を多く受け入れているが、環境問題や地元住民との利益配分、労働者の権利などがしばしば問題となる。クムトール鉱山を巡っては、政府と外国企業との間で契約条件や環境汚染に関する紛争が度々発生している。

- 製造業:食品加工、繊維、衣料、建設資材などの分野が中心であるが、規模は比較的小さい。国内市場向けの生産が主であり、輸出競争力のある製品は限られている。

- 水力発電:豊富な水資源と山岳地形を活かした水力発電が盛んであり、国内電力供給の大部分を担っている。余剰電力は近隣諸国へ輸出されることもある。水力発電所の建設や送電網の整備は重要な社会資本整備の一つであるが、環境への影響や地域住民との合意形成が課題となる場合もある。

- サービス業:近年成長が著しく、GDPの約半分を占める。小売、運輸、通信、金融、観光などが主な分野である。

資源(特に金)への依存度が高い経済構造は、国際市況の変動に脆弱である。経済発展がもたらす社会的公平性については、都市部と農村部の格差、貧困層への恩恵の行き渡り方などが課題とされている。労働者の権利に関しては、労働組合の活動が限定的であることや、非正規雇用の問題、出稼ぎ労働者の劣悪な労働条件などが指摘されている。社会資本整備については、道路、鉄道、エネルギー供給網などのインフラ老朽化が進んでおり、近代化と拡充が急務である。

10.2. 貿易

キルギスは世界貿易機関(WTO)に1998年に加盟しており、比較的開かれた貿易体制を有している。

主要な輸出品目は、金、鉱物資源(アンチモン、水銀など)、農産物(綿花、タバコ、羊毛、果物、野菜)、衣料品、電力などである。

主要な輸入品目は、石油製品、天然ガス、機械設備、自動車、化学製品、食料品、医薬品などである。

主要な貿易相手国は、輸出入ともにロシア、中国、カザフスタン、ウズベキスタン、トルコなどである。近年は特に中国との貿易額が急増している。

キルギスはユーラシア経済連合(EAEU)の加盟国であり、加盟国間(ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア)との貿易は関税障壁が低い。しかし、EAEU域外の国々との貿易においては、共通対外関税などの制約を受ける。

世界経済への統合は進んでいるものの、地理的に内陸国であることや、輸送インフラの未整備などが貿易拡大の障害となっている。対外貿易政策は、輸出の多角化と高付加価値化、輸入依存度の低減、そして貿易相手国の多角化を目指している。

10.3. 観光

キルギスの観光産業は、その豊かな自然景観と独自の遊牧文化を背景に、経済成長の潜在的な柱として期待されている。

主要な観光資源としては、以下のようなものがある。

- イシク・クル湖:世界で2番目に大きな山岳湖であり、「中央アジアの真珠」と称される。美しい湖水と周囲の山々の景観が魅力で、夏には多くの観光客や保養客で賑わう。湖畔にはリゾートホテルやサナトリウムが点在する。

- 山岳観光:国土の大部分を占める天山山脈やパミール・アライ山脈は、トレッキング、登山、乗馬、スキーなどのアウトドア活動の適地である。アラ・アルチャ国立公園などが人気。

- シルクロード遺跡:かつてのシルクロードの要衝であったため、ブラナの塔、タシュ・ラバトのキャラバンサライ、ウズゲンの歴史的建造物群など、多くの歴史遺跡が残る。

- 遊牧文化体験:ユルトでの宿泊、伝統的な馬術競技(コクボルなど)の見学、キルギス料理の賞味など、遊牧民の生活文化に触れることができる。

観光産業の現状としては、旧ソ連諸国からの観光客が依然として多いものの、近年はヨーロッパ、アジア、北米からの観光客も増加傾向にある。2006年と2007年にはイシク・クル湖への観光客数が年間100万人を超えたが、その後の経済的・政治的不安定により減少した時期もあった。政府は観光インフラの整備(宿泊施設、交通網、案内表示など)や、海外へのプロモーション活動を強化している。

持続可能な観光開発の可能性としては、エコツーリズムやコミュニティ・ベースド・ツーリズム(CBT)の推進が挙げられる。これらは、自然環境の保全と地域住民の生活向上を両立させることを目指すものである。課題としては、観光シーズンの偏り(夏季集中)、サービスの質の向上、人材育成、環境保全と開発のバランス、そして政治的安定性の確保などが挙げられる。

11. 交通

キルギスの交通システムは、山岳地帯という地理的制約を大きく受けている。道路は急峻な谷を縫うように走り、標高3000 mを超える峠を越えなければならず、頻繁な土砂崩れや雪崩の影響も受ける。冬季には、遠隔地や高地の多くで通行がほぼ不可能になる。

11.1. 道路

国内の主要な交通手段は道路であり、総延長は約3.40 万 kmに及ぶ。このうち舗装されているのは約2.26 万 km(全天候型砂利道を含む)である。

ソビエト時代に建設された多くの道路は、今日では国境によって分断されており、通行に時間のかかる国境手続きが必要となったり、完全に閉鎖されたりしている。

アジア開発銀行の支援により、首都ビシュケクと南部の主要都市オシを結ぶ主要道路が近年完成した。これにより、北部のチュイ盆地と南部のフェルガナ盆地という国内の二大人口中心地間の交通が大幅に改善された。この道路の支線は、標高3500 mの峠を越えて北西部のタラス盆地へと続いている。オシから中国へ至る主要道路の建設計画も進められている。

地方では、依然として馬が重要な交通手段として利用されている。特に道路網が未発達な農村部では、自動車では到達できない場所へも馬で行くことができ、高価な輸入燃料も必要としない。

11.2. 鉄道

キルギスの鉄道網は限られており、総延長は約370 km(広軌 1520 mm)である。北部のチュイ盆地と南部のフェルガナ盆地は、中央アジアにおけるソビエト連邦の鉄道システムの終点であった。ソビエト後の独立国家の出現に伴い、行政境界を考慮せずに建設された鉄道路線は国境によって寸断され、交通量は大幅に減少した。

国内の鉄道路線は、かつてのようなタシケント、アルマトイ、ロシアの諸都市への長距離大量輸送がないため、経済的価値は低い。

2022年、既存の鉄道をバルイクチからカラケチェまで186 km延長する工事が開始された。これは主にカラケチェの炭鉱からビシュケクへ石炭を輸送するためのものである。2023年6月には、バルイクチとビシュケクを結ぶ鉄道が正式に開通した。

2022年には、中国=キルギス=ウズベキスタン鉄道(CKU鉄道)の建設計画が発表された。総延長523 kmで、中国国内が213 km、キルギス国内が260 km、ウズベキスタン国内が50 kmとなる。この鉄道は中国の一帯一路構想の一部として計画されており、カシュガルからトルガルト峠を越えてジャララバードへ、さらにウズベキスタンの都市アンディジャンへと至るルートが予定されている。建設は2025年7月に開始される予定である。

近隣諸国との鉄道接続は以下の通り。

11.3. 航空

ソビエト時代末期には、キルギス国内に約50の空港と滑走路が存在したが、その多くは中国に近いこの国境地域で主に軍事目的のために建設されたものであった。現在、そのうち稼働しているのはごく一部である。キルギスタン航空が中国、ロシア、その他近隣諸国への航空便を運航している。

- マナス国際空港(ビシュケク近郊):主要な国際空港であり、モスクワ、タシケント、アルマトイ、ウルムチ、イスタンブール、バクー、ドバイなどへの便がある。

- オシ空港:南部地域の主要な航空ターミナルであり、ビシュケクへの毎日便のほか、モスクワ、クラスノヤルスク、アルマトイなどへの国際便がある。

- ジャララバード空港:ビシュケクと毎日便で結ばれている。国営航空会社キルギスタン航空がBAe-146型機で運航している。夏季には、ジャララバードとイシク・クル地域を結ぶ週一便が運航される。

ソビエト時代に建設されたその他の施設は、閉鎖されたか、時折使用されるか、軍事用に制限されている(例:ビシュケク近郊のカント空軍基地、ロシア空軍が使用)。

キルギスは、欧州連合(EU)の乗り入れ禁止航空会社リストに掲載されている。これは、キルギスで登録された航空会社が、EUの安全基準を満たしていないため、EU域内でのいかなる種類の運航も行うことができないことを意味する。

12. 国民

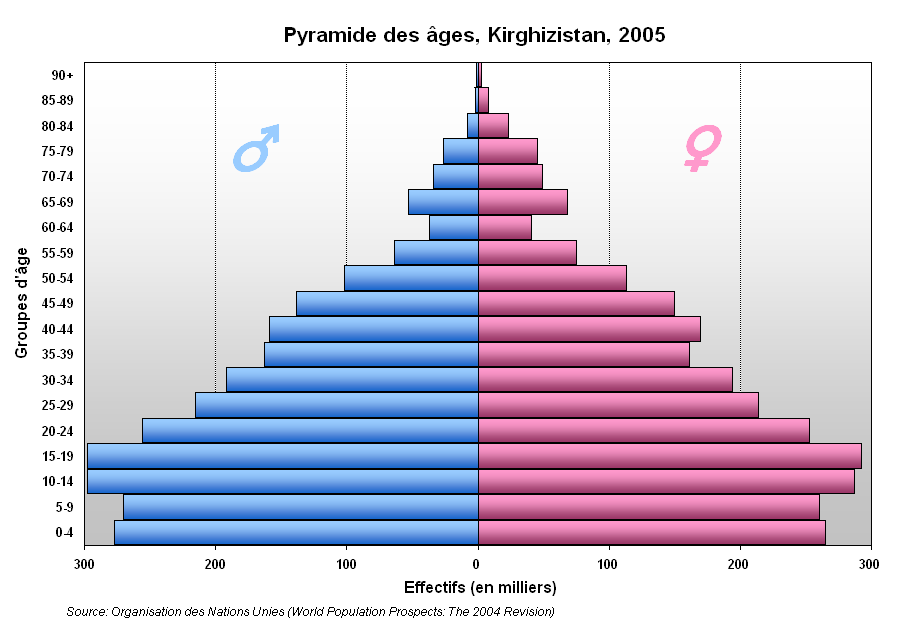

キルギスの人口は、2020年8月時点で約658万6600人と推定されている。そのうち34.4%が15歳未満、6.2%が65歳以上である。キルギスは農村型の国であり、人口の約3分の1のみが都市部に居住している。平均人口密度は1平方キロメートルあたり25人である。

2024年の世界飢餓指数(GHI)において、キルギスは6.8点で、十分なデータのある127カ国中36位であり、飢餓レベルは低いと分類されている。

12.1. 民族

キルギスで最大の民族集団はテュルク系民族であるキルギス人で、人口の77.8%(2024年推定)を占める。その他の主要な民族集団としては、南部に居住するウズベク人(14.2%)、北部に集中するロシア人(3.8%)がいる。少数ながら顕著なマイノリティとしては、ドンガン人(1.0%)、タジク人(0.9%)、ウイグル人(0.5%)、カザフ人(0.4%)などが存在する。国内には80以上の民族集団が暮らしている。

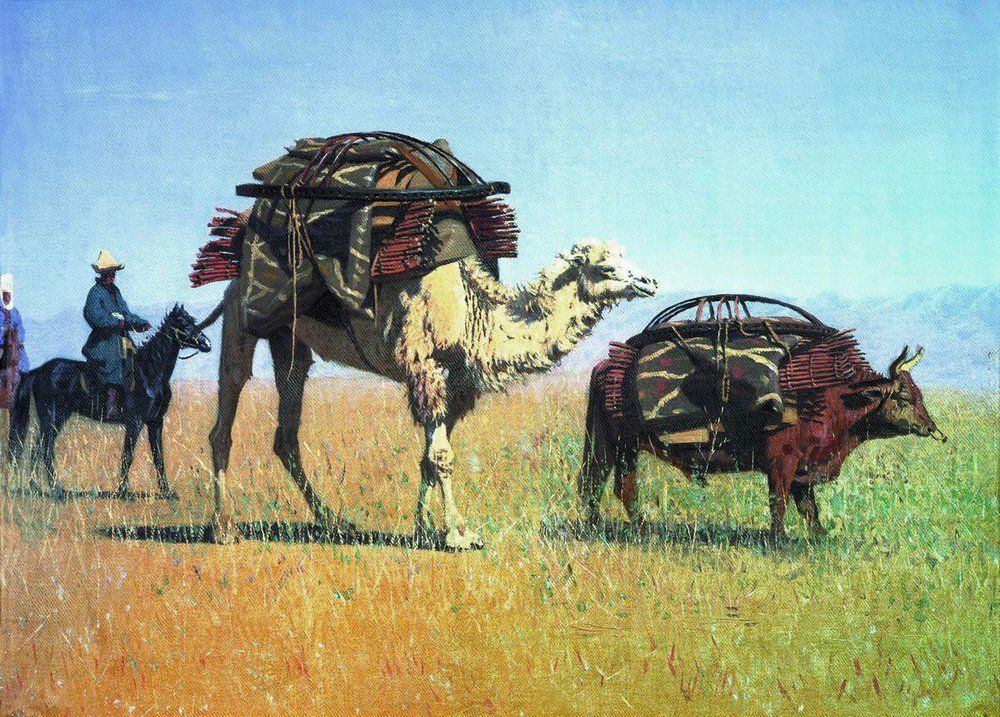

キルギス人は歴史的に半遊牧民の牧畜民であり、ユルトと呼ばれる円形のテントに住み、羊、馬、ヤクを飼育してきた。この遊牧の伝統は、牧畜民の家族が夏に高地の牧草地(ジャイルー)へ戻るという形で、季節的に今も続いている。定住型のウズベク人とタジク人は伝統的にフェルガナ盆地の低地の灌漑地で農業を営んできた。

独立以降、キルギスの民族構成は著しく変化した。キルギス人の割合は1979年の約50%から2013年には70%以上に増加した一方、ロシア人、ウクライナ人、ドイツ人、タタール人といったヨーロッパ系民族の割合は35%から約7%に減少した。1991年以降、1989年には10万1000人を数えた多数のドイツ人がドイツへ移住した。

以下は、1926年から2024年までの民族グループ別人口構成の推移である。

| キルギス人 | ウズベク人 | ロシア人 | ウクライナ人 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 1926年 国勢調査 | 人数 | 661,171 | 110,463 | 116,436 | 64,128 |

| % | 66.6% | 11.1% | 11.7% | 6.5% | |

| 1959年 国勢調査 | 人数 | 836,831 | 218,640 | 623,562 | 137,031 |

| % | 40.5% | 10.6% | 30.2% | 6.6% | |

| 1989年 国勢調査 | 人数 | 2,229,663 | 550,096 | 916,558 | 108,027 |

| % | 52.4% | 12.9% | 21.5% | 2.5% | |

| 1999年 国勢調査 | 人数 | 3,128,147 | 664,950 | 603,201 | 50,442 |

| % | 64.9% | 13.8% | 12.5% | 1.0% | |

| 2009年 国勢調査 | 人数 | 3,804,788 | 768,405 | 419,583 | 21,924 |

| % | 70.9% | 14.3% | 7.8% | 0.4% | |

| 2022年 国勢調査 | 人数 | 5,379,020 | 986,881 | 282,777 | 3,875 |

| % | 77.6% | 14.2% | 4.1% | 0.1% | |

| 2024年 推計 | 人数 | 5,570,910 | 1,017,658 | 274,940 | 2,783 |

| % | 77.8% | 14.2% | 3.8% | 0.0% |

少数民族の権利保障や社会的統合は、キルギス社会の重要な課題である。政府は民族間の調和を促進するための政策を推進しているが、経済格差や歴史的経緯から、依然として緊張関係が存在する地域もある。

12.2. 言語

キルギスの公用語はキルギス語とロシア語である。キルギス語は国家語としての地位も有している。

キルギス語は、テュルク諸語のキプチャク語群に属し、カザフ語、カラカルパク語、ノガイ語などと近縁である。20世紀まではアラビア文字で表記されていたが、1928年にスターリンの命令でラテン文字が導入・採用され、その後1941年にキリル文字に置き換えられた。中華人民共和国では、キルギスの知識人であり科学者であったカスム・ティニスタノフによって作成された改良ペルソ・アラビア文字がキルギス語の公式書体となっている。近隣のカザフスタンで進行中の言語改革の結果、キルギスは数年後にはキリル文字のみを使用する唯一の独立したテュルク語圏の国となる。2023年4月、キルギスの国家言語・言語政策委員会委員長カニベク・オズモナリエフが、他のテュルク語圏諸国と足並みを揃えるために公用書体をキリル文字からラテン文字に変更することを提案した後、ロシアはキルギスへの乳製品輸出を停止した。オズモナリエフはサディル・ジャパロフ大統領から叱責を受け、その後大統領はキルギスにはキリル文字を置き換える計画はないと明言した。

ロシア語は、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、タジキスタンと共に、旧ソ連構成共和国5ヶ国のうち、法的に公用語としてロシア語を持つ国の一つである。ソビエト連邦解体後、1991年にキルギス語がキルギスの国家語として採択された。キルギスは2000年にロシア語を公用語として採択した。これらの言語は法的に異なる地位を持っている。

ロシアのテレビメディアは、特にロシア化の進んだ都市ビシュケクやチュイ州において、今日ロシア人の割合が1989年当時の一部であるにもかかわらず、キルギスで絶大な人気を誇っている。2020年の世界価値観調査によると、ビシュケクの人口の55.6%が家庭でロシア語を話し、キルギス語は43.6%で2番目であった。しかし、全国的にはロシア語はわずか16.3%であり、キルギス語が家庭言語の70.9%を占めた。ウズベク語は同調査によると10.7%で3番目に多く話される家庭言語であった。ロシアのメディアは、特に人権や国際政治情勢などの分野で、キルギスの世論に大きな影響力を持っている。

多くのビジネスや政治関連の業務はロシア語で行われている。最近まで、キルギス語は家庭で話される言語であり、会議やその他のイベントではほとんど使用されなかった。しかし、今日のほとんどの議会会議はキルギス語で行われ、キルギス語を話さない人のためには同時通訳が利用可能である。2014年のラジオ・フリー・ヨーロッパの記事によると、キルギス語の地位向上を目指す試みにもかかわらず、毎年何千人ものキルギス人が、主にキャリアの見通しのために、またロシアのブラックリスト(入国時に強制送還されるべき人々)から異なる名前で登録することで自分自身を削除するために、名前をロシア化している(約4万人)。また、ビシュケクのロシア大使館を通じてロシア財団から資金提供を受けているロシア語媒体の学校も多く、これらはキルギス語媒体の学校よりも資金が豊富である。このため、多くのキルギス系民族がロシア語媒体の学校に通っている。多くの高校生が毎年姓を変更しており、例えば、ナルイン地方の高校生では800件のそのような変更が記録されている。

その他の少数民族言語としては、ウズベク語、タジク語、ドンガン語、ウイグル語などがあり、それぞれのコミュニティで使用されている。政府の言語政策は、多言語主義を尊重しつつ、国家語としてのキルギス語の普及と、公用語としてのロシア語の役割維持のバランスを取ろうとしているが、教育現場や公的機関における言語使用については依然として課題がある。

12.3. 宗教

キルギスは憲法で世俗国家と定められており、信教の自由が保障されている。最も主要な宗教はイスラム教であり、国民の大多数(約90%)がムスリムである。その大部分はスンナ派のハナフィー法学派を信仰している。ただし、2012年のピュー研究所の調査では、回答者の23%のみがスンナ派と自認し、64%は単に「ムスリム」であると答えた。国内には少数のアフマディーヤ教徒も存在するが、国からは承認されていない。

ソビエト時代には国家無神論が奨励されたが、独立後はイスラム教が政治や社会生活において影響力を増している。例えば、公務員が税制上の優遇措置を受けてハッジ(メッカへの巡礼)を行えるようにする試みがあった。

多くのキルギス人にとって、イスラム教は敬虔な日常的実践というよりも文化的背景としての側面が強いが、公人が宗教的価値観の回復への支持を表明することもある。例えば、人権オンブズマンであったトゥルスンバイ・バキル=ウルは、「この独立の時代において、キルギスだけでなく他の旧共産主義共和国でも精神的なルーツへの回帰が見られるのは驚くことではない。倫理的側面なしに市場経済社会を発展させることは不道徳であろう」と述べた。

また、アスカル・アカエフ元大統領の娘であるベルメト・アカエヴァは、2007年7月のインタビューで、イスラム教が国全体でますます根付いていると述べた。彼女は、最近多くのモスクが建設され、キルギス人がますますイスラム教に専念していることを強調し、それは「それ自体悪いことではない。それは私たちの社会をより道徳的に、より清潔に保つ」と述べた。正統派イスラムとはやや異なる形態のイスラム教を奉じる現代的なスーフィズムの教団も存在する。

キリスト教徒は約7%を占め、そのうち約3%がロシア正教会である。主にロシア系住民やウクライナ系住民によって信仰されている。また、5,000人から10,000人のエホバの証人の信者がおり、キルギス語とロシア語を話す会衆のほか、一部中国語やトルコ語を話すグループも存在する。少数派のドイツ系住民もキリスト教徒であり、主にルター派やアナバプテスト、そして約600人のローマ・カトリックのコミュニティが存在する。

歴史的なキルギス系ドイツ人の少数派の一部として、2022年にはキルギスに約200人のメノナイトがいた。ロートフロントの集落では一つのメノナイトコミュニティが続いている。

少数のアニミズム的伝統も残っており、聖なる木に祈祷旗を結びつけるなどの仏教の影響も見られるが、この慣習をスーフィズム・イスラムに根ざしたものと見る向きもある。また、少数のブハラ・ユダヤ人もキルギスに住んでいるが、ソビエト連邦崩壊時にほとんどが米国やイスラエルなど他国へ移住した。加えて、第二次世界大戦中に東ヨーロッパからこの国へ逃れてきた少数のアシュケナジム・ユダヤ人のコミュニティも存在する。

2008年11月6日、キルギス議会は、宗教を承認するための最低信者数を10人から200人に引き上げる法律を全会一致で可決した。また、「布教を目的とした攻撃的行動」を禁止し、学校での宗教活動および未登録組織による全ての活動を禁止した。この法律は2009年1月12日にクルマンベク・バキエフ大統領によって署名された。

平和的な少数派宗教の集会に対する警察の家宅捜索がいくつか報告されており、また当局者が偽の証拠を仕込んだとの報告もあるが、宗教的少数派に有利な裁判所の判決もいくつか出ている。

12.4. 教育

キルギスの教育制度は、初等教育、中等教育、高等教育から構成される。義務教育は7歳から15歳までの9年間で、小学校(1年生から4年生、一部の学校では任意の0年生あり)と中学校(5年生から9年生)が含まれる。高等学校(10年生から11年生)は任意であるが、卒業して国家認定の学校卒業証書を取得するためには修了が必要である。卒業するには、11年間の学校課程を修了し、筆記、数学、歴史、外国語の4つの必須国家試験に合格しなければならない。

識字率は比較的高く、2004年時点で97.7%であった。

2023年時点で、国内には4,989校の初等・中等学校があり、うち445校がビシュケクに所在する。これらの大部分(4,537校)は公立学校である。また、高等教育機関は58校あり、うち42校が公立、16校が私立である。

2016年9月には、ナルインに中央アジア大学が開校した。

ビシュケク、オシなどにはロシア語を教授言語とする学校も多く存在する。これらの学校はキルギス語の公立学校と比較して資金提供が手厚いため、多くのキルギス人が通っている。2021年3月、ロシアはキルギスに約30校の新しいロシア語学校を設立する計画を発表した。ロシアからの教師もここで働いている。しかし、これらの学校の存在は、ロシア語教育が国内のトルコ系やアメリカ系の学校と比較して欠陥があること、また1991年のキルギス独立後に生まれた多くのキルギス系民族がキルギス語を話せずロシア語しか話せないという事実(ビシュケク住民によると)などを理由に批判されている。

教育制度が抱える課題としては、地域間や都市部と農村部の教育格差、教材や施設の質の問題、教員の待遇改善などが挙げられる。

12.5. 保健

キルギスの保健医療システムは、独立後、ソビエト連邦時代のシステムからの移行期を経て、市場経済の導入とともに変化してきた。公的医療機関が中心であるが、民間医療機関も増加している。

主要な保健指標を見ると、平均寿命は男性が約68歳、女性が約76歳(2021年WHO)であり、乳児死亡率は出生1,000人あたり約15人(2021年UNICEF)である。これらの指標は改善傾向にあるものの、依然として高所得国と比較すると低い水準にある。

医療サービス提供体制については、都市部と農村部での格差が大きい。首都ビシュケクには比較的近代的な医療施設が集中しているが、地方では医療従事者や医薬品、医療機器の不足が深刻な問題となっている。国民皆保険制度は導入されているものの、自己負担額が大きい場合や、非公式な支払い(ワイロ)が求められることもあり、経済的に困難な層にとっては医療アクセスが依然として課題である。

公衆衛生上の課題としては、感染症対策(特に結核、HIV/AIDS、ウイルス性肝炎)、母子保健の向上(妊産婦死亡率の削減、栄養改善)、生活習慣病(心血管疾患、糖尿病など)の増加、そして医療アクセスの格差是正などが挙げられる。また、山岳地帯が多い地理的条件から、遠隔地への医療サービスの提供も困難を伴う。

政府は、プライマリヘルスケアの強化、医療従事者の育成、医療インフラの改善、公衆衛生プログラムの推進などに取り組んでいるが、財政的な制約や人材流出などの問題も抱えている。国際機関やNGOによる支援も重要な役割を果たしている。

13. メディア

キルギスにおけるメディア環境は、中央アジア諸国の中では比較的自由度が高いとされてきたが、近年は政府による統制強化の動きも見られる。

新聞は、国営紙と民間の独立系新聞が存在する。ロシア語とキルギス語の両方で発行されており、政治、経済、社会問題など幅広い情報を提供している。しかし、発行部数は限られており、特に地方では入手が困難な場合もある。

放送に関しては、国営テレビ・ラジオ局が全国をカバーしており、政府の公式見解を伝える役割を担っている。民間テレビ・ラジオ局も多数存在するが、多くは娯楽番組が中心である。一部の独立系放送局は、調査報道や批判的な論調で知られるが、政府からの圧力や財政的困難に直面することもある。ロシアのテレビ放送は依然として大きな影響力を持っている。

インターネットの普及率は向上しており、特に都市部ではオンラインニュースサイトやソーシャルメディアが情報源として重要な役割を果たしている。多くの独立系メディアやブロガーがインターネット上で活動しており、多様な意見が発信されている。しかし、政府は「フェイクニュース対策」などを理由に、インターネット上の情報に対する規制を強化する動きを見せており、Kloopのような独立系調査報道機関が2024年に裁判所命令で閉鎖されるなど、報道の自由に対する懸念が高まっている。

報道の自由度は、政情によって大きく変動してきた。独立後の一定期間や2010年の政変後は比較的自由な報道が認められたが、権威主義的な政権下では抑圧が強まる傾向がある。ジャーナリストに対する脅迫や暴力、不当な訴追なども報告されている。

民主主義社会におけるメディアの機能と責任という観点からは、政府の監視、国民への情報提供、多様な意見の表明の場の提供などが期待される。しかし、経済的自立の困難さ、政治的圧力、ジャーナリストの専門性向上などが課題として残されている。

14. 科学技術

キルギスの科学技術研究は、ソビエト連邦時代に一定の基盤が築かれたものの、独立後は資金不足や人材流出などにより、その発展は停滞気味である。

主要な研究機関としては、キルギス国立科学アカデミーがあり、その傘下に多数の研究所が存在する。これらの研究所では、物理学、化学、生物学、地質学、医学、農学、社会科学など、幅広い分野での研究が行われている。しかし、研究予算の制約や研究設備の老朽化、若手研究者の不足などが深刻な問題となっている。キルギスの研究者たちは、天然物を利用した有用技術の開発、例えば排水浄化のための重金属除去技術などを開発している。

高等教育機関(大学)も科学技術研究の一翼を担っているが、こちらも同様の課題を抱えている。

政府は、科学技術の振興を国家発展のための重要な課題と位置づけており、研究開発への投資拡大や、若手研究者の育成、国際協力の推進などを目指している。しかし、具体的な成果はまだ限定的である。

科学技術分野での国際協力は、ロシア、カザフスタンなど近隣諸国との共同研究や、国際機関を通じたプロジェクトへの参加などが行われている。日本を含む先進国からの技術支援や人材育成プログラムも実施されている。

特に注力されている研究分野としては、キルギスの豊富な天然資源(鉱物、水資源、生物多様性など)の持続可能な利用に関する研究、環境保全技術、農業技術の改良、そして情報通信技術(ICT)の応用などが挙げられる。

グローバル・イノベーション・インデックスでは、キルギスは2024年に99位にランクされている。

15. 文化

キルギスの文化は、遊牧民としての長い歴史と、シルクロードを通じて交流した多様な民族の文化が融合して形成された、豊かで独特なものである。

15.1. 伝統文化

キルギスの伝統文化の根幹には、遊牧生活に根差した価値観や生活様式がある。

- マナス叙事詩:キルギス民族の英雄叙事詩であり、世界最長の叙事詩の一つとされる。口承で伝えられてきた壮大な物語で、キルギス人の歴史、文化、精神性を反映している。ユネスコの無形文化遺産に登録されている。マナスを語り継ぐ専門の語り部は「マナスチ」と呼ばれる。

- ユルト:伝統的な移動式住居であり、フェルトで覆われた木組みの円形テント。組み立てや解体が容易で、遊牧生活に適している。ユルトの頂部にある円形の骨組み「トゥンドゥク」は、キルギスの国旗にも描かれている。

- 伝統的な手工芸品:

- シルダックとアラ・キイズ:羊毛フェルトで作られる伝統的な敷物。シルダックは、色鮮やかなフェルトを切り抜いて文様を作り、別のフェルトに縫い付けるアップリケ技法で作られる。アラ・キイズは、様々な色の羊毛を重ねて文様を作り、圧力をかけて一体化させる技法で作られる。これらは2012年にユネスコの「緊急に保護する必要がある無形文化遺産リスト」に登録された。

- トゥシ・キィズ:壁に掛けるための大きな刺繍が施された布製品。ユルトの内部を装飾するために用いられる。

- その他、フェルト製品(帽子、衣類、小物など)や、木工品、皮革製品なども伝統的に作られている。

- 鷹狩り:伝統的な狩猟方法であり、訓練された鷹を使って獲物を捕らえる。遊牧文化の一部として受け継がれている。

- アラ・カチュー(誘拐婚):キルギスにおける伝統的な結婚の形態の一つとされるが、現代では深刻な人権侵害として問題視されている。「花嫁誘拐」とも訳され、男性が意中の女性を力ずくで誘拐し、結婚を強いる慣習である。法的には禁止されているものの、特に地方では依然として行われている。かつては、親同士が決めた結婚から逃れるための合意の上での「駆け落ち」としての側面もあったとされるが、今日の事例の多くは女性の意思に反した強制的なものである。文化保存という名目で行われることもあるが、女性の権利と尊厳を著しく侵害する行為であり、国内外から強い批判がある。キルギス政府も対策に取り組んでいるが、根絶には至っていない。この慣習については、文化の相対性と普遍的人権の観点から多角的な議論が必要である。

- 伝統舞踊:多様な伝統舞踊が存在し、祭事や祝賀の場で踊られる。

15.2. 食文化

キルギス料理は、遊牧生活と中央アジアの気候風土に適応して発展してきた。肉(主に羊肉、牛肉、馬肉)と乳製品が中心であり、穀物や野菜も用いられる。

代表的な料理としては、以下のようなものがある。

- ベシュバルマク:キルギスやカザフスタンなど中央アジアの遊牧民の代表的な料理。「5本の指」を意味し、手で食べるのが伝統。茹でた肉(羊肉や馬肉)を細かく刻み、平たい麺(ラプシャ)とタマネギのスープと共に供される。

- プロフ(パロー):中央アジア全域で食べられる炊き込みご飯。米、肉(羊肉や牛肉)、ニンジン、タマネギなどを大きな鍋で油で炒め、炊き上げる。

- ラグマン:手打ちの太麺に、肉、野菜、香辛料を煮込んだスープをかけた料理。ウイグル料理が起源とされる。

- マントゥ:蒸し餃子。小麦粉の皮で、ひき肉(羊肉や牛肉)とタマネギなどを包んで蒸し上げる。

- サムサ:パイ生地で肉や野菜の餡を包んでタンドール(伝統的な窯)で焼き上げたもの。

- クルダク:肉(羊肉や牛肉)とジャガイモ、タマネギなどを炒め煮にした料理。

- ショルポ:肉と野菜のスープ。

- クムス:馬乳を発酵させて作る伝統的な乳酸飲料。栄養価が高く、遊牧民の重要な飲み物。

- アイラン:ヨーグルトを水で薄めて塩で調味した飲み物。

パン(ナン)も主食の一つであり、タンドールで焼かれた様々な種類のナンが食される。お茶(特に緑茶)も日常的に飲まれる。

キルギスの食文化は、客人を手厚くもてなすことを重んじる。宴会(トイ)では、豊富な料理とクムスが振る舞われ、歌や踊りが披露される。

15.3. 芸術

キルギスの芸術は、豊かな口承文学の伝統、独特の音楽、そして近年注目を集める映画など、多様な分野で発展している。

- 文学:最も重要な文学作品は、口承叙事詩『マナス』である。その他にも、多くの民話、伝説、詩が口承で伝えられてきた。ソビエト時代には、チンギス・アイトマートフのような世界的に知られる作家も輩出した。アイトマートフの作品は、キルギスの伝統文化と現代社会の葛藤、人間愛などをテーマとし、多くの言語に翻訳されている。

- 音楽:キルギスの伝統音楽は、遊牧民の生活や自然を反映した旋律とリズムが特徴である。代表的な民族楽器としては、3弦の撥弦楽器であるコムズが広く知られている。コムズの演奏は即興性が高く、物語を語りながら演奏されることもある。その他、弓奏楽器のキル・キヤク、縦笛のチョポ・チョールなどがある。アカペラの歌唱や、叙事詩の朗唱も重要な音楽形式である。ソビエト時代以降は、西洋音楽の影響も受け、クラシック音楽やポピュラー音楽も発展している。

- 映画:ソビエト時代には、「キルギスの奇跡」と称される映画作品群が国際的に評価された。トルムシュ・オケーエフ監督などが知られる。独立後も、アクタン・アリム・クバト監督の『あの窓の向こうにも高い山がある』などが国際映画祭で受賞するなど、キルギス映画は独自の存在感を示している。ドキュメンタリー映画も活発に制作されている。

- 演劇・舞踊:首都ビシュケクには国立のオペラ・バレエ劇場があり、クラシック作品やキルギスの作曲家による作品が上演されている。伝統舞踊も祭事や祝賀の場で踊られ、民族衣装と共に文化的なアイデンティティを表現する重要な手段となっている。

15.4. 国家象徴

キルギス共和国を代表する公式な象徴物には、国旗、国章、国歌がある。

- 国旗:赤地の中央に黄色い太陽が描かれ、太陽の中にはユルトの頂部構造であるтүндүкトゥンドゥクキルギス語が表現されている。太陽から伸びる40本の光条は、伝説的な英雄マナスが統合した40の部族を象徴している。赤は勇気と大胆さを、太陽は平和と豊かさを、トゥンドゥクは祖国と家族の結束を意味するとされる。1992年に制定された。ソビエト時代、そして1992年以前は、ソビエト連邦の国旗に2本の大きな青い帯と中央に白い細い帯が入ったデザインの旗を使用していた。

- 国章:中央にイシク・クル湖と天山山脈の山々、そして日の出が描かれ、その上を翼を広げた鷹が飛んでいる。周囲は小麦の穂と綿花で縁取られ、国名(Кыргыз Республикасыクルグズ・レスプブリカスキルギス語)が記されている。鷹は自由と高潔さを、湖と山々はキルギスの自然を、日の出は国家の夜明けを、小麦と綿花は豊かさを象徴している。1994年に制定された。

- 国歌:1992年に制定された。歌詞はキルギスの自然の美しさ、国民の自由と独立への願い、そして祖国への誇りを歌っている。

これらの国家象徴は、キルギス国民のアイデンティティと国家の主権を内外に示す重要な役割を担っている。

15.5. 祝祭日

キルギスでは、国の歴史や文化、宗教に関連する様々な祝祭日が国民の祝日として定められている。

主な国民の祝日は以下の通り。

- 1月1日 - 元日

- 1月7日 - 正教会のクリスマス

- 2月23日 - 祖国防衛者の日

- 3月8日 - 国際女性デー

- 3月21日~23日 - ノウルーズ(ペルシャ暦の新年、春の祭り)

- 4月7日 - 人民革命の日(2010年の政変を記念)

- 5月1日 - メーデー(労働者の日)

- 5月5日 - 憲法記念日

- 5月8日 - 追悼の日

- 5月9日 - 戦勝記念日(第二次世界大戦におけるナチス・ドイツに対する勝利を記念)

- 8月31日 - 独立記念日(1991年のソ連からの独立を記念)

- 11月7日~8日 - 歴史と祖先追悼の日

この他に、イスラム教の主要な祝祭日であるイド・アル=フィトル(オロゾ・アイト、断食明けの祭り)とイード・アル=アドハー(クルマン・アイト、犠牲祭)も、太陰暦に基づいて毎年日付が変動する移動祝日として祝われる。

ノウルーズは、春の訪れを祝う伝統的な祭りで、ご馳走が用意され、伝統的な馬術競技であるコクボル(ウルク・タルティシュ)などの祝祭行事が行われる。

15.6. 世界遺産

キルギス国内には、ユネスコの世界遺産に登録された文化遺産および自然遺産が存在する。これらは人類共通の貴重な財産として保護されている。

- スレイマン=トー聖山(文化遺産、2009年登録):南部都市オシにある山で、古くから聖地として崇拝されてきた。イスラム教以前からの信仰の対象であり、多くの巡礼者が訪れる。山中には多数の洞窟や礼拝所、ペトログリフなどが残る。

- シルクロード:長安-天山回廊の交易路網(文化遺産、2014年登録):中国、カザフスタンと共同で登録された越境遺産。キルギス国内では、アク・ベシム遺跡(スイアブ)、ブラナ遺跡(バラサグン)、クラスナヤ・レチカ遺跡(ネヴァケト)の3つの遺跡が含まれる。これらはかつてのシルクロードの重要な都市遺跡であり、東西文明交流の歴史を物語る。

- 西天山(自然遺産、2016年登録):カザフスタン、ウズベキスタンと共同で登録された越境遺産。キルギス国内では、サリ・チェレク自然保護区、ベシュ・アラル国立自然公園、パディシャ・アタ国立自然公園などが含まれる。天山山脈の西部に位置し、多様な生態系と豊かな生物多様性を有する。特に、果樹の原種が多く自生していることで知られる。

これらの世界遺産は、キルギスの豊かな自然と歴史文化を象徴するものであり、観光資源としても重要である。

15.7. 著名な出身者

キルギスは、歴史、政治、芸術、スポーツなど、様々な分野で顕著な功績を残した多くの人物を輩出している。

- クルマンジャン・ダトカ(1811年 - 1907年):19世紀後半、ロシア帝国の侵攻に抵抗し、また交渉を通じてキルギス南部の民衆を保護した女性指導者。「アライの女王」と称される。

- イスハク・ラザコフ(1910年 - 1979年):ソビエト時代のキルギスの政治家。キルギス・ソビエト社会主義共和国共産党第一書記を務め、キルギスの経済発展と教育振興に貢献した。

- チンギス・アイトマートフ(1928年 - 2008年):世界的に有名な作家。代表作に『ジャミリヤ』、『白い汽船』、『一日 siècle』など。キルギスの伝統文化や人間性を深く描いた作品で知られ、多くの言語に翻訳されている。

- アスカル・アカエフ(1944年 - ):キルギス共和国初代大統領(1990年 - 2005年)。物理学者でもあった。

- ローザ・オトゥンバエヴァ(1950年 - ):キルギスの政治家、外交官。2010年の政変後に暫定大統領を務め、中央アジア初の女性国家元首となった。

- オルズベク・ナザロフ(1966年 - ):元プロボクサー。WBA世界ライト級チャンピオン。

- ヴァレンティーナ・シェフチェンコ(1988年 - ):総合格闘家。UFC女子フライ級チャンピオン。

これらの人物は、それぞれの分野でキルギスの名を高め、国内外に影響を与えた。

16. スポーツ

キルギスでは多様なスポーツが行われており、特にサッカー、レスリング、そして伝統的な馬術競技が人気である。国際大会でも、特に格闘技系種目で成果を上げている。

16.1. サッカー

サッカーはキルギスで最も人気のあるスポーツの一つである。国内にはプロサッカーリーグであるキルギス・リーグが存在し、複数のクラブチームが競い合っている。FCドルドイ・ビシュケクはリーグ最多優勝を誇る強豪クラブである。

サッカーキルギス代表は、キルギスサッカー連盟(FFKR)によって運営されている。FIFAワールドカップへの出場経験はないが、AFCアジアカップには2019年大会で初出場を果たし、グループリーグを突破してベスト16に進出するという快挙を成し遂げた。この成功は国内のサッカー人気をさらに高めることとなった。ユース世代の育成や国内リーグのレベルアップが今後の課題とされている。

16.2. 伝統スポーツ

キルギスの伝統スポーツは、遊牧民の生活と文化に深く根ざしており、特に乗馬技術を活かした競技が多い。

- コクボル(көк-бөрүコクボルキルギス語、別名:улак-тартышウルク・タルティシュキルギス語):中央アジア全域で見られる馬術競技で、ヤギの屠体(頭なし)を奪い合い、相手陣地のゴール(大きな桶や地面に描かれた円)に入れることを目指すチームスポーツ。ポロとラグビーを合わせたような激しい競技である。

- クズ・クーマイ(кыз куумайクズ・クーマイキルギス語):「娘追い」を意味し、男性騎手が女性騎手を追いかけ、捕まえてキスをしようとする競技。もし男性が捕まえられなければ、逆に女性騎手が男性騎手を追いかけ、鞭で打つ。

- アト・チャビシュ(ат чабышアト・チャビシュキルギス語):長距離競馬。時には50 km以上の距離を走る。

- ジュンビ・アトマイ(жамбы атмайジュンビ・アトマイキルギス語):竿に糸で吊るされた貴金属の塊(ジュンビ)を、馬を走らせながら射抜いて糸を切る競技。

- オオダリシュ(оодарышオオダリシュキルギス語):馬上でレスリングを行い、相手を馬から落とした方が勝ちとなる。

- ティイン・エンメイ(тыйын эңмейティイン・エンメイキルギス語):全力疾走する馬の上から地面に置かれたコインを拾い上げる競技。

これらの伝統スポーツは、国民の祝祭やイベントで盛んに行われ、キルギスの文化的アイデンティティを象徴するものとなっている。ワールド・ノマド・ゲームズは、これらの伝統スポーツを国際的に広めるための競技大会であり、最初の3回はキルギスのチョルポン・アタで開催された。

この他、レスリングも非常に人気があり、オリンピックではグレコローマンスタイルとフリースタイルでメダルを獲得している。2008年夏季オリンピックと2020年夏季オリンピックでそれぞれ3つのメダルを獲得した。

アイスホッケーは、2009年に最初のキルギス・アイスホッケー選手権が開催されるまではそれほど人気がなかった。2011年、キルギス男子代表チームは2011年アジア冬季競技大会のプレミアディビジョンで6戦全勝で優勝した。これはキルギスのアイスホッケーチームが参加した最初の主要な国際大会であった。キルギス男子アイスホッケーチームは2011年7月にIIHFに加盟した。

バンディも国内で人気が高まっている。キルギス代表チームは、アジア冬季競技大会でキルギス初のメダルとなる銅メダルを獲得した。2012年にはバンディ世界選手権に初出場した。

キルギス代表バスケットボールチームは、公式の1995年アジアバスケットボール選手権で最高の成績を収め、イラン、フィリピン、ヨルダンなどの強豪を抑えて上位に入った。

2022年9月9日から17日まで、第21回イシク・クル国際スポーツ大会(SCO + CIS)がイシク・クル州のバクトゥー・ドロノトゥ村で開催された。2022年6月15日から7月3日まで、第6回国際スポーツフェスティバル「キルギスの真珠」がイシク・クル地方で開催された。

キルギスは2000年シドニーオリンピックの柔道男子60kg級でアイディン・スマグロフが銅メダルを獲得し、同国初のオリンピックメダルとなった。