1. 生涯

バルトーク・ベーラの生涯は、幼少期の音楽的才能の開花から、民謡研究への情熱、二度の結婚、そして第二次世界大戦下の苦難を経て、アメリカでの晩年と死、そして故郷への遺骨移送に至るまで、波乱に満ちたものであった。

1.1. 幼少期

バルトークは1881年3月25日、オーストリア=ハンガリー帝国のハンガリー王国、バーンシャーグ地方のナジセントミクローシュ(現ルーマニア、Sânnicolau Mareルーマニア語/モルドバ語)に生まれた。父は農学校校長で同名のBartók Béla (iskolaigazgató)バルトーク・ベーラハンガリー語(1855年-1888年)、母はピアノ教師のVoit Paulaパウラ・ヴォイトハンガリー語(1857年-1939年)であった。父は町に音楽協会を設立するほどの熱心な音楽愛好家で、自身もピアノやチェロを嗜んだ。母パウラはドイツ系で、Martinトゥーローツェントマールトンスロバキア語(現スロヴァキア、マルチン)出身であり、ハンガリー語を流暢に話した。バルトーク家はハンガリーの低級貴族の家系で、ボルショド県のボルショドシラークを起源とする。彼の父方の祖母はBunjevciブニェヴァツ人クロアチア語系のカトリック教徒であったが、自身をハンガリー人と見なしていた。

バルトークは幼少期から顕著な音楽的才能を示した。母パウラによれば、彼は完全な文章を話すようになる前から、母がピアノで弾く異なるダンスのリズムを区別できたという。4歳までに40曲のピアノ曲を弾けるようになり、翌年には母が正式にピアノを教え始めた。彼は病弱な子供で、5歳まで慢性疾患を患っていた。

1888年、バルトークが7歳の時に、父が32歳で急死した(アジソン病であったとされている)。父の死後、母はピアノ教師として一家を支えることとなり、バルトークと妹のエルジェーベトを連れてナージセレーシュ(現ウクライナ、Виноフラージウヴィノフラージウウクライナ語)に転居し、その後各地を転々とした。10歳の時にはピアニストとしての初舞台をナージセレーシュで踏み、好意的な批評を受けた。この演奏会では、2年前に作曲した自身の最初の作品「ドナウの行路」という短い曲も演奏した。母は彼を天才少年ピアニストとして売り出すことはせず、まずは普通の教育を受けさせた。その後、Erkel Lászlóエルケル・ラスローハンガリー語に師事し、1894年には母が仕事を得たポジョニ(現スロヴァキアの首都、ブラチスラヴァ)へ引っ越し、当地のギムナジウムに入学。ここでエルンスト・フォン・ドホナーニと知り合い、友人となった。

1.2. 音楽家への道と民謡との出会い

ギムナジウム在学中、バルトークはピアニストやオルガニストとして活動し、ヨハネス・ブラームスの影響を受けた作曲活動にも取り組んでいた。1898年にはウィーン音楽院への入学を許可されたが、国際色豊かなウィーンよりもハンガリーの作曲家としての自己を意識すべきだというドホナーニの勧めを受け、翌1899年にブダペスト王立音楽院(後のリスト音楽院)に入学した。ここでは作曲をハンス・ケスラー、ピアノをIstván Thománトマーン・イシュトヴァーン英語に師事した。彼はワグネリアンであった学長からリヒャルト・ワーグナーの影響を受けたが、既にブラームスの影響を脱して先に進もうとしていた彼にとって、ワーグナーは答えをくれなかったと後に回想している。

1902年、21歳の時、リヒャルト・シュトラウスの交響詩『ツァラトゥストラはこう語った』のブダペスト初演に接し、強烈な衝撃を受けた。バルトークは「ついに私の進むべき道が見えた」と語り、この影響から交響詩『コシュート』を作曲した。この作品は1848年のハンガリー独立運動の英雄コシュート・ラヨシュへの賛歌であり、当時ハプスブルク帝政の支配下にあったブダペストの世論を騒がせた。

1904年の夏、ゲルリーツェプスタ(現スロヴァキア領)の保養地を訪れた際、Kibédキベードハンガリー語出身の若い乳母リディ・ドーサが世話をする子供たちに民謡を歌っているのを耳にした。この出来事が、彼の生涯にわたる民謡研究への献身のきっかけとなった。

1905年、パリのルビンシュタイン音楽コンクールにピアノ部門と作曲部門で出場し、ピアノ部門で2位(優勝はヴィルヘルム・バックハウス)、作曲部門では入賞せず奨励賞の第2席であった。ピアニストとしての道を思い描いていた彼は、優勝を逃したことに大きく落胆したが、それ以上に作曲部門での結果に衝撃を受けた。同年、民謡について科学的アプローチを始めていたコダーイ・ゾルターンと出会い、彼から多大な影響を受けた。1907年頃、バルトークはコダーイを通じて、当時ハンガリーでは知られていなかったクロード・ドビュッシーの音楽を知ることとなる。バルトークはドビュッシーの音楽を高く評価し、1939年のインタビューで「ドビュッシーの音楽に対する最大の功績は、全ての音楽家の間で和声とその可能性に対する意識を再覚醒させたことだ。その点で、彼は進歩的な形式の可能性を私たちに示したベートーヴェンや、対位法の超越的な意義を示したバッハと同じくらい重要だ。私が常に自問しているのは、これら三人の偉大な巨匠を、私たちの時代に有効な生きた統合を成し遂げることが可能かということだ」と述べている。ドビュッシーの影響は『14のバガテル』(1908年)に現れており、これを聞いたフェルッチョ・ブゾーニは「ついに真に新しいものが!」と叫んだという。

1906年からコダーイやその他の研究者たちと共に、ハンガリー各地の農民音楽の採集を始めた。当初は手作業で旋律を書き写していたが、後にトーマス・エジソンが発明した蝋管録音機を使用するようになった。彼はまずカルパティア盆地(当時のハンガリー王国)で、ハンガリー民謡、スロヴァキア、ルーマニア、ブルガリアの民謡を採譜した。1913年にはアルジェリアへ赴いた他は、専ら当時のハンガリー国内で民族音楽を採集していた。第一次世界大戦の勃発により、これらの遠征は中断せざるを得なくなった。

彼らの民謡への関心は、当時の伝統的な国民文化への社会的関心と一致していた。以前は、ハンガリーの民謡はジプシー音楽として分類されていた。その典型的な例が、フランツ・リストのピアノのための『ハンガリー狂詩曲』であり、これは当時のロマのバンドによって演奏されていた人気のある芸術歌曲に基づいていた。これに対し、バルトークとコダーイは、古いマジャル人の民謡が五音音階に基づいていることを発見し、これは中央アジア、アナトリア、シベリアなどアジアの民族音楽の伝統と類似していた。バルトークとコダーイは、このようなマジャル農民音楽の要素を彼らの作曲に取り入れ始めた。彼らはしばしば民謡の旋律を「逐語的に」引用し、本格的な歌から完全に派生した作品も書いた。その一例が、バルトークの独奏ピアノのための2巻からなる『子供のために』であり、80の民謡に彼が伴奏を付けたものである。バルトークの芸術音楽におけるスタイルは、民謡、古典主義、そしてモダニズムの統合であった。彼の旋律的・和声的感覚は、ハンガリー、ルーマニア、その他の国の民謡に影響を受けていた。彼は特にブルガリア音楽に見られる非対称なダンスリズムと刺激的な和声を好んだ。彼の初期の作品のほとんどは、ナショナリズムと後期ロマン主義の要素を融合させたものであった。

1907年、26歳でブダペスト音楽院ピアノ科教授に就任した。この職は彼をヨーロッパでのピアニストとしてのツアーから解放し、ハンガリーに留まることを可能にしたため、さらなる民謡の採集が進み、民謡の編曲なども行うようになった。この時点でも、彼の大規模な管弦楽作品はまだブラームスやリヒャルト・シュトラウス、さらにはドビュッシーの影響を感じさせるものであったが、ピアノ小品や親しかった女性ヴァイオリン奏者シュテフィ・ゲイエルに贈った『ヴァイオリン協奏曲第1番』(ゲイエルの死後発表)の2楽章などでははっきりと民謡採集の影響が表れている。1908年の『弦楽四重奏曲第1番』にも民謡風要素が含まれている。また、トマーンの紹介で知己を得ていたレオポルド・ゴドフスキー、バルトークの作品を評価したフェルッチョ・ブゾーニの推挙も得て、ピアニストとしてだけでなく作曲家としての名も次第に浸透し始めた。彼の著名な教え子には、フリッツ・ライナー、サー・ゲオルク・ショルティ、ジェルジ・シャーンドル、エルネー・バローグ、ジゼラ・セルデン=ゴート、リリー・クラウスなどがいる。バルトークがアメリカに移住した後も、ジャック・ビーソンやヴァイオレット・アーチャーを教えた。

1.3. 個人的な生活

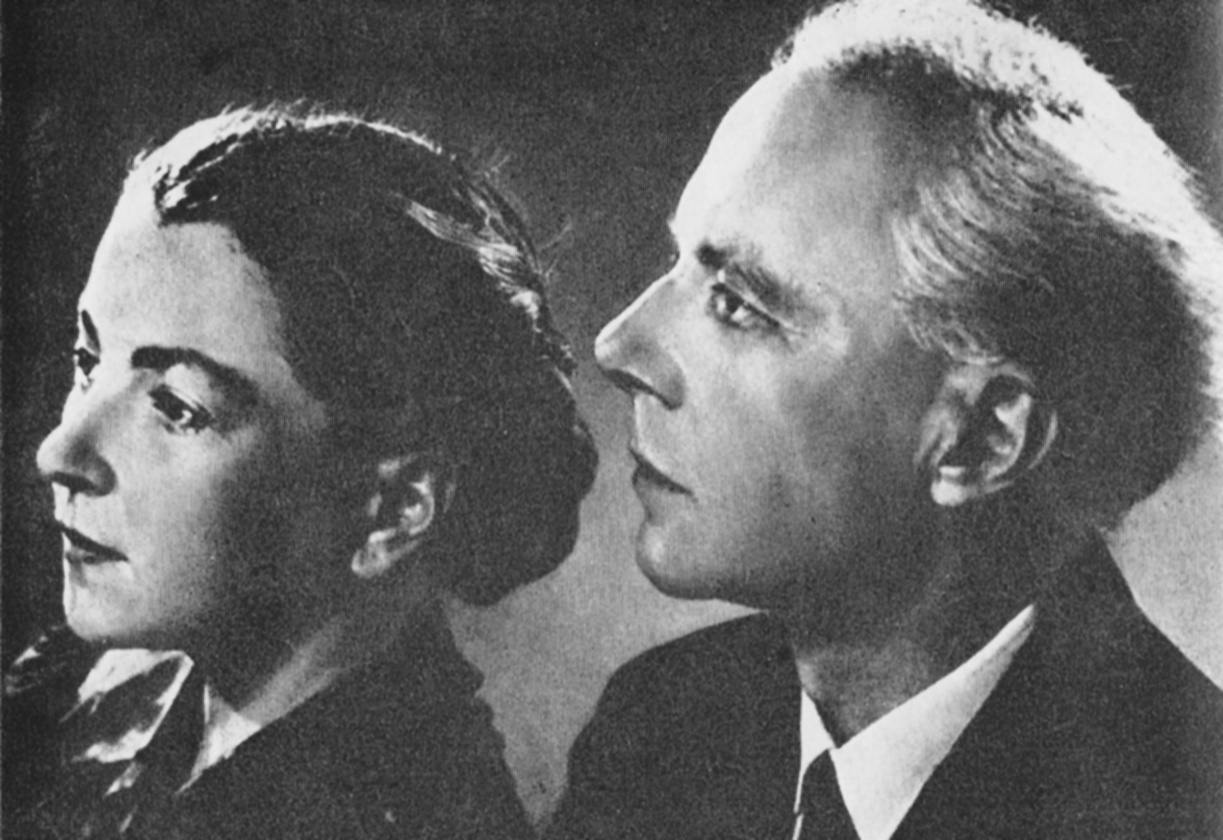

1909年、28歳で16歳のZiegler Mártaツィーグレル・マールタハンガリー語(1893年-1967年)と結婚した。翌1910年には長男Bartók Béla (mérnök)バルトーク・ベーラ3世ハンガリー語が生まれた。約15年間の結婚生活の後、バルトークは1923年6月にマールタと離婚した。離婚から2ヶ月後、彼はピアノの生徒であったDitta Pásztory-Bartókディッタ・パシュトリハンガリー語(1903年-1982年)にプロポーズし、10日後に結婚した。当時ディッタは19歳、バルトークは42歳であった。彼らの次男Bartók Péterペーテル・バルトークハンガリー語は1924年に生まれた。ペーテルは後にアメリカで録音技師として活躍し、父親の作品を中心に優れた録音を世に送り出した。また楽譜の校訂にも大きな功績がある。

バルトークはカトリックとして育ったが、成人する頃には無神論者となっていた。しかし後にユニテリアン主義に惹かれ、1916年には公にユニテリアン信仰に改宗した。バルトークは伝統的な意味での宗教心はなかったが、息子のバルトーク・ベーラ3世によれば、「彼は自然愛好家であり、常に自然の奇跡的な秩序を深く敬意をもって語っていた」という。成人後、ベーラ3世はハンガリー・ユニテリアン教会の信徒代表となった。

1.4. 作曲家およびピアニストとしてのキャリア

1911年、バルトークは唯一のオペラとなる『青ひげ公の城』を作曲し、マールタに献呈した。彼はこの作品をハンガリー芸術委員会賞に応募したが、「舞台に適さない」として却下された。この作品は結局1918年まで上演されなかった。バルトークは、1919年の革命に積極的に参加した後、ホルティ体制下の政府から、台本作家バラージュ・ベーラがユダヤ系であり、ブラックリストに載り、ウィーンに亡命していたため、オペラから彼の名前を削除するよう圧力を受けたが、これを拒否した。この出来事と自身の作品がなかなか顧みられない現状に疲れてしまい、ピアノ科教授以外の公的な立場から身を引いた。その後、『青ひげ公の城』はバルトークが亡命する前の1936年に一度再演されたのみであった。彼の生涯の残りの期間、ハンガリーとその人々、文化に献身したにもかかわらず、彼は政府やその公的機関にあまり忠誠心を感じることはなかった。

芸術委員会賞の落胆の後、バルトークは2、3年間ほとんど作曲せず、民謡の収集と整理に集中することを好んだ。彼は蓄音機を民謡収集の不可欠な道具と考え、その正確性、客観性、操作性を評価した。彼はまずカルパティア盆地(当時のハンガリー王国)で、ハンガリー、スロヴァキア、ルーマニア、ブルガリアの民謡を採譜した。バルトークの作曲における民族的要素の扱いは、彼が生まれ育ったハンガリーの音階、音、リズムが彼の音楽的思考の大部分を占めていたため、非常に本格的で純粋な形で表現された。彼はまた、モルダヴィア、ワラキア、そして(1913年には)アルジェリアでも民謡を収集した。第一次世界大戦の勃発により遠征は中断されたが、彼はバレエ『かかし王子』(1914年-1916年)と『弦楽四重奏曲第2番』(1915年-1917年)の作曲に戻った。これらの作品はどちらもドビュッシーの影響を受けている。

バルトークのバレエ『中国の不思議な役人』のリブレットは、イーゴリ・ストラヴィンスキー、アルノルト・シェーンベルク、リヒャルト・シュトラウスの影響を受けていた。1918年に着手されたものの、物語の性的内容のために1926年まで上演されなかった。次に彼は2つのヴァイオリンソナタ(それぞれ1921年と1922年に作曲)を書き、これらは彼の作品の中でも最も和声的、構造的に複雑な作品の一つである。

1927年3月、彼はバルセロナを訪れ、グラン・テアトレ・デル・リセウでオルケストラ・パウ・カザルスとピアノのためのラプソディ Sz.26を演奏した。同じ滞在中、彼はカタルーニャ音楽堂でCobla Barcelonaコブラ・バルセロナカタルーニャ語のコンサートを鑑賞した。批評家Joan Llongueras i Badiaジョアン・リョングエラス・イ・バディアカタルーニャ語によれば、「彼はサルダナに非常に興味を持ち、とりわけ私たちの音楽の新鮮さ、自発性、生命力に感銘を受けた[...]彼はテナラとティブレの仕組みを知りたがり、コブラの構成や各楽器の音域と特性に関するデータを求めた」という。

1927年から1928年にかけて、バルトークは『弦楽四重奏曲第3番』と『弦楽四重奏曲第4番』を作曲し、これ以降の作品は彼の成熟したスタイルを示している。この時期の注目すべき例としては、『弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽』(1936年)や『弦楽のためのディヴェルティメント』(1939年)がある。『弦楽四重奏曲第5番』は1934年に作曲され、『弦楽四重奏曲第6番』(彼の最後の弦楽四重奏曲)は1939年に作曲された。1936年にはトルコを訪れ、トルコの民謡を収集・研究した。彼は主にアダナ周辺でトルコの作曲家アフメト・アドナン・サイグンと共同で作業を行った。

1.5. 第二次世界大戦とアメリカへの移住

1940年、第二次世界大戦が勃発しヨーロッパの政治情勢が悪化するにつれて、バルトークはハンガリーからの脱出をますます考えるようになった。彼はナチスと、三国同盟下でのハンガリーとドイツおよび枢軸国との同盟に強く反対した。ナチスが1933年に政権を握って以来、バルトークはドイツでのコンサートを拒否し、そこでの出版社との契約も解消した。彼の反ファシスト的な政治的見解は、ハンガリーの体制内で彼に多大な困難をもたらした。1940年10月4日に記録された彼の遺言では、ブダペストのオクトゴンやコダーイ・ケーレンド、あるいはハンガリーのいかなる広場や通りも、当時ベニート・ムッソリーニやアドルフ・ヒトラーの名前を冠していた間は、彼の名前を冠するべきではないと要求した。

まず原稿を国外に送った後、バルトークは1940年10月に妻のDitta Pásztory-Bartókディッタ・パシュトリハンガリー語と共にしぶしぶアメリカへ亡命した。彼らはリスボンからの汽船で10月29日から30日の夜にかけて到着した後、ニューヨーク市に定住した。1942年に彼らに合流した後、次男ペーテル・バルトークはアメリカ海軍に入隊し、戦争の残りの期間を太平洋で過ごし、後にフロリダに定住して録音技師およびサウンドエンジニアとなった。先妻との長男バルトーク・ベーラ3世はハンガリーに残り、1980年代初頭に引退するまで鉄道職員として働いた。

1945年に死去する直前にアメリカ市民となったものの、バルトークはアメリカで完全にくつろぐことはなかった。彼は当初、新しい環境での作曲に困難を感じた。アメリカではピアニスト、民族音楽学者、教師としてはよく知られていたが、作曲家としてはあまり知られていなかった。彼の晩年、アメリカでは彼の音楽への関心は低かった。彼と妻ディッタはいくつかのコンサートを行ったが、需要は低かった。バルトークはハンガリーでいくつかの録音を行っていたが、アメリカに来てからもコロンビア・レコードのために録音を行った。これらの録音の多く(バルトーク自身の語りによる導入を含むものもある)は、後にLPやCDでリリースされた。

バルトークは数年間、コロンビア大学から年間3000 USD(2024年の価値で5.00 万 USD以上)の研究奨学金を受けていた。彼とディッタはコロンビア大学の図書館で、セルビアとクロアチアの民謡の大規模なコレクションに取り組んだ。アメリカでの最初の数年間におけるバルトークの経済的困難は、出版印税、教育、演奏ツアーによって軽減された。彼の財政は常に不安定であったが、一般に信じられているような貧困の中で生きて死んだわけではない。彼には十分な友人や支援者がおり、生活に必要な資金と仕事が確保されていた。バルトークは誇り高い人物であり、容易に慈善を受け入れなかった。時には現金が不足していても、友人たちがポケットマネーで提供しようとする金をしばしば断った。彼はASCAP(米国作曲家作詞家出版者協会)の会員ではなかったが、協会は彼の最後の2年間の医療費を負担し、バルトークはしぶしぶこれに同意した。エドワード・ジャブロンスキーの1963年の記事によれば、「バルトークのアメリカ滞在中、彼の収入が年間4000 USD(2024年の価値で約7.00 万 USD)を下回ることは一度もなかった」という。

1.6. 晩年と死

彼の健康問題の最初の症状は1940年後半に始まり、右肩が硬直し始めた。1942年には症状が悪化し、発熱を繰り返すようになった。バルトークの病気は当初、若い頃に経験した結核の再発と考えられ、ニューヨークの医師の一人にはウィル・ロジャース記念病院の院長エドガー・メイヤーもいたが、医学的検査では基礎疾患は見つからなかった。最終的に1944年4月に白血病と診断されたが、この時にはすでに手遅れであった。

体が徐々に衰えていく中で、バルトークはより創造的なエネルギーを見出し、最後の傑作群を生み出した。これは一部にはヴァイオリニストのヨーゼフ・シゲティと指揮者のフリッツ・ライナー(ライナーは王立音楽院でのバルトークの学生時代からの友人であり擁護者であった)のおかげであった。バルトークの最後の作品は『弦楽四重奏曲第6番』であったかもしれないが、セルゲイ・クーセヴィツキーからの『管弦楽のための協奏曲』の委嘱があった。クーセヴィツキーのボストン交響楽団は1944年12月にこの作品を初演し、非常に肯定的な評価を受けた。『管弦楽のための協奏曲』は急速にバルトークの最も人気のある作品となったが、彼はその完全な影響を見ることはなかった。

1944年には、ユーディ・メニューインから『無伴奏ヴァイオリンソナタ』の作曲も委嘱された。1945年、バルトークは妻ディッタへの42歳の誕生日プレゼントとして、優雅でほとんど新古典派的な作品である『ピアノ協奏曲第3番』を作曲したが、彼女の誕生日のわずか1ヶ月強前に死去し、オーケストレーションは未完成であった。彼はまた『ヴィオラ協奏曲』のスケッチも残していたが、死去時にはほとんどオーケストレーションに着手しておらず、ヴィオラパートと管弦楽パートのスケッチのみが完成していた。

バルトーク・ベーラは1945年9月26日、ニューヨーク市の病院で白血病(具体的には二次性多血症)の合併症により64歳で死去した。彼の葬儀にはわずか10人しか参列しなかった。未亡人とその息子を除けば、参列者にはジェルジ・シャーンドルなどが含まれていた。

バルトークの遺体は当初、ニューヨーク州Hartsdale, New Yorkハーツデイル英語のファーンクリフ墓地に埋葬された。共産主義下のハンガリーの末期である1980年代後半、ハンガリー政府は彼の二人の息子、ベーラ3世とペーテルと共に、彼の遺体を掘り起こしブダペストへ移送して埋葬するよう要請した。ハンガリーは1988年7月7日に彼のために国葬を執り行った。彼はブダペストのFarkasréti Cemeteryファルカシュレーティ墓地英語に、1982年に死去したディッタの遺体の隣に再埋葬された。

未完成であった2つの作品は、後に彼の弟子であるSérly Tibórシェルイ・ティボールハンガリー語によって完成された。ジェルジ・シャーンドルは1946年2月8日に行われた『ピアノ協奏曲第3番』の初演でソリストを務めた。ディッタ・パシュトリ=バルトークも後にこの曲を演奏し、録音している。『ヴィオラ協奏曲』は1990年代にバルトークの息子によって改訂・出版され、この版はバルトークが意図したものにより近い可能性がある。同時に、ペーテル・バルトークはアルゼンチンの音楽家ネルソン・デラマッジョーレと協力し、『ピアノ協奏曲第3番』の過去の版の再版と改訂に取り組んだ。

2. 作風

バルトークは「若い頃の私にとって、美の理想はベートーヴェンだった」と回想しているように、ドイツ・オーストリア音楽の強い影響から出発した。しかし、ハンガリー民族やハンガリー王国内の少数民族の民謡をはじめとした民俗音楽の収集とそれらについての科学的分析から、その語法を自分のものにしていった側面と、同時期の音楽の影響を受けた側面のバランスの中で作品を生み出す、という独自の道を歩んだ。彼の楽曲は民俗音楽の旋律やリズムだけでなく、構造面も分析した上で、なおかつソナタ形式など西洋の音楽技法の発展系を同時に取り入れて成立している。また、過去の音楽に目を向け新しい音楽を生み出そうとした点など、音楽史的には新古典主義の流れの一人と位置付けられる。

作品の変遷は大まかに以下のように区分できる。

- - 1905年**: ヨハネス・ブラームスやリヒャルト・シュトラウスの影響が強い、後期ロマン主義的な作風。ハンガリー民族としての意識を曲で表現しようとする作品もあったが、まだ先人たちと同様にジプシー音楽的な要素を取り入れる形であった。

- 1906年 - 1923年頃**: 盟友のコダーイ・ゾルターンと共に、当時のハンガリー王国の各地から民謡収集を行い、一方では民謡を編曲したピアノ曲などを作り、他方では民謡の語法を科学的に分析した形で自身の作品に活かし出した時期。また自身の作品には、民謡以外にもクロード・ドビュッシーやイーゴリ・ストラヴィンスキー、新ウィーン楽派など当時の最先端の音楽の影響も強く反映されている。この末期には民謡の語法を消化し、独自のスタイルをほぼ確立する。

- 1926年 - 1930年頃**: 特に室内楽作品において尖鋭的な和声と荒々しいまでの強烈な推進力を持ちながら、緻密な構造を持つ数々の作品を生み出した。「無調的」ともいわれるが、本人は無調音楽は存在しないとの立場をとっており、この時期の作品でも調的中心は存在している。またバロック音楽や古典派の影響を如実に感じさせるなど、新古典主義音楽の流れに乗っている面も見られる。

- 1930年 - 1940年**: その前の時代と同様に緻密な楽曲構造を持ちながら、もう少し和声的にも明快で、より新古典的なスタイルを打ち出した時期。数々の傑作を発表している。

- 1943年 - 1945年(アメリカ時代)**: 傾向としてはその前の時代の末期の延長線上にあり、細かい動機よりも旋律的な要素を重視する傾向がある。より明快、明朗に大衆に受ける方向へ変化したとも言われるが、曲によってはそれ以前の厳しい顔をのぞかせる。

彼の音楽の最も顕著な特徴は、カルパティア盆地やヨーロッパの芸術音楽の影響、そして調性への彼の変化する態度(およびその使用)である。ただし、長音階や短音階に関連する伝統的な和声機能は使用されていない。バルトークは自身の音楽が常に調性的であると主張したが、彼は通常調性に関連する和音や音階を使用することは稀であったため、調性理論の記述的資源は限定的な使用にとどまる。ジョージ・パールやエリオット・アントコレッツは、反転対称性の軸を介して調性中心を示す彼の代替方法に焦点を当てている。他の研究者は、バルトークの対称軸を無調分析プロトコルの観点から見ている。リチャード・コーンは、反転対称性はしばしば別の無調手順、すなわち移調関係にある二音から和音を形成する副産物であると主張している。無調音高クラス理論はまた、ポリモーダル・クロマティシズム、投影集合、特権パターン、そして平均律の十二音集合、八音音階(およびアルファ和音)、全音階および「ヘプタトニア・セクンダ」の七音音階、そして比較的稀に全音音階や主要な五音音階コレクションといった、ソース集合として使用される大規模な集合タイプを探求するための資源を提供している。

彼は単純な集合を積極的に音楽構造を形成するために使用することは稀であったが、注目すべき例として『ヴァイオリン協奏曲第2番』の第一楽章の第二主題がある。これについて彼は「アルノルト・シェーンベルクに、全ての十二音を使ってもなお調性を保つことができることを示したかった」とコメントしている。より徹底的には、『弦楽四重奏曲第2番』の最終楽章の最初の8小節で、全ての音符が徐々に集まり、12番目の音(変ト)が8小節目の最後の拍で初めて鳴り、最初のセクションの終わりを示している。『弦楽四重奏曲第3番』の冒頭では、ハ♯-ニ-ニ♯-ホが伴奏(弦楽器)で使用され、残りの音高クラスは旋律(ヴァイオリン1)で使用されている。また、『ハンガリー農民歌による8つの即興曲』の第6曲のように、7-35(全音階または「白鍵」集合)や5-35(五音音階または「黒鍵」集合)がより頻繁に使用されている。そこでは、主要な主題は左手の黒鍵で演奏され、右手は白鍵の三和音で伴奏している。『弦楽四重奏曲第4番』の第三楽章50-51小節では、第一ヴァイオリンとチェロが黒鍵の和音を演奏し、第二ヴァイオリンとヴィオラは順次進行の全音階的旋律を演奏している。一方、ピアノのための組曲 作品14(1914年)の初期から、彼は複合音程サイクルに基づいた一種のセリエル主義を時折用いており、その中には最大限に分散された多集合サイクルも含まれる。

ハンガリーの音楽学者Ernő Lendvaiレンドヴァイ・エルネーハンガリー語は、バルトークの作品がアコースティック・スケールと中心軸システムという二つの対立する調性システムに基づいていること、そして構造原理として黄金分割を使用していると分析している。ただし、後者については当てはまらない作品がかなりあり、この説の妥当性を支持するスケッチの書き込みや計算メモ等が見当たらないため、現在ではハンガリー国内外いずれにおいても、専門の研究者でこの説を支持する人はあまり多くない。

ミルトン・バビットは、1949年のバルトークの弦楽四重奏曲に関するレビューで、バルトークが調性と各作品に固有の非調性的な方法を使用していることを批判し、「バルトークの解決策は特殊なものであり、複製することはできない」と述べた。バビットにとって、バルトークが「二つの組織原則」-大規模な関係には調性、瞬間的な主題要素には作品固有の方法-を使用していたことは問題であり、彼は「高度に希薄化された調性」が終止感を生み出すために極端な非和声的方法を必要とすることに懸念を表明した。

なお、アメリカ移住前に手紙で吐露しているように「作曲は教えるものではないし、私には不可能です」という考えの持ち主で、その生涯で作曲を指導したのは盟友コダーイの妻シャーンドル・エンマくらいとされている。作曲の理論的な面についても自身ではほとんど明らかにしておらず、手紙で自身の音楽語法がハンガリー、ルーマニア、スロヴァキアの民俗音楽に強く影響をされていると書いている程度である。

3. ピアニストとして

バルトークは身長が約165 cmと決して大柄ではなかったが、手はかなり大きかった。彼はヴィルトゥオーゾとして自身の未来を思い描くほどの実力を持つフランツ・リスト直系の弟子であり、晩年までピアニストとしての活動も行った。手紙などでは伴奏家としての腕前も自負していたようで、多くのソリストとの共演歴もある。自作自演やリストのピアノ曲のスタジオ録音、1940年にはヨーゼフ・シゲティと共演した演奏会でベートーヴェンの『クロイツェル・ソナタ』やドビュッシーの『ヴァイオリンソナタ』などのライヴ録音などを残しており、彼の演奏はCDなどで聴くことができる。

ドイツ・オーストリア音楽をレパートリーとしていたが、ドメニコ・スカルラッティの作品を編纂して自ら演奏したり、自らに多大な影響を与えたドビュッシーの作品も多く取り上げていた。自作のピアノ曲も自身が演奏会に取り上げるために書かれたものが少なくない。

また作曲は教えなかったが、ピアノ教育には熱心だった。自作でも教育のための作品は重要な位置を占めており、リスト音楽院ではピアノの教授として多くの弟子を育てた。シャーンドル・ジェルジやリリー・クラウス、ゲザ・アンダなどのピアニストを直接指導したほか、指揮者のアンタル・ドラティや、作曲家でバルトークの民俗音楽研究の助手も務めたVeress Sándorヴェレッシュ・シャーンドルハンガリー語などがピアノの弟子である。また、指揮者ゲオルク・ショルティは直接の弟子ではなかったが、指導教授の代役として一時バルトークのピアノのレッスンを受けたことがあったことを回想している。

4. 作品

バルトークは「作品番号」を習作の時点からつけており、「Op.1」と付記されている作品は3つある。その3つめである1904年の『ピアノのためのラプソディ』以降はオリジナルの作品には作品番号を付け、民謡からの編曲作品には付けないというルール付けを行った。しかし前述のように『ヴァイオリン・ソナタ第1番』の出版の際からこれを止めた。このような事情から後年学者たちが習作なども含めて分類した番号が付けられることも多く、少なくとも3種類の体系がある。ここではハンガリーの作曲家András Szőllősyセールレーシ・アンドラーシュハンガリー語が作成した「バルトークの音楽作品と音楽学論文の目録」での付番「Sz.Sz.ハンガリー語」を付記する。

4.1. 管弦楽曲

- 交響曲変ホ長調 (1902年-1903年)Sz.16 ※未完で楽譜自体紛失。スケルツォ楽章のみ現存(Sz.17)

- 交響詩『コシュート』 (1903年)Sz.21

- 管弦楽のための組曲第1番 (1905年、1920年改訂)Op.3 Sz.31

- 小管弦楽のための組曲第2番 (1905年-1907年、1943年改訂)Op.4 Sz.34

- 管弦楽のための『2つの肖像』 (1907年-1911年)Op.5 Sz.37

- 第1曲はヴァイオリン協奏曲第1番の第1楽章を流用。第2曲はピアノ曲『14のバガテル』最終曲の編曲。

- 管弦楽のための『2つの映像』 (1910年)Op.10 Sz.46

- ルーマニア舞曲 (1910年)Sz.47a

- 『2つのルーマニア舞曲』の第1曲を編曲。

- 4つの小品 (作曲1912年、管弦楽化1921年)Op.12 Sz.51

- ルーマニア民俗舞曲 (1917年)Sz.68

- ピアノ版(Sz.56)の編曲。

- 『舞踏組曲』 (1923年)Sz.77

- 『トランシルヴァニア舞曲』 (1931年)Sz.96

- ピアノ曲『ソナチネ』の編曲。

- 『ハンガリーの風景』 (1931年)Sz.97

- ピアノ曲集の『10のやさしい小品』『3つのブルレスク』『4つの挽歌』『子供のために』より5曲を抜粋して編曲。

- 9つのハンガリーの農民歌 (1933年)Sz.100

- ピアノ曲『15のハンガリー農民歌』の後半9曲を編曲。

- 『弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽』 (1936年)Sz.106

- 弦楽のための『ディヴェルティメント』 (1939年)Sz.113

- 『管弦楽のための協奏曲』 (1943年)Sz.116

4.2. 協奏曲

協奏曲に類するものも含む。

- ピアノと管弦楽のためのラプソディー (1904年)Op.1 Sz.27

- 『ピアノのためのラプソディー』の編曲。

- ピアノと管弦楽のためのスケルツォ(ブルレスク) (1904年)Op.2 Sz.28

- 『ヴァイオリン協奏曲第1番』 (1907年-1908年)Sz.36

- 『ピアノ協奏曲第1番』 (1926年)Sz.83

- 『ヴァイオリンとオーケストラのためのラプソディー 第1番』 (1928年)Sz.87

- 『ヴァイオリンとピアノのためのラプソディー 第1番』の編曲。

- 『ヴァイオリンとオーケストラのためのラプソディー 第2番』 (1928年、1944年改訂)Sz.90

- 『ヴァイオリンとピアノのためのラプソディー 第2番』の編曲。

- 『ピアノ協奏曲第2番』 (1930年-1931年)Sz.95

- 『ヴァイオリン協奏曲第2番』 (1937年-1938年)Sz.112

- 2台のピアノと打楽器のための協奏曲 (1940年)Sz.115

- 『2台のピアノと打楽器のためのソナタ』の編曲。

- 『ピアノ協奏曲第3番』 (1945年)Sz.119

- 残り17小節の管弦楽についてのみSérly Tibórティボール・シェルイハンガリー語が補筆。

- 『ヴィオラ協奏曲』 (1945年)Sz.120

- 未完。Sérly Tibórティボール・シェルイハンガリー語によって完成。他にも複数のバージョンがある。

4.3. 舞台作品

- オペラ『青ひげ公の城』 (1911年)Op.11 Sz.48

- バレエ『かかし王子』 (1914年-1916年、1931年改訂)Op.13 Sz.60

- 改訂時に一部を抜粋した演奏会版を作成している。

- パントマイム『中国の不思議な役人』 (1918年-1924年、1931年改訂)Op.19 Sz.73

- 一部をカットした演奏会版がある。

4.4. 室内楽曲

- 『弦楽四重奏曲第1番』 (1908年-1909年)Op.7 Sz.40

- 『弦楽四重奏曲第2番』 (1915年-1917年)Op.17 Sz.67

- 『ヴァイオリン・ソナタ第1番』 (Vn.&Pf) (1921年)Sz.75

- 初演時のプログラムにはOp.21とあったが、出版時に削除。

- 『ヴァイオリン・ソナタ第2番』 (Vn.&Pf) (1922年)Sz.76

- 『弦楽四重奏曲第3番』 (1927年)Sz.85

- ヴァイオリンとピアノのためのラプソディー 第1番 (1928年)Sz.86

- ヨゼフ・シゲティに献呈。

- チェロとピアノのためのラプソディー 第1番 (1928年)Sz.88

- 演奏会で共演したパブロ・カザルスのためにヴァイオリンからチェロ用に編曲。

- ヴァイオリンとピアノのためのラプソディー 第2番 (1928年、1944年改訂)Sz.89

- Székely Zoltánゾルターン・セーケイハンガリー語に献呈。

- 『弦楽四重奏曲第4番』 (1928年)Sz.91

- 『44のヴァイオリン二重奏曲』 (1931年)Sz.98

- 『弦楽四重奏曲第5番』 (1934年)Sz.102

- 『2台のピアノと打楽器のためのソナタ』 (1937年)Sz.110

- ヴァイオリンとクラリネットとピアノの為の『コントラスツ』 (1938年)Sz.111

- シゲティとベニー・グッドマンに献呈。

- 『弦楽四重奏曲第6番』 (1939年)Sz.114

- 『無伴奏ヴァイオリン・ソナタ』 (1944年)Sz.117

- ユーディ・メニューインに献呈。

4.5. ピアノ曲

ピアニストで教育者でもあったバルトークは、ここに挙げた以外にも多数の作品(教則本含む)がある。

- ピアノのためのラプソディー (1904年)Op.1 Sz.26

- 14のバガテル (1908年)Op.6 Sz.38

- 10のやさしい小品 (1908年)Sz.39

- 2つのエレジー (1908年)Sz.41

- 『子供のために』 (1908年-1910年)Sz.42

- ハンガリーとスロヴァキアの民謡をもとにした子供の教育用教本。生前から教育用作品・演奏会向け作品として高く評価され、バルトーク自身も1943年に改訂する以前から何度も手直しをしている。

- 2つのルーマニア舞曲 (1910年)Op.8a Sz.43

- 4つの挽歌 (1910年)Op.9a Sz.45

- 3つのブルレスク (1911年)Op.8c Sz.47

- 『アレグロ・バルバロ』 (1911年)Sz.49

- 題名はフランスの新聞にバルトークとコダーイの作品の演奏会時に「ハンガリーの若き2人の野蛮人」と書かれたことに対する皮肉。

- ピアノの初歩 (1913年)Sz.53

- 『ソナチネ』 (1915年)Sz.55

- ルーマニア民俗舞曲 (1914年)Sz.56

- ルーマニアのクリスマス・キャロル (1915年)Sz.57

- 組曲『ピアノのための組曲』 (1916年)Op.14 Sz.62

- 15のハンガリーの農民の歌 (1918年)Sz.71

- ハンガリー民謡による8つの即興曲 (1920年)Op.20 Sz.74

- 『ピアノ・ソナタ』 (1926年)Sz.80

- 組曲『戸外にて』 (1926年)Sz.81

- 9つのピアノ小品 (1926年)Sz.82

- 8曲目に「タンバリン」という曲があるが、バルトークがスペインを訪れた際の印象を元にしたものとも言われている。

- 『ミクロコスモス』 (1926年-1939年)Sz.107

- ピアノ教本であると同時に小曲集。初心者から上級者に向けての段階的な構成と、バルトークの確立した独自の音楽語法が特徴。

4.6. 声楽曲

ここに挙げた以外にも多数。

- 民謡様式による3つの歌 (1904年)Sz.24

- ハンガリー民謡 (1906年-1907年)Sz.33

- 5つの歌曲 (1915年)Sz.61

- エンドレ・アディの詞による5つの歌曲 (1915年)Sz.62

- 8つのハンガリー民謡 (1908年-1916年)Sz.64

- 村の情景 (1924年)Sz.78

- 室内管弦楽と女声合唱のための『3つの村の情景』 (1926年)Sz.79

- 『村の情景』より3曲を抜粋し、伴奏を管弦楽化したもの。

- 4つのハンガリー民謡 (1930年)Sz.93

- 『カンタータ・プロファーナ』 (1930年)Sz.94

- 声とオーケストラのための5つのハンガリー民謡 (1933年)Sz.101

5. 目録

バルトークの作品の目録作成はやや複雑である。バルトークは自身の作品に3回作品番号を付与しており、最後のシリーズは1921年のヴァイオリンとピアノのためのソナタ第1番 Op.21で終わっている。彼はオリジナル作品と民族誌的編曲、および主要作品と小作品を区別することの難しさから、この慣行を中止した。彼の死後、3つの目録作成の試み-2つは完全なもの、1つは部分的なもの-が行われた。

1. **Sz.番号**: 最初で、現在でも最も広く使用されているのは、András Szőllősyアンドラーシュ・セールレーシハンガリー語による年代順のSz.番号(1から121まで)である。

2. **DD番号**: その後、Denijs Dilleデニジス・ディレオランダ語が初期作品(Sz.1-25)をテーマ別にDD番号(1から77まで)として再編成した。

3. **BB番号**: 最新の目録はLászló Somfaiラースロー・ソンファイハンガリー語によるもので、BB番号(1から129まで)で識別される年代順の索引であり、バルトーク・ベーラ主題目録に基づいた修正が組み込まれている。

2016年1月1日、バルトークの作品は欧州連合でパブリックドメインに入った。

6. 記念碑

バルトークを称える様々な記念碑が世界各地に存在する。

- ベルギーのブリュッセルには、中央駅近くの広場、スパニエプレイン=プラス・デスパニエにバルトークの像が立っている。

- イギリスのロンドン、サウスケンジントン駅の南、シドニー・プレイスのすぐ北にあるマルバーン・コートの外には像が立っている。イングリッシュ・ヘリテージのブルー・プラークは1997年に除幕され、彼がロンドンで演奏活動をしていた際に滞在したシドニー・プレイス7番地を記念している。

- ブダペストの丘陵地帯にあるチャラーン通り29番地には、バルトークがハンガリーで最後の8年間を過ごした家の前に彼の像が設置されている。この場所は現在、Béla-Bartók-Gedenkhausバルトーク・ベーラ記念博物館ドイツ語として運営されている。この像の複製は、マコー(彼の出生地であるルーマニアに最も近いハンガリーの都市)、パリ、ロンドン、トロントにも立っている。

- ニューヨーク市、西57丁目309番地にある彼の最後の住居には、胸像と銘板が設置されており、「偉大なハンガリーの作曲家 / バルトーク・ベーラ / (1881-1945) / 生涯の最後の年をこの家で過ごした」と刻まれている。

- トルコのアンカラにあるアンカラ国立音楽院の庭には、アフメト・アドナン・サイグンの胸像の隣に彼の胸像が設置されている。

- カナダのオンタリオ州トロント、ブルア・ストリート西273番地にあるロイヤル音楽院の正面ロビーには、イムレ・ヴァルガによって2005年に制作されたバルトークのブロンズ像が立っている。

- ルーマニアのティミショアラにあるアントン・スキューディアー中央公園には、バルトークのブロンズ胸像が設置されている。この公園には2009年に設置された「著名人の小道」があり、有名な「ルーマニア人」の胸像が並んでいる。バルトークが1881年に生まれた小都市ナジセントミクローシュ(ハンガリー語ではNagyszentmiklós)は、ティミショアラから北西に約58 km離れており、現在はハンガリーとの国境近くのルーマニア国内にある。

- フランスのパリ、ブラザヴィル広場26番地にあるセーヌ川近くの公園、Square Béla-Bartókスクエア・バルトーク・ベーラフランス語には、イムレ・ヴァルガによって制作されたバルトークの像が立っている。

- 同じ公園内には、作曲家の調和理論研究を彫刻で表現した、ジャン=イヴ・ルシュヴァリエが1980年にデザインした噴水/彫刻『クリストー』も特筆される。

- パリ16区のSquare Henri-Colletスクエア・アンリ・コレフランス語には、ハンガリーの彫刻家アンドラーシュ・ベックによる表現主義的な彫刻がある。

- ルーマニアのトゥルグ・ムレシュの市内中心部にも彼の像が立っている。

- 彼の故郷であるナジセントミクローシュのNákó-kastélyナーコー城ハンガリー語の前には、座像が設置されている。

- オーストリアのウィーン、カールスプラッツ・パサージュの「ウォーク・オブ・フェーム」には、バルトークの星が刻まれている。

- 小惑星(4132) Bartokはバルトークの名前にちなんで命名された。