1. 生涯

聖ホセマリア・エスクリバーは、その幼少期から晩年まで、オプス・デイ創立者としての道を歩み、その活動は教会の世界的な広がりに貢献した。

1.1. 幼少期と家族の背景

ホセ・マリア・マリアノ・エスクリバー・イ・アルバースは、1902年1月9日にスペインのウエスカ県にある小さな町バルバストロで、ホセ・エスクリバー・イ・コルサンとマリア・デ・ロス・ドロレス・アルバース・イ・ブランク夫妻の6人兄弟の2番目で、長男として生まれた。父親のホセ・エスクリバーは商人であり、後に破産した繊維会社の共同経営者であった。このため、家族は1915年にスペイン北部のラ・リオハ県ログローニョ市に転居し、父親は衣料品店の店員として働いた。若いホセマリアは、修道士が素足で雪の上に残した足跡を見た時、初めて「何かのために選ばれた」と感じたと伝えられている。

1.2. 教育と初期の司祭職

父親の祝福を得て、エスクリバーはカトリック教会の司祭になる準備を始めた。彼はまずログローニョで学び、その後サラゴサで学んだ。1924年12月20日土曜日に助祭に叙階され、1925年3月28日土曜日にはサラゴサで司祭に叙階された。ペルディゲーラの田舎の小教区に短期間赴任した後、1927年にスペインの首都マドリードへ移り、マドリード・コンプルテンセ大学で法学を学ぶことになった。マドリードでは、エスクリバーは個人教師として、またサンタ・イサベル修道院とリトルシスターズ・オブ・ジ・アサンプションが運営する学校を含むサンタ・イサベル財団のチャプレンとして働いた。この期間、彼は都市の貧しい人々や病人に寄り添い、彼らの霊的ケアに尽力した。

1.3. オプス・デイの創立

エスクリバーの人生において、オプス・デイの創立は、日常生活の聖化を追求する信徒および司祭のための団体という、その後の彼の全活動を方向づける重要な出来事であった。

1.3.1. 創立の経緯と初期の活動

1928年10月2日、エスクリバーは「オプス・デイ(Work of God英語、神の業)」を「見た」。これは、カトリック信者が世俗の仕事を通して自らを聖化する方法を示すものであった。彼はこの使命に全身全霊を捧げた。当初から、彼はあらゆる社会環境で幅広い使徒職を行い、特にマドリードのスラム街や病院で苦しむ貧しい人々や病人の間で活動した。オプス・デイは1928年に創立され、教皇ピウス12世は1950年に最終的な承認を与えた。

1.3.2. スペイン内戦中の活動

スペイン内戦中、エスクリバーは反聖職者である共和派の支配下にあったマドリードから、アンドラとフランスを経由して、フランシスコ・フランコ将軍率いる国民派の本部があったブルゴス市へ避難した。1939年にフランコが勝利し内戦が終結した後、エスクリバーはマドリードでの学業を再開し、サンタ・マリア・ラ・レアル・デ・ラス・ウエルガス修道院の修道院長の歴史的管轄権に関する論文を提出して法学の博士号を完成させることができた。

1.3.3. 教皇庁からの承認と世界への広がり

聖十字架司祭会は1943年2月14日にオプス・デイと関連して設立された。エスクリバーは1946年にローマへ移住した。エスクリバーを「尊者」と宣言する教令には、「1947年と1950年6月16日に、彼は教皇庁の属人区としてのオプス・デイの承認を得た。彼は倦むことのない慈愛と活動的な希望をもって、世界中でオプス・デイの発展を導き、信徒の広範な動員を活性化した。彼は福音宣教と人類の福祉の働きにおいて数多くのイニシアチブを生み出し、聖職者や修道生活への召命をあらゆる場所で育成した。とりわけ、彼はオプス・デイ会員の育成に倦むことなく専念した」と記されている。

1.4. 晩年と国際的な活動

ホセマリア・エスクリバーの晩年は、オプス・デイの国際的な拡大と、様々な教会における彼の職務、そして教育活動によって特徴づけられた。

1.4.1. オプス・デイの世界的な発展

エスクリバーは2歳の時、重病を患い、医師は彼がまもなく死ぬと予想したが、母親は彼をトレシウダードに連れて行った。そこでは、アラゴンの地元の人々が11世紀に遡るとされる聖母マリアの像(「天使の聖母」)を崇敬していた。エスクリバーは回復し、1960年代から1970年代にかけてオプス・デイのディレクターとして、トレシウダードに主要な聖堂の設計と建設を推進し監督した。新しい聖堂はエスクリバーの死後まもない1975年7月7日に奉献され、今日までオプス・デイの霊的な中心地であり、重要な巡礼地として残っている。エスクリバーが1975年に死去した時、オプス・デイの会員数は80か国で約6万人を数えた。成人になってから、エスクリバーは1型糖尿病を患い、一部の資料によればてんかんも患っていたとされる。

1.4.2. 教会での職務と学術的貢献

1950年、エスクリバーは教皇ピウス12世により教皇付き名誉高位聖職者に任命され、モンシニョールの称号を使用できるようになった。1955年には、ローマのラテラノ大学で神学博士号を取得した。彼はバチカンの2つの聖省(神学校および大学のための聖省、教会法典の公認解釈に関する教皇庁委員会)の顧問を務め、教皇庁立神学アカデミーの終身会員であった。第2バチカン公会議(1962年-1965年)は、普遍的な聖性への召命、信徒の役割、そしてミサがキリスト教的生活の基礎であることの重要性を再確認した。

1.4.3. 教育・霊的事業の推進

1948年、エスクリバーはローマにオプス・デイの男性のための教育センターである聖十字架ローマ学院(Collegium Romanum Sanctae Crucis)を設立した。1953年には女性部門のための聖マリアローマ学院(Collegium Romanum Sanctae Mariae)を設立した(これらの機関は現在、教皇庁立聖十字架大学に統合されている)。エスクリバーはまた、パンプローナのナバラ大学とペルーのピウラ大学を、オプス・デイと提携する世俗機関として設立した。

エスクリバーは1975年6月26日、73歳で心停止により死去した。エスクリバーの死から3年後、当時のアルビーノ・ルチアーニ枢機卿(後の教皇ヨハネ・パウロ1世)は、キリスト教精神への彼の貢献の独創性を称賛した。

2. 思想と霊性

ホセマリア・エスクリバーの霊的思想は、日常生活の聖化を核とし、個人的な祈りの実践と聖母マリアへの深い信心が特徴である。

2.1. 普遍的な聖性への召命と日常の聖化

エスクリバーの教えの中心は、「普遍的な聖性への召命」である。彼は、カトリック信徒が世俗の仕事を通して自らを聖化できるという道を示すオプス・デイを創設した。教皇ヨハネ・パウロ2世は、列聖式の説教でエスクリバーを「祈りの実践の師」と表現し、「使徒職の豊かさは何よりも祈り、そして強烈で絶え間ない秘跡的生活にある」と述べた。彼は「日々の生活と通常の活動が聖性への道であることを示す」聖人であると述べられている。このメッセージは、後に第2バチカン公会議でも再確認され、キリスト教徒が日常生活の現実の中で聖性を見出すことの重要性が強調された。

2.2. 個人的実践と信仰

エスクリバーの祈りの実践は、彼自身の言葉で「驚くべき『武器』」と表現され、祈りによって世界を贖うことができると考えられていた。彼は「主よ、私が見ることができますように!」「聖母よ、それができますように!」といった短い祈りの言葉を唱え、神の召命に応えようとする切望を表現した。また、「皆でペトロと共にマリアを通してイエスへ!」という言葉は、彼の使徒職への熱意と教会への忠誠、そして聖母マリアへの熱心な信心が結びついていることを示している。

しかし、スイスの神学者ハンス・ウルズ・フォン・バルタザールは、1963年の論文でエスクリバーの著作『道』を「上級ボーイスカウト向けのスペイン語の小さな手引書」と評し、宗教団体を維持するには「不十分な霊性」を提供していると批判した。彼は『道』が描写する祈りへの姿勢について、それが「ほぼ排他的に自己の円環内で動き、その自己は偉大で強く、異教的な美徳を身につけ、使徒的かつナポレオン的でなければならない」と述べ、「最も必要なこと、すなわち『良い土壌に蒔かれた』御言葉の観想的な根付き」はそこには見出せないと指摘した。ジャーナリストのケネス・L・ウッドワードも、エスクリバーの霊性を「独創性に欠け、思想的には派生的で平凡」であり、『道』には「驚くほどの心の狭さ、人間的セクシュアリティへの倦怠、そして表現の稚拙さ」が見られると批判した。

典礼に対するエスクリバーの見解も独特であった。彼はミサを「キリスト者の内面生活の源泉であり頂点」と捉え、これは後に第2バチカン公会議でも採用された用語である。彼はミサの執行に関して、管轄当局が示す指示に厳格に従うよう努め、特に「第2バチカン公会議の規定、特に典礼の分野における規定がオプス・デイ内で適用されるよう、あらゆる必要な措置を講じた」。彼は新しい典礼への移行を困難に感じ、伝統的な典礼の慣行、特にパテナへの接吻といった一部の所作を懐かしんだが、教会の規範への服従精神から、自身のためにいかなる特免も求めないよう信徒に禁じた。

また、エスクリバーは「喜びは十字架の形に根ざしている」と教え、「苦しみは愛の試金石である」と確信していた。彼は個人的に肉体的苦行を実践し、オプス・デイの他の人々にもそれを勧めた。特に、彼の自己鞭打ちの実践への熱意は議論を呼んだ。批評家たちは、彼が壁に血が飛び散るほど激しく自分を鞭打っていたという証言を引用している。しかし、自己苦行を償いの形として実践することや、苦しみが聖性を獲得する助けになるという信念は、カトリックの教えと実践において豊富な先例がある。

2.3. 聖母マリアへの信心

教皇ヨハネ・パウロ2世は2002年10月6日、アンジェラスの祈りの後に「聖母への愛は、ホセマリア・エスクリバーの生涯の不変の特性であり、彼が霊的な息子たち娘たちに残した遺産の中で卓越した部分である」と述べた。教皇はまた、「聖ホセマリアは『聖なるロザリオ』という美しい小冊子を書き、そこには神の意志に完全に身を委ねることを望む人々の霊的な幼少期、真の心の姿勢が描かれている」と述べた。

エスクリバーが10歳か11歳の頃には、すでにロザリオをポケットに入れて持ち歩く習慣があった。司祭になってからは、説教や個人的な祈りを常に聖母との対話で締めくくっていた。彼はオプス・デイの事務所のすべての部屋に聖母の像を置くよう指示し、部屋に入る際にこれらの像に挨拶するよう霊的な子供たちに奨励した。彼はマリア使徒職を奨励し、「イエスへはマリアを通して行き、マリアを通して彼に戻る」と説いた。彼はグアダルーペの聖母がフアン・ディエゴにバラを渡している絵を見て、「そのように死にたい」と語った。1975年6月26日、グアダルーペの聖母の絵がある彼の仕事部屋に入った後、彼は床に倒れ込み、息を引き取った。

3. 人柄と人間関係

ホセマリア・エスクリバーの人柄は、多様な証言によって描かれている。彼のエネルギーやユーモアのセンスが称賛される一方で、批判的な視点からは彼の虚栄心や権威主義的な側面も指摘されている。

3.1. 全体的な気質と特徴

マドリード司教のレオポルド・エイホ・イ・ガライは、1943年のローマへの報告で、エスクリバーの性格の顕著な特徴として「彼のエネルギーと組織・統治能力、そして目立たないように振る舞う能力」を挙げ、「彼は教会階層に最も従順であり、その司祭職の非常に特別な特徴は、公私にわたって言葉と文章で、聖母教会とローマ教皇への愛を育む方法である」と述べた。ヴィクトール・フランクルは1970年にエスクリバーと会談し、「彼から発せられ、会話全体を温かく包んだ爽やかな静けさ」や、彼の思考の「信じられないほどの流れ」、そして対話相手と「即座に接触する彼の驚くべき能力」について記している。フランクルはさらに、「エスクリバーは明らかに現在の瞬間に完全に生きており、それに完全に心を開き、身を捧げていた」と述べた。

長年にわたるエスクリバーの最も親密な協力者であったアルバロ・デル・ポルティーリョによれば、エスクリバーには「他のすべてを浸透させる一つの基本的な特質があった。それは神への献身であり、神のためにすべての魂への献身であり、神の意志に寛大に応える絶え間ない用意である」という。教皇パウロ6世は、エスクリバーの聖性の「並外れた点」について、「彼は最も多くのカリスマ(超自然的な賜物)を受け、それらに最も寛大に応えた人物の一人である」とまとめた。ジョン・L・アレン・ジュニアは2005年にオプス・デイ創立者の映画を見た後、「エスクリバーを『生きたまま』見ると最初に受ける印象は、彼の生き生きとした様子、鋭いユーモアのセンスである。彼は冗談を言い、顔芸をし、舞台を動き回り、群衆からの質問に即興で答えることで、聴衆を笑いの渦に巻き込む」と記している。

一方、初期のオプス・デイ会員で20年近くエスクリバーと関係を持った後に離脱したスペイン人建築家ミゲル・フィサックなど、批評家たちはエスクリバーを非常に異なる人物として描写している。彼らはエスクリバーを、信心深くはあるが虚栄心が強く、秘密主義で野心的な人物であり、人前では激しい怒りを露わにし、他者への慈善や貧しい人々への真の配慮をほとんど示さなかったと述べた。イギリス人ジャーナリストのジャイルズ・トレムレットは、「エスクリバーの伝記は、彼を愛情深く思いやりのあるカリスマ的な人物として描くものと、意地悪で人を操る利己的な人物として描くものと、相反する見解を生み出している」と指摘している。フランスの歴史家エドゥアール・ド・ブレイは、エスクリバーを「神秘主義と野心の混合」と呼んだ。

3.2. 家族と出自

オプス・デイの創設者であるホセマリア・エスクリバーは、生涯を通じて自身の名前をいくつかの点で変更した。バルバストロ大聖堂の教会記録には、彼が誕生の4日後にホセ・マリア・フリアン・マリアーノという名前で洗礼を受け、姓はエスクリバと綴られていたと記されている。早くも学生時代には、ホセ・エスクリバーは「v」の代わりに「b」と綴る、より格式高い版を採用した。彼の最初のミサの記念品では、彼の名前はエスクリバーと綴られている。批評家であるルイス・カランデルや元イエズス会司祭のマイケル・ウォルシュによれば、彼はまた、彼の父親と母親の姓を結合する接辞「y」(「そして」)の使用を採用した。これは貴族の家系と関連付けられる用法であるとされているが、スペインでは1870年以降、法的な命名形式となっている。

1940年6月16日、スペインの『ボレティン・オフィシアル・デル・エスタード』(Official State Bulletin)は、エスクリバーが政府に「第一姓をエスクリバー・デ・バラゲルと書く」ことを許可するよう要請したと記録している。彼はこの請願を「エスクリバーという名前は東海岸やカタルーニャで一般的であり、有害で迷惑な混乱を招く」という理由で正当化した。1943年6月20日、41歳の時、バルバストロ大聖堂の登録簿とホセ・マリアの洗礼証明書には、「エスクリバという姓がエスクリバー・デ・バラゲルに変更された」と注記された。バラゲルは、エスクリバーの父方の家族が起源を持つカタルーニャの町である。

オプス・デイの初期のメンバーの一人であり、長年の友人であった建築家のミゲル・フィサックは、後にオプス・デイを脱退したが、エスクリバーは父親の会社が破産したため、父親の姓を持つことを恥ずかしく思っていたと語った。また、彼が「貴族に対して大きな愛情」を抱いていたこと、そしてマドリードのサンタ・イサベル財団のチャプレンであった頃、しばしば貴族の訪問者と会う際に、彼らが自分の名前がエスクリバーであることを知ると、彼が貴族のエスクリバー・デ・ロマーニ家の一員であるかどうか尋ね、そうでないと知ると彼を無視したと述べた。

エスクリバーの3巻にわたる伝記を執筆した作家でオプス・デイ会員、公式伝記作家のバスケス・デ・プラダによれば、この行為は野心とは全く関係なく、むしろ家族への公平さと忠誠心に動機づけられたものであったとされる。スペイン語では文字の「b」と「v」が同じように発音されるため、世代を超えて一部の公文書でエスクリバーの家族の姓を転記する際に官僚や聖職者が間違いを犯していたことが主な問題であった。エスクリバーの擁護者たちはまた、「デ・バラゲル」の追加は、同じ姓を持つが異なる地域出身で異なる歴史を持つ人々との区別を必要とする多くのスペイン人家族が採用した慣習に対応するものであると主張している。

エスクリバーの弟サンティアゴは、兄が「家族を愛し」、彼らをよく世話したと述べている。父親が亡くなった時、エスクリバーは母親に「彼はいつも私たちを世話するから、落ち着いていてほしい」と告げ、この約束を果たしたという。エスクリバーは多忙なスケジュールの中でも、弟と会話したり散歩したりする時間を見つけ、彼に対して父親のように振る舞った。家族がマドリードに転居した際、彼は父親の指示に従い、法学の博士号を取得した。サンティアゴは「この助言への彼の従順さのおかげで、彼は法学の授業を教えることで家族を支えることができ、これによって法的な精神を獲得した...これは後にオプス・デイを行う上で非常に必要となった」と述べている。エスクリバーはまた、自身のファーストネームも変更した。ホセ・マリアから、元のホセマリアに改名した。伝記作家たちは、1935年頃(33歳)、彼は「聖母マリアと聖ヨセフへの彼の唯一の愛が同様に不可分であったため、彼の最初の二つの名前を結合した」と述べている。

3.3. 政治的見解と国家観

多くの同時代人は、エスクリバーがナショナリズムに反対して愛国心について説教する傾向があったことを語っている。彼は、「自国を愛しなさい。愛国心はキリスト教の徳です。しかし、愛国心がナショナリズムになり、それがあなたを他の人々、他の国々を無関心に、軽蔑して、キリスト教の慈善と正義なしに見させるならば、それは罪です」と述べている。また、「『カトリック』であるということは、自分の国を愛し、その愛において誰にも劣らないことを意味します。そして同時に、他の土地の崇高な願望を自分自身のものとすることです。-フランスの多くの栄光は私の栄光です!そして同様に、ドイツ人、イタリア人、イギリス人...そしてアメリカ人、アジア人、アフリカ人を誇りに思わせるものの多くは、私にとっても誇りの源です。カトリック:広い心、広い視野」とも語っている。

批評家たちは、エスクリバー自身、そしてオプス・デイという組織が、特にスペイン内戦中とその直後の期間に「国民カトリック主義」のイデオロギーと元々関連付けられており、それゆえフランシスコ・フランコ将軍の権威主義政権とも密接に関連していたと主張している。カタルーニャの社会学者ジョアン・エストルッチは、「『あらゆる時代の霊性の古典』というよりは、エスクリバー・デ・バラゲルは根本的に『彼の時代の子供』である。彼は特定の国、特定の時代、特定の教会の産物である。それはフランコ体制下のスペインと教皇ピウス10世の教会である。もしオプス・デイがエスクリバーが主張したように『自らを現代に合わせる必要性を感じたことがない』とすれば、オプス・デイは今日、準軍事組織的でファシズム的、反近代主義的、統合主義的(反動的)組織であっただろう。もしそうでないとすれば、それはカトリック教会、フランコ体制、そしてエスクリバー師自身が時とともに進化したからである」と述べている。

エストルッチは、例えば、エスクリバーの『道』の初版がブルゴスで完成し、1939年にバレンシアで出版された際、スペイン内戦におけるフランコ軍の勝利を指す「勝利の年」(Año de la Victoria)という日付が記されていたことや、親フランコのハビエル・ラウスリカ司教による序文が「常に警戒し用心しなさい、敵は眠らないのだから。もしあなたがこれらの格言を自分のものにすれば、あなたは完璧なイエス・キリストの模範者となり、非の打ちどころのない紳士となるでしょう。そしてあなたのようなキリストたちによって、スペインはその聖人、賢者、英雄たちの古き偉大さに戻るでしょう」という訓戒で締めくくられていたことを挙げている。エスクリバーは、1946年4月にエル・パルド宮殿(フランコの公邸)で行われた1週間の霊的黙想会で、フランコ将軍とその家族に個人的に説教を行った。

ヴィットリオ・メッソーリは、エスクリバーとフランコ体制との関係は、エスクリバーとオプス・デイに対して広められた「黒い伝説」の一部であると述べている。アレンは、彼の調査に基づけば、エスクリバーが「親フランコ」(フランコを公に賞賛する他のカトリック教徒に加わらなかったことで批判された)でも「反フランコ」(「親民主主義」でなかったことで批判された)でもなかったと述べている。アレンによれば、エスクリバーにはフランコに賛成または反対する発言は一つもない。エスクリバーの信奉者や一部の歴史家は、政治における偏向を避けるための彼個人の努力を強調している。ドイツの歴史家ペーター・ベルグラー教授は、フランコのファランジストがエスクリバーを「国際主義、反スペイン主義、フリーメイソン」と疑っており、「フランコ政権の最初の10年間、オプス・デイとエスクリバーは、敵ではなく、新しいスペイン国家の支持者によって、狂信に近い執念で攻撃された。エスクリバーは『反フリーメイソン法廷』に報告されたことさえあった」と断言している。

ジャーナリストのルイス・カランデルは、1957年にアルベルト・ウヤストレスとマリアーノ・ナバーロ・ルビオが初めて政府に任命された際、エスクリバーが嬉しそうに「彼らが私たちを大臣にした!」と叫んだと述べているが、オプス・デイはこれを公式に否定している。1958年5月23日、エスクリバーはフランコに手紙を送り、その一部には以下のように記されていた。

「いかなる政治活動にも無関係であるとはいえ、国家元首の権威ある声が、『スペイン国民は、聖カトリック教会の一にして真なる教義に従う神の法を受け入れることを名誉の証と考える。これは国民意識と不可分の信仰であり、その立法を鼓舞するであろう』と宣言されたことを、司祭として、またスペイン人として喜ばずにはいられません。私たちの民のカトリック的伝統への忠誠の中にこそ、統治行為における成功の最善の保証、国家共同体内の公正で永続的な平和の確実性、そして権威ある地位にある人々への神の祝福が常に見出されるでしょう。主なる神が閣下にあらゆる種類の幸福を授け、委ねられた重大な使命を遂行するための豊かな恵みをお与えくださるよう、私は祈ります。」

1963年、スイスのカトリック神学者ハンス・ウルズ・フォン・バルタザールは、エスクリバーの霊性を痛烈に批判し、エスクリバーの宗教へのアプローチを「統合主義」の一形態と特徴づけ、「オプス・デイのメンバーが彼らの政治的選択において自由であるという主張にもかかわらず、その基盤がフランコ体制によって特徴づけられていること、それが『それが形成された内なる法』であることは否定できない」と述べた。翌年出版された別のエッセイで、フォン・バルタザールはオプス・デイを「教会内の統合主義的な権力集中」と特徴づけ、統合主義の主な目的は「世俗的な手段で霊的なものを押し付けること」であると説明した。

1979年、フォン・バルタザールは、自身が以前に統合主義の非難を引用していたオプス・デイへの新聞攻撃から距離を置いた。彼は教区長個人と『ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥング』に送られた個人的な手紙で、「具体的な情報不足のため、今日のオプス・デイについて十分な情報に基づいた意見を述べることはできない。一方、一つ明らかなことは、この運動に対する多くの批判、特にオプス・デイのメンバーが行う宗教教育に関するあなたのジャーナルの批判は、私には偽りであり、反聖職者的であるように思われる」と書いた。フォン・バルタザールはエスクリバーの霊性に対する否定的な判断を維持し、1984年のテレビインタビューでそれを繰り返したが、組織としてのオプス・デイへの批判を再開することはなかった。1988年、フォン・バルタザールは教皇ヨハネ・パウロ2世によって枢機卿に任命されたが、次のコンシストリーでその地位に昇格する前に死去した。

「統合主義」という非難に対し、エスクリバーは「オプス・デイは左でも右でも中央でもない」と宣言し、「信教の自由に関して、オプス・デイはその設立以来、いかなる種類の差別も行ったことがない」と述べた。オプス・デイの公式関係者は、個々のメンバーは自由に政治的所属を選択できると述べ、1970年代のスペインの王制派政治的反対派の重要な人物、すなわちフランコ政権によって亡命を余儀なくされた作家ラファエル・カルボ・セラーや、民主化への移行後、上院初の議長となったジャーナリストアントニオ・フォンタンもメンバーであったことを強調している。

ジョン・アレンは、エスクリバーは反フランコでも親フランコでもなかったと書いている。ミゲル・フィサックやダミアン・トンプソンといったオプス・デイの批評家は、このグループが常に「そのメッセージだけでなく、その利益の推進」をも追求しており、一貫した政治的イデオロギーを維持することなく、権力と影響力を持つ人々に絶えず接近してきたと主張している。

オプス・デイのラテンアメリカ政治への関与も議論の対象となっている。アメリカ人ジャーナリストのペニー・ラーヌーによると、1966年のアルゼンチン軍事クーデターは、その指導者であるファン・カルロス・オンガニア将軍がオプス・デイが後援する霊的黙想会に出席した直後に起こったという。1974年にラテンアメリカを訪問した際、エスクリバーはチリを訪問した。これは、チリで選出されたマルクス主義の大統領サルバドール・アジェンデを打倒し、アウグスト・ピノチェト将軍による右翼軍事独裁政権を樹立したクーデターのわずか9か月後のことであった。エスクリバーはチリの政府評議会との個人的な会談の招待を辞退し、インフルエンザで体調が悪いと主張したが、評議会メンバーへの手紙で、「特にマルクス主義的異端の災厄に脅かされた際、この偉大な国のために私がどれだけ祈り、祈らせ、他の人々にも祈らせてきたかを知ってほしい」と付け加えた。

批評家たちは、オプス・デイのメンバーがピノチェトのクーデターを支持し、その後1960年代のスペインの奇跡における「テクノクラート」と同様の役割を1980年代の「チリの奇跡」で果たしたと非難している。しかし、主要な右翼政治家の中で、ピノチェト政権下で公職に就かなかったホアキン・ラビンだけが、明確にオプス・デイのメンバーとして特定されている。オプス・デイの別のメンバーであるホルヘ・サバグ・ビジャロボスは、ピノチェト政権に反対した中道左派政党に所属している。ドイツの歴史家でオプス・デイ会員のペーター・ベルグラーは、オプス・デイをファシスト政権と結びつけることは「ひどい中傷」であると書いている。ジャーナリストのノアム・フリードランダーは、オプス・デイがピノチェト政権に関与したという疑惑は「根拠のない話」だと述べている。エスクリバーの協力者の何人かは、彼が実際には独裁政権を軽蔑していたと述べている。エスクリバーのチリ訪問とその後の同国におけるオプス・デイの拡大は、一部の歴史家によって、フランコ体制のチリへの影響という広範な現象の一端として特定されている。

エスクリバーはいくつかの賞を受賞している。

- アルフォンソ10世賢王大十字勲章(1951年)

- 聖ライムンド・デ・ペニャフォルト金十字勲章(1954年)

- イサベル・ラ・カトリカ勲章大十字勲章(1956年)

- カルロス3世勲章大十字勲章(1960年)

- サラゴサ大学名誉博士号(スペイン、1960年)

- バルバストロ市議会金メダル(1975年)

一部の伝記作家は、エスクリバーがこれらの賞を求めたのではなく、それらが彼に贈られたものであり、授与する人々への慈善のためにそれらを受け入れただけで、これらの賞に少しも重要性を与えなかったと述べている。しかし、ジャーナリストのルイス・カランデルは、オプス・デイのメンバーがカルロス3世勲章の記章を金で作るために支払ったという証言を語っているが、エスクリバーはそれを怒って拒否し、代わりにダイヤモンドをちりばめたものを要求したという。カランデルは、このエピソードがエスクリバーの生涯における社会的名声と富の追求という大きなパターンの一部であったと主張している。しかし、好意的な伝記作家たちは、エスクリバーは物質的なものは良いものだが、人々はそれに執着すべきではなく、ただ神に仕えるべきだと教えていたと主張する。彼は「最も少なく必要とする者が最も多くを持つ」と宣言し、彼の死後、彼の所有物を集めるのにわずか10分しかかからなかったと伝えられている。

4. 論争と批判

ホセマリア・エスクリバーの生涯と業績は、深い霊性と献身が評価される一方で、権力や社会問題との関わり、人間関係の側面において多くの論争と批判に直面した。このセクションでは、それらを客観的に提示し、彼の遺産に対する包括的な理解を深める。

4.1. 権威主義政権への支持疑惑

エスクリバーの霊性や神学的思考の深さ、彼の秘密主義とエリート主義とされる習慣(ただし、オプス・デイの信徒のほとんどは、教育、収入、社会的地位の点で中低層に属する)、彼の悪しき気性や社会的名声と世俗的な贅沢への野心とされるものに加え、エスクリバーの生涯と業績のいくつかの特定の側面は、特にカトリック教会による彼の列聖に関して批判を生んでいる。批判の源には、アドルフ・ヒトラーを擁護したとされる彼の個人的な発言、オプス・デイのメンバーが右翼政治運動(特にスペインにおけるフランシスコ・フランコ将軍の独裁政権下)と協力したこと、エスクリバーが貴族の称号の復権を自身のために要求したこと、そして彼が他のカトリック高官と悪い関係を維持し、私的に彼らを厳しく批判していたという疑惑が含まれる。

エスクリバーの列福過程において、エスクリバーの個人秘書を務め、後にウェストミンスター大司教区の司祭となり、バジル・ヒューム枢機卿の補佐官となったヴラディーミル・フェルツマンは、エスクリバーの列聖の請願者(主要な推進者)であるフラビオ・カプッチにいくつかの手紙を送った。その手紙の中でフェルツマンは、1967年か1968年、第二次世界大戦映画の休憩中にエスクリバーが彼に、「ヴラッド、ヒトラーはそんなに悪い人物ではなかったはずだ。彼は600万人も殺せたはずがない。400万人を超えたはずはない」と語ったと書いた。フェルツマンは後に、これらの発言はスペインにおけるカトリックの反共産主義の文脈で解釈されるべきだと説明し、1941年には当時約50人であったオプス・デイの男性会員全員が、ソビエト軍と戦う東部戦線でドイツ軍に参加したスペイン人義勇兵のグループである「青師団」に加わることを申し出たと強調した。エスクリバーに帰せられる別の言葉として、「ユダヤ人に対するヒトラー、スラヴ人に対するヒトラーは、共産主義に対するヒトラーを意味する」というものがある。

エスクリバーの後継者としてオプス・デイの総長となったアルバロ・デル・ポルティーリョは、エスクリバーがヒトラーを支持したといういかなる主張も「明白な虚偽」であり、「中傷キャンペーン」の一部であると宣言した。彼や他の人々は、エスクリバーがヒトラーを「異教徒」「人種差別主義者」「独裁者」とみなしていたと述べている。

エスクリバーに対する最も議論の的となる非難の一つは、彼とオプス・デイが極右政権、特にフランシスコ・フランコ将軍のスペインにおける独裁政権を強化するのに積極的であったというものである。1957年以降、オプス・デイの数名のメンバーがフランコ政府の大臣を務めた。特に、1960年代の「スペインの奇跡」と最も関連付けられる「テクノクラート」たちはオプス・デイのメンバーであった。その中にはアルベルト・ウヤストレス、マリアーノ・ナバーロ・ルビオ、グレゴリオ・ロペス=ブラボー、ラウレアーノ・ロペス・ロド、フアン・ホセ・エスピノーサ、ファウスティーノ・ガルシア=モンコが含まれる。これらの「テクノクラート」のほとんどは、ルイス・カレーロ・ブランコ提督の庇護の下で政府に入った。カレーロ・ブランコ自身はオプス・デイのメンバーではなかったが、組織とその価値観に共感的であったと伝えられており、フランコが高齢で虚弱になるにつれて、スペイン政府の日々の統制をますます行使するようになった。

ジャーナリストのルイス・カランデルによれば、1957年にウヤストレスとナバーロ・ルビオが初めて政府に任命された際、エスクリバーは歓喜して「彼らが私たちを大臣にした!」と叫んだという。この発言はオプス・デイによって公式に否定されている。1963年、スイスのカトリック神学者ハンス・ウルズ・フォン・バルタザールは、エスクリバーの霊性を痛烈に批判し、エスクリバーの宗教へのアプローチを「統合主義」の一形態と特徴づけ、「オプス・デイのメンバーが彼らの政治的選択において自由であるという主張にもかかわらず、その基盤がフランコ体制によって特徴づけられていること、それが『それが形成された内なる法』であることは否定できない」と述べた。別のエッセイで、フォン・バルタザールはオプス・デイを「教会内の統合主義的な権力集中」と特徴づけ、統合主義の主な目的は「世俗的な手段で霊的なものを押し付けること」であると説明した。

1979年、フォン・バルタザールは、自身が以前に統合主義の非難を引用していたオプス・デイへの新聞攻撃から距離を置いた。彼は教区長個人と『ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥング』に送られた個人的な手紙で、「具体的な情報不足のため、今日のオプス・デイについて十分な情報に基づいた意見を述べることはできない。一方、一つ明らかなことは、この運動に対する多くの批判、特にオプス・デイのメンバーが行う宗教教育に関するあなたのジャーナルの批判は、私には偽りであり、反聖職者的であるように思われる」と書いた。フォン・バルタザールはエスクリバーの霊性に対する否定的な判断を維持し、1984年のテレビインタビューでそれを繰り返したが、組織としてのオプス・デイへの批判を再開することはなかった。1988年、フォン・バルタザールは教皇ヨハネ・パウロ2世によって枢機卿に任命されたが、次のコンシストリーでその地位に昇格する前に死去した。

「統合主義」という非難に対し、エスクリバーは「オプス・デイは左でも右でも中央でもない」と宣言し、「信教の自由に関して、オプス・デイはその設立以来、いかなる種類の差別も行ったことがない」と述べた。オプス・デイの公式関係者は、個々のメンバーは自由に政治的所属を選択できると述べ、1970年代のスペインの王制派政治的反対派の重要な人物、すなわちフランコ体制によって亡命を余儀なくされた作家ラファエル・カルボ・セラーや、民主化への移行後、上院初の議長となったジャーナリストアントニオ・フォンタンもメンバーであったことを強調している。

ジョン・アレンは、エスクリバーは反フランコでも親フランコでもなかったと書いている。ミゲル・フィサックやダミアン・トンプソンといったオプス・デイの批評家は、このグループが常に「そのメッセージだけでなく、その利益の推進」をも追求しており、一貫した政治的イデオロギーを維持することなく、権力と影響力を持つ人々に絶えず接近してきたと主張している。

オプス・デイのラテンアメリカ政治への関与も議論の対象となっている。アメリカ人ジャーナリストのペニー・ラーヌーによると、1966年のアルゼンチン軍事クーデターは、その指導者であるファン・カルロス・オンガニア将軍がオプス・デイが後援する霊的黙想会に出席した直後に起こったという。1974年にラテンアメリカを訪問した際、エスクリバーはチリを訪問した。これは、チリで選出されたマルクス主義の大統領サルバドール・アジェンデを打倒し、アウグスト・ピノチェト将軍による右翼軍事独裁政権を樹立したクーデターのわずか9か月後のことであった。エスクリバーはチリの政府評議会との個人的な会談の招待を辞退し、インフルエンザで体調が悪いと主張したが、評議会メンバーへの手紙で、「特にマルクス主義的異端の災厄に脅かされた際、この偉大な国のために私がどれだけ祈り、祈らせ、他の人々にも祈らせてきたかを知ってほしい」と付け加えた。

批評家たちは、オプス・デイのメンバーがピノチェトのクーデターを支持し、その後1960年代のスペインの奇跡における「テクノクラート」と同様の役割を1980年代の「チリの奇跡」で果たしたと非難している。しかし、主要な右翼政治家の中で、ピノチェト政権下で公職に就かなかったホアキン・ラビンだけが、明確にオプス・デイのメンバーとして特定されている。オプス・デイの別のメンバーであるホルヘ・サバグ・ビジャロボスは、ピノチェト政権に反対した中道左派政党に所属している。ドイツの歴史家でオプス・デイ会員のペーター・ベルグラーは、オプス・デイをファシスト政権と結びつけることは「ひどい中傷」であると書いている。ジャーナリストのノアム・フリードランダーは、オプス・デイがピノチェト政権に関与したという疑惑は「根拠のない話」だと述べている。エスクリバーの協力者の何人かは、彼が実際には独裁政権を軽蔑していたと述べている。エスクリバーのチリ訪問とその後の同国におけるオプス・デイの拡大は、一部の歴史家によって、フランコ体制のチリへの影響という広範な現象の一端として特定されている。

エスクリバーはいくつかの賞を受賞している。

- アルフォンソ10世賢王大十字勲章(1951年)

- 聖ライムンド・デ・ペニャフォルト金十字勲章(1954年)

- イサベル・ラ・カトリカ勲章大十字勲章(1956年)

- カルロス3世勲章大十字勲章(1960年)

- サラゴサ大学名誉博士号(スペイン、1960年)

- バルバストロ市議会金メダル(1975年)

一部の伝記作家は、エスクリバーがこれらの賞を求めたのではなく、それらが彼に贈られたものであり、授与する人々への慈善のためにそれらを受け入れただけで、これらの賞に少しも重要性を与えなかったと述べている。しかし、ジャーナリストのルイス・カランデルは、オプス・デイのメンバーがカルロス3世勲章の記章を金で作るために支払ったという証言を語っているが、エスクリバーはそれを怒って拒否し、代わりにダイヤモンドをちりばめたものを要求したという。カランデルは、このエピソードがエスクリバーの生涯における社会的名声と富の追求という大きなパターンの一部であったと主張している。しかし、好意的な伝記作家たちは、エスクリバーは物質的なものは良いものだが、人々はそれに執着すべきではなく、ただ神に仕えるべきだと教えていたと主張する。彼は「最も少なく必要とする者が最も多くを持つ」と宣言し、彼の死後、彼の所有物を集めるのにわずか10分しかかからなかったと伝えられている。

5. 論争と批判

ホセマリア・エスクリバーの生涯と業績は、深い霊性と献身が評価される一方で、権力や社会問題との関わり、人間関係の側面において多くの論争と批判に直面した。このセクションでは、それらを客観的に提示し、彼の遺産に対する包括的な理解を深める。

5.1. 権威主義政権への支持疑惑

エスクリバーの霊性や神学的思考の深さ、彼の秘密主義とエリート主義とされる習慣(ただし、オプス・デイの信徒のほとんどは、教育、収入、社会的地位の点で中低層に属する)、彼の悪しき気性や社会的名声と世俗的な贅沢への野心とされるものに加え、エスクリバーの生涯と業績のいくつかの特定の側面は、特にカトリック教会による彼の列聖に関して批判を生んでいる。批判の源には、アドルフ・ヒトラーを擁護したとされる彼の個人的な発言、オプス・デイのメンバーが右翼政治運動(特にスペインにおけるフランシスコ・フランコ将軍の独裁政権下)と協力したこと、エスクリバーが貴族の称号の復権を自身のために要求したこと、そして彼が他のカトリック高官と悪い関係を維持し、私的に彼らを厳しく批判していたという疑惑が含まれる。

エスクリバーの列福過程において、エスクリバーの個人秘書を務め、後にウェストミンスター大司教区の司祭となり、バジル・ヒューム枢機卿の補佐官となったヴラディーミル・フェルツマンは、エスクリバーの列聖の請願者(主要な推進者)であるフラビオ・カプッチにいくつかの手紙を送った。その手紙の中でフェルツマンは、1967年か1968年、第二次世界大戦映画の休憩中にエスクリバーが彼に、「ヴラッド、ヒトラーはそんなに悪い人物ではなかったはずだ。彼は600万人も殺せたはずがない。400万人を超えたはずはない」と語ったと書いた。フェルツマンは後に、これらの発言はスペインにおけるカトリックの反共産主義の文脈で解釈されるべきだと説明し、1941年には当時約50人であったオプス・デイの男性会員全員が、ソビエト軍と戦う東部戦線でドイツ軍に参加したスペイン人義勇兵のグループである「青師団」に加わることを申し出たと強調した。エスクリバーに帰せられる別の言葉として、「ユダヤ人に対するヒトラー、スラヴ人に対するヒトラーは、共産主義に対するヒトラーを意味する」というものがある。

エスクリバーの後継者としてオプス・デイの総長となったアルバロ・デル・ポルティーリョは、エスクリバーがヒトラーを支持したといういかなる主張も「明白な虚偽」であり、「中傷キャンペーン」の一部であると宣言した。彼や他の人々は、エスクリバーがヒトラーを「異教徒」「人種差別主義者」「独裁者」とみなしていたと述べている。

エスクリバーに対する最も議論の的となる非難の一つは、彼とオプス・デイが極右政権、特にフランシスコ・フランコ将軍のスペインにおける独裁政権を強化するのに積極的であったというものである。1957年以降、オプス・デイの数名のメンバーがフランコ政府の大臣を務めた。特に、1960年代の「スペインの奇跡」と最も関連付けられる「テクノクラート」たちはオプス・デイのメンバーであった。その中にはアルベルト・ウヤストレス、マリアーノ・ナバーロ・ルビオ、グレゴリオ・ロペス=ブラボー、ラウレアーノ・ロペス・ロド、フアン・ホセ・エスピノーサ、ファウスティーノ・ガルシア=モンコが含まれる。これらの「テクノクラート」のほとんどは、ルイス・カレーロ・ブランコ提督の庇護の下で政府に入った。カレーロ・ブランコ自身はオプス・デイのメンバーではなかったが、組織とその価値観に共感的であったと伝えられており、フランコが高齢で虚弱になるにつれて、スペイン政府の日々の統制をますます行使するようになった。

ジャーナリストのルイス・カランデルによれば、1957年にウヤストレスとナバーロ・ルビオが初めて政府に任命された際、エスクリバーは歓喜して「彼らが私たちを大臣にした!」と叫んだという。この発言はオプス・デイによって公式に否定されている。1963年、スイスのカトリック神学者ハンス・ウルズ・フォン・バルタザールは、エスクリバーの霊性を痛烈に批判し、エスクリバーの宗教へのアプローチを「統合主義」の一形態と特徴づけ、「オプス・デイのメンバーが彼らの政治的選択において自由であるという主張にもかかわらず、その基盤がフランコ体制によって特徴づけられていること、それが『それが形成された内なる法』であることは否定できない」と述べた。別のエッセイで、フォン・バルタザールはオプス・デイを「教会内の統合主義的な権力集中」と特徴づけ、統合主義の主な目的は「世俗的な手段で霊的なものを押し付けること」であると説明した。

1979年、フォン・バルタザールは、自身が以前に統合主義の非難を引用していたオプス・デイへの新聞攻撃から距離を置いた。彼は教区長個人と『ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥング』に送られた個人的な手紙で、「具体的な情報不足のため、今日のオプス・デイについて十分な情報に基づいた意見を述べることはできない。一方、一つ明らかなことは、この運動に対する多くの批判、特にオプス・デイのメンバーが行う宗教教育に関するあなたのジャーナルの批判は、私には偽りであり、反聖職者的であるように思われる」と書いた。フォン・バルタザールはエスクリバーの霊性に対する否定的な判断を維持し、1984年のテレビインタビューでそれを繰り返したが、組織としてのオプス・デイへの批判を再開することはなかった。1988年、フォン・バルタザールは教皇ヨハネ・パウロ2世によって枢機卿に任命されたが、次のコンシストリーでその地位に昇格する前に死去した。

「統合主義」という非難に対し、エスクリバーは「オプス・デイは左でも右でも中央でもない」と宣言し、「信教の自由に関して、オプス・デイはその設立以来、いかなる種類の差別も行ったことがない」と述べた。オプス・デイの公式関係者は、個々のメンバーは自由に政治的所属を選択できると述べ、1970年代のスペインの王制派政治的反対派の重要な人物、すなわちフランコ体制によって亡命を余儀なくされた作家ラファエル・カルボ・セラーや、民主化への移行後、上院初の議長となったジャーナリストアントニオ・フォンタンもメンバーであったことを強調している。

ジョン・アレンは、エスクリバーは反フランコでも親フランコでもなかったと書いている。ミゲル・フィサックやダミアン・トンプソンといったオプス・デイの批評家は、このグループが常に「そのメッセージだけでなく、その利益の推進」をも追求しており、一貫した政治的イデオロギーを維持することなく、権力と影響力を持つ人々に絶えず接近してきたと主張している。

オプス・デイのラテンアメリカ政治への関与も議論の対象となっている。アメリカ人ジャーナリストのペニー・ラーヌーによると、1966年のアルゼンチン軍事クーデターは、その指導者であるファン・カルロス・オンガニア将軍がオプス・デイが後援する霊的黙想会に出席した直後に起こったという。1974年にラテンアメリカを訪問した際、エスクリバーはチリを訪問した。これは、チリで選出されたマルクス主義の大統領サルバドール・アジェンデを打倒し、アウグスト・ピノチェト将軍による右翼軍事独裁政権を樹立したクーデターのわずか9か月後のことであった。エスクリバーはチリの政府評議会との個人的な会談の招待を辞退し、インフルエンザで体調が悪いと主張したが、評議会メンバーへの手紙で、「特にマルクス主義的異端の災厄に脅かされた際、この偉大な国のために私がどれだけ祈り、祈らせ、他の人々にも祈らせてきたかを知ってほしい」と付け加えた。

批評家たちは、オプス・デイのメンバーがピノチェトのクーデターを支持し、その後1960年代のスペインの奇跡における「テクノクラート」と同様の役割を1980年代の「チリの奇跡」で果たしたと非難している。しかし、主要な右翼政治家の中で、ピノチェト政権下で公職に就かなかったホアキン・ラビンだけが、明確にオプス・デイのメンバーとして特定されている。オプス・デイの別のメンバーであるホルヘ・サバグ・ビジャロボスは、ピノチェト政権に反対した中道左派政党に所属している。ドイツの歴史家でオプス・デイ会員のペーター・ベルグラーは、オプス・デイをファシスト政権と結びつけることは「ひどい中傷」であると書いている。ジャーナリストのノアム・フリードランダーは、オプス・デイがピノチェト政権に関与したという疑惑は「根拠のない話」だと述べている。エスクリバーの協力者の何人かは、彼が実際には独裁政権を軽蔑していたと述べている。エスクリバーのチリ訪問とその後の同国におけるオプス・デイの拡大は、一部の歴史家によって、フランコ体制のチリへの影響という広範な現象の一端として特定されている。

5.2. 貴族の称号に関する論争

エスクリバーに関するもう一つの論争の的は、1968年にスペイン司法省からペラルタ侯爵の貴族称号の復権を申請し、認められた事実である。公式の『王国のグランデと称号のガイド』(Guía de grandezas y títulos del reino)によると、この侯爵位は元々1718年に、ナポリ王国の国務・司法・戦争大臣であったトマス・デ・ペラルタに、オーストリア大公カールによって与えられたものであった。1715年まで、カール大公は「カール3世」としてスペイン王位の僭称者であり(スペイン継承戦争を参照)、1711年から1740年までは神聖ローマ皇帝およびナポリ国王として統治した。

エスクリバーによる貴族称号の申請成功は、カトリック司祭にふさわしい謙遜とは矛盾するように見えるだけでなく、同じペラルタ侯爵の称号が1883年に教皇レオ13世とアルフォンソ12世によって、エスクリバーとは男系の家族関係がない人物、すなわちコスタリカの外交官マヌエル・マリア・デ・ペラルタ・イ・アルファーロ(1847-1930)のために復権されていたため、論争を呼んだ。この時、復権を命じる文書には、元の称号は1738年(1718年ではない)に、オーストリアのカールがスペイン王位の僭称者としてではなく、神聖ローマ皇帝としての資格で、フアン・トマス・デ・ペラルタ・イ・フランコ・デ・メディナに与えられたと記されていた。大使ペラルタは1884年にベルギーの伯爵夫人ジャンヌ・ド・クレレンボーと結婚したが、1930年に子供なくして死去した。彼のコスタリカの親族は誰も侯爵位の継承を要求しなかったが、そのうちの一人が広範な系譜学的研究を発表しており、エスクリバーがその称号を主張することと矛盾するように思われる。

エスクリバーは公にはペラルタ侯爵の称号を使用せず、最終的に1972年に弟のサンティアゴに譲った。サンティアゴは称号の復権要求について、「この決定は英雄的だった。なぜなら[ホセマリアは]その結果彼が中傷されることを知っていたからだ...ホセマリアは私にとって最善のことをした。適切な時間が経った後、称号を使わず(実際、彼はそれを使うつもりは全くなかった)、私にその称号を譲った」と述べた。モンシニョール・エスクリバーが元々、家族への恩義として、そして弟に譲る意図をもって称号の復権を求めたという主張は、1968年にサンティアゴが別の貴族称号、サン・フェリペ男爵位の復権を自身のために要求したが、それは認められなかったという事実によって否定されるように思われる。歴史家リカルド・デ・ラ・シエルバ(元スペイン政府文化大臣)と建築家ミゲル・フィサック(エスクリバーに近く、1936年から1955年までオプス・デイのメンバーであった)によれば、エスクリバーの称号要求は、マルタ騎士団(指導的メンバーが貴族出身であることを要求するカトリック修道会であり、彼のオプス・デイでの代理であったアルバロ・デル・ポルティーリョがすでに所属していた)の支配権を握るための失敗した試みの一部であった可能性がある。デ・ラ・シエルバによれば、「モンシニョール・エスクリバーの侯爵位への願望は私の好みではないが、彼の特異性を考えれば、理解可能であり、許されることさえあるように思える。しかし、その称号が偽造に基づいていたことは、私には非常に悲しく、さらには非常に重大であるように思える」。

5.3. 他のカトリック教会指導者との関係

パウリーヌ会司祭で教会史家であり、ローマのクラレティアヌム神学院教授であるジャンカルロ・ロッカは、エスクリバーが積極的に司教の地位を求めたが、バチカン聖省によって2度拒否されたと述べている。最初は1945年、次に1950年(彼とその支持者がビトリア司教への任命を働きかけた時)であった。ロッカによれば、どちらの場合も、聖省の当局者はオプス・デイの組織とエスクリバーの心理的プロファイルに懸念を表明したという。

オプス・デイの元メンバーである社会学者アルベルト・モンカダは、エスクリバーとカトリック教会の他の高官との間の緊張関係に関する様々な口頭証言を収集し、発表している。特にモンカダは、当時ローマのオプス・デイ事務総長であったアントニオ・ペレス・テネサが、1963年の教皇パウロ6世の選出に対するエスクリバーの強い不満と、後に教皇の魂の救いについて私的に疑念を表明したことを証言していると引用している。ローマでエスクリバーと共に働いていたマリア・デル・カルメン・タピアによれば、オプス・デイの創立者は教皇ヨハネ23世や教皇パウロ6世に対して「尊敬の念を抱いておらず」、自身の組織であるオプス・デイが「教会の聖性の上に位置する」と信じていたという。

当時教皇庁使徒座内赦院の摂政であったルイージ・デ・マジストリスは、1989年の秘密投票でエスクリバーの列福手続きの停止を求め、「エスクリバーとイエズス会との間に深刻な緊張があったことは秘密ではない」と書いた。デ・マジストリスは、エスクリバーが以前の告解司祭であったイエズス会司祭ヴァレンティーノ・サンチェスから距離を置いたのは、イエズス会がオプス・デイの憲章案に反対したためであると示唆した。ジャーナリストのルイス・カランデルによれば、ローマでの数年間、エスクリバーはイエズス会総長であるスペイン人のペドロ・アループと距離を置いており、アループはかつてスペインの教皇庁大使であるアントニオ・リベリに、エスクリバーが本当に存在するかどうか疑う冗談を言ったことさえあったという。

アルベルト・モンカダによれば、エスクリバーのローマでの数年間は、司教区司教やバチカン聖省の権限からオプス・デイを独立させるための運動に大部分が捧げられていたという。これはエスクリバーの死後、教皇ヨハネ・パウロ2世によって1982年にオプス・デイが独自の属人区長と教皇にのみ従属する属人区として設立されたことで、最終的に達成された。このように、オプス・デイは現在、カトリック教会で唯一の属人区であるが、この法的形態は、軍隊教区や属人教会区のような教会の歴史における他の種類の階層的組織と同様に、多くの信徒の実際の状況により適した牧会的な配慮を提供するという第2バチカン公会議の目的の成果である。このようにして、その活動は教区の活動を補完し、場合によってはより直接的な協力の形をとることもある。例えば、オプス・デイの司祭が地元の司教の要請に応じて小教区の牧会を引き受ける場合などである。エスクリバーは「オプス・デイとその各メンバーの唯一の野心、唯一の願いは、神が私たちに与えられた特定の召命の中で、教会が奉仕されたいと望むように教会に奉仕することである」と書いたときに、このことを念頭に置いていたのかもしれない。属人区の会員であることは、カトリック信徒が地元の教区司教の権限から免除されるわけではない。

6. 列福・列聖過程

ホセマリア・エスクリバー・デ・バラゲルの1975年6月26日の死後、彼の列福・列聖申請は世界中の人々から多くの証言と請願書を受け取った。エスクリバーの死後5周年に、申請者はバチカンの列聖省に列福の開始を要請した。世界の司教の3分の1(前例のない数)がエスクリバーの列福を請願した。

彼の列福原因は、1981年2月19日にローマで提出された。これは、シスター・コンセプシオン・ブイヨン・ルビオが患っていた珍しい病気であるリポーマの1976年の奇跡的な治癒を根拠としている。ルビオの家族はエスクリバーに助けを求めて祈っていた。1990年4月9日、教皇ヨハネ・パウロ2世はエスクリバーが「英雄的な度合い」のキリスト教的徳を持っていたことを宣言し、1991年7月6日には列聖省の医師団がルビオ修道女の治癒を全会一致で承認した。彼は1992年5月17日に列福された。

1993年3月15日付の手紙により、請願は、1992年11月に不治の病である進行性放射線皮膚炎(がん性慢性放射線皮膚炎)を患っていたマヌエル・ネバド・レイ博士が奇跡的に治癒したというニュースを受け取った。エスクリバーの介入によってもたらされたと報告された奇跡は、列聖省によって有効と判断され、2001年12月に教皇ヨハネ・パウロ2世によって承認され、エスクリバーの列聖が可能となった。教皇ヨハネ・パウロ2世は、オプス・デイとその活動を公に支持する意を頻繁に表明しており、2002年10月6日にエスクリバーを列聖した。列聖式には、世界中から42名の枢機卿と470名の司教、多くの修道会や宗教会派の総長、様々なカトリック団体の代表者が出席した。列聖式当日、教会の高官は、エスクリバーの徳に関するヨハネ・パウロ2世の教令『Christifideles Omnes』を繰り返し引用し、創立者のメッセージの有効性についてコメントした。その教令には、「キリスト信者に、日々生きる限り人間としての尊厳を与える日々の仕事を通して、神との一致を求めるよう促すことで、彼のメッセージは、時代や状況の変化にかかわらず、尽きることのない霊的光の源として存続する運命にある」と述べられている。

6.1. 過程における批判

ホセマリア・エスクリバーの列聖が異例に迅速であったことに対し、様々な批評家が疑問を呈した。1992年のエスクリバーの列福の前夜、『ロサンゼルス・タイムズ』紙の記者ウィリアム・D・モンタルバーノは、これを「近代において最も論争の的となった列福」と評した。批評家たちは、その過程が不正に満ちていたと主張している。しかし、擁護者たちは、エスクリバーの列聖原因に関するマドリードの審判廷を主宰したアウグスチノ会司祭ラファエル・ペレスを、列聖に関する「最高の専門家の一人」と称している。ペレスは、この過程が迅速であったのは、エスクリバーの人物像が「普遍的に重要」であり、請願者たちが「自分たちのしていることを知っていた」ためであり、1983年に手続きが簡素化されたのは「我々の世界に生きる模範」を提示するためであったと述べた。請願者であるフラビオ・カプッチもまた、バチカンへの6,000通の請願書が「真剣さ」を示していると報告した。

エスクリバーの列聖は、1983年教会法典が列聖手続きを簡素化して以来、最初に処理されたものの一つであり、それ以前よりも迅速に処理された。マザー・テレサはさらに迅速に列聖され、死去からわずか6年で列福された(エスクリバーは17年で列福された)。ジャーナリストのケネス・L・ウッドワードによれば、6,000ページにも及ぶ『ポジツィオ』(列聖候補者の生涯と業績に関する公式文書)は機密扱いとされたが、エスクリバーの列福後の1992年に報道機関に流出した。ウッドワードは、2,000ページの証言のうち、約40%がアルバロ・デル・ポルティーリョまたはハビエル・エチェバリア・ロドリゲスによるものであり、彼らはオプス・デイの総長として、カトリック教会がその創立者を聖人と認めることで最も利益を得る立場にあったと述べた。『ポジツィオ』に引用された唯一の批判的な証言は、オプス・デイの元メンバーであるスペインの社会学者アルベルト・モンカダによるものであった。彼の証言は、エスクリバーとの個人的な接触が少なく、カトリック教会を完全に離脱していたため、教会当局によって却下されやすかった可能性がある。この批判的な証言はわずか2ページに過ぎなかった。

この過程の批評家たちはまた、エスクリバーの死後の執り成しによって達成された2つの「科学的に説明不可能な治癒」の認証に関わった医師の一部、例えばラファエロ・コルテジーニ博士(心臓外科医)が、彼ら自身がオプス・デイのメンバーであったという事実にも疑問を呈した。バチカンは、列聖省の医療顧問らが、マヌエル・ネバド・レイ博士(アルメンドラレホの村の田舎医)の慢性放射線皮膚炎の第3段階で不可逆的な癌状態の奇跡的な治癒が「非常に迅速で、完全で、持続的で、科学的に説明不可能」であったことを全会一致で確認したと述べている。6か月後、神学顧問たちも全会一致でこの治癒をエスクリバーによるものと見なしたとバチカンは報じた。列聖の年に、オプス・デイの属人区長は、請願がエスクリバーの執り成しに帰せられる48件の未解明の医学的恩恵の報告、および10万件の通常の恩恵を集めたと報告した。

エスクリバーの列福・列聖過程において、彼の性格を批判する元オプス・デイ会員で、証言を拒否されたと主張する者には、ミゲル・フィサック(著名なスペイン人建築家で、オプス・デイの初期メンバーの一人であり、約20年間エスクリバーと関係を保った後、脱退した)、ヴラディーミル・フェルツマン(チェコ生まれのイギリス人技師でカトリック司祭、エスクリバーの個人秘書を務めた)、マリア・デル・カルメン・タピア(ローマのオプス・デイ本部でエスクリバーと共に働き、印刷所を監督した)、カルロス・アルバース(スペイン人弁護士で、エスクリバーのはとこ)、マリア・アングスティアス・モレノ(エスクリバーの生前にオプス・デイ女性部門の役員を務めた)、ジョン・ロッシュ(アイルランドの物理学者で科学史家、1959年から1973年までオプス・デイのメンバーであり、ケニアの学校の一つを運営していた)などがいる。エスクリバーとオプス・デイを批判するいくつかの団体が、エスクリバーの列聖の前後に現れた。その中には、オプス・デイ・アウェアネス・ネットワーク(ODAN)や「OpusLibros」が含まれ、いずれもオプス・デイとその慣行に反対する元メンバーの協力団体である。

ジャーナリストのケネス・L・ウッドワードによれば、公式な列福が行われる前に、彼は「エスクリバーと密接に生活し、かつ/または働いていた他の6人の男女にインタビューすることができた。彼らが挙げた虚栄心、金銭欲、癇癪、部下への厳しさ、教皇や他の聖職者への批判の例は、キリスト教の聖人に見られると期待される特徴とはかけ離れていた。しかし、彼らの証言は聞かれることを許されなかった。少なくとも2人は『ポジツィオ』の中で名指しで中傷されたにもかかわらず、どちらも自身の名誉を守ることを許されなかった」と記している。

カトリック神学者のリチャード・マクブライエンは、エスクリバーの聖人化を「現代における最も露骨な政治的列聖の例」と呼んだ。カトリック作家で伝記作家のジョン・アレンによれば、このような見解は、他の多くの元メンバー、現在のメンバー、そしてオプス・デイの活動に参加する推定90万人の人々によって反論されている。彼は、事実の解釈は「霊性、家族生活、そして宗教的召命の意味合いに対する個人の基本的なアプローチに依存する」と述べている。しかし、オプス・デイとその創立者に関するアレンの説明は、すべての批評家から公平であるとは受け入れられなかった。

6.2. 過程における審査員間の不和に関する報告

エスクリバーの列聖は、カトリック教会内でも報道機関でも異例の注目と批判を集めた。エスクリバーの列聖原因の請願者であるフラビオ・カプッチは、エスクリバーに対する主な非難を次のように要約した。「彼は気性が荒く、残酷で、虚栄心が強く、スペインの独裁者フランシスコ・フランコに近い存在であり、親ナチズム的で、第2バチカン公会議の改革にひどく失望し、東方正教会に改宗するつもりでギリシャにまで旅行した」。

ケネス・L・ウッドワードによる『ニューズウィーク』の記事は、エスクリバーの列福原因を主宰する列聖省の9人の裁判官のうち2人が、手続きの停止を求めていたと報じた。異議を唱えたのは、バチカンの教皇庁使徒座内赦院に勤務する高位聖職者ルイージ・デ・マジストリスと、ローマのスペイン国立教会の総長であるフスト・フェルナンデス・アロンソであった。ウッドワードによれば、異議を唱えた一人(デ・マジストリス)は、エスクリバーの列福が教会に「重大な公的スキャンダル」を引き起こす可能性があると書いた。同じ記事は、シルビオ・オッディ枢機卿が、エスクリバーの死後まもなく列聖を急ぐことに多くの司教が「非常に不満を抱いていた」と宣言したことを引用している。ジョゼ・サライバ・マルティンス枢機卿(列聖省長官)は、インタビューでそのような異議を認識していないと否定している。

ボローニャの聖心会が発行するジャーナル『イル・レーニョ』は、1992年5月に、エスクリバーの列福原因に関する裁判官の一人の秘密投票を転載した。その投票で、裁判官は手続きの迅速さ、請願者によって集められた文書における批判的証言のほぼ皆無であること、文書がエスクリバーとフランコ体制および他のカトリック組織との関係に関する問題を適切に扱っていないこと、そして公式証言自体がエスクリバーが適切な霊的謙遜を欠いていたという示唆を提示していることに疑問を呈し、手続きの停止を求めていた。この文書は裁判官の名前を特定していないが、その著者は1966年に聖務聖省の公証人として一度だけエスクリバーに短時間会ったことがあると述べており、これは問題の裁判官がデ・マジストリスであることを示唆している。

投票当時、使徒座内赦院の摂政であったデ・マジストリスの仕事は、主に告解と苦行から生じる問題に関係していた。教会法によれば、告解司祭は告解の過程で罪人から学んだいかなることも開示しない絶対的な義務を負う(告解の秘匿を参照)。1989年8月付けの彼の投票の中で、デ・マジストリスは、主要証人であるアルバロ・デル・ポルティーリョがエスクリバーの告解司祭を31年間務めていたため、彼の証言は手続きから完全に除外されるべきであったと主張した。

ジョン・アレン・ジュニアは、一部のカトリック教会の観察者によれば、デ・マジストリスはエスクリバーの列聖への反対のために罰せられたとコメントしている。デ・マジストリスは2001年に使徒座内赦院の長に昇進した。これは通常、枢機卿が占めるバチカンの官僚機構における重要な地位である。しかし、教皇ヨハネ・パウロ2世はデ・マジストリスを枢機卿に任命せず、2年足らずで使徒座内赦院の長を交代させ、事実上彼を引退に追い込んだ。教皇フランシスコが2015年2月14日の枢機卿会議でデ・マジストリスを枢機卿に任命するという決定は、デ・マジストリスが89歳になろうとしており、もはや教皇選挙に参加できないため、教皇ヨハネ・パウロ2世の下で彼がどのように扱われたかに対する慰めであると一部の評論家によって解釈された。

7. 遺産と影響

ホセマリア・エスクリバーはカトリック教会、社会、そしてキリスト教霊性に永続的な影響を与え、その業績とメッセージは多様な評価を受けている。

7.1. 広範な影響と評価

エスクリバーのメッセージと教えの重要性は、カトリック信徒やその他によって議論の対象となってきた。ソルボンヌ大学教授で倫理政治学アカデミー会長のプロテスタントのフランス人歴史家ピエール・ショニューは、「エスクリバー・デ・バラゲルの業績は疑いなく21世紀を特徴づけるだろう。これは賢明で合理的な賭けである。この現代の人物を見過ごしてはならない」と述べた。教皇ヨハネ・パウロ2世によって枢機卿に任命された(しかし1988年に叙任される前に死去した)カトリック神学者ハンス・ウルズ・フォン・バルタザールは、エスクリバーの主要な著作『道』を「上級ボーイスカウト向けのスペイン語の小さな手引書」として却下し、主要な宗教団体を維持するには全く不十分であると主張した。しかし、修道士で霊的作家のトーマス・マートンは、エスクリバーのこの本は「その単純さによって多くの良いことをもたらすだろう。それが福音のメッセージの真の媒体であるからだ」と宣言した。

オプス・デイの批評家たちは、エスクリバーの神学、歴史、法学への知的貢献の重要性と独創性が、彼の信奉者によって著しく誇張されていると主張することが多い。しかし、カトリック教会の様々な高官は、エスクリバーの影響と彼の教えの関連性について好意的に語っている。エスクリバーの列福・列聖原因の導入教令で、ウーゴ・ポレッティ枢機卿は1981年に次のように書いた。「1928年にオプス・デイを創設して以来、普遍的な聖性への召命を宣べ伝えたことで、ホセマリア・エスクリバー師は、まさに教会の教導権の根本的な核をなすもの、すなわち教会の生活においてそのような豊かな実りをもたらすメッセージの先駆者として、全会一致で認められてきた。」司教省長官のセバスティアーノ・バッジオ枢機卿は、エスクリバーの死後1か月で次のように書いた。「オプス・デイ創設者の生涯、業績、メッセージが、キリスト教霊性の歴史において転換点、あるいはより正確には新しい独自の章を構成することは、今日でさえ明らかである。」バチカンの専門家(peritus)または列福過程のコンサルタントは、「彼は最も深い霊的源泉からの人物のようだ」と述べた。ウィーン大司教のフランツ・ケーニヒは1975年に次のように書いた。「オプス・デイの磁力は、おそらくその深く信徒的な霊性から来ている。最初の頃、1928年に、エスクリバー師は第2バチカン公会議によってもたらされた教会の遺産への回帰を予期していた。...彼は教会の歴史の第三千年紀の夜明けにおける教会の牧会活動の大きなテーマを予期することができたのだ。」

アメリカの神学者ウィリアム・メイは、エスクリバーの教えの「絶対的に中心的な」部分は、「聖化は神の恵み、すなわちその独り子を通してその子らに自由に与えられた恵みによってのみ可能であり、それは本質的に私たちの贖い主であり救い主であるイエスとの親密で愛情深い一致からなる」と述べている。

エスクリバーの著作、『道』、『耕地』、『鍛冶場』などは広く読まれ続けており、信徒の日常の聖化への召命を強調している(このメッセージは第2バチカン公会議の文書にも見られる)。教皇ヨハネ・パウロ2世は、エスクリバーの列福式における説教で以下の観察を行った。「超自然的な直感をもって、福者ホセマリアは聖性と使徒職への普遍的な召命を倦むことなく説いた。キリストはすべての人を、日常生活の現実の中で聖なる者となるよう召している。それゆえ、仕事もまた、イエス・キリストとの一致の中で行われるとき、個人の聖化と使徒職の手段となるのである。」ヨハネ・パウロ2世の教令『Christifideles omnes』は、「キリスト信者に、日々生きる限り人間としての尊厳を与える日々の仕事を通して、神との一致を求めるよう促すことで、彼のメッセージは、時代や状況の変化にかかわらず、尽きることのない霊的光の源として存続する運命にある」と述べている。

7.2. 記念施設

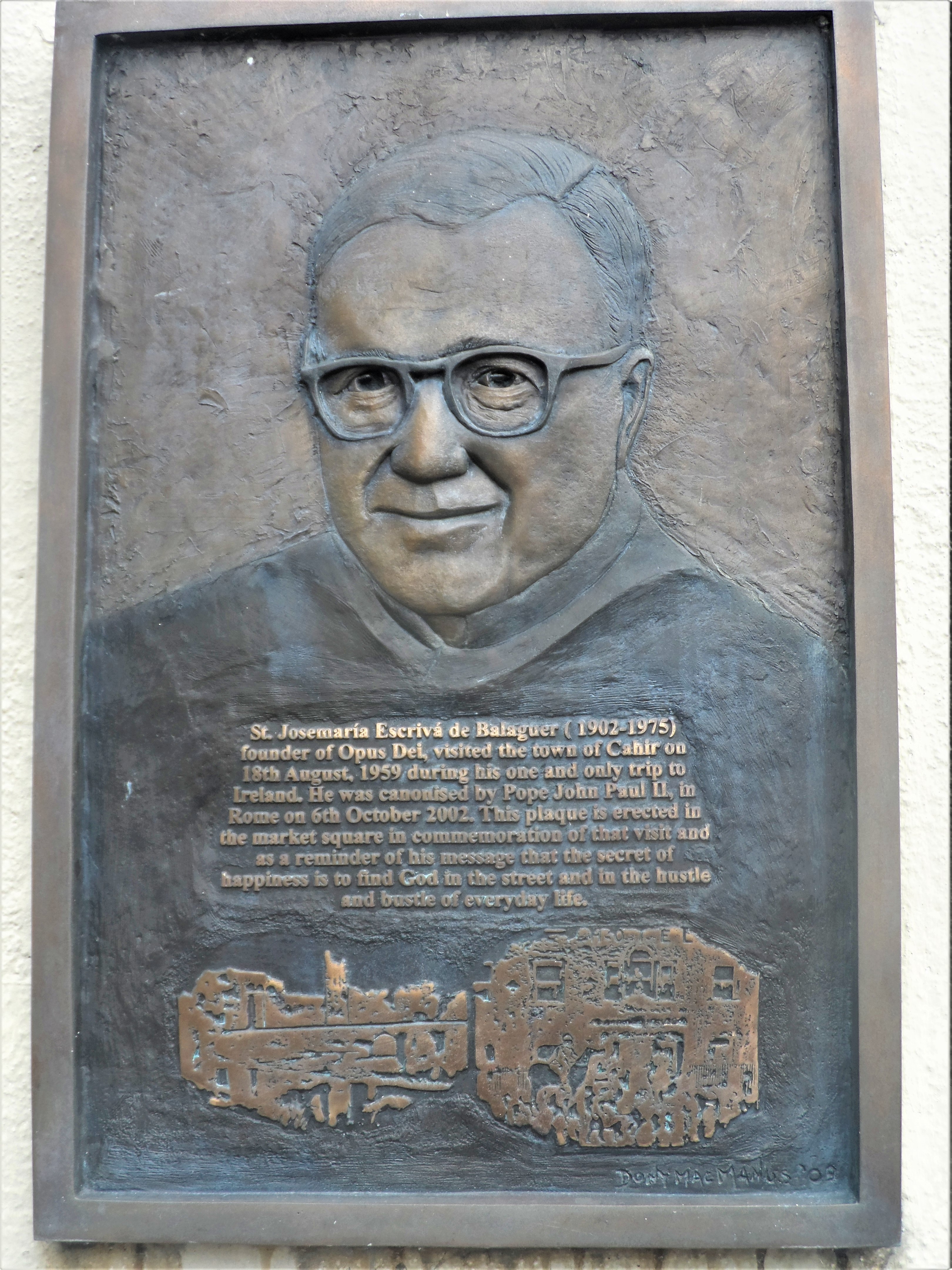

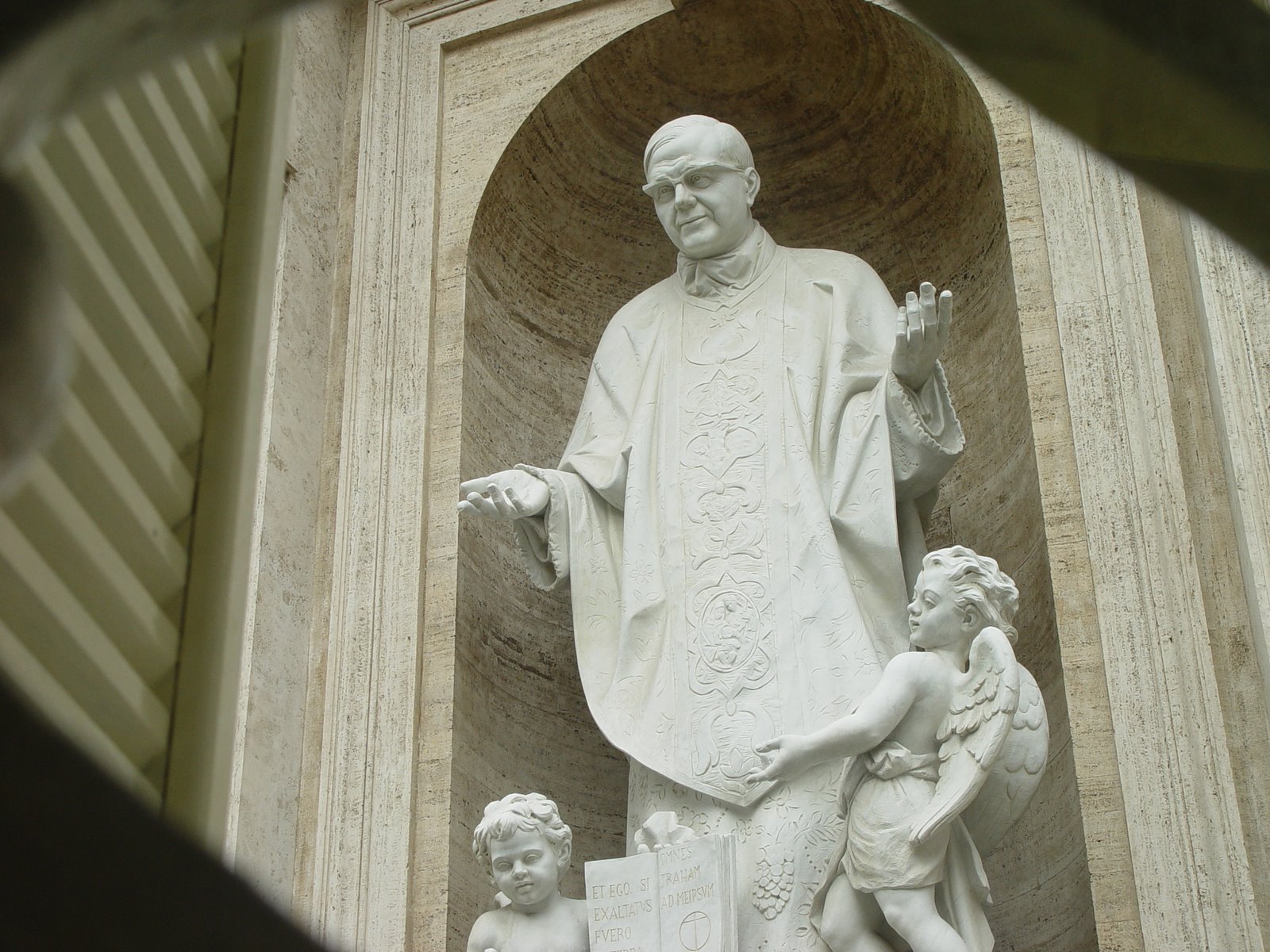

エスクリバーを記念して、アイルランドのキャハーには彼の訪問を記念する青銅の肖像が設置されている。また、2005年8月30日には、バチカンのサン・ピエトロ大聖堂の外壁に、高さ5 mの聖ホセマリアの彫刻が安置された(ロマーノ・コッシ製作)。これは教皇ヨハネ・パウロ2世が、大聖堂の外壁に現代の聖人像を置くことを決定したものであり、聖ホセマリアの彫刻の隣にはロス・アンデスのテレサ、聖マルセリーノ・シャンパーニャ、アルメニアの聖グレゴリオなどの像が並んでいる。この像の祝別式は教皇ベネディクト16世によって行われた。

8. 著作

- 『道』

- 『耕地』

- 『鍛冶場』

- 『聖なるロザリオ』

- 『神の友』

- 『キリストが通られる道』

- 『教会を愛する』