1. 概要

マダガスカルは、アフリカ大陸の南東沖のインド洋に浮かぶマダガスカル島と周辺の島々からなる島国である。日本の国土面積の約1.6倍の広さを持つマダガスカル島は、世界で4番目に大きな島であり、その地理的孤立は約8800万年前にインド亜大陸から分離して以来、独自の生態系を育んできた。結果として、野生生物種の90%以上が固有種という生物多様性の宝庫となっているが、20世紀以降の急速な人口増加と無秩序な開発により、そのユニークな生態系は深刻な環境破壊の危機に直面している。

マダガスカルの歴史は、紀元前350年から紀元後550年の間にボルネオ島南部からオーストロネシア人が稲作技術を携えて渡来したことに始まるとされる。その後、10世紀頃までに東アフリカからバンツー系の人々が移住し、これらの集団が融合して現在のマダガスカル人が形成された。19世紀にはメリナ王国が島の大部分を統一したが、フランスとの戦争に敗れ、1897年にフランスの植民地となった。植民地時代にはサトウキビプランテーションや黒鉛採掘が行われ、フランスへの原料供給地としてモノカルチャー経済化が進んだ。1960年に独立を達成したが、その後も政治的混乱やクーデターが頻発し、経済的にも困難な状況が続いている。特に2009年の政治危機は経済の低迷と国際的孤立を招いた。

政治体制は半大統領制の共和国であり、行政府、立法府、司法府の三権分立が憲法で定められているが、実際には大統領に権力が集中しやすい傾向がある。経済は農業、鉱業、観光業に依存しているが、一人当たりの所得は低く、人口の大多数が貧困ライン以下で生活している。インフラ整備の遅れも経済発展の大きな課題となっている。

マダガスカル社会は、多様な民族的背景を持つ人々で構成されるが、「フィハヴァナナ」(連帯)や祖先崇拝といった共通の価値観も存在する。言語はマダガスカル語とフランス語が公用語である。宗教は伝統宗教を信仰する人々が約半数を占め、キリスト教、イスラム教なども信仰されている。教育は独立以降、様々な改革が試みられてきたが、教育の質や格差の問題が依然として存在する。保健医療に関しても、マラリアやペストといった感染症が依然として脅威であり、医療アクセスは都市部と農村部で大きな格差がある。

文化的には、東南アジアとアフリカ双方の影響を受けた独自の文化が育まれてきた。音楽ではヴァリハなどの伝統楽器やヒラガシーといった音楽ジャンル、食文化では米を主食とし、多様な副菜(ラウカ)を伴う料理が特徴的である。

2. 国名の由来

マダガスカルという国名のマダガスカル語での公式名称は Repoblikan'i Madagasikaraレポブリカン・マダガシカラマダガスカル語 であり、通称は Madagasikaraマダガシカラマダガスカル語 である。マダガスカルの人々は「マダガスカル人」と呼ばれる。

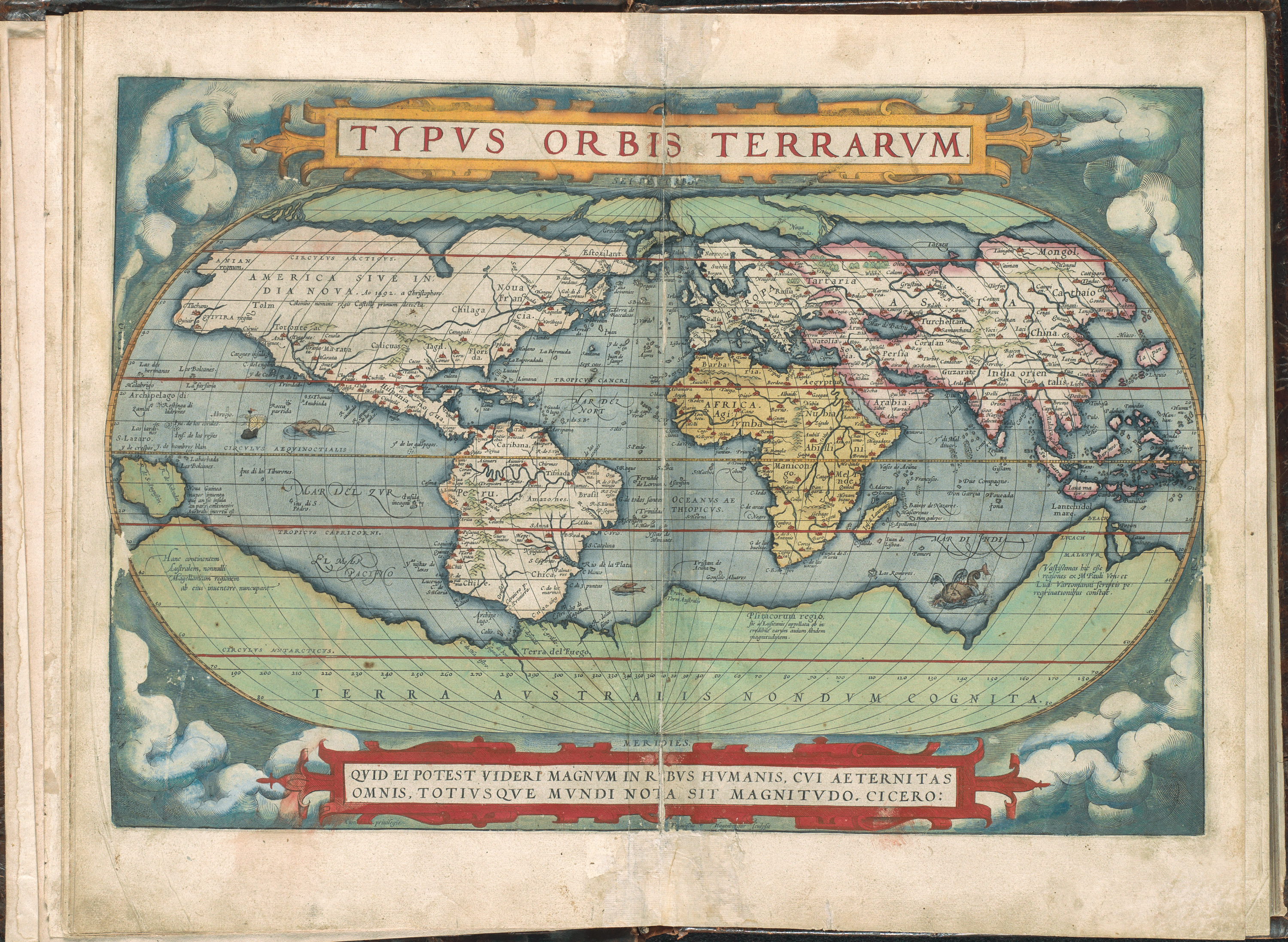

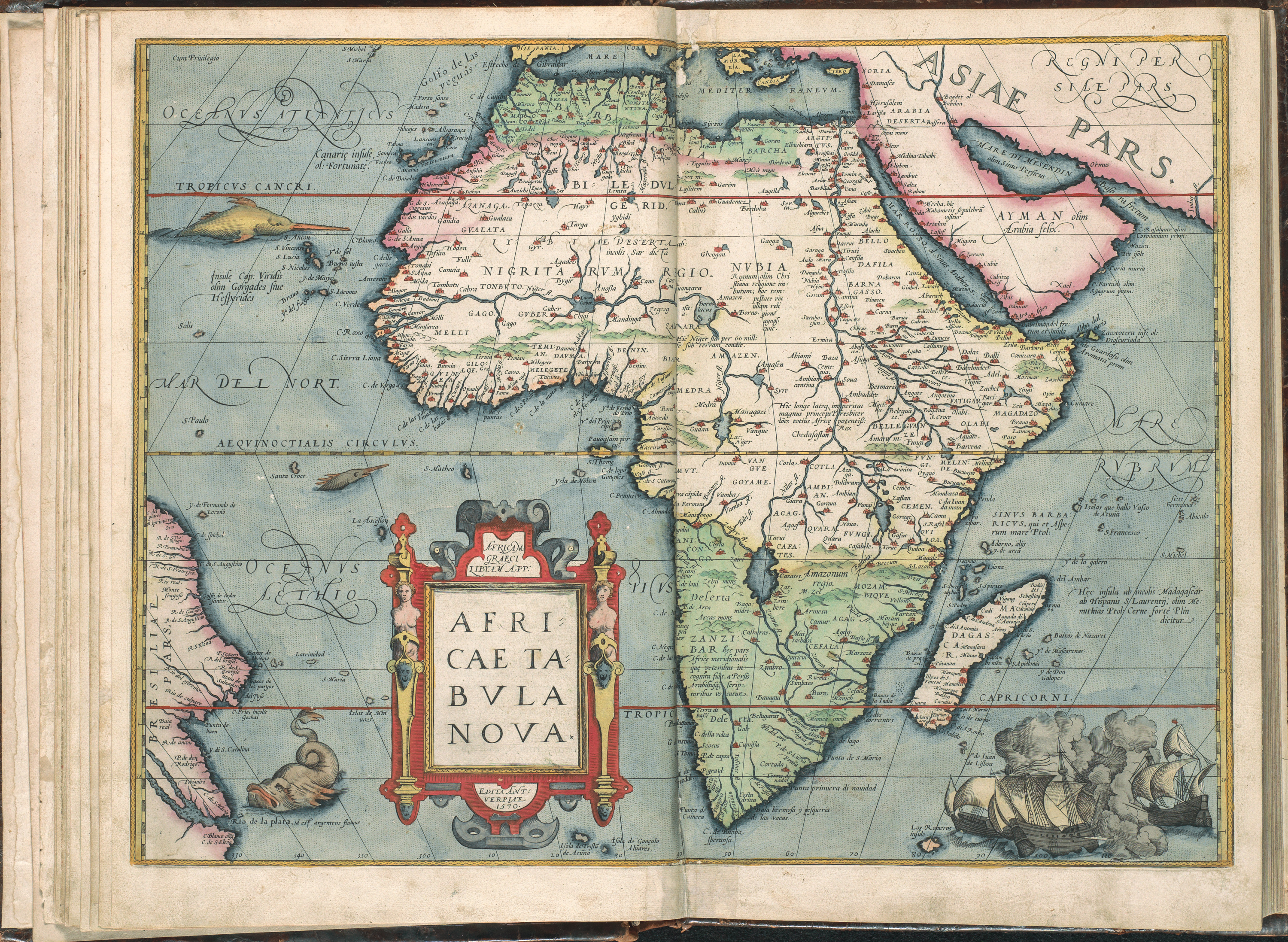

「マダガスカル」という呼称の起源は明確ではなく、島固有の名称ではないと考えられている。この呼称は中世にヨーロッパ人によって広められたものであり、13世紀のヴェネツィアの探検家マルコ・ポーロの旅行記に「マダゲイスカル」 (Madageiscar) という地名として初めて現れる。マルコ・ポーロ自身はこの島を訪れたわけではなく、ソマリアの港モガディシュを指して誤って島として記述し、その名称が転訛したものとされる。ポーロの記録した名称がヨーロッパのルネサンス期の地図に採用され、広まっていった。

一方、ポルトガルの探検家ディオゴ・ディアスは、1500年の聖ラウレンティウスの祝日である8月10日にこの島を「発見」し、「サン・ロレンソ島」 (São Lourençoサン・ロレンソポルトガル語) と名付けた。この名称も一部の地図では使用されたが、最終的にはマルコ・ポーロに由来する「マダガスカル」が定着した。

マダガスカル島民が島全体を指す固有の呼称として、「マダガシカラ」より古い言葉は確認されていない。ただし、各地域共同体は自分たちの居住地域を指す独自の名称を持っていた。マダガスカル語で「祖先の土地」を意味する「タニンヂャザナ」 (Tanindrazanaタニンヂャザナマダガスカル語) は、マダガスカルに対する美称として用いられることがある。

「マラガシカラ」または「マラガスカル」という名称も歴史的に記録されている。1699年のイギリスの国家文書には、「マラガスカール (Malagaskar英語)」から現在のニューヨーク市へ80人から90人の乗客が到着した記録がある。1882年発行のイギリスの新聞『ザ・グラフィック』は、島の名前として「マラガスカル (Malagascar英語)」に言及し、語源的にはマレー語由来であり、マラッカの名称と関連があるかもしれないと述べている。1891年には、ザンジバルの旅行者サレー・ビン・オスマンが、エミン・パシャ救援遠征を含む自身の旅を語る中で、この島を「マラガスカル (Malagaskarマラガスカルアラビア語)」と呼んでいる。1905年、シャルル・バセットは博士論文の中で、「マラガシカラ (Malagasikaraマラガシカラマダガスカル語)」が島民による島の呼称であり、彼らは「マダガシ (Madagasyマダガシマダガスカル語)」ではなく「マラガシ (Malagasyマラガシマダガスカル語)」であると強調したと記している。

3. 歴史

マダガスカル島の人類の歴史は、オーストロネシア人の移住から始まり、アフリカ大陸からの人々の到来、アラブ人やヨーロッパ人との接触を経て、独自の王国が形成され、最終的にはフランスによる植民地支配を経験し、独立を達成するという複雑な道のりを辿ってきた。これらの歴史的出来事は、マダガスカルの社会構造、経済、文化、そして民衆の生活に深い影響を与え続けている。

3.1. 初期の歴史と定住

マダガスカル島に人類が最初に定住したのは、紀元前350年から紀元後550年の間と推定されている。伝統的に、考古学者は最初の入植者がアウトリガーカヌーに乗ってボルネオ島南部(現在の南カリマンタン州)から波状的にやってきたと考えている。この年代は、マダガスカルを地球上の主要な陸地の中で人類が最後に定住した場所の一つとし、アイスランドやニュージーランドの定住よりも古いものとする。これら最初のオーストロネシア人の集団は、稲作技術や焼畑農業をもたらし、沿岸部の熱帯雨林を開墾して農耕を始めた。初期の入植者たちは、マダガスカルの豊富な更新世のメガファウナ(大型動物相)に遭遇した。これには、17種の巨大キツネザル、大型飛べない鳥であるエピオルニス(史上最大の鳥類であった可能性のある Aepyornis maximus を含む)、ジャイアントフォッサ (Cryptoprocta speleaラテン語)、数種のマダガスカル固有のカバが含まれていたが、これらの多くは狩猟や生息地の破壊によって後に絶滅した。

紀元600年頃までには、初期の入植者の一部が中央高地の森林伐採を開始した。紀元7世紀から9世紀の間には、アラブの商人が初めて島に到達し、北西海岸沿いに交易拠点を築いた。彼らはイスラム教、アラビア文字(マダガスカル語を表記するために「ソラベ文字」として使用された)、アラブ占星術、その他の文化的要素をもたらした。

紀元1000年頃には、アフリカ大陸南東部からバンツー語を話す人々がモザンビーク海峡を渡って移住してきた。この時期に、南インドからコブウシ(ゼブ牛)が初めて持ち込まれ、東アフリカで見られるサンガ牛と交配した。中央高地のベツィレウ王国では灌漑水田が開発され、1世紀後には隣接するイメリナ王国全域に棚田が広がった。土地耕作の集約化とコブウシの牧草地への需要の高まりにより、中央高地の森林生態系は17世紀までに大部分が草原へと変化した。

600年から1000年前に中央高地に到達したメリナ人の口承伝承には、「ヴァジンバ」と呼ばれる先住民との遭遇が語られている。ヴァジンバはおそらく、より初期の技術的に未発達なオーストロネシア系入植者の子孫であり、16世紀から17世紀初頭にかけてメリナ王国の王アンドリアマネロ、ラランボ、アンドリアンジャカによって同化されるか、高地から追放された。今日でも、多くの伝統的なマダガスカルのコミュニティでは、ヴァジンバの霊は「トンプンタニ」(tompontany土地の祖先の主マダガスカル語)として崇拝されている。

考古学的発見としては、北西部で発見された骨に残る切り傷や北東部で発見された石器は、マダガスカルが紀元前2000年頃に採集狩猟民によって訪れられていたことを示唆している。

3.2. アラブ及びヨーロッパとの接触

マダガスカルの文字記録による歴史はアラブ人から始まる。彼らは少なくとも10世紀までに北西海岸沿いに交易拠点を確立し、イスラム教、アラビア文字(マダガスカル語を「ソラベ」という書記体系で記すために用いられた)、アラブ占星術、その他の文化的要素をもたらした。

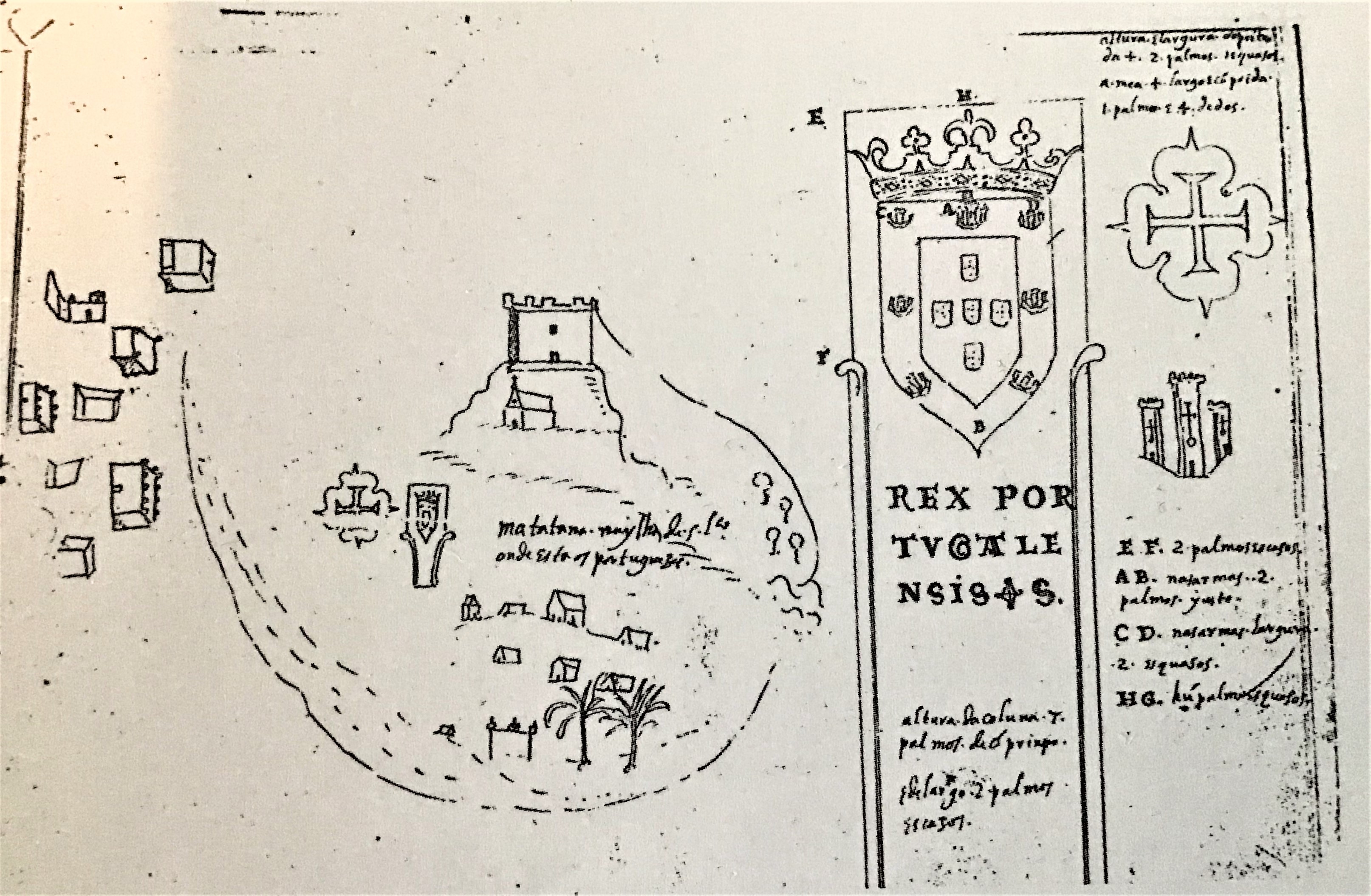

ヨーロッパ人との接触は1500年、ポルトガルの航海士ディオゴ・ディアスが、第2次ポルトガル・インド遠征艦隊に参加中に島を視認したことに始まる。マタタナは、フォール・ドーファンの西10 kmにある南海岸初のポルトガル人入植地であった。1508年、入植者たちはそこに塔、小さな村、石柱を建設した。この入植地は1513年にポルトガル領インド副王ジェロニモ・デ・アゼヴェドの命により設立された。

1550年代以降も接触は続いた。ポルトガル王ジョアン3世とインド副王の命令により、いくつかの植民・改宗使節団が派遣され、その中には1553年のバルタザール・ロボ・デ・ソウザによるものも含まれていた。年代記作家ディオゴ・ド・コウトやジョアン・デ・バロスの詳細な記述によると、この使節団は川や湾を経由して内陸部に到達し、商品を交換し、現地の王の一人を改宗させることにも成功したという。

17世紀後半には、フランスが東海岸沿いに交易拠点を設立した。1774年頃から1824年頃まで、マダガスカルは海賊やヨーロッパの商人、特に大西洋奴隷貿易に関わる商人たちの間で注目を集めた。マダガスカル北東海岸沖の小島ノシ・ボラハは、一部の歴史家によって伝説的な海賊の理想郷リバタリアのあった場所として提唱されている。多くのヨーロッパの船乗りが島の海岸で難破し、その中には18世紀のマダガスカル南部における生活を描写した数少ない文書記録の一つである日誌を残したロバート・ドゥルーリーも含まれていた。20世紀初頭までのヨーロッパの記述では、マダガスカル人がユダヤ人の起源を持つとされていた。

海上貿易によって生み出された富は、島における組織化された王国の台頭を促し、そのうちのいくつかは17世紀までに非常に強力な勢力へと成長した。これらには、東海岸のベツィミサラカ人連合や、西海岸のメナベとボイナのサカラヴァ族首長国が含まれる。中央高地に位置し、首都をアンタナナリボの王宮に置いたイメリナ王国は、アンドリアマネロ王の指導の下、ほぼ同時期に出現した。

3.3. マダガスカル王国

17世紀初頭に出現した際、中央高地のイメリナ王国は当初、沿岸部のより大きな王国に比べて小規模な勢力であり、18世紀初頭に王アンドリアマシンヴァルナが4人の息子に王国を分割したことでさらに弱体化した。約1世紀にわたる戦争と飢饉の後、イメリナは1793年に王アンヂアナンプイニメリナ(1787年-1810年)によって再統一された。最初の首都アンブヒマンガ、そして後のアンタナナリボの王宮から、このメリナ王は近隣の諸侯国に対する支配を急速に拡大した。島全体を彼の支配下に置くという彼の野望は、息子の後継者である王ラダマ1世(1810年-1828年)によってほぼ達成され、ラダマ1世はイギリス政府によってマダガスカル王として承認された。ラダマ1世は1817年にモーリシャスのイギリス総督と条約を締結し、イギリスの軍事的・財政的援助と引き換えに、利益の大きかった奴隷貿易を廃止した。ロンドン伝道協会から派遣された職人宣教師団が1818年に到着し始め、その中にはジェームズ・キャメロン、デイヴィッド・ジョーンズ、デイヴィッド・グリフィスといった重要人物が含まれていた。彼らは学校を設立し、マダガスカル語をラテン文字で表記し、聖書を翻訳し、様々な新しい技術を島にもたらした。

ラダマ1世の後継者である女王ラナヴァルナ1世(1828年-1861年)は、イギリスとフランスによる政治的・文化的侵食の増大に対し、マダガスカルのキリスト教の布教を禁止する勅令を出し、ほとんどの外国人を領土から退去させるよう圧力をかけた。ウィリアム・エリスは、彼女の治世中に行った訪問について著書『1853年、1854年、1856年のマダガスカルへの3回の訪問』で記述している。女王は公共事業を完成させ、2万人から3万人のメリナ人兵士からなる常備軍を育成するために、伝統的な「ファヌンポアナ」(fanompoana税金としての強制労働マダガスカル語)を大いに活用した。この軍隊は島の辺境地域を平定し、メリナ王国の版図をマダガスカルの大部分を包含するまでに拡大するために派遣された。マダガスカルの住民は、窃盗、キリスト教信仰、特に魔術など、様々な罪で互いを告発することができ、それに対しては「タンジーナ」の試罪法が日常的に義務付けられていた。1828年から1861年の間に、タンジーナの試罪法は約3,000人の年間死者を出した。1838年には、イメリナでタンジーナの試罪法の結果として10万人もの人々が死亡したと推定されており、これは人口の約20パーセントに相当する。繰り返される戦争、病気、困難な強制労働、そして過酷な司法措置の組み合わせは、彼女の33年間の治世中に兵士と民間人の双方に高い死亡率をもたらした。マダガスカルの人口は、1833年から1839年の間に約500万人から250万人に減少したと推定されている。

イメリナに居住し続けた者の中には、王政のために軍需品やその他の産業を発展させた企業家ジャン・ラボルドや、当時の王子ラダマ2世とランベール憲章と呼ばれる物議を醸す貿易協定を結んだフランスの冒険家で奴隷商人のジョゼフ=フランソワ・ランベールがいた。母の後を継いだラダマ2世は、女王の厳格な政策を緩和しようと試みたが、2年後に首相ライニヴニナヒトリニウニと、君主の絶対権力を終わらせようとした「アンドリアナ」(貴族)と「ホヴァ」(平民)の廷臣たちの同盟によって打倒された。

クーデター後、廷臣たちはラダマの王妃ラスヘリナに対し、首相との権力分担(彼らの間の政略結婚によって封印される新しい社会契約)を受け入れるならば統治する機会を与えると申し出た。ラスヘリナ女王はこれを受け入れ、まずライニヴニナヒトリニウニと結婚し、後に彼を退位させて彼の弟である首相ライニライアリヴニと結婚した。ライニライアリヴニはその後、女王ラナヴァルナ2世、そして女王ラナヴァルナ3世と次々に結婚することになる。

ライニライアリヴニが31年間首相を務める間、中央集権政府の権力を近代化し強化するための多くの政策が採択された。島中に学校が建設され、通学が義務化された。軍隊組織が改善され、兵士を訓練し専門化するためにイギリスの顧問が雇用された。一夫多妻制は非合法化され、1869年にキリスト教が宮廷の公式宗教と宣言され、人口の増加する部分の間で伝統的信仰と共に採用された。法典はイギリスのコモン・ローに基づいて改革され、首都には3つのヨーロッパ式裁判所が設立された。最高司令官としての共同の役割において、ライニライアリヴニはまた、いくつかのフランス植民地の侵入からマダガスカルの防衛を成功裏に確保した。

3.4. フランスによる植民地支配

主にランベール憲章が尊重されなかったことを理由に、フランスは1883年にマダガスカルに侵攻し、これは第一次フランス・ホヴァ戦争として知られるようになった。戦争終結時、マダガスカルは北部の港町アンツィラナナ(ディエゴ・スアレス)をフランスに割譲し、ランベールの相続人に56万フランを支払った。1890年、イギリスは島に対するフランスの保護国としての完全な正式な賦課を受け入れたが、フランスの権威はマダガスカル政府によって承認されなかった。降伏を強いるため、フランスは1894年12月と1895年1月にそれぞれ東海岸のトゥアマシナ港と西海岸のマハジャンガ港を砲撃し占領した。

その後、フランス軍の遊撃部隊がアンタナナリボに向けて進軍したが、マラリアやその他の病気で多くの兵士を失った。増援はアルジェリアとサハラ以南のアフリカから来た。1895年9月に市に到達すると、部隊は王宮を重砲で砲撃し、大きな犠牲者を出し、ラナヴァルナ3世女王を降伏させた。フランスによるアンタナナリボ占領に対する民衆の抵抗運動(メナランバ反乱として知られる)は1895年12月に勃発し、1897年末まで鎮圧されなかった。フランスは1896年にマダガスカルを併合し、翌年には島を植民地と宣言し、メリナ君主制を解体し、王室をレユニオン島とアルジェリアに追放した。

征服後、メナランバ反乱により10年間の内戦が続いた。フランス政権による「平定」は、国中に散らばる地方ゲリラへの対応として15年以上続いた。全体として、この植民地征服への抵抗運動の弾圧は、数万人のマダガスカル人に犠牲者を出した。

植民地支配下では、様々な輸出用作物を生産するためのプランテーションが設立された。奴隷制は1896年に廃止され、約50万人の奴隷が解放された。多くは以前の主人の家で召使いとして、あるいは小作人として留まった。島の多くの地域では、今日でも奴隷の子孫に対する強い差別的見方が残っている。首都アンタナナリボには広い舗装された大通りや集会所が建設され、ロヴァ宮殿群は博物館になった。特にメリナの学校が届いていなかった地方や沿岸地域に学校が追加建設された。6歳から13歳までの教育が義務化され、主にフランス語と実用的な技能に焦点が当てられた。

巨大な鉱業権や林業権が 大企業に与えられた。フランス政権に忠実な現地首長たちも土地の一部を与えられた。フランス企業のために強制労働が導入され、農民は小規模な個人農場を犠牲にして、税金を通じて(特に植民地の利権地域で)賃金労働を奨励された。しかし、植民地時代には独立を求める運動が伴った。メナランバ、ヴィ・ヴァト・サケリカ、マダガスカル刷新民主運動(MDRM)などである。1927年、アンタナナリボで大規模なデモが組織され、特に共産主義活動家フランソワ・ヴィットーリの主導で行われ、彼はその結果投獄された。1930年代には、マダガスカルの反植民地運動がさらに勢いを増した。マダガスカルの労働組合主義が地下で現れ始め、マダガスカル地域共産党が結成された。しかし、1939年にすべての組織が植民地政権によって解散させられ、植民地政権はヴィシー体制を選択した。MDRMは、1947年の反乱の元凶であるとして植民地政権に告発され、暴力的な弾圧を受けた。

メリナ王室の労働の形での納税という伝統はフランス統治下でも継続され、主要な沿岸都市とアンタナナリボを結ぶ鉄道や道路の建設に利用された。マダガスカル軍は第一次世界大戦でフランスのために戦った。1930年代、ナチス・ドイツの政治思想家たちは、マダガスカル計画を策定し、この島をヨーロッパのユダヤ人追放の潜在的な場所として特定した。第二次世界大Taisen中、島はヴィシー・フランスと連合国遠征軍との間のマダガスカルの戦いの舞台となった。

第二次世界大戦中のフランス占領は、マダガスカルにおける植民地行政の威信を損ない、高まりつつあった独立運動を活気づけ、1947年のマダガスカル反乱につながった。この運動により、フランスは1956年に「ロワ・カードル」(海外改革法)の下で改革された制度を設立し、マダガスカルは平和的に独立へと移行した。マダガスカル共和国は1958年10月14日にフランス共同体内の自治国家として宣言された。暫定政府の期間は1959年の憲法採択と1960年6月26日の完全独立をもって終了した。

3.5. 独立以降

独立回復以来、マダガスカルは憲法の改正に伴い4つの共和国を経験してきた。各共和国時代は、それぞれ異なる政治体制、経済政策、社会状況を特徴とし、国民生活に大きな影響を与えた。

3.5.1. 第一共和政 (1960年-1972年)

フィリベール・ツィラナナ初代大統領の下での第一共和政(1960年-1972年)は、旧宗主国フランスとの強い経済的・政治的結びつきを維持する特徴があった。多くの高度な技術職はフランス人駐在員が占め、フランス人教師、教科書、カリキュラムが全国の学校で使用され続けた。この「新植民地主義的」な取り決めに対する国民の不満は、農民や学生による一連の抗議運動を引き起こし、1972年にツィラナナ政権を転覆させた。独立初期の国家建設は、フランスへの依存と国内の民族間の緊張という課題を抱え、国民生活の向上は限定的であった。

3.5.2. 第二共和政 (1975年-1992年)

1972年、陸軍少将ガブリエル・ラマナンツォアが暫定大統領兼首相に任命されたが、国民の支持が低く1975年に辞任を余儀なくされた。後任に任命されたリシャール・ラツィマンドラヴァ大佐は、就任6日目に暗殺された。ジル・アンドリアマハゾ将軍がラツィマンドラヴァの後を4ヶ月間統治し、その後、別の軍人任命者であるディディエ・ラツィラカ海軍中将に交代した。ラツィラカは、1975年から1993年まで彼が政権を握ったマルクス・レーニン主義の第二共和政を導入した。

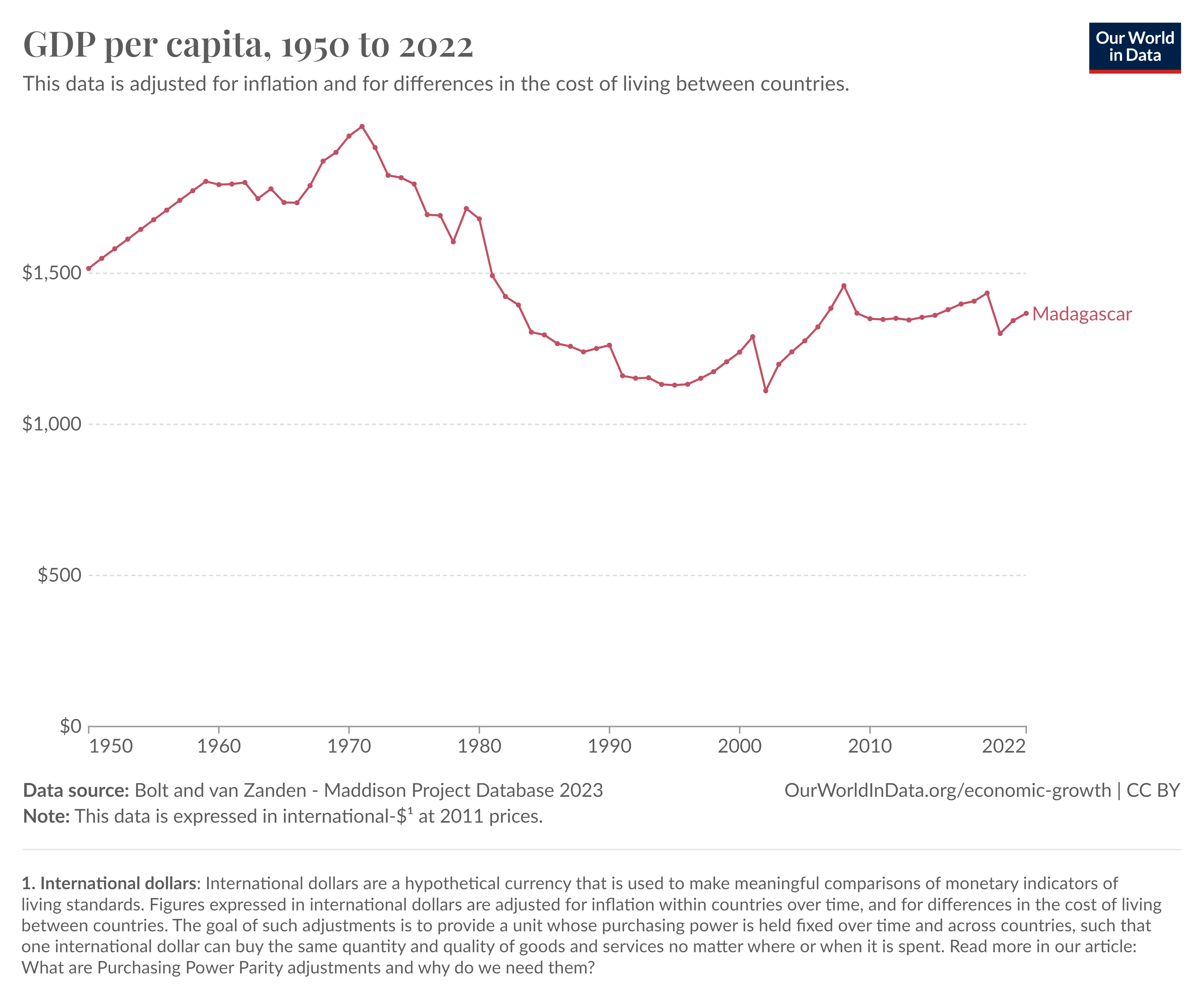

この時代は、東側諸国との政治的連携と経済的孤立への転換が見られた。これらの政策は、1973年の石油危機に起因する経済的圧力と相まって、マダガスカル経済の急速な崩壊と生活水準の急激な低下をもたらし、国は1979年までに完全に破産状態に陥った。ラツィラカ政権は、国際通貨基金(IMF)、世界銀行、様々な二国間援助国が国の破綻した経済を救済する見返りとして課した透明性、汚職防止策、自由市場政策の条件を受け入れた。社会主義政策は経済的困難を招き、政治的変動が頻発し、人権状況も悪化した。

3.5.3. 第三共和政 (1992年-2010年)

1980年代後半のラツィラカの人気低下は、1991年に大統領警護隊が集会中の非武装デモ隊に発砲した際に臨界点に達した。2ヶ月以内に、アルベール・ザフィ(1993年-1996年)の指導の下で暫定政府が樹立され、彼は1992年の大統領選挙で勝利し、第三共和政(1992年-2010年)を発足させた。新しいマダガスカル憲法は、多党制民主主義と、国民議会に大きな権限を与える権力分立を確立した。新憲法はまた、人権、社会的・政治的自由、自由貿易を強調した。しかし、ザフィの任期は経済の衰退、汚職疑惑、そして彼自身により大きな権力を与えるための法案の導入によって損なわれた。その結果、彼は1996年に弾劾され、次期大統領選挙までの3ヶ月間、ノルベール・ラツィラホナナが暫定大統領に任命された。その後、ラツィラカは地方分権と経済改革を公約に掲げて政権に返り咲き、1996年から2001年まで続いた第2期政権を担った。

2001年の大統領選挙は論争を呼び、最終的に当時のアンタナナリボ市長であったマルク・ラヴァルマナナが勝利したが、2002年にはラヴァルマナナ支持者とラツィラカ支持者の間で7ヶ月間に及ぶ対立が生じた。政治危機の経済的悪影響は、ラヴァルマナナの進歩的な経済・政治政策によって徐々に克服された。これらの政策は、教育とエコツーリズムへの投資を奨励し、外国直接投資を促進し、地域的および国際的な貿易パートナーシップを育成した。彼の政権下で国内総生産(GDP)は年平均7%成長した。しかし、彼の第2期後半には、ラヴァルマナナは国内外の監視団から、権威主義と汚職の増大を非難された。

3.5.4. 第四共和政及び現代 (2010年-現在)

野党指導者であり当時のアンタナナリボ市長であったアンドリー・ラジョエリナは、2009年初頭に運動を主導し、ラヴァルマナナは広くクーデターと非難された非憲法的なプロセスで権力の座から追われた。2009年3月、ラジョエリナは最高裁判所によって高等暫定統治機構の長官と宣言された。これは国を大統領選挙に向けて動かす責任を負う暫定統治機関であった。2010年、国民投票によって新しい憲法が採択され、第四共和政が樹立された。これは前憲法で確立された民主的、多党制構造を維持したものであった。ヘリー・ラジャオナリマンピアニナが2013年の大統領選挙の勝者と宣言され、国際社会はこれを公正かつ透明であると評価した。

2018年、大統領選挙の第1回投票が11月7日に行われ、第2回投票が12月10日に行われた。元大統領3人と直近の大統領が選挙の主要候補者であった。ラジョエリナが第2回投票で勝利した。ラヴァルマナナは第2回投票で敗北し、不正疑惑のために結果を受け入れなかった。ラジャオナリマンピアニナは第1回投票でごくわずかな支持しか得られなかった。2019年1月、高等憲法裁判所はラジョエリナを選挙の勝者であり新大統領であると宣言した。

2019年6月の議会選挙では、ラジョエリナ派が国民議会の議席の絶対多数を獲得した。彼らは151議席中84議席を獲得し、元大統領ラヴァルマナナの支持者はわずか16議席しか獲得できなかった。51議席は無所属または小政党の議員であった。これによりラジョエリナは強力な指導者として統治することが可能となった。

2021年半ばにはマダガスカル飢饉が始まり、深刻な干ばつのために何十万人もの人々が食糧不安に直面し、100万人以上が飢饉の瀬戸際に立たされた。

2023年11月、ラジョエリナは選挙の第1回投票で58.95%の票を得て再選されたが、野党のボイコットと、彼がフランス国籍を取得しその後の適格性を巡る論争の最中であった。投票率は46.36%で、同国史上最低の大統領選挙投票率となった。近年の飢饉問題は、気候変動と貧困、そして政治的不安定が複合的に絡み合った結果として深刻化しており、国際的な人道支援が続けられている。

4. 地理

マダガスカルは、その独特な地形、気候、そして驚異的な生物多様性により、「第八の大陸」とも称される。アフリカ大陸から分離して長期間孤立した地理的条件が、この島国ならではの自然環境を形成し、人々の生活や文化にも大きな影響を与えている。

マダガスカルは、面積59.28 万 km2を有する世界で46番目に大きな国であり、インドネシアに次いで2番目に大きな島国である。また、島単体としては世界で4番目に大きい。国土の大部分は南緯12度から26度、東経43度から51度の間に位置する。近隣の島嶼国には、東にフランス領レユニオンとモーリシャス、北西にコモロとフランス領マヨットがある。最も近い大陸国は西のモザンビークである。

4.1. 地形と地質

マダガスカルの地形は、その地質学的歴史と深く関連している。超大陸ゴンドワナの分裂という先史時代の出来事により、東ゴンドワナ(マダガスカル、南極大陸、オーストラリア、インド亜大陸を含む)と西ゴンドワナ(アフリカ・南アメリカ)がジュラ紀、約1億8500万年前に分離した。インド・マダガスカル陸塊は、約1億2500万年前に南極大陸とオーストラリアから分離し、マダガスカルは白亜紀後期、約8400万年から9200万年前にインド亜大陸から分離した。この長期間にわたる他の大陸からの分離が、島内の動植物が比較的孤立した環境で進化することを可能にした。

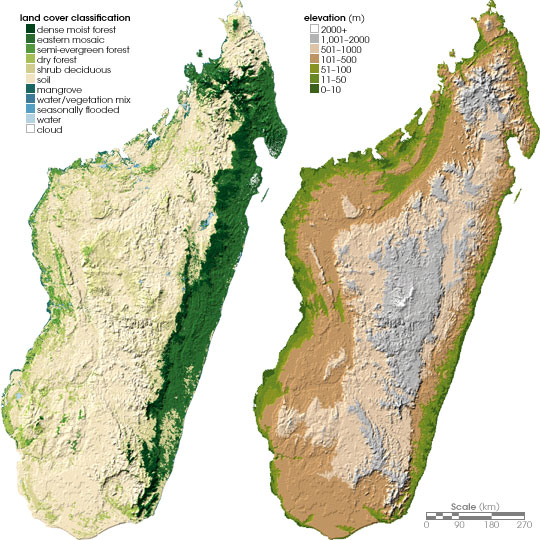

島の東海岸沿いには、狭く急峻な断崖が連なり、ここには島の残存する熱帯低地林の多くが含まれている。この尾根の西側には、海抜750 mから1500 mの高原が広がる。この中央高地は、伝統的にメリナ人の故郷であり、歴史的な首都アンタナナリボの所在地でもある。島で最も人口が密集する地域であり、草原の丘と、かつて高原地域を覆っていた亜湿潤林の断片との間に、段々畑状の水田が広がる特徴的な景観を持つ。高地の西側では、次第に乾燥度を増す地形がモザンビーク海峡と海岸沿いのマングローブ湿地へと緩やかに傾斜している。

マダガスカルの最高峰は、3つの顕著な高原山塊からそびえ立っている。ツァラタナナ山地のマロモコトロ山(2876 m)が島の最高地点であり、次いでアンドリンギトラ山地のボビー峰(2658 m)、アンカルトラ山地のツィアファジャヴォナ山(2643 m)が続く。東側には、「パンガラン運河」があり、これはフランスによって建設された、東海岸のすぐ内陸を平行に約600 kmにわたって走る、人工および自然の湖沼が運河で結ばれたものである。

中央高地の雨蔭にあたる西部と南部は、乾燥落葉樹林、有刺林、砂漠や乾燥低木林が広がっている。人口密度が低いため、マダガスカルの乾燥落葉樹林は、東部の熱帯雨林や中央高原の元々の森林よりも良好に保存されてきた。西海岸には多くの保護された港があるが、内陸部の高度な侵食によって運ばれた土砂が広大な西部平野を横切る河川によって運ばれるため、堆積が大きな問題となっている。

4.2. 気候

マダガスカルの気候は、南東貿易風と北西モンスーンの組み合わせによって特徴づけられ、頻繁に破壊的なサイクロンを伴う高温多雨の雨季(11月~4月)と、比較的冷涼な乾季(5月~10月)に分けられる。インド洋上で発生する雨雲は、島の東海岸にその水分の大部分を降らせ、この豊富な降水量がこの地域の熱帯雨林生態系を支えている。中央高地はより乾燥し冷涼であり、西部はさらに乾燥しており、島の南西部と南部内陸では半乾燥気候が卓越している。

熱帯サイクロンは、インフラや地域経済への損害、そして人命の損失を引き起こす。2004年のサイクロン・ガフィロは、マダガスカルを襲った史上最強のサイクロンとなった。この嵐により172人が死亡し、214,260人が家を失い、2.50 億 USD以上の損害が発生した。2022年2月には、サイクロン・バツィライが121人の命を奪い、その数週間前には熱帯低気圧アナが55人を死亡させ、13万人を避難させた。

2022年の分析によると、マダガスカルが気候変動の環境的影響に適応し、それを回避するために予想される費用は高額になることが判明している。

4.3. 生物多様性と保全

近隣の大陸からの長期間の孤立の結果、マダガスカルは地球上の他のどこにも見られない固有の動植物の生息地となっている。マダガスカルで発見された全動植物種の約90%が固有種である。この独特な生態系から、一部の生態学者はマダガスカルを「第八の大陸」と呼び、この島はコンサベーション・インターナショナルによって生物多様性ホットスポットとして分類されている。マダガスカルは17のメガダイバース国家の一つに数えられる。国内には、マダガスカル低地林、マダガスカル亜湿潤林、マダガスカル乾燥落葉樹林、マダガスカル・エリコイド低木林、マダガスカル有刺林、マダガスカル多肉植物林、マダガスカル・マングローブ林という7つの陸上エコリージョンが存在する。

4.3.1. 植物相

マダガスカルに生育する14,883種の植物種の80%以上は、世界の他のどこにも見られず、5つの固有科を含んでいる。4属11種からなるディディエレア科は、マダガスカル南西部の有刺林に限定されている。世界のパキポディウム属の種の5分の4がこの島に固有である。マダガスカルの860種のラン科植物の4分の3はここにしか自生しておらず、世界の9種のバオバブのうち6種も同様である。この島には約170種のヤシ科植物が生育しており、これはアフリカ大陸全体の3倍の数に相当し、そのうち165種が固有種である。多くの固有植物種が様々な病気のハーブ療法として利用されている。ホジキンリンパ腫、白血病、その他の癌の治療に使用されるビンブラスチンやビンクリスチンといったビンカアルカロイドは、ニチニチソウから抽出されたものである。地元では「ラヴィナラ」として知られるタビビトノキは、東部の熱帯雨林に固有であり、マダガスカルを象徴する植物として国章やマダガスカル航空のロゴにも描かれている。

4.3.2. 動物相

植物相と同様に、マダガスカルの動物相も多様で、高い固有率を示している。キツネザルはコンサベーション・インターナショナルによって「マダガスカルを代表する哺乳類」と特徴づけられている。サルや他の競争相手がいないため、これらの霊長類は広範な生息環境に適応し、多数の種に多様化した。2012年現在、公式には103種および亜種のキツネザルがおり、そのうち39種は2000年から2008年の間に動物学者によって記載された。これらのほとんど全てが希少種、危急種、または絶滅危惧種に分類されている。人間がマダガスカルに到着して以来、少なくとも17種のキツネザルが絶滅しており、それらは全て現存するキツネザル種よりも大型であった。

ネコのようなフォッサを含む他の多くの哺乳類もマダガスカルの固有種である。島では300種以上の鳥類が記録されており、その60%以上(4科42属を含む)が固有種である。マダガスカルに到達した数少ない爬虫類の科や属は、260種以上に多様化し、これらの90%以上が固有種(1固有科を含む)である。島は世界のカメレオン種の3分の2の生息地であり、既知で最小のミクロヒメカメレオンも含まれる。

マダガスカルの固有魚類には2科15属100種以上が含まれ、主に島の淡水湖や河川に生息している。マダガスカルの無脊椎動物はまだ十分に研究されていないが、研究者たちは既知の種の中に高い固有率を発見している。陸生カタツムリの全651種が固有種であり、島のチョウ、コガネムシ、アミメカゲロウ、クモ、トンボの大部分も同様である。

4.3.3. 環境問題と保全活動

マダガスカルの多様な動植物は、人間の活動によって危機に瀕している。約2,350年前に人間が到着して以来、マダガスカルはその原生林の90%以上を失った。この森林破壊は、主に「タヴィ」と呼ばれる伝統的な焼畑農業によって引き起こされている。これは、初期の入植者によってマダガスカルにもたらされた農法である。マダガスカルの農民は、農業技術としての実用的な利点だけでなく、繁栄、健康、そして尊敬される祖先の習慣(フンバ・マラガシ)との文化的な結びつきのために、この慣行を受け入れ、永続させている。島内の人口密度が上昇するにつれて、森林伐採は約1,400年前から加速し始めた。16世紀までには、中央高地の原生林は大部分が伐採されてしまった。近年の森林被覆の減少に寄与する要因としては、約1,000年前に導入されて以来の牛の群れの規模の増大、調理用燃料としての木炭への継続的な依存、そして過去1世紀における換金作物としてのコーヒーの重要性の高まりなどが挙げられる。

控えめな推定によれば、1950年代から2000年にかけて、島の原生林被覆の約40%が失われ、残存する森林地域も80%が間伐された。伝統的な農業慣行に加えて、野生生物の保護は、保護林の違法伐採や、国立公園内での貴重な木材の国家公認の伐採によって脅かされている。当時のマルク・ラヴァルマナナ大統領によって2000年から2009年まで禁止されていたが、国立公園からの少量の貴重な木材の収集は2009年1月に再認可され、ラヴァルマナナ追放後の援助削減を相殺するための国家歳入の主要な源として、アンドリー・ラジョエリナ政権下で劇的に強化された。

外来種もまた、人間によって持ち込まれた。2014年にマダガスカルでアジアヒキガエルが発見された後、研究者たちは、このヒキガエルが「国のユニークな動物相に大混乱をもたらす」可能性があると警告した。このヒキガエルは、1930年代からオーストラリアの野生生物に深刻な被害を与えてきたヒキガエルの近縁種である。生息地の破壊と狩猟は、マダガスカルの多くの固有種を脅かし、あるいは絶滅に追いやった。島のエピオルニス(固有の巨大な走鳥類の一科)は、17世紀以前に絶滅したが、これはおそらく成鳥の狩猟と、食料としての大きな卵の密猟が原因である。多くの巨大キツネザルの種は、人間が島に定住すると共に姿を消し、他の種も何世紀にもわたって絶滅していった。これは、人口増加が生息地に大きな圧力をかけ、一部の集団では食料としてのキツネザル狩りの割合が増加したためである。2012年7月の評価では、2009年以降の天然資源の搾取が島の野生生物に悲惨な結果をもたらしたことが判明した。キツネザル種の90%が絶滅の危機に瀕しており、これは哺乳類グループの中で最も高い割合である。このうち23種が近絶滅種に分類された。2023年に『Nature Communications』誌に発表された研究では、マダガスカルにしか生息しない219種の哺乳類のうち120種が絶滅の危機に瀕していることが判明した。

2003年、ラヴァルマナナはダーバン・ビジョンを発表した。これは、島の保護自然地域を現在の3倍以上の6.00 万 km2、つまりマダガスカルの陸地面積の10%以上に拡大する構想である。2011年現在、国家によって保護されている地域には、5つの厳正自然保護区(Réserves Naturelles Intégralesフランス語)、21の野生生物保護区(Réserves Spécialesフランス語)、そして21の国立公園(Parcs Nationauxフランス語)が含まれていた。2007年、6つの国立公園がアツィナナナの雨林という名称で共同の世界遺産として宣言された。これらの公園は、マロジェジ、マソアラ、ラノマファナ、ザハメナ、アンドハヘラ、アンドリンギトラである。地元の木材業者は、マロジェジ国立公園内の保護された熱帯雨林から希少なローズウッドの木を伐採し、高級家具や楽器の生産のために中国に木材を輸出している。

5. 政治

マダガスカルの政治体制は、独立以来、クーデターや政治危機を繰り返し経験しており、民主主義の定着と安定した統治が課題となっている。人権保障や市民社会の役割も、政治的安定と密接に関連している。

5.1. 政府機構

マダガスカルは半大統領制の代議制民主主義であり、複数政党制の共和国である。国民の直接選挙で選ばれた大統領が国家元首であり、首相を任命する。首相は閣僚候補を大統領に推薦し、内閣を組閣する。憲法によれば、行政権は政府によって行使され、立法権は内閣、元老院、国民議会に属するが、実際には後者の二院は権限が非常に小さく、立法的役割も限定的である。憲法は独立した行政府、立法府、司法府を規定し、国民に選ばれる大統領の任期を5年3期までに制限している。

国民は、大統領と国民議会の151名の議員を5年の任期で直接選挙する。元老院の全18名の議員は6年の任期を務め、うち12名は地方公職者によって選出され、6名は大統領によって任命される。

地方レベルでは、島の22の州は知事と州議会によって行政が行われる。州はさらに地域圏とコミューンに細分化される。司法府はフランスの制度をモデルとしており、高等憲法裁判所、高等司法裁判所、最高裁判所、控訴裁判所、刑事裁判所、第一審裁判所がある。大陸法を遵守する裁判所は、司法制度における事件を迅速かつ透明性をもって審理する能力に欠けており、しばしば被告は不衛生で過密な刑務所での長期の公判前勾留を強いられる。

アンタナナリボはマダガスカルの行政上の首都であり最大の都市である。中央高地に位置し、島の地理的中心に近い。アンドリアンジャカ王は、1610年または1625年頃に、ヴァジンバ族の首都があったアナラマンガの丘の上に、彼のイメリナ王国の首都としてアンタナナリボを設立した。19世紀初頭にメリナの支配が近隣のマダガスカルの諸民族に拡大し、マダガスカル王国が設立されると、アンタナナリボは実質的に島全体の行政の中心地となった。1896年、マダガスカルのフランス植民地支配者はメリナの首都を植民地行政の中心地として採用した。市は1960年に独立を回復した後もマダガスカルの首都であり続けた。2017年、首都の人口は1,391,433人と推定された。次に大きな都市はアンツィラベ(50万人)、トゥアマシナ(45万人)、マハジャンガ(40万人)である。

5.2. 主要な政治史と近年の動向

マダガスカルが1960年にフランスから独立して以来、島の政治的移行は数多くの民衆抗議、いくつかの論争の的となった選挙、弾劾、2回の軍事クーデター、そして1回の暗殺によって特徴づけられてきた。島の繰り返される政治危機はしばしば長期化し、地域経済、国際関係、マダガスカル国民の生活水準に悪影響を及ぼしてきた。2001年の大統領選挙後の現職ラツィラカと挑戦者マルク・ラヴァルマナナの間の8ヶ月にわたる対立は、マダガスカルに数百万ドルの観光および貿易収入の損失、ならびに橋の爆破や放火による建物の損傷といったインフラへの損害をもたらした。2009年初頭にアンドリー・ラジョエリナがラヴァルマナナに対して主導した一連の抗議運動は暴力的になり、170人以上が死亡した。マダガスカルの現代政治は、19世紀にメリナが沿岸コミュニティを支配下に置いた歴史によって彩られている。その結果として生じた高地住民と沿岸住民の間の緊張は、周期的に孤立した暴力事件へと発展してきた。

近年の政治改革の試みとしては、憲法改正による権力分立の強化、選挙制度の見直し、司法改革、汚職対策などが挙げられるが、これらの改革は必ずしも十分な成果を上げておらず、民主化への道は依然として険しい。政治的安定の欠如は、経済発展や国民生活の向上を妨げる大きな要因となっている。

5.3. 軍事及び法執行

サカラヴァ族、メリナ族、その他の民族グループにおける中央集権的な王国の台頭は、16世紀までに島で最初の常備軍を生み出し、当初は槍で武装していたが、後にはマスケット銃、大砲、その他の火器で武装するようになった。19世紀初頭までに、マダガスカル王国のメリナ君主たちは、最大3万人にものぼる訓練され武装した兵士を動員することによって、島の大部分を支配下に置いた。19世紀後半のフランスによる沿岸都市への攻撃は、当時のライニライアリヴニ首相に、メリナ君主制軍の訓練を提供するためにイギリスの援助を要請させた。イギリス軍事顧問による訓練と指導にもかかわらず、マダガスカル軍はフランスの兵器に耐えることができず、アンタナナリボの王宮への攻撃を受けて降伏を余儀なくされた。マダガスカルは1897年にフランスの植民地と宣言された。

陸軍、海軍、空軍からなるマダガスカル軍の政治的独立と主権は、1960年のフランスからの独立と共に回復した。この時以来、マダガスカル軍は他国との武力紛争や自国内での武力紛争に従事したことはないが、政治的混乱期には秩序回復のために時折介入してきた。社会主義の第二共和政下では、ディディエ・ラツィラカ提督が、性別を問わず全ての若者に義務的な国家武装または市民奉仕を導入し、この政策は1976年から1991年まで有効であった。軍隊は国防大臣の指揮下にあり、2001年の大統領選挙における現職ラツィラカと挑戦者マルク・ラヴァルマナナの間の長期にわたる対立のように、政治危機の際には概ね中立を保ってきた。この伝統は2009年に破られ、軍の一部が当時のアンタナナリボ市長アンドリー・ラジョエリナ側に離反し、ラヴァルマナナ大統領を権力の座から強制的に引きずり下ろそうとする彼の試みを支持した。

内務大臣は、国家警察、準軍事組織(国家憲兵隊)、秘密警察を担当している。警察と国家憲兵隊は地方レベルで配置され、管理されている。しかし、2009年には全コミューンの3分の1未満しかこれらの治安部隊のサービスを利用できず、ほとんどのコミューンにはどちらの部隊の地方レベルの本部もなかった。長老やその他の尊敬される人物が主宰する伝統的な共同体裁判所(dinaディナマダガスカル語)は、国家の存在感が弱い農村地域において依然として正義が実現される主要な手段である。歴史的に、島全体の治安は比較的高かった。暴力犯罪率は低く、犯罪活動は主にスリや軽微な窃盗といった機会犯罪であるが、児童買春、人身売買、マリファナやその他の違法薬物の製造販売は増加している。2009年以降の予算削減は国家警察に深刻な影響を与え、近年犯罪活動が急増している。これらの法執行機関が人権や市民の安全に与える影響については、汚職や権力乱用の問題が指摘されており、改革の必要性が叫ばれている。

5.4. 対外関係

マダガスカルは歴史的にアフリカ本土の主流から外れていると認識されてきたが、1963年に設立され2002年にアフリカ連合に置き換えられたアフリカ統一機構の創設メンバーであった。2001年の大統領選挙結果をめぐる紛争のため、マダガスカルは最初のアフリカ連合首脳会議への出席を許可されなかったが、14ヶ月の中断の後、2003年7月にアフリカ連合に再加盟した。2009年のラジョエリナへの非憲法的な行政権移譲に続き、マダガスカルは2009年3月に再びアフリカ連合から資格停止された。マダガスカルは、アメリカ軍の保護に関する二国間免責協定を結んでいる国際刑事裁判所の加盟国である。フランス、イギリス、アメリカ、中国、インドを含む11カ国がマダガスカルに大使館を設置しており、マダガスカルは他の16カ国に大使館を置いている。

主要国との外交関係では、旧宗主国であるフランスとの関係が歴史的に最も重要であったが、近年は中国の影響力が増大している。経済援助や投資を通じて、中国はマダガスカルのインフラ整備や資源開発に深く関与している。日本もまた、政府開発援助(ODA)を通じて、教育、保健医療、インフラ整備などの分野でマダガスカルを支援している。

国際機関における活動としては、国連やアフリカ連合(AU)、南部アフリカ開発共同体(SADC)、フランコフォニー国際機関(OIF)などに加盟し、多国間外交を展開している。しかし、国内の政治的安定の欠如は、国際社会におけるマダガスカルの立場を弱める要因となることがある。国際関係が国内の社会経済開発に与える影響は大きく、外国からの援助や投資は経済成長に不可欠であるが、同時に資源収奪や内政干渉といった問題も引き起こす可能性がある。

5.4.1. 国際連合との関係

マダガスカルは、1960年6月26日の独立直後の1960年9月20日に国際連合の加盟国となった。2017年1月現在、マダガスカルから34名の警察官が国際連合ハイチ安定化ミッションの一環としてハイチに派遣されている。2015年から、国連の指揮と援助の下、世界食糧計画(WFP)はマダガスカル国家プログラムを開始し、長期開発と復興努力、そしてマダガスカル南部地域の食糧不安問題への対応という2つの主要目標を掲げている。これらの目標は、地方および都市の優先地域にある特定の学校に食事を提供し、国全体の栄養の一貫性を高めるための国家学校給食政策を策定することによって達成される計画である。小規模および地元の農家も、生産量と質の向上、および不利な気象条件下での収穫量の改善において支援を受けている。2017年、マダガスカルは国連の核兵器禁止条約に署名した。

国連機関を通じた開発援助協力は、人道支援、保健医療、教育、環境保全、持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた取り組みなど、多岐にわたる。特に、近年の気候変動に起因する干ばつや飢饉に対しては、国連や国際NGOが緊急食糧支援や農業支援を行っている。しかし、国内の政治的・経済的課題が、これらの支援の効果を限定的なものにしている側面もある。

5.5. 人権

マダガスカルにおける人権は憲法で保護されており、国は世界人権宣言や児童の権利に関する条約を含む多数の国際協定の署名国である。宗教的、民族的、性的マイノリティは法律で保護されている。結社の自由と集会の自由も法律で保障されているが、実際には、政治的デモを妨害するために公の集会の許可を拒否することが時折行われてきた。

治安部隊による拷問は稀であり、法的保護措置が比較的少ない他国と比較して国家による抑圧は低いが、恣意的な逮捕や軍および警察官の汚職は依然として問題である。ラヴァルマナナが2004年に設立した汚職対策局BIANCOは、特にアンタナナリボの下級官僚の汚職を減少させたが、高官は同局によって訴追されていない。政府の反対派報道に対する制限が強化されたとされるため、メディア検閲の告発が増加している。一部のジャーナリストはフェイクニュースを広めたとして逮捕されている。

その他の主要な人権問題としては、司法へのアクセスの困難さ、劣悪な刑務所環境、児童労働、人身売買、マイノリティや社会的弱者(特に女性や子供)の権利侵害などが挙げられる。汚職は依然として深刻な問題であり、法の支配を弱体化させ、人権侵害を助長する要因となっている。国内外の人権団体は、これらの問題の改善に向けて活動しているが、政府の取り組みは不十分であるとの批判もある。民主主義の定着と法の支配の確立が、マダガスカルにおける人権状況改善の鍵となる。

6. 行政区画

マダガスカルの行政区画は、歴史的に何度か変更されてきた。現在、最上位の行政区画は実質的に22の地域圏(régionフランス語、faritraマダガスカル語)である。これは、2004年に旧来の6つの自治州(province autonomeフランス語)が、2007年の国民投票を経て2009年に正式に解体された結果、確立された。しかし、旧自治州の区分は、依然として地理的・文化的なまとまりとして意識されることがある。

地域圏の下には、県(districtフランス語、119県)、さらにその下にコミューン(communeフランス語、1,579コミューン)、そして最下位の行政単位としてフォコンタニ(fokontanyマダガスカル語、17,485フォコンタニ)が存在する。フォコンタニは、伝統的な村落共同体を基盤とした行政単位であり、住民に最も身近な行政サービスを提供する役割を担う。

首都アンタナナリボは、アナラマンガ地域圏に属する。その他の主要都市としては、トゥアマシナ(アツィナナナ地域圏)、アンツィラベ(ヴァキナンカラチャ地域圏)、フィアナランツァ(オート・マツィアトラ地域圏)、マハジャンガ(ブエニ地域圏)、トゥリアラ(アツィモ=アンドレファナ地域圏)、アンツィラナナ(ディアナ地域圏)などがある。

地方分権は、独立以降の重要な政治課題の一つであり続けているが、その進捗は遅れている。中央政府に権限や財源が集中している傾向があり、地域間の経済格差や社会サービスへのアクセス格差が依然として大きい。特に、首都アンタナナリボと地方都市、あるいは農村部との格差は顕著である。地方行政機関の能力強化や財源移譲、住民参加の促進などが、地方分権を実質的なものとし、地域格差を是正するための課題となっている。

| 新地域圏 | 旧州 | 面積 (km2) | 人口 (2018年) |

|---|---|---|---|

| ディアナ | アンツィラナナ州 | 19,993 | 889,962 |

| サヴァ | 23,794 | 1,123,772 | |

| イタシ | アンタナナリボ州 | 6,579 | 898,549 |

| アナラマンガ | 17,346 | 3,623,925 | |

| ヴァキナンカラチャ | 17,884 | 2,079,659 | |

| ボンゴラヴァ | 18,096 | 670,993 | |

| ソフィア | マジュンガ州 | 50,973 | 1,507,591 |

| ブエニ | 31,250 | 929,312 | |

| ベツィブカ | 28,964 | 393,278 | |

| メラキー | 40,863 | 308,944 | |

| ア라우チャ・マングル | トアマシナ州 | 27,846 | 1,249,931 |

| アツィナナナ | 22,031 | 1,478,472 | |

| アナランジロフォ | 21,666 | 1,150,089 | |

| アモロンイマニア | フィアナランツァ州 | 16,480 | 837,116 |

| オート・マツィアトラ | 20,820 | 1,444,587 | |

| ヴァトヴァヴィ=フィトヴィナニ | 20,740 | 1,440,657 | |

| アツィモ=アツィナナナ | 16,632 | 1,030,404 | |

| イフルンベ | 26,046 | 418,520 | |

| メナベ | トゥリアラ州 | 48,814 | 692,463 |

| アツィモ=アンドレファナ | 66,627 | 1,797,894 | |

| アンドロイ | 18,949 | 900,235 | |

| アノシ | 29,505 | 809,051 | |

| 合計 | 591,896 | 25,674,196 |

7. 経済

マダガスカルの経済は、農業、鉱業、観光業に大きく依存しているが、慢性的な貧困、インフラの未整備、政治的不安定などが経済成長を妨げている。持続可能な開発と社会的公正の観点から、経済構造の多角化、貧困削減、富の公正な分配が喫緊の課題である。

7.1. 経済史と概況

独立以降、マダガスカルの経済政策は大きな変動を経験してきた。第一共和政(1960年-1972年)は旧宗主国フランスとの緊密な経済関係を維持したが、1972年の政変後、第二共和政(1975年-1992年)下では社会主義経済への移行が試みられた。銀行や主要産業の国有化、フランスフラン圏からの離脱などの政策が実施されたが、国際収支の悪化や生産性の低下を招き、経済は停滞した。1980年代後半からは市場経済への再移行が進められ、国際通貨基金(IMF)や世界銀行の支援のもとで構造調整プログラムが実施されたが、政治的混乱が経済改革の足かせとなることが多かった。

2000年代初頭のマルク・ラヴァルマナナ政権下では、外国直接投資の誘致やインフラ整備が進み、一時的に高い経済成長率を記録したが、2009年の政治危機以降は再び経済が低迷した。現在の経済指標を見ると、国内総生産(GDP)は2015年時点で約99.80 億 USD、一人当たりGDPは約411.82 USDであり、依然として世界最貧国の一つである。人口の約69%が1日1 USD未満で生活する貧困ライン以下にある。失業率の公式統計は低いものの、不完全雇用やインフォーマルセクターでの就労が広範に存在し、実質的な失業問題は深刻である。2011年から2015年の平均成長率は2.6%であったが、2016年には公共事業やサービス部門の成長により4.1%に達すると予想された。

貧困は国民生活に深刻な影響を及ぼしており、特に農村部では食糧不安や栄養失調が蔓延している。2021年の国際連合開発計画(UNDP)によると、人口の68.4%が多次元貧困指数で貧困状態にあるとされている。富の偏在も大きく、一部の富裕層と大多数の貧困層との格差が拡大している。

7.2. 天然資源と貿易

マダガスカルは、バニラ、クローブ、コーヒーといった農産物の主要な輸出国である。特にバニラは世界の生産量の約80%を占める。その他、ライチやエビも重要な輸出品である。鉱物資源としては、サファイア、ニッケル、コバルト、クロム、ボーキサイト、黒鉛などが豊富に埋蔵されており、特にサファイアは世界の主要な供給源の一つである。近年では、チタン鉱石であるイルメナイトの採掘も大規模に行われている。

主要な輸入品目は、食料品、燃料、資本財、車両、消費財、電子機器などである。主要な貿易相手国は、歴史的にフランスが大きな位置を占めてきたが、近年は中国の重要性が増している。その他、アメリカ合衆国、日本、ドイツ、インド、モーリシャス、香港なども貿易相手国である。

貿易はマダガスカル経済において重要な役割を担っているが、輸出産品の価格変動や国際市場へのアクセス、国内の輸送インフラの未整備などが課題となっている。また、天然資源の開発においては、環境破壊や地域社会への利益還元の問題が指摘されており、持続可能な資源管理が求められている。資源輸出による収益が、一部の特権層に集中し、国民全体の生活向上に繋がっていないという批判もある。

7.3. 観光業

q=ノシ・ベ|position=right

マダガスカルの観光業は、その独特な生物多様性、手つかずの自然景観、国立公園、そしてキツネザルをはじめとする固有種を活かしたエコツーリズムを中心に発展の可能性を秘めている。主要な観光資源としては、アツィナナナの雨林(ユネスコ世界遺産)、ツィンギ・デ・ベマラ厳正自然保護区(同)、イサル国立公園、アンダシベ・マンタディア国立公園、ノシ・ベ島などのビーチリゾートが挙げられる。

観光客数は、2008年には約36万5千人を記録したが、2009年の政治危機以降は大きく減少し、2010年には約18万人となった。その後、政治情勢の安定化とともに徐々に回復傾向にあり、2016年には29万3千人(前年比20%増)に達した。政府は2018年に年間50万人の観光客誘致を目標としていた。

観光業は外貨獲得や雇用創出に貢献する重要な産業であるが、いくつかの課題も抱えている。インフラ(特に交通網や宿泊施設)の未整備、政治的不安定、治安問題、環境保全と観光開発のバランスなどが挙げられる。持続可能な観光開発のためには、自然環境の保護、地域住民への利益還元、観光客の安全確保、そして多様な観光商品の開発が不可欠である。特に、地域コミュニティが観光から直接的な利益を得られるような仕組み作りは、環境保全へのインセンティブを高め、貧困削減にも繋がるため重要視されている。

8. 交通及び社会基盤

マダガスカルの交通網と社会基盤の整備状況は、国民生活と経済発展に大きな影響を与えている。道路、鉄道、港湾、航空といった交通インフラの多くは老朽化が進んでおり、特に地方では未整備な状態が続いている。電力、水道、通信といった基本的な社会基盤も、都市部と農村部で大きな格差があり、全国民への安定供給が課題となっている。

8.1. 交通網

2010年時点で、マダガスカルの舗装道路は約7617 km、鉄道総延長は約854 km、航行可能な水路は約432 kmであった。道路の大部分は未舗装であり、雨季には通行不能になる区間も多い。主要な国道は6大地方都市と首都アンタナナリボを結んでいるが、地方の道路網は依然として脆弱である。アンタナナリボと最大の港町トゥアマシナを結ぶ同国初の有料高速道路の建設が2022年12月に開始され、約10.00 億 USDを投じるこのプロジェクトは4年で完成する予定である。また、道路348 kmを整備し、接続性を改善する別のプロジェクトにはヨーロッパ連合からの1.16 億 EURの無償資金協力、欧州投資銀行からの1.10 億 EURの融資、マダガスカル共和国からの480.00 万 EURの資金が含まれている。

鉄道は、アンタナナリボとトゥアマシナ、アンバトゥンヂャザーカ、アンツィラベを結ぶ路線と、フィアナランツァとマナカラを結ぶ路線があるが、老朽化と維持管理不足により運行状況は不安定である。

主要な港湾は東海岸のトゥアマシナ港であり、国の貿易の拠点となっている。マハジャンガ港やアンツィラナナ港は、地理的な隔絶性から利用が少ない。政府は北部アンツィラナナ港と南部トラニャロ港の拡張と、それらを改良された道路網に接続することを計画している。これは、輸入品の多くが日用品であり、マダガスカルが輸出収入にも依存しているためである。2008年に建設され、リオ・ティント社によって私的に管理されていたエホアラ港は、同社のトラニャロ近郊での鉱山プロジェクトが2038年頃に完了次第、国家管理下に置かれる予定である。

航空は、マダガスカル航空が国内の多くの小規模な地方空港を結んでおり、特に雨季の道路寸断時には遠隔地への唯一のアクセス手段となることが多い。世界銀行は、マダガスカルの農村部に住む1700万人が、全天候型道路から2 km以上離れた場所に住んでいると推定している。

8.2. エネルギー及び通信

上下水道と電力の供給は、国営企業ジラマ(JIRAMAフランス語)が一元的に担っているが、全国民へのサービス提供には至っていない。2009年時点で、ジラマの水道を利用できるフォコンタニ(最末端の行政単位)は全体の6.8%、電力を利用できるのは9.5%に過ぎなかった。マダガスカルの電力の56%は水力発電、残りの44%はディーゼル発電によって供給されている。農村部の電力アクセスは特に低く、11%に留まっている。

移動体通信とインターネットアクセスは都市部では普及が進んでいるが、農村部では依然として限定的である。全県の約30%が、携帯電話または固定電話を通じて国内の複数の民間通信ネットワークにアクセス可能である。2022年1月時点で、人口の22.3%(643万人)がインターネットにアクセスしており、そのほとんどが携帯電話経由である。都市部と農村部の情報格差は大きく、経済活動や教育、医療など様々な面で不平等を生み出す要因となっている。

8.3. メディア

ラジオ放送は、マダガスカル国民が国際、国内、地域のニュースを入手する主要な手段であり続けている。国営ラジオ放送のみが島全体に送信されている。地方または地域範囲を持つ数百の公的および私設の放送局が、国営放送の代替手段を提供している。国営テレビチャンネルに加えて、様々な私有のテレビ局がマダガスカル全土で地方および国際番組を放送している。いくつかのメディア媒体は、政治的党派または政治家自身によって所有されており、ラヴァルマナナが所有するMBSメディアグループやラジョエリナが所有するVivaなどが含まれ、報道における政治的二極化に寄与している。

メディアは歴史的に、政府批判の検閲圧力に様々な度合いでさらされてきた。記者は時折脅迫されたり嫌がらせを受けたりし、メディア媒体は定期的に閉鎖を余儀なくされることがある。2009年以降、政治批判に対する規制が強化されたとされるため、メディア検閲の告発が増加している。インターネットへのアクセスは21世紀に劇的に増加した。2011年12月には、マダガスカルの推定35万2千人の住民が自宅または国内の多くのインターネットカフェからインターネットにアクセスした。2022年1月までに、人口の22.3%(643万人)がインターネットにアクセスしており、そのほとんどが携帯電話経由である。メディアの自由度は、民主主義の発展と市民社会の形成において重要な役割を果たすが、マダガスカルでは依然として課題が多い。

9. 人口

マダガスカルの人口動態は、その独特な民族構成、言語、宗教分布、そして急速な人口増加と都市化によって特徴づけられる。これらの要素は、国の社会経済発展に多大な影響を及ぼしている。

9.1. 人口構成と分布

2024年時点で、マダガスカルの人口は約3200万人と推定されており、1900年の約220万人から大幅に増加した。年間人口増加率は2024年時点で約2.4%である。

年齢構成を見ると、人口の約39.3%が15歳未満であり、15歳から64歳が57.3%、65歳以上が3.4%を占めている。これは若年層が非常に多い人口ピラミッドを示しており、将来の労働力供給という点では有利であるが、同時に教育や雇用の機会提供という課題も抱えている。

独立後、大規模な国勢調査は1975年と1993年の2回しか実施されていない。人口分布には地域差が大きく、東部高地と東海岸が最も人口稠密であるのに対し、西部の平野部は人口希薄地域となっている。都市化も進行しており、特に首都アンタナナリボへの人口集中が著しい。この都市化は、農村部の貧困や雇用の機会の乏しさを背景としているが、都市部における住宅、衛生、交通などのインフラ不足を深刻化させている。

農業は依然として多くの人々の生活を支えており、人口の約60%が農村部に居住している。しかし、農村部の生活水準は低く、都市部との社会経済的格差が大きい。この格差は、教育、医療、インフラへのアクセスなど、様々な側面で見られる。

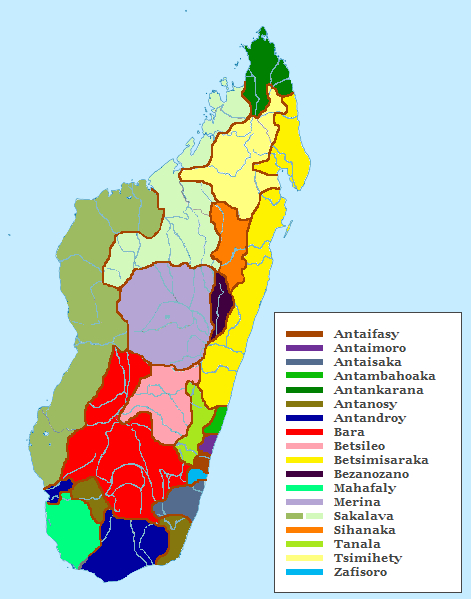

9.2. 民族

マダガスカルの人口の90%以上を占めるマダガスカル人は、通常18以上の民族的サブグループに分けられる。近年のDNA研究により、平均的なマダガスカル人の遺伝的構成は、東南アジア系、オセアニア系、東アフリカ系の遺伝子がほぼ等しく混ざり合っていることが明らかになっているが、一部のコミュニティでは東南アジア系または東アフリカ系の起源が優勢であったり、アラブ系、インド系、またはヨーロッパ系の祖先の影響が見られたりする。

東南アジア、特にボルネオ島南部からの特徴は、中央高地のメリナ人に最も顕著に見られる。メリナ人はマダガスカル最大の民族サブグループであり、人口の約26%を占める。一方、西部沿岸の人々(総称して「コティエ」と呼ばれる)の中には、比較的東アフリカ系の特徴が強いコミュニティもある。沿岸部の最大の民族サブグループはベツィミサラカ人(14.9%)、次いでツィミヘティ人とサカラヴァ人(各6%)である。東海岸および南東海岸沿いの人々は、しばしばオーストロネシア系とバンツー系の祖先がほぼ均等に混ざり合っている。沿岸部の人々はまた、内陸高地の人々と比較して、何世紀にもわたるアラブ、ソマリ、グジャラート、タミル系の商人や貿易商からの遺伝的影響が最も大きい傾向がある。

少数民族としては、中国人、インド人、コモロ人が存在し、少数のヨーロッパ系(主にフランス人)住民もいる。20世紀後半の移住により、これらの少数民族の人口は減少し、時には1976年のマハジャンガでの反コモロ暴動に続くコモロ人の国外脱出のように、突発的な波で減少することもあった。これに対し、マダガスカル人自身の大規模な国外移住は起きていない。ヨーロッパ人の数は独立以来減少し、1958年の68,430人から30年後には17,000人に減少した。1980年代半ばには、マダガスカルに推定25,000人のコモロ人、18,000人のインド人、9,000人の中国人が居住していた。

| マダガスカルの民族サブグループ | 主な居住地域 |

|---|---|

| アンタカラナ、サカラヴァ人、ツィミヘティ人 | 旧アンツィラナナ州; 北部および北西部沿岸 |

| サカラヴァ人、ヴェズ人 | 旧マジュンガ州; 西部沿岸 |

| ベツィミサラカ人、シハナカ人、ベザヌザヌ人 | 旧トアマシナ州; 東部沿岸 |

| メリナ人 | 旧アンタナナリボ州; 中央高地 |

| ベツィレウ人、アンタイファシ人、アンタンバフアカ人、アンテムル人、アンタイサカ人、タнала人 | 旧フィアナランツァ州; 南東部沿岸 |

| マハファリ人、アンタンジョ人、アンタヌシ人、バラ人、ヴェズ人 | 旧トゥリアラ州; 南部内陸地域および沿岸 |

9.3. 言語

マダガスカル語はマレー・ポリネシア語派に属し、島全体で一般的に話されている。マダガスカル語の多数の方言は、一般的に相互理解が可能であり、東部マダガスカル語と西部マダガスカル語の2つのサブグループに分類できる。東部マダガスカル語は、東部の森林地帯や高原地帯で話され、アンタナナリボのメリナ方言もこれに含まれる。西部マダガスカル語は、西部の沿岸平野部全域で話されている。マダガスカル語は、南東バリト諸語に由来し、マアニャン語が最も近縁であり、多くのマレー語やジャワ語からの借用語を取り込んでいる。

フランス語は植民地時代に公用語となり、マダガスカルがフランスの統治下に入った際に導入された。1958年の最初の憲法では、マダガスカル語とフランス語がマダガスカル共和国の公用語として指定された。マダガスカルはフランコフォン国家であり、フランス語は主に教育を受けた人々の間で第二言語として話され、国際的なコミュニケーションに使用されている。大都市の上流階級では、フランス語が母語として話されることもある。

1992年の憲法では公用語についての言及はなかったが、マダガスカル語は国語として特定された。それにもかかわらず、多くの情報源が依然としてマダガスカル語とフランス語が公用語であると主張し続け、最終的に2000年4月にある市民が、公文書がフランス語のみで発行されることは違憲であるとして国家を相手取って訴訟を起こした。高等憲法裁判所は判決の中で、言語法が存在しない場合、フランス語は依然として公用語としての性格を有すると述べた。

2007年の憲法では、マダガスカル語、フランス語、英語の3つが公用語として認められた。2010年の国民投票を経て採択された第4次憲法では、マダガスカル語とフランス語のみが公用語として認められている。

その他、少数民族コミュニティでは、それぞれの言語(コモロ語、中国語、インド系諸言語など)が話されている。英語の地位は、教育やビジネスの分野で徐々に高まりつつあるが、フランス語ほど広くは使用されていない。言語政策は、教育の普及、国民統合、国際社会との連携といった観点から重要な課題であり続けている。

9.4. 宗教

祖先崇拝を中心とする土着信仰は、マダガスカル社会の基層文化として広く浸透している。死者と生者との繋がりを重視し、墓の建立や「ファマディハナ」と呼ばれる定期的な改葬儀礼(遺骨を掘り出し、新しい絹の布で包み直して再埋葬する)が、特に中央高地で行われる。ファマディハナは、祖先を偲び、家族や共同体の絆を再確認する重要な機会であり、祝祭的な雰囲気の中で行われる。「ファディ」と呼ばれるタブー(禁忌)の遵守も、祖先への敬意を示す行為とされ、人々の行動規範に影響を与えている。また、ザナハリまたはアンドリアマニチャと呼ばれる創造神の存在も信じられている。

キリスト教は、マダガスカルで最も広く信仰されている宗教である。1993年の国勢調査では、土着信仰が52%、キリスト教が41%(プロテスタントがカトリックをわずかに上回る)、イスラム教が7%であった。しかし、2020年のピュー研究所の調査では、人口の85%がキリスト教徒(プロテスタントが多数派)、民俗宗教のみを信仰する者は4.5%とされている。このデータの不一致は、宗教的アイデンティティの流動性や、複数の信仰伝統を習合する慣行を反映している。多くのキリスト教徒は、伝統的な祖先崇拝の要素を信仰に取り入れている。マダガスカル教会協議会は、国内で最も古い4つの主要なキリスト教宗派(カトリック、マダガスカル・イエス・キリスト教会、ルター派、インド洋聖公会管区)で構成され、マダガスカル政治において影響力を持ってきた。

イスラム教は中世にアラブ人やソマリ人の商人によってもたらされ、主に北西部のマハジャンガ州やアンツィラナナ州に信者が集中している。スンニ派が多数を占める。

ヒンドゥー教は、19世紀後半にインドのグジャラート地方から移住してきた人々によってもたらされ、主にインド系住民の間で信仰されている。

ユダヤ教ラビ派は21世紀に島で出現した。マダガスカル人のユダヤ起源神話に触発されたアンタナナリボのメシアニック・ジューたちがユダヤ教の研究を始め、2016年にはマダガスカル・ユダヤ人コミュニティの121人が正統派ユダヤ教に正式に改宗した。

マダガスカル憲法は信教の自由を保障しており、異なる宗教間の対立は比較的少ないが、政治的・社会的な緊張が宗教問題と結びつくことも稀にある。

10. 教育

マダガスカルの教育は、伝統的な知識伝達の様式から、植民地時代を経て近代的な学校制度が導入され、独立後に様々な改革が試みられてきた。しかし、教育格差、教育の質の向上、そして教育が個人の機会均等と国家発展に果たす役割については、依然として大きな課題を抱えている。

10.1. 教育史

19世紀以前、マダガスカルの教育は非公式なものであり、通常は実践的な技能や、祖先や年長者への敬意といった社会的・文化的価値観を教えるものであった。最初の正式なヨーロッパ式の学校は、1818年にトゥアマシナにロンドン伝道協会(LMS)のメンバーによって設立された。LMSはラダマ1世王に招かれ、貴族の子弟に基本的な読み書き算数を教えるためにイメリナ全土に学校を拡大した。これらの学校は1835年にラナヴァルナ1世女王によって閉鎖されたが、彼女の死後数十年で再開され、拡大された。

19世紀末までに、マダガスカルは植民地化以前のサハラ以南のアフリカで最も発達した近代的な学校制度を有していた。植民地時代には、沿岸地域にも学校教育が拡大され、フランス語と基本的な職業技能がカリキュラムの中心となった。独立後の第一共和政では、フランス国民を教師として頼り続け、フランス語を教授言語とすることに、旧宗主国からの完全な分離を望む人々は不満を抱いた。

その結果、社会主義の第二共和政下では、フランス人教官やその他の国民は追放され、マダガスカル語が教授言語と宣言され、多くの若いマダガスカル人が、義務的な2年間の国家奉仕政策の下で、遠隔地の農村学校で教えるために急速に訓練された。この「マダガスカル化政策」として知られる政策は、深刻な経済不振と教育の質の劇的な低下と時を同じくした。この時期に教育を受けた人々は、一般的にフランス語や他の多くの科目を習得できず、就職に苦労し、多くはインフォーマルセクターや闇市での低賃金労働を強いられ、貧困を深めていった。1992年から1996年までのアルベール・ザフィの短い大統領時代を除き、ラツィラカは1975年から2001年まで政権を握り、在任中に教育において大きな改善を達成することはできなかった。

10.2. 現代の教育制度

マルク・ラヴァルマナナ政権(2002年-2009年)下で教育は優先され、現在、6歳から13歳までの教育は無償で義務教育となっている。初等教育課程は5年間、その後、前期中等教育が4年間、後期中等教育が3年間続く。ラヴァルマナナの最初の任期中に、数千の新しい小学校と追加の教室が建設され、古い建物が改修され、数万人の新しい小学校教員が採用・訓練された。小学校の授業料は廃止され、基本的な学用品を含むキットが小学生に配布された。

政府の学校建設計画により、各フォコンタニ(村落行政単位)に少なくとも1つの小学校、各コミューン(基礎自治体)に少なくとも1つの前期中等学校が確保されるようになった。より大きな都市中心部には、少なくとも1つの後期中等学校が設置されている。国立大学の3つの分校は、アンタナナリボ、マハジャンガ、フィアナランツァにある。これらは、公立の教員養成大学やいくつかの私立大学および専門学校によって補完されている。

教育へのアクセスが増加した結果、1996年から2006年の間に就学率は2倍以上になった。しかし、教育の質は低く、高い留年率と中途退学率を生み出している。ラヴァルマナナの第2期政権における教育政策は、質の向上に焦点が当てられ、小学校教員採用の最低教育水準を中学校卒業資格(BEPC)から高校卒業資格(BAC)に引き上げることや、生徒の学習と教室への参加を促進するために伝統的な講義形式の指導から生徒中心の指導方法への移行を支援する教員研修プログラムの改革などが含まれた。2014年の教育への公的支出はGDPの2.8%であった。識字率は64.7%と推定されている。

依然として、都市部と農村部、富裕層と貧困層の間での教育格差は大きく、教材の不足、教員の質のばらつき、学校施設の老朽化などが課題として残っている。政府は国際機関やNGOと協力し、教育の質の向上と教育機会の均等化に向けた取り組みを続けているが、財政的制約や政治的不安定がこれらの努力を妨げる要因となることもある。

11. 保健医療

マダガスカルの医療施設、診療所、病院は島全体に見られるが、都市部、特に首都アンタナナリボに集中している。多くのマダガスカル人、特に農村部の人々にとって医療へのアクセスは依然として困難であり、多くは伝統的な治療師に頼っている。平均的なマダガスカル人の収入と比較して医療費が高額であることに加え、訓練を受けた医療専門家の普及率は極めて低い。2010年、マダガスカルには人口1万人あたり平均3床の病院ベッドがあり、総医師数は3,150人、看護師5,661人、地域保健ワーカー385人、薬剤師175人、歯科医師57人であった(人口2,200万人に対して)。2008年の政府支出の15%が保健セクターに向けられた。保健支出の約70%は政府が負担し、残りの30%は国際的な援助機関やその他の民間からの資金であった。政府は各コミューンに少なくとも1つの基礎保健センターを提供している。私立の保健センターは都市部、特に中央高地の都市部に集中している。

これらのアクセス障壁にもかかわらず、保健サービスは過去20年間で改善の傾向を示している。B型肝炎、ジフテリア、麻疹などの病気に対する子供の予防接種は、この期間に平均60%増加し、基本的な医療サービスと治療の利用可能性は低いものの増加していることを示している。2009年のマダガスカルの出生率は女性1人あたり4.6人で、1990年の6.3人から減少した。2011年の10代の妊娠率は14.8%で、アフリカの平均よりもはるかに高く、急速な人口増加の一因となっている。2010年の妊産婦死亡率は出生10万人あたり440人で、2008年の373.1人、1990年の484.4人と比較して、2009年のクーデター後の周産期医療の低下を示している。2011年の乳児死亡率は出生1,000人あたり41人、5歳未満児死亡率は出生1,000人あたり61人であった。住血吸虫症、マラリア、性感染症はマダガスカルで一般的であるが、HIV/AIDSの感染率は、成人人口の0.2%と、アフリカ本土の多くの国と比較して依然として低い。マラリアによる死亡率もアフリカで最も低い部類に入り、人口10万人あたり8.5人の死亡であり、これはアフリカで最も頻繁に殺虫剤処理された蚊帳が使用されていることの一因である。2009年の成人の平均寿命は男性63歳、女性67歳であった。

マダガスカルでは、2017年(2575件、221人死亡)と2014年(263件の確定症例、71人死亡)に腺ペストと肺ペストのアウトブレイクが発生した。2019年には麻疹のアウトブレイクが発生し、118,000件の症例と1,688人の死亡者を出した。2020年には、マダガスカルもCOVID-19パンデミックの影響を受けた。2018年の栄養失調と飢餓の割合は42%であった。国連によると、マダガスカル南部の100万人以上の人々が、気候変動によって引き起こされた最初の飢饉となる可能性のある事態により、十分な食料を得るのに苦労している。

12. 文化

マダガスカルの文化は、多様な民族的背景と、島独自の歴史的・地理的条件の中で育まれた複合的なものである。東南アジア、アフリカ、アラブ、ヨーロッパからの影響が融合し、音楽、舞踊、口承伝統、工芸、建築、食文化、価値観など、多岐にわたる豊かな文化的表現を生み出している。

12.1. 伝統文化と価値観

マダガスカルの多くの民族サブグループは、それぞれ独自の信仰、慣習、生活様式を守り、歴史的に独自のアイデンティティを形成してきた。しかし、島全体に共通するいくつかの核心的な文化的特徴が存在し、これらが強く統一されたマダガスカルの文化的アイデンティティを創造している。共通の言語と、創造神および祖先崇拝を中心とする共通の伝統的宗教的信念に加え、マダガスカルの伝統的な世界観は、「フィハヴァナナ」(fihavananaフィハヴァナナマダガスカル語、連帯・絆)、「ヴィンタナ」(vintanaヴィンタナマダガスカル語、運命・宿命)、「トゥディ」(todyトゥディマダガスカル語、応報・カルマ)、そして「ハシナ」(hasinaハシナマダガスカル語、共同体や家族内の権威者に正当性を与えると信じられている神聖な生命力)を強調する価値観によって形作られている。

島全体で一般的に見られる他の文化的要素には、男子割礼の慣習、強い親族の絆、魔術・占い師・占星術・呪術医の力に対する広範な信仰、そして貴族・平民・奴隷への伝統的な社会階層の分割(現在は法的に廃止)などがある。社会的身分制度はもはや法的に認められていないが、祖先の身分所属はしばしば社会的地位、経済的機会、共同体内での役割に影響を与え続けている。マダガスカルの人々は伝統的に「ムパナンドゥル」(Mpanandroムパナンドゥルマダガスカル語、「日の作り手」の意)と呼ばれる占星術師に相談し、アラブ人によって導入された伝統的な占星術システムに従って、結婚式や「ファマディハナ」(改葬儀礼)などの重要な行事に最も縁起の良い日を特定する。同様に、植民地化以前の多くのマダガスカルの共同体の貴族は、南東部のアンテムル人の「オンビアシー」(ombiasyオンビアシーマダガスカル語、「多くの徳を持つ人」の意)として知られる助言者を一般的に雇用していた。アンテムル人は、初期のソマリ人入植者に祖先を遡る。

これらの伝統文化や価値観は、近代化やグローバル化の影響を受けつつも、マダガスカル社会の根底に息づいており、人々の行動様式や人間関係に大きな影響を与えている。

12.2. 芸術

マダガスカルの芸術は、口承伝統、音楽、視覚芸術、工芸など、多様な分野で豊かな表現を見せている。これらの芸術は、マダガスカルの歴史、文化、社会を反映し、人々の生活と密接に結びついている。

12.2.1. 文学と口承伝統

マダガスカルには、豊かな口承文学の伝統がある。「ハインテニ」(haintenyハインテニマダガスカル語、詩的な対話形式の即興詩)、「カバリ」(kabaryカバリマダガスカル語、巧みな話術を駆使した公式な演説や物語)、「オハボラナ」(ohabolanaオハボラナマダガスカル語、ことわざ)などは、マダガスカルの弁舌の芸術性を示す代表的なものである。これらの伝統を代表する叙事詩「イボニア叙事詩」は、何世紀にもわたって島内の様々な地域で異なる形で語り継がれており、伝統的なマダガスカルの共同体の多様な神話や信仰についての洞察を与えてくれる。この伝統は20世紀にも受け継がれ、アフリカ初の近代詩人とされるジャン=ジョゼフ・ラベアリヴェロや、マダガスカル詩の新世代の模範とされるエリ・ラジャオナリソンのような芸術家たちが活躍した。彼らの作品は、植民地支配下での葛藤や、独立後の社会の矛盾などを鋭く描き出し、マダガスカル文学に新たな地平を切り開いた。

12.2.2. 音楽

マダガスカルはまた、豊かな音楽遺産を発展させてきた。これは、村の集まり、地元のダンスフロア、国営放送を活気づける、沿岸部の「サレジー」や高地の「ヒラガシー」といった数十の地方音楽ジャンルに具体化されている。ヴァリハ(竹製の筒型ツィター)はマダガスカルを代表する伝統楽器であり、その起源は初期の東南アジアからの移住者に遡る。その他にも、太鼓、笛、弦楽器など多様な伝統楽器が用いられ、地域ごとに特色ある音楽スタイルが育まれてきた。現代では、伝統音楽と西洋音楽の要素を融合させたポピュラー音楽も人気があり、若者を中心に支持を集めている。音楽は、娯楽としてだけでなく、社会的メッセージを伝えたり、共同体の儀式や祝祭において重要な役割を果たしたりしている。

12.2.3. 視覚芸術と工芸

マダガスカルの視覚芸術と工芸は、その多様な自然素材と伝統技術を反映している。絹織物と「ランバ」(伝統的な一枚布の衣装)の生産は古くから行われており、ランバは儀礼や日常生活で重要な役割を果たす。ラフィアヤシやその他の植物繊維を用いた編み物も盛んで、敷物、籠、帽子、バッグなどが作られている。

木彫りは高度に発達した芸術形式であり、地域ごとに独特のスタイルが見られる。特に、葬礼柱である「アロアロ」や、ザフィマニリ族の木工芸は国際的にも知られており、後者は2008年にユネスコの無形文化遺産に登録された。これらの木彫りには、祖先崇拝や宇宙観が反映された象徴的な文様が施されることが多い。

アンタイモロ族は、樹皮から作られる「アンタイモロ紙」という伝統的な製紙工芸で知られ、この紙には花や葉が漉き込まれ、美しい装飾が施される。刺繍やドロンワーク(透かし模様の刺繍)も手作業で行われ、衣服やテーブルクロスなどの日用品が作られ、地元の工芸品市場で販売されている。現代のアーティストたちも、これらの伝統工芸の技術やモチーフを作品に取り入れ、新たな表現を模索している。

12.2.4. 建築

マダガスカルの伝統的な家屋は、南ボルネオ様式との類似性が指摘されており、その材料、構造、象徴的意味において地域ごとの特徴が見られる。一般的に、木材や植物性素材(竹、葉、草など)が多く用いられ、高床式の家屋も多い。家の向きや柱の位置には、宇宙観や祖先崇拝に関連する象徴的な意味が込められていることがある。例えば、中央高地のメリナ族の伝統家屋では、中央の柱(andryアンドリマダガスカル語)が神聖視され、家の安定と家族の繁栄を象徴するとされる。

一方、墓は生者の住居よりも堅牢な材料(石など)で作られることが多く、より手の込んだ装飾が施される。これは祖先崇拝の重要性を反映している。

植民地時代以降、ヨーロッパ風の建築様式が導入され、都市部を中心にレンガ造りや石造りの建物が見られるようになった。現代では、伝統的な様式と近代的な建築技術を融合させた試みも見られるが、都市部ではコンクリート造りの建物が一般的になりつつある。しかし、地方では依然として伝統的な材料と工法で家屋が建てられている。

都市部の急速な人口増加は、住宅不足やスラムの拡大といった問題を引き起こしており、住環境の改善が大きな課題となっている。適切な都市計画と持続可能な建築材料の利用が求められている。

12.3. スポーツと余暇

マダガスカルでは、伝統的なスポーツと西洋から導入されたスポーツが共存し、国民の余暇活動として楽しまれている。

伝統スポーツとしては、「モラング」という打撃系格闘技が沿岸部で人気がある。元々は男性のスポーツであったが、近年では女性の参加者も増えている。また、「サヴィカ」(または「トゥルン・ウンビ」)と呼ばれる、コブウシの背中にしがみつくロデオのような競技も多くの地域で行われている。これらの伝統スポーツは、地域の祭りや儀式とも結びつきが深い。

西洋から導入されたスポーツでは、ラグビーユニオンが国民的スポーツと考えられている。サッカーも人気が高く、国内リーグも存在する。ペタンク(フランス発祥の球技)も広く親しまれており、マダガスカルは世界選手権で優勝経験もある強豪国である。学校の体育プログラムでは、サッカー、陸上競技、柔道、ボクシング、女子バスケットボール、女子テニスなどが一般的に行われている。

マダガスカルは1964年の東京オリンピックに初めて選手団を派遣して以来、夏季オリンピックに参加を続けている。また、アフリカ競技大会にも参加している。スカウト運動も活発で、国内には3つのスカウトクラブからなる連盟があり、2011年時点で約1万5千人の会員がいた。

高度なスポーツ施設を備えるアンタナナリボは、FIBAアフリカ選手権2011、2009年FIBAアフリカ女子選手権、2014年FIBAアフリカU-18選手権、2013年FIBAアフリカU-16選手権、2015年FIBAアフリカU-16女子選手権など、アフリカの主要な国際バスケットボール大会の開催地となってきた。マダガスカルの3x3バスケットボール代表チームは、2019年アフリカ競技大会で金メダルを獲得した。

余暇活動としては、音楽鑑賞、ダンス、家族や友人との集いなどが一般的である。都市部では映画館やカフェなども利用される。

12.4. 食文化

マダガスカル料理は、東南アジア、アフリカ、オセアニア、インド、中国、そしてヨーロッパの食文化の影響が融合した、多様性に富むものである。最も初期の入植者によってもたらされたシンプルな伝統的調理法から、19世紀の王族のために用意された洗練された祝祭料理まで、その内容は幅広い。

島内のほぼ全域で、現代のマダガスカル料理は、一般的に「ヴァリ」(varyヴァリマダガスカル語、米)を主食とし、それに「ラウカ」(laokaラウカマダガスカル語、おかず)を添える形で構成される。ラウカには、ショウガ、タマネギ、ニンニク、トマト、バニラ、ココナッツミルク、塩、カレー粉、グリーンペッパーなどの調味料で風味付けされた、野菜料理や動物性タンパク質(牛肉、鶏肉、豚肉、魚介類など)が用いられる。乾燥した南部や西部の一部では、牧畜を営む家族は米の代わりにトウモロコシ、キャッサバ、または発酵させたコブウシの乳から作られるカード(凝乳)を主食とすることもある。

島内各地で、甘いものから塩味のものまで様々な種類の揚げ菓子(フリッター)やその他の屋台料理が手に入るほか、多様な熱帯性および温帯性の果物も豊富である。地元で生産される飲料には、フルーツジュース、コーヒー、ハーブティー、紅茶、そしてラム酒、ワイン、ビールなどのアルコール飲料がある。特に「スリー・ホーシズ・ビール」は島で最も人気のあるビールであり、マダガスカルを象徴するものと考えられている。

食文化は地域によっても特色があり、沿岸部では魚介類を多く用い、内陸部では肉料理が好まれる傾向がある。また、フランス植民地時代の影響から、パンやペストリーなども一部で食されている。食料安全保障は依然として大きな課題であり、特に気候変動による干ばつやサイクロンの影響を受けやすい地域では、食料不足が深刻化することがある。

12.5. 祝祭日と祭礼

マダガスカルの祝祭日は、国民の祝日、宗教関連の祝祭日、そして地域ごとに行われる伝統的な祭礼に大別される。これらは、マダガスカルの歴史、文化、宗教的背景を反映し、地域社会の結束や文化継承において重要な役割を果たしている。

主な国民の祝日としては、以下のものがある。

- 1月1日:元日

- 3月29日:1947年反乱記念日(フランス植民地支配に対する蜂起を記念する日)

- 5月1日:メーデー(労働者の日)

- 5月25日:アフリカの日(アフリカ統一機構設立記念日)

- 6月26日:独立記念日(1960年のフランスからの独立を祝う最も重要な祝日)

- 8月15日:聖母被昇天祭(カトリックの祝日)

- 11月1日:諸聖人の日(カトリックの祝日)

- 12月25日:クリスマス

これらに加え、キリスト教の復活祭(3月または4月、移動祝日)、昇天祭(復活祭から40日後の木曜日、移動祝日)、聖霊降臨祭(復活祭から50日後の月曜日、移動祝日)も祝日となる。イスラム教の祝日(イード・アル=フィトル、イード・アル=アドハーなど)も、イスラム教徒コミュニティでは祝われるが、国民の祝日ではない。

伝統的な祭礼の中で最もよく知られているものの一つが、中央高地を中心に行われる「ファマディハナ」である。これは数年ごとに行われる改葬の儀式で、祖先の遺骨を墓から取り出し、新しい絹の布で包み直し、音楽や踊り、ご馳走と共に祝う。ファマディハナは、生者と死者の繋がりを再確認し、家族や親族の絆を深める重要な機会とされている。

その他、地域ごとに豊作祈願、新年、割礼などに関連する様々な伝統的な祭礼が行われる。これらの祭礼は、音楽、踊り、供物、共同飲食などを伴い、地域社会のアイデンティティと文化の継承に不可欠な役割を担っている。