1. 概要

西サハラは、アフリカ大陸北西部の大西洋岸に位置する地域であり、その法的地位と領有権をめぐり、数十年にわたり複雑な紛争が続いている。本稿では、この地域の地理的特徴、歴史的変遷、政治的状況、社会経済構造、そして紛争の現状と国際社会の関与について、包括的に解説する。特に、モロッコ王国と、サハラウィー人の独立を目指すポリサリオ戦線が樹立したサハラ・アラブ民主共和国(SADR)との間での領有権問題が中心的な論点である。

本文書は、国際法、人権の尊重、民主的な自己決定権の原則を重視する中道左派的・社会自由主義的な視点に基づき記述される。紛争によって生じている人道問題、特にサハラウィー難民の状況や、双方の支配地域における住民の権利、表現の自由、少数派や社会的弱者の保護といった課題に注意を払い、多角的な情報に基づいて客観的かつ詳細な記述を心がける。また、天然資源の利用をめぐる問題や、紛争解決に向けた国際社会の努力とその困難性についても言及する。

2. 歴史

西サハラ地域の歴史は、古代のベルベル系諸部族の時代から始まり、イスラム教の伝播、スペインによる植民地支配、そして現代の領有権問題と独立紛争へと至る、複雑な変遷を辿ってきた。この地域は、地政学的な重要性と天然資源の存在から、古くから外部勢力の関心の的となってきた。特に20世紀後半以降は、脱植民地化の波の中で生まれた領有権問題が、地域紛争へと発展し、国際的な注目を集めている。

2.1. 初期の歴史

西サハラの最も初期の住民は、ガエトゥリ族であったとされる。ローマ時代の資料によれば、この地域にはガエトゥリアン・アウトロレス族またはガエトゥリアン・ダラダエ族が居住していた。ベルベル人の文化的遺産は、地名や部族名に今もなお色濃く残っている。

その他の初期住民としては、バフール人や、後にはセレル人がいた可能性がある。バフール人は後にベルベル語を話す人々に取って代わられるか吸収され、そのベルベル系住民もやがて移住してきたアラブ系ベニ・ハッサン族と融合した。

イスラム教が8世紀に伝来したことは、マグレブ地域の発展に大きな役割を果たした。交易がさらに発展し、この地域はキャラバンのルートの一つ、特にマラケシュとマリのトンブクトゥを結ぶルートであった可能性がある。

11世紀には、マキール・アラブ人(200人未満)がモロッコ(主にドラア川流域、ムールーヤ川、タフィラルト、タウリルトの間)に定住した。ムワッヒド朝末期には、マキール族の支族であるベニ・ハッサン族が、スース地方の地元支配者によって反乱鎮圧のために呼び寄せられた。彼らはスースのクサルに定住し、タルーダントなどの都市を支配した。マリーン朝時代には、ベニ・ハッサン族は反乱を起こしたがスルタンに敗れ、サギア・エル・ハムラ川の涸れ川の向こうへ逃れた。その後、ベニ・ハッサン族はサハラ砂漠のラムトゥナ遊牧ベルベル人と絶えず戦争状態にあった。約5世紀にわたり、マグレブや北アフリカの他の地域で見られたような複雑な文化変容と混血の過程を経て、一部の先住民ベルベル部族はマキール・アラブ部族と混ざり合い、モロッコとモーリタニアに特有の文化を形成した。

2.2. スペイン植民地時代

現在の西サハラ地域におけるスペインの存在は、1884年から1975年まで続いた。当初、スペインがサハラに関心を持ったのは、奴隷貿易のための港として利用することであったが、1700年代までには、スペインはサハラ沿岸での経済活動を商業漁業へと移行させていた。19世紀後半、1884年のベルリン会議でヨーロッパの植民地大国間でアフリカにおける勢力圏分割に関する合意がなされた後、同年にスペインは西サハラの支配権を掌握し、スペインの植民地として確立した。この地域最初の植民地を1884年にリオ・デ・オロ湾に設立したにもかかわらず、スペインは1930年代まで地域内陸部を平定することができなかった。先住民サハラウィー人による襲撃や反乱により、スペイン軍は長期間にわたり領土の大部分から締め出されていた。この領土は最終的に1934年にスペインとフランスの連合軍によって鎮圧され、同年にスペインはサハラ領土を川の名前にちなんで名付けられた2つの地域、サギア・エル・ハムラ(「赤い川」の意)とリオ・デ・オロ(「金の川」の意、南部)に分割した。

第二次世界大戦後の1939年以降、この地域はスペイン領モロッコによって統治された。1958年、モロッコがこれらの地域を1957年に領有権主張したことを受けて、スペインは北部のサギア・エル・ハムラ地区と南部のリオ・デ・オロ地区を統合し、スペイン領サハラ州を形成した。その結果、スペイン領モロッコ政府の官房長官兼書記長官であったアハメド・ベルバシル・ハスクリが、その地域の知事選任においてスペインと協力した。マ・アル=アイナイン家のメンバーなど、すでに有力な地位にあったサハラの領主たちは、新知事の候補者リストを推薦した。ベルバシルはスペイン高等弁務官と共にこのリストから選出した。ムハンマドの生誕を祝う毎年の祝祭では、これらの領主たちはカリフに敬意を表し、モロッコ王室への忠誠を示した。

時が経つにつれ、第二次世界大戦後の脱植民地化の一般的な波とともに、スペインの植民地支配は崩壊し始めた。旧北アフリカおよびサハラ以南のアフリカの領有地や保護領は、ヨーロッパ列強から独立を獲得した。スペインの脱植民地化はよりゆっくりと進んだが、フランシスコ・フランコ政権末期には、スペイン本土におけるそれに対する内外の政治的・社会的圧力が高まった。完全な脱植民地化への世界的な傾向があった。スペインは1956年に隣接するモロッコ内のほとんどの領土を放棄したが、1956年から1958年にかけてイフニおよびスペイン領サハラ内でモロッコ解放軍による侵攻に抵抗した。1971年、モロッコの大学に通うサハラウィー人(「サハラ出身者」を意味するアラビア語)の学生たちが、「サギア・エル・ハムラとリオ・デ・オロ解放のための萌芽運動」として知られるようになる組織を結成し始めた。この運動は、アルジェリアやモロッコを含むいくつかのアラブ政府からの支援を得ようとしたが成功しなかった。スペインは残りの植民地のほとんどを急速に手放し始めた。1974年から1975年にかけて、政府は西サハラにおける独立に関する住民投票の実施を約束した。

同時に、歴史的に領有権を争ってきたモロッコとモーリタニアは、この領土がヨーロッパの植民地大国によって人為的に自国領土から分離されたと主張した。この領土と国境を接するアルジェリアは、モロッコがアルジェリアのティンドゥフ県とベシャール県も領有権主張していたため、彼らの要求を疑いの目で見ていた。国際連合の指導による脱植民地化プロセスを主張した後、ウアリ・ブーメディエン政権下のアルジェリア政府は1975年に、モロッコとモーリタニア双方の主張に反対し西サハラの完全独立を要求するポリサリオ戦線を支援することを約束した。

国連は、1975年後半の国連訪問団および国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見を通じてこれらの紛争を解決しようと試みた。ICJは、西サハラがモロッコおよびモーリタニアと歴史的なつながりを持っていたことを認めたが、スペイン植民地化当時にいずれかの国が領土に対する主権を持っていたことを証明するには不十分であるとした。したがって、領土の住民は民族自決の権利を有するとした。1975年11月6日、モロッコは西サハラへの緑の行進を開始した。35万人の非武装のモロッコ人がモロッコ南部のタルファヤ市に集結し、ハサン2世国王からの合図を待って平和的な行進で国境を越えた。その数日前の10月31日、モロッコ軍は北部から西サハラに侵攻していた。

2.3. 領有権問題の発生と西サハラ戦争

フランシスコ・フランコ将軍の支配が衰退し、緑の行進の後、スペイン政府は1975年11月14日に領土を移管する動きの中で、モロッコおよびモーリタニアとマドリード協定と呼ばれる三国間協定に署名した。この協定は二国間行政に基づいており、モロッコとモーリタニアはそれぞれ領土を併合するために動き、モロッコは西サハラの北側3分の2を南部諸州として支配し、モーリタニアは南側3分の1をティリス・アル=ガルビーヤとして支配した。スペインは3ヶ月以内にスペイン領サハラでの存在を終了させ、スペイン人の遺骨を墓地から本国に送還した。

モロッコとモーリタニアによる併合は、アルジェリアからの支援を得ていたポリサリオ戦線によって抵抗された。ポリサリオ戦線はゲリラ戦を開始し、1979年には首都ヌアクショットへの爆撃やその他の経済的標的への攻撃を含むポリサリオからの圧力により、モーリタニアは撤退した。モロッコは支配地域を領土の残りの部分に拡大した。モロッコは、ゲリラ戦闘員を排除するために砂漠に広大な砂の防壁(国境壁またはモロッコの壁として知られる)を設置することによって、徐々にゲリラを封じ込めた。敵対行為は、国連の解決計画の条件に基づき、MINURSO平和維持ミッションによって監督された1991年の停戦で終結した。

2.4. 停戦と和平交渉の試み

当初1992年に予定されていた住民投票は、現地住民に独立かモロッコへの統合かの選択肢を与えることを想定していたが、すぐに頓挫した。1997年のヒューストン合意は住民投票の提案を復活させようと試みたが、同様にこれまで成功していない。2010年現在、条件に関する交渉は実質的な行動をもたらしていない。紛争の中心には、誰が住民投票に参加するための登録資格を持つのかという問題があり、2000年頃からモロッコは、投票資格のある人物に関する合意がないため住民投票は不可能であると考えている。一方、ポリサリオ戦線は依然として独立を明確な選択肢とする住民投票を主張しており、誰が登録資格を持つのかという問題に対する解決策を提示していない。

双方は住民投票の遅延について互いに非難している。ポリサリオ戦線は1974年のスペインの国勢調査リスト(下記参照)に記載されている者のみの投票を許可するよう主張してきたが、モロッコは国勢調査が脱漏によって不備があり、19世紀までにスペインの侵略からモロッコ北部に逃れたサハラウィー部族のメンバーを含めるよう求めてきた。

国連特使による双方の共通点を見出す努力は成功しなかった。1999年までに国連は約85,000人の有権者を特定しており、その半数近くがモロッコ支配下の西サハラまたはモロッコ南部に居住し、その他はティンドゥフ難民キャンプ、モーリタニア、その他の亡命先に散らばっていた。ポリサリオ戦線はこの有権者リストを、国連が提示した以前のリスト(両方とも元々は1974年のスペインの国勢調査に基づく)と同様に受け入れたが、モロッコは拒否し、拒否された有権者候補者が大量の控訴手続きを開始したため、各申請を個別に精査するよう主張した。これにより、プロセスは再び停止した。

NATO代表団によると、MINURSO選挙監視員は1999年、膠着状態が続く中、「有権者数が大幅に増加しなければ、SADR側がわずかに有利になるだろう」と述べた。2001年までには、プロセスは事実上膠着状態に陥り、国連事務総長は初めて当事者に他の第三の方法による解決策を模索するよう要請した。実際、ヒューストン合意(1997年)の直後、モロッコは独立の選択肢を投票用紙に含めることは「もはや必要ない」と公式に宣言し、代わりに自治を提案した。MINURSOで管理的役割を果たしたエリック・ジェンセンは、どちらの側も自分たちが負ける運命にある有権者登録には同意しないだろうと書いている(『西サハラ:膠着状態の解剖学』参照)。

事務総長の個人特使として、ジェイムズ・ベイカーは全ての当事者を訪問し、「ベイカー計画」として知られる文書を作成した。これは2000年に国際連合安全保障理事会で議論され、自治的な西サハラ自治政府(WSA)を構想し、5年後に住民投票が続くというものだった。出生地に関係なく、スペインの国勢調査を考慮せずに、領土内に存在する全ての人が投票を許可されることになっていた。これは双方から拒否されたが、当初はモロッコの提案から派生したものだった。ベイカーの草案によれば、併合後のモロッコ本土からの数万人の移民(ポリサリオ戦線からは入植者と見なされるが、モロッコからは地域の正当な住民と見なされる)がサハラウィー独立住民投票で投票権を与えられ、投票用紙は不特定の「自治」を含めることで3分割され、独立派をさらに弱体化させるものだった。モロッコはまた、自治期間中および選挙期間中、その地域に軍隊を駐留させ、全ての安全保障問題を管理することを許可された。2002年、モロッコ国王は住民投票の考えは「実行不可能」であるため「時代遅れ」であると述べた。ポリサリオ戦線は、それは国王が実施を許可することを拒否したためだけに過ぎないと反論した。

2003年、計画の新バージョンが公式化され、WSAの権限を明記するいくつかの追加がなされ、モロッコの地方分権への依存度を低下させた。また、住民投票プロセスに関する詳細も追加され、遅延や妨害を困難にした。この第二草案、一般にベイカーIIとして知られるものは、多くの人々を驚かせたことに、ポリサリオ戦線によって「交渉の基礎」として受け入れられた。これは、1991年の有権者識別の基準(すなわちスペインの国勢調査)のみに基づいて交渉するというポリサリオ戦線の以前の立場を放棄したように見えた。その後、この草案は急速に国際的な支持を集め、2003年夏には国連安全保障理事会が満場一致でこの計画を承認するに至った。

2.5. 近年の情勢(21世紀)

ジェイムズ・ベイカーは2004年に国連での職を辞任したが、彼の任期中に危機は解決されなかった。彼の辞任は、モロッコに計画に関する公式交渉に入るよう数ヶ月にわたり試みたが失敗に終わった後に行われた。

ハサン2世国王は当初、1982年に原則として住民投票の考えを支持し、1991年と1997年にポリサリオ戦線および国連と契約を結んだ。しかし、主要な大国はこの問題に強制的に介入することに関心を示さず、モロッコは真の住民投票にほとんど関心を示さなかった。ハサン2世の息子であり後継者であるムハンマド6世は、独立に関するいかなる住民投票にも反対しており、「我々は愛するサハラの1インチたりとも、その砂の一粒たりとも放棄しない」と述べている。2006年、彼は任命制の諮問機関であるサハラ問題王立諮問評議会(CORCAS)を設立し、モロッコ内の自治共同体としての西サハラの自治を提案している。

国連はベイカーII計画の頓挫後、代替戦略を提示しておらず、新たな戦闘の可能性が提起されている。2005年、元国連事務総長のコフィー・アナンは、戦線の双方における軍事活動の増加と、軍事要塞の強化に対するいくつかの停戦条項違反を報告した。

モロッコは、ポリサリオ戦線をアルジェリア軍の「手先」と見なす立場から、アルジェリアとの二国間交渉を繰り返し試みてきた。モロッコはフランスから、そして時折(そして現在も)アメリカ合衆国から声高な支持を得ている。これらの交渉は、モロッコの統治下での西サハラ自治の正確な限界を定義するものであったが、それはモロッコの領土に対する「不可侵の権利」が交渉の前提条件として認識された後にのみ行われるものだった。アルジェリア政府は一貫してこれを拒否し、ポリサリオ戦線に代わって交渉する意思も権利もないと主張してきた。

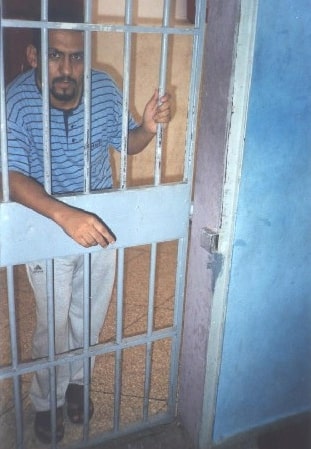

2005年5月、独立または住民投票の支持者によるデモや暴動が、モロッコ支配下の西サハラ地域およびモロッコ南部の一部(特にアッサ町)で発生した。これらは警察によって鎮圧された。いくつかの国際人権団体は、モロッコ治安部隊による虐待と称されるものに懸念を表明し、多くのサハラウィー活動家が投獄された。ポリサリオ戦線を含む独立支持派のサハラウィー情報源は、これらのデモを「独立インティファーダ」と名付けたが、ほとんどの情報源はこれらの出来事を限定的な重要性しか持たないものと見なす傾向があった。国際的な報道機関やその他のメディアによる報道はまばらであり、モロッコ政府が領土内での独立したメディア報道を厳しく管理する政策をとっているため、報道は複雑化している。

デモや抗議は、モロッコが2006年2月に、領土に限定的な自治権を付与する計画を検討していると宣言した後も依然として発生しているが、独立に関するいかなる住民投票も明確に拒否している。2007年1月現在、計画は公表されていなかったが、モロッコ政府はほぼ完成していると主張していた。

ポリサリオ戦線は、モロッコによる住民投票の拒否を停戦条件の違反として、断続的に戦闘再開を脅迫してきたが、ほとんどのオブザーバーは、サハラウィー難民キャンプを擁し、この運動の主要な軍事支援者であるアルジェリアからの承認なしには武力紛争は起こりそうにないと考えている。

2007年4月、モロッコ政府は、CORCASを通じた自治体が、西サハラにある程度の自治権をもって領土を統治すべきであると提案した。このプロジェクトは2007年4月中旬に国連安全保障理事会に提出された。モロッコの提案オプションの膠着状態は、最近の「国連事務総長報告書」において、国連が当事者に相互に受け入れ可能な政治的解決策に到達するために、直接的かつ無条件の交渉に入るよう要請することにつながった。

2010年代に入り、2010年10月には、アイウン近郊にガダイム・イジク・キャンプが設置され、追放されたサハラウィー人が生活条件について抗議した。キャンプには12,000人以上が居住していた。2010年11月、モロッコ治安部隊は早朝にヘリコプターと放水砲を使ってガダイム・イジク・キャンプに進入し、人々を退去させた。ポリサリオ戦線は、モロッコ治安部隊がキャンプで26歳の抗議者を殺害したと述べたが、モロッコはこれを否定した。アイウンの抗議者は警察に石を投げ、タイヤや車両に火を放った。テレビ局を含むいくつかの建物も放火された。モロッコ当局は、この騒乱で治安部隊員5人が死亡したと発表した。

2010年11月15日、モロッコ政府はアルジェリアの諜報機関が、地域を不安定化させる目的でガダイム・イジク・キャンプを画策し資金提供したと非難した。スペインの報道機関は、サハラウィーのイニシアチブを支援するための偽情報キャンペーンを展開したと非難され、全ての外国人記者は旅行を妨げられるか、地域から追放された。この抗議は、国連での新たな交渉ラウンドと時を同じくして行われた。

2016年、欧州連合(EU)は「西サハラはモロッコ領土の一部ではない」と宣言した。2016年3月、潘基文国連事務総長がモロッコによる西サハラ併合を「占領」と呼んだ後、関係が悪化したため、モロッコは「MINURSOの国連文民職員70人以上を追放した」。

2020年代に入ると、2020年11月にポリサリオ戦線とモロッコ間の停戦が破綻し、双方間で武力衝突が発生した。

2020年12月10日、アメリカ合衆国は、モロッコがイスラエルとの関係を正常化し、その後の外交関係樹立を目指すことと引き換えに、西サハラに対するモロッコの完全な主権を承認すると発表した。

2021年2月、モロッコはスペインに対し、モロッコ国王の主権下での西サハラの自治創設を提案した。

2022年3月、スペイン政府は紛争における伝統的な中立の立場を放棄し、モロッコ政府側に立ち、自治提案を「紛争解決のための最も深刻で現実的かつ信頼できる基礎」として承認した。この突然の方針転換は、野党、連立政権を構成する各党、ポリサリオ戦線、そして「サハラウィー人民の民主的意志を尊重する」解決策を支持する与党議員からも概ね拒否された。

2023年7月、イスラエルは西サハラに対するモロッコの主権を公式に承認した。

2024年10月、フランスのエマニュエル・マクロン大統領はモロッコ議会での演説で、モロッコの自治提案を支持した。マクロンはまた、西サハラの一部を含むゲルミン=オウィド・ノウン地方への2500.00 万 EURの投資を発表した。

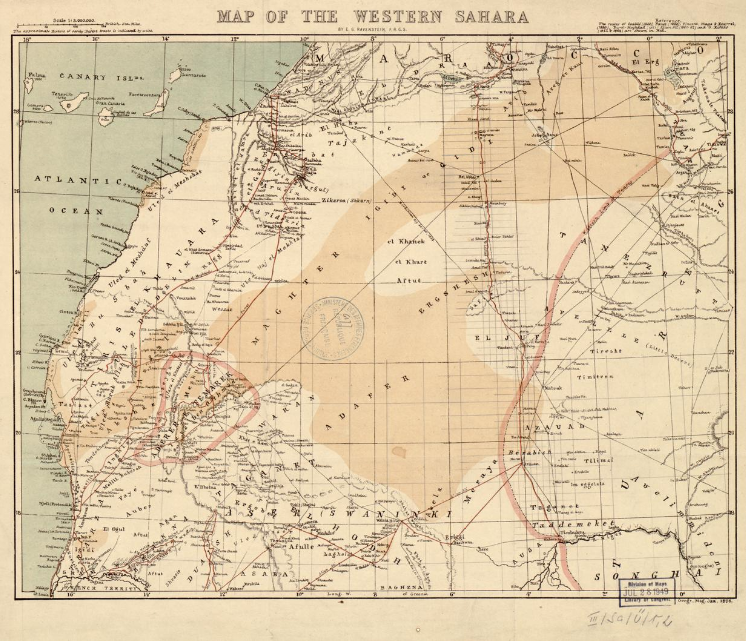

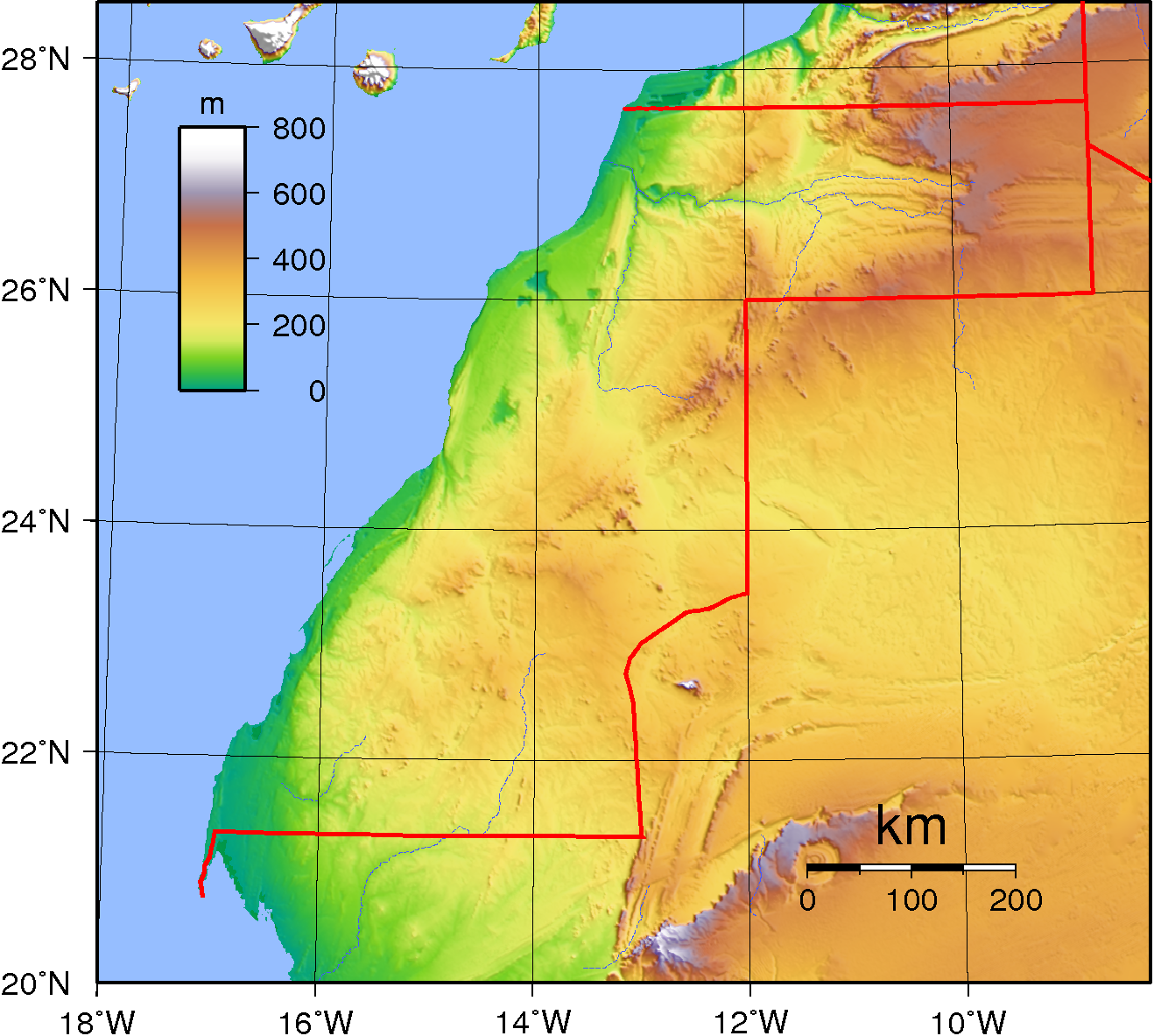

3. 地理

西サハラは、アフリカ北西部に位置し、その大部分がサハラ砂漠の西端を占める。地形は主に乾燥した平原地と高原から成り、気候は典型的な砂漠気候である。沿岸部ではカナリア海流の影響を受け、比較的穏やかな気候が見られるが、内陸部は極端な気温差と乾燥が特徴である。

西サハラは西アフリカの北西岸、北アフリカの先端に位置し、北西に北大西洋、北北東にモロッコ本土、東北東にアルジェリア、東と南にモーリタニアと接している。

地球上で最も乾燥し、居住に適さない地域の一つであり、海岸沿いの土地は低い平坦な砂漠で、特に北部では東側で標高600 mに達する小山脈に隆起している。

春には鉄砲水が発生することがあるが、恒久的な河川はない。時には、冷たい沖合の海流が霧や濃い露を発生させることがある。

内陸部では夏の暑さが厳しく、7月と8月の平均最高気温は43 °Cに達する。冬でも日中は暑いか非常に暑く、平均最高気温は25 °Cである。しかし、領土の北部では、夜間に気温が0 °C以下に下がることもあり、12月と1月には凍結することもあるが、これは稀である。

3.1. 地形と気候

西サハラの地形は、主に広大な砂漠地帯と岩石質の高原(ハマダ)から構成される。国土の大部分は平坦で、標高は概して低い。沿岸部には砂丘が発達し、内陸部に向かって徐々に標高が上がる。特に北部には、標高600 mに達する小規模な山地も存在する。恒久的な河川はなく、降雨時にのみ水が流れるワジ(涸れ川)がいくつか見られる。

気候は典型的な砂漠気候(BWk)であり、年間を通じて降水量は極めて少ない。日中と夜間の気温差が大きく、夏は酷暑となり、日中の気温が45 °Cを超えることも珍しくない。冬は比較的温暖だが、夜間は冷え込む。沿岸地域は、寒流であるカナリア海流の影響を受け、内陸部に比べて気温がやや穏やかで、霧が発生しやすい。

3.2. 主要な生態域

西サハラには、主に以下の4つの陸上生態域が存在する。

- サハラ塩生植生地域:塩分濃度の高い土壌に適応した植生が見られる地域。

- 地中海性アカシア-アルガン乾燥低木林と多肉植物群落:比較的降雨のある北部や山麓に見られる、アカシアやアルガンなどの乾燥に強い樹木や多肉植物からなる生態系。

- 大西洋沿岸砂漠:大西洋岸に沿って広がる砂漠地帯で、海からの湿気の影響を受ける独特の植生が見られる。

- 北サハラステップと森林地帯:内陸部の高原や高地に見られる、草地(ステップ)と疎林が混在する生態系。

これらの生態域は、厳しい乾燥環境に適応した固有の動植物相を育んでいるが、気候変動や人間活動による影響を受けやすい脆弱な環境でもある。

4. 政治

西サハラの政治状況は、領有権問題に起因する複雑な様相を呈している。国際的には非自治地域として認識されており、その最終的な地位は未確定である。実質的には、西部の大部分をモロッコが統治し、東部の「自由地域」と呼ばれる地域をサハラ・アラブ民主共和国(SADR)が統治している。この対立は、地域住民の人権状況にも深刻な影響を及ぼしている。

西サハラの主権は、モロッコとポリサリオ戦線の間で争われており、その法的地位は未解決のままである。国際連合は、この地域を「非自治地域」と見なしている。

正式には、モロッコは立憲君主制の下、両院制の議会によって統治されており、君主は政府の任命や議会の解散など、重要な権限を保持している。議会下院の直近の選挙は、国際監視団によって概ね自由かつ公正であると見なされた。モロッコが支配する西サハラ地域は、南部諸州と呼ばれるいくつかの州に分割され、王国の不可欠な部分として扱われている。モロッコ政府は、ナショナリストの反体制派を懐柔し、サハラウィー人やモロッコ本土の他のコミュニティからの移民を誘致するために、支配下のサハラ諸州に対して、燃料の割引や関連する補助金で手厚く助成している。

自称サハラ・アラブ民主共和国(SADR)の亡命政府は、単一政党による議会制および大統領制の形態をとっているが、その憲法によれば、独立達成時には多党制に移行することになっている。現在、SADRはアルジェリアのティンドゥフ難民キャンプに拠点を置き、そこを統治している。また、モロッコの壁の東側に位置する西サハラの一部、いわゆる「解放地域」も統治している。この地域は人口が非常に少なく、約3万人の遊牧民がいると推定されている。モロッコ政府は、この地域を国連軍がパトロールする無人地帯と見なしている。この地域をパトロールするSADR政府軍は、地域の村であるビル・ラフルーとティファリティを、SADRのかつての、そして現在の事実上の一時的な首都であると宣言している。

2019年12月18日、コモロは西サハラに対するモロッコの主張を支持し、アイウンに領事館を開設した最初の国となった。2020年1月、ガンビアとギニアがダフラに領事館を開設し、一方ガボンはアイウンに総領事館を開設した。モロッコとイスラエルの国交正常化合意の一環として、アメリカ合衆国は2021年1月、近い将来に恒久的な領事館を設立するための移行措置として、ダフラに一時的な領事館を開設した。

4.1. 法的地位と領有権問題

西サハラは、国際法上、国際連合によって非自治地域としてリストされており、その最終的な法的地位は未だ確定していない。1975年、国際司法裁判所(ICJ)は、西サハラとモロッコおよびモーリタニアとの間に歴史的なつながりがあったことを認めつつも、それがスペイン植民地化当時におけるいずれの国による領有権をも正当化するものではなく、西サハラの住民が民族自決権を有するとの勧告的意見を示した。

モロッコは、歴史的経緯、地理的近接性、および一部のサハラウィー部族の忠誠を根拠に、西サハラ全域の領有権を主張している。一方、ポリサリオ戦線を主体とするサハラ・アラブ民主共和国(SADR)は、ICJの勧告的意見や国連決議に基づき、サハラウィー人の民族自決権と完全独立を主張している。

国際社会の立場は分かれており、一部の国(主にアフリカ連合加盟国や一部のラテンアメリカ諸国)がSADRを承認しているのに対し、多くの国はモロッコの主権を承認せず、紛争の平和的解決と住民投票の実施を支持している。近年、アメリカ合衆国がモロッコの西サハラにおける主権を承認するなど、一部の国で立場に変化も見られるが、依然として国際的なコンセンサスは形成されていない。この領有権問題は、地域の安定と発展にとって大きな障害となっている。

4.2. モロッコ統治地域

モロッコは西サハラの約80%の地域を実効支配しており、この地域を「南部諸州」と呼称し、自国の行政区画に組み込んでいる。モロッコ政府は、これらの地域に大規模なインフラ投資(道路、港湾、空港、住宅、公共施設など)を行い、経済開発を推進している。また、モロッコ本土からの移住を奨励し、税制優遇措置や補助金を提供することで、地域経済の活性化と住民生活の向上を図っているとされる。

しかし、これらの政策は、サハラウィー人の一部からは、天然資源の搾取や人口構成の変化を通じた現状固定化の試みであるとの批判も受けている。モロッコ政府による社会統制も行われており、独立支持派の活動家やジャーナリストに対する圧力、集会の自由や表現の自由の制限が国際人権団体から報告されている。住民生活への影響としては、経済的な恩恵を受ける層がいる一方で、政治的意見の相違や独立への希求を持つ人々にとっては、監視や抑圧を感じる状況が続いている。

4.3. サハラ・アラブ民主共和国(SADR)統治地域

サハラ・アラブ民主共和国(SADR)は、ポリサリオ戦線によって指導され、西サハラの東部、モロッコが建設した「砂の壁」の外側の地域、通称「自由地域」を実効支配している。この地域は人口が希薄で、主に遊牧民が居住しており、インフラは未整備な部分が多い。SADR政府は、この地域で限定的な行政サービス(教育、医療など)を提供しようと試みているが、資源の制約から困難を伴っている。

SADRの主要な政治・行政機能は、アルジェリア南西部のティンドゥフ県にあるサハラウィー難民キャンプに置かれている。これらのキャンプには、1975年以降の紛争を逃れた多数のサハラウィー人が数十年にわたり生活しており、SADRはここで亡命政府としての組織(大統領、内閣、議会、司法機関など)を運営し、難民の生活支援、教育、医療、そして独立に向けた外交活動や軍事活動を行っている。アルジェリア政府は、これらのキャンプの存在とSADRの活動を人道的な見地および政治的立場から支援している。SADRは、ティファリティやビル・ラフルーを臨時首都と宣言している。

4.4. 人権状況

西サハラ紛争は、深刻な人権侵害を引き起こしており、外部の記者や人権活動家によって常に報告されている。これには、数万人のサハラウィー民間人の国外への強制移住、アルジェリア政府による数万人のモロッコ民間人のアルジェリアからの追放、そして戦争と抑圧による多数の死傷者が含まれる。

戦争中(1975年~1991年)、双方は互いに民間人を標的にしたと非難した。ポリサリオ戦線によるテロリズムというモロッコの主張は、一般的に海外での支持はほとんどなく、アメリカ、欧州連合、アフリカ連合、国連はすべて、このグループをテロ組織リストに含めることを拒否している。ポリサリオ戦線の指導者たちは、イデオロギー的にテロリズムに反対していると主張し、サハラウィー民間人の間での集団処罰や強制失踪は、モロッコ側による国家テロリズムと見なされるべきだと主張している。モロッコとポリサリオ戦線はさらに、それぞれモロッコ支配下の西サハラ地域とアルジェリアのティンドゥフ難民キャンプで、それぞれの支配下にある住民の人権を侵害していると互いに非難している。モロッコやフランス・リベルテ財団のような組織は、アルジェリアがその領土内で行われたいかなる犯罪に対しても直接責任があると見なし、そのような侵害に直接関与したと非難している。

モロッコは、西サハラでの行動について、以下を含む国際人権団体から繰り返し批判されてきた。

- アムネスティ・インターナショナル

- ヒューマン・ライツ・ウォッチ

- 拷問に反対する世界組織

- フリーダム・ハウス

- 国境なき記者団

- 赤十字国際委員会

- 国連人権高等弁務官事務所 (OHCHR)

- Derechos Human Rights

- Defend International

- Front Line

- 国際人権連盟

- 脅かされている人々のための協会

- ノルウェー難民評議会

ポリサリオ戦線は、モロッコ人捕虜の扱いについてフランスの組織フランス・リベルテ財団から、またティンドゥフ難民キャンプでの一般的な行動についてベルギーの商業コンサルティング会社ESISCの報告書で批判を受けている。サハラ砂漠の社会人類学者コンスタンティナ・イシドロスは、2005年と2008年の両方で、ESISCがポリサリオ戦線が新たな恐怖のテロリズム、急進的イスラム主義、または国際犯罪に進化しているという歪曲された真実を宣言する、ほぼ同一の2つの報告書を発行したと述べた。イシドロスによれば、「嘘はこの報告書において奇妙な重要性を持っているように見える」。ジェイコブ・マンディは、この報告書をポリサリオ戦線の信用を傷つけるために作成されたモロッコのプロパガンダの一部と見なしている。

モロッコに亡命した元ポリサリオ戦線関係者の多くは、同組織が人権を侵害し、ティンドゥフの住民を隔離していると非難している。

紛争に関連する主な人権問題には以下のようなものがある。

- 表現の自由の制限**: モロッコ統治地域では、独立を支持する意見の表明や集会が厳しく制限されることがある。サハラウィー人の活動家やジャーナリストが、嫌がらせ、逮捕、不公正な裁判に直面するケースが報告されている。

- 恣意的拘束と拷問**: 反体制派と見なされる個人が、法的手続きを経ずに拘束されたり、拘留中に拷問や虐待を受けたりするとの報告が後を絶たない。

- 難民の権利**: アルジェリアのティンドゥフ難民キャンプで生活するサハラウィー難民は、劣悪な生活環境、食糧不足、医療へのアクセスの困難などに直面している。また、移動の自由や政治参加の権利も制限されているとの指摘がある。

- 天然資源の搾取**: モロッコによる西サハラの天然資源(特にリン鉱石や水産資源)の開発が、現地住民の同意なしに行われ、その利益が還元されていないとの批判がある。これは、国際法における非自治地域の資源に関する規定に抵触する可能性が指摘されている。

- 強制失踪と超法規的殺害**: 過去の紛争中およびその後において、双方の当事者による強制失踪や超法規的殺害の疑惑が提起されているが、真相究明と責任追及は十分に進んでいない。

アムネスティ・インターナショナル、ヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際人権団体は、定期的に西サハラの人権状況に関する報告書を発表し、モロッコ政府およびポリサリオ戦線双方に対し、人権基準の遵守と侵害行為の調査、責任者の処罰を求めている。国際連合人権高等弁務官事務所も状況を監視しているが、現地への自由なアクセスが常に保障されているわけではない。人権問題の解決は、西サハラ紛争の公正かつ永続的な解決にとって不可欠な要素である。

5. 行政区分

西サハラ地域には、実効支配する主体によって異なる行政区分が設定されている。モロッコは自国領土の一部として複数の州(リージョン)とその下部組織を設置している一方、サハラ・アラブ民主共和国(SADR)も独自の行政区画を主張している。

5.1. モロッコによる行政区分

モロッコは、西サハラの大部分を実効支配し、自国の行政システムに組み込んでいる。この地域は、モロッコの地方行政制度に基づき、3つのリージョン(州)にまたがって分割されている。これらのリージョンはさらに複数の県(プロヴァンス)や郡(プレフェクチュール)に細分化され、中央政府から任命された知事や地方議会によって統治されている。

モロッコが西サハラに設定している主要なリージョンとそれに含まれる主な県は以下の通りである。

- ゲルミン=オウィド・ノウン地方

- アッサ=ザグ県(一部が西サハラ領域内)

- ラユーン=サキア・エル・ハムラ地方

- ブジャドゥール県

- スマラ県

- ラユーン県

- タルファヤ県(一部が西サハラ領域内)

- ダクラ=オウィド・エッ=ダハブ地方

- アウセルド県

- オウィド・エッ=ダハブ県

モロッコ政府は、これらの地域におけるインフラ整備、経済開発、社会サービス提供などを積極的に行い、自国統治の正当性と安定化を図っている。

5.2. SADRによる行政区分

サハラ・アラブ民主共和国(SADR)は、西サハラ全域の領有権を主張しており、独自の行政区分を名目上設定している。その統治機構は、主にアルジェリア領内のティンドゥフ近郊にあるサハラウィー難民キャンプに拠点を置いているが、「自由地域」と呼ばれる西サハラ東部の実効支配地域でも一部行政機能を果たそうとしている。

SADRの行政区分は、主に以下の2段階で構成されるとされている。

- 4つの州(ولايةウィラーヤアラビア語):名目上の首都とされる都市名にちなんで名付けられている。

- アウセルド

- ダフラ

- アイウン

- スマラ

- 県(دائرةダイラアラビア語):各ウィラーヤの下に複数のダイラが置かれる。合計で25のダイラが存在するとされる。

SADRは、ビル・ラフルーをかつて、そしてティファリティを現在の事実上の一時的な首都と宣言している。しかし、SADR政府の中枢機能の多くは依然としてアルジェリア領内の難民キャンプに依存しているのが実情である。モロッコは自由地域の西側に砂の壁(国境壁)を築いて実効支配地域を確保しており、SADRは壁の東側を支配している。

6. 紛争の現状

西サハラ紛争は、スペインの植民地支配からの撤退後、領有権を主張するモロッコと、独立を目指すサハラウィー人の代表組織ポリサリオ戦線との間で発生した。長年にわたる武力衝突の後、1991年に国連の仲介で停戦が成立し、国際連合西サハラ住民投票ミッション(MINURSO)が展開された。しかし、住民投票の実施は有権者資格問題などで頓挫し、和平交渉は停滞。近年、再び緊張が高まる場面も見られ、紛争によって生じたサハラウィー難民問題など、人道的な課題も深刻である。

6.1. 紛争の背景と展開

西サハラ紛争は、1975年のスペインによる植民地支配放棄に端を発する。スペイン撤退後、モロッコとモーリタニアが領有権を主張し西サハラを分割占領したが、これに対しサハラウィー人の独立を目指すポリサリオ戦線がサハラ・アラブ民主共和国(SADR)の樹立を宣言し、武力闘争を開始した。モーリタニアは1979年に撤退したが、モロッコは支配地域を拡大し、1980年代にはポリサリオ戦線の活動を封じ込めるために「砂の壁」と呼ばれる長大な防衛線を建設した。

1991年に国際連合の仲介で停戦が合意され、国際連合西サハラ住民投票ミッション(MINURSO)が住民投票の実施準備と停戦監視のために派遣された。しかし、住民投票の有権者資格をめぐるモロッコとポリサリオ戦線の対立が解けず、投票は無期延期となった。その後も断続的に和平交渉が行われたが、具体的な進展は見られなかった。

2000年代以降も散発的な衝突や緊張の高まりが見られ、特に2020年には停戦合意が事実上破綻し、双方の間で限定的な武力衝突が再燃した。モロッコは西サハラ地域への投資を進め実効支配を強化する一方、ポリサリオ戦線は国際社会に独立の正当性を訴え続けている。この紛争は、サハラウィー難民問題や人権問題、地域の不安定化といった深刻な影響をもたらしており、解決の糸口は見えないままである。

6.2. 国連の役割と平和維持活動

国際連合は、西サハラ紛争の平和的解決において中心的な役割を担ってきた。1991年の停戦合意を受け、国連安全保障理事会は国際連合西サハラ住民投票ミッション(MINURSO)を設立した。MINURSOの主な任務は以下の通りである。

- 停戦監視**: モロッコ軍とポリサリオ戦線との間の停戦状況を監視し、違反行為の報告を行う。

- 住民投票の準備と実施支援**: 西サハラの最終的地位を決定するための自由かつ公正な住民投票の準備と実施を支援する(ただし、有権者資格問題により現在まで実施されていない)。

- 信頼醸成措置の支援**: 紛争当事者間の信頼関係を構築するための活動を支援する。

- 地雷除去活動の支援**: 地域に埋設された地雷や不発弾の危険性を低減するための活動を支援する。

- 人道支援活動の調整**: 難民や紛争の影響を受けた人々への人道支援活動において、関連機関との調整を行う。

MINURSOは、軍事監視要員、警察官、文民スタッフから構成され、西サハラ全域およびアルジェリアのティンドゥフにある難民キャンプ周辺で活動している。しかし、その活動はいくつかの制約や課題に直面している。主なものとしては、住民投票の実施に向けた政治的進展の欠如、活動地域へのアクセスの制限、そして紛争当事者間の不信感などが挙げられる。国連事務総長は定期的に西サハラ情勢に関する報告書を安全保障理事会に提出し、紛争解決に向けた外交努力を継続しているが、根本的な解決には至っていない。

アフリカ連合も、国連ミッションに平和維持部隊を派遣し、モロッコが建設した事実上の国境壁付近の緩衝地帯の管理に協力している。

6.3. 和平交渉の過程と主要提案

西サハラ紛争の解決を目指し、過去数十年にわたり数多くの和平交渉が行われてきたが、いずれも最終的な合意には至っていない。

1991年の停戦合意後、国連の仲介の下で解決計画が策定され、住民投票による西サハラの最終的地位の決定を目指した。しかし、有権者資格をめぐる対立から計画は頓挫した。その後、ジェイムズ・ベイカー元米国務長官が国連事務総長個人特使として調停にあたり、2000年代初頭に2つの「ベイカー計画」を提示した。最初の計画は双方に拒否され、2003年に提示された第二の計画(ベイカー計画II)は、西サハラに5年間の自治期間を設け、その後独立かモロッコへの統合かを問う住民投票を実施するという内容だった。ポリサリオ戦線はこれを交渉の基礎として受け入れたが、モロッコは最終的に拒否した。

2007年以降、ニューヨーク州のマンハセットで数回にわたり、モロッコとポリサリオ戦線、そして隣国のアルジェリアとモーリタニアが参加する非公式会談(マンハセット交渉)が開催された。これらの交渉では、モロッコが提案した「西サハラ自治案」と、ポリサリオ戦線が主張する「住民投票による独立」という両者の基本的な立場に変化は見られず、交渉は膠着状態に陥った。

モロッコの自治案は、西サハラをモロッコの主権下に置きつつ、広範な自治権を付与するというものである。一方、ポリサリオ戦線は、自治案は民族自決権を否定するものとして受け入れず、独立を含む選択肢を伴う住民投票の実施を強く求めている。

交渉が停滞している主な要因としては、以下の点が挙げられる。

- 双方の基本的立場の隔たり**: モロッコは領土保全を最優先し、独立の選択肢を容認しない。ポリサリオ戦線は独立を最終目標とする。

- 国際社会の分裂**: 主要国や地域機構の間で、紛争解決へのアプローチやどちらの当事者を支持するかについて意見が一致していない。

- 天然資源**: 西サハラのリン鉱石や漁業資源、潜在的な石油・ガス資源の存在が、領有権問題に経済的側面を加え、問題を複雑化させている。

- 地域の地政学的要因**: アルジェリアとモロッコの対立関係が、西サハラ紛争に大きな影響を与えている。

近年も国連事務総長個人特使による仲介努力は続けられているが、具体的な進展は見られていない。2018年にはジュネーブで6年ぶりにモロッコとポリサリオ戦線が国連主催の和平協議に臨み、数ヶ月後に再協議することで合意したが、その後も大きな進展はない。

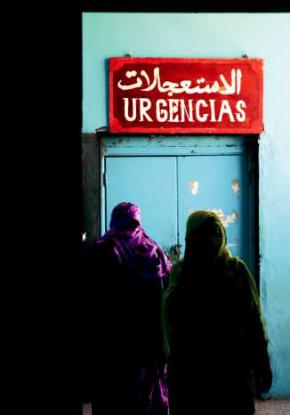

6.4. 人道問題

西サハラ紛争は、数十年にわたり深刻な人道問題を引き起こしている。その最も顕著なものが、サハラウィー難民の問題である。1975年の紛争勃発以降、多数のサハラウィー人が隣国アルジェリア南西部のティンドゥフ県にある難民キャンプへ避難を余儀なくされた。これらのキャンプは、主に「ウィラーヤ」と呼ばれるいくつかの地区に分かれており、現在も約17万人(アルジェリア政府およびポリサリオ戦線の推定、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は食糧支援対象として約9万人を「最も脆弱な難民」と認識)が厳しい環境下で生活している。キャンプの生活は、砂漠気候の過酷さ、水や食料、医薬品の慢性的な不足、適切な住居や衛生施設の欠如といった困難に直面している。国際機関やNGOによる支援活動が行われているが、資金不足やアクセス制限などにより、十分な支援が行き届いているとは言えない状況が続いている。

モロッコ統治下の西サハラ住民もまた、異なる困難に直面している。独立を支持するサハラウィー人に対する政治的抑圧、表現の自由の制限、恣意的拘束や不公正な裁判などが国際人権団体によって報告されている。経済開発が進められている一方で、その恩恵が全ての住民に平等に行き渡っているわけではなく、特に独立派の住民は社会経済的な疎外を感じることがあるとされる。

SADRが統治する「自由地域」は人口が希薄でインフラも未発達であり、住民は基本的なサービスへのアクセスが困難な状況にある。

地雷問題も深刻である。紛争中にモロッコ軍とポリサリオ戦線の双方が広範囲に地雷を敷設したため、特に「砂の壁」周辺地域は世界で最も地雷汚染が深刻な地域の一つとなっている。地雷や不発弾は、民間人の生命や身体への脅威となるだけでなく、遊牧民の移動や地域の経済活動、人道支援活動の妨げにもなっている。地雷除去活動は行われているものの、広大な汚染地域と資金不足のため、完全な除去には至っていない。

国際社会は、UNHCR、世界食糧計画(WFP)、赤十字国際委員会(ICRC)などの機関や多くのNGOを通じて、食糧、医療、教育などの人道支援を提供している。しかし、紛争の長期化と政治的解決の遅延により、人道状況の根本的な改善は難しく、特に難民キャンプの若い世代は将来への希望を見出しにくい状況に置かれている。

7. 経済

西サハラの経済は、その特殊な政治的地位と紛争の影響を強く受けている。主要な経済活動は、豊富な漁業資源とリン鉱石の採掘に依存しているが、これらの天然資源の開発をめぐっては国際的な論争が存在する。農業は降雨量の少なさから限定的であり、その他の産業も未発達な状況にある。

7.1. 主要産業と資源

西サハラの経済は、主にリン鉱石の採掘と漁業に依存している。

ブー・クラー地区には世界最大級のリン鉱石鉱床があり、モロッコ国営企業によって採掘が行われ、主に輸出されている。このリン鉱石は高品質で、世界のリン酸肥料市場において重要な位置を占めている。

西サハラ沖の大西洋は、カナリア海流の影響で世界有数の好漁場となっており、タコ、イカ、イワシなどが豊富に獲れる。モロッコ政府は漁業協定を通じて外国漁船にも操業を許可しており、漁業は重要な外貨獲得源となっている。

これらに加え、沿岸部では石油や天然ガスの埋蔵の可能性が指摘されており、探査活動が行われている。しかし、これらの資源が商業的に採掘可能かどうか、またその規模については未だ不確定な要素が多い。

その他、ラクダやヤギの遊牧、オアシスでのナツメヤシ栽培などの伝統的な農業も小規模ながら行われているが、国土の大部分が砂漠であるため、農業に適した土地は限られている。観光業も潜在的には可能性があるものの、紛争の状況やインフラの未整備などから、本格的な発展には至っていない。

モロッコ政府は、実効支配地域においてインフラ整備や補助金供与などを通じて経済開発を奨励しているが、経済活動の多くはモロッコ政府または関連企業によって管理されている。

7.2. 天然資源開発をめぐる論争

西サハラにおける天然資源(特にリン鉱石、水産資源、潜在的な石油・天然ガス)の開発は、国際法上の地位が未確定な紛争地域であるという特殊性から、多くの論争を引き起こしている。

主な論点は以下の通りである。

- 合法性**: 国際法、特に植民地独立付与宣言や関連する国連決議によれば、非自治地域の天然資源は、その地域の人民の利益のために、かつ彼らの意思に従って利用されなければならないとされている。モロッコによる資源開発は、西サハラの住民、特に独立を求めるサハラウィー人の自由かつ事前のインフォームドコンセントなしに行われているとして、多くの国や国際機関、NGOから国際法違反であるとの批判を受けている。2002年には、国連法律顧問のハンス・コレルが、西サハラ人民の利益と意思を無視したさらなる探査・開発活動は国際法の原則に違反するとの法的意見を示した。

- 利益配分**: 資源開発から得られる利益が、西サハラの住民、特に難民キャンプで生活するサハラウィー人や独立派住民に公正に配分されていないという批判がある。モロッコ政府は、資源収入を地域のインフラ整備や社会サービス向上に再投資していると主張するが、その透明性や公平性については疑問が呈されている。

- 環境への影響**: リン鉱石の採掘や漁業活動が、地域の環境に悪影響を与えている可能性が指摘されている。特に、水資源の枯渇、土壌汚染、海洋生態系の破壊などが懸念される。

- 先住住民の権利**: 資源開発が、伝統的にその土地で生活してきたサハラウィー人の生活様式や文化、権利を侵害しているとの主張がある。

これらの論争を受け、一部の国際企業は倫理的な観点から西サハラでの資源開発プロジェクトから撤退し、いくつかの国の政府系ファンドも関連企業への投資を引き揚げている。欧州連合(EU)とモロッコ間の漁業協定についても、西サハラ沖の海域を含むことの合法性をめぐり、欧州司法裁判所などで争われてきた。天然資源問題は、西サハラ紛争の解決を一層複雑化させる要因の一つとなっている。

q=アイウン|position=right

8. 住民

西サハラの住民は、主にアラブ・ベルベル系のサハラウィー人で構成される。長年の紛争により、多くの住民がモロッコ統治地域、SADR統治地域、アルジェリアの難民キャンプ、そして国外ディアスポラへと離散している。公用語はアラビア語とスペイン語だが、日常的にはハッサニア・アラビア語が広く話されている。宗教はイスラム教スンニ派が大多数を占める。

8.1. 民族構成とサハラウィー人

西サハラの先住民族は、サハラウィー人として知られる。彼らは主にベルベル人の血を引くが、アラブのベニ・ハッサン族との混血が進み、独自の文化と言語(ハッサニア語)を形成してきた。伝統的にラクダやヤギを飼育する遊牧生活を送ってきたが、20世紀半ば以降、都市化も進んだ。サハラウィー社会は、複数の部族から構成され、各部族はさらに氏族に分かれる複雑な社会構造を持っていた。

1975年の紛争勃発以降、サハラウィー人の多くが故郷を追われた。現在、彼らは主に以下の地域に分かれて暮らしている。

- モロッコ統治地域**: 西サハラの西側大部分。

- SADR統治地域(自由地域)**: 「砂の壁」の東側の地域。人口は希薄。

- ティンドゥフ難民キャンプ**: アルジェリア南西部にあり、約17万人のサハラウィー人が数十年にわたり生活している。

- ディアスポラ**: モーリタニア、スペイン、フランスなど、世界各地に離散している。

モロッコ政府は、西サハラ地域へのモロッコ本土からの入植を奨励しており、現在ではモロッコからの移住者がサハラウィー先住民の人口を上回っている可能性がある。この人口構成の変化は、将来の住民投票における有権者資格問題と密接に関連し、紛争解決を困難にする要因の一つとなっている。

スペイン植民地時代の1974年に行われた国勢調査では、約7万4千人のサハラウィー人が記録された(約2万人のスペイン人居住者を除く)。この数字は遊牧民の把握の難しさから過小評価である可能性が高いが、モロッコとポリサリオ戦線は、停戦合意時にこの国勢調査を住民投票の有権者登録の基礎とすることに合意した。1999年12月、国連MINURSOミッションは、1991年の解決計画と1997年のヒューストン合意に基づく住民投票の有資格者として86,425人を特定したと発表した。「有資格者」とは、スペインの国勢調査に含まれていたか、またはそれに含まれていた人物の子孫であることを証明できる18歳以上のサハラウィー人を指す。これらのサハラウィー人は、モロッコ支配下の西サハラとアルジェリアの難民キャンプに分散し、少数がモーリタニアやその他の亡命先にいた。この数字は、スペイン植民地時代の西サハラに「土着」していたサハラウィー人のみを対象としており、「民族的」サハラウィー人(サハラウィー部族集団のメンバーで、モーリタニア、モロッコ、アルジェリアにも広がる)の総数ではない。この数字は、予定されていた民族自決に関する住民投票の組織化のため、政治的に非常に重要な意味を持っていた。

ポリサリオ戦線は、アルジェリアのティンドゥフ難民キャンプに本拠地を置き、キャンプ内のサハラウィー人口を約15万5千人と発表している。モロッコはこの数字に異議を唱え、政治的理由とより多くの外国援助を引き出すために誇張されていると主張している。国連は、食糧援助プログラムの基礎として9万人の「最も脆弱な」難民の数を使用している。

8.2. 言語

西サハラの公用語は、歴史的経緯からアラビア語とスペイン語である。しかし、住民が日常的に最も広く使用しているのは、アラビア語の方言であるハッサニア語である。ハッサニア語は、モーリタニアやマリ、アルジェリアの一部でも話されており、西サハラのサハラウィー文化の重要な要素となっている。

また、一部のサハラウィー部族の間では、ベルベル諸語に属する方言(タシェルヒトなど)も話されている。スペイン植民地時代の影響で、特に高齢者や教育を受けた層の間ではスペイン語の理解度が高い。モロッコ統治地域では、モロッコ政府の公用語である標準アラビア語とフランス語も行政や教育、メディアなどで使用されている。

難民キャンプでは、サハラウィー人の子供たちはハッサニア語と並んでスペイン語教育も受けており、スペインとの文化的なつながりを維持している。

8.3. 宗教

西サハラの住民の大多数はイスラム教を信仰しており、そのほとんどがスンナ派のマーリク法学派に属している。イスラム教は8世紀頃にこの地域に伝播し、ベルベル人の伝統的な信仰と融合しながら深く浸透した。

サハラウィー人のイスラム信仰は、遊牧生活に適応した実践形態をとることが多く、都市部のイスラム教とは異なる側面も持つ。伝統的なスーフィズム(イスラム神秘主義)の影響も見られ、聖者崇拝やマラブー(宗教的指導者)への敬意が社会に根付いている。

イスラム教以前のベルベル人の伝統的な信仰や慣習の要素も、一部の文化的実践の中に残存している。紛争や社会の変化にもかかわらず、イスラム教はサハラウィー人のアイデンティティと社会生活において中心的な役割を果たし続けている。

9. 文化

西サハラの文化は、サハラ砂漠の過酷な自然環境と、ベルベル文化、アラブ文化、そしてスペイン植民地時代の影響が融合して形成された独特なものである。特にサハラウィー人の伝統的な遊牧生活様式、口承文化、音楽、詩などがその特徴として挙げられる。紛争と離散は、伝統文化の継承に困難をもたらす一方で、新たな文化表現を生み出す契機ともなっている。

9.1. 伝統的生活と社会構造

サハラウィー人の伝統的な生活様式は、遊牧を中心としていた。彼らはラクダ、ヤギ、ヒツジなどの家畜を飼育し、水と牧草を求めてサハラ砂漠を移動する生活を送ってきた。住居は持ち運び可能なテント(ハイマ)であり、厳しい自然環境に適応した知恵と技術が受け継がれてきた。

社会構造は、部族(カビーラ)を基本単位とし、父系制の氏族(フラクション)によって構成されていた。部族間の同盟や対立は、地域の政治力学に影響を与えた。部族の長老や有力者が意思決定において重要な役割を果たし、慣習法(ウルフ)が社会秩序を維持していた。

口承文化が豊かで、詩や物語、ことわざなどが世代から世代へと語り継がれてきた。客をもてなす文化も特徴的で、お茶(特にミントティー)を振る舞う習慣は重要な社会的儀礼である。

1975年以降の紛争と、それに伴う難民キャンプでの定住生活や都市化は、伝統的な遊牧生活を大きく変化させた。しかし、部族意識や伝統的な価値観の一部は、新しい環境の中でも維持されようと努力が続けられている。

サハラウィー人民解放軍博物館は、この難民キャンプにある。この博物館は、西サハラ人民の独立闘争に捧げられている。武器、車両、制服、そして豊富な歴史資料が展示されている。

9.2. 芸術と文化表現

西サハラの芸術と文化表現は、サハラウィー人の豊かな精神性と歴史を反映している。

- 音楽と詩**: サハラウィー文化において音楽と詩は非常に重要な位置を占める。伝統音楽は、ティディニット(弦楽器)や太鼓などの楽器を用い、独特のリズムとメロディーを持つ。詩は、口承で伝えられることが多く、愛、勇気、自然、そして近年の紛争や抵抗をテーマにしたものが数多く存在する。著名な詩人には、アル・カドラ・マブルーク、ハジャトゥ・アリアト・スウェルム、ベイブーフ・エル・ハジなどがいる。伝統的にサハラウィーの詩は口承で演じられ伝えられてきたが、今日ではインターネットが世代間および世代内でサハラウィーの詩を伝達する重要な手段となっている。しかし、サハラウィーの詩人たちは、特にアラブの出版社からは、その作品の多くが政治的な性質を帯びているため、出版が難しい状況にある。

- 物語文学**: 伝統的な物語や伝説も口承で受け継がれてきた。

- 現代の文化活動**:

- 映画**: 近年、サハラウィー人自身による映画製作が活発化しており、特にティンドゥフの難民キャンプで開催される「サハラ国際映画祭」(FiSahara)は、国際的な注目を集めている。この映画祭は、サハラウィー人の現状を世界に伝え、文化交流を促進する場となっている。スペインの映画監督や俳優、例えばハビエル・バルデム、ペネロペ・クルス、ペドロ・アルモドバルなどがこの映画祭を支援し、参加している。

- グラフィティアート**: ARTifariti(西サハラにおける国際芸術と人権の会合)は、解放区と難民キャンプ、特にティファリティで開催される毎年恒例のアートワークショップで、世界中からアーティストが集まる。このイベントはキャンプにグラフィティアートを紹介するきっかけとなり、人気のグラフィティアーティストがワークショップに参加し、難民と共に活動している。スペインのストリートアーティストMESAなどが難民キャンプで作品を制作し、若い世代の自己表現の手段となっている。MESAに触発されたサハラウィー人アーティスト、モハメド・サヤドは、40年間存在するキャンプの荒廃の中に芸術作品を創造することで、難民キャンプの風景を変革している。

これらの芸術活動は、サハラウィー人が自らのアイデンティティを表現し、困難な状況の中でも文化を継承し発展させようとする努力の表れである。

9.3. 社会と女性

サハラウィー社会における女性は、伝統的に比較的高い地位を享受してきた。遊牧生活においては、テントの設営や家畜の世話、家事全般を担うだけでなく、部族の意思決定にも一定の影響力を持っていたとされる。財産相続権も認められ、夫や父、兄弟、その他の男性親族から独立して生活することができた。結婚を通じて部族間や他部族との同盟を確立する上で重要な役割を果たし、サハラウィー文化は一夫一婦制を重んじる。また、男性が戦争や交易で長期間不在にする間、キャンプの管理運営は女性の重要な責任であった。

1975年以降の紛争と難民キャンプでの生活は、女性の役割に大きな変化をもたらした。多くの男性が戦闘に参加したため、キャンプの運営、教育、医療、食糧配給など、社会の維持に女性が中心的な役割を担うようになった。ポリサリオ戦線も女性の社会参加を奨励し、政治部門や行政部門、さらには軍事部門にも女性が進出している。1994年には「サハラウィー女性全国連合」(NUSW)が設立され、占領地域と移住、情報と文化、政治的・専門的発展、外交の4分野に焦点を当てて活動している。

しかし、紛争の長期化や難民生活の困難さは、女性の権利や生活にも負の影響を及ぼしている。教育や医療へのアクセス制限、経済的機会の欠如、ジェンダーに基づく暴力のリスクなどが指摘されている。それにもかかわらず、サハラウィー女性は、独立運動、社会活動、文化継承において依然として積極的な役割を果たし続けており、その強靭さと貢献は高く評価されている。

10. 対外関係

西サハラの法的地位をめぐる対外関係は、主にモロッコ王国とサハラ・アラブ民主共和国(SADR)の二つの主体によって展開されている。モロッコは西サハラを自国領土の不可分の一部と主張し、国際的な支持獲得に努めている。一方、SADRは独立国家としての承認を求め、特にアフリカ諸国を中心に外交活動を行っている。国際社会の対応は一様ではなく、主要国や国際機関は紛争の平和的解決を促している。

10.1. SADRの国際的承認と外交

サハラ・アラブ民主共和国(SADR)は、1976年の建国宣言以来、独立国家としての国際的な承認を求めて外交活動を展開してきた。2024年現在、SADRを国家として承認している国は、主にアフリカおよびラテンアメリカ諸国を中心に数十カ国存在するが、その数は時期によって変動してきた(一部の国は後に承認を撤回または凍結している)。

SADRは1984年にアフリカ統一機構(OAU、現在のアフリカ連合)に正式加盟を果たした。これはSADRの外交における大きな成果であったが、これに反発したモロッコはOAUを脱退した(モロッコは2017年にAUに再加盟)。AU内において、SADRは正式な加盟国としての地位を維持し、首脳会議や各種会合に参加して自国の立場を主張し続けている。

SADRの外交政策の主な目的は以下の通りである。

- 国家承認の拡大と維持。

- 国際連合におけるサハラウィー人の民族自決権の支持獲得。

- 西サハラ問題の平和的解決、特に独立を問う住民投票の実施の要求。

- モロッコによる占領と人権侵害に対する国際的な非難の喚起。

- 難民キャンプへの人道支援の確保。

SADRは、アルジェリアの強い支援を受けており、アルジェリアはSADRの外交活動の主要な拠点となっている。また、南アフリカ、ナイジェリアなどのアフリカの主要国や、キューバ、ベネズエラなどのラテンアメリカ諸国とも友好関係を築いている。欧州諸国の中では、スペインや北欧諸国の一部にSADRやポリサリオ戦線に同情的な市民社会や政治勢力が存在する。

しかし、多くの西側先進国やアラブ諸国は、モロッコとの関係を重視し、SADRを国家として承認していない。SADRの外交は、限られた資源とモロッコの強力な外交攻勢の中で、困難な状況に直面している。

10.2. モロッコの外交政策と国際的支持

モロッコは、西サハラを歴史的、法的に自国領土の不可分の一部である「南部諸州」と位置づけ、その主権を国際社会に認めさせることを外交政策の最重要課題の一つとしている。そのための外交戦略は多岐にわたる。

- 二国間関係の強化**: 特に欧米の主要国(フランス、スペイン、アメリカ合衆国など)やアラブ・イスラム諸国との間で、経済、安全保障、文化など様々な分野での協力を深め、西サハラ問題に関する理解と支持を得ようとしている。フランスは伝統的にモロッコの立場に好意的であり、スペインも近年モロッコの自治案を支持する姿勢を見せている。アメリカ合衆国は2020年にモロッコの西サハラにおける主権を承認した。

- 国際機関における活動**: 国際連合において、西サハラ問題に関する議論がモロッコに有利に進むよう積極的に働きかけている。また、アフリカ連合(AU)には2017年に再加盟し、AU内でのSADRの影響力を相対的に低下させることを目指している。アラブ連盟やイスラム協力機構などでは、加盟国からの強い支持を得ている。

- 経済外交**: 西サハラ地域への投資誘致や、同地域を含む形での自由貿易協定の締結などを通じて、モロッコの統治の既成事実化を図っている。

- 広報活動**: 西サハラにおけるモロッコの開発努力や、サハラウィー住民がモロッコの統治下で享受しているとされる恩恵を国際社会にアピールし、ポリサリオ戦線やSADRの主張に対抗するための情報発信を行っている。

- 自治案の推進**: 2007年に提案した「西サハラ自治構想」を、紛争の現実的かつ信頼できる解決策として国際社会に提示し、支持を拡大しようとしている。この案は、モロッコの主権下で西サハラに広範な自治権を認めるというものである。

これらの外交努力の結果、モロッコは一部の国や国際機関から西サハラ政策に対する支持や理解を得ているが、国際社会の大多数は依然として西サハラの最終的地位は民族自決の原則に基づいて決定されるべきであるとの立場を維持しており、モロッコの主権承認には至っていない国が多い。

10.3. 主要関係国との関係

西サハラ紛争には、紛争当事者であるモロッコとサハラ・アラブ民主共和国(SADR)/ポリサリオ戦線以外にも、地域の安定や国際的な力関係から深く関与または影響を及ぼしている主要な国々が存在する。

- アルジェリア**: ポリサリオ戦線の最も強力な支援国であり、歴史的、政治的、人道的な理由からSADRの独立を支持している。アルジェリアは、サハラウィー難民キャンプを国内に受け入れ、ポリサリオ戦線に対して外交的、財政的、軍事的な援助を提供してきた。モロッコとは長年にわたり地政学的なライバル関係にあり、西サハラ問題は両国関係の主要な緊張要因の一つとなっている。アルジェリアは、西サハラ問題の解決はサハラウィー人の民族自決権の行使によるべきであるとの立場を一貫して主張している。

- スペイン**: 旧植民地宗主国であり、西サハラ問題に対して歴史的な責任を負っている。伝統的には中立的な立場をとり、国連決議に基づく住民投票の実施を支持してきた。しかし、2022年にスペイン政府は、モロッコが提案する自治案を「最も深刻で、現実的かつ信頼できる基礎」として支持する立場に転換し、国内外で大きな議論を呼んだ。スペイン国内には、依然としてサハラウィー人の自決権を強く支持する市民社会や政治勢力が存在する。

- フランス**: モロッコの伝統的な友好国であり、国連安全保障理事会常任理事国として西サハラ問題においてモロッコ寄りの立場をとることが多い。モロッコの西サハラ自治案に対して理解を示し、経済的・政治的にもモロッコとの緊密な関係を維持している。一方で、紛争の平和的解決と地域の安定も重視している。2024年10月にはマクロン大統領がモロッコの自治提案を支持した。

- アメリカ合衆国**: 冷戦時代からモロッコと戦略的な関係を維持してきた。伝統的には西サハラ問題に関して中立を保ち、国連の和平努力を支持してきたが、2020年12月、当時のトランプ政権は、モロッコとイスラエルの国交正常化の見返りとして、西サハラにおけるモロッコの主権を承認した。バイデン政権発足後もこの承認は撤回されていないが、国連主導の政治プロセスの支持も表明しており、その政策には若干の揺れが見られる。

これらの国々の政策や利害関係は、西サハラ紛争の行方や解決プロセスに複雑な影響を与え続けている。